今週は少なくとも6本の新作ヒンディー語映画が公開された。その内の2本は既に見たが、あと1本気になる作品があった。2009年インド映画賞の社会映画部門最優秀作品賞を受賞した「Antardwand」である。低予算映画ではあるが、アヌラーグ・カシヤプ、イムティヤーズ・アリー、ラージクマール・ヒーラーニーら、ボリウッドを代表する映画監督に推薦され、一般公開に漕ぎ着けた作品である。テーマはビハール州のパカルワー・シャーディー(誘拐結婚)。実際の事件をもとに作られた映画である。上映が終わらない内に見ておこうと思い、本日映画館で鑑賞した。

題名:Antardwand

読み:アンタルドワンド

意味:葛藤

邦題:誘拐結婚

監督:スシール・ラージパール

制作:スシール・ラージパール

音楽:バーピー・トゥトゥル

歌詞:アミターブ・ヴァルマー

出演:ヴィナイ・パータク、スワーティー・セーン(新人)、ラージ・スィン・チャウドリー、アキレーンドラ・ミシュラーなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

ラージ・スィン・チャウドリー

| あらすじ |

デリー大学で学ぶラグヴィール(ラージ・スィン・チャウドリー)は、国家公務員試験の結果を待っている中、ガールフレンドのスィヤーが妊娠したことを知る。ラグヴィールはスィヤーと結婚することを決め、ビハール州の田舎に住む父親マドゥカル・サーヒー(ヴィナイ・パータク)にそのことを伝えに帰る。

村の実家には多くの家から結婚の申し込みが来ていた。中でも本気だったのはマヘーンドラ・バーブー(アキレーンドラ・ミシュラー)であった。マヘーンドラは娘のジャーナキー(スワーティー・セーン)を無理矢理ラグヴィールと結婚させようとしていた。だが、マドゥカルは地元の有力者と息子を結婚させようとしており、それを拒絶していた。マドゥカルとマヘーンドラが話し合っているときに突然ラグヴィールが帰って来たが、マドゥカルの返事は変わらなかった。

ラグヴィールは両親にスィヤーのことを話すが、マドゥカルは断じてそれを認めなかった。怒ったラグヴィールは夜明けと共に家を出る。だが、その瞬間に彼は何者かに誘拐されてしまう。それは、マヘーンドラの手下であった。僻地に監禁されたラグヴィールは、暴行を受けるが、結婚を認めようとしなかった。また、ジャーナキーは女子大生であったが、マヘーンドラは通学を止めさせ、結婚の準備をさせた。

結婚式の日、ラグヴィールは気絶させられ、無理矢理ジャーナキーと結婚の儀式をさせられる。そして結婚後はジャーナキーと同じ部屋に住まわされる。監禁された上に強制的に結婚させられたことを知ったラグヴィールは、結婚から数日間、ジャーナキーと話そうともしなかった。だが、酔っぱらわされたラグヴィールは自暴自棄になり、ジャーナキーを押し倒してしまう。

その間、国家公務員試験の結果が発表され、ラグヴィールの合格が伝えられる。だが、同時にラグヴィールがデリーに到着していないことを知ったマヘーンドラは、警察に通報して捜索を開始する。だが、ラグヴィールの手掛かりは得られなかった。

表向きはジャーナキーと夫婦生活を送っているように見せかけたラグヴィールは隙を見て逃亡する。デリーでスィヤーと会うが、ラグヴィールが行方不明になっていた間、彼女は別の人と結婚することに決めていた。絶望したラグヴィールは父親に電話をして今まで起こったことを話す。マドゥカルは、ラグヴィールをデリー近郊の街ノイダに住む親戚の家へ向かわせる。

一方、マヘーンドラの家ではジャーナキーの妊娠が発覚する。ラグヴィールを逃がしてしまったために窮地に追い込まれたマヘーンドラは、ジャーナキーをマドゥカルの家へ送る。だが、マドゥカルは公衆の面前で罵声を浴びせかけ、マドゥカルやジャーナキーを追い返す。そこでマヘーンドラは、ジャーナキーを中絶させ、別の男と再婚させることを考え出す。

辱めを受けたジャーナキーは、父親が中絶を考えていることを知って我慢ならなくなり、父親の反対を押し切って家を飛び出す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この映画のテーマとなっているパカルワー・シャーディー=誘拐結婚と聞くと、日本で一般的(?)な略奪結婚や略奪婚をイメージするかもしれない。日本の略奪結婚を定義するならば、他に恋人や許嫁がいる人を奪って結婚してしまうことだと一言で言ってしまって差し支えないだろう。だが、ビハール州で横行するパクルワー・シャーディーはそんな恋愛ゲームの延長線上のような子供だましではない。

パカルワー・シャーディーとは、親が他の家から花婿を誘拐して来て、自分の娘と無理矢理結婚させてしまう形態の結婚のことを言う。花嫁を略奪しての結婚なら、まだ何となく騎馬民族的習慣っぽいな、として頭では理解できるのだが、花婿を誘拐して娘を結婚させるというのはどういう目的の行為であろうか?それはやはり金や名誉目当てのものであることがほとんどであると言う。裕福で権力を持った独身男性を娘の婿にして自身の力を強めたり、縁談が破談となったことで面目を潰されるのを避けたりするのが目的だ。そのため、ターゲットは、ビハール州で絶対的ステータスを誇るIAS(インド行政官僚)や政府エンジニアであることが多く、実行者も地元の有力者であることが多い。パカルワー・シャーディーの行使に及ぶ過程には当然のことながら持参金問題も絡んで来る。縁談が破談となる大きな理由のひとつが持参金の額の不一致だからである。

パカルワー・シャーディーでは、結婚適齢期の娘を持つ親が、ターゲットとする独身男性を誘拐し、無理矢理娘と結婚させて同室に閉じ込め夜を過ごさせ、結婚を既成事実化させてしまう。一般認識では、そんな無理強いして結婚が成立するはずがないと考えてしまうのだが、なんと成功率は80%以上で、そのせいでパカルワー・シャーディーは半ば社会的に認知された結婚形態となってしまっている。また、一度結婚が成立してしまうと、男性にとって離婚することは難しくなる。インドでは戸籍制度がないために、結婚式の写真が結婚の証拠として大きな力を持つ。パカルワー・シャーディーでは当然結婚式の写真が撮られ、結婚の証とされてしまう。また、結婚無効や離婚を申し立てようとも、インドの司法プロセスは果てしなく時間が掛かるし、妻には夫の財産の数割を主張する権利が発生するため、もはや無傷ではいられない。蟻地獄のようなものである。また、パカルワー・シャーディーをさせられた花嫁側も大きな犠牲者であり、その後幸せな人生が送れることは少ない。それでも、父親の方はパカルワー・シャーディーによって娘のためにいいことをしたと思い込むため、問題はさらに深刻となる。

「Antardwand」は、監督の友人の身に実際に起こったことをベースに作られた映画であり、非常にリアルであった。言語もビハール州の方言をフル活用し、自然な方言をしゃべれる俳優をキャスティングしてある。「Peepli

[Live]」(2010年)ほどのウィットはなく、全体的に悲壮感が溢れていたが、「Peepli [Live]」に続き、農村を舞台にした真面目な作品だと言える。ただ、娯楽性には乏しく、背筋を伸ばして見ることを要求される。最後もいくつか問題を残したままの終わり方をしており、インドの未来に不安をかき立てられる。

主人公ラージ・スィン・チャウドリーは、「Gulaal」(2009年)などに出演していた俳優である。元々は脚本家志望のようで、アヌラーグ・カシヤプの指導の下、「Gulaal」や「No

Smoking」(2007年)の下地となる脚本を書いたことでも知られている。デリーでよく見るタイプの顔だが、演技力はしっかりしている。ジャーナキーを演じたスワーティー・セーンは、プネーの映画テレビ学院の卒業生で、「Antardwand」がデビュー作となるが、本作でインド映画賞の主演女優賞を受賞した他、アヌラーグ・カシヤプに絶賛された。他に、ヴィナイ・パータクやアキレーンドラ・ミシュラーなどの演技派俳優の名演が光った。

真面目な社会派映画なので、基本的にダンスシーンなどはなかったが、結婚式のシーンでムジュラー(踊り子による踊り)があった他、途中いくつか挿入歌が入っていた。悲壮感を醸し出す暗い音楽が多かった。

上述の通り言語はビハール州の方言ボージプリー語となっているが、コテコテに訛ってはおらず、標準ヒンディー語の知識でほとんどの台詞の意味は推測可能である。よって、ボージプリー語映画の範疇には入らないだろう。

「Antardwand」は、2010年のボリウッドのひとつのキーワードとなりそうな「農村」を体現する映画のひとつである。大きな反響はないが、インド映画賞を受賞したことからも分かる通り、社会派映画愛好家を中心に密かに高い評価を得ている。そもそも、このような非商業ベースの映画が映画館で一般公開されるようになったことは歓迎すべきだ。

| ◆ |

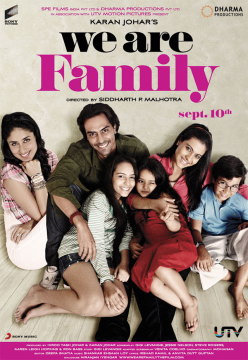

9月2日(木) We Are Family |

◆ |

今年の話題作の1本、カラン・ジャウハル制作「We Are Family」が本日より公開となった。元々9月10日公開予定だったのだが、サルマーン・カーン主演の話題作「Dabangg」も同日公開だったため、衝突を避けてジャナマーシュトミー祭(クリシュナ生誕祭)の9月2日に前倒しで公開となった経緯がある。

ストーリーはオリジナルではなく、ハリウッド映画「Stepmom」(1998年)のリメイクである。インド映画にはハリウッド映画の無断コピーが多いことは周知の事実であるが、「We

Are Family」ではちゃんとタイトルクレジットで原作の明記があり、著作権が尊重されていた。非常に重要な一歩だと言える。主演はカージョールとカリーナー・カプール。共にカラン・ジャウハル・キャンプに属するA級ランクの女優である。この2人の共演は「Kabhi

Khushi Kabhie Gham」(2001年)以来となる。最近出番の増えたアルジュン・ラームパールも主演だが、本作は女性中心ドラマであり、重要度は若干下がる。監督のスィッダールトPマロートラーはカラン・ジャウハルの助監督上がりで、今回が監督デビュー作となる。

題名:We Are Family

読み:ウィー・アー・ファミリー

意味:私たちは家族だ

邦題:家族写真

監督:スィッダールトPマロートラー(新人)

制作:ヒールー・ヤシュ・ジャウハル、カラン・ジャウハル

原作:「Stepmom」(1998年)

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:イルシャード・カーミル、アンヴィター・ダット・グプタン

振付:ボスコ・シーザー

衣装:マニーシュ・マロートラー、シラーズ・スィッディーキー

出演:カージョール、カリーナー・カプール、アルジュン・ラームパール、ディーヤー・ソーネーチャー(子役)、ノーミーナート・ギンズバーグ(子役)、アーンチャル・ムンジャル(子役)

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞、ほぼ満席。

左から、カリーナー・カプール、アルジュン・ラームパール、

アーンチャル・ムンジャル、ディーヤー・ソーネーチャー、

カージョール、ノーミーナート・ギンズバーグ

| あらすじ |

オーストラリア在住のインド人女性マーヤー(カージョール)は、離婚した元夫アマン(アルジュン・ラームパール)との間に出来た3人の子供――上から順に13歳の長女アーリヤー(アーンチャル・ムンジャル)、10歳の長男アンクシュ(ノーミーナート・ギンズバーグ)、6歳の次女アンジャリ(ディーヤー・ソーネーチャー)――を女手ひとつで育てていた。アマンとの関係は完全に切れておらず、たまにアマンは子供たちの面倒を見ていた。子供たちも父親と会えるのを楽しみにしていた。

ある日、アマンはガールフレンドのシュレーヤー(カリーナー・カプール)をマーヤーや子供たちに引き合わす。シュレーヤーはファッションデザイナーの卵であった。シュレーヤーは精一杯仲良くしようと努めたが、第一印象は最悪で、マーヤーも子供たちもシュレーヤーを毛嫌いするようになる。特に年長のアーリヤーは、シュレーヤーがアマンと結婚しようとしていることに勘付き、そうなったら父親が永遠に奪われてしまうと危惧するようになる。

それでも、いくつかの事件を経て、シュレーヤーは子供たちと仲良くなる。まずはもっとも幼いアンジャリがシュレーヤーと友情を結び、アンクシュもそれに続く。だが、アーリヤーだけは絶対にシュレーヤーを認めようとしなかった。

一方、マーヤーは子宮頸がんに罹っていることが分かり、医者には余命わずかと宣告される。マーヤーはアマンにそのことを明かす。それを聞いたアマンは、最期のときだけでもマーヤーと一緒に過ごそうと考え、シュレーヤーと別れてマーヤーや子供たちと暮らし始める。しかしマーヤーは自分が死んだ後の子供たちのことを考え、シュレーヤーを代わりの母親として迎え入れることを決める。マーヤーはシュレーヤーに会いに行き、自分の病気のことを明かして、子供たちの代理の母親になってくれるように頼む。

シュレーヤーはマーヤーの家に住むようになる。アンクシュとアンジャリは大喜びだったが、アーリヤーはまだ彼女のことを認めていなかった。しかし、シュレーヤーとアーリヤーも和解し、こうして2人の母親が同居するちょっと変わった家族が形となった。シュレーヤーは完全に子供たちの心を掴んだが、逆にマーヤーは次第に疎外感を感じるようになって来る。ある日2人の間で口論が生じ、シュレーヤーは家を出て行ってしまう。だが、それからすぐにマーヤーは倒れてしまう。

マーヤーは病院に搬送された。しばらく昏睡状態が続いたが、やがて目を覚ます。死期を悟ったマーヤーはシュレーヤーに後のことを託し、最期のディーワーリー祭を家で過ごすことにする。そこでアマンらはマーヤーに今までの想い出の写真を見せ、最期の家族写真を撮影する。その写真の中にはシュレーヤーの姿もあった。

数年後・・・アーリヤーの結婚式。シュレーヤーは美しく着飾ったアーリヤーに、マーヤーから預かった腕輪を渡す。そして死んだマーヤーのことを思い出す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

原作となっている「Stepmom」は未見であるため、どの程度がオリジナルで、どの程度がインド映画アレンジとなっているか判別できないのだが、とてもインド映画らしい、家族愛をテーマにした感動作だと感じた。同じカラン・ジャウハル制作の名作「Kal

Ho Naa Ho」(2003年)以来の感動と言っていい。鑑賞している間、これほど多くの涙が溢れ出てきたのは久し振りであった。

カラン・ジャウハル監督の「Kabhi Alvida Naa Kehna」(2006年)では不倫、離婚から再婚に至るまでが描かれていたが、「We

Are Family」では離婚から数年経った状態からストーリーが始まる。長女が13歳、末っ子が6歳という設定であるため、普通に考えたら、少なくとも主人公アマンとマーヤーの結婚生活は7年以上続き、離婚後最大6年ほど経ったことになる。離婚の原因は「お互い愛し合っていたのに喧嘩ばかりしていた」と語られていただけで、詳しく説明はされていなかったが、それはこの映画では重要ではない。離婚はしたものの、元夫婦の仲は良好で、普段母親の元で暮らす子供たちも、父親が度々会いに来てくれるため、父親の不足を感じることはなかった。

しかし、アマンが離婚後に出会い、3年間ほど付き合って来た恋人シュレーヤーとの結婚を決めたことと、マーヤーの子宮頸がんが発覚したことで、大きく物語が動き出す。マーヤーとシュレーヤーの関係は、1人の男性を巡るいわゆる三角関係となるが、元妻と現恋人という立場であるために、恋敵的な敵対関係はあからさまには生まれない。むしろ子供たちの方が、父親を奪われることを恐れ、シュレーヤーに敵意をむき出しにしていた。もしマーヤーが子宮頸がんに罹っていなかったら普通の三角関係にもなっていたかもしれないが、余命あとわずかであることが分かったために、マーヤーとシュレーヤーの関係は、子供を中心に、実母と継母の関係となる。そしてマーヤーはシュレーヤーに子供を託し、死んで行く。もちろんマーヤーとシュレーヤーの仲は最初から良好だった訳ではない。最初の顔合わせでは事が悪い方向に悪い方向に進み、最悪のものとなってしまった。シュレーヤーが継母になることを承諾した後も、カットがあったのか多少唐突ではあったが、衝突があった。その原因は、意外にも早く子供たちの心を掴んだシュレーヤーに対してマーヤーが覚えた嫉妬であった。それでいて、同じ男性を共有し、子供を託し託される間柄となった2人の女性の間の、友情よりも強い絆がよく描写されていた。

だが、「We Are Family」の隠れたテーマとなっていたのは、現代の女性が直面する、働く女性と結婚・子育てという問題である。劇中では簡単に触れられていただけだったが、マーヤーは元々出版社に勤めていて、結婚後は3人の子供を育てる主婦をしていた。一方、シュレーヤーはファッションデザイナーの卵で、自称キャリアウーマンであった。しかも、幼少時に母親を亡くしており、母親がどういうものかをあまり理解していなかった。シュレーヤーはマーヤーに継母になるように頼まれたとき、「キャリアウーマンの私にはいきなり3人の子供を育てることは無理だ」と言う。だが、それに対しマーヤーは、「どの女性にも母親は隠されているわ」と励ます。そしてエンディングでシュレーヤーは、アーリヤーを嫁に出す際に死んだマーヤーを思い出して、「私も母親になれたわ」とつぶやく。バリバリ働いていた女性でも、結婚し、子供を産むことで、自然に母親になれるということを伝えていたと感じた。ただ、シュレーヤーがアマンと結婚後もファッションデザイナーを続けたのかどうかは不明だし、アマンとの間に子供が出来なかったかという点にも言及がなかった。その辺りは、物語の焦点ではなかったものの、話を単純にし過ぎていたような気もした。

やんちゃな子供たちが新しい親を受け容れるというプロットは、「Thoda Pyaar Thoda Magic」(2008年)とも似通っていたし、不治の病に罹った妻が、自分の死後のことを考えて、夫の新しい伴侶、そして子供の新しい母親を予め決めるという点では、カラン・ジャウハル監督自身の出世作「Kuch

Kuch Hota Hai」(1998年)にも通じるものがある。死に行く人が別の同性に自分の愛する人を託すという流れは、やはりカラン・ジャウハル制作「Kal

Ho Naa Ho」そのままで、マーヤーが最期にシュレーヤーに言う「子供たちの昨日は私のもの、でも子供たちの明日はあなたのもの」という台詞も、「Kal

Ho Naa Ho」でアマン(シャールク・カーン)が最期にローヒト(サイフ・アリー・カーン)に言う名台詞「今生ではナイナー(プリーティ・ズィンター)はお前のものだが、来世ではオレのものだからな」を想起させる。だが、「We

Are Family」は、2人の女性を中心に、単なる恋愛ではなく、愛のかなり深い意味にまで迫った傑作だと言える。

ちなみに、オーストラリアを舞台にしたこの映画には、インド人がオーストラリアで受けている人種差別、いわゆる「カレー・バッシング」に関するシーンも含まれていたらしい。だが、全体の雰囲気にそぐわないということでカットされた。確かにそういうシーンがあったとしたら蛇足に感じたと思う。

「We Are Family」の成功の一因はキャスティングの妙にある。適材適所という言葉がふさわしい。既に1児の母であり、現在もう1人の子供を妊娠中のカージョールは、すっかり家庭的女性の役が似合うようになり、演技も素晴らしかった。まだ未婚のカリーナー・カプールは、一方で高ビーで子供嫌いそうなイメージがあるために、序盤の子供たちとそりが合わないシーンはピッタリであったし、他方でやっぱり子供好きっぽい無邪気さもあって、中盤から終盤にかけての、子供たちとじゃれ合うシーンも似合っていた。ボリウッド切ってのハンサムボーイ、アルジュン・ラームパールもすっかり大物になった。前妻との間に3児がありながら再婚できてしまうアマンを演じるには、アルジュンほどの圧倒的なルックスがないと説得力がない。この3人のケミストリーも抜群で、特にカージョールとカリーナーの共演、そしてお互いに一歩も譲らない競演は大きな見所であった。

子役の3人もとても良かった。やはり最年少のアンジャリを演じたディーヤー・ソーネーチャーが一番キュートで活躍の場も多かったが、アンクシュを演じたノーミーナート・ギンズバーグ、アーリヤーを演じたアーンチャル・ムンジャルも並以上の演技をしていた。

音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。事前にサントラCDを買って音楽をざっと聴いたところでは、奇をてらった曲が多すぎて、これをどう映画中で使うのかと疑問に思ったが、実際に映画を見たところでは、全てうまくストーリーにはまっていた。特筆すべきは「Dil

Khol Ke Let's Rock」。エスビス・プレスリーの有名な「監獄ロック(Jailhouse Rock)」のヒンディー語カバーとなっている。アルジュン・ラームパール、カージョール、カリーナー・カプールの3人が踊る、映画中で唯一豪華な群舞となっている。そういえば「Kal

Ho Naa Ho」ではロイ・オービンソンの「オー・プリティ・ウーマン(Oh, Pretty Woman)」のヒンディー語カバーがあった。カラン・ジャウハルの趣味であろうか?

言語は典型的な現代ヒンディー語娯楽映画のもので、英語と標準ヒンディー語のミックス。英語の割合は多いので、ヒンディー語が出来なくてもある程度理解できるだろうし、ヒンディー語が少しできるだけでも結構聞き取れるだろう。

「We Are Family」は、ハリウッド映画「Stepmom」の公式リメイクではあるものの、インド映画らしい家族愛のメッセージが込められた感動作である。流れる涙の量では今のところ今年最大保証。必見の映画である。

| ◆ |

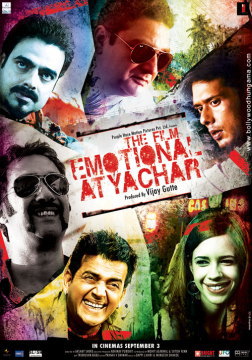

9月4日(土) The Film: Emotional Atyachar |

◆ |

インドが世界に誇る音楽家ARレヘマーンが作曲した、「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)の挿入歌「Jai Ho」が世界を席巻しているとき、インドでは新進気鋭の音楽家アミト・トリヴェーディー作曲の、ヒンディー語映画「Dev.

D」(2009年)の挿入歌「Emosanal Attyachar」が大ヒットしていた。インドの結婚式にお決まりのブラスバンド・サウンドをうまくモダンなダンスミュージックに仕立て上げたユニークな曲であるだけでなく、その奇妙奇天烈な題名もインド人の壺にはまった。英語の「Emotional(感情的)」の訛った形に、固い印象のあるサンスクリット語からの借用語「Attyachar(虐待)」をくっつけ、何とも言えない不協和音を生み出していたのである。この造語は映画音楽を越えて一人歩きし、「Emotional

Atyachar」というタイトルのテレビ番組も登場した。そして今度は同名の映画まで作られることになった。テレビ番組と差別化するために「The

Film: Emotional Atyachar」となっている。監督は新人のアクシャイ・シェーレー。キャストの顔ぶれはなかなか面白い。

題名:The Film: Emotional Atyachar

読み:ザ・フィルム:エモーショナル・アティヤーチャール

意味:映画:感情的虐待

邦題:エモーショナル虐待

監督:アクシャイ・シェーレー(新人)

制作:ヴィジャイ・グッテー

音楽:マンゲーシュ・ダードケー、バッピー・ラーヒリー

歌詞:アミターブ・バッチャーチャーリヤ、ヴィラーグ・ミシュラー

出演:カールキー・ケクラン、ラヴィ・キシャン、ランヴィール・シャウリー、ヴィナイ・パータク、アビマンニュ・スィン、モーヒト・アフラーワト、アーナンド・ティワーリー、ナスィール・アブドゥッラー、スネーハル・ダービー、ラージクマール・カノージヤーなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左上から時計回りに、アビマンニュ・スィン、ヴィナイ・パータク、

モーヒト・アフラーワト、カールキー・ケクラン、ラヴィ・キシャン、

ランヴィール・シャウリー

| あらすじ |

深夜のゴア・ムンバイー・ハイウェイ。ヒテーン(アーナンド・ティワーリー)は銃弾を受けて傷だらけの男ヴィクラム・ジャイスワール(モーヒト・アフラーワト)をヒッチハイクする。この男の身に一体何があったのか?徐々に謎が明かされて行く・・・。

ヴィクラムはムンバイー在住の実業家であった。父親から譲り受けた会社を経営するヴィクラムは、カンナー(ナスィール・アブドゥッラー)という人物から出資を受けて新規事業を始めようとしていた。ところが土壇場になってカンナーは出資を拒否し、ヴィクラムは多額の資金の調達を余儀なくされる。ゴアに住む叔父からの資金調達交渉に成功したヴィクラムであったが、ゴア行きの飛行機に乗り遅れてしまう。交渉をまとめて金を受け取るには、翌日10時までにゴアに着く必要があった。ヴィクラムは仕方なく自動車を走らせ、ゴアへ向かう。

一方、ゴアでは、悪徳警察官のジョー(ヴィナイ・パータク)とレスリー(ランヴィール・シャウリー)が、カジノのオーナー、ボスコ(アビマンニュ・スィン)から借金の取り立てをしていた。ボスコは3日の猶予を与えられた。レスリーはボスコの恋人ソフィー(カールキー・ケクラン)に恋しており、これを機にソフィーを我が物にすることを狙っていた。ボスコはムンバイーの実業家とカジノのパートナー契約を結び、2億ルピーの資金調達に成功する。ジョーとレスリーがソフィーを人質に取っている間、ボスコはムンバイーに資金を受け取りに行く。

一方、ムンバイー。小悪党のジュニア・バーイー(ラヴィ・キシャン)は、ムンバイーの某所で2億ルピーの現金受け渡しがあるとの情報を耳にし、2人の仲間ゴーティー(スネーハル・ダービー)とピチュクー(ラージクマール・カノージヤー)と共に強盗を計画する。受け渡しをしていたのはカンナーとボスコであった。3人は殺しはしない予定だったが、手違いで発砲してしまい、カンナーとボスコを殺してしまう。ゴーティーも反撃の銃弾を受けてしまうが、ジュニア・バーイーらは2億ルピーの入ったバッグを持ち去り、ワゴン車に乗ってゴアへ向かって逃亡する。

その途中、ゴーティーが危篤状態となり、とうとう死んでしまう。ジュニア・バーイーは自動車を止め、ピチュクーと共に死体を森林に捨てる。そして気が動転していたピチュクーも殺す。しかし、この間にヴィクラムがちょうど通りがかり、道端に停めてあったワゴン車の中に20億ルピーの入ったバッグを見つける。迷ったヴィクラムであったが、大金を必要としていたヴィクラムはそれを猫ばばすることに決める。それに気付いたジュニア・バーイーは追いかけようとするが、ワゴン車の鍵が見つからず、走って追いかける。だが自動車に追いつけるはずもなく、途中で力尽きて道の真ん中に倒れてしまう。

一方、ジョーとレスリーに人質に取られていたソフィーは、自分に気のあるレスリーを何とか手玉に取っていた。現実的なジョーは問答無用でレイプしてしまえばいいと忠告していたのだが、中途半端にロマンティックなレスリーはソフィーの気を引こうとしていたのである。だが、ソフィーは隙を見て逃げ出す。橋から河に飛び込み、森林を走り抜けたソフィーは、道端に自動車を停めてこれからどうしようか迷っていたヴィクラムを見つける。ソフィーはヴィクラムの頭を殴って自動車を奪おうとするが、ヴィクラムは気絶しなかった。ソフィーはヴィクラムに、警察に追われる身であることを明かし、早く自動車を発進させるように促す。自分を攻撃したソフィーのことを不審に思っていたヴィクラムだが、ひとまず彼女の言うことを聞き、車を走らせる。ところがジョーとレスリーに追い付かれてしまい、ヴィクラムは逆さ吊りにされ拷問を受ける。当然2億ルピーの入ったバッグも見つかってしまう。

この期に及んでもレスリーはソフィーに誘惑されていた。ソフィーは、ボスコのことは忘れて、20億ルピーを山分けにしようと提案する。それを真に受けたレスリーはジョーをだまし討ちする。だが、ヴィクラムには逃げられてしまう。その後しばらくヴィクラムの自動車に乗って一緒に逃げていたソフィーとレスリーであったが、隙を見てソフィーはレスリーを殺し、道端に突き落とす。しばらくソフィーは自動車を運転していたが、道の真ん中に寝転んでいたジュニア・バーイーを轢いてしまい、そのままバランスを崩して路傍の木に激突して死んでしまう。

ここから現在の時間軸に戻る。ヴィクラムはヒテーンの自動車に乗せてもらい、ムンバイーを目指す。その途中、自分の自動車が道端で事故に遭って止まっているのを見つける。運転席にはソフィーの遺体もあった。後部座席を見ると、20億ルピーの入ったバッグがあった。ヴィクラムはそれを持って再びヒテーンの自動車に乗り、ムンバイーへ連れて行ってもらう。

ムンバイーに着いたヴィクラムは病院に直行し、治療を受ける。フィアンセのアイシュワリヤーもそこへ駆けつける。ヴィクラムの手元にはしっかり20億ルピー入りのバッグがあった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大金や高価な品物が複数の登場人物の間で行ったり来たりするストーリーは、ドタバタコメディー風の「Apna Sapna Money Money」(2006年)や、スリラー風の「Sankat

City」(2009年)など、味付けはそれぞれ違えど、ボリウッドでも過去にいくつか作られて来た。「The Film: Emotional Atyachar」はシニカルな笑いで味付けしたスリラーだと言える。

「The Film: Emotional Atyachar」に特徴的なのは、今やヒンディー語映画でもごく一般的ではあるが、時間軸が「現在」と「過去」を行き来し、事件の全貌が徐々に明らかになって行く手法である。「現在」のシーンは、ゴア・ムンバイー・ハイウェイを舞台に、ヒテーンが銃創を負ったヴィクラムを助け、彼に話しかけることで進行する。「現在」のシーンの冒頭には時刻が表示され、特徴的なハイウェイのシーンが入るため、ある程度映画が進めば「これは『現在』のシーンだな」と判別できるようになっている。過去のシーンではゴア、ムンバイー、そしてゴア・ムンバイー・ハイウェイ上を舞台にし、各登場人物が2億ルピーにどう関わり、どのように2億ルピーが持ち主を変えて行ったのかが断片的に明かされる。2億ルピーに関わるのは主に、カンナー、ボスコ、ジュニア・バーイー、ヴィクラム、ソフィー、ジョー、レスリーの7人である。彼らが連鎖的に関連し合っており、最終的には唯一生き残ったヴィクラムが2億ルピーを手にするというプロットである。ヴィクラムが2億ルピーを手にする正当性は極めて希薄だ。道端で見つけた2億ルピーを猫ばばしており、特に善人でもない。ストーリーに特にメッセージは込められておらず、純粋に緊迫感を楽しむ作品となっている。

ただ、題名となっている「感情的虐待」とストーリーのつながりはあまりないように思える。確かにこの映画には比較的残虐シーンが多い。登場人物のほとんどが死亡するだけでなく、死に方もホラー映画並にスプラッターなものがいくつかある。しかし、それらはどちらかというと「視覚的虐待」であり、「感情的虐待」とはほど遠い。もし観客に「感情的虐待」を提供することを目的とした映画だったとしたら、この映画は失敗作だと言える。最近の映画でもっとも「感情的虐待」を感じたのは「Aisha」(2010年)だ。

癖のある俳優たちの共演は面白かった。カールキー・ケクランは「Dev. D」(2009年)でデビューしたフランス系インド人女優。外見は完全に白人だが、プドゥッチェリー(ポンディシェリー)近郊の実験都市オーロヴィルに定住したフランス人ヒッピー夫婦の間に生まれ、インドで育っており、国籍もインドのようである。「Lagaan」(2001年)以来、ヒンディー語映画には幾ばくかの白人俳優がかなり重要な役で出演して来たが、誰も定着しなかった。だが、カールキーだけはインド国籍であることもあり、今後も活躍して行きそうである。アンニュイな雰囲気も独特であるし、何より舞台で研鑽を積んだ彼女の演技力はかなり信頼性が高い。「The

Film: Emotional Atyachar」は彼女のヒンディー語映画出演第2作となるが、今後も彼女の出演作は続く予定である。

ラヴィ・キシャンはボージプリー語映画の大スター。曲者俳優としてヒンディー語映画にもちょくちょく顔を出しており、ネットリとした気味悪さを全開させている。普段は得意のボージプリー語(ヒンディー語の一方言)をしゃべりまくるのだが、本作ではムンバイヤー・ヒンディーを流暢に使いこなしており、芸幅の広さを披露している。ランヴィール・シャウリーやヴィナイ・パータクも既にボリウッド・ファンにはお馴染みの名優。2人がペアを組んだのはおそらく初めてだろうが、コンビネーションは抜群であった。アビマンニュ・スィンは「Gulaal」(2009年)で注目を集めた骨太の男優。以上に挙げた俳優たちが持ち味を活かした非常に素晴らしい演技をしていた。

1人、懐かしい顔があった。それはモーヒト・アフラーワト。ラーム・ゴーパール・ヴァルマーの秘蔵っ子として「James」(2005年)や「Shiva」(2006年)で主演したのだが、全く芽が出なかった。まだ俳優業を続けていたことが驚きである。悪くはなかったが、他の曲者俳優の中に入ってしまうとインパクトに欠ける。将来性はあまりないだろう。

2時間以下の短い映画で、ダンスシーンなどはほとんどなかった。カールキー・ケクランが妖艶な踊りを見せる「Chitka Hua」ぐらいである。しかしBGMなどはとても効果的に入っており、スリルある展開を盛り上げていた。

「The Film: Emotional Atyachar」は、曲者俳優たちの豪華共演と、緊迫感ある展開を楽しむスリラー映画である。残虐シーンが多いので家族向けではないし、時間軸の行き来が激しいので単純なストーリーしか理解出来ない大衆向けでもないが、多くの登場人物が相互に絡み合っている割には一応スッキリとまとまっており、マルチプレックス向けの佳作だと言える。必ずしも見る必要はないが、見てもつまらないとは感じないだろう。

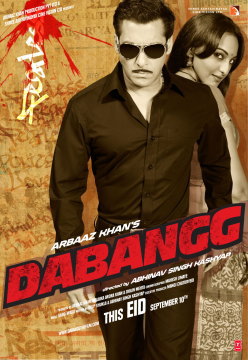

最近は権利のバラ売りによって公開前に制作費を回収したり、綿密なマーケティングによってターゲットを絞った映画作りが行われるようになったりしているものの、インドでは依然として映画というビジネスは博打に近い商売であり、映画業界の人々は人一倍、験を担いだりジンクスを気にしたりする。映画業界で伝統的に信じられているジンクスのひとつに、「イードの週はアクション映画がヒットする」というものがある。イードとはイスラーム教徒の祭りで、年に主に2回ある。イードゥル・フィトルとイードゥッ・ズハーである。昨年、ラマダーン明けのイードゥル・フィトルに合わせてサルマーン・カーン主演のアクション映画「Wanted」(2009年)が公開され、同年最大のヒット作の1本となった。これによって、ますますイード=アクション映画という公式は強まることとなり、今年のイードゥル・フィトル週にもアクション映画「Dabangg」の公開となった。主演は同じくサルマーン・カーン。元々同日公開予定だった、カラン・ジャウハル制作「We

Are Family」を公開前倒しにさせただけあり、前評判は「ヒット間違いなし」であった。

「Dabangg」はサルマーン・カーンが主演だけでなく、彼の家族親戚が表裏で関わっており、正にサルマーンのために作られた映画だ。メイン・プロデューサーはサルマーンの弟アルバーズ・カーンで、重要な役で出演もしている。彼はアルバーズ・カーン・プロダクションを設立しており、本作が記念すべき第1作となっている。アルバーズの妻マラーイカー・アローラー・カーンもプロデューサー陣に名を連ねている他、アイテムガール出演をしている。さらに、サルマーンの妹アルヴィラー・アグニホートリー・カーンが衣装デザイナーとして参加。もう一人の弟ソハイル・カーンも、アルバーズ・カーン・プロダクションを通して間接的に関わっていると言う。また、サルマーンらの父親サリーム・カーンがデリーUPテリトリー(映画配給区画でパンジャーブ州を含む)での配給を自ら行っているとの報告もある。一家総出という感じである。

監督はアビナヴ・スィン・カシヤプ。「Black Friday」(2004年)や「Dev. D」(2009年)など、ユニークな映画を作ることで知られる監督・脚本家アヌラーグ・カシヤプの弟である。兄とは違い、正統派娯楽映画で監督デビュー。この兄弟は今後も各々の領域で暴れ回ってくれそうだ。他に、往年の名優にしてインド人民党(BJP)の政治家シャトルガン・スィナーの娘ソーナークシー・スィナーがヒロインに抜擢され、女優デビューしている。

題名:Dabangg

読み:ダバング

意味:恐れ知らず

邦題:ダバング

監督:アビナヴ・スィン・カシヤプ(新人)

制作:アルバーズ・カーン、マラーイカー・アローラー・カーン、ディリン・メヘター

アクション:Sヴィジャヤン

音楽:サージド・ワージド

歌詞:ジャリース・シェールワーニー、ファイズ・アンワル、ラリト・パンディト

振付:ラージュー・カーン、ムダッサル・カーン

衣装:アルヴィラー・アグニホートリー・カーン、アシュリー・レベロ

出演:サルマーン・カーン、ソーナークシー・スィナー(新人)、アルバーズ・カーン、ソーヌー・スード、ヴィノード・カンナー、ディンプル・カパーリヤー、アヌパム・ケール、マーヒー・ギル、オーム・プリー、マヘーシュ・マーンジュレーカル、ティーヌー・アーナンド、マラーイカー・アローラー・カーン(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

サルマーン・カーン(左)とソーナークシー・スィナー(右)

| あらすじ |

ウッタル・プラデーシュ州の田舎町ラールガンジ。プラジャーパティ・パーンデーイ(ヴィノード・カンナー)の妻ナイニー(ディンプル・カパーリヤー)には2人の息子がいたが、長男のチュルブルは前夫の子で、プラジャーパティには嫌われていた。だが、次男のマカンチャンドが怠け者だったのに対し、チュルブルは聡明な子であった。ナイニーは2人を平等に愛したが、父親に甘やかされたマカンチャンドはますます調子に乗るようになっていた。チュルブルはいつかマカンチャンドと父親を見返すことを誓いつつ少年時代を過ごした。

21年後。チュルブル(サルマーン・カーン)は、ロビンフッド・パーンデーイの異名を持つ警察官となっていた。強盗から金を奪って我が者にする汚職警官ではあったが、強きをくじき弱きを助ける、ロビンフッドそのままの正義漢であった。一方、マカンチャンド、通称マッキー(アルバーズ・カーン)は相変わらず怠け者で、無職のままブラブラしていた。マッキーにはニルマラー(マーヒー・ギル)という恋人がおり、結婚しようとしていたが、ニルマラーの父親(ティーヌー・アーナンド)は拒否していた。理由は、持参金のための金がないからであった。プラジャーパティは工場を建てるために多額の借金をしており、マッキーをどこか裕福な家庭の娘と結婚させて、持参金で借金を返そうとしていたのだった。ニルマラーの父親は貧しい教師であった。

マッキーは、チュルブルが金庫に多額の現金を貯め込んでいることを知っていた。ある日マッキーはチュルブルから金庫の鍵を盗み、その金を盗んでニルマラーの父親に渡す。持参金が用意できたことでマッキーとニルマラーの縁談はまとまる。だが、不幸にも喘息の持病を持っていた母親が死んでしまう。ナイナーが死んだことでプラジャーパティとチュルブルの関係は完全に切れ、チュルブルは家を出て警察官用の公営住宅に住むようになる。だが、引っ越しの際に金の盗難が発覚する。突然マッキーの結婚が決まったことでチュルブルは誰が盗んだか勘付き、復讐のためにマッキーの結婚式をメチャクチャにすることを決める。

チュルブルには以前から言い寄っていた女性がいた。名前はラッジョー(ソーナークシー・スィナー)と言う。だが、ラッジョーはアルコール中毒の父親(マヘーシュ・マーンジュレーカル)が生きている限りは結婚しないと言っていた。チュルブルはそのことをラッジョーの父親に相談する。すると父親は2人の結婚を認める。だが、その日ラッジョーの父親は池に身を投げて死んでしまう。自分が生きている限りラッジョーは結婚しようとしないことを知っていた父親は、ラッジョーの幸せのために自殺したのだった。だが、こうしてチュルブルとラッジョーの結婚も決まった。

マッキーとニルマラーの結婚式の日、チュルブルはラッジョーと警察官たちを連れて式場に乗り込み、結婚式をハイジャックして、自分たちの結婚式をしてしまう。これに怒ったニルマラーの父親は娘の結婚をキャンセルしてしまう。この一件でますますプラジャーパティ、マッキーの父子とチュルブルの確執は深まった。

ところで、チュルブルは州内相ダヤール・バーブー(アヌパム・ケール)に可愛がられている青年政治家チェーディー・スィン(ソーヌー・スード)に敵視されるようになる。チェーディーは何度も部下を送ってチュルブルを殺そうとするが、いつも返り討ちに遭っていた。

だが、偶然にもラッジョーの兄はダヤール・バーブーの個人秘書であった。チュルブルはダヤール・バーブーと会い、気に入られる。ダヤール・バーブーもチェーディーの横暴には困っており、相談を持ちかけられる。そこでチュルブルは、チェーディーが酒販売業を牛耳っているのを利用し、密造酒による中毒事件を起こして、チェーディーのビジネスの邪魔をする。

チェーディーも黙っていなかった。彼はチュルブルとマッキーの兄弟間確執を利用することにする。まずチェーディーはプラジャーパティの工場に放火する。工場が焼失してしまったショックでプラジャーパティは入院してしまう。治療費が必要となったマッキーは、自分からチェーディーに近付いて来た。そこでチェーディーはマッキーを利用し、ダヤール・バーブーを爆死させる。この爆発でラッジョーの兄も死んでしまう。ダヤール・バーブーが死んだことで、チェーディーが後継政治家として彼の選挙区から立候補することになった。さらに、チェーディーはマッキーに銃を渡し、チュルブルを殺すように促す。

だが、マッキーも兄のチュルブルを殺すことは出来なかった。チェーディーにいいように利用されていることにも気付いていた。マッキーはチュルブルの元へ行き、内相爆殺事件の犯人が自分であることを自白し、さらに彼を殺しに送られたことも明かした。チュルブルは警察の大部隊を率いてチェーディーのアジトを急襲する。最後はチュルブルとチェーディーの一騎打ちとなる。母親を殺したのも実はチェーディーであったことを知ったチュルブルは怒り心頭に発し、チェーディーを惨殺する。この一件をきっかけにチュルブルはマッキーと団結し、プラジャーパティとも父子の関係を築くことになった。

改めてマッキーとニルマラーの結婚式が行われることになった。その日、チュルブルはラッジョーの妊娠を知らされる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

多少編集が粗い印象は否めなかった。説明不足のままストーリーが飛び、展開が早すぎるところがいくつもあった。それでも、最近めっきり減ったボリウッド娯楽映画の王道を気持ちいいほど直進しており、笑いあり、涙あり、アクションあり、ロマンスあり、アイテムナンバーありの一大娯楽作品となっていた。単に復讐の成就や残酷な惨殺シーンで終わっておらず、家族の結束でエンディングという後味の良さも実現していたし、音楽もダンスも一級品。都市部から田舎まで幅広い観客層を魅了するユニバーサルヒット作品となることは濃厚だ。

完全な娯楽映画であるため、解説が必要な点はない。だが、先週公開された「We Are Family」とは微妙にテーマがかぶっているのは興味深い。「We

Are Family」では継母がひとつのテーマになっていたが、「Dabangg」では継父の存在がストーリーの重要な原動力となっていた。典型的な復讐劇のプロットに、前夫の子と継父の確執と和解が組み込まれており、単なるバイオレンスではなく、ハートに訴える要素を持った映画になっていたのは、巧みな点だと言えるだろう。

映画の魅力の中心は何と言ってもサルマーン・カーン演じるチュルブル・パーンデーイである。絶対的な正義ではなく、強盗が盗んだ金を着服してしまうような「チョイ悪」ではあるが、口数少ない中にウィットがあり、アクションのひとつひとつにこだわりがあり、部下からは慕われ、戦えば無敵である。チュルブルのスタイリッシュな言動を楽しむことがこの映画を楽しむコツだ。はっきり言って、サルマーン・カーンが演じたと言うより、サルマーン・カーンそのものがチュルブル・パーンデーイとなってスクリーン上に化身したかのようだ。ボリウッドの「3カーン」と呼ばれる人気男優3人の中では、一般に出演作の全体的な質などから、もっとも格下に扱われることが多いが、シャールク・カーンやアーミル・カーンとは違ったカリスマ性を持ち、異なったファン層を持っていることを実感させられる。庶民レベルの人気度では「3カーン」中ナンバー1かもしれない。また、「Dabangg」の中では、普段あまり話題とならないサルマーンの演技力をフルに発揮するシーンもいくつか用意されており、特に父親と和解するシーンで素晴らしい演技を見せていた。

自己のプロダクションを設立し、本作によってプロデューサー・デビューを果たしたアルバーズ・カーンであるが、同時に重要な脇役として出演しており、堅実な演技をしていた。悪役ソーヌー・スードにとってもこの映画は出世作となるだろう。「Singh

Is Kinng」(2008年)での悪役も良かったが、今回はさらに見せ場が多かった。最後の決闘シーンでは、肉体見せびらかし癖のあるサルマーン・カーンよりも前に逞しい肉体を露わにしていた。ただ、その後すぐにサルマーンの方も「北斗の拳」風に上半身をむき出しにし、圧倒し返していた。しかしながら、ソーヌー・スードの方が長身であるため、彼と並ぶとサルマーンの背の低さが目立ってしまっていた。それはサルマーンを徹底的にヒーローとして持ち上げるこの映画の最大の誤算だと言える。

男中心の映画で、ヒロインはそこまで目立たなかった。シャトルガン・スィナーの娘ソーナークシー・スィナーは、まだ実力を計れるほどの演技を見せていなかったし、既に演技派として定評のあるマーヒー・ギルの出番も限定的であった。むしろ圧倒的存在感を放っていたのは、アイテムガール出演のマラーイカー・アローラー・カーンである。後半最大の盛り上がりであるアイテムナンバー「Munni

Badnaam」で、ムンニーという名のダンサーとしてゴージャスな踊りを繰り広げる。かつて「Dil Se」(1998年)の「Chayya Chayya」で一世を風靡し、チャイヤー・チャイヤー・ガールと呼ばれたマラーイカーのオーラが蘇ったかのようである。それには、夫アルバーズ・カーンの尽力もあっただろうし、彼女もプロデューサーとして名を連ねているので、自分好みにアイテムナンバーをアレンジ出来たのかもしれない。とにかくマラーイカーは他の2人の「正」女優たちを圧倒していた。

他には往年の名優ヴィノード・カンナーとディンプル・カパーリヤーが夫婦役で共演していたことが特筆すべきであろう。アヌパム・ケール、オーム・プリー、マヘーシュ・マーンジュレーカルなどの個性派俳優たちも少ない出番の中でフルに存在感を見せていた。

サージド・ワージドのコンビによる「Dabangg」の音楽はリリース以来ずっとチャートを独走中である。それもそのはず、サントラCDにはいい曲が多く収録されている。インド民謡とアフリカンミュージックをミックスさせたような「Hud

Hud Dabangg」、酔っぱらいダンスナンバー「Humka Peeni Hai」、今年最大のヒット曲のひとつとなりそうなアイテムナンバー「Munni

Badnaam」など、踊りに向いた曲がいくつかある一方、「Tere Mast Mast Do Nain」のようなカッワーリー風ラブソングもあり、全体に渡ってノリノリである。ダンスの方も気合いが入った群舞が多く、映画鑑賞中大きな楽しみとなるだろう。ただ、「Tere

Mast Mast Do Nain」のダンスだけは曲と合っておらず残念だった。相変わらずサルマーンの踊りもうまくない。

舞台はウッタル・プラデーシュ州ラールガンジ(Laalgunj)。ウッタル・プラデーシュ州ラーエ・バレーリー県にラールガンジ(Lalganj)という町があるが、おそらく映画中のラールガンジは架空の町であろう。ウッタル・プラデーシュ州の田舎町の様子がよくスクリーン上で再現されていた他、サルマーン・カーンをはじめとした登場人物もアワディー語やボージプリー語(共にヒンディー語の方言)を思わせるような訛った話し方をしており、田舎の雰囲気が良く出ていた。特にサルマーン・カーンの淡々とした話し方は、ウッタル・プラデーシュ州やビハール州の人々の話し方をうまく真似ていた。台詞回しも絶品で、「お前を穴だらけにしてやる、どこから息をしてどこから屁をこくか迷うぐらいな」みたいな決め台詞が何度も登場する。

イード週に公開となったアクション映画「Dabangg」は、久々の大予算型コテコテ娯楽映画で、出来も素晴らしい。公開初日初回満員御礼の映画館で鑑賞したが、場内はすさまじい盛り上がりで、こんなにいい雰囲気で映画が見られたのも久し振りであった。最近ヒンディー語映画もかなり国際的に評価され得る高品質の作品を作れるようになって来ている。そんな中で、コテコテの娯楽映画ばかりの時代に逆戻りしてしまっては困るのだが、こういう映画が絶滅してしまっても良くない。映画の中心は娯楽映画であるべきで、娯楽映画の中心は「Dabangg」のような典型的マサーラー映画であるべきだ。「Dabangg」に内容は特にない。だが、映画の本当の楽しさを味わえる傑作である。インド映画を映画館で見られる環境にあるインド映画ファンは、もし見るなら、観客が多い内に見るべきだ。もしかしたらDVDなどではこの映画の楽しさは100%得られないかもしれない。

ダバング旋風、ザンドゥー・バーム騒動も参照のこと。

| ◆ |

9月13日(月) デリー・メトロの気になるヒンディー語 |

◆ |

先日、デリー大学ノース・キャンパスに用事があった。バイクで行くことも考えたが、主に2つの理由から、デリー・メトロを使うことにした。

ひとつは、最近デリー・メトロの新路線が開通したことである。今までデリー・メトロの南端は、ラージパト近くのセントラル・セキュリタリアート(中央官庁)駅であり、南デリー住民はデリー・メトロから疎外されていたのだが、9月3日にようやくセントラル・セキュリタリアート駅より南の路線が開通し、南デリーを通過してグルガーオンのHUDAシティーセンター駅まで通じた。この南北を縦断する路線はイエロー・ラインと呼ばれている。既にデリー大学ノース・キャンパス近くにはヴィシュヴァヴィディヤーラヤ(大学)駅があり、この駅はイエロー・ライン上にある。つまり、南デリーからデリー大学まで地下鉄一本で行けるようになったのである。この新開通のイエロー・ラインを一度使ってみたかったのが、わざわざデリー・メトロを利用した大きな理由のひとつであった。

もうひとつの理由は、最近ヤムナー河の水位が危険水位を越えていることである。かつて1978年にヤムナー河が氾濫したときは、その水位は207.49mに達したと記録されている。また、204mが危険水位の基準となっている。現在ヤムナー河の水位は206m代まで達することがあり、氾濫と洪水の危険性が取り沙汰されている。当然、ヤムナー河が氾濫した場合、影響を受けるのはヤムナー河河畔のエリアであるが、デリー大学ノース・キャンパス付近や、いつもデリー大学へ行くときに利用しているリングロードは、洪水の恐れがある地域であるため、バイクで行くことを少し躊躇していたのである。

もしセントラル・セキュリタリアート駅からファリーダーバード方面へ延びるバイオレット・ラインが開通すれば、僕の住むカールカージーの最寄り駅はネルー・プレイス駅またはカールカージー・マンディル駅またはゴーヴィンドプリー駅となる訳だが、イエロー・ライン上ではおそらくハウズ・カース駅が最寄りとなる。ハウズ・カース駅はアウターリングロード上にあり、アクセスも容易である。ハウズ・カース駅からデリー大学へ向かうことにした。

デリー・メトロには今のところいくつか欠点がある。ひとつは乗車券購入に時間がかかること。日本のように自動券売機などはないため、スマートカード/トラベルカードのようなプリペイドカードや1日/3日乗り放題のツーリストカードを購入しない限りは、窓口に並んでトークンを購入しなければならない。だが、インドの鉄道駅の窓口と同様に、メトロの窓口も大概混雑している。自分の行き先や買いたいトークンの値段を言って買って行けばこんなに混む必要もないのだが、慣れない乗客は窓口で「○○に行きたいんだけど、どうやって行けばいいのか」などと質問をしながら買うため、時間がかかるのである。また、窓口係もまだ経験が浅く、処理速度が速くない。インドの至る所で直面する「お釣りがない」問題は、デリー・メトロでは一応配慮されているような気がしたが(小銭がストックされた箱が設置されていた)、小銭がなくなったら容赦なく「お釣りがないのでできるまで待ってろ」と言われることは必至であろう。よって、デリー・メトロでの移動時間を計算する際、トークン購入の時間を余分に考えなければならない。これは日本の電車や地下鉄では考えられないタイムロスであろう。もちろん、頻繁にデリー・メトロを利用する人は、スマートカード/トラベルカードを購入すればこの問題はほぼ解決する。

デリー・メトロが初めて出来たときから言われていたことだが、庶民向け公共交通機関にしてはセキュリティーが厳しすぎる。もし何の手荷物も持っていなかったら、形式的に体を金属探知機でチェックされて終わりだが、手荷物を持っているといちいちチェックされるため、面倒である。また、デリー・メトロ構内での写真撮影は厳禁で、興味本位で写真撮影をしているとトラブルに巻き込まれることもある。僕は以前コールカーターの地下鉄で写真を撮ったら警備員に連行されたことがあったので、デリー・メトロでは今まで写真を撮っていない。

デリー・メトロの駅から駅までの移動にかかる料金はとても安い。初乗り8ルピーで、今のところ最大30ルピー以下である。もし同じ区間をバスが走行しているならば、バスの方が若干安くなるかもしれないが(ノンA/Cバスで初乗り5ルピー、最大15ルピー)、移動時間などと併せて考えてみると、その差は全く気にならないだろう。しかし、駅からさらにオートリクシャーやサイクルリクシャーで移動するとなると、トータルの移動コストは結局変わらなくなるかもしれない。

しかし、これらの欠点を差し引いても、南デリーまでデリー・メトロが来たおかげで、デリーの生活がいろいろ変わりそうだ。特にグルガーオンまでデリー・メトロ一本で行けるようになったのは革命的進化だと言える。今まで自分の足を持っていない人にとって、グルガーオンは遠い場所だった。特に夜になるとグルガーオンからデリーに戻って来るのはとても困難だった。それが今ではデリー・メトロで簡単に行き来できるのである。

ところで、今回デリー・メトロに乗っていて気になったヒンディー語があった(以降、要ヒンディー語の知識)。デリー・メトロではまず男性の声でヒンディー語でアナウンスがあり、その次に女性の声で英語でアナウンスがある。そこでアナウンスされる事柄は、日本の電車や地下鉄とそう変わらない。音声でアナウンスがあると同時に、電車内の電光掲示板でも同じ内容の文章がデーヴナーグリー文字と英語で流れる。その中に、「扉の近くに立たないで下さい」というアナウンスがある。それが音声と文字の両方で文法的に間違っているのではないかと感じた。それは以下のようなものである。

音声:कृपया दरवाज़ों से हट कर खड़े।×

文字:कृपया दरवाजों से हट कर खड़ हो।×

原文を最大限活かしつつ文法的に正確な文章にすると、以下のものとなる。

正:कृपया दरवाज़ों से हट कर खड़े हों।

音声ではコピュラ動詞の複数不確定未来形で命令形にもなる「हों」が抜け落ちており、文字では「立っている」という意味の形容詞男性複数形「खड़ा」または「खड़े」の綴りの一部が抜け落ちている。「खड़े」だとしたらコピュラ動詞は複数形の「हों」でなければならない。音声アナウンスがあるたびに、「खड़े」の後に実際には「हों」があって、聞こえにくいだけなのではないかと耳を凝らしてみたのだが、僕の耳には聞こえなかった。ただ、「扉の近くに立たないで下さい」と言いたいときに、もっともこなれた表現は以下のものであろう。

正:कृपया दरवाज़ों से हट कर खड़े रहें।

こうすると、「常時扉の近くに立たないで下さい」というニュアンスが出るため、忠告としてより強みが出る。

ネット上で同じ事を指摘している人がいないか検索してみたが、特に見当たらなかった。音声の方はもしかしたら単なる思い過ごしかもしれないが、文字のアナウンスが間違っているのは確実だと思う。ヒンディー語が出来る人は、デリー・メトロを利用するときに是非耳を澄ましてアナウンスを聴いていただきたい。

10月3日~14日にデリーで英連邦スポーツ大会(CWG)が開催される。だが、この期間スポーツ競技のみが行われる訳ではない。世界各国から集まった選手や観客にインド文化の豊かさを示すため、「ディッリー・セレブレイツ/デリー・セレブレイツ」のバナーの下、様々な文化イベントも予定されている。CWGに合わせて新たに企画されたイベントもあれば、毎秋恒例のイベントを敢えてCWG期間に当てたものもある。おかげで10月は目が回るほどイベント目白押しの期間となってしまった。現時点で発表されているスケジュールだけでも、ポップシンガーが集う毎年恒例のクトゥブ・フェスティバルが10月4日~13日午後7時からクトゥブ・ミーナール・コンプレックスにて、インド各地の宗教賛歌を集めた毎年恒例のバクティ・ウトサヴが10月9日~13日午後7時からプラーナー・キラーにて、インド古典舞踊をコンテンポラリーにアレンジしたステージが見物の毎年恒例アナンニャ・フェスティバルが10月19日~23日午後7時からプラーナー・キラーにて、ムシャーイラー(詩会)、ガザル、カッワーリーの祭典ジャシュネ・ディッリーが10月4日~7日午後7時からタウンホールにて、デリー古典音楽の巨匠が集うデリー・クラシカル・ミュージック・フェスティバルが10月4日~11日午後7時からカマニ・オーディトリアムにて、英連邦加盟国の舞踊音楽祭インターナショナル・フェスティバルが10月1日~13日ディッリー・ハート・ピータムプラーにて、インド各地の手工芸品や伝統パフォーマンスを特集するフェスティバル・オブ・インディアが9月7日~10月13日ディッリー・ハートINAにて、様々な音楽や舞踊のミックスや東西の楽器のフュージョンが楽しめるラーグ・ラングが10月4日~8日午後7時からFICCIオーディトリアムにて、詳細不明のユース・フェスティバルが10月4日~13日午後7時からコンノート・プレイスにて、おそらくラームリーラーの上演であろうラーマーヤナが10月4日~13日バーラティヤ・カラー・ケーンドラにて開催される。様々なイベントが同時並行して開催されるため、1人で全てをカバーするのは到底無理である。

そんな中、ディッリー・セレブレイツの前夜祭とも言うべきウルドゥー語演劇祭ジャシュネ・ディッリー(デリー祭)がジャーミヤー・ミリヤー・イスラーミヤー(国立イスラーム大学)のアンサーリー・オーディトリアムで開催されることとなった。6日間に渡るこの演劇祭では、3つの演目が2日ずつ上演される。9月18日と19日は「Ghalib」、20日と21日は「Kaifi

Aur Main」、22日と23日は「Eidgaah」である。どれも未見の演劇であったため、これを機会に全て鑑賞しようと考えた。デリーの多くの文化イベントと同様に入場無料ではあるが、入場にはパスが必要とのことであったため、事前にパスを求めて奔走した。おかげで9月19日(本日)、21日、23日のパスを手に入れることができた。

実は、今日は必ずしも観劇には向かない日であった。朝から大雨で、昼過ぎになってもなかなか止まなかった。だが、夕方前には何とか小降りになり、出掛ける気分になった。また、今日の午前11時頃にオールドデリーのジャーマー・マスジド付近で2人の男が観光バスに銃弾を撃ち込み、2人の台湾人観光客が負傷するという事件が発生した。その2時間後に同じエリアで、圧力釜爆弾が爆発し、自動車1台が炎上するという事件も起こり、デリー中に厳戒態勢が敷かれた。警察はテロリストグループによる組織的なテロの可能性を否定しているが、CWG直前に外国人を狙ったこのような事件が起こったことで、インドの威信を賭けたスポーツ大会の成功がますます危ぶまれることになった。それでも、観劇には出掛けることにした。

本日の演目は「Ghalib」。19世紀の著名な詩人ミルザー・アサドゥッラー・ベーグ・カーン・ガーリブ(1797-1869年)の人生を題材にした、劇団ピエロ(Pierrot's Troupe)の人気演劇である。生涯の大半をデリーで過ごしたミルザー・ガーリブはペルシア語とウルドゥー語で詩作をしたが、特にウルドゥー語の詩作によって不滅の名声を勝ち得た。現在でもガーリブはインド人にもっとも人気のある詩人であり、特にデリーの人々にとっては、デリーの文化的優越の象徴のような存在となっている。「Ghalib」はそのミルザー・ガーリブの伝記演劇であり、ジャシュネ・ディッリーの演目としてこれ以上にふさわしいものはない。主演は米国系インド人俳優トム・アルター。外観は典型的な白人ながら、この「Ghalib」をはじめ、「Maulana

Azad」、「K.L. Saigal」、「Begum Akhtar」などの伝記演劇にて、正統派ウルドゥー語を話すキャラクターを好んで演じ、高い評価を受けている、少し変わった立ち位置の人である。ヒンディー語映画にも時々出演する。「Ghalib」はデリーで頻繁に有料公演されているので、今まで見ようと思ったら見られたのだが、今回は無料で鑑賞できるということで、自然と行く気になった。

ジャシュネ・ディッリーの新聞広告では上演開始時刻は午後7時、パスには午後6時半、ジャーミヤー・ミリヤー・イスラーミヤーにあった横断幕には午後6時と書かれていて混乱したのだが、結局は午後6時半開場、7時開演であった。

演劇「Ghalib」は、実際にガーリブの伝記を書いた同時代の文学者マウラーナー・アルターフ・フサイン・ハーリーが、晩年のガーリブから、人生の各時期の想い出を聞き出すことでストーリーが進行して行く構造となっている。この晩年のガーリブを演じているのがトム・アルターである。人生の各時期の場面は、若き日のガーリブを演じる別の俳優とその他の登場人物によって、舞台上で再現される。

晩年のガーリブがハーリーに人生の想い出を語る

左がミルザー・ガーリブを演じるトム・アルター、

右がマウラーナー・ハーリーを演じるヒマーンシュ・シュリーワースタヴ

まず幼年時代の場面では、若き日のガーリブが、前時代の詩人ミール・タキー・ミールやナズィール・アクバラーバーディーと出会うシーンが描かれ、ガーリブの類い稀な才能が既に発揮されていたことが示される。その後、ウムラーオ・ベーガムとの結婚、踊り子ムガル・ジャーンとの恋愛と彼女の自殺、カルカッタへの旅行、賭博罪による逮捕、1857年のインド大反乱など、ガーリブの身に実際に起こった様々な事件が、ガーリブの優れた詩や彼のウィット溢れる言動と共に描写されて行く。途中、ムガル・ジャーンによるムジュラー(舞踊)のシーンもあるし、バハードゥル・シャー・ザファルを中心にしたムシャーイラー(詩会)のシーンも2度あり、先輩詩人にしてライバルのイブラーヒーム・ザウクとの詩のバトルが繰り広げられる。借金に困窮していたガーリブが、デリー大学での教職が内定し、やっと安定収入が得られる展望が得られたにも関わらず、大学側の非礼を非難してそれをあっけなく蹴飛ばしたり、英国人将校に宗教を聞かれて「私は半ムスリムだ。酒は飲むが豚は食べない」と返したりなど、ガーリブ関連の逸話の中でも特に有名なものがステージ上で再現されていた。1時半ほどの上演時間の中で、ガーリブのエッセンスを効果的に詰め込んだ良作だと評価できる。

ムシャーイラーのシーン

一番右に立っているのがミルザー・ガーリブ(アニル・ジョージ)

中央に座るのがバハードゥル・シャー・ザファル(プラディープ・スィン)

左から2番目がイブラーヒーム・ザウク(サイード・アーラム)

ただ、ガーリブ・ファンがガーリブの詩と逸話を楽しむために作られた、大いなるマンネリ劇という感じが否めず、演劇的に斬新な点がある訳ではないし、創造力で感動を呼ぶような物語にもなっていない。ただ淡々とガーリブの生涯をステージ上で追って行くだけである。また、ガーリブの詩に曲を付けた音楽が暗転時など要所要所で挿入されるのだが、これらの多くは不必要に感じた。しかし、親切にもステージの両脇にスクリーンが用意され、場面ごとの簡単な説明が英語で書かれていたため、理解の手助けになった。台詞の聴き取りはとても難しかった。まず台詞は基本的に正統派ウルドゥー語となり、さらに詩人を主人公にしているだけあって詩的な表現が多く、ひとつひとつの台詞の理解度は残念ながらかなり低くなってしまう。それに加えて、俳優の声が小さかったり、早口だったりして、聴き取りにくいものもあり、さらに台詞を追うのが困難であった。しかし、インド人観客は十分反応していたため、これは僕の力が足りないからであろう。

死の床に就いたガーリブ

トム・アルターの演技は素晴らしかった。彼は平常時でウルドゥー語を話すと欧米人訛りがあるのだが、ガーリブを演じているときの彼のしゃべり方はウルドゥー語の王道を行っていた。他に、監督のサイード・アーラムがイブラーヒーム・ザウク、ミール・タキー・ミール、ダーグ・デヘルヴィーの三役を演じていたのが特筆すべきであろう。サイード・アーラムは劇団ピエロの座長でもある。

ちなみに、劇団ピエロはコメディー劇「Ghalib in New Delhi」や「Ghalib Ke Khat」など、他にもガーリブ関連の演目を持っている。デリーの新聞の演劇欄などをこまめにチェックすると、よくこれらの演目が上演されているのを目にするだろう。

| ◆ |

9月20日(月) インドの英語新聞の弱点2 |

◆ |

8月7日にインドの英語新聞の弱点と題して、インドの英語新聞は現地語新聞に比べて、外国人の目を意識して記事の取捨選択をしているのではないか、外国人になるべく知られたくない情報は掲載を避ける傾向にあるのではないか、つまり、インドの英語新聞で情報収集をしている限り、本当に重要な情報は得られないのではないか、という長年の疑問について論じてみた。それに関し、肯定的な意見と否定的な意見の両方をいただいたのだが、こういう話題はもしかしたら需要があるかもしれないと思い、手頃なネタが見つかる度に、シリーズ化して続けて行ってみようと思う。

さて、昨日の日記でも少しだけ触れたのだが、9月19日の午前11時過ぎ、オールドデリーのランドマークのひとつジャーマー・マスジド(金曜モスク)のすぐそばで、台湾人観光客2人が、バイクに乗った2人組の男たちに撃たれて負傷した。英連邦スポーツ大会(CWG)を目前に控えた中で、外国人が標的となった銃撃事件であり、我々外国人にとっても、インドやデリーの政府にとっても、軽視することはできない事件である。9月20日付けの各紙は、当然のことながらこの事件を一面で伝えていた。

この事件の全貌を理解するためには、主に3つの出来事を念頭に置く必要がある。ひとつは台湾人観光客が銃撃されて負傷した出来事である。新聞によってその時間には開きがあるのだが、11時20分~30分くらいだったようだ。ふたつめの出来事は、午後2時頃、銃撃現場に近い位置に停めてあった自動車の爆発炎上である。みっつめは、自動車の爆発炎上の直後に、今までデリー、ジャイプル、アハマダーバード、プネーなどで爆破テロを行って来たとされるテロ組織インディアン・ムジャーヒディーン(IM)が犯行声明と警告をEメールで送付して来たことである。ちょうどこの日は、デリー警察がインディアン・ムジャーヒディーンの主要メンバー、アーティフ・アミーンらを殺害したバトラー・ハウス・エンカウンターの2周年にあたり、Eメールには、今回の事件はその復讐だと宣言されていたと言う。また、CWG中の大規模テロを計画していることも予告されていた。ただしEメールの全文は公表されていない。

普通に考えたら、これら3つの出来事は相互に関連しており、この事件はテロだと断定できる。インドでは何か大規模な事故が発生すると、テロの可能性が真っ先に議論される。例えば列車事故が発生すると、反政府組織によるテロかもしれないという見方で必ず捜査が行われる。しかし、今回は政府や警察の中に、テロであることを頑なに認めようとしない風潮が見られる。あたかも上記3つの出来事は相互に無関係で、銃撃も自動車の爆発も、テロリストではなく地元の愉快犯によるものだと方向性に持って行きたいかのようである。その理由は明白だ。CWG直前に開催地のデリーで小規模でもテロが起きたとなれば、参加を見合わせる国が出て来たり、観光客誘致に悪影響が出たりする恐れがあるからである。この傾向は特に英語紙に顕著であった。

例えばタイムズ・オブ・インディア紙では、犯人の使用した銃は地元で容易に手に入る銃であること、自動車に仕掛けられた爆弾の製法が未熟であることなどがレポートされており、ザ・ヒンドゥー紙は、インディアン・ムジャーヒディーンによって送られたとするEメールの内容に、実際の事件との不一致や、今までのインディアン・ムジャーヒディーンの犯行声明との性質の違いが見受けられるという警察の見解を掲載している。これらを総合すると、あたかも今回の事件は、地元のゴロツキが大した計画と技術なしに思い付きで犯行を行い、犯行声明のEメールも、捜査を攪乱するための稚拙な策略だという印象を受ける。ただ、テロという見方も紹介はされている。ジャーマー・マスジドのシャーヒー・イマーム(主管人)サイヤド・アハマド・ブカーリーが今回の事件を「テロ」と呼んだという記事を掲載し、テロの可能性も否定できないことを示唆しているのである。だが、どこか遠回しな書き方のように感じる。

英語新聞を読んだだけなら、結局これはテロだったのか、単なる悪戯の延長線上だったのか、それ以上のことは分からないのだが、ヒンディー語新聞やヒンディー語のニュースに目を通すと、これは完全にテロだということが分かって来る。例えばヒンドゥスターン紙では、自動車の爆発炎上について詳細にレポートされている。英語新聞では、自動車に仕掛けられた圧力釜を使った爆弾は、爆弾と呼べないくらい未熟な技術で作られていたなどと書かれていたのだが、ヒンドゥスターン紙はそうではない。この爆弾にはタイマーが設置されており、11時37分に爆発するように設定されていたと言うのだ。つまり、銃撃の直後に爆発するように設定されていた。これには2つの目的が考えられる。ひとつは、もし犯人が犯行後に警察や治安部隊に取り囲まれ脱出に手間取った場合、この爆弾の爆発によって現場にパニックを発生させ、脱出を容易にするというものだ。もうひとつ考えられる目的は、銃撃後、集まった野次馬をこの爆発によって死傷させ、最大限の被害を与えようというものである。特に後者の場合を考えたとき、このテロがいかに悪質な策略の下に実行されたのかが浮き彫りになる。しかし、運良くタイマーは正常に動作しなかったようだ。また、実際の爆発は小規模で、自動車を炎上させただけだったのだが、圧力釜には十分な爆発が起こすことができるだけの可燃物質が詰め込まれていた。だが、この物質が途中で漏れ出てしまったため、大きな爆発にならずに済んだようである。これらの情報から、自動車に仕掛けられた爆弾は確かに必ずしも完璧な技術で作られていなかったかもしれないが、単なる愉快犯の仕業とは断じて楽観視できない。

さらに、最大手ヒンディー語紙ダイニク・ジャーガランの関連ニュースをネット上で見てみたところ、この爆弾は硝酸アンモニウムを原料としていたことが新たに記載されていた。硝酸アンモニウムは、2008年9月13日のデリー同時爆破テロにおいて、サロージニーナガル、パハールガンジ、ゴーヴィンドプリーでの爆発でも使用された。デリー同時爆破テロはインディアン・ムジャーヒディーンの犯行とされているため、今回のジャーマー・マスジド射撃事件も、同一の組織による犯行の可能性が非常に高いのである。

依然として、英語新聞が本当に意図的に重要な情報を隠蔽しているのかどうかについては断言できない。もし隠蔽しているとしても、それが自主的な動機に基づくものなのか、それとも政府からの指示の下に仕方なく行われたのか、それも断言は難しい。これらの情報の差が単なる偶然の産物である可能性も捨てきれない。また、テレビのニュースでは英語のメディアでも何の制約もなく上記の情報を垂れ流しているかもしれない(テレビは所有しない主義なので確認していない)。しかし、今回の事件に関して、英語新聞とヒンディー語新聞の間で情報の差があったことは事実であり、しかもそれは、デリーに滞在する外国人の命に関わる重要な情報の欠落である。もし今年2月13日にプネーで起こったジャーマン・ベーカリー爆破事件と同様に、意図的にテロリストが外国人を狙ったのならば、CWG中にも外国人が第一のターゲットになり得る。

今回もこれ以上は語らず、英語新聞の弱点の一例として、提示するに留めておきたい。

| ◆ |

9月21日(火) Kaifi Aur Main |

◆ |

相変わらず断続的に雨が降り続ける日々が続いているが、今日もウルドゥー語演劇祭ジャシュネ・ディッリーを見にジャーミヤー・ミリヤー・イスラーミヤー(国立イスラーム大学)へ出掛けた。ジャシュネ・ディッリーについては一昨日の日記Ghalibを見ていただきたい。

本日の演目は「Kaifi Aur Main」。意味は「カイフィーと私」。演じるのは1942年結成の左翼系劇団、インド人民劇場協会(IPTA)ということになっているが、実質的には、ヒンディー語映画界の第一線で活躍中の女優シャバーナー・アーズミーと脚本家・詩人ジャーヴェード・アクタルの夫妻が主演の朗読劇であり、今回のジャシュネ・ディッリーの最大の目玉であったため、早めに会場に着くように心掛けた。案の定、多くの観客が詰めかけていたが、早めに行ったことが功を奏し、比較的いい席で鑑賞することができた。

「Kaifi Aur Main」は、シャバーナー・アーズミーの両親、著名なウルドゥー語詩人カイフィー・アーズミー(1918-2002年)と女優シャウカト・アーズミー(1928年-)の2人を主人公とした伝記劇である。シャバーナー・アーズミーがシャウカト・アーズミーのパートを担当し、ジャーヴェード・アクタルがカイフィー・アーズミーのパートを担当する。カイフィーとシャウカトが観客に向かって、自分たちの想い出を交互に語るという作りになっており、その中でカイフィーの詩が頻繁に引用され、朗読される。また、ステージ上の一角には若きガザル歌手ジャスヴィンダル・スィンとその一団が控えており、要所要所でカイフィーの詩を曲に乗せて歌い上げる。演劇の枠組みに囚われない、非常にユニークな形の演劇だと言える。

この劇の主な原典となっているのが、シャウカト・アーズミーが書いたカイフィーの伝記「Yaad Ki Rehguzar」である。まず2006年にウルドゥー語版が出版され、その後ヒンディー語翻字版やマラーティー語訳版が続き、今年英訳版「Kaifi

and I」が出版された。特筆すべきことに、この本は早くも日本語訳され、「想い出の小路」の邦題で入手可能となっている。翻訳者は東京外国語大学でウルドゥー語を専攻する村上明香さんと同大学で教鞭を執っていた麻田豊先生。オリジナルのウルドゥー語版からウルドゥー語の専門家が翻訳に取り組んだため、インドやインドの言語に無知な翻訳者が英語の知識に任せて日本語訳した数々のトンチンカンなインド関連本とは比べ物にならないほど信頼性の高い訳本となっている。以前、僭越ながらこの訳本の書評をさせていただいたこともある(参照)。また、この伝記の他にカイフィー・アーズミー自身へのインタビューももとになっていると言う。脚本はジャーヴェード・アクタルである。

演劇「Kaifi Aur Main」では、シャウカトとカイフィーの出会い、結婚、コミューンでの生活、インド独立時の歓喜、カイフィーの映画業界進出、シャウカトの舞台劇挑戦、カイフィーの病気と半身不随、故郷ミジュワーンでの晩年などが順に、ときにユーモアたっぷりに、ときに涙で声を詰まらせながら、語られる。それらのほとんどは、「Yaad

Ki Rehguzar/Kaifi and I/想い出の小路」を読んだ人にはお馴染みの逸話であるが、カイフィーのインタビューをもとにした、カイフィー視点の目新しい逸話も加わっており、この夫婦のより活き活きとした人物像が浮かび上がって来る。だが、やはりハイライトとなるのはシャウカトとカイフィーの恋愛の場面である。家族の反対を押し切り、当時大した収入もなかったカイフィーと駆け落ち同然の恋愛結婚をしたシャウカトの燃えるような恋の物語は、2人の間で交わされた恋の詩に彩られ、特に輝きを放っていた。朗読のうまさではインドを代表する大女優であるシャバーナー・アーズミーの方に軍配が上がる。ジャーヴェード・アクタルも悪くはなかったが、シャバーナーの語り口はよりクリアかつ感情に満ち溢れており、一字一句として不明瞭な部分がなかった。シャウカトとカイフィーの伝記劇ながら、彼らを演じるシャバーナーやジャーヴェード自身の幼年期の様子がその中で少しだけ語られるのも、奇妙で面白い効果であった。

シャウカトとカイフィーになりきって朗読する2人

シャバーナー・アーズミー(左)とジャーヴェード・アクタル(右)

所々に入る、ジャスヴィンダル・スィンが歌うカイフィーの詩も非常に素晴らしかった。カイフィーの詩はただでさえ有名だが、ヒンディー語映画の映画音楽になっているものもあり、特にそういう詩が歌われるときは観客から歓声が上がっていた。ただ、ジャスヴィンダル・スィンが独立して優れた歌手かという点については多少疑問が残る。

ジャスヴィンダル・スィンとその一団による歌と演奏

ステージの裏にはカイフィーの大きな肖像と共に、彼の手による詩がウルドゥー文字で書かれた幕が垂れ下がっていた。本当に数多くのカイフィーの詩が劇中で読まれたが、特に以下の詩が心に残った。俳句っぽく訳してみた。

لائی پھر اک لغزش مستانہ تیرے شہر میں

پھر بنیںگی مسجدیں مے خانہ تیرے شہر میں |

lāī phir ik laghzish-e-mastāna tere shehr men

phir banengī masjiden maikhānā tere shehr men |

千鳥足、またも来たれり、君が町

モスクまた、酒場とならん、君が町 |

今までカイフィーの詩をいくつか日本語に訳したことはあったものの、これだけ多くの詩に一度に触れたのは初めてであった。もちろん、カイフィーにもっとも近い人物たちの手による伝記劇なので、必要以上に彼の業績が誇張され、英雄に祭り上げられているかもしれない。だが、それを差し引いても、カイフィーの優れた詩才と人柄に感化されるに十分の出来の演劇であった。それだけでもこの劇の素晴らしさの証明となるだろう。

カーテンコール

シャバーナー・アーズミー(左)とジャーヴェード・アクタル(右)

ちなみにシャバーナー・アーズミーは9月18日に60歳の誕生日を迎えたばかりである。本当に「女優」という言葉がふさわしい。しかしながら、よく考えてみると、演劇「Kaifi

Aur Main」は、どのアングルから見てもデリーとはほとんど関係ない演劇であった。

英連邦スポーツ大会(CWG)に合わせた文化行事ディッリー・セレブレイツの前夜祭、ウルドゥー語演劇祭ジャシュネ・ディッリー最終日、会場のジャーミヤー・ミリヤー・イスラーミヤー(国立イスラーム大学)に演劇「Eidgaah」を見に行った。ディッリー・セレブレイツやジャシュネ・ディッリーについては9月19日の日記を参照のこと。

「Eidgaah」は、ヒンディー語・ウルドゥー語両方の文学界において「小説の帝王」と呼ばれるムンシー・プレームチャンド(1880-1936年)の同名短編小説を元にした演劇である。プレームチャンドは元々ウルドゥー語の小説家として名を知られていたが、後にヒンディー語でも文筆活動を行うようになり、ヒンディー語とウルドゥー語の近代小説の基礎を築き上げた。生涯に300以上の作品を残したが、その中でも「Eidgaah」は傑作のひとつとして数えられることが多い。プレームチャンドについては個人的にも大ファンで、彼の作品について論文を書いたこともあるし、彼の生まれ故郷を詣でたこともある。「Eidgaah」はもちろん読んだことがあり、好きな作品のひとつであった。

原作「Eidgaah」のあらすじはざっとこうである。両親を亡くし、祖母に育てられていた少年ハーミドは、ラマザーン(断食月)明けの祭りイードゥル・フィトルのときにイードガー(イードを祝うための特別な施設)で行われるメーラー(市場)へ友人たちと行く。だが、貧しいハーミドは3パイサーしかイーディー(イードのお小遣い)をもらえなかった。両親や親戚から多くのイーディーをもらった友人たちは、土製の人形を買ったり、お菓子を食べたり、遊具で遊んだりして、メーラーを楽しむ。だが、ハーミドは無駄遣いをせず、6パイサーの火ばさみを3パイサーに値切って買う。祖母がローティー(インドのパン)を焼くときによく指を火傷していたのを思い出したからである。友人たちは最初ハーミドが火ばさみなどと言うつまらない物を買ったことをからかうが、ハーミドは火ばさみの頑丈さ有用さ素晴らしさを説く。論破された友人たちはハーミドの火ばさみを羨ましがるようになった。村に帰ると、友人たちの買った人形はすぐに壊れてしまった。だが、ハーミドの祖母は、まだ幼いながら火ばさみを買って来たハーミドの思いやりと賢さに感涙し、彼に数え切れないほどの祝福を与える。

この短編小説から、ハーミドの賢さや祖母に対する愛情などを読み取って楽しむだけでもいいのだが、この物語にはプレームチャンドのマルクス主義的な哲学が込められていると分析されることが多い。ハーミドが買った火ばさみは労働者の象徴である。祭りにふさわしい華やかさはないが、鉄製で、火の中に自ら飛び込み、時として武器にもなる。一方、友人たちが散財した人形、お菓子、遊具などは支配階級の象徴であり、結局後に何も残らない脆い存在である。物語の結末である火ばさみの最終的な勝利は、そのまま労働者の最終的な勝利を意味する。他にも物語中には、子供の純粋な視点から、地主、警察、大学教育、英国人などの鋭い風刺が随所に散りばめられている。表面上は子供を主人公とした子供向けの道徳作品に見えるが、深く読むとかなり深い作品である。また、何よりプレームチャンドの軽快な筆致が素晴らしい。語りと台詞が混然一体となっており、イードの沸き立つような雰囲気や子供たちのはしゃぎっぷりが活き活きと表現されている。

その「Eidgaah」の舞台化ということで、是非見てみたいと思っていた。上演するのはマスク・プレイヤーズ・アート・グループ(Mask Players Art Group)というデリーを拠点とした劇団である。この劇団は、子供たちに舞台演技をさせる「Theatre for Children」という活動を行っていることで知られており、「Eidgaah」でもデリー中から選りすぐった子供たちが多数出演していた。監督はナディーム・カーン、脚本はアニース・アーズミー。祖母役を演じたニーター・モーヒンドラは、今年音楽舞踊協会賞演技部門を受賞した著名な舞台女優であるらしい。

舞台劇「Eidgaah」は、短い原作を1時間10分の演劇に膨らませて演出されていた。断食月の終わりを告げるイードの月が見えたシーン、イードガーでの活気溢れるメーラーの様子、ハーミドの帰りを待つ祖母の不安など、物語をより情感に満ちたものにするために、原作にはない場面が追加されていた。短い歌と踊りも随所に入り、ボリウッド映画的な娯楽にもなっていた。また、役者が演じる操り人形が所々で現れ、スートラダール(語り手)となって物語を進行させていたのも面白かった。

メーラーのシーン

演技素人の子供たちが主要な役を演じるとのことだったので、下手したら学芸会レベルかとも覚悟していたのだが、さすがにプロが指導しているだけあって、そのレベルは単なる学芸会ではかなわないほど高かった。特に素晴らしかったのはハーミドを演じたリティク・ジャインという少年である。まだ小さいのに、これほど自信たっぷりに演技ができるものなのかと、正直驚いた。主役なので最初から最後まで出ずっぱりなのだが、その最初から最後まで台詞を全くつかえることなく話せていただけでなく、とてもクリアに、そして役になりきって、体いっぱいで表現しながら、活き活きと演じていた。ものすごい逸材である。他の子供たちもリティクに負けないぐらい素晴らしい演技をしていた。おかげで、最後に祖母がハーミドを抱きしめるシーンではホロリと来てしまった。学芸会と比べるのは失礼であった。本物の舞台劇であった。

ハーミドを演じたリティク・ジャイン

ただ、ニーター・モーヒンドラをはじめ、大人の俳優たちも多数出演しており、子供たちをしっかりと支えていた。カーテンコールで関係者全員が舞台上に勢揃いしたのだが、俳優・ダンサーだけでも50人以上で、意外にも大所帯の演劇であった。劇団員たちの仲の良さも感じられ、皆心から楽しんで演劇をしているようであった。今回のジャシュネ・ディッリーでは3つの演劇が上演されたが、とうとう3つともコンプリートしてしまった。どれもそれぞれ質の高い演劇で、見れて本当に良かったと感じた。特にこの「Eidgaah」は意外な秀作であり、大きな収穫だった。演劇好きな人は、「Eidgaah」を演じたマスク・プレイヤーズ・アート・グループや「Theatre

for Children」をチェックしてみてもいいと思う。

ところで、ジャシュネ・ディッリーの成功の一因は、ジャーミヤー・ミリヤー・イスラーミヤーという環境にもあったと思う。この大学は、名前が示す通りイスラーム色の強い大学ではあるのだが、リベラルなイスラーム教徒によって設立・運営されて来た歴史があり、イスラーム教徒以外も普通に入学し勉強できる総合大学となっている。しかし、ジャシュネ・ディッリーに集った観客には服装からイスラーム教徒が多く、司会の言葉遣いも正統派ウルドゥー語であり、自然とウルドゥー語演劇祭の雰囲気が出来上がっていた。ただ、見渡してみたところ、観劇した3日とも外国人は僕以外にいないようであった。もったいないことである。少なくともヒンディー語・ウルドゥー語ができる外国人なら見て損はなかったと思う。しかし、デリーに住むにあたって、ヒンディー語・ウルドゥー語ができないというのは大きなハンデだ。一体どうやって文化を楽しむのだろう?デリーやインドで何を見て何を思って帰って行くのだろう?日本に帰った後、デリーやインドについて何を語るつもりなのだろう?

ちなみに、「Kaifi Aur Main」に引き続き、「Eidgaah」もデリーとは直接関係ない演劇である。プレームチャンドはヴァーラーナスィー近郊在住で、デリーとはほとんど接点がない。だが、プレームチャンドの最晩年の傑作短編小説「Kafan(屍衣)」は、彼がジャーミヤー・ミリヤー・イスラーミヤーに滞在中に書かれたとされており、この点でジャーミヤー・ミリヤー・イスラーミヤーはプレームチャンドと特別のつながりを持っている。「Eidgaah」はとても良かったが、代わりに「Kafan」を演じた方がジャシュネ・ディッリーの主旨には合っていたかもしれない。

| ◆ |

9月28日(火) ダバング旋風、ザンドゥー・バーム騒動 |

◆ |

9月のヒンディー語映画界は9月10日公開の「Dabangg」一色となった。

9月のこの「ダバング旋風」の前触れは、まずはカラン・ジャウハルがプロデュースした「We Are Family」の公開前倒しであった。「Dabangg」と同日公開予定だった「We

Are Family」は、「Dabangg」の前評判に恐れをなし、1週間公開を前倒しにしたのである。カラン・ジャウハルと言えば、ヒンディー語映画界で確立した名声を持つ人気監督・プロデューサーである。その彼のプロデュース作品が前々からの公開日を他の作品に譲るのは異常な出来事であった。ちなみに、「Dabangg」を避けたにも関わらず「We

Are Family」は意外に客足が延びず、アベレージヒットに留まった。しかし「Dabangg」と同日公開よりはマシだっただろう。これに関してはカラン・ジャウハルの読みが正しかったと言える。

そして「Dabangg」がイード週に満を持しての公開となった。イードとアクション映画についての関係は「Dabangg」の映画評で触れたので、そちらを参照していただきたい。サルマーン・カーン主演のこの映画は、初日動員観客数で昨年の大ヒット作「3 Idiots」を抜くロケットスタートとなり、今年最大のブロックバスターヒットとなった。

それのみならず、「Dabangg」公開以降もライバルとなり得る映画が公開されなかったことも、「Dabangg」のヒットを後押しした。9月17日に公開されたのは映画祭向けの小規模な作品のみ、9月24日には「Anjaana

Anjaani」や「Robot」などの話題作の公開が控えていたのだが、ちょうどアヨーディヤーのバーブリー・マスジド跡地・ラーム生誕地寺院建設予定の所有権を巡る裁判の判決日と重なり、コミュナル暴動の懸念があって、それらの作品の公開が延期されたため、新作ヒンディー語映画がゼロという状態となった(結局判決日は土壇場で延期されたが)。おかげで、「Dabangg」は3週間に渡って無人の荒野を駆け抜けるようなフリーラン状態となった。毎週何かしら映画が公開される最近の忙しいヒンディー語映画界においては、珍しい状況であった。

作品自体のエネルギーに加え、上記のような幸運なシチュエーションが重なり、その興行成績は既に、「Mother India」(1957年)、「Mughal-e-Azam」(1960年)、「Sholay」(1975年)、「Maine

Pyaar Kiya」(1989年)、「Hum Aapke Hain Kaun」(1994年)、「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年)など、歴代の伝説的ヒット作と肩を並べるまでとなり、2000年代の作品と比べても、「Ghajini」(2008年)や「3

Idiots」(2009年)などの最近の大ヒット作に迫るヒットとなりつつある。

しかし、困ってしまったのは、最近のヒンディー語映画の進化を称賛して来た映画評論家たちである。

「3 Idiots」の大ヒットは、ヒンディー語映画の進化と調和したものであったため、容易に受け容れられ、手放しで称賛できるものであった。「3

Iditos」は最近、日本のしたまちコメディ映画祭で上映され、日本人観客からも絶賛を受けたと聞く。アーミル・カーン主演のこの作品は、インド人のみならず、外国人でも普通に楽しめるような高品質の映画であったことは間違いない。何より娯楽映画のフォーマット上で社会問題を訴えるという、映画の存在価値そのものを体現する映画であったことが大きいと言える。

ところが、「Dabangg」は、同じ娯楽映画路線ながら、「3 Idiots」とは全く趣を異にした映画だ。そこに社会的メッセージなどはない。とにかく脳みそを家に置いて来た観客を最大限に楽しませるための過剰なサービスばかりである。ストーリーも大して目新しいものではない。主演サルマーン・カーンの絶対的ヒーロー振りに拍手喝采し、アイテムガール出演したマラーイカー・アローラー・カーンの妖艶なダンスに合わせて体を動かすだけのアクション映画であった。まるで一昔前のヒンディー語映画のようである。「3

Idiots」の登場を称賛した大部分の人々の目に、時代の逆行と映っても仕方がない。それでもこの映画は大ヒットとなってしまった。大ヒットとなってしまったからには本腰を入れてこの映画の美点について考察しなければならない。だが、いくら高尚な映画論を持ち出して考察しても、「Dabangg」を正当に評価することは難しい。この現象は普通に考えたら分析不可なのである。

「Dabangg」の批評を見てみると、主に3つの観点からこの映画を評価しようとする試みが見られる。まずひとつめは、1970年代~80年代に活躍したマンモーハン・デーサーイー監督が好んで作ったアクションとダンス満載の家族向け娯楽映画を持ち出して評価する方法である。「Dabangg」は、当時流行した娯楽映画のスタイルを現代に蘇らせた作品だとしている。「Om

Shanti Om」(2007年)など、ヒンディー語映画界では懐古主義的な娯楽映画がいくつかヒットしており、「Dabangg」はその潮流に乗った作品だと言える。

ふたつめは、南インドのアクション映画の影響である。近年のヒンディー語映画界では、「Ghajini」や「Wanted」(2009年)に代表されるように、南インド映画で大ヒットしたアクション映画をヒンディー語リメイクするトレンドが生まれている。「Dabangg」は、南インド映画のリメイクではないものの、南インド映画で活躍するアクション監督Sヴィジャヤンを起用し、確かに南インド映画的なアクションをふんだんに盛り込んだ作品となっていた。ヒンディー語映画界では最近ダンスやアクションが下火になりつつあったのだが、南インド映画では依然としてダンスやアクションが盛んで、かつ高度に発達しており、それがまたヒンディー語映画界に逆流して来たと考えられる。

みっつめはボージプリー語映画の影響である。ウッタル・プラデーシュ州東部からビハール州にかけて巨大な話者人口を持つボージプリー語(ヒンディー語の一方言)には独自の映画産業が発展して来た。ただし今まで何度も浮き沈みを繰り返して来ており、最近発売されたアヴジート・ゴーシュ著「Cinema

Bhojpuri」(Penguin Books India; 2009)によれば、大きく三期に分けることができる。第一期は1962年~64年で、「Ganga

Maiya Tohe Piyari Chadhaibo」(1962年)がこの時期の代表作となっている。第二期は1977年~95年で、「Balam

Pardesia」(1979年)や「Ganga Kinare Mora Gaon」(1983年)などがヒット作となった。だが、ボージプリー語映画がヒンディー語映画界を脅かすまでに成長したのは2000年代に入ってからである。「Sasura

Bada Paisewala」(2004年)が大ヒットしたことで、しばらく停滞していたボージプリー語映画産業は息を吹き返し、多数の作品が作られるようになった。マノージ・ティワーリーやラヴィ・キシャンのようなスーパースターも生まれ、第三の黄金期はまだ続く見込みである。もはやボージプリー語圏ではボージプリー語映画でなければ客を呼び込めないような状態となっていると言い、そのような報告は時々デリーの新聞でも目にする。

ボージプリー語映画の隆盛とヒンディー語映画のマルチプレックス化はちょうど重なっている。かつてヒンディー語映画が顧客層として来たのは、はっきり言ってインド人全員であった。だが、2000年代に入り、ヒンディー語映画が、海外市場を視野に入れつつ、都市に住みハリウッド映画に親しんだ中間層向けに、マルチプレックスでの興行を前提に映画を作るようになったことで、今までヒンディー語映画の代名詞であった単純なストーリー、爽快なアクション、抱腹絶倒のコメディーなどを楽しんで来た顧客層は取り残されることなった。最近のヒンディー語映画は、言語の壁さえなければ、日本人が見ても十分楽しめる国際的アピールを持った映画が増えて来たが、逆に今までインド映画を支えて来た庶民層にとって、そういう映画は筋が複雑過ぎたり、価値観が違いすぎたりして、容易に受け容れられるようなものではなかった。また、マルチプレックスの入場料は概して高価で、庶民が気軽に足を運べる場所ではなくなってしまった。そういう取り残された人々をうまく取り込んだのがボージプリー語映画であった。ボージプリー語映画は、時代の変化に伴って進化はしているものの、基本的には一昔前の単純な娯楽映画路線を踏襲している。ウッタル・プラデーシュ州やビハール州でのロケも多く、言語もローカル色丸出しのボージプリー語で、同地の人々の心をガッチリと掴んだ。マルチプレックスの進出で客を失っていた単館映画館にとってもボージプリー語映画は救世主的存在であった。マルチプレックスがボージプリー語映画の上映を頑なに拒否する一方で、単館映画館はボージプリー語映画を好んで上映し、まとまった数の観客を動員して映画館存続を可能として来た。

このように、ヒンディー語圏ではヒンディー語映画とボージプリー語映画の二極化が進行していた。その間を埋めたのが「Dabangg」であった。ウッタル・プラデーシュ州の田舎町を舞台とし、登場人物が標準ヒンディー語ではなく訛った方言を話すこの映画は、ヒンディー語映画ながらもボージプリー語映画の表面的特徴をよく汲み上げていた。今年のヒンディー語映画界では「Ishqiyaa」や「Pipli

[Live]」のような、田舎町や農村を舞台にした良作がいくつか公開されたが、それらは芸術映画や社会派映画のジャンルにも片足を置いていた。だが、「Dabangg」は完全なる娯楽映画路線。誰でも分かる明快なストーリーとアクションとコメディーとダンス。テーマはインド人の琴線にもっとも触れる復讐と家族の絆。そして庶民層から圧倒的な支持を受けるサルマーン・カーンの存在。実は今までボージプリー語映画にボリウッド俳優が出演することは時々あったのだが、「Dabangg」は、ボリウッドの潤沢な資金力とスターパワーをフル活用して作った、ボージプリー語映画路線のボリウッド映画であった。基本的に低予算のボージプリー語映画を見てきた観客にしても、やはりボリウッド映画のゴージャスさは魅力的で、そのボリウッドが自分の好みに合った映画を作ってくれれば、見に行かざるをえない訳である。おかげで都市部でも田舎でも大ヒットとなり、最近では珍しいユニバーサルヒットに認定された。

9月27日付けのタイムズ・オブ・インディア紙に載っていたサルマーン・カーンの発言は印象的であった。「私が常に言って来たことだが、マルチプレックスと単館、大都市と小都市、いわゆる大衆と上流層の間に、観客の違いはない。『Dabangg』は私の信条の裏付けとなった。」おそらくこの言葉が「Dabangg」の成功をもっともよく物語っているだろう。マルチプレックスの登場により、映画館は分断され、映画は分断され、そして観客も分断されて来たように思えた。近年のヒンディー語映画の評論は基本的にこのラインに沿って行われている。映画プロデューサーや監督たちも、その先入観に従って、分断された特定の観客を相手に映画を作るようになった。だが、結局は単にそう見えただけで、観客は分断されていなかったのかもしれない。映画好きのインド人が本当に見たがっている映画は常にひとつなのかもしれない。「Dabangg」の成功により、もしかしたら今後ヒンディー語映画とボージプリー語映画の統合が見られるかもしれない。その過程はもっと広い視野で見たら南インド映画からの換骨奪胎を含むかもしれないし、時間軸的に見たら過去への回帰に映るかもしれない。どうなるかは予想がつかないが、「Dabangg」が、最近忘れかけていたインド映画の真の姿を思い出させてくれたことだけは確かである。そして、「Dabangg」の成功理由を、「分析不可」「偶発的ヒット」などと片付けず、きちんと言葉で説明できなければ、インド映画の評論はできないような気にさせられた。これは自分にとって今後の課題である。

ところで、映画本体と同じくらいヒットとなっているのが、映画中に使われたアイテムソング「Munni Badnaam」である。盛り場で踊り子が妖艶な踊りを踊る「ムジュラー」の典型例であり、今年もっとも「踊れる」曲となっている。

「Munni Badnaam」

実はこのナンバーには元ネタがある。直接のネタ元となったのは、ボージプリー語の民謡アルバム「Balma Bada Bavaali」(1998年)の中の「Launda

Badnaam Hui」である。ただ、この民謡はもっと古くから伝わっていたもののようだ。ウッタル・プラデーシュ州で育ったアビナヴ・スィン・カシヤプ監督が子供の頃に聴いて覚えており、この映画の中で現代的にアレンジして使用したとうい訳だ。この民謡は「Rock

Dancer」(1995年)でも「Launda Badnaam Hua Laundiya Tere Liye」という曲名でアレンジされている。よって、元々ある程度完成された曲だったと言える。ちなみに、民謡がアレンジされてヒンディー語映画で使われることは珍しくなく、例えば「China

Town」(1962年)の「Yamma Yamma」はペルシア語の民謡「Mastom Mastom」、「Yash」(1996年)の「Subah

Subah」はベンガル地方の民謡「Boli O Nonodi」、「Hum Dil De Chuke Sanam」(1999年)の「Nimbooda」はラージャスターン州の民謡、「Shootout

At Lokhandwala」(2007年)の「Ae Ganpat」はマラーティー語の民謡、「Delhi-6」(2009年)の「Genda Phool」はチャッティースガル州の民謡、「Love

Aaj Kal」(2009年)の「Aahun Aahun」はパンジャーブ州の民謡が元ネタだったりする。

「Munni Badnaam」の歌詞の一節は以下のような感じである。

मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए

मुन्नी के गाल गुलाबी, नैन शराबी, चाल नवाबी रे

ले झंडू बाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए

Munni Badnaam Hui, Darling Tere Liye

Munni Ke Gaal Gulaabi, Nain Sharaabi, Chaal Nawaabi Re

Le Zandu Balm Hui, Darling Tere Liye

ムンニーは評判を落としてしまったわ、ダーリン、貴方のために

ムンニーの頬はバラのよう、目は酒のよう、仕草は女王のよう

ほら、ザンドゥー・バームになったわ、ダーリン、貴方のために

「ムンニーが評判を落としてしまった」というのは、これだけだと分かりにくいが、つまりはいけずな男性を誘惑する内容となっている。日本語でもっとも近いのは「女に恥をかかせないで」という台詞であろう。この内、3行目の「ザンドゥー・バーム」については説明が必要であろう。これはザンドゥー製薬の医薬品の名前で、タイガー・バームと同様の痛み止め軟膏である。インドでは有名な医薬品のひとつだ。

ザンドゥー・バーム

「(ムンニーが)ザンドゥー・バームになった」とは一体どういうことであろうか?「ムンニーが評判を落とした」まではほとんど原曲そのままだが、この奇妙なフレーズは「Munni

Badnaam」オリジナルだ。これにはいくつか解釈があるようだ。ひとつは、全く意味のないフレーズであるとする解釈である。おそらく大半の人は大してその意味を考えずにこのラインを聞き流していると思われる。ふたつめの解釈は、ザンドゥー・バームが痛み止めであることから連想して、「ムンニーはあなたの痛み止めよ」「あなたの心と体を癒してあげるわ」と歌っているとすることである。ただ、実はどうやらこの曲が有名になる前からヒンディー語圏で、「ザンドゥー・バームになる(झंडू

बाम होना)」という慣用句は普及していたようだ。その意味は「無意味になる」「使い物にならなくなる」などになる。ボージプリー語では「ज़िन्दगी

झंड बा, फिर भी घमंड बा(ズィンダギー・ザンド・バー、ピル・ビー・ガマンド・バー;たとえ人生どん底でも誇りは捨てない)」というフレーズがあり、その内の「どん底」という意味の「ザンド」と「ザンドゥー・バーム」がかけられているようである。つまり、「ムンニーが評判を落とした」というラインとそう変わらない意味となる。ザンドゥー・バームを含むラインは一種のサビとなっており、曲中で何度も繰り返される。

しかし、映画のプロデューサーはザンドゥー製薬から歌の中での商標利用の許可をもらっていなかったため、トラブルに発展することとなった。ザンドゥー製薬が、曲中に無断で「ザンドゥー・バーム」を18回使ったことに抗議し、歌詞の変更か曲の削除を求めて訴訟を起こす構えを見せたのである。しかし、結局は話し合いで解決し、「Munni

Badnaam」でムンニーに扮して踊ったマラーイカー・アローラー・カーンがザンドゥー・バームのブランドアンバサダーになることで決着が付いた。まるで大岡裁きのような仲裁である。ただ、映画音楽のリリース以降、ザンドゥー・バームの売り上げが急伸しているとのレポートもあり、既に宣伝効果は抜群となっている。今後マラーイカーがどんな形でザンドゥー・バームを宣伝するのか楽しみだ。

実は「Munni Badnaam」にはザンドゥー・バーム以外にも、普通に考えたらちょっといいのかと思うような形でボリウッドの俳優たちの名前が出て来る。まずはシルパー・シェッティーとベボ(カリーナー・カプールの愛称)が歌詞の中で登場し、「シルパーのようなボディー、ベボのような美貌」と歌われる。そして歌の中盤に「サイフー」という訛った形でサイフ・アリー・カーンの名前が登場し、さらに「ランブー(ノッポ)」という呼称でアミターブ・バッチャンが暗示される。ダンスシーンでは実際にサイフ・アリー・カーンとアミターブ・バッチャンのそっくりさんが登場する。ただ、この辺は映画関係者同士笑って済ませられる問題なのかもしれない。一応問題となりそうなのは、アミターブ・バッチャンが、ザンドゥー・バームのライバル商品ヒマーニー・ファスト・リリーフのブランドアンバサダーを務めていることである。だが、これもアミターブ・バッチャン自身が出演している訳ではないので、大目に見てもらえるであろう。