|

|

| ◆ |

9月1日(水) グル・グラント・サーヒブのオリジナル |

◆ |

デリーはパンジャーブ文化の色濃い地域である。日本人がイメージする典型的インド人――ターバンに髭のおじさん――は、インドではマイノリティーにあたるスィク教徒であり、彼らの多くはパンジャーブ地方に出自を持つ。よって、パンジャーブ人と言った場合は、スィク教徒のことを指すことが多い。スィク教徒たちは一般に、「サルダール・ジー」と呼ばれている。デリーは地理的にもパンジャーブ地方に近いが、1947年にインドとパーキスターンが分離独立した際、パーキスターン側のパンジャーブ地方に住んでいた人々が大量にデリーに流れ込んだため、多くのスィク教徒が住むようになった。パンジャーブ人は海外にも積極的に移民している。

スィク教はインドの数ある宗教に負けず劣らずユニークな特徴を持っている。スィクとは「弟子」という意味である。僕は「スィク」と表記しているが、「シク」「シーク」「シック」などなど、いろいろなカタカナ表記がされる。スィク教の創始者はナーナク(1469-1538)。ヒンドゥー教の聖典ヴェーダに通じ、ペルシア語に堪能だったナーナクは、ヒンドゥー教のバクティ信仰とイスラーム教のスーフィズムに影響を受けて、30歳からインド各地やメッカを遍歴し、両宗教の良いところを折衷した新しい教えを説いた。ナーナクはカースト制度、偶像崇拝、宗教儀式などを否定し、人間の価値は行いによって決まるとし、また神は唯一かつ世界に遍満しており、民族や宗教によって別々の名前で呼ばれているが実は全ての神はひとつであるという考えを持っていた。ナーナク以後、スィク教の指導者は代々「グル(導師)」と呼ばれた。スィク教が教団としてパンジャーブ地方を中心に確固たるまとまりを持ったのは、第5代グル、アルジュン・デーヴ(1563-1606)からである。アルジュン・デーヴはアムリトサルに黄金寺院(ダルバール・サーヒブまたはハルマンディルとも呼ばれている)を建設し、寺院内に、グル・ナーナク以来の歴代のグルや、北インドの高名な宗教詩人カビール(1440-1518)の宗教詩を編纂した書物「グラント・サーヒブ」を安置した。ところがスィク教の隆盛はムガル朝との軋轢を生み、アルジュン・デーヴは第4代皇帝ジャハーンギール(1569-1627)に捕らえられて拷問を受け、自殺してしまう。この事件を機に、第6代グル、ハルゴービンド・スィン(1595-1644)はスィク教団を武装化し、ムガル朝に対抗した。しばらくスィク教団とムガル朝は小競り合いを繰り返すだけだったが、第9代グル、テーグ・バハードゥル(1621-1675)は第6代皇帝アウラングゼーブ(1618-1707)に捕らえられ、拷問の末に首をはねられた。第10代グル、ゴービンド・スィン(1666-1708)はスィク教団を強固な軍事集団に育て上げ、5Kの規則――カンガー(木製の櫛)、カラー(金属製の腕輪)、クリパーン(短剣)の携帯;カッチャー(ショーツ)の着用;ケーシュ(髪を切らない)――を規定した。また、ゴービンド・スィンのときからスィク教徒の男性はスィン、女性名はカウルを名乗ることを義務付けられた。スィク教のグルが人間だったのは第10代ゴービンド・スィンのときまでで、彼の遺言に従い、死後は聖典グラント・サーヒブがグルとなった。聖書やコーランなど、聖典を持つ宗教は数あれど、スィク教は聖典が最高権威という、世界でも珍しい宗教となった。現在聖典は、グル・グラント・サーヒブと呼ばれている。

ところで、今日は突然デリーの公共機関が休日となった。実は今日からちょうど400年前の1604年9月1日、アムリトサルの黄金寺院にグル・グラント・サーヒブが安置された。現在アムリトサルでは盛大にグル・グラント・サーヒブ安置400周年記念が祝われており、パンジャーブ人が多いデリーでも休日となった訳だ。・・・しかし、突然休日にするのは、大いに混乱を呼ぶのでやめてもらいたいのだが・・・。

ところが、グル・グラント・サーヒブ安置400周年記念の裏に、興味深い事実がある。実は現在アムリトサルの黄金寺院の中に安置されているグル・グラント・サーヒブはオリジナルではない。第5代グル、アルジュン・デーヴによって編纂されたオリジナルの聖典は、現在パンジャーブ州カルタルプルに住む、ソーディー家の所有物となっている。グル・グラント・サーヒブはアルジュン・デーヴ以後も加筆され、第9代テーグ・バハードゥルが完成させたが、1604年9月1日に安置された最初期の聖典は、特に「アーディ・グラント(初期聖典)」と呼ばれており、そのオリジナルは現在カルタルプルにあることから、「カルタルプリー・ビール」とも言われている。つまり、スィク教で最も権威のある聖典のオリジナルが、公共のものではなく、個人の所有物というヘンテコな事態となってしまっているのだ。安置400周年を記念して、スィク教の指導者たちはソーディー家にカルタルプリー・ビールの返還を求めているが、ソーディー家は頑として拒否している。

どうして聖典が個人の所有物となってしまったのだろうか?調べてみたところによると、その経緯は以下の通りである。グル・グラント・サーヒブの原型アーディ・グラントは、第5代アルジュン・デーヴの監修の下、バーイー・グルダースという人物によって書かれ、1604年にアムリトサルの黄金寺院に安置された。第6代ハルゴービンド・スィンの時代には、アーディ・グラントのオリジナルは安全のためにグルの自宅に保存されていたのだが、後継者争いのもつれで、彼の息子のディールマールが盗み出してしまった。このため、ディールマールは破門され、彼の子孫も永久にスィク教の主流から追放されてしまう。30年後、第9代テーグ・バハードゥルの信徒が武力でアーディ・グラントを奪還するが、グルはそれをディールマールに返すように指示する。その後長い間アーディ・グラントは行方不明になっていたが、1849年にパンジャーブ州を併合したイギリスが、黄金のスタンドと共にラーホールでそれを発見する。1850年、アーディ・グラントはディールマールの子孫であるソーディー家に返還された。それ以来、カルタルプルに住むソーディー家はアーディ・グラントを所有し、スィク教の主流派とは別の宗派、ディールマーリヤー派を作って、独自のグルを擁立した。ソーディー家は年に1回、バイサーキー祭の日にだけ、カルタルプリー・ビールの一般公開を行っている。学者の調査により、ソーディー家所有のアーディ・グラントからアルジュン・デーヴのサインが見つかり、本物であることが証明されている。ソーディー家はカルタルプリー・ビールのおかげで巨額の寄付金を信者から得て生活していると言う。つまり、カルタルプリー・ビールは彼らの生活の糧となっている。それをやすやすと黄金寺院に返還することは不可能に近いだろう。ソーディー家はカルタルプリー・ビールを900kgのドイツ製の鉄製金庫に保管しているそうだ。

カルタルプリー・ビールの宗教的重要度もさることながら、文化遺産として、また文学資料としての価値も計り知れないものがある。何しろ400年前のオリジナルの書物が残っていることは、口承文学の伝統が強かったインドでは珍しい。ヒンディー文学の観点から言えば、アーディ・グラントの中にカビールの詩がいくつか含まれていることが興味深い。中世ヒンディー文学の代表的詩人であるカビールの生涯や作品については謎が多く、カビール作の詩として伝わっているものの内、どれが本当に彼の詩であるかを特定することは非常に困難となっている。だが、1604年に書かれたアーディ・グラントに入っている詩は、カビールの死後から100年経っていないため、カビール本人の詩である可能性が非常に高い。

結局カルタルプリー・ビールは黄金寺院に返還されないまま、式典が行われることになってしまったようだ。アムリトサルで行われた式典には、アブドゥル・カラーム大統領、マンモーハン・スィン首相、アタル・ビハーリー・ヴァージペーイー元首相、パンジャーブ州のアマリンダル・スィン州首相、宗教指導者のシュリー・シュリー・ラヴィ・シャンカル(スィタール奏者とは別)、ダライ・ラマ法王などが出席し、グル・グラント・サーヒブ安置400周年が盛大に祝われた。それと時を同じくして、今年7月21日にイラクで誘拐された3人のインド人人質の解放の報も届き、グル・グラント・サーヒブの偉大さが改めてインド人の感動を呼ぶことになったとか。げにグルは偉大なり!バッレーバッレー!

最近立て続けに良さそうな映画が公開されているので、今日は気合を入れて、PVRアヌパムで2本続けて映画を見た。まず最初に見たのは、先週から公開されているヒンディー語映画「Phir

Milenge(また会いましょう)」。監督は「Mitr, My Friend」(2002年)の監督で女優のレーヴァティー。音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。キャストは、サルマーン・カーン、アビシェーク・バッチャン、シルパー・シェッティー、ナセル、ミーター・ヴァシシュトなど。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

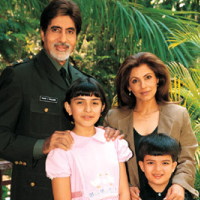

左からアビシェーク・バッチャン、

シルパー・シェッティー、

サルマーン・カーン |

● |

| Phir Milenge |

タマンナー(シルパー・シェッティー)はバンガロールの広告代理店に勤める26歳の女性だった。タマンナーの斬新なアイデアにより会社は急成長し、社長からも一目置かれる存在だった。タマンナーはDJをしている妹のタニヤーと共に住んでいた。ある日タマンナーは2日間の休暇をもらって、10年振りに米国からインドに帰って来たローヒト(サルマーン・カーン)に会いに行く。タマンナーとローヒトは大学時代の恋人だった。2人は一夜を共にする。別れ際にローヒトはタマンナーの腕に電話番号を書くが、うっかり彼女はシャワーを浴びてしまい、それを消してしまう。それ以来、ローヒトとは再び音信不通となってしまった。

それから数ヵ月後、妹の交通事故をきっかけに、タマンナーがHIVに感染していることが明らかになる。その瞬間、タマンナーの人生は一変してしまう。ボスはタマンナーを解雇し、多くの友人も彼女を避けるようになる。感染経路はローヒトとの性交渉以外に考えられなかったが、ローヒトとも連絡できないままだった。数日間はショックから立ち直れなかったタマンナーだったが、今まで全人生を捧げてきた会社に不当に解雇されたことを法廷で争うことに決める。しかし、なかなか仕事を請け負ってくれる弁護士がいなかった。弁護士の多くもタマンナーがHIV感染者であることを知ると急に態度が冷たくなるのだった。若手弁護士のタルン(アビシェーク・バッチャン)も最初はタマンナーの仕事を断るが、毎日裁判所に来ている彼女を見て、彼女の弁護することを決意する。

タルンは、恩師(ナセル)の助言を受けて裁判所で会社と争うが、会社側は彼女の仕事に対する過信と怠慢を解雇の原因とし、HIV感染と解雇は関係ないと主張する。会社側の弁護士(ミーター・ヴァシシュト)の力もあり、タマンナーらは裁判で負けてしまう。その日、タマンナーはローヒトがインドに帰って来たことを知る。しかしローヒトは既にエイズの最終段階にあり、余命幾ばくない状態だった。タマンナーはローヒトと共に最期のときを過ごす。一方、タルンは控訴し、「エイズによって命は失われるが、人生までを奪う権利は誰にもない」と主張する。

2年後、タマンナーはビジネス・トゥデイ誌に載るほどの実業家となっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

エイズとHIV感染者に対する差別が主題の映画だった。映画の最後に、「この映画を働くHIV感染者に捧ぐ」みたいなことが書かれていたので、レーヴァティー監督は、HIV感染者が不自由なく働ける社会を作ろう、というメッセージを込めてこの映画を作ったのだと思う。決して悲しい物語ではなく、エンディングは涙と幸せが入り混じったような、インド映画的終わり方で、後味は悪くなかった。しかし全体的に整合性がなくて単調な上に人物描写や感情描写が希薄で、しかもエイズの正しい知識が得られる映画とは言えなかった。「手を触れたりキスをしただけではHIVは感染しない」ということぐらい、今や誰でも知っていると思うのだが・・・。「インドには、アメリカやヨーロッパのような、HIV患者に対する差別を罰する法律がない」という点は参考になったが、どちらかというとこの映画は、「インドでは雇用者は労働者をいつでも解雇できる」という事実を知らしめてしまっているようにも感じた。

整合性がないと感じたのは、脇役が捨て駒的に使われていたことや、人物設定の甘さに起因している。例えばタマンナーはローヒトに会うためにかつて通っていた大学へ行き、グルジーと呼ばれる教授や後輩たちと会うが、彼らはそれっきり登場しなくなる。妹のタニヤーはラジオDJをしているが、その設定がこの映画で上手に活用されたとは思えない。会社側の弁護士は幼少時の事故で右腕を失っているが、それも特に物語の重要なファクターとはなっていなかった。タルンの恋人が最後に登場するが、それも蛇足だった。もしこれが実話を基にした映画だったら、これらの散漫な設定は理解できるのだが、どうやらフィクションのようである。もっと人物同士につながりがあると、映画としてまとまっていたと思う。

主な登場人物は3人。最近上昇気流に乗っているアビシェーク・バッチャンと、スキャンダルから立ち直って根強い人気を見せるサルマーン・カーンと、最近ほとんど忘れかけていたシルパー・シェッティー。割と異色の組み合わせと言えるだろう。この中で目立ったのはやはり主人公のシルパー。言っちゃ悪いが彼女はメインストリームの映画の中では二流女優の域を出ていなかったのだが、この映画を機に社会派映画に進出したことは、生き残りをかけた正しい選択だったと言えるだろう。ローヒトとの久し振りの出会いに浮かれる様子、HIV感染発覚後の脱力感、そして法廷で会社と争う毅然とした態度など、いろいろな表情を使い分けていた。アビシェークもまずまずの演技をしていた。サルマーンは、死ぬ間際の演技がなかなかよかったが、それ以外はいかんせん登場シーンが少ないし、ほとんど謎のキャラクターで終わってしまっているため、評価のしようがない。

舞台はバンガロール。政庁であるヴィダーナ・サウダーが何度か映っていた。おそらく繁華街のMGロードあたりも出ていたと思う。タマンナーが通っていた大学、芸術演劇学校というのが本当にあるのか知らないが、インドの民俗芸術や民俗舞踊などを教えている大学のようで、雰囲気がなかなかよかった。

エイズをテーマに選んだのはよかったが、内容はありたきりで、特にインドならではという特色もない。エイズよりも、シルパー・シェッティーの起死回生の演技を見るべき映画だと感じた。

| ◆ |

9月3日(金) Hum Kaun Hai? |

◆ |

本日2本目に見た映画は、今日から公開のヒンディー語映画「Hum Kaun Hai?(私は誰?)」。ハリウッド映画「アザーズ」(2001年)を翻案したホラー映画で、監督はラヴィ・シャンカル・シャルマー、キャストはアミターブ・バッチャン、ダルメーンドラ、ディンプル・カパーディヤー、マウシュミー・チャタルジー、アビジート・ラーヒリー、スィーマー・レヘマーニー、ベイビー・ハンスィカー、マスター・アマーンなど。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

左からアミターブ・バッチャン、

ディンプル・カパーディヤー、

ベイビー・ハンシカー、マスター・アマーン |

● |

| Hum Kaun Hai? |

人里離れた森の中にある洋館に、サンドラ(ディンプル・カパーディヤー)は2人の子供、サラ(ベイビー・ハンスィカー)、デーヴィッド(マスター・アマーン)と共に住んでいた。サラとデーヴィッドは太陽光アレルギーで、洋館の窓は全てカーテンがかけられ、全ての扉に鍵がかけられていた。サンドラの夫、フランク(アミターブ・バッチャン)は戦争に行っていた。この異様な洋館に、3人の使用人がやって来る。子守りのピントー夫人(マウシュミー・チャタルジー)、庭師のエドガー(アビジート・ラーヒリー)、コックのマリア(スィーマー・レヘマーニー)である。

使用人がやって来てから、屋敷では怪奇現象が起き始める。誰もいない場所から足音が聞こえたり、ピアノが突然鳴り出したり・・・。デーヴィッドはただ怯えるだけだったが、サラは「ヴィッキーの仕業よ」と口走るようになる。サラによると、この家にはサンドラ、サラ、デーヴィッドの他に、1人の男、2人の女、1人の子供がいるという。

怪奇現象に我慢ならなくなったサンドラは、神父を呼びに外へ出掛ける。そこへちょうど、フランクが帰って来る。サンドラも子供たちも大喜びするが、フランクの様子はどこか変だった。やがてフランクは何も言わずに立ち去ってしまう。

屋敷ではますます怪奇現象が起こるようになり、突然屋敷中のカーテンが取り払われたりした。怯えるサンドラは3人の使用人を追い出す。一方、サラとデーヴィッドは父親を探すために真夜中外へ出る。そこで発見したのは、ピントー夫人、エドガー、マリアの墓だった。実は3人の召使いは幽霊だったのだ。そこへ3人が現れ、子供たちを追いかける。

急いで屋敷に逃げ戻ったサラとデーヴィッドだったが、そこで待っていたのは、さらに驚愕の事実だった・・・。一方、フランクも友人のヴィーレーンドラ(ダルメーンドラ)と共に、あの屋敷の事実を突き止める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

敢えてあらすじは最後まで書かないでおく。しかしヒントを言えば、ナイト・シヤーマラン監督の「シックス・センス」(1999年)と同じ路線だった。大方予想がついた結末ではあったが、序盤にスローテンポでじっくりと描写される、屋敷の不気味な雰囲気と住人のミステリアスな言動は、下手なホラー映画よりも怖かった。前述の通り、「アザーズ」という映画の完全な翻案であり、同映画を見たことのある人は特に見る必要はない映画である。

インド映画にハリウッド映画のパクリが多いことは周知の事実である。しかし僕は敢えてそのパクリを取り上げて非難することはしない。パクリだからと言って、その映画に批評する価値が全くないということはないからだ。僕がパクリ映画で重視するのは、パクリならパクリなりに、オリジナルにどれだけインドならではの要素や付加価値を加えることができたか、である。そういう意味で、この「Hum Kaun Hai?」は失格だった。全くインドならではの要素が入っておらず、ただ俳優をインド人にして、言語をヒンディー語にしただけの映画だった。登場人物の名前まで西洋人風だったのにはまいった。

ヒステリックなマダム、サンドラを演じたディンプル・カパーディヤーや、意味深なメイド、ピントー夫人を演じたマウシュミー・チャタルジーの演技もさることながら、目を引いたのはサンドラの長女サラを演じたベイビー・ハンスィカー・モートワーニー。インド映画の欠点として、いい子役がなかなかいないことが挙げられるのだが、13歳のハンスィカーは大人顔負けの超絶演技をしていた。ハンスィカーはTVドラマ「Hum

2 Hain Na」や映画「Koi... Mil Gaya」(2003年)、「Jaago」(2004年)などに出演していた子役女優である。こういう優れた子役が出てくるようになると、インド映画の質も上がってくるのではないかと思う。デーヴィッドを演じていたマスター・アマーンも、子供らしい演技でかわいかった。しかし、「ベイビー」ハンスィカーにしても、「マスター」アマーンにしても、どうしてこんな変なニックネームが付いているのだろうか?

往年のインド映画ファンには、アミターブ・バッチャンとダルメーンドラの歴史的黄金コンビを再びスクリーン上で見られることが楽しみかもしれない。とは言え、2人とも端役なので、特に目立った演技をしている訳ではない。

前半のドキドキ感はなかなかのもの。しかし、インド映画を見ているという実感が沸かない映画であり、どうせなら原作の「アザーズ」を見た方が断然いいだろう。インド映画はインド映画らしく、それが重要だ。

| ◆ |

9月4日(土) 大阪外大ヒンディー語劇団公演 |

◆ |

大阪外国語大学ヒンディー語学科の溝上富夫教授率いる、ヒンディー語劇団の公演が本日、国立演劇学校のアビマンチ劇場であった。同語劇団の公演は約10年前から毎年行われているようで、その功績を讃えられた溝上教授はインド政府からジョージ・グリアソン賞(2002年)などの賞を受賞している。日印の文化交流を促進するイベントとして、ヒンディー語劇はますます注目を集めている。観客席では、日本大使夫妻&公使夫妻が揃って観劇していた他(これはけっこう珍しい)、多くの日本人、インド人が見に来ていた。

今年のデリーでの公演は少し変則的だった。まず韓国人の女性が、韓国語、日本語、ヒンディー語の三言語で「離別(イビョル)」という歌をカラオケで歌った。この歌は、溝上富夫/ギリーシュ・バクシー編著の「ヒンディー語で歌う日本のうた101選」(大阪外国語大学1994;多分非売品)に掲載されていた。その後、ヒンディー語劇「saavdhaan saas jii(姑さん、ご用心)」が上演された。嫁と姑の争いをコミカルに描いた劇だった。その後、日本人カタック・ダンサーの佐藤雅子さんのカタック・ダンスが披露された。録音された音楽に合わせての踊りだったので、カタックの醍醐味である生演奏との駆け引きがなく、8月31日の公演を見た後だと物足りない気もしたが、それは仕方ないだろう。その後、もう1本のヒンディー語劇「kSudhaarahit

yug(本能のない時代)」が上演された。SFコメディーという感じの劇だった。ここでは、2本のヒンディー語劇について少し詳しく感想を述べようと思う。

まずは「saavdhaan saas jii(姑さん、ご用心)」。嫁と姑の争いは国境を越えたユニバーサルな現象だとして、今回の劇の題材に選ばれたようだ。姑のいじめに耐えかねた嫁たちが、全インド嫁協会なる組織を立ち上げ、決起集会において会長を選出し、姑のひどい仕打ちを糾弾するのだが、それが思わぬ展開へ・・・というストーリーだった。確かに父系社会では嫁と姑の争いはどこにでもあるものかもしれないが、この劇で大きな主題となっていたインドのダウリー(持参金)問題は、日本にはない現象なので、インドのことをあまり知らない日本人には少しピンと来なかったかもしれない。また、嫁と姑を巡る社会問題に深く切り込むといった問題意識は希薄で、あくまでお気楽なコメディーだった。途中、「Devdas」(2002年)の「Dola Re Dola」に合わせて踊るミュージカル・シーンがあったり、1人の嫁がガザルを詠み始めたり、また別の嫁がパンジャービー語で話し始めたりと、いろいろギミックが用意されていて楽しめた。もちろん会場も大変盛り上がった。特にパンジャービー語は、パンジャーブ文化の色濃いデリーでは特に受けが良かったと思われる。嫁と姑の争いということで、登場人物は全て女性、俳優も全員女子学生だったのだが、語劇に参加する男子学生があまりいないのか、と少し不安にもなった。

2つ目の「kShudhaarahit yug(本能のない時代)」は、今から100年後の世界が舞台。人間の本能――食欲、性欲など――は消し去られ、人々は争いのない平穏な生活を送っていた。その時代に、ヒマーラヤ山脈の雪の下で凍り付けになっていた日本人男性が発見され、研究所にて蘇生させられる。男は100年前の「本能時代」の人間だった。男は、本能のない時代に無理矢理蘇生させられて苦悩する・・・というストーリーだった。研究所の博士役で溝上教授が登場した。日本人男性役も男子学生が演じていた。他は全て女子学生、というか、前の劇に出演していた人たちばかりだった。・・・やはり人が足りていないのか・・・それとも少数精鋭か・・・。本能のない時代なのに、なぜか睡眠欲だけは残っていたり、100年後の世界でまだ原始的な注射器や電気ショック器を使っていたりと、ストーリーや設定上の突っ込みどころはいろいろあった。だが、それらを突っ込むのは大人気ない行為だろう。それらを差し引いても、食欲を巡るやりとりは面白かった。100年後の人類には食欲がなく、博士の娘は、100年前の人類の食欲について研究していた。娘は100年前の人間の生きた標本が手に入って喜び、彼にいろいろな質問を問いかける。「腹が減ったってどういうこと?」「おいしいってどういう感覚?」「1日3食食べなきゃならないって面倒くさくない?」それらのヘンテコな質問に、男はとうとうキレてしまう。どちらかというと、「本能のない時代」よりも「食欲のない時代」と限定した方が、笑いの焦点を絞ることができてよかったのではないかと思った。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

本能のない時代 |

● |

今回の語劇に参加した学生たちは、ヒンディー語を学び始めてまだ1年半も経っていないという。それを考えると、彼らのヒンディー語は非常にうまいと言えるだろう。よく練習したな、と感心してしまう。聴き取れなかったりしたセリフはほとんどなく、映画を見ているのと同じ感覚だった。ただ、語彙は実生活のものとは少しかけ離れていた。「ヒンディー語」学科の語劇であるため、また設定がどちらも特殊だったため、セリフに難解なサンスクリト語から混入した単語が多くなってしまうのは仕方ないかもしれないが、語彙や言い回しの観点から見たら、昔見た「dil ki dukaan(心臓を売る店)」などの方が、実生活でそのまま使える表現が多かったような気がする。

個人的には、榎大使がヒンディー語を学習中ということが発覚して驚いた。確かに榎大使はスピーチなどにおいてヒンディー語を数フレーズ話している。インドに駐在する日本大使が、「インドなんて英語ができれば十分さ」というありきたりな態度ではなく、インド人の「母語」でインド人と交流するということに意義を見出してくれたことが嬉しかった。大使のヒンディー語はまだ片言も片言だが、ヒンディー語はそれほど難しい言語ではないので、その内、僕がヒンディー語映画を見に映画館を訪れたら、客席で「Love Aish」という鉢巻を巻いた大使とばったり出会う、なんていう事態になってくれたら面白いな、と思った。

ヒンディー語が分からない日本人観客のための配慮として、字幕用のスクリーンが下手(しもて)に用意されていた。日本人観客も多く来ているので、これは必須だろう。だが、操作者のミスからか字幕がセリフと合っていなかったり、途中で出なくなってしまったりしていた。リアルタイムで進む演劇に字幕をかぶせるというのは、けっこう難しい作業だ。字幕操作者は、舞台に立つ人以上に練習と準備が必要なのではないかと感じた。

語劇団は本日のデリー公演を皮切りに、これからインド国内の各都市を公演して回り、新たな試みとしてモーリシャスでも公演を行うという。劇の成功を心からお祈りしております。

今日はPVRグルガーオンで最新ヒンディー語映画「Rakht(血)」を見た。監督はマヘーシュ・マーンジュレーカル、音楽はサンディープ・チャウター。キャストは、ビパーシャー・バス、サンジャイ・ダット、スニール・シェッティー、ディノ・モレア、アビシェーク・バッチャン、アムリター・アローラー、ネーハー・ドゥーピヤー、ヒマーンシュ・マリク、シャラト・サクセーナーなど。なかなかいい映画なので、以下のあらすじは映画を見た後に見ることをオススメする。

| ● |

|

● |

|

|

上段左からアムリター・アローラー、

アビシェーク・バッチャン、

中段左からネーハー・ドゥーピヤー、

ビパーシャー・バス、

ディノ・モレア

下段左からサンジャイ・ダット、

スニール・シェッティー

|

| ● |

|

● |

| Rakht |

タミル・ナードゥ州の避暑地ウータカマンド。ドリシュティー(ビパーシャー・バス)は予知能力を持つ女性だった。1年半前に夫に先立たれた後、1人息子と共にひっそりと暮らしていた。いつしか彼女の予知能力を聞きつけた人が相談にやって来くるようになり、彼女はタロットカードで占いをしてあげていた。例えば、リヤー(ネーハー・ドゥーピヤー)は夫サニー(ディノ・モレア)の暴力に悩まされており、ドリシュティーは離婚することを勧めていた。しかし、サニーはリヤーに占い師のところへ行っていることを面白く思っておらず、ドリシュティーにも執拗に嫌がらせをする。

ドリシュティーの息子が通う学校の校長ラーフル(サンジャイ・ダット)はドリシュティーに惚れていたが、市長(シャラト・サクセーナー)の一人娘ナターシャ(アムリター・アローラー)と結婚することになっていた。精神障害を持った機械工のモーヒト(スニール・シェッティー)は、ドリシュティーを唯一の友人と思っていた。また、ドリシュティーには過去にマーナヴ(アビシェーク・バッチャン)という親しい友人がいた。マーナヴはドリシュティーにプロポーズするが、彼女は「まだ自分の夫には思えない」と言って断る。マーナヴは米国へ去り、そのままずっと音信不通だった。

そんなある日、市長の娘ナターシャが突然行方不明となる。警察の必死の捜索にも関わらずナターシャは発見されなかった。そこで市長はドリシュティーの元を訪れる。ドリシュティーの占いにより、ナターシャはサニーの所有地の池の中から遺体で発見される。サニーは逮捕され、裁判で有罪となって終身刑に処せられる。また、時を同じくしてモーヒトは父親を焼き殺し、精神病院に入れられる。

ところが、それ以来ドリシュティーはナターシャの亡霊に悩まされることになる。ナターシャを殺害したのはサニーではないことを直感したドリシュティーは、検事のアビー(ヒマーンシュ・マリク)のところへ行って事件の再調査を要請する。実はドリシュティーは、アビーとナターシャがいちゃついているところを市長のパーティーでチラッと見ていた。その夜、ナターシャは行方不明になったのだった。真犯人はアビーである可能性があった。アビーは密かに拳銃に手を伸ばすが、そこへラーフルが現れたため、何も起きなかった。

家に帰ったドリシュティーだったが、いろんな映像が頭の中に入ってくるようになる。なぜかモーヒトの姿も一瞬だけ見えた。ドリシュティーはラーフルと共に、ナターシャの遺体が見つかった池へ行く。そこでドリシュティーは、真犯人を直感する。それはラーフルだった。ドリシュティーがそれに気付いたことを知ったラーフルは、彼女を殺そうとする。そこへアビーが駆けつけるが、あえなく返り討ちにされて池に放り込まれる。いよいよラーフルはドリシュティーに迫るが、そこへちょうどモーヒトが現れる。モーヒトはラーフルの頭を殴って気絶させる。

ドリシュティーとモーヒトは、ラーフルを連れて警察署へ行く。ドリシュティーは事件の真犯人がラーフルであることを伝え、ラーフルもそれを認める。ところがそのとき、ドリシュティーは既にモーヒトが精神病院で自殺していたことを知る。モーヒトの魂は、最期にドリシュティーを助けに来たのだった。

全ての事件が解決した後、米国からマーナヴが帰って来る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インド製ホラー映画は当たり外れが激しいので、あまり期待していなかったのだが、豪華キャストの映画だったために見に行った。結果、期待以上の出来であることが分かった。

2002年の「Raaz」以来、ボリウッドはホラー映画とインド映画の融合を試行錯誤しているように思える。ラス理論を適用して言えば、ホラー映画というのはその名の通り、恐怖のラスを唯一無二の要素とした映画であるのに対し、一般的インド映画というのは、恋愛、笑い、涙、冒険、スリルとサスペンスなどなど、ありとあらゆるラスの集合体である。つまり、ホラー映画とインド映画は相互に矛盾する映画なのだ。しかし、ボリウッドは果敢にもこれらの全く別の概念の映画を融合させようとしている。ざっと「Raaz」以来のインド製ホラー映画を列挙してみると、2003年の「Kucch To Hai」「Bhoot」「Darna Mana Hai」「Sssshhhh...」、2004年の「Krishna

Cottage」「Hum Kaun Hai?」などである。これらの中には、ホラー映画としてある程度成功を収めたものも含まれている(「Bhoot」など)。しかし、ほとんどの映画はゲテモノ映画の域を出ない作品に留まっており、失敗作と言ってしまっても過言ではない。インド製ホラー映画の最大の欠点は、ミュージカル・シーンが挿入されてしまうことである。どれだけおどろおどろしい雰囲気になっていても、ミュージカル・シーンになった途端、せっかく盛り上がった恐怖感が一気に冷めてしまうのだ。確かに「Bhoot」や「Hum Kaun Hai?」などはミュージカル・シーンが入らず、ホラー映画として徹底されていた。だが、僕から言わせてもらえば、それは「逃げ」である。インド映画とホラー映画の融合とはつまり、ホラー映画にいかにして効果的にミュージカル・シーンを挿入するか、であり、インドの映画制作者は、その困難な仕事に果敢に立ち向かって行かなければならないと思う。こんな苦悩は、ハリウッドでは絶対に考えられないだろう。

この「Rakht」も、インド特有のミュージカル付きホラー映画である。ミュージカルが映画の雰囲気をぶち壊しにするようなことはなかったものの、効果的にミュージカル・シーンが挿入されていたとは言えない。まだまだインド製ホラー映画の完成形が出来上がるには時間がかかりそうだ。しかし、それを除けばこの映画は非常によく出来た作品だった。

この映画の核は、市長の娘ナターシャが行方不明となった事件である。その犯人が果たして誰なのか?観客の興味をそそる。最後に明かされる真犯人は、誰もがあっと驚く人物だった。まずこのサスペンスがよく出来ていた。主人公ドリシュティーの、自身の予知能力や霊視能力に悩まされながらもなるべく人のために活かそうとする健気な姿もよかった。そしてドリシュティーを取り巻く登場人物たち――ある者は彼女を支え、ある者は彼女を貶めようとする――も、それぞれ特徴があって映画を盛り上げた。映画中頻繁に使われた、雨の音とカエルの鳴き声の効果音が、どんな音楽よりも恐怖感を増長させていた。最後に、モーヒトの幽霊がドリシュティーを助けるシーン、またドリシュティーから借りたハンカチを返すシーンは、ホロリとさせてくれた。よって、ホラー映画なのにも関わらず、見終わった後にアーナンド(芸術的爽快感、充足感)が生じる映画だった。

いろんな俳優がいつもとは違った役を演じていたのが面白かった。セックス・シンボルとして名高いビパーシャーは、初めて子持ちの未亡人の役を演じ、落ち着いた渋い演技を見せていた。急に演技力が上がっており、今までで最高の演技だと言える。顔もただの美人顔ではなく、知性が加わったように思えるのは気のせいか。スニール・シェッティーは精神障害を持つ男の役で、やはりあまり彼が演じることのない種類の役だった。多少オーバーアクション気味ながら、最後で非常にいい演技をしていた。アムリター・アローラーは尻軽女&幽霊役。特に幽霊になったときの表情が必要以上に怖くて、この映画にピッタリだった。あの変な顔は幽霊顔だったか!と新たな発見ができた。ディノ・モレアは、ブラッド・ピットが得意そうな、ちょっと頭がいかれた男役。彼もはまり役でよかった。サンジャイ・ダットの演じた役も、いつもの彼のキャラクターとはかけ離れた、静かな好青年役だった。ただ、やっぱり最後で彼は腕力に物を言わせる。サンジャイの出る映画に、血の流れない映画はない。ネーハー・ドゥーピヤーはアピールが少なかった。アビシェーク・バッチャンはゲスト出演だが、ミュージカル・シーン「Kya

Maine Socha/One Love」で一生懸命かっこよく踊っていたのが印象的だった。ちなみにこの曲は、英国のバンド、ブルーの名曲「One

Love」のカバーで、インド人歌手シャーンが歌っている。ブルー自身もレコーディングに参加しているようだ。

映画中、サニーがドリシュティーに何度も「チュラェル(cuRail)」という言葉を浴びせかけていた。辞書によると「チュラェル」とは妊娠中または出産中に死んだ女性の幽霊、または、妊娠中の女性が住む家の屋根にいて子供を害する、鳥の格好をした悪霊のことだそうだ。それから転じて、「魔女」の意味で使われたり、「このアマ!」みたいな女性に対する蔑称にもなっている。

舞台はタミル・ナードゥ州ウータカマンド(ウーティー)で、途中のミュージカル・シーンのシンガポール・ロケを除けば、大部分は本当にウータカマンドで撮影されていたと思われる。そういえば「Raaz」もウータカマンドが舞台だった。ウーティーは元々映画のロケ地として非常に有名だが、ホラー映画のメッカになって行くかもしれない。なぜかホラー映画とインドの避暑地は、相性がいいように思える。「Kucch To Hai」はシムラーが舞台だった。

「Rakht」はビパーシャーのための映画とも言えるが、それ以外の俳優もいい演技をしていた。インド製ホラー映画の完成形とは言えないものの、完成形に近づいた映画として、僕はイチオシしたい。

| ◆ |

9月7日(火) サッカー日印戦観戦記(1) |

◆ |

■試合観戦を決めるまで

2006年FIFAワールドカップ予選で、日本とインドが同じ組になったときから、日本代表とインド代表の試合を楽しみにしていた。今年6月9日に埼玉で行われた試合は周知の通り、7−0でインドの惨敗だった。おかげでまた日本人がインドを馬鹿にするネタが増えて困ってしまった。しかし、インドで試合が行われれば、少しはインド代表が優勢になるのではないか、そういう淡い期待を抱いていた。僕は一応日本人なので日本の応援をしているが、立場上、インドも同じくらい応援している。割合でいったら、日本6割、インド4割というところだ。

インドで行われる日本対インドの試合は9月8日午後5時半からに決まり、会場も西ベンガル州コールカーターのソルトレイク・スタジアムになった。最大収容人数12万人という巨大スタジアムである。コールカーターの人口が約1200万人とのことだから、スタジアムが満員になったら、コールカーター市民の1%が来ていることになる。ところが一向にチケットの入手方法が明らかにされなかった。デリー日本人会などでも在デリー邦人を対象に観戦ツアーを組んでいたが、7月の時点でまだチケット入手は確実ではなく、「チケットが入手できなかった場合は中止とさせていただきます」という注意事項が加えられていた。インドではサッカーはあまり人気のあるスポーツではないので、いかにワールドカップの試合だからといって観客席はガラガラで、当日スタジアムへ行けば簡単に入れるのではないか、という推測もできたが、一方で、常にテロにさらされているインドのことだから、空港並みの厳重な警備がなされることも予想された。是非試合を見に行きたいと思っていたが慎重策を取り、チケットが確保できることを前提にコールカーター行きを考えていた。試合は平日なので授業があり、また9月8日前後は中間テストの日程と重なる可能性があったので、それも個人的に懸念材料だった。

デリーの日本食材屋YAMATO−YAの店主のコネでチケット入手の可能性がある程度確実となったのが8月に入った頃だった。インド・フットボール協会の会長に通じているコネなので、チケット入手はかなり現実味を帯びた。遂にコールカーター行きを決断し、急いでコールカーター行きの飛行機を予約した。9月7日の午後にデリーを出てコールカーターに到着、9月8日に試合観戦、9月9日の夜の便でデリーに帰還、という日程にした。それからいろいろ紆余曲折があり、試合のチケットが手元に届いたのは8月30日のことだった。最悪、映画館の入場券みたいな薄っぺらい紙切れのチケットかと思っていたが、案外しっかりした厚紙製のチケットで、VIP席と書かれていた。値段は1000ルピー。日本人観客の大半はVIP席チケットを買わされたようだ。ちなみに一般のインド人用席は20ルピーまたは50ルピーらしい。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

試合チケット |

● |

実は僕は今までサッカーの試合を生で観戦したことがない。だから、真剣にサッカーを愛している人からしたら僕はただのミーハーな観客ということになるだろう。サッカーの試合を詳しく分析することもできないし、上述の通り、日本代表を100%応援することもできない。インド代表にも日本代表と同じくらいがんばってもらいたいと思っている。そういう意味で、僕は日本代表のサポーターを名乗ることはできない。しかし、僕は日印友好のサポーターとして現地入りするつもりである。日本対インドの試合は、普段インドに無関心な日本人の目がインドに向く千載一遇のチャンスである。また、この試合を機にインドを初めて訪れてくれる日本人も多いだろう。また、インドで行われる日本代表とインド代表の試合が、いったいどういう展開になるのか全く予想がつかないのも面白い。全てを観察するため、そして自分の目で見たありとあらゆる事象をこの場で報告するため、僕はコールカーターへ飛ぶことにした。

■コールカーターへ

今日、9月7日はジャナマーシュトミーというヒンドゥー教の祭り(クリシュナ神の誕生日)で、学校も休日だった。だから余裕を持って旅行の準備をすることができた。コールカーター行きの飛行機は、午後5時20分発、ジェット・エアウェイズ911便。911という数字が何か不吉なイメージを連想させるが・・・。デリー在住または旅行で来ている日本人の友人4人と共に試合を観戦することになっており、飛行機も一緒だった。ジェット・エアウェイズは非常に優良な航空会社で、サービスも乗り心地も快適である。飛行機は予定通り2時間ほどでコールカーターのスバーシュ・チャンドラボース空港に到着した。僕はコールカーターに来たのは4回目だが、同行した人々は皆、初めてだった。というわけで自動的に僕は添乗員となった。

コールカーターは以前、カルカッタ(Calcutta)と呼ばれていたが、2000年からコールカーター(Kolkata)に改名された。ベンガリー語風に「コルカタ」と書くのが一般的だが、僕のカタカナ表記の原則では、少なくとも北インドではヒンディー語絶対主義を取っているので、ヒンディー語的に「コールカーター」と統一して表記することにしている。

空港からはプリペイド・タクシーに乗って、コールカーターの安宿街サダル・ストリートへ向かった。空港から市街地へ向かう途中の道で早くも首都デリーとの明らかな違いが目に飛び込んできた。・・・なんだこのアンバサダーの異様な多さは・・・。アンバサダーといえば、インド国産の自動車として、また50年以上に渡ってほとんどモデルチェンジしていない「生きた化石」として、一部で非常に有名である。ちょっと前まではデリーでも多くのアンバサダーが走っていたのだが、経済開放以降の外国自動車企業のインド進出により、次第に数は減っている。ところがここコールカーターでは、道路を埋め尽くす自動車という自動車のほとんどがアンバサダーである。一気に10年、20年遡ったような気分になった。しかもバスや路面電車は全てボロボロで、いつペシャンコに潰れてもおかしくない。日本の戦後という感じである。さらにタクシーが市街地へ入っていくと、建物は今にも崩れそうだし、人力車がまだけっこう走っている。ここまで来ると、日本の明治時代とそう変わらないだろう。というわけで、タクシーが市街地へ向かえば向かうほど、どんどん時間を遡っている感覚に陥った。僕たちはデリーから直接飛行機で来たのでそう感じただけだったが、もし試合を観戦するためだけに日本から来た人がこの風景を見たら・・・多分「もう試合はいいから日本に帰ろう」という気分になることは間違いない。日本代表チームは、空港近くにあるソルトレイク・シティーのハイアット・リージェンシーに泊まるようなので、おそらくこの風景は見ずにコールカーターを後にするのだろう。

さて、サダル・ストリートに着いた我々は、客引きに案内してもらいながら何軒かホテルを回り、結局VIPインターコンティネンタルというホテルに泊まることにした。試合のチケットもVIP、ホテルもVIPというわけだ。ちなみに、VIP「インターナショナル」というホテルはサダル・ストリート界隈では高級ホテルに分類されるホテルで、ガイドブックなどにも載っているが、僕たちが泊まったのは、それと同じ通りにある紛い物VIP「インターコンティネンタル」の方である。ダブルで1泊500ルピーだった。

すぐに夕食を食べることにし、繁華街パーク・ストリートにあるBBQという有名なレストランに入った。ここはインド料理も中華料理も食べることができるが、僕たちは中華料理セクションに入った。やはりベンガルと言えば魚なので、魚料理を中心にいろいろ食べたが、どれもなかなかうまくて驚いた。デリーの中華料理レストランはだいぶレベルが低いのだということを知らしめられる結果となった。さすがインドで唯一、中華街のある街である。

| ◆ |

9月8日(水) サッカー日印戦観戦記(2) |

◆ |

■試合当日の新聞から

コールカーターはデリーに比べてやはり湿度が高く、ジメジメしている。この気候の中サッカーをするのは、日本代表にとって不利となるだろう。朝、サダル・ストリートを散歩してみると、多くの日本人と出会った。この内の9割以上は、サッカー観戦のためにインドに来た旅行者だろう。日本代表のユニフォームを着ている人もけっこういた。何だかサダル・ストリートが久し振りに日本人にジャックされたようで痛快だった。コールカーターで売られている新聞も一面で日本対インドの試合のことを報じていた(ちなみに同日のデリーの新聞ではスポーツ面に記載)。

新聞各紙によると、日本代表は中田英寿、中村俊輔などを欠いているのに対し、インド代表もエース・ストライカーでキャプテンのバイチャン・ブーティヤーや、同じくストライカーのアシーム・ビスワースを欠いており、またMFのレネディー・スィンが負傷して90分フル出場は不可能と伝えられている。つまり、両チームとも主力選手を欠いているという、わざわざ観戦しに来た我々としては残念な状態だ。個人的には、インドを代表するサッカー選手であるブーティヤーがいないことが心残りだ。また、日本代表はだいぶ層が厚くなったのに対し、インド代表はまだ層が薄いので、だいぶインドに不利になったと言える。

現地の新聞を見ると、日本代表以上にジーコ監督に注目が集まっていることが分かる。ジーコは「白いペレ」として紹介されており、1978年、82年、86年のワールドカップにブラジル代表として出場しながらも優勝できず、「無冠の帝王」と呼ばれていること、また「ソルトレイク・スタジアムは故郷のマラカナ・スタジアム(最大収容人数20万人以上)を連想させる」と語ったことなどが報じられていた。インド人サッカーファンは本国の選手以上にブラジル代表を愛しているようだ。

また、昨日ソルトレイク・スタジアムで行われた日本代表の練習の様子も報じられていた。コールカーター版のタイムズ・オブ・インディア紙やテレグラフ紙などには、練習を見学に訪れたデリー在住日本人などの写真が掲載されていた。その内の何人かは顔見知りだったので驚いた。また、タイムズ・オブ・インディア紙には日本の学生「Yumko/Yumoko=ユミコ?」なる人物の言葉が載っていた。「Main Urdu bhi janti hun... Bharat dekhne ka shokh hai, isi liye aa gei(私はウルドゥー語も知っています・・・インドを旅行するのが趣味です、だから来ました)」おそらくこの人は僕の知っている東京外大の学生だ。試合前日のソルトレイク・スタジアムは、行けば誰でも入れるほどの警備の甘さだったようで、練習を見に行った人々は日本代表のサインをもらったり、一緒に写真に写ったりすることができたようだ。

ヒンディー語全国紙ダイニク・ジャーガラン(ジャムシェードプル版)のスポーツ面にも日本対インドの試合のことが書かれていた。題名は「インド代表は日本代表に対し、頭の先からつま先までの力を込めなければならない」で、バイチャン・ブーティヤーの代わりにキャプテンになったデーブジート・ゴーシュの、「3−0で負けても上々」という弱気なコメントがやや批判気味に引用され、「インド代表が勝つには奇跡が必要」と結論付けられていた。

■パフパフを求めて

朝食はサダル・ストリートの有名なレストラン、ブルースカイ・カフェで取り、10時頃からニューマーケットをぶらついた。応援用具として我々は、日の丸に、インドの国旗色であるオレンジと緑をあしらった旗をデリーから用意して来たが、それ以外に「あるもの」を捜し求めていた。それは、昔のオートリクシャーなどに装備されている、いわゆる「パフパフ」である。文字通り、「パフ!パフ!」という音の出る楽器(?)で、田舎の町などに行くと今でもオートリクシャーはこのパフパフをクラクションとして使っているが、最近はとんと見かけなくなった。応援用具としても使える他、アンティークとしても将来非常に価値が出る品物なので、サッカーの応援を機に見つけ出して購入しようと考えていた。果たしてコールカーターで見つかるか分からなかったが、街の雰囲気を見ていたら見つかりそうな気分になった。

コールカーターのニューマーケットと言えば、地元の庶民が利用する市場であると同時に、旅行者が法外な値段で土産物を買わされる場所として有名である。案の定、ニューマーケットに近付いただけで、アブドゥルという名の「ガイド」が寄ってきた。普段なら断るところだが、捜し求めているものが特殊なので、ガイドに任せることにした。アブドゥル・バーブーにパフパフを説明すると分かってくれたようだが、一目散に連れて行かれた場所は土産物屋。おいおい話になんねぇよ、と思いつつも土産物屋にパフパフの説明をするとなぜか大受けで、「昔はあったが、今じゃあねぇな〜」とか「あんなの使って応援するのかい?それぞれの国でいろんな応援の方法があるんだな」とか言われた。コールカーターの路上からもパフパフはもう消滅しかけているらしい。また、「1時間、時間をくれたら用意できる。だから前金500ルピーくれ」とも言われたが、胡散臭いので断った。

アブドゥル・バーブーが次に連れて行ってくれた土産物屋には、なんとパフパフの現物が置いてあった。僕たちが一番欲しかったのは、クルッと一回転している昔ながらの金属製パフパフだったが、そこに置いてあったのは3気筒(?)式パフパフだった。しかも誇りまみれになっていて、だいぶアンティーク感が出ていた。僕たちは5人いたので、もっとないのか聞いてみたら、「1時間待ってくれたら持って来る」と、先程の店と同じことを言われた。とりあえず現物があったのでこの店に頼むことにし、小間使いの男がさらなるパフパフを持って来るまで、店主のペースに任せて土産物を物色することにした。出来ることなら前述の一回転パフパフが欲しかったのだが、持って来たのは店に置いてあったのと全く同じ型の3気筒式パフパフだった。しかも新品で5つ。音は申し分なかったので、それを買うことにした。問題なのは値段だった。言い値はひとつ550ルピー。おそらく元値は55ルピーぐらいだろうが、わざわざ行って買ってきてくれたので大目に見て交渉をした。結局、間を取って300ルピーで購入。こちらとしても目的のものが見つかって嬉しかったが、店主としても大儲けだったのではなかろうか。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

パフパフ |

● |

ニューマーケット散策を終えた後は、サダル・ストリートにある高級ホテル、リットン・ホテルのレストラン、ゲイロードで昼食を食べた。あまり食欲がなかった僕は、カルボナーラを選んだ。インドでスパゲッティーに期待してはいけないが、このレストランのスパゲッティーもその例に漏れず、変な代物だった。カルボナーラなのになぜかトマトソースがかかっているし、麺もチョウメンっぽい。しかし、料理名をカルボナーラとせずに、「ゲイロード・スペシャル・パスタ」みたいにしたなら、けっこういける料理だった。

また、サダル・ストリートでは偶然、「カルカッタのお母さん」として有名な日本人、エミコ・ダールさんに出会った。エミコさんはインド人と結婚して、長い間コールカーターに住んでおり、ゲストハウスもやっている。全然面識はなかったのだが、日本人旅行者に日本語で「パラゴンはあっちだよ!」とか、乞食にベンガリー語で「あっちへ行きな!」と怒鳴り散らしながら道を練り歩いている様子が、人づてに聞いたエミコさんの人物描写とそっくりだったので、もしやと思って聞いてみたらそうだった。エミコさんとはこの後もソルトレイク・スタジアムで出会うことになる。

■いよいよソルトレイク・スタジアムへ

試合開始時刻は5時半。余裕を持って2時半頃、ホテル前でタクシーを拾って、試合会場のソルトレイク・スタジアムへ向かった。スタジアムのあるソルトレイク・シティーは、コールカーター市街地の北東部にある。市街地の道は、路面電車の線路が走っていたり、道端が水で溢れていたり、我先にと自動車が突っ込んだりと、オールド・デリーに輪をかけて無茶苦茶だったが、ソルトレイク・シティーに入った途端、道はかなりマシになった。大きなシネマ・コンプレックスもあったし、その名の通り湖もあった。また、遠くには遊園地も見えた。日本代表チームが宿泊しているハイアット・リージェンシーは、かなり立派な建物だった。

ハイアット・リージェンシーを過ぎると、木立の間からスタジアムが見えてきた。噂通り馬鹿でかいスタジアムだ!しかもまだ3時半なのに既に行列ができていた。並んでいるのはほとんどインド人だが、ちらほら日本人もいた。おそらくこの列は、一般観客用のゲートだろう。僕たちが持っているのはVIPチケット。VIPゲートから入場することになっている。VIPゲートはハイアット・リージェンシーを挟んで反対側にあった。入り口には大きなサッカーボールのオブジェが。このスタジアムの正式名称は、「Yuba Bharati Krirangan(青少年運動場)」というようだ。門は警察によって警備されていたが、日本人はほぼ顔パスで入場できた。

実は、チケットには気になる注意事項が書かれていた――火気、クラッカー、棒、トランジスター、ラジオ、カメラ、ビデオカメラ、金属製の箱、鏡、ペットボトルを含むボトル、可燃物はスタジアム内に持ち込めません――デリーに住む僕たちからしたら、セキュリティーが懸念されるイベントの会場にカメラなどを持ち込むことができないのは至極当然である。しかし、日本から来たばかりの人には、全く理解のできないことだろう。爆発物などは分かるとしても、日本でカメラやビデオを持ち込めないスポーツの試合があろうか?もしそれが本当だとしたら、日本のサポーターたちは激怒するだろう。カメラを持ち込めないとすると、貴重品を置くロッカーなどは用意されるのだろうか?しかし貴重品をちゃんと保管してくれる保証はないだろう。それとも日本人だから大目に見てもらえるだろうか?下手すると荷物のひとつひとつを開けられてチェックをされるのではないだろうか?・・・果たして当日どの程度の警備体制が敷かれるのか、これは大きな問題だった。ホテルを出るときも、カメラを持っていくべきか否かでだいぶ悩んだが、結局持って行くことにした。それでも服の下にカメラを忍ばせて、なるべく目立たないようにしていたのだが、会場へ着いてみると・・・日本人が余裕でスタジアムの前で記念撮影をしている!しかも警備員の目の前で!かえって、警備員たちも日本人たちの記念撮影を楽しんで観察しているような感じだった。しかも、VIP席への入り口でもチケットのチェックはほとんどなかった。僕は一応チケットを見せたが、チケットを見せなくても日本人なら警備員は通してくれた。インドのことだから、警備はやたら厳重になるか、それとも全くアマアマか、どちらかだと予想していたが、予想を遥かに越えたアマアマさで驚いた。僕も仲間たちとスタジアムの前で遠慮なく記念撮影をした。しかも入り口ではミネラルウォーターのペットボトルまでもらえた。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

スタジアムの前で記念撮影 |

● |

ところで、僕たちは応援ユニフォームとして、青色のクルター・パジャーマーを着ることに決めていた。もちろん、日本代表の基本色は青(アウェイでは白)であるが、実はインド代表のユニフォームも青であるため、自動的にどちらのサポーターにもなれた。僕はあらかじめ昔買ったジーンズ生地のクルターを用意し、友人たちも各々青色のクルターを着て来た。しかしコールカーターの蒸し暑さと言ったら、デリーの比ではない。天気予報では最高気温34.5度、最高湿度95%とのこと。僕のクルターは特に厚い生地だったため、着ているだけで汗ビッショリという、まるでインド初心者のような失敗を犯してしまった。ウチワだけでも持って来ればよかったと後悔した。ただ、空には雲がかかっていたため、最悪の天候ではなかった。かえってスコールが心配された。

スタジアムの中にいざ入ると、まず飛び込んできたのはその巨大さ。確かにこれだけ巨大なスタジアムはあまりないかもしれない。味の素スタジアムでも収容人数は5万人だ。12万人という規模は半端ではない。向かい側中央部には既に子供たちがビッシリと座っており、人文字の練習をしていた。それ以外はガランガランだった。また、VIP席には既にパラパラと日本人が座っていた。前方のいい席はもう既に占領されているか、デリー日本人会やチェンナイ日本人会の応援ツアー参加者のために予約されていた。僕たちは日本人会席の後ろに陣取った。プレス席はすぐ裏、VVIP席も隣だった。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

ソルトレイク・スタジアム

試合開始2時間前 |

● |

時間が経つにつれ、徐々に人が集まって来た。日本人用のVIP席もだんだん青色で染まってきた一方で、インド人席もゆっくりだが徐々に埋まってきた。VIP席のすぐ下はインド人席だった。インド人用チケットを買ったのだろう、インド人席に入っていた日本人もいた。インド人席では、既に日本人もインド人も異常に盛り上がっており、一緒に踊りを踊ってドンチャン騒ぎをしていた。僕たちもパフパフでそれに加わってお祭り騒ぎに加わっていた。インド人は本当に親日的でお祭り好きだ。どうやら日本では、アウェイでの過酷な洗礼を心配していた人もいたようだが、インドでは中国で行われたアジアカップみたいなことはありえない。そんなことは起こらないと予想していたし、実際起こらなかった。かえってインド人は日本人を非常に温かく迎えてくれて、かつ日本の応援もしてくれていた。インド人席からは無数の日本の旗が振られ、日印友好を強調するメッセージが多く日本人席に送られていた。中にはブラジルの旗がいくつか掲げてあって、ジーコ監督の人気の深さを思い知らされた。ちなみに、VIP席下で行われていたドンチャン騒ぎは警察により止められ、下にいた日本人は皆VIP席へと送られた。結局チケットなどなくても日本人なら簡単にVIP席から観戦できたみたいだ。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

インド人席で日の丸を持って

盛り上がる日本人とインド人 |

● |

試合開始時刻が近付くにつれて、フィールドでは各チームの選手が練習をしたり、楽団が音楽を鳴らしながらパレードをしたりして、雰囲気を盛り上げていた。いつの間にかインド人席にはけっこう多くの観客が集まっていた。満員とはいかないまでも、十分な数と言える。学校単位で観戦に来ているのか、学生の集団の観客が目立った。後日の発表によると、観客数は9〜10万人超、その内日本人は1500〜2000人ほどだったとのこと。下手するとインド人席はガラガラだろうと心配していたのだが、これだけ集まったなら上出来と言える。大ヒット映画「Lagaan」(2001年)の中で、インド人の村人とイギリス人官僚との間のクリケットの試合を観戦しにやって来たイギリス人将軍が、会場に集まったインド人の群集を見て、「なんて群集だ!」と驚くシーンがあるが、心情はまさにそれだった。そしてもう一度強調しなければならないのが、これだけの群集の多くが、反日どころか親日的な感情を持って会場にやって来てくれたことだ。このことは後でも再び述べる。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

人文字の練習中 |

● |

■試合開始、そして停電

試合は開始予定時刻から5分遅れて、午後5時35分に始まった。日本チームからのキックオフ。気候のせいか、それとも配置ミスか、前半の日本代表は精細を欠いた。逆にインド代表は6月のときよりも動きが非常によくなっており、7−0で負けたチームとは思えないほどの守りを見せていた。VIP席の応援も最初は気合が入っていたのだが、日本代表がなかなか点を入れれないので、次第に沈滞ムードになって来た。前回7−0で勝っているので、日本人サポーターには「点が入って当たり前」という、インドをなめきった考えがあったように思える。また、会場には試合時間を示す時計が全くないことに気付いた。両サイドに電光掲示板があり、時計らしきものがあったものの、機能しておらず、自分の時計で試合時間を確かめるしかなかった。また、リプレイなどが映し出されるスクリーンもなかったため、好プレーを見逃したらそれで終わりという、いっときも目が離せない過酷な観戦となった。このまま0−0で前半終わりかと思った頃、前半45分に三都主選手のシュートのこぼれ球を鈴木選手がゴールにねじこんで、1−0で前半を折り返すことができた。このゴールにより、日本人サポーターにも生気が戻った。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

試合開始直後

スタンドはほぼ満員 |

● |

ところがハプニングは前半終了の笛が鳴った6時19分の2分後に発生した。突然、スタジアムの電気が、一部の照明を除いて消えてしまったのだ。停電である。インドではよくあることだが、まさかワールドカップの試合中に起こるとは!インド人も日本人もビックリのアクシデントとなってしまった。試合は6時32分に再開されるはずだったが、一向に電気が来ないために再開できなかった。結局電気が戻ったのは6時59分、試合が再開されたのは7時1分。29分のロスだった。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

スタジアム停電中 |

● |

観客席の僕たちは「いったいこのまま電気が来なかったら試合はどうなるんだろう?」と、その後の展開を楽しんでいたが、試合終了後すぐに日本に帰ることになっている忙しい人たちや、日本のTV局は相当焦ったことだろう。また、今回の試合は西ベンガル州の政治家たちにとって、コールカーターへの投資の増大や、さらなる国際スポーツ試合を呼び込むための絶好のチャンスだった。ところが試合中の停電により、そのチャンスは一転して世界への恥さらしへと化してしまった。聞くところによると、もし電気が来なかったら無効試合になるところだったという。しかし僕としては、ここ最近のサッカーの国際試合によって、中国よりもインドにODAを増額すべきであることが日本政府にも分かってもらえたのではないかと感じた。

翌日の新聞によると、どうも停電の原因はネズミだったようだ。スタジアムに電気を供給している変圧所にネズミが迷い込んで感電し、煙が発生した。それを見た電力会社が、電気を「5分間止める」と言って供給をカットしたのだが、復旧に時間がかかったため、試合再開が29分も遅れるという事態まで発展してしまったという。結局、ネズミが自爆テロでスタジアムという巨象をイチコロにしたというわけだ。このような停電は以前にもこのスタジアムであったようで、9年前に行われたインド対タイの試合でも停電により23分間試合が中断されたという。原因がネズミにしろ何にしろ、インドのインフラ設備の悪さが世界に知れ渡ってしまったことは否めない。また、休憩中に停電が起こったことは、不幸中の幸いだったと言える。

■後半開始、総括

予期せぬ停電により、僕は流れがインドに傾いたかと思っていた。ところが、ジーコ・ジャパンは冷静に対処していたようで、特に影響はなかったばかりか、長い休憩時間を効果的に使うことができたようだ。かえって、インド代表の方に悪影響が出ていたかもしれない。前半終了間際に1点を取られたものの、1−0で前半を折り返したことは、インド代表にとっても非常に自信となったという。大方の予想は、前半で既に大量のリードを奪われてしまうとされていた。そのままの勢いで後半に突入したかったところだが、試合再開が30分遅れたため、その勢いがそがれてしまった。後半開始から日本代表は積極的に攻撃を仕掛け、後半14分、フリーキックを小野が決めて2−0とした。

インド人の習性として、「もう勝てないと思った時点で諦める」というのがあると思う。それはサッカー選手しかり、観客しかりである。6月に埼玉で行われた日本対インドの試合でも、1、2点入れられた後のインド代表の戦い振りはひどかった。また、埼玉スタジアムに観戦に来ていたインド人観客も、インド代表の負けが濃厚になると足早に帰ってしまったという。インド人というのは、映画を見ていても、映画が完全に終わる前に席を立つ人がおり、僕は未だにその考え方があまり理解できない。今回の試合では、サッカー選手の方はまだ粘ったと言えるが、それでも後半27分(福西)、42分(宮本)に追加点を奪われた。前半は45分で1点を取られたのに対し、後半は15分に1点のペースで点を失ったことになる。また、2点目を取られてからというものの、案の定スタジアムを埋め尽くしていたインド人観客がぞろぞろと帰り始めた。あまり心地よい光景ではなかった。推測を含めてインド人を弁護すれば、観客の多くが子供だったことが、観客の早期撤退につながったのではないかとも考えている。インド側主催者は、12万人収容のスタジアムをインド人サポーターで埋め尽くすために相当躍起になっていたようで、その一環として学校の児童生徒たちを大量に会場に招待したと見られる。ところが後半開始が30分遅れてしまい、2点目を入れられた後半15分頃には、試合が終わっていないといけない時間になっていた。おそらく引率の先生たちの判断により、試合途中ながら帰宅予定時刻に子供たちを帰宅させるために席を立ったのではないかと見ている。

後半はインドにも点を入れるチャンスが何回かあった。しかし、いかんせんエース・ストライカーを欠くインド代表、遂に日本ゴールのネットを揺らすことは適わなかった。こうなってくると、バイチャン・ブーティヤーの不在が無性に残念になった。結局試合は4−0で終了。前回7−0で負けたことを考えれば、インドはよく頑張ったと言えるだろう。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

試合終了後 |

● |

試合全体を通して、僕はどちらのチームも応援していた。日本がボールを持ってもパフパフを鳴らし、インドがボールを持ってもパフパフを鳴らして檄を飛ばした。また、インドの敗色が濃厚になると、「1点でいいから入れてくれ!」と、インドの方に肩入れして応援するようになった。僕にとって、インドが負けることには問題がなかったのだが、是非インドには1点を入れてもらいたかった。誰でもいいから1点。5−1でも10−1でもいいから1点。神様でもいいから1点。しかしその願いは届かなかった。神様(ジーコ)が日本代表についていたからだろうか?

日本人サポーターでほぼ占められていたVIP席において、インド代表も応援するのは多少困難が伴った。1人だけインドの応援をしていたようなものだ。回りがシ〜ンとしている中、僕は孤独にインドを応援し続けた。おかげでかなり白い目で見られていたように感じた。しかし、インドの民族衣装クルター・パジャーマーを着ていたことが幸いしたのだろう、「あの人はインドも応援しているんだな」ということで理解してもらえたのではないかと思う。というか、日本人に見られていなかったかもしれない。

日本人サポーターが持って来た横断幕には少しガッカリした。インド人が日印友好を主題にした横断幕を多く掲げていたのに対し、日本人席には日本代表を応援する横断幕しか見当たらなかった。中には「インド辛すぎ」という、多少中傷めいた、また冗談めいた横断幕もあった。昨日今日に日本から日本代表を応援しに来た人たちなら仕方ないが、VIP席にはインド在住の日本人も多かったはず。もう少し親印的なメッセージを送ることができたらよかったと思った。実は僕は、映画「Lagaan」の「Mitwa」という歌にある「sac aur saahas hai jiske man men, ant men jiit usii ki rahe(心に真実と勇気を持つ者のみが最後に勝利を手にするだろう)」という歌詞をヒンディー語で書いて横断幕にしようと計画していたのだが、カメラを持って行くことをためらうぐらい会場の警備を警戒していたので、結局計画倒れで終わってしまった。今思えば用意して行けばよかったが、あのときはソルトレイク・スタジアムの状況が全く予想もつかなかったので、それは結果論と言える。今回の試合では、インド特有の厳重な警備に対する心配をするだけのインド経験のない、一般の日本人がだいぶ目立ったことをすることができたと言えるのではなかろうか。僕はインドを知りすぎていたために逆に身動きがとれなかった。

■試合終了後・・・

後半から観客が帰り始めたとは言え、まだ多くの観客が試合を最後まで観戦していた。試合が終了すると、それらの観客が一斉に帰り始めた。一番警備が甘かったのがこの試合終了後である。全く何のセキュリティー・プランも取られておらず、日本人もインド人も流れに任せてゾロゾロと道を歩くだけだった。この辺りもいかにもインドらしい。ただ、これが中国だったら大変なことになっていただろうが、ここはアジアで最も親日的な国インドである。特にサポーター同士の衝突などは見なかった。衝突どころか、インド代表が負けたにも関わらずインド人は日本人以上にノリノリで、道行くインド人たちは日本人を見つけては「ジーコ!ジーコ!」と歓声を上げていた。こっちも面白くなって「ジーコ!ジーコ!」と返したりするともう大変。そこら中の帰宅途中のインド人が集まってきては「ジーコ!」連呼が始まる。徒歩のインド人だけではない。トラックの後部に詰め込まれたインド人の群集も雄叫びを上げて通り過ぎ、ドアに乗客がぶらさがるまで満員となったバスの中からも「グッドファイト、ジャパーン!」と声を掛けられた。

・・・こんないい国民が他にいるだろうか?試合で母国が惨敗したにも関わらず、相手チームのサポーターたちと一緒に盛り上がってくれるほど心の広い国民が果たして世界にどれだけいることか?特にこの背景には、インドの根強い親日感情、また負けると分かっていた試合に対する諦め、そしてジーコという歴史的サッカー選手を見れた高揚感などがあっただろう。しかし僕は、インド人の心の広さや、「とにかく盛り上がればいいや」というとことんお祭り好きな国民性、そして来客を温かくもてなすホスピタリティーを感じた。そして、試合終了後のインド人たちの反応を見て、インドに住む僕は無性に誇らしい気持ちとなった。日本が世界から見捨てられても、この国なら日本を最後まで助けてくれる、そう直感した。日本が今、正に目を向けるべきなのは、インドに他ならない。インドを助けるためではなく、日本の将来のために必要なことだと思う。果たしてどれだけの日本人サポーターがインド人の試合後の反応から僕と同じような感想を持ったか分からない。しかし、少なくとも最近行われた中国での反応といい対比になったのではないかと思う。僕としては、インドに対していい印象を持って日本人サポーターが日本に帰ってくれれば、非常に嬉しい。停電はまたいいお笑いのネタになってしまったが・・・。

試合終了後は混雑していたので、すぐに帰ることは避け、ハイアット・リージェンシーのレストランに入って夕食を食べた。ビュッフェ形式で1人600ルピー。とりあえず日本代表の勝利を祝ってみんなとビールで乾杯したが、一気に疲れが身体に沸き起こって、あまり食べることができなかった。ハイアットにいれば日本代表とも会えるかと少し期待していたのだが、結局会えなかった。ハイアットからタクシーを拾ってサダル・ストリートへ戻った。

| ◆ |

9月9日(木) サッカー日印戦観戦記(3) |

◆ |

■試合後の新聞から

サッカーの試合は終わってしまったが、試合と同じくらい楽しみなのは翌日の新聞である。いったいどのように報道されているのか、インド人記者たちは何を思って試合を見たのか、また僕たちの写真は載っているか、ドキドキする。朝、早速、道端の新聞売りから英語紙のタイムズ・オブ・インディア、ヒンドゥスターン・タイムス、テレグラフと、ヒンディー語紙のダイニク・ジャーガラン、サンマールグを購入した。ダイニク・ジャーガランはジャムシェードプル版で、それ以外は全てコールカーター版である。

英語紙とヒンディー語紙では多少報道の仕方が違った。英語紙ではハーフ中の停電が大々的に報じられていたのに対し、ヒンディー語紙では試合経過中心で、停電に関する記事は1、2行で済まされていた。また、英語紙の方が様々な分析がなされており、写真も豊富に掲載されていた。ベンガリー語紙とも比較できれば最高なのだが、僕はベンガリー語ができないのでそこまではできなかった。

写真でまず目立ったのは、タイムズ・オブ・インディア紙の1面の中央部に掲載されていた、6人の日本人サポーター。3人はチョンマゲのカツラをかぶった男性、3人は女性。その内、女性3人組は僕の知り合いだった。この載り方はおいしすぎる。インドの新聞デビュー、おめでとう。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

9月9日付け コールカーター版

タイムズ・オブ・インディア紙 1面 |

● |

ヒンドゥスターン・タイムス紙の8面にも日本人サポーター席の写真が掲載されていた。残念ながら僕は写っていなかったが、何人か知り合いの姿が見えた。

残念ながら僕の姿は新聞に載らなかった、と諦めていたが、コールカーターからデリーに戻る飛行機の中でもらったタイムズ・オブ・インディア紙(デリー版)の19面に、わずかに載っていた。やはり写真の焦点は例のチョンマゲ3人組に合わされており、そのおこぼれに預かる形で写っていた。多少虚しい写り方になってしまったが、一応新聞デビューを果たすことができた。ただし、僕の自宅に届いていたタイムズ・オブ・インディア(同日付の同じくデリー版)にはなぜか僕が写った写真が掲載されていなかった。おそらく飛行機の中でもらった新聞は古い版だったのではないかと思う。それにしてもチョンマゲは強かった。インド人カメラマンを魅了するにはチョンマゲが一番ということが分かった。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

一応新聞デビュー |

● |

6月に埼玉で行われた日本対インドの試合は、インドで中継されなかったものの、今回の試合中継はさすがにちゃんと放送された。テレビで観戦していた友人などによると、僕も一瞬ながらちゃんと映っていたようだ。日本人サポーター席が非常に狭い範囲に限られていたため、TVに映る可能性は限りなく高かったといえる。ただ、会場内にオーロラビジョンがなかったため、自分が映っているかどうかは分からなかった。

■コールカーター観光

夕方の飛行機に乗ってデリーに帰るため、それまで時間があった。僕以外は皆、初めてコールカーターに来たため、僕がコールカーターの主要な観光地を簡単に案内することにした。まずはサダル・ストリートから徒歩圏内にある、マザー・マウスへ行った。マザー・テレサの活動拠点だった場所で、彼女の墓もある(マザーは1997年に死去)。マザー・テレサと言えばインドにあまり興味のない人でも知っているほどの有名な人物であるため、観光地としては申し分ないと思ったのだが、それ以上に、サダル・ストリートからマザー・ハウスへ向かうまでの道が、コールカーター庶民の生活臭漂う場所なので、けっこう楽しんでもらえたようだ。

コールカーターには、インド初の地下鉄がある。現在デリーでもデリー・メトロが運行されているが、実はまだ地上部分しか開通しておらず、現在のところコールカーターの地下鉄が「インド唯一の地下鉄」となっている(今年の12月にデリー・メトロも地下鉄区域が一部開通する予定)。その地下鉄も観光するに値する場所のひとつだろう。パーク・ストリート駅から地下鉄に乗り、カーリー寺院近くのカーリーガート駅まで南下することにした。

ところが、この地下鉄で思わぬハプニングに遭遇する。途中のラヴィーンドラ・サダン駅のプラットフォームの途中で急に電車が停まり、ドアが開かなくなったのだ。ただ単にドアの故障か何かだと思っていたのだが、どうもプラットフォームが慌しい。警備員らしき人があっちこっち走ったりしている。その内、一番前の車両(僕たちはこの車両に乗っていた)の一番前のドアがこじ開けられ、乗客はそこから降ろされた。いったい何が起こったのだろう、と思っていたら、あるインド人が話しかけて来てきた。「誰かが自殺したんだ。」・・・自殺・・・つまり電車に飛び込んで自殺したということ?なんと、インドの地下鉄の人身事故現場に遭遇してしまった。電車の人身事故の多い東京に住んでいたときでさえ、人身事故現場に出くわしたことはなかった。それなのに、インド唯一の地下鉄で、しかもよりによって一番前の車両に乗っているときに人身事故が起こるとは!早速電車の前の方へ行って恐る恐る見てみたが、特に何もなかった。どうやら死体はどこかで下敷きになってしまったようだ。そこら辺の人に聞いたところによると、コールカーターでも時々こういう人身事故はあるらしい。せっかくだからと、写真を撮っておいた。しかも地下鉄の中からは誰もいなくなってしまったため、ここぞとばかりに誰もいないコールカーターの地下鉄の車両の写真や、運転席の写真などを撮りまくっていた。

| ● |

|

● |

|

|

|

|

人身事故発生時の地下鉄最前車両 |

|

|

|

|

|

地下鉄運転席 |

|

|

|

|

| ● |

誰もいない車両 |

● |

しかし、インドを少し旅行したことのある人なら常識だが、インドでは空港や駅などは原則的に写真撮影禁止となっている。どうやら準軍事施設ということらしい。僕もそれは知っていたが、滅多にない機会だったからそんなこと忘れて写真を数枚撮ってしまった。おそらく通常時なら大目に見てもらえるのだろうが、事故が起こったときにフラッシュをたいて写真をバシバシ撮っていたのは馬鹿だった。警察らしき人がやって来て、「写真を撮ったのか?こっちへ来い!」と言われ、僕は駅の事務所らしき場所まで連行された。僕のカメラはデジカメだから、フィルム没収ということになったらメモリーカードを取られてしまうかな・・・そうなるとやばいな・・・デリートで許してくれるかな・・・と思いつつも、まあインドだから交渉次第で何とかなるだろうと思っていた。警備員は事務所の人に「こいつが写真を撮ったぞ」と報告した。すると、事務所の人に「写真は厳禁!」と注意され、「出てけ!」と怒鳴られた。僕が「カーリーガートへ行きたいんだけど」と言ってみると、「電車は運行中止だ!」とさらに怒鳴られた。結局何も没収されず、ただ地下鉄駅から追放の刑となっただけだった。おかげでコールカーターの地下鉄のチケットを入手することができた。普通なら改札口で回収されてしまうため、けっこう貴重品かもしれない・・・いや、チケットを買うだけ買って使わなければ簡単に手に入れることができるか。

10日付のテレグラフ紙によると、自殺を図ったのは25歳の男性。午前11時44分、電車がラヴィーンドラ・サダン駅に入ったところ、突然プラットフォームにいた男性が線路に飛び込んだ。運転手は急ブレーキをかけたが間に合わず、男性は電車の下敷きになった。12時半に電車の下から引き出されたときにはまだ男性は息があったが、病院に向かう途中に死亡した。男性の身元は確認されておらず、ポケットから1枚の地下鉄の切符が見つかっただけだった。また、午後1時から地下鉄の運行は再開された。

ラヴィーンドラ・サダン駅を出てみると、けっこう雨が降っていた。朝から雲行きが怪しく、パーク・ストリートにいた時点で多少ぱらついていたが、とうとう本格的に降り始めてしまったようだ。雨のおかげで気温はだいぶ下がって過ごしやすくなっていたが、道の状態は最悪になっていた。地下鉄が運休になってしまったため、仕方なくカーリー寺院まで歩くことにしたのだが、雨は一向に弱まる気配を見せず、とうとう途中にあったバス停で雨宿りすることになってしまった。

30分以上待ったが、全く雨は弱まらなかった。だんだん腹が減ってきたので、カーリー寺院は諦めて、雨宿りがてらどこかで昼食を食べることにした。そこからタクシーを拾って、パーク・ストリートまで戻った。どこのレストランでもよかったのだが、ちょうど停まった場所にあった、ワン・ステップ・アップというモダンな雰囲気のレストランに入った。適当に入ったものの、ここが大当たりで、特に僕が食べたフィッシュ・ダイアナという料理は、今までインドで食べた魚料理の中で最もおいしかった。友人の食べたベイ・オブ・ベンガル・バーガーというハンバーガーも、今まで食べたフィッシュ・バーガーの中で一番の味だったとのこと。コールカーターの料理――特に中華料理や魚料理――は、デリーよりもレベルが上なのは確実である。

昼食を食べている内に雨は止んでいた。僕の希望により、ワン・ステップ・アップのそばにあったミュージック・ワールドに入った。僕は旅行するとなぜかCD屋へ入りたくなる。このミュージック・ワールドの店員はなぜかすごいアグレッシヴで、特にアヌラーグちゃんという女性は、ものすごい勢いでCDやDVDを売りつけてきた。まるで口説かれているみたいだった。しかも顧客アンケートにかこつけられて僕は携帯の電話番号を彼女に教えてしまった。電話がかかってきたらどうしよう、と不安になった。

その後は、コールカーターのランドマーク、ヴィクトリア記念堂まで歩いた。英領インド時代の1902年、タージ・マハルをモデルにして建造された白大理石の建築物で、1921年完成。内部は博物館になっている。入場料は外国人料金(150ルピー)があるが、JNUの学生証を見せたらインド人料金10ルピーで入ることができた。昔来たときは正面が入り口だったのだが、今回は裏が入り口になっていたので多少驚いた。博物館の展示物はなかなか素晴らしい。中でも、ミゾーラム州の子供たちの写生会入賞作品が展示されていたのが面白かった。絵になっていたのはジャングルばかり。おそらくジャングルしかないんだろうな・・・と思った。

ヴィクトリア記念堂を見終わった後は、ホテルに預けておいた荷物を受け取って、そこからソルトレイク・シティーにあるスワブーミまで行った。スワブーミはデリーのデリー・ハートみたいな、民俗工芸品の市場みたいな場所で、僕も初めて訪れた。入場料20ルピー。まだできたばかりのようで、フードコートなどはほとんど店舗が入っていなかったが、売られていた品物はデリー・ハートにはないようなものが多かった。スワブーミの隣にはシネマ・コンプレックスがあり、映画を見終わった人は無料でスワブーミを訪れることができるようになっていた。これはなかなか賢いシステムだと思った。

| ● |

|

● |

|

|

|

|

スワブーミの店舗 |

|

|

|

|

| ● |

スワブーミで購入

象の貯金箱、カエルの灰皿、

ゴキブリの置物 |

● |

スワブーミから直接空港へ向かい、午後8時5分発のジェット・エアウェイズ912便でデリーに戻った。国内空港からプリペイド・タクシーで自宅まで戻ったが、デリーはやはりコールカーターとは比べ物にならないくらいきれいで、道路にも秩序があった。デリーに帰ってきてからひとつ気付いたのは、コールカーターにはほとんどスピードブレーカーがなかったことだ。道路が最初から穴ぼこだらけな状態のため、スピードブレーカーを設置するまでもないというか。

2泊3日の忙しいコールカーター旅行だったが、非常に密度の濃い旅行になった。ワールドカップ日印戦の試合の臨場感を少しでも感じ取ってくれたら幸いである。

| ◆ |

9月12日(日) Dil Ne Jise Apna Kahaa |

◆ |

今日はPVRグルガーオンに新作ヒンディー語映画「Dil Ne Jise Apna Kahaa」を見に行った。題名を直訳すれば、「心が自分のものだと言った人」。監督は元俳優のアトゥル・アグニホートリー、音楽はARレヘマーンとヒメーシュ・レーシャミヤー。キャストは、サルマーン・カーン、プリーティ・ズィンター、ブーミカー・チャーウラー、ラティ・アグニホートリー、リヤー・セーンなど。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

ブーミカー・チャーウラー(左)、

サルマーン・カーン(中)、

プリーティ・ズィンター(右) |

● |

| Dil Ne Jise Apna Kahaa |

リシャブ(サルマーン・カーン)は広告代理店の社長で、妻のパリー(プリーティ・ズィンター)は医者だった。2人は幸せな生活を送っていたが、ある日突然不幸が襲い、パリーは交通事故で死んでしまう。リシャブはパリーを亡くした悲しみから抜け出せないでいた。

パリーは死ぬ前にひとつ遺言を先輩の医者シャシー(ラティ・アグニホートリー)に残していた。それは、自分の心臓を、患者のダーニー(ブーミカー・チャーウラー)に移植することだった。ダーニーは幼い頃から心臓に難病を患っており、心臓移植しか回復する見込みはなかったが、臓器提供者がいなくて手術ができないでいた。パリーの心臓によりダーニーは健康な身体を手に入れる。それは彼女にとって新しい人生の始まりだった。

ある日偶然、ダーニーはリシャブに会い、不思議な感覚を覚える。リシャブとダーニーは、パリーの親友カーヴェーリー(リヤー・セーン)の結婚式でも再会し、それをきっかけにダーニーはリシャブの会社で働くことになる。ダーニーはリシャブを熱烈に恋するが、リシャブにはダーニーのことがなぜか気に食わなかった。

ある日ダーニーは、自分の心臓がリシャブの死んだ妻パリーのものであることを知り、なぜ自分がリシャブに異様に引かれるのかを理解する。とうとうダーニーはリシャブの家まで押しかけるが、それがリシャブの怒りを買い、「オレの人生に一歩も入ってくるな!」と厳しい言葉を浴びせかけられる。そのショックによりダーニーは発作を起こして倒れてしまう。ダーニーは病院に運ばれる。このとき、リシャブもダーニーの心臓がパリーのものであることを知る。

リシャブには、愛するパリーの心が誰かのものになっていることが許せなかった。元々パリーの臓器移植には賛成していなかった。リシャブは真実を知って苦悩するが、パリーが死ぬ間際に言った言葉を思い出す。「あなたを残して決して逝かないわ。愛してる。」パリーの心が今でも生きて、自分を愛してくれていることを理解したリシャブは、ダーニーと結婚することを決める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

心臓移植によって「心」までも移植されるという、現代のファンタジー。非現実的なストーリーだったが、気軽に楽しめる佳作に仕上がっていた。

題名の「Dil Ne Jise Apna Kahaa」というフレーズは、実は「Yeh Waada Raha」(1982年)という映画の中の「Tu Tu Hai Wohi」という名曲の歌詞の一節にある――Tu Tu Hai Wohi Dil Ne Jise

Apnaa Kahaa(あなたこそ、心が自分のものだと言った人)――。この映画では、「Dil」という言葉を、「心」という意味と「心臓」という意味両方で使っており、ストーリーにピッタリの題名である。題名が先にあって、それからストーリーが考案されたのではないかと思ったが、どうもハリウッド映画「この胸のときめき(Heart To Me)」(2000年)の翻案のようだ。

医学的な観点から見ると、この映画は全く現実的ではなかった。心臓移植がいともアッサリと描写されており、免疫機構による移植後の拒絶反応や、免疫抑制療法のことなどはほとんど触れられていない。また、普通に考えたら心臓が移植されことにより心まで移植されるということは考えられない。しかし、それらの突っ込みを執拗にする人は、ファンタジーやロマンスを解しない部類の人間だろう。

心臓を移植された後の、ダーニーのリシャブに無性に引かれる気持ちは、ブーミカー・チャーウラーの演技力もあって、非常に丁寧に描写されていたと思う。この奇跡的な愛が映画の核となっているので、キチンと描写しなければならないだろう。ただ、それ以外の部分は甘さが目立った。例えば、パリーが密かに夢見ていた「パリーローク(妖精の世界)」という名の子供病院。リシャブはパリーの遺志を継いでパリーローク病院の設立に着手するが、その完成が映画中で描かれることはなかった。また、最後にリシャブとダーニーが既に結婚した後のシーンがあったが、2人の結婚の過程の描写は全くなかった。ちょっと急ぎすぎだと感じた。リシャブの部下のトリパーティーと、ダーニーの親友マーラーとの恋愛の描写も中途半端だった。

最近サルマーン・カーンの映画が連発しており、よく彼の映画を見ている。彼がスクリーンに映るたびについつい前髪の生え際に目が行ってしまうが、まだカリスマ性は失われていない。筋肉の露出癖も相変わらずだが、確かに見せびらかすだけある、(いろいろな意味で)よく手入れの行き届いた肉体である。彼の裸体を見るとなぜか叶姉妹を思い出すのだが・・・。サルマーン・カーンは演技力というよりも、「そこにいるだけでいい」と思わせるだけのカリスマで、しぶとく生き残っている。プリーティ・ズィンターはほとんど前半のみの出演。今回は最初から既婚の女性役。プリーティにシンドゥール(既婚のインド人女性が前髪の分かれ目につける赤い粉)はあまり似合わないと感じた。リシャブがパリーに「僕は君が笑ったときのえくぼが好きなんだ」というシーンがあり、場内も多少受けていたが、やっぱりインド人もプリーティ・ズィンターのえくぼに魅力を感じていたんだな、と実感した。テルグ語映画のトップスターであるブーミカー・チャーウラーは、あまり北インド向けの顔とは思えないが、演技力だけは確かなもの。しかし、ブーミカーがダンスを踊ると、なぜか違和感を覚えるのは僕だけだろうか?リヤー・セーンは特別出演。デビュー当時よりもだいぶ大人っぽくなったが、依然として子供っぽすぎて、インド映画には向かないと思う。インド人にロリコンという性癖があるのならば彼女は受ける可能性があるが、個人的な推測からすると、ロリコンのインド人がいるとは思えない。

映画中の音楽は、ARレヘマーンとヒメーシュ・レーシャミヤーが分担して作曲している。作詞もメヘブーブとサミールがそれぞれ担当している。特に耳に残るのはテーマ曲の「Dil

Ne Jise Apna Kahaa」。映画館を出た後も頭の中をサビのメロディーがグルグル回っていた。

「Dil Ne Jise Apna Kahaa」は、暇つぶしやデートのためなら最適な映画だが、特にわざわざ見に行くほどの価値はないかもしれない。決して脳みそを使って見てはいけない映画だ。

| ◆ |

9月15日(水) サバを読んだ?タージ・マハル |

◆ |

インド最大の観光地と言えば、ウッタル・プラデーシュ州アーグラーにあるタージ・マハル。毎年200万人以上の観光客を呼び寄せ、毎月の入場料の収入は200万ルピーを越えるという「ドル箱観光地」だ。インドの代表的なシンボルであり、世界で最も美しい建築物のひとつである上に、その建造の背景にはロマンチックな逸話が隠されており、まさにこれ以上ないほど完璧な観光地と言える。そのタージ・マハルが、今年9月27日に350周年を迎える。

通説ではタージ・マハルは、ムガル朝第5代皇帝シャー・ジャハーン(1592-1666)が、1631年に死んだ愛妻ムムターズ・マハルを悼んで、1632年から22年の歳月をかけて造らせた廟ということになっている。シャー・ジャハーンのムムターズに対する寵愛ぶりは有名で、彼女に14人も子供を産ませたことが、その寵愛の何よりの証拠となるだろう。彼女が死んだ後、シャー・ジャハーンの髪は真っ白になり、背中は曲がってしまったとも言われている。また、死の床においてムムターズはシャー・ジャハーンに、世界に2つとない2人の愛の記念碑を建てるよう言い遺したという伝説もあり、それがタージ・マハルとなった。インド映画ができる前からインドにはインド映画な世界があったのだ。

タージ・マハルの「マハル」とは一般に「宮殿」という意味であり、あまりインドのことを知らない人はタージ・マハルのことを宮殿だと思っていることが多いが、完全なる廟である。タージ・マハルという名称は、そのムムターズ・マハルに由来すると言われている。ちなみに、王妃などの名前の最後に「マハル」が付くのは、日本の平安時代の貴族の女性たちなどが「〜の宮」と呼ばれたのと同じく、住んでいる部屋や宮殿の名前にちなんで呼ばれていたからだそうだ。ムムターズとは「高貴な」という意味なので、ムムターズ・マハルとは、「高貴の宮」みたいな意味になるだろうか。彼女の本名はアルジュマンド・バヌーという。

ウッタル・プラデーシュ州政府は9月27日から、タージ・マハル完成350周年を祝って、半年に渡る「タージ大祭」の開催を計画しており、現在着々と準備が進められている。タージ・マハルの名をさらに世界に轟かす絶好の機会であると同時に、ウッタル・プラデーシュ州全体のプロモーションも目論んでおり、必要以上に気合が入っている。ところが、その動きにいちゃもんを付ける人々が現れた。

いちゃもんの先鋒は、元インド考古調査局局長のMCジョーシー氏である。ジョーシー氏によると、タージ・マハルは既に完成から350年以上経っているという。タージ・マハルの完成時期については、諸説入り乱れていて定説がない。例えば、シャー・ジャハーン傘下の年代記編者だったアブドゥル・ハミード・ラーホーリーは、「パードシャー・ナーマー(皇帝記)」に、「タージ・マハルは12年の歳月と500万ルピーの予算をかけて建造された。工事はムムターズ・マハルが死去した1631年6月17日の半年後から始まった」と記している。つまり、タージ・マハルは1643年の終わりから1644年の初めにかけて完成したことになり、今年で完成から約360年経っていることになる。また、タージ・マハルのメインゲートには、「神の助けにより1648年に完成す」と書かれており、これに従うとタージ・マハルは今年で356歳ということになる。

また、シャー・ジャハーンの息子で後の皇帝、アウラングゼーブは、タージ・マハルの保護を命じられていたが、1652年に彼が父親に宛てて書いた手紙に、「タージ・マハルで雨漏りが起こっており、何とかしなければならない」と記されている。つまり、この手紙の記述から、1652年には既にタージ・マハルは完成していた可能性が非常に高く(未完成時から既に水漏れしていた可能性もあるが)、それに従ってもやはりタージ・マハルは350年以上前からあったことになる。

現在通説となっている、タージ・マハル350歳説は、当時インドを旅行したフランス人宝石商タヴェルニエの記述に依っている。彼は旅行記に、「タージ・マハルはムムターズ・マハルの死から22年後に完成した」と記している。これだけ多くの資料があるにも関わらず、なぜフランス人旅行者の記述が通説となってしまったのか、ちょっと理解に苦しむ。また、普通なら遺跡の年代を少しでも古く見せてハクをつけようとしたりするものだが、なぜかタージ・マハルが一番若く見える説を採っている。

ジョーシー氏は、タージ・マハル350周年記念の代わりに、1605年に死去したムガル朝第3代皇帝アクバルの死去400周年記念を来年に祝うことを提案しているようだが、それとこれとは話が別だと思うのだが・・・。結局、ウッタル・プラデーシュ州政府は、数々の論争を無視する形でタージ大祭を決行するようだ。

だが、一番問題なのは、タージ・マハルの年齢が何歳なのかではなく、このようなイベントを開催することにより、タージ・マハルの損傷がさらに激しくなるのではないか、ということだ。タージ・マハルはその美しさから、今まで多くの侵略者の標的となって来た。例えばシャー・ジャハーンの息子のアウラングゼーブは、ムムターズ・マハルの墓標を覆っていた金銀製の屏風を取り払い、大理石製のものを代わりに置いたという。また、タージ・マハルは18世紀前半に近郊のバラトプルを支配していたジャート人の侵略を度々受け、ムムターズ・マハルの墓標の上空にあった2つのシャンデリア――1つはめのう製、1つは銀製――を盗まれたり、ドームを覆っていた金が剥がされたりした。19世紀に入り、アーグラーがイギリス人の支配下に入ると、初代インド総督ベンティンクは、タージ・マハルを破壊して大理石を売り払おうと試みた。ところが大理石の値段が15万ルピーにしかならなかったため、彼は破壊と売却を諦めたという。1940年代には、アーグラー空港から飛び立った米軍の輸送用飛行機が離陸に失敗し、タージ・マハルのドームに激突しそうになった事件もあったらしい。原因は燃料の過積載。当時アメリカ軍では重量の単位にポンドを使用していた一方で、インド軍はキログラムを使用していた。この単位の違いによって、誤って最大積載量の2.2倍にあたる燃料を補給してしまい、重量オーバーによって離陸直後安定を失ったようだ。こんなしょうもないミスで、あわやインドのプライドが消滅する危機があったとは、オサマ・ビン・ラディンもビックリである。この飛行機墜落未遂がタージ・マハル最大の危機だったと言いたいところだが、タージ・マハル完成後、最も危機に瀕しているのは、実はここ50年間であるという。その原因は大気汚染だ。1999年の時点で、タージ・マハル周辺の汚染レベルは工場の排気ガスのせいで許容量の5倍に達し、大理石の損傷が激しくなった。アーグラーの大気汚染は、「タージ・マハルが黒くなるほど」とまことしやかに噂されたものだ。このような危機を受け、高等裁判所はタージ・マハル近郊にある工場や製油所を撤去するよう命令を出し、また2002年からは大財閥のターター・グループがタージ・マハルの保存を請け負うこととなった。現在タージ・マハルの修復はだいぶ進んでいるようだが、タージ大祭によってまた元の木阿弥になってしまわないか心配である。そういえば、印パ核戦争の危機が叫ばれた2002年には、タージ・マハルが空爆の対象となる恐れがあるため、タージ・マハルを上から何か覆って隠してしまおうという計画が真剣に協議されていたように記憶している。

インドで机、椅子、棚などの家具を買うと、どうも座りが悪くてガタガタすることが多い。もちろん、家具の足自体長さが均一でなかったり、設置面が平らでなかったりするのだが、インドでは平らな床も稀であるため、結局どう頑張ってもガタガタしてしまうのだ。それを解決するには、家具の下に新聞紙などを置いて調節するしかない。

職業柄、ヒンディー語の書籍を買うことが多いのだが、内容はともかくとして、本の質は日本とは比べ物にならないくらい悪い。日本の本には「乱丁落丁はお取替えいたします」と注意書きが書かれているが、その乱丁落丁を初めて見たのはインドにおいてだった。ページが抜け落ちていたり、順番がバラバラになっていたり、印刷が偏っていたり、文字が消えていたり、ページとページがつながったままだったりと、本という媒体に考えられるありとあらゆる失敗例が勢揃いしている。

インドの道路の多くは、なぜか両脇が地面であることが多い。道路中央部は一応舗装がしてあるのだが、隅の方に行くに従って舗装がボロボロになって来て、とうとう端は土と同化しているのだ。田舎の方の道は、舗装された部分が一車線しかないことが多く、対向車線が来ない限りは、自動車は道の真ん中を走り、対向車線が来たときは、お互い車輪を半分だけ未舗装の路肩にはみ出して、ギリギリの間隔とタイミングですれ違うという暗黙の交通ルールが成立している。きちんと隅の方まで舗装すれば、こんな危ない運転をしなくて済むのだが・・・といつも思う。

つまり、インドには完全完璧なものがほとんどない。どこか抜けているというか、何かしら未完成な部分を残して完成ということにしてしまうことが非常に多いと思う。完璧主義者の多い日本とは対照的だし、僕自身も完璧主義の傾向があるので、時々「なぜここでやめるのか、なぜ徹底しないのか」と不可解な気分になってしまうことが多い。

しかし、インド人の思想を注意深く観察してみると、彼らはどうも完璧なるものをわざと避けているのではないかと感じる。例えば、インド人は月の美を形容する際、完全性よりも不完全性を重視する。インド映画音楽の歌詞の中などでよく使われる言い回しに、「月は汚れがあるからこそ美しい」というようなものがある。月をよく見てみれば、黒い斑点があることは誰でも知っているが、その斑点こそが、月の美しさの源であるとインド人は考えている。映画「Devdas」(2002年)では、主人公デーヴダースは、恋人パーローの額を木の枝で打って、一生跡が残る傷をつける。これも、完全無欠な美貌を持っていたパーローの顔に敢えて傷を付けることにより、真の美を与えたと解釈されている。そして何より、その傷跡がパーローにとってデーヴダースへの愛の証となる。「Devdas」の中の「Hamesha Tumko Chaha」という曲の中では以下のような歌詞がある。

あなたが私にくれたこの傷跡

この傷跡のおかげで私の顔は花開いた

私はこれを思い出にするわ

この額に傷跡をいつも飾って

日本だったら、美女でも美女でなくても、女性の顔に傷をつけて、「これでお前はさらに美しくなった」などと言うような男が恋愛小説の主人公になるとはあまり考えられないが、インドではデーヴダースは押しも押されぬ恋愛悲劇の代名詞的存在である。この背景には、月の美に対するインド人のちょっと変わった考え方があるのは確実である。

また、インドでは十五夜の満月よりも、十四夜の、少しだけ欠けた月の方が美しいとされている。やはり、完全なものよりも、完全体にわずかに届かないくらいのものに美を見出す美意識が働いているのだろう(■十四夜の月の美に関してはもう少し検証が必要かもしれない)。

この美意識は、インドの伝統的風習である邪視避けにも関連している。邪視とは言い換えれば、妬みや呪いの念に満ちた視線のことだと言っていいだろう。インドではよく赤ん坊の顔に大きな黒い点が付けられていることがあるが、あれは邪視避けである。わざと赤ん坊の顔に欠点を付けることにより、他人のやっかみを避ける目的がある。インドでは無闇に赤ちゃんや子供を「かわいいわね〜」とか言って褒めてはいけないとも言われている。邪視を呼び込むと考えられているからだ。また、インド人の女性が付けボクロをするのも同じ理由である。この邪視避けは何か新しい物、高価な物を買ったときにも行われる。

インド人が完全完璧を避けるのは、この邪視の思想がいくらか関係していると思われるが、もうひとつ考えられるのは、完全性は神に属するという考え方である。完全なものを創造することができるのは神のみで、人間は完全なものを作ってはならない、作ろうと努力してもならない、と考えられているのではないだろうか。中国の諺に「画竜点睛を欠く」というものがある。日本では、「最後の仕上げを忘れている」みたいな悪い意味で使われることが多いが、元々はこれも完全を避ける思想から来ていると思われる。故事によると、中国のある有名な画家が2匹の竜の絵を描いたが、目玉を入れていなかった。画家は「目玉を描いたら竜が飛び立ってしまう」と言うが、人々は画家に無理に目玉を入れさせた。そうしたら本当に絵の竜は天に飛び去ってしまったという。この故事を読むと、どう見ても「画竜点睛を欠く」は悪い意味ではなく、敢えて最後の仕上げをしないでおくことの美徳を説いているのだと思われる。

インドの美の象徴として、タージ・マハルの病的な美しさが挙げられることが多い。白大理石で建てられた白亜の廟は、その巨大さにも関わらず全く重量感を感じさせない。タージ・マハルの完璧なまでのシンメトリー(左右対称性)は、その美の重要な要素である。ところが、タージ・マハルのシンメトリーにもひとつだけ欠点がある。それは、タージ・マハルを造ったシャー・ジャハーン自身の墓だ。タージ・マハル完成時、廟内の中央にはムムターズ・マハルの墓だけが置かれていたのだが、シャー・ジャハーンの死後は、その隣に彼の墓が置かれることになった。つまり、シャー・ジャハーン自身の墓が、タージ・マハルの完璧なシンメトリーを破壊してしまうという皮肉な結果となったのだ。しかし、これも不完全美という観点から見たら、シャー・ジャハーンの墓が愛妻ムムターズ・マハルの隣に安置されたことにより、タージ・マハルは永遠の愛の結晶として究極の美を獲得したことにならないだろうか。

インド人は完全なものを敢えて作っていないのか、それとも作ることができないのか、それは断言できない。しかし、完全なものがないということは、全く同じ物を作ることができないという状況につながる。インドで売られているものは、同じように見えてよく見ると細部が違うというものがとても多い。伝統工芸品はほとんど一品物の世界だし、現在マーケットで売られている商品でも、全く同じ品物を2つ以上手に入れることは非常に困難である。例えば、僕は一度ヘルメットを盗まれたことがあり、どうしても同じものが欲しくて、意地で全く同じヘルメットを見つけ出したのだが、全く同じ会社の全く同じモデルの全く同じサイズのものを買ったにも関わらず、かぶり心地がだいぶ違い、細部でも微妙な違いがあった。仕立て屋に服を持って行って、「これと同じものを作ってくれ」と注文して、同じものが難なく仕上がったことは皆無である。幹線道路に一列に立っている街灯を見てみるといい。一本一本が好き勝手な方向を向いており、それぞれが個性を主張している。また、インドでは、外国料理のレストランは開店直後が一番おいしいと言われている。なぜなら、開店から一定期間は、本場のコックが来て料理をしているが、そのコックが帰ってしまうと、後に残ったインド人コックが好き勝手な料理を作り始めるので、味が一気に落ちてしまうからだ。これも、同じ料理を作ることができないというインド人の悲しい習性に根ざしていると言っていい。総じて、この国では、同一のものを作り出すという思想そのものが存在しない。

ところで、夏目漱石は「吾輩は猫である」の中で、猫の視点から以下のように記述している。

・・・天地万有は神が作ったそうな、して見れば人間も神の御製作であろう。現に聖書とか云うものにはその通りと明記してあるそうだ。さてこの人間について、人間自身が数千年来の観察を積んで、大いに玄妙不思議がると同時に、ますます神の全智全能を承認するように傾いた事実がある。それはほかでもない、人間もかようにうじゃうじゃいるが同じ顔をしている者は世界中に一人もいない。顔の道具は無論きまっている、おおきさも大概は似たり寄ったりである。換言すれば彼等は皆同じ材料から作り上げられている、同じ材料で出来ているにも関らず一人も同じ結果に出来上っておらん。よくまああれだけの簡単な材料でかくまで異様な顔を思いついた者だと思うと、製造家の伎倆(ぎりょう)に感服せざるを得ない。よほど独創的な想像力がないとこんな変化は出来んのである。一代の画工が精力を消耗して変化を求めた顔でも十二三種以外に出る事が出来んのをもって推せば、人間の製造を一手で受負った神の手際は格別な者だと驚嘆せざるを得ない。到底人間社会において目撃し得ざる底の伎倆であるから、これを全能的伎倆と云っても差し支えないだろう。人間はこの点において大いに神に恐れ入っているようである、なるほど人間の観察点から云えばもっともな恐れ入り方である。・・・

インド人の「同じものを作れない」という性質は、言い方を変えれば「個性が豊か」ということであり、上の夏目漱石の記述にある通り、「全知全能の神」の技と賞賛することもできる。だが、漱石はこの後すぐにその賞賛を自ら打ち消している。

・・・しかし猫の立場から云うと同一の事実がかえって神の無能力を証明しているとも解釈が出来る。もし全然無能でなくとも人間以上の能力は決してない者であると断定が出来るだろうと思う。神が人間の数だけそれだけ多くの顔を製造したと云うが、当初から胸中に成算があってかほどの変化を示したものか、または猫も杓子も同じ顔に造ろうと思ってやりかけて見たが、とうてい旨く行かなくて出来るのも出来るのも作り損ねてこの乱雑な状態に陥ったものか、分らんではないか。彼等顔面の構造は神の成功の紀念と見らるると同時に失敗の痕迹とも判ぜらるるではないか。全能とも云えようが、無能と評したって差し支えはない。・・・中略・・・ラファエルに寸分違わぬ聖母の像を二枚かけと注文するのは、全然似寄らぬマドンナを双幅(そうふく)見せろと逼ると同じく、ラファエルにとっては迷惑であろう、否同じ物を二枚かく方がかえって困難かも知れぬ。弘法大師に向って昨日書いた通りの筆法で空海と願いますと云う方がまるで書体を換えてと注文されるよりも苦しいかも分らん。人間の用うる国語は全然模傚主義で伝習するものである。彼等人間が母から、乳母から、他人から実用上の言語を習う時には、ただ聞いた通りを繰り返すよりほかに毛頭の野心はないのである。出来るだけの能力で人真似をするのである。かように人真似から成立する国語が十年二十年と立つうち、発音に自然と変化を生じてくるのは、彼等に完全なる模傚の能力がないと云う事を証明している。純粋の模傚はかくのごとく至難なものである。従って神が彼等人間を区別の出来ぬよう、悉皆(しっかい)焼印の御かめのごとく作り得たならばますます神の全能を表明し得るもので、同時に今日のごとく勝手次第な顔を天日にさらさして、目まぐるしきまでに変化を生ぜしめたのはかえってその無能力を推知し得るの具ともなり得るのである。

日本人の観点から見れば、この後半の考え方の方がインド人に適用して然るべきだと映るだろう。毎回違うものを作るよりも、毎回同じもの作る方が困難な仕事だ。インドが真の発展を遂げていくには、「完全を避け、同じものを作らない」という伝統を隅に置いておいて、「完全なもの」を作る能力と「同じもの」を作る能力の習得が不可欠だ。ただ、同時にインドが「一品物」の伝統を失ってしまうことは悲しい。デパートなどで売られている既製の均一な衣服が当たり前になってしまった日本と、衣服はオーダーメイドが当たり前のインドを、「本当に豊かなのはどちらか」という観点で真剣に見比べた場合、僕はインドの方に軍配が上がるのではないかと考えている。人間というのは一人一人違うのだから、各人の趣向に合わせて作る方が理に適っている。スマップも「ナンバー1よりオンリー・ワン」と歌っている。オンリー・ワンを近代的視点から不完全と中傷することは可能だが、インドのその不完全さから、人間の温かさやぬくもりを感じるのは僕だけではないはずだ。確かにインドは日本に比べてインフラなどが整っておらず、まだまだ暮らしにくい国だが、その暮らしにくさが逆に人間と人間の距離を狭めているように思える。不完全ということはお互い時に許しあい、時に諦めあい、時に支えあうということであり、人間同士の有機的結合を生む。そう考えると、インド特有の不完全美も少しは理解できるような気がする。

| ◆ |

9月18日(土) Ek Se Badhkar Ek |

◆ |

今週から公開されたヒンディー語映画は「Ek Se Badhkar Ek」1本だけ。あまり面白そうな映画ではなかったが見に行くことにした。PVRアヌパムで鑑賞。題名は意訳すれば「上には上がある」みたいな意味である。監督はクンダン・シャー、音楽はアーナンド・ラージ・アーナンド。キャストはスニール・シェッティー、シェーカル・スマン、ラヴィーナー・タンダン、イーシャー・コーッピカル、グルシャン・グローヴァー、マクランド・デーシュパンデーなど。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

スニール・シェッティー(左)、

イーシャー・コーッピカル(中)、

ラヴィーナー・タンダン(右) |

● |

| Ek Se Badhkar Ek |

ラーフル(スニール・シェッティー)は庭師の息子だったが、なぜか父親が働いていた大富豪の遺言により、40億ルピーの遺産を相続することになった。ところがそれには条件があった。ラーフルは、街で一番のマフィアのドンにならなければならなかった。この条件は、弁護士のアーナンド(シェーカル・スマン)が、自作の小説のストーリーと、遺言書の内容を間違って入れ違えて書いてしまった結果だった。ラーフルはマフィアのドンになって40億ルピーを手に入れるために、アーナンドと共に頑張るが、なかなかうまく行かなかった。

そんなとき、ラーフルはおっちょこちょいな女警察官のカンチャン(ラヴィーナー・タンダン)と出会う。カンチャンはラーフルと同じアパートの同じフロアに住んでおり、マフィアのドンを捕まえて大昇進を狙っていた。ラーフルの身の上話を聞いたカンチャンは、お互い協力し合うことを提案する。つまり、カンチャンはラーフルがマフィアのドンになるのを助け、それが適った暁にはカンチャンが彼を逮捕して大手柄を挙げるというものだった。一旦は手を結ぶ2人だったが、馬が合わなかったためにすぐコンビ解消となる。

そのとき、街にジンダール(グルシャン・グローヴァー)というマフィアのドンが潜伏しているという情報が警察に入ってくる。カンチャンはジンダールを逮捕することを計画する。ジンダールは、会議に出席するために街に来ていた核科学者のクリシュナムルティー(マクランド・デーシュパンデー)を拉致するために来ていた。アーナンドもその情報をキャッチし、マフィアのドンになるため、クリシュナムルティーの拉致をラーフルに持ちかける。また、謎の組織の工作員トレーシー(イーシャー・コーッピカル)もクリシュナムルティー拉致を狙っていた。

会議に潜入したラーフルは、カンチャンの陰謀により間違ってジンダールを拉致してしまう。それでも、ジンダールがラーフルをドンの中のドンと認めれば法的には遺産相続が可能となるため、拉致したジンダールにラーフルをドンの中のドンと認めさせる。こうしてラーフルはめでたく40億ルピーを相続するが、クリシュナムルティー誘拐の容疑をかけられて警察に逮捕されてしまう。実は、クリシュナムルティーはトレーシーにより拉致されていた。ラーフルらは逃げ出し、何とかしてクリシュナムルティーを救い出そうとする。クリシュナムルティー誘拐にはパーキスターンの諜報機関ISIも関わっており、引渡しにはラージャスターン州の国境近くにあるホテルが選ばれた。そのホテルには、ラーフル、アーナンド、カンチャンをはじめ、トレーシー、警察、CBI(インドの諜報機関)、ジンダール、ISIなどが大集合した。インドの警察側はクリシュナムルティーのそっくりさんを連れて行ったが、ISIも同じくそっくりさんを連れて行ったため、現場には3人のクリシュナムルティーが揃ってしまうことになった。その中からISIは1人を連行したが、それは偽物だった。ジンダールも1人を連れ帰ったが、それも偽物だった。結局本物のクリシュナムルティーはインド側が取り戻した。また、トレーシーの正体はインド政府によって送り込まれたエージェントだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10〜20年前のB級インド映画みたいな、完成度の低いコメディー映画だった。場面場面では大爆笑できるのだが、映画全体の質は非常に低い。笑いの傾向は日本のTV番組のコントと似ている。

爆笑ポイントはいくつかある。例えば冒頭の銀行強盗シーン。ラーフルとアーナンドは、ドンへの道の第一歩として銀行強盗を企てるが、ラーフルは間違えて携帯電話を持って銀行員に「出せ!出せ!」と言ってしまう。銀行員は何が何だか分からない。そこで突然携帯電話が鳴り出す。銀行員に「鳴ってますよ」と言われて初めてラーフルは自分が銃ではなく携帯電話で銀行強盗をしようとしていたことに気付き、その場に卒倒してしまう。また、予め銀行強盗襲撃の情報を得ていたCBIは、包囲網を敷いていた。そこへ本物の銀行強盗が現れ、CBIは彼らを逮捕して金を取り戻すが、遅れてやって来たカンチャンら警察官たちがCBIを銀行強盗と間違えて逮捕してしまい、本物の銀行強盗を逃がしてしまう。

一番の爆笑シーンは、ラーフル、アーナンド、カンチャンや、警察、CBI、ジンダール、トレーシーたちがサルダール・ジー(スィク教徒)の格好をして、画廊にやって来る場面である。クリシュナムルティーを誘拐したトレーシーは、ジンダールと身柄の引渡しを計画し、新聞に暗号で「マッシュルーム、画家、ヒマワリ、サルダール、画廊」と広告を出す。マッシュルーム=核兵器、画家=科学者と解読したラーフルらは、サルダール・ジーの格好をしてヒマワリを持って画廊へ現れるが、そこには同じく暗号を解読した警察、CBI、ジンダールらも到着していた。誰が誰だか分からないまま核科学者を巡る交渉があちこちで行われ、結局引渡しは失敗する。

スニール・シェッティーとラヴィーナー・タンダンがコメディーに挑戦していたのは珍しかった。2人ともコメディーのイメージがないため、多少違和感があったが、十分笑うことができた。グルシャン・グローヴァーはおかしな悪役を演じたら右に出る者はいない。イーシャー・コーッピカルは役が悪かったためアピールに欠けた。

音楽、ミュージカル・シーンは共に全然駄目。映画の完成度をさらに低いものにしていた。

決してつまらない映画ではなく、3時間の上映時間の内、数回の爆笑は少なくとも保証されるが、優れたコメディー映画ではないため、それらの散発的爆笑から十分な満足感は得られないだろう。

| ◆ |

9月19日(日) グジャラート人はお熱いのがお好き? |

◆ |

インドを代表する週刊誌であるインディア・トゥデイ誌の2004年9月20日号で、インド人男性の性に関する調査結果が特集されていた。ちょうど1年前のインディア・トゥデイ誌(2003年9月15日号)ではインド人女性の性が特集されており、その続編にあたる特集だった。昨年の特集は、インド人女性の性に関する初の大規模な調査となり、大いに物議を醸した。一部の読者から訴えられるほどの抵抗を受けた一方で、その号は完売し、インド人の性に対する関心の高さは低くないことが証明された。その両極端な反応を受け、インディア・トゥデイ誌は今回はインド人男性に焦点を移して性調査を行ったという。

インドはあまりに広大かつ多様で、統計結果というのはあまり参考にならないことが多い。インドはひとつの国というよりもひとつの世界であり、「インドは〜だ」という言葉は多くの場合あまり意味を成していない。例えば「インドは暑い」という、あまりに知れ渡ったイメージにしても、北から南まで様々な気候帯を内包するインドには正確に当てはまらない。インドは貧富の差の激しい国であり、その中で平均を出すことは無意味である。インドを数字で推し量るのは不可能と言ってよく、実際にインドに来て自分の目で見てみなければ分からないことがほとんどだ。インディア・トゥデイ誌が行っている性調査にしても、都市部に住む、ミドルクラスと呼ばれる中産階級から、アッパーミドルクラスと呼ばれる上位中産階級に限定されて行われたアンケートの集計結果を統計しただけであり、それだけでインド人全体の性に対する意識を論じることは不可能である。しかしながら、ある程度の参考にはなる興味深い資料には違いない。

2004年9月20日号が家に届き(毎週自宅に届けてもらっている)、パラパラとページをめくっている内に、ふと、「そういえばどこかにあったはず・・・」と押入れの中を探ってみたら、1年前のインディア・トゥデイ誌が出てきた。何かの役に立つかもしれないと思って取っておいたのだ。これで、インド人の男性と女性の性に関する調査結果が揃ったことになる。質問事項を見比べてみると、あるものは共通しており、あるものは全く別だった。インド人の男性と女性の調査結果を比較するとなかなか楽しいかもしれないと思い、両方の結果を表にまとめてみた→インド人性調査。学問的資料のつもりで掲載したが、質問事項はどうしても際どくなってしまうので、一応今日の日記は18歳未満は閲覧禁止ということにしておく。

結果はざっと目を通してもらえば分かるが、一言でまとめたら、インド人は男性も女性もかなり保守的である。男尊女卑的社会を反映した集計結果も目立つ。個人的に目を引いたのは、「あなたの理想の女性は誰ですか?」という質問。アイシュワリヤー・ラーイをはじめとして映画女優がズラリと並ぶが、一番多いのは、知り合い、友人、ガールフレンド、妻、婚約者などの身近な女性だった。インド人男性は美しい女優たちにメロメロになっているかと思いきや、案外身近な女性に理想を求める現実主義者であることが分かった。また、「あなたが好きな女性の服装は何ですか?」の質問で、インド人女性の伝統的衣装であるサーリーが54%となっており、インド人男性のサーリーに対するこだわりが明らかになった。確かに民俗衣装にはその民族の知恵と趣向が集約されているものだ。今、日本人男性に同じような質問をしても、着物や和服が上位に来ることはあり得ないと思うが、日本人女性も日常に着物を着るようになれば、日本人男性の趣向もやっぱり「日本人女性は着物が一番」ということになるのではないかと思う。

ところで、インディア・トゥデイ誌の統計は全てインド全国の総合的集計が掲載されていただけだっただが、未掲載の都市別の統計(表ではなく、文章で触れられていた)では面白い傾向が明らかになったという。一般にインドの中でも最も保守的な土地と考えられているグジャラート州のアハマダーバードの住民が、最も性に対して積極的な姿勢を見せていることが分かったのだ。この傾向は、今年と昨年の調査を見合わせた結果、男性、女性どちらにも当てはまるという。例えば、アハマダーバード在住の男性の89%が生活の中でセックスを重視しており、69%が自身の性生活に満足しており、59%がオーラル・セックスを重視しており、88%がパートナーのオルガスムを確認し、72%が女性は男性と同じく性に対して熱狂的であると考え、88%が男性と女性はベッドの上で等しく快楽を得るべきだと考え、82%がパートナーの性的欲求を理解していると答えている。これらの数字は全て他の都市よりも高いという。また、昨年、女性にセックスの重要性を5段階で評価してもらったところ、アハマダーバード在住の女性の回答の平均値は、国の平均値3.5よりも高い4.0となった。婚前交渉、オーラル・セックス、アナル・セックス、同性愛の経験者の数も他の都市より高く、アナル・セックスの経験者に至っては他の都市の2倍近くだという。

同誌では、このグジャラート州民の性に対する保守的イメージと積極的な意識の矛盾を、フロイト博士の「性的欲求は抑制すればするほど増幅する」という説を用いて説明している。それを裏付けるように、アハマダーバード在住の33歳のある主婦はこう語る。「私たちは他人の前で、夫のそばに座ることも、夫を名前で呼ぶことも、夫に触ることも、肉体関係を示すサインを見せることも許されていないわ。だからこそ、夜の寝室は性的衝動のるつぼとなるのよ。」

また、グジャラート州最大の祭りであるナヴラートリー祭またはガルバー祭(今年は10月14日〜22日)は、まるでリオのカーニバル状態となるという。ナヴラートリー祭では、グジャラート人はダンディヤー・ラースという男女が棒を叩き合うスティック・ダンスを踊る。これはクリシュナ神がヴリンダーバンの森でゴーピー(牧女)たちと戯れたラス・リーラーを模した踊りで、言わば男女の愛の交合を踊りで体現したものだ。昨年の面白い統計によると、ナヴラートリー祭中の経口避妊薬の売上がコンドームの売上を越えたという・・・つまりナヴラートリー中は女性が一転して積極的になるということか。そういえば「American Desi」(2001年)という映画のラストはダンディヤー・ラースだった。仲違いしたヒーローとヒロインがスティック・ダンスで棒を打ち合わせることで仲直りをし、またインド文化を馬鹿にしていた在米インド人の主人公が自分の身体の中に流れるインド人の血を再確認するという、うまい終わり方だった。

性を学問的に追求する姿勢もグジャラート人特有のものらしい。インド人初の性科学者プラカーシュ・コーターリー博士はグジャラート出身であり、性専門家のパラス・シャー氏によって著されたグジャラーティー語初の性の指南書「Sannidhiya Sampoorna Sex Guide(ほぼ完全セックスガイド)」は2年で7万部のベストセラーとなったという。ヴァーツヤーヤンによって著された世界的に有名な性の指南書「カーマスートラ」も、一説によると351年から375年の間に現在のグジャラート州で書かれたと言われている。

グジャラート州は多くの矛盾と葛藤を内包する州だと言える。インドで最も厳格な菜食主義が貫かれている州でありながら、ノン・ヴェジタリアンのレストランの前には長い行列ができる。州全土で飲酒が禁じられていながら、アルコール依存症患者が非常に多い。マハートマー・ガーンディーを生み、ジャイナ教徒が多く住む非暴力の旗頭的州でありながら、インドで最も深刻な暴力事件が頻発している。性に対する保守的外見と開放的内面の葛藤もそのひとつなのかもしれない。インディア・トゥデイ誌は、アハマダーバード在住の70歳のお婆さんのグジャラーティー語によるコメントで締めくくられている――Gujarati loko hot chhe(グジャラート人はホットなのさ)。

| ◆ |

9月21日(火) M・ナイト・シヤーマラン監督 |

◆ |

先週の金曜日から、M・ナイト・シヤーマラン監督の最新作「ヴィレッジ」がインドで公開された(インド映画ではなく、ハリウッド映画である)。調べてみたら日本でも既に上映されているようだ。シヤーマラン監督は「シックス・センス」(1999年)、「アンブレイカブル」(2000年)、「サイン」(2002年)などの独特なタッチのサスペンス映画で有名な、今最も熱い注目を浴びている映画監督である。「シックス・センス」を見たときは、すごい新人監督が現れたものだと驚いたが、彼がインド人であると知ったときには二重に驚いた。日本語では「シャマラン監督」とカタカナ表記されているので、名前を見ただけではどの国籍の人か分からなかったが、「シヤーマラン(Shyamalan)」は列記とした南インド人の名前である。ちなみに「シヤーマラン(ヒンディー語ではシヤーマル)」は「黒い」という意味で、通常はクリシュナのことを指す。蛇足だが、世界的な有名人で、実はインドと何かしら関係があるという人には、例えば英国のロックバンド、クイーンのボーカリスト、フレディー・マーキュリー(両親はグジャラート州在住のパールスィー、本人はムンバイーで教育を受ける)とか、永遠の名作「風と共に去りぬ」(1939年)のビビアン・リー(ダージリン生まれ、当時英国領)とか、ノラ・ジョーンズ(父親が有名なスィタール奏者のラヴィ・シャンカル)などが挙げられる。

今日はPVRアヌパムで「ヴィレッジ」を見た。インド映画ではないので、いつものように詳細なあらすじや感想は書かないが、何となくポンディシェリー郊外にあるオーロヴィル(世界各国の人々が住む理想都市)を思い出した映画だった・・・と思って調べてみたら、シヤーマラン監督は本当にポンディシェリー出身だった。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

M・ナイト・シャーマラン監督 |

● |

シヤーマラン監督(本名マノージ・ネッリヤットゥ・シヤーマラン)は、1970年8月6日、インドのポンディシェリーで生まれた。ポンディシェリーといえば、タミル・ナードゥ州の沿岸部にある、1673年〜1962年までフランスの支配下に置かれていた小さな港町である。現在では、同名の連邦直轄地の中心的都市となっている。ポンディチェリーまたはポンディーとも呼ばれる。元々プドゥッチェリーという名前だったそうで、それがフランス語風に訛って上記のような地名となった。つい最近までフランス領だったこともあり、住民はフランス語を話し、街の雰囲気もインドのそれとは大きく異なる。シヤーマラン監督が生まれたのは、ポンディシェリーが正式にインドに編入されてから間もないときだった。両親は医者で、彼の家族はすぐに米国フィラデルフィアに移住した。8歳の頃から映画を作り始め、17歳の頃には既に45本もの映画を撮っていた。ニューヨーク芸術大学に進学して映画を本格的に学び、大学卒業時の1992年に初の長編映画「Praying With Anger」の監督・脚本を務める。チェンナイで撮影されたこの映画は、米国で生まれ育ったインド系移民2世がインドに帰って自身のルーツを発見するというヒングリッシュ映画の走りのようなストーリーで、シヤーマラン監督自身が主役も務めた。この映画は一般公開されておらず、未見だが、名作との噂がある。1998年に「翼のない天使(Wide

Awake)」の監督・脚本を務め、3本目で早くも大出世作の「シックス・センス」を撮り、その名を世界に轟かせた。シヤーマラン監督の映画は毎回最後に待っている大どんでん返しが何かと話題になるが、映像の魅せ方を知り尽くしたストーリーテーリングが彼の最大の特徴だろう。ヒッチコックに倣って、映画中に監督自身も必ずチラッと登場する遊び心も面白い。その後も「アンブレイカブル」、「サイン」などを発表して世間の話題を呼び、最近、最新作の「ヴィレッジ」公開となった。

なぜ「ナイト」と称するようになったかは定かではないが、どうやら大学時代のニックネームのようだ。「シヤーマラン」という名字が「黒い」という意味なので、その関係で「ナイト(夜)」とあだ名されるようになったのかもしれない。頭文字のMは本名マノージのMだろう。

やはり個人的に気になるのは、シヤーマラン監督の映画哲学にインド映画の影響はどれくらいあるのか、ということだ。だが、残念ながら彼にインド映画の影響はほとんど見受けられない。ハリウッド映画にドップリ漬かって少年時代を過ごしたようで、シヤーマラン監督のお手本はスティーブン・スピルバーグ監督やヒッチコック監督だ。あるインタビューで、「ヒンディー語映画を撮る予定はないのですか?」との問いがあったが、シヤーマラン監督は、「興味はあるが、そのスタイルの映画制作技法はよく知らない」と答えている。南インド出身ということ、また幼い頃に米国に移住したこともあり、ヒンディー語も分からないようだ。彼がインド映画を撮る可能性はゼロに近いだろう。ただ、彼が初めて作った長編映画「Praying With Anger」は上記の通りチェンナイで撮影されており、俳優もインド人のようなので、いわゆるヒングリッシュ映画、広い意味でのインド映画にあたると思われる。今、是非、見てみたい映画のひとつだ。

| ◆ |

9月23日(木) インド、遂に「五輪」金メダル獲得 |

◆ |

オリンピックの金メダル、それはインド10億の民の叶わぬ夢。今年8月に行われたアテネ五輪では、多くの有望なインド人選手が金メダルに向かって苦闘したが、それでも銀メダル1枚がやっとだった。過去、インドはホッケーで8枚の金メダルを獲得しているが、個人種目で金メダルの栄誉に輝いたインド人選手は未だ皆無である。個人種目で金メダルを!昔に比べて経済力もついてきたインドは、スポーツの世界でも国際的地位を高めるために、また国内のスポーツ熱を一気に加速させるために、金メダルを喉から手が出るほど欲している。

アテネ五輪も終わり、4年後の北京五輪に金メダルを熱望する人々の視線が移った中、突然の朗報がインドに飛び込んだ。9月17日から同じくアテネで開幕していたパラリンピックにおいて、インド人選手が金メダルを獲得したのだ。これは、インドにとって、パラリンピック初の金メダルとなった。パラリンピックといえど、五輪は五輪、広い意味で言ったら、インド初の五輪個人種目金メダルと言ってもいいだろう。

栄えあるインド人初のゴールド・メダリストになった選手の名前はデーヴェーンドラ、24歳。デーヴェーンドラは21日に行われた槍投げF44/46クラス(障害の度合いを示す数字らしい)において、自身の世界記録を越える62.15mを記録して、金メダルに輝いた。彼は幼い頃の事故で左手を失い、その後多くの苦難と闘いながら、槍投げの選手として活躍するようになったという。普段はラージャスターン州の鉄道で働いているそうだ。

デーヴェーンドラは試合後にインタビューでこう語っている。「私は主要な大会で勝利を収めていたので、今回も勝つと信じていた。私はこのメダルを家族と国に捧げる。」デーヴェーンドラはここ最近の国際大会で金メダルをいくつか獲得しており、彼の勝利は確実視されていたようだ。アテネでも、2位の記録は55.57mであり、デーヴェーンドラは5m以上の差をつけたダントツの圧勝を飾っている。

ところで、インドに住んでいると身体障害者をよく見かける。身体障害者を最もよく見かけるのは路上である。手がなかったり足がなかったりする人々が乞食をしており、外国人旅行者を恐怖のどん底に突き落としている。さすがに僕はもう慣れてしまって、両手がなかろうが両足がなかろうが、骨が突き出ていようが身体の一部が奇妙に変形していようが、特に何とも思わない。これは感覚が麻痺してしまったこともあるが、大学のキャンパスに多くの身体障害者の学生がいるため(インドの大学には身体障害者枠がある)、彼らと接している内に憐みの感情みたいなものは沸かなくなった。普通の友人として普段は接して、彼らが自分を必要とした瞬間に、スッと手助けしてあげればいいのだ、と思っている。僕が日本の大学に通っていたときも、キャンパスで身体障害者の学生を見かけることがあったが、今のように自然に接することはできなかった。インドに来て少し成長できた部分だと思っている。

以前にも少し書いたことがあるが、僕のクラスには両手のない人がいる。両手というより、両腕がない。肩から先がないのだ。彼は、インドの独立記念日である8月15日に生まれ、インドの父と同じマハートマーという名前を持っている。なぜ両腕がないのか、僕は特に聞いたこともないし、知ろうと思ったこともない。だが、彼を見ていると不思議と、神様がわざと彼から両腕を取ったのではないか、彼にとって両腕のないその姿が完成形なのではないか、と思うことがある。両腕がないので、両足を器用に使ってノートを取ったり食事をしたりしている。性格は底抜けに明るく、またインド人らしいふてぶてしさも立派に持っている。そして何よりいい喉をしている。歌が非常にうまく、大学で何か催し物があると、必ず招待されて歌を歌っている。ヒンディー語映画の歌はお手の物で、故郷のボージプリー方言の歌や、自作の歌なども歌う。実は彼から受けた影響が非常に強い。

一度、是非マハートマーを日本人の友人に会わせようと思って自宅の昼食に招待したことがあった。そのとき僕以外に日本人は3人いた。特に彼らにはお客さんがそういう人だということを伝えなかった。ちょっとビックリさせてやろう、という悪戯心があったのも確かだが、基本的にはあまり深く考えていなかった。みんなインドに住んでけっこう長かったので、身体障害者に対して免疫もあるだろうと楽観していた。ところが、マハートマーの姿を見た途端、彼らは僕の予想以上に引いてしまった。彼らがあまりに引きつっているので、僕はそれ以上に引きつってしまった。それでも招待してしまったので、一緒に昼食を食べた。僕たち4人がテーブルで食事をする中、マハートマーは椅子の上に置かれた皿から両足でチャパーティーをちぎってカレーを食べていた(ヴェジタリアンの彼に配慮して野菜のカレーを用意した)。気まずい沈黙・・・。日本人の友人は皆、なるべくマハートマーの方を見ないように無言でそそくさと食事をし、すぐに席を立ってしまった。せっかくマハートマーに少し自慢の喉を披露してもらおうかと思っていたのだが、全くそういう雰囲気にはならなかった。僕も事前によく説明しなかったので、悪いことをしたな、と思ったが、日本人がいかに身体障害者に対して冷たい態度を取るのか実感してしまった瞬間だった。後で散々責められてしまった。

その直後、マハートマーの希望により、インド工科大学(IIT)へ行った。マハートマーがJNUの入学試験を受けたとき、試験官をしていた人がIITのキャンパスに住んでおり、一度訪問したいと考えていたそうだ。その人の家を見つけて呼び鈴を押してみると、そこら辺によくいるような顔をしたおばさんが出てきた。小学校の先生をしている人のようで(旦那がIITの教授のようだ)、たまたま試験官をしていた試験会場で、足で上手に答案用紙に文字を書き込んでいるマハートマーの姿を見かけて話しかけたという。そのおばさんはまるでマハートマーのことを神様のように丁重に扱っており、彼と出会ったときの感動を涙ぐみながら語ってくれた。僕の日本人の友人たちと、そのおばさんのマハートマーに対する態度があまりに対照的だったので、今でも鮮明に記憶に残っている。また、マハートマーと一緒にいると、どこからともなく親切なインド人(多くの場合女性)が現れて、絶妙なタイミングで彼を助けるというシーンによく出くわす。僕たち外国人がインドを旅行しているときも、困ったときにはどこからともなく親切なインド人が現れて助けてくれるものだが、ちょうどあれと同じ現象がマハートマーの周囲には起こっている。それは、日本人の僕から見たら、まるで奇跡のような現象である。だから、僕にとってマハートマーは非常に神秘的な存在となっている。

おそらく、インド人の日本人より優れた点を挙げるならば、この身体障害者に対する接し方はそのひとつだろう。彼らは身体障害者を憐れな存在だとはあまり考えておらず、どちらかというと神様の世界に属する人々のように見なしているふしがある。異常を忌み嫌うのではなく、崇拝するという習慣があると言ったらいいだろうか?先の日記「不完全美」にも通ずるテーマなのかもしれないが、インド人は完全でないことを特に気にしていないと思う。そういえばインドの神様の像は手が何本もあったりする。あれもインド人の異常に対する崇拝心が何か関係しているのかもしれない。神様とマハートマーで違うのは、神様は手が多く、マハートマーは手がないだけだ(ちなみに、オリッサ州プリーのジャガンナート神はマハートマーのように両手がない)。インド人のこの習性は、ヒジュラー(≒両性具有者のコミュニティー)への崇拝心にも当てはまるかもしれない。

デーヴェーンドラの金メダルと、マハートマーの見事な喉のことを考え合わせると、インドには才能豊かな身体障害者がけっこういるように思えてくる。道端で乞食をしている身体障害者の中にも、素晴らしい一芸を披露してくれている人がいる。両手両足がなく、ゴロゴロ転がりながら道を進んで哀愁漂う歌を歌う乞食を見たこともある。彼らを見ていると、生きるって大変だけど素晴らしいことなのだな、と思う。インドに住んでいると、自然と身体障害者への尊敬の念が沸き起こってくる。あとは、マハートマーが足を使って取ってくれたクッキーを、「これ食べて腹痛にならないかな」などと考えずに素直に食べることができるようになれば、僕の身体障害者に対する尊敬は完成すると思われる。

| ◆ |

9月24日(金) Tumsa Nahin Dekha |

◆ |

今日から3本のヒンディー語映画と1本のヒングリッシュ映画が一気に封切られた。一応4本ともそれぞれ興味深い点があり、時間があったら全て見るつもりである。今日はとりあえず、「Tumsa Nahin Dekha」と「King of Bolliwood」をPVRグルガーオンで見た。まずは典型的なヒンディー語映画「Tumsa

Nahin Dekha」のレビューから。

「Tumsa Nahin Dekha」とは、「君のような人は見たことがない」という意味。監督アヌラーグ・ボース、製作はムケーシュ・バット、音楽はナディーム・シュラヴァン。キャストは、イムラーン・ハーシュミー、ディーヤー・ミルザー、アヌパム・ケール、シャラト・サクセーナー、プージャー・バールティー、スレーカー・スィークリーなど。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

イムラーン・ハーシュミー(左)と

ディーヤー・ミルザー(右) |

● |

| Tumsa Nahin Dekha |

大富豪の1人息子ダクシュ(イムラーン・ハーシュミー)は毎日酒を飲んでは放蕩生活をしていた。ある日、ダクシュは道端で見かけた女の子ジヤー(ディーヤー・ミルザー)に一目惚れしてしまい、突然キスをしてしまう。ジヤーは酒場でダンサーをしており、知能障害者の兄と共に貧しい生活していた。ジヤーは最初ダクシュを避けるが、次第に2人は恋仲となり、結婚の約束までする。

ところがダクシュは父親から無理矢理お見合い結婚をさせられる。相手は同じく大富豪の娘で幼馴染みのアナーヒター(プージャー・バールティー)だった。ダクシュはジヤーと結婚したかったが、親の言うことに逆らったら勘当されて一文無しになってしまうのを恐れて、しぶしぶアナーヒターとの結婚を受け容れる。それと同時にダクシュはジヤーに結婚できないことを伝える。突然の心変わりにジヤーは怒り悲しむ。

ところで、ダクシュにはジョンおじさん(アヌパム・ケール)という、父親よりも親しい関係にあった人がいた。ジョンおじさんはダクシュのことをよく理解しており、ジヤーのことも知っていた。ジョンおじさんは癌に冒されており余命幾ばくなかったが、医者の制止を振り切ってジヤーを訪ね、ダクシュを手に入れるためには奪わなければならない、と励ます。

ジヤーはダクシュとアナーヒターの婚約式に乗り込むが、2人の婚約を止めることはできなかった。その日、ジョンおじさんは他界する。以後、ダクシュは心の支えを失って自暴自棄になる。一方、借金が溜まりすぎて職を失ったジヤーは、喫茶店でウェイトレスをして生活していた。ダクシュはジヤーを探し出して、今度こそ本当にプロポーズをする。その後ダクシュは結婚式でアナーヒターに結婚できないことを伝える。結婚式は台無しとなってしまうが、ダクシュの祖母(スレーカー・スィークリー)はダクシュとジヤーの結婚を認めるのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今年上半期のヒット作「Murder」を送り出したチームが再度送る作品とのことで、鳴り物入りで公開されたものの、前作とは比較するのもおこがましいほど独創性やユニークさに欠けた映画だった。典型的インド映画なので、感情をうまく映画の流れに乗せることができれば多少泣くことができるが、見終わった後の満足度は低い。

映画中、いくつか印象的なシーンはあった。例えば、まだダクシュがジヤーを一生懸命口説いている時期のシーン。なかなか心を開いてくれないジヤーに対し、ダクシュは「じゃあ僕たちの運命を試そう」と言って、10ルピー札に「Daksh Loves Jia」と書いて、道端のワタアメ屋に渡す。「この10ルピー札がもし君の手元に来たら、運命が僕たちを結び付けようとしていると信じよう。」その10ルピー札は、物語の終盤、喫茶店で働いていたジヤーのところへ戻って来る。その直後、ダクシュがやって来てジヤーにプロポーズをする。あまりに出来すぎた話だが、真似するカップルが続出するような予感がした。その内「○○

Loves ○○」と書かれた紙幣があちこちで出回るかも・・・。

ダクシュはジヤーを見た途端、突然ツカツカと歩いて行って、突然彼女にキスをする。それが2人の出会いだった。だが、2人が相思相愛になったとき、ダクシュはジヤーにキスするのを恥らってしまう。男心をうまく描写していたと思う。最後のシーンではジヤーの方からダクシュに突然キスをして映画は終わる。ちなみにイムラーン・ハーシュミーとディーヤー・ミルザーは本当に口を付けてキスをしている。最近インド映画では急速に生のキスシーンが増えてきた。

この映画の一番の欠点は、登場人物の描写が中途半端なことである。ダクシュとジヤーは主役だからいいとしても、脇役たちが本当に脇役でしかなく、キャラクターが生きていなかった。ジョンおじさんは何の前振りもなしに突然入院し、突然他界してしまうし、ダクシュの婚約者アナーヒターがなぜ彼のことをそれほど好きなのか全く説明されていないし、ダクシュの祖母のキャラも取ってつけたようだ。ジヤーの兄だけは唯一キャラが際立っていたものの、重要な役割を果たせておらず、影が薄かった。

イムラーン・ハーシュミーはハンサムな男優とは思えないが、演技力はある。今回は大富豪の御曹司役だったが、あまり似合っていなかった。もうちょっとストーカーじみた気持ち悪い役が似合う男優である。いつもはもっとお嬢様な役を演じていたディーヤー・ミルザーは、今回は場末の酒場のダンサー役というけっこう際どい役を演じていた。ほとんど裸のようなコスチュームで踊るミュージカル・シーンもある。デビュー当初はアイシュワリヤー・ラーイ2世と騒がれ、未だにアイシュのイメージから抜け出せていないが、演技や踊りには以前より磨きがかかったし、何より大人っぽくなったのがよい。

一応ムンバイーが舞台の映画だったと記憶しているが、どうやら多くのシーンはドゥバイで撮影されたようだ。別に海外ロケは悪くないが、ドゥバイでムンバイーのシーンを撮影するときに、ドゥバイ・ナンバーの自動車がスクリーンに堂々と映っているのはどうかと思った。

「Tumsa Nahin Dekha」は、特に特別な理由がないのなら、無理して見るまでもない映画である。題名にもひねりがない。

| ◆ |

9月24日(金) King of Bollywood |

◆ |

次に見た映画は、ヒングリッシュ映画の「King of Bollywood」。監督はピーユーシュ・ジャー、音楽はスモーク。キャストは、オーム・プリー、ソフィー・ダール、カヴィター・カプール、ディワーカル・プンディル、マノージ・パーハワーなど。ヒングリッシュ映画なので言語は基本的に英語。所々ヒンディー語が入るが、英語字幕が入る。

| ● |

|

● |

|

|

|

| ● |

オーム・プリー(左)と

ソフィー・ダール(右) |

● |

| King of Bollywood |

クォーター・インド人の英国人女性クリスタル(ソフィー・ダール)は、ボリウッドの大スターKK、つまりカラン・クマール(オーム・プリー)の大ファンだった。クリスタルはカラン・クマールのドキュメンタリーを撮るためにムンバイーを訪れ、KKにドキュメンタリー撮影の許可をもらう。プライベートは撮影しない約束だったが、カメラマンはこっそりKKの部屋に隠しカメラを仕掛け、大スターの真実を暴く。

KKはかつての大スターだったものの、年を取った現在では主演作の話が全く来なくなり、悶々とした生活を送っていた。プライドが高いKKはゲスト出演などは我慢ならず、自分がヒーローにならなければ出演しようと思わなかった。妻のマンディラー(カヴィター・カプール)も往年の大女優だったが、KKと結婚した後はスクリーンから遠ざかって、夫の傲慢な態度に愛想を尽かしながらもこっそりと暮らしていた。1人息子のラーフル(ディワーカル・プンディル)は、父親の後を継いで映画界に入ることを頑なに拒否しており、建築家を目指していた。

遂にKKが動き出すときが来た。「Dak Dak(ドキドキ)」という題名の、KK監督・主演の映画撮影に乗り出した。すぐにスタッフを招集し、脚本に取り掛かる。資金はムンバイー地下世界のドン、サリーム・バーイーから調達し、その情婦のディンキーが主演女優に決まった。ロケ地はロンドン。KKは祖父、父、息子の3役を1人でこなし、八面六臂の大活躍。ところがKKがディンキーに手を出したためにサリーム・バーイーが激怒し、スポンサーを失ってしまう。その後も何とかスポンサーを見つけるが、やはりKKの自己中心的行動のおかげで資金繰りに困る結果となってしまう。結局映画の資金は別のマフィアから調達した。いつの間にか題名も「Dak Dak Hota Hai Father India Ka Dil(インドの父の心臓がドキドキするぜ)」みたいな長ったらしい名前に変更されていた。また、この撮影中にクリスタルとラーフルは親密になる。

いよいよKKの新作映画が公開されたが、全くの大失敗。映画賞を獲得することもできず、KKは落胆する。ところが懲りないKKは、今度はクリスタルを女優にして「Hollywood Bollywood」という映画を打ち上げる。息子のラーフルと妻のマンディラーも出演させ、キング・オブ・ボリウッドは再び立ち上がる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

監督がボリウッドを馬鹿にしたいのか賞賛したいのか、いまいち判断しかねるが、インド映画好きな人にもインド映画嫌いな人にもオススメしたい傑作コメディー映画だった。何より、「典型的」インド映画がどのような過程を経て、どのような苦難を乗り越えて完成するのかを垣間見ることができ、非常に興味深い。

ストーリーはまず、KKの昔のヒット作のミュージカル・シーンから始まる。曲の題名は「ロード・ダンサー」。いかにも昔のボリウッドといった感じの馬鹿馬鹿しいほど格好をつけたミュージカルである。次に、KK主演映画の、悪党との決闘シーンが映し出される。悪党がKKに向けて銃で撃つと、KKは歯でその弾丸をくわえ、それを悪党に向けて吹き返す。その弾丸により悪党は死ぬ。これも典型的なボリウッド映画の決闘シーンである。これらのビデオは、英国のある映画会社で、クリスタルがプレゼンテーションのために映していたものだった。クリスタルはKKのドキュメンタリー映画を制作するために映画会社にアイデアを持ち込んでいたのだった。クリスタルは必死にKKの絶大なる人気について熱弁する。「KKが結婚したとき、多くのインド人女性が手首を切って自殺を図ったほどの人気なんです!」会社の幹部はビデオを見て、「何じゃこりゃ」と顔をしかめるが、本当にKKがインド人の間で人気なのか一応確かめることにし、会社で働いているインド人のおばさんを会議室に呼ぶ。幹部「カラン・クマールという俳優を知ってるかね?」おばさん「彼を知らない人はいません。」幹部「ちょっとさっきの歌の一節・・・何だったか・・・そう、ロード・ダンサーを歌ってみてくれるかね」と言った途端、おばさんは「ロード・ダンサー!」と言って嬉しそうに踊り出した。会議室を出ようとするおばさんの手首には、自殺を図った跡がくっきりと残っていた。幹部たちもKKの絶大な人気を理解し、クリスタルにドキュメンタリー撮影のゴーサインを出す。

その後は、KKの新作映画の撮影の様子、ドキュメンタリーのためのインタビュー、そしてカメラマンが仕掛けた隠しカメラによる映像の3つを柱にストーリーが進んでいく。それにより、KKの虚栄心と焦燥感、そしてスタッフたちのKKに対する底なしの親愛の情が次第に浮き彫りになって行く。何となくオーソン・ウェルズの「市民ケーン」(1941年)を想起させた。

個人的に印象に残ったのは、KKの息子ラーフルとクリスタルの恋愛である。特に詳しく描写されていなかったが、ラーフルがクリスタルを倉庫に連れて行くシーンは印象的だった。その倉庫には、KKの映画人生を象徴するような品々が埃をかぶっていた。ラーフルとクリスタルはKKの映画の衣装を見つけ、音楽をかけて2人で踊る。ラーフルは父親にいつも反抗していたが、実際は父親を誇りに思っていたみたいで、父親の映画の振り付けも覚えていた。その後、クリスタルが映画に出演することもあり、ラーフルも結局映画界に入ることになった。少し僕の想像も入った解釈だが、ここ部分をもう少し強調できていれば、もっといい映画になっていたと思う。

この映画で描写されているインド映画制作の過程が果たしてどれほど真実に根ざしているのかは分からないが、いくつか面白い事象が観察された。まず、資金をマフィアから調達したりするところは、現実と同じだろう。スポンサーの息子や愛人などが映画に出演するというところも本当っぽかった。また、不気味だったのは必ずKKのそばについているグルジー(占い師)。常に計算機を叩いており、適切なカメラの設置場所や、カットの瞬間などを取り仕切っていた。つまり、監督よりも占い師の判断で映画撮影が進行していくのだ。これもインドのことだからあり得ない話ではない。俳優が映画に参加したり脱退していくのに従ってストーリーが都合よくどんどん変わっていく様も面白かった。まず脚本ありきで撮影が進むのではなく、映画制作に参加している人々のそれぞれのエゴに合わせて映画が自由自在に変化していくのだ。これを見てしまうと、インド映画の駄作の裏にもいろいろな事情があるのかもしれない、と思えてきてしまう。

この映画は何と言ってもオーム・プリーのためにあるような映画だ。いい意味で肩の力を抜いた絶妙の演技。「スーパル・デューパル・ヒット・ピクチャル!」というような彼のコテコテのインド訛りの英語もおかしい。クリスタルを演じたソフィー・ダールは英国のトップモデルらしく、映画出演は初めて。いきなりこんな変な映画に出演してしまって大丈夫なのだろうか・・・と心配してしまう。もしかしたら本人もインド映画好きなのだろうか?KKの妻を演じたカヴィター・カプールは、控えめながら、元大女優というオーラを漂わせていて適役だった。

果たしてKKのモデルはいるのだろうか?かつての大スターだが、現在は落ち目で、しかもその威光とプライドを忘れられずにいる人・・・。一時のアミターブ・バッチャンがそうだったかもしれないが、現在はけっこう成功しており、最盛期にも増してカリスマ性を発揮している。タミル語映画のラジニーカーントはどうだろうか?少し前に公開された彼の主演作は興行的に失敗に終わったと聞いているが・・・。

音楽やミュージカル・シーンは馬鹿馬鹿しいものばかりだが、その馬鹿馬鹿しさがいい味を出してろい、CDを見つけたら是非買おうと思っている。「Dak Dak」テーマソングや「ロード・ダンサー」などが絶品。

「King of Bollywood」は、上記の通り、インド映画が好きな人にも、嫌いな人にも、是非見て笑ってもらいたい傑作コメディー映画である。

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)では、8月末〜9月辺りに、それぞれの学科で新入生歓迎会をする慣わしになっている。僕の所属するCIL(インド言語学科)でもそれは例外ではない。修士2年になった僕たちは、約1ヶ月前から新入生歓迎会の準備を進めてきた。ところが、なかなかクラスの足並みが揃わない。一番の問題は地域間抗争である。我がクラスではビハール勢とラージャスターン勢が影ながら対立し合っており、ビハーリーが主導権を握るとラージャスターニーがそっぽを向き、ラージャスターニーが主導権を握るとビハーリーがそっぽを向くという不毛な争いが頻繁に起こっている。また、第三の勢力であるウッタル・プラデーシュ勢は割とマイペースな人々が多いが、時々自己主張して両陣営を困らしたりしている。今回の新入生歓迎会の準備はビハール勢が中心になって進められた。当然のことながら、ラージャスターン勢の協力がキーポイントとなった。また、ウルドゥー語クラスと共同の歓迎会であるため、ウルドゥーの学生たちとの連携も重要である。これだけ見ても、インドをひとつにまとめることがいかに難しいか思い知らされる。インドの政治家たちは本当によくやっていると思う。

新入生歓迎会は元々9月4日に予定されていたのだが、クラステスト(中間テスト)などの諸事情により延期され、本日9月25日となった。会場はJNUの外れ、物理学部の劇場。去年僕たちの歓迎会が行われた場所と同じである。運営費として、僕たち2年生は強制的に150ルピーを徴収された。インド人学生にとってはけっこう大きな額である。みんなしぶしぶ払っていたが、払わない人も数人いた。また、教授や先輩などからも寄付金の形で運営費を回収し、最終的に1万ルピーほど集まったらしい。準備は着々と進められているようであまり進んでおらず、新入生や教授たちに招待状が配られたのは開催日前日の24日だった。曰く「あんまり早く出すと忘れてしまうから」とのこと。

僕は無理矢理運営委員会に加入させられたものの、特に仕事もせずにいたが、当日は昼前から借り出されて準備に当たった。僕の主な役目はバイクを使って買出しなどの足になることだった。近くのマーケット、ベール・サラーイからサモーサーやコールドドリンクなどを運んだり、JNU内のショッピング・コンプレックスKCからミターイー(お菓子)を持って来たり、人を運送したりして、ガソリンの目盛が2つ減るくらいの活躍をした。僕としては、インド人がこういう会をどのように企画・運営していくのかが非常に興味深かった。会場の飾りつけは学芸会レベルだったが、日本ほど材料が揃っているわけではないので仕方ない。前面にはヒンディー語と英語で「Kehkashaan 2004 CIL-Galaxy and We Are The Stars」、背面にはウルドゥー語で「khushaamaded」、入り口にはヒンディー語で「swaagatam」と発泡スチロールで作られた文字が飾られた。ペルシア語系の「kehkashaan」またはサンスクリト語系の「aakaash

gangaa」とは「天の川」のことだと理解していたのだが、どうやら「銀河」の意味もあるようだ。インドでは「天の川」と「銀河」をあまり区別していないらしい。背面と入り口の文字は共に「歓迎」「いらっしゃい」という意味。

4時から開始ということになっていたが、時間通りに始まるはずがなく、結局5時過ぎから始められた。どうもインドでは、このようなパーティーに時間通りに行くことは失礼だと考えられており、ちょっと遅れて行くのが礼儀らしい。会場の飾りつけは幼稚だが、会の内容は実はけっこうハイレベルである。しかも我々は文学部だ。詩人や文学者の卵みたいな学生たちがたくさんいるため、新入生歓迎会は一種の詩会のようになる。ステージ上に新入生と先輩が1人ずつ呼ばれ、まず新入生が自己紹介をする。すると先輩があらかじめ用意された質問を新入生にする。質問の内容は文学、哲学、政治に関するものからしょうもないものまで様々で、新入生はそれに即興で面白い答えを返してみんなを笑わさなければならない。例えば問い「1+1=3、これについてあなたの意見を聞かせてください」答え「私の意見では1+1は3ではない。1+1=11になるべきだ」など。独特のインディアン・ジョークの世界が繰り広げられる。また、一芸を持っている人は特に歌を歌ったり、詩を詠んだりする。インド人って実はすごいんじゃないか、と思わせられる。

歓迎会が始まってから少しして、僕は席を外してヴァサント・クンジに旅立った。実は同じ日のほぼ同じ時間に、ヴァサント・クンジにある日本人学校で夏祭りが催されていた。夏祭りでは盆踊りを踊ったり、日本食などを食べたりすることができるが、僕が一番楽しみにしているのは古本販売である。日本語の書籍が格安の値段で手に入るのだ(今年は大人用の本が3冊20ルピー)。やはりインド関係の書物が出回ることも多く、それらを毎年虎視眈々と狙っている。開店の5時50分に間に合うように会場に到着すると、早速古本屋の前に待機。開店と同時に飛び込んで何冊か面白そうな本を購入した。今年入手したインド関係の本の中で掘り出し物だったのは、土井久弥編「ヒンディー語会話練習帖」(大学書林:2400円)と辛島昇監修「世界の歴史と文化 インド」(新潮社:2900円)だった。ゴルゴ13を含めて合計12冊購入した。

夏祭りに1時間ほど滞在してカツカレーなどを食べた後、またJNUに取って返した。帰りの道は大混雑でなかなか動かなかった。高級住宅地ヴァサント・クンジは道路が広くない上に路上駐車が多く、すぐに道が自動車で塞がってしまう。夏祭りの日には多くの日本人が自動車で乗り付けてくるため、毎回大渋滞となる。近所の人々には大迷惑だろう。

僕が新入生歓迎会の会場に戻ったときには、自己紹介や出し物などはほとんど終わっていた。その後、夕食となって、ビュッフェ形式でヴェジタリアンのインド料理が振舞われた。

夏祭りで食べてきたので僕はあまり食べなかった。その辺でぶらぶらしていたら、ビハーリーのクラスメイトがやって来て「ちょっとムニルカーまで行きたいんだが」と言ってきた。何か買いたいものがあるらしい。ムニルカーはJNUのすぐ近くにあるマーケットで、家具市場や南インド料理レストランUdupiで有名な場所だ。バイクでムニルカーまで彼を連れて行くと、彼はどこかへ去って行った。しばらくして帰って来たのだが、手には何も持っていない。「何か買ったの?」と聞いても「chalaane waalaa hai(直訳すると「動かすものだ」)」と答えるだけで具体的に答えてくれなかった。コンドームでも買ったのかと思いながらも特に気にせず彼を会場まで連れて帰った。彼はすぐにどこかに消えてしまった。しばらくして、また彼がビハーリー数人と現れたので、「何を買ったか教えてくれてもいいだろう」と聞いてみると、ヘラヘラ笑って「知りたいか、秘密だぞ」と言って教えてくれた。何のことはない、酒だった。インドでは一般的に、飲酒はかなり不道徳な行為だとされている。ともすると、飲酒>麻薬>喫煙ぐらいの悪さである。だから彼らは秘密で酒を買って秘密で酒を飲んでいたのだった。村では、酒を飲んでいることがばれると、「あいつの将来はない」と見放されるくらいだ。僕が「僕の国じゃあ酒はそんなに悪いもんじゃないから心配するな」と言うと、「じゃあ一緒に飲もう」ということになった。そういえば今までクラスメイトと酒を飲んだことはなかった。

その後、寮の一室へ行くと、クラスのビハーリーが集まっており、みんなで酒を飲んでいた。とは言っても、みんながみんな酒を飲んでいるわけではなく、やはり道徳的に飲酒をしない人もいた。インド人は本当に酒に弱い民族である。しかも酒の飲み方を知らない。彼らは安物のウォッカを少し飲んだだけですぐに酔っ払い、普段とは全く雰囲気が違った。インド人は普段は質素な生活をしているのだが、祭りやイベントなど、何か羽目を外せられるきっかけがあると、それを口実にして酒を飲みまくったりする。日本にも昔はハレの日とケの日という区別があり、ハレの日には普段の苦労を忘れて思いっきり楽しむ文化があったと思うのだが、現在ではそういうのとは関係なく日常的に宴会をしたりするようになってしまい、何となくメリハリがつかなくなってしまったように感じる。

やはり酒の席の主な議題は愚痴となる。まず、今回の新入生歓迎会はここ5年間の間で一番成功を収めたものだったという感想があったことが引用され、新入生歓迎会を取り仕切ったビハール勢として誇り高い結果となった。しかし、歓迎会においてラージャスターン勢による妨害が再三あったことに不満が集中していた。ステージ上にビハーリーが上ると、必ず客席のラージャスターン勢がわざとザワザワしたりして妨害工作を行ったという。また、ウルドゥー勢が、準備に積極的に参加しなかったわりに、食べ物を食べまくっていたことが嘲笑の対象となっていた。とは言え、今飲んでいる酒も歓迎会の運営資金から捻出されていることは明らかであり、ビハール勢の着服と揶揄されても仕方ないだろう・・・。少し酒が余っていたので、1人が「残りはウルドゥー勢にやろうか?」と言うと、もう1人が「ナヒ〜ン!(駄目だ!)」と言って飲み干してしまった。ウルドゥー学科にいる学生の多くはムスリムで、飲酒は宗教的に禁止されているが、やっぱり酒は飲むようだ。

9時半から新入生歓迎会の第二部であるダンスパーティーが予定されていた。ダンスパーティーと言えば聞こえはいいが、みんなで好き勝手に踊り狂うだけのものである。しかもヒンディー・ウルドゥー学科なので、洋楽は流行らない。ボリウッドの映画音楽がかかると最高潮に盛り上がる。僕もインド映画の音楽の方が好きだ。このダンスパーティーは深夜まで続けられるが、僕は12時に帰らせてもらった。インドの地域間の対立を鮮明に思い知らされた新入生歓迎会で、多少残念な気持ちになった。インドはとかくヒンドゥーとムスリムの宗教対立が話題となるが、本当に深刻なのは地域間の対立だと言える。宗教対立は、英領インド時代の負の遺産と、「小さな問題を大きく見せ、大きな問題を小さく見せる」政治家たちの仕業であり、それほど根の深いものではないように思える。

「事実は小説よりも奇なり」というが、最近世間を騒がせたウッタル・プラデーシュ州メーラト近辺在住のムスリム女性グリヤーを襲った悲劇も、運命の悪戯としか思えない事件だ。

1999年2月24日、14歳だったグリヤーはインド陸軍のアーリフと結婚した。ところがアーリフは結婚式の10日後に軍に召集され、4月9日にジャンムー&カシュミール州カールギル地区の駐屯地へ発った。そのとき、第4次印パ戦争とも言われるカールギル紛争が勃発する。パーキスターンの武装勢力が停戦ライン(LoC)を越えてインド領に侵入、戦略的要衝である高所を陣取り、両国の軍事的緊張が最高潮に達した事件だ。この事件は、「LoC」(2003年)、「Dhoop」(2003年)、「Lakshya」(2004年)などの映画でも描かれている。カールギル紛争はパーキスターンのシャリーフ首相(当時)が和平を申し出たことにより解決するが、この弱腰の態度が国民の反感を買い、パルヴェーズ・ムシャッラフ(現大統領)のクーデターの原因となった。カールギル紛争でアーリフは無事だったものの、紛争終了後の1999年9月16日、ドラス地区で停戦ライン付近の地雷撤去作業を行っていたアーリフは突然行方不明となってしまった。そのまま行方が知れなかったため、グリヤーは2003年4月20日に遠い親戚で幼馴染みだったタウフィークと再婚した。アーリフは既に死亡したものと考えられ、アーリフの両親もグリヤーの再婚を支持した。グリヤーはタウフィークの長男を身ごもり、幸福な人生が戻ってきたと思ったのも束の間、2004年にアーリフがパーキスターンの刑務所に戦争捕虜として捕らえられていることが明らかになる。印パの緊張緩和を受け、2004年8月9日、アーリフは釈放されてインドに帰還した。

いったいグリヤーはアーリフの妻なのか、それともタウフィークの妻なのか?日本でも終戦直後には同じような話があったと聞くが、インドではそれに宗教が関わるためにもっと話は複雑になる。グリヤーもアーリフもタウフィークもイスラーム教徒であり、婚姻に関する事柄はシャリーアト(イスラーム法)に基づいて行わなければならない。アーリフがインドに帰還したときに、グリヤーの再婚についてメディアが大々的に報道してしまったために、この事件はイスラーム教の宗教団体や神学者を巻き込んだ大論争に発展してしまった。

シャリーアトによると、ムスリムの女性は、夫が生きている限り、または夫に離婚を宣言されない限り、再婚することはできない(女性に離婚の権利はない)。万一、夫が行方不明になった際は、4年(7年との記述もある)待った後にイスラーム教の聖職者に再婚の許可をもらって初めて再婚が可能となる。グリヤーは夫の失踪から4年経たずに再婚しており、また再婚の前に聖職者の許可も得ていなかった。よって、イスラーム法的にはグリヤーの再婚は無効であり、グリヤーが身ごもったタウフィークの子供も違法であり、グリヤーは直ちにアーリフの妻に戻らなければならないことになる。しかし世論はアーリフに同情を寄せながらも、タウフィークとの結婚を支持する声の方が強かった。何より、グリヤーはタウフィークと住むことを希望していた。妊娠8ヶ月のグリヤーはとうとうストレスに耐え切れなくなって高熱を出し、入院してしまった。

この事態を打開するために、インドの民間TV局ZEE社は、スタジオにグリヤー、アーリフ、タウフィークと彼らの家族、またイスラーム教の聖職者や神学者を呼んで討論会を行い、テレビカメラの前でグリヤー自身に自分の将来を決断させるという前代未聞のライブショーを企画し、それを実現された。このライブショーは9月21日に放送された。ムスリム女性会議は「グリヤーはタウフィークとこのまま住み続けるべきだ」と主張したものの、他のイスラーム教関係者たちは「シャリーアトに基づいて決断されるべき」と声を揃えた。結局グリヤーは周囲の声に押し流される形でアーリフを選んだ。グリヤー曰く、「私はシャリーアト以上の存在ではありません。」また、グリヤーの胎内にいるタウフィークの子供は、アーリフが育てることに決まった。ただし、将来タウフィークがその子供の親権を主張したときは、タウフィークが連れて行くことができる、という条件付きだった。ライブショーに出席していたイスラーム関係者たちは一様にグリヤーの決断を賞賛した。現在、グリヤーはアーリフと住んでいる。ひとまず騒動が収まってグリヤーは一息ついたところだが、彼女の本当の戦いはこれからだと言える。グリヤーのお腹の子供がこれからどういう扱いを受けるのか、あまりいい予感はしない。

この事件において、当事者であるグリヤー、アーリフ、タウフィークには誰にも非はない。アーリフがパーキスターンに捕虜とされたのは仕事中のことであるし、グリヤーがタウフィークと結婚したのも、たとえイスラーム法に則っていなかったとしても人道的な判断だったと言える。問題なのは、問題が発覚した後の周囲の取り立て方、騒ぎ方だったのではないかと思う。特にZEE社は、グリヤーの人生の最大の岐路を見世物に仕立て上げて全国に放送するという、大袈裟な工作を行った。また、インドのマスコミが度々グリヤーや関係者家族などのもとを訪れてしつこくインタビューを迫ったという。インドでも次第にマスコミの報道合戦や視聴率争いが熾烈化して、節度のない報道がなされるようになって来たのではないかと心配になった。それと同時に、インドでは今でも個人の人生に宗教が大きな支配力を持っていることも、良きにつけ悪しきにつけ無視できない。

グリヤー自身は一連の事件を「yeh kismat mein likha tha(これは運命に書かれていたことなのよ)」と冷静に総括している。僕はこのセリフから、インド人女性の忍耐強さを感じ取ると同時に、社会的に何の発言権もない女性の地位の低さを痛感した。グリヤーとは「人形」という意味である。グリヤーは、まさに運命に翻弄された人形のような存在だと言える。

| ◆ |

9月30日(木) インドはダイヤモンドのベストフレンド |

◆ |

一般の日本人にとって、インドは全く関係のない国である。これは日本に帰るたびに痛感する紛れもない事実だ。少なくとも意識の上では、日本人の日常生活にインドが関係してくることはないに等しい。インドは海の向こうの何の関係もない国であり、あってもなくてもどうでもいい国のひとつだ。ただ、仏教はインド発祥であること、そしてカレーは元々インドの食べ物であることなどが、一種の常識的知識として脳内のどこかにインプットされているだけである。とは言っても、仏教にしてもカレーにしても既に日本化してしまっているため、そこからわざわざインドを意識する人も稀だろう。

しかし、インドとダイヤモンドの切っても切れない関係をもっと強調すれば、少なくとも日本人女性の多くは、宝石店などでダイヤモンドを見るたびに、その輝きの向こうにインドを思い描くことが増えるかもしれない。インドは古代から現代にかけて、ダイヤモンドと深い関係にあった国である。

まず何と言っても忘れてはならないのが、ダイヤモンドが人類によって発見されてから18世紀に至るまで、世界で唯一のダイヤモンド産出国だったのがインドだという事実である。ダイヤモンドは古代よりインドから世界の各地域に輸出されており、旧約聖書にダイヤモンドの最古の記述が見られる。インド国内では紀元前2世紀頃成立の「アルタ・シャーストラ(実利論)」にその記述がある。ローマのプリニウス(23-79年)が著した百科事典「博物誌」にも、「ダイヤモンドは東洋のただ一ヶ所、人間が近づくことは絶対にできない深い谷間の底にだけ産する」として紹介されている。この「東洋のただ一ヶ所」がインドであった。古代から中世のダイヤモンドの用途としては、やはり装身用が一般的だようが、魔除けや金属に文字を刻むためにも使われたようだ。インドは古来よりコショウの産地として有名だったが、ダイヤモンドを求めてインドにやって来る人々も多かったと思われる。1725年にブラジルでダイヤモンド鉱床が発見されると、インドは唯一のダイヤモンド産出国の地位を失った。だが、まだ権威だけは残っていたようで、「ブラジル産のダイヤモンドは質が悪い」という噂が出回ったため、ブラジルから採掘されたダイヤモンドはカモフラージュのために一旦インドを経由してから世界各国に輸出されたという。ところがその後、1866年にアフリカで大量のダイヤモンド鉱床が発見されると、ダイヤモンド産出国としてのインドの地位は急速に低下し、現在ではインドは主要産出国の内に入っていない。

インドの中でも最も有名なダイヤモンド鉱床は、現アーンドラ・プラデーシュ州の州都ハイダラーバード郊外にあるゴールコンダー鉱山である。この鉱山からは大粒のダイヤモンドが産出することで知られ、世界で最も有名なダイヤモンドと言われるコーヘ・ヌールもこの鉱山で発見されたとされている。コーヘ・ヌール(コヒヌール、コーヒ・ヌールなどとも表記される)は元々186カラットの半卵系をしており、言い伝えによると5000年も前に見つかったという。歴史上では、現マディヤ・プラデーシュ州マールワー地方の王が1304年にコーヘ・ヌールを入手したことが記述されており、1526年にはムガル朝初代皇帝バーバルの手に渡った。その後200年間に渡ってコーヘ・ヌールはムガル朝歴代皇帝の所有物となっており、有名な「孔雀の玉座」と共に王権の象徴となっていた。ところが、第12代皇帝ムハンマド・シャーの時代の1739年に、デリーとアーグラーに侵入したアフシャール朝ペルシアのナーディル・シャーによって両方とも奪われてしまった。そのダイヤモンドに「光の山」を意味するコーヘ・ヌールと名付けたのはこのナーディル・シャーだと言われている。ナーディル・シャーは1747年に暗殺され、1749年にコーヘ・ヌールはアフガニスタンのアハマド・シャーの手に渡った。アフガニスタンではコーヘ・ヌールは王位継承の証とされたため、これを巡る抗争が繰り返された。1813年にはパンジャーブのスィク王国の王ランジート・スィンが、アフガニスタンに対する軍事援助の代償としてコーヘ・ヌールを手にする。詳細は不明だが、このランジート・スィンの第二の后がタカマツという名の日本人の皇族だったという記述を見つけたため、もしかしたらコーヘ・ヌールは日本人女性の手に触れる機会があったかもしれない(タカマツはパンジャーブを日本領に接収しようとして処刑されたとか・・・)。ランジート・スィンは1836年に死去し、ランジートとタカマツの息子であるドゥリープ・スィンが即位したが、スィク王国はイギリス東インド会社との抗争に破れ、1849年にコーヘ・ヌールは東インド会社に奪われた。1851年、コーヘ・ヌールはロンドン万国博覧会に出品され、1852年には東インド会社創立250周年を記念してヴィクトリア女王に贈られることになった。ところが、コーヘ・ヌールは輝きが鈍く、万国博覧会で不評だったため、梨型に再カットされて108.93カラットと半分の大きさになってしまった。1858年、コーヘ・ヌールは王冠に収められ、以後イギリス王妃の宝冠の飾りとなっている。現在コーヘ・ヌールは、ロンドン塔宝物館に収められている。このように、コーヘ・ヌールは代々支配者から支配者へと所有が移って来ており、「支配者の宝石」と呼ばれる一方で、男性が所有すると不幸になることから、「呪われた宝石」としても有名である。現在、歴史上コーヘ・ヌールを所有した経験を持つインド、パーキスターン、イラン、アフガニスタンがイギリスにコーヘ・ヌール返還を求めているそうだ。普通に考えたらインドに所有権があると思うのだが・・・。コーヘ・ヌールの他、リージェント、ホープ、グレート・モグールなど、世界的に有名なダイヤモンドがインドから産出している。

このような古代から中世、近代にかけてのインドとダイヤモンドの関係も重要だが、現代において特に注視すべきなのが、ダイヤモンドの加工、つまりカット・研磨とインドの関係である。現在インドではIT、バイオ・テクノロジー、アウト・ソーシングなどの多くの新興ビジネスが盛んだが、依然としてダイヤモンド産業が重要な地位を占めている。もっとも、独占的産出国という地位を失ってしまった今、ダイヤモンド産出量はそれほど多くないが、その代わりダイヤモンド原石を輸入して、カット・研磨して輸出する加工産業が隆盛しており、2003年−2004年のデータだと、インドの研磨ダイヤモンドの輸出額は86.2億ドルで、輸出総額の約2割を占めている。同じ時期のソフトウェアの輸出額は125億ドルまで達したが、世界のソフトウェア市場でインドが占める割合は1%にも満たない一方、インドは世界の研磨ダイヤモンド総額の60%を占め、また世界の研磨ダイヤモンド総数の95%を占める。総額と総数に開きがあるのは、アントワープ、イスラエル、ニューヨークなどで超高級ダイヤモンドの研磨が行われている一方で、インドでは高級以下のダイヤモンドの研磨が行われているためだ。日印間貿易を見ても、2002年のデータで、インドから日本への輸出品の中、輸出額のトップはダイヤモンドで571.6億円、輸出総額の18%を占める。これらが意味するところはつまり、日本の宝石屋に並んでいるダイヤモンドのほとんど、そして一般庶民が持っているダイヤモンドのほぼ全ては、インドでカット・研磨されているということである。

インドのダイヤモンド産業はグジャラート州とマハーラーシュトラ州に集中しており、都市で言えばグジャラート州のスーラト、ナウサーリー、マハーラーシュトラ州のムンバイーなどが中心地となっている。しかもダイヤモンドの交易に関わっているのは、パーランプル・ジャイン――グジャラート州パーランプルに出自を持つジャイナ教徒――と呼ばれるコミュニティーに限られているという。パーランプル・ジャインは非常に閉鎖的な社会を維持しており、見知らぬ人々と商売をしない代わりに、コミュニティー内では口取引によって巨額の金品のやり取りをする独特な商売形態を持っている。インドのダイヤモンド産業は毎年4000億ルピー相当のダイヤモンドのカットと研磨を行っており、そのドル箱産業を牛耳るパーランプル・ジャインが皆、ムンバイーの最高級ビルにオフィスを構え、最高級住宅地に住み、自家用飛行機を持つほどの大金持ちだと聞いても驚くに値しないだろう。ただ、彼らは極度に表に出ることを嫌うため、ダイヤモンド長者たちの名前がメディアに報道されることはほとんどないらしい。おそらく最も名の売れたパーランプル・ジャインは、「Devdas」(2002年)などのプロデューサー、バラト・シャーであろう。2002年にアントワープで行われたバラト・シャーの甥と姪の結婚式には5000人のゲストが呼ばれ、総額1000万ドルの費用が費やされたという。

インドの産業はほぼ全て人海戦術である。ダイヤモンド加工産業も例外ではない。しかも絶対的に質が問われる産業なので、職人の技術が産業そのものを左右する。ダイヤモンドのカットと研磨に従事している職人たちの数は、合計100万人以上もいると言う(これは世界のダイヤモンド加工職人人口の95%以上にあたる)。加工工場はグジャラート州とマハーラーシュトラ州を中心に3万5千ヶ所あると言われ、その内の90%が雇用者数5〜100人の非組織部門(小規模工場)にあたる。研磨はガンティーと呼ばれる電動式グラインダーを使って行われる。労働環境は劣悪で、ダイヤモンド研磨労働者は肺結核罹患率が非常に高いと言われているが、彼らの給料は決して安くない。出来高払いで1日200〜250ルピーが支払われ、研磨労働者とカット労働者の平均月収は5000ルピーと言われている。労働時間は午前10時から午後8時までの10時間労働。彼ら職人たちの大半はグジャラート州サウラーシュトラ地方出身者だという。伝説によると、サウラーシュトラ地方の一集団が15世紀にビルマへ行ってダイヤモンドのカットと研磨の技術を習得して帰還して以来、同地方でダイヤモンドの加工業が盛んになったとか。サウラーシュトラ地方は度々干ばつに見舞われており、同地方からの出稼ぎ労働者の確保が容易である他、近年ではオリッサ州などインド全国から労働者が集まって来ているという。