古代の仏教には仏陀の足跡を拝む習慣があったが、教祖や聖人の足跡を信仰する習慣はヒンドゥー教、キリスト教、そしてイスラーム教にも見られる。例えば、預言者ムハンマドが踏んだ石には足跡が残るとされており、その足跡は信仰の対象となる。デリーには、イスラーム教関連の聖人の足跡を祀った祠(カダム・シャリーフ)が2つある。

ひとつめのカダム・シャリーフは、ジョール・バーグの南、アリーガンジと呼ばれる町にある。EICHERの「Delhi City Map」ではP114のE1~F1にかけて記されている「Karbala」という場所になる。だが、カルバラーの位置は間違っている。カルバラーは、同地図P114のE1の「Burial Ground」と書かれた辺りである。また、カダム・シャリーフはシャーヘ・マルダーン廟とも呼ばれている。ほとんど知られていないが、デリーのシーア派コミュニティーの間では最も重要な聖地である。

イスラーム教にはスンナ派とシーア派という二大宗派がある。ムハンマドの死後、イスラーム教コミュニティーの主導者はカリフ(ハリーファ)と呼ばれたが、7世紀に起きたカリフの後継争いによって、主流派のスンナ派と分派のシーア派に分かれた。シーア派は、ムハンマドの従兄弟かつ養子で、4代目カリフを務めたアリーとその子孫を正統な主導者と考え、イマームと呼んだ。シャーヘ・マルダーン(英雄たちの王)はアリーの称号である。また、アリーの息子フサインは680年のカルバラーの戦いで殺されたが、シーア派はその殉教を追悼し、ムハッラム月(ヒジュラ暦第1月)の10日目に、アーシューラーまたはムハッラムと呼ばれる祭りを行う。上で出て来たカルバラーと呼ばれる広場は、フサインが殉死したカルバラーから名付けられており、アーシューラーで使用される。アーシューラーの日にはターズィヤと呼ばれる行進が行われるが、それはデリーではシャージャハーナーバード、メヘラウリー、ニザームッディーンを経由してこのカルバラーで終了するのである。

インドのイスラーム教徒の大多数はスンナ派だが、シーア派のイスラーム教徒も存在する。北インド史の中で最も重要なシーア派ムスリムは、ムガル朝末期からアワド地方(現在のラクナウー近辺)を支配したサフダルジャングとその子孫たちである。サフダルジャングはムガル朝第14代皇帝ムハンマド・シャー・ランギーラー(在位1719~1748年)や15代皇帝アハマド・シャー・バハードゥル(在位1748~1754年)の時代の宮廷で最大の権勢を誇った政治家であり、叔父から北インドの要衝であるアワド地方の領有権を継承していた。領有権は世襲され、アワド地方の歴代太守はナワーブと呼ばれた。1819年にはムガル朝からの独立も果たす。首都ラクナウーは、ムガル帝国のお膝元であるデリーをも凌駕するほどの繁栄を極めた。アワドの歴代ナワーブはシーア派であった。

サフダルジャングはデリーに広大な荘園を保有していた。現在オーロビンド・マールグの北端にサフダルジャング廟という霊廟があるが、その名の通り、ここにはサフダルジャングが葬られている。サフダルジャングの荘園はこのサフダルジャング廟を含む周辺エリアに広がっていたとされ、東端はニザームッディーンの西、現在ローディー・ホテルが建っている辺りまであったようだ。カダム・シャリーフも、サフダルジャングの荘園の中に建設された。

カダム・シャリーフの入り口、ナッカール・カーナー

サイヤド・アハマド・カーン著の古典的デリー建築案内書「آثارالصنادید (Āsār-us-sanādīd)」によると、アリーガンジのカダム・シャリーフは1725年頃にクドスィヤー・ベーガムという女性によって建造された。クドスィヤー・ベーガムは元々踊り子だったが、ムガル朝皇帝ムハンマド・シャー・ランギーラーに見初められて后となった女性で、シーア派イスラーム教徒であった。ムハンマド・シャーは1748年に死去したが、皇帝と彼女の間に生まれたアハマド・シャー・バハードゥルが後継者として即位したことにより、クドスィヤーは一気に権力を手中に収める。クドスィヤーは未熟で病弱だったアハマド・シャーを影で操った。カシュミーリー門ISBT(長距離バススタンド)の北にクドスィヤー・バーグと呼ばれる庭園があるが、これはその名の通り、彼女によって建造された庭園である(EICHER「Delhi

City Map」P39 C6-D6)。

クドスィヤー・バーグの門

サイヤド・アハマド・カーンはカダム・シャリーフについて以下のように書いている――ヒジュラ暦1137年(西暦1724-25年)にクドスィヤーはアリーの足跡が印されているとされる石を手に入れた。彼女はそれを水槽の下に設置し、水槽の下には大理石の床を敷いた。そしてその端に以下の(ペルシア語の)文章を刻んだ。

بر زمین کہ نشان کف پاے تونود

سالہا سجدہ صاحب نظران خراہد

سذہ ١١٧٣ ہجری

汝の足跡を刻めし地のかけらに

長い間信者が平伏することだろう

ヒジュラ暦1173年

アリーとは、前述の通り、預言者ムハンマドの従兄弟かつ養子で、スンナ派からは第4代カリフ、シーア派からは初代イマームとされている人物(600年頃~661年)である。アリーガンジのカダム・シャリーフは、そのアリーの足跡が印されている石を祀った祠というわけだ。よって、カダム・シャリーフはシャーヘ・マルダーン廟との異名を持つものの、ここにアリーが埋葬されているわけではない。

ところが、マウルヴィー・ザファル・ハサンは自著「Monuments of Delhi」の中で、サイヤド・アハマドの記述を否定している。彼によると、まず、サイヤド・アハマドは、カダム・シャリーフに刻まれた年号を読み間違えている。ヒジュラ暦1173年(西暦1759-60年)と刻まれているのに、サイヤド・アハマドは1137年としてしまっている。さらに、クドスィヤー・ベーガムはヒジュラ暦1167年(西暦1753-54年)頃に失脚して政治力を失っているため、ヒジュラ暦1173年に彼女によってこのような建物が建てられたとは考えにくいと言うのだ。だが、何らかの形でアリーの足跡が印されているとされる石がデリーに持ち込まれ、サフダルジャングの荘園の中にそれを祀る祠が建てられたのは事実のようである。また、マウルヴィー・ザファル・ハサンは、アリーガンジを囲む城壁や門(ほとんど現存せず)の建造者をクドスィヤー・ベーガム、建造年をヒジュラ暦1164年(西暦1750-51年)と書いている。この年号だったら、クドスィヤーが実権を握っていた期間と矛盾しない。よって、クドスィヤー・ベーガムが何らかの形でカダム・シャリーフの建立に関わったことも確かであろう。

マウルヴィー・ザファル・ハサンは「カダム・シャリーフの囲い地は大理石でできており、東と西に入り口がある」などと書いているが、現在見られるカダム・シャリーフは最近建て替えられた新しい建築物である。中に入ると、奥の祭壇に、白い石が祀られていた。これがいわゆる「アリーの足跡」であろう。ただし、サイヤド・アハマドやマウルヴィー・ザファル・ハサンが引用している碑文は見当たらなかった。ウルドゥー語で書かれた「ここでロウソクや線香を灯さないで下さい」との注意書きのみが目に入った。

アリーの足跡

アリーの足跡を祀った建物に隣接して建っているのは、ビービー・カ・ラウザーと呼ばれる建物である。こちらは、預言者ムハンマドの娘でアリーの妻ファーティマに捧げられた建物だ。元々カップが祀られていたようなのだが、INTACHの「Delhi:

A Thousand Years of Building」によれば、今は砥石が祀られているらしい。僕が見たときには布がかぶせられていて何が祀られているのか見ることができなかった。また、ここではファーティマへの敬意を表してパルダーの習慣(女性が目上の男性の前で顔を隠す習慣)が守られているようで、男性は中に入ることができないらしい。だが、特に注意書きも何もなかったし、誰からも注意されなかったので、中に入って写真を撮ることができてしまった。

ビービー・カ・ラウザーの祭壇

現在、カダム・シャリーフとビービー・カ・ラウザーは結合した建物になっているが、INTACHの「Delhi: The Built Heritage:

A Listing」第1巻に掲載されている古い写真(おそらく1990年代)を見ると、それらは独立した建物だったようだ。そこではマウルヴィー・ザファル・ハサンの記述通りの姿を見ることができる。

左がカダム・シャリーフ、右がビービー・カ・ラウザー

カダム・シャリーフのすぐ東には、便所を思わすタイル張りのモスクがある。これはアーリフ・アリー・シャーという聖人の廟である。アーリフ・アリー・シャーは子供にして聖人となり、12歳の若さで死去したという興味深い経歴の持ち主である。廟のカーディム(管理人)からいくつか彼の生涯や奇跡譚を聞いたのだが、覚え切れなかった。また、手持ちの文献やネット上にも全く情報が見つからなかった。アーリフ・アリー・シャーについては機会があったらもう少し深く調べてみたい。

アーリフ・アリー・シャー廟

カダム・シャリーフの周辺には大小いくつかの遺跡が残っているが、最も目を見張るのはナジャフ・カーン廟であろう(EICHER「Delhi City

Map」P114 E2)。平面的構造で派手さはないが、周囲は広々とした公園となっており、近所の人々の憩いの場となっている。

ナジャフ・カーン廟

ナジャフ・カーンは、イランのサファヴィー朝の王族の1人だったが、1736年に摂政のナーディル・シャーに王権を簒奪され、投獄された。当時、イランにはサフダルジャングの兄のミルザー・ムフスィンが、ムガル朝の大使として駐在していた。ムフスィンがナーディル・シャーに要請したため、このときわずか13歳だったナジャフ・カーンは姉と共に解放された。姉は後にムフスィンと結婚し、ナジャフ・カーンはインドに来て、ムガル朝第18代皇帝シャー・アーラム2世(在位1759~1806年)に仕え、アワド太守の副大臣として、また軍の司令官として、衰退したムガル朝を支えた。ムガル朝最後の英雄と言われるほど有能で勇敢な家臣であったようだ。デリーの西の方にナジャフガルという町があるが(EICHER「Delhi

City Map」では詳細地図範囲外だが、表紙裏「Key to Map Pages」の87の左に名前だけ記載されている)、これはナジャフ・カーンによって建設された。ナジャフ・カーンは1782年に死去した。シーア派だったため、サフダルジャングの荘園の中に廟が建てられたのであろう。

ちょうどもうすぐアーシューラーが祝われるので、そのときに時間があったらターズィアの取材もしてみようと思う。

もうひとつのカダム・シャリーフは、デリーの安宿街パハール・ガンジからそう遠くない場所にある。だが、いつも頼りにしているEICHER「Delhi City Map」は全く間違った場所を記載してしまっているため信用してはならない。INTACHの「Delhi: A Thousand Years of Building」を参考にすべきである。パハール・ガンジから行く場合、まずはメイン・バーザール・ロードを突っ切って西に抜け、チトラグプタ・ロードと呼ばれるメインロードまで出る。この道を北に向かって歩くと交差点に出る。この交差点を渡り、さらに北に向かって歩く。右手にはいくつもの細い路地があるが、それらを無視してひたすらサダル・バーザール方面へ向かう。すると、やがて右手に「ジャイ・ヒンド・スクール」の看板と、デリーの公営乳製品ショップ「マザー・デリー」がある。ジャイ・ヒンド・スクールとマザー・デリーの間の多少広めの道を東に進んで行くと、道は細くなり、突き当たる。この辺りは住宅街と市場が入り乱れた騒々しい地域となっている。この突き当たった道を左に曲がり、そのまま道なりに進んで行くと、やがて左手に巨大な門が突然現れる。

カダム・シャリーフの東門

カダム・シャリーフは祠であると同時に城壁で囲まれた市街地のことも指すが、これがカダム・シャリーフ市街地の東門になる。門をくぐった後もしばらく細い路地が続くが、カダム・シャリーフまでの道を尋ねながら直進して行けば、やがて以下の小さな門に出る。この門をくぐって少し歩いて行けば、すぐにカダム・シャリーフに着く。前述の通り、EICHER「Delhi

City Map」のカダム・シャリーフの位置は間違っているのだが、敢えて示せば、はP58のE5の左上になる。Bagichi AllauddinとAram

Nagarの間だ。

小さな門

こちらのカダム・シャリーフは、預言者ムハンマドの足跡が印されているとされる石を祀った祠である。建築はフィーローズ・シャー・トゥグラクの治世の1376年。このカダム・シャリーフの建立には以下のような話が伝わっている。

フィーローズ・シャーはあるとき、精神的な師と仰いでいた聖人マクドゥーム・ジャハーニヤーン・サイヤド・ジャラールをエジプトに派遣した。マクドゥーム・ジャハーニヤーンはエジプトで歓待を受け、カリフからローブを受け取った。彼は帰路の途中でメッカに立ち寄り、生涯5回目の巡礼を行った。そのとき彼はカリフから、ムハンマドの足跡が印された石板を見せられる。マクドゥーム・ジャハーニヤーンはデリーに戻った後、そのことをフィーローズ・シャーに話した。皇帝はその珍品に多大な関心を示し、何としてでも手に入れようとした。彼はマクドゥーム・ジャハーニヤーンに1,130万枚の銀貨を持たせ、彼を再びメッカに送った。カリフはその贈答品に喜び、足跡の印された石板を渡すだけでなく、石板の管理人であるハージー・ムハンマドとハージー・シャムスッディーンをデリーまで同行させた。大喜びしたフィーローズ・シャーはわざわざデリーから30km以上も外に出てマクドゥーム・ジャハーニヤーンと石板を迎え、自らが築いた城砦都市フィーローザーバードまで持ち帰った。皇帝はこの出来事を祝って人々に莫大な喜捨をし、死後はこの石板を自分の墓石とすることを宣言した。それまで石板は国宝として保管されることになった。

フィーローズ・シャーにはファテー・カーンという名の愛息子がいた。1351年に生まれたファテー・カーンは7歳の頃に父親と共にベンガル遠征で初陣を飾り、その2年後の第二次ベンガル遠征でも父親に従って戦った。皇帝は幼くして軍人としての才能を発揮したファテー・カーンを早々に皇太子に据えた。あるときフィーローズ・シャーは息子に、国宝から何でも好きなものを取って行っていい、と言った。するとファテー・カーンはムハンマドの足跡が印された石板を欲しがった。フィーローズ・シャーはそれをすぐに渡す代わりに、先に死んだ者の墓に墓石としてその石版が使うことを約束した。ファテー・カーンは父親の存命中の1374年に若くして死んでしまったため、フィーローズ・シャーは約束通り、その石を息子の墓の墓石とした。また、自分のために建てていた墓廟に息子を埋葬し、周辺にモスクや学校を併設した。以後、ムハンマドの足跡が印された石版を拝むため、多くの参拝客がファテー・カーン廟を訪れるようになり、やがてカダム・シャリーフとして聖地になった。

カダム・シャリーフは今では住宅密集地に埋もれてしまっているが、実際はアラーヴァリー山脈の一部を成す小高い丘の上に建っている。かつては周囲が城壁で囲まれおり、ちょっとした要塞だった。この辺一帯はキラー・カダム・シャリーフ(カダム・シャリーフ城)と呼ばれているほどだ。だが、今では壁は住宅と一体化したり壊れてしまったりしていて、当時の様子を偲ぶことは難しい。巨大な東門のみが静かに往時を物語っている。少なくとも17世紀にはカダム・シャリーフはデリー最大の聖地になっていたようで、その後も続けてムハンマドの足跡のご加護にすがろうと多くの参拝者が訪れた。だが、1947年の印パ分離独立を機にカダム・シャリーフの風景は一変してしまう。まず、カダム・シャリーフ周辺に住んでいたイスラーム教徒は皆パーキスターンに移民してしまった。そして、パーキスターン側から流入した難民のためにデリーは慢性的な住居不足となり、カダム・シャリーフ周辺は小さな住宅の密集地となった。

残念ながら僕が訪れたときにはカダム・シャリーフで結婚式が行われており、廟本体には垂れ幕がかけられてしまっていて全貌を眺めることができなかった。だが、写真で見る限り、前方後円墳的な変わった形の建築物である。また、廟本体の中に入ることもできなくなっており、ムハンマドの足跡を拝むことも叶わなかった。だが、何もなさそうなときに再訪して、見てみようと思っている。

カダム・シャリーフで結婚式

カダム・シャリーフ内部

おそらく四角い囲いの中にムハンマドの足跡が

アリーガンジのカダム・シャリーフでも、このカダム・シャリーフでも、参拝客が礼拝をしているところを見ることができなかった。だが、どうやら足跡が印された石を水で洗って、その水をお守りとして持って帰るようだ。これは、ヒンドゥー教における神像の礼拝の仕方と酷似しており、民間レベルでヒンドゥー教とイスラーム教がかなり混交されていたことを示していると言えるだろう。

なお、実はデリーにはもうひとつムハンマドの足跡が印されているとされる石がある。それはオールドデリーのジャーマー・マスジドに保管されている。シャージャハーンによって建造されたジャーマー・マスジドは、ムハンマドの髭、ムハンマドが使っていたサンダル、ムハンマドの墓の天蓋、オリジナルから書写したコーランなど、数々の宝物を所有しているのだが、その中にムハンマドの足跡が印された石が含まれている。だが、実は今まで見たことがない。常に公開されているわけではないかもしれないが、今度ジャーマー・マスジドに行く機会があったら探してみようと思う。

| ◆ |

1月3日(木) Return of Hanuman |

◆ |

2005年に、「ラーマーヤナ」に登場する猿の将軍ハヌマーンを主人公にしたアニメーション映画「Hanuman」が公開された。このインド初の完全国産アニメ映画は意外なヒットとなり、以降神話を題材にしたアニメ映画が作られるようになった。「My Friend Ganesha」(2007年)やインド初3Dアニメ映画「Krishna」(2007年)などがその例である。だが、「Hanuman」ほどのヒットを記録したアニメ映画はない。その「Hanuman」の続編とも言える作品が2008年12月28日に公開された。「Return of Hanuman」。だが、映画の冒頭で提示されるように、「Hanuman」の続編として作られたものではないようだ。「Hanuman」は「ラーマーヤナ」を題材にしていたが、「Return of Hanuman」のストーリーは現代を舞台にした全くのフィクションになっている。

題名:Return of Hanuman

読み:リターン・オブ・ハヌマーン

意味:ハヌマーン復活

邦題:ハヌマーン2

監督:アヌラーグ・カシヤプ

制作:パーセプト・ピクチャー・カンパニー

音楽:タパス・レーリヤー

作詞:サティーシュ・ムタトカル

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、ブラフマー、ヴィシュヌ、ナーラダ、ハヌマーン、

一つ目の男、シュクラ、ラーフ

| あらすじ |

天界から地上の様子を眺めていたハヌマーンは、ミンクーという弱虫の男の子に注目する。ハヌマーンはブラフマー神にお願いして、地上に降臨することを許される。ただしいくつかの条件付きであった。ハヌマーンは人間の子供としてあるブラーフマンの家庭に生まれることになった。ハヌマーンの神力は封じられてしまったが、怪力だけは残されていた。また、生まれ変わったハヌマーンには尻尾が生えていた。彼はマールティーと名付けられた。

マールティーは早速ミンクーと友達になる。ところでミンクーの村では行方不明者が多発していた。マールティーの父親も、ミンクーの父親も行方不明だった。また、村には不気味な囲い地があり、親からは絶対に向こう側に行ってはならないと注意されていた。だが、マールティーは壁を乗り越えて向こう側へ行ってしまう。そこにはマンゴー畑が広がっていたが、猛犬と悪漢たちがいた。しかし、怪力を持ったマールティーの敵ではなかった。さらに、村の近くには火山があり、今にも噴火しそうになっていた。

ある日、ミンクーは不思議な杖を手に入れる。その杖を使うといろいろな魔法が使えるようになるのだった。ミンクーは怖くなってそれをハヌマーンに渡す。だが、その杖は悪鬼羅刹の住む星シュクラを支える重要な品物だった。シュクラ星に住むラーフとケートゥが喧嘩をしたために誤って地上に落ちてしまったのだった。ラーフとケートゥは部下をよこして杖を探させる。その過程で、地上にハヌマーンの化身がいることを発見する。

ラーフとケートゥは地上に降り立ち、マールティーから杖を奪おうとする。だが、マールティーはハヌマーンの姿に戻って神力を取り戻し、ラーフとケートゥを撃退して杖を火山の中に放り込んでしまう。

だが、杖を呑み込んだ火山は噴火し、怪物となって村を襲った。実はこの怪物は、人間による環境汚染が生み出したものだった。ハヌマーンは怪物の体内に入り、元の栓を抜いて、怪物を火山に吸収させる。

ハヌマーンは、村人たちに見送られながら天界へ帰って行った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本人は世界で最もアニメに対する批評眼の厳しい民族だと思う。大半の日本人は子供の頃からディズニー、ジブリ、TVアニメなど、いろいろな種類のアニメを見て育って来ており、自然と鑑賞眼が養われている。「Return

of Hanuman」のアニメのクオリティーは「Hanuman」よりも進歩したものの、まだまだ日本人成人の鑑賞に耐えられるような質には達していない。だが、インドを舞台にしたアニメということで、日本や欧米のアニメとは違った雰囲気があり、それは面白く映るだろう。

弱虫の男の子をハヌマーンの化身が助けるという筋は、「ドラえもん」をはじめとした藤子不二雄アニメに影響を受けているのではないかと思えた。現在インドでは、「ドラえもん」、「パーマン」、「忍者ハットリくん」などが放映されている。また、先日公開されたばかりの「Taare

Zameen Par」(2007年)とも共通点があった。

また、悪党や悪魔たちから人間を救うという筋は、ヒーロー映画の原点である。そういう意味では、藤子不二雄アニメに「スーパーマン」、「バットマン」、「スパイダーマン」のエッセンスが混じっているように感じた。現に一瞬だけ映画中にスパイダーマンらしきものが出て来る。だが、少し考えてみればハヌマーンの方が元祖スーパーヒーローである。「Return

of Hanuman」では思い切ってハヌマーンから神話の足枷を外しており、スーパーヒーローとしての性格が強くなった。新ハヌマーンを題材に、今後続編をどんどん作っていけそうだ。

そして最後は環境保護の大切さが訴えられていた。そのため、全体的には宗教映画というよりも道徳映画としてまとめられていた。

また、映画中にはボリウッドやその他の有名人のパロディーが多数出て来た。アミターブ・バッチャンとダルメーンドラ、サンジーヴ・クマール、ラージ・カプール、ガッバル・スィン、シャールク・カーン、サチン・テーンドゥルカルなどなどである。お約束ではあるが、「マトリックス」(1999年)の有名な上体そらして弾丸避けのシーンもパロディーされていた。

「Return of Hanuman」は完全なる子供向け映画だと言っていい。「ラーマーヤナ」から離れてしまったため、インド神話を手っ取り早く理解するツールとしては利用できない。また、インドのアニメのレベルにはまだ失望させられることだろう。

| ◆ |

1月4日(金) 日本のインド式教育ブームとインド |

◆ |

1月3日付けのタイムス・オブ・インディア紙が、「日本でインド人学校がブーム(Indian schools a craze in Japan)」という記事を掲載していた。よく見たらこれはニューヨーク・タイムスからの転載記事で、マーティン・ファクラーという割と有名な外国人ジャーナリストが書いたものであった。既にいくつかのブログなどで取り上げられていたが、「これでインディア」でも一応翻訳してコメントを付しておく。

■日本でインド人学校がブーム

三鷹(日本):日本は最近、中国やインドのようなアジアの新興ライバル国に立ち向かうことへの自信を失いつつある。だが、この気まぐれな国においても、このような現象が起こるとは誰が想像しただろうか?それは、インド式教育熱の高まりである。

先進国であるにも関わらず、多くの日本人は自国の学校に不安を抱いている。日本の学校はかつて、国際的試験で常に上位にランクインするような学生たちを輩出していたが、今ではそれは過去のこととなった。それが、多くの日本人がインドから学ぼうとしている理由である。日本人はインドを世界の新興教育大国と見ている。

書店には、「究極のインド式計算ドリル(Extreme Indian Arithmetic Drills)」や「知られざるインド人の秘密(The

Unknown Secrets of the Indians)」などと題した本が所狭しと並んでいる。新聞はこぞって、インドの子供たちが9×9以上の乗算表を記憶していると報道している。日本の小学校では9×9までしか教えられない。

そして日本にいくつかあるインド人国際学校には、日本人家庭から大量の願書が届いていると報じられている。リトル・エンジェルス・イングリッシュ・アカデミー&インターナショナル・キンダガーテンでは、教科書をインドから取り寄せており、大半の教師は南アジア人で、教室に貼られたポスターにはインド説話を題材にした動物の絵が描かれている。しかも幼稚園の児童は、インドの地図をインドの国旗色である緑色とサフラン色で塗っている。

リトル・エンジェルスは東京郊外に位置しており、45人の児童の内インド人児童は1人のみである。ほとんどは日本人だ。息子のハヤト君(5歳)をリトル・エンジェルスに通園させているキクタケ・エイコさんは、「私の息子のレベルは、同年齢の他の日本人の子供に比べて高い。インド式教育は素晴らしい!日本の通常の幼稚園ではこれはありえないことだ」と述べている。

■インド式教育システムが日本のトークショーでホットなトピックに

三鷹(日本):日本ではインド式教育熱が高まっている。教育専門家や歴史家によると、他のアジア諸国を教育や他の分野のモデルにすることは、数年前にはありえなかったことである。

大半の日本人はアジアで最も進んだ国であると自負しており、長い間アジアの他の国々を見下して来た。だが、ここ数年間日本では、インドや中国に追い越されつつあるのではないかという懸念が高まって来た。先月、経済協力開発機構(OECD)は、数学能力試験で2000年に1位にいた日本は、現在では台湾、香港、韓国に追い抜かれ、10位に落ち込んだことを発表し、警鐘を鳴らした。また、科学能力試験では日本は2000年に2位だったが、現在は6位まで落ちた。

インドはソフトウェア開発、インターネット・ビジネス、知識集約型産業などで成功を収めたが、日本はそれらへの進出に失敗した。そのため、日本はインドを羨望以上の眼差しで見るようになった。

多くの日本人にとってもっとも悩ましいのは、彼らが現在賞賛しているインド式教育がかつての日本の教育と似通っていることだ。早い時期から多くのことを学習させ、暗記と詰め込みに重点を置き、特に数学や科学などでは基本をしっかり学ばせる日本式教育は、日本人を勤勉と規律で有名にした。

インド式英才教育はリトル・エンジェルス・キンダガーテンでも顕在であり、それが同園のセールスポイントになっている。同園の2歳の児童は20まで数えることを教えられ、3歳の児童はコンピューターの手解きを受ける。5歳の児童は掛け算を学び、文章題を解き、英語で1ページのエッセイを書く。それらは日本の小学校では少なくとも2年生まで教えられない。

インド式教育はトークショーのような公開討論会でもよく話題に上る。複数桁の掛け算や割り算に関するインド人の秘密を暴くと題した本が売れている。文部科学省国際部のタカイ・ジュン氏によれば、保守的な文部科学省までもが、インド式教育法を議論し出していると言う。

熱心な両親は、大学受験戦争に有利になることを願い、まだ日本に5校前後しかないインド人学校へ子供を送ろうとしている。東京には大手インド人学校が2校あり、幼稚園レベルから中学校レベルまでの教育を主に在日インド人のために行っているが、昨年から突然、日本人の親からの問い合わせが急増した。グローバル・インディアン・インターナショナル・スクールによると、およそ200人の生徒の内、20人は日本人である。インド人と日本人の親からの需要の高まりを受け、同校は横浜に第2キャンパスを建造中だ。

もうひとつのインディア・インターナショナル・スクール・イン・ジャパンは昨年、受け入れ生徒数を170人に拡大したばかりだが、その内の10人は日本人である。同校はさらなる受け入れ枠拡大を計画している。

インディア・インターナショナル・スクールのニルマル・ジャイン校長は、「日本人の親はインド人学校に非常に高い関心を持っている」と語っている。リトル・エンジェルス・スクールの創始者ジーヴァラーニー・アンジェリーナ女史は、「当初、大家は学校を開くためにインド人女性にスペースを貸すことに難色を示しており、説得するのに多大の困難を要した。しかし現在、私と、フルタイムの教師4人の内3人が非日本人のアジア人だが、それがセールスポイントになっている」と語っている。チェンナイ出身のアンジェリーナ女史は元々石油企業の重役で、1990年に夫を伴って日本にやって来た。

日本でインド式計算やインド式教育が話題になり、それがまたインドの新聞で報道されるのは面白い連鎖反応である。だが、この記事がインド人記者の筆によるものでなかったことは残念だ。

詳細が書かれていなかったので何とも言えないが、自分の子供をわざわざインド人学校に入学させる日本人の親の心理には何か胸騒ぎを感じる。新聞ではまるで日本人がインド人学校に殺到しているかのように書かれているが、実際は一部の親であろう。そしてインド人学校に通う日本人生徒数を見ても、まだ大ブームとは言えないだろう。確かにインドの教育システムは見習うべきものが多いように思えるし、それが自分の教育方針と合致するものであると判断した上でインド人学校に子供を通わせるのは全く問題ない。だが、インド式教育が話題に上り始めた昨年から問い合わせが殺到するようになったという経緯を見ると、実態はそうではなさそうだ。どうしても、俗に言うブランド志向とか流行好きとか、その類のものに思われてしまう。

また、記事ではKumonがインドに進出し、成功を収めていることに触れられておらず、一方的な書き方であるように感じられた。インド式教育が日本で受け入れられると同時に、日本式教育がインドで受け入れられつつあり、これは教育分野での二国間交流の糸口が生まれつつあると捉えた方が建設的であろう。

全国民の初等教育を優先した日本と、少数精鋭の高等教育を優先したインドの教育政策の違いも書かれていなかった。インドでは今でも多くの子供がまともな教育を受けられておらず、20×20の掛け算以前の問題が山積みである。上層の教育システムに目を移してみても、英語教育の弊害がますます深刻化しているし、再チャレンジ不可の過酷な受験システムもほとんど話題にならない。

記者は日本人ではないので、日本人の複雑な心情をどれだけ正確に捉えているか分からないのだが、日本人は決してアジアの他の国々、特に中国とインドに対して、記事で書かれているような見下し方をしていないと思う。確かに20世紀はそういう時代だったかもしれないが、日本は長い間中国に尊敬を払って来たし、インドに憧れを抱いて来た。「何やらインド人は数学が得意らしい」というのは長い間日本人がインド人に対して漠然と抱いて来たイメージであり、今回のブームはそのイメージの延長線上にあって分かりやすかったからブームになりえたのであろう。そしてそれとは矛盾するようだが、現代の多くの日本人が「まだまだ中国とインドが日本を追い越すことはない」と考えているのも事実だ。どちらも大国であるがゆえに問題も山積しており、民度の面や仕事の細かさから見ても日本人とは比べ物にならない部分が多過ぎる。中国とインドの台頭が怖くて夜も眠れないような恐怖は誰も抱いていないだろう。

しかし、日本でインド式計算法やインド式教育が注目を集めていることは紛れもない事実であり、それがインドの最大手英字紙で報道されたことはとても意義のあることだと言える。ヨーガも流行っているし、テレビや雑誌もインドをいろいろな角度から特集するようになった。インド人の中には時々、「なぜ日本のような先進国の若者が、インドのような後進国に留学に来るのだ?」と疑問を抱く人がいるのだが、こういう報道が増えて来れば、そういう人たちも自然と理解してくれるのではないかと思う。インドは一生をかけて学ぶに値する国なのである。

現在クリケットのインド代表がオーストラリア・ツアーに出掛けている。インド代表のハルバジャン・スィンがオーストラリア代表のアンドリュー・サイモンズに人種差別的発言をしたとの問題が噴出し、問題になっている。それと関連してか、オーストラリアの新聞がインド代表とカーストの関連性について興味深い考察を掲載した。サンデー・モーニング・ヘラルド紙にアンドリュー・スティーヴンソンという記者が2008年1月5日付けで書いた記事である(参照)。全文を翻訳してみた。

■エリートのスポーツ?分かれる意見

A class act? Opinions differ

多くの人々がインドのクリケットに大きな貢献をし、そのことに誇りを持っている。ナーラーヤン・マスーレーカルも貢献者と言っていいが、貢献者リストの中に含まれることはほとんどない。

マスーレーカルは、スニール・ガーヴァスカル(元インド代表主将)の親戚である。ガーヴァスカルは1949年7月10日にボンベイ(現ムンバイー)に生まれた。

偶然か運命か、彼は生まれたばかりのガーヴァスカルを見に2度ドクター・プーランダレー病院を訪れた。2度目の訪問時に彼は恐ろしい事件に遭遇する。子供が入れ替わっていたのだ。

子供の左耳にあった小さな穴(現在でも視認可能である)がなくなっていたのである。慌てて調べた結果、それは彼の見間違いではないことが発覚した。ガーヴァスカルはある漁師女が産んだ息子と入れ替えられていたのである。

ガーヴァスカルは裕福で誇り高いブラーフマン家系の出身である。ブラーフマンはヒンドゥー教社会で最高カーストと見なされている。ガーヴァスカルの叔父マーダヴ・マントリーはクリケット選手で、インド代表としてプレイした。ここでひとつの古典的な難問が思い浮かぶ。果たしてガーヴァスカルは漁師女に育てられていたら、インド代表になれただろうか?これは、才能は先天性か後天性かという問いにつながる。

彼は、路地でのゲームでスターになれるくらいの優れた視力と器用さを持っていたかもしれない。しかし、漁師女の息子が125試合のテストマッチに出場し、34回のセンチュリーを記録することができただろうか?チャンスは決して大きくないだろう。インドの人口のわずか少数を占めるブラーフマンは常にインドのクリケットを独占して来た。

クリケットがさらなる田舎まで、そしていわゆる低カーストまで浸透して来た今日においても、インド代表はアニル・クンブレー、ラーフル・ドラヴィル、VVSラクシュマン、サチン・テーンドゥルカル、サウラヴ・ガーングリー、RPスィン、イシャーント・シャルマを贔屓している。彼らは皆ブラーフマンである。ワースィム・ジャーファルはイスラーム教徒で、ハルバジャン・スィンはスィク教徒だが、それ以外のヒンドゥー教徒選手の中では、マヘーンドラ・ドーニーとユヴラージ・スィンのみが「低」カースト出身である。

しかし、まだピンと来ないだろう。ABCラジオやESPNに出ている博学なインド人コメンテーター、ハルシャ・ボーグレーに、インドのクリケットにおけるカーストの役割を質問してみたところ、彼は大変驚いていた。

そして彼は、「私は、インド代表の誰も、Xがどのカーストから来た、Zがどのカーストから来たと考えてはいないと思う。私はインドの人口の何%がブラーフマンなのかさえ知らない。そんなことを考えたこともない」と答えた。

ガーヴァスカルは、自分の運命が救われたことに気付いているものの、それが自分の人生に与えた影響については冗談めかしている。「私は漁師女の隣のベッドで見つかったため、それが私のクリケット人生に影響を与えたのだと考えている。何回釣りに引っかかってアウトを取られたことか!」

しかし、カーストとクリケットについては?「何の関連性もない」と彼は答える。

元インド代表テスト主将で現在は国立クリケット学園の学長を務めるラヴィ・シャーストリーも同様である。ブラーフマン選手の優位性、特に打者について、彼は「単なる偶然」と言う。シャーストリーは、「ブラーフマンだから選出された、とか、そのようなことは全くない。もし選出されたなら、それはインド人だったからだ。クリケットはインド人の間で人気だ、ということと同じくらいシンプルな事実だ」と述べている。

「国のためにプレイするだけの能力があるから選出されるのだ。」

ボーグレーは、カーストがインドの政治で重要な要素になっていることは認めている。政治家は、保障された支持を求めているからだ。

彼は、「都市部ではカーストを気にする人は減少傾向にあり、私たちは考えもしない。しかし、政治家たちはカーストを忘れさせてくれない。なぜなら、彼らは票田を作らなければならないからだ。だが、幸運にもいくつかの分野では完全なカースト・フリーが実現されている。例えば娯楽業界は全くのカースト・フリーだ。私は、クリケットが完全にカースト・フリーであることを嬉しく思っている」と語っている。

だが、異論もある。ダリト(以前不可触民と呼ばれたカースト)のスィリヤヴァーン・アーナンドは、ブラーフマンの独占に対して挑発的かつ批判的な文章を書いている。彼は、「クリケットをブラーフマンの趣味と体格に合ったスポーツであること、国家レベルでブラーフマンのクリケット選手が優遇されていることを推論することはたやすい」と提案している。

クリケットは、少なくとも高カーストのインド人がプレイするときは、怠惰なスポーツである、というアーナンドの主張は、既にコメンテーターや、インドのカーストのことをほとんど知らないオーストラリアの観衆にすら受け入れられている。

アーナンドは、「なぜインドの野手はバウンダリーまでボールを追いかけない?なぜインドの打者は1点のために走らず、フェンスにヒットさせることを好み、急ぐ必要もないときには2点のためにだらだらと走るのか?ブラーフマンの選手が多くプレイすることは、ゲームが軟弱かつ個人技で満ち溢れたものになることを意味する」と書いている。

エークナート・ソールカルはインド最高の野手とされているが、彼はブラーフマンではない。早熟の天才的打者ヴィノード・カンブリーは学生にして、テーンドゥルカルとのペアでパートナーシップ世界記録の664点を記録したが、「低」カースト出身である。彼は1995年に17試合のテストマッチに出場したが、平均54.20、最高得点227点を記録しているにも関わらず、それ以降出場していない。

高い才能にも関わらず、カンブリーはムンバイーのホームグランド、ワンケーデー・スタジアムで常にブーイングを受けている。それは、彼の肌の色が黒いからだと考えられている。「いや、違う。」カンブリーは言う。「思うにそれは私のカーストのせいだ。」

cricinfo.comのスィッダールタ・ヴァイディヤナータン副編集長は、インド代表とカーストは潜在意識レベルで関連していると考えている。彼は、「潜在意識レベルというのは、形成されるグループ、望まれていると感じる人々、望まれていないと感じる人々という観点においてである。低カーストの人々は、望まれていないと感じる傾向にあり、それゆえに彼らはさらなる努力をしなければならない」と述べている。

「一方、高カーストの人々は余所余所しい傾向にあるため、それが余計に誇張され、ギャップが広がる。」

スィッダールタは、特に打者の選択において、カーストがブラーフマンの独占の理由になりうると考えている。彼は、「伝統的にクリケットはエリートのスポーツであり、身体能力の面から言えば、速球投手や野手に要求されるよりも多くの技術、手首、アングルが打者には必要になる。おそらくそれが説明になるだろう。高カーストの身体を見れば、それは筋肉質ではなく、器用さのあるものだということが分かる」と語っている。

クリケットはまた、長時間のスポーツである。ジュニア階級から準備していくという意味においても、プレイするという意味においても、また観戦するという意味においても、長い時間がかかる。よって、クリケット選手になるには夢を追いかけるだけの十分な経済力がなければならず、内在的なバイアスとして働く。Twenty20クリケットはそれらを一変させるかもしれない。タミル・ナードゥ州の部族地域出身のVデーヴェーンドランの活躍などが例として挙げられる。

シャーストリーは、さらなる選手が地方から生まれると予想している。

彼は、「都市部以外の地域出身の人々は貪欲で、他の多くの物事に気をそらされがちな都市部の子供たちよりもクリケットを欲している。インドを見ても、パーキスターンを見ても、スリランカを見ても、都市部以外の地域出身の選手が増えていることに気付くだろう」と述べている。

ドーニーは地方出身ながら既に若者の間ではテーンドゥルカルに次ぐ人気クリケット選手になっているが、彼もその変化の例だと言える。

スィッダールタは、「彼の人気はむしろその豪快なプレイスタイルから来ているが、間接的には、村の少年たちがドーニーを見て、『ドーニーがインドのためにこれだけ貢献できるなら、僕にも出来るはずだ』、つまりカーストはクリケットの障害になっていない、と考えていることも大きい。これが大きな変化をもたらすだろう」と語っている。

【インド代表のヒンドゥー教徒選手のカースト】

ブラーフマン

アニル・クンブレー

ラーフル・ドラヴィル

VVSラクシュマン

サチン・テーンドゥルカル

サウラヴ・ガーングリー

RPスィン

イシャーント・シャルマー

ジャート

ユヴラージ・スィン

ラージプート

マヘーンドラ・スィン・ドーニー

その他、ワースィム・ジャーファルはイスラーム教徒、ハルバジャン・スィンはスィク教徒である。

これに対し、1月6日付けのタイムス・オブ・インディア紙のアヴジート・ゴーシュという記者が反論を書いていた。こちらも全文を翻訳して転載する。

■オージーがブラーフマン独占を批判!

Now, Oz-speak about Brahmin dominance!

インド代表のオーストラリア・ツアーはフィールド内外で議論を巻き起こし、ヒートアップしている。まず、ハルバジャン・スィンが人種差別発言をしたとの主張がなされた。そして、オーストラリアの大手新聞がカーストを基準にしたインドのクリケットのいい加減な分析をし、インド代表がブラーフマンに独占されていると書いている。

1月5日付けのシドニー・モーニング・ヘラルド紙にアンドリュー・スティーヴンソンが書いた記事にはこう書かれている。「クリケットがさらなる田舎まで、そしていわゆる低カーストまで浸透して来た今日においても、インド代表はアニル・クンブレー、ラーフル・ドラヴィル、VVSラクシュマン、サチン・テーンドゥルカル、サウラヴ・ガーングリー、RPスィン、イシャーント・シャルマを贔屓している。彼らは皆ブラーフマンである。ワースィム・ジャーファルはイスラーム教徒で、ハルバジャン・スィンはスィク教徒だが、それ以外のヒンドゥー教徒選手の中では、マヘーンドラ・ドーニーとユヴラージ・スィンのみが『低』カースト出身である。」

インド代表の構成は、歴史的、社会経済的要因から、カースト的にアンバランスな状態であることは真実である。しかし、スティーヴンソンはこの複雑な問題を取り上げるだけの十分な知識がないように思われる。彼は、クルミーとカーヤストすら区別できないようだ。ある部分では彼はMSドーニーを「低」カーストと書いている。

しかしながら、記事の最後で彼はドーニーをラージプートと分類している。ラージプートと「低」カーストがイコールで結ばれている?もしくは彼はブラーフマンでない者は皆「低」カーストだと考えているのだろうか?彼は事実誤認もしている。ウッタル・プラデーシュ州の速球投手ルドラ・プラタープ・スィンがブラーフマンに分類されているが、彼はタークル/ラージプートである。記事の他の場所でスティーヴンソンは書いている。「高い才能にも関わらず、カンブリーはムンバイーのホームグランド、ワンケーデー・スタジアムで常にブーイングを受けている。それは、彼の肌の色が黒いからだと考えられている。『いや、違う。』カンブリーは言う。『思うにそれは私のカーストのせいだ。』」カンブリーからコメントをもらうために何度も電話をしたが、彼は電話に出なかった。しかし、ムンバイー出身の左打者カンブリーが「常にブーイングを受けている」こと自体、疑問である。ちなみに、インド史上最もブーイングを受けたクリケット選手はブラーフマンのラヴィ・シャーストリーである。サウラヴ・ガーングリーも短期間インド中からブーイングの嵐を受けたが、ブラーフマンである。

記事の中でスティーヴンソンはクリケット選手(ラヴィ・シャーストリー)、コメンテーター(ハルシャ・ボーグレー)、ジャーナリスト(スィッダールタ・ヴァイディヤナータン)にインタビューをしている。だが、彼はSアーナンドが2003年にアウトルック誌に書いた洞察的な記事「ブラーフマンの退却(The

Retreat of the Brahmin)」からも多大な引用をしている。しかしながら、スティーヴンソンはアーナンドをダリトと間違えている。彼はタミル・ブラーフマンである。おそらく彼はダリトのみがブラーフマン主義に反対しているのだと考えているのだろう。アーナンドとは違い、スティーヴンソンはカーストに関する歴史的な見方に欠けている。一元的な記事はまた、階級、宗教、都市と地方の複雑な分断を見落としている。それら全てが現在のインドのクリケットを形成しているのである。カーストは難しい分野であり、何かを書く前にある程度の理解と読書を要する。これは明らかに「愚か者は天使が恐れるところへ突進する(=無知なこと)」の一例だと言える。

非常に興味深いやり取りだったと思う。スティーヴンソンの指摘を待たなくても、インドのクリケットがブラーフマンに独占されているという批判は元々あったものだが、改めて外国人から指摘されたことにより、この議論はより注目を集めそうだ。また、クリケットの歴史を調べれば、カースト、宗教、都市と地方というインドの社会を分析する上で最も重要な3つの要素も浮かび上がって来そうなことも面白い。残念ながらスィリヤヴァーン・アーナンドの記事は読んだことがないが、きっと優れた洞察がしてあるのだろう。

インドのクリケット選手はどうも大舞台に弱いと思っていたが、それにもしカーストが関係しているとしたら面白い。アンドリュー・スティーヴンソンのリストにはスタメンの11選手しか載っていなかったが、現在インド代表に選ばれている27人の宗教・カースト・拠点を分かる限り表にしてみた。

| 選手名 |

宗教 カースト |

拠点 |

| マヘーンドラ・スィン・ドーニー |

ヒンドゥー ラージプート |

ラーンチー(JH) |

| アニル・クンブレー |

ヒンドゥー ブラーフマン |

バンガロール(KA) |

| ディネーシュ・カールティク |

ヒンドゥー ブラーフマン |

マドラス(TN) |

| サチン・テーンドゥルカル |

ヒンドゥー ブラーフマン |

ムンバイー(MH) |

| サウラヴ・ガーングリー |

ヒンドゥー ブラーフマン |

コールカーター(WB) |

| ヴィーレーンドラ・セヘワーグ |

ヒンドゥー ジャート |

デリー |

| ワースィム・ジャーファル |

イスラーム |

ムンバイー(MH) |

| ガウタム・ガンビール |

ヒンドゥー カトリー |

デリー |

| ロビン・ウタッパ |

ヒンドゥー コダヴァ |

コダグ(KA) |

| ラーフル・ドラヴィル |

ヒンドゥー ブラーフマン |

バンガロール(KA) |

| VVSラクシュマン |

ヒンドゥー ブラーフマン |

ハイダラーバード(AP) |

| ユヴラージ・スィン |

ヒンドゥー ジャート |

チャンディーガル |

| ローヒト・シャルマー |

ヒンドゥー ブラーフマン |

ムンバイー(MH) |

| イルファーン・パターン |

イスラーム |

バローダー(GJ) |

| ユースフ・パターン |

イスラーム |

バローダー(GJ) |

| アジト・アーガルカル |

ヒンドゥー ブラーフマン |

ムンバイー(MH) |

| ジョーギンダル・シャルマー |

ヒンドゥー ブラーフマン |

ロータク(HR) |

| RPスィン |

ヒンドゥー ラージプート |

ラーエ・バレーリー(UP) |

| Sシュリーサント |

ヒンドゥー ブラーフマン |

コータマンガラム(KL) |

| ムナフ・パテール |

イスラーム |

イカル(GJ) |

| ザヒール・カーン |

イスラーム |

アハマドナガル(MH) |

| イシャーント・シャルマー |

ヒンドゥー ブラーフマン |

デリー |

| プラヴィーン・クマール |

ヒンドゥー ラージプート |

メーラト(UP) |

| ハルバジャン・スィン |

スィク |

ジャーランダル(PJ) |

| ラメーシュ・ポーワル |

ヒンドゥー ラージプート |

ムンバイー(MH) |

| ピーユーシュ・チャーウラー |

ヒンドゥー カトリー |

アリーガル(UP) |

| ムラーリー・カールティク |

ヒンドゥー ブラーフマン |

マドラス(TN) |

まずは宗教から見てみる。代表27人の内21人がヒンドゥー教徒。その割合は77.7%になる。インドの全人口に占めるヒンドゥー教徒の割合は82.5%なので、これは特におかしい数字ではない。イスラーム教徒の選手も案外多く、代表27人の内5人(18.5%)。インドの全人口に占めるイスラーム教徒の割合は11.4%なので、妥当な数字と言える。スィク教徒も1人いる。ロジャー・ビニーのようなキリスト教徒のアングロ・インディアン選手がいた時期もあり、インドのクリケットに宗教のバイアスがかかっているとは考えにくい。

だが、ヒンドゥー教徒内でのカーストの内訳は異常だ。レギュラー11人の内6人(54.5%)がブラーフマン、代表27人の内少なくとも12人(44.4%)がブラーフマンという結果になった。インドの全人口に占めるブラーフマンの数は4%ほどのようなので、これはやはり異常に多い割合になる。

ブラーフマン以外では、ラージプート4人、ジャート2人、カトリー/アローラー2人、コダヴァ1人となった。

ゴーシュも書いていたが、ラージプートは決して低カーストではない。むしろ地主層、支配者層を形成する高カーストである。ラージャスターン地方に王朝を形成したのもラージプートだ。ラージャスターン地方のみならず、北インド一帯に分布している。名前に「スィン」が付くことが多い。マヘーンドラ・スィン・ドーニー、RPスィンはその例だ。また、プラヴィーン・クマールは本名をプラヴィーンクマール・サカト・スィンと言う。ラメーシュ・ポーワルの「ポーワル」は、インド中央部発祥のラージプートのコミュニティーであるようだ。

ジャートは宗教的にも職業的にもかなり多様なコミュニティーで一言では言えないが、一般的にはラージプートよりも下に見られる。しかし、豪農であったり戦士だったりした歴史があるため、社会的地位は低くない。ジャートの王国もいくつも成立した。やはり名前に「スィン」が付くことが多い。ヴィーレーンドラ・スィン・セヘワーグとユヴラージ・スィンがジャートである。

カトリーはクシャトリアが訛った形で、やはり戦士階級になる。パンジャーブ地方に多い。代表的な名字にはカプール、チョープラー、ダワン、セヘガル、タルワール、タンダンなどなどがある。映画界でよく見る名字だ。また、アローラーはカトリーと似たコミュニティーであり、やはり戦士階級に含まれる。パンジャーブ地方に多い。アローラーによく見られる名字としては、アローラー、アーフージャー、バトラー、グローバー、カルバンダーなどなど。やはり映画界で頻繁に目にする。カトリーとアローラーには共通の名字もあるため、分類が難しいことがある。よって、ひとくくりにした。ガウタム・ガンビールとピーユーシュ・チャーウラーは、カトリーまたはアローラーである。

ロビン・ウタッパはカルナータカ州コダグ地方出身。コダヴァと呼ばれる起源不明の部族である。ヒンドゥー教を受容しているが、ブラーフマン主義は否定しており、独自の祭礼を行っている。コダヴァは伝統的に支配階級だったこと、また、英領インドにあって独立を保っていたことを考え合わせると、やはり社会的ステータスは高い。

こうして見ると、ブラーフマン、ラージプート、ジャート、カトリー、アローラー、コダヴァ、全て上層カーストだ。ヒンドゥー教徒のクリケット選手は皆、上層カーストだと断言できる。ブラーフマンに独占されていることよりも、こちらの方が大きな問題なのではないだろうか?

各選手の拠点を見てみると別の事実が浮かび上がる。拠点というのは基本的に出身地だが、出身地と主に住んだ地域が違う人もいるので、拠点という言葉を使った。都市別に見ていくと、ムンバイー5人、デリー3人、バンガロール2人、マドラス2人、バローダー2人、コールカーター1人、ハイダラーバード1人、チャンディーガル1人などとなる。ムンバイーが多いが、一時期に比べたら少なくなったようだ。一方、州別に見ると、マハーラーシュトラ州6人、デリー3人、ウッタル・プラデーシュ州3人、カルナータカ州3人、グジャラート州3人、タミル・ナードゥ州2人、パンジャーブ州1人、チャンディーガル1人、ハリヤーナー州1人、ジャールカンド州1人、西ベンガル州1人、アーンドラ・プラデーシュ州1人、ケーララ州1人となる。やはりマハーラーシュトラ州の多さが目立つ。だが、クリケットが普及していないノースイースト地域を除けば、バランスよくいろいろな地域から選手を採っているように見える。

原点に戻って、クリケット選手になぜブラーフマンが多いのか、という問題を考えてみる。それにはいくつかの理由が考えられる。まず、インドクリケット管理委員会(BCCI)の委員がブラーフマンばかりであることだ。インドは社会主義体制だったときの名残で、スポーツを国家が統制しており、国家機構の中に各スポーツの委員会が置かれ、政治家が各スポーツの委員会の長に就く。BCCIは長年ブラーフマンに支配されていたという記述があった。ただ、現在のBCCI会長はシャラド・パワールというマラーターであり、ブラーフマンには好意的ではないと言われている。選考部長のディリープ・ヴェーングサルカルもマラーターであり、今のところマラーター体制が続いていると言っていい。それにも関わらずインドのクリケットでブラーフマンの専有体制が変わっていないところを見ると、それは委員会の顔ぶれとは必ずしも関係なさそうだ。ブラーフマンのサウラヴ・ガーングリーがしばらく冷遇されていたのも、その説明と矛盾する。

ネットで探っていたらさらに興味深い仮説を見つけた。歴史家ラームチャンドラ・グハーによれば、クリケットは悠長かつ接触のないスポーツなので、不浄な階級から触れられることを恐れるブラーフマンの潜在意識に適っていると言うのだ。確かにサッカーやホッケーに比べ、クリケットは人と人の接触が少ないスポーツである。同様に、アーシーシュ・ナンディーは、クリケットの悠久さ、純潔さ、儀式性がインド人エリートの気概に適合したために受け入れられたと述べている。だが、それらの仮説はブラーフマンら上層カーストもプレイすることが出来ることを説明するだけで、なぜ他のカーストの人々がインド代表レベルで活躍できないのかを説明していない。

インドの二大娯楽と言えば映画とクリケットだ。今まで映画の分析にかなりの時間を費やして来たが、クリケットも注意深く分析して行くと、インドの社会の面白い側面が見えて来そうだ。

| ◆ |

1月6日(日) 千本柱の宮殿とデリー第二の巨大モスク |

◆ |

かつて自分が通っていた学校を再訪するのは、それがたとえ卒業から1年後であっても、10年後であっても、50年後であっても、感慨深いものである。デリーに住み始めて6年半が経過した僕にとっても、デリーの中にそういう場所がある。それは、政府系のヒンディー語語学学校ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院;以下サンスターン)の旧校舎である。サンスターンの校舎は現在、ネルー・プレイス近くのネルー・エンクレイヴにあるが、2002年の春まで、オーロビンド・マールグ沿いのオーロビンド・アーシュラムの構内にあった。EICHERの「Delhi

City Map」には、今でもその位置に「Central Inst of Hindi」と書かれている(P129 B5)。僕は留学初年の2001年から、オーロビンド・アーシュラムのサンスターンでヒンディー語を学び始めた。デリーに知り合いがいた訳でもないし、今ほど豊富な情報源があったわけでもないが、心の声だけを頼りに思い切って始めたデリー留学生活。あのときはこんなに長くなるとは夢にも思っていなかったが、多くの出会いと偶然に助けられ、今のところ後悔のない人生を送っている。オーロビンド・アーシュラムのサンスターンは、僕のインド人生、ヒンディー語人生の原点とも言うべき場所であり、心の中の聖地となっている。

ところで、オーロビンド・アーシュラムのサンスターンの周辺には、いくつか巨大な廃墟があった。その頃はデリーの歴史に全く無頓着で、何だかすごいものがほったらかしにされているな、ぐらいにしか考えなかったのだが、後から勉強して行く内に、かなり重要な遺跡であることが分かって来た。それもそのはず、この辺りは、「7つの都市から成る都市」と呼ばれるデリーの第4番目の都市ジャハーンパナーのど真ん中に位置していたのである。

サンスターン旧校舎の前の道を東に進み、密集住宅地の手前のT字路で左へ折れる道が現れたらそちらへ向かってしばらく坂道を下って行くと、右手に巨大な廃墟が出現する。これがビジャイ・マンダルである(EICHER「Delhi

City Map」P129 C5)。デリー歴史散歩時には欠かせないガイドブックであるINTACHの「Delhi: A Thousand Years

of Building」は、このビジャイ・マンダルを「おそらくデリーで最も謎の多い建築物」と表現し、5ページを割いて異例の大解説をしている。

ビジャイ・マンダルの西側の風景

19世紀からデリーの遺跡は、サイヤド・アハマド・カーン、アレキサンダー・カニンガム、カー・ステファン、HCファンショー、ゴードン・リズレー・ハーン、マウルヴィー・ザファル・ハサンなどの著書で詳細に分析がなされているが、ビジャイ・マンダルについては少なくとも20世紀初頭まで、どの学者も深入りを避けている。17世紀に書かれた書物「Akhbār-ul-Akhīar」の記述に従って、ジャハーンパナーの尖塔の一部とする傾向にあった。だが、1930年代に行われた発掘調査により、この遺跡こそ、アラブ人旅行者イブン・バットゥータが旅行記の中で書き記した「ハザールストゥーン(千本柱の宮殿)」ではないかと考えられるようになった。

三大陸を旅行したイブン・バットゥータは1334年から1341年まで、ムハンマド・トゥグラク(在位1325-1351年)の支配するデリーに滞在し、宮廷にカーズィー(裁判官)として仕えた。ムハンマドは、プリトヴィーラージ・チャウハーン(在位1179-1192年)によって築かれた城砦キラー・ラーイ・ピトーラーと、アラーウッディーン・キルジー(在位1296-1316年)によって築かれた城砦スィーリーを城壁で連結し、その間に新たな都市ジャハーンパナーを築いた。1354年に世界旅行を終えて生まれ故郷のモロッコに帰ったイブン・バットゥータは、王の命令で旅行記「諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物」を著したが、その中でムハンマド・トゥグラクの宮殿について描写がなされている。

皇帝の宮殿はダール・サラーと呼ばれ、3重の門に囲まれていた。第1の門は、衛兵たちに守られていた他、吹奏楽団が待機していた。そして、高官や貴賓が到着した際には音楽を鳴らし、誰が来たのかを知らせた。同様のことが第2の門、第3の門でも行われた。第1の門の外には台があり、そこには死刑執行人が座っていた。そして、犯罪者や反逆者が象によって処刑されていた。第1の門と第2の門の間には大きなホールがあり、台の上に衛兵が座っていた。第2の門と第3の門の間にある台の上には案内役が座っていた。第3の門にはたくさんのドアが描かれており、その内のひとつをくぐると、そこにはハザールストゥーン、つまり「千本柱」と呼ばれる巨大なホールがあった。柱は木製で色彩が施されており、繊細な彫刻が施された木製の屋根を支えていた。ここは皇帝との謁見の間で、この屋根の下に謁見を待つ人々が座っていた。

宮廷詩人のバダルッディーン・チャーチもハザールストゥーンを賞賛した詩を書いている。彼はムハンマド・トゥグラクの宮殿をクッラマーバード(喜びの地)と呼んでいる。

もし千本柱の宮殿が天国でないのなら、なぜここで審判の日のように報酬と刑罰が与えられるのだろうか?皇帝は法律に則って世界のカリフに奉仕することを知っているため、この喜びの地、クッラマーバードは、王宮として選ばれたのである。

ただし彼はクッラマーバードの完成年を1343年としている。イブン・バットゥータがインドを去ったのは1341年なので、矛盾が出て来るのだが、ムハンマド・トゥグラクの王宮にハザールストゥーンと呼ばれる謁見の間があったことは間違いない。また、1398年にデリーを占領したティームール(後述)のハーレムの女性たちが、わざわざティームールにハザールストゥーンを見物したいと申し出たとの記録もあることから、相当豪華絢爛な建築物だったと考えることができる。おそらくデリー・サルタナト朝時代で最も壮麗な宮殿だったのだろう。そして件のビジャイ・マンダルが、そのハザールストゥーンに比定されているのである。

現存しているビジャイ・マンダルで最も目立つのは、八角形のパビリオンを屋上に載せた東西に細長い建築物である。八角形のパビリオンは西の端に載っており、東側の屋根は半分崩壊している。この細長い建築物の北側には長方形の広場が広がっており、その先にアーチ状の門が並ぶアーケードが立っている。また、西側にはドームを抱いた用途不明の建物が寄り添うように建っている。

八角形のパビリオンを載せた建物

北側に広がる広場

ドーム状の建築物

千本柱の宮殿はおそらく北側に広がる広場にあったと考えられている。もちろん、千本もの柱が並んでいたとは考えられないが、多くの木製の柱が木製の屋根を支えていたのだろう。当然、木製の柱や屋根は既に消滅しているが、柱を支えていたと思われる土台などが地中から見つかっている。

INTACH「Delhi: A Thousand Years of Building」はさらに大胆な仮説をしている。実はアラーウッディーン・キルジーもハザールストゥーンを建造していたが、それとこのビジャイ・マンダルを同一のものと推測しているのである。イブン・バットゥータは、アラーウッディーンのハザールストゥーンはスィーリーの中にあるとしているが、同書はそれをイブン・バットゥータの間違いとしている。そして、アラーウッディーン・キルジーの時代からビジャイ・マンダルがどのように増改築されて来たかを図説している。アラーウッディーンの時代のハザールストゥーンと考えられているのが、パビリオンを載せた構造物の内部に現存している石の柱が並ぶホールである。西からビジャイ・マンダルに足を踏み入れると、パビリオンを載せた建物の右側から上の方へ階段が続いている。その階段を上って上のプラットフォームに出ると、左手に石の門がある。その門をくぐると、そこは頑丈な石の柱で支えられたホールになっている。この部分がキルジー朝時代のハザールストゥーンという訳だ。

石の柱が並ぶホール

このホールの隅の方には2つの丸い穴が開いている。1930年代に行われた発掘調査では、この穴の中から象牙、磁器、ガラス玉、真珠、赤珊瑚、金、ルビーの他、1296年から1390年までに鋳造された貨幣が見つかった。よって、この穴は宝物庫だったと考えられている。ただし現在はゴミ捨て穴&ウンコ穴になってしまっている。

宝物庫

この宝物庫は、ムハンマド・トゥグラクのハザールストゥーンとアラーウッディーン・キルジーのハザールストゥーンが同一であることを示すひとつの証拠となっている。17世紀に書かれた歴史書「Tārīkh-e-Firishtā」によると、1310年にアラーウッディーン・キルジーによって南インド遠征に派遣された将軍マリク・ナーイブとカージャー・ハージーは、カルナータカ地方のドワールサムドラ(現ハレビードゥ)を攻撃し、当地を支配していたビラール・ラーオを撃破して、ホイサレーシュワラ寺院が蓄えていた莫大な財宝を収奪した。周辺地域の寺院も略奪した後、2人は1311年にデリーに帰還し、ハザールストゥーンの前で皇帝に戦利品を披露した。それは莫大な量のもので、312頭の象、2万頭の馬、9万6千マン(重量単位;現代の基準では1マン=約40kg)の黄金、真珠や宝石の入った箱などであった。これらの財宝の多くはそのままハザールストゥーンに所蔵されたと考えられる。アラーウッディーン・キルジーの時代からハザールストゥーンが宝物庫として機能して来たと考えると、宝物庫を持つビジャイ・マンダルはキルジー朝から建造されたとしてもおかしくない。

さて、石の柱が並ぶホールまで上がって来たが、さらに上に建物が続いていると、行ける所まで上ってみたくなるのが人情というものである。一応、建物の南から八角形のパビリオンがある屋上まで階段があるが、階段の入り口には鉄の門がはめ込まれ、無情にも錠がかけられている。かつては上まで行けたが、残念ながら今では上れなくなってしまった。こういう遺跡が最近インドではとても多く残念である。しかし、不審な外国人が来たということで早速覗き見に来た自称警備員の少年が、自称警備員なだけに門の鍵を持っていたので、彼にお願いして錠を開けてもらい、上に上らせてもらった。本当は禁止されているのだが、外国人ならチップを渡すこと前提で開けてもらえそうだ。おかげで、建物の屋上にも上れたし、パビリオンの上にも上ることができた。空気が霞んでいたために見晴らしはよくなかったが、南の方角にかろうじてクトゥブ・ミーナールが見えた。

八角形のパビリオン

また、ムハンマド・トゥグラクのハザールストゥーンがあったと考えられている広場の北側には小さな聖者廟がある。これはローディー朝時代に生きたシェーク・ハサン・ターヒルという聖者の廟である。シェーク・ハサンは元々ジャウンプル(ウッタル・プラデーシュ州)に住んでいた。父親ベヘロール・ローディーの後を継いだのは次男のスィカンダル・ローディー(在位1489-1517年)だったが、他の兄弟も玉座を狙っていた。その内の1人がシェーク・ハサンの弟子で、彼は聖者に、自分が皇帝になれるように祈って欲しいと懇願した。だが、シェーク・ハサンは彼を説得して思い止まらせ、スィカンダルに従うように助言した。その話を聞いたスィカンダルは聖人に興味を持ち、彼をデリーに呼んだ。シェーク・ハサンは住居としてビジャイ・マンダルを宛がわれ、そのまま1503年に死去するまでデリーに滞在した。このような理由から、ここにシェーク・ハサンの廟がある。

現存している廃墟からはトゥグラク朝時代の栄華を偲ぶことは難しい。だが、イブン・バットゥータの記述と照らし合わせながら歩いてみると、700年前の様子がふと目に浮かんで来るかもしれない。

ところで、八角形のパビリオンの上に上って南の方角を眺めると、平面的だが巨大なモスクが住宅街の中に横たわっているのが見える。このモスクはベーガムプルという名の村にあることから、ベーガムプリー・マスジドと呼ばれている。トゥグラク朝時代の建設で、当時はジャーマー・マスジド(金曜モスク)として利用されていた。イスラーム教徒の集団礼拝日である金曜日には、ジャハーンパナーの住民たちがここに集ったのだろう。シャージャハーナーバードのジャーマー・マスジドが建造されるまではデリー最大のモスクで、今でもデリーで2番目に大きいモスクである。ただし、その正確な建築時期には、ビジャイ・マンダルと同じムハンマド・トゥグラクの時代とする説と、その後継者フィーローズ・シャー・トゥグラク(治世1351-1388年)とする説の2説がある。

ビジャイ・マンダルの上から眺めたベーガムプリー・マスジド

ドームが並んでいるのが見える

ベーガンプリー・マスジドへ行くには、来た道を引き返し、村の入り口の三叉路で左に曲がって道なりに進んでいけばいい。坂道を下り切ったところにモスクの門がある(EICHER「Delhi

City Map」P129 C5-D5)。門の前では近所のおじさんたちがトランプ遊びをしていた。7年前と変わらず、ベーガムプルはのどかである。

ベーガムプリー・マスジドの門

門をくぐると、そこは広々とした空間となっている。広さは75×68m。周囲の壁の上部にはドームが並んでおり、正面中央部には一際高い礼拝ホールがそびえ立っている。現在は完全な遺跡となっており、礼拝などには使用されていないと思われる。だが、少なくとも17世紀までは礼拝に使用されていたようだ。だが、その後はモスクの中にまで住民が住宅を作って住み込むようになったらしい。彼らは1920年にインド考古局(ASI)によって退去させられている。

ベーガムプリー・マスジド内部

サンスターンがオーロビンド・アーシュラムにあった頃、ベーガムプルは留学生にとって人気の下宿先だった。サンスターンまで徒歩数分という絶好のロケーションにある上に、村なので家賃が安かった。ベーガムプルに住む友人を訪ねるときは必ずこのモスクの前を通ったものだった。数度中に入ったこともあるが、あの頃と比べるとだいぶ整備されたように感じた。

礼拝ホール

門から礼拝ホールへまっすぐ歩いて行くと、礼拝ホールの左側に階段があるのに気付く。非常に狭いものの、それを上って行くと、礼拝ホールの上に出る。ビジャイ・マンダルほど見晴らしはよくないが、モスクの構造を上から俯瞰できて便利だ。北の方角にはビジャイ・マンダルが見える。ベーガムプリー・マスジドのすぐ北には、女性用礼拝室または王族用礼拝室と考えられている別館があるが、この建物の延長線上にビジャイ・マンダルが来る。これらの位置関係から、かつてはこのモスクとビジャイ・マンダルはつながっていたのではないかとも考えられている。

ベーガムプリー・マスジドの上から眺めたビジャイ・マンダル

直線上にあるのが分かる

ベーガムプリー・マスジドの南側

トゥグラク朝はフィーローズ・シャーの時代まで安定するが、以後は後継者争いが起きて弱体化する。デリーはジャハーンパナーを拠点とするメヘムード・シャーの勢力と、フィーローズ・シャーによって建造された城砦フィーローザーバード(フィーローズ・シャー・コートラー)を拠点とするヌスラト・シャーの勢力に二分された。その隙を突いてデリーに進撃して来たのが、中央アジアのサマルカンドを拠点にティームール朝を興したティームールであった。ジャハーンパナーのメヘムード・シャーを打ち破ったティームールは、1398年12月から1399年1月にかけてデリーの大部分を占領し、虐殺と略奪と破壊の限りを尽くした。このとき、ヒンドゥー教徒を中心とした数十万人のインド人が殺害されたとされる。占領の際、ティームールはデリーの「マスジデ・ジャーミー(金曜モスク)」で自分の名前のフトバ(即位文)を読んだ。イスラーム世界の慣例では、占領地の金曜モスクで金曜日に占領者がフトバを読むことで正式に占領完了となる。そのとき、そのモスクの建築に相当感動したようで、デリーで見たモスクをモデルに、世界で比類のないモスクを建造することを決意する。そのため、ティームールはデリーの職人たちを殺さずにサマルカンドまで連れ帰った。それがサマルカンドの観光名所のひとつ、ビービー・カーナム・モスクである。一般的には、ティームールはフィーローザーバードの中にあるモスクをモデルにしたとされている。だが、ティームールが書いた自伝「Malūzāt-e-Tīmūrī」をよく読むと、フィーローザーバードにはティームールは虐殺が一段落着いた後に一瞬だけしか入城しておらず、基本的にはハウズ・カースに野営し、スィーリー、ジャハーンパナー、キラー・ラーイ・ピトーラーを支配下に置いていたようだ。一応彼はフィーローザーバードのモスクでも礼拝をしているが、それは金曜日ではないし、それ以前に別のモスクで金曜日にフトバを読んだことは明らかである。当時デリーには、クトゥブ・ミーナールの脇のクッワトゥル・イスラーム・モスクや、マールヴィーヤ・ナガルの南のキルキー・モスクなど、いくつか巨大な金曜モスクがあった。だが、サマルカンドのビービー・カーナム・モスクは、デリーのどのモスクよりも、ジャハーンパナーの中心部にあったベーガムプリー・マスジドに酷似している。これらの理由から、ベーガムプリー・マスジドこそがティームールに影響を与えたモスクだったと考えられる。

囲い壁の屋根

ドームが延々と並ぶ様子が少し面白い

ところで、現在サンスターンの旧校舎はほとんど見る影もない。かつて門があった場所は壁になってしまっており、思い出の詰まった校舎も半分取り壊されていた。こんな状態なので、どこにサンスターンがあったのかを特定することすら困難になっている。聖地が蹂躙された気分である。

サンスターン旧校舎の昔と今

左が2001年撮影、右が2008年撮影

デリー・サルナタト朝の最盛期と、ティームールによる凄惨な大虐殺を見てきたビジャイ・マンダルとベーガムプリー・マスジド。彼らにとって、サンスターン旧校舎の取り壊しなどは記憶の片隅にも残らないちっぽけな出来事なのかもしれない。だが、なぜか僕には、サンスターンの消滅した過去が、それらの偉大な遺跡のどこかに刻まれて今でも残っているような気がしてならない。

| ◆ |

1月9日(水) デリーとマーンドゥーの数奇な接点 |

◆ |

マディヤ・プラデーシュ州南西部に、マーンドゥー(マーンダヴ)と言う観光地がある。インドの観光地の中でトップリストに入ることは稀ながらも、保存状態のよい遺跡と、圧倒的景観と、素朴な村とが見事な調和を保ち、訪れた観光客の多くが好意的な印象を持つ通好みのスポットである。この辺りは伝統的にマールワー地方と呼ばれており、ウッジャインを中心に古代から栄えた。インドの中心が現在のビハール地方にあった時代は、マウリヤ朝(紀元前322-185年)やグプタ朝(紀元後320-550年)などの支配を受けたが、デリーにイスラーム教政権が確立されたデリー・サルタナト朝時代(1206-1526年)からは、デリーと関係が出て来るようになる。1227年には奴隷王朝のシャムスッディーン・アルタマシュ(在位1211-36年)がマールワーを攻撃している。

マーンドゥーの見所

左上から時計回りに、ジャハーズ・マハル、ヒンドーラー・マハル、

ループマティーのパビリオン、マーンドゥーの入り口

最初にマールワー地方まで領土を拡大したデリーのスルターン(皇帝)は、キルジー朝のアラーウッディーン・キルジー(在位1296-1316年)である。1303年にチッタウルを攻略したアラーウッディーンは、1305年にマールワーをも支配下に収めた。しばらくの間、マールワーはサルタナト朝の属領だったが、1398年にデリーがティームールの侵略を受けて求心力を失ったため、マールワーの太守ディラーワル・カーン・ゴーリーは1401年に独立を宣言し、マールワー・ゴーリー朝を興した。当初マールワー朝の首都はダールにあったが、ディラーワル・カーンの息子で後継者のホーシャング・シャー(在位1405-35年)が1406年にマーンドゥーに遷都した。ホーシャング・シャーはテーブル状の山を城壁で囲んで城砦とし、マーンドゥーの繁栄の基礎を築いた。ホーシャング・シャーの死後は息子メヘムード・ゴーリーが後を継いだが、1436年に義理の兄弟に当たるメヘムード・キルジーが彼を毒殺して王位を簒奪し、マールワー・キルジー朝を興した。1469年に息子のギヤースッディーンが即位した。マーンドゥーで最も有名な遺跡ジャハーズ・マハル(船の宮殿)はギヤースッディーンによって建造されたハーレムである。1500年にギヤースッディーンが死去した後マールワー朝は弱体化し、1531年にグジャラートのバハードゥル・シャーに占領された。バハードゥル・シャーは1534年にムガル朝第2代皇帝フマーユーンに破れ、マーンドゥーは再びデリーの王朝の支配下に置かれる。ムガル朝を一時駆逐したスーリー朝(1540-55/56年)の末期にシュジャート・カーンがマーンドゥーの太守に任命される。野心家のシュジャート・カーンはスーリー朝の混乱に乗じて独立を宣言したがすぐに死去し、1554年に息子のバーズ・バハードゥルが兄弟との後継者争いを制して王位に就く。一方、デリーではフマーユーンが皇帝に返り咲いた。ところがフマーユーンも1556年に死去し、息子のアクバルが弱冠13歳で即位する。

マーンドゥーはしばしばシャーディヤーバード(歓喜の街)と形容される。この名称を誰が付けたかには、アラーウッディーン・キルジー、ディラーワル・カーン・ゴーリー、メヘムード・ゴーリーなど、諸説がある。だが、後にアクバルやジャハーンギールがマーンドゥーを訪れたときにその壮麗さに驚嘆としたと伝えられていることから、その名の通り、かなりの栄華を誇っていたようだ。

マーンドゥーを訪れる者は必ず、バーズ・バハードゥルとループマティーの恋の物語を耳にする。今でもマールワー地方では2人の恋物語が歌い継がれている。ループマティーはラージプートの娘で、ウッジャインとボーパールの間辺りにあるサーラングプルという場所に住んでいたと言われている。絶世の美女と伝えられる他、歌や詩作の才能も飛び抜けていたとされる。バーズ・バハードゥルは音楽と文学の愛好家で、彼女の美貌と才能に夢中になってしまったのである。だが、その最期は悲劇的なものである。

バーズ・バハードゥルとループマティーの出会いにはいろいろなバージョンがあるようだが、最もロマンチックなのは「森での偶然の出会い」バージョンである。

あるとき、バーズ・バハードゥルがレーワー谷へ狩猟に出掛けると、森のどこかから美しい歌声が聞こえて来るのに気付いた。歌声の聞こえる方向へ行くと、そこにはその歌声よりも美しい女性が座っていた。それがループマティーであった。バーズ・バハードゥルは彼女に一目惚れし、自分と結婚してくれるように頼む。ループマティーは承諾したが、ひとつ条件を出した。それは、レーワー(ナルマダー)河の見える場所に住むことだった。ループマティーは幼い頃からレーワー河のそばで育ったため、レーワー河から離れたくなかったのである。そこでバーズ・バハードゥルはマーンドゥーにレーワー・クンドと呼ばれるレーワー河から水を引いた貯水湖を作り、そのそばに宮殿を建てた。一方、ループマティーの父親は、彼女が異教徒の王に顔を見られたことを知り、ラージプートの尊厳を守るために娘に自殺を強要した。それをレーワー河の女神から伝え聞いたバーズ・バハードゥルはサーラングプルへ直行し、抵抗するラージプートたちを打ち負かした。父親もループマティーとバーズ・バハードゥルの結婚を認めざるをえなかった。マーンドゥーでは盛大な結婚式が催され、ループマティーはバーズ・バハードゥルの唯一の后として迎えられた。バーズ・バハードゥルは全てを忘れ、昼夜ループマティーと時を過ごすようになった。

だが、幸せのときも長くは続かなかった。ムガル朝第3代皇帝アクバルがマールワー攻略を決断したのである。

後に大帝と呼ばれるアクバルも、当時はまだ若く、宮廷の実力者の操り人形に過ぎなかった。即位した当初は、ムガル朝の真の立役者とも言われる有能な家臣バイラム・カーンが後見役として帝国を運営していた。だが、アクバルの9人の乳母の1人マーハム・アンガーが宮廷の実権を握るために策謀を巡らし、バイラム・カーンを失脚に追い込んだ。バイラム・カーンの後任として将軍に任命されたのが、マーハム・アンガーの息子でアクバルの乳兄弟にあたるアドハム・カーンであった。この頃(1560-1562年)、ムガル朝はマーハム・アンガーの手中にあった。

1561年、アドハム・カーンは大軍を率いてマールワーへ進撃した。バーズ・バハードゥルは立ち向かい、サーラングプルで両軍は激突した。だが、多勢に無勢だった上に、長い間享楽に明け暮れていたバーズ・バハードゥルの軍は、百戦錬磨のムガル軍の敵ではなかった。敗北したバーズ・バハードゥルはマーンドゥーに莫大な財宝とループマティーを置いたまま逃走した。アドハム・カーンは易々とマーンドゥーを占領した。

アドハム・カーンもループマティーの美しさに惚れ込み、彼女に、バーズ・バハードゥルのことは忘れて自分を愛するように命令した。ループマティーは「征服された者の名誉を汚すことは、征服者の名誉になりません」と説得したが、勝利の美酒に酔いしれたアドハム・カーンは「平和的に得られないものは力ずくで奪い取るのみ」と聞く耳を持たなかった。だが、誇り高きラージプートのループマティーは泣いて不幸を受け入れるような女性ではなかった。ループマティーは警備の隙を突き、花売りに変装してマーンドゥーから脱走した。ループマティーが向かった先は、故郷のサーラングプルであった。

ループマティーが脱走してから3日目の晩、ハーレムの中に入ったアドハム・カーンは、ループマティーがいなくなっているのに気付いた。アドハム・カーンは追っ手を差し向けた。すぐに逃亡先は知れ、追っ手がサーラングプルに迫った。ループマティーはサーラングプルまであと約30kmの地点にいたが、知らせを聞いたループマティーの兄弟たちが彼女の守るために駆けつけた。だが、彼らはアドハム・カーンの追っ手に殺され、ループマティーは捕まってしまう。

ループマティーはアドハム・カーンの前に連行された。アドハム・カーンは再び自分を愛するように命令した。ループマティーは再び拒否したが、今度は逃れる術がないのを知ると、彼のハーレムに入ることを承諾した。ただし、3日の猶予期間を要求した。アドハム・カーンは喜んでその条件を受け入れた。

ループマティーの最期は、LMクランプの「The Poetry of Rup Mati」の最終章をそのまま翻訳する。この本は、アハマドゥル・ウムリーという16世紀から17世紀初まで生きた人物が書いたペルシア語の文献「貞節の数奇な物語」を翻訳・解説したものである。

二晩が過ぎ去った。アドハム・カーンはますますループマティーへの恋を募らせていた。彼は、自分の欲望を満たすことができるものと信じ込んでいた。

アドハム・カーンは祝宴の開催を命令した。彼の本当の腹心は、自身の欲望を公衆に見せびらかすのは控えた方がいいと進言したが、恋によって盲人となったアドハム・カーンは、天国が復讐の力を持っていることを忘れてしまっていた。彼が知っていたことは、アクバルと彼の間に流れる乳の河が彼を永遠に守り続けることだけだった。

シュジャート・カーンの宮殿は装飾され、高官たちにこの歓喜の宴に出席するように通達した。夜は昼のように明るく照らされ、歌と踊りの宴が催された。バーズ・バハードゥルの宮廷の歌手たちが出席した。各歌手は完璧に歌唱を身に付けていた。アドハム・カーンは彼らに大量の祝儀を与えた。なぜならバーズ・バハードゥルの宝物庫は黄金で満ち溢れていたからである。夜も半ばとなり、ラーイ・チャンドが呼ばれ、喜びの歌を歌うように命ぜられた。ラーイ・チャンドはバーズ・バハードゥルの宮廷歌手の長として知られており、その音楽の才能は誰も到達できないほどのものだった。

この物語を私に語ってくれた語り部はこの宴に出席していた。彼は、その宴の光景は、どのように語っても、どのように想像しても、再現できないほど素晴らしいものだったと語っていた。

空の色は変わり、甘い朝の風が吹いていた。だが、世界は悲しさを鏡に映し出したかのようだった。享楽の始まりを告げる深い沈黙があった。町は沈黙の町となり、出席者は息ひとつせずに死の出席者となった。この沈黙は何の前触れだろう?と、音楽が鳴り出し、歌手たちの口からは自然に歌が流れ出た。それは悲しみの歌であった。歌手たちから、ラバーブ(擦弦楽器)から、ドラムから、そして出席者の心から流れ出た悲しみの歌であった。歌手たちは声量を上げ、天国は共鳴した。

歌はマールワーの言葉で歌われた。その意味は以下のようなものだった。

「おお、人よ、死すべき運命にあるのに、いつまでこの無常の世の仲間たちを悲しませるのだ?お前はまるで、天国が何の価値もないものであるかのように振る舞う。怪力のアルジュン(「マハーバーラタ」に登場する英雄)はどこへ行った?ボージ王(11世紀にマールワー地方を支配したラージプートの王)は?怪物たちを征服した者たちはどこへ行った?何がお前を哀れなこの人生に執着させる?おお、暴君よ、弱者を抑圧する者よ、審判の日が近付いていることを知りなさい。終末のときに知性の目を向けなさい。この甘い人生の終わりは苦く、お前の行為が災いの中に終わる日が近い。ならばなにを誇るのか?」

誰もその歌詞に秘められた真の意味は知らなかったし、どこからその不思議な言葉が湧き出て来るのか分からなかった。アドハム・カーンはその歌の魔法に陶酔した。歌が終わると、アドハム・カーンはその意味に気付き、ラーイ・チャンドを叱責して脅した。そして歓喜の宴は恐怖の身震いで幕を閉じた。

非情な暁の光線が夜の死の宣告としてテントに降り注いだ。空に光が漏れると、アドハム・カーンは、朝からループマティーに自分の愛と抱擁を受け入れさせようと決意した。彼は人を騙す方法を心得ていたが、欲望を満たすのを抑えるためにそれを利用することはなかった。

今、愛の悲しみを知ったループマティーの最期について語る責任が私にのしかかっている。この数奇な物語を飾るために最後の数ページ書き、この話を終わりにしよう。

愛しい人との別離の悲しみによってループマティーの心は引き裂かれんばかりだった。彼女はバーズ・バハードゥルとの再会が叶わないと見ると、尊厳を守る希望を捨てた。彼女は、もはや逃げ道はないし、望もうが望むまいが暴君の荒々しい手が彼女を無理に抱き寄せることを知っていた。また、彼女はハーレムの女性たちの心変わりを見ていた。彼女たちは古い尊厳を捨て、新たな主人の心を勝ち取ることに腐心していた。

運命と時間は等しく彼女に、神の慈悲にすがることを助言した。2度も暴君の手に落ち、希望が残されていないことを知ると、彼女は約束をした。他の女性たちは、ループマティーがアドハム・カーンに抱かれることを望んでいた。なぜならそうなることで彼女たちは過去の栄光を取り戻すことができるかもしれなかったからだ。

かつての秩序が彼女と共になく、全ての友人が敵となった今、ループマティーはそれを受け入れるしかなかった。

アドハム・カーンが饗宴を開いた夜、彼は王宮を、新たな愛の王の入城のために飾らせた。ループマティーは沐浴を終え、女中たちに命令して花嫁衣裳を身に付けた。それはバーズ・バハードゥルに贈られたものだった。着飾りが終わると、彼女はビーナー(弦楽器)を取り出して心が溶けるような歌を1人で歌いだした。そう、それはラーイ・チャンドが歌った歌と全く同じだった。歌い終わると彼女は寝室へ行き、ダイヤモンドの粉で出来た毒薬を飲んだ。

東の王が暁の寝室を去り、王座へ座ると、アドハム・カーンは、頭の先からつま先まで美しく華奢な肢体への欲望でうずかせながら、王宮の入り口まで来て入城の許可を要求した。花嫁の寝室に辿り着いた彼は、ループマティーが寝台に横たわっているのを見つけた。彼は側近に退去の命令を仕草し、彼女の手を取って甘い夢から起こそうとした。

無常の籠から魂の鳥が飛び立ってしまったことに気付いたアドハム・カーンは王宮の女性たちを呼び、彼女の不可思議な死の秘密について尋問した。彼女たちは夜の出来事を話した。暴君は欲望を満たさないまま立ち去るしかなかった。彼は適当な女性を連れ、ムガルの野営地に戻った。

これがこの数奇な物語の結末である。愛と幸せで始まり、悲しみと嘆きで終わってしまった。

ループマティーは死んだが、彼女は貞節の殉死をし、恋人たちの殿堂に入った。誠に女性は、男性が達成できないような愛を保持することが出来るものだ。

アドハム・カーンはどうもどうしようもない人物だったようだ。マーンドゥー占領時には暴虐の限りを尽く、ハーレムの気に入らない女性たちを部下に分け与えて陵辱した後に殺した他、当地のイスラームの僧侶や聖者をも容赦なく殺した。しかも彼は、マーンドゥーで収奪した財宝の大部分を独占し、アクバルには戦利品として象3頭しか送らなかった。怒ったアクバルはマーハム・アンガーの制止を振り切って自らマールワーに乗り込んで来た。一転して縮こまったアドハム・カーンは許しを乞い、全ての戦利品を差し出した。アクバルは彼を許した。だが、アドハム・カーンは密かにバーズ・バハードゥルのハーレムの中で気に入った2人の女性を着服していた。後にアクバルにそれがばれたが、事が大きくなる前にマーハム・アンガーによって彼女らは殺され、一応事なきを得た。

だが、アドハム・カーンへの信頼は失墜していた。アクバルの9人の乳母の中にジー・ジー・アンガーという女性がおり、彼女の夫はアトガー・カーンという名前だった。アドハム・カーンと同様にアクバルの乳兄弟になる。アトガー・カーンはフマーユーンの時代からムガル朝に仕えて来た忠臣であった。アクバルは彼を実の父のように慕っており、やがて大抜擢して宰相に任命した。権力を失うことを恐れたマーハム・アンガーとアドハム・カーンは1562年、アーグラー城でアトガー・カーンを暗殺した。それだけでなくアドハム・カーンはアクバルのハーレムに乱入しようとした。ハーレムを管理していた宦官のおかげでハーレムの女性たちは助かったが、アクバルは激怒した。アドハム・カーンの顔面を殴って気絶させた後、アーグラー・フォートの城壁の上から彼を放り投げた。それでもまだ息があったため、もう一度彼はアドハム・カーンの身体を引きずり上げ、そこから再び投げ落とした。今度こそはアドハム・カーンも絶命した。

アクバルは死んだ人間に鞭打つほど残酷ではなかった。1562年、彼はデリーのメヘラウリーにアドハム・カーンの廟を建てた。ローディー朝様式で、八角形プランの無骨な建築である。ラール・コートの城壁の残骸の上に建てられており、メヘラウリーを散策する際はランドマークとして便利だ。また、アクバルはアーグラーを首都として生涯の大部分をそこで過ごしたため、アドハム・カーン廟はアクバルの治世にデリーに建造された数少ない建築物のひとつになる(EICHER「Delhi

City Map」P142 G3)。

アドハム・カーン廟

母親のマーハム・アンガーは悲しみのあまり気が狂い、息子の墓にしがみついて泣き暮らした。そして息子の死から40日後に死んでしまった。おそらくそのためであろう、アドハム・カーン廟は地元ではブール・ブラーイヤーン(迷宮)と呼ばれている。廟は巨大なホールとなっており、中央部には墓があるだけで、建築からは「迷宮」という名がどこから付いたのか見当も付かないからだ。マーハム・アンガーもこの廟に葬られたとされるが、それを示す証拠はない。

アドハム・カーン廟の内部

また、地元ではアドハム・カーン廟は女性が近付いてはならない場所とされているらしい。なぜならループマティーは自殺する前に、「アドハム・カーンには、その墓にすら女が近付かなくなるように」と呪いをかけたと伝えられるからだ。廟を訪れた女性は結婚生活に何らかの支障が出ると言われている。ここにデリーとマーンドゥーの数奇な接点がある。RVスミスは著書「The

Delhi that No-one Knows」の中で、「アドハム・カーン廟で午後を過ごすと、廟を訪れる者の中に女性はほとんどいないという印象を確かに受ける」と述べている。だが、僕が訪れたときには・・・おばさんたちやカップルが普通に座っていた・・・。彼らは地元の人ではなくて呪いの話を知らないのだろうか、それともループマティーの呪いも21世紀のインド人には通用しなくなっているのだろうか?

あれ、女性の姿があちらにもこちらにも・・・

ところで、アドハム・カーンに暗殺されたアトガー・カーンの廟もデリーにある。だが、生前のライバル関係を慮ってか、アドハム・カーン廟とは離れた位置に建てられている。アドハム・カーン廟は聖人クトゥブ・サーヒブ廟の近くに建てられた一方、アトガー・カーン廟は聖人ニザームッディーン・アウリヤー廟の近くに建てられている。建設時期はアドハム・カーン廟よりも遅く、1566年である。アドハム・カーン廟がメヘラウリーの目立つ位置にあるのに対し、アトガー・カーン廟はニザームッディーン廟のすぐ隣にありながら、住宅地の隠れた場所にある。おそらく頻繁にニザームッディーン廟を詣でている人でもアトガー・カーン廟は見逃しているのではなかろうか?ニザームッディーン廟の東門に通じる道には多くの礼拝用具屋が並んでいるが、その内の一角にかけられたカーテンをめくり、人の家の小さな中庭を通り抜けた先にアトガー・カーン廟はある。EICHER「Delhi

City Map」のP98 G6に一応「Atgah Khan's Tomb」の標示があるが、位置は微妙に間違っている。アトガー・カーン廟を発見しようと思ったら、INTACH「Delhi:

A Thousand Years of Building」を参考にした方がよい。地元民の洗濯物の先にそびえるアトガー・カーン廟は、アドハム・カーン廟に比べて規模は小さいものの、壁面には繊細な彫刻が施された美しい建築物であった。ニザームッディーン地区の隠れた傑作と呼ばれるほどだ。フマーユーン廟を凝縮したような外観とも言える。

アトガー・カーン廟

デリーに残る2つの廟。同時代に建てられながらも対照的なその外観やロケーションは、葬られた人物の性格を表しているのかもしれない。バイラム・カーン、アトガー・カーン、アドハム・カーン、マーハム・アンガーと宮廷の実力者が相次いで死んだ結果、即位当初は実権を握っていなかったアクバルの独裁体制が確立したことを考えれば、これらの廟に込められた歴史的な意義も深い。

そういえば、逃亡したバーズ・バハードゥルはどうしたのだろうか?伝説はループマティーの最期だけを語り、バーズ・バハードゥルのその後は蚊帳の外に置かれている。だが、それは考えあってのことかもしれない。なぜならラージプートの王妃の勇敢な死に様と比べて、史実は伝説ほどロマンティックでないからだ。アドハム・カーンとの戦いに敗れたバーズ・バハードゥルは援軍を得て一時マーンドゥーを奪還したものの、再び派遣されたアクバルの軍勢に恐れをなし、戦わずして逃亡した。その後、バーズ・バハードゥルはカーンデーシュ(現マハーラーシュトラ州北部)、グジャラート、デカンなどを放浪して方々の王国に援助を求めたものの味方は見つからず、最終的にはウダイプルのラーナー・ウダイ・スィンの宮廷に居候することになった。1571年頃、突然バーズ・バハードゥルにアクバルから呼び声がかかった。おそらくバーズ・バハードゥルは音楽家として優れた才能を持っていたからであろう、アクバルは彼を登用しようとしたのだ。バーズ・バハードゥルももはやプライドがなかったのか、それに応じ、以後アクバルの宮廷の貴族となった。ループマティーを失った後も数々の美しく歌の上手な女性たちと恋をしたと伝えられている。

もしかしたらアドハム・カーン廟に宿るループマティーの呪いは、アドハム・カーンに向けられたものではなく、バーズ・バハードゥルに向けられたものなのではなかろうか・・・とも思ってしまう。

だが、かろうじて最期だけは中世恋愛物語としてホッとできるものになっている。バーズ・バハードゥルは数々の女性たちと浮世を流した後も、本心ではいつまでもループマティーのことを想っていた。彼は死ぬ前に、自分が死んだ後はサーラングプルに建てられたループマティーの墓に葬って欲しいと遺言を残し、その通りになった。今でもサーラングプルに残っているバーズ・バハードゥルとループマティーの墓では、「ループマティー」と呼び掛けると「バーズ・バハードゥル」と声が返って来ると言われている。

| ◆ |

1月10日(木) 映画チケット、タックスフリーの基準 |

◆ |

インドの映画館にはタックスフリーなるものがある。ある日突然、特定の映画のチケットに課せられる娯楽税が免除され、チケット料金が30%ほど安くなるのである。映画ファンにはとても嬉しい措置だ。しかし、映画公開後しばらくしてからタックスフリーになることが多く、公開第1週に映画を見ることの多い僕はなかなかその恩恵に預かれなかった。ところが先日、アーミル・カーン初監督作品「Taare

Zameen Par」を見たらタックスフリーであった。同映画は12月21日に公開されたが、僕は21日に予め25日のチケットを予約していた。チケットを予約したときはタックス・フリーではなかったのだが、当日映画館に行ってみると、入り口でタックスフリーになったことを告げられ、差額を返金してもらえた。僕がタックスフリー料金で映画を見ることが出来たのは、2001年に見た「Lagaan」以来かもしれない。

映画をタックスフリーにする権利は州政府が持っているようで、州によってタックスフリーになる映画は違う。どの映画をタックスフリーにするかの基準は州によってまちまちのようだ。1月9日付けリミックス(ヒンドゥスターン紙サプリメント)による。

デリー州政府娯楽税部ラヴィンドラ・クマール副部長によると、デリーでは「社会的価値感や関係、または歴史的、家族的、教育的テーマに基づいた映画」をタックスフリーにしているらしい。ここ数年間デリーでタックスフリーになった映画は、「Lagaan」(2001年)、「Swades」(2004年)、「Rang

De Basanti」(2006年)、「Chak De! India」(2007年)、「Gandhi My Father」(2007年)などである。最近このリストに「Taare

Zameen Par」が加わった。

タックスフリーが決定されるにはまず、映画のプロデューサーや監督が各州政府に対しタックスフリーの申請を行わなければならない。その後、州政府の下に組織されている委員会が映画を鑑賞し、決定を下す。

通常、タックスフリーが決定されるのは映画公開から2週間後のようだ。しかし、扱っているテーマが素晴らしいものである場合、早期にタックスフリーが決定されることもある。その例が「Taare

Zameen Par」であった。同映画は、失読症を初めて扱ったインド映画であり、特に教育界から絶賛を受けている。この映画は公開から4日後という異例のスピードでタックスフリーが決定された。ちょうど僕が見た日からタックスフリーになったようだ。公開当初の観客動員数は期待を下回ったものの、口コミによってヒット映画になっている。早くもアカデミー賞外国語映画賞受賞を期待する声まで上がっているほどだ。

マハーラーシュトラ州では映画公開から2週間後に「Taare Zameen Par」の6ヶ月間タックスフリーが決定されたようだが、他の州の情報はない。また、ウッタル・プラデーシュ州は「Omkara」(2006年)や「Guru」(2007年)をタックス・フリーにしたが、同様の措置を取った州は他にないと言う。このように、タックスフリー映画の基準は州によって異なる。与党のポリシーも関係しているのだろう。

だが、各州政府がどのような基準を持っていても、社会的に意味のあるテーマを扱った優れた映画がタックスフリーになることは変わらない。タックスフリーが映画の興行収入にポジティブな影響を与えることは必至で、映画制作者も次第に各州政府にタックスフリーにしてもらえるような映画作りを始めている。「Taare

Zameen Par」のような傑作がこれから増えて行くと、ボリウッドの未来は明るいだろう。

映画が娯楽の王様の地位を堅守しているインドでは、ときに映画が社会を動かすことがある。2007年の代表作「Rang De Basanti」と「Lage

Raho Munnabhai」が全インド的な社会運動を巻き起こしたことは記憶に新しい。そして面白いことに、その社会運動がまた映画界によって取り上げられ、一本の映画になる。2008年のボリウッドで先陣を切って公開された「Halla

Bol」は、そのような映画であった。

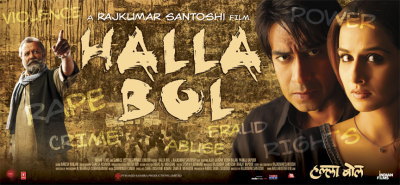

題名:Halla Bol

読み:ハッラー・ボール

意味:攻撃せよ

邦題:正義の声

監督:ラージクマール・サントーシー

制作:アブドゥル・サーミー・スィッディーキー

音楽:スクヴィンダル・スィン

作詞:サミール、シュリー・ドゥシュヤンティ・クマール、メヘブーブ

振付:ガネーシュ・アーチャーリヤ

出演:アジャイ・デーヴガン、ヴィディヤー・バーラン、パンカジ・カプール、ダルシャン・ジャリーワーラー

特別出演:カリーナー・カプール、シュリーデーヴィー、ボニー・カプール、ジャッキー・シュロフ、トゥシャール・カプールなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、パンカジ・カプール、アジャイ・デーヴガン、ヴィディヤー・バーラン

| あらすじ |

とある小さな町に生まれ育ったアシュファーク・カーン(アジャイ・デーヴガン)は映画スターになることを夢見ていた。アシュファークは、ガレージを経営しながら路上劇劇団を組織していたスィッドゥー(パンカジ・カプール)の下で演技の経験を積む。スィッドゥーは元々ビハール州一帯を支配した泣く子も黙る盗賊だったが、「サティヤ・ハリシュチャンドラ」の演劇を見て感動し、警察に自首して、刑期を終えた後は劇団を立ち上げたという変わった経歴の持ち主であった。スィッドゥーは社会悪を糾弾し、民衆に「ハッラー・ボール(声を上げよ)!」と呼びかける力強い演劇を演じていた。また、アシュファークにはスネーハー(ヴィディヤー・バーラン)という恋人がいた。

アシュファークはムンバイーへ旅立ち、そこでサミール・カーンという芸名で俳優として成功を収める。アシュファークはスネーハーと結婚し、一子をもうけ、家族をムンバイーに呼び寄せて、幸せな生活を送り始める。

ある日、スィッドゥーがアシュファークを訪ねて来る。スィッドゥーは、権力者に陵辱されたダリト(不可触民)の女性の問題を取り上げるため、演劇上演を準備しており、アシュファークに出演を依頼する。ところが、一度成功を手にしたアシュファークは、無用な問題に巻き込まれることを嫌い、それを拒否する。スィッドゥーは怒って立ち去り、両親も息子に失望してやがて去ってしまう。また、スネーハーに浮気の現場を見られ、同居離婚の状態となる。アシュファークの手元には数々の賞が転がり込んで来るが、次第に疑問を感じ始める。

ある晩、アシュファークが参加したパーティーで殺人事件が起こる。殺人はアシュファークの目の前で起こり、殺された女性ラクシュミー・サーニーもアシュファークの知人であった。そして、参加者は皆、銃を撃った2人の男を目撃していた。だが、全員その場に居合わせたことを否定し、証人が現れなかった。なぜならその2人の男は有力政治家ガーエクワード(ダルシャン・ジャリーワーラー)の息子だったからだ。アシュファークも口をつぐむ。

しかし、思い直したアシュファークは警察署へ出向き、目撃者として証人になることを申し出る。その途端、アシュファークには数々の脅しや嫌がらせが降りかかるようになる。一旦は証人になるのを取りやめようとしたアシュファークであったが、被害者の妹が腎臓を売ってまで姉を殺した犯人の裁判を行わせようとしているのを知り、考えを変える。アシュファークは2人の容疑者を特定する。だが、警察もガーエクワードに買収されており、銃弾の不一致という理由で2人の容疑者は無罪となる。また、アシュファークはガーエクワードの手下に殺されそうになるが、それを救ったのがスィッドゥーであった。

スィッドゥーは、ラクシュミー・サーニーの問題を演劇で取り上げることを決める。そしてアシュファーク、スィッドゥーや劇団員は「ハッラー・ボール」と題した演劇の宣伝を始める。だが、ガーエクワードやその一味はあの手この手を使って演劇を中止させようとする。部下のティワーリーにスィッドゥーを殺そうとして返り討ちに遭うものの、病院に搬送されたティワーリーをわざと殺し、スィッドゥーを殺人容疑で逮捕させる。だが、演劇はアシュファーク主演で強行された。その瞬間、ガーエクワードの部下たちが妨害に入り、アシュファークは袋叩きに遭って入院してしまう。

しかし、アシュファークらの声は民衆に届いていた。民衆はラクシュミー・サーニー事件の公判やり直しを求めてデモ行進を行い、政府もそれに従わざるをえなくなる。証拠が捏造されたことも発覚し、2人の容疑者は有罪、嘘の証言をした証人たちも罰せられることになった。

こうして、映画スターのサミール・カーン=アシュファークは、銀幕だけでなく、実世界でのヒーローとなったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

明らかに2006年12月に幕を閉じたジェシカ・ラール事件(参照)を題材にした映画である。有力者の息子がセレブリティー集うパーティーでモデルのジェシカ・ラールを射殺したジェシカ・ラール事件では、「Rang

De Basanti」に影響を受けた大衆とメディアが不可解な判決に声を上げ、大衆運動を起こし、裁判のやり直しを認めさせただけでなく、一旦は無罪とされた容疑者たちに有罪判決をもたらした一大事件であった。だが、「Halla

Bol」には他の多くの要素も盛り込まれており、娯楽映画としての面白さを保ちながら、観客の社会意識を高揚させる作品にまとめられていた。

最近のボリウッド映画の流行は、映画界の舞台裏を映画にすることだ。「Om Shanti Om」(2007年)、「Khoya Khoya Chand」(2007年)がその例である。ボリウッドでどのように映画が作られているのか、どのような人間関係が蔓延しているのか、多少誇張気味ではあるが、垣間見ることができる。その過程で、カリーナー・カプールやトゥシャール・カプールら映画スターが自分役で特別出演する。この辺りは「Om

Shanti Om」とよく似ている。

スターの苦悩が描かれていたのも興味深い。アジャイ・デーヴガン演じる主役のアシュファークは、偶然目撃してしまった殺人事件からは目をそらし、映画の中では悪を糾弾するかっこいい台詞を言う自分の行動に次第に矛盾を感じるようになって来る。

映画でありながら、演劇の力が強調されていたのは特異な点であった。パンカジ・カプール演じるスィッドゥーは路上演劇によって社会問題を取り上げ、民衆に問題提起し続けて来た演劇人として描かれており、それが最終的には大衆運動を巻き起こして、映画の結末につながっていた。パンカジ・カプールは映画やテレビにもよく出演する演技派俳優が、おそらく本業は舞台俳優のはずである。そして演劇人としてのプライドをかけて、映画の中でスィッドゥーを演じていたように感じた。それほど彼の演技には魂がこもっていた。パンカジ・カプールの演技には絶賛を送りたい。映画は資本主義社会の申し子であり、どうしても出資者、制作者、映画館などの思惑が作品に影響を与えてしまう。よって、権力者が抑圧しようと思ったら簡単に抑圧できてしまうメディアなのである。だが、演劇なら、しかも路上でパフォーマンスを行う路上演劇なら、何の抑圧も受けず、表現したり主張したりできる。そんな主張がこの映画からは感じられた。

そして「Halla Bol」にこめられていたのは、「もし隣人に対して不正が行われているのに目をつぶっていたら、次に不正の対象となるのはあなたである」というメッセージであった。

このように真面目な社会派映画のテイストを存分に持ちながら、一方で、低所得層の観客に人気のスタイルの「無敵のヒーローが1人で何人もの悪者をなぎ倒す」的な勧善懲悪娯楽アクション映画のテイストも失っておらず、都市部だけでなく田舎の映画館でも受け入れられそうな予感がした。それを成功させたのはスィッドゥーの人物設定の妙である。スィッドゥーは演劇人でありながら元盗賊という都合の良いプロフィールであり、戦わせたら滅法強いのも納得させられてしまうのである。おそらくボージプリー映画ファン層に訴えた配慮であろう。

オマケとして、コミュナリズムへの批判もこめられていた。主人公のアシュファーク・カーンはその名前から分かる通りイスラーム教徒である。一方、ガーエクワードなどアシュファーク・カーンを妨害する勢力はヒンドゥー教徒である。おそらくインド人民党(BJP)やシヴ・セーナーなどがモデルになっているのであろう。妨害に遭って四面楚歌の状態に陥っているアシュファークの元にある日、イスラーム教のウラマー(法学者)と思われる人物らが訪れる。そして彼らはアシュファークに、「『私がこのような目に遭うのは私がイスラーム教徒というマイノリティーだからだ』と声を上げれば、後は我々が加勢する」と持ちかける。つまり彼らは、アシュファークの問題を、ヒンドゥー教とイスラーム教のコミュナル対立、そしてマイノリティーへの差別に発展させようと試みたのである。それを聞いたアシュファークは怒って立ち上がり、彼らに退去を求める。アシュファークは言う。「俺はインド人としてこの戦いを戦ってるんだ!宗教は関係ない!」

演技はまずパンカジ・カプールに最高点が与えられるべきだが、主役のアジャイ・デーヴガンもそれに劣らず迫力のある演技を見せていた。「Omkara」(2006年)で見せた確かな演技力にますます磨きをかけていた。ヴィディヤー・バーランは思ったほど出番がなかったが、後半、危機に陥った夫を支える気丈な演技は光るものがあった。悪役ガーエクワードを演じたダルシャン・ジャリーワーラーも舞台俳優であり、必要以上にねちっこく表情豊かな演技を見せていた。「Gandhi

My Father」(2007年)でガーンディー役を演じ、ボリウッドで一躍注目を浴びる存在となったダルシャンだが、その前後に立て続けにヒンディー語映画に出演しており、もしかしたらこれから出番がますます増えて行くかもしれない。

音楽はスクヴィンダル・スィンだが、耳に残るものはなかった。ダンスシーンは最小限に抑えられており、ストーリーに重点が置かれていた。それは正解だったと言える。

「Halla Bol」は社会派映画のテイストと娯楽映画のテイストが絶妙なバランスで調合された傑作である。口コミでヒットに化けそうな映画だ。2008年のボリウッドは幸先の良いスタートを切ったと言っていいだろう。

| ◆ |

1月12日(土) 10万ルピーの国民車「ナノ」 |

◆ |

東京のオートエキスポの2倍の規模を誇るアジア最大のオートエキスポが10日からデリーで開催中である。今回、世界中から注目を集めているのは、ターター自動車が開発した「ラクタキヤー(10万ルピーの)」自動車「ナノ」であった。世界最安値の値段以外は全てがベールに包まれていたため、世界各国からメディアが殺到した。「オートリクシャーに毛が生えた程度のものではないか?」「バイクの後輪に2輪を追加だけではないか?」などの憶測が飛び交ったが、初日の10日にラタン・ターター会長自身の手によってそのベールが剥がされたところ、意外に自動車としてのスタイルを保持しているばかりか、むしろキュートなデザインであり、話題に拍車をかけた。同時に数々の論争も巻き起こっているが、それはそれだけこの自動車が革新的であることの象徴であろう。

インドのメディアは盛んに「ラクタキヤー(लखटकिया/lakhtakia)」という言葉を使っている。「ラク」とは「ラーク(10万)」の短縮形。「タキヤー」とは昔の貨幣単位「タカー」から派生した単語だが、お金一般も指し、「ルピー」と訳しておけばいいだろう。つまり、「ラクタキヤー・カー」ナノの本体価格はその名の通り10万ルピーなのである。現在実質1ルピー=3円なので、日本円では30万円の乗用車になる。今までインドで最安値の自動車はマールティ・スズキの軽自動車マールティ800で、デリーでの販売価格は19.6万ルピーであることを考えると、ナノはその半額。これだけでも革新的なことだ。また、現在インドで高級自動二輪の部類に入るバイクの値段は8万ルピー前後であることを考えると、ナノのターゲットは「バイクを買う余裕はあるがマールティ800などの軽自動車の購入には熟考を要する」ぐらいの層ということになる。一般に交通費は収入の25%ほどが理想とされることから、燃費やローンの月々の代金を計算すると、ナノは月収15.000ルピーの家庭に適した自動車と分析されている。

だが、「ラクタキヤー」にはさらに深い意味も込められている。ウッタル・プラデーシュ州やビハール州では「あなたは『ラクタキヤー』なことを言った」というフレーズがよく使われる。10万ルピーに値するような素晴らしいことを言った、という意味だ。つまり、「10万」という数字は、「素晴らしさ」を表すマジックナンバーなのである。自動車に当てはめた場合、それは「安さ」と「素晴らしさ」の両立を意味する。ターターが意図的にそれを狙ったかどうかは不明だが、額面以上のインパクトを人々に与えていることは見逃せない。

ナノの後部に搭載されているエンジンは排気量623.6cc、33馬力の二気筒SOHC。車体の大きさは長さ3.1m、幅1.5m、高さ1.6mでマールティ800よりも小さい。燃費は、ターター会長によると、リッター20km以上。最高時速は105km/hだが、ホイール・ベアリングの耐久スピードが72km/hなので、実質的には70km/h以下での走行を求められる。懸念されていた安全性だが、国際的な安全基準を満たしていると言う。排気ガスも二輪車より低い汚染レベルで、ユーロIV基準を満たしているとのこと。ただし、10万ルピーのエントリーモデルには、ラジオ、エアコン、エアバッグ、パワーウィンドウ、パワーステアリングなどは標準では搭載されない。エントリーモデルの他にラグジュアリーモデルも用意されるようだが、その仕様や値段は年内に予定されている発売時に発表されると言う。

早速Indo.toのOgataさんも取り上げていた。ナノの登場の意義が鋭く分析されている。

今日はプラガティ・マイダーンで開催中のオートエキスポへ行って、ナノを見物して来た。オートエキスポの入場料は、平日3時以降と土日は100ルピーである。もしビジネスアワーに入場しようとすると、500ルピーを支払わなければならない。

毎回オートエキスポには多くの人々が詰め掛けるが、今回の熱気はいつもと少し違った。人々の関心があちこちに向いているのではなく、ナノに集中していたためである。来場した人々から異口同音に「ターターの車はどこだ?」という声が聞かれた。ターター自動車のブースのある11番ホールの周辺には行列ができていた。だが、11番ホールの入り口は閉ざされていた。もしや入場制限が敷かれているのだろうか?そう考えたものの、この辺りのホールは互いに連結しているので、別のホールの入り口から入ればいいと思い、9番ホールの方へ行ってみたら難なく入場することができた。そこから一路11番ホールを目指した。ナノ周辺は混雑していたが、まだ午前中だったからだろうか、それともプラガティ・マイダーンに詳しくない人が多いのか、恐れていたほどの揉みくちゃ状態ではなかった。

ナノ

もう新聞でその姿は見ていたため、驚きはなかったが、普通にモダンな自動車だという印象を受けた。むしろ洗練されていると言っていい。10万ルピーという値段がなくても十分話題になったことだろう。日本だったら「小さ~い!」「かわい~」「オシャレ~」みたいな黄色い声が飛んで来そうだが、ナノを取り囲んでいたのはほとんど普通のおっさんたちで、思い思いの感想をぶすぶすと述べ合っていた。だが、そのカラーリングから女性もターゲットに含まれていることは明らかだ。もちろんメインターゲットは二輪車以上マールティ800未満の層だが、裕福な家庭の親が大学生の子供に買え与えるプレゼントや、セカンドカーとしてもナノの値段はとてもリーズナブルで魅力的である。ラーフル・ガーンディーやサンジャイ・ダットのような著名人もナノに興味を示しているという報道もあり、上から下まで、巨大な客層が生まれそうな気配である。ところで展示車には右側にしかサイドミラーがないのに気付いたが、これは標準仕様なのだろうか?車体はマールティ800よりも小さいものの、内部空間は21%広いと言う。確かに見た目ほどの狭さは感じさせない車内となっている。

ナノ内部

1月11日付けのタイムス・オブ・インディア紙にはラタン・ターター会長のロングインタビューが掲載されていたが、そこからは、ターター・グループがただの利益追求型企業ではなく、インドとインド人を念頭に置き、高い理想の下に会社の経営を行っている様子が伺われた。

まず、10万ルピーの自動車を開発しようと思い立ったきっかけは、インドの路上でよく見掛けるスクーターに乗った一家だったらしい。インドの法律では、二輪車には運転手を含めて最大2人までしか乗れないことになっているが、実際には3人、4人と人が乗る。よくあるのは、お父さんがスクーターを運転し、その前に子供が立ち、後ろにお母さんが座り、もう1人の子供をお母さんが抱えるという「一家でお出掛け」の光景である。ターター会長はその危なっかしい様子を見て、スクーターやバイクに危険を冒して多人数で乗る必要がなくなるように、安価でかつ一家が安全に乗ることができる自動車の開発を思い立ったと言う。プロジェクトが始動したのは4年前だった。

ただし、当初はスクーターの後輪に2輪を追加する程度のデザインを考えていたらしい。ターター会長は実際にアジア自動車部品製造業者協会(ACMA)会議でもその提案をし、スクーター部品を流用して、アジアのための新しい自動車の共同開発を持ち掛けた。だが、反応は芳しくなかった。

また、ターター会長はBMWが開発したセーフティーバー付きスクーターを見る機会があった。彼は全く同じようなデザインのものを考えていたようなのだが、その売れ行きがよくなく、生産中止になってしまったことを聞き、スクーターをいじる程度では商品にならないことを実感する。そして、ゼロから設計し、誰が見ても自動車だと認めるようなデザインの安価な自動車の開発に着手する。アクセルなどの性能でベンチマークとなったのはマールティ800だった。マールティ800より安価で小型ながら、マールティ800と同程度かそれ以上の性能を実現することが目標となった。

その格安の値段の話題だけが先行したナノだが、興味深いことにターター会長は一度も自ら「開発中の自動車の値段は10万ルピーになる」とは明言していない。ただ1回だけ、ジュネーヴで開催されたオートエキスポにおいて、記者に開発中の自動車の値段を聞かれ、「およそ10万ルピーになるだろう」とうっかり答えてしまったところ、その発言だけが世界中に広まってしまったという訳だ。だが、ターター会長はそれを約束と受け止め、そして約束を守った。エントリーモデルが10万ルピーになることはもはや決定のようだ。会長は「約束は約束だ」と語っているのだが、もしかして赤字覚悟の値段なのではないかとの心配もよぎる。

ナノの生産は西ベンガル州スィングルの工場で行われると言う。西ベンガル州を生産地として選択した決断の裏にもターター会長の哲学が光る。彼は、これまで産業的に無視されて来ているインド東部を活性化させるため、わざわざ同州をナノの生産地として選んだらしい。利潤だけではなく、インド全体のことを真剣に考えている姿勢が伺われる。ただ、土地の接収の過程で問題があったようで、スィングルでは強制的に土地を立ち退かされた農民たちが、ナノの発表と同時に反政府運動、反ターター運動を開始している。国民車の生産が国民の犠牲の下に行われているとしたら、それはターターにとって弱みとなるだろう。

ナノの発売はまだ先なので、市場の反応は図りかねるが、もしかしたらインドの街の景観がガラリと変わるきっかけになるかもしれない。格安で燃費もいいナノに多くの消費者が飛びつくかもしれないということもあるのだが、それよりも、ナノがオートリクシャーに取って代わる可能性が既に取り沙汰されているからだ。オートリクシャーの本体価格は今のところ14万ルピーだが、タクシーとして利用するための装備などを加算すると最終的には38.5万ルピーになる。また、ローンを組んでオートを購入すると、さらに10万ルピー加算される。単純計算すると、オート1台を購入する金額でナノを複数台購入できることになる。さらにナノなら、オートのように冬の中寒い思いをして運転したりする必要もないし、多くの乗客を乗せることもできる。オート業界がナノを無視できない理由がここにある。

だが、今のところデリーでナノがオートに取って代わるのには時間がかかりそうだ。まず、デリーでは商用車はCNG(圧縮天然ガス)車でなければならないため、CNGバージョンが発売されなければナノはタクシーの代用にはなれない。また、デリーではオートの台数が制限されており、新たなオートを購入するには古いオートを下取りに出さなければならない決まりになっている。もしオートとナノの交換が認められるなら、その規則の見直しも必要となる。この規則は最高裁判所の命令で施行されたため、行政だけでなく司法の認可も必須だ。さらに、オートリクシャーの運転手に発行されている運転免許証の書き換えも必要となる。彼らは四輪車を運転するために新たに訓練を受けなければならなくなるだろう。当然のことながら、タクシーメーターも設置されなければならない。

ところで最後になったが、カタカナ表記についての注記をしておきたい。日本では一般に「Tata」は「タタ」と表記される習慣になっているようだ。その根拠はどうも、ターター・グループのIT企業Tata

Consultancy Servicesの日本支社が「タタ コンサルタンシー サービシズ」と自称しているかららしい。だが、僕は一貫して「ターター」にしている。ヒンディー語で「टाटा(tātā)」と表記されるから、というのが一番の理由だが、ここに来て別の理由も出て来た。ターター自動車が10万ルピーの格安大衆車を発売し、世界中にそのイメージが広まった今、日本では「タタ」の語感は「タダ」に通じ、さらに「タダより高いものはない」という悪いイメージに発展しやすくなってしまった。「ターター」ならば日本語では多少ユーモラスながらもまだニュートラルなイメージが確保されるため、ターター・グループとしても早期に自社の日本語でのカタカナ表記を「ターター」に直すべきだと提案したい。

ちなみにジャムシェードジー・ターターから始まるターター財閥の「ターター」の語源は「さようなら」という意味の英語の幼児語「tata」である。ターター・グループの経営者ターター家はパールスィー(拝火教徒)の家系である。パールスィーには元々名字を名乗る習慣がなかったのだが、ヨーロッパ人との接触が増えたことで、名字を名乗るようになった。だが、名字の付け方は適当で、職業をそのまま英語で名字にすることが多かった。インド映画界には「エンジニア」「マーチャント」「タイヤワーラー」「スクリューワーラー」(ワーラー=~する人)などと一目で家業が分かってしまう名字の人がいるのだが、彼らは皆パールスィーである。ただ、ターターの場合は少し捻ってある。ターター家は代々海運業を営んでおり、船が出港するときに「ターター(さようなら)」と見送ったり見送られたりしていたので、名字もターターになったという話である。

四輪車部門で格安の自動車が話題を呼んでいる一方、二輪車部門では超高級バイクが話題を呼んでいる。先月ヤマハ・モーター・インディアは、1,000ccのYZF-R1と1,670ccのMT-01をインドで2008年中に発売することを発表した。200ccのバイクでも高級バイクに分類されるインドでいきなりリッター級のバイクを発売するのはすさまじい飛躍だ。価格はどちらも105万ルピーになる予定。とても庶民には手が出せる値段ではないが、スーパーバイクに対する憧れは十分インドの若者の間に根付いており、経済力さえあれば購入を検討する人もいるだろう。日本のビッグ4の一角を担うヤマハはインドの二輪業界で伸び悩んでおり、ここで最高級バイクを売り出すことで、一気にブランドイメージを向上させ、全体的な売上向上につなげたい考えのようだ。僕は現在は最大手ヒーロー・ホンダのバイクに乗っているものの、日本では元々ヤマハのバイクに乗っていたので、密かに巻き返しを応援している。

当然、ヤマハはオートエキスポで最高級バイクを展示し、存在感を顕示していた。見たところYZF-R1のみの展示だったが、複数台のR1を、かなり頑張って集めたと思われるハイレベルなキャンペーンガールと共にフィーチャーしており、おかげでヤマハのブースはターターに勝るほどの盛況だった。ヤマハのキャンペーンガールはカメラへのサービスもよかった。というか、大半のインド人は携帯電話のしょぼいカメラで撮っても撮らなくても一緒みたいな写真を一生懸命撮影しているため、ちゃんとしたカメラを持っている人には特別サービスをしてくれるみたいな感じだった。

ヤマハのブース R1特設コーナー

美女に群がっているのか・・・

スーパーバイクに群がっているのか・・・

カメラを向けるとちゃんとポーズを決めてくれる

身長が足りてないから誰かに後ろに乗せてもらって下さい

なぜか白人のモデルまで

乗っているのはFZ6か

スズキのブースではお約束通りGSX1300R Hayabusaが展示されていた。ハヤブサは映画「Dhoom」(2004年)の中で主役とも言える活躍をしてインドで人気に火が付いたスーパーバイク。インドでは現状では海外から輸入するしか手に入れる手段はない。バイク好きの映画スターやクリケットスターの愛車となっており、一般庶民も自分のバイクに「隼」ステッカーを貼ってハヤブサ気分を楽しんでいる。当然、ヤマハのスーパーバイクがインドで成功したら、スズキもハヤブサを投入して来ることだろう。一般のインド人が本当に喉から手が出るほど欲しがっているバイクはハヤブサなのである。

GSX1300R Hayabusa

とりあえずターターとバイクのブースしか見なかったが、他にもいろいろ面白いものがあるかもしれない。オートエキスポは17日まで開催されている。

| ◆ |

1月17日(木) 200年の伝統、ガンテーワーラー |

◆ |

ヒンディー語では甘いお菓子をミターイーと総称する。インドでは甘さは喜びと密接な関係があり、何か喜ばしいことがあったときは当事者が周囲の人々にミターイーを配る習慣になっている。喜びは能動的に分け与えるものであり、受動的に祝ってもらうものではない。よって、その伝統に則ると、誕生日には誕生日を迎えた人がケーキを買うことになり、自分でケーキ屋に「ハッピーバースデー○○」と書いてもらわなければならなくなったりして、何だか辻褄が合わなくなったりするのだが、それはそうと、インドで生活する上でミターイーは避けては通れない。きっと友人たちの笑顔の数だけミターイーを食べることになるだろうし、すぐに自分もミターイーを周囲に配らなければならない状況に置かれるだろう。インドに住む者は誰でも、たとえ頑なに拒絶していたとしても、自然にミターイー・カルチャーの中に取り込まれてしまうのである。

ミターイーを売る店をハルワーイーと言う。インド人にはそれぞれ贔屓にしているハルワーイーがあり、ミターイーの話をし出すと必ずオススメの店を教えてくれる。「あそこが一番おいしい」「あそこのミターイーを食べなきゃミターイーを食べたことにならない」などと根拠のない保証も得られるだろう。だが、デリーでミターイーやハルワーイーの話をして、ガンテーワーラーの名前が出て来ないことはありえない。チャーンドニー・チャウクのど真ん中にあるガンテーワーラーは1790年創業で現在の経営者は7代目。創業時からずっと同じ場所で、同じ製法によって作ったミターイーを売り続けている。当時と変わったのはパッケージだけだと言う。商品には、最高品質の材料とデーシー・シュッド・ギー(混合物0の国産純油)が利用されている。そしてその常連客には、ムガル朝の皇帝から独立インドの歴代大統領まで、そうそうたる顔ぶれが並ぶ。間違いなくデリーでもっとも伝統的でもっとも質の高いミターイーを買うことが出来る店である。デリーのお土産としても最適だ(EICHER「Delhi City Map」P58 H3)。

ガンテーワーラー

ガンテーワーラーは、18世紀にジャイプルからデリーにやって来たラーラー・スクラール・ジャインという人物が創業した。当初ラーラー・スクラールはミターイーの行商をしていたが、1790年からチャーンドニー・チャウクに店を構え始めた。ガンテーワーラーとは、敢えて日本語に訳せば「鐘屋」みたいな屋号である。その名の由来には諸説がある。

- 創業者ラーラー・スクラールが店の屋上にたくさんの鐘を吊り下げたため。店の使用人が時報として時々鐘を打ち鳴らしていた。

- 店の主人や使用人が店の前に鐘を持って立ち、客を呼び込むために鳴らしていたため。

- 店の近くにあったラージャー・ジュガルキショールの邸宅の玄関に鐘が吊り下げられていたため。近所の人々や通行人は店を「ガンテーワーラー」または「ガンテー・ニーチェー(鐘の下)」と呼ぶようになった。

- ムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルがそう呼んでいたため。店の近くには鐘があり、学校のチャイムとして打ち鳴らされていた。その音はラール・キラーまで届いていた。ザファルは同店のミターイーが大好物で、使用人に「ガンテー・ニーチェー(鐘の下)」の店からミターイーを買って来いと命令していた。

- 皇帝が行進を行うときは、必ずこの店の前で止まり、ミターイーを購入していた。いつの間にか皇帝の乗る象までこの店のミターイーが大好物になってしまい、チャーンドニー・チャウクを通るときは自らこの店へ向かうほどであった。また、腹いっぱいミターイーを食べるまで、象は店の前から動こうとしなかった。象使いが無理に象を動かそうとすると、象は首を振って拒否した。象の首には鐘がぶら下げられていたため、象が首を振るとそれが打ち鳴らされた。皇帝が来ると必ず象の鐘の音が鳴り響くため、そのハルワーイーは「ガンテーワーラー」と呼ばれるようになった。

話としては5番が面白いが、何だか出来すぎのような気もする。ちなみに現在、ガンテーワーラーの周辺または店内に鐘は見当たらない。

ガンテーワーラーは季節に応じて40~50種類のミターイーやスナックを販売しているが、スペシャリティーは、ピステー・キ・ラウズ(ピスタチオのお菓子)、バーダーム・キ・ラウズ(アーモンドのお菓子)、ソーハン・ハルワー(ドライフルーツと挽き豆と砂糖のお菓子)などのようだ。

前々からガンテーワーラーのお菓子を食べてみたいと思っていたが、実は僕はミターイーがあまり好きでなく、何もないのにミターイーを買って食べる気にはなれなかった。ところが今日、ミターイーを買う理由ができた。昨年提出したM.Phil.(博士課程中期)の論文のヴァイヴァ(口頭試問)がやっと行われることになったからである。ヴァイヴァでは、他大学の教授が呼ばれてやって来て、いくつかの質問を論文提出者に出し、論文や返答の内容によって最終的な評価を決める。ヴァイヴァが完了すれば成績が決定して学位がもらえることになるため、めでたいこととされる。我が学科ではヴァイヴァが終わった後は皆にミターイーなどを振る舞う習慣になっており、ミターイーを買う強力な理由が出来たのであった。昼食を食べた後、チャーンドニー・チャウクに赴いた。

ガンテーワーラー店内

ガンテーワーラーは200年以上の伝統を誇る老舗だが、内装は意外にモダンで、普通に買い物が出来る。ウェブサイトまであり、インド国内なら発送を受け付けている。一見すると老舗らしさが感じられないが、そのパッケージにはくっきりと「WE HAVE NO OTHER

BRANCH(支店はありません)」の文字が。チャーンドニー・チャウクにガンテーワーラーあり、と謳われた誇りからであろうか、チャーンドニー・チャウクから一歩も外に出る気はないようだ。どんな宣伝文句よりもこの言葉がこの店の信頼性を保証している。あちこちにチェーン展開しているハルワーイーとは大違いである。

ガンテーワーラーのパッケージの裏

何を買おうか迷ったが、インド人の勧めに従って、カージュー・キ・バルフィー(カシューナッツのお菓子)とゴーンド・カ・ラッドゥー(樹脂の団子)を1kgずつ購入した。ヴァイヴァが終わったらみんなで食べる予定なので、まだ開けていない。

ところで、ガンテーワーラーはサモーサー(野菜を小麦粉の皮で包んで揚げた軽食)でも有名だ。ここのサモーサーはおそらくデリーでもっともうまい。昔ながらの製法で丁寧に作られており、デーシー・シュッド・ギーで揚げられている。ミターイーとは別にすぐ食べる用に買って帰り、早速食べてみたが、これほど何個も食べたくなるようなサモーサーは他にはちょっとないと感じた。サモーサーだけでも店の実力が分かる。

ガンテーワーラーのサモーサー

ミターイーは好物でないため、実は全く詳しくないし、各地のハルワーイーの食べ比べなどもってのほかなのだが、少なくとも歴史と名声においてガンテーワーラーに並ぶ店がデリーに存在しないことは確実だ。きっとその味もデリー最高レベル、インド最高レベルのものだと思われる。もしチャーンドニー・チャウクの雑踏に突撃するだけの気力と体力があるなら、ガンテーワーラーはオススメの店である。

ガンテーワーラーのミターイーたち

ところで、愛読書「दिल्ली जो एक शहर है(dillī jo ek shehr hai)」には、ガンテーワーラーの他にシャージャハーナーバードで有名なハルワーイーの店の名がいくつか挙がっている。ダリーバーのクンジャス・ハルワーイー、ラーラー・クンワル・セーンの店、ガウリーシャンカルの店。ガンターガル近くのバーナー・ババルの店、マティヤー・マハルのラーラー・ジャッバル・マルの店、クーチャー・カービル・アッタールのハブシー・ハルワー・ソーハン・ワーレーなどなど。だが、全て過去形で書かれており、今でも存在するのかは分からない。やはりガンテーワーラーは別格のようである。

だが、シャージャハーナーバードの目抜き通りであるチャーンドニー・チャウクは、現在でも伝統的な軽食を楽しむことができるグルメ・ストリートである。デリーのグルメガイド「Flavours

of Delhi: A Food Lover's Guide」によると、ダリーバー・カラン・ロードに入る角にあるオールド・フェイマス・ジャレービーワーラーはジャレービー(メリケン粉の生地を揚げた渦巻き型のスナック)で有名だし、ガンテーワーラーとタウンホールの間にあるパラーンテーワーレー・ガリーはその名の通りおいしいパラーンター(平たく伸ばした小麦粉の生地を鉄鍋で焼いたパン)の店が密集する路地だし、タウンホールの反対側にあるニンブーワーラーではデリー最高のニンブーソーダ(レモネード)が飲めるし、ファテープリー・モスクのそばのギャーンジー・カ・ファルーダーは、デリーで一番うまいクルフィー・ファルーダー(アイスとバーミセリのコンビネーションからなる冷たいデザート)を出す。また、同ガイドには掲載されていなかったが、グルドワーラー・シーシュ・ガンジの前にあるアンナプールナー・バンダールはデリーでもっとも老舗のベンガリー・ミターイー屋だし、ガンテーワーラーの向かいにあるハルディーラーム・ブジヤーワーラーはビーカーネール発祥のハルワーイー・チェーンで、どちらも有名だ。一度チャーンドニー・チャウク有名店食べ歩きツアーでも企画してみたい。

1月18日(金)に僕が提出したM.Phil.論文のヴァイヴァが行われた。誰が試験官として来るか、かなり重要なファクターなのだが、僕のヴァイヴァのために来たのはヴィシュヴァナート・トリパーティーであった。かなり高名な学者である。何とかヴァイヴァを済ますことが出来た。

ヴァイヴァが終わった後、友人や職員にミターイーを配った。敢えてガンテーワーラーの名前は出さず、何か反応があるかと試してみたが、特に「こんなうまいミターイーは初めてだ!」みたいな反応はなかった。だが、ラッドゥーはすぐになくなってしまい、バルフィーもほとんどなくなった。

カージュー・キ・バルフィー

自分でも食べてみたが、どちらも甘すぎず、嫌いな味ではなかった。ラッドゥーは口の中で溶けるような食感がよかったし、バルフィーも食べやすかった。やはり200年続いているだけあり、ガンテーワーラーのミターイーは特別だと思う。

| ◆ |

1月18日(金) Bombay to Bangkok |

◆ |

1972年に「Bombay to Goa」という映画が公開され、ヒットしたことがあった。きっとその映画をリアルタイムで見た世代が現在制作側に回っているのだろう。同様のタイトルの映画が最近いくつか現れた。例えば1997年に「Bombay

to Nagoya」という名古屋ロケのインド映画が公開されたが、それは一例である。2007年には「Bombay to Goa」のパロディー、「Bombay

to Goaa」が公開された。そして今年、タイのバンコクを舞台にした「Bombay to Bangkok」が封切られた。監督は「Iqbal」(2005年)や「Dor」(2006年)のナーゲーシュ・ククヌール。ボリウッドでは高く評価されているものの、僕は個人的に認めていない映画監督である。だが、いつか彼の映画の良さが分かるのではないかと期待して、ククヌール映画を見続けている。

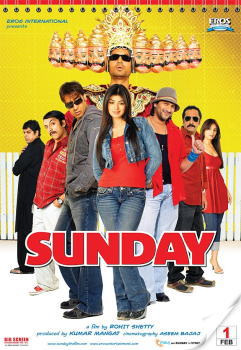

題名:Bombay to Bangkok

読み:ボンベイ・トゥー・バンコク

意味:ボンベイからバンコクへ

邦題:ボンベイ・トゥー・バンコク

監督:ナーゲーシュ・ククヌール

制作:イラーヒー・ヒプトゥーラー、ラーフル・プリー

音楽:サリーム・スライマーン

作詞:ミール・アリー・フサイン

衣装:アパルナー・シャー

出演:シュレーヤス・タルパデー、レナ・クリステンセン、ヴィジャイ・マウリヤ、マンミート・スィン、ジェネヴァ・タルワール、ヤティーン・カリエーカル、ナスィールッディーン・シャー

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、シュレーヤス・タルパデー、レナ・クリステンセン、

ヴィジャイ・マウリヤ、マンミート・スィン

| あらすじ |

ムンバイーで料理人をしていたシャンカル(ナーゲーシュ・ククヌール)は、マフィアのドン(ナスィールッディーン・シャー)の息子ジャムK(ヴィジャイ・マウリヤ)が忘れていったポーチの中に大金が入っているのを見つけ、横領する。すぐにそれはマフィアに知れ渡り、シャンカルは追われる身となる。シャンカルはドバイに高飛びしようとしたが、ジャムKたちが既に空港を張っており、飛行機に乗れなくなる。逃げ込んだ先は空港の倉庫であった。そこでは、インド人医療団がチャーター機でタイへ医療ボランティアのために旅立とうとしていた。シャンカルは医師の1人になりすまして医療団に紛れ込み、そのままタイへ行く。

医療団は、バンコクから数百キロ離れた田舎の村で医療キャンプを設営した。通訳兼ガイドは、ラッシュ(マンミート・スィン)というスィク教徒であった。シャンカルはなぜか泌尿器科の医師になっており、村人たちにバイアグラを配って好評を博す。

シャンカルは、ラッシュに連れられて行ったマッサージ・パーラーで、ジャスミン(レナ・クリステンセン)というタイ人女性と出会う。シャンカルはジャスミンを指名するが、緊張の余り逃げ出してしまう。だが、ジャスミンは医療キャンプでもボランティアの仕事をしていた。しかも、彼女はマッサージ・パーラーでの仕事に何の引け目も感じていなかった。文化の違いに戸惑いながらも、シャンカルはジャスミンに惹かれる。

シャンカルはムンバイーの空港で、ジャムKから盗んだポーチを医療品が入ったダンボールの中に入れていた。だが、キャンプに届いたダンボールの中にポーチは見つからなかった。そこでシャンカルはリーダーのコッルーリー(ヤティーン・カリエーカル)に聞いてみる。コッルーリーは、医療品の半分はバンコクに置いたままであることを教える。

シャンカルはジャスミンと一緒にバンコクへ行くことを決める。そのときジャムKがキャンプまで追って来ていたが、それを振り切ってスクーターでバンコクを目指す。また、ジャムKは精神科の女医ラティ(ジェネヴァ・タルワール)に捕まり、被験者にされてしまう。だが、ジャムKとラティは心を通わすようになる。

バンコクに着いたシャンカルは、遂にポーチを手にする。だが、ジャムKも追い付いていた。仕方なくシャンカルはポーチを差し出すが、ジャムKが追っていたのは金ではなく、一緒に入っていたバラの押し花であった。

シャンカルはそのままドバイへ行こうとしていた。だが、シャンカルのことを好きになっていたジャスミンは、シャンカルに騙されていたことに気付く。ジャスミンはシャンカルの頬を叩き、そのまま去って行ってしまう。シャンカルも、ジャスミンの本当の気持ちを知り、ドバイ行きをやめて医療キャンプへ向かう。

だが、医療キャンプには警察が来ており、ジャスミンは逮捕されてしまう。医療キャンプから医療品が盗難され、その容疑がシャンカルとジャスミンにかけられていたのだった。シャンカルは最初、医療品の管理者だったラティを疑うが、ラティは全く関与していなかった。残るはコッルーリーしかいなかった。シャンカルはコッルーリーを密かに尾行し、医療品を現地のマフィアに受け渡すところを目撃する。シャンカルはコッルーリーを倒し、警察に突き出す。また、ジャスミンを刑務所から解放する。だが、ジャスミンの怒りは冷めていなかった。

シャンカルは、恋人のラティを迎えに来たジャムKから助言され、マッサージ・パーラーへ行ってジャスミンに愛の告白をする。最初は受け入れなかったジャスミンも、最後には彼の気持ちを受け入れる。

こうしてシャンカルは、ジャスミンと結婚し、タイの田舎でレストランを開いて幸せに暮らした。ジャムKもラティと結婚し、バンコクに落ち着いた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

やはりナーゲーシュ・ククヌールは駄目だ。インド映画の文法を理解していない。観客の感情を自在に操る能力に欠けている。しかも下手に奇をてらったテーマに手を出す。よって、娯楽映画としても、社会派映画としても、破綻した内容となってしまっている。前作「Dor」もその傾向が見られたが、「Bombay

to Bangkok」ではそれがより加速していた。「Dor」は批評家受けが良かったので救われたが、本作は完全なる失敗作の烙印を押されるだろう。

タイは、距離的にも経済的にも文化的にも、インドから最も近い国のひとつであり、近年多くのインド人がタイへ旅行している。それを反映するように、タイでロケされたインド映画もここ数年で急増した。その先駆けは「Company」(2002年)だったと思うが、その後、「Murder」(2004年)、「Ek

Ajnabee」(2005年)、「Zinda」(2006年)など、多くのインド映画がタイ、特にバンコクを舞台にしている。よって、映画の大半がタイで撮影された「Bombay

to Bangkok」に特に目新しいものはない。ただ、題名はバンコクが舞台になっていることを想像させるが、実際にはタイの片田舎がメインである。

この映画にもし何かインド社会に向けたメッセージが込められていたとしたら、それは売春婦に対する古い考え方への疑問であった。ヒロインのジャスミンは、昼は医療キャンプでボランティアをし、夜はマッサージ・パーラーで身体を売って生計を立てている。インドからやって来た主人公シャンカルにとって、売春婦は売春婦、ボランティアはボランティアであり、1人の人間がそれらの仕事を同時にしていることが理解できない。だが、ガイドのラッシュは言う。「タイの女性はとても働き者なんだ。」どうもインド人観客はそれをギャグと捉えていたようだが、エンディングでシャンカルとジャスミンの結婚を見せているのを見ると、ククヌール監督のフォーカスは正にこの点にあると言える。売春婦を無条件で見下すのは古い価値観だとの主張があった。同様の主張は「Laaga

Chunari Mein Daag」(2007年)でも見られたが、「Bombay to Bangkok」はタイを舞台にしているため、文化の違いということで片付けられてしまう可能性が高く、もしそれが監督の主張だとしても、説得力は乏しかった。

脚本も弱かった。シャンカルがなぜ大金の入ったポーチをダンボールに隠したのかがそもそも謎だし、ジャムKがポーチの中に入っていたバラの押し花を追っていた理由も不透明だった。その他にも詰めの甘い設定や展開が目立ち、映画への感情移入の妨げとなっていた。

タイを舞台にしているだけあり、タイ語の台詞がかなりの部分を占めた。字幕などは一切なし。逆に、シャンカルとジャスミンの間のミスコミュニケーションが映画のひとつの醍醐味となっていた。タイ語の丁寧な言い方では、文末が男性は「カッ(プ)」、女性は「カー」になるが、それもネタとして使われていた。ただ、あまり説明がなかったので、タイ語を知らない人には何が何だか分からないだろう。また、タイ人がよく使う英語「Same

Same」がそのまま映画の副題「Same Same But Different」や挿入歌のサビになっていたりして面白かった。さらに、「愛してる(女性から男性)」を意味するタイ語「チャン・ラック・クン」が映画の重要なキーワードとなっていた。ヒンディー語とタイ語のコラボレーションという意味では、「Bombay

to Bangkok」ほど踏み込んだ作品はインドには他にない。どうもナーゲーシュ・ククヌール監督自身が大のタイ好きのようだ。

ククヌール監督はシュレーヤス・タルパデーを気に入っているようで、「Iqbal」、「Dor」、「Bombay to Bangkok」と、3作連続で彼を起用している。決してハンサムとは言えないが、個性と演技力のある男優である。ヒロインはタイ人モデルのレナ・クリステンセン。ハリウッド映画「The

Tesseract」(2003年)にも出演している。どうやらククヌール監督の好みのようだが、インド人一般の目に美人と映るかは大いに疑問である。ただ、彼女はボリウッド映画を見て育って来たようで、ボリウッド映画への出演を喜んでいる。あまり実態を知らないのだが、タイでもボリウッド映画は人気のようだ。映画中でも、インド人を見た途端にアミターブ・バッチャンやアイシュワリヤー・ラーイの名を出して語り出すタイ人が出て来た。

特別出演のナスィールッディーン・シャーを除けば、脇役陣は初見の人ばかりだった。ジャムKを演じたヴィジャイ・マウリヤはなかなかぶっ飛んでおり、もしかしたらこれから出演機会が増えるかもしれない。

音楽はサリーム・スライマーン。インドとタイの友好ソングとも言える「Same Same But Different」が秀逸だが、それ以外は特に大したことはない。そういえば「Iqbal」のヒット曲「Aashayein」が途中で一瞬だけ挿入される。初体験後の気持ちを代弁するために・・・。

「Bombay to Bangkok」は、映画としては完成度の高い作品ではなかった。だが、「インドから見たタイ」という観点ではなかなか面白い。

国営のヒンディー語語学学校ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院;以下サンスターン)は、非ヒンディー語圏を中心にインド中にあるが、外国人を受け入れているのはアーグラー本校と、デリー校のみである。デリーとアーグラーはそれほど遠くないため、年によってはデリーとアーグラーの外国人留学生間(特に同じ国籍の留学生間)で交流が生まれることもある。

今日、サンスターンに通う日本人の下宿先でパーティーがあり、サンスターンのOBとしてなのか何なのか分からないが、一応僕も誘ってもらえた。昨日、M.Phil.(博士課程中期)論文のヴァイヴァ(口頭試問)という大きな山場を乗り越え、時間的にも心理的にも余裕があったこともあるが、パーティーの場所がかつて住んでいたガウタム・ナガルだったこともあり、俄然出席する気が出た。ただ、そこは僕がガウタム・ナガルにいたときに一度も足を踏み入れたことのないエリアで、こんなところがあったのか、と驚いた。

諸事情から日本人と東欧人の合同パーティーとなった。サンスターンのアーグラー校からもポーランド人やブルガリア人が来ていた。

その席で変わったものを目にした。それはニルドーシュという名の煙草。アーグラー・サンスターンに通う人がアーグラーで買って持って来たらしい。この煙草はただの煙草ではない。なんと健康にいい世界初のアーユルヴェーダ煙草を豪語している。実際には「煙草」とはどこにも書かれておらず、全く新しいコンセプトの煙草状嗜好品と言える。パッケージには「薬用フィルター吸入器」と書かれていた。また、パッケージの中にはまるで薬品であるかのように説明書みたいな紙切れも入っていた。パッケージやその説明書の記述によると、ニルドーシュは、「チャラカ・サンヒター(アーユルヴェーダの医学書)」に基づき、バジル、クローブ、甘草、ウコン、グッガルの根、テーンドゥーの葉、シナモンなどの薬草やスパイスを調合して手作りで作られた煙草で、タバコやニコチンは一切含まれていない。健康を害さないばかりか、免疫機能を向上させ、若返りに効果があると言う。なるほど、ニルドーシュとはうまい名前を付けたものだ。ニルドーシュとは、「悪いところがない」のような意味である。

ニルドーシュ

ニルドーシュを製造しているのは、グジャラート州アハマダーバードを拠点とするマーンス・プロダクトという会社。説明書では、その会社の社長なのか何なのかよく分からないが、NMバーヴサルという人物が製品について語っている。英語とヒンディー語で書かれており、ほぼ内容は一緒だったが、英語の方の抄訳を以下に載せる。

25年の弛まぬ努力の賜物であるこのユニークな製品を選んで下さいまして、誠にありがとうございます。

私はタバコ製造販売業者としてキャリアをスタートし、ビーリー(葉巻タバコ)を製造して来ました。しかし、ビーリーやタバコを頻繁に吸ったことで健康に深刻な問題が起こりました。そこで私は自分の経験を世界のために活かし、タバコやニコチンがゼロなのに喫煙しているときの快感やフィーリングを感じられるような製品を開発しなければならないと思い立ちました。その仕事は困難でしたが、自分自身と世界にユニークな製品を提供したいとの一心で、何年もアーユルヴェーダの古い文献を研究しました。

(中略)

ニルドーシュは身体の免疫機能の向上を促進させます。ニルドーシュは真の回春です。ニルドーシュは全ての身体機能によい影響をもたらしますが、特に胃腸器系と呼吸器系の機能を改善し、げっぷ、膨満、便秘、静脈洞炎、気管支炎などを解消します。このように多くの効用があるため、ニルドーシュの需要はインドだけでなく、先進諸国でも急激に高まっています。

ニルドーシュ・ハーバル・フィルター・ドゥームパーン(煙草)は、医者、アーユルヴェーダ医師や世界中の各種研究機関から推薦されています。

私はニルドーシュを25年間吸い続けており、上記のような効果を自分の身体で感じています。私はあなたに日頃からニルドーシュを吸っていただいて、同じ経験をしていただきたいと思っています。また、ニルドーシュを改善し、世界の隅々にまで広めるため、あなたの体験を是非教えて下さい。

ヒンディー語の方ではさらに効能が書き連ねられていた。ニルドーシュを常用することで、不安や疲れが解消され、悪癖が直り、健康な空腹感が沸き、夜は心地よい眠気が訪れ、声が美しくなり、うつ病が治り、腹に溜まったガスが外に出て、感覚器が敏感になるそうだ。

健康のためにニルドーシュを吸う人がいるのかどうかは分からないが、禁煙目的でニルドーシュを試す人は多いかもしれない。ただし、保健家族福祉省がまとめた報告書「Report

on Tobacco Control in India」では、ニルドーシュは「表面上は禁煙支援のために販売されている。だが、科学的な評価は行われておらず、その効果についてもほとんど実証されていない」と書かれている。どうもニルドーシュは割と昔から発売されていたようで、ただ単に僕が知らなかっただけかもしれない。

説明書にはウェブサイトのアドレスも載っていたが、そのアドレスは現在は既に使われていなかった。だが、ネットを検索した結果、それらしきウェブサイトを発見した。会社名が違うのだが、ニルドーシュについて一通り説明がしてあり、発注も受け付けている(ネットショップとしての信頼性は不明。自己責任でお願いします)。

僕は煙草は吸わないのだが、アーユルヴェーダ煙草という発想の新しさに惹かれてちょっとだけ吸ってみた。甘い味であった。匂いもとても甘く、煙草を吸うとまるでお香を焚いたかのように部屋中に香りが広がった。水タバコと少し似たテイストかもしれない。たとえ健康に何の効果がないとしても、ニルドーシュはちょっとオシャレな嗜好品になり得るような気がする。

デリーではあまり見掛けない煙草のようだが、アーグラーで手に入ってデリーで手に入らないものは、タージ・マハルを除けばないと言っていい。もしデリーでニルドーシュをコンスタントに取り揃えている店が見つかったら、インド土産として重宝しそうだ。

【追記】オンラインショップGaram garamから提供していただいた情報によると、ニルドーシュはパハール・ガンジのアーユルヴェーダ薬局で手に入るようだ。

インドには、国全体が休日となるナショナル・ホリデーは、1月26日の共和国記念日、8月15日の独立記念日、10月2日のマハートマー・ガーンディー誕生日の3日しかない。その他の祝日を決める権限は州政府に委ねられており、各州で休日が異なる。デリーではヒンドゥー教、イスラーム教、スィク教、キリスト教、仏教、ジャイナ教の重要な祭日がバランスよく休日とされている。よって、デリーで生活する上で、それらの宗教に詳しくないと、休みになる意味を理解しないまま休日を過ごすことが多くなる。

とりあえず祝日なので、「○○おめでとう」とか「ハッピー○○」と言っておけばいいだろうと考える。「ディーワーリー・キ・シュブカームナーエーン」、「ハッピー・ホーリー」、「イード・ムバーラク」などなど、インド人からメッセージが送られてくることだろう。その通りの言葉を返せば問題ない。だが、中には「おめでとう」と言ってはいけない祝日もあり、注意が必要だ。そのひとつが、イスラーム教の祭りムハッラムである。今日はムハッラムで、デリーは祝日だった(ただし日曜日と重なった)。

ムハッラムとは元々、イスラーム社会の暦であるヒジュラ暦の第一月の名前である。だが、インドでムハッラムと言った場合、ムハッラム月第10日目に行われる祭事のことを特に指す。アーシューラーまたはターズィヤーとも呼ばれる。イスラーム教徒にとって元旦のような日だと言えば分かりやすいかもしれないが、実際はそんな単純な祭日でもない。また、イスラーム教にはスンナ派とシーア派の二大宗派があるが、ムハッラムは特にシーア派にとって重要な祭りである。

ムハッラムの起源は、7世紀に起こった歴史的出来事である。それを理解するためには、最初期のイスラーム教の指導者たちやスンナ派・シーア派の成立過程を簡単に押さえておかなければならない。

イスラーム教の創始者ムハンマドにはファーティマという娘があり、彼は従弟で養子のアリーをファーティマと結婚させた。アリーとファーティマの間には、ハサンとフサインという息子が生まれた。632年にムハンマドが死去すると、親戚で教友のアブー・バクルがイスラーム共同体の指導者の座を受け継いだ。イスラーム共同体の指導者はカリフ(ハリーファ)と呼ばれるようになり、アブー・バクル、ムハンマドの義弟ウマル、ムハンマドの娘婿ウスマーンと受け継がれた後、656年にアリーが第4代カリフに就いた。だが、ムハンマドの元秘書でシリア総督になっていたムアーウィヤは反発し、660年にアリーを破って第5代カリフ即位を宣言した。だが、661年にアリーが暗殺されると、長男のハサンがカリフとして擁立された。ムアーウィヤはハサンを攻撃したが決着は就かず、停戦協定が結ばれる。その内容はスンナ派とシーア派で主張が異なるが、シーア派の主張に従えば、ムアーウィヤの死後、カリフ権はハサンまたはフサインに戻されることが規定された。ハサンは669年に死去し、ムアーイヤは680年に死去した。だが、ムアーイヤは生前にカリフ職を世襲制と定めており、息子のヤズィードがカリフに即位した。一方、アリーの信奉者だった人々はフサインをカリフに擁立しようとした。ヤズィードは先手を打って軍隊を送り、カルバラー(現イラク中部の都市)において、少数の手勢しか率いていなかったフサインを殺した。これが俗に言うカルバラーの戦いだが、実際は虐殺に近いものであったと言う。この事件をもって、アリーの血筋しか指導者として認めない人々がシーア派として完全に分離し、イスラーム教内にスンナ派とシーア派の二大宗派が生まれた。だが、ヤズィードの卑劣な行為はスンナ派からも非難されている。

ムハッラムは、カルバラーの戦いにおけるフサインの殉死を追悼する祭りである。追悼行事であるので、「おめでとう」は禁句になる。ムハッラムではマルスィヤーと呼ばれる追悼詩が詠まれたり、宗教劇が催されたり、フサインの棺を模した山車の行進が行われたりするが、特に有名なのは、鎖で自分の身体に鞭打つ人々である。シーア派の人々は、ハサンとフサインの死を悼み、路上で裸になって、「ヤー・ハサン!ヤー・フサイン!」と叫びながら自分の身体に鎖の鞭を打つ。英語には、宗教的興奮を示す「ホブソン・ジョブソン(Hobson-Jobson)」という単語があるが、これは「ヤー・ハサン!ヤー・フサイン!」を英国人が勝手に解釈して作り出した造語である。きっとインドに駐在した英国人の誰かがムハッラムの熱狂的光景を目の当たりにしたのだろう。インド起源の英単語を集めた辞書があるが、その題名も「Hobson-Jobson」となっている。「Hobson-Jobson」と似たような単語に「juggernaut」があるが、こちらはオリッサ州プリーのジャガンナート寺院祭の熱狂から生まれた英単語である。ジャガンナートが訛って「juggernaut」になった。

インドのムハッラムは、ラクナウーやハイダラーバードのものが有名のようだが、デリーでも盛大に祝われる。マヘーシュワル・ダヤール著「दिल्ली

जो एक शहर है(dillī jo ek shehr hai)」には、デリーのムハッラムについて詳細な記述があった。フサインの殉死の場面から翻訳する。

ハズラト・イマーム・フサインの殉死の話はとても悲痛である。ハズラトとその支持者たちの数はたったの82人だった。一方、ヤズィードの軍勢は2万2千人だった。さらに彼らは、戦場の近くを流れていたファラート河を占領し、ハズラト・イマーム・フサインとその仲間たちに水の一滴も飲まさなかった。イマーム・フサインの息子のアリー・アスガルはまだ乳飲み子だった。彼は敵の前に出て、子供のために水を求めたが、敵は水を渡す代わりに矢の雨を浴びせかけた。ハズラト・イマーム・フサインの仲間たちや親戚は、喉の渇きに苦しみ、「アルアタシュ(ああ、水よ)」と言いながら死んで行った。カルバラーの戦いは、正義と悪の戦いだった。この戦いでハズラト・ムハンマドの家系の人々が何人も殉死した。ハズラト・イマーム・フサインとザイナブの間に生まれた2人の息子も死んだ。

ムハッラムの祭りでは、殉死者たちが追悼される。この日、ターズィヤー(棺を模した山車)の行進が行われ、人々は追悼を行う。マルスィヤーが詠まれ、追悼集会が開かれる。デリーのターズィヤーはとても有名だった。カルバラーで渇しながら死んで行った殉死者を追悼し、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒は至る所に給水場を設けていた。ムハッラム月の第1日には、ラール・キラーでは皇帝が、一般家庭では子供たちがハズラト・イマーム・フサインやフサインのファキール(修行僧)に扮し、緑の服を着て、首に緑のカファニー(ファキール用の衣)を掛けた。袋にカルダモン、ウイキョウ、ケシの実が入れられた。その後、ファキールは聖者廟へ行って挨拶をし、喜捨を与えられた。家では朝晩シャルバト(果汁飲料)が貧者やファキールに施された。第6日には皇帝に2つの象眼細工の杖が与えられ、腰には銀の鎖が巻かれた。ムハッラム月の第7日に皇帝の一行はイマームバーラー(ターズィヤーの保管場所兼霊廟)を詣でた。行進の前方には、紙と竹ひごの造形物、雲母の容器に入れられたロウソク、ヘンナとマリーダー(ケーキ)を載せた盆、太鼓、ローシャンチャウキー(トランペット)が進んだ。後方では皇帝、后妃、アビシニア人、トルコ人、兵士が続いた。イマームバーラーに着くと、廟でヘンナとマリーダーの盆が捧げられた。

ムハッラム月の第8日に、皇帝はハズラト・アッバースのサッカー(水運び人)に扮し、子供たちにシャルバトを飲ませた。ムハッラムの第10日には、水差しはシャルバトで満たされ、桶は新鮮なハルワー(菓子の一種)で満たされた。ズハル(午後の礼拝の時間)の後、皇帝はモーティー・マスジド(ラール・キラー内のモスク)でアーシューラーの礼拝をした。その後、喜捨として食べ物が与えられた。夕方になると宮廷では、カルダモン、切り刻んだビンロウジ、メロンの種、ゴーラー(ココヤシの実の皮)、コリアンダーが配られた。

第10日には、ターズィヤー(棺を模した山車)の行進が行われ、給水所が設けられ、太鼓が叩かれ、マルスィヤーが詠まれた。熱狂的にターズィヤーの行進が行われ、多くの人々が集まった。多くのヒンドゥー教徒もターズィヤーの行進に参加した。ターズィヤーが通るヒンドゥー教徒地区では、ヒンドゥー教徒が給水所を設けた。マルスィヤーの語りはいつしか技芸となり、多くの名人がいた。この祭りの最も重要な仕事は、ターズィヤーを作ることである。ティームールが最初にターズィヤーを作らせたと言われている。その後、この伝統が受け継がれている。アラブ地方ではターズィヤーを作る伝統はないと言う。デリーのターズィヤーはとても有名で、当時作られていたターズィヤーは非常に素晴らしいものだった。数階建てのターズィヤーが作られ、中には高層の建物を越えるものまであった。通常、ターズィヤーは木で骨組みが作られ、色とりどりの銀紙や雲母のかけらが貼られた。時にはサトウキビ、綿、お菓子、ガラス、蜜蝋などで出来たターズィヤーも作られ、人々の話題になった。いろいろな大きさ、いろいろな色、いろいろなデザインのターズィヤーがあった。4人で十分持ち上げられるだけの大きさの小さなターズィヤーもあれば、20~25人の力が必要なほど大きなターズィヤーもあった。各種コミュニティーや各街区が各々のターズィヤーを出し、ターズィヤーの名前もそれに従って付けられた。例えば、織工のターズィヤー、マニハール(手首飾り職人)のターズィヤー、バーラー・トーンティー(街区の名)のターズィヤーなどなど。

ムハッラムの行進はとても豪華絢爛だった。ターズィヤーの美しさは思わず見とれてしまうほどだった。行進の先頭では太鼓が叩かれ、緑や黒の旗を持った一群が続いた。ターズィヤーはゆっくりと前へ進んだ。市場や路地ではとてつもない人垣が出来た。女性たちも上階のジャローカー(透かし窓)から行進を見物し、追悼も行っていた。ターズィヤーの後ろには、追悼を行う一団がおり、大声で「ヤー・アリー・ハーエ・ハーエ」、「ヤー・ハサン・ハーエ・ハーエ」、「ヤー・フサイン・ハーエ・ハーエ」と叫んでいた。行進では、マルスィヤーを詠む者もおり、胸を叩いて悲しんだ。一般的にマルスィヤーはダビールやアニースのものが詠まれた。

ターズィヤーの行進に参加した人々は犠牲の熱狂に駆られていた。追悼しながら、剣や鎖で裸の腕、背中、胸を叩いて流血させている者もいた。追悼しながら意識を失ってしまう者もいた。イマーム・フサインの愛馬ドゥルドゥルの模造も行進した。子供たちは何度も何度もドゥルドゥルの下を通り抜けた。イマーム・フサインに捧げるため、棒術、棍棒術、剣術などの披露を行う者もいた。上階のジャローカーからは、彼らの上に花が降り注がれた。行進は、あちこちの路地や市場を通り抜け、最後にはローディー・ロードに位置するカルバラーへ行き、そこでターズィヤーが埋葬された。

マヘーシュワル・ダヤールはデリーのムハッラムの光景を過去形で書いているが、これと全く同様の行進が現在でもデリーで行われている。数年前、ムハッラムの日の夕方に偶然ローディー・ロードをバイクで通り掛ったところ、とんでもない混雑に直面したことがあった。ムハッラムの日にあの辺りで何かが行われていることには気付いたのだが、デリーの研究を進めて行く内に、次第に詳細が分かって来た。今年はデリーのムハッラムを目撃しようと思い立ち、ムハッラムの数日前から情報収集を始めた。

デリーのターズィヤーについては情報が少なかったものの、ムハッラム当日の正午12時にジャーマー・マスジドからターズィヤーが出発するとの記述が見つかり、それ以前に当地へ行ってみることにした。行進は、サフダルジャング廟近くのカルバラーで終了するとのことだったので、バイクでジャーマー・マスジドまで行くのは避け、オートリクシャーで行った。

ジャーマー・マスジドには午前11時頃に到着。ジャーマー・マスジドの南側にあるナンバー1ゲートの前には、ターズィヤーらしきものが立っていた。警備も厳重である。周囲の人に聞いてみるとやはりこれはムハッラム関連のもので、今日ここで何かがあるのに間違いはなかった。数人の外国人観光客も興味深そうにターズィヤーを眺めていた。

ジャーマー・マスジド

しかし、屋根に届くほどの高いターズィヤーは見当たらず、今ではあまり大規模にやっていないのかとの不安が頭をよぎった。何か軽く食べられるものはないかと、ナンバー1ゲートから南に伸びているマティヤー・マハル(街区の名前)の方へ行ってみた。すると、マティヤー・マハルの途中にある交差点に、巨大なターズィヤーがいくつも並んでいるのを発見した。どうもターズィヤー行進の始点はここのようだ。

マティヤー・マハルに並ぶターズィヤー

しかし、まだ最後の仕上げをしているターズィヤーがいくつもあり、行進の開始までにはまだまだ時間がかかりそうだった。よく観察すると、ターズィヤーの下には車輪が付いており、押したり引いたりして動かせるようになっていた。デザインは千差万別で、ターズィヤーに共通の特徴を挙げることは難しい。

肩車して高所に花を飾り付けている

ただ、既に太鼓隊が太鼓の演奏を始めており、見物人や周辺の店からお捻りを集めていた。

太鼓隊

なかなか始まらないので、通行人を観察して時間を潰した。オールドデリーの主みたいなナイスな雰囲気のお爺さんの盗撮に精を出した。

いかにもディッリーワーラーなお爺さん

1時半過ぎから徐々にサビールと呼ばれる給水所の用意が始まった。町内会や店が無料でシャルバトや水や食べ物を配るのである。マティヤー・マハルにあるカマール・スイートというお菓子屋は、巨大なたらいを使ってシャルバトを作っていた。人々は我先にとカマールのシャルバトに殺到し、ちょっとした喧嘩も起こっていた。

カマールのシャルバテ・ザーフラーニー

サフラン入りの果汁飲料を調理中

宝石ジャラジャラのおじさんはカマール・スイートの主人らしい

マヘーシュワル・ダヤールは「アーシューラーのナマーズ(礼拝)」について触れていたが、どうやらターズィヤーの人々はそのアーシューラーのアザーン(礼拝の呼び掛け)が流れるのを待っていたらしい。午後2時過ぎにアーシューラーのアザーンが流れると、徐々にターズィヤー行進が始まりそうな雰囲気が高まって来た。マティヤー・マハルの路上では、太鼓の演奏に加えて棒術の披露が始まった。小さな男が棒を振り回して周囲の人々に殴りかかろうとするのである。警察にも容赦なく手を振り上げていたが、警察は笑って避けていた。

棒を振り回す人

午後3時頃、ゆっくりとターズィヤーが動き始めた。だが、動いては止まり、動いては止まりを繰り返すのでなかなか進まない。給水所の前では必ず止まり、水やシャルバトを受け取っていた。上部が電線に引っかかってしまうこともあり、高いターズィヤーはかなり苦労しながら移動していた。マヘーシュワル・ダヤールの記述では、子供たちがフサインの愛馬ドゥルドゥルの下をくぐる光景が描写されていたが、僕はドゥルドゥルらしきものは見なかった。だが代わりに、ターズィヤーの下をくぐる子供たちの姿をたくさん見た。おそらくターズィヤーの下をくぐると何か利益があると考えられているのだろう。また、上階のジャローカー(窓)からターズィヤーを覗き見る女性たちの姿も描写されていたが、それは現代でも同じであった。ターズィヤーが通る路地の両側の建物の上階では、女性や子供たちが熱心にターズィヤー行進を見物していた。

ターズィヤーを見物する女性や子供たち

先頭のターズィヤーは、出発から30分かけてやっとジャーマー・マスジド前に到着した。モスクの南門前の階段は見物人でびっしりと埋め尽くされていた。

ジャーマー・マスジド前に到着

このままずっとターズィヤーに付いて行くことにした。ターズィヤーはジャーマー・マスジドから西に向かい、チャーウリー・バーザール、ハウズ・カーズィー・チャウク、アジメーリー門を通ってオールドデリーの外に出る。先頭のターズィヤーがオールドデリーを出たのは午後5時15分頃だった。オールドデリーを通っている間、ターズィヤーはゆっくりゆっくり進むが、オールドデリーを抜けるとマラソンのようなスピードになる。ターズィヤーの行進に合わせ、ターズィヤーが通るルートは通行止めとなっているため、スイスイ進むことが出来る。アジメーリー門からデーシュ・バンドゥ・グプター・ロードの陸橋を渡って線路を越え、橋を越えたところでUターンして陸橋の下をくぐり、ニューデリー駅とパハール・ガンジの間のチェルムスフォード・ロードに出る。この道を南下するとコンノート・プレイスに出る。コンノート・プレイスも完全に通行止めで、道路の真ん中を堂々と歩くことが出来た。ターズィヤーはコンノート・プレイスを逆時計回りに回って、ジャンタル・マンタルのあるサンサド・マールグに入る。そのまま国会議事堂の直前まで直進し、中央官庁舎のすぐ東側を通ってニューデリーの南側へ抜ける。その後はクリシュナ・メーナン・マールグ、トゥグラク・ロード、オーロビンド・マールグを通って、ローディー・ロードの南のカルバラーに到着する。カルバラーに到着したのは午後7時15分頃だった。ほぼ4時間を掛けて、オールドデリーからニューデリーまで踏破したことになる。

ジャーマー・マスジドからカルバラーまでに撮影したいくつかのスナップを掲載する。

給水車の上でターズィヤー見物

ホテル・タージ前

素敵なペプシ帽をかぶったお爺さん

棒術披露

チャーウリー・バーザールを通るターズィヤー

ハウス・カーズィー・チャウク

アジメーリー門近辺

パハール・ガンジ

歩行者天国状態のコンノート・プレイス

メトロ工事中のオーロビンド・マールグに到着

カルバラーは、EICHERの「Delhi City Map」では、P114のE1の「Burial Ground」と書かれている場所である。同地図での「Karbala」の位置は間違っている。カルバラー前はメーラー(市場祭)になっており、売店や遊具が並んでいた。カルバラーには、オールドデリーだけでなく、デリー中からターズィヤーが集まって来ていた。カルバラーは広場となっており、あらかじめ地面にいくつもの穴が掘られていた。カルバラーまで運ばれたターズィヤーは分解され、穴に埋められる。穴の周囲にはロウソクが立てられ、埋葬されたターズィヤーを弱々しく照らし出していた。非常に不思議な光景であった。ターズィヤーを埋葬することでムハッラムの行事は完了し、人々は帰路に着く。

カルバラー

埋葬されたターズィヤーと、これから埋葬されるターズィヤー

デリーのムハッラムを一通り観察したが、非常に興味深い行事だと感じた。コミュニティーや街区の威信を賭けてターズィヤーを作り、それを人々に見せびらかすように行進させて、最後には惜し気もなく壊して埋葬してしまう一連の流れは、ヒンドゥー教のドゥルガー・プージャーやガネーシュ・チャトゥルティーの祝い方と酷似している。ムハッラムは悪に対する正義の勝利を祝う日でもあるとされるが、その考え方はダシャヘラーと全く同じだ。マヘーシュワル・ダヤールは、ターズィヤーの行進はティームールが始めたと書いているが、ティームールがデリーを占領したのはヒジュラ暦第4月ラビーウッサーニーと第5月ジュマーダール・ウーラーであり、たとえそれが本当だとしても、ティームールによって直接インドに持ち込まれたものではなさそうだ。むしろ、非常にインド的な行事であり、インド発祥なのではないかと思われる。てっきりムハッラムはシーア派のみが祝う祭りだと思っていたが、ターズィヤー行進に参加者で親しくなった人に聞いてみたら、彼らはスンナ派であった。ヒンドゥー教徒がいたかは分からない。ターズィヤーを行進させていた人々は、イマームバーラーへの参拝もしていなかった。現在デリーで祝われているムハッラムは、フサインの殉死を追悼する本来の目的が薄れ、豪華絢爛なターズィヤーを行進させる祭りになっているように思えた。記録によると、ムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルは、スンナ派でありながらアリーの信奉者で、ムハッラムを盛大に祝っていたとされている。ザファルが、デリー内のスンナ派とシーア派の融和を目的としてこのような行事を始めたとしてもおかしくはない。ちなみに、今回もっともカラフルなデザインだったターズィヤーを作った人に聞いてみたら、ターズィヤーの制作には3ヶ月かかり、費用は1万ルピーだと言っていた。

1万ルピーのターズィヤー

ムハッラムと言えば鎖で自身の身体を鞭打つ人々だが、残念ながら今回はそういうことをしている人は見られなかった。1月21日付けのヒンドゥスターン紙には、デリー発の、鞭で裸体を打っている人の写真が掲載されており、デリーのどこかでやっているのは確かである。もう少しマティヤー・マハル近辺を歩いてみれば見れたのかもしれないし、全く別の場所で行われていたのかもしれない。次回見る機会があったら、さらに情報収集して、鞭打ちのシーンも見ようと思う。

ターズィヤー行進には、オールドデリーやパハール・ガンジにたむろしているチンピラ風情の若者たちが、日頃のストレス発散のために多数参加する様子で、治安はお世辞にもいいとは言えない。特に女性が1人で見に行くことは避けた方がいいだろう。ターズィヤー行進は時々ちょっとした暴動に発展することもあるようで、それはルート上に配備されていた警察の数からもうかがい知れた。僕も実は簡単な職務質問を受けた。一番手軽にデリーのムハッラムを楽しむ方法は、午後にジャーマー・マスジドの南門の階段に座ってターズィヤー行進を離れた位置から見物することであろう。そこからオートなどでカルバラーへ行けば、ターズィヤーの埋葬を見ることも出来る。だが、ターズィヤーに付いて行くと、多少危険でかなり疲れるものの、デリーを歩いて縦断するという稀な体験が出来て楽しい。

警戒中の警察

僕が見たのはあくまで宗教行事から半ば遊離した毎年恒例行事で、シーア派関係の施設ではシーア派のムスリムが正統なムハッラムの追悼行事を行っていたかもしれない。それは今後の課題としたい。

僕がインドに留学したのは2001年であった。21世紀の最初の年にインドに住み始めた理由はただひとつ、2001年が大学卒業の年だったからだ。それ以外に理由はない。だが、今思えばいろいろな意味で絶好のタイミングでインドに来ることができた。その内のひとつはインターネットである。既にインドはIT大国として有名になりつつあったが、当時インドにおいて自宅でインターネットに常時接続できるかどうかは謎だった。だが、「インターネットができたらいいな」ぐらいの気持ちでノートPCを新しく購入してインドにやって来た。ちょっとした苦労があったが、住み始めてから1、2ヶ月ほどでインターネット・ケーブルを自宅に引くことができた。あの頃、電話線を使って自宅でインターネットをしている日本人はいたかもしれないが、ケーブルによる常時接続環境を実現した日本人は駐在員も含め僕が最初だったのではないかと思う。そのおかげで、インドでの留学生活をリアルタイムで伝える「これでインディア」が成り立ったし、その他にも数々のアドバンテージを得ることができた。いつの間にかブログなるものが普及し、インターネット環境も整備されたことから、今ではインド生活をブログで綴っている日本人は山ほどいるが、「これでインディア」は創設から現在まで一貫してウェブサイトまたはホームページであり、ブログではない(ただし、姉妹サイトこれでインディア エクスプレスはブログである)。現代の日本人はもしかしたらウェブサイトとブログを区別していないのかもしれないが、少なくとも自分の中でウェブサイトとブログは分けて考えているし、「これでインディア」がブログではなくウェブサイトであることにちょっとした誇りも感じている。もしインドに来るのが1年早かったら自宅でインターネットは困難だったかもしれないし、1年遅かったら他の人が「これでインディア」みたいなサイトやブログを既に始めていたかもしれない。2001年というタイミングは、地球に生命が誕生する環境と同じくらい、「これでインディア」にとって非常に重要なものだった。

留学当初から僕はヒンディー語映画を毎週のように見るようになり、次第に「これでインディア」の中で映画批評らしきものも始めたが、ボリウッドにとって2001年という年は歴史的なターニング・ポイントであったことにもやがて気付き始めた。2001年のボリウッドの最大の事件は「Lagaan」であった。それまでインド映画は、娯楽映画と芸術映画の2つの潮流に完全に分かれていた。インドの芸術映画は世界の映画祭で絶賛を受けたが、インド国内ではほとんど見る者がおらず、映画館で一般公開されることもなかった。一方、「脳みそを家に置いて来てから見るべし」と揶揄された娯楽映画は国内外で多くの観客を集めたが、それらが映画祭で評価されることは決してなかった。インドの娯楽映画はマサーラー・ムービーと呼ばれ、批評家たちからは批評の対象にすらされなかった。だが、「Lagaan」が全てを変えてしまった。「Lagaan」は米国アカデミー賞の外国語映画賞にノミネートされるほど高い評価を得ただけでなく、インドで大ヒットを収めた。高品質の映画に娯楽の要素を持ち込むことは可能だし、娯楽映画でも魂を込めて作れば国際的に評価されるということが証明された。2001年は「Lagaan」の成功だけで終わらなかった。「Chandni

Bar」や「Monsoon Wedding」など、芸術映画と娯楽映画の中道を行く映画がいくつか一般公開され、興行的にも批評的にも成功を収めたのである。2001年は、インド映画新時代幕開けの年であった。

2008年1月19日付けのヒンドゥスターン紙リミックスによると、芸術映画と娯楽映画の中道を行く映画は、クロスオーバー映画と呼ばれるようになっているらしい。これからは僕もこの用語を使って行こうと思う。