| ◆ |

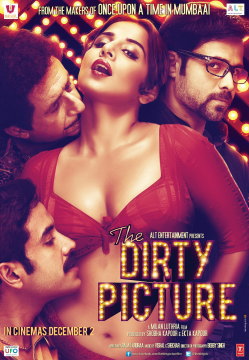

12月2日(金) The Dirty Picture |

◆ |

ヒンディー語映画界でもコンスタントに歴史上の人物の人生を描いた伝記映画が作られている。しかしながら、緻密な研究と時代考証に基づいた、完全なる伝記映画は作られにくい環境にある。なぜなら、ヒンディー語映画のメインストリームでは、娯楽映画としてまとめなければならないという使命があるからである。しかも、伝記映画には必ず物言いが付く。21世紀に入ってからも、「The

Ledgend of Bhagat Singh」(2002年)、「Mangal Pandey」(2005年)、「Netaji Subhash

Chandra Bose」(2005年)、「Guru」(2007年)、「Jodhaa Akbar」(2008年)など、実在の人物を題材にした映画は作られて来たが、必ずと言っていいほどその人物の家族・子孫や関係者などからクレームが付き、問題に巻き込まれている。よって、最近では伝記映画も「実在の人物の人生にルーズに基づいたフィクション映画」を謳うことが多くなった。つまり、伝記映画ではなく、「伝記的映画」という訳である。

ミラン・ルトリヤー監督は「Once Upon A Time In Mumbaai」(2010年)で、かつてボンベイのアンダーワールドを支配したドン、ハージー・マスターンの「伝記的映画」を作り、スマッシュ・ヒットを飛ばした。それに気をよくしたのか、次作も「伝記的映画」を送り出して来た。今回の題材は1980年代に南インド映画界を席巻したセクシー女優シルク・スミタ。1979年、タミル語映画「Vandi

Chakkaram」でバーガールを演じて人気を博し、以後450本以上の映画に出演したものの、1996年に自宅で孤独な謎の死を遂げた人物である。ヒンディー語映画界がなぜ南インド映画界のカルト的女優を取り上げるのか、その辺りは多少気に掛かるのだが、ボリウッドの「ベヘンジー(ださ女)」として知られていたヴィディヤー・バーランが主演で、今までのイメージとは打って変わってセクシーなコスチュームを着ているため、話題になっていた。また、年齢認証は「Desi

Boyz」に続きAになってしまったため、18歳未満は鑑賞できない。劇中に性的なシーンが含まれているからだとのことである。ちなみに、「The Dirty

Picture」は12月2日に公開となったが、この日は奇しくもシルク・スミタの誕生日らしい。

題名:The Dirty Picture

読み:ザ・ダーティー・ピクチャー

意味:汚ない映画

邦題:ダーティー・ピクチャー

監督:ミラン・ルトリヤー

制作:エークター・カプール、ショーバー・カプール

音楽:ヴィシャール・シェーカル

歌詞:ラジャト・アローラー

振付:ポニー・ヴァルマー

衣装:ニハーリカー・カーン

出演:ヴィディヤー・バーラン、ナスィールディーン・シャー、イムラーン・ハーシュミー、トゥシャール・カプールなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左はナスィールッディーン・シャー、中央はヴィディヤー・バーラン、

右はイムラーン・ハーシュミー、左下はトゥシャール・カプール

| あらすじ |

レーシュマー(ヴィディヤー・バーラン)は子供の頃から女優になることを夢見みており、結婚式の前日に家出してマドラスまで出て来た。マドラスではアンマーの家に住み込みで働き、チャンスを待っていた。しかし、何度も何度もオーディションを受けても、なかなか採用されなかった。

レーシュマーはあるとき強引にダンスシーン撮影現場に乗り込み、そこで飛び入りで妖艶なダンスを踊る。監督のアブラハム(イムラーン・ハーシュミー)は映画祭サーキット向け作品を志向しており、レーシュマーのダンスを気に入らず、全面カットしてしまう。彼の映画は全くヒットしなかった。プロデューサーのサルヴァガネーシャンは、少しでも制作費を回収するために、アブラハムがカットしたダンスシーンを再び挿入する。すると映画はたちまちの内にヒットとなる。

初日に映画を見に行き、自分の出演シーンがカットされていたことに落胆したレーシュマーは、諦めて田舎へ帰ろうとしていた。そこへサルヴァガネーシャンがやって来て出演をオファーする。レーシュマーはシルクという芸名を与えられ、ピンポイントのセクシー女優として映画に出演するようになる。

ところで、シルクは子供の頃から大スター、スーリヤカーント(ナスィールッディーン・シャー)に憧れていた。シルクはすぐにスーリヤとの共演を実現するが、当初スーリヤは彼女に冷たく、彼女の生意気な発言に怒って立ち去ってしまう。そこでシルクはスーリヤの楽屋を訪れ、彼を誘惑する。気を取り直したスーリヤはシルクとのシューティングをする。以後、シルクはスーリヤの愛人として夜な夜な密会を重ねることになる。

シルクは下層の男性陣から熱烈な支持を受け、受賞もするが、ハイソな人々からは眉をひそめられ、反対運動も起こる。女性映画評論家のナーイラーは特にシルクへの批判の筆を緩めなかった。アブラハム監督もシルクのチープな映画を嫌っていた。だがシルクはそれらのことを全く気にしなかった。シルクは正に飛ぶ鳥を落とす勢いでヒット作を重ねた。

しかしながら、シルクはスーリヤが既婚者であるという現実に直面しなければならなくなる。スーリヤは世間体を考え、頃合いを見計らってシルクを捨てる。しかし、スーリヤの弟で脚本家のラマーカーント(トゥシャール・カプール)がシルクの大ファンで、彼女にアプローチするようになる。シルクは、兄とは正反対のうぶなラマーを性欲と鬱憤のはけ口とする。

ラマーは真剣にシルクとの結婚を考えており、パーティーの場で両親に合わせようとしていた。しかしシルクはパーティーで大暴れし、ラマーの計画を踏みにじる。とうとう温厚なラマーも憤慨し、シルクを放り出す。

シルクの凋落は既に始まっていた。撮影を途中で放り出すなどの奇行も目立つようになり、とうとうオファーもなくなってしまった。落ち込むシルクだが、すぐに気を取り直し、今まで稼いだ金を費やし、自分がトリプルロールで主演を務める映画の制作に乗り出す。ちょうど同じ頃、アブラハムも自分がトリプルロールで主演を務める娯楽映画を撮っているところであった。2人の映画は同時に公開される。しかし、シルクの映画が大フロップに終わった一方、アブラハムの映画は大ヒットする。

借金取りに追われるようになったシルクは、かつて自分にアプローチして来た監督を思い出し、連絡を取る。ところが撮影現場へ行ってみると、それはブルーフィルム撮影所であった。シルクは薬物を飲まされ、ブルーフィルムに出演させられそうになる。ところがちょうど警察の急襲があり、シルクも朦朧としながら逃げ出す。だが、彼女は自分の境遇に耐えられず、その夜自殺してしまう。

アブラハムは、シルクの母親を田舎から連れて来てシルクに会わせようとサプライズを企画していたが、彼女が電話に出ないのを不審に思い、自宅へ直行する。そこには遺書と睡眠薬の瓶と共にベッドに横たわるシルクの遺体があった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

フィクションであろうとノンフィクションであろうと、特定の人物の人生を題材にした映画には、その人物の人生自体から何らかの強烈なメッセージが感じられなければならない。フィクションの場合はストーリーを自由にコントロールできるため、尚更のことである。「The

Dirty Picture」は、一応シルク・スミタの人生を参考にしているものの、監督などの制作陣は基本的にフィクションという姿勢を貫いている。よって、史実をなぞった作品に比べてより厳しい評価の目が必要となる。

しかしながら、「The Dirty Picture」の主人公シルクからは、一貫した主張が感じられなかった。彼女の人生の頂点は受賞時であり、映画のメッセージも彼女が壇上から放つスピーチに凝縮されている。それは、映画を売るために自分を利用した監督、プロデューサー、俳優らが、自分を同じ社会の一員だと見なさないダブルスタンダードへの痛烈な批判であり、今後もシルクはシルクで居続けることの宣戦布告的宣言であった。女性映画評論家のナーイラーは彼女のその「反乱」を「解放」だと評価し賞賛する。彼女が何度も繰り返す台詞に「人生は一度しかない、だから考え直したりはしない」があるが、これも映画の重要なマントラとなっていた。しかし、その後のストーリーはシルクやナーイラーのその発言を支持する内容とはなっていなかった。シルクはあまりに傲慢になり過ぎ、映画界から見放され、起死回生を狙ってプロデュースした映画もこけ、ブルーフィルムに出演させられそうになり、結局は自殺というありきたりな結末を迎える。1人の女性が、権力、社会、慣習などに歯向かったところで、不幸な最期を迎えるだけだという、保守的でネガティブで悲劇的なエンディングであった。

女性を主人公とした映画は最近のヒンディー語映画のトレンドであるが、その中でももっとも近いのがプリヤンカー・チョープラー主演「7 Khoon

Maaf」(2011年)だ。主人公のキャラクターも、終わり方も、非常に似ている。一方で「The Dirty Picture」のシルクは最期に自殺してしまい、他方で「7

Khoon Maaf」のスザンナは修道女になってしまうという違いがあるだけである。社会の束縛を破ったり、権力に挑んだりした女性は、惨めな死に方をするか宗教的道に入って懺悔するかしか結末が用意されていないのは、インド映画界の保守性と言っていいのかもしれない。ポスターなどからはラディカルな印象を受ける映画であるし、主人公シルクの発言はどれもセンセーショナルであるが、内容は全く正反対で、人生をフルに生きようとした女性が人生に負けた、順当な映画である。

映画のスートラダール(語り手)はアブラハムになっていたが、それをさらに推し進め、むしろ彼を主人公とし、脇からシルクのアップダウンを見るという構成にした方が、シルクの謎めいたキャラクターにも磨きがかかり、良かったかもしれない。娯楽映画を嫌い、有意義な映画作りをモットーとする映画監督というアブラハムのキャラクターも面白かったし、彼がシルクに対して抱く感情――嫌えば嫌うほど好きになっていく――はこの映画の中でもっとも繊細に描かれていた部分であった。アブラハムが、映画祭向け映画から娯楽映画に転向する部分も、もっと突き詰めて描けば面白くなったのではなかろうか。アブラハムとシルクが作った似たような映画の比較も駆け足で終わってしまって残念だった。

舞台は1980年代のマドラス(現チェンナイ)。街角の風景にはタミル語の看板が映っていたし、自動車や電話など、骨董品を集めていたが、あまり昔の雰囲気が出ていなかったし、タミル・ナードゥ州という感じもしなかった。ファッションの影響であろうか、登場人物が話すヒンディー語のせいであろうか。もしシルク・スミタの人生を完全に再現した映画ではないのなら、いっそのこと舞台をムンバイーにしてしまっても良かったのではないかと思う。

ヴィディヤー・バーランは「Ishqiya」(2010年)でかなり大胆な役を演じていたが、今回はさらに大胆なコスチューム、大胆な演技で、演技派ヒロイン女優としての地位を今一度確かなものとした。しかも役作りのために体重を12kg増やして望んだと言う。確かに今回彼女の腹回りには贅肉がドップリと乗っており、グラマラスであった。彼女の演技力については改めて褒めそやす必要はないだろう。デビュー作「Parineeta」(2005年)で既に既存の多くの先輩女優を凌駕してしまったのだから。

女性中心の映画だったために、男優陣は脇役に過ぎない。もっとも目立つのは何と言ってもナスィールッディーン・シャーだ。タミル語映画界の人気男優役を演じた。スーリヤカーント(太陽の恋人)という名前から察するに、おそらくラジニーカーント(夜の恋人)をモデルにしていると思われる。ただ、傲慢なスターか、または単なるエロ親父の顔をしているシーンばかりで、貫禄はなかった。

トゥシャール・カプールがキャスティングされたのは、プロデューサーが彼の母親ショーバーと姉エークターであるからであって、他に理由はないだろう。元々大根俳優であり、この作品の中でも特に進歩は見られず、全く場違いであった。

場違いと言えばイムラーン・ハーシュミーの起用も特異であった。一応終盤で彼の見せ場が来るし、「連続キス魔」の異名に恥じずヴィディヤーとキスもしているが、普段の彼の出演作で見られるオーラは見られなかった(ちなみにヴィディヤーはナスィールッディーン・シャーともキスをする)。ミラン・ルトリヤー監督の前作「Once

Upon A Time in Mumbaai」で出演した縁での起用だったと考えるのが自然だ。前述の通り、彼を本格的に主演に据えて、彼の視点からシルクのアップダウンを描いた方が、伝記的映画としても、ロマンス映画としても、完成度は高くなったことだろう。

音楽はヴィシャール・シェーカル。80年代をイメージしたのであろうか、「Ooh La La」、「Honeymoon Ki Raat」など、底抜けに明るいキャバレーソングが多い。スーフィー風味の曲「Ishq

Sufiyana」もあるが、これは「Once Upon A Time in Mumbaai」で「Pee Loon」や「Tum Jo Aaye」などのカッワーリーっぽい曲がヒットしたことの焼き直しのように思われる。特に必要性を感じなかった。全体的には個性がないサントラとなっている。

年齢認証Aなだけあって、ベッドシーンを初めとした性的描写は多い。ヴィディヤー・バーランの台詞の中にもかなり際どい発言が出て来る。また、シルクがスーリヤカーントの次にラマーカーントと付き合い始めたとき、ナーリニーは彼女のことを「ドラウパディー」と呼ぶが、ドラウパディーとは「マハーバーラタ」に登場するパーンダヴァ5王子の共通の妻である。特別な事情から5人の兄弟は1人の女性と結婚することになった。兄の次に弟と付き合い始めたシルクを風刺するのに絶好の表現だと言える。

「The Dirty Picture」は、南インド映画界で正に身一つで地位を築き上げ、そして自惚れと共に沈んで行った1人の女性を主人公にした伝記的悲劇映画。シルク・スミタの人生をルーズにベースとしているが、彼女とは独立したフィクションと考えていいだろう。主演ヴィディヤー・バーランの気丈で大胆な演技は見物だが、メッセージが明確ではなく、娯楽映画としての完成度も高くない。「Once

Upon A Time in Mumbaai」ほどのヒットは望めないだろう。

| ◆ |

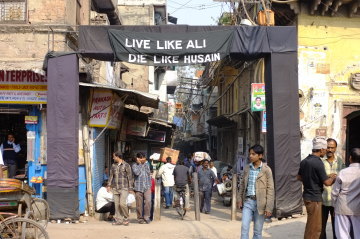

12月6日(火) デリーのザンジール・マータム |

◆ |

デリーは行進の街だ。祭りがあれば山車を引っ張って行進、結婚式があれば花婿を白馬に乗せて行進、人が死ねば遺体を担架に乗せて行進、政府に不満があればスローガンを連呼しながらデモ行進。毎日どこかで行進が行われているのではなかろうか。その中でも最大級の行進がムハッラムのターズィヤー行進である。

ムハッラムは、イスラーム教の暦、ヒジュラ暦の第一月のことだが、特にその第10日に祝われる祭りのことを指す。西暦680年、現イラクのカルバラーにおいて殉死したフサインを悼む祝祭である。フサインは、預言者ムハンマドの孫にあたる人物で、父親は第4代カリフのアリー、母親は預言者ムハンマドの娘ファーティマ、兄はハサンである。フサインは、ウマイヤ朝初代カリフ、ムアーウィヤの息子ヤズィードがカリフ職を世襲することを認めなかったためにヤズィード軍に包囲され、兵糧攻めの後、72人の従者と共に殺されてしまう。この出来事がムハッラム月第10日だったため、毎年この日に追悼が行われる。特に、アリーとその子孫のみを預言者の権威を受け継ぐ資格者として認める宗派シーア派のイスラーム教徒にとって重要な日となっている。インドでもラクナウーなどにシーア派の多い地域があり、ムハッラムは盛大に祝われる。ここデリーでもムハッラムは大きな祭日で、州の休日にもなっている。

デリーのムハッラムを特徴付けるイベントはターズィヤーの行進だ。ターズィヤーとはアラビア語で「追悼」を意味する言葉が由来で、フサイン追悼の行事全体を指すようだが、インドでは「フサインの遺体を納めた棺の模型」の意味で使われることが多い。フサインの殉教を偲ぶ人々は、この日のために何日も掛けてターズィヤーを作り、当日それを引っ張って街を練り歩き行進する。ターズィヤーの行進はデリー中で行われるが、やはりもっともエネルギッシュなのはオールドデリーのものである。ジャーマー・マスジドの南側付近から始まり、ハウズ・カーズィー、アジメーリー門、パハール・ガンジ、コンノート・プレイス、国会議事堂、トゥグラク・ロードとデリーを縦断する。この間、ターズィヤーの移動するルートは車両通行止めとなり、公共バスすらもルート変更となるため、ムハッラムの日は思わぬ交通渋滞に巻き込まれることがある。オールドデリーからニューデリーまでを巻き込むような、ここまで大規模な行進は他にはない。

ターズィヤー

マーティヤー・マハルで2008年に撮影

ジャーマー・マスジドから始まるターズィヤー行進の最終目的地は、ジョール・バーグにあるカルバラーという広場である。イラクの古戦場カルバラーを模した広場で、シーア派コミュニティーのある街では、ムハッラムを祝うために、大体カルバラーと呼ばれる場所が用意されているようである。デリーの場合はこのジョール・バーグにある。元々この辺りは、アワド藩王国を支配したシーア派ナワーブの荘園で、その関係でここにカルバラーが作られたのだろう。デリー中から集まったターズィヤーがここに埋められる。このターズィヤーの行進については以前デリーのムハッラムで取り上げた。このときはオールドデリーからカルバラーまで、ターズィヤーに付いてずっと歩いたのであった。

カルバラーで埋葬されるターズィヤー

このターズィヤーの行進には2008年と2009年に参加し、デリーのムハッラムは十分目撃した気分になっていたのだが、ひとつだけ気になることがあった。それは、ムハッラムで特に有名な、鎖で自らの身を打って血まみれになる「ザンジール・マータム」を見ていないことだった。シーア派の多いイランでは有名な光景だが、新聞などを読むと、ここデリーでもどうやら行われているようであった。しかしながら、ジャーマー・マスジドの近辺ではそのような風景を全く目にしなかった。剣を振り回す連中はいたが、単に振り回しているだけで、別に自分を傷つけたりはしていなかったし、時々観客に向かって来るので危なっかしい存在であった。ザンジール・マータムはデリーでは一体どこで行われているのか、分からないままだった。また、実はこのジャーマー・マスジドのターズィヤー行進は、シーア派ではなくスンニ派が中心となって開催しているものだということも後から知った。スンニ派にとってもムハッラムは一定の重要性を持っているものの、やはりシーア派の方が熱意が違うことが予想された。デリーのシーア派イスラーム教徒によるムハッラムを見てみたいというのが長年の夢だった。

そう毎日毎日強く願っていた訳でもないのだが、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の家族寮に引っ越したら、偶然隣人がシーア派イスラーム教徒の夫妻であった。よって、当然のことながらデリーのムハッラムの情報も持っていた。ムハッラムの前後には田舎に帰ってしまったが、それまではジョール・バーグのカルバラーでムハッラムまで連夜行われるマジュリス(集会)にも毎晩律儀に通っていた。彼らが言うには、デリーでザンジール・マータムが見られるのはオールドデリー北部のカシュミーリー門の近くであるらしい。また、大体午前中に行われているとのこと。ムハッラムの朝、長年の夢を実現すべく、カシュミーリー門へ向かった。

カシュミーリー門エリアは、オールドデリーの中でも、オールドデリー駅とそこから東西に延びる線路で他のエリアとは多少隔絶された地域である。狭くないエリアだが、とりあえず目星を付けたのは、この地区の中央にあるパンジャー・シャリーフというダルガー(聖廟)であった。「パンジャー」とは「手」のこと。パンジャー・シャリーフには、アリーの手形とされるものが納められおり、崇拝されている。アリーはシーア派から特に信奉されている人物であるし、YouTubeでもパンジャー・シャリーフで行われるザンジール・マータムの動画を見つけたので、ここへ行けば見られるだろうと考えたのである。パンジャー・シャリーフへの訪問は初めてだった。

パンジャー・シャリーフは狭い路地の奥にあるため、とりあえず近くまで行ってMCD(デリー市局)の駐車場にバイクを駐めた。パンジャー・シャリーフに通じる入り口には、「アリーのように生きよ、フサインのように死ね」と英語で書かれた横断幕が掲げられた黒い門があり、ここだとすぐに分かった。

パンジャー・シャリーフへの道

この道をまっすぐ進み、突き当たりを左へ曲がって道なりに進むと、右手にパンジャー・シャリーフの門が現れる。パンジャー・シャリーフに着いたのは正午頃だったが、中ではザンジール・マータムは行われていなかった。入って正面には、以下のデーヴナーグリー文字の詩が書かれた横断幕が掲げられていた。

नमूद-ए-क़ुव्वत-ए-नान-ए-शईर देखते हैं।

कमाल-ए-शौक़ से ये दारोगीर देखते हैं॥

ग़म-ए-हुसैन भी या रब कोई तमाशा है।

ग़रीब करते हैं मातम अमीर देखते हैं॥

namūd-e-quwwat-e-nān-e-shaīr dekhte hain

kamāl-e-shauq se ye dārogīr dekhte hain

Gham-e-husain bhī yā rab koī tamāshā hai

Gharīb karte hain mātam amīr dekhte hain

その意味するところは、「政府は古いパンしか食べられないような貧しい者たちを悲哀という悦と共に見る。今やフサインの追悼も見世物になってしまった、貧者が泣き喚き、富者はそれを見る」ということであろう。カルバラーの戦いでの悲劇を土台にし、現代のインドにおいて、貧者の苦しみや悲しみも富者にとってはショーのようになってしまった現実を批判した詩だ。アリーは貧者の苦しみを味わうために「古いパン」を食べて暮らしていたという話もあり、それも掛けられているかもしれない。僕もムハッラムを単に見物しに来ただけだったので、いきなりこういう辛辣な言葉を突き付けられて少しドキリとした。

パンジャー・シャリーフ

建物は古くなく、18世紀建造

しかしながら、吹き抜けになった会場では特に何も行われていなかった。子供たちが楽しそうにはしゃいでいるだけであった。しかし、床には血痕などなかったので、多分まだマータムは終わっていないと予想された。代わりに奥に祭壇が設けられており、人々がそれらに恭しく手を触れて回っていた。ヒンドゥー教の寺院にも似た光景であった。その行為によって、フサインへの追悼を表しているのであろう。

祭壇の様子

祭壇の間の横には、タペストリーのようなものがたくさん掛けられたところもあった。やはり参拝客はそのひとつひとつに手を触れて回っていた。ここまで来ると、チベット仏教寺院のマニ車にも似ている。

タペストリーの間

近い内に何かがありそうではなかったので、その辺にいた人に「マータム(追悼)はまだか?もう終わってしまったのか?」と聞いてみた。すると、「マータムは別の場所でやっている、我々もそこへ行くから一緒に行くか?」と言われたので、連れて行ってもらうことにした。

もしかしたら午後からこのパンジャー・シャリーフでもマータムがあるかもしれないが、ザンジール・マータムを含むマータムの中心地となっていたのは、オールドデリー駅舎の北に面するシーア・マスジドの前のちょっとした広場であった。そこには大勢の人々が集まっていた。まず目に入って来たのは、2列になり、お互いに向き合って、合唱しながらリズムに合わせて左胸を右手で叩く、黄色い鉢巻きを頭に巻いた黒服の集団であった。100人はいただろう。中には黒以外の私服を着た人もいたが、多くは少なくとも上着は黒っぽいものを着ていた。自分で左胸を叩いてみると分かるが、いくら強く叩いても、そんなに大きな音がする訳ではない。しかし、大勢が一斉に叩くと、重低音の非常に迫力のある音となるものだ。クイーンの「We

Will Rock You」みたいで、何だかとてもかっこよかった。ワールドカップなどで、「君が代」を歌うときもこれをやったらかっこいいのではないかと思う。胸を叩いていたのはこの黒服の集団が中心だったが、道行く人々や道端に立つ見物人も密かに胸を叩き、参加していた。

黒服に黄色い鉢巻きの集団

奥に見える尖塔がシーア・マスジド

さらにシーア・マスジドの方向へ向かうと、そこで遂にザンジール・マータムをやっている人々を見つけた。どうもシーア派のイスラーム教徒が一丸となって祝っている訳ではなく、複数の集団が独立してチームを作り、歌を歌ったり、胸を叩いたり、鎖で身を打ったりしているようであった。

ザンジール・マータム

既に血まみれになっている人も何人かおり、辺りの地面は彼らが流した血で赤く染まっていた。バクル・イード(犠牲祭)でも山羊や羊の血が大量に流れるが、これは人間の血である。感覚は全く異なる。多分人生でここまで人間の血を見たのは初めてのはずであるが、意外に甘い匂いがするものだと、変なことを感じた。ちなみに、このように自ら身を傷つけるのは、フサインの苦しみを味わったり、フサインと共に殉教できなかったことを悲しんだりするためらしい。

小さな子供までやっていた

ただ、こう言っては何だが、ここで鎖で身を鞭打っている人々の多くは、目立ちたいからやっているのではないかと思えた。マスコミも来ていたし、カメラを持った外国人の姿も見掛けたし、インド人でもカメラや携帯電話で写真を撮っている人も多かった。シーア派とかイスラーム教とかムハッラムとか関係なく、単に注目を浴びるためにやっている人が大多数ではあるまいか?裸になり、血まみれになって誇らしげな顔をしている人々よりも、隅の方で、そういう派手なことはせず、ひたすら胸を叩き歌を歌う人々の方が、より強い信仰心を感じた。

何となく気になった人

一心不乱に胸を叩いていた

おそらくこの後このシーア・マスジドやパンジャー・シャリーフの界隈でもターズィヤーの行進などがあったと思われるが、今回はザンジール・マータムを見ただけで満足して帰って来た。デリーでのムハッラムの存在を知って以来、血しぶきの上がるこのマータムをずっと見てみたいと思っていたが、実際に見てみると、正直言って「こんなもんか」と言う感じだった。複数の小さな集団が別々に輪になって、何となくお互いを牽制し合いながら鞭打っているのも拍子抜けだった。どうせなら一緒になって大規模なザンジール・マータムをすればもっと迫力があるのだが。それよりもむしろ、大勢の人々が一斉に胸を叩く音に感動したムハッラムであった。

| ◆ |

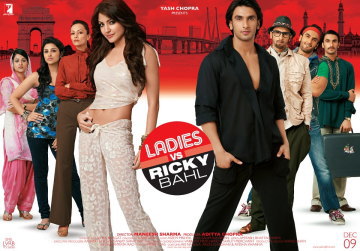

12月9日(金) Ladies vs Ricky Bahl |

◆ |

ヒンディー語映画界最大のコンゴロマリットであるヤシュラージ・フィルムスは、大スターを起用した大予算型映画の制作と同時に、新人監督や新人俳優にもコンスタントにチャンスを与えており、その中からスターも生まれている。近年ヤシュラージ・フィルムスが発掘した最大の才能はアヌシュカー・シャルマーだ。デビュー作「Rab

Ne Bana Di Jodi」(2008年)を含む3本のヤシュラージ映画に出演し、一気に頭角を現わした。3本出演というのは当初からの契約にあったようで、3本目となる「Band

Baaja Baaraat」(2010年)によって契約は切れることになった。しかしながら彼女の快進撃にさらなる将来性を感じたのであろう、彼女としては4本目となるヤシュラージ映画にも出演が決まった。それが本日より公開の「Ladies

vs Ricky Bahl」である。相手役は「Band Baaja Baaraat」で共演したランヴィール・スィン。彼もヤシュラージ・フィルムスがデビューさせた俳優である。監督のマニーシュ・シャルマーはその「Band

Baaja Baaraat」でも監督をしており、正に「Band Baaja Baaraat」のチームが再結成して作った作品となっている。

題名:Ladies vs Ricky Bahl

読み:レディース・ヴァーサス・リッキー・ベヘル

意味:女性対リッキー・ベヘル

邦題:レディースvsリッキー・ベヘル

監督:マニーシュ・シャルマー

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:サリーム・スライマーン

歌詞:アミターブ・バッチャーチャーリヤ

振付:ヴァイバヴィー・マーチャント、シュルティ・マーチャント

衣装:アキ・ナルラー、アルン・チャウハーン、アーイシャー・カンナー

出演:アヌシュカー・シャルマー、ランヴィール・スィン、パリニーティ・チョープラー、ディーパーンニター・シャルマー、アディティ・シャルマー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からアディティ・シャルマー、パリニーティ・チョープラー、

ディーパーンニター・シャルマー、右半分は全てランヴィール・スィン

| あらすじ |

デリー在住のパンジャービー娘ディンプル・チャッダー(パリニーティ・チョープラー)は、ジムで出会ったサニー・スィン(ランヴィール・スィン)と付き合っていた。ディンプルの父親は不動産業をしており、裏社会にも顔が利いた。父親はサニーが中央デリーの一等地バーラーカンバー・ロードに邸宅を持っていることを知り、目の色を変える。その邸宅はサニーの祖父が造ったものだったが、テナントに占拠され、裁判でも負けてしまった。そしてその裁判闘争の中で、サニーの祖父も父親も母親も死んでしまったと言う。サニーとディンプルの仲を認めつつあったディンプルの父親は早速手下を連れてその家からテナントを追い出す。そしてその家を売ることをサニーに提案し、自分が2千万ルピーで買い取る。前金として200万ルピーを渡す。ところが全ては嘘だった。その邸宅はサニーのものでも何でもなく、本当の持ち主から訴えられ、ディンプルの父親は警察に逮捕されてしまう。そしてその日からサニーも姿をくらましてしまう。

ムンバイー在住のライナー・パルケーカル(ディーパーンニター・シャルマー)はやり手のキャリアウーマンだった。彼女の手に掛かれば、どんな不可能も可能となった。あるとき彼女は社長から画家MFフサインの馬の絵を調達するように命令される。なかなか適度な値段のものが手に入らなかったが、あるとき偶然出会った画廊経営者デーヴ(ランヴィール・スィン)から、財閥スーリー・ブラザーズが馬の絵を持っていることを知る。ライナーはデーヴを通してスーリー・ブラザーズの兄とコンタクトを取る。スーリー兄は最初全く関心を示さないが、スーリー弟が会社の乗っ取りを画策しているとライナーは機密情報を暴露し、交渉を有利に運ぶ。そして最終的には1千万ルピーで買い取ることに成功する。ライナーは前金としてデーヴに400万ルピーを渡す。ところがこれも全て嘘だった。スーリー・ブラザーズはMFフサインの絵を勝手に横領されたと言って激怒し、糾弾された社長もライナーを叱る。ライナーはマスコミの取材に対して無実を主張し、自分も騙されたと語る。この様子は全国に中継される。

大失敗を犯して落ち込んでいたライナーのところに、テレビを見たディンプルから電話が掛かって来る。ディンプルは密かにサニーの写真を撮っており、それをライナーに送る。それは正にデーヴと同一人物であった。そうこうしている内に今度はラクナウーから電話が掛かって来る。電話の主はサイラー・ラシード(アディティ・シャルマー)という女性だった。サイラーもイクバール・カーンを名乗る男に100万ルピーを騙されていた。やはりそれはサニーやデーヴと同じ人物であった。

ライナーはディンプルとサイラーをムンバイーへ呼び寄せ、その詐欺男を騙し返す計画を練る。その男が携帯電話の呼び出し音にセットしているシャールク・カーンの台詞を元に、その購入者をしらみつぶしにセットし、現在ゴアにいることを突き止める。また、詐欺男を騙すため、ライナーは友人でデパートの敏腕販売員イシカー・デーサーイー(アヌシュカー・シャルマー)を囮に仕立て上げる。まずは3人がゴア入りし、その男を捜す。その男はヴィクラムの名前でビーチハウスを経営していた。ヴィクラムを見つけた後、3人はイシカーをゴアに呼び寄せる。

イシカーは米国のモーテル王の娘を装うことになる。3人はうまくヴィクラムがイシカーに興味を持つように仕向け、その通りとなる。ヴィクラムはイシカーがゴアにレストランを開こうとしていることを知ると、パートナーになることを申し出る。イシカーは言葉巧みにヴィクラムから金を引き出す。とりあえず450万ルピーは取り返すことに成功する。ところが徐々に計画にほころびが出て来る。まずはイシカーとヴィクラムが本当に恋仲になりつつあったこと。もうひとつはヴィクラムに計画が知れてしまったことであった。

ヴィクラムはイシカーに本当に恋していたものの、同時にイシカーに渡してしまった450万ルピーを取り返す計画も実行に移し始める。ヴィクラムは唐突にイシカーにプロポーズをする。3人はそのプロポーズを利用してヴィクラムから残りの金を回収することを思い付く。ライナーの知人をイシカーの父親に仕立て上げ、イシカーとの結婚のためにレストランの土地をイシカー名義で購入する条件を出させる。ヴィクラムはそれを承諾する。

ヴィクラムの手元には450万ルピーしかなかった。イシカーがレストランを開こうとしていた土地の値段は900万ルピーだった。そこでヴィクラムはイシカーから金を借りることにする。相談を受けたライナーは、今までヴィクラムからせしめた450ルピーをイシカーに渡す。一度土地を購入し、すぐにそれを売却して、そのお金で騙された金額を補填する計画であった。ヴィクラムとイシカーはその土地を購入する。ところがヴィクラムの方が一枚上手であった。その土地は雨季には河底に沈んでしまう訳ありの物件で、実際には30万ルピーの価値もなかった。ヴィクラムは不動産業者とグルになって彼女たちを騙したのだった。3人はイシカーがヴィクラムにのぼせ上がって裏切ったと考え、彼女を責める。せっかく3人を助けたのに責められることになったイシカーは怒ってムンバイーに帰ってしまう。

落胆した3人がゴアでの下宿先に戻ると、そこにはヴィクラムが待っていた。ヴィクラムは金をせしめて高飛びする予定だったが、騙された人の気持ちを初めて理解し、金を返す気になったのだった。ヴィクラムは3人に1千万ルピーを渡す。また、彼はイシカーのことを本当に好きになっていたことも明かす。3人はヴィクラムにイシカーの居所を教える。

ムンバイーで元通りデパートの店員をしていたイシカーの元へヴィクラムが訪れる。ヴィクラムは改めてイシカーにプロポーズをし、自分の本当の名前がリッキー・ベヘルであることも明かす。2人はクリスマスのイルミネーションの中で抱き合う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

詐欺師や泥棒を題材にした映画はヒンディー語映画でも数多く作られている。ヤシュラージ・フィルムスの映画に限っても、新しいところから「Badmaash

Company」(2010年)、「Tashan」(2008年)、「Dhoom 2」(2006年)、「Bunty Aur Babli」(2005年)、「Dhoom」(2004年)など枚挙に暇がない。もちろん、ヤシュラージ映画からさらに範囲を広げれば、さらに大小多くの詐欺師映画・泥棒映画が見つかる。騙しや盗みを働いても、殺人や強盗などの暴力行為をしなければ、「頭のいい奴が頭を使って稼いだ」ということで、笑って許されてしまうような土壌がインドにあるのがその要因かもしれない。そのような訳でコメディーの味付けをしてある詐欺師・泥棒映画が多いが、この「Ladies

vs Ricky Bahl」はロマンス映画の範疇に入る映画であった。また、詐欺師の男を中心にしながらも、騙された複数の女性側の視点でストーリーが進行して行くことは目新しかったが、最終的に詐欺師が改心するところは「インド映画の良心」に適った順当なエンディングであった。

この映画のひとつの「味」は、出身地やバックグランドが全く異なった3人のインド人女性が力を合わせて詐欺師を騙し返そうとすることだ。デリー在住のディンプルは典型的な成金パンジャービー家系の出身で19歳、そのしゃべり方も典型的なデリーの女子大生である。ムンバイー在住のライナーはマラーターの28歳。男性部下を叱り飛ばす高飛車なキャリアウーマン。英語をふんだんに交ぜたインド知識階級の特徴的な話し方をする。ラクナウー在住のサイラーは家庭的なイスラーム教徒女性。夫の死後、義父の経営する服飾業を手伝っている。そのたたずまいはいかにもアワド地方のイスラーム教徒女性と言った感じで、台詞もウルドゥー語的だ。

この3人が、マシンガントークで捕まえた客に必ず何かを買わしてしまう特異な才能を持った女性イシカーに詐欺男を騙し返す任務を頼む。イシカーは名前から察するにグジャラート人だが、特にグジャラートっぽいモチーフを前面に押し出してはいなかった。代わりにイシカーは、アヌシュカー・シャルマーが今まで演じて来た役柄の延長線上にあるキャラクターとなっている。

このイシカーを含む多様な4人の「レディース」が力を合わせて詐欺男を騙すというのがこの映画の核であり、この騙し合い部分はとても面白かった。多分人間の頭脳には他人が他人を騙しているところを見たり、他人がまんまと騙されたのを知ったときに痛快さを感じるような感覚が備わっているのだと思う。「他人の不幸は蜜の味」という奴だ。その騙し合いに生死のような深刻な問題が関わらない限り、「お金」という、この世でもっとも大事でもっともどうでもいい物を巡る化かし合いを映画上で見るのは楽しいものである。ヒンディー語映画界で1ジャンルを築いている詐欺師・泥棒映画は、この人間の本能を付いており、どれも一定の面白味がある。

しかしながら、ロマンス部分は弱かった。劇中には2つのロマンスがあった。ひとつはディンプルが「サニー・スィン」に抱いていた一方的な恋心、もうひとつはイシカーと「ヴィクラム」の恋である。ディンプルは結局詐欺の餌食にされてしまい、「サニー・スィン」は彼女のことを愛していなかったことが分かる。ディンプルは彼に復讐しようとするが、どこかでまだ彼のことを愛していた。一方、イシカーと「ヴィクラム」は相思相愛の恋仲になり、この恋が成就することで映画も終わる。しかしながら、「ヴィクラム」がイシカーの正体を知ってからは、この2人の間の恋愛感情が果たして本当のものなのか、それとも相手を騙そうとして演技をしているのか、それが面白い要素になり得た。特に「ヴィクラム」がイシカーに抱いている感情が最後の直前まで明かされなかったために、想像を膨らますことができた。とは言っても、ロマンス映画として締めくくるためには相思相愛でなければならず、当然の帰結となるのだが、映画を面白くする要素ではあった。これらのひとつひとつを用意したのは良かったのだが、それぞれ深みが足りなかった。それぞれをもっと丁寧に描き、ディンプルの嫉妬などをもう少しメインのストーリーに絡めることができたら、さらに深みのあるロマンス映画になっていたのではないかと思う。よって、ロマンス映画として見るとどうしても弱くなる。

「改心」はインド映画の重要な部品であり、「Ladies vs Ricky Bahl」でも、主人公2人の恋愛成就と同時に、詐欺師の改心によって映画を爽やかに締めくくっている。その伏線となっていたのは、詐欺男(本名リッキー・ベヘル)が好んで携帯の呼び出し音にセットしていたシャールク・カーンの台詞であった。それは、「Baazigar」(1993年)の中の「時には勝つために負けなければならない、負けることで勝つ者を『詐欺師』と言う」という有名な台詞だ。リッキーの座右の銘だったと言っていいだろう。ところが、彼が過去に騙した30人の女性の内、3人が結託してゴアまで自分を追って来たことを知り、今までゲーム感覚で詐欺をして来た彼も、騙された側の心情を考えるようになる。31人目であるイシカーを騙した後、彼は勝ったのに負けた気分になり、詐欺から足を洗うことを決め、騙し取ったお金も3人に返却する。百戦錬磨の詐欺師がこの程度のことで改心するのは非現実的ではあったが、後味良く映画を締めるためには必要な操作だったと言えるだろう。

本作では主に4人の女優が登場する。その中でも不動のメイン・ヒロインはアヌシュカー・シャルマーであるが、意外に登場が遅く、出番もそこまで多くない。サブ・ヒロインの3人にも十分に出番が用意されており、彼女たちの中からさらなるスター誕生が期待されていることが分かった。特にディンプル役を演じたパリニーティ・チョープラーはアヌシュカー・シャルマーのお株を奪うマシンガントーク振りで、ヒロイン女優とは行かないまでも、脇役女優として伸びて行きそうな予感がした。なんとプリヤンカー・チョープラーの従姉妹であるらしい。

とは言っても何と言ってもアヌシュカー・シャルマーである。他の女優とはオーラが全く違う。演技力もますます磨きが掛かっていた。特に、「ヴィクラム」から「自分は詐欺師だ」と告白を受け、そしてプロポーズを受けると同時に、「君の秘密も話して欲しい」と言われたときに見せた、「え、私には何の秘密もないわよ」というしらばっくれた笑顔は別格であった。ビキニ姿も披露しているし、前作に続いてランヴィール・スィンとのキスもしている。タブーを作らず、真摯に演技に取り組みながらも、魅力的な笑顔を絶やさないその姿勢は高く評価できる。現在トップ女優の地位にあるカトリーナ・カイフと今後天下を二分する女優に成長して行くと予想する。

ランヴィール・スィンにとってはこれがデビュー作「Band Baaja Baaraat」に続き2作目となる。自信に満ちた演技で、既に大物の風格が漂っている。爽やかマッチョというキャラで、シャーヒド・カプールやザイド・カーン辺りとイメージがかぶっているが、彼には男らしいキュートさがあり、ユニークな地位を築いて行けそうだ。ただ、アヌシュカー・シャルマーとの共演が続いたので、今後別の若手女優との共演でどれだけヒット作を飛ばして行けるか、どれだけ演技の幅を広げて行けるかが課題となるだろう。

音楽はサリーム・スライマーン。都会的な曲が多く、映画の雰囲気ともマッチしているが、個性には欠ける。その中ではパンジャービー・ナンバー「Jigar

Da Tukda」が勢いがあっていい。

劇中でひとつ問題となりそうなシーンがあった。イスラーム教徒女性という設定のサイラーが、ディンプルやライナーと一緒に酒を飲むシーンがあったのである。イスラーム教は飲酒を禁じている。特に女性に対しては社会の目が厳しい。割とおしとやかなキャラとして描かれていたサイラーの突然の飲酒シーンは、インド人イスラーム教徒などの目にはかなりショッキングなものに映るだろう。ちなみにディンプルも19歳という設定で、普通に考えたら未成年飲酒となるのだが、インドでは飲酒していい年齢は州によって異なり、飲酒シーンが撮影されたゴアでは18歳となっている。そのためにセーフと言えるだろう。彼女の出身地デリーでは25歳だが。

「Ladies vs Ricky Bahl」は、順当な展開と後味のいい終わり方が売りの、いかにもヤシュラージ映画と言った都市在住中産階級。スマッシュヒットの可能性は十分ある。アヌシュカー・シャルマーの台頭をさらに推し進める作品ともなるだろう。見て損はない作品である。

日本人に対してもインド人に対しても、インドに10年間住んでいることを明かすときは何となく恥ずかしさが伴う。しかも、10年間学生の身分でインドに住み続けていることには後ろめたい気分さえある。驚かれることも少なくない。何か訳ありなのではないかと疑われているのではないかと時々思う。何をしているか分からない人と見なされていたり、何でそんなに長く学生ができるのかいぶかしがられたりしているのではなかろうかと考えてしまう。政治的理由により、亡命同然で学生生活を送っている外国人も中にはいるが、別にそういう訳ではない。商売が本業で、ヴィザのために学生をしている人もいるが、そういう訳でもない。ただ単にずっとヒンディー語の研究をしているだけだ。

大学卒業後、ヒンディー語の語学学校であるケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院; 以下サンスターン)デリー校に2年間通った。同校には主に3コースあり、100(初級)、200(中級)、300(上級)となっている。各1年のコースで、僕は2年間通って200と300を修めた。これらは外国人向けのヒンディー語コースで、外国人の同級生たちと共にヒンディー語の文法、会話、作文などを学ぶ。日常会話程度なら、2年間ここで勉強すれば十分であったが、さらに上を目指そうとするとサンスターンでは足りなかった。

その次にジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の言語文学文化学部(School of Language, Literature and Culture

Studies)インド言語学科(Centre of Indian Languages)のM.A.ヒンディーコースに入学した。これは日本で言う国文学のようなもので、時々外国人留学生が迷い込んで来るが、基本的にはインド人向けのコースである。コース名は単に「M.A.

Hindi」で、僕は「ヒンディー語修士」または「ヒンディー語博士課程前期」などと訳しているが、実際にはヒンディー語文学の研究が主だ。言語学方面は弱い。よって、「ヒンディー語文学修士」または「ヒンディー語文学博士課程前期」などとした方がしっくり来る。コースは2年である。

日本では修士課程で修士論文を書くものだが、インドの修士課程はコースワーク(授業)のみで、論文を書かずに卒業する。これはインドと日本の教育制度の違いに起因すると言っていい。インドでは初等教育の開始年齢が日本よりも1年早く、一般大学の学部期間が日本よりも1年少ない3年となっている。よって、大学学部では日本で言う一般教養中心の授業となり、大学卒業時の年齢は飛び級の人を除けば日本よりも2歳低い20歳となる。一般的な知識ではなく、専門的な学問を究めたい人がマスターコースに進み、そこで専門教育を受ける。だから、インドの修士過程は日本における学部の専門クラスのような位置づけになる。

日本の修士課程の代わりになるものがM.Phil.コースである。M.Phil.コースは通常2年で、コースワークもあるが、最終的には指導教官の指導の下、M.Phil.論文を書く。日本にはない課程であるため日本語でピッタリ来る訳語がなく、僕は勝手に博士課程中期コースと訳している。修士課程を修了した後、僕はそのまま同学科のM.Phil.ヒンディーコースに進学した。時間が短く限られているために、大それたトピックの研究はさせてもらえない。原則的にはフィールドワークは禁止で、二次資料や先行文献を元に論文を書くことになる。M.Phil.論文は、名目上は博士課程中期論文ということになるだろうが、実質的には日本の修士論文と変わらない。

M.Phil.の次がPh.D.(博士課程後期)コースとなっている。M.A.コースやM.Phil.コースの入学前には試験があるが、M.Phil.コースとPh.D.コースはセットになっており、M.Phil.論文を提出すれば自動的にPh.D.コースへ移行する。よって、これらを併せて「M.Phil./Ph.D.コース」と呼ばれることも多い。M.Phil.をせずに直接Ph.D.コースに入るダイレクトPh.D.もあるが、M.Phil.と同等の学位が必要で、受け容れ数は限られている。既に日本の大学などで博士課程にいればダイレクトPh.D.の有資格者として認められることが多い。僕はM.Phil.を修了したので、大学手続き上では進学に全く問題はなかった。

ところが、外国人学生にとってはヴィザの問題があり、M.Phil.コースからPh.D.コースにそのまま進学できる訳ではない。現行の査証規則では、M.Phil.コースまでは学生ヴィザ(Student

Visa)で学ぶことができるが、Ph.D.コースからは研究者ヴィザ(Research Visa)を取得しなければならない。学生ヴィザは必要書類さえ揃っていれば容易に取得できるが、かつて研究者ヴィザは取得が非常に困難で、普通に申請すると発行まで半年から1年かかり、時には全く下りない場合もあるとされていた。これは、インド内務省の審査が入るからであり、各国のインド大使館は研究者ヴィザを勝手に発行することができなかった。インドにとってセンシティブな問題を研究しようとすると却下されることもあった。現在では内務省審査が撤廃され、かなり緩和されたが、僕がM.Phil.を修了した頃は最も厳しかった。もしヴィザの取得に1年もかかっていたら、M.Phil.コースからPh.D.コースへスムーズに進学できない。

ただ、ひとつだけ比較的確実な方法があった。それはインド政府奨学金(ICCR)の奨学生となることだった。ICCR奨学金は、学費を全額供出してもらえることや、返金義務がないことなどはありがたいのだが、毎月の給付額は不十分で、経済的には大きなメリットのない奨学金だ。希望は出せるものの、留学大学を最終的には自分で決めることができないのもかなり不便である。しかしながら、インド留学プロセスにおいては黄門様の印籠のようなもので、これさえあればあらゆる手続きがかなりスムーズになる。研究者ヴィザ取得においても絶大な威力を発揮し、これさえあれば申請から短期間で発行されるとされていた。僕はICCR奨学金を申請して合格し、指導教官からの推薦状など、徹底した根回しのおかげでJNUにも入学が決まり、研究者ヴィザも間に合った。学生ヴィザは通常1年有効のものしかもらえないが、このとき研究者ヴィザは一気に5年もらえた(現在はとりあえず3年と聞く)。僕はパスポートの有効期限の関係で4年弱になってしまったが、それでもこれだけ長期間ヴィザの心配をせずにインドに住めるのはありがたかった。こうして、大学のアドミッションとPh.D.ヒンディーコースで研究することが可能となったのだった。

こんなこともあり、M.Phil.までの6年間は自分の意志で能動的にインドに住んでいる気がしていたが、Ph.D.の4-5年間は同じ長期滞在でも心境はかなり異なる。もしかしたら研究者ヴィザが出なくてそのまま帰国となるかもしれないという可能性がありながら、「人事を尽くして天命を待つ」の態度で臨んだら、さらなる滞在が可能となったために、インドに住まわせていただいているというありがたい謙虚な気持ちもあるし、インドに選ばれたという選民思想的な誇り高い気持ちもある。

さて、Ph.D.コースは博士論文を書く課程で、大学に在籍して研究する限り、最大5年となる。その期間は大まかに3つに分けられる。博士論文のトピックを決め、所属学科の教授会や大学組織の応用学問研究委員会(CASR)から承認を受けるまでの仮Ph.D.期間(Provisional

Ph.D.)、論文を書く期間、そして提出期限延長の期間(9B)である。仮Ph.D.期間は最大1年で、博士論文を提出するにはその期間を含めて最低3年間は大学に在籍しなければならない。そして通常は入学から4年以内に論文を提出するのだが、最大1年延長が認められており、JNUではそれが9Bと呼ばれる。これら全てを合計すると5年になる。もし学籍を抜けば、つまりディレジストレーション(略称ディレジ)をすれば、論文の提出期限は入学から10年後までとなる。ただし9Bを使った場合はディレジが許されず、5年以内に必ず提出しなければならなくなる。また、外国人の場合はディレジをすればヴィザの大義名分も失うことになるため、この制度は利用しにくい。僕はPh.D.コースで4年を費やし、現在9B期間にいる。

つまり、僕は2年間語学学校に通い、M.A.コースからインドの高等教育システムに沿って順に上に上がって、Ph.D.コースをフルの5年使って修了しようとしているため、これだけの時間が掛かってしまった。サンスターン2年、M.A.ヒンディー2年、M.Phil.ヒンディー2年、Ph.D.ヒンディー5年目(4年を終えた)で、合計10年となる。なるべく長くインドに住みたかったために、それは望むところなのだが、はたから見たら何をやっているか分からない人に映っていそうなのが悩みと言えば悩みだ。中には学部(B.A.)から始めてM.A.、M.Phil.を修了し、Ph.D.まで取得している日本人もいるため、最長記録という訳でもないのだが、その体験を踏まえて、インド留学について語る権利は十分あると自負している。

ヒンディー語留学については以前特化して書いているので(参照)、今回はより一般的なインド留学について書こうと思う。しかしながら、JNUでずっとヒンディー語を専攻して来たために、視点はどうしてもJNUのインド言語学科が中心となってしまうが、他の大学や他の分野での留学を希望する人にとっても参考にはなるだろう。

まず最初に言えるのは、学部(B.A.など)レベルのインド留学は全く勧められないということである。基本的には詰め込み式の教育で、一般教養程度の内容であるし、授業の質はともかくとして、その評価システムは日本の一般的な大学とは比較できないほど立ち後れている。様々な事情から、極端な話、真面目に勉強しても落第することがあるし、授業に全く出なくても好成績になってしまうこともある。こういう理不尽な環境にわざわざ飛び込む価値はない。

インド留学で面白いのは修士コース以上であろう。インドの特定の分野を学びたいのであったら修士コースがいい。うまく自分の興味に沿ったコースに入学することができれば、専門的な知識を思う存分吸収することができる。多くの場合、授業に付いて行くだけで精一杯となるので、何も考えずに次々と現れる困難を各個撃破して行くという受け身な態度でも力が付く。授業期間と長期休暇期間のメリハリも付いているので、自分の時間も取りやすい。

とりあえず論文を書きたかったらM.Phil.コース。学科によってはコースワークが結構ヘビーなところもあるようだが、普通は最初の1年がコースワーク中心で、2年目に本格的に論文を仕上げることになる。ただ、時間が限られており、前述の通り原則的にはフィールドワークが許されていないので、フィールドワークを元に論文を書きたい場合は動きにくい。研究や論文執筆の練習コースと位置づけられているので、既に修士論文を書いていたり、本格的な研究を志すならM.Phil.コースでは物足りないだろう。

長期間フィールドワークをしたかったり、博士論文を書きたかったりしたら、通常はPh.D.コースとなる。最大5年間インドに滞在してじっくり研究をすることができる。ダイレクトPh.D.を使えばM.Phil.をすっ飛ばしてPh.D.コースに入学できる。しかし、指導教官との信頼関係が非常に重要になって来るので、トピックと指導教官の賢い選択が必要となる。そのためには十分な下調べも大事だし、何らかの人脈も欲しいところだ。

他に、単位取得や学位取得はできないが、大学に席を置き、自由に授業を選んで学べる身分であるカジュアル・スチューデントでの留学もある。日本に学籍があれば、カジュアル・スチューデントの身分でインドでフィールドワークをし、日本で論文を提出するということもできる。ただ、JNUの場合では、カジュアル・スチューデントだと、寮に入寮できなかったり、教授からあまりかまってもらえなかったり、いくつかレギュラー・スチューデントに比べて不利な点もある。研究目的ではなく、単にインドの大学で授業を受けてみたいという目的でカジュアル・スチューデント留学をする外国人も毎年いるが、それはあまり勧められない。テストやレポートがないために張り合いがなく、モチベーションを保ち続けるのが難しいからである。必ず途中で駄目になってしまうだろう。旅行など、他に何かやりたいことがあるならまた話は別だが。

これらを総合して考えると、インドの大学に留学するのならば、主に2つの効率的な道がある。もし専門分野の専門的知識を得たいならば、日本の大学で学部を出てからインドの大学の修士コースに入るのが最上の道である。もしインドの研究をしたいならば、日本の大学で博士課程に在籍しながら休学して、インドの大学のPh.D.コースにダイレクトで入ったり、カジュアル・スチューデントになって数年間滞在したりするのが賢い。これらの順序を間違えたりコースを踏み誤ると、時間を無駄にしたり、余分な時間が掛かってしまったりするだろう。

インドに学問的に関わる以上、インド留学は一生の内で一度は体験すべき避けては通れない道だと思うが、いくつかデメリットもある。その内の筆頭は、学問以外のことに時間と労力を費やさなければならないことが多過ぎるという点である。大学の手続きや外国人登録などは複雑かつ骨の折れるものであるし、生活を軌道に乗せるのにも膨大な時間が掛かる。いざ勉強しようと思ったときに限って停電になったりネットが切断したりする。快適な気候の期間はわずかで、病気になるとなかなか回復しない。インド料理が口に合わなかったら苦労はさらに増す。インド生活のサバイバル・スキルがどんどん上がって行く一方、学問的成果はほとんど得られないということも少なくないのではないかと思う。最近では、インドが好きでインドに留学するというよりも、特定の学問分野を研究していてたまたまフィールドにインドを選び留学することになった日本人留学生が増えて来ている印象だが、そういう人には特にこのインドの厳しい環境は大変なのではないだろうか。

学問をする上で、関連する書籍や文献をなるべく多く読むことは大切だが、インドではそれより先に、それらを手に入れる能力と経験を培わなければならないのもネックである。特に既に絶版となっている昔の書籍や、ヒンディー語など英語以外の言語の本を手に入れるためには特別なコツが要る。また、図書館も利用しにくいことが多い。インドの図書館の基本姿勢は「利用者は泥棒と思え」であるため、まずは所蔵の書籍を守ることを優先する。よって、図書館は閉鎖的で、利用するために煩雑な手続きが必要となることが常である。DELNETという、インド全国の主要図書館の蔵書を一度に検索するサービスもあるが(デルネット・オンラインからユーザーネームはジェーエヌユー、パスワードはジェーエヌユーエルアイビーでアクセス可能)、ここで見つけても実際に行ってみると目当ての本が存在しなかったりすることもあって、一筋縄では行かない。そもそも良書や貴重な文献を揃えた図書館が少ない。その点は、旧宗主国の英国などの方が恵まれているだろう。ただ、インドの図書館には必ずコピー係がいて、コピー代を払えばコピー係がわざわざコピーしてくれるため、自分でコピーをしなければならない日本の図書館はその点だけは不便に感じる。

インドでは教授の権威が強い。と言うか先生という職業全体が高い尊敬を受けている。日本でも昔はそうだったかもしれないが、少なくともインドでは教諭・教授の地位は絶対で、学生は気楽に先生と交流することができない。これがグル・シシャ・パランパラー(師弟制度)というやつである。もしかしてダイレクトPh.D.などでポンとインドのアカデミズムに飛び込んで来た人なら教授とも気楽に交流できるかもしれないが、M.A.から他のインド人学生たちの教授に対する恐怖の入り交じった態度を目の当たりにして来ていると、とてもじゃないが気軽に話すことなどできない。必ず発言には「サー」「マダム」を付け、無駄なことはしゃべらない、質問されたときだけ答える、否定的な答えはしないなど、まるで軍隊の中の下等兵みたいなマナーが徹底的に身に染みついてしまう。それはそれでいいのだが、やはり教授の発言力が圧倒的に強いために、自分の思い通りの研究ができないことも出て来る。指導教官に気に入られればとことん面倒を見てもらえるだろうが、人間関係でうまく行かないと路頭に迷うことになる。

僕に関して言えば、M.Phil.論文はかなり自分のやりたいことに挑戦できたが、Ph.D.論文では教授の意向がかなり入ったものとなってしまっている。M.Phil.のときはあまり期待されていなかったので、逆に自由に動けた部分があった。日本の大学でも、国文学など高度な日本語を要する学科に日本語や日本文学の研究を志す外国人が入って来たら、とりあえず歓迎こそすれ、研究成果に初めからそんなに期待はしないだろう。僕もそういう状況だった。しかし、M.Phil.論文で下手に能力を認められてしまったところがあり、Ph.D.論文では、指導教官の指導教官が「誰かが研究すべき」としていた秘伝のトピックを巡り巡って任されたような、かなりありがた迷惑な形になってしまっている。それでも自分の興味分野と離れていないので楽しんで研究をしているが、他にも研究してみたかったことはいくつかあり、そちらのトピックを選んでいたらどうなったか、時々ふと考えることがある。インドで論文を書こうとした際には、この強力な師弟制度とうまく付き合う必要があるだろう。

JNUはインドでも最高レベルの大学院大学である。しかし、そういう大学にいる学生でも、残念ながら幼稚な不正をする人がいる。インド人の名誉のために付け加えておくが、おそらく世界で真面目にテストを受けているのは日本人だけで、他国では不正をしてでも好成績を得るというのが普通のことであり、日本人だけがそういうことに憤りを感じるのだと思う。それほど日本人以外の受験態度は酷いものだ。その中でも、JNUのインド人学生も負けてはいない、という話だ。テストでのカンニングなど当たり前で、自分以外の同級生を蹴落とすためにテストやレポートに必要な図書館所蔵の重要文献を隠して独り占めにしたりする。論文においても、業者にお金を払ったり、友人や後輩に分担させたりしてでっち上げる者もいれば、平気で他人の論文やネットの情報を盗用したりもする。そしてさらに悪いことには、不正が発覚してもなぜかなあなあで済まされてしまう。JNUでこのレベルなので、地方大学ではどんな酷い有様なのか、想像も付かない。もちろん真面目な学生もいるし、これらの不正は結局自分に返って来るものなので気にしないのが吉なのだが、そういうのを傍目で見て決して気持ちいい気持ちはしない。

そしてこれがもっとも重要なことなのだが、インド留学後に日本でそのままインド研究の道に進むということはどうも意外に難しいようである。日本の大学に学籍を置きながらインドに留学し、日本の学会や関係者などとのつながりを持ち続け、短期間で留学を切り上げて成果を持ち帰るならばあまり心配は要らないが、インドに完全に居着いてしまうと復帰が難しくなると言われている。そして実際にそういう状況は見て来ている。もちろん各人の能力や将来設計はそれぞれで、研究者になるために留学している人ばかりではないので一概には言えないのだが、ひとつの傾向としてそれはあると言うことは正直に書いておかなければならないだろう。

いろいろインド留学の短所を書き連ねてしまったが、インド留学の長所は何と言っても直接インドを感じることができる点である。インドは数字で計ることのできる国ではないし、本を読んで理解できる国でもない。ただ、インドに長期滞在したからと言って全てが分かるようになるという訳でもないが、発想力、理解力、着眼点などは必ず異なって来ることだろう。僕にとっては、言語や文学を心で理解する上でインドに住むことはどうしても必要だったが、他の分野にとってもそれはあまり変わらないと思う。少なくとも僕はとても幸せで充実した10年をインドで過ごすことができ、感謝している。後悔は全くしていない。単に、その幸せな期間が長すぎたことに後ろめたさを感じるだけである。10年は長いと思うが、最低でも2年インドで過ごすとかなり違って来るのではないかと思う。

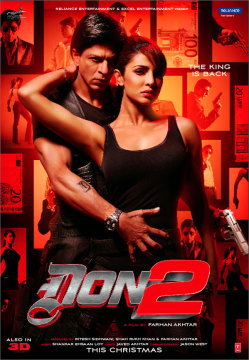

2006年のヒット作の1本「Don」の続編「Don 2」が、クリスマス・ウィークの始まりである本日公開となった。ドンを名乗るギャングスターを主人公とした映画「Don」は、元々1978年公開のアミターブ・バッチャン主演作「Don」のリメイクであったが、完全にオリジナルのストーリーラインをなぞった作品ではなく、オリジナル作を知っている人にとっても驚愕のラストが用意されている。つまり、オリジナル作ではドンは物語の序盤で死んでしまうのだが、リメイク作では死なず、生きながらえる。「Don

2」は、生きながらえたドンの5年後を描いた作品である。前作と同じく監督はファルハーン・アクタル。キャストもドンを含めほとんど変わらないが、前作でドンの恋人アニターをイーシャー・コッピカルが演じたのに対し、本作ではドンの恋人はアーイシャーとなっており、ラーラー・ダッターが演じている。特に前作までのあらすじや前作を見ていない人のための配慮のようなものはなく、「Don」を見ていないと多少ストーリーに入って行きにくいところもあるだろう(前作の映画評はこちら)。また、2Dに加えて3Dでの上映も行われている。

題名:Don 2

読み:ドン2

意味:ドン2

邦題:ドン2

監督:ファルハーン・アクタル

制作:リテーシュ・スィドワーニー、シャールク・カーン、ファルハーン・アクタル

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

振付:ヴァイバヴィー・マーチャント

衣装:ジャイマール・オーデードラー

出演:シャールク・カーン、プリヤンカー・チョープラー、ボーマン・イーラーニー、オーム・プリー、クナール・カプール、アリー・カーン、ナワーブ・シャー、サーヒル・シュロフ、フロリアン・ルーカス、ラーラー・ダッター(特別出演)、リティク・ローシャン(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞、3D。

シャールク・カーン(左)とプリヤンカー・チョープラー(右)

| あらすじ |

アジアのアンダーワールドを支配するドン(シャールク・カーン)は、ヨーロッパ進出を計画していた。ところがヨーロッパのアンダーワールドを支配していた欧州マフィアたちはドン暗殺を企てる。これは失敗に終わるものの、ドンは今までとは違った作戦を採り始める。

一方マレーシアの国際警察に勤務していたローマー(プリヤンカー・チョープラー)は、上司マリク(オーム・プリー)が引退することを聞き、意気消沈する。マリクもローマーもこの5年間ドンを追って来たが捕まえられなかった。そこへ突然ドンが現れ自首する。ドンは自分に掛けられている容疑を全て撤回するように要求する。マリクがそれを聞き入れる訳もなく、ドンは死刑を宣告され、刑務所へ送られる。

その刑務所では、ドンのせいで逮捕されたワルダーン(ボーマン・イーラーニー)も収容されていた。ワルダーンはドンを殺そうとするが、逆にドンはワルダーンに、共に仕事をするように説得する。ワルダーンは渋々それを受け容れ、ドンとワルダーンは共に脱獄する。脱獄した2人を、ドンの恋人アーイシャー(ラーラー・ダッター)が待っていた。

ドンのターゲットはドイツ中央銀行ベルリン本店が持つユーロ紙幣の原盤であった。まずドンはドイツ中央銀行総裁の就任にまつわるスキャンダルの証拠を収めたテープを手に入れようとする。本当は別の人物が総裁に就任する予定だったが、現総裁がスィンガーニヤー(前作で殺害された)に依頼して暗殺させたのだった。暗殺を依頼する場面を捉えたテープがあり、それはチューリッヒの金庫に収められていた。ドンとワルダーンはまずそのテープを手に入れる。

次に、ドンは副総裁JKディワン(アリー・カーン)を通じ揺さぶりをかける。ディワンもその暗殺に荷担した人物で、しかもインド系だった。ディワンは表向きドンの要求を聞き入れながら密かに殺し屋ジャッバール(ナワーブ・シャー)にドン暗殺を依頼する。ところがドンはジャッバールを返り討ちにし、しかも3倍の金を出してジャッバールを味方に引き入れてしまう。また、ディワンにはペナルティーとしてさらなる課題を課す。

ドイツ中央銀行の厳重に警備された金庫からユーロ紙幣原盤を盗み出すには天才ハッカーの助けが必要だった。ドンはサミール・アリー(クナール・カプール)に声を掛ける。サミールはかつて東京証券取引所をハックしたことがあったが、現在では犯罪から足を洗っていた。しかしながらドンは彼を無理に仲間に入れる。

周到な準備期間を経た後、ドン、ワルダーン、ジャッバール、サミールのチームはドイツ中央銀行に潜入する。ドンはディワンの自動車に乗って銀行内に潜り込む一方、ワルダーンは国際警察に扮し幹部と会談。ジャッバールは消防士のコスチュームを着て待機し、サミールは銀行のシステムにハッキングして遠隔操作する。ところが、ドンとワルダーンの動きを捉えたマリクとローマーもベルリンに来ており、ドイツ中央銀行のディワンに会いに来ていた。

まずドンは銀行内部で爆発を起こす。消防士に扮したジャッバールは手下と共に銀行内に入り、数十人の行員を人質に取る。そのときマリクとローマーは外に出ていた。ドンはローマーに電話し、爆発物を銀行周囲に仕掛けたと脅しを入れる。銀行を取り囲んだ警察は手出しが出来なくなった。警察の動きを封じたドンはやすやすとユーロ紙幣原盤を盗み出す。ところがワルダーンとジャッバールは元からドンを信用しておらず、ユーロ紙幣原盤を手に入れた途端にドンに銃を向ける。しかしタイミングよくサミールが電灯を消したため、ドンは姿をくらますことが出来た。

ドンはあらかじめアーイシャーを使って銀行に届けていた荷物から必要な道具を取り出し、地下水路を通って脱出する。一方、ワルダーンとジャッバールはマリクに電話をし、人質を盾に、すぐにヘリコプターを用意するように要求する。また、サミールもドンを裏切って警察に電話をし、ドンの居場所を伝える。マリクやローマーを初めとした警察はドンを逮捕する。しかしながら彼らは人質を救出しなければならず、ドンの脱出ルートを使って銀行に潜入することを余儀なくされていた。よってドンはすぐに解放され、警察を連れて再び銀行に潜入することになった。この作戦にはローマーも付いて来ることになった。

銀行に再潜入したドンはローマーと共にワルダーンとジャッバールが待つ場所まで行く。そこでワルダーンはローマーに対し、3つ数える内にドンを殺すように命令する。ローマーは引き金を引けなかった。よってローマーはジャッバールに撃たれてしまう。ドンも殺されそうになるが、絶好のタイミングで小爆発を起こし、その隙を突いて形勢逆転する。ドンはジャッバールを殺し、ワルダーンを気絶させた。そして、自分の容疑を全て撤回する書類と引き替えに人質を解放した。

ディワンはユーロ紙幣原盤を受け取るが、彼の自動車には爆弾が仕掛けられており、ディワンは爆死、ユーロ紙幣原盤も溶けてしまう。しかしながら、それはドンが用意した偽物だった。本物は予め小包に詰めて銀行からサミールの住所に送っていた。実はサミールの裏切りはドンの指示によるもので、実際にはずっとドンの指示通り動いていた。サミールはユーロ紙幣原盤を受け取り、ドンに渡す。また、ドンの置き土産のせいでドイツ中央銀行総裁のスキャンダルも暴かれ、欧州マフィアたちも一網打尽となる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1978年の「Don」は、ドンそっくりの男が、警察の依頼を受けて、死んだドンになりすましてドンの組織に潜入するという物語だった。2006年の「Don」はその裏をかき、ドンそっくりの男がドンになりすまそうとしているのをドンが知り、その男を密かに殺してドンは死んだことにし、ドン自身がその男になりすまして警察の協力をする振りをするという物語であった。ややこしいストーリーではあるが、前作に慣れ親しんだ観客の固定概念をうまく利用してどんでん返しの起爆剤とし、新たなストーリーを構築するという、リメイク映画の新しい方向性を打ち出した作品で、アクションスリラーとしての出来も悪くなかった。

しかしながら「Don 2」では、オリジナル「Don」の縛りから解放されたことでかえって方向性を失ってしまったように感じた。ドンは単なる大泥棒に落ち、劇中ではいかに不可能な盗みを可能とするかを追うだけであった。その流れはまるで「ミッション:インポッシブル」シリーズのようだった。もちろんどんでん返しは用意されている。サミールの存在がそれだ。観客はてっきりサミールがドンを裏切ったものだと感じるが、最後の最後で実はサミールの裏切りですらドンの計画内だったことが分かる。また、ドンの真の目的はユーロ紙幣原盤と言うよりも、自身に掛けられた数々の容疑を帳消しにすることであった。これもエンディングで明かされることだ。しかし、前作のどんでん返しのような衝撃はなかった。普通に考えたら前作を越えるようなどんでん返しは用意できないだろう。なぜならそれはリメイク映画の常識を覆す種類のもので、リメイク映画ではない本作ではそのような衝撃は生み出せないのである。ならばなぜ続編を作ったのか、という問いにつながる。それがこの映画の評価そのものでもある。

確信と共に言えるが、ファルハーン・アクタル監督は「Don」をこのままシリーズ化しようとしているのだろう。ドンのキャラクターは十分魅力的で、彼を中心に今後何作も映画を作ることは可能かもしれない。前作から登場するドンを巡るキャラクター――ローマー、マリク、ワルダーンなど――も今回敢えて死なせておらず、次回作につなげて行こうという意気込みが感じられる。だが、「どんでん返し」を映画の中心に据えてしまっていることで、今後の作品作りはさらに困難となるだろう。観客を何度も何度も驚かせることはそう容易なことではない。もはや観客はどんでん返しを身構えるようになっている。そういう「Don

2」の姿勢を見ると、Mナイト・シャーマーラン監督を思い出す。「シックス・センス」(1999年)での「衝撃のラスト」で名を上げたインド系映画監督だが、その後毎回「衝撃のラスト」を期待されるようになってしまい、それだけが持ち味のようになってしまった。「Don」がもしシリーズ化されるのであれば、同じ轍を踏む恐れがある。

ハリウッド的映画作りには成功していたと思う。主に東南アジアとヨーロッパを舞台としたスケールの大きな作品で、カーチェイス、銃撃戦、肉弾戦など、迫力のあるアクションシーンが目白押しだった。ただ、「ミッション:インポッシブル」(1996年)の有名な宙づりシーンを彷彿とさせるシーンもあるが、緊迫感には全く欠けた。盗み出す緊張感はこの映画にはなく、あくまでドンの緻密な計画とアクションを楽しむ映画に留まっている。

主な舞台はドイツである。どうやらドイツは映画ロケ地としては許可取得が困難な国のようで、今までドイツを舞台にした外国映画はほとんど存在しない。ドイツ・ロケの映画に主演した国際的男優は今のところトム・クルーズとブラッド・ピットしかおらず、シャールク・カーンは3人目だと言う。ドイツではインド映画が人気で、シャールク・カーンも絶大な人気を誇っていると聞く。その人気と名声が今回ロケ許可取得に大きく貢献したようだ。

ドンとローマーの関係は映画の隠し味である。前作を思い出すと、ローマーはドンに殺されたカーミニー(カリーナー・カプールが演じた)の妹で、ドンに復讐するためにドンの組織に入り込んだのだった。ドンはローマーに「ジャングリー・ビッリー(野生猫)」のあだ名を付けられるが、この言葉がエンディングにおいて、死んだはずのドンが生きていたことを示すキーワードとなっていた。「Don

2」においてもこの「ジャングリー・ビッリー」は事あるごとに繰り返される。前作から5年後の本作においてローマーはインターポールの捜査官としてマリクの下で働いている。ローマーは相変わらずドンを追い続けており、今回ドンを殺すチャンスも与えられる。しかし彼女は引き金を引くことが出来なかった。ローマーはドンに恋してしまっていたのか?ローマーは決してそれを認めないが、ドンはそのことについて何度もからかう。結局「Don

2」でも2人の仲が進展することはなかった。おそらく今後続編が作られて行くのなら、容疑を帳消しにすることに成功し、「フリーな男」となったドンとローマーの関係が縦軸となって行くのだろう。

シャールク・カーンが演じるドンのキャラクターからは、はっきり言ってあまり迫力を感じない。世界を股に掛けるギャングという感じがしないのだ。わざとやっているのか知らないが、しゃべり方も弱々しい。今回は盗みを計画するときの、あ~でもないこ~でもないと悩むシーンもあって、神出鬼没さが失われていた。そもそも「Don

2」を見て、ドンはマフィアのボスなのか泥棒なのか、一体どういう存在なのかよく分からなくなってしまった。シャールク・カーンの出演作の中では、演技力に難が見られた作品に数えられることになるだろう。

ヒロインのプリヤンカー・チョープラーは平均的であった。悪くはなかったが、もうひとつ個性を加えられると良かったと思う。前作では格闘技のトレーニングを受けて撮影に臨んだが、今回彼女が格闘技の腕を披露するシーンは非常に短かった。ラーラー・ダッターは特別出演の扱いになっている。「Zaraa

Dil Ko Thaam Lo」でダンサーとして登場するが、その後も脇役程度の出演機会はあった。

むしろサプライズの特別出演はリティク・ローシャンだ。物語の序盤において、ドイツ中央銀行副総裁JKディワンを主賓としたダンスパーティーにドンが参加するのだが、そのときリティク・ローシャンの姿になっている。ここでプリヤンカー・チョープラーとチークダンスを踊るのだが、もしかしたらシャールク・カーンでは身長が足らなかったりしたのだろうか、と邪推してしまう。かなり唐突な起用であった。

本作からクナール・カプールが出演している。天才ハッカー、サミール・アリー役である。彼の存在が本作のどんでん返しの仕掛けとなっており、非常に重要な役であったが、彼には荷が重すぎたと言わざるを得ない。「Rang

De Basanti」(2006年)の頃はフレッシュさがあって良かったが、あれから全く成長していない。

他にボーマン・イーラーニー、オーム・プリーなどが脇役出演していた。今回注目なのはジャッバールを演じたナワーブ・シャー。少なくとも2000年から映画に出演しているが今まで全くノーチェックだった。しかし「Don

2」での存在感はベテラン脇役俳優ボーマン・イーラーニーに比べても遜色なく、今後出演機会が増えそうだ。

音楽は前作に続きシャンカル・エヘサーン・ロイ。前作ではオリジナル作の曲をベースにした「Yeh Mera Dil」や「Khaike Paan

Banaraswala」に加え、テーマソング「Main Hoon Don」などのオリジナル曲を混ぜた構成になっていた。「Don」の曲は今でも時々耳にすることがあるくらいヒットした。しかし「Don

2」はいまいち魅力に欠ける。音楽主体の映画でなかったこともその一因であろう。

ちなみに、映画の出来とは直接ないが、「Don 2」公開のタイミングはあまり良くなった。まずは1週間前に「ミッション:インポッシブル」シリーズの最新作「ゴースト・プロトコル」が公開されている。「Don

2」と似たようなジャンルのハリウッド映画であり、どうしても比べられてしまうだろう。もっとも、僕は「ゴースト・プロトコル」の方は見ていないために比較は出来ない。また、現在ユーロ安が進んでおり、ユーロ紙幣原盤を盗むという「Don

2」のプロットそのものが何となく白け気味だ。ちなみにユーロ紙幣を発行する権限を持っているのはフランクフルトにある欧州中央銀行であり、劇中に登場するベルリンのドイツ中央銀行は架空の組織である。

「Don 2」は、2006年のシャールク・カーン主演ヒット作「Don」の続編。前作に引き続きアクションスリラーとなっているが、リメイク作への先入観をうまく利用してどんでん返しに持って行った前作に比べ、個性に欠ける内容。前作を知らないとあまり楽しめない作品だが、前作を見ていると力不足に感じるという矛盾した出来。ファルハーン・アクタル監督にはもう少し上の娯楽作を期待していた。