| ◆ |

9月2日(火) サイキール リクシャー ワーレー キ ドカーン |

◆ |

以前、漫画家の山松ゆうきち氏の「インドで日本の漫画をヒンディー語訳して出版して大儲けする」計画に協力し、平田弘史著「血だるま剣法」をヒンディー語に翻訳したことがあった。詳しくは、姉妹サイトこれでインディア・エクスプレスの以下の記事をご覧いただきたい。

山松ゆうきち氏の「大儲け」計画は大失敗に終わったのだが、日本帰国後に、その大失敗を自虐的な漫画にして「インドへ馬鹿がやって来た」を出版し、転んでもただでは起きないしぶとさを見せている。この漫画については、本サイトの2008年3月27日日記:インドへ馬鹿がやって来たを参照にしていただきたい。

さらにしぶといことに、山松氏は、インドで見聞きした話をベースにフィクションを交えながら1本の短編漫画を仕上げた。この漫画の題名は「サイキール

リクシャー ワーレー キ ドカーン」。2007年12月発売のモーニング・ツーVol. 07に掲載された。基本情報にいくつか問題点が散見されたものの、インドの庶民を主人公にしたこういうリアル志向の人情漫画は今まであまりなく、山松氏は新たなジャンルを切り開いたのではないかと思う。敢えて挙げるなら、小暮満寿雄著「インドの教え―アチャールくんの路上日記」(ベストセラーズ)が先駆者と言えるだろうか。

「インドへ馬鹿がやって来た」のときも思ったが、山松氏は漫画家なだけあって、インド人のちょっとした仕草や表情を捉えて絵にすることに長けており、そういうところがインド人を少しでも知る読者には面白く感じられるだろう。インドに興味のない人々の関心を惹くことができるかどうかは不明だが、インドはネタの宝庫であり、このままインドを題材にした漫画を描いて行けば、日本の漫画界の中で独自の地位を築けるのではと思う(既に独自の地位を築いてらっしゃるのかもしれないが)。個人的には、「三国志」を漫画化して日本人に定着させた横山光輝のように、インドの叙事詩「ラーマーヤナ」を日本風の漫画にしてもらえないかと考えている。日本人がインドに関心を持つきっかけはいろいろあるが、もし「ラーマーヤナ」が分かりやすい絵柄と語り口で漫画になり、しかもある程度ヒットして読まれるようになれば、インドへの門戸はかなり広がるように思う。

このように、てっきり山松氏はこのままインド漫画家として日本で活躍するようになるのかと思っていたのだが、氏はどうもインドでの漫画出版の夢を諦めていなかったようである。今年4月に再びインドに舞い戻り、「血だるま剣法」に続く第二弾出版に着手した。同時にスラムでうどん屋を開業するという訳の分からなさは相変わらずである。

第二弾に選ばれたのは、自身の短編「サイキール リクシャー ワーレー キ ドカーン」である。今度はインドを題材にした漫画をインドで売ってみようと思ったようだ。25ページほどの短い漫画であるし、前回である程度ノウハウを身に付けていたため、出版は前回よりもスムーズに進むかと思われたのだが、やはり何かと難航し、4ヶ月以上の歳月が過ぎ去ってしまった。そしてやっと本日、待望のヒンディー語版「サイキール

リクシャー ワーレー キ ドカーン」が刷り上がったようである。今回翻訳をしたのは、石川まゆみという日本人女性で、僕のサンスターン(ヒンディー語語学学校)時代の先輩に当たる方である。1冊の値段は15ルピー。インド人向けに、オリジナルを左右反転したりコマを置き換えたりして、左から右へ読むようにしている。

ヒンディー語版「サイキール リクシャー ワーレー キ ドカーン」

まず手始めにジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のキャンパス内の本屋に置いてもらった。売れるか分からないが、「血だるま剣法」よりは何となく手応えがありそうな感じではある。

ちゃんとヒンディー語になっている

漫画の翻訳は、簡単そうに見えて困難だ。漫画に限ったことでなく、翻訳は全般的に難しい作業であるし、ヒンディー語に限ったことでなく、どの言語への翻訳も大きな困難が伴うだろう。だが、漫画をヒンディー語に訳すことには何か特別な難しさを感じる。それは詩の翻訳に近いものがある。最小限の言葉で生き生きとしたリアルな言葉にしなければならないからだ。教科書で習ったヒンディー語ではなく、巷で話されている生のヒンディー語をよっぽどため込んでおかないと、なかなかそのレベルのヒンディー語には到達できない。「サイキール

リクシャー ワーレー キ ドカーン」がどこまでそれを達成できたかは、インド人読者の判断に任せられることになるが、個人的には、「血だるま剣法」に比べて擬音の表現が改善されており、より完成度が高まっていると感じた。ただ、写植ミスは依然として少なくなく、インドでヒンディー語の漫画を出版する際の大きな問題として残っている。

現在インドではグラフィック・ノベルというジャンルの大人向けコミックが、静かだが徐々に注目を集めるようになっており――先駆けはサールナート・バナルジーの「Corridor」(2004年)とされる――その潮流と山松氏の地道な努力がどこかで重なるようなことがあれば、けっこう面白いことが起きそうな予感はする。もっとも、インドのグラフィック・ノベルは、題材はともかく、英語を言語とし、完全にエリートの文化に留まっている一方で、山松ゆうきち氏は、スラムに住む最底辺の人々に深い同情を持っており、スラムの人々に(無謀にも)漫画を広めることを最優先にしているようなところがあるため、両者の立ち位置は全く異なる。単純な重なりは期待できないだろう。だが、インドには、アマル・チトラ・カターの神話コミックの長い伝統があるし、2008年6月18日日記:インド初、オンラインエロ漫画登場で取り上げたような新たな動きも出て来ている。もしかしてインドの漫画界は次第にホットな時代を迎えつつあるのかもしれない。

ここのところ、毎週すさまじい数の映画が公開されており、落ち着く暇がない。さすがにこのペースだと片っ端から全ての映画を見ることは不可能であり、先週は「Chamku」、「Mukhbir」、「C

KKompany」を見送った。今週も3本同時公開。その中でもっとも評価の高そうな「A Wednesday!」を見ることにした。

題名:A Wednesday!

読み:ア・ウェンズデー!

意味:ある水曜日

邦題:非公式の水曜日

監督:ニーラジ・パーンデーイ

制作:ロニー・スクリューワーラー

出演:ナスィールッディーン・シャー、アヌパム・ケール、ジミー・シェールギル、アーミル・バシール、ディーパル・シャー、チェータン・パンディト、ヴィーレーンドラ・サクセーナー、ガウラヴ・カプールなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ジミー・シェールギル(左)、ナスィールッディーン・シャー(中)など

| あらすじ |

マハーラーシュトラ州警察の警視総監プラカーシュ・ラートール(アヌパム・ケール)は、ある水曜日、謎の男(ナスィールッディーン・シャー)から電話を受ける。男は、ムンバイーの5ヶ所に爆弾を仕掛けたと伝える。ラ-トール警視総監は州首相(チェータン・パンディト)から全権を委任され、極秘で対策を取り始める。アーリフ・カーン(ジミー・シェールギル)とジャイ・プラタープ・スィン(アーミル・バシール)が直属の実働部隊として動き、情報を収集する。また、ニュース番組のアナウンサー、ナイナー・ロイ(ディーパル・シャー)のところにも男から電話があり、カメラマンと共に警察へ取材へ行く。

男の要求は、服役中のテロリスト4人の釈放であった。男は本気であることを示すため、5つの爆弾の内、1つの場所を教える。それは警察本部の建物であった。捜索の結果、RDXが見つかり、男の言うことが悪戯ではないことが分かる。ラ-トール警視総監は男の要求に従い、アーリフとジャイに4人のテロリストを護送させる。だが、アーリフは4人をみすみす釈放することに納得が行かず、その内の1人、イブラーヒーム・カーンを連れ戻す。ところが、残りの3人のテロリストは、仕掛けてあった爆弾によって爆死してしまう。

男は、テロリストを解放しようとしていたのではなく、殺そうとしていたのだった。男は自分のことを「ただの庶民」と表現し、インドの罪のない市民たちを恐怖に巻き込んだテロリストたちを、同じテロの手法で抹殺しようとしたのであった。男は、爆弾の位置情報と引き替えにイブラーヒーム・カーンの殺害も要求する。ラ-トール警視総監はそれを認め、イブラーヒーム・カーンを殺させる。4人のテロリストが死んだことを確認した男は、他に爆弾はないと伝え、電話を切る。

だが、ラ-トール警視総監はこのときまでにハッカーを雇っており、電話から男の居場所を突き止めることに成功する。単身現場へ急行すると、1人の男とすれ違った。ラ-トール警視総監はその男が犯人だと知っていながら見逃す。なぜなら、彼のやったことは間違いとは言えないからである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

映画は、定年退職間近の警視総監プラカーシュ・ラートールが、在任中に一番印象に残った事件を思い出すという構成になっていた。だが、その事件は公式記録には残っておらず、ただ彼の記憶の中にある事件であった。なぜそれほど彼の心に残った事件が、記録には残らなかったのか?それが100分の上映時間の中で語られる。

それは、ある水曜日に起こった爆弾テロ未遂事件であった。

爆弾テロの犯人と警察との間の駆け引きと書くと、テロ時代を迎えた21世紀には珍しくないプロットの映画だと感じられるだろう。実際、そのような映画はいくつも作られている。「A

Wednesday!」は、スピーディーかつスリリングな展開のおかげで退屈しなかったものの、もしそれだけだったら多少失望と共に映画館を去ることになっただろう。

だが、この映画の真価はそこにはない。驚くべきことに、テロの犯人は、プロのテロリストではなく、テロに怯える一般庶民なのである。テロがいつまでも撲滅されないことに苛立った「庶民」の男は、たった4週間の準備期間により、爆弾テロを計画する。彼の目的は、テロによって一般人を無差別虐殺したり恐怖のどん底に突き落とすことではなく、逆にテロリストを抹殺することであった。彼は4人のテロリストを無作為に抽出し、爆弾テロの手法を使って警察を脅して彼らを抹殺する。

果たしてその手法が正しいのか間違っているのか、映画の中では答えが出されていない。だが、ラ-トール警視総監自身は、最後に彼を捕まえるチャンスがありながらわざと見逃すことで、完全なる間違いではないと結論づけている。

情報化社会を迎え、爆弾の作り方までネットで知ることができるようになった今、テロを利用できるのはテロリストだけではないという逆転の発想が衝撃的なメッセージとなって映画から発出させられていた。非常に物議を醸しそうな作品だと言える。

しかし、そのメッセージを伝えるために、映画では下の手段とされる演説の手法が採られていたため、端折った印象は否めなかった。映像でそのメッセージが伝えられていたら満点だっただろう。

ナスィールッディーン・シャーとアヌパム・ケールという2人のベテラン男優の好演が、映画の緊迫感を支えていた。いつの間にかジミー・シェールギルも渋い演技ができる俳優になっており、驚いた。アーミル・バシール、チェータン・パンディトなどもいい演技をしていた。ディーパル・シャーは、「Kalyug」(2005年)でデビューした女優だが、今回久々にスクリーンで見た。しかし将来性はなさそうだ。

「A Wednesday!」は、爆弾テロ犯と警察との緊迫感溢れる攻防が売りの映画だと思いきや、ただの庶民がテロの手法によってテロリストを殺すという驚きの結末を迎える奇作である。庶民が爆弾テロ実行犯にさせられてしまう危険性を描いた「Aamir」(2008)と共に、テロを題材にした突然変異的映画としてカテゴライズできそうだ。

ヴィシャール・バールドワージ監督の「Makdee」(2002年)以来、ボリウッドでは盛んに子供向け映画が作られるようになった。アニメのレベルも徐々に上がって来ており、アニメに対して厳しい鑑識眼を持つ日本人の鑑賞に耐えられそうなアニメ映画も今後公開予定である。例えば、ディズニーが制作に全面協力した3Dアニメ映画「Roadside

Romeo」や、来年公開予定のディズニー風アニメ映画「Arjun」などが期待できる。だが、現在公開中の「Tahaan」は、子供が主人公ではあるが、そのテーマはとても重く、完全にシリアスな映画を好む大人向けの作品となっている。実際に起こった出来事をもとに脚色された映画とのことである。

題名:Tahaan

読み:タハーン

意味:主人公の名前

邦題:タハーン

監督:サントーシュ・シヴァン

制作:シュリーパール・モーラーキヤー、ムビーナー・ラタンジー

出演:プーラヴ・バンダレー、ヴィクター・バナルジー、サリカー、サナー・シェーク、ラーフル・カンナー、アヌパム・ケール、ラーフル・ボース、アンクシュ・ドゥベー、デーイリヤ・ソーネーチャー

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

プーラヴ・バンダレー

| あらすじ |

カシュミール地方の山村に住む8歳の少年タハーン(プーラヴ・バンダレー)は、父親から与えられたロバのビールバルを大事にしていた。だが、父親は数年前に行方不明になったきりであった。祖父(ヴィクター・バナルジー)が一家の家計を支えていたが、リンゴ貿易を手掛ける富豪ラーラージーからの借金はいつまで経っても返せなかった。タハーンは、祖父、言葉をしゃべれない母親のハバー(サリカー)、姉のゾーヤー(サナー・シェーク)と共に暮らしていた。

ところがある日、祖父が急死してしまう。ハバーは借金返済のため、家財を売り払わなければならなくなる。ビールバルもラーラージーに売られてしまった。タハーンはラーラージーのところへビールバルを取り返しに行くが、ラーラージーの息子のクーカー(ラーフル・カンナー)は相手にしなかった。その内ビールバルは、物資を山の向こうへ運ぶことを生業にするスバーン・ダル(アヌパム・ケール)に売られてしまう。

それでもタハーンは諦めなかった。スバーンに自分を雇ってくれと頼み込む。スバーンは追い払おうとするが、いつまでもタハーンが後を付いてくるので、遂には彼を受け入れることにする。スバーンの下ではザファル(ラーフル・ボース)という脳天気な男も働いていた。スバーンは、ザファルが引く馬の群れとタハーンが引くビールバルを競争させ、もしタハーンが勝ったらビールバルを返すと約束する。ロバと馬では全くスピードが違ったが、ザファルが途中でうっかりしている間にタハーンは追い抜き、競争に勝つ。ところがスバーンは約束を守らず、ビールバルを甥のヤスィーン(デーイリヤ・ソーネーチャー)にあげてしまう。

傷心のタハーンは泣きながら家に帰るが、その途中、イドリース(アンクシュ・ドゥベー)という青年と出会う。イドリースは、バーバーがビールバルを取り戻すのを手伝ってくれると言い、言葉巧みにタハーンをバーバーのところへ連れて行く。そこは、カシュミール分離派テロリストの秘密基地であった。タハーンは手榴弾を渡される。

次にスバーンが物資を運ぶときにタハーンもまた雇われることになった。タハーンは手榴弾をリンゴの中に隠しながら山の向こうにあるインド陸軍のキャンプへ持ち込む。そこでイドリースが待ち構えており、手榴弾を陸軍に向かって投げればビールバルが戻って来ると耳打ちする。だが、タハーンはそうすることができず、手榴弾を河の中に放り込む。だが、そのときタハーンは行方不明になっていた父親を発見する。

家に戻ったタハーンは、母親に父親を見たと告げる。一方、スバーンもヤスィーンに説得されてビールバルをタハーンに返すことを決め、翌朝タハーンの家にビールバルを届ける。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

カシュミール問題を直接的または間接的に扱った映画は、「Roja」(1992年)、「Mission Kashmir」(2000年)、「Sheen」(2004年)、「Yahaan」(2005年)など、ボリウッドで数多く作られているが、この「Tahaan」は、カシュミール地方の緊迫した情勢を背景に、子供のミクロな視点からカシュミールの人々が直面する問題に切り込んだ作品であった。

核となるストーリーは本当に些細なものである。家の経済的事情により、かわいがっていたロバが売られてしまったため、主人公の8歳の少年タハーンは、それを取り戻すために奮闘する。そして映画の最後でタハーンはロバを取り戻す、という筋である。

だが、この単純でほのぼのとしたストーリーの中に、インド陸軍が駐屯するカシュミール地方の緊迫感、戦争やテロで殺された人が家族にいない人はいないというカシュミールの人々の過酷な現状、かつてカシュミール・パンディトたちが住んでいた村の跡、そして子供すらテロの道具として利用しようとするカシュミール分離派テロリストたちの暗躍など、決してのほほんと見てられない内容となっている。

「この山々は誰のものか?」カシュミール分離派に属する青年イドリースはタハーンに語りかける。おそらくカシュミール分離派の人々にとって、その答えは「カシュミール人のものだ」ということになるのだろう。だが、映画の中でもっともその問いに力強く答えていたのは、スバーンの言葉であった。「この山々は誰のものでもない。我々が彼らのものなのだ。我々は山を自分のものにしたと考えるが、結局我々は死んだ後に彼らのものになって行く。」この言葉こそが、分離派に対する監督のメッセージであろう。

だが、映画の根底にあるメッセージは、どんなに不幸のどん底にいても、希望を捨てなければきっと暗闇の中に光が差し込む、といったものであった。

これらが、サントーシュ・シヴァン監督のトレードマークとも言える、美しい自然描写と共にスクリーンに描き出されており、とても芸術性の高い作品に仕上がっていた。おそらくパハルガームの辺りでロケが行われたと思われる。カシュミールの雄大な雪景色だけでも圧倒される。

主人公タハーンを演じたプーラヴ・バンダレーは今回が初の映画出演のようだが、それを感じさせない堂々とした演技であった。映画の最大の功労者は彼である。それに加え、アヌパム・ケール、ヴィクター・バナルジー、ラーフル・ボース、サリカーと言ったベテラン俳優たちが周りを固めていたため、キャスティングに死角はなかった。

「Tahaan」は、芸術映画志向の映画ファンにオススメしたい映画である。カシュミール問題をベースにしているが、さらに大きなメッセージを感じることができる美しい作品だ。

| ◆ |

9月7日(日) 「ナワーブの末裔」が住む禁断の宮殿 |

◆ |

ウッタル・プラデーシュ州の州都ラクナウーを中心とする地域をアワド地方と呼ぶが、かつてこの一帯には、ラクナウーを首都とし、アワドの名を冠する王国が存在した。ムガル朝時代、アワド地方は北インドでもっとも重要な地域で、宮廷で最高権力を握る大臣が太守に任命された。ムガル皇帝の権威が失墜するにつれ、アワド太守は独立性を強め、1819年には完全に独立し、アワド王国が樹立した。アワド王国の王の呼称には、ムガル朝時代の「太守」という意味の称号「ナワーブ」がそのまま使われた(後に「ナワーブ」は、ヒンドゥー教徒の藩王マハーラージャーに対し、イスラーム教徒の藩王の称号として一般的に使われるようになる)。だが、成立当初からこの王国は英国東インド会社の傀儡であり、1856年には英国に併合されてしまう。アワド王国最後のナワーブ、ワージド・アリー・シャーはカルカッタで年金生活を送るようになり、1887年に死去した。

ところで、そのアワド王国の「ナワーブの末裔」が住む宮殿がデリーにあると言う。

確かに今でもインドには、マハーラージャーやナワーブの家系の人々が住んでいる。封建支配者としての特権は失ったものの、政治家や実業家として成功した者もいれば、スポーツ選手や映画スターになった者もいる。よって、旧王国の当主の末裔がデリーに住んでいたとしても何の不思議もない。だが、件のアワド王国の「ナワーブの末裔」は、存在自体があまりに異様であるため、半ば都市伝説と化しているのである。

「ナワーブの末裔」のエピソードは1975年に始まる。ニューデリー駅1番プラットフォームに突如として、「アワド王室の継承者」を名乗る中年の女性ベーガム・ヴィラーヤト・マハルが現れ、不当な手段で奪われた祖先の資産の賠償を求めて座り込みを始めたのである。ヴィラーヤト・マハルは、2人の子供(サキーナー姫とアリー・ラザー王子)、数人の召使い、それに12匹のどう猛な犬を連れており、駅のVIPラウンジを占拠して住み始めた。

インド政府は毎月500ルピーの年金を支給することで解決しようとしたが、ヴィラーヤト・マハルはその額があまりに少ないとして拒否した。彼女は座り込みを続けたが、ほとんど進展はなかった。ところが、およそ10年後の1984年に長年の座り込みが実を結ぶ。時の首相インディラー・ガーンディーがヴィラーヤト・マハルを訪ね、デリー内の比較的重要度の低い遺跡のどれかに住むことを許したのである。そこでヴィラーヤト・マハルは、大統領官邸の裏、リッジの森林の中に存在するマールチャー・マハルという遺跡を住居に選んだ。1985年からヴィラーヤト・マハルはマールチャー・マハルに住み始める。しかし、召使いたちは次から次へと去って行ってしまい、犬の数も減って行った。ヴィラーヤト・マハルはいつしかダイヤモンドの粉を飲んで自殺をしてしまったと伝えられているが、現在では彼女の子供サキーナーとアリー・ラザーが引き続きマールチャー・マハルに住んでいる。2人とも既に50代の年齢で、結婚はしていないようである。

ところで、デリー在住者で、「マールチャー(Malcha)」という名前を聞いてピンと来る人は割と多いのではないかと思う。大使館エリアであるチャーナキャプリーに、マールチャー・マールグという通りがあり、その通りに面したマーケットはちょっとしたレストラン街になっている。ムガル料理のモーティー・マハル・デラックスやラズィーズ・アフェア、中華料理のロータス・ガーデン、ハテナ付き日本料理のフジヤなどがある。マールチャー・マハルは、マールチャー・マールグの先の森林の中にある(EICHER「Delhi

City Map」P95 C1)。

マールチャー・マハルは、トゥグラク朝第3代皇帝フィーローズ・シャー・トゥグラクが、14世紀に狩猟ロッジとして建設した宮殿のようである。フィーローズ・シャーは狩猟好きの皇帝で、デリーのあちこちに狩猟の拠点となるロッジを建設しているが、特にこのマールチャー・マハルについてはこんな言い伝えがある。あるときフィーローズ・シャーは狩猟中に道に迷ってしまい、遊牧民の集落で一夜を明かしたことがあった。そのとき、1人の美しい娘が特に彼の世話を真摯にしてくれたため、フィーローズ・シャーは感激して、彼女のために宮殿を建てたと言う。それがマールチャー・マハルである。もしかしたら「マールチャー」とはその娘の名前なのかもしれない。

ここまでの情報なら、まだよくある話で片付けられるかもしれない。王族の末裔が現在ではひっそりと暮らしているという話は世界のどこにでもありそうだ。だが、ここからが異様なのである。サキーナーとアリー・ラザーは、常軌を逸した性格をしており、外界との接触を完全に断ち切っている。マールチャー・マハルには水も電気も来ておらず、あるのは敷地内への侵入者の通報を警察にするための電話線1本だけである(警察には半月に2回ほど電話があるらしい)。週に数回、王子が数匹の「虎のような大きさの」犬を連れて近辺に買い物に出掛ける姿が目撃されているが、それ以外ほとんど彼らは表に顔を出さない。彼らは来訪者をひどく嫌っている。うっかり敷地内に足でも踏み入れようものなら、どう猛な番犬に襲われるか、王子に銃で撃たれると言う。実際、彼らとの接触を試みようとして犬にかみ殺されそうになった警察官がいるようである。このような状態であるため、遺跡を管理するインド考古局(ASI)や、NGOのインド文化芸術遺産国家基金(INTACH)も長らくマールチャー・マハルにアクセスできていないと言う。

雨季のため、しばらくデリー散歩を中止していたが、最近徐々に雨季明けの様相を示して来たため、今日、久し振りに散歩を再開することにした。手始めにこの禁断の宮殿の様子を見に行くことに決めた。

マールチャー・マールグのマーケットにバイクを止め、そこから歩いてリッジの森林の中へ入って行った。マールチャー・マールグの北西にあるサルダール・パテール・マールグとの交差点に出れば、すぐにその道が分かるだろう。この先には、インド宇宙研究機関(ISRO)宇宙応用センターのデリー・アース・ステーションがあるため、細い舗装道が森林の奥へ続いている。

マールチャー・マハルへ続く道

途中、未舗装の側道がいくつかあるが、全て無視して舗装道を歩いて行くと、やがて鉄の門が見えて来る。これが、「ナワーブの末裔」が住む敷地への入り口である。舗装道の先には、デリー・アース・センターの入り口がある。

マールチャー・マハルの入り口

何やら門の端には標識が掲げられている。

背景色と文字が同化している上に、所々文字が欠けていて読みにくいのだが、よく目をこらすと、「Entry Restricted(立入禁止)、Ca(u)tious

of Houn(d) Dogs(猟犬に注意)、Proclamation(布告)、Intruders All Be Gundown(侵入者は皆銃撃される)」と書かれているのが分かる。どうやら番犬と銃撃の噂は本当のようである。

さらに周辺を探ってみると、下のような看板も見つけた。樹木で覆われていて目立たないのだが、やはり本当にアワド王室の末裔を自称しているようである。

Rulers of Oudh, Princess Wilayat Mahal

(アワドの統治者たち、プリンセス・ヴィラーヤト・マハル)

中を覗き込んでみると、森林の奥に中世の建築物があるのが見えた。これがマールチャー・マハルであろう。

森林の奥に建築物が見える

犬に噛まれたり撃たれたりすると困るので、これ以上の冒険は避けたが、なかなかスリリングな体験であった。

ところで、ベーガム・ヴィラーヤト・マハルは本当にアワド王室の末裔なのだろうか?その信憑性は限りなく低い。最後にそれを少しだけ検証してみよう。

ヴィラーヤト・マハルは、アワド王国最後のナワーブ、ワージド・アリー・シャーの妻ベーガム・ハズラト・マハルの曾孫娘を自称していた。ハズラト・マハルは、1856年にワージド・アリー・シャーがカルカッタに移住した後もラクナウーに残り、1857年のインド大反乱で重要な役割を果たした女性である。大反乱鎮圧後、ハズラト・マハルは英国の追っ手から逃れ、ネパールに亡命した。

ヴィラーヤト・マハルの主張に対し、ハズラト・マハルの直系子孫かつアワド王室の当主アンジュム・カダル(既に故人)は、政府に度々反論を提出して来た。その中で彼は以下の事実を明記している。

- ハズラト・マハルには1人の息子しか子供がいなかった。その息子の名前はビルジース・カダルである。

- ビルジース・カダルには1人の妻しかいなかった。その妻の名前はナワーブ・メヘターブ・アーラー・べーガムである。ビルジース・カダルとメヘターブ・アーラーの間には、2人の息子と2人の娘が生まれた。息子の名前は順に、クルシード・カダルとメヘル・カダルであり、娘の名前はジャマール・アーラーとフスン・アーラーである。

- ビルジース・カダル、息子のクルシード・カダル、娘のジャマール・アーラーは1893年に暗殺された。クルシードもジャマールも未婚だった。フスン・アーラーは、カーンプル在住のナワーブ・マンスール・アリー・カーンと結婚したが、1949年に子を残さずに死去した。

- メヘル・カダルには1人の娘と3人の息子が生まれた。娘の名前はカーミニー・ベーガムだが、1973年に子を残さずに死去した。息子の名前は順に、アンジュム・カダル(本人)、カウカブ・カダル、ナイヤル・カダルである。

- アンジュム・カダルには2人の息子しかいない。カウカブ・カダルには2人の息子と4人の娘がいるが、(1975年の時点で)全員未婚である。ナイヤル・カダルは未婚である。

と言うわけで、ハズラト・マハルの曾孫娘に当たる人物は1973年に死去したカーミニー・ベーガムしかおらず、一歩譲って曾々孫娘の世代まで見ても、ヴィラーヤト・マハルと同一と見られる人物は見あたらない。よって、ヴィラーヤト・マハルは「ナワーブの末裔」を詐称していた可能性が強い。

さらにアンジュム・カダルは興味深い事実を指摘している。ベーガム・ヴィラーヤト・マハルは「マハル」を自称し、子供のサキーナーやアリー・ラザーも「マハル」を名字として使用しているが、まず、「マハル」は名字ではなく称号である。しかも、「マハル」の称号が与えられるのは、イスラーム教徒の王または皇帝と結婚し、嫡子となる男児を生んだ女性のみである。よって「マハル」は子孫へ継承されるものではない。また、インドでは過去100年間以上、イスラーム教徒の独立王国が存在していないため、「マハル」の称号を与えられた女性も過去100年以上存在しない。この事実から見ても、ベーガム・ヴィラーヤト・マハルは家系を詐称していることが分かる。

よって、「これでインディア」でも彼らのことは一貫してカギ括弧付きで「ナワーブの末裔」と書かせてもらった。ただ、デリーの歴史に詳しいRVスミスは、新著「Capital

Vignettes」(Rupa)の中で、ベーガム・ヴィラーヤト・マハルは、ネパールに亡命したハズラト・マハルの系統ではなく、カルカッタに移住したワージド・アリー・シャーが一緒に連れて来た妻や妾の子孫だろうと結論付けている。何しろワージド・アリー・シャーは359回も結婚しており、彼の血を引く子孫たちがあちこちに散らばっていてもおかしくはない。RVスミスによると、ヴィラーヤト・マハルの夫は公務員だったが、1970年前後に死去して経済的に困窮したため、19世紀に不当に奪われたラクナウーの資産の賠償を求め始めたようである。また、マールチャー・マハルに運良く入ることができたある外国人ジャーナリストは、骨董品の調度品や絨毯があるのを見たようで、王族の末裔だとしてもおかしくはない。彼らの収入源は不明だが、一説によるとアンティークの宝石を大量に保持しているらしい。侵入者を一切寄せ付けないのも、何か貴重な財宝を所持しているからなのかもしれない。

これらのことがどこまで本当なのか分からない。真実を知りたかったら、虎のような猛犬と銃弾をかいくぐってマールチャー・マハルに突入するしかないだろう。

最近のボリウッド界は猫も杓子もテロ映画で食傷気味だ。テロを題材にした優れた作品も何本か出て来てはいるが、それでもこう多すぎると飽きてしまう。現在公開中の「Hijack」も、テロリストによるハイジャックを題材にしたシンプルなアクション映画である。

題名:Hijack

読み:ハイジャック

意味:ハイジャック

邦題:ハイジャック

監督:クナール・シヴダーサーニー

制作:ディネーシュ・ヴィジャン、クナール・シヴダーサーニー

音楽:ジャスティン・ウダイ

歌詞:クマール

衣装:パーヤル・サールージャー

出演:シャイニー・アーフージャー、イーシャー・デーオール、モナ・アンベーガーオンカル、KKラーイナー、スニール・ゴードセーなど

備考:PVRセレクト・シティーウォークで鑑賞。

イーシャー・デーオール(左)とシャイニー・アーフージャー(右)

| あらすじ |

ヴィクラム・マダーン(シャイニー・アーフージャー)は、チャンディーガル空港の整備工長だった。だが、実は彼は昔パイロットをしていたことがあった。彼の運転する飛行機はハイジャックされ、同乗していた妻が殺されてしまった。このときの行動が原因でヴィクラムはパイロット免許を剥奪され、そのときから整備工をして生計を立てていたのだった。死んだ妻との間には1人娘のプリヤーがおり、デリーの学校で勉強していた。

ある日、プリヤーが学校の行事のため、飛行機でアムリトサルへ行くことになった。しかし運悪くその飛行機は6人のテロリストにハイジャックされてしまう。テロリストは飛行機をドバイに向かわそうとするが、燃料が足らないため、チャンディーガル空港に立ち寄ることになる。

内相(スニール・ゴードセー)と対テロ本部長クマールを中心に、ハイジャック犯に対する対抗策が話し合われる。内相はチャンディーガル空港への着陸許可と給油許可を出し、まずは時間を稼ぐことにする。テロリストは、拘束中のテロリスト、ラシード(KKラーイナー)の釈放を要求する。乗客が人質に取られているため、内相は要求を呑む。

ところが、プリヤーの乗る飛行機がハイジャックされたことを知ったヴィクラムは、給油の際に飛行機に単身乗り込み、情報収集を始める。そして、客室乗務員サイラー(イーシャー・デーオール)の助けを得ながら、2人のテロリストを殺害する。ところが、テロリストに、娘が乗客の中にいることが知れてしまい、ヴィクラムは投降を余儀なくされる。

同時に、釈放されたラシードが飛行機の中に乗り込んで来た。ラシードは、対テロ本部長のクマールも人質に連れて来たが、内務省のサイモン次官(モナ・アンベーガーオンカル)は、クマールこそがテロリストの黒幕アブドゥッラーであることを突き止める。だが、時は既に遅かった。ラシードとアブドゥッラーはハイジャック犯たちと合流し、飛行機はドバイに向けて飛び立とうとしていた。また、ヴィクラムは、プリヤーを人質に取られたまま、飛行機の外に放り出される。

しかしヴィクラムは諦めなかった。親友で警備部長のラージーヴの助けを得ながら、ヴィクラムはヘリコプターから飛行機の翼に飛び降り、離陸前の飛行機のジェットエンジンに物を投げ込んで故障させる。そしてラシードを乱闘の末に倒し、プリヤーを助け出す。また、アブドゥッラーは警察に逮捕される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ハリウッド映画「ダイハード」シリーズ型のアクション映画。クライマックスの飛行機離陸直前シーンは迫力があったものの、それ以外は冗漫な展開が続き、特筆すべきところはない。

ハイジャックによって妻を失うというトラウマを持つ元パイロット、現整備工の主人公が、娘が乗り、ハイジャック犯に乗っ取られた飛行機に単身乗り込んで娘と乗客を救い出すという、シンプルな筋のアクション映画である。昔パイロットをしていただけなのに主人公のヴィクラムはなぜかテロリストに対する手際がよかった。元コマンドーというのならまだ納得できるのだが、非常に予定調和的なB級アクション映画だと感じた。

テロリストの描かれ方もステレオタイプで、イスラーム教徒に対する偏見を助長する内容であった。乗客も次から次へ無慈悲に殺されて行き、不毛である。まるで子供が書いたような脚本であった。

主演のシャイニー・アーフージャーは、ボリウッド映画界の中で渋い位置にいる男優であるが、今回は単純なアクションヒーローを演じただけであった。イーシャー・デーオールも、ほとんど見せ場なしの名ばかりのヒロインであった。

かと言って、徹底的な娯楽映画的な作り方がしてあるかというとそうでもなく、上映時間は2時間ほどで、ダンスシーンがお情け程度に入っている程度。それもストーリーとはほとんど関係ない入り方で、安易な理由から挿入されたことが見え見えである。

総じて、「Hijack」は何のために作られたのか全く分からない映画になっていた。残念ながら見るだけ無駄の映画であるので、ここで忠告しておきたい。

| ◆ |

9月12日(金) The Last Lear |

◆ |

数週間前から、やたらと「ビッグB最高の演技」を謳った映画の宣伝が目に付くようになった。ビッグBとは、ボリウッドにおける大御所中の大御所、アミターブ・バッチャンであり、その映画とは、アミターブが初めて出演する英語映画「The

Last Lear」である。「The Last Lear」は、ベンガル人演劇家ウトパル・ダットの演劇「Aajker Shahjahan」を映画化した作品であり、ロンドンやトロントなどの映画祭で既に上映され、絶賛されたとされている。監督は、伝説的映画監督サティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)の後継者と称されるリトゥパルノ・ゴーシュ。9月12日から一般公開された。

題名:The Last Lear

読み:ザ・ラスト・リア

意味:最後のリア王

邦題:ラスト・リア

監督:リトゥパルノ・ゴーシュ

制作:アリンダム・チャウダリー

音楽:ラージャー・ナーラーヤン、サンジョイ・ダース

衣装:ヴァルシャー・シルパー

出演:アミターブ・バッチャン、アルジュン・ラームパール、プリーティ・ズィンター、シェーファーリー・シャー、ディヴィヤー・ダッター、ジッシュー・セーングプターなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、ディヴィヤー・ダッター、アルジュン・ラームパール、

アミターブ・バッチャン、プリーティ・ズィンター、シェーファーリー・シャー

| あらすじ |

ディーワーリー祭の日のコールカーター。スィッダールト(アルジュン・ラームパール)監督の映画「The Mask」のプレミア上映会が開催されようとしていた。だが、主演女優のシャブナム(プリーティ・ズィンター)は、共演男優のラージーヴの説得に応じず、会場へ向かおうとしなかった。代わりに彼女が向かったのは、同映画に出演したハリーシュ・ミシュラー、通称ハリー(アミターブ・バッチャン)の家であった。

ハリーは30年以上舞台俳優として活躍して来た人物で、シェークスピアを崇拝していた。彼の夢は「リア王」を演じることだったが、開演直前に降板し、以後静かに隠居生活を送っていた。ハリーは、ファンの女性ヴァンダナー(シェーファーリー・シャー)と一緒に暮らしていた。だが、ある日スィッダールト監督に説得され、映画に初めて出演することになった。そのアイデアを思い付いたのは、監督の友人で映画ジャーナリストのガウタム(ジッシュー・セーングプター)であった。

山間の避暑地でロケが行われた。シャブナムはハリーの人柄に惹かれ、一緒に「リア王」の台詞を練習するようになる。だが、ハリーは全てのシーンを自分で演技することにこだわり、最後の危険な飛び降りシーンまで、スタントマンを使わずに自演する。そのときの事故が元でハリーは植物人間状態となってしまう。

シャブナムは、ハリーを見舞うために彼の家を訪れたのだった。ヴァンダナーは最初、彼女を冷たくあしらうが、彼女と話す内に次第に心に押し込めていたことを語り出す。ハリーが引退したのも、彼女との仲が噂になったからであった。また、夜勤の看護婦としてハリーの家に来ていたイヴィー(ディヴィヤー・ダッター)は、横柄なボーイフレンドの態度に心を痛めており、シャブナムとイヴィーの会話に加わる。

翌朝、シャブナムは去る前にハリーに会う。ハリーはシャブナムを認識していなかったが、シャブナムがふと「リア王」の一節を口にすると、ハリーの口は動き出し、台詞をしゃべり出す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

英語、ヒンディー語、ベンガリー語がランダムに入り乱れる上に、シェークスピア作品の演劇調台詞が多用され、しかも映像よりも会話によってストーリーが進む展開になっているため、非常に難解な映画であった。舞台演劇と映画の伝統的な対立が映画の重要なテーマになっていたが、この映画自体が演劇作品を原作としており、しかも演劇を映画として完全に消化し切れていないというジレンマに陥っていたように感じた。リトゥパルノ・ゴーシュ監督の映画に特有の、絵画のような美しい画面構成は健在であったが、あくまで映画祭向けの作品であり、一般公開には向いていないと思われる。

インドとシェークスピアというと、猫と杓子くらい関係なさそうに見えるが、かつて英国の植民地だけあり、シェークスピア愛好家のインド人というのは割といるようであるし、インド人上流階級の話す古風で格式張った英語は、しばしば「シェークスピア英語」と形容されることもあるほどである。ボリウッドでも最近、「マクベス」と「オセロ」をベースに、それぞれ「Maqbool」(2003年)と「Omkara」(2006年)という映画が作られ、高い評価を得ている。「The

Last Lear」も、結局はシェークスピア賞賛映画であった。

シェークスピアをこよなく愛するエキセントリックな老演劇人ハリーを演じたのが、ビッグBことアミターブ・バッチャンである。彼は昔から大袈裟な演技が得意なので、ハリー役もよくはまっていたが、これが彼のベストの演技かと言われると、そうでもないのではないかと思う。あまりに演劇調で、オーバーアクティングとされてもおかしくないぐらいだ。映画俳優としてのベストの演技と、舞台俳優としてのベストの演技は区別されるべきである。

その一方で、アルジュン・ラームパールが、現在大ヒット中の「Rock On!!」(2008年)に続いてとてもいい演技をしていた。インド随一のハンサムマンだが、今まで演技力と運が伴っていなかったアルジュンは、ここ最近急速に成熟しつつある。それに代わり、一時期トップに手が届いていたプリーティ・ズィンターは、最近めっきり活動が停滞しており、大フロップ映画「Jhoom

Barabar Jhoom」(2007年)以来、1年以上振りにスクリーンで見た。彼女にとっても英語映画出演は初めてのはずで、悪くない演技をしていたので、まだもう一踏ん張りできる女優だと思う。

「The Last Lear」は基本的に英語映画だが、ヒンディー語とベンガリー語の台詞が突然出て来るので、言語的にはとても難しい映画となっている。しかも、その使い分けのポリシーが不明瞭で、無理に英語の台詞になっているところもあれば、必要ないのにベンガリー語の台詞に切り替わっている部分もあり、映画の一貫性を損ねていた。

「The Last Lear」は、映画祭で上映されるような芸術映画が好みの人にのみ、かろうじて勧められる作品である。それ以外の人々にとって、この映画を最後まで見通すことは苦痛以外の何物でもないだろう。

| ◆ |

9月13日(土) ヴィマーニカー・コミックス |

◆ |

8月30日から9月6日まで、「デリーの幕張メッセ」と呼ばれるプラガティ・マイダーンで毎年恒例のデリー・ブックフェアが開催されていた。隔年開催のワールド・ブックフェアに比べると規模は小さく、ブースを出していた出版社の数も限られていたが、ヒンディー語やウルドゥー語の出版社は積極的で、いくつか有用な本を購入することができた。毎年パーキスターンもブースを出しており、インドにいながら隣国の書籍を購入できるのも利点である。

ところで、今回のブックフェアで気になるブースがあった。会場の片隅にあって決して目立たなかったのだが、精力的に行き交う人々に声を掛け、必死にアピールをしていた。そのブースの主はヴィマーニカー・コミックス。今年6月に始動した、インド発の漫画出版社である。

ヴィマーニカー・コミックスは現在、「Moksha」と「The Sixth」の2タイトルの第1号を発売しており、ブースにもこれらの漫画が並べられていた。絵柄や装丁は完全にアメコミのスタイルを踏襲しているが、インド神話を現代風にアレンジした内容になっている。「Moksha」は、「ラーマーヤナ」に登場する猿の将軍ハヌマーンと、ヴィシュヌ神の化身の1人パラシュラームが主人公で、「The

Sixth」は、「マハーバーラタ」に登場する英雄カランが主人公である。どちらも1冊40ルピーで、フルカラー。言語は英語だが、サンスクリット語の単語が随所に使われ、雰囲気を盛り上げている。今後、上記2タイトルの加え、「Dashavatar」というタイトルもリリースされる予定のようである。

ヴィマーニカー・コミックスの2タイトル

ヴィマーニカー・コミックスは「インド初のグラフィック・コミック」を謳っているが、実は似たようなコンセプトのコミックは既に存在する。「Elizabeth」(1998年)や「Elizabeth:

The Golden Age」(2007年)などで知られるインド人映画監督シェーカル・カプールと、スピリチュアル・ドクターとして名高いディーパク・チョープラーが仕掛け人となって始まった「Ramayan

3392 A.D.」、「Devi」、「The Sadhu」、「Snakewoman」などのシリーズである。全てヴァージン・コミックスが出版している。だが、ヴァージン・コミックスは、インド人が参画しているものの、米国拠点の会社である。一方、ヴィマーニカー・コミックスはムンバイー拠点の会社で、正真正銘のインド企業である。ヴィマーニカー・コミックスがターゲットとする当面の市場はインドと米国のようである。ちなみに、ヴァージン・コミックスの「Ramayan

3392 A.D.」は今までインドの書店で見掛けたことがないのだが、「Devi」、「The Sadhu」、「Snakewoman」などはインドでも売られているのを確認した。それでも、案外インドでは大々的に売られていないような気がする。

また、以前これでインディア エクスプレスの2006年4月3日:ボリウッド・スターのコミック発売へや、本サイトの2006年9月16日:コミック・ボリウッドで紹介したのだが、ボリウッド・スターを主人公にしたコミックが発売されたことがあった。だが、これは米国の既存のコミックの登場人物の顔をボリウッド・スターの顔に入れ替えただけのもので、オリジナル作品とは言い難かった。また、内容もインドとはほとんど関係なかった。ちなみに、コミック・ボリウッドは第1号が発売されたきりで、以後続刊されていない。おそらく売れ行きが芳しくなくて頓挫してしまったのだろう。

さらに、2008年9月2日:サイキール リキシャー ワーレー キ ドカーンでも少し触れたのだが、現在インドではグラフィック・ノベルと呼ばれるジャンルの、一種の漫画が静かに流行しつつある。「グラフィック・ノベル」という言葉には、小説にしてもいい内容のストーリーを敢えて漫画にした、というニュアンスが含まれており、大人向け漫画と言い換えても差し支えないだろう。一方、ヴィマーニカー・コミックスは自社の「Moksha」や「The

Sixth」をグラフィック・コミックと呼んでいる。コミックというのは元からグラフィックな媒体であり、そのコミックにグラフィックという形容詞を付けるのはどこか「頭痛が痛い」的重複感を感じるが、ヴィマーニカー・コミックスがそれらをわざわざ「グラフィック・コミック」と呼ぶのは、グラフィック・ノベルの流行を念頭に置いたものであると予想できる。おそらくアメコミ風コミックと言いたいのであろう。

グラフィック・ノベル

ソームナート・バナルジー「Corridor」より

1967年から売られているインディア・ブック・ハウスのアマル・チトラ・カターシリーズは、インド漫画の代表と言える。インド神話や歴史上の偉人などをテーマに400以上のタイトルが発売されており、発行部数は8,600万部に達するようである。しかし、その絵柄やテーマから見ても明らかのように、アメコミ風コミックやグラフィック・ノベルを含めた新世代のインド漫画の数々は、アマル・チトラ・カターとは全く別の系統と言えそうである。

アマル・チトラ・カター

「The Historic City of Delhi」より

よって、もしヴィマーニカー・コミックスがこのまま存続して行けば、インドを拠点とした出版社による、アメコミ風でインドがテーマのオリジナル漫画は、ヴィマーニカー・コミックスが初ということになり、「インド初のグラフィック・コミック」を自称する資格は十分にあるだろう。

ヴィマーニカー・コミックス「Moksha」より抜粋

「Moksha」と「The Sixth」の創刊準備号は、現在ヴィマーニカー・コミックスのウェブサイトで、デジタル・コミックスの形で閲覧することができる。少しいじってみたところ、拡大縮小のシステムにバグがあるように感じたが、ページ移動の際に必ず原寸大に戻すように心掛ければ問題なく見ることができる。1号は、創刊準備号の内容の続きになっているため、まずはネットで創刊準備号を見ないとストーリーの流れが掴めない。

「Moksha」や「The Sixth」で使われている英語にはけっこう難しい単語や言い回しが多く、どの層をターゲットにしているのか不明瞭な部分があるのだが、何はともあれ、ここに来てインドの漫画界が俄然盛り上がって来たように感じられる。日本は最近漫画を外交に有効活用しようとしていることもあり、インド漫画界の動向をこれから注視して行きたいと思っている。

| ◆ |

9月13日(土) And Then They Came to India |

◆ |

インドにはパールスィーと呼ばれるコミュニティーが存在する。日本では、ゾロアスター教徒とか拝火教徒と言った方が通りがいいだろう。ゾロアスター教は紀元前にペルシアで生まれた宗教で、かつてはペルシア全土で信仰されていたが、イスラーム教の台頭によって迫害されるようになった。イスラーム教に改宗した者もいたが、ゾロアスター教を信仰し続けた人々は、やがて迫害を逃れてインドなどへ移民したとされる。「パールスィー」とは「ペルシア人」という意味で、インドに来たゾロアスター教徒たちに付けられた呼称である。インドは世界最大のパールスィー人口を抱える国ではあるが、2001年の国勢調査によると、インドに住むパールスィーの人口は69,601人、全人口の0.006%に過ぎない。だが、パールスィーは政治、経済、文化など様々な分野で多大な貢献をしており、インドの社会の重要な構成員となっている。有名企業の中では、ターター、ゴードレージ、ボンベイ・ダイングなどがパールスィー企業である。

そのパールスィーの歴史を題材にした演劇が上演されるという情報をキャッチした。スポンサーは、バンガロールに本社を置くアヴェスタジェン(Avesthagen)という健康食品会社。「Good

Earth」ブランドの食品で有名である。ゾロアスター教の聖典アヴェスターの名を冠しているだけあり、パールスィー企業である。そして演劇を披露するのは、著名な舞踊家マッリカー・サーラーバーイー率いるダルパナ・アカデミー。演劇は9月6日のバンガロール公演を皮切りに、インド全土を巡業中である。ニューデリー公演は9月13日で、会場はチャーナキャプリーのジーザス&メリー・カレッジ。無料なのはありがたいのだが、このようなイベントではエントリー・パスを手に入れるのに苦労する。やはり今回もかなり奔走しなければならなかったが、最終的にはエントリー・パスをもらうことができた。

密かに演劇よりも楽しみにしていたのは、デリーのパールスィー・コミュニティーが一堂に会するのを見ることができることであった。2001年の国勢調査では、デリー在住のパールスィーは23家族しかない。だから、デリーでパールスィーと出会うのは至難の業なのである。だが、さすがにパールスィーを題材にした演劇が上演されれば、そのレアなパールスィーたちが大集合することは火を見るよりも明らかであった。

開演の約30分前に会場に行ってみると、まだ開場していなかったが、既に多くの人々が詰めかけていた。典型的なパールスィーの衣装を着ている人はいなかったが、ターター・グループのラタン・ターター会長と同じ系統の、色白で彫りが深く、ワシ鼻の顔をした人々がちらほら見掛けられ、おそらく彼らがパールスィーなのだろうと思った。

まずはアヴェスタジェン社の企業アピールが延々と続き、退屈であった。ヴィッルー・モーラーワーラー・パテール社長のビデオ・メッセージもあった。それらが完了した後、やっと演劇「And

Then They Came to India」が始まった。

基本的には舞踊劇であった。マッリカー・サーラーバーイーが語り手となり、英語でペルシアとゾロアスター教の歴史、そしてゾロアスター教徒がインドへ移民して来た過程を説明した。その裏で、劇団員たちがそれを身体でもって表現していた。

イスラーム教徒の軍勢とサーサーン朝ペルシア軍との戦いのシーンは特に迫力があったが、やはり最大の見所となるのは、有名な「コップのミルク」のエピソードであろう。

ペルシアから海路グジャラートへやって来たゾロアスター教徒の一団は、王に定住の許可を求めた。王はゾロアスター教徒に、ミルクで満たされたコップを送り、「この地は、このコップのように、既にいっぱいだ」と伝えた。すると、ゾロアスター教徒の指導者は、コップに砂糖を入れ、「私たちは、この砂糖のようにミルクに溶け込み、しかもミルクを甘くしてみせます」と答えた。その返答に感心した王は、グジャラートの慣習を受け入れることを条件に、ゾロアスター教徒たちの定住を許した。

このエピソードは、インドにおけるパールスィーたちの貢献について語られるときに必ず引き合いに出されるものだ。演劇でも当然のことながらこのシーンにもっとも力が込められていた。

グジャラートの王(左)とゾロアスター教徒(右)

総じて、45分という短い上演時間の中に、ゾロアスター教の歴史をギュッと凝縮した作品であった。衣装はカラフルできれいだったものの、大道具は全くなく、どちらかというと観客の想像力に任せたシンプルな舞踊劇だった。語り手の解説のみでグングン進む部分もあり、説明的過ぎて疲れるところもあったが、上で述べたようにいくつか迫力あるシーンもあり、特に後半はとても盛り上がっていた。劇中にアヴェスタジェン社の賞賛が入っていたのは少し興醒めであった。そこまで無理して劇とスポンサーとを絡めなくてもいいだろう。

カーテンコール中のマッリカー・サーラーバーイー(中)

ニューデリー公演の後、劇団はアーマダーバード、スーラト、ムンバイーなど、パールスィーが多く住む都市を巡り、最後にやはり多くのパールスィー人口を抱えるプネーで千秋楽を迎える。最強のマイノリティーであるパールスィー・コミュニティーを題材にしたこの演劇は、インド中にユニークなセンセーションを巻き起こしそうである。

| ◆ |

9月14日(日) 新しいヒンディー語の台頭 |

◆ |

毎年9月14日は「ヒンディー語の日(ヒンディー・ディワス)」になっている。1949年9月14日、憲法制定会議によってヒンディー語がインドの公用語に規定されたことを祝う日である。

しかし、インドに来ればすぐに分かるように、50年前にインドの公用語と制定されたにも関わらず、ヒンディー語は必ずしも公用語として実体のある言語になっていない。依然として英語が至るところで使われており、事実上の公用語として君臨している。よって、ヒンディー・ディワスは、ヒンディー語への祝福の日と言うよりは、「ヒンディー語をもっと普及させていかねば!」という空虚なスローガンを連呼するだけの日になってしまっているのが現状であった。

だが、次第に状況が変わりつつあるのを感じる。

9月14日付けのヒンドゥスターン紙は、ヒンディー・ディワスということもあり、ヒンディー語について複数の記事を載せていたが、その多くはとてもポジティブなものであった。共通していたのは、「市場の言語として発展したヒンディー語が、インドの公用語という呪縛から解き放たれ、再び市場の言語として復権し、勢いを増しつつある」という論調である。

まずは分かりやすいところから入ろう。インドの娯楽産業では、ヒンディー語は既に王者としての地位を確立しており、ヒンディー語でなければ売れない時代が来ている。例えば映画界では、今までヒンディー語を満足にしゃべれない俳優がヒンディー語映画に出演することが多く、しかもそれが認められて来た風潮があった。さらに悪いことに、ヒンディー語を話せなくても何とかなるという安易な考えもまかり通っており、ヒンディー語の練習を怠って来た俳優も少なくなかった。だが、時代は明らかに変わりつつあり、現在ではヒンディー語の話せない俳優は一生懸命ヒンディー語を勉強するようになっている。その好例は現在トップ女優の名をほしいままにするカトリーナ・カイフである。英国人とインド人のハーフであるカトリーナ・カイフは、香港で生まれ、ハワイやロンドンで育って来たため、ヒンディー語が得意ではない。ヒンディー語がしゃべれないまま「Boom」(2003年)で映画デビューし、その後も何本かの映画に出演して来た。初期の彼女の映画では、彼女の台詞は別の人によるアフレコになっている。だが、持ち前の美貌と運によりトップ女優の階段を上り始めてからは、その地位を死守するためにヒンディー語の重要性に気付いたようで、現在ヒンディー語の猛特訓中である。その成果があり、最近の映画では彼女は自分の声で台詞をしゃべっている。

TV界ではさらにヒンディー語が重視されている。例えば、人気リアリティー番組「ビッグ・ブラザー」のインド版「ビッグ・ボス」では、出演者は英語で話すことが禁じられており、ヒンディー語で話さなくてはならない。ここまで厳格なコードが適用されている番組は他にないが、それでもシャールク・カーンやサルマーン・カーンなどがホストを務める番組では、ヒンディー語がメインで使われている。ヒンディー語の番組でなければ視聴率が取れないというのは既に業界では常識のようだ。その流れの源流を探ると、どうもアミターブ・バッチャンがホストを務めたクイズ・ミリオネアのインド版「Kaun

Banega Crorepati?」のようである。アミターブ・バッチャンは番組の中で、著名なヒンディー語文学者の父ハリヴァンシュラーイ・バッチャン譲りの美しいヒンディー語で出演者と会話をし、インド人の心に、ヒンディー語の美に対する自尊心を呼び覚ましただけでなく、そのヒンディー語を自分も身に付けたいと思わせる欲求まで植え付けた。

広告業界でも、売れるキャッチコピーはほとんどヒンディー語だ。ペプシの「Dil Mange More(心がさらに求める)」や、コカコーラの「Thanda

Matlab Coca-Cola(コールドドリンク=コカコーラ)」は伝説的なヒットとなった。市場と相性のいい言語は、やはり市場で生まれたヒンディー語なのである。

インターネットの世界でも、ヒンディー語の勢力は急速に拡大している。ある民間企業の調査によると、インターネットを使用しているインド人の45%は、もし目的の情報がヒンディー語で手に入るなら、英語ではなくヒンディー語のサイトを閲覧したいと答えている。残りの25%は、他のインド言語を好み、28~29%のみが英語を優先するとしている。インドでは今まで、インターネットと英語は同義語のように扱われて来たが、この調査は別の実態を浮き彫りにしている。ヒンディー語のサイトはこれから拡大して行くだろうし、そこに大きなビジネスチャンスが転がっていると言える。

しかし、映画、TV、インターネットなどのメディアで使われ、受け入れられているヒンディー語は、公用語としての標準語化されたヒンディー語ではなく、一般庶民が日常生活の中で使うヒンディー語である。標準ヒンディー語では、外来語の訳語や新語の源泉をサンスクリット語に求めたため、極度のサンスクリット語化が進んだ。その過程で無理矢理生み出された単語は、庶民には全く馴染みのない響きのものばかりで、その影響でヒンディー語は一時的にダイナミズムを失ってしまった。だが、インドの経済成長により、市場と結び付いた庶民のヒンディー語は大きな弾みを得て、標準ヒンディー語を駆逐する勢いで成長中である。そのヒンディー語とは、サンスクリット語ではなく、英語の語彙を自然な形で積極的に取り込んだヒンディー語である。

ムリナール・パーンデーは社説の中で、サンスクリット語化されたいわゆるシュッド・ヒンディー(純ヒンディー語)を批判し、庶民のヒンディー語の台頭を歓迎している。彼女は、「言語の伝統は、『伝統を守らなければならない』と言うだけでは作られない」と前置きし、以下のようなことを書いている。

ヒンディー語商業紙、ヒンディー語映画、ヒンディー語TV番組、広告業界は、ヒンディー語によって庶民と親密かつ活発な交流を行っている。彼らは言語の変化を受け入れ、それで遊んでいる。それによってヒンディー語は久し振りに繁栄し、成功し、そして話題になっている。師弟制度の伝統では、師匠から得たものに自分の何かを加えることで恩を返すことができるとされる。英語が混じったヒンディー語に対して、伝統の斧を持って立ちはだかっているパラシュラーム(斧を持った神様)は、時には自縛の独房から抜け出て、「祖先から受け取った伝統を、10%の利子と共に次の世代に手渡すことができただろうか?」と自問すべきである。

日本でもよく「美しい日本語」が議論されるが、それにこだわる人々こそが日本語の美しさを破壊している人々である。変化を受け入れなければ、言語は死語となる。しかもその変化は庶民の支持を受けた自然なものではなくてはならず、ポリティカル・コレクトのごとき人工的な改変も言語を停滞させる要因となる。ヒンディー語は正にその犠牲者であった。

ラージェーンドラ・ドーラプカルも同じようなことを述べている。

経済開放後、非文化的かつ商業主義的なヒンディー語が流布してしまったと怒っている人たちもいる。彼らは、自由経済の中で、ヒンディー語の伝統のかけらもなく、英語で満たされたヒンディー語が普及してしまうと考えている。しかし、言語は実際に話されている場所で、つまり、路上や市場で、もっとも素晴らしい形を得ることができる。我々は言語の標準性について活発に議論をするが、日常会話の中で生まれる非標準的言語はほとんど触れもしない。だが、言語の基礎は実際には後者にある。その際、メディアの役割はそれほど悪いものでもない。

その後、ドーラプカル氏はヒンディー語映画の言語の変化について触れている。15~20年前まで、ヒンディー語映画の言語はウルドゥー語の口語、またはかつてヒンドゥスターニー語と呼ばれていた言語であった。登場人物のほぼ全てがこの言語をしゃべっていた。もし農民などのキャラクターが出て来ると、ボージプリー語(ウッタル・プラデーシュ州東部からビハール州にかけて話されているヒンディー語の方言)で台詞をしゃべっていた。その他では、南インド人特有の発音のヒンディー語や、ベンガル人的発音のヒンディー語が、ジョークの対象として登場するぐらいだった。だが、現在のヒンディー語映画では、様々なヒンディー語の形が台詞に使われている。例えば「Omkara」(2006年)では、ウッタル・プラデーシュ州西部の方言が使われていたし、パンジャービー語風やハリヤーンヴィー語風(ハリヤーナー州の方言)のヒンディー語も人気である。また、「Lagaan」(2001年)では、アワディー語(ラクナウー周辺のヒンディー語の方言)とボージプリー語を人工的にミックスさせた言語が、農民たちの言語として使われていた。

ドーラプカル氏は、そのバラエティーに富んだヒンディー語を手っ取り早く確かめるために2つの方法を提案している。ひとつは、子供向けTV番組「Pogo」で放映されている「Takeshi's

Castle」である。「Takeshi's Castle」は、日本のTV番組「風雲!たけし城」のインド版である。ただ単にオリジナルの映像を流すだけでなく、俳優のジャーヴェード・ジャーファリーが映像にひっきりなしにコメントを付け加えて視聴者の笑いを誘っている。このジャーヴェードが話すヒンディー語が、マディヤ・プラデーシュ州の州都ボーパールの典型的な発音や言い回しを多用したもののようである。

また、ハリウッド映画「ファインディング・ニモ」(2003年)のヒンディー語版も、インド各地のヒンディー語を感じるのに最適だと言う。なぜなら映画に登場する魚たちがインド各地の方言をしゃべっているのである。ヒンディー語吹き替え版のハリウッド映画はインドの音楽店で売られている。通常のヒンディー語映画とは違った面白さがあると評判である。

ドーラプカル氏は、以下のようにまとめている。

よって、最近話されているヒンディー語は、とても興味深く面白い。不正確で不完全でめちゃくちゃな用法が行われているが、それは心配することではない。なぜならそれは、言語が普及し、共通語として発展しつつある証拠だからだ。誰がヒンディー語文学を読んでいるのかと考える人もいるかもしれない。だが、文学が人々を読んでいないということも事実である。言語のミックスが起こっていることは重要だ。なぜならそれは、庶民のレベルでの創造性を意味するからだ。そして人々が創造的であるならば、遅かれ早かれそれが文学に結び付く可能性がある。だが、そのためには我々がまず路上で人々が何をしゃべっているのか耳を傾ける必要がある。パーン売りやリクシャーワーラーが何を話しているのか、大学生が何を話しているのか。もし我々がそれを聞くならば、ヒンディー語の様々な方言が平和的共存を実現していることに気付くだろう。

ヒンディー語がインドの経済発展と連動して、新しくダイナミックな形を手に入れつつあるのを感じるのは嬉しいことだ。だが、外国人ヒンディー語学習者は、だからと言ってシュッド・ヒンディーの学習を捨て去ることはできない。現在でもサンスクリット語化されたヒンディー語は一応使われているし、難解だとされながらも定着して来た単語も多くある。過去の文献にあたる際もそれらの語彙の知識が必須になることが多い。また、アラビア語・ペルシア語起源の、いわゆるウルドゥー語彙とされる単語も、ヒンディー語の中で多用され、無視できない。そればかりか、ウルドゥー語彙の知識がなければ、ヒンディー語映画を楽しむことは難しい。ウルドゥー語彙は響きがきれいなので、映画の台詞や歌詞の中によく使われる。そして案外もっとも難しいのが、英語の借用語をデーヴナーグリー文字で書き表す作業である。ヒンディー語は英単語を交ぜて話しても変ではないので、話すときはとても便利なのだが、もし英単語をヒンディー語の書き言葉に混ぜようとすると、どのように表記したらいいのか分からないときが多くある。日本人が通常考えている英語の発音の仕方をそのままデーヴナーグリー文字にしても、うまくいかないことが多い。あらゆる場面で使われる語彙にひとつひとつ慣れて行くことが、ヒンディー語上級者への唯一の道だと言っていい。

9月13日(土)夕方、デリー各地の繁華街で5回の爆発があった。死傷者数は情報源によってまちまちなのだが、現在までのところ30人ほどの人々が亡くなり、100人以上が負傷したようである。インディアン・ムジャーヒディーンというグループが犯行声明を出しており、連続爆破テロであることは確実である。

爆発があったのは、カロール・バーグのガッファール・マーケット、コンノート・プレイスのバーラーカンバー・ロードとセントラル・パーク、そしてグレーター・カイラーシュ・パート1(GK-I)のMブロック・マーケットである。ガッファール・マーケット、バーラーカンバー・ロード、セントラル・パークでは各1回の爆発のみだったが、GK-I

Mブロック・マーケットでは2回の爆発があった。どれも各地域の主要マーケットで、週末の夕方は特に混み合っている。それを狙った非常に悪質な犯行だと言える。低威力の時限爆弾を使ったテロで、その手口は、ジャイプル(5月13日)、バンガロール(7月25日)、アハマダーバード(7月26日)の連続爆破テロと酷似している。

ところで、2005年10月29日のデリー連続爆破テロのとき、一般市民の中から「デリーをテロから救った英雄」が誕生した。彼については2005年12月6日:デリーの英雄、クルディープ・スィンで取り上げた。今回も一般市民がテロの無効化に大きな貢献をしたようである。しかもそれは、ゴミ拾いという、普段は社会からほとんど無視された存在であるから興味深い。

インディアン・ムジャーヒディーンの犯行声明によると、彼らはデリー各地に9個の爆弾を仕掛けたようである。だが、実際に爆発したのは5個のみで、3個は不発のまま発見されたか、または爆発前に発見後、処理された。未だに残りの1個は見つかっていない。発見された3個の内2個は、ゴミ箱に仕掛けられていたのを、ゴミ拾いたちが偶然発見したのである。

午後6時10分に最初の爆発がガッファール・マーケットであった後、デリー中で厳戒態勢が敷かれた。そんな中、インド門のチルドレンズ・パークでゴミ箱をあさっていたクリシュナ(20歳)は、ゴミ箱の中に不審な物体があるのを発見し、警察に伝えた。案の定、それは爆弾であった。すぐに爆弾処理班が呼ばれ、処理された。

また、ゴミ拾いを生業とするクンダン(30歳)は、コンノート・プレイスのリーガル・シネマの近くでゴミ箱をあさっていたところ、爆弾を発見した。クンダンから知らせを受けた警察は、爆弾処理班を呼び、完全抑制車(Total

Containment Vehicle)という爆弾処理装置を使って爆弾を無効化した。

これらの爆弾が爆発していたら、死者は100人を越したであろうと考えられている。

上記は9月15日付けタイムス・オブ・インディア紙の情報だが、リーガル・シネマの爆弾処理については、9月14日付けザ・ヒンドゥー紙に少し違った情報が載っていた。ゴミ拾いから、時計付きの不審な物体が入ったプラスチックの袋がゴミ箱から出て来たことを知らされた警察官が、近辺に転がっていたレンガで時計を破壊して爆弾を無効化したと書かれていたのである。時限爆弾は時計を破壊すれば無効化されるものなのだろうか?この記事はにわかには信じがたい。タイムス・オブ・インディア紙の方が信頼できるだろう。

なにはともあれ、これらの活躍により、クリシュナとクンダンはそれぞれ5万ルピーの報奨金が授与されることになった。ゴミ拾いの人々にとっては大金であろう。

また、バーラーカンバー・ロードで爆発した爆弾もゴミ箱に仕掛けられていた。ここでは風船売りの少年が、爆発の15分前にゴミ箱に不審な物体を投げ込んで去って行った男を目撃しており、少年は重要な目撃者として現在警察の保護下に置かれている。インドにいると、常に誰かから「見られている」と感じることが多いが(この視線に耐えられない日本人は多いようである)、この報道を見ると、やっぱり見る人は見ているものだと改めて感じた。少年の情報から重要な手掛かりが得られるかもしれない。

このように、今回は路上で物を売ったりゴミを拾ったりしている人々が、犯人逮捕やテロ無効化への重要な情報源になっている。後出しジャンケンぽいのだが、デリー警察はそれを「作戦の内」と扱っており、あたかも自分の手柄であるかのように自慢げである。どういうことかと言うと、デリー警察は最近、ゴミ拾い、物売り、リクシャーワーラーなど、社会の底辺で働く人々に、爆弾などの不審物の情報提供に協力してもらう、「アイズ&イヤーズ・プログラム(Eyes

and Ears Program)」なる作戦を実行中のようなのである。デリー警察は、今回爆弾発見に大きな貢献をしたクリシュナとクンダンもこの作戦への参加者と決め付けており、「2人は各地域の警察官と緊密な連絡を取っていた。彼らは多くの人命を救った」とまことしやかに語っている。それが本当かどうかは分からないが、本当だとしたら興味深い作戦である。爆弾を発見して5万ルピーももらえるということが分かったら、みんな躍起になってゴミ箱をあさり出すのではないだろうか?

補足:9月16日付けヒンドゥスターン紙によると、リーガル・シネマで爆弾を発見したクンダンはゴミ拾いではなく物売りのようだ。タイムス・オブ・インディア紙とザ・ヒンドゥー紙で情報が錯綜していたため、とりあえずゴミ拾いということにしてしまった。また、その爆弾を警察官がまずは自分で処理したのも本当のようである。

| ◆ |

9月16日(火) ヴォーグ・インディアのファッション・クライム |

◆ |

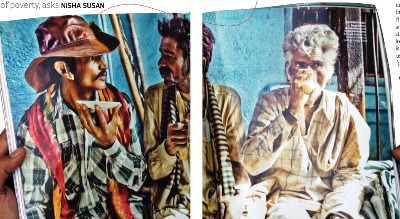

国際的ファッション雑誌ヴォーグ(Vogue)は、昨年9月からインドでも発刊されている。つまり、今月でちょうど1周年ということになるが、その節目を直前に控え、大きな論争に巻き込まれることになった。論争が巻き起こったのは9月初めだったが、僕は全く関知していなかった。先日届いた雑誌テヘルカー(Tehelka)2008年9月20日号を読んで初めてこの論争を知るに至った。なかなか興味深い議論が行われており、最終的にテヘルカー誌の記事「Breaking

the Dress Code」の筆者ニシャー・スーザンの論調に賛成であったため、ここで少し取り上げようと思う。

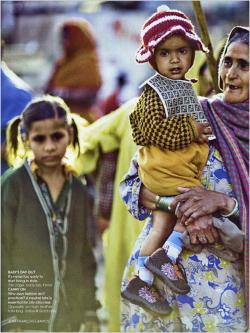

論争を巻き起こしたのは、ヴォーグ・インディア8月号に掲載された16ページに渡るファッション記事である。写真家ジャン・フランソワ・カンポスがジョードプルで撮影した写真の数々が載っているのだが、モデルはなんとインド人一般庶民。インドで「一般庶民」をどの層の人々のことだとするかは難しいのだが、インドの中でも貧しい州に入るラージャスターン州の、ジョードプルという地方都市に住む人々であるので、貧困層と言い換えても差し支えないくらいだ。そういう人々が、彼らの数ヶ月~数年分の収入に等しい、フェンディ、バーバリー、マーク・ジェイコブス、アレクサンダー・マックィーンのブランド品を身に付けて写真に写っているのである。

世界でもっとも高価な衣服や装飾品を、世界でもっとも貧しい人々が身に付けるという悪趣味なギャップは、インド人識者の間に不快感を引き起こした。さらに悪いことに、通常のファッション記事では、モデルの名前がいちいち明記されるのに、この記事ではモデルとなった人々は「男」または「女」としか書かれておらず、物扱いされていた。貧困を物扱いし、ファッション写真のオブジェに使ってアートとするその思考は確かに異常である。

例えば、「The Great Indian Middle Class」の著者パヴァンKヴァルマーは、ヴォーグ・インディア8月号のこのファッション記事について、「これは、ますます裕福になって行くインド人エリートが、周囲の貧しい人々に全く無関心のまま特権をほしいままにしていることを表している。現在インドではお金がファッショナブルになっている。インドはヒエラルキー社会であり、人々は自身のステータスを向上させるために富を誇示しなければならないと感じている。金持ちや、金持ちになりたいと願う人々は、周囲の貧困に対して完全に免疫が出来てしまっている。問題は、我々の国の富が貧困に盲目なことだ。この記事のように人々を扱うことは、真の問題に対する全くの無関心を示している。これらの人々は、ファッションを売るための商品として使われている」と怒りを露わにしている。

問題となっているのは先月発売された8月号なので、現物は既に手に入らないが、テヘルカー誌に解説付きでいくつか写真が載っていたので、それを抜粋しようと思う。

女性たちが履いている靴は、ヴァレンティノやアレクサンダー・マックィーンなどの

デザイナーの商品で、価格は推定3万ルピーである。

左の写真で右の男性が抱えているのは、ドルチェ&ガッバーナのバッグで、

推定価格は2万ルピーである。

右の写真で小さな子供が着ているのよだれ掛けは、フェンディのもので、

推定価格は4,400ルピーである。

一番左の男性がかぶっているのは、ドルチェ&ガッバーナの帽子で、

推定価格は1万ルピーである。

このファッション・クライム問題は欧米にも伝播し、ヴォーグに対する批判を巻き起こしたが、特に問題になったのは、真ん中の画像の右の写真のようである。もう一度ちゃんとした写真を掲載する。

どうやらインドのことをよく理解していない西洋人の目に、この写真は「乞食にブランド品を身に付けさせた極度に低俗な写真」と映ったようである。確かに子供を抱えた女性の歯は欠けており、あまり品のある顔ではない。だが、インド人の目には、彼らは路上の乞食ではなく、下位中産階級の家族で、栄養も十分足りている人々に映るようだ。西洋の「リベラル」なメディアは、アートの世界でどんなことが行われようともショックを受けないだけの心の準備があるが、ファッションの世界ではどんな些細なことでも感情を損なわれてしまうように心が出来ているようだ、とスーザン氏は皮肉っている。

ヴォーグ・インディアの編集長プリヤー・タンナーは、これらの批判に対して「もっと気楽に考えるように」と前置きし、「記事の目的は、ファッションの美しいオブジェクトを、興味深く魅力ある文脈と共に陳列することだった」と弁護している。

しかし、これらの論争にはどうもしっくり来ない部分がある。本当にこれらの写真はインドの貧困を商品化したものなのだろうか?もし本当にそういう目的で撮られ、掲載されたものだとしても、それは失敗しているようにしか感じない。また、編集長が言うように、「興味深く魅力ある文脈」によってファッションを引き立てようとしただけであっても、それも成功しているとは言えない。

その不可解な感情をうまく代弁してくれたのが、写真家のタルン・キワールであった。「西洋人の誰にこれらの写真が搾取的だと決め付ける権利がある?彼らはあまりに病的かつ物質主義的な考え方しか持っていないため、見ることができないのだ。彼らはどうして、これらのバッグが人々によって圧倒されている事実を見ることができないのだろう?彼らは写真の中の人間を見ることができない。ただ貧困と高価なバッグを見ているだけだ。私にとって、これらの人々こそが裕福なのだ。彼らは色と幸福と尊厳を持っている。」

同じく写真家のラグ・ラーイも同調する。「写真の中の人々は皆幸せそうに見える。もしキャプションを見ないなら、このバッグに誰が注目しようか?これらの装飾品を日常的に購入する人々にとって、貧困は目に見えない。だが、彼らと共にポーズを取る人々にとって、彼らはフェチの対象とはなっていない。彼らがブランド物のバッグを切望する前に、彼らは多くの人々がうらやむ物を持っている」と語っている。

全くその通りで、これらの写真を支配しているのはインド人であり、インドの伝統衣装であり、インドの尊厳である。キャプションがなければ、写真の中に映っている品々が有名ブランドの高価な商品だとは全く気付かないほどだ。特にラージャスターン地方の伝統衣装を着た女性たちがブランド物の靴を履いて座る写真を見て、誰がわざわざ足下を注目するだろうか?写真家は、「馬子にも衣装」的な効果を期待して、貧しいインドの人々にブランド品を身に付けさせ、ブランド品の価値を際立たせようとしたのかもしれないが、逆にインド人の持つ独特の個性に圧倒されてブランド品は価値を失ってしまっている。結局有名デザイナーがデザインするブランド品はその程度のものなのである。これらの写真を見ると、ブランド品というのは自分のない人々がそれを隠すために身に付けるものなのではないかとまで思えて来てしまう。これは完全に国際的デザイナーたちの敗北である。そして、有名ブランドのその明白な敗北を、国際的ファッション雑誌が堂々と掲載したことに、今回の事件の真の意義があるのだと思う。ヴォーグ・インディアはむしろ賞賛されてしかるべきであろう。

今でこそボリウッドでは頻繁にホラー映画が制作されるようになったが、実はこれは最近の傾向であり、以前はボリウッドでホラー映画は受け入れられていなかった。それを変えたのはヴィクラム・バット監督の「Raaz」(2002年)のヒットである。ビパーシャー・バスの人気を決定的なものとしたこの映画は、今から見れば未熟なホラー映画ではあるが、音楽が一級品だったこともあり、当時は大いに話題となった。よって、ヴィクラム・バットはボリウッド・ホラーの先駆者と言える。しかしながら、今までボリウッド・ホラーを牽引し、発展させて来たのは、むしろラーム・ゴーパール・ヴァルマーであった。「Bhoot」(2003年)、「Darna

Mana Hai」(2003年)、「Vaastu Shastra」(2004年)、「Darna Zaroori Hai」(2006年)、「Phoonk」(2008年)など、数々のホラー映画を監督・プロデュースし、ボリウッドにホラー映画というジャンルを定着させた。一方、ヴィクラム・バット監督は「Raaz」以降、ホラー映画からは離れていた。しかし「Raaz」から6年の歳月を経て、遂にバット監督が再びホラーに挑戦した。それが現在公開中の「1920」である。

題名:1920

読み:1920

意味:1920年

邦題:1920

監督:ヴィクラム・バット

制作:スレーンドラ・シャルマー、アミター・ビシュノーイー、バーグワンティー・ガブラーニー

音楽:アドナーン・サーミー

衣装:ヴァイオレット・モニス

出演:ラジニーシュ・ドゥッガル、アダー・シャルマー、アンジョリー・アラグ、ラージ・ズトシー、ラーキー・サーワント(特別出演)など

備考:PVRアヌパムで鑑賞。満席。

アダー・シャルマー(左)とラジニーシュ・ドゥッガル(右)

| あらすじ |

時は1920年。父親の反対を押し切って、英国人とインド人のハーフ、リザ(アダー・シャルマー)と駆け落ち結婚したアルジュン・スィン・ラートール(ラジニーシュ・ドゥッガル)は、しばらくムンバイーで建築技師をして暮らしていたが、ヒマーラヤの山間の町パーラムプルに仕事を得て、リザと共に旅立つ。

アルジュンは、閑静な森林の中にある大邸宅を取り壊し、ホテルを建設する仕事を任せられた。邸宅に住み込んで仕事を始めるが、リザは屋敷の中で不気味な気配を感じる。また、屋敷には開かずの扉があったが、リザが触るとなぜか扉が開いた。中には大きな女性の絵とピアノが置かれていた。だが同時にリザはその部屋で、首を吊った人間のような物陰を一瞬目にする。

リザは近隣の教会の神父(ラージ・ズトシー)にお祓いをしてもらい、一応安心する。

ところが屋敷に取り憑く悪霊はそんなに弱いものではなかった。アルジュンがデリーに出張に行っている間に悪霊はリザに憑依してしまう。まずは医者がリザを治療しようと病院に入院させるが、医者の手に負えるものではなかった。リザは、4日後にリザをあの世へ連れて行くと宣言する。

アルジュンは、かつてこの邸宅に住んでいたラーダーという女性を訪ねる。ラーダーは、その屋敷に隠された秘密を語り出す。

時は1857年、インド大反乱のあった年。この屋敷の主はインド大反乱に参加して留守だった。娘のガーヤトリー(アンジョリー・アラグ)は、メイドとその娘と共に留守番をしていた。その娘がラーダーであった。ある日、屋敷に怪我をした一人の兵隊がやって来る。メイドはその男の手当てをした。ところがその男は英国人との密通者であった。それを知ってしまったメイドは男に殺されてしまう。ガーヤトリーは、ラーダーを叔父のもとに送り、救援を頼む。その間ガーヤトリーは男を屋敷に引き留めるため、彼に身体を捧げる。そうしている間に叔父が到着し、男を首吊りにする。だが、男は死ぬ前に、魂となってこの屋敷に住み続け、ガーヤトリーをあの世へ道連れにすると宣言する。それが地縛霊となって屋敷に取り憑いていたのだった。その後、ガーヤトリーは別の場所へ移されたが、一夜男に身体を許したばかりに結婚できず、独身のまま死んだ。一方、ラーダーはそのまま屋敷に住み続けたが、取り壊しが決まった後に引っ越したのだった。

パーラムプルに戻ったアルジュンは神父に助けを求める。神父は、リザを救うために悪魔払いの儀式を行うことを決める。だが神父は未熟で、その儀式の中で悪霊に殺されてしまう。後はアルジュンしか残っていなかった。だが、アルジュンはハヌマーン・チャーリーサーを唱えて悪霊を撃退する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ロケ地がインドっぽくないこと、セットが技術的に稚拙なこと、宗教観がごちゃ混ぜになっていること、音楽が無理に挿入されていることなど、いくつか弱点が見られたが、全体としては合格点を付けられるホラー映画となっていた。悪霊に取り憑かれたリザの動作や表情は、特にこの映画の恐怖を盛り上げていた。相変わらずインド人観客はホラー・シーンでゲラゲラ笑っていたが、「Phoonk」のときよりは少し乾いた笑いになっていたと思う。乾いた笑い、つまり、けっこう本気で怖がりながら強がって笑っていたのではないかと思う。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の「Phoonk」はホラー映画として見たら失格、コメディー映画として見たら合格というレベルであったが、「1920」はホラー映画として勝負できる怖さがある。

愛の力で恋人に取り憑いた悪霊を追い出す、みたいな陳腐な展開は蛇足であったが、ホラー映画の中に、「神様はいるかいないか」という古代からの伝統的な論争を盛り込んでいたのはなかなかよかった。主人公のアルジュンは、毎日ハヌマーン・チャーリーサーを唱えるほど信心深い若者であったが、その宗教が原因で自分の愛する女性リザとの結婚を反対されると、「もう神様は信じない」と宣言して駆け落ち宣言をしてしまう。だが、リザが悪霊に取り憑かれたことが分かってからは、彼は結局神様の力に頼る。最初はリザが信仰するキリスト教の方法で悪霊退散をしようとしたが、神父が殺されてしまい、孤軍奮闘しなければならなくなる。そこで彼は封印していたハヌマーン・チャーリーサーを唱え出す。これがなぜか悪霊に効果てきめんで、チャーリーサーを唱え終わると同時に悪霊はリザの身体から抜け出て消滅する。

この映画でもっとも怖いのは、悪霊に取り憑かれたリザである。リザを演じるアダー・シャルマーは、この映画がデビュー作の新人であるが、今後のキャリアを全く気にしていないのかというぐらい渾身のホラー顔を披露していた。神父の悪魔退散の儀式から逃げるために廊下を走り回るシーンは、怖おかしいという微妙な感情を与えてくれた。今まで使われていなかった心の部分を刺激された感じである。

主演のラジニーシュ・ドゥッガルも新人俳優である。元モデルだけあってハンサムだが、俳優として成功するかは今のところ未知数だ。

ボリウッドのホラー映画の伝統的な欠点は、ダンスシーンやミュージカルシーンも無理に挿入してしまうことである。ホラー映画とダンスは基本的に相性がよくない。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の映画では敢えてそういうシーンが全くないことが多いが、「1920」ではインド映画の伝統に忠実に則って途中で音楽が挿入されており、しかもそれが効果的ではなかったので、結果的に映画の質を落としていた。ただ唯一、ラーキー・サーワントがアイテムガール出演する「Bichua」だけはなかなか盛り上がっていた。

1920年という時代を考証したのか、台詞の中にはウルドゥー語寄りの語彙が多かった。馬車やヴィンテージ・カーを登場させたりして1920年という時代の雰囲気を出そうと頑張ってはいたが、いまいち時代劇という感じがしなかった。その一番の原因は、この映画の真の主人公と言える屋敷であろう。いかにもヨーロッパ風のこの屋敷は、英国ヨークシャーにあるもののようだ。お化け屋敷としてはいいチョイスだとは思うが、インド感は全く出ていなかった。

「1920」は、意外によく出来たホラー映画である。ボリウッドのホラー映画はどちらかというとコメディー映画に近いものが多いが、これはけっこう真剣に恐怖を提供してくれる作品である。

| ◆ |

9月19日(金) Welcome to Sajjanpur |

◆ |

シャーム・ベネガルと言えば、「Ankur」(1973年)で衝撃のデビューを果たして以来、ヒンディー語映画界の中で高い尊敬を受け続けて来た映画監督の1人である。そのベネガル監督が初めてコメディー映画に挑戦することになった。舞台はマディヤ・プラデーシュ州のとある農村サッジャンプルで、そこで繰り広げられる人間模様を描いた風変わりな作品である。

題名:Welcome to Sajjanpur

読み:ウェルカム・トゥ・サッジャンプル

意味:サッジャンプルにようこそ

邦題:サッジャンプルにようこそ

監督:シャーム・ベネガル

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:シャーンタヌ・モーイトラ

歌詞:スワーナンド・キルキレー、アショーク・ミシュラー

出演:シュレーヤス・タルパデー、アムリター・ラーオ、ラヴィ・キシャン、ラージェーシュワリー・サチデーヴ、ヤシュパール・シャルマー、ディヴィヤー・ダッター、ラヴィ・ジャーンカル、イラー・アルン、クナール・カプール(特別出演)など

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、イラー・アルン、ディヴィヤー・ダッター、ヤシュパール・シャルマー、

シュレーヤス・タルパデー、ラヴィ・ジャーンカル、アムリター・ラーオ、不明

| あらすじ |

マディヤ・プラデーシュ州のとある農村サッジャンプルの数少ない識字者マハーデーヴ(シュレーヤス・タルパデー)は、小説家になることを夢見ながら、郵便局のそばで手紙の代筆をして日銭を稼いでいた。マハーデーヴは村人たちの手紙を代筆する中で、村で起こっているいろいろな事件を把握していた。

例えば、もうすぐパンチャーヤト(村議会)の選挙が行われようとしていた。元サルパンチ(村長)のラーム・スィン(ヤシュパール・シャルマー)は、地域のコレクター(徴税官)に手紙を書いて現サルパンチを貶め、妻のジャムナー・デーヴィーをサルパンチに据えようと画策していた。一方、ヒジュラー(両性具有者)のムンニー・バーイー(ラヴィ・ジャーンカル)もサルパンチに立候補し、マハーデーヴに宣伝の詩を書かせる。ラーム・スィンはムンニー・バーイーを脅迫するが、マハーデーヴはコレクターに手紙を書き、ムンニー・バーイーのために護衛を送るように頼む。マハーデーヴの支えもあり、選挙でムンニー・バーイーは勝利することができた。だが、後日ムンニー・バーイーは河原で死体で発見される。

また、薬剤師のラーム・クマール(ラヴィ・キシャン)は、退役軍人スーベーダール・スィンの娘で未亡人のショーバー・ラーニー(ラージェーシュワリー・サチデーヴ)に恋をし、マハーデーヴにラブレターの代筆を頼む。マハーデーヴの書いたラブレターはスーベーダール・スィンに知れてしまい、ラーム・クマールは追いかけられる。だが、スーベーダール・スィンは実はショーバー・ラーニーと結婚してくれる男を捜していた。とんとん拍子でラーム・クマールとショーバー・ラーニーの結婚が決まる。

さらに、マウスィー(イラー・アルン)は、娘のヴィンディヤー(ディヴィヤー・ダッター)の結婚相手を探していた。だが、ヴィンディヤーは不吉な星の下に生まれており、家族を不幸に陥れるとされていた。そこでマウスィーは占星術師の助言に従ってヴィンディヤーを犬と結婚させようとする。だが、ヴィンディヤーは教養のある女性であり、結婚する気もなく、マウスィーの不穏な動きをいちいち監視していた。

代筆業を通し、マハーデーヴは小学校の頃の同級生カムラー(アムリター・ラーオ)と久し振りに再会する。カムラーは結婚していたが、夫は結婚後すぐにムンバイーで出稼ぎに行ってしまい、4年も返って来なかった。そこでカムラーは夫に手紙を送ろうとしていたのだった。しかし、カムラーに一目惚れしたマハーデーヴは、何とか彼女を物にしようと、ムンバイーの夫に対し厳しいことを書いて送る。そして、返信が来ても、いかにもカムラーのことを考えていないというような風に読み上げ、2人の仲を裂こうとしていた。だが、ある日届いた手紙の中で、夫は腎臓を売ってまで金を作り、彼女をムンバイーに呼び寄せようとしていると書いてあった。それを読んだマハーデーヴは居ても立ってもいられなくなり、畑を質に入れて現金を作り、ムンバイーへ急行する。そこで夫(クナール・カプール)に5万ルピーを渡し、腎臓を売らないように伝える。カムラーはムンバイーへ行くことになり、サッジャンプルを去って行く。

ここで突然舞台はイラーハーバードのとある出版社に移る。マハーデーヴの小説が出版されようとしており、上で述べられて来たことは全て小説の中でのストーリーであった。だが、それはマハーデーヴ自身の自伝でもあった。中にはフィクションも混ぜられていたが――例えばムンニー・バーイーは死んでおらず、今は州議会議員として活躍中であること、ラーム・クマールとショーバー・ラーニーは2人一緒に殺されてしまったことなど――、ほとんどは本当の出来事であった。マハーデーヴはなんとヴィンディヤーと結婚していた。犬と結婚させられそうになったヴィンディヤーを助けるため、マハーデーヴは彼女と結婚することになったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヒンディー語文学の代表作のひとつに、パニーシュワルナート・レーヌの小説「Maila Anchal(汚れた村)」がある。この作品は、インド独立前後の、現ビハール州ミティラー地方の農村が「主人公」のいわゆるアーンチャリク・ウパンニャース(リージョナル・ノベル)で、マイティリー方言を多用し、村の文化をカラフルに描き出すことに成功している。「Welcome

to Sajjanpur」も「Maila Anchal」に倣ってアーンチャリク・フィルムと名付けられそうだ。ただし、この映画の舞台となっているのは架空の村(自動車のナンバーからマディヤ・プラデーシュ州の農村であることが分かる)であり、話されているのも架空の方言(2001年公開の大ヒット作「Lagaan」で使用されたアワディー方言+ボージプリー方言のミックスに近い)である。しかし、インドのどこにでもありそうな村模様人間模様を醸し出すのにかなり成功していた。

主人公は代筆屋マハーデーヴであり、マハーデーヴのカムラーに対する片思いも描かれるものの、基本的に彼は代筆業を通して村の様々な事件のスートラダール(語り手)に徹しているだけで、真の主人公はサッジャンプル村自体だと言える。物語の冒頭で語られるところによれば、サッジャンプルは以前ドゥルジャンプル(悪人の町)と呼ばれていた。だが、あるときジャワーハルラール・ネルーがこの村を訪れ、村の名前をサッジャンプル(善人の町)に変えるように提案して以来、村の名はサッジャンプルとなった。だが、ドゥルジャンプルと呼ばれていた時代に村には善人ばかりが住んでいたが、サッジャンプルになってからは悪人が跋扈するようになったとマハーデーヴは嘆いている。

マハーデーヴの視点を通して語られるサッジャンプルでの出来事の数々は、インドの新聞の三面記事によく掲載されていそうなものばかりである。パンチャーヤト選挙での抗争、ヒジュラーのサルパンチ誕生、未亡人への恋と名誉殺人、迷信による犬との結婚、蛇の使用を禁じられた蛇遣いの悲劇、迫り来るナクサライトの恐怖などなど。そういう意味では、外国人が見てとても興味深い内容となっていた。しかし、コメディー映画としての完成度は残念ながらそれほど高くない。特に大きな事件があるわけでもなく、いくつかの小事件が入れ替わり進展して行くだけで、盛り上がりや緊張感に欠ける。しかも最後にこれらの出来事は実は小説のストーリーだということが明かされ、かなり淡泊に登場人物のその後が語られるため、興醒めである。マハーデーヴが片思いしていたヒロインのカムラーと結ばれなかったのも、ヒンディー語映画としては異例である。着想は悪くないが、丁寧さに欠けたコメディー映画だと感じた。同じようなジャンルの映画では、プリヤダルシャン監督の「Malamaal

Weekly」(2006年)があるが、コメディー映画としての質は「Welcome to Sajjanpur」よりも「Malamaal Weekly」の方が圧倒的に高い。

シュレーヤス・タルパデーは、ライトなノリの演技がとてもうまい俳優で、この映画でも適役であった。彼のベストの演技に数えられるだろう。アムリター・ラーオも、適度に華美さのない女優であるため、村の女性役がはまっていた。他に特筆すべきなのは、ボージプリー語映画のスーパースター、ラヴィ・キシャンが出演していたことである。もっとも、ラヴィ・キシャンがボリウッド映画に出演したのはこれが初めでではないが、農村が舞台で得意のボージプリー語をこれほど発揮できる役を与えられたのは初めてのことであろう。

音楽はシャーンタヌ・モーイトラ。カントリー調のタイトル曲「Sita Ram Sita Ram」や、ヒジュラー・ソング「Munni Ki Baari

Are Mandir」など、なかなか面白い曲が多かったが、サントラCDを買うほどのものでもなかった。

前述の通り、この映画ではヒンディー語の方言が多用されているため、標準ヒンディー語の知識のみでは細部の理解はとても難しいだろう。ヒンディー語のヴァラエティーを知る目的では、とても参考になる作品である。

「Welcome to Sajjanpur」は、名監督シャーム・ベネガルによる初のコメディー映画で話題性はあるが、その名とは裏腹に、中程度の娯楽作品に留まっている。使用言語という観点ではとても興味深いが、映画としてはパワーに欠ける展開であった。

| ◆ |

9月23日(火) Saas Bahu aur Sensex |

◆ |

2007年、ハリウッドのプロダクションが初めて制作したボリウッド映画「Saawariya」が公開された。ソニー・ピクチャーズが制作したこの映画は残念ながら失敗作に終わってしまったが、ハリウッドのボリウッド進出はこれに懲りず今後ますます拡大しそうだ。現在、ワーナー・ブラザーズが初めて制作したボリウッド映画「Saas

Bahu aur Sensex」が公開中である。ハリウッド資本が鳴り物入りで発表した割には意外に低予算のコメディー映画であったが、現代インドの特徴を鋭く捉えてコンパクトにまとまった佳作であった。

題名:Saas Bahu aur Sensex

読み:サース・バフー・アォル・センセックス

意味:姑、嫁とボンベイ証券取引所株価指数

邦題:ヨX、シュウトX、センセX

監督:ショーナー・ウルヴァシー

制作:ジャイシュリー・マキージャー

音楽:ブレイズ、ビピン・パンチャール、ランドルフ・コレア

歌詞:ラキーブ・アーラム、ブレイズ、ショーナー・ウルヴァシー

出演:キラン・ケール、ファールーク・シェーク、アンクル・カンナー、タヌシュリー・ダッター、マースーミー・マキージャー、リレット・ドゥベー、シャラン・プラバーカル、ムクター・バルヴェー、スィーマー・アーズミー、シャーナーズ・アーナンド、アヌシュカー・アーナンド、スダーンシュ・パーンデー(特別出演)など

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、マースーミー・マキージャー、アンクル・カンナー、タヌシュリー・ダッター

| あらすじ |

ムンバイー近郊の新興住宅街ナヴィー・ムンバイーのとある高層マンション。コールカーターに住んでいたビニター・セーン(キラン・ケール)は、夫と離婚して一人娘のニティヤー(タヌシュリー・ダッター)と共にこのマンションに引っ越して来た。ニティヤーは一応母親に付いて来たものの、突然の離婚と引っ越しに戸惑っていた。ずっと主婦をしていたビニターは、生計を立てるために早速職探しを始めるがなかなか見つからない。一方、ニティヤーも職を探し始める。だが、ニティヤーの方は、同じマンションに住む青年リテーシュ・ジェートマラーニー(アンクル・カンナー)のおかげで、コールセンターに就職することができた。リテーシュはその会社で新人のトレーニングを行っていた。

職探しがうまく行かないビニターは、父親から譲り受けた株を売って現金を作ろうと考え、株式仲買人フィーローズ・セートナー(ファールーク・シェーク)のところへ行く。フィーローズは株式のいろはを知らないビニターを叱りつけて冷たくあしらうが、多少思い直し、職探しをしている彼女のために幼稚園を紹介する。フィーローズの紹介のおかげでビニターは幼稚園に勤めることが決まった。お礼を言いにフィーローズの事務所を訪れたビニターに、彼は株式の基礎知識を教えることを約束する。フィーローズのおかげでビニターはみるみる内に株取引の知識を蓄える。

ところで、マンションでは様々なコミュニティーに属する有閑マダムたちがキティー・パーティーというサークルを作って交流していた。スィンド人ジェートマラーニー家のアニター(リレット・ドゥベー)、パンジャーブ人バラール家のジャスビール(シャラン・プラバーカル)、マラーター人ボースレー家のパリマル(ムクター・バルヴェー)、タミル人コディアルバル家のラター(スィーマー・アーズミー)、イスラーム教徒ヌーラーニー家の姑ディルナワーズ(シャーナーズ・アーナンド)と嫁サーニヤー(アヌシュカー・アーナンド)などである。ビニターもこのサークルに加わるが、テレビドラマと他人の噂しか毎日することのない彼女たちは、ビニターとフィーローズのただならぬ仲を噂するようになり、ある日彼女を尾行する。尾行されたことに気付いたビニターは呆れ、彼女たちにフィーローズを紹介する。それが縁で、彼女たちも株を始める。以後、彼女たちはテレビドラマを見るのをやめ、ひたすら株式情報を見るようになる。

リテーシュは、パリマル・ボースレーの妹キールティー・ワーガースカル(マースーミー・マキージャー)と付き合っていた。だが、キールティーは玉の輿を狙っており、リテーシュのことを本気で愛していなかった。喫茶店でバイトをする中で彼女は大富豪の御曹司ヤシュ・モーディー(スダーンシュ・パーンデー)と出会い、デートし始める。モーディーの会社は、リテーシュやニティヤーが勤めるコールセンターも所有していた。しかし、リテーシュはキールティーの浮気を知らず、彼女のことを一方的にガールフレンドだと思い込んでいた。一方、ニティヤーはリテーシュに恋をしており、キールティーがヤシュと密かにデートしていることも知っていたが、リテーシュには言わなかった。

ある日、リテーシュはキールティーにプロポーズする。キールティーは最初断るが、ヤシュがあまりに八方美人であることに嫌気が指した彼女は、一転してリテーシュのプロポーズを受け入れ、2人は結婚することになる。それを知ってニティヤーは急に元気がなくなり、会社も辞めてしまう。だが、辞める前に彼女は、モーディー・グループ会長の御曹司ヤシュ・モーディーとオベロイ・グループ会長の娘が結婚するという情報を耳にする。ニティヤーからその情報を得たビニターは、モーディー株が急上昇すると予想し、キティー・パーティーが株で儲けた金を全てつぎ込んでモーディー株を購入する。果たして予想通りに市場は動き、彼女たちは大きな利益を得る。

リテーシュとキールティーの結婚式が行われようとしていた。だが、結婚式の日にキールティーが行方不明になった。探してみると、彼女はオートリクシャーに乗ってヤシュのところへ行こうとしていたところだった。キールティーとヤシュは完全には切れておらず、ヤシュはオベロイ家との縁談を蹴って彼女と結婚しようとしていた。それを知ったキティー・パーティーは、もしキールティーのせいでモーディー家とオベロイ家の縁談が破談になったら、モーディー株は急落し、大損になってしまうと恐れた。だがこのときビニターは、誰もリテーシュの感情を考えていないのを見て、株に手を出すことで人間性が失われてしまうことを知る。キティー・パーティーもそれに同意し、以後株はきっぱり止めることを決める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

題名に「Saas Bahu(嫁姑)」という言葉があったので、てっきり嫁姑物のドラマかと思ったが、嫁姑の確執が描かれているのは一部だけで、しかも物語の本質とはほとんど関係がなかった。むしろ「Sensex」の方に重きが置かれ、主婦や一般人が株取引をすることに否定的なメッセージを送る映画になっていた。また、「Saas

Bahu」という言葉には、インドの主婦層に熱狂的に支持されている嫁姑物のテレビドラマのことも暗喩していることは確実である。そういう意味では、「Sensex」も「Sex」をもじったものだと言える。つまり、日頃「Saas

Bahu」物のテレビドラマを熱心に見て、「Sex」にまつわるゴシップを談義しているような暇な主婦たちが、ひょんなことから株取引を始め、「Sex」の代わりに「Sensex」に興味を持ち始めた、という意味の題名になる。そう考えるとよく出来た題名である。また、映画中には同名のテレビ番組が存在し、主婦たちがそれに出演するといったヒトコマも見られる。

ちなみにSensexとは、ボンベイ証券取引所(BSE)の株価指数のことで、各種上場企業30社の株価の動きから算出されている。映画は、Sensex指数が8000に達した時点で始まるが、現実世界でSensexが初めて8000越えをしたのは2005年9月8日であり、映画の時間軸もそれと対応させて問題ないだろう。映画の中ではその後Sensexは9000、10000、11000・・・と順調に上昇するが、現実世界でも同様の上昇を経験したことは周知の事実である。映画の最後では遂に20000まで達したが、実際に20000越えをしたのは2007年10月29日のことである。

「Saas Bahu aur Sensex」は、インドにおける一般人の間での投資熱を巧みに風刺したコメディー映画であったが、それよりもさらに優れていたのは、現在インドの大都市郊外に次々と建設されている大型マンションで構成されつつある新しい社会の描写に成功してたことだ。インド各地からやって来た人々がひとつのマンションに住み、それぞれの言語や文化を保持しながらも、新しい社会を作って共存している様がよく描かれていた。映画では、ベンガル人、スィンド人ー、パンジャーブ人、マラーティー(マハーラーシュトラ州の人々)、タミル人、イスラーム教徒、パールスィー(拝火教徒)の家族が登場した。ちなみに、株式仲買人セートナーやモーディーはグジャラート人である。また、マンション社会の中でも特にクローズアップされていたのは主婦たちのネットワークである。ボリウッド映画でここまで主婦たちが元気なのは異例であり、それに代わって夫たちが脇役以下の存在に追いやられていた。

一応、リテーシュ、ニティヤー、キールティーの三角関係も映画の重要な要素ではあったが、リテーシュとニティヤーのその後の関係や、結婚式場を逃げ出したキールティーのその後などは映画の最後でほとんど触れられていないことから、やはり映画の焦点は主婦たちの投資熱にあることが分かる。

というわけで、この映画の主演はキラン・ケール以外にいない。彼女が演じたビニター・セーンは、ひたすら娘を思いやる古き良きインドの母親像をそのまま踏襲しながらも、離婚、就職、そして株取引と、現代的テーマに果敢に体当たりしている。21世紀のマザー・インディアという感じがした。通常のボリウッド映画で主人公の母親役を演じることが多いキランが主演を演じる「Saas

Bahu aur Sensex」は、「Khamosh Pani」(2003年)と並んで彼女の代表作に数えられることになるだろう。

株式仲買人フィーローズ・セートナーを演じたファールーク・シェークは、1970年代から80年代にかけて主にパラレル・シネマ界で活躍して来た男優である。ボリウッド映画には11年振りの出演となる。若手の中では、アンクル・カンナー、タヌシュリー・ダッター、マースーミー・マキージャーなど、今のところ二流三流に留まっている俳優が多い。アンクルは薄すぎるし、マースーミーはすっかり脇役女優が定着してしまっており、2人とも将来性はなさそうだが、タヌシュリー・ダッターだけは、地味ながらも堅実な演技を見せており、今後キャリアを修正できそうだ。

一応ボリウッド映画であることを意識したのか、数曲の挿入歌があるが、どれも数十秒で終わってしまい、たしなみ程度と言ったところである。

インド各地出身のキャラクターが登場することを反映し、映画中では様々な言語が入り乱れる。ベンガリー語、スィンディー語、パンジャービー語、タミル語などなど。そしてヒンディー語がインド人の共通語として機能しているところもちゃんと表現されていた。よく、「母語の違うインド人同士が出会うと英語で話し出す」と言う人がいるのだが、それは少なくとも21世紀には当てはまらない。母語の違うインド人は、特別なシチュエーションでない限り、主にヒンディー語で会話をしている。

インド人教養層の若者に人気の職種であるコールセンターのオペレーターの実態も少し垣間見ることができるのも面白い。彼らはまず、アメリカ英語の発音をたたき込まれるのだが、そのトレーニングのシーンが少しだけあった。

「Saas Bahu aur Sensex」は、現代インド社会をうまく捉えたコメディー映画であった。庶民が株取引に安易に手を出すことへの警鐘が鳴らされていたが、映画のメッセージは決してそれだけに留まらない。インドは元々多言語社会、多文化社会であるが、大型集合住宅の勃興と様々なコミュニティーの人々の集住により、それが新たな展開を迎えつつあることを如実に感じさせてくれる。さらに、ハリウッドのワーナー・ブラザーズが初めて制作したインド映画であることも重要である。

| ◆ |

9月25日(木) ムガル朝皇位継承戦争と女の戦い |

◆ |

17世紀にインドを訪れ、ムガル朝に仕えたフランス人医師フランソワ・ベルニエは、帰国後に著した旅行記の中で、「インドでは、コンスタンティノープルや他の場所でも同様ではあるが、もっとも重大な事件は、非常に多くの場合、女性の影響によって引き起こされる」と語っている。現在でもインド人男性は、母親や姉妹などの女性近親者に強い愛情と執着を持っており、彼女たちの言うことなら何でも無条件に聞いてしまう人が多いが、それは今に始まったことではないようで、しかも皇族や王族のような強大な権力を持つ家庭も例外ではなかったようである。ベルニエの語る「女性の影響」とは、多くの場合、特に「女同士の戦い」を意味する。インドの歴史では、後宮内での女の争いが、彼女たちの影響下にある男性たちを突き動かし、それが国を左右する政変に発展したり、既存の紛争を助長したりすることがしばしばあった。

その代表例が、ムガル朝第5代皇帝シャージャハーンの後継者を巡る骨肉の争いであり、ベルニエが旅行記で渾身を込めて記述しているのもこの出来事である。皇位継承戦争が行われた1657年から1659年は、表向きの動きを単純に追っただけでも、おそらくインド中世史の中でもっとも波乱に富んでスリリングな時期だ。それに後宮での女の戦いが加わっており、さらに話は面白くなっている。デリーの歴史を旅行小説に仕上げたウィリアム・ダルリンプルの「City

of Djinns」でも、この時期の出来事の叙述にかなりのページが割かれているし、デリー散歩の先人と言える荒松雄先生も、自著「インドとまじわる」(未來社)の中の一章で、この時代の女の争いに焦点を当てている。「三国志」や「信長の野望」などで有名なコーエーから、インドのこの時代をテーマにした歴史シミュレーションゲームが発売されてもおかしくない。

ムガル朝の最盛期を謳歌し、当時間違いなく全世界でもっとも裕福な人物だったシャージャハーン(在位1628-58年)は、アーグラーのタージ・マハルを建設したことで、インドを訪れる観光客にもよく名の知れた皇帝である。「世界でもっとも美しい建築物」の名をほしいままにするタージ・マハルが、若くして死んだ愛妻ムムターズ・マハルのための霊廟であることは有名な話だ。そのタージ・マハルを一目見るだけでも、シャージャハーンのムムターズに対する愛情の大きさと、彼女を失ったことに対する嘆きの深さが感じられる。だが、ムムターズは1人でシャージャハーンの子を14人も産んだという事実も、ムガル朝の歴史では稀なことであり、皇帝の類い稀な寵愛を象徴している。ムムターズは1612年に19歳の年齢でシャージャハーンと結婚し、1631年に38歳の年齢で死去しているため、19年間の結婚生活の中で14人、つまり平均して16ヶ月に1人の子供を産んだことになる。死因は14人目の子供の出産による産褥熱であった。

シャージャハーンとムムターズの間には、8人の息子と6人の娘が産まれた。その内、4人の男児と3人の女児が生き残った。上から順に、ジャハーナーラー(女)、ダーラー・シコー(男)、シャー・シュジャー(男)、ローシャナーラー(女)、アウラングゼーブ(男)、ムラード・バクシュ(男)、ゴーハラーラー(女)である。シャージャハーンは長男のダーラー・シコーを寵愛し、首都デリーに留め置く一方で、兄弟同士の後継者争いを避けるため、次男シャー・シュジャーをベンガル太守に、三男アウラングゼーブをデカン太守に、そして四男ムラード・バクシュをグジャラート太守に任命し、死後は帝国を兄弟で四分することを計画していた。だが、インド史では皇帝の崩御と共に「ヤー・タフト・ヤー・ターブート(王座か棺か)」をスローガンとした皇子同士の後継者争いが必ず勃発し、兄弟を皆殺しにして生き残った唯一の勝者が皇帝に即位し、全てを独占することが慣例であった。シャージャハーン自身も兄弟を皆殺しにして皇帝に即位しており、自分の息子たちの骨肉の争いを避けることもできなかった。しかもそれは、彼がまだ生きている間に起こってしまったのである。

1657年9月16日、即位30周年を迎えたばかりのシャージャハーンが急病で倒れ、謁見にも姿を現さなくなってしまう。ムムターズ・マハルを失った後のシャージャハーンは吹っ切れたように色気違いになり、老齢になっても盛んに女性を求めていたとされる。一説によるとこの病気の原因は、バイアグラのような精力増強剤の過度の服用だったようだ。病気は長引き、その内、既に皇帝は死んでしまったという噂まで流れ始めた。この噂を打ち消すため、9月24日にシャージャハーンは病体を引きずって公衆の面前に姿を現すが、疑心暗鬼に囚われた多くの人々はそれを影武者だと考えた。皇帝崩御の噂は瞬く間にインド中に広まった。実際には10月中旬までにシャージャハーンは動けるまで回復し、保養のためデリーからアーグラーへ移動したのだが、インド各地に散らばる皇子たちのもとには信憑性のある情報が届かなかった。しかも、病み上がりのシャージャハーンはアーグラーへ移動する前、ダーラー・シコーを正式に皇太子に任命するという致命的過ちを犯してしまう。ダーラー・シコーが次期皇帝に決定したことで、シャージャハーンが死んでいようと死んでいまいと、他の兄弟たちは戦争をするしかなくなった。ムガル朝の皇子は、「ヤー・タフト・ヤー・ターブート(王座か棺か)」の言葉通り、皇帝になれなければ死あるのみなのである。このとき、長男ダーラーは42歳、次男シュジャーは41歳、三男アウラングゼーブは39歳、四男ムラードは33歳であった。

ベルニエの言葉を借りながら、4人の兄弟の人物像をここで簡単に解説しておく。

長男ダーラー・シコーは、優秀で、会話もうまく、当意即妙の才があり、礼儀正しく、寛容な人物であった。歴代ムガル朝皇帝が持っていた宗教的寛容性をもっとも色濃く受け継いでいたのがダーラーであり、彼はサンスクリット語で書かれた文献をペルシア語に翻訳したり、スーフィズム(イスラーム神秘主義)とヒンドゥー教の共通性を論じた「マジュマウル・バハレーン(2つの海の交わり)」を著したりした。だが、ダーラーは自分の考えに絶対の自信を持ち、誰の助言にも耳を貸さず、全て自力で成し遂げられると信じており、融通の効かないところがあった。また、日和見主義的で怒りっぽく冷めやすい性格であったため、宮廷内に敵を作りやすかった。彼はイスラーム教徒でありながら、ヒンドゥー教やキリスト教などの他宗教に多大な関心を寄せ、パンディト(ヒンドゥー教僧侶)やキリスト教宣教師を優遇していたため、保守的なイスラーム教徒の間では評判が悪かった。だが、シャージャハーンの寵愛をもっとも受けていたのは長男のダーラーであった。

次男シャー・シュジャーは、ダーラーと似たような性格だが、もう少し思慮深く、意志が強く、要領が良かった。そして策謀に長けており、宮廷内の有力者を日頃から手なずけていた。しかし、快楽に溺れ過ぎで、常にたくさんの女性を侍らし、歌とダンスと酒に昼夜を費やしており、統治者には向かない性格であった。しかも、ムガル人は代々スンナ派イスラーム教徒であるにも関わらず、シュジャーはペルシア人が信仰するシーア派に改宗したと宣言していた。ムガル朝の宮廷にはペルシア人の重臣が多かったため、皇位継承の際に彼らの支持を得られると考えていたのであろう。

三男アウラングゼーブは、ダーラーが持つ洗練性やカリスマ性を持っていなかったが、判断力に優れており、付き合うべき人間を選ぶ術に長けていた。しかも、無口かつ几帳面な性格で、嘘を付くのが誰よりもうまかった。しかも、兄弟の中でもっとも度胸があった。シャージャハーンは、もっとも皇帝の素質があるのはアウラングゼーブだと認めていたが、そのためにダーラーはアウラングゼーブをもっとも警戒していた。しかし、狡猾なアウラングゼーブは王位に全く興味のないような素振りを常に見せ、いつか遊行者になりたいと周囲に漏らして兄の警戒を解くように努めていた。また、アウラングゼーブは保守的なスンナ派イスラーム教徒であった。

四男ムラード・バクシュは、判断力にも器用さにも欠け、美食と狩りに没頭していた。だが、気前が良く、礼儀正しかった。そして陰謀や隠し事が嫌いで、武勇を愛していた。

以上の4人が皇位を巡って骨肉の争いを繰り広げる訳だが、その後継者争いを裏から操る2人の皇女の影がムガル宮廷内にあった。

1人は、シャージャハーンの長女ジャハーナーラー。兄弟の中では最年長であり、大変美しく活発な女性であった。母ムムターズ・マハルの死後、ベーガム・サーヒブ(女王)の称号を受け継いだだけでなく、母に代わって父の世話をした。ムムターズ・マハルの美貌をもっともよく受け継いだのも彼女と言われており、シャージャハーンはジャハーナーラーにただならぬ愛情を注ぎ、常に傍らに置いていた。当時、シャージャハーンとジャハーナーラーが親子以上のただならぬ関係にあるのではないかという噂が庶民の間で流布していたほどである。その上、皇帝の玉璽を管理していたのも彼女であり、皇帝の意志決定に多大な影響力を持っていた。ジャハーナーラーは、すぐ下の弟ダーラーをかわいがっており、皇位継承戦争でもダーラーを公然と支持した。

一方、次男シュジャーと三男アウラングゼーブの間に産まれた次女ローシャナーラーは、ジャハーナーラーほどの美貌も頭脳も財産もなかったが、明朗快活さでは姉に負けていなかった。ローシャナーラーは姉に強い嫉妬心を燃やしており、皇位継承戦争ではすぐ下の弟アウラングゼーブを支持して、ダーラーとジャハーナーラーに対抗した。ローシャナーラーは宮廷内の動きを逐一アウラングゼーブに知らせ、情報戦で彼を後方援助していた。皇位継承戦争が起こる前、一度シャージャハーンは、ダーラー・シコーと共謀し、アウラングゼーブをデカンから呼び寄せて暗殺しようとしたことがあったが、ローシャナーラーがその陰謀を嗅ぎつけてアウラングゼーブに知らせ、彼は危険を回避できたことがあった。

三女で末っ子のゴーハラーラーはまだ若く、戦争や政争には直接関与していない。

絶世の美貌と絶大な権力の両方を併せ持つ女王ジャハーナーラーは、現代で言えば国一番のセレブリティーだったのだろう。それに対し、美貌でも劣り、常に姉の影に隠れてしまうローシャナーラーは、常に劣等感に苛まれ、いつか姉を押しのけて一番になるという野心を持っていた。だが、ジャハーナーラーはシャージャハーンから絶対の寵愛を受けており、皇帝存命中に彼女が表舞台に立つことは困難だった。しかも、長男で次期皇帝にもっとも近い位置にいるダーラーはジャハーナーラーにべったりであり、もし彼がそのまま皇帝になってしまったら、ジャハーナーラーの権力はさらに強まってしまう。弟のアウラングゼーブが皇帝に即位することでのみ、ローシャナーラーは一発逆転が可能だったのである。その野心は、自然にダーラーやジャハーナーラーに対する憎しみに変わった。おそらく姉のジャハーナーラーはそこまで妹に対抗意識を持っていなかったと思われるが、敵意むき出しの妹を野放しにするほど愚かでもなかっただろう。

また、どうもジャハーナーラーがダーラー・シコーを支持したのには、もっと別の女性らしい理由があったようだ。それは結婚である。ムガル朝の皇族に生まれた女性は結婚を許されていなかった。なぜなら皇族の女性と結婚した男性に必要以上に権力が生じてしまうからである。デリーのラール・キラー内には、皇女たちの「収容所」であるスハーグプラーという一角があった。父親や兄弟が皇帝ならばまだ宮廷内で羽振りがいいが、自分の近親者が一度権力の花道から外れてしまうと、皇女たちはスハーグプラーに押し込められ、一生惨めな生活を送ることを余儀なくされた。ジャハーナーラーも当然のことながら一生独身で過ごすことを運命づけられていたが、ダーラー・シコーと、彼が皇帝になった暁には特例として結婚を認めるように密約していたようである。ローシャナーラーにも結婚願望があったかは分からないが、2人とも人並み以上の性欲を持っていたことは確かで、皇帝の目を盗んでは数々の男性と浮き名を流していた。だが、それがばれてしまうことも時々あったようで、例えば、シャージャハーンがジャハーナーラーの愛人を巧妙に処刑した話はよく知られている。以下、それを簡潔にまとめてみた。

あるときジャハーナーラーはハンサムな男を後宮に忍び込ませることに成功した。だが、それを嫉妬した後宮の女性たちのせいでその噂はシャージャハーンの耳に届いてしまう。そこでシャージャハーンは懲らしめるために突然ジャハーナーラーの部屋を訪ねた。不意を襲われたジャハーナーラーは、咄嗟に愛人を風呂釜の中に隠した。それを承知していたシャージャハーンはわざと知らんぷりして娘に、「お前の身体は汚れているじゃないか。今すぐ風呂に入って洗いなさい」と言って、宦官たちに命令して風呂釜の下に火を付けさせた。シャージャハーンは、風呂釜の中に隠れている愛人が息絶えるのに十分な時間ジャハーナーラーの部屋に留まり、表沙汰になりにくい巧みな方法で娘の愛人を処刑したのであった。

ローシャナーラーも男遊びでは姉に負けておらず、似たような痴話がいくつか伝わっている(その内のひとつについては後述する)。だが、どちらかというとジャハーナーラーの方が世間体を気にしていたような感じである。ローシャナーラーが、結婚を認められようと認められまいと派手な男遊びを生涯やめなかったのに対し、ジャハーナーラーは公式に結婚して公然と誰か伴侶と一緒に住みたいと願っていたのではないかと思う。そこにも姉妹の性格の差が出ていそうだ。とにかく、ジャハーナーラーにとっても、この皇位継承戦争は負けるわけにはいかなかった。何としてでもダーラーに勝ってもらわなければ、一生独身で過ごさなければならなくなるのである。

皇位継承戦争自体、非常に興味深い展開を見せており、ベルニエもそれを詳しく紹介している。岩波文庫から出ている訳書「ムガル帝国誌[全二冊]」を読むと流れがよく分かるだろう。ちなみに、「ムガル帝国誌」は、当時のインドやインド人の赤裸々な描写で満ちており、しかも現代のインドとあまり変わっていない部分も多く見受けられて面白い。例えば、「だから私はしばしば、デリーには中間がない、大貴族になるか惨めに暮らすかどちらかだと言ったのです」、「デリーの商店で良い職人の作品をごく稀にしか見掛けないという結果になるのは、彼らに才能がないからではなく、人々があまりに工匠を軽んじ、虐待し、何でもあまりに安く手に入れようとしたがるからです」など。また、ベルニエと同時代にインドを訪れたイタリア人医師ニッコロ・マヌッチの著した「ムガル帝国譚(Storia

Do Mogor)」も、当時の世相を知る重要な資料となっているが、こちらは今のところ日本語訳はないようだ。

戦争は、ムガル帝国の最重要都市アーグラーを拠点とし、皇帝シャージャハーンを手中に収めるダーラー・シコーが有利であったが、結果は、陰謀に長けたアウラングゼーブの圧勝であった。まずはベンガルで決起したシャー・シュジャーが撃破され、次にダーラーが敗走し、最後にアウラングゼーブと同盟関係にあったムラード・バクシュが投獄された。各皇子が完全に敗退して死去するのはもっと後のことになるが、一通り反対勢力を押さえ込んだアウラングゼーブは1658年7月31日に略式の即位式を行う。以下、この政変の経緯を少し詳しく見てみる。

この皇位継承戦争で天王山となったのは、ダーラー・シコー軍と、アウラングゼーブとムラード・バクシュの連合軍が激突したサムーガルの戦い(1658年6月8日)であった。サムーガルは、アーグラーから南東に35kmの地点にあり、現在ではファテーハーバードと呼ばれている。ダーラー軍が10万人以上の大軍だったのに対し、アウラングゼーブ=ムラード軍は多く見積もってもせいぜい5万人程度。しかもデカンやグジャラートからの長旅を経てサムーガルまで来ていたので疲れ切っていた。開戦後も戦局はダーラー軍の方に有利に進み、3時間という短時間の戦闘の中でダーラーは勝利を掴みかけていた。だが、最後に彼が犯したたったひとつのミスによって勝敗は一気にひっくり返ってしまった。アウラングゼーブが強運の持ち主だったこともあるが、決定打となったのは、ダーラーの常日頃の不遜な態度と、アウラングゼーブの持ち前の度胸であった。皇子たちは戦争時、象に乗って戦っていたが、戦局が不利になると象の上は敵の格好の標的になってしまう。だが、アウラングゼーブは敗戦が明白になっても決して象から降りて逃走しようとせず、逆に味方に声を掛けて士気を煽り、必死に応戦した。一方、ダーラーは勝利を目前にしてあっさり象から降りてしまったのである。軍の指揮官が戦争中に象から降りるとどうなるのか、その劇的な場面を、関美奈子訳「ムガル帝国誌」から抜粋する(第一巻85~88ページ、一部固有名詞を修正)。

カリールッラー・カーンといえば、軍の右翼を任されたあの人物で、単独でもアウラングゼーブの全軍を撃破する力をもつ、三万のムガル人部隊を指揮していたが、この人は、ダーラーとその指揮下にある左翼が、あれほど力を尽くして戦い、またあれほどの戦果をあげている間、まるで戦いの当事者ではないかのように、腕を拱いて離れた所に立ち、騎兵たちには誰ひとり、矢一筋射ることも許さなかった。この騎兵たちは予備軍であるというのが口実で、味方が窮地に立たされぬ限り戦わないよう、特命を受けていると称していた。しかし本当の理由は彼の身中に隠されており、それは、昔ダーラーが、パーイポーシュというムガル人の履物で、彼を足蹴にさせ、侮辱した一件である。それでも、この破廉恥漢の恨みから出た仕打ちが、これだけにとどまっていたならば、裏切りといっても、結局たいしたことではなく、ダーラーはやはり勝利を収めていただろう。気違いじみた復讐心に駆られて、この男がどんな事をしてのけたのか、この先を見ていただこう。

彼は自分の騎兵集団を離れ、わずかな家来を従えて、ダーラーが折りしもムラード・バクシュの方に足を向けたところに、全速力で駆けて行き、声の届く所まで来ると、力一杯こう叫んだ。モバーラク、バード、お幸せでありますように、ハザーラート、サラーマト、陛下が無事息災でありますように。陛下は勝利を収められました、アル・ハムド、リッラー。これはこれは、その象の上の高い所で、何をなさるおつもりですか。長い間御身を危険にさらされて、もう十分ではありますまいか。その幌の中に入った矢が、一つでもお体に当っていれば、私どもは今ごろどうなっていたことか。軍勢の中に裏切り者が居ないとは限りません。お願いですから、急いで象を降りて、馬に乗りかえて下さい。今は、あの敗走する敵兵どもを追うほかに、なすべきことがあるでしょうか。さあ、彼らを討ち洩らさぬようにしようではありませんか。

ダーラーが十分に冷静を保って、この奸計を見破り、もし自分が象の上から姿を消し、自分に注目し続けた全軍の目から見えなくなれば、どんな事が起こるかを、たちどころに認識できたなら、いやむしろ、この追従上手な裏切者の首を、その場で刎ねさせていたなら、万事を思い通りにすることができただろう。だがこの王子はお人好しなことに、甘言に乗せられて判断力を失った。この勧告をたいそうまともで誠意あるもののように受け取り、象から降りて馬に乗ったのである。だが、カリールッラー・カーンの裏切りに気づき、誤りを犯したことを後悔するまでに、十五分と間があったかどうか。見廻し、探し、あの男はどこだと尋ね、あいつは裏切った、殺してやるぞと言う。だが、裏切者はすでに遠ざかり、機会は失われた。

信じ難いような事だが、軍勢は、ダーラーが象の上に居なくなったのに気づくや否や、裏切りがあってダーラーが殺されたものと想像し、皆が皆、たいへんな恐怖におそわれ、もう誰もが、どうしよう、どうすればアウラングゼーブの手から逃れられるか、どうすれば助かるか、ということしか考えない。いやそれどころか、全軍がばらばらになって潰走したのである。何と速やかな、何と不思議な逆転劇だろう。つい先程勝利を収めた者が、にわかに敗れ、見捨てられ、命を守りたければ自分自身が逃げ出すほかはなくなる。アウラングゼーブは、象の上で十五分間頑張ったお陰で、ヒンドゥスターンの王冠を頭上に戴く身となり、ダーラーは、象から降りるのが一瞬早すぎたために、王座の上から下へと転落し、世界一ふしあわせな王族となる。運命はこのように、取るに足らぬ些事をきっかけに、勝敗の帰趨を決め、一大帝国の行方を定めて楽しんだのである。

サムーガルの戦いで敗れたダーラーは、敗戦の屈辱から、アーグラー城に留まるシャージャハーンに顔見せすることができず、生き残った5千人の親衛隊を引き連れてデリーへ向かった。だが、かつて次期皇帝に目されていたダーラーは、もはや憐れな敗軍の将に過ぎなかった。一方、アーグラーを占領し、シャージャハーンを幽閉したアウラングゼーブは、今や大軍を動員できるようになっていた。アウラングゼーブがデリーに向けて進軍すると、ダーラーはパンジャーブの主都ラーハウル(ラホール)へ逃げた。アウラングゼーブがデリーからラーハウルへ向かうと、ダーラーは今度はムルターンへ移動した。アウラングゼーブはこの時点で踵を返し、ベンガルにまだ残存していたシャー・シュジャー軍の撃破へ向かうが、ダーラーはムルターンからスィンドのタッター、そしてカッチを経由し、グジャラートの主都アハマダーバードに到着した。アハマダーバードで軍勢を立て直したダーラーはアーグラーに向けて進軍するが、このときまでにアウラングゼーブはシュジャーを撃破して戻って来ており、迅速に軍隊をラージャスターン方面へ向けた。ダーラー・シコーとアウラングゼーブの間で2度目の戦いの火ぶたが切って落とされた。アジメール近くのデーオラーイが戦場となったため、デーオラーイの戦いと呼ばれている(1659年3月22日)。しかしこの戦いでもダーラーに運は味方せず、敗走することになる。ダーラーは2000人の忠実な兵士たちと共に一旦アハマダーバードまで戻るが、アハマダーバードの城主は既にアウラングゼーブに懐柔されており、ダーラーは門前払いされる。ダーラーの一行はそのままカッチやスィンドを経由し、カンダハールへ行ってペルシアの庇護を受けようとする。だが、ボーラーン峠を越えてカンダハールへ向かう前に、ダーラーはその一帯を支配していたパターン人の豪族マリク・ジワーンに捕らえられてしまう。ダーラーは過去にマリク・ジワーンの命を助けたことがあり、その恩を返してもらえると期待していたのだが、マリク・ジワーンはその恩を仇で返したのである。ダーラーはデリーへ送られた。1659年9月8日、ダーラーは見せしめのために、みすぼらしい格好でチャーンドニー・チャウクを行進させられた。感情的なデリーの市民たちは、かつて栄華の頂点を極めていた皇子の悲惨な没落振りに心を痛め、皆涙を流してそれを見守ったと言われている。

ところで、アウラングゼーブは1659年5月22日に正式に皇帝に即位しており、このときまでに既にムガル帝国の皇帝として揺るぎない地位を確立していた。シャージャハーンはアーグラー城に幽閉されて余生を送るのみの状態になっており、ジャハーナーラーは父の世話係として宮廷の表舞台から退いた。そしてローシャナーラーは晴れて姉からベーガム・サーヒブの称号を奪い取ることに成功し、宮廷内で一気に権力を握ることになった。

デリーに護送されたダーラーの処分について宮廷内で議論が行われた。アウラングゼーブは当初、当時皇室用刑務所となっていたグワーリヤルの城塞に投獄することを考えていたが、デリー市民の間でのダーラー・シコーの人気を見て再考の必要を感じた。大臣の中にはグワーリヤルに投獄するだけで十分だと考える者もいたが、ローシャナーラーは断固死刑を主張した。ローシャナーラーの根回しもあったのだろう、死刑派が優勢となり、結局ダーラーは「異教徒になった罪で」斬首された。ベルニエの記述では、アウラングゼーブはダーラーの首を見て涙を流したとされているが、マヌッチは、ローシャナーラーはダーラー処刑の日に盛大な祝宴を開き、アウラングゼーブはダーラーの首を散々弄んだ後にアーグラーのシャージャハーンとジャハーナーラーのもとへ送り付けたと記している。シャージャハーンは最愛の息子の生首を見て気絶してしまい、数日間意識が戻らなかったとされる。だが、アウラングゼーブはそこまで残酷な人物ではなく、ベルニエの記述の方がもっともらしい。ダーラーの首をアーグラーに送ったのは、おそらくローシャナーラーだったのではないかと思う。アウラングゼーブは骨肉の争いの主人公であり、勝者でもあったが、それは皇子として生まれたが故の宿命に従っただけであり、決して血を分けた兄弟の死を手放しで喜ぶことはなかったと信じたい。だが、ローシャナーラーがそのような残酷な行為を行ったとしたら納得が行く。アウラングゼーブもローシャナーラーも、父親から蔑まれて来た恨みや兄・姉に対する劣等感は共通しているが、復讐が叶った場合、女性の方がより残酷な仕打ちをしそうである。

ジャハーナーラーを隠居に追い込み、ダーラーに復讐を果たしたローシャナーラーにもはや敵はいなかった。だが、劣等感を糧に生きて来た人間がなまじっか権力を持つと酷い悪政を行うことはいつでもどこでもよくあることで、ローシャナーラーも例外ではなかった。ローシャナーラーは後宮で独裁政治を行ってアウラングゼーブの妻たちから反感を買っただけでなく、卑劣な手段で金銀財宝や土地を収奪したため、すぐに天下の嫌われ者になってしまった。また、1662年、アウラングゼーブが熱病にかかって危篤状態になったことがあったが、そのときローシャナーラーは勝手に代理の皇帝を擁立して権力を完全に手中に収めようと画策したと伝えられている。病床から回復したアウラングゼーブはローシャナーラーの浅はかな行動に憤り、以後彼女を疎んじるようになった。

そんな中、1666年2月1日、アーグラーに幽閉されていたシャージャハーンが遂に死去する。それをきっかけにアウラングゼーブはジャハーナーラーをアーグラーからデリーに呼び寄せ、彼女に、ベーガム・サーヒブよりさらに上の称号パードシャー・ベーガム(女帝)を作って与えた。しかも、ジャハーナーラーはラール・キラーのすぐそばに家を与えられ、宮廷外に住む特権を与えられた。ローシャナーラーにはそのような特権は与えられていない。ジャハーナーラーは皇位継承戦争時にアウラングゼーブの政敵となったが、彼女が兄弟の最年長者であることに変わりなく、アウラングゼーブは常に彼女に畏敬の念を抱いていたとされる。アウラングゼーブの後ろ盾を得たジャハーナーラーは、再び宮廷の花形に返り咲く。

可哀想なのはローシャナーラーである。ジャハーナーラーの復帰は、彼女の没落を意味した。再び舞台隅に追いやられたローシャナーラーの最期は惨めである。荒松雄氏によるマヌッチの翻訳を抜粋する(「インドとまじわる」193-194ページ、一部固有名詞を修正)。

彼女(ローシャナーラー)は、後宮内の部屋に、気晴らしのために若い男を九人も置いていた。この気高い行動を見付けたのは、アウラングゼーブの娘のファクルンニサー・べーガムだった。・・・・・・彼女は叔母に向って、せめてその九人の中の一人だけでも自分に廻して貰えないものかと頼んだのだが、ローシャナーラーは、この姪の執念深い要求を断わり続ける。羨望の念に堪えかねた若い娘は、ついにローシャナーラーの室内での秘事の一部始終を父にぶちまけてしまったのである。部屋は隈なく調べられ、男たちは捕えられたが、皆が皆、上等の衣服を着て、揃ってハンサムな若者だった。彼らは司直の手に委ねられ、世間向きには盗賊として言い触らされた。しかし、警察長官のスィッディー・フラードは、密かに授けられた命令に従い、秘密裡に様々な拷問を加えた挙句に、一月も経たないうちに、男たちを一人残らず消してしまったのである。

すでに妹の行動に憤っていたアウラングゼーブは、毒をもって彼女の命を縮めることにした。こうして、弟を王位に就けようと計らってあらゆる努力を払ったにも拘らず、彼女自身、その弟の残酷さを自ら体験せざるを得なかったわけである。それは、あたかも、大樽に呑まれて死んで行くようなものであり、しかも、彼女に残されたものといえば、とてつもない好色という汚名だけであった。

ローシャナーラーは1671年9月に死去した。享年54歳だった。一方、ジャハーナーラーの方は長生きし、1681年9月に67歳で死去した。このときアウラングゼーブはデカン遠征へ向かう途中だった。軍営に訃報が届くと、彼はひどく動揺し、進軍を停止して、その地で3日間の喪に服した。ちなみに、三女のゴーハラーラーが死去したのは1706年であり、結局シャージャハーンとムムターズ・マハルの間に産まれた子供たちの中でもっとも長生きしたのはアウラングゼーブであった。その彼も、翌年の1707年にデカンで死去した。

ところで、ジャハーナーラーとローシャナーラーの間の女の戦いの主戦場となったのはデリーであり、彼女たちに所縁の史跡もいくつか残っている。

ジャハーナーラーもローシャナーラーもガーデニングを愛しており、競うように庭園を作った。だが、その位置を見るとやはりジャハーナーラーの方が優遇されていたのを感じる。ジャハーナーラーの庭園は、シャージャハーナーバード(現在のオールドデリー)を代表する繁華街チャーンドニー・チャウクの北側にあり、サーヒバーバード・バーグと呼ばれていた。チャーンドニー・チャウク自体、彼女の設計であるとされている。現在チャーンドニー・チャウクというと一般に、ラール・キラーのラーハウリー門からファテープリー・マスジドまでの街路のことを指すが、当時は、現在のタウンホール前の広場のことを指していたようである。また、当時この広場は八角形をしていたようだ。バーザールの中心には池があり、夜にはそこに月が映って煌めいていたとされる。そこから「チャーンドニー・チャウク=月光の交差点」という名称が付いた。また、ジャハーナーラーはチャーンドニー・チャウクのすぐ北にサラーイ(宿泊所)を建設した。ベルニエの報告によれば、このサラーイはかなり効率的に運営されていたようで、ペルシアやウズベクなどから来た外国人商人の溜まり場となっていた。ベルニエはフランスの王に対し、似たような施設を建設することを進言している。

だが、残念なことに、ジャハーナーラーが造営した庭園も市場も宿泊所も現存していない。1857年のインド大反乱後のシャージャハーナーバード再開発により消滅してしまった。シャージャハーナーバード内にあったことが裏目に出たと言える。サーヒバーバード・バーグの大部分はオールドデリー駅の敷地になってしまい、サラーイがあった場所には現在タウンホールが建っている(EICHER「Delhi

City Map」P58 H3)。1866年に英国人によって建造されたタウンホールは独立後長らくデリー市局(MCD)のオフィスとなっていたが、MCDオフィスの移転に伴い、現在ヘリテージ・ホテル化が計画されている。チャーンドニー・チャウクにも、その混雑振り以外、当時の面影はない。

タウンホール

一方、ローシャナーラーが作った庭園は、シャージャハーナーバードの城壁の外にある。これはおそらく姉との権力の差を示すものであろう。位置は、オールド・サブズィー・マンディーのすぐ近くである(EICHER「Delhi

City Map」P38 F5)。現在はただの公園にしか見えないが、かつてはかなり広大な庭園で、ずっと西のアショーク・ヴィハールまで続いていたらしい。今では道路で分断され、かつての庭園はそれぞれ別の公園扱いとなってしまったり、住宅地として開発されてしまったりしている。また、ローシャナーラー・ガーデンには少しだけ典型的ムガル様式庭園の一部が残っており、その中心にはローシャナーラーの廟が建っている。水路で囲まれ、チャトリー(小亭)を4隅に持つ正方形の優美な建築物である。

ローシャナーラー廟

荒松雄氏は1976年に書いた文章の中で、ローシャナーラーの墓石について「大理石の床の中央にある同じく大理石造りの墓石は、まるで西洋の墓棺を想わせるような形である」と書いているが、僕が行ったときには何も残っていなかった。ただ土が残っているだけであった。かつてここに墓石があったのだろうか?そうだとすると、墓石はどこに行ってしまったのだろう?

廟の中央部

興味深いのは、墓の上部の屋根が吹き抜けになっていることである。この特徴については後でまた触れようと思う。

吹き抜けの屋根

ローシャナーラー廟の壁には花木を描いた壁画が今でもうっすらと残っている。当時は全面がこのような壁画で埋め尽くされていたのだろう。相当美しい建築物であったことが予想される。ローシャナーラーのゴージャスな趣味がよく表れていると言えそうだ。

壁画

また、庭園の東門が残っており、その壁面にやはり美しいタイル模様が一部残存しているのを確認できる。この門も当時は非常にカラフルな建築物だったのであろう。

東門

今となってはジャハーナーラーのサーヒバーバード・バーグがどのような庭園であったかを知ることはできないが、きっとシックな感じのデザインの庭園だったのではないかと想像する。バーザールの中心に池を作って月影を映すようなところに、ジャハーナーラーのセンスの良さを感じるからだ。一方、ローシャナーラーの庭園は、現存している遺構から想像するに、人目を引く派手な庭園だったのではなかろうか。きっと庭園でも姉に対抗意識を持っていたに違いない。そして、その庭園に2人の姉妹の性格の違いが反映されていておかしくないと思うのである。

ところで、ジャハーナーラーの墓は聖者ニザームッディーン・アウリヤー・チシュティーのダルガー(聖廟)の敷地内にある(EICHER「Delhi

City Map」P98 F6)。インドでは、聖者の徳にあやかるため、聖者の墓の近くに自分の墓を作ることが流行した。ジャハーナーラーはニザームッディーンの敬虔な信者であり、生前からニザームッディーンの墓廟のすぐそばの一等地を自分の墓地に定めていたようである。ニザームッディーンの墓廟の南側に2つの囲い地があるが、その内の西側の囲い地の中心にあるのがジャハーナーラーの墓である。そばに墓碑が立っているのですぐに分かる。

ジャハーナーラーの墓

奥にある墓碑には、アラビア語混じりのペルシア語で以下のような詩が書かれている。ジャハーナーラー自身の作によると伝えられている。

青き草の他に私の墓を覆うものがなきように

草は誠に卑しき者にふさわしいが故に

卑しく儚きジャハーナーラー

チシュティー派の聖者の弟子にして

信仰の主シャージャハーンの娘

神が父の業績を讃えますように

元々この墓の上部の凹みには土が盛られ、墓碑に記されている通り、青草が生えていたようである。荒松雄氏も「青草が絶えることはない」と書いている。だが、少なくとも僕がニザームッディーン廟に通い出してから、ジャハーナーラーの墓の上に青草が生えているところは見たことがない。それどころか、何だか汚物が詰まっていてゴミ箱のようである。青草よりもこの方が、墓碑が語るように、「卑しき者にふさわしい」のではあるが、ジャハーナーラーの洗練性を認める者には残念なことである。

ところで、イスラーム教では自分の墓の上を屋根で覆うことは良くないこととされているようである。一般的なイスラーム教徒の墓は今でも野ざらし状態である。ダルガーで見られるスーフィー聖者の墓も、今では主要なものは屋根で覆われているが、元々は野ざらしだったとされる。現存する廟建築は後世に裕福な信者たちによって寄進され、改築されて行ったものだ。だが、有力な皇帝や皇族の墓は立派なドーム屋根を戴いていることが多く、タージ・マハルなどはその好例である。しかし、奇しくも、ジャハーナーラー、ローシャナーラー、アウラングゼーブの3人の墓は、屋根を持っていない。ジャハーナーラーの墓は上の写真の通りであるし、ローシャナーラーの廟も彼女の墓石が置かれていた場所の屋根だけは吹き抜けになっている。アウラングゼーブの墓はマハーラーシュトラ州アウランガーバード近郊のクルダーバードという場所にあるが、やはり屋根はなく、ムガル朝の偉大な皇帝の墓にしては驚くほど質素である。

また、デリーには、悲劇の皇子ダーラー・シコーにまつわる史跡もある。ダーラー・シコーの邸宅は、シャージャハーナーバードの北東部、カシュミーリー門の近くにあった。学者でもあったダーラーは、自分の邸宅に図書館を持っていたが、その建物が今でも残っている(EICHER「Delhi

City Map」P59 A1 Guru Gobind Singh Indraprastha University)。1803年からこの建物に住んだ英国人駐在官デーヴィッド・オクターロニーによって英国風建築に改築されてしまっているが、裏から見るとムガル様式のアーチを持つ基部が見える。現在この建物は考古局のオフィスになっている。昔はここに博物館があったようだが、現在では閉鎖されている。

ダーラー・シコーの図書館 表(左)と裏(右)

ちなみに、ダーラー・シコーが著した「マジュマウル・バハレーン(2つの海の交わり)」の書名は、数奇なことに、2007年8月22日に安倍晋三首相(当時)がインドの国会で行った演説のタイトルになっている(参照)。演説の中でもダーラー・シコーの名前が出て来ている。ダーラー・シコーはスーフィズムとヒンドゥイズムを2つの海に喩え、その交わりを自著で論じたが、安倍首相はその比喩をインド洋と太平洋に置き換え、インドと日本の互恵的な友好関係を土台とした「自由と繁栄の弧」構想を唱えた。この演説の草案者が誰だか分からないが、インドのことにかなり精通した人間であることは確かである。それにしても、意外な場面でダーラー・シコーが引っ張り出されて来たものだ。

ダーラー・シコーは斬首され、首はアーグラーへ送られたのだが、胴体はフマーユーン廟に葬られた(EICHER「Delhi City Map」P98

H5)。フマーユーン廟にはムガル朝第2代皇帝フマーユーンの他にいくつもの皇族の墓があり、墓コンプレックスを形成している。だが、多くは誰のものだか分かっておらず、ダーラー・シコーの墓もはっきりと特定されていない。フマーユーンの墓周辺を掃除をしているお婆さんに聞いてみたところ、北西角の小ホールに3つ並んでいる墓の内のひとつがダーラー・シコーのものらしいが、墓石には何の碑文もなく、それ以上のことは不明である。

フマーユーン廟内部

この内のひとつがダーラー・シコーの墓か

シャージャハーンの4人の息子たちの皇位継承戦争と、ジャハーナーラーとローシャナーラーの姉妹間確執を追う旅をしようと思ったら、まずはローシャナーラー・ガーデンから始め、ダーラー・シコーの図書館やチャーンドニー・チャウクを見て、最後にフマーユーン廟内のダーラー・シコーの墓とニザームッディーン廟のジャハーナーラーの墓に参拝するというルートが好ましいであろう。時間をうまく配分すれば1日で制覇可能だが、僕は今回の散歩には3日を費やした。基本的には歴史を追う散歩であるが、「人はどんなに頑張ってもいつか死ぬのだ」ということを殊更に強く感じさせられる歴史散歩ルートであった。

ここ数週間、インドのみならず日本語のニュースでも話題になっていた一本のインド映画があった。それは「Hari Puttar」。大ヒット映画「ハリー・ポッター」シリーズの題名と酷似しており、混同する恐れがあるとして、「ハリー・ポッター」を制作したワーナー・ブラザーズが制作者に対して訴訟を起こしたのである。そのせいで「Hari

Puttar」の公開は延期されていたが、先日デリー高等裁判所が原告の訴えを棄却し、「Hari Puttar」は本日から公開された。「ハリ」とはインド人によくある名前であり、「プッタル」はパンジャービー語で「息子」という意味だ。「ハリ・プッタル」を敢えて意訳すれば「ハリ君」みたいな意味である。「ハリー・ポッター」をパロったことは明白だが、だからと言ってこの映画を「ハリー・ポッター」と間違う人はインドにはいないだろう。しかも、内容は「ハリー・ポッター」シリーズとは何の関連もないと言う。さらに、ワーナー・ブラザーズはこの映画の存在をかなり前から知っていながら、映画公開直前になって訴訟を起こしており、正当性に欠ける。それらの理由により「Hari

Puttar」の公開にゴーサインが出たというわけである。結局、ワーナー・ブラザーズによる訴訟はこの映画への注目度を高めただけであった。

題名:Hari Puttar

読み:ハリ・プッタル

意味:ハリ君

邦題:ハリ・プッタル

監督:ラッキー・コーリー、ラージェーシュ・バジャージ

制作:ラッキー・コーリー、ムニーシュ・プリー、APパーリギー

音楽:アーデーシュ・シュリーワースタヴ

歌詞:サミール、ヴィシャール・ナヴニート、クークー・プラバーシュ、グル・シャルマー

振付:ガネーシュ・アーチャーリヤ

出演:ザイン・カーン(子役)、スウィーニー・カーラー(子役)、サーリカー、ジャッキー・シュロフ、リレット・ドゥベー、ヴィジャイ・ラーズ、サウラブ・シュクラ、ザーキル・カーン、シャーン(特別出演)、アーデーシュ・シュリーワースタヴ(特別出演)、ネーハー・バスィーン(特別出演)、シャミター・シェッティー(特別出演)

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、ザイン・カーン、スウィーニー・カーラー、

サウラブ・シュクラ、ヴィジャイ・ラーズ

| あらすじ |

インドから最近ロンドンにやって来た10歳の少年ハリ・プラサード・ドゥーンダー、愛称ハリ・プッタル(ザイン・カーン)は、孤独な毎日を送っていた。母親のサンギーター(サーリカー)は厳しくも優しい典型的インドの母親であったが、ハリは自分だけ怒られることが多いと不満を持っていた。兄のロッキーはハリをいじめてばっかだった。父親は科学者で、軍事関連の研究開発を秘密の場所で行っていた。

ある日、サンギーターの姉妹で、ロンドン在住のサントーシュ(リレット・ドゥベー)と、その夫のDK(ジャッキー・シュロフ)が、自分の娘たちやその友人を連れてハリの家に遊びにやって来た。やはりハリは彼女たちにいじめられてばかりであったが、末娘で病気がちなトゥクトゥク(スウィーニー・カーラー)だけは彼の良き理解者であった。DKは翌日の早朝から列車に乗って郊外へ旅行することを計画していた。

ところが、自分の部屋を叔父叔母の娘たちに取られ、屋根裏部屋に追いやられたハリは憤慨しており、夜寝る前に神様に、皆消え去ってしまうようにお願いして眠った。

翌朝、目覚まし時計がリセットされていたため、サンギーター、サントーシュ、DKや子供たちは寝坊してしまう。急いで支度をして駅に向かい、何とか列車に乗ることはできたが、しばらくしてハリとトゥクトゥクを家に残して来たことに気付く。

一方、目を覚ましたハリは、トゥクトゥクを残して家族や親戚が一気にいなくなったのを発見し、神様が願いを叶えてくれたと思って大喜びする。2人は新生活をエンジョイし始める。

ところが、ハリの家に忍び寄る2人の怪しげな男たちがいた。ディーゼル(サウラブ・シュクラ)とフィルター(ヴィジャイ・ラーズ)である。彼らは、マフィアのドン、カーリー・ミルチに命令され、ハリの父が開発中の兵器の情報が入ったチップを盗みにやって来たのであった。そのチップはハリの手元にあった。2人はてっきり家は留守だと思っていたが、そこにはハリとトゥクトゥクがいた。最初ハリは、彼らのことをただの泥棒だと思うが、すぐにチップを盗みに来たと勘付く。

そこでハリは、家の内外に罠を仕掛け、ディーゼルとフィルターを迎え撃つ。2人は数々の罠に引っかかって酷い目に遭うが、トゥクトゥクを人質に取ることに成功し、ハリからチップを奪い取る。だが、隣に住んでいたおじさんが救援に駆けつけ、ディーゼルとフィルターは倒される。

ハリは神様に、母親や家族親戚を返してくれるように頼む。するとちょうどそこで母親たちが戻って来る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「ハリー・ポッター」との類似点が問題になった映画だが、ストーリーは実は「ホーム・アローン」(1990年)の翻案であり、さらに正確に言葉を選ぶとすれば、その劣化コピーである。はっきり言って全くの駄作であり、もし「ハリー・ポッター」論争がなければ誰の記憶にも残らずに消えて行く運命にあった作品であろう。

ハリが仕掛けた罠に泥棒2人組がまんまとはまるシーンは笑えるが、ただそれだけの映画であり、とても大人の鑑賞に耐えうるものではない。映画館には当然のことながら子供の観客が多かったのだが、見ていると子供たちにはけっこう受けていた。だから、子供なら何とか楽しめる映画かもしれない。「ホーム・アローン」は大人が見ても楽しめたが、「Hari

Puttar」は決して全年齢向けの映画とは言えない。

主人公ハリを演じた子役俳優ザイン・カーンは現在16歳。既に140本以上のTVCMに出演し、「Parineeta」(2005年)、「Krrish」(2006年)、「Chain

Kulii Ki Main Kulii」(2007年)などの映画にも出演している、インドの子役俳優のスターである。だが、「Hari Puttar」の演技からは特別なものは感じなかった。サーリカー、ジャッキー・シュロフ、リレット・ドゥベーなどの俳優も捨て駒的に使われており、ほとんど出番はなし。罠にひっかかるだけが見せ場のサウラブ・シュクラとヴィジャイ・ラーズの方がまだ恵まれていた。唯一、トゥクトゥクを演じたスウィーニー・カーラーだけは光る物を感じた。彼女は「Cheeni

Kum」(2007年)でアミターブ・バッチャンと共演した女の子で、今回もナチュラルなキュートさを振りまいていた。

100分ほどの短い映画だったが、一応ダンスシーンも少しだけ入っていた。冒頭のタイトルソング「Hari Puttar」では、プレイバックシンガーのシャーン、アーデーシュ・シュリーワースタヴ、ネーハー・バスィーンが特別出演し、最後のスタッフロールで流れる「Tutari」ではシャミター・シェッティーがアイテムガール出演していた。

「ホーム・アローン」では、映画中で「Angels with Filthy Souls」という架空の映画のシーンが効果的に使われていたが、「Hari

Puttar」では伝説的インド映画「Sholay」(1975年)がその役割を果たしていた。

「Hari Puttar」は、訴訟に巻き込まれたおかげで世界中で注目を浴びたが、その実は恥ずかしいことに「ホーム・アローン」の劣化コピーに過ぎず、見るだけ損の子供向け映画であった。避けるが吉である。