最近インドのポップ音楽シーンを代表するミュージシャンとなっているのがラッビー・シェールギルである。ラッビーは2004年にアルバム「Rabbi」でデビューしたシンガーソングライターであるが、ターバンをかぶり、髭を生やした典型的スィク教徒の外観をしていながら、アコースティックギターをかき鳴らし、清涼感溢れる声でパンジャービー語の歌を歌うスタイルが受け、アルバム「Rabbi」はベストセラーとなり、一躍スターダムに躍り出た。2008年にはセカンドアルバム「Avengi

Ja Nahin」をリリースし、やはりヒットさせている。そのラッビー・シェールギルが裁判所に上映中止の訴訟を起こしたのが、11月28日公開のヒンディー語映画「Sorry

Bhai!」であった。どうやら映画中に彼の曲が無断で使用されたらしい。映画制作者側は、彼の曲が使われた部分をカットすることで対応し、何とか上映可となった。「Sorry

Bhai!」は、クロスオーバー映画(アート映画と娯楽映画の中間)に部類される作品で、おそらく静かに公開され静かに去って行くタイプの映画だったのだが、この問題があったために世間の注目を浴びることになり、結果的に興業上プラスの方向に作用しているようである。

題名:Sorry Bhai!

読み:ソーリー・バーイー!

意味:ごめん、兄さん!

邦題:ソーリー・バーイー!

監督:オニル

制作:ヴァシュ・バグナーニー

音楽:ガウラヴ・ダヤール

歌詞:アミターブ・ヴァルマー

出演:シャバーナー・アーズミー、ボーマン・イーラーニー、サンジャイ・スーリー、シャルマン・ジョーシー、チトラーンガダー・スィン

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、シャルマン・ジョーシー、チトラーンガダー・スィン、

ボーマン・イーラーニー、シャバーナー・アーズミー、サンジャイ・スーリー

| あらすじ |

スィッダールト・マートゥル(シャルマン・ジョーシー)は、「全ては生きている」理論を研究する物理学生で、木製の犬を思念の力で飛ばす実験をしており、人々から馬鹿にされていた。ある日、モーリシャスに住む兄ハルシュ(サンジャイ・スーリー)から電話があった。なんとモーリシャスで結婚すると言う。突然の独断に、母親のガーヤトリー(シャバーナー・アーズミー)はヘソを曲げたが、父親のナヴィーン(ボーマン・イーラーニー)は、ガーヤトリーとスィッダールトを連れてモーリシャスへ行く。

ハルシュの結婚相手はアーリヤー(チトラーンガダー・スィン)という名であった。ガーヤトリーは最初から虫の居所が悪かったが、アーリヤーの両親が結婚式に来ないことを知って不審に思い、それを執拗に彼女に質問する。アーリヤーも、ガーヤトリーのその態度に腹を立てる。ナヴィーンとスィッダールトは何とか2人の女性を近づけないように気を遣い始める。

ハルシュは証券会社を経営しており、今度ニューヨークにオフィスを設立しようとしていた。だが、仕事のことばかりを考えるようになったハルシュを見てアーリヤーは孤独を感じていた。ハルシュが多忙で、ガーヤトリーとは険悪だったため、アーリヤーは自然にスィッダールトと行動を共にするようになる。その中で2人はお互いに惹かれ合ってしまう。

結婚式の前夜。ニューヨーク株式市場が暴落し、ハルシュの顧客がパニックに陥ったため、彼はニューヨークへ飛ばなければならなくなる。アーリヤーは結婚式の延期を受け容れる。だが、彼女には別の考えがあった。この猶予期間を使って、スィッダールトを口説こうと思っていたのだった。アーリヤーはマートゥル家をキャンプに連れて行く。だが、ガーヤトリーは鋭い勘で、スィッダールトとアーリヤーの仲に異変があることに気付く。夜にガーヤトリーはアーリヤーのテントへ行き、胸を開いて話をする。その中で、アーリヤーの両親が既に離婚しており、別々の人と結婚していること、そして初めて愛の意味を教えてくれたのがハルシュであることを知る。ガーヤトリーは、自分の疑いが誤解であったと気付いた上に、アーリヤーに同情し、一転して彼女をかわいがるようになる。アーリヤーも、スィッダールトを忘れ、ハルシュと結婚することを決める。

ハルシュがニューヨークから戻り、再び結婚式の準備が始まった。ところが、スィッダールトとアーリヤーはふとした拍子に欲望に身を任せてしまう。もはや後戻りはできなかった。スィッダールトはハルシュに真実を打ち明ける。だが、それを聞いたガーヤトリーは、スィッダールトとアーリヤーの結婚を絶対に認めない。スィッダールトは母の名に誓ってアーリヤーとは結婚しないと言わされる。こうして、ハルシュとアーリヤーの結婚も、スィッダールトとアーリヤーの結婚も行われないことになってしまった。

この袋小路に苛立ったナヴィーンは、普段は穏やかな性格であったが、遂に我慢できなくなってガーヤトリーを叱る。そして、誓いを破ることなくスィッダールトとアーリヤーの結婚を実現させる方法を考案する。それは、結婚せずに2人を夫婦にすることだった。ガーヤトリーは、自分の死後に結婚するように2人に言う。こうして、スィッダールトとアーリヤーは、結婚式を挙げずに夫婦生活を送るようになる。

11年後。ガーヤトリーが死んで2年が経っていた。スィッダールトとアーリヤーは晴れて結婚式を挙げる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「My Brother... Nikhil」(2005年)や「Bas Ek Pal」(2006年)のオニル監督が送る、ハイセンスな恋愛劇。簡単に言えば、兄のフィアンセに弟が恋してしまってさあ大変という何の変哲もないストーリーなのだが、テレビドラマのように無闇に人間関係をドロドロとさせず、現代的クールさと絶妙なウィットでもって冷静に一家の各人の心情を追っており、近親間略奪愛という一見低俗なストーリーを驚くほど清涼感あるストーリーにまとめ上げていた。その点で高く評価されてしかるべきであろう。

あらすじでは触れなかったが、この映画で非常に重要な要素となっていたのは、「マー・カサム(母に誓って)」という言葉である。ハルシュとスィッダールトの兄弟は子供の頃、名優ダルメーンドラのファンで、ダルメーンドラが何らかの映画でしゃべった「マー・カサム」という台詞をよく2人で言い合っていた。「母に誓う」ということは、つまりその誓いを破ったら母を失うということである。あるとき、スィッダールトはその誓いを破ってしまったことがあり、ちょうどそのとき母ガーヤトリーが重病になってしまった。幼いスィッダールトは「マー・カサム」のせいでそうなったと考え、以後その言葉を慎重に使うようになった。だから、映画の終盤で、ガーヤトリーの前で母の名においてアーリヤーとは結婚しないと誓ったスィッダールトは、絶対にアーリヤーとは結婚しようとしなかったのである。

「マー・カサム」という台詞がどの映画で使われていたのかは、映画中特定されていなかったが、それ以外にも「Sorry Bhai!」では過去の名作の名台詞がさりげなく使われていた。例えば「Sholay」(1975年)の「テーラー・キャー・ホーガー・カーリヤー?(お前はどうなるかな、カーリヤー?)」が、「テーラー・キャー・ホーガー・アーリヤー(お前はどうなるかな、アーリヤー?)」となって使われていたり、ハリウッドの傑作「カサブランカ」(1942年)の名台詞「君の瞳に乾杯(Here's

looking at you, kid)」が出て来たりと、注意深く見ていると映画ファンには面白い発見があった。

スィッダールトが研究中の「全ては生きている」理論がどのようなものかは分からないが、彼が常に携帯する木製の犬は、なかなか面白い効果を出していた。スィッダールトの理論では、脳から一定の周波数を出すとその犬が動き出すのであるが、実験中にその犬が動いたことはなかった。だが、映画中少なくとも2度、おかしなタイミングで犬が動いており、しかもそれに誰も気付いていないところが面白かった。

だが、この映画の中で監督がもっとも伝えたかったメッセージは、ボーマン・イーラーニー演じるナヴィーンが妻ガーヤトリーに叱責して言う言葉であろう。ガーヤトリーは強気な女性で、家の全てを取り仕切っていた。2人の息子も母親には逆らえなかったし、ナヴィーンも常に彼女に気を遣っていた。だが、スィッダールトとアーリヤーの結婚に反対するガーヤトリーを見てナヴィーンは怒りを爆発させる。「何が本当に子供たちの幸せになるか考えてみろ!お前は自分のことを強いと思っているかもしれないが、本当の強さは、お前たちを自由に行動させながらお前たちのものでいることを受け容れているこの俺だ!」この映画の真の主張は、社会的地位の向上によって傲慢になりつつある女性一般に対する、忍耐強い男性側からの反撃なのかもしれない。

キャスティングも絶妙であった。演技に定評のある俳優を起用していることもあるが、それよりも、それぞれのキャラクターにピッタリの俳優を起用し、自然な演技をさせていることに、この映画の長所があった。シャバーナー・アーズミーやボーマン・イーラーニーの演技も素晴らしかったが、やはりシャルマン・ジョーシーの成長が嬉しい。「Style」(2001年)の頃はこのまま半分コメディアンの二流男優に留まるのかと思っていたが、「Rang

De Basanti」(2006年)できっかけを掴み、「Life In A... Metro」(2007年)あたりで大きな方向転換に成功した。娯楽映画もアート映画もこなせるマルチ男優として脱皮しそうだ。

「Sorry Bhai!」は全体的にアート映画のオーラをまとっていたが、途中いくつか挿入歌が挿入され、娯楽映画のテイストも取り入れていた。だが、はっきり言って必要はなかった。また、英語映画またはヒングリッシュ映画のようなストーリーであったが、基本言語はヒンディー語である。典型的クロスオーバー映画と言える。

「Sorry Bhai!」は、ストーリーに目新しいものはないが、ストーリーテーリングにセンスを感じさせられた映画であった。普通のインド娯楽映画ファンが見ても退屈であろうし、インド映画試食の段階の人にも勧められないが、現在のインド映画は決していわゆる「歌って踊って」ではないことを証明する作品のひとつだと言える。

日本にはいわゆる単館系映画というものがあり、映画ファンを自称する人々の多くは、大手劇場で公開されるメジャーな映画よりも、限られた小さな映画館のみで公開される映画を好む傾向にある。単館系映画の多くは、映画祭向けに作られた芸術映画であり、それらは世界各国の映画祭で買い付けて来ているのであろう。「映画大国」インドには、残念ながらそういう独自の視点で世界中から良質の映画を集めて来て公開するような映画館は存在しない。しかし、近年はマルチプレックス(複合スクリーン型映画館)がその役割を果たすようになっており、余ったスクリーンにおいて、単館系映画と呼べるような、小品だが良質の作品が上映される機会が増えて来た。

しかし、忘れてはならないのは、インドには昔から芸術映画の潮流があったことである。そして、芸術映画にしか出演しない俳優、芸術映画しか作らない映画監督というのも何人かいる。以前、そのような映画人によって作られた映画は、政府の資金援助を受けて制作され、映画祭かカルチャーセンターのような場所でしか上映されなかったのだが、マルチプレックスの隆盛のおかげで、一般上映が行われ、一般人も容易にそれらを鑑賞できるようになり、そして何より興行収入を上げることが可能となった。その結果、必ずしも映画祭での受賞を目指すわけではないが、マルチプレックスでの上映とある程度の興行的見返りを期待して作られる「非娯楽の商業映画」という新たな分野が生まれ、そのニッチな市場を専門のテリトリーとするような映画監督や俳優も生まれて来た。昔から芸術映画に携わって来たナンディター・ダース、ラーフル・ボース、ナスィールッディーン・シャー、シャバーナー・アーズミーなどの名を挙げることも可能なのだが、マルチプレックス時代の到来によって活路を見出した映画人の代表として、僕はラジャト・カプール、ランヴィール・シャウリー、ヴィナイ・パータクらを挙げたい。そして彼らを芸術映画系俳優と区別し、単館系俳優と呼びたい(ラジャト・カプールは監督もしている)。なぜなら、彼らが出演する映画は、日本のいわゆる単館系映画と雰囲気がとてもよく似ているからだ(インドの芸術映画は、偏屈なほど芸術に偏りすぎていることが多い)。彼らは通常の娯楽映画に出演しないこともないのだが、多くの場合、単館系映画に好んで出演する。逆に言えば、彼らが出ている映画は、単館系映画が好きな人には壺にはまりやすいということである。しかも、彼らはお互いに仲がいいようで、共演することもとても多い。記憶に留めておいていい名前であろう。

現代のインド映画を自分の言葉で大まかに分類すると、以下のようになると思う。

- 娯楽映画:いわゆるマサーラー・ムービー。歌とダンスとアクションとロマンス盛りだくさんの娯楽大作。もちろんダンスシーンあり。言語はヒンディー語主体。次第に下火になりつつある。

- クロスオーバー映画:娯楽映画のテイストを存分に残しながら、社会問題に深く切り込んだり、芸術映画的品質を実現した映画。ダンスもあり。言語はヒンディー語主体。現在もっとも勢いのある様式。

- 単館系映画:興業を目的とした芸術映画。小品だが良質。挿入歌があることもあるが、ダンスはない。言語はヒンディー語か英語。ほとんどのヒングリッシュ映画もこの分類に入る。都市部を中心に静かな人気。

- 芸術映画:映画祭への出品を目的とした純粋なアート系映画で、興行的成功は度外視。パラレル映画などとも呼ばれる。当然ダンスシーンなし。言語は英語、ヒンディー語、その他現地語諸々。観客は限定されている。

11月14日に公開された「Dasvidaniya」も、ラジャト・カプール、ランヴィール・シャウリー、ヴィナイ・パータクの3人が共演する単館系映画である。ヴィナイ・パータクが初めてプロデュースし、主演も演じている。題名はロシア語で「さようなら」という意味である。

題名:Dasvidaniya

読み:ダスヴィダニヤ

意味:さようなら(ロシア語)

邦題:最高のさようなら

監督:シャシャーント・シャー

制作:アーザム・カーン、ヴィナイ・パータク

音楽:カイラーシュ・ケール、パレーシュ、ナレーシュ

歌詞:カイラーシュ・ケール

出演:ヴィナイ・パータク、サリター・ジョーシー、ラジャト・カプール、サウラブ・シュクラ、ネーハー・ドゥーピヤー、ジョイ・フェルナンデス、ガウラヴ・ゲーラー、ブリジェーンドラ・カーラー、スチトラー・ピッライ、プールビー・ジョーシー、チャンダン・ビシュト、スヴェティアナ、スレーシュ・メーナン、ソニア・ラッカル、ランヴィール・シャウリー、シュロビ・メーナン

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

ヴィナイ・パータク

| あらすじ |

ムンバイーに住む37歳独身の会計士アマル・カウル(ヴィナイ・パータク)は、真面目かつ神経質な性格で、毎朝「今日すべきこと10項目」をしたため、それに従って規則正しい生活を送っていたが、それはとても退屈な人生であった。ところがある日彼は医者から癌を宣告され、余命3ヶ月と診断されてしまい、大きなショックを受ける。

今までタバコを吸ったことも酒を飲んだこともなかったアマルであったが、ショックのあまりバーへ行って酒を飲む。そこで出会ったジャグタープ(ランヴィール・シャウリー)という伊達男は、既婚ながら2人の恋人を持ち、毎日酒を飲み、人生を楽しんでいた。アマルは人生の不公平を嘆く。

翌朝、いつも通り「今日すべきこと10項目」を付けていると、突然もう一人のアマルが現れ、彼に「死ぬ前にすべきこと10項目」を付けるように促す。急に人生に生き甲斐を感じ始めたアマルは、まずは数項目を書き出す。それは、新しい車を買うこと、外国へ旅行すること、幼馴染みのネーハーに告白すること、そしてギターを習うこと、同居の母親(サリター・ジョーシー)に最後の孝行をすること、いつもいじめてくるボスに仕返しすることなどであった。

まずアマルはボスのダースグプター(サウラブ・シュクラ)に同僚たちの前で復讐する。アマルはクビになるが、すがすがしい気分で一杯だった。サヴィオ(ジョイ・フェルナンデス)からギターも習い出す。そして自動車を購入し、ネーハーに会いに行く。あいにくネーハーは既に結婚しており、子供もいたが、別れ際に彼女に子供の頃から好きだったとジェスチャーで伝え、長年の夢を果たす。

アマルは急に、若い頃無二の親友だったラージーヴ・ジュルカー(ラジャト・カプール)を思い出す。ラージーヴは医者で、東南アジアに住んでいた。早速「死ぬ前にすべきこと」リストに彼の名を書き込む。アマルはラージーヴと連絡を取り、彼に会いに行く。外国旅行も同時に果たすことができ、一石二鳥の旅であった。

ラージーヴはアマルを歓迎し、自分の家に宿泊させるが、彼の妻はアマルが癌患者であることを察知し、友情を盾に無料でラージーヴに治療をさせに来ているのではないかと勘ぐる。それを聞いてしまったアマルは何も言わずにラージーヴの家を出て行く。

異国の路上で沈み込むアマルに、ロシア人売春婦のタティアナ(スヴェティアナ)が話しかけてきた。アマルは慌ててしまい、持っていたホットドッグのマスタードソースを彼女にかけて怒らせてしまう。売春婦たちに袋だたきに遭ったアマルは自殺を思い付くが、河に飛び込もうとしていた彼を止めたのが、タティアナであった。アマルはタティアナの家に泊まることになり、そこでそのまま童貞を捨てる。アマルはリストに「ラブ」と書き込み、そこにチェックを入れる。また、新たに「新聞の一面に自分の顔写真掲載」という項目を書き込む。

ムンバイーに戻ったアマルは、今度は急に弟のヴィヴェーク(ガウラヴ・ゲーラー)のことを思い出す。ヴィヴェークはテレビドラマの監督をしていたが、駆け落ち結婚をして勘当されており、以来ほとんど連絡を取り合っていなかった。アマルはヴィヴェークに自分の病気を打ち明け、死後母親の面倒を見るように頼む。母親も2人の会話を聞いてしまい、アマルの病気を知る。アマルは、サヴィオから習ったギターを、母親とヴィヴェークの前で披露する。

とうとうアマルは死んでしまった。葬式には母親やヴィヴェークの他、ネーハーやラージーヴも駆けつけた。アマルは死ぬ前に、今まで世話になった人々にプレゼントを贈っていた。また、彼の訃報は新聞の一面には載らなかったものの、三面に写真付きで掲載された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

生きとし生けるものが必ず直面しなければならない「死」は古今東西で名作映画の不朽のテーマのひとつであり、インドでも過去に死を前にした人を主人公にした映画が作られて来た。過去の名作では「Anand」(1971年)、21世紀の名作では「Kal

Ho Naa Ho」(2003年)が代表的だ。「Dasvidaniya」は、余命3ヶ月を宣告された主人公が余生を思いっ切り楽しむことがテーマの映画で、それらの過去の名作に劣らず素晴らしい映画であった。

「死」をテーマにした映画で必ずと言っていいほど口にされる台詞が、「世界は美しい」である。死を前にした人間は、世界の美しさを殊更によく感じるものなのだろうか。「Dasvidaniya」でもやはりその台詞が出て来た。主人公アマルは、ベランダからの風景を気に入って高層マンションの一室に住み始めた。当初は毎日ここに座って風景を見ながらコーヒーでも飲んでのんびりしようと考えていた。だが、日々の忙しさに忙殺され、今まで洗濯物を干すためしかベランダには出なかった。だが、死を前にし、ベランダに座ってのんびり外を眺める時間がもっとも楽しみになり、そこで世界の美しさを噛みしめるのであった。また、余命が少ないことを知って彼はバラバラだった家族を今一度ひとつにすることに成功する。死をポジティブに受け入れることで、どれだけ残された人々に幸せをもたらすことができるか、そしてそれによってどれだけ幸せに死ぬことができるか、そういうメッセージが映画に込められていた。

しかし、映画は暗くなり過ぎないようにバランスが取られており、コメディー映画として見ても十分成り立つほど、笑ってしまうシーンが多かった。その辺りのユーモアがインド人の死生観の強さであろう。

題名の「Dasvidaniya」は前述の通りロシア語の単語である。東南アジアの国(おそらくタイ)でロシア人の売春婦と懇意になることでアマルが覚えたロシア語のひとつで、映画中でも数回出て来ていたが、その中には言葉遊びも隠されているようだ。まず、映画の結末で示されたように、冒頭の「Das」がヒンディー語の「ダス(10)」と、真ん中の「id」が英語の「ID」と掛けられており、つまり「10のID」という意味が込められていた。アマルが「死ぬ前にすべきこと」リストに書き出した10の項目は、そのまま彼の人生の縮図であり、それが「10のID」となっていた。また、ヒンディー語で「別れ」を「ヴィダー」と言うが、「Das」と「Vida」で「10の別れ」という意味にもなり、この意味も込められているのではないかと予想された。ちなみに映画の副題は「The

Best Goodbye Ever(今までで最高のさようなら)」である。

主人公アマルはジェスチャーで言いたいことを表現するのに長けているという設定で、それが幼馴染みのネーハーへの愛の告白や、言葉の通じないロシア人売春婦との交流で役立っていた。インド人が好んで遊ぶ遊びのひとつであるジェスチャー・ゲームは、「Kuch

Kuch Hota Hai」(1998年)でも効果的に使われていた。

先日見た「Sorry Bhai」(2008年)と同様に、過去のインド映画や往年の名優へのオマージュも巧みにストーリーに織り込まれていた。前述の「Kal

Ho Naa Ho」とミトゥン・チャクラボルティーが特筆すべきである。アマルは、「Kal Ho Naa Ho」のテーマソングをギターで弾こうとしていたし、アマルと親友のラージーヴは、ミトゥンの熱烈なファンであった。

ヴィナイ・パータクは、既に「Fire」(1996年)の頃から俳優としてキャリアをスタートさせていたが、長らく脇役俳優に過ぎなかった。定評が得られるようになったのは、主演に抜擢された「Bheja

Fry」(2007年)がスマッシュヒットしたのがきっかけである。以後、様々な映画で重要な役を演じて来ており、すっかり定着している。特に極度に几帳面な性格の役が似合い、「Bheja

Fry」や「Aaja Nachle」(2007年)などでそのような役を演じてた。今回演じたアマル役もその延長線上にある。

ラジャト・カプールやランヴィール・シャウリーの出番は少なかったが、いいアクセントになっていた。ネーハー・ドゥーピヤーは、娯楽映画路線ではいまいち成功していないのだが、クロスオーバー映画や単館系映画に活躍の場を求めるようになっており、徐々に落ち着きのあるいい女優となって来ている。これから推移を見守りたい。

カイラーシュ・ケールが作詞作曲に関わっており、しかも歌ってもいる。彼の悲痛感溢れる歌声は、映画のテーマとピッタリであった。

「Dasvidaniya」は、「死」という重いテーマを扱っており、しかも最後に主人公が本当に死んでしまうという悲しい結末が待っているにも関わらず、終始ユーモアとウィットに富んだ描写がしてあり、とても後味のいい作品に仕上がっている。現代インド映画の多様性と底力を知ることができる佳作である。

2008年最後の月となったが、ボリウッドはラストスパートに入っており、年末までに数本の話題作が公開予定である。それを前に、小規模作品の投げ売りウィークになってしまったのが今週のようである。ヒンディー語映画だけで5本が同時公開されたが、どれも似たり寄ったりの中小規模映画で、どれが面白いのか全く分からない。とりあえず最寄りの映画館であるPVRプリヤーが上映する映画を見ることにした。最初に見たのは「Dil

Kabaddi」である。

題名:Dil Kabaddi

読み:ディル・カバッリー

意味:心のカバッリー

邦題:カバッリー

監督:アニル・シニア

制作:シャイレーシュRスィン

音楽:サチン・グプター

歌詞:ヴィラーグ・ミシュラー

出演:イルファーン・カーン、ラーフル・ボース、コーンコナー・セーン・シャルマー、ソーハー・アリー・カーン、ラーフル・カンナー、パーヤル・ローハトギー、サバー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、ソーハー・アリー・カーン、ラーフル・ボース、ラーフル・カンナー、

コーンコナー・セーン・シャルマー、イルファーン・カーン

| あらすじ |

銀行員のサミト(イルファーン・カーン)と美容外科医のミーター(ソーハー・アリー・カーン)は夫婦であった。また、ドキュメンタリー映画監督兼教授のリシ(ラーフル・ボース)と編集者のスィミー(コーンコナー・セーン・シャルマー)は夫婦であった。結婚から数年経った両夫婦は、家族ぐるみの付き合いをしながらムンバイーに住んでいた。両夫婦には子供がいなかった。

ある日、サミト&ミーター夫婦がリシ&スィミー夫婦の家を訪れ、別居を決意したと告げる。その後、本当に2人は別居を始めてしまう。

サミトは、別居を始めるや否や、エアロビクス・インストラクターのカーヤー(パーヤル・ローハトギー)と同居し始めた。一方、スィミーはミーターに、同僚のアート・ディレクター、ヴィール(ラーフル・カンナー)を紹介する。ヴィールはミーターに一目惚れし、彼女にアタックするようになる。

親友夫婦の別居状態を見て、リシとスィミーも自らの結婚生活を反省するようになり、2人の仲はギクシャクして来る。リシは教え子のラーガー(サバー)と急接近していた。また、スィミーは、ミーターとヴィールの仲が縮まるにつれて嫉妬を覚えるようになり、本当は自分がヴィールのことを好きだったと自覚する。

そうこうしている内にサミトはカーヤーに愛想を尽かし、ミーターのところへ戻って来る。ミーターの家にはちょうどヴィールが来ており、大混乱となるが、結局サミトとミーターはよりを戻す。

ところが今度はリシとスィミーが夫婦喧嘩をするようになり、遂に2人は離婚してしまう。スィミーはヴィールと再婚して暮らし始めた一方、リシは独身のままであったが、また別の教え子をターゲットにしているところであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

倦怠期に入った2組の夫婦、つまり4人の男女の、それぞれの不倫物語という、インドではかなりレアなプロットの映画である。しかし、「Kabhi Alvida

Naa Kehna」(2006年)のような、2組の夫婦がパートナーを取っ替えるスワッピング的映画ではなく、各々が外部にボーイフレンドやガールフレンドを見つけるというストーリーになっていた。ストーリー・テーリングの手法は少し変わっており、各登場人物やその関係者へのインタビューを所々に挟みながらストーリーが進んで行くという形であった。ジャンルとしては、コメディー・タッチのドラマということになるだろう。途中でちょっとしたダンス・シーンも挿入され、インドの娯楽映画のテイストも持っていた。

題名の「カバッリー」とは、日本で一般に「カバディー」として知られているインドの伝統的スポーツである。鬼ごっことドッジボールと格闘技が合わさったような競技であるが、これはつまり、夫婦生活というのはカバッリーのようなゲームであるということを言いたいのであろう。時には敵陣へ突撃して相手を攻撃し、時には自陣に突っ込んで来た相手の攻撃をうまくかわしながら捕まえ返すのが夫婦生活の常であるとの主張が見られた。

しかし、ストーリー・テーリングに凝りすぎな部分があり、物語の筋や登場人物の心情を見失うことが多かった。結局この映画の中に正しく生きている人間はおらず、感情移入もしずらかった。当初離婚の危機に直面していた夫婦が何となく仲直りし、彼らの夫婦喧嘩を傍観していた別の夫婦が最後に離婚してしまうという結末は、メッセージを曖昧にしていた。おかげで、倦怠期に陥った夫婦はいったいどうすればいいのか、その答えは映画でうまく提示されていなかったように思えた。所々で面白い部分もいくつかあったが、全体としては完成度に欠ける映画だと言わざるをえない。

ボリウッド映画界の中ではクロスオーバー映画を中心に活躍する俳優に数えられるイルファーン・カーン、ラーフル・ボース、コーンコナー・セーン・シャルマーら演技派俳優が主演をしており、人選は悪くなかっただろう。ソーハー・アリー・カーンも最近は幅広く活躍しており、このような典型的娯楽映画を外れた映画にも時々出演している。

「Dil Kabaddi」は、興味深い顔ぶれを揃えた映画ではあるが、テーマが一般的なインドのモラルに反するものである上に、ストーリー・テーリングに不必要な凝りがあるおかげで分かりにくいストーリーになってしまっている。わざわざ見る必要はないだろう。

既に世界中で報じられている通り、11月26日にムンバイーで大規模な同時テロが発生した。11月26日と言えば、僕が一時帰国を終えてデリーに到着した日である。僕にとっては幸いなことに、今回のターゲットは遠く離れたムンバイーであったため、デリーにいる限り直接の被害には遭わなかった。また、テロリストによる襲撃は午後9時20分頃から始まったようだが、その時間には僕は既に家に到着しており、そういう意味でも特に問題はなかった。

今までもインド各地でテロが起こって来たが、今回のテロはあらゆる意味で異質であり、もっとも深刻である。携帯電話によって相互に連携した10人のテロリストによるテロであったこと、海から上陸という今までにない越境テロであったこと、GPSやインターネットなどのハイテク機器を駆使していたこと、AK-47、手榴弾、RDXなどで完全武装し、最大5,000人を殺傷する能力を持っていたこと、全員コマンドーと対等に渡り合えるほどの軍事訓練を施されていたこと、上流階級や著名人も被害に遭ったこと、ユダヤ教徒や英米人が特に狙われたこと、世界遺産や象徴的建築物が被害に遭ったこと、自爆テロではなく、テロ後の逃走をも計画していたことなど、過去のテロ事件が子供だましに思えるほどである。日本人を含む外国人30人以上が死傷したことも前例がないし、事件発生から完全制圧までの過程がリアルタイムにテレビ中継されたことも、戦争がテレビ中継された1991年の湾岸戦争やテロが映像化された2001年の911事件と並ぶ、現代を象徴する画期的な出来事となった。

まだ全貌は明らかになっていないが、最悪の事件の中でわずかながら光明も見えている。このようなテロ事件では珍しく、実行犯の1人が生け捕りにされたのである。インドでは武装した犯罪者は「エンカウンター(遭遇戦)」を名目に射殺されることが常で、ムンバイーに上陸したテロリスト10人への対処も射殺が基本方針だったのだが、1人だけ警察に逮捕された。逮捕されたテロリストの名前は報道によってマチマチだが、ここではザ・ヒンドゥー紙に従い、ムハンマド・アジマル・アーミル・イマーン(Mohammed

Ajmal Amir Iman)としておく。アジマルの尋問によってかなり有力な情報が得られており、事件の全貌解明に大きく役立っている。

12月4日付けのザ・ヒンドゥー紙には、どのように警察がアジマルを逮捕したかが詳細にレポートされていた。インドの警察官は通常、ラーティー(lathi)と呼ばれる警棒と、.303口径のリボルバー式拳銃しか持っていない。彼らは、驚くべきことに、それらの原始的な武器のみで、悪名高き自動小銃AK-47で武装するテロリストと戦い、1人を射殺、1人を逮捕したのである。

11月26日午後9時45分、ムンバイー各地で同時テロ発生の報を受け、DBマールグ署に所属する約20人の警察官は、マリン・ドライブの有名なビーチ、ギルガーオン・チャウパーティー(Girgaum

Chowpatty)地域に派遣され、バリケードを張って道路を封鎖していた。午前0時16分頃、テロリストの乗ったシルバーのシュコダ(Skoda)がギルガーオン・チャウパーティーへ向かっているとの無線連絡を受けた。連絡通り、シルバーのシュコダが猛スピードで走って来たが、道路が封鎖されているのを見て、バリケードの手前およそ15mの地点で停車した。シュコダは15分ほど停車していたが、やがてUターンして引き返そうとした。ところが自動車は中央分離帯にぶつかってしまい、そのまま止まってしまった。

自動車には2人のテロリストが乗っていた。アブー・ウマル、別名ムハンマド・イスマーイールと、前述のアジマルである。この2人はまずチャトラパティ・シヴァージー・ターミナス(CST;旧名ヴィクトリア・ターミナス)を襲撃して約50人を殺害し、次にカーマ・ホスピタルで、運悪く居合わせた著名な警察官僚を含む警察官9人を射殺して警察車両のクオリス(Qualis)を乗っ取って逃走し、メトロ・ジャンクションで乱射しつつ自動車をシュコダに乗り換えてギルガーオン・チャウパーティーへ向かったのであった。

CSTを襲撃するアジマル

ムンバイー・ミラー紙のセバスチャン・デスーザ氏撮影

中央分離帯に自動車をぶつけてしまったテロリストたちは、警察の一団に向かって発砲し出した。警察もリボルバーで応戦し、撃ち返した。このときの銃弾により、アブー・ウマルは射殺されたようである。すると、アジマルは片手を挙げて降伏の意を示した。それを見て、トゥカーラーム・ゴーパール・オームレー警視補はアジマルに飛びかかった。だが、アジマルは片手にAK-47を隠し持っており、オームレー警部補は撃たれて死んでしまった。それを見た仲間の警官たちは、警棒でもって一斉にアジマルに殴りかかり、彼を取り押さえることに成功したのである。世界中でテロリストの御用達となっているベストセラー自動小銃のAK-47が、多勢に無勢だったとは言え、ただの木の棒に負けたのはこれが初めてではなかろうか?

一方、タージ・マハル・ホテル、オーベローイ・トライデント・ホテル、そしてナリーマン・ハウスには、それぞれ4人、2人、2人の武装したテロリストが立てこもっていた。自動小銃と手榴弾で武装し、高度な軍事訓練を受けたテロリストに警察は太刀打ちできなかったため、対テロ部隊の国家安全保障部隊(NSG)が派遣されることになった。NSGは、オペレーション・ブルースターとして知られる1984年の対スィク教徒テロリスト殲滅作戦を受けて創設されたエリート・コマンドー部隊であり、ハリヤーナー州マーネーサルに駐屯地がある。マーネーサルからムンバイーまで移動するのに時間がかかってしまったが、現場到着後それ以上にテロリストの戦闘力の高さに苦戦し、手こずることになった。結局全てのテロリストを制圧できたのはテロ発生から60時間後であり、最終的には477人のNSGコマンドーが動員された。皮肉なことに、完全武装したNSGはテロリストを全員射殺しなければ制圧できなかったのに対し、ラーティーとリボルバーのみで勇敢に立ち向かった警官たちは、テロリストを1人捕まえることに成功したのである。

12月7日付けのタイムズ・オブ・インディア紙によると、アジマルは世界でも稀な「生けるテロ実行犯」として、クライム・ブランチ(私服警官部)で特別待遇を受けながら拘束中とのことである。ほとんどのテロリストは自爆や射殺によって死んでしまうため、生きたテロリストは大変貴重な存在なのである。24時間態勢で監視が行われ、自殺を予防している他、毒殺を防ぐために警察官による食事の毒味まで行われている。ちなみに朝食はパン5枚とチャーイ、昼食は5枚のローティー、ダール、サブジー、ヨーグルト、パーパル、夕食はご飯、ダール、チャナ・マサーラー、パーパルで、それらに加えてアフタヌーン・ティーもあるようだ。優遇と言っていいだろう。また、天井にはパンカー(扇風機)が備え付けられているが、首吊り自殺を防ぐために天井の高さは3.5m以上もあると言う。護送中に脱走する可能性があるため、しばらく場所は移さずに尋問が行われるようである。

テロリストの1人が生け捕りされたことは、事件の全貌解明を急務とするインドにとって願ってもない幸運だったと言える。だが、それは同時に隣国パーキスターンにとって、また、軌道に乗りかけていた印パ関係にとって、必ずしも喜ばしいものではなかった。なぜならアジマルの証言により、パーキスターンの関与がほぼ確実と言えるものになってしまったからである。テロリストが全員死んでいればパーキスターンとしても「死人に口なし」の対応ができたかもしれないが、今回はそうはいかない。パーキスターン政府や、諜報部であるISI(三軍統合情報部)が直接関与しているかどうかは不明だが、少なくとも、10人のテロリストが皆パーキスターン人で、パーキスターンに拠点を持つテロ組織ラシュカレ・タイイバ(LeT)に所属し、パーキスターンで軍事訓練を受け、そしてパーキスターンの商都カラーチーからムンバイーへ向かったことは、どうやら紛れもない事実のようである。インド政府はいつになく厳しい口調でパーキスターンを非難しており、米国もコンドリーザ・ライス国務長官を両国に派遣し、インドに自制を促すと同時にパーキスターンにプレッシャーをかけた。

アジマルの証言により、今回のムンバイー同時テロの首謀者は、LeTの司令官ザキーウッレヘマーン・ラクヴィー(Zaki-ur-Rehman Lakhvi)であることが分かった。アジマルは他にも国内外のテロ関与者・協力者の名前を挙げており、インドはそれらの人物の逮捕に躍起になっている。12月8日、インドと米国から圧力を受けたパーキスターンは軍を出動させ、パーキスターン領カシュミール(PoK)にあるLeTの拠点を急襲し、リクヴィーらを逮捕した。インドはパーキスターンに対し、リクヴィーらの引き渡しを要求しているが、今後パーキスターンがどう出るか注目である。

印パの仲の悪さは世界的に有名なので、もしパーキスターンの政府または諜報機関またはテロ組織またはそれらの内の複数が今回のテロを計画したことが明らかになったら、今回のテロは一見すると分かりやすい事件ということになるだろう。ただ、そうだとしても、「なぜわざわざそんなことをするのか?」ということを深く突き詰めて行くと、非常に複雑になって来る。特にパーキスターン政府にとって、今はインドと対立するのに適したタイミングではなく、政府が直接関与したとは考えにくい。ISIやLeTの独断のテロだとすると、パーキスターン政府が軍部や国内の過激派の暴走を抑え切れていないという前々からの懸念を裏書きすることになり、それが示す状況の将来起こるべき結末はさらに深刻なものとなる。

しかし、「誰が得をするのか」理論に則って、今回のテロでもっとも恩恵を被った個人または団体をインド国内に求めて行くと、それはインド人民党(BJP)、民族義勇団(RSS)、世界ヒンドゥー協会(VHP)、アビナヴ・バーラトなどのヒンドゥー教極右派に行き着き、その視点も決して忘れてはならない。

今まで「イスラーム教徒は皆テロリストではないが、テロリストは皆イスラーム教徒だ」ということがまことしやかに言われて来た。南アジアで昔から暗躍している武装集団は、アッサム統一解放戦線(ULFA)やタミル・イーラム解放の虎(LTTE)など、実はヒンドゥー教徒の団体であるのだが、世界的趨勢から「テロリスト=イスラーム教徒」という偏見がまかり通ってきた。彼らが、宗教よりも民族自決を行動理念としていることも、ヒンドゥー教徒テロリストのレッテルから逃れられた理由であろう。

だが、最近インドではヒンドゥー教原理主義を行動理念としたヒンドゥー教徒テロリストの存在が問題となり、サフラン・テロリストなどと呼ばれるようになっており、イスラーム教徒によるテロに対して強硬姿勢を見せて来たヒンドゥー教極右派は立場を弱くしていた。具体的には、2006年4月6日のナーンデード爆弾誤爆事件と、2008年9月29日のマーレーガーオン・モーデーサー同時爆破テロ事件である。マハーラーシュトラ州ナーンデードでは、RSSの事務所で爆発があったのだが、その後の捜査で、そこで爆弾が製造されており、誤って爆発が起きたことが分かった。また、マハーラーシュトラ州マーレーガーオンとグジャラート州モーデーサーで起きた同時テロでは、ヒンドゥー教サードヴィー(尼僧)やヒンドゥー教極右派の陸軍将校が、事件に関与したとして逮捕されている。明らかにヒンドゥー教至上主義者たちがテロリスト化しつつあることを示す事件である。ただ、それらの事件で爆発した爆弾は低強度のもので、死傷者も少数に留まっていた。ムンバイー同時テロは、これらの事件を矮小化するのに十分なインパクトがあった。また、偶然か陰謀か不明だが、マーレーガーオン事件の捜査を担当していたマハーラーシュトラ州警察対テロ部隊長ヘーマント・カルカレーが今回テロリストに殺されていることも追記しておきたい。

もうひとつ重要なのは選挙である。11月末から12月初めにかけて、デリー、ラージャスターン州、マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州など、BJPにとって重要な州において州議会選挙が行われた。投票日を具体的に記すと、11月25日にマディヤ・プラデーシュ州、29日にデリー(ミゾラム州も同日)、12月4日にラージャスターン州である。ラージャスターン州、マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州はBJP政権であり、国民会議派政権が二期続くデリーでもBJPは政権奪取を不可能ではないと考えていた。この選挙は、2009年に予定されている下院総選挙の前哨戦でもあった。ライバルの国民会議派は、元々テロに対して強硬に対処していないと批判を受けており、州議会選挙投票日の真っ直中に起きた今回のテロにより、多くの流動票がBJPに流れ込むと分析されていた。テロが起きたムンバイーは、国民会議派が与党のマハーラーシュトラ州にあることも無視できない。

南アジアの様々な事象はしばしば宗教対立の一語で語られることが多いのだが、それは必ずしも正確ではないし、むしろ誤った結論を誘導してしまうことの方が多いように感じる。例えば今年10月にオリッサ州において、ヒンドゥー教徒がキリスト教徒を虐殺する事件があったが、これはヒンドゥー教とキリスト教の宗教対立と言うよりも、アーディワーシーと呼ばれる部族の間での紛争である。元々アニミズムに近い信仰を持っていた彼らにとって、キリスト教やヒンドゥー教などの外来の宗教は本当はどうでもいい問題だ。宗教問題よりも部族問題として扱わなければ真相は見えて来ないだろう。

南アジアの「宗教対立」でもっとも重要なのは言うまでもなくヒンドゥー教とイスラーム教の対立である。ここでインド映画の力を借りてみよう。ボリウッド映画「Black

& White」(2008年)では、オールドデリーにおける宗教対立が描かれていた。ヒンドゥー教徒の住民を率いる地元リーダーとイスラーム教徒住民を率いる地元リーダーが公衆の面前ではお互いにいがみ合っているのだが、実はこの2人は裏で結託しており、票集めのために宗教対立を望む政治家から報酬を受け取って、わざと両コミュニティーを煽っていたのであった。この構図は決してフィクションではなく、インドの社会の現実である。もしこの構図が州レベル、国家レベル、そして南アジアレベルまで広げても当てはまるとしたら、何が見えて来るであろうか?さらに、ボリウッド映画「Contract」(2008年)では、ムンバイー同時テロを計画するテロリストを裏で操っていたのは州政府の内相であった。やはり動機は選挙である。

インドは「世界最大の民主主義国」と呼ばれ、選挙が行われ続ける限り、また、現時点で世界最大の人口を擁する中国が民主主義に移行しない限り、それは世界最大の選挙の記録を更新し続けることになる。だが、インドの選挙では、日本では考えられないほどの無茶苦茶がまかり通っており、それは百歩譲って好意的に表現すれば、インド式民主主義とでも呼ぶべき独自の制度に変貌している。国民会議派が全土で圧倒的勢力を誇っていた頃はまだ良かったが、これだけ地方政党が乱立し、特定コミュニティーの利害を代表する政党が力を持ちつつある中では、民主主義はインドを地理的にもコミュニティー的にも分断する装置としてしか機能していないように見える。また、選挙の勝敗は、政策よりも連立政党選びに依存するようになって来ており、そういう状況では選挙は民意が反映されるものとは言い難い。より選挙戦略が困難になる中で、テロが全国民に普遍的に効く刺激剤として考慮されるようになったとしても不思議ではない。

ただ、実行犯が実はヒンドゥー教徒だということはないだろう。12月3日付けのタイムズ・オブ・インディア紙によると、パーキスターンの自称安全保障専門家ザイド・ハミードが、ムンバイー同時テロはヒンドゥー教過激派によるものだと語ったと言う。その根拠のひとつとして挙げられていたのが、アジマルが右手に結んでいたオレンジ色のバンドである。ヒンディー語ではダーガーと言う。

ハミード氏によると、これはヒンドゥー教徒しか身に付けないものであり、テロリストはパーキスターン出身イスラーム教徒を装ったインド出身ヒンドゥー教徒だと主張している。確かにヒンドゥー教寺院などに行くと、男性は右手首に、女性は左手首に、オレンジ色の紐を巻いてもらえる。しかし、先日アジメールのモイーヌッディーン・チシュティー廟に行ったときも、同様の紐がもらえた。パーキスターンではどうなっているか分からないが、少なくともインドでは、宗教に関係なくダーガーがもらえるようになっていると思う。また、むしろテロリストがヒンドゥー教徒を装うためにダーガーを巻いていたとも考えられる。今回のテロリストたちは、自爆テロリストではなく、テロ後に逃走することを考えていたようで、軍事訓練中に、インド人に溶け込むためにヒンディー語を勉強したとの証言もあり、このくらいの小道具を用意することは普通に思い付いたであろう。そもそも、逮捕されたアジマルの尋問から分かった情報の中に、彼が実はヒンドゥー教徒であることを示すようなものは見られない。よって、ハミード氏の主張はあまりに荒唐無稽だと言わざるをえない。実行犯は、それが何であれ、純粋な気持ちでテロを実行しただろう。

だが、テロの黒幕がインドの政治家などと密通していたとしたら、事件は割とシンプルな構造となる。実際、12月7日付けのヒンドゥスターン紙によると、マハーラーシュトラ州の政治家ナーラーヤン・ラーネーは、「今回の事件の裏には(インドの)政治家がいる」と発言し波紋を呼んだ。ラーネーは特定の人物の名前は挙げていないが、政府が調査を開始したら証拠を提出する準備があると述べている。ラーネー氏は元々シヴ・セーナーに所属し、マハーラーシュトラ州の州首相を務めたこともある有力政治家である。だが、2005年からは国民会議派に転身し、この発言の直前に党幹部を批判したことから停職処分となっている。ラーネー氏はヴィラースデーオ・デーシュムク州首相の辞任を受けて再び州首相に返り咲こうとしたのだがそれが果たせず、怒って一連の騒動を起こしたようなのだが、果たして政治家黒幕説が事実無根の発言なのか、それとも根拠あるものなのか、気になるところである。

しかし、もし万一テロと選挙が関係あるとしても、今回の州議会選挙で好材料があった。12月8日に開票が行われた結果、BJPは、マディヤ・プラデーシュ州とチャッティースガル州を死守したものの、ラージャスターン州を失い、デリーでも完敗したのである。今回のテロがBJPに有利に作用するという予測はあったのだが、選挙結果により、テロが選挙に大きな影響を与えないこと、インドの有権者もさすがにそこまで馬鹿ではないこと、国民の間にどのような規模であれテロに対する免疫が出来てしまっていることなどが浮き彫りになった。故意であれ偶然であれ、もはやテロは有権者を刺激する材料としての魔力を失ってしまったのである。ただし、投票率には若干影響があったと見られる。ムンバイーのテロによって政治意識を高めた若い有権者が多かったようで、投票率が軒並み上昇した。例えばデリーでの投票率は58%に達し、5年前の前選挙よりも4ポイント上昇した。テロの背景に選挙があるというのは単なる仮説ではあるが、もしその中に何らかの真実があるとしたら、今回のことでテロが選挙に大して効果を持たないことが分かったわけで、これからこのようなテロは下火になって行くか、それとも別の形になって行くように思える。

どちらにしろ、生け捕られたテロリストは貴重な情報源である。どこまで情報が正確に一般公開されるかは多少疑問だが、今までとは違って、ここのところインドを悩まして来たテロの実態に深く切り込めるのではないかと思う。しかし、彼も結局は黒幕にリクルートされた下っ端に過ぎず、本当の闇に光が差し込まれることは難しいように思われる。

| ◆ |

12月9日(火) SIMI元リーダーのインタビュー |

◆ |

テヘルカー誌の2008年11月15日号に、「イスラーム教がインドを発展させる(Islam will make India progress)」と題し、インド学生イスラーム運動(SIMI)のリーダーを務めた経験のあるヤスィーン・パテールのインタビューが掲載されていた。SIMIとは、ジャイプル連続爆破事件(2008年5月13日)、アハマダーバード連続爆破事件(2008年7月26日)、デリー連続爆破事件(2008年9月13日)などで犯行声明を出している謎のテロ組織インディアン・ムジャーヒディーンと関係があるとされるイスラーム教原理主義の学生団体である。宗教団体ジャマーテ・イスラーミー・ヒンドの下部学生組織として1977年に結成され、1978年のイランのイスラーム革命のような社会改革をインドで起こすことを理念に掲げて来た。2001年の911事件をきっかけに禁止団体に指定され、2年間活動禁止処置となった。その後2003年、2006年にも続けて2年間の活動禁止を命じられた。現在禁止措置は解けている。ヒンドゥー教極右派の団体はSIMIをテロ組織と決め付けているが、ムラーヤム・スィン・ヤーダヴやラールー・プラサード・ヤーダヴなど、SIMIをテロ組織とレッテル貼りすることに反対する政治家もおり、その実態はまだ不明な部分が多い。

テヘルカー誌は以前からSIMIについて何度も特集を組んでおり、とても興味深く読んで来た。インド政府が考えるように、本当にSIMIはテロリストの温床となっているのか、それが最大の論点であり、テヘルカー誌はどちらかというとSIMI擁護の立場であるようである。しかし彼らの信条にはいまいち理解できない部分もあり、結局読み流すだけになっていた。だが、今回のヤスィーン・パテールのインタビューではかなり分かりやすくSIMIの理念について説明されており、彼らが何を考えて活動しているのかが少し分かった気分になった。彼らは妄信的にイスラーム教原理主義に傾倒している無教養者ではなく、むしろインテリであり、現代社会の問題点を追求した上で、結果的にイスラーム教への回帰を最善の解決法として受け容れ、推進している人々のようである。

ヤスィーン・パテールのプロフィールをまず紹介しておく。ヤスィーン・パテールは1968年、グジャラート州アハマダーバード生まれ。父親は米国へ移住したが、子供の教育はインドで受けさせたいと考え、ヤスィーンは祖父の家で育った。ウッタル・プラデーシュ州アーザムガルで、イスラーム教と通常の教育を受け、シカゴの大学へ留学したが、同級生となじめず、インドに戻った。ヤスィーンがSIMIに加入したのは1984年のようだ。その後SIMIグジャラート支部の支部長を2度務めたり、デリーで機関誌「Islamic

Movement」の編集に携わったりしており、SIMIの中心人物の一人と言って差し支えないだろう。SIMIは30歳になると自動的に退会となる。SIMIを離れたヤスィーンはアハマダーバードへ戻って印刷所を開き、生計を立てていた。しかし、2001年の911事件のせいでイスラーム教に対する風当たりが強くなり、印刷所も警察によって閉鎖に追い込まれた。その後デリーに住んだが、過去にSIMIに所属していたという理由だけでテロ活動予防法(POTA)を適用されて逮捕され、27ヶ月間拘禁された末に、裁判所で7年の懲役を言い渡された。おそらくこのインタビューは、出所直後のヤスィーン氏に対して行われたものであろう。インタビュアーはテヘルカー誌の編集者の1人ショーマー・チャウダリーである。

原文は6ページに渡るロング・インタビューなのだが、その中で興味深い部分を抜粋し、翻訳、再構成して転載しようと思う。

まずはSIMIのポスターに関する質問の答えが面白かった。SIMIは、「No Democracy. No Nationalism. No Secularism.

Only Islam(民主主義を信じるな、国家主義を信じるな、政教分離主義を信じるな、イスラーム教のみを信じよ)」というショッキングなポスターを使って宣伝していたことがあり、ショーマー・チャウダリーは何よりも先にそれに触れている。ヤスィーン氏の回答は以下の通りである。

「我々の大前提は、この世界は自然に創造されたものではないということだ。この宇宙はほんの少しの管理ミスによっても内破してしまいそうに見えるのだが、しかし自然の全ては精密な機能に従って作動している。それはつまり、何者かが管理をしており、全てをコントロールしているということを示している。我々はそれをクダー(神)と呼んでいる。クダーは我々を創造しただけでなく、我々の機能を教えてくれる。もし定められた機能に従わないならば混乱が起きる。全ての創造物の中で人間のみが選択の自由を与えられている。イスラーム教はその選択を導く。人間は喉が渇くと水を求める。もしきれいな水が手に入らなければ、下水をも飲むだろうが、水を求めることは止めない。それと同様に、もし人間が神を神と受け容れないならば、人種の方向を向いたりするようになるだろうが、何らかの方向性を求めることは止めない。イスラーム教はこれらの選択を容易にする。イスラーム教は、飲酒、麻薬、喫煙、利子付きの金貸しを禁じている。現在の経済危機を見てみるがいい。その多くは利子付きの金の貸し借りをしたことが原因だ。それらの過ちを何世代も繰り返す必要はない。愚か者のみがそれにこだわり続けるだろう。」

「『民主主義』、『政教分離主義』、『国家主義』は全て西洋から輸入された考え方で、キリスト教との戦いの中から生まれた。中世において教会は生活の全ての面を支配しており、それらは行き過ぎて神に関する思考を固定させてしまった。だが、ヨーロッパの暗黒時代はイスラーム教の啓蒙時代全盛期であった。西洋世界はスペインにおいてイスラーム教と接触したことで多くのものを学んだ。科学、発明、医学など、知識の追求は西洋世界で花開いた。イスラーム世界には代数学の発明者アヴィセンナのような著名な哲学者もいた。知識(ウルーム)はイスラーム教では高く評価されている。神は全知全能であり、世界に関する知識を増やすことは神に関する知識を増やすことでもあるからだ。このウルームの洪水がキリスト教世界に流れ込むことで啓蒙運動が引き起こされ、教会の妄信に対抗することが可能となったのだ。しかし、イスラミック・スペインに深刻な反作用もあった。宗教裁判の話は聞く者を震えさせる。つまり、キリスト教に対するスペインの影響は、教会との対立であり、さらに言えば、神自身との対立が西洋世界に生じたことにある。フランス革命は、民主主義と政教分離主義の考え方を生み出したもうひとつの大きな出来事だった。国家主義?それにはヒトラーが大きく関わっている。2つの世界大戦は国家主義の名の下で勃発した。同じ宗教を信仰する同じ白人同士が、国家主義の名の下にお互いを荒廃させた。これら全てのコンセプトは根本的には我々の集合的生活における神や神の役割を否定するものだ。西洋人は神の役割を個人的生活におけいてのみ認める。そうした場合、次の問題が発生する。我々の集合的生活を規定する法律を作る道徳的権利を誰が有するのか、という問題だ。彼らは、各個人だと言う。しかしそれは明らかに現実的ではないため、我々は出発点に戻る。代表者を選び、国会へ行き、議論し、解決し、法律を作る。しかし、そのような社会では、多くの議論をし、多くの法律を作ることができるが、逆効果を免れることはできない。例えば、米国は初め飲酒を禁止していなかったが、飲酒は悪徳だという考え方があったため、1920年代に禁止にした。しかし、悪が減るばかりか、事態はさらに悪化し、1933年に禁酒法を撤廃することになった。それからも分かるように、法律による禁止は十分ではないのだ。動機が伴っていなければならない。誰がルールを作っている?社会が心から同意する明白な道徳的権威ではなかったのか?民主主義の問題は、個人に主権を与えていることだ。強調されるのは、もっとも教養があり説得力のある声ではない。人々は数えられるのではなく、重さを量られる。インドを見てみるがいい。今日我々が直面する多くの悪は選挙政治が原因だ。数のゲームが民主主義としてまかり通っている。そしてインドはサブナショナリズムによって分断されつつある。これが、我々が『民主主義を信じるな、国家主義を信じるな、政教分離主義を信じるな』と言う理由だ。」

(「イスラーム教のみを信じよ」については)「人々は我々が意味するところの『イスラーム教のみを信じよ』を誤解している。コーランは、何人にも信条の選択を強要してはならないと書かれている。実際、コーランには、もし戦争のときに異教徒と出会ったら、彼が耳を傾けるまで話しかけよ、もし耳を傾けないなら安全な場所へ連れて行け、と書かれている。我々は恐怖を作り出そうとしているわけではない。我々は民主主義、政教分離主義、国家主義が解決法ではないと主張しているだけだ。なぜならそれらは我々の問題をさらに深刻化させるだけだからだ。イスラーム教は正しい解決法を提示する。何かの製品をマーケティングしているとき、その製品について絶対の自信を持たなくてはならない。あのポスターは宣伝だと考えてもらいたい。ポスターのおかげであなたは私にイスラーム教について質問している。それはともかくとして、我々の主張に戻ろう。政教分離主義はどこから輸入された?それはプラーナやヴェーダのコンセプトではない。それは反宗教だから我々は反対している。」

セキュラリズムを政教分離主義と訳すのは語弊があるのだが、ここではその議論には足を踏み入れず、そう訳している。チャウダリー氏はセキュラリズムについて、「それは反宗教ではなく、政治を宗教から切り離しているだけだ」と自分の意見を差し挟んでいる。それに対し、ヤスィーン氏は以下のように答えている。

「自分で作っておらず、しかも普遍的に解釈がされている言葉に勝手に意味を加えることはできない。政教分離主義はヨーロッパから来たもので、それは反宗教を意味する。民主主義についても考えてみよう。イスラーム教は、全ての人が政治に参加しなければならないと考えている。コーランは、『人々の決定は人々の間における審議の中から生じたものでなければならない』としている。イスラーム教は1400年前にシューラーの考えと共に確立した。シューラーとはつまり、統治者は人民の代表者の意見を取り入れなければならないという制度である。よって、イスラーム教は民主主義的制度に反対するものではない。我々は人民に主権を与える民主主義に反対しているだけだ。人民の意見よりも高位の道徳的権威がなければならない。」

ヤスィーン氏の言う高位の道徳的権威とはつまりは神のことであろうが、インタビュアーは、現代ではその役割は憲法が果たしていると主張している。真っ当な意見だが、ヤスィーン氏はそれに反論する。

「我々は憲法を欺瞞だと考えている。インドを、言語や宗教や人種が均質の他の国家と比べてはならない。インドには共通性など存在しない。インドはフィジカルな国家であり、イデオロジカルな国家ではない。」

イデオロジカルな国家とはおそらく特別な苦労をしなくても元々国家的なまとまりを持っている国家のことを言うのであろう。日本はその一例だと言える。一方、フィジカルな国家は、国民同士の統一性が希薄で、何らかの大枠を組み入れないと国家としてのまとまりを維持するのが難しい国家のことを言うのだと思われる。チャウダリー氏は、「ではインドのような多様性の国家はイスラーム的統治を採用しなければならないのか?」と聞いている。

「イスラーム教は800年間に渡ってインドを統治した。そして集合的国家としてインドはアウラングゼーブの時代に最大規模となった。スィク教徒、ヒンドゥー教徒、皆繁栄した。これらの統治者の下、多大な平和が享受された。たった15~20%の人々がイスラーム教に改宗し、残りの人々は自分の宗教を信じ続けた。権力を巡る戦争はあったが、一般人の間で宗教を巡る争いはなかった。社会を結束させるため、共通の糸が必要だ。もし各人が別々の神を信じるならば、各人の願いも別々になる。そうした場合、どのように社会を形成すればいい?ヒンドゥー教徒は、ある者はマヌの頭から生まれ、ある者は足から生まれたと信じている。では、ブラーフマンとシュードラは共通の存在になれるだろうか?つまり、イスラーム教到来以前のインドはひとつの国家ではなかった。グプタ朝でさえ、ヒンディー・ベルトのみを支配下に置いていた。英国人は265もの藩王国を残して行った。インドでは、ある者はラーマを信じ、ある者はラーヴァナを信じている。現在、ガネーシャが統一的コンセプトとしてプロモートされている。つまり、インドは非常に複雑なコンセプトなのだ。簡単には説明できない。我々のセキュラーで民主主義的な憲法はこの国をひとつにまとめているだろうか?論争の余地がある。例えばアードヴァーニー氏(インド人民党政治家)を見てみるがいい。彼は宗教をベースに政治を行っている。我々イスラーム教徒は自動的に除外される。モスクを持つ警察署は存在しないが、ほぼ全ての警察署に寺院がある。マッカ(メッカ)やマディーナ(メディナ)の写真を飾ってある裁判所はないが、ヒンドゥー教の神々の絵は飾られる。現在の選挙管理委員長は額にカーストの印を付けている。我々はそれに反対していない。私は、セキュラーな理想の現実的側面が明確ではないと言っているだけだ。」

少し飛ぶが、インタビューの後半で再び同じようなテーマに触れており、ついでなのでここでそれを取り上げる。ショーマー・チャウダリーは、「インドのコミュニティー間にこのような巨大な壁があるのはなぜか?」と質問してる。

「不寛容。他人に自分の方法を押しつけること。宗教の名の下の反宗教。バーブリー・マスジド破壊事件は、我々の政教分離主義と国家主義の実態を暴いた。イスラーム教徒はこの問題について大いに議論して来た。インドを結束させる要素は、尊敬と寛容であり、政教分離主義のような外来のコンセプトではない。英国はヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間に対立を起こさせた。それ以前、両コミュニティーはお互いを尊重しながら共存していた。またインドのイスラーム教徒はもっとも洗練された(シャリーフ)人々であった。過去15年間のカシュミールを除けば、インドのイスラーム教徒は完全に平和であった。焦げ付いていたのは国境の向こう側だった。ある人の信条が他人を害しない限り、寛容が保たれる。もし紛争が起こっても、裁判所がある。シャリーアト(イスラーム法)では、殺人者は、遺族の許しがない限り死刑であり、泥棒は両手を切断されるとされている。私は、これこそが公平で効果的な抑止力だと信じている。サウジアラビアやアフガーニスターンでは、人々は家の施錠をしない。しかしもちろん私はここでそれに倣うことはできない。」

「政教分離主義や国家主義を批判するとき、我々は、この国の法律を遵守しないと言っているわけではない。我々は単に、皆が進んでいる道の先には破滅が待っていると警告しているだけだ。絶望はますます大きくなっている。」

「あなたはインドをセキュラーな国だと言い切れるか?一例を挙げてみよう。ナレーンドラ・モーディー(インド人民党政治家、グジャラート州首相)やLKアードヴァーニーのような人間が自由に闊歩しているが、私は子供たちの目の前で逮捕された。子供たちは27ヶ月の間何を考えて来ただろう?彼らは、自分たちは二級市民だと思い知らされた。彼らは、自分の父親は泥棒でも、飲んだくれでも、犯罪者でもないことを知っている。ただイスラーム教を擁護しただけで警察に逮捕された。この印象をどうやって拭い去ることができる?その償いは多くの方法によってすることができる。私のケースでは、私への制約を無条件で解除することだ。そうでなければ、爆発があるごとに誰かが私の家へやって来ることになる。新聞には私に関するひどい嘘が載っている。あなたたちは壁を壊そうとしているのか、増やそうとしているのか?過去を忘れてもいい、私への償いを忘れてもいい、ただ不正を止めてくれ。」

「他の方法は、嫌がらせキャンペーンを行っている者たちを罰することだ。しかしその準備はないだろう。ラージ・タークレー(マハーラーシュトラ改革党政治家)、バール・タークレー(シヴ・セーナー政治家)、サードヴィー・プラーギヤー・タークル(ヒンドゥー教徒テロリストとされる尼僧)らを見てみるがいい。彼らに反対する分別のある人間は存在しない。だが、彼女はヒンドゥー教徒であるため、皆が彼女の回りに集まって来る。彼女は刑法第302条(殺人に対する刑罰)を適用されただけだ。もし我々がクラッカーを爆発させたら、第121条(インド政府に対する反乱またはその扇動)を適用される。私は1992年12月6日のバーブリー・マスジド破壊事件に抗議したが、第153条(暴動扇動)が適用された。FIR(初動調査報告書)に、「平和的抗議活動」と書かれているにも関わらずだ。私の罪は何かって?警察から許可を取っていなかったことだ。別の機会では、マハーヴィール生誕祭がバクル・イード祭と重なったことがあった。VHP(世界ヒンドゥー協会)がイスラーム教徒に、多数派の感情を尊重して山羊の犠牲を行わないように言って来た。私は、『是非議論しようではないか。我々の食べ物はコーランで規定されているので、それについて交渉することはできない。もしこのような物事が多数派という言葉で決定されるなら、肉を食べる我々は多数派だ。ジャイナ教徒は超少数派だからだ。ならば我々の習慣に従うべきなのはジャイナ教徒ではないか。彼らも肉を少し食べればいい』と答えた。皆仰天したが、好都合なことに誰もバクル・イードに対して文句を言わなくなった。要するに、私はこれらの議論の無意味さを指摘したかったのだ。彼らは私を訴えるが、誰もイスラーム教の祭典を妨害しようとする者に反対しない。これでは壁は壊されない。」

彼の考えの中には、インドで民主主義がうまく機能していないこと、法治主義が完全ではないことなど、多くの人々が同意できるものも多くある。世の中が嘘偽りと欺瞞に満ちていることへの義憤みたいなものが感じられ、それは現代の日本の若者の間で渦巻いているものとも共通しているかもしれない。しかし、その解決法としてイスラーム教のコンセプトのみを強硬に推進しているところに、SIMIの人々の独自性があるように思える。また、インド政府が政教分離主義を掲げながら、結局は宗教的マイノリティーのイスラーム教徒にとって不利な政策を強いていることへの不満が蓄積されているのも見て取れる。この不満は19世紀からイスラーム教徒知識人が抱いていた不安と共通するものである。だが、これらのやり取りからもっとも強く感じたのは、SIMIの人々は全ての問いに対する答えを予め持っているということである。仲間内で幾度も議論を重ねて思考を磨き上げていると感じられる。

ただ、イスラーム社会における女性問題については理論武装の弱さを感じる。インタビュアーは女性であるため、女性問題についてもグイグイと踏み込んで行っているのだが、ヤスィーン氏の回答の多くは核心に触れておらず、話をはぐらかしているようにしか見えない。以下、女性問題に関する部分である。ちなみに、以下に出て来るシャー・バーノー事件とは、夫から離婚を言い渡されたイスラーム教徒の女性が慰謝料や養育費について法廷で争った事件である。

「シャー・バーノー事件を単独で考えることはできない。イスラーム教は完全なシステムを持っている。全般的にイスラーム社会の女性はこれらの問題を持っていない。イスラーム教は他の社会とは比べものにならないほどの権利を女性に与えている。それらの実現についてはうまく行っていないかもしれないが、権利は存在する。イスラーム教徒は自らの女児を焼いたりしない。パンジャーブ州とハリヤーナー州は女児の堕胎がもっとも多い。イスラーム教では女性は財産の所有権、教育を受ける権利、離婚の権利(クッラー)を持っており、未亡人も再婚できる。一方、ヒンドゥー教徒の未亡人は未だに抑圧されており、ヒンドゥー教徒の間では離婚は不可能である。女性がサティーの慣習で焼かれることはあっても、実家がドーリー(籠)に乗って嫁いで行った娘を再び受け容れることはない。全般的に、我々はそのような問題を抱えていない。だから、シャー・バーノー1人のために全てを危険にさらすことができるだろうか?最近可決された厳格な反ハラスメント法を見てみるがいい。何が得られただろうか?むしろ逆効果になっている。多くのケースでは、女性が金のために家族全体にハラスメントをしている。私の考えでは、共通の規則を適用することは完全に非現実的である。個人法のコンセプトがどのようにインドに来たのか知っているだろうか?東インド会社がスーラトに来たとき、インドはイスラーム法によって統治されていたため、同社はジャハーンギールに、自分たちの個人的生活を管理するための個人法を設けていいだろうかと聞いたのだ。東インド会社はそれを許された。現在状況は全く変わってしまっている。人々は自分の家の中ですら個人法を遵守しようとしない。」

個人法(Personal Law)とは、宗教ごとに規定された法律のことであり、ヒンドゥー教徒にはヒンドゥー教徒用の、イスラーム教徒にはイスラーム教徒用の個人法が適用されている。主に冠婚葬祭や生活全般に関する物事が個人法で規定されており、例えば個人法の違いにより、ヒンドゥー教徒は一夫一妻しか認められていないが、イスラーム教徒は一夫多妻が認められている。ショーマー・チャウダリーはそれに対し、イスラーム教以外の社会も女性を抑圧していることを認めながらも、「だからと言って保守的なイスラーム社会における女性の状況を無視することはできない」と述べ、パルダー(女性隔離)の慣習を例に挙げて、女性の社会進出を抑制するイスラーム教の悪習についてヤスィーン氏に質問している。ヤスィーン氏は、「サウジアラビアのようなイスラーム諸国でも外で働く女性はたくさんいる」と反論し、パルダーについては以下のように弁明している。

「飛行機をどこにでも着陸させられるだろうか?壊れてしまうだろう。だから滑走路に着陸させないといけない。もっともデリケートなものはもっとも注意深くケアされなければならない。女性は壊れやすい性質を持っており、保護を必要としている。イスラーム教は、悪い要素が表に出る機会を得ないような社会を形成することを目的としている。サウジアラビアでは、レイプはむち打ちによって罰せられる。サウジアラビアでレイプ事件がどれだけ少ないか知っているだろうか?」

インタビュアーの「そのような議論は話をそらすだけだ。自分たちのコミュニティーの女性たちに、これらについてどう思っているか聞いたことはあるか?」という問いに対し、ヤスィーン氏は以下のように答えている。

「イスラーム教では、女性は人間性の保護者とされている。女性たちはプラトンのような学者ではないかもしれないが、彼女たちは学者たちの母親であり、多大な尊敬を受けている。我々は女性に仕事を許しているが、女性の第一の仕事は家族だと考えている。女性が仕事に出ると、家庭は無視される。家庭は人間的価値が育まれる場所だ。西洋社会は完全な平等を求めるが、それが彼らに何をもたらした?彼らは年長者の世話も子供の世話もしない。全て個人主義に基づいている。その独立性が米国に女性大統領の潮流をもたらしたとしたら私は理解するが、そのようなことは起こっていない。1人のインディラー・ガーンディーを作るために全てのバランスをいじくり回すつもりか?一度冷静に考えてみてもらいたい。これらは本当に女性を男性の優越主義から解放しただろうか?女性は身体的にも感情的にも異なる存在だ。彼女たちが必要とするものも異なる。イスラーム教はそれを明示しているため、それを気遣うべきなのだ。」

ここでどうやらショーマー・チャウダリーが切れたようで、「あなたの言う理想的社会では私はこのように雑誌の編集者や執筆者になることもできなかったのではないか?」と急に一人称でヤスィーン氏に怒りをぶつけている。ノーベル平和賞を受賞したイラン人女性シーリーン・エバーディーも引き合いに出されており、イスラーム社会では女性は才能を発揮できないとインタビュアーが主張し出す。するとヤスィーン氏も「女とこういうことを議論すると分が悪い」と悟って弱腰になったようで、今までの威勢が失われ、決まり悪そうな返答をしている。

「私はイスラーム教についてあなたを説き伏せているのではない。私は我々の考え方を説明しようとしているだけだ。おそらくそこには悪もあるだろう、だが、それらは他の社会の悪よりも悪いものだろうか?多くの西洋社会では、女性は能率性で劣るとされているため、賃金も低い。もし家庭とオフィスの両方を見なければならないなら、憐れな女性たちは他に何になれるだろう?自動車用のタイヤをバスに取り付けても動かない。だが、それを自動車に取り付ければ、快適に動くだろう。」

ショーマー・チャウダリーはさらに攻勢を強め、「私たちはそれには賛成できない。家の中に留まったり、ブルカーをかぶったりすることを好む女性も中にはいるだろう。だが、それは選択すべきことだ。成文化されるようなものではない」と畳みかけている。ヤスィーン氏はもはや防戦タジタジである。

「話し合うことが大切だ。もしあと数回我々が話し合いを重ねれば、おそらく私はあなたの言っていることの10%を受け容れることができるかもしれない。そしてあなたは私の言っていることの5%を受け容れるかもしれない。」

インタビュー中にここまで踏み込んだ議論をして、インタビュイーの発言を封じてしまうのは、インタビュアーとしては失格のような気もするのだが、現場の一触即発の状況が伝わって来て面白かった。社会的に活躍している女性たちにイスラーム教が何を与えることができるのか、SIMIの人々はもう少し議論をしなければならないだろう。

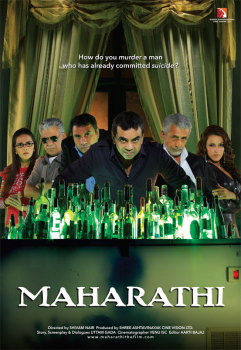

12月5日に公開された5本のヒンディー語映画の内、俳優陣の豪華さがもっとも際立っているのが「Maharathi」であった。俳優と言ってもそれはスター俳優ではなく、演技派俳優に名を連ねられる人々である。ナスィールッディーン・シャー、オーム・プリー、パレーシュ・ラーワル、ボーマン・イーラーニーなど、娯楽映画でもよく見る面々であるが、多くの場合、脇役を与えられることが多い。彼らが演技力をもっとも発揮できるのは、やはり娯楽映画とは一線を画した、芸術映画寄りの映画である。「Maharathi」も、ダンスシーン一切なしのハードボイルドなスリラー映画であった。

題名:Maharathi

読み:マハーラティー

意味:勇士

邦題:自殺者殺し

監督:シヴァム・ナーイル

制作:シュリー・アシュタヴィナーヤク・シネ・ヴィジョン

出演:ナスィールッディーン・シャー、パレーシュ・ラーワル、ボーマン・イーラーニー、オーム・プリー、ネーハー・ドゥーピヤー、ターラー・シャルマー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、ターラー・シャルマー、オーム・プリー、ボーマン・イーラーニー、

パレーシュ・ラーワル、ナスィールッディーン・シャー、ネーハー・ドゥーピヤー

| あらすじ |

スバーシュ(パレーシュ・ラーワル)は、映画スターになることを夢見てムンバイーにやって来たものの鳴かず飛ばずで、ATMから金を盗んだりしてその日暮らしをしていた。ある晩、スバーシュは交通事故で死にそうになった大富豪ジャイスィン・エデンワーラー(ナスィールッディーン・シャー)を助け、彼の家のドライバーに雇われる。ジャイスィンは元大物映画プロデューサーであったが今は落ちぶれ、飲んだくれの毎日を送っていた。ジャイスィンの妻マッリカー(ネーハー・ドゥーピヤー)は元女優であったが、金目当てでジャイスィンと結婚して暮らしていた。ジャイスィンの身には生命保険が掛けられており、彼が死んだ後には2億4千万ルピーの保険金がマッリカーの手に入る予定であった。よって、マッリカーはジャイスィンの死を待ちわびていた。ジャイスィンの家には、弁護士のADマーチャント(ボーマン・イーラーニー)が出入りしていた。

ある日、ジャイスィンはスバーシュにマーチャント宛の一通の手紙を渡すと同時に、彼とマッリカーに向かって話を始める。ジャイスィンはまず、生命保険の条件を少し変更したと告げた。もしジャイスィンが自殺したら、保険金は下りないようにしたのである。次にジャイスィンは、もし自分が自殺して、しかも保険金が欲しかったら、自殺を他殺に作り替えなければならないと言う。そして拳銃を取り出し、自分の頭に当て、引き金を引く。ジャイスィンは2人の目の前で自殺してしまった。

驚いたスバーシュはこっそりマーチャント宛の手紙を読む。そこには、今から自殺するという旨のことが書かれており、もしマッリカーが他殺を証明することに成功しても、これを保険会社に見せて自殺であったと証明し、保険金がマッリカーの手に渡らないようにして欲しいと書かれていた。スバーシュは知恵を働かせてその手紙を隠し、マッリカーと結託してジャイスィンの死を他殺に作り替え、保険金を山分けすることを決める。

まずは死体をどうにかしなければならなかった。ジャイスィンの邸宅には大型冷凍庫が置いてあった。2人は死体を冷凍庫の中に入れ保存する。そして、ジャイスィンはまだ生きているが、重病で寝込んでおり、誰とも会おうとしないということにする。次に、アリバイを作るため、家政婦を1人雇うことにする。マーチャントの紹介でやって来たのは、スワーティー(ターラー・シャルマー)という建築学の女学生であった。

だが、スワーティーは冷凍庫を開けようとしたりして危なっかしいため、スバーシュとマッリカーはジャイスィンの他殺偽装を早めに決行することに決める。まず、スバーシュはジャイスィンの自動車に乗って外に出掛け、競馬場の近くに車を止めて家にこっそり帰って来る。そしてモンキー・キャップをかぶり、サングラスをかけてジャイスィンに変装し、スワーティーの目の前でマッリカーに抱えられながら病院へ向かう。そしてマッリカーの手足を縛って途中にある牛乳倉庫に監禁し、今度は変装を解いて何食わぬ顔をしてジャイスィンの邸宅に戻って来る。翌朝マッリカーが牛乳配達員に発見されたら、彼女は、チンピラに襲われて捕縛され、ジャイスィンは連れ去られたと証言することになっていた。その後、冷凍庫の中のジャイスィンの死体を山奥に隠し、チンピラに殺されたことにすれば、他殺偽装は完了のはずであった。

ところが、マッリカーは座っていた椅子から落ちた衝撃で死んでしまっていた。しかも、牛乳配達員のストライキにより、発見が遅れた。ジャイスィンは依然として行方不明で、捜索願いが出され、ゴーカレー警視監(オーム・プリー)が邸宅に捜査にやって来た。スバーシュはマッリカーの死にショックを受けた。なぜならマッリカーが死んでしまっては保険金の山分けが受け取れないからである。しかも事件はおかしな方向へ向かっていた。しかし悪知恵の働くスバーシュは演技をして警察の目を欺こうとした。だが、マーチャントは実はマッリカーと密通しており、全ての情報を把握していた上に、スバーシュの不審な行動に気付いていた。さらに、マーチャントは偶然ジャイスィンの遺書を発見する。そこには、全ての財産や保険金をマーチャントに譲ると書かれていた。ますますスバーシュを疑うようになったマーチャントは、「お前がマッリカー殺しの第一の容疑者だ」と彼を脅迫し、様子を見る。

焦ったスバーシュはその晩、ジャイスィンの死体を冷凍庫の中から取り出し、どこかへ別の場所へ移そうとする。だが、マーチャントは隠れて一部始終を見ており、冷凍庫の中にジャイスィンの死体が見つかってしまう。絶体絶命の危機に陥ったスバーシュは、自分がジャイスィンを殺したのではなく、ジャイスィンが自殺したのだと主張する。だが、2億4千万の保険金を狙っていたマーチャントは、スバーシュを殺人犯に仕立て上げようとし、しかも彼に権限委譲証書に署名させようとする。スバーシュを殺し、スバーシュを殺人犯にし、スバーシュが手にするはずの遺産や保険金を自分がせしめようと考えていたのだった。だが、スバーシュの方が一枚上手で、こっそり警察に通報しており、マーチャントに殺される直前に救出された。駆けつけたゴーカレーはマーチャントを逮捕した。

こうしてジャイスィンの遺産と保険金をまんまと手にしたスバーシュは、邸宅の改装にいそしんでいた。そこへスワーティーがやって来る。スワーティーは、実はあの晩マッリカーと出て行ったのは、ジャイスィンではなくスバーシュだと気付いていた。なぜなら靴が同じだったからだ。だが、スワーティーは黙っていた。それを知ったスバーシュは、彼女にも分け前を渡さざるをえなくなる。結局一番賢かったのはスワーティーであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

通常のスリラー映画では、殺人犯が他殺を自殺に偽装して罪を免れようとすることが多い。だが、「Maharathi」ではその定型を逆手に取って、主人公が、自殺を他殺に偽装することができるかどうかを楽しむスリラー映画であった。

映画プロデューサーのジャイスィンは、妻のマッリカーが2億4千万ルピーの保険金を狙っており、自分を殺そうとしていると考えていた。実際、ジャイスィンとマッリカーの間に夫婦らしい関係はなく、お互い憎しみ合っていた。そこでジャイスィンは先手を打ち、保険金は自殺の場合は下りないと条件を変更した後に自殺をして、マッリカーの野望を打ち砕いた。だが、悪知恵の働くスバーシュはマッリカーと共謀してジャイスィンの死を他殺に偽装しようとする。これが映画のプロットである。

小道具として効果的だったのは、キッチンに置かれた大型冷凍庫である。ジャイスィンの死亡時刻を偽装するため、死体はひとまず冷凍庫の中に入れられ、保存される。2人は、冷凍庫に錠をすると何が入っているか怪しまれるため、冷凍庫の上に空き瓶を並べ、容易に開けないようにしておいた。だが、冷凍庫はスバーシュとマッリカーにとって終始心配の種になり、誰かが冷凍庫に近付く度に肝を冷やすことになる。

このようなスリラー映画では時々登場人物の人間関係が複雑過ぎて理解が追いつかないことがあるのだが、「Maharathi」は人間関係はシンプルであり、その点では分かりやすかった。おかげでボリウッドを代表する演技派俳優たちの演技を純粋に楽しむことができる。

ナスィールッディーン・シャー、オーム・プリー、パレーシュ・ラーワル、ボーマン・イーラーニーらの賞賛を改めてする必要はないだろう。彼らを除き、「Maharathi」の中で目立っていたのはネーハー・ドゥーピヤーであった。2002年のミス・インディアに輝き、そのまま女優の道を歩み始めたネーハーだったが、「Julie」(2004年)など数本の映画でセクシーな役を演じたことにより、セクシー女優のイメージに縛られてしまい、キャリアを順調に伸ばせなかった。2008年の大ヒット作「Singh

Is Kinng」にも出演していたが、良く言えばサブヒロイン、悪く言えば脇役であり、ボリウッドで彼女が立たされている立場を象徴していた。だが、幸いなことに「Dasvidaniya」(2008年)のような単館系映画に出演の機会がもらえ、しかも好演しているため、これから娯楽映画寄りも芸術映画寄りの映画でもう一花咲かせそうな予感がしていた。それはすぐに的中し、「Maharathi」ではとてもいい演技を見せており、彼女の底力を感じさせられた。

「Maharathi」は、十分にハラハラドキドキの緊張感を味わえるスリラー映画である。現在上映映画が多すぎるのだが、その中で優先して見る価値のある映画とまでは言えない。見終わった後に何かが心に残るということもない。しかし、キャストが豪華で、ボリウッド演技派俳優たちのガチンコの競演を楽しめる人には、見て損はない映画である。

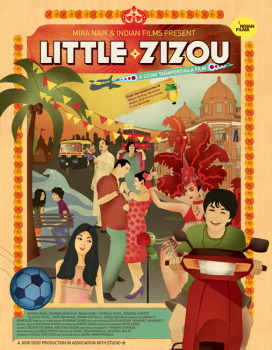

現在デリーではデリー国際芸術祭が開催中で、様々な芸術の公演や展示が行われている。今日はインディアン・パノラマ映画祭の開会日で、オープニング作品として、今年のインド国際映画祭でプレミア上映が行われた「Little

Zizou」というインド製英語映画が公開された。監督のスーニー・ターラープルワーラーは、脚本家として、世界的に有名なインド人女流映画監督ミーラー・ナーイルと共に数々の名作を送り出してきた女性であり、本作が映画監督デビュー作になる。自身がパールスィー(拝火教徒、ゾロアスター教徒)であることから、ムンバイーのパールスィー・コミュニティーをテーマに選んだ。ボーマン・イーラーニーやジョン・アブラハムと言った、ボリウッドでもお馴染みの俳優たちも出演しており、しかもスタッフやキャストが出席すると通知されていたことから、行く価値高しと判断し、会場のスィーリー・フォート・オーディトリアムへ出向いた。混雑を予想していたのだが、思いの外観客は少なく、主催者や出席した映画関係者が可哀想なほどであった。また、予想はしていたのだが、有名な俳優は出席していなかった。敢えて特筆すべきなのは、ナスィールッディーン・シャーの息子で「Dil

Dosti Etc」(2007年)に出演していたイマード・シャーや、グラフィック・ノベリストとして知られるソームナート・バナルジーが来ていたことくらいか。ちなみにソームナート・バナルジーは、映画中に使われるイラストを担当していた。また、題名の「Zizou(ジズー)」とは、フランスの有名なサッカー選手、ジネディーヌ・ジダンの愛称である。

題名:Little Zizou

読み:リトル・ジズー

意味:小さなジダン

邦題:リトル・ジズー

監督:スーニー・ターラープルワーラー

制作:ディーナーズ・スタフォード、スーニー・ターラープルワーラー、ヴァンダナー・マリク

音楽:ビクラム・ゴーシュ

振付:シヤーマク・ダーヴァル

衣装:アルジュン・バシーン、シャーナーズ・ヴァーハンワティー

出演:ボーマン・イーラーニー、ソーラーブ・アルデーシル、イマード・シャー、シェールナーズ・パテール、ゼノービヤー・シュロフ、マハーバヌー・モーディー・コートワール、クナール・ヴィジャイカル、ティノー・フランコルシ、クルシュ・デーボー、カマル・スィッドゥー、ディルシャード・パテール、ジャハーン・バッティーワーラー、イヤーナー・バッティーワーラー、ジョン・アブラハム(特別出演)

備考:スィーリー・フォート・オーディトリアムで鑑賞。

ポスター

| あらすじ |

ムンバイーのパールスィー居住区に住むクセルクセス・コダイジー(ジャハーン・バッティーワーラー)は、死んだ母親との再会を夢見る11歳のパールスィーの少年であった。クセルクセスは勉強嫌いだがサッカーが大好きで、ジダンに憧れていた。クセルクセスの兄のアルタークセルクセス(イマード・シャー)は、漫画を描くのが趣味で、新聞を発行するボーマン・プレスワーラー(ボーマン・イーラーニー)の娘ゼノービヤー(ディルシャード・パテール)に密かに恋していたが、彼女にはアルジュン(ジョン・アブラハム)というマッチョな恋人がいた。また、母性愛に飢えていたクセルクセスは、ボーマンの妻ロクサンヌ(ゼノービヤー・シュロフ)を実の母親のように慕っていたが、ゼノービヤーの妹のリアナ(イヤーナー・バッティーワーラー)はそれを面白く思わず、常にクセルクセスに冷たく当たっていた。

クセルクセスとアルタークセルクセスの父親のサイラス2世コダイジー(ソーラーブ・アルデーシル)は、パールスィー原理主義者で、秘書のミス・パテール(シェールナーズ・パテール)と共に、パールスィーの若者たちを集めてパールスィー解放組織(PLO)を結成していた。一方、ボーマンは原理主義を毛嫌いしており、新聞の中でサイラスの批判を繰り返していたため、2人は犬猿の仲であった。また、アルタークセルクセスの友人のクナール(クナール・ヴィジャイカル)とティトー・フェリーニ(ティノー・フランコルシ)は、ボーイングの部品をかき集めてフライトシミュレーターを自作していたが、なかなかうまく行っていなかった。

PLOの活動をボーマンに馬鹿にされたサイラスは遂に怒り心頭に発し、政治家に頼んで彼の新聞の流通をストップさせる。ボーマンの印刷所は閉鎖を余儀なくされ、彼は莫大な借金を抱え込んでしまう。妻のロクサンヌは、パールスィーが初めてインドに上陸した場所として知られるウドワーラーでホテルを経営する実の母(マハーバーヌー・モーディー・コートワール)のところへ金銭的援助を求めに行くが、痴呆症が進んでおり、全く話にならなかった。だが、このとき同行したクセルクセスとリアナは、初めて胸を開いて話をする機会が得られる。

一方、ボーマンは休刊のお知らせを発行するが、心労がもとで心臓発作を起こし、入院してしまう。パールスィー・コミュニティーの間でボーマンに対する同情が集まり、サイラスは糾弾されるようになる。アルタークセルクセスも父親に愛想を尽かし、家を出て行く。その際クセルクセスは、母親が父親に高所から落とされて死んだことを知ってしまい、ショックを受ける。クセルクセスも兄と共に家を出て行く。サイラスと秘書のミス・パテールは居心地が悪くなり、国外逃亡する。ボーマンの容体は回復し、新聞も再開できるようになる。

また、傷心のアルタークセルクセスとクセルクセスのところへ、突然カナダからアルカー・メヘター(カマル・スィッドゥー)という女性が訪ねて来る。彼女は航空機エンジニアで、ボーイングのこともよく知っていた。早速彼女はフライトシミュレーターの制作を手伝い出す。また、アルカーは母親によく似ており、クセルクセスは彼女を母親だと思い始める。フライトシミュレーターも完成し、パールスィーの人々の前で完成披露会が行われる。また、アルタークセルクセスは今回の事件を漫画にして出版し、成功のきっかけを掴むのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

映画祭で公開される作品なので、ある程度の質を期待していたのだが、それは期待外れに終わった。中心となるテーマがなく、ストーリーに起伏もなく、脈絡のないサイドストーリーが多すぎで、雑然とした印象を受けた。悪い表現を敢えてするならば、女のおしゃべりと言ったところか。脚本もスーニー・ターラープルワーラー監督が担当したようだが、彼女に脚本と監督の両方をこなす才能を感じなかった。

歴史的事情からインドの映画産業にはパールスィーが多い。パールスィーの人口はインドの全人口の0.007%に過ぎないが、ボリウッドにはパールスィーの名前を持った人が明らかに多いことに気付くだろう。例えば名字が「イーラーニー」だったり「○○ワーラー」だったりした場合、それはパールスィーである可能性が高い。それゆえ、パールスィー・コミュニティーが映画のテーマになったり、パールスィーの登場人物が登場することが時々ある。例えば「Being

Cyrus」(2005年)がその好例である。だが、それらの映画の中で描かれるパールスィーはどこかステレオタイプなところがあるように思える。やたら西洋かぶれだったり、エキセントリックな性格だったりするのだ。もしかしたら本当にそういう傾向があるのかもしれないが、デリーに住んでいるとパールスィーと接する機会がほとんどないため(パールスィーはグジャラート州やマハーラーシュトラ州に多い)、気になるところである。「Little

Zizou」の登場人物はほとんどパールスィーであったが、やはり皆どこか変な人間だった。この映画はパールスィーの監督によるものなので、先入観や偏見の結果そうなったとは考えにくい。

しかし、パールスィーの儀式の様子を垣間見ることができたのは貴重であった。パールスィーは、拝火教徒と訳されることでも分かるように、火を信仰する人々で、寺院でも聖なる火が祀られている。だが、異教徒が火に近付くと穢れると考えられているようで、異教徒はパールスィー寺院に入ることができない。よって、なかなか儀式を映像で見る機会はない。

また、特筆すべきなのは、俳優たちのほとんどがパールスィーまたは準パールスィーであったことである。ボーマン・イーラーニー、ソーラーブ・アルデーシル、ゼノービヤー・シュロフや子役2人などはパールスィーであるし、ジョン・アブラハムの母親はパールスィーである。イマード・シャーはイスラーム教徒であるが、父親のナスィールッディーン・シャーがよくパールスィーの役を演じることから選ばれたのであろう。ちなみにパールスィーは、パールスィーの両親から生まれた子しかパールスィーと認めていないようである。映画中では、ロシア人がゾロアスター教に改宗したというニュースが出ており、原理主義者のサイラスを怒らせると同時に観客の笑いを誘っていた。

ボーマン・イーラーニー、ソーラーブ・アルデーシル、ゼノービヤー・シュロフなどが好演していた。イマード・シャーはいつも通りの飄々とした演技。肩肘張らないところに彼の魅力があり、父親と同様面白い俳優になって行きそうだ。子役の2人はどうも兄妹のようで、2人ともとてもいい演技をしていた。ジョン・アブラハムは特別出演で、出番は限られていた。また、最後にコレオグラファーのシヤーマク・ダーヴァルが少しだけ顔を出していた。

イマード・シャーが演じたアルタークセルクセスは、ソームナート・バナルジー自身のキャラクターとかぶっていた。彼の独特のイラストは、映画をユニークなものにするのに一役買っていた。現在六本木の森美術館で「チャロー!インディア」と題したインド現代美術展が開催中だが、ソームナート・バナルジーの作品も展示されていることを参考までに追記しておく。

クセルクセスがジダンに憧れるところは、「Bend It Like Beckham」(2002年;邦題「ベッカムに恋して」)に似ているが、「Bendi

It Like Beckham」の終わりにベッカム本人が実際に登場するのに対し、「Little Zizou」では、試合映像やポスターを除けば、遂にジダン本人は登場しなかった。ワールドカップでの有名な頭突きが何かストーリーに関わって来るかとも予想していたが、そういうこともなかった。

「Little Zizou」の言語は基本的に英語であるが、所々でヒンディー語やグジャラーティー語が使われる。英語以外の言語では英語字幕が付いていた。

「Little Zizou」は、映画祭でいくつかの賞を受賞しているようだが、僕の目からは優れた作品には見えなかった。だが、インドの超マイノリティーであるパールスィーの生活を垣間見ることができること、今をときめくソームナート・バナルジーのイラストが映画中に使われていることなど、いくつかユニークな点もあり、その方面に興味がある人が見てもいいのではないだろうか?2009年に一般公開予定のようである。

| ◆ |

12月12日(金) Rab Ne Bana Di Jodi |

◆ |

インド映画界最大のコングロマリット、ヤシュラージ・フィルムス。一社で映画制作、配給、音楽CD/VCD/DVD販売など、映画に関わる事業は映画館経営を除き全て手掛けていると言っていい。出す映画出す映画全てヒットという時期もあったのだが、いつ頃からか失敗作を連発するようになり、最近低迷していた。僕なりの言葉で分析すると、ヤシュラージ・フィルムスの映画には工場生産「製品」のような無難にまとまった作品が増え、1本1本に人のぬくもりと火事場のくそ力的パワーを感じなくなったのである。なぜか映画公開前の宣伝に力を入れなくなったことも原因のひとつであろう。今年最後を飾る映画の1本「Rab

Ne Bana Di Jodi」も、どこか今までのヤシュラージ映画的「製品」臭さを感じ、その質に疑問を抱いていた。だが、曲がりなりにも主演はスーパースター、シャールク・カーンであり、無視はできなかった。

異変を感じ取ったのは、前売り券が発売されたときである。別の映画を見るため映画館の窓口に並んでいたのだが、多くの人々が「Rab Ne Bana

Di Jodi」の前売り券を求めているのを見て、これはヒットすると予感した。早速僕もチケットを予約し、満席の映画館の中でこの映画のファースト・デー・ファースト・ショーを見ることができたのだが、結論から先に言えば、間違いなくこれは今年1番の傑作であった。最近インドのテレビで流行している、一般人参加型のダンス・コンペティション番組をテーマに、真の愛とは何かを問い直した、正統派インド娯楽映画であった。

題名:Rab Ne Bana Di Jodi

読み:ラブ・ネ・バナー・ディー・ジョーリー

意味:神様が作ったカップル

邦題:神様の決めた2人

監督:アーディティヤ・チョープラー

制作:ヤシュ・チョープラー、アーディティヤ・チョープラー

音楽:サリーム・スライマーン

歌詞:ジャイディープ・サーニー

振付:シヤーマク・ダーヴァル、ヴァイバヴィー・マーチャント

衣装:アキ・ナルーラー

出演:シャールク・カーン、アヌシュカー・シャルマー(新人)、ヴィナイ・パータク、カージョール(特別出演)、ビパーシャー・バス(特別出演)、ラーラー・ダッター(特別出演)、プリーティ・ズィンター(特別出演)、ラーニー・ムカルジー(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

シャールク・カーン(左)とアヌシュカー・シャルマー(右)

| あらすじ |

電力会社パンジャーブ・パワーのアムリトサル支局に務める、何の変哲もない普通のサラリーマン、スリンダル・サーニー、通称スリー(シャールク・カーン)は、大学時代の恩師の娘ターニー(アヌシュカー・シャルマー)の結婚式に出席する。そのときターニーの美しい顔を見たスリンダルはうっとり見とれてしまう。だが、楽しそうに結婚式の開始を待つ彼女の身に突然不幸が訪れた。なんと花婿一家の乗ったバスが交通事故に遭い、一家全員死亡してしまったのである。ターニーは泣き崩れ、恩師は心臓発作を起こして病院に担ぎ込まれる。死にかけの恩師から懇願されたスリンダルは、ターニーと結婚することを承諾する。それを見届け、恩師は息を引き取る。

こうしてスリンダルは、他人の結婚式に出席しに出掛け、花嫁を連れてアムリトサルの自宅へ戻って来たのだった。ターニーはまだ花婿の死と突然の展開を受け容れ切れておらず、茫然自失の状態であった。スリンダルは気を利かせてターニーに一室をあてがい、自分は別の部屋で寝ることにする。翌朝、まだショックから立ち直れていないターニーは、部屋から出て来ようとしなかった。スリンダルは彼女に顔を合わせずに会社へ出勤する。会社ではすぐにスリンダルが結婚したという噂が広まり、勝手に彼の家でパーティーが開かれることになってしまった。また、その噂は親友のバルヴィンダル・コースラー、通称ボビー(ヴィナイ・パータク)の耳にも届いた。ボビーは事前連絡なしに結婚したことに怒るが、事情を聞き、一転して彼らに同情し、頼もしい協力者となる。

会社の同僚たちが家にやって来てパーティーが始まった。ターニーは依然として出て来ようとしなかったため、スリンダルは皆に、彼女は体調を崩していると説明して取り繕う。だが、パーティーの途中でターニーは出て来て客をもてなし始める。彼女の姿を改めて見てスリンダルは恋を新たにした。しかし、パーティー後に彼女の口から出た言葉は残酷であった。「私はあなたを愛することはないけど、あなたの妻として見られるように頑張ります。」だが、スリンダルはそれを受け容れ、以後、2人は徐々に見た目は夫婦らしい生活を送るようになる。しかし、部屋は依然別々で、スリンダルの前で彼女が微笑みを見せることもなかった。唯一、彼女は映画を見ているときに笑顔を見せるのであった。

あるとき、ターニーは一般人参加型ダンス・コンペティション番組「Dancing Jodi」のアムリトサル大会のチラシを持って家に帰って来た。ターニーは子供の頃から踊りが大好きで、これに参加したいと言い出す。スリンダルは何も言わずに参加費を出し、それを許す。

スリンダルは、楽しそうに踊っている彼女の姿を少しでも見たいと思い、変装してオーディション会場へ忍び込むことを思い付く。美容師のボビーの協力を得て、スリンダルは今時の若者風の外見にイメチェンし、オーディション会場へ行く。そこにはターニーの姿もあった。オーディションはペアを組んで受けなければならないため、応募者の中から抽選でペアが組まれることになった。そこで偶然か神様の思し召しかスリンダルはターニーとペアになる。変装したスリンダルを見てターニーはそれが彼だとは気付かなかった。そこでスリンダルはラージ・カプールと名乗り、そのまま別人として通すことにする。2人はペアを組んでダンスの練習をするようになる。そして、練習が終わった後、スリンダルはラージの変装を解いてスリンダルに戻り、何事もなかったかのように家に帰って来るのであった。

ラージに変装したスリンダルは、なぜか普段とは違う派手な性格になっていた。ターニーは最初、おかしなことばかり口走って真面目に練習しないラージと踊っても優勝できないと悲観するが、時々彼の口にする優しい言葉が彼女の心の琴線に触れるようになる。スリンダルは十分彼女の幸せそうな顔を見たため、もう満足し、ペアを解消してラージを止めようとするが、ターニーはペア解消を考え直し、ラージと共にオーディションを受け、優勝すると言い出す。こうしてラージとスリンダルの二重生活が続くことになる。とりあえず2人はオーディションに合格し、番組に出場する10組に選ばれる。

そうこうしている間にスリンダルは、自分の気持ちをラージに託し、ターニーに愛の告白をしようと思い立つ。そこでラージに変装したスリンダルは彼女を1日デートに誘い、最後に彼女に告白する。ターニーは、既婚であることを伝えていなかったことを謝り、もう友達には戻れないと言い渡す。彼女に愛の告白ができたこと、そしてターニーの貞操観念を知れたことに、ラージに変装したスリンダルは満足する。

スリンダルはターニーと日本祭へ遊びに出掛けた。そこでは相撲が行われており、もし力士に勝つことができたら日本旅行ペア招待券が景品としてもらえると触れ込みされていた。ターニーが楽しそうではなかったため、ここで一発いいところを見せようと、彼は力士に挑戦を申し込む。力では全く太刀打ちできなかったが、チョコマカ動き回っている内に力士の足を取って転ばすことに成功する。スリンダルは見事日本旅行ペア招待券を獲得した。だが、危険を顧みず訳の分からない行動をするスリンダルにターニーは怒り、「私を幸せにしようと無理な努力しないで」と言い放つ。

その後お互い謝ったことでスリンダルとターニーの仲は何とか回復したが、2人で映画を見ているときに、急にターニーは姿を消してしまう。ターニーが向かった先は、ラージが住んでいることになっていたラージュー・モータースであった。ラージュー・モータースはスリンダルの友人が経営していたが、彼は事情を聞いて知っていたため、急いでスリンダルを呼ぶ。スリンダルはラージに変装してラージュー・モータースに駆けつける。するとターニーから、「夫がいるのに、あなたに恋してしまった。どうすればいいの?」と衝撃的なことを言われる。ラージは平静を保ちながら、番組のグランド・フィナーレが行われる明日に2人で駆け落ちしようと提案する。ターニーはそれを了承する。

グランド・フィナーレ当日。スリンダルはターニーと共に黄金寺院を訪れ、彼女の成功を純粋な気持ちで祈る。ターニーはまだこの後の行動を完全に決めかねていたが、神様に祈ったところ、スリンダルの中に神を感じるようになり、心を決める。コンペティション開始直前にターニーはラージに、やはり結婚をしているので他の人と逃げることはできないと謝る。それを聞いてスリンダルは彼女の決断に感謝する。

オーディションはどんどん進み、ラージとターニーの出番がやって来る。だが、ステージ上にラージは姿を現そうとしなかった。ターニーは、振られてショックを受けたラージが棄権したのだと思い、自分も棄権をしようとするが、そこへスリンダルが登場する。いつもの姿のままに。そしてターニーと共にステージで踊り出す。そのとき初めてターニーは、ラージがスリンダルであったことを知る。そして、今までのことを思い出し、スリンダルが自分のことを本当に愛してくれていることを知る。2人がサーニー夫婦になった瞬間であった。

審査の結果、ラージとターニーがアムリトサルのベスト・カップルに選ばれた。2人は日本へハネムーンに訪れ、新婚を楽しんだのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「これでインディア」で何度も主張して来たことだが、インド映画には絶対に犯すことの出来ない大原則がある。それは、恋愛は結婚に勝てないということだ。結婚の儀式が行われる前の、結婚相手以外との恋愛は成就することがほとんどだが、一度結婚の儀式が行われた場合、その後どんなことがあろうとも恋愛は結婚に勝つことができない。保守的すぎるとの批判もあるかもしれない。だが、これはインド映画のアイデンティティと切っても切れない関係にあるもっとも重要な要素であり、これが守られなければその映画は絶対に成功しないしインド映画だとも認められない。結婚後の恋愛の結末として許されるのはふたつのみ。ひとつは夫婦が元の鞘に収まること、もうひとつは当事者が死などの不幸に陥ることである。芸術映画はまだしも、メインストリームのインド映画において、結婚後不倫をしたカップルがハッピーエンドで終わることは許されない。新進気鋭の映画監督・プロデューサーのカラン・ジャウハルが「Kabhi

Alvida Naa Kehna」(2006年)でおそらくインド娯楽映画史上初めてその禁忌を犯したが、海外市場では受け容れられたものの、インド市場では酷評されたことは記憶に新しい。

「Rab Ne Bana Di Jodi」は、トリッキーな手法でそのタブーに挑戦した映画だと言える。結婚後にヒロインの心は結婚という束縛と恋愛という自由の間で揺れ動くことになるのだが、実は後者の恋愛の相手は夫の変装した姿というカラクリである。結果的にどちらを選んでも、結婚の儀式を挙げた人物と一緒になることに変わりはなく、見かけ上タブーは犯されない。だが、それぞれの結末において、ヒロインの気持ちにも、夫の気持ちにも、そして観客の気持ちにも大きな違いが生じるのは明らかである。これは、妻にとっても試練であったし、それ以上に夫にとっても試練であった。そして最後に迷いながらもはっきりと夫を選んだところに、インド映画の良心とプライドがよく反映されていた。

その試練までの道のりも、とても説得力のある導入になっていた。結婚式当日に花婿を事故で失い、別の人と結婚する羽目に陥ったヒロイン、ターニー。夫は真面目一徹のいかにもつまらなそうな人間で、「僕には愛が何なのか分からない」と言い出す始末。塞ぎ込む彼女の微笑みを見たいという純粋な気持ちで、スリンダルは、現代の若者風に変装し、ラージと偽名を名乗って、ダンスのオーディションを受ける彼女を見に行く。そのためにいろいろな嘘を付かなくてはならなくなるのだが、それは必要悪の嘘だと言えるだろう。ターニーにとってスリンダルは我が身の不幸の象徴であり、彼女を喜ばせようとしても、彼女にどう愛の告白をしようとも、彼女には同情としか受け止められない恐れがあった。彼のこの選択を責めることはできないだろう。だが、ひょんなことからオーディションでターニーとペアを組むことになってしまい、彼のささやかな冒険は人生を左右する大冒険へと変貌する。ラージに変装したスリンダルは、なぜか普段とは正反対の別人格となった。そしてターニーに対して開けっぴろげに愛を告白することもできた。スリンダルはそれだけで満足であったが、ターニーがスリンダルを捨ててラージと駆け落ちをすると決めたことで、彼はさらに大きな人生の岐路に立たされる。ラージは実は夫のスリンダルなのだとターニーに打ち明ければ、スリンダルは彼女を簡単に引き留めることが可能であった。しかし、スリンダルは敢えて全てを神に委ねた。もし彼女が最終的にラージを選べばスリンダルの人格を捨て、このままラージとして彼女と生き続けるし、スリンダルを選べばそれで幸せであった。もちろん彼は本心ではスリンダルを選んで欲しいと思っていた。アムリトサルの黄金寺院で神様に救いを求めたターニーは、夫の中に神を見る。そして彼女の決断も自然に行われる。ターニーはラージに言う。「私は夫の中に神様を見たわ。私は人を捨て去ることはできるけど、神様を捨てることはできない。だからあなたと一緒に行くことはできない。」スリンダルは彼女の最終的な決断に歓喜する。

ちなみにインドでは、女性にとって夫は神であり、男性にとって女性は女神であるとされる。夫の中に神を見たというのは、そういう意味もあるだろう。だが、映画の文脈から言うならば、やはり愛を与え返してくれない相手にも無償の愛を投げ掛け続けたスリンダルの人柄のことと受け止めたい。

インド映画の醍醐味は何と言っても歌と踊りである。ストーリーとは何の脈絡もなくダンスシーンが挿入される映画もないことはないのだが、優れた映画はストーリーと歌と踊りがお互いにシンクロしており、相乗効果で映画の完成度を高める。「Rab

Ne Bana Di Jodi」も、ストーリーと歌と踊りの調和に成功していた映画であった。特にクライマックスをダンスとミュージカルで演出するのはインド映画の得意技で、この映画でもそれが踏襲され、もっともセンシティブな部分が歌と踊りで表現されていた。ダンス・コンペティション番組のグランド・フィナーレで、ターニーはラージの代わりにステージに登場したスリンダルを見て、初めてラージ=スリンダルだったことを知る。そして踊りが終わった後に彼女は彼に言う。「この嘘つき!大嘘つき!」スリンダルは彼女を怒らせてしまったと思い、弁解しようとする。だが、彼女が続けて言った言葉は彼の予想とは違うものだった。「愛なんて分からないって言ってたじゃない?こんなに簡単にあなたは私の悲しみを喜びに変えてしまったわ・・・!」

観客は、「あなたを愛することはない」「私を幸せにしようと無意味な努力をしないで」と冷たく言い放つターニーに多少引きながらも、健気に彼女をいたわり、変装してまで彼女の一瞬の微笑みを拝もうとするスリンダルに感情移入せざるをえない。変装前と変装後のギャップや二重生活の苦労に笑いながらも、次第にストーリーはシリアスなものになって行き、スリンダルのあまりの人の良さに怒りまで覚え出す。だが、結局は、神様の助けもあってか、心の奥からの誠意と愛情が勝利を収め、観客は最高の爽快感・満足感と共に映画館を後にすることができた。これぞインド映画の醍醐味、これぞ映画の醍醐味である。このような素晴らしい映画を見るに付け、まだ映画は死んでいないと胸を張って言う気分になるし、世界の映画の中でインド映画こそが映画の本質をもっとも捉えていると主張する勇気をもらえる。遊園地で1日中遊んだような爽快感、充実感、ちょっぴりの疲労感と共に映画館を出ることができなければ映画ではないし、映画を見終わった後だけでも「正しく生きたい」と思わせてくれるような心の栄養摂取がなければ映画とは言えない。

メインストーリーだけでも十分楽しめる映画であったが、日本人インド映画ファンには二重のプレゼントもあった。まず、過去の人気映画のパロディーが随所に見られたことである。特にミュージカル「Phir

Milenge Chalte Chalte」では、過去の名作の挿入歌の歌詞が組み合わせられていた。映画名をリストアップすると、「Awaara」(1951年)、「Junglee」(1961年)、「Tere

Ghar Ke Samne」(1963年)、「Sangam」(1964年)、「Teesri Manzil」(1966年)、「Aradhana」(1969年)、「Prince」(1969年)、「Mera

Naam Joker」(1970年)、「Aap Ki Kasam」(1974年)、「Chalte Chalte」(1976年)、「Karz」(1980年)、「Yeh

Vaada Raha」(1982年)、「Hum Hain Rahi Pyaar Ke」(1993年)、「Phir Milenge」(2004年)などである。また、この曲のダンスには、カージョール、ビパーシャー・バス、ラーラー・ダッター、プリーティ・ズィンター、ラーニー・ムカルジーら大物女優たち(一部除く)がそれぞれナルギス、ヌータン、ヘレン、シャルミラー・タゴール、ニートゥー・スィンと言った過去の大物女優に扮してアイテムガール出演し、とても豪華なナンバーになっていた。ミュージカル中でシャールク・カーンが扮しているのも、ラージ・カプール、デーヴ・アーナンド、ラージェーシュ・カンナー、シャンミー・カプール、リシ・カプールと言った往年の名優ばかりである。このようなボリウッドの過去の名作・名曲のパロディーネタは「Om

Shanti Om」(2007年)以来流行している。また、台詞の中で「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年)や「Kabhi

Alvida Naa Kehna」など、さらに多くの映画のタイトルに触れられているし、かなり大がかりな「Dhoom」(2004年)のパロディーもあり、乞うご期待だ。

あらすじの中でも少し触れたが、この映画には「日本」が2ヶ所出て来る。それは全ての日本人にとって嬉しい要素だ。まずは主人公が日本祭へ行くシーンがあり、そこでシャールク・カーンが力士と相撲を取る。だが、日本人にとって残念かつ苦笑せざるをえないことに、「Rab

Ne Bana Di Jodi」に登場する相撲は日本の相撲とはかなり違っている。おそらくこれは韓国相撲シルムなのではないかと思うが、詳細は不明である。単なるインド人の勝手なイメージかもしれない。しかし、背景には日本の国旗や「いらっしゃいませ」という日本語などが見られ、日本をイメージしようとしているのは間違いない。日本や相撲のイメージがまだインド人に正確に伝わっていないことは残念だ。このシーンでは日本祭はアマデウスという企業が主催という形になっていたが、ここに日本の企業が本物の相撲を引っ提げてうまく入り込むことはできなかったのだろうか?確かソニーはヤシュラージ・フィルムスの「Dhoom:2」(2006年)でタイアップしており、パイプはあったはずだと思うのだが・・・。

相撲シーン

もうひとつの「日本」は映画のエンディングで登場する。見事名実共に夫婦になったスリンダルとターニーは、日本祭で勝ち取った景品である日本旅行ペア招待券を使って日本へハネムーンへ行く。そしてエンド・クレジットで、日本各地で撮影した記念写真が何枚も映し出されるのである。富士山から新宿まで、いろいろな場所で撮影されており、そこにシャールク・カーンとアヌシュカー・シャルマーが映っているのだが、どう見ても合成で、彼らが実際に日本に来たわけではないようだ。それだけは残念だが、日本人にはなかなか嬉しいサービスであった。この映画を見て日本へハネムーンへ出掛けるインド人新婚夫婦が増えたりするかもしれない・・・。

今回シャールク・カーンは、いい意味でシャールク・カーンらしさを出した演技と、これまたいい意味でシャールク・カーンらしさを抑えた演技を並存させており、総合的に彼の今までのベストの演技と評価できるものになっていた。最近アクシャイ・クマールがやたら売れているし、若いスターも育って来たが、ボリウッドのスーパースターはやはりシャールク・カーン以外にいないのだということを今一度しっかりと観客の脳裏に焼き付けたと思う。本作がデビュー作になるアヌシュカー・シャルマーは、初めてにしては上出来の演技であった。元々バンガロールでモデルをしていた彼女は、新人のみが持つ初々しさを買われてシャールク・カーンと共演するヒロインに抜擢されたのだろう。昨年ボリウッド・デビューしたディーピカー・パドゥコーネほどオーラはないが、最高の船出をすることができたので、これからも伸びて行きそうだ。また、元々芸術映画寄りのプロフィールを持っていたヴィナイ・パータクであるが、最近娯楽映画でも引っ張りだこだ。今回は今までとは打って変わって派手な役に挑戦しており、芸幅の広さを証明していた。

音楽はサリーム・スライマーン。曲数は少ないが、ミュージカルシーンが少なかったり上映時間が短かったりする印象はなく、かえってとてもメロディーが耳に残る映画になっていた。上述の「Phir

Milenge Chalte Chalte」も面白いが、やはり悲哀に満ちた「Tujh Mein Rab Dikhta Hai」が最高であろう。アムリトサルの路地を舞台に、長回しを多用して撮影されたミュージカル「Haule

Haule」もよい。ちなみに、サントラCDのジャケットには、見る角度によって絵が変わる細工がしてあり、目を引く。

映画の舞台はパンジャーブ州のアムリトサルで、全部ではないかもしれないが、実際にアムリトサルでロケが行われていた。スィク教の聖地である黄金寺院はボリウッド映画によく登場する場所である。

言語は基本的にヒンディー語だが、シャールク・カーンは今回極度に英語をミックスさせたしゃべり方をしているので、ヒンディー語が分からない人でも理解しやすいと思われる。パンジャーブ州の都市が舞台なので、パンジャービー語も所々に入る。

「Rab Ne Bana Di Jodi」は、100年に1本の傑作とまでは言わないが、今年最高の作品のひとつであると断言できる。僕は映画を見ている間涙が止まらなかったばかりか、映画を見終わった後もしばらく余韻で涙が溢れ出て来た。こんな心に沁みる映画は久し振りだ。見て絶対に後悔しない、見なければ絶対に後悔する、必見の映画。とにかく絶賛する他ない。

1964年の東京五輪開催から2年後の1966年、インドで「Love in Tokyo」という、高度成長時代に突入する日本でロケが行われたインド映画が公開された。この映画の挿入歌「Sayonara

Sayonara」は、「さよなら」という日本語が繰り返されるユニークな曲で、この歌のおかげでインド人の多くは「さよなら」という言葉を知っている。

2008年、北京でオリンピックが開催された。偶然か必然か、その1年後の2009年に、インド映画史上初、中国ロケが行われたボリウッド映画が公開予定である。「Chandni

Chowk to China」。今もっとも勢いのあるスター、アクシャイ・クマールと、「Om Shanti Om」(2007年)で大々的にボリウッド・デビューを果たした女優ディーピカー・パドゥコーネが主演し、インド初のカンフー映画としても売り出されており、大ヒット間違いなしである。今のところ2009年1月16日公開予定となっている。

「Chandni Chowk to China」の1シーン

その「Chandni Chowk to China」のサントラCDが先日リリースされた。何となく予想はしていたのだが、全体的に中国風アレンジがされており、映画を盛り上げてくれそうだ。そしてなんと中国語の歌詞の入った曲まであった。その曲名は「India Se Aaya Tera Dost(インドから来た君の友達)」。ヒンディー語映画音楽の中に中国語がここまで本格的に導入されたのはおそらく初めてであろう。インド映画に詳しい人ならタイトルを見てすぐに分かるように、この曲は、1977年の映画「Aap

Ki Khatir」の中で使われ、当時大ヒットした「Bambai Se Aaya Mera Dost(ボンベイから来た僕の友達)」の替え歌である。おそらくこれは歴史的事件なので、映画音楽歌詞集の中で取り上げておいた。凝り性のため、中国語の歌詞まで完全対応させた。中国語の歌詞・ピンイン・日本語訳については、新デリー☆OK牧場(旧チベOK)の糸山氏に師事を仰いだ。この場を借りて、全面協力していただいた糸山氏に謝意を表明する。謝謝!

「India Se Aaya Tera Dost」が映画でどのような使われ方をするのかまだ分からないが、ヒンディー語と中国語の歌詞が混ざり合っていることで、文字通り「ヒンディー・チーニー・バーイー・バーイー(インド人と中国人は兄弟)」を体現している。しかも「一緒に飲めや歌えや騒げや」という楽しい歌詞で、インドと中国の友好ソングとして十分通用する。印中間で何か交流イベントがあった場合、必ずこの曲が使われることになるのではなかろうか。

「Chandni Chowk to China」の曲はどれもストーリーを予感させるようなものでとてもよく、買いなのだが、サントラCDを通して感じたのは、日本人もインド人も中国に対するステレオタイプなイメージはそう変わらないということだ。特に「アイヤー」という掛け声が入っているのが面白かった。日本人は何かと中国人に「アイヤー」と言わせたがるが、インド人も同じようなことを思っていたとは初耳であった。いったい「アイヤー」の由来は何なのだろうか?ただ、日本人のイメージする中国人は「アイヤー」なのに対し、どうもインド人のイメージする中国人は「アイーヤ」のようで、微妙な違いがあって、それがさらに興味深かった。そういうステレオタイプはさておき、実際に中国でロケが行われているので、生の映像がインド人に与えるインパクトは絶大であろう。

「Love in Tokyo」がインド人の心に日本の具体的なイメージを植え付けるきっかけになったように、おそらく「Chandni Chowk

to China」もインド人と中国人の本格的文化交流の開始を告げる使者となるだろう。二国間関係で本当に強固なのは文化交流である。政治や経済の交流は時勢によってアップダウンし信用ならないが、一度始まった文化交流は何があっても必ず残り、そして着実に進展する。草の根の交流こそが二国間関係の礎である。実際、中国ではラージ・カプールなどの社会主義的映画が人気を博した時期があり、印中友好の歴史が語られると必ずそのときのことが引き合いに出される。それが文化交流の強みである。インド人の心に効果的に訴える媒体は2つ、映画とクリケット。とりあえず映画を通し再びインドと中国は友好関係の新たな一章を開くことになると言える。スポーツ大国の中国ではクリケット選手の養成も始まっていると聞いたことがあり、もしかしたら近い将来クリケットを通した印中親善も始まるかもしれない。

アジアの安定にインドと中国の友好関係は必要不可欠だ。だが、地政学的に言ったら、日本には印中の接近を手放しで喜べない理由がいくつもある。インドと中国は過去に戦争をしており、国境紛争も抱え、相互の国民感情もいいとは言えず、口で友好を表明しても腹の中ではお互いを信用していない部分がある。特に中印戦争勃発時、インドは盟友と考えていた中国に裏切られた形になったため、その繰り返しを恐れる気持ちや中国に対する不信感は政治家や外交官の心から完全に消え去ることはないだろう。よって、真の意味での信頼関係が築かれるにはまだ時間がかかると思われる。だが、一旦文化交流が加速すれば、関係改善は驚くほどスムーズに進むだろう。

これは多くの人が指摘することだが、日本はなぜボリウッドを二国間交流に友好に使おうとしないのだろうか?日印交流年、日本文化月間、ナマステ・インディアなど、日印の文化交流を推進するイベントが日印両国でいくつも行われているが、未だに何を考えて企画したのか分からないイベントが多い。一発で両国民の心を一気に接近させる媒体は映画以外にない。クリケットのことを野球よりもマイナーなスポーツだと勘違いしている日本人が減らない限り、クリケットによる文化交流は期待できそうにないが、映画なら両国の文化に十分根付いており、効果的な起爆剤になりうる。確かに、日本映画祭をインドで開催したり、インド映画を日本で公開したりという地道な映画交流は昔から行われているが、それがどれだけの成果を残しているかは疑問である。思い切ってボリウッドの映画人を日本に招待して映画を作ってもらったり、インドを題材にした映画を日本の優れた映画監督に作ってもらったりしなければ、本当の意味での草の根の交流は生まれないだろう。「Chandni

Chowk to China」は間違いなく大ヒットするだろうし、一映画ファンとして楽しませてもらうが、日本人としてふと、「Taj Mahal

to Tokyo Marunouchi(タージ・マハルto東京丸の内)」とか「Bodh Gaya to Hodogaya(ボードガヤーto保土ヶ谷)」みたいなメインストリームのボリウッド娯楽映画がどうしてできなかったのかと残念な気持ちになるだろうことも確実である。「メインストリームのボリウッド娯楽映画」とわざわざ言ったのは、「ボンベイtoナゴヤ」(1997年)というカルト的映画を念頭に置いたからなのだが・・・。

昨日見た「Rab Ne Bana Di Jodi」では日本が出て来た。詳細は日記を見てもらいたい。それは日本人として嬉しかったが、深く考えたら逆に悲しくなった。せっかく監督が映画に日本の相撲を登場させようと考えてくれたのに、なぜあんな変な形でしか登場させらなかったのだろうか?アーディティヤー・チョープラー監督と言ったらボリウッドではかなりパワフルな人物であり、もし彼が望み、正しい人間にコンタクトしてさえいれば、より本格的な相撲を映画の中に取り入れることができただろう。だが、彼はそれをしなかったか、またはできなかった。ボリウッドは日本関係者とのパイプを全く持っていないのだろうか?このような状態では日本ロケのボリウッド映画はまだまだ夢物語であろう。そして、インド人一般に今の日本を伝えることは不可能であろう。

今願えることは、「Chandni Chowk to China」の大ヒットが日本の政治家や外交官の中に危機感の伴った興奮を生じさせるきっかけになればということだけである。

ヒンディー語に「ख़तरनाक(カタルナーク)」という単語がある。ウルドゥー語的にカタカナ表記すれば「خطرناک(ハタルナーク)」である。大修館「ヒンディー語=日本語辞典」には、「(1)危ない;危険な;危険に満ちた(2)恐ろしい」と説明されている。インドに住んでいるといろいろと危ないことが多いので、この単語もよく使うことになる。覚えておいて損はないだろう。

しかし、どうもインド人の会話を聞いていると、「カタルナーク」にはもうひとつ別の意味があるように思えてならない。それは「格好いい」「美しい」「素晴らしい」「凄い」という意味である。敢えて言うなら、「ज़बरदस्त/زبردست(ザバルダスト)」に近い意味になる。

この第三の用法を初めて耳にしたのは、おそらく2003年にムンバイーのフィルムシティーへTVCMの撮影に行ったときであった(参照)。フィルムシティーはムンバイー郊外の山奥にあり、開けた場所に出るとムンバイーの市街地を一望の下にできる。その日、ちょうど雨上がりで天気がとてもよく、青空には白い雲がちょうどいい案配で浮かんでおり、絵に描いたような空模様であった。背景としてとても映えていたのである。その空を見た監督が、アシスタントや友人たちと、「今日の空はカタルナークだ、絶好のロケ日和だ」と言っていたのを耳にしたのである。そのときはムンバイヤー・ヒンディー特有の用法かと思っていた。

カタルナークな空

だが、その後、この用法をデリーなどでも時々耳にし、割と一般に広まっている用法だと思うようになった。何か攻撃的なほど格好いいもの、極限まで美しいもの、そういったものを賞賛するときに「カタルナーク」が好んで使われると言えそうである。19世紀から20世紀にかけてのヒンディー語やウルドゥー語の辞書の数々を見ても、「カタルナーク」には「危険な」または「恐ろしい」という意味しか掲載されていないため、最近になって普及して来たのだと思われる。

元々危険な状態を表す形容詞が、いつの間にかいい意味でも使われるようになった例は日本語にも見られる。それは「やばい」である。語源由来辞典によると、「やばい」は、「いやあぶない」「あやぶい」と同じ語系の単語と考えられ、「具合の悪いさま」「不都合」を意味する形容動詞「やば」が形容詞化したものである。元々は「盗人」や「香具師」などの隠語であったが、1980年代から頃から若者言葉で「格好悪い」の意味として用いられるようになり、90年代から「凄い」の意味が派生し、肯定・否定問わず「やばい」が用いられるようになった、とのことである。

僕の感覚では今でも「やばい」は「危ない」「悪い」とほぼ同義語である。だが、確かに僕がインドに留学する前、つまり2001年以前に、「やばい」が肯定的な意味で使われるようになっていた。その頃はSMAPの木村拓哉氏などがテレビで一生懸命「やばい」の新用法を広めようとしていたように記憶している。だが、「やばい」の新しい意味が、一時的流行ではなく、日本語の変化とまで言えるくらいに定着したと感じたのは、インド留学後であった。日本に一時帰国するごとに、テレビなどで「やばい」の肯定的用法が一般化していることを思い知らされていた。

「綺麗な薔薇には刺がある」という言葉もあるし、「危険な男」と言うと何となく格好よさをイメージしたりもするし、「美」と「危険さ」は割と愛称のいい概念なのだろう。ヒンディー語の「カタルナーク」が「格好いい」「美しい」という意味でも使われることと、日本語の「やばい」がとにかく「凄い」という意味を持つようになったのは、日本人とインド人に共通する、もしくは人類全体に共通する美意識が奥底に潜んでいるように思える。

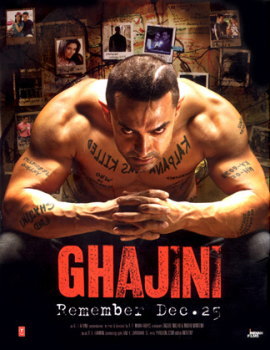

2008年も最後となった。今年のボリウッドは、いくつかのヒット作といくつかの先進的作品が見られたものの、やや不作と評していいだろう。だが、最後の週に大きな期待作が控えていた。アーミル・カーン主演の「Ghajini」である。この映画は、英米作家ジョナサン・ノーランの短編小説「Memento

Mori」を映画化した米映画「Memento」(2000年)のタミル語リメイク「Ghajini」(2005年)のヒンディー語リメイクである。ただでさえ寡作なアーミル・カーンの新作ということで話題性バッチリだが、予算総額推定12億ルピー以上、広告だけに1億4千万ルピーもの大金をつぎ込んだ大規模な映画となっており、注目を集めていた。通常、インドでは金曜日が暗黙の了解で映画封切り日となっているが、「Ghajini」はクリスマスを狙って24日(水)夕方に全国主要都市一斉プレビュー公開、25日(木)に全国一般公開という変則的な公開スケジュールとなった。公開直前になって、Aチャンドラシェーカランというプロデューサーが、チェンナイの高等裁判所に、「Ghajini」の著作権は自分が持っていると訴えて、ヒンディー語版「Ghajini」の公開を差し止めようとするというゴタゴタもあったが、何とか予定通り公開となった。ちなみに、ヒンディー語版「Ghajini」の監督、音楽監督、キャストなどは、タミル語版とほとんど変わっていない。タミル語版で主演を務めたスーリヤ・シヴクマールの代わりにアーミル・カーンが主演をしている。

題名:Ghajini

読み:ガジニー

意味:悪役の名

邦題:ガジニー

監督:ARムルガダース

制作:アッルー・アラヴィンド、マドゥ・ヴァルマー

原作:ジョナサン・ノーラン「Memento Mori」

音楽:ARレヘマーン

歌詞:プラスーン・ジョーシー

振付:アハマド・カーン

出演:アーミル・カーン、ジヤー・カーン、アシン(新人)、プラディープ・ラーワト、リヤーズ・カーン

備考:PVRアヌパムでプレビュー鑑賞、満席。

アーミル・カーン

| あらすじ |

医学生のスニーター(ジヤー・カーン)は、ケース・スタディーの対象として短期記憶障害のサンジャイ・スィンガーニヤー(アーミル・カーン)に興味を持ち、接近する。サンジャイは頭部に負った傷が原因で15分しか記憶を維持することができず、メモ帳、写真、インスタントカメラを持ち歩いていた。

だが、サンジャイは過去に恋人を殺されるという不幸に直面しており、彼女を殺し、彼から記憶の力を奪ったガジニーに復讐をするために生きていた。部屋中に復讐のためのメモ書きを貼ったり、身体に重要な情報を入れ墨したりして短期記憶障害を克服しながら、事件に関わった人物を追い求めては殺害する毎日を送っていた。

警察官のファワーズ(リヤーズ・カーン)は、連続殺人事件を追う内にサンジャイに辿り着く。ファワーズはサンジャイの部屋で彼の日記を見つけ、サンジャイの隠された過去を知る。

サンジャイは、インド随一の携帯電話通信会社エア・ボイスの社長であった。サンジャイはひょんなことからカルパナー(アシン)という女優志望の女の子と出会い、恋に落ちる。ただ、サンジャイは流れから自分の正体を明かしておらず、男優志望のサチンを名乗っていた。サンジャイは2005年の大晦日に、身分を明かさないまま彼女に告白をする。もしOKだったらそのときに正体を明かすし、もしNOであったらそのまま彼女の人生から姿を消すつもりであった。

ここまで日記を読み進めたファワーズであったが、2006年の日記が見当たらなかった。その隙にファワーズはサンジャイの襲撃を受け、捕縛されてしまう。その後、偶然サンジャイの家を訪れたスニーターに発見され、ファワーズは助け出されるが、サンジャイに追われて逃げる内にトラックにはねられて死んでしまう。

スニーターはサンジャイの部屋で、ガジニー(プラディープ・ラーワト)の写真を見つけていた。ガジニーはGD製薬の社長で、裏社会をも牛耳っている男であった。ガジニーはスニーターの通う文化祭に来ていたので、彼女は彼のことを知っていた。スニーターはガジニーの家へ行き、サンジャイが彼の命を狙っていると忠告する。

ガジニーはサンジャイを殺しに出掛けるが、ちょうどその頃サンジャイはガジニーを殺しに彼の家に侵入していた。そのときスニーターがちょうどガジニーの家に電話をし、サンジャイが出てしまった。サンジャイは殺人の標的をスニーターに変更し、彼女の住む女子寮に侵入する。だが、スニーターの機転でサンジャイはエレベーターに閉じ込められ、そのまま警察に逮捕される。

警察に連行されたサンジャイであったが、エア・ヴォイスの幹部が身元を引き取りに来て事情を説明したため、釈放された。だが、ガジニーは彼を見逃さなかった。サンジャイが短期記憶障害であることを知っていたガジニーは、彼の身体と部屋から復讐に関わる全ての情報を消し去ってしまう。サンジャイは完全な記憶喪失となってしまった。

一方、サンジャイの部屋から日記を見つけて持ち帰っていたスニーターは、彼の日記を読み、過去の悲劇を知る。彼女は2006年の日記も見つけることができた。また、彼女は当時の新聞を調べたり、カルパナーの関係者と話すことで、サンジャイの失われた過去の全貌を明らかにする。それは以下の通りであった。

サンジャイは2005年12月31日にカルパナーに告白した。彼女は1日待って欲しいと返答を保留していた。2006年1月1日、待ちに待ったカルパナーの答えはOKであった。サンジャイは思い切って身分を明かそうとするが、その前に彼女が、アンバサダーを3台買うまでは結婚しないと誓ったと話し出す。そこでサンジャイはカルパナーがアンバサダーを3台買うまで結婚を待つことにする。その頃、かねてから申請していたインド~英国間の国際電話のライセンスが下りることになり、サンジャイはロンドンへ出張することになる。サンジャイはカルパナーに、母親が病気だからしばらく村へ帰ると言い訳して旅立つ。同じ頃にカルパナーはゴアへロケへ行くことになった。だが、ゴアまでの列車の中で、人身売買される少女たち25人を見つけ、悪党の手から彼女たちを解放する。カルパナーはそのまま彼女たちをムンバイーへ連れ帰る。これがきっかけで人身売買ネットワークの存在が明らかになり、警察の捜査が開始される。しかし、その少女たちはガジニーの「商品」であった。ガジニーはカルパナーを殺害するため、彼女の家にやって来る。そのときちょうどサンジャイがやって来るが、カルパナーは目の前で殺され、サンジャイも頭部を強打され脳に障害を残すことになったのであった。

真実を知ったスニーターは一転してサンジャイの復讐の支援に回る。スニーターによってガジニーへの復讐を思い出させられたサンジャイは、ガジニーを襲撃し、手下を片っ端から返り討ちにして、最後に彼を殺す。

復讐を果たしたサンジャイは、孤児院で子供の世話をする優しい男になっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インドは多言語国家かつ映画大国であり、主要な言語にはそれぞれ独自の映画産業が根付いている。全国的かつ国際的なマーケットを持っているのはムンバイーを拠点とするヒンディー語映画のみだが、ハイダラーバードを拠点とするテルグ語映画や、チェンナイを拠点とするタミル語映画も現地で圧倒的人気を誇っており、制作本数ではヒンディー語映画を凌駕することもしばしばである。ベンガリー語映画やマラヤーラム語映画も良質な映画が多く侮れない。各地で各様の映画が発達している様は、正に映画大国の名にふさわしい。だが、当然のことながら各映画界にはそれぞれの文法があり、トレンドがあり、テイストがある。A言語でヒットした映画をそのままB言語でリメイクしても、うまく行かないことが多い。「Ghajini」もそんな印象を受けた映画であった。

言語はヒンディー語、主演はボリウッドのスーパースター、予算のかけ方もボリウッドの名に恥じないものではあったが、「Ghajini」は、ストーリーからアクションまで完全に南インド映画であったと言える。短期記憶障害という要素が入っているため、単純な復讐劇ではないが、それでも復讐の実現によって結末を迎える様式の映画であることに変わりなく、そのようなスタイルの映画はボリウッドでは既に時代遅れとなっている。もちろん、このような分かりやすい筋の映画を求める層はヒンディー語圏にも多く、ヒットしないことはないだろう。だが、ここまで来てわざわざ後退する必要はあるのかと疑問を感じる。

ヒンディー語映画が南インドの映画に比べて明らかに勝っている点のひとつに、歌とストーリーの融合がある。南インドの映画をたくさん見ている訳ではないので偉そうなことは言えないのだが、今まで見て来た南インド映画(多くはタミル語映画)は、ストーリーとあまり関係のないダンスシーンが突如として挿入されることが多く、幼稚な印象を受けることが多かった。だが、優れたヒンディー語映画はストーリーに自然に溶け込み、登場人物の気持ちを代弁し、映画の完成度を高めるような形で歌や踊りが挿入される。また、もしダンスシーンが必要ないと判断したら全く歌も踊りもない映画を作るだけの自由がボリウッドでは既に確立している。踊り自体は南インド映画の方がレベルが高いのだが、歌と踊りの使い方については、ボリウッドは誇っていいものを持っていると思う。そういう観点で「Ghajini」を見ると、無理に挿入されたミュージカル・シーンが多く、その点でも南インド映画そのままだと感じた。

アクション・シーンにも南インド的なものを感じた。ヒンディー語映画では、1人で多数の悪漢を無傷のままなぎ倒すような無敵の主人公はほとんど登場しなくなっている。せいぜい、傷を負いながら何とか撃退するという形で、ある程度の現実性を持たせてある。だが、南インド映画では主人公やその同志は格闘シーンになると突然最強のファイターに変貌し、次々に襲いかかってくる悪漢たちを超人的パワーで吹っ飛ばす。そのくせストーリーの都合上、負傷したり捕まったりしなければならないときは、あっけなくやられてしまったりする。「Ghajini」にもそういうご都合主義のアクション・シーン満載であった。

プロットに多少おかしな部分もあり、細かいところを突っ込んで行くとキリがないが、それは大人げない行為であろう。ただひとつだけ疑問点を挙げるとしたら、短期記憶障害になったサンジャイがどのようにガジニーへの復讐を思い立ったのか、ということである。映画中ではその点に関しては全く説明がなかった。また、上映時間が丸々3時間あったが、このような比較的単純なプロットの映画でここまで長い映画はボリウッドにはもはや存在しない。

それでも、ストーリー自体はスリリングで面白く、映像やカメラワークも凝っており、結末も何とか後味のいい形でまとめてあったため、娯楽映画としては合格点だと言える。しかし、クリスマス・シーズンに公開するような映画ではないと断言できる。クリスマスにもし恋人などと映画を見るなら、今年最高のロマンス映画「Rab

Ne Bana Di Jodi」の方が圧倒的にオススメである。

ところで、南インド映画をヒンディー語リメイクして成功した例は、最近では「Bhool Bhulaiyaa」(2007年)がある。オリジナルはマラヤーラム語映画「Manichitrathazhu」(1993年)で、その大ヒットを受けてラジニーカーント主演で作られたタミル語リメイク「Chandramukhi」(2005年)も大ヒットし、満を持してヒンディー語でもアクシャイ・クマール主演で「Bhool

Bhulaiyaa」が作られた。「Bhool Bhulaiya」にも南インド映画っぽい部分があったのだが、元々脚本が完成されていたことに加え、ボリウッドのコメディー映画のテイストがうまく調合されていたため、高く評価できるリメイクとなっていた。果たして「Ghajini」がヒンディー語圏の観客に満遍なく受け容れられるか、見物である。おそらくサルマーン・カーン主演の「Tere

Naam」(2003年)的な受け容れられ方をするのではなかろうか?「Tere Naam」は、やはりギャングに暴行されて植物人間になってしまった若者が主人公の悲しい物語で、都市部ではそれほどヒットしなかったものの、地方では熱狂的な支持を集めた映画であった。ちなみに、「Tere

Naam」もタミル語映画「Sethu」(1999年)のリメイクである。

おそらくヒンディー語版「Ghajini」の存在意義はアーミル・カーンに尽きるだろう。彼がサンジャイ役を演じたかったためにヒンディー語リメイクが作られたのだと言っても過言ではない。アーミル・カーンは、サンジャイ役を演じるためにボディービルディングをしたり、毎日自分で特徴的な髪型を整えたり、かなり熱の入った役作りをして来た。アーミル・カーンにとって演技は自己完結の瞑想のようなものであり、まず役があって、その次に映画があるという感じがする。「Ghajini」でのアーミル・カーンの演技は文句なしに素晴らしかったが、ここまで来ると何か病的なものを感じずにはいられない。

もうひとつ存在意義があるとしたら、それは南インド映画界の人気女優アシンのボリウッド・デビュー作という点であろう。アシンの本名はアシン・トーットゥムカル、ケーララ人である。アシンの「ア」はサンスクリット語の否定の接頭辞、「シン(sin)」は「罪」という意味の英単語で、つまりは「イノセント」みたいな意味だ。サンスクリット語と英語の合成語という珍しい名前である。2001年にマラヤーラム語映画でデビューし、タミル語映画やテルグ語映画でキャリアを積みつつ、TVCMなどでも活躍して来た女優である。ジェネリアと似た溌剌さが魅力の女優で、ボリウッドでもこれから活躍の場を広げて行きそうだ。

もう1人のヒロイン、ジヤー・カーンもいい演技をしていた。彼女はインド版ロリータ「Nishabd」(2007年)でセンセーショナルなデビューを果たした若手女優で、本作が第2作となる。アンニュイな雰囲気を醸し出す独特のオーラをまとっており、出演作に恵まれればユニークな女優に成長して行くと期待される。

悪役ガジニーを演じたプラディープ・ラーワトも見事な悪役振りであった。やはり彼もタミル語・テルグ語の映画で活躍して来た俳優である。「Ghajini」のキャストは南インド映画の俳優が多く、彼らのボリウッド進出を推し進める役割も果たしそうだ。

音楽はARレヘマーン。タミル語版「Ghajini」の使用曲のリメイクもあるようだ。もっとも印象的だったのは、ナミビアの砂漠で撮影された「Guzarish」である。カルパナーに告白し、翌日まで保留となったその答えを待つ気持ちを歌った曲で、映像も歌詞もメロディーも非常に美しい。アスィンが踊るコミカルな「Aye

Bachcho」も良い。だが、全体的にARレヘマーンの昔のスタイルの曲調だと感じた。おそらく2005年に作曲したナンバーのリメイクが多数だからであろう。

「Ghajini」はクリスマスを狙って投入された今年最大の期待作の1本であるが、クリスマスの雰囲気とは全く正反対の、凄惨かつスリリングな復讐劇である。娯楽映画としては楽しめるが、ヒンディー語映画に慣れ親しんでいる観客の目には古風で時代遅れな映画に映ることだろう。地方のインド人観客には大いに受けるだろうが、都市部の目の肥えたインド人観客がどういう反応をするか、注目したいと思う。ある意味、数十年前のヒンディー語映画のスタイルを思わせるこの作品は、ヒンディー語映画の将来を決定付けることになるかもしれない。もしこの映画が空前の大ヒットとなったら、新感覚の映画を求めつつあったボリウッド映画は、過去への回帰を考え出すかもしれない。