ナヴラートリが始まり、インドはお祭りシーズンに突入した。期待作や話題作の封切りがもっとも集中するのもこの時期であり、インド映画ファンには楽しみである。インドでは通常金曜日に新作が公開されるが、本日木曜日はマハートマー・ガーンディー生誕記念日により休日で、公開日が1日前倒しとなった。今日から公開されたヒンディー語映画は2作だが、どちらも今年の期待作に数えられていたものである。まずは、「Dhoom」シリーズのサンジャイ・ガードヴィー監督が監督し、サンジャイ・ダットとイムラーン・カーンが共演する「Kidnap」を見た。

題名:Kidnap

読み:キッドナップ

意味:誘拐

邦題:キッドナップ

監督:サンジャイ・ガードヴィー

制作:シュリー・アシュタヴィナーヤク・シネヴィジョン

音楽:プリータム

歌詞:マユール・プリー

振付:レモ

衣装:シルパー・バーティヤー・セーティー

出演:サンジャイ・ダット、イムラーン・カーン、ミニーシャー・ラーンバー、ヴィディヤー・マーラヴァデー、ラーフル・デーヴ、リーマー・ラグー、ソーフィー・チャウドリー(特別出演)、ラージ・ズトシー(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。満席。

左からイムラーン・カーン、ミニーシャー・ラーンバー、サンジャイ・ダット

| あらすじ |

ヴィクラーント・ラーイナー(サンジャイ・ダット)は、時価総額517億ドルの企業を経営するインドでもっとも裕福な男であったが、家庭はうまく行っていなかった。妻のマッリカー(ヴィディヤー・マーラヴァデー)とは別居状態にあり、一人娘のソニア(ミニーシャー・ラーンバー)とは8年間も顔を合わせていなかった。

12月25日、母親と喧嘩をして家を飛び出たソニアが何者かに誘拐される。その男(イムラーン・カーン)はマッリカーに、まずヴィクラーントを呼ぶように要求する。マッリカーから、ソニアが誘拐されたことを知ったヴィクラーントは、対誘拐犯専門家(ラーフル・デーヴ)を呼び、対策を練り始める。

男はヴィクラーントに明らかに恨みを持っており、彼に無理難題を押しつける。ヴィクラーントは、娘の命を助けるため、ライバルの会社の社長の家に忍び込んで金を盗んだり、刑務所へ潜入して囚人を脱走させたりと、数々の犯罪に手を染めさせられる。また、男はヴィクラーントがミッションを達成するごとにヒントを書いた紙を提供するが、そこには意味不明の言葉がつづられているだけであった。

しかし、ヴィクラーントは自分の過去の行動を思い出す中で、ムンバイー近郊の保養地アリーバーグで起こったある事件を思い出す。アリーバーグの家の近くには孤児院があり、そこの子供が彼の自動車を盗んで行ったことがあった。しかも自動車には娘のソニアも乗っていた。その子供は自動車を木にぶつけてソニアに大怪我をさせてしまう。怒ったヴィクラーントは、その子供を誘拐の罪で問答無用で刑務所に送り込む。だが、実はその子供は、孤児院で怪我をした子供を助けるために自動車を盗んだだけで、本当は悪意はなかった。ヴィクラーントに謝ろうとしていたのだが、彼はその機会すら与えられなかった。そして刑務所で酷い扱いを受け、人間性を歪められてしまった。その子供の名前はカビール・シャルマーだった。そしてその子こそが、今回ソニアを誘拐した犯人であった。

ヴィクラーントは、カビールがアリーバーグの自分の家に隠れていることを突き止めるが、そこでソニアを見付けることはできなかった。そして彼に最後のミッションが言い渡される。それは、ある男の殺人であった。ヴィクラーントはカビールの言葉に従って、大晦日のカウントダウン・パーティーの中である男を射殺する。だが、その男こそがカビールであった。

ミッションを終えたヴィクラーントはイエス・キリスト像の前で自分の行いに対して許しを乞う。だが、そのとき死んだはずのカビールが現れる。カビールは防弾チョッキを着ており、無事だったのである。カビールがヴィクラーントにこれらのミッションを与えた意図は、彼に自分の行動を分からせるためであった。カビールは、友人を救うためにヴィクラーントの自動車を盗み、ソニアに怪我をさせた。ヴィクラーントは、ソニアを助けるために泥棒、脱獄の幇助、殺人をした。どちらも行為は間違っているが、目的は悪いものではなかった。ヴィクラーントはカビールの言わんとしていることを理解し、彼に許しを乞う。カビールはヴィクラーントを許し、姿を消す。ソニアは無事解放された。

2ヶ月後、ソニアは偶然カビールに出会う。カビールはITエンジニアになっていた。彼はソニアに、誘拐したことを謝るが、ソニアはむしろカビールに感謝をしていた。なぜなら今回の事件を機に、ヴィクラーントとマッリカーは仲直りし、再び明るい家庭が戻って来たからである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

マハートマー・ガーンディーは、「正しい目的のためには正しい行いをしなければならない」と説いた。だが、正しい目的のためにやむを得ず悪いことをしなければならなかったときは?正しい目的のための悪事は時には許されるべきなのでは?それがこの映画の最大の命題であった。

しかし、サンジャイ・ダットとイムラーン・カーンのチェイス・シーンなど、いくつか緊迫感溢れるシーンがあったものの、脚本がお粗末で、完成度は必ずしも高くなかった。おそらくカットされたシーンがいくつかあり、不自然なつなぎの部分も目立った。サンジャイ・ダット演じるヴィクラーントは水を恐れていたが、その理由も遂に明らかにされなかった。

「Jaane Tu... Ya Jaane Na」(2008年)でデビューしたイムラーン・カーンは、第2作目の本作では一転して悪役を演じていた。まだ悪役に不釣り合いな幼さはあったものの、彼にできうる限りの迫力を出しており、これからまだまだ伸びて行く俳優であることを感じさせられた。

ミニーシャー・ラーンバーは、三流清純派ヒロイン志向の女優だと思っていたが、「Bachna Ae Haseeno」(2008年)を経て、なぜかセクシー女優路線に方向転換してしまった。彼女がセクシーかどうかは賛否両論だと思うが、少なくとも今回の映画のように10代を演じるには少し老けすぎであると思う。公式データでは彼女は23歳であるが、シワが目立つためにもっと上に見えてしまう。もう少しキャラを安定させた方がいいだろう。

サンジャイ・ダットは、顔に似合わずいろいろな役を演じ分けられる器用な男優だが、今回は、インテリかつマッチョという都合のいい役を演じていた。母親マッリカーを演じたヴィディヤー・マーラヴァデーは、「Chak

De! India」(2007年)でキャプテンのヴィディヤーを演じていたが、なぜか本作では18歳の娘を持つ母親役を演じさせられていた。ちょっとミスキャストが過ぎるのではないかと思った。

音楽はプリータム。いくつかノリのいい曲があるが、基本的にこの映画にミュージカルシーンが必要なかったと思う。音楽が映画のハードボイルドな雰囲気を損ねていた。ちなみに、「Meri

Ek Ada Shola」ではソフィー・チャウドリーがアイテムガール出演していた。

「Kidnap」は、いくつか迫力あるシーンがあり、いくつか心に残るメッセージがあったものの、全体としてはつぎはぎだらけの未熟な映画だと感じた。楽しめないことはないが、大きな満足感は得られないだろう。

| ◆ |

10月3日(金) アジメール・ツーリング 1日目 |

◆ |

この世の中には「姉妹都市」なるものがある。都市と都市が何らかの共通点を基準に姉妹関係を結び、市民同士の草の根の友好を深めようという近代的なコンセプトである。調べてみたらデリーにも姉妹都市があった。東京(日本)、ソウル(韓国)、ロンドン(英国)、シカゴ(米国)、モスクワ(ロシア)、クアラ・ルンプール(マレーシア)、ウランバートル(モンゴル)である。また、NCTデリー(デリー準州)は福岡県(日本)と姉妹県になっている。

だが、何も外国に姉妹都市を探さなくても、デリーの外にありながらデリーを感じさせてくれる都市、またはデリーと歴史的・文化的に深い関係を持っている都市は、インドにいくつかある。僕が知る限り、ラージャスターン州のアジメールと、マハーラーシュトラ州のダウラターバードがそれである。

まずはダウラターバードについて。ダウラターバードは、インド有数の観光地アジャンターやエローラの観光拠点となっているアウランガーバードの近くにある城塞跡である。元々デーオギリと呼ばれており、古代から城塞があったようだが、デリーの王朝の支配下に入ったのはキルジー朝のアラーウッディーン・キルジーの治世の1294年のことであった。そして、「狂気の天才」として知られるトゥグラク朝のムハンマド・ビン・トゥグラクが1327年に首都をデリーからここに遷都し始めて以来、ダウラターバードと呼ばれるようになった。遷都に伴う人口移動は、当初人民の自発的な意志に基づくものであったようだが、1329年には勅命が発布され、デリーと周辺地域に住む全人口が強制的にダウラターバードに移住させられた。よって、ダウラターバードの城塞都市遺構が「第二のデリー」の雰囲気を持っているのは当然のことなのである。ダウラターバードは、切り立った崖に周囲を囲まれた山の上に堅固な城塞を持ち、麓には城壁で囲まれた都市遺構が広がっている。そのプランは、デリーのトゥグラカーバード城塞によく似ている。

ダウラターバード遠景

ウィリアム・ダルリンプルも「City of Djinns」の中でデリーとダウラターバードの類似性について書いている(P297、アルカカット訳)。

この廃墟を散策して感動したのは、ホームシックにかかった難民たちがここに失われたデリーを再建しようとした痕跡がここかしこに見られることだ。これはノスタルジアを原動力とした一大プロジェクトだと言える。ダウラターバードのジャーマー・マスジドは、クトゥブ・ミーナールの傍らにあるクッワトゥル・イスラーム・モスクのほぼ完全なコピーであるし、城壁はトゥグラカーバードの城壁をスケールダウンさせたような外観であるし、また、廃墟を取り巻く墓廟は、デリー郊外に点在する墓廟の巧妙なレプリカである。

ダウラターバードにはチャーンド・ミーナールという塔も建っており、クトゥブ・ミーナールをシンボルに持つデリーとの類似性をさらに強めている。この塔の基部はトゥグラク朝時代のものであるが、完成は、トゥグラク朝から独立したベヘマニー朝の治世の1347年のことである。しかし、ムハンマド・ビン・トゥグラクも、ベヘマニー朝の創始者アラーウッディーン・ベヘマン・シャーも、クトゥブ・ミーナールに似た塔を建設することで、当時デカン地方の主要都市であったダウラターバードを「第二のデリー」にしようとする意図は共通していたと思われる。ちなみに、クトゥブ・ミーナールはレンガ造りの塔としては世界最高の高さで、72.5mあるのに対し、チャーンド・ミーナールは、クトゥブ・ミーナールに次いでインドで2番目に高いレンガ造りの塔であるものの、その高さはグッと下がって30.5mである。

チャーンド・ミーナール(左)とクトゥブ・ミーナール(右)

デリーと共通性を持つもうひとつの都市はアジメールである。アジメールはかつてアジャイメールと呼ばれ、8世紀から12世紀にかけて北インドで栄えたラージプートの王朝チャウハーン朝の首都だった都市である。チャウハーン朝は特にプリトヴィーラージ・チャウハーン3世(1165-1192年)の治世に絶頂期を迎えた。デリーもこの時までにはチャウハーン朝の支配下に入っており、プリトヴィーラージが建造した城壁が今でもデリーに残っている。だが、プリトヴィーラージは、アフガーニスターンからインドに侵入したイスラーム教政権ゴール朝のムハンマド・シャハーブッディーン・ゴーリーの軍勢と戦い、一度は勝利を収めるものの、最後には戦死してしまう。1192年のプリトヴィーラージの戦死に伴うチャウハーン朝の崩壊とイスラーム教を信奉する中央アジア人による北インド支配開始、そして1206年のムハンマド・ゴーリーの死に伴うインドでのイスラーム教独立政権の樹立は、インド中世史の重要なターニング・ポイントである。以後、インドはいわゆるイスラーム時代を迎える。だが、侵略者と勇敢に戦ったプリトヴィーラージは、吟遊詩人の謡う民謡「プリトヴィーラージ・ラーソー」を通して綿々と語り継がれ、半ば神話的な英雄として人々に記憶され続けて来ている。デリーとアジメールをつなぐ第一のキーワードがこのプリトヴィーラージ・チャウハーン3世である。

前述の通り、1206年から北インドにイスラーム教徒の支配者による独立政権が興るが、インドの民衆の間でイスラーム教が普及したのは、よく言われるような「改宗か死か」という抑圧的な宗教政策によるものではなく、スーフィーと呼ばれるイスラーム教神秘主義の聖者たちの地道な社会奉仕活動によるところが大きかった。スーフィズムには複数の宗派があるが、インド人にもっとも大きな影響を与えたのはチシュティー派と呼ばれる宗派であった。そして、インドに初めて拠点を築いたチシュティー派の聖者は、モイーヌッディーン・ハサン・チシュティーという人物であった。1141年にペルシアで生まれたモイーヌッディーンは、サマルカンド、バグダード、マッカ(メッカ)、マディーナ(メディナ)などを転々とする中でスーフィズムの道に入り、やがてインドにやって来る。伝説では、マッカのカーバ神殿で「ヒンドゥスターン(インド)へ行け」という神の声を聞いたと言う。モイーヌッディーンは、プリトヴィーラージ・チャウハーン3世が支配するアジメールに1191年に到着し、以後この都市を拠点にスーフィズムの教えを説き、貧者を救済した。モイーヌッディーンは1230年にアジメールで没するが、その廟はガリーブ・ナワーズ(貧者の慈愛者)と呼ばれ、南アジア最大のスーフィズム聖地として、現在でも多くの参拝客を集めている。ボリウッド映画「Jodhaa

Akbar」(2008年)で「Khwaja Mere Khwaja」という印象的な歌が出て来るが、この歌で歌われていたのが他でもない、モイーヌッディーン・チシュティーである。

チシュティー派は、モイーヌッディーンの死後も弟子たちによって綿々と受け継がれ、発展して行った。その中でも、クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー、ニザームッディーン・アウリヤー、ナスィールッディーン・チラーグ・デリーの3人は、デリーを拠点とし、現在でも彼らの廟がデリーに現存して、信仰の対象となっている。アジメールのモイーヌッディーン・チシュティー廟への参拝者は、まずはデリーのこれらの聖者たちの廟に詣でることが習慣となっている。デリーとアジメールをつなぐ第二のキーワードはチシュティー派聖者である。

必然的に、これら2つのキーワードに関する遺構が、アジメールの主要な見所となっている。しかし、アジメールの重要性を理解するには、一度地図を広げて見る必要もある。

インドの広域地図を見ると、アジメールはちょうどデリーまたはアーグラーと、グジャラート地方の主都アハマダーバードの中間点にあることが分かる。海に面し、良港を持ち、海上貿易の拠点となっていたグジャラートは、ムガル帝国時代の主要な財源のひとつであった。そして、帝国の首都であるデリーやアーグラーとアハマダーバードを結ぶルート上の中間点にあるアジメールは、その位置関係だけで非常に重要な意味を持っていた。その軍事的・経済的に最重要のルートは、現在でも国道8号線(NH8)となって北インドの大動脈のひとつとなっている。

また、アジメールはラージャスターン地方の中心に位置する都市でもある。ラージャスターン地方にはラージプートと呼ばれる戦士部族たちの王国が中世から近代にかけて割拠し、お互いにライバル関係にあったが、ムガル帝国や英国は、インド亜大陸のほぼ全土を支配下に収める過程で、ラージプート諸王国同士のその均衡状態をうまく利用しながら、反抗的でない王国をうまく取り込んでインド全体の統治を安定させた。ちょうどラージャスターン地方の中心にあるアジメールは、ムガル朝時代から英領インド時代にかけて、ラージャスターンの諸都市の中でも特別なステータスを与えられ、帝国の直轄地として、ラージプート諸王国を管理・監視するための拠点になった。そのため、アジメールにはムガル様式の建築物から、英領インド時代に特有のインド・サラセン様式建築まで、バラエティーに富んだ様式の建築物が残っている。

さらに、地形図に注目すると、アジメールはアラーヴァーリー山脈上にある街であることが分かる。アラーヴァーリー山脈は、グジャラート地方から端を発してデリーまで途切れ途切れに続いており、インド亜大陸の様々な事象にかなり重要な影響を与えて来た山脈である。アラーヴァリー山脈の山の多くは、まるでステゴザウルスがうずくまったような形をし、岩がちでゴツゴツしていてかっこいい。アラーヴァーリー山脈はラージャスターン地方を真っ二つに分断しており、地理的境目ともなっている。すなわち、アラーヴァリー山脈の西側は不毛の砂漠となっており、東側は比較的肥沃な平原が広がっている。プリトヴィーラージはこの峻険なアラーヴァリー山脈の上に難攻不落の山城を築き、四方に睨みを利かせていた。

インドを旅行するバックパッカーには、アジメールよりもむしろ、その近くにあるプシュカルの方が有名であるし、人気である。毎年11月に開催されるプシュカル・メーラーは、今や国際的な祭典となった。よって、外国人観光客の間では一般に、アジメールはプシュカルへの連絡拠点か、ただのオマケぐらいに考えられているきらいがある。だが、デリーに住み、プリトヴィーラージ・チャウハーン3世や、チシュティー派聖者たちの伝説や業績に接して暮らしている内に、アジメールにもう一度行きたいという願望が生じて来た。僕にとってプシュカルはアジメールのオマケであった。

アジメールには2002年に一度行ったことがある(参照:10月24日~)。だが、あのときは観光旅行ではなく、通訳として同行しただけだったので、自分の好きなように回ることができなかった。しかも、インドに住み始めてたった1年ほどの頃である。あの時の僕に、アジメールの魅力がどうして分かっていただろうか?

今回はただ単にアジメールに行くだけではなく、バイクで行きたいと思っていた。デリーからバイクで行ける距離にある場所はなるべくバイクで行く方針を採っているし、ムガル朝第3代皇帝アクバルが、戦勝祈願や子宝成就のために、アーグラーからアジメールのモイーヌッディーン・チシュティー廟まで、徒歩で行脚したという伝承も、バスや列車で楽して行くのではなく、自分の運転するバイクで行ってみたいという気持ちを高揚させた。

思えば2008年3月7日のバーンガル・ツーリング以来、半年以上ツーリングをしていなかった。本当は6月~8月ぐらいにバイクでラダックのレーに行きたかったのだが、今年は雨季が早めに来てしまったこと、雨量が多かったこと、僻地において原油高によるガソリン不足が起こっていたこと、そして7月から8月にかけてバイクに故障やトラブルが相次いで発生したことなどが原因で、ツーリングを延期せざるをえなかった。9月末にやっと雨季が明け、多少暑さが戻って来たものの、ツーリングに適した気候になって来たため、目的地をアジメールに定め、2泊3日の日程でツーリングに出掛けることを決めた。今回はカリズマ1台の単独ツーリングである(ツーリング・マップは最後に掲載)。

午前6時にジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)を出発。ちょうど日の出の時刻で、徐々に辺りは明るくなって行った。風は心地いいくらいに涼しく、バイクで走ると非常に爽快であった。NH8に乗ってジャイプル方面へ向かった。デリー・グルガーオン・エクスプレス・ハイウェイが完成したおかげでスムーズにグルガーオン南郊まで抜けることが可能である。ジャイプルまでは以前通ったことがあるので、何の心配もない。

午前7時半に、シャージャハーンプル手前のダーバー(安食堂)で軽食を取って休憩。午前8時に出発。午前9時半にシャープラー手前にあるカフェ・コーヒー・デーでコーヒー休憩を取り、午前10時に出発。ここまでは1時間半走行するごとに30分の休憩を取るという、とても楽なペースで進んだ。しかし、既に日差しは強くなり、気温は上昇しており、スピードを上げても風は涼しくならない。

ジャイプルにはバイパスがあり、市街地に入らなくてもアジメール方面へ抜けられるようになっている。迷わずバイパスに進路を取って、そのままアジメールへ向かう。正午12時にギダーニーという場所でまたカフェ・コーヒー・デーを見付けたので、そこで休憩した。だが、ここのコーヒー・デーは客が入っていないようで、スナック類もなく、スタンダードなコーヒーか紅茶しか飲めなかった。

デリーからキシャンガルまでは2レーン~4レーンの広く美しい舗装道が続いており、命綱である中央分離帯があり、自動車の通行量も多くなく、走行に問題はなかった。敢えて文句を言うとしたら、風景が単調で走っていてあまり楽しくないことと、道路を横断する人が多いので気を付けないといけないことぐらいだ。だが、キシャンガルを抜けると、アジメールまでの最後の30kmは中央分離帯のない片側一車線の危険な道路となる。バスやトラックが対向車線の反対側の端まで図々しくはみ出て迫って来るので、弱者であるバイクは素直に路肩に寄って道を譲るしかない。中央分離帯のある道では時速70km以上は余裕で出せるが、中央分離帯のない道ではせいぜい60km/hが限界である。

キシャンガルとアジメールの間には、大理石製品を売る店が並ぶマーブル・マンディーという場所があった。タージ・マハルの建築材料となった白大理石は、キシャンガルからそれほど遠くない場所にあるマクラーナーで産出されたものだ。マーブル・マンディーの大理石もマクラーナーから来たものであろう。ここで大理石を加工して製品を作っている職人たちの祖先は、きっとタージ・マハル建設に参加した人々に違いない。

午後2時にアジメールに到着した。走行距離は、JNUキャンパスから計って391.9kmであった。アジメールでは、カチュハリー・ロードにあるハヴェーリー・ヘリテージ・インという、古い邸宅を改築したホテルに宿泊した。邸宅と言っても、他のヘリテージ・ホテルのように建築に面白みがあるわけではなかったが、家族経営の小さなホテルで、アットホームな雰囲気が良かった。部屋も小綺麗で清潔感があった。値段は部屋によって違うが、1泊1,000~1,800ルピーほどであった。

ハヴェーリー・ヘリテージ・イン

少し休憩してから、早速モイーヌッディーン・チシュティー廟へ徒歩で向かった。ダルガー(廟)周辺は狭い路地が入り組む市場になっており、参拝客でごった返していた。まだ昼食を食べていなかったので、とりあえずダルガーの近くにあるホテル・ジャンナトでマトン・ビリヤーニーを食べた。ダルガーは午後3時~4時の間閉まっているようなので、時間を潰すため、まずはダルガーの奥にあるアラーイー・ディン・カ・ジョーンプラーを見た。

アラーイー・ディン・カ・ジョーンプラーとは、「2日半の小屋」という意味であるが、これは実際にはモスクである。その名称の由来にはいくつか説があるが、2日半という短期間で建造されたためにそう名付けられたとする説がもっとも面白い。その建築は、一目見れば分かるが、デリーのクトゥブ・ミーナールの側にあるクッワトゥル・イスラーム・モスクと酷似している。ヒンドゥー教やジャイナ教の寺院の部品を使って建造されており、至る所に繊細な彫刻が見られる。モスクが建造される前、元々ここには大学があったとされる。7門のアーチが雄大だが、それはキーストーンを用いない疑似アーチであり、このモスクが建造された頃にはまだインドにアーチの技術が伝わっていなかったことが分かる。クッワトゥル・イスラーム・モスクと同様に、ムハンマド・ゴーリーがプリトヴィーラージを破ってデリーやアジメールを占領した12世紀末に建造されたとされる。アーチの壁にはクーフィー書体とジュグラー書体によってコーランの文字が刻まれている。

アラーイー・ディン・カ・ジョーンプラー

ところで、デリーのクッワトゥル・イスラーム・モスクの境内には鉄柱が立っており、もしこの鉄柱に背を付けて腕を後ろに回し、両手をつなぐことができたら、願い事が叶うという民間伝承がある。このアラーイー・ディン・カ・ジョーンプラーにも似たようなアトラクションがあった。モスクには必ず、カーバの方向(キブラ)を示すミフラーブという窪みがあるが、そのミフラーブの中程に小さな凹みがあり、どうもその凹みにコインを投げ入れて乗せることができれば、願い事が叶うと信じられているようである。モスクの管理人みたいなお爺さんが呼び声を掛けながら人々に挑戦を促しており、失敗して下に落ちたコインはお爺さんが自分の収入としていた。そして時々自分でコインを投げて見せていた。物見遊山の観光客が投げると全然乗らないのだが、お爺さんが投げると不思議とポンポン乗るのである。まるで縁日のようであった。僕も挑戦してみたが乗らなかった。

ミフラーブでの運試し

さて、アラーイー・ディン・カ・ジョーンプラーを見終わった後、ちょうどいい時間になっていたので、モイーヌッディーン・チシュティー廟を参拝することにした。まずは門の前で靴を預け、売店で聖者に捧げる花を買って入ろうとしたが、カメラの持ち込みが禁止されており、クロークルームに預けなければならなかった。6年前に来たときは余裕でカメラを持ち込めたが、2007年10月11日に廟内で爆弾の爆発があったため、以後セキュリティーが厳重になったのだろう。クロークルームは廟の東側にあった。

ダルガーの正門 ニザーム門

1915年にハイダラーバード藩王国のニザーム(王)によって寄進された

6年前に来たときは、スーフィズムに興味がなかったので、モイーヌッディーン・チシュティー廟の本廟の中まで入らなかったが、今回はデリーの三聖を詣でて来ているので、本廟の中でモイーヌッディーンに参拝することが主要な目的であった。

6年前に撮影した本廟

白いドームの頂上にある黄金の尖塔は

1896年にラームプル藩王国のナワーブ(王)の弟によって寄進された

太陽がどの位置にあってもドームに影を落とさない

モイーヌッディーン・チシュティー廟では伝統的にカーディムと呼ばれる世話人が常駐しており、参拝客の案内をすることになっている。モイーヌッディーン・チシュティーは40人の従者と共にペルシアからインドへやって来たとされるが、カーディムの中には、そのとき聖者と一緒にインドにやって来た人々の子孫もいるようである。現在4,000人ほどのカーディムが廟内で活動しているようだ。カーディムの案内によって本廟の中に入った。廟内は参拝客で大混雑していたが、何とかモイーヌッディーンの墓に花を捧げ、お祈りをすることができた。カーディムは基本的に訳の分からない外国人観光客から金をせしめようとするが、訳さえ分かっていれば双方好意的にやりとりができるだろう。

ダルガーを参拝した後、アジメールの市街地を散策した。ダルガーの近くにあるものの、このバーザールは衣服など割と普通の商品を売っている店が多い。ニザーム門の前のダルガー・バーザールでは、巨大なチャーダル(シーツ)を広げ、太鼓を打ち鳴らして寄付を求める一団が聖廟へ向かうところであった。

ダルガー・バーザール

ダルガー・バーザールの先には、デリーの方向を向くデリー門が残っていた。デリーもそうであるが、かつて市街地を囲んでいた城壁はほとんど消滅し、門だけが残っている。シャージャハーナーバード(オールドデリー)の門はいずれも小さく、象が通れるか疑問なのであるが、この門は堂々たる規模で、ハウダー(座席)を乗せた象も余裕で通れそうだ。

デリー門

プリトヴィーラージ・マールグでは、ラームリーラー関連のパレードに偶然出くわした。この時期のインドはどの都市にいてもいろいろな行事に遭遇する。このお祭りシーズンにインドを旅行できた外国人は、インドの面白さを実感するに違いない。

ラームリーラー・パレード

中央の黒いのはカーリー女神だと思われる

今日はおよそ400kmをバイクで移動して来て疲れていたので、これ以上のことはしていない。夕食はホテルで食べた。

| ◆ |

10月4日(土) アジメール・ツーリング 2日目 |

◆ |

今日はターラーガルから観光を始めた。「星の城塞」を意味するターラーガルは、モイーヌッディーン・チシュティー廟の裏にそびえ立つナーグ・パハール(蛇の山)の頂上にある城塞で、チャウハーン朝時代に建造され、以後アジメールの支配者の軍事拠点となって来た。ターラーガルまでは2種類の登山道を歩いて登ることもできるが、舗装道も通っており、乗り合いタクシーで行くこともできる。乗り合いタクシーはアラーイー・ディン・カ・ジョーンプラーのそばから出ている。これまでの経験で、ツーリングと登山の相性の悪さを痛感しているため、今回はタクシーで登ることにした。往復で1人60ルピーである。

ターラーガルに登る舗装道は、アジメール南郊から出ていた。よってタクシーは一旦アジメール市街地を遠回りに通り抜けて、ターラーガルへ登った。事前にその情報さえあれば、バイクで行くことも可能であったが仕方がない。てっきりダルガーの奥から道が通じているかと思っており、大混雑のダルガー前をバイクで通り抜けることは困難だと考えていたために、乗り合いタクシーに頼ることにしたのだった。

乗り合いタクシーではグジャラートから来た大家族と一緒になった。意外なことにアジメールにはグジャラート人観光客が多いようだ。アジメールはグジャラートからそれほど遠くないこと、またグジャラート人はインドの中でも旅行好きな民族であることを思えばそれは意外でも何でもないのだが、面白い現象だと感じた。そういえばアジメールはイスラーム教の聖地であるためイスラーム色が強いのだが、アジメールに住む人々の言語には、コテコテのアラビア語・ペルシア語の語彙があまり見受けられなかった。割と自然に、いわゆるヒンディー語の語彙を使っていた。街の看板も、ウルドゥー文字よりはデーヴナーグリー文字の方が圧倒的に多く、グジャラーティー文字やベンガリー文字も見られた。

往復の乗り合いタクシーは楽なのだが、頂上では1時間しか自由時間がなく、余裕を持って見て回ることが難しかった。行きだけタクシーで行って、帰りは徒歩で下りてくるのがもっともリーズナブルな観光の仕方であろう。ターラーガルはちょっとした町になっており、インド人の多くは、ここにあるハズラト・ミーラン・サイヤド・フサイン・キングサワール、通称ミーラン・サーヒブのダルガーに参拝しに来ているようである。ミーラン・サーヒブはスーフィー聖者ではなく、奴隷王朝時代のアジメール太守であった。奴隷王朝を興したクトゥブッディーン・アイバクは1210年にラーハウル(ラホール)でポロをしている時に落馬して急死してしまうが、その報を聞いたラージプートたちは復讐のためにターラーガルを急襲し、ミーラン・サーヒブを暗殺した。以後、ミーラン・サーヒブは殉教者として祀られることになったようである。

ミーラン・サーヒブ廟

ターラーガルはインド初の山城と言われており、今でも城壁、城門や貯水池跡などが残っている。だが、ターラーガルはサルタナト朝時代、ムガル朝時代、英領インド時代と、各時代に数々の支配者によって使われて来たため、チャウハーン朝時代の遺構はほとんど残っていないように思えた。ちなみに英領インド時代にはターラーガルはサナトリウムとして利用されていたようだ。ターラーガルからはアジメールの市街地を一望の下にできるが、モイーヌッディーン・チシュティー廟だけは、山陰に隠れてしまっていて見渡すことができなかった。

ターラーガルの城壁

ターラーガルからアジメール市街地へ戻った後は、市街地にあるアクバル城を見てみることにした。アクバル城はその名の通り1570年にアクバルによって建てられた城塞である。この城塞では歴史的に重要な出来事が起こった。それは、1616年に英国王ジェームズ1世の大使トーマス・ローがムガル皇帝ジャハーンギールと謁見したことだ。トーマス・ローの前にも多くの英国人貿易商や冒険家がムガル皇帝に謁見したが、トーマル・ローは英国王の正式な大使であり、その彼がムガル皇帝と謁見を果たしたことに歴史的な意義がある。この年をもって、正式にインドと英国の国交が始まったとされており、さらに言えば、この年からインドが英国の植民地に転落する道を歩み始めたとされている。

アクバル城

アクバル城は現在では博物館になっている。だが、不運にもちょうどリノベーション中で、博物館の展示物を見ることはできなかった。しかしながら中を覗かせてもらうことはできた。門の建築は、デリーのプラーナー・キラーにとてもよく似ていると感じた。

午後からは、昼食がてらプシュカルまでバイクで行ってみた。アジメールからプシュカルまでは14kmほどで、山をひとつ越えて行く。プシュカルはプシュカル湖の湖畔に広がる小さな町で、ヒンドゥー教の聖地であるが、現在では外国人バックパッカーの聖地のひとつにもなっている。町の雰囲気はデリーのパハール・ガンジやヴァーラーナスィーのガート沿いによく似ている。だが、まだシーズンが始まったばかりで外国人の姿はそれほど多くなく、バーザールも人影まばらであった。プシュカルでは、レインボー・レストランで昼食を食べた。

プシュカル湖

プシュカルには、インドでも珍しいブラフマー神を祀った寺院がある。ブラフマー神は、ヒンドゥー教の三大神の1人に数えられていながら人気のない神様で、彼を主神に祀った寺院はインドではほとんど見られない。プシュカル湖は、ブラフマー神の手から落ちた蓮の花が着地した場所から湧き出た湖とされており、ここでは例外的にブラフマー神が信仰されている。以前プシュカルに来たときにブラフマー寺院も見ていたが、ついでなので今回もブラフマー寺院を見てみようと思った。だが、ここでもカメラ持ち込みが禁止されていた。2008年5月13日にジャイプルで発生した連続爆破テロの後に持ち込みが禁止されたようである。アジメールのモイーヌッディーン・チシュティー廟と言い、このブラフマー寺院と言い、カメラの持ち込みが全面的に禁止されるのは心地よいものではない。もちろんテロ対策は重要だが、このような過度の厳戒態勢は観光にいい影響を与えないだろう。残念な世の中になったものである。

ブラフマー寺院

プシュカルからアジメールへ戻った後、まずはアジメール郊外にあるアーナー・サーガルという巨大な貯水湖のそばに停車して写真を撮った。アーナー・サーガルは12世紀にチャウハーン朝のアーナージー・チャウハーンによって建造されたとされる。

アーナー・サーガル

モイーヌッディーン・チシュティーがアジメールに到着したときに最初に滞在したのもこの湖の畔だった。伝承によると、モイーヌッディーンは最初、アジメールの王や人民から歓迎されなかったようである。例えばプリトヴィーラージは、占星術師から危険なダルヴェーシュ(イスラーム教の托鉢僧)が来るとの予言を受け、もしそのような者が来たら即刻殺すようにお触れを出していた。アジメールの郊外には王室専用ラクダの休憩所があったが、アジメールにやって来たモイーヌッディーンの一行が休憩を取ったのもその場所であった。ラクダ使いはダルヴェーシュに対しすぐに出て行くように命令したが、モイーヌッディーンはその扱いを快く思わず、ラクダに呪いをかけた。すると、そこにいたラクダたちは皆座ったまま立ち上がらなくなってしまった。その話を聞いたプリトヴィーラージは驚き、ダルヴェーシュに謝って許してもらうように命令を出した。すると、ラクダたちは簡単に立ち上がったのだった。

アーナー・サーガルの畔に居を構えたモイーヌッディーンは、今度は地元の呪術師たちの挑戦を受けた。シャーディー・デーヴという呪術師は、モイーヌッディーンの移住を面白く思わない地元の人々に呪文を教えて彼のところへ向かわせた。だが、聖者を目にした途端、彼らの舌はこんがらがり、身体は身動きが取れなくなってしまった。モイーヌッディーンの力を思い知ったシャーディー・デーヴは彼の弟子になった。

シャーディー・デーヴの次に、アジャイパールという呪術師がモイーヌッディーンに挑戦した。だが、アジャイパールの攻撃はモイーヌッディーンに全く通用しなかった。一方、モイーヌッディーンは、シャーディー・デーヴに空のカップを渡し、アーナー・サーガルの水を汲むように言った。シャーディー・デーヴが水を汲むと、湖の水の全てがそのカップの中に入ってしまい、湖は干上がってしまった。その奇跡を目にしたアジャイパールも、モイーヌッディーンの弟子になってしまったという話である。

アーナー・サーガルはただ単に写真を撮っただけで、次にメイヨー大学へ向かった。メイヨー大学は英領インド時代の1870年に王族や貴族の子息用に設立された名門大学である。設計者のチャールズ・マントは、ヨーロッパの建築様式とムガル様式を折衷させたインド・サラセン様式の創始者であり、1885年に完成したメイヨー大学の建築は、その代表例とされている。当時メイヨー大学は「インドのイートン校」と呼ばれ、アジメールは教育の中心地としても栄えた。メイヨー大学はアジメール郊外にあるが、キャンパス内には入れさせてもらえなかった。外から建築の写真を撮影した。

メイヨー大学

これでアジメールで行きたかった場所は大体巡ったが、あとひとつ気になる場所があった。午前中ターラーガルに乗り合いタクシーで行ったとき、登山道の道路の途中にサムラート・プリトヴィーラージ・チャウハーン記念碑なる公園のようなものが見えたのである。ターラーガルまで行く道は分かったので、そこへバイクで行ってみることにした。

サムラート・プリトヴィーラージ・チャウハーン記念公園は、その名の通りプリトヴィーラージ・チャウハーン3世を記念した公園で、いくつかの遊具や展望台の他、アジメールの歴史を解説したパネルが並んでいた。公園の一番高いところには、プリトヴィーラージ・チャウハーン3世の像が立っていた。これが探し求めていた代物であった。アジメールでプリトヴィーラージに関する何らかの具体的な事物の存在を確認したかったのである。この公園は1996年に開園したようで、入園料は2ルピーだった。

プリトヴィーラージ・チャウハーン3世像

プリトヴィーラージは、1192年の第二次タラーイーンの戦いでムハンマド・ゴーリー軍に敗れ戦死したというのが歴史の定説である。だが、民間伝承の英雄譚「プリトヴィーラージ・ラーソー」では、別の結末が用意されている。それは全く歴史的裏付けがなく、詩人の想像の産物に過ぎない。だが、「プリトヴィーラージ・ラーソー」で見られる歴史と文学の差は、文学がどのように歴史を取り扱って人々の願望や感情を汲み取り発展して行くのかを知るひとつの手掛かりになる。

「プリトヴィーラージ・ラーソー」の作者と言われるチャンド・バルダーイーは、第二次タラーイーンの戦いで「デリーの王」プリトヴィーラージを戦死させず、ムハンマド・ゴーリーの捕虜になったとしている。

विधाता लिषतं यस्य तद्न मुंचित मानवाः।

म्लेछानां बंधनं हस्ते सुबिहानं दिल्लेश्वरं॥

神が決めた運命からどの人間が逃れられよう?

デリーの王は異民族によって捕まってしまった

ムハンマド・ゴーリーはプリトヴィーラージをアフガーニスターンのガズニーへ連行した。そして彼の両目をくり抜き、幽閉した。プリトヴィーラージの宮廷詩人であり、良き友でもあったチャンド・バルダーイーは、それを伝え聞いて悲しむが、一計を案じてガズニーを目指す。インドの叙事詩によくある手法であるが、「プリトヴィーラージ・ラーソー」の中では、作者自身も登場して物語の進行に重要な役割を果たす。

सुनि श्रवण श्रवण सुनि धर परयो हरि हरि हरि हरि देव कहि।

तिजि पुत्र मित्र माया सकल गहिग चंद गजन रहि॥

その話を聞くと、詩人は地面に突っ伏して「ああ、神様」と嘆いた

詩人は友、家族、世俗の全てを捨て、ガズニーへ向かった

ガズニーで皇帝ムハンマド・ゴーリーと謁見したチャンド・バルダーイーは、巧みな話術で、プリトヴィーラージが盲目でも7つの鐘を弓矢で貫くほどの腕前だと吹聴する。ムハンマド・ゴーリーはその腕前を確かめるため、市内から鐘を集め、目の前でプリトヴィーラージに矢を射させることを決める。だが、これこそがチャンド・バルダーイーの計略であった。プリトヴィーラージは、矢を射るように命令を出すムハンマド・ゴーリーの声で彼の位置を確認し、号令と共に彼に向けて矢を放った。ムハンマド・ゴーリーは矢に射貫かれ、地面に転げ落ちた。プリトヴィーラージとチャンド・バルダーイーはその場で処刑されるが、死の前に彼らは武勇を示し、ムハンマド・ゴーリーに復讐を果たしたのであった。

भचो इक्क फुरमाण इक्क बाण जि गुण सजिउ।

सुइ सबद्द अरु बान अग्ग सु अविचल करि वजिउ।

भयो बीय फुरमाण षंचि रष्यो श्रवण वर।

तीय सबद सुणि नि सुणि सुण्यो सुलताण पर्यो धर।

लइ दसण रसण दस रंधि हुइ कपाट विधण सघण।

सुल्तान पर्यो षां पुकार्यो त दिन चंद राजन मरण॥

皇帝が最初の号令を発すると、王は弓に弦を張った

王は弓を構え、不動の姿勢で立った

皇帝が第二の号令を発すると、王は弦を耳元まで引っ張った

第三の号令と共に、「皇帝が倒れた」と声が上がった

観衆の舌は歯に付き、体中の穴が閉じ、唇も閉ざされた

次々に悲痛な声が上がり、その日に詩人と王は処刑された

サムラート・プリトヴィーラージ・チャウハーン記念公園のプリトヴィーラージ像には、以下のような碑文が刻まれていた。

सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने हिन्दुस्तान को पदाक्रांत करने के विदेशी विधर्मी

आक्रामकों के स्वप्न को जीवन पर्यांत साकार नहीं होने दिया दिग्दिगंत कीर्तिवान्

षडभाषाविद अचूक शब्द वेधी तीरंदाज धर्म मातृभूमि रक्षार्थ सर्वस्व न्यौछावर

कर्ता यशोमूर्ति पृथ्वीराज को सश्रद्ध नमन्

プリトヴィーラージ・チャウハーン王は、ヒンドゥスターンを蹂躙しようとする外来の異教徒侵略者たちの夢を、死ぬまで実現させなかった。世界にその名を轟かせ、6つの言葉を操り、音でもって目標に矢を命中させる弓の名手で、宗教と母国を救うために全てを捧げた誉れ高きプリトヴィーラージに衷心よりの敬意を表する。

繰り返すが、この結末は史実ではない。だが、インドの人々、特にヒンドゥー教徒の心の中では、プリトヴィーラージは、最後まで外来のイスラーム教勢力と戦った、ヒンドゥー教王朝の最後の王として捉えられており、マハーラーナー・プラタープやチャトラパティ・シヴァージーと並んで、ヒンドゥー教徒の勇敢な英雄として、愛国主義やヒンドゥー教至上主義高揚に利用されている。

サムラート・プリトヴィーラージ・チャウハーン記念公園を見終わった後は山を下ってホテルに戻ったが、明日のデリー帰還に備えて途中のガソリンスタンドで給油しておくことにした。ところが、給油しようと思ったらガソリンタンクのカバーが開かなかった。鍵穴に鍵が奥まで刺さって行かず、鍵が回せない状態なのである。偶然そうなったとは考えられず、そうするとおそらく誰かがガソリンを盗もうとして失敗したとせざるをえない。鍵穴の奥に何かが詰まっている感じであった。前回給油したのはツーリング出発前日の夕方であり、そのときは普通にカバーは開いた。バイクを駐輪しているときに悪戯をされたのだろうが、そのときから今日まで、バイクを停めた場所は限られている。デリーかもしれないし、アジメールかもしれないし、プシュカルかもしれない。どこでそうなったかは全く予想が付かない。

幸い、立ち寄ったガソリンスタンドのすぐ近くにヒーロー・ホンダのサービスセンターがあり、そこで修理をしてもらえた。修理と言っても、バイクの全ての鍵(エンジン、ガソリンタンク、ヘルメット・ホルダー)の交換になってしまった。ツーリング中にこのようなトラブルに巻き込まれるのは不幸なことであるが、今日の内にトラブルが発覚したのは不幸中の幸いであった。明日もし国道の途中の辺鄙な場所で給油しようとしてガソリンタンクのカバーが開かないことが発覚していたらどうしようもなかっただろう。これもモイーヌッディーンのご加護であろうか?また、アジメールのような地方都市でも、ヒーロー・ホンダのサービスセンターがデリーと違わないシステマティックな方法で運営されていることが垣間見れてよかった。

本日の走行距離は57.3km、本日までの総走行距離は449.2km。

| ◆ |

10月5日(日) アジメール・ツーリング 3日目 |

◆ |

今日は、2日前に来た道を戻るだけである。中央分離帯がない、アジメールからキシャンガルまでの30kmの道のりだけを気を付けて走行すれば後は問題ない。

ハヴェーリー・ヘリテージ・インでコーヒーを飲んでからチェックアウトし、午前6時半に出発、国道8号線(NH8)に乗る。午前8時には、モーカムプラーという場所にあったダーバーで朝食を食べて休憩した。午前8時半に出発し、ジャイプル・バイパスを通過して、午前10時半には、行きに立ち寄ったシャープラー近くのカフェ・コーヒー・デーでコーヒー休憩を取って、午前11時10分に出発した。

最近日本企業の工場が多数設立され注目を集めているニームラーナーは、NH8上のデリー~ジャイプル間の中間点にある小さな町であるが、ニームラーナー・フォート・パレス・ホテルというヘリテージ・ホテルがあることで以前からよく名を知られていた場所である。ニームラーナーで観光客向けに土産物屋を経営する青年ラクシュマン君と数年来の友人関係にあり、ジャイプル方面へツーリングしたときには必ずニームラーナーにも立ち寄ることにしている。今回も、ちょうど昼時のいい時間にニームラーナーに着く予定になっていたので、事前に連絡を取ってニームラーナーへ向かった。ニームラーナーには午後12時20分に到着。ラクシュマン君の家で昼食をご馳走になり、しばらく日差しが弱まるのを待ちつつ休憩した。

午後2時にニームラーナーを出発し、デリーまでの最後の道のりを疾走した。この辺りまで来ると交通量が増えて来るので、思うように走れないこともあるが、中央分離帯があるだけでもありがたいことである。午後4時にはJNUキャンパスに到着した。

本日の走行距離は396.9km、今回のツーリングの総走行距離は846.1km。

アジメールはデリーから400kmほどの距離にあり、2泊3日のツーリングには理想的な位置にある。1泊2日でも不可能ではないが、とても疲れるだろう。デリーからキシャンガルまでの道はインドで最高レベルの広くて綺麗な高速道路になっており、しかも要所要所にダーバー、トイレ、ガソリンスタンド、修理屋、休憩所などの施設があるので、ツーリング・ルートとしては比較的楽な部類に入る。ただ、風景が単調なので、景色を楽しみながら走行することはあまりできない。唯一素晴らしいのはアラーヴァリー山脈の竜のような山並みだが、やはり山を楽しみたかったらヒマーラヤ方面の方が圧倒的にオススメである。もちろん、宿泊地をアジメールの代わりにプシュカルにしてもいい。プシュカル・メーラーの時期以外は、アジメールよりもプシュカルの方が静かで落ち着けるだろう。ただし、プシュカルはインドでもっとも観光汚染が進んでいる場所なので、悲しいことだが人(外国人もインド人も両方含む)には気を付けなければならない。

プシュカルにて

ラージャスターン州はインドでもっとも観光価値の高い州で、インドを訪れる外国人がもっともインドらしいインドを発見できる地域であるが、最近のテロ続発の影響でカメラ持ち込みが禁止された観光地が増えているのは残念なことである。ただでさえ観光地の入場料に外国人料金が導入されて気分が害されるのに、このままカメラを持ち込めない場所が増え続けると、ラージャスターン州の観光価値は著しく下がってしまうだろう。何とかならないものだろうかと考え込んでしまう。

デリーをテーマにしたツーリング・シリーズとして、次回は是非ダウラターバードまでバイクで行ってみたい。デリーから国道3号線(NH3)を、アーグラー、グワーリヤル、シヴプリー、インダウル、マーレーガーオンと南下して行くコースで、片道およそ1,200kmの長距離ルートとなるが、ムハンマド・ビン・トゥグラクの時代にデリーの全市民がこの道を徒歩で移動させられたと考えるとロマンがある。途中、マーンドゥーなどに立ち寄ることもできるし、時間があったらアジャンターやエローラにも足を伸ばせるだろう。

21世紀に入り、ボリウッドは様々なジャンルの映画に手を出すようになった。その内の多くは、SF映画、冒険映画、ホラー映画など、ハリウッドが伝統的に得意として来たジャンルであり、いかにインド映画的テイストを残しながら、ハリウッドに負けないレベルの作品に仕上げるかという試行錯誤がずっと続いて来た。いくつかの作品は成功と言えるが、それ以上に多くの失敗作やゲテモノ映画が誕生することになった。

スーパーヒーロー映画もそんなジャンルのひとつである。インドでもスパイダーマンなどのハリウッド製スーパーヒーローが人気だが、ボリウッドでも国産スーパーヒーローを誕生させようとする試みがちらほら見られて来た。その中で成功例と言えるのは、リティク・ローシャン主演の「Krrish」(2006年)である。

リティク・ローシャンは元々インド人離れしたルックスと運動神経を持っており、インド人スーパーヒーローにもっとも適した俳優だったと言える。だが、今度はアビシェーク・バッチャンがスーパーヒーロー映画に挑戦した。「Krrish」のストーリーにはあまりインド色がなかったが、アビシェークがスーパーヒーローになる「Drona」は、インド神話を緩やかにベースにした娯楽大作である。

題名:Drona

読み:ドローナ

意味:主人公の名前

邦題:ドローナ

監督:ゴールディー・ベヘル

制作:スニール・ルッラー、シュリシュティ・アーリヤ

音楽:ドゥルヴ・ガーネーカル

歌詞:ヴァイバヴ・モーディー

衣装:アナーヒター・シュロフ・アダージャーニヤー

出演:アビシェーク・バッチャン、プリヤンカー・チョープラー、ケー・ケー・メーナン、ジャヤー・バッチャン

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、プリヤンカー・チョープラー、アビシェーク・バッチャン、

ケー・ケー・メーナン

| あらすじ |

孤児のアーディティヤ(アビシェーク・バッチャン)は、幼少時から養母にいじめられながら育って来た。だが、アーディティヤは普通の人間ではなかった。彼はドローナであった。

大昔、乳海撹拌が行われて不死の霊薬アムリタが生成されたことがあった。悪魔たちはアムリタを飲んで不老不死の身体を手に入れようとするが、神たちはアムリタを秘密の場所に隠し、ドローナをアムリタの守護者に任命した。以来、ドローナの家系は代々アムリタを守護し、悪魔を退治して来たのであった。アーディティヤはそのドローナの末裔であったが、未だに自分の使命にも力にも気付いていなかった。また、アーディティヤを守る使命を帯びた使徒たちは、身分を隠して彼の周囲で生活し、密かに彼を見守っていた。その一人がソニア(プリヤンカー・チョープラー)であった。

アーディティヤの父親は、リズ・ラーイザーダー(ケー・ケー・メーナン)という子供の悪魔に殺された。アーディティヤの母親でプラタープガル王国の王女ジャヤンティー(ジャヤー・バッチャン)は、まだ子供だったアーディティヤを部下の将軍に託し、王宮の一部を燃やして、アーディティヤは焼死したと世間に信じ込ませた。リズは、次代のドローナの死に半信半疑ながらも、奇術師として人間世界に溶け込み、アムリタを探し出して世界を征服する野望を抱いていた。使徒たちも、TVで人気の奇術師リズが悪魔だとは気付かなかった。

しかしある日、アーディティヤとリズは偶然顔を合わせてしまう。リズはアーディティヤがドローナであることを見抜き、追っ手を差し向けるが、ソニアたちの活躍で追っ手の撃退に成功する。また、その中でアーディティヤはドローナとしての力に目覚め始める。

アーディティヤは、母親ジャヤンティーに会いにソニアと共にプラタープガルを訪れる。ジャヤンティーはアーディティヤを、歴代のドローナたちの墓所に連れて行く。だが、そこへリズとその部下たちが襲いかかり、ジャヤンティーを石に変えてしまう。リズはアーディティヤに、明日アムリタを持って来るように命令し、去って行く。

しかし、アーディティヤにはアムリタの隠し場所など見当が付かなかった。ドローナたちの墓所で途方に暮れるアーディティヤの前に、突然一粒の米粒が出現する。翌日、アーディティヤはその米粒をリズに渡す。だが、リズはジャヤンティーを元に戻そうとせず、米粒だけ奪って去って行く。この瞬間、アーディティヤはドローナとして完全に覚醒する。

アーディティヤとソニアは、職人が集まるラースプラーという町へ行き、手掛かりを探す。だが、一足早くリズが来ており、手掛かりを知る老人が殺害されていた。それでも、アーディティヤは、ドローナのみが乗れる馬デーヴァダッタがアムリタの鍵であるとの情報を手に入れる。

リズは既にデーヴァダッタを捕獲し、列車で移動させていたが、そこへアーディティヤとソニアは乗り込み、デーヴァダッタを奪還する。そして馬の行く先で法螺貝を手に入れる。だが、リズの部下が後を付けて来ており、ソニアと法螺貝を奪って去って行ってしまう。

絶望するアーディティヤであったが、デーヴァダッタが、失われた剣のもとへ彼を導く。この剣はドローナのものであったが、父親が殺されたとき以来、紛失していた。その剣を手に入れたアーディティヤは、リズの居城に潜入する。だが、リズは法螺貝を使ってアムリタが隠されている異次元空間へ移動した後だった。アーディティヤもリズの後を追って異次元空間へ飛び込む。

そこはだだっ広い砂漠であった。ドローナの血を地面に染み込ませることで、アムリタが出現するというヒントを見付けたリズは、後を追って来たアーディティヤと戦い、彼を負傷させて血を地面に染み込ませる。すると、砂漠の真ん中にアムリタが出現する。リズはアムリタに向かって走り出すが、復活したアーディティヤはリズを殺してアムリタを守る。リズが死んだことで、ジャヤンティーは元に戻る。

その後、アーディティヤとソニアは結婚し、プラタープガルでジャヤンティーと共に住み始めた。2人の間には子供が生まれたが、その子供を狙う不気味な影があった・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

霊薬アムリタや不老不死を巡る神と悪魔の戦いは、インド神話の定番である。その定番のストーリーを、現代的なアクション映画に翻案したのが「Drona」であり、コテコテの神話映画ではない。この辺りの設定は、「ラーマーヤナ」をベースに現代的ストーリーを構築した「Rudraksh」(2004年)に似ていると言える。しかし、この種の映画を作るにはまだインドには技術や経験の蓄積が不足しているようで、「Drona」の最大の見所であるCGを多用したアクション・シーンや、独特の世界観を醸し出す美術セットなどに稚拙な部分が散見され、完成度を低めていた。ストーリーは単純かつ予定調和的なものだが、この点を責めるのは酷であろう。基本的に「Drona」は子供向け映画の範疇に入ると言えるからだ。

「Krrish」では、リティク・ローシャン演じる主人公の人柄が丁寧に描写されており、彼がスーパーヒーローになる過程もごく自然に観客が受け入れられるように工夫されていた。だが、「Drona」のアビシェーク・バッチャンは人物像が曖昧で、寡黙すぎて魅力もなかった。

プリヤンカー・チョープラーは、ボリウッドにおける定番のスーパーヒロインとなりつつある。「Alag」(2006年)、「Krrish」、「Don」(2006年)、「Love

Story 2050」(2008年)など、彼女がアクション・ヒロインを演じたり、スーパーヒーローのヒロインを演じた映画は数多い。彼女の持つ近未来的な美貌がその大きな要因であろう。「Drona」でも果敢にアクションに挑戦しており、スーパーヒロインの座を不動のものとしている。しかし、やはりキャラクターの描き込みが足らず、キャラが立っていなかった。

むしろ非常に個性が際立っていたのは、悪役リズ・ラーイザーダーを演じたケー・ケー・メーナンである。陰湿で狂気じみた演技は彼の得意とするところで、アビシェークやプリヤンカーを完全に食っていた。

スーパーヒーロー映画と、ボリウッドの特徴であるミュージカルとは、それほど相性が悪くないはずなのだが、この映画では上手に音楽とダンスが使われておらず、映画の雰囲気を台無しにしていた。特にオープニング曲の「Khushi」は全く場違いであった。ただ、タイトル曲の「Drona」だけは悪くない。音楽監督はドゥルヴ・ガーネーカルという人物である。

冒頭のシーンはチェコ共和国のプラハで撮影され、後半の海と砂漠が隣り合わせになっている場所のシーンはナミビアで撮影されたようである。その他、ラージャスターン州のビーカーネールでもロケが行われた。

「Drona」は今年の期待作の一本であったが、残念ながら失敗作に終わりそうだ。批評家の評価も良くなく、興行成績も落ち込んでいる。「Krrish」に続くインド製スーパーヒーロー映画ということで話題性はあったのだが、作り込みに緻密さが足りず、満足のいく出来になっていない。大いに続編を臭わせるエンディングであり、実際に続編も計画されているようだが、第一作がこんな出来だとスポンサー探しに難航しそうだ。「Drona」は無理して見る必要はない。

| ◆ |

10月8日(水) キラー・ラーイ・ピトーラー |

◆ |

先日のアジメール・ツーリングで、デリーにもプリトヴィーラージ・チャウハーン3世に所縁の遺構が残っていると書いた。僕の住むジャハーハルラール・ネルー大学(JNU)キャンパスからもそれほど遠くなく、よく映画を見に行くサーケートのマーケットのすぐそばで、毎週のようにその遺構を横目で見て来たのであるが、近すぎると逆に行かなくなってしまうことはよくあることで、実は今までまともに近くで観察したことはなかった。ツーリングのついでなので、今日遂にその遺構へ足を伸ばしてみることにした。

プリトヴィーラージは、それまでデリーの支配者であったトーマル朝に代わってデリーの支配権を握ると(その過程には諸説がある)、トーマル朝が建造した城塞ラール・コートを拡張し、城壁を新たに巡らせた。12世紀にインドに侵入し、デリーを占領した中央アジア人たちは、「プリトヴィーラージ」を正確に発音することができず、「ラーイ・ピトーラー」と呼んだ。プリトヴィーラージが拡張した城塞はキラー・ラーイ・ピトーラー(ラーイ・ピトーラー城)と呼ばれ、現在までその一部と名称が残っている。

キラー・ラーイ・ピトーラーの城壁が残るのは、サーケートの北のプレス・エンクレイヴ・マールグの南側、クトゥブ・ゴルフ・コースの北側である(EICHER「Delhi

City Map」P143 B1)。現在、その城壁のすぐ外側のスペースは、ラーイ・ピトーラー・カルチュラル・コンプレックスまたはラーイ・ピトーラー・コンザーベーション・コンプレックスという公園になっている(名称は統一されていないようだ)。公園の入り口に立っている石碑によると、2002年6月に、LKアードヴァーニー内相(当時)などのインド人民党(BJP)政治家たちのイニシアチブによって開園したようだ。デリーの公園の中ではマイナーな方のようで、夕暮れ時でも利用者は少なかった。

ラーイ・ピトーラー・カルチュラル・コンプレックス

ラーイ・ピトーラー・カルチュラル・コンプレックスには、巨大なプリトヴィーラージ・チャウハーン3世の像が立っている。また、像が立っている円形の建物は博物館になっていたが、中は寂れていた。

プリトヴィーラージ・チャウハーン3世像

残存する城壁の状態から見て、この公園があった辺りにはかつて門があったのではないかと思うが、何とも言えない。また、公園の敷地内には古い井戸と、ハズラト・サイヤド・サイード・アハマド・ムスタファー・ハーシュミーという人物のダルガー(聖廟)があった。この聖者に関する詳細は不明である。

公園内のダルガー

ラーイ・ピトーラー・カルチュラル・コンプレックスでも、キラー・ラーイ・ピトーラーの城壁の残骸を観察することができるのだが、城壁として迫力を残しているのは、公園から少し西へ行ったところにある空間である。こちらは特に公園として公開されているわけではないようだが、勝手に入っても大丈夫そうだった。ここでは円形の稜堡がいくつもせり出している様子を見ることができる。今見ると城壁にそれほど高さはないが、立派な城塞であったことは想像に難くない。

稜堡

ちなみにこの城壁の向こう側がすぐにクトゥブ・ゴルフ・コースになっている。クトゥブ・ゴルフ・コースに入ったことはないが、写真で見る限り、コース内に何らかの遺構が残っているようである。

クトゥブ・ゴルフ・コースの写真

遠くにクトゥブ・ミーナールが見える

また、クトゥブ・ゴルフ・コースの南にあるラードー・サラーイという村にもいくつか遺跡が残っている。ラードー・サラーイはキラー・ラーイ・ピトーラーの城壁内に位置しており、当時は市街地だったと思われる。だが、残存している遺構は14~15世紀のもので、プリトヴィーラージ・チャウハーン3世の時代のものはない。もっとも古くて目立つのは、トゥグラク朝時代に建造されたアズィーム・カーン廟であろう。メヘラウリー・バダルプル・ロードとメヘラウリー・グルガーオン・ロードの交差点のすぐそばにそびえ立っている。

アズィーム・カーン廟

アズィーム・カーン廟の東側には、キラー・ラーイ・ピトーラーの名を冠した公園がある。ここもキラー・ラーイ・ピトーラーの城塞内だった場所だが、現在は城壁もその他も遺構も残っていない。唯一、19世紀前半に英国人駐在官トーマス・メトカーフによって建てられた灯台が残っているのみだ。この灯台については2007年1月30日:デリーを愛した英国人の別荘で既に取り上げている。これは本当の灯台ではなく、英国庭園で流行したフォリーという飾りの一種である。

灯台

やはりアジメールと同じく、デリーでもプリトヴィーラージ・チャウハーン3世の息吹を具体的に感じられたのは、主に政治的動機によって最近立てられた銅像のみであった。

コールセンターのオペレーターは、英語を不自由なく話せるレベルの教育があるインド人に人気の職業である。インドでは、人件費の安さに加え、米国から見てちょうど地球の反対側に位置しているという地理上の偶然と、英語話者人口が比較的多いという歴史的・社会的要因から、コールセンターの代行業が急速に発展し、大都市を中心にコールセンター・カルチャーなるものが出現するまでになっている。それは必ずしもポジティブな面だけではなく、例えば、コールセンター内ではインド人が本来のインド名を奪われ、強制的に米国人っぽい名前を付けられて呼ばれることを「文化の破壊」「尊厳の侵害」として批判する識者の声が根強い。

ボリウッド映画でも、登場人物の職業がコールセンターのオペレーターという設定はしばしば見られるようになった。最近の映画だと「Life In A...

Metro」(2007年)、「Tashan」(2008年)、「Saas Bahu aur Sensex」(2008年)などが思い付く。だが、コールセンターそのものを舞台にし、インド人オペレーターたちが抱える問題を浮き彫りにした映画は、この「Hello」が初めてかもしれない。インド工科大学(IIT)卒のインド人英語作家チェータン・バガトのベストセラー小説「One

Night @ the Call Center」をベースにした作品である。

題名:Hello

読み:ハロー

意味:ハロー

邦題:ハロー

監督:アトゥル・アグニホートリー

制作:ポール・パルマール

原作:チェータン・バガト「One Night @ the Call Center」(2005年)

音楽:サージド・ワージド

歌詞:ジャリース・シェールワーニー

振付:ボスコ・シーザー

衣装:アシュレー・レベロ

出演:シャルマン・ジョーシー、ソハイル・カーン、アムリター・アローラー、イーシャー・コッピカル、グル・パナーグ、シャラト・サクセーナー、ダリープ・ターヒル、スレーシュ・メーナン、サルマーン・カーン(特別出演)、カトリーナ・カイフ(特別出演)、アルバーズ・カーン(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からソハイル・カーン、グル・パナーグ、イーシャー・コッピカル、

サルマーン・カーン、シャラト・サクセーナー、アムリター・アローラー、

シャルマン・ジョーシー

| あらすじ |

ある晩、ヘリコプターの修理を待つ映画スター、チェータン・バガト(サルマーン・カーン)のところへ、謎の女性(カトリーナ・カイフ)がやって来て、あるストーリーを語り出す。そのストーリーは、コールセンターに勤める6人のナイトシフト・オペレーターが主人公であった。

ある豪雨の夜。シャーム・メヘラー(シャルマン・ジョーシー)はチームリーダーで、ボスのスバーシュ・バクシー支社長(ダリープ・ターヒル)のためにウェブサイトを作成していた。ボスから今夜も出勤を厳命され、チームメンバーに連絡を取って出掛ける。ヴァルン・マロートラー、通称ヴルーム(ソハイル・カーン)は、仲の悪い両親に育てられながらも陽気な性格の若者であった。ラーディカー・ジャー(アムリター・アローラー)は既婚だったが、夫(アルバーズ・カーン)に冷たくされ、姑にいじめられる毎日を送っており、抗うつ剤を飲んでストレスを抑え込んでいた。イーシャー・スィン(イーシャー・コッピカル)は、モデルになるために反対する家族を捨ててムンバイーへやって来た女性だった。プリヤンカー・カプール(グル・パナーグ)は、母親から結婚を押しつけられ、遂に米国シアトル在住のNRI(在外インド人)実業家ガネーシュと結婚することが決まった。だが、プリヤンカーはこの結婚をまだ迷っていた。VPチャウハーン、通称ミリタリー・アンクル(シャラト・サクセーナー)は、米国へ行った孫のことばかりを考えて生きている老人であった。

シャームとプリヤンカーはかつて交際していたが、海外在住の富豪との結婚を重視する母親はシャームとの結婚を認めず、それが原因で2人は破局していた。また、ヴルームとイーシャーもいい仲であったが、イーシャーはモデルになる夢を追求しており、彼との結婚を認めず、そのまま2人の仲は後退して行った。

6人は会社に出勤し、仕事に取りかかる。ところがこの晩、各人が抱える問題が次々に明るみに出る。ひょんなことからラーディカーの夫の不倫が発覚し、服用中の抗うつ剤が切れ、彼女の精神状態は極度に不安定になっていた。イーシャーは次のファッションショーに出場するために枕営業までしたが、彼女は騙されていたことが分かり、今年もモデルにはなれないことが発覚した。イーシャーが身体を売ってまでモデルになろうとしたことを知ってヴルームは怒り、食堂を破壊する。プリヤンカーのところには母親やガネーシュから電話がかかって来て、ガネーシュとその両親がもうすぐインドに来てそのまま結婚式を挙げることが決まったと伝えるが、彼女はそこまで急いで結婚する気がなかった。シャームはまだプリヤンカーのことを好きで、彼女が結婚すると聞いて落ち込む。ミリタリー・アンクルは孫にEメールを送るが、仲の悪い息子から、もう二度と孫にメールを送るなと厳しい返事が返って来る。

さらに悪いことに、バクシー支社長が大規模なリストラを計画していることが分かる。しかもバクシー支社長はボストン本社へ栄転の予定であった。落ち込んだ6人は休憩時間に酒を飲みに自動車で出掛ける。ところが、酔っぱらったブルームが居眠り運転をしたため、自動車は崖に落ちそうになる。少しでも動けば、自動車は崖に真っ逆さまであった。絶体絶命のピンチの中、シャームの携帯電話に神様から電話が掛かって来る。神様は、因果応報の教えや、人生で勝利を収めるためにはまず敗北を味わわなければならないと説いて電話を切る。その瞬間、そこに救援が駆けつけて6人は一命を取り留める。

会社に戻った6人は、バクシー支社長に復讐を開始する。バクシー支社長を罠にはめて解雇させ、さらにリストラを阻止するために、コンピューター・ウィルスの噂を米国にばらまく。パニックに陥った米国人が電話を掛けまくったため、コールセンターの仕事が増え、リストラは阻止された。

こうして一夜が明け、一難が去り、6人のシフトも終了する。いろいろ考えたプリヤンカーは、ガネーシュとの結婚を蹴り、シャームと結婚することを決め、彼にプロポーズをする。シャームは最初見栄を張って断るが、やはり考え直し、彼女にプロポーズし返す。

シャームとヴルームは現在ウェブサイト制作会社を立ち上げ、成功を収めている。ラーディカーは夫や母親と関係を改善し、以前よりも自由な生活を送っている。イーシャーはNGOに入り、児童福祉のために働いている。シャームと結婚したプリヤンカーは保母になるために勉強中である。ミリタリー・アンクルは孫に会うために米国へ旅立った。ヴルームとイーシャーはまた付き合い始めたようである。

この話を聞いたチェータンは、神様から電話が掛かって来るところに弱点を指摘するが、謎の女性は、それなら神様の代わりにミリタリー・アンクルが同じことを言ったことにすればいいと言う。しかし、やはりチェータンは神様からの電話の方がいいと前言を撤回する。謎の女性は話を終えて去って行く。チェータンは最後に、「君はプリヤンカーなのか、ラーディカーなのか、それともイーシャーなのか?」と質問する。女性はその誰でもないと答える。そしてどこかに消えてしまった。彼女こそが神様だったのだろうか・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

サルマーン・カーン、ソハイル・カーン、アルバーズ・カーン、そしてカトリーナ・カイフと、サルマーン一族が総出演する豪華な作品で、てっきり爆笑コメディー映画かと思ったが、意外に派手さを抑えたシリアスな映画であった。中盤までは悪くない展開であったが、神様の電話のシーンで急に説教臭くなってしまい、そのまま低空飛行を続けて最後には墜落してしまっていた。

文字通り崖っぷちに立たされて絶体絶命のピンチに陥った6人の主人公に突然神様から電話が掛かって来るのだが、その中で神様は、人生で成功するために4つのことが重要だと説く。それは、頭脳、想像力、自信、そして敗北である。そして、運命は神様が決めるものではなく、人間が自分の行動によって築いて行くものだと話し、6人を励ます。そのメッセージはあまりに唐突で、映画中のサルマーン・カーンと同様に受け入れがたかったのだが、さらに受け入れられなかったのはその後の展開である。会社に戻った6人はボスにセクハラの冤罪を着せて解雇にさせ、さらに米国本社のリストラ計画を阻止するために、非常に危険なコンピューター・ウィルスが登場したと嘘の情報を広めてコールセンターの仕事を倍増させる。いくら目的が正しくても、その手段がこれほど卑怯で欺瞞に満ち、しかも周囲に多大な迷惑をかけるようなものでは、神様すら彼らを救えないであろう。映画には多くの場合「枷(かせ)」があり、それを主人公(または主人公たち)がいかに解決するかが描かれるのが常だ。ガーンディー主義が根強いインド映画では、完全なるハッピーエンドを実現するため、悪役以外の全ての人々が納得できるような道徳的解決法が好まれる。このような非道徳的な解決法は似合わない。「Hello」からは、どこかインド的ではない不気味な精神を感じた。それが果たしてハリウッドの影響なのか、それとも英語作家の小説から来るものなのかは分からない。ちなみに、「Hello」の制作には、ソニー・ピクチャーズ・エンターテイメントの傘下にあるコロンビア・ピクチャーズが出資しているようである。

とは言え、反米のメッセージは根強く、コールセンターのインド人オペレーターたちがどんな気持ちで「低脳で幼稚な」米国人顧客の対応をしているのかはよく描写されていた。コールセンターに悪戯電話を掛けて来てインド人オペレーターをおちょくって楽しむアメリカ人も登場するが、おそらくそれは真実なのだろう。

また、「Hello」は一種のクロスオーバー映画(娯楽映画とアート映画の中間)と言えるが、派手なミュージカル・シーンが冒頭、中盤、そして最後に入っており、しかもそれらがプロモーションに利用されているため、多くの観客は完全な娯楽映画だと思って映画館を訪れると思われる。ただでさえ、実際にはただの特別出演のサルマーン・カーンがプロモーションで前面に出ており、サルマーンの熱狂的ファン層、つまり中上流層より下の観客が押しかけることは想像に難くない。そういう観客を満足させられるだけの娯楽性はこの映画にはなく、それが失敗度を必要以上に高めそうな予感がする。

最近乗りに乗っているカトリーナ・カイフであるが、この映画ではただの飾りに過ぎなかった。サルマーン・カーンも、アイテムボーイとして踊りを踊っているが、やはり特別出演の枠ははみ出ていなかった。そうなるとコールセンターに勤める6人が重要になる。今回出演していた6人は各者各様のポジションにある。まず女優を見てみると、アムリター・アローラー、イーシャー・コッピカル、グル・パナーグの3人である。彼女たちに共通しているのは「売れない女優」という点である。だが、グル・パナーグだけは、実力と美貌がありながらメインストリームに乗り切れていないだけで、「Hello」でも圧倒的な存在感を示していた。彼女にはもっと上を目指して欲しいと思っている。残りの2人は完全に落ちこぼれ組である。一応2人ともいい演技を見せていたが、低迷振りは隠せていなかった。だが、イーシャー・コッピカルだけは、「Company」(2002年)におけるアイテムナンバー「Khallas」での成功をもう一度ぐらいは狙える力を持っていると思った。アムリター・アローラーはなぜ女優をしているのかよく分からない。

一応6人の中では主役の扱いであったシャルマン・ジョーシーは、「Rang De Basanti」(2006年)、「Life In A... Metro」、「Golmaal」(2006年)などでブレイクした男優である。最近は多少低迷していたが、母性本能をくすぐるような、ちょっと情けない男役をやらせたら彼はとてもはまり、「Hello」でも輝きを取り戻していた。ソハイル・カーンは「Maine

Pyar Kyun Kiya?」(2005年)以降すっかりコメディーキャラが板に付き、今回も暴走気味のコメディー振りを発揮していた。異色だったのはシャラト・サクセーナーである。普段は脇役として登場するが、今回はかなり主役に近い役柄を任されて、エモーショナルな演技をしていた。

音楽はサージド・ワージド。タイトル曲「Hello」、ディスコナンバー「Karle Baby Dance Wance」、スタッフロール曲「Bang

Bang Bang」などがアップテンポの曲で、プロモーションにもよく使われている。だが、前述の通り、これらの曲は映画全体の雰囲気と適合しておらず、作品の完成度を低める結果となっている。

原作は英語の小説だが、この映画は基本的にヒンディー語映画になっていた。原作の特徴のひとつであったインドの口語英語を、ヒンディー語に直すのはけっこう至難の業だったようだが、原作者のチェータン・バガトがダイアログ作りに協力したおかげもあり、自然な言語になっていた。

「Hello」は、一般に売り出されているイメージとはかなりかけ離れた、けっこうシリアスな映画である。神様が登場するなど、多少メルヘンチックな部分も入って来るが、その辺りはうまく処理されていたと思う。だが、この映画の欠点は、結末までの持って行き方であり、そこで失敗していたために全体が台無しになっていた。見逃しても後悔する必要はない。

シーラー・ディークシト州首相のイニシアティブにより、デリーはインドの文化首都として他都市の追随を許さない地位を築きつつある。気候が涼しくなると、デリーでは様々な文化行事が開催されており、その中には既に毎年恒例のデリーの風物詩となっているイベントも数多くある。毎年10月にプラーナー・キラーで開催されるアナンニャ(Ananya)舞踊祭もそのひとつである。中世の崩れかけた巨門をバックに繰り広げられる古典舞踊はムード満点である。デリーの舞踊祭の中でもっともユニークな雰囲気を持っていると言える。それもそのはず、「アナンニャ」とは、「他(アンニャ)にない(アン)」という意味である。

毎年アナンニャ舞踊祭を見に行っているが、この舞踊祭の特徴は、舞踊学校や著名な舞踊家に師事する若い舞踊家たちによる群舞が中心であることだ。また、コテコテの伝統舞踊ではなく、現代的な趣向を取り入れたコンテンポラリーなダンスが多いように思う。

10月11日から、バラタナーティヤム、モーヒニーヤーッタム、オリッスィー、クーチプーディなどの公演があったが、今年は最終日15日のカッタクの公演のみを見た。今回出演したのは、マールティー・シャームという女性舞踊家である。パンディト・ビルジュー・マハーラージの弟子で、現在はデリーのカッタク・ケーンドラ(カッタクの学校)で教鞭をとっている。マールティー・シャームの舞踊は今まで見たことがなかった。

開演は7時からで、十分余裕を持って6時過ぎに会場に到着したのだが、最前列や、中盤の一段上の座席など、鑑賞に最適な座席は既に埋まっていた。しかし、前から4~5列ぐらいの席には座ることができた。6時半を過ぎると前半の席にはほとんど空きがなくなり、開演時には満席となった。年々アナンニャ舞踊祭を鑑賞しに来る人が増えているような気がする。また、観客に外国人の姿が多く見られたのが印象的であった。

シヴァ神の賛歌から舞踊は始まり、その後いくつかのアイテムが披露された。ひとつを除き、全て群舞であった。また、舞踊者は全員女性であった。振り付けがマールティー・シャームであることは事前にアナウンスされていたし、それを承知で見に来ていたわけであるが、彼女自身が踊っているのかどうかは特に言及されておらず、分からなかった。だが、中に明らかに優雅な踊りをしている人がおり、彼女がおそらくマールティーその人であろうと思っていたが、後からやはりそうであることが分かった。僕には舞踊の鑑識眼がないのだが、素人目から見てもうまい人はうまいと分かる。自然と目がその人に釘付けになるし、動きがまるで太古の昔からそう動くように決まっていたかのように自然なのである。また、マールティーが踊らないアイテムになると、今度はその中で一番うまい人に自然に目が行く。大体の場合、もっともうまい人が真ん中に配置されるので、位置関係からもうまさは予想できるのであるが、一度踊り出せば、その動きでレベルの上下が明らかに分かってしまうものである。

他の舞踊者は動きがキビキビしており、中には型を必死に追いかけているように見えるような余裕のない踊りをしている人もいたのだが、マールティーだけは終始ゆっくりとして貫禄のある優雅な動きで、その対比がますます彼女の踊りに輝きをもたらしていた。また、カッタクは身長があると特に映える舞踊だと思う。旋回したときにスカートが一瞬遅れて回転するところに独特のエロティシズムを感じるのであるが、それがもっとも映えるのは身長のある舞踊家である。だが、マールティーはそれほど背が高くない。だから長身のダンサーたちに囲まれると不利なのであるが、それでも踊りのレベルが違いすぎたため、決して埋もれることはなく、逆に他を圧倒していた。もっとも、他の若い舞踊家たちも皆とてもうまかった。あくまでマールティーの踊りと比べたらまだ未熟さが目立ったというだけである。

ただ、会場では音楽のボリュームがあまりに大きすぎて、カッタクの特徴であるグングルー(足鈴)の音がかき消されてしまっていたように感じた。グングルーの音を拾うためのマイクを設置したりする配慮も特になされていなかった。それは残念な点であった。

しばらく舞踊を見に出掛けていなかったのであるが、やはり美しい舞いを鑑賞すると心に栄養が得られるものである。これからデリーは芸術の季節に突入するので、また今年も数々の優れたパフォーマンスを見ることができるだろう。アナンニャ舞踊祭は、オーガナイズもしっかりされており、入場料無料、招待状不要であるため、オススメの行事である。公演情報は、開催日が近付くと大手新聞に掲載されるので、新聞を毎日読んでいれば見逃すことはない。カメラの持ち込みは今のところ特に規制されていないが、野外公演であるため、よっぽど前の席に座らなければいい写真は撮れないだろう。一方、無許可のビデオ撮影や録音は禁止である。

ユネスコ世界遺産に登録され、インド屈指の人気観光地のひとつになっている南デリーのクトゥブ・コンプレックス。12世紀末より建造が開始された高さ72.5mの塔クトゥブ・ミーナールを中心に、デリー・サルタナト朝時代から英領インド時代にかけての遺構が数多く残っている。デリーを訪れたら是非観光してもらいたい場所である(EICHER「Delhi

City Map」P142 G2-3, H2-3)。

クトゥブ・コンプレックス

そのクトゥブ・ミーナールの側には、現在クッワトゥル・イスラーム(イスラームの力)モスクと呼ばれるモスク跡が残っている。超古代文明などのオカルト本で好んで取り上げられるいわゆる「錆びない鉄柱」を境内に擁し、ヒンドゥー教やジャイナ教の寺院から流用した、彫刻で飾られた石柱が並んでおり、とても特異なモスクとなっている。クトゥブ・ミーナールと同時代に建設されたこのモスクは、当時はジャーマー・マスジド(金曜モスク)と呼ばれ、デリー最大のモスクとして、金曜礼拝をするデリーのイスラーム教徒人口を収容していた。モスクは後世二度に渡って拡張されているが、それはデリーのイスラーム教徒人口の増大を示すものと考えられている。

クッワトゥル・イスラーム・モスク

そのクッワトゥル・イスラーム・モスクのすぐ北西に、アルタマシュのものとされる墓廟が残っている。クトゥブ・コンプレックスの遺跡の中では比較的目立たない建築物であるが、内壁を埋め尽くす彫刻は一見の価値がある。

アルタマシュの墓廟(右)

ところで、アルタマシュとは、奴隷王朝の真の立役者だった皇帝(スルターン)である。日本の世界史の教科書では、クトゥブッディーン・アイバクが奴隷王朝を創始したと書かれている。それは間違いではないのだが、奴隷王朝、引いてはデリー・サルタナト朝の基盤を確固たるものとしたのは、アイバクの事実上の後継者となったシャムスッディーン・アルタマシュである。それはちょうど、ムガル朝を創始したのはバーバル(日本では誤って「バーブル」と表記されている)であるが、ムガル朝を本当に帝国に築き上げたのは第三代のアクバルであることに似ている。アルタマシュはアイバクの死を受けて1210年に即位し、1236年に死去するまで王朝を支配した。デリー・サルタナト朝で最初にスルターンを名乗ったのもアルタマシュだとされている。

廟内の墓

アイバクは、プリトヴィーラージ・チャウハーン3世を撃破したゴール朝のムハンマド・ゴーリーの奴隷であったが、アルタマシュはアイバクのそのまた奴隷であり、これらの特徴から、彼らが統治した王朝は奴隷王朝と呼ばれている。だが、奴隷と言っても、一般に考えられているような社会の最底辺に位置する奴隷ではなく、王族や有力貴族に直接仕えるエリート官僚・エリート軍人か、そうでなければ私設秘書・護衛みたいなものである。選りすぐられた有能な人物が奴隷になることが多く、よって、皇帝の後継者にもなり得たのである。

ちなみに、アルタマシュは英語ではIltutmishと書かれ、日本語でもイルトゥトミシュと表記されることも多いのだが、インドではアルタマシュ(Altamash)と呼ばれていることが多いように見受けられるし、この方が日本人にも発音しやすいと思うので、ここではこちらを採用している。

この建物がアルタマシュの墓廟であるということは半ば定説となっているのではあるが、文献にも碑文にも、アルタマシュの埋葬に関する記述はないし、これがアルタマシュの墓であることを明確に示す証拠もない。よって、慎重な学者は「アルタマシュの墓廟とされている」と書いている。

デリーの歴史に詳しい荒松雄先生も、クトゥブ・コンプレックス内にあるアルタマシュの墓廟とされている建築物を、基本的にはその通りアルタマシュのものとする立場に立っている。しかし、同氏著の「インドの『奴隷王朝』:中世イスラム王権の成立」(未來社)という論文集に、自身の全く違った推論も提示しており、その推理の過程は非常にスリリングかつ説得力のあるものであった。

荒氏の推論は、一般にアルタマシュの墓廟とされているものは彼のものではなく、一般にスルターン・ガーリー廟と呼ばれている建築物が実は彼のものではないかというものである。

スルターン・ガーリー廟は、ヴァサント・クンジ・セクターCの近くにある(EICHER「Delhi City Map」P126 F6)。ヴァサント・クンジから空港へ向かうマヒパールプル・メヘラウリー・ロードを走行していると、インド脊柱傷害センターを越えて少し行った辺りに、左手に森林の方へ入って行く未舗装道がある。ちゃんとスルターン・ガーリーを示す看板も小さいながら立っている。その道を進み、最初の分岐点で右に進路を取れば、スルターン・ガーリー廟の正面に出る。

スルターン・ガーリー廟

スルターン・ガーリー廟は、デリー散歩最初期の2007年1月18日(木):デリー最初のイスラーム廟で取り上げた。僕が本格的にデリーに惚れるきっかけとなった場所である。廟には八角形の地下墓室があり、地元の人々が参拝に訪れていた。インドでは木曜日は聖者の日であり、スーフィー聖者からサーイー・バーバーまで、様々な聖者たちの礼拝が行われる。スルターン・ガーリー廟に祀られている人物も聖者として地元の人々から敬われており、木曜日はちょうど礼拝の日であった。スルターン・ガーリー廟を訪れたのが木曜日であったのは全くの偶然であった。だが、今にして思えば、それは運命だったようにも思える。煙の立ちこめる真っ暗な墓室に南の入り口から強烈な光線が差し込み、ロウソクやオイルランプの無数の灯火がゆらゆらと揺れるその幻想的な光景は、「デリーにこんな神秘的な場所があったのか!」と強烈な衝撃を受けた。「デリーには他にも面白い場所があるに違いない」そう思った瞬間から、僕のデリー散歩は始まったのであった。

スルターン・ガーリー廟の地下墓室

ところで、スルターン・ガーリー廟の地下墓室には4つの墓があるが、この墓廟自体は、アルタマシュの息子で後継者最有力候補でもあったナスィールッディーン・アブル・ファテー・メヘムードのものとされている。彼は、父の命に従ってラクナウティー(現ベンガル地方)を制圧し、そのまま太守として当地に留まっていたが、父がまだ存命中である1229年頃に病死した。アルタマシュもデリー市民も、彼の死をいたく嘆いたと言う。スルターン・ガーリー廟の東門の大理石製外壁にはアラビア語の碑文があり、そこには、シャムスッディーン・アルタマシュによってヒジュラ暦629年(1231-32年)に建てられた「東方の王の中の王」アブル・ファテー・メヘムードの墓と明記されている。よって、この墓がナスィールッディーン・アブル・ファテー・メヘムードのものであることは間違いないと言える。

東門外壁の碑文

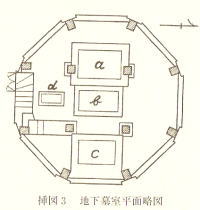

だが、4つある墓の内の1つがナスィールッディーン・メヘムードのものであることが確実だとしても、どれが彼の墓で、残りの3つが誰のものであるかは、何の確固たる証拠もなく、全く分からない。面白いことに、地下墓室内の4つの墓の位置と大きさは以下のようになっている。

地下墓室平面略図

「インドの『奴隷王朝』:中世イスラム王権の成立」210ページより

(a)がもっとも大きいが、墓室の中央にあるのは(b)である。これらのどちらかがナスィールッディーン・メヘムードのものであろうとする考えに異論を挟む人はいない。だが、どちらが彼のものであるかということを考えた場合、意見が分かれる。多くの学者は、もっとも大きい(a)をナスィールッディーン・メヘムードのものと考え、他の3つを、彼の妻や子供のものと考えている。だが、通常、墓廟の元来の主の墓は中央に置かれるものである。わざわざ建築プランの中央からずらして墓を置く理由はない。家族がひとつの墓廟に合葬されることもインドでは常で、もし後から埋葬された人物が、元々の墓の主よりも偉い場合、さらに大きな墓が西側に設置されることが多い。インドのイスラーム教徒にとって、西はマッカ(メッカ)のある方向(キブラ)に近く、より神聖な方角なのである。よって、中央の(b)がナスィールッディーン・メヘムードのものであるとすると、(b)よりも大きく、西側に位置する(a)は、彼よりも偉い人物だということになる。荒氏は(a)こそがアルタマシュのものではないかと推理している。

その推論では、墓の位置や大きさと言った曖昧な根拠の他に、歴史文献を注意深く分析した結果導き出されたいくつかの重要な事項が論拠として提示されている。例えば、14世紀のトゥグラク朝のスルターン、フィーローズ・シャー・トゥグラクが自ら著したとされる「フトゥーハーテ・フィーローズ・シャーヒー(フィーローズの治世の戦勝物)」というペルシア語の文献では、シャムスッディーン・アルタマシュの名を冠したマドラサ(大学)兼墓廟について記述があるが、その位置も、建築的特徴も、クトゥブ・コンプレックス内にあるアルタマシュの墓とされる建築物とは全く相容れず、むしろスルターン・ガーリー廟に酷似しているのである。ちなみに、イスラーム教の世界では、モスクや墓廟が教育施設としても使われることは現在でもよくあることで、墓が大学と兼用されることはおかしなことではない。また、奴隷王朝時代に書かれたミンハージュッディーン著のペルシア語文献「タバカーテ・ナースィリー(守護者の物語)」には、アルタマシュの死から数年後に起こった内乱について記述があるが、その際に反乱軍がアルタマシュの墓に密かに集合したと書かれている。当時のデリーの中心は、現在のクトゥブ・コンプレックス一帯であり、その中にあるアルタマシュの墓廟とされる建築物に反乱軍が密かに集合するのはおかしい。だが、スルターン・ガーリー廟はクトゥブ・コンプレックスから数km離れた場所にあり、政権転覆を狙う反乱軍が集合するには理想的な位置だと言える。よって、スルターン・ガーリー廟をアルタマシュの墓とする方が、矛盾が少ないのである。一方、クトゥブ・コンプレックス内のアルタマシュの墓廟とされる建築物を、本当にアルタマシュのものであるとする証拠は、前にも述べたが、全く存在しない。少なくとも19世紀前半頃から何となくそう言い伝えられて来ているだけである。

また、スルターン・ガーリー廟に祀られている人物が、スーフィー聖者として地元の人々から現在まで崇拝され続けていることも特筆に値する。アルタマシュは、デリーにスーフィズムを定着させた聖者クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキーの忠実な弟子であり、統治者ながら、聖者としても人々から敬われていたとされている。アルタマシュの息子のナスィールッディーン・メヘムードも有能な人物であったようだが、歴史上彼はほとんど無名であり、数百年の時を越えて崇拝されるには役不足に思える。だが、もしスルターン・ガーリー廟に参拝に来ている人々が、ナスィールッディーン・メヘムードではなく、奴隷王朝の真の立役者であり、クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキーの弟子であり、さらに聖人君主として君臨したシャムスッディーン・アルタマシュを信仰しているのだとしたら、かなり納得が行く。荒氏も、スーフィー聖地としてのスルターン・ガーリー廟の性格について触れている。だが、その書き方から察するに、それは過去のことで、現在ではもう信仰は行われていないと考えているようである。おそらく同氏は木曜日にスルターン・ガーリー廟を訪れたことがなかったのではないか。木曜日にここを訪れれば、現在でもスルターン・ガーリー廟は聖地として機能していることが分かる。あるいは、この崇拝は近年になってリバイバルされたもので、荒氏がデリーの遺跡を巡った1950年代から70年代には、この遺跡は完全なる廃墟になっていたのかもしれない。ちなみに、人々の大半が花や火を捧げているのは、西側のもっとも大きな墓である。

「スルターン・ガーリー」という名称にも着目したい。この廟は現在では一般に「スルターン・ガーリー(Sultān Ghārī)」と呼ばれている。「スルターン」とは「皇帝」という意味であるが、「ガーリー」については意見が分かれる。だが、通常は「地下室の」というような意味だと解釈され、この廟の建築的な特徴から名付けられたとされている。つまり、全体で「地下室に眠る皇帝の廟」みたいな意味になるが、意訳過ぎることは否めない。「スルターン・ガーリー」だとすると、その意味がはっきり解釈できないのである。また、最近では「スルターン・ガリー(Sultān

Garhī)」と表記されることもある。これだと「皇帝の砦」みたいな意味になるが、これは誤表記と受け止めていいだろう。ところで、19世紀にデリーの遺跡の調査をしたサイヤド・アハマド・カーンは、ウルドゥー語で書かれたその報告書「アーサールッサナーディード(王たちの遺跡)」の初稿本において、この廟の名称を「スルターン・ガーズィー廟」または「スルターン・ゴーリー・ガーズィー廟」と記している。「ガーズィー」とは「異教徒と戦う戦士」とか「殉教者」という意味であり、「ゴーリー」とは「(アフガーニスターンの)ゴール地方の者」「ゴール朝の者」という意味である。奴隷王朝はゴール朝から独立した政権であるが、その統治者が独立後もゴール朝と結び付けられて考えられていたとしてもおかしくはない。よって、「ガーズィー」も「ゴーリー」も、インドでイスラーム政権の覇権を拡大し、ゴール朝の流れを汲むアルタマシュの称号としては不適切ではないのである。ちなみに、ウルドゥー語では、「ガーリー」と「ガーズィー」の表記は非常によく似ている。「ゴーリー」も「ガーリー」とは一字違いだし、口語では混同することもあるだろう。よって、この遺跡の名称は実は「スルターン・ガーズィー廟」または「スルターン・ゴーリー廟」または「スルターン・ゴーリー・ガーズィー廟」で、いつの間にか誤って「スルガーン・ガーリー廟」と呼ばれるようになったと考えることも可能である。そして、この遺跡の名称がそれらのどれかだとした場合、この墓廟に葬られた者の1人がアルタマシュであったためにそのような名称になったということは大いにありうるのである。ただし、サイヤド・アハマド・カーンは同著の改訂版においてこの建築物の名称を「スルターン・ガーリー廟」と訂正しており、後世の学者たちもそれに従っている。荒氏は、この建築物の真の名称を「スルターン・ゴーリー廟」とする仮説を明確な理由なく退ける一方で、この墓廟にアルタマシュも葬られたとする推論の中で、実は元々「スルターン・ガーズィー廟」だったとする説の方を可能性ありとしている。。

この名称について、また、ここに参拝しに来ている人々がいったい誰を崇拝しているのかについて興味が出て来たので、本日木曜日、久し振りにスルターン・ガーリー廟を再訪した(上で掲載した写真は全て本日撮影したものである)。午後11時頃に遺跡に到着したが、1年半前と同じように、人々がこの廟に参拝に来ていた。廟の前には、参拝客のためにお供え物を売っている人が2人いた。1人はお爺さん、1人はおばさんであった。見ていると、男性参拝客はお爺さんから買い、女性参拝客はおばさんから買っていた。そこでお爺さんに質問してみた。「この廟には誰が祀られているんですか?」お爺さんは答えた。「ピール・バーバー(聖者様)じゃよ。」僕はさらに質問した。「その聖者様のお名前は何ですか?」お爺さんは答えた。

「スルターン・ゴーリー・バードシャーじゃよ。」

確かにはっきりと「ゴーリー」と発音していた。最後の「バードシャー」は、「スルターン」と同じく「皇帝」という意味で、「皇帝」という単語が2度も出て来る豪華な名前だ。スーフィー聖者がその偉大な影響力から「皇帝」という尊称を持つことはあるのだが、よほど強力な聖者に限られる。デリーで普通「皇帝」と言った場合、それは実際の皇帝以外ではニザームッディーン・アウリヤーを指す。スルターン・ガーリー廟の聖者は見たところニザームッディーンほどの知名度や人気を誇っておらず、聖者として「皇帝」という尊称を持つとは考えにくい。では、生前に実際に皇帝だったと考えてはどうか?「スルターン・ゴーリー・バードシャー」という名前は単に民間伝承に過ぎないし、もしかしたらそのお爺さんの思い込み程度のものかもしれない。だが、スルターン・ガーリー廟を初めて訪れたときに感じたあの神秘的な感動は、ここで現在まで信仰を集めている人物が、単なる無名の人物ではなく、デリーを帝国の首都にまで発展させた「デリーの父」シャムスッディーン・アルタマシュだと訴えてやまない。

もしそうだとすると、クトゥブ・コンプレックス内にある、アルタマシュ廟とされる建築物がいったい誰のものなのかという新たな疑問が生まれるが、それについては荒氏もはっきりとした結論は出していない。だが、その建築的特徴から、奴隷王朝の初期に建設されたこと、その規模や質から、かなり有力な人物の墓であることは確実である。今日はついでにクトゥブ・コンプレックスも訪れてみたが、廟の中央に置かれた大理石の立派な墓は何も語りかけて来なかった。

これは誰の墓なのか?

毎年特別な事情がない限りボリウッドのヒット作は1本も見逃さずに映画館で見ているが、去年1本だけ見逃してしまった重要作があった。それは、ヒメーシュ・レーシャミヤー主演の「Aap

Kaa Surroor」(2007年)である。ヒメーシュ・レーシャミヤーは音楽監督、プレイバック・シンガーとして人気の音楽畑の人物だったのだが、「Aashiq

Banaya Aapne」(2005年)あたりからビジュアルでも人気を博すようになり、「Tom Dick and Harry」(2006年)での特別出演を経て、やがて「Aap

Kaa Surroor」で俳優デビューを果たした。しかし、ボリウッドで過去にプレイバック・シンガーから俳優に転向した例はいくつかあるが(ラッキー・アリーやソーヌー・ニガムなど)、大成功した例はほとんどない。いくら作曲家や歌手として人気があろうとも、ヒメーシュも俳優としては成功しないだろうと考えていたのだが、意外や意外、「Aap

Kaa Surroor」はヒット映画となった。後でDVDで見たところ、ヒメーシュの演技は全く素人のそれなのであるが、いかにもコテコテのボリウッド映画に仕上がっており、それがヒメーシュの潜在的なファン層の趣向と合致し、ヒット作になったのだと思う。とにかく、ヒメーシュ映画は決して無視できないということが明らかになった。

そして遂に第二のヒメーシュ主演作が公開された。「Karzzzz」である。輪廻転生をストーリーにうまく組み込んだ名作「Karz」(1980年)のリメイクであり、昨年の大ヒット作「Om

Shanti Om」とも類似点が多い。ヒメーシュが主演することで原作がどう変わるかが見物である。

題名:Karzzzz

読み:カルズ

意味:借り

邦題:炎の復讐

監督:サティーシュ・カウシク

制作:ブーシャン・クマール、クリシャン・クマール

原作:スバーシュ・ガーイー「Karz」(1980年)

音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー

歌詞:サミール

出演:ヒメーシュ・レーシャミヤー、ウルミラー・マートーンドカル、シュエーター・クマール(新人)、ラージ・バッバル、ダニー・デンゾンパ、グルシャン・グローヴァー、ヒマーニー・シヴプリー、イクティヤール・イーラーニー、アスラーニー、ディノ・モレア(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ヒメーシュ・レーシャミヤー(左)、ウルミラー・マートーンドカル(右)

シュエーター・クマール(下)

| あらすじ |

南アフリカ共和国のケープタウン。王族のシャーンター・プラサード・ヴァルマーの息子ラヴィ・ヴァルマー(ディノ・モレア)は、父の死後に、父の友人サー・ジューラー(グルシャン・グローヴァー)との間で生じた土地の所有権問題に関する裁判に勝ち、係争中だった広大な土地の所有権を獲得する。ラヴィは恋人のカーミニー(ウルミラー・マートーンドカル)と結婚し、ケニアへ帰る。ケニアでは、ラヴィの母親と妹のジョーティが彼の帰りを待ちわびていた。また、母親はカーリー寺院を建立し、息子が帰って来たら開山式を行おうと思っていた。ところが、カーミニーはサー・ジューラーと通じていた。ケニアに着いたラヴィとカーミニーは小型飛行機に乗って家へ向かうが、事前に飛行機は故障するように仕組まれており、しかもカーミニーしかパラシュートを装備していなかった。カーミニーは飛行中にエンジン停止した飛行機から飛び降り、ラヴィはそのまま母親が建立したカーリー寺院のそばに墜落して死んでしまった。息子の死を悲しんだ母親は、カーリー女神に対し、息子を返さなければ寺院は廃墟になると呪いをかける。

25年後のケープタウン。モンティー(ヒメーシュ・レーシャミヤー)は世界的に有名なシンガーであったが、彼は孤児であり、強欲なGGオベロイ(ラージ・バッバル)とその妻(ヒマーニー・シヴプリー)によって育てられていた。モンティーは金も名声も全てを手に入れていたが、ただひとつ母親の愛だけに飢えていた。幼馴染みの親友で医者のダヤール(イクティヤール・イーラーニー)も、彼の心の奥底にあるその悩みを知る。

あるときモンティーは、ティナ(シュエーター・クマール)という女の子と出会う。2人は一目惚れするが、ティナはケニアから研修に来ていただけで、すぐに母国へ戻ってしまう。モンティーはティナを想って作詞作曲をし始める。だが、彼があるメロディーを奏でると、突然トランス状態になり、不思議な光景が脳裏に浮かぶようになった。医者のダヤールはストレスが原因だと言うが、先輩の医者のシャーストリーは、前世の記憶かもしれないと言い出す。とにかく休息が必要だということになり、モンティーはケニアへバカンスに出掛ける。

ケニアでモンティーとティナは再会する。やがてモンティーはティナにプロポーズするが、彼女と結婚するには2人の人物から許可をもらわなければいけなかった。まずその1人はカビーラーおじさん(ダニー・デンゾンパ)であった。カビーラーおじさんは、両親のいないティナの育ての親であった。カビーラーおじさんはモンティーを気に入り、2人の結婚を認める。

幸せいっぱいでケニアの高原をドライブしていたモンティーとティナであったが、その先で巨大な邸宅を見掛ける。その邸宅は、トランス状態になったモンティーの脳裏に浮かんで来たイメージのひとつであった。また、どこかからトランス状態を引き起こすメロディーが聞こえて来た。それを奏でていたのはジョンという人物で、ラヴィの古い知り合いであった。それらのデジャヴを体験することで、モンティーは前世の記憶が戻る。モンティーはラヴィの生まれ変わりであった。モンティーはカーリー寺院を目指すが、寺院は廃墟と化していた。彼は母親と妹の消息を知りたかったが、それを知る者はいなかった。

ティナと結婚する上でもう1人会わなければならない人物がいた。それは、例の邸宅に住むカーミニー姫であった。カーミニー姫こそ、25年前にラヴィ・ヴァルマーを殺して全てを奪い去った張本人で、その邸宅も元々はヴァルマー家のものだった。だが、過去のとある事件の影響でカーミニーはティナの保護者になっていた。モンティーはカーミニーを見て前世での因縁を思い出すが、カーミニーは何も感じなかった。

モンティーは、母親と妹の手掛かりを掴むため、また、彼女に復讐をするため、カーミニーに近付き、自分はラヴィの生まれ変わりだと告白する。カーミニーは最初驚くが、モンティーが、前世に死んだときのことを覚えていないと言うのを聞き安心する。カーミニーはモンティーに恋するようになる。だが、モンティーとカーミニーが一緒にいるのを見て、カビーラーおじさんは激怒する。誤解を解くため、モンティーはカビーラーおじさんとティナにも生まれ変わりの話をする。すると、カビーラーおじさんは彼の言うことを信用し、カーミニーへの復讐に協力することを約束する。

だが、モンティーの最大の目的は母親と妹を探し出すことであった。カーミニーは、彼女たちは既に死んだと言うが、モンティーの心は、母親も妹もいまだにどこかで生きていると主張していた。何の手掛かりもないまま、ティナの家で夜を明かし、翌朝モンティーは目を覚ます。すると、そこに妹のジョーティにそっくりの女性が現れる。ティナの家の家政婦の代理として来ていたのだが、彼女は自分の名をラクシュミーと名乗った。しかし、モンティーには彼女がジョーティだとしか思えず、問いただすと、それを認める。彼女によれば、母親もまだ生きているとのことだった。しかし、ラヴィの死後、固く口を閉ざしてしまい、ラヴィの写真を眺めたまま植物人間のように身動きせずに暮らしていた。モンティーが現れると、母親はすぐに彼がラヴィであると見抜き、彼を優しく受け容れる。

次はカーミニーへの復讐であった。まず、ティナはカーミニーのところへ行き、彼女がモンティーと結婚することを認める。その言葉に喜んだカーミニーは早速モンティーと結婚式を挙げることにする。モンティーは、3日後のコンサートで結婚式を挙げることに決めたと言い、彼女をコンサートに招待する。

コンサートの開始前に観客の面前でモンティーはカーミニーと結婚式を挙げ、ついで2人の出会いの話をミュージカル仕立てで上演し始める。その中でカーミニーが行った悪事が披露され、最後にラヴィの母親と妹がステージに登場する。それを見て騙されたことを知ったカーミニーは会場を後にする。

カーミニーの邸宅で、モンティーはカビーラーおじさんや警察と共にカーミニーに詰め寄り、ラヴィを殺したことを自白させ、さらに邸宅をヴァルマー家に取り戻させる。だが、そこへサー・ジューラーがティナを人質に取って現れる。サー・ジューラーは、カーミニーがラヴィを殺した後、ラヴィが所有していた土地の権利書を探し出せなかったことを理由に土地を奪い取り、彼女には王族としての称号と年金だけを与えていた。だが、生まれ変わったモンティーは土地の権利書の隠し場所も覚えており、それをやすやすと取り出してしまう。それが裁判で出て来ると、せっかく奪い取った土地は奪い返されてしまう。よって、サー・ジューラーはモンティーとカーミニーの争いに介入したのだった。だが、そこへ駆けつけたGGオベロイの機転によってサー・ジューラーとその子分たちは倒される。

その混乱の中、カーミニーは自動車に乗って脱走する。モンティーはカーミニーを追いかけるが、カーミニーは飛行機に乗り換え、上空からモンティーを殺そうとする。だが、モンティーは自動車を爆発させてカーミニーの乗る飛行機を炎上させる。そのまま飛行機はカーリー寺院のそばに墜落する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

細部に変更点があり、現代の観客向けにゴージャスなビジュアルになっていたものの、キャラ設定やストーリーの大まかな流れ、それに重要な決め台詞は原作「Karz」を踏襲しており、忠実なリメイクと言うことができるだろう。よって、「Karz」を見たことがある人は大体先が読める展開であった。

おそらく原作のストーリーにあった辻褄の合わない部分を埋めるためにいくつか変更を加えたのだと思うが、最大の変更点だと言えるのは、モンティーがカーミニーにかなり早い段階で自分はラヴィの生まれ変わりであることを伝えることである。原作では、ラヴィの母親や妹と再会した後、モンティーはすぐにカーミニーを暗殺しようとするが、カビーラーおじさんに止められ、ちゃんと彼女にラヴィを殺害したと自白させて復讐すべきだとたしなめられる。その後、モンティーはカーミニーに近付き、彼女を口説くようになる。だが、「Karzzzz」では、モンティーは最初からカーミニーに言い寄る。観客はこのとき、モンティーが本当にカーミニーに恋しているのか、それとも復讐のためにそう装っているだけなのか判断しかねるが、後にそれが後者であったことが分かるという設定になっている。確かにこの持って行き方の方が中盤はスムーズである。だが、原作「Karz」の最大のハイライトは、モンティーがラヴィ・ヴァルマー・メモリアル・ホールで「Ek

Haseena Thi」を上演してからのシーンである。このときカーミニーは初めてモンティーがラヴィの生まれ変わりであることを確信し、「お前は誰だ!」と問い掛け、最後には動揺して「私がラヴィを殺したのよ!」と絶叫の自白をするのである。このシーンはリメイク「Karzzzz」でもほぼそのまま使われていたが、予めラヴィの生まれ変わりであることを伝えていたので、「お前は誰だ!」という問い掛けに矛盾が生じてしまってしまっていた。

それでも、原作の脚本は完成されており、ほぼそれに沿って作られた「Karzzzz」もとても面白い娯楽作品に仕上がっていた。モンティーと母親の再会シーンは何度見ても、リメイクだと分かっていても泣けるし、最後のモンティーとカーミニーの一騎打ちシーンは原作よりも緊迫感あるものにグレードアップしていた。それに加え、ヒメーシュ・レーシャミヤーの曲が満載で、ミュージカルシーンは通常の映画に比べて多めになっており、彼のファンはたまらないだろう。現に映画館はとても盛り上がっており、ひとつひとつ曲が流れるたびに拍手が起こり、観客も一緒に歌っていた。こういう映画は最近とんと減ってしまったのである。

「Aap Kaa Surroor」のときに比べてヒメーシュの演技力は格段にアップしており、1人の俳優として遜色のない演技をしていた。彼は帽子がトレードマークだったのだが、今回はそれを敢えて捨てて、ノーキャップで勝負している。「Aap

Kaa Surroor」ではヒメーシュの特徴である「鼻」がネタになっていたが、今回は「帽子」がネタになっていた。幼馴染みのダヤールと再会したモンティーは彼に「おい、帽子はどうしたんだ?」と聞かれていた。また、彼はどうも影のあるヒーロー像が目標のようで、前作同様終始物憂さを漂わせた演技をしていた。

ヒロインのシュエーター・クマールは新人。プロデューサー・監督のインドラ・クマールの娘である。可もなく不可もなくという美貌と演技であった。

悪女カーミニーを演じたウルミラー・マートーンドカルは、演技力・ダンス力共にトップクラスの女優であったのだが、あとひとつふたつ出世作に恵まれずにトップになれず、とうとうこういう役を演じるようになってしまったかという感じであった。元々エキセントリックな演技には定評があったが、今回40歳プラスの悪女役を演じたことで、もう二度と純粋なヒロインには戻れないように思われる。だが、彼女だから演じ切れた役だったことは確かだ。過去にこだわらず、今の年齢でできる最大限のことをしていってもらいたいものである。

原作ではカビーラーおじさんはやたら詩を吟じる洒落た男だったが、リメイクではヒンディー語映画の台詞を引用するキャラになっていた。また、悪役のサー・ジューラーは、原作でもリメイクでも言葉をしゃべらないのだが、原作ではタップ信号で会話をし、リメイクではメロディーで会話をしていた。

音楽は全てヒメーシュ・レーシャミヤー作曲である。原作「Karz」は、映画と音楽の融合が素晴らしかった作品であった。特に、「Ek Haseena

Thi」のメロディーが要所要所で使われ、映画を見事にまとめていた。リメイク「Karzzzz」でもそのメロディーはそのまま使用されていた。原作の挿入歌「Om

Shanti Om」は、2007年の大ヒット映画「Om Shanti Om」で使われるほど人気の曲であったが、「Karzzzz」ではそれをそのまま使うことをせずに、それと酷似した「Hari

Om Hari Om」という曲が代わりに使われていた。モンティーとティナの出会いの曲は、原作では「Dard-e Dil」という名曲であったが、やはり「Karzzzz」ではそのままそれが使われず、ヒメーシュ・オリジナルの「Masha

Allah」が使われていた。このように、音楽では微妙に原作を踏襲し、微妙にヒメーシュ色が出されていた。また、ダンスナンバー「Tandoori

Nights」もキャッチーでいい曲だ。ディスコでヒットしそうである。

原作「Karz」の大部分はタミル・ナードゥ州の有名な避暑地ウータカマンドで撮影されたが、リメイク「Karzzzz」は南アフリカ共和国とケニアが主な舞台であった。インドのシーンはひとつもなかった。

「Karzzzz」は、1980年の「Karz」のリメイクで、ストーリーに大きな変更はないが、ヒメーシュ・レーシャミヤーというユニークなパーソナリティーが主演し、しかもいかにもヒメーシュな歌を次から次へと歌いかけて来るため、原作を知っていても知らなくても楽しめる作品になっている。リメイク映画のひとつの完成形と言えるだろう。

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)では現在学生自治会(JNUSU)選挙が近付いており、キャンパスは俄然浮き足立っている。学生政治団体の貼り紙があちこちに貼られ、学内問題から国際問題まで様々なトピックを議論し合う名物チラシが配られ、立候補者が教室や寮を回って熱心に選挙運動を繰り広げている。そんな中、ある貼り紙の中央に書かれた一行の文字列が偶然目に留まった。

Pt. Birju Maharaj

パンディト・ビルジュー・マハーラージと言えば、古典舞踊カッタクの巨匠中の巨匠である。こんなところになぜマハーラージの名が、と思って目を凝らすと、なんとマハーラージがJNUで公演をすると言うのだ。何たる光栄であろうか!主催は、インド古典音楽文化推進青年協会、通称スパイク・マカイ(Spic

Macay)というNGO。1977年の発足から、インド各地で若者向けに古典音楽・古典舞踊などのコンサートを主催しており、デリーでもよくスパイク・マカイ主催のコンサートが行われている。

と言うわけで全ての予定を投げ打って、JNU社会科学学部(SSS)のオーディトリアムへ向かったのであった。午後5時半から開演とのことであったが、いい席を確保するために午後5時に会場入りした。やはりビルジュー・マハーラージの名前はJNUの学生や教師たちもさすがに知っているようで、午後5時半には会場は超満員状態になっていた。外部からの観客も見受けられた。

インドの文化行事ではよくあることだが、開演時間になってもなかなかイベントは開始されなかった。午後6時過ぎにようやく開始が告げられ、パンディト・ビルジュー・マハーラージ他がステージに登場した。

今までビルジュー・マハーラージの公演は何回か見たことがある。中でも忘れられないのは、オリッスィーの巨匠、故ケールチャラン・モハーパトラと共演したステージである。2003年2月当時の日記(参照)を見ると、かなりふざけたことも書いてあって誠に恥ずかしいのだが、今から思うと、あれほど素晴らしい古典舞踊公演はその後目の当たりにすることができなかった。ケールチャラン・モハーパトラも残念なことに翌年死去してしまったのであった。

大学内のオーディトリアムという、半ばイレギュラーな場における公演であったため、ビルジュー・マハーラージも今日はあまり本気を出さないのではないかと考えていた。彼の踊りを楽しみに見に行ったのに、ほとんど踊ってくれなかった公演が過去にいくつかあったのを思い出したのである。また、数年前に彼の姿を見たとき、非常に体調が悪そうだったので、もしかしてこのまま身体が動かなくなってしまうのではないかとも危惧していた。しかし、今日のマハーラージは限られた時間の中で持てるもの全てを全力で披露してくれたと感じた。既に御年70歳であるが、健康状態もすこぶるよいようで安心した。普段住んでいる場所からバイクで1分ほどの場所で、無料でインドを代表する舞踊家のレベルの高いパフォーマンスを見られたことは、非常に素晴らしくありがたいことであった。いい場所に陣取っていたおかげで、いい写真も撮影することができた。

まずは、ビルジュー・マハーラージの一番弟子シャーシュワティー・セーンが、簡単にカッタクの魅力について説明した後、マハーラージの歌うバクティ詩人ヴァッラバーチャーリヤのサンスクリット語の詩(録音)に合わせてクリシュナ関連の舞踊を踊った。カッタクには大きく分けて純粋舞踊のヌリッタと表現舞踊のヌリッティヤがあるが、シャーシュワティー・セーンが踊ったのは後者の方である。彼女はサティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)監督の「Shatranj

Ke Khiladi」(1977年)で、マハーラージ振り付けの踊りを踊っていた人物であり、その後もずっとマハーラージの下で修行を続けている。既に独立できる実力は持っているのだが、マハーラージを心から尊敬しており、今後もマハーラージと一蓮托生する予定のようだ。マハーラージのマネージャーも務めており、門下生からはお局さんとして恐れられてもいる。40年近く修行しているだけあって彼女の踊りはもっともよくマハーラージのスタイルを受け継いでいるが、惜しむらくは声がしわがれ声であることである。

シャーシュワティー・セーン

次に、ビルジュー・マハーラージの息子のディーパク・マハーラージが純粋舞踊ヌリッタを披露した。ヌリッタでは、予め舞踊者がボールと呼ばれるリズムを提示し、それに従って、タブラー奏者と掛け合いながら踊りを踊る形式で、カッタクの最大の魅力だと個人的に思っている。ディーパクの踊りも昔から見て来たのだが、彼は男性的な迫力のある踊りが持ち味だと思っていたし、その通りである。だが、今回かなり近くから彼の踊りを見ることができたおかげで、踊っているときの顔の表情にかなり繊細な表現が見られることが発見できた。ちなみに、ここから生演奏になり、マハーラージも演奏者の中に入って演奏と舞踊を監督していた。

ディーパク・マハーラージ

ディーパクの後には、マフワー・シャンカルという若い女性舞踊家がソロで踊った。彼女の踊りは多分初めて見たと思うが、ものすごくうまいとは感じなかった。しかし、衣装がとてもきれいで、ムジュラー(舞踊宴)の雰囲気がもっともよく出ていた。

マフワー・シャンカル

そして若干の休憩時間の後、遂にパンディト・ビルジュー・マハーラージが舞踊用の格好をしてステージに登場した。当然、会場は総立ち、大興奮である。

ビルジュー・マハーラージ登場

インドの古典音楽家・舞踊家の中でマハーラージを尊敬しない人はいないというほど彼は大物中の大物の舞踊家なのであるが、本人はその大物振りをあまり感じさせないとてもソフトなしゃべり方で、時に冗談交じりに、全ての観客に分かりやすいように踊りを優しく解説し、踊ってくれていた。その辺りがまたマハーラージのすごいところである。まずはヌリッタから入り、ユニークなボールでもって会場を沸かしていた。その後、マッカン・チョール(バターを盗むクリシュナ)という、非常にポピュラーなモチーフを踊りで表現していた。やはりマハーラージの身のこなし方や表現力は別格の貫禄である。また、マハーラージは、ボリウッド映画「Devdas」(2002年)で、マードゥリー・ディークシトの踊る「Kahe

Chhed Mohe」を作詞・作曲・振り付けしている。それについても触れてくれて、マハーラージの口から「Kaahe Chhed Mohe」の歌詞を聴くという幸運に恵まれた。しかも没となった未公開の歌詞も口ずさんでいた。ホーリーに関する描写であった。つまり、今回の公演は、カッタクとマハーラージの魅力を全て網羅する内容の大満足豪華フルコース公演であった。なぜJNUみたいな場所でそんな出血大サービスしてくれるの?と問い掛けたくなるぐらいであった。

踊るマハーラージ

最後にマハーラージ一族がステージに勢揃いして踊りを踊り、フィナーレを迎えた。

揃い踏み

インドにはいくつもの古典舞踊がある。四大古典舞踊とされるのはバラタナーティヤム、カッタク、カタカリ、マニプリーであるが、それらの他にオリッスィー、モーヒニーヤーッタム、クーチプーディなども有名である。それらには共通点も多いのだが、カッタクだけは多少異色の形態を取っていると言える。それは、今回シャーシュワティー・セーンが言っていたように、カッタクは他の古典舞踊と違って、古典的芸術理論書ナーティヤシャーストラの研究や、寺院の壁に彫刻された踊り子たちのポーズの真似によって復興され、発展して来たものではなく、自然をありのままに観察し表現して来た踊りであるからであろう。ビルジュー・マハーラージはヌリッタの中で、親鳥が雛にエサを持って来る様子を表現していたが、正にそれがカッタクの自由度の高さを象徴していた。シャーシュワティー・セーンは、カッタクは踊りによる詩だとも言っていた。「カター・カヘー・ソー・カッタク(カッタクとは物語なり)」という言葉もあるが、身体で何かを表現するという舞踊の基本に一番近いインド古典舞踊だと言っていいだろう。また、カッタク以外の古典舞踊は排他的とも言えるぐらいヒンドゥー的であるが、カッタクはヒンドゥー教文化とイスラーム教文化の折衷であり、どちらにも相性がいい。そのハイブリッド性は、例えばコンテンポラリー・ダンスへの適用の際も大いに役立っており、どんな表現方法でもカッタクらしさを失わないところにカッタクの最大の魅力があると言えそうである。

また、マハーラージは、公演の中でよく「ラエ(リズム)」という言葉を口にする。生きとし生けるものには全て自分のリズムがある。人間も常に鼓動する心臓と共に生きており、各々のリズムを持っている。自然の全ての事象もリズムでもって動いている。カッタクは、それらのリズムの中に神性を見出し、リズムでもって神を身体の中に呼び込んで表現する舞踊だと語っていた。そして、神様から与えられたリズムを守って生きていくことが人間にとって必要なことだと普遍的なメッセージにつなげていた。

「リズムカルに生きよ」

しかし、JNUの学生たちに向けて、「かといって、ここにいるみんなが踊りを踊りだしたら、我々の仕事がなくなってしまって困る。このまま学問の道を進みなさい。君たちには君たちの領域で自分のリズムを見付けて生きて行ってもらいたい」と冗談めかして語っていた。

ちなみに、カッタクについてのこれらの考察や、マハーラージ一族の内情の情報などの大部分は、ビルジュー・マハーラージから免許皆伝を受けた日本人カッタク舞踊家、佐藤雅子さんから得たものである。佐藤雅子さんは現在東京でカッタクを教えている。興味のある方はウェブサイトを覗いて見るといいだろう。

2001年の911事件の後、世界は出口の見えない対テロ戦争の時代に突入した。その世相は映画界にも如実に反映されており、テロをテーマにした映画が数多く作られるようになった。ボリウッドも例外でないばかりか、テロ映画が増えすぎて食傷気味という程である。インドのテロ映画を大きく分けると3つになると思う。ひとつは、敵がテロリストのアクション映画、ひとつは身内をテロで失った一般人の悲劇、ひとつはテロ後の海外在住南アジア人イスラーム教徒コミュニティーの受難である。現在公開中の「Shoot

On Sight」は、2005年7月7日のロンドン連続爆破テロの後の英国においてパーキスターン系イスラーム教徒警察官の身に起こった実際の事件がベースとなってり、3番目のカテゴリーに入るだろう。パーキスターンでは上映禁止になった曰く付きの作品である。

題名:Shoot On Sight

読み:シュート・オン・サイト

意味:即時射殺

邦題:シュート・オン・サイト

監督:ジャグ・ムンドラー

制作:アロン・ゴヴィル

音楽:ジョン・アルトマン

歌詞:ジャッセ・ジャス

出演:ナスィールッディーン・シャー、グレタ・スカッキ、オーム・プリー、ブライアン・コックス、ライラー・ロアス、サディー・フロスト、ステファン・グライフ、ラルフ・イネソン、グルシャン・グローヴァー、ミカール・ズルフィカール

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

グレタ・スカッキ(左)とナスィールッディーン・シャー(右)

| あらすじ |

パーキスターンのラーハウル(ラホール)出身のターリーク・アリー(ナスィールッディーン・シャー)は、英国のロンドン警視庁で警視長の地位にいるイスラーム教徒の警察官であった。2005年7月7日、ロンドンで連続爆破テロが発生し、それを受けて市内にテロリストに対する即時射殺命令が発布された。そんな中、ロンドンの地下鉄で1人のパーキスターン人が警察官に射殺される。警察は特にその人物がテロリストである証拠を見付けられず、世間の糾弾にさらされることになった。そこで、テナント警視総監(ブライアン・コックス)は、イスラーム教徒のターリークをこの事件の捜査担当に任命した。

ところで、ターリークは英国人スーザン(グレタ・スカッキ)と結婚しており、1人の娘と1人の息子がいた。先日、ターリークの家に、甥のザーヒルがやって来て住み始めた。ザーヒルはロンドンの大学に留学していた。ターリークは、肉屋を営むパーキスターン人(グルシャン・グローヴァー)と友人であったが、ラーハウル時代からの知り合いで、いつの間にか原理主義者になってしまったジュナイド(オーム・プリー)のことは避けていた。

また、警視庁内では、先日テロリスト即時射殺の命令を下したジョン警視長が、射殺を実行した警察官と共にクビの危機にさらされていた。ジョンの代わりにターリークの昇進が内定したせいで、彼らはターリークを追い落とすために彼の身辺調査を密かに始める。

ターリークは、被害者の家族に事情徴収しようとするが、家族は彼の無実を主張しており、敏腕弁護士フィオナ・モンロー(サディー・フロスト)も雇っていて、容易に情報を得られそうになかった。そればかりか、遺族は警察を相手取って訴訟を起こす。また、射殺を実行した警察官は、ターリークに協力的ではなかった。だが、捜査を進めて行く中で、1人のパーキスターン人の若者が逮捕される。彼は自宅で爆弾を作っていた。もう1人仲間がいたが、その男は逃亡し、警察は行方を追っていた。監視カメラに、その男の後ろ姿が映っており、それが新聞に掲載される。

ある日、ターリークの妻スーザンは家の掃除中に、ザーヒルの部屋で1枚のTシャツを見付ける。それは、パーキスターンの人気ロックバンド、ジュヌーンのものであったが、監視カメラに映っていた男もそのTシャツを着ていた。スーザンはザーヒルがテロリストなのではないかと疑い出す。

一方、ターリークと原理主義者ジュナイドが握手をしているところが、ジョンに雇われた探偵によって写真に撮られ、それが新聞に掲載される。ターリークは原理主義者と密通しているのではないかと疑われ、彼は事件の捜査から外される。ターリークは、今まで奉仕して来た警視庁から、イスラーム教徒であるというだけで疑われたことにショックを受ける。さらに妻からザーヒルがテロリストではないかという話を聞き、妻にもその不満をぶちまける。ターリークはすっかり塞ぎ込んでしまった。

スーザンは、ターリークの部下でインド系英国人のルビー・カウル(ライラー・ロアス)に個人的に接触し、ザーヒルのことを話す。ルビーは気が進まなかったものの、ザーヒルの尾行を開始する。だが、スーザンの指摘は正しく、ザーヒルはジュナイドと密会していた。ルビーはその様子を携帯電話のカメラで撮影する。だが、ルビーはジュナイドの部下のイライジャに見つかり、殺されてしまう。翌日、ルビーの遺体が発見され、携帯電話からザーヒルとジュナイドが会っている写真が見つかる。

ターリークはすぐにザーヒルの部屋を調べる。彼のPCからはテロの計画が見つかった。それによると、ショッピング・モールのギャラリアがターゲットになっていた。運が悪いことに、そのときスーザンが息子を連れてギャラリアへ行っていた。ターリークはギャラリアへ急行する。既に爆弾は仕掛け終わっていたが、ターリークはザーヒルを止め、彼が爆破スイッチを押す前に射殺する。

ターリークは多くの人命を救ったヒーローとされ、ジュナイドは逮捕されるが、ターリークの心は晴れなかった。彼は辞表を提出して退職する。また、地下鉄で射殺されたパーキスターン人については、テロリストとの関係が証明されるが、ターリークは敢えてそれを公にしなかった。だが、被害者は警察に対する訴えを取り下げる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「全てのイスラーム教徒がテロリストではないが、全てのテロリストはイスラーム教徒だ」この言葉は、テロを題材にした映画でよく出て来る台詞である。南アジアを含むイスラーム教徒コミュニティーは、宗教によってテロリストと一律にレッテル貼りされることに不満を抱いており、それがこのような映画制作の原動力になっているように思える。だが、「Shoot

On Sight」は、決してイスラーム教徒コミュニティーを擁護する内容でも、題名となっている即時射殺の制度の批判でもなかった。冒頭で即時射殺されたパーキスターン人は、冤罪と思われていたが、終盤で本当にテロリストであったことが発覚する。また、結末は、テロ事件の捜査を担当することになったイスラーム教徒警察官が、テロリストとなってしまった甥を自ら射殺するというものであった。結局、「全てのイスラーム教徒はテロリストではないが、全てのテロリストはイスラーム教徒だ」という言葉通りの展開になっていた。若者たちは、イスラーム教徒をテロリストと同一視する国際社会に反感を抱き、ますますテロの道に進むことになる。平和を望むイスラーム教徒ですら、原理主義に走る若者たちを止められなくなっている。そのような危険な事実が浮き彫りにされていた。主人公のターリーク・アリーは、その事実を重大に受け止め、警察官を辞めるのだが、彼がその後どうなったのかを描いてくれれば、イスラーム教徒はどうすればいいのか、その問いに関する映画のメッセージがもっと明確になったと思う。だが、きっと答えはないのだろう。

現在パーキスターンでは、長年のインド映画上映禁止令が解け、多くのインド映画が公開されており、概ね好評のようである。だが、パーキスターン政府がこの映画を上映禁止にしたのは、パーキスターン人俳優ミカール・ズルフィカールが、パーキスターン人テロリストの役を演じているからという理由のようだ。パーキスターン政府はパーキスターン人とテロリストのイメージを結び付けたくないようだが、何を今更という感じもしないではない。

インド人俳優の中では、ナスィールッディーン・シャーとオーム・プリーが特筆すべきであろう。2人ともデリーの国立演劇学校(NSD)卒の俳優で、娯楽映画から芸術映画まで様々な映画に出演して来ている。彼らの共演作の中では「Maqbool」(2004年)がもっとも印象に残っているが、「Shoot

On Sight」ではイスラーム教徒警察官と原理主義聖職者という全く対照的な役を演じていた。2人とも素晴らしい演技であった。

普段はヘンテコな悪役を演じることが多いグルシャン・グローヴァーは、脇役ながらシリアスな演技を見せていた。彼のこういう演技を見る機会はあまりない。

この映画は元々英語の映画だと思うが、インドで公開されたバージョンは、ほぼ全ての台詞がヒンディー語に吹き替えられていた。

「Shoot On Sight」は、インド映画ながら、主人公はパーキスターン系英国人という設定であり、少し捻れているようにも感じる。だが、作品で主題となっているのは海外在住のイスラーム教徒が共通して抱える問題であり、インド人にとっても無関係ではない。よって、インド人が見る場合はとても考えさせられる映画ということになるだろう。しかし、一般の日本人が見た場合、いまいち感情移入しにくい映画であるかもしれない。

これまで「これでインディア」では、チシュティー派聖者についていくつか日記を書いて来た。インド・チシュティー派の祖であるモイーヌッディーン・ハサン・チシュティーから、チシュティー派聖者の系譜をまとめると、以下のようになる。上が師匠、下がその継承者となった弟子である。

- モイーヌッディーン・ハサン・チシュティー(1141-1230)2008年10月3日:アジメール・ツーリング

- クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー(1173-1235)2007年3月18日:クトゥブ・サーヒブ

- ファリードゥッディーン・マスード・ガンジシャカル(1173-1266)

- ニザームッディーン・アウリヤー(1238-1325)2007年9月26日:皇帝の野望、聖人の呪い

- ナスィールッディーン・メヘムード・チラーグデリー(1274-1356)2007年12月27日:デリーの灯火と悲恋物語

- バンデーナワーズ・ギースーダラーズ(1321-1422)

スーフィー聖者は死後、生前に修道生活を送っていた場所に葬られることが多く、聖者の墓は人々の信仰対象となる。強力な聖者だと、墓の周囲に数々の建築物が寄進され、やがて聖廟に発展する。聖者の墓が信仰対象となるのは、聖者は死んでも死なず、姿を消すだけで、常に墓の周辺にいて参拝者に祝福を与えてくれると考えられているからである。また、チシュティー派は、首都の近郊に修道場を開き、政治権力とつかず離れずの関係を保って来た宗派として知られている。よって、チシュティー派聖者の聖廟の位置を見ると、当時のインドの政治状況がとてもよく反映されていることに気付く。インド・チシュティー派の始祖モイーヌッディーンの聖廟があるアジメールは、当時北インドの中心都市であった(当時のデリーはまだ田舎の町だった)。よって、モイーヌッディーンがアジメールを拠点として選んだことは誠に理に適っている。2番目のクトゥブッディーン、4番目のニザームッディーン、5番目のナスィールッディーンの聖廟は、デリー・サルタナト朝のお膝元デリーに存在する。3人ともデリー出身ではないが、デリーに居を構えてスーフィズムを広めた聖者たちである。また、ナスィールッディーンの弟子のバンデーナワーズの聖廟は現カルナータカ州北部のグルバルガーにある。バンデーナワーズはデリー出身であるが、幼年期にムハンマド・ビン・トゥグラクによる遷都勅命(1329年)によってデカン高原のダウラターバードに移住し、15歳の頃に学問を修めるためにデリーに戻ってナスィールッディーンに師事、死後にチシュティー派後継者となったが、ティームールによるデリー侵略(1398年)から逃げてデリーを去り、当時デカン高原で強勢を誇っていたベヘマニー朝の首都グルバルガーに移住し、そこで死去した。グルバルガーにはまだ行ったことがないが、いつか行ってみたいと思っている。チシュティー派はバンデーナワーズ以降も綿々と受け継がれて行くが、上記の聖者たちほど高名な人物は現れなかった。アクバルが帰依し、ファテープル・スィークリー造営の動機ともなったサリーム・チシュティー(1478-1572)が歴史の表舞台に多少登場するぐらいである。よって、上記6人の時代がチシュティー派の黄金時代と言える。また、特にデリーに住んだ3人の聖者は、「デリーの三聖」と呼ばれている。

ところで、3番目のファリードゥッディーン、通称バーバー・ファリードの聖廟にだけは触れなかった。なぜなら彼の聖廟だけ、パーキスターンのパンジャーブ州にあるパークパッタンという町にあるからである。やはりいつか行きたいと思っている場所であるが、パーキスターンにあるため、いつでも簡単に行けるわけではない。

ところが、実はデリーにはバーバー・ファリード関連の史跡も残っている。バーバー・ファリードのチッラーガーと呼ばれる小さな洞穴である。チッラーガーとは、「チッラーをする場所」という意味である。チッラーとは、イスラーム教の苦行者が行う40日間の断食で、行の一種であり、外界から隔絶した洞穴で行われることもあった。ここでは「祈祷所」と訳す。バーバー・ファリードはクトゥブッディーンの弟子であり、師が居を構えるデリーに住んでいたことがあった。よって、バーバー・ファリードの祈祷所がデリーにあってもおかしくないのである。

バーバー・ファリードのチッラーガーは、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)とメヘラウリーの間の森林地帯の中にある。僕の住むブラフマプトラ寮の屋上からクトゥブ・ミーナールを眺めると、ちょうどその下辺りの森林の中に白い建物が見えるのだが、それがアーシク・アッラー廟で、その廟の境内の中にバーバー・ファリードの祈祷所が存在する(EICHER「Delhi

City Map」P142 F1)。

ブラフマプトラ寮屋上からの眺め

森の中にある白亜の建築物には前々から興味を引かれていたのだが、今まで行く機会がなかった。だが、今日たまたまメヘラウリーで時間ができたため、バーバー・ファリードの祈祷所まで足を伸ばしてみることにした。メヘラウリーのマーケットから北へ向かう道を歩いて行くと、やがて道は森の中へ入って行く。道なりに進むと目の前に白いイードガーが現れる。そのイードガーからさらに北へ続く道を進んで行くと、路傍にいくつかの墓が現れ、やがて正面にアーシク・アッラー廟が見えて来る。岩山を利用した特異な形式のダルガー(聖廟)である。

イードガー

まずはアーシク・アッラー廟について少し解説しよう。シャハーブッディーン・アーシク・アッラーは、クトゥブッディーンの甥で、ブー・アリー・シャー・カランダルの師匠だった人物らしい(ブー・アリー・シャーの廟はハリヤーナー州パーニーパトにある)。生年月日は不明だが、1317年に死去した。アーシク・アッラーとは「神の恋人」という意味であるが、別にナザリヤー・ピール(視線の聖者)という通称も持っている。だが、この聖者について分かっていることはこのくらいだ。後は、「参拝者に配る食べ物が配っても配ってもなくならなかった」など、聖者に付き物の奇跡譚が伝わっている。聖廟の近くには古い井戸があるが、この井戸の水には不思議な力があると言われている。僕もこの廟を訪れたら水を出してもらえた。普通においしい水であった。廟は2002年に新築されたようだ。

アーシク・アッラーの墓

このアーシク・アッラーの墓の奥に階段があり、岩の上に登って行けるようになっている。岩の上にはいくつもの墓が並んでいるのだが、その一番奥に、バーバー・ファリードの祈祷所と言われている小さな洞穴がある。この中でバーバー・ファリードはチッラーを行っていたとされている。

バーバー・ファリードの祈祷所

バーバー・ファリードは、1173年(1188年とも言われる)にパンジャーブ州(パーキスターン)の都市ムルターンの近くのコーテーワール村に生まれた。バグダードからデリーへ向かっていたクトゥブッディーンがムルターンに立ち寄ったとき、バーバー・ファリードは彼の弟子となり、勉強とマッカ(メッカ)巡礼を終えた後にデリーへ向かって師と合流した。だが、バーバー・ファリードはデリーでの生活を好まなかったようで、やがて現ハリヤーナー州のハーンスィーに移り住んだが、1235年にクトゥブッディーンが死去し、チシュティー派の後継者に指名されたことで、再びデリーに住むようになった。ところが、やはりデリーを好まなかったバーバー・ファリードは、晩年アジョーダン(現在のパークパッタン)へ移り、そこで死去した。

バーバー・ファリードは、ガンジシャカル(砂糖の山)という称号を持っている。伝説によると、その称号のきっかけとなったのは彼の母親らしい。母親は、息子を信心深く育てようとし、お祈りを終えた後にご褒美として砂糖菓子をあげることにした。母親は礼拝マットの下に砂糖菓子を隠し、息子がお祈りを終えてマットをたたんだときにそれを見つけられるようにした。バーバー・ファリードはそのご褒美に励まされて熱心にお祈りをするようになった。ところがある日、母親がうっかり砂糖菓子を置き忘れてしまったときがあった。その日もバーバー・ファリードはいつものようにお祈りをし、マットをめくった。すると、そこにはないはずの砂糖菓子があった。それは神様からのご褒美であった。以後、彼がお祈りをするたびに神様から砂糖菓子が送られるようになり、いつしかガンジシャカルと呼ばれるようになったという訳である。

バーバー・ファリードはパンジャービー語で詩作をしたとされ、最初のパンジャービー語詩人と言われている。彼の作品はスィク教の聖典グル・グラント・サーヒブに収められており、現在でも人々に愛されている。また、彼の弟のナジーブッディーン・ムタワッキル・チシュティーもスーフィー聖者である。若きニザームッディーン・アウリヤーをバーバー・ファリードに引き合わせたのは彼であり、チシュティー派の系譜上、無視できない存在だ。彼の廟はデリーのアドチニーに存在するが、まだ行ったことがない。後日行ってみようと思う。

ところで、デリーの歴史を旅行小説に仕上げた英国人作家ウィリアム・ダルリンプルの「City of Djinns」でも、バーバー・ファリードの祈祷所らしきものが出て来る。だが、バーバー・ファリードの名前は出て来ず、代わりにカージャー・キズル(ハージャー・ヒズル)関連の史跡として登場する。ただし、残念ながらこの部分は同書の日本語訳「精霊の街デリー」では省略されている。

カージャー・キズル(緑の聖者)とは、元々中東で信仰されていた聖者で、インドでもイスラーム教の伝播に伴って民間信仰の中に溶け込んだ。水の聖者としての性格が強いが、道祖神や、ジン(精霊)のような形で考えられていることもあるようだ。カージャー・キズルに関してウィリアム・ダルリンプルはよく調べてまとめてあるので、そのままその部分を抜粋して翻訳する(P299-301)。

(カージャー・キズルについて)好奇心をそそられた私は、数日間ネルー図書館に閉じこもり、カージャー・キズルについて出来る限りの文献を読み漁った。「緑の聖者」は、かつてイスラーム世界全体において信仰されていた。彼は不可視の案内者で、スーフィー聖者全ての守護者だと言われている。そして、シナイ半島の流砂にはまったり、ナイル河やオクサス河で溺れそうになった遊行者たちを救う神秘的な存在である。彼は自然の中において、彼を求める者の前に姿を現す。そして、彼は神託を告げる。

イスラーム神学者たちの間で、カージャー・キズルがいつ生きたかについては様々な異論がある。時に彼は、アブラハムと同時代の人物で、彼と共にバベルを去った者だとされるし、時にはモーゼの友人で、イスラエル人が紅海を渡るのを導いたともされる。マケドニアのアレキサンダー大王の従兄弟で、イサスの戦いでギリシアの後衛を指揮した人物だと信じる者もいれば、ノアの息子シェムの曾々孫で、彼は不死であり、500年ごとに彼の身体は奇跡的に若返ると言う者もいる。彼は長い白髭をたくわえており、片方の親指には骨がない。彼は常に緑色の服を着ており、彼がひざまずいて祈りを捧げた土壌からは即座に草木が生じるため、ヒズル(アラビア語で「緑」という意味)またはキズルと呼ばれる。中世のイスラーム作家によると、彼は今でも生きており、地球を旅して回っている。もし純粋な心を持つ者が彼の名を3回唱えれば、彼はその者を盗賊、溺死、焼死、蛇、サソリ、暴君、悪魔などから守ってくれる。彼は空を飛び、セリを食べて生き、全ての人々の言語を話した。時に彼は大きな魚の上に乗って移動する。彼は、島あるいは海の真ん中に浮かぶ緑のカーペットの上に住んでいるが、エルサレムにも家を持ち、1週間に1回、オリーブ山で礼拝をする。彼は自分の意志で透明になることができる。

カージャー・キズルの名声は、デリー・サルタナト時代のスーフィー聖者たちや、彼をヴィシュヌ神の化身のひとつだと考えた北インドのヒンドゥー教徒たちによって広まった。パンジャーブ地方では、カージャー・キズルは河の神として崇拝され、多くの寺院で、彼は大きな魚の背に乗ってインダス河を下る姿で描写されている。スィンド地方では、彼は船乗りの王ラージャー・キダルとして知られ、河や海を航行する人々や、井戸の底へ足を踏み入れる人々は、ブラーフマンに捧げ物をしたり、炒り豆を配ったり、井戸の上にロウソクを灯したりしてカージャー・キズルを讃え、なだめる。グジャラート地方の市場では、彼は早朝に市場に現れて穀物の値段を定めるとされており、また彼は邪視から守ってくれるとも考えられている。バローダーでは、彼は頭痛を治す力があるとされ、信仰されている。

神話のジャングルを通り抜けようとし、カージャー・キズルが休憩した場所に足を踏み入れると、必ずコーランに引き戻されることになる。ジャラールッディーン・ルーミーや他の多くの注釈家は、キズルはコーラン第18章に登場する、モーゼを導き、彼に忍耐を教えようとした無名の教師だと信じている。だが、さらに歩を進めると、カージャー・キズルにとってコーランはただの簡易休憩所に過ぎないことに気付く。

コーラン第18章で記述されている物語は、アレキサンダー・ロマンスに収録されているさらに昔の伝説をもとにしている。アレキサンダー・ロマンスとは、スィカンダル、つまりアレキサンダー大帝の記憶から派生した中東神話の総体である。これらの物語の中で、キズルは命の水と不死の井戸を司る賢人として登場する。彼は、祝福の水をもとめて荒野の暗闇の中をさまようアレキサンダーを導く。アレキサンダーはキズルの案内に従って井戸まで辿り着くが、その水を飲むことをためらい、不死になる機会を永遠に逸してしまう。アレキサンダー・ロマンスは中世の聖杯伝説に酷似しており、そのインスピレーション源のひとつとなったことはほぼ間違いない。

シリアのアレキサンダー・ロマンスは西暦の初めの数世紀にまで遡るが、これもキズル伝説の真の源泉ではない。アレキサンダー・ロマンスの関連部分は、世界最古の詩のひとつである、シュメール叙事詩ギルガメッシュに典拠している。

ギルガメッシュは、ニネヴェのアッシュールバニパル図書館で発見されたバージョンで今日まで残っているのだが、これが書かれた時代はさらに遡り、おそらく文字が発明された直後の紀元前2600年頃だとされている。これらの物語の中で、キズルはウトナピシュティム、つまり洪水の生存者として知られている。詩の最後で、ギルガメッシュは暗闇の中をさまよい、死の水を越えて、不死の秘密を知る唯一の賢人を捜し求める。ウトナピシュティム、つまりキズルは彼にある樹の場所を教えるが、その樹こそが彼を不死にすることができるものであった。だが、ギルガメッシュがその樹を見つけた途端、それは蛇によって奪われてしまう。

ギルガメッシュにおけるキズルの物語はおそらく、後世に創世記を著した無名の作者たちのアイデア源となった。創世記の中で蛇は、禁断の「善と悪の知識の樹」の実を食べるようにそそのかし、アダムから不死という人類最後の希望を奪った。このように、キズルは世界の文学の最初期のキャラクターであるだけでなく、ほぼ中心人物でもある。彼は原罪の物語をもインスパイアした可能性があるのだ。

ウィリアム・ダルリンプルは、ダルガー・クリー・カーンが18世紀のデリーについて書いた書物「ムラッカーエ・デヘリー(デリーの絵)」の中で、「マカーネ・キズル(キズルの家)」という場所についての記述を見つけ、この頃でもカージャー・キズルがデリーで信仰されていたことや、キズル関連の史跡がメヘラウリーにあるとされていることに興味を持つ。そして、友人のジャーファリー教授と共にメヘラウリーを訪れる訳だが、その道筋や描写を見ると、彼らが訪れたのは、アーシク・アッラー廟の境内にあるバーバー・ファリードの祈祷所としか考えられないのである。

どうやら、ウィリアム・ダルリンプルの記述によると、カージャー・キズルを召還しようと試みる修行者がこの洞穴の中に入って行を行うことがたまにあるらしいのだが、キズルを呼び出せるほど力を持った者は現代には存在しないようである。キズルを呼び出すのは、ジンを呼び出すよりもさらに強大な力が必要のようだ。

だが、先にも述べた通り、アーシク・アッラー廟は霊験あらたかな井戸水で有名な聖廟のようである。カージャー・キズルは水に関連した聖者だと考えられていることも既に述べた。と言うことは、水で有名な聖廟と、水の聖者であるカージャー・キズルが、いつしか同一視されたために、ここが「キズルの家」と呼ばれるようになったのではないだろうか?さらに、バーバー・ファリードの祈祷所と呼ばれる洞穴は、カージャー・キズルよりもまず先に、やはりバーバー・ファリードが行を行った場所として名を知られているのであり、それに全く言及せずに、「キズルを呼び出す修行者のための洞穴」というような形で紹介するのは適切ではないと思われる。

もっとも、アーシク・アッラー廟は今まで訪れたデリーの聖廟の中ではもっとも落ち着ける場所であった。森林に周囲を囲まれているし、ここを管理する人も強引にお布施を要求して来たりすることはなかった。僕のような突如現れた外国人に対しても優しく接してくれた。この廟で出してもらったチャーイをすすりながら、ふと、かつてはクトゥブッディーンやニザームッディーンの聖廟も、このような静寂な雰囲気を持っていたのではないかと思った。「デリーの三聖」の聖廟もいいのだが、ここはまた違った魅力を持ったダルガーである。祈りを捧げた場所に草木が生い茂るという「緑の聖者」カージャー・キズルが、ここで祈りを捧げたとしても不思議ではない。

アーシク・アッラー廟

去年の10月27日の日記で、デリーでしか祝われない調和の祭典プールワーローン・キ・サイル(花売りたちの行進)について取り上げた。今年は10月23日~25日の日程で開催され、僕は3日間ともフルで参加した。去年は初の参加だったこともあり、効率的にカバーできなった部分があったので、今年は去年の不足を補うことを最優先して祭りの進行を見守った。よって、本日の日記の内容は去年の補足になる。

今年のプールワーローン・キ・サイルのキーワードとなったのは、何と言ってもテロである。今年9月27日、メヘラウリーの市場で小規模の爆弾テロがあり、数人の死傷者が出たのは記憶に新しいのだが、爆弾が爆発したのは、プールワーローン・キ・サイル最終日のイベントが行われるジャハーズ・マハルの真ん前であった。そのようなこともあり、今年のプールワーローン・キ・サイルの開催も危ぶまれたわけであるが、実行委員会であるアンジュマン・サイレ・グルファローシャーンの尽力もあり、今年も決行されることになった。テロがあったからと言ってコミュナル・ハーモニーの祭典を中止することは、コミュニティー間の憎悪を増大させようとするテロリストたちの思うつぼであり、敢えて決行したことは大いに意味のあることであろう。だが、当然の妥協点ではあるが、セキュリティーが格段に厳しくなり、祭りに対する警察の介入も激しくなっていた。よって、去年のプールワーローン・キ・サイルで感じられた地元祭ならではの安穏さが減ってしまっており、とても残念であった。また、メヘラウリーでテロがあった影響でプールワーローン・キ・サイルはメディアの関心を集めたようで、去年に比べてテレビカメラの数が多かった。「テロの標的となった町で宗教調和の祭典」という見出しで取り上げることでニュースとして面白みが出るとでも思ったのであろう。しかし、ジャーナリストが多すぎても祭りの雰囲気は損なわれてしまうものだ。

第1日目の10月23日は、ヒンドゥー教徒がクトゥブッディーン・バクティヤール・カーキーのダルガー(聖廟)を訪れ、花のチャーダルを捧げる日である。今年も去年と同様にテージェーンドラ・カンナー副州首相が訪れ、聖者の墓に花のチャーダルを捧げた。警察の警備が厳重になっていたものの、段取りは去年と同じであり、今回特筆すべき点はなかった。

ダルガーでの行進

中心の白髪の人がテージェーンドラ・カンナー副州首相

おばさんはアンジュマンのウシャー・クマール事務長

黒帽子にグラサンのお爺さんはダルガーの管理人サイイド・ファクルッディーン

第2日目の10月24日は、僕にとって勝負の日であった。去年は2日目の日中にカバッリー(カバディー)、凧揚げ大会、ダンガル(相撲)のスポーツイベントが行われたのだが、そのことを知らなかった僕はそれらを見逃してしまったのである。今年も2日目に同様のスポーツイベントが予定されていたため、これを見逃さないことが今年の最大の目標であった。

プログラムには、午前10時からカバッリー、午後1時から凧揚げ大会、午後3時からダンガル(クシュティー)と書かれていた。場所はシャムスィー・ターラーブの近く。メーラーが行われていた広場のすぐ隣である。よって、午前10時のカバッリーから見学できるようにそこへ向かったのであるが、何も行われていなかった。しかし、広場の隅には土が盛られており、今からダンガルの土俵などが作られそうな雰囲気ではあったので、場所はここで間違っていなさそうだ。また、今年もメーラーが開催されるようで、既に遊具が設置されていた。周辺の人々の話を聞くと、スポーツイベントの開始はどうやら午後3時からのようである。仕方がないので昼食を食べて出直すことにした。

メーラーの手品ショーの装飾

午後1時過ぎに来てみると、既に土俵が完成しており、カバッリーのためのフィールドも準備中であった。少し待っていると、凧揚げ大会が始まった。しかし、凧揚げ大会と言っても参加者は8人のみで、しかも文字通り空中戦なので地上から見ているとどうなっているのかよく分からず、意外に退屈な競技であった。

凧揚げ大会

仕方がないので、会場に設置されたテントの下で椅子に座って待っていると、午後2時半過ぎに突如としてカバッリーが始まった。「カバッリーカバッリーカバッリー・・・」と唱えながら遊ぶ、鬼ごっこと相撲の折衷みたいな競技で、インドの伝統的スポーツとして日本でもよく名を知られている。スポーツとしてのカバッリーは以前チャッティースガル州ジャグダルプルで偶然観戦ことがあるが、農村スタイルのカバッリーは初めて見た。見ているとなかなか面白そうであった。ルールを簡単に説明すると、ドッジボールのようなフィールドの中で、1チーム数名からなる2チームが各々の陣地にまず陣取る。そして、攻撃側の1人(レイダー)が「カバッリーカバッリーカバッリー・・・」と唱えながら守備側の陣地の中に入り、誰かにタッチして自陣に戻って来れば、タッチされた人は全員死ぬ。だが、守備側はタッチされた後に攻勢に転じてレイダーを捕まえることができる。もしレイダーを捕まえ、自陣に戻さず、「ガバッリーカバッリーカバッリー・・・」と唱えていた言葉が途絶えたら、レイダーは死ぬのである。両チーム1人ずつ相互にレイダーを送り込んで試合が進行する。相手のプレーヤーを殺すごとに1点の得点が入り、全滅させたら2点のボーナスポイントが入る。また、相手を1人殺すごとに、自軍の死んだメンバーが1人生き返る。このように攻撃と守備を交互に繰り返してカバッリーは遊ばれる。

カバッリー

だが、参加していたのは2チームのみであった。別々のアカーラー(道場)に所属している若者のようだ。この2チームが場所交代を繰り返しながらしばらく試合を続け、数十分したらあっけなく終了してしまった。何だかプログラムに記載されているから形式的にやっているだけ、というような感じであり、興醒めであった。

いい感じのおじさん

周囲から「ウスタード(師匠)」と呼ばれており、カバッリーがうまかった

カバッリー競技中に次第に人垣が出来てきたのだが、午後3時過ぎにカバッリーが終了すると、群衆は即座に隣のダンガルの土俵に移動した。そして間もなくダンガルが開始された。まずは子供の部で、小さな子供同士が相撲を取った。勝つと賞金10ルピーがもらえるので、近所の子供たちの小遣い稼ぎの場になっているようであった。インドの相撲では、地面に背中が着いた方が負けである。

ダンガル子供の部

一度に複数の取り組みが同時進行で行われる

徐々に年長の部となって行き、賞金も50ルピー、100ルピー、250ルピー、500ルピー、1100ルピーと増えて行った。先ほどカバッリーをしていた人たちがダンガルでもメインの力士で、さすがに彼らの取り組みは迫力があった。凧揚げ大会やカバッリーはなくてもいいが、ダンガルはこのまま続けて行くだけの価値があるだろう。

ダンガルが終了したのは午後5時過ぎであった。この後、ジョーグマーヤー寺院への花のチャッタル(傘)の奉納があるため、寺院へ向かった。

ダンガルを見ていた少女

ジョーグマーヤー寺院でのイベントは去年見ており、やはりここで特筆すべきことはなかった。花のチャッタルを奉納したイスラーム教徒も、去年と同様に元デリー市長のファルハード・スーリーであった。ただ、去年は情報放送省歌謡舞踊部のアーティストたちが優れたパフォーマンスを披露してくれたのだが、今年はそれがなく、グレードダウンしていた。去年も来ていたオリッスィー舞踊家マドゥミター・ラウトの門下生たちによるオリッスィー・ダンスがあっただけであった。

ヨーグマーヤー寺院聖室

パンディトジーからプラサードをもらうファルハード・スーリー

第3日目の10月25日は、ジャハーズ・マハルでのカルチュラル・プログラムになる。前回はVIP用招待状を手に入れており、前の席で鑑賞できたのであるが、今年はメンバーと主賓用の席とVIP席が別れており、一般のVIPはステージから少し遠いところに座らなければならなかった。メンバー席とVIP席の間には鉄柵があり、見晴らしが悪かった。

プログラムには、マンモーハン・スィン首相、マニシャンカル・アイヤル村議会(パンチャーヤト・ラージ)省大臣、シーラー・ディークシト州首相が来賓予定と書かれていたが、この内の誰も来なかった。大統領からのパンカーを皮切りに、マハーラーシュトラ州、ハリヤーナー州、タミル・ナードゥ州、ウッタル・プラデーシュ州、カルナータカ州、デリーなどのパンカーが披露され、それと同時に様々なパフォーマンスも行われた。去年もそうだったのだが、今年もタミル・ナードゥ州のパフォーマンスが素晴らしかった。頭と肩を使って半円状の物体をクルクル器用に回す芸なのだが、このようなパフォーマンスはこのプールワーローン・キ・サイルでしか見たことがない。

各州のパンカーが出揃った後、それらはメヘラウリーの市場をパレードして、ダルガーと寺院に奉納される。去年はこの場面を見逃していたので、今年はパンカーに付いて行った。と言うより、パンカーも持たせてもらった。見た目よりもずっと重く、これを長時間持ち歩くのはかなり大変だと思った。パンカーを持ち運んでいるのは、アンジュマンのメンバーの子供たちであった。パンカーの行列は途中で寺院方面とダルガー方面へ別れる。僕は寺院方面の集団と一緒であった。パンカーは寺院に奉納され、パンカーを持って来た人々はパンディトジー(僧侶)からプラサード(供養物のお下がり)をもらっていた。僕もプラサードをもらえた。

ジャハーズ・マハルの前を行進するパンカー

さて、パンカーの行進と奉納は本日のイベントの前半に過ぎない。後半はカッワーリーの公演である。プールワーローン・キ・サイルのカッワーリーは、知る人ぞ知る、デリーでも最高のカッワーリーのメヘフィル(宴)なのである。しかも、今年はエヘサーン・バールティー・グングルーワーラーという著名なカッワールが来ていた。エヘサーン・バールティーは20年以上前からプールワーローン・キ・サイルで歌っている古株であるが、去年は来ていなかった。どうも高額な出演料を要求するようで、簡単には呼べないようだ。去年は3組のカッワールが出演していたが、今年は2組だけであったのも、エヘサーン・バールティーの法外な出演料が影響していると思われる。

もう1人のカッワールは、去年トリを務めていたユースフ・マリクである。ユースフ・マリクも過去数年間連続でプールワーローン・キ・サイルに出演している、地元ではお馴染みのカッワールである。去年は、他の2組がムンバイーから来た初出演のカッワールであったため、彼にホーム・アドバンテージがあり、そのおかげで観客から効果的にお捻りを集めていた。だが、今年は先輩のエヘサーン・バールティーが来ていたため、分が悪そうであった。カッワーリーの質や、観客の乗せ方を見ても、エヘサーン・バールティーの圧勝であった。

ところで、エヘサーン・バールティーはグングルーワーラー(足鈴の人)と呼ばれている。それはなぜかというと、口でグングルー(足鈴)の音を出すというユニークな芸風を確立した人物だからである。彼の言によると、5年間部屋に閉じこもってこの技を編み出したようだが、いくらなんでもそれは漫画っぽすぎるエピソードであろう。今回、エヘサーン・バールティーは2回、その自慢の口グングルーを披露してくれた。本当にグングルーが鳴っているような音を口だけで出しており、しかもそれでダンサーが踊りを踊っているような様子も再現していた。

カッワールたち

左の黒い服を着ているのがユースフ・マリク、

右の黒い服を着ているのがエヘサーン・バールティー・グングルーワーラー

去年は翌朝5時までカッワーリーが続いたようだが、今年は午前2時で終了してしまった。さすがに夜通しのイベントは警察が許可を出さなかったのであろう。去年は途中で帰らざるをえなかったため、今年こそは翌朝までカッワーリーを見通そうと思って準備をして来たのであるが・・・。来年のプールワーローン・キ・サイルはどのような形になるのだろうか?

去年はプールワーローン・キ・サイルを初めて目の当たりにしたため、何かと感動することが多く、素晴らしい面しか目に入って来なかった。だが、今年は余裕を持ってこの祭典を観察することができ、その中でそれが直面するいくつかの問題点にも気付かされることになった。スポーツイベントが存続の危機に陥っているようであったし、ジャハーズ・マハルでのイベントに主賓の3人が1人も現れないことも、プールワーローン・キ・サイルが岐路に立たされていることを象徴していた。一度中断したプールワーローン・キ・サイルを復興させたのはヨーゲーシュワル・ダヤールというデリー在住著名人であり、彼が生きている間はプールワーローン・キ・サイルはそれはそれは盛大に祝われていたらしい。だが、ダヤール氏は2006年9月に死去してしまった。ダヤール氏の子孫や、アンジュマンのメンバーは、彼の死後もプールワーローン・キ・サイルをそのままの形で続行させて行くことを決めたのだが、やはり中心人物を失った後は運営が必ずしもうまく行っていないようで、祭りは年々縮小方向へ向かっているようである。今年は開催一ヶ月前にメヘラウリーでテロがあったためにいろいろな面で妥協しなければならない部分があったのかもしれないが、デリー特有のこの祭典も、次第に廃れて行く運命にあるのかもしれない。

光と富の祭典ディーワーリーは、1年でもっとも吉祥な日とされ、ボリウッド映画界では、この日の周辺に超大作を公開するのが慣習となっている。昨年のディーワーリー期には「Om

Shanti Om」が公開され、大ヒットを記録した。今年は去年ほど話題作がないのだが、それでも豪華な作品が並んでいる。まずはオールスターキャストの「Heroes」を見た。

題名:Heroes

読み:ヒーローズ

意味:英雄たち

邦題:ヒーローズ

監督:サミール・カールニク

制作:サミール・カールニク、バラト・シャー、ヴィカース・カプール

音楽:サージド・ワージド、モンティー

歌詞:ジャリース・シェールワーニー、ラーフルBセート

衣装:シャマエル・カーン

出演:サニー・デーオール、サルマーン・カーン、プリーティ・ズィンター、ソハイル・カーン、ヴァトサル・シェート、ディノ・モレア、ミトゥン・チャクラボルティー、ボビー・デーオール、アムリター・アローラー、リヤー・セーン、ドイジ・ヤーダヴ、リシター・バット(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

上段左から、ミトゥン・チャクラボルティー、プリーティ・ズィンター、

サルマーン・カーン、サニー・デーオール、ボビー・デーオール、ディノ・モレア

下段上はヴァトサル・シェート、下はソハイル・カーン

| あらすじ |

デリーの映画学校で学ぶサミー、通称サーンド(ソハイル・カーン)と、アリー、通称ナワーブ・サーブ(ヴァトサル・シェート)は、自堕落な毎日を送って授業にもほとんど出席しなかったが、卒業制作のために何か映画を作らなくてはならなくなり、考え抜いた末に、「軍隊非入隊のすすめ」という題の映画を作ることを決める。

2人は、知り合いのつてで戦争ジャーナリストに会う。彼は2人に3枚の手紙を渡す。それは、1999年のカールギル紛争で戦死した兵士が家族に宛てて書いた手紙で、戦争ジャーナリストがたまたま預かっていたものだった。サーンドとナワーブ・サーブは、その3枚の手紙を宛先に届けることで映画を構成しようと企画する。2人はカメラを持ち、バイクに乗って旅に出掛ける。

最初の目的地は印パ国境アターリー近くの農村であった。手紙の送り主のバルカル・スィン(サルマーン・カーン)は、妻のクルジート・カウル(プリーティ・ズィンター)に戦地から手紙を送っていた。クルジートとその家族は2人を温かく迎える。だが、2人が期待していたのとは違い、彼らは息子を戦争で失ったことを悲しんでおらず、むしろそれを誇りに思っていた。村人たちもバルカルを英雄視していた。また、2人は村のすぐそばにパーキスターン領との国境があることを知って驚く。鉄柵の向こうには、インド側と少しも変わらないパンジャーブの田園風景が続いていた。2人は、バルカルとクルジートの間の子ジャッスィー(ドイジ・ヤーダヴ)とも友達になる。ジャッスィーは、父親と同様に軍隊へ入隊し、国のために命を捧げる夢を持っていた。また、偶然カメラは、バルカルのことを思い出してすすり泣くクルジートの姿を捉えていた。

次の目的地はヒマーチャル・プラデーシュ州の山村であった。手紙の送り主はダナンジャイ・シェールギル陸軍大尉(ボビー・デーオール)で、兄のヴィクラム(サニー・デーオール)に宛てていた。ヴィクラムは元々空軍の将校であったが、事故で両足を失っており、車椅子生活を送っていた。ヴィクラムは2人を歓迎し、ダナンジャイとの思い出を語る。ヴィクラムも、弟が国のために戦って戦死したことに誇りを持っており、両足を失ったことも全く後悔していなかった。現在彼は、近所の子供たちをトレーニングしていた。自分ができることをして国のために奉仕することがもっとも重要だとヴィクラムは2人に説く。

最後の手紙は、カールギル駐屯地に宛てられた手紙で、送り主はサーヒル・ナークヴィー(ディノ・モレア)であった。サーヒルは手紙の中で上官に対し、10日間の休暇を申し出ていた。しかし、その後サーヒルは戦死してしまう。上官はサーヒルのファイルを調べ、1通の手紙を見つける。それはレーに住む両親宛てのものであった。2人はその手紙をレーまで届けることにする。

サーヒルの父親ナークヴィー(ミトゥン・チャクラボルティー)は医者であった。彼は息子も医者になることを願っていたが、サーヒルは軍隊に入隊してしまい、そのまま帰らぬ人となってしまた。ナークヴィーはそれを息子の裏切りだと考えており、それ以来妻に対しても心を閉ざしてしまっていた。サーンドとナワーブ・サーブは、これまでの経験の中で軍人に対する考えが変わっており、何とかしてナークヴィーにサーヒルの気持ちを伝えようと努力する。ナークヴィーとサーヒルはラグビーに熱中していたこともあり、サーンドとナワーブ・サーブは、ナークヴィーと共にラグビーをプレイすることで、彼の気持ちを変える。その結果、ナークヴィーは初めて息子に対して心を開く。

サーンドとナワーブ・サーブはこれらの体験をまとめて卒業制作の映画にし、晴れて卒業を許される。2人は軍隊に入隊しようと入隊テストを受けたが、2回とも落ちてしまった。そこで2人は学校を開校した。数年後、2人を1人の青年(サルマーン・カーン)が訪ねて来る。なんと彼はジャッスィーであった。ジャッスィーは父親と同様に軍人になっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インドでは、国を守る軍人を礼賛し、愛国心を高揚させることを目的としたパトリオット映画が度々作られるが、「Heroes」もその1本と言える。自堕落な生活を送り、わざわざ軍隊に入る人々の気持ちを全く理解しない若者2人が、様々な出来事を通して軍人たちやその家族の持つ誇りを知り、真の愛国主義に目覚めるというプロットであったが、主題に無関心または批判的な主人公の心変わりを通してメッセージを浮き彫りにする手法は映画脚本の王道であり、同じような展開のパトリオット映画は、近い過去にも「Lakshya」(2004年)などがあって目新しいものでもなかった。さらに、インド各地を舞台に、様々な人を訪ねることで話が進んで行くところは、「Bachna

Ae Haseeno」(2008年)とよく似ていた。だが、バイクに乗って旅をするところに新しさがあり、ロードムービーとして見るとなかなか魅力的な作品である。特にラダックの風景は圧巻だ。キャストも豪華で見応えがあり、展開も分かりやすかった。総じて、ディーワーリー公開の映画としては力不足に感じたが、分かりやすく十分楽しめる作品にまとまっていると言える。

インドの軍隊では、戦場へ向かう前に最愛の人に「最期の手紙」を書き、胸ポケットに入れておく習慣がある。もし戦地から生還したらその手紙は送られないが、戦死したらそれが送られる。「Heroes」は、1999年のカールギル紛争で戦死した3人の兵士たちが、戦死する前にたまたま取材に訪れたジャーナリストに託した手紙を中心にストーリーが展開する。Eメールが主流になった現代において手紙というノスタルジックな媒体を敢えて中心に持って来る手法はなかなか憎い。

その手紙をジャーナリストから託されたサーンドとナワーブ・サーブは、パンジャーブ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、そしてジャンムー&カシュミール州をバイクで巡り、近親者を戦争で失った家族を訪ねる。その中で前半の2つはとてもよくできていたと思う。2人は、戦争遺族から軍隊に対する批判的な意見が聞けるだろうと期待していたのだが、遺族から聞かれたのは、戦死した英雄に対する誇りの気持ちだけだった。そして、敵に対する憎悪も別段なく、「敵も味方も自分の仕事をしていただけ」と達観していた。しかし、やはり最愛の人を失った悲しみとの葛藤も隠し切れておらず、それが遺族の感情を複雑にしており、2人の心を打つのであった。残念だったのは3つ目の手紙のエピソードである。サーヒルの父親は、正に2人が求めていた人物であった。息子を戦争で失ってから心を閉ざしてしまっており、彼から軍隊に対する批判的な意見は容易に引き出せそうだった。しかし、前の2つの手紙のエピソードによって心変わりしていた2人はそうはせず、逆に息子の人生の意義を父親に分かってもらおうと努力する。その展開は決して悪くなかったのだが、父親の心変わりまでのプロセスがお粗末で、やっつけ仕事のように思えた。しかし、それに目をつむれば、映画はよくまとまっていたと言えるだろう。

バジャージ社のアメリカン・バイク、アヴェンジャーに乗ってパンジャーブ地方の平原、ヒマーチャル・プラデーシュ州の山道、そしてラダック地方の高山性砂漠を疾走するシーンはとても爽快であった。道中のちょっとしたエピソードもツーリング中によくありうるハプニングで、面白かった。ハリウッド映画「イージー・ライダー」(1969年)にも通じるものがある。ボリウッド映画「Dhoom」(2004年)はインドの若者の間でスピードバイクを大流行させたが、この映画はもしかしたらバイク・ツーリングのトレンドセッターになるかもしれない。これらのことから、「Heroes」にツーリング映画の称号を与えても問題ないだろう。

この映画では、ボリウッドの著名な兄弟であるサニー&ボビー・デーオール兄弟とサルマーン&ソハイル・カーン兄弟が同時に共演していた。この中でボビー・デーオールとサルマーン・カーンの登場シーンは特別出演程度であったが、サニー・デーオールとソハイル・カーンは持ち前の個性を存分に発揮していた。ヒロインと言えるのはプリーティ・ズィンターだけであるが、落ち着いた演技を見せており、これからワンステップ上の女優に成長しそうな予感がした。ヴァトサル・シェートは、「Tarzan」(2004年)に映画デビューした俳優で、あれからほとんど出番がなかったのだが、いつの間にかシャープなマスクのハンサム男優に変貌していた。ヒット作に恵まれれば、メインストリームに定着できそうだ。その他、ディノ・モレア、リヤー・セーン、アムリター・アローラー、リシター・バットなど、二流俳優も多数出演していたが、彼らの活躍の場はほとんどなかった。

この映画はキャストの豪華さに比べて音楽がとても弱かった。ダンスシーンやミュージカルシーンが挿入されるのだが、多くは不必要で、映画の雰囲気を損なっていた。耳に残る曲もほとんどなかった。

「Heroes」は、オールスターキャストの豪華な外観の映画ではあるが、感傷的なシーンの多いしんみりとしたパトリオット映画である。どちらかというとディーワーリーよりも独立記念日や共和国記念日に公開されるにふさわしい作品だ。娯楽超大作とまでは行かないが、筋は分かりやすいし、インド各地の様々な風景が楽しめるロードムービーとしての楽しみもあり、見て損はないだろう。

昨年からハリウッドのプロダクションがボリウッド映画に出資する新たな潮流が生まれている。ソニー・ピクチャーズの「Saawariya」(2007年)、ワーナー・ブラザーズの「Saas

Bahu aur Sensex」(2008年)に続き、今度はウォルト・ディズニー・ピクチャーズがインドの大手映画コングロマリット、ヤシュラージ・フィルムスと共同で制作したフルCGアニメ映画「Roadside

Romeo」がこのディーワーリー・シーズンに公開された。ハリウッドのアニメ映画の伝統に倣って、「Roadside Romeo」でもボリウッドの人気スターが主要キャラの声を担当している。

題名:Roadside Romeo

読み:ロードサイド・ロミオ

意味:路傍のロミオ

邦題:ロードサイド・ロミオ

監督:ジュガル・ハンスラージ

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:サリーム・スライマーン

歌詞:ジャイディープ・サーニー

振付:ゴースワーミー・ラージーヴ、ミニ・ジョニー、ディーパク・スィン

声優:サイフ・アリー・カーン、カリーナ―・カプール、ジャーヴェード・ジャーファリー、ヴラジェーシュ・ヒルジー、タナーズ・イーラーニー、スレーシュNメーナン、キクー・シャールダー、サンジャイ・ミシュラー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、ライラー、ロミオ、チャーリー・アンナ

| あらすじ |

ロミオ(声:サイフ・アリー・カーン)は大富豪の家で飼われていた犬だったが、飼い主が海外へ引っ越してしまい、突如ムンバイーをさまよう野良犬に転落してしまった。早速ロミオは道端で4匹のチンピラにからまれる。野良犬のグル(声:ヴラジェーシュ・ヒルジー)、ヒーロー・イングリッシュ(声:キクー・シャールダー)、インターバル(声:スレーシュNメーナン)と、野良猫のミニ(声:タナーズ・イーラーニー)である。だが、ロミオは彼らのヘアスタイルをセットすることで仲間として認められる。それだけでなく、お金(犬の世界では骨)を稼ぐため、美容サロンを開くことにした。

ロミオのサロンは大当たりで、瞬く間に大金を稼いだ。ところがそこへ、この界隈を牛耳るマフィア犬チャーリー・アンナ(声:ジャーヴェード・ジャーファリー)の手下のチャイヌー(声:サンジャイ・ミシュラー)が所場代を徴収しにやって来る。しかし、チャーリー・アンナの怖さを知らないロミオはチャイヌーを追い返してしまう。グルたちは大人しく所場代を払うべきだと主張するが、サロンで儲けたお金は全て土管の家の装飾に費やしてしまい、1銭も残っていなかった。チャーリー・アンナからは絶対に逃げられないことを知っていたグルたちは、謝罪しに行くことを決める。

チャーリー・アンナは、親衛隊のチャーリーズ・エンジェルズに命じてグルたちを縛り上げるが、そこへロミオがやって来る。ロミオは予めチャーリー・アンナのアジトの金庫から骨を盗み出しており、それを所場代として収めた。所場代が手に入ったことで今回はお咎めなしで済む。

ところで、ロミオは1匹の雌犬に恋していた。彼女の名前はライラー(声:カリーナ―・カプール)。ライラーはムーンライト・ナイトクラブのシンガーであった。ロミオはライラーに愛の告白をするが、彼女は条件付きの返答を返す。もし、ムーンライト・ナイトクラブのステージの上で一緒に踊ったら、彼女はロミオを恋人として認めるとのことだった。ロミオはグルたちと共に喜び勇んでムーンライト・ナイトクラブへ向かう。だが、ライラーはチャーリー・アンナが片思いをしている犬で、誰も彼女に手を出そうとしなかった。この夜もムーンライト・ナイトクラブにはチャーリー・アンナが来ていた。グルたちはロミオを止めるが、ロミオはステージの上に上がり、ライラーと踊り出す。怒ったチャーリー・アンナはロミオを捕まえる。

チャーリー・アンナはロミオを「ジ・エンド」しようとするが、ロミオはチャーリー・アンナとライラーの恋のキューピッドになると約束して解放してもらう。だが、そうは言ったもののロミオはライラーに惚れ込んでおり、そんなことはとてもできない。悩んでいると、ロミオのサロンにライラーが髪を切りにやって来る。やはりロミオはライラーへの恋を抑えることができず、彼女をそのままムーンライト・ナイトクラブまで送って行く。去り際にライラーは、次の満月の晩に初めて出会った屋根の上でキスを許すと言う。ロミオはその言葉に飛び上がるものの、そこへチャイヌーが現れ、チャーリー・アンナとの約束はどうなっているのか聞く。ロミオは、明日デートの約束を取り付けたとデタラメを言う。

ロミオは、野良猫のミニをライラーに変装させ、チャーリー・アンナとデートをしてもらう。そこでライラーになりすましたミニは、チャーリー・アンナをボロクソにけなす。その言葉にショックを受けたチャーリー・アンナは、ロミオを捕まえてどうなっているのか問い詰める。ロミオは、ライラーが次の満月の晩にもう一度デートすると言っていたとまたもデタラメを言って何とか解放してもらう。

満月の晩、ロミオはライラーと出会う。ロミオは今までのこと全てを打ち明けようとするが、ライラーは彼に何もしゃべらせず、キスをする。だが、その場面をチャイヌーに見られてしまう。また、ライラーはロミオが彼女をチャーリー・アンナの恋人にしようとしていたのを知って彼と絶交してしまう。もはや全てがメチャクチャになってしまった。ロミオ、グル、ヒーロー・イングリッシュ、インターバル、ミニの5人は一目散に逃げ出す。ロミオはチャーリー・アンナに捕まりそうになるが、そこへムニシパリティー(市局)のトラックがやって来る。ムニシパリティーは野良犬を捕まえてどこかへ連れ去ってしまうため、野良犬たちから恐れられていた。チャーリー・アンナはムニシパリティーに捕まりそうになるが、ロミオが彼を助け、代わりに捕まってしまう。

チャーリー・アンナは、自分を助けたロミオを見直し、今度は彼を救おうと全力疾走する。チャーリー・アンナはトラックの檻の鍵を開け、ロミオを危機一髪で救い出す。だが、ライラーに振られてしまったロミオは、もはやこの町に住み続ける気がしなかった。彼はどこか他の町へ立ち去ろうとする。

列車に乗って町を去ろうとするロミオを、チャーリー・アンナたちが止める。チャーリー・アンナは全てをライラーに説明し、誤解を解いてくれていた。そしてライラーもそこに来ていた。こうして、ロミオとライラーはめでたく結ばれたのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本人はおそらく世界でもっともアニメに対してうるさい国民であろう。日本ほどアニメが人格形成の中に浸透している国はなく、アニメに対する目も自然と厳しくなる。インドでは近年俄にアニメ産業が隆盛しており、2D/3Dともに様々なアニメ映画が制作されて来ている。通常の実写映画の中にアニメが挿入されるということも増えて来た。今まで公開されたインド製アニメ映画の中からは、「Hanuman」(2005年)などのヒット作も生まれている。だが、やはり日本人の目からするとそれらはまだまだ未熟であり、金を出して見るレベルではないというのが正直な感想である。しかし、この「Roadside

Romeo」は、世界最高レベルとまでは行かないものの、かなり高い水準をクリアしているフルCGアニメ映画だと断言することができる。