インドに住み始めて以来、毎年4月1日を楽しみにしている。なぜかと言うと言うまでもない、エイプリル・フールだからである。エイプリル・フールの日の新聞は、それぞれジョーク記事を載せることが多いので、今年のジョークは何だろうとワクワクする。特にタイムズ・オブ・インディア紙が毎年気合の入ったエイプリル・フールをやってくれる。

ところが、今年のエイプリル・フールは思わぬトラブルに見舞われた。インドでは4月1日より全国で付加価値税(VAT)という新しい税制が施行されることになっていた(そして20州で施行された)。日本の消費税の例を見ても、新しい税制が導入されるときは国民の反発を受けるものだ。インドではVAT施行直前に、全国の貿易組合が反VATの大規模なハルタール(ゼネスト)を呼びかけ、それが3月30日から3日間続くこととなった。反応は州によって様々で、デリーでは卸売り市場とガソリンスタンドが閉業したものの、小売市場は通常通り営業を続けるところが多かった。よって、特に生活に支障はなかった。・・・だが!このゼネストのおかげで、あろうことかタイムズ・オブ・インディア紙の流通がストップしてしまったのだ。3日間も!同紙と併せて取っているザ・ヒンドゥー紙やインディアン・エクスプレス紙などは朝届いたのに、タイムズ・オブ・インディア紙だけは3月30日〜4月1日まで届かなかった。マーケットでも売られていなかった。よって、せっかく楽しみにしていた4月1日のタイムズ・オブ・インディア紙を入手することはできなかった。

とは言え、最近は便利になったもので、タイムズ・オブ・インディアのウェブサイトの「ePaper」で、デリー、ムンバイー、コールカーターなど、各都市で販売されている新聞と同じものを原型に近いままダウンロードすることができる。それを見てみたら、ちゃんと4月1日の新聞も掲載されており、エイプリル・フールのネタも健在だった。タイムズ・オブ・インディアのデリー版と、デリー・タイムスの中で面白かったものをピックアップしてみよう。

■ブラウン氏が暴露:カシュミールは米国領?

50年以上に渡ってインドとパーキスターンの間で紛争の原因となってきたカシュミールは、本当は米国に属していた?世界中でベストセラーとなった「ダ・ヴィンチ・コード」の作家、ダン・ブラウン氏が仰天発言をした。ブラウン氏は近々、ノン・フィクション小説「Kの秘密」を発表する予定である。

作者は、「ダ・ヴィンチ・コード」で詳述された技術、分光器分析を使い、カシュミール藩王国のマハーラージャー、ハリ・スィンによって署名された協定書のオリジナルを発見したと主張している。同協定書はニューデリーの国立文書局に保存されているが、スーパーインポーズ(上書き)された跡があるという。その機密文書によると、インドに帰属するかパーキスターンに帰属するか迷っていたハリ・スィンは、密かにカシュミールを米国に割譲していた。また、ブラウン氏は、カシュミールの地図を逆さにすると、米国南部のケンタッキー州と不気味なほどに一致することも発見した。

電話によるインタビューで、ブラウン氏は、「私は古代カバラ教の数秘学を利用して、カシュミールとケンタッキー州の不思議な相関関係を発見した。例えば、ケンタッキー州の州都フランクフォルトの経度を、カシュミール州の州都シュリーナガルで割ると、得られる素数は、カシュミールの特別状態を規定したインド憲法第370条と数字的に一致する。これは偶然の一致とは思えない」と語った。

ブラウン氏は、これを「現代の最も巧妙に隠蔽された秘密のひとつ」と表現し、彼の新作が世界中で熱狂を呼び起こし、多くの秘密を暴くことになるとの自信を表明した。同氏はまた、この新事実にCIAが関与していることを否定した。

◇解説:カシュミール問題は印パ間の重要な懸念問題なのだが、ジョークのネタにもよく使われる。「ダ・ヴィンチ・コード」の作者を引っ張ってくるあたり、なかなか工夫が見られる。

■国家の頭

政府公報によると、大統領官邸はアブドゥル・カラーム大統領の髪型が、国際的に有名な美容師、ヴィダル・サスーンによってリスタイルされる予定であることを発表した。大統領の新しい髪形は、大統領官邸の威厳にふさわしいものとなると同時に、ダイナミックで積極的な国家の頭としてのイメージに沿うよう配慮される見込みである。詳細は明らかになっていないが、サスーンの代表者の話では、ブルーの毛染めやピンクの縞模様などのデザインは排除されていない。

◇解説:アブドゥル・カラーム大統領の髪型は、大統領就任以来何度もいじられてきた。今頃このネタを使うのは時代遅れのような気がする。この記事はタイムズ・オブ・インディア紙に載っていたものだが、デリー・タイムス紙でも同じく大統領の髪型ネタが載っていた。それが以下のものである。

■大統領のイメチェン

ジャッスィーに続き、アブドゥル・カラーム大統領も新しい髪型を試すことにした。カラーム大統領は、「人生は変化の連続だ。だから、この年になって髪型を変えることに違和感はない」と述べた。

デリーを拠点とするスタイリストが大統領の長髪にハサミを入れる予定である。スタイリストの話によると、彼は多くの髪飾りを利用してカラーム大統領を「正しい」風貌にする予定である。彼は、「大統領の髪型はシックでなければならない。このシーズンは、スパイクヘアーが最もシックな髪型だ」と語った。カラーム大統領は間もなく「クールな兄貴」大統領に変貌することだろう。髪型を変える前に、カラーム大統領はコンピューターで髪型のチェックをしており、アーミル・カーンのスパイクルックを研究するために、既に「Dil

Chahta Hai」を10回も見たとのことである。大統領はスタイリストに、白い長髪に金のストリークを入れることを提案したとも言われている。

大統領のイメチェン?

◇解説:タイムズ・オブ・インディアとデリー・タイムスでジョークの張り合いをすることもないと思うのだが、詳細に報道されていただけあり、後者の方が面白かったと思う。

■モーディー州首相、血液検査へ

グジャラート州のナレーンドラ・モーディー州首相は、欧州中央部に位置する古い歴史を持つ小国、トランシルバニアから外交ヴィザが発行されたことを発表した。同国は、山岳風景、古い城、趣のあるお伽話で有名である。モーディー州首相は国賓として招待され、国家の殿堂に彼の写真が飾られる予定である。同殿堂には、多くのハリウッド映画の主題となったドラキュラ伯爵など、輝かしい業績を持った偉人の写真も飾られている。モーディー州首相は、「そのような人々と同列に扱われるのは名誉なことである」と述べると同時に、トランシルバニアへ行く前に血液検査をすることを助言されていることも明らかにした。

◇解説:モーディー州首相は最近、米国から外交ヴィザの発給を拒否され、市民の抗議により英国への旅行も中断せざるをえなかった。原因は、グジャラート暴動の責任が彼にあるとされているからである。それをネタにしたジョーク。血液検査というのは、ドラキュラ伯爵とかけたジョークであろう。生きて帰って来れない、ということか・・・。

■ムシャッラフJr.がF−16研究者に

パーキスターンのムシャッラフ大統領の息子、ビラール・ムシャッラフ氏は、先月初めに祖母と訪れたアリーガル・ムスリム大学に戻って来た。今回、ビラール氏はF−16製造科の3ヶ月コースを受講する。ビラール氏は、「私は昔から航空工学、特に戦闘機にあこがれていた。今や、私はインドに魅了されている。私はインドの人々を愛し、気候を愛し、映画を愛している。だから、父が米国とF−16購買の取引をしてインドの機嫌を損ねたことを聞いたとき、私は自分が両国のバランスを取り持とうと考えた。私はアリーガル・ムスリム大学で戦闘機の研究をして、この件についてインドが自給自足を実現できるように努めるつもりだ。また、私はいつかイスラマーバードに工場を建設し、F−16を製造する。そうすれば、パーキスターンがインドにF−16を輸出することができるようになるだろう」と語った。授業が終わると、ビラール氏は寮に閉じこもり、航空技術の本を隅から隅まで読み漁る毎日である。「私は、父がF−16の分野の優秀な学生であったように、この分野の完全な知識を身に付けたいと思っている。実は、私は習ったことを全て欠かさず父に伝えている」と述べた。この子にしてこの父あり、最新の情報によると、ムシャッラフ大統領自身も、大統領職を休業して、JNUにK−16技術を研究するために入学する予定である。しかしながら、「K」が何を意味しているのかは明らかになっていない。

◇解説:先月、ムシャッラフ大統領の母ザリーン、息子のビラール、兄弟のジャーヴェードがインドを訪れた。また、米国がF−16戦闘機をパーキスターンに売却するか否かで、再び印パ間が多少緊張している。それらを背景として、ムシャッラフ大統領の息子ビラールがインドで航空工学を学んでパーキスターンにF−16の製造工場を作る計画を持っている、というジョークだ。ムシャッラフ大統領がJNUに留学、というネタは、JNUの学生である僕にとっては嬉しいジョークである。

■オサマ・ビン・ラディン、コール・センターで捕まる、

米国の最重要指名手配犯、オサマ・ビン・ラディン容疑者がグルガーオンのコール・センターで遂にCIAにより逮捕された。オサマ・ビン・ラディン容疑者は、アル・コーリヤドという名のコール・センターを経営しており、同容疑者と従業員は米国を侮蔑し続けていた。オサマ容疑者と共に、アフガニスタン山中の逃亡生活を共にした、身元不明の建設業者も逮捕された。同建設業者は、オサマ容疑者をMFフサイン(インドの有名な芸術家)と間違えて近付き、友達になったという。オサマ容疑者逮捕の報は、FBIとロンドン警視庁にも伝えられた。オサマ容疑者は現在、デリーで最も堅固な監獄、ティハール刑務所に拘留されている。

尋問で得られた建設業者の供述によると、オサマ容疑者はパーキスターンで整形をし、服装もアルマーニ製のネクタイとカフスボタンで飾られたストライプのYシャツに着替えた。オサマ容疑者は、グルガーオンに何百もあるコール・センターの経営者になりすまし、インドに忍び込んだ。

デリー・タイムスは、FBIが記録したアル・コーリヤドの通話のテープを所有している。オサマ容疑者によって応対された電話の転写は以下の通りである。

発信者「こんにちは、私はランディーです。」

オサマ「なんじゃ、なんか用かい?」

発信者「あなたの名前は?」

オサマ「ワシの名前はオサマ・ビン・ラディンということになってる。で、何の用だ?」

発信者「どうしてふざけるのですか?」

オサマ「お前の母ちゃんが出べそだからさ。」

発信者「私はタイガー・サファリに行きたいんです。旅行代理店の電話番号を教えてくれませんか?」

オサマ「お前、知らないのか、ブッシュみたいな奴だな、インドにもアメリカにも虎なんていないのさ!生きていたとしても死んでいたとしても、奴らは虎をあぶり出すだろうよ!ハッハッハ!」

オサマCEO

◇解説:2002年4月1日のデリー・タイムスにも、オサマ・ビン・ラディンがデリー警察により逮捕されたというジョーク記事が載っていた。当時はエイプリル・フール記事のことを知らなかったのでかなり驚いたが、思えばあれをきっかけに毎年エイプリル・フールを楽しみにするようになったのだった。だが、今年のオサマ逮捕報道は、3年前の記事に比べるとパンチ力が欠けるのは否めない。通話記録の会話もいまいちオチがよく分からなかった。

■デリーのマナーが生まれ変わった

社会学者は未だになぜこのようなことが起こったか、原因を突き止められずにいるが、誰の目から見ても明らかなように、デリーは礼儀正しい都市へと変貌した。デリーの礼儀指数(CQ)を測定するため、デリー・タイムス(DT)の女性特派員は街中の会話を録音した。

・10:30am、ピータムプラー。オートリクシャー運転手、プリータム・スィン(PS)との会話。

PS「おはようございます、マダム、どこへお出かけですか?」

DT「ITOまで。いくら?」

PS「メーター通りいただきます。」

DT「でも、そのメーター、改造されてるんでしょ。」

PS「マダム!私は正直な市民です。改造なんてしていません。これが私たちの新しいモットーなんです。」

・正午、サーケート、デリー交通局(DTC)のバスの車掌との会話。

DT「ITO行きのチケット下さい。」

車掌「まずは席に着いて下さい。チケットは後で買って下さい。乗車中に怪我をされては困ります。」

このとき、バスの運転手はバスを止めて、高齢の女性が道を横断するのを待っていた。一人の男性がDTに席を譲ってくれた。女性専用席でもないのに。

・2:30pm、MTNLオフィス。従業員との会話。

従業員「いらっしゃいませ。」

DT「電話線を引きたいんですけれど。」

従業員「マダム、ここに申込書があります。これを読んで、ここにサインをして下さい。」

DT「他に何か?」

従業員「以上で手続きは終わりです。あなたが紅茶を飲んでいる間に、私があなたの手続きを進めます。電話は夕方までに設置されるでしょう。ありがとうございました。」

その後、このデリー・タイムスの特派員は入院することになった。医者には、急性礼儀発作と診断された。

◇解説:デリーの公務員や従業員が急に親切で礼儀正しくなったら、逆に気持ち悪くなって病気になってしまった、というオチ。確かに、デリーに長く住んでいると、あのそっけのなさが逆に心地よくなってきたりする・・・のは重症だろうか???

この他、今年のエイプリル・フールは盗撮盗聴ネタが多かった。3月18日の日記で紹介したが、現在インドの有名人は、ドッキリTVと盗撮盗聴に怯える毎日を送っている。あまりにこのネタが多すぎて食傷気味だったが、いくつか面白いものをピックアップしてみよう。

■球技界の貴公子と美女、熱愛発覚

これは起こるべくして起こった・・・テニス界のアイドル、サーニヤー・ミルザーと、クリケット選手のイルファーン・パターンがただならぬ仲のようだ。昨夜、ニューデリーで行われたパーティーでは、2人は本物のカップルのように親密だった。デリー・タイムスは密かにMMS(携帯電話のビデオ)でその様子を録画した。

6:45pm:サーニヤーは西デリーの服飾店の開店式でテープカットをした。と、彼女の携帯電話が鳴った。彼女は電話に向かって、「うん、うん、私はここよ。いつ、どこへ行けばいいの?」と言った。サーニヤーは、TVのインタビューがあると報道陣に告げて、車に乗り込んだ。多くの人々はそれを信じたが、我々は信じなかった。

7:30pm:我々は彼女の車を尾行した。彼女がチャッタルプル・ファームで「友達」によって開催されるプライベートな夕食会に出席するという情報をキャッチした。

9:00pm:サーニヤーはパーティー会場に到着。パーティーの主催者は・・・なんとイルファーン・パターンだった。イルファーンは彼女の腰に手を回していた。

10:00pm:他のゲストがダンスフロアで踊ったり、酔っ払っている間、サーニヤーとイルファーンは芝生の隅の静かな場所に移った。茂みの中に隠れた我々は、イルファーンがサーニアの耳に何かを囁くのを見た。と、彼女は突然笑い出した。「もう、パターンったら!」イルファーンはさらに彼女にもたれかかり、彼女の黒ぶち眼鏡を外した。しかし、決定的瞬間を捉える前に、我々の携帯電話のバッテリーが切れてしまった。

2人の友人であるサティヤワーディーによると、「彼らが結婚するかどうかを語るのは早すぎる。だが、サーニヤーとイルファーンは非常に馬が合っている」と語った。

サーニヤーとイルファーン

◇解説:イルファーン・パターンとサーニヤー・ミルザーが噂になっているとの情報はなく、全くのデタラメ記事であろう。

■ラーニー・ムカルジーとプリーティ・ズィンターの口論

ボリウッドの女優、ラーニー・ムカルジーとプリーティ・ズィンターが、お互いの嫌悪感を露にしただけでなく、爪までも剥き出しにした。デリー・タイムスがライブでお伝えする。

ラーニー「ミャ〜オ!私はブラック、私はブラック。」

プリーティ「あんたが黒だろうが白だろうが、どうでもいいでしょ。」

ラーニー「ふん!もちろんどうでもよくないわ!腹黒女!それともミーン・グリーン(がめつい人)って呼んだ方がいいかしら?プリーティ、あんたはいつになったらおしゃべりを止めることを学ぶんでしょうね?私は今や、ヤシュおじさん、カラン兄さん、シャールク・カーンを味方につけて、あんたよりも明らかに一歩抜きん出たの。それでもまだ私に歯向かうつもり?Chori

Chori Chupke Chupke(こっそりと)!」

プリーティ「今ペチャクチャしゃべってたのは誰かしら!あなたこそミーン・グリーンよ。あなたは決してBTM(Behind The Mask?)を越えることはできないわ。あんたは常にベヘンジー(お姉さん)なの。「Kal

Ho Naa Ho」は私のもの、あんたの友達のカリーナーのものじゃないの。ヤシュおじさんは私をザーラーにしてくれたけど、あんたは脇役の女弁護士だったじゃない。みんな私のことを映画界のヒーローと呼んでくれるわ。映画業界のみんなの中で、私がいかに振舞ってるかご存知?あなたには私みたいにb**ls(=balls=度胸?)があるかしら?」

ラーニー「私にはb**bs(=boobs=おっぱい?)があるわ、b**lsじゃなくて。私はそれで満足しているからご心配なく!とにかく、みんな私のことをラーニー・ヒンドゥスターニー(インドの王妃)と呼んでくれてるから、あんたじゃなくってね。」

プリーティ「あら、みんな私のことプリーティ・ウーマンて呼んでくれてるから、あんたじゃなくってね!」

ラーニー「またペチャクチャペチャクチャ、いったいいつまでしゃべり続けるの!」

プリーティ「知らなかったの?私はいつでもエクストラ・トーク・タイムを持ってるのよ。フン!」

ラーニー「フン、なんて嫌な女!」

◇解説:ボリウッドのことに詳しくないとよく分からない記事だろう。僕もあまりゴシップには詳しくないのだが、どうやらラーニー・ムカルジーとプリーティ・ズィンターは仲が悪くなったようだ。「Chori

Chori Chupke Chupke」(2001年)で共演したときは仲良しだったと記憶しているのだが・・・。ヤシュおじさんとは、「Veer-Zaara」(2004年)のヤシュ・チョープラー監督で、カラン兄さんとは、「Kal

Ho Naa Ho」(2003年)のカラン・ジャウハル監督。BTM、b**ls、b**bsなど、よく分からない単語も頻出して、訳すのに手間取った。プリーティが最後に発言しているエクストラ・トーク・タイムというのは、確か彼女がどこかの携帯電話通信会社のCMに出ていたときに宣伝していた文句だったと思う。

■アイシュワリヤーとサルマーン、密室での会話

かつての恋人だったサルマーン・カーンとアイシュワリヤー・ラーイ(アシュ)が、停電のため、ある高級ホテルのエレベーターに偶然閉じ込められてしまうという事態が発生した。アイシュワリヤーの現恋人、ヴィヴェーク・オーベローイはホテルのロビーでアイシュワリヤーを待っていた一方で、デリー・タイムスの記者が偶然、2人と同じエレベーターの中に居合わせた。以下、エレベーターの中で交わされた2人の会話である。

アシュ「困ったわ、どうやら閉じ込められちゃったみたい、困ったわ。」

サルマーン「ふ〜む、困ったな。」

アシュ「ああ、どうしましょう。」

サルマーン「えっと、最近の国際的活躍、おめでとう。」

アシュ「え、ああ、ありがとう。あなたも何かサインしたみたいね。」

サルマーン「ああ、もう撮影も始まってるよ。」

アシュ「ええっと、私もこの前サインしたばかりよ、いつ撮影が始まるか分からないけど・・・それにしても困ったわ。」

そのとき、外から物音が聞こえる。

ヴィヴェーク「アシュ?オレはここだ、外だよ、心配しないで、記者会見に連絡しとくから。」

サルマーン「この声は・・・。」

アシュ「気にしないで、私の坊やだから。」

サルマーン「坊や?アッチャー?坊や?オレが真夜中お前の家へ行ったときもお前は決してドアを開けようとしなかった。それなのに、あいつのことを坊やだって?全く誰が『Dil

De Chuke Sanam(心を与え尽くしてしまった)』んだ?」

アシュ「ふざけないで。そのとき私は寝てたの。」

さらに物音が。

ヴィヴェーク「アシュ?みんなここにいるよ。パパもいる。オレは自分の記者会見を始めるよ。」

アシュ「分かったわ。・・・ひとつ教えて、サッルー。あなた、私に似た女の子を『Lucky』で探したみたいね。本当のこと教えて!」

サルマーン「その通りさ、で?」

アシュ「どうもあなたは、私の『ニーンブラー(ライム)』スタイルが忘れられないみたいね?」

サルマーン「違うさ、ヤール、観客が忘れられないんだよ。オレは過去も現在も未来も自分の肉体に夢中なのさ。」

サルマーンとアシュ

◇解説:サルマーン・カーンとアイシュワリヤー・ラーイの関係が破局し、現在アイシュワリヤーとヴィヴェーク・オーベローイが付き合っていることは、ボリウッド・ファンなら誰でも知っているゴシップである。このネタもよくジョークに使われる。会話中で語られている、サルマーン・カーンのハリウッド作品出演は、「Marigold」のようだ。かなり前から計画されていたのだが、先月末にようやく撮影が開始された。もうすぐ公開されるサルマーン・カーン主演作「Lucky」の相手女優、スネーハー・ウッラールは、確かにアイシュワリヤー・ラーイに似ている。ディーヤー・ミルザーも彼女に似ているから、どんどんアイシュワリヤー似の女優がボリウッドに増えてきているような気がする・・・。あと、サルマーン・カーンとアイシュワリヤー・ラーイが共演した「Hum

Dil De Chuke Sanam」(1999年:邦題「ミモラ」)が少し引用されている。

ところで、見ての通り、同紙の記事にはエイプリル・フールのジョークと共に、コラージュ写真(合成写真)が多用されている。インドにはまだ肖像権とかそういう観念が皆無に近く、タイムズ・オブ・インディアのような大衆的な新聞にも堂々とこのようなおふさげ写真が使われる。おかげで、こちらとしても、気兼ねなくそれらの写真を引用することができる(日本だと写真の無断転載は問題があるだろうが)。下のような写真もあった。

マンモーハン・スィン首相?

キャプションには、「靴は日本製、ズボンは英国製、赤いターバンはカリフォルニア製、NRIのスィク、ビッキー・スィンからの贈り物、それでも心はヒンドゥスターニー。バッレー・バッレー!」と書かれている。・・・これはジョークというよりも、スペースが空いたから適当に間に合わせるために置かれた写真ではなかろうか・・・。

総括すると、今年のエイプリル・フールは、ジョーク記事の数は多かったものの、ウィットに富んだ優れたジョークは少なかったように思える。・・・と思っていたら、4月2日付けのタイムズ・オブ・インディア紙に、とんでもない記事が載っていた。それが以下のものである。既に4月2日になっているので、これは特にジョーク記事ではなく、本当の報道である。

■パ代表団、ラールー大臣に太鼓判:我が国で選挙に出馬すれば圧勝

ラールー・プラサード大臣は、ビハール州の州議会選挙で過半数の議席を獲得するのに失敗してしまったが、もしパーキスターンで選挙を行ったら圧勝すると太鼓判を押された。

国民党(RJD)党首で鉄道大臣のラールー・プラサード・ヤーダヴ大臣は4月1日、デリーにおいて、パーキスターン・ムスリム連盟のシュジャート・フサイン氏を歓迎する式典を主催し、その歓迎会においてラールー大臣はゲストに、「あなたはパーキスターンで絶大な人気を誇っており、もし我が国で選挙を戦ったら圧勝することができるだろう」と賞賛された。パーキスターン国会議員のある女性政治家は、ラールー大臣に対し、「あなたはパーキスターンに巨大な票田を持っている。あなたはパーキスターンのどの選挙区でも勝つことができる」と述べた。

5つ星ホテルで開かれた昼食会には、ハリキシャン・スルジート氏、スィーターラーム・イェーチュリー氏(共にインド共産党マルクス主義派の政治家)、IKグジュラール元首相などが出席したが、主役はラールー大臣であり、率先してゲストをもてなした。ラールー大臣はパトナーにいたが、シュジャート・フサイン氏が彼と会いたいとの意向を示したことにより、31日夜にデリーに急遽戻って来た。

他のパーキスターンの代表も、「ラールーさん、あなたに対抗できる政治家はパーキスターンにいません」と語った。シュジャート氏は昼食会において、数年前にラールー大臣がパーキスターンを訪れたときのことを回想し、「ラールー大臣はあのとき、我が国民の心を勝ち取った。彼の哲学はムスリム連盟のものと非常に近い。我々は、暴虐に立ち向かい、虐げられた人々のために戦うという考えを共有している」と述べた。それに対し、ラールー大臣は、「我々は、嫌悪の扉を壊そうとしている」と述べた。シュリーナガル〜ムザッファラーバード間のバス運行に関しては、ラールー大臣はシュジャート氏に列車のエンジンのレプリカを渡しながら、「あなたたちはバスの話をしているが、私はパーキスターンまで鉄道路線を伸ばしたいと考えている」と述べた。

◇解説:ラールー・プラサード大臣がパーキスターンで選挙を戦う???しかも圧勝する?そんなこと言っちゃっていいの?本当に彼がパーキスターンで絶大な人気を誇っているのかもしれないが、また多分外交上のお世辞で発言したのだろうが、パーキスターン代表は図らずしてナイスなエイプリル・フールのジョークをインドにプレゼントしたと言っていいだろう。今年のエイプリル・フール大賞は、シュジャート・フサインらパーキスターン代表団に決定だ。

| ◆ |

4月3日(日) My Brother...Nikhil |

◆ |

先週の金曜日から、「My Brother...Nikhil」というヒンディー語映画が公開され始めた。ジューヒー・チャーウラーが出演していること、またポスターなどの雰囲気から、いい映画だろうと予想していたのだが、なぜか行きつけの映画館PVRで上映されておらず、この映画を見るにはグルガーオンかノイダまで足を伸ばさないといけない状態になっていた。新聞や雑誌などの映画評も上々で、ますます「これは見ておかねば」という気分になり、今日、ノイダのWAVEまで遠出してこの映画を見るに至った。

「My Brother...Nikhil」の監督はオニル。「Fun2shh...」(2003年)というコメディー映画でデビューした新人監督である。音楽はヴィヴェーク・フィリップ。キャストは、サンジャイ・スーリー、ヴィクター・バナルジー、リリット・ドゥベー、lジューヒー・チャーウラー、ディパンニター・シャルマー、プーラブ・コーホリー、ガウタム・カプール、シュエーター・カワートラー、シャヤン・ムンシー、ピーヤー・ラーイチャウドリーなど。

| My Brother...Nikhil |

1987年のゴア。ニキル・カプール(サンジャイ・スーリー)は有望な水泳選手だった。アンティーク屋を営む父親のナヴィーン・カプール(ヴィクター・バナルジー)は、ニキルは自慢の息子だった。母親のアニター・ロザリオ・カプール(リリット・ドゥベー)もニキルを溺愛していた。ニキルと姉のアナーミカー(ジューヒー・チャーウラー)は、何でも相談し合える最高のコンビだった。【写真:ジューヒー・チャーウラー(左)とサンジャイ・スーリー(右)】 1987年のゴア。ニキル・カプール(サンジャイ・スーリー)は有望な水泳選手だった。アンティーク屋を営む父親のナヴィーン・カプール(ヴィクター・バナルジー)は、ニキルは自慢の息子だった。母親のアニター・ロザリオ・カプール(リリット・ドゥベー)もニキルを溺愛していた。ニキルと姉のアナーミカー(ジューヒー・チャーウラー)は、何でも相談し合える最高のコンビだった。【写真:ジューヒー・チャーウラー(左)とサンジャイ・スーリー(右)】

ニキルは水泳州大会でライバルのケリー(シャヤン・ムンシー)を破り、優勝する。ニキル、家族、そして友人たちは夜通しでパーティーを開いて彼の優勝を祝った。幼馴染みのリーナー(ディパンニター・シャルマー)が留学先のニューヨークから帰ってきて、ニキルとリーナーの縁談が進んでいた。ニキルの人生は幸せでいっぱいだった。

ところが、ニキルはある日、水泳チームの医者に呼ばれ、HIVに感染していることを告げられる。それから彼の人生は180度変わってしまった。何しろまだHIVやエイズについて正確な知識が普及していなかった時代である。水泳チームのレギュラーから外され、仲間から避けられ、ニキルの家族は街中の人々から村八分となってしまった。父親は尊厳を傷つけられたと怒ってニキルを家から追い出し、自身も妻と共にムンバイーへ引っ越してしまった。リーナーもムンバイーへ去ってしまった。警察はニキルを逮捕し、隔離病棟へ閉じ込めてしまった。ニキルが頼れるのは、姉のアナーミカー、親友のニゲル(プーラブ・コーホリー)、姉の婚約者サム(ガウタム・カプール)くらいだった。アナーミカーらは人権弁護士のアンジャリー(シュエーター・カワートラー)に相談し、裁判所に訴えて、何とかニキルを外に出すことに成功する。ニキルは家に帰らず、ニゲルと共に住み始める。

ニゲルは、「ピープル・ポジティブ」という団体を立ち上げて、世界中からエイズに関する情報を集め、同じような社会的差別にあっている人々の支援を行うようになった。ニキルは学校で子供たちに音楽を教えた。次第に人々にもエイズの正確な情報が伝わるようになった。だが、父ナヴィーンとニキルの間の溝は埋まらないままだった。

アナーミカーとサムの結婚式の日、両親もムンバイーからゴアを訪れた。しかしナヴィーンはニキルと話そうとしなかった。だが、ニキルの病状が悪化するにつれ、まずは母親がニキルの元を訪れ、そして遂に父親もニキルを訪ねた。ニキルは再び家族と住み始めるようになった。だが、ニキルはもはや死を待つのみの状態になっていた。家族と親友に見守られながら、ニキルは息を引き取った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HIVとエイズ、というよりもエイズによる不当な差別をテーマにした、ドキュメンタリー風の映画。実話を基にしたようなストーリーのようだ。昨年公開された「Phir

Milenge」も同じような題材の映画であり、比較することも可能だ。

映画は、ニキルが死んだ後、ニキルの人生をテーマに誰かがドキュメンタリー映画を作っている、という設定で始まる。カメラの前で、ニキルに関係していた人々が、ニキルのことについて語り、その間、過去の回想シーンが挿入される、というスタイルを取っていた。だが、上のあらすじは、時間軸に沿って書いた。

まずはニキルの栄光の時代が描かれる。水泳大会で優勝し、奨学金も獲得し、就職も決まり、縁談も進み、まさに人生の絶好調だった。インド映画で水泳が描かれるのは珍しい。最初は水泳をテーマにしたスポ根映画かと思ったくらいだ。だが、ニキルがHIVに感染していることが発覚した瞬間から、映画は突然どんよりとした重い空気に包まれることになる。80年代のゴア、エイズはまだ未知の病気だった。エイズは同性愛が原因と考えられており、ニキルとその家族はあからまさまな差別にさらされる。ニキルは水泳を諦めざるをえなくなり、家族はバラバラとなり、ニキルは警察に逮捕され、弁護士すら簡単に見つからない状況だった。だが、姉のアナーミカーや、親友のニゲルが懸命にニキルを支える。隔離病棟から退院することを許されたニキルは、芸術の道に新たな人生を求め、最後は親友に看取られながら死んでいく。

この映画では、どのようにしてニキルがHIVに感染したかは詳しく描かれていなかった。売春婦と性交渉を持ったこと、また献血を時々していたことなどは触れられていたが、原因は特定されていなかった。映画が問題にしていたのは、HIVに感染した後のニキルに対する社会差別だからだ。両親にまで見捨てられるほどのひどい差別だったが、ニキルは姉や親友に支えられてそれに耐える。だが、どのようにしてその差別を克服し、人々に正しいエイズの知識を広めたかは、割と簡単に描写されてしまっていた。

エイズ以上にこの映画で重視されていたのは愛情である。親子の愛情、姉弟の愛情、そして友情だ。特に姉アナーミカーと弟ニキルの関係は映画の核だった。どんなときでもアナーミカーはニキルを見捨てることはなかった。多少歪んだ形で描かれていたのは、ニキルと親友のニゲルの友情である。はっきりとではないが、ニキルとニゲルはただの友人ではなく、ゲイ友達であったことが示唆されていた。とはいえ、ニゲルはHIVに感染していなかったが。最後にニキルの死を看取ったのも、姉や両親ではなく、ニゲルだった。

なかなか泣ける映画ではあったが、ひとつ文句もある。「エイズをテーマにした映画は泣けるに決まってる!」ということだ。エイズは確かに誰の身にも起こりうる問題ではあるが、まだまだ身近な問題とは言えない。文学でも映画でも、優れた作品というのは、身近にある些細な出来事に特別な感動を発見することにある。エイズ問題を提起することは重要だが、それでお涙頂戴の映画を作ろうと考えるのは少し浅はかではなかろうか。この映画を見るとHIV感染者に対する見方が変わるという性格のものでもなく、中途半端な位置にある映画だと感じた。ただ、あらゆる意味で「Phir

Milenge」よりも上のエイズ映画であったと言える。どちらの映画も最後でHIV感染者がエイズに犯されて死んでしまうのだが、最後の死のシーンの描写力と演技力で「My

Brother...Nikhil」の方に否応なく軍配が上がってしまう。「Phir Milenge」でのサルマーン・カーン演じるエイズ患者が死ぬシーンは、ギャグかと思ったくらいだ。一方、「My

Brother...Nikhil」では、その死が非常に象徴的に、詩的に、それでいて自然に描かれていた。

サンジャイ・スーリーは名演だった。今まであまり目立った活躍をしていなかったが、この映画により演技派男優への道が開けたといっていいだろう。ジューヒー・チャーウラーも完璧な演技。ただ、胴体周辺がかなりポチャポチャになっていたことと、若い役(映画中では20代前半くらいの設定だろうか?)を演じるのに多少無理があったことが気になった。「Joggers'

Park」(2003年)で名演を見せたベテラン俳優ヴィクター・バナルジー、「Kal Ho Naa Ho」(2003年)などでファンキーなおばさん役を演じたリリット・ドゥベーもさすがの演技。彼らの他に名演を見せた俳優を挙げるとするならば、親友ニゲルを演じたプーラブ・コーホリーであろう。特にニキルが死んだ後に、一瞬の間を置いて泣き出すシーンは素晴らしかった。

ミュージカル・シーンなどは基本的にない映画だったが、アコースティク・ギターで奏でられた曲「Le Challe」が映画中で何度も効果的に使われていた。

「My Brother...Nikhil」は、インド映画の新しい潮流を感じさせる佳作だ。見て損はないだろう。

多少賞味期限切れのネタだが、今日の天文写真(Astronomy Picture of the Day)というサイトが2004年8月22日に掲載した写真が以下のものである(撮影日は2002年8月11日のようだ)。

夜の地球(拡大画像)

夜の地球の衛星写真を世界地図にしたものだ。もちろん、明るく輝いている地域ほど発展した地域であることは言うまでもない。この地図をじ〜っと見回していると、いろんな事実が見えてくる。例えば、我らが日本はまるで光の列島のように美しく輝いている様子に目が行くし、隣の朝鮮半島は、韓国の部分だけが明るくて、北朝鮮の部分は平壌以外暗黒に包まれている様子が分かるし、米国や西欧がさすがに明るい一方、アフリカ大陸は未だに暗黒大陸であることなどが一目瞭然で分かってしまう。その中で、意外や意外、けっこう明るいのがインドである。

インド拡大図

これをインドまたは南アジアの地図と重ね合わせてみると、まるで星座を見ているかのように面白い。いくつかのことが分かる。例えば・・・

●デリー、ムンバイー、コールカーター、チェンナイ、バンガロール、ハイダラーバード、アハマダーバードなど、インドの各主要都市は、濃い光点になっている。

●ラージャスターン州の大部分が暗黒となっている。この部分は砂漠となっており、パーキスターンまで暗黒部分が続いている。オアシスを拠点とした昔の通商路も何となく見えてきたりする。砂漠の中心にある光点はおそらくジャイサルメールであろう。

●タル砂漠の西側に光点の連なりができているが、これはインダス河流域であろう。パーキスターンはインダスの賜物だ。

●ジャールカンド州、オリッサ州、チャッティースガル州にかけて光点が少ない。この辺りは密林地帯だからだ。ナクサライト(極左過激派)の活動地域と照らし合わせてみても、暗黒部分が重なりそうだ。コールカーターからジャールカンド州の州都ラーンチー辺りにかけて特別に光点の鎖がでてきている。これは、ターター社の本拠地ジャムシェードプルの恩恵と考えられる。

●南インドの西海岸に沿って、光点のない部分が細長く続いている。これは西ガート山脈を表しているのだろう。また、ムンバイーの北辺りから東北東に暗黒部分の線ができているが、これはナルマダー河流域ではなかろうか。

●東北インドに明るい部分がある。ブラフマプトラ河の上流で、ちょうどディブルーガルがある辺りだと思うが、こんなに明るくなるほど発展しているのかは行ったことがないので謎である。ノース・イースト部分をよ〜く目を凝らして見ていると、グワハーティー、コヒマ、インパール、アイゾール、シロンなどの主要都市が何となく見えてくる。

●ベンガル湾上、アンダマン&ニコバル諸島の主都ポート・ブレアもちゃんと光を放って自己主張している。その南にある淡い光点は、カール・ニコバル島だろうか。一方、ケーララ沖のラクシャー・ドイープは真っ暗。モルディヴの首都マレーはかろうじて光を放っている。

●ネパール付近にひとつだけ明るい光点があるが、これは首都カトマンズであろう。バングラデシュでは、首都ダッカとチッタゴンらしき光点が視認できる。チベットにひとつだけ光点があるが、それはラサであろう。

●ミャンマー、チベット、アフガニスタンの真っ暗さが不気味である・・・。

専門家が見れば、もっといろいろなことがこの地図から分かるだろう。

ところで、もう少し視野を広げて、アジア全体を見渡してみよう。

アジア全図

こうして見てみると、中国の発展している部分とインドの発展している部分の面積はほぼ等しい。中国は海岸部分に光点が集中している一方で、内陸部は発展から取り残されている。中国に比べ、インドの方が全国に万遍なく電気が通っており、安定した国家だと言うことはできないだろうか。また、東南アジア諸国の光点の偏りも無視できない。バンコク、クアラルンプール、シンガポール、ジャカルタ、マニラなどの主要各都市は確認できるが、それ以外の地域の暗さが非常に不安だ。

このアジアの地図を見ると、日本はこれからますますインドと経済的にも戦略的にも協力関係を築いていかなければならないことが暗示される。4月末には小泉首相の訪印が予定されている。きっと今年は日印関係が目覚しく進展する年になることだろう。だが、このインドの灯りが、実は焚き火だったりしたら・・・。

これから酷暑期にかけていくつか期待作が公開されるが、その初陣を切るのがこの「Lucky」。本日より公開のヒンディー語映画である。ロシアが舞台のスケールの大きい映画で、予告編はなかなかの出来。公開を待ちわびていた。

監督は新人で、ラーディカー・ラーオとヴィナイ・サプルーのコンビ。音楽はアドナーン・サミー。キャストは、サルマーン・カーン、ミトゥン・チャクラボルティー、スネーハー・ウッラール(新人)。スネーハーはアイシュワリヤーを子供にしたような外見である。

| Lucky |

2004年ロシア、サンクト・ペテルブルグ。外交官の娘、ラッキー(スネーハー・ウッラール)は、学校に通う途中、暴漢に襲われ、何とか逃げ出し、傍に停めてあった自動車の中に逃げ込む。その車は、インド大使の息子、アディティヤ(サルマーン・カーン)のものだった。アディティヤは暴漢を打ちのめし、後ろにラッキーが乗っているとは知らずに自動車を発車させる。【写真:サルマーン・カーン(左)とスネーハー・ウッラール(右)】 2004年ロシア、サンクト・ペテルブルグ。外交官の娘、ラッキー(スネーハー・ウッラール)は、学校に通う途中、暴漢に襲われ、何とか逃げ出し、傍に停めてあった自動車の中に逃げ込む。その車は、インド大使の息子、アディティヤ(サルマーン・カーン)のものだった。アディティヤは暴漢を打ちのめし、後ろにラッキーが乗っているとは知らずに自動車を発車させる。【写真:サルマーン・カーン(左)とスネーハー・ウッラール(右)】

ところが、そのときちょうどロシアではテロリストの蜂起が起こり、アディティヤたちも巻き込まれる。アディティヤは、見知らぬインド人の女の子が同乗していることに驚きながらも、一緒に森林の中に逃げ込む。2人は、森の中にあった墓場で一晩過ごした。一方、インド大使館では、アディティヤとラッキーの行方を確かめるため、凄腕諜報部員ピンディーダース・カプール(ミトゥン・チャクラボルティー)が召還される。ピンディーダースはすぐにアディティヤの行方を突き止め、2人のもとへ向かう。

ところが、そのときラッキーは誤って毒に汚染された水を飲んでしまい、意識を失ってしまう。アディティヤはラッキーを連れて病院を探しに街へ行く。そこでインド人医師に会い、薬をもらうが、インド人医師はテロリストの捜索を強制的に行う軍隊を恐れ、アディティヤたちを追い出す。アディティヤとラッキーは雪の舞うサンクト・ペテルブルグを彷徨い、ピンディーダースと合流する。

インド大使館は、ロシアに住む全てのインド人をインドに帰還させることを決定した。アディティヤ、ラッキー、ピンディーダースは、ロシア軍の軍服を着て空港へ向かうが、途中でテロリストの襲撃に遭い、アディティヤとラッキーは拘束される。だが、ピンディーダースの活躍により脱出に成功する。途中、またもピンディーダースとはぐれた2人は、雪原の中を彷徨う。やっとのことで鉄道駅に辿り着いたが、暴動から逃げる人々で埋まった列車に乗ることができたのはラッキーだけだった。アディティヤは途中で倒れてしまう。だが、ラッキーは一度列車に乗ったものの、列車から飛び降り、ラッキーの倒れた場所まで戻る。アディティヤもラッキーも、恋に落ちていたのだった。

そこへ都合よくピンディーダースがやってくる。3人は空港へ直行し、今にも飛び立とうとしていたインド行きの飛行機に乗り込むことに成功する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

蒸気機関車や戦車が豪快にスクリーンを揺るがすスケールの大きな映画だったにも関わらず、ストーリーは非常に矮小、単純、退屈だった。つまり、期待外れであった。見所はいくつかあるが、映画としての完成度は低い。

まずは長所から挙げていこう。全編ロシア・ロケ(少しだけフィンランド・ロケ)というのは、最近のインド映画の中では非常に珍しく、映像に斬新さがあった。サンクト・ペテルブルグの壮大な建築物群、果てしなく広がる雪景色、1920年代から走り続ける蒸気機関車など、非常に迫力があった。特にサンクト・ペテルブルグを舞台に、ラッキーらインド人の女子学生4人が踊る「Lucky

Lips」は秀逸。バックダンサーのロシア人お姉さんたちも本気で踊ってくれてるのが微笑ましい。軍隊とテロリストの交戦シーンは、ハリウッド映画に近い出来である。戦車や重装甲車が惜しげもなく走り回るのもボリウッド映画のスタンダードを越えている。アドナーン・サミーの音楽もよい。ミュージカル・シーンは唐突な入り方のものが多いのがちょっと残念ではあるが。

欠点の第一に挙げられるのは、ヒロインのスネーハー・ウッラールの大根女優振りである。一応内気な女の子という役らしいので、そういう雰囲気は出ていたが、演技というよりもただうじうじしているだけ、という印象を受けた。アイシュワリヤー・ラーイに似ているのはいいが、本家のようなオーラは彼女からあまり感じない。ミトゥン・チャクラボルティー演じるピンディーダースは、はっきり言って映画の出来を地の底まで貶めていた。お助けマン&コメディアンみたいな役柄なのだが、映画全体の雰囲気と全くそぐわなかった。だが、ミトゥンは下層のインド人に根強い人気のある男優であり、久し振りのスクリーン登場となっているので、インド人受けはいいかもしれない。一番退屈なシーンは、アディティヤとラッキーが森林で一晩過ごすシーンである。2人が恋に落ちるきっかけとなるシーンではあるが、冗漫に描かれ過ぎており、アクビが出た。ロシアが舞台になっているだけあり、セリフの多くがロシア語だった。字幕などはないため、通常の観客は何となく予想するしかない。こういう言語的に不親切な映画はインド人にはあまり受けないだろう。それでいて、偶然ヒンディー語をしゃべれるロシア人が登場したりするから、おかしかった。

サルマーン・カーンは、「普段はお調子者だが、いざとなったら頼れる男」という、いつもの役回りだった。けっこう流暢にロシア語をしゃべっていたが、果たして正しいロシア語であろうか?

ロシアが舞台の映画であったが、暴漢やらテロリストやら、ロシアとロシア人が悪く描かれていたのは心配だった。ロシアに映画撮影の協力をしてもらったのに、こんな悪い描き方をしてしまっていいのだろうか・・・。

スネーハーが乗っていると気付かずにアディティヤが自動車を走らせるシーンでは、ビートルズの「Back In the USSR」が流れていた。ビートルズ・ファンとしては、ちょっと嬉しかった。

「Lucky」は、見た目は合格、中身は失格、という映画である。映像の迫力はあるため、映画館で見るのだったらある程度はお勧めできる。

2005年4月7日はインドにとって、そしてカシュミールにとって、歴史的な1日となった。風光明媚な土地として知られるカシュミール地方は、インドとパーキスターン両国が領有を主張している紛争地域であり、停戦ライン(LoC)と呼ばれる暫定の国境線により57年間分断されていた。停戦ラインはほとんど両政府の恣意のまま(実際は米国と英国に操られた国連の恣意のままらしいが)勝手に引かれてしまったため、インドとパーキスターンに分断されてしまった家族、親戚は後を絶たなかった。それ以来、停戦ラインを境に印パの軍隊が睨み合うことになり、二度と一般人に開かれることはなかった。だが、最近の印パ関係改善を受け、分断されたカシュミール地方を結ぶバス路線の運行が協議されて来た。印パの友好を望まないテロ組織などの妨害を受けながらも、4月7日、バス運行が開始された。まず開通したのは、インド側カシュミール地方の中心都市シュリーナガルと、パーキスターン側カシュミール地方の中心都市ムザッファラーバードを結ぶバスである。シュリーナガルからは19人のインド人が、ムザッファラーバードからは30人のパーキスターン人がバスに乗り込み、停戦ライン上の河にかかる「アマン・セートゥ(平和の橋)」を徒歩で渡って、国境を越えた。要するにバスがそのまま越境するわけではなく、国境の前で乗客はバスを降り、徒歩で国境を越えて、向こう側で待つ別のバスに乗って、目的地へ向かうというシステムになっている。だから一部で報じられたような、「直通バス」とは言えないだろう。

ムザッファラーバードから来た乗客は、午後9時頃にシュリーナガルに到着した。その様子はTVで生中継されていたが、かなり感動を誘うものであった。僕が見ていたのは、35年間会っていなかった兄と弟の再会のシーンだった。兄はシュリーナガルに住み、弟はムザッファラーバードに住んでいた。なぜ35年間も会うことができなかったというと、どうやらヴィザが降りなかったためらしい。弟はかなり前からヴィザを申請しており、今回のバス運行をきっかけにやっとシュリーナガル行きが認可されたという。さて、35年振りに再会した兄弟であるが、残酷にも生活の差が歴然と表れていた。兄は色白で、背広を着て、インテリ風の風貌だったが、弟は色黒で、小太りで、カシュミール地方の民俗衣装を着ていて、いかにも田舎のおっさんという感じだった。リポーターのインタビューにも、弟はヒンディー語(ウルドゥー語)で答え、兄は英語で答えていた。やはりインド側のカシュミール地方の方が何かと発展しているのだろう。リポーターに「あなたはパーキスターン人ですよね?」と聞かれた弟が、「オレはカシュミール人だ。パーキスターン人じゃない」と答えていたのが印象的であった。だが、この発言はちょっとやばい。リポーターに「そんなこと言うと、帰ったときに大変ですよ」と突っ込まれていたが、弟は全く気にしていなかった。また、リポーターに「いつまで滞在する予定ですか?」と聞かれて、弟ははっきりとした返事をしていなかったところを見ると、もしかしたらこの弟はパーキスターンに戻らずにインドに住みつくつもりなのかもしれない。とは言え、兄弟は非常に感傷的になっており、僕も涙ぐんでしまった。このバス運行は、印パ分離独立後のカシュミール地方で一番素晴らしい出来事だとの声も出ていた。

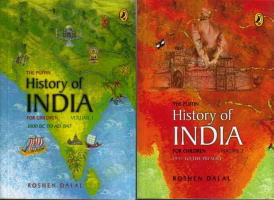

ところで、先日2冊の本を買った。ペンギン・ブックス・インディア社から出ているRoshen Dalal著「History of India for

Children」の1巻と2巻である。1巻は紀元前3000年から1947年まで、2巻は1947年から現在までのインドの歴史が、簡単な英語とイラストと共に説明されている。子供向けの本ということで、歴史の本筋以外にも、興味深いウンチクなどが盛り込まれており、非常にいい本だと思う。

History of India for Children

簡単に目を通しただけだが、目に留まったのが、インド独立前後の藩王国の状態である。独立直前のインドには、英国に直接統治された11の州(北西辺境州、パンジャーブ州、連合州、ボンベイ州、スィンド州、ベンガル州、中央州、ビハール州、アッサム州、オリッサ州、マドラス州)と、マハーラージャー(藩王)などのインド人によって統治された565の藩王国と、フランスやポルトガルに支配された地域に分かれていた。藩王国は大小様々なものがあったが、儀式で祝砲を上げる数によりランク分けされていた。21発の祝砲国が最上級で、以下19発、17発、15発、13発、11発、9発と続いていた。また、425の藩王国は0祝砲国だった。同書には、それらの藩王国の面白いエピソードが、簡単に紹介されていた。以下抜粋。藩王は、マハーラージャーの他、ナワーブ、二ザームなど、藩王国によっていろいろな呼称があることに留意して読んでもらいたい。

●21祝砲国は、ジャンムー&カシュミール藩王国、バローダー藩王国、グワーリヤル藩王国、ハイダラーバード藩王国、マイソール藩王国の5つ。19祝砲国は、ボーパール藩王国、インダウル藩王国、ウダイプル藩王国、コーラープル藩王国、トラヴァンコール藩王国の5つ。ちなみにインド皇帝の祝砲は101発。

●パンジャーブ地方のパティヤーラー藩王国のブーピンダル・スィンは大食漢として有名で、一度に25匹のウズラを食べることができたという。パティヤーラー藩王国はインドで最も裕福な藩王国のひとつで、マハーラージャーは27台のロールス・ロイスと、何百万ドルもするネックレスを所有していた。

●グジャラート地方のジューナーガル藩王国のナワーブは、大の動物好きで知られており、現在でも残っているギール野生生物保護区は彼により始められた。ナワーブは800匹以上の犬を飼っており、犬の結婚の日を休日と定め、犬の結婚式に15万人もの人を招待した。

●インドで最も小さな藩王国は、グジャラート地方にあったヴェジャノネス藩王国で、面積は0.74平方km、人口は206人、年収は500ルピーだった。

●グワーリヤル藩王国のジョージ・ジーヴァージー・ラーオ・スィンディヤーは、鉄道模型に凝っており、キッチンからテーブルまで小型の線路を引いて、模型列車に料理を運ばせていた。

●ハイダラーバード藩王国の二ザーム、ミール・オスマン・アリー・カーンは、ダムや橋を建設したり、オスマニア大学を設立したり、公共交通機関を整備したり、藩王国の発展に大きく寄与した。しかしながら、二ザームの私生活は奇妙で、山のような金銀財宝を所有していたものの、彼自身は古く汚い衣服を常に身に付け、客には1杯の茶と1枚のビスケット以外は絶対に出さなかったという。また、二ザームは客室に隠しカメラを設置していた。

●マイソール藩王国のマハーラージャー、シュリー・ジャヤチャマラージェンドラ・ワーディヤールは、ダシャヘラーの日に1000頭の象を引き連れて大行進を行った。

他にも面白い趣味を持った藩王は多かった。この本には載っていなかったが、例えば現在の西ベンガル州北部にあったコーチ・ビハール藩王国は興味深い。マハーラージャー・ジテーンドラ・スィンは西欧かぶれで知られており、宮廷の公用語をフランス語にしてしまった。宮殿はヨーロッパの建築家によって設計され、ペットの犬にはフランスから輸入したエビアンを飲ませていた。王妃のマー・コーチは、ロンドン、パリ、ウィーンなどで高級服飾品を買い漁る「元祖ブランドかぶれ」であり、ひとつの店をまるごと買い取るような豪奢な買い物の仕方をした。マー・コーチは、ジャイプル藩王国の王妃ガーヤトリー・デーヴィーの母親である。

同書には、日本の歴史の教科書並みにふんだんに地図が使われており、非常に分かりやすい。インド独立直前の藩王国の状況も下のように地図になっていた。

1947年の主要な藩王国

空白部分は英国の直轄領

僕は正直なところ、印パが分離独立せず、「ひとつのインド」として独立することに成功していたら、現在の世界の中でインドの地位はさらに重要なものになっていただろう、と思っていた。歴史に「もしも」はないが、もしヒンドゥーとムスリムの指導者たちが仲違いすることなく独立を達成していたら、どんなだったろう、と想像を膨らませるのは楽しい。だが、この地図を見てその考えが一変した。インドはよく2国(後に3国)に分離するだけで済んだな、と。こんなバラバラの地域を、しかも自分勝手なインド人の藩王たちをまとめあげて、統一性のあるインドという国を建設したインドの指導者たちはすごいと思う。

もちろん、藩王国の吸収合併はスムーズには行かなかった。その最たる例がジャンムー&カシュミール藩王国である。各藩王国は、インドに付くかパーキスターンに付くかの選択を迫られ、多くの藩王国は1947年8月15日の独立前に決定を下した。ボーパール藩王国、インダウル藩王国、トラヴァンコール藩王国、ジョードプル藩王国などは、ギリギリになってインドへの加入を表明した。だが、独立の日に意向が決まっていなかった主要な藩王国が3つあった。ジャンムー&カシュミール藩王国、ジューナーガル藩王国、そしてハイダラーバード藩王国である。

ジャンムー&カシュミール藩王国は、ムスリムの人口が多かったにも関わらず、ヒンドゥーのマハーラージャーにより支配されていた。このような状況だったため、マハーラージャー・ハリ・スィンは、インドにもパーキスターンにも所属せず、独立を保ち続けることを決断した。印パの政治家たちは説得を試みたが成功せず、分離独立から2ヶ月が経過した。そのとき、1947年10月22日、パーキスターン軍により支援されたパターン族がカシュミールに侵入した。マハーラージャーはインドへの加入を即決し、軍事支援を求めた。これが第一次印パ戦争の発端となった。国連の仲介により、1948年12月31日に休戦協定が結ばれたが、停戦ラインの設定によりインドはカシュミール地方の大部分を失うことになり、カシュミール地方は分断された。2005年4月7日のバス運行再開によるカシュミール地方の再リンクは、このときから数えて57年振りとなる。ちなみに残りの2藩王国の併合の様子も簡単に記しておこう。

ジューナーガル藩王国はジャンムー&カシュミール藩王国と正反対で、人口はヒンドゥーが多かったにも関わらず、ムスリムのナワーブによって支配されていた。ナワーブはパーキスターンへの所属を表明したが、住民たちは独立政府を形成してそれに対抗した。結局ナワーブは家族と愛犬を連れてパーキスターンに亡命した。一方、ジューナーガルでは、宰相のシャー・ナワーズ・ブットーが、インド政府への加入を表明した。1948年2月には住民投票も行われ、多数決でインドへの加入が正式に決定した。このシャー・ナワーズ・ブットーは、後のパーキスターン首相、ズルフィカル・アリー・ブットーの父親にあたるそうだ。

ハイダラーバード藩王国は、1948年9月18日にインドにより武力で併合された。藩王国には5万人の軍隊がいたが、ほとんど抵抗せずに降伏となった。ハイダラーバード藩王国軍の総司令官アル・アドルースと、インド陸軍の総司令官チャウドリーは知り合いで、アル・アドルースは高級車ビュイックに乗ってインド陸軍の基地を訪れ、タバコをチャウドリー総司令官に勧めながら降伏の意を伝えたとか。何となくダンディーなイメージが浮かんで来る。

蛇足だが、上に挙げた地図は、インドを旅行する際にけっこう役に立つのではないかと思う。現在のインドの地図では、どの都市が歴史のある都市なのか分かりづらいが、藩王国が群雄割拠する時代の地図を見ると、見所がありそうな地域が何となく分かる。やはり藩王国として独自の地位を築いていた地域は、歴史のある建築物が多く、そこに住む人々もどこかしら誇り高い感じがする。昨年、マハーラーシュトラ州のコーラープルを訪れたが、そのときに「この街は何か違う」と感じていた。インドにしては人々が礼儀正しく律儀なように思えたのだ。その答えが上の本で見つかった。コーラープルはコーラープル藩王国があった場所で、しかも上から2番目のランクにあたる19祝砲国のひとつだったのだ。印パ分離独立まで藩王国があった地域は、今でも何かしら他の地域とは違う威厳に満ちた雰囲気を持っていることが多い。ヴァドーダラー(バローダー)、マイソール、ハイダラーバードなどはその好例である。あのヴァーラーナスィーにも、インド独立時までベナレス藩王国があった。ヴァーラーナスィーの住民がやたらと偉そうなのは、こういう理由もあるのかもしれない(別の理由も大きいだろうが・・・)。

インドでは最近になって恋愛結婚も増えてきたが、依然として親によって決められた結婚が多い。僕のクラスメイトたちも、ポツリポツリと結婚して行っている。しばらく授業に来ないな、と思って、数日後に久し振りに会ってみると、実は村に帰って結婚して来た、というようなことが多い。本人は結婚したことをあまり明かさず、周囲の友人からその真相が漏れるというのが大体のパターンだ。大家族制の結婚なので、学生の夫は妻を村に置いて戻って来ることになる。日本語に「お見合い結婚」という言葉があるが、インドでは結婚前に本人同士のお見合いすら行われないことが多い。クラスメイトたちも、村に帰っていきなり見知らぬ人と結婚、という状態である。だから、インドでよく行われている、親によって決められた結婚を、「お見合い結婚」と訳すのには抵抗がある。アレンジド・メリッジと書くしかない。ただ、最近のインド映画では、若い男女がお見合いをするシーンが描かれており(例えば「Socha

Na Tha」など)、アレンジド・メリッジも次第に本人同士の意向を重視するようになって来ているのかもしれない。

最近の日本人の感覚からすると、「見知らぬ人と一生過ごすことになるなんて信じられない」というのが正直な意見だと思うが、インド人たちはそれほどアレンジド・メリッジを悲観的に見ていないように思える。「外国では恋愛結婚なるものがあるようだが、我々の文化はそうでない」というように割り切って考えている節が多い。また、実はインドは非常に不倫の多い国であり、結婚と恋愛をはっきりと分けて考えている人も多いように思える。結婚は子孫の残すためのもので、恋愛は結婚後もOK、という風潮が強い。よく引き合いに出されるのは、インドで絶大な人気を持つ神様、クリシュナとラーダーの関係だ。クリシュナとラーダーが仲睦まじく寄り添う像は、インドの至るところで目にするが、2人は夫婦ではない。ラーダーは人妻であり、クリシュナは間男ということになる。だが、それでいてインドの風潮は決して不倫を助長するようなものではない。例えばインド映画では、結婚後の恋愛が描かれることがしばしばあるが、その恋愛が成就することは非常に少ない。婚約式まではまだセーフだが、一度結婚が成立してしまったら、その関係を取り消すことはできない、という思想がインド映画の根底にあるように思える。不倫していたヒーロー、ヒロインも、最後には改心し、婚姻関係に戻ってめでたしめでたし、と終わるのが一般的だ。最近では「Bewafaa」という映画が、そのようなプロットだった。

ヒンディー文学の巨匠プレームチャンド(1880-1936)の長編小説「Sevasadan」(1919)に、アレンジド・メリッジをして夫の家に行くシャーンターという少女と、英国人女性との会話がある。

シャーンターは1.5等席の女性用待合室に座っていた。そこには2人の英国人女性も座っていた。彼女たちはシャーンターを見て、英語で会話をし始めた。

「この娘はどうも花嫁さんね。」

「そうね、どこかの上流階級の家の娘でしょう、今から夫の家へ行くところかしら。」

「まるで誰かに追い出されたみたいに泣いているわ。」

「まだ夫の顔すら見てないんでしょうね、夫を愛することがどうしてできるかしら。恐怖で心底震えていることでしょうね。」

「この国の一番酷い習慣だわ。可哀想に、花嫁は見知らぬ家に送られてしまうんですから。」

「女性たちが無理矢理さらわれて行った、野蛮な時代の風習だわ。」

「ねえ、どうしたの?」(シャーンターに向かって)「夫の家に行くところなの?」

シャーンターはゆっくりと頷いた。

「あなた、とても綺麗ね、あなたの花婿さんも同じくらい綺麗かしら?」

シャーンターは真面目に答えた――「夫に綺麗さは関係ないわ。」

「もし夫が色黒男だったら?」

シャーンターは誇りを持って答えた――「私たちにとって、夫は神様に等しいわ。たとえどんな人であっても。」

「そう、じゃあ例えば、あなたの目の前に2人の男性が現れたとするわね。1人はかっこよくて、もう1人は醜いの。あなたはどちらを好むかしら?」

シャーンターは率直に答えた――「私の両親が好んだ方を好むわ。」

シャーンターは、2人の英国人女性が自分たちの結婚制度について批判しているのを理解していた。しばらく後に、彼女は2人に質問した――「あなたたちは自分で夫を選ぶって聞いたけど、本当?」

「ええ、私たちは自由に夫を選ぶことができるわ。」

「あなたたちは、両親よりも自分の方が賢いと思っているの?」

「両親がどうして私たちの男性の好みを知っているかしら?」

「ということは、あなたたちは恋愛を結婚の重要な要素と考えているのね?」

「ええ、もちろん。結婚は恋愛の結びつきよ。」

「私たちは、結婚を信仰の結びつきだと考えているの。私たちの恋愛は、信仰の二の次なの。」

この会話は小説の中でそれほど重要な部分ではないが、外国人の我々がインド人女性に同じようなことを質問したら、本当にこのような答えが返ってきそうで、印象に残った。ただ、プレームチャンドは半世紀以上前の作家であるし、男性の作家なので、現代のインド人女性が心の奥底からこのように考えているかは分からない。プレームチャンド自身も、アレンジド・メリッジを一度はしたもののうまく行かず、妻が家を出て行った後に、寡婦と再婚している。

インドはまだまだ家族第一主義が残っており、結婚は人生の中で必ず通過しなければならない儀式だと考えられているが、個人主義、自由主義が浸透した国では、結婚の意義もだいぶ変わって来ており、結婚しない自由も広まっている。だが、それと同時に女性の晩婚化や少子化が深刻な問題となっているのも確かだ。子供がいなくなったら国が滅ぶのは必定であり、それだけでなく種の滅亡にも関わる生物学的な大問題である。また、恋愛結婚をして、自分の好きな人と結婚することができたとしても、それがお見合い結婚よりも成功する確率が高いかと言えば、そういうわけでもないだろう。家柄を見て結婚を決めるという考え方、また人生の経験の多い大人が子供の結婚を決めるという考え方は、常にではないが、合理的に思える。インド人の若者は、自由に恋愛結婚ができる先進諸国をうらやましがる傾向にあるものの、上の小説の抜粋のように、アレンジド・メリッジにけっこう誇りを持っているようにも感じる。その誇りは、家族への絶対の信頼につながっており、家族を何よりも大事にするインド人の社会を形作っている。物心もろくについていない内に結婚を決めてしまう幼児婚の問題もインドには依然としてあるが、照れながらも「結婚して来たよ」と割とケロッと答えるクラスメイトを見ると、アレンジド・メリッジもそれほど悪いものではないと感じる。

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のヒンディー語学科修士課程では、毎年少なくとも2回、1年生と2年生が集まって会を開く。9月頃に行われるのは、いわゆる新入生歓迎会、4月頃に行われるのは、いわゆる卒業生歓送会である。僕たちももう卒業となるので、下級生の学生からお別れ会を開いてもらえることになった。

インド人は一般に集団行動が苦手だと考えられているが、なかなかどうして、こういう会を開くときはみんなまとまって立派なものを作り上げる。会場は、1年生のときに僕たちが授業を受けていた、言語学科19番教室だった。JNUには他にもイベントを行う会場がいくつかあるが、どれも予約が取れずに、結局教室でお別れ会を行うことになった。だが、1年生の1年間を過ごした教室だけあって愛着があり、結果的にナイス・チョイスだったといえるだろう。7時集合だったが、インドだけあって人が集まりだすのは30分後〜1時間後であった。時間通りに始まらないのを、我々日本人は、「インド人は時間の感覚がない」と批判する傾向にあるが、こういうパーティーに限っては、遅れて行くのがマナーと考えられているようだ。時間通りにパーティー会場に到着する人は、「食べ物がなくならない内に行こう」などと考えているがめつい人、と思われるらしい。だからインドではパーティーに遅れて行くべし。

まずは、卒業生1人1人にティラク(額に付ける赤い印)が付けられた。その様子を見て、最近放映されているあるTVCMを思い出した。アーミル・カーンがダブル・ロールで出演しているコカ・コーラのCMで、あるインド人家庭に、お見合いのためにNRI(在外インド人)の親子がやって来るという設定である。このNRIの花婿をアーミル・カーンが演じている一方、花嫁の義姉(バービー)もアーミル・カーンが女装して演じている。NRIは派手な格好をして大柄な態度であり、母親が彼にティラクを付けようとすると、「ノー・ティクシク・ブンブン!」と断る。お婆ちゃんが「でもこれは家の習慣だよ!」と声を荒げると、花婿は「オレたちは習慣アレルギーなんだ」とのたまう。そこで義姉の出番となる。義姉は、花婿たちの前にコカ・コーラを出す。花婿が嬉しそうな顔をすると、義姉は彼の前からコカ・コーラをどかす。「冷たい飲み物を出すのはうちの習慣よ。でもあなたは習慣アレルギーだから必要ないわね。」すると、花婿は突然態度を変え、自らティラクを額に付けて、パンジャービー語の方言で話をし出す。そこで義姉も彼にコカ・コーラをあげる、という筋である。なかなかうまくできたCMで笑った。インドで放映されているコカ・コーラのTVCMは、コカ・コーラ・インディアの公式サイトからダウンロードすることができるが、このNRIバージョンはまだアップされていない。アップされているものの中では、「ヒマーチャル・プラデーシュ州のタージ・マハル」が面白い。・・・というわけで話がそれたが、その「ノー・ティクシク・ブンブン!」というセリフが面白かったので、僕も言ってみたが、あまり通じなかった。みんなTVを見てないのだろうか・・・。

その後、サモーサー、ラスグッラー、ポテトチップスなどの軽食が出されて、ある程度人数が集まったところで会が始まった。まずは、ヒンディー語科の教授たちの物真似コントから始まった。先生の物真似をして笑いを取るというのは、万国共通の学生の娯楽である。ヒンディー語科には特徴ある教授が多いので、それをうまく捉えた物真似に大爆笑させられた。

コントの後は、卒業生1人1人が前に呼ばれて、プレゼントを手渡されると同時に、質問が出される。新入生歓迎会でも同じように新入生に質問が出されるから、これはヒンディー語学科の伝統なのだろう。何か面白い答えをしなければならないので、即興のギャグセンスのない僕は苦手である。だが、みんな上手に場を沸かしていて面白い。ちなみに僕には、「ポスト・モダニズムな人間になるために何をするか」という質問が出された。あまりうまく答えられなかった・・・。

プレゼントや質問と一緒に、各人にその人の性格をうまく表した詩が送られる。インド映画音楽の一節から引用されたり、ヒンディーやウルドゥーの詩から引用されたりする他、自作のものもある。僕には、以下のような詩が送られた。

直訳すれば、「日本の美意識は摩訶不思議だ/これは男なのか/それとも女なのか/パーンデーイ先生はお悩みだ」みたいな感じである。パーンデーイ先生というのは、ヒンディー語学科の名物教授、マネージャー・パーンデー教授のことだ。中世バクティ詩人スールダースの研究家として知られている。この詩の背景にはひとつの出来事がある、と説明された。そのパーンデー教授がある日、「最近の若者は、男なのに髪を伸ばしたり、女なのに髪を短くしたりして、後ろから見ただけでは男なのか女なのかよく分からない」と言っていたそうだ。僕は別に日本で言う「長髪」にはしていないのだが、男は皆短くキチッと髪を切り揃えているインド人から見ると、「長髪」といえる髪型になっている。パーンデー教授が僕のことを指してその発言をしたとは思えないが、とにかくその発言を背景にこの詩が僕に送られた。詩を作って送ってもらうというのは、高価なプレゼントをもらうよりも嬉しいものだと感じた。こういう場面だけでなく、インド人は日常生活の中でよく詩を口にし、どんな教養のない人でも詩作をしていたりする。生活の中に詩が溢れているところは、インドの美点のひとつである。それは、日本人にないものでは決してないのだが・・・。

一通りそれらの質問や詩の送付が終わった後は、夕食となった。と言ってももう11時過ぎである。簡単に食事をした後、会場を後にした。もうすぐ期末テストが近付いているし、提出しなければならないレポートもまだいくつか残っている。最近はかなり忙しいが、その中でいい息抜きになった。

| ◆ |

4月17日(日) Mumbai Xpress |

◆ |

先月からクリケットのパーキスターン代表チームがインドに遠征しており、インド各地で熱戦を繰り広げて来た。最初に行われたテストマッチ3試合は、インド1勝、パーキスターン1勝、引き分け1試合で、全体的には引き分けだった。次に行われたワンデー国際マッチ6試合は、インド2勝、パーキスターン3勝。そして最後の第6試合目がデリーのフィーローズ・シャー・コートラー・スタジアムで本日行われた。パーキスターンのパルヴェーズ・ムシャッラフ大統領や、インドのマンモーハン・スィン首相が観戦した他、会場にはシーラー・ディークシト州首相、ソニア・ガーンディー党首など、国家の要人の姿も見えた。時間があったら観戦に行きたかったのだが、第一に暇ではないこと、第二にチケット入手(チケット代は400〜11000ルピー)が困難なことにより、家で勉強しながらTV観戦することにした。まずはインドの先行(つまりパーキスターンのバッティング)。パーキスターンは各人がそれぞれ堅実な仕事をし、手堅く303点をゲット。午後はパーキスターンの攻撃(つまりインドのバッティング)。だが、早々にヴィーレーンドラ・セヘワーグやサチン・テーンドゥルカルがアウトになってしまい、インドの敗色が濃厚になった(結局インドの大敗)。今日はインド人は皆クリケット観戦をしているから映画館は空いているだろうと思い、映画を見に出かけることにした。今週から封切られたヒンディー語映画は4本。時間の制約から全てを見ることはできないので、注意深く見る映画を選択しなければならない。その中から、一番公開規模の大きい「Mumbai

Xpress」を見ることにした。新作映画が大量に公開されて、どれを見ようか迷ったら、最も多くの映画館で公開されている映画、またはシネコンで最も多くの上映回数を得ている映画が、外れがないことが多い。一方、公開から時間が経っている場合は、連続公開週数の多い映画が面白い映画であるのは常識である。

「Mumbai Xpress」は、ヒンディー語とタミル語の2バージョンでの公開。もちろん見たのはヒンディー語版。監督はスィンギータム・シュリーニヴァーサ・ラーオ、音楽はイッラヤラージャ。キャストは、カマル・ハーサン、マニーシャー・コーイラーラー、オーム・プリー、ディネーシュ・ランバー、ヴィジャイ・ラーズ、シャラト・サクセーナー、ラメーシュ・アルヴィンド、サウラブ・シュクラ、ディーナー、ハルディク・タッカル、プラティマー・カーズミーなど。

低予算映画ながら、よくひねられたコメディー映画。ストーリーが二転三転するのであらすじを書くのが難しかった。上のあらすじは、読んだだけではチンプンカンプンだろうが、映画を見た後に読めばきっと理解できるだろう。

最近のボリウッド界では、ハリウッドのようにいろいろなジャンルの映画が作られるようになって来たが、今も昔もインド人に最も人気のあるのがコメディー映画である。インド人は映画館に息抜きに来る人がほとんどなので、お気楽なコメディー映画が一番好まれている。コメディー映画しか見ない、というモットーを頑なに守っているインド人も少なくない。だが、観客の爆笑を誘うために、インドのコメディー映画は一発一発の単発ギャグに重点を置くあまり、全体のバランスが崩れてしまっているものが多い。「Ek

Se Badhkar Ek」(2004年)はその好例だ。しかし、インド人はあまり細かいことを気にしないようで、いくらストーリーが無茶苦茶でも、腹を捩じらせて笑うことができる映画はヒットする傾向にある。

だが、単発ギャグも面白く、映画全体もうまくまとまった優れたコメディー映画というのもインドにはたくさんある。「Munna Bhai MBBS」(2003年)は近年稀に見る傑作コメディー映画だ。今日鑑賞した「Mumbai

Xpress」も、バランスの取れたコメディー映画の一例である。ストーリーにそれほど破綻がない上に、一場面一場面がショートコントのようで、映画館は何度も大爆笑の渦に巻き込まれた。コメディー映画にしては、迫力あるアクション・シーンも多かったのもポイントが高い。

前半の山場は、誘拐作戦である。小学校に潜入して富豪の息子を誘拐するというものだが、なんとクレーン車で上から校庭に侵入し、子供に睡眠薬を嗅がして捕まえ、またクレーン車で脱走するという、「ミッション・インポッシブル」(1996年)のパロディーみたいな爆笑作戦だった。クレーン車にヴィジャイ・ラーズがぶらさっている様は失笑が漏れるし、カマル・ハーサンがクレーン車の上を歩くシーンはハラハラした。また、インターミッション前のチェイス・シーンも迫力満点。アヴィナーシュがダッドゥーを連れてバイクで疾走し、それをディガンバルらが追いかけるのだが、走り回る場所がムンバイーのスラム街みたいなところで、面白かった。後半も、カマル・ハーサンがバイクから列車に乗り移るシーンなどがあった。また、アヴィナーシュは、円状の壁を遠心力を使ってグルグルと回るアクロバティックな走行を得意とするライダーであり、映画中そのシーンが何度も出てきた。多くは合成だったが、中にはスタントを使った本当のアクロバットもあったと思う。アヴィナーシュの異名「ムンバイー・エクスプレス」と、実際の列車ムンバイー・エクスプレスで混乱する最後のオチも秀逸だった。結局アヴィナーシュらは、メヘターからの身代金1000万ルピー+ラーオがアハリヤーに渡した口止料250万ルピーをまるまる手に入れ、めでたしめでたしということになった。

ストーリーもよくまとまっていたが、俳優たちの演技も素晴らしかった。主演のベテラン男優カマル・ハーサンは言うに及ばず、オーム・プリー、ヴィジャイ・ラーズ、サウラブ・シュクラなど、存分にコメディアンぶりを発揮していた。この映画のマニーシャー・コーイラーラーはきれいだった。マニーシャーは最近かなり太ってしまったのだが、顔は依然として痩せている。今回は常にサーリーを着ていたので、太っているのが目立たなかった。

約3時間の映画だったが、ミュージカル・シーンはほとんどなかった。無意味にミュージカル・シーンを入れず、コメディーに徹したのは正解だっただろう。

そういえば、映画中にコーラープル出身の警官が端役で出てきた。マハーラーシュトラ州の中で、コーラープル出身の人間はどうも特別な見方をされているように思えたが、実際はどうなのだろうか?コーラープル藩王国については、4月9日の日記でも少し触れた。

とりえあず、今週から公開された4本の新作ヒンディー語映画の内、「Mumbai Xpress」は見て損はないコメディー映画である。

| ◆ |

4月20日(水) Hazaaron Khwaishein Aisi |

◆ |

今日は新作ヒングリッシュ映画「Hazaaron Khwaishein Aisi(幾千もの夢はかくの如く)」をPVRアヌパムで見た。監督は、「Chameli」(2004年)のスディール・ミシュラ、音楽はシャーンタヌ・モーイトラー。キャストは、シニー・アーフージャー、チトラーンガダー・スィン、ケー・ケー・メーナン、サウラブ・シュクラ、ヤシュパール・シャルマーなど。

| Hazaaron Khwaishein Aisi |

1969年。スィッダールト(ケー・ケー・メーナン)、ギーター(チトラーンガダー・スィン)、ヴィクラム(シニー・アーフージャー)は、デリー大学セント・ステファン・カレッジに通う学生で、マルクス主義に影響され、学生運動を率いていた。スィッダールトとギーターは恋仲だったが、ヴィクラムは密かにギーターのことを愛していた。スィッダールトは農村改革のためにビハール州ボージプルへ単身乗り込み、ナクサライト(極左過激派)に参加する一方、ギーターは英国へ渡って勉強を続けた。ヴィクラムは政界と経済界をつなぐ大物ビジネスマンに成長していた。【写真は、ケー・ケー・メーナン(左)、チトラーンガダー・スィン(中)、シニー・アーフージャー(右)】 1969年。スィッダールト(ケー・ケー・メーナン)、ギーター(チトラーンガダー・スィン)、ヴィクラム(シニー・アーフージャー)は、デリー大学セント・ステファン・カレッジに通う学生で、マルクス主義に影響され、学生運動を率いていた。スィッダールトとギーターは恋仲だったが、ヴィクラムは密かにギーターのことを愛していた。スィッダールトは農村改革のためにビハール州ボージプルへ単身乗り込み、ナクサライト(極左過激派)に参加する一方、ギーターは英国へ渡って勉強を続けた。ヴィクラムは政界と経済界をつなぐ大物ビジネスマンに成長していた。【写真は、ケー・ケー・メーナン(左)、チトラーンガダー・スィン(中)、シニー・アーフージャー(右)】

4年後、ヴィクラムは偶然パーティーでギーターと再会する。ギーターはエリート官僚と結婚していたが、その結婚に満足していなかった。ギーターはスィッダールトと密会を続けていた。遂にギーターは離婚し、スィッダールトと共にビハール州へ行って、ナクサライトの活動を支援するようになる。

1975年、インディラー・ガーンディー政権は非常事態宣言を発布し、野党政治家や反対勢力の逮捕に乗り出す。ビハール州でもナクサライトの取り締まりが強化され、スィッダールトとギーターは逮捕されてしまう。ヴィクラムはギーターの元夫の力を借りてギーターを助け出すが、スィッダールトが牢獄から逃亡中に射殺されたとの報が入る。2人は落ち込む。

ところが、スィッダールトは生きていた。運良くナクサライトを支持する病院に運ばれたため、匿われていたのだった。だが、彼が再び逮捕されるのは時間の問題だった。ヴィクラムは即座にビハール州へ飛び、スィッダールトが入院している病院へ向かうが、その途中で事故に遭い、負傷してしまう。だが、偶然にも運び込まれたのはスィッダールトが入院している病院だった。だが、その夜、スィッダールトは村人たちに担ぎ出されて病院を脱走する。警察は、ヴィクラムが彼の逃亡を手引きしたと考え、彼に拷問を加える。ヴィクラムはリンチされ、植物人間となってしまう。

政治から足を洗ったスィッダールトは英国へ留学して薬学を学ぶことに決める。一方、ギーターは村に戻って、ヴィクラムを看病することにした。ヴィクラムは植物人間ながら、このとき初めて、ギーターに思いを伝えることができた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

男女男の三角関係の恋愛が軸になっているものの、1960年代末〜70年代のインドの政治や社会に詳しくないとストーリーを追うのが難しい、難易度の高い政治映画。スィッダールトを助けに行ったヴィクラムが、最後に植物人間になってしまうという、突拍子もない悲しい結末に少しガッカリしたが、最近のインド映画の革新の風を感じるにはちょうどいい映画であろう。この映画は、世界中の映画祭に出品され、高い評価を得ている。

この映画を理解するには、ナクサライトを理解する必要があるだろう。映画は、政治家たちが活動するデリーと、ナクサライトが活動するビハール州ボージプルの農村の2つが主な舞台となっていた。ナクサライトとは、毛沢東主義に影響された武力革命至上主義者たちの総称で、西ベンガル州ナクサルバーリーで1967年から始まった農民の武装蜂起運動に由来して、「ナクサライト」と呼ばれている。ナクサライトは主にビハール州、ジャールカンド州、オリッサ州、アーンドラ・プラデーシュ州、ネパール、バングラデシュなどの貧しい農村部で活動しているが、現在では非合法のテロ組織と認定されている。スィッダールトは、大学時代にマルクス主義にのめり込んだことがきっかけで、このナクサライトの活動家になり、やがて政府から追われる立場となった。農村部でナクサライトがどういう扱いを受けているのか、僕はあまり詳しくないが、映画中ではスィッダールトやギーターは農民たちから慕われ、匿われていた。農村部では大地主や警察による圧政が行われており、ナクサライトはそれに対抗する力を農民たちに与えたので、当時は歓迎されていたのかもしれない。だが、現在ではナクサライトはほとんどテロ組織と化しているので、農村部の人々からは恐怖の対象となっているというのが現状だと思う。

1975年の非常事態宣言についても少し触れておこう。インド初代首相であり、父であるジャワーハルラール・ネルーの後をほぼ引き継ぐ形で、1966年に第3代首相に就任したインディラー・ガーンディー首相は、主要商業銀行の国有化などの急進的政策を行った上に、第3次印パ戦争の勝利によりさらに圧政を推し進めたため、反対勢力の活動が活発になっていた。1971年の総選挙での不正が明らかになり、1975年に裁判所により議員資格の停止が決定されると、インディラー首相は非常事態宣言を発布し、反対勢力の大量逮捕や言論弾圧に踏み切った。映画中では、ヴィクラムの父親も政治家だったため、この非常事態宣言時に逮捕されてしまう。ビハール州で農民運動を率いていたスィッダールトやギーターも、警察による捜索を必死にかわす。だが、あまりの強権政治に民衆からそっぽを向かれ、1977年の総選挙でインディラーは敗北し、失脚した。

マルクス主義に影響された大学生たちが、学生運動に参加し、毎晩世界の情勢について議論する様子は、現在のジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)と全く同じである。JNUは共産主義者の巣窟となっており、学生たちの大半は共産主義に染まっていく。見たところ、天才タイプの学生ほど学生運動にのめり込む傾向にある。大体真面目な学生は午前中授業に出席し、午後に図書館で勉強し、夜は寝ているが、学生運動に参加する学生は、昼間は授業をさぼって寝ていて、夕方になるともそもそと起き出して、夜通し議論をしたり学生運動をしたりして過ごしている。こういう状況なので、JNUに留学するときは、マルクスの「資本論」の訳本なんかを持参して、暇なときにマルクスの思想を吟味していると、友達を作りやすいかもしれない。キャンパスには「イデオロジーやヘゲモニーが何たらかんたら」「アメリカ帝国主義に正義の鉄槌を」「グローバリズム反対」などなど、いろいろ反体制的なプロパガンダが踊っている。僕が所属するヒンディー語科の教授もほぼ全員共産主義者と言ってよく、クラスメイトたちも7割くらいは何らかの共産主義学生団体に所属している。僕が最近懇意にしてもらっている教授は、何を隠そうナクサライトの活動家だった人である。よって、JNUにいると、バリバリの共産主義者になるか、共産主義アレルギーになるか、どちらかだ。僕のクラスメイトの米国人はすっかりマルクス主義の活動家になってしまったが、同じくクラスメイトのリトアニア人は、旧ソ連から独立した歴史を持っているため、共産主義にはうんざりの立場である。僕も共産主義には特に興味を持っていなかったが、近現代ヒンディー文学は大いにマルクス主義に影響を受けているので、勉強する必要が出てきた。何より、「イデオロジーと文学」という授業があるので、嫌でもマルクス主義を学ばされる。ただし、学生時代に熱烈な共産主義者だった学生が、共産主義者が最も敵視する多国籍企業にやすやすと就職したりしているので、JNUの学生の多くはただ単に学生生活をエンジョイするために共産主義に身を染めているだけだと思われる。映画でも、ヴィクラムは共産主義に深入りせず、卒業後はさっさとビジネスマンになってしまっていた。

「Hazaaron Khwaishein Aisi」は、政治と恋愛を絡めた、非常にユニークな映画であったが、2時間という短時間にいろいろなことを詰め込んでしまっていたため、ストーリー展開が駆け足過ぎたように思えた。もっとビハール州の農村の現状を詳しく描写すると面白かったのではないだろうか。例えば、映画中ではこんなエピソードが非常に簡潔に描写されていた――地主の息子が村人の娘をレイプし、怒った村人たちが地主を取り囲む。だが、そのとき地主は心臓麻痺を起こしてしまう。医者が駆けつけるが、その医者は地主よりも低カーストだったため、地主は医者に指一本触らせなかった・・・、とか、あるとき警官が1人行方不明になり、村人たちに殺されたとの噂が広まって、村人たちが全員逮捕されてしまう。ところが、後にその警官がどこかで酔っ払って寝転んでいるのが見つかった・・・などなど。都会での政治家たちの駆け引きは、見ていてあまり楽しくないので、もっと農村部に重点を置いた映画にするとよかったと思う。

また、いまいち監督が結局何を訴えたかったのか、僕はあまり読み取ることができなかった。スィッダールトとギーターの愛?しかしスィッダールトは結婚をしているので、この映画のラストは説得力がない。政治的プロパガンダ?しかしその結末はかえって「政治に関わっても何の得もない」という達観の方が強かった。結局、マニ・ラトナム監督の「Yuva」(2004年)と同じく、政治にしろ恋愛にしろ、青春の情熱を描いた映画だと言えるだろう。

主役の3人を務めていたのは、いずれも新人か新人に近い俳優たち。だが、全員貫禄のある演技をしていた。シニー・アーフージャーの映画は最近立て続けに公開されている。「Sin」、「Karm」、そしてこの「hazaaron

Khwaishein Aisi」である。「Sin」のときは舞台俳優っぽい大袈裟な演技が気になったが、非常にいい男優であることがだんだん分かってきた。どちらかというと気味の悪い悪役が似合うのだが、主役を演じる男優になっていくかもしれない。

デリーが舞台になっていたため、デリーのいくつかの名所がロケ地に使われていた。特定できたのは、インド門とクトゥブ・ミーナールくらいだが、どこかの階段井戸も映っていた。コンノート・プレイス近くにあるウグラーセーンのバーウリーだろうか(恥ずかしながら未だに行ったことはない)。また、オールチャーにあるジャハーンギール城もロケ地となっていた。これは僕の好きな遺跡のひとつなので、スクリーンで久し振りに見ることが出来て大変満足。

言語は、英語6割、ヒンディー語3割、あとパンジャービー語やテルグ語が少々という感じだった。ビハール州の農村のシーンでは、ボージプリー方言が話されていた。

個人的なことだが、ヴィクラムとギーターが再会するパーティーのシーンで、僕の知り合いのウクライナ人(デリーでバラタナーティヤム修行中)がエキストラで出演していたような気がした。今度会ったら聞いてみようか。

「Hazaaron Khwaishein Aisi」は扱っているテーマが難しいので、普通のインド映画ファンにはお勧めできないが、インドの政治や社会に興味のある人には参考になる映画だ。

今日は新作ヒンディー語映画「Waqt」を見た。映画館はチャーナキャー・シネマ。最近は専らPVRなどのシネコンや高級映画館で映画を見ており、チャーナキャーのような中級映画館で映画を見たのは久しぶりだった。インド映画は、見る映画館でもだいぶ印象が違うものだ。やはりチケットが安い映画館ほど、観客のボルテージは高い。

「Waqt」とは「時間」という意味。監督はTVドラマ畑から映画界へ進出したヴィプル・アムルードラール・シャー、音楽はアヌ・マリク。キャストは、アミターブ・バッチャン、シェーファーリー・シャー、アクシャイ・クマール、プリヤンカー・チョープラー、ボーマン・イーラーニー、ラージパール・ヤーダヴなど。

| Waqt |

イーシュワル(アミターブ・バッチャン)は玩具会社を経営していた。妻のスミー(シェーファーリー・シャー)との間にはアディティヤ(アクシャイ・クマール)という名の一人息子がおり、イーシュワルは溺愛していた。アディティヤは裕福な生活と父親の溺愛により、仕事もせず遊び歩く道楽息子に育ってしまった。アディティヤの夢は映画スターになること。しかし、簡単に映画スターになれる様子ではなかった。イーシュワルの天敵、ナットゥーバーイー(ボーマン・イーラーニー)は事あるごとにアディティヤの放蕩ぶりを馬鹿にしていた。【写真は、アクシャイ・クマール(上)、プリヤンカー・チョープラー(中)、アミターブ・バッチャン(下)】 イーシュワル(アミターブ・バッチャン)は玩具会社を経営していた。妻のスミー(シェーファーリー・シャー)との間にはアディティヤ(アクシャイ・クマール)という名の一人息子がおり、イーシュワルは溺愛していた。アディティヤは裕福な生活と父親の溺愛により、仕事もせず遊び歩く道楽息子に育ってしまった。アディティヤの夢は映画スターになること。しかし、簡単に映画スターになれる様子ではなかった。イーシュワルの天敵、ナットゥーバーイー(ボーマン・イーラーニー)は事あるごとにアディティヤの放蕩ぶりを馬鹿にしていた。【写真は、アクシャイ・クマール(上)、プリヤンカー・チョープラー(中)、アミターブ・バッチャン(下)】

ある日、イーシュワルは勝手に結婚して花嫁を家に連れて来る。親に内緒で結婚したことにイーシュワルは激怒するが、花嫁はなんと天敵ナットゥーバーイーの娘プージャー(プリヤンカー・チョープラー)だった。ナットゥーバーイーに一泡吹かせることが出来て急に上機嫌になったイーシュワルは、盛大に結婚式を行う。ナットゥーバーイーも渋々2人の結婚を認めた。

アディティヤとプージャーはギリシアへハネムーン旅行へ行ったが、2ヶ月も帰って来なかった。ハネムーンから帰って来た後も、アディティヤはちっとも仕事をしようとしなかった。イーシュワルは焦っていた。なぜなら癌に冒されていることが分かり、医者には9ヶ月の命と診断されたからだ。イーシュワルはそのことをアディティヤには隠し、何とか自分が生きている間に自立して欲しいと願うようになった。また、プージャーは妊娠しており、孫の顔が見れるかどうかも微妙だった。

2ヶ月以内に10万ルピーを稼ぐと約束したアディティヤは、2ヶ月後になっても一銭も稼がず、5ヶ月後にあるオーディションを受けてスターになるまで待ってくれ、と呑気に構えていた。怒ったイーシュワルは、アディティヤとプージャーを家から追い出し、庭にある掘っ立て小屋に住まわせる。最初は何かの冗談だろうと考えていたアディティヤも、父親が本気であることを知るにつけ、何とか金を稼がなければならなくなり、危険なスタントマンをするようになる。

やがてオーディションの日が来た。このとき、イーシュワルとアディティヤの仲は最悪の状態となっていた。アディティヤはオーディションの合格し、ステージでパフォーマンスをするチャンスを得る。だが、イーシュワルの病状は悪化していた。偶然イーシュワルの病気のことを知ってしまったアディティヤは、ステージ上で「どうか時間を、1分でもいいから父に時間を下さい」と訴える。会場にいたイーシュワルは、アディティヤと抱き合い、父子の仲は回復する。だが、イーシュワルは危篤状態となる。と、同時にプージャーが産気付く。

病院に運び込まれるイーシュワルとプージャー。プージャーは無事に男児を出産する。イーシュワルは孫に自分の名前を与え、静かに息を引き取った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

余命幾ばくない父親と、仕事をしないで遊び歩く駄目息子の愛の物語。前半は爆笑、後半は爆涙の映画だが、ストーリーに捻りがなく、多少退屈だった。アルチーズ(グリーティングカードのチェーン)、ズーム(TVチャンネル)、インド生命保険社などとタイアップしていたが、おかげでそれらの会社の広告が随所に現れ、いい気分がしなかった。

何と言ってもこの映画はアミターブ・バッチャンとアクシャイ・クマールに捧げられたと言っていいだろう。アビシェーク・バッチャンが嫉妬するくらい、本物の親子のような絆が感じられた。アミターブ・バッチャンは最近コンスタントに演技力を要する役を見事に演じることに成功しており、円熟期を迎えている。アクシャイ・クマールは、もう独身の若者を演じるのは無理があるくらいの年齢になってしまっているが、演技力・アクション共に頑張っている。映画中、スタントマンの仕事をしているとき、アクシャイ・クマールが大勢の獰猛な犬に追いかけられるシーンがあるが、合成などが使われていたように思えず、本当に犬に追いかけられて全力疾走していたと見えた。決してスタントマンを使わないという彼のモットーはまだ貫かれているようだ。

プリヤンカー・チョープラーはますます美貌と演技が磨かれてきて、既にアイシュワリヤー・ラーイの次の世代の「インドの女神」の座を奪わんとしているほどだ。だが、この「Waqt」で演じたプージャーはあまり個性が際立っておらず、損をしていた。イーシュワルの妻を演じたシェーファーリー・シャーはかなり巧い女優だと感じた。調べてみたところ、「Rangeela」(1995年)でデビューし、「Mohabbatein」(2000年)や「モンスーン・ウェディング」(2001年)に出演しているが、それほど頻繁に映画には出ていない。

この他、コメディアン陣も秀逸だった。すなわち、ボーマン・イーラーニーとラージパール・ヤーダヴである。ボーマン・イーラーニー演じるナットゥーバーイーは、アミターブ・バッチャン演じるイーシュワルの天敵役で、顔を合わせては子供のような口喧嘩をしていた。そのやりとりが爆笑を誘った。また、ラージパール・ヤーダヴは、イーシュワルの家の使用人ラクシュマン役。非常に飲み込みが悪く、その大ボケ振りがまた爆笑を誘う。特にナットゥーバーイーとラクシュマンのやり取りは面白すぎる。というわけで、コメディー映画として見てもなかなかの出来だった。

音楽とダンスシーンもよかった。特にアディティヤとプージャーの結婚式のシーン「Miraksam」、ホーリーのシーン「Do Me A Favour

Let's Play Holi」がベスト。どちらもアップテンポな曲と群舞で迫力がある。モロッコで撮影された「Subah Hogi」は映像が美しかったが、途中、アクシャイ・クマールがちょっとした岩山の上から落っこちるシーンがあった。あの落ち方はかなり本物っぽかったので、その後怪我しなかったか心配になってしまった・・・。全体的に、ミュージカル・シーンとストーリーはあまり脈絡がなかったが。

アミターブ・バッチャンとアクシャイ・クマールの演技、プリヤンカー・チョープラーの美しさ、ダンスシーンの迫力、コメディーと涙の融合など、見所が多い映画だが、ストーリーがあまりに予想通りなので、不満に感じる人も多いと思う。「Waqt(時間)」があるときに見に行くといいだろう。

今日は主に3つのことをこなさなければならなかった。ひとつは、期末テスト第1日目であること。今日から試験が始まり、明日は休みで、明日後から3日連続でテストがある。ふたつめは、インド訪問中の小泉首相の非公式歓迎会に学生代表で招待されるという栄誉を預かったこと(後に詳述)。そしてみっつめは、本日より公開の新作ヒンディー語映画「Kaal」を見ることである。「Kaal」は、シャールク・カーンとカラン・ジャウハルというボリウッド界のビッグネームが共同プロデュースした映画で、今年最大の話題作のひとつ。抜け目無くあらかじめチケットを予約しておいた。PVRプリヤーで鑑賞。

「Kaal」の一般的な意味は「時間」で、奇しくも1週間前に公開された「Waqt」と似た題名だが、ここでは「死」という意味の方が強いだろう。時間は生物に死をもたらすので、ヒンディー語では「時間」という言葉に「自然に訪れる死」という意味が含まれている。シヴァ神の別名マハーカール(偉大なる死の使い)は、中国に伝わったときに「大黒天」と誤訳された。「黒色」という意味の「カーラー」という単語とごっちゃになったためだ。さらにそれが日本の七福神の1人となり、頭巾と小槌をもったユーモラスな姿で知られることとなった。

監督はソーハム。「Kabhi Khushi Kabhie Gham」(2001年)の助監督で、ボリウッド界の二大売れっ子監督、カラン・ジャウハルとラーム・ゴーパール・ヴァルマーの弟子という、有望な新人監督である。音楽はサリーム・スライマーン。キャストは、ジョン・アブラハム、イーシャー・デーオール、ヴィヴェーク・オーベローイ、ラーラー・ダッター、アジャイ・デーヴガン、クシャル・パンジャービー、ヴィシャール・マロートラーなど。シャールク・カーンが冒頭のミュージカル・シーンで「アイテム・ボーイ」としてダンス出演。あらすじは敢えて途中まで。

| Kaal |

ナショナル・ジオグラフィックの動物保護官クリシュ(ジョン・アブラハム)と妻のリヤー(イーシャー・デーオール)は、2ヶ月前に発生した人食い虎による外国人旅行者死亡事件を調査するため、オービット国立公園を訪れた。2ヶ月前の事件以来、同公園では奇妙な死亡事故が相次いでいたからだ。一方、デーヴ(ヴィヴェーク・オーベローイ)と恋人のイシカー(ラーラー・ダッター)は、友人サジト(クシャル・パンジャービー)とヴィシャール(ヴィシャール・マロートラー)と共に休暇を楽しみに森へ来ていた。サジトは密かに猟をしに来ていた。彼らの乗っていた自動車は途中で故障してしまったので、たまたま通りがかったジープに乗って、オービット国立公園を回っていた。クリシュらとデーヴらは森の中で出会い、行動を共にするようになる。【写真は、上段左からラーラー・ダッター、ヴィヴェーク・オーベローイ、ジョン・アブラハム、イーシャー・デーオール、下段はアジャイ・デーヴガン】 ナショナル・ジオグラフィックの動物保護官クリシュ(ジョン・アブラハム)と妻のリヤー(イーシャー・デーオール)は、2ヶ月前に発生した人食い虎による外国人旅行者死亡事件を調査するため、オービット国立公園を訪れた。2ヶ月前の事件以来、同公園では奇妙な死亡事故が相次いでいたからだ。一方、デーヴ(ヴィヴェーク・オーベローイ)と恋人のイシカー(ラーラー・ダッター)は、友人サジト(クシャル・パンジャービー)とヴィシャール(ヴィシャール・マロートラー)と共に休暇を楽しみに森へ来ていた。サジトは密かに猟をしに来ていた。彼らの乗っていた自動車は途中で故障してしまったので、たまたま通りがかったジープに乗って、オービット国立公園を回っていた。クリシュらとデーヴらは森の中で出会い、行動を共にするようになる。【写真は、上段左からラーラー・ダッター、ヴィヴェーク・オーベローイ、ジョン・アブラハム、イーシャー・デーオール、下段はアジャイ・デーヴガン】

ところが、彼らの周囲では次々と人が死んで行った。まずはクリシュたちが乗っていたジープの運転手がいなくなり、次にゲストハウスの従業員が遺体で発見され、1人で猟をしていたサジトも殺された。虎の仕業か、それとも他の危険動物の仕業か。また、サジトを探しに草原を回っていたクリシュ、リヤー、デーヴ、イシカー、ヴィシャールの前に3匹の虎が現れ、ピンチに陥る。だが、それを救ったのが、ジャングルの中に住む謎の男、カーリー(アジャイ・デーヴガン)だった。カーリーが現れると、虎たちは草原へ去って行った。カーリーはデーヴらに「森の規則を守らなければ生きて帰れないだろう」と不気味な忠告をして去っていく。

サジトの遺体は見つかったが、森林警備隊は雨季が来たため撤収してしまっていた。デーヴたちは森から脱出することを決意するが、道が土砂崩れでふさがってしまっていた。そこへ再びカーリーが現れる。カーリーは、一般人立入禁止の危険地帯「コア・エリア」を通る出口を教える。だが、途中でジープが故障してしまう。運転手が修理をしている間、カーリーは、村人たちに殺された1人の狂人の幽霊の話をする。その幽霊が全ての殺人を行っているという。だが、デーヴらはそれを信じなかった。カーリーは事あるごとに「〜をしてはいけない」とデーヴらに忠告するが、それを破った者はことごとく不幸な死に方をしていった。果たして、次から次へと殺人を犯す者は、人食い虎なのであろうか、狂人の幽霊なのだろうか、メンバーの誰かなのか、それとも・・・? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

基本的に密室殺人ホラー&サスペンス映画。だが、「インド映画もここまで成長したか」と嬉しくなるくらい、あらゆる意味でよく完成された映画だった。おそらくエンディングは賛否両論を呼ぶだろう。僕の個人的な意見では、1本の作品としてのまとめ方は、それまでの緻密な展開からするとお粗末だが、メッセージとしては示唆に富んだ終わり方だったと思う。

この映画の基本的なテーマとなっているのは「密猟」である。2月15日(火)の日記で、インド各地の国立公園から虎が急速にいなくなっているというニュースを伝えたが、まさにその問題が映画になっており、タイムリーだった。また、虎が観光客を襲うという事件の裏には、観光客が規則を守らないための自業自得である、という実態も暗示されていた。武器を携帯しない、ジープから降りて歩かない、などの基本的な森のルールを観光客は無視しており、それが自身の不幸を招いていた。これら、密猟への警告と観光客の不道徳への警告の2点が、この映画を娯楽映画ながら社会的メッセージを含むものにしていてよかった。

だが、この映画は「ジョーズ」のような怪物の恐怖に怯える種類のホラー映画ではない。虎の生息する森の中に入り込んだので、人食い虎によって次々と殺されているかに思われるが(雨季に獲物が取れなくなると虎は人を襲う、などのセリフがある)、それはインターミッション前後でソフトに否定される。虎以外の「誰か」が人を殺しているのだ。それが果たして生身の人間なのか、亡霊なのかは、映画を見てのお楽しみである。

この映画の優れた点はいくつかあるが、何と言っても筆頭に挙げられるのが、ナショナル・ジオグラフィック・チャンネルの協力により実現した森に住む動物たちの映像である。「森は動物たちの都会」というセリフがあったが、いろいろな動物たちの生の映像が随所に盛り込まれており、まさに人間の力の及ばない森の恐ろしさが効果的に映し出されていた。具体的には、フクロウ、コウモリ、サソリ、蛇、猿などの動物が主に出てきた。だが、最も印象に残るのは虎の映像である。インターミッションに入る数分前に、スクリーンに本物の虎が映し出される。あの虎の登場シーンは、ボリウッドスターの登場シーンに勝るとも劣らないかっこよさだ。虎はなんと神々しい動物だろうと思った。虎が登場した途端、観客から歓声と拍手が沸きあがったのも自然なことだ。それが大スクリーンに映し出され、観客の方へ向けて小走りに走ってくるのだ。その圧倒的迫力に僕は息を呑んだ。しかも虎のうめき声や足音が、大音響で映画館に響き渡る。これこそ映画の魔力だ。このシーンだけを見に映画館に足を運んでもいいくらいである。よって、「Kaal」は状況が許す人は是非映画館で、しかも音響のいい映画館で鑑賞すべき映画だ。最終的に3匹の虎が現れ、デーヴらを取り囲む。驚くべきことに、どうやらこのシーンは、合成や特撮などは使わず、生で撮影されたらしい。バンコクにて、訓練された虎を使っての撮影とのこと。特にヴィヴェーク・オーベローイの目と鼻の先まで虎が迫るので、見ているこちらがビクビクする。この虎は、「グラディエイター」(2000年)にも出演した「ハリウッド・スター」らしい。虎の登場シーンの後の、アジャイ・デーヴガンの登場シーンもかっこよすぎる。カメラ回しやアングルなどの撮影方法に工夫が凝らされていたことも特筆に価する。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の影響だろう。

主役キャストの中で最も印象に残ったのはアジャイ・デーヴガン。彼はこういう悪役っぽい役が本当に板に付いて来た。ヴィヴェーク・オーベローイも悪くない演技だった。怒っているときの顔と、かわいい髪型があまり一致していないのが気になったが・・・。ジョン・アブラハムは初っ端から上半身裸になって筋肉を見せびらかせながら全力疾走していて笑えた。いい演技をしていたが、しかしちょっとオーバーリアクション気味だった。最近つくづく思うが、彼はどうもヒンディー語がうまくないようだ。セリフのしゃべり方がたどたどしい。これは裏情報だが、先日、ムンバイーのジョン・アブラハムの自宅を図々しくも訪れたという友人の話では、ジョン・アブラハムの父親の名前はアブラハム・ジョンでケーララ州生まれ、母親はイラン人らしい。彼の家では代々、家督を継ぐ者はジョン・アブラハムの次はアブラハム・ジョン、その次はジョン・アブラハムというように、名前の前後を入れ替えて行くらしい。キリスト教徒のようだが、ポルトガルがキリスト教をインドに伝える前にインドに広まっていた原始キリスト教の家系なのではないかと僕は考えている。

女優陣ではラーラー・ダッターがよかった。僕は今まで彼女のことをあまり高く評価していなかった。美人すぎて温かみがない印象があったからだ。彼女が今まで演じてきた役も、常人の域を越えた美人というものが多かった。しかし、「Kaal」では普通の女の子を演じており好感が持てた。一方、イーシャー・デーオールは、今までも高く評価していなかったし、この映画を見てもその評価に変化はなかった。演技も身体も大味すぎる・・・。これら2人の女優陣が、森を歩くというのになぜかミニスカートやショートパンツをはいていたが無性に気になった。観客へのサービスなのだろうが、何が潜んでいるか分からない森林を歩くのに、都会を歩くのと変わらないようなイケイケの服装をしているのは奇妙な印象を受けたし、あまりに無防備である。

イシカーは迷信深い女の子という設定だった。映画の序盤、デーヴが運転する自動車が黒い猫をひき殺してしまう。インドでは、前方の道を黒猫が横切ったらそれは不吉な前兆と考えられており、迷信深い人は道を変えることがしばしばある。映画では、黒猫をひき殺すという最悪の行為をしてしまい、イシカーは凶兆だと怯える。その予感どおり、デーヴたちは不幸の連続に巻き込まれていく。

映画中の舞台となったのはオービット・パークという架空の公園だが、インド観光に詳しい人ならすぐに勘付くように、これはウッタラーンチャル州にある有名なジム・コーベット国立公園をもじった名称だ。実際にジム・コーベット国立公園で45日間に渡って撮影が行われた。しかし、どうも適切な許可を得ずに撮影してしまったようで、裁判沙汰になりそうな気配である。裁判を起こしたのは、インディラー・ガーンディー元首相の愛息子サンジャイ・ガーンディーの妻で、インドの動物愛護・環境保護運動の急先鋒であるメーナカー・ガーンディー議員である。

ミュージカル・シーンは、ほぼ冒頭と最後のみ。映画が始まるとすぐに「Kaal Dhamaal」のミュージカル・シーンが始まる。シャールク・カーンとマライカー・アローラーが無数のバック・ダンサーと共にモダンなダンスを踊る。そして映画が終わった後のスタッフ・ロールで、「Tauba

Tauba」が流れる。この曲では、ヴィヴェーク・オーベローイ、ジョン・アブラハム、ラーラー・ダッター、イーシャー・デーオールの4人が踊る。やはりアップテンポのモダンなダンスである。この踊りのとき、ジョン・アブラハムの胸にウルドゥー文字で「ishq(愛)」と書いてあった。彼は真面目な顔をしているくせに、細かいお笑いを提供してくれるので面白い。これらの踊りは、有名なファラハ・カーンが振り付けをしている。だが、ストーリーとは全く関係のない曲と踊りである。また、映画の序盤で「Ankhiyan

Teriya Ve」というパンジャービー風の曲がバックグランドで流れる他、「Bhoot」(2003年)の「Bhoot Hoon Main」も少しだけ流れるが、ミュージカルではない。結論として、この映画は事実上ミュージカル・シーンのない映画に分類される。ちなみに、「Kaal」のサントラCDには、「Dharma

Mix」なる曲が入っている。「Dharma」とは、カラン・ジャウハル監督のダルマ・プロダクションのことであり、言わばカラン・ジャウハル監督作品の曲のリミックス・メドレーとなっている。まずは「Kal

Ho Naa Ho」(2003年)の「Pretty Woman」から始まり、一瞬だけ同映画の「Maahi Ve」の一節が流れ、すぐに「Kabhi

Khushi Kabhie Gham」(2001年)の「Bole Chudiyan」に移り、その後かなりヘビーにリミックスされた「Say Shabha

Shabha」が流れ、「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)の「Koi Mil Gaya」となり、最後に「Kal Ho Naa

Ho」の「Maahi Ve」と「Pretty Woman」が融合した曲が流れて終了となる。映画中では使われなかったが、インド映画ファンには嬉しいサービスである。

ソニーがスポンサーをしているようで、ソニーのノートPCバイオ、ソニーのハンディーカム、ソニー・エリクソンのイヤホンなどが映っていた。インド映画に投資して宣伝を行うというのは、コカ・コーラやペプシ、また韓国企業の得意技だったが、やっと日本企業もインド映画界とタイアップするようになって来たようだ。

おそらく「Kaal」は、2005年のボリウッド映画の中で、2月に公開された「Black」に続いて重要な作品となるだろう。「Black」と「Kaal」を並べてみると、現在のインド映画が突然変異的に進化している様を目の当たりにできる。「Kaal」は「サファリ・ホラー」という新たなジャンルを切り開いたとも言える。映画館で見るべき映画の典型例だ。裁判沙汰になっているのが懸念事項で、多分上映中止のような措置は取られないと思うが、早めに見ておいた方が懸命かもしれない。また、この映画で監督デビューしたソーハム監督は、カラン・ジャウハル監督とラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のDNAを受け継ぐ、将来が楽しみな監督である。ちなみに、今日音楽ショップへ行ってみたら、「Black」のDVDが発売されていた。即購入した。

→■5月8日(日)Kaal 完全評

4月29日、日本の小泉純一郎首相がインドを訪問した。小泉首相の訪印は、首相就任以来初めてのことになる。僕がインドに留学した2001年に小泉首相は高支持率と共に首相に就任した。それ以来、小泉首相はいつになったらインドに来るのだろう、というか、いつになったら「インド」という言葉を口に出すのだろう、と待ちわびていたが、あれから4年、遂に首相の訪印が実現して感無量である。4月は、中国の温家宝首相、パーキスターンのムシャッラフ大統領など、インドの外交にとって重要な国の元首の訪問が相次ぐ重要な月となったが、そのトリを務めたのが小泉首相となった。小泉首相の訪印は、最近のインドの目覚しい経済発展や潜在的能力などがひとつの理由だろうが、中国や韓国での反日運動の激化や、国連常任理事国入りでのインドとの協力体勢の必要性など、数多くの要因が重なった結果、実現したと言える。

残念ながらインドのマスコミが小泉首相訪印を報道し始めたのは直前になってからであり、それほど世論は盛り上がっていなかったように思えるが(ムシャッラフ大統領の訪印などと比べると、という話だが)、しかし4月29日〜30日の新聞には、けっこう大きく小泉首相に関する記事が掲載されていた。その中でも、日本について総力特集をしてくれたのが、インディアン・エクスプレス紙である。4月29日付けのインディアン・エクスプレス紙には、折込のオマケとして、「日本」をまるまる10ページ、しかもカラーで特集していた(過去にも同じような日本特集が組まれていた記憶がある)。その冒頭の記事を全文翻訳してみた。現在の日本とインドの経済関係について、非常に鋭い分析がなされている。これを書いた人はヴィーシャル・バクシーという記者で、昔から日本とインドの経済関係について記事を書いている。題名は「新しい夜明け:インドにおける日の出」。インドでは日本は「The

Land of Sunrise」として有名で、日の出と日本をかけた題名である。日本人の名前もたくさん出てくるが、役職名を訳すのは難しいので、正確ではない部分があると思われる。

日本の小泉純一郎首相が4月29日にインドを訪れるが、これほどタイミングのいい訪印はありえないだろう。両国の関係はここ数年間で急速に発展した。日本経済のインドに対する関心は、過去10年間でおそらく最も高まっている。両国の大臣、政府官僚、大物実業家の交流も活発化している。

日本は今、両国がアジアの長期的繁栄のための長期的パートナーとなれることを確信している。国際社会におけるインドの急成長は安定した経済成長に支えられており、今後25〜30年でインドは世界のトップ3〜4の経済大国にのし上がると見られている。

同時に、日本の商業界と産業界は、中国における高投資のリスクを回避するためにインドへの投資を考えている。この裏には主に3つの理由がある。ひとつは、多くの日本企業が中国の投資を飽和状態に達したと考えていること、ふたつめは、中国の経済が停滞傾向に入ると見られていること、みっつめは、中国でビジネスをし、金を儲けることは、当初多くの日本企業が考えていたほど簡単ではないことである。

しかし、多くの障害もある。日印の二国間貿易は毎年40億ドルほどだが、これは潜在的数値に比べてかなり低い。また、この数値は、インドと中国や韓国との貿易額の急増と比べるとさらに見劣りがする。

港湾、道路、空港、電力などの適切なインフラの欠落は、日本企業にとって精神的な壁となって立ちはだかっている。がんじがらめの労働法や複雑な間接・直接税の構造、官僚的形式主義も問題である。

日本企業は概してインドにおいて保守的な投資者である。日本の自動車企業(スズキを除く)の一般乗用車のインドにおける製造能力の合計は、ヒュンダイ一社の自動車製造能力の約半分である。あるインドの日系企業のCEOは、「私は、日本企業はインドにおける初期ビジネスチャンスを逃したと考えている。韓国企業が成功を収めたのに対し、日本企業はインフラの不備、複雑な税制などを見て躊躇していた。日本人はおそらく、『郷に入らば郷に従え』という諺を信じていなかったのだろう」と述べた。

日本の大企業は何十年もインドでビジネスをしているにも関わらず、その投資額や運営規模は、インドよりも小さな国へのそれに比べて小さいと分析されている。日本企業は、インドに巨額の投資をすることを渋ってきた。

しかし、日本企業のインドへの関心に限っては、希望の光がある。今日、日本におけるインドへの関心は数年前に比べて非常に高い。さらに多くの日本企業がインドとそのビジネスチャンスについて興味を示している。ゴールドマン・サックスは、インドをロシア、中国、ブラジルと共に、21世紀に経済が急成長する国と予測した。これにより、日本企業は突然、インドへの投資や事業拡大について関心を持ち出した。

なぜ日本経済は今、インドに注目するのか:

インドは今日、世界で最も急速に発展する経済国であり、この事実は日本政府と産業界の両方が強く認識している。ある著名な国際組織の予測によると、インドは2050年まで平均5%の経済成長率を維持する唯一の国となる。ゴールドマン・サックスは、インドは2030年までに世界第三位の経済大国になり、その国内総生産(GDP)は2050年までに27兆ドルを越えると予測した。最近のドイツ銀行の報告では、インドは早くとも2020年には世界第三位の経済大国となる。マッキンゼーの最近の研究は、インドは高いエンジニア技術、巨大な国内市場、莫大な原材料資源により、高い技術を要する産業の次世代製造アウトソーシング先と位置づけている。

ATカーニーの世界海外直接投資(FDI)受容リストでは、インドは中国と米国に次いで第三位となった。

インドのマンモーハン・スィン首相は最近、インドを知識発信、知識消費、知識共有共同体にするための知的社会と知的経済の構築という目的の方法論的実現を目指した国立知識委員会の設置を決定した。

インドで、質量共に成長を続ける3億人強の中産階級は、外国企業にとって消費者階級として大きなビジネスチャンスを提供する。日本のような国が高齢化や労働力の欠乏に悩む中で、インドは若返り続けている。インドの人口の約40%、つまり4億人のインド人は18歳未満である。2015年までに、5億5千万人以上のインド人が20歳以下となると予測されている。

インドは訓練された人材を抱える世界第二の人材大国であり、さらに成長を続けている。インドは今日、政治的にも経済的にも、より安定した投資先と見られている。特に、米国との良好な二国間関係と、パーキスターンとの関係改善が注目されている。蛇足だが、インドが日本からの政府開発援助(ODA)の最大受取国となったことは、日本政府のインドに対する新たな政策を反映している。日本企業のビジネスの決定は、日本政府の外交姿勢に大きく依存しているため、これは重要なことである。

インドがアジアの中で強大な国に成長することは、日本にとって重要である。なぜなら、多くの日本企業が中国に製造工場を設立するために何十億ドルもの投資を行ったにも関わらず、中国との政治的関係は一度も安定していないからだ。

日本貿易振興会(JETRO)の塚本弘副理事長は、「日本はインドの安定した経済政策に深い感銘を受けている。例えば、中央政府の政権交代があった後も、FDI政策は安定していた。我々はインドの安定した経済発展に励まされている。我々は、さらに多くの日本企業がインドに投資すると信じている」と述べた。

また、塚本副理事長は、「チダンバラム財相によって発表された予算と税金の提案は、税制改革に非常に前向きである」と付け加えた。

塚本副理事長によると、他のプラス要素は、電子工学や自動車産業など、インドの多くの産業が成長していることだ。「需要が急増しており、さらに増加すると見込んでいる。韓国企業はインドで非常に活発だが、日本企業も今やインドでのビジネスに真剣に取り組んでいる。」

塚本副理事長は、インドとタイの間で結ばれた自由貿易協定が、日本企業にとって非常にプラスに働いていると述べた。

商船三井の岩田誠専務は、「我が社はインドとの液化天然ガス(LNG)計画でさらなる協力をしたいと考えている」と述べた。商船三井は、ペトロネット社のLNG計画に参加している。

東洋水産社長で、日本商工会議所(JCCI)の日印経済委員会(JIBCC)常任理事会副会長に日本人以外で就任した初めての人物であり、35年以上日本でビジネスをしているタンモイ・バナルジー氏は、「日本はインドとの関係強化に注目している。日本人はインドの重要性に気付いた」と述べている。

三井商事海外局の山崎局長は、「現在の日本企業にとっての問題は、次にどこへ投資するかだ。2004年までは、中国が急成長していたからその点について何の問題もなかった。しかし2005年、中国の成長に蔭りが見え始めている。現在、三井商事だけでなく、他の多くの日本企業も、投資先としてインドに注目している」と述べた。

インドステート銀行日本支店のジャヤンターKスィンハーCEOは、「今日、インドに対する注目は急増している。日本の新聞や雑誌にはインドに関する多くの記事が掲載され、日本のTV局はインドに関する番組を多く放送している。日本におけるインド人IT専門家の存在はインドに対する積極的なイメージを構築するのに役立っている。日本企業はアプローチに関しては保守的だが、現在インドを魅力的な投資先として見ている」と述べている。

インド銀行日本支店のPシヴァラーマン支店長は、「日本のビジネスは間違いなくインドに注目している。日本企業はインドを絶好のビジネスチャンスを提供する強大で頑丈な経済国として見ている」と述べた。

コヴァンシスの最高顧問で、インドITクラブ(日本におけるインドIT企業のグループ)会長のAPSマニ氏は、「インドのIT産業は、日本におけるインドのイメージを助長し、インドに対する注目を集めるのに貢献している」と述べた。

新しいチャンス:

日本では、インドにおける金融サービスなど、新たな分野への関心も高まっている。ジャヤンターKスィンハーCEOは、「日本の金融部門はインドに強い関心を示している。過去6ヶ月、毎週2社の金融部門企業が私にインド市場のことを質問しに来ている」と述べた。

また、情報技術などの新時代の部門におけるビジネスチャンスは、日本でビジネスを行うインドIT企業だけに限定されない。日本のIT企業もインドのIT部門から多くのことを学習することができる。日本情報技術振興事業協会(IPA)の藤沢武平太理事長は、「ウィプロ、TCSなどのインドIT企業は顧客のために効果的に仕事をしており、価格も競争力がある。それらの企業は、エンジニアたちに日本語教育を行ってもいる。しかしインドIT企業から日本企業が学ぶことができるのは、世界市場におけるビジネスである。インドIT企業の顧客とのビジネスの方法は、米国市場に影響されているため、より西洋化されている。我々は、日本企業にそれを達成してほしいと考えている」と述べた。

藤原理事長は、「我々は米国から多くのソフトウェアを輸入し、日本の市場に適応させている。しかし我々は日本のソフトウェア企業の競争力を強化するためにITビジネスの方法を改革したいと考えている」と付け加えた。同様に、著名なファスナー製造会社であるYKKのような企業も、米国のような先進市場での割当手数料のため、織物産業に新しいチャンスを求めている。YKK市場拡大計画部の三谷部長は、「インドは大きな潜在性を秘めている。割当手数料により、多くの企業が製造拠点を中国やインドに移したり、それらの国からのアウトシーソングを考えている」と述べた。丸紅のような企業も、織物産業のビジネスチャンスに注目している。丸紅は既にSPオスワル・グループと提携した。織物産業のビジネスチャンスは、織物および衣料品に関する協定(ATC)施行後の情勢の研究から測られる。インドの米国市場における市場占有率は、ATC施行前は4%だったが、施行後は15%となった。欧州市場では、ATC施行前は6%だったが、施行後には9%になった。

三谷部長は、「だからインドはATC施行後に大きなビジネスチャンスがある。危機管理に基づき、インドでの事業拡大をすることは重要だ。なぜなら中国だけに依拠するのは非常に危険だからだ」と述べた。

三井住友海上は2年前にインド市場に進出したが、ビジネスの将来に積極的な展望を持っている。三井住友海上との合弁企業チョーラーマンダラム三井住友海上(三井住友が26%の株式を保有)は、順調に事業を拡大している。三井住友海上の石川氏は、「我が社は順調にいっている。我が社の幹部は、中国だけに集中せず、インド市場にも注目すべきだと考えている」と述べた。

日本最大の分析機器製造会社、島津製作所も、インドでの事業拡大を考えている。島津製作所一般計画部の藤野部長は、「もし我々が日本の事業のためにインド市場を注目していたら、インド市場はもっと身近だっただろう。我が社は、インドを中国の次の最重要市場と位置づけている。インドは巨大市場だけでなく、英語や、良好な法律・財政システムなどの利点がある。今日、インドでビジネスを行うための基礎的な環境はさらに改善され、シンプルになっている」と述べた。

日本貿易振興会(JETRO)のような日本政府機関は、日本での外国企業の成長を促進しており、インド企業も恩恵を被っている。東京に新しく建築されたJETROのビルは、外国企業のために35室を用意しており、2ヶ月だけ無料で利用することができる。同様に、JETROは日本の他の5都市にビジネス支援センターを持っている。多くのインド企業がその施設を利用している。

どうしたらインド企業は日本企業と密接に仕事ができるか:

インド企業の経営者にとって、日本人がどのようにビジネスを行うのかを理解することは重要である。日本企業と取引をするときは、発注にしろ合弁にしろ、忍耐が必要だ。日本人は律儀な国民で、品質と時間を守れない企業とは仕事をしたがらない。

在東京インド大使館の経済商業担当のアヌープKタークル氏は、「インド人は、日本人が長期的視野で仕事をすることを理解しなければならない」と述べた。

正直で透明なアプローチと、同意事項の厳守。日本企業との成功の鍵は、長期的関心を共有し、顧客を満足させることにある。もし一度協力関係が成功すれば、日本人はよい噂を広め、ビジネスの成長を手助けしてくれるだろう。

小泉首相の訪印は、4月29日朝にデリーに到着し、翌日朝にパーキスターンへ発つという日程で、実質1日だけだった。小泉首相がその間インドで何をしたのか、全貌は分からないが、新聞記事によると、デリーメトロを視察したり、日本語教育を行っているRKプラム(自宅の近所)の学校へ行ったり、アブドゥル・カラーム大統領やマンモーハン・スィン首相と会談したりしたようだ。できることならタージ・マハルを、せめてフマーユーン廟を見てほしかったが、観光はしなかったと思われる。是非タージ・マハルを見て「感動した!」とか言ってほしかった。しかし、小泉首相の訪印を機に日印関係がこれからさらに緊密になることは確実である。

ところで、僕は日本人留学生代表として小泉首相との懇親会に出席した。他に日本に関係しているインド人や、榎日本大使、日本企業の駐在員、またオリッスィー・ダンサーの小野雅子さんや、日本語スピーチコンテスト優勝者のインド人学生(JNU日本語学科)なども出席していた。総勢20名ほどだっただろう。時間にしたら30分ほどだったが、一人一人小泉首相に自己紹介や進言をすることができた。会場はタージ・マハル・ホテルの屋上の広間。ルティエンス・デリー(デリー中央部の官庁街)を一望の下にすることができ、デリーは緑の街であることを思い知らされた。

小泉首相は見たところちょっと疲れ気味で、何か声が小さく、自分の意見を述べるときはぼそぼそとしゃべっていた。その反面、他人の発言に反応するときは竹を割ったようなシンプルな言葉を勇ましく使うのが印象的だった(このときの小泉首相はイメージ通りである)。雰囲気は、悪く言えば威厳がないのだが、よく言えばフレンドリーな人だと思った。もし首相という立場じゃなかったら、気軽に話せそうだった。インドのことをあまり深く知らないように見えたが(仕方ないが)、おそらくインドに対して好印象を持ってくれたのではないかと思う。ある人が「インドは治安がいい」と話したら、「首相が何度も暗殺されているのに治安がいいと言われて驚いた」みたいなことを言っていた。やはりインドはそういうイメージを持たれているのだろう・・・。インドは治安が素晴らしくよいというわけではないが、日本人がイメージしているほど悪くはないと思う。その象徴は、警備員や警察が持っている棒である。棒を持って警備すれば事足りるような国は、治安がいいと言えるのではなかろうか。貴金属店や銀行などでは銃を持った警備員もいるが、何十年も使っていなさそうな錆び付いた銃であることがほとんどだ。おそらく弾丸も込められておらず、ただ脅すためだけに持っているのだろう。

もし僕が何かしらこの懇親会で小泉首相に、または日本に貢献したとしたら、それは「ヒンズー語またはヒンドゥー語は間違いで、本当はヒンディー語であること」と、「ヒンドゥー教とヒンディー語、宗教と言語を混同するのは間違いであること」を訴えたことだろうか。小泉首相は他の一般の日本人と同様に、インドの第一公用語のことを「ヒンズー語」と言っていた。僕が「ヒンディー語は・・・」と話し始めたら、「ヒンズー語じゃないの?」と質問された。よって、上記のことを簡単に申し上げる必要がでてきてしまった。多分あまり分かってもらえなかったと思うが、もし小泉首相が何かの機会に「ヒンズー語」ではなく、「ヒンディー語」という言葉を使ってくれたら、僕は嬉しい。

一応カメラを持って行ったのだが、撮影するような状況ではなく、小泉首相の写真を撮ることはできなかった。一応記念写真は撮ったが、多分それはもらえないだろう。また、実は小泉首相にヒンディー語の詩でもプレゼントしようかと思い、準備していた。詩人の友人に「歓迎の詩」をひとつもらって、適当に改造して翻訳して渡そうと思ったのだが、日本語にすると何だか間の抜けた詩になってしまったので、これは渡さない方が懸命だと思い、やめた。ヒンディー語には、目上の人を歓迎する表現がたくさんある。例えば、日本語で「来る」の敬語にあたる「いらっしゃる」があるが、それに相当するもっと優雅でおめでたい言葉やフレーズがヒンディー語・ウルドゥー語に多く用意されている。しかしそれを日本語に訳すと、うまく相当する言葉がないため、その優雅で吉祥な雰囲気が壊れてしまい、詩全体まで壊れてしまう。代わりに日本とインドの友好の詩でも作ってもらおうと思ったのだが、いかんせん期末試験中なので無理に頼むことができなかった。

懇親会に出席していたインド人学生のシェーク君とは、おかげで親しくなった。元から彼は僕のことを知っていたようだが、僕はよく知らなかった。シェーク君は近々、奨学金をもらって京都大学に留学する予定のようだ。さすがスピーチ・コンテストの優勝者、小泉首相の前でも堂々と日本語で自分の意見を述べていて立派だった。懇親会後、シェーク君に「小泉首相、元気なかったね」と言ったら、「インドの首相の方がもっと元気がありません」と言われて爆笑した。シェーク君は西ベンガル州コールカーター生まれのイスラーム教徒。こういう背景を持っているため、僕が「宗教と言語は関係ない」と言ったことを褒めてくれた。彼はベンガル地方生まれなので母語はベンガリー語なのだが、インド人からも「イスラーム教徒のくせになぜ母語がベンガリー語なのだ」とよく聞かれるという。ヒンディー語とウルドゥー語に関する誤解は、もはやどうしようもないぐらいインド人の心に根を張ってしまっているのだと思って残念だった。