昨夜デリーに戻って来たばかりだが、今日には早速、僕が日本に帰国している間に公開された映画を少しでも見逃さないようにと映画館に走った。今日見た映画は、6月30日に公開されたヒンディー語映画「Sarkar」。PVRアヌパムで鑑賞。

「Sarkar」の直訳は「主」や「政府」だが、ここでは映画の主人公の尊称となっている。監督・制作はラーム・ゴーパール・ヴァルマー。キャストは、アミターブ・バッチャン、アビシェーク・バッチャン、ケー・ケー・メーナン、ラージュー・マーヴァニー、ザーキル、ジーヴァー、アヌパム・ケール、ラヴィ・カーレーカトリーナ・カイフ、タニーシャーなど。

| Sarkar |

スバーシュ・ナーグレー(アミターブ・バッチャン)は、マフィアのドンとしてムンバイーに君臨しており、人々から畏敬の念と共に「サルカール」と呼ばれていた。サルカールはマフィアながら悪事には手を染めず、常に弱者の味方であったため、庶民から絶大な信頼を集めていた。サルカールには2人の息子がおり、長男はヴィシュヌ(ケー・ケー・メーナン)、次男はシャンカル(アビシェーク・バッチャン)だった。ヴィシュヌは血気盛んな性格で、妻子がありながら女優のサプナーに恋をしていた。シャンカルは米国留学を終え、恋人のプージャー(カトリーナ・カイフ)と共にムンバイーに戻って来たばかりだった。【写真は、左がアミターブ・バッチャン、右がアビシェーク・バッチャン】 スバーシュ・ナーグレー(アミターブ・バッチャン)は、マフィアのドンとしてムンバイーに君臨しており、人々から畏敬の念と共に「サルカール」と呼ばれていた。サルカールはマフィアながら悪事には手を染めず、常に弱者の味方であったため、庶民から絶大な信頼を集めていた。サルカールには2人の息子がおり、長男はヴィシュヌ(ケー・ケー・メーナン)、次男はシャンカル(アビシェーク・バッチャン)だった。ヴィシュヌは血気盛んな性格で、妻子がありながら女優のサプナーに恋をしていた。シャンカルは米国留学を終え、恋人のプージャー(カトリーナ・カイフ)と共にムンバイーに戻って来たばかりだった。【写真は、左がアミターブ・バッチャン、右がアビシェーク・バッチャン】

ある日、ドゥバイから1人の男がサルカールを訪ねて来る。男の名はラシード(ザーキル)と言い、サルカールに麻薬密輸の許可をもらいに来たのだった。しかしサルカールはそれを「道義に反する」として断る。麻薬密輸により大金を儲けることを企んでいたラシードは、一転してサルカールを殺すことを計画する。その計画には、サルカールの協力者であったヴィシュラム(ラージュー・マーヴァニー)、シルバーマニや、僧侶のスワーミージー(ジーヴァー)などが加わる。彼らはまず、サルカールの人望を失墜させることから始める。彼らは非暴力主義の政治家クラーナー(アヌパム・ケール)にサルカール批判をさせておいて彼を暗殺した。また、女優サプナーに恋していたヴィシュヌをそそのかして、サプナーと恋仲にあった男優を公衆の面前で殺させる。ヴィシュヌはサルカールから勘当され、ヴィシュラムの家に匿われることになる。サルカールはクラーナー殺害の罪を着せられることになり、逮捕される。サルカールは獄中で暗殺されそうになるが、シャンカルの活躍により、重傷は負ったものの間一髪で救出される。サルカール暗殺未遂により、クラーナーを殺害した真犯人の存在が急浮上し、サルカールは民衆の支持を回復する。また、サルカールはこれら一連の事件の裏に誰がいるかを知る。

一方、サルカール暗殺に失敗したラシードらは、ヴィシュヌを刺客にしてサルカールの家に送り込む。ヴィシュヌは真夜中にサルカールを暗殺しようとするが、異変に気付いていたシャンカルに止められる。シャンカルはヴィシュヌを殺してしまう。いよいよサルカールとシャンカルの復讐が始まり、シルバーマニ、ヴィシュラム、ラシードらは殺されると同時に、スワーミージーの自供により、州首相までもがサルカール暗殺に加担していたことが発覚する。サルカールは敵を一掃し、再びムンバイーを手中に収める。だが、いつの間にかサルカールと呼ばれる人物は、スバーシュからシャンカルへと移っていたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

映画の冒頭に「この映画をフランシス・フォード・コッポラ監督の『ゴッドファーザー』に捧げる」とあるように、「Sarkar」はハリウッドの古典的名作「ゴッドファーザー」(1972年)を翻案して作られたギャング映画である。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の他の映画と同じく、ミュージカル・シーンが一切排された2時間ほどの映画であるが、キャラクター、セリフ、カメラ回し、音楽など徹底的にこだわって作られた、原作と見比べても恥ずかしくない重厚な作品だった。

ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは、「Satya」(1998年)、「Company」(2002年)、「D」(2005年)など、数多くのギャング映画を監督、制作している。だが、彼はこの「Sarkar」を、今まで自分が作ってきたギャング映画の集大成だとしている。「Sarkar」の主人公であるサルカールは、通常のマフィアのドンとは違い、麻薬密輸などには手を出さず、政府の抑圧に苦しむ庶民のために仕事をする、いわゆる「義賊」である。だから、サルカールの家族も彼を誇りに思っている。マフィア映画ながら、この映画はまず「家族」に非常に重点が置かれていたのに着目すべきであろう(「ゴッドファーザー」でも「ファミリー」という言葉が特別な意味を持っていたが)。

また、サルカールの次男のシャンカルは、恋人のプージャー(父親はビジネスマン)に父親の仕事を聞かれたときにこう答えている。「君の父親はシステムの中にいて自分のために働いているけど、オレの父親はシステムの外にいて人々のために働いているんだ。」僕はこのセリフこそがこの映画の中で最も重要なものであったように思う。この「システム」という言葉は、英語ではあるが、インドを理解する上で非常に重要な単語だと思う。「システム」の中には、政治、社会、文化、伝統、共同体など、多くの意味が含まれる。インドにある全ての問題の根源は、この「システム」の欠陥によるものだと言い切ってしまっていいだろう。映画の冒頭には「システムが機能を停止したとき、パワー(権力)が台頭する」というドンピシャの言葉も出てくる。インドでは、国民のためにあるはずの政府や警察は、国民を苦しめるばかりで何も助けてくれないのが現状である。政治家、役人、警官は私欲のことしか考えず、権力を振りかざすだけである。これは今に始まった話ではない。インドは大昔から外来勢力の支配にさらされてきた国である。異国の人々の支配下において、その国家機構の何が庶民の助けになろうか?また、何千年もの間に形成されてきたインドの伝統や習慣は、一方で独特の文化を形作っているが、他方で人々の生活、価値観、人生をがんじがらめにしてしまっている。よって、インド人は自らの安全を確保するために、必死にそのシステムの中でなるべくうまい蜜を吸えるポジション確保や維持に躍起になる一方で、システムの外にいて民衆の味方をしてくれる「英雄」の登場を心待ちにしているところがある。この映画は、ただのギャング映画ではなく、インド人の置かれている現状を巧みにえぐり出した作品だと言える。「この世に善も悪もない、あるのは権力だけだ」というサルカールのセリフも印象的だ。そういえば、今年1月に公開された「Page3」では、「システムの中にいながらシステムを変えていかなければならない」というセリフがあった。

主演のアミターブ・バッチャンは迫真の演技。サルカールの役は、アミターブ・バッチャンにしかできなかっただろう。だが、彼よりも素晴らしかったのは、その息子アビシェーク・バッチャン。アミターブとアビシェークが共演するのは、「Bunty

Aur Bubly」(2005年)に引き続き2回目である。実の親子の役を演じたのは初だ。それにしてもアビシェークは本当にいい男優になった。デビューしたての頃は目に手も当てられない状態だったが、「Sarkar」において遂に父親を凌ぐほどの存在感を放つようになったと言える。特に映画の最後で州首相と対峙したときに彼の演技は鳥肌物であった。シャンカルは、州首相が数々の事件の黒幕にいたことや、多くの汚職に関わっていたことを中央情報局(CBI:インドの諜報機関)に告発し、州首相に最後の挨拶をしに州首相官邸を訪れる。州首相は、「ワシは州首相だ。逮捕されても2日で出てやる」と豪語すると、シャンカルは冷酷な視線と共に言い放つ。「オレもそれを望んでいるさ。」もちろん、このセリフは、「もしシャバに出たらオレがお前を殺してやる」という意味である。また、シャンカルの兄のヴィシュヌを演じたケー・ケー・メーナンも素晴らしい。彼の優れた演技力は既に「Hazaaron

Khwaishein Aisi」(2005年)で確認済みだったが、「Sarkar」においてますます彼が持つ演技力の高さを確信することになった。他に、サルカールの第一の部下を演じたラヴィ・カーレーもいい演技をしていた。

男臭い映画であったため、あまり女優の出番はなかったが、それでもシャンカルの恋人プージャーを演じたカトリーナ・カイフは印象に残った。カトリーナ・カイフはインドのトップ・モデル。最近はTVCMにもよく登場している。実はけっこうファンである。

前述の通り、ミュージカル・シーンや挿入歌のない映画であったが、BGMが映画を盛り上げていた。特に「ゴーヴィンダー・ゴーヴィンダー・ゴーヴィンダー・・・」とひたすらお経のように繰り返される曲が特に耳に残った。

今年6月に公開されたばかりの、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー制作の映画「D」では、実在の大物マフィア、ダーウード・イブラーヒームとの関係が取り沙汰されたが、この「Sarkar」では、ヒンドゥー至上主義団体シヴ・セーナーの首領、バール・タークレーとの関係が話題になった。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のうまいところは、タークレーを試写会に招待したことだ。タークレーは、「Sarkar」と自分の人生の類似点を指摘しながらも、いたくこの映画を気に入って褒め称えたとか。泣く子も黙るシヴ・セーナーを敵に回さずに宣伝に使ってしまう辺り、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のすごさを感じる。

「Sarkar」は、「インド版ゴッドファーザー」という一言では片付けられない傑作である。アミターブ・バッチャンとアビシェーク・バッチャンの親子共演/競演も見ものだ。

今日はグルガーオンにあるDTメガモールで、7月8日公開のヒンディー語映画「Dus」を見た。DTメガモールは、ちょっと前に出来たばかりのシネコン&ショッピングモールである。今回初めて行った。オープンしてから数ヶ月が経っていると思うが、まだ開いている店舗は数えるほどしかなく、殺伐とした雰囲気だった。4階にあるフードコートが一応の目玉なのだが、あまり利用価値がなさそうであった。こんな状態なので、来客数も少ない。2階にあるThe

Next Shopが一番利用価値があるだろう。オシャレな小物などを売っている店で、デリーのGK-IのNブロック・マーケットにも店舗がある。

さて、「Dus」とは「10」という意味である。監督は「Tum Bin」(2001年)や「Aapko Pehle Bhi Kahin Dekha

Hai」(2003年)のアヌヴァウ・スィナー、音楽はヴィシャール・シェーカル。キャストは、サンジャイ・ダット、スニール・シェッティー、パンカジ・カプール、アビシェーク・バッチャン、ザイド・カーン、シルパー・シェッティー、イーシャー・デーオール、ディーヤー・ミルザー、ラーイマー・セーングルシャン・グローヴァーなど。

| Dus |

テロ対策部(ATC)のスィッダーント(サンジャイ・ダット)局長は、5月10日に何者かが大規模なテロを画策しているとの情報を入手し、捜査に乗り出した。スィッダーントは、部下のシャシャーンク(アビシェーク・バッチャン)、アディティー(シルパー・シェッティー)、アディティヤ(ザイド・カーン)らと親子のような兄弟のような関係を築いていた。スィッダーントらは、大規模テロの首謀者の名前がジャームワールだということを突き止める。だが、それを内相に報告した途端、ATCの解散が上から一方的に通告される。猶予期間は1週間だった。【写真は左から、イーシャー・デーオール、ザイド・カーン、スニール・シェッティー、サンジャイ・ダット、アビシェーク・バッチャン、シルパー・シェッティー】

そのとき、スィッダーントのもとにカナダの諜報部員ネーハー(イーシャー・デーオール)から連絡が入り、ジャームワールの部下のヒンマト・メヘンディーなる人物の居所が分かったことが知らされる。スィッダーントは、シャシャーンクとアディティヤを秘密裡にカナダへ送り込む。

カナダに到着したシャシャーンクとアディティヤはネーハーと合流し、ヒンマト・メヘンディー(パンカジ・カプール)を拉致する。このとき、成り行きで、カナダ警察のダン(スニール・シェッティー)もジャームワールの逮捕に協力することになる。ヒンマト・メヘンディーはなかなか口を割らなかったが、シャシャーンクらは巧みにヒンマトを懐柔し、とうとうジャームワールの居場所を突き止める。シャシャーンク、アディティヤ、ダンの3人は協力してジャームワール(グルシャン・グローヴァー)を殺害する。そして3人はヒンマト・メヘンディーを解放する。

一方、デリーに残っていたスィッダーントは、誘拐されたシャシャーンクの妹アヌ(ディーヤー・ミルザー)を救い出したり、部下がジャームワールと密通していたことを突き止めたりしていた。やがて彼は、ジャームワールの大規模テロの標的がインドの首相であることを突き止める。5月10日、首相はカナダのスタジアムで行われる式典に出席することになっていた。スタジアムには2万5千人の観客が入る。スィッダーントはATCの司令をアディティーに任せ、カナダへ向かう。

カナダでスィッダーントはシャシャーンク、アディティヤ、ダンと合流した。しかし、シャシャーンクらが会ったネーハーは偽物だったことが発覚する。本物のネーハーは自宅で殺害されていた。また、シャシャーンクらが殺害したジャームワールも別人で、本物のジャームワールは、彼らがヒンマト・メヘンディーだと思っていた人物だったことが分かる。

5月10日になった。スィッダーントらはスタジアムを捜索し、超強力な爆弾が大量に積み込まれている自動車を発見する。もはやそれらを解除する時間はなかった。アディティヤはその自動車を運転して郊外へ向かう。また、シャシャーンクも爆弾が仕掛けられたもう1台の自動車を発見する。ネーハーを追って飛行場に着いたシャシャーンクは、それらの爆弾を飛行機に詰め込んでネーハーと共に飛び立つ。爆発まで時間がなかったため、シャシャーンクは自らを犠牲にして河の中に突っ込んで被害を最小限に抑える。他方、スィッダーントはスタジアムに来ていたジャームワールを殺害する。

また、デリーではアディティーが、首相暗殺に複数の大臣が関わっていたことを突き止め、それを公衆の面前で暴露する。

こうして、シャシャーンクという犠牲を払ったものの、ATCの活躍により、インド首相暗殺と2万5千人のカナダ人への大規模テロが未然に防がれたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Dus」は音楽がよかったので、前々から公開を楽しみにしていた映画のひとつだった。僕が日本に一時帰国している間に封切られたが、インドに戻って来るまで上映され続けていたため、幸運にも映画館で見ることができた。しかし、映画の評価を一言で言ってしまうならば、「期待外れ」であった。

この映画で最も監督が見せたかったのは、ジャームワールが実はヒンマト・メヘンディーだと思われていた人物だったと分かるどんでん返しであろう。偽ヒンマト・メヘンディー&本物のジャームワールを演じたパンカジ・カプールの素晴らしい演技もあり、それは大成功を収めていたと思う。だが、他に用意された伏線はどれもパッとしなかった。例えば「ジート(勝利)」という暗号。スィッダーントは、ジャームワールと密通していた部下からこの暗号を聞き出す。スィッダーントはこの暗号を以下のように解読する――「ジート」をアルファベットで書くと「JEET」。「J」はアルファベットの10番目の文字、「E」は5番目の文字、「T」は20番目の文字。よって、「JEET」を数字に換算すると、「10/5/5/20」。つまり、5月10日の午後5時に何かが起こる――最後の「20」の意味はスィッダーントは推測することができなかったが、それは爆弾が仕掛けられた自動車のナンバー(2020)であったことが後から分かる。しかし、こんな子供だましの暗号は、ありきたりでお粗末過ぎる・・・!

もし映画全体の雰囲気を徹底的にハードボイルドにすればまだまとまったかもしれないが、不適切なコメディーシーン、ロマンス、ダンスシーンがあり、映画を盛り下げた。ザイド・カーンが演じたアディティヤはお調子者の役であったが、全然笑えなかった。また、シャシャーンクとネーハー(イーシャー・デーオール)との恋愛が微かに描写されるが、これは全く不必要だった。ダンと妻(ラーイマー・セーン)との間で起こった不幸もうまく活用されていたとは言いがたい。アヌの婚約式で挿入されるミュージカル「Chham

Se」は映画中最も盛り下がるシーンのひとつである。5月10日までのカウントダウンも緊迫感が全くなかった。

だが、パンカジ・カプールだけは突出して素晴らしかった。特にヒンマト・メヘンディーを装っているジャームワールの挙動不審な演技は、並みの俳優にできるものではない。それにしてもサンジャイ・ダットは一体何をしているのか?テロリスト役を演じるべきなのに、あろうことかテロリストに対抗する男を演じてしまうとは!しかもニコチン中毒のシャシャーンクを禁煙させようとまでしていた。あんたほどタバコの似合う人はいないと言うのに・・・!サンジャイ・ダットのしゃべり方は呂律が廻っていないので、今回のように真面目な紳士役なんかを演じると全然似合わない。「Musafir」(2004年)のサンジャイ・ダットよ、もう一度!という感じである。他の俳優は特筆すべきことがなかった。

「Dus」の挿入歌の中で気に入ったのは2曲。冒頭のクレジットシーンで流れる「Dus Bahaane」と、途中のディスコバーのシーンで流れる「Deedar

De」だ。前者は「君は10個の言い訳を並べて心を奪った」という歌詞で、アビシェーク・バッチャンとザイド・カーンの脱力系の踊りが心地よい。後者は、ベリーダンス風の音楽と踊りでエロチックである。「私を愛しているなら、私を抱いて。私を見て、私の視線を受け容れて」という歌詞が延々と繰り返される。

実は「Dus」には、パーキスターンの男優、ジャーヴェード・シェイクが出演する予定だった。そればかりでなく、ジャーヴェードは撮影にも参加したのだが、公開された映画にはジャーヴェードの影も形もない。監督は、「ジャーヴェードの登場シーンの大部分が手違いにより損傷してしまってカットせざるをえなかった」と言い訳しているが、どうも何かあったのではないかと思われる。

「Dus」のサントラCDはオススメだが、映画はそれほど楽しくない。「Dus Bahaane」や「Deedar De」のミュージカル・シーンを見たり、パンカジ・カプールの演技を楽しんだりする目的なら、見て損はないのではなかろうか。それ以上は望んではならない。

| ◆ |

8月3日(水) Maine Pyaar Kyun Kiya |

◆ |

昨夜から両耳が締め付けられる感覚がし、今日になって目まいがするようになった。立ちくらみは時々あるが、目まいを覚えたことは今まであまりなかったので、頭の中で洗濯機が回っているような感覚はちょっと面白かった。多分夏ばてか何かだと思う。家で安静にしていようと思ったが、今日も映画を見たくなり、老骨に鞭打ってPVRプリヤーまで出掛けた。さすがにバイクには乗っていかず、オートリクシャーで行った。今日見た映画は、7月15日に公開されたヒンディー語映画「Maine

Pyaar Kyun Kiya」である。

「Maine Pyaar Kyun Kiya」とは、「オレ、どうして恋なんてしちゃったんだろう」という意味。監督は「コメディーの帝王」、デーヴィッド・ダワン、音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。キャストは、サルマーン・カーン、ソハイル・カーン、スシュミター・セーン、カトリーナ・カイフ、アルシャド・ワールスィー、イーシャー・コーッピカル、ラージパール・ヤーダヴ、ビーナー・カークなど。アルバーズ・カーンが特別出演。つまり、この映画には、ソハイル・カーン、サルマーン・カーン、アルバーズ・カーンの三兄弟が同時出演している上に、ソハイル・カーンが制作も務めている。

| Maine Pyaar Kyun Kiya |

接骨医のサミール(サルマーン・カーン)は、ナンパした女の子を本気にさせないため、自分は既婚者であると皆に告げていた。だが、彼はソニア(カトリーナ・カイフ)に本気で恋をしてしまい、「今の妻とは離婚するから結婚してくれ」とプロポーズをする。喜ぶソニアだったが、その前に彼女は一度サミールの妻と会って話をしたいと頼んだ。しかしサミールに妻などいない。困ったサミールは、病院の受付をしている看護婦のナイナー(スシュミター・セーン)に、1日だけ妻になってほしいと頼む。実はナイナーはサミールのことを密かに愛していた。サミールの頼みにがっかりしながらも、彼女はその通りにする。【写真は左から、スシュミター・セーン、サルマーン・カーン、カトリーナ・カイフ】 接骨医のサミール(サルマーン・カーン)は、ナンパした女の子を本気にさせないため、自分は既婚者であると皆に告げていた。だが、彼はソニア(カトリーナ・カイフ)に本気で恋をしてしまい、「今の妻とは離婚するから結婚してくれ」とプロポーズをする。喜ぶソニアだったが、その前に彼女は一度サミールの妻と会って話をしたいと頼んだ。しかしサミールに妻などいない。困ったサミールは、病院の受付をしている看護婦のナイナー(スシュミター・セーン)に、1日だけ妻になってほしいと頼む。実はナイナーはサミールのことを密かに愛していた。サミールの頼みにがっかりしながらも、彼女はその通りにする。【写真は左から、スシュミター・セーン、サルマーン・カーン、カトリーナ・カイフ】

しかし、事はサミールの思っていた通りには進まなかった。一番の原因は、ソニアの隣に引っ越してきた、お調子者の男ピャーレー(ソハイル・カーン)であった。ピャーレーはソニアに一目惚れしてしまい、サミールの計画を何かと邪魔していた。そのおかげでだんだん話がこんがらがってきて、サミールとナイナーの間には2人の子供がいて、ナイナーにはボーイフレンドがいて、しかもそのボーイフレンドにもガールフレンドがいることになってしまい、収拾がつかなくなってくる。しかし何とかごまかしたサミールは、親友のヴィッキー(アルシャド・ワールスィー)の助けを借りて、映画撮影用の裁判所で離婚裁判の茶番劇を行う。あと少しのところで離婚が成立するところだったが、そこに乗り込んできたサミールの母親(ビーナー・カーク)が、「息子が結婚していることも知らなかったし、ましてや離婚なんて許さない」と大見得を切ったため、失敗に終わる。

サミールとナイナーは母親の前で結婚式を上げ、一緒に暮らすようになる。サミールはナイナーに対し、悪い嫁を演じるよう命令し、彼女もその通りにする。母親はナイナーのひどい仕打ちに心を痛め、息子の離婚を認める。

やっとサミールとソニアは結婚することになった。一方、サミールに散々利用されたナイナーはカナダへ発つことを決める。その前に彼女はソニアに会い、サミールは実は結婚などしていなかったことを明かす。

サミールとソニアの結婚式の日。神父の前でソニアは「私はこの人を夫とは認めません」と宣言する。驚いたサミールに対し、彼を本当に愛しているのはナイナーであることを告げる。本当の愛を悟ったサミールは、ナイナーに会うために空港へ向かう。サミールはナイナーと何とかよりを戻し、改めて結婚することにする。また、ピャーレーはどさくさに紛れてソニアと結婚することができた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

目まいが吹っ飛ぶほど面白いコメディー映画だった。ストーリーに特に目新しい部分はなく、キャラクター設定も甘かったが、インドのラブコメはかくあるべし、という、教科書のような作品であった。主演はサルマーン・カーンだが、この映画で最も注目すべきは、コメディーの才能を開花させたソハイル・カーンと、新たな大スター誕生を予感させてくれるカトリーナ・カイフである。

ソハイル・カーンはサルマーン・カーンの兄で、俳優の他に監督、制作、脚本なども務めるオールランド・プレイヤーである。俳優の彼は、肉体派アクション映画を最も得意とすると考えられてきたが、この映画によりコメディーの才能もあることが証明された。現在のボリウッドで最も勢いのあるコメディアンといえば、この映画にも出演しているラージパール・ヤーダヴだが、彼に匹敵するほどのコメディアン振りを発揮していた。デーヴィッド・ダワン監督は、コメディーの似合わない俳優にコメディー役をさせることで有名であり、前作「Mujhse

Shaadi Karogi」(2004年)ではアクシャイ・クマールのコメディーの才能を開発した。

だが、僕が最も嬉しかったのは、カトリーナ・カイフの華々しい本格デビューである。カトリーナ・カイフは「Boom」(2003年)でデビューし、「Sarkar」(2005年)で落ち着いた演技を見せていたが、この「Maine

Pyaar Kyun Kiya」において遂にトップ女優にのし上がる準備を整えたと言っていい。カトリーナ・カイフは、英国人の母とインド人(カシュミール人)の父とのハーフ、つまりアングロ・インディアンである。ロンドン生まれロンドン育ちで、他の多くの女優と同様にモデルからボリウッド映画にデビューした。どちらかというと美人系の顔立ちだが、笑うととてもかわいい。何より本当に楽しそうに踊ったり演技をするところがいい。しかもスシュミター・セーンよりも身長が高いのに(スシュミターは177cm、カトリーナは180cm)、スシュミターほど身長の高さを感じさせない柔和さを持っている。まだ20歳かそこらなので、どんどん成長していくだろう。アイシュワリヤーの次の世代を代表する「ボリウッドの女神」になることは確実だ。これから贔屓にしていきたい女優である。

サルマーン・カーンはコメディーもお手の物なので、無難に役をこなしていた。相変わらず踊りは堅く、筋肉を見せびらかす傾向にあるが・・・。スシュミター・セーンの演技もさすがだった。イーシャー・コーッピカルも友情出演していたが、あくまで友情出演であり、特筆すべきことはなかった。それにしても、イーシャーも170cmあって大柄な体格をしているため、スシュミター、イーシャー、カトリーナが揃うと、ボリウッド巨人女3人衆という感じだった。他にシルパー・シェッティー、タッブー、ラーラー・ダッターなどが背が高い印象がある。アルシャド・ワールスィーはいつもと同じような役、ラージパール・ヤーダヴは今回は比較的影が薄かった。サミールの母親役で登場したビーナー・カークは今回がデビュー作らしいが、強烈な印象を残した。

コメディー映画なのでいくつもお笑いシーンがあるのだが、僕が一番プッシュしたいシーンは、サミールとピャーレー、つまりサルマーンとソハイルが、香港映画のようなカンフー風のアクションをして船上で戦うシーン。香港映画の真似というよりもパロディーであるが、その白けた雰囲気が逆に大爆笑を誘った。セリフ回しも面白いものが多く、例えば「MTVやチャンネルVの時代には、女の子は命を捧げるんじゃなくて、命を奪うんだ」、「一度壊れてしまった夫婦関係は、歯磨き粉のチューブから出てしまった歯磨き粉が二度とチューブに戻らないように、もう修復不可能なんだ」などなど。

映画の中で最も盛り上がるナンバーは「Just Chill」であろう。サルマーン・カーン、ソハイル・カーン、カトリーナ・カイフが踊るアップテンポのダンスナンバーだ。「Dil

Di Nazar」もよい。「Ye Ladki」はモルディヴでロケされており、個人的には思い入れが強い。

「Maine Pyaar Kyun Kiya」は、何も考えなくても楽しめる映画であり、良質のコメディー映画である。特にカトリーナ・カイフに注目していただきたい。

今日はPVRアヌパムで、7月22日公開のヒンディー語映画「Viruddh」を見た。「Viruddh」とは「反抗」という意味。その勇ましい題名とは裏腹に、映画は家族愛と社会批判を中心としたドラマである。監督はマヘーシュ・マンジュレーカル。キャストは、アミターブ・バッチャン、シャルミラー・タゴール、ジョン・アブラハム、アヌシャー・ダンデーカル、アミターブ・ダヤール、サチン・ケーデーカル、サンジャイ・ダット、シヴァージー・サッタム、プレーム・チョープラー、シャラド・サクセーナーなどである。

| Viruddh |

ヴィディヤ(アミターブ・バッチャン)はエア・インディアを退職して、学校の校長を退職した妻のスミー(シャルミラー・タゴール)と共にムンバイーで老後の生活を送っていた。2人の間には1人息子のアマル(ジョン・アブラハム)がおり、現在ロンドンで生活していた。【写真は左から、シャルミラー・タゴール、アヌシャー・ダンデーカル、ジョン・アブラハム、アミターブ・バッチャン】 ヴィディヤ(アミターブ・バッチャン)はエア・インディアを退職して、学校の校長を退職した妻のスミー(シャルミラー・タゴール)と共にムンバイーで老後の生活を送っていた。2人の間には1人息子のアマル(ジョン・アブラハム)がおり、現在ロンドンで生活していた。【写真は左から、シャルミラー・タゴール、アヌシャー・ダンデーカル、ジョン・アブラハム、アミターブ・バッチャン】

アマルは自分の誕生日に2年振りにムンバイーに戻って来ることになった。ヴィディヤは、ロンドンで出会った英国人の恋人ジェニー(アヌシャー・ダンデーカル)と共に帰って来た。ヴィディヤとスミーは、すぐに2人を結婚させる。全てはうまく行っていたそのとき、アマルが州首相の息子ハルシュワルダン(アミターブ・ダヤール)に殺されてしまう。

アマルには何の罪もなかった。ただ、ハルシュワルダンが、妊娠した元恋人を射殺する現場を目撃し、飛び掛ったために撃たれてしまったのだった。しかし、父親の後ろ盾があるハルシュワルダンは、アマルを麻薬の密売人に仕立て上げ、しかもアマルを殺害した犯人まででっち上げる。こうして法廷でハルシュワルダンの無実が確定してしまった。

今までどんなことがあろうと沈黙を守っていたヴィディヤだったが、遂に自ら動き出す。ヴィディヤはハルシュワルダンの働く会社へ乗り込み、そこで直接彼と話をする。ハルシュワルダンはヴィディヤの前で、アマルが無実であることを認めると同時に、いくらでも金は出すと提案する。実はヴィディヤは、ハルシュワルダンとの会話を全てカセットに録音していた。ハルシュワルダンは警備員を呼んでヴィディヤを捕まえさせようとするが、その瞬間ヴィディヤは銃を取り出し、ハルシュワルダンを射殺してしまう。この銃は、近所で自動車修理屋を営んでいたアリー(サンジャイ・ダット)から手に入れたものだった。

ヴィディヤは逮捕されるが、ハルシュワルダンがアマルの無実を供述したテープが裁判所に提出され、新事実が明らかになったため、ヴィディヤは無実となって釈放される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前述のように、家族愛と社会批判をテーマにした感動作。前半と後半ではガラッと雰囲気が変わり、前半は老夫婦とその1人息子との間の家族愛がスローペースで描かれ、後半はアマルの死を巡ってヴィディヤが権力に立ち向かう様が描かれていた。敢えて言うならば、家族の絆とは何かを問い直してシルバー層に大いに受けた映画「Baghban」(2004年)と、カルギル戦争で息子を失った父親が、その代償に政府からガソリンスタンドを獲得するまでの闘争を描いた「Dhoop」(2003年)を合わせたような作品であった。

前半の一番の見所は、自動車修理屋のアリーをスミーが叱るシーンであろう。アリーが隣に自動車修理屋を開いて以来、毎日トンキンカンキンとうるさい音が響いて来ていた。それに我慢ならないヴィディヤはアリーに直談判しに行くのだが、1年に3ヶ月は牢屋で暮らしているというゴロツキ上がりのアリーを見て恐れおののき、何も言えずに帰って来てしまう。アリーはそれからヴィディヤをからかうようになり、ヴィディヤは次第に元気をなくしていく。それを見たスミーは、密かにアリーのところへ行き、棒でアリーを叩きながら、「私が校長してたときには、あんたみたいな悪ガキを何百回も叩いて何人も何人も更正させてきたんだよ!」と叱る。スミーが去った後、アリーは仲間たちに、「もしオレにあんなおっかあがいたら、オレは今頃弁護士か医者だっただろうよ」とつぶやき、それからヴィディヤをからかうのをやめ、恭しい態度で接するようになる。それを見たヴィディヤは、自分の努力によってアリーの態度が変わったのだと思い込み、妻に「どうだ、見たか!」と自慢する。スミーは自分のしたことは言わずに、ただ夫を持ち上げて「それはすごいですね」と褒める。こういう健気な夫婦仲が描かれていてホロリとした。

後半は打って変わって、一般庶民を抑圧する権力との戦いである。もしアマルを殺した犯人が普通の犯罪者だったら、警察も動きやすかったが、相手は州首相の息子だった。すぐにもみ消し工作が始まり、アマルとジェニーは麻薬密売人に仕立て上げられ、別の男が犯人とされてしまう。また、ハルシュワルダンがアマルを殺した現場を目撃したアマルの親友も、圧力によって目撃証言を撤回せざるをえなくなる。遂にはヴィディヤが大金をはたいて雇った弁護士まで匙を投げてしまう。とうとう堪忍袋の尾が切れたヴィディヤは、ハルシュワルダンの会社に乗り込んで彼を射殺する。ヴィディヤは法廷において、「システムが正義を行わないなら、一般庶民が正義を行わなければならなくなる」と、腐敗し切った権力システムを糾弾する。「Sarkar」(2005年)でも「システム」という言葉が出てきたが、やはりこの映画でも「システム」の腐敗が主題となっていた。

全体を通しての主役は、何と言ってもアミターブ・バッチャンだ。かつて「怒れる若者」として絶大な人気を誇ったアミターブは、今でも「怒れる老年」として健在である。「Baghban」ではヘーマー・マーリニーとスクリーン上で絶妙なコンビを披露したが、今回のお相手はシャルミラー・タゴールであった。どちらの女優も、かつてボリウッドを彩ったトップ女優である。シャルミラー・タゴールは後半には活躍の場を失うが、前半の主役は彼女だと言っていいだろう。現在のボリウッドの「怒れる若者」であるジョン・アブラハムは、今回は落ち着いた性格の好青年を無難に演じていた。英国人の女の子ジェニーを演じたアヌシャー・ダンデーカルは、はっきり言ってインド人である。全然イギリス人には見えない・・・。彼女は「Mumbai

Matinee」(2003年)に出ていたらしいが記憶にない。警察を演じたサチン・ケーデーカルはインパクトがあった。特別出演のサンジャイ・ダットは、弱気になったヴィディヤの弁護士をコテンパンにやっつけるという力技で観客を魅せていた。

それにしても、監督のマヘーシュ・マンジュレーカルは不思議な人物だ。彼は「Viruddh」のようなシリアスなドラマも撮るし、「Rakht」(2004年)のようなハートフルなホラー映画も撮るし、「Padmashree

Laloo Prasad Yadav」(2005年)のような馬鹿げたコメディー映画も撮る。俳優もやっており、「Kaante」(2002年)、「Run」(2004年)、「Musafir」(2004年)などでは悪役やそれに準じる役を演じている一方で、「Padmashree

Laloo Prasad Yadav」ではコメディアンを演じた。全く実態が不明の男だ。ボリウッドで今一番面白い人物かもしれない。

「Viruddh」にミュージカル・シーンは全くなく、上映時間も2時間強。ロンドン・ロケが行われているが、ほとんどのシーンはムンバイーである。「Joggers'

Park」(2003年)で出てきたジョギング用公園が、「Viruddh」でも出てきたような気がした。インドでは都会を中心に全土で早朝の散歩・ジョギングがブームとなっているようで、僕の家の前にある巨大な森林地帯ディア・パークも、早朝は散歩・ジョギング客でいっぱいとなる。

アマルの恋人ジェニーはヒンディー語が片言しかしゃべれないという設定であった。何とかしゃべろうとするのだが、女性なのに男性形の文章を言ってしまったりしていた。しかし、時間が経つに連れて次第に文法の間違いが直ってきていた。僕もヒンディー語を学習した外国人の1人なので、その芸の細かさが面白かった。

「Viruddh」は、「Baghban」のような映画が好きな人にオススメの映画である。やはり観客は年配層が中心だった。シルバーカップル向け映画という新たなジャンルがボリウッドで確立しつつあるのかもしれない。

僕が日本に一時帰国している間に、面白そうなインド映画が何本も公開された。その波に乗り遅れないように毎日インド映画を見て過ごしている。今日はPVRアヌパムで、7月29日より公開のヒンディー語映画「7

1/2 Phere」を見た。

「7 1/2 Phere」とは、「7周半」という意味。イタリア映画「フェリーニの8 1/2」(1959年)を思い出す人もいるかもしれないが、全く関係ない。まずは「7周」とは何かを考えてもらいたい。・・・「7周」と聞いてすぐに結婚式を思い浮かべる人はインドのことをよく知っている人だ。ヒンドゥー教の結婚式では、新郎新婦は共に火の周りを7周回り、結婚の誓いを立てる。副題は「More

Than A Wedding」であるから、結婚式をテーマにした映画であることが伺われる。・・・しかし、それが「7周半」とはどういうことか?興味をそそる題名である。監督はイシャーン・トリヴェーディー。キャストは、ジューヒー・チャーウラー、イルファーン・カーン、シュリー・ヴァッラブ・ヴャース、チャーハト・カンナー、ニーナ・クルカルニー、アナング・デーサーイー、マーダヴィー・チョープラー、ラリト・ティワーリー、マーニニー・デーなど。

| 7 1/2 Phere |

アスミ(ジューヒー・チャーウラー)は駆け出しのTVドラマ監督。リアルなドラマを撮ろうと考えたアスミは、ムンバイーのとある大家族の結婚式を撮影して生のドラマにすることを思いつく。だが、あいにくそのときは結婚式のシーズンではなかった。ムンバイーでただジョーシー家のみが、大家族で結婚式を行おうとしていた。アスミはジョーシー家に出向いて撮影の許可を得ようとするが、了承を得ることはできなかった。【写真は、ジューヒー・チャーウラー(左)とイルファーン・カーン(右)】 アスミ(ジューヒー・チャーウラー)は駆け出しのTVドラマ監督。リアルなドラマを撮ろうと考えたアスミは、ムンバイーのとある大家族の結婚式を撮影して生のドラマにすることを思いつく。だが、あいにくそのときは結婚式のシーズンではなかった。ムンバイーでただジョーシー家のみが、大家族で結婚式を行おうとしていた。アスミはジョーシー家に出向いて撮影の許可を得ようとするが、了承を得ることはできなかった。【写真は、ジューヒー・チャーウラー(左)とイルファーン・カーン(右)】

ジョーシー家の一員で、仕事もせずにブラブラしていたマノージ(イルファーン・カーン)はアスミに一目惚れし、彼女にあるアイデアを持ちかける。それは、密かに家中にカメラを設置し、内緒で結婚式の様子を撮影するというものだった。その案はすぐに採用され、ジョーシー家の邸宅に5つのカメラが秘密裡に設置された。

だが、そのカメラが映したものは、結婚式以上のものだった。メイドにちょっかいを出す叔父さんの姿、レズ行為を楽しむ姪の姿、そして結婚式の前に恋人のラーフルと逃げ出そうとする花嫁のピヤー(チャーハト・カンナー)の姿であった。放っておけなくなったマノージは、ピヤーをラーフルと駆け落ちさせようと決める。だが、そんなことになったらアスミの計画は破綻してしまう。アスミはマノージのことを嫌っていたが、何とかマノージを説得しようと色気まで使う。だが、マノージはピヤーの幸せだけを考えており、説得は失敗した。

そこでアスミたちは、ゴロツキを雇ってラーフルを襲撃させ、ピヤーとの結婚を諦めさせる。ラーフルが怪我を負ったことを知ったマノージは、アスミらの仕業だと勘付く。そこでマノージは、アスミがシャワーを浴びているところをビデオに撮影し、彼女に見せ、プライベートな生活を録画されるのがどんな気持ちかを悟らせる。当然のことながらアスミは怒るが、それでもマノージの言ったことを真剣に考えるようになる。

マノージはピヤーとラーフルの駆け落ちを成就させるべく段取りを整える。結婚式当日、マノージはピヤーを連れて結婚式場を脱出し、ラーフルとの待ち合わせ場所に到着する。だが、そこにはラーフルはいなかった。ラーフルはピヤーを諦めたのだった。結婚式場に戻ったピヤーを優しく受け容れてくれたのは、彼女の夫となる青年だった。

アスミの撮った映像は、どんなTVドラマよりも面白いものに出来上がっていた。上司も大喜びであった。ところがアスミはそのテープを全て破壊してしまう。「頭がおかしくなったの?」と聞かれたアスミは、「私は頭がおかしかったの。でも今は正気に戻ったわ」と言って立ち去る。アスミは解雇されてしまったが、それで満足だった。そしていつの間にかマノージのことを想うようになっていたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インドには、結婚式の一部始終を描いた傑作映画がいくつかある。例えば「モンスーン・ウェディング」(2001年)や「Hum Aapke Hain

Kaun...!」(1994年)などが有名だ。この「7 1/2 Phere」も、その傑作リストに加わることになるであろう良質のコメディー映画である。

この映画は2つの観点から見ることができるだろう。1つは、インドの大家族(ジョイント・ファミリー)が、どのような人間関係を築いて生活しているかという観点、もう1つは、過剰な視聴率至上主義に陥りつつあるTV業界への警鐘という観点である。

映画に出てきたジョーシー家では4世代の家族が共に住んでいる。ヒンディー語には親族名称がかなり多く用意されており、それらを知っていると人間関係を把握しやすいだろう。逆に、親族名称を知らないと理解はかなり難しい。入れ歯をなくして困っている曽祖父とその妻、かつて愛した女性と結婚できずにお見合い結婚をしてしまったことをトラウマに思っている祖父、その息子たちとその妻たち、そして孫たちである。主人公のマノージは3世代目の兄弟の末っ子であり、未婚である。また、映画中で結婚式を挙げるのは、3世代目の兄弟の次男スレーシュ・ジョーシーの娘、ピヤーである。つまりマノージの姪に当たる。インドの大家族において、叔父(年下の兄弟)と甥・姪の関係はかなり親密なようで、マノージもピヤーのことを非常に可愛がっていた。だから、ピヤーの駆け落ちを人一倍応援していた。

一方、そんなジョーシー家の結婚式をTVドラマにしてしまおうと考えたのがアスミであった。アスミは、職業はTVドラマ監督だが、まだ一本もドラマを撮ったことがなかった。遂に手に入れたこのチャンスを最大限に活かそうと躍起になった彼女は、ジョーシー家の了承がもらえないと、盗撮してでも決行することを決める。他人の迷惑など考えず、自分の名誉や出世のことしか考えていない傲慢な女性である。それはTV業界全体に言えることだった。だが、マノージとの出会いによりアスミの考えは変わり、出来上がったテープを自ら台無しにしてしまう。

基本的にコメディー映画なので、爆笑シーンは至る所にある。中継車をテロリストの隠れ家だと勘違いした馬鹿警官2人組のやり取りや、ピヤーの駆け落ちを成功させようとするマノージを説得するため、ドレスの胸元を開いたり閉じたりするアスミの仕草などが面白かった。だが、最後には笑いの混じった涙が込み上げてくる展開となっている。

ジューヒー・チャーウラーは結婚してからは以前ほど映画に出演しなくなったが、それでも時々演技力を要する役を演じて存在感を示している。「7 1/2

Phere」でもジューヒーは大きな目を活用した最高の演技を見せていた。強面のイルファーン・カーンもジューヒーに勝るとも劣らない演技をしていた。

ミュージカル・シーンはほとんどない。最近本当にミュージカル・シーンを極力排したインド映画が増えてきた。途中で突然挿入させるミュージカル・シーンはインド映画の最大の特徴だったのだが、それも次第に過去のものとなりつつあるのかもしれない。

ところで、題名の「7周半」の意味は、映画の最後で明かされる。それはTV業界の悪い習慣を象徴したものだった。TV業界というのは、「7周」の結婚、つまり普通の出来事ではなく、「7周半」のような結婚、つまりどこか普通でない出来事で視聴率を稼ごうとする業界である、ということだった。

「7 1/2 Phere」はちょっと変わった題名だが、優れたコメディー映画である。「モンスーン・ウェディング」が好きな人や、ジューヒー・チャーウラーのファンに特にオススメだ。

今日はPVRアヌパムに映画を見に行った。本当は「Yahaan」を見たかったのだがあいにく満席で、代わりに「Sehar」を見た。7月29日に公開されたヒンディー語映画である。

「Sehar」とは、夜明け時または夕暮れ時の薄明るい状態のことを言う。監督はカビール・カウシク、音楽はダニエル・ジョージ。キャストは、アルシャド・ワールスィー、パンカジ・カプール、マヒマー・チャウドリー、スシャーント・スィンなど。

| Sehar |

時は1990年代。ラクナウー警察に配属されたアジャイ・クマール警視正(アルシャド・ワールスィー)は、ウッタル・プラデーシュ州を支配するマフィア、ガジラージ(スシャーント・スィン)の逮捕に取り組むことになる。だが、警察はマフィアとの戦いと同時に、新たなテクノロジーとの戦いにも直面しなければならなかった――携帯電話である。アジャイは、大学で情報技術を教えているティワーリー教授(パンカジ・カプール)に捜査協力を依頼する。【写真は、アルシャド・ワールスィー】 時は1990年代。ラクナウー警察に配属されたアジャイ・クマール警視正(アルシャド・ワールスィー)は、ウッタル・プラデーシュ州を支配するマフィア、ガジラージ(スシャーント・スィン)の逮捕に取り組むことになる。だが、警察はマフィアとの戦いと同時に、新たなテクノロジーとの戦いにも直面しなければならなかった――携帯電話である。アジャイは、大学で情報技術を教えているティワーリー教授(パンカジ・カプール)に捜査協力を依頼する。【写真は、アルシャド・ワールスィー】

ティワーリー教授による携帯電話の電波傍受により、警察はマフィアたちの一挙手一投足を把握することに成功する。だが、ガジラージは政治家や官僚との強力なコネも持っており、地元警察とも密通していたため、なかなか逮捕することができなかった。アジャイは、州全体を手続きなしで捜査できる特権を持つ特捜部(STF)の設立を州首相に進言し、受け容れられる。アジャイがその長となり、ティワーリー教授もチームに加わった。STFはガジラージたちを徐々に追い詰めていくが、やがてガジラージも警察に対して反撃を開始し、アジャイは多くの仲間を失うことになる。

一方、母親によりアジャイの結婚の話が進んでいた。相手は、ラクナウー大学で経済学を教えるアナーミカー(マヒマー・チャウドリー)だった。アジャイとアナーミカーは幼馴染みだったが、20年振りに再会し、デートを重ねるようになる。2人の結婚も決まった。

アジャイたちは、ガジラージがデリーにいるとの情報を入手し、デリーへ向かう。携帯電話の傍受により、ガジラージがニザームッディーン駅にいることを突き止めたアジャイたちSTFは現場へ向かう。ガジラージは、駅で政治家と密談をしているところだった。だが、アジャイたちを発見したガジラージは、政治家を殺害して逃亡する。後を追うアジャイだったが、仲間たちはマフィアに射殺され、自身もガジラージの銃弾を受けて倒れる。逃げようとする手負いのガジラージに止めをさせたのはティワーリー教授だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

実話を基にした映画のようで、携帯電話を利用した犯罪が急増しつつあった90年代に、いかにしてインドの警察がそれを逆手にとった捜査方法を確立していったかが描写されていた。だが、極力脚色が抑えられていたと見え、映画としてのスリルやサスペンスに欠けていた。そもそも、映画のモデルとなった、ウッタル・プラデーシュ州を支配していたマフィアも、それの殺害に活躍した警察も、あまり有名ではないようだ。

この映画の一番の見所は、警察と携帯電話の戦いであろう。ラクナウー警察は、家庭用電話を傍受する技術は前々から持っていたが、携帯電話を利用した犯罪には初めて直面することになった。警察は、専門家を呼んで携帯電話の仕組みについて講習会を行うが、警官たちはチンプンカンプンであった。そこで、情報技術の専門家である大学教授をチームに入れて捜査を開始する。それは絶大な効果を発揮し、マフィアたちの情報は筒抜けとなる。

また、州内各都市の警察の連携の悪さも映画で言及されていた。こんなシーンがあった。ラクナウー警察はヴァーラーナスィーにガジラージが潜伏しているとの情報を入手する。だが、ヴァーラーナスィーは管轄外となるため、ヴァーラーナスィー警察に捜査許可を得なければならなかった。アジャイたちはヴァーラーナスィー警察に赴いて、ガジラージ捜査に協力するよう要請する。しかし、実はヴァーラーナスィー警察の署長はガジラージと密通していたのだった。アジャイたちがガジラージの隠れ家に踏み込んだときには既にもぬけの殻となっていた。こういうこともあり、アジャイはウッタル・プラデーシュ州内で自由に捜査を行う特権を持った特捜部(Special

Task Force)の設置を提案することとなる。やはりガジラージと密通していた州政府官僚たちは特捜部設置に難色を示すが、州首相の英断によりアジャイは特捜部の長に就任し、本格的にガジラージ逮捕に動き出すこととなった。

その他、大学を卒業しても職がなく、行き場を失った若者たちがマフィアに入ってしまうという問題も取り上げられていた。インドだけではないが、就職問題と社会問題は非常に密接な関係を持っている。

「Munnabhai M.B.B.S.」(2004年)や「Hulchul」(2004年)で見事なコミックロールを演じたアルシャド・ワールスィーは、この映画で初めてシリアスな役柄にチャレンジし、キチンとした演技力のある男優であることを世に示した。個人的には、「Munnabhai

M.B.B.S.」で演じたような、マフィアの子分みたいな役が彼にピッタリだと思うが、主役を演じるだけの力もあることが分かって嬉しかった。アルシャド・ワールスィーは「Kuch

Meetha Ho Jaye」(2005年)という映画でも主演しているが、こちらは未見である。ガジラージを演じたスシャーント・スィンもよく脇役を演じる俳優だが、今回はマフィアのボスという悪役を演じた。だが、彼の顔には、マフィアのボスに値するだけのすごみがないため、あまり成功していなかったように感じた。一方、インド映画界の大俳優の1人に数えられるパンカジ・カプールは、脇役ながら脇役には収まらない重要な役割を演じていた。アナーミカーを演じたマヒマー・チャウドリーはほとんど活躍の場なし。てっきり、マフィアによってアジャイの母親やアナーミカーが殺される展開になるのではないかと思っていたが、家に脅迫の電話が来るくらいだった。

言語面から見ると、ウッタル・プラデーシュ州が舞台になっていただけあり、同州各地各階級で話されている言語が網羅されていたような感じだった。ラクナウーでのシーンでは、人々の多くはアラビア・ペルシア語彙に満ちた優雅なヒンディー語(ウルドゥー語)を話しており、政治家たちはやたらサンスクリト語彙に満ちたコテコテのヒンディー語を話しており、ヴァーラーナスィーのシーンでは、警官などがボージプリー方言に近いヒンディー語を話していた。よって、言語的には理解するのに難しい映画となっている。ウッタル・プラデーシュ州のヒンディー語は、「タクリーバン(大体)」という単語をよく使ったり、「ディージエガー」「リージエガー」などの最敬語命令形の動詞を必要以上に多用するイメージがある。

映画の前半で、ヒンディー語の「warchasv」という単語がスポットライトを浴びていた。ある悪徳政治家が「warchasvの戦い」という言葉を発し、それの意味をアジャイが家に帰って辞書で調べる、というシーンだった。だが、オックスフォードの「Hindi-English

Dictionary」にも、ヒンディー−ヒンディー辞書の決定版である「Maanak Hindi Kosh」にも、この単語は載っていない。「warchasv」は、「ヘゲモニー」の訳語として使われている単語だ。日常会話の中ではまず登場しない。映画中では、「warchasv=絶対的権力」と説明されていた。

題名の「Sehar」と内容とのつながりはいまいち薄かったが、主人公のアジャイが夕日を見ながら、「私は夕日を眺めていると疲れを忘れるんです」と言うシーンがあり、それから来ているのではないかと思う。

「Sehar」は、決して駄作ではないのだが、悪い意味でドキュメンタリー映画的で盛り上がりに欠ける映画であった。

インドに帰って来てからというものの、毎日のように映画館に通って、僕が日本にいた1ヶ月間に公開された映画で、まだ上映されているものを見て回っている。その中でも最も見るのが難しかったのが、この「Yahaan」であった。7月29日公開の映画で、評判がとてもいい。だが、シネコンのみでの上映である上に、上映回数が少ないため、チケットを入手するのが難しかった。土、日とトライしたが駄目で、やっと今日、「Yahaan」を見ることができた。それでも最前列の席しかなかった。けっこうな人気である。外国人登録局(FRRO)での手続きを終えた後、PVRアヌパムで鑑賞した。

「Yahaan」とは「ここ」という意味。この映画は、インド北部にあるカシュミール地方を舞台にしている。カシュミールは今でこそインド、パーキスターン、そして独立派の三つ巴の紛争地帯として世界中に名を知られているが、昔からインド亜大陸で最も風光明媚な場所として有名であった。カシュミールの美しさは、「Agar Jahaan Mein Kahin Swarg Hai To Woh Yahaan Hai, Yahaan Hai, Yahaan Hai」という詩に込められている。「もしこの世のどこかに天国があるならば、それはここだ、ここだ、ここだ」という意味である。この詩の「Yahaan(ここ)」という言葉から題名が取られたのだろう。監督は、TVCM監督から映画監督へ転向したスジート・サルカール、音楽はシャーンタヌ・ミトラ。キャストは、ジミー・シェールギル、ミニーシャー・ラーンバー(新人)、ヤシュパール・シャルマー、ムケーシュ・ティワーリー、ドリー・アフルワーリヤー、ギャーン・プラカーシュ、ジューヒー(子役)など。

| Yahaan |

インド陸軍のアマン大尉(ジミー・シェールギル)は、カシュミール地方のとある町に配属となった。アマンはカシュミール人の女の子アダー(ミニーシャー・ラーンバー)と出会い、二人は恋に落ちる。カシュミールにおいて、女性が軍人と話すことは命を危険にさらすことに等しかったが、二人の仲は後戻り不可能であった。【写真は、ジミー・シェールギルとミニーシャー・ラーンバー】 インド陸軍のアマン大尉(ジミー・シェールギル)は、カシュミール地方のとある町に配属となった。アマンはカシュミール人の女の子アダー(ミニーシャー・ラーンバー)と出会い、二人は恋に落ちる。カシュミールにおいて、女性が軍人と話すことは命を危険にさらすことに等しかったが、二人の仲は後戻り不可能であった。【写真は、ジミー・シェールギルとミニーシャー・ラーンバー】

カシュミールではテロリストの活動が活発化していた。アマンは武装勢力の首領であるアルターフの拘束に成功する。だが、次の作戦で逆に彼は3人の兵士と共に武装勢力に捕まってしまう。アルターフが逮捕された今、シャキール(ヤシュパール・シャルマー)という男が統率を取っていた。ところが、シャキールは実はアダーの兄であった。シャキールは非暴力によるカシュミール解放を目指す活動家だったが、軍隊に追われる身となり、数年前に行方不明となって以来、武装勢力に匿われて武力闘争を率いるようになっていた。

アマンが捕まったことを知ったアダーは、シャキールの隠れ家に単身乗り込み、殺されそうになっていたアマンを救出する。アマンとアダーは共に脱走したが、拘束されていた他の2人の兵士は殺害され、1人は重傷を負った。アマンとアダーの仲が明らかになったことにより、アマンの上官で彼の実直さを煙たがっていたラートード少佐(ムケーシュ・ティワーリー)は、アマンがシャキールと密通していたという虚偽の報告書を作成する。アマンはアダーと一晩過ごした後に駐屯地に帰って来るが、すぐに逮捕されてしまう。アマンのニュースはインド全土に報道される。

アダーはアマンを助けようと駐屯地まで赴くが、ラートード少佐は彼女を追い返した。そこでアダーはTVに出演し、アマンの無実を訴えることにする。だが、それを知ったシャキールは、モスクを襲撃して一般市民を人質にし、人質解放のための3つの条件を出した。1つはアルターフの釈放、1つはアダーのTV出演のキャンセル、そして1つはアマンを交渉役にすることだった。陸軍はシャキールの要求を飲み、アマンをテロリストのもとへ送り込む。一方、アダーはTVに出演し、アマンの無実を訴えると同時に、兄に家に帰って来るよう呼びかける。

シャキールが人質の中には、実は偶然彼の父親も含まれていた。モスクに単身乗り込んだアマンはシャキールを説得する。アルターフも釈放され、モスクにやって来る。父親、妹、アマンに説得され、両親の呵責に苛まれるシャキールは、遂にひざまずく。一方、モスクから逃げ出そうとしたアルターフらテロリストの一味は、待ち構えていた軍隊に射殺される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

テロに脅かされるカシュミールを舞台にした恋愛映画と言えば、ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラー監督の「Mission Kashmir」(2000年)が有名だ。古典的名作ではシャンミー・カプールとシャルミラー・タゴールが共演した「Kashmir

Ki Kali」(1964年)が有名だが、その時代のカシュミールはまだ今ほど危険地帯ではなかったようだ(映画中でも、「この地でシャンミー・カプールが踊ったなんて信じられないな」というセリフがあった)。他にもカールギル戦争などを描いたカシュミール絡みの映画は枚挙に暇がない。だが、この「Yahaan」ほど、カシュミール人の視点に立ってカシュミール問題を捉えた映画はボリウッドに今までなかったかもしれない。恋愛映画としてもよくできており、特に最後のアダーの言葉には涙が流れてくる。

映画はまず、新聞を発行して非暴力のカシュミール独立闘争を繰り広げていたシャキールが、インド陸軍に追われる形で仕方なく武装勢力に加わるところから描かれる。そしてそれから7年後、主人公のアマンがカシュミールに配属されて来るシーンとなり、上官のラートード大佐は、「カシュミールの言語は銃だ。銃の返事は銃ですべし」という象徴的な忠告をアマンにする。ラートード大佐は地元民に暴力を振るう男だった。それを諌めるアマンに対し、「人権団体が何を言おうと構わない。今こうしておかなければ、明日にはテロの被害者が何倍にもなる」と言ってのける。これはラートード大佐に限ったことではない。インド陸軍がカシュミール人たちをいかに抑圧しているかは、時々新聞の記事に取り上げられて問題になっている。その度に政府は「徹底調査をする」「二度とこんなことが起こってはならない」と述べるのだが、改善されているとは思えない。また、ラートード大佐はアマンに、「地元民とはなるべく関わるな」とも忠告するが、その忠告とは裏腹に、アマンはカシュミール人のアダーと出会い、恋に落ちてしまう。アダーは、市場で彼女に臆面なく話しかけるアマンに対し、「みんなの前で私に話しかけるってどういうこと?もしカシュミールの女性が軍人と話していることが知れたら、女性はレイプされるか家に爆弾が投げ込まれるかするのよ」と文句を言う。これもおそらくカシュミールの実情であろう。また、映画中、神経質なまでに「パーキスターン」という国名の言及は避けられており、「あの国」という抽象的な言葉で暗示されていた。ヒンドゥスターン(インド)という言葉は普通に出てきた。「ヒンドゥスターンの軍隊がもしカシュミールから出て行ったら、あの国が攻め込んで来るだろう」というような感じだった。シャキールらの武装勢力は、決してパーキスターンから支援は受けておらず、ただカシュミール独立のためにインドに対して闘争を繰り広げていた。カシュミールがインドとは別の国である、または別の国であるべきという考え方は、何も武装勢力に限ったものではない。一般市民であるアダーも、TVで話をするときに、「私はカシュミール出身、ヒンドゥスターンが自国の一部だと思っているカシュミールの出身です」という言い方をしていた。

アダーがTVで話した内容は、そのまま監督からのメッセージと受け取っていいだろう。軍人のアマンと地元民アダーの恋愛はスキャンダルとしてインド全国に報道されるが、アダーは「恋人たちが自由に恋愛をすることができない土地に平和は絶対に訪れない」と宣言する。

1996年のデビュー以来、あまりパッとしなかったジミー・シェールギルは、遂にこの作品で出世作に出会ったと言っていいだろう。アマンのような、心に強さと優しさを秘めた男、という役が彼に一番似合う。役がピッタリだっただけでなく、今までの停滞を払拭する見事な演技だった。ミニーシャー・ラーンバーはこの作品がデビュー作である。デビュー作とは思えない素晴らしい演技と存在感だった。彼女はどうもまだデリー大学の学生らしいが、既に結婚が決まったという噂があり、すぐに消えてしまう女優かもしれない。なぜかいつも裏切り者の役を演じ、僕が勝手に「裏切り者俳優」と呼んでいるヤシュパール・シャルマーも、今まで以上に演技力を発揮していた。今回はどちらかというと改心という言葉に近い裏切りだったが、期待を裏切らない俳優である。アダーの妹(実はヒンドゥー教徒の家族の娘で、両親を亡くしてからアダーの家に引き取られていた)のシュリーを演じたジューヒーという女の子も、映画に微笑みをもたらしていてよかった。

カシュミールが舞台になっていただけあり、シュリーナガル名物のダル湖や、湖上に浮かぶシカラ、そして雪を抱いた山々など、美しい風景が目白押しだった。映像は、わざとモヤがかかったようなタッチになっており、殺伐としたテーマの映画ながら、幻想的な空気に満ちていた。

音楽はシャーンタヌ・ミトラ。「Parineeta」(2005年)などでも音楽監督を務めていた人物だ。映画監督のスジート・サルカールもこのシャーンタヌ・ミトラも共にベンガル人である。ベンガル人はベンガル人と共に映画を作る傾向にあるような気がする。映画中、目障りでない程度にミュージカル・シーンがいくつか入る。落ち着いた雰囲気の曲が多い。特に「時々近くに月がある、時々近くに夕闇がある」という歌詞の「Naam

Adaa Likhna」という曲がよかった。

「Yahaan」は、カシュミール人の視点を重視しているだけあり、カシュミールを舞台にした映画の中では最も心に響く作品となっている。米国が対テロ戦争を推し進める中、テロとは何かを考え直すちょっとしたきっかけになりうる作品だと思う。愛により戦争が終わるかどうかは別として・・・。

ドラウパディーとは、インドニ大叙事詩のひとつ「マハーバーラタ」に登場する女性の名前である。パンチャール国(現在のウッタル・プラデーシュ州辺りにあった王国)の王、ドルパドの娘で、「マハーバーラタ」の主人公と言えるパーンダヴの5王子と結婚したことで知られる。5人の兄弟に1人の妻、つまり、一妻多夫制である。ただ、パーンダヴの5王子とドラウパディーの結婚の理由については、いろいろ説明がなされているため、当時のインドで一妻多夫制が一般的だったとは考えにくい。パーンダヴ家の特別の家法によるものとの説明が一番シンプルなものだが、中にはこんな裏話も用意されている――パーンダヴの5王子が、ライバルのカウラヴァとの政争に敗れて森の中で母親クンティーと共に隠遁生活を送っていたことがあった。5王子はいつものように托鉢に出掛けたところ、パンチャール国のドルパド王が、娘の自選式(古代インドで行われていた、女性が自ら夫を選ぶ儀式。競技を行って勝者が夫になることが多い)を行うという知らせを耳に挟んだ。5王子はパンチャール国へ赴いて弓技大会に参加し、三男のアルジュンが勝者となった。5王子はドラウパディーを森の隠れ家に連れて帰り、母親に「今日はいいものを持参いたしました」と伝えると、母親は何かご馳走でも手に入れたのだと勘違いし、「皆で仲良く分けなさい」と答えてしまった。母親の言葉は常に真実なので、それに従ってドラウパディーは5王子の共通の妻となった――日本人からすると、「なんじゃそりゃ」と首を傾げたくなるような、取ってつけたような裏話であるが、インドにおいて一妻多夫制の始まりというと、常にこのパーンダヴの5王子とドラウパディーの結婚が引き合いに出される。

さて、パーンダヴの5王子の共通の妻となったドラウパディーであったが、それでもやはり父系社会的な習慣が根強かったようで、子供の父親をはっきりさせなければならない事情があった。そこで、5王子は各々1年ずつ順番にドラウパディーを妻とすることになった。まずは長男のユディシュティルが1年間ドラウパディーを妻にし、2人の間にはプラティヴィンディヤという息子が生まれた。続けて、次男ビームとの間にはシュルトソーム、三男アルジュンとの間にはシュルトキールティ、四男ナクルとの間にはシャターニク、五男サハデーヴとの間にはシュルトカルマンが生まれた。また、実はパーンダヴの5王子は、各々ドラウパディー以外の妻も娶っているため、パーンダウの5王子の婚姻関係は一妻多夫であると同時に一夫多妻制という複雑な状況となっている。ビームはドラウパディーと結婚する前に、ヒディンバーという羅刹女と結婚しており、2人の間にはガトーカチュという息子が生まれた。アルジュンは、ドラウパディーとの結婚の後に何人かの女性と関係を持った。例えば蛇王の娘ウルーピー、マニプル国の姫チトラーンガダーなどである。だが、その中でも最も有名なのは、クリシュナの妹のスバドラーである。アルジュンはスバドラーを力づくで奪って結婚し、2人の間にはアビマンニュという息子が生まれた。また、ナクルはチェーディ国の王シシュパールの娘と、サハデーヴはマガド国の王ジャラーサンドの娘と結婚している。

一妻多夫制はインド亜大陸の部族社会でもけっこう見受けられる、または見受けられた。ケーララ州のナーイル族、ニールギリ丘陵のトダ族、メーガーラヤ州のカシ族、ジャインティヤ族、ガロ族や、ネパール、チベット、スィッキム、ブータンの少数民族などである。だが、一夫多妻制が時代遅れになりつつあるのと同様、一妻多夫制も次第に過去の産物となっているようだ。

そう思っていたら、8月7日付けのタイムズ・オブ・インディア紙にショッキングな記事が掲載されていた。題名は「Modern Draupadi」、つまり「現代のドラウパディー」。パンジャーブ州の貧しい農村では、土地の不足から一妻多夫制が密かに増えつつあるとの報告であった。

記事の冒頭に載っていたのは、パンジャーブ州マーンサー地区に住むグルニートという女性のケース。グルニートの本当の名前はシャルミラーと言い、西ベンガル州のメーディニープルで生まれた。ところが、15年前に家族から4000ルピーで身売りされ、エージェントを通してパンジャーブ州まで連れて来られ、現在の夫が2万ルピーで買ったという。夫は身体障害者であったために近隣で嫁を見つけることができずに彼女を金で買って娶ったようだ。ここまででも十分痛ましい話なのだが、まだこれは前置きに過ぎない。彼女が息子を生むと、夫は彼女に対して、2人の弟とも身体関係を持つように強要した。夫の家族のもとには、わずか3エーカーの土地しかなく、もし2人の弟たちがそれぞれ結婚したら、土地を分配しなくてはならなくなってしまう、というのが言い分だった。グルニートは最初拒否したものの、事情を知ってからは断ることができず、現在では3人の夫のために料理をし、掃除をし、そして夜の相手をしているとのことである。このようなケースは、パンジャーブ州の貧しい農村では決して珍しくないようだ。

かつてパンジャーブ州の農民たちは50エーカーの土地を持っていたが、現在では分家による細分化が進み、平均2〜3エーカーほどの土地しか持っていないという。パンジャーブ地方の農村では土地こそがステータスであり、5エーカー以上の土地を持っていない者は嫁をもらうことが不可能らしい。よって、貧しい農民は遠い親戚と結婚するか、嫁を買うかしか方法がなくなってしまう。パンジャーブ州では、西ベンガル州やビハール州から買われてきた女性たちがオークションにかけられる市場があるようだ。しかも、多くの場合、経済的事情から兄弟全員が結婚することはできないため、自然と一妻多夫制となってしまうようだ。また、ダウリー(持参金)も大きな問題となっており、パンジャーブ州では胎児が女児だと分かると中絶させることが非常に多いという。その影響は男女比率に如実に表れており、2001年の国勢調査では、パンジャーブ州の男女比率は、男性1000人に対し女性874人という少ない数値となっている(インド全体の男女比率は、男性1000人に対し女性933人、正常値は940〜950)。さらに、パンジャーブ州の新生児(0〜6歳)の男女比率は、男児1000人に対し女児793人と、さらに低い数値となっている(インド全体の新生児男女比率は、男児1000人につき女児927人)。この女児の口減らしにより、さらに嫁不足となって、一妻多夫制が進んでいく悪循環に陥っていると見える。一妻多夫制が現代に復活した理由は、土地の不足が一番の原因だが、他にもインド社会の多くの問題が関わっている。

これは蛇足になるが、同じ記事には少し面白い情報も載っていた。パンジャーブ州の農村では、嫁を娶るために5エーカーの土地が必須条件となっているのは前に述べたが、その他にトラクターも必須条件となっているらしい。5エーカーの土地しか持っていない農民がトラクターなど持っていても仕方ないのだが、既に土地と同様にトラクターがステータス・シンボルとなっているため、パンジャーブ州の農民たちはこぞってトラクターを購入するらしい。最近ではローンがあるため、比較的簡単にトラクターを購入することができるようで、結婚式シーズンにはトラクターの売上が激増するらしい。国家標本調査組織による最近の調査によると、パンジャーブ州の農民のトラクター所有率は96%で全国一位とのこと。しかも面白いのは、結婚のときだけ所有するという人が非常に多いという。お見合いのときだけトラクターをローンで買って、結婚が決まったら売り払ってしまうとか。

ところで、一妻多夫制の題材とした映画には、マニーシュ・ジャー監督の「Matrubhoomi」(2003年)がある。僕は見たことがないが、この映画の副題「A

Nation Without Women(女性がいない国)」は、たかが映画とは思えない不気味な響きを持っている。

| ◆ |

8月12日(金) Mangal Pandey : The Rising |

◆ |

僕がインドに留学して初めて見た映画が「Lagaan」(2001年)だった。パハール・ガンジの映画館シーラーで見た。素晴らしい映画だった。映画館の盛り上がりもすごかった。封切りは6月15日で、僕が「Lagaan」を見たのが8月6日だったため、既に公開から2ヶ月が経っていたことになるが、それでも映画館の熱気と興奮は未だ冷めていない感じだった。今でも、インド映画の中でどの作品が一番好きかと聞かれたら、僕は迷わず「Lagaan」の名前を出すだろう。僕はあのとき、インドに住んでいればこのような面白い映画を毎週毎週見ることができるのだと胸を躍らせたが、すぐにそれは早とちりだったことが分かった。その後、なかなか「Lagaan」ほどよく出来た映画が公開されなかったからだ。特に、「Lagaan」で主演を務めたアーミル・カーンは、同年の8月10日に公開された「Dil

Chahta Hai」というヒット作に出演した後、ずっと沈黙を守り続けていた。そして、「Lagaan」「Dil Chahta Hai」から4年の歳月が過ぎ去ってしまった・・・。ボリウッド界のトップ男優が4年も映画に出ないことは今まで考えられなかったのではなかろうか。確かにアーミル・カーンはコカ・コーラのTVCMなどに出演して存在感を示していたが、しかし一般のインド人が本当に待ち望んでいたのは、銀幕に映るアーミル・カーンだった。4年・・・この4年は、個人的にインド留学の時期とピッタリ重なるため、僕にとっては人一倍感慨深い。あれから4年・・・遂に待ちに待ったアーミル・カーンの新作映画が公開されることになった。「Mangal

Pandey : The Rising」である。8月15日のインド独立記念日に合わせ、本日12日からの公開である。奇しくも、「Dil Chahta

Hai」公開からちょうど4年後ということになる。

「Lagaan」は1893年の北インドの村が舞台だったが、「Mangal Pandey : The Rising」は、1850年代のベンガル地方が舞台となっている。高校の世界史の教科書で「セポイの反乱」として習う、あの大事件を題材とした映画だ。現在インドでは、この反乱を「第一次独立戦争」と位置づける見方が強い。独立記念日に合わせて公開されたことからも分かるように、今年最大の国威発揚ナショナリズム万歳パトリオット映画である。チケットの入手が困難であることは容易に想像できたため、PVRプリヤーの前売り券が発売される火曜日の午後2時に映画館へ行ってチケットを予め買っておいた。おかげで、この映画を公開初日に見ることができた。

「Mangal Pandey」とは、1857年の反乱の口火を切ったと言われる実在のスィパーヒー(インド人傭兵)、マンガル・パーンデーイのことである。「セポイ」は「戦士」という意味のペルシア語「スィパーヒー」が英語で「Sepoy」と綴られ、それを日本人がローマ字読みしたためにできた言葉であり、「セポイ=スィパーヒー」だと思っていただきたい。監督はケータン・メヘター、音楽はARレヘマーン。キャストは、アーミル・カーン、トビー・ステファンス、ラーニー・ムカルジー、アミーシャー・パテール、コーラル・ビード、キラン・ケールなど。ヴァルシャー・ウスガーオンカル、ハビーブ・タンヴィールなどが特別出演、オーム・プリーがナレーション。

| Mangal Pandey : The Rising |

バラックプルに駐屯する第34ベンガル歩兵団所属の勇敢な兵士、マンガル・パーンデーイ(アーミル・カーン)は、英国人の上官ウィリアム・ゴードン(トビー・ステファンス)と親友だった。ゴードンは英国人ながら貧しい出であったため、英国人社交界に溶け込めず、抑圧されたインド人たちに同情心を抱いていた。ゴードンは、サティー(寡婦殉死)の習慣により焼死させられそうになっていたインド人女性ジュワーラー(アミーシャー・パテール)を助け、家に匿い、そして彼女に恋するようになる。また、マンガルは、白人向けの娼館で働く娼婦ヒーラー(ラーニー・ムカルジー)と心を通わすようになる。【写真は、中央がアーミル・カーン、左上がラーニー・ムカルジー、左下がアミーシャー・パテール、右がトビー・ステファンス】 バラックプルに駐屯する第34ベンガル歩兵団所属の勇敢な兵士、マンガル・パーンデーイ(アーミル・カーン)は、英国人の上官ウィリアム・ゴードン(トビー・ステファンス)と親友だった。ゴードンは英国人ながら貧しい出であったため、英国人社交界に溶け込めず、抑圧されたインド人たちに同情心を抱いていた。ゴードンは、サティー(寡婦殉死)の習慣により焼死させられそうになっていたインド人女性ジュワーラー(アミーシャー・パテール)を助け、家に匿い、そして彼女に恋するようになる。また、マンガルは、白人向けの娼館で働く娼婦ヒーラー(ラーニー・ムカルジー)と心を通わすようになる。【写真は、中央がアーミル・カーン、左上がラーニー・ムカルジー、左下がアミーシャー・パテール、右がトビー・ステファンス】

時は1857年。1757年に本格的にインド支配に乗り出したイギリス東インド会社は、インド統治100周年を記念した式典を計画していた。だが、スィパーヒーの間では、新しく配備されたエンフィールド銃の火薬包に、ヒンドゥー教徒が神聖視する牛の脂と、イスラーム教徒が忌み嫌う豚の脂が含まれているという噂が広まり、不穏な空気が流れていた。英国人上官はスィパーヒーたちにエンフィールド銃を使うよう強要するが、スィパーヒーたちは宗教的禁忌を破ることを恐れて従おうとしなかった。しかし、ゴードンが銃弾に牛の脂も豚の脂も含まれていないと宣言したことにより、彼を親友と信じていたマンガルは率先してエンフィールド銃を使用する。

ところが、マンガルたちスィパーヒーは、エンフィールド銃の火薬包の工場を発見してしまう。そこには牛と豚の死体が吊り下げられ、脂が混ぜ合わされていた。ゴードンに騙されたことを悟ったマンガルは彼と絶交し、東インド会社に対して敵意を燃やすようになる。

ちょうどそのとき、反乱の機会を伺っていたスィパーヒーのもとに、マラーター王国のペーシュワー(宰相)、ナーナー・サーヒブ(シュリーラング・ゴードボーレー)の使節とその将軍ターティヤー・トーペー(ディープラージ・ラーナー)が訪れる。彼らは5月31日に一斉蜂起する計画を立てる。ところが、ラングーンに配備されていた大軍がカルカッタに移動することが分かり、計画は前倒しになる。

1857年3月29日、マンガルは仲間たちを扇動しながら決起し、2人の英国人上官を射殺した。このときマンガルはゴードンとも決闘を繰り広げるが、マンガルはゴードンを殺さず、気絶させるだけに留める。ラングーン部隊が到着し、絶体絶命となったとき、マンガルは銃を自分の胸に付き付け、自殺を図った。だが、あいにく銃弾は反れ、マンガルは一命を取り留める。

マンガルは軍法会議にかけられ、4月8日に絞首刑に処せられる。しかし、マンガルの反乱はインド全土に飛び火し、ジャーンスィーのラクシュミーバーイー(ヴァルシャー・ウスガーオンカル)、マラーター王国のナーナー・サーヒブとターティヤー・トーペー、デリーの皇帝バハードゥル・シャー・ザファル(ハビーブ・タンヴィール)なども反乱に加わることになる。この反乱は最終的に鎮圧されるが、マンガルの行動は後世のインド人に大いに影響を与え、1947年8月15日の独立につながるのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ボリウッドが総力を結集したと言っても過言ではない大作。実在の国民的英雄を主題にした点、また、インド独立運動を美化して愛国主義を発揚することが目的である点で、今年5月に公開された「Bose

: The Forgotten Hero」と非常に似通っており、2作品を比較すると面白いだろう。僕の評価では、映画としての面白さは「Mangal

Pandey : The Rising」に軍配が上がる一方、歴史認識という点では「Bose : The Forgotten Hero」の方がより慎重であったと感じた。また、「Lagaan」との比較においては、総合的に「Lagaan」の方が一歩抜きん出ていると感じた。「Lagaan」が果たせなかったアカデミー賞外国語映画賞は、「Mangal

Pandey : The Rising」でも困難だろう。それでも、この作品が今年最も面白い映画であることには変わりないし、ブロックバスター・ヒットは確実である。

前述の通り、マンガル・パーンデーイは実在の人物であるが、その生涯には不明な点が多い。マンガルは、現ウッタル・プラデーシュ州東部、バッリヤー地区のナーグワー村で生まれたとされている。第34ベンガル歩兵隊に所属するスィパーヒーだったマンガルは、1857年3月29日に英国人上官2人を射殺した上に自殺未遂をし、4月8日に絞首刑に処せられた。マンガルは1857年のインド大反乱で最初に殉死した英雄として名を残し、彼の名前は反英独立闘争のシンボルとなった。

なぜマンガルが上官を射殺したかについては諸説がある。一説によると、マンガルはバーング(大麻)を摂取して酔っ払っており、誤って上官を射殺してしまっただけとも言われている。だが、確実なのは、当時のスィパーヒーの間に、東インド会社に対して数々の不満が蓄積されていたことだ。最も有名なのは、1856年にスィパーヒーたちに新配備されたエンフィールド銃の火薬包である。スィパーヒーの間で、新式銃の火薬包には牛と豚の脂が塗られているとの噂がどこからか広まった(映画中では不可触民の男が噂を広めていた)。しかも、火薬と銃弾を銃に込めるには、火薬包を口で噛み切らなければならなかった。牛はヒンドゥー教徒にとって神聖な動物、その脂を口にすることは許されなかった。一方、豚はイスラーム教徒にとって不浄な動物、こちらも、その脂を口にすることなど言語道断であった。英国人はインド人のこのような宗教的感情に配慮することを怠ったため、スィパーヒーたちの不満が爆発したと言われている。その他にもいくつかの理由が挙げられる。例えば、1856年にスィパーヒーが当時英国領になっていたビルマに配備されることになったこと。ヒンドゥー教徒の間には、「カーラー・パーニー(黒い水)」という禁忌があり、彼らは異国に行くとカーストを失い、村八分になるという迷信を信じていた。よってスィパーヒーたちはビルマへの配属を好まなかった。また、1848年にインド総督に就任したダルハウジーや、後任のキャニングが強引な併合政策を推し進めたこと。王に嫡子がいない国は自動的に東インド会社の領土となると規定した「失政政策」により、プネー、ナーグプル、ジャーンスィーなどの藩王国が次々に東インド会社領となり、遂に1856年には北インドの文化の中心地として栄華を誇っていたアワド王国が併合されてしまう。さらに、インド人の間に、英国人によるキリスト教の布教活動に対して危機感もあったし、「英国統治は1757年から100年後の1857年で終わる」という根拠のない予言も広まっていた。ザミーンダーリー制(大地主制)の導入による、農民たちの小作人への転落の進行、産業革命後の英国の安価な綿布の大量流入によるインドの伝統的手工業の衰退、鉄道の導入による交通革命など、インドの社会が急速に変化していたことも、インド人の不安を蓄積していた。英国人があまりにスィパーヒーに頼りすぎたために、1857年には20万人のインド人兵士を4万人の英国人兵士が監督するという、いびつな構造が出来上がってしまっていたことも、反乱を容易にした要因であろう。

映画中では、マンガルが決起した理由はもっと単純化されている。まず、やはりエンフィールド銃の銃弾の噂が大きな原因として描かれていた。歴史上、果たして本当にエンフィールド銃の銃弾に牛と豚の脂が含まれていたのかについては不明だが、映画ではそれが事実とされていた。それが発覚したことをきっかけに、マンガルは親友だった英国人上官のゴードンと決別し、反旗を翻す決意をする。また、英国人兵士のインド人に対する差別的待遇も、マンガルの怒りを募らせていたし、同胞に対して銃を向けなければならない苦しみも、マンガルの心をかき乱していた。だが、最も映画的だったのは、娼婦ヒーラーの一言である。マンガルはヒーラーたち娼婦を、「せいぜい白人に身体でも売ってろ」と侮辱するが、ヒーラーはそれに対し、「私たちは確かに白人に身体を売っているけど、あなたたちみたいに魂まで売ってないわ」と答える。その言葉を聞いて、マンガルの心には変化が訪れるのだった。

19世紀のインドは、英国による支配との闘争が始まった時代であったと同時に、社会に根付いていた悪習を自覚し、それを改善するための葛藤が始まった時代でもあった。その端的な例がサティー(寡婦殉死)である。サティーとは、夫を亡くした女性が、夫の屍と共に生きたまま焼かれる慣習である。歴史上では、宗教・社会改革団体ブラフマ・サマージの事実上の創始者ラーム・モーハン・ローイが、1815年にサティー禁止運動を始め、イギリス東インド会社は1829年にサティーを禁止した。それでもサティーは根絶せず、つい最近でもサティーの事例が報告されている。映画中では、ゴードンがサティーの慣習に従って焼かれそうになっていたジュワーラーを助けるシーンがある。しかしながら、サティーを妨害された村人たちは尊厳を汚されたと怒り、ゴードンに嫌がらせをするようになる。結局、ラストではマンガルがあまりにクローズアップされるあまり、ゴードンとジュワーラーの恋愛の行方が最後まで語られずに終わってしまったのは残念な点である。

ちょうど8月10日の日記で、現代でも行われている身売りのことについて触れたが、「Mangal Pandey : The Rising」でも、メーラー(市場祭)における女奴隷のオークションのシーンがあった。ゴードンと一緒にいた英国人女性エミリーは、「奴隷制はとっくに廃止されたのに、どうして会社はこのインドで奴隷制が横行するのを許しているの?」と聞く。ゴードンは、「英国人自身が奴隷を利用しているから、廃止にはできない」と事情を説明する。このとき売られていた女性は白人専門の娼館に買い取られ、ヒーラーという名前を与えられて娼婦となる。ヒーラーはあるとき、英国人将校に無理矢理連れさらわれそうになるが、それをマンガルが助ける。これをきっかけにマンガルとヒーラーは愛し合うようになり、マンガル処刑前に2人は結婚の契りを交わす。

映画中、インド総督が「我が会社は未開のインドに文明をもたらしている」と述べて、植民地支配を正当化する発言をしていた。その一方で、生涯の大部分をインドで過ごし、英国社会よりもインド社会に同情心を抱く英国人将校、ウィリアム・ゴードンがいた。サティーなどのインドの悪習を放っておかなかったのもゴードンであった。そしてもちろん、英国人に人間性を否定され、奴隷のようにこき使われる哀れなインド人たちの姿があった。さらに、英国人に抑圧されるインド人が、不可触民をさらに抑圧するというシーンも、わずかながらあった。皮肉なことに、不可触民が一番自由に人生を過ごしているような暗示もあった一方で、マンガルが「英国の支配下では、俺たちは皆、不可触民だ」と呟くシーンもあった。これら多面的な描写により、インドにおける英国の植民地支配の複雑さの一端がよく表現されていたと思う。

東インド会社の将校による阿片の密売の話も映画中に出てきた。東インド会社は阿片の専売権を有し、ケシをインドで栽培して阿片を中国に輸出していたが、どうやら会社の将校や官僚たちが阿片を密売して金を儲けることも行われていたようだ。映画中ではパールスィーの商人が、会社の将校と結託して阿片密貿易を行っていた。英国政府の徴収官の監査によりその密貿易が発覚するが、商人は徴収官に対して3000ポンド(当時は大金だったようだ)の賄賂を提案し、「インドはリッチな国ですぜ、旦那ぁ〜」と薄笑いを浮かべるシーンがあった。阿片のプロットから、インドは決して貧しい国ではなく、富が搾取されてごく一部の者の手に渡っているだけであるとの指摘を見た。

ところで、この映画では1857年の大反乱が「第一次インド独立戦争」と規定されており、その口火を切ったマンガル・パーンデーイの精神が後世まで受け継がれて、1947年のインド独立が達成されたという主旨のエンディングとなっていた。最後にはマハートマー・ガーンディーやジャワーハルラール・ネルーの実際の映像も流れていた。高校の世界史で習った「セポイの反乱」というのは、英国側から見た一面的な名称で、現在では「インド大反乱」と呼ばれることが多い。それからさらに一歩進んで、この反乱が1947年のインド独立までの90年間に渡る全インド的独立闘争の開始点だったという観点から、「第一次インド独立戦争」と呼ぶ考え方もある。1857年の大反乱を「第一次インド独立戦争」と最初に呼んだのは、ヒンドゥー至上主義の生みの親、ヴィール・サーヴァルカルである。サーヴァルカルは自著「1857

- The First War of Independence」(1908年)の中で1857年の大反乱を最初の独立運動と呼び、後世の独立運動家たちに影響を与えた。だが、本当に1857年の反乱が「独立戦争」と呼べる性格のものだったのかについては議論の余地がある。もしそれが「独立戦争」であるなら、反乱は計画的かつ組織だったものである必要があると同時に、全インド的視野の下、全ての階級の人々がそれに参加する必要がある。しかし、それを示す証拠は乏しい。マンガル・パーンデーイはたった1人で偶発的に英国人上官に反抗しただけである可能性が強いし、インド各地のスィパーヒー同士の横の連携がどの程度までなされていたかも疑問である。また、反乱に加わった皇帝や藩王たちも、英国人をインド亜大陸から追い出すという大きな野望を持っていたとは考えにくく、ただ自分の領土を回復するためだけに反乱に加わった可能性が高い。反乱は1859年に完全に鎮圧されるが、最後まで頑強に抵抗していたのは農民たちである。つまり、最終的には反乱は農民一揆と変わらなくなってしまっていた。これを果たして一口に「独立戦争」と呼ぶことができるだろうか?だが、「Mangal

Pandey : The Rising」では、スィパーヒーたちと藩王たちが連携を取っていた様子が事実として描かれ、また反乱には不可触民も加わっていた。ちなみに、当時のスィパーヒーは、ヒンドゥー教徒ではブラーフマンやラージプートがほとんどで、マンガルもブラーフマンである。

実はインド大反乱をテーマとしたこの「The Rising」は三部作であり、「ジャーンスィーのラーニー」として知られるラクシュミーバーイーと、ムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルを主人公にした映画も今後作られる予定らしい。「Mangal

Pandey : The Rising」では、ラクシュミーバーイーは女優ヴァルシャー・ウスガーオンカルが演じ、バハードゥル・シャー・ザファルは、演劇監督・俳優のハビーブ・タンヴィールが演じていた。このキャストのままそれらの映画が撮影されるのだろうか?

4年振りのスクリーン復活となったアーミル・カーンは堂々たる演技であった。長髪に髭という風貌(どちらも本物である)が意外と似合っていることもあるのだが、ゴードンと泥だらけになって相撲を取ったり、大砲の前までつかつかと歩いて行って「ファイヤー!」と叫んだり、たった1人で大軍に向かって銃を発砲したりと、大活躍であった。乗馬もなかなかうまい。特に絞首刑前、神妙な面持ちをして向こう側からのっしのっしと歩いて来るシーンはかっこよかった。映画中、マンガルは「ハッラー・ボール!」とよく叫ぶ。処刑される前の最後の言葉もこれだった。「ハッラー」とは、「攻撃」という意味の「ハムラー」が訛った形。「ボール」とは「言え」という意味。「ハッラー・ボール!」で「攻撃の声を上げよ!」みたいな意味になる。これは、インド大反乱時のスィパーヒーたちが実際に使っていた合言葉である。マンガルが公開処刑になった後、一瞬の沈黙を置いて、群集が「ハッラー!」と声を上げて蜂起するシーンは感動的だ。また、ホーリーを祝うミュージカル・シーン「Holi

Re」では、アーミル・カーンが歌声を披露しているので注目である。

絞首刑になる前のマンガル・パーンデー

共演のトビー・ステファンスは、「007/ダイ・アナザー・デイ」(2002年)に悪役として出演していた英国人俳優である。英国人としての立場と、マンガルとの友情の間の葛藤に揺れる苦悩がよく表現されていた。また、マンガルの軍法会議においてゴードンが大声を上げてマンガルを弁護するシーンは迫力がある。英国植民地時代の映画を撮ろうと思うと、どうしてもいい英国人俳優を集めなければならないが、その点で「Lagaan」も「Mangal

Pandey : The Rising」も妥協がなかった。また、当時インドを支配した英国人はヒンディー語などの現地語を話していたのだが、それを再現するために英国人俳優は一生懸命ヒンディー語を勉強したようだ。英国人キャストの多くがヒンディー語を話していた。はっきり言って非常に聴き取りづらいヒンディー語なのだが、その中でも最も流暢にヒンディー語を話していたのがトビー・ステファンスであった。

マンガルとゴードンの友情は、アフガニスタンでの戦いで重傷を負ったゴードンをマンガルが身を挺して守ったことから始まる。片や英国人将校、片やインド人傭兵という立場の違いはあったが、2人は大の仲良しで、一緒に相撲を取ったり、傲慢な英国人将校に2人で悪戯したりしていた。だが、エンフィールド銃の火薬包の問題をきっかけに2人は絶交し、マンガルが蜂起したときには2人は剣を抜いて決闘をすることになる。決闘はマンガルの勝ちだったが、彼は敢えてゴードンを殺さず、殴って気絶だけさせるだけに留める。その後マンガルは自殺未遂をするも一命を取りとめ、病院に搬送される。病床のマンガルをゴードンは見舞い、マンガルに許しを乞う。だが、マンガルは「あなたはあなたのカルム(行為)をしただけ、オレはオレのカルムをしただけ。謝る必要はない」と答える。これは「バグヴァド・ギーター」でクリシュナがアルジュンに説いたこととリンクしており、インドの文学や映画の中でもよくこの思想が登場する。

去年に引き続き今年も大活躍しているラーニー・ムカルジーだが、残念ながらこの作品の中の彼女はあまり光っていなかった。娼婦ヒーラーの役だが、一瞬見せる笑顔に妖艶さがなく、彼女にあまり娼婦役は似合わないのではないかと感じた。「Devdas」(2002年)で娼婦チャンドラムキーを演じたマードゥリー・ディークシトとは比べるべくもない。ミスキャストと言っていいだろう。一方、サティーにより焼かれそうになっていた美しいインド人女性、ジュワーラーは、アミーシャー・パテールが演じた。当初はアイシュワリヤー・ラーイが演じる予定だったらしいのだが、サルマーン・カーンとのいざこざなどいろいろ問題があったために降板させられたと聞く。アミーシャー・パテールの活躍の場は多くなかったが、献身的にゴードンに奉仕する姿が印象的であった。

ところで、白人マダムの家で乳母として働いているインド人女性が出てくるシーンが序盤と終盤であった。そのインド人女性にも赤ちゃんがいるのだが、白人マダムの赤ちゃんに優先的に授乳しているため、自分の赤ちゃんに飲ませるおっぱいがなくなってしまっていた。母親の乳の搾取に、英国によるインド全体の搾取を重ね合わせたかったのだろうが、いまいち説得力に欠けた。結局この乳母が、スィパーヒーが反乱を企てていることを英国人に漏らしてしまうという伏線になっていた。

音楽は、「Lagaan」と同じくARレヘマーン。テーマ曲の「Mangal Mangal」は、魂を揺さぶるような勇ましい曲で、映画中何度も挿入される。「町全体が目覚めた、家全体が目覚めた、全ての村が今目覚めた、庭が目覚めたら木々も目覚めた、木々の陰も目覚めた」という歌詞で、抑圧されて来たインド人全体の怒りが爆発する様子が歌になっている。マンガルが絞首刑になるシーンでもこの曲が流れ、「身体を処刑することはできるが、夢を処刑することができようか」という歌詞が流れた瞬間にマンガルが処刑される。だが、この曲以外の曲には、はっきり言ってあまりいいものがなかったし、削除してもストーリーに影響ないものばかりだった。もう1曲だけ取り上げるとすれば、メーラーのシーンで流れる「Takey

Takey」だ。近代ヒンディー語と近代ヒンディー文学の始祖とされるバーラテーンドゥ・ハリシュチャンドラの戯曲「Andher Nagri(暗愚の町)」(1881年)の第二幕を思い出した。同戯曲の第二幕では、全ての物が1セール(約1kg)につき1タカー(当時の最小の貨幣単位)で売られる退廃的市場の様子が描写されている。「Takey

Takey」でも、全ての物が1タカーで売られる市場のことが歌われていた。物に適切な価値がない社会をして、英国の悪政を糾弾していると考えられる。

これは驚きの豆知識だが、なんと英国王室のチャールズ皇太子が「Mangal Pandey : The Rising」の撮影に参加したらしい。チャールズ皇太子は、2003年10月28日から9日間、インドを訪問したが、そのときに「Mangal

Pandey : The Rising」の撮影現場を表敬訪問したようだ。彼の仕事は・・・カチンコ・ボーイらしい。数シーンだけのようだが。どのシーンのカチンコを担当したのか、気になるところである。

カチンコで撮影に参加したチャールズ皇太子

ベンガル地方が舞台になっていただけあり、背景として登場する寺院などの建築物には、いわゆるバーングラー型屋根のものが多かった。バーングラー型とは、カーブを描いた切妻屋根と表現すればいいのだろうか、ベンガル地方に行くとよく見かけるユニークな形の屋根である。

舞台裏写真

アーミル・カーンの裏にある建物がバーングラー型屋根をしている

言語はヒンディー語と英語のミックスである。英国人キャストは、英国人同士では英語で会話をするが、インド人が相手のときは片言のヒンディー語を話す。英語の会話シーンの多くでは、英語が分からない一般のインド人観客に配慮して、ヒンディー語のナレーションが入る。「Lagaan」でも同じ手法が使われていた。ちなみに、インドで公開されたのは、ヒンディー語版の「Mangal

Pandey : The Rising」だが、全編英語のバージョン「The Rising Ballad of Mangal Pandey」も同時に作られたようだ。

「Lagaan」は4時間近くある大長編映画だったが、「Mangal Pandey : The Rising」は2時間半と、インド映画的にちょうどいい長さに収められていた。「Lagaan」は日本人に馴染みのないクリケットをテーマとしていたので、日本での一般公開は難しかったが、果たしてこの「Mangal

Pandey : The Rising」はどうであろうか?やはり、インド人のナショナリズムに訴えかける映画であるし、当時のインドの状況やインド大反乱のことを知らないと何が何だか分からないから、困難かもしれない。

ところで、インド全土でチェーン展開するシネコン、PVRでは、現在「Mangal Pandey」グッズが売られている。売店でCDかカセットを買うと、ポップコーンと2つのペプシに加え、特製コースターがオマケで付いてくる。CDは既に持っていたが、もちろん購入。CDセットで250ルピーだった。よく見ると、ポップコーンのケースもマンガル・パーンデー特製バージョンである。思わず持って帰ってしまった。コースターは安っぽい作りだったが、どうせ使わず保存しておく性格の品物なので構わないだろう。コースターもポップコーンのケースも、インド映画ファン垂涎の一品と言える。

Mangal Pandey コレクターズ・グッズ

とにもかくにも、2005年のボリウッドは、この「Mangal Pandey : The Rising」を抜きにして語れないだろう。まだ公開から間もないが、「Lagaan」は完全にフィクションの時代劇映画だったが、この作品は一応史実に基づいた時代劇映画なので、ちょっと歴史を勉強して見ないと難しい部分もあるかもしれない。ただし、これはあくまで映画であって、歴史ではないので、史実に完全に基づいていないからといってこの作品の価値が減じるということはないし、歴史を知らないからと言って楽しめないことはないだろう。そういう意味で、「Mangal

Pandey : The Rising」は、歴史を脱却できずに歴史の教科書みたいな映画になってしまった「Bose : The Forgotten

Hero」よりも何倍も面白い映画であり、インドとインド映画を愛する全ての人に勧めたい映画である。合言葉はハッラー・ボール!

インド美人の美しさを讃えるときに、「ナチュラル・ビューティー」という言葉が使われることが時々ある。その意味するところはいろいろあると思うが、「美容整形を施していない自然の美」という意味を伴うことが多いような気がする。つまり、先進諸国と違って、インドではまだ美容整形が普及していないため、インドの美人は生まれながらの美人だ、ということだ。インド美人の象徴と言えばボリウッド女優だが、その美しさを勝手に「ナチュラル・ビューティー」と決め付けて悦に入る日本人男性は少なくないと予想する。僕もその1人だった・・・かも。

ところが、そんな人たちにはちょっとショッキングな記事が、本日付のサンデー・エクスプレス・アイ(インディアン・エクスプレス紙の折込版)に掲載されていた。テーマは豊胸手術。インドでも豊胸手術が一般化して来ていると言う主旨の記事だった。かつて豊胸手術は女優とモデルの特権であったが、次第に裕福な階級から豊胸手術が一般化して来ているらしい。記事には現在の手術費の相場も載っていた。生理食塩水を使った豊胸手術は両乳房で2万ルピー(ただし、入院費などを含めると7.5〜10万ルピー)、シリコンを使った豊胸手術は両乳房で5万ルピー(入院費セットで約13万ルピー)、凝集性シリコンを使った豊胸手術が両乳房で2万ルピーとなっている。まだまだ庶民には手の届かない額に見えるが・・・。

インドを代表する形成外科医、ナレーンドラ・パーンディヤー氏によると、豊胸手術を受けに来る女性には2パターンがあるという。1つは女優やモデル志望の若い女性、もう1つは子持ちの主婦である。数では後者の方が多いとか。また、彼が行う手術の内、実に6割が豊胸手術だという。豊胸手術の歴史は割と古く、1964年まで遡る。ある外科医の助手が、輸血用血液の袋を触って「おっぱいみたいだ」とジョークを言ったことにより、その外科医は豊胸手術を思い付いたと言われている。だが、世界中でポピュラーになったのはごく最近のことで、インドにも遂にその波が押し寄せてきているようだ。パーンディヤー氏は、「衣食住が安定すると、人々は鼻や胸や脂肪を気にしだすものだ」と述べている。

同記事には、豊胸手術を受けた疑いのあるボリウッド女優の名前がリストアップされていた。割と有名なのは、1994年にミス・インドとミス・ユニバースの栄冠に輝いて女優デビューしたスシュミター・セーン。8年前、彼女がミスコン出場前に豊胸手術を受けた疑いが持ち上がり、彼女は記者会見を開いて目に涙を浮かべながらそれを否定するという出来事があった。豊胸手術がセレブたちの特権だったとは言え、当時はまだそれは覆い隠されるべきものだったようだ。他に豊胸手術を受けたことが疑われる有名なボリウッド女優として挙がっていたのは、シルパー・シェッティー、プリヤンカー・チョープラー、アーイシャー・タキヤー、コーイナー・ミトラ、シャミター・シェッティー、スシャマー・レッディー、ビパーシャー・バス、マッリカー・シェーラーワトなどである。どこまで信憑性のあるデータか知らないが、個人的にはかなりショッキングな名前が並んでいる。「映画館の大スクリーンで揺れていた、あれも、これも、みんなアレだったのか・・・!」と、ブルータスに裏切られたジュリアス・シーザーのような絶望的な心境になる。一応、上げ底だとは前々から聞いていたんだが・・・。現在でも豊胸手術について大っぴらに語る女優は少ないが、それでもチラホラと沈黙を破る女優も出てきているようだ。

サンジャイ・ダットの男臭さが爆発した映画「Musafir」(2004年)のミュージカル「Saaki」で、ベリーダンス風のエロティックなダンスを踊って一世を風靡したコーイナー・ミトラ(上記のリストにも名前が挙がっている)は、「それについて話すことは、どの女性にとってもプライベートなこと」と前置きしながらも、「私は、美容整形は病気になったときに飲む薬のようなものだと思っている。もし自分に何かが足りないと感じたら、それを補うべき」と述べている。ちなみに、コーイナー・ミトラが踊った「Saaki」は、歌も踊りも僕の大のお気に入りであり、CDを何度も何度も聞き返したし、DVDでこの踊りだけを何度も何度も見返したりした。おかげで、「Saaki」は、僕が最初から最後まで歌える数少ないインド映画音楽レパートリーのひとつである。・・・だが、あれもブルータスだったとは・・・。

「Saaki」でのコーイナー・ミトラ

また、もうすぐ公開予定のヒンディー語映画「Chocolate」でデビューする新人女優スシャマー・レッディーも豊胸手術を受けたようだが、彼女は逆に慎重な意見を述べている。「女性は、豊胸手術を受ける前に時間をかけて深く悩まなければならない。豊胸手術は、公園の散歩のような安易な行為じゃなくて、身体を永遠に変えてしまう行為だから。私は、若い人が豊胸手術を受けなければならないとは思わないわ。手術を受けたからといって、ボーイフレンドにさらに愛してもらえるようになるわけでもないし。」豊胸手術を受けた22歳の一般人女性も、「手術を受けて幸せな気分にはなったけど、私の人生が劇的に変わったわけでもない」と述べている。スシャマー・レッディーと22歳の一般人女性の言わんとしていることはほぼ同じのようにも見えるが、翻って考えてみると、スシャマー・レッディーの発言はおそらく他の一般庶民の感覚と少しずれている。その他に挙がっていた体験談などをまとめてみると、どうも女性が豊胸手術をする目的は、男性の気を引くためというよりも、自己満足のためということが多そうだからだ。手術を受けたことにより、服を着るのが楽しくなったり、写真を撮られるのが好きになったりという心境の変化が語られていた。それに、男の立場からしても、胸の大きさが女性の価値を決定的に左右するとは思えない。かえって、豊胸手術をしたと分かったときの方がショックが大きいと思う。だから、一般庶民の場合、豊胸手術を受けて人生が一転してしまうようなことは稀だと言える。「幸せだけど人生が劇的に変わったわけではない」と言う女性の感想は、多くの豊胸済み女性に共通のものではなかろうか。ただし、スシャマー・レッディーのように女優やモデルを目指していたならば、明暗がはっきりする可能性が高い。彼女の場合、映画デビューできたのだから、豊胸手術を受けた甲斐があったと考えるべきだ。そう考えると、彼女のコメントは何だか嫌味に聞こえる。

ところで、この記事の記者(女性)は、中立を装いながらも、やや豊胸手術に賛成寄りの立場のように思えた。豊胸手術による副作用や後遺症などへの言及がほとんどなかったからだ。インドのことだから、失敗するととんでもないことになるような予感がするのだが、上記のボリウッド女優たちはちゃんと手入れとかしているのだろうか・・・。

よく「韓国人女優はみんな整形だ」という批判を聞くし、日本の芸能界で活躍する人たちも、けっこう整形している人が多いだろう。そんな中、「ボリウッドの女優だけは別だ」と考えて、根拠のない優越感に浸っていた僕がいたような気もする。だが、やっぱりバーザーレー・フスン(美の市場)では、どこの国でも整形が横行しているようだ。今回取り上げられていたのは豊胸手術だが、豊胸手術がこれだけなされているということは、顔にもメスが入っていると考えるのが普通である。南インド出身の女優シュリーデーヴィーが、ボリウッドに進出するときに、北インド向けの顔に整形したのは有名な話だ。整形外科医のコメントを見ると、どうも鼻を気にするインド人が多いようだ。日本人は鼻が低くて悩む傾向にあるが、欧米人は鼻が大きすぎて悩むことが多いと聞いたことがある。おそらくインド人もしかりだろう。インド人の目や歯は素晴らしく整っているから、これらの点で悩む人は少なそうだが・・・。

今や検索サイトの代名詞とも言えるGoogleが最近試験的にサービスを開始し始めたGoogleマップがなかなか面白い。先日、友人に教えてもらったのだが、見事にはまってしまった。世界中の衛星地図を見ることができ、拡大縮小やドラッグなどが自由自在である。日本の地図から自分の家を探したりするのも楽しいのだが、ここではインドに限定して、遊び方のひとつの提案をしてみたい。

まず、やはりデリーっ子の僕としては、真っ先にデリーを見てしまわざるをえない。インドはまだ、倍率の高い衛星写真はほとんど用意されていないのだが、デリー南部などは詳細な衛星写真があり、最大倍率まで拡大することができる。まず見事に浮かび上がったのは、コンノート・プレイス、大統領官邸、インド門を結ぶ三角形である。大統領官邸とインド門を東西に結ぶラージパト(王の道)、コンノート・プレイスから南に伸び、ラージパトと直角に交わるジャンパト(民の道)も分かる。計画都市デリーの面目躍如と言ったところか。

中央デリー(ルティエンス・デリー)の中核をなす三角形。

上部の頂点にあるサークルがコンノート・プレイス、

左下の頂点となっているのが大統領官邸や中央官庁、

右下の頂点となっているのがインド門。

次に見つけたのは自宅。僕の家の前には、ディア・パークやハウズ・カースといった巨大な公園が広がっており、倍率の低い衛星写真でも目立っている。だから自宅を見つけるのは簡単だった。僕の通うジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)もやはり広大な敷地を持っているため、すぐに分かる。自宅から大学までの通学路をたどってみた。

毎日バイクで通っている通学路。

ハウズ・カースの近くに自宅があり、JNUまでは10〜20分ほど。

SLは僕が所属する言語文学文化研究学部。

次に、デリーの観光地を上空から眺めてみたが、最も美しかったのは、バハーイー教の寺院、ロータス・テンプルであった。

ロータス・テンプル 上空から

ロータス・テンプル 横から

ロータス・テンプルは、横から見ても美しい建物なのだが、上空から見るとさらに美しいことが分かった。・・・美しい建物と言えば、アーグラーのタージ・マハル!ヤムナー河を下って行って、アーグラーを見つけ、タージ・マハルを拡大してみた。だが、残念ながらアーグラーはまだ詳細写真が用意されておらず、以下の写真が最も大きなタージ・マハルの上空写真であった。一応、白亜の建築物が河畔にあるのが分かる。廟の前にある四分庭園も何となく認識できる。

タージ・マハル 上空から

タージ・マハル 横から

ところで、デリーの衛星写真を見ていたら、けっこうやばいものも見つかった。例えば以下の写真。

インディラー・ガーンディー国際空港

インドでは、空港や鉄道駅などは準軍事施設とされており、写真撮影は厳禁である。当然のことながら上空からの写真撮影も許可されていないだろう。デリー生活の必需品、Eicherの「Delhi

City Map」ですら、空港の部分は白く抜かれている。だが、Googleマップにはモロに出てしまっていた。まだインド政府は気付いていないと見えるが、発覚したときには大問題になりそうだ。

デリーの他にもインドのいろいろな場所を旅行することができる。例えば下の写真はコールカーター(カルカッタ)である。アーグラーと同じく、コールカーターにも高倍率の衛星写真は用意されていない。

コールカーター(カルカッタ)の衛星写真

フーグリー河が北から西へ流れており、その流域にコールカーターの市街地が広がっているのが分かる。中央部にあるのはマイダーンと呼ばれる広場で、ウィリアム砦、ヴィクトリア記念堂、動物園などが視認できる。ハーウラー橋らしきものも見える。東のほうに白っぽい部分があるが、この辺りが、昨年9月に日本対インドのサッカーの試合が行われたソルトレイク・シティーである。

下の写真はヴァーラーナスィー(バナーラスまたはカーシー)である。やはり高倍率の衛星写真はない。

ヴァーラーナスィー(バナーラスまたはカーシーとも呼ばれる)。

ガンガー(ガンジス河)が南から東へ流れており、その西岸に都市が広がっている。写真の上部を流れる細い河はヴァルナー河であり、もう1本、さらに細いアッスィー河が写真の中央部辺りを流れているはずである(視認不可)。これら2本の河、ヴァルナー+アッスィー=ヴァーラーナスィーが名前の由来だと言われている。写真の中央部には白い砂浜が見える。これがいわゆる「不浄の土地」と言われている部分であり、家などは一軒も立っていない。また、ガンガーの西岸、写真の下部に扇状になっている緑の部分が見えるだろうか?これがバナーラス・ヒンドゥー大学(BHU)の広大なキャンパスである。

下の写真はムンバイー(ボンベイ)のものだ。ムンバイーにも高倍率の衛星写真はない。今のところデリー周辺部にしか最大倍率の衛星写真は用意されていないようだ。デリーに住んでいて得した気分である。

ムンバイー(ボンベイ)の衛星写真。

ムンバイーは7つの島を埋め立ててつなげて出来た都市であり、アラビア海に突き出た半島となっている。ムンバイーの中心部は、上の衛星写真に写っている半島部であるが、まだまだ北の方にもムンバイー市街地は伸びている。写真左下、緩いカーブを描いた湾となっているのが、通称「女王のネックレス」とも呼ばれるマリン・ドライブ。ボリウッド映画によく出てくる場所だ。写真の左方中央部に小さな白い点があるが、これはハジ・アリー・モスクである。ムンバイー名物インド門は視認不可能だが、もうひとつの観光名所、エレファンタ島は右にある大きめの緑の島である。

さて、マウスでグリグリ動かしていろんな場所を見ると面白いのだが、ふと、前々から上空から見てみたいと思っていた場所があったのを思い出した。それは、マディヤ・プラデーシュ州、ナルマダー河の中流域にある聖地、オームカーレーシュワルである。オームカーレーシュワルは、ナルマダー河の中洲にある島なのだが、島の形がヒンドゥー教の聖印「オーム」の形をしていると言われている。僕がオームカーレーシュワルに行ったときにはそれを確認することができなかったので、是非上空からの写真で確かめてみようと思った。

オームカーレーシュワルで売られている絵。

島の形は本当に「オーム」形なのか?

オームカーレーシュワルの風景。

2003年1月3日に訪れた。

河を挟んで向こうにあるのが島部。

もうすぐダムに沈む運命らしいが・・・。

ナルマダー河をぐんぐん遡って行くと、オームカーレーシュワルらしき島を発見した。それが以下の写真である。

オームカーレーシュワルの衛星写真

う〜む、見たところ三角形の島だ・・・。下部の薄茶色の部分から門前町が始まっており、かすかに視認することができる橋を渡って島に渡るようになっている。だが、果たしてこの島がオーム形になるのだろうか・・・。上の絵と見比べながら、じっとこの衛星写真を見つめていると・・・・・・見えた!こういうことか!?

これが「オーム」か!?

その真偽のほどは分からないが、多分オームカーレーシュワルは、島自体が「オーム」の形をしているのではなく、尾根の部分(おそらく巡礼道になっている)をつなげると「オーム」形になるということではなかろうか?Googleマップでインドを探検すると、まだまだ発見がありそうだ。

| ◆ |

8月19日(金) My Wife's Murder |

◆ |

ラクシャー・バンダンの今日、PVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「My Wife's Murder」を見た。

「My Wife's Murder」はちょっと曖昧な表現だが、「私は妻を殺してしまった」という意味である。プロデューサーは、「Sarkar」(2005年)で今や飛ぶ人工衛星をも落とす勢いのラーム・ゴーパール・ヴァルマー、監督は新人のジジー・フィリップ。キャストは、アニル・カプール、ボーマン・イーラーニー、スチトラー・クリシュナムールティ、ナンダナー・セーン、ラージェーシュ・タンダンなど。

| My Wife's Murder |

ラヴィ(アニル・カプール)は、ビデオ編集スタジオに勤める、ムンバイーのごく普通の中産階級の男だった。リーナー(ナンダナー・セーン)という若い女の子がラヴィの助手を務めていたが、ラヴィの妻のシーラー(スチトラー・クリシュナムールティ)はラヴィとリーナーが不倫していると信じて疑わず、毎日毎日ラヴィに悪態を付いていた。だが、それは完全な間違いで、リーナーにはラージ(ラージェーシュ・タンダン)という彼氏もいたし、2人の間には何の怪しい関係もなかった。だが、ある日とうとう堪忍袋の緒が切れたラヴィはシーラーに手を上げてしまう。すると、倒れたシーラーはベッドの角に頭をぶつけて死んでしまう。【写真はアニル・カプール】 ラヴィ(アニル・カプール)は、ビデオ編集スタジオに勤める、ムンバイーのごく普通の中産階級の男だった。リーナー(ナンダナー・セーン)という若い女の子がラヴィの助手を務めていたが、ラヴィの妻のシーラー(スチトラー・クリシュナムールティ)はラヴィとリーナーが不倫していると信じて疑わず、毎日毎日ラヴィに悪態を付いていた。だが、それは完全な間違いで、リーナーにはラージ(ラージェーシュ・タンダン)という彼氏もいたし、2人の間には何の怪しい関係もなかった。だが、ある日とうとう堪忍袋の緒が切れたラヴィはシーラーに手を上げてしまう。すると、倒れたシーラーはベッドの角に頭をぶつけて死んでしまう。【写真はアニル・カプール】

ラヴィは最初、警察に連絡しようとするが、2人の子供たちがどうなるか心配で、妻の死体を隠すことにする。ラヴィは真夜中にリーナーの車を借りて死体を箱に入れて運び、郊外の池に沈めた。子供や周囲の人には、シーラーはスィルディーへ行ったと答えておいた。

ところが、シーラーがいなくなったことを長くごまかすことはできなかった。シーラーの親が心配し、警察に行方不明届けを出す。その数日後、シーラーの遺体が発見された。事件の捜査は、テージパール(ボーマン・イーラーニー)警部が行うことになった。テージパールは、当初からラヴィを怪しんでいた。検死や捜査が進むにつれれ、テージパールは疑いを確信に変えて行った。

だんだん追い詰められて行ったラヴィは、リーナーに疑いが及ぶことを恐れ、彼女に全てを打ち明け、もし警察が来たら真実を話すよう伝える。遺体が発見された場所から、リーナーの自動車のタイヤの跡が見つかると、テージパールはリーナーの家を訪れる。だが、ラヴィを信頼していたリーナーは、虚偽の証言をしてしまう。リーナーが頻繁にラヴィに会うようになり、また家に警察が訪れたことにより、同棲していたラージはラヴィとリーナーの仲を疑い始める。ラージに嘘を付き通せなくなったリーナーは、ラージに全てを打ち明かす。しかし、リーナーが殺人犯の隠蔽に関わっていることを知ったラージは、そのことを警察に通報してしまう。

もはや迷っている暇はなかった。ラヴィは2人の子供を連れてマンガロールへ向けて逃げ出す。警察はリーナーを逮捕し、ラヴィも追いかける。ラヴィは必死に逃げるものの、遂に捕まってしまう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

誤って妻を殺してしまい、それを隠すために嘘に嘘を重ね、助手をも巻き込んだ挙句に、最後にあえなく逮捕されてしまう哀れな男の行動を逐一追った映画。「嘘を付いたらいけないよ」「正直に生きようよ」という道徳の時間のお話と受け取ることもできるが、最も監督が言いたかったことは、男女の関係の在り方ではないかと思った。少なくとも、兄妹愛を確認し合うラクシャー・バンダンの日に公開されるような類の映画でないことは確かだ。これはラーム・ゴーパール・ヴァルマーの一流のジョークだろうか?

映画中、3組のカップルが登場する。主人公ラヴィとその妻シーラー、警察テージパールとその妻、そしてリーナーとその恋人ラージである。これら3組のカップルは、各者各様の問題を抱えている様子が描写される。よく、夫婦生活を幸せにする秘訣は、「男は一言多く、女は一言少なく」と言われるが、ラヴィとシーラーの不仲の原因は正にそれだった。シーラーは、ラヴィが不倫しているという誤った情報を鵜呑みにして、毎日毎日ラヴィを責め立てる一方、ラヴィは口論を嫌ってそれを否定せず、ただ受け流していた。シーラーの死の捜査を担当していたテージパールは、すぐにそれは自殺ではなく、ラヴィが殺したのだと悟る。そのテージパールの家庭も実はうまく行っておらず、彼は妻の小言をじっと我慢しながら暮らしていた。どうもテージパールは妻の手料理が嫌いなようで、外でビリヤーニーばかり食べていた。「Masti」(2004年)に、「男は家のダールばかり食べていては駄目になってしまう。たまには外のビリヤーニーを食さなければ!」というセリフがあったのを思い出した。ちなみに、ダールは豆カレーのことで、インド人の家庭料理の代表。ビリヤーニーは肉と野菜が満載の炊き込みご飯。ご馳走の代表格である。また、リーナーとラージの関係では、ラージの方がリーナーの不倫を疑い、だんだん疑心暗鬼に陥っていく。最終的にはリーナーが怒り狂うラージをフライパンでぶん殴って大怪我をさせてしまう。

それにしても、昔からインド映画を愛好して来た人がこの映画を見たら、「これは本当にインド映画なのか?」と腰を抜かして泡を吹いてしまうだろう。それほどこの映画はインド映画色、インド色がなかった。唯一、インド映画の残り香を感じたのは、最後の最後のシーンである。牢屋に入れられたラヴィのもとに、子供たちから手紙が届く。そこには「We

Love You, Papa, We Believe You」と書かれていた。それを見たラヴィは思わず涙を流す・・・。そしてテロップが流れ、ラヴィの無実が成立しそうだという近況がテージパールの声で簡単に説明されてジ・エンドとなる。ちょっと尻すぼみだったが、何が何でもハッピーエンドの方向に持って行こうとする努力を感じた。

ラーム・ゴーパール・ヴァルマーが関わる映画はどれも映像が工夫されている。この映画で特に印象に残ったカメラワークは、妻を殺してしまったことをリーナーに打ち明ける前のシーンだ。ラヴィにピントが合っており、そこへリーナーが入ってくる。リーナーが何かをしゃべるのだが、リーナーにはピントが移らず、ずっとラヴィにピントが合ったままになっている。ラヴィの心の動揺をカメラで巧みに表現していた。

「My Wife's Murder」はインド映画の新しい風を十分に感じさせてくれる映画だが、総合的に見て、ものすごく面白い映画でもなかった。シーラーの悪態に嫌悪の情を覚え、シーラーの遺体を池に投げ込むまではスリルに溢れ、また犯行が発覚するまでのラヴィの焦燥感に感情移入することができた。だが、それでも、他のインド映画を見たときに沸き起こるアーナンド(芸術的エクスタシー)は得られなかった。嫌悪や悲哀のラス(情感)が、アーナンドに昇華せず、心にこびりついてしまうような、後味の悪い映画だった。客席は満席だったが、彼らはおそらくラーム・ゴーパール・ヴァルマーの名前に惹かれてやって来たのだろう。

とは言え、役者たちの演技は皆素晴らしかった。主演のアニル・カプールははまり役。ボーマン・イーラーニーも、一癖二癖ある警察をうまく演じていた。女性でさえ顔をしかめそうな口うるさい妻を演じたスチトラー・クリシュナムールティは、前半のみの出演だったが、最も強烈な印象を残す演技をした。ナンダナー・セーンは「Black」(2005年)などに出演していた女性だ。彼女はなんと、1998年にノーベル経済学賞を受賞したアマルティヤ・セーンの娘らしい。アマルティヤ・セーンは最近、「The

Argumantative Indian」という本を出版した。

「My Wife's Murder」は、ボリウッドの既存概念を打ち破る意欲作だが、今までのようなインド映画を期待している人には絶対にオススメできない映画である。今のところ、この映画はかなり拡大公開されており、期待が集まっているのが感じられるが、この映画がヒットするか否かで今後どのようにボリウッド映画が進化していくのかを占えるのではなかろうか?

インドは祭りの宝庫である。ヒンドゥー教の三大祭と言われるダシャヘラー、ディーワーリー、ホーリーの他にも数多くの祭りがあり、それぞれ盛大に祝われる。インド全国で祝われる祭りもあれば、局地的な祭りもある。ヒンドゥー教だけでなく、イスラーム教、スィク教、ジャイナ教、キリスト教などの祭りももちろんあるし、部族ごとに祝われる祭りもある。その中でも僕が好きな祭りがラクシャー・バンダンである。今日はラクシャー・バンダンだった。

ラクシャー・バンダンのコンセプトが好きだ。ラクシャー・バンダンは基本的に兄弟姉妹間の祭り。女性は、自分の兄弟の右手首に「ラーキー」と呼ばれる紐を巻き、男性はお返しに姉妹にミターイー(お菓子)などの贈り物を渡す。日本には兄弟姉妹の絆を再確認するような祭りが特にないので、インドでラクシャー・バンダンを見たときは目から鱗が落ちた気分だった。

ところで、インドには全国一斉に休みになる休日と、州ごとに決められた休日がある。州の政権ごとに休日はかなり違い、例えばインド人民党(BJP)政権の牙城グジャラート州では、ヒンドゥー教の祭りばかりが休日になっている。デリーでは、実はラクシャー・バンダンは休日となっていない。しかし、だからと言ってラクシャー・バンダンが小さな祭りかというとそうでもない。ラクシャー・バンダンは北インドでは三大祭に劣らない大きな祭りであり、この日は家族親戚一同が揃ってラクシャー・バンダンを祝う。クラスメイトの中にも、特にラクシャー・バンダンのために故郷に帰る人が多い。

基本的にラーキーを結ぶ対象は兄弟だけだが、血のつながりのない男性にもラーキーを贈ることができる。その際は、その人を兄同然に思っているということを示す行為になる。女性から男性に何かを贈るという点で、一見すると日本のヴァレンタイン・デーに似ているが、ラクシャー・バンダンのラーキーはチョコレートとは全く意味合いが違う。兄と見なされた男性は、その女性のことを妹と見なさなければならず、その2人の仲は恋愛関係とは次元を別にしたものとならなければならなくなる。それを端的に示した歌があった。「Style」(2001年)というボリウッド映画の「Excuse

Me, Kya Re」という歌だ。男女の掛け合いの歌で、男が「僕の心は君にぞっこんさ」と女を口説くのだが、女の方は全く相手にしない。それでもしつこく男が言い寄って来るので、最後に女は隙を見て男の手首にラーキーを結んでしまい、「これであんたは私のお兄さんね!」というオチで終わる。インドには、こんな振り方もあるようだ・・・。

とは言え、最近の若い世代の間では、ラクシャー・バンダンももっと俗っぽくなって来ており、女の子たちは何かプレゼントをもらうために割と安易に友達などにラーキーを結ぶようだ。ラーキーは市場で買えば数ルピー程度、それを結ぶことによって何かいいものがもらえるかもしれない、ということで、金を持っていそうな男に結ぼうとする。つまるところ、大学キャンパスではラクシャー・バンダンの日、日本人男性はけっこうもてるのである・・・。ラクシャー・バンダンの日には、女の子たちは校舎の入り口で待ち構えており、獲物を虎視眈々と狙っている。当然、ラーキーを結ばれてしまうと、その瞬間「何かプレゼントちょうだい」と来るので要注意。僕も数人の女の子に「ラーキー結ぼうか?」と聞かれたが、何だか恐喝に近い響きがあった。ラーキーの意味合いは徐々に軽いものとなって来ており、現在では女の子同士でラーキーを結び合うこともあるし、カップル間で結ぶこともあるだろう。ちなみに、「Kuch

Kuch Hota Hai」(1998年)の冒頭ではフレンドシップ・デーのシーンがあり、友達同士でやはり手首に巻く紐を交換し合っていたが、あれはラクシャー・バンダンとは別のイベントである。おそらく最近になって始まったフェスティバルで、今年は8月7日にあった。

ラクシャー・バンダンの起源は神話まで遡る。神と悪魔の長い戦いが繰り広げられていたとき、疲れ果てたインドラ(神々の王)を見て、その妻シャチーは、マントラ(真言)を唱えながらインドラの手首に紐を結んだ。その紐の力によりインドラは悪魔を打ち破ることができたという。しかし、起源を遡ると神話に行き着いてしまうということは、逆に言えばあまり起源は分かっていないということであろう。

上の神話の話を知っているインド人はほとんどいないが、インド人にとってラクシャー・バンダンと言えば、メーワール王国のカラムワティー王女とムガル王朝第二代皇帝フマーユーンの話が最も有名である。この話はチッタウルガルを旅行した2005年12月15日の日記に書いた。さらに、印度文学館に載せたラーキーの誉れという戯曲を読むとさらによく分かるだろう。

ところで、シャラトチャンドラ・チャットーパディヤーイの小説「デーヴダース」に以下のような文章があった。

――デーヴダースにとって、結婚は全くの他人事だった。村において男女の仲は、結婚という形なしには永遠に続かないことなど、少しも知らなかった――

確かにインドの農村部ではまだ、血縁以外の男女の仲は結婚、しかもアレンジド・メリッジという形でしか公認されていない。駆け落ち結婚をした男女が村人たちに惨殺されるという事件が時々新聞にも載るくらいだ。しかしながら、血縁以外の男女がラーキーによって兄と妹の関係を結ぶという、日本にはあまりない新たな男女関係がインドにはあるような気がする。実際にあるかは別として、コンセプトとして存在するのは確かだ。だから、ラクシャー・バンダンは僕の最も好きな祭りのひとつである。

今日はPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Barsaat」を見た。「Barsaat」とは、「雨」とか「雨季」という意味。監督・制作はスニール・ダルシャン、音楽はナディーム・シュラヴァン。キャストは、ボビー・デーオール、ビパーシャー・バス、プリヤンカー・チョープラー、シャクティ・カプールなど。

| Barsaat |

カーデザイナーを夢見て米国へ渡り、ガレージで働くアーラヴ(ボビー・デーオール)は、美しい女性アンナ(ビパーシャー・バス)と出会う。アーラヴは何度もアンナと出会う内に恋に落ちる。ある日、アーラヴのデザインした自動車がBMW社に採用され、彼の人生は急転する。実はアンナはBMWの社長(シャクティ・カプール)の孫娘であった。アーラヴとアンナの結婚も決まり、アーラヴは人生の絶頂にあった。【写真は左から、プリヤンカー・チョープラー、ボビー・デーオール、ビパーシャー・バス】 カーデザイナーを夢見て米国へ渡り、ガレージで働くアーラヴ(ボビー・デーオール)は、美しい女性アンナ(ビパーシャー・バス)と出会う。アーラヴは何度もアンナと出会う内に恋に落ちる。ある日、アーラヴのデザインした自動車がBMW社に採用され、彼の人生は急転する。実はアンナはBMWの社長(シャクティ・カプール)の孫娘であった。アーラヴとアンナの結婚も決まり、アーラヴは人生の絶頂にあった。【写真は左から、プリヤンカー・チョープラー、ボビー・デーオール、ビパーシャー・バス】

ところが、そのときアーラヴの元にインドの実家から電話がある。父親の体調がよくないという。アーラヴは急遽インドに戻ることになる。実家へ戻る途中、アーラヴは昔の思い出を思い出していた。アーラヴには、カージャル(プリヤンカー・チョープラー)という幼馴染みの女の子がいた。米国に留学する前、アーラヴはカージャルと結婚していたのだった。

アーラヴが実家に戻ると、家族は彼を歓迎する。最も喜んだのはカージャルであったが、アーラヴが彼女に突きつけたのは離婚の同意書であった。離婚成立にはカージャルの署名が必要だった。カージャルは何とかアーラヴに自分に対する愛情を思い出させようと真摯に彼に尽くすが、アーラヴはそれを冷たくあしらった。とうとうアーラヴは、アンナというフィアンセが米国にいることを明かす。それを聞いたカージャルは離婚同意書に署名してしまう。アーラヴはその同意書を弁護士に手渡す。

離婚が成立した2人であったが、カージャルはアーラヴに、彼が留守の間にしていたことを見せる。カージャルは村の女性たちを集めて手工芸品の工場を立ち上げていた。また、2人は子供の頃によく来た場所を歩く。そこには、2人で一緒に植えた木もあった。あの頃は小さな木だったのに、今では巨大な木に成長していた。また、そのとき突然大雨が降ってくる。そういえば、渡米前、カージャルと別れた日も大雨が降っていた。アーラヴは次第に昔の感情を思い出してくる。

そのとき、アンナと父親がインドに来るという知らせが入る。インドで結婚式を挙げることになった。アーラヴはアンナにカージャルのことを話す。アンナはカージャルとも会い、アーラヴとの結婚の承諾を得る。

アーラヴとアンナの結婚式の日。結婚が成立しようとしたその瞬間、弁護士が駆け込んで来て、まだアーラヴの離婚が成立していないと伝える。離婚同意書にアーラヴの署名がなかったのだ。アーラヴはそこに署名しようとするが、そのとき大雨が降って来て同意書はグチャグチャになってしまう。アンナは、神様が自分とアーラヴの結婚を望んでいないと考え、アーラヴにカージャルと結婚するように言う。結婚式の会場にカージャルの姿は見当たらなかった。アーラヴは、2人で植えた木の場所へ行く。そこではカージャルが木を抱いて泣いていた。アーラヴはカージャルに改めて思いを伝える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

典型的インド映画。前半は眠ってしまいそうに退屈だが、後半はなかなか面白くなり、涙も込み上げてくる。基本は三角関係、それに結婚と離婚の問題が織り込まれる。

この映画で観客が感情移入することができるのは、プリヤンカー・チョープラーが演じたカージャルのみである。結婚していながらBMW社長の娘と結婚しようとするアーラヴは、誰が見てもひどい男だし、不細工な顔のボビー・デーオールに理由なく一目惚れするアンナ(ビパーシャー・バス)にも感情移入は不可能である。アーラヴの愛を取り戻そうとするカージャルのみ、この映画の見所であり、観客の感情を刺激する存在だ。それだからこそ、最後の最後で遂にアーラヴの愛を勝ち取ることができた健気なカージャルに涙してしまう。

この映画の隠れたテーマは「アンチ離婚」である。そもそも、ボリウッド映画のほとんどが、離婚反対を謳っていると言っても過言ではない。インド映画の不文律は、「一度成立した結婚は解消不可能」というものである。「ミモラ(Hum

Dil De Chuke Sanam)」(1999年)、「Haan Maine Bhi Pyaar Kiya」(2002年)、「Bewafaa」(2005年)などなど、その不文律を遵守する映画は枚挙に暇がない。印象的だったのは、アーラヴやカージャルが、友達と一緒に翻訳ゲームをするシーン。1人が英語の単語を言い、もう1人がそれをヒンディー語に訳す、という単純なゲームである。まずは「ボタン(button)」が問題になった。答えた人は、「アストゥ・ワストゥ・ニヤンタラン・ヤントラ」みたいなおかしなことを言っていた。次はカージャルが問題を出した。「離婚(divorce)はヒンディー語で言うと何?」アーラヴはフフンと笑って答える。「そんなの簡単さ。タラーク(talaaq)!俺の勝ちだな」だが、カージャルは言う。「あなたの負けよ。なぜならタラークはウルドゥー語の単語だから。ヒンディー語には離婚という単語はないわ。なぜなら私たちの文化に離婚はないからよ。」カージャルがこのセリフを言ったとき、観客からは盛大な拍手が上がった。結局、インド人というのは皆、離婚反対派なのだろうか!?このシーンは映画中最も重要な部分であったが、ヒンディー語とウルドゥー語の誤解を大いに生んでしまう危険性を孕んでいた。ヒンディー語はインドとヒンドゥー教の文化を代表する言語ではないし、ウルドゥー語はイスラーム文化と同一の存在でもないからだ。

この映画の主人公はプリヤンカー・チョープラー。モデル体型の彼女は、村の純朴な女性役よりも都会派の女性役の方が断然似合っているが、こういうプリヤンカーもいいな、と思った。ビパーシャー・バスもかわいかったが、プリヤンカーに主役の座を奪われてしまった形である。前半の退屈なシーンが、ビパーシャー・バスに関連していたので、余計損をしていた。プリヤンカーとビパーシャーが共演するのはこれが初めて。実はプリヤンカーが2000年にミス・インディアの栄冠に輝いたとき、ビパーシャーが審査員の1人だったという縁がある。ボビー・デーオールは、アクション映画にしか出ないと言っていたくせに、こんな恋愛映画に出てしまっていた。しかも彼が演じたアーラヴは、完全に「女の敵」の役であった。

後半はなかなか感動できるが、前半はかなり退屈。もしどうしてもこの映画を見ないといけない人がいたら、強めのコーヒーを飲んでから見に行くといいだろう。

「ヒンディー文学を勉強してます」と自己紹介すると、「『マハーバーラタ』とか『ラーマーヤナ』とかを勉強してるの?」と聞かれることがあるが、それらはサンスクリット語の文学である。サンスクリット語は、ギリシア語やラテン語と関連が深いインド・アーリヤ語族の言語で、古代からインドで使われていた教養語である。サンスクリット語は前5〜前4世紀の文法家パーニニによって体系化され、口語から完全に切り離されたため、日常的に庶民の間で話されていた言語ではないとされる。サンスクリット語の社会的ステータスや影響力はインドのみならずアジア全域で絶大で、日本にも仏教を介して梵語として伝わっており、日本語の中にサンスクリット語起源の単語がいくつかあったりする。日本語の五十音図もサンスクリット語の影響でできたものである。「世界で最もメカニカルな言語」と言われるサンスクリット語は、現代ではコンピューター言語に最も適しているとまで言われ、インド人の根拠のない自信の一端を担っている。だが、教養語としてのサンスクリット語の地位はムガル朝時代にペルシア語に奪われて以来、復活することはなかった。英領インド時代には英語が教養語としての地位を獲得し、現在まで至る。古代インドでのサンスクリット語の使用状況は、現在のインド人の英語の使用状況を見れば、何となく推測できる。

だが、サンスクリット語は完全に死語となった古典語ではない。1991年の国勢調査によると、インドにはサンスクリット語を母語とする人が49,736人住んでいる。サンスクリット語を母語とする人に僕は今まで出会ったことがないが、少なくともここに行けばそういう人たちに会えるという場所がある。カルナータカ州のマトゥール村とホサハッリ村、マディヤ・プラデーシュ州ジャバルプル近くのモーハカー村などである。マトゥール村のことが、8月17日付けのタイムズ・オブ・インディア紙に載っていた。

近代に入ってサンスクリット語が死語となりつつある現状に危機感を覚えたシュリー・クリシュナ・シャーストリー氏は、1981年にバンガロールでサンスクリット・バーラティーという学校を設立し、「サンスクリット語を話そう運動」を開始した。この24年の間、サンスクリット・バーラティーは外国人を含む700万人にサンスクリット語を教え、5万人のサンスクリット語教師を養成し、出版物や音楽・ビデオなどの販売も手掛けてきた。だが、その活動の中でも最もユニークなのが、サンスクリット語が日常会話で話されるサンスクリット村の創設である。

マトゥール村はカルナータカ州シモーガー市から4km離れた地点にある、人口5千人の小さな村である。ブラーフマンの他に後進カースト、ムスリム、ランバーニー(ジプシーのような遊牧民)なども住んでいるが、子供から大人まで皆、サンスクリット語を日常的に話すという。歴史を遡ってみると、1512年にヴィジャヤナガルの国王が、マトゥールとホサハッリをサンスクリットとヴェーダの研究のためにブラーフマンに下賜したことから、サンスクリット村の基盤が形成されたようだ。それ以来、マトゥール村にはサンスクリット語を話す人々が多く住んでいたのだが、1991年にページャーワル教団(カルナータカ州を拠点とするヒンドゥー教団)のヴィシュヴェーシャ・ティールタ教主が訪れ、この村を「サンスクリット村」と名付けたことにより、さらにその数は増えた。「サンスクリット語を話そう運動」の後押しもあって、現在では村人は誰でもサンスクリット語を話せる状況となっている。

ところで、言語は常に変化するものである。よく日本で「美しい日本語」なるものが議論に上ることがあるが、言語は常に変化するものである以上、そこに美しいもくそもない。もし変化を止めた言語があるとしたら、それは死んだ言語である。サンスクリット語も死んだ言語のひとつに数えられることが多いのだが、マトゥール村のサンスクリット語を見ているとそうでもなさそうだ。やはり時代の変化と共に新しい言葉が作られているようで、マトゥール村では、例えば携帯電話のことを「nishtantu

dooravaani」と言うらしい。「nish」は「無」、「tantu」は「線」、「doora」は「遠い」、「vaani」は「会話」、つまり無線遠隔会話装置みたいな造語だ。その他、「こんにちは」は「Hari

Om」、「お元気ですか?」は「Katham aasti?」、「あなたの名前は何ですか?」は「Bhavataaha naama kim?」、「コーヒーにしますか、お茶にしますか?」は「Coffeya

chaaya kim ichchati?」などと話されているようだ。あまりサンスクリット語には詳しくないが、正確な文法に従ってしゃべっているというよりは、ヒンディー語の単語をサンスクリット語の単語に変換して、それらをつなげてしゃべっているように見えるがどうだろうか?

こういう特殊な村なので、サンスクリット語を勉強するためにわざわざマトゥール村を訪れる外国人もいるようだ。何しろ村人全員が生のサンスクリット語を話しているので、この村に住めば、サンスクリット語会話がかなり早く上達しそうだ。また、今年の5月にはシモーガー選挙区の再選挙があったが、そのときにはインド人民党(BJP)のスシュマー・スワラージがこの村でサンスクリット語による20分間の演説を行ったという。何となくサンスクリット語が無理矢理蘇生されている印象を受けないでもないが、こういうのが許されるところがインドのすごいところだとも言える。心配なのは村人たちの就職である。母語が特殊なので、就職に困らないだろうか、と考えるのは普通だ。マトゥール村出身の人の中には、サンスクリット語の教授になったりする人もいるようだが、村の若者たちの多くは街に出て仕事を探したり、高等教育を受けたりするようだ。こんな古典語の村で生まれても、コンピューター・エンジニアになる人がけっこういるという。やっぱりサンスクリット語の脳はコンピューターに適しているのだろうか?

てっきり今日はジャナマーシュトミー(クリシュナの誕生日)で休みかと思っていたら、土壇場で明日に移ったようだ。クリシュナ伝説の本拠地であるブラジ地方に近いデリーでは、ジャナマーシュトミーは盛大に祝われる。既に街中はお祭り色で染まっている。

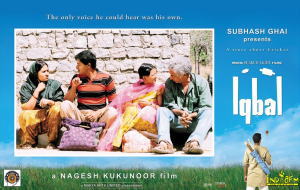

今日はPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Iqbal」を見た。プロデューサーはスバーシュ・ガイー、監督はナーゲーシュ・ククヌール。キャストは、ナスィールッディーン・シャー、シュレーヤス・タルパデー、ヤティーン・カリエーカル、シュエーター・プラサード、ギリーシュ・カルナド、キットゥー・ギドワーニーなど。

| Iqbal |

アーンドラ・プラデーシュ州の片田舎に住むイクバール(シュレヤース・タルパデー)は、聾唖ながらクリケット選手を夢見る少年だった。毎日牛追いをしながら投球の練習をしており、近くにあるクリケット・アカデミーの練習の様子を、妹カディージャー(シュウェーター・プラサード)の助けを借りて盗み聞きしていた。母親(キットゥー・ギドワーニー)はイクバールの夢を応援していたが、父親アンワル(ヤティーン・カルヤーカル)は大のクリケット嫌いで、イクバールに早く農業を教えなければと考えていた。【写真は左から、キットゥー・ギドワーニー、シュレーヤス・タルパデー、シュエーター・プラサード、ナスィールッディーン・シャー】 アーンドラ・プラデーシュ州の片田舎に住むイクバール(シュレヤース・タルパデー)は、聾唖ながらクリケット選手を夢見る少年だった。毎日牛追いをしながら投球の練習をしており、近くにあるクリケット・アカデミーの練習の様子を、妹カディージャー(シュウェーター・プラサード)の助けを借りて盗み聞きしていた。母親(キットゥー・ギドワーニー)はイクバールの夢を応援していたが、父親アンワル(ヤティーン・カルヤーカル)は大のクリケット嫌いで、イクバールに早く農業を教えなければと考えていた。【写真は左から、キットゥー・ギドワーニー、シュレーヤス・タルパデー、シュエーター・プラサード、ナスィールッディーン・シャー】

ある日、イクバールはクリケット・アカデミーのグルジー(ギリーシュ・カルナド)に自分の投球を見てもらう機会を得る。イクバールの投球に光るものを見出したグルジーは彼をアカデミーに入れることにする。もちろん、イクバールは父親に内緒でアカデミーに通った。ところが、イクバールの加入によりスターの座を奪われたバッツマン(打者)のカマルは嫉妬し、イクバールに罵声を浴びせかける。怒ったイクバールはカマルにビーンボールを喰らわす。だが、カマルの父親は大富豪であり、このいざこざはイクバールがアカデミーを去ることでしか解決しなかった。

アカデミーを追い出されたイクバールは、しばらく意気消沈していたが、クリケット雑誌で意外な顔を見つける。それは、村一番の酔っ払いとして爪弾きにされていたモーヒト(ナスィールッディーン・シャー)だった。実はモーヒトはかつて将来を有望された投手だった。イクバールはモーヒトにコーチを頼み込む。最初は断っていたモーヒトも、しつこいイクバールに根負けしてそれを受け容れる。最初はカディージャーが通訳をしなければコミュニケーションが取れなかったが、次第にイクバールとモーヒトは心を通い合わせるようになる。

イクバールが目標としていた、州チームのセレクションの日がやって来た。イクバールとモーヒトは、父親には内緒で母親と妹を連れてセレクションに参加する。残念ながら選ばれたのはカマルだったが、イクバールの投球を見た審査員は、彼をラームプル市のチームに入れることにした。何の経験もない少年がチームに採用されるのは異例のことだった。

喜ぶイクバールたちだったが、帰った彼らを待っていたのは、怒りを露にしたアンワルだった。アンワルはイクバールがクリケット選手になろうとしているのを聞いて怒り、用具を燃やしてしまう。そして無理矢理彼を畑に連れて行き、農業をさせる。モーヒトはアンワルに、イクバールにクリケットをさせるよう頼み込むが、アンワルは承諾しなかった。

だが、モーヒトも諦めなかった。モーヒトは自宅に特設の練習場を作り、真夜中イクバールを訓練する。そして、チームの練習が始まると、イクバールを家から脱走させる。試合デビューしたイクバールは次々にウィケットを連取する活躍を見せ、たちまち注目の選手となる。チームも勝ち進み、決勝戦まで辿り着く。相手はカマルのチームだった。そこには、インドチームのスカウトマンも視察に訪れていた。この試合で目立った活躍をした選手は、インドチームに採用される可能性大だった。

夜中1人で練習するイクバールのもとへ、グルジーがやって来る。グルジーはイクバールに対し、試合でカマルを活躍させるよう裏取引を申し出る。グルジーは、イクバールの父親が財政的に困窮していることを知っており、イクバールに250万ルピーの小切手を渡す。

試合の日、イクバールはカマルに対して真剣に投球することができず、チームも敗色が濃厚となりつつあった。だが、モーヒトに説得されたイクバールは気を取り直し、カマルをアウトにする決意を決める。イクバールが取った手段は、かつてモーヒトが編み出した必殺のチャッカル・ビューだった。油断させたカマルを一気にアウトに取ったイクバールは、試合中最も活躍した選手となり、インドチームにもめでたくスカウトされた。怒ったグルジーはイクバールに抗議するが、イクバールはグルジーの目の前で250万ルピーの小切手を破り捨てる。イクバールがスカウトマンからもらった契約金は500万ルピーであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ボリウッドではスポーツを題材とした映画は過去にあまり作られていない。スポーツ映画は受けないというジンクスがあるようだ。例外的にヒットしたのは、「Lagaan」(2001年)である。「Lagaan」はインド人の大好きなクリケットをテーマにした映画だったが、ここにもうひとつ、異色のクリケット映画が誕生した。「Lagaan」とはだいぶ違う趣の映画だったが、深く考えなければ素直に感動できる佳作だった。

この映画が異色なのは、まず生まれつき耳が聞こえず口も利けない田舎の少年が、投球の腕一本でインド代表チームの選手になるまでを描いている点である。別に実話を基にした映画でもなく、一体そんなことが現実にあるのか、と考えてしまうが、それは深く考えてはいけない点である。主人公イクバールは、母親の胎内にいる間からクリケットの試合の音を聞いて育ったという設定であり、家畜の牛たちに大好きなクリケット投手(カピル、ハルバジャン、イルファーンなど)の名前を付けているほどであった。一方、農家の父親は3年間続く干ばつのおかげで、バイクを売ったり土地を売ったりして財政的にだんだん追い詰められていた。イクバールを聾唖学校で学ばせる資金もなく、息子にそろそろ農業を教えようと考えていた。だが、母親と妹はイクバールの夢を父親に内緒で応援していた。一度はクリケット・アカデミーへの入学を許され、夢への道が開けたと思われたが、周囲の嫉妬と上からの圧力によりイクバールは一旦夢を諦めなければならなかった。その後、モーヒトという酔っ払いのコーチを持ったことによりイクバールの運命は開け、まずは街レベルのクリケットチームに加入し、最終的にはインド代表にも選ばれる。

現在インド代表で活躍している選手たちが、一体どんなルートを経て選手になったのか、それはなかなかよく分からない。インドで「クリケット選手」と言ったら、それは「国代表」と等しい。日本の野球やサッカーでは、国内リーグの選手になれば一応スポーツ選手として認知してもらえるが、インドのほとんどのクリケット・ファンは、国内リーグには全くと言っていいほど注目していない。TVで放映されるのも、国対国の試合ばかりだ。ただでさえ人口が多い国なのに、その中から「クリケット選手」になれるのは本の一握りである。どれだけ国代表に選ばれるのが難しいかは容易に想像がつく。だから、聾唖の少年がインドチームに入るというストーリーはあまりに非現実的であった。それ以上に、イクバールが聾唖である必要があったのか、と思った。そうでなくてもこの映画は一応成り立ったように思える。

イクバールのサクセスストーリーが表のテーマだとしたら、裏のテーマはクリケット界にはこびる裏取引の現状の指摘である。実はモーヒトも、かつて将来を有望視されながら、裏取引の被害に遭った投手だった。裏取引の魔手はイクバールにも襲い掛かった。才能よりも人脈と金脈でクリケット選手が選ばれていく過程が暴露されていたのは新鮮だったが、あまりに単純化しすぎていたようなきらいもあった。

そしてもちろん、家族の愛情が映画をより感動的なものとしていた。特に、必死に兄を支える妹の姿がかわいかった。兄と妹の関係においてのみ、イクバールが聾唖であることが活かされていたと思う。イクバールがクリケット選手になることに最後まで反対していた父親が試合会場に訪れるシーンも感動的である。しかし、やっぱり家族の愛情の描写の仕方も単純化しすぎのような気がした。

主演のシュレーヤス・タルパデーは、まだデビューし立ての新人男優である。シュレーヤスはクリケット・アカデミーで実際に投手として訓練を受けていたこと、また学生時代に演劇をやっていたことから、オーディションで選ばれたそうだ。彼の投球フォームには演技っぽいところがなかった。助走をつけるために遠くまで歩いて行って、バッツマンを睨みながら振り返るときの目に力を感じた。ナスィールッディーン・シャーはやっぱりインド最高レベルの俳優だ。今回は、「ただの酔っ払いと思いきや実は栄光と挫折の過去を持つオヤジ」というおいしい役。「酒を飲むことは神様に反することにならないか」と言われたモーヒトは、「神様はいろんなことをおっしゃる。その小言を聞こえなくするために酒を飲むのさ」と嘯いていた。イクバールの父親を演じたヤティーン・カリエーカルもいい男優だと思った。

音楽は、サリーム−スライマーン、ヒメーシュ・レーシャミヤー、ケーダール−サローシュなどが合作している。歌が流れることはあるが、典型的インド映画によくあるダンスシーンなどは全くない。

映画は最初から最後まで南インドのどこかののどかな片田舎が舞台となっている。特に市場の様子や、ココナッツの木に登って実を取る人が映っていたシーンなどが印象に残った。また田舎に行きたくなった。

ビッグ・サプライズとして、伝説的クリケット選手、カピル・デーヴが特別出演していた。カピル・デーヴは1980年代に活躍した、投げてよし、打ってよしのオールラウンド・プレーヤーであり、1983年のインドのワールドカップ優勝にも貢献した。登場シーンの冒頭は、カピルの声だけが聞こえるのだが、それだけで観客のインド人たちはカピルだと分かったようで、ざわめきが沸き起こった。

「iqbal」はクリケットをテーマにした映画だが、「Lagaan」ほどクリケットのルールの知識は要求されない。単なるスポ魂感動映画として見ることも可能だ。

今日からプラガティ・マイダーンで毎年恒例のデリー・ブック・フェアが始まった。早速朝から行ってみたが、アブドゥル・カラーム大統領が来訪したために超厳戒態勢で、1時まで中に入れさせてもらえなかった。入場料は大人5ルピー。今日は主にヒンディー語の書籍を買い集めた。その後、夕方からPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「No

Entry」を見た。

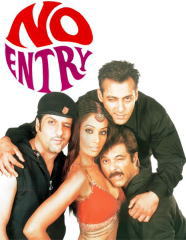

「No Entry」は文字通り「入場禁止」という意味。プロデューサーはボニー・カプール、監督はアニース・バーズミー、音楽はアヌ・マリク。キャストは、アニル・カプール、サルマーン・カーン、ファルディーン・カーン、イーシャー・デーオール、ビパーシャー・バス、セリナ・ジェートリー、ラーラー・ダッター、ボーマン・イーラーニー、ラッザーク・カーンなど。「Musafir」(2004年)のヒロイン、サミーラー・レッディーが特別出演。

| No Entry |

主人公は3人の男。新聞社を経営するキシャン(アニル・カプール)は既婚男性、その部下のサニー(ファルディーン・カーン)は独身男性、そしてキシャンの親友プレーム(サルマーン・カーン)は「既婚の独身」だった。キシャンは浮気ひとつしない真面目な男だったが、その妻カージャル(ラーラー・ダッター)はキシャンのことを愛しすぎるあまり、彼の一挙手一投足を疑ってばかりだった。一方、プレイボーイのプレームの妻プージャー(イーシャー・デーオール)は、プレームのことを信じて疑わない健気な女性だった。また、サニーにはサンジャナー(サリナ・ジェートリー)というガールフレンドがいた。サニーはキシャンの家の離れに居候させてもらっていた。【写真は左から、ファルディーン・カーン、ビパーシャー・バス、サルマーン・カーン(上)、アニル・カプール(下)。アニル・カプール、おいしすぎ】 主人公は3人の男。新聞社を経営するキシャン(アニル・カプール)は既婚男性、その部下のサニー(ファルディーン・カーン)は独身男性、そしてキシャンの親友プレーム(サルマーン・カーン)は「既婚の独身」だった。キシャンは浮気ひとつしない真面目な男だったが、その妻カージャル(ラーラー・ダッター)はキシャンのことを愛しすぎるあまり、彼の一挙手一投足を疑ってばかりだった。一方、プレイボーイのプレームの妻プージャー(イーシャー・デーオール)は、プレームのことを信じて疑わない健気な女性だった。また、サニーにはサンジャナー(サリナ・ジェートリー)というガールフレンドがいた。サニーはキシャンの家の離れに居候させてもらっていた。【写真は左から、ファルディーン・カーン、ビパーシャー・バス、サルマーン・カーン(上)、アニル・カプール(下)。アニル・カプール、おいしすぎ】

プレームはある日、真面目一徹のキシャンに浮気をさせて弱みを握るため、バーの踊り子ボビー(ビパーシャー・バス)に金を渡してキシャンを誘惑させる。最初は頑なに拒否するキシャンも、だんだんボビーの誘惑に負けてくる。カージャルがアジメールに出掛けたのを見計らい、キシャンはボビーをサニーの部屋に呼び込む。ところが、そこへ航空券を家に忘れたカージャルが戻って来てしまう。そのとき、サニーもちょうど部屋に戻って来る。キシャンはとっさに、ボビーはサニーの妻だと紹介する。夫のことをこれ以上疑わないと誓っていたカージャルはそれを信じる。

勝手にボビーを妻にされたサニーは怒るが、キシャンは、サニーの上司としてサンジャナーの両親に結婚の話をしに行くことを約束して彼をなだめる。キシャンとサニーはサンジャナーの家に行くが、そのときボビーは売春の容疑で警察に捕まりそうになっていた。ボビーは警察に言い訳をするため、一緒にいた男性を弟だと誤魔化し、自分には夫がいると嘘を付く。それを証明するため、ボビーは警察と共にサンジャナーの家に来てしまう。キシャンとサニーは驚くが、今度はキシャンがボビーのことを自分の妻だと嘘を付く羽目になってしまった。

サニーとサンジャナーの結婚式の日。キシャンはカージャルに内緒で結婚式に参加したが、別の場所で偶然サンジャナーに出会い、仲良くなっていたカージャルも結婚式に来てしまう。キシャンとサニーは必死に誤魔化し、緊急事態になるとキシャンは心臓発作の演技をしてカージャルを連れて病院に逃げ出す。何とかサニーとサンジャナーの結婚式は済んだ。

病院でキシャンは、気分転換にバカンスへ行くことを勧められ、カージャルと共にモーリシャスへ行く。ところが同じホテルには、サニーとサンジャナーもハネムーンに来ていた。さらに悪いことには、ボビーまでもが愛人と共に同じホテルに来ていた。その場は何とかやり過ごすことができたが、その後、ムンバイーの映画館でまたも6人は鉢合わせしてしまう。カージャルは、サニーの妻がボビーだと思っており、サンジャナーは、キシャンの妻がボビーだと思っている。カージャルとサンジャナーは口論になり、その結果全てがばれてしまう。怒ったカージャルとサンジャナーは、それぞれの夫に離婚届を送り付ける。

絶体絶命のピンチに陥ったキシャンとサニーは、南アフリカで悠々自適の生活を送っていたプレームに助けを求める。プレームはインドに戻って来ると、カージャルとサンジャナーの前で、ボビーは自分の幼馴染みかつ恋人で、出張中にキシャンとサニーに面倒を見てもらっていたと言い訳をする。ところがそこへ、プレームの妻プージャーが現れ、プレームもピンチに陥ってしまう。カージャル、サンジャナー、プージャーは「法廷で会いましょ」と言い残して去って行く。

プレームは起死回生を計るため、自殺スポットへ行って自殺の演技をする。そこへキシャン、サニー、カージャル、サンジャナー、プージャーが駆けつけるが、サニーが突進したためにプレームとサニーは崖から落っこちてしまう。何とかプレームは崖の端につかまり、サニーはプレームの右足につかまる。2人を助けようとしたキシャンも崖から落ちてしまい、プレームの左足につかまる。3人の妻たちはロープを持って来て3人を引き上げる。こうして3組のカップルは仲直りしたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インド映画も最近はいろんなジャンルの映画が作られるようになってきたが、インド映画の真髄は何と言ってもコメディー映画にあると思う。インド人の多くは、カップルを除き、家族や仲間でワイワイ楽しむために映画館へ行くので、自然とコメディーが最もそれに適したジャンルとなる。だから、どんなに低予算のコメディー映画でも、どんなにしょうもないコメディー映画でも、蓋を開けてみれば意外とヒットしたりする。ボリウッドのコメディー映画で縦横無尽に笑えるか否かは、ヒンディー語の機微とインディアン・ジョークをどれだけ理解できるかということに留まらず、インド映画を肌でどれだけ理解できるかを計るひとつの試金石だと言える。

「No Entry」も、馬鹿馬鹿しいながら優れたコメディー映画であった。この馬鹿馬鹿しさを見て映画を低評価するか、コメディーの切れを見て高評価するかは、人によって分かれるであろうが、僕は非常に高く評価した。敢えて比較するなら、プリヤダルシャン監督の「Hungama」(2003年)や「Hulchul」(2004年)に似た、登場人物の人間関係が複雑に絡み合う、ハチャメチャドタバタ劇コメディー映画だった。ただ、上映時間が丸々3時間ほどある長編コメディー映画だったので、やたら長い印象はあった。それでも、途中でだるけることなく、コンスタントに爆笑させられるコメディー映画である。

テーマは浮気と不倫。浮気と不倫を司る(?)クリシュナの誕生日を祝うジャナマーシュトミーに合わせて公開されたのには納得。「Masti」(2004年)も同じようなプロットであったが、「No

Entry」の方がキャラクターの設定やエンディングなど、うまくまとめられていたと思う。主人公は3人いたが、対照的な性格のキシャンとプレームの不倫ライフの対比が面白かった。キシャンは真面目な性格で、不倫など全くしていなかったが、たった一度出来心で不倫未遂をしてしまったために家庭崩壊の危機に巻き込まれる。その一方で、プレームはたくさんのガールフレンドをはべらし、悠々自適の不倫生活を送っていたが、妻には全くばれなかった。また、キシャンの妻の疑り深さと、プレームの妻の夫に対する信頼の深さも対照的だった。

こんなシーンがあった。プレームはキシャンに言う。「神様は人間に知恵を与えた。なぜだと思う?頭を使ってばれないように不倫するためさ!」そしてキシャンにボビーを紹介する。ボビーはキシャンに抱きついて挨拶をするが、ドギマギしたキシャンは一目散に逃げ帰ってしまう。家に帰ったキシャンだったが、妻のカージャルに「あら、この香水の匂いは何?いつものと違うんじゃない?」と聞かれ大ピンチに。とっさに「ああ、香水屋やってる友達が試しにって言って僕に無理矢理かけたんだよ」と嘘を付く。するとカージャルは「この香水なかなかいいじゃない。そうそう、ミターイー(お菓子)があるから食べる?」と言って簡単に信じ込んでしまった。それを見たキシャンは、日頃真面目に生きていたときにどれだけ妻に疑われ、叩かれてきたかを思い出し、「正直にものを言ったらピターイー(お仕置き)、嘘を付いたらミターイー」とつぶやき、嘘を付いた方が夫婦仲は円満に行くことを発見する。

サニーとサンジャナーの出会いの場面も面白かった。新聞記者のサニーは、自殺をテーマにオープンカフェで記事を書いていた。自殺者の遺言を一生懸命考えていたサニーは、没の原稿を放り投げる。それはサンジャナーのところへ落ちる。サンジャナーは、サニーが失恋して自殺を考えていると勘違いし、彼を追いかける。そのときサニーは、自殺者の気持ちを理解するために飛び降り自殺スポットに来ていた。そこには、「愛しのチャンパー、僕は君を抱擁することができなかった、だから死を抱擁するよ。チャンパク」という自殺者の書き置きが書いてあった。それを見たサニーは、チャンパクの気持ちになるために、「チャンパー!チャンパー!」と大声を上げる。そこへ駆けつけたサンジャナーは、慌ててサニーを押してしまい、サニーは崖から落っこちてしまう。何とかサニーは這い上がって来た。それが縁でサニーとサンジャナーは付き合うようになる。

これ以外にも、モールのシーン、ゲストハウスのシーン、結婚式のシーン、モーリシャスのシーンなど、爆笑シーンが盛りだくさんで飽きなかった。実はボビーは、夫の治療費を稼ぐためにバーで踊ったり売春したりしていたことが後で発覚するが、それは蛇足だったように思えた。ボビーには魔性の女のままで終わってほしかったのだが、こういうところが「インド映画の良心」なのだろう。その他、恐妻家のグプター大臣をボーマン・イーラーニーが、怪しい占い師をラーザック・カーンが演じていた。2人ともボリウッドを代表するコメディアンだが、この映画では脇役に徹していた。また、5年後のシーンで、サミーラー・レッディーが特別出演する。

女優陣の中で光っていたのはビパーシャー・バス。やはり彼女は魔性の女の役が似合う。超人的容姿を持つラーラー・ダッターは、「Kaal」(2005年)に引き続き普通の女性の役を演じており、好感が持てた。男優はアニル・カプールを筆頭に皆、優れたコミック・ロールを演じたと言っていいだろう。

音楽はアヌ・マリク。アップテンポかつコミカルな曲が多かった。特にタイトルソングの「No Entry」の「Ishq Di Galli Vich

No Entry(恋の道の途中に進入禁止の道がある)」というパンジャービー語の歌詞が、映画館を出るときに耳に残った。

爆笑の嵐は確実の「No Entry」。8月最高のコメディー映画と言える。それにしても、夫婦でこの映画を見に来た人たちは、映画を見終わった後にどんな会話をするのだろうか・・・?

| ◆ |

8月28日(日) インド映画音楽業界の危機 |

◆ |

インド人は音楽好きな国民である。音楽が嫌いな国民はいないと思うが、それでもインドは毎日の生活に音楽が満ち溢れた国だと思う。インドで大衆音楽と言ったら、それは十中八九映画音楽を指す。最近は映画音楽とは独立したインディーポップというジャンルも確立して来たが、それでも映画音楽の王権に揺らぎはない。バスに乗っても、タクシーに乗っても、市場へ行っても、レストランへ行っても、必ずと言っていいほどインド映画音楽が耳に入って来る。

映画音楽のヒット作を注意深く観察してみると、ヒットの要因は大きく分けて3種類あるように思われる。1つは音楽自体のよさ、1つはミュージカルのよさ、そして1つは歌詞のよさである。ノリのいいアップテンポの曲はすぐに流行するし、映画で流れる踊りが印象的な曲もヒットしやすい。だが、インド人が最も重視するのは歌詞であるように思える。日本のポップスでは、歌詞に脈絡がなくて何を伝えたいのだが分からないようなものが簡単にヒットしたりするが、インドでは歌詞の内容が非常に重要である。歌詞が重視される余り、歌詞さえよければ、あとは適当に音楽が流れていればいい、という風潮まであるくらいだ。だから、特に一昔前までのインド映画音楽は、傍から見ればどれも似たような感じの曲――太鼓がポンポン鳴って、弦楽器がチャラチャラ鳴って、時々笛の音がヒョローっと入る、みたいな――に聞こえることが多かった。インドの映画界では分業制がかなり進んでおり、文学の心得のある作詞家が歌詞を作っているので、まず変な歌詞の曲は世に流出しないし、流出したとしてもすぐに歴史の影に葬り去られる。変な内容の歌詞はあっても、ちゃんと韻が踏んであったりして、詩としての体裁は整ったものが多い。ボリウッドでは、歌詞が格別いい曲は大体踊りが控え目になり、ヒーローとヒロインが2人で抱き合ったりするようなミュージカルになることが多いように思える。歌詞をじっくり味わうための配慮であろう。「Veer-Zaara」(2004年)の「Tere

Liye」などはその好例だった。法廷で主人公のヴィールとザーラーが抱き合い、その周りをカメラがグルグル回るだけだった。だが、歌詞が心を締め付けるような狂おしいものであったため、それで十分だった。

ところで、どうすればヒット曲を知ることができるだろうか?例えばプラネットMやミュージック・ワールドなど、全国規模で展開している音楽チェーン店を覗けば、売上トップ10などのコーナーがあり、今どのCD・カセットが売れているのかを確認することができる。果たしてそれがどの程度正確なものかは分からない。店によって顔ぶれがだいぶ違ったりするし、ひとつの店でも、1階と2階でトップ10の内容が違ったりして、いい加減な印象を受けることもある。また、1月〜2月には各種映画賞が発表され、それに付随する形で映画音楽に関する表彰も行われる。それらのノミネート作品を見れば、その年にどの映画のどの曲がヒットしたかを概観することができる。だが、僕が一番信頼を置いている情報源は、結婚式である。デリーの結婚式ではダンスフロアがあるのが当たり前であり、DJが四六時中音楽を流している。英語の音楽も流れるのだが、一番盛り上がるのは何と言っても映画音楽。・・・デリーで本当に一番死ぬほど盛り上がるのはパンジャービー音楽であるが、しかしみんなが喜んで踊り出すパンジャービーの曲は大体毎年変わっておらず(ちなみに僕はジャスビール・ジャッスィーの「Dil

Le Gayee」という曲が大好きだ)、やはり最新のインド映画のヒット曲がタイムリーさもあって最高に盛り上がれる。僕の考えでは、結婚式シーズンのダシャヘラーからディーワーリーの間に一番流れ、インド人たちが一番盛り上がった曲が、その年のナンバー1だ。もちろん、結婚式で流れる曲はノリのいい曲限定になってしまうが、しかし結婚式で最高の栄誉を勝ち取る曲は、上に挙げた「音楽」「踊り」「歌詞」の3点を兼ね備えたものであることがほとんどだ。

今から予想してしまうが、おそらく今年の結婚式シーズンに一番流れることになる曲は、「Bunty Aur Bubli」(2005年)の「Kajra Re」だと思う。アイシュワリヤー・ラーイがアイテム・ガール(ダンスシーンのみ出演の女優)として特別出演したナンバーだ。この曲は、インド人が結婚式で好んで踊る踊りにピッタリのリズムだし、歌詞も土臭い妖艶さが漂う名曲である。それに、何と言っても踊りの振り付けが真似しやすいのがいい。ただ、このミュージカルでのアイシュワリヤーはなぜか老けて太った印象を受けた。徹夜明けだったのだろうか?そういえば「Shakti」(2002年)でやはりアイシュワリヤーがアイテム・ガール出演した「Ishq Kaminaa」も大ヒットした。

「Kajra Re」

カージャルを付けた女、という意味

8月28日付けのサンデー・タイムズ・オブ・インディア紙の記事によると、「Kajra Re」の大ヒットもあり、「Bunty Aur Bubli」のCD・カセットは今年最大のヒットを記録しており、70〜80万枚が売れたという。大ヒットで70〜80万枚のセールス――だが、これは決して多い数字ではない。その記事は、インド映画音楽界の危機を報じるものであった。

歴代の大ヒット映画音楽の売り上げ枚数を並べてみると、いかに映画音楽界の収益が急降下しているかを目の当たりにすることができる。1997年の「Dil

To Pagal Hai」は1000万枚、2000年の「Kaho Naa... Pyaar Hai」は800万枚、2003年の「Koi...

Mil Gaya」は100万枚、2004年の「Veer Zaara」は100〜150万枚である。一昔前までは300万枚がヒットの目安であったが、現在では20〜30万枚売れれば上々というところまでCDとカセットの売れ行きが落ち込んでいるという。また、数年前までボリウッドの映画音楽業界の市場規模は120億ルピーを誇ったが、現在ではその半分の60億ルピーにまで縮小してしまっているとのことである。

だが、CD・カセットの売り上げの減少は必ずしもボリウッドの映画音楽の人気の凋落を示すものではない。かえって、映画音楽のリスナーは増加の一途を辿っているという。ではなぜ売り上げが減少するのか?それは日本の音楽業界の現状とほとんど同じである。海賊版CDの横行、インターネットからのダウンロード、ファイル・シェアリング、コピーCD、Ipodの登場による音楽流通革命などが原因だ。そういえば、2003年あたりからインドでもコピーガード付きのCDが発売され始めたが、すぐに廃れてしまった。コピーガードがかかっていながらかなり簡単にコピーできてしまったり、PCでの再生に支障が出るなどの技術的未熟さもその要因だろうが、おそらく、「コピーできないCDなんていらない」ということで、インド人消費者からかなり露骨にそっぽを向かれてしまった結果ではないかと思う。コピーを黙認しながら売っていかないと市場に受け容れられないという背に腹は代えられない事情があったのだろう。

もうひとつ、インドでのCD・カセットの売り上げ減少の大きな要因は、FMラジオの普及である。インドを旅行するとよく分かるが、オートリクシャー、自動車、バスなどの運転手は音楽を聞きながら運転するのが大好きだ。それらの運転手のもとにはけっこうな数のカセットのコレクションがあったりする。実は彼らが音楽業界の最大のお得意様であったのだが、最近はいろいろなFMラジオ局が開局し、ずっといろいろな音楽を流しているので、カセットを買わなくても最新のヒット曲を手軽に聞けるようになってしまった。また、映画公開前からTVやラジオなどで最新のヒット曲が繰り返し流されるため、消費者たちはCDを買う前に聞き飽きてしまうということもあるらしい。技術の進歩や利便性の向上は、一方でボリウッド音楽のリスナーの裾野を広げたが、他方で音楽業界の収益に悪影響を与えているようだ。

この映画音楽業界の危機を救うには、業界自体の努力も必須ではあるが、やはりインド映画と音楽を愛する者たちが正規のCD・カセットを地道に買うように心がけるしかないだろう。音楽だけでなく、DVDやVCDでも同じことだ。だが、その種の意識改革は日本でもなかなか難しいので、インドでは尚更のことだろう。また、海賊版の普及が末端のインド映画ファンの拡大にかなり貢献していることも見逃せない。難しいところだが、このまま業界の縮小に歯止めがかからないと、将来が不安である。

| ◆ |

8月31日(水) The Pearl Fishers |

◆ |

今日はスィーリー・フォート・オーディトリアムで、インドとフランスの合作オペラ「The Pearl Fishers(真珠採り)」を鑑賞した。主催はニームラーナー音楽基金。ニームラーナー・グループは、インド各地に「Non-Hotel

Hotel」と銘打ったヘリテージ・ホテル・チェーンを展開しており、僕もラージャスターン州のニームラーナー・フォートパレスに行ったことがある。「The

Pearl Fishers」は、「Carmen」で知られる19世紀の作曲家ジョルジュ・ビゼーが1863年に作ったオペラ。1世紀以上に渡って世界中で公演され続けている名作である。プロデューサーは、ニームラーナー・グループの会長で、フランス出身ながらインドに30年以上住んでいるというフランシス・ワクジアル。監督は南アフリカ共和国出身のパトリシア・パントン。「Umrao

Jaan」(1981年)を監督したムザッファル・アリーが「審美家」という訳の分からない肩書きで参加しており、その妻ミーラー・アリーがコスチューム・デザインを手掛けている。ソプラノは、フランシス・ワクジアルの娘のオード・プリヤー・ワクジアル、テノールは韓国人のマテオ・リー、バリトンはパトリス・バーガー、バスはフィリップ・デサンドレ。フランシス・ワクジアルは、2002年〜03年にかけて、「The

Fakir of Benares」というオペラを制作しており、今回は第2回目のオペラということになる。入場料は300ルピーまたは500ルピー。

僕の家でベンガル人コックが働いているのだが、実はその叔父さんが、このオペラにチェロ奏者として参加していた。その縁で、このオペラのことを知ることができた。そのコックは、コックのくせにその叔父さんからチェロを習っている。僕が日本に帰るとき、チェロの第1弦を買ってきて欲しいと頼まれた。インドではいい弦が手に入らないようだ。ギターの弦のことなら分かるが、チェロの弦のことは全く分からないので、銀座のヤマハ・ミュージックへ行って、適当に安い弦を買って来た。そしたらそれがけっこうよかったみたいで、叔父さんが使っているチェロよりもいい音が出ると喜んでいた。コックは僕の家では毎月数千ルピーのなけなしの給料で働いているが、チェロを子供に教えたり、演奏会で演奏したりして金を稼いでいるようで、演奏会が頻繁に催される冬には、1ヶ月に最高2万ルピーも稼ぐようだ。・・・使用人のくせにリッチな奴である。

「The Pearl Fishers」は、19世紀のインドとスリランカの間の島が舞台となっている。真珠採りの村の長ズルガ(パトリス・バーガー)は、漁の季節が始まろうとしているときに、長年行方不明になっていた親友の猟師ナディール(マテオ・リー)と再開する。ズルガとナディールは、若い頃にキャンディーのバラモン教寺院で美しい女性レイラ(オード・プリヤー・ワクジアル)に一目惚れするが、2人は友情を保つために、レイラに言い寄らないことを誓い合っていた。ズルガはその誓いを守っていたが、実はナディールは行方不明期間中にレイラと恋仲になってしまっていた。ある日、漁の成功を祈るため、バラモン教の僧侶たちが村にやって来る。その一団の中に尼僧レイラがいたが、彼女はベールで顔を覆っており、ズルガは彼女がレイラだとは気付かなかった。だが、ナディールは気付いていた。ズルガはレイラに、自分が処女であること、また漁師の安全のために祈ることを誓わせると同時に、もしその誓いが嘘であった場合は死をもって償うことを約束させる。バラモンの高僧ナウラバド(フィリップ・デサンドレ)は、レイラを海岸に連れて行き休ませる。レイラは、誓いを破ったら死であると念を押すナウラバドに、昔ある逃亡者を家に匿ったときのことを話し、その逃亡者にもらった首飾りを見せる。1人になったレイラは、近くに恋人のナディールがいることを知り、喜びの歌を歌う。ナディールは暗闇に紛れてレイラと会うが、その様子をナウラバドに見つかってしまう。ナディールとレイラは捕えられ、村人たちに死刑を宣告されるが、そこに駆けつけたズルガは2人を追放するだけに留めようとする。が、そのとき、レイラのベールが落ち、ズルガはその女性がレイラだと気付く。ナディールの裏切りを知ったズルガは、彼を死刑に処すことを決める。ところが、ズルガはレイラが首飾りを持っているのを見て、かつて自分を救ってくれた女性が彼女であることを知る。そのときの恩を返すため、ズルガは村にわざと火をつけて村人たちを混乱させ、その隙に2人を逃がす。こんなストーリーだった。インド映画にそのまま適用できそうな、禁断の恋愛をテーマにしたオペラだった。

インドでオペラを見たのは初めてだったが、スィーリー・フォート・オーディトリアムのステージの床の汚さと音響の悪さを除けば、かなり大したものだった。言語はフランス語だったが、英語字幕がプロジェクターで映し出されていたため、フランス語を解さない人でもストーリーの理解は可能だった(時々字幕が映らなくなったり、飛んでしまったりしていたが)。ステージ上では基本的に歌を歌う人と踊りを踊る人が分かれており、インド人と外国人の混合合唱団が歌、インド人ダンサーたちが踊りを担当していた。オーケストラも、インド人と外国人の混合だった。オーケストラはともかくとして、やはりインド人ダンサーの踊りが入ると、雰囲気がグッとインドっぽくなる。だが、19世紀を舞台にしているのに、バラモン教の司祭が出てくるあたりはかなり時代錯誤である。

会場にはいつにないほど女性の観客が多かったのが印象的だった。インド人の他にはやはりフランス人らしき白人が目立ったが、韓国人テノール歌手が主人公の1人を演じていたこともあり、韓国人観客もチラホラ見かけた。カメラ持ち込み禁止だったため、写真を撮影することはできなかった。

「The Pearl Fishers」はこの後9月2日にもう1回デリーで公演があり、その後ムンバイーでもう2回、9月8日と12日に公演があるようだ。インドでオペラというのもなかなかオツな体験だった。