| ◆ |

10月2日(月) ガーンディーギーリー論争 |

◆ |

2006年もいつの間にか4分の3が過ぎ去った。今年はボリウッドにとって近年稀に見る豊作年で、この4分の3の期間だけでもかなりの名作が公開された。今後も年末にかけて期待作が目白押しなので、さらにすごいことになりそうだ。

もし、2006年の今までの期間に公開された数ある名作映画の中から、最も重要な作品を選りすぐるならば、以下の2本の映画となるだろう。ラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー監督の「Rang

De Basanti」と、ラージクマール・ヒラーニー監督の「Lage Raho Munnabhai」である。この2作は、興行的に大ヒットを記録しただけでなく、社会に大きな影響を与えた作品である。しかも、独立前のインドと全く切り離されていた若い世代に、独立闘争時代の英雄たちの生き様や考え方への関心を芽生えさせた点で、両作品は非常に似ている。ただ、前者が主に扱ったのが、バガト・スィンを中心とした過激派たちの革命思想、後者が扱ったのがインド独立の父マハートマー・ガーンディーが唱えたアヒンサー(非暴力)とサティヤーグラハ(真理の主張)である点で、対照的だ。実際、「Lage

Raho Munnabhai」が公開された後、この2作品を比較して論じる映画評が多く出て来た。今後3ヶ月間でさらなるヒット作が生まれようと、きっと2006年のボリウッドは、この2作品に集約されるのではないかと思う。

「Rang De Basanti」は今年1月に公開された作品であり、既にそれを巡る議論は落ち着いている。だが、ちょうど1ヶ月前に公開された「Lage

Raho Munnabhai」を巡っては、今でも新聞などで熱い議論が交わされている。映画公開直後の9月11日がサティヤーグラハ100周年記念日だったことからさらに議論が盛り上がったのだが、本日10月2日が、インド独立の父マハートマー・ガーンディーの生誕日であり、おかげでここ1ヶ月間はまるで「ガーンディー月」のような雰囲気になっていた。それも議論を長続きさせるひとつの要因だったと言えるだろう。「Lage

Raho Munnabhai」は本当に絶好のタイミングで公開されたと言っていいだろう。

同映画を巡る議論は2点に集約されると思う。ひとつは、「Lage Raho Munnabhai」が提唱した「ガーンディーギーリー」の是非を巡る議論、もうひとつは、ガーンディー主義は現代社会に通じるか否かの議論である。

「ガーンディーギーリー」とは、「Lage Raho Munnabhai」で出て来た造語である。元々、ガーンディー主義は「ガーンディズム」とか「ガーンディーワード」と呼ばれていた。だが、同映画ではそれを「ダーダーギーリー(ヤクザ稼業)」と掛けて、「ガーンディーギーリー」と呼んだ。言葉は魔法である。ガーンディー主義を「ガーンディーギーリー」と言い換えることで、ガーンディーの思想を政治的、歴史的、学問的な呪縛から解き放ち、想像力で自由に膨らませることに成功したのだ。そしてそれは、「Lage

Raho Munnabhai」の大ヒットの原動力となり、何より現代のインドの若者たちに大いに受け容れられた。映画の主人公ムンナーバーイーは、元々マフィアのドンであるが、あるきっかけによりガーンディーの思想に傾倒し、アヒンサーとサティヤーグラハを現代風に適用して、次々と人々の悩みを解決する。ガーンディーを直接的・間接的な主題とした映画は、リチャード・アッテンボロー監督の「ガンジー」(1982年)、シャーム・ベネガル監督の「The

Making of Mahatma」(1996年)、カマル・ハーサン監督の「Hey Ram」(2000年)、「Maine Gandhi Ko

Nahin Mara」(2005年)などいくつもあるが、ガーンディーの思想を分かりやすく映画化した映画は、この「Lage Raho Munnabhai」が初めてであった。国民会議派が、自党の議員や政治家にこの映画の鑑賞を義務付けたこと、また早々とタックスフリーが決定されたことから、「Lage

Raho Munnabhai」の人気と話題はさらに加速した。

「Lage Raho Munnabhai」が公開された当初は、同映画を賞賛する批評が多かったのだが、次第にネガティヴなレビューも出て来た。作品はガーンディー主義をチープなものにしてしまっている、ガーンディーギーリーはガーンディー主義ではない、映画のヒットはガーンディーの思想とは全く関係ない、作品は優れた娯楽作品だが、ガーンディー主義映画ではない、人々はムンナーバーイーを映画館へ来ているのであり、ガーンディーを見に来ているのではない、などなどの論調である。だが、否定的な論調が強まると、今度はそれに対抗するような肯定的な批評も出て来るものだ。現在はその段階にあるように思える。

10月1日付けのヒンドゥスターン紙に掲載された、文学者カムレーシュワルの批評が最も的を射ていたので、抜粋しよう。

・・・サティヤーグラハ100周年記念の年にインドの現代民衆文化が、映画を通して我々の若い世代とガーンディーの遺した愛国主義的かつ民主主義的な真実とを結びつけたことは、別段驚くべきことではないだろう。私が言っているのはもちろん、「Lage

Raho Munnabhai」のことだ。

映画の話をするのはチープで低俗なことだと考えられている。私は映画の脚本を書いたときにもその危ない橋を渡らなければならなかった。どの国でも大衆文化はインテリ層から軽蔑される運命にあるものだ。なぜなら彼らは、自国の民衆の生活、価値観、言語、表現の変化にうまく乗ることができないからだ。彼らは、自分の言語の変化と普及から切り離された、停滞した人々なのだ。それは、「Lage

Raho Munnabhai」に出て来た「ガーンディーギーリー」という単語にも当てはまる。この言葉を巡って論争が巻き起こっているが、それを巻き起こしたのは、ガーンディーをラージガートとその名前に付着している名声の中に埋葬し、彼の素朴な人生観と勤勉さを骨抜きにして、ガーンディー主義という鉄格子の中に押し込めてしまった国民会議派の政治家たちである。そんな中、ムンナーバーイーはガーンディーを、21世紀の若者たちのために、そのようなガーンディー主義者たちの束縛から解き放ったのだ!死んだガーンディー主義よりも、生きたガーンディーギーリーの方が数倍マシである!ムンナーバーイーのこの言葉は、世界中に存在するガーンディーの肖像、ガーンディーの名前を冠した道路、そして無数のインド紙幣に印刷されたガーンディーの写真を蘇らせたのだ。独立インドにおいて数々の束縛の中に生きる、不安で、不満で、行き場のない若者たちにとって、「Bande

Mein Tha Dam, Vande Mataram」は魔法の言葉である。・・・

最後の「Bande Mein Tha Dam, Vande Mataram」とは、「Lage Raho Munnabhai」に出て来る挿入歌の名前である。インドの国民歌(National

Song)である「Vande Mataram」をもじって、「Bande Mein Tha Dam(あいつは大した奴だったぜ)」と歌っている。

一方、もうひとつ話題になっているのは、ガーンディー主義またはガーンディーギーリーが現代の現実社会に通用するのか、ということである。例えば、ムンナーバーイーはある人からこんな相談を受ける――毎朝毎朝、近所の人がドアの前にパーンを吐いて行って困っている、どうにかならないか?パーンとは噛みタバコのことで、これを噛むと口の中が真っ赤になる。よって、唾も真っ赤に染まる。インドの建物の中をよく見てみると、階段の踊り場の隅などによく赤い吐き跡が残っているが、これがパーンを吐いた跡である。ムンナーバーイーは、その人に対してこんなガーンディーギーリーを提案する――その人が吐くのを見たら、にっこり微笑んで目の前で掃除をしなさい。その人は毎朝毎朝、近所の人がパーンを吐くたびに、ニッコリ笑ってその跡を水で洗う。2日、3日と効果はなかったが、4、5日経つと、近所の人は突然吐くのをやめ、そっと「ソーリー」と言う。ガーンディーギーリーは大成功であった。だが、現代の現実社会でこんな調子のいいことが起こりうるだろうか?各紙は読者にアンケートなどを取ったりして記事にしていた。また、それと同時に、ガーンディーのアヒンサーやサティヤーグラハ運動は、英国のような法治主義が行き渡った国に支配されていたから成り立ったのであり、例えばインドがナチス・ドイツの植民地だったら、ガーンディーもサティヤーグラハも生まれていなかった、だからガーンディー主義はいつでもどこでも通用するものではない、と論ずる人もいた。

賛否両論ではあるが、全ての人が認めているのは、「Lage Raho Munnabhai」が優れた娯楽作品であるということである。そして、インド人の間でガーンディーを巡ってこれほど議論が巻き起こったという事実は、ガーンディーギーリーがどうあれ、それだけでこの映画の意義を高めることである。実際、先日デリーで開催されたブック・フェアでも、ガーンディー関係の本が飛ぶように売れたとの報道を目にした。ここに来てガーンディーに対する関心が一気に高まったのは間違いない。また、来年のアカデミー賞外国語映画賞のインド公式エントリー作品は「Rang

De Basanti」に決定したが、「Lage Raho Munnabhai」も非公式にオスカーに挑戦する予定らしい。さらに、ハリウッドでのリメイクの話も出ている。前作「Munnabhai

MBBS」(2003年)は、「ジャードゥー・キ・ジャッピー(魔法のハグ)」という流行言葉を生み出したが、本作「Lage Raho Munnabhai」が生み出したガーンディーギーリーは、さらに大きな魔法のようだ。

エークター・カプールと言えば今や、往年の大スター、ジーテーンドラの娘としてよりも、インドのTV娯楽業界を牛耳る若き大物女性プロデューサーとしてその名を知られている。彼女が送り出すコテコテのサース・バフー(嫁姑)TVドラマ――例えば「Kyunki...

Saas Bhi Kabhi Bahu Thi(なぜなら・・・姑もかつては嫁だったから)」など――は、多くのインド人女性を文字通り洗脳してしまっている。しかし、その無敵のエークター帝国にもどうやら崩壊の兆しが見え始めている。

10月3日付けのヒンドゥスターン紙によると、エークター・カプールが運営するプロダクション会社、バーラージー・テレフィルムス社は、ドラマの俳優からカメラマン、監督、脚本家にいたるまでの採用を、占星術に従って行うようになっているらしい。

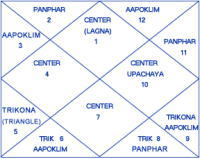

多くのインド人は、自分が生まれたときの星の位置を示すクンダリー(ジャナムパトラ)というものを持っている。このクンダリーは、結婚の際に非常に重要な役割を果たす。新郎新婦のクンダリーを合わせて、相性を見るのである。もし凶と出たら結婚は行われないことが多い。また、日本でも丙午の年に生まれた女の子は災いをもたらすという迷信があるが、それとちょうど同じような迷信がインドにもある。火星が強いクンダリーを持つ女の子をマンガリクと呼び、その女の子は未亡人になる運命とされる。つまり、マンガリクと結婚すると夫が早死にするということであり、結婚にかなり不利になる。先日公開された「Lage Raho Munnabhai」(2006年)でも、シムラン(ディーヤー・ミルザー)がマンガリクであり、この迷信が今でもインド社会の中で信じられていることが示されていた。とは言え、クンダリーを巡る迷信も都市部ではほとんど形骸化しているようで、たとえ凶と出ても、占い師に多めに金を払えばこっそり吉に変えてもらえるらしい。

クンダリー

時々このクンダリーが店の壁などに掲げてあるのを見ることがある。それは店主のクンダリーである。クンダリーはその人の出生から死まで、全てを示す証明書であり、呪いなどにも使われてしまう。それを店に堂々と掲げるということはつまり、私はこういう人間ですよ、信頼できますよ、ということを客にアピールしているようだ。

だが、通常はこのクンダリーが日常生活で使われることはほとんどない。ところが、もしエークター・カプールのドラマで仕事をしたかったら、履歴書や写真と共に、自分のクンダリーも提出しなければいけないらしい。そのクンダリーは、エークター・カプールのクンダリーと合わせられる。どんなに才能のある俳優でも、もしクンダリーが彼女と合わなければ、仕事はもらえないそうだ。逆に、どんな俳優でも、クンダリーさえ合っていれば、ドラマの役をもらえてしまう。クンダリーを見るための占い師も既に雇われているらしい。この新しい規則は、4、5ヶ月前から始まったという。

エークター・カプールは元々迷信深いことで知られていた。彼女のドラマは全て「K」から始まるが、これもある占い師の助言によるものだという。だが、キャストやクルーの採用にクンダリーを使うほどまで占いにこだわるようになったのは、どうも最近彼女のドラマの人気が落ちてきているかららしい。視聴率が稼げなくなったからと言って、その原因を真剣に検討せずに、ますます占いにのめり込むのは、愚かの骨頂と言えるだろう。まるでラスプーチンの意のままになったロシア皇后のようだ。エークター・カプールの帝国ももう長くはないかもしれない。

ただし、バーラージー・テレフィルムス社は、同社が応募者にクンダリーを提出させているという噂を完全否定している。

| ◆ |

10月3日(火) Jai Santoshi Maa |

◆ |

1975年に公開された「Jai Santoshi Maa」は、インド映画史の中で非常にミステリアスな現象を引き起こした作品として知られている。インドには、神話を題材とした映画を作る伝統がある。そもそも最初期のインド映画は、「Raja

Harishchandra」(1913年)や「Kaliya Mardan」(1919年)などを含め、神話映画ばかりであった。次第に題材の主流は現代社会へと向いて行ったが、コンスタントに神話映画は作られ続けている。最近では、ハヌマーンを題材としたアニメーション映画「Hanuman」(2005年)が記憶に新しい。サントーシー女神の強力な現世利益の力を題材とした「Jai

Santoshi Maa」も、社会映画的要素も盛り込まれていた点で多少特異であったが、その神話映画の伝統の延長線上にある映画であった。同映画は低予算ながら大ヒットし、社会現象を巻き起こした。この映画の影響により、インド全国にサントーシー女神を祀る寺院が建造され、映画中で「金曜日の断食を16週間続ければ、サントーシー女神の恩恵を受けられる」とされたため、金曜日はサントーシー女神の日とされるようになった。だが、面白いのは、「Jai

Santoshi Maa」が公開される前まで、サントーシー女神なる女神は全く存在しなかったか、存在していたとしても非常にマイナーな女神であったことだ。同映画でサントーシー女神役を演じたアニター・グハーもインタビューの中で、「この役のオファーを受けるまで、サントーシー女神なんて聞いたこともなかった」と語っている。また、ヒンドゥー教では、月曜日はシヴァの日、火曜日はハヌマーンの日など、週によって神様が割り当てられているが、同映画が公開されるまで金曜日は空白の日だったと言われる。よって、サントーシー女神は、しばしば「映画が生み出した女神」と言われている。

30年の月日を越え、その伝説的「Jai Santoshi Maa」のリメイク映画が先週の金曜日に公開された。女神と非常に関わりの深い、ドゥルガープージャーの直前、ナヴラートリー期間中に封切られたのは、制作者の狙い通りと言ったところであろう。今日、PVRナーラーイナーで見た。監督はアハマド・スィッディキー、音楽はアヌ・マリク。キャストはマイナーな俳優ばかりで、ヌシュラト・バルーチャー、ラーケーシュ・バーパト、パラク・マダン、スムリティー・カウシクなど。

| Jai Santoshi Maa |

TV局に勤めるプリーティは、夫から離婚を言い渡されており、安穏でない生活を送っていたが、上司からの命令で、サントーシー女神の加護により子供を授かった女性ウマーを訪ね、農村を訪ねることになる。ウマーは彼女に、マヒマーとサントーシー女神の物語を聞かせる。【写真は、スムリティー・カウシク】 TV局に勤めるプリーティは、夫から離婚を言い渡されており、安穏でない生活を送っていたが、上司からの命令で、サントーシー女神の加護により子供を授かった女性ウマーを訪ね、農村を訪ねることになる。ウマーは彼女に、マヒマーとサントーシー女神の物語を聞かせる。【写真は、スムリティー・カウシク】

マヒマー(ヌシュラト・バルーチャー)は、音楽家の父と、サントーシー女神の敬虔な信者である母親と共に住む普通の女の子であった。マヒマーには、シンガーを目指すアヌラーグ(ラーケーシュ・バーパト)というボーイフレンドがいた。アヌラーグの父親と2人の兄は、町で電器屋を営んでいた。母親のシャーンティと兄嫁たちは、アヌラーグを大富豪の娘と結婚させて、多額のダウリー(持参金)を獲得しようと目論んでいたが、アヌラーグとマヒマーの仲睦まじさを知っていた父親は、家族に黙って2人を結婚させる。嫁として家にやって来たマヒマーは、シャーンティや兄嫁たちから執拗な嫌がらせを受けるようになる。だが、マヒマーはサントーシー女神をひたすら信じ、そのいじめに耐え抜く。サントーシー女神も、度々化身として現れてはマヒマーを救っていた。

仕事を手伝うようになったアヌラーグも兄たちからいじめを受けており、泥棒の濡れ衣を着せられる。アヌラーグは、そのお金を返すためにムンバイーへ単身行って職探しを始める。だが、すぐに彼は交通事故に遭ってしまう。アヌラーグをひいたのは、ネーハー(パラク・マダン)という大富豪の娘だった。アヌラーグは退院した後、ネーハーの家に住むようになる。ネーハーは、シンガーになりたいというアヌラーグの夢を叶えてあげようと、人脈を使って音楽会社のオーディションを受けさせる。アヌラーグは見事オーディションに合格し、デビューが決まる。

一方、家ではアヌラーグの父親が転んで半身不随となってしまっていた。以後、マヒマーに対するいじめはエスカレートするばかりだった。マヒマーはサントーシー女神の加護を得ようと、金曜日の断食を16週間続けることを決める。マヒマーの献身的な看病により、父親も次第に回復して来る。また、今まで彼女をいじめていたシャーンティや兄嫁たちも、いくつかの事件を経て彼女を尊敬するようになる。16週間が過ぎ去る前にアヌラーグも家に帰って来た。こうして、サントーシー女神の恩恵により、バラバラだった家族は結束を取り戻したのだった。サントーシー女神寺院で行われた断食完了の儀式で、サントーシー女神(スムリティー・カウシク)が光臨し、人々の怪我や病をたちまちの内に治してしまった。

この物語を聞いたプリーティは、サントーシー女神のペンダントと共に家に帰る。すると、夫は離婚を考え直し、仲直りすることを申し出る。サントーシー女神のご利益により、全ての人々が幸せになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

低予算大馬鹿宗教映画と言いたいところだが、マヒマーがあまりに純真なことと、周囲の嫁いじめがあまりに酷かったことから、サントーシー女神が全てを解決してくれたときには少しホロリとさせられてしまった。

基本的には、1975年の「Jai Santoshi Maa」のストーリーを現代風にアレンジしていた。原作にあった、シヴァ、パールワティー、ナーラドなどの神様が総出演して相談し合うシーンなどをカットすることにより、宗教映画色を減らし、社会映画色が強くなるように調節されていたものの、ストーリー自体は1975年のままで止まっており、非常に古めかしく、陳腐で、退屈。カメラワークもTVドラマの域を出ていない。多くの俳優たちの演技もTVドラマっぽかった。TVドラマ界には全く詳しくないのだが、もしかしたらこれらの俳優たちはTVドラマ俳優かもしれない。

その中で、アヌラーグを演じたラーケーシュ・バーパトは今まで「Dil Vil Pyar Vyar」(2002年)や「Koi Mere Dil

Mein Hai」(2005年)などに出演している。だが、映画スターのオーラが全くない男優であった。また、映画中にヒロインと呼べる女優は数人いたが、皆無名の三流女優ばかり。しかもみんな同じような顔と体格をしていたので困った。マヒマーを演じたヌシュラト・バルーチャーの演技が最もマシであった。

これほどヒンドゥー色溢れる映画でありながら、監督や多くの俳優がイスラーム教徒であることはかなり驚きである。監督のアハマド・スィッディキーはこれが監督デビュー作であるが、将来はなさそうだ。

僕は、「Jai Santoshi Maa」というと、「Yahan Wahan Jahan Tahan Mat Pucho Kahan Kahan

Hai Santoshi Maa, Apni Santoshi Maa...」という歌詞の曲をすぐに思い出す。意訳すると、「どこにでもサントーシー女神はいるよ」という意味である。とてもリズミカルな曲で、バジャン(宗教賛歌)と映画音楽の見事な融合だと思う。また、ウシャー・マーンゲーシュカルが歌う「Main

To Aarti Utaaroon」も同じくらい有名だ。アヌ・マリクはリメイク版の中でこれらの曲を現代風にアレンジして使っている。しかし、アレンジ曲に往々としてあることだが、原作にあるシンプルさは失われてしまっていた。

2006年のリメイク版「Jai Santoshi Maa」は、原作に負けず劣らず低予算映画ではあるが、原作と同じような大ヒットは全く期待できない。駄作と言っていい。特別な理由がなければ、見ない方がいいだろう。

ちなみに、これから年末にかけて、リメイク映画のビッグウェーヴが到来する。先月公開の「Shiva」(未見)から既にこの傾向は始まっており、この「Jai

Santoshi Maa」もその一環である。今後、「Don」、「Umrao Jaan」などが続けて公開される。だが、「Jai Santoshi

Maa」の失敗を見ても分かるように、ヒット映画のリメイクというのは非常に難しいものだ。果たしてどうなるであろうか?

かなり前のことになるが、2004年8月27日に日本人の友人2人と共に、デリー最大の携帯電話市場カロール・バーグへ行って携帯電話を購入した。このとき、3人ともそれぞれ気に入った携帯を購入し、誰が負け組になるかを競ったものだった。このときの様子は、デジカメ付き携帯購入記にまとめられている。結局、折りたたみ式のソニー・エリクソンZ600は接合部分が故障。修理はできたものの、この携帯はもう本人には使われていない。また、Nokia3660を購入した彼は日本に帰国してしまったため、その携帯は売り払われてしまった。よって、僕の購入したソニー・エリクソンK500のみが生き残っていた。これらの事実を精査するに、3人の中では僕が勝ち組だったと言っていいだろう。

ただ、「デジカメ付き携帯購入記」という題名からも分かるように、当時は携帯電話にカメラが付いていることは特別なことであり、デジカメ付き携帯にはかなりのステータスがあった。何しろまだ画素数30メガピクセルの時代である。今から考えると実用性はほとんどないのだが、携帯で写真が撮れるということに大きな興奮を感じていた。特にインドでは、カメラ持ち込み禁止の場所が多く、デジカメ付き携帯電話ならそういう場所の写真も撮れたりして面白そうだという考えもあった。また、わざわざ3人同時にデジカメ付き携帯電話を買ったのも、お互いに携帯で撮った写真を送り合って楽しむためであった。ところがどっこい、写真を撮影することはできるのだが、どういうわけかメールで送信することはできなかった。いろいろ設定をいじってみたり、エアテル(通信会社)のオフィスへ行って聞いてみたりしたのだが、やっぱり3人ちも写真付きメールを送ることはできなかった。いつしか皆それを諦めてしまった。結局2年経った今でも僕は一度も写真付きメールを送れなかった。というわけで、言うなれば3人とも負け組だったのである。若さに任せて非常に馬鹿な買い物をしたものだ。

それはそうと、2年も使っていると、バッテリーの持ちがだいぶ悪くなってくる。1日に1回は充電しておかないと、通話中に急に通話が切れてしまったり、ひどいときには電源が切れてしまったりして、とても使いにくくなってしまった。また、充電器と携帯の接合部分の接触が悪くなり、充電するのに一苦労するようになった。しかも、ブラフマプトラ寮に引っ越してからというものの、電話がつながりにくくなったと各方面から苦情を受けた。ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)は密林に取り囲まれているため、非常に電波が届きにくいのだが、特に僕の携帯はつながりにくいようだ。

というわけで、新しい携帯電話を購入することになった。ちょうど今はお祭りシーズン。盆と正月ならぬ、ディーワーリーとイードが一度に来たようなお祭り騒ぎとなっている(実際に一度に来ている)。今はいろいろな品物がお買い得のときだ。新聞には、魅惑的なセールの広告が連発されている。そして何より、9月中にかなりアルバイトを頑張ったので、まとまった金が入った。お祭り騒ぎのインド人に負けじとネルー・プレイスへ向かった。

ネルー・プレイスはデリー最大のコンピューター市場である。実は先日ここでプリンターを購入した。そのとき携帯電話を売っている店もいくつか目にした。コンピューター関連商品が安ければ携帯電話も安いだろう、という秋葉原的発想でネルー・プレイスを携帯購入の場に定めたのだった。コンノート・プレイスよりさらに先にあるカロール・バーグまで行く気力がなかったのもその大きな要因だ。

最近あまりネルー・プレイスを訪れていなかったので、その変貌振りにはかなり驚いてしまった。怪しげな雰囲気はそのままだったのだが、インド人の間でデスクトップPCに代わってラップトップPCのプレゼンスがかなり上がっていることが一目で見て取れた。新品から中古まで、ラップトップPCを売る店がかなり増え、しかもそれ以上に小さなスペースでラップトップPCの修理をしている店が至る所にできていたのだ。昔ながらの巨大なモニターと殺風景な筐体を売る店は、奥の方へ押し込められてしまった印象を受けた。中古ラップトップPCは、もしウィンドウズXPが動くスペックが必要ないなら、15,000ルピー前後から手に入る。実用に耐えるスペックなら22,000ルピーほど。何より驚きなのは、新品のラップトップPCが28,000ルピーから入手可能であることだ。僕はかつて日本で購入した東芝のラップトップPC(2年使用)をネルー・プレイスで33,000ルピーで売ったことがある。今はもうそんな高額では売れないかもしれない。

話がそれてしまったが、今回は携帯電話を買いに来たのであった。僕が欲しかったのはズバリ、モトローラのMotorazr V3iという端末である。最近モトローラの端末はインド人の間で大流行しており、日本の流行には影響されないがインドの流行には影響されやすい僕は、次に携帯を買うんだったらこれしかないと思い込んでいた。さらにそのモトローラ熱に追い打ちをかけたのがモトローラの新聞広告であった。なんと、大人気のMotorazr

V3iが大幅値下げで9,499ルピー!元々の値段がいくらかだったかは知らないが、多分13,000ルピー前後だったのではなかろうか。これはもうかなりのお買い得である。

モトローラ Motorazr V3i

ネルー・プレイスは基本的にコンピューター市場であるため、携帯電話を取り扱っている店は多くない。それでも「Lowest Price」と看板に掲げていた携帯電話専門店があり、そこで聞いてみたところ、Motorazr V3iは8,770ルピーとさらにお得な値段になっていた。しかし、肝心の在庫がないと言われてしまった。夕方には入荷されると言っていたが、ここはインドなので本当に夕方までに入荷されるのか分からない。

そこで今度はグリーン・パークへ行ってみることにした。グリーン・パークは、昔住んでいたサフダルジャング・エンクレイヴに近く、プリペイドカードを買いによく行っていた携帯電話屋があった。そこは特に安い店ではないのだが、ネルー・プレイスやカロール・バーグと違って人込みもなく、ゆっくり商談ができそうだったので、ちょっと行って情報を集めようと思った。

グリーン・パークの店では、Motorazr V3iの値段は9,300ルピーであった。ネルー・プレイスよりも500ルピーほど高い。ただ、在庫はあるようだ。だが、僕がMotorazr

V3iの名前を出した途端、店員は何かモトローラに恨みでもあるかのように、必死にソニー・エリクソンの携帯電話を勧めて来た。もしかしてソニー・エリクソンから何かもらっているのか、と疑ってしまったほどだ。店員の話によると、Motorazr

V3iはカッコいいだけでそれほど機能はよくない、こっちの方が同じ値段で機能も豊富だし、付属品も多い、とW300iという機種を強力にプッシュしていた。実は、K500を買ったときも、本当は別の携帯に照準を定めていたのだが、店員のプッシュによりこの携帯を買ってしまった、という経緯があった。だが、あのときはちょうどK500が発売された当日であった。別にK500を買って損したわけではないが、発売当日に購入してしまったために、後から調べてみたらその購入価格は高めであった。インド人は意外と発売されたばかりのものよりも、発売からある程度時間が経って、評価が定まったものを買う傾向にあるように思う。携帯電話でもバイクでもそうだし、映画でもそうだ。評価が定まり、しかもそれが好評だと、一気にインド人はそれに殺到する。だからあのとき店員は、新製品のK500を僕に何とか売りつけようとしていたのだろう、と思うようになっていた。という訳で念のためにW300iの発売日を聞いてみると、3ヶ月ほど前だと言う。ということは、発売直後の商品を一生懸命売ろうとしているわけではないようだ。携帯電話屋の店員が、あらゆる携帯電話を見た結果勧めているなら、その言葉に従うのはひとつの賢い選択と言える。

また、店員は僕の心をくすぐる言葉を発した。「いまやMotorazr V3iは誰でも持っててユニークでも何でもない。だが、W300iなら持っている人は少ないから、個性を出せる。」この言葉は、僕のあまのじゃく精神をかなりくすぐった。僕はインドの流行には影響されやすいが、実際はあまのじゃくなのだ。確かに、僕がう〜んと悩んでいる間、2、3の客がやって来たのだが、驚くべきことに、彼らはみんなモトローラの携帯電話目当てで来ていた。それほどモトローラの携帯は売れに売れているのだ。

さらに、W300iのサンプルを手に取って見たところ、触感が非常によかったことも僕の心をくすぐった。また、ソニー・エリクソンの携帯は、充電器を接続するプラグがすぐに接触不良になるのでもうやめようと思っていたのだが、このW300iは別のタイプのプラグになっていた。それが頑丈なのかさらに脆弱なのかは分からないが、一応改善が図られたと受け止めることができ、好感が持てた。10分くらい考えたであろうか、遂に店員の勧めに従い、ソニー・エリクソンのW300iを購入することに決めた。値下げ交渉の結果、9,200ルピーにしてもらえた。しかも、値段交渉時は全く考慮に入れていなかったのだが、何も言わなくてもこの値段にVAT(付加価値税)4.0%を含めてくれた。よって、本体価格は8,850ルピーくらいである。VAT導入後の今は、値段交渉の際にVAT込みなのか否かも重要な交渉点となる。だが、VAT導入後にあまり大きな買い物をしたことがなかった僕はどうも慣れない。今回は良心的な店でよかった。逆に、ネルー・プレイスの店の値段がVAT込みの額なのかは疑問である。また、もちろん正規の店で買ったので、1年の保証付きだ(カロール・バーグのグレー・マーケットで買うと保証が付かないことが多い)。それらを考慮すると、いい買い物だったと言えるだろう。

ソニー・エリクソン W300i

とりあえずこの端末で嬉しいのは、PCと接続できることだ。K500も一応PCと接続できるという話だったのだが、どうも接続ケーブルがインドで売られていないようで、結局一度もPCとリンクさせたことはなかった。だが、このW300iには最初からUSBケーブルが付属されており、簡単にPCのハードディスクに入っているMP3ファイルをコピーしたりすることができた。おかげで呼び出し音をダレール・メヘンディーが歌う「Rang

De Basanti」やアリーシャー・チノイが歌う「Kajra Re」にすることができた。リングトーンではなく、正真正銘のフルソングMP3である。イヤホンも付属で、ラジオを聴いたりすることができる。スピーカーもかなり音質がいい。というわけで、今のところ満足している。写真付きメールについては今回はあまりこだわっておらず、その送受信はまだ試していない。だが、とりあえずエアテルのサイトに携帯電話でアクセスすることはできた(K500では機能はあるのになぜかできなかった・・・)。

今夜は、ブラフマプトラ寮に住む日本人3人で、クトゥブ・ミーナールが見える屋上に上がって月見しながら酒を飲んだ。そのときに早速このW300iを使ってコピーしたMP3の音楽を流してみたら、なかなかよかった。これがあれば、ラダックの荒野にいても、ラージャスターンの砂漠にいても、カッチのランにいても、「Rang

De Basanti」と共に踊ることができそうだ。

ただ、ここで自慢げに書いたようなことも、日本の携帯では当たり前のことなのかもしれない・・・。

| ◆ |

10月9日(月) Zindaggi Rocks |

◆ |

今日はPVRナーラーイナーで新作ヒンディー語映画「Zindaggi Rocks」を見た。題名は、「人生はロック!」という意味。監督は「Sur」(2002年)などのタヌージャー・チャンドラ、音楽はアヌ・マリク。キャストは、スシュミター・セーン、シャイニー・アーフージャー、キム・シャルマー、ラヴィ・ゴーサーイーン、モウシミー・チャタルジー、ジュリアン、スィーマー・ビシュワースなど。

| Zindaggi Rocks |

ムンバイー在住の医者スーラジ(シャイニー・アーフージャー)は、怪我をして病院にやって来た人気女性ロックスターのクリヤー(スシュミター・セーン)と出会う。クリヤーはスーラジを気に入り、治療が終わっても病院にやって来るようになる。最初は躊躇していたスーラジであったが、次第にクリヤーに心を開く。クリヤーは、クリヤーの母親(モウシミー・チャタルジー)、叔母、従姉妹(キム・シャルマー)と同居していた他、ドゥルヴ(ジュリアン)という男の子を養子にしていた。スーラジは次第にクリヤーの家族にも溶け込む。だが、スーラジは実は既婚であった。【写真は、シャイニー・アーフージャー(左)と、スシュミター・セーン(右)】 ムンバイー在住の医者スーラジ(シャイニー・アーフージャー)は、怪我をして病院にやって来た人気女性ロックスターのクリヤー(スシュミター・セーン)と出会う。クリヤーはスーラジを気に入り、治療が終わっても病院にやって来るようになる。最初は躊躇していたスーラジであったが、次第にクリヤーに心を開く。クリヤーは、クリヤーの母親(モウシミー・チャタルジー)、叔母、従姉妹(キム・シャルマー)と同居していた他、ドゥルヴ(ジュリアン)という男の子を養子にしていた。スーラジは次第にクリヤーの家族にも溶け込む。だが、スーラジは実は既婚であった。【写真は、シャイニー・アーフージャー(左)と、スシュミター・セーン(右)】

スーラジの妻は、交通事故により意識を失い、そのまま何年も昏睡状態のまま病院に横たわっていた。スーラジはただひたすら彼女を支えていた。そのことを知ったクリヤーはますますスーラジを気に入り、やがて2人は恋仲となる。スーラジの妻の母親も、2人の仲を認めていた。

ところが、ドゥルヴの心臓に穴が開いていることが発覚する。心臓移植しか治療の方法がない難病であった。インドには臓器提供者は少なく、しかも相性のいい臓器を見つけるのは至難の業であった。ドゥルヴのことを心から愛していたクリヤーは、自分の心臓をドゥルヴに提供することを決める。スーラジは猛烈に反対するが、とうとう彼女の熱意に負ける。クリヤーは自殺し、スーラジは彼女の心臓をドゥルヴに移植した。

数年後、ドゥルヴは立派に成長し、地元サッカーチームの選手にもなった。スーラジはドゥルヴに真実を伝えていなかった。伝えるべきでもなかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ストーリーはとてもユニークだったが、先が読めすぎたことと、詰めが甘かったことから、退屈な映画であった。

映画の最大の盛り上がりは、ドゥルヴの心臓移植手術のための臓器提供者を探す終盤である。このときのセリフやシーン展開は、物語の核心に触れないようになっている。つまり、臓器提供者が誰か分からないようになっている。徐々に、可能性が2つ浮上して来る。ひとつはクリヤーが臓器提供に同意している老人を殺すこと、ひとつはクリヤーが自殺して自分の心臓を提供することである。クリヤーがどちらを選択するかは、かなり最後になるまで明かされない。だが、観客は後者であることに簡単に勘付いてしまう。なぜなら映画の本編は回想シーンになっており、クリヤーが既にいない「現在」のシーンから映画が始まるからだ。せっかく映像の編集マジックを使った工夫がなされているのだが、あまり意味のない工夫で終わってしまっている。

主人公のクリヤーはロックスター。だが、ロックスターなのにあまりロックスターらしいオーラが出ておらず、突然レストランで勝手に歌い出したりして、キャラクターができていなかったのもマイナスであった。スシュミター・セーンがギターを弾くシーンが何度もあったが、様になっていなかった。特に彼女をロックスターにする必要もなかったのではなかろうか?クリヤーの家族の能天気な振る舞いも、映画の雰囲気にマッチしていなかった。唯一キャラクターが立っていたのは医者のスーラジであるが、女性監督が作る女性中心のこの映画においては、大した活躍の場を与えられていなかった。ただの「女性に振り回される男性」で終わってしまっていた。よって、演技派男優のシャイニー・アーフージャーも、この作品では覇気が感じられなかった。

百歩譲って主人公をロックスターということにしておこう。その場合、暗黙の了解として、他の映画に比べて特に音楽が優れていなければならない。「Zindaggi

Rocks」の音楽監督は、当たり外れの激しいアヌ・マリクであるが、今回は外れだったと言っていいだろう。音楽に全く魅力がなかった。よって、映画にも全く魅力がなかった。

この映画が特に扱っていたテーマは2点に集約されると思う。ひとつは感情的なテーマ、母親と養子の間の愛情である。血のつながっていない養子に対しても、女性は愛情を注ぐことができるということが示されていた。スシュミター・セーンは実際にリーニーという女の子を養女にしており、このテーマは非常に説得力があった。ただし、養子のために自分の命を投げ出す母性愛は少し極端過ぎたようにも思えた。もうひとつのテーマは、インドにおける臓器提供者の不足という社会的テーマである。

この映画はスシュミター・セーンのために作られたようなものだ。前述の通り、彼女の実生活とも少し関わりのある作品である。元々演技力のある女優であり、所々でいい演技を見せていた。また、この映画の公開にあたり、スシュミター・セーンがキャリアの中で女性監督と組むことが多いことが取り沙汰されていた。メーグナー・グルザール監督「Filhaal...」(2002年)、ファラー・カーン監督「Main

Hoon Na」(2004年)、カルパナー・ラーズミー監督「Chingaari」(2006年)などに出演し、今回はタヌージャー・チャンドラ監督である。確かに女性監督に好まれる女優なのかもしれない。

「Zindaggi Rocks」は、スシュミター・セーンのファンなら見る価値があるかもしれないが、いまいちのめり込むことのできない映画であった。全体的に後味が悪いのもいただけない。最近なぜか悲しい映画ばかり公開されるので、だんだん単純でお気楽な娯楽映画を見たくなって来てしまった次第である。

千利休は茶を芸術にまで高めた。もし千利休がインドに生まれていたら、彼は茶道ではなくパーン道を確立していたかもしれない。

現在巷で流行している映画音楽に、「Don」(2006年)の「Khaike Paan Banaras Wala(バナーラスのパーンを食べて)」がある。「Don」は元々、1978年公開のアミターブ・バッチャン主演映画であるが、今年シャールク・カーン主演のリメイクが作られ、現在公開が待ち望まれている。この曲は1978年の「Don」の中でも最もヒットした曲である。多少無理矢理映画中に挿入されたこの曲の中で、アミターブ・バッチャンはバーング(大麻汁)を飲んで酔っ払い、パーンを食べて田舎臭い踊りを踊る。アミターブ・バッチャンの大ブレイクのひとつのきっかけとなった曲とまで言われている。2006年の「Don」の中でも当然のようにそのリミックス曲が採用されており、それが現在ヒットしているというわけだ。

パーンとは、しばしば噛みタバコと訳されるが実際には噛みタバコとは別物の嗜好品であり、インドのみならずアジア一帯で食べられている。インドでは、道端でよく見かける小さな売店で売られている。ビンロウジ(ビンロウというヤシ科の植物の実)を細かく切ったもの、またはすり潰したものを、石灰を塗ったキンマ(コショウ科の薬用植物)の葉にくるんで食べる。この際、好みでタバコの葉を混ぜたり、香辛料などを混ぜたりする。噛んでいるうちに、ビンロウジに含まれるアルカロイドが石灰と反応し、唾液は赤く染まる。この赤い唾液は飲み込まずに吐き出す。インドには至る所に赤い吐き跡があるが、これは血でなくパーンの汁である。

北インド人もパーン好きな人が多いが、それでも四六時中パーンを噛んでいるような人はあまりいない。だが、ノースイースト地域に行ったときは、誰もが常にパーンを噛んでいて驚いた。ブータンでもパーンは非常に愛好されていた。ブータンのバスは、パーンの臭いが充満していた。ヒジュラーもよくパーンを食べていたのを思い出す。

しかし、僕はパーンが嫌いだ。一度だけ食べたことがあるが、歯磨き粉を食べているような不快な味がして、すぐに吐き出してしまった。以後、二度と口にしていない。パーンの臭いも好きではない。だからブータンのバスは苦痛であった。それでも、パーンはインドの文化の重要な一部であり、王侯貴族の嗜好品でもあった。そして、その影響で、茶道ならぬパーン道と呼べるようなものもあるようだ。10月11日付けのヒンドゥスターン紙の折込紙メトロ・リミックスにパーンの特集がしてあった。

デリーのコンノート・プレイスには、インド最古の「パーン・パーラー」を自称するヤームー・パンチャーヤトという店があるらしい。パーン・パーラーなる代物が何なのかよく分からないが、とにかくそのヤームー・パンチャーヤトを経営するアニーター・ラールワーニー女史曰く、パーンを食べる作法、またパーンでもてなす作法は、芸術に等しいそうだ。「パーンを食べるものは自分のスタイルでパーンを食べ、パーンでもてなす者は自分のスタイルで人にパーンを食べさせる。私の店には、あらゆる機会のためのパーンが用意してある。ジージャー・サーリー(義兄義妹;インドでは妻の妹や姉の婿との不倫が多い)の不倫関係にはスペシャル・シャラーラト(不倫)パーン、特別な客人のためにはアーダーブ(おもてなし)パーン、愛しい人のためにはカバーブ(恋焦がれ)パーン、繁栄を祈ってメヘフィレー・カース(貴賓の宴)、そしてお好みパーンのアンダーゼ・バヤーンなど。」

この店には各種オリジナルのパーンがあるようだが、一般的に人気があるのは3種、サーダー(普通)パーン、ミーター(甘味)パーン、そしてナンバル(番号)パーンである。サーダー・パーンは、クシュブー(芳香薬)、チャトニー(チャツネ)、ビンロウジ、カルダモン、チョウジなどを混ぜて作られ、ミーター・パーンはグルカンド(バラの花弁の砂糖漬け)、ココナッツ、チャイリー(?)、サウンフ(アニスの実)、チュハーラー(ナツメヤシの一種)の実、金箔、銀箔などでできている。ナンバル・パーンにはタバコの葉が混ぜられる。そのフレーバーの種類により、90、120、160など番号が振られており、それゆえにナンバル・パーンと呼ばれるようだ。値段も番号によって違う。パーンの値段は素材や売られている場所によってかなり違い、デリーでは3ルピーの安物パーンから、200ルピーの超高級パーンまで、各種あるという。

このようにパーン自体にもいろいろ種類があるのだが、やはりまず大事なのは素材、つまりキンマの葉である。インドにはいくつかキンマの葉の特産地があるが、最も人気のあるのは3つ、バナーラスィー、カルカッタ、マグイーである。この中でバナーラスィーとカルカッタの葉は1年を通して入手できるが、ビハール産のマグイーだけは11月から1月に限定されているという。もちろん、「Khaike

Paan Banaras Wala」で歌われているのはこのバナーラスィー・パーンである。

素材やレシピもそれだけで芸術を標榜するに値するだけの奥深さがあるが、パーン作りはパフォーマンスでもある。パーン屋は、客の目の前で華麗にパーンを作らなければならない。そして目利きの客は、パーン屋のその作法をよく観察している。コンノート・プレイスで60年以上の歴史を持つハリ・パーン・バンダールを経営するハリ氏は、「私の父は死ぬまでパーンを作り続けた。私も父からパーン作りはひとつの芸術であることを学んだ。石灰とカッター(アセンヤク)を塗るのにも特定の作法がある。ちょっとしくじっただけでも客から怒られてしまう。葉っぱの丸め方にさえ正しい作法がある」と語っている。

茶道において茶が芸術に高まると同時に茶器も芸術品の仲間入りしたように、パーン道ではパーンダーニー(薬味入れ)とウガールダーン(痰壺)にも職人芸の粋が結集された。ナワーブ(ムスリムの藩王)の全盛期にその文化は最高潮に達した。確かに、マハーラージャーやナワーブの所蔵品を収めた博物館などに、アンティークのパーンダーニーやウガールダーンが展示されていることがけっこうある。だが、その文化は今でも死滅しておらず、今でも高級パーンダーニーや芸術的ウガールダーンが売られており、需要もあるという。オールド・デリーのチャーウリー・バーザールにあるハージー・バルタン・ショップでは、750〜5,000ルピーの銅製パーンダーニーが売られており、ウガールダーンに至っては10,000ルピーのものまであると言う。

そして、これも経済成長の影響なのか、パーン愛好家たちのグルメ度も増して来ているらしい。コンノート・プレイスのオデオン・シネマ近くにあるグプター・パーン・ショップの店主は、「人々は以前にも増して味にうるさくなった。どの葉がいいか、どの薬味を混ぜるのがいいのか、よく知った人が増えた。愛好家たちは、今でもパーンの味を理解している」と語っている。

ちなみに、インドにはパーンに似た既成の嗜好品もいくつかある。グトカー、パーン・マサーラー、カイニーなどである。グトカーはキンマの葉のないパーンと考えていい。成分はビンロウジ、石灰、アクセンヤク、タバコなど。パーン・マサーラーは、グトカーからタバコを差し引いたもの。カイニーはタバコと石灰のみ。いずれもパーン屋で小さなパケットになって売られている。

本日付のタイムズ・オブ・インディア紙に、非常に気になる記事が掲載されていた。記事の題名は「Mind Your Language」。あまりに抽象的な題名なので、うっかり読み飛ばしそうになってしまったが、ちょっと目を通したら非常に深刻なことが書かれていた。何が書かれていたかというと、映画俳優やTV俳優たちのヒンディー語運用能力の低下に関してであった。同記事によると、現在映画やTVに出演している俳優の内、90%以上は、ローマ字の台本でセリフを暗記しているという。台本がローマ字で書かれるのにはいくつか理由があるとは思うが、最大の要因は、俳優たちがデーヴナーグリー文字を読むことができないからである。

独立前、インドの国語(ラーシュトラ・バーシャー)は何であるべきか、ということが議論になったとき、その文字(ラーシュトラ・リピ=国字)も同じくらい大きな議題となった。ヒンディー語派は当然のようにデーヴナーグリー文字のみを認める主張をし、ウルドゥー語派はウルドゥー文字に固執し、マハートマー・ガーンディー率いるヒンドゥスターニー語(ヒンディー語とウルドゥー語の中道主義)派は、デーヴナーグリー文字とウルドゥー文字の両方を国字にしようとした。このようにいくつかの勢力があったのだが、その中でローマ字を推す勢力もあった。英語を引き続き独立インドの国語としようとする主張は度々繰り返されたのだが、それとは別で、ローマ字派はヒンディー語またはウルドゥー語の表記にローマ字を採用すべきと主張した。現在の世界を見てみると、インドネシアやベトナムなど、固有の文字を捨ててローマ字を国字とした国がいくつかあるので、その考え方は決して非現実的なものではなかったのかもしれないが、当時のインドではあまり真剣に受け容れられなかった。なぜならローマ字ではインドの言語を正確に表記できないと考えられていたからである。

結局パーキスターンの分離独立と共にインド国内においてウルドゥー語の地位は失墜し、ヒンディー語はインドの公用語(ラージ・バーシャー)になるもサンスクリット語化して庶民の言語から離れ、英語はヒンディー語とウルドゥー語の骨肉の争いから漁夫の利を得る形で国語同様の権威を保ち、ガーンディーが理想としたヒンドゥスターニー語はボリウッドぐらいしかその継承者がいなくなってしまった。ボリウッド映画には、デーヴナーグリー文字とウルドゥー文字の両方で題名が出る映画が今でも時々あるが、それもヒンドゥスターニー語の遺産と見ることができるだろう。しかし、ご存知の通り、ほとんどの映画の題名はローマ字表記されている。それに伴い、ボリウッド特有のローマ字転記規則も生まれてきたように思える。例えば、「私たち(ハム)」を「Hum」と表記したり、長母音の「イー」を「ee」または「ie」と表記したり。しかし、それらもヒンディー語の発音と完全に対応しているわけではなく、それを正確に読むにはどうしても元の単語を知っている必要がある。

だが、最近のボリウッドは言語そのものが急速に英語化している。「Salaam Namaste」(2005年)のセリフの半分は英語であった。「Kabhi

Alvida Naa Kehna」(2006年)はそれ以上かもしれない。映画館のシネコン化と中産階級をターゲットとした映画制作の増加、NRIの増加とインド映画の世界的普及などの要因からボリウッド映画の英語化が進んでいるのだと思っていたが、その記事を読んで、どうもそれよりも俳優たちのヒンディー語能力の低下が一番の原因となっているのではないかと思い始めた次第である。

かつてボリウッド映画の俳優の中には、ウルドゥー語の素養を持っている人たちが少なくなかった。「ボリウッド映画はヒンディー語映画ではなくウルドゥー語映画だ」との主張が度々なされるくらいだ。昔は台本がウルドゥー語で書かれることも少なくなかった。「Mughal-e-Azam」(1960年)はその一例だ。映画音楽の歌詞には、今でもウルドゥー詩で多用される語彙を好んで使用しているし、多くの歌手もウルドゥー語特有の発音をマスターしている。そういう環境から、ボリウッド俳優たちのウルドゥー語発音を矯正することを仕事とする人がいたとしてもおかしくはない。イブラーヒーム・ダルウェーシュもその1人である。彼は、アーミル・カーンを含む多くのスターたちにウルドゥー語を教えて来た。だが、最近の俳優はウルドゥー語を学ぶことに全く無関心だという。そればかりか、デーヴナーグリー文字を読むことができない俳優、ヒンディー語の語彙力のない俳優ばかりになって来てしまった。おかげで、台本はローマ字で書かなければならなくなってしまった。デーヴナーグリー文字の台本を俳優に渡すと、「何だこれは!ローマ字で書いて来い!」と言われる始末である。そして多くの俳優たちは、セリフの中に出て来る単語の意味を知らないまま演技をしている。脚本家のアショーク・ミシュラは、「最近の俳優のヒンディー語のボキャブラリーは200語程度しかない」と述べている。最近、長母音と短母音の区別が付いていないヒンディー語を話す俳優やTV出演者が増えて来ているように思うが、それもローマ字台本とヒンディー語運用能力低下の影響なのであろうか?クリケットの試合を見ていても、「Tendulkar」のことを「テンドゥールカル」と発音しているアナウンサーがいたりして非常に気になる。正確には「テーンドゥルカル」である。何はともあれ、こんなヒンディー語を馬鹿にした環境で作られた映画を僕はヒンディー語映画と呼びたくない。

さらに悪いことに、俳優たちは自身のヒンディー語・ウルドゥー語の能力の無さを全く恥じていない。「バージャール」ではなく「バーザール」、「ガジャル」ではなく「ガザル」、「サク」ではなく「シャク」などと勇気ある監督が撮影現場で俳優たちの発音を訂正しても、彼らは「アフレコのときに何とかするから」と言って全く取り合おうとしないと言う。ジェシカ・ラール事件の重要な証人の1人である映画スター、シャヤン・ムンシーも、「私はヒンディー語ができない」と堂々と公言し、ヒンディー語で書かれた署名入りの宣言書の内容を否定した(後に囮捜査で実はヒンディー語ができることが判明、危機に立たされたが)。確かに、映画スターたちは映画の中ではヒンディー語を話しているのに、TV番組などに出演するや否や、やたらと英語で話そうとする。そのギャップは昔から非常に不愉快に感じていた。彼らはヒンディー語で飯を食べているのに、ヒンディー語のためには何もしていない。まるで、みんながみんな、時機を見て英語俳優に転向しようとしているかのようだ。

脚本家のジャーヴェード・スィッディーキーは、「言葉は感情であり、感情は映画で使用する言語でしか表現できない。我々の俳優たちの言語への無関心さは危機的である」と警鐘を鳴らしている。

一体インド映画はどこに行こうとしているのであろうか?ただひとつ確実なのは、インド映画がインドを捨てたとき、インド映画がヒンドゥスターニー語を捨てたとき、僕がインド映画を去ることである。

ヒンドゥー教三大祭のひとつ、ディーワーリー(ディワーリーまたはディーパーワリーとも)。北インドではラーム王子のアヨーディヤー帰還を祝う祭りであり、ベンガル地方ではカーリー女神を祀る祭りであるが、一般には富の女神ラクシュミーと象神ガネーシュの祭りと考えられている。ディーワーリー自体はダシャヘラーの約20日後、アーシュヴィン月の第15日であるが、広義でのディーワーリーはその前後5日間に渡って祝われる。ヴィクラム暦ではディーワーリー(狭義)は大晦日に当たり、ディーワーリー(広義)期間は日本の年末年始に相当する。本日はディーワーリーの第1日目、ダンテーラスである。「ダン」とは「富」、「テーラス」とは「13日目」という意味だ。

ダンテーラスの日は、新しい事業を始めたり、新築祝いを行ったり、結婚式の日取りを決めたり、自動車や宝石などの高価な買い物をするのに吉祥な日とされている。特にこの日、インド人は金・銀や家庭用品を買い込む。

ダンテーラスに金・銀や台所用品を買う習慣は、以下のような神話に基づいている。

ヒム王の王子は、結婚の4日後に蛇に噛まれて死ぬ運命にあった。そこで、王子と結婚した賢明なる姫は、4日目の夜に家中に灯りを灯し、寝室を金銀の貨幣や装飾品で飾り立てた。死を司る神ヤムは蛇になって王子の寝室にやって来たが、金銀のあまりのまぶしさに目がくらんでしまった。また、姫は王子を寝かさないため、一晩中歌を歌い、話を言って聞かせた。ついヤムもその歌や話に聴き込んでしまい、とうとう翌朝が来てしまった。ヤムは仕事を果たすことができず、王子のもとをすごすごと去って行った。こうして、姫は見事な知恵で夫の命を救ったのであった。

デリー・タイムズ・オブ・インディア紙によると、今年のダンテーラスの金の売り上げはNCR(デリー首都圏)だけで1,000kgに達する見込みだと言う。ちなみに、デリー同時テロの影響を受けて売り上げが落ちた昨年は200kgのみだった。今年特にデリー市民の購買熱が過熱しているのは、昨年のテロの反動がひとつの要因であるらしい。また、MCD(デリー市局)による取り壊し&封鎖の再開(現在中断中、来年1月31日から再開予定)を恐れて、店がなるべく在庫を一掃しようと躍起になっていることも、それを後押ししていると見られている。

金だけではない。ダンテーラスの日は自動車のデリバリーも急増する。今日1日、デリーだけで合計8,000台の新車が顧客のもとに届けられるという。DVDプレーヤー、電子レンジ、デジカメ、時計、携帯電話などの家電製品の売り上げも倍増し、この日、デリーだけで5億ルピーの売り上げが期待されている。

今日、サロージニーナガル・マーケットに行って来たが、やはり台所用品の店は大盛況であった。ダンテーラスの日に何かしら台所用品を買うことは縁起のいいことと考えられている。以前は真鍮製や銅製のものがよく流通していたようなのだが、最近の主流はステンレス製ばかりになってしまった。そして今年の新商品は、ステンレス製のディーヤー。ディーヤーとは灯りを灯すためのオイルランプまたはキャンドルランプのことである。伝統的には素焼きで、使い捨てなのだが、ステンレス製ディーヤーはずっと使用できるのが売りだ。

台所用品店

素焼きのディーヤー

ステンレス製ディーヤー

neelkamalさんのブログBlue Lotusより拝借

ちなみにディーワーリーの第2日目はナラク・チャトゥルダシーとかチョーティー・ディーワーリー(小ディーワーリー)と呼ばれる。この日には数個のディーヤーを灯して、ディーワーリーの準備をする。南インドではこの日がディーワーリーとされるらしい。第3日(今年は21日)が北インドのディーワーリー当日。家中にディーヤーを灯したり、ラクシュミーやガネーシュへのプージャー(祭礼)が行われる。花火や爆竹が最高潮に達するのもこの日。ディーワーリーに関する情報は豊富にあるのでここで詳述する必要はないだろう。第4日目はパルワーまたはパリワーと呼ばれ、ヒンドゥー暦の正月である。第5日はバーイー・ドゥージ。バーイー・ドゥージは兄弟姉妹の祭り。この日、女の子たちは自分の兄弟の健康と幸運を祈ってプージャー(祭礼)を行う。その見返りに、男の子は自分の姉妹に贈り物を贈る。

インドの習慣を注視すると、「この日には○○を買うと縁起がいい」「この日は○○を買う伝統になっている」みたいなものがいくつかある。いつ誰が始めたのかは分からないが、それぞれの商売に携わっている人が1年に1回まとまった収入を得ることができるように、うまく調節されているみたいでとても面白い。時々、バレンタイン・デーにチョコレートを贈る習慣はお菓子産業が勝手に作ったものという批判があるが、インドのこのような習慣はそれの上を行っているのではないかと思う。もはやそんな批判も出ないくらい社会に浸透してしまっている。そして、それらは結局女性が得するようにできているのも興味深い。ダンテーラスに買うべきとされる金・銀・台所用品にしても、全て女性に特に関係した品々だ。インドにこれだけ祭りが多いのは、普段は家に閉じこもりがちな女性に、外に出て買い物したり、実家に戻ったりする口実を与えるためだと説明してくれたインド人もいた。

サロージニーナガル・マーケット

とりあえずサロージニーナガル・マーケットは男も女も家族連れもやって来ていて盛況であった。ちょうど1年前にこの市場で爆弾が爆発したこともあり、警備は非常に厳重であった。僕が行ったのは夕方前であったが、夕方から夜にかけてさらに混み合うだろう。

| ◆ |

10月20日(金) Don / Jaan-E-Mann |

◆ |

ディーワーリーのある週は、伝統的に良作のインド映画が大量に封切られる傾向にある。その理由はいくつか考えられる。まず、やはりディーワーリーが富と繁栄に関係ある祭りであることだ。富の女神ラクシュミーのご加護により、映画がヒットする可能性が高くなるという訳である。また、よく言われることだが、映画というのは博打のようなものだ。ディーワーリーの時期は賭博をする習慣になっており、もしかしたらそれとも関係あるかもしれない。もっと現実的な話をすると、ディーワーリーの前後は連休となることが多く、休日が増えれば映画の興行収入も増加するという当たり前の方程式が成り立つ。そして、ディーワーリーの時期にはインド人の経済活動や交友活動が活発化するので、娯楽の王様である映画の興行収入が増加するのは自然なことだ。

歴史を振り返ってみると、90年代を代表する大ヒット作は、ほとんどディーワーリー週に公開されたことに気付く。「Hum Aapke Hain Kaun」(1994年)、「Dilwale Dulhaniya Le Jayenge」(1995年)、「Raja Hindustani」(1996年)、「Dil To Paagal Hai」(1997年)、「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)などである。ただ、2000年度になると、ディーワーリーとヒット作の相関関係は弱くなる。2000年には「Mohabbatein」と「Mission Kashmir」が公開されたが、ヒットしたのは前者のみ。2001年には「Tera Mera Saath Rahen」、「Deewanapan」、「Yeh Zindagi Ka Safar」の3本が公開されたが、全てフロップに終わった。2002年には「Jeena Sirf Merre Liye」、「Waah Tera Kya Kehna」、「Annarth」の3本が公開されたが、やはり3本とも失敗作。2003年に公開された「Pinjar」、「Sssshhh...」、「Raja Bhaiyya」の内、ヒットでもフロップでもないアベレージの評価を得たのは「Pinjar」のみで、残りの2本はフロップだった。ただ、2004年からまたディーワーリーが活気付くようになる。2004年のディーワーリーに公開されたのは「Veer Zaara」、「Aitraaz」、「Naach」と、カラー・リバイバル版「Mughal-e-Azam」の4本。この年のディーワーリーは本当に映画祭のようだった。各映画それぞれユニークな特徴を持っており、僕は全て好きだったのだが、「Naach」だけは失敗作に終わった。「Veer Zaara」はスーパーヒット、「Aitraaz」はヒットで、「Mughal-e-Azam」も復刻版にしては大健闘した。2005年は「Garam Masala」、「Kyon Ki...」、「Shaadi No.1」の3本が公開。この内の前者2本は両方ともプリヤダルシャン監督の作品という特殊な状況だった。結局「Garam Masala」と「Shaadi No.1」がヒット、「Kyon Ki...」はアベレージであった。

さて、2006年のディーワーリーもボリウッドは非常に盛り上がっている。公開されたのは2本、「Don」と「Jaan-E-Mann」である。前者は、1978年に公開されたアミターブ・バッチャン主演作「Don」のリメイクでシャールク・カーンが主演、後者は2004年のヒット映画「Mujhse

Shaadi Karogi」でコンビを組んだサルマーン・カーンとアクシャイ・クマールの再共演である。つまるところ、今年のディーワーリーの最大の見所は、アミターブ・バッチャンvsシャールク・カーンvsサルマーン・カーンだと言える。

公開初日の今日、PVRプリヤーで「Don」と「Jaan-E-Mann」の両方を続けて見た。今回の映画評は変則的に、各映画の評を一度に載せると共に、両映画の比較も行おうと思う。だが、ネタばれ注意。特に「Don」は完全にネタばれしてしまうので、自己責任で読んでいただきたい。映画を見た後に読むことをオススメする。

題名:Don

読み:ドン

監督:ファルハーン・アクタル

制作:リテーシュ・スィドワーニー

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

振付:サロージ・カーン、ファラー・カーン、ガネーシュ・ヘッジ、ラージーヴ・シュルティ

出演:シャールク・カーン(二役)、プリヤンカー・チョープラー、アルジュン・ラームパール、イーシャー・コーピカル、オーム・プリー、ボーマン・イーラーニー、パヴァン・マロートラー、ラージェーシュ・カッタル、タナイ・チェッダー、カリーナー・カプール(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

上段左からプリヤンカー・チョープラー、シャールク・カーン、イーシャー・コーピカル、下段左からアルジュン・ラームパール、ボーマン・イーラーニー

| あらすじ |

世界の麻薬密輸を牛耳る2人のマフィアがいた。スィンガーニヤー(ラージェーシュ・カッタル)とワルダーンである。この2人の間では抗争が勃発し、以後ワルダーンは忽然と姿を消した。一般にワルダーンは死んだと考えられていた。以後、スィンガーニヤーが組織の実権を握る。そのスィンガーニヤーの右腕として、金銭や麻薬の受け渡しなどの現場の仕事をこなしていたのが、ドン(シャールク・カーン)であった。ドンは神出鬼没かつ狡猾な危険人物として知られており、11ヶ国の警察から指名手配されているものの、逮捕されたことは一度もなかった。ドンの口癖は、「ドンを捕まえるのは難しいのではない、不可能なのだ」であった。

ムンバイーには、ドンの逮捕に執念を燃やす警察官がいた。デシルヴァ警視副総監(ボーマーン・イーラーニー)である。ドンはあるとき、マレーシアにおいて、婚約者との海外逃亡を図っていた部下の1人ラメーシュを殺害する。マレーシアに来ていたデシルヴァは、ドンへの復讐に燃えていたラメーシュの婚約者カーミニー(カリシュナー・カプール)を使ってドンを追い詰めるが、ドンの方が一枚上手で、カーミニーは殺され、ドンにはまんまと逃げられてしまう。今度はラメーシュの妹のローマー(プリヤンカー・チョープラー)が復讐に乗り出す。ローマーは持ち前の格闘技の才能を使ってドンの部下となり、復讐の機会を伺っていた。

デシルヴァはとうとうムンバイーでドンを追い詰める。だが、誤って彼に瀕死の重傷を負わせてしまう。デシルヴァにとって、ワルダーンの組織そのものを壊滅させるには、ドンの力が不可欠であった。デシルヴァはドンが行方不明になったと一般に公表する裏で密かにドンを病院に搬送すると同時に、一計を案じて、以前出会ったことのあるドンにそっくりの男を捜し求める。

ヴィジャイ(シャールク・カーン)は、ムンバイーに住む貧乏だが心優しい男であった。彼の顔はドンそっくりであった。ヴィジャイはディープーという少年を引き取っていた。彼の一番の心配はディープーの教育であった。ヴィジャイはガネーシュ・チャトルティー祭などで歌を歌って日銭を稼いでいたが、なかなかまとまったお金は手に入らなかった。そこへデシルヴァが現れる。デシルヴァはヴィジャイに、ドンになりすまして組織に潜入するように頼む。記憶喪失になったということにしておけば、なりすますことも不可能ではなかった。最初は躊躇するヴィジャイであったが、ディープーの教育をその条件として提示し、その依頼を引き受ける。だが、この準備をしているときに不幸にもドンは死んでしまう。

マレーシア警察はドンが発見されたことを発表する。早速組織はドンを奪還し、アジトまで連れ帰る。ドンになりきったヴィジャイは、徐々に組織の情報を集める。ドンの参謀ナーラング、恋人アニター(イーシャー・コーピカル)、女格闘家ローマーなど・・・。完全に情報が集まったところで、彼は記憶が戻ったと皆に言う。同時に、ヴィジャイは組織の情報が全て入ったディスクの存在を知る。ヴィジャイはデシルヴァに連絡を取り、そのディスクの受け渡しを調整する。

ドンは1人でディスクの受け渡しをしようとするが、ローマーも付いてくることになった。ローマーはドンが1人になったところで彼を殺そうとするが、そこへデシルヴァが現れ、ドンはドンではなくヴィジャイであることを明かす。ローマーはヴィジャイに謝り、以後2人の仲は急速に接近するようになる。

だが、実はデシルヴァこそがスィンガーニヤーのライバル、ワルダーンであった。ワルダーンは警官になりすましてスィンガーニヤーへの復讐の機会を伺っていたのであった。そのディスクこそ、スィンガーニヤーの組織を壊滅させる鍵であった。彼はディスクを手に入れ、用済みになったヴィジャイを消そうとするが、ヴィジャイはスィンガーニヤーがもうすぐマレーシアにやって来るという情報を明かす。ワルダーンはそれまでヴィジャイを生かしておくことにする。

また、このとき1人の男がマレーシアに降り立った。ジャスジート(アルジュン・ラームパール)である。セキュリティーのエキスパートであったジャスジートは、マフィアに妻を拉致され、無理矢理厳重な警備のビルから高価なダイヤモンドを盗み出すことになったが、デシルヴァに逮捕されてしまった。おかげで妻はマフィアに殺され、息子のディープーは行方不明になってしまった。刑期を終えたジャスジートはデシルヴァへの復讐のためにマレーシアにやって来たのだった。

スィンガーニヤーの来訪を歓迎するパーティーが開かれた。デシルヴァ(=ワルダーン)はそのパーティーに潜入し、スィンガーニヤーを毒殺すると同時に、警察を一斉に踏み込ませる。このとき、国際警察マリク(オーム・プリー)も捜査に加わり、ドン(=ヴィジャイ)は捕らえられてしまう。また、デシルヴァは不慮の事故により死亡してしまう。

捕らえられたヴィジャイは、自分がドンではなくヴィジャイであると主張する。だが、この作戦を計画したデシルヴァがいない今、彼がドンではなくヴィジャイであるということを示す証拠に乏しかった。たったひとつ、彼がデシルヴァに渡したディスクのみが、彼の無実を証明する証拠であった。だが、デシルヴァの家からは既にディスクはなくなっていた。

ディスクはジャスジートの手元にあった。ジャスジートはデシルヴァが死んだことに失望しながらも、このディスクの価値に気付き、買い手を探す。一方、ヴィジャイは警察から逃亡し、ローマーと合流する。ヴィジャイとローマーもディスクを追い求める。

だが、実はデシルヴァ=ワルダーンは生きていた。死んだように思われたのは、偽装工作をしただけであった。ワルダーンは、ジャスジートからディスクを取り戻すため、彼の息子ディープーを利用する。ジャスジートはディープーと引き換えにディスクを渡すことを承諾する。彼はワルダーンの顔を見たとき、それがデシルヴァと同一人物であることに気付く。ジャスジートは、午後7時に友人がディスクを持って来ると言う。ジャスジートとディープーはそれまで密室に閉じ込められる。ジャスジートは、ディスクを渡したら殺されることをよく知っており、再会を喜ぶ間もなくディープーを連れて換気口から逃げ出す。

ヴィジャイは偶然街中でディープーとジャスジートを見かけ、2人の後を付ける。尾行されていることに気付いたジャスジートは、ヴィジャイを待ち伏せして攻撃するが、ディープーはそれがヴィジャイであることに気付く。ジャスジートは息子を引き取ってくれたのがヴィジャイであることを知り、またヴィジャイはジャスジートがディープーの父親であることを知り、手を結ぶ。そして、協力してワルダーンに復讐する計画を立てる。

ワルダーンはディスクを受け取るため、ジャスジートに呼び出された場所に金を持ってやって来る。そこで待ち構えていたのはヴィジャイであった。ヴィジャイとワルダーンは死闘を繰り広げ、とうとうヴィジャイはワルダーンを倒す。そこに国際警察マリクも駆けつけ、ワルダーンは逮捕される。ヴィジャイも重傷を負い、救急車で運ばれる。ローマーもヴィジャイを見送る。そのとき、ローマーはハッと気付く。ヴィジャイはヴィジャイではなく、実はドンであることを・・・!ドンは、ドンになりすますヴィジャイにさらになりすましていたのだった。救急車の運転手は恋人のアニターであり、そのままドンは警察から逃げ出す。こうしてスィンガーニヤーとワルダーンという両巨頭を失った組織は、完全にドンのものとなったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アミターブ・バッチャン版の「Don」(1978年)を見ておくと非常に楽しめる作品。ただのリメイクに留まらず、独自の「驚愕の結末」を用意していたことが高く評価できる。リメイクのお手本のような映画だ。このような種類のリメイクだったら大歓迎である。

前半はほぼ1978年の「Don」に忠実にリメイクされていた。だが、インターミッションの直前でストーリーにツイストがあることが暗示され、後半はかなり違った展開となる。まず、アミターブ・バッチャン版「Don」では、ドンの裏にいた大ボスは国際警察のマリクという設定であったが、シャールク・カーン版「Don」では、大ボスはデシルヴァ警視副総監という違いがあった。原作では、マリクがマフィアの黒幕という設定が言わば大どんでん返しになっていたのだが、それをリメイクでも繰り返すのは芸がないと判断したのだろう。そして、最大の違いは、ドンになりすますヴィジャイが、実はドンそのものであったという驚くべき結末である。こういう終わり方になるとは、僕は全く想像できなかった。前作の展開を知っているほとんどの観客もすっかり騙されたことであろう。確かに思い起こしてみると、いくつか伏線が張ってあった。ドンの恋人アニターがあまりローマーに嫉妬していなかったり、ヴィジャイがパーンを好んで食べようとしなかったり。こういう仕掛けがあると、リメイク映画も断然面白くなる。

だが、ストーリーにいくつかの破綻もあったように思える。あらすじを書いていて一番困ったのは、舞台がムンバイーなのかクアラルンプールなのか、ということだ。一応主な舞台はマレーシアの首都クアラルンプールだったのだが(全編マレーシア・ロケらしい)、ドンが追い詰められて重傷を負うシーンはインドという設定だった。ヴィジャイが住んでいたのも、ガネーシュ・チャトルティー祭があったことからムンバイーであろう。だが、ディープーが通っていた学校はどっちなのだろう?ドンがローマーに殺されそうになったシーンはどこの国なのだろう?その後すぐにディープーに会いに行っていたが、どこからがインドで、どこからがマレーシアだったのだろう?後から思い出すと混乱してしまった。

原作では、ジャスジートは綱渡りの名人という設定で、マフィアのアジトからディープーを連れて逃げ出すときに、建物から建物へ綱を渡る。ジャスジートは警察に撃たれて脚を悪くしているので、本当はうまく綱を渡れないのだが、最愛の息子を連れて逃げているため、人間離れした力を発揮して綱を渡りきる。このシーンは「Don」(1978年)の中でもかなり緊張感に溢れ、かつ感動できるシーンである。それがなんと2006年の「Don」では、クアラルンプールのランドマークであるペトロナス・ツインタワーを舞台にリメイクされていた。あのタワーとタワーの間の渡り廊下の上を渡るのである。発想は面白かったが、しかし綱渡りほどの緊張感はなかった。無理に危機感を煽ってはいたが・・・。

やはり避けられないのは、アミターブ・バッチャンのドンの方が優れているか、シャールク・カーンのドンの方が優れているか、という議論であろう。マフィアのドンとしての貫禄は、僕はやはりアミターブ・バッチャンの方に軍配が上がると思う。シャールク・カーンのドンには、あまり鬼気迫る迫力がなかった。だが、ヴィジャイの演技はシャールク・カーンの方がはまっていたと思う。ああいうまくしたてるセリフで圧倒する演技はシャールクの得意とするところである。

もうひとつ比較の対象とされそうなのは、カーミニー役を演じたヘレンとカリーナー・カプールであろう。果たしてカリーナーはヘレンになれたのか?カリーナーはヘレンっぽいメイクをして、ヘレン・スタイルの色っぽいダンスを踊っていたが、ヘレンの持つ健康的かついかがわしい不思議な妖艶さを醸し出すまではいかなかったのではないかと思う。

「Krrish」(2006年)に引き続き、この「Don」もクンフー映画っぽいテイストが加わったインド映画であった。アクション監督は、中国の少林寺での修行経験を持つインド人格闘家カニシュカ・シャルマー。彼については以前、これでインディア エクスプレスで取り上げたことがあった。シャールク・カーン、ボーマン・イーラーニー、アルジュン・ラームパールなど、皆それぞれクンフーっぽい動きをしていたが、特にプリヤンカー・チョープラーがかなりアクションで魅せていた。まるでマトリックス・シリーズのキャリー・アン・モス(トリニティー役)みたいだった。だが、そもそも原作でズィーナト・アマンが華麗なる美人格闘家を演じており、ここでマトリックスを持ち出すのは適切ではないだろう。「Krrish」でもその魅力を存分に発揮したプリヤンカー・チョープラーは、今正に美とキャリアの絶頂にいる。また、ドンが飛行機から飛び降り、白人マフィアと空中戦を繰り広げるシーンは非常に迫力があった。

ボーマン・イーラーニーは、非常においしい役を、骨までしゃぶりつくすような演技で演じ切り、観客を魅了していた。ボーマンは既に現在のボリウッドに欠かせない名脇役俳優である。だが、その反動でマリクを演じたオーム・プリーの見せ場が減ってしまっていたのは残念である。

音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。いつも優れた曲を提供してくれるトリオであるが、「Don」の音楽はそれほどお気に入りではない。前作に出て来た曲のリメイクは2曲。カーミニーがドンを誘惑するために踊る「Ye

Mera Dil」と、ドン=ヴィジャイがバーング(大麻汁)を飲んで踊り出す「Khaike Paan Banaras Wala」である。今更の話題ではあるが、「Ye

Mera Dil」の歌詞はダブルミーニングになっていて面白い。「私の心は愛しい人のために狂ってしまったわ」「あなたが(私の愛から)逃れるのは難しいわ」というドンを誘惑する歌詞なのだが、その裏には、ドンに対する恋人ラメーシュのための復讐の気持ちが隠されている。

主な舞台はマレーシアのクアラルンプール。マレーシアでロケが行われた映画は過去にもいくつかあるだろうが、それは例えば挿入歌などのためで、映画のメインステージになったのはこの「Don」が初めてであろう。ボリウッドにおいて東南アジアでのロケの潮流は、バンコクで大部分の撮影が行われた「Company」(2002年)から始まったように記憶している。その後バンコクを舞台にした映画は、「Murder」(2004年)、「Ek

Ajnabee」(2005年)、「Zinda」(2006年)など、いくつか作られた。そして今年の大ヒット作「Krrish」はシンガポールで大半が撮影された。東アジアではあるが、韓国を舞台にした異色のインド映画「Gangster」(2006年)も忘れてはならない。「Don」は、今までとは違ったロケ地をアジア地域に求め始めたボリウッドの新たな潮流の一環に位置づけることができそうだ。

リメイク映画を巡ってはいろいろな議論があるだろう。果たしてリメイク映画は観客に受け容れられるのだろうか?誰もが知っているようなヒット映画を作り直すことは、一から映画を作るのより困難ではなかろうか?そもそも過去の名作をリメイクすることに意味があるのだろうか?だが今回、満席の映画館で「Don」のリメイク映画を見ていて、インド人観客にとってリメイク映画は決して退屈なものではないということが感じられた。インド人というのは、何千年にも渡って「ラーマーヤナ」や「マハーバーラタ」などの神話に親しんできた民族である。そして、時代時代によってそれらの「リメイク」が作られて来た。それから察するに、インド人は馴染みのあるストーリー、馴染みのある歌をかなり楽しむことができる民族なのだ。「Don」(2006年)でも、前作で出て来た有名なセリフや歌がそのまま繰り返されていたが、インド人観客はそれをとても楽しみにしているように感じた。彼らは、映画などの娯楽に目新しさを求める一方で、どこか馴染みのある要素を求める矛盾を抱えているように思える。だから、この「Don」のように、半分リメイクで半分オリジナルのような映画は大いに受けるのではないかと思う。ちなみに、現在、ラーム・ゴーパール・ヴァルマーが伝説的大ヒット映画「Sholay」(1975年)のリメイクを作っている。このまま行けば、「Sholay」のリメイクも大いに期待していいかもしれない。

題名:Jaan-E-Mann

読み:ジャーネ・マン

意味:私の恋人

監督:シリーシュ・クンダル

制作:サージド・ナーディヤードワーラー

音楽:アヌ・マリク

歌詞:グルザール

振付:ファラー・カーン

出演:サルマーン・カーン、アクシャイ・クマール、プリーティ・ズィンター、アヌパム・ケール

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

サルマーン・カーン(左上)、アクシャイ・クマール(右上)、プリーティ・ズィンター(下)

| あらすじ |

ムンバイー在住のスハーン・カプール(サルマーン・カーン)は自称スーパースター、だが実際はひとつのフロップ映画に出演しただけの無職であった。しかも、1年前に離婚して米国へ移住してしまった元妻ピヤー(プリーティ・ズィンター)から500万ルピーの扶助料を要求されていた。スハーンと叔父で弁護士のボビー・カプール(アヌパム・ケール)は、どうやって500万ルピーを捻出しようか悩んでいた。

そこへ、アガスティヤ・ラーオ(アクシャイ・クマール)という1人の男がピヤーを訪ねてやって来た。アガスティヤ・ラーオはピヤーと学校が一緒で、密かに彼女のことを愛していたと言う。だが、失恋して米国へ渡り、現在ではNASAの宇宙飛行士になった。だが、スハーンもピヤーと同じ学校へ通っていた。最初は全然思い出せなかったスハーンも、話を聞く内にだんだん学生時代のことが思い出されて来た。アガスティヤは、チャンプーと呼ばれていた学園一ださい男であった。一方、スハーンは学園一カッコいい長髪のロックスターであった。ピヤーは彼のガールフレンドであったが、確かにチャンプーを利用するためにピヤーのデート相手にさせたことがあった。しかしながら、結局スハーンはピヤーと駆け落ち結婚し、アガスティヤはインドを去った。スハーンはその後何とか映画俳優になったのだが、デビュー作が大コケしてしまう。また、プロデューサーから既婚であることを隠せと厳命されていたため、彼はピヤーに自分と別居するよう要求する。それにショックを受けたピヤーは、スハーンと離婚してニューヨークへ移住してしまったのだった。だが、アガスティヤはスハーンのことに気付いていなかった。なぜなら学生時代と違って今のスハーンは短髪だったからである。

スハーンはとりあえず、アガスティヤに自分がピヤーの元夫だったことを黙っていた。一方、アガスティヤを見たボビーは妙案を思いつく。法律上、もしピヤーが誰かと結婚したら、スハーンは扶助料を払う必要がなくなるのである。このアガスティヤをうまくピヤーとくっつければ、全ての問題は解決する。スハーンもその案に賛成であった。だが、アガスティヤは全く話下手な男であった。そこでスハーンはアガスティヤと共にニューヨークへ行き、彼のプロポーズの手助けをすることにする。

スハーンはまず、ピヤーの家の前の部屋を借りて、四六時中ピヤーの様子を観察できるようにする。その後、アガスティヤとピヤーを偶然を装って引き合わせる。だが、アガスティヤはピヤーの前に出ると、今まで練習していたセリフが出なくなってしまうほど緊張してしまうのだった。そこでスハーンは小型のマイクをアガスティヤの耳に付け、言うべきセリフを彼に吹き込むことにする。スハーンの助けもあり、アガスティヤとピヤーの仲は次第に深まって行った。だが、同時にスハーンはピヤーがまだ自分のことを愛してくれていることに気付く。また、ピヤーが自分の子供を産んでいたこともこのとき初めて知る。スハーンがピヤーに別居を告げた日、ピヤーはスハーンに妊娠したことを伝えようとしていたのだった。ピヤーは子供を、スハーンの名前を取ってスハーニーと名付けていた。これらのことから、スハーンの気持ちに次第に変化が現れて来る。

スハーンは、ピヤーとスハーニーをインドに連れ帰るため、なんとか職を探そうとする。今までスーパースターにこだわっていた彼であったが、初めて謙虚に仕事を探そうと思い出した。スハーンはパンパースのTVCMのオーディションを間違えて受けてしまったのだが、意外にも合格し、俳優の道を再度歩み始めることに成功する。その知らせを持ってピヤーに会おうとした矢先、アガスティヤから衝撃的なことを聞く。アガスティヤはピヤーにプロポーズし、ピヤーもそれを承諾したというのだ。スハーンは大きなショックを受け、アガスティヤのもとを去る。

一方、スハーンの声を失ったアガスティヤは、ピヤーとの会話に困るようになる。いよいよアガスティヤとピヤーの結婚式の日が来る。そのときアガスティヤは、ピヤーの兄がピヤーの元夫から送られて来た手紙を全て隠していたことを知る。また、スハーンは結婚式に潜入し、スハーニーと話していたところで人々に見つかってしまう。こうして、アガスティヤはピヤーの元夫がスハーンであったことを知る。アガスティヤはピヤーに、彼女のことを本当に理解し、愛しているのはスハーンであると告げ、兄が隠していたスハーンからの手紙を渡す。

傷心のままムンバイーに戻ったスハーン。ボージプリー映画の端役から新たな俳優人生を始めていた。そこへスハーンがスハーニーを連れてやって来る。こうして2人は再婚することになったのだった。

一方、アガスティヤの方は遂に宇宙に飛び立った。同伴した宇宙飛行士の女性の顔はなんとピヤーそっくりであった! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

基本的には恋愛映画の定石である男女男の三角関係を描いた映画だが、愛、笑い、涙のバランスがとてもよく取れた映画になっていた。ストーリーテーリングの手法も非常にユニークであった。キャスティングも絶妙。主演の3人、サルマーン・カーン、アクシャイ・クマール、プリーティ・ズィンターのそれぞれの魅力が上手に引き出されていた。

「Kabhi Alvida Naa Kehna」の映画評で詳しく書いたが、インドの恋愛映画にはひとつの絶対的方程式が存在する。恋愛と結婚が相反する場合、つまり愛する相手と結婚相手が違う場合、結婚前は恋愛が勝ち、結婚後は結婚が勝つ、という法則である。「Kabhi Alvida Naa Kehna」はその方程式を破り、結婚後の恋愛を勝たせた。これは伝統に対するひとつの挑戦であったが、やはり方程式を破ったからであろうか、同作品はインドでは期待されていたほどヒットしなかった(ただし海外市場では大ヒット)。一方、「Jaan-E-Mann」は完全に方程式通りの映画である。たとえ離婚しようとも、一度成立した結婚は絶対なのだ。スハーンは扶助料の免除を狙って元妻ピヤーとアガスティヤを結婚させようと躍起になるが、次第にピヤーへの愛に目覚め、そしてピヤーの自分に対する変わらぬ愛情に気付き、最後には再びこの2人は結ばれる。とてもインド映画らしい映画で、観客にも自然に受け容れられるだろう。

この映画のひとつの特徴は、ミュージカル式のストーリーテーリングである。インド映画は元々ミュージカルっぽいのだが、「Jaan-E-Mann」は舞台ミュージカル風の手法を採用しながら、それを映画にうまく当てはめていた。特に挿入歌「Humko

Maloom Hai」は見所。この歌はリハーンとピヤーの恋愛、結婚から離婚までの回想なのだが、それらの流れがミュージカルや合成映像と共に文字通り流れに流れていく。他の挿入歌も、通常のインド映画以上にミュージカルっぽい味付けがしてあった。アガスティヤがピヤーにプロポーズした後に繰り広げられる「Kubool

Kar Le」も面白い。ピヤーの家族親戚友人たちがみんなで歌を歌いながら「プロポーズを受け容れなさい!」と説得するのである。

映画中最もよく練り込まれていたのはアガスティヤのキャラクターであった。「エヘヘヘ・・・」という気味悪い笑い方は、インド人観客の壺にはまっていたようだった。映画館を出た後も、周辺で「エヘヘヘ・・・」と真似して笑い合う人々がたくさんいた。スハーンも、心変わりが急すぎるものの、サルマーン・カーンのキャラクターにピッタリでよかった。だが、ピヤーの人物設定はちょっと破綻していた。学生時代にあれだけ不良少女だったのに、実はニューヨーク在住の大富豪の娘で、しかも家族は非常に温かい雰囲気だった。こんな家庭からあんな不良少女は生まれないと思うのだが・・・。ニューヨークで花屋を経営するまではよかったのだが、その後は都合よく設定をいじりすぎたような印象を受けた。だが、プリーティ・ズィンター自体は「Kal

Ho Naa Ho」(2003年)以来のかわいさだった。彼女のかわいさは作品によってかなりブレがあるが、今回は合格である。

アヌパム・ケールは、小人の弁護士という謎の役。小人はインドでは「ヴァーマン」と言うのだが、彼が演じるボビー・スィンは「ヴァーマン」という言葉にやたら神経質になっていて笑えた。そういえば先日公開された「Naksha」(2006年)という映画でも小人たちがたくさん登場していた。流行なのであろうか?

小人の弁護士、ボビー・スィン

アヌ・マリク作曲の音楽とファラー・カーン振り付けの踊りはどれもかなりノリノリで、映画の豪華絢爛な映画の雰囲気をさらに豪華に引き立てていた。カッワーリー風の曲「Jaane Ke Jaane Na」では、「ハラキリ」という言葉が出て来るので、日本人にとっては注目である。

映画中、「世界には同じ顔の人が7人いる」という噂が真剣に話し合われていた。そのきっかけは、ボビー・スィンそっくりの人がニューヨークにいたからである(もちろんこのおじさんもアヌパム・ケールが演じていた)。それを見たアガスティヤは、「ということはピヤーに似た女の子が世界に他に6人いるということか。じゃあその内の1人と結婚しようかな」と言う。このときスハーンはまだアガスティヤを何とかピヤーと結婚させようとしていたため、「お前が好きなのはピヤーの顔だけなのか?」と言ってピヤーに執着させようとするが、それが物語の結末の伏線になっていた。アガスティヤが宇宙で出会ったのは、ピヤーにそっくりな金髪の女性だったのだ。しょうもないと言えばしょうもないのだが、ピヤーをスハーンに譲ったアガスティヤにもハッピーエンドを用意するというインド映画の良心が働いたのだろう。おかげで観客も軽い気分で映画館を出ることができるというわけだ。

他の見所は、冒頭でスハーンが見ていた映画賞受賞の夢であろう。夢の中でスハーンは並み居る大スターたちの中から主演男優賞を受賞し、壇上に上がって感謝の言葉を述べる。これは合成映像になっており、ムムターズ、シャンミー・カプール、ダルメーンドラなど往年の大スターたちの白黒映像にサルマーン・カーンが混じり込んでいる。「フォレスト・ガンプ」(1994年)で使われた手法である。

総じて、ニューヨークを舞台にし、結婚前でなく結婚後の男女関係をメインテーマに据えた「Jaan-E-Mann」は、21世紀の典型的なインド映画と位置づけることができるだろう。

「Don」と「Jaan-E-Mann」の映画評を終えたところで、両映画の比較をしてみようと思う。

まず、これらの映画は全く違うタイプの映画だった。ジャンルから言えば、「Don」はスリラー&アクション、「Jaan-E-Mann」はロマンス&コメディーであったし、「Don」は過去のヒット作のリメイクである一方、「Jaan-E-Mann」はオリジナルであった。「Don」は観客の意表を突くことを最大の目的としていたが、「Jaan-E-Mann」は観客の欲する結末を用意してシャーンティ・ラス(平安の情感)を提供していた。だが、共通点もあった。ともに大予算(「Don」は4.5億ルピー、「Jaan-E-Mann」は4.0億ルピー)で、大スター(シャールク・カーンとサルマーン・カーン)を擁する大作であること、海外がメインの舞台になっていたことなどである。共に「そっくりさん」が登場するという共通点は単なる偶然であろう。

とりあえずオープニング(公開直後の週末の興行成績)は、「Don」の方が「Jaan-E-Mann」を上回った。僕が見たときも、「Don」は満席だったが、「Jaan-E-Mann」は半分くらいしか席が埋まっていなかった。観客の盛り上がりも「Don」の方が圧倒的に勝っていた。

僕の個人的感想でも、「Don」の方が一歩リードであった。リメイク映画ということで、ストーリーが大体予想できていたので、それほど期待はしていなかったのだが、後半に意外な展開があって非常にスリリングな映画に仕上がっていた。だが、「Don」の本当の面白さは、アミターブ・バッチャン版の「Don」を知っていて初めて味わえる種類のものだと思う。そして、その旧「Don」との比較を余儀なくされるだけあり、かえって不利だとも言える。やはり1978年の「Don」はインド映画の金字塔のひとつなので、新「Don」にとやかくケチをつけて、リメイク版を認めない勢力も出て来ることだろう。だが、リメイク映画にはリメイク映画の哲学があってしかるべきであり、この新「Don」はそのひとつの答えを提示していたので、僕は高く評価したいと思っている。もちろん、旧「Don」を見ていなくても楽しむことができる作品だと思うが、新「Don」を見る前でもみ終わった後でも、店で旧「Don」のDVDを買って見てみることをオススメする。

一方、「Jaan-E-Mann」の方も十分面白い映画だった。サルマーン・カーンとアクシャイ・クマールのコンビは絶妙で、今後も彼らは引き続きコンビを組んで映画に出演していきそうだ。確かに大体展開は予想できたのだが、その予定調和性こそがインド映画が死守し続ける古き良き伝統であり、この種のインド映画はこうでなければいけない。だが、ニューヨークを舞台にしてしまった点で、カラン・ジャウハル監督の「Kal Ho Naa Ho」(2003年)や「Kabhi Alvida Naa Kehna」(2006年)に似た映画になることは必至であった。よって、「Jaan-E-Mann」では、それらの作品との区別に苦心した様子が伺われた。

しかし、両作品を見終わって思ったのだが、このディーワーリーは言われていたほどシャールク・カーンとサルマーン・カーンの直接対決ではなかったように思える。「Don」は脚本とアクションが全ての映画であり、「Jaan-E-Mann」はどちらかというと共演のアクシャイ・クマールの方に注目が集まる映画であった。両方とも、シャールク・カーンやサルマーン・カーンが1人で引っ張っていく種類の映画ではなかった。

また、名作ヒット作溢れる2006年のボリウッドの中にあって、両作品ともそこそこの成功は収めるであろうが、ダントツで圧倒的存在感を示すほどの力はないと思われる。どうあがいても、「Rang

De Basanti」、「Krrish」、「Lage Raho Munnabhai」などの映画の人気と実力にはかなわないであろう。

おそらく週明けにはこれらの映画の優劣が議論されるであろうが、重要なのは、たとえお祭りシーズンと言えど、ボリウッドが全く違ったジャンルの大作を2本同時に投入するだけの力を持っているということである。この2週間後には、レーカー主演の名作映画「Umrao

Jaan」(1981年)のアイシュワリヤー・ラーイ主演リメイクが続き、さらに11月下旬には2004年の大ヒット作の続編「Dhoom:2」の公開が控えている。12月公開の映画では、「Babul」や「Guru」などが期待されている。まだまだ2006年のボリウッド・ボナンザは続きそうだ。

10年前まで、ムンバイーでヒットした映画は、パトナー、バーガルプル、ジャイプル、ショーラープルなど、ヒンディー語圏全土でヒットするという法則が成り立っていた。だが、現在その状況は一変してしまった。ムンバイーで大ヒットした映画は、ビハール州のディストリビューターからは「都市型フィルム」と呼ばれてそっぽを向かれる一方、ムンバイーやデリーでは絶対に公開されないような映画が、ウッタル・プラデーシュ州、ビハール州、パンジャーブ州の小さな町で大ヒットするというのが現在のヒンディー語映画界の常識である。10月27日付けのヒンドゥスターン紙の折込紙メトロ・リミックスの記事による。

かつてインド映画界では、映画のヒットの基準を週によって決め、称号を与えていた。25週連続公開された映画はシルバー・ジュビリー、50週連続公開の映画はゴールデン・ジュビリー、75週連続公開の映画はプラチナ・ジュビリー、100週連続公開の映画はダイヤモンド・ジュビリーと呼ばれた。だが、今では映画のヒットの種類により、別の称号が与えられている。マルチプレックス・ヒット、インテリア・ヒット、オーバーシーズ・ヒット、ユニバーサル・ヒットなどである。

マルチプレックス・ヒットとは、マルチコンプレックスとかシネマコンプレックス(シネコン)と呼ばれる複合スクリーン型映画館のみでヒットし、地方の単館では全く受け容れられなかった映画のことを指す。最近の映画では、「Omkara」、「Malamaal Weekly」、「Being Cyrus」、「Kabhi Alvida Naa Kehna」などがこのカテゴリーに当てはまる。しかしながら、一般にマルチプレックス・ヒットを記録した映画は、ヒット作とされる。なぜなら、現在、興行収入の70%近くはマルチプレックスから来ているからだ。最近では、最初からマルチプレックスだけをターゲットにした映画もたくさん作られている。また、マルチプレックス向けの映画によく出演する俳優ラーフル・ボースは、「マルチプレックスのアミターブ・バッチャン」と呼ばれるようになっているようだ。彼が出演する映画は、マルチプレックスにおいて非常に受けがよい。

マルチプレックス・ヒットの対極にあるのが、インテリア・ヒット(内部ヒット)である。地方の小都市のみでヒットした映画をこの名称で呼んでいる。「Tera

Pyar Chahiye」、「Murder Ka Nasha」、「Ek Haseena Kai Diwaane」、「Khoon Hi Khoon」、「Biwi

Tumhari Bachche Hamare」、「Galtiyan-The Mistake」、「Dhoom Macha Le Dhoom」などが最近のインテリア・ヒット作らしいが、デリーではこれらの映画のポスターすら目にしたことがない。マルチプレックスでこれらの映画が公開されることはほとんどない。しかしながら、これらの映画の観客も、サルマーン・カーン、サニー・デーオール、アビシェーク・バッチャン、ミトゥン・チャクラボルティー、アクシャイ・クマールなどは大好きなようで、彼らの映画は、いかに大都市のマルチプレックスで失敗作に終わったとしても、ウッタル・プラデーシュ州、ビハール州、ラージャスターン州、マディヤ・プラデーシュ州などの小都市でよく売れるようだ。それとは対照的に、アーミル・カーン、シャールク・カーン、ジョン・アブラハムなどは全く人気がないという。

オーバーシーズ・ヒット(海外ヒット)はその名の通り国内よりも海外でヒットした映画のことを指す。最近では「Kabhi Alvida Naa Kehna」がこのカテゴリーに入るだろう。同作はインド国内では平均的なヒットに終わったが、海外では大ヒットした。海外市場の最大のスターは間違いなくシャールク・カーンである。彼が出演する映画は、米国、カナダ、英国などで大ヒットする傾向にある。これは個人的な感想だが、国内のマルチプレックスを飛び越えて、最初からこの海外市場しかターゲットにしていないような映画も最近では作られるようになって来ているように思える。その筆頭が「Neal 'N' Nikki」(2005年)である。

一方、「Krrish」、「Fanaa」、「Rang De Basanti」などの映画は、マルチプレックスでも単館でも、都市部でも地方でも、そしてインドでも海外でも大ヒットを記録した。よって、これらの映画はユニバーサル・ヒットに分類されている。

さらに、これと関連して、10月27日付けのデリー・タイムズ・オブ・インディア紙には、ボージプリー映画のことが掲載されていた。ボージプリーというのは、ウッタル・プラデーシュ州東部からビハール州にかけて話されている言語で、ヒンディー語の一方言に分類されている。ボージプリー映画については2005年10月5日の日記で紹介したのでこちらも参照していただきたい。このボージプリー映画が相変わらず盛況のようだ。実は、「Don」と「Jaan-E-Mann」が公開された先週、ボージプリー地方では、アミターブ・バッチャン主演のボージプリー映画「Ganga」が封切られていた。同記事によると、ウッタル・プラデーシュ州の小都市では、「Don」は上映すらされておらず、代わりに「Ganga」が公開されて大ヒットしているという。

ボリウッドのスターたちもボージプリー映画に大いに注目しており、アジャイ・デーヴガン、ジューヒー・チャーウラー、ナグマー、ラージ・バッバル、ラティー・アグニホートリーなどの俳優が既にボージプリー映画に出演している他、サイラー・バーヌー、ディリープ・クマール、シャトルガン・スィナーなどの往年の名優や、著名なコレオグラファーであるサロージ・カーンを初めとして、ティンヌー・ヴァルマー監督、歌手ウディト・ナーラーヤンなどもボージプリー映画を監督したり制作したりしている。フィルムメーカーにとって、ボージプリー映画の最大の魅力は、その資金回収率の高さである。ボージプリー映画はボージプリー地方の観客に熱狂的に受け容れられており、どんな失敗作でも資金を回収できないことは稀らしい。最近では1,000万ルピーを越える大予算のボージプリー映画も作られるようになって来たが、その興行収入は軽く予算の5〜6倍はいくという。つまり、ボージプリー映画は今のところローリスク・ハイリターンの産業なのである。同紙はボージプリー映画界をボージウッド(Bhojiwood)と呼んでいた。この名称はこれからよく現れるようになるかもしれない。

このように、インド映画、特にボリウッドと呼ばれるヒンディー語映画は、一昔前とは全く変わってしまった。90年代と同じ見方では全く太刀打ちできないだろう。かつて、トーキー映画の登場により、インド映画は各言語ごとに分断されてしまったことがあった。21世紀のヒンディー語映画は、マルチプレックスの登場により、さらなる分断の時代となりそうだ。

昨年12月13日〜15日にバイクでラージャスターン州シェーカーワーティー地方を旅行した。そのときの様子は、シェーカーワーティー・ツーリングという題名で日記にまとめてあるので、詳細はそちらをご覧いただきたい。そのとき、メヘンサルという田舎町にある城で、王家秘伝の酒を飲むことができた。この秘伝酒については、2005年9月29日の日記を参照のこと。今回の日記は、それらを踏まえた上で読んでいただきたい。

去年のシェーカーワーティー旅行で飲むことができたのは、ソーンフ(ウイキョウ)とイラーイチー(カルダモン)をベースにした酒であった。この内のソーンフの方が気に入ったので、1リットルだけデリーに持ち帰ることにした。だが早い話これらは密造酒なので、誰にでもホイホイと売ってくれるわけではない。メヘンサルの城で酒が作られているのは周知の事実のように思えるのだが、それでも見知らぬ人に密造酒を手渡すことには慎重である。しかしながら、向こうもけっこうな商売人なので、絶対に売ってくれないわけでもない。メヘンサルのナーラーヤン・ニワース・キャッスルのオーナー、マヒーシュワル・スィン氏はとてもフレンドリーな人であり、仲良くなれば売ってくれるだろう。僕も運が良く、何とか売ってもらえた。

デリーに持って帰ったソーンフの酒は、周辺の親しい人たちに少しずつ分配することにした。結果、かなり好評であった。あまりに好評で、「また買って来てくれないか」と頼んで来る人もいた。バイクで行くのは大変だし、持ち帰れる量も限られるので、「もし自動車を用意してくれたら行ってもいいですよ」と答えておいた。そうしたら、本当に自動車を出してくれる人が現れた。こちらとしても引っ込みがつかなくなってしまった。よって、暇を見つけてメヘンサルを再訪することになった。日本一時帰国、引っ越しなどでここ数ヶ月間は忙しかったのだが、最近やっと時間が取れるようになったため、ついにメヘンサルを再訪することに決めた。季節もちょうどいい頃だ。密造酒買い付け、というと人聞きが悪いが、また「デリー周辺部最大の秘境」と言っても過言ではないシェーカーワーティー地方を訪れることができるのは嬉しかった。10月30日から1泊2日での小旅行である。

朝9時頃にデリーを出発した。用意してくれた自動車はフォードのアイコン。タクシー会社のもので、黄色ナンバー(商用)だったのがちょっと気になったが、旅行には支障がなかった。ドライバーもスィク教徒だったが全くこちらに干渉してこない誠実な人で好感が持てた。ただ、どうもドライバーはジャイプルに行くと勘違いしていたようで、途中ちょっと戸惑っていた。

まずはデリーとジャイプルを結ぶ国道8号線を南下してダールへーラーまで行く。ダールへーラーからちょっと先へ行くと、道は二手に分かれる。左手はそのまま国道8号線が続いており、右手はレーワーリーという町に続く道となっている。このレーワーリーがまず中継点となる。昨年レーワーリーに来たときは、次の目的地ナールナウルへ抜けるまでにかなり迷った覚えがある。なぜならナールナウルに通じるメインロードが工事中で封鎖されていたからだ。だが、今回はそのメインロードの工事が完了しており、すぐに抜けることができた。レーワーリーからナールナウルまでは一直線。特に問題はなかった。ナールナウルの次はスィンガーナーという町を目指す。ナールナウルまではハリヤーナー州だが、この町を越えるといよいよラージャスターン州に入る。ナールナウル〜スィンガーナー間に通行税徴収所があり、黄色ナンバーの商用自動車は税金を納めなければならなかった。この徴収所のすぐそばにミッドウェイ・アラーヴァリー・リゾートというレストランがあり、既に1時を回っていたのでここで昼食を取った。外国人観光客を目当てにした割高なレストランで、ヴェジのカレーが100ルピー以上、ノン・ヴェジのカレーが300ルピー前後もしたが、味はまあまあだった。シェーカーワーティー地方は日本人にはほとんど知られていないが、フランス人などにはけっこう有名のようで、このルートは団体観光客の通り道となっている。よって、こんな高いレストランも成り立つというわけである。昼食を食べ終え、そのまま道なりに三叉路に出る。それがスィンガーナーである。スィンガーニヤーという名字があるが、それはこの町出身の人なのであろうか?三叉路を左に曲がるとケートリー、右に曲がるとチラーワーである。昨年バイクで来たときは、ケートリー経由で行った。これはかなり遠回りのルートであった。正解はチラーワー経由。地図上では遠回りに見えるが、こちらの方が道が断然よいので、結果的には近道となる。ただし、チラーワーでは注意が必要である。チラーワーの町に入る直前に三叉路に出る。直進すればチラーワー市街、右折すればバイパスに通じている。チラーワーは砂漠に埋もれた町なので、その埋もれっぷりを見たいという奇特な人以外は素直にバイパスを通るべきである。バイパスはチラーワーをグルリと取り巻いており、スムーズにチラーワーを通り越すことができる。チラーワーからジュンジュヌーまでの道はよく舗装されていて快適。ジュンジュヌーはジュンジュヌー県の県都である。現在はシェーカーワーティー県なる行政区画は存在せず、代わりにジュンジュヌー県はシェーカーワーティー地方の大部分をカバーしている。よって、ジュンジュヌーからシェーカーワーティー地方が始まると言っても過言ではない。ジュンジュヌーからは、マンダーワー、ナワルガルなどに通じる道が出ている。メヘンサルへ行くには、まずはチュールー方面の道に抜けなければならない。やはりジュンジュヌー市街を通らずにチュールーへ行く道があるが、地元の人に道を尋ねつつ行かないと少し迷うかもしれない。まずはラーニー・サティー寺院を目指し、その前の道を直進して、交差点で左に曲がるのが最も簡単な方法だと思われる。メヘンサルへ行くには、チュールーの手前にあるビサーウーという町で左折する。一車線しかない田舎道を数km進んで行くと、やがて左側に植林地帯が見えて来て、道は二手に分かれる。左手に行けばメヘンサル市街、右手に行けばラームガルである。メヘンサル市街へ通じる道をずっとまっすぐ進んで行けば、前方に城が見えてくる。これがナーラーヤン・ニワース・キャッスルである。午後4時頃に到着したので、デリーからは約7時間かかった計算になる。

一応ナーラーヤン・ニワース・キャッスルにはあらかじめ予約を入れておいた。よって、到着と同時に歓迎してもらえた。前回は1泊しかしなかったし、夕方着いて翌早朝出発したので、多分あまり覚えられてないだろうと思っていた。ただ、バイクでこのホテルまではるばるやって来た旅行者はそんなにいないと思われるので、その点で印象に残っているかもしれないとも期待していた。だが、嬉しいことにオーナーのマヒーシュワル・スィン氏は僕のことを期待以上によく覚えていてくれた。まずやはり、メヘンサルまで来る日本人旅行者はほとんどいないことが大きかったと見える。そしてそれ以上に功を奏したのは、この「これでインディア」であった。どうも僕がシェーカーワーティーの旅行記を掲載してから、2組の日本人旅行者がナーラーヤン・ニワース・キャッスルに泊まりに来たようだ。そして2組ともこの「これでインディア」をプリントアウトしたものを持参していたという。それまでは日本人旅行者がメヘンサルを訪れることはほとんどなかった。はっきり言ってどれくらいの人がこの「これでインディア」を読んでくれているのか、僕はよく把握していないのだが(扉ページのカウンターもあまり正確ではない)、旅行の参考にしてくれる人がいるのを知って光栄な気分になった。マヒーシュワル・スィン氏は、僕のおかげでこの田舎町に日本人が訪れるようになったと思っており、僕は「イッザト・カ・メヘマーン(賓客)」と呼ばれてとても感謝されてしまった。と言っても向こうも商売人であるので、特別割引などは全然してもらえなかったが・・・。

前回来たときは最も豪華なナンバー5の部屋に宿泊した。今回もナンバー5の部屋を予約したつもりだったのだが、ナンバー6の部屋になっていた。最近はナンバー5の部屋はあまり使われてないみたいだ。ナンバー6の部屋は城の頂上にある部屋である。内装はナンバー5ほど豪華ではないが、その代わり屋上のテラスに通じており、非常に贅沢な光景を我が物にできる。

ナンバー6の部屋

メヘンサルの主な見所は前回来たときに見て回ったつもりだったが、1ヶ所見ていない場所があった。ソーネー・チャーンディー・キ・ドゥカーン(金銀の店)からさらに奥へ入ったところにあるダンスホールと呼ばれる建物である。豪商が建造したこのホールは、ひとつの石から作られたという巨大なアーチで天井が支えられており、そこからはヨーロッパから取り寄せたガラス製のシャンデリアがいくつもぶら下がり、壁には豪商の奢侈な趣味を思わせるような絵がズラリと飾られていた。当然、シェーカーワーティー地方の最大の特徴である壁画が、このホールの壁や天井を埋め尽くしていた。100年以上前に建造されたようだ。当時、ここでは夜な夜なメヘフィル(宴)が催され、豪商やその家族友人たちが踊り子の踊りを鑑賞したと言われている。だが、今ではこの建物はほとんど鳩の住処になってしまっていた。

ダンスホールの天井を支える一枚岩のアーチ

夕食はホテルで食べた。メヘンサル最大の目玉はナーラーヤン・ニワース・キャッスルの食事だと言っても過言ではない。マヒーシュワル・スィン氏が「インド広しと言えど、ここ以上においしい料理はない」と豪語するほどの味であり、ロンリー・プラネットにもそれを裏付けるのように「The food gets excellent reports(料理が素晴らしいとのレポートあり)」と書かれている。僕も前回来たときにここの料理の質と量に感動してしまった。そして決め手はロイヤル・ドリンク(王家秘伝酒)である。ラージャスターンの王家にはそれぞれ秘伝酒があるようだが、その中でも特に有名なのがメヘンサル王家の酒である。王家に伝わる秘蔵レシピに従い、熟達した専門家が1ヶ月の歳月と面倒な手間をかけて作る酒は、通の間で「ヘリテージ・リカー」として名を知られている。前回飲んだソーンフ酒がとてもおいしかったので、今回もそれを注文したのだが、残念ながら完成品がなかった。代わりにオレンジの酒を出してもらえた。オレンジ色をした透明の酒であった。アルコール度分は90%。匂いをかいだだけで鼻に電撃が走るような濃度である。そのままではとてもじゃないが飲めない。1対1の割合くらいで水を混ぜて飲むのが普通である。不思議なことに、水を混ぜると透明だった液体は濁り、代わりにオレンジの香りがよく香ってくるようになる。口に含むと非常に滑らかな舌触り。飲み込んだ後、数秒経つと口と喉全体にオレンジの味と香りが広がる。これはソーンフ酒よりもうまいかもしれない。

料理の方も一切手抜きなしであった。まずはミックス・ヴェジタブル・スープが出て来た。ミックス・ヴェジタブル・スープと言うと陳腐に聞こえるが、混ぜ合わせた野菜の味がそれぞれ交互に存在を主張するような、見事なハーモニーであった。メインディッシュはカレー。マトンカレーに加え、4種類の野菜カレーが出て来たのだが、それぞれが違う味付けで、それぞれに違うおいしさがあった。そしてマトンカレーよりも野菜カレーの方がおいしかった。多分それは、マヒーシュワル・スィン氏の家族がヴェジタリアンで肉料理を食べないからだと思うが、それを差し引いても、野菜が肉を越えるリッチな味を醸し出していることは特筆に価した。僕はいつも、おいしい野菜料理にありつくと、肉料理が発達した地域というのは、おいしい野菜が手に入らなかったか、それとも野菜の味を引き出す努力が払われなかった地域なのではないかと思ってしまう。ナーラーヤン・ニワース・キャッスルの料理からは、インド料理の古き良き伝統を感じる。インド料理の真髄はヴェジタリアン料理にあり!

夕食

今回の旅の主目的は、秘伝酒をなるべくたくさん買って帰ることにあった。夕食後、マヒーシュワル・スィン氏にその話を切り出してみた。だが、彼の話によると酒造りは12月に始まるらしく、今は最後のシーズンで在庫がほとんどない状態であった。ただ、あるかどうか調べてくれるとのことだったので、朝まで待つことにした。翌朝、朝食のときに再び酒の購入の話をした。だが、やはり在庫はないとのことであった。ローカルの酒屋でも王家秘伝の酒と同じ製法で造られた地酒が手に入るようだが、その品質や価格には信頼が置けないとのことであった。秘伝酒を買いに自動車まで出してもらったのに、1本も持って帰れないではかなり体裁が悪い。本当にメヘンサルまで行ったのかと疑われてしまっても無理はないだろう。困ってしまった。だが、ここはインド。不可能もやり様によっては可能になる国である。最後にもうひとプッシュだけしてみた。小瓶でもごく少量でもいいから、もらえないだろうか、と。すると、マヒーシュワル・スィン氏もこちらの切実さと困惑振りを感じ取ったようで、「叔父に聞いてみよう」と言ってくれた。実はメヘンサルの城には三世帯が住んでいる。先代の城主が亡くなった後、兄弟3人で城を分け合った。ナーラーヤン・ニワース・キャッスルは、城の約4分の1を使用してホテルにしている。残りの部分にはマヒーシュワル・スィン氏の親戚が普通に生活している。そして彼らも王家秘伝の酒を所蔵しているのである。マヒーシュワル・スィン氏は叔父に使いを送ってくれた。だが、結果は「なし」。これで万事休すか、と思ったが、最後の最後にもうひとプッシュ。昨夜夕食のときにオレンジ酒を飲んだが、コップに酒をつぐときに持って来た瓶にはまだ酒が残っていたはず。あれをもらえないかと思って聞いてみたら、マヒーシュワル・スィン氏が叔父に電話をしてくれた。そうしたら、2本だけオレンジの酒が残っていると言われた。1本750ml、合計1500mlである。しかもベスト・クオリティー。ただし、値段はかなり割高で、1本1000ルピーと言われた。前回買ったソーンフ酒は1本200ルピーであった。だが、この際金に糸目は付けられない。2本購入することにした。

こうして何とか秘伝酒の買い付けに成功したわけだが、たくさん買って帰ることはできなかった。実は5本〜10本ぐらいは買って帰ろうかと計画していたのだが・・・。とは言え、酒の買い付けは12月以降の方がよいということが分かっただけでも収穫だったと言える。また、秘伝酒はワインと一緒で、寝かせれば寝かせるほどうまくなるらしい。マヒーシュワル・スィン氏の口調では、おそらく何十年も寝かせた秘蔵のロイヤル・ドリンクがこの城のどこかに眠っていそうであった。だが、当然のことながら、よっぽのことがない限り、それを客人に振る舞うことはないだろう。

10月31日はデリーに帰るだけであったが、ついでにチュールーに寄って行くことにした。チュールーはタール砂漠の入り口にある町で、行政区画上はチュールー県の県都に当たるが、シェーカーワーティー地方の一部を成している。前回シェーカーワーティーを巡ったときには行かなかった場所である。メヘンサルから自動車で30分〜40分の距離にある。

チュールーを含むラージャスターン州北部は、かつてジャングラーデーシュと呼ばれ、ジャート族の小王国が点在していた。オアシスの町チュールーも、1620年にジャート族の族長チュッルーによって建造された町である。シェーカーワーティー地方の他の都市と同じく、チュールーはマールワーリー商人たちによるシルクロード交易の中継地のひとつとなり、18世紀にその栄華は頂点を極めた。一方、ジャングラーデーシュの小国や都市は、ラトール系ラージプートのビーカーが15世紀に樹立したビーカーネール王国に次第に併合されて行き、チュールーも1871年にはビーカーネール藩王国の一部となった。

チュールーはロンリー・プラネットにも未掲載の町で、観光情報はゼロに等しかった。メヘンサルのナーラーヤン・ニワース・キャッスルで主な見所を聞き、それに従って簡単に観光したのだが、後から調べて見たところでは他にもいろいろ見所がありそうだ。最もチュールーの情報に詳しいのはこのサイトだと思われる。見所は旧市街に集中している。ジュンジュヌー方面からチュールーに入ると、まずは交差点にダルマ・ストゥープと呼ばれる塔が立っているのが見える。この交差点を右折して直進すれば、オールド・チュールーと呼ばれる旧市街に行くことができる。

チュールーで特徴的なのは、ジャイナ教徒の豪商が建てたハヴェーリーである。チュールーで権勢を誇っていたのは、オースワール系ジャイナ教徒商人のコーターリー家とスラーナー家であった。よって、必然的にコーターリー家とスラーナー家のハヴェーリーが見所となる。また、旧市街の市場にはディガンバル(空衣派)のジャイナ教寺院もある。他のシェーカーワーティー地方の都市でもこれほどジャイナ教徒の豪商たちが勢力を誇っていたかは分からないが、チュールーは明らかにジャイナ教色の強い町だと感じた。よって、このジャイナ教寺院を拠点にして観光を始めるといいのではないかと思った。前述のサイトによると、他にカナイヤーラール・バグラー・ハヴェーリー(1880年頃建造)、アート・カンブ・チャトリー(1776年建造)、城砦、ナガルシュリー博物館などの見所もあるようだが、情報不足のために行くことができなかった。ここでは訪れることのできたジャイナ教寺院、コーターリー・ハヴェーリー、スラーナー・ダブル・ハヴェーリー(ハワー・マハル)、マールジー・カ・カムラーなどを紹介する。

ジャイナ教寺院は正確にはシュリー・ディガンバル・ジャイン寺院と言う。寺院にいた住職によると数百年の歴史を持つ寺院のようだが、ティールタンカラを祀ったご本尊を彩るガラス細工は21世紀に入ってから付け加えられたもののようであった。一応シェーカーワーティーらしい壁画が見受けられたが、その芸術性はそれほど高くない。それよりも面白かったのは、空衣派の聖者たちの大行進の写真であった。壁に掲げられたその写真で目にしたのは・・・チンチン丸出しでこちらへ歩いて来る無数の素っ裸の男たちの群集!このポスターが売られていたら即買いしていたところだが、市場では見受けられなかった。

シュリー・ディガンバル・ジャイン寺院

壁に掲げられていた仰天の写真

また、寺院の壁には以下のような謎の絵が掲げられていた。

サンサール・ダルシャン(世界の図)

寺院の住職や参拝者の解説によると、これは俗人の欲望の愚かさと、それが招く結果を一枚の絵に表したものらしい。1人の男が木の枝にかかった2本の縄にぶら下がり、ヴィシャイ・スク(俗楽)という名の枝にくっ付いているモー(欲望)という名の蜂の巣から垂れ出す蜜を口で受けている。だが、その2本の縄は、一方はディン(昼)という名の白いネズミが、もう片方はラート(夜)という名の灰色のネズミが噛みちぎろうとしている。そして男の足元には小さな池があり、チャール・ガティ(4つの死)という名の4匹の蛇が待ち構えている。さらに、サンサール・ヴリクシュ(世界樹)という名の木自体を、ムリティユ(死)という名の象が押し倒そうとしている。つまり、俗世の快楽や欲望に気を取られた人間は、自分がこの後どうなる運命なのか分からないまま生きている、ということらしい。ジャイナ教らしい禁欲主義である。

ジャイナ教寺院の入り口のほぼ正面にある路地を歩いていくと、そこはもうハヴェーリー街となっている。チュールーにはあまり観光客が来ないようで、町の人々はとても親切だ。僕が道を尋ねた若者は、親切にも最後まで町を案内してくれた。まず行ったのはパーク・キ・ハヴェーリーと呼ばれる邸宅。どういう謂われがあるのかは知らないが、4階建てのかなり豪華な邸宅であり、内も外も壁面にビッシリと絵が描かれていた。壁画の中で目を引いたのは、まずは家に入った正面の壁に描かれていたビーカーネール藩王国のガンガー・スィン(1881-1942)の絵。チュールーがビーカーネール藩王国に併合された後に描かれたものであろう。また、家の内壁には、ラヴィ・ヴァルマーのリトグラフを真似たと思われる壁画がいくつかあった。シェーカーワーティー地方の壁画には、ラヴィ・ヴァルマーの影響がはっきりと見て取れるものがいくつかあり、その関連性を調べると面白いかもしれない。その他、シェーカーワーティー地方の壁画の大きな特徴である、自動車などの文明の利器を描いた壁画もちゃんとあり、見る価値のあるハヴェーリーであった。

パーク・キ・ハヴェーリー

中央上はビーカーネール藩王国のガンガー・スィン

右下はラヴィ・ヴァルマーのダマヤンティー?

パーク・キ・ハヴェーリーからさらに路地を奥に進むと、ちょっと面白いものを2つ発見。まずは壁の装飾。4つの窓の中心に紋章があり、そこにはヒンディー語でウンメーオ・バヴァンと書かれていた。さらに4つの窓を円形の装飾が取り囲んでいた。そのウンメーオ・バヴァンからさらに奥へ入ると、今度は写実的な壁画が描かれた邸宅を発見。どことなく映画のポスターのような手法の絵が描かれていて面白かった。

ウンメーオ・バヴァン

写実的な壁画

この次に訪れたのはコーターリー家のハヴェーリー。門を入ってすぐ目に飛び込んでくる階段が印象的な巨大な豪邸であった。玄関の壁画も素晴らしい.。このハヴェーリーには薬品の商売をしているコーターリー氏が住んでおり、豪商の貫禄たっぷりであった。

コーターリー・ハヴェーリー

右下の絵は・・・座敷わらし?

コーターリー・ハヴェーリーからさらに路地を進んで行くと、今度はスラーナー・ダブル・ハヴェーリーと呼ばれる大豪邸が現れる。この豪邸は別名ハワー・マハル(風の宮殿)と言い、1111個の窓があると言われている。1870年代建造。ダブル・ハヴェーリーと呼ばれているのは、おそらく2棟のハヴェーリーが合体したような形になっているからであろう。外からでは分からないが、中に入るとその様子がよく分かる。

スラーナー・ダブル・ハヴェーリー

さらに進んで行くと、壁画の残るハヴェーリー街の路地裏で子供たちがクリケットをして遊んでいる場面に出くわした。現在インドではチャンピオン・トリフィーというクリケットの国際試合が行われているが、インドは既に敗退してしまっている。その鬱憤を晴らすかのように子供たちはクリケットをしていた。だが、壁画の残る壁には無数のボールの跡が・・・。文化財が台無しである。

路地裏でクリケットをして遊ぶ子供たち

壁には無数のボールの跡

最後に訪れたのは、マールジー・カ・カムラー(マールジーの部屋)と呼ばれるハヴェーリーである。このハヴェーリーは、壁画で魅せるシェーカーワーティー地方のハヴェーリー群の中にあって、建築と彫刻で見る者を圧倒する点でユニークである。3階建てのヨーロッパ風建築の建物の壁面には、シェーカーワーティー地方の壁画がそのまま彫刻になったかのようなユーモラスな化粧漆喰細工が並べられている。ただ、所々崩壊してしまっており、その内全壊してしまいそうな建物であった。中に人が住んでいる気配があったが、建物自体は閉まっていた。中はさらに素晴らしいらしい。

マールジー・カ・カムラー

右上の貴婦人像(天使?)が何となく気に入った

中央左は玄関の上にあった像

花輪で来訪者を歓迎する女性たち

右下は悪戯好きな猿の像

マールジー・カ・カムラーの正面玄関のすぐ前には、ちょっとした遊び絵があった。それが以下の2枚である。

象と牛の顔が交差した絵

女性が獅子舞のように象になっている絵

この中で、象と牛の顔が交差した絵は、ナワルガルのドクター・ラームナート・A・ポーダール・ハヴェーリー博物館でも目にした。何か元ネタがあるのだろうか?それともどちらかがどちらかの絵を真似したとか、同じ画家が描いたとか、いくつか可能性がある。そういうのを注意深く見ていくと、シェーカーワーティーの壁画はさらに面白い。

チュールーも、シェーカーワーティー地方の他の都市と同じく、散歩のしがいのあるいい雰囲気の町であった。2、3日滞在して歩き回れば、もっといろんなものを発見することができるだろう。

チュールーを11時半過ぎに発って、デリーを目指した。ルートは来たときと全く同じである。チュールー、ジュンジュヌー、チラーワー、スィンガーナーと来て、午後2時頃に往路でも立ち寄ったミッドウェイ・アラーヴァリー・リゾートで昼食を取った。その後、ナールナウル、レーワーリーを経由して国道8号線に乗り、後はそのままデリーへ直行。だが、グルガーオンで帰宅ラッシュの大渋滞に巻き込まれたため、デリー到着は少し遅れた。それでもシェーカーワーティーからデリーまでは約7時間と見て間違いないだろう。