「Pie」は「パーイー」、「Dhela」は「デーラー」、「Pice/Paisa」は「パイサー」、「Pices/Paise」は「パイセー」、「Naya

Paisa」は「ナヤー・パイサー」、「Naye Paise」は「ナエー・パイセー」「Anna」は「アーナー」、「Rupee」は「ルピー」、「Mohur/Ashrafi」は「モハル/アシュラフィー」と読む。

同書によると、1918年までインドでは金貨が鋳造されていた一方、銀貨は1945年まで発行されていた。驚きだったのは、インドでは1950年ぐらいまで貝殻の貨幣も使われていたことである。貝殻の貨幣単位はカウリー(Cowri)と呼ばれていた。しかもカウリーには2種類あり、無傷の貝殻はカウリー、傷ついたり穴が開いたり欠けたりした貝殻はプーティー・カウリー(Phooti

Cowri)と呼ばれていた。1936年まで、3プーティー・カウリー=1カウリーだったらしい。また、著者によるとカウリーと通常の貨幣との両替相場は以下のように時代によって変わったらしい。

| 1833年 |

2400 Cowries |

= 1 Rupee |

= 64 Pices/Paise |

= 192 Pies |

| 1900年 |

1800 Cowries |

= 1 Rupee |

|

|

| 1950年 |

640 Cowries |

= 1 Rupee |

|

|

時代が下るごとに貝殻の価値が高くなって行っているように見えるのだが・・・。貝殻がお金になっていたということは、昔のインドでは海岸や川辺などで貝殻を拾ってお金にすることができたということなのだろうか?

また、ポルトガル領だったゴア、ダマン、ディーウでは、1871年〜1961年までポルトガルによって鋳造された貨幣が流通していた。その貨幣の換算表が以下の通りである。

| 1871年〜1958年 |

960 Reis |

= 16 Tanga |

= 1 Rupia |

= 1 Indian Rupee |

|

| 1958年〜1961年 |

100 Centavos |

= 1 Escudo |

|

|

|

|

6 Escudos |

|

= 1 Indian Rupee |

この「Coins of India」を読むと、インドの貨幣のことがかなりよく分かる。できればこの調子でインドの紙幣の本も出してもらいたいものだ。それにしてもインド人はこんな複雑な貨幣単位をベースに商売をしていたことに驚きを隠せない。この貨幣単位の複雑さが、インド人の理数系能力の高さの源なのだろうか・・・。

さて、次に紹介するのは、インド政府によって出版されている「Language Atlas of India 1991」である。1500ルピーもする馬鹿でかい本だが、非常に興味深いデータがカラー地図付きで掲載されていたので奮発して購入して苦労して持って帰った。要は、10年に1回行われる国勢調査の言語データの総集編である。2001年に行われた国勢調査の言語データはまだ公表されておらず、1991年のものが最新版ということになる。ちなみに、1991年の国勢調査では、諸事情からジャンムー&カシュミール州の調査が行われなかった。また、当時はまだウッタラーンチャル州、ジャールカンド州、チャッティースガル州などは存在しなかった。その点を注意して、以下の地図などを見ていただきたい。

まず、下の地図はヒンディー語話者の分布図である。本が大きすぎてスキャンできなかったので、コピー機で縮小コピーしてからスキャンした。よって白黒になってしまっている。

最も濃い部分は、ヒンディー語を母語とする人の割合が全人口の90.01%以上の地域であり、それより少し薄い部分は70.01〜90.00%、青っぽく映っている部分は20.01〜70.00%の地域である。0.21〜20.00%の部分は上の画像ではほとんど見分けが付かなくなっているが、ケーララ州とタミル・ナードゥ州のほぼ全域、またアーンドラ・プラデーシュ州とオリッサ州のごく少数の地域以外、全てである。一般に「ヒンディー・ベルト」と呼ばれているヒンディー語流通地域がはっきりと見て取れる。これだけ広範な地域に広がっている言語はインドには他にない。1991年の時点で、ジャンムー&カシュミール州を除き、ヒンディー語を母語とする人の人口は3億3727万2114人、全人口の40.22%を占めている。ただし、ヒンディー語にも多くの方言があり、これらを全て「ヒンディー語」のカテゴリーにひっくるめてしまうことに難色を示す意見もある。ちなみに、1991年の国勢調査では48のヒンディー語の方言が認識されている。

また、ヒンディー語の姉妹語であるウルドゥー語の話者の分布図は以下の通りだ。

最も濃い部分は、ウルドゥー語を母語とする人の割合が全人口の20.01%以上の地域である。意外なことに、ウルドゥー語話者の割合が最も多い県は、ビハール州のキシャンガンジ県(53.61%)である。同州では、アラリヤー県(32.80%)、プールニヤー県(28.52%)、カティハール県(26.39%)などが後に続く。これらは全て、ビハール州北東部、西ベンガル州の境にある県である。この地域にウルドゥー語話者が多い理由は不明だ。ウッタル・プラデーシュ州では、ラームプル県(38.46%)、ビジナウル県(29.16%)、ムラーダーバード県(28.24%)、メーラト県(26.10%)、サハラーンプル県(24.31%)などがウルドゥー語話者の多い県である。これらは全て、ウッタル・プラデーシュ州北西部の県である。ウルドゥー文化の中心地のひとつであるラクナウー県は意外なことに、10.01〜20.00%のカテゴリーに収まっている。このように、ウルドゥー語話者が多いのはウッタル・プラデーシュ州とビハール州だが、その他に目立つのはデカン高原だ。15世紀末〜17世紀初めまでムスリム五王国と呼ばれる王朝がデカン高原を支配しており、ウルドゥー語の原型(後にダッキニー語と呼ばれるようになる)が公用語として使用されたため、現在でもこの地域ではウルドゥー語話者とされる人々が多い。特にアーンドラ・プラデーシュ州の州都ハイダラーバードはダッキニー文学の中心地として栄えたため、ハイダラーバード県だけはウルドゥー語話者数割合が38.86%と、ずば抜けて高い数値となっている。ちなみに1991年の時点での、ジャンムー&カシュミール州を除くインド全土でのウルドゥー語話者数は4340万6932人で、全人口の5.18%を占めている。ウルドゥー語はジャンムー&カシュミール州の州公用語となっているので、もし同州の話者数を合計したら、もっと数は増えるだろう。

ウルドゥー語と関連して、以下のような地図も掲載されていた。これは、ウルドゥー語話者とイスラーム教徒の人口を対比した地図である。

最も濃い部分は、イスラーム教徒の人口が全人口の25.01%以上を占める州である。「さて、インドの全ての州と連邦直轄地の中で、最もイスラーム教徒の人口比が高いのはどこでしょう?」これはおそらくひっかけ問題になるだろう。答えはラクシャドイープ準州。全人口の実に94.31%をイスラーム教徒が占めている。その次にイスラーム教徒が多い州も意外や意外、アッサム州で28.43%。西ベンガル州(23.61%)、ケーララ州(23.33%)、ウッタル・プラデーシュ州(17.33%)が後に続く。ちなみに2001年の国勢調査では、ジャンムー&カシュミール州におけるイスラーム教徒の人口比は66.97%となっている。

この分布図で興味深いのは、イスラーム教徒の人口とウルドゥー語話者の人口を比較していることだ。よく、「ウルドゥー語=イスラーム教徒の言語」というイメージが持たれている。これは日本人や外国人だけでなく、インド人の間でも流布しているイメージだ。確かにウルドゥー語とイスラーム教の相関関係がないことはないのだが、必ずしもイスラーム教徒がウルドゥー語を話しているわけではない。上の図によると、例えばウッタル・プラデーシュ州ではウルドゥー語話者の数はイスラーム教徒人口の半分しかいない。西ベンガル州ではイスラーム教徒の数が多いわりには、ウルドゥー語話者はほとんどいない。アッサム州にいたっては、ウルドゥー語を話すイスラーム教徒は皆無に近い。ただし、南へ行くにつれてイスラーム教徒とウルドゥー語話者の関連性は強まっていくようだ。マハーラーシュトラ州ではイスラーム教徒人口の約7割がウルドゥー語話者だし、カルナータカ州やアーンドラ・プラデーシュ州ではイスラーム教徒数≒ウルドゥー語話者数と言っていいぐらいの高い関連性を見せている。

他に面白かった地図を2つ紹介。まずはアラビア語話者の分布図。

1991年の時点で、インドにはアラビア語を母語とする人が2万1975人住んでいるらしい。全インドで最もアラビア語話者の割合が高い県は、カルナータカ州チクマガルール県(0.11%)。州別で見ると、ウッタル・プラデーシュ州やビハール州にアラビア語話者が多いようだ。アラビア語を話すインド人がどういう人たちなのかは不明である。

最後に掲載するのは、サンスクリット語話者の分布図。

2005年10月15日に、サンスクリット語が今でも話されているという、カルナータカ州シモーガー県のマットゥール村へ行ったが、やはりシモーガー県は他の地域と比べてサンスクリット語話者の人口比がほんの少しだけ高く、0.02%となっている。インドで最もサンスクリット語話者の人口比が高いのは、ウッタル・プラデーシュ州スィータープル県である(1.40%)。同州のカーンプル・デーハート県(0.04%)やプラタープガル県(同)も多い。1991年の時点で、サンスクリット語話者数は全インド(ジャンムー&カシュミール州除く)で4万9736人、全人口の0.01%を占めている。

| ◆ |

2月7日(火) Mere Jeevan Saathi |

◆ |

今日は新作ヒンディー語映画「Mere Jeevan Saathi」を見た。題名は、「私の一生の伴侶」という意味。監督は「Barsaat」(2005年)や「Dosti」(2005年)のスニール・ダルシャン、音楽はナディーム・シュラヴァン。キャストは、アクシャイ・クマール、カリシュマー・カプール、アミーシャー・パテール、グルシャン・グローヴァー、アーシーシュ・ヴィディヤールティー、ラッザーク・カーンなど。

| Mere Jeevan Saathi |

ヴィッキー(アクシャイ・クマール)はデビューしたてのアイドル歌手であった。ヴィッキーには大学時代からの恋人アンジャリー(アミーシャー・パテール)がいた。ヴィッキーは、モーラーニー(グルシャン・グローヴァー)とトーラーニー(アーシーシュ・ヴィディヤールティー)が経営するMTカンパニーの誘いを断って、大手音楽会社エンジェル・インターナショナル・ミュージックと専属契約を結ぶ。ヴィッキーは米国デビューも果たす。【写真は左から、カリシュマー・カプール、アクシャイ・クマール、アミーシャー・パテール】 ヴィッキー(アクシャイ・クマール)はデビューしたてのアイドル歌手であった。ヴィッキーには大学時代からの恋人アンジャリー(アミーシャー・パテール)がいた。ヴィッキーは、モーラーニー(グルシャン・グローヴァー)とトーラーニー(アーシーシュ・ヴィディヤールティー)が経営するMTカンパニーの誘いを断って、大手音楽会社エンジェル・インターナショナル・ミュージックと専属契約を結ぶ。ヴィッキーは米国デビューも果たす。【写真は左から、カリシュマー・カプール、アクシャイ・クマール、アミーシャー・パテール】

エンジェル社の社長は、ナターシャ(カリシュマー・カプール)という若い美人女性であった。実はナターシャはヴィッキーと同じ大学に通っており、ヴィッキーに密かに恋をしていた。ナターシャはヴィッキーに気持ちを伝える機会を得るが、大富豪の父親の突然の死により、その機会を逃し、会社を後継したのだった。しかしナターシャはヴィッキーに対する思いを諦めていなかった。彼女は音楽会社を立ち上げ、ヴィッキーの専属のミュージシャンにしただけでなく、彼を誘惑する。ヴィッキーはナターシャの誘惑に負け、一夜を共に過ごすが、その後アンジャリーへの背信に思い悩むようになる。

それだけでなく、ナターシャはヴィッキーのプライベートにどんどん割り込んでくるようになる。彼女は愛の告白までするが、ヴィッキーはアンジャリーのことしか愛していなかった。ヴィッキーとアンジャリーは婚約するが、ナターシャは急速に精神的安定を失っていく。ヴィッキーに対する復讐の機会を伺っていたモーラーニーとトーラーニーは、ナターシャを使ってヴィッキーを爆殺しようとするが、ナターシャは逆にヴィッキーの目の前で2人を爆殺する。ヴィッキーはアンジャリーの身に危険が迫っていることを察知し、全てを打ち明けて許しを乞う。アンジャリーはヴィッキーの背信にショックを受けるものの、ナターシャと2人で話をつけることを決める。

アンジャリーはナターシャを呼び出す。ナターシャは「私はヴィッキーのためなら人を殺すこともできる」と言うが、それに対しアンジャリーは「私はヴィッキーのためなら命を投げ出すこともできる」と言い返す。それを聞いたナターシャは、「私もヴィッキーのために命を投げ出せる」と遺書を残して自殺してしまう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

スニール・ダルシャン監督の作品は見ない方がいいかもしれない。去年から今年にかけて、「Barsaat」、「Dosti」、「Mere Jeevan

Saathi」と彼の監督作を見てきたが、時代遅れのストーリーとテンポの悪い展開で、見ていてイライラする映画ばかりであった。特にこの「Mere

Jeevan Saathi」は、1年以上も公開が遅れていた曰くつきの映画である。公開が延び延びになっている映画というのは、つまらない映画であることが多い。この映画もその例に漏れなかった。敢えて「Mere

Jeevan Saathi」の見所を挙げるとしたら、それはカリシュマー・カプールの復活であろう。カリシュマー・カプールは、2003年9月に結婚して以来、しばらく銀幕から遠ざかっていた。しかも、今まであまり彼女が演じたことがなかった悪女役に挑戦である。

権力を盾に女が男を誘惑する「逆セクハラ」のストーリーは、「Aitraaz」(2004年)が記憶に新しい。しかもどちらの映画もアクシャイ・クマールが誘惑される男を演じており、「Mere

Jeevan Saathi」は「Aitraaz」と比較されることを避けられない映画である。そして不幸なことに、「Aitraaz」の方が数倍よくできた映画であった。

「Mere Jeevan Saathi」は大まかに3つのパートに分けることができるだろう。最初のパートは、ヴィッキーが米国デビューするまでのサクセスストーリー。アンジャリーとの熱々振りがこれでもかと強調される。一番退屈なパートである。物語が少しだけ面白くなって来るのは、ナターシャが登場してヴィッキーを執拗に誘惑する第2パートからである。ヴィッキーは、会社の社長であり、しかも過ちとは言え肉体関係を持ってしまったナターシャに対し、最初はソフトに接するが、次第に堪忍袋の緒が切れてくる。ヴィッキーとアンジャリーの婚約式が終わった後からが第3パートと言える。婚約式がクライマックスと思いきや、さらにストーリーが続くので意外だが、この頃になるとカリシュマー・カプール演じるナターシャの取り乱し振りが観客の憐憫の情を誘うほどに達するので、見ていて気の毒になって来る。第2パートまではどちらかというとヴィッキーの方に同情的なのだが、第3パートまで来るとナターシャの方に同情が行くようになってしまう。そしてこの映画の主人公は実はアクシャイ・クマールではなくカリシュマー・カプールだったのか、とまで思い始めてしまう。ナターシャが悪役に徹しきれていないところが、この作品の最も弱い部分であろう。もしナターシャが完全な悪女だったら、彼女の自殺により観客は爽快な気分と共に映画館を出ることができたのに・・・。

とは言え、カリシュマー・カプールの演技は鬼気迫るものがある。果たして結婚前に撮影されたのか、それとも結婚後に撮影されたのか、それは分からないが、久し振りにスクリーン上でカリシュマーの雄姿を見ることができてよかった。アクシャイ・クマールは今やボリウッドで最も使いやすい男優として認められているのではなかろうか?昔はアクション一本筋だったような気がするのだが、今はいろいろな役を無難に演じることができる男優に落ち着いているように感じる。アミーシャー・パテールはまるで新人女優のような初々しく青臭い演技で、アミーシャーが演じる必要性を感じなかった。完全なミスキャストであろう。

ヴィッキーはミュージシャンという設定なので、音楽に力を入れてもらいたかったが、残念ながらそれほどいい曲はない。唯一、ヴィッキーとアンジャリーの婚約式のミュージカルは、ストーリーと歌詞が見事に融合していて、インド映画のミュージカル・テクニックの好例だと思った。

「Mere Jeevan Saathi」は、カリシュマー・カプールの久々の銀幕復帰が見所であるものの、時代遅れのつまらない映画なので、ロロ(カリシュマーの愛称)の熱狂的ファン以外は見るに値する映画ではない。

今日は新作ヒンディー語映画「Aksar」を見た。題名は「よくあること」という意味。監督は「Dil Mange More」(2004年)のアナント・ナーラーヤン・マハーデーヴァン、音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。キャストは、イムラーン・ハーシュミー、ディノ・モレア、ウディター・ゴースワーミー、ターラー・シャルマーなど。

| Aksar |

写真家でプレイボーイのリッキー(イムラーン・ハーシュミー)はある日、旧知の女性スィーナー(ウディター・ゴースワーミー)から呼び出される。スィーナーは、リッキーが親友のニシャー(ターラー・シャルマー)を遊び道具にしたことに怒り、リッキーの高価なカメラを破壊する。【写真は、イムラーン・ハーシュミーとウディター・ゴースワーミー】 写真家でプレイボーイのリッキー(イムラーン・ハーシュミー)はある日、旧知の女性スィーナー(ウディター・ゴースワーミー)から呼び出される。スィーナーは、リッキーが親友のニシャー(ターラー・シャルマー)を遊び道具にしたことに怒り、リッキーの高価なカメラを破壊する。【写真は、イムラーン・ハーシュミーとウディター・ゴースワーミー】

それから3年後、リッキーが個展を開くと、そこに1人の男が現れ、全ての写真を300万ルピーで買い取ると申し出る。その男はラージ(ディノ・モレア)という名の大富豪であった。もちろん、ラージの狙いはリッキーの写真ではなかった。ラージはリッキーにある仕事を依頼する。それは、妻を誘惑して恋に落とし、自分との離婚に同意させてほしい、というものであった。ラージの妻は、資産とステータスを失いたくなくて離婚を拒否していたのだった。しかもその妻は3年前に喧嘩をしたスィーナーであった。リッキーはその仕事を受け容れざるをえなかった。リッキーはラージの自宅のあるロンドンへ飛ぶ。

ラージとスィーナーの結婚記念日パーティーの日、リッキーも会場を訪れる。リッキーを見て、「すぐにこの男を追い出して!」と激怒するスィーナーに、ラージは、「彼には僕の家の撮影を依頼しただけだから、仕事が終わるまで辛抱してくれ」と言う。

スィーナーはリッキーのひとつひとつの行動に怒りを募らすが、それがリッキーの口説きのテクニックであった。スィーナーはいつの間にかリッキーを愛するようになっていた。遂にリッキーとスィーナーは一夜を共にする。ところが翌朝、その場にラージが現れる。ラージはスィーナーに離婚に同意するように言うが、スィーナーは開き直り、「あなたは今まで散々浮気をして来たから、私の浮気に文句を言うことはできない」と言って、リッキーとの浮気を好きなだけ続けることを宣言する。リッキーもスィーナーに恋してしまい、そのままラージの家に居座ることに決めたのだった。

スィーナーの誕生日パーティーの日、ラージはニシャーを呼ぶ。パーティーで酒に酔ったリッキーは、その夜ニシャーを強姦してしまう。それを知ったスィーナーは怒り、リッキーを殺してしまう。警察はすぐに犯人はスィーナーだと断定するが、ラージは妻をかばって自分が殺したと自供する。ラージは逮捕される。だが、警察はたまたまリッキー殺人現場に監視カメラが設置されていることに気付く。そこには、スィーナーがリッキーを殺す現場が押えられていた。今度はラージの代わりにスィーナーが逮捕される。

だが、スィーナーは心変わりを起こしていた。スィーナーは、彼女をかばって警察に自首した上に、財産を全て彼女の名義にしようとした夫の行動を見て、ラージは本当は自分のことを愛してくれていたことに気付く。そして代わりに全ての財産を夫の名義に変更する届けを出す。

ラージは、その届けを持って刑務所を出る。迎えに来た自動車の中に座っていたのは、ニシャーであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Ajnabee」(2001年)の頃からだっただろうか、ボリウッドでは大胆な性描写と大どんでん返しの結末が売りの不倫サスペンスがたくさん作られるようになった。「Jism」(2003年)や「Murder」(2004年)あたりがその成功例と言っていいが、その種の映画の多くは失敗作に終わって消えて行ったと記憶している。「Aksar」も失敗作のひとつに数えられるべき駄作である。ストーリーに整合性がなく、大どんでん返しに説得力のない、稚拙な映画であった。

ただし、ボリウッドではひとつの「ヒットの方程式」が成り立ちつつあるように感じる。それは「音楽×エロ=ヒット」である。音楽がよく、エロい映画は、ある程度の興行的成功を収めることが多い。「Jism」しかり、「Murder」しかり、最近では「Kalyug」(2005年)しかり、である。ただし、インド人はどうも「Neal

'N' Nikki」(2005年)のような明るいエロよりも、粘りつくのようなネットリとしたエロの方が好みのようだ。そういう意味で、「Aksar」はヒットの方程式をよく押えていた。「Aksar」のサントラCDは大ヒットしており、ウディター・ゴースワーミーの妖艶さが最大の売りとなっている。また、イムラーン・ハーシュミーが出演する映画はかなりの高確率で音楽が大ヒットする、というジンクスも確立しつつある。イムラーン・ハーシュミーが出演し、音楽が大ヒットした映画には、「Murder」、「Zeher」(2005年)、「Aashiq

Banaya Aapne」(2005年)、「Kalyug」などがある。

「Aksar」は結局、ラージが妻スィーナーの親友ニシャーと結婚したいがために複雑な計画を立て、それにリッキーとスィーナーがはまる、という筋書きである。しかしラージの計画にはいくつもの穴や不明な点があり、エンディングには納得できない。最大の疑問点は、スィーナーはラージの財産の半分の権利を持っていながら、どうして離婚を拒否していたのか、ということだ。その他にも、スィーナーがリッキーを殺した現場にどうして都合よく監視カメラが設置されていたのか、警官が監視カメラを発見するまでのプロセスはあまりに稚拙すぎないか、ラージが持っていたボールの意味がよく分からない、など疑問が尽きない。また、こういう映画を見るといつも、心の中のどこかにどうしても、「この手の複雑な計画は、インド人には立案不可能だろう」というちょっとインド人に対して失礼な疑問が沸き起こってしまう。インド人は目先のことしか考えていない人が多く、犯罪も非常に単純な手口のものが多い。インドでこの手の複雑犯罪をテーマにした映画を作ろうと思ったら、まずは犯罪者が複雑な犯罪を仕組めるようになるのを待つべきではなかろうか?ハリウッド映画のストーリーをそのままインドに適用するだけでは、やはり説得力のある映画にはならない。

インド人の間ではどうもイムラーン・ハーシュミーの人気が沸騰中のようだが、なぜ彼が人気なのか、日本人観客にはなかなか理解できないだろう。対してハンサムでもなく、身長が高いわけでもなく、踊りが特別うまいわけでもない。僕は、イムラーン・ハーシュミーの「おいしいところをちゃっかり持っていくチャーミングさ」と、「いざというときに見せる男らしさ」が受けているのではないかと予想している。いずれにせよ、今最も勢いのある若手男優の1人である。

ウディター・ゴースワーミーも不思議な女優だ。美人でもなく、かわいくもなく、要するにブスなのだが、なぜかボリウッドで女優をしている。デビュー作の「Paap」(2003年)から既に肌の露出度が高かったが、おそらく「濡れ場を演じられる女優」ということで声がかかるのだろう。「Aksar」でもイムラーン・ハーシュミーとキス・シーンやベッド・シーンを演じていた。近くのインド人観客が携帯電話のビデオでイムラーンとウディターの濡れ場シーンをこっそり撮影していたが・・・それほど大したものでもなかった・・・。

ターラー・シャルマーは「Page 3」(2005年)で女優の卵を演じていた女優である。彼女はまだまだ脇役女優の域を出ない。ディノ・モレアは落ち着いた演技をしていたが、アルジュン・ラームパールと同じく俳優よりもモデルの方が似合っている人物であり、モデル業に戻った方がいいのではないかと助言したくなる。

音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。前述の通り「Aksar」の音楽は大ヒット中。音楽のヒットにより、映画の興行収入もいい影響を受けていると言っていいだろう。特に「Lagi

Lagi」、「Soniye」、「Jhalak Dikhlaaja」などが秀逸。

「Aksar」は音楽以外あまり取り柄のない映画である。サントラCDは買いだが、わざわざ見る必要のある映画とは言えない。

| ◆ |

2月11日(土) Mixed Doubles |

◆ |

今日は新作ヒングリッシュ映画「Mixed Doubles」を見た。題名の直接の意味は、テニスなどの男女混合ダブルスのことを指すが、その裏に隠されたテーマは倦怠期の夫婦のスワッピングである。監督はラジャト・カプール。キャストは、ラジャト・カプール、ランヴィール・シャウリー、コーンコナー・セーンシャルマー、コーエル・プリー、ナスィールッディーン・シャー、サウラブ・シュクラなど。

| Mixed Doubles |

スニール(ランヴィール・シャウリー)とマールティー(コーンコナー・セーンシャルマー)は幸せな中産階級の家庭を築いていた。ところが最近、スニールは倦怠期になっており、毎晩妻にいろいろ言い訳をしては逃げ回っていた。ある日、米国に移住した友人がやって来て、スニールにスワッピングのことを教える。スニールは興味を示し、スワッピングを試すことに決める。【写真は、ランヴィール・ショーレーとコーンコナー・セーンシャルマー】 スニール(ランヴィール・シャウリー)とマールティー(コーンコナー・セーンシャルマー)は幸せな中産階級の家庭を築いていた。ところが最近、スニールは倦怠期になっており、毎晩妻にいろいろ言い訳をしては逃げ回っていた。ある日、米国に移住した友人がやって来て、スニールにスワッピングのことを教える。スニールは興味を示し、スワッピングを試すことに決める。【写真は、ランヴィール・ショーレーとコーンコナー・セーンシャルマー】

スニールはスワッピングの広告に出ていた連絡先に連絡をし、ヴィノード(ラジャト・カプール)に出会う。スニールはヴィノードと相談し、スワッピングをすることを決める。ところが当然のことながらマールティーはそんなことはしたくない。とうとうマールティーは激怒し、息子と共に実家へ帰ってしまう。

実家に帰ったマールティーだったが、スニールが入院したとの報を受けて病院を訪れる。医者はマールティーに、夫にストレスを与えないよう忠告する。それを聞いたマールティーは、スワッピングにも渋々同意することになる。

スワッピング決行の日、スニールとマールティーはヴィノードの家を訪れる。ヴィノードの妻の名前はカルプナー(コーエル・プリー)と言った。4人は夕食を食べ、それぞれ夫婦を取り替えて寝室へ向かう。スニールはカルプナーを押し倒そうとするものの、カルプナーも一筋縄ではいかない女で、いろいろ要求して来る。スニールがそれに応えている内にカルプナーは眠ってしまう。一方、マールティーはヴィノードの寝室でずっと読書をしていたが、とうとうヴィノードの前で泣き出す。ヴィノードも彼女を慰める。

翌朝、スニールとマールティーは家に帰る。スニールはカルプナーと何もできなかった上にマールティーがヴィノードと寝たと思い込み、激怒する。マールティーも夫の身勝手さに怒る。だが、2人は家に戻っていつも通りの生活に戻って行くのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

スワッピングという、インドではまだまだ未知の世界に近いテーマを扱いながら、結局最後は「インドの良心」に収束していくという無難なストーリー展開の、ライトタッチのコメディー映画であった。スワッピングをテーマにした映画が、「Ajnabee」(2001年)などが思い浮かぶが、それでもまだまだインド人には目新しく映るだろう。だが、日本人には少し退屈なテーマかもしれない。

この映画の最も重要な部分は、スニールと米国帰りの在住がカフェで話をするシーンであろう。スニールは、スワッピング決行を数日前に控え、「スワッピング経験者」の友人に助言を求める。スニールは友人に、「インドもだいぶ変わったものだ。昔は角のチャーイ屋でチャーイを飲んでいたものだが、今ではカフェでコーヒーを飲んでいる」と語る。だが、友人は、「実は俺、スワッピングなんてしたことないんだ。あのときは冗談で言っただけだったんだ」と打ち明ける。それを聞いたスニールは呆然とする・・・。

確かに最近のインドの発展は目覚しい。その発展は、欧米文化の追随に依っていることが多い。カフェ、外国製自動車、マクドナルド、ブロードバンド・インターネット、スーパーマーケット・・・。だが、インドが守っていかなければならないものもある。「発展」という名のもとに、失って行ってはいけないものがある。スワッピングを題材に、そういう保守的なメッセージが映画の奥底に秘められていたように感じた。また、米国帰りのインド人がいかに話を大袈裟にして本国のインド人に自慢するかも揶揄されていた。

最後のシーンも映画らしい終わり方だったのではなかろうか。甘酸っぱいスワッピング初体験を終え、通常の生活に戻って行くスニール、マールティー、そして息子。家の扉が閉まると、そこには子供が描いた家族の似顔絵が貼ってあった。

監督のラジャト・カプールは、「Monsoon Wedding」(2001年)や「Kisna」(2005年)に出演していた俳優であり、過去に数本監督もしている。今回は監督と俳優を兼ねていた。スワッピングに胸をときめかせる倦怠期の夫、スニールを演じたランヴィール・シャウリーは、気味の悪いアクションで半分憎まれ役の主人公を面白おかしく演じていてよかった。若くして演技派女優として既に名声を確立した感のあるコーンコナー・セーンシャルマーは、まだ若いのにどうも既婚の役をよく演じる。「Mr.&Mrs.

Iyer」(2002年)が最も印象的だろう。あのときは敬虔なブラーフマンの妻の役がけっこう板に付いてたのだが、今回演じた結婚後10年経った妻の役はあまり似合っていなかった。コーエル・プリーはエネルギッシュな演技をする女優である。本作では登場シーンはそれほど多くなく、後半になってやっと出て来るが、スニールを誘惑するだけ誘惑しておいて先に寝てしまうというおいしい役を演じていた。この4人が主役だと言えるが、他にインド最高の演技派俳優の1人、ナスィールッディーン・シャーが端役で登場していたのは特筆すべきであろう。

言語はヒンディー語と英語が半々。インドの中産階級の言語使用状況がそのまま反映されていた。登場人物同士のセリフのやりとりを楽しんで笑う傾向が強い映画なので、ヒンディー語が分からないと、英語だけではストーリーの流れを掴んだり、映画の味を味わったりするのに苦労するだろう。

まるで東京の単館で上映される欧米などの映画のように、コンパクトにまとまった作品であった。つまらない映画ではないのだが、インドでわざわざ見たいと思うような種類の映画ではないと感じた。

昔、ヒンディー語を少しだけ知っている人から、「ヒンディー語って四文字言葉みたいな悪口がなくて、いい言語ですよね」と言われたことがある。また、最近日本語を少しだけ知っているインド人から、「日本語には汚ない言葉がないから好きです」と言われた。僕はどちらの場合もとても驚いてしまった。おそらくその人たちは下品な人たちとあまり付き合って来なかった幸せな人たちなのだろう。

どの言語にも、それが日常生活で使われる生きた言語である以上、汚ない罵り言葉は必ず存在する。僕は、日本語には「この言葉を言ったら血で血を洗う決闘が始まる」みたいな一触即発の罵り言葉は比較的少ないように感じているが、少なくともヒンディー語は罵詈雑言のオンパレードである。そしてその罵詈雑言をある程度理解していないと、ヒンディー語映画を理解するのが難しいことがあるため、僕はそれら悪口は知っていて損にはならないと思っている。とは言え、僕はインド人に対してそれらの言葉を使ったこともないし、罵詈雑言を他人に教えたくもない。時々日本人駐在員などから、「使用人を叱るためのヒンディー語の悪口を教えてほしい」と言われることがあるのだが、そういう邪な目的を持っている人には絶対に教えないようにしている。インド人に対する差別的感情に拍車をかけてしまうし、ヒンディー語には「これを言ったらおしまいよ」というレベルの強烈な罵り言葉もあるからだ。かつて、ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院)に通っていた頃、「君たちは何を学びたい?」とふてぶてしく聞く先生に、「ヒンディー語の悪口を教えて下さい」と注文したことがあった。その先生には「いいことだけ学んで母国に帰りなさい」と諭されてしまった。僕も、ヒンディー語の初学者はいいことだけを学べばいいと思う。しかし、それ以上の「生きたヒンディー語」をマスターしようと思ったら、悪口の理解は必須である。もちろん、インド人に対して使うためではない。インド人が何を言いたいのか、正確に読み取るためだ。文脈によって罵り言葉も愛情表現にはなるが、それはあくまで親しい間柄だけであり、赤の他人に罵り言葉を吐いたら血を見るのが関の山だ。

一応、玄人ヒンディー語というページで罵詈雑言を特集しているが、まだまだヒンディー語には多くの悪口が存在するし、僕が把握しきれていないものも多い。「Tumhaari

Maa ki Aankh」もそのひとつであった。

「Tumhaari Maa ki Aankh」は、大ヒット中のヒンディー語映画「Rang De Basanti」に出てきたフレーズである。直訳すると「お前の母ちゃんの目」という意味になる。日本語には「お前の母ちゃんで〜べ〜そ」という悪口があるが、「お前の母ちゃんの目」はいまいちピンと来ない。日本語で日本人に「お前の母ちゃんの目!」と言っても、首を傾げられるだけであろう。しかし、どうやらヒンディー語ではこれが悪口になるらしい。なぜこのフレーズが悪口になるのか?僕は周囲のインド人数人に質問したが、「そう言うと悪口になるんだ」と、歯切れの悪い答えしか返ってこなかった。

今日、大学の食堂でクラスメイトの友人たちとチャーイを飲んでいたときに、このフレーズのことが頭をよぎった。一番こういうことに詳しそうなスシールという友人に、「『Rang

De Basanti』は見た?」と前置きしてから、このフレーズがなぜ悪口になるのかを質問してみた。・・・すると、周囲の空気が一気に変わったのを感じた。同じ机には、男女のカップルが仲良くチャーイを飲んでいた。今日はバレンタイン・デーだ。きっとデートしていたのだろう。だが、僕が「Tumhaari

Maa ki Aankh」という言葉を出した途端、2人は席を立ってしまった。隣のテーブルに座っていた男の集団も、会話をピタリとやめて何やら聞き耳を立てている感じだ。やっぱりやばい言葉だったのだろうか?もっとやばい言葉はいくらでもヒンディー語にあるだろう!僕はあんな言葉やこんな言葉まで知ってるぞ!ちょっと焦る僕に、スシールは小声で教えてくれた。「『お前の母ちゃんの・・・』というフレーズは、その後にどんな言葉が来ても悪口になるんだ。目は別に変な言葉じゃないが、例えば女性にウインクしたりすることはいけないことなんだ。映画の文脈では、『お前の母ちゃんの・・・』と言った後に、もっと下品な言葉を続けることもできたのだが、ちょっと考え直して『目』という無難な単語に落ち着けたんだ。」スシールははっきりとは言わなかったが、やはり「お前の母ちゃんの」の後に来る言葉は、本当は「choot(女性器)」などの猥褻な単語なのだろう。

インドの悪口には、直接相手を罵るのではなく、相手の家族の女性を罵る言葉が多い。母親や姉妹などがその代表例だ。我慢強い男なら、自分に対する悪口くらいなら我慢することができるだろうが、自分の家族の、しかも女性メンバーを罵られると、どんなに我慢強くても我慢の限界を越えてしまうことが多い。その男の性質を逆手にとった罵詈雑言がヒンディー語には非常に多いのだ。最も多く聞く言葉は「Behen

Chod」である。直訳すると「姉妹を犯せ」。英語のマザー・ファッカーに近い言葉である。日本人の耳には「ベヘンチョ」と聞こえるだろう。ただ、このフレーズは日本語の「畜生」みたいに、元の意味がかなり失われてしまっている。低俗な米国人がよく会話の端々に「Fucking」と言いながら話すように、低俗なインド人も会話の端々に「ベヘンチョ」と挿入しながら話をする。口の悪い女の子が、自分の弟に向かって「ベヘンチョ」と言っているのを聞いたことがある。弟に「姉妹を犯せ」と言ったら、「自分を犯せ」ってことじゃないか、と突っ込みたくなったが・・・まあ聞き流しておいた。とは言え、やはりそれは親しい間柄だから許されることであり、赤の他人に「ベヘンチョ」と言うと、それはかなりの悪口になる。あるインド人の友人が酒に酔っ払って、夜フラフラと外を徘徊し、通行人に「ベヘンチョ」と言ったら、顔面を思いっ切り殴られた、という事件が発生したことがある。

「Saala」「Saale」も悪口のひとつである。元々の意味は「妻の兄弟」という親族名称である。だが、他人に対して「サーラー」「サーレー」などと言うと、立派な悪口になる。なぜこれが悪口になるのか、それはよく考えてみると分かる。これも相手の家族の女性に対する侮蔑のひとつなのだ。相手に「妻の兄弟」と呼び掛けるということは、つまり相手の姉妹と「やった」ということになる。だから、意訳すると「お前の姉妹を犯してやったぜ」みたいな意味になる。だが、やはりこの言葉も半ば慣用句化しており、インド人は意味もなく「エー、サーラー」と会話に織り交ぜて使うことが多い。類義語に「Sasur」「Sasuraal」がある。それぞれ「妻の父親」「妻の父親の家族」という意味である。やはり、相手に「サスル」「サスラール」と呼び掛けることは、「お前の娘を犯してやったぜ」という意味になり、罵詈雑言となる。

さらに、よく聞くが分かりにくい悪口のひとつに、「Teri Toh」がある。直訳すれば「お前の・・・は・・・」という意味だ。「お前の」と「は」の間の言葉と、「は」の後の言葉は省略されている。ただ、「Teri」とは「お前の」という意味の二人称代名詞所有格の女性形であることに注目すると、「お前の・・・は」の間に入る言葉は女性名詞であることが分かる。これもやはり相手の家族の女性メンバーを罵る言葉のひとつだ。当然のことながら、この中には「母親」や「姉妹」が来る。「お前の母ちゃんは・・・」とか「お前の妹は・・・」と言いかけているのだ。何を言いかけているのかは、ここまで読んで来た人ならもうお分かりであろう。

このように、ヒンディー語の悪口には、直接相手を罵るのではなく、その相手の身内、特に母親や姉妹などの女性メンバーを罵る言葉が多い。ヒンディー語の罵詈雑言には、どうやったら相手が最も怒るかを研究し尽くしたような精巧さがあるように思える。それに比べると、日本語の悪口はかわいいものだ。直接相手を罵るものが多いし、相手の家族の女性を罵ったとしても「お前の母ちゃんで〜べ〜そ」ぐらいだ。また、家族を悪口のターゲットにするところに、逆にインド人の家族の連帯感の強さも感じずにはいられない。

ところで、上に挙げた言葉は、文脈によっては非常に危険な状況を引き起こしかねないので、聞くだけに留めておいて、決して口にはしないでもらいたい。

僕がインドに向かうことになったきっかけのひとつはビートルズであった。僕は高校〜大学にかけてビートルズが大好きだった。今では全く聴かなくなってしまったが、それでも街角やレストランなどでビートルズの曲がどこからか聞こえてくると嬉しくなってしまう(日本ではよくビートルズの曲のインストロメンタル・バージョンがBGMとして流れていたりするが、インドでも時々耳にする)。ビートルズは1967年頃から、超越瞑想を欧米に紹介したインド人導師マハーリシ・マヘーシュ・ヨーギーに傾倒し、1968年2月から北インドのリシケーシュにあるマハーリシ・マヘーシュ・ヨーギーのアーシュラム(修行場)で修行をした。インドに傾倒してからのビートルズの音楽、特にジョン・レノンやジョージ・ハリスンの音楽は、明らかに大きな転換点を迎えた。インドは、リバプールのストロベリー・フィールド、ロンドンのアビー・ロード・スタジオ、ニューヨークのダコタハウスなどと並んで、ビートルズ・ファンとしてどうしても訪れなければならない場所であった。アジア旅行にはまっていた僕は、ロンドンやニューヨークよりも先にインドを訪れたのだった。僕が初めてインドを旅行した1999年、リシケーシュのマハーリシ・マヘーシュ・ヨーギーのアーシュラムを訪れたのは言うまでもない(ただ、修行者以外は立入禁止となっており、外から見ただけだった)。ちなみに、僕はそのままインドにドップリと浸かってしまい、ロンドンにもニューヨークにも行く機会を得られていない・・・。

1999年に訪れたマハーリシ・マヘーシュ・ヨーギーのアーシュラム

ところで、リシケーシュを訪れたビートルズの4人であったが、ポール・マッカートニーやリンゴ・スターはいち早く飽きてしまい、帰国してしまう。一方、ジョン・レノンとジョージ・ハリスンはその後もしばらくリシケーシュに滞在し続ける。インドはよく「好きになる人と嫌いになる人がはっきり分かれる国」と言われるが、ビートルズの4人も真っ二つに分かれてしまったようだ。だが、インドに傾倒していたジョン・レノンとジョージ・ハリスンもやがて「マハーリシに幻滅して」インドを去る。ビートルズ・ファンの間では、マハーリシがビートルズの友人で修行に参加していた女優ミア・ファローにセクハラをしたこと、また高額な布施を要求してきたことがその原因であるとされている。ジョンはその後、マハーリシ・マヘーシュ・ヨーギーを風刺した「Maharishi」という題名の曲を作る。さすがに題名があまりに直接的だったので、この曲の題名は「Sexy

Sadie」に変更される。「Sexy Sadie what have you done / You made a fool of everyone(セクシー・セディー、みんなをからかうなんて、お前は一体何をしてくれたんだ)」というような歌詞の曲で、「The

Beatles(通称ホワイトアルバム)」に収録されている。「Sadie」というのは、「修行者」という意味のヒンディー語「Saadhu(サードゥ)」から来ているのではないかと思う。ちなみに、ジョン・レノンの名曲「Across

the Universe」には、「Jai Gurudeva Om」というヒンディー語の歌詞が入っている。「導師万歳」みたいな意味で、おそらくリシケーシュのアーシュラムで使われていた決まり文句なのだろう。

マハーリシ・マヘーシュ・ヨーギーとビートルズ

インドで公演をする欧米のミュージシャンは現在でも数えるほどしかいないのに、ビートルズは40年も前にインドでヨーガの修行をするという大胆な行動に打って出た。ビートルズのこの行動は、インドの文化や音楽が欧米に紹介される大きなきっかけになったのだが、その割にはビートルズの知名度はインドでは非常に低い。やはり今でも多くのインド人から支持されている導師マハーリシ・マヘーシュ・ヨーギーと仲違いし、批判をしたからなのだろうか?だが、それでも時々ビートルズ関連の記事がインドの新聞に掲載されることはある。2月15日付けのタイムズ・オブ・インディア紙にはビートルズとマハーリシの仲違いの真実が明かされていた。

米国を中心に「スピリチュアル・グル」として活躍するインド人、ディーパク・チョープラーは、マハーリシ・マヘーシュ・ヨーギーの弟子であり、ビートルズのメンバーとも親しかった。その彼が、マハーリシとビートルズの確執について口を開いた。チョープラー氏によると、ビートルズや、ミア・ファローを含むその取り巻きたちは、マハーリシのアーシュラムで麻薬やLSDをやっており、とうとうそれに堪えかねたマハーリシが彼らに立ち去るよう訴えたのだという。ビートルズたちも怒って立ち去った。その後、ジョン・レノンは米国のTV番組のインタビューでマハーリシを「下賎な老人」と糾弾して復讐した。おかげでビートルズ・ファンの間でマハーリシは悪人のイメージを植えつけられてしまったというわけだ。ディーパク・チョープラーは明らかにマハーリシ側の人間であるため、この話も100%信じることはできないかもしれない。だが、チョープラー氏はセクハラ事件の張本人のミア・ファローに関してこんなことも言っている。「その後、空港で偶然ミア・ファローに会ったとき、私は彼女に、マハーリシに『私はまだあなたのことを愛しているわ』と伝えておいて、と頼まれた。」つまり、どちらかというとマハーリシがミア・ファローを誘惑したのではなく、ミア・ファローがマハーリシを誘惑していたということか?それともお互いの同意の上だったということか?はたまたただの米国人特有の大袈裟な表現かリップ・サービスなのだろうか?

ディーパク・チョープラーはまた、1991年にジョージ・ハリスンをマハーリシに引き合わせたことがあるという。ジョージはチョープラー氏と共にオランダにあるマハーリシの自宅を訪れた。マハーリシに会ったジョージは、まずは1本のバラをプレゼントしたという。その後2人はしばらく沈黙していたが、まずはマハーリシが口を開いた。「あれからどうだね?」ジョージは答えた。「いいこともありましたし、悪いこともありました。ジョンが殺されたのはご存知でしょう?」マハーリシは言った。「それを聞いたときはとても悲しかった。」そしてジョージは、「私は謝りに来ました」と切り出した。マハーリシが「何のために?」と聞くと、ジョージは「あなたはご存知でしょう」と答えた。マハーリシが「ディーパクに本当のことを話しなさい」と言ったため、ジョージはディーパクにリシケーシュで起こった真実を語ったという。それが上に紹介した話である。

チョープラー氏によると、マハーリシはビートルズに会う前も仲違いした後も、変わらずビートルズの大ファンだったという。これは有名な話だが、ビートルズが1964年に米CBSの人気TV番組エド・サリヴァン・ショーに初めて出演したとき、この番組が放送されている1時間の間、全米で犯罪が一件も起こらなかったという。それほどビートルズは全米の注目を浴びた。その話を聞いたとき、マハーリシは「ビートルズは地上に降り立った天使だ」と思ったという。そのときの印象は、たとえジョン・レノンが彼を糾弾した後も変わらなかった。マハーリシはジョージに対し、「ジョンが何を言おうと何をしようと、私は天使に怒ることはできなかった」と語ったという。そして、それを聞いたジョージ・ハリスンは泣き崩れたという。その後、長い沈黙の後、ジョージが「私はあなたを愛しています」と言ったところ、マハーリシも「私もあなたを愛しています」と答えたそうだ。ジョージはその後、チョープラー氏に電話をして、「大きなカルマ(業)の重荷が降りたよ。私は嘘をつきたくなかった」と言って感謝したという。

マハーリシやミア・ファローはまだ健在であるものの、既にジョンもジョージもこの世におらず、真実は何なのかを特定するのは困難かもしれない。だが、少なくともビートルズ・ファンの間で広まっている、「ビートルズはマハーリシの俗物性に幻滅してインドを去った」という定説は、疑問符を付け加えてもいいと思う。瞑想とドラッグを結びつけ、インドに対して勝手なイメージを抱き、それをインドにおいて、しかも厳格な規律の遵守が要求されるアーシュラムにおいて押し通そうとしたビートルズの方に非があったとしてもおかしくないだろう。そしてビートルズの訪印と決別は、現在でも白人のバックパッカーなどがインドに対して勝手に抱いている幻想や勘違いと無関係ではないのではないかと思う。

今日はPVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Fight Club」を見た。「Fight Club」というと、1999年に公開されたブラッド・ピット主演のハリウッド映画「ファイト・クラブ」を思い出す。このボリウッド版「Fight

Club」は、ハリウッド版「ファイト・クラブ」から着想を得ていることは確実ではあるが、ストーリーは全く別であり、ほとんどオリジナルの作品に仕上がっている。プロデューサーはソハイル・カーンとバラト・シャー、監督はヴィクラム・チョープラー(新人)、音楽はプリータム。キャストは、スニール・シェッティー、ソハイル・カーン、ザイド・カーン、ディノ・モレア、リテーシュ・デーシュムク、アシュミト・パテール、アーシーシュ・チャウドリー、ラーフル・デーヴ、ヤシュ・トーンク、ディーヤー・ミルザー、ネーハー・ドゥーピヤー、アムリター・アローラー、クルブーシャン・カルバンダーなど。

| Fight Club |

ムンバイーの大学生、カラン(ディノ・モレア)、ヴィッキー(ザイド・カーン)、ソーミル(リテーシュ・デーシュムク)、ディックー(アーシーシュ・チャウドリー)は、憎しみ合う2人が一対一で素手で殴り合うことのできるファイト・クラブを始める。ファイト・クラブは大成功を収めるが、次第に警察に妨害されるようになる。【写真は左から、ソハイル・カーン、アーシーシュ・チャウドリー、ディノ・モレア、ザイド・カーン、リテーシュ・デーシュムク】

ソーミル(リテーシュ・デーシュムク)の叔父(クルブーシャン・カルバンダー)はデリーでクラブ「クロスロード」を経営していた。だが、マフィアのボス、サンディー(ラーフル・デーヴ)からクラブを売り渡すよう恐喝されていた。なぜならそのクラブはデリーとハリヤーナー州の境目にあり、麻薬などの売買に絶好のロケーションだったからだ。しかし、叔父は25年間経営してきたクラブを簡単に手放そうとしなかった。叔父のことが心配になったソーミルはデリーに駆けつけるが、叔父はマフィアに殺されてしまう。

ソーミルのクラブをそのまま存続させるため、カラン、ヴィッキー、ディックーらはデリーにやって来る。クラブではカランの恋人のショーナーリー(アムリター・アローラー)が歌手をして繁盛するが、すぐにマフィアの妨害が入るようになった。ヴィッキーは、宿敵のサミール(ソハイル・カーン)を説得して仲間に引き込み、マフィアに対抗する。

その頃、サンディーが慕う真のボス、アンナー(スニール・シェッティー)が刑務所から出所してくる。アンナーはひねくれていた弟のモーヒト(ヤシュ・トーンク)を改心させるために自首し、刑期を終えて出てきたのだが、モーヒトの性格に変化はなかった。それに失望しながらも、アンナーはマフィアから足を洗い、真面目に働き始める。しかし、モーヒトは密かにサンディーやその弟のディネーシュ(アシュミト・パテール)とつるんでいた。

ソーミルの叔父を殺した張本人であるディネーシュは、ひとつの計画を考える。まずディネーシュはモーヒトを興奮させて、クロスロードに送り込む。モーヒトはカランたちがムンバイーでやっていたファイト・クラブに出場したことがあった。モーヒトはクロスロードに乱入すると、大声でわめき散らす。すぐにモーヒトはつまみ出されてボコボコに殴られる。血まみれになって帰って来たモーヒトを、ディネーシュは殺害する。弟が殺されたことを知ったアンナーは、カランたちが殺したと勘違いして激怒する。カラン、ヴィッキー、ソーミル、ディックー、サミールの5人は捕えられて、アンナー、サンディー、ディネーシュらにリンチを受ける。だが、そのときモーヒトを殺したのはディネーシュであることがアンナーにばれてしまう。怒ったアンナーはディネーシュを殺す。

クロスロードの危機も去り、カラン、ヴィッキー、ソーミル、ディックー、サミールは、ショーナーリー、カランの妹でヴィッキーの恋人アヌー(ディーヤー・ミルザー)、サミールの恋人コーマル(ネーハー・ドゥーピヤー)、そしてアンナーを交えて祝杯を上げる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今をときめくB級スターたちが総出演する、オールB級スターキャストとでも言うべき映画だった。B級スター、つまりいまいち大スターになりきれない俳優や、まだ若手や新人で知名度の低い俳優たちのことだ。この中から将来の大スターが生まれる可能性がないことはないのだが、今のところは先頭集団に付いていけていない人たちばかりである。どちらにしろ、この映画を見れば、21世紀に入ってデビューした俳優たちの多くをカバーすることができるだろう。

ハリウッド版「ファイト・クラブ」は衝撃の大どんでん返しが売りの脚本重視の映画であったが、このボリウッド版「Fight Club」は悪い意味でハリウッド版の影も形もなかった。2つの映画の共通点は、「ファイト・クラブ」という殴り合いのクラブが存在することだけで、それ以外は全く違う映画であった。そして残念なことに、ボリウッド版の方が遥かに深みのない映画になってしまっていた。最も致命的な欠点は、前半と後半で大きな溝があることだ。「ファイト・クラブ」が出て来るのは前半だけで、後半は全く別のストーリーと言っても過言ではない。最後の決闘シーンで思い出したように殴り合いが始まるが、全く脈絡がない。題名を「ファイト・クラブ」とする必要性すら感じなかった。

キャストの中で最も有望なのはザイド・カーンであろう。「Main Hoon Na」(2004年)や「Dus」(2005年)のヒットにより、現在人気上昇中の男優である。「Fight

Club」でもいい演技をしていた。ディノ・モレアは、まだモデルっぽさが残っているものの、俳優らしくなって来た。リテーシュ・デーシュムクはほとんど殴り合いに参加していなかったのが気になった。ソハイル・カーンはこの映画のプロデューサーでもある。腕っ節の強い寡黙な男という得意な役を演じていた。というより、彼はそういう役しか演じないような気がする。ソハイル・カーンが映画中で乗っていた大型バイクは、彼の愛車らしい。アーシーシュ・チャウドリーはどちらかというとコミック・ロールであったが、濃い顔をしているので、こういうおちゃらけた役は似合っていないと思う。スニール・シェッティー、ラーフル・デーヴ、アシュミト・パテール、ヤシュ・トーンクなどの悪役側俳優も、目立った活躍はできていなかった。

はっきり言って男の映画だったので、女優陣はほとんど出番がなかったし、出て来る必要性も感じなかった。ディーヤー・ミルザーだけはかわいさが際立っていた。特にデパートでザイド・カーンをからかうシーンがよかった。アムリター・アローラーは全く理解不能のキャラクター。ほとんどアイテム・ガール出演である。ネーハー・ドゥーピヤーは友情出演とのことだが、蛇足に近かった。

映画はムンバイーとデリーが舞台になっていた。デリーのシーンで最も印象に残ったのはアンサル・プラザのロケのシーンであろう。アーシーシュ・チョウドリーとソハイル・カーンが、ヤシュ・トーンクら悪党と戦うシーンだ。アシュミト・パテールやネーハー・ドゥーピヤーも出て来る。その後に登場するクトゥブ・ミーナールが見えるオープン・カフェは特定できなかった。

「Fight Club」は、ハリウッド版「ファイト・クラブ」の単なる焼き直しでない点は評価できるが、その原作よりも明らかに楽しくない映画なので、これでは「そのままパクッた方がよかった」と変な文句を言われてもおかしくないだろう。ただ、たくさんの若手男優が登場するので、現在どんな男優がボリウッドにいるのかを概観するには役立つだろう。

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)に入学して以来、ずっと親しくしているインド人の友人がいる。ビプルという名前である。ビハール州ラージギール近くの農村出身で、SC(指定カースト)、つまり「不可触民」とか「ダリト」と呼ばれる後進階級のための留保枠で入学してきた学生である。インドには他にST(指定部族)、OBC(その他の後進カースト)などの留保枠があり、入学や就職の際に優遇されている。だが、そのおかげで学生の学力には大きな溝が出来てしまっている。やはりブラーフマン階級の学生は飛び抜けて優秀であることが多く、後進階級の学生は英語も満足にできないような人が少なくない。彼らの書くレポートなどを読んでもその差は歴然としている。ビプルもあまり優秀な学生ではなく、MA(修士)からMPhil(準博士課程)に進学するときに試験に落ちてしまって留年している。MAの頃は、ビプルに必要な参考書や文献などをコピーさせてもらったりしており、彼のおかげでMAを何とか修了することができたと言っても過言ではない。だからビプルには一目置いているし、ビプルも引き続き僕にいつも親切にしてくれている。ちなみに、ビプルはSCだからと言ってどうしようもないくらいの貧乏な家の出というわけではないようだ。ビプルの父親は公務員で、土地も所有しており、使用人も雇っているくらいの経済力を持っているらしい。

ビプルの友人に、アジャイという学生がいる。アジャイはスペイン語学科の学生で、ビプルと同じ寮に住んでいた。現在では仕事をしている。アジャイもビハール州出身である。JNUの学生は出身地ごとに固まる傾向にある。特にビハーリー(ビハール出身者)の結束は固い。JNUではインド人新入生に寮が宛がわれるのに時間がかかることがあり(外国人留学生はすぐに部屋がもらえる)、部屋のない学生は友達や知り合いの部屋に居候させてもらうことが多い。その際に、やはり同郷の学生の部屋に居候することが多く、それが地域ごとの結束につながっているのだと思う。ビプルもしばらく定住場所がなく、部屋が割り振られるまでしばらくアジャイの部屋に居候していた。そういう関係で僕もビプルを訪ねてアジャイの部屋へよく行っており、アジャイとも多少親交があった。

そのアジャイが結婚することになった。いわゆるお見合い結婚である。結婚式は、アジャイの故郷、ビハール州ジャムイーで行われるとのこと。僕にも招待状が届いた。ビプルも行くようだ。ジャムイーを地図で調べてみたら、ビハール州南東部に位置していた。州都パトナーよりもさらに先である。一応ジャムイー県の県庁所在地ではあるが、旅行ガイドには名前すら載っていなかったので、特に何もない場所であろう。ビハールの片田舎、またその片田舎での結婚式は興味があるし、ちょうど日程が空いていそうだったのでOKしておいた。当然ながら、デリーからジャムイーまでの旅費や、向こうでの滞在費、食費など、全てアジャイ持ちである。その代わり、帰りの列車のチケットはなかった。片道切符での旅行ということになる。だが、個人的にウッタル・プラデーシュ州東部のヴァーラーナスィーやイラーハーバードに用事があったので、ついでに帰りがけにそれらの都市も併せて旅行することに決めた。

アジャイが用意してくれたのは、19日(日)午後4時15分ニューデリー駅発の、2304プールヴァー・エクスプレスのSL(スリーパー・クラス)のチケット。午後2時頃にJNUへ行ってビプルやその他のアジャイの友人たちと合流し、一緒に615番のバスに乗ってニューデリー駅に向かった。

僕にとっては、バスから既に旅行が始まっていた。昔は毎日バスを利用していたものだが、バイクを買って以来、滅多にバスに乗らなくなってしまっていた。最後にバスを利用したのがいつだったかは思い出せないが、おそらくバイクを盗まれた2004年12月に仕方なくちょっとバスを利用して以来になるだろうから、1年振りぐらいになる。しかも615番のバスはJNUのブラフマプトラ寮からミントー・ロード(ニューデリー駅)を結んでいる。ほとんど始点から終点まで乗ったことになる。これだけ長い時間バスを利用したのは、多分2年半振りぐらいだろう。というわけで、バスに乗り込んだときからとてもドキドキしてしまった。やはりバスの座席に座っていると視線が高いので、バイクに乗っているときと風景の見え方が全然違う。しかもバスは止まり止まり進んで行くので、景色の細かい部分を観察することができる。デリーのような街でも、至る所にフォトジェニックな景色が転がっていることに改めて気付かされた。しかも車掌や乗客が話す言語!これ以上ないほど生き生きとした、生のヒンディー語である。僕はバイクに乗り出してから、多くのものを失ってしまったのではないかとちょっと寂しい気分になってしまった。これからはたまにはバスに乗ってみようか。

ニューデリー駅に着き、プールヴァー・エクスプレスが発車するプラットフォームを探し、しばらく列車がやって来るのを待った。プールヴァー・エクスプレスはデリーとハーウラー(コールカーター)を結ぶ北インド横断鉄道で、外国人旅行者にもお馴染みの列車である。この列車はインドの中でも特に人口が密集している地域を通るので、乗客の数も多い。プラットフォームも人人人で溢れ返っていた。

ニューデリー駅のプラットフォーム

このとき多少問題が発生していた。アジャイは十数人分の座席を予約していたのだが、その内の3人が来れなくなってしまったのだ。ビプルは窓口へその3人分のチケットをキャンセルしに行っていた。その間にプラットフォームに列車がやって来た。とりあえずSL車両に乗り込んで座席を確認していた。スリーパー・クラスで旅行するのも久し振りだ。スリーパー・クラスとはつまり寝台車で、冷房などはない。セカンド・クラス(2等座席車)の次に安い席である。寝台を見てみると、埃まみれになっていて非常に不潔であった。スリーパー・クラスに乗って来る乗客も、時々変なのがいるので注意しなければならない。ちょっと憂鬱な気分になっていたところ、ビプルが戻って来て、「AC(冷房車両)へ行くぞ!」と叫んだ。「え?ACの席を取ってたの?」と思いつつも、ビプルの後に付いて行った。確かにASE(冷房車両エクステンション)に座席があった。スリーパー・クラスの座席を予約したのに、なぜかAC車両の座席がもらえた。ただし、十数席予約した内の3席のみがACだった。これはどういうわけだろうか?

実は、これはインド鉄道が今年2月15日から新しく始めたサービスである。そのサービスは、もし上のクラスに空席がある場合、下のクラスの座席を予約した乗客が予約を早くした人から順番に自動的に上のクラスにアップグレードされるというものだ。スリーパー・クラスは3等AC寝台に、3等AC寝台は2等AC寝台に、2等AC寝台は1等AC寝台に、という具合である。ザ・ヒンドゥー・オンライン版のこの記事が詳しい。だが、突然施行されたこのサービスはプラットフォームで大混乱を巻き起こしていた。最も問題なのは、「自動的に」アップグレードされてしまうことだ。アップグレードされてしまった乗客は、新しい自分の座席を必死になって探し回らなければならない。どこにアップグレードされたのかを示すチャートのようなものは今のところ用意されていない。幸い、ビプルがチケットをキャンセルしに行ったときに窓口でアップグレードされたことが伝えられたので、僕たちは迷わずに済んだ。3席のみACになったのは、それらだけは早めに予約していたからだ。僕やビプルは早めに結婚式出席を表明していたため、アップグレードされていたのだった。しかし、アップグレードのことをよく把握していない乗客の多くが自分の座席を求めてプラットフォームを右往左往しており、列車発車後も通路は荷物を持って汗まみれになっている乗客の通行が絶えなかった。アップグレードされたおかげで家族などと離れ離れの座席になってしまった乗客もいるようで、TT(車掌)に「AC座席はいらないから、元に戻してくれ」と泣きついていた人も見た。ラールー・プラサード鉄道大臣が打ち出したアップグレードというサービスは悪くない。おかげで僕もAC車両で旅行することができた。だが、もっとシステマティックにやらないとかえって逆効果である。アップグレードは列車出発4時間前に決定されるらしい。インド鉄道のウェブサイトで予約状況やアップグレード状況を確認することができるので、もし時間があるなら出発前にネットカフェなどでチェックした方がいいかもしれない。

結局、僕とビプルの他、ロシア語学科の学生ヴィクラムがAC寝台車でのんびりと旅行することができた。他の仲間たちは通常の寝台車だったが、時々AC車両へやって来ては涼んで行った。AC車両は毛布や枕が支給されたりして快適でいいのだが、唯一の欠点は窓が黒く塗られており、外の景色が見にくいことだ。列車やバスに乗っているときは、風景をボーっと眺めているのが好きなのだが、AC車両ではあまりそういうことができない。会話をしたり本を読んだりして時間を潰した。

ビプルとビハールの農村風景

列車の中から撮影

プールヴァー・エクスプレスは午前9時頃にパトナー駅に到着し、午前11時半頃に目的地であるジャムイー駅に到着した。ジャムイー駅に降り立つと、アジャイが出迎えに来ていた。

ジャムイー駅で抱き合うアジャイと友人たち

黄色いクルターを着たのがアジャイ

ジャムイー駅からアジャイが用意してくれた自動車に乗って、ジャムイーで唯一ホテルらしいホテルであるアティティ・パレスへ行った。アティティ・パレスのワンフロア全ての部屋が貸し切りになっており、それぞれ適当に部屋を決め、シャワーを浴び、昼食を食べて休憩した。部屋は全てバスルーム付きで、悪くなかった。

アティティ・パレス

昼食を食べた後、ビプルと一緒に少しジャムイーを散歩してみたが、割と活気のある市場がある以外は特に何もない田舎町であった。何と言うか、中途半端に発展している町で、特に魅力を感じなかった。どうせならもっと田舎の方が面白かった。どうやらビプルの故郷は電気も来ていないような本当のド田舎らしい。もうすぐビプルの従兄弟の結婚式があるようで、今から僕はその結婚式にも招待されてしまっている。そういえば、ビプルがハンカチを買いたいと言ったので、市場の布屋でハンカチを購入したのだが、その店の親父は偶然アジャイの親戚であり、その後結婚式でも出会った。すごい狭い社会である。

ジャムイーの市場

3時半頃に出発すると言われていたのでずっとホテルで待っていたのだがいつまで経っても出発する気配がなかった。その間、インド人たちは酒を買って来て飲んでいた。通常、インドの結婚式では酒類は出ない。よって、参列者たちは自分で酒を飲んで景気をつけてから結婚式会場へ行く。特に花婿側(ラルケーワーレー)の参列客は、バーラートと呼ばれる結婚パレードのときに花婿の前で踊らなければならないので、ハイテンションになっている必要があるのだ。僕もオールド・モンク(インド名産ラム酒)を飲んでテンションを上げた。同じくアジャイの結婚式に参列するために来たサナーはイスラーム教徒なのだが、酒を飲んでかなり酔っ払っており、「イスラーム教徒でも酒を飲んで踊りを踊れることを証明してやるぜ!」と意気込んでいた。ちなみに、僕の結婚式参列コスチュームは、昔ムンバイーで買った芸人風の黄色いクルター・パージャーマーである。変な話だが、今回結婚式に参加した人の中でクルター・パージャーマーを着ていたのはほぼ僕のみだった。花婿のアジャイもスーツを着ていた。

友人のサナーと共にホテルのレストランの前で

既にサナーはかなりやばい状態

壁には「酔っ払った状態で中に入ることを禁じる」と書かれている

7時半頃にようやくホテルを出発。いったいどういう日程になっているのか全然把握していなかったのだが、ジャージャーという隣町へ自動車で行くことになった。アジャイの花嫁はジャージャー出身であり、花嫁側(ラルキーワーレー)の町で結婚式は行われるようだ。ジャムイーからジャージャーまでは30kmほどらしいのだが、道がひどい状態で、自動車で約1時間半かかった。

ジャージャーに着き、披露宴会場へ行くと、一室でアジャイが座っていた。アジャイや彼の父親に挨拶をした。その後、別の一室に通されて軽食を振る舞われた。特に何をするわけでもなく時間だけが過ぎ去って行った。ジャージャーをちょっと散歩してみたが、真っ暗闇でよく分からなかった。

ある病院の壁には「ここで胎児の性別検査は行われていません」と注意書き

インドでは女児であることが分かると中絶する人が多いため

午後10時過ぎ、やっとバーラートの準備が整った。アジャイは無数の花で飾られた自動車に乗り込み、その前後を楽隊が陣取った。デリーの結婚式では花婿は馬に乗ることが多いのだが、ここでは自動車であった。都会では馬がオシャレで、田舎では自動車がオシャレ、というないものねだりであろうか?午後10時半、バーラートは出発した。どうやら楽隊は2グループ雇われているようだった。交替で楽曲を演奏していたが、お互い牽制し合いながら攻撃的な演奏合戦が繰り広げられていた。最もよく流れた曲は、「Aksar」(2006年)の「Jhalak」。意外なことに、「Bunty

aur Bubli」(2005年)の「Kajra Re」は一度も演奏されなかった。花婿側参列者は花婿の前で踊りを踊る。踊るというよりも踊り狂う。みんな酔っ払っているので尋常ではない。特にサナーは滅茶苦茶に踊っていた。しかも参列者同士で喧嘩も勃発。何とか周囲の人々が止めたが、喧嘩を吹っかけた人はどこかで携帯電話を落としてしまったようだ。現代のバーラートはスピーカーで音楽を流し、電飾で飾り立てるので電気が必須である。そのため、バーラートには必ず発電機が同行する。だがこの発電機は旧型なのか黒煙をモウモウと噴き出しており、喉が痛くなった。バーラートがある程度ジャージャーの市場を進むと、今度はUターンして、披露宴会場へ戻って行った。その際、バーラートの進む道で花火が炸裂した。とんでもない火薬量。インドの花火は基本的に火薬量が半端ではないが、参列者の誰もが「こんなにうるさい花火は初めてだ」と口を揃えるくらいの爆発力であった。耳を塞いでいないと鼓膜が破れそうだ。遠くにいても爆風が襲って来る。楽隊の演奏合戦、踊り狂う参列者、一触即発の喧嘩騒ぎ、モウモウと吹き出る黒煙、轟く爆音、今までにないほどカオスかつエネルギッシュなバーラートであった。

バーラートの様子

バーラートが披露宴会場に戻って来ると、花嫁の父親やパンディト(僧)が花婿やその父親を迎えた。会場にはステージが設けられており、王様が座るような豪華な椅子が2つ置かれていた。まずは花婿がその椅子に座った。しばらくして、会場には花嫁が入って来た。花嫁も花婿の隣に座った。JNUの友人たちはアジャイをはやし立てる。「アジャイ、トゥム・サンガルシュ・カルテー・ラホー!ハム・トゥマーレー・サート・ハェン!(アジャイ、戦い続けろ、俺たちはお前の仲間だ)」これはJNUでよく使われるシュプレヒコールである。頃合いを見計らって花輪交換が行われた。花婿と花嫁は壇上に立って、お互いの首に花輪をかける。インドでは、異性の首に花輪をかける行為は、結婚了承の印になる。まずは花婿が花嫁の首に花輪をかけ、次に花嫁が花婿の首に花輪をかけるのだが、このときちょっとした悪ふざけが行われることが多い。花婿側の家族が花婿を持ち上げたりして、なかなか花嫁が花婿の首に花輪をかけられないようにするのだ。ところが、花嫁のシャーリニーは、花輪をかけられた途端、その悪ふざけが行われる前に、隙をついて花婿の首に花輪をかけてしまった。会場から歓声が上がる。これはアジャイの亭主関白の危機である!

披露宴の様子

左下は、野菜や果物で作られたガネーシュ(象神)

花輪交換が終わるとフォト・セッションが始まる。参列者は順番に新郎新婦と記念撮影をする。会場にはビュッフェ形式で食事も用意されており、参列者は自由に食事をとることができる。ヒンドゥーの結婚式なので、ヴェジタリアン料理しかない。この時点で既に午前1時頃。僕は疲れ果てて食欲がなかったのであまり食べることができなかった。この後、深夜に火の回りを七回回ったりする婚姻の儀式が行われるのだが、もうビプルたちはジャムイーに帰るようなので、僕も帰ることにした。

インドの結婚式はとにかくノロノロと進行して、必ず何らかの混乱があり、非常に疲れる。ビハールの結婚式ということで楽しみにしていたのだが、期待外れな点も多かった。もっと伝統的な形態の結婚式を予想していたのだが、変に都会指向で、僕にとってあまり目新しさがなかった。おそらく田舎の人は都会っぽい結婚式に憧れがあるのだろう。また、普通バーラートは花婿の家や花婿側会場から出発して、花嫁の家や花嫁側会場へ到着するものだが、この結婚式では花嫁側会場から出発して花嫁側会場へ戻って来るという変則的な形式であった。

午前9時頃に目が覚めた。僕は今日、ウッタル・プラデーシュ州東部にあるヴァーラーナスィー(バナーラス、またはカーシーとも呼ばれる)へ行くことにしていた。当初はビプルも一緒に来ると言っていたが、デリーに住んでいる従兄弟の結婚式の準備のための用事が急に入ったらしく、すぐにデリーに帰らなければならなくなったため、僕1人でヴァーラーナスィーへ行くことになった。ビプルたちは僕のことを右も左も分からない外国人だと思っていろいろ世話を焼いてくれるのだが、はっきり言って彼らよりも僕の方が旅慣れている。彼らは自分の故郷とデリーを往復したことぐらいしか旅行経験がないのだ。それなのに僕の行動を必死に抑えようとする。その心遣いはとてもありがたいのだが、そのギャップがストレスを生みそうだったので、単独で行動することができるようになって肩の荷が下りた気分だった。

なるべく今日の日中にヴァーラーナスィーに着きたかったので、昼前にホテルを出てジャムイー駅に向かった。ビプルもパトナー駅まで同行してくれることになった。ところが2つ問題が発生していた。まずは列車の本数が少ないこと。ジャムイーはジャムイー県の県庁所在地であり、一応の発展は見せているが、まだまだ辺鄙な田舎町であることを列車の便の悪さが如実に物語っていた。11時頃にジャムイー駅に着いたのだが、パトナー方面へ行く列車は1時にならないとなかった。しかもその列車はパセンジャーと呼ばれる鈍行列車で、ジャムイーとパトナーの中間にあるキウール駅までである。その後は2時半のプールヴァー・エクスプレスに乗るしかなかった。どうせパセンジャーに乗っても、パトナーに着く前にプールヴァー・エクスプレスに追い抜かれてしまうらしい。バスはどうかと思ったが、ジャムイーからパトナー方面へ行くバスはないらしい。よって、行きと同じく帰りもプールヴァー・エクスプレスに乗ることにした。プールヴァー・エクスプレスは曜日によって停車駅が違うのだが、本日の列車はヴァーラーナスィー駅には停車しない。その代わり、ヴァーラーナスィー近郊のムガル・サラーイ駅に停車するので、そこで降りることにした。

もうひとつの問題はビハール州の州首相ニーティーシュ・クマールであった。どういう運の巡り合わせか、ちょうど今日、ニーティーシュ・クマール州首相がジャムイーで演説を行うことになっていた。そのため、昨日からジャムイーは厳戒態勢が敷かれており、警察がパトロールを行っていた。驚いたのは道路の舗装状態の激変である。昨日はどこも凸凹道だったのが、一夜の内に主要道路が舗装されていた。州首相を迎えるために突貫工事で舗装が行われたのだろう。こういうところにインド人のいい加減さと見栄っ張りさが見て取れる。とにかく、州首相演説会のせいで、ジャムイーは異常な興奮状態に包まれていた。

ニーティーシュ・クマール州首相演説会場

一旦はジャムイー駅まで行ったものの、2時半の列車で行くことにしたので、再びホテルに戻ることにした。元々プールヴァー・エクスプレスでパトナーやデリーに向かう人たちもいたので、彼らと一緒にホテルで昼食をとり、2時前にホテルを出た。今回のアジャイの結婚式にJNUから参列した人たちは皆ビハール出身で、結婚式のついでに故郷に寄って行く人が多かった。それ以外の人たちは皆プールヴァー・エクスプレスでそのままデリーへ直行する。その内2人だけ、AC寝台車両の席が取れていた。僕は一応ジャムイーからムガル・サラーイまでの普通乗車券を買い(92ルピー)、AC寝台車両に便乗させてもらうことにした。ムガル・サラーイ駅には8時半頃到着する予定なので、就寝時間まで居座る必要はなく、ちょうどよかった。

ハーウラー発ニューデリー行きの2303プールヴァー・エクスプレスは、ほぼ時間通りにジャムイー駅にやって来た。列車は2分間しかジャムイー駅に停まらない。急いでAC車両を見つけて乗り込んだ。実は普通乗車券で寝台車両やAC車両に乗るのは違反なのだが、今回はインド人の友人たちが一緒なので心強かった。TT(車掌)には「他の車両に席があるが、一時的にこっちに来ている」と言っておいた。ただ、思わぬ危険性が潜んでいた。車内のスタッフが行きのプールヴァー・エクスプレスと同じだったのだ。19日にデリーを出たプールヴァー・エクスプレスは20日にハーウラーに着き、翌日21日に今度はデリーに向けて出発する。スタッフが同一だったとしてもおかしくはない。やはり僕の顔は覚えられていたようで、「あれ、もう帰るのか?」と言われてしまった。面白かったのは、車内で軽食を売り歩いている、制服を着たスタッフ以外の人まで同じ顔ぶれだったことだ。彼らはプールヴァー・エクスプレスに寄生して生計を立てているのだろう。インド鉄道もそれを黙認しているのだろうか?

普通乗車券でAC車両に乗ったりする際、やはり同じコンパートメントの人たちの了承と協力を得ることも重要なことだ。幸い、僕が乗り込んだコンパートメントの人たちは皆親切な人たちだった。カシュミール人ビジネスマン3人、ビハール州出身のお爺さん1人、ベンガル人ジャーナリストのおじさん1人が乗っていた。ベンガル人ジャナーリストのおじさんは、「ヒモ人生のすすめ」をとうとうと説いていた。カシュミール人は僕に夕食を分けてくれた。なかなか楽しい移動になった。

午後5時頃にパトナー駅に到着。そこからがまた長く感じたが、ムガル・サラーイ駅には午後8時半に到着した。皆の協力のおかげで、AC車両便乗は無事に完了した。

ムガル・サラーイ駅でオート・リクシャーに乗り、アッスィー・ガートへ向かった(150ルピー)。ヴァーラーナスィーに3年住んでいる友人の話では、最近ヴァーラーナスィーでホットなのはアッスィー・ガート付近らしい。新しいホテルがいくつか建っているようだ。友人の勧めに従って、アッスィー・ガートのホテル・ハイファに宿泊することにした。部屋は典型的中級ホテルといった感じで、ヴァーラーナスィーのガート沿いにあってはかなり清潔な部類の部屋に入るだろう。1泊500ルピー。バスルーム付きで、24時間ホット・シャワー利用可。スタッフも親切であった。ハイファに併設されているレストランは、中東料理が食べられる点でユニークである。元々アラブ人がインド人と共同経営していたレストランであり、味は確かだ。

ヴァーラーナスィーを訪れた最大の理由は、プレームチャンドの生家を訪ねることであった。プレームチャンド(1880-1936)は近代ヒンディー文学の巨匠であり、日本文学に無理矢理当てはめると夏目漱石(1867-1916)ぐらいの存在になると思う。そのプレームチャンドを研究テーマに決めたので、プレームチャンドが滞在した町や村を巡ってみたいと思っていたが、とりあえず今回はヴァーラーナスィー近郊にある生まれ故郷ラムヒー村を訪れてみようと考えていた。

プレームチャンド

プレームチャンドの息子アムリトラーイが著したプレームチャンドの伝記「Premchand: Qalam Ka Sipahi(プレームチャンド:ペンの闘士)」には、プレームチャンドの生まれ故郷ラムヒー村について以下のような記述がある。

バナーラスからアーザムガルへ向かう道を4マイル(6.5km)ほど行った場所にラムヒーという名の小さな村がある。クルミー(農民カースト)の家が20戸ほど、クマール(壺職人カースト)の家が1、2戸、タークル(領主)はただ1戸、イスラーム教徒の家が3、4戸、そしてカーヤスト(書記カースト)の家が9、10戸ほど、それがこの村の全人口である。

プレームチャンドは郵便局員だった父親の転勤や、自身の都合により、幼年時代から晩年まで北インド各地を転々とし、ラムヒー村にずっと住んでいたわけではないが、それでも郷愁は常にラムヒー村にあり、たまに村に帰って来ては過ごしていた。ヴァーラーナスィーに用事があるときは、ラムヒー村から徒歩で街に赴いていた。このラムヒー村からヴァーラーナスィーの間で歩きながら見聞きしたことが、彼のいくつかの小説の題材になっていると言われている。プレームチャンドは生まれてから死ぬまで貧しい生涯を過ごしたと考えられがちだが、実は比較的裕福なカーヤストの家に生まれ、死んだときもある程度の財産を持っていた。その証拠は、プレームチャンドがラムヒー村に建てた3階建ての家である。その時代に、3階建ての建物を村に建てることは並大抵のことではない。今でもこの建物は残っていると聞いていた。また、昨年はちょうどプレームチャンド生誕125周年の年で、連邦政府はバナーラス・ヒンドゥー大学(BHU)と共同でラムヒー村にプレームチャンド研究センターを設立する計画を発表した。それがどの程度進んでいるかも調べてみたかった。

ラムヒー村の大体の位置はアムリトラーイの記述のおかげで分かっていたが、念のためにホテルで聞いてみた。そうしたらあるオート・ワーラーがラムヒー村を知っていると言うので、彼に行ってもらうことにした。四大仏教遺跡のひとつとして有名なサールナートの近くでもあるので、ついでにサールナートも寄ってもらうことにした。往復の料金は350ルピーで手を打った。

ヴァーラーナスィーの語源は、ヴァルナー河+アッスィー河である。つまり、元来ヴァーラーナスィーは、ヴァルナー河とアッスィー河に挟まれた地域のことを言う。ヴァルナー河はヴァーラーナスィーの北端を流れ、アッスィー河はちょうど僕が宿泊しているアッスィー・ガートの辺りを流れている。アッスィー・ガートから北上し、ヴァルナー河を越え、まずはブッダが悟りを開いた後に初めて説法を行ったサールナートに向かった。

サールナートを以前訪れたのは2000年のことになる。つまり、6年振りの訪問であった。最近、久し振りにインドの観光地を訪れるとその変貌振りに驚かされることが多いが、サールナートもそのひとつであった。昔は廃墟と原っぱの中に34mの高さの巨大なダメーク・ストゥーパがそびえ立っていたと記憶しているのだが、現在サールナートのダメーク・ストゥーパ周辺は芝生がよく整備されたきれいな公園になっていた(入場料は外国人100ルピー、インド人5ルピー)。インドの国章である四面獅子柱頭を所蔵した博物館も、以前は「箱」に近い名ばかりの博物館だったように記憶しているのだが、現在では近代的かつよく整備された立派な博物館に変貌を遂げていた(入場料は2ルピー)。

重要な仏教遺跡のひとつ、サールナート

左上はダメーク・ストゥーパ、右上はストゥーパ外壁の彫刻

左下は博物館、右下はアショーカ王石柱の基部

サールナートはガーズィープル方面へ続く国道29号線沿いにあり、ラムヒー村へ行くには一旦ヴァーラーナスィー方面へ戻って、アーザムガル方面へ続く道へ行かなければならない。その道の途中で左へ折れる道があり、そこを行けばすぐにラムヒー村である。一応看板らしきものはあったが、ヒンディー語で書かれているし、露店が看板の前に立っていて道標を隠してしまっているので分かりにくいかもしれない。そのまま道を進んで行き、ラムヒー村に入ってすぐのところにある3階建ての建物がプレームチャンドの建てた家であった。

プレームチャンドの家

「ムンシー・プレームチャンドが住んでいた家」という緑色のヒンディー語の看板が家の前に立っているからすぐに分かった。当時、役人は「ムンシー」と呼ばれていたらしい。プレームチャンドは郵便局員の家系に生まれたため、「ムンシー・プレームチャンド」とか「ムンシー・ジー」と呼ばれることが多い。その看板の他、プレームチャンドの思想を示す4つの文言がヒンディー語で書かれた黄色い看板も立っていた。そこに書かれていることは以下の通り。

1.高尚な思想と独立の正当性を説き、我々の心に先進性と闘争心と不安を催させる文学のみが我々にとって有益である。子守唄のような文学は無用である。なぜなら現在の我々にとって、これ以上眠ることは死を意味するからである。

2.神とは正義を守り、正義のために命を捧げる者のことを言う。もしそれを知りながら素知らぬ振りをするならばそれは正義への背徳であり、もしその者の目にこの不正が少しも映らないならば、それは盲人かつ愚か者である。神であろうはずがない。

3.ダウリー(結婚持参金)問題の解決は、この風習が社会から嫌悪の眼差しを向けられない限りありえない。世論がこの風習を下賎なものと見なさない限り、この問題は引き続き残っていくだろう。

4.女性が家でしている仕事は、男性が外で金を稼ぐためにする仕事よりも数倍重要である。

ラムヒー村に入った途端にプレームチャンドの家が見つかってしまって多少拍子抜けだったのだが、それよりもさらに呆然としたのは、家の保存状態であった。家の扉は開いており、勝手に中に入ることができたのだが、2階と3階の床は抜け、壁はヒビだらけで、今にも崩れ落ちそうなほどボロボロの状態になっていた。プレームチャンドの家の管理はアムリトラーイらによって政府に託されたのだが、政府は全く修復作業などに着手しておらず、荒れるに任せる状態になってしまっている。

今にも崩れ落ちそうなプレームチャンドの家

2階、3階の床が抜けてしまっている

家のそばにはプレームチャンドが掘った井戸もあった

プレームチャンドの家の写真を撮っていたら、村の少年たちが集まって来た。彼らの話によると、プレームチャンドはこの家よりも、その裏にある1階建ての家に主に住んでいたようだ。その家は広い庭のある2部屋のみの小屋だった。プレームチャンドの死後、一時は病院になっていたらしいが、今では扉は閉ざされていた。その庭の一角にプレームチャンドの胸像と記念碑が立っていた。

プレームチャンド記念碑

プレームチャンドが生まれ育ったラムヒー村を散歩してみた。てっきり貧しい村かと思っていたが、パッカー・マカーン(レンガ造りの家)がけっこう建っていて驚いた。それでも村の多くの家はカッチャー・マカーン(泥造りの家)であった。

上段はプレームチャンドの家の近所の一角

おそらくカーヤストなどの上層階級の住宅街

ある家の壁に「プレーマーラヤ(愛の家)」とか

「ラムヒー・プレームチャンドプリー(プレームチャンド村)」という表札を発見

中段右は州政府が工事を始めたが途中で頓挫してしまったという貯水湖

今では子供たちのクリケット場になっていた

下段左はカッチャー・マカーン

ちなみに、新聞などで報じられていた「プレームチャンド研究センター」らしきものは影も形も見当たらなかった。プレームチャンドの名前の付いた図書館はあったが、プレームチャンドに関する全ての文献や手書きの原稿などの貴重資料を所蔵しているとか、そういう類のものではなく、ただの村の図書館という感じだった。

ラムヒー村には、生前のプレームチャンドを知るラームスーラトという名のお爺さんが住んでいる。ジャーナリストや研究者など、プレームチャンドの足跡を追う人は必ずこのお爺さんにインタビューするらしい。プレームチャンドが死去した1936年に15、6歳だったというから、もう85歳ぐらいになる。右手がプルプルと震えていて、今にもぶっ倒れてしまいそうなヨボヨボのお爺さんだったが、暇そうにしていたので話をすることができた。突然訪れたため、僕も質問を全く用意していなかったのだが、どうせなら生のプレームチャンドの性格や言動などを聞きたいと思っていた。しかし、ラームスーラトさんはほとんど本で読めば分かるようなことしか語ってくれなくて、「とにかくプレームチャンドはいい人だった」みたいなことを繰り返していた。元々ウルドゥー語の作家だったプレームチャンドがヒンディー語で作品を書き始めたことに関しても間違ったことを言っており、これはあまり参考にならなさそうだと思ったので、早めに会話を切り上げて立ち去った。

プレームチャンドの生き証人、ラームスーラトさん

ラムヒー村からヴァーラーナスィーに戻り、昼食を食べた後、ヴァーラーナスィー在住歴3年以上の友人と会って、ヴァーラーナスィー観光に付き合ってもらった。ヴァーラーナスィー観光と言っても既に何度も訪れているので、今まで訪れなかった場所や最新スポットなどを巡ることにした。まず行ったのはトゥルスィー・マーナス寺院。ヴァーラーナスィーは古代から学問の中心地であり、中世から近代までのヒンディー文学の重要人物の多くもヴァーラーナスィーと関係している。ゴースワーミー・トゥルスィーダースもその1人だ。トゥルスィーダースは16〜17世紀に北インドで活躍した詩人であり、彼が著した「ラームチャリトマーナス」は中世ヒンディー文学の金字塔であるばかりか、インド人の心の拠り所になっている。現在インドで一般に「ラーマーヤナ」として知られている物語は、伝説的詩人ヴァールミーキがサンスクリット語で著した「ラーマーヤナ」ではなく、トゥルスィーダースがヒンディー語の一方言に分類されるアワディー語で著した「ラームチャリトマーナス」である。トゥルスィー・マーナス寺院は、トゥルスィーダースが住んでいたとされる場所に建っており、1964年に建造された。

トゥルスィー・マーナス寺院

トゥルスィー・マーナス寺院が特異なのは、2階建ての白亜の建物の内壁に、「ラームチャリトマーナス」全7編の叙事詩が最初から最後まで刻まれていることだ。こんなことを考えるのはインド人くらいしかいないのではなかろうか?詩の他に、物語に沿った挿絵も飾られている。

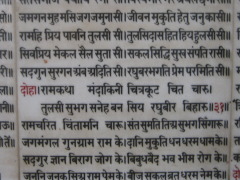

寺院の内壁に刻まれた「ラームチャリトマーナス」の詩

これはバールカーンド編第31ドーハー付近

「ラームの物語は天の川、心洗われる美しい楽園、

そしてスィーターとラームの住む愛の森」というような意味

しかし、インド人にとってこの寺院の最大のお楽しみは、寺院2階奥にあるジオラマコーナーであろう(入場料2.5ルピー)。ラームの物語などのシーンが機械仕掛けの動くジオラマで再現されている。それが非常に幼稚というかしょうもないというか、およそ寺院の荘厳な雰囲気とは相容れないから笑える。いったいこれは寺院なのか遊園地なのかよく分からないが、インドの寺院ではこういう日本人には理解不能なことが往々にして行われている。そしてやはり寺院の中で最も混雑しているのもこのジオラマコーナーなのだ。

スィーター・スワヤンバル(ラームとスィーターの結婚式)のシーン

人形が動く動く

トゥルスィー・マーナス寺院を見終わった後は、友人の家を見せてもらうことにした。自称「ヴァーラーナスィー有数の高級住宅街」に住んでいるらしく、その真偽を確かめたかったのだが、確かにガート沿いの窮屈な町並みとは全く違った邸宅街の1軒屋の1階に住んでいた。町の名前はグルダーム・コロニーと言うようだ。デリーのGK1くらいのレベルの住宅街という感じがした。

グルダーム・コロニー

グルダーム・コロニーから再びガート方面へ歩いていると、面白い寺院を見つけた。「ヤッターマン」などのタイムポカン・シリーズに出て来るようなシャレコウベが門に飾られた変な寺院である。門には「アゴール・ピート、バーバー・キーナーラーム・スタル、クリーン・クンド」と書かれていた。どうやらアゴール派という宗教の寺院のようだ。面白そうだったので中に入ってみた。内部は写真撮影禁止であったが、やはりシャレコウベが祀られていて面白すぎたので、こっそり写真を撮影しておいた。

ご神体?

寺院の入り口で英語とヒンディー語のパンフレットをもらった。英語版の方はミススペリングだらけで読みにくかったが、ヒンディー語の方はちゃんと書かれていた。冒頭の文章からこの寺院がぶっ飛んでいることがうかがい知れた。

一般に、この寺院とアゴール派の歴史は400〜500年で、バーバー・キーナーラームがこの派の開祖だという認識が流布してしまっているが、それは事実無根の誤りである。この寺院とアゴール派の歴史は無限の時より続いているのだ。この世に生命が誕生したときから、この寺院とアゴール派は存在しており、今日でも存続しており、これからも連綿と続いていくのである・・・

一見するとヒンドゥー教の分派のようだが、一応パンフレットには、「ヒンドゥー教でもなく、イスラーム教でもなく、スィク教でもなく、キリスト教でもなく、ただのシヴァ派でもなく、ただのシャークト派でもなく、ただのヴィシュヌ派でもない。清浄なる人類のための宗教であり、人間性こそが最高の教義である」と書かれており、ただのヒンドゥー教亜種ではなさそうだ。一説によると死体を食べているというが・・・。何か教義に反することをすると、「お〜し〜お〜き〜だ〜べ〜」ということになるのだろうか?

その得体の知れない寺院のそばにあるのが、現在「ヴァーラーナスィーで最もオシャレ」と言われるカフェ、イーバ・カフェである。「ヴァーラーナスィーのホリエモン」と言われる杉本昭男氏プロデュースのカフェで、今年1月にオープンしたばかり。確かにヴァーラーナスィーの常識を覆すオシャレなデザインと内装である。ただ、基本的にはカフェのようで、ラップ、プリン、ケーキなどの軽食や、紅茶、コーヒー、ジュースなどの飲み物しかメニューがない。これで本格的な食事が出て酒類も出たら完璧だろうが、まだまだ障壁が多そうだ。杉本氏と一度会ってみたかったのだが、あいにく氏は留守にしていた。僕はカフェオレとプリンを食べた。ちなみに、イーバ・カフェの住所は「B

3/335 B, Shivala, Varanasi」である。

イーバ・カフェ

ヴァーラーナスィーのダシャーシュワメード・ガートでは、毎日夕方にアールティーが行われている。初めてインドを訪れた1999年、このアールティーを見て、インドに惚れ込んでしまった思い出がある。だから、ヴァーラーナスィーのアールティーを見るといつも、あのときの自分が目の前に立っているような感慨深い気持ちになる。だが、今回アールティーを見に行ったのは感傷にふけるためではなかった。最近ヴァーラーナスィーで噂になっている「モバイル・バーバー」を見るためであった。モバイル・バーバーとは、つまり携帯電話を持ったサードゥ(修行者)のことである。噂によるとモバイル・バーバーはラリター・ガート付近に住んでいる図体のでかいサードゥで、アールティーの時間になるとトリシュール(三叉の槍)を打ち鳴らして早足でガートを歩いて行き、アールティーのときには主役級の席に座り込んで儀式を見守っているという。地元の人々もモバイル・バーバーを見ると次から次へと「ジャイ・マハーデーヴ!」と足元にひれ伏して祝福を求めるという。これは只者ではない。イーバ・カフェからガートへ直行してみると、既にアールティーは始まっていた。多くのインド人や外国人の観光客がアールティーを眺めている。ガートの中心に3人の人物が座っており、真ん中の人はハルモニウムを演奏しながら歌を歌っていた。その右隣の人はタブラーを叩いている。左隣にはおかしな格好をしたサードゥが座っていた。これがモバイル・バーバーらしい!携帯電話らしきものは手に持っていなかったが、モバイル・バーバーと呼ばれるほどなのできっとどこかに携帯電話を持っているのだろう。う〜む、サードゥのくせに携帯電話を持っているとは・・・株の取引でもしているのであろうか?それにしても、ヴァーラーナスィーには有象無象あらゆる人間が集まって来ており、その中でもサードゥは特に目を引く存在だが、サードゥの中にも勝ち組負け組があるのが面白い。サードゥもショービジネスである。ガートは彼らにとってのステージだ。モバイル・バーバーのように人目を引くパフォーマンスに成功したサードゥは、アールティーで主役の座を得ることができる。華やかなアールティーの裏では、あまりパフォーマンスが得意そうでない「負け組」のサードゥが、アールティーを見に集まった外国人観光客に、申し訳なさそうに布施を求めていた。サードゥの世界も厳しそうだ。きっとブッダも、人目を引くパフォーマンスに成功したサードゥの一種だったのだろう。

モバイル・バーバーに謁見

一番奥の灰色の人物

アールティーを見終わった後は、バンガーリー・トーラーにあるシヴァという新しいレストランでパスタを食べた。その後、インターナショナル・ミュージック・センターという場所で日本人のスィタール奏者とタブラー奏者が演奏をするというので見に行った(50ルピー)。旅行者なのか長期滞在者なのか、観客の中には日本人が多かった。こんなに多くの日本人がヴァーラーナスィーにいるのか・・・とちょっと驚いてしまった。ちょうど大学の春休みの時期なので、大学生も多いのかもしれない。

ところで、このインターナショナル・ミュージック・センターで旧知の知り合いと偶然再会したのだが、どうもお忍びでヴァーラーナスィーに来ているらしいので詳細は書かないでおく。それにしても、ヴァーラーナスィーは何かが起こる町である。まるで「オー・シャンゼリゼ」という歌に出て来るシャンゼリゼ通りのようだ。インドは好きな人と嫌いな人がはっきり分かれる国だと言われ、インド好きの人の中でもさらにヴァーラーナスィーが好きな人と嫌いな人がはっきり分かれる傾向にあるが、僕はヴァーラーナスィーに憧れに似た執着を感じる人間の1人である。

最近の悩みはいい写真が撮れなくなったことである。インド留学当初は、新鮮な視線があったためか、常にカメラを持って歩き回っていたためか、いい写真をたくさん撮ることができた。だが、次第にインドの生活に慣れてくるにつれて、本当に写真にしなければならない瞬間や対象をみすみす逃してしまうことが多くなって来たように思う。ヴァーラーナスィーは世界でも有数のフォトジェニックな街である。ヴァーラーナスィーに来たら写真の勘が少しは戻るかと期待していたが、かえって自分のセンスのなさを痛感することになった。ヴァーラーナスィーはどこを撮っても絵になってしまうため、その中からユニークな写真を撮ろうとすると非常に難しかった。どの風景を撮っても、次の瞬間には「これは以前に誰かが撮っただろう」という疑念が沸き起こって来る。昨日と今日の朝、カメラを持ってガートをウロウロしたが、特にいい写真は撮れなかった。・・・かえってヴァーラーナスィーで被写体として面白いのは外国人旅行者なのではないかと思った。

ヴァーラーナスィーのガート

午後9時半頃にヴァーラーナスィー駅前のバススタンドでイラーハーバード行きのバスに乗った。バススタンドと言ってもバススタンドと呼べるようなものはない。バスがただ道端に並んで客待ちをしているだけだ。よく言われることだが、北インドはバスの便がよくない。鉄道が発達していることもその一因だが、最大の要因は、大半の旅行者がキセル乗車をして列車移動していることのようだ。無料で移動できるのに、乗ったら金を必ず取られるバスでは移動したくない、ということらしい。だからウッタル・プラデーシュ州やビハール州では長距離バス交通が発達しない。それに加えて、ウッタル・プラデーシュ州のバスの車掌は横柄な態度の人が多いような気がする。ヴァーラーナスィーで乗ったバスの車掌も、運賃を多めに言ったり、お釣りをごまかそうとしたり、胡散臭い人間であった。

ちなみに、「Allahabad」はアラハーバードなどと表記されることが多いが、ヒンディー語表記に合わせてイラーハーバードと表記することにしている。インド人の発音は、イラーハーバードかアッラーハーバードである。イラーハーバードはヒンドゥー教の中心地のひとつであると同時に、20世紀前半は政治と学問の中心地としても大いに栄えた。また、イラーハーバードの住民が話すヒンディー語は非常に美しい。

午後1時半頃に、ガンガー(ガンジス)河を越えて、ガンガー河とヤムナー河の合流点サンガムを一望の下にできる橋を渡り、イラーハーバードに到着した。まずしなければならないことはデリーへ帰る準備であった。列車でもバスでもいいから、今日の夕方くらいにデリーに向けて出発したかった。バスを降りたところで待っていたオート・ワーラーが、「デリー行きのバスは午後8時半に出ているが、列車で行った方がいい。午後9時半に出るプラヤーグラージ・エクスプレスはどうだ?寝台席は今からでも取れるだろう」と言うので、まずは列車の予約を試みてみることにした。2417プラヤーグラージ・エクスプレスはイラーハーバード始発の列車で、ニューデリーへ直行する。他の駅からイラーハーバードへ来る列車よりも席は取りやすいだろう。イラーハーバード駅北口にある予約窓口で、予約フォームに必要事項を記入し、列に並んで順番が来るのを待った。・・・が、いつまで経っても列が消化されない。係員がノロノロと作業をしているというよりも、購入者側に問題がある。問い合わせ用の窓口が別にあるにも関わらず、予約窓口で係員に行き先を告げて相談し、予約する列車を決めているからだ。しかも「レディース・ライン」の習慣がさらに列の進行を遅らせている。インドでは社会的弱者の女性の便宜を図るため、女性の横入りが黙認されている。女性はズカズカと横入りしてきてチケットを予約しようとする。そういう女性が次から次へとやって来るので、真面目に列に並んでいる男性陣の順番がいつまでも回って来ないのだ。そしてランチタイム。2時〜2時15分の間はランチタイムということで窓口が閉まってしまう。見事にランチタイムにぶつかってしまい、15分間無為に列に並んで待たなければならなかった。今日は夕方までに用事を済まさなければならないのだが・・・!こういう訳なので、だんだん怒りが溜まってきた。やっと僕の順番が回ってきたのは午後3時前。1時間以上待たされたことになる。だが、せっかくこれだけ待ったのに、本日のプラヤーグラージ・エクスプレスはAC寝台車も通常の寝台車(スリーパー・クラス)も席がなかった。スリーパー・クラスのウェイティング・リストの番号は70番。微妙な数字だ。だが、せっかくこれだけ待ち続けたので、それを無駄にしないためにもウェイティング・リストでもいいからスリーパー・クラスの座席を予約することにした。ちょっとやけくそになっていたところもある。経験上、ウェイティング・リストの場合はスリーパー・クラスが一番席が取りやすい。座席数が最も多いからだ。運賃は286ルピー。500ルピー札を渡す。すると、「36ルピーはあるか?」と聞かれた。財布を確かめてみると35ルピーしかない。「35ルピーしかありません」と答えると、「どこかで36ルピーを作って来い。チケットはそのときに渡す」と、お釣りとして250ルピーだけを渡された。怒りが爆発しそうになったが、何とかこらえて近くの人に「1ルピーを恵んでくれ」と頼んだが、みんな形ばかりポケットをまさぐって、「持ってない」と冷たい返事。1ルピーぐらいいいだろう!このカンジュース(ケチ)!と激怒しながら売店へ行って、12ルピーのミネラルウォーターを50ルピー札を出して購入、1ルピー貨幣を得ると、36ルピーを予約窓口に渡してチケットをもらった。ウェイティング・リストのチケットのためにここまで屈辱を味わうとは・・・!そういえば前回イラーハーバードに来たときもいろいろ屈辱を味わった覚えがある。イラーハーバードは外国人に冷たい街なのか・・・?

列車予約に時間がかかってしまったので、昼食も食べずにすぐに用事を済ませることにした。イラーハーバードでの用事はヒンディー語の書籍を購入することであった。イラーハーバードにはいくつか重要なヒンディー語書籍の出版社があり、どうしてもデリーで手に入らない本がいくつかあったので、この際出版社を直接訪れて購入しようと思っていたのだった。まず行ったのは「15-A,

Mahatma Gandhi Marg」にあるローク・バーラティー。イラーハーバードは線路を挟んで北側は英領時代に造営された整然とした市街地(シヴィル・ライン)、南側は旧来のゴチャゴチャとした市街地(チャウク)となっている。デリーでは多くの出版社がオールド・デリーにあるので、イラーハーバードもそんな感じかと思っていたが、意外なことにローク・バーラティーはイラーハーバード随一の繁華街であるマハートマー・ガーンディー・マールグにあった。しかし、その建物はいかにも古めかしく、中に入ってみると本の山となっていた。天井近くの壁面には、まるで日本の小学校の音楽室に偉大な音楽家の写真が並んでいるように、ヒンディー文学の巨匠たちの顔写真が並んでいた。わざわざ出版社を訪れた甲斐があり、必要だった本も手に入った。

ローク・バーラティー

次に向かったのはハンス・プラカーシャン。プレームチャンド関連の書籍を出版している出版社である。ローク・バーラティーで住所を聞いて、サイクル・リクシャーで行った。住所は「18,

Nyay Marg」。アショーク・ナガルという町にあるとの情報も得ていた。また、「ドゥープ・チャーンウ」とも言われた。かなり混乱したのだが、辿り着いてみて納得した。ハンス・プラカーシャンは、プレームチャンドの息子のアムリトラーイ(既に死去)の元私邸であり、邸宅の名前が「ドゥープ・チャーンウ」であった。「ドゥープ・チャーンウ」とは「光と影」という意味。庭に大きな木が生い茂っており、確かに光と影を作り出していた。ハンス・プラカーシャンはその邸宅の裏庭にある小屋であった。ちょうどプレームチャンドの孫アーローク・ラーイの奥さんがいて、本に関する相談に乗ってくれた。おかげで必要な書籍も手に入った。なぜか邸宅の玄関に東大寺に関する日本語のポスターが貼ってあって驚いたのだが、どうやらラーイ夫妻は数年前に東京、京都、奈良などを旅行したらしい。ちなみに、アーローク・ラーイは現在デリー大学で英文学を教えている。

ドゥープ・チャーンウとハンス・プラカーシャン

壁にはプレームチャンドの肖像画が

最後に、ウルドゥー語の書籍を求めてチャウクの「30 Chak」にあるキタービスターンという出版社へ向かった。チャウクはオールド・デリーのような喧騒で、キタービスターンを見つけ出すのに少し苦労したが、サイクル・ワーラーの勘がよかったおかげで何とか辿り着くことができた。しかし、店の主人がおらず、ウルドゥー語が読めない娘が店番をしていた。ヒンディー語ほどスラスラ読むことができないウルドゥー語の書籍を本棚の中から自分で見つけ出すのは困難で、とうとう諦めてしまった。一応、すぐに必要だった本はローク・バーラティーとハンス・プラカーシャンで手に入ったので、それだけで十分満足であった。

実はイラーハーバードは2回目なのだが、今まで満足に観光をしたことがなかった。訪れたのはサンガムとクスルー・バーグくらいである。だから時間が余ったら、ジャワーハルラール・ネルーの旧邸宅であるアーナンド・バヴァンやイラーハーバード大学を見てみたいと思っていたのだが、残念ながら時間がなかった。キタービスターンを出た後、2月17日にオープンしたばかりというマクドナルドを見ただけであった。このマクドナルドはイラーハーバード1号店。シヴィル・ラインのアトランティス・モールの1階にある・・・とは言ってもモールはまだ全然未完成で、マクドナルドしか店舗が入っていなかった。店内は若者や家族連れで大いに賑わっていた。それにしても、イラーハーバードのような保守的なイメージのある街にマクドナルドがオープンするのはすごいことのような気がする。その内ヴァーラーナスィーにもマクドナルドがオープンするのだろうか?

イラーハーバードのマクドナルド

マハートマー・ガーンディー・マールグには小さな軽食屋が軒を連ねている。マクドナルドがあまりに混んでいたので、それらの軽食屋のひとつに入って軽食を取った後、とりあえずデリー行きのバスが本当にあるのか、リーダー・ロード・バススタンドへ行って確かめてみることにした。もしバスが快適そうなら、ウェイティング・リストの列車チケットを捨ててバスで帰ろうと思っていた。リーダー・ロード・バススタンドはカーンプル方面へ行くバスが発着しているバススタンドだが、やはりバススタンドとは名ばかりで、ただ道端にバスが並んでいるだけだった。そこで聞いてみると、デリー行きのバスは午後6時に出てしまったという。昼間会ったオート・ワーラーは午後8時半と言ってたのに・・・!これは一杯食わされたか!だんだんイラーハーバードがすごく嫌な街に思えてきた。カーンプルからならデリー行きのバスがたくさん出ているとの情報も得たが、イラーハーバードからカーンプルまでは5時間以上かかる。カーンプルに到着したときにはもう深夜になってしまっている。その時間にデリー行きのバスが見つかるかは怪しく、これではデリーに帰り着くのが大幅に遅れる可能性があった。バスでデリーに帰るのは諦め、ウェイティング・リストのプラヤーグラージ・エクスプレスに運命を託すことにした。

イラーハーバード駅のプラットフォームの椅子に腰を下ろし、列車の出発時間を待った。もし席が取れなかったら、TT(車掌)に泣くつくか、2等車両でインド人たちと押し合いへし合いしながら座席だけでも確保するか、と考えていた。午後8時半過ぎ、掲示板にウェイティング・リストの状況が発表された。まるで大学の合格発表の気分である。あまり期待していなかったのだが・・・なんと席が取れていた!マーシャー・アッラー!しかし何だかおかしい。僕と同じ座席の人がもう1人いる。つまり、2人に1席が宛がわれていることになる。席がないよりは、ウェイティング・リストのチケットを持つ2人で1席を共有した方がマシだろう、というインド鉄道の温かい心遣いなのだろうか、それともこれはおちょくられているのだろうか?僕と同じ席の人の名前を見てみると、シュリーヴァースタヴと書かれている。名前から察するにプレームチャンドと同じカーヤスト・カーストの人のようだ。年齢は30歳、男性。チャートにはこれだけ情報が載っている。いったいどんな人だろう。とにかく、主導権を握るために、列車が来たら宛がわれた席を真っ先に確保するしかない。そう考えていると、プラットフォームにプラヤーグラージ・エクスプレスが入って来た。まだ時計は9時前である。かなり早く来たことになる。早速自分の席を探して座り込み、同じ席の人の到着を待った。

シュリーヴァースタヴ氏は9時過ぎにやって来た。向こうもウェイティング・リストのチャートを見て僕の情報を得ていたようだ。変な名前だからすぐにこれは外国人だと予想していたらしい。しかも僕が日本人であることを一発で見抜いていた。只者ではなさそうだ。さらに驚いたことに、僕がヒンディー語を話すことまで何となく勘付いていた。職業を聞いてみると弁護士。これは弁護士特有の鑑識眼なのだろうか?しかし、基本的にいい人だったので安心した。

狭い寝台を2人で共有することは容易なことではなかったが、それでも明日の朝までにデリーに辿り着けない可能性もあったので特に不満はなかった。どうしても身体の格好がおかしくなってしまって、よく眠ることができなかったが、12時間以上座り続けるよりはマシだと自分に言い聞かせて我慢した。プラヤーグラージ・エクスプレスは午前7時頃にニューデリー駅に到着した。

| ◆ |

2月24日(金) Taxi No. 9211 |

◆ |

旅行から帰って来たばかりで眠たかったのだが、時間を無駄にしないためにもPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Taxi No. 9211」を見た。「9211」は「ナォー・ドー・ギャーラー」と読む。これはヒンディー語の慣用句のひとつであり、「逃げる」という意味である。直訳すれば「9+2=11」という意味だが、これがなぜ「逃げる」という意味になるのか、詳細は不明だ。ただ、「11」という数字は「徒歩」という意味がある。「ナンバー11のバスで行く」と言ったら、「歩いて行く」という意味になる。「11」という数字の形が、2本の足に見えるかららしい。

「Taxi No. 9211」のプロデューサーは「Bluffmaster!」(2005年)を大ヒットさせたラメーシュ・スィッピー、監督は「Deewar」(2004年)のミラン・ルトリヤー、音楽はヴィシャール・シェーカル。キャストは、ナーナー・パーテーカル、ジョン・アブラハム、サミーラー・レッディー、ソーナーリー・クルカルニー、シヴァージー・サタム、クルシュ・デーブー、プリヤンカー・チョープラー(特別出演)、サンジャイ・ダット(ナレーション)など。

| Taxi No. 9211 |

ジャイ・ミッタル(ジョン・アブラハム)は大富豪実業家の御曹司だった。ところが病死した父親の遺言書には、全ての財産を親友のバジャージ(シヴァージー・サタム)に譲ると書かれていた。ジャイはバジャージを告訴し、本当の後継者は自分であると主張する。それを証明するため、まだ病気になっていなかったときに父親が書いた遺言書を裁判所に提出する必要があった。その遺言書は銀行のロッカーに預けてあった。だが、ジャイは昨晩、恋人のルーパーリー(サミーラー・レッディー)と別れた後に自動車をぶつけてしまい、タクシーで移動しなければならなかった。ジャイが乗ったのは、ラーガヴ(ナーナー・パーテーカル)の運転する9211番のタクシーだった。【写真は、ジョン・アブラハム(左)とナーナー・パーテーカル(右)】 ジャイ・ミッタル(ジョン・アブラハム)は大富豪実業家の御曹司だった。ところが病死した父親の遺言書には、全ての財産を親友のバジャージ(シヴァージー・サタム)に譲ると書かれていた。ジャイはバジャージを告訴し、本当の後継者は自分であると主張する。それを証明するため、まだ病気になっていなかったときに父親が書いた遺言書を裁判所に提出する必要があった。その遺言書は銀行のロッカーに預けてあった。だが、ジャイは昨晩、恋人のルーパーリー(サミーラー・レッディー)と別れた後に自動車をぶつけてしまい、タクシーで移動しなければならなかった。ジャイが乗ったのは、ラーガヴ(ナーナー・パーテーカル)の運転する9211番のタクシーだった。【写真は、ジョン・アブラハム(左)とナーナー・パーテーカル(右)】

ラーガヴは、妻(ソーナーリー・クルカルニー)には保険会社に勤めていると嘘をつきながらタクシーの運転手をしている男であった。だが、ここ3ヶ月金に困っていた。急いでいたジャイはラーガヴにスピードを出すよう要求する。だが、スピードを出した途端、ラーガヴのタクシーは事故に遭ってしまう。ラーガヴは警察に連れて行かれた一方、ジャイは逃げ出して銀行へ向かう。だが、ロッカーを開けるために必要な鍵をどこかでなくしてしまっていた。事故に遭ったときにタクシーの中に落とした可能性が高かった。

ジャイは警察署に行って、拘留されていたラーガヴに鍵のありかを聞く。ラーガヴは鍵を持っていたが、ジャイの態度が気に食わなかったので持っていない振りをする。気がすまないジャイはラーガヴの家まで行って、彼の妻にラーガヴがタクシーの運転手をしていることをばらしてしまう。真実を知った妻は、ラーガヴが自分に嘘をついていたことを知ってショックを受け、息子を連れて実家に帰るための列車のチケットを取る。警察から脱走して来ていたラーガヴは、ジャイが秘密をばらしたことを知って復讐を開始する。ジャイはラーガヴの妨害をかわして何とか裁判所まで辿り着く。裁判長は、明日の朝までに遺言書を持って来なかったらバジャージの主張を認めると宣告する。一方、ラーガヴはロッカーから遺言書を取り出して、ジャイの家に侵入して、遺言書をビリビリに破る。そのときジャイは、ラーガヴの息子が通う学校に行って話をし、うまくラーガヴをおびき出して警察に逮捕させることに成功する。だが、家に帰ったジャイは、遺言書が無残な姿になっているのを見て落胆する。これで勝訴の可能性はなくなった。ちょうどその日はジャイの誕生日だった。友人たちがジャイの家にやって来ていたが、みんな形だけの悔やみの言葉を述べて去って行ってしまった。恋人のルーパーリーすらもジャイのもとを去って行った。

全てを失ったジャイは、ラーガヴを保釈させる。ジャイとラーガヴは、ジャイの家に行って一杯飲む。実は今日はラーガヴの誕生日でもあったことが発覚する。ジャイに同情したラーガヴは、ソファーの奥から遺言書を取り出す。破ったのはただのコピーであった。これでジャイは30億ルピー相当の父親の遺産を受け継ぐことが可能となった。そのお返しとして、ジャイは実家に帰ろうとしていたラーガヴの妻と息子を引き留める。駅まで行ったものの、虚しく家に戻って来たラーガヴは、ジャイが妻と息子を引き留めてくれたことを知って涙する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

全く違う世界に住む2人の男の偶然の出会いから始まるトラブルに満ちた1日とその解決を描いた作品。2時間ほどの短い映画であり、典型的なインド映画の手法ではないが、それでもインド映画のエッセンスに満ちた点で高く評価できる。「Rang

De Basanti」(2006年)と並んで、21世紀のネオ・ボリウッドの方向性を示してくれる映画と言えそうだ。

主人公は大富豪の御曹司ジャイ・ミッタルと、タクシー運転手ラーガヴ・シャーストリー。2人の共通点と言えば、ムンバイーに住んでいること、自己中心的な性格であること、同じ誕生日であること、そして金の問題に巻き込まれていることであった。2人はお互いにお互いを罠にはめ合うまで険悪な状態になるが、お互い人生の敗北者となった途端に心を通い合わせるようになり、最後にはお互いがお互いに失ったものを取り戻すのに手を貸す。失ったものを取り戻しただけでなく、2人は今までの自分の自己中心的な態度の過ちを認識し、改心する。これは映画中のキャラクター設定の違いであるが、その2人を演じたジョン・アブラハムとナーナー・パーテーカルも全く違うタイプの男優であることも興味深い。ジョン・アブラハムはモデル出身の人気スターである一方、ナーナー・パーテーカルは圧倒的な演技力を武器に名声を獲得して来た曲者男優である。この2人が、お互いにお互いを打ち消すことなく、見事な調和を保っていたのも映画の魅力のひとつになっている。

やはりナーナー・パーテーカルは素晴らしい演技である。特に最後のシーン、実家に帰ってしまったと思っていた妻や息子、そしてジャイを見て、「ハッピー・バースデー、ハッピー・バースデー」と2回つぶやいたり、誕生日ケーキを前に泣き崩れたりするところの演技から、彼の魅力をひしひしと感じた。大俳優ナーナー・パーテーカルを前に、ただでさえ発展途上の俳優ジョン・アブラハムは粗が目立ってしまうかと思われたが、全く遜色なかった。配役がよかったのだろうか、ジョン・アブラハムはこの映画でさらにスターの階段を駆け上がったと言えるだろう。

ソーナーリー・クルカルニーは久々にスクリーンで見た気がする。「Bride & Prejudice」(2004年)以来か。いつの間にか既婚の女性が似合う女優になってしまっていた。サミーラー・レッディーは「Musafir」(2004年)での演技が印象的な女優だが、本作品での彼女はあまり魅力を感じなかった。彼女が演じたルーパーリーは、もっとゴージャスな女優が演じるべきであった。最後にプリヤンカー・チョープラーが特別出演するが、どちらかというとプリヤンカーの方が適役だったかもしれない。

ちなみに、登場人物のミッタルやバジャージという名前は、実在のインド系大財閥から取られている可能性が高い。ミッタル財閥のラクシュミー・ナーラーヤン・ミッタルは世界有数の大富豪に数えられているし、バジャージ財閥はオート・リクシャーや二輪車の製造で有名である。両者ともマールワーリー商人の家系である。

音楽はヴィシャール・シェーカル。「Bluffmaster!」と非常に似たシャレた雰囲気の曲が多い。「Boombai Nagariya」や「Meter

Down」などが名曲と言える。特に映画本編が終わった後に流れる「Meter Down(Rock N Roll Mix)」はいい。ジョン・アブラハムとナーナー・パーテーカルの変な服装と踊りにも注目。最近のボリウッド映画には、エンド・ロール直前や最中に大団円またはオマケの性格の強いミュージカルが流れることが多くなってきた。「Kaal」(2005年)の最後に流れる「Tauba

Tauba」ではジョン・アブラハム、ヴィヴェーク・オベロイ、イーシャー・デーオール、ラーラー・ダッターなどが大団円的ダンスを踊っていたし、「Bunty

Aur Bubli」(2005年)の最後に流れる「B n B」ではアミターブ・バッチャンがヒップホップな踊りを見せていたし、「Ek Ajnabee」(2006年)の最後に流れる「They

Don't Know」では、サンジャイ・ダットが特別出演していたし、「Aksar」(2006年)の最後に流れる「Jhalak Dikhlaaja」では、イムラーン・ハーシュミー、ウディター・ゴースワーミー、ディノ・モレアが登場して踊っていた。タイトル・ロールのときに本編とは関係ないミュージカルが流れるのは以前からあったが、エンド・ロールのミュージカルは一種のトレンドと言えるだろう。ジャッキー・チェンの映画のエンド・ロールに必ずNGシーン集が流れるのと似ている。

「Meter Down(Rock N Roll Mix)」

映画は45日間の短期間でムンバイーの市街地において撮影されたらしい。ムンバイー在住の人にとっては、見慣れた場所がたくさん出て来るのかもしれない。リュック・ベッソン監督の「Taxi」(1998年)を髣髴とさせるカー・チェイス・シーンもあった。やたらと自動車がぶつかるシーンが多かったが、最も圧巻なのは、ラーガヴの愛車である9211番のタクシーが列車に激突されて木っ端微塵になるシーンであろう。

「Taxi No. 9211」は、「Zinda」(2005年)や「Rang De Basanti」に続いてヒットを記録しそうな映画である。昨年12月の「Bluffmasteer!」、今年1月の「Zinda」や「Rang

De Basanti」、そして2月の「Taxi No. 9211」と、ボリウッドには新感覚の面白い映画が続いており、2006年はなかなか好調な滑り出しをしていると言える。

本日夜、ボリウッドで最も権威のある映画賞、フィルムフェア賞が発表された。毎年フィルムフェア賞のノミネート作品をベースにボリウッドの1年を振り返っていたのだが、今年はビハール州に旅行に行っていてその機会を逃してしまった。よって、今回はノミネート作品と受賞作品を合わせて、2005年のボリウッドを振り返ろうと思う。基本的に各賞には5人または5作品がノミネートされ、その中から1人または1作品が受賞となる。受賞者または受賞作品は★印で示した。

|

Best Film

作品賞 |

| ★ |

Black |

|

Bunty Aur Bubli |

|

No Entry |

|

Page 3 |

|

Parineeta |

2005年は新人監督旋風が吹き荒れた年だった。「Amu」のソーナーリー・ボース、「Shabd」のリーナー・ヤーダヴ、「Socha Na Tha」のイムティヤーズ・アリー、「Zeher」のモーヒト・スリー、「Lucky」のラーディカー・ラーオ&ヴィナイ・サプルー、「Kaal」のソーハム、「Naina」のシュリーパール・モーラーキヤー、「Parineeta」のプラディープ・サルカール、「My

Wife's Murder」のジジー・フィリップ、「Ramji Londonwaley」のサンジャイ・ダイマー、「Aashiq Banaya

Aapne」のアーディティヤ・ダット、「Salaam Namaste」のスィッダールト・ラージ・アーナンド、「Chocolate」のヴィヴェーク・アグニホートリー、「James」のローヒト・ジュグラージ、「Dil

Jo Bhi Kahey」のローメーシュ・シャルマーなどなど枚挙に暇がない。新人監督の他、TVドラマや俳優から映画監督に転身した人も数人おり(例えば「Yahaan」のスジート・サルカールや「Mr

Ya Miss」のアンタラー・マーリーなど)、新鮮な作品が多かった。しかしながら、新人監督の作品の中で作品賞にノミネートされたのは、プラディープ・サルカール監督の「Parineeta」のみだった。

ノミネートされた5作品の内、ちょっと意外なのはお下品なコメディー映画「No Entry」がランクインしていることだ。確かに同映画は大ヒットしたが、作品賞にノミネートされるような類の映画ではなかったように思う。その他の作品は順当なノミネートであろう。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督渾身の「Sarkar」、アカデミー賞でインドの代表作に選ばれた「Paheli」、2005年の一番の期待作であった「Mangal

Pandey」、プラカーシュ・ジャー監督の「Apaharan」などがノミネートされなかったのも意外であった。

受賞作はサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Black」。同作品は今回の第51回フィルムフェア賞で技術部門を含めて11部門を制覇した。この受賞数は過去最高らしい。素晴らしい作品ではあったが、賞を総ざらいするほど優れた作品ではなかったと思う。なぜならインド映画らしさがあまりなかったからだ。もしこの「Black」の大成功がボリウッド映画のハリウッド化のきっかけになるとしたら、それは非常に危険なことである。ボリウッドがハリウッド化したら、ハリウッドにかなうはずがないのだ。ボリウッドはボリウッドの得意分野を死守していくべきであろう。インドはハリウッド映画よりも国産映画の方が人気を保っている、世界でも稀な牙城である。ボリウッドのハリウッド化は、ハリウッド帝国主義に呑み込まれることを意味する。ただ、サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督は、「Hum

Dil De Chuke Sanam」(1999年)や「Devdas」(2002年)のような典型的ボリウッド映画を作れる監督であり、「Black」のような作品をこれからも作り続けることはないだろうし、インド人観客の趣向もまだハリウッドよりもボリウッドに向いていると思う。

ちなみに、2005年の作品の中から、あまり注目を浴びなかったが個人的によかったと思う作品、つまりアルカカット賞作品を挙げるとすれば、それはカリード・ムハンマド監督の「Silsiilay」である。「Socha

Na Tha」が次点になる。

|

Best Director

監督賞 |

|

マドゥル・バンダールカル |

Page 3 |

|

ナーゲーシュ・ククヌール |

Iqbal |

|

プラディープ・サルカール |

Parineeta |

|

ラーム・ゴーパール・ヴァルマー |

Sarkar |

| ★ |

サンジャイ・リーラー・バンサーリー |

Black |

監督賞ノミネート作品には、作品賞でもノミネートされていた「Page 3」、「Parineeta」、「Black」の他、「Iqbal」と「Sarkar」が入っている。「Iqbal」は批評家の評価が非常に高かったのだが、僕はそれほど素晴らしい作品とは思わなかった。「Sarkar」はノミネートされて当然、というレベルであろう。だが、やはり「Black」のサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督が受賞した。

|

Best Actor

男優賞 |

|

アーミル・カーン |

Mangal Pandey |

|

アビシェーク・バッチャン |

Bunty Aur Bubli |

| ★ |

アミターブ・バッチャン |

Black |

|

アミターブ・バッチャン |

Sarkar |

|

サイフ・アリー・カーン |

Parineeta |

「Mangal Pandey」は、相当期待されていた割にはフィルムフェア賞とはあまり縁がなく、主演のアーミル・カーンが男優賞にノミネートされただけだった。アミターブ・バッチャンが「Black」と「Sarkar」でダブル・ノミネート。その息子のアビシェーク・バッチャンも「Bunty Aur Bubli」でノミネート。その他、「Parineeta」で主演したサイフ・アリー・カーンがノミネートされている。毎年賞レースの常連になっているシャールク・カーンの顔が見えないのが少し寂しい。「Paheli」での演技が評価されなかったようだ。受賞したのは、「Black」のアミターブ・バッチャンであった。

|

Best Actress

女優賞 |

|

プリーティ・ズィンター |

Salaam Namaste |

| ★ |

ラーニー・ムカルジー |

Black |

|

ラーニー・ムカルジー |

Bunty Aur Bubli |

|

シャルミラー・タゴール |

Viruddh |

|

ヴィディヤー・バーラン |

Parineeta |

2004年〜2005年にかけて、ラーニー・ムカルジーは絶頂期を迎えていたと言える。2005年のフィルムフェア賞(2004年公開作品対象)では、ラーニー・ムカルジーが主演女優賞と助演女優賞をダブル受賞し、今年のフィルムフェア賞では「Black」と「Bunty Aur Bubli」で主演女優賞ダブル・ノミネートとなった。ラーニー・ムカルジーのライバルとも言えるプリーティ・ズィンターは「Salaam Namaste」でノミネート。「Parineeta」で衝撃の映画デビューを果たしたヴィディヤー・バーランもノミネートされている。異色なのは「Viruddh」で「インドの理想的なお母さん」を演じたシャルミラー・タゴールのノミネートだ。結局受賞したのは「Black」のラーニー・ムカルジーであった。

これらは通常の作品賞、男優賞、女優賞であるが、フィルムフェア賞にはその他に批評家賞もある。だが、批評家賞も全て「Black」が受賞した。批評家作品賞は「Black」のサンジャイ・リーラー・バンサーリー、批評家男優賞は「Black」のアミターブ・バッチャン、批評家女優賞は「Black」のラーニー・ムカルジーである。また、新人男優賞は「Hazaaron

Khwaishein Aisi」のシャイニー・アーフージャー、新人女優賞は「Parineeta」のヴィディヤー・バーランになった。特にヴィディヤー・バーランは、「Parineeta」の演技でラーニー・ムカルジーを出し抜いていきなり主演女優賞を狙えただけの位置におり、将来大女優になっていく可能性が高い。

|

Best Actor In A Supporting Role

助演男優賞 |

| ★ |

アビシェーク・バッチャン |

Sarkar |

|

アミターブ・バッチャン |

Bunty Aur Bubli |

|

アルシャド・ワールスィー |

Salaam Namaste |

|

ナスィールッディーン・シャー |

Iqbal |

|

サンジャイ・ダット |

Parineeta |

助演男優賞にもアミターブ・バッチャンがノミネート。「Bunty Aur Bubli」で演じた飲んだくれ刑事役が評価された。その息子のアビシェーク・バッチャンも「Sarkar」でノミネート。「Iabal」のナスィールッディーン・シャーは順当であるが、「Salaam

Namaste」のアルシャド・ワールスィーと「Parineeta」のサンジャイ・ダットは少し意外である。受賞したのはアビシェーク・バッチャン。これでバッチャン親子が主演男優賞と助演男優賞を占有したことになる。2005年、アビシェーク・バッチャンはいつの間にか大スターになってしまった。「Sarkar」での助演男優賞の受賞はそれに拍車をかけるだろう。次に狙うは主演男優賞だ。

|

Best Actress In A Supporting Role

助演女優賞 |

| ★ |

アーイシャー・カプール |

Black |

|

ビパーシャー・バス |

No Entry |

|

サンディヤー・ムリドゥル |

Page 3 |

|

シェーファーリー・シャー |

Waqt |

|

シュエーター・プラサード |

Iqbal |

助演女優賞には子役俳優が2人ノミネート。「Black」で大人顔負けの演技を見せたアーイシャー・カプールと、「Iabal」で兄を支える心強い妹を演じたシュエーター・プラサードである。「Page

3」のサンディヤー・ムリドゥルも名脇役であり、ノミネートされるべきであろう。ただ、「No Entry」のビパーシャー・バスのノミネートはおかしいし、「Waqt」のシェーファーリー・シャーもあまり印象に残っていない。受賞したのはアーイシャー・カプール。まだ8、9歳の少女なのに助演女優賞を受賞してしまったのは末恐ろしい。将来女優になるのだろうか?

|

Best Actor In A Comic Role

コメディアン賞 |

| ★ |

アクシャイ・クマール |

Garam Masala |

|

アニル・カプール |

No Entry |

|

ジャーヴェード・ジャフリー |

Salaam Namaste |

|

ラージパール・ヤーダヴ |

Waqt |

|

サルマーン・カーン |

No Entry |

インド映画には必ずコメディアンが登場して観客を大いに笑わせてくれる。ヒーロー級の男優がコミック・ロールを演じることも多い。フィルムフェア賞のコメディアン賞は、個人的に最も気になる賞である。ノミネートされたのは、専業コメディアンの中では、今最も勢いのあるコメディアン、ラージパール・ヤーダヴと、「Salaam

Namaste」で強烈なキャラクターを演じたジャーヴェード・ジャフリー。その他、アクシャイ・クマール、アニル・カプール、サルマーン・カーンらヒーロー級男優の3人である。どうせなら専業コメディアンがこの賞を受賞すべきだと思うのだが、いつもヒーロー級男優の手に渡ってしまう。今年の受賞者も「Galam

Masala」のアクシャイ・クマールであった。

少し話題がそれるが、ノミネートされなかったものの、2005年の優れたコメディー映画を挙げるとすれば、「Mumbai Xpress」、「Kyaa

Kool Hai Hum」、「Maine Pyaar Kyun Kiya」、「Ramji Londonwaley」、「Deewane Huye

Paagal」などである。

|

Best Actor In A Villainous Role

悪役賞 |

|

アジャイ・デーヴガン |

Kaal |

|

アムリター・スィン |

Kalyug |

|

ケー・ケー・メーナン |

Sarkar |

| ★ |

ナーナー・パーテーカル |

Apaharan |

|

パンカジ・カプール |

Dus |

悪役賞も楽しみな賞のひとつである。「Kaal」のアジャイ・デーヴガン、「Sarkar」のケー・ケー・メーナン、「Dus」のパンカジ・カプールなどは悪役ながら主役級の演技をしていた。「Kalyug」のアムリター・スィンがノミネートされたのはちょっと納得がいかない。だが、受賞したのは「Apaharan」のナーナー・パーテーカル。これは文句ない。ナーナー・パーテーカルのような曲者俳優には悪役賞が最高の栄誉である。

|

Best Music

音楽賞 |

|

アドナーン・サーミー |

Lucky |

|

ヒメーシュ・レーシャミヤー |

Aashiq Banaya Aapne |

|

シャーンタヌ・モーイトラ |

Parineeta |

| ★ |

シャンカル・エヘサーン・ロイ |

Bunty Aur Bubli |

|

ヴィシャール・シェーカル |

Dus |

ミュージカル映画の伝統を踏襲するボリウッド映画では音楽も重要なウェイトを占めている。音楽賞にノミネートされたのは上記の5作品。「Aashiq

Banaya Aapne」、「Bunty Aur Bubli」、「Dus」のサントラは2005年で最もヒットしたし、「Parineeta」の音楽も素晴らしかった。一方、「Lucky」はノミネートされるほどではなかったと思う。「Zeher」、「Paheli」、「Mangal

Pandey」、「Salaam Namaste」、「Garam Masala」、「Kalyug」など、その他のヒット音楽がノミネートされなかったのは寂しい限りである。特に毎年常連となっているARレヘマーンの名前がなく、心にポッカリ穴が開いた気分だ。受賞したのは「Bunty

Aur Bubli」のシャンカル・エヘサーン・ロイ。「Kajra Re」の大ヒットが効いたのだろう。

音楽賞とは別に、優れた音楽監督に与えられるRDブルマン賞と、バックグランド曲の作曲家のためのBGM賞と、音響効果技術者のための音響賞という賞も用意されている。RDブルマン賞は「Parineeta」のシャーンタヌ・モーイトラ、BGM賞は「Black」のモンティー、音響賞は「Parineeta」のビシュワディープ・チャタルジーが受賞した。その他、コレオグラフィー賞は「Parineeta」のハワード・ローズメイヤーだった。「Kajra

Re」の「Buty Aur Bubli」でないのが意外である。

|

Best Lyrics

歌詞賞 |

|

グルザール |

Chup Chup Ke |

Bunty Aur Bubli |

|

グルザール |

Dheere Jalna |

Paheli |

| ★ |

グルザール |

Kajra Re |

Bunty Aur Bubli |

|

サミール |

Aashiq Banaya Aapne |

Aashiq Banaya Aapne |

|

スワーナンド・キルキレー |

Piyu Bole |

Parineeta |

優れたインド映画では、挿入歌の歌詞もストーリー進行上、非常に重要である。グルザールが3作品でノミネート。「Bunty Aur Bubli」の「Chup

Chup Ke」、「Kajra Re」と、「Paheli」の「Dheere Jalna」である。その他、「Aashiq Banaya Aapne」のタイトル曲を作詞したサミールと、「Parineeta」で最も耳に残る曲「Piyu

Bole」を作詞したスワーナド・キルキレーがノミネート。だが、「Kajra Re」の歌詞のヒンドゥスターニヤト(インドっぽさ)にかなう曲はなかったと見える。「Kajra

Re」でグルザールが受賞となった。

|

Best Playback Singer (Male)

プレイバック・シンガー賞(男性) |

| ★ |

ヒメーシュ・レーシャミヤー |

Aashiq Banaya Aapne |

Aashiq Banaya Aapne |

|

ソーヌー・ニガム |

Dheere Jalna |

Paheli |

|

ソーヌー・ニガム |

Piyu Bole |

Parineeta |

|

アーティフ |

Woh Lamhe |

Zeher |

|

KK&シャーン |

Dus Bahaane |

Dus |

男性プレイバック・シンガー賞は5人がノミネート。ソーヌー・ニガムは「Paheli」の「Dheere Jalna」と「Parineeta」の「Piyu

Bole」でダブル・ノミネート。「Aashiq Banaya Aapne」を作曲し、自ら歌も歌ったヒメーシュ・レーシャミヤー、「Dus」の「Dus

Bahaane」を歌ったKKとシャーンのチームがノミネートした他、「Zeher」の「Woh Lamhe」を歌ったパーキスターン人歌手アーティフもノミネートされるという変わった状況になっている。アーティフが受賞したら面白かったのだが、受賞者はヒメーシュ・レーシャミヤーであった。

|

Best Playback Singer (Female)

プレイバック・シンガー賞(女性) |

|

シュレーヤー・ゴーシャール |

Agar Tum Mil Jao |

Zeher |

|

シュレーヤー・ゴーシャール |

Piyu Bole |

Parineeta |

|

スニディー・チャウハーン |

Deedar De |

Dus |

|

スニディー・チャウハーン |

Kaisi Paheli |

Parineeta |

| ★ |

アリーシャー・チノイ |

Kajra Re |

Bunty Aur Bubli |

女性プレイバック・シンガー賞は3人がノミネートされた。シュレーヤー・ゴーシャールが「Zeher」の「Agar Tum Mil Jao」と「Parineeta」の「Piyu

Bole」でダブル・ノミネート、スニディー・チャウハーンが「Dus」の「Deedar De」と「Parineeta」の「Kaisi Paheli」で同じくダブル・ノミネート。その他、インド・ポップの先駆けとして知られるアリーシャー・チノイが「Bunty

Aur Bubli」の「Kajra Re」でノミネートされた。結局アリーシャーがダブル・ノミネートされた歌手たちを押しのけて受賞。「Kajra

Re」強し、である。

その他、技術部門の受賞者を列記しておく。撮影賞は「Black」のラヴィ・K・チャンダン、編集賞は「Black」のベーラー・セヘガル、芸術賞は「Parineeta」のケーシュトー・モンダル、タヌシュリー・サルカール、プラディープ・サルカール、脚本賞は「Page 3」のニーナ・アローラーとマノージ・ティヤーギー、ダイアログ賞は「Apaharan」のプラカーシュ・ジャー、ストーリー賞は「Hazaaron Khwaishein Aisi」のスディール・ミシュラー、シヴ・クマール・スブラマニアム、ルチ・ナーラーイン、アクション賞は「Dus」のアラン・アミーンであった。その他、インド映画の発展に貢献した映画人で贈られる生涯貢献賞は、今年はシャバーナー・アーズミーが受賞、フィルムフェア・パワー賞はヤシュ・チョープラーとアーディティヤ・チョープラー親子が受賞、フェア・ワン<今年の顔>賞は「Parineeta」のヴィディヤー・バーランが受賞した。

フィルムフェア賞では、各賞の受賞者発表の他、俳優などが踊りを披露する。今回の目玉はマードゥリー・ディークシトであった。二児の母親になったマードゥリーは、「Devdas」(2002年)の「Kaahe

Chhed Mohe」、「Maar Daala」、「Dola Re Dola」をメドレーで踊った。ファンにはたまらない瞬間であった。やはりマードゥリーの踊りはとろけるようで素晴らしい。その他、アイシュワリヤー・ラーイが「Kajra

Re」を踊ったのが印象的であった。アビシェーク・バッチャンが踊っているときに、頻繁に観客席のアイシュワリヤーの映像が映し出されたのはちょっと狙い過ぎだと思った。現在のボリウッドはアビシェークとアイシュワリヤーの結婚の話題で持ちきりである。その他、ハリウッド男優のウィル・スミスがスペシャル・ゲストとして登場し、ラーニー・ムカルジーに女優賞を手渡していた。12月に病気で倒れたアミターブ・バッチャンが壇上に上がったときに観客がスタンディング・オベーションで迎えていたのも印象的であった。

【総括】

2005年のボリウッドを一文字で表現するとするならば、「黒」であろう。映画の分野ではサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Black」が11部門を制覇、音楽の部門では「Bunty

Aur Bubli」と、その中に収録されている「Kajra Re(黒い目の女)」が音楽主要4部門中3部門を制覇した。ヴィディヤー・バーランの新人女優賞など、「Parineeta」がいくつかの小さな賞で健闘したが、それでも「Black」がなければもっと受賞できていたくらいいい作品だったと思うのでもったいなかった。

結果的に「Black」ばかりになってしまった第51回フィルムフェア賞だったが、2005年のボリウッドは「Black」だけではない。1月公開の「Page

3」、2月公開の「Black」から、4月公開の「Kaal」、7月公開の「Sarkar」を経て、12月公開の「Bluffmaster!」まで、今までのインド映画の常識を覆す新感覚の映画が多く公開されたことに注目すべきだ。ボリウッド映画は確実に進化しつつある。そして、それらが軒並みヒットを収めたことも重要である。都市部を中心とした観客の多くがボリウッドのその変化を受け容れているということだ。ただ、「Kal

Ho Naa Ho」(2004年)の影響なのか、「Salaam Namaste」や「Neel 'N' Nikki」のような全編海外ロケの、そしてあまりインド向けではないテーマの、どちらかというとNRI(在外インド人)をターゲットにした映画が増えて来たことに対しては、多少不安な気持ちを抱いている。2005年に公開されたいくつかの映画は、明らかにインドに住むインド人向けではなかった。英語のセリフの割合が増えて来たことも庶民を無視した作品作りが加速してきたことを示している。ボリウッドがインドの庶民を置き去りにする方向へ向かっている一方で、そこに出来た制作者と観客の間の隙間に、ヒンディー語の方言を使い、一昔前のインド映画の典型的ストーリーを踏襲したローカルなボージプリー映画が進出して来たことも2005年の大きな特徴である。2005年、ボージプリー映画の多くは、ビハール州を中心にボリウッド映画を凌ぐ大ヒットを飛ばした。

「Netaji Subhash Chandra Bose」や「Mangal Pandey」のような、歴史的人物を題材にした愛国主義映画が期待されていたほどヒットしなかったことも2005年の特徴だったと言えるだろう。これが必ずしもインド人観客が愛国主義映画に飽きてきたことを示しているわけではないと思うが、ただ「インド万歳」を連呼するだけではもはや観客を呼び込めないことは確かだ。また、インドには時代劇と歴史を混同している人が多くいることも、この両作品によって巻き起こされた歴史論争で明らかになった。映画と歴史は全く別の代物であり、映画に正しい歴史認識なるものを求めるべきではない。その点、2006年の「Rang

De Basanti」は、歴史をそのままなぞるのではなく、作品に自然に融合させることに成功しており、しかも新世代の愛国主義を標榜していたように思える。来年のフィルムフェア賞では「Rang

De Basanti」が重要な役割を果たすだろう。

また、サニー・デーオールの「Jo Bole So Nihaal」がデリーで爆弾テロを引き起こしたことも、インド映画がインド社会に与える影響の大きさを物語っていた。「Kaal」や「Taj

Mahal」などで、映画撮影に動物を利用することが物議を醸したこともあった。この論争は2006年になっても「Rang De Basanti」を巡って続いている。

2005年はほとんど「Black」一色になってしまったボリウッドだが、「Black」以外にもいい作品、注目すべき作品が多くあった。2001年の「Lagaan」や「Gadar」のような大ヒット作には恵まれなかったものの、2005年はボリウッドにとって豊作の年だったと総括していいのではないだろうか?

【参考】

各映画のウェブサイトはリンクから探し出して見てもらいたい。ここでは、フィルムフェア賞ノミネート作品、受賞作品、またその他にここで個人的に言及した作品について、僕が書いた批評のリンク一覧を掲載しておく。DVDなどを買うときに参考にしていただけると光栄である。

Aashiq Banaya Aapne

Amu

Apaharan

Black

Bluffmaster!

Bunty Aur Bubli

Chocolate

Deewane Huye Paagal

Dil Jo Bhi Kahey

Dus

Garam Masala

Hazaaron Khwaishein Aisi

Iabal

James

Jo Bole So Nihaal

Kaal

Kalyug

Kyaa Kool Hain Hum

Lucky

Maine Pyaar Kyun Kiya

Mangal Pandey

Mumbai Xpress

Mr Ya Miss

My Wife's Murder

Naina

Neel 'N' Nikki

Netaji Subash Chandra Bose

No Entry

Page 3

Paheli

Parineeta

Ramji Londonwalay

Salaam Namaste

Sarkar

Shabd

Silsiilay

Socha Na Tha

Taj Mahal

Viruddh

Waqt

Yahaan

Zeher

| ◆ |

2月28日(火) プレームチャンドと日本の帝国主義 |

◆ |

インドは世界でも有数の親日国であると言われる。そしてその親日の歴史は、近代史ではラヴィーンドラナート・タゴールと岡倉天心あたりまで遡って語られることが多い。確かにタゴールは何度も日本を訪れて日本の政治家や文化人と交流を深めると同時に、日本の文化に深く感銘を受けているが、次第に日本の軍国主義・帝国主義を批判するようになる。当時のインドは英国の植民地であったことを忘れてはならない。英国の支配に踏みにじられていたインド人は一貫して帝国主義に反対の立場であり、日本の帝国主義化を注意深く眺めていた。日本軍と協力してインパール作戦を行ったスバーシュ・チャンドラ・ボースも、「インド独立のためなら悪魔とでも手を結ぶ」と語っていたが、その「悪魔」とはナチス・ドイツや日本のことを指していたと言える。よって、インドが近代が始まってから一貫して、かつ全国民的に親日国であったとは言い切れない。

ヒンディー文学の巨匠プレームチャンドも当時、日本の帝国主義批判を行っていた知識人の1人である。プレームチャンドは作家だが、国際情勢にも非常に関心を持っており、週刊誌「ジャーガラン」や月刊誌「ハンス」にヒンディー語で国際情勢に関する私見を掲載していた。その中には日本について言及しているものもいくつかある。プレームチャンドは1936年に死去しているので、日中戦争も太平洋戦争も見ていない。だが、彼は1930年代前半の日本の帝国主義化を見て、あからさまに日本を糾弾しており、来たる世界大戦と日本の敗北も予想している。プレームチャンドの息子アムリトラーイが、「Vividh

Prasang」という本にプレームチャンドが書いた文学以外の文章をまとめており、そこから日本に関するトピックの記事を抜粋して翻訳してみた。

日本の財政難(Jaagaran 1932年10月31日)

日本の戦争好きを見て、我々はてっきり、日本国民は幸福に暮らしているものだと思い込んでいた。だが、最近の新聞の報道によると、日本の財政状況は悪化しつつあるようだ。日本も農民の国である。日本の農民たちは、餓死していくだけでなく、娘の身売りすら行っている。彼らは草の根を食べて暮らしており、納税拒否運動も起こっている。国民がこのような状態なのに、政府は隣国に戦争を仕掛けようとしている。これが独立国の有様である。

日本の野望(Jaagaran 1933年4月10日)

「猛者は親指でも猛々しい」、この古い諺はまさに日本に当てはまる。日本は韓国を併合し、満州国を手に入れ、今度は中国を狙っている。今の時代、人口の大小は全く無意味だ。1機の飛行機が人口100万人の都市を消滅させることができる。中国の人口は疑いなく日本の8倍はあるだろう、それなのに、中国は日本が持っているような武器を持つことができない。全世界はこの様子を注視しているのに、日本に対してウンともスンとも言うことができない。国際連盟は、とりあえず空脅しをし、リットン調査団を送り、19人の委員会を派遣し、日本を説得しようと試みたが、心理戦に長けた勝負師は、国際連盟が何もできないことをよく見抜いていた。日本は国際連盟を脱退して、何の束縛もなく中国を支配しようとしている。英国も日本には敵わないと見て取ると、ジョン・サイモン外相は日本の窮状に同情を示して見せるという有様だ。イタリアと日本の間にも緊張が走っている。だが、誰も何も言うことができない。残ったのは米国だ。だが、米国も日本と戦ってフィリピンを失うのを恐れている。ソビエト連邦の作戦は、日本の国民を内側から決起させることだ。全ての国はこの作戦が功を奏することを期待している。日本の国民に、自国の帝国主義政権への支持を撤回するよう呼びかけるのだ。もし日本が中国で敗北を喫すれば、国民の中に動揺が巻き起こるだろう。だが、日本の帝国主義政策が成功している間は、国民の中に反抗ののろしは上がらないだろう。国民にもしそのような勇気があるならば、イギリスやフランスやイタリアが今のように世界を支配するようなことはなかっただろう。万一、日本でもスペインのような革命が起こるならば(1931年のスペイン革命―引用者)、日本の野望はおそらく打ち砕かれるだろう。しかし、今のところ日本の国民は政府に対してそれほど不満を抱いていない。それに西欧諸国は、中国が消滅しても別に悲しまないだろう。彼らが恐れているのは、もし日本が中国を占領してしまったら、西欧諸国のアジア支配に終止符が打たれてしまう、さらに言えば、西欧諸国の優位性が失われてしまう、ということだ。しかし、日本が中国を支配しようとしまいと、西欧諸国の優位性は失われつつあることは確かだ。ヨーロッパの優位性の基盤となっている商品の市場は、日に日に彼らの手を離れつつある。今までヨーロッパはインドと中国という2匹の家畜を飼い慣らしていた。もし中国が失われたら、残るはインドしかなくなってしまう。そしてインドだけでは全ヨーロッパの腹を満たすことは不可能だ。ランカシャーの工場の半分は今でも閉鎖されている。残りも10年20年後には閉鎖されてしまうことだろう。そして後には鋤と織のみが残るであろう。

日本と中国(Hans 1933年5月)

国際連盟が無駄話に時間を費やしている間、日本は中国の北部を占領してしまった。日本は、中国のいかなる領土も支配するつもりはないと言っているが、勝利に酔う日本軍は日に日に前進しており、新しい小国家が次々と樹立されつつある。日本は、中国を無数の独立国に分割して、その盟主に自ら居座るつもりなのではなかろうか?もし中国が小さな独立国の集合体になってしまったら、彼らは一丸となって日本に立ち向かうことができなくなってしまうであろう。日本は、ちょうどイギリスがインドの藩王国たちを意のままに操っているのと同じように、彼らを意のままに操るだろう。一方、シナ・トルキスタンで革命が起きた。人民がソビエト(評議会)政体を樹立したように見える。このようなときに米国と英国が黙っているのは不気味である。財政難やその他の困難によりどの国も日本に対して何も言えない状態にあるとは到底思えない。英国と米国は、いざ自尊心が明らかな形で傷つけられたならば、財政難のことなど全く気にかけないだろう。国民がいかに困窮していようとも、支配者層には何の影響もない。新しい戦艦が建造されているし、支出額も変わっていない。中国ではボルシェビズムの影響が広がっており、10〜20年後には中国とソビエト連邦が共同でソビエト政体を樹立する勢いであった。両国の間には、別々の地域にありながら、共通の理想を追求していることから生じる特別の親近感があった。中国のような巨大で裕福な国がソビエトを樹立させたら、世界に衝撃が走ったことだろう。この潮流を止めることは、イギリス、フランス、ドイツの手に負える仕事ではなかった。日本は、中国を攻撃して、それを少なくとも50年遅らせてしまった。おそらくこれこそが、ヨーロッパのいかなる国も声を上げようとしない理由なのだろう。彼らは、自ら前に出て自分たちの面目を保ってくれた日本に心の中で感謝していることだろう。ソビエト連邦だけは帝国主義と無縁で、中国を併合しようともしていない。ただ、中国に中国国民の主権が確立されるのを望んでいる。中国東部では日本の帝国主義の攻撃を受けている一方、西部ではトルキスタンで革命が起きた。この2つのパワーの間で、中国がどうなっていくのか、見守っていこうと思う。

華北(Jaagaran 1933年5月22日)

日本の帝国拡大の野望は、今ではちょっとやそっとのことでは充足しないほど膨れ上がってしまった。日本はまず隣国中国から韓国を切り離し、そして満州を奪った。その後は熱河の番が来た。日本は、万里の長城の南、北京の北のこの地を「華北」と名付けて新たな国家を樹立させようとしている。国家がどれだけ卑劣なことを行うことができるか、国家がどれだけ隣国を侵害することができるか、国家がどれだけ他の帝国主義国家の滅亡の歴史を見て見ぬ振りすることができるか、日本がそのいい例である。今日、我々は日本の性質のひとつひとつを嫌っている。このような状態の中、どうして日本がインドに対して同情することを期待できようか?インドと中国は何千年もの歴史を持った国家である。インドの中国に対する尊敬、信頼、親愛は、インド人のみが知っている。日本は新しいパワーである。中国とインドは、日本の台頭を弟の成功を見るような温かい眼差しで見守って来た。その日本が、今日、兄の首に刃物を突きつけようとしている。日本は、中国全土を政治的に支配し、インド全土を経済的に支配しようとしている。インドは中国のように無力な国ではない。日本の夢は夢に終わるだろう。我々は、インドにおいて日本の商品の売れ行きが落ちているのは、政府の関税のせいではなく、国民が犯罪国家の商品を買うことを罪だと思い始めているからであることを日本に思い知らさなければならない。日本の全ての運命は貿易にかかっている。もし日本が今でもそれに気付かないのならば、それは大きな過ちと言わざるをえない。

世界大戦の可能性と日本(Jaagaran 1934年2月5日)

ソビエト連邦の偉大な政治家、ヨシフ・スターリンの、世界大戦の可能性に関する最近の声明は、非常に興味深く、思慮に富んでおり、示唆的である。今日の世界の情勢を見ると、その声明は真実になりつつあると言わざるをえない。国民会議派に提出された報告書には、「資本主義国家は、世界大戦とそれに伴う復讐合戦に突き進んでいる。中国と日本の抗争、満州国における日本の支配、日本の中国北部侵攻、日本とアメリカ合衆国の海軍力増強、イギリスとフランスの軍拡、これらにより情勢は悪化の一途をたどっている。太平洋の覇権を巡る上記4国間の競争がその主な原因である」と書かれている。

ヨシフ・スターリンが語ったことは目新しいことではないが、全て重要である。世界大戦が差し迫っている大きな要因は、本当に日本の現在の政策にある。最近、日本の外相が国会で語った内容から、日本が繰り返し主張する平和愛好主義は全て嘘で、日本は侵略政策を推し進めていることが明らかになった。中国の一部である満州を独立させて、それを財政的、政治的に支配することは平和愛好主義とは言えないだろう。中国から狡猾な手段で熱河を奪い取ることは平和愛好主義とは言えないだろう。ソビエト連邦の鉄道を占有しようとすることは平和愛好主義とは言えないだろう。挙句の果てに、「中国の態度が非友好的であるから仕方ない」と言い訳するのは全く馬鹿げた話である。まるで「痛みを減らすために傷口に塩を塗り込んだ」と言っているようなものだ。日本は中国の全てを台無しにし、ソビエト(評議会)の発展を妨げようとしている。米国は、日本の勢力と発展を、道徳的観点でも哲学的観点でも同情心からでもなく、単なる敵意から止めようとしている。太平洋は、米国と日本の間にある海である。ひとつの鞘に2本の剣は納まらないし、ひとつの森に2匹の獅子は住めない。一方、英国にとっても、インド、オーストラリアや他の植民地のために太平洋は非常に重要だ。英国は、近い将来きっと役に立つと考えてシンガポールに空港を建造している。英国の台頭を恐れるフランスも何か手を打たなければならないだろう。このような情勢の中で、エゴとエゴの衝突が起こるのは当然のことだ。米国と争い、英国の機嫌を取り、自分の主権を守ろうとする日本の作戦は成功しないだろう。いつか恐ろしい戦争が起こるだろうが、その全ての責任は日本にあるとしたヨシフ・スターリンの発言は正しい。

ソビエト連邦と日本の間の緊張(Jaagaran 1934年2月19日)

ソビエト連邦と日本は以前から敵対関係にあったが、今や一触即発の状態となっている。ソビエト連邦の軍神は目に角を立てており、日本は口先のみで力を誇示するのをやめようとしている。日本は未だに、「我々を放っておいてくれ、誰とも戦いたくはない」とうそぶいている。しかし両国は着々と準備を進めている。日本は帝国主義に酔いしれているが、ソビエト連邦は日本を確実に圧迫している。中国ではいくつかの省においてソビエト(評議会)政体が樹立しており、日本の国内でも火が燃え広がっている。トロツキーが日本の状況について鋭い指摘をしたように、日本は正に火山の口に座っている。日本の帝国主義はソビエト政体の隣で繁栄することはできない。日本は、今日のソビエト連邦がツァーリの頃のロシアとは違うこと、中国に侵攻したことで世界を敵に回してしまったことぐらいは承知している。だが、ソビエト連邦の怒号は日本に何の影響も与えていないと見える。日本のことを忌々しく思っている米国は、もしソビエト連邦と日本の間に戦争が起きたら、ソ連の味方をするだろう。日本は強力な国だが、2つの巨大なパワーを相手にすることができるとは思えない。まるで1914年のドイツのような状態になってしまっている。列強国は全て日本の敵となった。日本も孤立化の道を自ら進んで歩んでいる。もし日本がソ連、米国、その他の欧州列強と戦争するようなことがあっても不思議ではない。そのときは中国も昔の仇を返そうとするだろうか?何はともあれ、東洋においてヨーロッパの列強国と対等に渡り合えるのは日本のみである。日本の産業発展は全世界を驚かせた。西洋が日本の勢力を抑えるためにお互いの不和を忘れて一致団結したとしてもおかしくはない。日本が味方を見つけるのは不可能だ。もし万一戦争が起こったら、日本は何十年も立ち直れないほど破壊し尽くされるだろう。だが、ひとつの帝国主義国家が滅亡し、その代わりにソビエト政体が樹立すれば、それは願ってもないことである。

プレームチャンドは、日本の国民の窮状を見て同情を示しているものの、日本政府の帝国主義に対しては痛烈な批判を行っている。東洋の中で西洋列強に太刀打ちできるのは日本だけであることを認めながらも、それがもし他の列強国と同じ帝国主義の形を取るならば、崩壊した方がマシだと考えている。そしてその崩壊も予想している。「インドと中国は何千年もの歴史を持った国家である」「中国とインドは、日本の台頭を弟の成功を見るような温かい眼差しで見守って来た」という記述からは、現在でも見られるインド人のプライドの高さの片鱗が見受けられる。

上の引用の中で最も目立つのは、「ソビエト政体の樹立」を待望する記述の繰り返しであろう。プレームチャンドを共産主義者と考える人も多いが、それはあまり正しくない。当時のインドの知識人は、1917年のロシア革命から大きな影響を受けており、マルクス主義に傾倒する人が多かった。ただ、当時は「共産主義者(サーミヤワーディー)」という言葉の定義は曖昧で、先進的な意見や奇抜な考え方を持っている人は、マルクス主義を信奉していようとしていまいと皆「君は共産主義者だなぁ」と冗談混じりに呼ばれる傾向にあったようだ。「共産主義者=ハイカラさん」ぐらいのニュアンスだろう。と言う訳で、当時プレームチャンドを「共産主義者」と呼ぶ人がいたとしても、そのニュアンスは今とは少し違う。また、プレームチャンドはソビエト政体の樹立の必要性を説いたりして、露骨にマルクス主義の唯物史観に影響を受けているのが見て取れるが、共産主義に深い理解があったとは言えない。少なくとも彼は、マハートマー・ガーンディーと同じく暴力を使った革命には反対していた。また、「ソビエト連邦だけは帝国主義と無縁で、中国を併合しようともしていない。ただ、中国に中国国民の主権が確立されるのを望んでいる」という能天気な記述からは、後にジャワーハルラール・ネルーが「共産主義国は他国を侵略しない」と高を括っていたために中印国境紛争で中国に完敗したことと相通じているように感じる。

ただし、プレームチャンドの考えが当時の知識人の考えを代表し、世論を牽引していたかと言うとそういう訳でもないだろう。プレームチャンドは生前からヒンディー文学界で重要な地位を占めていたが、彼もどちらかというと死後に大きな名声を獲得したタイプの作家であり、インド全国における知名度や影響力は当時はあまりなかったのではないかと思う。ラームヴィラース・シャルマーが著した、ヒンディー文学者スーリヤカーント・トリパーティー・二ラーラーの伝記には、プレームチャンドの死に関して、「プレームチャンドが死の床に就いているのに、世の中には何の騒ぎも起こっていない」「政治家が風邪を引くとその体温の変化を逐一掲載するヒンディー語の新聞が、ヒンディー文学の発展に多大な寄与をしたプレームチャンドの容態を週に1回も報道しないのは、悲しむべきではなく、むしろヒンディー語話者にとって死にも等しい恥じ入るべき話である」などという記述がある。プレームチャンドの死は、当時ではほとんど無視されていたようだ。プレームチャンドの再評価が進んだのは独立後である。とは言え、インド独立を目指す人々が帝国主義の日本に親しみを抱いていたとは言えず、プレームチャンドの考えはある程度普遍性があったと考えていいだろう。

ただ、マハートマー・ガーンディーが太平洋戦争会戦翌年の1942年2月1日に書いた記事の内容から、当時の日本の戦争を賞賛する動きがインドにあったことが伺える。「Rashtrabhasha

Hindustani(国語をヒンドゥスターニー語に)」という、元々グジャラーティー語で書かれた本(手持ちの本はヒンディー語訳)の中でガーンディーは、「日本は今日、米国や英国と戦争をしている。人々はそれを賞賛している」と述べている。まだスバーシュ・チャンドラ・ボースが日本に渡る前の話である。ただし、ガーンディーはその直後に、「私はそんなことはしない」と付け加えており、ガーンディーも日本の帝国主義には反対であったことが分かる。ちなみにこの文章では、ガーンディーは日本が日本語で教育を行っていることを、「日本のそれだけは真似すべきだ」と紹介しており、インドも英語ではなく国語で子供の教育をすべきだと主張している。

しかしながら、インドは現在では非常に親日的な国である。それは日本のことをあまりよく知らないゆえに生じる虚構の親日性である場合も多いが、文化交流や人的交流が進む中で、少なくとも知識層の中で、ある程度日本を理解してくれた上で日本を好きになってくれるインド人が増えつつあることは確かだ。最近では、トム・クルーズ主演の「ラスト・サムライ」(2003年)を見て日本に興味を持つ若い人が出て来ているようだ。現在インドではちょうど「メモワール・オブ・ゲイシャ」(2005年)も公開されており、その傾向に拍車がかかるかもしれない。

ヴィッキー(アクシャイ・クマール)はデビューしたてのアイドル歌手であった。ヴィッキーには大学時代からの恋人アンジャリー(アミーシャー・パテール)がいた。ヴィッキーは、モーラーニー(グルシャン・グローヴァー)とトーラーニー(アーシーシュ・ヴィディヤールティー)が経営するMTカンパニーの誘いを断って、大手音楽会社エンジェル・インターナショナル・ミュージックと専属契約を結ぶ。ヴィッキーは米国デビューも果たす。【写真は左から、カリシュマー・カプール、アクシャイ・クマール、アミーシャー・パテール】

ヴィッキー(アクシャイ・クマール)はデビューしたてのアイドル歌手であった。ヴィッキーには大学時代からの恋人アンジャリー(アミーシャー・パテール)がいた。ヴィッキーは、モーラーニー(グルシャン・グローヴァー)とトーラーニー(アーシーシュ・ヴィディヤールティー)が経営するMTカンパニーの誘いを断って、大手音楽会社エンジェル・インターナショナル・ミュージックと専属契約を結ぶ。ヴィッキーは米国デビューも果たす。【写真は左から、カリシュマー・カプール、アクシャイ・クマール、アミーシャー・パテール】 写真家でプレイボーイのリッキー(イムラーン・ハーシュミー)はある日、旧知の女性スィーナー(ウディター・ゴースワーミー)から呼び出される。スィーナーは、リッキーが親友のニシャー(ターラー・シャルマー)を遊び道具にしたことに怒り、リッキーの高価なカメラを破壊する。【写真は、イムラーン・ハーシュミーとウディター・ゴースワーミー】

写真家でプレイボーイのリッキー(イムラーン・ハーシュミー)はある日、旧知の女性スィーナー(ウディター・ゴースワーミー)から呼び出される。スィーナーは、リッキーが親友のニシャー(ターラー・シャルマー)を遊び道具にしたことに怒り、リッキーの高価なカメラを破壊する。【写真は、イムラーン・ハーシュミーとウディター・ゴースワーミー】 スニール(ランヴィール・シャウリー)とマールティー(コーンコナー・セーンシャルマー)は幸せな中産階級の家庭を築いていた。ところが最近、スニールは倦怠期になっており、毎晩妻にいろいろ言い訳をしては逃げ回っていた。ある日、米国に移住した友人がやって来て、スニールにスワッピングのことを教える。スニールは興味を示し、スワッピングを試すことに決める。【写真は、ランヴィール・ショーレーとコーンコナー・セーンシャルマー】

スニール(ランヴィール・シャウリー)とマールティー(コーンコナー・セーンシャルマー)は幸せな中産階級の家庭を築いていた。ところが最近、スニールは倦怠期になっており、毎晩妻にいろいろ言い訳をしては逃げ回っていた。ある日、米国に移住した友人がやって来て、スニールにスワッピングのことを教える。スニールは興味を示し、スワッピングを試すことに決める。【写真は、ランヴィール・ショーレーとコーンコナー・セーンシャルマー】

ジャイ・ミッタル(ジョン・アブラハム)は大富豪実業家の御曹司だった。ところが病死した父親の遺言書には、全ての財産を親友のバジャージ(シヴァージー・サタム)に譲ると書かれていた。ジャイはバジャージを告訴し、本当の後継者は自分であると主張する。それを証明するため、まだ病気になっていなかったときに父親が書いた遺言書を裁判所に提出する必要があった。その遺言書は銀行のロッカーに預けてあった。だが、ジャイは昨晩、恋人のルーパーリー(サミーラー・レッディー)と別れた後に自動車をぶつけてしまい、タクシーで移動しなければならなかった。ジャイが乗ったのは、ラーガヴ(ナーナー・パーテーカル)の運転する9211番のタクシーだった。【写真は、ジョン・アブラハム(左)とナーナー・パーテーカル(右)】

ジャイ・ミッタル(ジョン・アブラハム)は大富豪実業家の御曹司だった。ところが病死した父親の遺言書には、全ての財産を親友のバジャージ(シヴァージー・サタム)に譲ると書かれていた。ジャイはバジャージを告訴し、本当の後継者は自分であると主張する。それを証明するため、まだ病気になっていなかったときに父親が書いた遺言書を裁判所に提出する必要があった。その遺言書は銀行のロッカーに預けてあった。だが、ジャイは昨晩、恋人のルーパーリー(サミーラー・レッディー)と別れた後に自動車をぶつけてしまい、タクシーで移動しなければならなかった。ジャイが乗ったのは、ラーガヴ(ナーナー・パーテーカル)の運転する9211番のタクシーだった。【写真は、ジョン・アブラハム(左)とナーナー・パーテーカル(右)】