昨年9月1日に、ラリト・カラー・アカデミーで開催されていたRevisualising Indiaという展示会へ行った。そこでOsian'sという団体が所有している貴重な絵、写真、ポスターを見る機会に恵まれたのだが、その中でシュリーランガパトナムという都市の絵が目に留まった。そのとき初めて知ったのだが、シュリーランガパトナムとは、カルナータカ州の都市マイソールから約16km、カーヴェーリー河の中洲にある町で、1399年から1947年まで存続したマイソール王国の都市であり、歴史上非常に重要な場所であった。英語では「Seringapatam」と綴られることもある他、シュリーラングパッタン、シュリーランガパトナーなどとも呼ばれている。マイソール王国は、グジャラート地方のドワールカーを起源とするワディヤール(オデヤ)家がマイソールにて興した王朝だが、当初は長らく強大なヴィジャイナガル帝国の属国に甘んじていた。マイソール王国が自立したのは17世紀中葉であり、歴史上重要な地位を占めるようになったのは、王国の将軍だったハイダル・アリーとその息子ティープー・スルターンが実質上王国の実権を握った18世紀後半からである。ハイダル・アリーとティープー・スルターンは、当時インドで急速に勢力を伸ばしつつあった英国東インド会社に真っ向から立ち向かったことで有名で、カルナータカ州の人々の英雄となっている。シュリーランガパトナムは1610年から1799年までマイソール王国の首都だった。第4次マイソール戦争にてマイソール王国が英国東インド会社軍に破れると、天然の要塞だったシュリーランガパトナムは破壊し尽くされてしまい、現在では城跡が残るのみと聞いていたが、一度行ってみたくなり、バンガロールから1泊2日の旅程で旅行した。ついでにホイサラ朝建築の最高傑作のひとつが残ると言われるソームナートプルにも立ち寄ってみることにした。

ちなみに、昨年12月11日にカルナータカ州政府が、2006年11月1日の州成立50周年祭から州都バンガロール(Bangalore)の名称をカンナダ語本来の表記である「ベンガルール(Bengaluru)」に改めると発表した。バンガロールの名前の由来には諸説あるが、「ベンダー(茹でた)+カール(豆)+ウール(町)」というのが通説のようだ。バンガロールと同じく、マイソール(Mysore)もマイスール(Misuru)に、マンガロール(Mangalore)もマンガルール(Mangaluru)に変更されるらしい。だが、まだ2006年11月1日になっていないので、「これでインディア」では引き続きバンガロール、マイソール、マンガロールと表記していくことにする。もし2006年11月1日に本当に名称が変更されたら、それ以後対応するつもりだ。ちなみに、日本の一部のマスコミが報じている「ベンガルル」という表記には断固として反対していくつもりである。

さて、シュリーランガパトナムは、バンガロールとマイソールを結ぶ道の途中にあるが、前述の通りマイソールからの方がアクセスがよい。また、シュリーランガパトナム自体は宿泊に便利な場所ではなさそうだった。そこでまずはマイソールまで行って1泊することにした。2日の午後1時頃にバンガロールのバススタンドからマイソール行きのバスに乗り、午後4時半頃にマイソールに到着した。マイソールは1999年に初めてインドを旅行したときに訪れたことがあり、主な見所はそのときに見てしまっていた。だからマイソールを観光する積もりはなかった。唯一マイソールで前から気になっていたのは、グリーン・ホテルというホテルであった。グリーン・ホテルを知るきっかけは、旅行経験豊富なあるインド人の友人から教えてもらったことだが、その後も何度かグリーン・ホテルの噂を耳にする機会があり、一度泊まってみたいと思っていた。グリーン・ホテルは元々、マイソール藩王国のマハーラージャー、クリシュナラージャー・ワディヤール4世が1920年代に、未婚の姉妹のために造られた別荘(チッタランジャン宮殿)で、俗に言うヘリテージ・ホテルの一種である。このグリーン・ホテルが特殊なのは環境保護や健全な観光の促進に尽力していることであり、今までいくつもの賞を受賞している。例えば2000年にはブリティッシュ・エアウェイズの「明日のための観光」賞を受賞し、2001年には英インディペンデント誌が選ぶ「世界の安宿ベスト60」にもランクインしている。というわけで、グリーン・ホテルに宿泊することをマイソールでの唯一の楽しみにしていた。

グリーン・ホテルはマイソールの郊外にあった。とは言え、市街地の喧騒から完全に隔離された場所ではなく、けっこう車通りの多い道のすぐそばに位置していた。建物や敷地は案外小じんまりとしていて、お世辞にもヘリテージ・ホテルという名から想像されるような豪華な雰囲気はなかった。姫たちの別荘だったという建物は白く塗られており、部分的に緑色が使われていた。その建物の正面には机と椅子が並ぶ心地よい庭園があり、宿泊客の白人旅行者が数人くつろいで午後の紅茶を楽しんでいた。スタッフは全員上下緑色の制服を身に付けており、グリーン・ホテルという名称を守っていた。グリーン・ホテルには、元宮殿を改造した「パレス」と呼ばれる部屋と、庭園のそばに建っている新棟の「ガーデン」と呼ばれる部屋があり、料金もそれぞれ異なっている。もちろんパレスの方が高めだ。年末年始のため空き室がないかもしれないと思ったが、パレスとガーデンに1部屋ずつ、合計2部屋だけ空いていた。2つとも見せてもらったが、パレスの方は4000ルピー以上する割には、宮殿の一角を無理矢理客室にしたような窮屈な部屋で、あまり居心地が良さそうではなかった。ガーデンの方は2700ルピーの部屋が空いていた。こちらは普通のホテルとほとんど変わらない構造をしていた。ガーデンの方に宿泊することにした。

グリーン・ホテル

左下は宮殿1階、右上は宮殿2階、右下は庭園

ガーデンに宿泊していてもパレスの方を見て回ることが可能だった。本当に小さな宮殿であったが、当時の雰囲気をなるべく残す努力が払われているようだった。壁にはマイソールの昔の写真、グリーン・パレスを題材にした風景画、マハーラージャーの家族の写真などが飾ってあった。一方、宿泊した部屋を見回して気付いたことだが、プラスチック製品が一切使われていなかった。インドのホテルのバスルームには必ずバケツが置かれているが、それもよくあるプラスチック製のものではなく、ステンレス製だった。ハンガーや椅子も木製で、地元の工芸品らしい。布団はジャイプリー・ラザーイー(ジャイプル製布団)。カーテン、テーブルクロス、椅子のカバーなどもラザーイーと同じ柄で統一されていた。お湯は太陽電池で作っていた。バスタブがあったのだが、それにお湯をはってもまだお湯がなくならないくらい豊富なお湯が出て来た。ギザ(電気温水器)だとどうしてもバスタブを満たすには限界がある。これは日本人にはありがたい。部屋にTVはなかったが、これも環境保護の一環か。これら環境への配慮に加え、庭園は花と緑でよく整備されていた。庭にはいろいろな花が咲き乱れており、日が当たるときに庭の椅子に座って日向ぼっこすると気持ちよさそうだ。何より、グリーン・ホテルのスタッフは皆非常に礼儀正しく、好感が持てた。僕はもっとユニークなホテルを想像していたが、むしろホテルとしての基本的なサービスが充実した居心地のよいホテルだと感じた。こういう普通のことがなかなかできないのがインドの弱い部分なのだ。唯一、毎日数回、2時間ほどずつ計画停電があることだけがネックであろう。グリーン・ホテルは環境への影響を考え、発電機などは置いていない。だが、ちょうど冬だったこともあり、電気がないことで特に不自由はしなかった。レストランの食事もリーズナブルで、カレー類はちょっと辛かったがおいしかった。庭園、宮殿、部屋など、ホテル内のいろいろな場所で食事を取ることができる。ちなみにこのホテルには、近くにあるヨーガ修験場に通う白人が多く長期滞在しているようだ。

宿泊した「ガーデン」の部屋

翌朝、ホテルでタクシーをチャーターしてソームナートプルとシュリーランガパトナムを巡った(1500ルピー)。まず向かったのはマイソールの東33kmの地点にあるソームナートプル。ソームナートプルはガタガタの田舎道を通り抜けた先にある小さな村だが、そこにはホイサラ様式建築の最高傑作と言われるケーシャヴァ寺院がある(入場料は外国人100ルピー、インド人5ルピー)。マイソールから1時間ちょっとで到着した。

ホイサラ朝は11世紀〜14世紀までカルナータカ地方を支配した王朝で、その繊細な寺院建築で有名である。ホイサラ様式の寺院は、ホイサラ朝が首都を置いたドワーラサムドラ(現在のハレビードゥ)や、ベールールなどにも存在するが、その中でも最も時代が新しく、最も完成度が高いのがソームナートプルのケーシャヴァ寺院だ。ホイサラ朝の著名な将軍だったソームナート・ダンドナーヤクが1268年に建立したとされている。寺院は緑の芝生がきれいに敷き詰められ、整備の行き届いた境内を持っており、本殿は長方形の壁で囲まれている。東に唯一の門があり、そこから寺院内に足を踏み入れることになる。まず目に入って来たのは柱。ろくろで作った陶芸のような独特の形状をしている。これはどうやら本当にろくろで作ったようだ。ホイサラ様式のひとつの特徴らしい。また、門の中には寺院建立の詳細が記述された大きな石版が立っている。いよいよ本殿に向かって歩き出す。ケーシャヴァ寺院は3つの聖室が一体となった構造をしており、入り口から入って正面(西側)に祀られているのがケーシャヴ(ヴィシュヌ)、左側に祀られているのがヴェーヌゴーパル’クリシュナ)、右側(北側)に祀られているのがジャナールダン(ヴィシュヌ)である。だが、内部はほとんど日光が差し込まないので、懐中電灯などを持って行かないと隅々まで見渡すことができない。幸い、僕が本殿の中に入ったときに、他の観光客がライトを持ったガイドと共に見学していたので、それに便乗させてもらってそれらの像や彫刻を堪能することができた。寺院内部は、壁から天井から細かく彫刻がなされている。この細かさはジャイナ教寺院並みである。ホイサラ朝はジャイナ教を受容していた時期もあるらしく、もしかしたらこの繊細さは本当にジャイナ教建築の影響かもしれない。本殿をグルリと囲む壁に無数の小さな祀堂が並んでいるが、これもジャイナ教建築の影響のようだ。祀られている3体の神像の内、ヴェーヌゴーパルの石像は笛を持っているが、それは息を吹き込めば音が出て、しかもちゃんとサレガマパダニサ(インドのドレミファソラシド)の音が出るという。芸が細かい!

ケーシャヴァ寺院

右下は本殿拝堂の天井の彫刻

ケーシャヴァ寺院は内部も素晴らしいが、さらに素晴らしいのは本殿外壁の彫刻。各種神様の彫刻、「マハーバーラタ」、「ラーマーヤナ」やクリシュナ神話などに関する彫刻、戦士や踊り子の彫刻、カジュラーホーのミトゥナ像(男女交合像)のようなエロティックな彫刻などなど、すさまじい数の繊細な彫刻が寺院の壁を埋め尽くしている。また、ハレービードやベルールに残るホイサラ様式寺院は塔部が失われてしまっているが、ソームナートプルのケーシャヴァ寺院は完全な形で残っている。3つの聖室の上に3本の塔が頂上まで完全な形で残っており、その表面もやはり繊細な彫刻で覆われている。さらに興味深いのは、基壇部分が星型をしていることだ。これもホイサラ様式の特徴らしい。

本殿外壁の彫刻の数々

左上はギーを盗むクリシュナ

右上はミトゥナ像(男女交合像)

右下はホイサラ様式の特徴のひとつ、星型の基壇

また、片田舎にあるこの寺院は、他にあまり例のないサービスを行っている。寺院の境内には大きな木が生えているのだが、そこに赤いポストが釣り下がっている。そのポストから手紙を投函すると、ケーシャヴァ寺院の形をしたスタンプを押してもらえるのだ。誰が考案して始めたサービスか知らないが、けっこういいアイデアだと思う。タージ・マハルなどで同様のサービスをすると受けるかもしれない。

ケーシャヴァ寺院特製スタンプを押してもらえるポスト

ソームナートプルは片田舎を通り抜けて行かなければならず、アクセスはそれほどよくないのだが、やはりその建築の素晴らしさから多くの観光客を引き付けているようだ。マイソールからソームナートプルに通じる道の途中では、バンヌールという町だけが町らしい町で、後は農業と畜産で持っている農村が続いていた。だが、ソームナートプルだけは豊かな村だった。と同時に観光客ずれも進んでおり、多くの子供たちがペンやお金を求めてきたり、絵葉書を売る売り子がうるさかったりした。

ケーシャヴァ寺院を見終わった後は一路シュリーランガパトナムへ向かった。ソームナートプルからシュリーランガパトナムまではもやはり悪路の続く田舎道。ちょうど稲刈りの季節のようで、農民たちは収穫した稲を道路に敷き詰め、通行する自動車に踏ませて脱穀していた。シュリーランガパトナムには1時間ほどで到着した。

シュリーランガパトナムは、前にも説明した通り、カーヴェーリー河の中洲にある細長い島の上にある町である。島の西半分は城塞地区となっており、今でも城壁が残っているが、中は廃墟の中に新しい町が形成されている感じだ。英国東インド会社にすっかり破壊し尽くされてしまったため、城塞内ははっきり言って見所に乏しい。むしろ、城塞の外に見所が残っている。まずは城塞外、島の東部の見所に連れて行ってもらった。

バンガロールとマイソールを結ぶ幹線から外れ、東に約3km行ったところにあるのが、グンバズと呼ばれる廟である。この廟には、マイソール王国の実権を握って英国に対して徹底抗戦したハイダル・アリーとティープー・スルターン、そしてその妻や家族などが葬られている。門を抜けると一直線にドームを抱いた廟を見ることができ、門と廟の間はイスラーム様式の廟の定番に則って庭園となっている。廟の形は、カルナータカ州北部のビジャープルで見たイブラーヒム・ラウザーとよく似ていた。グンバズは、ハイダル・アリーが死去した1784年にその息子のティープー・スルターンによって建造された。1799年にティープー・スルターンが死去すると、彼の遺体もこの廟に葬られた。この廟の特徴は2つある。1つは、廟の回りを取り囲む回廊部を支える柱が、研磨された黒色の花崗岩でできていることだ。なでてみるとすべすべで気持ちいい。そしてもう1つの特徴は、内部が赤と黄の虎柄になっていることだ。ティープー・スルターンは「マイソールの虎」の異名を持っており、虎柄を非常に好んでいたという。よって廟の内部はまるで阪神タイガースの熱狂的ファンの部屋のような虎模様となっている。また、廟のそばにはマスジデ・アクス(影のモスク)と呼ばれるモスクが寄り添っている。入場料は無料。近所の人々や学校のピクニック・スポットとなっているようだった。

グンバズ

内部は派手な虎模様

グンバズから西に1kmの地点には、ダリヤー・ダウラト・バーグ(海の幸の庭園)と呼ばれる庭園がある(入場料は外国人100ルピー、インド人2ルピー)。庭園の中心には小さな2階立ての宮殿が立っている。この宮殿と庭園は、ハイダル・アリーが酷暑をしのぐ離宮として1778年に建造を開始し、ティープー・スルターンが1784年に完成させたものだ。「海の幸の庭園」と名付けられたのは、ハイダル・アリーとティープー・スルターンの時代のマイソール王国が海上貿易で潤っていたことを示している。宮殿の建築は、バンガロールの観光名所のひとつ、ティープー・スルターンの夏の離宮と酷似している。ダリヤー・ダウラト・バーグの最大の見所は、宮殿の壁や天井を彩る壁画である。特に有名なものは宮殿の西壁と東壁のもの。宮殿の西壁には、第2次マイソール戦争(1780-84年)においてティープー・スルターンが英国軍のベイリー大佐率いる軍勢に完勝したポッリルールの戦いの様子が描かれている。壁画では、ベイリー大佐の英国軍は完全にマイソール軍に包囲されており、輿の中で困った顔をしている。英国の軍人たちは、マイソール軍の騎馬隊に蹴散らされたり、首や腕を切られて散々な目に遭っている。右の方には当時マイソール王国と同盟していたフランス東インド会社の部隊も見受けられる。また、ハイダラーバードの二ザーム王国は英国の味方をしていたが、救援に駆けつけるのが遅く、英国軍を救うことはできなかった。ポッリルールの戦いの上部には、二ザームの行進の様子が描かれている。また、東壁にはティープー・スルターンの家臣たちや、他のインドの支配者たち、例えばチットゥール王妃、タンジョール王、バナーラス王、マラーター同盟のペーシュワー(実質的に最高権威を誇った宰相)、バンガロールを建設したマガディ・ケンペゴウダ、マディケリのナーヤカ(領主)、マイソール王国のクリシュナラージャー・ワディヤール3世などである。ラージャスターン州のシェーカーワーティー地方で多くの壁画を見て来た後だが、このダリヤー・ダウラト・バーグの壁画もそれに勝るとも劣らない素晴らしさであった。ちなみにダリヤー・ダウラト・バーグの壁画は後世に何度も修復作業が行われており、その過程で何ヶ所か改変された痕跡があるという。宮殿は一応博物館になっており、古銭、当時の衣服、当時のバンガロールやシュリーランガパトナムの絵などが展示されていた。その絵は正に僕がデリーのラリト・カラー・アカデミーで見たものであった。シュリーランガパトナムへ来るきっかけとなったものを、シュリーランガパトナムで目にすることができて、何となく目的を達成できた気分になった。ただし、ダリヤー・ダウラト・バーグは宮殿内の写真撮影が禁じられていたため、写真はない。

ダリヤー・ダウラト・バーグ

ダリヤー・ダウラト・バーグの壁画も素晴らしかったが、僕がもうひとつここで印象に残ったのは、アーサー・ウェルズリーという英国人であった。アーサー・ウェルズリーは、ワーテルローの戦いでナポレオンを破り、後にウェリントン公爵となり、英国首相にも就任したほど有名な人物であるが、若き日のウェルズリーは第4次マイソール戦争でティープー・スルターンと戦ったことがあった。ここで少しマイソール戦争について説明しておかなければならないだろう。18世紀後半、英国とマイソール王国の間では、当時の世界情勢の影響も受けながら計4回戦争があった。英国はマイソール王国の近接国だったマラーター同盟や二ザーム王国などの諸勢力を味方にする一方で、マイソール王国は南インドでの支配権確立を目指すフランスと組んだ。先の2回の戦争では、マイソール王国の実権を握ったハイダル・アリーが活躍したものの、講和条約による痛み分けに終わった。第2次マイソール戦争中にハイダル・アリーが病没したが、既に頭角を現していたその息子のティープー・スルターンがすみやかに後を継ぎ、引き続き英国に徹底抗戦した。だが、後の2回の戦争は英国側の勝利で終わっている。第3次マイソール戦争(1789-1792)で敗北したティープー・スルターンは息子2人を英国に人質に取られた。この場面を描いた絵がダリヤー・ダウラト・バーグの博物館に多数展示してあった。ティープー・スルターンは優れた戦術家であっただけでなく、内政や外交でも当時のインド人支配者としてはずば抜けた先見性を持っていた。ティープーはフランスにならって軍隊の近代化に務め、各種の内政改革を行い、同じく英国と戦っていたオスマン・トルコ帝国との同盟を計っていた。だが、彼は第3次マイソール戦争での敗北で息子を人質に取られたことにより、次第に凶暴な性格になっていったという。そして最後の第4次マイソール戦争(1798-99)にてティープー・スルターンは戦死し(部下の裏切りに遭ったとも言われている)、英国はティープー・スルターンによって簒奪されたマイソール王国の実権を、元のワディヤール家に戻した。この第4次マイソール戦争で英国東インド会社軍を率いていたのがアーサー・ウェルズリー大佐(当時)であった。アーサー・ウェルズリーはティープー・スルターンを打ち破った後、シュリーランガパトナム知事に就任し、このダリヤー・ダウラト・バーグに居を定めて、1805年までインドに滞在していた。18世紀から徐々に加速していく英国のインド侵略は否定的な観点から語られることが多いが、アーサー・ウェルズリーはシュリーランガパトナムにおいて善政を敷き、住民から非常に慕われていたという。ウェルズリーは文化財の保護にも理解を示し、ティープー・スルターンが英国撃破の記念に描かせたダリヤー・ダウラト・バーグの西壁の壁画もそのままにしておいた。ラージャスターン州のシェーカーワーティー地方でも、盗賊を根絶やしにして地元の人々から慕われたヘンリー・フォースター少佐という英国人将校がいたが、英国の植民地支配にもいろいろな側面があるようだ。ちなみに、ウェルズリーはワーテルローの戦いでナポレオンを打ち破ってフランスを占領したときも穏健な占領政策を行った。

ダリヤー・ダウラト・バーグを見終わった後、シュリーランガパトナムにあるフォート・ビュー・リゾートというホテルで昼食を食べた。ドライバーのおすすめのレストランということだったが、どうせコミッションがもらえるから連れて来たんだろう、と考えていた。ここでフィッシュ・カレーとヴェジ・ホーム・スタイルという野菜カレーを食べたが、なかなかどうしてどちらもうまかった。昼食を食べ終わった後、いよいよ城塞部を見学することになった。

第4次マイソール戦争でティープー・スルターンを打ち破った後、英国はシュリーランガパトナムを徹底的に破壊し、マイソール王国の首都はマイソールに移された(その後1830年にバンガロールに遷都)。よって、現在シュリーランガパトナムには当時のマイソール王国の栄華を偲ばせる遺物はほとんど残っていない。まずはシュリーランガパトナムの地名の由来ともなったシュリーラングナータスワーミー寺院へ行ってみた。だが、寺院の扉は閉まっていた。午後4時に開くという。あと20分ほどあった。そこで、寺院のすぐ裏にある「ベイリー大佐のダンジョン」と呼ばれる場所に行ってみた。これはいわゆる地下監獄である。第2次マイソール戦争中に起こったポッリルールの戦いにおいてティープー・スルターンは英国軍に完勝し、ベイリー大佐をはじめとする多くの英国人将校が捕虜となった。そのときに捕虜となった英国人たちが、この監獄につながれていたという。監獄はカーヴェーリー河の河畔に位置しており、河の水が監獄に流れ込む仕組みになっている。つまり水責めである。監獄の中央部には1門の大砲が横たわっている。この大砲は、シュリーランガパトナムの戦い(第4次マイソール戦争)中、監獄の上に設置されていたのだが、何かの拍子に天井を突き破って落下してしまったらしい。

ベイリー大佐のダンジョン

ガードマンと共に記念撮影

捕虜たちはこんな感じでつながれていたのだろう

さて、4時になったので寺院へ行ってみた。シュリーラングナートスワーミー寺院は、言い伝えによると9世紀に建立された寺院で、建築はホイサラ様式とヴィジャイナガル様式の混合のようだ。前門は巨大なゴープラムとなっており、ご神体はアナント竜に横たわったヴィシュヌ神である。異教徒でもご神体を拝ませてもらえた。シュリーランガパトナムは、カーヴェーリー河沿いに点在するパンチラング・クシェートラという5聖地の内の1つで、残りの4聖地は全てタミル・ナードゥ州にある。ムスリムの為政者であったハイダル・アリーやティープー・スルターンの時代を経てもこの寺院が存続していることから、彼らが宗教に寛容な姿勢を取っていたことが伺える。当然、アーサー・ウェルズリーも地元の宗教を弾圧したりしなかった。グンバズもそうだったが、このシュリーラングナートスワーミー寺院も極度に観光地化しており、マイソール名物の白檀を売る売り子がしつこかった。

シュリーラングナート寺院のゴープラム

寺院のすぐ近くには、ティープー・スルターンが住んでいたというラール・マハルの跡がある。英国によって破壊されてしまったため、現在では基部が残っているだけだ。しかも門が閉まっていて中に入ることができなかった。ラール・マハルのすぐ裏には、ティープー・スルターン殉死の地があり、小さな記念碑が立っている。シュリーランガパトナムの戦いの際、ここでティープーの遺体が見つかったという。やはり中に入ることができず、外から眺めるしかなかった。

ティープー・スルターン殉死の地

他にシュリーランガパトナムにはティープー・スルターンによって1787年に建造されたジャーミー・マスジド(金曜モスク)があったが、なぜかドライバーは連れて行ってくれなかったため、見なかった。もっとも、このモスクはバンガロールとマイソールを結ぶ道から見える。2本のミーナール(尖塔)が特徴的なモスクである。

ところで、人類史上初めてロケットを発明したのが誰だかご存知だろうか?歴史上、ロケットらしきものを軍事目的で最初に使用したのは宋代の漢民族らしいが、近代的なロケットの原型を発明したのが英国人発明家のウィリアム・コングリーヴだった。だが、そのコングリーヴがロケットの着想を得たのが、第3次・第4次マイソール戦争であった。ティープー・スルターンは火薬と鉄筒を使ってロケットを開発し、持ち運びを可能にするために台車に載せて実用的な兵器とし、5000人のロケット部隊を編成した。ロケット部隊は第3次マイソール戦争から実戦配備され、英国軍はそれにより大被害を被ったという。というわけで、インドはロケット技術の生みの親を主張する権利のある国なのである。

シュリーランガパトナムの観光を終えた後は一旦マイソールまで戻り、バススタンドでバンガロールまで直行のバスに乗った。1泊2日の短い旅行ではあったが、ヒンドゥーの寺院からムスリムの廟まで、ホイサラ朝からティープー・スルターンまで、そして環境保護に尽力するヘリテージ・ホテルまで、バラエティーに富んだ見所を巡ることができた。

ちなみに、ソームナートプルとシュリーランガパトナムを回ってくれた運転手はムスリムで、ダッキニー語らしき言語をしゃべっていた。15世紀末からデカン高原を支配したムスリム5王朝では、公用語としてカリー・ボーリー(デリー周辺で話されている言語で、ヒンディー語やウルドゥー語の核)が採用されており、同言語による詩作も盛んに行われていた。このカリー・ボーリーはペルシア語の語彙や地元のドラヴィダ語族系の語彙を吸収し、独自の言語へと発展して行った。これをダッキニー語とか、ダッキニー・ウルドゥー(ヒンディー)語などと呼ぶ。ダッキニー文学は後世、ウルドゥー文学の勃興に大きな影響を与えた。一般に南インドはヒンディー語圏ではないと考えられているが、ヒンディー語の亜種とも言えるこのダッキニー語の話者が今でも南インドの各地にいるため、南インドを完全にヒンディー語圏から外すことはできない。西ガーツ山脈から発し、カルナータカ州中部を流れてアーンドラ・プラデーシュ州でクリシュナ河と合流するトゥンガバドラー河という河があるが、このトゥンガバドラー河〜クリシュナー河のラインをヒンディー語圏の南端とする考え方もある。カルナータカ州北部のビジャープル(トゥンガバドラー河以北の町)を旅行したとき、当地の人々がダッキニー語らしき言語を話しているのを耳にしたが、マイソール(トゥンガバドラー以南の町)にもダッキニー話者はけっこういるのであろうか?それとも単に最近になって移住してきただけだろうか?個人的に気になったところである。

| ◆ |

1月6日(金) 15 Park Avenue |

◆ |

今日は大学の登録を終え、PVRナーラーイナーで新作ヒングリッシュ映画「15 Park Avenue」を見た。PVRナーラーイナーは数年前に中央デリーと西デリーの中間に当たるナーラーイナーにできたシネコンである。久し振りに足を運んだが、その周辺は全くと言っていいほど開発が進んでいなかった。カフェ・コーヒー・デーがあるくらいである。インド最大手のシネコンチェーン、PVRが立つ地域は自然と発展していくものだが、このナーラーイナーだけは停滞している。

「15 Park Avenue」の監督は、「36 Chowringhee Lane」(1981年)や「Mr.&Mrs. Iyer」(2002年)で世界的に有名なベンガル人女性映画監督のアパルナー・セーン。チョウリンギー・レーンはコールカーターに実在する目抜き通りチャウリンギー・ロードをもじったものであろうが、パーク・アヴェニュー15番地もどうやら実在のパーク・ストリートやパーク・レーンをもとにした仮想の通りのようだ。キャストは、アパルナー・セーンの娘のコーンコナー・セーンシャルマー、往年の名女優シャバーナー・アーズミーとワヒーダー・レヘマーン、名優の誉れが高いドリティマーン・チャッタルジーやカンワルジート・スィンやサウミトラ・チャッタルジー、ミスター・ヒングリッシュ映画のラーフル・ボース、「Monsoon Wedding」(2001年)のシェーファーリー・シャー(シェッティー)など。はっきり言って、インドを代表する名優の夢の共演である。

| 15 Park Avenue |

コールカーターに住むアンジャリー(シャバーナー・アーズミー)は大学で教鞭を取っていた。同僚のサンジーヴに何度もプロポーズされていたが、アンジャリーは統合失調症に冒されている妹のミーティー(コーンコナー・セーンシャルマー)や、老いた母親レーワー(ワヒーダー・レヘマーン)の面倒を見なければならなかったため、それを拒否していた。ミーティーは自殺未遂を繰り返しており、アンジャリーは精神科医のクナール(ドリティマーン・チャッタルジー)に相談することにした。【写真は、ラーフル・ボース(左)とコーンコナー・セーンシャルマー(右)】 コールカーターに住むアンジャリー(シャバーナー・アーズミー)は大学で教鞭を取っていた。同僚のサンジーヴに何度もプロポーズされていたが、アンジャリーは統合失調症に冒されている妹のミーティー(コーンコナー・セーンシャルマー)や、老いた母親レーワー(ワヒーダー・レヘマーン)の面倒を見なければならなかったため、それを拒否していた。ミーティーは自殺未遂を繰り返しており、アンジャリーは精神科医のクナール(ドリティマーン・チャッタルジー)に相談することにした。【写真は、ラーフル・ボース(左)とコーンコナー・セーンシャルマー(右)】

ミーティーは子供の頃から統合失調症の気が見られたが、症状は今ほど深刻ではなかった。少なくとも大学時代には普通に友達もでき、新聞社にも就職した。ミーティーは会社の上司のジャイディープ・スィン・ロイ(ラーフル・ボース)と婚約までしたが、取材に訪れた地方の村でゴロツキたちに輪姦され、それ以来精神に異常をきたすようになってしまっていた。ジャイディープも婚約を破棄した。これは11年前の出来事であった。だが、以来ミーティーは空想上の夫と、空想上の5人の子供と共に生活するようになり、「パーク・アヴェニュー15番地」にあるという空想上の自分の家を捜し求めるようになった。

クナールの勧めに従い、アンジャリーは母親や妹を連れてブータンに旅行へ行く。そこには偶然、ジャイディープも旅行に訪れていた。ジャイディープは既にラクシュミー(シェーファーリー・シャー)と結婚しており、2人の子供もいた。ジャイディープはミーティーが自分と結婚したと思い込んでおり、症状も悪化している現状を見て責任を感じる。だが、ミーティーはジャイディープを見ても誰だか認識しなかった。ジャイディープはミーティーに対し、「パーク・アヴェニュー15番地」を一緒に見つけ出すことを約束する。

コールカーターに戻ると、ジャイディープはミーティーと共に「パーク・アヴェニュー15番地」へ向かう。だが、そこにはパーク・アヴェニューなどなく、15番地もなかった。だが、空想上の世界に住むミーティーは、そこに15番地を見つける。ジャイディープが目を離した隙にミーティーはいなくなってしまい、そのまま消息不明となってしまう・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

僕は恥ずかしながらまだアパルナー・セーン監督の「36 Chowlinghee Lane」を見たことがないが(DVDは持っている)、2002年の年末に公開されたヒングリッシュ映画「Mr.&Mrs.

Iyer」に非常に感銘を受けた観客の1人である。「Mr.&Mrs. Iyer」は日本でも公開されて高い評価を受けたようだ。そのアパルナー・セーン監督の最新作ということで、期待するなという方が無理であった。公開初日に映画館に見に行った。「Mr.&Mrs.

Iyer」は、男女の微妙な感情のやり取りの描写に、インドの宗教対立問題が重ね合わされており、社会派インド映画のお手本みたいな映画であったが、最新作「15

Park Avenue」は別にインドが舞台でなくても成り立つ映画であり、その点で前作より個人的な評価は下がった。インド映画には、たとえどんなテーマの映画であっても、インドとどこかで結びついている要素がないといけない、というのが僕の自論である。ブータンでロケが行われたのはとてもユニークな点であった。いくつか印象に残るシーンがあり、「さすがアパルナー・セーン監督!」と唸らせてもらったが、この映画はエンディングで評価が真っ二つに分かれることが容易に想像される。是非機会があったら、自分の目で見てこの映画の是非を考えていだたきたいと思う。僕は、最後のスタッフロールが流れる前の数秒間が怖くてたまらなかったが、「Directed

by Aparna Sen」と突然表示されたときには突き放されたような気持ちになり、キョトンとしてしまった。他の観客の反応も僕と同じようなものであった。

この映画の核心部分は、ミーティーの回復を一番願っている姉のアンジャリーのヒステリックな言動が、最もミーティーの精神に悪影響を与えている点であろう。アンジャリーは妹のために自分の人生を犠牲にしているが、それがアンジャリー自身をヒステリックにさせ、いつしかミーティーを束縛するようになってしまう。ジャイディープとミーティーの結婚に最後まで反対したのもアンジャリーであった。ブータンに旅行にやって来たアンジャリーは、同僚で自分に好意を寄せていたサンジーヴが米国へ移住してしまうことを知って、胸に秘めていたジレンマを母親にぶちまける。精神科医のクナールも、アンジャリーがミーティーの回復の障害になっていることを見抜いており、何度もアンジャリーに心を落ち着けるように助言する。だが、それがストレートに語らないのは、監督のうまいところであろう。

監督が女性であるだけあり、女性の登場人物の心情描写がずば抜けて優れていたと思う。例えばジャイディープから婚約破棄の手紙が届いたシーン。手紙を読むアンジャリーの表情は、無表情の中に密かな笑みが浮かんでおり、監督の心情描写の繊細さとシャバーナー・アーズミーの演技力の高さを証明している。ジャイディープから、かつての婚約者がブータンに来ていることを知ったときの、妻ラクシュミーの言動も非常にうまい。ジャイディープは正直に妻に起こったことを打ち明けるが、ラクシュミーは「だからブータンに行こうなんて言い出したのね!」と邪推する。ジャイディープが「でも、彼女は僕のことを認識しなかった」と言ったときのラクシュミーの奇妙な安堵の顔、そして「お茶でも飲む?」という間の抜けたセリフは、よく女性の心理を表していると感じた。それと比べると、男性の心理描写はとても弱かった。例えば11年振りに再会したミーティーに何度も会いに行くジャイディープの行動は、あまり現実味がないのではなかろうか?

これは一種のジョークなのかもしれないが、ミーティーの精神状態はなぜかTVで報道される米国のイラク攻撃と関連していた。ミーティーはなぜか、バグダードに住むサッダーム・フサインがパーク・アヴェニュー15番地を知っていると考えており、アンジャリーら家族にも何度もサッダームの名前を出して混乱させていた。ブータンにおいて、サッダーム・フサイン元大統領が米軍に捕獲され、口の中を検査されている有名な映像をTVで見た瞬間、ミーティーは発作を起こす。これは、アパルナー・セーン監督の反米姿勢のちょっとした表れと受け止めるべきなのであろうか。

問題のラストのシーンであるが、その解釈は非常に難しい。ジャイディープと共に「パーク・アヴェニュー15番地」を探しに訪れたミーティーは忽然と姿を消してしまう。ミーティーがジャイディープと5人の子供たちと再会する映像が流れるが、それは実際の映像ではなく、ミーティーの空想であろう。ジャイディープと、その後をつけていたアンジャリーとクナールはミーティーを探し回るが、どこにも見当たらない。そのままカメラは上に上がって行く。俯瞰のカメラには、近所の野次馬たちが集まって来るシーンが映し出されるが、やがてその群集も散り散りになって行く。・・・そのまま何が起こるかと固唾を呑んで見守っていると、突然「Directed

by Aparna Sen」と表示され、そのまま映画は終わってしまう。すぐに思い起こされるのは、精神科医のクナールがアンジャリーに語っていたセリフだ。「統合失調症患者にとって、空想の世界は我々の現実の世界と同じくらい現実のものなんだ。」ということは、ミーティーの世界が現実で、アンジャリー、ジャイディープ、そして我々観客がいる世界が空想のものなのか?荘子の「胡蝶の夢」や、ハリウッド映画「マトリックス」シリーズを思わせる終わり方である。

インドを代表する俳優たちの共演ということで、各俳優の演技にも自然と注目が集まる。何と言ってもシャバーナー・アーズミーとコーンコナー・セーンシャルマーが素晴らしい。コーンコナーは統合失調症患者を体当たりで演じ、迫真の引きつけの演技までしていた。だが、やはりシャバーナー・アーズミーの全く違和感のない演技力にはわずかながら及ばなかった。ワヒーダー・レヘマーンの出番はそれほど多くなく、出てくるといつも泣いている印象があったが、それでもまだまだ存在感がある女優である。シェーファーリー・シャーの登場シーンも限られていたが、夫に対する信頼と嫉妬に揺れる女心をうまく表現していた。ラーフル・ボースやドリティマーン・チャッタルジーなど、男優陣もいい演技をしていたが、女優に比べるとどうしても脇役に近い存在になってしまっていた。

映画の後半はブータンが舞台となっていた。ヒマーラヤの小国ブータンは限られた外国人観光客しか受け容れていないが、インド人だけは特別に自由に入国することが許されており、最近ではベンガル人の間でダージリンに代わる避暑地として人気となりつつあるようだ。だから、アンジャリーの家族やジャイディープの家族がブータンに旅行へ行くことは何らおかしいことではない。実際、僕がブータンを旅行したときも、ベンガル人観光客をけっこう見かけた。ロケはティンプーとパロで行われていた。特にパロのパロ・ゾンが何度か背景として登場した。

パロ・ゾンのシーン

左奥に見えるのが難攻不落のパロ・ゾン

ヒングリッシュ映画なので、セリフの9割以上は英語。たまにヒンディー語とベンガリー語が入るが、特に重要なセリフではない。

アパルナー・セーン監督の最新作「15 Park Avenue」は、その不可思議な結末ゆえに大いに物議を醸す可能性のある映画である。「36 Chowringhee

Lane」や「Mr.&Mrs. Iyer」を越える傑作と賞賛されることはおそらくないだろうが、セーン監督の熟達した映画哲学を感じさせてくれる良作だと言える。

| ◆ |

1月10日(火) Jawani Diwani |

◆ |

今日はPVRナーラーイナーで新作ヒンディー語映画「Jawani Diwani」を見た。題名は「狂った青春」みたいな意味。監督はマニーシュ・シャルマー(新人)、音楽はサージド・ワージド。キャストは、イムラーン・ハーシュミー、セリナ・ジェートリー、リシター・バット、マヘーシュ・マーンジュレーカル、ティックー・タルサニヤーなど。

| Jawani Diwani |

ムンバイーに住むマン・カプール(イムラーン・ハーシュミー)は歌手を目指す若者で、音楽会社を経営するウメーシュ・ジューマーニー(ティックー・タルサニヤー)の娘ラーダー(リシター・バット)と結婚して手っ取り早く夢を実現させようとした。マンはすぐにラーダーの心をものにし、結婚もとんとん拍子で決まり、CDデビューも決まった。結婚までの期間、マンは仲間たちとゴアへ行くことにした。【写真は、イムラーン・ハーシュミー(左上)とセリナ・ジェートリー(下)】 ムンバイーに住むマン・カプール(イムラーン・ハーシュミー)は歌手を目指す若者で、音楽会社を経営するウメーシュ・ジューマーニー(ティックー・タルサニヤー)の娘ラーダー(リシター・バット)と結婚して手っ取り早く夢を実現させようとした。マンはすぐにラーダーの心をものにし、結婚もとんとん拍子で決まり、CDデビューも決まった。結婚までの期間、マンは仲間たちとゴアへ行くことにした。【写真は、イムラーン・ハーシュミー(左上)とセリナ・ジェートリー(下)】

ゴアでマンはロマ(セリナ・ジェートリー)と出会い、一夜を共にする。ところがロマはマフィアのドン、チャップー・バーイー(マヘーシュ・マーンジュレーカル)が言い寄っていた女だった。マンは朝目を覚ますと、ベッドのすぐそばにチャップーが座っているのに気付き慌てる。だが、チャップーは寛大にもマンとロマをそのまま結婚させようとする。マンはその結婚に全然乗り気ではなかったが、チャップーに脅される形で無理矢理結婚を受け容れてしまう。チャップーは新婚の2人のために家までプレゼントする。

結婚後、ロマはチャップーを愛するようになるが、マンはロマを受け容れようとしなかった。とうとうロマから離婚を切り出し、2人は離婚する。マンはすぐさまムンバイーに帰る。だが、マンが別の女性と結婚した知らせはムンバイーにまで届いていた。マンは必死でラーダーに言い訳をし、無理矢理結婚させられたということを説明する。ラーダーもマンを信じ、2人は予定通り結婚することになった。

マンのデビューの時も近づいていた。レコーディングも終了し、あとはミュージック・ヴィデオの撮影を行うだけだった。ところが、マンの相手役のダンサーとして偶然にもロマが選ばれる。マンとロマはモーリシャスでヴィデオを撮影する。その中でマンはロマを本当に恋するようになる。

ムンバイーに戻ったマンだったが、ラーダーとこのまま結婚することを決める。ロマへの恋は諦めるつもりだった。だが、偶然マンの真意を聞いてしまったラーダーはロマと連絡を取り、マンとロマを結婚させる。実はマンのミュージック・ヴィデオのダンサーにロマを推挙したのはチャップーであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

最近ボリウッドは不毛だ!昨年は8月くらいまでは面白い映画が目白押しだったのだが、その後駄作が連発するようになり、11月〜12月はひどい有様だった。「Jawani

Diwani」は今年初めて見たヒンディー語映画ということになったのだが、駄作中の駄作でガッカリした。一応映画評は書いておくが、批評するのにも値しない作品であることを前置きしておく。

ボリウッド映画は、いかに勧善懲悪とかワンパターンとか面白ければ何でもありとか急に歌って踊り出すとか諸々の批判を受けようとも、観客を主人公に感情移入させてなんぼの商売である。いかに観客の感情をコントロールすることができるか、それが最も重要である。それは手品師とよく似ている。観衆は手品に種があることを知っているが、手品師はそれでも観衆の目を欺いて手品をしなければならない。インド映画の制作者も、何となく展開や結末を予想できるストーリーであっても、観客を映画の主人公に感情移入させて感情をコントロールしなければならない。ではどうしたら観客は主人公に感情移入してくれるのか?それはいろいろな方法があるが、少なくとも主人公は誠実でなければならない。いかに聖人であろうと、いかに悪の道にいようと、いかに幸せであろうと、いかに不幸な目に遭おうとも、主人公が何らかのポリシーを持って生きている姿を描き出さなければならない。そうでなければ観客の同情を集めることはできないだろう。「Jawani

Diwani」の脚本には、観客に主人公マン・カプールへの感情移入を促す要素が決定的に不足していた。歌手になるために音楽会社の社長の娘と婚約し、結婚前に別の女性と結婚し、そしてすぐに離婚し、今度はやっぱりその離婚した女性と恋に落ちてよりを戻す。こんな節操のない主人公に誰が感情移入できようか?ではヒロインはどうか?この作品にはヒロインが2人出て来る。ラーダーとロマである。しかし、2人の行動に一貫性はなく、全く人間味がない。マンと一夜の関係を結んでそのまま結婚することになってしまったロマが、マンのことをまるで百年来の恋人のように愛するのは全くおかしい。マンとロマを結婚させるラーダーの行動には納得がいかない。では悪役はどうか?チャップー・バーイーというマフィアが出て来るが、このキャラクターも全く説得力がない。マフィアのボスのくせにどうして自分の愛人に手を出した男をその女と結婚させて、後々の面倒まで親切に見るのか?総じて、何を言いたい映画なのか理解不能であった。

主演のイムラーン・ハーシュミーは、「Murder」(2004年)でマッリカー・シェーラーワトとキスをして以来、出演する多くの映画で女優とキスシーンを演じて来ていることで有名である。「Tumsa

Nahin Dekha」(2004年)ではディーヤー・ミルザーと、「Zeher」(2005年)ではウディター・ゴースワーミーと、「Aashiq

Banaya Aapne」(2005年)ではタヌシュリー・ダッターと、そしてこの「Jawani Diwani」ではセリナ・ジェートリーとキスをした。イムラーン・ハーシュミーは冒頭のミュージカル「Jawani

Diwani」で、「Serial Kisser(連続キス魔)」とプリントされたTシャツを着ていて笑えた。このイムラーン・ハーシュミー、全くハンサムではないのだが、なぜかインド人の間で人気のある男優である。

笑える悪役チャップー・バーイーはマヘーシュ・マーンジュレーカルが演じていた。しゃべり方がかっこよかったが、いかんせんしょうもないキャラクターだったので、キャリアに泥を塗ったとしか言いようがない。女優のリシター・バットとセリナ・ジェートリーは全然駄目。顔を洗って出直して来い、という感じだ。特にセリナは化粧が濃すぎる。

音楽はサージド・ワージド。タイトル曲の「Jawani Diwani」だけが耳に残った。ストーリーとほとんど関係ないダンスシーンがいくつも挿入され、ただでさえ低い映画の質をさらに低めていた。

「Jawani Diwani」のポスターはセクシーだが、それに騙されてこの映画を見てはいけない。ボリウッドの名に泥を塗る駄作である。

今日はPVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Zinda」を見た。「Zinda」とは「生存」という意味。監督は「musafir」(2004年)でサンジャイ・ダットを個性的なマフィアのドンに仕立て上げたサンジャイ・グプター、音楽はヴィシャール・シェーカル。キャストは、サンジャイ・ダット、ジョン・アブラハム、ラーラー・ダッター、セリナ・ジェートリー、マヘーシュ・マーンジュレーカルなど。

| Zinda |

バーラージート・ロイ(サンジャイ・ダット)はバンコクに住むソフトエンジニアで、妻のニシャー(セリナ・ジェートリー)と結婚1周年を祝っていた。学生時代の友人、ジョイ・フェルナンデス(マヘーシュ・マーンジュレーカル)も同席し、熱々の2人をやっかみながらも祝福した。ニシャーはその日、医者から妊娠の知らせを受けるが、それを桟橋で作業をするバーラージートに伝えようとしたところ、彼の姿が忽然と消えてしまった。そのままバーラージートは消息不明となる。【写真は左から、サンジャイ・ダット、セリナ・ジェートリー、ラーラー・ダッター、ジョン・アブラハム】 バーラージート・ロイ(サンジャイ・ダット)はバンコクに住むソフトエンジニアで、妻のニシャー(セリナ・ジェートリー)と結婚1周年を祝っていた。学生時代の友人、ジョイ・フェルナンデス(マヘーシュ・マーンジュレーカル)も同席し、熱々の2人をやっかみながらも祝福した。ニシャーはその日、医者から妊娠の知らせを受けるが、それを桟橋で作業をするバーラージートに伝えようとしたところ、彼の姿が忽然と消えてしまった。そのままバーラージートは消息不明となる。【写真は左から、サンジャイ・ダット、セリナ・ジェートリー、ラーラー・ダッター、ジョン・アブラハム】

一方、バーラージート・ロイは未知の密室に監禁されていた。毎日二食、フライド・モモ(焼き餃子)を与えられ、自殺しようとすれば睡眠ガスにより無意識にされて治療され、とにかく無意味に生きさせられ続けた。部屋にあるTVにより、妻のニシャーが殺害され、その罪が自分に着せられたことも知った。全く訳が分からないバーラージートは、自分のこんな目に遭わせた人物に復讐することを決めながら、TVで流れる映画で格闘技を習いつつ生きていた。

そして14年間が過ぎ去った・・・。バーラージートは突然外界に放り出される。偶然出会ったタクシードライバーのジェニー・スィン(ラーラー・ダッター)と共に、彼はバンコク中のフライド・モモを食べ回る。そして遂に毎日自分が食べさせられていたモモの味の店を見つけ、自分を誘拐したエージェントの手掛かりを得る。こうして、自分を14年間監禁した男が待つ場所まで辿り着く。その男は大富豪ローヒト・チョープラー(ジョン・アブラハム)だった。バーラージートはローヒトのところへ駆けつける。

ローヒトは、バーラージートやジョイと同じ学校に通っていた男だった。彼の姉も同じ学校に通っていたのだが、バーラージートが出来心でした悪戯のせいで、焼死してしまったのだった。それに恨みを抱いたローヒトは、バーラージートを14年間閉じ込めたのだった。しかもローヒトがしたことはそれだけではなかった。ローヒトは、バーラージート失踪後のニシャーを支えていた。時期を見て彼はニシャーを殺し、その娘を今までずっと育てて来ていた。その娘が姉と同じ年齢になった今、同じように焼き殺そうとしていた。バーラージートは、復讐が成就したことに満足感を抱く無防備なローヒトを殺し、娘が閉じ込められている場所まで駆けつける。だが、娘はそこにはいなかった。そのとき娘から電話がかかってきて、今家にいることを伝える。きっと、ローヒトが最後に慈悲を投げかけたのであろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Zinda」は、日本と少しだけ関係のある映画である。映画中、日本の時代劇映画がチラリと登場したり、日本刀による剣戟があったりすることもあるのだが、実はこの映画、日本の同人漫画「オールドボーイ」(土屋ガロン作、峰岸信明画)をもとにした映画なのだ。ただし、その漫画がボリウッドに辿り着くまで、第三国を経ている。韓国である。韓国の朴賛郁(パク・チャンウック)監督が映画化権を買い取って「Oldboy」(2003)という映画にしている。この映画は2004年のカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した。それを見たサンジャイ・グプター監督が、ボリウッド映画化を思いついたのだろう。

ボリウッド映画化、とは言っても、「Zinda」は一切ミュージカル・シーンがないダークでハードボイルドな映画に仕上がっている。特に主人公バーラージートの監禁生活を描いた前半は緊張感がよく保たれていた。外界との唯一の接点であるTVには、911事件、サッダーム・フサイン失脚、津波などのニュースが流れていた。だが、突然外界に放り出されてからは、映画はややグリップを失う。スクリュードライバーで人を刺して拷問したり、歯をハンマーで引っこ抜いたりと、残酷なシーンが多い他、ローヒト・チョープラーを探し出すまでの過程が予定調和過ぎたところもあった。ただ、バーラージートがタイ人チンピラの群れを1人で次々になぎ倒していくシーンは面白かった。そのシーンは最初から最後まで長回しで撮影されていたのでリアルだった。終盤にはもはや前半の緊張感は微塵も残っていなかった。ローヒトの復讐の理由もしょうもなかった。

サンジャイ・ダットを映画中で魅力的なキャラクターにすることに命をかける監督はボリウッドに多い。異常なほど多い。何が彼らをそうさせるのかは分からないが、サンジャイ・ダットはボリウッドの並みいる男優の中でも圧倒的な存在感を持っている。サンジャイ・グプター監督もその1人だ。同監督の「Musafir」でサンジャイ・ダットが演じたビッラーは最高だった。「Zinda」でもサンジャイの魅力を存分に引き出すことに最大限の努力が払われていた。

ローヒト・チョープラーを演じたジョン・アブラハムは、だいぶ演技のできる男優になって来たように思える。特にインターミッション前に一瞬だけ見せるかすかな笑みには、練習の後が伺われた。やっぱり今回のジョンも血と汗と涙にまみれる役であった。バンコクでタクシードライバーを営むジェニー・スィンを演じたラーラー・ダッターは全くのミスキャスト。こんなゴージャスな美人がタクシードライバーをやってるわけないだろ!だが、サンジャイ・ダットとのベッドシーンや、半裸にされての拷問未遂シーンもあり、そのために彼女が選ばれたのだな、と納得した。セリナ・ジェートリーは特別出演程度である。やはりサンジャイ・ダットの映画に関しては一家言持っているマヘーシュ・マーンジュレーカル監督が、バーラージートの友人ジョイの役で出演していた。彼の「エッヘッヘ・・・」という気味悪い笑いがいいんだなぁ。

全編バンコクが舞台であり、タイ語もチラホラ出てきた。果たしてラーラー・ダッターがしゃべるタイ語は本当に正しいのか?タイ語に詳しい人に是非吟味してもらいたいものだ。

「Musafir」は音楽も非常に良かったのだが、「Zinda」は耳に残るものが少なかった。「Musafir」も「Zinda」も、サントラCDは2枚組になっており、1枚は「クラブ」、もう1枚は「ラウンジ」のリミックスが施してある。映画中、携帯の着信音が印象的な使われ方をしていたが、もしかしたらあれは一瞬だけ流行るかもしれない。

「Zinda」は、日本の同人漫画に源流を発する映画だと思って見るとけっこう面白いだろう。だが、とにかくモモが食べたくなった映画であった。映画を見終わった後、ついマーケットでモモを探してしまった(残念ながら手に入らず・・・)。

先日、「これでインディア」においてインドの名詞をカタカナで表記する際の原則を「カタカナ表記」にまとめてアップした。

インドに来てもう4年半になる。この4年半の間、僕は毎日インドの固有名詞と向き合って来たと言っても過言ではない。現在では「これでインディア」の更新はだいぶ頻度が減ってしまったが、最初の頃は毎日日記を更新していたし、2年くらい前からインドの新聞記事を日本語に翻訳する仕事にも従事している。だから、他の若者が人生で最も華やかなときを過ごす20代の中盤を、僕はインドの固有名詞のカタカナ表記はどうあるべきか、ということばかりを考えて過ごして来たと言ってもいい。はたから見たら全く無駄な人生ではあるが、一応僕はそれにプライドを持っている。その集大成が、「カタカナ表記」でまとめた原則である。まず第一のスタンスは、「原則」を作ることである。新しい固有名詞が出てきたらその都度表記を決めていくのではなく、何らかの原則に従って決めていくべきだ、ということを主張したかった。そしてその原則の基盤は、ヒンディー語表記を第一基準に、英語アルファベット表記を第二基準に、つまりヒンディー語と英語の両方を基準にカタカナ表記を決めていく、というものだ。これは、インドの第一公用語がヒンディー語で、第二公用語が英語であることとも一致しており、説得力があると思っている。

なぜこれほどまでカタカナ表記にこだわるのか?そう疑問に思われる方が多いかもしれない。インドに関わっている人の中にも、カタカナ表記に異常にこだわる人とそうでない人がいる。やはり異常にこだわる人は、インドの言語に深い造詣のある人であることが多い。カタカナ表記にこだわらない人というのは、インドの言葉をカタカナ表記にする際の煩雑な問題を理解した上で敢えてこだわりを捨てている人か、細かいことをあまり気にしない人か、それともインドの言語についてほとんど知識のない人だろうと思う。しかし、インドがこれまでにないほど日本人の注目を浴び始めた現在、インドの固有名詞のカタカナ表記を固定することは急務だと考えている。インターネットの検索のためにも、表記を固定しておかないと将来非常に困ったことになると強く感じる。そしてその固定は、決して行き当たりばったりのものであってはならないというのが僕の持論である。

カタカナ表記の問題に直面した際、おそらく多くの人がまず考えるのは、英語アルファベットの表記を基準にカタカナ表記したらどうか、ということだ。インドの言語の知識がない人はそもそもそうするより他に手段はないだろう。僕もその道を模索したことがあったが、結局それは不可能であると結論づけざるをえない。なぜならインドの英語表記は一定していないことが多いからである。英語はインドの母語ではないのでそれは当然のことだ。かといってヒンディー語表記も表記や読みが一定していないのが弱いところであるが、少なくとも英語アルファベット表記よりは安定している。また、英語アルファベット表記はあまりに現地語の特徴を無視したものになっていることも、英語を絶対的な基準にできない大きな理由である。しかしながら、ヒンディー語表記と英語表記は相互に弱点を補完できる関係にあり、英語アルファベット表記を全く無視することは得策ではない。それらの詳細は後述するが、この相互補完関係が、カタカナ表記の際のヒンディー語と英語の二言語体制を推進する理由である。

こういうことを書くと、まるで僕がヒンディー語ができるからその優位性を主張したいがためにヒンディー語表記の重要性を強調していると思われがちである。だが、僕はインドの言語ができない人にインドについて偉そうに語るな、と言っているわけではない。僕が言いたいのは、インドの言語について正確な知識がない人間が、日本語のカタカナ表記を決定する立場にあってはならない、ということだ。幸か不幸か、インドは英語がよく通じるので、英語の知識だけである程度の情報が得られてしまうし、語れてしまう。英語の情報だけで優れた分析をすることは、日本語抜きで日本について語ることほど困難ではない。だが、インドに関わる上で必ず取り組まなければならない固有名詞のカタカナ表記には、インドの言語の知識が必須である。英語ができるだけでは到底太刀打ちできない。多くの日本人がインドに対して関心を示し出したのは嬉しい動きであるし、いろんな人にインドについて語ってもらいたいが、カタカナ表記に関しては慎重に対応してもらいたいと思っている。インドの言語の知識のない人やメディアが表記したカタカナはあくまで間に合わせの代物であり、それがいくら権威のある存在であろうと、曖昧な基準に従って規定したカタカナ表記が何となく流布していって、いつの間にか固定してしまうという流れは理不尽であり、止めなければならないと強く感じている。一般の旅行者などが自分のフィーリングに従ってカタカナ表記していくことには全く異論はない。

しかしながら、もしヒンディー語などを少しでも習ったならば、日本に氾濫しているインドの固有名詞がいかに勝手な変形を加えられているか、心を痛めることが少なくとも1度や2度はあるはずである。その最たるものは、長母音と短母音の混乱だ。インドの言語の多くは、長母音と短母音を厳密に区別する。「マルナー」は「死ぬ」、「マールナー」は「殺す」。「カム」は「少ない」、「カーム」は「仕事」。母音を長く発音するか短く発音するかで、全く意味が違ってきてしまう。また、日本語も母音の長短を区別する言語である。「おや(親)」と「おーや(大家)」、「ゆき(雪)」と「ゆーき(勇気)」など。だから、ヒンディー語などのインドの言語を知っている人は、なるべく母音の長短を日本語のカタカナ表記に反映させようとする傾向にあると同時に、短母音であるべき部分を長母音で表記し、長母音であるべき部分を短母音で表記しているカタカナ表記を見ると、非常にむずがゆく感じるのである。例えば「タージ・マハル」が「タジ・マハール」、「ナーグプル」が「ナグプール」などと表記されているのを見た日には、全身をかきむしりたくなる気分になる。それらは修正していかなければならないのだが、ここで注意すべきなのは、日本語には外国語単語のカタカナ表記の際、なるべく長音記号「ー」を表記しないようにする慣例があることだ。特に語末の「ー」は省略されることが多い。昔は「コンピューター」と表記していたような気がするのだが、現在では「コンピュータ」の方が一般的だ。それに従って、「アーグラー」が「アーグラ」になったり、「ムンバイー」が「ムンバイ」になったりするわけだ。それはそれで日本語の慣例であるので、僕は真っ向から反対することができない。ただ、インドの人名は、語末が伸びるか否かにより男か女が判断できる場合が多い。「マニーシュ(Manish)」は男で、「マニーシャー(Manisha)」は女である。「マニーシャ」または「マニシャ」と書かれてしまうと、これは男名「マニーシュ」をサンスクリット語読みして(つまり「Manisha」になる)いるのか、それとも女名「マニーシャー」の「ー」が省略されたのか、つまりこの人は男なのは女なのか、判断に迷うことがありうる。また、「ー」が多い語は日本語として冗漫に見えてしまうという欠点もある。「パーキスターン」は長ったらしいから「パキスタン」、「イスラーマーバード」は長すぎだから「イスラマバード」という按配だ(これらはインドの固有名詞ではないが)。それと関連して、新聞記事など、スペースが限られている場合は、なるべく外国の固有名詞を短くカタカナ表記して多くの情報を詰め込もうとする傾向にある。これにも僕は真っ向から反対することができない。だが、なぜ「ニューヨーク」は「ニュヨク」にならないのか、「ニュージャージー」は「ニュジャジ」にならないのか、その納得のいく理由が聞きたいものである。「ニュージャージー」が許されるならば、「イスラーマーバード」が許されてもいいのではなかろうか?というわけで、僕はインドの固有名詞の長母音と短母音の区別は厳密に、つまり伸ばすところは伸ばす、伸ばさないところは伸ばさないことにしているし、それがインドのカタカナ表記の際に最も気を付けなければならない部分だと思っている。

長母音と短母音の混乱とも関連しているが、日本人はどういうわけか、変なところで促音を入れたがる傾向にあるようだ。「ラメーシュ(Ramesh)」さんの名前が、「ラメシュ」でないばかりか「ラメッシュ」になってしまっていたり、「ウッタル・プラデーシュ」が「ウッタル・プラデッシュ」になってしまっていたり。また、ヒンディー語の正確な発音では、多くの二重子音の前は促音化する。「Madhya」は「マッディヤ」になるし、「Shukla」は「シュックラ」になるし、「Agni」は「アッグニ」になるし、「Kaksha」は「カックシャー」になる。この促音化はヒンディー語表記には反映されておらず、言語学の知識がある人以外、インド人自身も自分が二重子音の前で促音化して発音していることに気付いていない。さらに、日本語では、語末が「子音+母音+子音」の外国語単語をカタカナ表記する場合、母音と子音の間に促音を入れる慣習が見られる。「マスジド(Masjid)」が「マスジッド」になったり、「パンディト(Pandit)」が「パンディット」になったりする。それらをあれこれ考えていくと、非常にややこしいことになってしまう。長母音だらけの単語より、促音だらけの単語の方が日本人には読みにくいはずだ。だから、僕は母音の長短の厳密な表記とは打って変わって、促音はなるべく表記しないことにしている。ヒンディー語表記で明らかに促音となっている部分だけ「ッ」を使う。これは多少議論の分かれるところであろうが、僕は促音に関してはあまり厳密に適用しすぎると底なし沼にはまっていく可能性があることを指摘したい。他方、長母音と短母音は目に見える違いであり、カタカナ表記への適用は比較的容易である。

インドの言語には、有気音と無気音の区別がある。英語アルファベット表記では「h」を付けて表記される。インドの正式国名である「Bharat」の「Bh」も有気音であり、日本語の「バ」を強めの息と共に発音する。だが、僕は有気音と無気音の区別も厳密に行う必要はないと考える。「Bharat」を「バハラト」と表記してあるのを見たことがあるが、それをし出したら大変なことになる。インド独立の父「ガーンディー(Gandhi)」は「ガーンディヒー」、「ラージャスターン(Rajasthan)」は「ラージャスタハーン」などにしていかなければならなくなるだろう。また、日本人は英語のカタカナ表記の原則に従って「th」をサ行で表記してしまう傾向にあるが、これも正しくない。これは「タ」の有気音である。タ行で表記しなければならない。これは非常に基本的なことであり、「コーターリー(Kothari)」が「コサーリー」になったりしていると、インドの言語を全く知らないことがばれてしまう。有気音を有気音だと正確に認識すると同時に、カタカナ表記の際に有気音と無気音の区別を敢えてしないことが一番理想的な方法だと思う。

これも非常に議論の分かれるところではあるが、僕は「si」と「shi」、「ji」と「zi」をカタカナ表記で区別する方針を採っている。つまり、「スィ」と「シ」、「ジ」とズィ」になる。この点については僕は確固たる信念を持っていない。もし、それらを区別せずに「シ」と「ジ」で統一すべきだ、ということになったら、僕は素直に従うだろう。だが、もし区別していないと、後からもし区別することになった場合、選別が大変なので、今の内から区別しているだけである。また、最近日本の若者は「shi」を発音できなくなっていると言われている。「si」になってしまうのである。「わたし」ではなく、「わたすぃ」と言っている人が増えてきた。だから、「si」と「shi」の区別については将来ちょっとややこしい問題を抱える可能性がある。日本語の発音の変化も横目で見つつ、考慮していくべきだろう。だが、将来性から言ったら断然、区別有の方法であろう。

また、ヒンディー語と英語を基準にするに辺り、問題となるのはインドの言語の多様性である。インドには憲法で規定されている連邦公用語と指定言語だけで24の言語があり、全ての言語を数えたら数え切れないほどの言語が話されているとされる。そして当然のことながら、それぞれに固有の名詞がある。それらをカタカナで表記する際、ヒンディー語と英語だけでは役不足なのは明らかだ。かと言って、各言語の細かい発音規則や表記規則を気にしていたら、原則と呼べるものがなくなってしまう。何らかの全インド的な基準が必要である。やはりそれはヒンディー語と英語に他ならないだろう。また、いかに多言語国家とは言え、インドで使用されている言語はおおまかに4つに区分できる。北インドを中心に話されているインド・ヨーロッパ語族系言語、南インドを中心に話されているドラヴィダ語族系言語、ヒマーラヤ山脈や東北部で話されているシナ・チベット語族系言語、そしてインド各地に散在する部族たちの言語であるオーストロアジア語族系言語である。少なくともインド・ヨーロッパ語族系の言語が主流の地域は、ヒンディー語表記はほぼ固定されているし、ヒンディー語だけでカタカナ表記を決めていける。しかも、南インドや東北部には、インド・ヨーロッパ語族系言語(特にサンスクリット語)の影響を受けた人名・地名が少なくない。それらはヒンディー語読みしても差し障りない。だから、ある程度までヒンディー語を基準にインド全国の固有名詞のカタカナ表記を決めていける。また、ドラヴィダ語族系の言語の文字は、ヒンディー文字と起源を同一にしており、ヒンディー語が読めれば、南インドの言語も少し習えば解読は比較的容易である。特にタミル語が南インドの中心言語となっており、情報も最も豊富なので、タミル語を南インドの補助基準言語にしていくのが最も賢いのではないかと考えている。最も欲しい情報は母音の長短であるが、それを見分けるだけなら簡単だ。ドラヴィダ系言語には、「エ」と「オ」にも長短の区別があるので、その点だけ注意が必要である(ヒンディー語などにはない)。シナ・チベット語族系とオーストロアジア語族系の言語については、母音の長短にこだわる必要がないので、英語アルファベットへの依存を強めてカタカナ表記を決めていけばいいだろう。ちなみに、これらの表記はあくまで全インド的な視野に立ったカタカナ表記規則であり、特定地域の研究などにおけるカタカナ表記を束縛するものではない。

また、インドには英語を初めとした外国語の固有名詞がいくつか残っている。それらのヒンディー語表記も存在するのだが、これらは敢えてヒンディー語を基準にする必要はないだろう。日本で普通に通用している原則に従っていけば、問題はほとんどない。例えばゴア州の「Vasco

Da Gama」という町の名前はポルトガル人航海者の名前を由来としており、ヒンディー語をストレートに読むと「ヴァースコー・ディ・ガーマー」になるが、素直に「ヴァスコ・ダ・ガマ」と表記しておけばいいだろう。ひとつ注意しなければならないのは、外国語化した現地語の単語である。それらも一応ヒンディー語表記や現地語表記があるのだが、やはり無理にそれに合わせるよりは、素直に外国語読みした方が無難である。例えばインドの首都はヒンディー語では「ディッリー」、ときに「デヘリー」などと呼ばれるが、その英語名である「Delhi」を基準に「デリー」と表記していけばいいだろう。

他にもいくつかの細かい注意点を「カタカナ表記」にまとめた。原則をちゃんと明記するにあたって、今まで僕が何となく書いていたカタカナ表記を改めなければならない部分も出てきている。それらはおいおい修正していこうと思っている。繰り返しになるが、大切なのは、誰が表記しても同じ表記になるような原則を作ることだ。インドの新聞を読んでいると、毎日毎日見たことのないような地名や人名がわんさか出て来る。インドは固有名詞の宝庫と言っても過言ではなかろう。だが、日本人としてそれらに向き合う際に何か武器になるものがなければならないだろう、というのが僕の考えである。別に僕が考えた原則を世に広めようといういうわけではないのだが、もし同じようなことを考える人がいたら、きっと参考になるだろうと自負している。

日本で言う「冬至」を祝うローリー祭(地域によってはマカル・サンクランティ、ポンガル、ビフーとも呼ばれる)も過ぎ、今までの極寒が嘘だったかのように急激に暖かくなって来た。つい数日前までは手袋なしでバイクを運転することなど考えられなかったのに、今では夜でも手袋は必要ない。このローリー祭から3月のホーリー祭までが、一応インドの春ということになる。ホーリーを過ぎると、酷暑期が始まる。短い春である。今日はPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Family」を見た。

「Family」の監督は、「Lajja」(2001年)や「Khakhee」(2004年)のラージクマール・サントーシー、音楽はラーム・サンパト。キャストは、アミターブ・バッチャン、アクシャイ・クマール、アーリヤマン、ブーミカー・チャーウラー、スシャーント・スィン、カダル・カーン、、グルシャン・グローヴァー、シェールナーズ・パテール、アンジャン・シュリーヴァースタヴ、バールティー・アチュレーカルなど。

| Family |

ヴィーレーン・サーヒー(アミターブ・バッチャン)は、バンコクに住みながらムンバイーを支配するマフィアのドンであった。ヴィーレーンは、自分と息子のアービール(スシャーント・スィン)の暗殺を企んだ敵対マフィアの甥を自らムンバイーまで行って殺害する。だが、そのときシェーカル・バティヤー(アクシャイ・クマール)も巻き添えになって死んでしまう。【写真は左から、アーリヤマン、アミターブ・バッチャン、アクシャイ・クマール】 ヴィーレーン・サーヒー(アミターブ・バッチャン)は、バンコクに住みながらムンバイーを支配するマフィアのドンであった。ヴィーレーンは、自分と息子のアービール(スシャーント・スィン)の暗殺を企んだ敵対マフィアの甥を自らムンバイーまで行って殺害する。だが、そのときシェーカル・バティヤー(アクシャイ・クマール)も巻き添えになって死んでしまう。【写真は左から、アーリヤマン、アミターブ・バッチャン、アクシャイ・クマール】

シェーカルは中産階級の家族の長男であった。レストランを経営しており、数日前にカヴィター(ブーミカー・チャーウラー)と結婚したばかりだった。シェーカルにはアーリヤン(アーリヤマン)という弟がいた。トラブルメーカーだったが、兄を誰よりも慕っていた。アーリヤンは兄を殺したヴィーレーンへの復讐を誓い、仲間と共にムンバイーに住む彼の家族を全員誘拐する。誘拐されたのは、ヴィーレーンの妻(シェールナーズ・パテール)、息子のアービール、その嫁、娘のシュエーター、そして5歳の孫の5人だった。

家族を誘拐されたヴィーレーンは激怒し、ムンバイー中のマフィアを召集して全力で誘拐犯を探し始める。一度ヴィーレーンの追っ手がアーリヤンの隠れ家に迫ったことがあったが、アービールに逃げられてしまったもののアーリヤンたちは人質を連れて間一髪で逃げ出し、ヴィーレーンが昔住んでいた空き家に身を潜める。だがその場所も見つかってしまい、アービールの撃った流れ弾によりヴィーレーンの妻が死んでしまう。ヴィーレーンは自首することをアーリヤンに伝え、待ち合わせ場所に現れる。アーリヤンは警察や人質と共に駆けつけ、ヴィーレーンは逮捕される。

ところが警察は当然のことながらヴィーレーンの手中にあった。ヴィーレーンは自首の演技をしただけだった。アーリヤンらは警察に捕まり、アービールたちに引き渡される。ところが、シュエーターはヴィーレーンに、母親の死は全てヴィーレンにあると責める。ヴィーレーンの悪行の償いを母親がしたのだ。その言葉を聞いたヴィーレーンは考え込み、アーリヤンたちを解放するよう命令する。そして自身は警察に出頭して自首する。

ところが、ヴィーレーンの心変わりを知ったアービールは父親が狂ったと考え、息のかかった警察に父親を殺すよう命令する。息子に裏切られたことを知ったヴィーレーンは怒ると同時に失望し、警官を皆殺しにする。そこへアーリヤンがやって来て、ヴィーレーンを殺そうとする。そのとき、アービールも他のマフィアのドンたちを連れてその場にやって来る。ヴィーレーンはマフィアのドンたちを一斉に殺し、最後にアービールをも殺してしまう。それを見たアーリヤンは、ヴィーレーンを1人残して去っていく。「お前の罰は死じゃない、人生だ」と言い残し・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

兄を殺された弟の復讐と、家族を誘拐されたマフィアのドンの復讐がぶつかり合う血で血を洗う復讐劇。だが、そこには憤怒の情よりも悲哀の情の方が多いのは、副題「Ties

of Blood」が示す通り、家族の絆を主題にしたからであろう。血まみれの乱闘や銃撃戦が耐えない暴力映画ではあるが、けっこう感傷的な気分にさせてくれる佳作であった。

アクシャイ・クマール演じるシェーカルが殺されるまでが映画の導入部だと言っていいだろう。それまでは、ヴィーレーンやマフィアたちの物々しいシーンが時々カットバックされるが、基本的にシェーカルとカヴィターの結婚に重点を置いた明るい展開である。いくつかのアップテンポのミュージカル・シーンもある。この間に、ヴィーレーンがいかにパワフルなマフィアか、シェーカルがいかにいいやつだったか、シェーカルの家族がいかに幸せいっぱいであったか、アーリヤンがどんな性格の男なのか、などがスマートに描写されていてよかった。シェーカルとカヴィターの出会いから結婚までも、急過ぎず、強調され過ぎずに描かれていて好感が持てた。

アーリヤンとその仲間たちがヴィーレーンの家族を誘拐するシーンは、映画の最初のクライマックスである。特にアーリヤンがアービールを誘拐するシーンは手に汗握る。家族の誘拐に成功してからは、ヴィーレーンの追っ手にギリギリまで迫られるシーンが4回ある。1回目は隠れ家が発見されたとき、2回目はヴィーレーンの妻が発作を起こし、病院へ連れて行ったとき、そして3回目はヴィーレーンが自分の旧家(ここにアーリヤンたちは隠れていた)を19年振りに訪ねたとき、4回目はアービールらに隠れ家を急襲されたときである。これらも非常にスリルがある。特に3回目、ヴィーレーンが昔を回想しながらアーリヤンの仲間たちや人質が隠れる部屋に徐々に近づいていくところなどは監督の才能を感じさせた。

この映画のキーとなっているのは、ヴィーレーンが家族と、特に妻と良好な関係を保っていなかったことだ。ヴィーレーンはずっとバンコクに住んでおり、家族はほとんどヴィーレーンと関わり合いなくムンバイーに住んでいた。ヴィーレーンは誘拐された家族を必死で探すのだが、家族はヴィーレーンに冷淡であり、こんなことになったのも全てヴィーレーンがマフィアなどというあこぎな稼業をしているからだと考える。妻は流れ弾に当たって死んでしまうし、挙句の果てに、自首しようとしたヴィーレーンに刺客を差し向けたのは実の息子であった。実はヴィーレーンが最初に悪の道に足を踏み入れたきっかけは息子だった。息子に対する侮辱に耐えられずに人を刺してしまったことがあり、そこから彼はマフィアへの道を歩み始めたのだった。人生を狂わすきっかけとなったその息子に、マフィアから足を洗うことが「気の触れた行動」と言われ、ヴィーレーンは絶望し、直接殺しにやって来た息子を殺してしまう。アーリヤンはヴィーレーンを殺すことを人生の唯一の目標として来たのだったが、その様子を見て、家族に見放され、自らの手で息子を殺さざるをえなかったヴィーレーンの罰は死ぬことではなく、生きることだと告げる。殺伐としたエンディングだったが、非常にうまいまとめ方だった。

やはりこの映画の主役は何と言ってもアミターブ・バッチャンだ。冒頭のシーンは特にバッチャンにしかできないような威圧感が出ていてよかった。しかしバッチャンが演じたヴィーレーンは、「道端から国会まで」権力が及ぶマフィアの割には、一般人にだいぶなめられたものだ。家族を誘拐されてからのヴィーレーンはどんどん威厳を失って行き、最後には米軍に捕まったサッダーム・フサイン大統領のようになってしまっていた。ちょっと気になったのだが、この映画のアミターブ・バッチャンは、やたらカツラっぽかった。髭と髪の質が明らかに違うのだ・・・。

バッチャン演じるマフィアに立ち向かう若者アーリヤンを演じたのはアーリヤマン。この映画のプロデューサー、ケーシュー・ラームセーの息子らしく、子供の頃に「Saugandh」(1991年)でアクシャイ・クマールと共演した経験を持っている。だが、本格デビューはこの「Family」となる。はっきり言ってそこら辺にいる目つきの悪いインド人、という感じで、とても映画スターには見えない。身長だけは高く、アミターブ・バッチャンと並んでも負けていないが。また変なのがボリウッドにデビューしてしまった・・・。アービールを演じたスシャーント・スィンと顔が似ているので、最初は混乱してしまった。

ブーミカー・チャーウラーの出演シーンは限られていたが、その中で最大限の演技をしていた。彼女はインテリな役柄が似合う。今回は女医の役だったが、白衣がとても似合っている(確か以前にも何度か女医役を演じている)。ブーミカーがアヒルみたいな口をしてアクシャイ・クマールの頬にキスをするシーンは・・・気持ち悪かった!なんだあれは!

音楽はラーム・サンパト。音楽は中の下くらい。無理にサントラCDを買う必要はないだろう。ミュージカル・シーンは前半に集中しており、ストーリー上特に重要なものはなかった。「Jeene

Do」はゴアらしきビーチが舞台のミュージカルだが、10人くらいの若い男女が泥沼に寝転がってクネクネしている踊りはなんだかいやらしかった。

昨年12月にアミターブ・バッチャンが突然入院したことがあった。そのときまでに「Family」の撮影は全て終了していたようだが、アフレコの一部がまだだったようだ。バッチャンのいくつかのセリフが、撮影時に同時録音したもののままになっており、ちょっと聴きとりづらかった。

ヴィーレーンの本拠地はバンコクという設定なので、少しだけバンコク・ロケのシーンもあった。「Family」と同日に公開された「Zinda」も偶然バンコク・ロケの映画であった。最近ボリウッドの中ではバンコクがブームのようだ。やはり近くて物価が安くて歴史上インドとも少なからず関係があって、外交レベルでもここ数年でかなり接近して来ていることが原因なのだろうか?

一時はアミターブ・バッチャンの入院効果により「Family」が大ヒットするとの予測もあったのだが、おそらくそこまで話題を呼ぶ映画にはなりえないだろう。暴力描写は「Zinda」よりは抑え目だが、それでも血が異常に流れすぎだ。とは言え、いくつかのシーンでホロリとするものがあり、見て損はない映画と言えるのではないかと思う。

今日は国際交流基金(ジャパン・ファウンデーション)が日本人学校体育館で催した「乙女文楽」を見に行った。デリーに住んでよかったことのひとつは、日本にいるときよりも日本の伝統芸能に接する機会が増えたことだ。もちろん、日本に住んでいた方が日本の伝統芸能に簡単に触れることができるのだが、皮肉なことに、日本にいるとなかなか日本文化に興味が向かないのだ。それは僕だけではないだろう。僕は海外に出て初めて、インドや諸外国の文化に触れることで逆に日本文化にも興味を持つようになると同時に、自分の中に日本の文化に対する造詣がほとんどないことを恥ずかしく思うようになった。だから、国際交流基金が催す日本文化紹介イベントには積極的に参加するようにしている。だが、いつも粗探しや辛口批評をしているので、その内国際交流基金の方々のブラックリストに入ってしまう恐れがある。よって、今回は甘口批評をしようと思う。というか、今日のはけっこう面白かった。

例によって僕は文楽を見るのも乙女文楽を見るのもこれが初めてであった。文楽は、人形浄瑠璃とも呼ばれ、江戸時代(17〜18世紀)の日本で発達した人形劇であり、歌舞伎、能、狂言と共に日本の四大伝統芸能のひとつに数えられている。文楽は元々男3人が一体の等身大の人形を操る芸能であった。しかし70年前の大阪において少女が1人で1体の人形を操る乙女文楽が誕生した。最初の内は温泉の余興として公演をしていたようだが、後には乙女文楽専門の劇団もでき、本格的に興行を行っていたようだ。その乙女文楽は、戦時中存続の危機を迎えながらも現在まで脈々と続いており、今でもいくつかの劇団が乙女文楽を公演しているようだ。デリーで乙女文楽公演を行ったのは、ひとみ座という人形劇団である。

最近の国際交流基金のイベントと同じく、乙女文楽もレクチャーを兼ねた公演になっていた。まずは文楽や乙女文楽の歴史、人形の構造などの紹介があり、次に「義経千本桜」の公演があり、最後に会場の子供たちが文楽に挑戦する時間が取られた。

僕は本当に文楽がどんなものか知らなかった。てっきりラージャスターン州の人形劇みたいに、上から紐で操る人形劇かと思っていた。だから、等身大の人形の裏で人形遣いが操る文楽を見て、はっきり言って失望してしまった――これだったら人形じゃなくて生身の人間がそのまま演技すればいいじゃん!だが、見ている内に、人形劇ならではの人間の仕草の模倣がうまくできていて、よくできているな、と思い始めた。特に、人形の頭の部分が、人形遣いの女性のポニーテールと連結してあって、人形遣いが右を向けば人形も右を向き、左を向けば左を向く仕掛けは面白かった。

「義経千本桜」は歌舞伎の演目として非常に有名だが、元々浄瑠璃(文楽)の演目だったという。今回演じられたのは「義経千本桜」の1シーン、狐の忠信と義経の愛妾である静が舞を踊る場面であり、短時間での公演用に多少アレンジがなされていた。静の護衛になった忠信は実は狐の化けた姿であり、静が持っていた初音の鼓はその狐の両親の皮を使って作られていた。静が鼓を打ち鳴らすと、忠信はときおり狐の仕草を見せながら踊り出す。そのおかしな動作が一番の見所である・・・というのは後からネットで調べた知識であり(一応JNU日本語学科のマンジュシュリー・チャウハーン先生が英語で解説してくれたがいまいち分かりにくかった)、僕は「義経千本桜」の筋を知らなかったので、見ていてストーリーがよく分からなかった。「勧進帳」ぐらいなら分かるのだが。一応テープで曲や歌が入るのだが、音が不鮮明で、というかあの独特の言い回しで吟唱しているので、何て言っているのか分からなかったのも理解不能に拍車をかけた。まるで、ラームやクリシュナの神話を知らない外国人がインドの伝統舞踊などを見ているかのようなチンプンカンプンの状態であった。インドの伝承は分かるのに、日本の有名な物語を知らない自分に深く恥じ入ってしまった。

最後はインド人の子供たち数人が文楽に挑戦。狐をささーっと走らせたり、重い忠信と静の人形を小さな子供が支えたり、とみんな微笑ましく楽しんでいた。そしてそれが一段落すると、日本人学校の校長先生が劇団員の人々に花束を贈呈し、今回一番頑張って説明してくれたおばさんの「さよなら〜」という元気な声と共に幕切れとなった。「さよなら」は「Love

in Tokyo」(1966年)という映画のおかげでインドでも非常に有名な日本語であるので、観客席のインド人のおじさんたちも嬉しそうに「さよなら〜」と手を振っていた。・・・なんだか子供向け教育番組のような終わり方であった。

| ◆ |

1月19日(木) ボリウッド映画から動物が消える日 |

◆ |

最近のボリウッド映画で無性に気になっていたことがあった。それは、動物が下手なCGで描かれていることだ。いくらインドのITが脚光を浴びるようになったからといって、CGのレベルはまだまだハリウッドの足元にも及ばない。それなのになぜわざわざこんな下手なCGを無理に使おうとするのか、と半ば憤慨の気持ちで映画を見ていたものだった。

だが、本日19日付けのタイムズ・オブ・インディア紙の記事「Maneka's wild calls terrify Bollywood」を読んでやっとその理由が分かった。その元凶は、メーナカー・ガーンディーであった。

メーナカー・ガーンディーは、インディラー・ガーンディー元首相の次男サンジャイの妻だった人物である。サンジャイは次世代のインドのリーダーとしてインディラーの寵愛を受けていたのだが、1980年6月23日に飛行機事故で死亡してしまう。その事故をきっかけに、インディラーはインディアン・エアラインズのパイロットだった長男のラージーヴを政界に入れ、新たな後継者とする。サンジャイとメーナカーの間にはヴァルンという息子がいたのだが、サンジャイの死とラージーヴの政界進出によりメーナカーの家系はインドの政界の表舞台から切り離されてしまう。メーナカーは一転して反国民会議派となり、自身で政党を立ち上げたり、反会議派の政党を転々としたりしている。つまり、メーナカー・ガーンディーはネルー・ガーンディー王朝の「追放された王族」なのである。

メーナカー・ガーンディーはどうも名前に興味があるようで、彼女が著した「The Penguin Book of Hindu Names」や「The

Complete Book of Muslim & Parsi Names」は、インドに関係する全ての人の手元にあって欲しい書籍であり、僕も非常にお世話になっている。だが、メーナカーの顔はそれだけではない。むしろ彼女は、インドの動物保護運動と環境保護運動の急先鋒としてよく知られている。

タイムズ・オブ・インディア紙によると、メーナカー・ガーンディーは映画での動物の使用を厳しく監視しているという。監視しているだけでなく、映画における動物の使用の認可に関して最高の権限を持っているのがメーナカーなのだ。そして彼女は動物保護運動の急先鋒。つまり、彼女は滅多なことでは映画制作者に動物の使用を認めないのだという。

こんな逸話が載っていた。タウフィーク・アハマド監督は、少女がジャングルの中で迷うというプロットの「Nimmi」という映画の台本を用意し、チェンナイにあるインド動物福祉局に行って映画撮影に動物を使用する許可を申請しに行ったことがあった。だが、監督は「そういう権限はメーナカー・ガーンディーだけが持っている」と言われた。そこで監督はデリーに住むメーナカーを訪ねたのだが、彼女は人喰い虎が出てくる映画の台本に不快感を示し、「あなたはどうして虎をこんな凶暴な動物に見せようとするのですか?子供たちによくない影響が出るでしょう」と言ったという。それだけでなく、映画中に動物を使うこと自体にメーナカーは難色を示し、挙句の果てには「あなたたちはとてもクリエイティヴなのだから、別の話を考えなさい」と言ったという。この映画はラーム・ゴーパール・ヴァルマーがプロデュースをしていたらしく、メーナカーに許可を求めに行った時点で既に150万ルピーを費やしていたのだが、こういう状態だったのでヴァルマーはこの7000万ルピーの予算の映画の制作を打ち切ったらしい。だが、多分この映画は後に「Kaal」(2005年)として実現したのだと思われる。

その「Kaal」について、メーナカー・ガーンディーの怒りの声も載っていた。「『Kaal』で彼らはウサギを殺したのよ。」確かに「Kaal」の中でウサギを殺すシーンがあった。だが、それはあくまで殺すシーンであり、本当に殺したわけではない。それに対する答えとしてメーナカーは、「それならそれはさらに悪いこと。あれはポーランドのウサギだった。外国産のウサギを環境系に放すことは、大変なバイオ・ハザードになるわ。そのウサギは、国産の野ウサギに取って代わるでしょう」と述べている。

「Paheli」(2005年)を制作そして主演したシャールク・カーンもメーナカー・ガーンディーの嫌がらせを受けた1人らしい。シャールク・カーンは、メーナカーの「撮影中に動物に対する虐待がないだけでなく、不必要な動物の使用もあってはならない」との発言に対し、珍しくこんな怒りのコメントを寄せている。「誰が、何が必要で何が不必要なのかを決めるのか?私はたったワンショットのために、100万ルピーをかけて1匹のカラスを特撮で作り出した。誰もそれを必要だとは思わなかった。でも私はした。なぜならそれはクリエイティヴな決定だったからだ。法律を厳守しているクリエイティヴな人間に、何が必要か何か不必要か、口を挟むのは失礼な行為ではないだろうか?誰が監督に、登場人物が歩くべきか、馬に乗って行くべきか、指示する権利があろうか?法律に何が書いてあるのか、教えてくれれば我々はそれに従う。野生動物を捕えて撮影するのが禁止ならそう言ってくれ。動物福祉局の代表者の立会いが撮影に必要ならそう言ってくれ。我々はそれに従うし、『Paheli』の撮影時にはそうした。だが、これら全てのことをした後に新たな人間が現れて新たな問題を持ち出すのはやめてもらいたい。」

ある映画制作者は記者に対して、「共和国記念日パレードにラクダや馬が使われることに反対しないのか、メーナカー・ガーンディーに聞いてみてくれ」と言ったという。その記者がメーナカーに本当にその質問をしたところ、彼女はくすくす笑いながら、「それらのラクダや馬は法的に認可されている」と答えたとか。

もちろん、動物の虐待は許されるべきではないが、インドの動物愛護運動を率いているメーナカー・ガーンディーは、政界のメインストリームから追放された鬱憤を環境保護と動物愛護にぶつけているとしか思えない。最近のボリウッド映画で動物がやたらCGで表現されるのも、メーナカー・ガーンディーとの面倒なやり取りを避けるための苦肉の策であることは容易に想像ができる。だが、動物の動きをCG技術で本物のように完全に再現するのは、ハリウッドの技術をもってしてもまだ難しい。インドの技術では何をか況や、である。幸い、「Paheli」では迫力あるラクダ・レースのシーンを生のラクダを使って撮影することができたようだが、このままだとメーナカーの専制的な動物規制はボリウッド映画の大きな足枷となっていくような気がしてならない。いつかボリウッド映画から完全に動物が消えてしまう日がやって来るかもしれない。

| ◆ |

1月24日(火) プリトヴィーラージ・カプール |

◆ |

Hum Ek Laadle Bete Ke Sharir Baap Zaroor Hain, Magar Hum Shehenshah Ke Farz Ko Nazar Andaaz Nahin Kar Sakte! Hum Apne Bete Ke Dhadakte Huye Dil Ke Liye Hindustan Ki Taqdeer Nahin Badal Sakte!(ワシは確かに可愛い一人息子の父親だが、皇帝としての義務を無視することはできん!ワシは息子の燃え盛る心のために、ヒンドゥスターンの運命を変えることはできん!)」

「Mughal-e-Azam」カラー版より

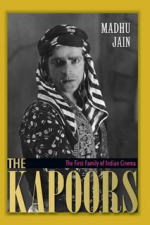

プリトヴィーラージ・カプールと聞くと、僕は即座に「Mughal-e-Azam」(1960年)で彼が演じたムガル朝第3代皇帝アクバルを思い出す。ボリウッド映画界には、やたらとカプール姓を持つ人が多いが、その多くはプリトヴィーラージ・カプールから始まる「映画カースト」カプール家の一員である。例えば、ラージ・カプール、シャンミー・カプール、シャシ・カプール、ランディール・カプール、リシ・カプール、ラージーヴ・カプール、カリシュマー・カプール、カリーナー・カプールなどなどはプリトヴィーラージの直系の子孫だし、スリーンダル・カプール、ボニー・カプール、アニル・カプール、サンジャイ・カプールは遠縁の親戚にあたる。ただし、ジーテーンドラ(本名ラヴィ・カプール)、エークター・カプール、トゥシャール・カプール、パンカジ・カプール、シャーヒド・カプールなどとは直接の血縁はなさそうだ。そのプリトヴィーラージ・カプールを祖とする「映画カースト」カプール家の主要人物の伝記「The

Kapoors - The First Family of Indian Cinema」という本(マドゥ・ジャイン著)が昨年末に発売された。少し立ち読みしてみたら面白かったので購入した。プリトヴィーラージ・カプールの章を読み終えただけだが、インド映画の発展に重要な事項が多く示唆されており、ここでまとめてみようと思い立った。

The Kapoors

プリトヴィーラージ・カプールは1906年11月3日、パンジャーブ州ライアルプル県サムンダリー(現パーキスターンのファイサラーバード県)の警察官の息子として生まれた。カプール家はヒンドゥーのパターン族であった。プリトヴィーラージはペシャーワルのキング・エドワーズ大学で文学学士号を取得し、ラーハウルの法律大学に進んだが、落第して挫折した。大学時代に演劇に目覚めたプリトヴィーラージは、1928年に75ルピーの資金を片手にボンベイに降り立ち、俳優を目指すことになった。このとき初めて、プリトヴィーラージは海を見る。

当時、俳優と言ったら非常に下賎で不名誉な職業であった。父親のバシェーシャルナート・カプールは息子が俳優になりたいと明かしたときに、「カンジャルになるつもりか?」と激怒したという。「カンジャル」とはパンジャービー語で「売春婦、オカマ、ポン引き」みたいな意味らしい。しかもプリトヴィーラージは既に結婚しており、3人の息子もいた。妻の名はラームサルニー。プリトヴィーラージが17歳のときに行われたローリー祭(冬の終わりとサトウキビの収穫を祝うパンジャーブ地方の祭り)のときに一目惚れした女性だった。当時ラームサルニーは16歳。青い目をした美しい女性で、ラージ・カプールやカリシュマー・カプールなどの青目も彼女から受け継がれたもののようだ。プリトヴィーラージは幼いときに母親を亡くしていたが、ラームサルニーも同じ境遇であった。プリトヴィーラージは継母に自分の恋を打ち明け、継母は2人の結婚をアレンジした。プリトヴィーラージとラームサルニーの結婚式は3日間続いたという。このとき2人の間に生まれたのは、ランビール・ラージ(ラージ・カプール)、ラヴィーンダル、デーヴィーンダル。だが、父親から勘当されたプリトヴィーラージは、家族を後に残して単身ボンベイに降り立ったのだった。ちなみに、後にプリトヴィーラージは家族をボンベイに呼び寄せるが、ラヴィーンダルとデーヴィーンダルは相次いで死去してしまう。

実は、カプール家とディリープ・クマールの家系はペシャーワル時代から親交があった。ディリープ・クマールもボリウッドの大俳優の1人である。本名はユースフ・カーン。ペシャーワル出身のムスリムのパターン族だ。ディリープ・クマールが映画デビュー時に名前を変えたのも、父親に俳優をやっていることがばれないようにするためだったらしい。ディリープ・クマールの父サルワル・カーンは、よく俳優として有名になったプリトヴィーラージを「カンジャルの息子」と嘲笑したり、その父バシェーシャルナートをからかっていた。だが、サルワル・カーンに、息子のユースフも映画俳優になったことを一番最初にばらしたのもバシェーシャルナートだった。ディリープ・クマールが映画デビューした当時、サルワル・カーンはボンベイでフルーツ店を営んでおり、バシェーシャルナートも同じくボンベイに住んでいた。ある日、バシェーシャルナートがサルワル・カーンを訪ね、「Jwar

Bhata」(1944年)のポスターを指差した。サルワル・カーンは、ポスターに載っている俳優の1人が息子に似ていることに気付いた。散々馬鹿にされていたバシェーシャルナートは勝ち誇ったように彼に言ったという。「これはユースフに似ているんじゃない、ユースフそのものさ。お前もカンジャルの息子になっちまったな!」

ボンベイに到着したプリトヴィーラージは1泊5ルピーの宿に宿泊した。これではすぐに手持ちの金がなくなってしまうことに焦ったプリトヴィーラージは、翌朝ホテルのマネージャーに、一番近くの映画スタジオはどこか尋ねた。マネージャーはインペリアル・スタジオの場所を教えた。このインペリアル・スタジオこそが、3年後にインド初のトーキー映画「Alam

Ara」(1931年)を制作することになるスタジオであった。「Alam Ara」では、プリトヴィーラージは主人公ズベイダーの父親役を演じた。だが、まだ当時のプリトヴィーラージは無名のよそ者であり、簡単に受け容れてもらえるとは思えなかった。しかし、どういう運の巡り合わせか、インペリアル・スタジオの門番をやっていた男がちょうどパターン族であった。パターン族は特に同郷意識の強い民族と言われる。プリトヴィーラージが彼にパシュトー語(パターン族の言語)で話しかけると、門番は喜んで彼を中に入れてくれた。プリトヴィーラージは門番に言われるがままにエキストラ応募の列に並んだ。最初の2、3日、プリトヴィーラージは「Challenge」(1929年)のエキストラとして日銭を稼いだ。3日目、ユダヤ人映画女優のエメリンがエキストラの列のそばを通りがかったことがあった。当時はまだ、アングロ・インディアン(ヨーロッパ人とインド人の混血)や外国人の女優が多くインド映画に出演していた。なぜならその頃のインドでは、女優は男優以上に社会的差別を受けており、一般のインド人女性が映画女優になることは非常に困難であったからだ。1948年のイスラエル建国前にはインドにも多くのユダヤ人が住んでおり、インド映画界にユダヤ人女優がいたとしてもそんなにおかしい話ではない。だが、サイレント映画からトーキー映画に時代が移行すると、インドの言語が得意でないアングロ・インディアンや外国人の女優たちの多くはすぐに活躍の場を失ってしまった。

プリトヴィーラージはずば抜けてハンサムでマッチョな男であった。ギリシアの彫刻のようなくっきりした顔立ちをしており、色白で、長身であった。そしてサルマーン・カーンがボディービルディングに熱中する数十年前から、プリトヴィーラージはアカーラー(力士道場)に通って身体を鍛えていた。「Cinema Girl」(1930)の主演女優を務めることが決まっていたエメリンは、エキストラの列の中からプリトヴィーラージのその神々しい姿を見つけると、即座に彼を相手役として選んだという。こうして、プリトヴィーラージは二度とエキストラの列に並ぶ必要はなくなり、現在まで綿々と続く映画カースト、カプール家の祖となったわけである。

プリトヴィーラージはインド初のトーキー映画「Aram Ara」(1931年)に出演するまでに9本の無声映画に出演し、1931年には「Draupadi」、1932年には「Dagabaz

Ashiq」にも出演した(両方とも無声映画)。サイレント映画では、音声がないために見た目が重視された。プリトヴィーラージの頑強な肉体は、無声映画制作者の要求とピッタリ合致していた。だが、トーキー映画が主流になると、プリトヴィーラージは肉体だけでなく、その唸るような声でも人気を集めるようになる。プリトヴィーラージは、動物園のライオンの檻の前に何時間も居座って、ライオンの動きや唸り声を研究していたという。それほど彼の声は太くよく響き、そして彼自身もその声に自信を持っていた。俳優業を始めた当初、プリトヴィーラージの月給は70ルピーであったが、数ヵ月後には200ルピーに上がり、トーキー映画時代になるとさらに倍増したという。しかし、プリトヴィーラージが本当にやりたかったのは、映画ではなく舞台演劇であった。

1932年、プリトヴィーラージはグラント・アンダーソン劇団に入団する。グラント・アンダーソン劇団は、英国人演劇監督グラント・アンダーソン率いる巡回劇団で、英国人とインド人の俳優たちがシェークスピア、バーナード・ショー、そしてインドの古典劇「Mrichakatika」などを英語で上演していた。プリトヴィーラージは、「ハムレット」でレアティーズ、「ロミオとジュリエット」でロミオ、「ジュリアス・シーザー」でキャシアスなどを演じたが、彼が最も好んだ役は「ベニスの商人」のシャイロックであった。プリトヴィーラージのシャイロックはかなりのはまり役であったらしい。後にロシアから著名な映画監督V.I.プドフキンと、これまた著名な男優ニコライ・チェルカーソフが訪印したとき、プリトヴィーラージは「ベニスの商人」の数シーンを彼らの前で私服で演じた。プドフキン監督はプリトヴィーラージの迫力ある演技に涙を流して感動し、チェルカーソフはプリトヴィーを抱擁してキスをしたという。

だが、プリトヴィーラージが劇団に参加した翌年、グラント・アンダーソン劇団は破産し、カルカッタで解散してしまう。その後、プリトヴィーラージはそのままカルカッタの映画制作会社ニュー・シアターズに入った。家族もボンベイからカルカッタに呼び寄せた。当時、カルカッタにはデーバキー・ボース、ニーティン・ボース、PCバルアー、ヘームチャンドラ、ARカルダル、ビーレンドラ・ナート・サルカールなど、才能ある映画監督が集まっており、良質の映画が制作されていた。プリトヴィーラージは6年間カルカッタに滞在し、10本以上の映画に出演する。インド映画で初めてヴェニス国際映画祭に出品され、インド最高の神話映画と称される「Seeta」(1934年)ではラーム役を演じ、「Vidyapati」(1937年)では、詩人ヴィディヤパティに恋してしまった妻を持つミティラー王を演じて高い評価を得た。プリトヴィーラージはカルカッタ時代にその他にも数多くの役柄に挑戦し、俳優としての才能を磨き上げた。

だが、次第に映画産業の中心はボンベイへ移って行った。多くのスタジオがボンベイに誕生し、お互いに凌ぎを削り合っていた。1939年、それを見たプリトヴィーラージは家族と共にボンベイへ戻って来る。このときプリトヴィーラージには3人の息子がいた。15歳のラージ、8歳のシャンミー、そして末っ子のシャシはわずか1歳であった。後に3人ともインドを代表する映画俳優になる。ボンベイに戻ったプリトヴィーラージはランジート・ムービーストーン社に入る。だが、すぐに彼はスタジオ・システムを打ち破った最初のインド人俳優になった。それまで俳優たちはスタジオに所属しており、基本的にそのスタジオが制作する映画にしか出演できなかった。だが、プリトヴィーラージは映画俳優としての成功を受け、スタジオからスタジオへ渡り歩き、フリーランスで映画に出演するようになる。

プリトヴィーラージの代表作は、1941年に公開された「Sikandar」である。「スィカンダル」とはアレキサンダー大王のことであり、アレキサンダー大王とインドの王ポールス(パウラヴァ)の戦いをテーマにした映画である。プリトヴィーラージのギリシア彫刻のような顔と肉体は、マケドニア王の役にピッタリであった。アレキサンダー大王と対峙したインドの王ポールスは、映画の監督も務めたソーラブ・モーディーが演じた。「Sikandar」は空前の大ヒットとなり、プリトヴィーラージは人々から「スィカンダル」と呼ばれるようになった。学校の歴史の教科書には、アレキサンダー大王の項にプリトヴィーラージの写真が使われたほどであった。ちなみに、後にプリトヴィーラージは「Mughal-e-Azam」(1960年)でアクバルを演じたが、やはり歴史の教科書のアクバルの項には、プリトヴィーラージの写真が使われたという。

だが、やはりプリトヴィーラージの関心は映画よりも舞台演劇にあった。1944年1月15日、プリトヴィーラージは稼いだ金をはたいてプリトヴィー劇場を設立する。これは、インド初の近代的かつプロフェッショナルな巡回劇団であった。プリトヴィー劇場には彼の親戚家族が多く参加し、一族郎党と俳優や裏方たちが揃って各地を巡演して回っていた。このときから「映画カースト」カプール家の素地は用意されていたと言える。最初は息子が映画俳優になることに反対していたバシェーシャルナートも、いつの間にか積極的に劇団に関わるようになった。プリトヴィー劇団の演劇の主役は常にプリトヴィーラージであり、どんなに体調が悪いときでも彼は休まずにステージに上がった。プリトヴィー劇場に上下関係はなく、監督・俳優から裏方までみんなで一緒に同じ食べ物を会食した。これはパターン族の習慣でもあった。プリトヴィーラージは暇を見ては若手俳優の教育にも精を出し、プリトヴィー劇団はまるで「旅する大学」のような様相であったという。プリトヴィーラージのヴィジョンは明確であった。彼は西洋の演劇とインドの演劇を融合させるだけでなく、「ナショナル」かつ「プロフェッショナル」な演劇を創出することを第一の目標にしていた。言語は、インドの全ての人々が理解できるヒンドゥスターニー語を選んだ。そしてストーリーは、検閲の問題があったものの、独立闘争や社会問題など、インドの今を深くえぐるものに積極的に挑戦した。特にヒンドゥーとムスリムの融和に力を注いだ。プリトヴィーラージは、演劇を通して自分の理想と愛国心を表現しようと試みた。こうしてプリトヴィーラージは、昼はプリトヴィー劇団で演劇をし、夜は映画撮影をするという多忙な生活を送るようになる。だが、演劇は当時からあまり収益を期待できるものではなかった。初演の「Shakuntala」も10万ルピーの赤字に終わった。そこでプリトヴィーラージは映画で稼いだ金をプリトヴィー劇場に注ぎ込むようになり、最後にはプリトヴィー劇場を存続させるために多くのB級映画に出演するようになる。演劇は彼にとって愛と情熱であり、映画は彼にとってパンとバターであった。また、劇団が財政的に困窮していたにも関わらず、プリトヴィーラージはチャリティーのための資金集めも続けており、未亡人、ハンセン病患者、飢饉の被害者、インド国民軍(INA)などに欠かさず寄付をし続けたという(プリトヴィーラージはスバーシュ・チャンドラ・ボースの信仰者であった)。プリトヴィー劇場は16年間活動し、「Deewar」(1945年)、「Pathan」(1947年)、「Gaddar」(1948年)など、7本のオリジナル作品も生み出した。プリトヴィー劇団は解散まで、インド国内100都市以上で合計2662回の上演を行った。

プリトヴィーラージが映画に演劇ほどの情熱を注げなかったのは、彼自身が映画にあまり興味を持っていなかったからだけではない。その理由として考えられるのは、映画のスタイルが次第に変化して行ったことだ。プリトヴィーラージの舞台演劇調の大袈裟なセリフは、映画界では徐々に時代遅れのものとなって行った。監督が普通にセリフをしゃべるように要求しても、プリトヴィーラージは頑強に拒否したという。そして、プリトヴィーラージは映画のトリックを信じていなかった。もしスクリーン上で痛みを表現するならば、彼の考えでは俳優は本当に痛みを感じていなければならなかった。「Mughal-e-Azam」の冒頭で、アクバルが砂漠を歩くシーンがあるが、プリトヴィーラージはサンダルを履いて砂漠を歩くことを拒否し、本当に灼熱の砂漠を裸足で歩いたという。このシーンで彼の顔に浮かんでいる苦痛は本物のものであった。プリトヴィーラージは戦闘シーンでもリアルを求めた。彼は本気で剣を振りかざし、掴みかかってくるので、いつしか彼と戦闘シーンを撮影することを望む男優はいなくなってしまった。また、プリトヴィーラージが映画に出演すると、どんな役を演じてもプリトヴィーラージ特有の個性が際立ってしまうため、映画制作者にとっては使いづらい俳優であったと言える。彼は、王様や神様が出て来るコスチューム・ドラマには最適の人材であったが、普通の人間を演じることは苦手であった。ちなみに、プリトヴィーラージが初めて一般人を演じたのは、息子のラージ・カプールが監督・主演した「Awara」(1951年)だったという。一方、当時頭角を現して来たディリープ・クマールやラージ・カプールは、正に新しい映画のスタイルが求める俳優であった。

ところで、「Mughal-e-Azam」撮影時期から、プリトヴィーラージは声が出なくなるという不幸に見舞われた。やはり昼は演劇、夜は映画撮影というハードスケジュールが祟ったのであろう。1960年、とうとう彼は声を失う。プリトヴィーラージは喉の手術を受けるも、以前のような威厳のある声を出せなくなってしまった。声に自信を失ったプリトヴィーラージは同年にプリトヴィー劇場を閉め、B級映画の出演に専念するようになる。それでも、新しい時代に取り残されるナワーブ(ムスリム太守)を主演した「Asman Mahal」(1965年)は国際的に高い評価を受け、プリトヴィーラージはチェコのカルロヴィ・ヴァリ国際映画祭で男優賞を受賞する。この映画がプリトヴィーラージの晩年のハイライトになるが、彼が演じた主人公アースマーンの姿(自分の宮殿をホテルに改装して商売することを拒否する)は、彼自身の俳優としての境遇を表していたと言っても過言ではないだろう。

また、プリトヴィーラージは国民会議派の党員でもあり、映画人として初めて上院議員に就任した。彼は任期中、演劇関係者の待遇改善に全力を尽くした。その成果として、演劇関係者は鉄道料金が75%割り引かれることになった。この特典は今でも残っており、演劇関係者の生活の助けとなっている。また、プリトヴィーラージは多くの街にラビーンドラ・ナーティヤ・マンディル(劇場)を設立した。

「The Kapoors」には、こんなエピソードも載っていた。プリトヴィーラージがデリーに滞在していた頃のある日、ジャワーハルラール・ネルー首相がプリトヴィーラージを自宅での夕食に招いたことがあった。しかし、プリトヴィーラージは「私の劇団の人々が家に来ているので、行くことはできない」と断った。次の日、ネルーはプリトヴィーラージに電話をして、劇団員みんなで一緒にお茶を飲みに来るように誘った。そのときプリトヴィーラージの家には、大工、コック、タブラー奏者、俳優など、約60人がいた。プリトヴィーラージは彼ら全員を引き連れてティーン・ムールティにあるネルーの自宅を訪れた。ネルー首相は彼らを歓迎し、全員に贈り物を手渡したという。ネルー首相はプリトヴィーラージを大そう気に入っていたようで、文化代表団を率いて海外へ行くように何度も頼んだ。だが、その度に彼は「プリトヴィー劇場に出演しなければならない」と断った。プリトヴィー劇団の主役は常にプリトヴィーラージであった。とうとう業を煮やしたネルー首相はプリトヴィーラージに、「君はそろそろ代役を立てるべきだ」と叱ったという。するとプリトヴィーラージは、「私は代役を立てずいつも主役を演じている人を他に知っています」と答えた。ネルーが「それは誰かね?」と聞くと、プリトヴィーラージは答えた。「それはあなたです!」

このように、プリトヴィーラージはインドの映画と演劇の発展に多大な寄与をした。これらはプリトヴィーラージの目に見える面での貢献だが、僕は目に見えない面でインド映画界に彼の影響が残っているのではないかと感じた。それは、インド映画界でのパンジャーブ人の活躍である。実はインド映画界にはパンジャーブに起源を持つ人々がかなりいる(パンジャーブ人と言っても必ずしもスィク教徒というわけではなく、むしろヒンドゥー教徒も多い)。インド映画はムンバイーで制作されているにも関わらず、やたらとパンジャーブ色の強い映画が時々見受けられるが、それもインド映画界におけるパンジャーブ勢力の強さを物語っている。実は印パ分離独立前から、パンジャーブ地方からボンベイに移民してきて地盤を築いた映画人は、KLサイガル、ジャグディーシュ・セーティー、FCメヘラー、BRチョープラーなどけっこういた。だが、印パ分離独立以後に移民してきたパンジャーブ人難民たちが最も頼りにしていたのは、他でもないプリトヴィーラージであった。ホスピタリティーはパターン族の「宗教」と言われている。プリトヴィーラージも彼らを拒まなかった。印パ分離独立から3年経っても、プリトヴィーラージの家にはひっきりなしにパンジャーブ西部からの移民たちが援助を求めて訪れていたという。彼らの中には、きっとプリトヴィーラージの人脈を通じて映画界に入った者もいただろう。これは個人的な予想だが、現在のインド映画界のパンジャーブ色の強さは、プリトヴィーラージに拠るものがけっこうあるのではないかと感じている。

プリトヴィーラージにもやがて死期がやって来る。プリトヴィーラージはホジキンリンパ腫を患う。同時期に、妻のラームサルニーも癌に冒されていることが発覚する。プリトヴィーラージは、妻が自分より先に死ぬことを何よりも恐れた。妻の病気が発覚した日、彼は妻の病室へ行き、子供の話や、自分たちが子供の頃の思い出話などをした後、自分の病室へ戻った。その直後に彼は昏睡状態に陥る。すぐに家族は、当時英国に滞在していた末っ子のシャシ・カプールに電話をした。プリトヴィーラージは昏睡と覚醒を繰り返した。彼はただシャシが戻って来るのだけを待っていた。シャシを一目見るためだけに自分の残り少ない命をかき集めて生きながらえていた。長男のラージ・カプールは父親の耳元で、「もうすぐシャシが帰って来ます、もうすぐです、あと少しです」と囁き続けたという。彼は少しも身動きが取れない状態であった。だが、シャシが病室の中に入ってきた瞬間、プリトヴィーラージは顔を動かし、そちらを振り向いた。そして微かに笑みを浮かべた。親子は抱擁し合った。その数時間後、プリトヴィーラージは息を引き取った。1972年5月29日、享年66歳であった。その16日後、妻のラームサルニーも息を引き取った。

これは蛇足になるが、「The Kapoors」に掲載されていた家系図を見ていたら、新事実を発見した。かつて、アビシェーク・バッチャンとカリシュマー・カプールの結婚が噂されたことがあった。アビシェーク・バッチャンは、インド映画史上最高のスーパースター、アミターブ・バッチャンの息子であり、カリシュマー・カプールはプリトヴィーラージ・カプールの曾孫娘である。その2人の結婚は、インド映画界を牛耳るバッチャン家とカプール家の「超大型合併」になるはずであった。だが、結局この2人は破局してしまう。ところが、よく見てみたら、アミターブ・バッチャンの娘のシュエーターがカプール家の血筋の人間と結婚していた。ラージ・カプールの娘リトゥと、実業家ラージャン・ナンダーの息子ニキルである。リトゥはナンダー家に嫁いでしまったので、正確な意味でのカプール家ではないが、血筋という観点では映画カーストの血を受け継いでいる。というわけで、実はバッチャン家とカプール家はアビシェークとカリシュマーの結婚の前から一応の血縁関係にあったみたいだ。その他にも、シャシ・カプールの息子のクナールが「Sholay」(1975年)のラメーシュ・スィッピー監督の娘シーナーと結婚していたり、同じくシャシの娘のサンジャナーが「Devdas」(1955年)のビマル・ロイ監督の孫アーディティヤ・バッターチャーリヤと結婚したことがあったり(離婚)、シャンミー・カプールの娘カンチャンが、「Amar

Akbar Anthony」(1977年)のマンモーハン・デーサーイー監督の息子ケータンと結婚していたり、カプール家はボリウッドの他の家系とかなり婚姻関係を結んでいる。この様子を見ていると、カースト制度というのはこうやって自然に出来上がっていくもののような気がしてくる。映画カーストというのは近代になって新しく生まれたカーストなので、カーストがいかにカーストとなっていくのかを観察するのに役に立つのではなかろうか?

| ◆ |

1月25日(水) 平岡達子展:マザー・ガンガー |

◆ |

1月23日から30日まで、デリーのラリト・カラー・アカデミーにおいて、日本人画家平岡達子さんの展覧会「マザー・ガンガー」が開催されている。平岡さんは、ガンガー(ガンジス)河の風景を描き続けている油絵画家である。初日の23日と、レセプションが行われた25日に会場を訪れた。

平岡達子さんは1936年4月27日東京生まれ。だが、京都芸術大学を出ており、本拠地もずっと京都のようだ。話し方も京都弁であった。平岡さんは16歳の頃に教科書に載っていたラヴィーンドラナート・タゴールの「チャンパの花」を読んで感動し、その頃からインドへの憧憬を持ち続けていたという。その頃は終戦直後の何もない時代で、タゴールが描いたインドの情景に非常に共感が持てたそうだ。平岡さんが初めてインドを訪れるのは1966年。デリー、ボードガヤー、カルカッタ、コーナーラク、ボンベイ、アジャンターなどを巡った。それから繰り返しインドを訪れるようになた。そのときから平岡さんは既にインドの風景を描いていたが、作品に魂がこもるようになったのは、退職してからだとご自身で語っておられた。今回展示されている20作品も全て、平岡さんが退職した後に描いたもののようだ。平岡さんが最も気に入っているのは、ヴァーラーナスィーのアッスィー・ガートの光景。ヴァーラーナスィーのガンガー沿いには多くのガート(河に下りる階段)があるが、アッスィー・ガートだけは階段がなくて、土になっているそうだ。平岡さんはヴァーラーナスィー滞在中は毎朝、スケッチブックを持ってガンガーへ行き、そこで沐浴する人々を素描しているという。今回初めて、平岡さんはインドで個展を開くことになった。

平岡さんの絵は独特だ。まず、前述の通り、ガンガー河の河畔の風景しか描かない。しかも、その対象となっているのは女性たちである。ヴァーラーナスィーには有象無象のサードゥ、サント、サンニャースィー(行者)たちがひしめいているが、平岡さんの絵の中に彼らの居場所はない。ガンガーの向こうに浮かぶ太陽に祈りを捧げることを日課とした女性たちのみが描かれている。若い女性もいれば年老いた未亡人もいるし、中には乳房を露にして沐浴している女性もいる。母親に付き添って来た小さな男の子は登場するものの、不思議なまでに成人男性の姿は見当たらない。たまに牛や山羊も登場するが、絵の中心は女性である。あるインド人が、「なぜ母なるガンガーの娘たちしか描かれていないのですか?ガンガーの息子たちの絵も描くべきではないのですか?」と質問していたが、平岡さんは「私は女性だから、女性と共感ができます。男性にはあまり近寄れません。男性を描けないのは、私の力が及ばないからです」と答えていた。だが、それが平岡さんの画風であるし、無理して男性の姿を描くこともないだろう。

そして平岡さんの絵の登場人物は皆動いている。1人として止まっていない。皆何かしら活動をしている。ある人は太陽に祈りを捧げ、ある人はサーリーを身体に巻き、ある人はガートから上がろうとし、ある人は地面に座って食事をしている。そしてそのタッチは非常に温かい。決して暗くない。暗い色使いの絵もあるが、どことなくユーモラスな雰囲気がある。悠然と流れるガンガー河の河畔で絶えず繰り返される人間の活動が、温かみのあるタッチで描写されている。

平岡達子展

23日に一度会場を訪れ、平岡さんと会話をしたのだが、そのときに25日のレセプション時の通訳を頼まれてしまった。平岡さんはあまり英語が得意でないようで、ヒンディー語に至っては全く駄目らしい。というわけで、25日にも会場を訪れた。もともと、平岡達子展を支援しているラージ・ブッディラージャーさん(インド日本文化評議会会長)にも呼ばれていたのだが。

25日のレセプションには、主賓としてフィジー大使が訪れ、その他にも文化人やジャーナリストが多数訪れていた。また、平岡さんの友人の日本人がツアーを組んでインドを訪問中で、このレセプションに訪れた。このツアーのガイドをしていたインド人は何か見覚えがあると思っていたら、母親と妹がインドに来たときにガイドをしていた人であった。また、レセプションではヴァーラーナスィーでカッタクを習うアミさんという日本人女性が、数分間ガンガーとシヴァの踊りを踊った。

来賓客が英語やヒンディー語で語ったことを、日本人向けに日本語で翻訳するのが僕の仕事であった。来賓客は皆、インド人の心の源流であるガンガー河の重要性を、日本人画家が理解してくれたことに感動と感謝の言葉を述べていた。ある人は、「日本のガンガー河がインドにまで流れて来た」と表現していた。そして、平岡さんの絵によって、日印の文化交流がさらに促進することへ期待が寄せられた。また、平岡さんは国際交流基金(ジャパン・ファウンデーション)に1作品寄付するらしい。まだどの絵を寄付するかは決まっていないようだが、国際交流基金の新オフィスにそれが飾られることになるようだ。

レセプションの後、記念撮影

ラリト・カラー・アカデミーでは、平岡達子さんの他にもインド人芸術家たちの展覧会が行われていた。その中で最も目を引いたのは、カマル・ラーナーというグジャラート出身の芸術家の作品である。ラーナー氏は火で紙を燃やして、それによって絵を作っていた。絵の題材が多少つまらなかったが、非常に独創的で面白い作品群であった。

カマル・ラーナー氏の作品

| ◆ |

1月27日(金) Rang De Basanti |

◆ |

今日はPVRプリヤーで待望の「Rang De Basanti」を見た。「Rang De Basanti」はアーミル・カーン主演の新作ヒンディー語映画である。彼が主演した歴史映画「Mangal Pandey」は昨年の独立記念日(8月15日)に合わせて公開されたが、最新作の「Rang De Basanti」は共和国記念日(1月26日)に合わせての公開となった。本当は1月20日に公開予定だったのだが、インド動物福祉局(AWBI)のメーナカー・ガーンディー局長が、映画制作者がAWBIの許可なく動物を映画撮影に使ったとして文句を言い、公開が1週間遅れた(1月19日の日記も参照)。

かつて、アーミル・カーン渾身の歴史映画「Lagaan」(2001年)が公開された数ヶ月後に、同じくアーミル・カーン主演の、ムンバイーのハイソな若者たちの青春を綴った「Dil

Chahta Hai」が公開されたことがあった。「Lagaan」と「Dil Chahta Hai」、全く趣を異にする映画であったが、両方とも2001年を代表する大ヒット作品になった。てっきり僕は、この「Rang

De Basanti」も「Dil Chahta Hai」のような青春グラフィティーかと思っていた。だが、いい意味で期待を裏切ってくれた。一言で表現するならば、「Rang

De Basanti」は「Mangal Pandey」以上にインド人の愛国主義に呼びかける作品であり、しかもそれは偏屈なナショナリズムとは一線を画していた。1920年代〜30年代にインド独立運動に関わったフリーダム・ファイターたちと、現代の若者たちをシンクロさせた映画だった。もちろんインド人の期待も非常に高く、PVRプリヤーは満員御礼、異常な盛り上がりを見せていた。僕は数日前に予めチケットを予約していたので苦労なく見ることができた。

題名の「Rang De Basanti」とは「黄色に塗れ」という意味。監督は「Aks」(2001年)のラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー、音楽はARレヘマーン。キャストは、アーミル・カーン、アリス・パッテン、クナール・カプール、アトゥル・クルカルニー、ソーハー・アリー・カーン、マーダヴァン、シャルマン・ジョーシー、スィッダールト、アヌパム・ケール、モーハン・アガーシェー、キラン・ケール、ワヒーダー・レヘマーン、オーム・プリー、アヌパム・ケール、スティーヴン・マッキントッシュなど。

| Rang De Basanti |

英国人の若手女性映画監督スー(アリス・パッテン)は、1920〜30年代に英領インドで警察をしていた祖父の手記を見つけ、チャンドラシェーカル・アーザード、バガト・スィン、ラージグル、アシュファークッラー・カーンらフリーダム・ファイターの伝記映画の撮影を思い付く。ロンドンでスポンサーを見つけられなかったスーは撮影道具一式を持って単身デリーに降り立つ。【写真は、左からシャルマン・ジョーシー、アーミル・カーン、スィッダールト、クナール・カプール、アトゥル・クルカルニー】 英国人の若手女性映画監督スー(アリス・パッテン)は、1920〜30年代に英領インドで警察をしていた祖父の手記を見つけ、チャンドラシェーカル・アーザード、バガト・スィン、ラージグル、アシュファークッラー・カーンらフリーダム・ファイターの伝記映画の撮影を思い付く。ロンドンでスポンサーを見つけられなかったスーは撮影道具一式を持って単身デリーに降り立つ。【写真は、左からシャルマン・ジョーシー、アーミル・カーン、スィッダールト、クナール・カプール、アトゥル・クルカルニー】

スーは、インド人の友人ソニア(ソーハー・アリー・カーン)を通して、デリー大学の卒業生DJ(アーミル・カーン)のグループと出会う。DJは既に大学を卒業していたが、何もせずに仲間たちとパーティーに明け暮れている男だった。だが、不思議なカリスマがあり、彼は常に友達に取り囲まれていた。DJの親友は、敬虔なムスリムの家庭に生まれたアスラム(クナール・カプール)、実業家ラージナート・スィンガーニヤー(アヌパム・ケール)の息子カラン(スィッダールト)、お調子者のスキー(シャルマン・ジョーシー)、ソニアの恋人で空軍のパイロット、アジャイ(マーダヴァン)などであった。スーはDJたちを見た瞬間、自分の映画の俳優は彼らしかいないと感じ、彼らに演技をするように頼む。また、撮影の過程で、DJのグループと犬猿の仲だった、右翼政治家の卵ラクシュマン(アトゥル・クルカルニー)も映画のキャストに加わる。

DJたちは、国のために命を投げ出す精神など全く理解できない今時の若者たちであった。最初は英領インド時代に自由と独立のために命を捧げた若者たちの行動を馬鹿にしながらもスーの映画のためにセリフを覚えたりしていた。だが、次第にアーザードたちの人生が彼らに影響を与え始める。映画も無事に完成する。

映画も完成し、一息ついていたDJたちだったが、そのときアジャイの乗ったソ連製戦闘機MiG-21が墜落し、アジャイは殉死してしまう。アジャイは、戦闘機が民家に墜落しないようにギリギリまで操縦し、逃げ遅れたのだった。以前からMiGの性能には疑問が投げかけられており、多くの兵士たちがMiGの墜落のために命を落としていた。アジャイもその犠牲者となってしまったのだった。ところが国防大臣(モーハン・アガーシェー)は、MiGが墜落するのは飛行機の欠陥ではなく、パイロットの無謀な運転のためだと言い張る。それを見たDJたちは激昂する。

「このままではアジャイの死が無駄になってしまうばかりか、アジャイに汚名だけが着せられてしまう」DJたちは集まって相談する。いつしか彼らは、チャンドラシェーカル・アーザードやバガト・スィンのように考えるようになっていた。結論は、「国防大臣の暗殺」であった。ラクシュマンのコネを使って拳銃を手に入れたDJは、早朝散歩に出かけているところを狙って大臣を射殺する。

大臣暗殺事件は瞬く間にインド全土に広がったが、世論はDJたちの思惑から外れた方向へ行ってしまった。国防大臣は国のために殉死した英雄として祭り上げられた。それを見たDJたちは、バガト・スィンたちのように、自首して裁判所で真実を国民に伝えることに決める。DJたちは、ラジオ局を乗っ取って、国防大臣を暗殺したのは自分たちであること、そしてその理由は法律を国民を抑圧するために利用する政治家に対する見せしめであることを訴える。そしてリスナーからの質問に答える時間も取った。

すぐさまラジオ局は警察に囲まれる。官憲が取った手段は非情であった――全員射殺。武器を捨てて手を上げて降伏する大学生に対しても警察は容赦なく銃を放った。結局、DJ、アスラム、ラクシュマン、スキー、カランの5人は警察に射殺されてしまう。

アジャイのお気に入りだった廃墟。ここからは戦闘機が飛び立つ様子がよく見渡せた。そこに座って空を眺めるスーとソニア。地面には一面に、真っ黄色の菜の花畑が広がっていた・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

英領インド時代の1920年代後半から30年代初めにかけて、マハートマー・ガーンディーの非暴力運動とは対照的に、過激な独立運動を行ったチャンドラシェーカル・アーザードやバガト・スィンの英雄譚と、現代インドの問題のひとつであるMiG-21の墜落問題を、魔法のような手法で融合させた傑作。もちろん、英領インド時代にインド人を抑圧した英国人と、現代において国民を抑圧している汚職政治家が重ね合わされているのは言うまでもない。副題は「A

Generation Awakens(覚醒する世代)」。現代のインドの若者の堕落と同時に覚醒が、そして巨大な権力による抑圧と同時にそれに対する反抗までが描かれており、ただの愛国主義には留まらない。ハッピーエンドとは言えないが、それでもこれ以上にないほど美しい終わり方であった。国防大臣暗殺のシーンがあるなど、映画の内容を巡って空軍などと多少揉め事があったようだが、結局ゴーサインが出たようだ。敵はむしろ空軍や国防省よりもメーナカー・ガーンディーであった、という訳だ。とにもかくにも、ボリウッドの2006年には、この「Rang

De Basanti」から始まるとしてしまってもいいだろう。

映画は基本的に現代のインドが舞台だが、20世紀初頭の英領インドのシーンがカットバックで挿入され、メインストーリーの進行上もそのカットバックのシーンが重要な役割を担っている。それはスーの撮影する伝記映画の1シーンなのだが、同時にDJたちの心境の変化ともシンクロしている。DJ(アーミル・カーン)がチャンドラシェーカル・アーザード、アスラム(クナール・カプール)がアシュファークッラー・カーン、ラクシュマン(アトゥル・クルカルニー)がラームプラサード・ビスミル、カラン(スィッダールト)がバガト・スィン、スキー(シャルマン・ジョーシー)がラージグル、ソニア(ソーハー・アリー・カーン)がドゥルガー・バービーを演じていた。マハートマー・ガーンディーのサティヤーグラハ運動のことは何となく知っていても、バガト・スィンやチャンドラシェーカル・アーザードのことまで知っている日本人はあまり多くないだろう。だが、インド人は学校でインドを独立に導いたフリーダム・ファイターたちの英雄譚を習うため、彼らはかなり知名度の高い歴史上の人物だ。英領インド時代のシーンに出て来る重要な出来事は5つ。1919年4月13日のアムリトサルの虐殺(ジャリヤーンワーラー広場事件)、1925年8月29日のカーコーリー列車強盗事件、1928年10月30日のサイモン委員会ラーハウル到着と同年11月17日のラーラー・ラージパト・ラーイの死、1928年12月17日のサンダース暗殺事件、そして1929年4月8日の国会爆破事件である。以下、映画のストーリーと絡めて簡単に解説。

■アムリトサルの虐殺(ジャリヤーンワーラー広場事件)

インド政庁は、第一次大戦終了後のインドの治安を維持するため、1919年3月に予防拘禁を含む弾圧法として悪名高いローラット法を制定した。ローラット法による活動家たちの逮捕に抗議してパンジャーブ地方アムリトサルのジャリヤーンワーラー広場に集まっていた丸腰の一般市民約2万人に、ダイヤー将軍率いる完全武装の英国軍が発砲した。これは死者1000人以上を出す惨事となり、反英運動に火をつけることになった。バガト・スィンらもこの事件をきっかけに独立運動に加わるようになる。映画中では、この事件がアジャイの死と関連付けられていた。

■カーコーリー列車強盗事件

1925年8月29日、ラームプラサード・ビスミル率いる革命グループは、カーコーリー(ラクナウー近くの都市)を通過していた列車を襲撃し、インド政庁に送付中だった現金を強奪した。逮捕されたビスミルやアシュファークッラーは、1929年12月に絞首刑になった。死を前にしても、彼らは笑みを浮かべていたという。ちなみにカーコーリーはカバーブで有名な場所で、映画中でもアーミル・カーンが「カーコーリー・カバーブを食べて強盗して・・・」と口にする。

■サイモン委員会とラージパト・ラーイの死

英国政府は、1919年のインド統治法で約束された、インドの政体を評価するための評価委員会の派遣を、1928年に実行した。ジョン・サイモンを長とする委員会は通称サイモン委員会と呼ばれたが、その中に1人もインド人委員がいなかったことに激怒したインド人たちは、サイモン委員会反対のデモ運動を行った。この反対運動の最中、著名な独立運動家であったラーラー・ラージパト・ラーイがラーティー(警棒)で強打され、それが原因で彼は11月17日に死去してしまう。映画中では、DJたちはアジャイの死に対する抗議デモをインド門で行うが、これがサイモン委員会反対デモに相当すると考えていいだろう。そしてそのデモ中にアジャイの母親が警官にラーティーで頭を叩かれて意識不明の重態となってしまうが、これもラーラー・ラージパト・ラーイの死と明らかに関連している。

■サンダース暗殺事件

ラーラー・ラージパト・ラーイを殴ったのは、スコットという英国人警官であった。1928年12月17日、ラーハウルのDAV大学において、チャンドラシェーカル・アーザード、バガト・スィン、ラージグルらはスコットに復讐しようとするが、間違えてサンダースという英国人警官を射殺してしまう。アーザードらは逃走する。映画中では、同じようにDJらが国防大臣を暗殺する。

■国会爆破事件

サンダース暗殺事件により指名手配されたバガト・スィンは数ヶ月間姿をくらましていたが、1929年4月8日に同志バトゥケーシュワル・ダットと共に国会に現れ、傍聴席から2つの爆弾を投げ込んだ。そして2人は逃げようとせずに「インカラーブ・ズィンダーバード(革命万歳!)」とスローガンを連呼し続けた。2人は逮捕され、バガト・スィンはラーハウル刑務所に送られた。バガト・スィンは自分を政治犯だと主張し、適切な待遇を求めてハンガー・ストライキを行った。また、公判中に英国人によるインド統治の不当性を主張し続けた。1930年10月7日、バガト・スィンはサンダース暗殺と国会爆破の罪により死刑判決を受け、1931年3月23日、ラージグルやスクデーヴと共に死刑を執行された。映画中では、DJたちがラジオ局を占拠して、自首すると同時に政府批判を行うが、これはバガト・スィンの公判中の行動とシンクロしている。

また、チャンドラシェーカル・アーザードはカーコーリー強奪事件以降、官憲から巧みに逃げ回るが、1931年2月27日、とうとう警察に取り囲まれてしまう。アーザードは逮捕されることを潔しとせず、拳銃自殺をして果てる。DJは自殺はしなかったものの、DJの死とアーザードの死は重ね合わされていた。

このように、この映画のストーリーを理解するためには、20世紀初頭の独立運動の知識があると役に立つが、もうひとつ知っておかなければならないのはMiG-21に関する議論である。インドは1960年代からソビエト連邦(現在はロシア)より戦闘機MiG-21を購入し続けている。だが、MiG-21はよく墜落する戦闘機として有名だ。「フライング・コフィン(空飛ぶ棺)」と揶揄されることまである。今年1月17日にも、グジャラート州ジャームナガル近くでMiG-21が墜落したばかりだ。映画の最後に表示される告知によると、過去15年間で200機以上のMiG-21が墜落し、70人以上のパイロットが命を落としたという。では、なぜそんな欠陥戦闘機を購入し続けるのか?その裏には、政治家や実業家が絡んだ汚ないマネーゲームがあるようだ。映画中では、カランの父ラージナート・スィンガーニヤーが、MiG-21の取引に関わっていたことが明かされていた。カランは、ラジオ局を占拠して自首する前に、父親を自らの手で射殺する。

自堕落な若者が愛国心に目覚めていくというプロットは、「Lakshya」(2004年)と似通っている。しかし、「Lakshya」と「Rang De Basanti」の愛国心には大きな違いがある。「Lakshya」で描かれていたのは一本調子な愛国心に過ぎなかったが、「Rang De Basanti」では、国を盲従的に愛することが愛国心ではないことが示されていた。そこには多くの苦悩が見え隠れしていた。「完璧な国なんてどこにもない。だが、完璧にしていかなければならない。それをするのは俺たちなんだ。」こういうセリフが映画中で少なくとも2回繰り返された。決してインドを無意味に持ち上げるような愛国心の鼓舞の仕方はしていなかった。そして、さらにその愛国心の描写に深みを与えていたのが、スーという外国人の視点の存在であった。スーは、いわゆるインド好きの外国人である。英国でヒンディー語を習ってインドにやって来た。そして1日目からインドを愛してしまった。僕ともとても共通点があった。だが、我々外国人にとって、インドをいくら愛していると言っても、インドは自分の母国にはなりえない。もしインドが嫌になったら、我々はすぐに自分の国に帰ることができる。外国人の「インド好き」は、多くの場合、非常に無責任で身勝手なものであることが見抜かれていた。「俺たちはどのみちこの国で生きていかなきゃならないんだ!」イスラーム教徒のアスラムはスーに叫んでいた。確かに外国に移住するインド人も少なくない。インドが嫌だったら、米国でも英国でも、移住してしまえばいいだろう。だが、それが果たしてインド人として正しい行動なのか?インドのために正しい行動なのか?映画中ではそういうインドを見捨てて外国へ逃亡するインド人に対して批判めいたセリフもあった。映画の中で、DJたちのグループは皆、「インドは駄目な国だ」と認めていた。だが、それでも、「俺たちで何とかすることができる、何とかしていかなくちゃならないんだ」そういう熱いメッセージがヒシヒシと感じられた。現代のインド人の若者の、インドに対する正直な態度がよく描写されていたのではないかと思う。

だが、国防大臣暗殺のプロットは唐突過ぎたようにも思える。もし主張が通らなかったら、力に訴えてもいいのか?毒をもって毒を制するしか方法はないのか?この安易な筋書きには多少落胆させられた。まるで暴力革命を流布しようとしているかのようだ。インド政府も、よくこんな筋の映画の公開を許可したな、と逆に感心してしまった。だが、ラジオ局占拠のシーンは緊迫感があってよかった。ちなみに、国防大臣暗殺のシーンでは観客から歓声が上がっていた。

「Rang De Basanti」は前述の通り、「黄色に塗れ」という意味である。ローリング・ストーンズの「Paint It Black(黒く塗れ)」のような題名だ。この題名の意味は、最後になってようやく明かされる。それは、一面に広がる菜の花畑であった。バガト・スィンは子供の頃、実を植えるとそれが木になって多くの実を付けるのを見て、銃をたくさん作って革命を起こすために銃を地面に植えたという伝説がある。おそらくそれと少し関連しているのだろう。だが、この映画で畑一杯に広がったのは、銃ではなく黄色い菜の花であった。その畑は、DJたちがかつて裸になって走り回った場所であった。エンディングで、その一面の黄色い絨毯を、スーとソニアが見つめる。

一応この映画はアーミル・カーンが主役ということになるが、彼の最近の映画とは違って、それほどアーミル・カーン独断場という訳でもなかった。おいしい場面を他の俳優に譲っている部分がいくつかあったように思えた。その点で、俳優としての成熟を感じた。アーミル・カーンがアドリブっぽい踊りを踊るシーンがいくつかあるのだが、同じような踊りを「Mangal

Pandey」でも見せていた。クルクル回転しながら飛び跳ねるような踊りである。もしかしてこれはアーミル・カーンの素の踊りなのだろうか?

ソーハー・アリー・カーンはだいぶいい女優に成長してきた。特にアジャイが死んだときのソニアの取り乱しぶりや、「国防大臣を殺せ!」とつぶやくシーンは迫真の演技であった。映画中、パタウディー・パレスが少しだけ登場したが、これはソーハー・アリー・カーンのコネによって実現したのだろうか?パタウディー・パレスは「Mangal

Pandey」でもロケ地になった場所で、彼女やその兄のサイフ・アリー・カーンと関係の深い宮殿である(詳細は、2005年11月26日の日記パタウディー・ツーリングを参照)。

アーミル・カーンの映画にはなぜかよく英国人女優が出て来るが、今回スーを演じたアリス・パッテンは今まででベストと言ってもいいかもしれない。キャメロン・ディアスを若くしたような外見に、いい意味で外国人っぽいヒンディー語、そしてはつらつとした演技、彼女がいたおかげで「Rang De Basanti」は実現したと言ってもいいだろう。一緒にバングラー・ダンスを踊るシーンなんか、本当にインドを楽しんでいる感じだった。

脇役の中では、アトゥル・クルカルニー、クナール・カプール、シャルマン・ジョーシーなどの演技が良かった。その他にも有名俳優がチョイ役で出演していて、アーミル・カーンの力を思い知らされた。中でもキラン・ケールがわずかな表情の変化で物を語る高度な演技をしていて光っていた。夫のアヌパム・ケールやオーム・プリーはあまり出番がなかった。ワヒーダー・レヘマーンやモーハン・アガーシェーは目立ちもせず、隠れもせずの適切な演技であったと言える。カランを演じたスィッダールトは、マニ・ラトナム監督の「Kannathil

Muthamittal」(2002年)で助監督を務めた男で、タミル語映画に俳優として数本出演している。クナール・カプールも実は「Aks」(2001年)で助監督をしている。

音楽はARレヘマーン。ダレール・メヘンディーが歌うパンジャビー・ナンバー「Rang De Basanti」、いかにも青春と言った感じの「Paathshala」などがよかった。「Khalbali」という曲ではNACIM(ナスィーム?)というアラビア語歌手がアラビア語の歌詞を歌っている。最近ボリウッドの曲では、アラビア語やペルシア語の歌詞が登場するようになった。「Murder」(2004年)の「Kaho

Na Kaho」、「Bluffmaster!」(2005年)の「Bure Bure/Boro Boro」などである(ek-japani氏のヒンズー語ではありません。のこの記事やこの記事を参照)。日本人の音楽の方向性とは別の方面で、インドでは音楽シーンのグローバル化が進みつつあるように思える。もともと中東とインドは地続きだし、歴史的にも密接な関係を持っているので、当然と言えば当然なのかもしれない。ドバイにインド人が多く住んでいることが、インド音楽に中東の音楽の影響が表れてきていることと関連しているように感じられる。また、「Paaathshala

- Be A Rebel」という曲ではタミル人ラッパーのBlaaze(ブラーセーと読むようだ)が英語ラップ歌詞を歌っている。Blaazeの本名はゴーパーラクリシュナ。ARレヘマーンのお気に入りで、タミル語映画「Boys」(2003年)や「New」(2004年)などでコレボレーションをしている。Blaazeはヒンディー語映画「Bunty

Aur Babli」(2005年)でもラップ調の「B n B」を歌っていた。

映画中に出て来る詩「Sarfaroshi ki Tamanna(殉国の熱望)」は、詩人でもあったラームプラサード・ビスミルによる有名な詩である。ビスミルやアシュファークッラーは逮捕された後も、この詩を唱えることによって拷問に耐えていたという。この詩は歌となって映画中に使われているが、アーミル・カーンがヴォーカルを務めている。また、アムリトサルの黄金寺院のシーンで流れる「Ik Onkaar」は、スィク教の聖典グル・グラント・サーヒブの一節である。

アーミル・カーンやキラン・ケールがパンジャービーという設定であるため、セリフの多くはパンジャービー語ミックスのヒンディー語になっていた。パンジャーブ圏に入るデリーの観客は大変盛り上がっていたが、パンジャービー語が分からないと笑えるシーンがだいぶ少なくなってしまうように感じた。また、スキーが話す言語はハリヤーナー州のジャートの言葉のようだ。スーのヒンディー語はなかなか分かりやすかった。「Lagaan」の英国人のヒンディー語よりも数倍うまい。ただ、欧米人はやっぱり長母音と短母音の区別が苦手みたいだ。ちなみに、スーが英国人上司に口走る「Tumhaari

Maa Ki Aankh」とは、「お前の母ちゃんの目」という意味で、ヒンディー語の悪口のひとつである(なぜこのフレーズが悪口になるのかは調査中)。

DJたちはデリー大学の学生という設定であるため、デリーの見慣れた風景がよく出てきた。ロケ地で特定できたのは、国内線空港の到着ロビー、メディカル交差点のフライオーバー、ハビタット・センター(大学の校舎ということになっていた)、大統領官邸、インド門などだ。他に、アムリトサルの黄金寺院や、パタウディーのパタウディー・パレスなどが出てきた。DJたちが「クラスルーム」と呼んでいた階段井戸や、アジャイがソニアにプロポーズしたサラーイ(宿営所)跡は、どこにあるか特定できなかった。

ところで、下のようなアーミル・カーンが馬に乗って両手を振り上げるシーンがよくポスターなどに出ているのだが、映画中では登場しなかった。おそらくこれはミュージカル「Rang

De Basanti」の1シーンだろう。メーナカー・ガーンディーのせいでカットされてしまったのだろうか?

カットされたと思われるシーン

そういえば、ミュージカル「Rang De Basanti」では、ジャイアント馬場のような巨大なペヘルワーン(力士)が出てきてアーミル・カーン演じるDJを軽々と投げ飛ばすシーンがある。あれはすごい。来年くらいにK−1に出て来るのではなかろうか?

あと、しょうもないことだが、一瞬だけドラゴンボールの絵とドラえもんが出て来るので注目。というか、これがあるせいで日本公開は難しいかも・・・!

「Rang De Basanti」は2006年の押しも押されぬ期待作であり、しかもその期待に十二分に応えてくれる名作である。はっきり言って、「Mangal Pandey」よりも面白かった。この映画がインド全土に学園紛争を巻き起こすことはないと思うが、きっと影響される若者が出て来るはずである。最近は海外在住のインド人を主なターゲットに据えたボリウッド映画が増えてきてしまったが、この映画は国内向けの情感と海外向けの情感のバランスがよく取れていたと思う。21世紀のインド映画の鑑のような傑作だと言える。

世界には「黄金の三角形(ゴールデン・トライアングル)」と呼ばれるものがいくつもあるようだ。インドでは、誰が言い出したかは知らないが、デリー、ジャイプル、アーグラーを結ぶ三角形を「黄金の三角形」と呼んでいる。なぜなら、インドを訪れる観光客が必ずと言っていいほど訪れるのが上記の三都市であるからだ。デリー〜ジャイプルが258km、ジャイプル〜アーグラーが228km、アーグラー〜デリーが203km、ややいびつながらも、きれいな三角形を描いている。これら3都市が形成する三角形は、今でこそ主要観光地としての三角形だが、古来よりこの三角形は、北インド支配のために非常に重要であった。

――この黄金の三角形を、バイクで1日で回ってみてはどうか?

いつの頃からか、そんな野望が頭にこびりついて離れなくなった。単純計算して合計約700kmの道のり。時速70kmで走ったとしたら10時間で走破できる。もちろんこれは理論値なので、これに休憩時間や細かい時間のロスを加えた時間が、最終的な所要時間となる。そうすると、12時間くらいか。1日で走破するのに不可能な数字ではない。もし、気候がよく、体力と気力さえあれば。

1月13日はローリーだった。ローリーとは、冬の終わりを祝う祭りで、インド全土で祝われる。ただ、呼称が違う。ローリーはパンジャーブ地方の祭りで、地域によってはマカル・サンクランティとかポンガルとかビフーとか呼ばれる。不思議なもので、ローリーの日辺りから本当に暖かくなる。ローリー後の数日間はポカポカした日が続いた。このままグングン気温が上がると思って冬物の服のいくつかをクリーニングに出したのだが、その後また寒気が戻って来て、また冬服を取り出すことになった。だが、昨日29日は久し振りに暖かい日となった。

――黄金の三角形ツーリング日和だ!

というわけで、翌日の30日、つまり今日、黄金の三角形を1日で走破するという恐怖のツーリングを決行することになった。

この時期にツーリングをしたくなった理由は気候だけではなかった。その他にもいくつか理由がある。

■新しいデジカメを入手

昨年9月ぐらいの日記から、僕が持っていたキヤノンのIXY DIGITAL30が故障したと何度も文句を書いていた。部品の不具合のようで、無償で修理してくれるとのことだった。12月に日本に帰る知り合いがいたので、カメラを日本でキヤノンに送るように頼んでおいた。本当はキヤノンには修理が済んだカメラをインドまで送付してもらいたかったのだが、残念ながら日本の実家に届いた。12月末だったと思う。年が明けてから、実家からそのカメラをインドまで送ってもらった。税関に没収されそうになったり、賄賂が必要になりそうだったり、と実はいろいろ紆余曲折があったのだが、何とかデリーの自宅までカメラが届いた。よく見てみたら、届いたのは修理に出したカメラではなく、後継機のIXYDIGITAL 60であった。修理部品がないから代わりに新しい製品を送ってくれることになったらしい。買い替えを考えていたので、とても嬉しかった。よく考えたらこれはリコールなのではないかとも思ったが、細かいことは気にしないでおこう。というわけで、新しいカメラを持って旅行したくてウズウズしていたのであった。

■1万km

僕の愛機であるヒーロー・ホンダのカリズマは2台目である。1台目は盗まれてしまった。2台目を購入したのは昨年の1月10日。既に1年経った。走行距離はもうすぐ1万kmに届こうとしていた。思い出してみると、1台目のカリズマも購入から13ヶ月ほどで1万kmに達した。それを考えると、2台目も13ヶ月経つ前に1万kmを達成させてやりたい。しかも、どうせならツーリング先で1万km達成させたい。というわけで、ツーリングをしたくてウズウズしていたのであった。

■菜の花畑

先週の金曜日に見た「Rang De Basanti」のエンディングに、一面に広がる菜の花畑が登場し、非常に印象に残った。ちょうど今は菜の花の季節。デリーの郊外には、菜の花畑が広がっている。シェーカーワーティー・ツーリングのときも菜の花がきれいだったが、また菜の花畑を見たくなった。

だが、ただ黄金の三角形を走り抜けるだけでは芸がない。一応の目的地を決めた。それは、ラージャスターン州のアーバーネーリー。ジャイプルの東95kmの地点にあるマイナーな観光地である。ちょうどデリーから見て黄金の三角形の底辺の中間点あたりにあり、目標に最適だ。アーバーネーリーにはラージャスターン州最大の階段井戸がある。神谷武夫氏の「インド建築案内」(TOTO出版)で写真を見て以来、一度行ってみたいと思っていた場所だった。しかも同書の解説文には「行き着くのは困難であろう」と書かれていた。こういうことを書かれると意地でも行きたくなる。また、ジャイプルとアーグラーをただ通過するのも楽しくないので、チェックポイントを決めた。ジャイプルはアーメールのアンベール城、アーグラーはスィカンドラーのアクバル廟である。市街地の中に入ると時間がかかって大変なので、郊外にある遺跡をチェックポイントに選んだ。また、諸々の理由から、ジャイプルへ先に行くことにした。こういう自分勝手なツーリングだったので、今回も1人で行くことにした。

午前5時起床、デリーの日本食材店Yamato-yaで買った日清のごんぶとカレーうどんを作って食べた。今回のツーリングはただのツーリングではなく、どちらかというと苦行の類に近い。もしかしたら二度とデリーに戻って来れないかもしれない、と覚悟していたので、好きな食べ物を食べてから出発することにしたのだった。午前6時に出発の予定だったが・・・まだ表は真っ暗だった。霧まで出ている。少し明るくなり始めてから出発することにし、予定を30分遅らせた。最近のデリーの日の出は7時10分前後である。

午前6時40分、サフダルジャング・エンクレイヴの自宅を出発。寒い!手足が震える。日中はだいぶ暖かくなったものの、朝晩のデリーはまだまだ真冬の寒さである。アウター・リング・ロードから国道8号線に入り、そのまま南西の方角へ向かう。グルガーオンを過ぎた辺りで、道が通行止めになっていた。そこで迂回して行かなければならなかったが、その他は何の支障もなかった。いつもは休憩に利用しているマーネーサルのマクドナルドも、まだ早朝で開いていないのでそのまま通過。もう日は昇ったが、霧は一向に晴れない。所々、全く視界が閉ざされてしまうほどの深い霧がハリーヤーナー州の田園を覆っていた。このまま神隠しにでも遭ってしまいそうだ。もちろん、気温もまだ上がらない。

ハリヤーナー州からラージャスターン州に入り、やがてニームラーナーを通り過ぎた。ニームラーナーはデリーから約120kmほどの地点にあり、絢爛豪華なニームラーナー・フォートパレス・ホテルがある場所である。国道8号線は、このニームラーナーまでバイクで来たことがある(2004年1月22日の日記参照)。その先をバイクで走行するのは初めてだ。とは言え、デリー〜ジャイプル間の道はきれいに舗装されており、中央分離帯もあるので走行は非常に楽である。いつの間にか霧も晴れて来た。太陽の光が、道路の両側に広がる黄色い絨毯を照らし出していた。霧の湿った匂いに代わって、菜の花のいい香りが辺りに漂い始めていた。

3時間ほど連続で走行して、だんだん疲れて来たので、そろそろ休みたくなった。コート・プトリーを過ぎた辺りで、ちょうどA1プラザというレストランがあったので、そこでチャーイ休憩をすることにした。このA1プラザはリライアンス社が運営しているようで、リライアンスのガソリンスタンドに併設されていた。日光の下で身体を温めながら、チャーイを飲んだ。

A1プラザ

もうだいぶ気温は上がっていた。意気揚々と国道に戻り、一気にジャイプルまで疾走する。シャープラーを過ぎると、途中でアジメールへ通じるバイパスがあった。アジメール方面は行かずにジャイプルへ向かう。午前11時頃、ようやくアーメールに到着。遠くにアンベール城の威容が現れたときは感動を禁じえなかった。ラージャスターン特有のクネクネ曲がった急斜面の道を上がり、アンベール城のビューポイントに到着。アンベール城はジャイプル北郊にある城塞で、ジャイプル観光のハイライトのひとつだ。元々10世紀にミーナー族がこの地に住んでいたが、11世紀にラージプートのカチュワーハー一族が奪取してここを首都に定めて城塞を建造し、ジャイプルに遷都するまで支配し続けた。ちなみにミーナー族は「盗賊カースト」として一般に知られている部族である。元はラージャスターン地方の有力な部族だったのだが、ラージプートの台頭に押される形で権力を失い、やがて盗賊をして生計を立てるようになった。英領インド時代にはミーナー族は「犯罪者カースト」に指定されたが、現在では「指定部族(ST)」となっている。僕の友人にもミーナー姓を持つ人が2人いる。現在、ミーナー族は警察をしている人が多いようで、昔バイクを盗まれたときにちょっとだけお世話になった警官もミーナー姓であった。盗賊カーストが一転して警察になるところが、インドの面白いところだと僕は思っている。アンベール城はもう何度も訪れたことがあるので、今回は写真を撮っただけだった。この時点でバイクの走行距離は9997kmほど。わずかに1万kmに及ばなかった。

アーメールのアンベール城

アンベール城を後にし、1万km達成の場所はどこになるかとドキドキしながらジャイプル方面にバイクを走らせた。9998・・・9999・・・すると、前方に湖が見え始めた。湖の中央には宮殿が。ジャイプルの主要観光地のひとつ、ジャル・マハル(水の宮殿)である。ちょうどジャル・マハルを見渡せる場所で1万kmに到達。記念に写真を撮影していたら、ちょうどそばを象が通りがかった。出勤中なのであろう。すかさずカリズマと象の写真を撮影。これが撮れただけでも今回のツーリングは成功だと思った。

カリズマ1万km達成記念写真

ジャイプルのジャル・マハルにて

ゆっくり休憩している時間はないので、そのままアーグラーに通じる国道11号線へ。ジャイプルから東に約95kmの地点にあるアーバーネーリーを目指す。もうだいぶ暖かくなっていた。むしろ暑いくらいだった。今まで必須だったグローブも必要ないくらいだった。ジャイプルからアーグラーへ向かう道は中央分離帯がない2車線の道で、舗装の状態もよくなかった。だが、4車線化の工事が行われていた。あと数年内にいい道ができるだろう。毎回ツーリングの参考にしているロンリー・プラネットの地図帳「India

& Bangladesh Road Atlas」では、アーバーネーリーはジャイプル・アーグラー・ロード上にあることになっていたが、それは間違いであった。ジャイプルから約90kmの地点にスィカンドラーという町があり、交差点がある。その交差点を左に曲がってまっすぐ進むと小さな町があり、銅像の立ったサークルがある。そのサークルを右に曲がって、菜の花畑の中をまっすぐ進んで行けばアーバーネーリー村に着く。小高い丘に寺院が建っているのですぐに分かるだろう。アーバーネーリーには午後1時頃に到着した。

アーバーネーリーの見所は2つ。ハルシャト・マーター寺院とチャンド・バーオリーである。ハルシャト・マーター寺院は、ラージャー・チャンドによって8〜9世紀に建造されたヒンドゥー寺院であるが、10世紀末から11世紀初にかけて北インド侵略を繰り返したガズニー朝のメヘムード・ガズナヴィーに破壊されてしまった。現在建っている寺院は、その後に再建されたもののようだ。3層の基壇の上に、聖室と拝堂からなるシンプルな寺院が建っている。寺院や基壇の壁面の所々には、繊細な彫刻が残っている。神様だろうか、ミトゥナ像だろうか、ちょっといやらしい彫像もあった。寺院に祀られているのは、地元の人々の信仰を集めるハルシャト女神である。言い伝えによると、ハルシャト女神は常にハッピーなムードを漂わせており、村中をその歓喜の光で覆っているという。ちなみにアーバーネーリーの名前の由来は、アーバーナグリー(光の村)である。

ハルシャト・マーター寺院

下の2枚は基壇壁面の彫刻

男女が何やらいちゃいちゃしている

アーバーネーリー最大の見所は、ハルシャト・マーター寺院のすぐ隣にあるチャンド・バーオリーである。地元では「クンド」とも呼ばれている。バーオリーまたはクンドと呼ばれる遺構は、日本語では階段井戸と訳されており、ラージャスターン州やグジャラート州などの乾燥した地域に多く残っている。アーバーネーリーのチャンド・バーオリーは、ラージャスターンばかりかインドで最大かつ最深の階段井戸のひとつである。やはりラージャー・チャンドによって9世紀頃に建造されたようだ。この階段井戸こそが、今回のツーリングの主な目的であった。

チャンド・バーオリーの何に惹かれたかというと、その幾何学的な造形である。井戸建築全体は正方形をしており、三方が階段、一方が王宮となっているのだが、13層に及ぶ整然と並んだ階段部分が何とも言えない不可思議な景観を形成している。上から覗き込むと、まるで地中に吸い込まれるかのようであり、横から眺めると、まるで何かの前衛芸術を見ているかのような気分になる。王宮部にはいくつか部屋があり、王族たちが涼みながらくつろぐための施設がいくつか残っている。最も重要なのは、王宮部最下部にある浴場であろう。王様用の浴場と王妃用の浴場が左右に並んでおり、その中央部には井戸の水を吸い上げる装置が付いている。牛を使ってこの装置をグルグル回すことによって水車が動き、井戸の水が浴場まで吸い上げられるのである。王様用の浴場の窓は開けっ広げだが、王妃用の浴場の窓は透かし彫りになっていたのが面白かった。また、地上部分は18世紀に建設された柱廊で囲まれている。やはりこの井戸もメヘムード・ガズナヴィーの侵略を受け、特に彫刻などが破壊されてしまったようだ。破壊された彫刻の残骸はこの柱廊部に展示されているのだが、ハルシャト・マーター寺院の彫刻と同じように非常に繊細なものばかりであった。ガイドの人によると、ブッダの彫刻もあったようだ。

チャンド・バーオリー

階段井戸への入り口(左列1番上)、王妃の浴場(左列上から2番目)、

汲み上げ装置(左列上から3番目)、王宮部(右列1番上)、

ブッダの顔(右列1番下)、幾何学的な階段部(左列1番下や右列上から2番目)

チャンド・バーオリーの規模は想像していた通りだったが、その保存状態は期待以下だった。というより、あまり好ましくない形の修復や整備がなされており、遺構の持っている圧倒的威容を減少させてしまっていた。最も残念だったのは、階段部の下から5層目に柵が立っていたことだ。観光客などがそれより下に行かないようにしているのだが、非常に景観を損ねていた。ちなみに、ハルシャト・マーター寺院もチャンド・バーオリーも、入場無料である。

景観を損ねる柵

アーバーネーリーは小さな村であったが、アーバーネーリー・リゾートという観光客向けのレストランがあった。そこで昼食を取ることにした。菜の花が咲き乱れる小さな庭園の中に立つ宮殿風のレストランで、料金は高めであった。僕が行ったときには誰も客がいなかった。こんなところでレストランを開いて儲かるのかと心配になって、オーナーらしき人物に聞いてみたところ、ジャイプルやランタンボールを旅行する団体ツアー客がよく来ると言っていた。すぐに出て来る料理が欲しかったので、エッグ・フライド・ライス(100ルピー!)を注文した。なかなかおいしかった。

アーバーネーリー付近の菜の花畑

午後2時にアーバーネーリーを出発、スィカンドラーまで戻り、国道11号線に乗ってアーグラーを目指した。この途中にあるバラトプルは、1年前のブラジ・ツーリングのときに立ち寄った街である(2005年1月29日の日記を参照)。よって、バラトプルまで辿り着ければ少し気が楽になる・・・はずであった。僕は、このジャイプル〜アーグラーの国道11号線は、さすがにデリー〜ジャイプルやデリー〜アーグラーほどきれいな道ではないだろうと思っていたが、それでもインド観光のメイン・コンテンツである黄金の三角形の一辺を担う道であり、それほど悪くもないだろうという淡い期待を抱いていた。しかし、その期待は見事に裏切られた。国道11号線は中央分離帯のない対面2車線の危険な道路であったばかりでなく、舗装状態が非常に悪い部分が何ヶ所も見受けられた。特にスィカンドラー〜バラトプル間の道が最悪であった。もし、インドの道路を5段階評価するとしよう。日本の技術を駆使して建設されたノイダ・トール・ブリッジの道路を最高評価の5として、デリー〜アーグラーの国道2号線を4としよう。その場合、スィカンドラー〜バラトプル間の道は0.5にも満たない。こんなの道じゃない、というか、交通量や重要性から考えたら、ジャイプルとアーグラーを結ぶこの道がこんなひどい有様なのは大問題である。所々に大穴が開いていたり、1車線しか舗装されていない部分があったり、泥沼同然の道があったり、突然スピードブレーカーが現れたり・・・田舎道だったらまだ許せるが、黄金の三角形を形成する幹線がこれではお粗末過ぎる。もっとも酷かったのは、ラージャスターン州とウッタル・プラデーシュ州の境目辺りだったのではなかろうか?州と州の境目の道は、どちらの州政府も舗装を後回しにする傾向があり、そのせいでデコボコの道路が放置され、容赦なく通行するトラックやバスのせいでさらにデコボコになって行ってしまう。この悪路のせいで、大幅に予定が狂ってしまった。

また、バラトプルでは道を間違えてしまった。バラトプルから東に一直線、アーグラーへ通じる道があるはずなのだが、道なりに進んで行ったら南東にあるファテープル・スィークリー行きの道に入ってしまった。後で地図で確認してみたところ、アーグラー直通の道には、一旦バラトプル市内に入らなければいけなかったようだ。国道11号線は、ケーオラーデーオ国立公園の前を通ってバラトプルの郊外をかすめるように通っているので、ボーっとしているとどうしてもファテープル・スィークリーの方へ行ってしまう。ちなみに、バラトプルに着いたのは午後4時ちょうどであった。

ファテープル・スィークリーが見えてきた時点で間違いに気付いたのだが仕方がない。そのまま進むことにした。ブラジ・ツーリングのときはデリー→アーグラー→ファテープル・スィークリー→バラトプルと来たので、ちょうどその逆を行くことになった。バラトプル〜ファテープル・スィークリー間の道には、熊使いたちが一生懸命観光客たちから金をせしめようと頑張っていたものだが、今日は1人も見当たらなかった。時間が遅かったからだろうか、それとも禁止になってしまったのだろうか?

ファテープル・スィークリーと田園風景

アーグラーには午後5時頃に到着。市街地には入らずに、郊外にあるスィカンドラーを目指した。ちなみに、アーバーネーリーへ行く途中に経由したスィカンドラーは全く別の町である。アーグラー近郊のスィカンドラーは、元々ローディー朝のスィカンダル・ローディーが建設した街であり、現在ではその都市遺構はほとんど残っていないものの、巨大なアクバル廟が残っている。やはりアーグラー観光のハイライトのひとつだ。アーグラーに入るところに大きな道標があり、タージ・マハルとスィカンドラーへの道を指し示していたので助かった。念のために警官に道を聞き、その通りに進んで行ったら、アクバル廟のミーナール(尖塔)が見え始めた。アクバル廟に到着したのは午後5時過ぎであった。アクバル廟はその名の通り、ムガル朝第三代皇帝アクバルの墓廟(1605年完成)。宗教の融和を積極的に推進したアクバルならではの、インドの伝統建築様式とイスラーム建築様式を折衷させた特異な建築である。やはり以前に訪れたことがあるので中には入らず、4本のミーナールを持つ門の前で写真を撮影しただけだった。

スィカンドラーのアクバル廟

スィカンドラーを出たのは午後5時10分。もう日は傾きかけている。暗くなるまでになるべくデリーに近付かなければならない。すぐにバイクに乗ると、国道2号線をデリーに向けて走り出した。当面の目標は、マトゥラーの近くにあるマクドナルドである。スィカンドラーからマトゥラーのマクドナルドまでは約40kmほど。煌々と火の燈った煙突を突き出した工場が目の前にあるので、すぐに分かった。5時半過ぎにマクドナルドに到着した。

マクドナルドで軽食を取って休憩した後、午後6時頃に再び走行開始。もうだいぶ寒くなったので、グローブを装着し、ライトを付けて、気合を入れて走り出した。アーグラー〜デリーの道は今回通った道の中で最も楽だった。マクドナルドを出た時点でデリーまで200kmを切っていたし、道も一番整備されていて、快適な走行ができる。ただ、暗くなってからは話は全く別だった。インド人は皆、ハイビームという殺人光線を発しながら運転するので、眩惑によって前が全く見えなくなることが多々ある。一応中央分離帯があり、植木などが遮光物になってくれる部分ではそれほどハイビームの被害はないが、全体がそういうわけではない。インドの道には何が飛び出して来るか、何が転がっているか分からないので、ハイビームで目が眩んだときはスピードを落として運転せざるをえない。また、夜通ってみて初めて気付いたのだが、国道とは言っても街灯など全くない。真っ暗闇である。ライトだけが頼りなのだ。これではハイビームにせざるをえない。普段は伏目がちにしている僕のカリズマも、今回ばかりはインド人に負けじとハイビームを発射して走行した。一番安全なのは、誰かの車の裏にずっと付いて行くスリップ・ストリーム走法であろう。こうすれば対向車のハイビームを避けることができるし、前の車の動きで障害物に気付くことができる。だが、最良の方法は、インドでは絶対に夜、高速道路を運転しないことだ。あまりに危険すぎる。今回は12時間以内に、つまり午後6時半までにデリーに戻って来る予定だったのだが、思ったより時間がかかってしまったので、禁じ手を使わざるをえなかった。

マトゥラーから約86kmの地点にあるパルワルという街まで来ると、次第に都会めいてくる。デリー南郊の街ファリーダーバードに到着したのは午後8時頃。ファリーダーバードからデリーまでがまた混雑していて時間がかかるのだが、既にラッシュアワーは過ぎているので、身動きが取れないほど混んではいなかった。デリーの入り口であるバダルプルに到着したのが午後8時半頃、そしてサフダルジャング・エンクレイヴの自宅に帰り着いたのが9時ちょうどであった。走行距離は718.5km。グルガーオンの南で迂回したり、アーバーネーリーに立ち寄ったりしていたので多少増えてしまったが、やはり黄金の三角形をグルッと回ると、700kmあることが分かった。時間にすると14時間半。これを1日で走破するとなると、決して良い子は真似してはいけない荒行のツーリングになる。身体のあちこちが痛くなったが、それでも思ったほど疲れてはいなかった。むしろ達成感の方が大きかった。お遍路を終えた気分である。もし、ジャイプル〜アーグラー間の道の整備が完了し、中央分離帯のある道になったならば、そして途中で寄り道をしないならば、黄金の三角形を12時間で走破することは不可能ではないと思う。しかし、僕はもう二度とこんな馬鹿なことはしない。黄金の三角形12時間走破は、新しい世代のバイク野郎たちに委ねようと思う。