人気TV番組「Kaun Banega Crorepati(誰が億万長者になるか;略称KBC)」。日本でも人気を博したクイズ・ミリオネアのインド版である。インドではアミターブ・バッチャン、通称「ビッグB」または「アミットジー」または「AB」を司会に据えて2000年からスターTVが放映していた。90年代に低迷していたアミターブの人気が21世紀になって再燃したのも、この番組に依るところが大きい。だが、2005年末、アミターブ・バッチャンは体調を崩して緊急入院し、KBCは中断を余儀なくされた。幸い大事には至らなかったものの、アミターブはKBCの司会を降板することになった。ボリウッドのシェヘンシャー(皇帝)と呼ばれるアミターブの後継者となりえるのは、ボリウッドのバードシャー(皇帝)と呼ばれるシャールク・カーン(SRK)以外にいなかった。2007年1月22日から放送が再開されたKBCは、シャールク・カーンの司会と共にイメージが一新された。現在もKBCは放映中である。

ところで、一般的な発想力を持ち合わせたディレクターなら誰でも思い付きそうな企画がどうやら実現したらしい。そう、シャールク・カーンが司会を務める新KBCに、旧司会のアミターブ・バッチャンが挑戦者として出演するのである。ボリウッドの大スターであるアミターブとシャールクは何かと比較の対象となり、実は2人は仲が悪いと報道されている。よって、この夢の共演は今まで実現困難と見られていたのだが、新たな展開を迎えたようだ。本日付けのデリー・タイムズ・オブ・インディア紙に特報記事が掲載されていた。

SRK司会のKBCにビッグB登場

大スクープ!ボリウッドの2人の皇帝の間に言外の軋轢があるのは周知の事実だ。しかし、どうやら2人は仲直りすることに決めたようで、なんと「Kaun

Banega Crorepati」の今シーズン最終回で共演することになった!スターTVの代表は、「我々はこの展開に興奮している。アミターブが遂にクイズに挑戦する日が来るなんて誰が想像しただろう?2人は撮影時大変盛り上がっていた」と語っている。

それにしても彼らの間の「戦い」はどうなったのだろう?SRKは笑って語った。「自分でもよく分からない。実は、『Kabhi Alvida Naa

Kehna』の撮影を終えてニューヨークから帰った後、入院していたアミットジーをお見舞いに行った。そのとき彼は笑って挨拶してくれて、『で、みんな何て書いてるんだ?』って聞いて来たんだ。メディアの報道が彼に全く影響していないことを知って僕はとても嬉しかった。」両者の共通の友人も語っている。「違い?全くない!実際、シャールクはニューヨークにいるときもアミターブの健康を気にかけていた。彼はアミターブをなるべく早くお見舞いに行けるように急いでいたくらいだ。シャールクはとても心優しい人物だよ。」バッチャンに同じ質問をしてみたところ、彼はいつも通り神秘的な答えをした。「君が私に教えてくれたまえ。君たちは私よりもいろんなことを知ってるんだから。」

では、TV局はどのように2人を説得したのだろうか?共通の友人は、「SRKとアミットジーが偶然、ヤシュ・ラージの次回作『Jhoom Barabar

Jhoom』のセットで出会ったんだ。この映画はシャード・アリー監督で、アビシェーク・バッチャンとプリーティ・ズィンターが主演だが、2人もゲスト出演する予定になっている。ある夕方、我々が雨宿りをしていたら、シャールクが冗談半分でアミットジーに、ビッグBにクイズを出題したいと言ったんだ。ABは、『OK。クイズを準備しなさい。私は答えを考えるから。』と答えた。多分、このときのやり取りがすぐに広まって、スターTVのスタッフが彼らにアプローチしたんだろう」と語っている。

このようにして夢の共演が実現した。スターTVの番組編成主任シャイラージャー・ケージュリーワールは、「2人はKBCのセットで大いに友情を深め合った。2人は番組を熟知しており、まるで旧知の友人のようにジョークを飛ばし合っていた」と興奮気味に語っている。SRKも語っている。「これでみんな僕たちが友達だと信じるだろう?僕たちは『Don』の次回作についても話し合った。僕は『Don II』の最終調整をできるだけ早く終えたいと思っている。楽しみにしていて欲しい。2人で世界を驚かせてみせるよ。」

KBCで共演する2人の皇帝

デリー・タイムズの記事はこれで終わっていなかった。なんと、この夢の共演を生で見学することできるらしい。その方法とは・・・

この夢の共演を一緒に体験することができるなんて夢みたいじゃないだろうか?でも、ソーリー、そんなことはできない。それにはいろんな理由がある。まず、この回の撮影は既に終わっており、今から観客になることはできない。しかし、それだけが理由ではない。実は、この回の撮影はまだ終わっていない。さらに、将来撮影される予定もない。そう、今日はエイプリル・フールだ!「Kaun

Banega April Fool?(誰が4月馬鹿になるか?)」だったていう訳。もしここまで読んでくれたなら、それがサヒー・ジャワーブ(正しい答え)!

というわけで、実はこれはエイプリル・フールのジョーク記事であった。今のところ、アミターブ・バッチャンがシャールク・カーン司会のKBCに出演する予定はない。毎年タイムズ・オブ・インディア紙は4月1日にジョーク記事を掲載するが、今年のジョーク記事はこれだったようだ。同紙のエイプリル・フール記事の数や内容は年によってだいぶ違う。折込版の一面が全てジョーク記事だった年もあれば、本紙の方にまでジョーク記事が掲載された年もあった。大体、ジョークの対象とされるのは時事ネタが多い。今最も旬なジョークは、ワールドカップであっけなく予選敗退したクリケットのインド代表をネタにしたものだと思っていたが、敢えてそれには触れなかったようだ。

そういえば、インド代表の予選敗退が決まった直後のタイムズ・オブ・インディア紙(3月25日)には、クリケットをネタにしたジョークがいくつか掲載されていた。傑作だったものをいくつかピックアップ。

●ヴァージン社は絶対にインドのクリケットチームのスポンサーにはなれない。なぜならインドの選手は常にFu○○されているからだ。

●なぜインドの赤ん坊たちは四六時中泣き喚いているのか?なぜなら彼らは大きくなったときにクリケット選手になるため、練習をしているのだ。

●ワールドカップ第1戦(対バングラデシュ戦)でインドが敗北した全ての責任はインディラー・ガーンディーにある。なぜ?なぜならバングラデシュを作ったのは彼女だからだ!

●インド代表の最新のスポンサーはウィスパー。なぜなら彼らは最悪の時期にあるから!

●マネージャー「もしもし。」

声「サチンに変わって下さい。」

マネージャー「どなたですか?」

声「サチンの妻です。」

マネージャー「すみません、彼はたった今バッティングに行ってしまいました。」

声「OK、このまま待ってます。」

セキュラリズム(≒政教分離主義)を国是に掲げるインドの真の国教はクリケットだと言われるが、無残な敗北を喫したインド代表に対する扱いは、まるで教祖が泥棒を働いたことが発覚したかのようだ。スポーツだから負けることがあるのは当然なのだが、インド人には予選敗退はとんでもない屈辱だったのであろう。ただ、ワールドカップの決勝トーナメントで発散させる予定だったストレスを、代表選手にぶつけて発散させているだけのようにも見えた。それを思うと、人気が安定しているボリウッド・スターたちは比較的楽な商売をしているのかもしれない。

ちゃっかりオンライン版にもこのジョーク記事が載っていた

訳あって、中世バクティ詩人スールダースの詩のいくつかを日本語に翻訳していた。スールダースは16世紀のマトゥラーで活躍したとされる盲目の詩人で、クリシュナを主題とする情緒豊かな詩をブラジ語(マトゥラー近辺の言語でヒンディー語の方言)で書いた。ヒンディー文学をかじったら避けては通れない最重要詩人である。なぜ盲目なのにこれほど描写力のある詩を書けるのかがよく議論になったりもする。

下の詩は、母親のヤショーダーが、まだ赤ん坊のクリシュナを寝かせつける情景を歌ったものである。

जसोदा हरि पालनै झुलावै।

हलरावै, दुलराइ मल्हावै, जोइ-सोइ कछू गावै।

मेरे लाल कौं आउ निदँरिया, काहैं न आनि सुवावै।

तू काहैं नाहिं बेगहिं आवै, तोकों कान्ह बुलावै।

कबहुँक पलक हरि मूँदि लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावै।

सोवत जानि मौन ह्वै रहि, करि करि सैन बतावै।

इहिं अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरैं गावै।

जो सुख सूर अमर-मुनि दरलभ, सो नँद भामिनि पावै॥

【大意】ヤショーダーはクリシュナが寝ている揺り篭を揺らしながら、あやしたり、あれこれ歌っている。ヤショーダーはこんな子守唄を歌っている――眠気よ、私の子供のところへおいで、ここへ来てこの子を眠らせておくれ。どうしてすぐにやって来ないの、クリシュナがお前を呼んでいるよ。クリシュナは目をつむったり、口をもごもごしたりしている。クリシュナが眠ったと思ったヤショーダーは歌うのをやめる。そうしたらクリシュナは再び目を覚ましたので、ヤショーダーはまた甘い歌を歌いだす。スールダース曰く、聖者や聖仙ですら得られない喜びを、ヤショーダーは享受している。

特にクリシュナの幼年時代の詩は、ブラジ語の甘い響きと相まって、クリシュナの愛らしさがにじみ出てくるようである。

スールダースの詩集「スールサーガル(スールの海)」の中で、こんな詩も訳した。

सुत मुख देखि जसोदा फूली।

हरषति देखि दूधि की दँतियाँ, प्रेममगन तन की सुधि भूली।

बाहिर तैं तब नंद बुलाए, देखौ धौं सुन्दर सुखदाई।

तनक-तनक सी दूध दँतुलिया, देखौ, नैन सफल करौ आई।

आनँद सहित महर तब आए, मुख चितवत दोउ नैन अघाई।

सूर स्याम किलकत द्विज देख्यौ, मनौ कमल पर बिज्जु जमाई॥

【大意】息子の口を見てヤショーダーは嬉しくてたまらない。クリシュナの口に生えてきた乳歯を見て、愛おしくてたまらなくなったのだ。彼女は外にいたナンド(夫)を呼んで言った――ちょっとこの子のかわいらしい口を見てちょうだい、小さな小さな歯を見てちょうだい、きっと嬉しくて涙が出るわ。ナンドは喜んでやって来て、息子の顔を見て涙ぐんだ。スールダース曰く、ナンドの喜びようはまるで蓮に稲妻が走ったかのようだった。

この詩の中で、「दूधि की दँतियाँ」という言葉が気になった。直訳すれば「乳の歯」であり、普通に考えたら「乳歯」のことであろう。実際、そう訳して全く問題はない。赤ん坊に歯が生えて来た喜びを表現した詩である。しかし、気になったのは、日本語で「乳歯」と言っているものを、ヒンディー語でも全く同じく「乳歯」と言っていることである。

英語でも乳歯のことを「milk tooth」と言うようだ。ただ、英語には、「baby tooth」、「first tooth」、「calf's

tooth」、「deciduous tooth」、「primary tooth」、「temporary tooth」など、同義語もたくさんある。「赤ん坊の歯」、「初めの歯」、「一時的な歯」ぐらいの誰でも考え付きそうな単語だったら、全く違う言語で同じようなニュアンスの単語だったとしても偶然で片付けられるが、「乳歯」という単語は世界中の人々がそれぞれ独立して同じことを発想できるようなものでもないように思える。さらに、英語だけでなく、他のヨーロッパの言語でも同じく乳歯は「乳歯」のようだ。

一番しっくり来るのは、子供の歯のことを「乳歯」と呼ぶのはインド・アーリヤ語族の共通性であり、日本語でも「乳歯」と言うのは英語などからの翻訳の結果である、という考え方である。ヒンディー語の「乳歯」が翻訳の結果だとは考えられない。なぜなら「スールサーガル」は16世紀に成立した詩集であり、英語や欧米の言語の影響が入り込む余地はないからだ。

ちなみに手元にあった辞書とオンライン辞書を駆使して、ドラヴィダ語族のタミル語で「乳歯」を何と言うか調べて見たが、やはり乳歯は「பால் பல்」で「乳(பால்)」と「歯(பல்)」の複合語となっていた。これも翻訳であろうか?ますます謎が深まる。さらについでに中国語も調べてみたが、「乳牙」または「奶牙」であった(奶=乳)。そうすると中国から日本に入って来たルートも捨て切れない(逆もありうるが)。もうここまで来ると手に負えない。

「乳歯」という単語の起源と伝播の考察は別にしても、赤ん坊に乳歯が生えて来たのを見て喜ぶ親心は万国共通であろう。スールダースの詩は、十分に世界の人々の共感を呼ぶだけの力を持っている。

| ◆ |

4月3日(火) JNUインターネット独立戦争 |

◆ |

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の外国人留学生は、寮にずっと住み続ける人と、寮に何らかの問題を見出してキャンパス外に居を定める人に大別できるように思う。よって、僕のように、元々外に住んでいたのに途中から寮に住み始める留学生は稀である。訝しがられることもある。だが、寮生活は思った以上に快適で、再び外に住むことが考えられないくらいだ。特にバイクの安全が確保されるのがありがたい(僕は一度バイク盗難に遭っている)。都会にいながら森林の中で健康的な生活を送れるのもJNUの寮の長所である。

ところが、ブラフマプトラ寮に住み始めた当初から僕は2つの問題に直面していた。ひとつは洗濯、もうひとつはインターネットである。サフダルジャング・エンクレイヴに住んでいたときは、洗濯機があったし、サーバントもいたので、自分で洗濯をする必要が全くなかった。だが、寮には洗濯機などないので、バケツを使って自分で洗濯をしなければならない。これは非常に面倒である。コインランドリーでも作ってくれないかと思っているのだが、今のところ改善はされていない。ただし、ドービー(洗濯人)はいる。やはりコインランドリーや洗濯機を導入すると彼らの仕事がなくなってしまうので、敢えてそのような施設は用意しないということなのだろう。共産主義勢力の強いJNUならではの配慮と考えて納得している。

一方、インターネットは本当にどうしようもない状態であった。ブラフマプトラ寮に引っ越すことを決めた最大の理由のひとつは、インターネット環境の整備を確認したことであったが、いざ住み始めたら期待していたほど立派なものではないことが分かった。そのときJNUのインターネットを牛耳っていたのはSifyという会社であった。一応引っ越しから数日内にインターネットは開通したのだが、非常に不安定な回線で、何度も何度も切断した。ルーターの数が足りておらず、寮のインターネット・ユーザー同士で回線を奪い合うという不毛な戦いが繰り広げられていた。支払いも不透明かつ不便であった。料金を払うために集金係を部屋に呼ばないといけないのだが、電話が通じないことが多く、またいつ来るか分からないので留守にしていたりするとなかなか会えないことが多く、支払いしたくても支払いできないまま期限が過ぎてしまうことが多々あった。また、集金係がユーザーから集めた金を着服するという事態も多発した。僕がSifyに払った金がSifyまで届いていないのである。僕だけでなく、多くのユーザーが同じ問題を抱えていた。中間の人間が着服したとしか考えられない。当然、支払いが滞るとアカウントを停止されてしまう。また、インターネットが通じていないときはカスタマーケアに電話をするのだが、生身の人間が出て来るまでコンピューターのアナウンスをいちいち聞いて1とか2とかボタンを押さなければならない。やっと人が出て来たと思ったら、電波が悪くて切れてしまったりする。そしてまた最初からやり直さなければならない。話が通じたとしても、カスタマーケアで出て来る人間はコールセンターのオペレーターで、要領を得ない回答しか返って来ないことが多かった。しかも電話は無料ではない。刻一刻と電話代が課金される。そしてそのカスタマーケアの番号はどうもムンバイーに通じているようで、容赦なく市外電話料金を取られるのである。Sifyのトラブルに悩まされているときは、電話代がかさんで二重の苦しみを味わった。

だが、少なくとも支払いに関して、僕は自分なりに確実な方法を開拓した。デリーにSifyのオフィスがあることを突き止めたのである。とりあえず支払いを確実にしておけば、勝手にアカウントを削除されたりすることもないし、集金係の懐を無意味に潤すこともない。僕は直接Sifyのオフィスへ赴き、支払いを行うようになった。これでもう大丈夫だ、とほくそ笑んだ。

しかし、インドはそんな甘い国ではなかった。

今年に入り、突然SifyがJNUから撤退してしまったのである。JNUでの実務や集金は、ローカル・オペレーターと呼ばれる地元の会社が行っていたのだが、Sifyとローカル・オペレーターの間でトラブルが発生したことが原因で、Sifyが手を引いてしまったのである。ユーザーからの金を着服したりして、トラブルが起こらない方がおかしい。

代わって今度はスィフトメールという会社がJNUのインターネットを受け持つことになった。と言っても、ローカル・オペレーターは同じである。親会社が変わっただけだ。これでは、政権は変わったが悪徳領主は依然そのまま、という状態である。それでも、Sifyからスィフトメールに以降した時はかなりの改善が見られた。それまで、寮の屋上にはインターネットのケーブルが散乱し、ひとつのケーブルをタコ足配線して複数の部屋のネットを動かしていたりして、とんでもない状態になっていたのだが、ちゃんと整頓され、1部屋にちゃんと1回線が宛がわれた。よって、回線が途切れ途切れになるようなことは少なくなった。だが、支払いの問題は依然として改善されなかった。自分の払った金がちゃんと届いているのか、確証がなかった。

と思っていたら、スィフトメールは短命政権に終わり、すぐにスペクトラネットという別の会社が親会社になった。スペクトラネットは支払いのときにプリペイドカードのようなものを発行してくれるので、見たところ着服はできないようになっている。ひとまずスペクトラネット時代になってJNUのインターネット事情は安定したと言っていいだろう。僕もスペクトラネットに乗り換えた。

ところが、僕は見てしまったのである。スペクトラネット乗り換えの際、部屋に来たエンジニアがスィフトメール時代に僕が払った領収書を持っていた。僕の手元にある全く同じ領収書には、550ルピー払ったことが明記されている。ところがエンジニアの手元にあった領収書には230ルピーと書かれていた。同じ日付、同じ番号の領収書なのに、書かれている料金が違うのだ。差額の320ルピーが不正に着服されたことが火を見るより明らかである。僕がそのことを追求すると、エンジニアは他の人物に責任転嫁し、「オレが言っとくから」と言い、そして最後には「まあ300ルピーちょっとだから気にするな」と開き直っていた。50ルピーぐらい着服されるならコミッションということでまだ何とか納得できるが、半分以上の金が着服されるのは許しがたい行為だ。前々から騙されていることに気付いていたが、明白な証拠を見てしまったので、もうこのローカル・オペレーターとは縁を切ることを決めた。

だが、不幸にもJNUはインターネット・モノポリー・エリアなのである。そのローカル・オペレーターに依存する以外にインターネットを利用する術はほとんどないのである。サフダルジャング・エンクレイヴに住んでいたときに利用していたハートウェイという会社はなかなかよかったのだが、JNUではサービスを行っていないと言われた。現在最も優良なインターネット・サービスを提供しているのはエアテルだが、やはりJNUキャンパス内までは来ていない。携帯電話を使ったインターネットは可能である。だが、スピードは遅いし、僕の部屋は携帯電話の電波が届きにくいので、オプションに入っていなかった。キャンパス内にWiFiが導入されるという威勢のいい話は聞くが、今のところ実際に動き出したような気配はない。

そんな中、政府系のMTNL(Mahanagar Telephone Nigam Limited)がJNU内でもサービスを行っているという話を小耳に挟んだ。実際、ブラフマプトラ寮でもMTNLでネットを使っている寮生が1人いた。調子は上々のようだ。さらに、MTNLのインターネットなら電話ももらえる。外国人は申し込めないというネガティヴな噂も聞いたが、とりあえずインドでは何でも行動するところから始まるので、申し込んでみることにした。

MTNLのオフィスは、ハイアット・リージェンシー近くのビーカージー・カーマ・バヴァンにある。申し込みに必要な書類は、寮のケアテーカーからもらえる居住証明書と身分証明書のコピーである。それに加え、申込用紙への記入が必要だ。オフィスの中ほどに申込用紙が並べられている。その後ろにドカッと座っているおじさんに何を申し込みたいか言えば、必要な申込用紙を渡してくれる。電話回線敷設用とインターネット用の2種類の申込用紙に必要事項を記入し、証明書類のコピーと共にディレクターに提出する。その際、証明書のオリジナルの提示も求められるので注意が必要だ。ディレクターに書類を確認してもらった後、レジスター用のカウンターで500ルピーを支払う。すると電話番号を選べと言われる。空きの電話番号が列記された書類の中から好きなものを選ぶと、領収書をくれる。これで申し込み完了である。ちなみに、電話、インターネット共にいろいろなプランがあったが、僕はインターネットと電話の料金がセットになったTriB Bphoneにした。スピードは256kbps、ダウンロード・リミットは毎月500MB、毎月無料市内通話200回付きで一月500ルピーである。また、ちょうど申し込んだ時期はキャンペーン中で、初期費用は特別安かったようだ。通常の時期に申し込むと、さらに初期費用がかかるだろう。外国人は申し込めない、という話の真偽は不明であった。僕はなるべく警戒してヒンディー語で全て物事を進めたので(身分証明書もJNUのIカード両面コピーでクリア)、外国人とはばれなかっただけかもしれないし、元々外国人でも申し込み可能なのかもしれない。

待つこと2日。まずはエンジニアが電話器を持って部屋に現れた。すぐに電話回線が敷かれ、電話が通じるようになった。インターネットもすぐに開通してもらいたかったが、「まずは電話回線が正常につながるかどうか確認する必要がある。インターネットも2、3日以内に通じる。モデムも後で持って来る」と言われた。じれったかったが、とりあえずすぐに電話が来たことに感動。実はインド留学当初の2001年にも僕はMTNLにインターネットのために電話回線新設を申し込んだことがあった。だが、そのときのMTNLの悪名は天下にとどろいていた。普通に申し込んだら電話が敷かれるまで1年はかかると言われていたほどだ。賄賂の額によって優先順位が決定されるため、何も賄賂を払わないとどんどん後回しにされてしまうのである。実際、僕もオフィスで「いつ開通するのか?」と聞いたら「分からない」と言われ、「早くしてほしかったらどうしたらいいのか?」と聞いたら、オフィスの人たちみんなが一斉にヘッヘッヘと笑い出した、という嫌な思い出がある。その頃は真面目な日本人で、賄賂を払うなんてもってのほかだと考えていたため、申し込んだだけで放置しておいた。そうしたら1年経っても何の音沙汰もなかった。その代わり、僕はケーブル・インターネットの開通を成功させていたので、MTNLはもはやどうでもよかったのである。あれから5年以上が過ぎ、MTNLもかなり変貌した。賄賂を要求されるような雰囲気もなく、非常に事務的に物事は進んだ。そして申し込みから2日で電話が開通した!インドの成長をこれほど頼もしく感じたことは近年稀である。

ところが、ラーム・ナヴミー祭(ラーム王子の誕生日)などが間に入ったため、モデムの到着は遅れ、結局申し込みから1週間後となった。電話回線のときとは違う、いかにもコンピューター・エンジニア風の若者2人がモデムを持って部屋にやって来て、迅速にセッティングをしてくれた。ところがすぐにはインターネットは通じなかった。エンジニアたちは「15~20分以内に通じるようになる。そうでなかったら明日には通じる」と曖昧なことを言い残して去って行った。だが、次の日になってもインターネットは通じなかった。次第に焦って来た。MTNLに問い合わせ、エンジニアを再度派遣するように要請した。

今度はマハーヴィール・ジャヤンティー祭(ジャイナ教教祖の誕生日)があり、エンジニアが来るのが遅れた。本当にインドは祭りの多い国だ。申し込みから12日後の今日、やっとエンジニアがやって来た。どうも回線の問題だったようで、もう一度新しい回線を敷設し直したらしい。試してみたら、今度は見事インターネットにつながった。

MTNLの電話とモデム

こういうわけで、現在一時的にスペクトラネットとMTNLの2回線を使ってインターネットをしている。MTNLの様子を見て、次期支払いのときにスペクトラネットを放棄する予定である。今はJNUのインターネット・モノポリー・レジームを打破することができた喜びで一杯だ。現在、MTNLのアンリミテッド・プランを利用した無線LANシステムをブラフマプトラ寮内に導入可能か考案中である。それが実現すれば、詐欺師のローカル・オペレーターを寮から追放することができるだろう。まだ戦いは終わっていない。

| ◆ |

4月10日(火) Shakalaka Boom Boom |

◆ |

今日、M.Phil.(博士課程中期)の論文の全原稿を完成させて提出した。ここ1、2ヶ月間、僕のストレスの根源となっていたものがやっと取り払われたので、かなりの解放感だ。ストレスの蓄積の結果、途中、2年振りに激しく体調を崩して歩くのも困難になっていたが、それも論文の締め切り日が間近に迫ったことで逆に悟りの境地に達し、意外にも快方へ向かった。そういう訳で何とか締め切りに間に合わせ、論文原稿を提出したのである。そうしたら指導教官からかなり褒められた。多分インド人学生はほとんど締め切りを守らないのだろう。指導教官からしたら、「この外国人、ちょっと叱ってやったら本当に締め切りまでに論文完成させちゃったよ」ぐらいの気持ちだったのかもしれない。だが、それでもいい、今はとにかく大声で叫びながらバイクで突っ走りたい気分である。

・・・という非建設的なことはやめて、やっぱり映画を見に行きたくなった。何しろ1週間以上映画館へ行っておらず、ムズムズしていたのである。こういうときは思いっ切り馬鹿な映画が見たい!脳みそを家に置いて映画館へ行きたい!そのニーズに応えてくれるのがインド映画のいいところである(インド映画を根本的に理解できない人はこのニーズを理解しない人である、つまりパーティーで馬鹿になれないタイプの人であろう)。迷わず先週から公開の新作ヒンディー語映画「Shakalaka

Boom Boom」を見に行くことに決めた。名前からしていかにも馬鹿馬鹿しい。

題名:Shakalaka Boom Boom

読み:シャカラカ・ブーム・ブーム

意味:意味なし

邦題:シャカラカ・ブーム・ブーム

監督:スニール・ダルシャン

制作:スニール・ダルシャン

音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー

作詞:サミール

振付:ボスコ、カエサル

出演:ボビー・デーオール、カンガナー・ラーナーウト、ウペーン・パテール、セリナ・ジェートリー、アヌパム・ケール

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、ボビー・デーオール、カンガナー・ラーナーウト、

セリナ・ジェートリー、ウペーン・パテール

| あらすじ |

舞台はニューヨーク。AJ(ボビー・デーオール)はアルバムを5枚連続ヒットさせた人気シンガーソングライターであった。AJは偶然出会った女性ルーヒー(カンガナー・ラーナーウト)に恋をし、デートを重ねる。その一方でルーヒーはミュージシャンの卵、レッギー(ウペーン・パテール)に出会う。ルーヒーは最初レッギーを嫌っていたが、次第に彼のことが気になり始める。とうとうレッギーはAJからルーヒーを奪い、自分のものにする。

AJはレッギーの天才的才能に気付いていた。ちょうどそのとき彼はスランプに陥っており、曲作りで苦労していた。だが、レッギーは革新的な音楽を次々と思い付くアイデアの宝庫であった。AJはレッギーの才能に嫉妬した。その上、婚約指輪を渡そうとしていた矢先にルーヒーをレッギーに奪われてしまった。次第にAJはレッギーへの復讐に燃えるようになる。

また、レッギーにはシーナー(セリナ・ジェートリー)という恋人がいた。シーナーは以前からレッギーのデビューを後押ししていた。だが、レッギーはあっさりとルーヒーに乗り換えてしまった。それに怒ったシーナーは、今度はレッギーへの復讐を誓う。AJとシーナーはコンビを組むことになる。

レッギーは何とかデビューを果たそうと躍起になり、とうとうデビューもするが、AJとシーナーの妨害により、メディアは少しも彼のことを取り上げようとしなかった。音楽プロダクションもレッギーに見向きもしなかった。次第に自暴自棄になって行くレッギー。そこへ、ある日突然、故郷ジョードプルから父親(アヌパム・ケール)がやって来る。レッギーは音楽の全てを父親から学んだのだった。だが、ビッグになるという野心を持ってレッギーは故郷を去り、ニューヨークへ単身渡って来たのだった。父親は焦るレッギーに、「お前の時代が必ずやって来る」と諭すが、レッギーはそれに反発し、2人の仲は険悪になってしまう。だが、父親は立ち去るときに、「他人を許すことを学びなさい」と言い残す。その言葉がレッギーの心に突き刺さる。

だが、レッギーの性格に変化はなかった。レッギーは自分の不成功をルーヒーに向けて八つ当たりするようになる。ある日ルーヒーは怒って彼の家を出て行ってしまう。一方、レッギーの破滅を目論んでいたAJとシーナーは、今度は夜な夜な彼を連れ出しては酒を飲ませ、健康を蝕んでいった。とうとうレッギーは寝込んでしまうが、AJはさらに彼を追い込む。AJはレッギーに2枚目のアルバム作成を持ちかけ、短時間で作詞作曲をするように強制する。病床のレッギーはAJの助けを借りて曲作りを始める。ところが、AJはその曲を自分の物にしようとしていた。AJがうっかり口を滑らせてしまったことからそれは発覚し、レッギーは怒るが、既に彼の身体は病気でボロボロになっており、そのまま昏睡状態に陥ってしまう。そこへルーヒーもやって来る。すぐにレッギーは病院へ搬送された。

AJはレッギーが作った曲を引っさげてコンサートを行おうとしていた。そこへ銃を持った1人の女性の影が。ルーヒーであった。ルーヒーはAJへの復讐をするためにコンサートにやって来ていた。ところが、銃を抜こうとした瞬間、AJの頭上にミラーボールが落下する。AJはその傷によって聴覚を失ってしまう。一方、レッギーは昏睡状態から復活し、ルーヒーと共に退院するのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

題名が題名だし、ボビー・デーオールが出ているので、てっきり単純なお馬鹿映画かと思ったら、なかなかしっかりした筋の娯楽映画であった。舞台は音楽業界であったが、成功を手にし、プライドに支配されるようになった人物が、才能豊かな若者に嫉妬し、その成長を妨害しようとする人間模様は普遍的なものがあった。ボビー・デーオールもかなり好演していた。ちょっと見直してしまった。

一応この映画は勧善懲悪ということになるだろう。AJは前半まだまだ良心に捉われていたが、後半ではレッギーを音楽人生を破壊するためにあらゆる汚ない手段に手を染め、完全に悪役であった。よって、AJがラストで事故に遭って聴力を失うことで映画は一応のまとまりを見せていた。レッギーの元彼女のシーナーも後半は完全な悪役である。だが、かと言って、ライバルのレッギーが善かというとそうでもない。彼もまた自己中心的な人物として描かれていた。しかし、観客の感情移入はどちらかというとレッギーへ行くだろう。やはり自分の音楽の才能を世間に認めてもらいたいという彼の気持ちを応援したくなる。

この映画の主演の中で唯一汚点がなかったのはルーヒーだった。AJからレッギーへの乗り換えはかなり劇的であったが、その後のレッギーへの献身振りは実に健気であった。ルーヒーがAJを暗殺しようとした直前に、ミラーボールがAJの頭上に落下し、彼女が自ら手を汚さずに済んだのは、「インド映画の良心」であろう。その前にルーヒーは教会で神様に祈り、「私の手で罰することになろうとも、あなたの手で罰することになろうとも、あの男は必ず罰せられなければならない」と誓うが、それを神が聞き届けたということなのだろう。つまり、因果応報、悪い事をする人が、いずれ神様が罰してくれるのである。この辺りはインド映画の奥の深さを示す筋であった。

この映画の一番の収穫はボビー・デーオールかもしれない。ダルメーンドラの息子で、サニー・デーオールの弟であるボビー・デーオールは、アクション男優のイメージが強いが、今回は嫉妬とスランプに悩まされる音楽家という難しい役をかなり巧みに演じていた。こんな演技の出来る俳優だったとは思わなかった。兄と比べていまいち存在感が薄い彼の転機となってもおかしくない映画である。

モデル出身で期待の新人男優の1人、ウペーン・パテールも魅力を存分に発揮していた。これから出演の機会がどんどん増えて来るだろう。顎の割れ方が気になって仕方ないのだが、それがきっと彼のセックスアピールなのであろう。サルマーン・カーン並に裸体を見せるのが好きな男優にもなりそうだ。

女優陣ではやはり注目は2006年フィルムフェア映画賞で新人賞を獲得したカンガナー・ラーナーウトに集まるだろう。トレードマークだったカーリーヘアを今回はストレートにし、だいぶ印象が変わった。僕は以前の外見の方が個性があって好きだったのだが・・・。眉毛も細くし過ぎだと思う。しかし、演技の方はそつなくこなしており、ウペーン・パテールと共にこれから伸びていくだろう。また、キスシーンがやたら多かったのが印象的だった。

セリナ・ジェートリーは全く先見性なし。似たような外見の女優がボリウッドに山ほどいるのも彼女にとって逆風である。このまま芽が出ずに女優業引退の時期を迎えるのではないかと思う。

ベテラン俳優アヌパム・ケールの出演機会は限定的だったが、若者だけのドラマになりがちだったこの映画の中に、父と子という縦糸をしっかり通す役目を果たしていたのはさすがだった。AJのグルジーは何だか分からない役だった。グルジーだったらもっとAJを叱るべきだと思うのだが、ほとんど口出ししなかった。グルジー失格!

音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。音楽産業が舞台の映画であるので、音楽は通常のインド映画よりも重視されて然るべきである。彼の音楽はどれも似ているのがネックだが、タイトル曲「Shakalaka

Boom Boom」を筆頭に、一応いくつか観客の耳に残るナンバーを作っており、映画音楽としては成功に入るかもしれない。この映画の音楽的最大の見所は、AJとレッギーがルーヒーを巡って告白合戦を繰り広げる前半のメドレーシーンである。短い曲が入れ替わり立ち代り立て続けに流れるのである。しかしやはりどれもレーシャミヤーな音楽である訳だが、インド映画は音楽と映画の融合をひとつの恒久のテーマとしており、そういう意味で映画のひとつのハイライトと言っていいだろう。

この映画で最も謎なのはエンディング直前のガーゴイル飛来シーンである。突然画面がCGになり、RPGの戦闘シーンで召還獣を召還したようなド派手なCGアニメが流されるのである。つまりは聴覚を失ったAJの苦悩を映像で現していたのであろうが、技術に走り過ぎてしまったと言わざるを得ない。しかも終わり方が中途半端で、きちんとまとめをせずに最後のスタッフロール兼ボーナスダンスシーンに移行してしまっていた。

一応ニューヨークが舞台ということになっていたが、風景はニューヨークではなかった。自動車が左側通行だったし、右ハンドルだったことからも、ロケ地がニューヨークではないことが分かる。どうやら南アフリカ共和国のヨハネスブルグなどでロケが行われたようである。何だか無国籍な雰囲気の映画であった。

「Shakalaka Boom Boom」は、音楽、踊り、スキンショー満載の娯楽映画だが、それだけでなく、けっこうシリアスな心理描写にも腐心していた。意外な傑作と表現したい。

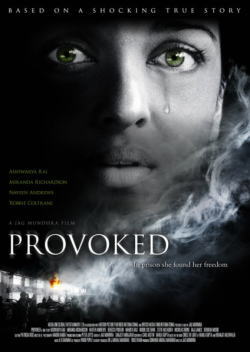

アビシェーク・バッチャンとの結婚を控えた「インドの女神」アイシュワリヤー・ラーイは、数年前から欧米の映画に好んで出演している。ヒット作には恵まれておらず、ハリウッドでそれほど高い評価を受けているわけではないが、ボリウッド以外でも着実に名声を積み重ねている稀なボリウッド女優だと言える。先週から、アイシュワリヤー主演の英語映画最新作「Provoked」がインドでも公開されている。家庭内暴力を扱った、実話に基づいた自伝を映画化した作品である。

題名:Provoked

読み:プロヴォウクド

意味:挑発された

邦題:挑発

監督:ジャグ・ムンドラー

制作:スナンダー・ムラーリー・マノーハル

原作:キランジート・アフルワーリヤー「Circle of Light」

音楽:ARレヘマーン

出演:アイシュワリヤー・ラーイ、ミランダ・リチャードソン、ナヴィーン・アンドリューズ、レベッカ・ピジョン、ナンディター・ダース、ロビー・コルトレーン、ニコラス・アイロンズ、デボラ・ムーア、スティーヴ・マクファデン、ラジー・ジェームス、シャヒーン・カーン、カレン・シェーナーズ・デーヴィッド、リーナー・ディングラーなど

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

アイシュワリヤー・ラーイ

| あらすじ |

1989年のある晩、ロンドンのパンジャービー系家族の家から出火し、夫のディーパク・アフルワーリヤー(ナヴィーン・アンドリューズ)が重度の火傷を負った。妻のキランジート(アイシュワリヤー・ラーイ)が夫に火を放った疑いが強まり、彼女は警察に逮捕される。尋問の中で彼女は自分が放火したことを認める。キランジートは監獄へ送られる。

女性人権団体サウスオール・ブラック・レディーズを運営するインド系女性ラーダー・ダラール(ナンディター・ダース)はこの事件に興味を持ち、拘束中のキランジートとコンタクトを取る。キランジートは、10年間に渡って夫から家庭内暴力を受け、その結果、夫に火を放ったことは明白だった。だが、キランジートはなかなか心を開こうとしなかった。その間、入院していたディーパクは死亡してしまう。キランジートへの容疑は殺人未遂から殺人へ切り替わった。キランジートの裁判が行われ、終身刑を言い渡される。

だが、ラーダーは納得しなかった。監獄へキランジートを訪ねたラーダーは、彼女が2人の子供に会いたがっていることを知る。ラーダーはディーパクの母親に引き取られていた子供を何とか連れ出し、キランジートに会わせる。キランジートも喜び、ラーダーに協力することを約束する。ラーダーはキランジートの事件を社会運動に発展させる。

また、服役していたキランジートも、監獄の中で心強い味方を得る。特にルームメイトのヴェロニカ・ロニー(ミランダ・リチャードソン)とは親密な関係を築く。キランジートはあまり英語がしゃべれなかったが、ロニーに教えてもらい、ある程度流暢に英語をしゃべれるようになっていた。キランジートは自分の身に起こった家庭内暴力の惨状を英語で書き、それをラーダーが集会で代読する。努力が実り、キランジートの公判のやり直しが決定する。

その結果、キランジートの刑期は大幅に軽減され、やがて牢屋から出ることができた。この判決をきっかけに、英国では家庭内暴力の蓄積に反発して起こった殺人や傷害は「挑発」とみなされるようになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

英国の刑法では、殺人は一律無期拘禁刑となっており、裁判所に刑罰の裁量権はない。被告人が殺人をしたことを認めれば、自動的に無期拘禁刑に処せられる。ただし、被告人はいくつかの理由で抗弁をすることができる。心神喪失、心身衰弱、心中の約束、挑発である。これらが認められると、罪名は故殺(殺意のない殺人)になり、刑罰には裁量の幅が出て来る。最後の挑発(provocation)とは、配偶者の浮気を発見したなど、一時的に心身錯乱状態に陥った状態で行った殺人のことである。「Provoked」は、長年に渡る家庭内暴力が、妻の夫殺しの「挑発」の抗弁に適用できるかどうかが論点になっていた映画だった。

映画は、主人公のキランジートが夫のディーパクに火を付けるというショッキングなシーンから始まる。キランジートは伝統的なパンジャービー女性で、英語もあまりうまく話せなかったため、取調べや裁判でも不利な状況におかれる。入院していた夫が死亡したことにより容疑は殺人未遂から殺人既遂に切り替わり、終身刑に処せられてしまう。だが、サウスオール・ブラック・レディーズという女権団体がキランジートの再審を支援する。途中、カットバックでキランジートとディーパクの関係を示す過去の映像が途切れ途切れに挿入される。結婚当初は愛情一杯だった夫婦生活も、すぐに関係は主人と奴隷の関係へとなり、ディーパクは事あるごとにキランジートに暴力を振るうようになる。観客の前で、次第に家庭内暴力の全貌が明らかになって行く。サウスオール・ブラック・レディーズがキランジートの裁判を社会運動化したことにより、また、優秀な弁護士を味方に付けることに成功したことにより、キランジートの公判のやり直しが決定し、刑期も大幅に短縮された。そして、この裁判をきっかけに、家庭内暴力が「挑発」の抗弁に適用されることが判例化し、同じく夫による暴力に悩まされている女性たちの力になったのである。よって、このキランジートの判決は、英国刑法史上画期的な出来事だったようだ。これらはほぼ全て実話に沿っている。キランジート・アフルワーリヤーも実名である。

「Provoked」は、アイシュワリヤー・ラーイの最高傑作に数えられてもおかしくない作品である。それほど彼女の演技はずば抜けていた。ボリウッド映画出演時とは全く違う気合の入り方。あのお高くとまったアイシュワリヤーが、顔をくしゃくしゃにして泣き、女性用刑務所で粗末な食事をし、片言の英語をぼそぼそと話していた。そこにヒロイン女優の片鱗はなく、演技派女優としての煌きがあった。それでいて美しさとかわいさに磨きがかかっており(多分ちょっと前に撮影されたのだろう、若く見えた)、暗くなりがちな映画を美貌で明るく照らし出していた。これだけの演技ができるなら、もしかしたらハリウッドでもやっていけるかもしれない。

暴力夫を演じたナヴィーン・アンドリューズは、「カーマスートラ:愛の教科書」(1996年)で王子役を演じていたインド系英国人男優で、インド関係の欧米映画によく出て来る。ナンディター・ダースも有名なインド人演技派女優で、英語映画によく出演する。白人俳優たちも個性的な顔ぶれ揃いで名演であった。

言語は基本的に英語だが、アフルワーリヤー家はパンジャービーの一家なので、パンジャービー語が時々使用される。そのときは英語字幕が入る。

「Provoked」は非常にシリアスな映画で、英国の刑法の解釈を巡った攻防でもあるので、とっつきにくいところはある。だが、インド映画ファンとしては、アイシュワリヤー・ラーイの好演を是非鑑賞すべきであろう。賛否両論渦巻くアイシュワリヤーの評価だが、この映画を見たら、「アイシュワリヤーは演技ができない」とは口が裂けても言えなくなるだろう。

インド人はそれぞれイシュトデーヴを持っている。イシュトデーヴとはつまり、個人的に贔屓にしている神様のことである。それぞれにルールを決めて――例えば毎週何曜日には断食するなど――イシュトデーヴの信仰をしている。僕のイシュトデーヴはと言えば、サラスワティー女神である。部屋の片隅にもサラスワティー女神のが木像が飾ってある。

サラスワティー女神

サラスワティー女神は大体ヴィーナーという弦楽器を抱えているので、見分けが付きやすい神様の一人になるだろう。創造神ブラフマーの神妃であり、学問と芸術を司る女神で、日本にも弁才天として伝わっている。やはり学生なので、学問の女神を信仰しようと思い立ったわけである。インド留学前にも、江ノ島の弁才天に参拝に行った記憶がある(たまたま江ノ島にバイク仲間たちと留学前最後のお別れツーリングに行っただけだが)。インドの芸術家でも、サラスワティー女神を特に信仰している人が多い。古典音楽や古典舞踊のコンサートの前には、サラスワティー・プージャーが行われるのは慣例である。さらに突き詰めれば、サラスワティー女神は人間性としての完成度を象徴する。学問を修めても芸術を極めても、人間として完成されていなければ何の価値もない。サラスワティー女神は、単なる勉学の神様というよりは、教養とか規律とか、そういうもっと根源的な教育に関わる女神である。

しかしこのサラスワティー、嫉妬深いことでも知られている。自分の信者の浮気を許さないのである。信者を自分だけのものにするため、彼女は信者からあらゆるものを奪っていく。信者の周囲にあるもの全てを学問や芸術のために犠牲にさせようとする。まず金を奪い、名声を与えることもせず、最後には家族や友人をも奪う。貧しく孤独な生涯を終える芸術家や作家が多いのは、サラスワティー女神の嫉妬が原因だと言われているし、金や名声を手に入れた途端に芸術的才能を失ってしまう人がいるのも、サラスワティーに見放されたと考えられている。サラスワティー女神の信者は楽ではないのである。先日見たボリウッド映画「Shakalaka Boon Boon」も、究極的にはサラスワティー女神の映画だったと言っていい。

一方、インドにはラクシュミーという富の女神もいる。ラクシュミー女神はサラスワティー女神とは対照的な女神だ。ラクシュミー女神の気を惹くのは非常に簡単だと言われている。それは、家の掃除をこまめにしていれさえすればいいのである。ラクシュミー女神は汚ない場所が嫌いなので、汚ない家にはやって来ない。インド人が意外に清潔な生活をしているのも、ラクシュミー女神に対する信仰があるからなのではないかと考えている。その代わり、自分とは関係ない場所の衛生には全く関与しない。そんなところきれいにしてもラクシュミー女神のご加護は得られないからだ。また、ラクシュミー女神は浮気っぽい女神であり、せっかく家に来たと思ってもすぐに出て行ってしまったりする。まさにラクシュミー女神はお金の象徴なのである。

インドではよく言われることだが、サラスワティー女神とラクシュミー女神は犬猿の仲である。サラスワティーのいる家にラクシュミーは来ないし、ラクシュミーのいる家にサラスワティーは来ない。真の芸術家に富はやって来ず、大金持ちはいくら教養人ぶっても教養人にはなりえない。人間は、清く貧しく生きるか、それとも邪に裕福に生きるかしかないということを戒めているように感じる。こういう人生訓や抽象的な概念を、神様という具体的な事象を使って説明できるところが、ヒンドゥー教の一番の醍醐味だと僕は思っている。

ところが、最近ではサラスワティーとラクシュミーはだいぶ仲が良くなったようだ。どの分野でも、才能あるアーティストが巨額の収入を得ることは稀ではなくなった。死後にならないと認められない天才みたいな存在はだいぶ減ってるのではないかと思う。神様の世界も時代が変わりつつあるのだろうか?それとも表に出て来ている人たちは単なる見せかけだけで、本当のサラスワティー女神の信者はどこかでひっそりと清貧生活を送っているのであろうか?そういえば日本では弁才天を弁財天とも書く。日本人は、才の女神を、財の女神にもしてしまっているのである。才があれば財を築けるのは当然ではあるが、僕はインド風に、仲の悪いサラスワティー女神とラクシュミー女神という構図の方が好きである。

本日より公開の新作ヒングリッシュ映画「Bheja Fry」を鑑賞した。「Bheja Fry」とは直訳すると「脳みそのフライ」。転じて、イライラすることや、イライラさせる人のことを指すスラングになっている。そのスラングを冠した本作は、イライラ感がコメディーになっているという割と新感覚の都会派映画に仕上がっていた。

題名:Bheja Fry

読み:ベージャー・フライ

意味:脳みそフライ

邦題:ベージャー・フライ

監督:サーガル・ベーラーリー

制作:スニール・ドーシー

音楽:サーガル・デーサーイー

出演:サーリカー、ラジャト・カプール、ヴィナイ・パータク、ランヴィール・シャウリー、ミリンド・ソーマン、バイラヴィー・ゴースワーミー(新人)、トム・アルターなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、ミリンド・ソーマン、ヴィナイ・パータク(手前)、バイラヴィー・ゴースワーミー(奥)、サーリカー、ラジャト・カプール、ランヴィール・シャウリー

| あらすじ |

音楽会社を経営するランジート・ターダーニー(ラジャト・カプール)は、毎週金曜日夕方、友人たちと会食するのを楽しみにしていた。彼らはそれぞれ毎回夕食におかしな人間を招待してからかって遊んでいた。ランジートは、次回の夕食会のために絶妙な人物を発見した。税務署に務めるアマチュア音楽家バーラト・ブーシャン(ヴィナイ・パータク)である。早速ランジートはバーラト・ブーシャンを自宅に呼んで、夕食会へ連れて行く前にまずはテストをすることにした。

ところがその日、ランジートは背中を負傷して歩くのもままならない状態となっていた。また、妻のシータル(サーリカー)はランジートの悪趣味な遊びを快く思っておらず、勝手に家を出て行ってしまう。そんなごたごたの中、バーラト・ブーシャンが家にやって来る。

バーラト・ブーシャンは天然ボケの人物で、ランジートの生活を必殺のボケでどんどんかき回す。まずは医者に電話しようとしてランジートの愛人スマン・ラーオ(バイラヴィー・ゴースワーミー)に電話をかけてしまう。ランジートが怪我をしたことを知ってスマンは彼の家にやって来ようとする。ランジートは、スマンが来たら追い返すように言いつけてベッドに横になる。ところがまずやって来たのは妻のシータルであった。バーラト・ブーシャンはシータルのことをスマンと勘違いしていろいろしゃべってしまう。シータルはランジートに愛人がいることを知って激怒し、本当に家を出て行ってしまう。

次にやって来たのはアナント・ゴーシャル(ミリンド・ソーマン)であった。アナントも音楽関係者であったが、ランジートとは仲が良くなかった。なぜなら2人の間には、ランジートがアナントからシータルを奪ったという過去があったからである。しかし、アナントはそれほど怒っておらず、ランジートのことを今でも友人と思っていた。シータルが家を出てしまったことを知り、心配してやって来たのである。ランジートは、シータルはアナントのところへ行ったとばかり思っていたが、そうではなかった。

では一体シータルはどこへ行ったのか?可能性として浮上したのが、これまた音楽関係者のケーヴァル・アローラーであった。偶然、バーラト・ブーシャンの同僚の税金監査人アースィフ・マーチャント(ランヴィール・シャウリー)が、ケーヴァルの脱税問題を調査しており、彼の住所や電話番号を把握していた。バーラト・ブーシャンはアースィフをランジートの家に呼ぶ。アースィフはケーヴァルに電話をする。すると、ケーヴァルと一緒にいたのは、シータルではなくてアースィフの妻であった。怒ったアースィフはランジートの家を出て行く。爆笑のアナントも家に帰る。

そのとき、病院からシータルが交通事故に遭って入院しているとの電話を受ける。シータルは怒っており、ランジートは病院に来るなと言われる。だが、バーラト・ブーシャンの必死の説得によりシータルも考え直す。こうして、1人の天然ボケの人間が突然生活の中にやって来たことにより、ランジートの人生のもつれは急にほぐれたのであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ほとんど密室の中で展開される、舞台劇風のコメディー映画。上位中産階級のインド人のこんがらがった人間関係をベースにして、1人の天然ボケ男が繰り広げる奇想天外な行動に大いに腹を抱える爆笑映画に仕上がっていた。

ラジャト・カプールとランヴィール・シャウリーの2人は、インド映画界にモダンでメトロポリタンな新しい笑いの嵐を呼び込んでいる要注目の俳優たちである。その2人のコンビに、ヴィナイ・パータクという爆弾型コメディアンが投下されたことにより、空前絶後の爆笑ケミストリーが完成した。

あらすじを読んだだけではこの映画の面白さは分からないだろう。言葉ではうまく説明できない。「あっちゃー、言っちゃったよ/やっちゃったよ」系の笑いが多いと言えば少しは分かるだろうか?やはり笑いの中心はヴィナイ・パータク演じるバーラト・ブーシャンとなっている。税務署に務めるバーラト・ブーシャンは、幼少の頃より父親から音楽を習い、自身の歌の才能に自信を持っていた。彼は常に自分の「歌アルバム」を持ち歩いており、少し仲良くなった人に見せていた。しかも強烈な天然ボケキャラで、周囲の人々の頭を「ベージャー・フライ」していた。だが、本人には悪気はなく、むしろ善意からいろいろな騒動を起こしているのでさらに手に負えない。友人たちとの夕食会に招く「タレント」を常に探していたランジートの目に留まるのも時間の問題であった。だが、バーラト・ブーシャンの登場により、ランジートの人生は大いにかき回され、一晩にして今まで抱えていた問題が全て噴出してしまう。しかし、バーラト・ブーシャンの天然の善意が功を奏し、最後には全て丸く収まるのである。

注目はやはりヴィナイ・パータク。彼の引き起こす騒動に観客は抱腹絶倒すること間違いないし。それでいて憎めないところがいい。傲慢かつセルフィッシュな典型的上位中産階級のインド人を演じたラジャト・カプールもヴィナイ・パータクの面白さをうまく引き出していた。ミリンド・ソーマンは久し振りにスクリーンで見た気がするが、長髪とヒゲの男になっており驚いた。昔はもっとクリーンなイメージで売り出していたと思うのだが、一体どうしてしまったのだろうか?超曲者男優ランヴィール・シャウリーは、やり過ぎなくらいに曲者度を発揮していた。彼は確信犯であろう。長年のブランクを経て銀幕復帰した女優サーリカーもうまく演技をこなしていた。スマン・ラーオを演じたバイラヴィー・ゴースワーミーは新人女優である。

言語は英語とヒンディー語の心地よいミックス。上位中産階級インド人の自然な言語である。

「Bheja Fry」は、まるで渋谷の単館の深夜ショーなんかでよく上映されているちょっと気取った映画と言った感じである。このような映画がインドで作られるようになったのは最近のことだ。だが、インドではまだ新しすぎるように思える。もし受けるとしたら、都市部のマルチプレックスのみであろう。また、あまりにモダンな雰囲気の映画であるため、インドっぽさが皆無で、逆に海外に売り込みにくいという欠点もあるのではないかと思う。しかし、「Bheja

Fry」のような新感覚ヒングリッシュ映画は、インド映画で今最も急速に成長しているセグメントであり、注目しなくてはならない。

デリーは中世から北インドの政治・経済・軍事の拠点として栄えた都市であり、その性格は現代でもそれほど変わっていない。だが、宗教の聖地としてのデリー(古名インドラプラスタ)は現代では無視されることが多いのが現状だ。確かにイスラーム教やスーフィズムという観点では、ニザームッディーン・アウリヤー廟、クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー廟、チラーグ・ディッリー廟などの存在により、デリーは宗教的に重要な場所としての地位を今でも保っているように見える。だが、ヒンドゥー教の聖地デリーという感覚は、デリーに住んでいても普通はあまり感じないだろう。

実は、母なるヤムナー河の河畔に位置するデリーは、ヒンドゥー教の重要な聖地でもある。1月31日に、デリーの古名のひとつであるヨーギニープラの元になった古の寺院、ジョーガマーヤー寺院を訪ねた。寺院自体は新しくなってしまっていたが、寺院の起源は非常に古く、デリーの聖地性を示す重要な寺院と言える。また、ロータス・テンプルの南には、カールカージー寺院というこれまた由緒ある寺院も建っている。だが、聖地としてのデリーを掘り下げていくと、最終的には北デリーにあるニガムボード・ガートに辿り着くのである。

ウィリアム・ダルリンプル著「City of Djinns」。デリーに住み、デリーを愛する人には必読の書のひとつだ。1994年のトーマス・クック紀行賞を受賞しており、「精霊の街デリー」という邦題で日本語に翻訳もされている。デリーに1年滞在することになった英国人ウィリアム・ダルリンプル(著者自身)はデリーの歴史に興味を持ち、妻オリヴィアと共にデリーの現在と過去を行き来するような生活を送る。彼らは滞在中にデリーのいろいろな遺跡を見て回るが、最終章、インドを去る当日に劇的に訪れることになるのがニガムボード・ガートなのである。

ニガムボード・ガートにまつわるこんな伝承が残っている――創造神ブラフマーは世界を創造し終わった後、突然記憶喪失に陥り、全てのヴェーダ(聖典)を忘れてしまった。それらを思い出すため、ブラフマー神はヤムナー河の河畔で一連の苦行と沐浴を行った。雨季になり、ヤムナー河の水量が増すと、突然河の西岸にヴェーダの聖典が浮かび上がった。それを読むことで、ブラフマーは再びヴェーダを思い出すことができた。そのときからその場所はニガムボード・ガート(聖典を知覚するガート)と呼ばれるようになったのである。

パーンダヴァの5王子がデリーを首都に選んだのも、既にこの神話の影響でデリーが宗教的聖地となっていたからである。よって、デリーが聖地として確立したのは、インドラプラスタ建造の記述がある「マハーバーラタ」よりも古い時代ということになる。正にニガムボード・ガートはデリーの原点なのである。

今日は新作ヒングリッシュ映画「Bheja Fry」を見終わった後、ニガムボード・ガートへ足を伸ばしてみた。ニガムボード・ガートは、サリームガルのすぐ北である。リングロードを通って北上し、ラージ・ガートを越え、ラール・キラーとサリームガルの間の道まで行く。フライオーバーの方へは行かず、一番左の道を進み、フライオーバーの下を右折して、しばらく行ったところにあるヤムナー河沿いの道を左折して直進する。そうすると行き止まりにニガムボード・ガートの門がある(EICHER「Delhi

City Map」P59 A1)。

ニガムボード・ガートへの入り口

ニガムボード・ガートは現在、宗教団体アーリヤサマージが運営する火葬場になっている。「ヴェーダに帰れ」をスローガンに掲げた復古主義宗教社会改革団体アーリヤサマージが、ブラフマー神がヴェーダを思い出したと言うニガムボード・ガートを領有しているのは興味深いこだわりを感じる。門をくぐってしばらく歩いて行くと、河沿いに屋根付きの小さなパビリオンがいくつも並んでおり、そこで各遺族ごとに火葬できるようになっていた。そこでは今日も、複数の遺族の一団が死者を荼毘に付していた。また、敷地内では改修工事が行われており、ごちゃごちゃした雰囲気であった。パビリオンとパビリオンの間にヤムナー河へ続く階段があり、河岸でも火葬が行われていた。火葬が終わったらそのまま遺灰が河に流されるのであろう。パビリオンで火葬している人たちと、河岸で火葬している人たちの間にはもしかしたらカーストの差や死因の差などがあるかもしれない(アーリヤ・サマージはカースト制度に反対したが・・・)。

火葬をする人々

母なる河ヤムナーは、ウィリアム・ダルリンプルの比喩を借りれば、「まるで原油のように」どす黒く汚染されていた。インドでは河は女神の姿で信仰されるが、ヤムナー女神は亀に乗った色黒のドラヴィダ系女性として描写されることが多い。だからこんなに黒いのか?いや、これは汚染であろう。ヤムナー女神が色黒であることを差し引いても、ヤムナー河の汚染は目を覆いたくなるほどである。しかも、何をしているのか、そのどす黒い河の中に入って何やら作業をしている人たちがいるのである。こんな汚ない河に長時間浸かって、病気にならないのだろうか?また、河の上流の方にはデリー・メトロ用の橋が架かっており、ちょうどメトロが通過中であった。下流の方にも鉄道が通っており、時々列車が橋を渡っていた。生と死、未来と過去、衛生と不衛生がごちゃ混ぜになっている・・・。だが、それでいて不思議と平和なオーラのある場所であった。

ニガムボード・ガートとヤムナー河

この火葬場やガート自体はそれほど古いものではない。例えば、ガートに通じる階段の途中にある門も、碑文によれば1886年7月20日に建造されたものであり、見たところそれより古いものはこの辺りには見当たらなかった。

ところで、クシュワント・スィン著「Delhi A Novel」にもニガムボード・ガートが登場する。クシュワント・スィンは、ニガムボード・ガートを最終章に持って行ったウィリアム・ダルリンプルとは対照的に、第1章にその描写を持って来ている。しかも非常にシニカルな描写である。クシュワント・スィン曰く、

これがデリーだ。もし人生に嫌気が差したら、ニガムボード・ガートで1時間ほど過ごせばいい。死体が焼かれ、遺族が泣く姿を観察すればいい。そして家に帰って、ウィスキーを1杯飲むのだ。デリーでは、死と酒が人生を生きるに値するものにする。

ニガムボード・ガートに近くには、もうひとつ重要な宗教スポットがある。それはニーリーチャトリー寺院である。やはりこの寺院もウィリアム・ダルリンプルの「City

of Djinns」に登場する。彼はボートで寺院まで行ったようだが、ニガムボード・ガートからニーリーチャトリー寺院まではちゃんと道路でつながっており、歩いても行ける距離である。火葬場を出て直進すると、サリームガルを取り囲む道に出る。左折してすぐのところ、サリームガルの裏口(チョール・ダルワーザー)の手前の中央分離帯上に、青い屋根の寺院が建っているのが見える。これがニーリーチャトリー寺院である(EICHER「Delhi

City Map」P59 C2)。

ニーリーチャトリー寺院

ニーリーチャトリー寺院の歴史も神話との境界線がないくらい古い。「マハーバーラタ」によると、クルクシェートラの戦争が終わった後、インドラプラスタに戻ったパーンダヴァ5王子たちは、ダシャーシュワメーダ・ヤッギャの儀式を行った。古代インドには、帝王のみが実施することを許されたアシュワメーダ・ヤッギャ(馬祀祭)という祭礼があった。馬を野に放し、軍隊が馬の後を追う。馬が通った場所は全て儀式の主催者の領土となる。別の領土に馬が迷い込んだ場合、その土地の王は降伏するか戦争をして抵抗するかしかない。このように、戦争を誘発する可能性が高い祭礼であるため、本当に強大な権力を持った王しか実施ができないのである。天下統一の証に行われることが多かったようだ。パーンダヴァの5王子が行ったダシャーシュワメーダ・ヤッギャ(十馬祀祭)は文字上では通常の儀式の10倍の規模になる。いかに大規模な儀式だったかが分かる。そのダシャーシュワメーダ・ヤッギャの際、長男ユディシュティラが設置したシヴァリンガが、ニーリーチャトリー寺院のご本尊となって祀られているのである。

ご本尊のシヴァリンガ

ただし、寺院の建物もシヴァリンガもとてつもなく古い訳ではない。現存している寺院は、フマーユーンの時代、1532年前後に建造されたと言われている。その説によると、フマーユーンがヤムナー河の景色を眺めるために作った東屋が寺院の原型となったようだ。フマーユーンはインドラプラスタ(現在のプラーナー・キラー)にディーンパナーという新都市を建設したが、元々はこのニーリーチャトリー寺院周辺に新首都を建設しようと計画していたらしい。その後、1618年と1620年にジャハーンギールがカシュミール旅行の行き帰りにこの寺院を訪れ、石碑を残したとされるが現存していない。ムガル朝末期にはマラーターの管理下に置かれた。1857年のインド大反乱でニーリーチャトリー寺院は英国人によって略奪され、屋根を覆っていたサファイヤや、やはりサファイヤで出来たシヴァリンガは持ち去られてしまったらしい。その後はヒンドゥー教徒の手によって代々守られてきた。現在では寺院はシャルマーという一家の個人的な所有物になっているようだ。「City

of Djinns」では、ウィリアム・ダルリンプルはニーリーチャトリー寺院のシヴァリンガを「中世初期のもの」と予想している。

とりあえずシヴァリンガのそばに座って、シヴァリンガに水をあげていた若い僧侶と雑談をしてみた。彼が言うには、この寺院の起源は非常に古いが、現存している寺院は英領インド時代に建てられたものらしい。元々ニーリーチャトリー寺院はサリームガルの中にあったのだが、鉄道の敷設や橋の建造などのために資材が持ち去られてしまい、寺院の場所も引っ越さざるをえなくなったようだ。よって、今残っているニーリーチャトリー寺院の歴史はせいぜい百数十年ほどと言うことになる。しかし、1850年に描かれたシャージャハーナーバード(現在のオールドデリー)の地図を見てみると、現在のニーリーチャトリー寺院の位置に建築物が見受けられる。やはり、インド大反乱以前からニーリーチャトリー寺院はここにあったのではないかと思う。サリームガルを造ったのは、一時期フマーユーンをデリーから追い出したシェール・シャーの息子サリーム・シャーである。もし寺院の移転があったなら、英領インド時代ではなく、シェール・シャー~フマーユーンの時代なのではなかろうか。

このニガムボード・ガートからニーリーチャトリー寺院にかけてのヤムナー河沿い地域は、ヒンドゥー教の寺院が密集しており、サードゥたちがたむろっている。ゴーシャーラー(牛舎)も発見。まるで田舎の寂れた聖地のようなのどかな雰囲気である。インド大反乱をきっかけに英国人によってこの辺りは再開発されてしまったようで、それほど古いものは残っていないかもしれないが、ちょっと辺りをぶらついてみると、確かにこの辺りが聖地デリーの中心地だったのだろうという気分になる。デリーにこんな場所があったとは驚きである。きっとかつてのデリーも、ヴァーラーナスィーのような雰囲気だったのではないだろうか?ヤムナー河の河岸に沿って、ガートが延々と続いていたに違いない。文献では、少なくとも11世紀までインドラプラスタは北インドの重要な聖地となっていたことが明らかである。例えば、カナウジに樹立したラージプート王国ゲヘルワールの王チャンドラデーヴァは、1090年頃にヴァーラーナスィー、アヨーディヤーと併せてインドラプラスタへ巡礼を行ったと記されている。

スパル・クマール著「Delhi: City of Yoginis」には、聖地デリーに関してさらに面白いことが書いてある。著者によると、ヒンドゥー教の聖典のひとつパドマプラーナには、インドラプラスタ成立の過程について以下のように記されているらしい――あるとき、師ブリハスパティの助言に従い、インドラ神はヤムナー河のほとりで一連の儀式を執り行った。インドラ神の信仰心に満足したヴィシュヌ神は、他の神々と共に彼の前に姿を現し、以下のような祝福を与えた。

インドラよ、お前は儀式で山(プラスタ)のように大量の宝石を捧げた。よってこの地はインドラプラスタと呼ばれることになるだろう。

ブラフマーよ、お前はガンガー女神とサラスワティー女神を地上に呼び、浄化し、ここにプラヤーグ(イラーハーバード)を作れ。

シヴァよ、お前はここにカーシー(ヴァーラーナスィー)、シヴァカーンチー(カーンチープラム)、ゴーカルナーを作り、ガウリー(パールワティー)と共に住め。

ブラフマーの息子たちよ、知識の宝庫よ、お前のヨーガの力で、ここにサプタティールタを作れ。

ブリハスパティよ、お前はここにニグモードボーダカ(ニガムボード・ガート)を作れ、そして沐浴するだけでヴェーダの知識を得られ、前世の記憶を取り戻せるような場所にしろ。

私はここに、ゴームティー河が海と交わる地、ドワールカーを作ることにしよう。

インドラよ、私はここにコーシャラ(アヨーディヤー)を作り、ラーマやクリシュナの化身となって降臨しよう。

私はここにバダリヤーシュラマ(バドリーナート)を、ナルとナーラーヤナの聖地を作ることにしよう。お前の望みを叶えるため、私はハリドワールとプシュカルを作ることにしよう。

私はナイミシャーランニャに、カーランジャラ山に、そしてサラスワティー河のほとりに素晴らしい聖地を作ることにしよう。

つまり、パドマプラーナによると、インドラプラスタはイラーハーバード、ヴァーラーナスィー、カーンチープラム、ゴーカルナー、ドワールカー、アヨーディヤー、バドリーナート、ハリドワール、プシュカルなど、インド各地の聖地が大集合した、インドの縮図なのである。しかも、シヴァ派やヴィシュヌ派など、ヒンドゥー教のあらゆる宗派の聖地を網羅している点で突出している。特にブラフマーの息子、サナトクマーラたちへの命令は注目される。サナトクマーラはタントリズム(密教)と関係の深い神様であるからだ。デリーがかつて、タントリズムの重要な拠点だったことは多くの文献によって証明されている。著者は、サナトクマールが作ることを任されたと言う「サプタティールタ」を、デリー南郊(ハリヤーナー州)にあるスーラジクンドに比定している。

ところで、もし本当にデリー中にインド各地の聖地の縮図があったとしたら、ヒンドゥー教徒はそれらを一定のルートで巡礼して回っていたはずである。これをパリクラマーと言う。中世、デリーにイスラーム政権が確立したことにより、それらの寺院は破壊され、ヒンドゥー教徒がデリーでパリクラマーを行うことは困難になったと一般に考えられるが、あるデリー郷土史家によると、少なくとも20世紀初めまで、デリーの人々はデリー各地の聖地を巡るパリクラマーを行っていたらしい。だが、現在ではパドマプラーナで描写された聖地がどこに当たるのかを特定するのは非常に難しい。まるでヴェーダを忘れたブラフマーのような状態になっている。パドマプラーナの中で挙げられた地名の中で完全に特定できるのはニガムボード・ガートのみだ。サプタティールタ=スーラジクンドはスパル・クマール氏の仮説に過ぎないが、説得力はある。他に手掛かりが全くないわけではない。例えば、デリー南部にオークラーと呼ばれる地域があるが、これはコーシャラが訛った形だと言われる。つまりここはアヨーディヤーだったのである。また、デリー西部にはナーラーイナーという地域があり、PVRナーラーイナーというシネコンも出来ているが、ここが「ナルとナーラーヤナの聖地」に比定される。さらに、リングロードとマトゥラー・ロードの交差点はアーシュラムと呼ばれているが、これがバダリヤーシュラマ、つまりバドリーナートだったようだ。ただ、西の方にドワールカーという新興住宅地があるが、このドワールカーとパドマプラーナ中のドワールカーは関係ないのではないかと思う。新興住宅地ドワールカーは、後から付けられた地名であろう。

興味深いことに、現在のデリーの地図を見てみると、古のインドラプラスタと同様にインドの縮図になっている。いや、もっと言えば世界の縮図である。一国の首都だから当然だ。デリーには各国の大使館があれば、インド各地の州政府施設、各州のローカル寺院(ジャガンナート寺院やアイヤッパ寺院など)や各宗派の寺院(ISKCONやアクシャルダームなど)が点在している。きっと、デリーにインド各地の聖地が集合したというのは、そういうことだったのではないかと思う。とすると、デリーはサルタナト朝以前からインドの首都としての権威を持っていたということの何よりの証拠にもなる。

一応ニガムボード・ガートとニーリーチャトリー寺院は制覇したが、まだまだ僕はデリーの底辺まで辿り着けていないような気がする。デリーはなんと奥の深い街だろう。インドで一番面白い都市は断然デリーだと思う今日この頃である。

| ◆ |

4月16日(月) City of Djinns |

◆ |

先日の日記にも登場したウィリアム・ダルリンプル著「City of Djinns」。旅行記と小説を融合させたような斬新なスタイルの紀行文で、デリーの魅力を実感するには最適の本である。その「City

of Djinns」がなんと演劇化され、本日16日より26日まで10日間毎日、デリーのインディラー・ガーンディー国立芸術センター(IGNCA)で上演中である。ドリームシアターというプロダクションがプロデュースしており、トム・アルターやゾーラー・セヘガルといった高名な俳優も出演している。演劇鑑賞からは最近遠ざかっていたものの、元々「City

of Djinns」の愛読者であるし、デリー愛好家であるし、時間の余裕もあったので、初日の本日、演劇版「City of Djinns」を見に行ってみた。

まず、チケットはあらかじめPVRアヌパムで購入。デリー各地のPVR系列映画館や、コンノート・プレイスのオックスフォード・ブックストアに併設されているチャー・バーでチケットが売られている。500ルピー、300ルピー、200ルピーの3種類があるが、僕は迷わず特等席の500ルピーチケットを買った。だが、指定席ではないので、一番高いチケットを買ってもいい席を確保するためには早めに会場に行っておかなければならなかった。

チケットと原作

午後7時開演とチケットに書かれていたため、6時頃に到着するように家を出た。ジャンパトにあるIGNCAは、コンノート・プレイスなどに行くときに頻繁にそばを通り掛かっていたものの、敷地内に入ったのは初めてであった。会場はIGNCA内にあるマーティー・ガルというギャラリー。てっきり屋内の演劇かと思っていたが、「City

of Djinns」はマーティー・ガルの一風変わった建物とその周辺のスペースを利用した、ユニークな屋外演劇であった。かなり広範なエリアに渡って大道具小道具が散らばっており、普通の演劇ではないことがセットを見ただけで分かった。

マーティー・ガル

会場の入り口はちょっとしたメーラーになっており、お祭り風売店や屋台が並んでいた。「City of Djinns」、「White Mughal」、「Last

Mughal」などのウィリアム・ダルリンプルの著書やIGNCA出版物の店があった他、軽食屋、雑貨屋、腕輪屋などが何となく商売をしていた。演劇版「City

of Djinns」に合わせて、お祭り気分を盛り上げようとの魂胆なのであろう。しかし、初日だったこともあってか、客の整理が全くできていなかった。7時にならないと座席に着けないようになっていたが、かと言って列のようなものがあるわけでもなく、会場の入り口に人々が無秩序に集まっているだけの状態となっていた。オーガナイザーに「列を作ってくれ」と頼んでも動いてくれず、時間が経つごとにさらに人が集まって来て、1時間前に来たのが無意味になって行った。それでも入り口の前の方に陣取り、何が何でも500ルピーを出した上に1時間前に来たことを無意味にしまいと頑張った。ちなみに500ルピー席は一番前の3列、300ルピー席はその裏の数列、200ルピー席はさらにその裏の列となっていた。当然、500ルピー席が一番いい。ほぼ満席の客入りであった。

椅子に座って待っていると、マーティー・ガルの屋上に並んで座っていた楽師たちがカッワーリー風の歌を歌い出し、演劇が何となく開始されて行った。まずは主人公ウィリアム・ダルリンプル(トム・アルター)がフィーローズ・シャー・コートラーのモスクの管理人から、「デリーはジン(精霊)に守られている」と言う話を聞くところから始まる。その後、妻オリヴィア、大家のプリー一家、タクシードライバーのバルヴィンダル・スィンなど、原作を読んだ者にはお馴染みのキャラクターが次々に登場し、ウィリアムのデリー探検を彩る。ウィリアムは印パ分離独立時にデリーにやって来たパンジャービーたちの苦労話に耳を傾ける一方、昔からデリーに住んでいた人々や、カラーチーに移民せざるをえなかった旧デリー人とも積極的に交流し、かつてのデリーの栄華の様子を偲ぶ。アングロ・インディアンのアイリス(ゾーラー・セヘガル)からは英領インド時代の美しいデリーの話を聞き、オールド・デリーのヒジュラーたちからはヒジュラーになった理由をそれぞれ聞き出す。そして、ヒンドゥー教徒たちとディーワーリーを祝い、イスラーム教徒たちとイードを祝う。最終的にウィリアムは、考古学者のBBラール教授からインドラプラスタ発掘の話を聞き、「マハーバーラタ」に描かれている戦争は単なる部族同士の抗争で、ほとんどが詩人の空想力の産物であることを知る。

このように、演劇は原作をかなり忠実に再現したものだった。舞台はマーティー・ガルを中心に180度以上に広がっていた。マーティー・ガル自体が3階建ての建物であり、それもフルに活用されていたので、非常に立体的かつ広角なステージとなっていた。野外演劇ならではのダイナミックな演出であった。要所要所でカッワーリーの歌唱と演奏が入る他、効果音も効果的に使用されていた。まるで一晩にしてデリーの過去から現在までの旅をすると同時に、デリーの1年を経験したかのような気分になった。ウィリアムが出会う人々もそれぞれ個性的に味付けがなされており、面白かった。

原作「City of Djinns」で一番感銘を受けたのは、ディッリーワーラー(元々デリーに住んでいた人々)とパンジャービー(印パ分離独立時にデリーに移住して来たパンジャーブ地方西部出身の人々)の両方の言い分をバランスよく汲み上げていることである。僕自身、デリーに5、6年住んで、現代のデリーで最も重要なのは、この2つのコミュニティーの確執にあると思えるようになって来た。デリーで何か問題が起こった場合、その根源はディッリーワーラーとパンジャービーの摩擦まで行き着くことが多い。最近デリーで大問題になっているシーリングだって無関係ではない。だが、それは印パ分離独立という歴史的悲劇が生んだ出来事であり、どちらのコミュニティーにも非がないのがかえって悲劇性を増している。演劇版「City of Djinns」でも、原作のその部分をよく再現できていたと思う。ただし、観客は確実にパンジャービーが多かった。

言語はマルチリンガルである。ウィリアムは基本的に英語を話すが、彼が出会う人々は、そのバックグラウンドによって、英語を話したり、ヒンディー語を話したり、パンジャービー語を話したり、ウルドゥー語を話したりする。英語だけの知識だと理解度は60%前後くらいになるだろう。言語の面から言えば、国際的な観客に向けて作られたというよりも、それらの言語をたしなみで理解するデリーの人々に向けて作られた演劇だと言っていいだろう。

演劇は約3時間あり、終了時間は10時半頃になる。この季節、野外で演劇をすると言うことはつまり、絶え間なく蚊の攻撃にさらされるということを意味する。一応演劇が始まる前に念入りに殺虫剤や防虫剤を会場全体に噴射していたが、それだけで蚊がきれいに撤退してしまうはずがない。虫除けスプレーはまだしも、なるべく肌を露出させない格好をすることが「City

of Djinns」鑑賞の最大のコツであると言えよう。

途中、10分ほどの休憩があり、売店でビリヤーニー、ティッカー、ロール、飲み物などを買って腹ごしらえをすることもできる。だが、売店はシステマティックに動いておらず、貧困階級よりも自分勝手で大人げのない中上流階級の最悪なインド人たちと争って買い物をしなければならない!今回この演劇を見に来て、一体この観客のインド人たちは何様のつもりなんだ、と非常に不快になった。やはり演劇を鑑賞に来るのは身なりや話し方などから中上流階級のインド人がほとんどであることが分かるのだが、彼らは教養があるくせに行動がそこら辺の道端のインド人と全く変わらないのである。こっちが列を作っているのに列を守らないし、列を守れと言っても無視するし、横入りを当然の特権だと考えているように思えた。教養のない人がそういうことをするならまだ大人の余裕で許せるのだが、普段から教養人ぶっているインド人がこういう行動をするのを見るのは、いろいろな意味でとても悲しい。彼らはいつまでインド人をやっているつもりか。

それでも、食事を出していたサリームズ・レストランの料理は非常に美味だった。僕はチキン・ビリヤーニー(80ルピー)を食べたが、こんなうまいビリヤーニー、最近ちょっと食べたことがなかった。普通こういう屋台のビリヤーニーはいい加減な味付けがしてあるものなのだが。どうもサリームズ・レストランはカイラーシュ・コロニーに店舗があるようだ。一度探し出して行ってみようと思った。

公演初日だったためか、思わぬ収穫もあった。なんと、「City of Djinns」の原作者ウィリアム・ダルリンプルとその妻オリヴィアも会場に来ていたのである。もしかしてもしかしたらと期待していたのだが、見事に期待通りとなった。僕は文学部にいる割には好きな現代作家とかいないのだが、ウィリアム・ダルリンプルだけは、興味が似ていることもあってか、ファンである。演劇中のトム・アルターが演じたウィリアム・ダルリンプルはかなりダンディーなおっさんであったが、ウィリアム・ダルリンプル自身はただのはげたおっさんであった。だが、奥さんのオリヴィアは案外美人で驚いた。また、公演が終わった後、トム・アルターやゾーラー・セヘガルを間近で見ることもできた。ウィリアム・ダルリンプルやトム・アルターを見ることができたのも素晴らしい体験だったのだが、その中でも最も貴重だったのはゾーラー・セヘガルの演技を生で見れたことかもしれない。彼女は今年もう94歳にもなるが、まだ現役で舞台に立っているのである。まだまだ元気そうで、力強い演技をしていた。彼女はもしかして世界最高齢の役者なのではなかろうか?

左から、オリヴィア、ウィリアム、トム・アルター

ちなみに写真撮影は厳禁。上の写真は、演劇が始まる前と終わった後に撮影したものである。

演劇版「City of Djinns」は、デリーを舞台にしているだけあって、デリー在住の人々に非常におすすめの演劇である。純粋に演劇として見ても、いろいろな工夫が凝らされていて、見る価値は十分ある。26日まで上演されるので、暇を見つけて鑑賞してみるといいだろう。もし原作を読んだことがなくて、演劇を見て興味が沸いたら、現地で原作を購入することも可能である。

| ◆ |

4月18日(水) Life Mein Kabhie Kabhiee |

◆ |

「ルー」とも「アーンディー」とも呼ばれるデリーの酷暑期の風物詩、熱砂嵐が吹きすさぶ今日この頃、映画館に新作ヒンディー語映画「Life Mein

Kabhie Kabhiee」を見に行った。どうも2007年のボリウッドの流行はオムニバス形式映画のようだ。今年に入ってから、「Salaam-e-Ishq」、「Honeymoon

Travels Pvt. Ltd.」、「Hattrick」、「Just Married」など、数本の小話を1本の映画にまとめた形式の映画が相次いで公開されている。ただし、どの作品もヒットはしていない。本日の「Life

Mein Kabhie Kabhiee」もオムニバス形式の映画であるが、やはりフロップに終わりそうだ。だが、この際なので何かの話の種になればという気持ちで見に行ったのであった。

題名:Life Mein Kabhie Kabhiee

読み:ライフ・メン・カビー・カビー

意味:人生では時々

邦題:幸せの賭け

監督:ヴィクラム・バット

制作:バーバー・フィルムス

音楽:ラリト・パンディト

作詞:サミール

振付:ラージュー・カーン、ピーユーシュ・パンチャル

出演:ディノ・モレア、ナウヒード・サイラスィー、サミール・ダッターニー、アンジョリー・アラグ、アーフターブ・シヴダーサーニー、コーエル・プリー、ラージ・ズシ、ヤシュパール・シャルマーなど

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、アーフターブ・シヴダーサーニー、アンジョリー・アラグ、ディノ・モレア、ナウヒード・サイラスィー、サミール・ダッターニー

| あらすじ |

作家のマニーシュ・グプター(アーフターブ・シヴダーサーニー)は、著書「Life Mein Kabhie Kabhiee」で受賞し、授賞式で壇上に立った。彼は出席者の前で、その本の基になった話を語り始める。

5年前・・・。大学を卒業したマニーシュは、4人の親友たちと馬鹿騒ぎをして警察に捕まってしまった。留置所の中で彼らは、5年後に誰が一番幸せになっているかという賭けをする。ラージーヴ・アローラー(ディノ・モレア)は、成功でもって幸せになると宣言する。モニカ(ナウヒード・サイラスィー)は、有名になって幸せになると宣言する。ジャイ・ゴーカレー(サミール・ダッターニー)は、権力でもって幸せになると宣言する。イシター(アンジョリー・アラグ)は、金でもって幸せになると宣言する。一方、マニーシュは審判役となり、5年後に誰が一番幸せかを決める役割を担う。

ラージーヴは兄の会社に勤める。だが、常に兄の影となって働くことに嫌気が差し、とうとう独立してしまう。当初、ラージーヴの会社はうまく行っていたが、株式市場の暴落を受け、倒産の危機に立たされてしまう。だが、兄の会社とライバル関係にある企業から資金を得て何とか持ち直す。

モニカには女優を目指す。モニカにはボーイフレンドがいたが、彼もモニカの夢を支援した。デビュー作はポルノ紛いの映画にされてしまい、評価も散々だったが、第二作目で有名男優と共演することになり、運命は開ける。だが、モニカは成功と引き換えに共演男優に身体を売っていた。彼女はボーイフレンドに黙ってその男優と密会を続ける。いつの間にかモニカはトップ女優になっていた。

ジャイ・ゴーカレーは政治家の道を歩む。ある地方政党に参加したジャイは、党首(ヤシュパール・シャルマー)に発想力と行動力を買われて頭角を現す。だが、彼は老いた政敵をショック死させたことをトラウマに感じるようになり、精神病院に密かに通うようになる。やがてジャイはインド最年少の国会議員になる。

イシターはまずはスキャンダル雑誌の記者に就職する。その取材を通して大富豪(ラージ・ズシ)と出会い、まずは不倫関係となってから、その妻と離婚させ、遂に本妻の地位を獲得する。だが、すぐに2人の間から愛情は消え失せる。大富豪はまた別の若い女に手を出すようになり、それがイシターを悩ませる。だが、イシターは意地でも離婚しようとしなかった。

一方、マニーシュは結婚紹介サイトで出会った女性(コーエル・プリー)と結婚し、一子をもうけた。一時、務めていた雑誌の記者をクビになり、ゴーストライターなどをして辛い時期を過ごすが、持ち前の陽気さで何とか乗り切る。

こうして5年が過ぎ去り、5人は再会した。マニーシュが、誰が勝者かを決めかねていたところ、モニカの電話が鳴る。ボーイフレンドが自殺したとの知らせだった。彼は、モニカが浮気していたことを知り、耐えられなくなって手首を切ったのだった。モニカはショックを受け、インドを去ることを決める。彼女は自ら勝者となることを辞退した。

それを見た他の3人も無言で去って行く。ラージーヴは、兄の会社のライバル企業から受け取った金を返すことにする。そうしたら、その金は実は兄が出してくれたものだったことが発覚する。ラージーヴは兄のところへ直行し、許しを請う。ジャイは、精神科医と共に老政治家の未亡人を訪れ、全てを打ち明ける。未亡人は簡単に許してくれなかったが、ジャイの心は軽くなった。また、イシターは夫に離婚を申し立てる。マニーシュは、4人の人生を小説にすることを決める。そうして出来上がったのが「Life

Mein Kabhie Kabhiee」であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

着想点は単純だが面白い。「人生において幸せとは何か?」という究極の問いをまず提示し、登場人物に、成功、名声、権力、金という4つの典型的なルートを進ませ、最終的にどれも幸せには結び付かないという結論に持って行くのである。もしオムニバス形式の映画を作るのが課題か何かだったら、こういう分かりやすい構成はなかなか優等生的な作品になりうるのではないかと思う。だが、いかんせん、それぞれの小話が一直線過ぎた。映像にも工夫はないし、俳優や演技にも輝きがないし、音楽も乗ってないし、褒めるところがない。結論として、駄作となっていた。どうもまだボリウッド映画界はオムニバス形式の映画技術を習得できていないようだ。下らない小話の寄せ集めになってしまっている作品が多い。オムニバス映画の流行は、ボリウッドの足を引っ張っているのが現状である。

「Life Mein Kabhie Kabhiee」には、なかなか売れないB級俳優から、ほとんど無名の若手俳優まで、第一線で活躍し切れていないという共通の悩みを抱えていそうな俳優たちが共演している。その中ではアーフターブ・シヴダーサーニーが最も上位に立っている。本作の中でも一番無難な役であった。だが、どうもドン臭さが残っており、このままではスターに脱皮できそうにない。ディノ・モレアもブレイクしそうでブレイクできていない男優である。確かにハンサムなのだが、正統派のハンサムというわけでもない。病的な感じすらする。ちょっと精神的に異常のある役が似合うかもしれない。この映画の中で演じたラージーヴはそういう意味では適役であった。特に切れてテレビを破壊するシーンなんか、地だったのではないか。サミール・ダッターニーは、「Pyaar

Mein Twist」(2005年)や「Corporate」(2006年)に出演していたようだが全く記憶にない。所々感情を露にしたいい演技をしていたが、パンチ力に欠けるシーンもいくつかあった。まだまだ発展途上である。

女優陣も無名である。ナウヒード・サイラスィーは2003年から映画に出演しているようだが、僕は全く知らなかった。イーシャー・デーオール似の女優である。アンジョリー・アラグはこれがデビュー作だと思う。こちらはジューヒー・チャーウラーに似た女優だ。どちらもあまり将来性がないと感じたが、これからどうなるだろうか?

映画の最後で、マニーシュは幸せの定義についてこんなことを言っていた。「幸せとは求めるものではない。求めなければ自動的に得られる。幸せは目的を達成して得るものではなく、幸せに辿り着くまでの旅路にある。」後半は理解できるのだが、前半がよく分からなかった。幸せは求めなければ自動的に得られるものなのだろうか?つまり現状に満足することを知ればそれが幸せということか?そしてその結論に至った道筋は映画中ちゃんと辿られていたか?映画自体がいい加減だったので、まとめ方もいい加減な気がした。

「Life Mein Kabhie Kabhiee」はほとんど見る価値のない駄作なので、避けた方が賢明だろう。もしこのままボリウッドでしばらくオムニバス映画が流行するなら、この映画はその失敗例として延々と挙げられ続けられることになるだろう。だが、それがなかったらすぐにでも歴史の闇に葬ってしまっていい作品である。

| ◆ |

4月20日(金) Kya Love Story Hai |

◆ |

今日は、本日より公開の新作ヒンディー語映画「Kya Love Story Hai」を見に行った。

題名:Kya Love Story Hai

読み:キャー・ラヴ・ストーリー・ハェ

意味:なんてラブストーリーだ

邦題:ワオ!ラブストーリー

監督:ラブリー・スィン(新人)

制作:NRパチスィヤー

音楽:プリータム

作詞:シャッビール・アハマド

振付:ラージーヴ・スールティー

出演:トゥシャール・カプール、アーイシャー・ターキヤー、カラン・フックー(新人)、カリーナー・カプール(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、トゥシャール・カプール、アーイシャー・ターキヤー、カラン・フックー

| あらすじ |

舞台は南アフリカ共和国。アルジュン(トゥシャール・カプール)は死んだ両親の財産のおかげで悠々自適の生活を送っていた。建築学を納めたものの、何の仕事もしていなかった。あるときアルジュンは、カージャル(アーイシャー・ターキヤー)と出会い、一目惚れする。しかし、カージャルの好みは自立した男性であった。アルジュンは、カージャルにふさわしい男になるためにムンバイーへ渡る。

一方、カージャルは若き実業家ランヴィール・オベロイ(カラン・フックー)と出会う。ランヴィールは完璧にカージャルの夢の男性であった。ランヴィールの母親もカージャルのことを気に入り、2人の縁談を持ち出す。ランヴィールとカージャルは、とりあえずお互いを知るために交際を始め、やがて婚約する。

アルジュンはムンバイーで仕事を受注し、自信を持って南アフリカ共和国に帰って来る。だが、カージャルがランヴィールと婚約したことを知り、ショックを受ける。アルジュンはそれでも、愛する女性が幸せになるならと、自分の気持ちを隠し、2人の結婚を応援することに決める。しかしながら、次第にカージャルは、仕事のことしか頭にないランヴィールとの結婚に疑問を感じ始める。そんなとき、思い浮かぶのはアルジュンであった。

ランヴィールもアルジュンがカージャルのことを好きであることに気付いていた。ランヴィールはアルジュンに、カージャルに想いを打ち明けるべきだと言う。それを聞いていたカージャルはアルジュンに愛の告白をし、2人は結婚することになる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

駄作。完全な駄作。何から何まで駄作。何とか褒めるべき点を見つけてあげたいが、非常に難しい。こんなつまらない映画がPVR系列のマルチプレックスで公開されていることが驚きである。おそらくそれは、音楽のヒットに依るのであろう。映画自体は正真正銘の駄作である。

この映画の最大の見所は、アリーシャー・チノイが歌い、カリーナー・カプールがアイテムガールとしてダンスを踊る、冒頭と最後のダンスシーン「It's

Rocking」である。この部分だけはヒット作の貫禄がある。実際、TVで流されているトレーラーもほとんどがこのダンスシーンだ。おかげでてっきり僕は、「Kya

Love Story Hai」はカリーナー・カプール主演の映画だと思っていた。多くの人が同じ勘違いをしているのではないかと思う。それにしてもカリーナー・カプールをスクリーン上で見るのは久し振りだ。最近ちょっと演技派ぶっていたが、「It's

Rocking」中のカリーナーはデビュー当初のイケイケギャル風オーラを漂わしており、嬉し懐かしい気がした。早期のカムバックを望む(別に一時引退したわけではないが・・・)。

「It's Rocking」のカリーナー・カプール

見所はこれだけ、と言いたいところだが、「Kya Love Story Hai」には、日本人にとって驚くべき見所がもうひとつ存在する。なんと、スタジオ・ジブリの代表作のひとつ「もののけ姫」(1997年)の、米良美一が歌うあのテーマソングが映画中5、6回使用されるのだ。そう、あの「張り詰めた~弓の~震える弦よ~」という有名な曲である。それが後半で何度も何度も何の脈絡もなしに繰り返し流されからぶっ飛ばざるをえない。十中八九、無断使用であろう。日本の楽曲がボリウッド映画に使用されたのは、僕が確認している中ではこれが2例目だ。1例目は「Koi...

Mil Gaya」(2003年)のタイトル曲のイントロに使用されている、喜太郎の「夜明け」である。と言う訳で、日本人ならではの楽しみ方ができる映画ではあるが、その生き証人になるために映画館に足を運ぶ価値は皆無と言っていい。

映画の良さを論じるのは意味のあることだが、映画のつまらなさを論じるのはつまらない映画を見るよりもつまらないことだ。だからとにかくこの映画はつまらないとだけ書いて終わりにしたいのだが、僕が最も不満だった点をひとつだけ挙げておく。それはやっぱりエンディングである。主人公のアルジュンはカージャルのことが好きだった。カージャルのフィアンセのランヴィールもアルジュンの気持ちを察し、カージャルに打ち明けるべきだと説得する。とうとうカージャルにまでも本心がばれてしまう。だが、それでもアルジュンはカージャルに告白しようとしない。最終的にカージャルの方がアルジュンに「I

Love You」と言って、2人は結婚することになる。こんな展開でいいのか?こんなもどかしい終わり方のインド映画は前代未聞である。

ヒーローはトゥシャール・カプールであったが、彼はまだ勘違いを続けているようだ。トゥシャールよ、お前は「のび太君俳優」としての地位を何とか確保したはず。弱虫男を演じたら右に出る者はないということが分かったはず。それなのにこの期に及んでなぜヒーローを演じるのだ?確かにうじうじした男の役だったが、うじうじしきれていないところがあって、あわよくばヒーローを目指していたのではないか?しかもイムラーン・ハーシュミーの真似まで始めたように思える。映画自体つまらなかったが、トゥシャールのおかげでつまらなさが2乗になってしまっていた。

ヒロインのアーイシャー・ターキヤーは熱演をしていた。どんどん太ってフグみたいな顔になって来ているが、チャーミングな笑顔は健在。今や中堅女優と言っても差し支えないのではないかと思う。「第三の男」ランヴィール・オベロイを演じたカラン・フックーは、カシュミーリー・ブラーフマンの家柄のモデルであり、本作が俳優デビュー作となる。はっきり言ってトゥシャールよりも彼の方がヒーローのオーラを持っていた。きっとすぐにヒーロー男優になれるだろう。

舞台は南アフリカ共和国で、全編同国ロケ。特にビーチの風景が美しかった。黒人キャラや黒人エキストラが多く登場する点は、インド映画ではユニークである。

「Kya Love Story Hai」は駄作中の駄作であるため、見る価値はゼロに等しい。ただ、「It's Rocking」などのヒットによりサントラは成功しているし、カリーナー・カプールのアイテムガール出演は映画の最大の見所となっている。また、インド映画の中で突然米良美一の「張り詰めた~弓の~」という声が流れて来るというシュールさは、日本人には堪らない。映画自体は何の魅力もない作品である。

デリーの歴史をとことん遡っていくと神話時代にまで行き着いてしまう。「マハーバーラタ」にはインドラプラスタという都市が出て来るが、それが現在のデリーだと言われている。インドラプラスタの実在を裏付ける考古学的な証拠もないことはない。だが、歴史という言葉を厳密に適用すると、デリーの歴史はスーラジクンドから始まる。スーラジクンドとは「太陽の池」という意味で、円形型の貯水湖である。このスーラジクンド周辺に歴史的デリーの最初の都市があったとされる。

スーラジクンドは、今ではデリー市民の間で、「スーラジクンド・クラフト・メーラー」の会場としてよく知られた場所だ。毎年2月1日~15日に開催される手工芸品祭で、多くのデリー市民がインド各州の優れた手工芸品やパフォーマンスを求めて詰め掛ける。ただし、スーラジクンドはデリーのすぐそばにあるものの、行政上デリーには入っていない。ハリヤーナー州ファリーダーバード県に位置している。よって、この手工芸祭もハリヤーナー州観光局によって主催されている。

スーラジクンド・クラフト・メーラー

スーラジクンド自体は、手工芸品祭の会場のすぐ隣にある。デリーからスーラジクンドへ行くのに最も快適なルートは、トゥグラカーバードの南から伸びているスーラジクンド・ロード(シューティング・レンジ・ロードとも呼ばれる)を通る道である。この辺りは野生動物保護区になっており、森林の中を駆け抜ける快適な山道になっている。ただ、狭い道の割に交通量が多く、対向車線に飛び出してくる自動車も多いので、注意が必要である。州境にある警察のチェックポストを越えると突然道がきれいになる。ハリヤーナー州政府が見栄を張ったのであろう。しばらく進むと、スーラジクンドに到着する(EICHER「Delhi City Map」P163 B6)。入り口はいくつかあるが、この道を通ってきた場合、ハリヤーナー・シルバー・ジュビリー・ゲートを通り抜けて行くルートが最も近道であろう。スーラジクンド・クラフト・メーラー開催中はスーラジクンドのすぐ近くまで自動車で行くことはできないが、それ以外の時期は余裕で通行可能である。ただし、駐車場代として10ルピーを徴収される。

入り口にはチケット売り場がある。外国人は100ルピーを支払わなければならない。チケットを購入し、坂道を上って行くと、眼前に直径130mの壮大な円形空間が出現する。池の周囲を階段が取り囲んでおり、まるで円形劇場のような光景である。雨季前であるため、池はほとんど干上がっていたが、おかげで池の中央部に石が置かれているのが見えた。デリーの歴史上、非常に重要な遺跡だが、訪れる者はとても少ない。僕が訪れたときも観光客はほとんどいなかった。数組のカップルが目立たないところに座っていちゃついていただけだった。デリーの若者の間では、スーラジクンドは穴場のデートスポットとして知られていると聞く。

スーラジクンド

8世紀~11世紀まで、デリーはトーマル・ラージプートという氏族によって支配されていた。スーラジクンドは、トーマル・ラージプートの王、スーラジパールによって建造されたと言われている。建造時期ははっきりしないが、10世紀~11世紀のようだ。ただ、14世紀にフィーローズ・シャー・トゥグラクが修復を行っており、どこまでがオリジナルなのかを特定するのは非常に困難になっている。しかしながら、学者肌の皇帝フィーローズ・シャーが興味を持ったということは、当時まだこのスーラジクンドの重要性が失われていなかったということであり、想像力をかき立てられる。

前述の通り、スーラジクンドとは「太陽の池」という意味である。建設者のスーラジパールの名を取ってそう呼ばれるようになった可能性もないことはないが、より信憑性があるのは、ここで太陽信仰が行われていたという説である。スーラジクンドの西側には他の場所に比べて一段高い部分があるが、当時ここには太陽寺院が建っていたとされる。スーラジクンドが建造された頃、インドでは太陽信仰が盛んに行われていた。オリッサ州コーナーラクの太陽寺院は世界遺産にもなっており非常に有名だが、他にもジャンムー&カシュミール州のマールタンド、グジャラート州のモーデーラー、パーキスターンのムルターンなどにも太陽寺院が残っている。スーラジクンドの太陽寺院もインドの太陽信仰の中心地のひとつだったに違いない。

スーラジクンドはただの宗教施設ではなく、都市遺構の一部とも考えられている。メヘラウリー(クトゥブ・ミーナール周辺地域)に城塞が建造される前、デリーの市街地はこのスーラジクンド周辺にあった。今ではその面影は全くないが、歴史的デリーの出発点はこのスーラジクンドなのである。

もうひとつ、スーラジクンド近くにトーマル・ラージプート時代のデリーの遺構が残っている。スーラジクンド・ダムまたはアナングプル・ダムと呼ばれるダムの遺跡である。このダムを見つけるのに非常に手間取った。実はスーラジクンドを訪れたのは19日(木)だったのだが、そのときは発見できなかったのである。

デリー・エクスプローラーのバイブル「Delhi: A Thousand Years of Building」によると、スーラジクンド・ダムは、アナングプル村から北に1kmの地点にあるとのことであった。アナングプル村を「Delhi

City Map」で確認してみたら、広域地図にはかろうじて載っていたものの、詳細地図外にあった。だが、行き方は分かったので、まずは村まで行ってみることにした。ところがこの村、デリーからほんの数kmしか離れていないのに、まるで都市部から数百km離れた僻地にあるド田舎の農村の雰囲気そのままであった。実はアナングプルという村の名前は、8世紀に生きたトーマル・ラージプートの王アナングパールから取られていると考えられており、この村もデリーの歴史の重要な一部なのである。しかし、首都デリーに隣接していながらわざわざこんな田舎を維持しなくてもいいだろう、というぐらい田舎なのである。道なりに村の中を進んで行くと、やがて村を出てしまい、だだっ広い広原が広がっていた。例の本には、この広原をそのまま突っ切って、前方に見える小さな岩山を目指せと書かれていたので、その通りにしたかったのだが、いかんせん、前方にはかなり広い範囲に渡って岩山が伸びているため、どこへ向かったらいいのか皆目見当が付かない。途中、おじいさんの一団がチャールパーイーに座り、突然現れた外国人に「誰じゃいあれは」と不審な視線を向けていた。不審者と認定されると狩られそうな雰囲気だったので、こちらからにこやかに挨拶をして、ダムについて聞いてみると、一応「あっちだ」と道を教えてくれた。だが、一人で行くのは困難だと言う。一番いいのは、スーラジクンドにバイクを停めて、そこでガイドを雇って歩いて行く方法だ、と言われた。確かに一人では発見できそうにない。既に日が傾きかけていたので、後日出直すことにし、アナングプル村からシューティング・レンジ・ロードに出る近道を教えてもらって、デリーに帰ったのだった。発見困難な遺跡ほどワクワクさせてくれるものだ!俄然、スーラジクンド・ダムに対する興味が沸いて来た。

今日は、スーラジクンドのチケット売り場でガイドを頼むことにした。チケット売り場へ行って、「ダムに行きたいからガイドを用意して欲しい」と言うと、カウンターのおじさんはおもむろに僕にニンブーパーニー(ライム水)を出してくれた。な、なんて親切なチケット売りの人なんだ・・・。メジャーなものからマイナーなものまで、インド中の遺跡を巡って来たが、遺跡のチケット売り場の人からこんな歓待を受けたことはなかった。むしろ、容赦なく外国人料金を徴収されたり、お釣りがないと突き放されたり、痛い目に遭った思い出ばかりだ。ちょっとホロリとしてしまった。ちょうどその場にいた小間使い風の男が、「200ルピー出すならガイドしてもいい」と呟いた。カウンターのおじさんも、「もし必要ならこいつを連れて行け」と言った。200ルピーというガイド料がどれだけ妥当なものかは行ってみないと分からない。行くことは決定なので、とりあえずOKした。さあ歩いて行こう、と思ったら、バイクで行けるとのこと。それなら、とガイドをバイクの裏に乗せ、出発した。

スーラジクンド・ダムは、てっきりバイクでは行けない場所にあるかと思ったが、実はかなり近くまで未舗装ではあるが道路が通っていた。アナングプル村まで行く必要もなかった。スーラジクンドを出て、中央分離帯のある舗装道を南に向かうと、右手にアーナンドヴァンというファームハウスが見えてくる(EICHER「Delhi City Map」P177 A2)。マハートマー・ガーンディーの巨大な坐像があるのですぐに分かるだろう。このファームハウスの中へ通じている未舗装道(ほとんど獣道)をずっと進んで行くとダムに着くのだが、この辺は人っ子一人見当たらない荒野となっており、途中分かれ道がいくつかあるため、やはりガイドに頼らなければ辿り着くのは困難であろう。岩と樹木の織り成す荒野の中に忽然と巨大な人工建造物が登場する様は非常に感動的であった。デリーのすぐ隣に残るこの手付かずの自然の中に、デリーの歴史の原点とも言える遺跡がほとんど秘密の状態でひっそりと残っているのである。スーラジクンドを訪れる人の数ですらそれほど多くないのだ(月に100人ほどで、ほとんどは地元民らしい)、このダムを訪れる人の数はさらに少ないだろう。デリーの秘密のひとつに遂に辿り着いたような喜びを感じた。

スーラジクンド・ダム遠景

このダムの建造時期は8世紀とされており、建造者は前述のアナングパールと考えられている。50mの幅と7mの高さを誇る堂々とした建築物である。インドに果たしてダム遺跡がどれだけ残っているのか分からないが、1000年以上前のものとしては最大級なのではなかろうか?このダムの裏側に広大な湖が広がっていたであろうことは想像に難くない。そしてその水がスーラジクンドに絶え間なく流れ込んでいたのである。

ただ、ダムに近付くと幾分がっかりした。なぜなら近年かなり修復されてしまったように思えたからだ。地元で採れる珪岩を積んで造られたダムの上部はかなりきれいに平滑化されていた。当時からこんなきれいだったとは思えない。「Delhi:

A Thousand Years of Building」に掲載されている写真と比べると、だいぶ整備されてしまったようだ。だが、詳細をつぶさに観察してみると、ほとんどの部分はオリジナルで、しかもかなりの遺構であることが分かった。石は隙間ができないほど正確に切断され、積み上げられており、土木建築技術の高さを伺わせていた。ダムの側面中央部には水が流れ込む穴があった。子供なら簡単に通り抜けれそうなくらいの大きさの穴である。その穴は反対側まで続いていた。ここから水が排出されていたのであろう。ダムの上部にも排水口のような穴が開いていた他、何のためか下へ降りる階段もあった。デリーにはサルタナト朝以前の遺構がほとんど残っておらず、残っていたとしても後世の修復や改築の跡が多すぎてどこからどこまでがオリジナルなのかよく分からないものが多いのだが、このダムはその中でも例外的にトーマル・ラージプート時代の建築技術をほぼ完全な形で当世に残している貴重な遺跡と言っていいだろう。

スーラジクンド・ダム近景

ガイドの話では、現在でも雨季になるとダムの裏には湖ができると言う。こうなったら、雨季のスーラジクンドやダムも見てみなくてはならない。雨季の再訪を心に決め、デリーに戻った。

| ◆ |

4月22日(日) ラールコートと蛇王の呪い |

◆ |

デリーは、ジン(精霊)に愛された街とも、聖人クトゥブ・サーヒブに守られた街とも言われる。ジンと聖人のご加護のおかげで、デリーは侵略、略奪、虐殺、破壊の繰り返しにさらされて来たも関わらず、その度に不死鳥の如く復興して来たのである。だが、ジンや聖人が住み着く前に、デリーには決定的な呪いが掛けられてしまっている。デリーで絶え間なく悲劇が繰り返されるのは、その呪いがあるからなのかもしれない。時代はトーマル・ラージプート時代まで遡る。まずは、スーラジクンドからラールコートへの遷都にまつわる伝承を見てみよう。

デリーにはこんな伝承が残っている――スーラジクンドを拠点にデリーを支配していたトーマル・ラージプートの王、アナングパール2世は、あるとき森に狩猟に出掛けた。そこで、狼が山羊の子供に忍び寄っている光景を目にした。山羊の子供は腹を空かせているようで、母親のおっぱいに夢中で吸い付いていた。母山羊も狼に全く気付いていなかった。近くまで忍び寄った狼は、おもむろに仔山羊に飛び掛り、前足で抑え付けた。それを見たアナングパールは、仔山羊はもう助からないだろうと考えた。だが、そのとき母山羊は全く怖気づかず、狼に対して勇敢にも威嚇を行った。驚いた狼は子供を放し、そのまま去って行ってしまった。仔山羊は何事もなかったかのように母親のおっぱいに吸い付いていた。スーラジクンドに戻ったアナングパールは、そのことをラージグル(王師)に話した。ラージグルは「汝はシャクティピータ(女神の聖地)を訪れた。汝は首都をその地に築くべきだ。そうすれば、汝はチャクラヴァルティン(世界の支配者)になれるだろう。」こうして、アナングパール2世はスーラジクンドからその地へ首都を遷都することを決定した。新首都はラールコート(赤い城;ラールキラーとは別)と呼ばれるようになった。スーラジクンドからラールコートへの遷都は11世紀中頃だったと言われる。

ラールコートは、現在メヘラウリーと呼ばれる地域に当たる。世界遺産クトゥブ・ミーナールを中心とした一帯だ。メヘラウリーとは、ミヒラーヴァリー(ミヒルの街)の訛った形だと言われている。ミヒルとは人名の可能性もあるが、「太陽」という意味もあり、「太陽の池」スーラジクンドと関連があるかもしれない。ラールコートは、12世紀のチャウハーン・ラージプート時代に増築されてキラー・ラーイ・ピトーラーと呼ばれるようになり、奴隷王朝時代も首都として栄え、その後も引き続き市街地として存続し続けたと考えられている。よって、ラールコートと呼ばれた時代の遺構を見極めるのは困難である。ただし、ラールコートの城壁は今でも残っている。今日は暑さが峠を越した5時頃から、散歩がてらラールコートの城壁上をグルッと散歩してみることにした。

ラールコート城壁散歩コースの始点となるのは、メヘラウリー市街地の入り口にあるアドハム・カーン廟(地元ではブール・ブラーイヤーンと呼ばれている)である(EICHER「Delhi City Map」P142 G3)。アドハム・カーン廟の前にはバススタンドとオートリクシャースタンドと市場があり、いつも非常に混雑している。アドハム・カーン廟をグルリと回るようにして路地裏に入り、しばらく歩いて行くと、右手に城壁へ上る坂道が現れる。城壁の一部も露出している。ゴミと糞が散乱した汚なくて臭い坂道だが、我慢して上って行くと、ラールコート城壁の上に出ることが出来る。

アドハム・カーン廟(左)とラールコート城壁上部

城壁の上の道は、日陰が全くないものの、途中までは砂地の快適な散歩コースとなっている。左手には住宅街が、右手には緑の絨毯の先にクトゥブ・ミーナールとアドハム・カーン廟が見える。城壁は石を積んで造られており、途中、いくつもの円形の稜堡が突き出している。インドの城塞の典型的な形である。城壁をどんどん進んで行くと、やがて両側は深い森林となる。西の方を見ると、我がジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の建物が見えた。実は、僕が住んでいるブラフマプトラ寮新館の屋上からこの城壁が少し見える。時々屋上に出てはクトゥブ・ミーナールや城壁を眺めていたが、今は逆の位置にいる。ちょっと不思議な気分だった。

ラールコート城壁から眺めたクトゥブ・ミーナールとアドハム・カーン廟

途中、城壁が途切れていた。城門跡と思われる。そこで一旦城壁を下り、再び向こう側の城壁に上った。

城門跡

城門跡を越えたところで、ふと下を見下ろしてみると、小さなイスラーム聖者廟が見えた。バーバー・ハージー・ローズビーという聖者の廟であるらしい。この聖者はプリトヴィーラージ・チャウハーンの時代(12世紀)にデリーにやって来て、多くのヒンドゥー教徒をイスラーム教に改宗させたと言われている。伝承によると、聖者の影響によりプリトヴィーラージ王の娘たちもイスラーム教に改宗したらしい。クトゥブッディーン・アイバクのデリー占領以前から、イスラーム教はデリーに根付いていたのである。また、この辺りにはもうひとつ外側に城壁が造られており、非常に堅固な城塞都市であったことが伺われた。

バーバー・ハージー・ローズビー廟

奥には外側の城壁も見える

この辺りから足場はだいぶ悪くなり、岩の上を慎重に足場を確かめながら歩かなければならなくなる。そのまま城壁の上を進んで行くと、非常に景色のいい場所に出る。遠くに見えるデリー市街地と、どこまでも続く森林と、中世の雄大な城壁跡が織り成す不思議な空間。周囲には誰も見当たらない。時折、上空を飛行機が通り過ぎるのが見えた。だが、僕がここにいることなんて誰にも見えないだろう。ふと、ここがデリーの中心なのではないかと感じた。トゥグラカーバード城塞の頂上に匹敵するくらい、デリーで最も美しい場所である。何とはなしに思い立ったラールコート城壁散歩は、驚くべき散歩に変わっていた。

ラールコート城壁

城壁の上を歩いていたら、ニールガーイ2匹発見。ニールガーイは逃げ足が早いのだが、突然の来訪者に興味があったのか、じっとこっちを見ていた。おかげで写真撮影成功。ニールガーイはJNUの森林にも生息しており、前々から写真に収めたいと思っていたのだが、こんなところで実現するとは夢にも思っていなかった。思わぬ収穫であった。

ニールガーイ発見

アドハム・カーン廟付近から北に伸びていた城壁であるが、やがて東へ折れる。そのまま城壁に沿って歩いて行くと、今度は南へ折れる。この辺りまで来ると再びメヘラウリーの市街地が近付いて来る。クトゥブ・ミーナールもだいぶ近くになった。引き続き城壁に沿って歩いた。実は、最初に歩いて来た城壁はラールコートの新城壁にあたる。ラールコートは一度拡大されているのである。一方、ここから南に伸びている城壁は旧城壁、つまり、ラールコートに遷都したときに造られた城壁ということになる。だが、より時代が遡るだけあり、城壁は次第に丘と区別が付かなくなって来る。

ラールコート旧城壁とクトゥブ・ミーナール

途中、白塗りの寺院が見えて来る。その奥に巨大な穴がポッカリ空いており、底には少量の水が溜まっている。これはアナングタールと呼ばれており、ラールコート遷都のときに造られた貯水湖だと考えられている。当時の石組みが少しだけ残っているとのことだったので、底まで下りて調べてみたが発見できなかった。

アナングタール

アナングタールの辺りは平地が広がっており、近所の若者たちのクリケット場となっていた。この辺りまで来るともはやどこからどこまでが城壁なのか分からない。獣道に従って歩いて行くと、城壁散歩を始めた地点まで戻って来た。1周約1時間ほどの散歩であった。

ところで、ラールコートに遷都し、チャクラヴァルティンとしての支配権を確立したアナングパール2世であったが、王の野望はそれだけに留まらなかった。彼は、ラールコートを永遠不滅の城塞都市にしたかった。王は再びラージグルに相談した。ラージグルは王に、「マハーバーラタ」の中でユディシュティラが精霊ヤクシャの問いに答えて言った言葉を思い出させた――「この世の最大の不思議は、毎日毎日生き物が死んでいるの自らの目で見ているのに、人間は自分だけ永遠に生きると思い込んでいることだ。」そして、永遠不滅のものなどこの世に存在しないと諭した。そこでアナングパール2世は願望を少し変えて言った。「このラールコートが、できるだけ長い間、強固かつ安定した都市になるように。」そこでラージグルはキーラク(杭)の儀式を執り行い、王に言った。「王よ、これで汝の都市は何世代にも渡って繁栄するだろう。キーラクはシェーシュナーグ(蛇王)の頭上に設置された。」シェーシュナーグとは、ヴァースキやアナンタとも呼ばれるナーグ(蛇)の王で、地底界に住んでいると言われる。世界はこの蛇王の頭の上に乗っかっていると考えられており、蛇王が首を動かすと、地上では地震が起こったり災厄が起こったりすると言う。ラージグルは、長期に渡る安定と繁栄のため、デリーを杭でもってその蛇王の頭上に固定したのである。この杭こそが、クトゥブ・ミーナール・コンプレックス内に立っている鉄柱だと考えられている。

अनंगपारू चक्कवै बुद्धि जोइ सिउ किल्ली।

ए तूंवर मतिहीण करिय किल्लिय हुंत ढिल्ली।

アナングパールはこの杭が立っている限り世界の王になるだろう

トーマル王よ、この杭をぐらつかせてはならない

クトゥブ・ミーナールと鉄柱

7mの高さのこの鉄柱は4世紀に鋳造されたと言われている。鉄柱の表面には碑文が刻まれており、この鉄柱がチャンドラという王によってヴィシュヌパダ丘という場所に立てられたと記されている。チャンドラが誰なのかは諸説あるが、グプタ朝のチャンドラグプタ2世(在位375-415年)とする説が有力だ。ヴィシュヌパダ丘は特定されていないが、アナングパール2世の時代にどこか遠くから持って来たものだと考えられている。前述の伝承によると、この鉄柱は蛇王の頭上に固定されており、デリーの安定の象徴なのである。

ところが、アナングパール2世は野心家であるだけでなく、疑り深い性格でもあった。彼は、鉄柱が蛇王の頭上に固定されたとは俄かに信じられなかった。王はそれを確かめるため、部下に鉄柱の基部を掘り起こさせた。すると、地中から血が溢れて出て来た。急いで杭を再固定させたが、前のようには安定しなかった。驚いたアナングパール2世はラージグルに助けを求めた。だが、ラージグルは王を突き放して言った。「これは蛇王の血だ。汝は杭を掘り起こすことで全てを台無しにしてしまった。今や王国を守ることができるのは、母山羊の勇気のみだ。呪文や儀式は弱者のための気休めに過ぎない。」こうして、王は約束されたデリーの繁栄を自らの手で台無しにしてしまったのである。

伝承は「デリー」の語源にも言及している。「緩んだ」という意味の「ढिल्ली(ディッリー)」という単語があるが、これが「दिल्ली(ディッリー)」となり、やがて「デリー」となったと言うのだ。つまり、デリーとは「グラグラになった杭の都市」という意味なのである。ただし、これは後付けの語源である可能性が高い。

ちなみに、19世紀にインド考古局の初代局長アレキサンダー・カニンガムが鉄柱の深さを調べている。それによると、鉄柱の地中に埋まった部分の長さは50cmほどに過ぎなかったらしい。

それはともかく、アナングパール2世の浅はかな行為により、トーマル・ラージプート王朝だけでなく、デリーの運命も180度変わってしまった。アナングパール2世には世継ぎが出来ず、やがてデリーはアジメールを拠点としていたチャウハーン・ラージプートの支配下に置かれることになる。だが、勇猛果敢で知られるプリトヴィーラージ・チャウハーン王もアフガニスタンのムハンマド・ガウリーに破れ、デリーはトルコ人によって支配されるようになる。ラージグルの予言通り、確かにデリーはチャクラヴァルティンの都市になった。デリーを支配する者がインドの覇者となった。だが同時にデリーはその後、途切れ途切れの繁栄しか得られなくなる。そう、まるで根元がぐらついた杭のように、不安定な歴史を辿ることになるのである。

| ◆ |

4月27日(金) Ta Ra Rum Pum |

◆ |

残念ながらここのところボリウッドは低迷している。2007年公開作品中、ヒットを記録したのは、「Guru」と「Namastey London」のみである。元々、クリケット・ワールドカップ開催期間中、国民の関心は映画よりも断然クリケットに向くため、この時期に大作は投入されない傾向にある。だが、それを差し引いても、ボリウッドは低迷の時期を迎えていると言っていいだろう。だが、ここに来てその低迷を解消するだけのパワーを持った作品が公開された。ボリウッド最大の映画コングロマリット、ヤシュラージ・フィルムスが送るカーレース映画「Ta

Ra Rum Pum」である。インド人初のF1ドライバー、ナーラーヤン・カールティケーヤを思い起こさせる映画だ。公開初日の今日、映画館へ見に行った。

題名:Ta Ra Rum Pum

読み:タ・ラ・ラム・パム

意味:意味なし

邦題:タ・ラ・ラム・パム

監督:スィッダールト・アーナンド

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:ヴィシャール・シェーカル

作詞:ジャーヴェード・アクタル

振付:ヴァイバヴィー・マーチャント

出演:サイフ・アリー・カーン、ラーニー・ムカルジー、ジャーヴェード・ジャーファリー、アンジェリーナ・インドラーニー、アリー・ハージー、ヴィクター・バナルジー、バラト・ダボールカル、ラヴィ・コーテー、スジョイ・ゴーシュ

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、ラーニー・ムカルジー、アンジェリーナ・インドラーニー、

サイフ・アリー・カーン、アリー・ハージー

| あらすじ |

舞台はニューヨーク。ラージヴィール・スィン(サイフ・アリー・カーン)は、レーサーを夢見つつ、レースチームのタイヤ交換手として働いていた。ある日偶然、落ち目のレーシングチーム「スピーディング・サドルズ」のマネージャー、ハリー(ジャーヴェード・ジャーファリー)に見出され、レーサーとして雇われる。また、同じ日に彼はピアニストのラーディカー・シェーカル・ラーイ・バナルジー(ラーニー・ムカルジー)に出会い、一目惚れする。ラージヴィールは名前を「RV」に変え、レースデビューを果たす。RVはデビュー戦で優勝したのを皮切りに連戦連勝。ラーディカーとも結婚し、2人の子供をもうける。長女の名前はプリヤー(アンジェリーナ・インドラーニー)、通称プリンセス。長男の名前はランヴィール(アリー・ハージー)、通称チャンプ。4人はマンハッタンの豪邸に住んでいた。RVは人生の絶頂期にあった。

ところが、RVの人生に突如として不幸が訪れる。RVはライバルのラスティーの乱暴な走行によって大事故に遭ってしまい、1年間の静養を余儀なくされる。復活したRVであったが、事故の恐怖が脳裏に焼きつき、昔のような切れのある走行ができない。10戦10敗を喫した後、RVはチームから解雇される。しかも彼の後釜に座ったのはラスティーであった。親友ハリーとも喧嘩別れしてしまう。RVはすぐに他のチームに就職できると楽観視していたが、どのチームも彼を雇おうとはしなかった。

RVは職を失っただけではなかった。家も自動車も家具も全てをローンで買っていたため、急に収入を失うということは、全てを失うということだった。RVの持ち物は全て差し押さえられ、競売に掛けられ、家も追い出された。彼らはボロアパートに住むことになる。だが、子供たちに真実を伝えられなかったRVとラーディカーは、これは貧乏生活を送るリアリティーショー番組だと説明する。貧乏でもなるべく長く幸せに過ごせた家族が勝者となるのだ。プリンセスもチャンプも両親の言葉を信じ、「幸せな貧乏生活」を始める。子供たちを必死で楽しませようとするRVとラーディカーであったが、一番の問題は学費であった。子供たちを同じ学校に通わせるために、1ヶ月以内に何とか学費を稼がなければならなかった。

RVはいくつかの職を試した後、タクシードライバーを始める。一方、ラーディカーはホテルでピアノを演奏し、日銭を稼ぐ。どうしても学費を貯めることができなかったRVは、ドライバー仲間に娘が病気だと嘘を付いて寄付を集め、何とか学費を間に合わせる。だが、嘘を付いたことを知ったラーディカーは激怒し、子供たちにリアリティーショーなどないと明かす。だが、実は子供たちも既にそれを知っており、昼食を抜いてお金を貯めていたのだった。しかしそれが裏目に出る。残飯を漁ることを覚えてしまったチャンプは、変な物を食べたために重病に罹ってしまう。手術代のために65000ルピーという大金が必要だった。

RVは、かつてのボスにお金を借りに行く。だが、ボスは彼を冷たくあしらう。RVは怒ってその場を去るが、ハリーはRVの味方だった。ハリーは、一緒にレーシングチームを立ち上げて賞金を獲得しようと提案する。こうして急ピッチで新レーシングチーム「ダ・デーシーズ」が立ち上げられる。ピットはドライバー仲間が務めることになった。

再びRVはレーサーとしてレース場に戻ることができた。RVはライバルのラスティーとの死闘を繰り広げ、最後に彼を同じ様に事故に遭わせ、優勝する。こうして危機を家族と共に切り抜けたRVは、再び元の生活に戻ることができた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いい意味でも悪い意味でもハリウッド映画らしい作品。ボリウッドも遂にここまで来たか、と唸らされた一方、途中挿入されるミュージカルシーンや、家族の絆を核とした作品作り以外、インドらしさがほとんどないことに一抹の懸念を感じた。だが、総じて非常に優れた作品。ヒットしておかしくない出来である。

同じヤシュラージ・フィルムス制作の「Dhoom: 2」(2006年)もハリウッドのアクション映画に比べて十分遜色ない作品であったが、「Ta

Ra Rum Pum」もそれ以上に国際舞台に立たせても恥ずかしくない娯楽映画となっていた。間違いなく現代のボリウッドを先導しているのはヤシュラージ・フィルムスである。ハリウッドとの比較という観点で「Ta

Ra Rum Pum」の見所は、序盤と終盤の迫力あるカーレース・シーンと、後半のミュージカル・シーン「Ta Ra Rum Pum」でのCGと実写を融合させたダンスである。カーレース・シーンは、ボリウッドでここまでできるかという迫力。映画はほぼ全編に渡ってニューヨークを初めとした米国でロケが行われ、このレースシーンも米国での撮影である。非常に本格的で、クラッシュ・シーンも一切手抜きなし。スタントは、スティーヴ・ケルソというハリウッドのスタントマンのようだ。ただ、序盤と終盤のカーレース・シーンは1日で撮影されたのではないかと言うほど似通っていた。また、「Hum

Tum」(2004年)で2Dアニメが挿入されたように、「Ta Ra Rum Pum」ではCGアニメが挿入される。ミュージカル「Ta Ra Rum

Pum」で、RV、ラーディカー、プリンセス、チャンプの4人の実写キャラクターと、「タ」「ラ」「パ」「マ」という名前の4匹のCG熊キャラが一緒に踊ったり遊んだりするのである。このCGのレベルと、CGと実写の融合のレベルが非常に高かったので驚いた。ボリウッド映画で使用されるCGは「う~ん、頑張ってるのは分かるけど、何だかなぁ・・・」というものが多かったのだが、この「Ta

Ra Rum Pum」のCGはボリウッド映画史上最高レベルの出来と言っていい。米国のスタジオの力を借りているかと思ったが、クレジットによると映像効果はインドのターター・エレクシーが担当しているようで、国産と言ってよさそうだ。カーレースという困難なアクションシーンと、CGと実写を融合させて踊らせるという技術を要する斬新なダンスシーンで、「Ta

Ra Rum Pum」はハリウッドを射程に捉えたと言っていい。

天才レーサーRV

しかし、確かにレースシーンは興奮するし、CGの熊たちとCGの世界で踊るダンスシーンは子供たちを魅了するだろうが、映画の核となっているのは家族の絆であり、人間のドラマである。RVとラーディカーの出会いは退屈であったが、2人の子供たちと貧しい生活を耐え抜かなくならなくなった後半のドラマは感動的だ。しかも、最近流行のリアリティーショーを持ち出すところが面白い。RVとラーディカーは、子供たちに辛い思いをさせまいと、この貧乏生活は「Don't

Worry Be Happy」というリアリティーショー番組の一環だと信じ込ませる。そして両親は事あるごとに子供を楽しませる努力をする。子供たちも最初はそれを信じるが、やがて真実に気付く。そして子供たち同士で昼食を抜き、お金を節約し出す。もちろん昼食を抜いていることは両親には内緒だった。

後半は、RVのトラウマとの闘いでもあった。事故以来、彼はスピードを出すと、事故の悪夢が脳裏に蘇るようになってしまう。そのためにレースに勝てなくなり、タクシーを運転していてもそれが障害になり出す。だが、チャンプの入院という緊急事態がトラウマ克服のきっかけとなった。勝利以外に彼らには道がなかった。その極限状態の中でRVはかつての感覚を取り戻すのである。

だが、最後のレースにおいて、RVがライバルのラスティーに対して行った報復措置はボリウッド的ではなかった。RVは、かつてラスティーにやられたように、彼のマシンを壁際に追いやって転倒させる。その後、ラスティーのマシンは後続車に激突されて炎上してしまう。ラスティーがどうなったかは全く言及がなかったが、おそらく死んでしまっただろう。このような残酷な復讐はインド映画の終わり方にふさわしくない。もちろん、勧善懲悪アクション映画で、クライマックスでヒーローに悪役が殺されるのは常套手段であるが、「Ta

Ra Rum Pum」のような家族向け映画では、悪役が痛い目に遭うことはあっても、殺されるようなことはあまりない。ハリウッド的な展開を追い求めるあまり、「インド映画の良心」を失ってしまったのではないかと不安になった。インドっぽさがほとんどないことも、「Ta

Ra Rum Pum」の大きな弱点だ。ハリウッドに対抗するのは悪くないが、ハリウッドと同じ土俵で争おうと思ったら、いかに天下のヤシュラージ・フィルムスと言えど、まだまだ底力不足である。ボリウッドには、インド的要素を失わずに、バランスよくグローバル化して行ってもらいたいと常々願っている。

新レーシングチーム立ち上げまでの時間が異様に短かったのが大きな突っ込みどころだが、そこはご愛嬌であろう。

サイフ・アリー・カーンとラーニー・ムカルジーは「Hum Tum」でも共演しており、ボリウッドのベスト・スクリーン・カップルに数えられそうだ。2人とも既に確立した俳優であり、演技は素晴らしかった。ラーニーの(年甲斐のない)マイクロミニ・ファッションが密かな見所。しかし序盤の彼女のハスキーボイスは耳に痛かった・・・。サイフ・アリー・カーンと脇役ジャーヴェード・ジャーファリーも、「Salaam

Namaste」(2005年)で共演している。「Ta Ra Rum Pum」のスィッダールト・アーナンド監督は、「Salaam Namaste」でデビューした映画監督であり、よっぽどジャーヴェード・ジャーファリーが気に入っているようだ。ジャーヴェード・ジャーファリーは、アルシャド・ワールスィー並みに言っていることが聴き取りづらい俳優であるが、従来のコメディー色を抑えたいい演技をしていた。子役のアンジェリーナ・インドラーニーとアリー・ハージーも良かった。

音楽はヴィシャール・シェーカル。突出した名曲はないが、映画の流れに沿った佳作が多い。映像と合わせて見ると曲の良さが分かる。やはり一番の見所は、CGと実写の融合を成功させた「Ta

Ra Rum Pum」であろう。

「Ta Ra Rum Pum」は、2007年の代表作の1本になれるだけの力を持った映画だ。カーレース映画というのもボリウッドでは珍しく、目を惹く。ヤシュラージ・フィルムス、サイフ・アリー・カーンとラーニー・ムカルジーの再共演、そしてしばらくボリウッドに大作不毛期間が続いたことの3つを合わせて考えれば、必見の映画としか言いようがない。