先週公開された「Shootout At Lokhandwala」に続き、またもオールスターキャストの映画が。本日より公開の新作ヒンディー語映画「Fool

N Final」である。予告編に有名ボクサー、マイク・タイソンが出演したことも話題を呼んでいる。

題名:Fool N Final

読み:フールン・ファイナル

意味:?

邦題:ブールン・ファイナル

監督:アハマド・カーン

制作:フィーローズ・ナーディヤードワーラー

音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー

作詞:サミール

出演:サニー・デーオール、オーム・プリー、シャルミラー・タゴール、シャーヒド・カプール、アーイシャー・ターキヤー、パレーシュ・ラーワル、ヴィジャイ・ラーズ、ヴィヴェーク・オベロイ、アルバーズ・カーン、ジャッキー・シュロフ、チャンキー・パーンデーイ、サミーラー・レッディー、ザーキル・フサイン、ジョニー・リーヴァル、グルシャン・グローヴァー、ラーザック・カーン、スレーシュ・メーナン、アスラーニー、マイク・タイソン(特別出演)など

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、シャーヒド・カプール、アーイシャー・ターキヤー、パレーシュ・ラーワル、ジョニー・リーヴァル、サミーラー・レッディー、サニー・デーオール、ヴィヴェーク・オベロイ、アルバーズ・カーン、ジャッキー・シュロフ

| あらすじ |

インドのダイヤモンド会社から貴重なダイヤモンドが盗まれた。実行犯はロッキー(チャンキー・パーンデーイ)で、彼はロンドンを拠点とするマフィア、チャウクスィー(グルシャン・グローヴァー)の下で働いていた。チャウクスィーはロッキーに、ドバイへ行って、兄弟のラールワーニー(アスラーニー)にダイヤモンドを引き渡すよう指示する。

ドバイでジャンクショップを経営するチャウベー(パレーシュ・ラーワル)は、ドバイの武器商人、モスコ・チクナー(アルバーズ・カーン)から借りた金を返せなくて危険にさらされていた。チャウベーは、姪のティナ(アーイシャー・ターキヤー)、ティナに惚れている青年ラージャー(シャーヒド・カプール)と共に泥棒をして金を稼いでいた。だが、ラージャーにはここ2年ほど、別の収入があった。

怪力男のムンナー(サニー・デーオール)は、ドバイのインド人居住区に、兄(オーム・プリー)と兄嫁(シャルミラー・タゴール)と共に住み、ガレージを経営していた。2年前、兄嫁と息子のラーフルは交通事故に遭い、ラーフルは死んでしまった。だが、重傷だった兄嫁に真実を話すことが出来なかった兄とムンナーは、道端で偶然出会ったラーフルそっくりのラージャーをラーフルに仕立て上げた。ラージャーは定期的にラーフルになってムンナーの家へ行き、その代金を稼いでいた。

ラッキー(ヴィヴェーク・オベロイ)とボブ(スレーシュ・メーナン)は、ゲームセンターを経営していたが、ドバイのアンダーワールドのドン、JD(シャーヒド・フサイン)のために、ギャンブルファイトの戦士を探す仕事もしていた。ラッキーらは適任の戦士を見つけ出すが、ひょんなことから彼はムンナーに一撃の下に大怪我を負わされてしまう。JDに脅迫されたラッキーは、代わりにムンナーにファイトへの出場を頼み込む。また、JDはインドから女の子を連れて来てダンスバーで働かせる事業も行っていた。今回、パーヤル(サミーラー・レッディー)という美人を連れて来ることに成功したが、パーヤルは隙を見て逃げ出してしまった。JDはパーヤルを捜索していた。だが、パーヤルは実は偶然ムンナーらに助けられ、彼の家に居候していた。

ドバイに到着したロッキーは、銃マニアだったため、まずはモスコのところへ行った。モスコはロッキーに、その日の夜に行われるギャンブルファイトでの儲け話を持ち出し、ロッキーも承諾する。その後、ロッキーはラールワーニーのところへ行くが、まだダイヤモンドは渡さなかった。彼はダイヤモンドを大事にスーツケースに入れていた。

一方、モスコはチャウベーのジャンクショップを訪れ、借金の代わりにある仕事をすることを提案する。それは、ギャンブルファイトの会場でロッキーを誘拐し、彼が持っているスーツケースを奪うことであった。ラージャー、ティナ、チャウベーは、怪しいドライバー、パットゥー(ジョニー・リーヴァル)と共に会場の外で待ち伏せする。彼らは、ロッキーのことを心配してロンドンからドバイへやって来たチャウクスィーを殴って気絶させてしまったり、やぶれかぶれになってギャンブル場で強盗をしようとして危うく捕まりそうになるが、何とかロッキーを誘拐することに成功する。モスコはロッキーを射殺し、ダイヤモンドを持ち去る。JDやチャウクスィーもダイヤモンドを追うが、騒動の末、結局ダイヤモンドはチャウベーの飼っていた犬が食べてしまう。

一方、JDは次のギャンブルファイトで、ムンナーにわざと負けることを強要していた。ラッキーやムンナーを脅迫するため、JDは部下に、ラッキーのゲームセンターや、ムンナーの住む居住区を破壊させる。とうとうムンナーは同意する。ムンナーは屈強な戦士たちに殴られるままとなった。一方、JDの部下は、JDが捜索していたパーヤルをムンナーの家で見つける。ムンナーがパーヤルを匿っていたことを知ったJDは、ムンナーの近所一帯を焼き討ちにすることを命令する。だが、そこにラージャーが駆けつけ、ムンナーの居住区を救う。もはや恐れるもののなくなったムンナーは反撃を開始し、JDが送り込んだ戦士たちを次々に打ち負かす。そして最後にはJDをも海に突き落とす。

こうして一件落着となり、ムンナーはパーヤルと、ラージャーはティナと結婚することになった。また、ダイヤモンドを食べた犬はラッキーに預けられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

サニー・デーオール、シャーヒド・カプール、ヴィヴェーク・オベロイなどのヒーロー男優に加え、パレーシュ・ラーワル、ジョニー・リーヴァルなどのコメディー俳優も総出演しており、かなり豪華なキャストであった。コメディー部分は爆笑に次ぐ爆笑で、シャーヒド・カプールのアクロバティックなサイクリング・シーンも見事であったし、サニー・デーオールの無敵っぷりも心地よかった。だが、全体的にまとまりに欠ける映画で、一言で言うなら「期待外れ」であった。

ボリウッドのコメディー映画では最近、大量の登場人物が織り成すハチャメチャなストーリーが流行している。共に「ボリウッドのコメディーの帝王」の称号を持つプリヤダルシャンやデーヴィッド・ダワンの作るコメディー映画などは正にその典型例である。基本的にコメディーであるので、観客は細かいことを気にせずに楽しめばいいのだが、いざあらすじをまとめようとすると、2~3時間の上映時間の間にあまりにいろいろなキャラがいろいろなことをするので、頭がこんがらがって細かい筋がよく思い出せないことがある。脚本が優れていれば、いかにハチャメチャな展開でも映画を見た後は割と筋が頭に残っているものだが、「Fool

N Final」に関しては後に残るものがなかった。豪華キャストの割にはチープな映画だった。コメディーとしては合格だが、映画としては失格だと言える。

コメディー部分はパレーシュ・ラーワルとジョニー・リーヴァルのおかげで最高の出来だ。大爆笑できるシーンが目白押しである。後者は最近映画への出演機会が減っているが、まだまだボリウッドで最も笑えるコメディアンだ。チャンキー・パーンデーイやアスラーニーも面白い脇役俳優である。前半でシャーヒド・カプールが見せるサイクリング・テクニック(おそらくスタントではないだろう)はスピード感があって良かった。アーイシャー・ターキヤーとのコンビも、2人とも若々しくてよく似合っていた。サニー・デーオールのキャスティングは一見異色に見えるが、うまく映画に溶け込めていたと思う。ヴィヴェーク・オベロイも悪くなかった。

最もミスキャスティングだったのはアルバーズ・カーンであろう。きっと根が善人なのだと思うが、今回彼が演じた悪役は全く似合っていなかった。「Shootout

At Lokhandwala」での真摯な警官役は良かったのだが。サミーラー・レッディーもほとんど出番なしでなぜ出演したのかよく分からない。ジャッキー・シュロフは最近変な役しかもらえなくなっており、可哀想だ。あと、マイク・タイソンが映画のプロモに出演していたが、本編では特に出ていなかったと思う。

シーンとシーンの変わり目はコミックのような効果が施してあり、ポップな雰囲気を醸し出していた。

音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。最後のクレジットシーンで流れる「FNF Masti (Remix)」は秀逸。ほぼフルキャストによるダンスナンバーとなっている。シャーヒド・カプールとアーイシャー・ターキヤーが踊る「Tere

Layee」もポップなナンバーだ。

「Fool N Final」は、部分部分では爆笑だが全体的なまとまりに欠けるコメディー映画であった。コメディー映画が好きなら見ても損はないが、それ以外の人にオススメできる映画ではない。

今日は、ローディー・ロードのアリアンス・フランセーズで上演された演劇「Maulana Azad」を観に行った。主催は劇団ピエロ、監督はサイード・アーラム、出演は「アメリカ系インド人」のトム・アルターのみ。いわゆるモノローグ劇で、既に国内外で50回以上上演された人気演劇である。

マウラーナー・アーザードに扮するトム・アルター

マウラーナー・アーザード(1888-1958)は、インド独立運動で重要な役割を果たした学者、文学者、ジャーナリストである。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の融和を最重視し、ジンナー率いるムスリム連盟や印パ分離独立に最後まで反対したイスラーム教徒で、分離独立後もインドに留まり、独立インドの初代教育大臣を務めた。演劇「Maulana

Azad」は、晩年に彼が著した「India Wins Freedom」の執筆過程が演劇になっており、トム・アルター演じるマウラーナー・アーザードが、友人で口授者のフマーユーン・カビール(舞台上には登場しない)に、興味深い雑談を交えながら、独立運動の裏舞台を語る内容となっている。マハートマー・ガーンディー、ジャワーハルラール・ネルー、ヴァッラブバーイー・パテール、ムハンマド・アリー・ジンナー、ロード・マウントバッテンなど、有名な独立運動家や英国人の名前もたくさん登場し、ある程度インド近代史の知識がないと付いていくのは難しいだろう。

また、「Maulana Azad」はウルドゥー語劇となっている。アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語の学者であったアーザードの教養を反映するように、台詞には難解なウルドゥー語彙が多用される。さらに、幕間にはウルドゥー語の詩も朗読されるため、モノローグ劇ながら、非常に高尚な内容の演劇となっている。

とは言え、難解な題材と台詞が演劇としての面白味を損なわないようにいろいろ工夫がなされていた。例えば、アーザードの語る話は度々横道に逸れ、ジャスミン・ティーの話になったり、詩人ガーリブの話になったり、妻との最期の別れの話になったりした。また、トム・アルターの演技は、アーザードを、一国の大臣というハイステータスの人間ではなく、かと言って気難しい学者ではなく、むしろ一人の愛すべき人間として肉付けすることに成功しており、それが演劇を優れたものとしていた。

演劇のメッセージは、ヒンドゥーとムスリムの融和である。アーザードの、「あのとき分離独立するよりも、10年後の今(演劇の時間軸は独立から10年後)、ひとつのインドとして独立した方がどんなに良かったか」という言葉が印象に残った。そして、印パ分離独立の責任は、ジンナーだけでなく、国民会議派の政治家だけでなく、皆にあると主張していた。

トム・アルターは少し特殊な背景を持った俳優である。彼は米国系だが、国籍はインドのようだ。彼の両親はインドで布教活動をする宣教師で、その関係でトムは1950年に現ウッタラーカンド州の有名な避暑地マスーリーで生まれた。子供の頃からヒンディー語とウルドゥー語を学んで来たため、白人ながら完璧なヒンディー語とウルドゥー語を話す。聖書も英語ではなくウルドゥー語の翻訳で読んだと言うつわものである。演劇「Maulana

Azad」でも、得意のウルドゥー語を駆使して、アーザードのしゃべる、高尚でかつお茶目なしゃべり方を再現していた。

演劇は2時間半ほど。「Maulana Azad」は、6月16日にも同じアリアンス・フランセーズで上演される。

| ◆ |

6月3日(日) デリーのバスによくいる人々 |

◆ |

5月31日付けのヒンディー語新聞ヒンドゥスターンのサプリメント、メトロ・リミックスに、デリーのバスによくいる人々を風刺した記事が掲載されていて面白かったので、翻訳して転載しようと思う。

■オー、バンダルー(猿) ओ बंदरू

「ポール・コール」(人間とアニメの猿が政治風刺をする人気TV番組)のバンダルー(猿の名前)のことではない。バスのバンダルーだ。彼らの手足の柔軟性は、猿の数段上を行っている。遠くにバスが見えたら、彼らはバススタンドでウォームアップを始める。そしてバスが到着するや否や、手でこちらの人を殴り、足であちらの人を蹴飛ばし、急いでバスに乗り込む。彼らの本当の目的は、他人を押しのけて空席を奪い取ることだ。この猿たちにとって、バスはビスケットのようなものだ。他人がたとえ落っこちようと、罵声を浴びせようと、彼らにとって、ビスケットを味わうこと、つまり座席に座って休むことの方が重要だ。

■シェークチッリー(ほら吹き男) शेखचिल्ली

友人は誰も彼らの話を聞こうとしないから、バスは彼らにとってほら吹き話をするのに一番最適の場となっている。彼らの武器は携帯電話である。この武器を使って、彼らはあれやこれや弾丸を撃ち出す。「200万ルピーの小切手を送れ」「オレのフォードが故障しちまった、だからバスに乗らなきゃいけなくなった」「アベー、ヤール、今さっき5000ルピーの靴を買ったところだ、あと2足買おうかと思ってる」「某大臣はオレの親友だ」「オレは夕食は5つ星でしかしない」などなど。このシェークチッリーたちは大声で話すものだから、周囲の人々は遂に怒り出す。そして他人の怒った様子を見て、彼らは成功したと確信するのである。

■ガンデーレー(不潔男) गंदेले

バスに乗った途端に悪臭を感じたら、バスにガンデーラーが乗ってるものだと思った方がいい。彼らにとってバスはゴミ箱のようなものだ。自分自身、何ヶ月も風呂に入っていないような外見な上、口はグトカー(噛みタバコの一種)で一杯である。そして2分ごとに窓の外やバスの床に唾を吐き出す。だからバスが通った道やバスの中は赤くなってしまう。まるで自分の印を残して行っているかのようである。

■ララーケー(争い好き) लड़ाके

彼らの手は常に痒みに震えており、舌はムラムラと波打っている。バスは、それを解消するための絶好の場所だ。彼らはわざとレディースシートに座り込む。そして誰かが来て「レディースシート」と言おうものなら、舌のムラムラを解消するチャンスが転がり込んで来たようなものだ。訳の分からないことを話し出す。口論で負けたとしても、彼らにとっては勝利である。もし誰かがこのララーケーにぶつかりでもしたら、取っ組み合いの喧嘩にでもなるかのような口の利き方をする。そして多くの場合、実際に殴り合いの蹴り合いが始まる。こうして彼らは自分の手の痒みを解消しているのである。もし誰かが誰かを困らせていたりしたら、何の努力もせずに獲物が手に入ったようなものである。そこへ飢えたオオカミのように飛んで行く。このララーケーは、そのようなアクションとスリルが大好きなのだ。

■サマージセーヴィー(社会奉仕家) समाजसेवी

美しい女の子や女性を目にした途端、サマージセーヴィーは憑りつかれたようになる。女性を見るや否や立って席を譲る。そしてその席のそばに立って口説き始める。別のタイプのサマージセーヴィーもいる。席を求められてもいないのに、ちょっと体をずらして、近くの人に「ほら、座りな」と言う。もし誰かがその誘いに乗って座ろうものなら、それによって得られる接触を享受し、運賃を払った甲斐があったと自己満足するのである。このサマージセーヴィーの行動は本当に大したものだ!

■ジュガールー(ずる賢い人) जुगाड़ू

これはずる賢い頭脳を持っており、捕まってもすぐに逃げおおせるタイプの人々だ。常に背広を着用してバスに乗り込んで来る。そして10ルピーの切符の代わりに2ルピーの切符を買う。車掌に聞かれると、「私はあそこで降りる予定だった。どうして教えてくれなかったんだ」などと言い訳を言い、自分の目的地まで辿り着く。彼らの話し方は非常に慎み深い。彼らはバスを乗り換え乗り換え移動する。ジュガールたちは、いろんなことから利益を作り出すことに長けている。

■ナシェーリー・バーイー(能天気な兄ちゃん) नशेड़ी भाई खिसके

8時になった後、彼らは車掌の真似事をするために家を出る。窓から上半身を乗り出し、窓を叩いて叫ぶ。「トリロークプリー!ジャナクプリー!」もしバスが停車しているときに誰かが「このバスはあそこへ行くか」などと訪ねたら、彼らは「ああ、行く行く」と答えてバスに座らせる。そのバスがどこへ行こうともお構いなしだ。バスが動き出すと、彼らは周囲の人々の話に耳を傾ける。そして聞かれてもいないのにその話に割り込み、自分の意見を偉そうに聞かせる。もし彼らの行動を受け容れられない人がいたら、罵詈雑言の応酬まで話が進展する。だが、全ての苦痛から解脱したナシェーリー・バーイーたちは、殴られた後でも歌を歌うことが出来る。最近彼らの間では、「アーシク・バナーヤー・アーシク・バナーヤー・アープネ(あなたは私を恋に狂わせた;ボリウッドのヒット曲)」が流行しているようだ。

■スタッフ・ハェ(スタッフもどき) स्टाफ है

「スタッフだ」この一言はオールマイティーだ。それを聞いた後、バスの車掌は切符を買わせようとしない。もし若者だったら、「大学のスタッフだ」、女性だったら、「DTC(デリー交通局)のスタッフよ」、男性だったら、「デリー警察のスタッフだ」。「家のスタッフだ」なんてことを言って無料乗車をする者もいるらしい。そしてもしIDカードを求められたら、「カードを見せろってか?言っただけで十分だろ(अब तू देखेगा कार्ड, बोल दिया न)」と答えるのである。

■プレーム・プジャーリー(愛の信奉者) प्रेम पुजारी

一度バスが愛の舞台として映り始めたならば、彼らにとって世界中のレストランや公園は物足りないものとなる。彼らは、ガールフレンドの肩に偉そうに手を置いて座る。まるで手を離した途端に彼女がどこかへ飛んで行ってしまうかのように。もしバスの中でロマンチックな歌でも流れ出したら、もうその先は聞かないで欲しい。その歌のヒーローは彼、そしてヒロインはその隣に座っている彼女になってしまう。そして無料の映画上映が始まるのだ。

■カルチャー・バチャーウー(倹約家) खर्चा बचाऊ

彼らは、3000ルピーのジーンズを買っておきながら、バスの中で2ルピーのために戦う倹約家である。7ルピーの切符を5ルピーにする方法を彼らは熟知している。もし車掌が争うムードになかったら5ルピーの切符を渡す。だが、車掌の方が一枚上手だったら、7ルピーの距離を行くのに10ルピーの切符を買って丸く収める。しかし、このカルチャー・バチャーウーは「お前じゃなかったら運賃は違った」と捨てゼリフを吐くのを忘れない。

5月末にラージャスターン州で発生した保留制度を巡る州政府vsグッジャルの摩擦は、やがてミーナーvsグッジャルのコミュニティー闘争へ発展した。その火の粉は首都にも飛び火し、6月4日にはデリー・バンド(デリーでのゼネスト)の形でピークを迎え、沈静化した。その際、デリーはグッジャルによって外部との接続ルート(鉄道と幹線道路)を数時間に渡って遮断された。デリーでは毎日のように何らかの抗議運動がジャンタル・マンタル近辺で行われているが、このような大規模なプロテストは近年見たことがない。一見、グッジャルとミーナーのカースト闘争のように見えるが、その裏には「第三のカースト」ジャートが見え隠れするのも面白い。つまり、グッジャル、ミーナー、ジャートの三つ巴の様相となっている。携帯電話やインターネットの普及が、今回のようなコミュニティー間対立の迅速な拡大に大きな役割を果たすようになったことも興味深い。そして、今年はインド大反乱の150周年記念の年に当たるが、グッジャルの闘争とスィパーヒーの反乱は、デリー近辺で発生した反乱の火種がデリーへ向かう点で何となく似ていた。そもそも、グッジャルはインド大反乱で大きな役割を果たしたコミュニティーのひとつである。と言うわけで、一応沈静の兆しが見えて来た今回の事件を少し掘り下げてみたいと思う。

まず、インドには保留制度というものがある。いろいろな要因で立場の弱い人々の地位向上を目的としたもので、該当する人々は大学入学時や公共セクターへの就職時に恩恵を被ることができる。いくつかのタイプの恩恵があるが、一般的に保留制度と呼ばれているのは、それらの人々のための枠があらかじめ保留されている保留枠のことである。だから、保留枠の恩恵を享受できる人々は、入学や就職の際の競争や選考が容易になる。保留枠には身体障害者枠や女性枠のようなものもあるが、最も一般的で最も問題になりやすいのが、コミュニティー(カースト)を基準にした保留枠である。コミュニティー別の保留枠は、指定カースト(SC)、指定部族(ST)、その他の後進階級(OBC)に分かれている。SCはいわゆる不可触民と呼ばれていた人々で、STはいわゆる「アーディワースィー」と呼ばれる原住民または部族である。OBCは不可触民ではないけれども、社会的に立ち遅れた状況にある人々のことを指す。特定のコミュニティーがどのカテゴリーに分類されるかは、州によって違うこともある。ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)では現在、SCのために15%、STのために7.5%、身体障害者(PH)のために3%の保留枠が用意されている。また、OBCの学生は、入試の点数に5点が追加される。

グッジャルまたはグルジャルとは、インド亜大陸北西部に広く分布するコミュニティーの名前である。その起源は不明だが、中央アジアからやって来たとする説が有力で、一説によると黒海東部にある国家グルジアの国名とグッジャルは関連があるらしい。グジャラートの名前もグッジャルから来ている。インドの中世史~近代史を見てみると、グッジャルは野蛮な原住民か盗賊のような扱いを受けていることが多い。例えば、ニザームッディーン・アウリヤーは、ギヤースッディーン・トゥグラクが建造した新首都トゥグラカーバードに「Yā

base gujjar, yā rahe ujjar(グッジャルの住処となるか、廃墟となるように)」と言う有名な呪いを掛けた。インド大反乱時、メーラトで反旗を翻したスィパーヒーと共にグッジャルもデリーに雪崩れ込み、最後の繁栄を見せていたシャージャハーナーバード(現在のオールド・デリー)を無茶苦茶にすると同時に、キリスト教徒の大量虐殺を行った。またその際、デリーから逃げる英国人や、後に情勢が逆転した後、デリーから逃げるインド人たちを郊外で待ち受け、身ぐるみを剥いだり殺したりしたのもグッジャルである。そのようなこともあってか、英領インド時代、グッジャルは英国人によって「犯罪者カースト」のレッテルを貼られた。宗教はヒンドゥー教またはイスラーム教である。現在、ラージャスターン州ではグッジャルはOBCに分類されている。州内での人口比率は5%ほどである。

ミーナーも英領インド時代に「犯罪者カースト」に指定された部族のひとつである。やはり起源は中央アジアと言われる。ミーナーは元々はラージャスターン地方の支配者階級であり、ジャイプル郊外にある有名観光地アーメール(アンベール)城も元々ミーナーによって築かれたものだったが、台頭して来たラージプートに押されて支配権を奪われ、野に下った。中には生活のために盗賊を生業とする者も出て来た。英国人はラージプートの王朝と友好を保ったため、英領インド時代にラージプートの天敵であるミーナーの地位はさらに落ちた。こうしてミーナーは「犯罪者カースト」を代表するカーストとなった。ミーナーの人々はミーナー姓を名乗っていることが多く、すぐに分かる。ちなみに、ラージャスターン地方にはビールと言う部族も多く分布するが、歴史的過程の中で呼称が変わっただけで、ミーナーと起源は別ではないようだ。ただ、ミーナーはインド独立後に最も地位向上に成功したコミュニティーともなった。STにカテゴライズされたミーナーは、保留制度を最大限に活用して教育に力を入れ、警察幹部や上級官僚になる者も少なくなかった。僕の周囲でもミーナー姓を持つ人の出世のスピードは段違いである。元々優秀なのもあると思うが、やはりSTの恩恵は計り知れないようで、他の学生たちが苦労する中、在学中に簡単に大学教授職を手に入れたりしてしまっている。ラージャスターン州内でのミーナーの人口比率は10%である。

ジャートはインド亜大陸北西部に分布する有力カーストのひとつで、元々は農耕民であったが、18世紀から弱体化したムガル朝支配に武器を持って対抗し、王国も形成したため、英領インド時代には「戦士種族」に分類され、兵隊として重宝された。やはり起源には諸説がある。宗教は様々で、ヒンドゥー教徒もいれば、イスラーム教徒もいるし、スィク教徒もいる。1999年にジャートはOBCに組み込まれたが、以来ラージャスターン州ではOBC枠の大半がジャートに占有されるようになった。例えばある年、州政府行政職の公募の内、85席がOBCに割り当てられていたが、その内の79席がジャートによって占有された。ジャートはラージャスターン州で大きな力を持っており、選挙においてはジャートを味方に付けた政党が勝利するとまで言われている。また、現在ラージャスターン州の州首相を務めるヴァスンダラー・ラージェーは、マラーター系のスィンディヤー王家の生まれながら、ジャートの王国であるドールプル王国のマハーラージャーに嫁いでおり、ジャートとの結び付きが強い。州内のジャートの人口比率は12~15%である。

事の発端は2003年のラージャスターン州議会選挙の際、インド人民党(BJP)に属するヴァスンダラー・ラージェーが、グッジャルの分類をOBCからSTに変更することを公約として掲げたことである。ラージャスターン州では前述の通り、OBC枠はジャートに占有された形になっており、同じOBCのグッジャルは留保制度の恩恵を享受しにくい状況に置かれていた。一方、ST枠はほぼミーナーのみのための枠になっており、グッジャルがSTに変更されれば、状況の改善が期待された。よって、グッジャルはその公約を歓迎した。BJPは選挙に勝ち、ヴァスンダラー・ラージェー政権が確立した。ところが、ラージェー州首相はいつまで経ってもグッジャルの分類変更を実施しなかった。それを不服としてグッジャルのコミュニティーは抗議運動を行ったのだが、それに警察が発砲し、死者が出てしまった。グッジャルの間で死者は「殉死者」扱いとなり、この騒動は瞬く間にラージャスターン州全体に広がった。やがて州外のグッジャルも蜂起し、首都デリーの封鎖にまで至った。一方、ミーナーは、グッジャルがSTに分類されることで既得権力が失われるとして、グッジャルを牽制した。州政府内にはミーナーの官僚が多く、裏で州政府を動かしているとも言われているし、グッジャルに発砲したのはミーナーの警官だとの噂もある。

グッジャルの抗議運動を率いたのは、グルジャル・アーラクシャン・サンガルシュ・サミティ(グルジャル留保闘争委員会)のキローリー・スィン・バインスラーである。デリー・バンドがあった日、バインスラーはラージェー州首相と会談した。州首相は、グッジャルの分類をSTに変更することを検討する委員会の設立を約束し、3ヶ月以内に報告書を提出することを義務付けた。これにより、バインスラーは抗議運動を撤回し、事態は一応の収束を見せた。だが、もしグッジャルの分類変更を認めれば、他のコミュニティーも同様の主張を行う可能性があるため、グッジャルの要求が簡単に通るとは思えない。しかも、1981年以降、ラージャスターン州でSTに新しく分類されたコミュニティーは皆無である。よって、まだ根本的な解決はなされていない。一部のグッジャルが、バインスラーが州首相から引き出した約束を「欺瞞だ」として真っ向から批判しており、グッジャル・コミュニティーの間の団結性に亀裂が入りつつあることも報告されている。

当然のことながら、この「カースト戦争」の裏には政治が絡んでいる。グッジャルの抗議運動が最初に起こったのはラージャスターン州ダウサー県であるが、ダウサー選挙区から下院議員に当選したのは、国民会議派のサチン・パイロットだ。サチンは、グッジャル・コミュニティーを代表する有名政治家ラージェーシュ・パイロットの息子で、グッジャルの間で蓄積された不満を、ラージャスターン州のBJP政権転覆に利用しようとしたとしてもおかしくない。現にグッジャルの要求の中には、「混乱状態に陥ったラージャスターン州を大統領直轄地に」という極めて政治的なものも含まれていた。しかし、グッジャルの政治家もミーナーの政治家も、今回は政党の枠を越えてコミュニティー同士で団結しているように見え、政治的要素は少ないかもしれない。サチン・パイロットも表立って動いておらず、その動きの鈍さに批判が出ているほどだ。

ラージャスターン州の紛争がデリーに飛び火した裏には、昨今の通信技術の発達も関係していそうだ。6月3日付けのヒンドゥスターン紙(つまり6月2日に書かれた新聞)には既に、6月4日のデリー・バンドを予兆する記事が掲載されていた。その記事には、「ここ数日間、SMS(携帯メール)がデリー近郊のグッジャルたちを扇動している」と書かれていた。「ラージャスターンでは20人のグッジャルが殉死した。デリーのグッジャルはこのまま黙っているつもりか?」「ラージャスターンで流れている血は水ではない、我らの強さを世界に見せるときが来た(राजस्थान

में बहने वाला खून पानी नहीं, दुनिया क दिखाना है कि हमारा कोई सानी नहीं)。グッジャル万歳」「ラージャスターンの死体を見てどうして黙っているのだ、お前を守るのは誰だ(राजस्थान

की लाशों पर क्यों हो मौन, आपकी रक्षा करेगा कौन)」「目覚めよ、グッジャルよ、目覚めよ」などと言った扇動的なSMSがグッジャルの間で急速に広まっていると言う(ヒンディー語で表記したのは詩形式になったメッセージ)。この出所不明のSMSが、グッジャルによるデリー・バンドの直接の原動力になった可能性が高い。インド大反乱の前、まるで反乱の合図を告げるかのように、インド人の間でチャパーティー(インド式パン)がものすごいスピードで手渡されていったというミステリアスな出来事が記録されているが、グッジャルのSMSはそれを思わせる。また、グッジャル・コミュニティーのウェブサイトやミーナー・コミュニティーのウェブサイトでもこの問題が取り沙汰され、議論を呼んでいた。最も白熱していたのは、インド人の間で人気のSNS、Orkutのグッジャルとミーナーのコミュニティーであった。インドの社会は元々コミュニティー間の脆弱な協調性の上に成り立っているが、一度それが崩壊したときの紛争拡大のスピードが、携帯電話やインターネットの普及によって数倍に早まっているように思える。

よく言われることだが、真の解決は、留保制度の見直ししかないだろう。留保制度のおかげで、各コミュニティーが後進性を争い合うという変な状況になってしまっていると同時に、国民の統合性に深刻な障害が出ている。留保制度が政治家の票集めのための玩具だった時代は既に過ぎ去ったように見える。扱いを間違えれば、首都封鎖という大事にまで発展することが今回証明されたと言えよう。

先週の金曜日から5本のヒンディー語映画が一気に封切られた。「The Train」、「Swami」、「Dharm」、「Red Swastik」、「Mera

Pehla Pehal Pyaar」である。経験上、3本以上のヒンディー語映画が同時に公開されると、それらは全て駄作である可能性が高いことが分かっている。その週は何らかの理由から駄作のダンピング週間なのである。特に期待作公開予定週の前の週に封切られる映画は要注意だ。と思ってよく見てみると、今週の金曜日からはヤシュラージ・フィルムスの「Jhoom

Barabar Jhoom」と、ラジニーカーント主演「Sivaji」という2大作の公開が控えている。これだけの要素が揃えば、6月8日公開の5作品の総駄作が決定したようなものである。しかし、新聞のレビューでは「Dharm」の評価が高く、この映画だけは見てみようと思った。

題名:Dharm

読み:ダルム

意味:宗教、義務

邦題:ダルマ

監督:バーヴナー・タルワール

制作:シータル・V・タルワール

音楽:デーバジョーティ・ミシュラ

作詞:ヴァルン・ガウタム、ヴィバー・スィン

出演:パンカジ・カプール、クリシュ・パレーク、スプリヤー・パータク・カプール、KKラーイナー、パンカジ・トリパーティー、ダヤーシャンカル・パーンデーイ、リシター・バット

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

パンカジ・カプール

| あらすじ |

パンディト・チャトウルヴェーディー(パンカジ・カプール)は、ヴァーラーナスィーで最も尊敬を集めるブラーフマンであった。彼は毎日の務めを決して怠らず、ダルマ(宗教義務)に則った生活を送っていた。

ある日、娘が男の子の赤ん坊を家に連れて来る。ある女性から預かったのだが、その女性が戻って来ず、仕方なく家に連れて来たのだった。妻のパールワティー(スプリヤー・パータク・カプール)は男の子を渇望しており、これを神様の贈り物だと考える。だが、どのカーストの子供か分からないため、チャトゥルヴェーディーはその子に触ろうともしなかった。警察に届出を出し、赤ん坊を探している母親はいないか聞いてみたが、手掛かりは掴めなかった。妻の説得もあり、チャトゥルヴェーディーは男の子を養子にすることに決める。名前はカールティケーヤと名付けた。

頑固なチャトゥルヴェーディーもカールティケーヤの世話をする内に父性愛に目覚めて行く。今や彼は目に入れても痛くないほどカールティケーヤをかわいがるようになった。ところがある日、チャトゥルヴェーディーの家にカールティケーヤの母親が訪ねて来る。母親の姿を見たチャトゥルヴェーディーが愕然とする。なんとムスリムだったのである。カールティケーヤは母親に連れて行かれてしまう。

ムスリムの子供を養子にしたことにより、チャトゥルヴェーディーのダルマは穢れてしまった。チャトゥルヴェーディーはシュッディーカラン(浄化)とプラーヤシュチト(禊)をするため、マウン・ヴラト(沈黙の行)に入る。だが、彼の頭の中にはどうしてもカールティケーヤのことが思い出されて来てしまう。それを振り払うため、最も困難と言われる行、チャンドラーヤン・ヴラトを始める。そして遂にカールティケーヤへの愛情を捨て去る。

その頃、ヴァーラーナスィー近辺ではヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間の衝突が度々発生していた。暴動の中、カールティケーヤの母親は死んでしまい、チャトゥルヴェーディーの家に再びカールティケーヤが戻って来る。だが、チャトゥルヴェーディーも妻も彼を家の中に入れようとしなかった。

苦悩したチャトゥルヴェーディーは、カールティケーヤを探しに、暴動によって壊滅状態となったイスラーム教徒の居住区を徘徊する。彼はやっとカールティケーヤを見つけるが、そこにヒンドゥー教過激派を率いたスーリヤプラカーシュが現れる。スーリヤプラカーシュはチャトゥルヴェーディーの檀家の息子で、弟子でもあった。チャトゥルヴェーディーはスーリヤプラカーシュに、「ダルマとは人道主義だ」と説く。その言葉に暴徒たちは戦意をなくす。チャトゥルヴェーディーはカールティケーヤを連れて家に帰る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

編集に粗雑な点がいくつか散見されたが、テーマが明確で、非常にパワフルな映画であった。聖地ヴァーラーナスィーの雰囲気がよく再現されており、口数少ないパンカジ・カプールの鬼気迫る演技が映画を迫力あるものにしていた。

主人公チャトゥルヴェーディーは、ダルマを守り、ダルマを守らせることを自分のカルタヴャ(責務)としていた。シャーストラ(経典)に書いてあることのみが彼にとって真実であった。ガンガーでの沐浴を終えて家に帰る途中のチャトゥルヴェーディーを不可触民の掃き掃除人がうっかり触れてしまうと、彼はガンガーに引き返して再び沐浴をする。その際、掃除人は周囲の人々からリンチに遭うが、チャトゥルヴェーディーは止めようとしない。見かねたサードゥがチャトゥルヴェーディーに、スィク教の聖典グル・グラント・サーヒブの一節を聞かせ、人は皆平等だと諌める。

Awal Allah Noor Upaya

Qudrat Ke Sab Bande

Ek Noor Sab Sat Upgaya

Kaun Bhale Kaun Mande

まず神があり、そして光が発せられた

人類は皆、神の創造物である

ひとつの光によって全世界が誕生した

誰が偉く、誰が卑しいなどということがあろうか?

だが、チャトゥルヴェーディーは聞く耳を持たない。そんなチャトゥルヴェーディーの人生の転機となったのが、カールティケーヤであった。ある日、母親が行方不明になってしまった男の赤ん坊を、娘が家に連れて来る。どのカーストの子供か分からない赤ん坊を引き取ることにチャトゥルヴェーディーは反対だったが、男の子が欲しかった妻は、「ブラーフマンの子供だ」と嘘を付き、その子を養子にするように説得する。チャトゥルヴェーディーも次第に父性愛に目覚め、いつの間にか片時も傍から離れさせないほど溺愛するようになった。だが、ある日突然母親が現れる。最悪なことに、母親はブラーフマンではなく、なんとムスリムであった。敬虔なブラーフマンは、家の中にイスラーム教徒を上がらせることもしない。家が穢れるからである。そのイスラーム教徒の子供を養子にして数年間育ててしまった。ショックを受けたチャトゥルヴェーディーは、穢れを浄化するため、そしてカールティケーヤへの愛情を捨て去るため、その日から厳しい修行生活に入る。どうしてもカールティケーヤのことが忘れられないチャトゥルヴェーディーは、最も困難な行と言われるチャンドラーヤン・ヴラトを始める。月の満ち欠けに従って節食や断食を行う行で、みるみる内にチャトゥルヴェーディーはやつれて行ってしまった。だが、行が終わったときには彼はカールティケーヤを全く忘れることに成功した。

ところが、皮肉なことに、そのときカールティケーヤが家に戻って来る。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の衝突により、母親が死んでしまったのである。だが、チャトゥルヴェーディーは不動のまま礼拝室から出ず、妻は家の戸や窓を閉め切って、カールティケーヤが入って来れないようにする。こうしてチャトゥルヴェーディーはダルマの危機を乗り切ったのであった。しかし、これが正しい行いだったのか?チャトゥルヴェーディーは再び葛藤に悩むようになり、解決を求めるため、シャーストラを読み漁る。そしてサードゥから言われた詩の一節を思い出す。

Awal Allah Noor Upaya

Qudrat Ke Sab Bande

Ek Noor Sab Sat Upgaya

Kaun Bhale Kaun Mande

「ダルマこそ真実である」と日頃から唱えていたチャトゥルヴェーディーが最終的に行き着いたのは、「ダルマとは人道主義である」という結論であった。つまり、人の道を外れた行為は、宗教でも何でもない、ということだ。チャトゥルヴェーディーは暴動で廃墟となった町を駆け抜け、カールティケーヤを探し出して再び引き取る。

映画の中では、チャトゥルヴェーディーの人道主義への目覚めと相対するように、若いヒンドゥー教徒の間で過激主義や排他主義が高まって行った。特に、妹が白人と結婚したことに屈辱を覚え、過激主義に走ったスーリヤプラカーシュがその旗頭であった。最後にチャトゥルヴェーディーとスーリヤプラカーシュは会いまみえるが、チャトゥルヴェーディーの迫力と真理の言葉の前に、スーリヤプラカーシュは成す術がなかった。ただし、映画のクライマックスとしては上出来であったが、若者が過激主義に走っていく過程はステレオタイプな切り口に過ぎず、分析が足りていなかったように思えた。

また、ヴァーラーナスィーのガートの風景もよく再現されていた。サードゥが座っていたり、カメラを持った外国人観光客がうろついていたりと、現在のヴァーラーナスィーそのものであった。特にヴァーラーナスィーの「俗」の部分を描写しようとする努力が伺われた。チャトゥルヴェーディーの人望に嫉妬し、外国人観光客を相手にせこい金儲けをするパンディト(僧侶)、ダヤーシャンカルがその象徴であった。「Banaras」(2006年)というヴァーラーナスィーを舞台にした映画があったが、それよりも「Dharm」の方がヴァーラーナスィーの本当の雰囲気をよく再現できていたと思う。

あくまで映画のメインテーマは宗教の盲従への批判や、コミュナル意識の無意味さであったが、少しだけヒンドゥー教の中での女性問題にも触れられていた。チャトゥルヴェーディーに師事してヒンドゥー教に関してリサーチをしていたジャーナリストのポールは、彼に「パティヴラト(夫の長寿を願って妻がする断食)」について質問する。それに対しチャトゥルヴェーディーは、「我々の社会では、夫のいない女性のステータスはない」と答える。その後、ポールはチャトゥルヴェーディーの檀家の娘マニ(リシター・バット)と結婚するが、コミュナル暴動に巻き込まれて殺されてしまう。未亡人となったマニは白衣をまとい、実家の片隅にひっそりと住むことになる。インドでは今年公開されたディーパー・メヘター監督の「Water」(2005年)でも描かれていた寡婦問題だが、「Dharm」では参照程度の扱いであった。

「Dharm」の中心はあらゆる意味で間違いなくパンカジ・カプールである。言葉ではなく、体で物を語る彼の演技は、「Dharm」を一級品の映画に押し上げていた。チャトゥルヴェーディーが初めてカールティケーヤを抱き上げる瞬間の一気に紐が緩んだかのような笑顔や、突然カールティケーヤが戻って来たときの無表情の中の動揺など、さすがと唸らされるような演技が目白押しであった。妻パールワティーを演じたスプリヤー・パータク・カプールは、パンカジ・カプールの本当の妻である。ひたすら夫を気遣う彼女の演技も素晴らしかった。最近ボリウッドではとんと見かけなくなってしまったリシター・バットがマニを演じていたが、相変わらず覇気のない女優のままであった。

ブラーフマンが主人公であることもあり、使用言語はサンスクリット語と、サンスクリット語から重度に語彙を借用したヒンディー語がほとんどである。ヒンディー語学習者にとって、理解は困難な部類に入るヒンディー語映画であろう。

「Dharm」は、「宗教とは何か」という普遍的な問いをインドの文脈で答えた重厚な作品である。シーンとシーンのつなぎ目が雑だったり、セットがチャチだったりと、いくつか弱点はあるのだが、非常にパワフルな映画に仕上がっている。オススメの作品である。

「夏は山、冬は砂漠」。インド旅行を楽しむ秘訣である。インドには無数の魅力的な場所があるが、首都デリーを出発点として考え、その深さと面白さと美しさを総合的に判断すると、西ヒマーラヤの大部分を占めるヒマーチャル・プラデーシュ州と、タール砂漠を抱擁するラージャスターン州が群を抜いている。ちょうどデリーはこれら2つの州に挟まれた形になっており、どちらにも容易にアクセスすることができる。両州ともいつ行ってもそれなりに魅力があるが、気候の快適さという観点から言ったら、前者を楽しむには夏、後者を楽しむには冬が最適な季節なのである。

6月前半は所用があって、連日40度を越す酷暑のデリーに缶詰状態であったが、それも首尾よく完了し、現行のヴィザが切れる6月30日まで時間的余裕ができた。当然のことながら、心はヒマーラヤの方を向いた。かねがねバイクでラダック地方のレーまで行ってみたいと思っており、まず考えたのもそれであった。ヒマーチャル・プラデーシュ州の人気避暑地マナーリーが出発点となるレーへのツーリングは、標高5000m以上の峠をいくつも越える、全長475kmの地球上で最も困難なルートのひとつである。バイク乗りだったら一生に一度は挑戦しなければ浮かばれないと言っても過言ではないだろう。ただ、このルートは積雪によって夏の短い期間以外は閉ざされており、旅行を予定している6月中旬の時点でマナーリー北部のロータン峠(3978m)が開いているか怪しかった。ロンリー・プラネットにはロータン峠は普通7月にオープンすると書かれていた。また、レー~マナーリーをバイクで走破するルートは元々白人バックパッカーなどに人気だったのだが、最近ではインドでバイク熱が高まったおかげで、インド人の間でも急速にポピュラーとなって来ているとの噂を耳にした。今回は連れがおらず、単独ツーリングになる。そういう人気ルートを一人でツーリングしていると寂しさが増すような不安もあった。どうせならレー行きは複数の仲間と走破して達成感を共有したい。一方、今回は、ほとんど交通量がないような孤独なルートを孤独に走ってみたいとの漠然とした願望があった。

そこで目を付けたのがキンナウル地方とスピティ地方を周回するルートである。キンナウル地方はシムラーの東側にある峡谷地帯で、その最東端はチベットに接している。1992年に外国人観光客に開放されたばかりの秘境であり、そのおかげで外部からの影響が最小限に抑えられ、古くからの独特の風習がよく残った地域となっている。宗教では、ヒンドゥー教とチベット仏教が混交されて信仰されているのが興味深い。ヒマーラヤ山脈が形成される前から山として海面に突き出ていたと言われる聖山キンナウル・カイラーシュ山(6050m)があるのもこのキンナウル地方である。一方、スピティ地方はマナーリーの東側に位置しており、やはりそのすぐ東隣はチベットになる。スピティではチベット仏教が主に信仰されている。チベットが中国政府の同化政策にさらされ、「インドの中のチベット」と呼ばれるラダック地方の観光汚染が急速に進む中、最もチベットらしさを残しているのがスピティだと言われている。このルートを通ると、シムラーからマナーリーへ迂回して回って行くことができる。まだマナーリー~レーほどポピュラーなツーリング・ルートにはなっていないだろう。また、聞くところによると途中の景色の美しさはこちらの方が上らしい。マナーリー~レーと共に、いつかバイクで走破してみたいと思っていたルートである。ただし、2つの問題があった。ひとつはやはり峠の開通の問題。クッルー谷にあるマナーリーと、スピティ谷の間には、主に2つの峠がある。ひとつは前述のロータン峠であり、もうひとつはラーハウル谷とスピティ谷を分けるクンザム峠(4551m)である。このどちらも開通していなければ、周回することはできない。一方、キンナウル方面からなら、ヒンドゥスターン・チベット・ハイウェイを通って一年中アクセスできるが、この辺りは土砂崩れ多発地帯となっている。最新版(2005年発行)のロンリー・プラネットには、「調査時には、マリンで起きた大規模な土砂崩れにより、道は閉鎖されていた。バスで通行する際は、土砂崩れ現場手前でバスを降り、徒歩で向こうまで渡って、そこで待っている別のバスに乗り換える必要がある」みたいなことが書かれており、バイクで通行できない可能性が高かった。これがもうひとつの問題である。ただ、調査時からは時間が経っているため、状況が改善されていることが期待された。何にしろ、現地へ行って情報収集するしかない。

そこで、まずはヒマーチャル・プラデーシュ州の州都シムラーまで行って情報を収集してみることに決めた。もしヒンドゥスターン・チベット・ハイウェイ(HTH)とクンザム峠が通行できるなら、シムラーからキンナウル地方とスピティ地方を巡ってマナーリーまで抜ける。もしHTHが開通していてクンザム峠が閉ざされているなら、キンナウル地方からスピティ地方まで行って、来た道を再び引き返してシムラーまで戻って来る。もしHTHの通行が不可能なら、シムラー周辺やキンナウル地方を見て回る。これら3つのオプションを用意し、6月13日にデリーを発った。

日中の暑さから少しでも逃れるため、午前4時にジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)を出発。プラーナー・キラーとプラガティ・マイダーンの間を通り抜け、リングロードに出て北上し、フィーローズ・シャー・コートラー、ラージガート、ラール・キラーなどをかすめながら長距離バススタンド(ISBT)へ。まだ未明のため、交通量は少なく、スムーズに進むことが出来た。そこからさらにヤムナー河沿いに北へ向かい、メトカーフ・ハウス、マジュヌー・カ・ティッラー、チベッタン・コロニーを通りながらデリー北郊へ。いつの間にかこの辺りの道は広く快適な道に整備されていた。考えてみれば、デリーを北に出るのは久し振りだ。国道1号線(NH1)に進路を取り、北へ向かう。この時点で5時。デリーを1時間で抜けることが出来たことになる。日中なら1時間半以上はかかっていた。辺りは徐々に明るくなって来た。

NH1は拡張工事の真っ最中で、いくつか不便な場所があった。だが、工事が完了した部分は片道3~4車線の立派な幹線道路となっていた。2003年に初めてデリー郊外へツーリングに出掛けたのもこのNH1方面であったが、そのときに比べ、格段に道はよくなっていた。午前6時に古戦場パーニーパトに到着。パーニーパトでは現在フライオーバーが建設中で道路が狭くなっており、抜けるのに時間がかかった。さらに午前7時にはピプリーに到着。ピプリーはマハーバーラタ戦争が行われたクルクシェートラの玄関口に当たる町である。第一回ツーリングではこのクルクシェートラが目的地であった。ピプリーにオアシスというちょっとした休憩所があるのが分かっていたので、そこに立ち寄って朝食を食べた。

午前7時半にピプリーを出て、さらにNH1を北上する。ピプリーからはバイクで通るのは初めての道になる。非常にきれいな並木道が続き、快適な走行。午前8時15分にはアンバーラーを通過。英領インド時代、アンバーラーには英国軍の駐屯地があった。アンバーラーからNH1はぐぐっと西に曲がっており、パンジャーブ州のルディヤーナー、ジャーランダル、アムリトサル方面へ伸びている。だが、今回はそちらへは行かない。アンバーラーでNH1を降り、そのままチャンディーガル方面へ向けて北に伸びる国道21号線(NH21)に進んだ。・・・が、アンバーラーとチャンディーガルの間はごちゃごちゃとした道になっており、非常に迷いやすくなっている。今日の目的地はシムラーだったため、本当はチャンディーガルまで行ってはいけなかったのだが、微妙に迷ったおかげでチャンディーガルに着いてしまった。午前9時頃であった。チャンディーガルはパンジャーブ州とハリヤーナー州の州都という特殊な立場から連邦直轄地となっている、フランス人建築家ル・コルビュジェが設計した計画都市である。チャンディーガルに来てしまっては方向が違うので引き返し、シムラー方面への道標になるパンチクラーを目指した。この辺りは水はけが悪いのか水溜りが至る所に出来ており、まだ平地だというのに足やバイクが汚れてしまった。

地元の人に道を尋ねつつ何とかシムラーへ通じる国道22号線(NH22)に出ることに成功し、そのまま北を目指した。午前10時にシムラーの麓にある町カルカーに出た。カルカーからはシムラー行きのトイトレインに乗ることが出来、観光客に人気だ。だが、僕はバイクでシムラーを目指す。カルカーからは急に坂道となり、いよいよ登山が始まる。とりあえず気温が上がり始める時間に標高を上げ始めることに成功した。カルカーからシムラーまではほとんど一本道だが、所々分かれ道があり、道の確認を慎重に行いつつシムラーを目指した。途中、ダラムプルというところでマクドナルドやカフェ・コーヒーデーが並んでいるのを発見。シムラーに入る前に体勢を整えようと、カフェ・コーヒーデーでコーヒーを飲んだ。まだ朝早かったためか、コーヒーデーには全く客がいなかった。

午後1時にシムラー(2205m)に到着。デリーから9時間で着いたことになる。途中の山道は恐れていたほど混雑していなかったのだが、シムラーに入った途端、大渋滞に巻き込まれた。元々道が狭いので、シムラーは慢性的な渋滞に悩まされている。その上、今はシーズンの真っ只中である。シムラーで宿の当てはなかったので、まずはそのままNH22を通ってシムラーの南側を通り抜けてみた。シムラーは山の尾根に沿って東西に広がっている町で、自動車用道路がその南北を取り囲んでいる。シムラーの南側は大きなホテルがいくつか並んでいるが、混雑していて不便そうだった。よさそうなホテルが見つからないままとうとうシムラーの街外れまで来てしまったので、引き返した。今度は北側の道へ出てみることにした。シムラーの西の方にヴィクトリー・トンネルというトンネルがあり、そこを潜り抜ければ北側の道路に出ることが出来る。北側の道をゆっくり走っていると、やはりこちらにもいくつものホテルが並んでいた。南側に比べたら幾分空いてそうだ。そんなことを思いつつゆっくり走っていると、一人の親父が手招きした。「ホテルか?」と聞くので「ホテルだ」と言うと、「うちを見てみろ」と言う。屋上が駐車場兼入り口になっており、下にレセプションや客室があるタイプのホテルであった。特に問題なさそうだったので、ここに宿泊することに決めた。ホテル・ラシク(Hotel

Rashik)というホテルで、一泊900ルピー。バスルーム、ギザ、タオル、石鹸、TVなど完備。現在シーズン中なので、まともなホテルはこれぐらいする。実はシムラーで宿が見つかるか不安だったので、難なく見つかってホッとした。やはり平日だったのが幸いしたのだろう。これが週末だったりしたら、もっとホテル探しは難航していたはずだ。ここのホテルはベッドが円形で驚いた。ハネムーン・カップルをターゲットに設計したのであろう。

ホテル・ラシクの円形ベッド

シャワーを浴びてリフレッシュした後、早速シムラーの町へ繰り出した。と言ってもシムラーは2回目なので、特に観光したい場所もない。情報収集に徹した。ホテル・ラシクの近くの階段を上に上ると、リッジと呼ばれる繁華街の一番西の端に出た。そこから坂を上って行き、スキャンダル・ポイントと呼ばれるシムラーの中心地に到着。さらに東の方へ歩いて行き、教会のある有名な広場も見た。だが、思ったほど混雑していなかったのが意外であった。てっきり足の踏み場もないほどインド人避暑客でごった返しているかと思った。デリーを襲っている熱波はシムラーにも到着しており、最高気温が32度もあったりしていたので、多くの避暑客はもっと涼しいところへ逃げてしまったのかもしれない。確かにリッジの坂道を歩いていると汗が吹き出てくるほどの陽気である。

シムラー

スキャンダル・ポイント近くにあるヒマーチャル・プラデーシュ州観光開発局(HPTDC)のインフォメーション・センターを訪ねてみた。早速質問をぶつけてみると、ヒンドゥスターン・チベット・ハイウェイもクンザム峠も開通しているとのこと。それならシムラーからマナーリーまで、キンナウル地方とスピティ地方をグルッと回って行くことができる。念のためにマリンの土砂崩れについても聞いてみたが、どうやら今では自動車も余裕で通行できるようになっているようだ。しばらくスキャンダル・ポイントに佇み、インフォメーション・センターで購入したヒマーチャル・プラデーシュ州の地図(30ルピー)を睨みながら、旅程を考えた。もし周回ツーリングをするとなると、それは今までで最も困難なものとなることは明らかであった。ラーハウル谷とスピティ谷の分水嶺となっているクンザム峠は標高4551mあるが、今まで愛機カリズマでそこまでの高度の場所に行ったことはない。過去最高はウッタラーカンド州バドリーナートの3100m前後だ。道路も悪いだろう。だが、このツーリングはマナーリー~レー走破のためのいい練習にもなる。今回は約1週間の日程のつもりで来たが、何とかその日程内で1周することもできそうだ。それらのことを考えた結果、キンナウル・スピティ周回ツーリングを決行することを決断した。結果的に、以下のようなルートとなった。

そうなって来ると装備が心もとない。軽装第一、現地調達をモットーに、とりあえず比較的標高の低いシムラーやキンナウル地方のみを標準にした服装しか持って来ていなかったので、標高3000mを越えるスピティ地方の寒さに対応できそうになかった。特にバイクでそれらの土地を走るためには必要以上の防寒具が欲しい。そこでシムラーのバーザールでウィンタージャケットを購入することにした。ちょうどある店で冬物のセールが行われており、かなり厚手のウィンタージャケットを格安で購入することが出来た。下にTシャツしか着ていなくてもポカポカあったかい強力なジャケットだ。これで準備は万端である。ついでに書店で、ココ・スィン著「Driving

Holidays In The Himalayas: Himachal」を購入。このシリーズは、ヒマーラヤ地方をドライブする際に参考になる情報満載で役に立つ。

明日の出発に備え、今日は早く寝た。本日の走行距離393.2km。

午前6時にホテルをチェックアウトして出発。ちょうどホテルの前にガソリンスタンドがあったので、そこでガソリンを補給した。ところがガソリンを入れているときにパラパラと雨が降り出し、いざ出発と思ったら雨足が急に強くなったた。これは堪らんということで、たまたまあった小さなバス停で雨宿りをした。すぐに白い雲が辺り一面を覆い、1m先も見えないほどになった。これは危険な天候だ。10分ほど待っていたら雨も止み、霧も晴れたので、再度気を取り直して出発。だが、途中でまた雨雲がひっかかっている場所を通りかかり、強い雨が降り出した。今度はまだ閉まっている店の狭い軒先で雨宿りをしたが、どうも狭すぎて身体が収まり切らない。しかも雨が一向に止まないばかりか、強風を伴った雷雨となっている。30分ほど待ったであろうか、このまま雨宿りしていても濡れるばかりだし、先の方にもっといい雨宿り場所があるだろうと思い、思い切ってバイクにまたがって雨の中を出発した。ところがちょっと先に行ったら町が終わり、完全なる山道になってしまった。相変わらず雷も鳴っている。ずぶ濡れになりながらも何とか次の町まで辿り着き、そこのバス停に転がり込んで雨宿りをした。幸先の悪いスタートに先行き不安となった。

2度目の雨宿り場所に辿り着く頃には、雨雲のひっかかっている場所を既に抜けていたので、雨はだいぶ小降りになっていた。ほとんど止みかけたので、出発することにした。幸い、今度は再び雨が降り出すようなこともなかった。シムラーから東に出ている国道22号線(NH22)は谷底へ降りる下り坂になっており、徐々に標高が下がって来た。サインジという町でサトラジ河と平行する平らな道となった。サトラジ河の上流に向かう形でバイクを走らせた。この辺りは、さっきまで雨が降っていたのが嘘のように晴れており、服を乾かしながら走行することが出来た。

午前11時にラームプル(924m)に到着。ラームプルは、19~20世紀にサトラジ河流域を支配したバシャール王国の冬の首都だった町で、チベットとの交易路上にあったため大いに栄えた。現在でもラームプルには王宮や古い寺院が残っている。ラームプルにはヒマーチャル・プラデーシュ州観光開発局(HPTDC)が経営するカフェテリアがある。そこで遅めの朝食を取った。

午前11時半にラームプルを出発。ラームプルから23kmでジューリーという町に出た。ジューリーは、この辺りでは一番の観光地サラーハンへのアクセス拠点となる町だ。ジューリーでNH22を降りて山道を登るとサラーハンはある。サラーハンは今では小さな村だが、バシャール王国の夏の首都だった場所で、ビーマーカーリー寺院という見事な建築様式の寺院で有名である。サラーハンには以前来たことがあり、今まで訪れたインドの観光地の中ではお気に入りの場所のひとつである。時間があったらサラーハンを再訪してみたかったのだが、今回はスピティの方まで行くことを決定したため、サラーハンの方へは行かず、NH22を進んだ。ジューリーを越えてしばらく行くと、いよいよキンナウル地方に入る。キンナウル地方はキンナウル県という行政単位でもある。キンナウルに入る手前には、「Welcome

to Kinnaur」という手作り感溢れる石碑が置かれていた。ほんの15年前まで、外国人には閉ざされていた地域である。それが今では誰でも歓迎してもらえる。

キンナウル地方へ

キンナウル地方の第一印象として強力に脳裏に刻み込まれたのは、岩と道路、自然と人工が織り成す芸術的な風景であった。荒々しい岩肌を道路が貫いており、遠くには雪山が見え始めていた。先ほどまでの緑溢れる穏やかな山の風景とは異なった、ダイナミックな自然の姿がそこにあった。

キンナウル地方の風景

今までサトラジ河南岸を走行して来たのだが、途中ワントゥーという町で橋を渡り、北岸の道となる。このワントゥーからカルチャムまでダムの建設が行われており、非常に道が悪かった。カルチャムで再び橋を渡ってサトラジ河の南岸に出る。カルチャムは、ヒマーチャルで最も美しいと言われるサングラー(バスパー)谷へのアクセス拠点となる町でもある。サングラー谷へ行ってもよかったのだが、今日はまずはリコン・ピオ(Recong

Peo)を目指した。リコン・ピオへ行かなければならなかったのは、インナーライン・パーミット取得の必要があったからである。

キンナウル県は、外国人観光客に開放されたと言っても、チベット(中国)と国境を接する微妙なエリアであることに変わりはなく、国防上きちんと入域者を管理をする必要がある。そのような訳で、キンナウル県のプーとラーハウル&スピティ県のカザの間、つまりチベット国境スレスレの地域へ外国人が行くには、インナーライン・パーミットを取得する必要がある。インナーライン・パーミットはヒマーチャル・プラデーシュ州のいくつかの都市で取得が可能だが、最も容易なのは、クッルー県のマナーリー、キンナウル県のリコン・ピオ、ラーハウル&スピティ県のカザだと言われている。プー方面からこのインナーライン・エリアへ入る僕は、リコン・ピオでの取得が理想的であった。だが、インナーライン・パーミットの発行プロセスは国防政策と密接な関係があるため、変更されやすいものだ。よって、なるべく余裕を持ってパーミットを取得しておきたかった。今日は木曜日。明日金曜日にはオフィスが開いているだろうが、土日は業務が行われていない可能性が高い。もし発行までに時間がかかる場合、金曜日に申請すると受け取りが月曜日になってしまうかもしれない。そうなるとキンナウル地方に足止めを食らうことになり、周回ツーリングの達成が危ぶまれることになる。よって、なるべくなら木曜日の今日、申請しておきたかった。日本に住んでいる人はなかなかこんなことまで考えを巡らさないかもしれない。実際後からこれは考えすぎであったことが分かったのだが、インドのお役所仕事のいい加減さにいろいろ痛い目に遭っていると、こういうところでいろいろ用心するようになってしまうものだ。

リコン・ピオは、サトラジ河の北側にそびえる山の中腹部にある都市である。ポーウリーという町でNH22を降り、登坂道を行くと着く。だがその前にポーウリーでガソリンを補給した。ポーウリーはキンナウル県最後のガソリンスタンドになる。ここからカザまでの約220km、ガソリンスタンドがひとつも存在しない。僻地ではガソリン補給が鍵となるため、ガソリンスタンド情報は欠かせない。

午後3時頃にリコン・ピオ(2290m)に到着。リコン・ピオは想像していたよりも発展した町で、グラウンドと呼ばれる広場を中心に、活気のあるバーザールが道沿いに続いていた。ロンリー・プラネットには「旅行代理店を通じてインナーライン・パーミットを申請すべし」と書かれていたが、これは現在変更されており、グラウンドのそばにある観光局オフィスがパーミット申請を請け負っていた。料金は150ルピー。申請書に必要事項を記入し、パスポートとヴィザのコピーと共に提出する。すると、観光局の人とグラウンドの反対側にあるコンピューター・オフィスへ行くことになる。そこでデジカメを利用した写真撮影があり、数分間待っていると、顔写真付きの書類が完成する。そのオフィスのすぐ横に警察署の建物があり、そこでオフィサーにサインをしてもらえば、インナーライン・パーミット取得手続きは完了となる。ものの30分ほどで済んでしまった。同日に発行されるだろうとは思っていたが、こんなにもすぐに発行されるとは意外や意外。インドに住んでいると、最近世界で盛んに売り出されているIT大国としてのインドのイメージと実際のインドとのギャップに苦笑することが多くあるものだが、こればかりは感心してしまった。ロンリー・プラネットによると、以前はパーミット申請のためにパスポートサイズの写真の提出も必要だったようだが、コンピューターとデジカメの導入により、その手間が省かれることになったのである。そして発行までのスピードもおそらく格段に進歩したことであろう。また、以前は1週間有効のパーミットのみしかもらえなかったようだが、今では最初から2週間有効のパーミットを申請できる。

もしパーミット取得に手間取ったらリコン・ピオに宿泊しようと考えていたが、あっけなく完了してしまったので、リコン・ピオのさらに上にあるカルパーへ向かうことにした。カルパーはキンナウル王国の首都だった場所で、元々チーニーと呼ばれていた。ヒンディー語で中国人のことを「チーニー」と言うが、それと関係なさそうで関係あるらしい。サトラジ河流域は古の交易路であり、この辺りには中国人が住んでいたと言われている。よって、土地の名前もチーニーとなったらしいのだが、僕にはどうもこの語源説は眉唾物のように思われる。カルパーは、シヴァの夏の住処と言われるキンナウル・カイラーシュ山の真正面にある風光明媚な村だ。インド総督ダルハウジーはカルパーの風景を大そう気に入り、より容易にこの地を訪れられるようにヒンドゥスターン・チベット・ロードの建設を命令したと言われている。

午後3時半にリコン・ピオを出発。リコン・ピオのバーザールを抜ける道を上がって行った。最近土砂崩れがあったのか、道の途中でショベルカーが土砂を取り除く工事を行っており、道がトラックによって塞がれていた。すぐに移動するとのことだったので、バイクのエンジンを切ってしばらく工事を眺めていた。10分後くらいにトラックが動き出し、道が開いたので前進。そのまま坂道を上がって行く。途中、ファーンギーという村を通り抜けると道が非常に悪くなり、やがて道の先は土砂崩れによって塞がれたままになっていた。もしかしてカルパーまでは車両では行けないのだろうか?それとも道を間違えたのだろうか?

土砂崩れで崩れたままになっている道路

とりあえず引き返して、途中で工事をしていた人たちにカルパーはどこか聞いてみると、やはり道を間違えていたことが分かった。全然気付かなかったが、途中で分かれ道があったらしい。そこで分かれ道に注意しながら来た道を戻ってみたら、言われた通り、カルパー行きの別の道があった。非常に紛らわしい分かれ道となっていた。その道を進んで行くと、やがて前方にカルパーの村と、雪を抱いた雄大な峰々が見えて来た。カルパーはデーオダール(ヒマラヤスギ)林とリンゴの果樹園に囲まれた美しい山村であった。

カルパーへ向かう道の途中

カルパー(2960m)には午後5時頃に到着した。村の中心部は狭いバーザールとなっており、いくつか安宿が固まっていたが、ここにはバイクを駐車する場所がなさそうだったので、郊外にあるホテルを探すことにした。そのまま道なりに進むと、ホテル・ゴールデン・アップル(Hotel

Golden Apple)という、小じんまりとした良さげなホテルが見えて来た。ちょっとした駐車場も併設されている。聞いてみると部屋も空いていたので、ここに宿泊することに決めた。部屋の窓からは、キンナウル・カイラーシュ山をはじめ、カルパーを見下ろす壮大な雪山景色を眺めることができた。カルパーの最大の見所と言ったら、真正面にそびえ立つキンナウル・カイラーシュ山の眺望であり、宿泊する部屋からの眺めは最も重要である。部屋は1泊800ルピー。TV以外、ミドルクラスのホテルの部屋に備わっているものは何でもあった。

ゴールデン・アップルの部屋

今日は少し空に雲があり、キンナウル・カイラーシュ山の全貌はよく見えなかった。カルパーには2泊する予定である。その中で最高の景観を見せてくれることを期待しながら、今日は疲れたので早めに就寝した。

本日の走行距離251.9km、本日までの総走行距離645.1km。

無事にインナーライン・パーミットも取得できたので、今日はインナーライン・エリア走破の前の休息日に当てていた。サングラー谷、リコン・ピオ、カルパーなどを軽く観光して回ろうと計画していた。

ところが未明から下痢になり、早朝から頭痛がするようになった。身体がだるく、食欲もない。真っ先に疑ったのが高山病である。酸素は肺の肺胞から血液に取り込まれるが、それは肺胞の圧力の方が血液の圧力よりも高いからである。だが、標高の高い場所では空気中の酸素の濃度と圧力が減るため、肺胞から血液に取り込まれる酸素の量が減少する。血液中の酸素が希薄になることによって引き起こされる症状が高山病(Acute Mountain Sickness)である。以前、マナーリーからレーへジープで強行移動したときに高山病になったことがあった。そのときの症状とよく似ていたため、高山病だと自覚することが出来た。だが、あのときは標高5000m以上の峠を越え、標高3505mのレーに滞在したために発生した。一方、カルパーの標高はたった2960mである。こんな低いところで高山病になるのは屈辱的であった。だが、高山病は身体の丈夫さや山登りの経験とは関係なく発生する奇妙な病気であり、起こるときは起こるもののようだ。いくつかの予防策はあるようだが、基本は無理をしないことである。高山病の最良の治療は標高を下げること。500m下げるだけでも効果はあるようだ。次善の策はとにかく身体を休めること。軽度の高山病なら、しばらく経てば自然治癒することが多い。今日は1日無理せずに部屋で休息することにした。

慰めだったのは、今日は一日中天気が悪かったことだ。朝から雲が出て、せっかくの景色も全く見えなくなってしまっていた。サングラー谷へは景色を眺めに行こうとしていたようなものだったため、今日はたとえ体調が良かったとしても観光に適した日ではなかった。高山病と疑われる症状が出たこと、そして天候が悪かったことの2つの理由により、今日は1日中ホテルの部屋に缶詰状態となった。下痢も酷かったため、朝からほとんど何も食べず、水分補給だけ気を付けて、ベッドに横になっていた。

今朝5時頃のキンナウル・カイラーシュ山

このときはまだ大して雲が出ていなかった。

昨日とは打って変わって快晴。ホテルの部屋の窓からは雲ひとつないキンナウル・カイラーシュ山が見えた。

キンナウル・カイラーシュ山

まだ下痢は続いているが、体調はそんなに悪くない。今日はヒンドゥスターン・チベット・ハイウェイを通って、いよいよスピティ谷へ行く。

午前8時半にホテルをチェックアウトして出発。カルパーを下り、リコン・ピオを通過して、谷底へ下りた。ガソリンは十分あったので、麓のポーウリーで再度ガソリンを補給することはしなかった。そのままサトラジ河上流を目指した。道は基本的に舗装がされているが、土砂崩れ多発地帯だけは舗装しても無駄のようで、土や石を慣らしただけの道になっていた。

モーラン近辺の風景

午前10時半にチェックポストのあるジャンギーに到着。外国人はここで、先日取得したインナーライン・パーミットを見せなければならない。だが、ピリピリとした雰囲気は全くなく、かと言ってテキパキと仕事をする訳でもなく、雑談好きで親切そうな軍人が書類に外国人の詳細を書き込んでいた。バイクのナンバーも記録された。

11時半にプーに到着。プーはチベット(中国)との国境であるシプキ峠のすぐ近くだ。かなり大規模な軍隊の駐屯地があり、軍人が行き来していた。ここにカフェテリアがあり、チャーイを飲んで休憩が出来るが、僕は止まらずに先を急いだ。だが、ここから先は長く、休める場所もしばらくないので、プーで一息付くのが得策だったかと思われた。

プーを越え、しばらく行くと、サトラジ河とスピティ河のサンガム(合流点)に出た。サトラジ河はこのままチベットまで続いている。通常、インドでは大きな河の合流点は聖地になっているが、ここでは橋がかかっているだけであった。今までサトラジ河沿いに進んで来たが、ここからはスピティ河の上流に進路を取ることになる。サトラジ河沿いに行くとチベットに出てしまう。

スピティ河(左)とサトラジ河(右)のサンガム

さて、まだキンナウル県にいるわけだが、スピティ河沿いの道に入ると風景はスピティに近くなる。もはや緑は稀少で、ゴツゴツとした岩と、灰色の砂と、青すぎるほど青い空のみが風景の全てとなる。山の斜面を道路が蛇のように蛇行し、急速に標高が上がって来る。

蛇行する道路

途中、殺風景な景色の中にまるでコケのように緑が這いつくばっているところが見えて来るが、それが集落である。水があり、木があり、家がある。だが、人の住んでいる気配はあまりない。通り掛かっても人影ひとつ見えず、ただ水がチョロチョロ流れる音と、風のバタバタ言う音のみが聞こえる。そのような静寂の町をいくつも通り過ぎ、やがて午後12時45分頃にナコ(2950m)に到着した。

遠くに集落が見える

万全を期すために僕はヒマーチャル・プラデーシュ州のいくつもの地図を持参してツーリングをしていたが、ほとんどの古い地図では、ナコは国道22号線(NH22)から外れた位置にあり、NH22はナコの麓にあるヤンタンを通っている。だが、現在ではNH22はヤンタンではなくナコを経由してスピティ方面へ伸びている。その理由はおそらく、ロンリー・プラネットに記述されていた、ヤンタンの先のマリンで発生した大規模な土砂崩れのせいだろう。数kmに渡って道路が消失してしまったらしい。おそらくその道路の修復をする代わりに、ナコを経由し、マリン上部を通過する新しい道路が建設されたのであろう。だが、元々ナコはナコ湖のあるピクニック・スポットだったため、観光戦略的にはより優れたルートとなった。僕もナコ湖に立ち寄ってみた。

ナコには村があり、観光客向けにカフェテリアやいくつかゲストハウスがあって、宿泊することができるようになっている。一応インナーライン・パーミットの書類には、「禁止区域内で宿泊することを禁ずる」との文言があるが、どうもナコなら泊まっても良さそうだった。ジャンギーのチェックポストでも、まず「ナコへ行くのか?」と聞かれた。

ナコの見所はナコ・ゴンパとナコ湖である。僕もそれらを簡単に見て回ろうと思い、途中でバイクを止めて歩いて探した。だが、道標などない上に、ナコ村に住んでいる村人たちはあまり協力的ではなく、道を聞いても適当に返事をされて、一人でそれらを見つけるのは非常に困難だった。一応湖は見つけたのだが、観光地になるほどきれいで大きな湖でもなく、これがナコ湖かどうかは怪しかった。だが、インド人観光客が数人いて、湖畔にはゴミも散らかっていたので、これをナコ湖ということにしておいた。だが、ナコ・ゴンパは見つからなかった。

ナコ湖(?)とナコ村

午後1時15分にナコを出ると、アッパー・マリンという場所を通る。大規模な土砂崩れがあったマリンの上部を通ると、さらに標高は上がって行く。標高3658mのチャンゴを越えると今度は道は下がって行き、スピティ河の河流のそばを通る道となる。そして、午後2時半に2度目のチェックポストとなるサムドーに到着した。サムドーもチベット国境のすぐそばにあり、戦略的に非常に重要な場所となっている。チベットから流れ込むパレ・チュ河との合流点であり、ラーハウル&スピティ県の入り口にも当たる。つまり、いよいよ本格的にスピティ地方に入ることになる。サムドーではインナーライン・パーミットの他にパスポートを見せる必要があった。

本日の目的地はスピティ観光の中心地となっているタボである。サムドー付近の峡谷地帯を抜けると、タボまでは山間の平地が続いた。非常に美しい光景。スピティが紹介されるとき、必ず引用されるラドヤード・キップリング(英国人作家で「ジャングル・ブック」の著者)の言葉がある。

遂に彼らは世界の中の異世界に足を踏み入れた――数千m級の山々の谷――高峰はただ岩石と土砂のみを腰周りに身にまとっている。間違いない、ここに住むのは神々だ――人間の住む場所ではない。(「Kim」より)

キップリングの言う通り、スピティはまさに神々の住む谷。荒涼とした風景の中に神々しい輝きがある。確かにこんな高地の谷にも集落はあり、人が住んでいる。人間の住む場所ではない、というは現在では言い過ぎだ。だが、道路は閑散としており、数分に1台、車が通る程度である。孤独な道を孤独に走りたいなら、スピティほど適した場所はない。バジャージ社のアヴェンジャーというアメリカン・タイプのバイクのTVCMで、「I

Feel Like God」というキャッチフレーズがあった。あのCMは多分ラダックを疾走していたが、高峰の山々に囲まれた高地の道をバイクで走っていると、本当にそういう気分になる。

ラリの近くの道

午後3時45分頃に本日の最終目的地タボ(3050m)に到着。タボは谷間の平地に広がる小さな村だった。タボではタシ・カンサル・ホテル(Tashi

Khangsar Hotel)に宿泊した。ヘリパッドの奥にあって分かりにくいが、タボでは一番設備の整ったホテルのひとつで、1泊400ルピー。マネージャーの若者が精力的、親切かつかなりの日本好きで、非常に心地よい滞在をすることが出来た。

タボには、996年に建造された古いゴンパ(チベット仏教僧院)が残っている。通常、ゴンパはアクセス困難な高い山の上にあるのだが、タボは平地にあり、特異である。しかもその形はラージャスターン州の家屋のようで、チベット文化圏では他に類を見ない。当時ここは翻訳と学問の中心地だったようで、仏典のチベット語翻訳作業が行われていたとされる。「偉大なる翻訳者」リンチェンザンポの建立だとされるが、証拠には乏しい。タボを世界的に有名にしているのが、ゴンパの内壁に描かれた美しい壁画の数々である。アジャンター石窟寺院の壁画との類似性も指摘されており、タボは「ヒマーラヤ山脈のアジャンター」との異名を持つ。いくつかの資料では、「タボはユネスコによって世界遺産に登録された」との記述が見られるが、インドの世界遺産リストにタボが載っているのを見たことがなく、一応カッコつきで「世界遺産」ということにしておく。もし本当に世界遺産だとしたら、インドで最もアクセス困難な場所にある世界文化遺産ということになるだろう。

タボ・ゴンパ

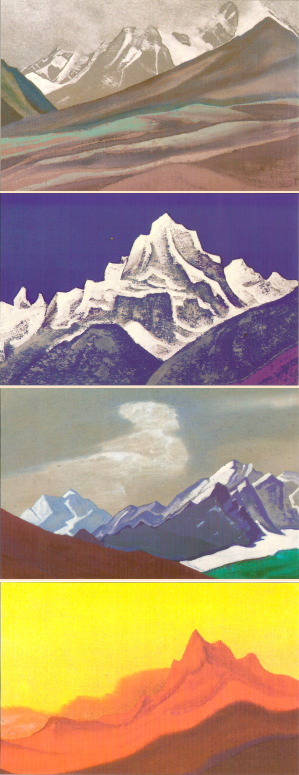

タボ・ゴンパの境内はチョスコルと呼ばれ、無数のチョルテン(仏塔)の他、合計6つの寺院が建っている(数え方によっては9つ)。各寺院内部にはそれぞれ美しい壁画が残っているが、圧巻なのは中央にあるメインテンプルである。メインテンプルは境内の寺院の中では最も古く、その芸術的価値も最も高い。ボーディサッタヴァ(菩薩)やジャータカ(本生物語)をモチーフにした美しい壁画が壁一面を埋め尽くしている。その様式は、インドとチベットの折衷となっており、インド・チベッタン様式と呼ばれている。内部は薄暗いため、絵の細部を見たかったら懐中電灯などを持って行かなければならない。ただ、内部は写真撮影禁止となっている。絵葉書をスキャンしたものを下に載せておく。

「ヒマーラヤ山脈のアジャンター」タボの壁画

タボは、ダライ・ラマが引退した後に隠居しようとしている場所と噂されている。もしそうなったら、タボはダラムシャーラーのようにチベット人のコロニーとなり、一気に大きな町に発展するかもしれない。

ところで、タボ・ゴンパの前には政府系のレストハウスがあり、やたら警備が厳しかった。銃を持った軍人が常に歩哨をしていた。チベットとの国境近くのため、いつもこんなに厳しいのかと思っていたが、後から知ったところによると、僕が通って来たルートをマンモーハン・スィン首相の娘も通って来ており、そのために特別警備が厳しくなっていたのであった。どうりで途中、政府系のアンバサダーとよくすれ違ったわけだ。首相の娘はこのときタボに滞在していた。それを除けば、タボはのどかな田舎町だった。今回のツーリングで立ち寄った町の中では、タボが一番気に入った。機会があったらまた訪れてみたい場所である。

本日の走行距離180.5km、本日までの総走行距離825.6km。

タボにはゴンパの他に、僧院として使われていた洞窟も残っている。タボの村を見下ろす山の中腹部にあり、タボ・ゴンパからもよく見える。朝、散歩がてら洞窟まで歩いて行ってみた。基本的にどこからでも登って行けるのだが、メインロードの西側、タボの村外れから洞窟へ続く道が伸びており、それに従って行くと楽だろう。洞窟まで来ると、タボの村を見下ろすことが出来た。案外樹木や畑が多く、緑豊かな村である。だが、スピティの村々に緑が出現したのは、植林や灌漑が活発になったここ25年内のことらしい。昔は木一本生えず、雨も数年に一度降るか降らないかの不毛の大地だったとされる。昔、「キャラバン」(2000年)という映画が日本で公開され、見たことがある。生まれてから一度も木を見たことのない高地に住む少年が主人公で、映画中何度も「木って何?」と木への憧れを口にしていた。エンディングは、その少年が木を初めて見るというシーンで、今でも非常に印象に残っている。きっとタボもそんな村だったのだろう。だが、緑が増えたことにより、気候にも変化が表れ始めたと言う。スピティにも雨が降るようになったのだ。そのせいでたまに土砂崩れが起きて大きな災害が発生するらしい。

タボの村

今日も快晴のため、景色も非常に美しい。スピティを最もスピティたらしめているのが、染まるほどに青い空だ。この空がなければ、スピティはスピティじゃないと言っても過言ではない。後でデリーに帰ってふと空を見上げてみたが、スピティの本当に真っ青な空を見た後では、デリーの空の色を青と表現することは出来なかった。どうやったらあんな青い空になるのだろうか?

青いスピティ

タボの村の眺望は素晴らしかったものの、残念ながら洞窟は開いていなかった。洞窟にも消えかかった壁画が残っているとのことだが、見ることは叶わなかった。また、洞窟のそばには僧院があり、こちらは扉が開いていたが、中には誰もいなかった。今日は日曜日のため、休みなのだろうか?

僧院内部

午前9時半にタボを出発。今日の目的地は、スピティ地方の中心都市であるカザだが、その前にタボとカザの間にあるダンカル・ゴンパに立ち寄る。まずはタボを出て西に向かった。タボの村外れには川が流れていたのだが、そこには橋が架かっていなかった。インドの山をバイクで旅行しようとすると、必ずと言っていいほど川を越えなければならない。道路に水が溢れている程度の場所がいくつもいくつもある他、橋が大水などで流されたままになっており、川としか表現の出来ないような地形をバイクで越えなければならないことが時々あるのである。インドで学んだ大きな教訓のひとつは、「バイクでも川を越えられる」ということだ。バドリーナートへツーリングに行ったときは、人生で初めて、氷河の雪解け水で出来たちょっとした川をバイクで越えたものだが、あの経験があったおかげで今回のツーリングでも幾度か冷静に川を越えて来た。だが、タボのこれは今まで見たものの中で最大の川であった。それでも、地元の人々はバイクでこれを越えているはずであり、僕に越えられない訳はない。昨日橋が流されたばかりではないので、ちゃんと自動車やバイクが川越えを出来るように、川底に石が敷き詰められているものだ。そういう「川の中の道」を正確に見極め、迷わず一気に渡ってしまうのが、バイクによる川越えのコツである。途中で止まると車輪が石と石の間に挟まってしまい、抜け出るのが困難になる。実は一度目は怖気づいて失敗してしまい、両足をびしょ濡れに濡らしながら何とか引き返したのだが、二度目に勢いをつけて突進したら、渡ることが出来た。今回のツーリングでは、後にも先にもこれだけの規模の川を渡らなければならなかったことはなかった。

タボでバイクで越えた川

今日は時間的に余裕のある日程なので、景色を楽しみながらゆっくりと進んだ。相変わらず交通量が極度に少ない道路で、バイクで1人孤独に走っているとこの上なく爽快である。風は冷たいのだが、日光は非常に強く、まるで温かいスープの中に冷たい麺を入れて食べているかのような変な感覚だ。白い砂地の場所では、日光が反射して目が眩むほどまぶしい。そして相変わらず空は青い!

タボ~シチリン間の道

シチリンの村を通り過ぎたところで、山の方へ伸びる分かれ道がある。この道をひたすら上って行くと、スピティで最も古いと言われるダンカル・ゴンパ(3890m)に到着する。ダンカル・ゴンパは岩山の上にそびえ立つ迫力ある外観である。ここはかつてスピティ王国の首都であった。ダンカル・ゴンパに到着した頃には、いつの間にか空には雲が広がり、曇った天気になっていた。午前10時半頃であった。

ダンカル・ゴンパ

ダンカル・ゴンパは25ルピーの入場料を取っている。ドルジェというフレンドリーな僧侶が案内をしてくれた。ダンカル・ゴンパには、新旧の礼拝堂や祭りのときに使用する道具を収めた倉庫がある他、古いタンカがいくつも所蔵されている。

ダンカル・ゴンパ内部

ダンカル・ゴンパはスピティ谷の主要観光地のひとつで、ひっきりなしに観光客が訪れるが、案内役のドルジェ氏は嫌な顔ひとつせずに観光客の応対をしていた。だが、やはりグループ客や家族連れよりも、僕のような孤独な旅行者にシンパシーを感じるようで、特別にお茶に招いてくれた。ゴンパは僧侶の生活の場にもなっており、上の写真のような宗教的な儀式を行う部屋以外に、ちゃんとキッチンや居間もある。案外食器などがきれいに並べられており、居心地が良さそうだった。ダンカル・ゴンパの中では、お茶をご馳走になったこの居間が一番印象的であった。ゴンパのような厳格な宗教空間の中に、人間味溢れる場所を見つけるとホッとするものだ。

ダンカル・ゴンパの居間兼台所

チベットのお茶というと、バターをたっぷり入れたグルグル茶が有名である。チベット仏教の僧侶たちは事あるごとにグルグル茶を飲むが、僕はこれが大の苦手だ。もしグルグル茶を出されたらどうしようかと思っていたのだが、出されたお茶はレモンティーに近い味の不思議なお茶であった。何が入っているのかよく理解できなかったが、スピティ地方特有のお茶らしい。なかなかおいしかった。

ドルジェ氏の、このまま泊まって行けと言わんばかりの歓待のおかげで、ダンカル・ゴンパではゆっくりしてしまった。ダンカル・ゴンパを発ったときには12時になっていた。

遠くにダンカル・ゴンパが見える

シチリンまで下りてメインロードに乗り、スピティ河に沿って西を目指した。本日の最終目的地であるカザ(3600m)には午後1時頃に到着した。カザは、スピティ地方で唯一ガソリンスタンドのある町。ポーウリーで給油して以来、ガソリンを補給しておらず、カザでは必ずガソリンを入れなければならなかった。ホテルにチェックインする前、まずはガソリンスタンドを目指した。カザは谷を挟んでオールドタウンとニュータウンに分かれているが、ガソリンスタンドはニュータウンにある。だが、ガソリンスタンドの敷地内には多くの自動車が止まっており、どうも怪しい雰囲気。聞いてみると、停電のために給油機が動かず、みんな電気が来るのを待っているとのこと。時間がかかりそうだったので、ホテル探しを優先させることにした。

カザでのホテル探しは多少難航した。タボで泊まったタシ・カンサル・ホテルで、カザで泊まるならホテル・スピティ・サラーイ(Hotel Spiti

Sarai)がいいと推薦を受けたのでそれを探したのだが、このホテルはカザから数km離れた荒野にポツンと立っている特殊なホテルで、しかもグループ・ブッキングのせいで空き部屋がなかった。仕方なくカザ市内に戻ってホテルを探すことに決めた。オールドタウンには安いホテルが密集していたが、バイクの安全が確保できるような場所がなさそうだったため、ニュータウンの少し高めのホテルに宿泊することにした。最終的に決めたのは、オールドタウンからニュータウンに入ったすぐのところにあるサキャ・アボード・ホテル(Sakya

Abode Hotel)。ちゃんと駐車場もあり、部屋はギザをはじめ一通り揃っている。1泊500ルピー。食堂が非常に豪華な造りで気に入った。ガソリンスタンドからもすぐ近くで便利であった。

昼食を食べてゆっくりした後、ガソリンスタンドの方はどうなったかと偵察しに散歩に出掛けた。すると、今度はガソリンスタンドに誰もいない。一体どういうことなのか?ガソリンを補給することがこんなに難しいミッションだとは思わなかった。もしここで給油できないと、残りのガソリンではポーウリーにもマナーリーにも行けない。ガソリンスタンドの係員すらいないので、近くで作業をしていた労働者に尋ねてみると、今日は日曜日だから閉まっているとのこと。さっきはたくさんの自動車がガソリン待ちをしていたのだが・・・。だが、日曜日であることが原因で閉まっているなら、明日には給油できるはずだ。そう自分に言い聞かせ、オールドタウンを散歩しに出掛けた。だが、オールドタウンも日曜日のためかあまり活気がなかった。オールドタウンは、イスラエル人バックパッカーが好きそうな雰囲気に染まっており、個性のない町でつまらなかった。虚しい気分になってニュータウンに戻って来た。

夕方、再びガソリンスタンドを視察しに出掛けた。すると、今度は係員がいて、給油を行っていた。だが、聞いてみると「今日は本当は日曜日で休みだから、すぐに閉める」と言っている。「5分で来るから」と言い置いて急いでホテルに帰り、バイクに乗ってガソリンスタンドに直行した。おかげでめでたくガソリンを給油することに成功。これでカザから移動できる・・・!僻地ではガソリンの補給が大仕事だ。

本日の走行距離81.9km、本日までの総走行距離907.5km。

朝から頭が割れるように痛い・・・!タボではだいぶ快方に向かった高山病であったが、標高3600mのカザに来てから、再び高山病がぶり返したようだ。とにかく昨晩から安静にして自然治癒するのを待つのだが、一向によくなりそうな気配がない。明日はマナーリーまでの最も過酷な道に挑戦する予定で、そのために今日は多くのスケジュールを入れていなかった。だが、それすらも消化できそうにないほど体調が悪かった。カザ周辺ではキ・ゴンパが最大の見所になる。せっかくカザまで来たのにキ・ゴンパも見ずに帰っては笑い者になると、病体に鞭打ってバイクにまたがった。

昨日は午後から曇っていたスピティ谷であったが、今日は朝から快晴。あのコバルトブルーの空は今日も健在であった。

スピティ谷は今日も快晴

キ・ゴンパは、カザから約12km、標高4116mの山頂にある、城塞のような堅固な外観をしたゴンパである。キ・ゴンパは戦略上非常に重要な位置にあっただけでなく、多くの富を有していたため、外部からの侵略者の攻撃にさらされ続けて来た。このゴンパも、10~11世紀に生きた「偉大なる翻訳者」リンチェンザンポの建立だとされているが、実際は14世紀頃の建造のようだ。スピティ谷最大のゴンパである。

キ・ゴンパ

キ・ゴンパでも案内役の僧侶がゴンパ内を丁寧に案内してくれた。キ・ゴンパには、聖典カンジュルの豊富なコレクションや、素晴らしい質のタンカが所蔵されており、有名である。これらはチベットのラサから持って来られたものらしい。侵略の歴史を物語るように古い武器を収めた武器庫もあるようだ。ダンカル・ゴンパよりもさらに生活感溢れるゴンパで、僧侶たちがミシンで服を作ったり、携帯電話で音楽を聴いてくつろいでいたりした。地元の人々が作ったアクセサリーなどを売る店もあったりして、ちゃっかりしていた。

キ・ゴンパ内

キ・ゴンパよりさらに上には、キッバル(4205m)という村がある。ロンリー・プラネットによると、キッバル村は、「自動車道でアクセスできる中では世界最高の位置にある村」を銘打っているらしい。だが、「Driving

Holidays In The Himalayas」では、キッバルよりもさらに高いところにゲテ(4350m)という村があり、この村こそが「自動車道でアクセスできる世界最高地の村」らしい。こういう「世界一」争いは不毛過ぎる。体調も良くなかったため、キよりさらに上のキッバルやゲテには行かなかった。高山病になって以来、標高を上げることに恐怖を感じるようになってしまった。キ・ゴンパに来るのにもかなりの勇気が要った。標高が上がると寿命が縮み、標高が下がると寿命が伸びる思いがする。

キ・ゴンパまでの道

それにしてもカザに来てスピティ谷の風景はますます美しくなった。曇っているときは鮮やかさに欠けて精細に欠けるのだが、ひとたび晴れると、一見地味な色をした山々からは、青やら赤やら緑やら、いろいろな色が染み出てキラキラと輝く。まるでコンピューター・グラフィックのような無機質な美しさである。緑豊かなヒマーラヤ山脈の風景も美しいのだが、それは日本の山の風景をさらにダイナミックにしただけであり、どことなく懐かしさも感じる落ち着く風景だ。だが、スピティの過酷な自然は、日本では全く見られない種類の狂気に似た美しさを放っている。その美しさは眩し過ぎて、高山病でやられてズキズキ痛む脳裏をさらにグリグリと突き刺して来る。痛いほどに美しい、スピティ谷の風景であった。

曇りの日のスピティ谷の風景

晴れの日のスピティ谷の風景

キ・ゴンパからカザに戻って、今日もゆっくり休んだ。明日は標高4551mの峠を越える最も過酷な1日になる・・・。

本日の走行距離29.6km、本日までの総走行距離937.1km。

今回のツーリングで鍵となっていたのは、クンザム峠(4551m)が開いているか否かであった。ラーハウル谷とスピティ谷の分水嶺となっているクンザム峠は、冬の間深い雪で閉ざされてしまい、ロンリー・プラネットの情報によれば、通常7月~9月の間のみオープンしていると言う。このクンザム峠が通れないとなると、カザは袋小路であり、来た道を引き返さなければならない。まだ6月だったこともあり、クンザム峠は閉じている可能性が高かったのだが、シムラーの州観光局インフォメーション・センターで聞いてみたところ、もう既に開いているとのこと。その後、ツーリングの先々で、地元ドライバーなど道路情報に詳しそうな人々にクンザム峠についての質問を繰り返して来たのだが、開いていることに間違いはなさそうだった。ただし、まだ小さな車両のみ通行可能とのことであった。バイクなら全く問題ないらしい。その後、カザで情報収集したところ、ちょうど1、2日前にクンザム峠を越えたバスの運行まで開始されたとの最新情報も得られた。バスが通り出したら、完全開通と言っていいだろう。どうも最近、峠の開通時期は早まって来ているらしい。地球温暖化の影響で峠の開通が早まって来ていると考える人もいるかもしれないが、どうやらそれよりも、ブルドーザーやショベルカーなどの工事用車両がこの地域に導入されるようになったことの方が大きいようだ。おかげで峠の開通が早まった上に、土砂崩れによる道路封鎖からの回復も格段にスピードアップしたと言う。

カザからマナーリーまでは距離にすると約200km。山道の200kmとは言え、果てしなく遠いわけではない。だが、途中にクンザム峠とロータン峠(3978m)がそびえ立っており、容易なルートではない。ドライバー情報によると、10時間はかかるらしい。しかも、最近はロータン峠の交通渋滞が激しいらしく、帰りのラッシュアワーに巻き込まれない内に早めにロータン峠を抜けるのが最善の策とのこと。それらの情報を踏まえ、日の出とほぼ同時の午前5時過ぎにカザを出発した。

辺りはうっすらと明るくなっていたものの、谷を取り囲む高峰のせいで日光は谷底まで届いておらず、まだとても寒かった。寒さに身を震わせながら、カザから西へ向かう。前述の通り、スピティの風景は強力な太陽光があってこそ本当の美しさを発揮する。まだ暗い中を走っていたので、早朝は景色を楽しむことはあまり出来なかった。

午前6時頃のスピティ谷の風景

午前7時頃にローサル(4079m)に到着。ローサルは、クンザム峠前の最後の村となり、チェックポストもある。ここのチャーイ屋でチャーイを飲んで英気を養った。ローサルまでの道はよく舗装されており、非常にスムーズに通行することが出来た。

ローサル村

午前7時半にローサル村を出発。チェックポストでインナーライン・パーミットとパスポートを見せ、先へ進む。ここからは一転して未舗装の悪路が続く。しばらくは平坦な道だが、やがて山の斜面を蛇行して標高を上げていく道になり、いよいよクンザム峠が近付きつつあることが分かった。前方には豪快に雪をかぶった山々が見え、その神々しい姿にはついつい目を奪われた。

ローサル~クンザム峠の道

やがて、雪山で囲まれた広々とした場所に出た。チョルテンが立ち、旗がはためいている。遠くには雪山が顔を覗かせている。なんと美しい場所だろう。

雪山とチョルテン

依然として砂利道の悪路が続くが、めげずに進んで行く。頂上に雪を抱いた褐色の山はまるでお菓子のようだ。

お菓子のような山々

そして道端に無造作に、ここがクンザム峠であることを示すヒンディー語の案内が立っていた。ここがあれほど恐れていたクンザム峠か!実は朝出るときにまだ頭痛が残っていたのだが、この美しい景色に見とれながら走行している間に、いつの間にか治っていた。午前8時半頃であった。見渡すと辺りには人っ子一人いない。道を外れて走って行けば、そのまま雪山の雪の中に吸い込まれてしまいそうだ。一瞬だけでも、僕はこの美しい峠を独り占めすることが出来た。

クンザム峠

文字通り峠を越したことになり、当然のことながら後は下り坂になる。また、クンザム峠を越えた先はラーハウル谷となる。クンザム峠は分水嶺でもあり、ここからスピティ谷方面へ流れ出ているのがスピティ河で、ラーハウル谷方面へ流れ出ているのがチャンドラ河である。峠を越えても相変わらずの悪路で、その上こちら側には道路脇に氷雪がたくさん残っていた。日が高くなると、この氷雪が溶け出して道路上を流れ、さらに困難な道となる。だから、クンザム峠越えはなるべく午前中に行った方がいいとされている。

道路脇の氷雪

クンザム峠から続く下り坂を降り切り、橋を渡ると、そこにはバータルという場所がある。バータルは村とも集落とも言えない。ただテントが張ってあるだけで、旅人にチャーイなどを提供している。ここで休もうかと思ったが、どうせなら悪路を通り抜けてから休みたいと考え、そのまま進むことにした。てっきりクンザム峠を越えれば舗装道が両手を広げて待っているかと思ったのだ。だが、それはとんでもない間違いであった・・・。

バータル付近のチャンドラ河

実は、カザ~マナーリー間の道の最大の難関はクンザム峠ではなく、バータル~チョーター・ダーラー~チャトルー間の約30kmの道であった。この道はチャンドラ河流域の広々とした谷底の平地を進むのだが、整備することを全くあきらめてしまったかのように大粒の鋭利な石コロだらけの道となっている。後で聞いたところによると、冬になるとこの辺りは谷の隅から隅までが氷河で埋まってしまうらしい。氷河は山の上から大量の石コロと共に迫って来るため、その氷河が溶けた後には、このように無数の石コロが残ってしまうのである。

バータル~チョーター・ダーラー間の風景

しかも、巨大な氷河がまだ所々に残っており、気ままに道を塞いでいる。車両が通行できるように氷河が削られているところもあれば、氷河の掘削をせずに道の方を迂回させているところもあった。迂回しているところでは、先に通った車が作った轍(わだち)だけが頼りである。だが、複数の轍が迷路のようにチャンドラ河の河岸を駆け巡っているため、どれが最も安全かつ確実な道なのかすぐには分からない。外れの轍を行くと、途中に巨大な水溜りが待っていたり、そのまま河の中に消えていたりする。さらにこの一帯は、周囲の氷河によって冷やされた風が吹きすさんでいるため、気温が一段と低くなっている。とんでもない難所であった。

氷河を削って作った道

悪路を苦労しながら進み、午前11時頃にチャトルーに到着。ここにもテントがあり、チャーイ屋があったので、今度はちゃんと休息することにした。チャーイを飲んで身体を温め、オムレツを食べて腹ごしらえをした。ここにはキャンプ場もあり、テントさえあればキャンプが出来るようになっていた。

チャトルーのチャーイ屋で一休み

ところでこの辺りを走っていて不思議に思ったことがひとつある。バータル、チョーター・ダーラー、チャトルーなど、地図上には地名が掲載されている。地名が掲載されているということは、そこには町ほどの規模でないにしろ、何かしら集落があることを期待するものだ。だが、実際にそこを訪れてみると、ただテントが張ってあるだけである。つまり仮の家しかない。ではなぜそんな場所にわざわざ地名が付いたのか、不思議である。これらはどうやら、羊飼いたちの伝統的な牧草地のようだ。移牧をして生活しているヒマーラヤ山脈の羊飼いたちは、一定期間滞在する牧草地に便宜上地名を付けた。それが現在、道行く旅人のための休憩所となり、地図上に地名が載っていると言う訳だ。

ヒマーラヤ山脈の山道を走っていると、必ず大量の山羊や羊を連れて歩いている羊飼いに出くわす。山羊や羊によって狭い山道が塞がってしまうため、そこを通り抜けるのは一苦労だ。ヒマーラヤ山脈を本当に知り尽くしているのは、トレッカーでも登山家でもなく、羊飼いたちである。羊飼いは人間が行けるところならどこでも移動している。だから、本当はヒマーラヤ山脈に人跡未踏の場所などないのである。そして彼らのおかげで、ヒマーラヤ山脈は決して孤独の地ではない。どこへ行っても必ず羊飼いがいる。それは言い過ぎとしても、少なくとも山羊や羊の足跡が必ず残っている。そのおかげでヒマーラヤ山脈は世界の屋根でありながら常に人の匂いがする人間臭い場所だと言われる。かえって日本の山の方が、人気がないときは本当に誰もいなくて寂しいらしい。また、ヒマーラヤ山脈の羊飼いたちは必ず大きな牧羊犬を連れて歩いている。この犬がまた獰猛で恐ろしい。いつ噛み付いて来るんじゃないかと、通り過ぎるときはドキドキだ。バドリーナートへツーリングしたときは、ひたすらバドリーナートを目指して裸足で歩くサードゥたちの姿に心を打たれたものだが、今回のツーリングでは羊飼いたちの存在が強く印象に残った。

氷河の上に放牧されている山羊や羊たち

羊飼いたちは右下でくつろいでいる

チャトルーに架かる橋を越えてしばらく行くと、徐々に舗装道の崩れたものが現れて来る。まだ完全に整備された道ではないが、バータル~チャトルー間のガタガタ道を経験してしまうと、「やっとマシな道に来た」と思える。だが、雪解け水による道路の損壊も激しい。山襞と山襞の間には氷河が残っており、溶け出した水が道路を川または池の状態にしてしまっている。まだまだ気を抜くことができない道である。

雪解け水によって道路が冠水

それでも周囲の風景には緑が戻って来ていて、殺風景なスピティ谷とは違った美しさを見せている。この美しさはカシュミール谷に匹敵するほど。誰が言ったか、東洋のスイス。ヒマーラヤ山脈の圧倒的な美しさに比べたら、スイスなど小さい。もしどうしても比べたいなら、スイスを「西洋のヒマーラヤ」と呼ぶべきだ。

風景に緑が戻って来た

午後12時過ぎにグランプーに到着。グランプーは、カザ、マナーリー、そしてラーハウル谷の中心都市キーロンへ通じる道が交差する三叉路となっている。ここまで来ると道は完全な舗装道で、通行にはほとんど問題がない。だが、ここからはマナーリーとレーを結ぶ、軍事的、経済的、観光的に重要な幹線と合流するため、交通量は一気に増え、孤独に走行する楽しみがなくなってしまった。グランプーから標高をどんどん上げ、ロータン峠を目指した。

かつてロータン峠に来たのは2002年のことだった。そのときは早朝、乗り合いジープでレーへ行く途中に通り過ぎただけだったため、じっくりと鑑賞する時間はなかった。いつロータン峠を通り過ぎたかも分からないくらいだった。だが、今回日中にロータン峠に来てみたところ、クンザム峠との違いに仰天してしまった。クンザム峠には人っ子一人おらず、周囲の美しい自然をしばしうっとりと鑑賞する時間があったが、ロータン峠は一大レジャーランドと化していた。マナーリーに避暑に来ているインド人たちが大挙して標高約4000mの峠に押しかけており、降り積もった雪の上で大人も子供も嬉々として遊んでいた。大半のインド人は、ロータン峠で初めて本物の雪に触れることになる。雪が降って来たらもう大変。涙を流して喜ぶインド人もいると言う。峠には駐車場まで出来ており、グルガーオンと見紛うばかりの大量の自動車が駐車していた。道路沿いには売店が所狭しと立ち並び、コート、手袋、長靴などの防寒具レンタルサービスを行ったり、軽食を売ったりしていた。防寒具レンタルが商売になるのは、雪を全く知らないインド人が多いためだ。彼らの多くはTシャツとサンダル履きで極寒のロータン峠に来てしまい、これらのサービスを利用しなくてはならなくなるのである。その他、スキー板やスティックのレンタルもある。スキーをして遊ぶためだと勘違いしてはならない。これらは、スキーをしている「振り」をしている記念写真を撮るためのものである。雪上でジェットスキーをかっ飛ばして遊んでいる人もいれば、パラグライダーをしている人もいる。ハネムーン・カップルのための記念撮影台を雪を削って作って商売道具にしている人もいる。他にも雪ひとつでよくここまで金儲けを考えられるなと感心してしまうほどの雪山商売がロータン峠では横行しており、それを観察するだけでも面白かった。インドでインド人がたくさん集まる観光地は、最大の見所がインド人自身になってしまうのが常である。

大混雑のロータン峠

本当の地獄はロータン峠を下ってマナーリーへ行くまでの道であった。この道は決して広くないのだが、ロータン峠レジャー化の影響で交通量だけは多い。しかも物見客を満載した大型バスが容赦なく通行する。バスがカーブを曲がるたびに渋滞が発生し、交通はなかなか進まない。しかも恐ろしいのはロータン峠に来る多くの人が、自家用車であることだ。彼らは山道に慣れていないので、平地を走る要領で山道を走ろうとし、無理な追い越しなどをして来るので危険極まりない。僕はバイクなのでまだマシだったが、自動車で来るとロータン峠の上り下りは非常に時間がかかるだろう。ロータン峠の交通渋滞は、世界で最も高い位置の交通渋滞なのではないかと思う。

それにしてもロータン峠からマナーリーまでの標高差はすさまじい。ロータン峠の標高が3978m、マナーリーの標高が2050mなので、実に2000mの違いがある。一方、ロータン峠からマナーリーまでの道路距離は約50kmである。つまり、50kmの道を通って2000mの落差の場所へ行くのである。天界から地上へ落下するような気分だ。また、ロータン峠を越えるとそこはクッルー谷になる。行政的にはクッルー県だ。ヒマラヤスギの生い茂る緑の山々の風景は、日本ととても似ていて親しみが沸く。ロータン峠を越えたのは午後1時頃だったが、そこからの50kmはやたら時間がかかり、午後3時頃にやっとマナーリーに到着した。

マナーリーでは、マナーリー市内ではなく、郊外にある温泉街ヴァシシュトに宿泊することにした。ヴァシシュトは長期滞在型バックパッカーの溜まり場になっている、一部では非常に有名な村である。安い宿もたくさんあるのだが、ここは敢えて日本人が経営している少し高めの山荘に宿泊することにした。デリーの日本食材店Yamato-yaに、ヴァシシュトにある日本人経営の山荘「風来坊山荘(Himalayan Hawa Ashram)」の広告が置いてあり、一体どんな人がどんな理念のもとにそんなことをしているのか興味があった。カザ滞在中に念のために事前に予約を入れておいたため、スムーズに宿泊することが出来た。風来坊山荘は、マナーリーとヴァシシュトを結ぶ自動車道路ではなく、徒歩でしか上って行けない村道の傍らにある、センスのいい山荘であった。全7室、宿泊客みんなで団欒できるメディテーションルームや食堂付き。部屋には一通りのものが揃っている。朝食・夕食付きで1泊30ドル(1200ルピー)。

風来坊山荘

風来坊山荘を経営しているのは、森田千里氏という日本人男性とその奥さんである。森田氏は元々大の山好きの中学教師で、休みを使ってヒマーラヤ山脈に通う内に、マナーリーに山荘を作ることを思い立った。その経緯は、氏の著書「ヒマラヤ酔夢譚」(リベルタ出版)に詳しく書かれている。破天荒な人生を歩んで来られたためか豪放磊落な性格で、しかもしゃべり出したら止まらない。だが、おかげでヒマーラヤにまつわる面白い話をたくさん聞かせていただき、勉強になった。ヒマーラヤ山脈の至る所をトレッキングしており、山に関する知識は半端ではなく、人脈も広い。ヒマーラヤ山脈でトレッキングをするときは非常に心強い味方となることだろう。ちなみにバイクは、麓のメインロード沿いの安全な場所にしまわせてもらえた。自動車で来ても、ヴァシシュトには有料駐車場があるので、それを利用すれば問題ないだろう。風来坊の食事は山菜がふんだんに使われている。名物は山賊漬けという森田氏特製の漬け物。それだけでご飯がどんどん進む強烈な味であった。コロッケやスパゲッティーなども出て来て、腹いっぱい食べさせてもらえた。風来坊山荘の電話番号は【01902-253418】、Eメールは【hawa_morita(アットマーク)yahoo.co.jp】である。もちろん日本語OKだ。

一気に標高を下げたおかげで、今朝まで悩まされて来た高山病は幻だったかのようにケロッと治ってしまった。到着と同時に森田氏からウェルカムドリンク代わりにビールを出していただいた。久し振りのビール!スピティ谷を旅して来た者にとって、マナーリーはそもそも文明との久し振りの対面だ。今日はとてもいい気分で眠ることが出来た。

本日の走行距離209.0km、本日までの総走行距離1146.1km。

| ◆ |

6月20日(水) マナーリー、ナッガル、ヴァシシュト |

◆ |

今日はマナーリー周辺の見所をのんびり見て回る。まずはマナーリー市内へ行った。マナーリーへ来たのは2回目だが、1回目のときはレー行きの途中で立ち寄っただけで、ほとんど素通りしてしまい、観光らしい観光はしていなかった。だから、午前8時に朝食を食べ、森田氏の話を聞いた後、10時頃からマナーリーへ繰り出した。

今でこそマナーリーは北インドを代表する避暑地だが、マナーリーがそこまでの人気を博するようになったのはここ20年ほどの間の出来事らしい。それまではマナーリーは小さな村で、敢えて言えば麻薬目当ての外国人バックパッカーたちがたむろっているだけの場所だった。インドの避暑地の多くは英国人が開発したため、コロニアルな雰囲気を残しているところが多いのだが、マナーリーは例外的にイギリス色がほとんどない。マナーリーが一気にメジャーになったのは、1980年代後半からカシュミールの治安が悪化し、それに代わる避暑地として急浮上したからである。だが、マナーリー中がパンク状態になるほどの混雑を見せるようになったのは、特にここ5年間のことらしい。

マナーリーは伝承の宝庫だ。マナーリーに来るとまず、マナーリーという地名の語源から伝承の旅が始まる。インド神話にはマヌという人間の始祖が登場する。マナーリーはそのマヌと関わりの深い土地である。マヌの伝承は、以下のようにノアの箱舟と非常によく似た洪水伝説となっている。

ある朝マヌが沐浴をしていると、一匹の魚がマヌの手の中に入って来た。その魚は、もし自分を飼ってくれたら将来恩返しをすると約束した。そこでマヌはその魚を飼うことにした。魚はたちまちの内に大きくなったので、マヌは魚を海に放した。そのとき魚は、大洪水による人類の滅亡が近付いていることを告げ、大きな船を作るように助言した。マヌはその通りにした。

果たしてその後、魚の予言通り地上には大洪水(マハープララヤ)が起きた。マヌは7人の聖仙と共に船に乗り込んだため、難を逃れることが出来た。そのとき魚が再び現れ、船を北の山の方へ引っ張って行った。水が引いた後、マヌはその地に降り立った。

子孫を欲したマヌは、1年間の苦行を行った。すると水の中から1人の女性が現れた。マヌは彼女と結婚し、子孫を作った。こうしてマヌは人類の始祖となり、マヌが降り立った場所は「マーナヴァーラヤ(マヌの子孫の地)」と呼ばれるようになった。

このマーナヴァーラヤが訛ったのがマナーリーだと言われている。マナーリーには今でもマヌを祀った寺院が残っている。マナーリーは避暑地として開発されたニュー・マナーリーと、元々のマナーリーのオールド・マナーリーに分かれているが、マヌを祀っているのはオールド・マナーリーにあるマヌ・マハーリシ寺院である。寺院の建築自体は新しいが、聖室は古い寺院のままらしい。今ではマナーリーの観光地のひとつになっており、特にインド人観光客が引っ切り無しに訪れていた。ちなみに、マヌを救った魚(マツヤ)は、ヴィシュヌ神の化身のひとつとされている。

マヌ・マハーリシ寺院

マヌ・マハーリシ寺院の南には、ハディンバー寺院がある。ヒディンバー寺院またはドゥングリー寺院とも呼ばれる。ハディンバーはクッルー谷で最も強力な女神で、クッルー王家の守護神でもある。やはりハディンバー寺院は今ではマナーリーの主要観光地のひとつとなっている。ハディンバーにまつわる以下のような伝承が伝わっている。

カウラヴァとの賭博に敗れて王国を失い、13年間の亡命生活を送っていたパーンダヴァの5王子は、あるときドゥングリーの森までやって来た。そのとき、クッルー谷はハディンブというラークシャス(羅刹)によって支配されていた。ハディンブはパーンダヴァの5王子を殺そうとして、妹のハディンバーを送り込んだ。ところが、ハディンバーは5王子の次男ビームに一目惚れしてしまう。ハディンバーはビームを誘惑するため、美しい人間の女性の姿に変身してビームに近寄る。ところがそれを知ったハディンブは激怒し、ハディンバーをも殺そうとする。こうしてビームとハディンブの間で激しい戦いが発生し、最終的にビームはハディンブを退治する。

今やハディンバーの正体はばれてしまったが、ビームもハディンバーに惚れ込み、長兄ユディシュティラの許可を得て2人は結婚する。ビームとハディンバーの間に生まれたガトートカチは強力な戦士となり、後に発生したマハーバーラタ戦争でパーンダヴァ側について大活躍した。

また、なぜハディンバーがクッルー王家の守護神になったかについては、以下のような伝承が伝わっている。

クッルー王家の創始者ビハーングマニ・パールは、元々ハリドワール近くに住んでいたのだが、干ばつから逃れてクッルー谷にやって来た。ハディンバーはビハーングマニの才能を見抜き、ある日彼の前に現れて言った。「もし私を女神としてまつってくれるなら、あなたを王様にしてあげましょう。」ハディンバーの力のおかげでビハーングマニはクッルー谷を治める王様となった。王は約束通りハディンバーを自身と王国の守護神として祀った。

ハディンバー寺院は円錐形の屋根と四角形の屋根が組み合わされた木造4階建ての魅力的な建築物である。鬱蒼としたデーオダル(ヒマラヤスギ)林の中に佇む様子は、日本の神社を想起させる。1553年にラージャー・バハードゥス・スィンによって建立されたとされる。ここはマヌ・マハーリシ寺院以上に大混雑していて参拝どころではなかったので、詳しく見ることはしなかった。

ハディンバー寺院

マナーリーの見所は大体見終わったので、今度はマナーリーから南に20kmの地点にあるナッガルを目指した。ナッガルは、神谷武夫氏の「インド建築案内」によると、「ヒマラヤのさまざまな建築様式の博物館」とのことであり、前々から一度行ってみたかった場所だった。また、ナッガルはロシア人芸術家ニコライ・レーリッヒ(1874-1947)所縁の地でもあり、非常に観光価値の高い場所となっている。

マナーリーはビャース河の西岸にある町で、チャンディーガルまで通じる国道21号線(NH21)も西岸を通っているが、ビャース河の東岸にも道があり、ナッガルへ行くにはこちらの道の方が便利だ。マナーリーから徐々に標高を下げて行く道だが、ナッガルへの分岐点からは急な坂を上ることになる。ナッガルの標高は1760mである。

道なりにどんどん坂道を上って行くと、やがてナッガルの上部にあるインターナショナル・レーリッヒ・メモリアル・トラストの敷地まで辿り着いた。ここはかつてレーリッヒが住んでいた場所で、レーリッヒ宅をそのまま使用したギャラリーや、博物館、記念碑などがある(入場料30ルピー、カメラ料25ルピー)。ナッガルの村を一望できる非常に見晴らしのいい場所だ。

レーリッヒ・ハウス

ニコライ・レーリッヒは多才な人物で、画家でもあり、考古学者でもあり、民族誌学者でもあり、法律家でもあり、地理学者でもあり、詩人でもあり、歴史学者でもあり、哲学者でもあり、科学者でもあり、そして冒険家でもあった。ジャワーハルラール・ネルーの親友で、芸術遺産を戦火から守ることを目的としたレーリッヒ条約の提唱者でもある。レーリッヒの絵は、山の様々な顔を豊かな色彩と共に巧みに捉える画風である。ヒマーラヤ山脈を旅し、刻一刻と変化する山の景色を見て来た者にとっては特に感慨深いものがある。一気に魅了されてしまった。

ニコライ・レーリッヒの絵

レーリッヒの息子のスヴェトスラフも画家で、彼の絵も展示されていた。スヴェストラフは、ラヴィーンドラナート・タゴールの血を引くインド人女優デーヴィカー・ラーニーと結婚したことでも有名である。

レーリッヒ・ギャラリーを鑑賞した後は、ナッガルの寺院群を見て回ることにした。だが、時はちょうどランチタイムになっており、腹が減っていた。ナッガルにはかつてクッルー王国の王様が住んでいた宮殿があり、今ではホテル兼レストランとなって一般に開放されている。王宮は、木と石を順々に積み上げて壁を作る典型的なヒマーラヤ様式の建築物である。せっかくなのでこの宮殿で昼食を食べることにした。宿泊客以外がホテルを見物するには入場料15ルピーを取られる。

ナッガル・キャッスル

ナッガル・キャッスルのレストランには、クッルー谷を一望の下に出来る絶好のテラスがある。一人旅をしているとき、僕はレストランでチキン・ビリヤーニーを食べるのが好きなのだが、ここで食べたチキン・ビリヤーニーは丁寧に作ってあって格別においしかった。このレストランでは、前もって注文しておけば、クッルー谷の郷土料理も作ってくれるようだ。

ナッガル・キャッスルのレストランから眺めたクッルー谷

ナッガル・キャッスルは1460年頃にラージャー・スィッド・スィンによって建造された王宮で、1637年にスルターンプルに首都が移されるまでクッルー谷の権力の中枢として機能し続けた。遷都された後もナッガル・キャッスルは王族の夏の離宮となっていたが、1840年代に英国人に売却された。よって、現存している王宮には英国人が後に改築した部分もある。独立後はヒマーチャル・プラデーシュ観光開発局(HPTDC)の管轄下に入り、1970年代からホテルとして開放された。

ナッガルには様々な様式の寺院も残っている。標高の低い方から見て行こう。まず、ナッガル・キャッスルの下にあるのが、石造のガウリー・シャンカル寺院。建立は11~12世紀で、砲弾型のシカラを持ったシンプルな単室寺院である。シヴァ神を祀った聖室の前にはナンディーの像もある。残念ながら修復中で、寺院の周囲には足場が作られており、いい写真を撮ることができなかった。そのすぐ近くには、そのミニチュアのような小さな祠もあった。

ガウリー・シャンカル寺院(左)と祠(右)

次に、ナッガル・キャッスルのすぐ隣には、ヴィシュヌ神を祀ったチャトルブジ寺院がある。こちらは石造寺院に木の屋根が被せられている。だが、周囲の高層の建物に圧迫されており、肩身が狭そうだった。

チャトルブジ寺院

ナッガル・キャッスルとレーリッヒ・ギャラリーの間には、悪魔を惑わす女性に変身したヴィシュヌ神を祀ったトリプラスンダリー寺院がある。マナーリーのハディンバー寺院とよく似たパゴダ式である。この寺院の境内は大改造中で、一体何を作ろうとしているのかよく分からなかった。屋根の四隅にライオンと猿の彫像が突き出ているのがユニークである。

トリプラスンダリー寺院

トリプラスンダリー寺院の裏から未舗装道が山の上に伸びている。途中までバイクで上って行ったが、道が悪い上に狭いので、途中でバイクを降りて残りは歩いて上った。その先にあるのがムルリーダル・クリシュナ寺院である。ナッガルの寺院群の中では最も立派な寺院で、境内の周囲を壁が取り囲んでおり、中には住み込みで管理をするパンディト(僧侶)もいた。寺院自体は石造の聖室と石+木で出来た前殿の組み合わせで、両方に木の屋根が被せられている。聖室の外壁には素朴な彫刻が施されており、ミトゥナ(男女交合)像もあった。ヒンドゥー教徒以外は本殿立ち入り禁止で、外からしか拝ませてもらえかったが、なぜかパンディトや参拝客に歓待され、水とチャーイを出されてしばし雑談をした。

ムルリーダル・クリシュナ寺院

ナッガルは、マナーリーの観光ブームの余波を被って多くの観光客がやって来ていたものの、まだまだのどかな村の雰囲気を残しており、のんびり滞在すると心地良さそうだった。レジャーが目的だったらロータン峠が近いマナーリーもいいが、リラックスが目的だったらマナーリーよりも断然ナッガルがオススメだ。

ナッガルの観光を終え、ヴァシシュトの風来坊山荘に戻ったら、時刻は午後4時半を回っていた。日没までの残った時間でヴァシシュトを簡単に見て回ることにした。ヴァシシュトは聖仙ヴァシシュトによって創建された村とされており、温泉で有名な場所である。村の中心部にあるヴァシシュト寺院そのものが温泉場となっている。日本の銭湯のように男湯女湯に分かれているが、男湯の方は屋根がなく、上からひょいっと覗かれてしまう。インド人は大体パンツをはいて沐浴をするので問題ないのだが。

温泉のあるヴァシシュト寺院

ヴァシシュト寺院の真ん前にはシヴァリンガを祀った小さな寺院が建っている。この寺院の建立の話は興味深い。風来坊山荘の森田氏の話と、タボで宿泊したタシ・カンサル・ホテルのマネージャー(冬はマナーリー在住)の話を総合すると、以下のような経緯でこの寺院は今の形になったらしい。

ヴァシシュトの温泉は元々みんなのもので、誰でも自由に沐浴できる場所だった。だが、ヴァシシュトの温泉が有名になるに従い、温泉の周囲には観光客を相手に商売をする店やゲストハウスが立ち並び出した。寺院関係者たちは次第に、温泉を使って商売して金儲けをする人々と対立するようになった。そしてその対立が頂点に達したとき、遂に温泉の目の前に立っていた商店が強制的に取り壊された。寺院と商人の全面戦争が勃発するかに思われたが、事態は意外な方向へ展開した。なんと取り壊された店舗の跡地から、かなり古いシヴァリンガが出土したのである。早速そこに寺院が建てられることになった。寺院は完成したが、寺院を管理するプジャーリー(僧侶)がいなかった。そこで村の呪術師を呼んでご神託を求めた。ところで当時、ヴァシシュトには長期滞在していた日本人がいた。呪術師はなんと、その日本人をプジャーリーにすべしとのご神託を下した。突然重責を押し付けられそうになったその日本人は驚いて逃げ出してしまった。仕方ないのでもう一度ご神託を伺ったが、やはりその日本人でなければいけないらしい。そこで村の有志がその日本人を探し回り、ようやく見つけてヴァシシュトに連れ帰った。その日本人は今でもヴァシシュト寺院の前のシヴァ寺院でプジャーリーをしている。既にインド人化しており、ヒンディー語はペラペラらしい。

やはりこんな話を聞くと、シヴァ寺院のプジャーリーをしている日本人とやらにインタビューしたくなる。まず下見をしてみると、シヴァ寺院の前に座って参拝客にプラサード(お供え物のお下がり)を渡している人がいた。ヒゲがモジャモジャで風貌は完全なサードゥだが、確かに肌の色は白く、日本人と言われれば日本人かもしれないと思えた。念のために、周辺の店のインド人に「あれは日本人か」と聞いてみたら、「日本人だ。話してみろ」と言うので、勇気を振り絞って話しかけることにした。そうしたらプジャーリーの姿が忽然と消えていた。どうも温泉に入浴しに行ったらしい。仕方ないので寺院のそばに座って帰って来るのを待っていた。2、30分待っただろうか、プジャーリーが帰って来て、寺院の横にある掘っ立て小屋に入った。どうもそこがプジャーリーの家らしい。待つことさらに10分。プジャーリーは体に白檀を塗ってサードゥらしくおめかしし、今度はシヴァリンガが安置されている聖室の中に座り込んだ。頃合いを見計らって、プラサードをいただくついでに話しかけてみた。まずはヒンディー語で、「マハーラージ、あなたは日本人と聞きましたが本当ですか?」と聞くと、肯定のジェスチャーをしたように思えた。やはり日本人だったか!そこで日本語で「僕も日本人なんですが、一体何年くらいここでこんなことをしているんですか」などベラベラッと話をしたら、どうも理解していない様子。きょとんとした顔で、英語で「イート、イート」と返された。プラサードを食べろ、ということだ。もしや日本人じゃない?それとも日本語を忘れた日本人なのか?混乱したままその場を去った。後で森田氏に確認したところ、「日本人だと言う人もいるけどそんなの信じてはいけない。スィッキム辺りから連れて来たんだろう。ただ、坂本九の『上を向いて歩こう』の最初の一節を歌ったという噂もある」と言われた。う~む、謎である。

シヴァ寺院

寺院の柱にもたれて座っているのが件の人

本日の走行距離57.6km、本日までの総走行距離1203.7km。

| ◆ |

6月21日(木) マナーリー~デリー12時間走破 |

◆ |

マナーリーからデリーまでは570kmある。しかもその内の半分は山道である。マナーリーからは標高が下がるため、徐々に気温も上がる。普通だったら2日かけてのんびりと走破したいところだ。僕も出発するまではそう考えていた。風来坊山荘の森田氏からは、途中で1泊するならナーラーガルのナーラーガル・フォート・ホテル(Nalagarh

Fort Hotel)がいいと推薦を受けており、そこに宿泊する積もりだった。ところが、マナーリーとチャンディーガルを結ぶ国道21号線(NH21)があまりに快適で、ナーラーガルには午前中に到着して手持ち無沙汰になってしまう恐れが出て来た。そして次に、これだったらデリーまで1日で走破できるかもしれないと考え出した。さらに、マナーリーからデリーまで12時間で走破できるだろうか、という邪なタイムトライアル思考も浮かんで来た。こうなって来るともう止まらない。急遽、1日でマナーリーからデリーまでの570kmの道のりを走破することに決定した。

マナーリーを出たのは午前7時。マナーリーの町中を通り抜けるNH21に乗り、ビャース河に沿って南下する。途中、一瞬だけ悪い道があるが、基本的に広くて平らな舗装道が続いた。クッルー谷の中心都市クッルーもスムーズに通り抜けることが出来た。

クッルー~アウト~マンディーの道は、バイクで走るとこの上なく爽快な道だった。道はきれいだし、景色も美しいし、気候もちょうどいい。インドで最も気持ちいいツーリング道に認定。インドでバイクに乗る全ての人に走ってもらいたい道である。しかもこのルートの途中には、アウトのトンネルというオマケも付いている。アウトには、2006年に開通したばかりの、全長2806m、総工費4.3億ルピーのタロート・アウト・トラフィック・トンネルがある。インド最長のトンネルである。日本のトンネルと違って中は薄暗く、しかもなかなか出口が見えないので、まるで地の底に吸い込まれて行くかのような恐怖感を味わうことが出来る。トンネルを抜け、ビャース・ダムを越えてしばらく行くと、ヒマーチャル・プラデーシュ州のヘソ、マンディーに出る。マンディーはクッルー・マナーリー、ダラムシャーラー、チャンディーガルに通じる幹線が交差する交通の要所である。そのままNH21を南に進み、スンダルナガル、ビラースプル、スワールガートなどの町を通り過ぎて行く。なかなかヒマーチャル・プラデーシュ州が終わらない。だが、次第にパンジャーブの平原が山の間から見えて来るようになる。山を降り切ると、そこにはパンジャーブ州のキーラトプルという町がある。平地に辿り着いたのが12時半頃であった。

ここからは平地の道なので早い早い。途中、ループナガルで踏み切りに捕まってしばらく待たされたが、それ以外は何も遮るもののないほぼ一直線の道路なので、どんどんデリーまでの距離が縮まって行った。幸い、平野部では最近雨が降ったらしく、ツーリングに出る前に北インドを襲っていた熱波はだいぶ和らいでいた。午後2時頃にはチャンディーガルに到着した。行きもチャンディーガルに来たので、これで一周が達成されたことになる。

碁盤目状のデザインをしたチャンディーガルだが、余所者には非常に分かりにくい構造となっている。デリーまたはアンバーラーまでの道を示す道標だけが頼りだ。それに従って進んで行くと、首尾よくアンバーラーへ抜ける道に出ることが出来た。そして午後3時15分には、国道1号線(NH1)に合流することが出来た。NH1との合流地点には、デリーで有名な南インド料理屋チェーン、サーガル・ラトナの店舗がある。風来坊山荘で朝食をいただき、ビラースプル近くのダーバーでウィンタージャケットを脱ぐために休憩した他、今まで全く休まずに走って来たので、ここで昼食がてら休憩を取ることにした。店内は冷房が効いており、体が休まる。サウスインディアン・ターリーを食べて腹を満たした。

午後3時45分頃にサーガル・ラトナを出て、ハリヤーナー州の玄関口に当たるアンバーラーを通過し、ひたすらNH1を南下する。ピプリー、パーニーパトを通過する。このときまで、僕はタイムトライアルの他にもうひとつのチャレンジをしていた。それは、マナーリーからデリーまでガソリン無補給で行けるかどうか、ということであった。昨日の最後にマナーリーでタンク一杯にガソリンを詰め込んでいた。この状態で、途中で一回も給油することなくデリーまで辿り着けるかどうか、意味もなく試してみたい気分に駆られていたのだ。だが、パーニーパトを過ぎた辺りで遂にリザーヴタンクになってしまい、このままだとデリーに着く前にガス欠になる恐れがあった。そこでパーニーパトを過ぎたところにあるガソリンスタンドで給油した。さすがに570km無補給は無理のようだ。

次第にデリーが近付く。後は時計との戦いだ。デリーと言っても広いが、道のりを測る際のデリーの基点となるのは、マハートマー・ガーンディーが荼毘に付されたラージガートとするのが慣例である。朝7時にマナーリーを出たので、午後7時までにラージガートに辿り着けばとりあえず成功ということになる。デリー市内に入ったのは7時より少し前だったが、そこからラージガートまで7時内に到着するのは無理だった。7時を10分ほど過ぎた辺りでラージガート近くまで来た。だが、大体12時間でマナーリー~デリー間を走破できたと言っていいだろう。さらにそこから自分の家のあるジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)までは時間がかかった。JNUのブラフマプトラ寮に到着したのは午後8時頃。マナーリーから13時間かかったことになる。とにかくヘトヘトに疲れた。

本日の走行距離585.2km、本ツーリングの総走行距離1788.9km。

予定はほぼ未定のまま出掛けたヒマーチャル・ツーリングだったが、ポイントとなる峠や道路が全て開通していてくれたおかげで、シムラーからキンナウル、スピティを迂回してマナーリーまで到達する、かなり大規模なツーリングとなった。しかし、多少先を急ぐ旅程となったため、楽しいことばかりのツーリングとはならず、むしろ辛い思い出の方が多くなってしまった。最大の苦悩は高山病だった。具体的な症状は頭痛と下痢であった。インドに住んでいる限り下痢は慣れっこになっているので問題は少なかったのだが、キンナウルからスピティにかけて毎晩のように頭痛に悩まされ、グッスリ眠ることができず、精神的にも肉体的にも完全に休息することが出来なかった。健康だったらもっと観光も出来たはずだ。おかげで帰って来たときには、友人の弁によると、ゲッソリ痩せていたとのことである。また、山の上を走っているときは常にウィンタージャケットとグローブで完全武装していたために日焼けの心配は少なかったのだが、最後の1日は標高が下がったこともあって薄着で運転していたので、腕の部分がかなり日焼けした。

今回のツーリングはバイクにとっても辛いものだったようだ。バイクの老朽化が一気に進んだような気がする。帰りのチャンディーガルで気付いたのだが、右のウィンカーが出づらくなっていた。多分ガタガタ道を長時間走行していたので、どこか接触がおかしくなったのだろう。エンジン音にも異音が混じるようになったような気がしてならない。悪路走行中、地面の石コロがタイヤに踏まれて跳ね上がり、バイクのあちこちにぶつかっていたので、他にも損傷や故障が出て来るかもしれない。

スピティは以前から行ってみたいと思っていた地域だった。その独特の文化自体魅力的だが、ヒマーチャル・プラデーシュ州の中ではスピティだけが未踏の地となっており、そこへ行けばヒマーチャル・プラデーシュ州を大まかに踏破したことになるだろうとの考えもあった。つまりは、スピティへ行くことでヒマーチャルに止めを刺そうとしていたのである。だが、逆に今回のツーリングで、ヒマーチャルの奥の深さを思い知ることになった。まだまだヒマーチャルには行ってみたい場所、掘り下げて見なければならない場所がいくつもある。今回はただそれらの地域を通り抜けただけだ。全く深みのある旅行が出来なかった。だが、ヒマーチャルの奥の深さが分かっただけでも収穫だった。しかしそれは果てしない深さだ。一生を費やしても底には到達できないほどの深さ。インドはいつもそうだ。ラストスパートをかけて捕まえようとすると、とてつもないスピードで逃げられ、二度と追い付くことが出来ないことを思い知らされて愕然とする。だが、それだからこそ多くの人々にとっていつまで経っても飽きない国となっているのだ。

何はともあれ、自分自身もバイクも無事に帰って来ることが出来て何よりだった。次のツーリングのターゲットは遂にマナーリー~レーの最難関突破になるだろうか・・・!

| ◆ |

6月27日(水) Jhoom Barabar Jhoom |

◆ |

ヒマーチャル・プラデーシュ州を旅行していたため、6月15日から公開された期待作「Jhoom Barabar Jhoom」を見るのが遅れてしまった。だが、ボリウッド最大の映画コングロマリット、ヤシュラージ・フィルムスが制作し、ビッグスターが共演しているにも関わらず、この映画の評判は芳しくない。どのように失敗したのだろうか?

題名:Jhoom Barabar Jhoom

読み:ジューム・バラーバル・ジューム

意味:踊れ、踊り続けろ

邦題:ジューム・バラーバル・ジューム

監督:シャード・アリー・セヘガル

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

作詞:グルザール

振付:ヴァイバヴィー・マーチャント

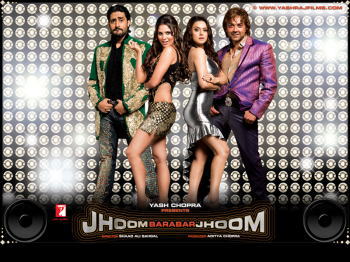

出演:アビシェーク・バッチャン、プリーティ・ズィンター、ボビー・デーオール、ラーラー・ダッター、アミターブ・バッチャン(特別出演)

備考:PVRベンガルール・ゴールドクラスで鑑賞。

左から、アビシェーク・バッチャン、ラーラー・ダッター、

プリーティ・ズィンター、ボビー・デーオール

| あらすじ |

英国ロンドン駅。2人の男女がバーミンガムから来る列車を待っていた。1人は、インドはパンジャーブ州バティンダー生まれで、現在はインド系移民街となっているロンドンのサウスオール在住のリッキー・トゥクラール(アビシェーク・バッチャン)。もう1人は、ロンドン生まれロンドン育ちのパーキスターン人、アルヴィラー・ハーン(プリーティ・ズィンター)。2人ともフィアンセが来るのを待っていた。2人は、カフェで合い席になったついでに、お互いのフィアンセとの出逢い話を披露し始める。

リッキーがアナイダー・ラザー(ラーラー・ダッター)と出会ったのは、パリのリッツ・ホテルだった。ちょうどダイアナ元王妃が死の直前に宿泊していたときだった。アナイダーはリッツのマネージャーであった。ダイアナ元王妃の死を知って悲しむアナイダーを慰めたことがきっかけで、リッキーとアナイダーは婚約する。

アルヴィラーがスティーヴ・スィン(ボビー・デーオール)と出会ったのは、マダム・タッソーろう人形館だった。アルヴィラーの頭上にスーパーマンの模型が落下して来たとき、助けてくれたのがスティーヴだった。実はスティーヴは大金持ちの実業家で、2人はたちまちの内に恋に落ち、婚約した。

だが、お互いの出逢いの話をしている内に、2人は何か惹かれ合うものを感じていた。やがて列車がやって来て、2人は別れた。ところが、リッキーが待っていたのはフィアンセではなく、仕事仲間のハフィー・バーイーだった。一方、アルヴィラーが待っていたのもフィアンセではなく、家族だった。2人とも嘘のフィアンセ話を話していたのであった。

別れ際に電話番号を交換していたため、2人は再び会うことになる。だが、嘘を隠すためにお互いにフィアンセを用意しなければならなかった。リッキーは、売春婦のライラー(ラーラー・ダッター)にアナイダーになるよう頼み込む。一方、アルヴィラーは同僚のサットゥー(ボビー・デーオール)をスティーヴに仕立て上げる。4人はジャローカーで開催されたダンス・コンペティションに参加する。

アルヴィラーはアナイダーに闘争心を剥き出しにし、リッキーはスティーヴを冷やかす。2組のカップルはコンペティションを勝ち抜き、決勝戦で直接対決することになる。結果はリッキー&アナイダー組の勝ち。だが、リッキーもアルヴィラーも気分が晴れず、パートナーを置き去りにして会場を去る。

翌朝、リッキーの家にサットゥーとライラーがやって来る。昨晩、どういう訳か2人は出来てしまい、ライラーは自分がアナイダーでないことを証明しに、またアナイダーになり切ったことへの報酬を回収しにやって来たのだった。リッキーはサットゥーから、アルヴィラーにフィアンセはいないことを聞く。リッキーはアルヴィラーの家へ急ぐ。

アルヴィラーの家にはちょうどお見合い相手がお見合いに来ていた。そこへリッキーは乱入し、アルヴィラーに愛の告白をする。また、サットゥーとライラーはダンス・コンペティションの賞品であるハリウッドの旅へ旅立った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

監督は、ムザッファル・アリーの息子で、映画監督デビュー以来、「Saathiya」(2002年)、「Bunty Aur Babli」(2005年)というヒット作を立て続けに送り出して来たシャード・アリー・サイガル。今をときめくアビシェーク・バッチャンと定評のあるプリーティ・ズィンターが共演し、アミターブ・バッチャンの特別出演まである豪華な作品だったが、内容に乏しく、何が言いたいのかよく分からない映画になってしまっていた。奇をてらい過ぎて失敗した作品だと言える。

要は、素直になれない男女が見栄を張るために偽のフィアンセを作り出して空想のノロケ話をし、後でお互いに恋に落ちてしまったことに気付きながらも必死に嘘の上塗りをするが、最後には本音を出し合って見事ゴールインという、非常に単純なストーリーである。お互いの妄想部分に多大な時間が割かれており、偽のフィアンセ話と、「もしオレたちにフィアンセがいなかったら」話の妄想で前半が終了してしまっていた。

「Jhoom Barabar Jhoom(踊れ、踊り続けろ)」という題名の通り、歌と踊りには力が込められていた。音楽は現代的楽曲を作らせたら右に出る者のいない作曲家トリオ、シャンカル・エヘサーン・ロイで、この映画のサントラCDは買いである。振付もトップ・コレオグラファーの1人、ヴァイバヴィー・マーチャント。主演の4人は必ずしもダンスで売っている俳優ではないが、豪華な裏方に遜色のない踊りをしていた。前半にもいくつか歌と踊りの見所があったが、一番の目玉は終盤のダンス・コンペティション・シーンであろう。現在インドでは、「Nach

Baliye」など一般参加者がダンス・コンペティションをするTV番組が人気だが、それを思わせるダンス合戦だった。

主演4人の中ではアビシェーク・バッチャンが最も光っていた。海賊版DVD、アンティーク家具、ワールドカップ・チケットなど、あらゆる商売をする怪しげな男を表情豊かに演じ切っていた。ファッションもファンキーでいけていた。プリーティ・ズィンターもよかった。見栄っ張りで負けず嫌いな女性を等身大で演じていた。ボビー・デーオールとラーラー・ダッターは、事実上ダブルロールであったが、スマートに演じ分けていた。他に、ロンドン駅に生息する謎のダブルギター男をアミターブ・バッチャンが演じていた。

映画は主にロンドンとパリで撮影されていたが、一瞬だけデリーやアーグラーも出て来る。デリーでは大統領官邸、フマーユーン廟の他、メヘラウリー考古公園が出て来ていた。アーグラーはタージ・マハル。そういえば「Bunty

Aur Babli」でもタージ・マハルが出ていた。シャード・アリー監督はタージ・マハルが好きなのだろうか?

「Jhoom Barabar Jhoom」は、2007年上半期最後の期待作だったのだが、見事に外してしまった。結果として、今年のボリウッドは半年経った今でもまだ大きなヒット作をほとんど生み出していないことになる。下半期にもいくつか期待作が控えているが、何となく2002年のボリウッド大不作時代を思い起こさせる展開になって来ており、不安である。

| ◆ |

6月28日(木) Sivaji - The Boss |

◆ |

日本のインド映画ブームには数度の波があるようだが、僕は明らかに「ムトゥ 踊るマハラジャ」(1995年)世代になる。1998年に日本で公開され、短くも強力なインド映画(正確にはタミル語映画)ブームを巻き起こした同作品を僕も渋谷で鑑賞した。日本では映画好きを自称する人々は偏屈な芸術映画志向になる傾向が強く、僕もその方向へ進みつつあったが、「ムトゥ 踊るマハラジャ」を見て映画の本当の面白さを知り、娯楽映画の世界に引き戻されてしまった。そして、インドに行ってみたいと強く思わされた。そうなると行動は早く、翌年春、実際にインドの地を踏むことになった。デリーの空港に降り立った僕は、タミル語映画に触発されていたこともあり、一刻も早く南インドを目指したい気持ちで一杯だった。だが、僕も日本人初心者ツーリストの悲しき王道を通ることになり、カシュミール人経営の怪しい旅行代理店へ直行となった。そこでは執拗にシュリーナガル行きを勧められた。シュリーナガルは隅から隅まで危険な街という訳ではないが、悪質旅行代理店につかまると、ダル湖に浮かぶ名物ハウスボートに軟禁に近い形で宿泊させられ、お金が底を尽きるまで、または帰りの飛行機が出る直前まで、そこに「まるで家族の一員になったかのように」厚遇され、歓待されて過ごすことになる。僕も一歩間違えば初めてのインド旅行がシュリーナガルで終わってしまうところだったが、南インドへ行きたいという強い念があったため、「ノー」と言える日本人になることが出来た。そもそも、インドに留学する際も、本当はタミル語留学をしたかった。だが、当時タミル語留学の情報が少なすぎたことと、まずはヒンディー語をマスターしておいた方が何かと便利だろうとの思いがあったため、デリーに留学することになった。とうとうそのままデリーに居ついてしまい、ヒンディー語とヒンディー語映画三昧の日々を送ることになったが、タミル語とタミル語映画はいつまでも特別な存在である。そして、「ムトゥ 踊るマハラジャ」の主演、ラジニーカーントも、アミターブ・バッチャンに馴染んだ今でも心のスーパースターのままである。

6月15日は、インド映画全体にとって少し特別な日だった。その日、ヒンディー語映画界のスーパースター、アミターブ・バッチャンが特別出演する「Jhoom

Barabar Jhoom」と、タミル語映画界のスーパースター、ラジニーカーント主演の「Sivaji - The Boss」が同時公開されたのである。通常、デリーではタミル語映画はほとんど上映されないが、「Sivaji」に限ってはかなり大規模に上映が行われており、ラジニーカーント人気の特別さを雄弁に物語っていた。ボリウッドにおいてアミターブ・バッチャンは「皇帝」の異名を持つ大スターだが、単純に出演料を比較すると、インド全体では実はラジニーカーントに匹敵する俳優は存在しない。ラジニーカーントこそインド最大のスターなのである。それでも、寡作のラジニーカーントに比べるとアミターブ・バッチャンは数をこなしているので、出演料の比較だけで比べるのは単純過ぎるだろう。どちらにしろ、南北の大スター同士の対決という見出しほどメディア受けするものはない。だが、残念ながら「Jhoom

Barabar Jhoom」は失敗作に終わってしまった。ある程度の作品ならアミターブとラジニーカーントの雌雄を決することも出来たかもしれないが、これではまともな勝負にならない。一方、インド映画史上最大の予算8億ルピーを投じて制作された「Sivaji」の方は、2年振りのラジニーカーント主演作ということもあり、世界中で大ヒット中である。

「Sivaji」は全世界同時公開を銘打っていたため、てっきりラジニーカーント映画がカルト的人気を誇る日本でも公開されるかと思っていた(日本でラジニーカーントが人気なのはインドでも有名である)。6月末に日本に一時帰国する予定だったこともあり、どうせなら日本で日本語字幕付きで見ようと考えていたが、どうも日本ではまだ公開されていないらしいことが分かった。そこで、それならインドにいる内に見ておこうと、帰国前の忙しいときに「Sivaji」が上映されているPVRナーラーイナーへ向かった。前作「Chandramukhi」(2005年)もデリーで公開されたのだが、そのときは英語字幕付きでかなり助かった。今回もそれを期待していたのだが、残念ながら字幕はなし。観客はタミル人オンリー。タミル語はほとんどチンプンカンプンのため、映画の批評が出来るほど理解は出来なかった。だが、一応思ったことを書き留めておこうと思う。

ラジニーカーント(左)とシュリヤー(右)

まず、57歳のラジニーカーントがいつまでもスクリーン上で若々しいのが嬉しかった。スクリーン外でのラジニーカーントは全くの別人だ。頭は禿げ上がっているし、身体は老人である。しかし、映像の魔力なのか、映画に登場するラジニーカーントは不老不死の薬でも飲んだかのようにいつまでも変わらない。その点では、アミターブ・バッチャンの方が実生活とスクリーンでの差が少ない。カツラの噂もあるが・・・。

大スター同士の抱擁

「Sivaji - The Boss」試写会にて

ストーリーは、米国でITエンジニアとして働き、巨万の富と共にインドに帰って来たシヴァージ(ラジニーカーント)が、慈善事業として大学病院を創立しようと奮闘するというものである。十分なお金があるのに奮闘しなければならないのは、政治家や官僚の汚職と戦ったり、ライバルの妨害を克服したりしなければならないからである。おまけとして、一目惚れした女の子タミララシ(シュリヤー)とその家族の心を勝ち取るための戦いも戦う。一時は一文無しになってしまうが、不屈の闘志と共に再起し、大学病院を完成させ、ライバルに引導を渡す。

「ムトゥ 踊るマハラジャ」でも、「両手に金を持っていれば、その金を使うことができる/喉元まで金で詰まっていれば、その金に使われる」みたいな、拝金主義や物質主義に対する批判的メッセージがあったが、「Sivaji」の最後も、金に目を奪われた者の哀れな末路を描き出しており、ただの娯楽作品ではなく、非常に高度なレベルのメッセージが込められている映画に思えた。他方で、ヒンディー語映画よりも暴力的な展開が目立ち、この作品は、タミル人のよりアグレッシブなメンタリティーを象徴しているのかもしれないと思わされた。

ラジニーカーント映画には必ず決め技が出て来るが、今回はガムをかっこよく口に放り込む動作であった。他にもサングラスやコインを派手な効果音と共に自由自在に操って見得を切っていた。アクションシーンではラジニーカーントは相変わらず無敵の強さを誇り、たった1人で悪党の群れを一網打尽にしていた。特に楽器屋で繰り広げられる戦いは、コメディーとアクションの見事な融合となっていた。アクションにこれだけ気合を入れているヒンディー語映画はない。

ARレヘマーンの音楽や、プラブデーヴァらによる踊りもノリノリであった。タミル語映画はダンスシーンでもボリウッド映画より一歩先を進んでいる。特に冒頭、ラジニーカーントの顔を腹に描いた腹踊りバックダンサーたちが踊りを踊る「Balleilakka」が強烈であった。音楽とダンスの方が本体なのではないかと思われるほどだ。

一番興味があったのが、インド映画史上最大の予算をどこにつぎ込んだのか、という点であった。「Lagaan」でも予算は2.5億ルピーと言われている。「Sivaji」にはその3倍以上の予算をつぎ込まれたと言うのだから、期待せざるを得ない。だが、鑑賞した結果、いまいちどこに大金が費やされたのか、はっきりしなかった。敢えて言うならダンスシーンであろう。ラジニーカーントが中世の王様に扮して踊る「Vaaji

Vaaji」などのセットはすごかった。ダンスシーンやアクションシーンでCGもかなり使われていたが、CGでリアルさを追求するハリウッドとは全く逆のベクトルの使い方で、CGをCGと分かる形で面白おかしく使っていた(この傾向は昔から指摘されている)。逆に言えば、ダンスシーンやアクションシーンをそぎ落としたら、非常にシンプルで低予算な映画になってしまうようにも思えた。あとはラジニーカーント自身のギャラであろうか?

ヒロインのシュリヤー・サランは、「Shukriya」(2004年)などのヒンディー語映画にも出演しており、少しだけ馴染みがあった。当時は有望な新人女優が登場したと思ったが、その後あまりボリウッド映画に出ていなかった。だから一発屋で終わってしまったかと勘違いしていたが、実は南インドを主な活躍の場とする女優であった。ラジニーカーントと共演したことは彼女のキャリアの中で間違いなく大きなターニングポイントとなるだろう。いかにもタミル人受けしそうな魚の形の目をした女優。それでいて細身で、ボリウッドのトレンドとも合致するため、もしかしたらボリウッド映画でも目にする機会が増えて来るかもしれない。踊りもうまかった。

過去のタミル語映画のパロディーがあったり、「Chandramukhi」のシンボルである「ラカラカラカラカ・・・」が出て来たり、オマケ要素も盛りだくさんだった。「ムトゥ 踊るマハラジャ」の流れを汲む、完全に娯楽に徹し切った娯楽大作であった。言葉が分からなくても楽しめたが、タミル語が分かったらもっと面白い映画だろうなぁと思わされた。また、映画開始前にはラジニーカーントの次回作と思われる「Sultan」という映画の予告編が流れた。一時俳優引退が噂されていたラジニーカーントも、まだまだ現役で活躍する積もりのようだ。実生活の老衰したラジニーカーントを見るともう無理なんじゃないかと危惧してしまうが、スクリーン上のラジニーカーントを見ると、まだまだいけそうだ。