2月2日~4日まで、2泊3日でアーグラーとファテープル・スィークリーをツーリングして来た。最近はずっと1人でバイク旅に出ることが多かったのだが、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)内にバイクを所有する日本人留学生が増えたので、しばらく停滞状態にあったデリー・ツーリング・クラブを再起動させることが可能となった。今回はその復活を記念する意味合いの強いツーリングであった。

参加バイクは3台。カリズマ(225cc)、スプレンダー(125cc)、CD-DAWN(100cc)、全てヒーロー・ホンダのバイクである。僕以外のバイクは排気量が小さく、基本的に町乗り用で、長距離移動は本当は大変なのだが、以前彼らはそのバイクで無謀にもジャイプル日帰りを決行したようで、その点は心配なかった。時速70km前後での走行を心掛けた。

左から、カリズマ、スプレンダー、CD-DAWN

JNUのサーバルマティー寮前で出発前に撮影

ツーリングの詳細については、CD-DAWN乗りの牧場主さんがブログで報告してくれると思うし、今回訪れたのは何度も行ったことのある場所ばかりで新鮮味に欠けたので、僕はここでは書かない。それよりも、久し振りに訪れたインドを代表する観光地、タージマハルとファテープル・スィークリーの変貌振りについて少し書いておきたいと思った。

今回のツーリングにおいて個人的に最大の目的だったのは、タージマハルの前でバイクと一緒に写真を撮ることであった。もちろん、タージマハルの前までバイクで乗り込むことは不可能であるが、タージマハルの裏、ヤムナー河の向こう岸からなら、それが可能であった。2005年1月29日にそれを実現させているし、最近公開された映画「Salaam-e-Ishq」の中でもタクシー運転手役のゴーヴィンダーがタクシーと一緒にそこへ来ていた。ただ、2年前に来たときは、タージマハルとバイクの2ショットは撮ることができたものの、自分を入れた写真を撮るのを忘れてしまっていた。そこら辺にたむろっていた子供たちが一斉に集まってしまって、ゆっくり記念撮影ができなかったのである。今度もしタージマハルに行ったは、自分も入れた写真を撮りたいと思っていた。

2005年1月29日撮影のタージマハルとカリズマ

この「裏タージ」まで行くにはヤムナー河を渡らなければならない。最も分かりやすいのはNH2から行く方法だ。デリー方面からアーグラー市内に入っても、脇道に入らずにNH2をずっと直進すると、やがてヤムナー河に架かる橋を渡る。橋が終わったところで左に下りる道があるのでそちらへ行く。左手にはラームバーグという庭園が見える。橋の下をくぐる形で右折し、ごちゃごちゃした市場の中を進んで行くと、右手に、アーグラーの観光地ではマイナーな部類に入るイティマドゥッダウラー廟がある。それを通り越してしばらく行くと前方に橋が見えるが、その橋の方へは行かず、左に折れる。トンネルをくぐってそのまま直進すると、アーグラー城の向こう岸に出る。ドービー(洗濯カースト)たちが衣服を干しているだろう。その辺りで道は左に曲がっており、しばらく行くと道は二手に分かれる。右に曲がってしばらく行けば、前方に巨大なタージマハルが見え始める。道に沿って進んで行くとT字路に出る。そこを右に行けば、タージマハルの真裏に出るのである。

今回行ってみたら、まずはメヘターブ・バーグという庭園が出来ているのに気付いた。メヘターブ・バーグからは、入場料(外国人100ルピー)を払えば裏タージを眺めることができるようになっていた。だが、河岸へ下りて行くだけなら無料であった。ところが、ヤムナー河へ下りる道の前にはバーが下ろされており、人間しか下りれないようになっていた。しかも近くでは警察が監視をしていた。つまり、もう上のような写真は撮れなくなっていた。道が閉ざされていると言っても、バイクなら通る道はあるので、無理をすれば行くことはできるのだが、やはりインドの至宝タージマハルの警備は厳重で、逮捕される恐れがあるのでやめた方がいいだろう。

その代わり、裏タージへ通じる別の道を発見した。メヘターブ・バーグまで行かない地点でヤムナー河側へ下りる未舗装道が続いているのである。こちらはバーもなければ警察もいない。そしてこちらから河岸へ出れば、少し遠くはなるが、タージマハルとバイクの2ショットを撮ることが可能であった。ただし、この季節、朝のアーグラーは霧がひどく、しかも昼頃は裏タージ側からだとどうしても逆光気味になる。よって、霧が完全に晴れ、夕陽がタージマハルの西側面を照らす夕方くらいに撮影するのがベストなのではないかと思った。霧のタージもこれはこれで幻想的なのだが。また、雨季になると河が増水して、河岸に下りることができなくなるだろう。

裏タージ 霧タージ

午前10時頃撮影

最近は基本的にずっとマイナーな観光地ばかりを旅行しており、タージマハルやファテープル・スィークリーのような超有名観光地を訪れたのは久し振りであった。タージマハルの外国人入場料が750ルピーになってから初めてタージマハルの中に入ったし、アーグラー市内に宿泊したのは5年振りであった。その間、これらの観光地はだいぶ変わってしまった。僕は「昔はよかった」的な自慢話をするのが嫌いだが、この現状を見てしまったら、その言葉を使わざるをえない。よくなった面、特に感情移入する必要のない変化点もいくつかあるが、残念な点の方が圧倒的に大きかった。その筆頭が、「以前行けた場所に行けなくなっている」という現象である。

タージマハル裏側の真正面までバイクで行けなくなったというのもそのひとつだが、その他にも行けなくなった場所がいくつかあった。例えばファテープル・スィークリーのヒラン・ミーナール(鹿の塔)。外壁に象牙を模した突起がいくつも突き出ている奇観な塔である。2年前にファテープル・スィークリーに来たときは、普通に塔の上まで上ることができた。ところが今回行ってみたら、塔の入り口に錠がかけられ、入れないようになっていた。

ヒラン・ミーナールとファテープル・スィークリー

ところがどういう運の巡り合わせか、その錠が開いてしまったのである。ファテープル・スィークリーでは、バーザールの入り口にあるゴーヴァルダンというホテルに宿泊したのだが、そのホテルの部屋の鍵を取り出して、駄目元で錠に差し込んだら、カチャッと開いてしまった。インドの錠の作りがいい加減なだけだとは思うが、何かドラクエ的な展開であった。という訳で、上に上ってファテープル・スィークリーの雄大な風景を見ることができたわけである。しかし、こんな粋な奇跡は全ての観光客には訪れないであろう。

また、「以前は写真が撮れたのに、今では写真禁止になった場所」というのもあった。タージマハルの左側(西側)にはモスクがあり、そのモスクの中に入って、モスクのアーチをフレーム代わりにして撮るタージはまた美しいのであるが、そのモスク内で写真を撮影することができなくなっていた。番人が見張っており、モスク内で写真と撮ろうとすると注意される。タージマハルの廟内も写真撮影禁止だったが、それは以前から禁止だったように記憶している。

2000年春に撮影した写真

よく、「タージマハルが以前に比べて黄色くなった」と言われる。アーグラーは大気汚染が酷いことで有名で、それが純白のタージマハルをも汚してしまっていると言うのだ。通りすがりのインド人も、「昔のタージマハルは真っ白だった。だが今は黄色くなってしまった」と嘆いていた。だが、思い出というのは往々にして美化されるものであり、本当に目に見えて黄色くなってしまったかどうかは分からない。むしろ、汚れを取るために表面を磨いたり何かを塗ったりしているのが逆効果になっているのではないかと思った。それにより、タージマハルの色が不自然な白色になっているのではないかと思えた。一応、2000年に撮ったタージマハルの写真と見比べてみた。デジカメの性能も撮った時間も違うのでいい比較にはならないが、遠目からなら、目に見えてタージマハルが汚れてしまったということはないように思える。

2000年春のタージマハル(左)と2007年のタージマハル(右)

それよりもすごかったのはインド人観光客の多さである。噂には聞いていたが、やはりその多さは圧倒的である。まるで休日のディズニーランドのようなノリであった。インド人観光客の他には、韓国人観光客の多さが目立った。東洋系の人がいると思ったら、大体韓国人であった。日本人観光客は不思議なほど見かけなかった。もはやインドを訪れる日本人観光客数は、中国人観光客の数にも負けているかもしれない。別にそれらの国の人と観光客数を張り合う必要は全くないのだが、かつて決まり文句のように「ジャーパーニー?」と呼び掛けられていた場所で「コリア?」と呼び掛けられること、かつて変な日本語の看板が溢れていた場所でハングル文字の洪水を見掛けることは、何だか悲しい。これも時代の流れなのであろうか?

大混雑のタージマハル

だが、タージマハルでは新たな発見もあった。門を入って左、トイレに通じる通路に、メジャーな観光地から聞いたこともないような遺跡まで、インド中の遺跡を写真付きで紹介したパネルが年代順、地域・様式別にズラリと並べられていた。これは素晴らしい。インド初心者にはインドがタージマハルだけではないことを知らしめ、インド玄人にはまだまだインドには訪れなければならない場所がたくさんあることを見せ付けており、インドの広さと奥の深さを感じさせるに十分であった。200ルピーぐらいは価値がある。このパネルから早速次のツーリングの目的地が決定された。

タージマハルのインド遺跡完全網羅パネル

原始時代の絵はどうかと思ったが(左)、参考資料としては素晴らしい

外国人観光客から法外な入場料をせしめているためか、インド人観光客の増大のおかげか、アーグラー城などは以前とは比べ物にならないくらい美しくなった。庭園は整備され、遺跡の壁はペンキが塗られ、コウモリの小便の臭いもしなくなっていた。特にアーグラーの遺跡では芝生の青さが非常に印象的だった。ボロボロの遺跡もまた味があるのだが、やはり世界遺産を標榜する遺跡なのだから、これだけ整備されて然るべきであろう。そしてもしそれに法外な外国人料金が貢献しているのなら、その法外さにも一応納得ができる。外国人料金は賛否両論だが、外国人が払った入場料がどのように使われたのかを示すと、もっといいのではないかと思う。

アーグラー城のタクテ・ジャハーンギール前の庭園(左)と

タージマハル(右)

また、悪徳インド人で悪名高いアーグラーであったが、今回行ってみたらアーグラーの観光地にたむろっているインド人たちからは、それほどあくどい印象を受けなかった。やはり観光客が多いため、1人に長くしつこく付きまとうよりも、片っ端から声を掛けて興味のありそうな人を探す方が効率がいいのだろう。無視していれば全然しつこくされなかった。警察などが徹底的に取り締まりを行ったこと、タージマハルの門の中まで売り子などが入って来れなくなったことなどもその要因であろう。また、タージマハル周辺は排気ガスによるタージマハルの汚染を防ぐために一般車両の通行が禁止されているのだが、バイクはほとんど難なく通り過ぎることができた。タージマハルの南の安宿街タージガンジを通り抜けることができたので回り道しなくて済んでありがたかったのだが、徹底的に排気ガスを規制するには、これではお粗末過ぎると感じた。

タージマハルよりもむしろ、ファテープル・スィークリー周辺のインド人の方がしつこかった。タージマハルが厳しくなった代わりに、悪徳インド人が別の観光地へ移動したのかもしれない。最近観光客に特に評判が悪いのがラージャスターン州の聖地プシュカルである。僕もプシュカルのインド人にはいくつか嫌な思い出があるし、最近当地を訪れた友人の中にも何らかのトラブルに巻き込まれた経験を持つ人が多い。元祖観光汚染地帯が整備され規制されて来た一方、旧新興観光地の観光汚染が手に負えなくなっている傾向にあるのかもしれない。いつの時代でも、インドで一番快適かつ面白いのは、まだ観光地として脱皮し切れていない観光地であろう。そういう観光地をこれからも探し出し、訪れて行きたいと思った。

ここのところ忙しくてあまり映画を見に行けなかったのだが、今日は1日中ネットがつながらなかったこともあり、映画を見てネットがつながるまで待とうと思った。見た映画は2週間前に公開されたヒングリッシュ映画「Parzania」である。

題名:Parzania

読み:パルザーニヤー

意味:パルザーンの楽園

邦題:パルザーニヤー

監督:ラーフル・ドーラキヤー

音楽:ザーキル・フサイン

出演:ナスィールッディーン・シャー、コリン・ネメック、サーリカー、パルザーン・ダストゥール、パール・バルスィーワーラー

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

ナスィールッディーン・シャー(左)、サーリカー(右)、

パール・バルスィーワーラー(下)

| あらすじ |

グジャラート州アハマダーバードに、あるパールスィー(拝火教徒)の家族が住んでいた。サイラス(ナスィールッディーン・シャー)はヒョウキンな映写技師、妻のシェールナーズ(サーリカー)は現実的な妻で、2人の間には空想好きクリケット好きの長男パルザーン(パルザーン・ダストゥール)と、無邪気な長女ディルシャード(パール・バルスィーワーラー)という2人の子供がいた。サイラスの家族は幸せそのものであった。運命の2002年2月28日までは・・・。

2002年2月27日、ゴードラー事件が発生する。グジャラート州ゴードラーでヒンドゥー教徒の乗った車両が焼き討ちされた、多くの犠牲者が出たのである。それを受け、翌28日、グジャラート州全土で暴動が発生した。アハマダーバードも例外ではなかった。暴徒たちは非ヒンドゥー教徒たちを片っ端から虐殺し始めた。警察は何もしなかったばかりか、虐殺の様子を笑って見ていた。サイラスの家族の住むアパートにも暴徒たちが押し寄せた。その混乱の中、パルザーンが行方不明になってしまう。サイラスとシェールナーズはパルザーンを探し始めたが、警察も政府も何の手助けもしてくれなかった。

そのときちょうどアハマダーバードにガーンディーを研究しに来ていた米国人アラン・ウェビングス(コリン・ネメック)は、家を失った人々のキャンプに住んでいたサイラスの家族を自分の下宿先に住まわせる。彼は多くの宗教の調和を研究するためにインドに来たが、目の前で凄惨なコミュナル暴動を体験し、多大なショックを受けていた。彼もパルザーンの捜索を手伝うようになる。また、サイラスはパールスィーの神父の助言に従い、9日間の苦行を行うため家を出る。

一方、グジャラート暴動を調査するための委員会が設置され、犠牲者たちや目撃者たちが証人として呼ばれる。当初、人々は警察や政府から抑圧されており、真実を語らなかった。だが、次第に勇気ある人々が暴徒と警察の悪行を正確に描写し始める。シェールナーズもその1人であった。

グジャラート暴動から2年後、ヒンドゥー教原理主義を掲げるインド人民党(BJP)は下院総選挙で敗北し、失脚した。だが、パルザーンの行方は今でも分かっていない・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

世界を震撼させたコミュナル暴動の有りのままを、実話に基づき、犠牲となったひとつの家族の視点から描いた作品。宗教を政治の道具にする政治家、市民を守るという義務を無視する警察に対する批判もあったが、最も強力なメッセージは、行方不明の子供との再会への祈りであった。

2002年2月27日、グジャラート州のゴードラー駅でイスラーム教徒によりサーバルマティー・エクスプレスの車両が焼き討ちされた。その車両に乗っていたのは、ウッタル・プラデーシュ州のアヨーディヤーで行われたラーム生誕寺院関連の式典から帰る途中のヒンドゥー教徒であった。そして放火したのはイスラーム教徒の暴徒だとされた。犠牲者は58人であった。それを受け、アハマダーバードなど州内の都市でヒンドゥー教徒の暴徒による暴動が発生した。彼らは報復のためにイスラーム教徒を虐殺した。犠牲者は1000人を越え、約2500人が負傷した。ゴードラー事件から暴動まで、計画的な虐殺だったとの説もあり、現在も調査が続行中である。ゴードラー事件後のこのコミュナル暴動を一般にグジャラート暴動と呼んでおり、「Parzania」が描写しているのもこの事件である。

映画のハイライトは、冒頭の虐殺シーンと最後の委員会での証言シーンであった。サフラン色のタスキを身に着けた暴徒たちがサイラスの家族の住むアパートに押し寄せるシーンは壮絶である。次から次へと人が殺されて行き、思わず目を覆いたくなる。ここまでリアルに映像化する必要があったのか、果たして疑問ではあるが、暴力の恐ろしさを観客に伝えるには十分であった。最後の証言シーンは打って変わって言葉によってコミュナル暴動の真実を明らかにしていた。映画を基本的に映像で語るメディアだと定義すると力不足であったが、そのメッセージは強烈であった。

題名のパルザーニヤーとは、行方不明になった男の子パルザーンが空想していた夢の世界である。チョコレートやアイスクリームで出来た世界で、そこには暴力のかけらもない。パルザーンが無事に見つかることと同時に、暴力のない世界を夢見る気持ちが込められていた。

「Being Cyrus」(2006年)に引き続きナスィールッディーン・シャーはパールスィー役を演じた。茂みに隠れるシェールナーズとディルシャードを見つけ抱きしめたときに漏らす「パルザーン・・・」という溜め息混じりのセリフが最も印象に残った。ナスィールッディーン・シャーを越える存在感を見せていたのは、妻シェールナーズを演じたサーリカーである。彼女は1960年代に子役として映画デビューし、80年代まで活躍した。1988年、カマル・ハーサンとの結婚を機に銀幕から遠ざかるが、「Parzania」でカムバックを果たした。デザイナーとしても有名である。特に終盤のサーリカーの演技は鬼気迫るものがあった。子役のパルザーン・ダストゥールとパール・バルスィーワーラーも、通常のインド映画に出て来る情けない子役とは比較にならないくらい活き活きとした演技をしていた。

言語は基本的に英語だが、時々ヒンディー語やグジャラーティー語のセリフが字幕なしで入る。最近のヒングリッシュ映画の中では、英語への依存度が高い部類に入る。

ちなみに、「Parzania」は2007年1月26日に一般公開されたが、映画祭に出品されたのは2005年であり、公式には2005年の映画扱いとなっている。センシティヴな問題を扱っているため、グジャラート州では公開が禁止されている。

「Parzania」は、一般のボリウッド・ファン向けの映画ではないが、ドキュメンタリー映画などのシリアスな映画や、インドの政治問題・社会問題に興味のある人にはオススメの映画だ。見終わった後は、ちょっとインドに住んでいることが怖くなる。

| ◆ |

2月8日(木) Traffic Signal |

◆ |

ボリウッドで注目すべき監督は何人かいるが、その中でもマドゥル・バンダールカル監督は独自の地位を築いている。ダンスバーのダンサーの実生活に迫った「Chandni

Bar」(2001年)、セレブリティーの実態に迫った「Page 3」(2005年)、仁義なき企業戦争を追った「Corporate」(2006年)など、今まで映画になりにくかったテーマに果敢に挑戦している。そのバンダールカル監督の最新作が、2月2日に公開された「Traffic

Signal」である。なんと今回は、信号で活動する乞食や物売りたちをテーマにしている。またやってくれた!という感じである。

題名:Traffic Signal

読み:トラフィック・シグナル

意味:信号

邦題:トラフィック・シグナル

監督:マドゥル・バンダールカル

制作:パーセプト・ピクチャー・カンパニー

音楽:シャミール・タンダン

歌詞:サミール

出演:クナール・ケームー、ニートゥー・チャンドラ、ランヴィール・シャウリー、コーンコナー・セーンシャルマー、サミール・カーン、ウペーンドラ・リマエー、スディール・ミシュラ、Dサントーシュ、マノージ・ジョーシーなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

クナール・ケームー(左)とコーンコナー・セーンシャルマー(右)

| あらすじ |

スィルスィラー(クナール・ケームー)は、生後10日の頃からムンバイーのケールカル・マールグの信号で乞食をして育った。成長したスィルスィラーはその信号一帯の乞食や物売りを取り仕切るマネージャーとなった。ケールカル・マールグの信号では、地面にサーイーバーバーの絵を描いて賽銭を集めるラングラー・マーンニャ(ウペーンドラ・リマエー)、警察官になるのを夢見る子供パーヤー(サミール・カーン)、グジャラートから来た服売りのラーニー(ニートゥー・チャンドラ)、津波で家族を失った子供ツナミなどがいた。ケールカル・マールグはローカルマフィア、ジャッファル(Dサントーシュ)の支配下に入っており、ジャッファルの上にはハージー(スディール・ミシュラ)という大ボスのマフィアがいた。ハージーは政治家とも深いつながりを持っていた。また、夜には売春婦ヌーリー(コーンコナー・セーンシャルマー)が客待ちをし、コンピューター・エンジニア崩れのドミニク(ランヴィール・シャウリー)は、通行人を騙して日銭を稼いでいた。

あるとき、ムンバイー各地にフライオーバーが建設されることになった。当初、ケールカル・マールグにフライオーバーが建設される予定はなかったが、不動産屋と政治家は結託して、無理矢理そこにフライオーバーを建設しようとしていた。だが、それを頑なに拒否していたのがフライオーバーのエンジニア(マノージ・ジョーシー)であった。政治家はハージーにエンジニア暗殺を依頼する。ハージーはジャッファルとスィルスィラーを使ってケールカル・マールグにエンジニアの乗った自動車を止めさせ、暗殺者に殺させる。

エンジニアが暗殺されることを知らなかったスィルスィラーは、その結果に大きなショックを受ける。さらに、ケールカル・マールグにフライオーバーが建設されることを知り、自分たちの生活が危機にさらされていることを直感する。スィルスィラーは日ごろ世話になっていた社会活動家カーキーの助けを借り、裁判所にエンジニア暗殺の証人となって出廷する。それにより、政治家、不動産屋、ハージーは逮捕され、巨大なスキャンダルが発覚する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インドに住んでいると日ごろよく目にする乞食や物売りたち。特に大きな交差点で信号待ちをしているときに近寄って来る乞食や物売りは面倒な存在である。だが、面倒とは言ってもその煩わしさは信号が青になるまでのこと。信号さえ変われば、そこで活動する乞食や物売りのことなどすっかり忘れてしまうのが日常である。しかし、この映画を見てしまったら、彼らに対する視線はだいぶ変わってしまうだろう。

こんな面白いデータがある。寿命を80歳とすると、ムンバイーにおいて赤信号で止まっている時間は一生の内の20日に相当し、信号待ちのときに乞食や物売りに対して使う金額は、一生で1200ルピーだと言う。その20日の時間から1200ルピーの儲けを引き出すことを目的として、乞食や物売りたちは一生懸命自動車にへばりついて来るのである。

だが、「Traffic Signal」は一般のありきたりなドキュメンタリー映画とは違い、単にそういう社会の最底辺の人々に対する同情と憐れみに徹していなかった。むしろそこで描かれていたのは、どんな辛い人生でも何とか生きていこうとする人間の逞しさと、ひとつの信号を中心に形成された強固な団結であった。マルチプレックスで映画を見るだけの金銭的余裕がありながら、信号ではパンツ一丁で乞食をして金をせびる男、父親が死んでしまったと嘘をついて憐れみを買おうとする少年、他人の子供を借りて来て、子供のための乳代をせびるおばさんなどなど、言ってしまえば嘘と演技で塗り固めた狡猾な人々なのだが、そこには彼らを糾弾する姿勢はなく、逞しい生き様に対する温かい眼差しがあった。この映画で描写されていたことのどこまでが真実かは分からない。だが、かなりの説得力があった。

目から鱗だったのは、それら路上で日銭を儲ける乞食や物売りたちが、実はかなり組織だって動いていることが描かれていたことである。各信号にはマネージャーがおり、マネージャーの上にはコレクターがおり、その上にはマフィアのドンがおり、マフィアのドンはその地区を票田とする政治家と親交を保っていた。また、警察と乞食や物売りは結託しており、彼らが商売をしやすいよう、警察は赤信号の時間を増やしたりしていた。また、金持ちのお抱え運転手も彼らと密通しており、なるべくその信号で自動車を止めるようにして、コミッションを受け取っていた。8月15日になると、乞食や物売りたちに一斉にインドの国旗が配られ、路上で売られていた。一説によると、この「路上インダストリー」は18億ルピー市場にまで膨れ上がっていると言う。これもどこまで真実なのかは分からないし、ここデリーでどこまで当てはまるのか分からないが、確かに各信号にいる乞食や物売りたちはいつも同じ人たちであり、縄張りのようなものが存在することは確実だ。

よく、インドの乞食は金を恵んでもらいやすいように、自分の子供の手足を切断したりして身体障害者にする、と言われている。それに関しては、「Traffic

Signal」では直接触れられていなかった。だが、ヒントとなる事象はあった。マフィアのドンは、身体障害者をどこかから見つけて来て、各テリトリーに不公平にならないように均等に配分していたのだ。やはり身体障害者は稼ぎ頭のようだ。だが、いくら乞食でも母親は母親であり、自分の子供をわざわざ身体障害者にするようなことがあるだろうか?実際は、各乞食グループは、身体障害者をどこかから「レンタル」して来て、より効果的に喜捨を集めようとしている、という方が実態に近いのかもしれない。同様に、乞食の女性が連れている赤ちゃんは、かなりの確率で「レンタル品」であるらしい。

主人公スィルスィラーを演じたクナール・ケームーは、「Kalyug」(2005年)で本格デビューを果たした若手男優である。「Kalyug」ではまだ未熟であったが、この「Traffic

Signal」に来て急に大成した感がある。普通のヒーローではなく、異色のヒーローが似合う男優に成長して行きそうだ。コーンコナー・セーンシャルマーとランヴィール・シャウリーが出て来たシーンは、物語の本筋とはあまり関係なかったが、2人の演技は強烈だった。しかしコーンコナーは前にも増して太ってしまったように見えるのだが、これは売春婦を演じるための役作りなのであろうか?ラーニー役のニートゥー・チャンドラは一応この映画のヒロインということになるのだろうが、特に活躍の場はなかった。

映画には本筋以外にもいくつかのショートストーリーが組み込まれていた。それらが交互に展開しながら前半の大部分は進んで行く。ムンバイーの街角のスケッチ集のような映画であった。終わり方は少し唐突であったが、このストーリーをうまくまとめるのは不可能に近く、仕方のない逃げの一手だったように思える。マドゥル・バンダールカル監督によると、「Page

3」、「Corporate」、そしてこの「Traffic Signal」をもって、ムンバイー・トリロジーの完結であるらしい。

「Traffic Signal」は、信号を商売の場とする逞しい人々を描いた一風変わったボリウッド映画である。いろいろな意味で、彼らを見る目が一変するだろう。インドに住んでいる人、住んだ経験のある人に特にオススメの一本だ。

| ◆ |

2月11日(日) Black Friday |

◆ |

2002年のグジャラート暴動を扱った「Parzania」、路上の乞食や物売りを絶妙のバランスと共に描写した「Traffic Signal」と、最近ボリウッドでは異色の社会派映画が立て続けに公開されている。2月9日には、扱うテーマの際どさから公開が1年以上停止されていた曰くつきの映画「Black

Friday」が公開された。この映画は、1993年3月12日にボンベイ(現在のムンバイー)で発生した連続爆破テロの真実に迫った映画である。フサイン・ザイディー著の「Black

Friday - The True Story of the Bombay Bomb Blasts」が原作。一旦は2005年12月29日に公開されることが決定されたが、公判中のボンベイ連続爆破テロの裁判に影響を与える恐れがあるとの理由から公開が延期された。2006年9月12日に主要容疑者の裁判が結審されたことから、「Black

Friday」の公開にもゴーサインが出たようだ。

題名:Black Friday

読み:ブラック・フライデー

意味:暗黒の金曜日

邦題:ブラック・フライデー

監督:アヌラーグ・カシヤプ

制作:アルジュン・バッガー、アリンダム・ミトラ

原作:フサイン・ザイディー

音楽:インディアン・オーシャン

歌詞:ピーユーシュ・ミシュラ

出演:ケー・ケー・メーナン、パヴァン・マロートラー、アーディティヤ・シュリーヴァースタヴァ、キショール・カダム、ガジラージ・ラーオ、ザーキル・フサイン、ディビエーンドゥ・バッターチャーリヤなど

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

| あらすじ |

1992年12月6日、ウッタル・プラデーシュ州アヨーディヤーのバーブリー・マスジドがヒンドゥー教過激分子たちによって破壊された。それを受け、ボンベイでは同12月と翌1993年1月にヒンドゥーとムスリムの間でコミュナル暴動が発生し、双方に多くの犠牲者が出る。ボンベイのマフィア、タイガー・メーモーン(パヴァン・マロートラー)のオフィスもこのとき放火される。ダーウード・イブラーヒームはムスリムのマフィアたちを集めてドバイで会合を開き、ヒンドゥー教徒に報復するための大規模な無差別テロを計画する。その場にはパーキスターンの諜報機関ISIの姿もあった。

タイガー・メーモーンはテロ実行班を形成し、ドバイ経由でパーキスターンに送って訓練を施す。その中には、バードシャー・カーン(アーディティヤ・シュリーヴァースタヴァ)の姿もあった。ボンベイに戻った実行班は、密輸されたRDXを使って爆弾を作る。

運命の1993年3月12日金曜日、ボンベイ市内12ヶ所で連続爆発が起き、257人が死亡、713人が負傷する。ラーケーシュ・マーリヤー(ケー・ケー・メーナン)警視総監補が事件の捜査に着手する。3月14日、まずはタイガー・メーモーンのマネージャー、アスガル・ムカッダムが逮捕される。そこから芋づる式に実行犯が逮捕されて行く。

バードシャー・カーンはデリーに潜伏していたが、タイガー・メーモーンの指示に従い、居場所を頻繁に変え、ラームプル、ジャイプル、トーンク、再びジャイプル、デリー、カルカッタと転々とする。次第にタイガー・メーモーンに騙されたことに気付き出したバードシャーは、自首することも考え出す。最後にラームプルに戻って来たバードシャーは警察に逮捕される。

ラーケーシュの「今回アッラーは我々の側にいる。もしお前たちの側にいるなら、お前たちは逮捕すらされていないはずだ」という言葉に感化されたバードシャーは、事件の全貌を自白し始める。だが、連続爆破テロの1日前にドバイへ発ったタイガー・メーモーンの行方は今でも分かっていない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

迫真の映像と絶妙の編集により、全体に緊張感が張り詰めるパワフルな作品だった。これほどリアルさに執着しながら物語として面白く仕上がったインド映画は今まで見たことがない。2年前の映画であるにも関わらず、今見ても全く遜色はない。比較の対象になる映画が他にないからだ。突然変異的な映画ではあるが、インド映画の最高峰のひとつに挙げられてもおかしくない作品である。

「Black Friday」の魅力は、ひとつひとつが徹底的にリアルなことである。この映画に、ハンサム男優も美人女優も活躍の場はない。そこにはただ、有りのままのボンベイがあった。警察もマフィアも、ヒーロー化も風刺もされておらず、ただそのまま警察、そのままのマフィアの姿が映し出される。街に水を供給する巨大水道管の上に寄生虫のように立ち並ぶスラム街もそのまま描写されるし、爆発後の惨状も容赦なく観客に叩きつけられる。それでいて、連続爆破テロが計画、実行される過程が、ドキュメンタリー映画的な退屈な見せ方ではなく、まるでパズルのピースをゆっくりとひとつひとつ当てはめていくように、観客の好奇心を捕えて離さない巧みな方法で映像化・作品化されていた。警察から逃げ回る実行犯たちの心理までもがリアルに描写されていた。

そして、映画の冒頭と最後に挿入されるマハートマー・ガーンディーの言葉。これがこの映画をひとつに集約し、見る者全てに強烈なメッセージを投げ掛けていた。「目には目を、それが世界を盲目にした。」

さらに、「Black Friday」では2人の実在の政治家の実名が挙げられている。シヴ・セーナーの創始者バール・タークレーと、インド人民党(BJP)のリーダー、ラール・クリシュナ・アードヴァーニーである。映画の終盤でボンベイのイスラーム教徒マフィアたちがヒンドゥー教徒への報復を計画するシーンがあるが、その中でまずはタークレーとアードヴァーニーの暗殺案が出される。だが、タイガー・メーモーンは「そんなことをしたら2人はヒンドゥー教徒によって神に祭り上げられ、かえってヒンドゥー教徒の団結が増し、インドのイスラーム教徒の境遇はさらにみじめなものになる」と述べ、計画はボンベイの機能を麻痺させることを目的とした無差別テロへと移って行くのである。

映画の白眉は、バードシャー・カーンのテロ参加から逃亡、逮捕から自白までのシークエンスである。バードシャー・カーンはタイガー・メーモーンの一味に加わり、ヒンドゥー教徒への憎悪を駆り立てられ、パーキスターンで訓練を受けてテロに参加する。テロ後はデリーに潜伏するが、タイガー・メーモーンの指示に従い、警察の手から逃れるために北インド中を転々とする。彼が行った場所は、デリー、ウッタル・プラデーシュ州の故郷ラームプル、ラージャスターン州のジャイプル、トーンク、西ベンガル州のカルカッタなどである。その内、彼の心には次第に変化が生まれて来る。まず、故郷の叔父(イスラーム教徒)の口から、ボンベイ連続爆破テロに関して「ヒンドゥーを大量殺戮するなんて、よくないことが起こったものだ」という言葉を聞いたときからバードシャー・カーンの心には動揺が生まれる。彼はドバイへ高飛びするつもりでいたが、タイガー・メーモーンが彼のパスポートを燃やしてしまったことを知り、タイガーに対する不信感も生じてくる。あちこち移動する内に彼の所持金は減って行き、とうとう場末の安宿に泊まらざるをえなくなる。途中、彼は警察に自首することも考えていた。最後に憔悴し切って故郷ラームプルへ戻ったバードシャー・カーンは、あえなく警察に捕まってしまう。尋問室に連行されたバードシャー・カーンは、当初タイガー・メーモーンから刷り込まれた「ジハード」理論を展開するが、ラーケーシュ・マーリヤー警視総監補の「今回アッラーは我々の側にいる。もしお前たちの側にいるなら、お前たちは逮捕すらされていないはずだ」という言葉が胸に突き刺さり、最後には自白をし始める。

だが、この映画で疑問に思ったのは、事件の捜査がほとんど内偵によって行われていたことである。警察は情報収集にはほとんど直接タッチしておらず、あちこちに内偵を張り巡らせていただけであった。そして映画は内偵たちのタレコミによって展開していく。警察がやっていたことと言えば、内偵の情報に従って容疑者の隠れ場所まで出向いて逮捕し、署で彼らを拷問しただけであった。もちろん、実際の事件の捜査がそのように進んだのだろう。だが、そのおかげで、探偵映画のような、推理を緻密に積み重ねていくサスペンスは、「Black Friday」にはない。それでも観客を飽きさせない展開を実現しているのは、ひとえに編集の巧みさのおかげであろう。

また、映画で描写されていたことが「真実」として宣伝されていたことにも少なからぬ危うさを感じた。綿密な調査に基づいて作品化したのであろうが、それをもってして完全なる「真実」にしてしまっていいのか、疑問である。多くの実名が挙がっていたことも、その疑問に拍車をかける。それゆえに映画の公開が延期されたのだろうが、映画は影響力の強いメディアであるため、こういう手法が今後悪用されることもないとは言えない。

俳優たちは皆、素晴らしい演技をしていた。中でもタイガー・メーモーンを演じたパヴァン・マロートラー、バードシャー・カーンを演じたアーディティヤ・シュリーヴァースタヴァが最も印象的であった。ケー・ケー・メーナンも好演していた。

音楽はインドのフュージョン・バンド、インディアン・オーシャン。一般のインド映画のようにダンスシーンが入ることは一切ないが、スーフィー音楽風の「Bharam

Bhap Ke」が秀逸だった。その他にもBGMが効果的に使われていた。

「Black Friday」は、ボリウッドに突如として出現した突然変異的傑作。メインストリームの大衆娯楽映画とは全く趣を異にした映画なので、通常のボリウッド映画ファンは見ても楽しくないかもしれない。シリアスな社会派映画好みの人にオススメだ。

| ◆ |

2月12日(月) 宝塚公演「Hello! India」 |

◆ |

2007年は日印交流年。1年を通して、数々の日印文化交流行事が計画されている。その中でも最大のイベントのひとつが、宝塚公演である。今日はカマニ・オーディトリアムで宝塚の「Hello!

India」を鑑賞した。

海外に住んで得られる意外なメリットは、日本にいるときよりも日本の文化を再発見する機会に恵まれることである。しかもデリーではほぼ全て無料だ。僕がデリーに住み始めてから、いろいろな日本文化紹介イベントを見て来た。歌舞伎、能、和太鼓、琴、雅楽、落語などなど。どれも日本にいるときはほとんど生で堪能する機会がなかったものばかりで、デリーに住んでいてよかったと思った。

ただ、当初から僕は、インドにおいても日本の最大のキラーコンテンツは相撲だと思っている。インド人一般大衆はどちらかというと迫力のある「ますらおぶり」のイベントを好む傾向にあり、相撲はそれを満たす絶好の文化コンテンツである。さらに、相撲の知名度はインドでもとても高い。だが、残念ながらまだ相撲関連のイベントは開かれていない。

しかし、僕の想像を越えたもうひとつのキラーコンテンツがあった。それは宝塚である。正直これは全く思い付かなかった。宝塚の名前はもちろん聞いたことがあったが、実際に公演を見たことがなかったので、いまいちイメージが沸かなかったのもその理由だが、どうしても「日本文化」というと江戸時代あたりまでに確立した文化を思い浮かべてしまうので、比較的新しい宝塚(1914年結成)は思考の中に入って来なかったのである。だが、実際にその公演を見たら、いろいろな意味でかなり圧倒されてしまった。宝塚公演は、間違いなくインド人に日本の文化の新たな側面を紹介することができただろう。

今回インドにやって来たのは宝塚歌劇団OG。出演者は、峰さおり、高汐巴、平みち、千珠晄、檀ひとみ、萌水せりか、二葉かれん、久城彬、祐輝薫、瑠菜まり、苑宮令奈、夢月真生、水原まどか、かずゆうと、光海あきほ、汐夏ゆりさ。演目名はインド向けに「Hello! India」になっていたが、本来は「The Show New York~New York」と言うようだ。前半では、かっぽれ、深川節、木曽節、会津磐梯山、津軽じょんがらなど、日本の民謡をベースにしたメドレーが上演され、後半は「42nd Street」、「Smoke Gets in Your Eyes」、「Unforgettable」、「Smile」、「Swanee」、「I Got Rhythm」、「Love is a Many Splendored Thing」、「On a Slowboat to China」、「Anything Goes」、「Fiver」、「Pyramid」、「Fever」、「Stardust」、「St. Luise Blues」、「Night and Day」、「タカラジェンヌ」、「フォーエバー宝塚」、「すみれの花の咲く頃」が上演された。合計1時間ほどであった。言語の違いを意識したためか、歌とダンスが中心で、ミュージカル劇は上演されなかった。

宝塚歌劇団OG公演

観客はデリー在住の日本人が多数を占めていたが、多くのインド人も来場していた。インドで宝塚が公演されたということで、どうしてもインドと結びつけて考えてしまうのだが、その際に必ず比較対象として出されるのはボリウッド映画であろう。パフォーマーが全て女性で、男役も女性が務めるという点はユニークだが、それ以外の特徴は、豪華絢爛な衣装、派手な舞台装飾、スターの存在、恋愛を主題とした歌詞、終始笑顔のダンサーたちによる群舞など、ボリウッド映画のダンスシーンと非常に共通点が多かった。きっとインド人観客は、日本にもボリウッドみたいな文化があるんだなぁと思って帰ったことだろうと思う。見たところ、インド人の反応は上々であった。

日本の民謡をベースにしたメドレーと、西洋ミュージカル風の楽曲のメドレーを同時に公演したことはとてもよかったと思う。やはりインド人は日本っぽいものを求めてやって来るのであるし、それが満たされたら今度は宝塚本来のパフォーマンスを見たいと思うだろう。海外公演でのニーズをよく理解していると感じた。劇がなかったのはインド人に配慮してのことだろうが、日本人観客にはそれがあったら完璧だっただろう。しかし、公演は1時間ほぼぶっ通しで、正に息をつく暇もなかった。最初からフルスロットルで、展開が目まぐるし過ぎるようにも感じた。公演者たちは疲れないのか、一体いつ着替えているのか、と舞台裏が不安になってしまうほどであった。それでいて、宝塚のテーマソング「さくらの花の咲く頃」をみんなで歌って若干しんみりと幕を閉じるところは、インドの一般的文化イベントとは少し違う情緒を感じた。インド人は盛り上がりの頂点を一番最後に持って行くことが多いが、日本人は頂点を終わりの少し前に持って行って、その後しばらく余韻を楽しむところがあるように感じる。インド人が映画が終わる前に席を立ってしまうのも、それと関係があるのではないかと思う。盛り上がりが頂点に達したら、それで満足して気持ちを一気に切り替えてしまうのである。

宝塚歌劇団OGはこの後ムンバイーに飛び、2月14日にネルー・オーディトリアムで公演を行う予定である。

先週は3泊5日の強行軍で日本に一時帰国していたが、17日に帰って来た。その間、インドではヒンディー語映画「Eklavya」が公開されていた。「Munnabhai」シリーズや「Parineeta」(2005年)で最近急速にプレゼンスを増しつつあるヴィノード・チョープラー・プロダクションの最新作で、ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラー自身が制作と監督を務めている期待作である。

題名:Eklavya

読み:エークラヴャ

意味:主人公の名前

邦題:エークラヴャ

監督:ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラー

制作:ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラー

音楽:シャーンタヌ・モーイトラ

歌詞:スワーナンド・キルキレー

出演:アミターブ・バッチャン、サイフ・アリー・カーン、サンジャイ・ダット、ヴィディヤー・バーラン、ジャッキー・シュロフ、ボーマン・イーラーニー、ジミー・シェールギル、ラーイマー・セーン、シャルミラー・タゴール

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、サイフ・アリー・カーン、ヴィディヤー・バーラン、サンジャイ・ダット、アミターブ・バッチャン、ボーマン・イーラーニー、ジミー・シェールギル、ジャッキー・シュロフ

| あらすじ |

現代、ラージャスターン州デーヴィーガル。ここではまだ封建時代は完全に終わっていなかった。エークラヴィヤ(アミターブ・バッチャン)は9代続く護衛兵の末裔であった。父が死んで以来、ラーナー・ジャイワルダン(ボーマン・イーラーニー)に忠誠を尽くして来たが、最近は視力を失いつつあり、悩みを抱えていた。そして彼はある秘密を持っていた。

王妃スハースィニーデーヴィー(シャルミラー・タゴール)が急死してしまった。ロンドンに住んでいた長男ハルシュワルダン(サイフ・アリー・カーン)は久し振りにデーヴィーガルに戻って来る。ジャイワルダンと共に、王の弟ジョーティワルダン(ジャッキー・シュロフ)やその息子ウダイワルダン(ジミー・シェールギル)もハルシュを迎えた。知能に障害を持つ双子の妹ナンディニー(ラーイマー・セーン)も、ハルシュの帰りを喜ぶ。また、王の運転手の娘ラッジョー(ヴィディヤー・バーラン)はハルシュとの結婚を夢見ていた。

だが、王宮には不穏な空気が漂っていた。実はハルシュはジャイワルダンの実子ではなかった。ジャイワルダンは生殖能力がなく、ガンゴートリーで儀式を行って子をもうけたのだった。ジャイワルダンは今まで、聖者が種付けを行ったものと考えていたが、スハースィニーが死に際にエークラヴィヤの名を呼んだことで、儀式に同行した衛兵エークラヴィヤこそがハルシュとナンディニーの父親であることを悟った。ジャイワルダンは、弟のジョーティと共にエークラヴャ暗殺を企てる。また、スハースィニーは死ぬ前にハルシュに真実を伝える手紙を書いていた。それを読んだハルシュは自身の出生の秘密を知ってしまう。また、ハルシュはナンディニーが描いた絵から、ジャイワルダンが母親を殺したことを知る。

王が領内の農民から脅迫の電話を受けたとの知らせを聞き、パンナーラール警視副総監(サンジャイ・ダット)が調査にやって来た。パンナーラールの父親は以前城に勤めており、彼はエークラヴャをとても慕っていた。だが、この脅迫の電話は暗殺のための作り話に過ぎなかった。

王は急に外出した。エークラヴィヤと運転手が呼ばれた。王の乗る自動車は砂漠の踏み切りで停車中に暗殺者たちに襲われた。だが、暗殺されたのはエークラヴャではなかった。ジャイワルダンが殺されたのだ。運転手も致命傷を負って病院で死去する。エークラヴャは傷を負わなかったものの、王を守ることも、暗殺者を捕えることもできなかった。エークラヴャは使命を全うできなかった自分を責める。

だが、彼は暗殺者の靴だけを覚えていた。それはウダイのものであった。エークラヴャはパンナーラールやハルシュにそれを伝える。だが、ハルシュはエークラヴャを解雇してしまう。また彼はエークラヴャに出生の秘密を知ってしまったことも伝える。解雇されたエークラヴャは絶望のままウダイの部屋へ行って彼を殺す。そしてジョーティの部屋にも行く。だが、ジョーティは衝撃的な事実を明かす。ジャイワルダン暗殺を指図したのは、ハルシュであった。衝撃を受けたエークラヴャはジョーティをも殺してしまう。

エークラヴャはハルシュの部屋を訪れる。エークラヴャは衛兵の使命としてハルシュを殺さなければならなかった。だが、ハルシュは、ジャイワルダンが母親を殺したために彼を暗殺したと言い、ピストル自殺しようとする。エークラヴャは間一髪でハルシュの手にナイフを投げ、それを阻止する。こうして父子は初めて抱き合う。

ラッジョーはハルシュがジャイワルダンを殺したことを知って彼を避けていたが、事情を知って彼を許す。ハルシュは父親が農民から取り上げた土地を返し、善政を敷くことを約束する。そして、エークラヴャを父親として扱うことを人民の前で宣言する。また、パンナーラールは、ウダイは自殺したことにして、エークラヴャの罪を問わないことにした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2007年に公開された映画を見るだけで、ボリウッドがただ進化しているだけでなく、多様な方向性を持って前へ進んでいることが分かる。実在の実業家の人生を非公式に題材にした「Guru」、6つの小話をひとつに詰め込んだ超長編娯楽映画「Salaam-e-Ishq」、乞食や物乞いを主人公にした異色作「Traffic

Signal」、ボンベイ連続爆破テロを徹底的リアリズム視点で描いた問題作「Black Friday」などなど、かつて「歌って踊ってのマサーラー・ムービー」とひとくくりにされていた映画界とは思えないほど多様な作品群が展開されている。そしてこの「Eklavya」である。まるでシェークスピア劇のような、人間の深層心理をえぐる重厚な展開、そしていかにもインド的な風景、衣装、ロケーション、そしてインドが誇る神話の伏線。それが歌と踊りのほとんどない2時間の作品にまとめられており、「Black」(2005年)に並ぶ新インド映画の金字塔のひとつに数えられていい映画となっている。

冒頭、「マハーバーラタ」に出て来るエークラヴャの伝承がアミターブ・バッチャンのナレーションにより語られる。エークラヴャは低カースト出身の卓越した弓術者であった。エークラヴャはかつて軍師ドローナーチャリヤに師事を求めたが、ドローナーチャリヤは彼が低カーストであることからそれを断った。だが、森に篭ったエークラヴャはドローナーチャリヤの像を祀り、彼を心の師と仰いで弓術の鍛錬に励んだ。やがてその腕はアルジュンをも越えるほどになった。ある日、森に狩りに出掛けたドローナーチャリヤは、エークラヴャの弓術の腕を目の当たりにして驚いた。彼の存在がパーンダヴァ5王子たちの脅威になることを予感したドローナーチャリヤはエークラヴャに対し、非情な言葉を投げ掛ける。「お前は私の像を師匠としているから、私の弟子同然である。よって、グルダクシナー(師匠への謝礼)を出しなさい。それは、お前の右手の親指だ。」弓矢を射るとき、右手の親指は必須である。右手の親指を失うことは、弓矢を射れなくなることに等しい。だが、師匠の言葉に従うことを最高のダルマ(使命)と信じるエークラヴャは全く物怖じせず、自分の右手の親指を切り取り、ドローナーチャリヤの足元に捧げた。以後、エークラヴャの行為はダルマの最高の遂行例として記憶されることになった。そしてデーヴィーガルに代々使える護衛も、このエークラヴャの名を受け継いで来たのであった。

2007年に制作された、現代を舞台にした映画だが、そのメインテーマはダルマであった。何千年も前からインドで語られ続けて来た「ダルマとは何か」という命題が、「Eklavya」でも脈々と受け継がれていた。そしてそれがこの映画を真の意味で「インド映画」にしていた。エークラヴャは映画の最後で、ダルマに従って自分の息子を殺さざるをえなくなる。神話中のエークラヴャがドローナーチャリヤに右手の親指を差し出したように、彼は息子の命を奪わなければならなくなる。だが、映画中、ダルマに直面するのは主人公エークラヴャだけではない。ハルシュはダルマに従ってジャイワルダンを暗殺し、スハースィニーデーヴィーはダルマに従って出生の秘密をハルシュに明かした。インド人のダルマの概念を理解するのは難しいが、この映画はひとつのヒントを与えてくれる。

だが、最後のまとめ方は、ダルマをこれだけ引き合いに出した割には、いい加減だったのではないかと感じた。エークラヴャはジョーティとウダイの2人を殺害したため、ダルマに従えば罪を問われて然るべきである。だが、パンナーラールが遺書を偽造してエークラヴャの罪を帳消しにしてしまった。ハッピーエンドを至上とするインド映画のためにはよかったかもしれないが、「Eklavya」の全体の主張とは整合しなかった。罪は罪として受け容れて終わらせた方が、個人的にはスッキリしたのだが。

アミターブ・バッチャン、サイフ・アリー・カーン、ヴィディヤー・バーランなど、俳優たちも素晴らしい演技をしていた。特にアミターブ・バッチャンはまたも最高レベルの演技を見せている。名実共にボリウッドの帝王と言っていい。

「Eklavya」の舞台デーヴィーガルは実在の地であり、映画中に出て来る壮麗な宮殿も本物である。デーヴィーガルはラージャスターン州ウダイプルの北東28kmの地点にあり、宮殿は1760年代に建造された。現在ではヘリテージ・ホテルとして一般に開放されている(ウェブサイト)。だが、王宮内部のシーンはジャイプルのシティーパレスの王族居住区で撮影されたようだ。こちらもまた豪華絢爛で思わず目を奪われてしまう。シティーパレスは一般に開放されており、ジャイプル随一の観光地となっているものの、映画のロケに使われた王族居住区は一般客の入場が禁じられており、映画ロケも今まで一度も許可されなかったと言う。だから非常に貴重な映像である。

デーヴィーガルの外観やシティーパレスの内装も素晴らしいのだが、もうひとつ「Eklavya」で印象的な風景がある。それは砂漠を突っ切る列車とラクダの大群のシーンである。鳥肌が立つほどの圧倒的迫力。このシーンでジャイワルダンは暗殺され、またその後同じ場所でエークラヴャはジョーティを殺害する。これらはラージャスターン州ビーカーネールの近くで撮影された。

音楽はシャーンタヌ・モーイトラだが、通常のインド映画のようなダンスシーンは一切挿入されなかった。その代わり、スハースィニーデーヴィーがよくハルシュに歌っていた子守唄「Chanda

Re」が印象的な使われ方をする。

「Eklavya」はオールスターキャストの映画でありながら、決してお気楽な娯楽映画ではない。慎重に慎重に観客の感情を抑制しながらジワリジワリと展開していく。観客の感情を手当たり次第に刺激して発散させていく通常のインド映画とは全く別のベクトルの映画である。だが、それでいていかにもインド映画らしい主題、いかにもインドらしいヴィジュアルが、「Eklavya」をインド映画の最高傑作に文句なしに押し上げていた。今年必見のインド映画のひとつである。日本で一般公開できるだけの特質も備えていると思われる。

| ◆ |

2月19日(月) 2006年ボリウッド映画界を振り返る |

◆ |

インドで最も権威のある映画賞、フィルムフェア映画賞のノミネート作品が先日発表された。ノミネート作品をザッと見渡して受賞予想を行うと同時に、2006年のボリウッドを振り返ってみようと思う。

まず、個々の賞を見る前に、映画関連の賞(つまり音楽関連の賞を除く)で名前の挙がった映画の名前を列挙してみると、以下の15作品になる。

- Apna Sapna Money Money

- Baabul

- Corporate

- Dhoom:2

- Don

- Fanaa

- Gangster

- Golmaal

- Kabhi Alvida Naa Kehna

- Krrish

- Lage Raho Munnabhai

- Omkara

- Phir Hera Pheri

- Rang De Basanti

- Zinda

これらがそのまま、2006年を代表する映画だったと言っていいだろう。敢えて言うならば、「Apna Sapna Money Money」や「Zinda」あたりは余分であろう。また、もしこれらのリストに追加するならば、2006年に一般公開された映画の中では、「15

Park Avenue」、「Malamaal Weekly」、「Being Cyrus」、「Shaadi Se Pehle」、「Samsara」、「Pyaar

Ke Side/Effects」、「Khosla Ka Ghosla」、「Jaan-E-Mann」、「Aryan」、「Kabul Express」、「Bhagam

Bhag」などが妥当であろう。個人的にはあまり認めていないが、「Dor」も人気の高い作品である。

「これでインディア」の中で何度も言及して来たが、2006年はボリウッドの当たり年であった。話題作に次ぐ話題作、ヒット作に次ぐヒット作で、全く停滞がなかったのは見事だった。その上昇傾向は2007年に入っても全くパワーダウンなく引き継がれており、ボリウッドはインドの高度経済成長とシンクロするかのように何度目かの黄金時代を迎えていると言っても過言ではない。ここ数年で最もエキサイティングな時期である。よって、今回の映画賞は選考が非常に難航することは想像に難くない。

さて、まずは作品賞から見てみよう。

Best Fim

作品賞 |

| Dhoom:2 |

| Don |

| Kabhi Alvida Naa Kehna |

| Krrish |

| Lage Raho Munnabhai |

| Rang De Basanti |

その年の最も優れた映画に与えられる映画賞にノミネートされたのは6作品。通常、ノミネートは5作品なので、変則的となっている。それだけ苦労したのだろうが、妥当な選考と言える。この中で最有力は「Lage

Raho Munnabhai」と「Rang De Basanti」であろう。共に大ヒットし、社会に大きな影響を及ぼし、そして作品の質も非常に高い。受賞はこの2作の内のどれかだと思われる。「Dhoom:2」や「Krrish」はハリウッド映画に迫る迫力ある映像と娯楽に徹した作品作りが評価できる。「Don」はリメイク映画の新たな可能性を示したことで注目されて然るべきだ。「Kabhi

Alvida Naa Kehna」は、テーマがインド向けではなく、どちらかというと海外で受けた映画である。いい映画ではあるが、インド国内向けの映画賞の意味合いの強いフィルムフェア映画賞で、作品賞を受賞するようなことがあってはならないと思う。

Best Director

監督賞 |

| カラン・ジャウハル |

Kabhi Alvida Naa Kehna |

| ラーケーシュ・ローシャン |

Krrish |

| ラーケーシュ・メヘラー |

Rang De Basanti |

| ラージクマール・ヒーラーニー |

Lage Raho Munnabhai |

| サンジャイ・ガーンドヴィー |

Dhoom:2 |

| ヴィシャール・バールドワージ |

Omkara |

監督賞は作品賞と重なることが多い。ノミネート作品の顔ぶれもそれほど変化はないが、唯一、ファルハーン・アクタル監督の「Don」が落ちて、ヴィシャール・バールドワージ監督の「Omkara」が選ばれている。シェークスピアの「オセロ」を原作とした「Omkara」も2006年を代表する高品質の映画であった。作品賞にノミネートされてもおかしくないが、シェークスピア原作という点で弱かったのであろうか。やはり、「Rang

De Basanti」のラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー監督か、「Lage Raho Munnabhai」のラージクマール・ヒーラーニー監督が受賞すべきであろう。

Best Actor

男優賞 |

| アーミル・カーン |

Rang De Basanti |

| リティク・ローシャン |

Dhoom:2 |

| リティク・ローシャン |

Krrish |

| サンジャイ・ダット |

Lage Raho Munnabhai |

| シャールク・カーン |

Don |

| シャールク・カーン |

Kabhi Alvida Naa Kehna |

その年で最も優れた演技をした男優に贈られる男優賞は、作品賞、監督賞でノミネートされた作品の主演男優がそのままノミネートされている。中でもリティク・ローシャンは「Dhoom:2」と「Krrish」で、シャールク・カーンは「Don」と「Kabhi

Alvida Naa Kehna」でダブル・ノミネート。誰が受賞するか全く予想できないが、最有力は「Kabhi Alvida Naa Kehna」のシャールク・カーンであろうか。「Rang

De Basanti」のアーミル・カーンはそれほど目立っていなかったし、「Krrish」のリティク・ローシャン、「Lage Raho Munnabhai」のサンジャイ・ダット、「Don」のシャールク・カーンの演技は受賞の対象になるような種類のものではなかった。また、「Dhoom:2」のリティク・ローシャンは主演男優ではないような気もする。これではアビシェーク・バッチャンがかわいそうだ。という訳で、珍しく負け犬根性丸出しのみじめな男を演じた「Kabhi

Alvida Naa Kehna」のシャールク・カーンが最も見込みがある。

Best Actress

女優賞 |

| アイシュワリヤー・ラーイ |

Dhoom:2 |

| ビパーシャー・バス |

Corporate |

| カージョール |

Fanaa |

| カリーナー・カプール |

Omkara |

| ラーニー・ムカルジー |

Kabhi Alvida Naa Kehna |

同じく女優賞。こちらは少し気色が異なる。「Corporate」からビパーシャー・バスが、「Fanaa」からカージョールがノミネートされている。「Fanaa」で盲目の少女を演じたカージョールは受賞の可能性があると思う。「Dhoom:2」のアイシュワリヤー・ラーイは批判の対象になっていたため、ノミネートされたのが不思議なくらいだ。間違っても受賞はないだろう。最有力候補はやはり「Kabhi

Alvida Naa Kehna」のラーニー・ムカルジーであろうか。「Omkara」のカリーナー・カプールもよかったが、まだラーニー・ムカルジーほどの評価は得られないと思われる。

Best Actor In A Supporting Role

助演男優賞 |

| アビシェーク・バッチャン |

Kabhi Alvida Naa Kehna |

| アミターブ・バッチャン |

Kabhi Alvida Naa Kehna |

| ジョン・アブラハム |

Baabul |

| クナール・カプール |

Rang De Basanti |

| スィッダールト |

Rang De Basanti |

助演男優賞では3作品から5人がノミネートされた。異色なのは「Rang De Basanti」のスィッダールトであろう。タミル映画の俳優でヒンディー語映画にそれほど出演していない彼がノミネートされたのは珍しい。同映画のクナール・カプールは、これから伸びて行きそうな若手男優である。「Baabul」のジョン・アブラハムや「Kabhi

Alvida Naa Kehna」のアミターブ・バッチャンがノミネートされたのは疑問である。だが、受賞者は「Kabi Alvida Naa Kehna」のアビシェーク・バッチャンに落ち着くであろう。

Best Actress In A Supporting Role

助演女優賞 |

| キラン・ケール |

Rang De Basanti |

| コーンコナー・セーンシャルマー |

Omkara |

| プリーティ・ズィンター |

Kabhi Alvida Naa Kehna |

| レーカー |

Krrish |

| ソーハー・アリー・カーン |

Rang De Basanti |

助演女優賞には、2人の年配女優がノミネート。「Rang De Basanti」のキラン・ケールと、「Krrish」のレーカーである。キラン・ケールはドッシリとした存在感を示していたが、「Krrish」のレーカーは迫真の演技をし過ぎていて映画のバランスを崩していた。だが、是非ここは若い女優たちに賞を受賞してもらいたい。「Omkara」のコーンコナー・セーンシャルマーは素朴な田舎娘を上手に演じていたし、「Rang

De Basanti」のソーハー・アリー・カーンは女優としての成熟を見せていた。しかしやはり最有力候補は「Kabhi Alvida Naa Kehna」のプリーティ・ズィンターになってしまうだろう。

Best Actor In A Comic Role

コメディアン賞 |

| アルシャド・ワールスィー |

Lage Raho Munnabhai |

| チャンキー・パーンデーイ |

Apna Sapna Money Money |

| パレーシュ・ラーワル |

Phir Hera Pheri |

| シャルマン・ジョーシー |

Golmaal |

| トゥシャール・カプール |

Golmaal |

ある意味一番楽しみなのがこのコメディアン賞。意外にも「Golmaal」からシャルマン・ジョーシーとトゥシャール・カプールの2人がノミネート。「Golmaal」は面白いコメディー映画だったが、この2人の内のどちらかがコメディアン賞を受賞するには若干力不足だ。「Apna

Sapna Money Money」でおかしなネパール人マフィアを演じたチャンキー・パーンデーイも面白かったが、大勢のコメディー俳優が入り乱れる同映画の中で主役級のコメディアンではなかった。これは「Lage

Raho Munnabhai」のアルシャド・ワールスィーと「Phir Hera Pheri」のパレーシュ・ラーワルの一騎打ちであろう。パレーシュ・ラーワルは受賞しようとしまいと、既に確立された当代一流のコメディアンである。よって、「Munnabhai」シリーズで頭角を現したアルシャド・ワールスィーに受賞してもらいたい。

Best Actor In A Villainous Role

悪役賞 |

| ボーマン・イーラーニー |

Lage Raho Munnabhai |

| イムラーン・ハーシュミー |

Gangster |

| ジョン・アブラハム |

Zinda |

| ナスィールッディーン・シャー |

Krrish |

| サイフ・アリー・カーン |

Omkara |

ボリウッドには優れた悪役にも賞が与えられる。「Zinda」で復讐に燃える大富豪を演じたジョン・アブラハムや、「Krrish」でマッドサイエンティストを演じたナスィールッディーン・シャーはひとまず受賞候補から外れると思う。「Lage

Raho Munnabhai」で悪徳不動産屋を演じたボーマン・イーラーニーと、「Gangster」でヒロインを騙す囮捜査官を演じたイムラーン・ハーシュミーも悪役として優れていたが、「Omkara」でライバルを卑劣な罠にはめるサイフ・アリー・カーンには敵わない。受賞はサイフ・アリー・カーンで十中八九決まりだろう。

さて、ここからは音楽関連の賞となる。優れた映画に優れた音楽は付き物であるが、インド映画の場合、音楽がヒットしても作品は失敗するということがあるため、音楽関連の賞は別にして考えた方が賢明である。音楽関連の賞でノミネートされたのは以下の10作品である。

- 36 China Town

- Aksar

- Bas Ek Pal

- Dhoom:2

- Don

- Fanaa

- Gangster

- Kabhi Alvida Naa Kehna

- Omkara

- Rang De Basanti

この中で最もオススメのサントラは「Rang De Basanti」である。発売から1年経った今でもよく聞いている音楽だ。「Bas Ek Pal」、「Fanaa」、「Gangster」などの音楽もよい。「36

China Town」と「Aksar」はヒメーシュ・レーシャミヤーの作品である。彼の音楽が脳みそにこびりついたら買いのアルバムである。「Dhoom:2」や「Don」はダンスナンバーがいい。「Kabhi

Alvida Naa Kehna」はバランスのいい曲作りでアルバムとして優れている。「Omkara」は土臭い音楽が魅力である。他に2006年発売の映画音楽サントラの中では、「Taxi

No. 9211」、「Shaadi Se Pehle」、「Krrish」、「Pyaar Ke Side/Effects」、「Lage Raho

Munnabhai」、「Woh Lamhe」、「Jaan-E-Mann」、「Aryan」などがよい。

Best Music Director

音楽監督賞 |

| ARレヘマーン |

Rang De Basanti |

| ヒメーシュ・レーシャミヤー |

Aksar |

| ジャティン・ラリト |

Fanaa |

| プリータム |

Dhoom:2 |

| シャンカル・エヘサーン・ロイ |

Don |

| シャンカル・エヘサーン・ロイ |

Kabhi Alvida Naa Kehna |

音楽監督賞はそのまま音楽賞と言い換えてもいい。その年で最もヒットしたサントラを作曲した音楽監督に贈られる。ここ数年、ボリウッドの音楽監督2強と言ったら、ARレヘマーンとシャンカル・エヘサーン・ロイである。ARレヘマーンは本拠地がタミル語映画界であり、国際的に活躍しているので、ボリウッドでの仕事は年間を通してそれほど多くないが、毎年キチッと存在感を示している。2006年は「Rang De Basanti」が大ヒット。音楽監督賞の押しも押されぬ最有力候補である。一方、シャンカル・エヘサーン・ロイは時代に合ったモダンな音楽を得意とするトリオである。「Don」と「Kabhi Alvida Naa Kehna」でダブル・ノミネート。後者での受賞が最も可能性が高い。この2人以外に根強い人気があるのがヒメーシュ・レーシャミヤーである。決して曲作りはうまくないのだが、なぜか耳に残る音楽を作ることのできる不思議な人物だ。ノミネート作「Aksar」は庶民にバカ受けしたアルバムだ。また、最近頭角を現してきたのはプリータム。「Dhoom」(2004年)で大ブレイクした音楽監督だ。今年はその続編「Dhoom:2」でノミネート。だが、彼は盗作が多い問題児でもある。「Dhoom:2」の音楽も前作ほど大ヒットはしていない。他に、昔からコンスタントに作曲しているジャティン・ラリトのコンビが「Fanaa」でノミネートしている。「Fanaa」も2006年を代表するサントラとなった。

Best Lyricist

作詞家賞 |

| グルザール |

Beedi(Omkara) |

| ジャーヴェード・アクタル |

Kabhi Alvida Naa Kehna(Kabhi Alvida Naa Kehna) |

| ジャーヴェード・アクタル |

Mitwa(Kabhi Alvida Naa Kehna) |

| プラスーン・ジョーシー |

Chand Sifarish(Fanaa) |

| プラスーン・ジョーシー |

Roobaroo(Rang De Basanti) |

ボリウッドには作詞家の数が多くなく、ここのところ作詞家賞はあまり盛り上がっていない。大体グルザールとジャーヴェード・アクタルが独占してしまうのだ。だが、今年はプラスーン・ジョーシーが「Fanaa」の「Chand

Sifarish」と「Rang De Basanti」の「Roobaroo」でダブル・ノミネートして健闘している。特に後者は僕が2006年最も好きな歌詞で、受賞が期待される。「Omkara」の「Beedi」はビパーシャー・バスが踊る大ヒットダンスナンバー。「Bunty

Aur Bubli」(2005年)の「Kajra Re」と似た雰囲気の曲である。グルザールはこういう歌詞がとてもうまい。一方、ジャーヴェード・アクタルは「Kabhi

Alvida Naa Kehna」の2曲「Kabhi Alvida Naa Kehna」と「Mitwa」でノミネート。どちらもいい曲だが、前者の方が受賞の可能性が高い。

Best Playback Singer(Male)

プレイバック・シンガー賞(男性) |

| アーティフ・アスラム |

Tere Bin(Bas Ek Pal) |

| ヒメーシュ・レーシャミヤー |

Jhalak(Aksar) |

シャーン&

カイラーシュ・ケール |

Chand Sifarish(Fanaa) |

| ソーヌー・ニガム |

Kabhi Alvida Naa Kehnal(Kabhi Alvida Naa Kehna) |

| ズービーン |

Ya Ali(Gangster) |

なんとパーキスターン人シンガーのアーティフ・アスラムが「Bas Ek Pal」の「Tere Bin」でノミネート。彼が受賞したら面白いことになるが果たしてどうだろうか。「Gangster」の「Ya

Ali」でノミネートしたズービーンはアッサム人シンガー。同曲で一気に全国的に有名になった人物である。彼が受賞しても面白い。だが、メジャーなシンガーたちの壁は高い。「Kabhi

Alvida Naa Kehna」のソーヌー・ニガムは押しも押されぬ大シンガーであるし、ヒメーシュ・レーシャミヤーが歌う「Aksar」の「Jhalak」も大ヒットした。シャーンとカイラーシュ・ケールが歌う「Chand

Sifarish」もいい曲である。これは全く予想が付かない。

Best Playback Singer(Female)

プレイバック・シンガー賞(女性) |

| アールカー・ヤーグニク |

Kabhi Alvida Naa Kehna(Kabhi Alvida Naa Kehna) |

| シュレーヤー・ゴーシャール |

Pal Pal(Lage Raho Munnabhai) |

| スニディ・チャウハーン |

Aashiqui Meri(36 China Town) |

| スニディ・チャウハーン |

Beedi(Omkara) |

| スニディ・チャウハーン |

Soniye(Aksar) |

若きプレイバック・シンガー、スニディ・チャウハーン強し。「36 China Town」の「Aashiqui Meri」、「Omkara」の「Beedi」、「Aksar」の「Soniye」の3曲でノミネート。特に「Beedi」が強そうだ。「Kabhi

Alvida Naa Kehna」でノミネートのアールカー・ヤーグニク、「Lage Raho Munnabhai」の「Pal Pal」でノミネートのシュレーヤー・ゴーシャールも十分受賞の可能性はあるが、スニディ・チャウハーンの牙城は崩せないだろう。

ハリウッドでもボリウッドでも、映画賞は公平な投票ではなく、政治的な思惑が非常に影響力を持つため、多少首を傾げたくなるノミネートもある。例えば「Dhoom:2」で女優賞にノミネートされたアイシュワリヤー・ラーイはおかしいし、「Kabhi

Alvida Naa Kehna」に出演した大御所俳優5人――シャールク・カーン、ラーニー・ムカルジー、アビシェーク・バッチャン、プリーティ・ズィンター、アミターブ・バッチャン――が揃いも揃ってノミネートされたのも馴れ合いのような気がする。もし受賞作品が政治的に操作されたものならば、最も無難な着地点は、作品賞と監督賞を「Rang

De Basanti」と「Lage Raho Munnabhai」で分け、演技関連の賞を「Kabhi Alvida Naa Kehna」に振り分けることであろう。

フィルムフェア映画賞の授賞式は2月25日に行われる(参照)。

| ◆ |

2月22日(木) アショーカ王と精霊と聖者の旅 |

◆ |

アショーカ王と言えば、高校の世界史で出て来るインド関係の人名の中では割と頻出単語になるのではなかろうか?紀元前3世紀を生きたマウリヤ朝第3代の王で、仏法を国是として帝国を統治したことで知られる。アショーカ王は仏法による統治を方々に知らしめるため、支配領域各地に法勅を刻ませた。いわゆるアショーカ王の石柱であるが、法勅は石柱だけでなく、磨崖にも刻まれた。石柱の中で最も有名なものはウッタル・プラデーシュ州サールナートの4頭の獅子を象った石柱で、インドの国章になっている。実はここデリーにもアショーカ王の石柱が少なくとも3本存在する。だが、それらは元々デリーに立っていたものではない。その内の2本は、トゥグラク朝のフィーローズ・シャー・トゥグラク(在位1351-88年)が収集して来たものである。

大規模な遠征を行って領土を拡大した先代のスルターンたちと違い、フィーローズ・シャーは、税制の改革や灌漑施設の整備など、内政を重視した皇帝として知られている。彼が行った政策の中で最もユニークなのが、遺跡の改修である。学者肌のフィーローズ・シャーは歴史に大いに関心を寄せており、当時北デリーに残っていた建築物の多くを改修した。デリーに現存しているクトゥブ・ミーナール、ハウズ・カース、スーラジ・クンドなどの遺跡は、フィーローズ・シャーの時代に改修が行われたことが分かっている。

フィーローズ・シャーの歴史研究は、遂にアショーカ王の石柱の存在とその重要性の認知にまで到達した。彼はデリー近辺に立っていた2本の石柱を、首都まで慎重に運ばせた。それらが今でも残っているのである。1本はフィーローズ・シャーが建造した新首都フィーローザーバード(現在ではフィーローズ・シャー・コートラーと呼ばれる)の中に、もう1本はリッジ山中、ヒンドゥー・ラーオ病院前に立っている。今日はアショーカ王の石柱を求めて旅に出た。

まず向かったのはフィーローズ・シャー・コートラー。従兄弟ムハンマド・ビン・トゥグラクの急死を受け、1351年に王位に就いたフィーローズ・シャーは、早速新首都フィーローザーバードの建造を始めた。フィーローザーバードの領域は、北はピール・ガーヤブ(後述)から南はハウズ・カースまで、広大な領域だったと言われるが、その証拠となる城壁や城門などは残っていない。その代わりに、彼がヤムナー河河畔に築いた王宮が今でも残っている。それがフィーローズ・シャー・コートラー、別名クシュケ・フィーローズ(共に「フィーローズ・シャーの宮殿」という意味)である。ITO(税務署)交差点とオールド・デリーの間に位置する(EICHER「Delhi

City Map」P81 C2)。このすぐ近くには同名のクリケット・スタジアムがあり、デリー市民にはむしろこちらの方で名を知られている遺跡である。

フィーローズ・シャー・コートラーの入り口

フィーローズ・シャー・コートラーは入場料が必要な遺跡である(外国人100ルピー)。よって、デリーの遺跡の中では超マイナーな部類に入るわけではないが、それでも通常の観光客でここを訪れる人はほとんどいないだろう。構内は公園風に整備はされているものの、廃墟と言ってよく、歴史に興味がなかったらほとんど面白味もない場所だ。だが、木曜日だけは少しだけ楽しめるかもしれない。いつの時代からか分からないが、フィーローズ・シャー・コートラーはデリーのジン(精霊)信仰の中心地となっている。近隣の人々は木曜日の午後になると大挙してこのフィーローズ・シャー・コートラーを訪れ、ジンを礼拝する。本日木曜日にこの地を訪れたのも、ジン信仰の様子を見るためであった。本当に引っ切りなしに人々がやって来ており、ジンに礼拝をしていた。見たところ、イスラーム教徒が多かった。聖人廟などと違い、礼拝を捧げる場所は1ヶ所ではない。フィーローズ・シャー・コートラー内の各所には、「チェックポイント」とでも呼ぶべき特定の礼拝場所があり、人々はそこで線香や花を捧げていた。そのような場所はススで黒くなっているものの、特に何かがあるわけではない。大体アーチ状の凹みがあったりするだけだ。だが、人々は熱心に祈りを捧げていた。

ジンに祈りを捧げる人々

そして面白いことに、そのジン巡礼コースの最終地点がアショーカ王の石柱になっているのだ。フィーローズ・シャー・コートラーの一番奥にピラミッド状の3階建ての建築物があり、その頂上にアショーカ王の石柱が立っている。石柱は、パンジャーブ地方アンバーラー近くのトープラーから運ばれて来たものであり、1354年に建造されたこの建築物は石柱を飾るためだけに建てられた可能性が高い。階段があり、石柱が立っている屋上まで上がることができる。石柱の高さは約13m。

アショーカ王の石柱

法勅の刻文もきれいに残っている(左下)

屋上から展望したフィーローズ・シャー・コートラー(右下)

見ての通り、石柱の周囲には鉄柵が張り巡らされていたが、人々はその柵の間から手を伸ばして一生懸命石柱に触ろうとしていた。どうやら石柱に手を触れることで願い事が叶うようである。そういえばクトゥブ・ミーナールの鉄柱にも同じような迷信があった。デリーの人々は柱フェチなのだろうか?どちらかというと仏教関連の遺物にあたるアショーカ王の石柱がイスラーム教徒を中心とした庶民の信仰の対象となって溶け込んでいる辺り、インドの人々の真の宗教観が表れているように思われる。また、フィーローズ・シャーの時代、アショーカ王の石柱は地元の人々から、「マハーバーラタ」に出て来るパーンダヴァの5兄弟の1人で巨人として知られるビームの杖と考えられていたらしい。インド各地には、ビームと関連付けられた巨石遺構がけっこう残っている。世界遺産ビームベートカーも、「ビームの腰掛け」という意味であり、確かに腰掛けのような巨石がある。日本のデイダラボッチの伝説とも似ている。石柱にはデーヴナーグリー文字の前身にあたるブラーフミー文字で法勅が刻まれており、フィーローズ・シャーは何とかそれを解読しようとしたようだが、14世紀には既にその文字は解読不能となっていた。だが、皇帝はその重要性を察知し、はるばるデリーまで運んで来たのである。

柱に触る人々

フィーローズ・シャー・コートラーの建物の大部分は、シャージャハーナーバード建設用の資材として破壊され、持ち去られてしまったため、それほど多くのものは残っていない。他に見る価値のあるのは、ジャーミー・マスジド(モスク)とバーオリー(井戸)ぐらいである。1354年に建造されたジャーミー・マスジドは崩れかけてしまっているが、その崩れぶりが逆にこの建物にフォトジェニックな魅力を加えているように思える。今でもモスクとしての機能は果たしている。モスクの入り口に置かれている解説には、1398年にデリーに侵攻したティームールがこのモスクで礼拝を行ったと書かれているが、それは間違いのようだ。デリーに侵攻したティームールが滞在したのは、ラール・コート、ジャハーンパナー、スィーリーの辺り(現在のメヘラウリー、ハウズ・カース、スィーリー・フォート)であり、サマルカンドに帰った彼がデリーで見たモスクを模して建造したモスクも、このモスクとは似ていない。それはむしろ、ベーガムプルにあるベーガムプリー・マスジドの方に酷似しているようだ。一方、バーオリーは柵で囲まれており、中に入れないようになっている。

ジャーミー・マスジド

フィーローズ・シャー・コートラーの敷地は緑の芝生が敷かれて公園のようになっており、ジンへの礼拝を終えた人々が日光浴をしていたり、カップルたちが木陰で抱き合ったりしていた。また、門の前にはアイスクリーム屋やビリヤーニー屋が軒を連ねていた。木曜日以外はもっと閑散とした遺跡なのではないかと思う。

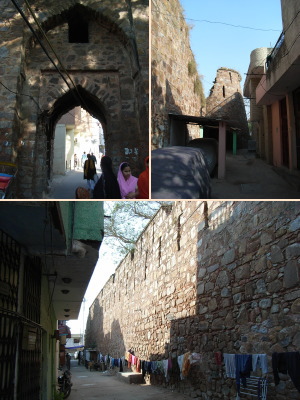

フィーローズ・シャー・コートラーの散策を終えた後は、そのまま南側へ回って見てみても面白い。ヴィクラム・ナガルという小さな住宅街があるのだが、一部城壁内にあり、ちょっとした中世空間になっている。そのまま進んで行くとイスラーム教の聖者廟がある。

ヴィクラム・ナガル

また、フィーローズ・シャー・コートラーのすぐ前のメイン・ロード、バハードゥル・シャー・マールグの中央分離帯上には、クーニー・ダルワーザーがある。「血の門」という少々物騒な名前のこの門は、樹木に覆われてなかなか全体を見渡せないが、よく見てみると立派な門であることが分かる。この門は元々カーブリー・ダルワーザー(カーブル門)またはラール・ダルワーザー(赤門)と呼ばれていた。フマーユーンをデリーから追い出したシェール・シャー・スーリーが16世紀に建造した新城塞都市ディッリーの門の一部だったと言われる。1857年のインド大反乱の後、ムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルの2人の息子がここで処刑されたことから、「血の門」と呼ばれるようになったと言う。鉄柵があり、門の中には入れないようになっている。

クーニー・ダルワーザー

南側(左)と北側(右)

さらに、フィーローズ・シャー・コートラーの近くには有力紙タイムズ・オブ・インディアのオフィスもある。カラフルな顔写真が並んでいるので、非常に目立つ建物である。

タイムズ・オブ・インディアのオフィス

左から、ソニア・ガーンディー国民会議派党首、ジョージ・ブッシュ米大統領、クリケット選手のサチン・テーンドゥルカル、ボリウッド・スターのアイシュワリヤー・ラーイである。

さて、次なるアショーカ王の石柱はさらに北にある。だが、その前に「リッジ」について説明した方がいいだろう。実はデリーは、三方をリッジと呼ばれるちょっとした山脈で囲まれている。リッジはラージャスターン南部から端を発するアラーヴァリー山脈の最北端である。下の1807年の地図を見るとリッジがデリーを取り囲んでいる様子がよく分かる。北から南東へ縦断しているのはヤムナー河であり、中央の赤い部分がシャージャハーナーバード、現在のオールド・デリーだ。

今でこそデリー市街はリッジやヤムナー河を越えて外に広がっているが、デリーに興亡した中世の都市は全て、このリッジとヤムナー河で囲まれた天然の要害内にあった。リッジは便宜的に、ノーザン・リッジ、セントラル・リッジ、サウス・セントラル・リッジ、サザン・リッジの4つに分けられている。ノーザン・リッジはデリー大学ノース・キャンパスの東側にあり、セントラル・リッジは大統領官邸の裏側、現在ブッダ・ジャヤンティー・パークと呼ばれる場所であり、サウス・セントラル・リッジはクトゥブ・ミーナールのあるメヘラウリー周辺地域、サザン・リッジはデリーの南の州境を形成するグリーンベルト地帯である。

もう1本のアショーカ王の石柱はノーザン・リッジにある。ノーザン・リッジの山中にヒンドゥー・ラーオ病院という総合病院があるが、その門の正面に立っているのである(EICHER「Delhi

City Map」P39 A5)。ノーザン・リッジには道路が通っており、デリーにいながら山道の走行を体験できる貴重な場所であるが、一方通行の道が多く、けっこう複雑である。東側のヒンドゥー・ラーオ・マールグからアプローチするのが最も分かりやすいと思われる。病院のすぐそばまで行けば、すぐに視界に石柱が入って来ることであろう。

この界隈はフィーローザーバードの最北端だったと考えられており、フィーローズ・シャーはここにクシュケ・シカール(狩猟の宮殿)と呼ばれる狩猟用の宮殿を建てていた。このような山中に石柱を持って来たのもそのためだと考えられている。この石柱は現ウッタル・プラデーシュ州メーラト近くに立っていたものである。やはりブラーフミー文字で法勅が刻まれている。よく見るとこの石柱は継ぎ接ぎがしてある。地元の人々の信仰の対象となっているフィーローズ・シャー・コートラーの石柱と異なり、こちらの石柱は少し数奇な運命を辿った。この石柱は18世紀初めに破壊され、5つの破片となってしまったのである。1866年、刻文のある部分だけが研究のためにカルカッタのベンガルアジア協会に送られた。翌1867年にそれはデリーに返還され、再び柱の形に修復された。現在、石柱の高さは約10mである。

アショーカ王の石柱

ところで、フィーローズ・シャーが建造した狩猟用宮殿の一部と考えられる建築物が、ヒンドゥー・ラーオ病院の敷地内に残っている。入り口から道なりにずっとまっすぐ進んで行けば、ひとつの遺跡が見えて来る(EICHER「Delhi

City Map」P39 A5)。だが、この建物は現在ではピール・ガーヤブと呼ばれ、スーフィー聖者の廟として参拝者を集めている。ビール・ガーヤブとは、「消えた聖者」という意味だ。伝承によると、ピール・ガーヤブはフィーローズ・シャーの時代にアジメールからデリーへやって来た聖者で、ノーザン・リッジの山中に住んでいた。人里離れた場所に住んでいたにも関わらず、人々はその名声を聞きつけて彼のもとへ殺到した。ピール・ガーヤブは喧騒によって瞑想を妨げられるのを嫌い、ある日忽然と姿を消してしまった。空気の中に溶け込んでしまったとも、透明人間になる魔法のベールをまとったとも言われている。それを聞いたフィーローズ・シャーは自ら聖者が消えた場所を赴き、そこに建物を建てた。それが現在のピール・ガーヤブである。ただ、聖者ピール・ガーヤブのためにこの建物が建てられたというよりも、元々ここに建っていた建物にピール・ガーヤブが住み着き、姿を消したとも言われており、そちらの方が比較的信憑性が高いと思われる。また、ティームールはデリー侵攻時にジャハーン・ヌマー(世界を模した宮殿)と呼ばれる建物に立ち寄ったとされるが、それがここだったとも考えられている。ピール・ガーヤブの2階には僧侶がおり、参拝者に対して「願い事が叶うように」と祝福を与えていた。病院の敷地内にあるので、病気になったり怪我を負った家族の回復を祈ってここに来る人が多そうだった。

ピール・ガーヤブ

また、ピール・ガーヤブの屋上までは急な階段が続いており、上からノーザン・リッジを展望することができる。屋上には円形の奇妙な突起がある。その用途はよく分かっていないらしい。このピール・ガーヤブは、狩猟用ロッジでも聖者廟でもなく、コンノート・プレイスの近くにあるジャンタル・マンタルのように、天体観測用の施設だったのではないかとの説もある。確かにこの急角度の階段は、ジャンタル・マンタルにあるものとよく似ている。また、ピール・ガーヤブの近くにはバーオリーもある。

ピール・ガーヤブ

屋上へ続く階段(左上)と屋上からの眺め(左下)

屋上には円形の突起がある(右上)

その突起の下には穴が開いており、下の部屋につながっている(右下)

実はヒンドゥー・ラーオ病院自体も面白い背景を持っている。この病院の本館は1830年前後に在デリー弁務官エドワード・コールブルックによって建造された。その後、失脚した彼の後を継いで弁務官に就任したウィリアム・フレイザーがこの邸宅を購入したが、彼も1835年に暗殺されてしまう。次にこの建物の所有者となったのは、グワーリヤル藩王国のダウラト・ラーオ・スィンディヤー藩王の義理の兄弟、ヒンドゥー・ラーオであった。この建物は彼の名を取ってヒンドゥー・ラーオ・ハウスと呼ばれるようになった。ヒンドゥー・ラーオは1854年に死去し、1857年までに再び英国人の所有となった。インド大反乱時には英国軍の司令部となり、その後も英国人が所有し続けた。20世紀初めにヒンドゥー・ラーオ・ハウスは英国人用の病院になり、現在に至る。もちろん、今では全ての人が診察を受けることができる。このような訳で、ヒンドゥー・ラーオ病院はデリーで最も古い病院のひとつに数えられている。ウィリアム・フレイザーはインドかぶれの英国人で、先に紹介したメトカーフ兄弟(参照)のライバルであった。ヒンドゥー・ラーオ病院以外にもフレイザー関連の遺跡がデリーにはいくつかあり、いつか散策してみる積もりである。

ヒンドゥー・ラーオ病院本館

また、ヒンドゥー・ラーオ病院の南、アショーカ王の石柱から坂を下っていった場所には、大反乱記念塔アジトガルが立っている(EICHER「Delhi

City Map」P38 H6)。この塔は元々1857年のインド大反乱で死亡した英国軍所属の英国人とインド人を祈念して建てられたものだが、インド独立25周年の1972年8月15日に、打って変わってインド大反乱で蜂起したインド人を讃える記念塔に改変された。塔の入り口にはわざわざ「この記念塔に記されている『敵』とは、1857年の大反乱において、植民地支配に対して蜂起し、勇敢に戦った者のことである」と注意書きされている。塔の外壁には、大反乱での死傷者数が詳細に記録されている。

アジトガル

これでフィーローズ・シャーが運んで来たアショーカ王の石柱とその周辺の遺跡の散策は終了である。だが、デリーにはもうひとつ、アショーカ王関連の重要な遺跡がある。これらの石柱は外部から運ばれたものだが、デリーにはアショーカ王の時代にデリーで刻まれた法勅文も残っている。1966年に発見されたこの法勅は、南デリーのイースト・オブ・カイラーシュにある。ロータス・テンプルの真裏にあたり、ISKCON寺院のすぐそばに位置する(EICHER「Delhi

City Map」P132 E1)。現在では法勅文を囲むように小屋が建てられており、近くまで行って見ることはできないが、確かに何やら文字が刻まれている。この発見により、改めてデリーが古代から重要な場所であったことが明らかになった。

アショーカ王の法勅文

さらに、少なくとももう1本、僕はデリーにアショーカ王の石柱が立っているのを知っている。それは、国立博物館の隣のインド考古局(ASI)オフィスの中である(EICHER「Delhi City Map」P97 B1)。中庭の中心に、ライオンの柱頭を持った石柱が立っている。もしかしたらレプリカなのかもしれないが、近付いて見たところ本物のように見えた。もし本物だとしたら、一体どこから運んで来たのだろうか?

もう1本のアショーカ王の石柱?

他に、柱頭だけなら、国立博物館や大統領官邸などにも置かれているようである。アショーカ王の時代から2000年以上経った今でも、彼の石柱は国家統治の象徴となっているようだ。

アショーカ王の石柱を巡る旅は、北デリーから南デリーまでを縦断する半日がかりのデリー観光となる。また、うまく木曜日にフィーローズ・シャー・コートラーを観光することができれば、それは「精霊の街デリー」を体感する旅にもなるだろう。木曜日のフィーローズ・シャー・コートラーは大変な混雑だが、ヒンドゥー・ラーオ病院内の「消えた聖者」ピール・ガーヤブの廟は、僧侶の祈りの言葉がこだまする静かな空間であり、僕は気に入った。

| ◆ |

2月24日(土) ヒンディー・ウルドゥー語劇団合同公演 |

◆ |

2005年9月10日の日記で、大阪外国語大学の溝上富夫教授とヒンディー語劇団の「最終公演」の評を書いた。溝上教授は1997年からヒンディー語学科の学生たちを引き連れてヒンディー語の演劇を世界中で公演して来たが、定年退職が迫っており、あのときの公演が最後とされていた。また、大阪外国語大学と合同公演を行い、「はだしのゲン」をウルドゥー語で上演した東京外国語大学ウルドゥー語学科の語劇団の座長、麻田豊教授も、「これが最後」と決め付けておられたので、最後なのだろうと思っていた。だが、実際は最後ではなかった。ウルドゥー語劇団はその後、2006年9月に「はだしのゲン」のパーキスターン公演を行った。そして、「日印交流年」の2007年、再びウルドゥー語版「はだしのゲン」がインドで上演されることになった。どうせやるなら最後も一緒に、ということで、大阪外国語大学のヒンディー語劇団にも声が掛けられ、こうして「最後の最後」の東京・大阪外国語大学ウルドゥー・ヒンディー語劇団の合同公演計画が始動したのである。一時は外務省の協力が得られずに頓挫しかけたらしいのだが、昨年12月中旬、ギリギリで認可が下り、実現の運びとなった。

語劇団は通常のプロフェッショナルな劇団と違い、学生たちが主体である。学生は数年で卒業してしまう。卒業してしまったら、また新しい学生を募って一から練習し直さなければならない。同じ公演は時を逃したらもう二度とできないと言っていい。語劇の難しさはそこにある。「はだしのゲン」の出演者たちの多くも既に4年生になっており、卒業を控えている。そういう意味で、今回のインド公演は「はだしのゲン」にとって、本当に最後のツアーとなる。また、この時期の学生たちは卒論の提出や就職活動で多忙である。それも語劇の足枷となっている。大阪外大ヒンディー語劇団の3人の学生俳優たちは既に4年生で、卒論を提出し終えた後に急いで練習を行ったと言う。また、東京外大ウルドゥー語劇団には、就職活動のため、公演ツアー終了直後に日本に帰国しなければならない3年生もいる。語劇のためだけに留年をした学生たちも多い。このように、語劇はただの演劇ではない。プロの劇団以上に、大変なエネルギーと執念が注ぎ込まれているのである。

前述の通り、東京外大ウルドゥー語劇団の演目は「はだしのゲン」である。正確には、「Hiroshima ki Kahani(広島物語)」と名付けられている。中沢啓治作の自伝的漫画「はだしのゲン」をベースにした演劇「ミュージカル

はだしのゲン」を、適宜縮小してウルドゥー語に翻訳したものだ。演目自体は2年前にインドで公演されたものと変わらないが、今回はいくつかのシーンが追加され、より原作ミュージカルに近い拡大バージョンとなっている。パーキスターン公演時にはこの拡大バージョンが公演された。また、メンバーにもマイナーチェンジが見られたが、大部分は2年前の公演のときと同じである。

一方、大阪外大ヒンディー語劇団の演目は「Ek Yamdoot ki Kahani(ある死神の話)」。劇作家、内木文英さんの作品をヒンディー語に訳したものだ。受験に失敗して自殺しようとした学生と、人間に生きる素晴らしさを説く変な死神を中心としたブラックユーモア作品である。

まずはデリーでは合計4公演が行われた。2月20日には南デリーのレディー・シュリー・ラーム女子カレッジにおいて、2月22日には北デリーのヒンドゥー・カレッジにおいて、そして2月23日と24日は権威ある国立演劇学校(NSD)アビマンチ劇場において公演が行われた。僕はその内の3回、レディー・シュリー・ラーム女子カレッジとNSD2公演を鑑賞した。ただし、レディー・シュリー・ラーム女子カレッジの公演には遅れて行ったため、最初に上演された「はだしのゲン」は見ることができなかった。NSDでは、初日は「ある死神の話」が最初に上演され、二日目は「はだしのゲン」が最初に上演された。

「はだしのゲン」は、前回の日記で多くを語り尽くしてしまったため、それらを繰り返すことはしない。だが、あれから何度も公演を重ねて来ただけあり、俳優個々のセリフと演技の完成度、そして劇全体の完成度は、共に驚くほど磨きがかかっていたことだけは付け加えておきたい。特にゲンと進次、ゲンと隆太の息がピッタリで見事だった。拡大バージョンで追加されたのは、竹槍の訓練シーンや、原爆で殺された人々の魂が司会役に「私たちのことを世界に伝えて」と訴えるシーン。前者は演劇にヴィール・ラス(勇敢の情感)を加えており、後者は劇自体のメッセージ性を強めていた。

「はだしのゲン」

「はだしのゲン」は、座長や裏方まで合わせると総勢14人の大所帯の演劇で、映像、音響、舞台美術なども徹底的に準備がなされていた。しかも、アマチュアながら、今まで何度も公演を重ねて来た演目である。よって、非常に迫力のある舞台となっていた。それと比べると、4人の出演者+1人の裏方で演じられた「ある死神の話」は、迫力という点において不利であった。また、溝上教授は、慢性的な男子学生の出演希望者不足に悩まされながらも、女子学生に男性役を演じさせることを潔しとしない信条を貫いておられたようだが、今回は不幸にも女子学生しか出演者が集まらず、しかも「ある死神の話」に出て来る登場人物は全て男性であったため、最後の最後で仕方なく宝塚的配役をすることになったと言う。出演の学生3人は全員4年生。今年から大阪外国語大学は大阪大学に吸収合併されてしまうため、彼女たちが最後の大阪外大ヒンディー語科卒業生ということになる。3人とも個性のあるヒンディー語のしゃべり方と演技をしており、(おそらく)期せずして登場人物の色分けが出来ていた。今回のヒンディー語劇団の最大のアピールポイントはその衣装にあると言っていいだろう。自殺しようとした学生は普通の格好であったが、それ以外に出て来る3人の死神は皆、本格的な衣装を身にまとっていた。インド人のデザイナーがデザインしたらしい。特に溝上教授が演じた「死神のボス」の衣装はまるで漫画のキャラクターのような仰天のコスチュームであった。それでいて、衣装のせいで動きが制約されるようなことはなく、3人とも自由に舞台の上を動き回っていたので、かなり工夫された衣装であることも伺われた。ただ、これだけ衣装に頼らなくても死神の雰囲気はいくらでも出せたのではないかと思う。死神役の人たちは仮面をかぶっていたために、表情がよく見えなくなっていたし、最後の晴れ舞台で演技をする溝上教授の顔をよく見てみたかった気もした。

「ある死神の話」

「ある死神の話」の脚本の部分で最も弱いと感じたのは、いつの時代の話なのかがよく分からなかったことだ。セリフから察するに、原爆への言及があったことから、どうも終戦間もない頃の話のように思えたが、世界中で戦争を展開する米国に対する批判めいたメッセージがあったのは、現代にも通じていた。いっそのこと現代ということにしてしまえば、もっとメッセージが鮮明になったのではないかと思うし、終戦後の話に固定するなら、ちょうど戦時中から戦後の日本を舞台にした「はだしのゲン」と合同公演しているのだから、冗談混じりにそれと関連付けたりしてもよかったのではないかと思う。セリフのヒンディー語訳に関しては、慣用句を多用した非常に活き活きとしたダイアログになっており、セリフのみでインド人観客を笑わせる力があった。語彙の選定に関しても、サンスクリット語彙に重度に依存するのではなく、アラビア・ペルシア語彙からもバランスよく選定がなされており、非常にうまい訳だと思った。また、映画の最後に後日談として、1年後に大学に合格した学生の喜びの様子が描写されるが、それは原作にはないオリジナルのシーンのようだ。出演の学生たちが自発的に思い付いたらしく、原作者の了承は得ていないらしい・・・。だが、インド人観客は、演劇や映画のエンディングに全ての問題の解決を求めがちであるため、その追加シーンは非常にいいアイデアだったと思う。既に完成された「はだしのゲン」と違い、「ある死神の話」は公演を重ねながら改良を繰り返しているようで、僕が見た3回の公演の間にもだいぶ完成度が高まっていた。ツアーの最後にはきっと最高の舞台を演じることができるのではないかと確信している。

デリーでの全公演を終えて

デリーの3回の公演を見たが、それぞれ観客の反応が違っていたのも楽しかった。これが演劇の楽しみのひとつであろう。レディー・シュリー・ラーム女子カレッジの観客は、当然のことながら女子学生が大半を占めた。盛り上がりという点では最も盛り上がっており、演劇の途中にあちこちからいろんな声があちこちから上がったのもこの公演であった。一方、NSDの方は満席にはならなかった。僕もジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)や在デリー邦人を中心に宣伝活動を行ったのだが、来てくれた人は少数であった。NSD初日の観客はかなり静かに見入っており、二日目の観客は「はだしのゲン」の幕間ごとに拍手を入れたりしていた。

デリー公演を終えた語劇団はこの後、2月27日と28日の午後6時半にコールカーターのウッタム・マンチャで2公演、3月3日の午後4時にムンバイーのマイソール・アソシエーション・ホールで1公演、3月5日の午後6時半にプネーのバールガンダルヴァ・シアターで1公演行う。ここまで来たら、もはや成功あるのみである。

インドで最も権威ある映画賞と言えばフィルムフェア賞である。ハリウッドと同じく、ボリウッドにもいくつかの映画賞が乱立しているが、ハリウッドのアカデミー賞に相当するのはこのフィルムフェア賞のみである。ノミネート作品は先日紹介した(参照)。2月24日にフィルムフェア賞の発表が行われ、授賞式の様子は2月25日にオンエアされた。結果は以下の通りである。

| 作品賞 |

| Rang De Basanti |

| 監督賞 |

| ラーケーシュ・メヘラー |

Rang De Basanti |

| 男優賞 |

| リティク・ローシャン |

Dhoom:2 |

| 女優賞 |

| カージョール |

Fanaa |

| 助演男優賞 |

| アビシェーク・バッチャン |

Kabhi Alvida Naa Kehna |

| 助演女優賞 |

| コーンコナー・セーンシャルマー |

Omkara |

| コメディアン賞 |

| アルシャド・ワールスィー |

Lage Raho Munnabhai |

| 悪役賞 |

| サイフ・アリー・カーン |

Omkara |

| 音楽監督賞 |

| ARレヘマーン |

Rang De Basanti |

| 作詞家賞 |

| プラスーン・ジョーシー |

Chand Sifarish(Fanaa) |

| プレイバック・シンガー賞(男性) |

| シャーン&カイラーシュ・ケール |

Chand Sifarish(Fanaa) |

| プレイバック・シンガー賞(女性) |

| スニディ・チャウハーン |

Beedi(Omkara) |

作品賞、監督賞は順当な結果であろう。「Rang De Basanti」以外にありえなかった。男優賞を「Dhoom:2」のリティク・ローシャンが受賞したのは少し変だ。「Dhoom:2」での彼の役は、悪役もしくは助演男優である。「Fanaa」のカージョールが女優賞を受賞したのは納得。カージョールは結婚を機にしばらくスクリーンから遠ざかっていたが、これからまた活躍することになるのだろうか。「Kabhi

Alvida Naa Kehna」のアビシェーク・バッチャンが助演男優賞を、「Omkara」のコーンコナー・セーンシャルマーが助演女優賞を受賞したのは文句がない。コメディアン賞は「Lage

Raho Munnabhai」のアルシャド・ワールスィー以外にはありえなかったし、悪役賞を「Omkara」のサイフ・アリー・カーンが受賞することはノミネートの段階から確定していたようなものだ。音楽監督賞は「Rang

De Basanti」のARレヘマーン。2006年最も優れたアルバムであった。作詞家賞とプレイバック・シンガー賞(男性)で「Fanaa」が健闘。プラスーン・ジョーシーとシャーン&カイラーシュ・ケールが受賞した。おかしなことに、プレイバック・シンガー賞(女性)は、TVではスニディ・チャウハーンだったが、フィルムフェアのウェブサイトでは「Kabhi

Alvida Naa Kehna」で同名曲を歌ったアルカー・ヤーグニクになっていた。おそらく後者はミスなので、ここではスニディということにしておくが、一応注記しておく。

他に、「Gangster」のカンガナー・ラーナーウトが新人賞と「今年の顔」賞を受賞した。2006年はあまり新人に恵まれかったように思われるが、カンガナーは強烈な個性を持った女優であり、これからが楽しみである。フィルムフェア賞には批評家たちが選ぶ賞もある。「Lage

Raho Munnabhai」が批評家映画賞を受賞、「Rang De Basanti」のアーミル・カーンが批評家男優賞を受賞、「Omkara」のカリーナー・カプールが批評家女優賞を受賞した。批評家賞は、主要賞で次点の作品・俳優が受賞する傾向にあり、順当な受賞と言える。以下、技術賞の紹介。ストーリー賞は「Lage

Raho Munnabhai」のラージクマール・ヒラーニーとヴィドゥ・ヴィノード・チョープラーが受賞、脚本賞は「Khosla Ka Ghosla」のジャイディープ・サーニーが受賞、ダイアログ賞は「Lage

Raho Munnabhai」のアビジート・ジョーシーとラージクマール・ヒラーニーが受賞、編集賞は「Rang De Basanti」が受賞、特殊効果賞は「Krrish」のマーク・コルベとクライグAムンマが受賞、音響賞は「Omkara」のKJスィンが受賞、BGM賞は「Krrish」のサリーム・スライマーンが受賞、RDブルマン賞は「Rang

De Basanti」で「Roobaroo」を歌ったナレーシュ・アイヤルが受賞、衣装賞は「Omkara」のドリー・アフルワーリヤーが受賞、アクション賞は「Krrish」の程小東とシャーム・カウシャンが受賞、撮影賞は「Rang

De Basanti」のビノード・プラダーンが受賞、振付賞は「Omkara」のガネーシュ・アーチャーリヤが受賞、美術賞は「Omkara」のサミール・チャンダーが受賞した。また、ジャヤー・バッチャンとジャーヴェード・アクタルが生涯貢献賞を受賞、ヤシュ・チョープラーがフィルムフェア・パワー賞を受賞した。

主要賞、音楽賞、批評家賞、技術賞を合わせて各映画の受賞数をまとめてみると、以下のようになる(主要賞は太字で表した)。すると、意外な結果となった。

| 映画名 |

数 |

内訳 |

| Omkara |

8 |

助演女優賞、悪役賞、プレイバック・シンガー賞(女性)、批評家女優賞、音響賞、衣装賞、振付賞、美術賞 |

| Rang De Basanti |

7 |

映画賞、監督賞、音楽監督賞、批評家男優賞、編集賞、RDブルマン賞、撮影賞 |

| Lage Raho Munnabhai |

4 |

コメディアン賞、批評家映画賞、ストーリー賞、ダイアログ賞 |

| Fanaa |

3 |

女優賞、作詞家賞、プレイバック・シンガー賞(男性)、 |

| Krrish |

3 |

特殊効果賞、BGM賞、アクション賞 |

| Gangster |

2 |

新人賞、「今年の顔」賞 |

| Dhoom:2 |

1 |

主演男優賞 |

| Kabhi Alvida Naa Kehna |

1 |

助演男優賞 |

| Khosla Ka Ghosla |

1 |

脚本賞 |

総合的な賞の数では、なんと「Omkara」がトップ。8賞受賞。技術賞でかなり稼いだ形だ。シェークスピア劇の翻案という点でアピールに欠けたが、2006年で最も重厚な映画であった。映画賞と監督賞を独占した「Rang

De Basanti」は僅差で2位に。主要賞、音楽賞、批評家賞、技術賞で満遍なく賞を受賞しているところはさすがだ。批評家映画賞を受賞した「Lage

Raho Munnabhai」も4賞受賞で健闘している。もし、傑作ひしめく2006年のボリウッドのトップ3を選ぶとしたら、この3作品ということになるだろう。「Fanaa」の3賞受賞は多少サプライズであろう。カージョールの女優賞受賞はいいが、音楽賞で2賞を獲得したことが躍進の原動力となった。「Krrish」も3賞受賞で「Fanaa」と同じだが、技術賞のみの受賞である点で格が下がる。「Gangster」は、主演女優のカンガナー・ラーナーウトが新人関連の賞を2つ受賞したことにより日の目を浴びた。興行的成功や話題性にも関わらず賞に恵まれたなかったのは、「Dhoom:2」と「Kabhi

Alvida Naa Kehna」。それぞれ主演男優賞、助演男優賞のみの受賞となった。「Dhoom:2」は特殊効果賞とアクション賞を受賞できなかったのが痛かった。「Kabhi

Alvida Naa Kehna」は、大御所俳優たちが演技賞を受賞できなかったのが響いてしまった。だが、2006年は傑作に恵まれた年になったため、このような不幸な作品が出て来るのもやむを得ないだろう。強力なライバルさえいなければ、両作品はもっと賞を受賞していたはずである。一方、一矢を報いた形となったのが「Khosla

Ka Ghosla」。主要賞ノミネート作品には名を連ねることがなかったが、脚本賞を受賞することができた。同映画は2006年の隠れた名作であるので、この結果は嬉しい。全体としては、名作の多かった2006年を反映し、今回のフィルムフェア賞は少数の作品が賞を独占することがなく、複数の作品にバランスよく振り分けられた形となったと思う。

ところで、「アルカカット賞」というものがある。ほとんど世間の注目を集めなかったが、個人的に気に入った作品に授与される賞である。2006年の栄えあるアルカカット賞に選ばれたのは・・・「Shaadi Se Pehle」!アクシャイ・カンナーとマッリカー・シェーラーワトのやり取りが秀逸なコメディー映画である。マッリカー・シェーラーワトと言えばラーフル・ボースと共演した「Pyaar Ke Side/Effects」も面白いコメディー映画だが、こちらは大いにヒットしたのでアルカカット賞からは外れる。アルカカット賞の次点は、インドでは珍しいボクシング映画「Aryan」である。「ロッキー」風の展開はお約束であるが、ボクシング以外の部分――夢を諦めた男の末路――の方がむしろ印象に残る映画であった。

| ◆ |

2月27日(火) Honeymoon Travels Pvt. Ltd. |

◆ |

今日はPVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Honeymoon Travels Pvt. Ltd.」を見た。ハネムーン・パッケージツアーに参加した6組の新婚夫婦の恋模様を描いたコメディー映画である。監督は女性で新人のリーマー・カーグティー、「Dil

Chahta Hai」(2001年)のファルハーン・アクタル監督が共同プロデューサーを務めている。

題名:Honeymoon Travels Pvt. Ltd.

読み:ハネームーン・トラベルズ・プライベート・リミテッド

意味:ハネムーン・トラベルズ株式会社

邦題:ハネムーン旅社

監督:リーマー・カーグティー

制作:ファルハーン・アクタル、リテーシュ・スィドワーニー

音楽:ヴィシャール&シェーカル

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

出演:ボーマン・イーラーニー、シャバーナー・アーズミー、カラン・カンナー、アミーシャー・パテール、ケー・ケー・メーナン、ラーイマー・セーン、ランヴィール・シャウリー、ディーヤー・ミルザー、アバイ・デーオール、ミニーシャー・ラーンバー、ヴィクラム・チャートワール、サンディヤー・ムリドゥル、アルジュン・ラームパール(特別出演)など

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

上段左から、ケー・ケー・メーナン、ラーイマー・セーン、サンディヤー・ムリドゥル、ヴィクラム・チャートワール、ディーヤー・ミルザー、ランヴィール・シャウリー

下段左から、ボーマン・イーラーニー、シャバーナー・アーズミー、アミーシャー・パテール、カラン・カンナー、ミニーシャー・ラーンバー、アバイ・デーオール

| あらすじ |

ハネムーン・カップル向けのパッケージツアーを提供するハネムーン・トラベルズ。ムンバイー発ゴア行きのバス「ハイウェイ・クイーン」には6組のカップルが乗っていた。

デリーから来たのはピンキー(アミーシャー・パテール)とヴィッキー(カラン・カンナー)夫婦。ピンキーは乙女チックな空想の世界に生きる女の子で、ハネムーン旅行も楽しみにしていた。だが、夫のヴィッキーはなぜか黙り込んでいた。コールカーターから来たのはパルトー(ケー・ケー・メーナン)とミリー(ラーイマー・セーン)夫婦。パルトーは保守的な男性だったが、ミリーは弾けたくてたまらなかった。ムンバイーから参加のヒテーシュ(ランヴィール・シャウリー)とシルパー(ディーヤー・ミルザー)夫婦はどうも問題を抱えていた。シルパーはヒテーシュに決して心を開こうとせず、始終黙っているか泣いていた。パールスィー(拝火教徒)のアスピー(アバイ・デーオール)とザーラー(ミニーシャー・ラーンバー)は、幼馴染みの仲良し夫婦。何から何まで息がピッタリだったが、2人にはそれぞれ秘密があった。マドゥ(サンディヤー・ムリドゥル)はロサンゼルス出身のNRI、バンティー(ヴィクラム・チャートワール)と結婚してこのツアーに参加していた。だが、バンティーもある秘密を抱えていた。これらの若い夫婦とは一線を画した老夫婦もツアーに参加していた。オスカー(ボーマン・イーラーニー)とナビード(シャバーナー・アーズミー)である。2人はそれぞれ人生の伴侶を亡くし、お互い支え合い、そして再婚した「新婚夫婦」であった。

ゴアに着いた途端、まずトラブルが発生する。教会見学中に、バイクに乗り、拳銃を持った男(アルジュン・ラームパール)が現れる。それはシルパーの恋人だった。シルパーは男に連れられて去って行ってしまう。ショックを受けたヒテーシュはツアーから離脱する。

ゴアのバンガローではそれぞれのカップルがそれぞれの物語を繰り広げる。パルトーはミリーの派手な行動に付いてけず、1人悩む。バンティーはマドゥに、自分がゲイであることを打ち明ける。そしてヴィッキーも同性愛の性向があり、バンティーに一目惚れしてピンキーを蔑ろにしていた。アスピーは実はスーパーマンだったが、それをザーラーに打ち明けていなかった。ある晩、遂にアスピーは彼女にそのことを打ち明けるが、なんとザーラーもスーパーウーマンであった。2人はやはり理想のカップルであった。オスカーはゴア生まれで、自分の実家をナビードに見せようとする。だが、既に実家はマンションに変わっており、近所もスッカリ変貌していた。しかもそこで彼は娘と出会う。娘は父親の再婚を認めておらず、不良少女となっていた。だが、ナビードは彼女を優しく受け容れ、最後に3人は一緒にムンバイーに帰ることになる。

ゴア滞在も終了し、一行はムンバイーへ向かう。その途中、シルパーとその恋人がマフィアに追われているところに出くわす。駆け落ちしたことを怒ったシルパーの父親が送り込んだのだった。だが、アスピーの一吹きでマフィアたちは吹っ飛び、2人も一緒にムンバイーへ戻ることになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

若手俳優、二流俳優、脇役俳優総出演のオムニバス形式映画。複数の小話が絡み合って1つの映画になっていた。一方でスーパーマンが登場したり、一方で乙女の夢の世界が描かれたり、また一方で夫婦の現実が提示されたりと、不思議な構成になっていたが、普通に楽しめた映画であった。

ヴィッキーとピンキー、バンティーとマドゥの小話は、ヴィッキーとバンティーの同性愛が発覚することで収拾不可能となっていたきらいがあったが、それ以外の小話は簡潔にかつ的確に収まっていた。特にパルトーとミリー、オスカーとナビードの小話が秀逸であった。アスピーとザーラーの小話は、2人ともスーパーマン/スーパーウーマンだったというかなりぶっ飛んだオチだったが、「Krrish」(2005年)など、インドにもスーパーヒーローが誕生するご時勢なので、大目に見ておくべきであろう。それらの新婚カップルの小話に加え、運転手の甥がドイツ人女性観光客と恋に落ちて逃げてしまうという小話も挿入されていた。

「Honeymoon Travels Pvt. Ltd.」はよく見るとアクタル家のホームプロダクションのようになっている。プロデューサーはファルハーン・アクタルであるし、作詞家はその父ジャーヴェード・アクタルであるし、その妻のシャバーナー・アーズミーが出演をしている。シャバーナー・アーズミーは、若手俳優たちに囲まれながら、貫禄の演技を見せつけていた。特にオスカーのウルドゥー語彙の発音を矯正するシークエンスが憎かった。ガーリブの「ガ」、イジャーザトの「ザ」など、一般のインド人には難しい発音となっており、オスカーもなかなかうまく発音できていなかった。オスカー役のボーマン・イーラーニーもシャバーナーに負けないぐらいの老練な演技を見せていた。

それ以外の俳優の中では、ベンガル人パルトーを演じたケー・ケー・メーナンがよかった。真面目な性格のパルトーであったが、誤って酒を飲んでしまい、ハチャメチャに踊りまくる。その弾けぶりが、それまでの抑えた演技と対照的過ぎて爆笑物であった。先日公開された「Eklavya」(2007年)ではあまり活躍の場がなかったラーイマー・セーンだが、パルトーの妻ミリーを演じた彼女はなかなかよかった。2人のセリフには頻繁にベンガリー語がミックスされていた。

アバイ・デーオールとミニーシャー・ラーンバーは、共に2005年にデビューした若手俳優である。「Socha Na Tha」(2005年)でデビューしたアバイ・デーオールは今までパッとしなかったが、パッとしなさをうまくキャラクターに活かした今回の役ははまっていた。トゥシャール・カプールと同じ路線の「のび太君」系男優になって行きそうだ。ミニーシャー・ラーンバーは、「Yahaan」(2005年)でデビューした女優で、今まで数本の映画に出演しているが、「Yahaan」以上の存在感は示せていない。「Honeymoon

Travels Pvt. Ltd.」の彼女も悪くはない程度であった。

デビュー作と比べて最近全く印象が変わってしまっているのがアミーシャー・パテールである。「Kaho Na... Pyaar Hai」(2000年)、「Gadar」(2001年)と立て続けに大ヒット作に出演し、一時はトップ女優の仲間入りをしたアミーシャーであったが、最近の彼女の凋落振りは見るも無残である。二流女流の域を出ていないし、成長の兆しも見えない。兄のアシュミト・パテールと共に、ボリウッドのお荷物と化している。ここらで一発、思い切った変身が欲しいところだ。

ディーヤー・ミルザーもデビュー時に話題になった割にはくすぶっている女優の1人である。だが、今回は特別出演に限りなく近い役であった。ほぼ同時期にデビューしたアルジュン・ラームパールと共演という形になっていた。アルジュンの方は完全に特別出演であった。インド人に人気のスズキの大型バイク、ハヤブサに乗って得意気であった。

映画中、ひとつだけ心に残るシーンがあった。それはオスカーとノービドの夫妻が、ヒンディー語をしゃべるドイツ人女性観光客と話すシーン。「インドのことが大好きだ」と語るドイツ人は、「インド人は悲しみがなくていい。私たち西洋人は孤独だ」みたいなことを語っていた。外国人のインド観、インド人観は、時として非常にいい加減なことがある。インドが嫌いな人は嫌いな人でいろいろ言うが、それはそれでいい。むしろ厄介なのは、「インドが好き」と言っている人の勝手なインド観、インド人観である。オスカーとノービドは多くの悲しみを乗り越え、孤独を克服するために再婚し、ゴアに来ていた。その2人に対して「インド人は悲しみがない」「孤独がない」と言うのは、インドを馬鹿にするよりももっと馬鹿にした発言であろう。オスカーとノービドは複雑な表情で彼女を見ていた。ふと、ドイツ人女性はオスカーに問う。「ところで結婚して何年になりますか?」オスカーはすかさず「22年」と嘘を言う。このドイツ人女性が、後にバスの運転手の甥と恋に落ちてどこかへ行ってしまうというオチ付きである。

音楽はヴィシャール・シェーカル。2時間の短い映画であり、ダンスシーンは極力抑えられていたが、最後の「Sajanji Vaari Vaari」だけは強烈であった。ケー・ケー・メーナンが狂ったように踊りまくる!思わず観客も踊り出してしまいたくなるようなノリノリのナンバーだ。他に、クラシック映画の音楽がふんだんに用いられていた。

「Honeymoon Travels Pvt. Ltd.」は、暇つぶしには最適のコメディー映画である。それ以上のものが映画には多少含まれているが、基本的にはお気楽な映画なので、肩の力を抜いて楽しめばいいだろう。