|

|

ヒンディー語映画界にとって近年稀に見る当たり年となった2011年も終わり、2012年が始まった。今年最初の公開作はアッバース・マスターン監督の「Players」。ハリウッド映画「The

Italian Job」(2003年)の公式リメイク作品で、アビシェーク・バッチャンを初めとしたビッグネームが揃ったマルチスター映画である。

題名:Players

読み:プレイヤーズ

意味:仕事人たち

邦題:プレイヤーズ

監督:アッバース・マスターン

制作:ヴィアコム18モーション・ピクチャーズ

音楽:プリータム

歌詞:アーシーシュ・パンディト

振付:ボスコ・シーザー、ラージュー・カーン

衣装:アナーヒター・シュロフ・アダジャニヤー

出演:アビシェーク・バッチャン、ソーナム・カプール、ビパーシャー・バス、ボビー・デーオール、スィカンダル・ケール、ニール・ニティン・ムケーシュ、オーミー・ヴァイディヤ、ヴィノード・カンナー、ジョニー・リーヴァル、アーフターブ・シヴダーサーニー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からニール・ニティン・ムケーシュ、ソーナム・カプール、アビシェーク・バッチャン、

ビパーシャー・バス、ボビー・デーオール

| あらすじ |

チャーリー・マスカレナス(アビシェーク・バッチャン)は「プレイヤーズ」と呼ばれる世界最高の専門技術を持った泥棒。相棒のリヤー(ビパーシャー・バス)と共に貴重な宝石を盗んだばかりであった。チャーリーは6ヶ月後の再会を約束し、リヤーと別れる。

一方、ラージ(アーフターブ・シヴダーサーニー)はロシアで、ソビエト連邦がルーマニアから接収した金塊を盗もうとしていた。その価値はおよそ1,000億ルピーだった。しかし、ラージは単身その仕事に取り組んだために失敗し、ロシア人マフィアに殺されてしまう。死ぬ直前にラージはチャーリーにこの金塊の情報を託す。

チャーリーは刑務所に10年間服役している泥棒の師匠ヴィクター・ブリガンザ(ヴィノード・カンナー)に協力を仰ぐ。ヴィクタ―は、娘のナイナー(ソーナム・カプール)にもう間違ったことはしないと約束していたが、学校を開く夢を叶えるためにチャーリーに協力することになる。ヴィクタ―の呼び掛けに応じ、プレイヤーズが集結する。爆薬スペシャリストのビラール(スィカンダル・ケール)、イリュージョニストのロニー(ボビー・デーオール)、メイクアップの達人サニー・メヘラー(オーミー・ヴァイディヤ)、そしてリヤーである。

ただヴィクタ―は、この計画のために欠かせない天才ハッカーのスパイダー(ニール・ニティン・ムケーシュ)と連絡を取れずにいた。しかしながら大学でコンピューター・サイエンスを勉強していたナイナーはスパイダーのことを知っており、彼の発見に協力する。スパイダーはゴアにいることが分かり、5人は彼の居場所を訪ねる。スパイダーは居場所を特定されたことを察知し逃げ出すが捕まってしまう。チャーリーに説得され、スパイダーも計画に協力することになる。

金塊はロシアからルーマニアに列車で運ばれることになっていた。セキュリティーは厳重で、コマンドー部隊が警備しており、衛星の監視もあった。しかしチャーリーはプレイヤーズを適材適所に使い、まんまと金塊を盗み出す。

ところが喜びも束の間、脱出地点でスパイダーが裏切り、チャーリーらは窮地に立たされる。ロニーとリヤーは撃たれ、チャーリー、ビラール、サニーも極寒の湖に沈められる。しかしながらチャーリー、ビラール、サニーは何とか命拾いする。また、スパイダーは刑期を終えて出所したヴィクタ―にも刺客を差し向けていた。ヴィクタ―はナイナーの目の前で殺されてしまう。

それから1年が経った。チャーリーはスパイダーへの復讐を計画していたが、なかなか彼の居所を掴むことが出来なかった。ナイナーは、父親を再び悪事に導き、結果として彼の死を招いたチャーリーに対して怒っており、彼と話そうともしなかった。しかしながら、スパイダーの手掛かりがニュージーランドにあることが分かる。ナイナーも父親の復讐をすることを誓い仲間に加わる。こうしてチャーリー、ビラール、サニー、ナイナーの4人はニュージーランドへ向かう。

ニュージーランドで4人はスパイダーがウェリントンの豪邸に住んでいることを突き止める。しかし警備は厳重で、突破は困難であった。また、ウェリントンでは偶然リヤーと再会する。てっきりロシアで死んだものと思われていたが、地元ロシア人に命を救われ、その後はチャーリーと同じくスパイダーへの復讐を練っていた。彼がウェリントンにいることまではリヤーも独自に察知し、当地に住んで機会をうかがっていたのだった。

チャーリーはナイナーをスパイとしてスパイダーの豪邸に送り込むことにする。ところがスパイダーはチャーリーの行動を全て把握していた。ナイナーはスパイダーに捕えられてしまう。チャーリーは予め用意していた装甲車に乗って豪邸に特攻し、スパイダーのところまで突進する。そこで対面したチャーリーは、48時間以内に金塊を盗み出すことを約束する。スパイダーもその挑戦に受けて立つ。

チャーリーは、スパイダーが金塊を外に避難させようとしていることを知り、それを盗み出すことにする。だが、実はリヤーは元々スパイダーと通じており、リヤーを通してチャーリーの行動を事前に掴んでいた。スパイダーは空の搬送車を移動させる。一方、チャーリーの方もそれは読んでおり、一応盗み出す振りをして次の手を考えていた。スパイダーが本物の金塊を運び出し始めたところでそれを盗み出すことに成功する。

チャーリーらの脱出地点でスパイダーとリヤーは待ち構えていたが、チャーリーは金塊をどこかに隠して来ていた。スパイダーはリヤーを人質に取って在処を聞き出そうとするが、自責の念に駆られたリヤーは自ら命を絶ってしまう。隙を見てチャーリーらは反撃し、スパイダーに攻撃する。最後はナイナーが引き金を引き、父親の仇を取る。

ところが息を引き取る前にスパイダーはロシア人マフィアにルーマニアの金塊のことを連絡していた。ロシア人マフィアはすぐにニュージーランドに駆けつける。チャーリー、ナイナー、ロニー、ビラールの4人は3台の自動車に乗って走行中だったが、それをロシア人マフィアが止める。しかしながら自動車から金塊は見つからなかった。仕方がないのでロシア人マフィアも彼らを解放する。一体どこに金塊があるのか?実は彼らの乗っている自動車そのものが金で出来ていたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前述の通り、この映画はハリウッド映画「The Italian Job」のリメイクである。アッバース・マスターン監督によると、「The Italian

Job」という映画は2作あり、2003年の作品だけでなく、1969年のものも参考にしたようなのだが、それらを見たことがないため、比較しての評価は出来ない。単純にこの「Players」を見ての感想になる。

ちょうど昨年末に公開された「Don 2」と非常に似た流れのアクションスリラー映画だった。チームワークで「ミッション・インポッシブル」を成功させるという点でも、裏切りを素材としたあっと驚くどんでん返しを用意していた点でも、酷似していた。ただ、全体の面白さから言ったら、この「Players」の方が上であった。「Players」では盗みの部分は前半にまとめられており、後半は裏切り者スパイダーとの戦いに徹していた。そのくせ、盗みの部分の緊迫感も「Players」の方が上だった。何しろ走っている列車に列車を併走させ、そこから金塊を盗み出すのである。「Don

2」はシャールク・カーン1人のスターパワーへの依存が大きいが、「Players」の方は、シャールク・カーンほどではないものの、現在一線で活躍している複数の俳優が出演しており、より豪華さがあった。よって、「Don

2」よりも「Players」の方が、多くの娯楽要素が詰め込まれていた印象であった。

「Players」のストーリーのターニングポイントとなるのは2つの裏切りである。ひとつはスパイダー、もうひとつはリヤーだ。スパイダーはラージの存命中からルーマニアの金塊を狙っており、わざとチャーリーに情報を流して彼に盗みを実行させることにした。そしてまんまとチャーリーのチームの一員になり、彼が盗みを成功させた途端に反旗を翻して金塊を奪って行く。リヤーはこの金塊を盗む計画段階でスパイダーの裏切りを察知していたが、彼がいないとこの計画は成功しないことも知っており、わざとそれを黙認する代わりにスパイダーの仲間となる。スパイダーが裏切ったときに死んだと見せ掛けるが実は生きており、その後はスパイダーと共に金塊の主となる。そしてスパイダーはチャーリーが自分の手掛かりを掴んだことを知るとリヤーをわざと送り込み、スパイとして活動させる。スパイダーの裏切りとリヤーの裏切りは時間差を持って明かされるが、リヤーの裏切りの方は賢い観客なら予想可能である。しかしながら、この2つの裏切りによって、映画のアップダウンをうまく形成できていた。

ただ、チームワークという点では各人の役割がはっきりしていなかった。ハッカーのスパイダーがもっとも明確な役割を受け持っていたが、例えばメイクアップの達人サニーがメイクアップの腕を披露するのは金塊奪取のときのみであった。後半、スパイダーの豪邸に潜入する際に彼のその特技が活かされなかったのが不思議である。どちらかというと各人とも雑用を受け持っている時間の方が長かった。各分野のエキスパートを集めたはずなのだが、深く考えると、その必要もなかったのではと感じずにはいられない。それでも、前半の金塊奪取のシーンはそのチームワークがもっとも活かされており、非常に迫力があった。これだけでもこの映画は大きな価値を持っていると言える。

後半の見所は、3台の小型車でもって街中(地下道や地下鉄を含む!)を疾走するシーンだ。ナイナーがウェリントンの信号システムをハッキングして渋滞を引き起こし、街中を「ムンバイー化」してしまった中、小型軽量の利点を活かし、隙間を塗ってバイクの集団とカーチェイスを繰り広げる。しかもエンディングではその自動車のボディーに隠された秘密が明かされる。金塊を加工してしまったら価値が下がるのではないかという突っ込みもあるが、オチとしては優秀であった。

キャスト陣の顔ぶれを見るとかなり変わったコンビネーションになっている。まず強く感じたのが女優の世代交代。ビパーシャー・バスがメイン・ヒロインの座をソーナム・カプールに奪われる形になっていた。何しろ主人公チャーリーの恋人的存在として登場し、最後には悪役に墜ちてしまうのである。ビキニを着たりして一生懸命アピールしていたが、失礼ながらかなり老けてしまった印象を受けた。ソーナム・カプールは今回なかなかの演技をしていた。まだ所々で垢抜けないところがあるが、若さは力。既に彼女の世代の時代が来ていることを強く印象づけていた。

男優陣の方も世代交代を暗示する配役があった。それはボビー・デーオールとニール・ニティン・ムケーシュである。まず、ボビー・デーオールが脇役で出演していたのには非常に違和感を感じた。昨年は「Yamala

Pagla Deewana」(2011年)のヒットで株を上げたのだが、こんなつまらない役を演じなければならないほど身を落としてしまったのかと思うと悲しくなる。それに対しニール・ニティン・ムケーシュは今回とてもおいしい役だった。最初はオタッキーなハッカーの容貌で登場しながら、すぐに正体を現わし、後半では本作の悪役として君臨する。

他に「3 Idiots」(2009年)でブレイクしたオーミー・ヴァイディヤがすっかりヒンディー語映画界にコメディアンとして馴染んでいるのを見るのも楽しかった。一発屋になる可能性もあったのだが、彼自身の才能もあったのだろうし、「Dil

Toh Bachaha Hai Ji」(2011年)や「Desi Boyz」(2011年)など作品にも恵まれ、このまま定着するだろう。それに対し、長年ヒンディー語映画の「顔」として多数の作品に出演して来たコメディアン俳優ジョニー・リーヴァルがすっかり隠居のような形で出演していた。これも世代交代の一環だと言える。

最後になってしまったが、主演アビシェーク・バッチャンは最近同じような役柄が多くなっており、多少マンネリも感じるようになった。「Dhoom」シリーズで演じた沈着冷静大胆不敵な警察官、ACPジャイ・ディークシトの役柄が発端であろう、「Game」(2011年)、「Dum

Maro Dum」(2011年)など、同様の役が続く。今回は泥棒であるが、その頭脳の切れと落ち着きは「Dhoom」譲りである。他にはヴィノード・カンナーやアーフターブ・シヴダーサーニーの出演が特筆すべきである。

音楽はプリータム。多分本腰を入れて作った音楽ではないだろうが、映画を盛り上げるだけの存在感はあった。

ところで、公式リメイクということはつまり著作権者から正式に許可を得たということであろう。ヒンディー語映画ではハリウッド映画や国内外の映画の無断リメイク(いわゆるパクリ)が横行しているのだが、最近は正式な手続きを踏んだ公式リメイク作品が出て来た。ハリウッド映画「Stepmom」(1998年)の公式リメイク作品「We

Are Family」(2010年)はその一例である。ヒンディー語映画界のリメイク映画に対しては個人的には必ずしも好意的な感情を抱いていないが、もしリメイクをするのなら、これらの作品のように正式な手順を踏んで欲しいものである。

「Players」は2012年最初のヒンディー語映画作品。純粋にアクションスリラー映画としての楽しさや迫力から言えば「Don 2」を越えていた。しかしながら、ハリウッド映画のリメイクということもあり、インド人観客や、インド映画を普段から楽しんでいる外国人インド映画ファン層以外に格別勧められる作品ではない。

| ◆ |

1月7日(土) 日印国交樹立60周年記念ソング |

◆ |

第二次世界大戦終戦後、1951年に日本は世界各国とサンフランシスコ講和条約を結び、日本の主権が回復された。しなしながらこのときインドは、「日本は我々に謝罪しなければならないことを何ひとつしていない」としてこの条約に参加せず、翌年の1952年に独自に日印平和条約を結んだ。この条約が現代の日本とインドの国交の起点となっており、それを祝うイベントが日印国交樹立○周年と銘打ったものである。1年を通し、日本とインドにおいて、日印交流をテーマとした様々なイベントが開催される。

思い起こせば僕がインドに住み始めた翌年となる2002年に日印国交樹立50周年のイベントがあった。そのときはまだ駆け出しのインド在住邦人であったが、裏方として駆り出され、イベントを手伝ったものだった。そして今年2012年は日印国交樹立60周年。あれから10年が経ってしまったことをはっきりと突き付けられている思いがする。

ただ、これと似たようなイベントがもうひとつある。それは日印交流年である。これは1957年に日印間で締結された日印文化協定を祝うイベントで、2007年にその50周年記念イベントが行われた。中身は日印国交樹立○周年記念行事とほとんど変わらない。もしこれが今後も続いて行くとなると、5年に1度はこのようなイベントが繰り返されることになる。

それはともかくとして、毎年ジャパン・ファウンデーションやその他の団体が日印交流イベントを開催しているものの、日印国交樹立60周年の今年は例年に増して、取って付けたようなものも含めて、様々なイベントが開催される予定となっている。インドにいながら日本関係の文化イベントに行く意味はあまりないのではないかと思う人もいるかもしれないが、意外に日本に住んでいると日本の文化をアピールするようなイベントに遭遇することがなく、海外に住んでいるからこそ新発見・再発見できる日本というものがある。そういうものに触れられるのは貴重な機会であり、積極的に参加すると面白いと思う。

さて、今年も様々なラインナップがある訳だが、その中でとりあえずユニークだと感じたのは、日印国交樹立60周年記念ソングの存在である。日印国交樹立50周年(2002年)のときも、日印交流年(2007年)のときも、記憶にある限りこのような試みはなく、目新しい。しかも、日本大使館主導ながら、かなり草の根のネットワークを使って作られた歌になっており、内容も日本とインドを様々な次元でミックスさせたユニークなものとなっている。

このプロジェクトを主導し、作詞作曲も手掛けたのが、在ニューデリー日本大使館三等書記官の柳楽昌宏氏である。彼は東京外国語大学の軽音楽サークル、ダルマダーツの出身なのだが、なぜか僕の知り合いの中にはこのサークルと関わりのある人が多く、僕にとっては神秘的な団体となっている。音楽雑誌「Oar」の編集長で、昨年轢き逃げ事件で惜しくも夭折してしまった野上郁哉氏もこのサークルに所属していた。

また、知る人ぞ知る、インド人演歌歌手サラブジート・スィン・チャッダー氏(日本では「チャダ」として知られている)もこの歌を後援している。元々ミカンの栽培技術を学びに来日したチャッダー氏は1975年に「世界初のインド人演歌歌手」としてレコード「面影の女/やもめのジョナサン」をリリースしデビュー、当時は結構な人気を博したようである。しばらく演歌界から離れ、実業家として活躍していたようだが、最近になって再び表舞台に舞い戻り、芸能活動を活発化させている。先日はインドでもチャッダー氏のコンサートがあった。今回、チャッダー氏の人脈により、インド楽器・西洋楽器の奏者が集められた。その他、日本楽器の奏者も演奏に参加しているのだが、これらはニューデリー日本人会の事務ミトラさんの紹介によるものであるらしい。ちなみにピアノの伴奏は柳楽氏自らが弾いている。

日本楽器奏者の中で特筆すべきなのが、現在ボーパールでインド古典声楽の修行をしている井上想氏である。元々神楽奏者であった井上氏は、横笛のルーツを辿る内にインドの横笛バーンスリーに辿り着き、現在はインド音楽の根本である声楽を学んでいる。彼がこの歌の中で横笛を吹いている。歌の中では長めの間奏部分があり、日本楽器とインド楽器のジュガルバンディー(協奏)となっている。

以上は作詞作曲や演奏など、楽曲の上はどちらかというと裏方の存在になるのだが、前面に出て歌の方を歌っているのは、ニューデリー日本人学校の子供たちと、デリーで日本語を学ぶインド人の子供たちだ。

この歌は、日印友好を象徴し、日本語、ヒンディー語、英語の3言語構成となっている。日本語の歌詞を日本人の子供たちが歌い、ヒンディー語の歌詞をインド人の子供たちが歌い、英語の歌詞を両国の子供たちが歌う。日本語の歌詞が「空を飛んで、君に会いに、僕は出かける」と、日本側からインド側へアプローチする一方、ヒンディー語の歌詞は「待ってたよ、ようこそ、広場の真ん中で、盛大に祝おう」とそれを歓迎する内容となっている。そして両国の子供たちが歌う英語の歌詞では、「君の手を握っているから、もう寂しくない」と結束を確認する内容となっている。また、子供たちの歌声の他、男性の声が入っているが、これはチャッダー氏ではなく、柳楽氏がレストランでスカウトして来たインド人歌手のものであるらしい。

この日印国交樹立60周年記念ソングは、昨年末に野田首相夫妻が訪印した際にライブで披露された。残念ながらもうライブが行われる予定はないようだが、録音されたものが日印国交樹立60周年記念イベントで流されることになるようである。この曲はネット上で公開されており、試聴することができる(参照)。

それにしても、外交官が文化交流イベントのために作詞作曲をするというのは、あまり前例がないことなのではないかと思う。意地の悪い見方をすれば、予算削減のウルトラQだと言えるが、普通に評価すれば、柳楽氏の趣味と才能がたまたまこのタイミングの需要に合致したと言っていいだろう。柳楽氏の他の作品も聴かせてもらったことがあるが、宙に浮かんでいるような、異次元の世界に迷い込んだような、そんな歌詞と曲を作る人だと感じている。この日印国交樹立60周年記念ソングではさすがに地に足の付いた歌詞と曲になっていたが、その中にも彼の個性が巧みに滲み出ていたと感じる。このような機会では常套手段ではあるものの、子供を主人公に据えたことで、より人間味のある曲にもなっていた。様々な要素がうまくはまった作品だと言える。

| ◆ |

1月11日(水) 2011年のボリウッド映画界を振り返る |

◆ |

ヒンディー語映画界でもっとも権威のある映画賞であるフィルムフェア賞の2011年ノミネート作品が発表された。毎年このノミネート作品をベースにその年の映画シーンを振り返っている。例によって今年もそれに倣い、2011年のヒンディー語映画界で何が特筆すべきだったのか、まとめてみたいと思う。

2011年のヒンディー語映画界はとにかく景気が良かった。年の初めから終わりまで、コンスタントにヒット作が量産された。とりあえず年初から時系列に沿って、ヒットした娯楽作を中心にざっと振り返ってみよう。

2011年の開始は「No One Killed Jessica」から始まった。実際にデリーで起こった殺人事件とその後の裁判の課程などを題材にした、ほぼノンフィクションの映画であるが、退屈なドキュメンタリー映画調の作りではなく、娯楽映画としても一流で、非常にスリリングな作品になっていた。予算9千万ルピーと低予算ながら都市部を中心にヒットし、興行収入4億9千万ルピーを稼いだ。ヒンディー語映画界には「年の初めの公開作はヒットしない」というジンクスがあるのだが、それを打ち破った形にもなった。

さらに、その次の週に公開された「Yamla Pagla Deewana」もサプライズ・ヒットとなった。予算2億ルピー、興行収入9億2千万ルピーとされている。サニー&ボビーのデーオール兄弟のキャリアは低空飛行中だったのだが、父親のダルメーンドラと親子兄弟出演したこの映画のヒットによって一気に持ち直した形となった。もっとも、ダルメーンドラの2番目の妻ヘーマー・マーリニーが制作・監督し、娘のイーシャー・デーオールが主演した「Tell

Me O Khuda」(10月公開、未見)はフロップに終わり、デーオール家では男性陣と女性陣で明暗が分かれた形となった。

2月の目玉はプリヤンカー・チョープラー主演の「7 Khoon Maaf」だったが、これはフロップに終わり、代わりに話題をさらったのは「Tanu

Weds Manu」であった。予算1億7,500万ルピー、興行収入は4億5千万ルピー。カンガナー・ラーナーウト演じる破天荒な女性主人公のキャラクターを中心に展開するラブコメ映画で、スマッシュヒットとなった。

5月にはインド初のデジタル3D映画「Haunted 3D」が、ホラー映画としては異例のヒットとなった。3Dホラー映画という技術面を売りにして手っ取り早く作られた作品だったのだが、細かいことを考えないその思い切りの良さが逆にうまくはまり、広く受け容れられた。予算は8,500万ルピーと低額ながら、3億5千万ルピーを稼いだ。

以上の4作――「No One Killed Jessica」、「Yamla Pagla Deewana」、「Tanu Weds Manu」、「Haunted

3D」――が2011年上半期の主なヒット作と言える。ここで「上半期」とは、1月~5月いっぱいとしている。なぜ上半期を1月~6月としないかと言うと、それはインド独特の事情による。近年、4月~5月にはクリケットの国内リーグであるインディアン・プレミア・リーグ(IPL)が開催されており、この時期には大きな映画は公開されない。IPL終了と同時に再び映画界に活気が出るため、1年を前半と後半に分けるならば、IPL前とIPL後に分けるのが一番現地の実感に近い。よって、上半期と下半期の境目は、毎年IPLの決勝戦が行われる5月末~6月初めとするのがいいだろう。

また、今年は4年に1度のクリケット・ワールド・カップもあった。開催時期は、IPLの直前、2月~4月である。ワールド・カップ期間中は、IPL期間中以上に映画の公開に不利な時期である。よって、この時期に大予算型の映画は公開されない傾向にある。ヒンディー語映画界にとって、今年は上半期の内の半分以上となる3ヶ月がクリケットのために空白期間となったと言ってよい。その中で4本のヒット作が生まれたのは、悪くない計算となる。ただ、2011年の快進撃の原動力となったのは、何と言っても下半期に公開された大作の数々である。

快進撃は、IPL終了と同時に満を持して公開となったサルマーン・カーン主演「Ready」から全速力で始まった。6月3日公開、予算4億ルピーのこのコメディー映画は、特に優れた脚本の映画でもなかったのだが、あれよあれよと言う間に18億2,500万ルピーを売り上げる大ヒットとなった。

6月はこの「Ready」で持ち切りであったが、7月は複数の大ヒット作に恵まれた月となった。まずはイムラーン・カーン主演「Delhi Belly」が、「万人向けでない」と公言されていたにも関わらず大ヒット。予算2億5千万ルピーのところ、9億2,400万ルピーの興行収入を上げた。同じく、2004年のヒット作「Murder」の続編を謳っていながらストーリーに特につながりはなかった「Murder

2」も7月に公開されるや否や大ヒット。予算1億3千万ルピーのこの映画は9億2千万ルピーを売り上げた。だが、7月を代表する映画と言ったら何と言ってもゾーヤー・アクタル監督の「Zindagi

Na Milegi Dobara」。都会向けの味付けだったがその質の高さから幅広い層に受け容れられ、予算5億5千万ルピーのところ、15億2千万ルピーの興行収入を上げた。アジャイ・デーヴガン主演のコテコテ・アクション映画「Singham」も大ヒットとなり、予算2億ルピーでありながら13億9千万ルピーの興行収入となった。

8月の公開作の中では、いくつかの州で上映禁止となったものの興行的に成功を収めた問題作「Aarakshan」(予算4億2千万ルピー、興行収入5億8,500万ルピー)などがあるものの、やはりサルマーン・カーン主演「Bodyguard」の存在感が強烈である。「Ready」と同様に内容に乏しい映画ではあったのだが、ここ数年絶好調のサルマーン・カーンのオーラが勝り、予算6億ルピーに対し22億9千万ルピーの収入を上げる2011年最大級のブロックバスター・ヒットになった。9月では「Mere

Brother Ki Dulhan」がスマッシュヒット。予算2億9千万ルピー、興行収入9億4千万ルピー。主演女優カトリーナ・カイフの強さは今年も健在で、主演男優イムラーン・カーンも好演していた。

「Dabangg」(2010年)、「Ready」、「Bodyguard」と立て続けに大ヒットを飛ばし、今やヒンディー語映画界の稼ぎ頭となったサルマーン・カーンに対抗すべく、シャールク・カーンが大々的な広告キャンペーンを仕掛けて送り出して来た超大作が、今年のディーワーリー公開作「RA.One」であった。予算は13億ルピー。マーケティング費用を含めれば、インド映画史上最大予算の映画になるとされている。あまりに金を掛けすぎて、いくらヒットしても予算を回収し切れないと噂されていたものの、最終的な興行収入は24億ルピーとなっており、それを信じるならば、費用も回収できたはずで、しかもこれが2011年最大のヒット作と言うことになる。

ディーワーリーも終わり、2011年も残りわずかになったところでも、ヒット作の量産は粘り強く続いた。11月に公開されたイムティヤーズ・アリー監督のロマンス映画「Rockstar」は、予算6億ルピー、興行収入10億5千万ルピーの大ヒット作となった。主演のランビール・カプールもこの映画の成功によりようやく代表作を得て、人気と実力を備えた男優にランクアップした。12月にはヴィディヤー・バーラン主演の「The

Dirty Picture」がサプライズ・ヒットとなった。予算1億8千万ルピーながら、現在まで12億5千万ルピーを稼いでいる。そしてクリスマス公開となったシャールク・カーン主演の「Don

2」。まだ興行収入の最終統計は出ていないが、ブロックバスター・ヒットの評価を与えられている。予算は7億5千万ルピーで、もちろんとっくの昔にその額は回収されている。

これらが2011年の代表的なヒット作と言える。大雑把に計算しても、1ヶ月に1本は必ずヒット作が出ており、興行的に非常に恵まれた年だった。ヒットまでは行かないが黒字になったことを示す「平均以上」の作品を含めれば、その数は結構な数に上る。2011年の最大の特徴もこの点になる。多額の予算を掛けた娯楽大作のほとんどが好ましい結果を残しており、インド映画=娯楽映画の方程式が改めて強化された年だった。ただし、映画の質については、大ヒット作がそのまま面白い作品とは言えない年だった。サルマーン・カーン主演の2作――「Ready」と「Bodyguard」――については個人的に全く認めていないし、シャールク・カーン主演の2作――「RA.One」と「Don

2」――も、手放しで絶賛できるような作品ではない。ヒットした娯楽映画の中で日本人の観客に自信を持ってお勧めできるのは「Zindagi Na Milegi

Dobara」と「Rockstar」ぐらいで、後は「No One Killed Jessica」や「Tanu Weds Manu」辺りがまあまあ楽しいのではないかと予想されるぐらいだ。

メインストリームの娯楽映画が盛況だった一方、メインストリームとは外れた位置にあるアート系映画や脚本と演技重視の低予算映画に分類される作品の中に良作は、2011年は数えるほどしかなかった印象である。だが、キラリと光る作品はあるにはあった。その中でも筆頭はキラン・ラーオ監督「Dhobi

Ghat」だ。非常に芸術的な作りの作品であり、通常は一般受けしない。しかしながら予算1億ルピー、興行収入1億4千万ルピーとのことなので、興行的に成功している。プロデューサーのアーミル・カーンの知名度と手腕も功を奏したのだろう。だが、一昔前までは完全に映画祭サーキット向けのこのような作品が映画館で普通に上映されるようになったことがそもそもの進化であり、その中でちゃんと結果を出せたことは今後につながって行く成果だと言える。

実は2011年はあまり低予算映画を精力的に見なかったのだが、その限られた鑑賞作品の中では「Chalo Dilli」や「Shor In The

City」が良かった。これらはIPL期間中の空白期間に公開されている。大作は公開されにくいものの、代わりに低予算ながら高品質の映画や実験的作品が公開枠を得られる機会でもあり、映画好きとしてはクリケット・フィーバーの期間も映画界から目が離せない。また、ヤシュラージ・フィルムス傘下のYフィルムスを中心に、新人監督や新人俳優にチャンスを与えて才能を伸ばす試みもいくつか見られた。その中ではフェイスブックをうまくストーリーに組み込んだラブコメ映画「Mujhse

Fraaandship Karoge」が気に入った。ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督の「Saheb Biwi aur Gangster」も重厚な作品であった。

技術的な面では、2011年はインド製3D映画元年と言っていいだろう。世界中で3D映画旋風を巻き起こしたジェームズ・キャメロン監督「Avatar」(2009年)公開から1年以上が経ち、インド人が作ったデジタル3D映画がちらほら公開されるようになった。その第一弾はホラー映画「Haunted

3D」で、SF映画「RA.One」、アクションスリラー映画「Don 2」とシャールク・カーン主演作の3D版公開が続いた。今後もインド製3D映画の公開は続く予定である。

2011年の公開作をざっと眺めて見ると、女性が主人公または中心的なキャラクターである映画が目立つことに気付く。「No One Killed

Jessica」、「7 Khoon Maaf」、「Tanu Weds Manu」、「Ragini MMS」、「That Girl in Yellow

Boots」、「Mere Brother Ki Dulhan」、「Saheb Biwi aur Gangster」、「The Dirty Picture」、「Ladies

vs Ricky Bahl」などが挙げられる。中でもヴィディヤー・バーラン主演「The Dirty Picture」のブロックバスター・ヒットは象徴的な出来事として捉えられている。ヒンディー語映画界では今まで女性を主人公とした映画はヒットしないとされて来たのだが、この映画がそれを完全に打ち破ったのだった。思えば2011年初めに2人の女性を主人公にした「No

One Killed Jessica」が「年の初めの公開作はヒットしない」というジンクスを打ち破ると共にその女性主人公の法則にもヒビを入れた。そして12月には「The

Dirty Picture」が完全にその法則を葬り去ったと言える。本当は「7 Khoon Maaf」でプリヤンカー・チョープラーがその役を担いたかっただろうが、それを実現させたのは「No

One Killed Jessica」と「The Dirty Picture」に主演したヴィディヤー・バーランであった。

女性中心映画の隆盛と呼応していると思われるが、父権を否定する映画が2011年公開作の中にいくつかあり、同年のひとつの潮流と言えそうである。ヒンディー語映画界では通常、父親は家族の中で絶対的な権力を誇っているが、それが「Udaan」(2010年)あたりからどうも揺れ始めた。そして2011年に入り、「Patiala

House」、「Zindagi Na Milegi Dobara」、「That Girl in Yellow Boots」と、父親をネガティブなイメージで描いた作品が続いた。「RA.One」については、導入部では父親は情けない描写のされ方をしていたが、序盤で死んでしまうものの、結果的には子供に見直されることになる。その点では保守的な父親観を維持していた映画だった。

映画音楽にも少しだけ触れよう。まずはアイテムナンバー。2010年は「Munni Badnam」と「Sheila Ki Jawani」が双璧だったが、2011年は「RA.One」の「Chammak

Challo」が大ブームとなった年だった。他には「The Dirty Picture」の「Ooh La La」も古風な曲ながら大ヒットとなった。2011年最大の問題作は「Delhi

Belly」の「Bhaag D.K. Bose, Aandhi Aayi」だ。歌詞のダブルミーニングが持つ卑猥さが物議を醸した。サントラCDの全体的な完成度から言えば、「Delhi

Belly」、「Zindagi Na Milegi Dobara」、「Rockstar」の3作が優れている。しかしながら、インド全体の音楽シーンを席巻したのは何と言ってもタミル語映画「3」の「Kolaveri

Di」だった。タミル語をミックスした片言の英語で歌われたこの曲はYouTubeを通してたちまちインド中で大人気となり、ヒンディー語映画界からも絶賛の声が上がった。

では、ノミネート作品一覧と、受賞作品の予想をしてみる。毎回あまり当たらなくて恥ずかしいのだが、こういう賞は政治力が物を言うもので、必ずしももっとも優れた作品や人物が受賞する訳ではない。僕は純粋に映画の質や俳優の演技などを基準に予想する。

■作品賞

- Delhi Belly

- Don 2

- No One Killed Jessica

- Rockstar

- The Dirty Picture

- Zindagi Na Milegi Dobara

■監督賞

- アビナイ・デーオ 「Delhi Belly」

- ファルハーン・アクタル 「Don 2」

- イムティヤーズ・アリー 「Rockstar」

- ミラン・ルートリヤー 「The Dirty Picture」

- ラージ・クマール・グプター 「No One Killed Jessica」

- ゾーヤー・アクタル 「Zindagi Na Milegi Dobara」

作品賞と監督賞はノミネート作品がかぶることが多く、受賞もバランスを考えて意図的に分散させることが多いので、まとめて見ることにする。2011年の作品賞と監督賞のノミネート作品を見ると、順当な作品と監督が並んでいる。やはり両者のノミネート作品は全く変わらない。「Don

2」はさすがに娯楽要素が強すぎるし、「Delhi Belly」はニッチ過ぎる。個人的には「Rockstar」と「Zindagi Na Milegi

Dobara」で分け合って欲しい。実績から言えば、イムティアーズ・アリー監督が監督賞を取り、「Zindagi Na Milegi Dobara」が作品賞を取るのが順当なところか。作品賞・監督賞共に受賞は「Zindagi Na Milegi Dobara」。批評家作品賞も同じ

■主演男優賞

- アジャイ・デーヴガン 「Singham」

- アミターブ・バッチャン 「Aarakshan」

- リティク・ローシャン 「Zindagi Na Milegi Dobara」

- ランビール・カプール 「Rockstar」

- サルマーン・カーン 「Bodyguard」

- シャールク・カーン 「Don 2」

2011年、男優としての株を上げたのはランビール・カプールだ。デビュー以来人気だけは一流だったものの、なかなか代表作と呼べるような大ヒット作に恵まれなかった。しかし「Rockstar」で魅力的なキャラクターを熱演し、男優として大きく成長した。問題は、彼の若さでもう主演男優賞を受賞してしまっていいのかということだけだ。しかし、他のノミネート俳優を見てみるとあまりパッとしない。「Dabangg」型アクション映画の熱血漢主人公を直球で演じただけのアジャイ・デーヴガン、名誉ノミネートに近いアミターブ・バッチャン、他の主人公を差し置いて「主演」と言ってしまっていいのか疑問な「Zindagi

Na Milegi Dobara」のリティク・ローシャン、キャラクターが醸成されていなかった「Bodyguard」でのサルマーン・カーン、そして演技力に難のあった「Don

2」でのシャールク・カーン。多少リティク・ローシャンが気になるが、やはりランビール・カプールが有力なのではないかと思う。ちなみに、稼げる男優としての地位を上げたのはサルマーン・カーンだ。ライバルのシャールク・カーンは主演作2本をヒットさせて現状維持、アーミル・カーンの2011年は主にプロデュース業に費やされた。一時的に絶好調だったアクシャイ・クマールは「Patiala

House」や「Desi Boyz」など数本の映画に出演したものの、かつての栄光は取り戻せなかった。受賞は「Rockstar」のランビール・カプール。批評家賞も同じ。

■主演女優賞

- カトリーナ・カイフ 「Mere Brother Ki Dulhan」

- マーヒー・ギル 「Saheb Biwi Aur Gangster」

- プリヤンカー・チョープラー 「7 Khoon Maaf」

- ヴィディヤー・バーラン 「No One Killed Jessica」

- ヴィディヤー・バーラン 「The Dirty Picture」

2011年の主演女優賞はヴィディヤー・バーラン以外にいない。「No One Killed Jessica」と「The Dirty Picture」でのダブル・ノミネートとなっているが、後者での受賞が最有力だ。ノミネートはされていないが、「Bodyguard」と「RA.One」に出演し、どちらもヒットさせたカリーナー・カプールも忘れてはならない。「ボリウッドの3カーン」と呼ばれるシャールク・カーン、サルマーン・カーン、アーミル・カーンと立て続けに共演し、そのどれもヒットさせており、トップ男優たちのラッキー・マスコット的存在となっている。カトリーナ・カイフも順調にキャリアを伸ばした。2011年は主に「Zindagi

Na Milegi Dobara」と「Mere Brother Ki Dulhan」の2作のみ出演だったが、どちらもヒットさせた。プリヤンカー・チョープラーは「7

Khoon Maaf」の失敗が響いた。年末に「Don 2」で何とか持ち直した形だ。ディーピカー・パードゥコーンは主に「Aarakshan」と「Desi

Boyz」に出演。どちらもフロップではないが、彼女自身は伸び悩んだ1年だった。よって、現在一線で活躍している女優の中では、カリーナー・カプール、カトリーナ・カイフ、ヴィディヤー・バーランの3人が安定した結果を残したと言える。受賞は「The Dirty Picture」のヴィディヤー・バーラン。批評家賞は「7 Khoon Maaf」のプリヤンカー・チョープラー。

■助演男優賞

- アバイ・デーオール 「Zindagi Na Milegi Dobara」

- ファルハーン・アクタル 「Zindagi Na Milegi Dobara」

- ナスィールッディーン・シャー 「The Dirty Picture」

- ピトーバーシュ・トリパーティー 「Shor In The City」

- ヴィール・ダース 「Delhi Belly」

「Zindagi Na Milegi Dobara」から2人がノミネート。有力候補だとは思うが、この2人の間で甲乙付けがたいため、もしかしたらどちらも受賞せずに終わってしまうかもしれない。そうなったときに誰がいるかと考えてみるが、敢えて言うならナスィールッディーン・シャーか。他の2人はもう少しキャリアを積む必要があるだろう。他に助演男優扱いで良かった覚えがあるのは、「Tanu

Weds Manu」や「3 Thay Bhai」のディーパク・ドーブリヤールや「Mere Brother Ki Dulhan」のアリー・ザファルなど。受賞は「Zindagi Na Milegi Dobara」のファルハーン・アクタル。

■助演女優賞

- ジューヒー・チャーウラー 「I Am」

- カールキー・ケクラン 「Zindagi Na Milegi Dobara」

- パリニーティ・チョープラー 「Ladies vs Ricky Bahl」

- ラーニー・ムカルジー 「No One Killed Jessica」

- スワラー・バースカル 「Tanu Weds Manu」

ここにノミネートされた作品の中で「I Am」だけは未見である。よってこの映画でのジューヒー・チャーウラーの演技については何も言えない。有力なのは「No

One Killed Jessica」のラーニー・ムカルジーだろう。「Zindagi Na Milegi Dobara」のカールキー・ケクランは多少ネガティブな役だったし、「Ladies

vs Ricky Bahl」のパリニーティ・チョープラーは良かったもののまだ受賞は早い。「Tanu Weds Manu」のスワラー・バースカルについては強く印象には残っていない。他にノミネートされていないが印象に残った助演扱いっぽい女優としては、「Dil

Toh Bachcha Hai Ji」のシャザーン・パダムスィーや「Delhi Belly」のプールナー・ジャガンナータン辺りが思い浮かぶ。受賞は「No One Killed Jessica」のラーニー・ムカルジー。

■音楽監督賞

- ARレヘマーン 「Rockstar」

- ラーム・サンパト 「Delhi Belly」

- シャンカル・エヘサーン・ロイ 「Zindagi Na Milegi Dobara」

- ソハイル・セーン 「Mere Brother Ki Dulhan」

- ヴィシャール・シェーカル 「RA.One」

音楽監督賞は是非総合力で評価して欲しい。「RA.One」は「Chammak Challo」の大ヒットがあるものの総合的にいい曲が揃っている訳ではない。「Mere

Brother Ki Dulhan」は総合的に平均以上だと思うが、映画から独立して魅力があるとは言えない。よって残りの3つが個人的には有力候補だ。どれも今年よく聞いたサントラCDだが、「Zindagi

Na Milegi Dobara」の完成度が頭一つ飛び抜けていると感じる。よってシャンカル・エヘサーン・ロイの受賞が順当だろう。しかしARレヘマーンやラーム・サンパトが受賞しても文句はない。ノミネート外のサントラCDの中では、「Shaitan」や「Mujhse

Fraaandship Karoge」が好きだ。受賞は「Rockstar」のARレヘマーン。

■作詞家賞

- グルザール Darling 「7 Khoon Maaf」

- イルシャード・カーミル Nadaan Parindey 「Rockstar」

- イルシャード・カーミル Sadda Haq 「Rockstar」

- ジャーヴェード・アクタル Senorita 「Zindagi Na Milegi Dobara」

- ヴィシャール・ダードラーニー&ニランジャン・アイヤンガル Chammak Challo 「RA.One」

5つの曲がノミネートされているが、この内の2つは多少異色な作品だ。「Darling」はロシアの民謡カリンカのヒンディー語アレンジ。この曲における作詞家グルザールの腕の見せ所は、ヒンディー語をロシア民謡にはめ込む試みで、一定の成功は収めていたと言える。もうひとつは「Senorita」。この歌詞はスペイン語とヒンディー語のバイリンガルとなっている。しかし純粋にヒンディー語の作詞能力で評価するならば、僕はイルシャード・カーミルの2曲を推したい。「Nadaan

Parindey」と「Sadda Haq」、どちらも大好きな歌詞だ。どちらかひとつを選ぶとしたら「Nadaan Parindey」か。ちなみに残る「Chammak

Challo」は歌詞で売れた曲ではないと思う。受賞は「Rockstar」から「Nadaan Parindey」のイルシャード・カーミル。

■男性プレイバックシンガー賞

- エイコン&ヴィシャール・ダードラーニー Chammak Challo 「RA. One」

- モーヒト・チャウハーン Jo Bhi Main 「Rockstar」

- モーヒト・チャウハーン Sadda Haq 「Rockstar」

- ラーハト・ファテ・アリー・ハーン Teri Meri 「Bodyguard」

- シャフカト・アマーナト・アリー Dildaara 「RA. One」

例年の受賞傾向を見ると、しっとりと歌い上げるような曲を歌った歌手が受賞することが多いように感じる。そうすると「Jo Bhi Main」のモーヒト・チャウハーンか「Teri

Meri」のラーハト・ファテ・アリー・ハーンが有力になる。「Dildaara」はベンEキングの「Stand By Me」のヒンディー語カバーだ。なかなか奇抜なアレンジがしてあっていいのだが、受賞には及ばないだろう。受賞は「Rockstar」から「Jo Bhi Main」のモーヒト・チャウハーン。

■女性プレイバックシンガー賞

- アリッサ・メンドーサ Khwabon Ke Parindey 「Zindagi Na Milegi Dobara」

- ハルディープ・カウル Katiya Karu 「Rockstar」

- レーカー・バールドワージ&ウシャー・ウトゥプ Darling 「7 Khoon Maaf」

- シュレーヤー・ゴーシャール Teri Meri 「Bodyguard」

- シュレーヤー・ゴーシャール Saibo 「Shor In The City」

上と同じ理由で「Teri Meri」のシュレーヤー・ゴーシャールが有力候補であるが、「Katiya Karu」も非常に人気となった曲で、こちらも受賞の可能性がある。「Khwabon

Ke Parindey」はボサノヴァ風の曲。「Darling」については作詞家賞のところで触れた。これらは多少トリッキーな曲なのでノミネート止まりなのではないかと思う。「Saibo」もいいバラードだが、親作品が低予算映画であるために弱い。受賞は「7 Khoon Maaf」から「Darling」のレーカー・バールドワージ&ウシャー・ウトゥプ。

さて、毎年この機会にアルカカット賞も発表している。アルカカット賞とは、あまり話題にならず、ノミネートもされていないが、個人的にとても気に入った作品に勝手に送られる、何の名誉も利益もない賞である。2011年のアルカカット賞はずっとラーラー・ダッターとヴィナイ・パータク主演の「Chalo

Dilli」に決めていた。おせっかいだが人情厚い、古き良きインド人のキャラクターがよく出ていたし、恋愛や肉体関係よりも遙かに上の次元の、男女の関係が繊細に描かれていてとても気に入った。次点は世相をよく表したフレッシュなラブコメ映画「Mujhse

Fraaandship Karoge」にあげたい。

ここで取り上げた映画の詳しい解説やあらすじについては、映画評早見表から飛んでいただきたい。

インドに住み始めてからテレビを持ったことがない。住んだ場所にたまたまテレビが置いてあったという環境にいた時期もあるが、テレビを見るためにテレビを付けることはあまりなかった。映画は映画館で見ていたし、普通の人がテレビを見ている時間を「これでインディア」の更新に費やしていたような気がする。1年でテレビが欲しいと思えるのは、クリケットの印パ戦や共和国記念日パレードのときぐらいであり、それ以外のときには全く必要としない。だから、インドのテレビ事情には疎いし、テレビ業界に対する思い入れもない。インドに来てから、テレビは生活の一部から完全に消え去った。

ただ、テレビが嫌いな訳ではない。旅行先でホテルに宿泊すると、部屋にテレビが置いてあればつい付けてしまう。そして何かしらの番組に見入ってしまう。ブータンを旅行したときに、ティンプーのホテルの部屋にテレビがあって、あまりやることもなかったので、夜中にやっていたプロレスをなぜか毎晩見てしまったのを覚えている。旅先でテレビを見るのは時間の無駄だし、普段の生活でもやっぱり時間の無駄だ。だから敢えてテレビは持たなかったし、あっても極力使わずにいた。

しかしながら、インドのサブカルチャーを研究しようと思ったら、テレビは必須の道具になっていると感じる。限定的に映画をフィールドとしていても、テレビのプレゼンスは無視できない。昔は映画とテレビの間には明確なカースト差があったが、最近では映画界とテレビ界は密に連動している。テレビ俳優から映画デビューする人もいれば、人気映画スターがテレビで看板番組を持つことも多い。ステータスでは映画の方がまだ上だが、大衆への浸透力や影響力ではテレビが圧倒的に凌駕している。

そうは思いつつも相変わらずテレビとはほとんど無縁の生活を送って来たわけだが、日本アニメの動向だけは気になっていた。僕がインドに来た頃からアニメ専門チャンネルがあったが、放映されているのは洋物のアニメばかりだった。パワーパフガールズなんかをやっていたように記憶している。英語に加え、ヒンディー語吹き替えのアニメも当時から存在し、物珍しい気分で時々見ていた。ヒンディー語アニメで使われるヒンディー語はきれいで分かりやすいので、ヒンディー語の勉強にはもってこいだった。その内、2005年辺りから、インドでも「ドラえもん」が始まった。これが日本アニメのインド普及の始まりだった。

ただ、多くの人が見逃しがちであるが、「ドラえもん」人気の先駆けとなった日本の番組があった。それは「風雲たけし城」である。僕の記憶が正しければ、「ドラえもん」よりも先に「風雲たけし城」の英語版「Takeshi's

Castle」が、ヒンディー語のナレーション付きで放映され、人気を博していた。おそらくこれが、アニメではないものの、インドのテレビ業界が日本コンテンツに興味を示すきっかけになったのではないかと思う。その後自然な流れで「ドラえもん」が放映され始め、これが軌道に乗ると、次々と日本のアニメが放映されるようになったと言える。

数ある日本アニメの中でも、インドで社会現象を引き起こしたのが「クレヨンしんちゃん」であった。しんちゃんの、大人を小馬鹿にする口調や態度を真似する子供が続出し、子供に見せたくない番組ナンバー1に輝いた。数々の物議を醸した後に放映禁止となってしまったが、その後また復活したようである。「クレヨンしんちゃん」と「ドラえもん」は劇場版も映画館で公開されており、インドにおける日本アニメの代表格となっている。

インターネットの普及、YouTubeなどの動画共有サイトの隆盛、そして海賊版アニメの横行などの影響で、さらにインドにおける日本アニメの状況は変わって来た。もはや日本のサブカルチャーに興味を持つインド人は、インターネットを通して自分でどんどん目当てのものを手に入れる時代になっている。きっかけは様々だと思うが、一度日本に興味を持ち、自宅にネット環境があるぐらいの経済力を持っているならば、その人は簡単に日本オタクになれてしまう。仲介者は全く必要ない。好きな人はどんどん好きなことを突き詰められ、SNSなどを介してどんどんつながって行く。日本のアニメや漫画を愛好するインド人たちのサークルやクラブがインド各地に出来ており、昨年第2回を迎えたアニメ・コンベンションも盛況の内に幕を閉じた。それに伴って、国際交流基金などの文化交流組織の仕事や役割もかなり変わって行くのではないかと予想している。

そんな風雲急を告げる時代に非常に面白い試みが行われようとしている。講談社がアニメ「巨人の星」をインド向けにリメイクし放映しようと計画中なのである。巨人の星は野球を題材にしたアニメだったが、あいにくインドでは野球は全く知名度がない。そこで野球を、インドで宗教的人気を誇るクリケットに置き換え、キャラクターもインド人とし、「巨人の星」のストーリーを骨格はそのままに作り直そうと言うのである。

まだタイトルは仮称の段階だが、「ライジング・スター(Rising Star)」となっている。アニメ制作は、かつて「巨人の星」を作ったトムスエンタテイメントが現地のアニメ制作会社と協力して行う。プレスリリースによると、内容は「日本の少年たちにかつて夢と希望を与えた『巨人の星』を原案に舞台設定を日本からインドに、野球をクリケットにリメイク。日印の共同制作で、ローカライズ化したインド向けのテレビアニメーションシリーズを製作する」で、ストーリーは「貧しかった主人公が努力してクリケットのスター選手となる成功物語で、ストーリーの骨格は『巨人の星』。舞台は建設ラッシュに沸く巨大都市ムンバイ。主人公の父親はクリケットのインド代表候補で、中間層より所得が低い建設技術者を想定している」となっている。経済産業省、外務省、インド大使館の他に、日本クリケット協会が後援しており、クリケットのルールや試合運びの考証でもひとまず安心できる。2012年秋からの放映を予定しており、週1回放映、全26話を想定とのことである。

実はこの企画がまだ練り上がっていなかった頃にプロジェクトの担当者から相談を受けたことがあった。日本の何をインドに持って来るのかすら手探りの状態で、それを乗せる媒体も、映画、テレビ、紙媒体といろいろ試行錯誤が行われている最中だった。僕は自分の立場上、映画を推していた。テレビの影響力は強いが、テレビのコンテンツは今のところ垂れ流しの状態で、いかにヒットしたテレビドラマであっても、DVDなどの形になって市場に保存されることは稀である。そういう流動性の高いメディアでどれだけインパクトを残せるか、不安であった。また、インドではテレビ番組に生活リズムを合わせるような生き方をしている人は少ないということも警告した。しかも、テレビドラマならまだしも、インドではまだまだ「子供の見るもの」と低く見られることの多いアニメである。1話完結だったらいいが、毎回ストーリーが進行して行くようなアニメだと、それを毎回欠かさず見るような熱心なファン層がどれだけ出来るか疑問だった。しかし、テレビ放映を目的としたアニメ制作をすると決まったのなら、それを応援したいと思う。

「ライジング・スター」は、内容こそ日本アニメのインド・ローカライズであるが、ビジネスモデルの観点から見れば、日本のTVアニメ・ビジネスの文法をインドにそのまま当てはめようとする、かなり野心的なプロジェクトだと言える。「巨人の星」クリケット版がインド人に受け容れられるか、という点と同時に、日本が誇るTVアニメ産業のやり方がインドでも通用するのか、という点も注目される。

星飛雄馬→スーラジ

ビジネスモデルの部分では何も口出しできないが、「ライジング・スター」のコンテンツとしての是非については、少し個人的な検証をしてみようと思う。まずクリケットというスポーツについて。クリケットは英国生まれの「紳士のスポーツ」で、貴族の暇つぶしの性格が非常に強い。インドで普及したのはもちろん英国の影響である。しかし、特にここまで普及したのは、カースト制度も関係していると分析されている。クリケットは数あるスポーツの中でも、プレーヤーとプレーヤーが肌を合わせる機会が少なく、「浄」に限りなく近いスポーツだとされる。よって、上位カースト者がプレイするのに適している。現にインド代表クリケット選手を見るとブラーフマンやラージプートなど上位カースト者ばかりである。そればかりでなく、一定の経済力のある――最低でも中間層、王族のクリケット選手もいる――家庭の出であることがほとんどで、彼らが流暢に英語を操っているところからも育ちの良さが分かる。「貧しかった主人公が努力してクリケットのスター選手となる成功物語」、「主人公の父親はクリケットのインド代表候補で、中間層より所得が低い建設技術者」とのことだが、インドのクリケットの文脈では、実はあまり現実的な設定ではない。

もちろん、現実離れしたストーリーはインド映画の持ち味だ。インド向けアニメに対しても、そんな野暮なことを言っても仕方がない。そういうウンチクは忘れて、貧しい出自の主人公がクリケットのスター選手になるとしよう。次に気になるのはNHKのニュースで流れていたパイロット版。星飛雄馬改めスーラジが空高く舞い上がって魔球らしきものを投げるシーンがあった。クリケットのルールは「法律」と呼ばれるくらい厳格なもので、紳士らしいフェアプレイを土台とした規則が定められている。このパイロット版のような投げ方はおそらく「法律」上認められないのではないかと思う。クリケットはあまり奇抜な逸脱を盛り込みにくいスポーツだと言える。もしかしたらクリケットの総元締めから何か物言いが来るかもしれない。ただ、ルールと照らし合わせておかしい点などの指摘や批判は原作で既にあったようで、スポーツを題材にしたフィクションでは、そういうことをいちいち気にしていては埒が明かないかもしれない。

クリケットは日本野球と違って、トップレベルになると国際試合中心になる。最近では都市対抗国内リーグであるインディアン・プレミア・リーグ(IPL)が始まり、日本のプロ野球と似た状況も出来ているが、どちらかというと選手にとってIPLは金儲けのためのお祭りイベントである。キャリア上ではやはり国際試合の実績が重視される。「ライジング・スター」の主人公スーラジは最終的に「クリケットのスター選手」になるとのことなので、インド代表ということだろう。そうなったら、世界各国と試合することになり、原作と違って話はかなり大規模となる。印パ戦をどう描写するのかなど、考えなくてはならない問題が山積だ。

「ライジング・スター」は、「スポ根」のインド輸出である。「スポ根」という概念はインドでは希薄だ。「Chak De India」(2007年)のようなスポ根映画が過去にあるにはあったが、日本の「頑張る」という言葉に象徴されるような、精神論で切り抜ける解決法はインドでは一般にあまり賞賛されない。どちらかというと「諦めが肝心」の国民性で、スポーツにおいても負けると分かると急にやる気をなくす。切り抜けるならば頭脳か神様を使って切り抜けるのが普通だ。「スポ根」の概念が分かってもらえるのか、そもそもここからの勝負になるだろう。

日本とインドが協力してアニメを創出することで、出来上がった作品は日本アニメの範疇から外れることになる。もちろんターゲットはインド人一般大衆なのだが、今まで日本アニメを愛好して来たインド人たちの目には、その種のアニメはどう映るのだろうか?彼らにとっては「古風」で「インド的過ぎる」ことになってしまうかもしれない。そうなると、インドでもせっかく「オタク」層が育って来ている中、もしかしたら「ライジング・スター」は既存の日本アニメ・ファン層の支持を全く当てに出来ない皮肉な状況になるかもしれない。

いくつか不安な要素を挙げてみたが、これらはあくまで個人的な予想に基づいた机上の空論であり、一番大切なのはとりあえずやってみることだ。僕には当初、「ドラえもん」、「忍者ハットリくん」、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」などのアニメがインド人に理解されるとは思えなかったのだが、どれも意外に人気となっており、僕の偏屈な予想はあまり役に立たないとつくづく実感した。予想通りに物事が進む国だったら、僕はインドに住んでいない。それら完全日本アニメに対し、「ライジング・スター」はインド人向けに作られたクリケット・アニメであり、様々な難関があるだろうが、成功する可能性は高い。放映開始が楽しみである。

それにしても、僕には今後の日印文化交流を担って行くためにはオタク度が足りないと痛感する。日本に住んでいたときもそんなにオタク文化に染まっていなかったし、日本を離れて長いので、その間の日本のサブカルチャーの流行り廃りには全く暗い。だから、近年突如として出現した熱烈日本サブカル好きインド人たちと話を合わせづらくなってしまっている。今後、日本の漫画やアニメに詳しい人は、インドで非常に重宝がられることになると思う。既に世界各国ではそういう状況になっていると思うが、インドは今そういう時代が始まっている。そしてインド独自の特徴として、日本好きなインド人は一定以上の経済力と教養のある層が中心であり、オタク文化を通してそういう優秀で裕福な人たちと交流できる利点がある。目の飛び出るような美女が超オタッキーだったりして、もしかしたらインドはオタクの聖地なのではないかと思うほどだ。「オタクよ、インドに来たれ」、このメッセージと共に、長文となってしまったインド版「巨人の星」の紹介を終える。

| ◆ |

1月13日(金) Chaalis Chauraasi |

◆ |

今週は複数のヒンディー語映画が公開されたが、どれも小粒である。その中でもキャストに魅力のある「Chaalis Chauraasi」を見ることにした。監督は「Pyaar

Mein Twist」(2005年)などのフリダエ・シェッティー。曲者俳優として知られるナスィールッディーン・シャー、ケー・ケー・メーナン、アトゥル・クルカルニー、ラヴィ・キシャンの4人が主演を務める。

ところで、上映時間の関係で今回初めてPVRディレクターズ・カットで映画を鑑賞した。これは昨年ヴァサント・クンジのアンビエンス・モールにオープンしたばかりの新しい映画館で、インド最高級の映画館に位置づけられる。チケット代は950ルピー、日本の一般料金と変わらない値段。高級感溢れる内装、スマートな接客、ふかふかのリクライニングシート、ウェルカムドリンクなどがセールスポイントだが、インドのマルチコンプレックスの一般的チケット代の4倍を払ってわざわざこの映画館で映画を見る価値があるかは疑問である。ただ、一般的な上映作品に加えて、毎週ハリウッドの古典的名作を上映しており、インドでは稀な「名画座」としての価値はある。ちなみに今週はアルフレッド・ヒッチコック監督「北北西に進路を取れ」(1959年)とデヴィッド・リーン監督「ドクトル・ジバゴ」(1965年)を上映している。

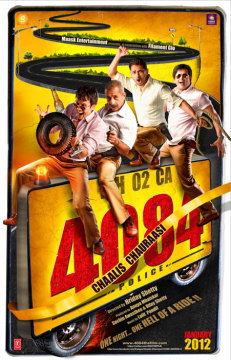

題名:Chaalis Chauraasi

読み:チャーリース・チャウラースィー

意味:4084

邦題:4084

監督:フリダエ・シェッティー

制作:アヌヤー・マイスカル、サチン・アワスティー、ウダイ・シェッティー

音楽:ラリト・パンディト

出演:ナスィールッディーン・シャー、ケー・ケー・メーナン、アトゥル・クルカルニー、ラヴィ・キシャン、ザーキル・フサイン、ラージェーシュ・シャルマー、マノージ・パーワーなど

備考:PVRディレクターズ・カットで鑑賞。

左からケー・ケー・メーナン、ナスィールッディーン・シャー、

アトゥル・クルカルニー、ラヴィ・キシャン

| あらすじ |

夜中のムンバイーを、4人の警官を乗せたパトロール・ヴァンが走っていた。助手席にはパンカジ・スーリー、通称サー(ナスィールッディーン・シャー)、運転席にはシャクティ・チンナッパ(ラヴィ・キシャン)、後部ではアルバート・ピントー(ケー・ケー・メーナン)とバルヴィンダル・スィン、通称ボビー(アトゥル・クルカルニー)がトランプ遊びをしていた。

4人はとある場所に向かっていたが、途中で酒場に立ち寄り時間を潰す。再びヴァンに乗って走り出したが、後ろからバイクに乗った警官が追って来ていた。4人は「本物のサツがやって来た!」と焦る。そう、実はこの4人、本物の警官ではなかった。

話は数日前に戻る。サーは元々大学で英語を教えていたが、夫婦喧嘩のもつれで妻を殺してしまい、10年間服役していた。ボビーは歌手になるためにムンバイーにやって来たが、レストランで歌手をしている内に女性たちとコンタクトができ、いつの間にか売春婦のポン引きとなっていた。そしてシャクティはヤクの売人、ピントーは自動車泥棒だった。

サーは刑期を終えた後、とある成金(マノージ・パーワー)の運転手をしていた。運転手として仕事をする内に、偽札マフィアの隠れ家を知ることになる。彼らが作る偽札は本物よりも本物らしいと評判だった。本物のお金を受け取り、その2倍の額の偽札を供給しており、4日間ムンバイーで商売をした後にまた姿をくらます予定になっていた。サーはマフィアが2人しかいないのを見て、4日目にその隠れ家を4人で急襲すれば、多額の本物のお金が手に入ると考えた。その額はざっと2億ルピーだと計算した。

サーは、警察のパトロール・ヴァンを調達し、警官の格好をして急襲することを計画する。そのために通常のヴァンを盗み、ガレージに持ち込んでパトロール・ヴァンそっくりに塗装させた。そのヴァンのナンバーが「4084」であった。ところが、塗装が終わったそのヴァンは何者かに盗まれてしまう。仕方がないので4人は警官の格好をして深夜警察署に堂々と入り込み、そこからヴァンに乗って悠々と立ち去る。先ほどまでの出来事は、偽札マフィアの隠れ家へ向かっている途中に起こったのだった。

4人を追って来た本物の警察はマヘーシュ・ナーヤク(ラージェーシュ・シャルマー)という名前だった。マヘーシュはこれからマフィアのドン、トミー・ビスレーリー(ザーキル・フサイン)が滞在するホテルを急襲するところだった。マヘーシュは4人にバックアップを命令する。仕方なく4人はマヘーシュと共にそのホテルへ行くことにする。

しかしマヘーシュは4人がパトロール・ヴァンを盗んだ偽警官であることを最初から知っていた。泥棒を捕まえると同時にトミーも生け捕りにしようとしていたのだった。後から警官の一団も到着し、ホテルでは警官とマフィアの間で銃撃戦となる。その混乱の中で4人は何とか生き延びるが、トミーと共に捕まってしまう。サーはマヘーシュに20億ルピーのことを話し、解放してもらおうとする。マヘーシュはその話に乗るが、20億ルピーを手に入れるのは彼らの仕事となった。

偽札マフィアの隠れ家に到着し、サー、ボビー、ピントーの3人が急襲することになった。ところが隠れ家には警官がいた。ハリヤーナー州警察を名乗っており、偽札マフィアを捕まえるためにわざわざやって来たとのことだった。しかし、彼らが乗るヴァンのナンバーが「4084」であるのを見て、彼らこそが4人が用意したパトロール・ヴァンを盗んだ張本人だと理解する。彼らも偽警官であった。ところが偽札マフィアは重火器で武装しており、しかも2人どころではなかった。偽札マフィアのボスは3人にロケットランチャーをぶっ放す。異変に気付いたマヘーシュは隠れ家に駆けつけ、シャクティとトミーも見張りの警官を気絶させて自由の身となる。

偽札マフィア、警官、4人の間で乱闘となるが、その中で4人に加えマヘーシュとトミーが生き残る。しかしトミーが隙を見てマヘーシュを殺し、その後4人は隙を見てトミーをヴァンから蹴落とす。こうして4人は20億ルピーを手に入れたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

個性派俳優たちの演技と粋な脚本が中心のブラックユーモア犯罪スリラー映画であった。特に主人公4人が偽警官であることが発覚し、過去の経緯がフラッシュバックで解説されるところまでは高いグリップ力を維持していた。その後は多少ストーリーがルーズとなり、偽札マフィアの隠れ家を急襲するシーンでは完全に緊張が緩んでしまう。エンディングのまとめ方も説得力不足に感じた。しかしながら、4人の個性的な俳優たちのおかげで何とか退屈せずに見終えることができた。

映画のタイトルでもあり、ストーリーの重要な伏線ともなる数字「4084」であるが、この数字には「嘘八百」という意味がある。「40」は、40篇の詩を集めたチャーリーサーという形式の詩集があり、そこから「話」、特に「でっち上げた話」という意味が生まれた。「84」は完全性や多様性を示す。監督の話によると、家の前に「4084」番の警察車両が止まっていたことがこの映画の着想源となったようである。

この映画の醍醐味はまず、てっきり警官だと思っていた4人の主人公が、実は本物ではなかったという点である。パトロール・ヴァンを追い越しした自動車に因縁を付けたり、ダンスバーで飲めや歌えの大騒ぎをしたり、酷い警官振りなのだが、偽物だと分かることでとりあえずムンバイー警察の批判をしている訳ではないことが分かる。むしろ後に登場する本物の警官は、多少コラプト(汚職)しているものの、基本的には頼もしく描写されていた。それではこの4人は何者なのか、それを説明するシーンが「数日前」として挿入される。そして4人が警官に扮して偽札マフィアの隠れ家急襲を決めたところまでが描かれる。

ここまでは楽しかったのだが、本物の警官に連れられてマフィアのドン、トミー・ビスレーリーを急襲することになったシーンから雰囲気がガラリと変わってしまう。それまでとは違った緊張感はあるのだが、途端に主人公4人が情けない言動を繰り返すようになってしまい、スマートな犯罪劇とは無縁となる。偽札マフィアたちがハリヤーナー州警察に扮して現れたシーンは意外性があったが、賢い観客ならば、彼らが「4084」番のヴァンを盗んだことは簡単に予想ができる。だから、映画の題名にまでなっている伏線番号「4084」もインパクトは薄い。偽札マフィアとの銃撃戦や乱闘のシーンは全く迫力がなく、尻すぼみであった。最終的に生き残ったのはサー、ピントー、ボビー、シャクティとトミーの5人であったが、20億ルピーを手にして有頂天になるトミーをヴァンから蹴落として残りの金を手にするところもやっつけ仕事だと感じた。前半の出来が良かっただけに、後半の練り込み不足は残念であった。

しかしながら、4人の主人公の演技は皆それぞれ素晴らしかった。やはり頭一つ抜きんでているのはナスィールッディーン・シャー。彼の持ち味である、肩の力を抜いた自然な演技が気持ちいい。ケー・ケー・メーナンやアトゥル・クルカルニーも演技力で知られた男優であり、好演していた。しかし、ナスィールッディーン・シャーを除けばラヴィ・キシャンが光っていた。ボージプリー語映画で活躍し、ヒンディー語映画にも脇役出演することが多い彼は、非常に重力のある演技をする。ナスィールッディーン・シャーの軽さと対照的で、この2人のケミストリーが映画を救っていた。他に、やはり曲者俳優のザーキル・フサインも出演しており、アクセントになっていた。

2時間の映画ながら、挿入歌の数は多めである。音楽監督はラリト・パンディト。アイテムナンバーのオンパレードで、「Hawa Hawa」や「Setting

Zhala」など、意外にいい曲が多い。低予算映画にしてはダンスシーンにも力を入れた作品だと言える。

「Chaalis Chauraasi」は、個性派俳優たちによる演技と優れた脚本が中心の、ブラックユーモアに満ちた犯罪スリラー。特に前半はよく練られていて大きな見所となっている。後半になるとグリップ力が落ちるが、俳優たちの演技で持っていた。万人向けの映画ではないが、主演4人をよく知っているインド映画ファンなら楽しめるはずである。

各所で公言している通り、僕はビートルズ・ファンである。インドに惹かれた理由のひとつも、ビートルズがインドに来たからであった。最初のインド旅行のときに、ビートルズが修行をしたマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーのアーシュラム(現ウッタラーカンド州リシケーシュ)を訪れた。何を隠そう、大学のときにはビートルズ研究会に入っており、単なるビートルズ好きではなく、結構筋金入りのビートルマニアである。インドに来てからあまりビートルズの曲を聴くこともなくなってしまったが、それでもたまに聴くと気分が高揚して来る。ジョージ・ハリスンの訃報を聞いたのもインド滞在中だった。一時はガンガー河に彼の遺灰が流されるとの噂が流れており、無性に気になったものだった。恒例の質問だが、4人の中で誰が好きかと聞かれれば、迷いなくジョン・レノンと答える。

これは断言してもいいが、日本人ビートルズ・ファンにとって、ジョン・レノンの妻ヨーコ・オノは非常に複雑な存在である。ヨーコ・オノは世界でもっとも有名な日本人に違いない。ジョン・レノンと日本の接点において、1966年のビートルズ日本公演を除けば、そのほとんどの部分は彼女の功績となる。日本人ビートルズ・ファンとして、生前ジョン・レノンが度々日本を訪れていたことは、何にも代えがたい誇らしい事実だ。しかし、同時にヨーコ・オノはビートルズ解散の元凶となった存在とも考えられており、ビートルズ好きを公言する人の中にヨーコ・オノに対して好意的な感情を抱く人はあまり多くない。しかも彼女の本業は前衛芸術家という、万人には理解しがたいものだ。ジョンの音楽性にも多大な影響を与えたとされており、彼女に会うまでのジョンのスタイルが好きだった人は、まずヨーコ・オノの存在をポジティブに評価しないだろう。

しかしながら、ヨーコ・オノを好こうと嫌おうと、ビートルズ・ファンである以上、彼女の存在は無視できない。ビートルズの知識を深めると自然にヨーコ・オノに関する知識も入って来るものだ。ビートルズをリアルで体験した世代ではない僕にとって、ビートルズは歴史の教科書に登場する偉人のようなもので、その中にはヨーコ・オノも含まれている。ヨーコ・オノに会うことは、織田信長に会うことと等しい。だから会うことなど全く考えてもいなかった。

ところが、どういう星の巡り合わせか、ヨーコ・オノの個展がデリーで開催されることになった。もちろんインド初である。期間は1月13日~3月10日。名目上は日印国交樹立60周年イベントの一環であるが、3年前から打ち合わせがされて来たようで、偶然このタイミングで個展が実現したと考えるのが正しいだろう。主催はデリーのアート・シーンを牽引するヴァデーラー・アート・ギャラリー(Vadehra Art Gallery)で、国際交流基金(ジャパン・ファウンデーション)が後援している。題名は「Our Beautiful Daughters(私たちの美しい娘たち)」で、デリー内の2ヶ所のギャラリーで別々の個展が開かれると同時に、パブリック・アートと称して、デリーとグルガーオンの各所において「Smile」、「Dream」などヨーコ・オノからのメッセージが掲げられている。さらに、1月15日にはインディア・ハビタット・センターにおいてヨーコ・オノによるパフォーマンスも行われた。

個展は誰でも無料で見学できるし、パブリック・アートも地図を見て巡って行けばほとんどのものは簡単に見ることができる。しかしながら、パフォーマンスの方は限定500名とされており、強力なコネがなければパスは手に入らなかった。運良く余ったパスを融通してもらうことができ、その限られた500名の中に入ることができた。1月15日にオークラーのギャラリーで開催中のメインの個展「Our

Beautiful Daughters」とパフォーマンス「To India With Love(インドへ愛を込めて)」を見、1月16日にディフェンス・コロニーのギャラリーで開催中の平行個展「THE

SEEDS」を見た。パブリック・アートの方は特に見て回っていない。

オークラーのギャラリーは非常に辺鄙な場所にあった。トゥグラカーバード城塞の東側で、デリーでありながらデリーでないような田舎っぽい街並みである。道もガタガタで、こんなデリーの暗部みたいな場所であのヨーコ・オノの個展を開いてしまっていいのか、とこちらが心配になるほどだ。この日は午後7時半からパフォーマンスがあったために、ギャラリーは午後5時までだった。個展2つを見た後にそのままヨーコ・オノのパフォーマンスを見ようと思っていたのだが、午後5時に閉館になることを知らず、着いたときには午後4時45分ほどだった。よって急いで見なければならなかった。しかしながら、見物客が他に1人もおらず、係員に直々に案内してもらえたのは良かった。

このオークラーのギャラリーで開催中の「Our Beautiful Daughters」では、ヨーコ・オノがこのインドでの個展のために作った作品「Remember

Us(私たちを忘れないで)」が展示されている。薄暗い部屋に、炭が敷き詰められた黒い棺が15個並び、そのひとつひとつに、首や手足のない裸婦の遺体を象ったシリコン製の人形が収められている。中には妊婦や少女もいる。これは、サティー(寡婦殉死)に代表される、インド人女性が伝統的に被って来た不正や苦痛を形にしたものである。見物者はそのひとつひとつの遺体に触れることができ、彼女たちの苦しみを感じ取ることができる。

Remember Us

棺の側に壁には布が掛けてあるのだが、これらはインド人の女性職人たちを招いて作らせたもので、毎晩棺の上にこの布を掛けるのだと言う。さながら本物の遺体のような扱いである。また、部屋の一番奥にはお焼香が置いてあった。お焼香の文化はインドにはない。

裸婦の遺体

さらに入り口に近い壁には日本語で「南無妙法蓮華経」や「七幸八宝」または「七宝八幸」、英語で「UNCURSED」、「UNCURSE YOURSELF」、「I

AM UNCURSED」などと書き殴ってある。ヨーコ・オノの直筆らしく、ヒンディー語の筆記に使われるデーヴナーグリー文字でも「ナム・ミョーホー・レーンゲー・キョーン」と書かれていた。「キョーン」のところが間違っているのだが、まあそこを突っ込むのは大人げないだろう。もしかしたらヒンディー語の疑問詞「キョーン(どうして?)」と掛けた言葉遊びかもしれない。

壁のメッセージ

この他、このギャラリーでは「Mend Piece」、「My Mommy Is Beautiful」、「Heal Together」、「Wish

Tree」など、ヨーコ・オノの参加型アートを体験することができる。「Mend Piece」では砕け散った陶器の破片を参加者がくっつける。「My

Mommy Is Beautiful」では参加者が母親の思い出を壁に書き綴る。「Heal Together」では壁に掛かった布に参加者が布きれを縫い付けたり刺繍をしたりする。「Wish

Tree」では七夕の短冊のように、木に願い事を括り付ける。特に面白かったのは「India Smiles」という展示物。世界中の人々の笑顔を記録するプロジェクト「Smile

Film」の一環で、デジカメによって希望者の笑顔を撮影し、それらをプロジェクターで次々と映し出している。

左は「Mend Piece」、右は「Heal Together」

総じて「Our Beautiful Daughters」はメッセージがはっきりしている上に、多くは参加型アートというユニークな形態を取っており、インドでも大いに受けるのではないかと思われた。ところが、インディア・ハビタット・センターでのパフォーマンス「To

India With Love」は非常に物議を醸すものであった。

まず、容易に想像できるように、観客の多くは芸術家や上流階級に属する人々ばかりであった。入場前に出来ていた列で、僕の前には普通に舞台・映画俳優のトム・アルターがいた。今をときめくインド人芸術家も多く来場していたし、その他何となくどこかで見たような顔も多かった。とにかく普通の観客層ではなかった。ビートルズ自体がインドでは一般によく知られておらず、ヨーコ・オノに至っては無名に近いのだが、やはり詳しい人は詳しいもので、ヨーコ・オノのライブ・パフォーマンスと聞いて即座に飛び付くような職業の人々が来ていたと言えよう。

それ以上にヨーコ・オノのパフォーマンスが前衛的過ぎた。ビートルズ関連の文献を読んでいるとヨーコ・オノがどんな芸術家なのかという記述にも触れることになり、自然と彼女のアート・スタイルは知識として入って来ていた。彼女が今回見せたパフォーマンスは正にそのままだった。スィタールとタブラーに合わせ、ただ叫んでいるだけ。時々何か意味のある言葉をしゃべるし、何やら踊りなのか身体をくねらせてはいるが、基本的には叫んでいるだけである。スィタールとタブラーは普通に演奏しており、それがさらに不協和な印象を与える。時々演奏者とコミュニケーションみたいなこともするが、それもやっぱり絶叫による。芸術に対する理解度を試されているような気分になった。これが分かっても負け、分からなくても負け、そんな勝ちのない試練に思えた。

しかも意外にパフォーマンスは早く終わってしまった。正味30分ほどだっただろうか。それだけでは良くないと主催者が考えたのか、質疑応答の時間が始まった。こういうときインド人は積極的なので面白い。ヨーコ・オノの思想からジョン・レノンへの想いまで、様々な質問が交わされた。しかし、ヨーコ・オノはどうもインド英語に慣れていないようで、インタビュアーを介して質問の意味を理解していた。また、ヨーコ・オノの英語もあまり聴き取りやすいものではなかった。

ヨーコ・オノは現在でも強烈なフェミニスト思想を保持しており、質疑応答の中でも度々「ウーマン・パワー」を強調していた。思想的には60年代~70年代とほとんど変わっていないのではないだろうか?それはそれで素晴らしいことなのだが、果たしてそれでいいのか、ということも同時に考えてしまう。また、言語の問題もあり、質問者とあまりうまく意思疎通が出来ていなかったようにも感じた。とある女性の観客が「女性による女性の搾取もある。女性の問題において、男性だけを責めることは出来ない」とコメントしたのに対し、ヨーコ・オノは「女性が望めば女性は強くなれる」みたいな全くチンプンカンプンな答えをしていた。

会場にはスーフィー歌手ズィーラー・カーンも来ていた。スィタールの巨匠ウスタード・ヴィラーヤト・カーンの娘で、その筋では結構知られた人物である。自ら名乗り出したので誰だかよく分かった。その彼女が出て来て、ヨーコ・オノに対し突然、「一緒にイマジンを歌いましょう」と言い出した。しかしヨーコ・オノは、「今は対話の時間なので歌は歌いません」と素っ気ない答え。ズィーラー・カーンは何とか取り繕って終わらせていたが、辱めを受けたと言っていいだろう。社交界の人々が集っている場でのこの出来事は、彼女の名声にとって結構ダメージが大きかったのではないかと思う。

しょうもない質問もいくつかあったのだが、一番最後の質問に対するヨーコ・オノの返答がとても良かった。どういう質問だったのか、その内容は忘れてしまったのだが、ヨーコ・オノは先ほど見せたパフォーマンスでの叫びの意味を自ら解説してくれた。自分のアートを自分で意味づけるようなことは、彼女のような芸術家にとってはあまりないことなのではないかと思う。彼女の返答を自分なりに言葉を補いながら要約すれば以下のような感じである――彼女の叫びの原点は、幼い頃に叔母の出産を見たことだった。女性は幼い頃からかわいく振る舞うように育てられ、歌を歌うにしても優しい歌を歌うことを期待される。だが、幼少時に彼女が見た「女」の姿はそれとは正反対だった。彼女の叫びは、女性の本来の姿の体現であり、女性しか持っていない力の表出である。ひたすら叫ぶことで、彼女は男性が女性に押し付けたイメージを打ち破っているのである。

僕は妻の出産に立ち会った(立ち会わされた)人間であり、彼女のこの言葉を聞いた瞬間、稲妻で撃たれたような感覚になった。僕にとって出産立ち会いはかなりショックな体験で、「生む」「生まれる」ということの意味と、自分の無力を思い知らされた。男性が妻の出産に立ち会うべきか否かというのはかなり古典的な論争なのだが、僕は保守的な人間なので、昔から男性が立ち会うべきではないとされているものに無理に立ち会うべきではないという立場だった。今でもその基本姿勢は変わっていないが、実際に体験してみて、「出産には立ち会うべきではないということを自信を持って主張するために一度は立ち会うべき」というスタンスになっている。

ヨーコ・オノの言葉は、子育ての楽しさの内に徐々に薄れかけていたあのときのトラウマを再度呼び覚ますものであった。他のインド人観客が彼女のパフォーマンスをどう評価したのかは分からないが、僕にとってはやはりヨーコ・オノは特別な存在である。パフォーマンスを見られて本当に良かったと思っている。

質疑応答の後、ユニークな試みとして、舞台上にひとつの壺と、それをバラバラにした破片が置かれた。全く同じ壺を2種類用意し、ひとつはそのままに、もうひとつはバラバラにしてしまったのである。つまり、それらの破片をつなぎ合わせると、そこに置かれた壺と全く同じ姿形になる。そう説明した後、ヨーコ・オノは来場者に対し、ひとつずつ破片を持ち帰るように言った。そして10年後、再びこの場に戻って来たときに、みんなでその破片を持ち寄って、壺を完成させましょうと言った。これはまた粋な計らいである。10年後、僕がデリーにいる可能性はゼロに等しいが、願掛けのように僕もひとつ破片をもらった。デリーの大切な思い出の品になりそうだ。

さて、翌日はもうひとつのヨーコ・オノ展である「THE SEEDS」の方を見に行った。ギャラリーはディフェンス・コロニーのムールチャンド・フライオーバー近くにある。こちらはヨーコ・オノの過去の作品やパフォーマンス映像を展示している。

THE SEEDS

観客に次々と衣服を切り取らせて行く「Cut Piece」(1965年と2003年)の記録映像、反戦キャンペーン「War Is Over! (If

You Want It)」の写真、人々の尻をひたすら映し続ける映像作品「Bottoms」、女性がカメラの前で衣服を脱ぎ、ブラジャーを切り離す映像作品「Freedom」、ハエの視点で女性の身体を映し出す映像作品「Fly」などが展示されていた。インド・オリジナルの展示物としては「India

Map Piece」という参加型アートがあり、壁に貼られたインドの地図に、英語やインドの諸言語で書かれた「Imagine Peace」というスタンプを参加者が押して行く。ヨーコ・オノを知らない人には何のこっちゃという作品ばかりなのだが、彼女を知っている人にはこちらも盛りだくさんの個展となっていた。

Toilet Thought

トイレにも作品がある

ヨーコ・オノ展は前述の通り3月10日まで続くが、その間ワークショップやセミナーなど、各種イベントも企画されているようである。インド・アートが全盛期を迎える中、世界でもっとも有名な日本人前衛芸術家の作品が大々的にデリーで展示されるのは非常に意義深いことだ。各方面の反応が楽しみである。

共和国記念日の本日より、今年最初の超話題作「Agneepath」が公開された。これは1990年の同名映画のリメイクである。アミターブ・バッチャン主演の1990年版ではヤシュ・ジャウハルがプロデューサーを務めたが、2012年版はその息子カラン・ジャウハルがプロデュース。1990年版「Agneepath」は父ヤシュ自身が出来に不満を持っていた上に、カランのお気に入りの作品だったこともあり、彼は前々からリメイクの計画を温めていたと言う。自ら監督をしなかったのは、それが彼自身の得意ジャンルではないことを自覚しているかららしく、代わりに長年彼の補佐を務めて来たカラン・マロートラーを監督に抜擢した。

1990年版「Agneepath」では、アミターブ・バッチャンの父親で著名なヒンディー語詩人であるハリヴァンシュラーイ・バッチャンの詩が引用される。それは以下のものである。

अग्निपथ

वृक्ष हों भले खड़े,

हों घने, हों बड़े,

एक पत्र छाँह भी

माँग मत, माँग मत, माँग मत,

अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।

तू न थकेगा कभी,

तू न थमेगा कभी,

तू न मुड़ेगा कभी,

कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ,

अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।

यह महान दृश्य है,

चल रहा मनुष्य है,

अश्रु, स्वेद, रक्त से

लथपथ, लथपथ, लथपथ,

अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।

火の道

たとえ木が立っていようと

葉が生い茂っていようと、大木であろうと

1枚の葉の陰も

望むな、望むな、望むな

火の道を歩め、火の道を歩め、火の道を歩め。

疲れてはならない

止まってはならない

振り向いてはならない

誓え、誓え、誓え、

火の道を歩め、火の道を歩め、火の道を歩め。

なんと偉大な光景か

ただ前へ進む人間の姿

涙、汗、血に

まみれながら、まみれながら、まみれながら

火の道を歩め、火の道を歩め、火の道を歩め。

この詩が2012年版「Agneepath」でも効果的に使われており、まずはこの詩を理解することから映画の理解が始まると言っていい。苦役や苦難に自ら立ち向かって行く人間の美しい姿が高らかに歌われた、非常に力強い詩である。韻の踏み方も絶妙でリズムがある。この詩の中で言う「火の道」とは、酷暑期の炎天下を指していると受け止められる。

主演はリティク・ローシャン、ヒロインはプリヤンカー・チョープラー。悪役のサンジャイ・ダットはこの映画のために思い切ってスキンヘッドにしており、迫力満点。他にカトリーナ・カイフがアイテムガール出演。このキャストだけでも期待が高まる。

題名:Agneepath

読み:アグニパト

意味:火の道

邦題:火の道を歩め

監督:カラン・マロートラー(新人)

制作:ヒールー・ヤシュ・ジャウハル、カラン・ジャウハル

音楽:アジャイ・アトゥル

歌詞:アミターブ・バッターチャーリヤ

振付:サロージ・カーン、ブリンダー、レーカー・チンニー・プラカーシュ、チンニー・プラカーシュ、ガネーシュ・アーチャーリヤ、フィーローズ・カーン

衣装:マンディラー・シュクラ、ナヴィーン・シェッティー、マニーシュ・マロートラー

出演:リティク・ローシャン、プリヤンカー・チョープラー、サンジャイ・ダット、リシ・カプール、オーム・プリー、ザリーナー・ワハーブ、サチン・ケーデーカル、カトリーナ・カイフ(特別出演)

備考:DTプロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞、満席。

サンジャイ・ダット(左)とリティク・ローシャン(右)

| あらすじ |

1977年。ボンベイ近海に浮かぶ小島に広がるマーンダワー村は、マスタージーと慕われる教師ディーナーナート・チャウハーンによって発展の道を歩もうとしていた。彼は島に製塩工場を作り、村人たち皆の努力によって村全体の生活を向上させようとしていたのである。また、ディーナーナートにはヴィジャイという1人の息子がいた。負けん気の強いヴィジャイに対し、ディーナーナートは、力を持つことよりも使い方を知ることの大切さを教えると同時に、ハリヴァンシュラーイ・バッチャンの詩「火の道」を読み聞かせ、苦難に満ちた人生でも勇気を持って勤勉に生き抜く道を説いた。

ところがマーンダワー村の村長はディーナーナートが村人たちから過度に慕われていることを面白く思っていなかった。ある日村長の息子カーンチャー(サンジャイ・ダット)が村に帰って来る。カーンチャーは村でコカを育て、コカインを作って大儲けしようとしていた。それにはディーナーナートの存在が邪魔だった。カーンチャーはディーナーナートを罠にはめて村人たちからの信用を失墜させ、村の外れにある木に首を吊して殺してしまう。また、ヴィジャイのライバルだったアーリヤはそれに乗じて彼の家や学校に火を付けて燃やしてしまう。父親を亡くしたヴィジャイは、妊娠していた母親スハースィニー(ザリーナー・ワハーブ)と共にボンベイに渡り、流れ着いたドーングリーの売春宿で暮らし始める。このとき母親が産気づき、妹のシクシャーが生まれる。

マーンダワーを出て以来、ヴィジャイの人生の目的はただひとつ、カーンチャーの手からマーンダワーを取り戻し、父親の名誉を回復することだった。そのためにヴィジャイは人身売買を生業とし、ボンベイのアンダーワールドを支配するラウフ・ラーラー(リシ・カプール)の部下となる。このときの力関係ではカーンチャーよりもラウフ・ラーラーの方が圧倒的に上で、彼の力を使ってカーンチャーに復讐しようとしていたのだった。また、ラウフ・ラーラーのギャングに入る直前にヴィジャイはカーンチャーの息の掛かった警官を殺していた。スハースィニーは暴力に走るヴィジャイを見捨て、シクシャーを連れて別の場所で暮らし始める。それ以来ヴィジャイは母親に顔を合わせることができなかったが、毎年シクシャーの誕生日にこっそりとプレゼントを届けていた。

15年の月日が過ぎ去った。ヴィジャイ(リティク・ローシャン)はラウフ・ラーラーの右腕としてアンダーワールドでは名の知れた存在となっていた。ヴィジャイは幼少時より警察官僚エークナート・ガーイトーンデー(オーム・プリー)に世話になっており、そのおかげで犯罪を犯しても警察に捕まることがなかった。また、同じアパートに住むカーリー(プリヤンカー・チョープラー)とは恋仲にあった。だが、カーリーはヴィジャイの野望と執念を理解しており、それを達成するまでは結婚の話は控えていた。カーリーはビューティー・パーラーを経営していた。

ところで、ラウフ・ラーラーには2人の息子がいた。アズハルは唖で知能遅れ。マズハルは覚醒剤に溺れており父親の商売を台無しにしていた。ヴィジャイはラウフ・ラーラーから全幅の信頼を受けていたため、マズハルはヴィジャイを敵視していた。ところが一度ヴィジャイがマズハルの命を自ら身を挺して救ったことがあり、その一件以来マズハルはヴィジャイを兄弟同然に扱うようになった。しかしながら、その一件は実はヴィジャイの茶番劇であった。カーンチャーの手下だったシャーンタラームを懐柔し、わざと自分を急所を外して狙撃させたのだった。マズハルはその狙撃手を捜し回っていたが、彼の結婚式の日にそれがシャーンタラームであることが分かる。ヴィジャイはわざとマズハルを1人で突撃させ、シャーンタラームに殺させる。そしてその後ヴィジャイはシャーンタラームを殺す。

マズハルが殺されたことを知ったラウフ・ラーラーはショックのあまり倒れ、集中治療室に入院となってしまう。今や彼のギャングを束ねられるのはヴィジャイしかいなかった。その知らせはマーンダワーのカーンチャーの耳にも届いた。カーンチャーは早速ヴィジャイに電話を入れる。ヴィジャイはカーンチャーに会見を持ち掛け、マーンダワーへ向かう。

マーンダワーに到着したヴィジャイは、幼年時代のライバル、スーリヤに迎えられる。焼け焦げた学校、かつての自宅、そして父親が首を吊られた木などを見て悔しい思い出が蘇って来た。カーンチャーに歓迎されたヴィジャイは、ボンベイとマーンダワーの交換を持ち掛ける。その大胆な要求に驚いたカーンチャーはとりあえずヴィジャイを縛り上げて拷問する。だが、最終的にカーンチャーはその商談を受け容れる。カーンチャー側の条件は、ガーイトーンデー警視総監の死体であった。ラウフ・ラーラーが昏睡状態の今、ボンベイを支配するのに障害となるのは正義漢ガーイトーンデー以外になかった。

ところがこのときラウフ・ラーラーは意識を回復していた。ヴィジャイがカーンチャーと交渉しに行ったことを知ったラウフ・ラーラーはヴィジャイの裏切りを理解し、彼の妹シクシャーを誘拐して売り飛ばそうとする。その知らせを聞いたヴィジャイはマーンダワーからボンベイに取って返し、ヒジュラーの集団を率いてラウフ・ラーラーを奇襲する。ヴィジャイはシクシャーを救い出し、ラウフ・ラーラーを殺す。また、このとき初めてシクシャーはヴィジャイが自分の兄であることを知る。

ラウフ・ラーラーが死んだ今、ガーイトーンデー警視総監は治安維持のために最大の脅威となっているカーンチャーの覚醒剤密造・密輸組織壊滅に乗り出していた。ところがマハーラーシュトラ州の内務大臣(サチン・ケーデーカル)はカーンチャーと密通しており、なかなかガーイトーンデーにマーンダワー村急襲の許可を与えなかった。一方、カーンチャーはスーリヤをボンベイに送り、ガネーシュ・ヴィサルジャン(ガネーシュ像を海に流す儀式)までにガーイトーンデーを暗殺するようにヴィジャイにメッセージを送る。しかしヴィジャイは長年懇意にして来たガーイトーンデーを殺すことが出来なかった。それを察知したスーリヤは自らガーイトーンデーを殺そうとする。しかしヴィジャイはそれに勘付き、ガネーシュ像を見送る群衆の中でスーリヤを殺す。

カーンチャーはそれまでヴィジャイの正体を知らなかったが、スーリヤの死をきっかけに、警察内の密通者からタレコミがあり、ヴィジャイがディーナーナート・チャウハーンの息子であることを知る。カーンチャーはヴィジャイを暗殺するため、刺客をボンベイに送る。

一方、ヴィジャイもカーンチャーとの最終決戦を覚悟していた。マーンダワーへの殴り込みの前にヴィジャイはカーリーと結婚する。しかし婚姻の儀式が終わった直後にカーンチャーの刺客たちが襲い掛かって来た。ヴィジャイは運良く無傷で住むが、カーリーに銃弾が当たり、死んでしまう。

ヴィジャイは夜の闇に紛れて単身マーンダワーに侵入し、夜明けと共に各所で爆発を起こしてカーンチャーの家に忍び込み、対決をする。しかしカーンチャーの不意打ちによって深い傷を負う。また、予めカーンチャーはヴィジャイの母親と妹を拉致していた。カーンチャーは2人の目の前でヴィジャイを瀕死の状態にし、父親を吊った木まで引きずって行く。しかし木の手前でヴィジャイは最後の力を振り絞って立ち上がり、カーンチャーに大打撃を与え、その木に彼を吊して殺す。そして力尽き、母親と妹に見守られながら目を閉じる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1990年の作品のリメイクということもあるが、それ以上に昨今のヒンディー語映画界に見られるリバウンド現象の代表作とでも言うべき娯楽超大作となっていた。

サルマーン・カーン主演「Dabangg」(2010年)の大ヒットなどの影響で、ヒンディー語映画界では20-30年前に流行した典型的マサーラー映画スタイルの映画作りがリバイバルされている。21世紀に入り、マルチプレックス(複合スクリーン型映画館)が大都市を中心に普及したことにより、ヒンディー語映画は一時マルチプレックス向けのシャレた映画を量産していた。マルチプレックスのチケット代は一般に高価であるため、その数が増えるに従い、興行収入の大半もマルチプレックスから入って来るようになった。よって、映画界ではマルチプレックスの観客層に受ければ一定の収入は見込めるという考え方が主流になり、マルチプレックス観客層のみをターゲットにした割り切った映画作りが行われるようになったのだった。そのおかげで日本人を含む外国人も普通に楽しめるような高品質かつ普遍的テーマの映画が増えるというメリットがあった。

しかし、その当然の帰結として、メインストリームの映画と、地方や都市部低所得層の観客が好む映画とのギャップが広がることになり、都市部と地方では映画の上映状況や集客状況が全く異なる様相を示すようになった。メインストリーム映画の「裏切り」を補填するように、地方ではボージプリー語映画のような地方言語映画が隆盛することとなった。都市部から地方まで満遍なくヒットするユニバーサル・ヒットの作品が出にくくなり、かつて様々な階層の人々を一ヶ所に集める役割を果たして来た映画は、マルチプレックスの登場により、社会分断の担い手のひとつとなってしまったのである。

しかし、2010年前後からサルマーン・カーンなどを中心に、ユニバーサル・ヒットを目標とした映画作りが復活して来た。それは詰まるところ古き良きインド映画の伝統の復活であった。分かりやすいストーリー、明確なキャスティング、手に汗握るスリルとアクション、狂おしいロマンス、涙と笑い、家族愛と友情、豪華絢爛な踊り。それらの伝統的なマサーラーに加え、最新技術を効果的に使い、迫力ある映像と音声を実現。成熟したマーケティング戦略を駆使し、映画ファンの好奇心を刺激。こうして、21世紀にふさわしい新たなマサーラー映画が生まれつつある。「結局インド人はこんな映画が好きなんだ」、そういう自己回帰的な娯楽作が過去数年間相次いで公開されており、その多くが広く受け容れられ、ポジティブな興行成績を残している。2011年は特にそのような直球の娯楽映画が絶好調だった年だった。これをリバウンド現象と呼んでも差し支えないだろう。

「Agneepath」はあらゆるラス(情感)が詰め込まれている上にどれもが極端で、最近の薄味な映画を見慣れている観客には刺激が強いかもしれない。感情の奥底をえぐられるような展開が続く。終わり方も非常に暴力的であり、非暴力主義的にまとめがちな近年の傾向とも相反している。だが、テンポが非常に良く、全体に渡ってグリップ力があり、全く飽きさせない。ダンスシーンも捨て駒がなく、どれも気合いが入っていて素晴らしい。

そしてこれが何ともインド映画のインド映画たる由縁であるが、このような血にまみれた映画であるにも関わらず、結局この映画がもっとも強く観客に訴えかけているのは家族の大切さ、家族の絆である。父ディーナーナートと息子ヴィジャイの絆、母スハースィニーと息子ヴィジャイの絆、そして兄ヴィジャイと妹シクシャーの絆。どれもが無視できないほど力強く描かれ、そのひとつひとつが涙を誘い、そして究極的にはクライマックスにおけるヴィジャイが悪役カーンチャーを殺すシーンを正当化している。「Ghajini」(2008年)では恋人を殺した悪役ガジニーを主人公サンジャイがクライマックスで殺すのだが、僕にはそのまとめ方は残酷すぎるように感じた。しかしこの「Agneepath」は、同じような結末ながら、「恋愛」の延長線上の敵討ちではなく、父親の仇という「家族」の要素が入って来るため、より受け容れやすくなっているように感じたから不思議だ。逆に言えば、ヴィジャイとカーリーの恋愛ははっきり言って弱かった。カーンチャーはカーリーの仇でもあるはずなのだが、カーンチャーを殺したとき、ヴィジャイの脳裏にカーリーは全く浮かんでいなかった。

1990年版「Agneepath」との違いはいくつかあった。例えば1990年版ではミトゥン・チャクラボルティー演じるクリシュナン・アイヤルというキャラクターがストーリー上重要な役割を果たすのだが、2012年版では全くカットされていた。妹シクシャーとの関係もかなり変わっていた。他にも多くの相違点が指摘できるのだが、ストーリーの「味」を左右するもっとも重要な変更はカーンチャーがヴィジャイの正体――彼が殺した教師ディーナーナート・チャウハーンの息子であること――を知るタイミングである。1990年版ではカーンチャーはヴィジャイに殺される間際に彼の正体を知る。だが2012年版では終盤に彼の正体を知ることとなり、刺客を送る暇まである。

それに伴って1990年版では決め台詞となっていた「ヴィジャイ・ディーナーナート・チャウハーン、これがフルネーム」が、2012年版では力を失っていた。ヴィジャイがスーリヤを殺すシーンにそれが使われていただけだった。マハーラーシュトラ州ではミドルネームに父親や夫の名前を名乗る習慣があり、フルネームを聞けば父親または夫の名前も自動的に知れる。1990年版でヴィジャイはカーンチャーに一度フルネームを名乗るのだが、そのときカーンチャーは彼がディーナーナート・チャウハーンの息子であることに気付かず、後々それが彼の命取りとなる。

また、題名ともなっている「火の道」であるが、1990年版ではヴィジャイが実際に火の道を走り抜けるシーンがあり、単にハリヴァンシュラーイ・バッチャンの詩をそのままタイトルに持って来ただけの作品ではなかった。しかし2012年版ではそのようなシーンはなく、「火の道」はより観念的な事物となっていた。

おそらく1990年版と2012年版でどちらが優れているか、映画ファンの間で議論になるはずだが、僕は現代人向けに洗練された2012年版の方が面白かった。

時代は1977年から始まり、その15年後の1992年に終わる。よって厳密に言えば現代が舞台の映画ではない。携帯電話は存在しないし、登場する自動車も現在ではクラシックカーに分類されるような種類のものばかりである。まだその頃は「ボンベイ」だったはずだが、劇中では「ムンバイー」となっていたように記憶している。また、ムンバイーの有名な行事であるダヒー・ハンディー(クリシュナ生誕祭)とガネーシュ・ヴィサルジャン(ガネーシュ生誕祭)がストーリー上にうまく絡められて登場していたのがまた古き良きインド映画の印象を強めていた。

冷静に考えるといくつか疑問点もあった。カーンチャーの支配するマーンダワーに乗り込んでマーンダワーとボンベイの交換を申し出るシーンは、どういう意図や戦略でそんなことをしているのか意味不明であった。シクシャーを誘拐したラウフ・ラーラーを襲撃するシーンでヴィジャイは武装したヒジュラー(両性具有者コミュニティー)の一団を従えていたが、それももう少し説明が必要だったと思った。ちょっと唐突過ぎる登場だった。ラウフ・ラーラーもあっけなく殺され過ぎだ。クライマックス、ヴィジャイがマーンダワーに乗り込むシーンも端折りすぎだったと感じた。いきなりカーンチャーとの一騎打ちになってしまっていた。しかしながら、これらの疑問点を補って余りある優れた娯楽作であった。

先ほども少し触れたが、暴力と非暴力の問題にも少し触れてみたい。死後60年以上経っても、インド建国の父マハートマー・ガーンディーの影響はインドの各界に根強く残っており、映画界も例外ではない。近年は「Lage

Raho Munna Bhai」(2006年)などの大ヒットにより、ガーンディー主義的な非暴力主義が再評価されており、映画でも非暴力的価値観に沿ったストーリーの進め方やまとめ方が好まれて来ていた。ところが、「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」(2008年)辺りから反動も見られるようになり、必要とあらば暴力を使うことが正当化される内容の映画が徐々に目立つようになった。「Agneepath」でも、ディーナーナート・チャウハーンはヴィジャイに「目には目を、が世界を盲目にしてしまった」というガーンディーの有名な格言を引き合いに出し、復讐ではなく人を許す大切さを説いていた。しかしながら、父親を殺されたヴィジャイは、父親の説く道とは正反対の、力による復讐の道を歩み出す。母親も決してヴィジャイのその解決法を支持しなかったが、最終的にはカーンチャーを殺したヴィジャイを抱きしめ、彼の行為を正当化する。ヴィジャイの行為は正にガーンディーの批判する「目には目を」だったが、「Agneepath」は全体としてはその生き方を肯定的に描いており、ガーンディー主義に対するアンチテーゼとなっていた。映画における暴力と非暴力の問題は今後も注視して行きたい。

昨年はアジャイ・デーヴガンがサルマーン・カーンに続いて正統派アクションヒーローに名乗りを上げたが、今年はリティク・ローシャンがそのリーグの中に入って来た。元々異常なほど筋骨隆々の身体をしており、運動神経も抜群で、アクションヒーローとしては申し分ない。筋肉だけでなく、怒り、悔しさ、悲しみなどを存分に表現しており、一皮むけた印象である。今まで彼は超人的な雰囲気の役が多かったのだが、「Zindagi

Na Milegi Dobara」(2011年)で一般人の役を演じ、グッと現実感ある俳優となった。この「Agneepath」で完全に血の通った人間になったと言える。

リティク・ローシャン以上にインパクトが強いのが、サンジャイ・ダット演じるカーンチャーだ。頭部のあらゆる毛をそぎ落とし、左耳に大きな銀の輪を通し、不適な笑いを浮かべるカーンチャー。近年のヒンディー語映画ではもっとも邪悪な悪役である。リシ・カプール演じるラウフ・ラーラーも迫力があり、サンジャイ・ダットに負けていなかった。

意外にもヒロインのプリヤンカー・チョープラーの出番が少なかった。そのせいで彼女が死ぬシーンがちっとも悲しくなかった。しかしながら「Gun Gun

Guna」などのダンスシーンで彼女の踊りや表現のレベルが上がっていることが確認できたのは良かった。

カトリーナ・カイフのアイテムガール出演は特筆すべきだ。なぜなら彼女が踊る「Chikni Chameli」は2010年のムンニー&シーラー旋風と似たヒットとなっているからである。マラーティー語映画「Jatra」(2007年)の大ヒット曲「Kombdi

Palali」のリメイクで、音楽的にはそれほど目新しい部分はないが、歌詞が秀逸なのと、カトリーナの踊りが驚くほど上達していることで、見所の多いこの映画の中でも間違いなく特に注目するに値するシーンとなっている。ただ、途中タバコを吸うシーンが2回ほどあるのだが、その度に下に「喫煙は健康に有害です」とテロップが出るのは興醒めだった。制作者と検閲者の間の妥協点であろうか。

作曲はアジャイ・アトゥル。「Agneepath」は2時間半以上の大作であるが、意外に挿入歌の数は多くない。しかし、いい曲が揃っている。大ヒットしているのは何と言っても前述の「Chikni

Chameli」。その元となった「Kombdi Palali」はアジャイ・アトゥル自身による作曲である。その他にも「Gun Gun Guna」や「Shah

Ka Rutba」などダンスナンバーが揃っている。また特ダネとして、「Gun Gun Guna」には日本人ダンサーのジャスミンさんがバックダンサーとして出演していることも付け加えておきたい。

言語はヒンディー語。しかしながら、ディーナーナート・チャウハーンやカーンチャーのしゃべるヒンディー語はサンスクリット語からの借用語を多用しており、ヒンディー語初級者やウルドゥー語習得者には多少敷居の高い台詞となっていた。また、「ラーマーヤナ」や「マハーバーラタ」からの引用も見られ、台詞を完全に理解するには、その方面の知識も求められる。

「Agneepath」は、22年前の同名映画のリメイクながら、単なるリメイクを越えた圧倒的迫力の復讐劇。マサーラー映画の現代的進化形。血生臭い映画だが、家族愛の大切さが強い芯となって映画全体を貫いている。リティク・ローシャンの「アングリー・ヤングマン」振りとサンジャイ・ダットの見事な悪役振りにも注目。暴力映画がどうしても苦手という人でなければ、まず今年必見の映画の1本と言える。アグニパト、アグニパト、アグニパト!

| ◆ |

1月28日(土) アミール・クスローとスィタール |

◆ |

本日、インド国際センター(India International Center)アネックスで「アミール・クスローとスィタール」と題したレクチャー兼デモンストレーションがあった。主催はアーガー・カーン文化基金(Aga

Khan Trust for Culture)で、インド国際センターとフォード・ファウンデーションが共催。これはアーラメ・クスロー(クスローの世界)という、アミール・クスローを題材としたセミナー・シリーズの一環である。アミール・クスローとは13-14世紀のデリーで活躍した宮廷詩人で、多彩な分野で足跡を残しており、インドの文学史、音楽史、言語史、宗教史、王朝史などで必ず参照される重要人物であるが、伝説と謎に包まれた部分も多く、関心が尽きない。

アミール・クスローはインド音楽の発展にも多大な貢献をしたと考えられており、口承伝統ではインドを代表する弦楽器スィタールも彼の発明とされている。本日のレクチャー兼デモンストレーションは、アミール・クスローとスィタールの関係について、実際にスィタール奏者による実演を交えながら議論しようと言う、かなりユニークなものだった。

インド音楽方面の知識は全く暗いのだが、ヒンディー語とウルドゥー語の文学史や言語史を研究していてもアミール・クスローは避けては通れない存在で、彼自身については特にその方面からとても興味を持っている。その上、個人的にはそれらの言語の発展とインド音楽界は無関係ではないと考えており、今回アミール・クスローとヒンディー語・ウルドゥー語とインド音楽の関係を理解するための糸口が掴めるかもしれないと思って、聴きに行ったのだった。

レクチャー兼デモンストレーションの講師として呼ばれたのは、デリー派のスィタール奏者ウスタード・サイード・ザファル・カーン。インドの多くの音楽家の例に漏れず彼も何百年も続く音楽家系に生まれており、スィタールはスィーナー・バスィーナー(先祖代々)の伝統に従って自然と習得したと言う。今回、スィタールの実演と共に、先祖から伝わるアミール・クスローに関する伝承をいくつか披露してくれた。音楽家が公衆の面前で楽器を演奏したり歌を歌ったりすることは全く珍しくないが、音楽や伝統について語るというのは非常に珍しい行為だと言える。サイード氏も「こういう形で壇上に立つのは初めてだ。話すのは苦手だ」と断った上で、徐々にいろいろな話を聞かせてくれた。

まず、やはり彼の家系では、スィタールはアミール・クスローが発明したことになっており、自分もそれを信じていると語っていた。スィーナー・バスィーナーの伝統教育では、年少者は常に年長者が言うことをそのまま受け容れ記憶することで成り立っており、従ってその伝承を疑うような余地はない。そしてその伝承では、アラーウッディーン・キルジーの時代(在位1296-1316年)にスィタールはアミール・クスローによって発明されたと言う。クスローは歴代の皇帝に仕えていたが、アラーウッディーンにも仕えており、遠征に従軍したりもしている。

ただし、文献にスィタールが登場するのはムガル朝後期の皇帝ムハンマド・シャー・ランギーラー(在位1719-1748年)の時代である。1737-1741年にデリーに滞在したダルガー・クリー・カーンのデリー旅行誌「Muraqqa-e-Delhi」にスィタールの言及が見られるが、それ以前の歴史書や文献にスィタールは登場しない。

もちろん、文献に登場しないからと言って、それがスィタールが存在しなかった根拠にはならない。サイード氏は、アミール・クスローが発明して以来、スィタールはスーフィー聖者廟などで使用され続けており、それが王宮に採用されたのが18世紀で、よってその頃に初めて文献に登場するのだという立場を取っていた。また、アミール・クスローの時代は音楽の目的はサマー(音楽の力により忘我の状態となること)を得ることで、楽器は重視されていなかったとも語っていた。

音楽家ならではの観点で面白かったのは、スィタールの弦の数である。サイード氏の意見、つまり彼の家系の伝承によると、アミール・クスローがスィタールを発明したとき、3本しか弦がなかったと言う。そもそも「スィタール」とは「3弦」という意味であり、それを裏付けている。現在一般に流通しているスィタールは主弦が7弦ある。さらに興味深いのは、アミール・クスローが作曲したとされるナグマー(前奏)やラーグは、やはりその3弦しか使わないと言う。

ただ、やはりスィタールが現在に近い形になったのはムハンマド・シャー・ランギーラーの時代だというのは、サイード氏も認めるところである。その時代にはニヤーマト・カーン・サダーラングという著名な音楽家が登場し、スィタールを含め、インド音楽を発展させた。その家系から、フィーローズ・カーン・アダーラング、クスロー・カーン、マスィート・カーン、ラザー・カーンなど多くの著名な音楽家が生まれ、特に後者2人がスィタールの発展に多いに寄与した。この頃になるとスィタールはタール(主弦)6弦、タブリー(共鳴弦)8弦、パルダー(フレット)12本の構造となっていたようだ。また、18世紀頃からは音楽において楽器も重視されるようになったと言う。つまり音楽が単なる宗教的なツールではなく、純粋な目的となったと言えよう。

アミール・クスローと言えば、チシュティー派のスーフィー聖者ニザームッディーン・アウリヤーとの師弟関係でも有名である。サイード氏の家系でもニザームッディーンとアミール・クスローに関する逸話がいくつも伝わっているが、その中には音楽が関与するものも多いと言う。例えば、ラーグ・プールビー(ラーガ・プールヴィー)に纏わるこんな話が伝わっている――ニザームッディーンはラーグ・プールビーが大好きだった。暇があれば毎日ラーグ・プールビーを聴いていた。ある日彼のカーンカー(修道場)に客人が来た。ニザームッディーンは客人をもてなすために、小間使いに市場まで食材を買いに行かせた。しかしあいにくそのときニザームッディーンの手元には持ち合わせがなく、小間使いを手ぶらで行かせることになった。市場で商人は小間使いに、「食材はお金がなくても売ってやるが、何を担保にするのかね?」と聞いた。小間使いがそれをニザームッディーンに伝えると、彼は「ラーグ・プールビーを担保にしよう。借金を返すまでラーグ・プールビーを聞かないことにする」と答えた。商人はニザームッディーンがラーグ・プールビーを好んで聴いていることを知っており、それを担保にすることを受け容れた。ところがラーグ・プールビーが聴けなくなったことでニザームッディーンは病気になってしまった。それを聞いたアミール・クスローは商人に金を支払い、ラーグ・プールビーを取り戻した。ラーグ・プールビーを聴いたニザームッディーンはたちまちの内に回復した。

この出来事を歌ったレアな歌も伝わっており、サイード氏はそれを歌ってくれた。「ラーグ・プールビーが花嫁となってニザームッディーンの下にやって来た」というような歌詞であった。もちろん、アミール・クスローの作詞作曲とされている。また、ラーグ・プールビーもアミール・クスローの作だとされている。この逸話のおかげであろう、音楽家の間では、病気になったときにラーグ・プールビーを聴けばすぐに治るという迷信があるらしい。

現在スィタールの奏法はラヴィ・シャンカル方式とヴィラーヤト・カーン方式の2種類に大別――というかかつて存在した多様な流派がそれらに吸収され標準化されてしまった――できるようだが、デリー派の奏法はそのどちらとも異なっているようだ。彼の言によれば、デリー派ではミズラーブ(ピック)を多用せず、ミーンド(チョーキング)を使って、弦が音を出し切るまで引っ張る。首都で育まれた流派らしく、繊細な音使いに特徴があるようだ。ただ、別流派の奏法を演奏できないかというとそういう訳でもなく、やろうと思えばできるらしい。サイード氏は、同じラインを違った流派の奏法により比較して演奏してくれたので、違いが何となく分かった。

前半までは以上のようにかなり解説を加えながら演奏をしてくれて、非常に面白かったのだが、サイード氏はだんだん語るのに疲れてしまったようで、後半はほとんど演奏だけになってしまった。司会の人がいろいろ質問しても、「もういいだろ、今日はしゃべりすぎた」と言って、あまり真剣に答えてくれなくなってしまった。やはり音楽家に音楽を言葉で語らせるというのは難しいようだ。チャーンドニー・ケーダール、フィルダウスなどのラーグを実演した後、ちょうどヴァサント・パンチュミー(春祭)だったこともあり、ラーグ・バハール(春のラーグ)を長めに演奏して終了となった。

「アミール・クスローとスィタール」

中央がウスタード・サイード・ザファル・カーン

黄系の服を着ているのはヴァサント・パンチュミーのため

結局「アミール・クスローとスィタール」というテーマについては、議論らしい議論はなされず、伝承ではこう、文献ではこう、と紹介されて終わってしまった形になった。しかしながら、どうもムハンマド・シャー・ランギーラーの時代がキーとなっていそうな手掛かりは掴めた。それだけでも収穫だったと言える。次回のアーラメ・クスローでは同じテーマの下、一転して音楽と歴史に造詣の深い学者たちによるパネル・ディスカッションがあるらしく、そちらの方がより深く切り込んだ内容となるかもしれない。

| ◆ |

1月31日(火) インドの菜食主義者の割合 |

◆ |

インド好きになって、インド関連の入門書・一般書などを読み漁り始めたときに入って来て蓄えられた知識の中には、後からインドに住み始めて実際にインド人を生で観察したり、きちんとした研究に触れたりすることで、全く間違っていた、誤解だった、多少真実と異なっていたと分かることがけっこうある。また、実生活の感覚ではこうだが、統計などを見ると全く様相が違うということもある。

インドの菜食主義もそういう誤解を招きやすいトピックのひとつである。インド人に対する一般認識として、菜食主義者が多いというものがある。インドで言う菜食主義とはつまり肉や魚を食べない人のことで、牛乳や乳製品などはヴェジタリアンの食材に含まれる。卵は微妙な位置に立っており、菜食主義を自称する人でも卵は食べることもあるし、普段は卵を食べないのに卵入りのケーキは食べるという人もいる。インドではヴェジタリアンの食品とノンヴェジタリアンの食品が明確に区別されており、レストランでも食材店でも分かりやすいマークでそれが示されている。

インドのことを少しでも知っている人ならば、インド人の多くは菜食主義者だというのは一般常識であるし、インド人自身もそう考えていると思う。僕もインドに来る前、または住み始めてしばらくの間はそう考えていたし、僕が多様なインド料理の中で本当に高く評価しているのは、その豊富なヴェジタリアン料理の数々である。インドに住む中でも、菜食主義者が多数派を占めるという先入観に疑念を抱く余地はあまりない。

しかし、あらゆるデータが、インド人の過半数はノン・ヴェジタリアンであるという全く反対の事実を裏付けている。

インド人に菜食主義者が多いという誤解は、おそらくヒンドゥー教に対する誤解がまずあり、それが土台となって、宗教人口比から単純に割り出されたものだと思われる。つまり、ヒンドゥー教徒の多くは菜食主義者で、インドの人口の8割以上はヒンドゥー教徒であるから、インド人の大多数は菜食主義者であるという思考パターンだ。少数派であるが、ヒンドゥー教徒よりも厳格な菜食主義を守るジャイナ教徒もいて、ヒンドゥー教徒とジャイナ教を加えた数が菜食主義者数とほぼイコールで結ばれる。これは完全に間違った認識である。

しかし、ヒンドゥー教徒が必ずしも菜食主義者ではないと理解しても、インドで普通に暮らす上で、肉や魚を食べないインド人と出会う確率はかなり高く、インドに菜食主義者が多いという認識は深まりこそすれ減ることはない。僕がデリーで初めて住んだ家の大家さんが菜食主義のジャイナ教徒であり、インド人の多くは菜食主義者であるという先入観は補強されることになった。また、その頃はケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院)でヒンディー語を学んでいたが、ブラーフマンやジャイナ教徒に属する教師が多く、その関係でほとんどヴェジタリアンであった。そういう環境にいると、肉を食べることが非常に卑しい行為に思えて来て、菜食主義に傾倒したりもした。

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の寮に住み始めて、インド人の若者の食生活を間近で観察できるようになった。寮の食事はノン・ヴェジタリアンとヴェジタリアンに分かれていたが、見ているとノン・ヴェジタリアンの食事を食べている人が半数以上で、意外にインド人も肉や魚を食べるものだと驚いた。だが、共産主義者が跋扈するキャンパスなので、JNUは特殊な例だろうと考えていた。

おそらくインドの菜食主義の神話に最初にメスを入れたのが、2006年ザ・ヒンドゥー紙に掲載されたアンケート結果(参照)であろう。19州14,680人を対象に実施されたインタビューの結果、純菜食主義者はインドの人口の31%、卵を食べる菜食主義者は9%で、つまりインド人の6割はノン・ヴェジタリアンという事実が浮かび上がった。さらに興味深いことに、州ごとに菜食主義者数はかなり異なる。個人ではなく戸数となるが、菜食主義者戸数(家族全員が菜食主義者の戸数)が特に少ない州を順に挙げて行くと、ケーララ州(2%)、西ベンガル州(3%)、アーンドラ・プラデーシュ州(4%)、タミル・ナードゥ州(8%)、オリシャー州(8%)となっており、沿岸地域の州となる。これらの州では魚介類を食べる人が多いために、ノン・ヴェジタリアン数が多くなる。一方、菜食主義戸数が多い州を順に挙げて行くと、ラージャスターン州(63%)、ハリヤーナー州(62%)、パンジャーブ州(48%)、グジャラート州(45%)、マディヤ・プラデーシュ州(35%)、ウッタル・プラデーシュ州(33%)となっており、ほとんどが内陸部の州となる。

それ以前にも2003年の国家標本調査(National Sample Survery)においてインド全戸数の42%が菜食主義だとされており、ザ・ヒンドゥー紙のアンケート結果とほぼ一致した結果となっている。

最近のタイムズ・オブ・インディア・クレスト紙にも簡略ながらインドの菜食主義について言及があった。インド経営大学(IIM)の学生による調査によると、北インドと南インドでヴェジタリアンとノン・ヴェジタリアンの比率は正反対だと言う。北インドではヴェジタリアンとノン・ヴェジタリアンの比率が6:4であるのに対し、南インドでは4:6とのこと。北インドと南インドの境界をどこに引いているのか、東インドや西インドも北インドに含まれているのか否かなど、はっきりしないし、南インドのノン・ヴェジタリアン数が少なすぎると感じるのだが、北インドよりも南インドにノン・ヴェジタリアンが多いことはザ・ヒンドゥーの統計からも分かることで、その点だけは間違いないだろう。ただ、少なくともインドの菜食主義に関しては、もしインドを地域分けするならば、沿岸州と内陸州に分けて考えた方が現実に即している。また、デリーに住んでいると、菜食主義者の多い州に囲まれているので、どうしても菜食主義者と出会う可能性が高くなりそうだ。

最近発表された、国家標本調査局による「消費者支出のレベルとパターン2009-10年」でも興味深いデータが出ている。ハリヤーナー州、パンジャーブ州、ラージャスターン州、グジャラート州、ウッタル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州では1人あたりの肉・魚・卵への支出額がインド平均を下回る一方、アッサム州、西ベンガル州、ケーララ州、アーンドラ・プラデーシュ州、タミル・ナードゥ州、オリシャー州ではインド平均を上回っている。肉・魚・卵への支出額が少ない州ほど一般にミルクへの支出額が多くなる傾向も見られる(参照)。

さて、戸数から言えばどうやらインドのノン・ヴェジタリアン数は6割を越えていると言ってよさそうである。しかし戸数と個人数はまた異なる。インドの家庭は、ヴェジタリアン家庭とノン・ヴェジタリアン家庭にきれいに分けられるほど単純ではない。ヴェジタリアンとノン・ヴェジタリアンが混在する家庭は山ほどあるし、家では決まりとして菜食主義だが外では親に内緒で肉を食べている人も少なくない。サンスクリット化運動の影響で、社会的ステータスを上げるために表向きだけでもコミュニティー全体を菜食主義と見せようとする傾向もあり、アンケートではその方法によっては菜食主義者の数が実際よりも多めになることも考えられる。

ちなみに、昨年我が寮で開催されたホステル・ナイト(寮祭)では、ノン・ヴェジのクーポンが200枚出たのに対し、ヴェジのクーポンは100枚だった。おそらくこれもかなり実態に近い数字で、ノン・ヴェジタリアンはヴェジタリアンの2倍は存在すると考えていいのではないかと思う。つまり、ノン・ヴェジタリアン数は数え方によっては6割を越えると感じる。

インドで菜食主義とは生き方と同義である。ダイエットしたいから菜食主義になるとか、流行っているから野菜しか食べないとか、そういう甘いものではなく、インドで菜食主義と言ったら、一生に一度も肉類魚類を食べたことがないしこれからも絶対に食べないと言うほど厳格なものだ。健康的理由よりも宗教的理由に由来し、厳しい菜食主義になるとニンニク、タマネギ、ショウガ、トマト、ニンジン、ジャガイモなど、野菜の中でも食べてはいけないものがいくつか規定される。一方、ノン・ヴェジタリアンとは、それほど食のタブーにうるさくない生き方をしているという程度のものであり、ノン・ヴェジタリアンであるから毎日肉を食べるという訳でもない。インド人の多くはノン・ヴェジタリアンであっても普段は野菜や穀物のみを食べており、1週間に1-2回とか、何か祝い事があったときなどに肉を食べるという食生活を送っている人が大多数を占める。経済的理由が一番大きいが、インド料理はヴェジタリアンでも十分においしいというも大きな理由だと思う。ちなみにJNUの寮では週に3回夕食に肉が出て、毎朝の朝食と週に1回夕食に卵が出る。それ以外はヴェジタリアンの食事になる。一般のインド人の食生活からしたら、ノン・ヴェジタリアンにとってはけっこう恵まれた食事だと言える。

インドの菜食主義を考える上で忘れてはならないのは、野菜が豊富に手に入り、食文化が高いレベルにないと菜食主義は生まれないということだ。不毛の大地で菜食主義は実行できない。菜食主義と非暴力主義のリンクは二次的なものだと思われる。インドは菜食文化が栄えるほど豊かな国で、その恩恵を受けて今でも頑なに菜食主義を貫いている人が一定数いると理解することが重要である。しかしながら、インドでは菜食主義者が多数派を占めると考えるのはどう考えても行き過ぎであろう。

|

|