| ◆ |

7月2日(月) Superman of Malegaon |

◆ |

南デリーはヴァサント・クンジのDLFアンビエンス・モールにある超高級映画館PVRディレクターズ・カットは、ニッチなインド映画が好きな人には天国のような場所だ。チケット代は通常のマルチプレックスの3倍はするが、通常のマルチプレックスでも上映しないような超マイナーな作品を時々上映してくれる。先日は白黒映画「Kshay」を鑑賞した。そのときに流れたトレーラー(予告編)によって興味を惹かれたのが「Superman

of Malegaon」であった。

マーレーガーオンと言えば、マハーラーシュトラ州北西部にある、一見何の変哲もない田舎町であるが、独自の映画産業(「モリウッド」と呼ばれる)が発展していることで全国的に有名である。マーレーガーオンを舞台にし、一般市民をキャスティングし、そして地元の言語(マラーティー語ミックスのヒンディー語)で台詞をしゃべる、ボリウッド映画やハリウッド映画の低予算パロディーを何本も作り続けており、そのカルト性からインド映画ファンによく知られている。「Superman

of Malegaon」は、マーレーガーオン在住の映画監督が、「Malegaon Ka Superman(マーレーガーオンのスーパーマン)」という「スーパーマン」のパロディー映画を制作する過程を追ったドキュメンタリー映画で、元々はテレビ放送用に作られた。NHKを含むアジアの公共放送局が共同で立ち上げたドキュメンタリー番組制作共同プロジェクトアジアン・ピッチの栄えある第一陣(2008年)の1本で、既に日本ではNHK BS1にて放映されたようである。その後世界中の映画祭を巡回し絶賛されており、デリーでもオシアン映画祭で公開されたようなのだが、僕は見逃していた。今回、PVRディレクターズ・カットで一般公開されることになり、この機会は見逃してはならないと、チケット代の安い平日に映画館へ足を運んだのだった。

題名:Superman of Malegaon

読み:スーパーマン・オブ・マーレーガーオン

意味:マーレーガーオンのスーパーマン

邦題:インド・マレガオンのスーパーマン(日本放映時題名)

監督:ファイザー・アハマド・カーン

制作:ジュンイチ・カタヤマ、ファイザー・アハマド・カーン、チュンヨン・ペク、スィッダールト・タークル、ガールギー・トリヴェーディー

音楽:スネーハー・カンワルカル、ヒテーシュ・ソーニク

出演:シャキール・バーラティー、ファローグ・ジャーファリー、アクラム・カーン、シャフィーク、シェーク・ナズィール

備考:PVRディレクターズ・カットで鑑賞。

シャフィーク

ドキュメンタリー映画なので、いつも書いているあらすじやナヴァラサ評は割愛する。

マーレーガーオン在住のシェーク・ナズィールは、「Malegaon Ke Sholey」という伝説的映画「Sholey」(1975年)のパロディー映画を作ったことで地元では名が知られる映画監督であった。彼が今回テーマに選んだのはスーパーマン。ボリウッドに喧嘩を売った次にはハリウッドだということで、地元出身のスーパーマンをグリーンスクリーンを使ってマーレーガーオン中飛ばせることを第一の売りと考えていた。主役として白羽の矢が立ったのは機織工場で働くシャフィーク。やせっぽちの臆病者だったが、野望だけは大きく、アミターブ・バッチャンのような俳優になることを夢見ていた。しかし、シェーク・ナズィールの前には様々な困難が立ちはだかる。予算、キャスト、ロケ地など。しかもシャフィークの結婚が決まってしまい、その日までに映画を完成させなくてはならなくなった。最大のピンチだったのは、撮影中にハンディカムを河に落としてしまったことだ。ナズィール監督はインダウルまで行ってハンディカムを修理してもらう。奇跡的にハンディカムは直り、撮影は続行される。何とか「Malegaon

Ka Superman」は完成し、ビデオパーラーで上映される。こんな内容である。

「Malegaon Ka Superman」自体がコメディータッチの映画であり、そのしょうもないギャグやチープな作りだけでも思わず笑ってしまうのだが、それを制作する過程はさらに微笑ましい哀愁に満ち溢れており、ファイザー・アハマド・カーン監督のカメラはその様子をよく捉えていた。映画を作るための何の施設もない田舎町から、映画を作りたいという情熱だけで1本の映画が仕上って来る様子はただただ感動的だ。もちろん、何から何まで自前で調達しなければならない。そのためにインド人ならではの「ジュガール(間に合わせのもので何とかすること)」がフルで発揮されており、思わず感心してしまうシーンもいくつかある。特に即席のグリーンスクリーンをトラックの側面に垂らし、その前で撮影を行って、スーパーマンを「飛ばす」ことに成功したシーンは、原始的なことなのに、じ~んと来てしまう。それは、映画の原点がそこにあるからだと思う。映像マジックを使って観客を驚かせ、楽しませたい。そんな純粋な気持ちがこの映画には詰まっている。そして、映画好きな人々が映画のために、時には滑稽ながらも、一生懸命動く姿を見るのは、1人の映画好きとして、「やっぱり映画っていいものだなぁ」と思わせてくれる。「映画」という芸術または娯楽に対する果てしないオマージュがこの「Superman

of Malegaon」には詰まっていた。

しかしながら、どうしても気になったのはファイザー・アハマド・カーン監督の存在だ。彼女の姿は見えないのだが、時々インタビューをする声が聞こえて来るし、中途半端に存在感がある。シェーク・ナズィール監督がカメラを河に落っことしたときも冷静に彼が慌てふためく様子を追っていた。その際、ナズィール監督から、彼女が使っているカメラを使わせてくれと頼まれなかったのだろうか?また、結局この一連のスーパーマン・プロジェクトでもっとも名を売ったのはファイザー・アハマド・カーン監督の方であり、シェーク・ナズィール監督の方はその踏み台にされてしまったような感もある。映画撮影の過程をドキュメンタリー映画にするというのは、何とも複雑な行為だと感じた。もっとも、当初はファイザー・アハマド・カーン監督の「Superman

of Malegaon」の方は映画として制作された訳ではないようだが。

映画の製作過程だけではなく、マーレーガーオンの様子が垣間見えたのも面白かった。町の中心には河が流れており、一方にはイスラーム教徒が、もう一方にはヒンドゥー教徒が住んでいる。両者の仲は良くないと言う。お互いがお互いの居住区に足を踏み入れることは滅多にない。マーレーガーオン全体の人口比はイスラーム教徒が75%を占めており、マーレーガーオンの映画産業の担い手もほとんどがイスラーム教徒。ただ、映画に対する熱狂に宗教の別はなく、両者が映画を楽しんでいる。マーレーガーオンは今でこそ独自の映画産業で全国的に名を知られることとなったが、元来は織物業で有名な町で、映画中にも機織り機の音が効果的に使われていた。ただ、映画の冒頭に気になる一文があった。どうやら「Malegaon

Ka Superman」でスーパーマンを務めたシャフィークは2011年に亡くなってしまったらしい。その死因は喉頭がんだと言う。機織工場に蔓延する埃と関係あるのではないかと思ってしまった。彼は自分の映画が大スクリーンで公開されることを夢見ていたそうで、今回このドキュメンタリー映画が映画館で公開されたことで、死後ながら、それが実現したと言える。

この映画を見て、インド映画好きとして、マーレーガーオンは一度は行かなければならない町だと改めて感じた。マーレーガーオンの一連の作品群も一度ざっと見てみたいものだ。ちなみに、PVRディレクターズ・カットで上映されていたものには英語字幕が付いており、理解の役に立った。全体的には台詞はヒンディー語だが、マラーティー語の影響であろう、訛りが入っており、聴き取りやすいものではない。

「Superman of Malegaon」は、映画の原点を再認識させてくれる優れたドキュメンタリー映画だ。映画が好きな人に是非見てもらいたい。NHKが制作に加わっていることにも注目したい。この映画を生んだアジアン・ピッチにはインド人監督が多数参加しており、今後も優れたドキュメンタリーを送り出してくれるのではないかと期待している。

今やヒンディー語映画界のアクションコメディーを牽引する存在となったローヒト・シェッティー監督。「Golmaal」シリーズの成功や「Singham」(2011年)の大ヒットにより、「稼げる監督」として引く手あまただ。ど派手なアクションとコテコテのコメディーが持ち味の監督で、最初は僕も馬鹿馬鹿しすぎて認めていなかったのだが、作品を重ねる事に娯楽性の追求がさらに増して行き、その潔さに好感が持てるようになった。今ではすっかりファンの1人になってしまった。

ローヒト・シェッティー監督の最新作が本日より公開の「Bol Bachchan」である。ローヒト・シェッティー監督とのタッグにより、今や誉れある「100カロール・クラブ」の一員となった男優アジャイ・デーヴガンが制作と主演を務める他、アビシェーク・バッチャンが共演。題名の「Bachchan」からバッチャン親子を思い起こすのはインド映画ファンなら当然のことで、しかもアビシェーク・バッチャンが出演していることから、何かバッチャン一家の映画かと思ってしまうが、映画を見れば分かるように、これは「誓い」という意味のヒンディー語「vachan」の訛った形である。「Bol

Bachan」で「口先だけの誓い」というような意味になる。しかし、もちろん「バチャン」と「バッチャン」の言葉遊びが劇中で重要な笑いのポイントとなる。

ところで、ローヒト・シェッティー監督は2006年に公開されたコメディー映画「Golmaal」の監督であるが、「Bol Bachchan」はリシケーシュ・ムカルジー監督の古典的傑作コメディー映画「Gol

Maal」(1979年)の公式リメイクだとされている。劇中でも「Gol Maal」の1シーンが使われている。

題名:Bol Bachchan

読み:ボール・バチャン

意味:口から出任せ

邦題:ボール・バチャン

監督:ローヒト・シェッティー

制作:アジャイ・デーヴガン、ディッリン・メヘター

音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー、アジャイ・アトゥル

歌詞:ファルハーン・サージド、シャッビール・アハマド、スワーナンド・キルキレー、サミール

振付:チンニー・プラカーシュ、レーカー・チンニー・プラカーシュ、ラージュー・カーン、ムダッサル・カーン

出演:アジャイ・デーヴガン、アビシェーク・バッチャン、アシン、プラーチー・デーサーイー、アルチャナー・プーラン・スィン、アスラーニー、アミターブ・バッチャン(特別出演)など

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からプラーチー・デーサーイー、アビシェーク・バッチャン、

アジャイ・デーヴガン、アビシェーク・バッチャン、アシン

| あらすじ |

デリーのチャーンドニー・チャウクに住むイスラーム教徒アッバース・アリー(アビシェーク・バッチャン)は、親戚との裁判の末に父親から受け継いだ家を取られ、仕事も失ってしまう。父親の親友シャーストリー(アスラーニー)に誘われ、アッバースは妹のサーニヤー(アシン)を連れてラーナクプルのマハーラージャー、プリトヴィーラージ・ラグヴァンシー(アジャイ・デーヴガン)の下で働くことを決める。シャーストリーはプリトヴィーの宮殿で30年間働いていた。また、アッバースはシャーストリーの息子ラヴィとも旧知の仲であった。ラヴィはアフラートゥン劇団を主宰する演劇人であった。

プリトヴィーは相撲と英語が趣味の変わったマハーラージャーで、嘘が大嫌いだった。しかし、アッバースはプリトヴィーと出会う前にたまたま起こった事件により、自分の宗教を隠さなければならなくなり、ヒンドゥー教徒の名前であるアビシェーク・バッチャンを名乗ることになる。プリトヴィーはアビシェークを気に入り、「スーパーマン」(プリトヴィー英語で「スーパーバイザー」)として登用する。

ところで、プリトヴィーは従兄弟のヴィクラーントとライバル関係にあった。プリトヴィーはラーナクプルに発電所を作ろうとしていたが、ヴィクラーントはそれを阻止しようとしていた。プリトヴィーの妹ラーディカー(プラーチー・デーサーイー)はデリーで大学に通っていたが、休みに入りラーナクプルに帰って来る。ところがヴィクラーントはラーディカーを誘拐する。プリトヴィーとアビシェークはヴィクラーントの支配する隣町へ乗り込み、ヴィクラーントとその手下をぶちのめしてラーディカーを救い出す。

プリトヴィーはこの一件以来ますますアビシェークを信頼するようになるが、アビシェークの嘘にはボロが出始めていた。アビシェークはラムザーン(断食月)の断食中であったが、日中食事を食べない言い訳をするために、いもしない病気の母親を出してしまう。しかもプリトヴィーは母親のお見舞いをしに来ることになってしまった。このピンチを救ったのが場末の劇場でタワーイフ(踊り子)を演じるゾーラー(アルチャナー・プーラン・スィン)であった。ゾーラーはアビシェークの母親を演じて、何とかその場を凌ぐ。

ところが、アビシェークはラムザーン終わりのイードをイードガーで祝っているところを偶然通り掛かったプリトヴィーに目撃されてしまう。アビシェークは口から出任せを言い、それは腹違いの弟でオカマ・ダンサーのアッバースだと主張する。プリトヴィーはアッバースを宮殿に呼んだだめ、アビシェークはアッバースのキャラクターを作って訪れる。プリトヴィーはアッバースをラーディカーの踊りの先生として雇用する。こうして彼はプリトヴィーの前でアビシェークとアッバースの2役をこなさなくてはならなくなった。元々彼には口髭があったが、それをそり落とし、アビシェークのときは付け髭を付け、アッバースのときは付け髭を外すことにした。

アッバースはラーディカーに踊りを教えている内に恋に落ちてしまう。また、ラーディカーにはアビシェークとアッバースの1人2役の秘密を明かす。2人はデートを重ねるようになるが、ある日プリトヴィーにそれを目撃されてしまう。ラーディカーはアッバースのことを好きだと主張するが、プリトヴィーはアッバースのことをオカマだと信じ込んでおり、2人の仲を認めない。プリトヴィーはアビシェークに、ラーディカーのことを諦めるように脅す伝言を渡す。アビシェークは、アッバースは逃げ出したことにしておいた。だが、このとき再びラーディカーはヴィクラーントに誘拐されてしまう。プリトヴィーとアビシェークはまたもヴィクラーントを救い出すが、これをきっかけにラーディカーはアビシェークと結婚することを決める振りをする。もちろん、彼女にとってはアビシェークと結婚しようとアッバースと結婚しようと同じことであった。ただ、アビシェークは自分の結婚の前に妹のサーニヤーの結婚を優先したいと言う。そこでプリトヴィーはサーニヤーと結婚しようとする。実はプリトヴィーにはアペークシャーという恋人がいたのだが、事故で死んでしまっていた。サーニヤーはアペークシャーにそっくりで、プリトヴィーは彼女を一目見たときから気になっていたのだった。しかし、サーニヤーは彼のプロポーズを優しく断る。

しかしながら、サーニヤーはプリトヴィーのような純朴な人間を騙し続けていることに重い罪悪感を感じるようになる。アッバースも同様であった。2人はプリトヴィーに本当のことを打ち明けようと決める。しかし、同じ頃アッバースとアビシェークが同一人物であったことがプリトヴィーにも知れてしまう。プリトヴィーはシャーストリー、アッバース、サーニヤー、母親(ゾーラー)、ラヴィなどを宮殿に呼び付ける。嘘がばれたことを悟ったアビシェークたちはバスに乗って逃げ出す。プリトヴィーは金色のベンツに乗って激しく追い掛けるが、崖下に落ちてしまう。ただ、自動車は途中で引っかかり、プリトヴィーは無事だった。助けに下りて行ったアッバースはバランスを取りながらプリトヴィーに全ての嘘を洗いざらい打ち明ける。プリトヴィーも最後には彼を許す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

嘘が嫌いな領主に、ひょんなことから嘘の上塗りを重ね続けながらお勤めをする羽目になってしまうという古典的なコメディー・プロット、そして嘘を付いたことを反省し、改心して、本当のことを明かそうとしたときに、向こうにも嘘がばれてしまい、ピンチに陥るというインド映画お約束の展開など、ストーリーの面で目新しい点がある訳ではなかった。それでも、論理的に見てギリギリ無理のない展開を維持しながら、それを様々なコミックシーンで修飾し、お得意のど派手なアクションシーンで景気づけしており、全体的に見て非常に優れたアクションコメディー映画に仕上がっていた。最近ヒンディー語映画界では優れた大予算型コメディー映画が不足していたのだが、ローヒト・シェッティー監督がその不足を補ってくれた。大ヒットしておかしくない出来である。

インド映画については「歌って踊って」に代表されるように、いろいろなイメージを持たれているが、その芯は意外に真面目、堅物、保守的で、時には説教臭く感じることすらある。「嘘を付かない」「正直に生きる」はインド映画がずっと主張し続けて来ているメッセージであり、嘘を中心に展開する映画は非常に多い。そして必ずと言っていいほど自主的な改心があり、嘘を打ち明け許しを乞う決断があり、そしてそれを実行する直前に相手に嘘がばれてしまうという不幸が描かれる。この「Bol

Bachchan」も、正にその王道に乗っかった作品であった。

しかし、この映画の面白さの核は、使い古されたそのプロットにはない。「Bol Bachchan」の一番の売りは台詞回しにあると言っていい。特にアジャイ・デーヴガン演じるプリトヴィーのキャラクターが最も立っており、コメディーも彼を中心に進展する。プリトヴィーは「英国人よりも英語が得意」を自称する英語フリークであるが、彼のしゃべる英語はどこかおかしく、毎回笑いを誘う。特にヒンディー語の慣用句を直訳したり、誤訳したりするのが最大の笑いポイントだ。例えば「Main

Tumhe Chhaati Ka Doodh Yaad Dila Doonga(お前に母乳を思い出させてやる)」という決め台詞がある。腹を空かせた赤ん坊のようにこっぴどく泣かせてやる、みたいな意味であるが、この「Chhaati(胸)」という単語を「Chhathi(6番目の)」と誤訳し、「I

will make you remember Milk No.6(お前にナンバー6のミルクを思い出させてやる)」としゃべっている。それと矛盾するのだが、クライマックスでは「Meri

Chhati Aur Bhi Chaudi Ho Gai Hai(オレの胸はより広くなった=誇らしく思う)」というヒンディー語の台詞の中の「Chhati」は正しく訳しながらも「Chaudi(広い)」を「Choli(ブラウス)」と誤訳し、「My

chest has become blouse(オレの胸はブラウスとなった)」としゃべっている。このようなヘンテコな英語で満ち溢れた映画となっている。そういえば「Rowdy

Rathore」(2012年)でも「Don't Angry Me」という間違った英語が決め台詞となっており、流行語となっている。このフリーダム過ぎる英語は最近のトレンドだ。

俳優が本人役で出演するのは珍しいことではない。「Ajab Prem Ki Ghazab Kahani」(2009年)の中でサルマーン・カーンがサルマーン・カーンとして出演していたし、「Luck

by Chance」(2009年)には無数の俳優が本人役で出演していた。しかし、今回アビシェーク・バッチャンはアッバース・アリー役でありながら、アビシェーク・バッチャンという偽名を名乗るという、ややこしいことをさせられている。しかもアミターブ・バッチャンが冒頭のダンスシーン「Bol

Bachchan」にてアミターブ・バッチャン役で友情出演している。

相変わらずアクションシーンも気合いが入っており、暴漢たちはまとめて吹っ飛び、自動車は宙を舞う。パンチやキックをしたときの衝撃音に混ざる独特のキーンという高音も健在だ。しかし、「Golmaal」シリーズや「Singham」に比べたら控えめだったと言ってもいいだろう。ただ、今回はよりストーリーの方に力が入っており、どうしても大味になってしまいがちなローヒト・シェッティー監督の作品の中では最も丁寧に作られていたと感じた。

アジャイ・デーヴガンは、「Golmaal」シリーズで培った豪腕馬鹿のキャラクターをさらに推し進め、威厳ある態度で笑いを勝ち取っていた。昨年の「Singham」に引き続き、彼の現在の地位をより強固たるものとする好演であった。

しかしながら、アビシェーク・バッチャンも負けてはいなかった。彼がここまでコミカルな表情を見せたのは「Bunty aur Bubli」(2005年)以来ではなかろうか?いくつかのシーンではアジャイ・デーヴガンを圧倒してたほど。特にインターミッション直前、アッバース・アリーに扮したアビシェーク・バッチャンに扮したアッバース・アリーを演じるアビシェーク・バッチャン(ややこしい!)が見せる踊りは超爆笑だ。かつてアビシェーク・バッチャンは「踊れない男優」の代表格だったのだが、踊りでここまで笑いを取れるようになったとは、隔世の感がある。

ヒロインは2人。アシンとプラーチー・デーサーイーである。どちらもヒンディー語映画デビューでヒット作を飛ばしたものの、それ以降が続いていないという点で、似たような状況にある。アシンは良くもなく悪くもなくの演技と存在感であったが、プラーチーはヒロイン女優として非常に良かった。十分日本人受けしそうなかわいさと肌の白さを誇る女優であるだけに、さらなる活躍を期待したい。

音楽はヒメーシュ・レーシャミヤーとアジャイ・アトゥル。冒頭の「Bol Bachchan」はバッチャン親子とアジャイ・デーヴガンが一緒に踊る豪華なダンスナンバーで、もっとも目を惹く。だが、それ以外の曲についてはそれほどパワーがなかった。それでも退屈さを感じなかったのは、映画自体がよく出来ていたからであろう。

この映画で観客の目を釘付けにするのは、背景となっている圧倒的に壮麗な王宮であろう。主にジャイプルのアーメール城でロケが行われたと予想するが、もしかしたらそれ以外のラージャスターン州の町でも撮影が行われているかもしれない。舞台となるラーナクプルはラージャスターン州の町という設定であり、登場人物もラージャスターニー語訛りの言語をしゃべる。特にプリトヴィーのしゃべる言葉は「n」の音が反り舌となるという、ラージャスターン州特有の発音である。

「Bol Bachchan」は、売れっ子監督ローヒト・シェッティーの最新アクションコメディー。今まで通り、笑いとアクションに多大な力を注ぎ込みながら、今までの彼の作品では見られないほどしっかりまとまったストーリーとなっており、完成度が高い。とりあえずメインストリームの映画の中では、今年一番のコメディーである。

今年中に恋人のカリーナー・カプールとの結婚が噂されるサイフ・アリー・カーン。制作・主演を務めた渾身のスパイ映画「Agent Vinod」(2012年)はこけてしまったが、もう1本それ以上に気合いを入れて育てて来た作品があった。ディーピカー・パードゥコーンと共演のロマンス映画「Cocktail」である。サイフ・アリー・カーンとディーピカー・パードゥコーンのスクリーン上の相性は「Love

Aaj Kal」(2009年)で証明済み。監督はホーミー・アダジャーニヤー。「Being Cyrus」(2006年)でサイフの役者としての才能を引き出した張本人だ。そして脚本は「Love

Aaj Kal」や「Rockstar」(2011年)のイムティヤーズ・アリー。今やロマンス映画を撮らせたら彼の右に出る者は遙か遠くまでいない。そして「Cocktail」のジャンルはもちろんロマンス。このように黄金の方程式で出来た映画がこの「Cocktail」であり、満を持して本日より公開となった。

題名:Cocktail

読み:カクテル

意味:カクテル

邦題:カクテル

監督:ホーミー・アダジャーニヤー

制作:サイフ・アリー・カーン、ディネーシュ・ヴィジャン

音楽:プリータム

歌詞:イルシャード・カーミル、アミターブ・バッターチャーリヤ

振付:ボスコ・マルティス、アシュリー・ロボ

出演:サイフ・アリー・カーン、ディーピカー・パードゥコーン、ダイアナ・ペンティー、ディンプル・カパーリヤー、ボーマン・イーラーニー、ランディープ・フッダーなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

左からサイフ・アリー・カーン、ディーピカー・パードゥコーン、ダイアナ・ペンティー

| あらすじ |

デリーからロンドンに移住して来たソフトウェア・エンジニアのガウタム・カプール(サイフ・アリー・カーン)は美女に目がないプレイボーイで、ロンドンの空港で見掛けたインド人女性にも早速声を掛けていた。その女性の名前はミーラー(ダイアナ・ペンティー)。ロンドン在住のインド人クナール(ランディープ・フッダー)と結婚後、彼を訪ねてロンドンまで来ていた。しかしクナールは空港まで彼女の迎えに来なかった。ミーラーは見知らぬ土地にて必死でクナールを探す。ようやく辿り着いた彼の勤務先で、ミーラーは酷い言葉を浴びせかけられ放り出される。結婚は偽装だったのである。

途方に暮れたミーラーがスーパーマーケットのトイレで泣いていると、そこに派手なインド人女性ヴェロニカ(ディーピカー・パードゥコーン)がやって来る。ロンドンで生まれ育ったヴェロニカは欧米文化にすっかり染まっており、毎日ディスコやパーティーを渡り歩いていた。ヴェロニカはミーラーの身の上に同情し、彼女を自分の家に迎え入れる。

ヴェロニカはミーラーからガウタムに空港で口説かれた話を聞き、ミーラーに代わって彼にちょっとした復讐をする。しかしそれがきっかけでヴェロニカとガウタムは仲良くなり、恋人になる。しかもガウタムはヴェロニカの家に転がり込む。ミーラーはガウタムを嫌っており、出て行こうとするが、ヴェロニカは何とか彼女を引き留める。こうして2人の女性と1人の男性がひとつ屋根の下で住み始めた。

ところで、ガウタムにはロンドン在住の叔父ランディール(ボーマン・イーラーニー)がおり、よき相談相手になっていた。デリー在住のガウタムの母親カヴィター(ディンプル・カパーリヤー)はガウタムの結婚を急いでおり、弟のランディールにガウタムのお見合い相手候補の写真を大量に送りつけていた。ガウタムは母親に、好きな人が出来たと言って断る。ところがカヴィターはそれを聞いてロンドンに飛んで来る。そのときちょうどガウタムとヴェロニカはおかしな服を着て馬鹿騒ぎをしていたところであった。突然の母親の訪問に焦ったガウタムは、典型的な家庭的インド人女性のルックスをしたミーラーを恋人として紹介する。ミーラーも仕方なくそれに合わせる。カヴィターは一目見てミーラーを気に入る。

ガウタム、ヴェロニカ、ミーラーの3人は休暇にケープタウンへ行く計画を立てていた。それを言い訳にしてカヴィターから逃れようとするが、カヴィターも一緒にケープタウンまで来ることになってしまう。そこでガウタムとミーラーは恋人の振りをし続けなくてはならなくなる。しかしこのときミーラーは、あんなに嫌っていたガウタムの中に優しさを見つけ、彼に恋をしてしまう。ガウタムもミーラーのような清楚な女性と初めて出会ったため、いつの間にかヴェロニカよりもミーラーを愛するようになっていた。また、さらに悪いことには、ヴェロニカもガウタムとの仲を真剣に考えるようになっていた。ヴェロニカは、ガウタムとミーラーが一緒にいるのを見て、自分もミーラーのようになりたいと考えるようになり、ファッションやライフスタイルなどを変えようと努力し始める。

ケープタウン旅行の後、カヴィターはインドに帰って行ったが、本当のドラマはここからだった。ガウタムは思い切ってヴェロニカとミーラーを共に座らせ、本当のことを一気に話してしまう。つまり、ヴェロニカに、ミーラーのことを好きになってしまったと打ち明ける。ヴェロニカはそれを聞いてショックを受けるばかりか大喜びし、2人の仲を祝福する。3人はディスコへパーティーしに行くことになる。ところがやはりヴェロニカは心に深い傷を追っていた。飲み過ぎたヴェロニカは群衆の中でとてつもない孤独感を感じるようになり、酔っ払って心にあることないことをガウタムとミーラーの前で口走ってしまう。

ミーラーは自己犠牲の心を持った女性であった。ヴェロニカがガウタムのことを心から愛していたことを知った彼女は、ガウタムに内緒でヴェロニカの家を出る。そしてクナールの元に身を寄せる。ガウタムはヴェロニカを必死で探すが、クナールのところへ行ってしまったことを知り、ショックを受ける。また、このときヴェロニカが交通事故で重傷を負ってしまう。ガウタムはヴェロニカの看病をする。その甲斐もあってヴェロニカは完全に回復する。しかし、ヴェロニカはガウタムがミーラーのことを心から愛していることを悟っており、ミーラーとの結婚を後押しする。ガウタムとヴェロニカがクナールの家を訪れると、そこには既にミーラーはいなかった。クナールはミーラーとの離婚を延期しようと考えていたが、ミーラーはやはりガウタムのことを愛しており、どうしようもなくなってインドに帰ってしまったのだった。

ガウタムとヴェロニカはミーラーを追ってデリーまでやって来る。ガウタムはヴェロニカに突っつかれながらミーラーにプロポーズをし、ミーラーもそれを受け容れる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

また1本、優れたロマンス映画がヒンディー語映画界に生まれた。そしてやはりそれは、完全にではないものの、イムティヤーズ・アリーの手によるものであった。特に「Cocktail」の前半はロマンスとコメディが絶妙なバランスを保っており、今までのロマンス映画でちょっと見たことがないほど全ての観客をスクリーンに釘付けにするパワーがあった。おそらく前半はイムティヤーズ・アリーの脚本に沿っている部分だと思う。残念なことに、後半になると雰囲気がヘビーになり、しかもありきたりの展開に陥ってしまう。後半はイムティヤーズ・アリーの脚本から離れて自由にストーリーを展開させたのではないかと予想する。それほど前半と後半は別物だった。

この映画には2人のヒロインが登場する。ディーピカー・パードゥコーン演じるヴェロニカと新人ダイアナ・ペンティー演じるミーラーである。ヴェロニカはいわゆる「肉食系」の女性で、ディスコの花形、何の束縛も認めず、人生をフルに楽しんでいるタイプだ。一方、ロンドンに来たばかりのミーラーは伝統的なインド人女性。思考は非常に保守的で、自己犠牲的で、家庭的だ。この全く正反対な2人がひょんなことからルームメイトとなるのだが、そこへさらにサイフ・アリー・カーン演じるガウタムが転がり込んで来る。ガウタムはヴェロニカの恋人であったが、2人とも似たような考えの男女で、恋愛の延長線上に結婚を考えておらず、自分たちが快い期間だけ一緒にいて、うまく行かなくなったらその場で別れればいいと考えていた。この三角関係が映画の主軸となる。

ところで、ミーラーはひとつのトラウマを抱えていた。彼女はクナールというロンドン在住インド人男性と結婚したばかりだったが、それは偽装で、クナールはわざわざロンドンまで彼を訪ねてやって来たミーラーを残酷にも追い出す。内向的なミーラーは自分に何か欠陥があるからそうなってしまったのだと考える。そしてヴェロニカと一緒にいる内に、ヴェロニカが持っているカリスマ性を羨ましく感じるようになる。ミーラーは自分をルームメイトにしてくれたヴェロニカに大きな感謝をしていたが、それ以上に彼女のその周囲の人々皆から愛される人間性を羨んでいた。そのトラウマを解消してくれたのがガウタムだった。ガウタムは、自分に何か欠けていると考えるミーラーに、彼女の魅力を真摯に訴える。ミーラーは彼の言葉に、失っていた自信を取り戻すと同時に、今まで毛嫌いしていたガウタムを見直し、そして彼に惹かれるようになる。この辺りは「Cocktail」のベストシーンである。

ミーラーのこの心変わりはケープタウン旅行で起こった。そしてそれを象徴するのが「Tum Hi Ho Bandhu」のダンスシーンだ。今までディスコへ行っても踊らず、酒にも触れようとしなかったミーラーは、酒を飲み、ビーチパーティーで自己を解放して踊る。ガウタムも踊るミーラーを見て、違った感覚を覚える。そしてそのパーティー後、ガウタムとミーラーは唇を重ねる。この辺りまでの展開は非常にうまく、これだけで映画が終わっても納得出来るレベルのものであった。

ミーラーと同時にヴェロニカの心にも変化が起こっていた。ヴェロニカの両親は離婚しており、結婚や夫婦を信用していなかった。しかし、ガウタムの母親カヴィターと共にケープタウン旅行をしたことで、母親や家族の存在を羨ましく感じるようになり、そしてガウタムとの結婚を考え始める。彼女にとってのモデルはミーラーであった。ヴェロニカはミーラーのように女性的で家庭的な女性になろうと決意する。つまり、ミーラーはヴェロニカを羨み、ヴェロニカはミーラーを羨んでいたのである。

予告編ではヴェロニカの破天荒なキャラが前面に押し出されていたが、映画を通じた価値観はとても保守的なものだ。つまり、男性は結局ヴェロニカのような「肉食系」の女性よりも、ミーラーのような家庭的な女性を好むというもので、後半の展開や映画の結末もそれを支持していた。ミーラーにガウタムを譲ったヴェロニカがその後どうなったのかについても語られない。結論として、ヴェロニカのような生き方は支持されていなかった。

後半残念だったのは展開がヘビー過ぎたことである。酔っ払ったヴェロニカがミーラーに、ガウタムを「シェア」しようと提案するシーン――ミーラーはガウタムの正妻、ヴェロニカは妾という「コンプロマイズ」――、ヴェロニカがミーラーを家から追い出すシーン、ヴェロニカが交通事故に遭うシーンなど、極端な展開が続き、前半のグリップ力が一気に失われてしまう。この落差から、イムティヤーズ・アリーが書いた脚本は前半までだったのではないかと予想する。少なくとも「Being

Cyrus」を撮ったホーミー・アダジャーニヤーの作家性を「Cocktail」からはほとんど感じなかった。ヴェロニカが満員のディスコの中で感じるいい知れない孤独感を映像化したシーンくらいか。

イムティヤーズ・アリー監督の今までのロマンス映画は、結婚を結末とせず、結婚をよりリベラルな視点から料理し直し、伝統に挑戦しながらも納得行く結末に持って行くことで特徴付けられる。「Cocktail」では、断片的にしか描かれないものの、クナールとミーラーの結婚が越えられるべき障壁として設定されていたと言える。通常のインド映画なら、一度成立してしまった結婚は解消するのは難しい。だが、「Love

Aaj Kal」や「Rockstar」で結婚を越えた恋愛を描いて来たイムティヤーズ・アリーにとって、クナールとミーラーを離婚させ、ガウタムとミーラーをくっつけることなど朝飯前で、映画の中でもそれは特に問題になっていなかった。

最近、生身の女性像が見られる映画が続く。ここ1年内に限っても、ヴィディヤー・バーランが「The Dirty Picture」(2011年)や「Kahaani」(2012年)で演じたシルクとヴィディヤー、「Vicky

Donar」(2012年)の母親と祖母、「Ishaqzaade」(2012年)のゾーヤー、「Gangs of Wasseypur」(2012年)のナグマーなど、強力な女性キャラが何人も思い浮かぶ。ヴェロニカもそのリストに加わることになるかと思ったが、登場時のインパクトが最大で、それ以降はそれほどキャラを発展させられていなかった。「Cocktail」は2人の女性と1人の男性をバランス良く描いており、どちらの性が主体の映画でもなかった。この点は長所だと言える。

サイフ・アリー・カーンは、自身がもっとも得意とする役柄であるプレイボーイを演じており、今回もそれは成功を収めていたと言える。単なるプレイボーイではなく、コミカルな演技もお手の物で、特に化粧をし、パイレーツの帽子をかぶって踊り狂うシーンは爆笑ものだ。映画にとてもフィットした演技だったと高く評価出来る。

一応正ヒロイン扱いなのがディーピカー・パードゥコーンだが、非常に物議を醸す立ち位置だ。まず、最終的にガウタムと結ばれない点で正ヒロインとして扱っていいのか疑問である。そして、彼女の真の見せ場は後半だったのだが、彼女のダーク過ぎる演技のせいで台無しになっていたところがあり、もし「Cocktail」にマイナス点が付くとしたら、それは彼女にも責任があるとされるだろう。前半のキャラから後半のキャラへの転換も、うまくこなせていたとは言えない。心変わりをもう少し予め匂わす演技が欲しかったところだ。特にガウタムがヴェロニカに、ミーラーに恋してしまったことを打ち明けるシーンで、繊細な演技があったらと思う。

意外に良かったのが新人ダイアナ・ペンティーである。もちろん彼女が類い希な演技力を見せるようなシーンはほとんどなかったのだが、抑え気味の佇まいがとても良く、中盤の心変わりもうまく表現出来ていた。モデル出身の彼女は元々「Rockstar」でヒロインを務めることになっていたようだ。後にナルギス・ファクリーと交代となってしまったが、「Cocktail」でのデビューも悪くない。今回はもしかしたらビギナーズラックもあったかもしれないが、彼女からは今後伸びて行く予感を感じた。

音楽はプリータム。音楽は「Cocktail」の長所のひとつだ。まずは何と言っても飛びっきりのディスコナンバー「Tum Hi Ho Bandhu」が素晴らしい。映画全体のテーマ曲ともなっているし、その上映画の重要な転換点で使用される。その歌詞も非常にスピリチュアルで、単なる恋愛ソングではない。「Jugni」はパーキスターン人歌手アーリフ・ローハルが人気音楽番組コーク・スタジオで歌った有名な曲で、公式に権利を買い取り、使用している。他にも「Daaru

Desi」や「Yaariyan」など、優れた曲が多く、それらは劇中で効果的に使用されている。「Cocktail」のサントラCDは買いである。

「Cocktail」はファッションにも注目。ヒンディー語映画がファッションリーダーとなる現象は度々観察されているが、この映画もその1本となりそうだ。サイフ・アリー・カーン、ディーピカー・パードゥコーン、ダイアナ・ペンティー、この3人のファッションは今時の若者がお手本にしたくなるようなものだった。

「Cocktail」は、ロマンスの帝王イムティヤーズ・アリーの脚本による優れたロマンス映画。特に前半は誰もがのめり込むほどの出来。後半ヘビーになり過ぎなのが残念なのだが、前半を楽しむためだけでも映画館に足を運ぶ価値があるだろう。間違いなく今年必見の映画の1本である。

本日ようやく博士(Ph.D.)論文を提出した。今後口頭審査(Viva Voce)があり、それをパスした時点で博士号が授与されるので、まだ博士を名乗ることは出来ないが、とりあえず95%は完了したと考えていいだろう。

現在ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)で博士課程にいる日本人はほとんどいないし、現在いないということは今後少なくとも数年間はJNUで博士論文を提出する日本人もいないということになるのだが、もしかしたら10年後でも20年後でも、誰かの参考になるかもしれないので、博士論文提出にあたっての自分の体験と、そこから得られた注意点などをここに記しておく。

僕は9(b)下での博士論文提出となった。JNUでは博士課程は通常最大4年間となっている。最初の1年間で論文のテーマを決め、学部(school)の先端学問研究委員会(CASR)から認可を得なければならないため(却下されることもある)、実質的には研究と論文執筆に割ける時間は3年ということになる。博士課程への入学・進学から4年以内に論文提出をした場合、それは「9(a)下での提出」ということになる。一方、9(b)というのは、単純な理解では論文提出期限の1年延長である。よって、9(b)を使えば最大5年を使って博士論文を書くことが出来る。9(b)に移行するためには、4年が終わった時点で論文の75%が完成していなければならず、面接を受けなければならない。また、学部や学科によっては9(b)を滅多に認めていないところもある。だが、僕が所属していたインド言語学科では9(b)は比較的簡単に受理される。

しかし、9(b)というのはもっと複雑な制度で、JNU内の部局間でもコンセンサスがなく、9(b)下で博士論文を提出しようとすると非常に厄介な問題に直面することが多い。特に外国人留学生のことを配慮した制度になっていないので注意が必要である。

まず、9(b)は厳密に言えば退学後の再入学という扱いとなる。そして学費を払った日付が再入学日となり、1年後のその日付の1日前が論文提出の期限となる。僕は昨年8月3日に学費を支払ったため、提出期限は今年8月2日となるはずであった。

ただ、当然のことながら論文提出時にはJNUに学籍を置いていなければならない。JNUでは毎学期、レジストレーションをすることで学籍期間が延長される。JNUは2学期制で、モンスーン・セメスターは7月から始まり、ウィンター・セメスターは1月から始まる。学籍期間は、モンスーン・セメスターにレジストレーションをすることで翌年1月5日まで、ウィンター・セメスターにレジストレーションをすることで同年7月21日までとなる。つまり、学籍の視点ではウィンター・セメスター内での論文提出期限は7月21日であり、もし7月21日より後に提出しようと思ったら、レジストレーションをして学籍期間を延長しなければならない。通常、レジストレーションの期限は学籍が切れる日付までで、レジストレーションの際には1学期分の学費を支払うことになる。

インド人学生の場合、レジストレーションはそんなに難しいことではない。なぜなら彼らの学費は1学期108ルピー(200円以下)で、痛くもかゆくもない金額だからである。しかし外国人留学生の学費は桁違いに高額で、600ドル~850ドル。しかもルピー安が続く現在ではルピーに換算するとさらに高額となる。博士論文提出まで数日の猶予を得るためにそれだけの金額を支払う必要があるのかをじっくり考えなくてはならない。僕はインド文化関係評議会(ICCR)から奨学金をもらっており、学費も支給されていたが、去年の9(b)取得時点で「奨学金はあと1年しか延長しませんよ」というレターをもらっており、今回さらに延長することは困難であった。ごり押しで交渉することで延長が可能だとしても、そのために数日間は奔走しなければならず、博士論文どころではなくなる。よって、レジストレーションをせずに博士論文提出することを決断した。

ただ、毎回論文提出期限やレジストレーション期限は数日延長される。今年は、9(b)学生以外の論文提出期限は7月27日に、レジストレーション期限は7月25日に延長された。ここで3つの日付に注目したい。元々の期限であった7月21日、レジストレーション最終期限の7月25日、そして9(b)学生以外の論文提出最終期限である7月27日である。これらの日付の扱いを巡って、部局間で混乱があり、外国人9(b)学生は大いに翻弄されることとなる。と言うか僕が非常に翻弄された。

寮や学科では、来学期のレジストレーションせずに論文を提出する場合、その期限は7月27日だと言われた。しかし、7月25日になった時点で突然、本日を過ぎたらレジストレーションをしなければ論文は受理できないと言われた。しかも、論文提出のためには、インド人学生は25ルピー、外国人留学生は100ルピーの手数料を支払わなければならないのだが、その窓口の人からは、手数料支払いの期限は7月21日だと言われ、最初はなかなか受け取ってもらえなかった(7月24日に支払いに行った)。ただ、その他にもお金の件で問題があり、それを解決することでどさくさに紛れて論文提出手数料支払いをすることが出来たので助かった。と言うのは、昨年9(b)での学費を支払う際に、9(b)手数料として5ルピーを余分に支払わなければならなかったのだが、誰もそのことを教えてくれず、僕は払っていなかったのだった。粘りの交渉の結果、この段階で5ルピーを後払いすることで解決したのだった・・・。

この経験から言うと、もし9(b)下にあって、7月21日以降にレジストレーションをせずに博士論文を提出するならば、手数料はなるべく7月21日までに支払っておいた方が余計なトラブルに巻き込まれずに済む。手数料を支払うには、博士論文提出申請書(Application

for Submission of Ph.D. Thesis)という書類に、指導教官、図書館、体育館(Games & Phisical

Instructor)、寮、学生主監(Chief Proctor)から「No Due(完済)」のサインをもらわなくてはならない。

この際注意しなければならないのは博士論文のタイトルである。CASRから受理されたタイトルそのままでなければ、その論文は受け取ってもらえない。一字一句、コンマでさえも、違っていてはならない。博士論文そのものに印刷されたタイトルがその通りでなければならないのは当然のことであるし、論文と同時に提出する書類、例えば上記の博士論文提出申請書や、要約(Abstract)に手書きで書き込むタイトルも、その通りでなければならない。学科室に保管されている帳簿に各学生の論文タイトルが記載されているので、提出前にそれを確認すべきである。

僕の場合、よく見たら論文タイトルの英語訳が間違っていた(論文はヒンディー語であり、タイトル主文もヒンディー語)。僕が間違えた訳ではなく、CASRから受理されて学科に送られて来たタイトルの英語訳が、タイピストの間違いで、1行抜け落ちていた。これを修正するのに2-3日かかってしまった。CASRが一旦受理したタイトルを変更するのは非常に難しいとされているのだが、正当な理由があれば修正は不可能ではないようだ。修正の告知が正式に出たのが7月25日の朝であった。

提出する論文は最低3冊、博士論文提出申請書は2部、要約は7部、さらに今年から論文のPDFファイルを書き込んだCDを添付しなければならない。これらを耳を揃えて提出した時点で「博士論文提出」となる。

さて、僕の博士論文提出期限は、紆余曲折を経た挙げ句、実際には7月25日であることが発覚した。しかし、7月25日の午後にそういうことを知らされたので、その日に提出することは不可能だった。もしそれ以降に提出するならばレジストレーションをしなければならず、レジストレーションをするためには外国人留学生は33,000ルピーほどの学費を支払わなければならなかった。しかしながら、外国人留学生の特別な事情を訴えると共に、「7月27日と知らされていた!」「論文タイトルの英語訳を修正しなければならなかったから特例扱いだ!」などといろいろ主張した。学科では、最初は「規則は規則だ」の一点張りであったが、粘っていたら、「このことを知っているのは我々だけだから秘密にしておこう」という話になり、7月27日に提出していいこととなった。ただし、書類上の提出日は7月25日となった。この辺りのルーズさは本当にありがたい。

論文執筆だけでなく、提出にもこれだけの苦労をしなければならなかった訳だが、さらに自分で余分な苦労を背負い込んでしまった。論文の製本にちょっとだけ新しい試みをしてみたのだった。

JNU学生のほとんどは、論文を製本するために、JNUとインド工科大学(IIT)の間にあるマーケット、ベール・サラーイの製本屋を利用する。僕も博士課程中期(M.Phil.)論文の製本はベール・サラーイで行った。ベール・サラーイの製本屋はJNUの事情をよく知っており、彼らに任せればまず間違いなく立派な製本をしてくれる。ただ、僕がM.Phil.論文で望みながら果たせなかった夢があった。それは論文カバーのデボス加工である。デボス加工とはエンボス加工の逆で、文字を凹ませる加工である。スクリーンプリントと違って味が出るし、耐久性もある。5年前に作ったM.Phil.論文のカバーの文字は部分的に消えかかってしまっていた。ただ、ナーグリー文字(ヒンディー語の文字)のデボス加工は一般的ではない。少なくともベール・サラーイでは、論文カバーの印字はスクリーンプリントが主流で、デボス加工も英字のみしか出来ない。僕の論文はヒンディー語で書かれており、タイトルも主にナーグリー文字であるため、通常の製本屋では難しい。何とかデボス加工でカバーを作れないか、今回はもっと真剣に挑戦してみようと思った。

いろいろ問い合わせた結果、デボス加工の金型はオールド・デリーのナイー・サラクに職人がおり、ナーグリー文字の金型も製造可能であることが分かった。PDFでデータを送れば、その通りに金型を作ってくれる。ナーグリー文字で可能であれば、日本語も可能だと言うことだ。時間があれば自分でナイー・サラクまで行って注文することも可能だっただろうが、論文提出前に様々な手続きをしなければならなかったため、そこはプロに仲介を頼むことにし、ムニールカーの印刷業者に金型の注文から製本まで一括で頼んだ。友人がそこで働いていたこともあって信頼があった。結果的に、論文の印刷はムニールカーの印刷屋で行い、金型はナイー・サラクで行い、製本やカバー作成はフマーユーンプルの工房で行うと言う、デリー各地での分担作業となった。

金型と印字用のマシン

ベール・サラーイの製本屋工房も見たことがあるが、どこも似たようなものだった。工房は建物の地下にあり、巨大な裁断機が置かれている。紙に穴を開け、手作業で本を縫い合わせ、隅を裁断した後、ボンドで接着する。そしてカバーもボンドで接着してプレスし、乾かして完成となる。インドでは製本職人はほとんどイスラーム教徒であることも追記しておきたい。現在ラマダーン(断食月)中なので何か影響があるかと心配したが、それとは関係なく作業を進めてくれた。

製本作業中

手前にあるのが僕の博士論文(カバー接着前)

3巻を6部作ったので、合計18冊

僕の博士論文は1,000ページ以上の大作になってしまい、3巻構成にした。6部作ったので、合計18冊と、他の学生に比べて印刷には2-3倍の時間が掛かってしまったが、それでも製本は一晩で出来た。

金型により黄金のデボス加工をしたカバー

かなり苦労した訳だが、金型製作用に作ったPDFに1ヶ所だけ誤字があり、それがそのままカバーにも反映されることになってしまった。前述の通り、タイトルの誤字は致命的なのだが、それ以外の部分で誤字を見逃してしまった。それはかなり残念だったのだが、今までほとんど誰も気付かなかったので、おそらく言わなければ多くの人は気付かないだろう。

余分に付いてしまったインクを除去中

右上の印字マシンには「ムハンマド」の文字が

この人は印字職人、通称「ウスタード」

博士論文執筆に関しても、製本に関しても、もっと時間があれば、と思うことだらけだったが、人生において常にエキストラな時間がある訳ではなく、限られた時間の中で最大限の力を発揮しなければならないことの方が多い。その点では何とか自分に合格点を与えられると思う。論文を無事に提出出来て本当にホッとしたし、嬉しいのだが、同時にこれで僕の長かったインド留学生活にもとりあえず幕が下りることとなり、その悲しみや空虚感も心のかなりの割合を占める。既にJNUの学籍は失っているので、ヴィザが許す限りの滞在となる(一応外国人留学生は口頭審査まで寮に住める)。あまりシチュエーションは似ていないが、師匠ハズラト・ニザームッディーンの訃報を聞いた詩人アーミル・クスローが詠んだとされるヒンディー語のドーハー詩がなぜか思い起こされる―

गोरी सोवे सेज पर अरु मुख पर डारे केस

चल ख़ुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देस

麗しき人はしとねに臥し、貌を黒髪が覆いぬ

クスローよ、いざ家に帰らん、世界中に夜が来たりぬ

いや、まだ完全に夜が来るまで少しだけ時間がある。もう少しインドをエンジョイしたい。そしてそれまで「これでインディア」も続けて行きたい。乞うご期待!

長年デリーの映画愛好家から高い評価を受けて来ている国際映画祭、オシアン・シネファン映画祭(Osians Cinefan Film Festival)が3年振りにデリーのスィーリー・フォート・オーディトリアムなどで開催中で、昨日がオープニングであった。毎回質の高い作品が集まる上に、誰でも無料で鑑賞出来るのがありがたい。今年は日本映画の上映本数も多い。本日は手始めに「B.A.Pass」(2012年)というヒンディー語映画と、「手塚治虫のブッダー赤い砂漠よ!美しくー」(2011年)という日本アニメを鑑賞した。「これでインディア」では基本的にインド映画のみ批評をしているので、「B.A.Pass」のみを取り上げる。

題名となっている「B.A.Pass」とはインドの教育用語のひとつである。まず、「B.A.」は「Bachelor of Arts」の略で、つまりは文学部のことである。次に「Pass」であるが、インドの学部課程は「Pass」と「Honors」に分かれている。後者の方がより専門性の高い教育を受けられ、足切り点も高いし、就職にも有利となる。一方、「Pass」の方は一般教養コース色が強く、複数の科目を広く浅く学ぶコースとなる。インドでは文学部は大学の中でもっとも地位が低く、しかもその「Pass」コースとなると、さらに底辺となる。「B.A.Pass」に込められているのは、「無意味な学問」という揶揄だと考えていいだろう。

題名:B.A.Pass

読み:ビー・エー・パース

意味:BAパース

邦題:デリー・ノワール

監督:アジャイ・ベヘル(新人)

原作:モーハン・スィッカー「Railway Aunty」

音楽:アーローカーナンダ・ダースグプター

出演:シャッダーブ・カマール、シルパー・シュクラ、ギーター・アガルワール、ディビエーンドゥ・バッターチャーリヤ、ラージェーシュ・シャルマーなど

備考:スィーリー・フォート・オーディトリアム1で鑑賞。オシアン映画祭。

シャッダーブ・カマール(左)とシルパー・シュクラ(右)

| あらすじ |

パンジャーブ地方で暮らしていたムケーシュ(シャッダーブ・カマール)は、両親を交通事故で一気に亡くす。ムケーシュはデリーに住む叔父の夫妻の家に居候することとなり、彼の2人の妹は身寄りのない女性が住む「ガールズ・ホーム」に入れられた。ムケーシュはデリーの大学でB.A.パース課程に入るが、勉強には身が入らず、墓場で1人でチェスをして暇を潰す毎日を送っていた。ムケーシュは墓守のジョニー(ディビエーンドゥ・バッターチャーリヤ)と親友となる。ジョニーもチェス好きで、暇があればムケーシュとチェスをしていた。ジョニーの夢はモーリシャスに移住することであった。

ムケーシュはある日、サリカー(シルパー・シュクラ)という有閑マダムに呼ばれる。サリカーの夫アショーク(ラージェーシュ・シャルマー)は叔父の上司であった。サリカーはムケーシュを誘惑し、彼を押し倒す。その後、ムケーシュはサリカーの家を頻繁に訪れるようになり、会う度にセックスをするようになる。ムケーシュのセックスの腕は日に日に上達する。

ところで、妹たちが入所したガールズ・ホームの寮長は、入居している女の子たちに売春をさせて金を稼いでいた。妹たちは全くそこに住むことを気に入っておらず、早く出たいと兄に訴えていた。ムケーシュは妹たちをデリーに呼び寄せるためにまとまった金が必要だった。それを見透かしたようにサリカーはムケーシュにとある収入源を提案する。それはジゴロであった。サリカーはムケーシュを、性的にフラストレーションの溜まったマダムたちに紹介し、斡旋料を受け取る。ムケーシュも最初は抵抗があったものの、ジゴロ業により大金を稼ぐようになる。

ところが、急にムケーシュの羽振りが良くなったことで、叔母や従兄弟は怪しむようになる。ムケーシュは自分の稼いだ金を居候先に置いておけなくなり、サリカーに保管を頼む。ところがサリカーと情事を繰り広げている間に彼女の夫のアショークが帰って来てしまう。妻の浮気現場を目撃したアショークは憤り、ムケーシュの目の前でサリカーを犯す。我慢出来なくなったムケーシュはその場から逃げ出す。アショークはムケーシュの叔母に、起こったことを全て話さなかったものの、彼を二度と家によこさないように注意する。叔母はムケーシュを家から追い出す。行き場を失ったムケーシュはジョニーの家に転がり込むことになる。

ムケーシュはサリカーに預けた金を何としてでも取り返そうとする。しかし、例の一件以来サリカーとは全く連絡が付かなかった。そこでジョニーに頼んで、サリカーのところへ行ってもらう。しかしジョニーが言うにはサリカーは金を返そうとしなかった。怒ったムケーシュはサリカーの家に侵入し、金を取り返そうとするが、サリカーの箪笥からは金は見つからなかった。しかもサリカーが家に帰って来てしまう。ムケーシュはサリカーに刃物を突き付けて金を返すように強要する。しかしサリカーは、金はジョニーに渡したと言う。ムケーシュはジョニーが自分を裏切るはずがないと考え、それを信じない。その内アショークも家に帰って来てしまう。ムケーシュはサリカーを滅多刺しにして殺し、脱走する。

ムケーシュがジョニーの家に戻ると、家には誰もいなかった。ジョニーの部屋に貼ってあったモーリシャスの写真が全てなくなっているのを見たムケーシュは、ジョニーが自分の金を猫ばばしてモーリシャスに行ってしまったことを悟る。嘘を付いていたのはサリカーではなくジョニーであった。しかも妹たちがガールズ・ホームを抜け出してデリーに向かっていることが分かる。ムケーシュは駅まで妹を迎えに行くが、その途中で警察に見つかり、逃亡する。とある建物の上階まで逃げるが逃げ場が既になく、ムケーシュは飛び降りて自殺する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2009年に「Delhi Noir」と言う、デリーを舞台にした短編サスペンス小説集が出版されたが、その中に収録されていた「Railway Aunty」という作品を原作に作られた映画であった。「デリー・ノワール」という言葉が示すように、この映画は1940年代から50年代に米国で流行したフィルム・ノワールのスタイルに影響された、行き場のない閉塞感を描いた作品で、特にメッセージ性のある映画ではない。主人公のムケーシュが両親の突然の死をきっかけに転落して行く様を、影のある描写で追っている。ムケーシュは叔父母の家で使用人のような生活を送るようになり、そこから抜け出そうとしてジゴロとなり、それが突然破綻すると今度は男に身体を売るようになる。最終的には自分をジゴロに仕立て上げたサリカーを殺してしまい、警察に追われて飛び降り自殺をする。その中でももっとも辛かったのが、親友だと思っていた墓守ジョニーの裏切りだ。ジョニーはモーリシャスに移住することを夢見ていたが、墓守稼業ではそんな金は手に入らなかった。だが、ムケーシュがサリカーに預けた金を返してもらいに行く仕事を頼まれ、大金を手にした途端に豹変してしまった。ムケーシュはムケーシュの金を猫ばばしてモーリシャスに渡ってしまったのである。

この映画のひとつの見所は、インド映画の常識と検閲の限界に挑戦した性描写である。サリカー演じるシルパー・シュクラは決してブラジャーを外さないが、セックスシーンはインド映画の中ではかなり過激な部類だと言っていいだろう。てっきり学園物だと思って見に行ったので、突然こういう展開になって驚いた。だが、性描写にも才能の差は表れるもので、僕はアジャイ・ベヘル監督からそこまでの才能は感じなかった。もっと性描写を美しく撮ることも自然に撮ることも出来たはずである。

ストーリーがダーク過ぎて救いがなさすぎたことも個人的にはマイナスだった。フィルム・ノワールとはそういうものであろうが、インドの土壌には合わないのではないかと感じた。特に、兄を頼ってデリーまでやって来た妹2人を残して自殺してしまう最後のシーンには、全く共感出来なかった。

ムケーシュを演じたシャッダーブ・カマールは演劇出身の男優で、映画出演経験もあるようだが、主演は今回が初めて。前半は必要以上に固い演技をしていたように感じたが、後半になると非常に良くなる。おそらく、堕落した後に姿の方が彼の本質に合っているのだろう。悪くない俳優だ。

サリカーを演じたシルパー・シュクラは、「Chak De! India」(2007年)で女子ホッケー・チームのキャプテン、ビンディヤーを演じたことで有名な女優だ。公表されている年齢(1983年生まれ)よりも老けて見えるが、「Chak

De! India」で見せたドスの利いた演技は健在で、しかも今回はかなり過激なシーンも含まれており、本作ではもっとも賞賛に値するキャストである。もっと活躍の場があっていいはずだ。

他にジョニーを演じたディビエーンドゥ・バッターチャーリヤがいい脇役振りであった。単なる「親友」役ではなく、最後に裏切るため、非常に重要な役柄であった。

映画はほとんどがデリーを舞台としており、デリーの安宿街パハール・ガンジやオールド・デリーのジャーマー・マスジドなどが登場する。デリーらしさを表現するのには長けており、デリー映画としてはいい作品だ。

「B.A.Pass」は、両親を亡くした純朴な若者が転落して行く様を描いたフィルム・ノワール風作品。インド映画の限界があって性描写を存分に描き切れていなかったり、全体的にダーク過ぎたりして、あまり好きになれなかったが、デリーを舞台にした、新感覚の映画の1本であることには変わりない。

| ◆ |

7月29日(日) Local Kung Fu |

◆ |

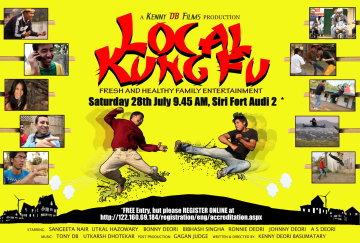

昨日に引き続きオシアン・シネファン映画祭に通っている。今日はまず午前9時半から上映のアッサミー語映画「Local Kung Fu」を見た。予算9万5千ルピー(15万円以下)、世界で最も低予算なクンフー映画を銘打った野心的な作品である。

題名:Local Kung Fu

読み:ローカル・クンフー

意味:地元のクンフー

邦題:ローカル・クンフー

監督:ケニー・デーオリー・バスマタリー

音楽:トニーDB

出演:ケニー・デーオリー・バスマタリー、サンギーター・ナーイル、ウトカル・ハゾワリー、ボニー・デーオリー、ビバーシュ・スィンガー、ロニー・デーオリー、ジョニー・デーオリー、ASデーオリー

備考:スィーリー・フォート・オーディトリアム1で鑑賞。オシアン映画祭。

Local Kung Fu

| あらすじ |

グワーハーティー。チャーリー(ケニー・デーオリー・バスマタリー)の父親はクンフーの達人で、毎日練習をさせられていた。だが、同居する従兄弟のジョニーはそれほどクンフーに興味がなかった。チャーリーは5年間付き合った恋人スーミー(サンギーター・ナーイル)がモントゥーという男とお見合いをさせられるということで、モントゥーの振りをして彼女の父親ダース氏に会いに行く。ダース氏は多少違和感を感じながらもチャーリーを歓迎する。

一方、ドゥールーもクンフーの達人であった。だが、相棒のターンセーンと共に腕力を使ってグワーハーティーの裏社会に君臨していた。ドゥールーは、とある場所に酒屋を開くために役所と交渉していたが、そこには学校があったので役人はいくら賄賂を提供しようとしても受理しなかった。ドゥールーは、たまたま手下に盗ませたダース氏のノートPCから、酒屋の開店においてダース氏が鍵を握っていることを知る。そこでドゥールーはスーミーを誘拐しようとするが、チャーリーが立ちはだかる。しかしながらドゥールーの腕の方が数段上で、チャーリーはこてんぱんにやられてしまう。

一方、ジョニーは受験生だった。ドゥールーの不良息子ボンゾやKKは一度チャーリーとジョニーを恐喝するが、クンフーで打ちのめされてしまう。そこで彼らはジョニーと友達になってクンフーを学ぶことにする。それは長続きしなかったが、ジョニーは受験の前日にモントゥーの家に連れて行かれ、酒を飲まされてしまう。その影響で朝寝坊したジョニーは、バスの中でも寝過ごしてしまい、結局受験出来なかった。

チャーリーは、ジョニーに悪い友達が出来たことを知って危惧し、彼らの家に抗議に行く。ところがそこにはドゥールーとターンセーンがいた。ドゥールーは、ボンゾとKKが酒を飲んだことに怒るが、チャーリーに対しもう一度決闘を挑む。チャーリーは1ヶ月の猶予を要求すると同時に、もし自分が勝ったら今後手出しをしないことを誓うという条件を付ける。ドゥールーも、もし自分が勝ったらチャーリーたちはグワーハーティーから出て行かなくてはならないという条件を提示する。

チャーリーは父親の下で1ヶ月間クンフーの特訓に励む。そして遂に決闘の日が来た。チャーリーのクンフーは上達しており、ドゥールーを圧倒する。途中ターンセーンが参戦して来るが、それも簡単に撃退してしまう。最終的にドゥールーに負けを認めさせる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インドの主要な映画産業と言えば、ヒンディー語、テルグ語、タミル語、マラヤーラム語、カンナダ語、ベンガリー語、マラーティー語などで、最近ではボージプリー語やパンジャービー語などの映画産業も成長が著しい。ただ、アッサミー語映画というのは今まであまり名前を聞いたことがなく、かなり前に読んだ何かの本では、「超Z級映画の宝庫」などとかなり見下した言い方で紹介がしてあったのを覚えているくらいだ。今回初めてアッサミー語映画を見る機会に恵まれた。

はっきり言って「超Z級」の表現は必ずしも大袈裟ではないと感じた。ストーリーは滅茶苦茶であるし、技術も演技も未熟である。キャストもほとんどが監督の家族や親戚で、監督自身が主演を演じている。ただ、「Local

Kung Fu」は9万5千ルピーという超低予算で制作されたことを念頭に置いて鑑賞すべきであろう。また、ストーリーはあってないようなものであったが、アクションシーンは意外によく出来ており、その点でも評価出来る映画だ。

クンフー映画ということで、当然ブルース・リーやジャッキー・チェンなどから影響を受けている訳だが、来場していた監督の弁によると、最も手本としているのは、「Undisputed

2」(2006年)や「NINJA」(2009年)のアイザック・フロレンティーン監督とのことである。

先日見た「Superman of Malegaon」とも共通することだが、このように地方で作られる低予算映画には、映画作りの技術はどうしても未熟になってしまうことがほとんどなのだが、それを補って余りある強い情熱が込められているものである。「映画が好きだ!」だけでなく、「自分で映画を作りたい!」という情熱を持ち、そしてそれを形にし、こうして映画祭での上映にまで漕ぎ着けたことは、それだけでひとつの達成だと言えるだろう。

今後さらにこのような低予算映画が地方から雨後の竹の子のように大量に出現する可能性もある。なぜなら撮影機材がかなり安価になって来ているからだ。特にデジタル一眼レフの動画機能が映画撮影にも使えるレベルになって来ており、映画作りが徐々に庶民の物となりつつあるのを感じるからだ。それはどの国にも当てはまるだろうが、殊にインド人は元から映画好きの国民性であるし、人口も多いので、映画作りに挑戦する人の数は世界で最も多くなるかもしれない。ちなみに「Local

Kung Fu」はキヤノンのEOS 550Dで撮影されたとのことである。

「Local Kung Fu」は、「B級映画祭」みたいなイベントでも開催されない限り鑑賞するのは難しい作品であろうが、アッサミー語映画という点やインド製低予算クンフー映画という点などで物珍しさがあり、一定の重要性を持った映画だと言える。

アッサミー語映画「Local Kung Fu」に引き続き、オシアン・シネファン映画祭でベンガリー語映画「Cosmic Sex」を鑑賞した。今回がワールド・プレミア、つまり世界初上映となる。ネット上にあまり情報がなく、キャストやクルーなども大部分が不明だが、今回の映画祭において最もセンセーショナルな作品であることには間違いない。

題名:Cosmic Sex

読み:コスミック・セックス

意味:宇宙的なセックス

邦題:コスミック・セックス

監督:アミターブ・チャクラボルティー

出演:リーなど

備考:スィーリー・フォート・オーディトリアム1で鑑賞。オシアン映画祭。

Cosmic Sex

| あらすじ |

コールカーターに住むクリパーは1年前に母親を亡くし、そのトラウマから抜け出せずにいた。父親のスダーンシュはサラーという女性と再婚した。クリパーはひょんなことからスダーンシュと取っ組み合いになってしまい、父親を殺してしまう。クリパーはショック状態のまま家から逃げ出す。

クリパーが道端で出会ったのがデーヴィーという売春婦であった。デーヴィーは彼を自分の家まで連れて帰り、セックスをする。ところがデーヴィーの住む娼館の主でヒジュラーのジョナキーがクリパーに一目惚れしてしまい、部屋に乱入して来る。取っ組み合いの中でクリパーはジョーナキーを階下に突き落としてしまう。クリパーはまた脱走する。

街中を彷徨う中で、クリパーは死んだ母親にそっくりの女性を見つけ、後を付ける。彼女の名前はサーダナー(リー)といい、デーハタットヴァ(性交によって解脱を得る密教)の修道女であった。サーダナーはビールブームに住む行者ラーフル・バーバーの養女で、彼からデーハタットヴァを伝授されたのだが、ラーフル・バーバーの死をきっかけにコールカーターへ来ていた。サーダナーは、殺人を犯して行き場を失ったクリパーを受け容れ、彼にデーハタットヴァの手解きをする。クリパーはサーダナーの肉体を通し、性欲をコントロールしながら性交をする術を習う。

その内クリパーはスダーンシュが死んでいないことが分かる。スダーンシュはクリパーの捜索願を出し、テレビにも出て、クリパーに家に帰るように訴える。クリパーは父親に電話をし、無事であることを伝える。そして父親を公園に呼び出す。スダーンシュは、クリパーが死んだ母親と一緒にいるのを見て幽霊だと勘違いして逃げ出す。クリパーは父親を追い掛けるが、それを止めたのがジョナキーであった。ジョナキーも死んでおらず、クリパーを必死に探していたのだった。

クリパーはジョナキーの求愛を拒絶し、サーダナーと共にラーフル・バーバーの修道場へ向かう。ところがジョナキーとその手下たちも後を付けて来ていた。乱闘の中でサーダナーは腹をナイフで刺されてしまう。クリパーはジョナキーたちを追い返し、サーダナーをラーフル・バーバーの修道場まで送り届けようと必死になる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

題名に「セックス」とあるが、インド映画のことだからそこまで過激な内容でもないだろうと高を括っていた。ところが、はっきり言って内容や映像の方はさらにセンセーショナルで、度肝を抜かれた。何しろ女優のフルヌード(バストからヘアまで)が惜しげもなく映し出されるし、セックスシーンも堂々と描写されている。もちろん、スピリチュアルなタッチで描かれており、ブルーフィルムという訳ではないのだが、インド映画でここまで踏み込んだ性描写に挑戦した映画を今まで見たことがなかったので驚いてしまった。ベンガリー語映画にはほとんどタッチしていないのだが、性描写においてはもしかしたらインド映画の中で最も進んでいるのかもしれない。

どうやらサードナーを演じたリー(本名はリトゥパルナー)という女優がヘアヌードやベッドシーンを厭わない大胆な演技でこの分野を牽引しているようだ。リーはバイセクシャルを公言している。彼女の出演作に興味が沸いたので、彼女が主演し、同じく過激な性描写のあるベンガリー語映画「Gandu」(2010年)や、ドキュメンタリー・タッチでインド人の性愛を追った作品「Love In India」(2009年)などをネットで探して見てみたが、やはりヒンディー語映画ではちょっと見られないような性描写がいくつもあった。特に「Love In

India」のテーマはこの「Cosmic Sex」と共通しており、理解の手助けとなる。ただし、監督は異なる。ちなみに、「Love In India」や「Gandu」の監督であるQ(本名はカウシク・ムカルジー)は、リーの恋人である。

この映画のキーワードは性欲である。純朴な青年クリパーの視点を通し、人間の性欲が深く掘り下げられて行く。まず、マハートマー・ガーンディーのブラフマチャリヤ(禁欲)が議論に上がる。ガーンディーは晩年、性欲を克服するため、2人の若い女性と共に裸で寝ていた。ガーンディーにとって、性欲のコントロールはセックスをしないことで実現するものであった。クリパーはガーンディーのその奇妙な実験に疑問を感じ、継母に質問を投げ掛ける。継母はクリパーに対し、ガーンディーではなくセックスに興味があるのではないかと見透かしたように質問を返す。その後、クリパーは売春婦と出会い、性欲に身を任せたセックスを経験する。だが、さらにその後にクリパーは死んだ母親にそっくりな女性サーダナーと出会い、彼女からデーハタットヴァの手解きを受ける。

デーハタットヴァとはベンガル地方に根付く密教のひとつの思想である。ベンガル地方の密教には、ヒンドゥー教、イスラーム教、仏教など、様々な要素が入り込んでいるため、それを何教の何派として分類することは難しいが、少なくともこの映画ではデーハタットヴァの師はイスラーム教徒であった。ベンガル地方に伝わる民謡バウルにもデーハタットヴァの哲学を歌った歌詞があり、それは劇中でも効果的に使われる。インドの神秘主義においては、神と人は元々同一のもので、地上に降り立った人は形を持たない神と分かれ、一時的に肉体を持った存在だとされる。よって、人の究極の目的は神との再合一を果たすこととなる。この辺りは神秘主義に共通した考え方なのだが、デーハタットヴァで特徴的なのは、身体が特に重視されることである。しかも、シンプルな男性の身体に比べて、複雑な女性の身体こそが最も重要とされ、神との再合一において鍵となると考えられている。女性の身体は生理の期間以外はエネルギーが内へ流れ、男性の身体は常にエネルギーが外に流れる。よって、女性の生理期間を除き、男性器と女性器を合わせることで、この流れを結合することが出来る。しかし、精液を出してはならない。性欲をコントロールし、オルガスムスを抑え、エネルギーを維持して上方に引っ張ることで、やがて神との合一が果たせる。「Cosmic

Sex」や「Love In India」で語られていたことをまとめると以上のようになるだろう。

つまり、セックスをしないことで性欲を克服しようとするガーンディーのブラフマチャリヤに疑問を感じていたクリパーは、サーダナーから、セックスをすることで性欲を解脱のエネルギーへと昇華する方法を学び、こちらの方に真実を見出すのである。

残念だったのはエンディングであった。せっかく緻密に描写をして来たのに、最後は訳の分からない痴話喧嘩の末、サーダナーが瀕死の重傷を負ってしまい、死んだのか死なないのか分からない内に幕が閉じられてしまう。ほとんど余韻がなく、呆気なく終わってしまった。しかしながら、総じて評価すれば、インドの社会において表立って語られない性欲を、インドの底辺に流れる思想を用いて再定義しようとする試みは素晴らしく、一級の作品だと言える。

今から15年前にミーラー・ナーイル監督の「Kama Sutra: A Tale of Love」(1996年)が「カーマ・スートラ/愛の教科書」の邦題で日本で一般公開され、OLを中心に人気を博したと言う。おそらくこの「Cosmic

Sex」も日本で公開するに値する作品だと思う。エンディングは「Kama Sutra」の方が上だが、性交を通して解脱を得ると言う哲学的な部分では「Cosmic

Sex」の方が勝っている。ついでに言えば、「Gandu」や「Love In India」も十分日本で紹介するに価値がある。知らない内にベンガリー語映画界がものすごい変革を経ていたことに驚く。これらの映画を見ると、もうインド映画に、性描写に関しては、タブーらしいタブーはないのではないかと感じる。

主演男優の名前が分からなかったのだが、今回が映画デビューとなる。無難な演技であった。しかしながら、サーダナーを演じたリーの方にどうしても注目が集まるだろう。ここまで思い切って全身をスクリーン上にさらけ出せられる女優がインドにいたとは驚きである。そして単なるヌード用人員ではなく、演技力も確かなものを持っている。何より佇まいがとてもいい。一気にファンになってしまった。ワールド・プレミアということで会場にも来ており、映画上映終了後、質問にも答えていた。だが、話す内容があまりまとまっておらず、フルヌードをさらしたことについても言い訳のような要領を得ない話をしており、多少興醒めであった。演技は素晴らしいので、演技だけさせておいた方がいいタイプの女優かもしれない。

「Cosmic Sex」は、ヒンディー語映画以外にはあまり興味を持っていなかった僕にとっては、「太平の眠りを覚ます蒸気船」であった。最近のベンガリー語映画と言うとアパルナー・セーンやリトゥパルナ・ゴーシュと言った文学的な映画を撮る映画監督の作品しか見たことがなかったが、もっとラディカルな実験が行われている可能性がある。Q監督やバイセクシャル女優リーを中心とした実験的な作品群は十分に日本公開に値する先進性と美的価値とセンセーションを持っている。「Cosmic

Sex」は、今回の映画祭で今のところ一番の収穫であった。8月1日(水)にもう一度上映があるので、興味がある人は見てみるといいだろう。あまりに性描写が過激であるため、もしかしたら映画祭サーキットのみでの上映に限定され、インドでの一般公開は難しいかもしれない。

| ◆ |

7月30日(月) Kyaa Super Kool Hain Hum |

◆ |

今日はオシアン・シネファン映画祭ではなく、通常の映画館で、7月27日より公開の新作ヒンディー語映画「Kyaa Super Kool Hain

Hum」を見た。この作品は、2005年のヒット作「Kyaa Kool Hai Hum」の続編となるが、ストーリー上のつながりはなく、主演のトゥシャール・カプールとリテーシュ・デーシュムクが共通するのみである。「Kyaa

Kool Hai Hum」は品性オゲレツ破廉恥極まったギャグが大いに受けたコメディー映画だったが、「Kyaa Super Kool Hain

Hum」はそれをさらにパワーアップさせた映画であることが期待される。

題名:Kyaa Super Kool Hain Hum

読み:キャー・スーパー・クール・ハェン・ハム

意味:なんてスーパー・クールなんだ俺たちは

邦題:スーパー・クール

監督:サチン・ヤールディー

制作:エークター・カプール、ショーバー・カプール

音楽:サチン・ジガル、ミート・ブラザーズ・アンジャン

歌詞:クマール、マユール・プリー

振付:ボスコ・シーザー

出演:トゥシャール・カプール、リテーシュ・デーシュムク、ネーハー・シャルマー、サラ・ジェーン・ディアス、チャンキー・パーンデーイ、アヌパム・ケール、アンジェラ・ジョンソン、ディルナーズ・ポール、ラッザーク・カーン、ローヒト・シェッティー(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からトゥシャール・カプール、ネーハー・シャルマー、

サラ・ジェーン・ディアス、リテーシュ・デーシュムク

| あらすじ |

ムンバイー在住の若者アーディ(トゥシャール・カプール)とスィド(リテーシュ・デーシュムク)はビッグになることを夢見ていた。アーディは俳優になるのが夢で、ローヒト・シェッティー監督に付きまとっていた。一方、スィドはDJをしていた。また、スィドはサクルーという雄のパグ犬を飼っていた。サクルーは精力絶倫で、種犬として大金を稼いでいた。

アーディは占い師から「S」で始まる名前の女性が幸運を呼び込むと告げられる。アーディは、スィムラン(ネーハー・シャルマー)という女性と出会った途端、ローヒト・シェッティー監督の新作「Chingham」の主演候補に選ばれ、彼女こそが幸運の女神だと考える。アーディは必死でスィムランにアタックし、プロポーズまでするが、しつこいアーディにうんざりしたスィムランはレズビアンだと告白して断る。スィムランに振られた途端、アーディは「Chingham」の主演候補から外される。そのことによってアーディはますますスィムランを幸運の女神だと考えるようになる。

一方、スィドはとあるファッションショーで飛び入りDJをしていたところ、誤って変な音を鳴らしてしまう。そのときランプを歩いていたモデル、アンヌー(サラ・ジェーン・ディアス)は調子が狂ってつまずいてしまい、胸を一瞬だけさらけ出してしまう。その映像は全国で朝から晩までテレビで流され、アンヌーは大恥をかく。アンヌーはスィドへの復讐を誓う。性懲りもなく近付いて来たスィドを、ジゴロを待つおばさんたちの部屋へ送り込み、そこで散々な目に遭わせる。

アーディとスィドは、スィムランがゴアへ行ったことを知り、彼女を追ってゴアへ向かう。ところでスィムランとアンヌーは親友で、彼女たちは2人でゴアまで来ていた。アンヌーの父親フランシス・マールロー(アヌパム・ケール)はゴアに住む大富豪であった。両親の死後は精神に異常をきたし、バーバー3G(チャンキー・パーンデーイ)という怪しげな宗教家の言いなりになっていた。バーバー3Gの影響でマールローは雌のパグ犬を母親の生まれ変わりだと信じ込んでいた。

スィドは、ニューイヤー・パーティーの主催者がマールローであることを突き止め、DJの仕事を得るために彼に会いに行く。話はうまく行きかけたのだが、サクルーがマールローのパグ犬と交尾を始めてしまい、追い出されてしまう。スィドはマールローがアンヌーの父親だとは知らなかった。スィドはゴアでアンヌーと再会し、ファッションショーでのことを謝って仲直りする。2人の仲は急速に接近する。また、アーディもスィムランに積極的にアタックする。スィムランはアンヌーと恋仲にあるような振りをするが、次第にアーディの真剣なアプローチに心を動かされる。

バーバー3Gは、アンヌーによってマールローの洗脳が解けるのを恐れ、またひとつお告げをする。バーバー3Gは、スィドの飼い犬であるサクルーが、彼の父親の生まれ変わりであると言う。またもそれを信じ込んだマールローはサクルーを捕まえて自分の物にしてしまう。そして2匹のパグ犬の結婚式を行おうとする。

アーディとスィドは、スィムランとアンヌーがレズ関係にあると考えており、パグ犬の結婚式を、スィムランとアンヌーの結婚だと勘違いした。アーディとスィドは結婚式に乱入する。ところがサクルーが逃げ出し、参列した犬たちとそこら中で交尾を始めてしまい、大混乱に陥る。また、バーバー3Gの正体がばれ、焦ったバーバー3Gは銃を取り出す。しかしバーバー3Gは警察に逮捕される。この混乱の中でアーディはスィムランと結ばれ、スィドはアンヌーと結ばれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前作と同じく、卑猥な言葉や表現をダブルミーニングを使って台詞に混ぜ、笑いを取るタイプのコメディー映画であった。悪く言えば前作の二番煎じであり、前作ほどのインパクトはないものの、爆笑シーンはいくつも健在で、順当な続編と言った感じだ。特にサクルーと名付けられた精力絶倫パグ犬の存在が大きく、笑いに変化球を加えていた。男優だけではなく、女優も積極的に下ネタに参加していたのもいい。決して家族向けの娯楽作品ではないが、コメディー映画としては完成している。前作の時点ではまだまだひよっこだったトゥシャール・カプールとリテーシュ・デーシュムクだが、さすがにこの7年間で貫禄が出て来ており、笑いの取り方も格段に進歩している。

下ネタだけでなく、過去の人気映画のパロディーでも笑いを取っていた。「Singham」(2011年)を筆頭に、「Devdas」(2002年)、「Delhi

Belly」(2011年)、「The Dirty Picture」(2011年)、「Vicky Donor」(2012年)など、新旧様々な映画が面白おかしく言及・パロディーされていた。ストーリーにも大きな破綻はなく、高い評価を与えたい。

ただ、やはりこの映画で笑うためにはヒンディー語の深い理解が必要となる。多くは台詞で笑わせるタイプの笑いで、台詞のひとつひとつが聴き取れないと笑いの入り口には辿り着けない。さらに、ほとんどの台詞には第二の意味が隠されており、台詞を聴いた瞬間にそこまで把握出来ないと、笑いに達するのは困難であろう。よって、ヒンディー語学習者にとっては自身のヒンディー語のレベルを計るのにちょうどいい作品である。コメディー映画は、実は最も語学力を要するジャンルである。

トゥシャール・カプールとリテーシュ・デーシュムクは共にチープなコメディー映画をハンドルする能力に長けており、スクリーン上の相性もいい。トゥシャールは「Golmaal」シリーズで唖の役を演じ続けており、コメディーの才能を開花させている。往年の名優ジーテーンドラの息子という親の七光りがなければ映画デビューも出来なかっただろうが、しぶとく生き残っているのは彼に幾ばくかの才能があったことを証明している。「Kyaa

Super Kool Hain Hum」のトゥシャールは、今まででベストのコメディアン振りだった。

リテーシュもコメディー映画は得意だ。トゥシャールよりも俳優としての格は上で、非常に器用な男優に成長した。基本的に何でもそつなくこなすことが出来る。このような下ネタ満載の映画もお手の物だ。トップスターはなかなかこういう映画には出演出来ない。また、主演2人を除けば、ベテラン俳優アヌパム・ケールがとても良かった。

一方、女優陣は若手であり、2人ともまだ地盤固めの最中だ。スィムランを演じたネーハー・シャルマーは「Crook」(2010年)でヒンディー語映画デビューを果たした女優、アンヌーを演じたサラ・ジェーン・ディアスは「Game」(2011年)でヒンディー語映画デビュー。どうしても男優中心になってしまいがちな下ネタ満載のコメディー映画の中で、2人とも存在感を示しており、今後につながって行くだろう。

音楽はサチン・ジガル。コメディー映画らしいアップテンポのダンスナンバーで溢れている。しかもおかしな題名の歌ばかりだ。「Dil Garden

Garden Ho Gaya(心が庭になってしまった)」、「Hum Toh Hain Cappucino(俺たちゃカプチーノ)」など。後者は「Shool」(1999年)の人気ソング「Main

Aayi Hoon U.P. Bihar Lootne」のパロディーとなっている。また、タイトルソングの「Kyaa Super Kool Hain

Hum」は、前作のタイトルソングの歌詞とメロディーを引き継いでいる。

「Kyaa Super Kool Hain Hum」は、ヒンディー語映画界が誇るお下劣コメディー映画。下ネタ満載だが、爆笑は折り紙付き。「Bol

Bachchan」に引き続き、今年の優れたコメディー映画の1本に数えざるを得ないだろう。