|

|

| ◆ |

3月4日(日) 「ロミオとジュリエット」とシャンカル親子共演 |

◆ |

2月15日の日記で、僕がインドに向かったきっかけのひとつがビートルズであるという話をした。そのビートルズの中で最もインドにはまっていたのはジョージ・ハリスンだが、彼にスィタール(インドの弦楽器)を教えたのがラヴィ・シャンカルであった(日本では「ラヴィ・シャンカール」と誤って表記されている)。言わば、ラヴィ・シャンカルはビートルズの興味をインドの方向へ持って行った張本人であり、本をただせば僕のインド愛の根本であった。というわけで、いつかラヴィ・シャンカルのコンサートへ行ってみたいと思っていた。ラヴィ・シャンカルは、最近では米ジャズシンガー、ノラ・ジョーンズの父親としても知られている(庶子だが)。ラヴィ・シャンカルの正式な娘のアヌシュカー・シャンカルも頭角を現してきた。ラヴィ・シャンカル、ノラ・ジョーンズ、アヌシュカー・シャンカルの3人は、米グラミー賞受賞やノミネートの栄誉を何度も受けており、国際的な「音楽家カースト」として君臨している。

ラヴィ・シャンカルは、聞くところによるとカリフォルニアに豪邸を持っているらしいが、基本的にはデリー在住のようで、デリーで度々公演が開催されている。だが、ラヴィ・シャンカルのコンサートはいつも大人気で、チケットやパスの入手は非常に困難である(ただし、無料のことが多い)。前回もいつだったか、ラヴィ・シャンカルのコンサートがあったので、パスをもらいにチャーナキャープリーの分かりにくい場所にあるラヴィ・シャンカル・センターを苦労して探し出して行ったのだが、辿り着いたときには既にパスはなくなっていた。あのときから、「次こそは真っ先にパスを手に入れてやる」と、虎視眈々と機会を伺っていたのだった。

そんな復讐の誓いはすっかり忘れてしまっていた春うららの今日この頃だったが、3月1日にカマニ・オーディトリアムで開催されたヴァサントーツァヴァ(春祭)を見に行った。ヴァサントーツヴァは、カラーシュラム主催の毎年恒例の芸術祭である。カッタクの巨匠パンディト・ビルジュ・マハーラージの弟子で、現在は日本で活躍中のカッタクダンサー、佐藤雅子さんが出演するので、それを見に行ったのだった。演目は「ロミオとジュリエット」。シェークスピアのあまりにも有名な演劇をカッタクダンスで演じるというユニークな試みである。マーゴット・フォンティーンとヌレエフのバレエ映画をモデルに作られたらしい。監督はビルジュ・マハーラージ、音楽はルイ・バンクとマハーラージが分担、振り付けとジュリエット役はマハーラージの一番弟子(愛人?)シャーシュワティー・セーン、ロミオ役はマハーラージの息子のディーパク・マハーラージが演じた。初演は2004年。佐藤雅子さんは乳母(ナーニー)役。主役ではなかったものの、かなり重要な脇役であった。佐藤雅子さんの弁によると、「シェークスピア劇が題材なのに、カッタクの基本を全て守っているところがすごい」らしい。カマニ・オーディトリアムの舞台が狭く感じるくらいの大人数の舞踊劇で、非常にきらびやかであった。モンタギュー家とキャピュレット家の戦いのシーンなど迫力があったし、キャピュレット家のパーティーにロミオが紛れ込んだシーンは緊迫感があった。「現代のニーズに応えたインド古典舞踊のひとつの形」という印象を受けた。

カッタク版「ロミオとジュリエット」の1シーン

ところで、この「ロミオとジュリエット」の主賓がラヴィ・シャンカルであった。僕はけっこう前の席に座っていたため、ラヴィ・シャンカルの様子をよく見ることができたのだが・・・もうけっこうヨボヨボのお爺さんであった。これは早くラヴィ・シャンカルのコンサートを何とかして見ないともう永遠に機会を逃してしまうのでは、と思った。そしたら3月3日の新聞にちょうど、ラヴィ・シャンカルとアヌシュカー・シャンカルの共演リサイタルの広告が掲載されていた。パスは例のラヴィ・シャンカル・センターで配布しているようだ。早速同センターまで直行し、めでたくパスを入手した。ラヴィ・シャンカルだけでなく、その娘のアヌシュカー・シャンカルの演奏も生で聞くことができるのは願ってもない幸運であった。

コンサートの名前は「マジカル・ストリングス」。インド文化交流評議会(ICCR)主催で、スィーリー・フォート・オーディトリアムで午後7時より開演であった。いい席を取るために午後6時15分くらいに会場に行ったが、いつものようにいい席は全て予約席となっており、通常の観客は隅の席や2階席に座らなければならなかった。ラヴィ・シャンカルのような世界的に有名な音楽家のコンサートを無料で鑑賞できるので、この点に関しては文句を言うべきではないのかもしれない。だが、予約席の最も腹の立つ点は、もし予約席が全て埋まらなかった場合、後から来た通常の観客に割り振られることである。開演時間の数十分前に来た人たちがあまりよくない席に座らされているのに、時間ギリギリになって来た人たちがいい席を宛がわれるのだ。埋まらなかった予約席が数席くらいだったら「後から来た人たちはラッキーだったね」くらいで済むが、ときどき明らかに予約席が多すぎて、ほとんどガラガラになってしまっているときもある。そういうときは、もっとよく計算して予約席を確保しろ、と文句を言いたくなる。とは言え、「マジカル・ストリングス」も1階席中央部の大半が予約席という状態であったが、やはりラヴィ・シャンカルの名前が効いたのか、予約席はすぐに満席になっていた。観客の大半は外国人であったのも印象的だった。

僕はステージに向かって右側のかなり前方の席に腰を下ろした。最近ちょっと気になっているのだが、舞踊でも演奏でも、タブラー奏者は必ず主役の右側手前に陣取る。舞踊者と演奏者が合わせる場合は、演奏者は必ず舞台の下手(観客から見て左側)におり、その中でもタブラー奏者は一番手前(観客側)に座っていることが多い。メロディー楽器と合わせるときも、タブラー奏者はやはり下手側の手前に座っている。というわけで、観客の立場から言うと、インド古典芸術のコンサートは、上手側(ステージに向かって右側)に座った方が見やすいのだ。左側に座ると、タブラー奏者で主役が隠れてしまうことがときどきある。

ちなみに、パスにはカメラ持込禁止と書かれていたので、カメラは持参しなかった。だが、セキュリティーは非常にいい加減で、持って入ろうと思えば入れる状態であった。

7時20分くらいからコンサートが始まった。タブラーはタンモイ・ボース、タンプーラーは日本人と白人が演奏していた。その他に「ラヴィ・シャンカルのスィタールのチューニング係」という訳の分からない役どころのおっさんが座っていた。モーシン(口琴)とタンバリンを演奏する青年もいたが、最後の曲のみ参加だった。ラヴィ・シャンカルは黄色いクルターを着てヨボヨボと登場。驚いたのはアヌシュカー・シャンカル。銀ラメのシャルワール・カミーズという、古典音楽コンサートにはありえない格好で颯爽と舞台に出てきた。「お前はボリウッド女優のつもりか〜!」と叫びたくなったが、そういえば彼女は「Dance

Like A Man」(2003年)という映画で女優デビューしていたのだった。インド古典音楽界もアイドル化が進んでいるのだろうか・・・。

まずは、タンプーラーを除けばラヴィ・シャンカルとアヌシュカー・シャンカルのスィタールのみの親子水入らずデュエットがあり、その後の曲はタブラーが入った。ラヴィ・シャンカルは演奏の前に必ず英語でラーガの説明をしており、親切だと思ったが、インド音楽をよく理解していない僕にはチンプンカンプンであった。ラヴィ・シャンカルの演奏で驚いたのはその指の速さ。速い速い!僕が高校の頃、ミスター・ビッグというバンドで超絶ギターを披露して、日本の若いギタリストの「神様」に祭り上げられていたポール・ギルバードというギタリストを彷彿とさせた。ポール・ギルバードばりのタッピング演奏もしていた!アヌシュカー・シャンカルも基本的に父親の演奏を踏襲していたが、若々しく力強い演奏であった。そしてラヴィ・シャンカルよりもアヌシュカー・シャンカルの方が透き通った音がした。格好だけ見て最初はちょっと幻滅してしまったが、演奏はなかなかのものだと思った。彼らの演奏に関して詳しく批評する能力は僕にはないので、これ以上は書かないでおく。

ラヴィ・シャンカルらは4曲の演奏を行い、合計2時間ほどのコンサートだった。てっきり3時間以上続くかと思っていたので意外であった。インドの芸能は、舞踊であれ音楽であれ映画であれ、3時間(ペヘル)というインドの伝統的な時間単位が基準になっているように思える。それらは大体3時間で終わることが多い。だが、ラヴィ・シャンカルは、インド音楽を世界的に有名にした張本人だけあって、外国人観客の前での演奏に非常に慣れている感じだった。多くの外国人にとって、3時間よりも2時間の方が理想的な鑑賞時間である。ハリウッド映画も基本は2時間だ。いくら素晴らしい演奏でも、3時間コンサートが続くと普通の外国人は疲れてしまう。演奏前にやたら引っ張ったり、演奏後に長々と感謝の言葉を述べたりとか、そういうじれったい時間の使い方もなかった。パッと始まりパッと終わった。演奏前の英語での解説も、国内向けのコンサートではあまりないことだ。アヌシュカー・シャンカルの派手なコスチュームも「グローバル」を意識したものなのかもしれない。確かにクラシック音楽の女性音楽家はみんな派手な服を着ている。というわけで、この「マジカル・ストリングス」は、今まで見たインド古典音楽のコンサートの中で、最も外国人を意識したコンサートだと思った。ラヴィ・シャンカルのコンサートはいつもこうなのであろうか?

最近、学問上の問題が発生して四苦八苦していたが、何とか問題も解決し、気持ちも楽になったので、PVRアヌパムに新作ヒンディー語映画「Teesri

Aankh」を見に行った。題名の意味は「第三の目」。プロデューサーはパンミー・バウェージャー、監督はハリー・バウェージャー、音楽はハリー・アーナンド、スクシンダル・シンダー、ニッツ・ン・ソニー。キャストは、サニー・デーオール、アミーシャー・パテール、ネーハー・ドゥーピヤー、アーシーシュ・チャウドリー、アールティー・チャブリヤー、ムケーシュ・リシ、ムケーシュ・ティワーリー、ムルリー・シャルマー、Jazzy

B(特別出演)など。

| Teesri Aankh |

サプナー(ネーハー・ドゥーピヤー)は、豪腕警察官アルジュン・スィン(サニー・デーオール)の婚約者であったが、結婚する前に一花咲かせたいと、ロンドンにモデルの仕事をしに行った。ところが、サプナーからの連絡が途絶えてしまった。ちょうどその頃、インドでは隠しカメラによる盗撮事件が横行していた。女性たちの着替えシーンなどが盗撮され、それがCDに焼かれて闇市場に出回っていたのだ。アルジュン・スィンは、盗撮CDの首謀者がロンドン在住のマフィア、スダーマー・パーンデーイ(ムケーシュ・リシ)であることを突き止め、ロンドンへ渡る。【写真は、サニー・デーオール(左)とアミーシャー・パテール(右)】 サプナー(ネーハー・ドゥーピヤー)は、豪腕警察官アルジュン・スィン(サニー・デーオール)の婚約者であったが、結婚する前に一花咲かせたいと、ロンドンにモデルの仕事をしに行った。ところが、サプナーからの連絡が途絶えてしまった。ちょうどその頃、インドでは隠しカメラによる盗撮事件が横行していた。女性たちの着替えシーンなどが盗撮され、それがCDに焼かれて闇市場に出回っていたのだ。アルジュン・スィンは、盗撮CDの首謀者がロンドン在住のマフィア、スダーマー・パーンデーイ(ムケーシュ・リシ)であることを突き止め、ロンドンへ渡る。【写真は、サニー・デーオール(左)とアミーシャー・パテール(右)】

一方、駆け出しの映画監督のローヒト(アーシーシュ・チャウドリー)とアールティー(アールティー・チャブリヤー)は、ロンドンで映画のロケを行っていた。アールティーの妹のアムー(アミーシャー・パテール)は生まれつきの障害で言葉がしゃべれなかったが、映画撮影の手伝いをしていた。アムーは偶然、夜の映画撮影スタジオで、サプナーがスダーマーの部下、ディネーシュ&ディネーシュ(ムケーシュ・ティワーリーとムルリー・シャルマー)に殺される場面を目撃する。サプナーが応募したモデルの仕事は実は偽装で、その目的は女性の着替えシーンを盗撮することだった。サプナーはスダーマーの罠にはまって盗撮されてしまい、彼の言いなりになっていた。スダーマーに代わって盗撮ビジネスを支配しようと画策していたディネーシュ&ディネーシュはサプナーに対し、もしスダーマーが所有している盗撮映像が全て入ったCDを盗んで来たら彼女の盗撮CDを返すと約束する。サプナーは仕方なくそれに従い、スダーマーからCDを盗んで来るが、ディネーシュ&ディネーシュはサプナーを強姦しようとした。サプナーはそれに抵抗したために殺されてしまったのだった。

サプナーの殺害場面を見たアムーはディネーシュ&ディネーシュに追われるが、間一髪のところでローヒトとアールティーが駆けつけ、何とか危機を脱する。アムーは誰かが殺されたと必死に伝えるが、既にディネーシュ&ディネーシュは証拠を隠滅しており、警察にも真面目に取り合ってもらえなかった。

ところが、ディネーシュ&ディネーシュは、スダーマーから奪ったはずのCDを紛失したことに気付く。アムーが盗んだと思った2人は、彼女の家を襲撃する。ちょうどローヒトとアールティーは留守にしており、アムーは殺されそうになるが、そのときアルジュン・スィンが駆けつけて、またも危機を脱する。

アムーは、アルジュンの婚約者が、自分の目の前で殺された女性であることに気付き、それを伝える。失望したアルジュンだったが、そのとき上層部から、スダーマーやディネーシュ&ディネーシュが探しているCDを奪取すれば、スダーマーを立件する有力な証拠になることを伝えられる。だが、アムーはCDのことなど知らなかった。しかし、アムーはスタジオでそのCDを一瞬見たことを思い出す。アルジュンとアムーはスタジオへ向かう。だが、アルジュンに同行していた警官はスダーマーやディネーシュ&ディネーシュと密通しており、彼らもスタジオへ向かった。

スタジオでアムーとアルジュンはCDを見つけるが、そのときスダーマーやディネーシュ&ディネーシュも駆けつけ、戦いが始まる。アルジュンは、スダーマーやディネーシュ&ディネーシュを殺し、サプナーの仇を討った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「第三の目」という題名が示す通り、盗撮がテーマになっていた映画であった。盗撮は既に「Kalyug」(2005年)で主題になっており、しかもストーリーの流れも似通っていたので、その点で非常に運の悪い映画であった。だが、運云々よりも、映画自体がサニー・デーオールの一人舞台が売りの一本筋の古めかしい作りであったため、どうあがいても注目を浴びることは無理だっただろう。テーマがテーマなだけに、エロチックなシーンがいくつか出てくるが、特に映画のポスターなどにそのエロが活かされているわけでもなく、結局焦点が定まらない映画になってしまっていた。

この映画で描写されていた盗撮は2種類あった。ひとつは、更衣室、トイレ、部屋などに仕掛けられた隠しカメラによる若い女性の盗撮。盗撮された女性は、その映像を使って脅され、言いなりになってしまう、そして挙句の果てにはポルノ映画への出演を強制されるまでになる、またそういう罠にはまった女性たちの盗撮CDやポルノCDが闇市場で出回るという問題が取り上げられていた。果たしてそういう事件がインドで実際に頻繁に起こっているのかはよく分からない。だが、ふと気付くとインドでも監視カメラが設置された建物が増えて来たと思う。新しいテクノロジーが普及すれば、それを悪用しようとする者が現れるのは必然である。この映画で指摘されていたように、インド人も「第三の目」を意識しながら生活しなければならなくなるかもしれない。

もうひとつの盗撮は、ここ数年ほど時々報道機関によって行われ、政治や社会に大きな影響を及ぼすこともあるスティング・オペレーションである。例えば政治家の不正を暴くために、ジャーナリストが身分を偽って政治家に近づき、収賄の場面などをこっそりビデオに撮影してTVで放映するというものだ。スティング・オペレーションにまんまとはまって政治生命を絶たれた政治家の例も何人かある。不正は許されるものではないが、それを暴く手段も問題があるので、国民の間でもスティング・オペレーションには賛否両論がある。だが、「Teesri

Aankh」ではどちらかというと肯定的に描写されていたような印象を受けた。

盗撮をテーマにするのはいいのだが、「Kalyug」と同じく映画の流れは古典的な復讐劇で、どうしても古めかしい映画に思えてしまう。サニー・デーオールは今回も1人でマフィアの集団を一網打尽にしてしまう。そのスーパーマン振りは思わず笑いがこぼれるほど。そして「我々が自らの中に住んでいる悪党を除去しない限り、社会から悪党はなくならない!」と大見得を切っていた。典型的なインド映画であった!

とは言え、サニー・デーオールの活躍場面は後半に集中しており、それほど目立ってはいなかった。一番の活躍を見せたのは、言葉をしゃべれない女の子アムーを演じたアミーシャー・パテールであろう。先日のフィルムフェア賞で11部門を制した「Black」(2005年)のラーニー・ムカルジーの二番煎じのような演技であったが、この映画の中で最も輝いていたことは確かだ。ネーハー・ドゥーピヤーも悪くなかった。アーシーシュ・チャウドリーとアールティー・チャブリヤーは訳が分からない役柄。馬鹿悪役コンビを演じたムケーシュ・ティワーリーとムルリー・シャルマーは素晴らしかった。

「Teesri Aankh」のサントラCDはまあまあ買いである。UKエイジアンJazzy Bが歌うパンジャービー・ナンバー「Chug De

Punjabi」が最高。この曲のミュージカル・シーンではJazzy B自身が特別出演する。「Kyaa Kool Hain Hum」(2005年)でUKエイジアンのバングラー・アーティストたちが特別出演していたのを思い出した。だが、ストーリー展開とあまり整合性がなく、ディネーシュ&ディネーシュから逃げるアムーが突然Jazzy

Bと踊り出したりして、訳が分からないミュージカルになってしまっていた。他に、「Titliyan Titliyan」、「Sharaabiyon」などもいい曲である。

サニー・デーオールには熱狂的なファンが多く、「Teesri Aankh」はもしかしたら田舎のインド人に受けるかもしれないが、デリーではほとんど受けないだろう。僕が見たときも観客はほとんどいなかった。無理してみる映画ではない。

| ◆ |

3月10日(金) Malamaal Weekly |

◆ |

最近デリーはちょっとした異常気象だ。夏の到来を祝うホーリー祭の前だというのに小雨がパラパラ。気温もグッと下がってしまった。今日はバイクで出掛けるのをやめて、オートリクシャーに乗ってPVRプリヤーで新作ヒンディー語映画「Malamaal

Weekly」を見た。

「Malamaal Weekly」とは、「毎週お金がザックザク」みたいな意味。監督は「コメディーの帝王」プリヤダルシャン、音楽はウッタンク・ヴィナーヤク・ヴォーラー。キャストは、オーム・プリー、パレーシュ・ラーワル、リテーシュ・デーシュムク、ラージパール・ヤーダヴ、リーマー・セーン、スダー・チャウハーン、アスラーニー、シャクティ・カプール、アルバーズ・カーン、イノセントなど。

| Malamaal Weekly |

一見何の変哲もないように見えるラハウリー村。だが、数年前に村を襲った旱魃により、村人たちは冷酷な女領主カラムカーリー(スダー・チャウハーン)に多額の借金をせざるをえず、未だに利子すら返せずにいた。カラムカーリーの弟、バージバハードゥル(ラージパール・ヤーダヴ)は姉の権威を傘に村人たちに対して威張り散らしていた。リーラーラーム(パレーシュ・ラーワル)は村で唯一読み書きのできる男だったが、頭はよくなく、宝くじを販売して生計を立てていた。牛乳売りのバルワーント(オーム・プリー)の家では、象使いチョーキーラール(アスラーニー)の息子カナイヤー(リテーシュ・デーシュムク)が小間使いとして働いていた。カナイヤーはバルワーントの娘のスクマニー(リーマー・セーン)に恋していた。だが、バージバハードゥルもスクマニーに恋しており、スクマニーはバージバハードゥルと結婚することに決められてしまった。【写真は左上から、アスラーニー、シャクティ・カプール(下)、ラージパール・ヤーダヴ、パレーシュ・ラーワル(下)、オーム・プリー、リテーシュ・デーシュムク(下)、リーマー・セーン】 一見何の変哲もないように見えるラハウリー村。だが、数年前に村を襲った旱魃により、村人たちは冷酷な女領主カラムカーリー(スダー・チャウハーン)に多額の借金をせざるをえず、未だに利子すら返せずにいた。カラムカーリーの弟、バージバハードゥル(ラージパール・ヤーダヴ)は姉の権威を傘に村人たちに対して威張り散らしていた。リーラーラーム(パレーシュ・ラーワル)は村で唯一読み書きのできる男だったが、頭はよくなく、宝くじを販売して生計を立てていた。牛乳売りのバルワーント(オーム・プリー)の家では、象使いチョーキーラール(アスラーニー)の息子カナイヤー(リテーシュ・デーシュムク)が小間使いとして働いていた。カナイヤーはバルワーントの娘のスクマニー(リーマー・セーン)に恋していた。だが、バージバハードゥルもスクマニーに恋しており、スクマニーはバージバハードゥルと結婚することに決められてしまった。【写真は左上から、アスラーニー、シャクティ・カプール(下)、ラージパール・ヤーダヴ、パレーシュ・ラーワル(下)、オーム・プリー、リテーシュ・デーシュムク(下)、リーマー・セーン】

ある日、リーラーラームの売った宝くじの中に1千万ルピーの当選くじがあることが分かる。リーラーラームは賞金を一人占めにしようと企む。当選者はキリスト教徒で大酒飲みのアンソニー(イノセント)であった。ところが、リーラーラームがアンソニーの家を訪れると、アンソニーは当選の喜びの余りショック死した後だった。リーラーラームはアンソニーの手から当選くじをもぎ取ろうとするが、その場を偶然訪れたバルワーントに見つかってしまう。リーラーラームは宝くじのことを打ち明け、賞金を山分けすることを提案する。バルワーントもそれを承諾する。リーラーラームとバルワーントはアンソニーの死体を河に捨てようとするが、その様子をカナイヤーに見られてしまう。カナイヤーは、スクマニーとの結婚を条件に他言しないことを約束する。

ところが、アンソニーは宝くじのオフィスに自分が当選したことを既に伝えてしまっていたことが発覚する。アンソニーが死んだことが分かったら、賞金もパーになってしまう。もうすぐ宝くじのオフィスから、当選者を確認しにインスペクターが来ることになっていた。そこで、バルワーントがアンソニーになりすましてインスペクターの確認をやり過ごすことになった。しかし、アンソニーは今まで借金していた村人たちに宝くじのことを教えてしまっていたため、彼ら全てで賞金を山分けすることになってしまった。

それからすぐにインスペクター(アルバーズ・カーン)が村にやって来た。バルワーントは、神父補佐のジョセフ(シャクティ・カプール)の助けを得て、何とかアンソニーになりすますことに成功する。ところが、ひょんなことから宝くじのことがバージバハードゥルにばれてしまう。バージバハードゥルも、他言しないためにスクマニーとの結婚を条件に出す。しかし、バージバハードゥルは手違いから別の女性と無理矢理結婚させられてしまう。こうしてカナイヤーとスクマニーは無事に結婚する。しかも結婚パレードのときにインスペクターがやって来て、1千万ルピーのDD(為替手形)を渡す。

ところが、全てを知ったカラムカーリーは、村人を金持ちにさせないため、事実をインスペクターに暴露しようとする。カラムカーリーはインスペクターの後を追う。その後をリーラーラームら村人たちも追う。だが、カラムカーリーの乗ったサイドカー付バイクはインスペクターの自動車にぶつかって河に落ちてしまう。そのままカラムカーリーは溺れ死んでしまった。インスペクターは狼狽するが、村人たちは村の独裁者がいなくなったことに大喜び。

ラハウリー村の交差点には、今ではアンソニーの立派な銅像が立ち、リッチになった村人たちから礼拝されていた。ただ、アンソニーの像に牛の糞を投げつける者が1人だけいた。姉を失って一気に乞食になってしまったバージバハードゥルであった・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

プリヤダルシャン監督が得意とする、大人数の登場キャラクターが入り乱れるハチャメチャコメディー映画。2006年最初の大爆笑映画である。昨年11月のディーワーリーに公開された同監督の2作品「Kyon

Ki...」や「Garam Masala」とは比べ物にならないくらい面白い作品であった。プリヤダルシャン監督、本領発揮である。

まず、インドの農村が舞台になっていたところがよかった。インドの農村の様子や人間模様、例えば村人たちを一生奴隷扱いしようとする領主、村の長たちが集まって重要事項を決めるパンチャーヤト、牛乳に水を入れて売る牛乳売り、大学まで進学してもまともな仕事に就けずに仕方なく宝くじを売っている者など、非常に生き生きとしていた。村人たちが話す言語からは、舞台となっているラハウリー村は北インドのどこかの農村だと推測することができるが、村にキリスト教徒が住んでいたり、教会があったりするのは北インドっぽくない。おそらくプリヤダルシャン監督の故郷ケーララ州の村が実際の舞台となっているのだろう。ケーララ州はインドの中でもキリスト教人口の多い州である。

宝くじに大当たりしてから繰り広げられるハプニングの連続は、日本のコント劇でもよくありそうな展開である。その笑いは村の風景と同じく、おそらくどこか懐かしく、郷愁を誘うだろう。セリフによる笑いあり、アクションによる笑いありで、言葉が分からなくても十分大爆笑できる。特に最後のチェイスシーンは大笑い間違いなしであろう。バージバハードゥルがサドルのない自転車に乗ったり、リーラーラーム、バルワーント、カナイヤーらが次々にバイクに捕まって数珠繋ぎになっていくシーンなどが秀逸。飼い葉の山の中に車が突っ込んで、そのまま進んでいくお約束のシーンもあり。「ムトゥ 踊るマハラジャ」(1995年)でも同じようなシーンがあったのは記憶に新しい。

配役は申し分ない。適材適所という言葉がピッタリであった。インド最高のコメディアンの1人、パレーシュ・ラーワルはやはり面白すぎるし、現在ブレイク中のコメディアン、ラージパール・ヤーダヴも猿のようなアクションで大笑いさせてくれる。オーム・プリー、アスラーニー、シャクティ・カプールらベテラン俳優陣もよかった。特筆すべきはリテーシュ・デーシュムク。デビュー当時は全く注目していなかったが、いつの間にかいい俳優になっている気がする。ヒロインのリーマー・セーンも、いかにも村の娘という感じでよかった。ほとんど死体役を演じていたイノセントは、マラヤーラム語映画の俳優のようだ。

コメディー中心の映画で、ミュージカルシーンはほとんどなかった。それでも、リーラーラームが宝くじ購買者たちのために開いた宴会のナンバー「Kismat

Se Chalti Hai Duniya」は印象に残るだろう。セクシーボディーの「アイテムガール」女優ラーキー・サーワントがセクシーな踊りを披露する。

2006年は今のところ、1ヶ月に1、2本の割合でいい映画が公開されているが、「Malamaal Weekly」は今年最も面白いコメディー映画のひとつになりそうだ。何度も繰り返すが、僕はインド映画の真骨頂はコメディーにあると信じて疑わない。

| ◆ |

3月14日(火) インド映画トーキー化75周年 |

◆ |

インド映画初のトーキー映画は「Alam Ara」であるが、この映画は75年前のちょうど今日、つまり1931年3月14日に封切られた。というわけで、小ホーリーの本日はインド映画トーキー化75周年記念日ということになる。

インペリアル・ムービートーン社の「Alam Ara」はパールスィー劇場の人気演目を元にして作られた映画で、クマールプルの年老いた王様の2人の后の確執や、計略にかかって捕らえられた将軍の娘アーラム・アーラーの境遇などが描かれている。だが、「Alam

Ara」はその内容よりもむしろ、映画にまつわる逸話の方が面白い。「Alam Ara」は同時録音で撮影されたが、インド初のトーキー映画だっただけあり、多くの苦労を伴ったようだ。撮影スタジオが線路の近くにあったために撮影は列車の運行が休止する夜中に行われた他、映画のハイライトである7本の挿入歌は技術が未熟であったために雑音がひどくなってしまった。だが、「Alam

Ara」は「78人の死んだ人間が蘇った!彼らがしゃべるのを見よ!」との鳴り物入りの広告と共に公開され、大ヒットとなった。「Alam Ara」には、後に「Zubeida」(2001年)というシャーム・ベネガル監督の映画の題材になる、スーラトの藩王国の姫ズバイダーや、「映画カースト」カプール家の祖、プリトヴィーラージ・カプールなどが出演している。また、「Alam

Ara」で主演を務めたマスター・ヴィッタルという男優はスタントマン出身で、元々シャルダー・スタジオという別のスタジオに所属していたのだが、「Alam

Ara」出演に当たってインペリアル・ムービートーン社に勝手に移籍した。シャルダー・スタジオはヴィッタルを訴えたが、ヴィッタルの弁護士を務めたのが、後に「パーキスターン建国の父」と称されるようになるムハンマド・アリー・ジンナーであった。ジンナーは当時ボンベイで有名な弁護士だった。

実は、「Alam Ara」公開直後に封切られたもう1本のトーキー映画があった。イランの叙事詩「シャーナーマ」に収録されている伝説を題材にして作られた「Shirin

Farhad」である。「Shirin Farhad」もやはりミュージカル映画で、「Alam Ara」よりも大きな予算をかけて作られ、興行収入も後者を凌いだ。しかも、この映画は映像と音声が別々に撮影された。いわゆるアフレコである。インド初のトーキー映画の座は「Alam

Ara」に奪われたが、「Shirin Farhad」で採用された撮影方法は、その後のインドのトーキー映画で踏襲された。

とにもかくにも、トーキー映画の出現は、他国の映画史と同じく、インド映画の歴史の大きな転換点である。最大の変化は、映画がトーキー化したことによって映画の言語別制作が始まったことである。サイレント映画時代にはインド映画は今のように言語別に作られていなかった。

ところで、トーキー映画75周年を記念して、3月12日付けのサンデー・タイムズ・オブ・インディア紙は過去75年間(1931年〜2006年)のインド映画界を振り返る特集記事を掲載していた。まず、デリーとムンバイーの12歳〜60歳までの人々を対象としたアンケート結果は以下の通りであった。

■一番好きな映画は?

1.Sholay(1975年)

2.Hum Aapke Hain Kaun...!(1994年)

3.Dilwale Dulhania Le Jayenge(1995年)

4.Mother India(1957年)

5.Mugal-e-Azam(1960年)

■一番好きなスクリーン・カップルは?

1.シャールク・カーンとカージョール

Dilwale Dulhania Le Jayenge(1995年), Kabhi Khushi Kabhie Gham(2001年), Baazigar(1993年),

Kuch Kuch Hota Hai(1998年)

2.ダルメーンドラとヘーマー・マーリニー

Jugnu(1973年), Sholay(1975年)

3.アミターブ・バッチャンとレーカー

Khoon Pasina(1977年), Mr. Natwarlal(1979年), Silsila(1981年)

4.ラージ・カプールとナルギス

Awara(1951年), Shree 420(1955年)

5.デーヴ・アーナンドとマドゥバーラー

Kala Pani(1958年)

■一番好きな台詞は?

1."Tera Kya Hoga Kalia?"(Sholay/1975年)

2."Mere Paas Maa Hai"(Deewar/1975年)

3."Yeh Paon Zameen Par Na Rakhein, Maile Ho Jayenge"(Pakeezah/1972年)

4."Mogambo Khush Hua!"(Mr. India/1987年)

「一番好きな映画」では、インド史上最高のヒット作で、今もインドのどこかの映画館で上映されて続けていると言われている伝説的映画「Sholay」が、回答者の17%以上の支持を集めて堂々のトップ。「Sholay」の何がそこまでインド人の壺にはまったのかは、インド映画の世界に足を踏み入れたばかりの僕にとって理解しがたい部分があるが、とにかくインド映画を語る上で欠かせない映画であることは確かだ。一方、「一番好きなスクリーン・カップル」ではシャールク・カーンとカージョールという比較的最近のスターたちがトップとなった。この2人の共演映画は全て大ヒットしているし、アジャイ・デーヴガンとの結婚後に映画から遠ざかっていたカージョールの銀幕復活を心待ちにしているファンも多いだろう(最近TVCMに出演中)。ちょっと問題なのはアミターブ・バッチャンとレーカーのカップルが第3位に選ばれていることだろう。この2人は実生活でもいろいろあり、アミターブの妻ジャヤー・バッチャンはレーカーを目の敵にしている。「一番好きな台詞」については後で詳述する。

次に挙げるリストもアンケート結果を元にしたのかどうかはよく分からない。おそらく記者が各種データや独断をもとに作ったと思われる。

■最もヒットした映画

1.Sholay(1975年) 21.3億ルピー

2.Hum Aapke Hain Kaun...!(1994年) 12.1億ルピー

3.Mother India(1957年) 10.8億ルピー

4.Mughal-e-Azam(1960年) 10.2億ルピー

5.Muqaddar Ka Sikander(1978年) 9.8億ルピー

■5大美女

1.マドゥバーラー

2.スチトラー・セーン

3.ヘーマー・マーリニー

4.マードゥリー・ディークシト

5.アイシュワリヤー・ラーイ

■5大アクションスター

1.フィアレス・ナディア

2.ダーラー・スィン

3.ダルメーンドラ

4.ヴィノード・カンナー

5.サニー・デーオール

■5大転職スター

1.デーヴ・アーアンド 元郵便局員

2.ラジニーカーント 元バス車掌

3.ラージ・クマール 元警察官

4.アミターブ・バッチャン 元実業家

5.パーヤル・ローハトギー 元コンピューター・エンジニア

■5大翻案映画

1.Gumnam(1965年)

アガサ・クリスティー「And Then There Was None」

2.Karz(1980年)

The Reincarnation of Peter Proud(1975年)

3.Satte Pe Satta(1982年)

Seven Brides for Seven Brothers(1954年)

4.Murder(2004年)

Unfaithful(2002年)

5.Black(2005年)

The Miracle Worker(1962年)

■5大<変なタイトル>映画

1.Bholi Bhikaran(1936年) 無邪気な乞食

2.Ha, Ha, He, He, Ho, Ho(1952年)

3.Dhobi Doctor(1954年) 洗濯屋の医者

4.Murde Ki Jaan Khatre Mein(1985年) 死体の命がが大ピンチ

5.Paisewali Rakhail No.1(2001年) 金持ち妾、No.1

■5大アイテムガール

1.ナーディラー

「Shree 420」(1955年)の「Mud Mud Ke Na Dekh」など

2.ヘレン

「Sholay」(1975年)の「Mehbooba Mehbooba」など

3.ビンドゥー

4.パドマー・カンナー

「Johny Mera Naam」(1970年)の「Husn Ke Laakhon Rang」など

5.マッリカー・シェーラーワト

■5大悪役

1.プラーン

2.KNスィン

3.シャシカラー

4.アムジャド・カーン

「Sholay」(1975年)のガッバル・スィン

5.アムリーシュ・プリー

「Mr. India」(1987年)のモガンボ

■5大18禁映画

1.Andheri Raat Mein Diya Tere Haath Mein(1986年)

2.Aaya Yauwan Jhoom Ke(?年)

3.Pyasi Padosan(?年)

4.Fun: Can Be Dangerous Sometimes(2005年)

5.Garma Garam(1957年)

■5大文学映画

1.Devdas(1935年/1955年/2002年)

シャラトチャンドラ・チャットーパディヤーヤ「Devdas」原作

2.Parineeta(1953年/2005年)

シャラトチャンドラ・チャットーパディヤーヤ「Parineeta」原作

3.Rajnigandha(1974年)

マヌー・バンダーリー「Yehi Sach Hai」原作

4.Sara Akash(1969年)

ラージェンドラ・ヤーダヴ「Sara Akash」原作

5.Shatranj Ke Khilari(1977年)

プレームチャンド「Shatranj Ke Khilari」原作

「5大18禁映画」やいくつかの例外を除けば、インド映画に詳しい人なら名前を見ただけですぐ分かる作品や俳優ばかりだろう。いちいち解説していたらキリがないが、ひとつだけ気になったのは、「5大アクションスター」に選ばれていたフィアレス・ナディアという女優である。フィアレス・ナディアは1908年1月8日にオーストラリアのパースで生まれた女優で、父親は英国人、母親はギリシア人だった。本名はメリー・エヴァンス。彼女は5歳の頃に父親と共にインドへ渡り、1930年代からサーカスで働くようになった。占い師の勧めに従って名前を「ナディア」に変えた彼女は、やがて「フィアレス・ナディア(怖いもの知らずのナディア)」の異名を持つようになる。ナディアは1935年に「Hunterwali」というインド映画に出演し、一世を風靡する。その後50本以上の映画に出演した彼女はずっと独身を通したが、1961年に長年仕事のパートナーだった映画監督のホーミー・ワーディヤーと結婚した。ナディアは1996年1月9日に死去する。フィアレス・ナディアに関しては伝記も出ているようで、機会があったらもう少し詳しく調べてみたいと思う(3月23日の日記を参照)。

ところで、インド映画の特徴のひとつに「粋な台詞回し」があると思う。インド人はインド映画のいろいろな要素を楽しみにして映画館に足を運ぶが、その中でも俳優たちがしゃべる台詞は重要な要素である。台詞が面白かったり、かっこよかったりすると、その映画は口コミでヒットになることがけっこうある。最近の映画では「Taxi

No. 9211」(2006年)、「Apaharan」(2005年)、「Musafir」(2004年)などの台詞がよかった。

実はインド史上最大のヒット作「Sholay」も、そのヒットの要因の大部分を台詞が担っている。「一番好きな台詞は?」というアンケートでも、回答者の25%以上の支持を受けて「Sholay」の悪役ガッバル・スィンの有名な台詞「Tera

Kya Hoga Kalia?」がトップとなっている。ガッバル・スィンがしゃべるこの台詞は、インド人なら誰でも知っているばかりか、誰でも暗記している、というほど有名で、何度アンケートをしても必ずガッバル・スィンの台詞がトップになる、というほど圧倒的な知名度を誇っている。ガッバル・スィンのパロディーは現代のインド映画でも時々出て来る。インド映画が続く限り、ガッバル・スィンも生き続けるのだ。ふと思い立ったので、DVDのキャプチャー映像を盛り込みながらその一部始終をまとめてみた。これら一連の台詞を暗記すれば、インドで人気者になれること請け合いである。

ガッバル・スィンの「Tera Kya Hoga Kalia?」

他にランクインしている台詞についても簡単に解説しておく。まず、「Deewar」の「Mere Paas Maa Hai」という台詞。犯罪をして巨万の富を稼いだ兄が、警官をして地道な人生を送ろうとする弟に、「俺はこれだけの財産を持っている。その点、お前の手元には何がある?」と意地悪な質問をする。それに対し弟は、「Mere

Paas Maa Hai(僕のそばにはお母さんがいます)」と答える。これが名台詞としてインド映画史上に残っている。おそらくこれは、インド神話のあるエピソードがもとになっている。シヴァとパールワティーの2人の息子、ガネーシュとカールティケーヤは、どちらが速いか競争することになった。2人は「先に世界一周した者が勝ち」と決める。カールティケーヤは早速、乗り物の孔雀に乗って家を飛び出るが、ネズミに乗ったガネーシュはゆっくりとシヴァとパールワティーの周りを回った。勝利を確信して帰って来たカールティケーヤに対し、ガネーシュは、「子供にとって、両親こそが全世界です」と答えた。勝負はガネーシュの勝ちとなった。話がずれてしまったが、「Mere

Paas Maa Hai」という台詞は、インド人の「お母さん好き」を顕著に表す言葉であると言える。

「Pakeezah」の「Yeh Paon Zameen Par Na Rakhein, Maile Ho Jayenge」という台詞は、主人公がヒロインにこっそりと送った手紙に書かれていた言葉だ。正確には「Aapke

Paon Dekhe. Bahut Haseen Hain. Inhe Zameen Par Mat Utariyega. Maile Ho

Jaayenge」。ヒロインが列車の中で寝ている間に、偶然その姿を見た主人公は、「あなたの足を見ました。とても美しい。どうかこの足で地面を踏まないで下さい。汚れてしまいます。」という手紙を残して去るのである。

「Mr. India」の「Mogambo Khush Hua!」は、アムリーシュ・プリー演じる悪役モガンボの決め台詞である。「モガンボは嬉しいぞ!」みたいな意味。アムリーシュ・プリーにとってモガンボは最大のはまり役となり、昨年1月に彼が死去したときも、「さらば、モガンボ」という哀悼の言葉が新聞を飾っていた。

名台詞はそう簡単に生まれるものではないが、台詞回しに相当気合を入れているインド映画はけっこうある。台詞が何となく韻を踏んでいたり、ほとんどの台詞がダブル・ミーニングになっていたり・・・。ボリウッドのアカデミー賞、フィルムフェア賞にもちゃんとダイアログ賞というのが用意されており、その年で最も優れた台詞回しの映画が選ばれる。今年(2005年公開作品対象)のフィルムフェア・ダイアログ賞は、プラカーシュ・ジャー監督の「Apaharan」であった。ヒンディー語を理解してボリウッド映画を見ている人たちは、映画の台詞の良し悪しという視点からもインド映画を鑑賞する努力をするべきだし、台詞回しの機微の正確な理解なしにはインド映画の正当な評価はできないだろう。

遊びで作ったホーリーGIFアニメ

「Sholay」の「Holi Ke Din」より

Holi Hai!

今年のホーリーは天気が危ぶまれたが、何とか晴天となり、表では例年通りホーリーが祝われている。表に停めてある愛車カリズマの様子が気になるので、時々表を確認しつつ、家でのんびりと過ごしているところである。昨年はJNUのホーリーに参加し、今年も当然のことながら誘われたのだが、ホーリー前日まで断続的に降り続いた雨のおかげで、過去数年間で最も寒いホーリーになってしまい、あまり水かけ遊びをする気にもなれなかった。

本日のタイムズ・オブ・インディア紙には、バーングが大特集されていた。バーングとは、いわゆる大麻、または大麻から作られる飲み物のことで、ホーリーの日にインド人はバーングを飲んで異常なハイテンションとなってはしゃぎ回る。ホーリーの日には、知っている人からも知らない人からも容赦なく色水や色粉をかけられたりするため、ホーリーは祭り嫌いの人にとって非常に迷惑な祭りなのだが、色水や色粉よりもむしろ、バーングを飲んで酔っ払ったインド人が街を徘徊することが最大の迷惑である。だが、インドにずっと住んでいながら、僕はあまりバーングのことをよく理解していなかった。今日の特集を見て、何となくバーングの実態が分かって来た。

まず、バーング、ガーンジャー、チャラスの違いを把握しなければバーングについては語れないようだ。どれも大麻から作られるものだが、違いがある。バーングは、雌の大麻(cannabis sativa)の乾燥した葉と花冠を乳棒と乳鉢を使ってすり潰したもので、緑色のペーストである。一方、ガーンジャーはマリファナとかグラスと呼ばれており、雌の大麻の開花した花冠を乾燥させて切り刻んだもので、煙草などに混ぜて吸引される(乾燥大麻)。インドでは、ケーララ州やマニプル州のガーンジャーが最高級品と言われている。チャラスは、ハシシ、ハッシュなどとも呼ばれており、雌の大麻の葉や花冠を両手の間でこすり合わせて出て来た樹脂を加工したものである(大麻樹脂)。やはり煙草などに混ぜて吸引される。インドでは、ヒマーラヤ産のチャラスが最上と言われている。

次にバーングの摂取方法について解説する。インドでは、バーングは「タンダーイー」と呼ばれる飲み物として摂取されることが多い(「タンダーイー」の語義は「冷たい飲み物」)。「タンダーイー」の作り方は以下の通りである。

●材料(8人分)

| 水 |

1.5 リットル |

|

| 砂糖 |

1.5 カップ |

| 牛乳 |

1 カップ |

| アーモンド |

小さじ1杯 |

| メロンの種 |

小さじ1杯 |

| ケシの実 |

小さじ0.5杯 |

| アニスの実 |

小さじ0.5杯 |

| コショウの実 |

小さじ1杯 |

| バラの花びら |

1/4 カップ |

| カルダモンの粉 |

少々? |

| バーング・ペースト |

200 グラム |

●作り方

1.砂糖を0.5リットルの水に溶かす(①)。それとは別に2カップの水にアーモンド、メロンの種、ケシの実、アニスの実、コショウの実、バラの花びらを漬け、少なくとも2時間寝かせる(②)。

2.②で水に漬けた材料を、ペースト状になるまですり潰す(③)。

3.③のペーストを残った水に入れ、モスリンのストレーナーを使って残余物が乾くまで漉し、液体を抽出する(④)。

4.④に①と牛乳を加える。

5.カルダモンの粉を加える。

6.バーング・ペーストを加える。

7.飲む前に1時間ほど冷やす。

バーングは、上の「タンダーイー」の他に、スナックやお菓子などに混ぜて摂取されることも多い。デリーでは、ラッドゥー(豆粉で作られたボール状の甘いお菓子)に混ぜられたり、アンター(原義は「ビー球」)と呼ばれる小さな粒にしてそのまま食べたりするのも一般的らしい。オールド・デリーでは、バーングのパコーラー(天ぷら)が1つ10ルピー、バーングのクルフィー(アイスクリーム)が1つ25〜30ルピーで手に入るとの情報もあった。

ところでバーングはどんな効果をもたらすのだろうか?記事によると、バーングを摂取すると多幸状態となり、色や音に対する感覚が過敏になる。食欲増進作用がある他、芸術的思考や哲学的思考を促進させる作用もあると言われている。副作用として、頭痛や眠気を催すことがあるが、これらの作用副作用は個人差が大きく、またそのときの精神状態によっても違うため、一概には言えないそうだ。また、バーングは、摂取してから1時間〜数時間後に効果が現れてくるため、その間に過剰摂取をしてしまう傾向にあるので注意が必要である。過剰摂取をすると妄想症状や幻覚症状を催すことが多い。この状態のときに空が飛べそうな気分になって高いところから飛び降りる人がけっこういると聞いたことがある。ただし、バーングの摂取により直接致死障害を引き起こすことはなく、依存性もない(と書かれていた)。

次にバーングとホーリーの歴史から見てみよう・・・とは言っても、いつからホーリーの日にバーングが飲まれるようになったのかははっきりしない。インドは歴史と神話・伝承の境界線が曖昧な場所である。バーング摂取の習慣も、神話と結びつけて語られている。最も一般的なのは、「ホーリーはシヴァ神の祭り。バーングはシヴァ神の大好物。だからホーリーの日にはバーングを飲む」というものだ。ただし、ホーリーの起源は一般的にはヴィシュヌ神と関連あるホーリカーの焼死のエピソードと結び付けて語られることが多い。

バーングを作るシヴァ神

また、大麻は乳海攪拌によって誕生したとの神話もある。かつて、神々と悪魔がアムリタ(不老長寿の薬)を作り出すために協力して海をかき混ぜたことがあった。その結果、アムリタが海の中から出て来たが、途端にアムリタを巡って神々と悪魔の戦いが起きた。結局悪魔は打ち負かされる訳だが、そのアムリタの滴が地上に落ち、そこから大麻が生えてきた、という話である。一説によると大麻は少なくとも紀元前1000年にはインドで使われていたという。バーングやガーンジャーがどれだけ昔から消費されていたのかは分からないが、インドではそれらは長い間、貧しい人々の楽しみのひとつであった。アルコール類と同じく、インドの中上流階級層の間ではバーングやガーンジャーは決して社会的に受け入れられておらず、大っぴらに摂取することはなかったようだ。

英領インド時代に入ると、英国政府は課税目的で大麻の規制を始める。バーング、ガーンジャー、チャラスなどの製造や販売に関して初めて税金が設定されたのは1790年のことである。1793年には、それらの大麻薬品の製造と販売はライセンス制度となった。その後幾度か法律は改定され、各管区ごとに状況も違ったが、面白いのはベンガル管区におけるチャラスの規制である。1800年にはチャラスは「最も有毒である」との理由から、その製造と販売が全面的に禁止されたが、1824年には「検査の結果、チャラスはガーンジャーや他の麻薬類よりも健康に有害だとは言えないことが分かった」として、その禁止が解除された。現在でも大麻を合法化しようとする運動があるが、当時から大麻の有害性は物議を醸していたと見える。

インドの大麻史の中で最も注目すべきなのは、19世紀末のインド大麻薬物委員会の発足である。1893年に、英国下院でベンガル管区における大麻薬物の製造と消費が問題となり、インド大麻薬物委員会が設置された。同委員会は2年間に渡る徹底調査を行い、3,281ページに及ぶ報告書を提出して(参考)、「大麻から作られるソフト・ドラッグは、ヘロインやコカインなどのハード・ドラッグほど有毒ではない。それらの過剰摂取は有害だが、ごく少量なら問題はない」との結論を出した。その影響からか、インド全域では独立後も合法的にバーングやガーンジャーが売られていた。ところが1985年、インド政府は国際社会からの圧力に押される形で、麻薬向精神薬(NDPS)法を制定し、インドの大部分で麻薬類の製造と販売を禁止した。「インドの大部分」・・・新聞記事には「most

parts of the country」と書かれていた。州によってバーングなどの製造と販売が許可されているところがあるということだろう。確かにラージャスターン州ではよく「政府公認バーング屋」を街角で見かけた。デリーではこの法律が適用されており、バーングやガーンジャーの製造や販売は禁止されているため、バーングを手に入れることは多少困難が伴うようだが、ムカルジー・ナガル、カムラー・ナガル、シャクティ・ナガル、ラーナー・プラタープ・ナガル、ボーガル、ジャングプラーなどのスラム・エリアで入手可能らしい。僕の通うジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)でも手に入るとの情報が・・・(確かにホーリーの日には寮の食堂で寮生にバーングが振る舞われる)。また、隣のノイダではバーング製造販売はライセンス制となっており、自由に手に入るようだ。

ラージャスターン州ブーンディーの市場で見つけた

州政府公認バーング屋

ちゃんと定価販売していた

1kg300ルピー、500gm200ルピー、250gm125ルピー

一体合法なのか非合法なのかよく分からないバーングやその他の麻薬類であるが、NDPS法ではソフト・ドラッグとハード・ドラッグを区別しておらず、もし非合法な場所でバーングでもヘロインでも所持していることが発覚すると、10年の懲役刑となるようなので注意が必要である。ソフト・ドラッグとハード・ドラッグを区別していないことが、逆にソフト・ドラッグに比べて危険性が高く、また10倍のマージンを得られるハード・ドラッグの密貿易を促進させてしまっているという負の側面もあるようで、新聞記事では法改正の必要性も提議されていた。

結局はバーングも酒や煙草と一緒で自己責任ということになるのだろう。インド人の中にも外国人旅行者の中にも、「麻薬を体験しないと本当のインドは分からない」と偉そうに主張する人がけっこういるが、そういう無責任な言い方は(特にインド初心者の前で)絶対にしてはならないと思う。先にも述べた通り、バーングなどを好んで摂取していたのは下層の人々のみで、中上層のインド人は、たとえ摂取していたにしても大っぴらにはしなかった。インドで注目すべきなのはむしろ、そのような薬品で得られる恍惚感(アーナンド)を、薬品に頼らずに得ようとする連綿とした試行錯誤であろう。それをヨーガに求める者もあれば(ヨーガーナンド)、文学に求める者もあった(カーヴィヤーナンド)。舞踊も音楽もインドの伝統芸能は、結局は薬物に頼らずいかにアーナンドを自己醸成できるかという一点に行き着くのではないかと思う。

最近、誕生日を迎える友人やインドを去る日本人が続いており、今日は彼らへのプレゼントをまとめ買いしにディッリー・ハートへ行ってみた。ディッリー・ハートでは、インド各地からやって来た職人たちが手工芸品を販売している。2週間ごとに店が入れ替わるので、目新しいものが見つかることがある。とは言っても、ほとんどは見たことがあるようなものばかりである。昔は、いつ行ってもパシュミナのショールなどを売るカシュミール人の店が多かったが、最近はミティラー画とかマドゥバニー・ペインティングと呼ばれるビハール州北部の民俗画の販売店がやたら多くなって来たように感じる。

今日もそれほど目新しいものはなかったが、ひとつだけ目に留まったものがあった。それは、日本で「ポト」として知られている絵巻物である。ベンガルには「ポトゥア」と呼ばれるコミュニティーがおり、その絵巻物を使いながら神話や伝承を語り歩いているという話は、前々から聞いて知っていた。例えば、偶然インドに持って来ていた季刊雑誌「旅行人 2004年秋号 No.145」には、西岡直樹さんが「原初の世界を持ち歩く絵師 サンタル・ポトゥア」という記事を書いている。また、京都文教大学の金基淑教授の著書「アザーンとホラ貝―インド・ベンガル地方の絵語り師の宗教と生活戦略」(明石書店)という本もポトゥアが題材となっている。残念ながらこの本は未読だが、偶然、日本に一時帰国した際に金基淑教授の講演を聞く機会に恵まれ、ビデオでポトゥアがポトを使って語りをする場面を見ることができた。よって、ポトを見た瞬間に、「あ、これが例のポトか!」と認識することができた。ただし、売っていた人は「パト・チットラ(布絵)」とヒンディー語風に発音していた。

ポトに描かれている話は、神話や伝承などが多い。中には「魚の結婚式」や「鳥の結婚式」の場面を描いたほのぼのとした絵巻物もあった。だが、その中でも最も興味深かったのは、歴史的事件などを扱ったポトである。その中から2つ、思い切って購入したので、ここでお見せしようと思う。

購入したポト

まず、下のポトは、2004年末に起こったインド洋大津波を描いたものである。3枚の写真を無理やりつなげたので、多少見にくいが、どのようなものかは分かっていただけるだろう。

一番上の恐ろしい顔は、津波を引き起こした神様(悪魔?)であろう。そしてインド、スリランカ、タイの沿岸部を襲う津波が暴れ回る蛇で象徴されている。津波に襲われて死んだ人々の無残な姿、水没したバスや自動車、なぎ倒される木々などが散見される他、災害の様子をカメラで映すマスコミや一般人の姿も見える(中央部左隅の、メガホンみたいな器具を持った人)。そして最後に座るはシャンカル(シヴァ神)。人々が、「どうか助けて下さい」とすがり付いている。ポトゥアによると、シャンカルは、「人間が悪い行為を繰り返すなら、また津波が起こるだろう」と予言しているらしい。

さて、次のポトは一応コマ割りがされていたので、コマごとに掲載しようと思う。一体何の出来事を描いたポトか、少し考えていただきたい。

ヘリコプターのような乗り物がビルにぶつかっている

またも大量の死体が・・・

ウルトラマンの決めポーズのような格好をした3人

下では、カメラを持った人々が死体を映し出している

上はミイラか?

下ではウルトラマンの仲間が増えている

これは戦争の場面か?

上には何やらムスリムっぽい2人が・・・

馬に乗るムスリムっぽい人

空中には飛行物体が・・・!

勘のいい人なら、1コマ目から、これが2001年9月11日のアメリカ同時多発テロと、それに伴う米国のアフガン侵略戦争であることに気付いただろう。2コマ目や5コマ目の中央にいる人物は米国のブッシュ大統領で、6コマ目と7コマ目に登場する白い帽子をかぶった長い髭をたくわえた人物はオサーマ・ビン・ラーディンである。ワールド・トレード・センターに激突する飛行機、米軍によるアフガニスタン空爆、そして空爆から逃げ回るオサーマ・ビン・ラーディンなどが描かれている。他に、ラージーヴ・ガーンディー暗殺を描いたポト、結婚する前にエイズ検査をすることを奨励する啓蒙的なポトなど、いくつか面白いものがあった。

ポトゥアは「絵師」と紹介されることが多いが、基本は「語り師」のようだ。しかもその語りは詩形式の歌になっている。ポトゥアはまず、歌を作って、その後その歌に合わせた絵を描くらしい。これら津波や911事件のポトも、TVのニュースを見てまず歌を作り、その後、絵を描いたと、これを描いたポトゥアが語っていた。

これらのポトは、果たして最初から売り物にするために描かれたのか、それとも語りに使うために描き、用済みになったので売っているのか、よく分からない。だが、同じ題材を描いたポトはいくつかあったものの、全く同じ絵柄のものはひとつもなく、全て一点物であったこと、そして、購入する際にこの絵のもとになった歌も歌ってもらえたことから、おそらく後者なのではないかと思う。絵は稚拙で、それほど芸術的価値があるとは思えないが、僕はこれら現代の出来事を描いたポトから、インドの口承文学史に関していろいろなヒントが得られるのではないかと思った。

まず、ポトゥアは新聞、ラジオ、TVなどがなかった時代に、ジャーナリストや報道メディアのような役割を果たしていただろうことが容易に想像できる。歴史の転換点となるような大きな出来事が起こった際、それを歌と絵にして村々で語り歩き、農村部の人々に最新情報を提供していたことだろう。現代のインドでは新聞、ラジオ、TVなどがあるので、ポトゥアが担っていたジャーナリスト的役割の重要性は薄れただろうが、それでもポトゥア自身がTVで見た世界の事件をポトにしているのを見るにつけ、ポトゥアも文明の利器をうまく利用して、グローバル化したポトにしたたかに挑戦している様子がうかがい知れる。

そして、特に津波のポトからは、歴史的事件をすぐに神話と結びつけてしまうインド人の伝統的な「習性」は、どうも現代でもまだ十分健在である事実を思い知らされる。たった1、2年前の出来事が既に半分神話化しているのだから、もしポトゥアの伝統がこのまま続くならば、あと100年後にはインド洋大津波は立派なインド神話として整備されてしまっているのではないかと思う。

また、911事件のポトに描かれている飛行機は、あまり現代の飛行機っぽくなく、どちらかというと飛空挺、さらに言えば、細密画などによく登場する神様の乗り物「ヴィーマナ」の流れを汲んでいるように見える点も興味深い。ヴィーマナは鳥型だったり、チャトリー(亭)型だったり、ヒンドゥー寺院のような形をしていたりと、いろいろな形で描かれ、「古代のUFO」と誇張して語られることも多い。現代になり、実際に空を飛ぶ飛行機を見ているポトゥアたちが、ヴィーマナっぽい絵を描いているのは何だか不思議である。ブッシュ大統領がインド人みたいに描かれているのも面白い。ブッシュは髭なんて生やしてないんだが・・・と一応突っ込んでおかなければなるまい。それにしても、銃火器などの描き方を見るにつけ、実は彼らはあまり写実的な絵が得意じゃないだけなんじゃないかとも思えてしまう。

ラージャスターン州ブーンディーの宮殿の壁画

神様がヴィーマナに乗っている様子が分かる

インドの二大叙事詩「ラーマーヤナ」と「マハーバーラタ」も、何らかの歴史的事件をもとに作られたと言われている。そしてそれらの叙事詩は元々口承文学であった。ポトゥアたちのこれらの絵巻物を見ると、どうやって「ラーマーヤナ」や「マハーバーラタ」が吟遊詩人や語り部たちの手によって形成されていったのかを、少しだけ垣間見ることができるような気がする。

今日はPVRアヌパムで新作ヒンディー語映画「Umar」を見た。「Umar」とは「年齢」という意味。監督はカラン・ラーズダーン、音楽はシャミール・タンダン。キャストは、カダル・カーン、プレーム・チョープラー、サティーシュ・カウシク、ジミー・シェールギル、シェナーズ・トレジャリーワーラー、シャクティ・カプール、ディリープ・ターヒルなど。

| Umar |

イクバール(カダル・カーン)、チャンドラカーント(プレーム・チョープラー)、ラージパール(サティーシュ・カウシク)は、ロンドンで老後の人生を過ごす仲良し3人組のインド人たちであった。イクバールは息子を警察に射殺され、警察署に放火してインドから逃げて来た経歴を持っていた。チャンドラカーントとラージパールは、ロンドン在住の息子夫婦に呼ばれてインドから英国へ来たが、息子夫婦に使用人扱いされ、細々と暮らしていた。【写真は左から、カダル・カーン、ジミー・シェールギル、プレーム・チョープラー、シェナーズ・トレジャリーワーラー、サティーシュ・カウシク】 イクバール(カダル・カーン)、チャンドラカーント(プレーム・チョープラー)、ラージパール(サティーシュ・カウシク)は、ロンドンで老後の人生を過ごす仲良し3人組のインド人たちであった。イクバールは息子を警察に射殺され、警察署に放火してインドから逃げて来た経歴を持っていた。チャンドラカーントとラージパールは、ロンドン在住の息子夫婦に呼ばれてインドから英国へ来たが、息子夫婦に使用人扱いされ、細々と暮らしていた。【写真は左から、カダル・カーン、ジミー・シェールギル、プレーム・チョープラー、シェナーズ・トレジャリーワーラー、サティーシュ・カウシク】

一方、孤児のシャシャーンク(ジミー・シェールギル)は奨学金でロンドンの大学に留学しているインド人の学生であった。シャシャーンクはインド人実業家ラカー(シャクティ・カプール)の一人娘サプナー(シェナーズ・トレジャリーワーラー)に恋をしていた。だが、政治家ベン・チッバルの息子ヴィッキーもサプナーに恋しており、シャシャーンクを敵視していた。シャシャーンクは老人ホームでボランティアをしたり、バーで働いたりしていた。また、バーの女主人ヴィクトリアは、シャシャーンクを誘惑していた。

シャシャーンクは孤児であったため、老人を敬うことを忘れない若者であった。いつも息子夫婦にいじめられているチャンドラカーント、ラージパールや、イクバールはシャシャーンクをとても気に入り、こんな息子がいたらと夢想する。シャシャーンクはサプナーと付き合うことになり、父親にも気に入られる。

ところが、シャシャーンクは何者かに罠にはめられる。ヴィクトリアが殺害され、シャシャーンクはその犯人にされてしまう。シャシャーンクの無実を信じる3人組は力を合わせてシャシャーンクを逃がし、かくまう。シャシャーンクは警察から1万ポンドの懸賞金をかけられる。チャンドラカーントとラージパールの息子夫婦たちは、3人組がシャシャーンクをかくまっていることを知り、警察に通報する。3人組はシャシャーンクと共に逃げ出す。また、サプナーもその逃亡に加わる。

シャシャーンク、サプナー、そして3人組は、警察やベン・チッバルから逃げながら真犯人を追う。シャシャーンクが手に入れたヴィクトリアの携帯電話には、ヴィクトリアと一緒に映るベン・チッバルの映像が入っていた。実はベン・チッバルはヴィクトリアのことが好きだったが、ヴィクトリアがシャシャーンクのことを好きになったため、ヴィクトリアを殺し、その罪を息子のヴィッキーの助けを借りてシャシャーンクになすりつけたのだった。

再度裁判が行われ、シャシャーンクは無実となる。喜ぶ3人組は、シャシャーンクとサプナーだけを自分の子供と認める。シャシャーンクはヴィクトリアの遺言によりバーのオーナーとなり、3人組も引き続きバーで働くことになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Umar」は、「Baghban」(2003年)、「Viruddh」(2005年)に続く、老年俳優が主人公のシルバー層向けインド映画と言っていいだろう。ただし、「Baghban」や「Viruddh」ほど洗練された映画ではなく、B級映画の域を出なかった。また、あらすじは「Baghban」と非常によく似ていた。よって、高い評価を与えることはできない。

この映画が最も言いたいことは、「老人も可能な限り自立すべし」ということだろう。チャンドラカーントやラージパールは、息子たち家族と一緒に住むことを夢見て、インドに持っていた財産を全て売り払ってロンドンに移住して来た。それらの財産は全て息子夫婦に手渡したのだが、ロンドンでの生活はひどいものだった。チャンドラカーントはコック、ラージパールはアーヤー(子守)の仕事を任せられ、日々の小遣いにも困る生活を送らされていた。彼らは、「ワシらの人生は何だったんだろうな?」とお互いに質問し合う。映画の最後で3人組は、「財産は決して子供に譲らず、老後も人生を楽しむべし」とメッセージを送っていた。

一方、若者に対するメッセージももちろんあった。チャンドラカーントとラージパールの息子夫婦と、孤児のシャシャーンクの性格が対比され、高齢者を敬うことの大事さが啓蒙されていた。シャシャーンクは映画の最後で、「両親や祖父母がいることだけで幸せだと思いましょう」と観客に呼び掛けていた。

英国におけるムスリムに対する不当な差別も少しだけ提起されていたが、蛇足っぽかった。

このように、非常に説教くさい映画であった上に、物語の運び方がとても古めかしく、説得力に欠け、非常に稚拙な印象を受けた。いくつか感動的なシーンはあったものの、全体的にはB級映画の烙印を押されてもおかしくないだろう。

この映画で最も印象に残ったのは、イクバール、チャンドラカーント、ラージパールの3人の写真が、「Wanted」として新聞に掲載されるシーンである。お尋ね者のシャシャーンクと一緒に逃亡したため、彼ら3人もお尋ね者の仲間入りをしてしまったのだ。ところがそれを見て3人組は焦るどころか大喜びする。「今までUnwantedの人生を送って来たワシらが遂にWantedになったぞ!」

老人3人組を演じたカダル・カーン、プレーム・チョープラー、サティーシュ・カウシクは、3人とも脇役俳優としてインド映画に時々登場する面々である。彼らが主役を務めることは、今後よっぽどのことがない限りないであろう。よって、彼らはここぞとばかりに伸び伸びと演技をしていた。悪党をやっつけたり、警察から逃げ回ったり、ダンスを踊ったり・・・彼らの珍妙な行動がこの映画の最大の見所であろう。

それに対し、ジミー・シェールギルもいい演技をしていた。ジミーはいつの間にかかなり痩せ細ってしまっており、少し見ただけではジミーだと気付かなかったくらいだ。何か病気を患っているのではないかと不安になってしまう。ヒロインのシェナーズ・トレジャリーワーラーは、「Ishq

Vishq」(2003年)でデビューした女優。ほとんど無名の女優であり、無名のまま終わっていきそうだ。

ミュージカル・シーンがいくつか挿入された。ジャグジート・スィンが歌う歌が最も印象的であった。だが、全体的にミュージカル・シーンの必要性をあまり感じなかった。

「Umar」は、「Baghban」や「Viruddh」などと共に、ボリウッドが高齢者をターゲットにした映画に挑戦し始めていることを示唆しており、その点で興味深い。だが、映画としての完成度は高くない。

多くの人が知っている通り、国民会議派の総裁ソニア・ガーンディーはイタリア人である(ただし1983年にインド国籍取得)。インド人民党(BJP)など、国民会議派のライバルたちは時々ソニアの外国生まれを政治カードに利用するが、それでも大部分のインド国民はイタリア生まれのソニアを国のリーダーとして受け容れているように見える。外国出身の、しかも女性が、国の政治の中枢部に居座ることが許されている国は他にそうないのではなかろうか?ソニアの存在は、インド人のある種の寛容性を示していると言ってもいいかもしれない。

実は、1930年代〜50年代のインド映画界にも白人の女優がいた。まだ一般のインド人女性が女優になることなど考えられなかったサイレント映画時代(1910年代〜20年代)は、インド映画界では多くの外国人やアングロ・インディアン(ヨーロッパ人とインド人の混血)の女性たちが活躍していた。だが、彼女たちはインド映画がトーキー映画時代に移行した1930年代以降、急速に消えて行く運命にあった。外国人女性やアングロ・インディアンは現地語がしゃべれなかったからトーキー映画には向かなかったし、この頃にはコーラープル藩王国のブラフマン出身ドゥルガー・コーテーが女優になったことをきっかけに、女優という職業に対する考えが変わり始めていたためだ。また、独立運動の激化により、外国人を映画に起用することが次第に難しくなっていったこともその原因であろう。だが、ドゥルガー・コーテーが現れ、インド映画のトーキー化が既に始まっていた1932年に映画デビューし、インド独立後もインド映画に出演し続けた白人女優がいた。その名はフィアレス・ナディア――怖いもの知らずのナディア――。一般の映画ファンからは、インド映画、特に娯楽映画は「カルト映画」と見なされることが多いが、フィアレス・ナディアは、そのインド映画の中でもカルトとされるスタント映画の大スター、つまりカルト中のカルト・スターである。

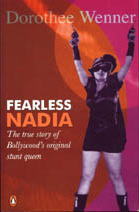

3月14日の日記にフィアレス・ナディアのことが出てきて、彼女に関する伝記がペンギン・インディアから出版されていることを知ったので、早速書店で買い求めて読んでみた。よって、今日の日記は、その「Fearless Nadia: The True Story of Bollywood's Original Stunt Queen」という本のまとめである。著者のドロシー・ウェナー(Dorothee Wenner)はドイツ人の作家・映画監督で、この本は元々ドイツ語で1999年に「Zorros Blonde Schwester: das Leben der indischen Kinolegende Fearless Nadia」という題名で出版されたものだが、2005年英語に翻訳されて出版された。

Fearless Naida

The True Story of Bollywood's Original Stund Queen

■フィアレス・ナディアの幼年時代

フィアレス・ナディアの本名はメリー・エヴァンス。父親のハーバートはスコットランド人、母親のマーガレットはギリシア人であった。

ハーバートは2人の兄と共に16歳のときに義勇兵として英国軍に加わった。ハーバートの所属する連隊は、彼が26歳のときにオーストラリアのパース駐屯になった。同じ頃、2人の兄はインドに駐屯していた。一方、マーガレットは家出少女であり、巡回劇団に転がり込んでベリーダンサーをしていた。マーガレットの劇団はオーストラリアまで興行に行き、パースで英国軍兵士のためにベリーダンスのショーを行った。ハーバートはマーガレットに一目惚れし、すぐに2人は結婚した。結婚後、マーガレットは4回続けて流産し、医者はこれ以上子供を作ることを止めたが、それでも2人は諦めなかった。マーガレットは1908年1月8日、5回目の妊娠で遂に健康な女の子を出産した。それがメリー・エヴァンスであった。

メリーが4歳の頃、ハーバートの連隊はインドのボンベイへ異動となった。マーガレットとメリーもハーバートの後を追ってボンベイへ渡った。当時ボンベイは大英帝国内でも屈指の先進的大都市であり、「インドのファーストシティー」の名をほしいままにしていたが、ヨーロッパ風の豪華で優雅な生活を送れるのは、英国人高官とインド人上流階級層に限られていた。ハーバートはただの一兵卒であり、ボンベイでの彼らの生活は楽ではなかった。3人はコラバの安アパートに居を定めた。ハーバートは、現在ムンバイー屈指の観光地として有名なエレファンタ島に駐屯しており、週末のみ家に帰って来ていた。一生涯ギリシア訛りの英語を直すことができず、差別を受けていたマーガレットは、生活を少しでも楽にするため、織物工場でお針子の仕事を始めた。ハーバートの家には、同じくインドに駐屯してた兄も時々訪れ、よくパーティーが開かれていた。メリーは父親からポルカ舞踊やスコティッシュ・ダンスを学び、母親からギリシアのラブソングを学んだ。

1914年、第一次世界大戦が始まると、ハーバートや2人の兄が所属する連隊はヨーロッパへ異動となった。1915年、ランスでドイツ軍の攻撃を受け、ハーバートらは戦死してしまう。マーガレットはこのままインドに住み続けるべきか悩んだが、結局メリーをカトリック系の全寮制学校へ送る。当時、英国植民地政府は、初等教育の大部分を宣教団に任せており、インド各地には多くの修道学校があった。修道学校では、経済的理由で英国で教育を受けさせることができない英国人家庭の子女、インド人キリスト教徒の子女、アングロ・インディアンの子女などが学んでいた。1900年以降は他の宗教のインド人子女も修道学校で学べるようになった。メリーはそこで初めて民族的・宗教的ヒエラルキーとアイデンティティの混乱を体験する。メリーは基本的に英国人として扱われ、生徒の中では最も優遇されたが、インド生まれでないにも関わらずアングロ・インディアンと呼ばれることも時々あり、そして彼女自身は自分のことを非インド人と考えたことは一度もなかった。メリーは修道学校で6年間過ごすが、この間に映画館に足しげく通うようになる。当時、映画は「不良の溜まり場」「諸悪の根源」と考えられており、親は子供に映画を見せようとしなかった。だが、メリーの母親は彼女が映画館へ行くのをほとんど止めなかった。やがて彼女は女優を夢見るようになる。

マーガレットは、自分自身がベリーダンサーとしてショー・ビジネス界に身を置いていた経験から、メリーの女優への夢を現実的な選択だとは思わなかった。1922年、これ以上生活費の高いボンベイに住めなくなったマーガレットは、学校を卒業したばかりの14歳の娘を連れてペシャーワルへ移住する。ペシャーワルにはハーバートの親友で、英国軍で獣医をしていた人物が住んでおり、彼を頼りにしての移住であった。メリーは彼のことをおじさんと呼んでいた。おじさんの家は、ペシャーワルから1時間ほど離れた僻地にある農園で、馬、犬、アヒル、鶏などが飼育されていた。ボンベイのように映画館や劇場などひとつもない代わりに、そこには厳しくも美しい大自然があった。そして国境地帯を守る将校や兵卒が駐屯する駐屯地があった。そこで彼女は乗馬を学んだ。15歳の誕生日に栗色のポニーをプレゼントされると、トミーと名付けられたその馬が彼女の親友となった。また、おじさんは膨大なレコードのコレクションを所有していた。メリーはレコードをじっくり聴き込んで歌を暗唱した。駐屯地では兵士たちがよくダンス・パーティーや演劇を催していた。歌の才能があったメリーは、常にそこで歌を歌わされていた。

ところで、1926年11月26日にロバート・ジョーンズが生まれた。ボビーという愛称で呼ばれてた彼は、1950年代にはホッケー選手としてインドのナショナル・リーグでプレイしていた人物である。だが、彼の出自ははっきり分かっていない。明らかなのは、ボビーは1926年からマーガレットとメリーの家族の一員となったことだけだ。ボビーは「メリーの弟」とも「メリーの従兄弟」とも「マーガレットの養子」とも言われているが、実際は「メリーの息子」の可能性が最も高い。ペシャーワル時代にメリーが誰かと恋愛し、産んだ子供であろう。だが、真相は闇の中である。

■メリーからナディアへ

それと関係しているのかは分からないが、マーガレットは、19歳になったメリーはもう自分でお金を稼がなければならないと考えるようになった。だが、ペシャーワルではいい仕事が見つかりそうにもなかった。そこでマーガレットはメリーをボンベイへ送ることに決める。滞在場所は友人がアレンジしてくれることになった。1927年5月、メリーは単身ボンベイへ向かう。

ボンベイに戻ったメリーは、アーミー&ネーヴィー・ストアで働き始めた。アーミー&ネーヴィー・ストアはインド初のデパートで、5階建てのヴィクトリア朝の建物には、生活必需品から贅沢品まであらゆる商品が売られていた。当時の植民地在住ヨーロッパ人にとって、本国の流行に付いて行くことは社交界の中での地位を維持するために非常に重要であった。アジア最大のデパートで、流行の品々を豊富に取り揃えていたアーミー&ネーヴィー・ストアが上流階級のヨーロッパ人御用達の店となったのは不思議なことではない。また、アーミー&ネーヴィー・ストアで働いてた従業員は、ヨーロッパ人上層部のサークルに入れない中下層のヨーロッパ人が多かった。よって、彼らにとってアーミー&ネーヴィー・ストアは上流階級と接点を持つ貴重な場となり、多くの若い女性がそこで結婚相手を見つけることに躍起になった。しかし、ペシャーワルで4年間過ごしたメリーは、そういうヨーロッパの貴族社会的世界に馴染めなかった。彼女はデパートの従業員を辞め、法律会社の秘書になった。

メリーにとって人生の転機となったのは、タイムズ・オブ・インディア紙に載ったひとつの広告だった。当時のインドには、1917年にロシアで起きた10月革命後の混乱を逃れて、多くのロシア人舞踊家がやって来ていた。ロシア人バレリーナ、マダム・アストロワもその1人だった。ボンベイで舞踊学校を開いていたマダム・アストロワは、タイムズ・オブ・インディア紙に新入生募集の広告を掲載した。それを見たメリーは即座に応募した。元々踊りの才能があったメリーはすぐに頭角を現し、マダム・アストロワや他の生徒たちを驚かせた。マダム・アストロワは1930年の秋に生徒を率いて全国ツアーを開始するが、それをきっかけにメリーは秘書を辞め、バレリーナとしてツアーに参加することにした。この頃には母親のマーガレットやボビーもボンベイに来ていたが、マーガレットはメリーの夢を後押しした。

ところで、メリーは秘書の仕事を辞めるときに、他の迷信深いインド人と同様に、占い師に相談をした。アルメニア人の占い師はメリーの運命をタロットカードで占い、「仕事上は素晴らしい成功が待っているが、私生活では幸せになれない」と伝える。私生活の不幸を防ぐため、占い師はステージネームを名乗ることを提案する。再びタロットカードを使って占った結果、「N」の頭文字から始まる5文字の名前が幸運を呼び込むことが分かった。ロシアっぽい名前に憧れていたメリーは、「ナディア(Nadia)」をステージネームにすることを決める。マダム・アストロワもそれを快諾した。こうして、まずは「ナディア」が誕生することになった。

マダム・アストロワの舞踊団は、軍の駐屯地、町や村の青空ステージ、そして果てはマハーラージャーの宮殿など、インド全国で公演を行った。当初ナディアは合唱舞踊団の一員に過ぎなかったが、次第にソロを任せられるようになり、最終的にはマダム・アストロワはナディアを一座の主役に据えた。ナディアの名前は舞踊界の中で知れ渡った。だが、マダム・アストロワは彼女の給料を上げようとしなかった。2年間マダム・アストロワの舞踊団で踊り続けた後、ナディアは独立することを決めた。ニューデリーに滞在中だったナディアは、そのときちょうどデリーで公演を行っていたザルコ・サーカスに入団する。ザルコ・サーカスは当時とても人気のあったサーカス団である。3週間の訓練を受けたナディアは、幕間で観客を楽しませる役割を任された。だが、サーカスの仕事に馴染めなかった彼女はすぐに辞め、今度はソロで活動を始める。彼女は、サイレント映画が上映される映画館で前座を務めたり、映画上映中にパフォーマンスを行って観客を盛り上げたりしていた。この頃インドにはトーキー映画が既に上映しており、次第に映画館もトーキー化して行ったが、映画館でトーキー映画を上映するには大規模な設備投資が必要で、そういう余裕のない地方の映画館では引き続き無声映画が上映され続けていた。そしてそういう映画館がある限り、ナディアは活躍の場を見つけることができた。だが、1930年〜33年の間、ナディアがいつどこへ行ったのか、そして本当は何をしていたのか、はっきりしていない。最終的にナディアはラーハウルに到着し、リーガル・シアターという映画館で働くようになる。その映画館のオーナー、エーラチ・カンガーはナディアの才能に気付き、ボンベイへ行って女優を目指すよう勧め、彼女に友人のワーディヤー兄弟の住所を渡す。

■ワーディーヤー兄弟

パールスィー(拝火教徒)のワーディーヤー家は、ボンベイで最も古い家柄を誇る名家のひとつである。その祖先に当たるローヴジー・ヌセールワーンジーは、1735年にボンベイ造船所の近代化と造船・修理の任務を請け負った。この頃のボンベイは、英国東インド会社の本部が置かれていたものの、まだまだ小さな港町に過ぎなかった。ローヴジーの指示の下、ボンベイ東岸の港は発展し、国際的な海上交通の要所となって行った。ローヴジーはボンベイをアジア随一の港町に発展させた功績を称えられ、「ワーディーヤー(造船マスター)」の称号を得る。また、ボンベイの発展と同時に、グジャラート地方に住んでいたパールスィーたちの多くがボンベイに移住して来た。ワーディーヤー家はボンベイ造船所の所長を歴任し、ボンベイのパールスィー・コミュニティーの中で最も由緒正しい家柄として尊敬を集めた。その誉れあるワーディーヤー家に生まれたのが、ジャムシェード・ボーマン・ホーミー・ワーディーヤー(通称JBH)とホーミー・ボーマン・ワーディーヤーであった。

1901年にスーラトで生まれたJBHは、10歳の頃から映画に熱中していた。サイレント映画時代、イタリア、フランス、ロシア、日本、ドイツ、米国などで作られた映画はほぼ全てインドでも上映されていた。やがてJBHは映画関連のビジネスをすることを夢見るようになる。彼は大学で文学と法律を勉強した。家族は、息子がインド中央銀行に就職することを期待しており、大学での専攻もそれに適うものだと考えていたが、JBHにとってそれらは全て映画のためであった。弁護士になったJBHは、趣味で脚本を書き続け、映画スタジオの仕事を手伝うようになった。何とか家族を説得した彼は弁護士を辞め、本格的に映画業界に入り、何とか資金を集めて処女作「Vasant

Leela」(1928年)を発表する。この作品は何とか制作費を回収したものの、ヒットとは言えなかった。その後数年間、JBHは映画の配給業をして小金を作った。この頃には10歳年下の弟ホーミーもJBHを手伝うようになっていた。2人は今度はダグラス・フェアバンクス主演の「The

Mark of Zorro」(1920年)のリメイクを計画し、「Thunderbolt」(?年)を発表する。この作品は十分ヒットし、次回作の資金も回収することができた。兄弟は今度は自分たち自身で映画をプロデュースすることにし、列車を舞台にした冒険活劇「Toofan

Mail」(?年)を発表する。この作品の成功によりワーディーヤー兄弟はスタント映画のエキスパートとして認知されるようになった。1933年、2人はワーディーヤー・ムーヴィートーン社を設立する。そのトレードマークは、ワーディーヤー家の出自を示す船のマークに決められた。ワーディーヤー・ムーヴィーストーン社が初めて作ったトーキー映画「Lal-e-Yaman」(1933年)は、インド初の国産トーキー映画「Alam

Ara」(1931年)を超える大ヒットとなった。こうして1930年代、ワーディーヤー・ムーヴィートーン社は、インペリアル・フィルム社、ボンベイ・トーキーズ・フィルム社、ランジート・ムーヴィートーン・フィルム社などと並ぶ、ボンベイを代表する映画制作会社になった。ちなみに、当時のインド映画はスタジオ・システムの全盛期であり、俳優はスタジオに所属していて、基本的にそのスタジオが制作する映画にしか出演しなかった。

■ナディアからフィアレス・ナディアへ

ナディアがワーディーヤー兄弟を訪れたのは、彼らがスタント映画の第一人者としての名声を獲得し始めた1933年頃のことであった。ナディアは履歴書の「特技」の欄に「水泳、乗馬、ダンス、体操・・・」とリストアップしていた。それらの特技は当時のインドの女優の常識を超えていた。また、ナディアの外見も型破りであった。大柄な体格、青い目、ブロンドの髪・・・。しかも、ナディアはギリシア語を流暢に話せたものの、ヒンディー語、ウルドゥー語、マラーティー語、グジャラーティー語などのインドの言語をほとんど理解していなかった。しかし、トーキー映画とスタント映画をどう融合させるか悩んでいたJBHは、ナディアに何かを感じ、彼女を週給60ルピーで雇うことに決めた。ナディアはまず「Lal-e-Yaman」、「Noor-e-Yaman」(1934年)、「Desh

Deepak」(1934年)などで端役やスタントを務め、その間ヒンドゥスターニー語(ヒンディー語とウルドゥー語の中間的言語)の習得にも努めた。そして1935年、彼女はホーミー・ワーディーヤー監督の伝説的スタント映画「Hunterwali」で主演を演じて本格デビューする。

「Hunterwali」のコンセプトは、インドに女性のスーパーヒーローを誕生させること、ダグラス・フェアバンクスの「Robin Hood」(1922年)のような映画を作ることであった。「Hunterwali」の撮影は、セットの準備の都合により、屋根の上での格闘という危険なスタントシーンから始められた。そのシーンで、ナディアは警察官をなぎ倒した後、屋根の上から飛び降りなければならなかった。それは、経験を積んだスタントマンでも躊躇するような危険なシーンであった。だが、ナディアは承諾し、監督やスタッフ、そして監督が万一のことを憂慮して呼んでいた接骨医が固唾を呑んで見守る中、物怖じせずに屋根から飛び降り、完璧な着地をした。このときからナディアは「フィアレス・ナディア――怖いもの知らずのナディア」と呼ばれるようになったのだった。

フィアレス・ナディア

フィアレス・ナディアは「Hunterwali」の中で、黒いアイマスクを装着し、ロシア人のような毛皮の帽子をかぶり、鞭を鳴らして悪党どもを成敗した。完成した「Hunterwali」を見たワーディーヤー兄弟はそのヒットを確信したが、ボンベイの映画館のオーナーたちは、1人の白人女性がインド人の男性たちを打ちのめす映画の上映に難色を示した。彼らはやっとのことで「Hunterwali」を上映してくれる映画館を探し出し、「Hunterwali」は無事封切られた。「Hunterwali」でナディアが演じた主役マードゥリーは、今までのインド映画のか弱く、男性にかしずく女性像とは正反対であった。そして、意外なことにそれがボンベイの映画ファンに大受けした。一夜にして「Hunterwali」の噂はボンベイ中に広まり、観客が殺到した。「Hunterwali」はその年で最もヒットした映画の1本になり、インド全国で上映され、各地で25週以上のロングランとなった。もちろん、フィアレス・ナディアの名前も、「Hunterwali」の異名と共にインド全国に知れ渡ることになった。早速、市場には「hunterwali」の鞭、アイマスク、ポスターが並べられた。このコスチュームはフィアレス・ナディアのトレードマークとなり、その後の映画でも彼女は同じような格好で登場することになる。

■ダイヤモンド・スリラー

「Hunterwali」のヒット後、ホーミー・ワーディーヤー監督とフィアレス・ナディアはチームを組んでスタント映画を毎年のように制作し始めた。脚本はJBHが務めた。フィアレス・ナディアは、1959年に一時女優業を引退するまで約40本の映画に出演した。「Miss Frontier Mail」(1936年)、「Lutaru Lalna」(1939年)、「Diamond Queen」(1940年)、「Bambaiwali」(1941年)、「Jungle Princess」(1942年)、「Muqabala」(1942年)、「Tigress」(1947年)、「Baghdad Ka Jadoo」(1956年)などなどが代表作のようだ。それらはそれぞれ独立した作品であったが、フィアレス・ナディア映画は「ダイヤモンド・スリラー・ナンバーX」のように、あたかもシリーズ物のようにアナウンスされた。これは観客の呼び込みに非常に功を奏した。観客たちは「ダイヤモンド・スリラー」シリーズに、いつもの俳優が道化役や悪役などそれぞれのお約束の役を演じ、そしてその中でフィアレス・ナディアがいつもの通り悪を成敗する主役を演じる冒険活劇を期待して、映画館に足を運んだ。そしてワーディーヤー兄弟たちもそういう観客の期待を裏切らなかった。フィアレス・ナディアはいつもの色っぽいコスチュームをして登場し、鞭を打ち鳴らして決め台詞の「ヘーイ!」を連呼した。そして毎回観客を驚かすスタントを演じた。例えば、「Jungle Princess」では、フィアレス・ナディアは女ターザンを演じ、2頭のライオンと共演した。SFXやCG抜きの、本物のライオンとの共演である。ライオンはサーカスから借りてきたものであったが、さすがのフィアレス・ナディアでもライオンとの共演には足がすくんだという。後に彼女は「人生で最も危険なスタントだった」と語っているほどだが、何とか無事に撮影を終えた。

僕は残念ながらフィアレス・ナディアの映画を一本も見たことがないので、彼女の出演作について1本1本触れることはできない。だが、フィアレス・ナディアの伝記を読む限り、彼女のスタント映画はおそらく現代のインド娯楽映画の「チープな部分」の原型となっている。不幸な境遇の主人公がスーパーヒーローとなって悪を成敗するという定型化されたストーリー、その合間に頻繁に挿入される息を呑むアクションシーンと豪華絢爛なダンスシーン、それに加えてハリウッドのヒット作品がインスピレーション源になっていること、自動車、列車、飛行機などの文明の利器がジョークのネタに使われること、それでいて観客に何か新しい驚きをもたらす工夫が毎回なされていることなど、現代のインド娯楽映画といくつか共通点が見受けられる。

「Lutaru Lalna」(1938年)

フィアレス・ナディアがデビューしてから一時引退するまでの間、多くの変化があった。第二次世界大戦勃発、印パ分離独立など、世界情勢や国内情勢の変化、スタジオ・システムの終焉とスター・システムの勃興など、インド映画業界の変化、ワーディーヤー兄弟の決裂と仲直りなど、スタジオ内の変化、そしてホーミーとナディアの恋愛感情の芽生えという個人的感情の変化である。だが、フィアレス・ナディアの映画はホーミー・ワーディーヤーの執念もあり、コンスタントに作られ続けた。英領インド時代末期、映画には厳しい検閲が行われるようになったが、フィアレス・ナディア映画はほとんど問題なく上映を許可されていた。彼女の映画は娯楽映画ではあったが、そこにはヒンドゥーとムスリムの調和、女性解放、識字率向上、独立闘争、汚職と土地所有制度問題、ブラック・マーケットなど、必ず社会問題が盛り込まれていた。と同時に、そこにはお伽話のような一種の超時代性、無国籍性もあり、そのおかげで検閲に引っかかることもなかったし、インドの外、例えば中東などでも人気を博した。

「Diamond Queen」(1940年)

フィアレス・ナディアが一度だけ「フィアレス」のタイトルを外したことがあった。それは「Mouj」(1942年)というドラマ映画であった。このとき、ホーミー・ワーディーヤーは兄のJBHと仲違いし、ワーディーヤー・ムーヴィートーン社から独立してバサント・ピクチャーズ社という新しい映画制作会社を設立した。それより前にナディアもワーディーヤー・ムーヴィートーン社から追放されてしまい、一時はビューティー・パーラーを開くものの、ホーミーの新会社設立と共に女優業を続けることを決意する。そのバサント・ピクチャーズの第一作が「Mouj」であった。資金難、人材難に陥っていたホーミーは、現実的な選択として、スタント・スターとして名を馳せていたナディアをキャスティングする。彼女はこの作品で初めて、スタント力ではなく演技力を問われる役柄を演じることになった。クレジットにも「フィアレス・ナディア」ではなく「ア・ナディア」と表示された。だが、映画の最後で涙を流しながら台詞をしゃべるフィアレス・ナディアを見て、彼女のファンたちはブーイングを上げた。「Mouj」は大失敗作となった。ホーミー・ワーディーヤーは「Mouj」の失敗を教訓に、従来通りのフィアレス・ナディア映画を作り続けることを決意し、今度は「Hunterwali Ki Beti」(1943年)を制作する。言うまでもなく、「Hunterwali」はフィアレス・ナディアの出世作であり、題名の「ハンターワーリーの娘」からは、フィアレス・ナディアの復活が示唆されていた。この作品の中で彼女はハンターワーリーとその娘の一人二役を演じる。「Hunterwali Ki Beti」は大ヒットとなり、バサント・ピクチャーズは破産の危機を免れた。ホーミー・ワーディーヤーとフィアレス・ナディアはその後も同じようなスタント映画を制作し続けた。また、1950年までには、JBHとホーミーは仲直りしていた。

最も不思議なのは、インド人観客が白人女優をスターとして受け容れていたという事実である。最近、「Lagaan」(2001年)、「Kisna」(2005年)、「Mangal Pandey」(2005年)、「Rang De Basanti」(2006年)など、英国人俳優が重要な役を演じるインド映画がチラホラ出て来たが、それでも彼らはあくまで脇役であり、主役のインド人俳優の引き立て役の域を出ない。だが、フィアレス・ナディアは映画の主役であり、看板女優であった。白人女優のフィアレス・ナディアをインド人観客が受け容れていたことは、インド人の文化的許容度の高さを示していると言ってもいいかもしれない。あるフィアレス・ナディアのファンは、「彼女はヒンディー語を話、時々サーリーを着ていた。それだけで彼女はインド人に見えたし、我々にとってそれで十分だった」と語っている。

ちなみに、印パ分離独立の際、英国軍兵卒の娘であるフィアレス・ナディアが、インドに居続けることを選択した背景にも何かしらのドラマがあったと思うのだが、その辺りのことについてはほとんど触れられていなかった。

■結婚と引退

スタジオ・システムが生きていた時代、映画制作会社は一種の家族であった。監督、俳優、裏方の中に上下関係はほとんどなく、皆、毎朝定時にスタジオに出勤し、一緒に仕事をし、一緒に食事をしていた。そのような雰囲気の中で、監督のホーミー・ワーディーヤーと女優のフィアレス・ナディアの間で恋愛感情が芽生えていった。実はホーミー・ワーディーヤーは、彼女がスタジオにオーディションを受けに来たときから一目惚れしていたという話もある。しかし、2人の恋愛には大きな障害があった。ワーディーヤー兄弟の母親ドゥンマーイーである。ドゥンマーイーは由緒あるワーディーヤー家の伝統に誇りを持っており、元々息子たちの映画ビジネスにも反対していた。そんな状態なので、ホーミーがカトリックのナディアと結婚することを許すはずがなかった。ドゥンマーイーだけでなく、ホーミーの2人の姉もホーミーとナディアの結婚に反対であった。一方、兄のJBHはホーミーにナディアと結婚するよう強要した。既にホーミーとナディアの仲はボンベイでは公然の秘密となっていたからである。だが、ホーミーは母親を気遣い、ナディアとの結婚を拒否し続けていた。このナディアとの結婚問題がJBHとホーミーの不仲の最大の原因となったと言われている。バサント・ピクチャーズを設立する前、ホーミーとナディアは非公式に挙式したものの、それは公なものではなかった。そんな中、1958年にドゥンマーイーは心臓病が原因で死去する。それが直接のきっかけだったのだろう、翌年、長年の仕事のパートナーであったホーミーとナディアは晴れて公式に結婚を果たした。次第にスタント・スターを演じることに年齢的な困難を感じ始めていたナディアは、結婚と同時に映画界から引退した。既にナディアは50歳を越えており、2人の間に子供はできなかった。だが、1972年にボビーを公式に養子とする。

一時は引退したフィアレス・ナディアであったが、彼女は1968年に再び銀幕にカムバックした。その映画は、ハリウッドの「007」シリーズを翻案した「Khiladi」であった。「Hunterwali Ki Beti」のときと同じく、バサント・ピクチャーズの財政難が彼女の銀幕復活の主な理由だった。このときナディアは既に60歳であったが、この映画の中でインド版ジェームズ・ボンドを演じ、昔と変わらぬアクションシーンを演じた。この映画も大ヒットを飛ばしたが、この作品を最後にフィアレス・ナディアは完全に女優業から引退する。

ただ、フィアレス・ナディアが最後に一度だけスクリーンに登場したことがあった。JBHの孫、リヤード・ヴィンチ・ワーディーヤーが、ワーディーヤー・ムーヴィーストーン社創業70周年を祝って制作したドキュメンタリー映画「Fearless - The Hunterwali Story」(1993年)である。既に80歳を越えていた彼女は、本人としてそのドキュメンタリー映画に出演した。同時にこのとき、過去のフィアレス・ナディア映画、例えば「Diamond Queen」、「Miss Frontier Mail」、「Muqabala」、「Eleven O'Clock」、「Baghdad Ka Jadoo」なども上映された。これらのチケットは完売し、フィアレス・ナディアの昔からのファンだったと思われる多くの老人たちが映画館に詰め掛けた。彼らは、ワーディーヤー・ムーヴィーストーン社のトレードマークである船のマークが映し出されると、まるで子供に戻ったかのように歓声を上げておおはしゃぎした。この「Fearless - The Hunterwali Story」は1994年にベルリンやロンドンの映画祭などで公開されており、日本でも「怪傑ナディア」の邦題で上映されたようだ。

1996年1月9日、フィアレス・ナディアは自身の誕生日の翌日に心臓麻痺で死去した。88歳だった。

■感想

フィアレス・ナディアが、果たしてこの本で書かれているように、同時代を生きたインド人たちに本当に大きなインパクトを与えたのかどうかはよく分からない。この本では、フィアレス・ナディアの存在があまりに誇張され過ぎているように感じた。どちらかというと彼女は1993年に発表されたドキュメンタリー映画によって「再発見」されたスターであり、やはり当時から彼女はカルト的人気に留まっていたのではなかろうか?だが、インド独立前から独立後にかけてのインド映画界に、白人の映画スターが存在したということは、それがどういう意義があるのかは別にして、記憶に留めておいてもいいのではないかと思う。

今日はPVRプリヤーで新作ヒングリッシュ映画「Being Cyrus」を見た。監督は新人のホーミー・アダジャーニヤー、音楽はサリーム・スライマーン。キャストは、ナスィールッディーン・シャー、ボーマン・イーラーニー、ディンプル・カパーリヤー、サイフ・アリー・カーン、シモン・スィン、ハニー・チャーヤー、マノージ・パーフワーなど。

| Being Cyrus |

セートナー家はムンバイーのパールスィー(拝火教徒)一家であった。ディーンシャー・セートナー(ナスィールッディーン・シャー)はかつて名を馳せた陶工家だった。ディーンシャーは妻のケイティー(ディンプル・カパーリヤー)と共に、ムンバイーの喧騒を離れた避暑地パンチガニーに住んでいた。ディーンシャーの父ファルドゥーンジー(ハニー・チャーヤー)、弟ファローク(ボーマン・イーラーニー)、妻のティナ(シモン・スィン)は、ムンバイーのパールスィー居住区にある家に住んでいた。父親は建築業で巨万の富を築いていたが、今では老いぼれており、財産の分配を巡って兄弟仲は険悪だった。【写真はサイフ・アリー・カーン】 セートナー家はムンバイーのパールスィー(拝火教徒)一家であった。ディーンシャー・セートナー(ナスィールッディーン・シャー)はかつて名を馳せた陶工家だった。ディーンシャーは妻のケイティー(ディンプル・カパーリヤー)と共に、ムンバイーの喧騒を離れた避暑地パンチガニーに住んでいた。ディーンシャーの父ファルドゥーンジー(ハニー・チャーヤー)、弟ファローク(ボーマン・イーラーニー)、妻のティナ(シモン・スィン)は、ムンバイーのパールスィー居住区にある家に住んでいた。父親は建築業で巨万の富を築いていたが、今では老いぼれており、財産の分配を巡って兄弟仲は険悪だった。【写真はサイフ・アリー・カーン】

物語は、謎の男サイラス・ミストリー(サイフ・アリー・カーン)がパンチガニーのディーンシャーの家を訪ねるところから始まる。サイラスはディーンシャーに弟子入りし、住み込みで修行を始める。サイラスはすぐに家族の一員となるが、派手好きで少し情緒不安定なところがあるケイティーはサイラスを誘惑するようになる。ある日、ケイティーはサイラスに大金を渡し、ある計画を持ちかける。

パンチガニーを去り、ムンバイーのファルドゥーンジーの家を訪れたサイラスは、ファロークが父親の世話をちゃんとしていないのを知る。サイラスはファルドゥーンジーと仲良くなるが、ある日突然彼を殺してしまう。それこそがケイティーに頼まれたことであった。だが、そこへファロークが鉄棒を持ってやって来る。実はファロークはケイティーと密通しており、元からサイラスに父親とティナを殺させようとしていたのだった。ケイティーに裏切られたことを知ったサイラスは、ファロークを返り討ちにする。

ところが、警察に逮捕されたのはディーンシャーとケイティーであった。ファロークの家にはディーンシャーとケイティーの指紋があちこちに残っていた。実は罠にかけたのはサイラスの方であった。彼はパンチガニーに住んでいるときにディーンシャーとケイティーの指紋を採取して偽造し、自分の両手に貼り付けて犯罪を行ったのだった。ケイティーは必死にサイラスという青年が犯人であることを訴えるが、指紋という絶対的な証拠がある以上、言い逃れはできなかった。

1年1ヶ月後、ティナをサイラスが訪れる。抱き合う2人。実は2人は姉弟で、全てはこの2人が仕組んだことであった。だが、ティナが次のカモを探していることを知ったサイラスは、そっと彼女の家を抜け出す。サイラスは晴れて自由になったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

非常に話題を呼んでいたヒングリッシュ映画であり、公開と同時に見に行ったが、あらすじにまとめるのが難しい映画であった。理解し切れていない部分もあり、上のあらすじは間違っている部分があるかもしれない。とは言え、「Being

Cyrus」はむしろストーリーよりも登場人物の人間関係と心理描写に重きが置かれており、それに注目すべきであろう。

犯罪映画としては中の上くらいの映画だったと思う。サイラスが密かに採取していたディーンシャーとケイティーの指紋がどんでん返しの核となるストーリーであった。指紋を偽造することが果たして現実に可能なのか、そしてそういう技術を使って罪を他人になすりつけることが可能なのかは分からないが、映像での語り方がうまかったため、インパクトある効果をもたらしていた。罠にはまったように見えたサイラスが、実は罠にかけた方だったという筋はこの手の映画では目新しくない。だが、後から取って付けたような突拍子もないどんでん返しが多いインド映画において、「Being

Cyrus」のどんでん返しは、後から思い起こして見ると各所に伏線が張ってあったことに気付かされる、説得力のあるものだった。

最も巧妙だったのは、登場人物の人物描写、人間関係描写、そして心理描写であった。主な登場人物は6人。セートナー家の5人とサイラスである。当初はスローテンポで進んで行き、何の変哲もない、いや、ちょっとだけおかしなところがあるが、それでも平和なパールスィーの家族だと思われるが、次第に各キャラクターの利己心やドロドロした人間関係が静かに暴かれていく。ケイティーは、夫の弟のファロークとただならぬ仲であり、ファロークは父親のファルドゥーンジーに冷たく接していた。控えめな性格の主婦だと思われたティナも、実はとんだ食わせ者なのだが、その様子は夫のいない間に煙草をプカプカ吸うシーンで暗示されていた。そしてインターミッション後にサイラスが苛まれる悪夢には、彼の幼年時代のトラウマと、アイデンティティの危機に陥っている現在の心理状態が描写されていた。

映画は、「(チェスの)ゲームが終われば、王も歩兵も同じ箱に収められる」という意味深な台詞で幕を閉じる。

一体監督はこの映画を通して何を言いたかったのだろうか?4月1日にももう1度この映画を見直し、考えてみた。自分なりの理解では、この世に「普通の人」はないということなのではなかろうか?インド映画では「普通の父親」「普通の母親」「普通の友人」など、登場人物が定型化されて描写されることが多いが、「Being

Cyrus」ではそれぞれの登場人物が強力な個性を放っており、それぞれの意図に従って動いている。そしてそれこそが現実に最も近い。人間社会は、「普通の人」によって構成されているのではなく、「異常な人」の集合体なのだ。そしてその異常さの平均値が「普通」とされていくのではないだろうか?サイラスは、セートナー家に入り込むにあたって「普通」であることを演じていた。だが、その「普通」からの解放が映画の冒頭と終わりで象徴的に描写されていたのではなかろうか?チェスに関する一節も、「普通」というまやかしのルールの無意味さに対する悟りなのではなかろうか?そんなことをこの290分の映画から感じた。

サイフ・アリー・カーンはこの作品で初めて英語の映画に挑戦。「Kal Ho Naa Ho」(2004年)の大ヒットからサイフ・アリー・カーンは大スターの階段を駆け上っていたが、遂にこの「Being

Cyrus」において、ちゃんとした演技もできるスターとして完全に認められることになるだろう。ナスィールッディーン・シャー、ボーマン・イーラーニー、ディンプル・カパーリヤーなどのインドを代表する俳優たちもそれぞれ持ち味を活かした演技をしていた。ナスィールッディーン・シャーのとぼけた演技はさすがだし、ボーマン・イーラーニーやディンプル・カパーリヤーのヒステリックな演技もよかった。それにしても、「Dil

Chahta Hai」(2001年)や「Leela」(2002年)を経て、すっかりディンプルは年下の男と恋愛する女優になってしまった。

ムンバイーやマハーラーシュトラ州の都市が舞台になることはインド映画において珍しいことではないが、パールスィーの家族が主人公になるのはけっこう珍しいと思う。パールスィーの人口はインドの全人口の0.02%以下と言われるが、ボリウッド映画界では歴史的な背景からパールスィーの勢力が強く、映画監督や俳優にもパールスィーが少なくない。この映画の監督ホーミー・アダジャーニヤーも名前から察するにパールスィーであり、その関係でパールスィーの家族が主人公に選ばれたのだろう。ちなみに、サイラス・ミストリーもパールスィーの名前である。

言語は9割以上英語であったが、少しだけヒンディー語とその他のインドの言語が使われていた。「その他のインドの言語」とは、100%確信はないが、グジャラーティー語だと思う。パールスィーは8世紀にイランからインドに移住して来た後、グジャラート地方に長く住んでいたため、その多くはグジャラーティー語を話す。よってグジャラーティー語が使われていたのだと思う。

「Being Cyrus」は、ひとつひとつの映像、ひとつひとつの台詞に意味がある芸術映画であり、娯楽映画のようにノンビリと鑑賞していては筋を見失ってしまうだろう。おそらくかなり終盤になるまで映像や台詞の断片がつながらないが、最後でグッと収束する。90分ほどの短い映画だったが、もう一度見てみたくなる秀作であった。4月7日付けのデリー・タイムズ・オブ・インディア紙によると、「Being

Cyrus」は「Bend It Like Beckham」(2002年)や「Bride and Prejudice」(2004を抜いて、もっともヒットしたヒングリッシュ映画となっているらしい。

2005年8月10日の日記で、パンジャーブ州の農村に売られていく貧しい家庭の女性たちの記事を取り上げた。本日3月26日付けのタイムズ・オブ・インディア紙には、今度はハリヤーナー州の農村へ売られていく女性たちのことが特集されていた。

舞台はハリヤーナー州メーワート県。昨今のインド経済発展の象徴のひとつ、グルガーオンからわずか約40kmの地点にある。ここでは、アッサム州、ビハール州、ジャールカンド州、オリッサ州、西ベンガル州、マハーラーシュトラ州の貧しい農村から売られてきた女性たちが多く暮らしている。その値段は4000〜3万ルピー。これは牛よりも安い値段だという。女性たちの価格は、処女性、肌の色、年齢、以前に売られた回数などにより決定される。

女性の身売りの主な原因は、慢性的な嫁不足である。ダウリー(結婚持参金)の負担が女児の間引きを引き起こし、女児の間引きが嫁不足を引き起こし、嫁不足が「花嫁購入」を引き起こしている。2001年の国勢調査によると、ハリヤーナー州の男女比率は1000対861。これはインドでも最低レベルである上に、10年前の国勢調査に比べて4ポイント下がっており、問題はどんどん深刻化していることが浮き彫りになっている。また、1991年の国勢調査によると、15歳〜44歳の男性の未婚率は36.24%である。しかも未婚率は増加傾向にあるという。ハリヤーナー州のこの問題は、記事において一言で絶妙に言い表されていた――娘は不要だが嫁は必要だ――。

さらに深刻なのは、嫁を購入した人々に全く罪悪感がないことだ。アッサム州のエージェントから、メームーナーを「嫁」として購入したハリヤーナー州の農夫は、記者に対し、「私は彼女のために悪くない金を払った。もし彼女をアッサム州に連れ戻したいなら、私がエージェントに払った4000ルピーを返してくれ」と語っている。この40歳の農夫は片足が不自由な上に貧しいため、嫁を見つけることができなかった。隣人も助け舟を出す。「貧しい農夫にとって、結婚するために他にどんな手段があるんだ?それに、エージェントから嫁を買えば、結婚式を挙げないから安く済む。」

また、貧しい農村から売られてきたこれらの女性たちは、畑仕事などの重労働をさせられる他、男の子を産んだ後は用済みとなり、再度売り飛ばされたり、夫の兄弟の間で「共有」されたりするという。

ところで、貧しい農村から女性を引き取り、ハリヤーナー州の嫁不足に悩む農夫たちに売る仕事をしているエージェントは、決してギャングでもマフィアでもない。数十年前にアッサムやベンガルからこの地域に移住してきた、普通の女性たちとのことである。彼女たちは故郷の村などから「商品」を見つけると同時に、ハリヤーナー州の近隣の村から「顧客」を見つけ出し、中間マージンを取って金を儲けている。

それと関連して、ショッキングな発言もあった。20年以上前にアッサム州からハリヤーナー州へ売られてきたある女性は、「私には7人の子供がおり、その内4人は男の子だ。私たちは貧しいので、子供の嫁のために、アッサムから女の子を買わなければならないだろう」と述べていた。つまり、アッサムから売られてきた女性が、自身の子供のために、さらにアッサムから嫁を買おうとしているのだ。また、周囲には同じようにアッサム州から売られてきた女性たちがたくさんいるので、アッサミー語で会話をする機会は少なくないとも語っていた。

一説によると、メーワート県にはこのような女性たちは5000人以上いるらしい。当然のことながら、この問題はメーワート県に限らず、ハリヤーナー州全体の問題のようだ。ハリヤーナー州の村には、同じような境遇の女性が必ず2、3人はいるらしい。また、花嫁購入は新しい習慣ではなく、英領時代にも、さらに英領時代前にもあったらしい。だが、その頃は低カーストの習慣だったものが、今ではかつてこの悪習を非難していた比較的高いカーストでも行われるようになっているらしく、問題は深刻さを増しているようだ。

ハリヤーナー州における女児の間引きの問題も同じ記事で触れられていた。インドでは、胎児の性選択は禁止となっている。だが、いくらでも抜け道はあるようだ。ハリヤーナー州の村の医者は、「暗号」により胎児が男の子か女の子かを親に伝えるという。ある村では、「月曜日にレポートを取りに来て下さい」と言われたら胎児は男の子で、「金曜日」だったら女の子、という暗黙の了解が流布しているらしい。また、ある村では、医者のサインが青色のペンだったら男の子で、赤色のペンだったら女の子、となっているらしい。つまり、医者は決して胎児の性別を口にしない。だが、村人たちは退治の性別を知ることができるのだ。そして、もし胎児が女の子だった場合、両親は胎児の性別を知らない振りをして何らかの言い訳を作って中絶を申し出るのだ。

インドには、「Beta Hua Jab Jaaniye, Jeeb Pota Khele Baar」という諺があるという。意訳すると、「息子が生まれて初めて孫が家で遊ぶ」。つまり、息子が生まれない限り子孫は繁栄しない、という意味である。映画「Matrubhoomi」(2003年)では、女児の間引きをし過ぎて女性が全くいなくなってしまった村の末路が描かれていたが、現実の問題はもっと複雑なようだ。

3月30日〜4月3日まで、ウッタラーンチャル州クマーオーン地方(ナイニータール周辺)を旅行する予定だった。ナイニータールは前々から行ってみたかった避暑地であり、そのさらに奥にあるアルモーラーにはいくつか古い寺院が残っているようなので、それらを合わせて観光する予定でいた。列車の予約も済ませ、準備万端だったのだが、そこへ思わぬ壁が立ちはだかった。

グル・シシャ・パランパラー・・・。

日本語にすると、師弟制度になるだろうか。ナイニータール旅行を約1週間後に控えたある日、突然、指導教官から、「4月1日午前11時に教官室に来ること」と言い渡された。4月1日といったら土曜日、学校は休みのはず。しかもエイプリル・フールの日・・・何かの悪い冗談ではないかと思った僕は、教授に電話で、「4月1日は旅行へ行っているので別の日にして下さい」と頼んだ。そうしたら激怒され、「学生は教授の言った日、言った時間に黙って来るべし。それに学生の仕事は勉強だ」と一喝されてしまった。これぞグル・シシャ・パランパラー。学生は教授の言うことに口答えしてはならないのだ。

しかし、旅行をみすみす諦めてしまうのもやるせなかった。調べてみたところ、ナイニータールからデリーへ行く夜行バスがあるようだ。また、僕が予約したデリーからナイニータールまでの夜行列車ラーニーケート・エクスプレスは、ナイニータールの麓の町カートゴーダームに早朝到着する。ナイニータールを観光するだけだったら丸一日、十分な時間がある。そこで、予定通り列車でナイニータールまで行き、到着当日の夜の夜行列車でデリーに戻ってきて、教授との面会の時間に間に合わせることにした。

3月30日、夜10時45分にオールド・デリー駅を発車する5013ラーニーケート・エクスプレスに乗り込んだ。時間通りに出発した列車は、翌日早朝の午前6時15分頃に、カートゴーダームに到着した。駅を出ると、そこには多くのジープが待っており、「ナイニータール!」「アルモーラー!」」「ラーニーケート!」と、クマーオーン地方の山間都市の名前を告げていた。バスやジープでナイニータールまで行けるようだったが、僕はマールティ・スズキの軽自動車の乗り合いタクシーに乗ってナイニータールまで行った(50ルピー)。

カートゴーダームからナイニータールまでの道はきれいに舗装された山道となっており、バイクで走ったら快適そうだった。途中、ドーガーオン(「2つの村」という意味)という場所でチャーイ休憩を取った。デリーからここまで夏服で来たが、ドーガーオンで外に出るとさすがに空気が冷たく感じた。かばんからセーターを取り出し、着た。ナイニータールには1時間ほどで到着した。

標高1938mの高さにあるナイニータールはインドでも有数の避暑地である。他のインドの避暑地に比べてナイニータールのユニークな点は、町の真ん中に大きな湖があることだ。町の真ん中に湖があるというよりは、湖の沿岸部に町があると言った方がいいだろう。湖の三方は山で囲まれている。ナイニータールの娯楽の大部分も、この湖が中心となる。当然のことながらシーズンになると平野部からの避暑客でごった返すが、まだシーズン直前であり、町は地元の人々ばかりであった。ナイニータールの入り口である、マハートマー・ガーンディーの像が立つタッリータールに降り立つと、すぐ眼前に湖が広がっていた。これこそがナイニータール(ナイニー湖)だ。全長1372m、全幅366mの細長い湖で、深さは最深28mあるという。なぜこんな山間部にこのような湖ができたのかには諸説がある。科学的には、氷河による作用という説と、地滑りにより河がせき止められてできたという説が有力のようだ。神話的には、この地まで巡礼にやって来た3人のリシ(聖仙)が喉の渇きを覚え、チベットにある聖なる湖マーンサローヴァルを念じながら穴を掘ったところ、水が湧き出て湖が形成されたという。よって、ナイニータールは元々トリリシサローヴァル(3人のリシの湖)と呼ばれていた。ナイニータールは、1841年に英国人貿易商P.バロンによって偶然「発見」されたことにより急速に開発が進み、やがて連合州(≒現ウッタル・プラデーシュ州)の夏の首都となり、インド独立後もインドを代表する避暑地として名を馳せている。

ナイニー湖

ナイニー湖の東岸に沿ってザ・モールという道が伸びており、ザ・モール沿いの山腹に熱海のような感じで段々に無数のホテルが並んでいる。ナイニータールでは1泊もしないが、休憩するためにホテルの部屋を取っておこうと考えていた。ザ・モールを歩き出した途端にたくさんの客引きが近寄ってきた。どこでもよかったが、あまり山の上の方のホテルに泊まってしまうと大変なので、ザ・モールに面したホテルに泊まりたかった。結局、プラタープ・リージェンシーというホテルに宿泊した。まだシーズンではないので部屋代はかなり安く、1500ルピーの部屋が500ルピーになっていた。

ナイニー湖の下流側は、さっき述べたタッリータール(湖の足)という広場になっており、バス停などがある。一方、ナイニー湖の上流側はマッリータール(湖の頭)と呼ばれており、やはり繁華街となっている。まずはザ・モールを散歩しながらマッリータールへ行くことにした。ザ・モールを歩いていて気になったのは、看板にウルドゥー文字がけっこう見受けられることである。ムスリムの人口がけっこう多いということなのだろうか?グルムキー文字(パンジャービー語の文字)もけっこうあった。パンジャーブ地方からの観光客向けにグルムキー文字が使われていると考えることもできるが、やはりナイニータールにはいろんな地方のいろんな宗教の人が集住していると考えるべきであろう。ちなみに、ナイニータールには、ヒンドゥー寺院、イスラーム教モスク、スィク教グルドワーラー、教会、アーリヤサマージの寺院など、各種宗教施設が揃っている。マッリータールで朝食を食べるために入った食堂も特異であった。メニューカードには「Halal

Chicken」とウルドゥー文字で書かれており、壁にはヒンドゥー教の神様と、アッラーの99の名前が飾られていた。

マッリータールには、ウッタル・プラデーシュ州元州首相で、連邦政府の内相も務めたゴーヴィンド・バッラブ・パントの像が立っていた。パントはアルモーラー地方出身のようで、クマーオーン地方の山の民たちの誇りとなっているようだ。パントは、「山から流れ出た河が平地を潤すように、山の民は平地へ出て国のために献身しなければならない」とよく語っていたという。マッリータールには大きなクリケット場、映画館、市場などがあった。

マッリータールの野菜市場

ナイニータールの名物と言ったらナイニー湖であるが、もうひとつの名物はロープウェーである。マッリータールから出ているロープウェーに乗って、山頂まで行くことができる。ロープウェーは朝10時半から運転開始とのことだったので、それまでマッリータールを散策し、することがなくなったらロープウェーの乗り場の近くで座ってくつろいでいた。チケットは往復70ルピー。2本のケーブルが山頂とマッリータールを結んでおり、それぞれ1つしかゴンドラがなかった。つまり、2つのゴンドラが上と下を往復するというシステムで、混雑時は非常に時間がかかりそうだった。10時20分くらいにはチケットカウンターが開き、ロープウェーも10時半前に始動し始めた。時間前から待っていた甲斐があり、僕は本日第1号のゴンドラに乗って上へ行くことができた。

ロープウェーから見るナイニー湖は絶景であった。ロープウェーはグングン高度を上げて行き、数分で山頂に到着した。だが、山頂は非常に寂れた雰囲気であった。ロープウェー乗り場のそばには売店が円形状にずらーっと並んでいるのだが、特に面白そうなものはなかった。また、そばにはいかにもつまらなそうな遊園地が建造中であった。一応この山頂の見所はスノービューという展望ポイントである。そこには有料の双眼鏡が1つだけ設置されており、5ルピーを払うとおっさんがスノービューから見えるポイントをいろいろ見せてくれる。また、スノービューの付近の木々にはペットボトルがぶら下がっている。樹液でも採取するためにぶら下げているのかと思ったら、それは射的の標的であった。20ルピーで12発撃つことができ、木々にぶら下がったペットボトルを狙って遊ぶのだ。いかにもつまらなそうだったが、やってみたらけっこう楽しかった。ちなみに、スノービューからは雪を抱いたヒマーラヤ山脈が見えるのだが、今日は霞がかかっていてよく見えなかった。

スノービューからヒマーラヤを臨む

ほとんど雪山は見えず

山頂の滞在時間は1時間と決められているが、つまらなかったので30分ほどで下界へ降りてしまった。次にしたのはボーティング。ナイニー湖をボートで遊覧するのだ。湖1周120ルピー(約1時間)。ボートにはそれぞれ名前が付いていたが、僕が乗ったのは「Devdas」号であった。ボートに乗ってみて初めて気づいたが、ナイニー湖の水はけっこう汚ない。エメラルド・グリーンの湖と聞いていたのだが、ただ藻が繁殖しているだけである。ちなみに、季節によって湖の色は変化するらしい。

シュリーナガルの観光客用シカラのように屋根が付いていれば優雅なのだが、ナイニータールのボートは屋根がない。山は涼しいのだが日差しは強いため、1時間のボート遊覧で顔が真っ赤に焼けてしまった。また、僕がボート遊覧を終えたぐらいから、湖上にはヨットが浮かび始めた。ボートよりもヨットに乗りたかったと思った・・・。

ナイニー湖に浮かぶヨット

ボートに乗った後は、ナイニータールで最も有名な寺院、ナイニー女神寺院を参拝した。ナイニータールの名前は、このナイニー女神寺院から付けられたのである。神話によるとナイニー女神寺院は、シヴァ神が死んだ妻サティーの遺体を抱いて世界中を放浪し回ったとき、その目玉が落ちた場所とされている。「ナイニー」とは「目」という意味で、「タール」は「湖」である。エメラルド・グリーンの湖は、サティーのエメラルド・グリーンの目そのものなのである。その目はナイニー女神寺院として神格化され、ナイニー湖の湖畔で祀られている。ナイニー女神寺院は非常に古いと思われるが、建物自体は1880年以降に再建されたものだ。ナイニータールでは1880年9月14日に大規模な地滑りがあり、多くの死者が出た(ヨーロッパ人43人、インド人108人)。そのときナイニー女神寺院も破壊されてしまった。

ナイニー女神寺院の境内は写真撮影禁止だったが、新しく再建されただけあり、湖に面した小奇麗な寺院であった。ナイニー女神の他、ハヌマーンやシヴァリンガなどが祀られていた。門には金のライオンの彫刻があった。

ナイニー女神寺院

昼食は、40年以上続いている老舗Embassyでとった。ロンリー・プラネットに書かれていた名物「ダンシング・コーヒー」を飲んでみたかった。いったいどんなものかと思っていたが、でてきたのはスチームミルクを使ったコーヒーであった。ミルク部分とコーヒー部分が混ざり合ってユラユラ揺れていた。これを以って「ダンシング・コーヒー」と名付けたのだろう。

噂のダンシング・コーヒー

ザ・モール沿いにはホテルの他に多くの店が並んでいる。偶然立ち寄った本屋はけっこういい品揃えで、ヒンディー語の書籍や、ボンベイ自然史協会の書籍が充実していた。そこで「The

Kumaon Hills About & Aroud Nainital」という同人誌のような本を購入した(70ルピー)。ナイニータールやその周辺の情報が詰まった本で、ホテルの広告などが多いが、中には面白い情報もあった。今回の日記に出てくるマニアックな情報は、この本に拠るところが大きい。インド映画ファンとして見過ごせなかったのは、クマーオーン地方でロケを行った映画のリストである。風光明媚な土地は、インド映画の絶好のロケ地となる。これまで多くの映画ののロケがナイニータールやその周辺で行われてきた。本に掲載されていたリストは全てを網羅しているわけではないだろうし、年代などにミスも多かったが、一応参考までに自分なりに整理して下に載せておく。

| 年 |

映画 |

男優 |

女優 |

| 1956 |

Rangin Raatein |

シャンミー・カプール |

ギーター・バリー

マーラー・スィンハー |

| 1958 |

Madhumati |

ディリープ・クマール |

ヴィジャヤンティマーラー |

| 1959 |

Dil De Ke

Dekho |

シャンミー・カプール |

アーシャー・パレーク |

| 1963 |

Gumrah |

スニール・ダット |

マーラー・スィンハー |

Kaun Apna

Kaun Paraya |

アショーク・クマール |

ワヒーダー・レヘマーン |

| 1964 |

Shagoon |

カマル・ジート |

ワヒーダー・レヘマーン |

| 1965 |

Bhigi Raat |

プラディープ・クマール

アショーク・クマール |

ミーナー・クマーリー |

| Waqt |

シャシ・カプール |

シャルミラー・タゴール |

| 1966 |

Aaye Din

Bahar Ke |

ダルメーンドラ |

アーシャー・パレーク |

| 1967 |

Anita |

マノージ・クマール |

サードナー |

Dulhan Ek

Raat Ki |

ダルメーンドラ |

ヌータン |

| 1968 |

Shikar |

ダルメーンドラ |

アーシャー・パレーク |

| Ek Kali Muskai |

ジョイ・ムカルジー |

ミーラー・ジョーグレーカル |

| 1969 |

Aadmi Aur

Insaan |

ダルメーンドラ |

サイラー・バーノー |

| Badi Didi |

ジーテーンドラ |

ナンダー |

| Kanyadaan |

シャシ・カプール |

アーシャー・パレーク |

| 1970 |

Ganwar |

ラージェーンドラ・クマール |

ヴィジャヤンティマーラー |

| Holi Ayee Re |

ジーテーンドラ |

マーラー・スィンハー |

| Kati Patang |

ラージェーシュ・カンナー |

アーシャー・パレーク |

| 1973 |

Jheel Ke

Us Paar |

ダルメーンドラ |

ワヒーダー・レヘマーン |

| 1976 |

Zindagi |

ヴィノード・メヘラー |

モウシュミー・チャタルジー |

| 1977 |

Ham Kisi Se

Kam Nahin |

リシ・カプール |

カザル・キラン |

Abhi To

Jee Lein |

ダニー・デンゾンパ

ムケーシュ |

ジャヤー・バードゥリー |

| Kalabaaz |

デーヴ・アーナンド

プラディープ・クマール |

ズィーナト・アマーン |

| 1983 |

Masoom |

ナスィールッディーン・

シャー |

シャバーナー・アーズミー |

| Romance |

クマール・ガウラヴ |

プーナム・ディッラン |

| 1985 |

Jaanoo |

ジャッキー・シュロフ |

クシュブー |

| 1987 |

Hukumat |

ダルメーンドラ |

ラティ・アグニホートリー |

Bandhar Bahon

Kaa |

ラージ・キラン |

サプナー |

| New Delhi |

ジーテーンドラ |

|

| 1988 |

Rama O Rama |

ラージ・バッバル |

キミー・カトカル |

| 1989 |

Tere Bina

Kya Jeena |

シェーカル・スマン |

ムンムン・セーン |

| Maine Pyar Kiya |

サルマーン・カーン |

バーギヤー・シュリー |

| 1991 |

Jeena Teri

Gali Mein |

スーラジ・クマール |

カヴィター・カプール |

| 1992 |

Mashooq |

アユーブ・カーン |

アーイシャー・ジュルカー |

| 1994 |

Ishq Mein Marna

Ishq Mein Jeena |

ラヴィ・サーガル |

ディヴィヤー・ダッター |

| Bandit Queen |

ニルマル・パーンデーイ |

スィーマー・ビスワース |

| 1997 |

Border |

サニー・デーオール |

タッブー

ディンプル・カパーリヤー |

| Himalaya Putra |

アクシャイ・カンナー |

アーイシャー・ジュルカー |

| 1999 |

Sirf Tum |

サンジャイ・カプール |

プリヤー・ギル |

| 2002 |

Pyaar Ki Dhun |

ミリンド・ソーマン |

ヘーナー

スワーティー |

| 2003 |

Baaz In Danger |

スニール・シェッティー |

カリシュマー・カプール |

| 2004 |

Koi... Mil Gaya |

リティク・ローシャン |

プリーティ・ズィンター |

最も記憶に新しいのは、2004年に公開された「Koi... Mil Gaya」であろう。エンド・クレジットによると、この映画はムンバイー以外ではカナダ、ナイニータール、ビームタールで撮影されたようだ。ナイニータールのどこがロケ地になったのかは・・・特定できなかった。ビームタールはナイニータールのすぐ近くにある町で、ナイニータールのように湖があるようだ。「The

Kumaon Hills〜」には、「うちのホテルに『Koi... Mil Gaya』の撮影グループが泊まりました!」と謳っているビームタールのホテルの広告があった。ただし、映画中では、舞台になった町はカサウニーという名前だった。カサウニーは実在の町で、アルモーラーからさらに北へ約50km行った場所にある避暑地である。

ナイニータールでは、湖とロープウェーの他に、乗馬(ライディング)もメインのアトラクションになっている。だが、乗馬はしなかった。ところで、ザ・モールを歩いていると、たくさんの客引きが話しかけてくる。彼らはなぜか「ムード」という言葉を連発する。「ボーティングのムードならボーティングしろ、ライディングのムードならライディングしろ・・・」と。ボーティングのムードとかライディングのムードって何なんだ、とずっと思っていた。せっかく湖があるので、ナイニー湖でボートに乗るのはまあいいが、乗馬をしなければならない理由が分からない。放っておいてもこれからシーズンがやって来て彼らはがっぽり稼げるのだから、僕は相手にしなかった。

夜10時発の夜行バスに乗ってデリーまで戻って来た。バスは翌朝7時頃にラール・キラー付近に到着した。かなり忙しい避暑旅行であった・・・。

|

|