知る人ぞ知る話であるが、昨年9月7日、僕は文壇デビューを果たした。インド人の詩人や教養人などの前で、日本とインドの紅葉を比較したヒンディー語の詩を詠んだのである。僕はけっこう長いことヒンディー語を勉強しているのだが、ヒンディー語で詩を詠もうなどとはそのときまで一度も考え付かなかった。だが、デリー大学の元教授であり、ヒンディー文学者でもあり、そしてインド日本文化協会の会長を務めるラージ・ブッディラージャー女史に促され、これを機会にひとつ今まで習得したヒンディー語の力を振り絞って詩を書いてみようと思い立ったのである。何の変哲もない稚拙な詩ではあったが、出席者の方々に非常に温かく迎えられ、感極まった思いがした。この「Poorvatipoorva(East

meets East)」と名付けられた詩会の後、気をよくした僕はしばらくの間、気が向くとヒンディー語でいくつか詩を書いていたが、やはり語彙に限りがあるため、いくつも詩を書いていると使う単語が似通ってきて、だんだん限界を感じるようになり、遂にはやめてしまっていた。

文壇デビューを果たしたことなどすっかり忘れていた10月中頃、突然1本の電話がかかって来た。それは、デリー大学のインド人日本学者ウニーター・サッチダーナンド女史からの電話であった。ウニーター女史は昨年の「Poorvatipoorva」にも出席しており、一応の面識があった。彼女は石川啄木の熱烈なファンで、昨年「憧れの会」という石川啄木サークルを立ち上げた。とは言っても、国際啄木学会という石川啄木研究では国際的に権威のある学会と提携しており、けっこう本格的である。そして今年、彼女は「憧れの会」を通して、デリーで石川啄木に関するセミナーを開催しようとしていた。いろいろな企画があったが、その中でもメインイベントが、インドの詩人たちに啄木の詩をヒンディー語に翻訳してもらって、当日朗読してもらうという詩会であった。ウニーター女史はいろいろな詩人たちにコンタクトを取って詩の翻訳を依頼したようだが、その中で昨年ヒンディー語の詩を詠んだ日本人がいたことを思い出し、僕に電話をくれたのだった。ウニーター女史の夫はジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の教授で、僕の住んでいるブラフマプトラ寮のすぐ近くに彼女の家があったことも好都合であった。昨年はオリジナル詩に挑戦したので、訳詩なら比較的たやすいだろうと考えた僕は、再び詩作に対する情熱が湧き上ってくるのを感じながら、ふたつ返事でそれを引き受けた。

基本的には1人4首の短歌を訳すことになっていた。一応僕に割り当てられた短歌があったが、好きな短歌を訳していいと、一定の自由を与えられた。ウニーター女史から、解説付きの啄木短歌全集を借り受け、自室に戻ってパラパラと流し読みした。啄木の詩を読むのは久し振りだ。多分中学か高校のときに教科書に載っていた短歌を読んで以来だろう。全集に目を通したのはこれが初めてだった。石川啄木の詩には、「自殺したい」とか「誰かを殺してやりたい」などのかなり際どい詩が案外多く、かなり驚いたが、中には非常に琴線に触れる詩もあり、しばらくの間、啄木の世界に没頭してしまった。やはり僕に「この短歌を訳したい!」と思わせるようなアピールのある詩は、中高生の頃に教科書で読んだ詩であった。特に僕が好きな短歌は以下のものである。

不来方(こずかた)のお城の草に寝ころびて

空に吸われし

十五の心

僕はてっきり、石川啄木が15歳の頃に作った詩だと理解していたが、どうもかなり後に回想して書いた詩のようだ。それでも、青春時代の夢と希望と自由に溢れた詩であることには変わりがない。この詩は僕が訳させてもらった。他に、以下の2首も非常に有名で記憶に残っていた短歌であった。

はたらけど

はたらけど猶わが生活(くらし)楽にならざり

ぢっと手を見る

ふるさとの訛(なまり)なつかし

停車場の人ごみの中に

そを聴きにゆく

これらの詩を含め、合計6首の短歌を訳してウニーター女史に渡した。

それから約2、3週間、全く音沙汰がなかったのだが、セミナー開催日の数日前になってようやくウニーター女史から再び電話があり、前日にやっと招待状を受け取った。セミナーの題名は「A

Day with Japanese Poetic Aesthetics」、ヒンディー語では「जापानी काव्यमयी सौंदर्यशास्त्र

के साथ एक दिन」。だが、必ずしも石川啄木に特化したセミナーではなく、俳句と短歌をインドの文学にどのように応用させていけばいいのか、という大きな命題を掲げていた。ここでなぜ突然俳句が出て来るか、少し説明が必要であろう。

実はインドでは俳句は非常に有名である。当日配布された冊子に寄稿されたJNUヒンディー語学科のランジート・サーハー教授のヒンディー語の小論文「Perspective Haiku: Sensitivity and Structure(अवलोकन हाइकु: संवेदना एवं संरचना)」や、国際俳句学会のウェブサイトに掲載されている「俳句―インドからの展望」という論考によれば、インドに俳句を初めて紹介したのは、アジア初のノーベル文学賞受賞者で詩聖と呼ばれるラヴィーンドラナート・タゴールであったらしい。1916年の日本旅行を題材にラヴィーンドラナートが書いた「日本旅行記」に、既に俳句に関する記述が見受けられ、彼は「俳句ほど短い詩は世界にないだろう」と紹介すると同時に、松尾芭蕉の有名な俳句を数首翻訳して掲載している。また、同時期にはタミル語の詩人スブラマニヤ・バーラティーも、日本の俳句に関する評論文を書いていたようだ。独立後になると、インドにおける俳句の影響はヒンディー文学に最も顕著に現れる。ヒンディー文学者アギェーイは、日本を旅行した経験もあり、俳句から大きな影響を受けた詩人だと言われている。彼が1959年に出版した詩集「अरी

ओ करुणा प्रभामय(Arī Ō Karunā Prabhāmay)」には、以下のような有名な3行のシンプルな詩が収録されている。これは何かの俳句の訳詩のようだ(元の俳句が何かは不明)。

उड़ गई चिड़िया

कांपी, फिर

थिर हो गई पत्ती

だが、インドの文壇において俳句を定着させるのに多大な貢献をしたのは、サティヤブーシャン・ヴァルマー教授である。彼は「जापानी कविताएँ(日本の詩)」や「जापानी हाइकु और आधुनिक हिंदी कविता(日本の俳句と近代ヒンディー詩)」などの著作を著しただけでなく、「インド俳句クラブ」を設立し、1981年から「हाइकु(Haiku)」という雑誌を発刊し始めた。同誌は1989年に廃刊となってしまったが、インドにおける俳句の人気を決定的なものとした。また、1998年にはバグワトシャラン・アガルワール教授がヒンディー語の季刊誌「हाइकु भारती(Haiku Bharati)」を刊行し、こちらは現在まで続いているようだ。

俳句がこれだけの知名度を獲得した一方、短歌はインドではほとんど注目されて来なかった。最近では短歌の形式で詩を書く詩人も出て来たが、それでもごく少数である。石川啄木は基本的に短歌の詩人である。だが、短歌だけを売りにしたのでは人は集まらない。俳句なら人は集まる。これが、石川啄木のセミナーに「俳句」の文字が入った理由である。これは、ネパール人、パーキスターン人、バングラデシュ人などが経営するレストランが、インド料理の知名度にあやかる形で「インド&ネパール料理レストラン」などと銘打つのと似ているように思える。

さて、前日になってやっと招待状を受け取ったわけだが、そこには僕がヒンディー語に訳した短歌が掲載されていた。僕が最も気に入っていた前述の「不来方」の短歌である。この短歌の翻訳には最も気合を入れたので、訳詩の方も一番気に入っていた。

不来方(こずかた)のお城の草に寝ころびて

空に吸われし

十五の心

लेट गया हरे मैदान पे, खंडहर कोज़ुकाता क़िला

समा गया खुले आसमान में

दिल मेरा पंद्रह साल का

石川啄木の短歌の大きな特徴のひとつに3行詩型がある。石川啄木は、五七五七七の形式の短歌を3行に分けて書くことにより、独自のスタイルを生み出した。よって、ヒンディー語に翻訳するときも、この3行詩型を温存するようにウニーター女史から言われた。それでも一応、脚韻には出来る限り気を使い、例えば上の訳詩では、幼稚ではあるが、1行目前半「मैदान

पे」と2行目「आसमान में」、1行目後半「क़िला」と3行目「साल का」で韻を踏んでいる。「草」という単語の訳には、「घास」ではなく「मैदान」を使用した。後者の方が広々とした感じが出るかと思った。さらに、青々しい色彩感を加えるため、「हरे」を付け加えた。「不来方のお城」とは啄木の生まれ故郷、岩手にある盛岡城のことである。最初僕は「कोज़ुकाता

क़िला」とのみ訳したが、これだけだとインド人読者のイメージの中に「もう使われていない城」という荒涼感が出ないかもしれないので、「廃墟」という意味の「खंडहर」を付け加えた。「आसमान」の前に「खुले」を付け加えたのは、広大さと色彩を添えるためである。「空に吸われし」はこの短歌を訳す際に最も核となる一節だと思うが、僕は「包み込まれる」という意味の「समाना」という動詞を使用した。果たしてこれが最も適した訳語選択だったかどうかは分からない。

このセミナー「A Day with Japanese Poetic Aesthetics」は、本日11月3日、国際交流基金(ジャパン・ファウンデーション)で朝から夕方までかけて行われた。午前9時半から開会式が行われたのだが、僕は遅刻して行ったので開会式で何が話されたかは分からない。ジャパン・ファウンデーションは最近ジョールバーグからラージパトナガルに移転し、今回が移転後初訪問であったため、かなり迷ってしまった。だが、何とか開会式の後のティータイムには間に合い、チャーイを飲んで一息つくことができた。実際の予定より30分ほど遅れており、午後11時半から講演が行われた。ラージ・ブッディラージャー女史を初め、数人のインド人が講演を行ったが、基調講演を行ったのは岩手大学の教授で国際啄木学会の理事を務める望月善次氏であった。望月教授は、啄木の短歌の主題や特徴を10点指摘し、それぞれの代表的な短歌を紹介した。

講演の様子

その後昼食タイムがあり、午後2時過ぎから息抜きのためのクイズ・セッションが始まった。石川啄木の人生に関するクイズであったが、この中で、石川啄木の正確な生年月日は不明であること、ペンネーム「啄木」の意味はキツツキで、彼の生まれ故郷にはキツツキが多く生息していたことに加え、啄木はこのペンネームに「世界をつっ突いてやる」という野望を込めていたこと、熱烈な恋愛結婚をしながら結婚式に出席しなかったことなどの興味深い事実が明らかにされた。

その後、啄木について作られたビデオの鑑賞があり、簡単なティータイムがあった後、いよいよ啄木の訳詩の朗読会が始まった。翻訳をしたのは、アショーク・ヴァージペーイー、ケーダールナート・スィン、マングレーシュ・ダブラール、プラヤーグ・シュクラ、ガンガー・プラサード・ヴィマル、ヴァルヤーム・スィン、ラージェーンドラ・ダスマーナー、ヴィノード・バールドワージ、スレーシュ・サリル、トリネートラ・ジョーシー、ランジート・サーハー、ヘーマント・ジョーシー、イッバール・ラッビー、ラージ・ブッディラージャー、リーターラーニー・パーリーワール、クリシャンダット・パーリーワール、デーヴェーンドラ・チャウベー、マドゥ・シャルマー、ラージェーンドラ・トーマル、スシュマー・ジャイン、マンジュシュリー・チャウハーン、ジャンシュルティ・チャンドラ・セート、ケーンドラジ・ダスマーナー、プレームパール・スィンなどの詩人、文学者、研究者、教授、翻訳家や、デリー大学やJNUの日本語学科の学生たちであった。上で紹介した人の全てが出席したわけではないが、約半数は来ていたと思われる。

だが、当然のことながらほとんどのインド人は日本語が分からないわけで、英訳からヒンディー語に翻訳せざるをえなかった。語彙の選び方などには「さすが」と唸らせるようなものがあったものの、元の短歌にあるシンプルさと力強さが決定的に欠落してしまっているものが多かった。一般に文学の翻訳は不可能と言われる。その中でも詩の翻訳は最も困難である。さらに、俳句や短歌のような短い詩の翻訳は、さらなる困難を極める。その上、重訳による翻訳では、不可能中の不可能と言わざるをえない。かえって、日本語を学んでいる学生たちの方が、ちゃんと芯を捉えた翻訳ができていたのではないかと思う。

また、今回初めて知ったのだが、インドでは俳句や短歌は韻律ではなく文字数で形式を規定しているようだ。例えば、プラヤーグ・シュクラによるヒンディー語俳句の一節は以下のような感じである。

पानी में कुछ

दिये जा रहे बहे

हवा में मौन

ウニーター・サッチダーナンド女史による日本語訳は以下の通りだ。

ともし火は

水面(みなも)に流れ

またたけり

ヒンディー語の俳句を見ると、文字の数は5+7+5でちゃんと俳句の詩形になっている。だが、韻律では7+11+7になっており、俳句からは逸脱している。そのまま朗読しただけでは、日本人の耳には俳句だとは思われないだろう。ヒンディー語が読めない人のために以下にカタカナで転記しておく。

パーニー メ クチュ

ディエー ジャーラヘー バヘー

ハワー メ マォン

確かにヒンディー語では5+7+5の合計17韻律は短すぎる。ドーハーと呼ばれるヒンディー文学の伝統的な2行短詩形でも13+11、11+13の合計48韻律である。もし韻律で俳句や短歌を作ろうと思ったら、言いたいことをほとんど表現できない。よって、便宜的に字数で俳句や短歌の詩形を作ることになったのであろう。だが、日本の俳句のリズムに慣れた僕は、ヒンディー語の俳句や短歌はどうも違和感があった。僕が訳した石川啄木の短歌6首の内、1首だけ、日本の短歌の韻律を保存して訳すことに挑戦した。

ひと塊(くれ)の土に涎(よだれ)し

泣く母の肖顔(にがお)つくりぬ

かなしくもあるか

मिट्टी से लार को मिला

बनाया

रोती हुई माँ का चेहरा

ミッティー セ ラール コ ミラー

バナーヤー

ローティー フイー マー カ チェヘラー

韻律を整えるため、原詩第3行目の「かなしくもあるか」を省略せざるをえなかったが、上の2行だけで悲しい雰囲気が十分出ているだろう。僕は俳句や短歌を外国語の詩に取り入れる場合、そのリズム、つまり五七五や五七五七七の韻律が非常に重要だと思うのだが、望月教授は違った考えを披露していた。教授によると、俳句や短歌の最も重要な要素はそのシンプルさにあり、外国語で俳句や短歌を作る際にその韻律に縛られるのはよくないとのことである。彼が提案していたのは、俳句の場合は3行詩、短歌の場合は5行詩とし、俳句なら第2行を他の行よりも長く、短歌なら第1行と第3行を他の行よりも短くすることである。それもひとつの考えではあるが、俳句はまだしも、ヒンディー語で短歌を作るのは完全に不可能ではないように思える。これから少し、ヒンディー語による5+7+5+7+7の韻律の短歌の可能性を個人的に模索してみようと思う。

あと、上記の詩に関して、ある詩人から、涎のためには「लार」ではなく「थूक」の方がよいと助言を受けた。どうも前者は口からダラダラと垂れている涎で、後者は口からペッと吐き出す唾のことようだ。この語彙の選択は非常に微妙なところだ。自然に垂れてきた涎を使って母親の肖顔を作るのと、砂に唾を吐きかけて母親の肖顔を作るのとでは、情景がかなり変わってしまう。だが、助言は真摯に受け止めておいた。

他に、少し韻律がオーバーしてしまったが、以下の詩もなるべくその韻律を保存しようとした一例である。

はたらけど

はたらけど猶わが生活(くらし)楽にならざり

ぢっと手を見る

काम किया, मेहनत की

पर ज़िन्दगी ठीक न हुई

ताक ली हथेली

この有名な詩の翻訳は、他の2人の詩人もしていた。比較として掲載しておく。

ラージェーンドラ・ダスマーナー

श्रम पर श्रम करता रहा, ईमानदारी से जुटा रहा काम पर

फिर भी नहीं हो सकी आजीविका आसां

लगातार देखा मैंने अपने हाथों को

マドゥ・シャルマー

भले ही मैं करता काम

और काम, नहीं है सुकर मेरा जीवन

घूरता मैं अपने हाथों को

どちらの人も、原詩第3行目の「ぢっと手を見る」の「手」を、複数形で訳しているのが興味深かった。つまり、彼らは「両手を見ている」情景を思い浮かべたということであろう。もしくは、英語の訳詩が「hands」と複数形になっていたのかもしれない。だが、僕には片手をじっと見ている情景が思い浮かんだ。しかも、手というよりも手の平というイメージが強かったので、腕から手まで全体を指す「हाथ」ではなく、手の平を指す「हथेली」を使用した。これにより、3行において脚韻を踏むことにも成功している。

他に僕が訳した短歌の中で、他のインド人の訳と重複していたものに以下のものがあった。啄木の母親に対する愛情をよく表している非常に有名な短歌である。

たはむれに母を背負ひて

そのあまり軽(かろ)きに泣きて

三歩あゆまず

僕は以下のように訳した。

यूँ ही उठाया, माँ को पीठ पर

चल न सका तीन क़दम भी

रह न सका बिना रोए, हल्कापन से उनके

ケーンドラジ・ダスマーナーの訳詩は以下の通りである。

खुशी से मैंने उठाया अपनी माँ को पीठ पर

आँखों में आंसू उसके अत्यधिक हल्के वजन से

चल न पाया तीन कदम भी

ここで問題となるのは原詩1行目の「たはむれに」という語句ではないかと思う。ダスマーナー氏は「खुशी से(喜んで)」と訳しているが、僕は別に何か嬉しくて母親を持ち上げたわけではないと思う。ただ単に何の意図もなく、突発的に持ち上げたのだと思う。よって、僕は「यूँ

ही(何とはなしに)」という訳語を選んだ。あと、ある詩人の助言によると、僕の訳詩の3行目「हल्कापन」は「हल्केपन」の方が正しいようだ。この「-पन」の使い方は時々迷うことがある。後置格の影響で変則的に変化するみたいだ。また、「三歩あゆまず」の訳でも微妙な違いが見受けられる。僕は「三歩歩けなかった」という(不)可能表現に「सकना」を使った。一方、ダスマーナー氏は「पाना」を使った。どちらも普通に使う単語であるが、この使い分けはヒンディー語学習者にとって注目すべき点である。「エクスプレス・ヒンディー語」によると、前者は「可能《・・・できる》;許可《・・・してもよい》」であり、後者は「意志や努力を前提とする可能《・・・できる》」である。「पाना」を使った方が行為者の主観が入るので、通常はより生き生きとした表現になる。さて、啄木の原詩では、背負った母親が余りに軽すぎて三歩も歩けなかった、と詠われている。普通は重すぎて歩けないところを、軽すぎて歩けないのである。これをヒンディー語の詩情に当てはめるならば、「सकना」と「पाना」、どちらがよいだろうか、かなり悩んだ。僕も最初は「पाना」を使おうかと思ったが、かえって意志の入らない「सकना」の方が、母親の体重のあまりの軽さへの驚き――例えるならば階段を上っていてもう1段あるかと思ったらなくて足がガクッと下に落ちる感覚――がストレートに表現できるかと思い直し、「चल

न सका」と訳した。同時に、次の行の冒頭を「रह न सका」と続けて、頭韻っぽくした。ただ、どちらが本当に適しているのかは、ちゃんとしたヒンディー語話者の判断を仰ぐしかないだろう。

最もインド人の間で共感を呼んだと思われるのは、以下の詩である。

ふるさとの訛(なまり)なつかし

停車場の人ごみの中に

そを聴きにゆく

インドは多言語国家であるが故に、当のインド人でも、インド国内にいながら、周囲を全く理解できない言語で囲まれてしまうという体験が起きやすい国である。よって、見知らぬ土地で、自分の故郷の言語や方言にふと反応してしまう心情は非常に共感を呼んだようだ。僕は以下のように訳した。

सुनाई पड़ी बोली देश की अपने

भीड़ के बीच स्टेशन में परदेश के

सुनने गया यह आई कहाँ से

日本語の「故郷」という言葉は、実はヒンディー語に非常に訳しにくい。おそらく「村」という意味の「गाँव」が最も近いのだろうが、僕は敢えて「देश」を選んだ。この単語は、一般には「国」の意味で使われるが、日本語でも「くに」という言葉がしばしば「故郷」を表すように、ヒンディー語のこの単語にも「故郷」の意味合いが含まれている。そして、それの反意語である「परदेश」という単語は、直訳すれば「外国」であるが、やはり「異郷」という意味もある。映画音楽などでこの単語はよく出て来るが、「外国」という大きなスケールよりも「異郷」という小さなスケールで捉えた方が適切であろう。原詩には、「停車場」という単語に異郷感を示すような要素が少なかったので、僕は敢えて「परदेश」という単語を付け加え、「異郷の停車場」とした。解説によると、啄木が詠ったこの「停車場」とは上野駅のことであったらしい。

僕が訳した短歌はあと1首あるが、この短歌は冒頭に挙げた「不来方」の短歌と一続きになっており、繰り返しになるが、その短歌と一緒に掲載しようと思う。

教室の窓より遁(に)げて

ただ一人

かの城址(しろあと)に寝に行(ゆ)きしかな

不来方(こずかた)のお城の草に寝ころびて

空に吸われし

十五の心

क्लास छोड़, भाग खिड़की से

जाया करता था अकेले

उस खंडहर में नींदने

लेट गया हरे मैदान पे, खंडहर कोज़ुकाता क़िला

समा गया खुले आसमान में

दिल मेरा पंद्रह साल का

「教室の窓」の短歌は「不来方」の短歌に続けるために後から追加して翻訳した詩なのだが、出席者の間ではジョークの詩と受け取られてけっこう笑いを誘っていた。あと、ある詩人からは「寝に行きしかな」の訳語「नींदने」の語彙選択をとても褒められた。「寝る」という動詞をヒンディー語に訳す際、通常使われるのは「सोना」である。だが、この単語に何となく詩情を感じなかった僕は、他にいい単語はないかと辞書をパラパラとめくっていた。そのとき偶然、「नींदना」という単語が目に入り、その響きがとても気に入ったので、即採用したのであった。そういうちょっとした工夫と苦労を見抜いてもらえ、褒めてもらえるのはとても嬉しいことだ。そして、それを見抜けるのはやはりその人が優れた詩の才能を持っているという証であろう。

僕の日記であるので僕の話題が中心になってしまったが、僕がひのき舞台に立ったのは一瞬だけで、あとは座席で黙って座っていただけであった。セミナーは非常に盛り上がり、盛況のうちに幕を閉じた。

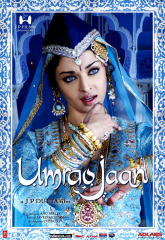

「Umrāo Jān Adā(امراؤ جان ادا)」と言えば、ウルドゥー文学初の小説として知られる有名な文学作品である。巨匠ミルザー・ムハンマド・ハーディー・ルスワーによって1899年に書かれた同作品は、不幸にして娼婦となってしまった女性の人生を描きながら、数々の叙情的な詩を盛り込みつつ、19世紀のラクナウーの繁栄と混乱と没落を浮き彫りにしている。ウムラーオ・ジャーンが実在の人物であったかどうかについては議論があり、実はルスワーの母親だったとの説もあるが、確証はない。「Umrāo

Jān Adā」は今まで少なくとも3回映画化された。「Mehndi」(1958年)、「Zindagi Aur Toofan」(1975年)、そして有名なムザッファル・アリー監督、レーカー主演の「Umrao

Jaan」(1981年)である。そして2006年11月3日、アイシュワリヤー・ラーイ主演の新「Umrao Jaan」が公開された。奇しくも公開日はアイシュワリヤーの33歳の誕生日の直後、そして共演は、彼女と結婚の噂もあるアビシェーク・バッチャン、監督は「Refugee」(2000年)や「LOC」(2003年)のJPダッターである。JPダッター監督はこれまで男性中心の映画を撮り続けて来たことで知られており、またラージャスターン州の砂漠をこよなく愛することでも知られた監督だが、今回は初めて、女性中心の映画を作り、しかも映画の8割をラクナウーで撮影した(残りの20%はジャイプル)。間違いなく今年の期待作の1本である。

題名:Umrao Jaan

読み:ウムラーオ・ジャーン

意味:主人公の名前

監督:JPダッター

制作:JPダッター

音楽:アヌ・マリク

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

振付:ヴァイバヴィー・マーチャント

出演:アイシュワリヤー・ラーイ、アビシェーク・バッチャン、シャバーナー・アーズミー、スニール・シェッテイー、ヒマーニー・シヴプリー、クルブーシャン・カルバンダー、ディヴィヤー・ダッター、アーイシャー・ジュルカー、プル・ラージ・クマール、パリクシト・サーニー、マーヤー・アラグ、ビクラム・サルージャー、ジャーヴェード・カーン

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アイシュワリヤー・ラーイ

| あらすじ |

ラクナウー在住の文学者ミルザー・ムハンマド・ハーディー・ルスワーは、近所に住む有名な娼婦ウムラーオ・ジャーン(アイシュワリヤー・ラーイ)の素晴らしい歌声を聞き、彼女に会いに出掛ける。ウムラーオ・ジャーンはルスワーを歓迎すると同時に、自分の人生を語り始める。

ウムラーオ・ジャーンの本当の名前はアミーランであった。アミーランは、ファイザーバードのバフー・ベーガム廟に勤める下級官吏(パリークシト・サーニー)の娘として生まれた。幸せな幼年時代を過ごしていたアミーランであったが、ある日父親の仇敵であるディラーワル・カーン(ヴィシュヴァジート・プラダーン)に誘拐されてしまう。ディラーワル・カーンは、相棒のピール・バクシュ(ジャーヴェード・カーン)の助言に従い、彼女をラクナウーで有名な娼館を経営するカーナム・サーヒブ(シャバーナー・アーズミー)に売り渡す。カーナムは、ブーアー・フサイニー(ヒマーニー・シヴプリー)にアミーランの養育を任すと同時に、彼女に「ウムラーオ」という名前を与える。

ウムラーオはブーアー・フサイニーの夫マウルヴィー・サーヒブ(クルブーシャン・カルバンダー)によって詩学・舞踊・声楽などの英才教育を受ける。カーナムの館には、実の娘のビスミッラー(ディヴィヤー・ダッター)やクルシード(アーイシャー・ジュルカー)という同年代の女の子も住んでおり、彼女たちは一緒に育てられた。やがて幼年時代は過ぎ、青春時代がやって来る。

ラクナウーの王族貴族たちが集う宴においてデビューを果たしたウムラーオは、たちまちの内にラクナウー中の話題となる。そしてウムラーオの常連客となったのが、貴公子ナワーブ・スルターン(アビシェーク・バッチャン)であった。カーナムやクルシードは、ウムラーオに「娼婦が客に恋をしてはならない」と戒めるが、ウムラーオはナワーブ・スルターンに恋してしまう。

だが、運命は思わぬ方向へ向かう。ナワーブ・スルターンの父親は、息子が娼婦遊びに没頭していることを知って怒り、彼を勘当してしまう。一文無しとなったナワーブ・スルターンは、カーナムの娼館からも追い出されてしまう。ウムラーオはただひたすら彼が一財を築いて戻って来るのを待ち続ける。

それと時を同じくして、ウムラーオに一目惚れした男がいた。盗賊ファイズ・アリー(スニール・シェッティー)である。ファイズ・アリーは貴族の振りをしてカーナムの娼館に入り、ウムラーオに熱烈にアプローチする。カーナムも、ナワーブ・スルターンを忘れてファイズ・アリーの相手をするように命令するが、ナワーブ・スルターンのことを愛するウムラーオはそれを受け容れようとしなかった。だが、ウムラーオはナワーブ・スルターンがガリーにいるとの情報を得る。ウムラーオは、ファイズ・アリーを利用してカーナムの娼館を出て、ガリーへ向けて旅立つ。だが、その途中でファイズ・アリーの正体がばれ、彼はガリーの領主に捕まえられてしまう。

情報通り、ナワーブ・スルターンはガリーに滞在していた。だが、ファイズ・アリーが話した嘘の話からウムラーオが自分を裏切ったと信じ込んだ彼は、彼女を捨て、他の女性と結婚してしまう。ウムラーオは傷心のままラクナウーに帰る。カーナムたちはウムラーオを歓迎するが、マウルヴィー・サーヒブは既に他界していた。

そのとき、1857年のインド大反乱が発生した。反乱は鎮圧され、英国軍はラクナウーに進駐した。カーナムの娼館にいた娼婦たちは散り散りになってラクナウーを逃げ出す。ウムラーオは故郷ファイザーバードに戻るが、家族には会うことができず、そこで娼婦業を始める。すぐにウムラーオはファイザーバードの話題となる。ウムラーオはある日、父親が既に死去したこと、また弟が生家に今でも住んでいることを知って、とうとう自分の生家を訪れる。だが、母親(マーヤー・アラグ)や弟は、娼婦となって家の名誉を汚した彼女を突き放す。ウムラーオはファイザーバードにいれなくなり、再びラクナウーに戻ることになった。

ファイザーバードからラクナウーに戻る途中、彼女は1人の乞食に出会う。その男は紛れもなく自分を誘拐して娼館に売り渡したディラーワル・カーンであった。ディラーワル・カーンはすっかり変わり果て、貧困と病苦に喘いでいた。ウムラーオは彼に腕輪を恵むと共に、神様に対して「彼を許してやって下さい。私はもう許しました」と祈る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この映画を見終わった観客の感想のリトマス試験紙となりそうなのが、ジャーヴェード・アクタルによる歌詞ではないかと思う。新「Umrao Jaan」の歌詞をよしとできれば、この映画はまあまあの評価となるだろう。歌詞が全く気に入らないなら、おそらくこの映画は駄作以外の何者でもないだろう。19世紀の文学作品を21世紀の今、映画化しようとする際、小説が舞台としている19世紀に比重を置くべきか、それとも観客が生きる21世紀に比重を置くべきか、それが最大の論点となるだろう。JPダッター監督のこの「Umrao

Jaan」は、もちろん時代考証を全く無視しているわけではないものの、ほぼ完全に21世紀の新しい「Umrao Jaan」を目指した作品であった。その点で、サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Devdas」と非常に似通った位置にある作品だ。

映画制作者の苦労と苦悩は、新「Umrao Jaan」の公式ウェブサイトに載っているジャーヴェード・アクタルの以下の言葉に凝縮されている。

19世紀を舞台にした映画を制作する際、監督、脚本家、音楽監督はジレンマに直面する。もし時代を正確に表現するため、19世紀に話され、歌われていた言葉を使うならば、21世紀の観客は理解できないだろう。もし21世紀のことだけを考えたら、19世紀のエッセンスは失われてしまうだろう。よって、2つの時代を橋渡しすることができるような努力が払われなければならない。理想的なのは、19世紀のストーリーとフィーリングを、21世紀の感覚に沿うように、現代の語彙を使って再構築することである。

新「Umrao Jaan」は、19世紀のラクナウーを舞台にし、非常に文学的かつ芸術的な外面を持ちながら、そこで使われている言語はアラビア語・ペルシア語で隅から隅まで装飾された種類のものではなく、現代人でも理解できるギリギリの華美な語彙を含んだ比較的簡素なヒンディー/ウルドゥー語であった。それは挿入歌の歌詞に最も顕著に表れている。ほとんど難しい単語を使わず、映画のストーリーに沿った歌詞を作ることに苦心が払われているのが伺われた。ウルドゥー文学の金字塔を原作としながら、これだけ簡易な語彙を選んでの映画制作は、非常に勇気の要る決断だったと思う。だが、それゆえに、文学者や教養層のサイドからの批判は免れえないだろう。新「Umrao

Jaan」に入って行けるか否かはまず、その「21世紀のウルドゥー語」として提案された言語を素直に受け容れられるか否かにかかっている。賛否両論あって然るべきであろう。ちなみに僕は、ひとつの挑戦として積極的に受け容れたいと思っている。「Taj

Mahal」(2005年)で使われていた、誰にも理解できないようなヘビーなウルドゥー語に比べたらマシである。ボリウッド映画はまず第一に門戸を広く構えた娯楽映画であるべきだ。

だが、それを棚に置いておいても、ストーリー・テーリングには詰めの甘さが目立った。いくつかの部分で、不必要なシーンが冗長に、丁寧に描くべきシーンが簡略化されてしまっていたように思えた。JPダッター監督はインタビューの中で、「ウムラーオ・ジャーンよりもアミーランに重きを置いた」と述べていたが、もしアミーランを強調するなら、誘拐されてからカーナムの娼館に売られ、ウムラーオとしての人生を受け容れるまでをもっと丁寧に描写するべきであった。作品中ではこの部分がかなりすっ飛ばして描かれていた。ルスワーの原作では、ファイザーバードからラクナウーに連れて来られるまでの心情や、簡単にアミーランを捨ててウムラーオになってしまったときの心の動きがよく描写されていた。逆に、ナワーブ・スルターンとの逢引や睦言の描写は冗漫すぎた。ロマンス映画としての味付けを濃くしようとしたのだろうが、さじ加減を少し誤っているように感じた。結局ウムラーオも娼婦であり、娼婦の映画に純愛を持ち込むのは強引過ぎないだろうか?原作はもっと割り切った見方でウムラーオの人生を見ている。また、最後、ファイザーバードからラクナウーへウムラーオ・ジャーンが向かうときの道標に、ウルドゥー文字と一緒にデーヴナーグリー文字も書かれていたのは全く時代考証から外れている。あの時代にデーヴナーグリー文字が公共の場で使われることはありえない。JPダッター監督の映画はいつも大味なので、これはもう彼の持ち味と開き直るしかないかもしれない。

しかし映画の最後はとてもよかった。かつてウムラーオを誘拐したディラーワル・カーンは、天罰を受けたのであろうか、いつの間にか乞食に身を落としていた。それを見た彼女は彼を許し、彼のために神様に祈るのである。そういう因果応報性や高い精神性が自然に映画の中に盛り込まれているのは、インド映画の大きな特徴のひとつであろう。

また、ウムラーオが久し振りに生家に戻って母親と再会するシーンなどは無条件で泣けてしまった。幼年時代に指輪をなくして母親から平手打ちをくらった彼女は、全てを失って戻って来たとき、平手打ちすらくらわせてもらえなかったのである。退屈だったり納得できない部分が散見されたものの、泣ける映画であるのは確かだった。

振り付けはヴァイバヴィー・マーチャント。ウムラーオらが踊っていたのは基本的にカッタク舞踊であったが、正統派の舞踊をマスターできているのかどうかは疑問である。どちらかというとアイシュワリヤー・ラーイの顔のアップが多く、身体全体の動きをゆっくり見ることができなかったように思える。コスチューム・デザインを担当したのは、「Taj

Mahal」のアンナ・スィン。「Taj Mahal」のコスチュームはまるで「スターウォーズ」のようであったが、新「Umrao Jaan」も思わず衣装に目が行ってしまうほどの過剰な豪華絢爛さであった。振り付けと衣装の点では、僕は「Devdas」の方がより質が高いように思えた。

主演のアイシュワリヤー・ラーイは、ムザッファル・アリーの「Umrao Jaan」でウムラーオを演じたレーカーとの比較を避けられないだろう。だが、アイシュワリヤーは彼女なりの演技でウムラーオを演じ切っており、決して酷評されることはないだろう。その美貌も美しい衣装によく映えていた。だが、彼女は声がどうもよくない。特に怒りや悲しみを表現するときの彼女の声はダミ声で損をしている。やはりラクナウー中をその美貌と才能で虜にしたウムラーオを演じるには、声にも気品がなくてはならない。ラクナウーで使われていた優雅なウルドゥー語も、彼女には使いこなすことができなかったようだ。聞くところによると、元々このウムラーオの役はプリヤンカー・チョープラーがオファーを受けていたらしい。

共演のアビシェーク・バッチャンは、ほとんどアイシュワリヤーの美を眺めているだけの役であったが、映画の中によく溶け込んでいた。ひとつ、父親に勘当されて酔っ払ってウムラーオの部屋を訪れるシーンでは、酔っ払いの演技がいまいちできていなかった。もしかしてアビシェークは下戸なのだろうか?

ムザッファル・アリーの「Umrao Jaan」では、ゴーハル・ミルザーを名優ナスィールッディーン・シャーが演じており、大きな存在感を醸し出していた。だが、JPダッターの「Umrao

Jaan」は、プル・ラージ・クマールという比較的無名の男優が演じており、作品中でもその人物設定に深みがなかった。これも聞くところによると、当初はアルシャド・ワールスィーがオファーを受けていたようだ。ゴーファル・ミルザーに魅力がないのは、新「Umrao

Jaan」の大きな欠点になりうる。

カーナム・サーヒブにシャバーナー・アーズミーをキャスティングしたのは正解であっただろう。映画中最も素晴らしい演技を見せていた。最近脇役が定着してしまったスニール・シェッティーだが、彼もいい脇役演技をしていた。マウルヴィー・サーヒブを演じたクルブーシャン・カルバンダーや、ブーアー・フサイニーを演じたヒマーニー・シヴプリーも好演であった。

ウルドゥー文学を原作にしただけあり、題名の登場の順番は、ウルドゥー文字→ヒンディー文字→アルファベットであった。そしてそれらの題名や「インターヴァル」の文字が、ウルドゥー語のように右から書かれるという演出もあった。

僕が見た回はほぼ満席であったが、新「Umraoo Jaan」は期待されていたほどオープニングで多くの観客を動員できなさそうだ。駄作続きの2002年にもし公開されたら注目されたかもしれないが、今年はボリウッドが我が世を謳歌する2006年である。もしかしたら失敗作に終わって他の傑作の中に埋もれてしまうかもしれない。

| ◆ |

11月6日(月) インドとサッダーム元大統領 |

◆ |

11月6日付けのタイムズ・オブ・インディア紙に、以下のような写真が掲載されていた。

左にいるのはインディラー・ガーンディー首相(当時)、右にいるのはサッダーム・フサイン副大統領(当時)である。1975年にインディラー・ガーンディーがバグダードを訪れたときに撮影されたもののようだ。

11月5日、イラク特別法廷でサッダーム大統領は求刑通り死刑を宣告された。この判決に対し、日本の安倍晋三首相は、「公正な裁判が行われた」と歓迎の意向を示した。だが、インドの立場はどうも違うようだ。

11月6日付けの各紙によると、先日外相に就任したばかりのプラナブ・ムカルジーは、サッダーム大統領の死刑判決に関して、「このような生死の決断は、勝者の論理にのみ基づいた正義ではなく、イラク人民と国際社会の両方に受け容れられるような、適切なプロセスに基づいて下されたものでなければならない。」と微妙な声明を発表した。一方、左翼はこの判決に真っ向から反対している。統一進歩連合(UPA)政権に閣外協力しているインド共産党マルクス主義派(CPM)はマンモーハン・スィン政権に対して、「この八百長裁判に遺憾の意を示すと同時に、この判決を無効とするよう干渉すべきだ」と圧力をかけた。インド共産党(CPI)やインド共産党マルクス・レーニン主義派(CPI-LM)も裁判を「茶番劇」と糾弾している。また、インドで最も権威のある英字新聞ザ・ヒンドゥー紙の社説では、サッダーム元大統領の独裁政治が批判されつつも、裁判の不当性に対する糾弾に重きが置かれていた。インド人民党(BJP)は特に声明を発表していない。

思い起こせば、米国がイラクを侵略したとき(BJP政権時代)もインドはイラクへ派兵することを断固として拒否し、サッダーム元大統領が捕らえられたときも、反応は鈍かった。サッダーム元大統領逮捕の報が世界中を駆け巡ったとき、ヤシュワント・スィンハー外相(当時)は、「この進展がイラクの安定につながることを望む」とのみ述べ、手放しの歓迎はしなかったし、ヴァージペーイー首相(当時)も、サッダーム元大統領の逮捕に対する言及を避けた。当時野党だった国民会議派は、「イラクの大統領はインドの友人であり、国連の監視の下、人道的な裁判を受けられるように圧力をかけるべきだ」と主張した。

インドが、米国から「独裁者」「暴君」のレッテルを貼られたサッダーム元大統領を表立って批判しないのは、国内のムスリムの感情に配慮をしているからだと言われる。インドのイスラーム教徒が皆、サッダーム元大統領を敬っているわけではないようだが、反米感情は根強く、サッダーム元大統領を賞賛はしないものの、同情を寄せるイスラーム教徒は少なくないようだ。現に全インドムスリム個人法局のQSRイリヤース報道官は、「イラクの人々を殺戮した罪の罰を受けるべきなのは、米国のブッシュ大統領である」との声明を発表している。だが、イラク問題に対する腫れ物を触るような態度の理由は、どうもそれだけではないように思える。

まず考えられるのは、イスラーム教徒に限らず、インド人の間で、イラクとサッダーム・フサイン元大統領に対して愛着を持つ人々が案外いることである。1985年から1991年まで駐バグダードのインド大使を務めたカマル・バクシー氏は、「サッダーム元大統領のインドに対する態度は常に積極的、友好的、かつとても温かかった。彼はインドとその指導者、特にインディラー・ガーンディー元首相に対して多大な尊敬を寄せていた。」と回想している。

インドは自惚れの強い国だ。インドはインドを尊敬してくれる人に優しい。サッダーム元大統領がなぜインドを尊敬していたのか、その理由はよく分からない。独立後のインドが取っていた、東西どちらにも与しない非同盟主義であろうか、インディラー・ガーンディー元首相のリーダーシップだろうか、それとももっと単純に、その長大な歴史と豊かな文化であろうか?イラクと言えば、メソポタミア文明が花開いた土地である。メソポタミア文明が、インダス文明と交易をしていたことは今や定説となっている。その太古の記憶が、同じ古代文明国仲間としてのインドに対する尊敬の一因となっている可能性はある。とにかく、サッダーム元大統領は「インドの友人」であったため、インドは表立って彼の死刑判決を歓迎しないのだと考えられる。

しかしそれだけとも思えない。注目すべきは、ムカルジー外相が司法プロセスの適切さを問う声明を発表していることだ。この声明文を見ると、日本人としては、東京裁判におけるラーダー・ビノード・パール判事の判決文を思い起こさざるをえない。パール判事は日本で大きく誤解されている人物だが、彼が問題にしたのも、司法の正当さであった。パール判事は、アジアを欧米列強から解放した日本を尊敬していたからとか、日本が戦争を始めたのはそれ以外に手段がなかったからという理由で「戦犯」たちの無罪を主張したのではなく、その裁判のプロセスを問題視して日本無罪の判決文を書いたのである。裁判のプロセスに問題があるのは、サッダーム元大統領の裁判にも当てはまる。インドは司法が非常に強い国だ。ムカルジー外相の発言をそのまま受け取るならば、司法に対する絶対の信頼が、サッダーム元大統領への同情を生んでいると考えることができる。

さらに思い付くのは、インドは独裁者に対して、好意的ではないものの、一目置く傾向のある国であることだ。米国のブッシュ大統領は国民の間でインド中で非難の的となっているが、例えばナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラー総帥は、何となく畏敬の念で受け取られているように思われる。昔、本屋で「世界の偉人100選」みたいな本を手に取ったとき、その1人目にアドルフ・ヒトラーが載っていて驚いた記憶がある。アルファベット順に偉人たちを掲載したら、たまたまヒトラーが一番最初に来てしまっただけかもしれないが、「偉人」としてヒトラーを紹介するあたり、日本や国際社会とは違う感覚がインドにはあるように思われた。また、インドでは厳しい先生のことを「ヒトラー」とあだ名する習慣が全国的にあると聞く。その影響もあって、ヒトラーは親しみの沸く存在になっているのかもしれない。ちなみに、これは偶然かもしれないが、ヒトラーもインドに対して尊敬の念を抱いていた一人である。

これらを総括して考えてみると、インド人は日本で言う「武士の情け」や「判官びいき」の感覚がある国民なのではないかと思う。戦争は戦争で徹底的に争うが、一度勝敗が決まった後は、敗軍の将を尊敬と共にもてなす、みたいな美徳がインドにもあるように思われる。そして、第三者の立場に立った際、勝者よりも敗者に同情を寄せる精神性があるように思われる。中世、インドは多くの外来イスラーム勢力からの侵略を受けた。だが、在来の王国は、決してそれらに成す術もなく屈してしまったわけではない。中には侵略を跳ね返した王国もあった。しかし、戦争に勝利した王の多くは、敗軍の将を捕らえて処刑することまではしなかったように見える。多くの場合、みすみす逃がしてしまっていた。捕まえることができなくて逃がしてしまったこともあるだろうが、捕まえたのに、または捕まえるチャンスがあったのに、逃がしてしまったことの方が多かったのではないかと思う。敗走したイスラーム勢力の首領の中には、本拠地に戻って力を蓄え、再三インドへの侵略を繰り返した者も多かった。その内に勝敗はひっくり返り、インドは次第にイスラーム勢力の支配下に置かれるようになった。例えば、12世紀にインドへの侵略を繰り返したムハンマド・ガウリーは、伝説によると、当時デリーを支配していたラージプートの王、プリトヴィーラージ・チャウハーンとの初の戦いにおいて、一騎打ちで負けて負傷を負ったが、命までは奪われなかった。ムハンマド・ガウリーはアフガニスタンに戻って戦力を整え、再度プリトヴィーラージに戦いを挑み、今度は彼を打ち破っている。どこまでが史実かは分からないが、北インド最後のヒンドゥーの牙城と呼ばれるチャウハーン朝がイスラーム勢力に滅ぼされたのも、彼が武士道にこだわり過ぎたからと言えるかもしれない。それはともかくとして、インドには戦争での敗者を徹底的に抹殺するまでの残忍さはあまりないように思える。その美徳は、中世においては、敗軍の将の命を助けるという点に表れ、現代においては、適切な法の裁きを受けさせるという点に表れているように見える。

また、インドが親日的な国である理由のひとつに、広島・長崎の原爆投下があるが、これはインド人の「判官びいき」の一例として挙げられそうだ。学校で、広島と長崎に原爆が投下されたことを学んだインドの子供たちは、その瞬間から米国を憎み、日本のことを愛するようになってしまう、とインド人の口から聞いたことがある。原爆が投下されたことと、日本を好きになることのつながりが、僕にはすぐに理解できなかったが、おそらくそれは「判官びいき」的同情に近い感情なのだろう。徹底的に打ち負かされた第三者に、インド人はしばしば非常に同情的だ。ヒトラーに対してもそういう認識なのだろう。インドの与野党から、サッダーム元大統領の死刑判決に対して歓迎の声明が発表されないのは、いろいろな政治的思惑がその裏にあるだとは思うが、実のところは、インドの美学に反するからなのかもしれない。

今回は、サッダーム元大統領の死刑判決から、インドをひとつの「存在」として捉え、いつの間にか長々と勝手な所感を書き綴ってしまった。かなりいい加減なことも書いたと思うので、あまり真に受けないでいただきたい。

ダウリーとは結婚持参金のことである。ダウリー(dowry)というのはラテン語起源の言葉で、インドではダヘーズ/ダヘージ(दहेज़/दहेज)と呼ばれることが多い。インドの大半のコミュニティーでは、結婚時に花嫁側が花婿側に持参金を払わなければならない。かつて戦争などの影響により男性の数が激減したことがあり、そのときから花嫁側が花婿側に持参金を払うようになった、とインド人は好んで説明する。ダウリーを巡っては、花婿側家庭による花嫁側家庭の搾取、貧乏な家庭の娘と裕福な老人との不釣合いな婚姻、再婚によるダウリー再獲得目的の花嫁の殺害、女児の間引きなどの社会問題が起こっており、1961年にはダウリー禁止法が制定されたが、今でもダウリーは社会に根付いており、社会問題と言えるほど男性の数が増えつつある現在でもなくなりそうにない。むしろ、ダウリーは高額化しており、ますます花婿側家庭の負担となっている。ダウリーとして贈られるものは、装飾品や家庭用品などの伝統的な品物から、電化製品などの文明の利器までいろいろあるが、中でも最もポピュラーなのは自動車である。フロントガラスに花をあしらった自動車が走っているのを見たら、それはダウリー用の自動車だと思って間違いない。リアガラスに「ラージュー&プリヤー」みたいなステッカーが貼ってあるものも、ダウリーとして贈られたと考えていいだろう。

インドは今や世界でも有数の自動車の一大市場である。100万台市場と呼ばれるようになって久しい。僕がインドに住み始めた2001年に比べると、明らかに自動車の数は増えた。それを実感するための一番よい方法は、夜に住宅街へ行ってみることである。住宅と住宅の間の道路には道を埋め尽くすほどの数の自動車が車間距離ゼロの状態で駐車してある。どうやって出すのか分からない。こんな状態なので、駐車場争いも激化しているようだ。自動車の流行が次第に軽自動車からセダンやRVなどの中大型車へ以降していることも油に火を注いでいる。また、地価の上昇により、デリー中から空き地が急速に減っているのも問題だ。かつて、住宅街には謎の空き地がいくつかあったものだ。兄弟間などで所有権争いが起こっていたり、何か法律上問題があったり、その理由は様々だが、これらの空き地があったおかげで、駐車スペースにはまだ余裕があった(空き地に駐車するわけでなく、空き地の前の空きスペースに駐車する)。何を隠そう、僕もサフダルジャング・エンクレイヴに住んでいたときは、その空き地前空きスペースを駐輪場としていた。だが、ここ最近、その空き地に次々と建物が建つようになった。しかもマンションタイプの建物である。多くの住人が住むだろうし、自動車の数も増えるだろう。こんなわけで、ますます駐車場争いが激化していくわけである。

自動車の売り上げが激増するのは、ピトル・パクシャ以降のナヴラートリー、ダシャヘラー、ディーワーリーのお祭りコンボ・シーズンだが、それに加え、北インドでは冬の結婚式シーズン(10月~2月)もダウリーの影響で自動車の販売台数が伸びる時期のようだ。この時期に売れる自動車の内の何割がダウリーになるのかを正確に示すデータはないようだが、相当数がダウリー用に購入されているようだ。11月9日付けのヒンドゥスターン紙によると、この時期には、花嫁の両親と共に、花婿も一緒にショールームを訪れて自動車を選ぶ風景がよく見られるという。ダウリーとして購入される自動車は、ヒュンダイのサントロ、マールティ・スズキのアルト、ワゴンR、マールティ-800などの軽自動車が大半のようだが、次第にエスティーム、ホンダ・シティー、アコードなどのセダンにもその影響が及んでいるらしい。

さらに、新郎新婦が結婚直後に自動車を購入する現象も見られるという。最近はインドでも共働きの家庭が増えており、それぞれが自分の自動車を買うことも少なくない。また、結婚前に自動車を持っていたとしても、結婚を機にさらに上のモデルの新しい車に買い換える人も多い。ヒュンダイのマーケティング担当者によると、自動車の販売台数が年間で最も伸びるのは、ナヴラートリー期とこの結婚式シーズンのようだ。

2006年も終わりに近付き、結婚式シーズン真っ只中である。結婚式を見るたびに、着実にインドの人口が増えているのを感じて怖い思いがするのだが、同時に自動車の数もどんどん増えて行くようで、二重の恐怖である。

昔は毎日ザ・ヒンドゥー、タイムズ・オブ・インディア、インディアン・エクスプレスの3種の英字新聞を読んでいたが、最近ではインディアン・エクスプレスの代わりにヒンディー語紙ヒンドゥスターン(हिन्दुस्तान)を読んでいる。インドで最も真面目な新聞であるザ・ヒンドゥー紙は必須であるし、インドで最も娯楽性に満ちた新聞であるタイムズ・オブ・インディア紙も絶対に捨てがたい。インディアン・エクスプレス紙は時々独自のルートによるすっぱ抜き記事を載せるし、折込紙に興味深い記事が出たりするので、これまた目が離せないのだが、上記2紙に比べると優先順位は低くなる。4紙以上読むのはつらいので、インディアン・エクスプレスの購読をやめざるをえなかった。ヒンディー語紙としてヒンドゥスターンを選んだのには特に理由はなかった。あるとすれば、有力ヒンディー語紙のひとつであるナヴバーラト・タイムス(नवभारत

टाइम्स)がタイムズ・オブ・インディア紙と同じグループであるので、そのライバルであるヒンドゥスターン・タイムス紙と同じ系統のヒンドゥスターンを購読してみようかと思ったくらいである。だが、最近ではけっこう楽しんで読んでいる。

ヒンドゥスターン紙には週に数回、メトロ・リミックス(मेट्रो रीमिक्स)という折込紙が付いて来る。メトロ・リミックスは毎週金曜日にボリウッド・バーザール(बॉलीवुड

बाजार)というボリウッドのビジネス・レポートの連載記事を載せており、これがけっこう面白い。「これでインディア」でも、過去に何度もボリウッド・バーザールを参考にさせてもらっている。今日のボリウッド・バーザールの題名は、「映画館は空っぽ、でもプロデューサーのポケットは満タン(सिनेमा

हॉल खाली पर निर्माताओं की जेब भारी)」であった。本日の記事はこの記事を参考にして書いた。

資本主義の申し子である芸術形態、映画は、投資という観点から見たら、非常に博打性の高い産業である。確かにヒットの方程式なるものは存在する。大スターのキャスティングや他地域におけるヒット映画の翻案はそのひとつである。カラン・ジャウハル監督の登場により、マーケティングが映画の成功を左右することも証明された。だが、その方程式も完全ではない。失敗する映画は失敗する。いくらヒットの方程式をもってしても、錬金術のようにフロップ(失敗作)をブロックバスターに変えてしまうことはできない。観客も馬鹿ではない。だが、最近のボリウッドでは、「フロップでも損をしない」という新たな魔術が普及しつつあるようである。

ボリウッド・バーザールには、先日公開された「Umrao Jaan」の例が挙げられていた。既に同作品はフロップの烙印を押されてしまっている。だが、プロデューサー兼監督であるJPダッターは全く動じていない。なぜなら映画公開前から既に制作費を回収してしまっているからだ。まず、「Umrao

Jaan」の制作費は、多くとも1億5千万ルピーと言われている。インドの映画配給権はテリトリーごとにディストリビューター(配給業者)に販売される。インド国内には主要なテリトリーが5つある。JPダッターは、「Umrao

Jaan」の配給権を、ミニマム・ギャランティー(MG)契約により、1テリトリーにつき3.5千万ルピーで販売した(MGについては後述)。海外配給権はまた別で、同作品の海外配給権はおよそ3千万ルピーで売られた。つまり、配給権だけでJPダッターは合計2億1千万ルピーの収入があったことになり、既に制作費を回収した上に利益も得ている。それに加えて、衛星放送権(少なくとも2.5千万ルピー)、DVD販売権(1.5千万ルピー)、音楽配給権(2千万ルピー)なども売却することができるため、映画館からの収益なしにJPダッターは2億7千万ルピーを得ることになる。さらに、映画公開後はMGによる興行収入が懐に入る。

ここでMGについて簡単に説明しよう。インドのメディア論の教科書と言えるヴァニター・コーリー=カンデーカル著「The Indian Media

Business(Second Edition)」によると、インドではいくつかの種類の配給契約があるようだ。MGというのは、ディストリビューターが完全にリスクを背負う形の配給形態で、期待作の配給契約は大体このMGとなる。ディストリビューターは映画のプリント(1プリントにつき6万5千ルピー)や宣伝などの費用を持つ。映画の興行によりその費用が回収できた場合、ディストリビューターはプロデューサーに対して20%のコミッションを支払う。興行収入が費用を越えた場合、そのオーバーフロー(過剰収益)はプロデューサーと山分けとなる。プロデューサーとディストリビューターの間の配給契約には、他にアドバンス、コミッション・ベーシス、アウトライトなどがあるようで、どちらがどれだけのリスクを負うかにより契約は変わってくる。

これはつまり、名のある映画メーカーの作った映画は、絶対に損をしないということである。この現象は両極端の影響をこれからインド映画界に及ぼすように思われる。まず、ポジティヴな影響から考えると、やはり映画制作におけるリスクが軽減されるため、実験的・野心的な作品を作るプロデューサー・監督が出やすくなるだろう。ボリウッドにハリウッドからのパクリが多かったのも、映画制作のリスクの大きさが最大の原因であった。このポジティヴな影響により、オリジナルの作品が増え、インド映画のダイナミズムが促進されることが期待される。一方、失敗作でも資金を回収できるというこの状況は、逆に映画がどうだろうと売れればいい、という捨て鉢な雰囲気を映画メーカーの間に生じさせる恐れもある。もちろん、失敗作ばかり連発していては、映画メーカーの名が傷ついて長期的に見てプラスにはならないが、ボリウッドの状況を見ていると、一度ヒット作を放った映画監督は、その後いくらプロップを連発しても、ある程度チヤホヤされる傾向にあり、少し不安である。極端なことを言ってしまえば、ボリウッドに、「とにかく1作でも大ヒット映画を放てば、その後の映画人生は安泰」という新手の「ライセンス・ラージ」が生まれる可能性もある。さらに、現在主流の配給システムは、期待されながらフロップに終わった映画の損失をディストリビューターと映画館が負担することになっており、それが続けば映画界全体を弱体化させる恐れもある。

ボリウッド映画の1ファンとして、映画制作のリスク軽減がポジティヴな方向へ影響を及ぼすことを祈るばかりである。

1冊の本が人を旅立たせることがある。1冊の本が旅を変えることがある。コンノート・プレイスのオックスフォード・ブックストアに立ち寄ったときに目にした1冊の本、「The

Forts of Bundelkhand」(Rita Sharma & Vijai Sharma、Rupa & Co.)。ブンデールカンドとは、ウッタル・プラデーシュ州南部からマディヤ・プラデーシュ州北部にかけての地域、言い換えれば、ヤムナー河の南、ナルマダー河の北の地域のことを指す。同書は、そのブンデールカンドにある城のガイドブックであった。さすが特定地域に限定したガイドブックだけあり、「ロンリー・プラネット」や「インド建築案内」などではカバーし切れないようなマイナーな城も掲載されていた。偶然そのとき、その方面へツーリングへ行こうと考えていた僕は、795ルピーという少し高めの値段ではあったが、その本を購入した。

The Forts of Bundelkhand

ブンデールカンドはかつて、ヴァツァ、ジェージャカブークティまたはジャジャウティーと呼ばれた。ブンデールカンドが歴史上、頭角を現すのは、チャンデーラ朝が勃興する9世紀からである。カンナウジを拠点として北インドを支配していたプラティハーラ・ラージプートの地方領主に過ぎなかったチャンデーラ氏族は、プラティハーラ朝の衰退に乗じて独立する。このチャンデーラ朝こそが、男女交合像(ミトゥナ)で有名な世界遺産カジュラーホーの寺院群を建造した王朝である。チャンデーラ朝は、卓越した寺院建築技術を有していた他、優れた灌漑技術や強力な山城築城技術も持っており、カーリンジャル、アジャイガルなどの難攻不落の山城を拠点として300年間に渡って王国を存続させた。11世紀のメヘムード・ガズニーの侵略には抗し切れなかったものの、すぐに勢力を盛り返し、12世紀末のムハンマド・ガウルの攻撃は跳ね返した。だが、デリーとアジメールを首都としたプリトヴィーラージ・チャウハーンの王国との抗争により疲弊し、13世紀初めに奴隷王朝の創始者であるクトゥブッディーン・アイバクの攻撃により首都が陥落して以来、チャンデーラ朝は衰退して没落した。カジュラーホーは少なくとも14世紀中頃までは宗教都市として存続したと考えられているが、やがて人々の記憶から消え去り、1838年に地元の人の噂を聞きつけた英国の技術士TSバートに発見されるまで密林に埋もれたままであった。

14世紀になると、ブンデールカンドではブンデーラ氏族が勢力を持ち始める。ブンデールカンドという地名も、このブンデーラ朝から取られている。ムガル帝国の成立により、ブンデーラ朝は絶えず圧力を受けるようになるが、17世紀になるとブンデーラ朝とムガル朝は同盟関係となる。その要因は、ブンデーラ朝のビール・スィン王と、ムガル朝第4代皇帝ジャハーンギールの間の友情による。ビール・スィン王は、ジャハーンギールがまだ王子だった頃、彼の要請に応え、政敵であった宰相アブル・ファズルを暗殺したことがあった。ジャハーンギールは皇帝になった後もその恩を忘れず、ビール・スィンを支援し続けた。ムガル帝国という強力な後ろ盾を得たブンデーラ朝は最盛期を迎える。だが、シャージャハーンの時代以降になるとブンデールカンドは再びムガル朝の侵略を受けるようになる。南からはマラーター王国も北上して来ていた。当時ブンデールカンドにはいくつかの小王国が分立していたが、その中でも最も有力だったのがパンナーのチャトラサール王である。チャトラサール王はマラーターに領地の3分の1を与え、ムガル朝に対抗させたため、ブンデールカンドにマラーターの支配権が確立し始める。また、オールチャー、ダティヤー、サムタルなどの小王国は英国と手を結ぶ。

1857年のインド大反乱では、ブンデールカンドの中心都市のひとつであるジャーンスィーが重要な役割を果たす。18世紀中頃、ジャーンスィーの城主はガンガーダル・ラーオであったが、1853年に跡継ぎを残さずに死去してしまう。英国は、ダルハウジー総督が制定した「失権の法則」により、ジャーンスィーを併合してしまう。ガンガーダル・ラーオの妃であったラーニー・ラクシュミーバーイーは年金生活を送るようになるが、1857年のインド大反乱ではジャーンスィーでも反乱が起きる。英国の手からジャーンスィー城を奪還した反乱軍は、ラクシュミーバーイーに女王として即位するように要請する。ジャーンスィー王国の女王となったラクシュミーバーイーは、剣を取り、馬を駆って、勇敢に英国の攻撃からジャーンスィー城を守ったが、とうとう城は陥落してしまう。ラクシュミーバーイーはスィンディヤー家が統治するグワーリヤル(Gwalior)へ逃げるが、再び英国の攻撃を受け、戦死してしまう。ラクシュミーバーイーは「ジャーンスィーのラーニー」とも「インドのジャンヌ・ダルク」とも呼ばれ、この地方の人々の誇りとなっている。反乱が鎮圧された後は、ブンデールカンドの大部分はグワーリヤルのスィンディヤー家の領地となる。スィンディヤー家は現在まで存続しており、特に政界でアクティヴに活動している。

このように、ブンデールカンドはインドの歴史の中で非常に存在感のある地域であった。ヒンディー語の方言にブンデールカンディーというものがあるが、それもこの地域がひとつの強力なアイデンティティーを有していたことを示しているだろう(先日公開された「Omkara」という映画では、このブンデールカンディー方言が使われた)。しかし、観光地としては、カジュラーホーを除けばそれほど一般によく知られた地域ではない。オールチャーは最近になってようやく注目を集めるようになったが、他にも多くの見所がある地域であり、これらをバイクで巡ろうと考えた。

ブンデールカンドにいろいろな城があるのを知ったのは冒頭の本によってであるが、そもそもブンデールカンドを旅行しようと思った一番のきっかけは、別の本であった。いつだったか忘れたのだが、飛行機に乗っているときに、座席の前のポケットに入っている雑誌によって、「国会議事堂のモデルになった寺院」の存在を知った。デリーにある国会議事堂は、円形をした独特の建築物である。ニューデリーが建造されたとき、エドウィン・ルティエンスとハーバート・ベイカーによって設計された。だが、その国会議事堂のモデルとなった建築物がインドのどこかにあるというのは全くの初耳であった。その雑誌には写真も掲載されていた。確かに円形の建築物で、国会議事堂と同じように柱で支えられていた。そのときから、いつかここに行きたいと思っていた。寺院の名前は「Mitawali」、所在地はマディヤ・プラデーシュ州の「Morena」と書かれていた。地図で調べてみたところ、「Morena」はアーグラーとグワーリヤルの間で、デリーからバイクで行くのにちょうど良さそうな距離であった。よって、涼しくなったら行ってみようと決めていた。こういうこともあり、「The

Forts of Bundelkhand」を読んだ途端、この寺院からオールチャーやカジュラーホーなどを含めた旅行ルートが頭の中で瞬時に描かれたのであった。

デリーの国会議事堂

そしてカジュラーホーも前から行ってみたい場所のひとつであった。もちろん、既にカジュラーホーは訪れたことがある。だが、それは僕が初めてインドを旅行した1999年のことだった。もう7年間もカジュラーホーへ行っていない。それに気付いたとき、無性にカジュラーホーへ行きたくなった。そして何よりカジュラーホーは僕にとって少し特別な場所であった。初めてインドを旅行したとき、いわゆる定番のルートを通って、僕はデリーのゴール・マーケットにある旅行代理店へ連れて行かれた。そこで訳が分からない内にデリー~ジャイプル~アーグラー~ヴァーラーナスィーのツアーを組まされた。これらの人気ルートを手っ取り早く旅行できたのはよかったのだが、ずっとドライバーやガイドが付いて来るので非常に窮屈であった。40日間インド一周を計画していた僕は、ヴァーラーナスィーから反転し、サトナー経由でカジュラーホーへ向かった。ツアーはヴァーラーナスィーまでであったので、カジュラーホーからは完全に1人の旅行であった。自分で気ままに旅行をすることで初めて僕はインド旅行の真の楽しさを知った。だから、カジュラーホーは僕にとって原点に近い存在であった。どうせならカジュラーホーまでバイクで行きたい、そう強く思った。だが、カジュラーホーと言えば悪路で有名な場所である。最新版の「ロンリー・プラネット」にも、「道が悪いので金銭的余裕があれば空路で行くことをすすめる」みたいなことが書かれていた。しかし、最近カジュラーホーはかなり発展したとも聞く。もしかしたら道もよくなっているかもしれない。道の状況を見て、カジュラーホー行きを決行するか否かを決めることにした。

本当は11月の早い時期に旅に出ることを計画していたのだが、体調がよくなかったことと、いろいろな用事ができてしまったことで、出立はズルズルと延期された。だが、遂に11月11日早朝、決意してデリーを旅立った。今回も単独のツーリングである。今日の一応の目的地はオールチャー。予定ルートはデリー~アーグラー~グワーリヤル~ジャーンスィー~オールチャーである。途中、「Morena」を経由するので、「国会議事堂のモデルとなった寺院」にも立ち寄る計画であった。だが、どこの町に宿泊するかは、時間と体力を見て柔軟に対応することにしていた。

朝7時半にジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のブラフマプトラ寮を出発。ラドー・サラーイにあるガソリンスタンドでスピード97を給油し、メヘラウリー・バダルプル・ロードを通ってNH2(国道2号線)へ出て、アーグラーへ向かった。10時過ぎにマトゥラーにあるマクドナルドに到着。軽食を取って休憩する。10時半に再びバイクにまたがって出発し、11時過ぎにはアーグラーに到着した。ここまでは何回か通ったルートなので、何の迷いもなかった。だが、アーグラーから先は未知の領域である。

アーグラーからグワーリヤルへはNH3が延びている。だが、NH2からNH3へ抜けるにはアーグラー市街地を抜けて行くしかなさそうだった。所々にある道標を頼りにしつつ、デリーから来た者の目には無法地帯に見えるアーグラー市街地の大混雑を通り抜け、何とかNH3に出た。アーグラー南郊は非常に道が悪く苦労したが、それを抜ければきれいな舗装道となっていた。アーグラーを抜け出たときには12時になっていた。

アーグラーはウッタル・プラデーシュ州で、グワーリヤルはマディヤ・プラデーシュ州だが、アーグラーとグワーリヤルの間には、意外なことにラージャスターン州が入り込んでいる。途中、奇妙な形の砂山が林立する風景に囲まれたダウルプル(Dholpur)という町を通るが、それがラージャスターン州である。遠くの方には城も見えた。ここもきっと何か謂れのある場所なのであろう。

ダウルプルの城

ダウルプルを抜け、河を渡ると、いよいよマディヤ・プラデーシュ州に入る。しばらく美しい舗装道を走っていくと、そこはもうムライナー(Morena)、例の「国会議事堂のモデルとなった寺院」があるとされた町である。きっと誰かが知っているだろうと思い、ムライナーの町で何人かに聞いてみたのだが、はっきりしない返事。とりあえず国道から下りてムライナー市街地の方へ向かっていくと、ムライナー駅に出た。駅の水道で顔を洗って一息ついた後、周辺にたむろっている人にさらに尋ねてみたが、やはり知っている人はいなかった。これは思った以上に難航しそうだ。地元の人々にいちいち聞いていたのでは埒が明かない。帰りも同じルートなので、ネットカフェや観光局で情報を収集して出直すことに決めた。

グワーリヤルには2時頃に到着。ここから南東のジャーンスィーへ抜けなければならなかったが、不覚にも道に迷ってしまった。ちゃんとジャーンスィーまでの道を人に尋ねつつ進んで行ったのだが、気付いてみたらジャーンスィーとは方向が違う南西のシヴプリー方面へ出てしまった。気付いた途端に引き返し、もう一度丁寧に道を確認して、グワーリヤル市街地を抜けてジャーンスィー・ロードに出た。こんなことがあったので、グワーリヤルを通り抜けるのにも1時間かかってしまった。だが、後から調べてみたところでは、シヴプリー方面からジャーンスィーへ抜けるバイパスがあったようだ。シヴプリー方面への道を教えてくれた人も決して悪気はなかったのだろう。そういう道路情報を示す道標が全くないのがいけない。

グワーリヤルを出ると、道の名前はNH75となる。少し進むとちょっとした丘陵地帯となり、峠を越えると再び平地の道となる。しばらく進んでいくと、前方に巨大な城が見え始めた。ダティヤーである。昔、ジャーンスィーからグワーリヤルへバスで移動したとき、ダティヤーの城を発見して驚いたものだった。神谷武夫氏の「インド建築案内」にはちゃんとダティヤーの記述があった。このダティヤーには帰りに立ち寄る。

ジャーンスィーに到着したのは午後4時半。本日の目的地であるオールチャーまであと少しである。ちなみに、ジャーンスィーはウッタル・プラデーシュ州となる。ジャーンスィーをほぼ一直線に通り抜けると、カジュラーホー・オールチャー方面へ向かう道が示されていた。それに従ってきれいに舗装された道を進んで行くと右に折れる道があり、直進するとカジュラーホー、右折するとオールチャーとなっていた。そのT字路を右折し、細い舗装道をしばらく進んで行くと、遂にオールチャーの城や寺院が前方に見え出した。午後5時半、日没の直前であった。オールチャーは再びマディヤ・プラデーシュ州である。この辺りは州境が複雑に入り組んでいる。

オールチャーではベートワー河の河畔にあるホテル・ガンパティに宿泊した。懸念だったのはバイクの駐輪場だったが、ここは中庭にバイクを止めることができ、安心であった。元々弁護士をしていたというオーナーは、顔は怖いがフレンドリーで、デリーからはるばるバイクで来た僕を温かく迎えてくれた。ホテルはまだ建築中で、いくつかのレベルの部屋があるが、僕が泊まったのは1番安い部屋。シングルで250ルピーであった。バスルーム、TV、ホットシャワー、タオル、石鹸などが付いている。

前回オールチャーに来たのはちょうど4年前のディーワーリー祭の時期であった。オールチャーには有名なラーム寺院があり、ディーワーリーは盛大に祝われる。普段は静かな村のようだが、そういう訳もあって僕が訪れたときは非常に混雑していた。今回も、どういう偶然か、何らかの祭りが行われており、オールチャーは非常に騒がしかった。オールチャーもだいぶ変わったと聞いていたのだが、想像していたほど変化はなく、4年前に見たものは大体今年もあった。ただ、郊外に高級ホテルがいくつかできており、白人団体観光客が目立つようになったのは大きな変化であった。

ラーム・ラージャー寺院

多くの参拝客が詰め掛けていた

今回のツーリングの中で、1日の移動距離が最も長かったのが初日の今日であった。走行距離は464.5km。元気な内に長距離移動を済ませておくのが賢明だろうと思い、今日は頑張った。デリーを午前7時半に出て、オールチャーに午後5時半に着いたので、10時間かかったことになる。デリー発のツーリング先として、オールチャーは悪くない場所だ。ポイントは、デリー、アーグラー、グワーリヤル、ジャーンスィーの市街地をどれだけスムーズに抜けられるかであろう。道さえ分かっていれば、もっと早く着けるはずだ。また、アーグラー辺りで1泊してオールチャーまで来れば、旅程はだいぶ楽になるだろう。

| ◆ |

11月12日(日) オールチャーからカジュラーホーへ |

◆ |

オールチャーは既に観光済みで、中継点として滞在しただけであったが、せっかくなので早朝に主な見所を再訪してみることにした。

早朝、ホテル・ガンパティから眺めた

ジャハーンギール・マハル(左)とラージ・マハル(右)

ベートワー河の河畔に位置する天然の要塞オールチャーは、16世紀にブンデーラ朝の首都となった町である。ブンデーラ朝は絶えずムガル帝国に脅かされており、アクバルに堂々と対抗したマドゥカル・シャーの死後は兄弟間の内紛によって弱体化した。だが、ブンデーラ朝の運命を決定するひとつの事件が発生する。アクバルの息子サリームは宰相アブル・ファズルを敵視しており、マドゥカル・シャーの息子ビール・スィン・デーオに、アブル・ファズルの暗殺を依頼する。ビール・スィンはデカンからアーグラーへ戻る途中のアブル・ファズルを殺害し、その首をサリームに送る。アクバルの死後、皇位に就いたサリーム(ジャハーンギール)は、ブンデーラ朝の内紛に介入し、ビール・スィンを王位に就ける。以後、ムガル朝とブンデーラ朝は同盟関係となり、ビール・スィンはムガル朝のメーワール攻略やデカン攻略に協力した。ブンデーラ朝はビール・スィンの統治の下、最盛期を迎える。ブンデールカンドに残る遺跡の多くは、この時代に建てられたものである。オールチャーにあるジャハーンギル・マハル、ラクシュミー・ナーラーヤン寺院、ダティヤーのゴーヴィンド・マンディル、ジャーンスィー城などは全てビール・スィンが建造したものだ。その建築の最大の特徴は、政治的な背景を反映してか、ラージプート様式とムガル様式の融合にある。また、ブンデーラ朝の建築は、その後のインドの建築に大きな影響を及ぼしたと言われている。

まずはベートワー河を渡って王宮コンプレックスを見てみた。まだ朝早かったのでチケットカウンターも開いておらず、散歩がてら、とりあえず外側からジャハーンギール・マハルを眺めた。ジャハーンギール・マハルは、その名の通り、ジャハーンギールをもてなすために建造された城である。

ジャハーンギール・マハル

散歩をして戻って来たらチケットカウンターが開いていたので、チケットを購入して(外国人30ルピー、カメラ20ルピー)、まずはラージ・マハルへ入った。ラージ・マハルはブンデーラ朝の首都をオールチャーへ遷都することを決定したルドラプラタープが16世紀に建てた王宮である。ブンデールカンドに特徴的な正方形プランの建築物で、ディーワーネ・アーム(一般謁見の間)、ディーワーネ・カース(貴賓謁見の間)、ザナーナー(女性居住区)に分かれている。王族たちは普段ここに住んでいたと言う。ラージ・マハルの最大の見所は、王妃たちが住んでいた部屋に残る壁画の数々である。保存状態はそれほどよくないが、天井や壁を彩るカラフルな絵は素晴らしい。光がないので薄暗くてよく見えないのが残念である。

ラージ・マハルの壁画・天井画

次にジャハーンギール・マハルへ入った。実はこのジャハーンギール・マハル、僕のお気に入りの遺跡のひとつだ。やはり正方形プランのこの城は、回廊と階段が複雑に組み合わさっており、まるでドラクエの迷宮を探検しているような気分になる。今回は2度目だったので、前回ほどの感動はなかったものの、またこの城に戻って来れた喜びを感じた。

ジャハーンギール・マハル内部

王宮コンプレックスを一通り見終えた後、橋を渡って町へ戻り、今度はチャトルブジ寺院を訪れた。チャトルブジ寺院は、ラーム・ラージャー寺院のそばに建つ、城塞のような圧倒的な外観をした建築物である。このラーム・ラージャー寺院とチャトルブジ寺院にまつわる面白い伝説がオールチャーには伝わっている。

チャトルブジ寺院

ラーム・ラージャー寺院

ラーム・ラージャー寺院は、元々マドゥカル・シャーが妻ガネーシュ・クンワルのために建てた王宮であった。ガネーシュ・クンワルはラームの熱烈な信徒であった。彼女があるとき、アヨーディヤーのサラユー河河畔でお祈りをしていると、ラームが降臨した。ラームは、オールチャーまでの約400kmの道のりを徒歩で帰ることを条件に、彼女に付いて行くことを約束した。ガネーシュ・クンワルはラームの像を持ってオールチャーまで8ヶ月かけて歩いた。オールチャーに辿り着いた彼女は、ラーム像をとりあえず自分の王宮に置いた。マドゥカル・シャーは、ラーム像を安置するためにチャトルブジ寺院の建造を始めた。チャトルブジ寺院は15年の歳月をかけて完成した。だが、ラーム像を移そうとしたところ、像はビクとも動かなくなってしまった。そこで、ガネーシュ・クンワルの王宮はそのまま寺院となり、チャトルブジ寺院にはヴィシュヌ像が代わりに安置されることになった。

ラーム・ラージャー寺院のそばには、ハルダウル廟という少し変わった信仰スポットがある。ディンマーン・ハルダウルは、ビール・スィン・デーオの後継者ジュジャウル・スィンの弟であった。ジュジャウル・スィンは、自分の妻と弟が密通しているのではないかと疑い、王妃に対してハルダウルに毒を盛るように命令する。王妃は潔白であったものの、どうしてもハルダウルを殺すことができなかった。それを知ったハルダウルは、自ら毒を飲んで自殺してしまう。地元の人々の間でハルダウルは英雄視され、やがてハルダウルは半神格化されて信仰されていると言う。

上記の遺跡は徒歩で巡ったが、下記のものは一旦ホテルに戻ってバイクで巡った。まずは西へ。西郊の小高い丘の上にあるラクシュミー・ナーラーヤン寺院は、ビール・スィン・デーオによって1623年に建立された寺院である。三角形プランの珍しい形の寺院である他、壁や天井に描かれた絵が見所となっている。ただ、今回訪れたときは修復中で、寺院内部はきれいな状態ではなかった。また、オールチャー南郊には王室の墓標であるチャトリーが並んでいる。近くで見るよりも、ベートワー河に架かる橋を渡って、対岸から眺める方が壮観である。ただ、チャトリー群がよく見える対岸は有料の公園となっており、お金を払わなければならなくなっていた。しかも何もないのに外国人200ルピー、カメラ代40ルピーという無茶苦茶な値段設定。挙句の果てに、チャトリー群のそばにはオールチャー・リゾートというホテルが出来てしまっていて、対岸からいい写真を撮れなくなってしまっていた。だが、僕はインド人料金20ルピー+カメラ代40ルピーだけ払って下の写真を撮った。それでも高い写真である。

ラクシュミー・ナーラーヤン寺院

チャトリー群

早朝の観光を終え、朝食を食べてホテルをチェックアウトしたときには10時半になっていた。NH75に戻り、T字路で右折してカジュラーホー方面を目指す。あらかじめオールチャーで情報収集したところ、カジュラーホーまでの道はだいぶ整備されたようで、それほど辛くないようだった。よって、当初の予定通りカジュラーホーを目指すことにした。

オールチャーを出て30分ほどすると、バルワーサーガルという町に到着した。「The Forts of Bundelkhand」によると、バルワーサーガルにも城があるようだ。ちょっと立ち寄ってみることにした。

バルワーサーガル城は、バルワーサーガル湖の湖畔の小高い丘の上にそびえ立っている。18世紀にオールチャーのウディト・スィンによって建造された。インド大反乱時には、ターティヤー・トーペーが立てこもっていた。2万人の兵士を率いるターティヤー・トーペーは、ラクシュミーバーイーの救援に駆けつけるはずであったが、バルワーサーガルを攻撃した英国のヒュー・ローズ将軍に破れてしまう。ターティヤー・トーペーの敗北は大反乱の転機となり、援軍を失ったラクシュミーバーイーが立てこもったジャーンスィー城も陥落してしまう。バルワーサーガル城の一部は崩壊しているが、これはヒュー・ローズが撃ち込んだ大砲の跡らしい。

バルワーサーガル城

バルワーサーガル城内部はオープンスペースとなっており、かつてはここで宴が催されたらしい。城の一角にはバングラー様式の屋根をした寺院があり、特徴的である。また、内部の壁には無数のロウソク置き場が作られており、オシャレだった。先ほど、バルワーサーガル城はバルワーサーガル湖の湖畔にある、と書いたが、今年のブンデールカンドは雨が全然降らなかったようで、湖は完全に干上がってしまっていた。もし水があったら、バルワーサーガル城は水面に映えた美しい城であったことだろう。

完全に干上がったバルワーサーガル湖

バルワーサーガルを簡単に観光した後、11時半に再びNH75に戻り、カジュラーホーを目指した。途中、マウー・ラーニープルという町を通過するが、この辺りはまたウッタル・プラデーシュ州となる。マウー・ラーニープルの次にはナウガーオンという町が来るが、今度はまたマディヤ・プラデーシュ州だ。チャッタルプルというけっこう大きな町を通り抜けると、後はずっと1本道。ビマーターという町でNH75を下りて北上すると、10kmほどでカジュラーホーに到着する。途中の道は、所々ガタガタな道もあったが、大部分は非常にきれいに整備されていた。おかげでスムーズに走行することができた。

カジュラーホーに到着したのは午後2時過ぎ。ビマーターからカジュラーホーの道も驚くほどきれいに舗装されていた。途中には空港も見えた。7年振りに訪れたカジュラーホーは、全く変わってしまっていた。もはやカジュラーホーは村ではない。小さな町である。カジュラーホーの入り口にはニューデリーにあるようなちょっとしたロータリーまで出来ていた。そして、西群前の道路から、東群にかけての道路はちょっとした繁華街となっていた。その発展振りにしばし呆然としてしまった。

カジュラーホーは世界的観光地なだけあって、ホテルには困らない。とりあえず町の中心部まで行って停車してみると、早速いろんな人が話しかけて来た。「ホテル?」「ガイド?」「インディアン・レディー?」「マリジュワナ?」ここでは何でも手に入るようだ。ウブな旅行者をカモにする悪質なインド人も多い。余計なトラブルは避けたかったので、信頼できるホテルに泊まりたかった。カジュラーホーに何年も住んでいた日本人(現在はデリー在住)を知っているので、その人の助言を得て、ホテル・ハーモニーを宿泊先に選んだ。だが、ホテル・ハーモニーは満室であった。代わりに、すぐ近くにあるホテル・ゼンを紹介された。特に悪くなかったので、ここに泊まることにした。バスルーム、ホットシャワー、タオル、石鹸付きで1泊350ルピーであった。

今日はカジュラーホー郊外にあるラネー滝(Raneh Fall)へ行ってみることにした。以前に訪れたときは短い滞在だったため、カジュラーホー周辺の観光地までは巡ることができなかった。聞くところによるとカジュラーホー周辺の自然はかなりすごいようで、寺院と同じくらい楽しみにしていた。何よりバイクという足があるので、郊外には足を伸ばしやすい。

ラネー滝はカジュラーホーの北18kmの地点にある。カジュラーホーを北に抜けてしばらく行くと右に折れる道があり、その田舎道をまっすぐ進んで行くと、ケーン・ガリヤール鳥獣保護区域の入り口に出る。ラネー滝はこの鳥獣保護区域の中にあるため、ここで入場料などを払わなければならない。外国人入場料は200ルピーである。門を越えて森林の中の道を進んでいくと広場に突き当たる。そこで1人のおじさんが待ち構えており、ここにバイクを止めろと指示して来た。しかし滝らしきものは見当たらない。何より滝の音がしない。おじさんに「滝はどこ?」と聞いてみると、「ここだ、ここだ」と言う。よってバイクをそこに止めると、おじさんがガイドをし出した。どうやら本当にここがラネー滝のようだ。だが、滝らしきものは依然として見当たらない。そのとき、バルワーサーガルの湖のことが頭をよぎった。もしかして旱魃で滝がないんじゃあ・・・?その勘は的中した。ラネー滝は旱魃により消滅してしまっていた。灌漑用に上流にあるダムで水を止めているため、ケーン河にはほとんど水が流れていなかったのである。

滝がなくてガッカリしたが、それでもケーン河の光景は絶景であった。切り立った岩が思い思いの方向に伸びており、その間には深緑の泉が出来ていた。おじさんの話によると、ここは「カーマスートラ/愛の教科書」(1996年)のロケ地のひとつらしく、レーカーも来たようだ。確かにこの光景が映画に出て来たような気がする。おじさんは、「ワシがレーカー・ジーのボディーガードをしたんだ」と自慢げに語っていた。

ラネー滝の成れの果て

雨が降らなかったため、この辺の森林は既に紅葉が始まっていた。インドでは通常、紅葉は2月頃である。どうも紅葉と水は深い関係がありそうだ。ケーン・ガリヤール鳥獣保護区では他に、ワニを見たり、ボートに乗ったりすることもできるようだが、滝がなくてガッカリであったので、もう引き返すことにした。

水不足により、既に紅葉が始まっていた

カジュラーホーに戻った時点で4時を回っていた。日没までまだ少し時間があったので、まずは博物館を簡単に見た後(入館料5ルピー)、カジュラーホー郊外にある64ヨーギニー寺院を見に行くことにした。前回は西群と東群の主な寺院しか見ていなかったので、今回は全ての寺院を見て回りたかった。カジュラーホーの寺院群は大きく分けて西群、東群、南群の3つのグループに分かれている。入場料が必要なのは西群のみである。聞くところによると、西群のチケットは1回限りの入場のみ有効で、何度も出たり入ったりできないらしい。よって、西群の寺院は明朝、じっくり見ることにした。

64ヨーギニー寺院

64(チャウサト)ヨーギニー寺院は9世紀末に建造されたと推定される、カジュラーホーで最も古い寺院である。カジュラーホーのほとんどの寺院は砂岩で建造されているが、この寺院は花崗岩で作られている。ヨーギニーとはカーリー女神の従者であり、一般には64人いるとされるが、その数は前後することがある。カジュラーホーの64ヨーギニー寺院も、かつては67の小堂が並んでいたとされるが、現在では35しかない。64ヨーギニー寺院はインド中央部各地に散在しており、最も有名なのはオリッサ州ヒーラープルのものである。僕は今までマディヤ・プラデーシュ州ジャバルプル郊外のベーラーガートにある64ヨーギニー寺院を見た。ムライナーにある「国会議事堂のモデル」も64ヨーギニー寺院である。一般に64ヨーギニー寺院は円形をしているが、カジュラーホーのものは四角形である。インド最古の64ヨーギニー寺院ではないかとの説もあるようだ。

まだ時間があったので、ついでに東群のジャイナ教寺院も簡単に見ることにした。カジュラーホーの東には、古いジャイナ教寺院がいくつか建っているのだが、その中でも最大のものがパールシュヴァナータ寺院である。10世紀にチャンデーラ朝の王ダンガーによって建造されたこの寺院は、その建築もさることながら、壁面の彫刻も素晴らしい。その近くには幾分小さめのアーディナータ寺院も建っている。だが、その他の小さな寺院群が全て白く塗られてしまっているのを見てぶっ飛んでしまった。7年前に来たときはもっとひっそりとしていたはずなのだが、今ではすっかりきれいに整備されてしまっており、修復も好ましくない形で行われていた。

パールシュヴァナータ寺院

アーディナータ寺院

本日の走行距離は231.5km、本日までの総走行距離は696.0km。オールチャー~カジュラーホー間の道は、もはや悪名高い「ダンシング・ロード」ではなく、ちゃんとした舗装道となっており、スムーズに走行することができた。カジュラーホーには空港もあるが、団体観光客は通常、バスで移動するので、観光地の発展のために道路整備は不可欠である。やっとインドの観光局もそれが分かったようだ。道路の整備が進んだことにより、カジュラーホーはツーリング・ドライブ先としても適した観光地となったと言える。後は道の途中に観光客が気軽に立ち寄れるような休憩スポットなどを作れば完璧であろう。

今日はまず早朝にカジュラーホー観光の目玉である西群の寺院を見て回った。インドの遺跡の多くは日の出から日没までという合理的かつ曖昧な時間設定である。6時半にチケットカウンターへ行ってみると、今正にカウンターが開いたところであった。栄えある本日のファースト・ビジターとなった。

伝説によると、カジュラーホーにはかつて84~85の寺院があったとされている。その内、現存しているのは22寺院で、1980年からの発掘調査により、新たに18の寺院跡も発見された。その22寺院の内、建築的・芸術的に最も優れた寺院が密集しているのが西群である。基本的に時計回りで西群の寺院を巡った。カジュラーホーの寺院は、壁面の彫刻に目が奪われがちであるが、まずはその建築などを中心に簡単に説明していく。

まず見たのはラクシュマナ寺院。930~950年の間に、チャンデーラ朝の王ヤショーヴァルマンによって建造された。初期の最も大規模な寺院で、カジュラーホーの寺院の中で最も保存状態のよい寺院でもある。基壇の中心には巨大なシカラを備えた本殿がそびえ立つ他、四隅には小祠堂が設置されている。このようなタイプの寺院様式をパンチャーヤタナ様式と呼ぶ。外壁、内壁の彫刻も素晴らしいが、基壇部分の周囲にも彫刻が彫り巡らしてある。ラクシュマナ寺院の手前には、小さなラクシュミー寺院とヴァラーハ寺院が建っている。

ラクシュマナ寺院

ラクシュマナ寺院から時計回りに巡っていくと、前方に見えてくるのはカンダーリヤー・マハーデーヴァ寺院である。シヴァ神を祀るこの寺院は、基壇で隣のジャガダンビー寺院や小さなシヴァ寺院とつながっている。1025~1050年に建造されたカンダーリヤー・マハーデーヴァ寺院は、カジュラーホー最大の寺院として知られている他、中世インド建築の最高傑作とも言われている。チャンデーラ朝の絶頂期であるヴィディヤダーラ王の時代に建造されたとされる。小さなシヴァ寺院を挟んで隣にあるのはジャガダンビー寺院。現在ではラクシュミーが祀られているが、元々はヴィシュヌが祀られていたという。建築時期は11世紀初めと考えられている。

カンダーリヤー・マハーデーヴァ寺院(奥)、

シヴァ寺院(中央)、ジャガダンビー寺院(手前)

ジャガダンビー寺院の北には、よく似た様式のチトラグプタ寺院が建っている。こちらはカジュラーホーで唯一、太陽神であるスーリヤを祀った寺院だ。1000~1025年の間に、チョープラーという名のチャンデーラ氏族によって建立されたとされている。

チトラグプタ寺院

チトラグプタ寺院の東にあるのは、カジュラーホー寺院群の中でも特に有名なヴィシュヴァナータ寺院である。シヴァ神を祀ったこの寺院は、カジュラーホー寺院の重要な特徴を全て備えており、建造時期はラクシュマナ寺院以降、カンダーリヤー・マハーデーヴァ寺院以前のダンガー統治時代と考えられている。ラクシュマナ寺院と同様にパンチャーヤタナ様式であるが、小祠堂は2つしか現存していない。また、寺院の前方にはナンディーを祀った小さな祠堂も設置されている。

ヴィシュヴァナータ寺院

これらの寺院がカジュラーホー西群の主な寺院である。だが、やはり寺院の建築だけ見ていては疲れてしまう。カジュラーホーの最大の見所は何と言ってもその彫刻にある。カジュラーホーの寺院の壁面には、下のような男女交合像や、アプサラーやスラ・スンダリーと呼ばれる半裸の天女たちの像でビッシリと埋め尽くされている。

男女交合像

中には獣姦の像も

だが、けしからんことに、カジュラーホーで最も重要なカンダーリヤー・マハーデーヴァ寺院とヴィシュヴァナータ寺院は修復作業中で、肝心の壁面の前には鉄製の足組みが組まれてしまっており、外観が損なわれてしまっていた。また、男女交合像には大きく分けて、大型のものと小型のものがあるが、大型のものは大体、シカラの下の外壁に掘られている。だが、ちょうどその部分に足組みが組まれてしまっていたため、男女交合像の多くはよく見えなくなってしまっていた。

それにしても、カジュラーホーの彫刻のレベルは素晴らしい。初めてカジュラーホーに来たときにも感動したが、まだ経験の浅い時期に訪れてしまったため、あのときはまだ比較できるものがなく、ただ圧倒されるばかりであった。だが、インド各地を旅行し、いろいろな寺院の男女交合像や天女像を見てから、再びカジュラーホーの彫刻を見ると、やはりこれに勝るものは他になかったと実感せざるをえなかった。特にアプサラーの像の生々しい生活感やリズミカルな躍動感、そしてその肢体の曲線美は素晴らしい。古のインドの石工は、正に石に命を吹き込んだと言えるだろう。

カジュラーホーの寺院を彩るアプサラーの像

ところで、なぜカジュラーホーの寺院群には、男女交合像や天女像のようなエロチックな彫刻が彫られたのであろうか?カジュラーホーを訪れる旅行者が必ず抱く疑問である。その疑問を完全に解消するような答えは今のところない。いろんな人がいろんなことを言っている。当時の人々の自由で開放的な性生活が反映されているとか、カーマスートラに記された体位を表しているとか、中世インドに広まった性行為による解脱を説いた密教の影響だとか、性行為を行う鳥、獣、人間などのカップルが建築者や巡礼者に吉祥をもたらすと考えられたからだとか、人間の4つの義務であるダルマ(信仰)、カルマ(性愛)、アルタ(稼業)、モークシャ(解脱)を寺院に反映させているとか、諸説様々である。

カーマスートラ?

西群を見終えた後、カジュラーホーの中では老舗のブルースカイ・カフェで朝食を食べた。今日の主な目的地は、カーリンジャルとアジャイガルである。カジュラーホーの東に位置するこれらの城塞は、チャンデーラ朝の最も重要な牙城だった。特にカーリンジャル城はインド最強の城のひとつと言われる。このカーリンジャルとアジャイガルに日帰りで行くのが本日のメインディッシュであった。

カーリンジャルとアジャイガルへ行くには、まずはカジュラーホーへの分岐点であるビマーターまで戻り、NH75に乗ってサトナー方面(東)へ向かう。途中、パンナーという町があるので、そこから北へ向かえば、まずはアジャイガルがあり、さらに進めばカーリンジャルがあるはずであった。

午前10時にカジュラーホーを出発。ビマーターから東へ向かう。予想していた通り、ビマーターを越えると道は途端に悪くなったが、パンナーの手前にあるパンナー国立公園付近に来ると思い出したようにきれいな舗装道となり、パンナーまでスムーズに走行することができた。パンナーには1時間ほどで到着。パンナーの市街地を通り抜けて、カーリンジャルへ向かう道を見つけ、今度は北上を開始する。ところが、パンナーを出た途端に道は赤土を固めた上り坂となり、スピードが出せなくなった。慎重に走っていくと、やがて平地となり、穴ぼこだらけの舗装道に出た。ひとつの小さな村を越えると、今度は道は下り坂に。この道が今回のツーリングで最大の難関であった。土と砂と砂利だらけの下り坂が延々と続くのである。これはいつバイクが故障してもおかしくない。現に途中、道の真ん中でジープがパンクして止まっていた。坂を下り切っても、依然として悪路が続いた。だが、スィンハプルという町を越えると、突然道はきれいな舗装道となり、爽快に走行することができた。スィンハプルは、アジャイガルへの分かれ道でもあったが、まずはカーリンジャルへ向かうことにした。

パンナー~スィンハプル間の最悪道

ジープがパンクして停車中

パンナーからの悪路には辟易したものの、悪路を越えた先の風景はまるで桃源郷のように美しかった。その美しい風景の中、きれいに整備された舗装道をバイクで走り抜けるのは最高に気持ちがよかった。やがて、前方の台状の山の上に、カーリンジャルと思われる城塞が見え始めた。

カーリンジャル城

カーリンジャルの歴史は神話時代にまで遡る。聖典ヴェーダには、カーリンジャルはタパシャースターナ(苦行の地)として記録されている。クールマ・プラーナでは、カーリンジャルはシヴァの住居として賞賛されており、パドマ・プラーナでは北インドの9大聖地のひとつに数えられている。マハーバーラタには、カーリンジャルの泉で沐浴した者は誰でも千頭の牛に値するほどの恩恵を授かると記されている。古代ローマの学者プトレマイオスはカーリンジャルを「Kanagora」と記した。このように、カーリンジャルは元々宗教的聖地だったようなのだが、約2000年前に城塞化したらしい。その所有権は、時代の変遷と共に、カラチュリー、ラーシュトラクータ、プラティハーラと移り、9世紀以降はチャンデーラ朝が支配するようになった。カーリンジャル城の強固さは、1019年と1022年のメヘムード・ガズニーの攻撃を撃退したことからも分かる。だが、1203年に奴隷王朝のクトゥブッディーン・アイバクによってカーリンジャルが陥落すると、チャンデーラ朝は衰退の一途を辿る。その後すぐにチャンデーラ朝はカーリンジャル城を奪還するものの、既にかつての権勢はなく、デリー・サルタナト朝の度重なる攻撃をかわすので精一杯となる。ムガル朝が成立すると、フマーユーンはカーリンジャルを攻撃するが、父バーバルの死により攻撃は一旦中断される。その後、フマーユーンをデリーから追い出したシェール・シャーにより、カーリンジャルは落城し、チャンデーラ朝の最後の王、キラト・スィンは処刑される。こうしてチャンデーラ朝は滅亡する。16世紀にはカーリンジャルはムガル朝の支配下に置かれるが、1688年にブンデーラ朝パンナーのチャトラサールがカーリンジャルを奪い取る。19世紀に入るとカーリンジャルはマラーターの攻撃を受けるが、マラーターはこの城を陥落させることができなかった。だが、1812年には英国の攻撃を受けて落城する。

カーリンジャル城は標高約275mの台地の上にあるが、頂上まで舗装道が続いており、バイクで上まで上ることができた。ちょうどラージャスターン州のチッタウルガルのような感じである。カーリンジャル城の頂上に着いたのは午後1時頃であった。山の上は城壁で囲まれており、いくつかの遺跡が残っていた。

カーリンジャル城の遺跡

中段左はヴェーンカタ・ビハーリー、

中段右はラージャー・アミーン・スィン・マハルとコート・ティールト湖

下段左は同宮殿の入り口、下段右は同湖にあったヴィシュヌ神像

だが、解説などはほとんどなく、ガイドがいないと何が何なのかほとんど分からない。また、カーリンジャル城で最も保存状態がいいと思われるラージャー・アミーン・スィン・マハルは博物館になっていただが、今日は月曜日で休館日であったため、残念ながら中を見ることができなかった。カーリンジャル城にはキャンテーン(食堂)があると聞いていたのだが、それは名ばかりで、チャーイとチャパティーぐらいしか手に入らなかった。麓にある町もただの田舎町で、観光客向けの店などひとつもない。カーリンジャル城へ行くときは、飲食物を持参しないとつらいだろう。

カーリンジャルは中央インドの重要な軍事的拠点であったが、その威容を伺わせるようなものはそれほど残っていない。むしろ、宗教的な見所の方が多い。例えば、上の写真に写っているコート・ティールトという名の沐浴池は、かなり由緒ある聖地のようだ。伝説によると、チャンデーラ朝のキールティヴァルマン王がここで沐浴したところ、ハンセン病が治ったと言われている。そして何と言ってもカーリンジャル最大の見所は、ニール・カンタ寺院というシヴァ寺院である。城の隅にある階段から少し下っていくと、絶壁に寄り添うようにしてけっこうな規模の寺院が見えてくる。

ニール・カンタ寺院

数々の素晴らしい彫刻が岩肌に残る

圧巻なのは巨大なシヴァ像(右下)

洞穴の中に作られた沐浴池も幻想的(下段左)

この寺院は今でも生きており、僧侶がいて参拝者を迎えていた。ご神体はシヴァリンガであった。本当はこの寺院は全体が写真撮影禁止のようだが、特別にいくつかの写真を撮らしてもらった。寺院の奥にあるシヴァ像は、その巨大さと巨根さから圧巻の一言。他にも素晴らしい彫刻が随所に見受けられた。この寺院こそが、カーリンジャルが何千年にも渡って聖地として崇められて来た生き証人であろう。

カーリンジャルを発ったのは午後2時頃であった。来た道をスィハプルまで引き返し、そこで右折して今度はアジャイガルを目指した。スィンハプルからアジャイガルへ行くには砂利だらけの峠道を越さなければならず、スムーズには行かなかった。午後3時頃にアジャイガルに到着した。

やはりチャンデーラ朝の牙城であったアジャイガルは、山の上の城塞の名前であると同時に、その麓に広がる町の名前でもあった。道なりに進んで行くと、やがて古い王宮(現在は裁判所)に出た。そこで1人の若者が話しかけて来た。アジャイガルまで案内する、と。カーリンジャルのように山の上まで道路が伸びておらず、徒歩で上まで行かなければならないようだ。せっかくここまで来たので、アジャイガル城を見て帰らない訳にはいかなかった。スィッダールトという名の彼をガイドとして雇い、アジャイガル城を目指した。

アジャイガル城まで続く階段は、旧王宮付近の路地から出ている。階段は440段ほどあるようだ。昔は山城上りをしてもそれほど疲れなかったが、最近は年齢のせいか、運動不足のせいか、ものすごく疲れるようになった。だがやはりバイクに乗って来ているのが一番の原因だろう。ツーリング+登山は最も相性の悪い組み合わせだ。

アジャイガル城

山の上には門、崩れかけた寺院、貯水湖などが残っていた

所々に彫刻もあった

ジャイナ教の大きな像もあった(中段左)

何とか苦労して上り切ったが、頂上にはそれほど大したものは残っていなかった。崩れかけの寺院がいくつかあった他、今でも生きたラーダー・クリシュナ寺院、祭りのときは大勢の参拝客が押し寄せるというジャイナ教寺院などが見受けられた。カーリンジャル城はまだ道路があり、道標があったのでよかったが、アジャイガル城はそのようなものは全くなく、森林のあちこちに遺跡が散らばっているので、ガイドを雇わないと迷子になってしまうだろう。

午後4時半には山から下りた。もう日は沈もうとしている。なるべく明るい内にあの最悪の峠道を越えたかったが、計算してみるともう無理そうだ。スィッダールト君が家に招いてくれたので、彼の家で1杯のチャーイと2杯の水を飲んだ後、気合を入れ直して出発した。アジャイガルからカジュラーホーまではもっと近い道もあるようだが、そちらは完全な田舎道で、警察の駐屯地もなく、安全ではないとのことなので、来た道を戻ることにした(山賊がいる可能性がある)。アジャイガルからスィンハプルまで戻り、スィンハプルからパンナーへ向かった。砂利だらけの峠道に差し掛かった頃には既に日は沈み、辺りは暗くなっていた。砂利道も、ゆっくり進むよりは一定のスピードで進んだ方がバイクも安定するようだ。デリーに住んでいるとこんな悪路は絶対に体験しないので最初は慣れなかったが、次第に要領を掴んできた。それに、このような悪路は下り坂よりも上り坂の方が運転しやすい。真っ暗闇の中、ヘッドランプの明かりだけを頼りに悪路を進んで行った。6時過ぎにはパンナーに到着。ここまで来ればあとは舗装道が続くので、気も楽である。だが、昼間はあんなに美しかったパンナー国立公園の森林地帯も、夜は全くその様相を変え、漆黒の壁となって道路の両側にそびえ立っていた。スィンハプル~パンナー間の道も森林地帯であったが、悪路に集中していたのであまり恐怖は感じなかった。一方、パンナー以降の道では気持ちに余裕が出来たためにかえって夜の森林の怖さを感じるようになった。だが、ふと見上げると満天の星空であった。こんな星空はかなり久し振りに見た気がする。気分を取り直し、カジュラーホーへ向かった。本当はパンナー国立公園にあるパーンダヴ滝も見てみたかったのだが(こちらの滝は常に水が流れているらしい)、もう遅くなってしまったので無理であった。

カジュラーホーには午後7時半頃に到着。カジュラーホーの繁華街の灯りに照らされて初めて、服もバイクも土だらけになっていることに気付いた。シャワーを浴びたい気分だったが、この後少し行きたいところがあったので、近くのイタリア料理レストランで変なイタリア料理を食べつつ簡単に休憩した。

僕が行きたかったのは、カンダーリヤー・アート&カルチャーという場所だった。ここは基本的に土産物屋のようだが、毎晩2回(午後7時と午後8時45分)、付属のオーディトリアムで民俗舞踊ショーが行われている。いつから続いているのかは知らないが、少なくとも7年前にはなかったアトラクションである。入場料は1人300ルピー、ショーは1時間。一体どんなものかと興味をそそられていた。午後8時45分からのショーを見た。おそらく内容は午後7時のものと変わらないと思う。

1時間の上演時間の間に、インド各地の数々の民俗舞踊が上演される。まずはサラスワティー・プージャーが行われ、その後、タミル・ナードゥ州のカラガム、マハーラーシュトラ州のラーヴァニー、マディヤ・プラデーシュ州のラーイ、ビハール州のビハーリー・ナトゥワー、ラージャスターン州のマトカー&ターリー・ダンス、グジャラート州のガルバー&ダンディヤー、パンジャーブ州のバングラーなどが上演された。基本的にソロダンスとグループダンスが交互に上演され、ダンサーたちは1演目ごとに交代していた。僕はそれほど舞踊の鑑賞眼を持ち合わせていないが、それでも一応デリーでいくつか古典舞踊や民俗舞踊を見ているので、その経験から言わせてもらうと・・・これは民俗舞踊の冒涜だ!民俗舞踊とは名ばかりで、実際はほとんどフィルミー・ダンスであった。本当にこれが民俗舞踊なのかと問い詰めたくなるような、学芸会のようなノリのダンスもあった。ダンサーのレベルもプロフェッショナルとは言いがたい。生演奏なのだが、演奏家たちのレベルも頭を抱えたくなるレベル。ただし、ガルバー&ダンディヤーだけは、ステージが狭いのが難点ではあったが、なかなかよかったのではないかと思う。多分このダンサーたちは元々ガルバーとダンディヤーを踊る人たちなんじゃないかと思ったくらいだ。何はともあれ、これで300ルピーは高い。主な観客が何も知らない外国人観光客だからと言って、こんな適当な民俗舞踊を見せてもらっては、誤解を招いてしまう恐れがある。カジュラーホーと言えば、年に一度のカジュラーホー・ダンス・フェスティバルで有名な場所でもある。そのカジュラーホーでこんな低レベルなダンスが毎晩上演されているのは残念であった。

本日の走行距離は229.9km、本日までの総走行距離は925.9km。カーリンジャルとアジャイガルは、途中の道が最悪の悪路なので、ツーリング向きの目的地ではない。カーリンジャルのニール・カンタ寺院はなかなか見応えがあるが、バイクでわざわざ苦労して行くだけの価値があるとは思えない。

今日はカジュラーホーを出立して帰路に就くが、その前に見残した寺院を簡単に見て回ることにした。早朝、まずは南群の寺院を見に行った。

カジュラーホーを南へ行くと、まず見えてくるのはドゥーラーデーオ寺院。この寺院はカジュラーホー寺院群の中で最も新しいと言われ、建立時期は1100~1150年と推定されている。だが、その彫刻は型にはまったデザインのものが多く見受けられ、古い時代の寺院に比べて活力に欠けている。よって、ドゥーラーデーオ寺院はカジュラーホー芸術の飽和点を示していると言える。

ドゥーラーデーオ寺院

ドゥーラーデーオ寺院のそばにある小川を渡り、さらに南へ進んで行くと、小さな村に出る。この村を通り抜けると、遠くに見えて来るのはチャトゥルブジ寺院である。1100年頃に建てられたと考えられている。シンプルな形の寺院であるが、中には2.7mの高さのヴィシュヌ像が祀られており、意外性がある。

チャトゥルブジ寺院とヴィシュヌ像

チャトゥルブジ寺院の近くには、1999年3月からの発掘調査により全貌が明らかになったビージャーマンダラという寺院跡がある。カジュラーホーにある18の寺院跡の中で最大のもので、その規模から、カンダーリヤー・マハーデーヴァ寺院よりも大きなカジュラーホー最大の寺院だったのではないかと考えられている。だが、この寺院跡からは彫りかけの彫刻がいくつか見つかっており、それから察するに、この寺院は完成せずに放棄されてしまったのではないかとの説が有力である。寺院の聖室跡には大理石製のシヴァリンガが祀られている。大理石のシヴァリンガはカジュラーホー唯一のようだ。

ビージャーマンダラ

大理石製のシヴァリンガ

南群を見終えた後は、東群の見残した寺院を簡単に見て回った。まずはブラフマー寺院へ行った。ブラフマー寺院は64ヨーギニー寺院と同じく花崗岩で作られており、カジュラーホー最初期の寺院のひとつとされている。中には4面のシヴァリンガが祀られており、ブラフマー寺院と名付けられているが、これは誤りで、元々はヴィシュヌ神を祀る寺院だったようだ。

ブラフマー寺院

ブラフマー寺院のすぐそばには、ジャヴァーリー寺院とヴァーマナ寺院がある。ヴィシュヌ神を祀ったジャヴァーリー寺院の様式は南群のチャトゥルブジ寺院と酷似しており、建立時期は1075~1100年と言われている。小さいながらも芸術的に完成度の高い寺院であり、特にトーラナ(玄関)の彫刻は非常に繊細である。西インド様式の建築の特徴が見られるのも特筆すべきだ。一方、ヴァーマナ寺院はヴィシュヌの化身であるヴァーマナ(矮人)を祀った寺院である。その彫刻の様式から、カンダーリヤー・マハーデーヴァ寺院以降の建立と考えられ、時期は1050~1075年と推定されている。マンダパ(前殿)の屋根の形状が西インド様式であり、カジュラーホー寺院群の中ではユニークである。

ジャヴァーリー寺院(左上)とそのトーラナ(左下)

ヴァーマナ寺院(右上)とご神体のヴァーマナ(右下)

これでカジュラーホーの寺院は全て見尽くしたと思っていたが、実はまだ見残したものがいくつか残っていた。ひとつは東群にあるガンタイ寺院、もうひとつは64ヨーギニー寺院からさらに西にあるラールグアーン・マハーデーヴァ寺院である。さらに、カジュラーホー寺院群の中で唯一生きた寺院であるマタンゲーシュヴァラ寺院も見ていなかった。ラクシュマナ寺院のすぐ隣にあり、いつでも行けると思っていたら行くのを忘れてしまった。

午前9時にカジュラーホーを出発。もう来た道を戻るだけなので、ルートの心配をしながら走る必要もない。何も考えずにバイクを走らせ、まずはジャーンスィーを目指した。ジャーンスィーには12時半頃に到着。ジャーンスィーは今まで観光したことがなかったので、ジャーンスィー城だけでも見ておくことにした。

ジャーンスィーの街を見下ろすジャーンスィー城は、元々オールチャーのビール・スィン王によって1613年に建造された。その後、ジャーンスィー城は一旦ムガル朝の手に渡るが、すぐにブンデーラ朝に返還される。その後、ムガル朝とブンデーラ朝の間に緊張が走るようになると、パンナーのチャトラサール王はムガル朝に対抗するためにマラーターの助けを借り、その見返りとして彼はジャーンスィー城をマラーターに引き渡す。1762年にはアワド王国のナワーブに奪われるが、その4年後にはすぐにマラーターが奪還する。ジャーンスィー城はバラトプルとマトゥラーのジャートや、アフガンのローヒッラーの標的となるが、マラーターは城を守り切った。マラーターは英国と手を結び、ベンティンク総督と良好な関係を保つが、総督が交替すると一転してジャーンスィーは英国から圧力を受けるようになる。1853年、ガンガーダル・ラーオの死後、彼に直系の後継者がいなかったことからジャーンスィーは英国により遂に併合されてしまう。だが、1857年のインド大反乱でジャーンスィー城は反乱勢力の一大拠点となる。それを率いたのがガンガーダル・ラーオの妃、「ジャーンスィーのラーニー」ことラクシュミーバーイーであった。デリー、ラクナウー、カーンプルの反乱勢力を鎮圧した英国軍は、クリミア戦争から帰還したばかりのヒュー・ローズ将軍の指揮の下、ジャーンスィーに押し寄せた。ラクシュミーバーイーは調停の申し出を拒否し、徹底抗戦する。ラクシュミーバーイーとジャーンスィーの反乱勢力の戦い振りは、ヒュー・ローズを「敵ながら天晴れ」と言わしめるほどのものであった。だが、ジャーンスィー城はやがて陥落し、ラクシュミーバーイーは息子のダモーダル・ラーオを背中に背負って脱出する。ジャーンスィー城は一旦英国の支配下に置かれた後、1861年にはグワーリヤルのスィンディヤー家に引き渡されるが、1886年には再び英国に返還された。

ジャーンスィー城

ジャーンスィー城(外国人入場料100ルピー)は遺跡公園のようになっており、地元の人々がピクニックをしたり、学校の子供たちが遠足に来たりしていた。城壁の一角には、「ラクシュミーバーイーが飛び降りた場所」なる表示があった。ジャーンスィー城が落城したとき、彼女はこの地点から馬に乗って城壁を飛び降りて逃げたようなのだが、ちょっと信じがたい。別の場所には、「グワーリヤルまで通じる秘密の地下道」なるものもあった。インドの遺跡を観光すると、ガイドがよく「昔は○○まで通じる秘密の地下道があったが今では塞がっている」みたいなことを言い出すが、どうもこれはほとんどデタラメらしい。もし本当に地下道があったなら、ラクシュミーバーイーはそれを通って逃げればよかったと思うのだが。

ジャーンスィーには、他にもラクシュミーバーイーが住んでいたラーニー・マハルなど、いくつか見所があるようなのだが、今回はジャーンスィー城を見ただけで去ることにした。午後1時半頃にジャーンスィーを出て、グワーリヤル方面へ向かった。ジャーンスィーを出て30分ほどで、荒野の中にダティヤーの王宮が浮かび上がって来た。

ダティヤーのゴーヴィンド・マンディル

ダティヤーのゴーヴィンド・マンディルは、オールチャーのビール・スィン・デーオにより17世紀に建造された。ビール・スィンは、アクバルの腹心アブル・ファズルを暗殺した後、彼から奪った財宝を資金源にしてこの宮殿を建てたと言われる。その建築はオールチャーのジャハーンギール・マハルと似た四角形プランであるが、中央に楼閣を擁している点でジャハーンギール・マハルよりもユニークな印象を与えている。全体としては7階建ての建築物で、4階と5階に中央の楼閣と回廊をつなぐ渡り廊下が渡されている。中央の楼閣はホールとなっており、ここで会議などが開かれたようだ。また、楼閣の上階には、王お気に入りのペヘルワーン(力士)が住んでいたという。所々には壁や天井にカラフルな絵が残っており、昔はさらに華麗な宮殿であったことが伺われた。ただし、壁画の残っている部屋は普段は鍵がかかっているので、城を管理するおじさんに開けてもらわなければならない。

ゴーヴィンド・マンディル

ダティヤーのゴーヴィンド・マンディルは、その堂々たる外観、完成された内部構造、そして美しい壁画の三連コンボにより、一瞬にして僕のお気に入り遺跡ランキングの上位に食い込んだ。それほど一般に知られていないこともポイントが高い。オールチャーやジャーンスィーまで来たら、是非足を伸ばしてみたい遺跡である。ダティヤーには他にもいくつか遺跡が残っているようだが、今回はゴーヴィンド・マンディルを見ただけであった。

午後3時にダティヤーを出発。午後4時半にはグワーリヤルに到着した。今日はグワーリヤルで一泊する。ホテルはマディヤ・プラデーシュ州観光局が運営するホテル・ターンセーンに決めた。ACなしシングルで1泊620ルピー。バスルーム、タオル、石鹸、トイレットペーパー、TVなどが付いている。

グワーリヤルでわざわざマディヤ・プラデーシュ州観光局のホテルに宿泊したのには訳があった。それは、ムライナーの「国会議事堂のモデル」寺院の情報を集めるためであった。デリーから来るときに探すのが難航しそうだと直感したため、その後旅行をしながらちょくちょく情報収集をしていた。オールチャーでは、「ムライナーの南西にあるジョーラー村の近くにある」との情報を得たが、どうもそれはガセネタっぽかった。カジュラーホーではインターネットで検索してみた。だが、「Padawaliの東」「Naresarの北」という情報だけが手に入り、PadawaliとNaresarがどこにあるのかは全く分からなかった。そこで、これはグワーリヤルの観光局で聞くしかないと思ったのである。チェックインを済ませた後、早速ホテルでその寺院について聞いてみた。すると周辺の観光情報に詳しそうな女性が出て来て道を教えてくれた。てっきりムライナー市の近くだと思っていたのだが、ムライナー県に位置しているだけで、どうもそうではないらしい。この寺院のある村はミターワリーと言い、グワーリヤルから北東に延びるエアポート・ロードを直進して行った先のマーランプルから左折して田舎道を進んだところにあるようだ。明日、デリーに帰る途中でこのミターワリーを探すことにした。

本日の走行距離は307.9km、本日までの総走行距離は1233.8km。

グワーリヤルは英語では「Gwalior」と書き、「グワリオール」などとカタカナ表記されることも多いが、インド人の大部分は「グワーリヤル」と発音しているため、僕もそれに従ってグワーリヤルと呼ぶことにしている(「グワリオール」だとインド人に通じないこともあり)。グワーリヤルも以前旅行したことがあり、初めて来た場所ではないが、早朝散歩がてら、グワーリヤルの象徴である城塞へ行ってみることにした。城塞へ行くには2つの道がある。北東のアーラムギリー門と、西のウルヴァイー門である。昔グワーリヤルを訪れたときはアーラムギリー門から上ったので、今回もそちらからバイクで上っていくことにした。グワーリヤルのオールドタウンを通り抜け、アーラムギリー門をくぐって石畳の道をグングン上って行った。城塞の入り口であるハーティヤー・パウル門に着いたが、人間しか通れないようになっていた。仕方ないので門の前にバイクを止めて城塞の中に入った。マン・スィン宮殿のそばにある広場では、数人のインド人が体操したり日の出を眺めたりしていた。

マン・スィン宮殿

そこら辺の人に尋ねてみたら、アーラムギリー門からは車両を乗り入れることはできないが、反対側のウルバイー門からなら入ることができるらしい。そこで一旦下に下り、城塞をグルッと取り囲むグワーリヤル・ロードを通って、ウルバイー門まで行った。聞いた通り、ウルバイー門からならバイクで上まで行くことができた。とは言え、グワーリヤルはそんなに観光する気分になれなかったので、道路の通っている部分をグルッと回ってすぐに下に下りた。途中、ジャイナ教の彫像群があったので、それだけはちょっと見てみた。前回グワーリヤルに来たときは、これを見ていなかったのである。今回のツーリングではいくつか山城を見たが、不思議とどの城塞も、軍事色より宗教色の方が強かった。元々宗教的中心地だった山が、いつの時代からか要塞化し、要塞が放棄されたり用済みとなった後も、宗教関連の施設だけは綿々と残存して来たということであろうか。

ジャイナ教ティールタンカラ像群

また、以前来たときはアクバルに寵愛された音楽家ターンセーンの墓も見なかったので、今回ついでに行ってみることにした。ターンセーンの墓は、オールドタウンの北、ムハンマド・ガウス廟の一角にある。ムハンマド・ガウス廟は、てっきり住宅地に埋もれた小じんまりした廟かと思っていたが、行ってみたらかなり大きな建築物で驚いた。その片隅にターンセーンの墓があった。だが、特にこれといって特徴はなかった。

ムハンマド・ガウス廟

ターンセーンの墓

一度ホテルに戻って朝食を食べた後、午前8時半にチェックアウトしてエアポート・ロードを北東に進んだ。目指すはミターワリーである。そのまましばらく進んで行くと、工場が林立するインダストリアル・エリアに入る。それがマーランプルである。マーランプルの市場とクロスする交差点を過ぎたところに、左に折れる広い舗装道がある。この田舎らしからぬ豪華な道を直進していくと、やがて線路とマーランプル駅に出る。踏み切りがあるので、そこから線路を越えると、道は1車線のみの田舎道となる。途中、いくつかの農村を越えて行き、ひたすら道に従って直進して行く。しばらくすると、田舎道が交差する十字路に出る。この十字路を右に曲がってまっすぐ進むと、やがて前方に小高い丘が見えて来る。その丘の上には、確かに国会議事堂のような建物が乗っかっている。遂にミターワリー寺院を拝むことができた!

ミターワリー寺院遠景

ミターワリーへ行くには、ガタガタだが舗装された道をずっと進んでいくのではなく、途中で右折して未舗装の道を進まなければならない。分かりにくいので一度通り過ぎてしまったが、道なりに進んで行くと明らかにミターワリー寺院から遠ざかって行くので、すぐに道を間違えたと分かった。

ミターワリー寺院に近付く

ミターワリー寺院は11世紀頃に建造されたようだ。その外観は完全なる円形。靴を脱ぎ、門をくぐると、中央にもうひとつ円形の祠堂があるのが目に入る。左右に目を向けると、その周囲をグルリと回廊が巡り、壁には64の祠堂が並んでいるのが分かる。中央の祠堂にも周囲の祠堂にも、全てシヴァリンガが納められていた。また、それらの祠堂や回廊の屋根は柱で支えられており、まるでギリシアの神殿のような雰囲気である。本当にこの寺院がデリーの国会議事堂のモデルになったのかは分からない。だが、設計者の1人であるエドウィン・ルティエンスはブンデールカンドを旅行したことがあり、オールチャーなどの建築に非常に影響を受けたとされている。彼がこのミターワリー寺院も訪れたとしても不思議ではない。少なくとも地元の人々はこの寺院が国会議事堂のモデルになったと固く信じているようだ。

ミターワリー寺院

だが、恐ろしかったのは、こんなマイナーな遺跡ですら急ピッチで修復作業が進んでいることである。3人の職人たちが修復作業に勤しんでおり、既に屋根の修復作業は終了していた。ミターワリー寺院の外壁の一部は崩壊していたのだが、そこもいずれ修復して完全な円形とするらしい。確か雑誌の写真で見たときはもっと荒れ果てた寺院だったのだが、修復作業のせいか、実際に目にしたミターワリー寺院からは荒廃した印象は全然受けなかった。だが、こういう無闇な修復は遺跡の破壊に等しい行為なのではないかと僕は思う。

職人が修復作業中

ミターワリー寺院を見た後、ついでにパラーワリー(Padawali)にも行ってみることにした。どうやらパラーワリーにも美しい寺院が残っているらしい。まずはミターワリーまで来た道を引き返し、十字路まで戻る。その十字路を直進すれば、つまりグワーリヤル方面から来たとしたら左に曲がって数分走れば、パラーワリーに着く。パラーワリーは、小要塞と寺院が合体したような外観をしていた。

パラーワリー寺院の外観

外観にはそれほど特徴はないが、この寺院の真骨頂はその天井彫刻にある。僕はこの寺院に足を踏み入れた瞬間、思わず息を呑んでしまった。階段を上って寺院に入るような形なので、自然と目線は天井へ向く。そこに異常とも言えるほどの細かな彫刻がビッシリと彫られているのだ。カジュラーホーの彫刻を見て来た者は、「もはやちょっとやそっとの彫刻では感動しないだろう」という一種のプライドと倦怠感を持って他の地域を訪れるはずだ。だが、そういう旅行者の思い込みを完全に瓦解させるだけの力を持つ彫刻がこんな辺鄙な場所に存在した。これは彫刻のシャワーである。まるで彫刻が上から降ってくるようだ。また、カジュラーホーほどではないが、男女交合像もいくつか見られた。建築時期はミターワリーと同じ11世紀頃のようだ。

パラーワリー寺院の天井彫刻

パラーワリーの裏には、バクテーシュワルというシヴァ寺院群がある。ここにはかつて450のシヴァ寺院が密集していたようだが、今ではほとんど崩壊してしまっている。だが、例によって修復作業が進められており、その内のいくつかは復元されていた。この寺院群も彫刻に特徴が見られた。例えばシヴァとパールワティーの結婚の彫刻や、右の耳を鼻で掻くガネーシャなど。シヴァリンガにもいろいろなヴァラエティーがあった。一体何の目的でこれほど多くのシヴァ寺院を密集させたのだろうか?

バクテーシュワル寺院

中段中央は右の耳を鼻で掻くガネーシャ、

中段右はシヴァとパールワティーの結婚

ミターワリーとパラーワリーを見終えたことで、今回のツーリングの目的は完全に達成された。もはや思い残すことはない。このままデリーに帰ることにした。パラーワリーからはNH3に通じる田舎道があるようで、それを使って帰ることにした。1車線の狭い1本道を道なりに進んで行くと、大理石か何かを切り出している場所に出た。それを通り抜け、いくつかの村を越えると踏み切りがある。踏み切りのすぐそばにはヌーラーバード駅がある。この線路を越えればもう、NH3は間近である。ヌーラーバードの町を抜けると、アーグラーとグワーリヤルを結ぶきれいな舗装道に出た。もし、NH3方面からミターワリーとパラーワリーへ行くなら、このヌーラーバードが目印となる。アーグラーから来た場合、下の写真のような古風な橋が見えたら、そこがヌーラーバードである。十字路に出たら左折し、市場の中を通り抜け、モスクの横を通り、線路を越えると、田舎道となる。この田舎道をひたすら道なりに進んでいけば、まずはパラーワリーが見えて来るはずだ。パラーワリーを越え、十字路を直進すれば、今度はミターワリーが見えて来る。だが、アクセスしやすいのは距離が短いマーランプル方面からの道であろう。ミターワリーとパラーワリーの周辺の道は1車線しかない悪路なので、自動車などは対向車とのすれ違いや前方車の追い抜きに苦労することだろう。バイクならそれほど問題はない。

ヌーラーバードの橋

12時半にヌーラーバードを出て、アーグラーへ向かった。ダウルプルを通り抜けると、リライアンス系のA1プラザがあったので、そこで昼食休憩を取った。午後2時頃にA1プラザを出てさらに北上。やがてアーグラー郊外に到着した。

てっきりデリーとアーグラーを結ぶNH2と、アーグラーとグワーリヤルを結ぶNH3の接続のためには、アーグラー市内を通って行かなければならないと思っていたが、グワーリヤル方面からアーグラーに差し掛かったところ、デリー行きのバイパスを示す道標が見えた。アーグラー市内を通り抜けるのは時間がかかるので、バイパスを利用することにした。このバイパスは用水路に沿って作られており、道は舗装されているもののガタガタで、あまりスピードは出せなかった。しかもトラックが頻繁に通行するので、快適な道とは言いがたい。さらに、途中踏み切りがいくつもある。多分列車の通行量が多いのだろう、この踏み切りが大体全部閉まっているのだ。バイクなら踏み切りが閉まっていても隙間から通り抜けられるが(日本では絶対にしてはいけない行為だが、インドでは常識)、普通の自動車だといちいち待たなければならないので、時間がかかる。アーグラー市内を通り抜けた場合、おそらく踏み切りはひとつだけで済むだろう。こういうわけで、バイパスを使ったにも関わらず、それほど時間は短縮できなかった。短縮できなかったばかりか、むしろ余計時間がかかってしまったかもしれない。

NH2に乗ることができたのが午後3時半頃。そのままほぼノンストップでデリーを目指した。ここからはもはや独断場である。明るい内にデリーに帰りつくため、時速90~100kmで飛ばした。ファリーダーバード辺りから交通量が増え、思うように進めなくなった。メヘラウリー・バダルプル・ロードも非常に混雑していた。ツーリングで疲労した身体には、こういう渋滞の中の運転が一番堪える。やっとJNUのプラフマプトラ寮に帰り着いたのは、6時45分頃であった。

本日の走行距離は393.5km、5日間の総走行距離は1627.3km。距離だけを見たら、7日間のツーリングであった今年4月の花の谷ツーリングよりも長い。今回のツーリングで正しい選択だったのは、初日に頑張って長距離を移動したことであろう。そのおかげでその後の日程がだいぶ楽になった。また、ジャーンスィー~カジュラーホー間の道の大部分が舗装されていたことは非常にラッキーであった。もし悪路のままだったら、カジュラーホーには行かずにオールチャー周辺の見所を代わりに見て回っていたことだろう。それはそれで楽しそうなのだが、やはり世界遺産カジュラーホーまでバイクで行けたことはひとつの達成であった。カーリンジャルとアジャイガルまでの道は最悪。無事に帰って来れてよかったが、もう2度とバイクでは行きたくはない。ダティヤー、ミターワリー、パラーワリーという比較的マイナーな遺跡を巡ることができたのも大きな成果であった。

悪路走行中に考えたヒンディー語の詩

क्या मज़ा है ज़िन्दगी में पक्के रास्ते की

हो जाए खुरखुरी, छोड़ राह दो-पहिए की

【訳】

舗装道の人生に何の楽しみがあろうか

悪路よ、来るなら来い、でも二輪旅行のときは勘弁してね

11月16日付けのザ・ヒンドゥー紙によると、80年の歳月を経て、新インド言語調査が実施されるようだ。

インド言語調査(Language Survey of India)とは、1898年から1927年までの約30年の歳月をかけ、英国人インド高等文官官僚ジョージ・アブラハム・グリアスンによって実施・監督されたインド全土に渡る言語調査である。三元社の「ことばと社会」3号に掲載された藤井毅氏の論考「『多言語社会』において『単一言語』が指向されるとき」によると、「それは、国勢調査の質問項目であった『言語(母語)』の枠組み設定とその分析に科学性を与え、分布調査を行った上で比較歴史言語学の観点より系統分類を確立し、あわせて主要言語については記述文法を執筆したうえで同一テキストを言語に翻訳し、さらに当時の新技術であったグラモフォンによって録音盤を作成して、音声自体をヨーロッパに伝え保存するという膨大な内容を持った一大事業計画」であった。インド言語調査は1903年から順次刊行され、その量は全11巻に及ぶ。これだけの規模の言語調査はその後インドで行われておらず、現在インドで一般に普及している言語と方言の認識は、このインド言語調査のデータが主な基準となっている。ちなみに、インドは多言語国家と言われ、インドで話されている「言語の数」がいろいろな場面で話題に上るが、インド言語調査はその言語数を179、方言数を544と結論付けている。

しかしながら、グリアスンによるインド言語調査はいくつかの問題もあった。例えば、熟達していないフィールドワーカーによって調査が行われたため、データの信憑性が低いこと、それに、当時のマドラス管区、ハイダラーバード藩王国、マイソール藩王国などの調査が行われなかったことなどが欠点に挙げられる。さらに、もう調査から80年も経ってしまっており、その後インドの言語状況は大きく変化したことが予想される。よって、新たなインド言語調査が待ち望まれていたのだった。

この新インド言語調査を行うのは、マイソールにあるインド言語中央研究所(CIIL)。調査は2007年4月から開始され、総額28億ルピー、10年の歳月をかけて行われるとのこと。インド国内の全ての村が調査対象となり、調査内容は、各言語の方言系、構造、機能、文字、歴史、話者人口、普及範囲、識字率、デジタラシー(デジタル化率)、教育、文学、メディアなど、多岐に渡る。また、調査者も今回は的確な訓練を受けた者を使い、しかも最新テクノロジーで情報の正確さを補強する。100近くの大学と、少なくとも1万人の言語と言語学の専門家が調査に参加する見込みである。

ちなみに、旧インド言語調査は一部デジタル化されており、このサイトで内容検索をすることができる。また、ロー・プライス・パブリケーションズが2万ルピーで全11巻(全19冊)を発売している(全然ロープライスじゃないじゃん、と突っ込んでもまけてくれない)。

調査結果が公表されるのは10年以上先のことになるであろうが、まだ2001年の国勢調査の言語データが公表されていない今、インドの言語状況が21世紀に入ってどのようになっているのか、今から非常に興味がある。今のところ、インドの言語のデータは1991年の国勢調査の言語データが最新のものとなっている。ヒンディー語に足を突っ込む者としては、新インド言語調査において「ヒンディー語」がどのように扱われ、どのくらい普及しているとされ、そしてデータから実際のところどれくらい浸透していると読み取れるのか、気になるところである。僕が自らの足で赴いた場所は限られているが、その限られた経験で言うならば、一般に考えられているよりもヒンディー語はインド国内でよく浸透していると思う。南インドに行ってもノースイーストに行っても、ヒンディー語はけっこう通じた。「南インドに行ったらヒンディー語なんて全く通じない」というのは大きな嘘だ。話すことはできなくても、少なくとも理解してもらうことはできる。だが、インド政府にはヒンディー語の普及度を実数以上に水増して見せる傾向も見受けられ、それは注意しなければならない。また、逆にインドにおける英語の普及状況が実際のところどうなのかも気になるところだ。それ以外の言語の状況も当然興味深い。

グリアスンのインド言語調査は、それまで何となく認識されていたインドの多言語状況を、科学的に浮き彫りにする効果をもたらし、さらには英国の植民地政策に寄与した。藤井氏の同論考では、「強調された多言語・多文字性は、混沌としたインドの証左とされ、イギリスをその仲裁者として位置付けることになり、それはすでに確立されていたイギリス支配と英語、ならびにその筆記に使われるローマ字の地位を無条件に高めることに寄与したのである」と書かれている。果たして新しいインド言語調査にはどのような意図が込められ、インドの社会にどのような効果をもたらすのだろうか?調査を行うのが南インドに位置する機関であるのが少し気になるところだ。そこに勤務する人が皆南インド人というわけではないだろうが、グリアスンのインド言語調査では南インドが調査対象から外れていたこともあり、南インドの言語に重点が置かれることは十分考えられる。そういえば以前、9月3日のPhonetic Input Toolという題名の日記で、現在開発中の、ウィンドウズでインドの諸文字を入力するためのアプリケーションがどちらかというと南インドの言語向けであることを指摘した。このアプリケーションを利用すると、アルファベット入力によりインドの諸文字を入力することができるようになる(通常は各キーに対応した文字をいちいち覚えなくてはならない。日本語かな入力みたいなもの)。似たようなアプリケーションはBhasha IndiaのIndic IMEなどいくつかあるのだが、Phonetic Input Toolの優れた点は、そのアルファベット→インド文字の変換法則がインドの13言語で統一されていることである。よって、一旦その法則を覚えてしまえば、基本的にインドのどの文字も入力することができるようになる。ただ、その変換法則が北インドで一般に普及している感覚にそぐわないのである。南インドの言語の感覚なのである。そういうことが新インド言語調査にも起こらないだろうか?北インドに住んでいると、ちょっと失礼だが、なにか南インド人が少々不気味な存在に思えてくるものである。

とにかく、1世紀振りの大事業を英断したCIILに期待である。

| ◆ |

11月22日(水) Apna Sapna Money Money |

◆ |

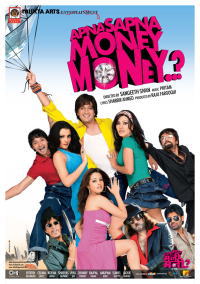

旅行などでしばらく映画館に行っていなかったが、今日は久し振りに映画を見た。先々週の金曜日には主に2本のヒンディー語映画が公開された。ロマンス映画「Vivah」と、コメディー映画「Apna

Sapna Money Money」である。とりあえずコメディーを見てリラックスしたかったため、後者を選んだ。

題名:Apna Sapna Money Money

読み:アプナー・サプナー・マニー・マニー

意味:私の夢は金・金

邦題:やっぱ金だよ人生は

制作:ラージュー・ファールーキー

監督:サンギート・シヴァン

音楽:プリータム

歌詞:シャッビール・アハマド

振付:レモ

出演:リテーシュ・デーシュムク、セリナ・ジェートリー、シュレーヤス・タルパデー、コーエナー・ミトラー、リヤー・セーン、アヌパム・ケール、ジャッキー・シュロフ、スニール・シェッティー、ラージパール・ヤーダヴ、チャンキー・パーンデーイ

公開日:2006年11月10日

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

上段左から、シュレーヤス・タルパデー、セリナ・ジェートリー、リテーシュ・デーシュムク、コーエナー・ミトラー、ラージパール・ヤーダヴ

下段左から、チャンキー・パーンデーイ、リヤー・セーン、ジャッキー・シュロフ、スニール・シェッティー

| あらすじ |

バンコクを拠点とするインド人マフィア、ダニー・カルロス(ジャッキー・シュロフ)は、5億ルピー相当のダイヤモンドを密輸して一攫千金を狙う。運び屋に選ばれたのは、カルロスの愛人サーニヤー(セリナ・ジェートリー)であった。サーニヤーはゴアでダイヤモンドを受け取り、列車でムンバイーへ向かう。

一方、ムンバイーの街角で機械工をして日銭を稼ぐアルジュン・フェルナンデス(シュレーヤス・タルパデー)は、隣に住む半盲目の僧侶サティヤボール・シャーストリー(アヌパム・ケール)の娘、シヴァーニー・パンディト(リヤー・セーン)に恋していた。シヴァーニーもアルジュンのことが気になっていたが、シャーストリーは勝手に娘の縁談を決めてしまう。もうすぐ花婿の父親が家にやって来ることになっていた。父親の名前はサルジュー・マハーラージ・バナーラスワーレーであった。アルジュンはそれを防ぐため、詐欺師をしている従兄弟のキシャン・デーヴサクセーナー(リテーシュ・デーシュムク)に助けを求める。

他方、キシャンはネパール人マフィア、ラーナージー(チャンキー・パーンデーイ)から金を奪って逃走中であった。キシャンが列車に乗り込むと、ちょうど同じコンパートメントにはサルジュー・マハーラージ・バナーラスワーレーが乗っていた。キシャンは一計を案じ、彼をラーナージーに引き渡して自分が逃げ去る。おかげでバナーラスワーレーはラーナージーに捕まり、拷問を受ける。一方、キシャンは白髪のかつらをかぶって、バナーラスワーレーに変装する。

また、同じ列車にはちょうどサーニヤーも乗っていた。そこへカルロスとサーニヤーを逮捕することに一生を賭けた警官ナームデーヴ・マーネー(スニール・シェッティー)が踏み込んで来る。サーニヤーは咄嗟にダイヤモンドをサンダルの底の中に隠し、それをバナーラスワーレー(キシャン変装)のバッグの中に隠す。マーネーはサーニヤーを逮捕し、警察署へ連行するが、何も出てこずに上司から大目玉を食らってしまう。

ムンバイーに着いたキシャンは、バナーラスワーレーになりすましてシャーストリーの家へ行く。そして何も知らずにそのサンダルをシヴァーニーにプレゼントしてしまう。バナーラスワーレーはシャーストリーの前でおかしな行動をして、結婚を破談させる。キシャンは仕事を終えてムンバイーを去るはずであったが、そのときラーナージーに見つかり、逃亡する。その途中で彼は女性用カツラを手に入れ、女性になりすまして再びアルジュンのところに戻って来る。キシャンが女性に変装した姿を見たシャーストリーは一目惚れしてしまう。キシャンはアルジュンの叔母と自己紹介し、女子テニス選手サーニヤー・ミルザーのポスターを見て、自分をサーニヤーと名乗る。シャーストリーは、サーニヤー(キシャン変装)に、バナーラスワーレー(キシャン変装)から受け取ったサンダル(ダイヤモンド入り)をプレゼントする。また、サーニヤー(キシャン変装)はアルジュンとシヴァーニーの結婚を承諾させる。

一方、カルロスの愛人サーニヤーは、一旦は警察から解放されたが、マーネーに捕えられてしまう。マーネーは彼女に、自分と手を組んでダイヤモンドを見つけ出し、山分けすることを提案する。サーニヤーはそれを受け入れる。だが、サーニヤーが自分を疑い始めたカルロスは、ムンバイーで牛舎を経営するマフィアの卵、マーター・プラサード(ラージパール・ヤーダヴ)にダイヤモンド奪取またはサーニヤー拉致を命じる。さらに、ラーナージーも本物のバナーラスワーレーからシャーストリーの住所を聞き出す。こうして、マーネー、マーター・プラサード、ラーナージーの三者がシャーストリーの家へ向かうことになった。

最初に辿り着いたのはマーター・プラサードであった。彼はサーニヤー(キシャン変装)を拉致する。次に辿り着いたのはラーナージーであったが、同時にマーネーもやって来た。ラーナージーはマーネーが警察であることを知ると仕方なく立ち去る。マーネーはバナーラスワーレーが持っていたバッグを探し出し、それを持って意気揚々と署へ向かう。ところが、バッグの中にあったはずのサンダルはなくなっていた。また、このときサーニヤーは、彼女をカルロスが探していることを察知したラーナージーに誘拐されてしまう。カルロスはこのときムンバイーに自ら来ていた。

カルロスのところには、マーター・プラサードとラーナージーが「サーニヤーを捕まえた」と言ってやって来た。ラーナージーの部下がサーニヤーを連れて来ると、マーター・プラサードはリンチに遭う。また、このときサーニヤー(キシャン変装)は逃げ出していた。この騒動の中で、サンダルの中にダイヤモンドが隠されていることがアルジュンたちにも知れ渡る。だが、そこへマーネーがやって来て、カルロスを捕まえるためにそれを口止めする。

アルジュンとシヴァーニーの結婚式の日、カルロスは結婚式場に乗り込んでくる。サーニヤー(キシャン変装)のサンダルを巡って大騒動となるが、結局カルロスは警察に捕まり、サンダルも押収される。しかし、このときアルジュンの近所に住む女の子ティトリーの容態が悪化し、入院してしまっていた。彼女の心臓には穴が開いており、手術が必要だったが、そんなお金は誰にも用意できなかった。だが、キシャンは実は1つだけダイヤモンドを隠し持っていた。それを売ったお金でティトリーの手術が実現し、彼女は一命を取り留める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

プリヤダルシャン映画タイプの大人数型ドタバタコメディー映画。しかし、プリヤダルシャン映画ほど笑いが磨かれておらず、コメディー作品としては中程度の出来。「Kisna」(2005年)、「Sarkar」(2005年)などのボリウッド映画のパロディーがいくつか出て来たが、それもあまり楽しくなかったし、ダンスシーンへの入り方も強引であった。

サンギート・シヴァン監督は、「Asoka」(2001年)などで有名な映画監督・撮影監督サントーシュ・シヴァンの兄で、「Kya Kool Hai

Hum」(2005年)などのヒット作も手掛けた人物である。「Kya Kool Hai Hum」は下品ながらも抱腹絶倒の傑作コメディー映画だったのだが、この「Apna

Sapna Money Money」はそれだけのレベルには残念ながら達していなかった。敗因は、コメディーに集中しなかったことであろう。アルジュンとシヴァーニーの恋愛や、シャーストリーとサーニヤー(キシャン変装)の恋愛はまだしも、キシャンとジュリーの恋愛は明らかに蛇足であったし、ティトリーの手術にしても取って付けたようなお涙頂戴プロットにしか見えなかった。映画の一番最後には、「みんな欲しいのはお金、でもみんな必要なのは愛」と締めくくってあったが、その金言に至るまでの過程には全く説得力がなかった。

あらすじは非常に複雑であるが、基本的にお馬鹿なコメディーなので内容は薄い。特筆すべき事柄はない。

「Kya Kool Hai Hum」でリテーシュ・デーシュムクは、格好つけているんだけどもてない男というキャラを演じ、それが非常にはまっていたものだった。本作でも彼が演じたのは似たような路線であったが、「Kya

Kool Hai Hum」よりもヒーロー度が増していた。彼も進化しつつあるようだ。一方、まだデビューしたてにも関わらず、なぜか独自の地位を築くことに成功しているシュレーヤス・タルパデーは、前作「Ikbal」(2005年)や「Dor」(2006年)に比べて「ノーマルな役」を演じていた。

これら2人の勢いある若手男優が主演を演じた一方、脇役に回っていたのは「かつてヒーロー男優だったが最近ではさっぱり」という黄昏のジャッキー・シュロフとスニール・シェッティーであった。ジャッキー・シュロフは「Naksha」(2006年)でも変な悪役を演じており、その落ちぶれ振りを見ると胸が痛む。スニール・シェッティーも、「Phir

Hera Pheri」(2006年)では存在感を示せたものの、中途半端にコメディーに足を突っ込んでしまったためか、方向性を失って迷走している印象を受ける。

女優陣は、デビューから数年経ったがどうも一流になり切れていないし一流になれそうにもない人々をズラリと取り揃えた感じだ。一番存在感がなかった上に醜い印象を受けたのがコーエナー・ミトラー。彼女はアイテム・ガールから始めて女優に進出した女性だが、アイテム・ガールの頃の方が断然輝いていた。リヤー・セーンは身長が低くてかわいらしすぎる。インド人の間にロリコン趣味が生まれないと、彼女の人気は上昇しないだろう。最もオーラがあったのは、マフィアの愛人を演じたセリナ・ジェートリーであったが、それも他の女優がこんな感じだったためであろう。

アヌパム・ケール、ラージパール・ヤーダヴなどのお馴染み脇役陣はいい仕事をしていた。チャンキー・パーンデーイが演じたネパール人マフィアの役は、ネパール人をここまで笑いのネタにしたという意味で、少し珍しかったかもしれない。彼が演じたラーナージーはネパーリー語訛りの言葉を話すため、非常に聞き取りにくいのだが、耳が慣れてくるとだんだん分かってくる。彼がカルロスの電話に出たとき、カルロスが「おい、チャウキーダール(ガードマン)」と呼んでいたが、これはネパール人がインドでチャウキーダールをしていることが多いことをネタにしたギャグである。これを見たネパール人の心を傷つけていないか心配である。

コメディー映画はとかく低く見られがちだが、コメディー映画にこそインド映画の真髄があるというのが持論であるため、コメディー映画に対する批評は自然と厳しくなる。「Apna

Sapna Money Money」は、見ていて爆笑できたシーンがほとんどなく、僕の鑑識眼とセンスにはあまり適合しなかったコメディー映画であった。

| ◆ |

11月24日(金) ヒット映画、シネコンで上映されず |

◆ |

今年最後の期待作と言われる「Dhoom:2」が本日より公開である。2004年の大ヒット映画「Dhoom」の続編で、現在巷で話題沸騰中である。だが、この週末はどこもフルハウスでチケットが手に入らなかった・・・。この映画を拝めるのは来週になるだろう。

いつもヒットが予想される映画は予め数日前に予約することにしている。だが、今回別に予約を怠ったわけではない。怠ったばかりか、火曜日あたりから虎視眈々と予約開始を待っていたのである。それでもチケットは手に入らなかった。なぜなら、デリーを中心にインド全国で大規模展開するシネコンチェーン、PVR系列の映画館が「Dhoom:2」を上映しないからである。僕の住む南デリーは、PVRプリヤーとPVRアヌパムというPVR系列の高級映画館が支配しており、僕の主にこの2つの映画館を愛用している。よって、PVR系列が上映しないと非常に不便なのである。そういえばPVRは今年の大ヒット映画の1本、「Lage Raho Munnabhai」も封切週に上映しなかった。これはどういうわけだろうか?その裏事情が、本日付ヒンドゥスターン紙付属サプリメント、メトロ・リミックスの映画ビジネス裏情報コーナー、「ボリウッド・バーザール」において解説されていた。

「ボリウッド・バーザール」によると、「Dhoom:2」の制作配給会社であるヤシュラージ・フィルムスはPVR系列の映画館に対し、チケット売り上げの70%を要求したとされている。これはつまり、チケットの売り上げから娯楽税を差し引いた後の額の70%がヤシュラージ・フィルムスの収入となるということだ。ちなみに、同プロダクション制作の「Fanaa」公開時にPVRが要求された配分率は60%であったらしい。この法外な配分率に難色を示したPVR側が、今回は「Dhoom:2」の上映を拒否するに至ったというわけである。それが発覚したのが封切り日の今日。既に他の映画館は予約で一杯。こうして、PVRのチケットの予約を狙っていた僕はチケットを買い逃してしまったわけである。

しかし、同じく「ボリウッド・バーザール」によると、デリーに近接するウッタル・プラデーシュ州のある映画館が、「Dhoom:2」の公開のために90%という超法外な配分率を呑んだとの情報も掲載されていた。PVRが70%に渋っている中で、90%の配分率!映画館の手取りは10%しか残らないではないか!しかし、これには大きな理由がある。実は、ウッタル・プラデーシュ州政府はシネコンに対し、5年間の娯楽税免税という恩恵を授けているのである。同州の全てのシネコンは、今のところそのタックス・ホリデー期にある。ウッタル・プラデーシュ州では、映画のチケット代にかかる娯楽税は50%とされている。よって、もしチケット代が100ルピーであった場合、その内の50ルピーは娯楽税として徴収され、残りの50ルピーが実際の収入となる。そしてその実収入の内の90%(45ルピー)がヤシュラージ・フィルムスのものとなる。だが、免税なので、娯楽税分の50ルピーは州政府には行かず、映画館の収入となる。つまり、チケット1枚から来る実収入は55ルピーとなる。これなら悪くない取引なのである。だが、デリーの映画館にはそのような恩恵はない。

このような配給業者(ディストリビューター)と映画館(エグジビター)の間の軋轢は、両者の関係の劇的な変化によって生まれたと言える。かつて、配給業者は映画館主から映画館を一定の料金で賃貸して映画を上映していた。よって、映画がヒットしてもヒットしなくても、一定の金額が映画館主に入ったのだった。だが、現在では両者の間で予め契約が交わされるようになり、その契約で定められたパーセンテージに従って興行収入が配分されるようになった(これをシアター・ハイヤー・ベーシスと呼ぶ)。そのパーセンテージは、映画館が全回満席の場合の1週間のチケット売り上げ総額が対象となる。例えば、1週間で最高100万ルピーの売り上げが期待できる映画館が配給業者と50%の契約を交わした場合、配給業者の取り分は映画がヒットしようとしまいと50万ルピーとなる。よって、1週間で100万ルピー売り上げたら、残りの50万ルピーは映画館のものとなるし、70万ルピーしか売り上げなかったら、映画館の取り分は20万ルピーとなる。1週間で40万ルピーしか売り上げなかった場合も映画館側は配給業者に50万ルピーを支払わなければならず、10万ルピーの赤字となる。よって、この配分率が上がれば上がるほど、映画館の収入も減るし、リスクも増えるのである。映画館にとってもっともダメージが大きいのは、ヒットを期待されていながらフロップ(失敗作)に終わった映画を上映した場合であろう。「Dhoom:2」は果たして前作「Dhoom」ほどのヒットを飛ばすだろうか?PVR側がこの汚ないマネーゲームから撤退したところを見ると、駄作に終わる可能性もある。

ヤシュラージ・フィルムスは、映画制作、映画配給、音楽配給、ビデオ配給を手掛けるボリウッドの一大映画コングロマリットである。ヤシュラージ・フィルムスが制作した映画を列挙すると、「Hum

Tum」(2004年)、「Dhoom」(2004年)、「Veer-Zaara」(2004年)、「Bunty Aur Babli」(2005年)、「Fanaa」(2006年)など、各年のヒット作の大半が網羅されてしまうほどだ。同プロダクションが配給した映画を見てみると、さらにすごいことになる。「Kabhi

Khushi Kabhie Gham」(2001年)、「Koi... Mil Gaya」(2003年)、「Kal Ho Naa Ho」(2003年)、「Black」(2005年)、「Krrish」(2006年)、「Kabhi

Alvida Naa Kehna」(2006年)など、これはほとんどボリウッドのヒット作の全てではないか!「The Indian Media

Business (Second Edition)」によると、ヤシュラージ・フィルムスの2005年の総収入は50億ルピーで、インドの映画コングロマリットの断トツトップ(2位のサハーラー・インディアでも21億ルピー)。こういうわけで、ヤシュラージ・フィルムスがPVRなどのシネコンチェーンに対して強気に出るのも不思議ではないのである。いくらスクリーンがたくさんあっても、いくら映像や音質がよくても、ヒット映画が上映されない映画館に誰が足を運ぶだろうか?

しかし、このヤシュラージ・フィルムスの独裁支配体制は、一般の映画ファンには迷惑この上ない。特にデリーは一番の被害者だ。デリーの映画シーンとPVRはもはや切っても切れない関係にある。PVRでヒット映画が上映されないということは、その映画が上映される映画館(スクリーン)の数、及び上映回数が半分以下になることと等しい。よって、チケットを巡る争奪戦も自ずと激しくなる。何らかの処置がなされないと、同じようなことがこれからも繰り返されるだろう。

土日を使って、フェアリー・クィーン号でアルワルへ行って来た。

フェアリー・クィーン号とは、インドが世界に誇る「現役最古の蒸気機関車」。デリーとラージャスターン州のアルワルを結んでおり、10月から2月まで、月に2往復だけ運行されている。インドには「宮殿列車(Palace on the Wheel)」という有名な豪華列車があるが、これは7泊8日でラージャスターン州の主な見所をグルリと巡るハイエンド観光客向けのツアー列車である。一方、フェアリー・クィーン号は1泊2日のツアーであり、そういう意味では簡易版宮殿列車と言っていいだろう。だが、宮殿列車の動力はディーゼルであるため、やはり蒸気機関車で走るフェアリー・クィーン号には宮殿列車などとは比較できない独特の魅力がある。しかも可動している蒸気機関車の中では世界最古とのことであり(ギネスブックにも登録)、魅力はさらに高まる。乗車するには事前予約が必要。予約情報や料金などは一番最後にまとめておいた。

フェアリー・クィーン号は1855年、英国のキトソン、トンプソン&ヒューイットソン社によって旧東インド鉄道のために造られた蒸気機関車で、ハーウラー(カルカッタの駅)とラーニーガンジ(ビハール方面にあるベンガルの駅)の間の約195kmの路線を結んでいた。1908年に一旦現役を引退し、1971年からデリーにある国立鉄道博物館に展示されていた。だが、1996年にオーバーホールされ、1997年10月18日から運転を再開し、現在に至る。また、1998年1月13日にはギネスブック「世界最古の現役蒸気機関車」に登録された。ちなみに機関車のスペックは、重量26トン、石炭積載容量2トン、水積載容量3000リットル、130馬力、軌間は1.67m(広軌)、最高時速40km。

フェアリー・クィーン号は午前9時出発。デリー・カント駅という比較的マイナーな駅発なので注意が必要である。早く着きすぎてしまい、しばらく駅のベンチに座って待っていたが、8時頃に駅の入り口へ行ってみると、歓迎の旗が上がっていた。

デリー・カント駅

デリー・カント駅はプラットホームが4つしかない小さな駅だが、その一番奥にある4番ホームにフェアリー・クィーン号が停車していた。

4番ホームに停車するフェアリー・クィーン号

フェアリー・クィーン号とご対面。「フェアリー・クィーン(妖精の女王)」の名の通り、女性的外観の小さくて美しい蒸気機関車である。

フェアリー・クィーン号

列車は2両編成。先頭車両は客車となっており、60座席ある。前方は大きな窓ガラスとなっており、運転士が蒸気機関車を運転する様子を観察することができる。2つあるトイレは両方とも洋式。インドの列車らしからぬ清潔さであった。2両目には厨房、乗務員用の座席、発電機、コンプレッサー(ブレーキ用)などがある。また、その2両目の最後尾には、後方の景色を眺めることができる壮観なコンパートメントがあり、ここに座って流れ行く景色を眺めるのもまた一興である。

車両内部の様子

右下は2両目最後尾のコンパートメント

今回フェアリー・クィーン号のツアーに参加したのは合計22人。インド人の家族連れ、ハネムーンっぽいカップル、白人観光客などがいた。定員の半分以下だ。よって、席は早い者勝ちの自由席となっていた。予約するときは、てっきり早めに予約しないと席が取れないかと心配していたが、この様子なら前日でも予約できてしまいそうだ。まだそれほど知られていないのだろう。

ポッポーッ!朝もやの中に汽笛が鳴り響く。ディーゼル機関車とは違う、趣きのある音だ。

ポッポーッ!この音を聞くと、つい見返してしまう・・・あのとき・・・列車の寝台で目覚めたとき・・・足元に置いてあった・・・見知らぬ人からもらった一通の恋文・・・。

آپ کے پاون دےکھے۔

بہت حسین ہے۔

انھیں زمین پر مت اتاریے گا۔

میلے ہو جائیں گے۔

|

あなたの足を見ました

とても美しい

どうか地面を踏まないで下さい

汚れてしまいます |

ウルドゥー語映画「Pakeezah」(1972年)の1シーンである。――主人公サーヒブジャーン(ミーナー・クマーリー)は、寝台列車の旅の途中、汽笛の音に目を覚ますと、1通の手紙が足元に置いてあるのを発見する。その手紙を読んだ彼女はその後、列車の汽笛の音を聞く度にその恋文を読み返し、顔を見たこともない男に恋焦がれるようになる――どうもインド人は汽笛を聞くと、この映画を思い出すようだ。

「Pakeezah」の1シーン

だが、現代っ子の僕は、どうしても「Parineeta」(2005年)の「Kasto Mazza」を思い出してしまう。この歌のミュージカルシーンは西ベンガル州の有名な避暑地ダージリンのトイトレイン(登山列車)で撮影されており、汽笛の音と共にイントロの音楽が流れ出す。そして子供たちの元気なコーラスが続くのだが、この歌詞が、ボリウッド映画には珍しく、ネパーリー語なのである。

Kasto Maja Hai Relai Maa

Ramailo Ukali Orali

何て楽しいんだろう、列車の旅は

上ったり下りたりして面白いな

「Kasto Mazza」の1シーン

フェアリー・クィーン号はダージリンのトイトレインのように上ったり下りたりはしないが、汽笛を聞くとあの子供たちが出て来て歌を歌いだすかのような錯覚に陥る。なにか汽車に乗ることで、忘れていた鉄道への憧れみたいなものを思い出したような気がする。とにかく、フェアリー・クィーン号は、子供から大人まで、全ての乗客の興奮を乗せ、煙をモクモクと吐き出しながら南へ向けて旅立ったのである。もうここからは「世界の車窓から」の世界だ。文章だけでは分からない、独特の旅。フェアリー・クィーン号のキャッチフレーズは「A Journey Back Into The Time(過去に戻る旅)」だが、これは蒸気機関車が走っていた時代への旅、という意味に加え、大人にとっては子供心に帰る旅とも言えるだろう。また、やはり蒸気機関車は珍しいようで、沿線にたむろっている人や通行人も大いに汽車に注目していた。もしかしたら乗っている人よりも外から見ている人の方が楽しいかもしれない。

前述の通り、最高時速は40kmなので、非常にゆっくりと汽車は進んでいく。しかも、(おそらく)人生で蒸気機関車に初めて乗って知ったのだが、蒸気機関車というのは非常に水を必要とするらしい。途中、頻繁に駅に停車して水を補給していた。石炭の積載量もそれほど多くないようで、途中にあるレーワーリー駅で石炭を補給していた。だが、おかげで駅に停まるごとに外に出て写真を撮ったり外気を吸ったりできて、とてもリラックスした旅になってかえってよかった。また、客席から運転席が見えるので、何をやっているか覗き見ることができて面白かった。

途中駅で停車中

汽車の中では軽食から昼食まで、至れり尽くせりである。しかも食事は、シャターブディーやラージダーニー(共にインドの高級急行列車)のような定食形式ではなく、乗組員が席まで次々と持ってくる食事を好きなだけ自分の皿によそって食べるという、さらに贅沢な形式であった。味も素晴らしい。

昼食

そしておそらくフェアリー・クィーン号の密かなセールス・ポイントは、乗客も汽車を運転できてしまうことである。多分これは運転士の「旺盛なサービス精神」の賜物であり、公式のサービスではないと思うが、リクエストすれば運転席に乗せてもらえ、ちょっとだけ運転を代わったり、汽笛を鳴らしたりすることができる。もちろん子供たちは大喜びである。僕も子供たちに混じって運転してみたかったが・・・なんかみっともなかったので遠慮した。やはり童心に返り切れなかった・・・。しかし、一般人が蒸気機関車を運転することができる路線なんて、世界中探してもここだけかもしれない。世界最古の現役蒸気機関車というだけでも鉄道マニア垂涎であろうが、それを運転できるとなったら卒倒モノであろう。ただし、運転席は煙がモロに当たるので、顔や服が黒くなるのは覚悟しなければならない。

今のところ、このフェアリー・クィーン号の最大の難点は、途中駅の野次馬たちをコントロールできていないことであろう。フェアリー・クィーン号は1997年から運行再開したわけで、沿線の人々はもう10年に渡ってこの蒸気機関車を見ていることになるはずだが、それでもまだ物珍しいようで、フェアリー・クィーン号が水補給や列車通過待ちのために途中駅に停車すると、近所から多くの野次馬たちが集まって来る。そして、客車の中を代わる代わる覗き込んだり、やんややんやと騒ぎ出したりする。アルワルの手前にあるカイルタルという駅の地元民が最も危険であった。車掌の話によると、群集の興奮が最高潮に達すると、石を投げてきたりしてガラスを割られることもあるようだ。

汽車の旅を文章にするのは難しいので、乗車体験の一部を俳句にしてみた(季語はないが)。

汽車は煙突からモウモウと煙を噴き出しながら進む。

青空に

雲敷き詰めて

進む汽車

沿線の人々の汽車に対する反応は典型的であった。

汽車ポッポ

大人手を振り

子ら走り

動物も汽車が気になるようだ。

田舎駅

牛振り返る

汽笛かな

途中、すすき野を通り過ぎる。

古汽車や

進めすすきの

穂を揺らし

朝早いので、後半はついついうとうとしてしまう。

うたたねの

客目を覚ます

停車駅

ラージャスターン州に入り、ラクダも風景の一部に。

汽車通り

駱駝車も

歩を速め

カイルタル駅での一幕。

野次馬に

チケット買えやと

インドの子

どこまでも汽車を追いかけて来る4人乗りバイク

フェアリー・クィーン号は予定より45分ほど遅れてアルワル駅に到着。駅ではラージャスターン風の服装をした人が控えており、汽車が構内に入ってくると太鼓を叩き出す。まるで結婚式のようだ。そして降りてくる乗客1人1人に花輪をかけ、額にティラク(赤い印)を付ける。アルワル駅もやっぱり野次馬だらけで、構内は騒然となっていた。

アルワル駅に到着

アルワル駅に到着した乗客は、駅前に待機しているバスに乗り込んだ。まずはアルワル近郊にあるスィーリーセールへ向かった。

スィーリーセールには午後4時半頃到着。驚いたことにスィーリーセールに着くと突然眼前に巨大な湖が現れる。かつてアルワル藩王国の給水源だったというスィーリーセール湖である。この湖とアルワルを結ぶ道のそばには、古い用水路が延々と続いており、それを裏付けている。そしてその湖畔には、スィーリーセール・パレスという1845年建造の白亜の宮殿が建っている。アルワルのマハーラージャー・ヴィナイ・スィンが花嫁に送ったプレゼントだったという。現在ではホテルとなっている。ここで30分の休憩。湖ではボートもできる。宮殿は遠くから見ると美しい建物だが、あまり整備がなされておらず、近くで見るとかなりボロボロである。わざわざここで泊まる気はしない。

スィーリーセール湖

スィーリーセール・パレス

午後5時に再びバスに乗り込み、次に向かったのはサリスカー。アルワルから36kmの地点にある。サリスカーは「虎のいない虎保護区(タイガー・リザーブ)」という不名誉な名で知られている。かつては普通に野生の虎が生息していたのだが、最近になって密猟者に全て狩り尽くされてしまったことが発覚し、スキャンダルとしてしばらく紙面を賑わしていた。密猟はもちろんいけないことだが、これは密猟者だけの責任ではない。タイガー・リザーブを管理する森林局員が、保身や出世のために適当に水増しした虎の頭数を毎年報告し続けていたため、密猟者も「まだ虎がいる」と安心して密猟を続行してしまい、気付いたら1頭もいなくなってしまっていたという、笑えない笑い話がその原因となっている。本日は、このサリスカー虎保護区の入り口のすぐそばにある、ラージャスターン州観光開発公社(RTDC)経営のホテル、タイガー・デンに宿泊する。タイガー・デンには午後6時頃到着した。タイガー・デンは特に何の変哲もない普通のホテルであった。だが、部屋には必要なものが揃っていて不自由はなかった。ただし、田舎のためか、TVが1チャンネルしか映らなかった・・・。

タイガー・デン

日が沈んだ後、夕食の前に焚き火を囲んでのカルチュラル・プログラムがあった。定石通り、ラージャスターン地方の伝統的民俗舞踊と民俗音楽の宴であった。ほとんど団長ボビーのワンマン・ショーだったが、先日カジュラーホーで見たチケット代だけ高い安っぽいショーに比べたら100倍よかった。そしてちゃっかりしたことに、カルチュラル・プログラムが終わると、ボビー氏はツアー参加客に名刺を配って営業活動を行っていた。今夜のようなプログラムだと、1回1万ルピーらしい。

※団長ボビーは出しゃばり警報発動のため、意地悪して彼の写真は撮ってあげませんでした。以下、「幕間」のパフォーマーたちの写真をお楽しみ下さい。

ラージャスターンと言えば・・・マトカー・ダンス

スト2世代必見、ヨガ・ファイヤー

夕食はビュッフェ形式。ノン・ヴェジにはチキンとマトンの2種類があり、ヴェジは5、6種類と非常に豊富であった。食事もとてもおいしかった。だが、これらはラージャスターン地方の伝統料理ではなかったようだ。

こうして楽しく夜は更けて行った・・・。

ドンドンドンドン・・・。

翌朝、午前6時20分、ドアをノックする音で目を覚ます。「グッド・モルニング、サル。ティー、サル。」モーニング・ティーによる無理矢理なる叩き起こし。なぜなら、今日は早朝6時半からサリスカー虎保護区のジープ・サファリへ出発するからだ。とは言っても朝6時半に準備できているのは外国人観光客のみ。インド人のツアー参加者は余裕の遅刻である。結局ジープが出たのは朝7時過ぎであった。このフェアリー・クィーン号のツアーでは基本的に途中で参加者がお金を払う必要はないが、このサファリだけは、ビデオカメラを持っていると200ルピー払わされるので注意が必要である。

サリスカー虎保護区の入り口

タイガー・リザーブというくらいなので、通常はサファリの最大の獲物は虎ということになるが、上で説明したように虎は既に絶滅してしまっているので、ここでは代わってヒョウが最大の獲物となる。しかし、ランタンボール国立公園でも経験済みだが、1回や2回のサファリでこれらお目当ての動物に出くわすのはよっぽど運が良くないと困難である。3時間ほどサファリをしたが、ヒョウを見ることはできなかった。見ることができたのは、水牛、猿、マングース、イノシシ、鹿、ジャッカル、孔雀、フクロウ、その他諸々の鳥たちである。孔雀が多かったのが特に印象的だった。

シシガミ様・・・!?ではなく普通の鹿

サファリは保護区の奥にあるハヌマーン寺院が一応の引き返し点となっている。サファリをしていても寺院参拝が入って来る辺りがいかにもインドらしいオチの付け方であった。チャッティースガル州で洞窟探検をしたときも、一番奥にはシヴァリンガに見立てた鍾乳石が祀ってあったものだった。ハヌマーン寺院のご神体は猿神ハヌマーンに見立てた石だったのだが、その境内には6本の石も祀られていて面白かった。どうやら「マハーバーラタ」の主人公、パーンダヴァの5王子とその共通の妻ドラウパディーに見立ててあるようだ。

ハヌマーン寺院にあった

パーンダヴァ5王子+ドラウパディー

ホテルに戻って朝食を食べた後、ほとんど休む間もなくバスに乗って出発。時間は11時半頃であった。そのまま昨日来た道を引き返し、アルワル市内に入って、アルワル博物館を見学。ここは以前に一度来たことがある(アルワル・ツーリング参照)。個人的にはエロチックな細密画がこの博物館の一番の見所だと思っている。アルワル博物館はヴィナイ・ヴィラース・パレスという18世紀建造の宮殿の一部にあり、これらの宮殿もかなりすごいのだが、帰りの汽車の発車時刻が迫っていたため、30分しか時間を与えられず、博物館を見るだけで精一杯であった。

アルワル博物館を見終わった後、バスは一路アルワル駅に向かった。プラットホームではフェアリー・クィーン号が既に発車準備を終えて待機していた。乗客が全て乗り終わったのを確認した後、汽車は予定時刻より10分ほど遅れ、午後1時10分にアルワル駅を出発した。途中、故障のためかレーワーリー駅でかなり長く停車していたこともあり、デリー・カント駅到着は予定より1時間遅れた午後7時45分頃であった。

旅の終盤

最後尾コンパートメントより

フェアリー・クィーン号の予約は、ニューデリー駅の外国人チケット売り場、ビーカーネール・ハウスにあるラージャスターン州観光開発公社(RTDC)オフィス、またはチャーナキャプリーにある国立鉄道博物館ですることができる。僕は国立鉄道博物館で予約した。デリー~アルワル間往復運賃、サリスカーでの宿泊代、観光代、食事代など全て込みで1人7500ルピー(子供は半額)。片道のチケットも購入できる。

1泊2日、蒸気機関車で行くアルワルの旅を終えての全体的な感想と追記を少しだけ。デリー周辺の穴場観光地のひとつ、アルワルを観光する時間が少なかったのが意外だったが、蒸気機関車での往復は一味も二味も違うユニークな旅となった。蒸気機関車以外の内容も盛りだくさんであった。これで7500ルピーはとてもリーズナブルである。まだ宮殿列車ほど知名度は高くないが、週末を使って楽しめる手軽な観光としてこれからデリー市民の中で人気が出て行くのではなかろうか?偶然、僕が参加したツアーにはヒンディー語紙ダイニク・バースカルの記者も同乗しており、11月26日の同紙には写真付きでこのフェアリー・クィーン号のことが紹介されていた。嬉しいことに、写真には僕も写っていた。インドの新聞に自分の写真が載ったのは、確認されている限りではこれが2度目である(1度目は2004年9月のFIFAワールドカップ予選日印戦観戦時)。記事の内容は、フェアリー・クィーン号の簡単な解説と、乗客のインタビューである(残念ながら僕はインタビューされなかった)。もしかしたら、この新聞掲載のことがあったため、今回は特別にサービスがよかったのかもしれない。そうだとしたらラッキーであった。とにかく、フェアリー・クィーン号の主催者(国立鉄道博物館?)はようやく宣伝に力を入れ始めたと見える。今回のツアーが満席でなかったのを見ると、まだ便数を増やす段階にはないと思うが、もし人気が出てきたら週1便くらいになるかもしれない。また、元々フェアリー・クィーン号は国立鉄道博物館に展示してあったという経緯を見ると、現在展示中の機関車のいくつかが将来同じようにオーバーホールされて観光客向けに現役復帰することも考えられる。

国立鉄道博物館に展示中の蒸気機関車

ジャイプルは、ラージャスターン州の州都であり、インド観光の定番ゴールデン・トライアングルの一角を担う観光都市であり、そして「ピンク・シティー(グラービー・シェヘル)」の異名を持つ美しい古都である。その特産品と言うと、日本人の間ではどうも宝石が有名のようなのだが、僕にとっては断然、ラザーイーである。11月26日付けヒンドゥスターン紙のサプリメント、「ハム・トゥム」に、ジャイプリー・ラザーイーの特集がしてあって興味深かったので、これを機に紹介しようと思う。

ラザーイーとは、早い話がキルトのことである。この言葉は元々ペルシア語で、インドではラジャーイーとも発音される。ジャイプルで作られているラザーイーは、その軽さ、その温かさ、その安さ、そしてその柄により、インドはもとより世界中で有名だ。かつて砂漠を行くキャラバンの必須アイテムであったラザーイーは、今では海外に移住するインド人の必携アイテムのひとつとなっている他、国内外の観光客の間でも人気沸騰中らしい。

ジャイプリー・ラザーイー

その値段は大きさと軽さによって変わる。ジャイプルで通常売られているラザーイーは250gのもの(これはパーオ・ラザーイーと呼ばれている)。だが、オーダーメイドにより50~100gの超軽量ラザーイーも作ることができるらしい。いくら軽くてもその温かさは変わらない。それこそがジャイプリー・ラザーイーの最大の特徴である。ただし軽ければ軽いほど値段は高くなる。その秘密は精巧な綿打ちと緻密な刺し縫いにある。代々伝わる職人芸により、中に詰められた綿は動かず、風が通る穴も開かない。ただ、100gのラザーイーを作るのには1ヶ月の時間がかかると言う。ちなみに250gのラザーイーは1日ででき、それ以上の重さのものは1日に10枚できてしまう。全て手作りであるため、品質によって生産のスピードは全然違う。通常のシングルサイズ綿製ラザーイーだったら、値段は130ルピーから1500ルピーほどのようだ。ビロード製になると値段は2倍になり、模様や装飾の種類のよっても値段は上下する。パッチワーク柄の最高級ラザーイーになると、5000ルピー以上はするようだ。また、ジャイプルにおけるラザーイーの年間売上高は少なくとも10億ルピーだと言う。

ところで、面白いことになぜジャイプルのラザーイーがここまで有名になったのか、誰もその起源を知る者はいないのだと言う。だが、ラージャスターン地方の気候と遊牧式の生活様式が、ラザーイーのような携帯に便利で夜の極寒を耐えるのに最適な品物を発展させたことは想像に難くない。また、ジャイプルを建造したサワーイー・ラージャー・ジャイ・スィンは、街を造るにあたってインド各地から優れた職人たちを呼び寄せたと言われている。城壁で囲まれた旧市街には、パンニーガラーン(金属箔職人通り)、ニールガラーン(藍職人通り)、マッチーワーラーン(魚売り通り)、スィルカーガラーン(酢職人通り)など、商品や職業名を想起させる地名が多く残っているが、それもジャイ・スィンの職人コレクションの名残りのようだ。おそらくラザーイー職人たちも同じようにジャイ・スィンに呼び寄せられて集まって来たのではないかと考えられている。それを裏付けるかのように、有名なラザーイー職人であるアブドゥル・ガフールは、先祖はラクナウーからやって来たと語っている。

しかし、最近は他の伝統工芸と同じく、ラザーイー業も機械化とグローバリゼーションの波に直面している。最大の敵は韓国製の毛布だ。確かに市場へ行くと売られている毛布の大半は韓国製である。ジャイプリー・ラザーイーのような軽さはないが、とても温かい。そして今ではインドでも同じような毛布が作られるようになっており、さらに危機は深刻化している。いくら温かいとは言っても、ラザーイーだけでは冬は頼りない。僕も例に漏れず冬は韓国製毛布を愛用している。一番寒いときは毛布2枚重ねで対処。だが、ちょっと涼しいときには、ジャイプリー・ラザーイーはとても便利だ。ただ、冬でもラザーイーは毛布と併用している。

宝石もいいが、ジャイプルで本当に価値のある買い物は、ラザーイーだと思う。どうやら有名な観光スポットであるハワー・マハル(風の宮殿)前にラザーイー屋が並んでいるようなので、そこで買い求めるのが一番だろう。新聞には、有名なラザーイー職人として、カーダルバクシュの家系(前述のアブドゥル・ガフールはその1人)とミヤーン・バジャージの名前が挙がっていた。だが、以前僕がラザーイーを買いにジャイプルへ行ったときは、非常にローカルな場所で購入した覚えがある。きっと観光客で賑わう表通りの店より、ローカル客を相手にしている裏通りの店の方が安く手に入るだろう。