| ◆ |

3月2日(金) Paan Singh Tomar |

◆ |

今日の映画評は非常に特別である。なぜならこの「Paan Singh Tomar」には僕が出演しているからである。よって、いろいろな想いが込められた文章になってしまい、いつものように客観的な批評ができないかもしれない。しかしながら、映画自体はそれを抜きにしても非常に素晴らしい出来であり、詳しい紹介をしない訳にはいかない。個人的な想いと客観的な批評の間のバランスをなるべく上手く取りながら書く努力をしようと思う。

まず、撮影時の出来事については以前まとめたことがあるので、詳しくはそちらを参照していただきたいのだが、もう一度ここで簡単にまとめておく。確か映画出演のオファーが来たのが2009年9月であった。ヒンディー語がしゃべれる日本人の中年男性、年齢は30歳~40歳くらい、というのが募集条件で、僕は当時30歳でギリギリ条件を満たしていた。応募してみたら簡単にOKとなった。もう1人日本人女性も募集していた。こちらの募集条件は20代前半くらいの若い日本人女性とのことで、ヒンディー語などの語学力は不問であった。紆余曲折の末、デリー在住日本人タジマ

ハル子さん(芸名)に決定した。タジマ ハル子さんは映画のサブヒロイン役、僕はその通訳(ヒンディー語⇔日本語)役であった。つまり僕にはヒンディー語の台詞が用意されていた。

一体どこからこういう話が来るのか不思議に思われるかもしれないが、どうもインド映画界ではまだ日本人ジュニア・アーティスト(エキストラ俳優)を斡旋する公式なルートは確立されておらず、かなり回り回ったルートで僕のところまで話が来た。その際、「インドで暮らす、働く、結婚する」(ダイヤモンド社)の著者で、ヴァーラーナスィーでカフェを経営する杉本昭男氏にはとてもお世話になった。この場を借りて杉本氏に感謝の気持ちを述べておきたい。だが、今回はたまたま杉本氏のところにまずオファーが行っただけで、彼が常に映画出演の鍵を握っている訳ではないので、彼にいくら頼んでも映画出演は実現しないことを念のために追記しておく。最近知ったのだが、映画出演希望の日本人募集についてはとある機関に映画制作者側からよく問い合わせがあるらしい。だが、もったいないことに今までそれらは全部無視して来たと言う。それをうまく活かしていけば、もしかしたら日本人のインド映画出演ルートを開拓できるかもしれない。しかしながら、インド映画出演のためには、向こうが要求する条件を満たす上に、圧倒的に自由な時間がなければならない。こちらのスケジュールは全く構ってもらえないので、呼ばれたらすぐに駆けつけられるぐらい暇な人でなければこの仕事は出来ないだろう。現在インドは観光ヴィザを含めインドに入国する外国人の引き締めを行っているため、そういう自由の利く外国人の人口は多くないと思われる。我々もこの映画にはかなり振り回されたが、一応振り回されながらもしがみついていられるだけの自由な時間があった。

さて、出演が決まってから、我々は10月に一度ムンバイーまで出向いているのだが、大嵐によってセットが破壊されてしまい、撮影も延期になってしまった。そのときの顛末がボリウッド映画出演の旅(前半)にまとめられている。このまま立ち消えかと思われたが、12月にまた招集が掛かり、ムンバイーへ飛んだ。幸いこのときの撮影はうまく行き、ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督や主演俳優イルファーン・カーンとも会うことができた。このときのことはボリウッド映画出演の旅(後半)をご覧頂きたい。

そのときは翌年つまり2010年の初めに公開予定と言われていたのだが、ちっとも公開される気配がなかった。しかしながら2010年4月にまた連絡があり、デリーのスタジオで音声のレコーディングをしているから来いと言われた。つまりまだ完成していないということであった。ちょうどレコーディング・スタジオは当時住んでいたカールカージーの近所で、当時妊娠中だった妻、タジマ

ハル子さん、そしてデリーで出張焼き鳥屋を経営するタクシー氏と共に出向いた。映画撮影も初めての経験だったが、アフレコも初めての体験で緊張した。僕とタジマ

ハル子さんの声の他にいくつか日本語での音声が必要だったため、その場にいた全員で素材となる音声をいろいろ録音したのだった。

このアフレコからが長かった。いつまで経っても我々が出演した「Paan Singh Tomar」は公開されなかった。撮影から1年が経ち、2年が過ぎ去った。「○月公開予定」とされながら、その月になってみると公開延期、ということが繰り返された。まるでドラクエ商法である。次第に、もしかしたら僕がインドに滞在している間に公開されないかもしれないという恐れも沸き起こって来た。しかし、2012年の2月に入った頃から「Paan

Singh Tomar」がいよいよ公開されそうな雰囲気になって来た。2年間裏切られ続けたため、容易には信じられなかったが、「Paan Singh

Tomar」の予告編が公開され、新聞にこの映画に関しイルファーン・カーンのインタビューがちらほらと掲載されるようになり、現実味を帯びて来た。そして3月2日、遂に公開となったのである。

ところで「Paan Singh Tomar」は、インド陸軍軍人、インド国内チャンピオンの陸上競技選手、そして盗賊と、数奇な人生を歩んだ実在の人物パーン・スィン・トーマルの生き様をベースに作られたノンフィクション的映画である。パーン・スィン・トーマルの人生には不明な点が多く、不明な部分は監督が想像力で補っており、完全なノンフィクションではないが、分かっている部分はなるべく忠実に描写しようと努力されている。陸上競技選手時代のパーン・スィン・トーマルは1958年の東京アジア競技大会に出場しており、その関係で日本人ジュニア・アーティストが必要となったのだった。タジマ

ハル子さんは、パーン・スィン・トーマルが東京で出会った、思い出の女性の役であった。

公開が決まって一安心だったが、次なる不安は、我々のシーンが編集段階でカットされていないかということだった。大スターの出演シーンでも、様々な事情から割と簡単にカットされてしまう。我々のシーンが最終的にカットされたとしても不思議ではなかった。しかしながらタジマ

ハル子さんの役は、出番は少ないにしてもストーリー上かなり重要であることは分かっており、タジマ ハル子さんが出演するなら僕のシーンもあるだろうという漠然とした希望的観測があった。「Paan

Singh Tomar」の公開が決まり、各映画館での上映スケジュールも出揃ったところで、封切り初日に友人たちと共にこの映画を鑑賞する計画を立てた。一度劇場丸ごと貸し切りをやってみたくて、この際それに挑戦しようと考えた。インド初のマルチプレックス、PVRアヌパム(サーケート)ならば、他のマルチプレックスに比べて値段も安く、しかも全150席の小さな劇場が2つあり(オーディ2とオーディ3)、買い占めは比較的容易である。「Paan

Singh Tomar」の上映がうまいことそれらの劇場になってくれたら150席全部買い占めて、可能な限り知り合いを無料招待してみんなで見ようと考えていたのだが、蓋を開けてみたら約400席の劇場(オーディ4)での上映となっていた。その規模の劇場の買い占めにはさすがに勇気と財力が必要だった(概算すると8万ルピー、15万円ほど)。もちろん、大きな劇場での上映が決まったということは、それだけ映画館側がその作品での儲けを見込んでいるということで、つまりはその質の高さが予想される。よって喜ぶべきことでもあった。結局、当初の計画よりは規模を縮小し、50席のみをまとめて予約することにしたのだった(ちなみにインドの映画館は完全指定席制である)。それらの合計金額は、ちょうど我ら2人が映画出演時にもらったギャラの合計金額と等しくなるので、その点でも適切な人数だと考えた。予約したのは午後8時40分の回で、多少時間が遅かったのだが、日本人とインド人の友人知人に声を掛け、ほぼ50名集まった。大人数で映画を見るというのもなかなか貴重な体験であり、こういう機会がないとなかなか実現できないかもしれない。

監督のティグマーンシュ・ドゥーリヤーは、「Haasil」(2003年)や「Saheb Biwi aur Gangster」(2011年)などで知られる、渋い作品を撮る映画監督である。主演のイルファーン・カーンは出演作「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)の大ヒットによって今や国際的な俳優となっているが、その前からヒンディー語映画界切っての演技派として定評があった。ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督のデビュー作「Haasil」にはイルファーン・カーンも出演しており、それがひとつのきっかけとなってその後注目を浴びるようになったこともあって、イルファーンとティグマーンシュは言わば戦友のような仲である。

題名:Paan Singh Tomar

読み:パーン・スィン・トーマル

意味:主人公の名前

邦題:パーン・スィン・トーマル

監督:ティグマーンシュ・ドゥーリヤー

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:アビシェーク・ラーイ、サンディープ・チャウター

出演:イルファーン・カーン、マーヒー・ギル、ヴィピン・シャルマー、ナワーズッディーン・スィッディーキーなど

備考:PVRアヌパム(サーケート)で鑑賞。

イルファーン・カーン

| あらすじ |

1980年。マディヤ・プラデーシュ州のチャンバル谷を支配する盗賊の首領パーン・スィン・トーマル(イルファーン・カーン)は記者からインタビューを受けていた。パーン・スィン・トーマルは初めて銃を手に取ったときのことから語り始める。

1950年。チャンバル谷出身のパーン・スィン・トーマルはインド陸軍の軍人であった。とにかく貧しい育ちだった彼は、腹一杯食べ物を食べるために入隊したのだが、彼の一族が盗賊であることが上官に知れ、危険人物扱いされるようになる。ただ、彼の俊足とスタミナだけは皆が認めるところであった。よって、パーン・スィン・トーマルは陸軍の中でもスポーツ選手を養成する部署に送られる。

パーン・スィン・トーマルは障害走(ステープルチェイス)の選手になり、インド国内のチャンピオンとなる。そして1958年の東京アジア競技大会にも出場するが、メダルを取ることは出来なかった。

しばらく陸上競技選手を続けるが、1965年に第二次印パ戦争が勃発すると、戦争に参加するために軍人に復帰する。しかし、国内チャンピオンになってしまったためにパーン・スィン・トーマルは保護されるべき人材と見なされてしまい、戦争への参加を認められない。その後再び陸上競技選手に復帰し、そのまま引退を迎える。

ところが、村に戻ったパーン・スィン・トーマルを待ち受けていたのは、親戚バンワル・スィンとの土地所有権争いであった。パーン・スィン・トーマルは警察や役人に仲裁を訴えるが誰も彼を助けようとしなかった。バンワル・スィンはパーン・スィン・トーマルの留守中に彼の家を襲撃し、母親を殺してしまう。ただ、パーン・スィン・トーマルの妻インドラー(マーヒー・ギル)は2人の息子を連れて逃げ出していた。

行き場を失ったパーン・スィン・トーマルは盗賊にならざるを得なくなる。ウッタル・プラデーシュ州、ラージャスターン州、マディヤ・プラデーシュ州の州境を股に掛け、誘拐などで荒稼ぎをするようになる。今や彼の名前はインド中に轟き、時には警察から依頼を受けて仕事をすることもあった。十分に力を付けたパーン・スィン・トーマルはバンワル・スィンにも復讐を果たす。

ところが、記者とのインタビュー後、記事が一面に掲載されたこともあって、パーン・スィン・トーマルは有名になってしまい、警察のターゲットとなる。パーン・スィン・トーマルの部下の中からも裏切り者が出て、パーン・スィン・トーマルはまんまと罠に誘い込まれ、警察に囲まれてしまう。銃撃戦が起こり、部下は一人また一人と死んで行く。パーン・スィン・トーマルは最後にダッシュを試みるが銃弾を受け、今までの人生を思い出しながら死んで行く。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督らしい、重厚な渋い映画だった。一切ダンスシーンがなかったこともそれを象徴している。しかも、そこには強烈なメッセージ性があり、単なる盗賊映画ではなかった。いくつかの社会問題に触れていたのだが、メインはインドのスポーツ界を巡る問題である。

インドでは男子クリケットが「宗教」と呼ばれるほど絶大な人気を誇る一方で、その他のスポーツや女子スポーツの多くが悲惨な状況に置かれている。その問題をいち早く取り上げた映画は「Chak

De! India」(2007年)であった。「Paan Singh Tomar」も、クリケット専制主義への直接の批判はなかったものの、基本的にはクリケット選手以外のスポーツ選手が置かれた惨状に焦点を当てた作品だった。

主人公パーン・スィン・トーマルは俊足とスタミナに恵まれており、陸上競技の中でももっとも困難とされる障害走(ステープルチェイス)を専門とする軍属の選手であった。彼は1958年に国内チャンピオンとなり、インド代表として同年に東京で開催されたアジア競技大会にも出場する。しかし、彼が獲得した金メダルもインド代表の肩書きも、その後の彼の人生には全く役に立たなかった。そればかりか、軍人なのにスポーツに従事していたということで、一般人からはネガティヴに捉えられることも多かった。パーン・スィン・トーマルは別に戦場から逃げていた訳ではない。1965年の第二次印パ戦争では自ら戦線への配属を希望したが、なまじっかチャンピオンになってしまったために、優秀な人材の保護という空虚な名目でそれを許されなかった。除隊後村に戻ったパーン・スィン・トーマルは親戚との土地所有権争いに巻き込まれ、力尽くで村を追い出されることになり、盗賊になる道を選ぶ。軍隊で身に付けた訓練法で部下たちを訓練し、3州が交わる行政上特殊な地域で盗賊行為を繰り返した。皮肉なことに、国内チャンピオンになった彼をもてはやす者は1人もいなかったが、盗賊となって3州の警察を手玉に取るようになるとメディアは彼を半ば英雄視して取り上げるようになった。しかしながら、あまりに有名になり過ぎたために警察のターゲットとなり、最後は罠にはめられて殺されてしまう。一貫して映画で主張されていたのは、パーン・スィン・トーマルが盗賊になる必要はなかったということだ。根は正直者であり、人生のいくつかのポイントで、国内チャンピオンとして当然の扱いを受けていれば、彼は善人として人生を全うすることが出来た。しかし、インドの社会システムがそれを許さず、彼は社会のメインストリームから外れ、盗賊として生きなければならなくなった。映画の最後では、パーン・スィン・トーマル以外の、スポーツで優秀な成績を収めながらもみじめな人生を送ったインド人選手たちの名前もいくつか明示され、この映画のテーマを今一度明確にしていた。

インドのスポーツ界の惨状以外にも、劇中ではシステムの腐敗が散発的に取り上げられていた。例えば軍人や警官の雇用における縁故採用主義。パーン・スィン・トーマルの長男は縁故採用で陸軍に入隊したし、最後でパーン・スィン・トーマルを裏切った老人は、息子を警官に採用する交換条件でパーン・スィン・トーマルを警察に売った。ただ、それらは特に批判的なタッチと共に描写されておらず、当然のものとされていたふしがある。しかし、警察と盗賊の癒着はより明確な批判の視点と共に描写されていた。盗賊となったパーン・スィン・トーマルの主な顧客は警察で、政治的な陰謀や私的な復讐などのためにパーン・スィン・トーマルとその盗賊団を利用していた。

イルファーン・カーンの外見があまり変わらないことから時間の流れを映像から把握しにくく、想像力で補った後も、依然として彼の人生が明らかになったとは言い難かった。また、妻との関係や家族の人間関係もかなり断片的にしか描写されていなかった。それらの欠点はあったものの、全体としてはとても引き込まれる映画だったと言っていい。それに加えて登場人物の台詞も機知に富んでいて、インド人大衆好みのやり取りが繰り返されていた。本日は3本の新作ヒンディー語映画が同時公開されたが、口コミの力によってヒットが狙えるかもしれない。

「Paan Singh Tomar」は完全にイルファーン・カーンの映画であった。最初から最後までイルファーン・カーンの絶妙な演技の上に成り立っている作品であり、映画の出来も7-8割は彼の貢献に依っている。彼の演技力については改めて書く必要はない。しかし「Paan

Singh Tomar」は彼のベストの演技のひとつと言っても過言ではないだろう。それほど素晴らしい演技だった。この作品の中でのパーン・スィン・トーマルは、盗賊の首領にありがちな残忍で恐ろしいキャラクターではなく、社会の矛盾や運命の悪戯からたまたま盗賊になってしまっただけで、実際は人間的魅力を内に秘めた純朴な人間として描写されていたが、それはイルファーン・カーンの演技によって実現していた。

イルファーン・カーン以外のメインキャストも好演していたが、イルファーン・カーンを支える役割でしかなかった。ヒロインのマーヒー・ギルもほとんどこれと言った出番がなかった。しかし、キャスティングで手抜かりがあったという訳ではなく、チャンバル谷の雰囲気に合った、現実的で絶妙な配役であった。

日本人の出演シーンについてもここで簡単に触れようと思う。前述の通り、デリー在住日本人であるタジマ ハル子さんと僕が出演するのは、パーン・スィン・トーマルが東京アジア競技大会に出場するシーンである。ロケは、ムンバイーはアンデーリー・ウエストのアンデーリー・スポーツ・コンプレックスで行われており、日本ロケは行われていない。それは日本人が見ればすぐに分かるだろう。なぜなら劇中に登場する日本語は全く日本語になっていないからである。我々がロケ地に到着したときには既にそれらの出鱈目な日本語がセットされてしまっており、しかもそれを背景に多くのシーンが撮影されてしまっていた。一応監督にその問題を指摘したのだが、もう動かせなかった。本物の日本人が出演していながら、ヘンテコな日本語が映画に登場してしまうのは本当に残念なのだが、我々の力ではどうにもならなかったことを了解していただきたい。

自分の姿を銀幕上で見るのは非常に異様な体験だったのだが、客観的に評価すると全く駄目な演技だった。カメラ目線を避けるように注意されていたのだが、あまりに避けすぎていてかえってカメラを意識していることが分かるような視線をしていた。これは演技よりも前の問題で、全くの素人であることがバレバレだ。ヒンディー語の台詞のしゃべり方もボソボソしていて変だった。アフレコ時に緊張し過ぎたか。一応自己弁護しておくと、僕の台詞や登場シーンは台本ではもう少し長かった。タジマ

ハル子さん演じる日本人女の子が、裸足で走ったパーン・スィン・トーマルに競技後話し掛けようとするのだが言葉が通じず、通訳を探して来て、ようやくコミュニケーションが取れるというシーンだったのだが、撮影の段階ではそれが縮小されてしまっており、僕が演じる通訳は最初から女の子と一緒に来ていた。しかも、女の子とパーン・スィン・トーマルが記念撮影を撮ることになり、どこかからカメラを探して来て撮影する流れであったのだが、それも短縮されて、最初から僕はカメラを持たされていた。そのせいで、一体通訳なのかカメラマンなのかよく分からないキャラクターになってしまっていた。よって、どのようにキャラ作りをしたらいいのか掴めず、単に与えられた台詞を消化するだけになってしまった。しかし、何はともあれ、ヒンディー語映画でヒンディー語の台詞をしゃべった初の日本人になったのではないかと思う。

一方、タジマ ハル子さんはサブヒロインだけあって非常に印象的な役であった。メインヒロインがあまり目立たなかったために余計目立つ。彼女は、前半の東京アジア競技大会シーンだけでなく、最後、パーン・スィン・トーマルが瀕死の状態で過去を思い出すシーンでも登場する。他にタクシー氏の「水、水」という音声が使われていた。もっといろいろ録音したのだが、それらは使われなかったようだ。

もし使われたら日本人には大爆笑だったというものがひとつある。それは東京アジア競技大会での出場選手のアナウンスである。このとき、パーン・スィン・トーマルに加えて適当にアジア人の名前をはめ込むことになり、「第1コース、松本人志」など、日本の芸人の名前も入れておいたのだが、結局使われなかった。

「Paan Singh Tomar」は全くダンスシーンがない硬派な作りで、いくつかBGMとして歌が流れていた程度である。言語は標準ヒンディー語ではなく、マディヤ・プラデーシュ州の方言を写実的に再現したもので、言語学的な分類ではブラジ方言と言っていいようだ。よって標準ヒンディー語のみの語学力では理解は非常に困難である。なるべくヒンディー語のバラエティーに触れておくと、自然に意味を汲み取れるようになる。

劇中にはいくつかキーワードがあったが、「ダコイト」と「バーギー(बाघी)」の違いについてパーン・スィン・トーマルがこだわっていたので、それだけはここでも触れておこうと思う。パーン・スィン・トーマルはバーギー(反乱者)を自称しており、ダコイト(盗賊)とは一度も言っていなかった。彼の弁では、ダコイトは国会にいるもので、荒れ地にいるのはバーギーだと言う。ダコイトは自己の利益のために強盗を働くが、バーギーは大義名分がなければ犯罪はしない。それが彼のこだわりであり、インタビューを志望して来た記者にもそれを強調していた。

ちなみに、パーン・スィン・トーマルが生まれ育ったチャンバル谷は盗賊が跋扈する無法地帯として悪名高く、「バンディット・クィーン」として知られるプーラン・デーヴィーもこのエリアをテリトリーとした。

「Paan Singh Tomar」は、硬派な作風で知られるティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督の最新作で、実在の人物の人生をベースにした、やはり非常に硬派な映画である。単なる盗賊映画や犯罪映画ではなく、インドのスポーツ界が抱える問題を1人の不幸なスポーツ選手の視点から突いており、有意義な作品だ。演技面では主演イルファーン・カーンの独壇場で、彼のベストの演技も楽しめる。そして僕を含め日本人2人が出演していることも特筆すべきである。コテコテの娯楽映画ではないが、しっかり作られたシリアスな作品で、日本人云々を抜きにしてオススメできる。

■パーン・スィン・トーマルの実際の人生に迫ったこの記事も参照のこと。

| ◆ |

3月6日(火) London Paris New York |

◆ |

都市名が映画の題名に使われることは古今東西よくあり、しかも都市名がそのまま題名になることも時々ある。マイケル・カーティス監督「カサブランカ」(1942年)、ウォン・カーウァイ監督「ブエノスアイレス」(1997年)、ロブ・マーシャル監督「シカゴ」(2002年)辺りが有名だろう。ヒンディー語映画界でも探せばいくつかある。モーハン・セーガル監督「New

Delhi」(1956年)、マニ・ラトナム監督「Bombay」(1995年)、パンカジ・パーラーシャル監督「Banaras」(2006年)などはインド国内の都市名がそのままタイトルになった映画であり、世界の都市に目を転じても、カビール・カーン監督「New

York」(2009年)やサンジャイ・プーラン・スィン・チャウハーン監督「Lahore」(2010年)などがある。また、現在ディバーカル・バナルジー監督が「Shangai」という映画を作っている。

先週より公開の「London Paris New York」は、世界の3都市をそのまま題名に盛り込んだ贅沢な映画だ。その名の通り、実際にロンドン、パリ、ニューヨークでロケが行われている。主演はアリー・ザファル。パーキスターン人ながらヒンディー語映画「Tere

Bin Laden」(2010年)や「Mere Brother Ki Dulhan」(2011年)で好演し、すっかりお馴染みの顔となっている。パーキスターン人の中ではヒンディー語映画界でもっとも成功している俳優だ。ヒロインは「Rockster」(2011年)などに脇役出演していたアディティ・ラーオ・ハイダリー。監督は新人の女性監督で、フォックス・スター・スタジオが共同プロデュースしている。

題名:London Paris New York

読み:ロンドン・パリス・ニューヨーク

意味:ロンドン、パリ、ニューヨーク

邦題:ロンドン、パリ、ニューヨーク

監督:アヌ・メーナン(新人)

制作:シュリシュティ・アーリヤ、ゴールディー・ベヘル

音楽:アリー・ザファル

歌詞:アリー・ザファル

振付:アーディル、フィーローズ

衣装:マンディープ・パテージャー、シュレーヤー・アーナンド

出演:アリー・ザファル、アディティ・ラーオ・ハイダリー、ダリープ・ターヒル

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アリー・ザファル(左)とアディティ・ラーオ・ハイダリー(右)

| あらすじ |

2005年、ロンドン。映画プロデューサーを父親に持つニキル・チョープラー(アリー・ザファル)はロンドンで映画を学ぶために渡英していた。ロンドンのヒースロー空港で出会ったのがラリター・クリシュナン(アディティ・ラーオ・ハイダリー)であった。ラリターはニューヨークで政治学を学ぶために渡米中だったが、飛行機の遅延のために乗り換えに失敗し、1泊ロンドンに滞在することになった。ニキルはラリターと共にロンドンを観光する。短い時間であったが、共に過ごす内に2人はお互いに惹かれ合う。そして空港で別れ際にキスをする。ニキルは12月15日にニューヨークへ行くことを約束する。

2007年、パリ。ニキルは映画学校を退学していた。彼はあの後事情があってニューヨークへ行かなかったが、ラリターが交換留学でパリに来ていることを知り、パリへ来て彼女を捜すようになる。そこですっかり変わってしまったラリターと出会う。ロンドンで会ったときは初々しい女学生であったが、パリで会ったラリターはすっかり垢抜けていた。しかしニキルのラリターに対する気持ちは変わらなかった。2人は共にパリを巡り、ベッドを共にする。ところが、ニキルが在学中に撮った映画を見たラリターは態度を一変させ、怒って出て行ってしまう。ニキルの映画で主演していた女優を彼女は見覚えがあった。実はラリターはニキルがニューヨークに来なかったために、秘密で自分からロンドンへ来ていた。しかしそのときちょうどニキルはその女優と共に情事をしている最中だった。ショックを受けたラリターはそのままニューヨークへ帰り、以後音信不通となってしまったのだった。

そして現在、ニューヨーク。ニキルは監督作「Living With My Brother's Ghost」という映画のプレミアのためにニューヨークに来ていた。メディアのインタビューに答えた後、ニキルはラリターの家へ行く。ラリターはニキルとの久々の再会を喜ぶが、翌日には彼女の結婚式だった。それを聞いたニキルは結婚をしないように頼むがラリターはそれを聞き入れない。しかし2人はハドソン河の畔でキスをしてしまい、そのままそこで夜を明かす。

翌朝、ラリターは結婚式に行かねばならず、急いで帰ろうとする。ニキルはラリターがその結婚を望んでいないことを喝破し、引き留めようとするが、ラリターも怒ってしまい、そのまま去って行く。絶望のニキルだったが、「自分に正直になるべきだ」と語る自分のインタビューをTVで見て奮起し、結婚式場となっている教会へ駆けつける。ところがそこでは違うカップルが挙式していた。そこでラリターの家に行ってみると、父親(ダリープ・ターヒル)が出て来て、ラリターが結婚を拒否したことを知らされる。喜んだニキルはハドソン河の畔で待ち合わせし、ラリターと会う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

劇中の「現在」を2012年とするならば、7年に渡るスパンの中で育まれた恋愛を描いたロマンス映画であった。ヒーローとヒロインの出逢い、再会、ヒロインが別の男性と結婚へ、土壇場で結婚破棄、ハッピーエンドという流れは目新しいものではない。しかし、世界の3都市を舞台にしている点、そして7年間の中で3回の出会いがぞれぞれたった1日である点などは新しく、王道のフォーミュラに多少工夫をまぶした感じの作品に仕上がっている。今年は2月に入ってからロマンス映画が続いたが、「Jodi

Breakers」よりもさらに親しみやすく、安心して見られる娯楽作品であった。よって観後感は非常に爽快だった。

監督の弁によると、ロンドン、パリ、ニューヨーク、それぞれの都市のイメージがそのまま主人公2人の感情や関係に反映されているらしい。しかも女性監督らしくカラーイメージにも凝ったと言う。ロンドンでは期待と不安が入り交じったオレンジ色、パリでは陰鬱かつ情熱的な深紅、ニューヨークでは平安さを象徴する抜けるような青となっている。確かに各都市のシーンで全くトーンが異なり、2人の恋愛模様も違った。

ストーリーの主体はアリー・ザファル演じるニキルであったが、心情がよく描かれていたのはアディティ・ラーオ・ハイダリー演じるラリターの方だった。ラリターは政治学を学びに留学するだけあって政治に敏感で、フェミニストを自称しているが、インテリの女性にありがちな情緒不安定さを持ち合わせている。自分のイメージを自分で作り、人前ではそれを必死でプレゼンテーションしようと努力する。ニキルは初めて出会ったときにラリターのその弱点を指摘したが、ラリターは変わらなかった。その後の恋愛に関しても、ラリターは自分でルールを作り(ロンドン)、独断で突拍子もない行動を取り、一人で自分の心を痛めて(ロンドンとパリの間)、自暴自棄となる(パリ)。ニューヨークでの彼女は、フィアンセとの結婚を前に一見清々しい表情を見せるが、ニキルと再会したことで昔の感情が蘇り、我慢できなくなって彼とキスをしてしまう。それでもラリターの理性はフィアンセとの結婚を強行しようとするが、彼女の心は違う方向を向いていた。そしてやはりそれを一番よく知っていたのはニキルだった。一貫してニキルはラリターの支え役であり、いかにもロマンチックな乙女が夢想しそうな理想的男性像であった。ニキルは男性の視点から見たら非常に非現実的なキャラクターだった。まるで少女漫画を読んでいるような映画であり、そのために女性観客層により受けがいいのではないかと予想する。

「Band Baaja Baaraat」(2010年)以来、ヒンディー語映画界における濡れ場の意味合いが変わって来ているのを強く感じる。かつて一般的なヒンディー語娯楽映画においてベッドシーンは脚本上必要がある場合のみ許されることがほとんどで、それはつまりその後の妊娠・出産を意味した。しかし、最近では妊娠・出産とは関係なくベッドシーンが入るようになり、妊娠以外の展開にもつながって行っている。「London

Paris New York」では、パリのシーンでニキルとラリターがベッドを共にするシーンがある。それは2人の関係の中でひとつの転機ではあるが、「Band

Baaja Baaraat」や「Jodi Breakers」ほどそれは大きな意味を持っていなかった。むしろその後ラリターがニキルの映画を見ることで大きな転機が訪れており、ベッドシーンが特に必要だった訳ではない。この辺りがだいぶヒンディー語映画もウエスタナイズして来たと感じる。

パーキスターンで元々ミュージシャンとして知られていたアリー・ザファルは、ヒンディー語映画界でデビューして以来、俳優としての才能も開花させた。「London

Paris New York」の彼も個性的かつしっかりした演技をしていた。さらに、演技だけでなく作詞作曲を手掛け、全曲自分で歌も歌っており、現在のインド映画界にはなかなかいないマルチタレントな人材となっている。ただ、彼の常に自信満々な態度や気障な表情は、もしかしたら鼻に付くという人もいるかもしれない。彼の音楽や歌の才能にしても、各専門家に比べたら一段劣ると言わざるをえない。それでも、パーキスターン人という国籍ではなく、純粋に才能の多彩さという点でユニークな立ち位置にいる俳優であり、今後も活躍を期待したい。

ヒロインのラリターを演じたアディティ・ラーオ・ハイダリーは、「Delhi 6」(2009年)や「Rockster」(2011年)に脇役出演していた女優で、本作が主演女優として本格デビューとなる。ロンドン、パリ、ニューヨーク、各シーンで全く違う表情と演技を見せており、彼女からも才能の片鱗を感じた。バラタナーティヤムの素養もあり、踊りにも自信がありそうだ。出身はハイダラーバード。また1人南インドから楽しみな女優がやって来た。

前述の通り音楽はアリー・ザファル。作詞や歌も彼が担当しており、アディティ・ラーオ・ハイダリーが歌う曲もある。俳優がそのまま全曲を歌を歌うと、声に一貫性があって、スムーズにストーリーシーンからミュージカルシーンに入れるように感じる。ピアノの伴奏に乗せたコメディタッチのラブソング「Voh

Dekhnay Mein」が素朴で良い。この曲はロンドンのシーンで使われた後、パリのシーンでもアディティの歌声でリプライズされる。

「London Paris New York」は、その名の通りロンドン、パリ、ニューヨークを舞台にした、若い男女のラブストーリー。各都市の顔をストーリーに反映させる工夫をしているが、大筋は王道のロマンスである。どちらかというと女性中心の映画で、少女漫画的なキャラクタースケッチやストーリー運び。しかし決して悪い映画ではなく、見終わった後はとても軽い気分になれた。最近ロマンス映画が続くが、その中ではもっとも安心して見られる作品である。

| ◆ |

3月7日(水) パーン・スィン・トーマルの人生 |

◆ |

ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督の「Paan Singh Tomar」は、当初の予定から2年も一般公開が遅れたにも関わらず、意外にも批評家からの受けが良く、客入りも上々のようである。この映画によって、今までほとんど忘れられた存在だった伝説的盗賊パーン・スィン・トーマルが一般の人々に知れることとなり、彼の人生や人物像に迫る記事も見られるようになった。その中でももっとも詳しかったのが3月3日付けのタイムズ・オブ・インディア・クレスト版であった。ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督へのインタビューも併せ、3ページに渡ってパーン・スィン・トーマル関連の特集が組まれており、今までベールに包まれていた彼の実態が浮かび上がって来る。今回は、映画の理解の助けになればと思い、主にこの記事をベースにパーン・スィン・トーマルについて書いてみようと思う。

パーン・スィン・トーマルは1931年5月20日、マディヤ・プラデーシュ州ムライナー(Morena)県ビドーサー(Bhidosa)村の封建領主トーマル家に生まれた。この辺りはチャンバル谷と呼ばれるが、盗賊が跋扈するアウトロー・エリアとして悪名が高い。パーン・スィンの祖父には2人の妻があり、年長の妻がイーシュワリー・スィンを産み、年少の妻がダヤーラーム・スィンを産んだのだが、長男イーシュワリー・スィンがパーン・スィンの父親であった。パーン・スィンにはマーターディーンという兄がいた。

190cm前後の恵まれた体格を持っていたパーン・スィンは1950年頃にウッタル・プラデーシュ州ルールキーに駐屯するベンガル工兵隊に入隊する。あるときパーン・スィンは教官と口論になってしまい、罰としてグランドを何周も走らされた。そのときの卓越した走りが上官の目に留まり、陸軍スポーツ選手に抜粋される。当時は軍人のスポーツ選手が陸上競技で一世を風靡した時代で、パーン・スィンも陸上競技選手となった。パーン・スィンは練習を欠かさぬ真面目なスポーツマンで、帰郷したときですらランニングを欠かさなかった。パーン・スィンの走りはルールキーでは有名だった。新米兵士は早朝、「おい、目を覚ませ、パーン・スィンさんはもうサハーランプルまで往復して来てしまったぞ!」と叩き起こされ、朝練に駆り出されるのが通例だったと言う。ちなみにサハーランプルというのはルールキーから約35kmの地点にある町の名前で、往復だと70kmだ。

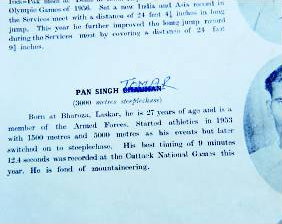

パーン・スィン・トーマル

パスポート写真

パーン・スィン・トーマルは障害走(ステープルチェイス)と5000m走の選手だった。スポーツ選手としての最盛期は1957年から1961年で、この間に7つのタイトルを獲得している。1957年にバンガロールで開催された全国大会において3000m障害走で2位を獲得(9分36秒1)したのを皮切りに、1958年にカタクで開催された全国大会において同じく3000m障害走で国内新記録を樹立して優勝(9分12秒4)、1959年にトリヴァンドラムで開催された全国大会において5000m走で国内新記録を樹立して優勝(14分54秒0)、また3000m障害走でも優勝(9分17秒0)、1960年にニューデリーで開催された全国大会において5000m走と3000m障害走で優勝(14分43秒2と9分7秒8)、1961年にジャランダルで開催された全国大会において5000m走と3000m障害走で優勝(14分47秒6と9分2秒3)。このように、自身の国内記録を自身で塗り替え続ける、華々しい活躍をしている。ただ、1958年に東京で開催されたアジア競技大会にインド代表として3000m障害走に出場したものの、メダルは獲得できなかった。それでも当時陸上競技に関わった人物でパーン・スィンの名前を知らない者はいないほどだと言う。彼は仲間たちから愛情を込めて「パーナー」と呼ばれていた。

1958年東京アジア競技大会パンフレット

名前は「Pan Singh ChauhanTomar」と書かれている。

1953年から陸上競技を始め、1500m走と5000m走から障害走に転向、

趣味は登山などと紹介されている。

パーン・スィン・トーマルは1971年、40歳で陸軍を引退し、村に戻る。それまでは一般的な人生であった。

彼が盗賊となるきっかけとなったのは、兄マーターディーンの愚かな行動にあった。1977年、大麻中毒者で浪費家だったマーターディーンは金が入り用になり、叔父ダヤーラームの息子で従兄弟にあたるハワルダール、バッブー、ジャンデールに、父親から受け継いだ土地の一部、2.5ビーガー(約6,300㎡)を3,000ルピーで売り払ってしまう。当時、土地は長男がそのまま引き継ぐことが普通で、マーターディーンもパーン・スィンに相談せずにこの取引をしてしまった。しかし、パーン・スィンは兄のその勝手な行動に憤り、自分の分け前を要求した。そこでマーターディーンはその取引を白紙にすることを考え、パンチャーヤト(村落議会)に訴えた。従兄弟たちは当初、3,000ルピーを払い戻せば土地を返してもいいという態度を取った。土地を売って手にした金はマーターディーンが既に浪費してしまっていたが、パーン・スィンは陸軍勤務時の貯蓄を切り崩してまでしてその土地を取り返そうとする。しかしながら、突然従兄弟たちは示談を拒否し、パンチャーヤトもパーン・スィンを見放す。この出来事によりパーン・スィンと従兄弟たちの間に確執が生じ、パーン・スィンは復讐の機会を狙うようになるが、直接的な行動には出なかった。

1979年3月17日、ホーリー祭の翌日に、パーン・スィンにとって大きな事件が起きる。パーン・スィンの長男ハヌマントは、ホーリーの日にハワルダール、バッブー、ジャンデールやその息子たちに拉致されリンチを受け、その復讐として翌日に散弾銃を家から持ち出して彼らのところへ向かったのだった。ところがハヌマントは誤ってこの確執とは全く関係ないジャガンナートという僧侶の腕を撃ってしまう。ちょうどそのとき村を留守にしていたパーン・スィンはそのニュースを聞き、もう村にはいられないと考える。そこで彼の家族の男性メンバーたち――パーン・スィン、兄マーターディーン、その息子バルワント――は、畑、家畜、妻子を後に残して逃亡する。

同年3月26日、つまりその出来事からわずか9日後、パーン・スィンはバッブーを殺す。パーン・スィンたちがバッブーを見つけたとき、彼は幅4.6mの用水路の向こう岸にいたのだが、パーン・スィンはいとも簡単にその用水路を飛び越え、逃げるバッブーを数km走って追い掛け捕まえたのだった。そして1980年9月20日にはジャンデールとハワルダールを次々と殺し、復讐を果たす。

パーン・スィン・トーマルは「ダスユラージ(盗賊王)」や「チャンバル・カ・シェール(チャンバル谷のライオン)」を自称して盗賊行為を働くようになり、人々から恐れられる存在となった。しかし、彼の息子で父と同じく陸軍に入隊したサウラームは、盗賊時代のパーン・スィンの人間的な一面についても語っている。例えば、パーン・スィンは列車で移動中にスリに1万ルピーをすられたことがあるらしい。そのとき、ちょうどパーン・スィンには同額の懸賞金が掛けられていた。大金をすられたことに気付いたパーン・スィンは列車を降り、その足で警察署に出向いて被害届(FIR)を提出したと言う。もちろん偽名を使って。また、パーン・スィンはラム酒が大好きで、サウラームは軍の酒保からヘラクレスやシー・パイレートなどのラム酒を失敬して来て、パーン・スィンに密会するたびに手渡していたと言う。

しかし盗賊王パーン・スィンの支配は長く続かず、1981年10月1日深夜に警察とのエンカウンター(銃撃戦)によって死亡する。インドでは、有名なマフィアや盗賊の死が発表されても、その死因や死の状況についてははっきり明かされないことが多いのだが、パーン・スィンの死についてもいくつか説があるようである。サウラームによると、その日パーン・スィンはとある揉め事の解決のためにラティヤープラーという村を訪れていた。しかし内通者によって居場所を警察に密告されてしまい、パーン・スィンは警察に取り囲まれて殺されてしまう。このときパーン・スィンは異常に酔っ払っていて正気を失っており、そのために本来の力を発揮できなかったようなのだが、サウラームによればそれは内通者によって毒を盛られたからだと言う。ただ、パーン・スィンの幼馴染みサーハブ・スィンの証言によれば、ラティヤープラーにはパーン・スィンの愛人がいたと言う。その愛人は人妻で、夫がいないときにパーン・スィンはその愛人と密会しにラティヤープラーを訪れていた。警察はその情報をキャッチし、パーン・スィンを待ち伏せして殺したと言う。様々な証言の中で一致しているのはパーン・スィンの最期である。彼はまず片足に銃弾を受け、そのために類い希な身体能力を発揮できなくなり、易々と殺されてしまった。

映画「Paan Singh Tomar」のストーリーは、以上分かっている範囲でのパーン・スィン・トーマルの人生や人柄を最大限スクリーン上で再現したものだと言っていいだろう。これらを頭に入れて映画を見れば理解も深まるだろうし、見終わった後でもこれを読めばかなりすっきりする。ただ、ドキュメンタリー映画ではないので、パーン・スィン・トーマル寄りの同情を込めて描かれていることは確かだ。

ところで、現在でもチャンバル谷ではパーン・スィン・トーマルの名はよく知られているようだ。彼の妻インディラーや次男サウラームは存命中であるし、パーン・スィンに殺された従兄弟の息子たちも生きている。ジャンデールの息子ビレーンドラ・スィンはビドーサー村の村長になっている。しかしながら、全国的には彼の名前はほとんど忘れ去られていたと言っていいだろう。よって、彼の死から実に30年の歳月を経て、軍属の陸上競技選手から盗賊になるという特異な人生を歩んだパーン・スィン・トーマルは、スクリーンに蘇ったことになる。

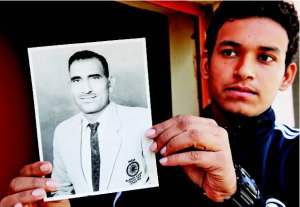

1958年東京アジア競技大会出場時のパーン・スィンの写真

右はパーン・スィンの孫ユヴラージ・スィン

しかしながら、映画「Paan Singh Tomar」のアイデアはそれほど新しいものではないようだ。ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督によれば、パーン・スィン・トーマルの人生を題材に映画を作るアイデアは、1991年、彼がシェーカル・カプール監督の「Bandit

Queen」(1994年公開)の補佐をしていたときに浮かんで来たと言う。

しかし、調査を進めても、パーン・スィンの人生はなかなか鮮明にならなかった。盗賊時代の彼の生き様については比較的容易に入手できたが、皮肉なことにスポーツ選手時代のパーン・スィンについては記録がほとんど残っておらず、その情報を集めるのに苦労したと言う。そのためには同時代にスポーツをしていた人物にインタビューをするのが一番手っ取り早いのだが、その過程でティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督は、かつてインドの国旗を背負って戦ったスポーツ選手の多くが悲惨な人生を歩んでいる現状にも直面したと言う。映画「Paan

Singh Tomar」には、パーン・スィン自身の人生をテーマにしながら、インドのスポーツ選手(クリケットを除く)に対するオマージュと、彼らを蔑ろにするシステムへの警鐘が込められていたのが、それは監督のこの生の体験から生まれたものだと予想される。

また、映画評の中で「Paan Singh Tomar」ではパーン・スィン・トーマルの家族関係が断片的にしか描写されていないと批判的に書いたが、登場人物の多くが実名で登場し、しかも存命中の人物も多いこともあり、その辺りは突っ込んで映画化しにくかったのだと思われる。それを考えるとティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督はかなり困難な企画を実行に移し、しかも娯楽映画として驚くほどうまくまとめ上げたと言える。「事実は小説よりも奇なり」と言うが、歴史上の人物や事件など、事実を映画化すると意外につまらなくなってしまうことが今まで多々あった。しかし、「Paan

Singh Tomar」はその中でも傑出した成功例だと言える。

昨年著しく評価を上げた女優がヴィディヤー・バーランであった。「No One Killed Jessica」と「The Dirty Picture」で素晴らしい演技を見せ、映画もヒットさせた。彼女の演技力についてはデビュー作「Parineeta」(2005年)から誰しもが認めるところであったのだが、ヒロイン中心映画を任せられるレベルまで評価されることになったのは昨年の活躍のおかげであろう。昨日より公開の新作ヒンディー語映画「Kahaani」も、ヴィディヤー・バーランを中心にした映画である。監督はスジョイ・ゴーシュ。デビュー作「Jhankaar

Beats」(2003年)は良かったものの、それ以降それほど成功していない映画監督である。名前から察するにベンガル人であり、今回はコールカーターを舞台にベンガル人のキャストやクルーを揃えてショッキングなスリラー映画を送り出して来た。何がショッキングかと言えば、妊娠し大きなお腹を抱えた女性を主人公にしている点で、その役をヴィディヤー・バーランが演じているのである。

題名:Kahaani

読み:カハーニー

意味:話

邦題:ストーリー

監督:スジョイ・ゴーシュ

制作:クシャル・カーンティラール・ガーダー、スジョイ・ゴーシュ

音楽:ヴィシャール・シェーカル

歌詞:ヴィシャール・ダードラーニー、アンヴィター・ダット、サンディープ・シュリーワースタヴ

衣装:サビヤサーチー・ムカルジー、スチスミター・ダースグプター

出演:ヴィディヤー・バーラン、パラムブラタ・チャットーパーディヤーイ、ナワーズッディーン・スィッディーキー、シャーシュワタ・チャタルジー、インドラニール・セーングプター、アビール・チャタルジー、ドリトマン・チャットーパーディヤーイ

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ヴィディヤー・バーラン

| あらすじ |

コールカーター空港にロンドンから1人の妊婦が降り立った。ヴィディヤー・バーグチー(ヴィディヤー・バーラン)を名乗るその女性は、コールカーターで消息を絶った夫を捜しに来たのだった。ヴィディヤーは空港からカーリーガート警察署へ直行する。ヴィディヤーの夫アルナブ(アビール・チャタルジー)の捜索願を担当することになったのが新米警官ラーナー(パラムブラタ・チャットーパーディヤーイ)であった。ラーナーはヴィディヤーにほのかな恋心を抱きながら彼女の夫捜しを助ける。

アルナブはとあるプロジェクトのために国立データセンターで働いていた。ヴィディヤーは国立データセンターへ行き、人事部長アグネスと会う。しかしセンターにはアルナブ・バーグチーという名の人物が働いた形跡はなかった。しかしヴィディヤーは夫の写真を手渡し、何か手掛かりが掴めたら連絡するように頼む。アグネスはふと、その写真の人物が、かつてセンターで働いていたミラン・ダームジーという人物に似ていることを思い出す。彼女はデータにアクセスしようとするが、なぜかミラン・ダームジーへのアクセスは禁止されていた。アグネスはヴィディヤーと面会し、そのことを伝えるが、その晩彼女は契約暗殺者ビシュワース(シャーシュワタ・チャタルジー)に殺されてしまう。

何者かがミラン・ダームジーを照会したことは、中央政府諜報部にも伝わる。諜報部員カーン(ナワーズッディーン・スィッディーキー)は急遽コールカーターへ飛び、ヴィディヤーと会って、ミラン・ダームジーのことは忘れるように警告する。だが、ヴィディヤーはミランを探すことでアルナブの情報が掴めると考え、むしろまずはミランを探し出そうとし出す。アグネスが生前に伝えてくれた情報から、国立データセンターの旧オフィスにデータが残っていることが分かっていた。ラーナーとヴィディヤーは旧オフィスへ忍び込み、ミラン・ダームジーの個人情報を入手する。

その情報からミラン・ダームジーの住所が分かったため、ラーナーとヴィディヤーはその住所へ行く。そこには誰も住んでいなかったが、その近くのチャーイ屋で働く少年の証言から、国立データセンターのシュリーダランという人物が頻繁に彼に会いに来ていたことが分かる。しかしシュリーダランもそれを察知し、ビシュワースにヴィディヤー暗殺を命じる。しかしそれは失敗し、ビシュワースは事故で死んでしまう。ラーナーとヴィディヤーは深夜に国立データセンターに忍び込み、シュリーダランのPCの中から情報を盗み出す。そのとき異変に気付いたシュリーダランはオフィスに取って返し、間一髪で逃亡したラーナーとヴィディヤーを追う。その過程でヴィディヤーはシュリーダランの銃を奪い、彼を撃ってしまう。シュリーダランは即死する。

カーンはシュリーダランが死んだのを見て悔しがる。実はカーンは、ヴィディヤーを使ってミラン・ダームジーを探し出そうとしていた。ラーナーも仲間に取り込んでいた。カーンがミランを探していた理由は、2年前にコールカーター・メトロで起こった有毒ガスによるテロ犯がミランだったからだ。しかもミランは元々諜報部員で、諜報部はそのことをひた隠しにしていた。ミランはその後姿をくらましており、発見できずにいたのだった。シュリーダランはミランの一味で、ミランへ辿り着く鍵になるはずだった。

ヴィディヤーはシュリーダランのPCから盗み出した情報を分析し、その中からとある携帯電話番号を抽出する。それは諜報部長バースカル(ドリトマン・チャットーパーディヤーイ)のものであった。カーンは、諜報部長こそがミランを操ってテロを起こした張本人であることを確信する。そしてヴィディヤーに、バースカルに電話を掛けさせ、極秘情報を入手したことを伝え、それと引き替えに夫を引き渡す約束をさせる。

ちょうどドゥルガー・プージャーの最終日だった。ヴィディヤーはバースカルからの電話に従い、待ち合わせ場所へ行く。そこではテロ犯ミラン(インドラニール・セーングプター)が待っていた。ヴィディヤーはデータを渡す代わりに夫を引き渡すように要求する。ミランはそれを約束するが、ヴィディヤーは「本当に夫を返してくれるの!?」と問い詰める。それに怒ったミランはヴィディヤーの腹に蹴りを入れる。うずくまるヴィディヤーに対しミランは銃を向ける。ところがヴィディヤーはその大きな腹を引きはがし反撃する。そう、ヴィディヤーの妊娠は嘘だった。不意を突かれたミランは重傷を負い、そのままヴィディヤーに銃殺されてしまう。そこへラーナーとカーンが駆けつけるが、既にヴィディヤーは逃げた後だった。

このときまでにラーナーは気付いていた。ヴィディヤーは最初から最後まで作り話をしていたこと。ヴィディヤーは元諜報部員バージペーイー(ダルシャン・ジャリーワーラー)の息子アループの妻だった。バージペーイーは2年前にコールカーター・メトロで起こったテロ事件で死に、当時妊娠中だったヴィディヤーはそのショックで流産してしまっていた。ヴィディヤーはその実行犯ミランへの復讐を誓い、巧妙な計画を練っていた。妊婦の姿でコールカーターに降り立ったのも、誰も妊婦を疑わないという計算の下だった。架空の夫アルナブを探している振りをしながらミランへの手掛かりを探し、遂にはその復讐劇を成し遂げたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「歌って踊って」のイメージが未だに根強いボリウッドであるが、実はコンスタントに脚本重視の、シリアスかつ重厚な、またはブラックジョークとウィットに富んだ、優れたスリラー映画が作られて来ている。その走りを辿って行くと、パンカジ・アードヴァーニー監督の「Urf

Professor」(2001年)辺りまで遡れると思うが、ここ5年ぐらいで見ても、「Aamir」(2008年)、「A Wednesday!」(2008年)、「Sankat

City」(2009年)、「Shor in the City」(2011年)、「Delhi Belly」(2011年)などの作品があり、どれも傑作である。そしてこの「Kahaani」は、それらのリストに加わるだけの十分たる資格がある。

「Kahaani」の導入部は、臨月を迎えた妊婦が行方不明になった夫を必死に探そうとしているというもので、とても興味をそそられる。しかしすぐにこの事件は大きな国家的陰謀とつながって行く。観客は、夫を何としてでも捜し出すという強い意志を持つ以外は全く無力な1人の妊婦が、テロや諜報部が関与する大変な状況に巻き込まれて行く様子をハラハラしながら見守る。しかし最後の最後で大きなどんでん返しがあり、全てがひっくり返ってしまう。

題名「カハーニー」とは一般的には「話」「物語」という意味だが、この映画に関しては「作り話」と解釈した方がよりピッタリ来る。当初、諜報部員カーンは「ミランなどいない」と繰り返し、あたかもミランの存在が作り話のように振る舞う。その後カーンは元諜報部員にしてテロリストであるミランの存在を認め、ヴィディヤーを使って姿をくらましているミランまで辿り着こうとする。ところが、無力な妊婦だと思っていたヴィディヤーは実はテロで殉職した諜報部員の未亡人で、警察は諜報部を手玉に取りながら実行犯ミランに復讐を果たそうとしていたのだった。行方不明になった夫を捜索中かつテロに関する極秘情報を入手という「作り話」は、テロリストと密通していた諜報部長やミラン本人すら信じてしまう。とうとう彼女の前に姿を現わしたミランは、「夫を返してやるからそのデータをよこせ」と言う。作り話に乗ってしまったがために、容易に嘘を付いていることが分かってしまった。ミランは呆気なくヴィディヤーに殺されてしまう。

もちろん、一見無力に見える女性が周囲の男たちを利用して復讐を果たすというプロットは、ヴィディヤー自身が主演した名作「Ishqiya」(2010年)との類似しており、それとの比較は免れない。また種明かしの後に改めてヴィディヤーの行動を思い出してみると、多少こじつけがましいシーンもいくつかある。しかし、それらの欠点を差し引いても、「Kahaani」は最初から最後まで全く飽きさせない展開と構成になっており、一級の娯楽作品となっている。

その勝因のひとつはやはりヴィディヤー・バーランの演技である。実は妊婦ではなかったというどんでん返しが待っているのだが、それでも大きなお腹を抱えてのいかにも妊婦らしい歩き方や、繊細な感情を表情の微妙な動きで表現する演技は彼女しか出来ない種類のものだ。劇中である程度の時間、妊婦を演じた女優と言うと、「Salaam

Namaste」(2005年)のプリーティ・ズィンターが思い浮かぶが、その中ではお腹を振って踊りまで踊っており、あまり現実感がなかった。その点ヴィディヤーの妊婦振りはさすがの一言だ。インド映画界ではとにかく美人ならOKというヒロイン女優と演技を武器に売っている演技派女優で大きく分かれるのだが、ヴィディヤーは間違いなく演技派女優の演技力を持ったヒロイン女優で、非常に稀な地位を築きつつある。

コールカーターを舞台にしていたためか、それともスジョイ・ゴーシュ監督の人脈なのか、ベンガル人俳優が総出演していた。必ずしもヒンディー語映画界で名の知れた俳優ばかりではなかったが、カーンを演じたベンガル人男優ナワーズッディーン・スィッディーキーなどは「Peepli

[Live]」(2010年)や「Paan Singh Tomar」(2012年)などで重要な役を演じている。今回はそれらに増して重要な役で、演技も非常に素晴らしかった。契約暗殺者ビシュワースを演じたシャーシュワタ・チャタルジーも異様な存在感を放っており、いい俳優だと感じた。ヴィディヤーに次いで重要なラーナーを演じたベンガル人男優パラムブラタ・チャットーパーディヤーイは、顔が薄くて表情に乏しかったが、演技はしっかりしていた。

シリアスな映画でダンスシーンなどはなく、ヴィシャール・シェーカルによる音楽にそれほど見所はない。しかしエンドクレジットで流れる「Ekla Cholo

Re」はアミターブ・バッチャンがベンガリー語で歌っており、特殊である。

基本的にはヒンディー語映画であったが、西ベンガル州の首都コールカーターを舞台にしているだけあって、所々にベンガリー語が使われる。しかしベンガリー語が分からなくてもストーリーの理解に支障はない。そういえば、ベンガリー語には「v」と「b」の違いがなく、ベンガル人もこれらの音の区別は苦手である。主人公ヴィディヤーの名前をベンガル人が間違えて発音したり書いたりするシーンがいくつかあり、自虐的な笑いを取っていた。

「Kahaani」は、またひとつヒンディー語映画の優れたスリラー映画群に加わることになるであろう傑作スリラーである。妊婦が夫を捜しに未知の街に降り立つという導入部から一般に予想される展開とはかなり違って来るが、そういう展開を予想していなかった人もスクリーンに引き込まれてしまうだけのスリルとサスペンスが込められた作品だ。主演ヴィディヤー・バーランの演技も一級品。見て損はない。

| ◆ |

3月13日(火) ニザームッディーン命日祭 |

◆ |

デリーは13世紀から16世紀までほとんどの期間、インド初のイスラーム政権であるデリー・サルタナト朝の首都として、他都市の追随を許さない圧倒的な政治的重要性を誇って来た。その歴史は、シャムスッディーン・アルタマシュ、ギヤースッディーン・バルバン、アラーウッディーン・キルジー、そしてムハンマド・ビン・トゥグラクやフィーローズ・シャー・トゥグラクなどに代表される強力なスルターン(皇帝)たちの系譜であり、またデリー地域に栄枯盛衰したいくつもの城塞都市の物語である。しかしながら、そのような政治の動きと平行し、もうひとつ重要な潮流が中世デリーを渾々と流れている。それはデリーの宗教都市としての性格であり、さらに言えばスーフィー聖者たちの系譜である。

スーフィズムは、しばしばイスラーム神秘主義と訳される実践的な信仰形態で、形式主義的なイスラーム教との対比において、個と神の関係をより直接的に、他宗教との関係をより寛容に捉える特徴がある。個々の人間を、かつて神の一部で、一時的に神から分離して地上に下りたってしまった存在と考え、神との再合一を人生の究極の目標とし、そのための方法についてはイスラーム教の教義に必ずしもこだわることはしない。世捨て人・托鉢僧から慈善活動家・社会改革者まで、詩人・文学者から音楽家・演奏家まで、実態は多種多様ではあるが、様々な形でスーフィズムを実践する宗教家がやや大雑把にスーフィーと呼ばれ、偉大な名声を獲得するに至ったスーフィーは聖者として扱われる。

その起源については諸説あるものの、スーフィズムはイスラーム世界一帯に伝播しており、各地で各様の受け容れられ方をしている。南アジアではむしろスーフィー聖者の死後の方が宗教学的には興味深い展開を見せる。南アジアでは、スーフィー聖者の墓は一種の信仰対象となることが多く、人気の聖者の廟ともなると、単一の墓に留まらず、その聖者の家族、弟子、信者などの墓が寄り集まり、モスクや宿泊所を初めとした施設が完備され、参拝者向けの商品・サービスを提供する人や乞食も集まった、一大宗教コンプレックスを形成している。それは一般にダルガーと呼ばれる。民間信仰では、スーフィー聖者は死なず、単に目に見えなくなっただとも考えられており、正確にはその墓を通して、信者たちは今もそこにいるであろうスーフィー聖者から現世利益を得ようとする。南アジア的要素もかなり混入しており、アラブ地方で生まれたイスラーム教とは相容れない文化的・宗教的事象が多く、オーソドックスなイスラーム教ではスーフィズムは異端とされる。しかし、南アジアにイスラーム教が広まったのは、イスラーム教徒の支配者による「コーランか剣か」という改宗強制ではなく、スーフィーたちによる緩やかな布教運動に依るところが大きかったとされている。

スーフィズムにもいくつか宗派があり、インドにも複数の宗派が入って来たが、インドにおいて最大の影響力を持っていたのはチシュティー派と呼ばれる宗派である。そして、デリーはおろか、インド全土、南アジア全体において、高い尊敬を集めているチシュティー派スーフィー聖者がニザームッディーン・アウリヤー(1238-1325年)となる。インド・チシュティー派の聖者は主に6人が有名であり、その6人が世襲ではなく師弟関係を軸にしながら次々と指導者としての地位を受け継いで宗派を発展させて行った。それはちょうど、デリー・サルタナト朝の勃興と衰退とも軌を一としている。ニザームッディーンはインド・チシュティー派聖者の系譜の4代目に当たる。純粋に現在の宗教的聖地としての価値から言えば、南アジアにチシュティー派スーフィズムをもたらし、ラージャスターン州アジメールに聖者廟を持つ初代モイーヌッディーン・チシュティーがもっとも高い地位を獲得しているが、南アジアに本当にスーフィズムを定着させたのは、社会と積極的な関わりを持ち、時に皇帝と果敢に対峙しながら、弱者や貧者の救済に長年尽力したニザームッディーンで、現在のモイーヌッディーン・チシュティーの地位もニザームッディーンあってこそのものだと考えられる。

スーフィズムに疎い人々にとっては、「ニザームッディーン」という固有名詞は、デリーの主要鉄道駅のひとつや、世界遺産フマーユーン廟の近くにある中央デリーの1地区を想起させるだろう。現在「ニザームッディーン」と呼ばれている地域にはかつてギヤースプルという町があり、そこに道場(カーンカーまたはハーンカーと呼ばれる)を開いていたのがニザームッディーン・アウリヤーで、彼の墓もまたその地域にある。「ニザームッディーン」という地名や駅名は当然のことながら彼の聖廟に由来している。ニザームッディーン廟はデリーの歴史的な聖者廟の中ではもっとも大きな宗教コンプレックスを形成しており、広い視点で見ればフマーユーン廟もその一部に含まれることになる。

デリーには寺院やその他の宗教施設が無数にあり、その中でも由緒正しい古刹や聖地もいくつかあるが、僕が唯一本気になって信仰しているのはニザームッディーンのみである。そんなに自慢するほど日常的に参拝している訳でもないが、人生の節目によくこの聖廟を訪れ、彼の墓に花を捧げて来た。現在一般のデリー市民がどこで何を信仰しているのか知らないが、デリーの歴史を紐解けば、中世以来ニザームッディーン廟ほど一貫して宗教の垣根を越えて信仰対象となって来ている場は他になく、人々の念がもっとも多く蓄積されていると言える。現代風の言い方をすれば、デリー最大のパワースポットである。

ところで、スーフィー聖者の死は神との再合一を達成した瞬間だとされており、祝福されるべき出来事とされる。ニザームッディーンが死んだときには、その愛弟子のアミール・クスローが酷く悲しみ、後を追うように亡くなったという逸話も残っているが、一般的にはダルガー信仰において、祀られる聖者の誕生日は全く考慮されず、命日のみが祝祭の対象となる。すなわち、スーフィー聖者の命日にはウルスと呼ばれる命日祭が行われる。

ニザームッディーンの命日が正確にはいつなのか、墓碑がないために資料・文献によってまちまちなのだが、どうやらヒジュラ暦725年ラビーウッサーニー(第4月)の17-19日のどれかのようだ。だからかどうか知らないが、ニザームッディーンのウルスはこの3日を中心に行われる。和光大学で非常勤講師を務める村山和之先生がニザームッディーン廟管理者と知己の仲で、ウルス招待状を受け取っており、facebookで流してくれた。その情報から、今年は3月10日から14日まで5日間に渡ってウルスが祝われることが分かった。そうでもなければ予めウルスの詳細情報を入手するのは難しい。ウルスの目玉であるカッワーリーの演奏情報もあった。どうやら12日と13日に徹夜でカッワーリーの演奏が行われるらしい。カッワーリー(またはカウワーリー)は神や聖者を讃える宗教賛歌の一種で、その原型はニザームッディーンの愛弟子アミール・クスローが発明したとされている。つまり、ニザームッディーン廟はカッワーリーの本場である。毎週木曜日夜の演奏をはじめ、ニザームッディーン廟に行けば割と簡単にカッワーリーの演奏を目の当たりにすることができるが、何しろ1年で最も重要なウルスの演奏である。非常に楽しみであった。

ちょうどその村山先生が、エキゾ音楽研究家サラーム海上氏と、その奥さんで「ガールス・インディア!」(河出書房新社)などの著者若山ゆりこさんを伴って印パ旅行をしており、このウルスの時期に合わせてデリーに滞在していた。ニザームッディーンのウルス時に聖廟を参拝するのは初めてではないが、僕はウルス4日目となる3月13日だけ、彼らと待ち合わせてニザームッディーンのウルスを見に行くことにした。

招待状によれば、徹夜のカッワーリー演奏は午後10時から開始とのことで、待ち合わせは午後9時頃にしていた。しかしながら僕は一足早く午後7時半頃にニザームッディーン廟に行ってみた。既にカッワーリーは始まっていたが、午後10時からの徹夜カッワーリーとは別枠の演奏のようであった。まずはアミール・クスローとニザームッディーンへの参拝をし、カッワーリーに目を移してみると、なんと白人のカッワールが演奏していた。噂に聞く、米国人カッワール・グループ、ファナー・フィー・アッラーであった。キワモノかと思ったらかなり本気でカッワーリーに打ち込んでいるようで、なかなかの実力だと感じた。しかし、見ていると息が苦しいところなどで顔が真っ赤になっていてそれが目立った。インド人カッワールが顔を赤くして歌う光景はそういえばあまり見たことがない。これはまだ彼らが鍛錬不足なのか、それともインド人よりも白人の方が顔が赤くなると目立つからなのか、よく分からないが、弱点と言えば弱点だと感じた。ちなみにこの時間帯のカッワーリーはマイクなどなし、純粋に生音での演奏と歌になっていた。

ファナー・フィー・アッラー

また、ニザームッディーン廟の東側にはウルス・マハルという広場がある。この広場にはムガル朝時代の門や廟が残っているが、広場自体は独立後に整備されたようだ。名前の通り、ウルスを行うための場所のはずだが、ニザームッディーンのウルス時に境内の代わりにここでウルスが祝われるということはない。代わりにザ・ワールド・スーフィー・ミッションという団体が境内と平行してカッワーリー演奏を主催していた。境内ではニザームッディーンの墓の目の前で地面に座っての演奏だが、こちらは特設ステージの上での演奏でコンサートの形を取っている。しかし観客はまばらで、境内での演奏ほど盛り上がっていなかった。

ウルス・マハルでのカッワーリー演奏

午後9時に村山先生やサラーム夫妻と待ち合わせ、有名ムガル料理店カリームで夕食を食べた。ニザームッディーンには参道に食堂が軒を連ねており、どこもうまそうなのだが、ここに来るといつも無難にカリームで食べてしまう。しかし、ケーララ人やベンガル人などの食堂もあったりして、ひとつひとつ味を確かめてみたい欲望も常にある。カリームの料理は相変わらず絶品であった。何より、ジャーマー・マスジド前の本店に比べてちゃんとレストランの雰囲気を持っており、ゆっくり落ち着いて食べられるのがいい。今日はメインコースにアクバリー・ムルグ・マサーラーという鶏肉の料理を頼んでみたが、これはかなり当たりだった。ムルグ・アフガーニー(アフガーニー・チキン)の味は南デリーの名店アルカウサルに劣るが、「脳みそカレー」として知られる定番ナヤーブ・マガズ・マサーラーは相変わらず良かった。

夕食後ニザームッディーン廟に行ってみると、まだ徹夜カッワーリーのプログラムは始まっていなかったが、夕方来たときから続くカッワーリーの演奏は続いていた。午後11時頃、ニザームッディーンの墓へ通じる扉が閉ざされ、全員起立。複数のカッワールがペルシア語で合唱をしていたが、これは聖者に対して1日の労をねぎらう「サラーム」という儀式のようである。それが終わると全員着席し、マイクが1本出されて来た。そして今度はアラビア語とウルドゥー語で「ドゥアー」と呼ばれる祈りが捧げられた。「ここにいる人、来られなかった人、皆の願いが叶いますように」というありがたい文句が唱えられ、要所要所で人々は「アーミーン(そうなりますように)」と呼応する。それが終わってようやくカッワーリーの演奏となった。

祈りを捧げるイスラーム教徒

おそらくこの徹夜カッワーリーで演奏していたカッワールは、アミール・クスローが直接組織したとされる楽士隊の末裔、通称カッワールバッチェーのみであり、デリーのカッワーリー・コンサートでよく見るカッワールばかりであった。各人持ち時間は30分ほどのようで、1-2曲を披露し、次のカッワールとバトンタッチする。演奏は必ず聖者の墓を向いて行われ、カッワールと墓の間は一直線の空間となっている。よってカッワールの真ん前に座ることは許されない。観客が、演奏するカッワールのすぐそばまで行ってナズラーナー(おひねり)を与えることは、カッワーリーのコンサートではよく見られることだが、このウルスではニザームッディーン・アウリヤーの直系子孫と思われる人が出席しており、観客はその人にまず紙幣を渡し、その後その人がカッワールにそれを渡していた。これは、聖者の末裔が持つバルカー(聖性)をまず紙幣に持たせ、それと共にカッワールを祝福する行為のようで、聖者廟内で行われるカッワーリー演奏ならではの手順のようだ。人気のカッワールになるとナズラーナーを渡す人の数が増え、カッワールの前はナズラーナーを受け渡しする人で塞がれてしまう。そして時々カッワールの上には紙幣の雨が降らされる。ちなみに受け渡しされる紙幣は10ルピー札がほとんどであった。

歌うカッワールとナズラーナーの受け渡し

僕はよくよく考えてみればデリーでしかカッワーリーを聴いたことがない。デリーでは時々他の都市で活躍するカッワールのコンサートもあるし、パーキスターンからカッワールの遠征もある。だが、デリーで最高品質のカッワーリー・コンサートが企画されると、必然的にこのカッワールバッチェーのものとなり、僕が聴き続けて来たのも大体はこれである。様々なカッワーリーを満遍なく聞き比べている訳ではないので、デリーのカッワーリーのレベルが他と比べてどうかということは語る立場にない。しかしながら、今回パーキスターンでカッワーリーにドップリ浸かって来た村山先生やサラーム夫妻がデリーのカッワーリーを高く評価しているのを見るに付け、やはりいいものを聴いていたのだなと自信を持つことが出来た。日本のカッワーリー愛好家は、ヌスラト・ファテー・アリー・ハーンなどの影響もあってか、インドのカッワールと比較して、何かとパーキスターンのカッワールを持ち上げる傾向にある。僕もそれを真に受けていたところがあって、パーキスターンのカッワーリーの方がデリーよりもさらにいいのだろうと考えていたが、どうも必ずしもそうではないようである。おそらくデリーのカッワールの方が国際的に知名度が低いだけで、それが実力を反映している訳ではないと言える。各カッワールには各カッワールなりの良さがあるのは当然であるが、何しろデリーはカッワーリーの本場、発祥の時から伝統を守り続けて来たデリーだからこその強力な持ち味が存在するようだ。比較抜きに今日聴いたカッワーリーを思い出してみても、生音を最大限活かしながら心臓にストレートで響いて来る非常にパワフルなパフォーマンスが多かった。本当の意味で信仰と音楽が一体となった、特別なカッワールによる特別な機会での特別なカッワーリーであった。

昨晩は午前2時半頃に季節外れの雷雨があり、演奏も中断されてしまったようだが、今日は天気の不安はなさそうだった。おそらくずっと夜通し演奏されたと思うが、翌日の予定もあったため、我々は午前2時過ぎに廟を後にした。まだ夜中は冷え、バイクで走行すると風が冷たいのだが、パワフルなカッワーリーのリズムがまだ体内でビートを打って駆け巡っているようで、不思議と寒さは感じなかった。

ニザームッディーン廟北門前

現在ヒンディー語映画界では俳優がプロダクションを持ち、映画をプロデュースすることが増えて来た。アーミル・カーンやシャールク・カーンがその走りであるが、今は猫も杓子もという状況である。「3カーン」に加えて「4番目のカーン」に数えられることも多いベテラン男優サイフ・アリー・カーンもイルミナティ・フィルムスというプロダクション会社を設立しており、その第一作「Love

Aaj Kal」(2009年)をヒットさせた。ロマンス映画で定評のあるイムティヤーズ・アリー監督を起用し、人気絶頂だったディーピカー・パードゥコーンをヒロインに抜擢したロマンス映画で、無難な人選だったと言える。イルミナティ・フィルムスの第二作が、本日より公開の「Agent

Vinod」である。今回は「Johnny Gaddaar」(2007年)で一躍注目を浴びた監督シュリーラーム・ラーガヴァンを起用。ヒロインは実生活での恋人で近々の結婚も噂されているカリーナー・カプール。インドの対外諜報機関RAW(調査分析局)のエージェントを主人公とした、「007」タイプのアクション映画である。ちなみに過去に同名の映画(1977年)があるが、関係はない。

題名:Agent Vinod

読み:エージェント・ヴィノード

意味:エージェント・ヴィノード

邦題:エージェント・ヴィノード

監督:シュリーラーム・ラーガヴァン

制作:サイフ・アリー・カーン、ディネーシュ・ヴィジャン

音楽:プリータム

歌詞:アミターブ・バッターチャーリヤ、ニーレーシュ・ミシュラー

振付:サロージ・カーン、ボスコ・シーザー

衣装:マニーシュ・マロートラー、タニヤ・フレーザー

出演:サイフ・アリー・カーン、カリーナー・カプール、ラヴィ・キシャン、プレーム・チョープラー、グルシャン・グローヴァー、シャーバーズ・カーン、ラーム・カプール、KCシャンカル、ドリトマン・チャタルジー、アーディル・フサイン、ザーキル・フサイン、ラジャト・カプール、マッリカー・ハイドン、マリヤム・ザカーリヤー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

サイフ・アリー・カーン

| あらすじ |

ロシアのマフィア、アブー・ナザル(ラーム・カプール)の組織に潜入していたRAWエージェント、ラジャン(ラヴィ・キシャン)が正体を暴かれ殺害された。ラジャンは死ぬ前に、モロッコで多額の金を巡る取引があることを本部に伝え、そして「242」という謎の数字を残した。ラジャンの親友で同じくRAWエージェントのヴィノード(サイフ・アリー・カーン)はその謎を解くためにサンクトペテルブルグへ飛ぶ。

ヴィノードはアブー・ナザルと接触し、殺害する前に情報を引き出す。ヴィノードはアブーの使者フレディー・カンバタになりすましてモロッコへ向かい、モロッコのアンダーワールドを支配するマフィア、カザーン(プレーム・チョープラー)と出会う。しかし、アブーの死を知っていたカザーンはヴィノードを捕え、自白剤を使って正体を突き止めようとするが、ヴィノードはそれに耐え、一応カザーンの信頼を受けるようになる。また、カザーンの下で働いていた女医ルビーに興味を持ち、調べてみると、彼女はロンドン爆破テロの実行犯であることが分かった。本名はイラム・パルヴィーン・ビラール(カリーナー・カプール)、パーキスターン人であった。

ヴィノードはイラムと共に外出し、「242」の鍵を握るリチャードと会おうとした。ところがヴィノードが彼の部屋に付いたときにはリチャードは殺された後で、「242」という数字が裏書きされたチャリティー・オークションのチケットのみが残されていた。ヴィノードはイラムと共にオークションへ出向く。そこにはカザーンも出席していた。そのオークションの主催者はロンドン在住のインド系大富豪ジャグディーシュワル・メートラー(ドリトマン・チャタルジー)で、そのオークションの242番の品物がオマル・ハイヤームの詩集「ルバイヤート」であった。ヴィノードは、その「ルバイヤート」が携帯型核爆弾の信管であることを突き止める。しかしながらヴィノードが席を外している間にその「ルバイヤート」はカザーンが落札してしまう。イラムも姿を消していた。ヴィノードはジャグディーシュワルがカザーンにルバイヤートを受け渡している部屋へ侵入するが、そこでコロネル(アーディル・フサイン)に背後から殴られ気絶してしまう。ヴィノードは海に捨てられるところであったが、直前に意識を取り戻し、陸地に戻って来る。

ヴィノードが今後の行動を練っていると、イラムがやって来る。ヴィノードはイラムを捕まえ、正体を自白させる。イラムの話では、彼女はロンドン爆破テロの実行犯ではなく、自動車に爆弾を仕掛けられたのだと言う。イラムはパーキスターンの三軍統合情報局(ISI)にスカウトされ、脱獄してモロッコにエージェントとしてやって来たのだった。殺されたリチャードは彼女の上官で、陸軍司令官イフティカール(ラジャト・カプール)が作戦を指揮していた。しかしイフティカールも直前に死んでおり、彼女の身分を証明する者はもはや残っていなかった。しかしヴィノードは彼女の言葉を信じ、カザーンの家からルバイヤートを奪って来る任務を与える。しかし彼女がカザーンの家に着いたときにはカザーンは殺された後だった。また、ヴィノードは狙撃手によって狙撃される。幸い命中しなかったが、彼は負傷してしまう。

その間、イラムはコロネルと共にラトビア共和国へ飛んでいた。イラムはコロネルの命令で、空港職員をたぶらかす役目を負っていた。イラムは彼からIDを盗み、しばらく引き留めていた。一方、コロネルの部下はそのIDを使って携帯型核爆弾を空輸しようとしていた。ヴィノードもラトビア共和国に到着し、イラムと再会する。だが、ちょうどそのときイラムは用済みとなってコロネルに爆殺されるところで、ヴィノードのおかげでイラムは助かる。ヴィノードとイラムは共に携帯型核爆弾を追うが、追跡に失敗する。しかしながら、イラムから携帯型核爆弾がパーキスターンのカラーチーへ運ばれたことを知り、2人はカラーチーへ向かう。

カラーチーではヴィノードとイラムはマフィアのドン、タイムール・パーシャー(グルシャン・グローヴァー)とISIのハズィーファー・ローカー(シャーバーズ・カーン)のミーティングに潜入して盗聴する。しかしタイムールに盗聴がばれ、ヴィノードとイラムは逃げ出す。しかしながら、携帯型核爆弾は海路でインドへ運ばれ、そこからデリーへ運ばれることが分かる。2人はデリーへ向かう。

デリーにおいてヴィノードは携帯型核爆弾がラール・キラー前に運ばれたことを知って直行する。一方イラムはコロネルの行方を捜し、ノイダまで行く。ヴィノードはコンノート・プレイスのニルラーズで携帯型核爆弾を持ち歩いていた男を殺し、爆弾を入手するが、解除にはパスワードが必要であった。爆発物処理班にもその爆弾の解除は不可能だった。一方、イラムがノイダに着いたとき、そこではちょうどジャグディーシュワル・メートラーによるチャリティーイベントが開催中だった。イラムは彼が使用するヘリコプターのパイロットの中にコロネルがいることに気付くが、コロネルに撃たれ瀕死の重傷を負ってしまう。コロネルはジャグディーシュワルを人質に取って逃げようとするが、ジャグディーシュワルの機転によってコロネルはヘリコプターの羽根に巻き込まれて死んでしまう。ヴィノードはヘリコプターに携帯型核爆弾を載せてなるべく遠くまで飛ぶ。ヴィノードは爆弾と共に死ぬ覚悟であった。最後にヴィノードはイラムと連絡を取る。イラムは息を引き取る寸前であったが、カザーンが愛玩していたラクダの名前が「ズィッレー」だったことを思い出し、それを伝える。果たして携帯型核爆弾のパスワードはその「ズィッレー」であり、爆発は回避された。しかし、イラムは死んでしまう。

コロネルの遺体からペンドライブが見つかり、そこから衝撃的な映像が見つかる。ヴィノードはロンドンに飛び、ジャグディーシュワルと会う。実は今回の事件の大黒幕はジャグディーシュワルであった。しかしヴィノードは自ら手を下さなかった。彼はテロ組織ラシュカレ・タイイバに、コロネルらを影で操っていたのはジャグディーシュワルをはじめとする世界の大富豪であったことをばらす。ラシュカルは自爆テロリストをジャグディーシュワル暗殺のために派遣し、彼は爆殺される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日頃から、ヒンディー語映画界がハリウッド映画の得意ジャンルに安易に挑戦することには反対の声を上げているのだが、インド版「007」とも言えるこの「Agent

Vinod」も、ハリウッドのスパイ映画と比べてしまうと、やはり様々な面で力不足さが目立った。しかしながら、それは必ずしも予算の差や技術力の差に起因するとも言えない。例えば「007」シリーズや「ミッション:インポッシブル」シリーズに比べると、主人公のカリスマ性が不足している。サイフ・アリー・カーン演じるヴィノードのキャラクターは全く立っておらず、映画が終わっても彼の存在を身近に感じることは出来ない。何もハリウッド映画を引き合いに出さず、比較対象をヒンディー語映画に限っても、ヴィノードは特徴のあるキャラクターにはなっていなかった。安易ではあるが、決め台詞のひとつやふたつは欲しかった。大コケしない限りヴィノードを中心に今後シリーズ化されて行くことを匂わせるエンディングであったが、ヴィノードのキャラクターをよりはっきりと魅力的に描いていかないと苦しいだろう。意外に派手なアクションシーンなどもなく、ロマンスも消化不良気味で、これと言った特徴のない映画であった。緻密な脚本で緊迫感溢れる作品に仕上がっていた、シュリーラーム・ラーガヴァン監督の前作「Johnny

Gaddaar」に比べても力不足は否めない。

しかし題材や黒幕については興味を惹かれた点があった。まずは題材。「Agent Vinod」においてストーリーの動力源となるのは携帯型核爆弾の取引である。容易に持ち運び可能で、世界のどの街にも瞬時に半永久的な大ダメージを与えることが出来る恐怖の兵器。世界中のテロリストがそれを求めていたが、手にしたのはインドでのテロを画策するISIやテロリスト一味という設定であった。「放射能」や「ガイガーカウンター」という単語が劇中に登場したりして、2011年の福島第一原子力発電所事故を思わせる展開であったが、撮影は2010年から行われており、おそらく偶然の一致であろう。

また、表面的な黒幕はパーキスターンの諜報機関ISIであったが、クライマックスを迎えた後、本当の黒幕が明らかになる。それは世界中の大富豪や権力者から成るネットワークで、大規模なテロ事件を間接的に引き起こしては世界の主要な株式市場の株価を操作し、その度に巨万の富を築き上げていた。今回、デリーでの核爆弾爆発計画についても、実際に裏で手を引いていたのはロンドン在住の大富豪ジャグディーシュワル・メートラーであった。911事件後、アクション映画の悪役はテロリストが担うことが多かったのだが、そのテロリストの裏に大富豪ネットワークを持って来たのは面白かった。続編が作られるのならば、ヴィノードが次にターゲットとするのはそのネットワークであろう。

北西アフリカのモロッコとバルト三国のひとつラトビア共和国でのロケを中心に、今までインド映画ではあまり出て来なかった国を舞台にしたストーリー展開は目新しかった。実際に全ての国でロケが行われている訳ではないが、順番にアフガーニスターン、ロシア、モロッコ、ラトビア、パーキスターン、そして最後にインドの首都ニューデリーが物語の舞台となる(エピローグとしてロンドンも)。どこまで信憑性があるか分からないが、南アフリカ共和国やウズベキスターンでもロケが行われたと書かれている。パーキスターンのシーンでは、実際にカラーチーのジンナー国際空港が登場するが、サイフ・アリー・カーンなどの主要キャストを伴ったロケは行われていないはずである。また、ヴィノードは23ヶ国語を駆使し、現在日本語を勉強中という設定で、実際に劇中でも少しだけ日本語を話すシーンがある。しかしながらそれは本当の日本語とは思えなかった。この伏線をうまく活かして、次作があったら是非日本を舞台にして欲しいものだ。

技術的な面で特筆すべきだったのは終盤、盲目のピアニストがピアノを弾くバーで繰り広げられる銃撃戦である。最初から最後まで切れ目なしの長回しで撮影されており、ラーガヴァン監督らしさが唯一見られたシーンであった。ただ、技術的には工夫がされていたが、そのせいで多少安っぽいシーンになってしまっていたのは残念であった。

サイフ・アリー・カーンは「Omkara」(2006年)などの演技で高い評価を受けた俳優で、20年に及ぶキャリアの中で着実に実力を身に付けて来たが、今回はプロデューサーも兼業していたためか、どうも演技に迫真さが感じられなかった。それはおそらくはヴィノードのキャラが弱かったことによると思うのだが、プロデューサーも務めているのならば、彼が望めばもっと深くキャラ作り出来たはずだ。よって彼の責任は大きい。

ヒロインのカリーナー・カプールは意外にもエンディングで死んでしまう。しかし、今までの実績から言えば彼女は悲劇の方を得意とするので、この展開はそれを踏まえたものだったのかもしれない。または、彼女が演じるイラムはパーキスターン人という設定で、インド人諜報部員のヴィノードとの結婚またはそれを匂わせるエンディングは不適切と判断されたのかもしれない。カリーナーの演技は正鵠を射たもので、サイフ・アリー・カーンよりもよっぽど良かった。

他にも多くの俳優が出演していたが、何人か特筆すべきであろう。ジャグディーシュワル・メートラーを演じたドリトマン・チャタルジー(またはチャトーパディヤーイ)はベンガル人演技派男優で、「Kahaani」(2012年)にも重要な役で出演していた。コロネルを演じたアーディル・フサインはアッサム人俳優で「Ishqiya」(2010年)などに出演。アブー・ナザルを演じたラーム・カプールはテレビ俳優として有名で「Udaan」(2010年)などの映画にも出演している。ムジュラー・ナンバー「Dil

Mera Muft Ka」でカリーナー・カプールと一緒に踊りを踊った女性はマリヤム・ザカーリヤーで、イラン生まれスウェーデン育ちのコレオグラファー。他にラヴィ・キシャン、ザーキル・フサイン、グルシャン・グローヴァー、ラジャト・カプールなどの個性派・演技派俳優が映画を盛り上げていた。

音楽はプリータム。派手な曲はいくつかあるのだが、上質なものはない。そればかりか、プリータムにとっては毎度のことではあるが、いくつかの曲がパクリの容疑を掛けられている。例えば冒頭のダンスナンバー「Steal

The Night (I'll Do The Taling)」はドイツのディスコグループ、ボニーMの「Rasputin」(1978年)の部分的な翻案、エンドクレジットで流れる「Pungi」はイランのポップバンド、バロバクス(Barobax)の「Soosan

Khanoom」の無断流用だとされている。

「Agent Vinod」はサイフ・アリー・カーン渾身の007風スパイ映画。世界中を飛び回り、携帯型核爆弾の行方を追う緊迫した展開が売りだが、主人公ヴィノードのキャラクタースケッチが不完全など、映画の完成度は完璧とは言えなかった。しかしながら娯楽映画としては十分に楽しめる作品で、そこそこのヒットになってもおかしくない。

インドはダイヤモンドと縁の深い国だ。かつてインドは世界唯一のダイヤモンド産出国で、コーヘヌールをはじめとする世界的に有名な巨大ダイヤモンドのいくつかもインドで見つかっている。インドのダイヤモンド鉱山のほとんどは既に枯渇してしまい、ダイヤモンド産出国としてのプレゼンスはインドにはないが、ダイヤモンド原石の輸入量と研磨量、そして製品の輸出量では世界トップである。本日より公開の新作ヒンディー語映画「Blood

Money」はダイヤモンドを題材にしたスリラー映画だ。ただし舞台はインドではなく、南アフリカ共和国となる。レオナルド・ディカプリオ主演のハリウッド映画「ブラッド・ダイヤモンド」(2006年)を想起させる題名とストーリーであるが、リメイクではない。監督は「Kalyug」(2005年)や「Raaz:

The Mystery Continues」(2009年)で助監督を務めたヴィシャール・マハードカルで、本作が監督デビュー作となる。主演はクナール・ケームーとアムリター・プリー。

題名:Blood Money

読み:ブラッド・マニー

意味:血塗られた金

邦題:ブラッド・マニー

監督:ヴィシャール・マハードカル(新人)

制作:ムケーシュ・バット

音楽:ジート・ガーングリー、プラナイ、サンギート・ハルディープル、スィッダーント・ハルディープル

歌詞:サイード・カードリー、クマール

出演:クナール・ケームー、アムリター・プリー、マニーシュ・チャウダリー、シェーカル・シュクラ、ミア・ウエダ、ティーシャイ、サンディープ・スィクチャンド、カラン・メヘラー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アムリター・プリー(左)とクナール・ケームー(右)

| あらすじ |

クナール・カダム(クナール・ケームー)はムンバイーで妻のアールズー(アムリター・プリー)と共に貧しい生活を送っていたが、運良く南アフリカ共和国ケープタウンに本社を置くインド系ダイヤモンド企業トリニティー・ダイヤモンド社に就職が決まり、アールズーを連れてケープタウンにやって来る。高給と豪邸を提供され、クナールとアールズーは有頂天になっていた。同時に、真面目に正直に働き、さらなる成功を誓う。クナールは同僚のショーン・マシューズ(ティーシャイ)と仲良くなり、ダルメーシュ・ザヴェーリー社長(マニーシュ・チャウダリー)にも気に入られる。しかし、ザヴェーリー社長の弟で副社長のディネーシュ(サンディープ・スィクチャンド)はクナールの出世を面白く思わず、秘書のローザ(ミア・ウエダ)にクナールを誘惑させる。仕事が忙しくなったこと、そしてローザの誘惑に負けてしまったことなどで、クナールが家にいる時間は少なくなり、アールズーの不安は蓄積されて行く。

また、クナールは偶然ディネーシュの不正を見つけてしまう。クナールはまずショーンにそのことを明かすが、ショーンは誰にも他言しない方が身のためだと助言する。しかしクナールはザヴェーリー社長に直談判してしまう。ザヴェーリー社長はクナールに、真実を知らずに人生を楽しむか、真実を知って人生の汚なさを悟ってしまうか、どちらがいいか質問する。クナールは躊躇なく真実を知る選択肢を取る。そこでザヴェーリー社長はクナールに、ダイヤモンドの密輸を行っていることを明かす。クナールはショックを受けるが、ザヴェーリー社長の不正に荷担することを余儀なくされる。

しかし、ディネーシュ副社長はクナールとローザの不倫現場を盗撮しており、その写真を使ってクナールを脅す。自暴自棄になったクナールはアールズーに自ら不倫したことを明かす。それを聞いてアールズーはムンバイーに帰ると言い出す。クナールはすっかり落ち込んでしまった。

そのときザヴェーリー社長はクナールに重要な取引の任務を与え、彼をアンゴラへ送る。アンゴラでクナールを待ち構えていたのはテロリストであった。テロリストからダイヤモンドの原石を受け取ったクナールはその代金としてケープタウンから持って来た箱を渡す。クナールは全く知らなかったが、その中には武器や銃弾が満載されていた。しかもテロリストの首領はクナールの目の前で1人の少年を殺害する。また、クナールがケープタウンに戻ると、ムンバイーでテロが発生したことを知る。その容疑者としてニュースで報道されていたのは、先程取引を行ったテロリストであった。また、留守の間にショーンが自殺したことを知る。だがクナールは知っていた。それは自殺ではなくザヴェーリー社長によって殺されたことを。クナールは一刻も早くザヴェーリー社長の悪事を暴くことを誓う。

クナールは知己の警官(カラン・メヘラー)に連絡をする。警官もザヴェーリー社長の犯罪を暴こうとしており、そのための証拠を探っていた。クナールは、ザヴェーリー社長の部屋からハードディスクと日記を盗み出す任務を与えられる。クナールは早速それを実行するが、ディネーシュに見つかってしまう。クナールは腹部をナイフで刺されるがディネーシュを気絶され逃亡する。そして何とか追っ手を振り切って警官との待ち合わせ場所まで辿り着くが、なんとその警官はザヴェーリー社長と密通しており、クナールは殺されそうになる。クナールが苦労して盗み出したハードディスクや日記もガラクタであった。しかしながらザヴェーリー社長はクナールを殺す前に自分の正体がかつてムンバイーを拠点にしていたマフィア、ラマン・ザカーリヤーであることを明かす。ところがクナールは予め警官の裏切りを察知しており、インターポールに通報していた。絶好のタイミングでインターポールの急襲があり、ザカーリヤーは逮捕される。

その後、クナールはアールズーと共に海岸に学校を開き、子供たちを教えていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

映画としての完成度は並以下であった。脚本家が空想と都合のいい展開をつなぎ合わせて作り上げたストーリーという感じで特に見るべきものはない。監督の手腕にも疑問符が付いており、冗長で無駄なシーンがいくつかあった。ダイヤモンド密輸貿易の実態についても全く調査不足で何の現実味もなかった。しかし、現在のインドの文脈に照らし合わせてこの映画を見てみると多少考えさせられるところがある。

劇中でグリップ力があるのは前半である。主人公のクナールとアールズーが初めての海外、高給のもらえる職業への就職と言った興奮と共に空港に降り立つ冒頭のシーン、真面目に働いて成功の階段を駆け上がろうと誓う部分、そして積極的に自己アピールし社長の信頼を得ていく展開など、将来に大きな希望と野望を抱くインド人若者の心情をよく表していて好感が持てた。そして何より前半最大の盛り上がりは、ディネーシュ副社長の不正をザヴェーリー社長に密告した後の高級イタリア料理店での会食シーンである。ザヴェーリー社長は「もし何も考えずに目の前の料理を食べればこれまで味わったことのないような幸せを得られる。だが、台所へ行って真実を目の当たりにすれば、もはや料理を楽しむことは出来なくなるだろう。さあ、どちらを選ぶ?」と問い掛ける。もちろんこれは比喩であり、つまりは会社の実態を知りたいか否かの問い掛けであった。クナールは臆面なく真実を知る道を選ぶ。その答えを聞いたザヴェーリー社長は会社が密輸、マフィアとの取引、不正会計などを行っていることを明かし、クナールに協力を求める。

前半で提示されたメッセージは、「正直者では人生やっていけない」ということである。金儲けは綺麗事ではなく、不正にも手を出して行かなければならない。真面目に働いて成功を掴もうと誓っていた新入社員クナールにとってその真実はあまりに残酷であったが、彼はその真実に自分を合わせる道を選ぶ。南アフリカ共和国は、インド建国の父マハートマー・ガーンディーがサティヤーグラハ(真理の主張)を始めた土地である。そこでクナールは真実の道から外れてしまった。この辺りのストーリーは、現在インド中央政権を握る国民会議派が直面するいくつもの汚職事件を下敷きにしていると深読みすることが出来る。

しかしながら、後半ではクナールの目の前に極限の現実―――彼がテロリストに提供した武器がムンバイーでのテロで使用された―――が提示され、彼は改心してザヴェーリー社長に正義の鉄槌を下す決意をする。ラストのどんでん返し、つまりインターポールの介入は取って付けたような展開であったが、とにかくザヴェーリー社長は逮捕され、クナールの決死の行動は報われることとなる。この辺りはアンナー・ハザーレーによる汚職撲滅運動を想起させる。

つまりは、不正とは無縁の生活を送って来た一般人がいざ巨大な不正に直面したとき、どのような行動をすべきかを描いたのがこの映画であり、舞台は南アフリカ共和国となっているものの、文脈は明らかにインドに直結するものであった。そしてこの映画は、勇気を持って告発する道を説いていたと言える。

また、ユニークな点としては、「ヘンゼルとグレーテル」の童話を下敷きにしていたことだ。アールズーは突然舞い込んだ成功に不安を感じるようになり、「ヘンゼルとグレーテル」の話を思い出す。そして宛がわれた豪邸をお菓子の家ではないか、魔女が住んでいるのではないか、とクナールに打ち明ける。果たして彼女の不安は的中し、2人は大きな試練の時を過ごすこととなるのである。

クナール・ケームーは東南アジア系の顔をした男優で、「Kalyug」(2005年)で本格デビューした。地味だがしっかりした演技をしており、「Blood

Money」でもベストと言える演技を見せていた。ただ、イムラーン・ハーシュミーの方がこの役には合っていたかもしれない。アムリター・プリーは「Aisha」(2010年)でデビューした若手女優で、笑顔とえくぼがかわいい。主な見せ場は前半で、希望と不安に入り交じった新生活の中での若い女性の気持ちをとても自然に演じていた。

しかしながら、もっとも迫力のある演技をしていたのはザヴェーリー社長を演じたマニーシュ・チャウダリーである。葉巻をくわえ、威厳のある落ち着いた態度を見せており、完成度の低いこの映画を何とか見られるものとするだけの演技をしていた。

2時間弱の短い映画であったがいくつかミュージカル・シーンがあった。しかしながら力のある曲は少ない。ラーハト・ファテー・アリー・ハーンの歌う「Chaahat」ぐらいが特筆すべきか。この曲はエンドクレジットで使われる。

「Blood Money」はハリウッド映画「ブラッド・ダイヤモンド」に似たテーマの映画だが、リメイクではない。現在のインドの文脈に照らし合わせて鑑賞すると少しだけ見応えがあるが、映画自体の完成度は高くない。スキップしても構わないだろう。