5月1日はメーデー、労働者の日。左翼勢力が強く、「レッド・キャンパス」として知られるジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)ではこの日、毎年何かしらイベントがあるが、今年はJNU学生自治会(JNUSU)がかなりポップなイベントを企画していた。パーキスターンの進歩主義バンド「ラール(Laal)」をキャンパスに呼び、コンサートを開催するというのである。最近はJNUもかなりオープンになって来ており、マノージ・バージペーイー、イルファーン・カーン、ソーナム・カプールなど、ボリウッドの俳優たちが公式・非公式にキャンパスを訪れている。そんな中、パーキスターンの人気バンドのコンサートは、またひとつJNUの新たな時代を象徴するものとなりそうだ。コンサートの会場はJNUを代表する景勝地パールタサールティー・ロック(Parthasarthi

Rock)の麓にある野外劇場、午後8時半からの日程であった。

パールタサールティー・ロック(上)と野外劇場(下)

別の日に撮影

ラールの結成は2007年。ラール公式サイトによるとバンドメンバーは5人のようである。彼らは、ファイズ・アハマド・ファイズやハビーブ・ジャーリブなどのパーキスターン人進歩主義作家たちの詩をポップに味付けしたり、反体制的かつ反原理主義的なオリジナル曲を作って発表したりして、パーキスターンの若者たちに、労働者や農民など、下からの革命への協力を呼び掛けている。2007年にパーキスターンで、大統領任期延長の野心を持ったパルヴェーズ・ムシャッラフ大統領が、自分の意に従わない主席裁判官イフティカール・ムハンマド・チャウドリーを強制的に解任したことから始まる「弁護士運動」が起こったが、そのときにラールのメンバーはチャウドリーの再任を求めて活動し、それがバンド結成のきっかけになったと言う。その思想や活動は完全に左翼スタイルで、JNUとは非常に相性のいいバンドだ。ちなみに「ラール」とは「赤」という意味である。ただ、ラールはJNUのためだけにインドに来たのではなく、現在インドツアー中で、これまでに数都市で公演を行って来たようである。デリーでも既に一度コンサートが行われている。

実は昨年カラーチーへ行ったとき、音楽ショップで店員のおすすめを参考にしながらいくつかCDを買って来たのだが、その内のひとつが偶然、ラールのデビューアルバム「Umeed-e-Sahar」(2009年)であった。そういう縁もあって、ラールのコンサートには興味があった。

ラールのポスターとCD

残念ながら、今回ラールはフルメンバーではなかった。ギターとボーカルのタイムール・レヘマーンとコーラスのメヘワシュ・ワカールのみの参加で、残りのベースとドラムのパートは、デリーを中心に活動する地元バンドが務めていた。おかしな話だが、地元バンドと言ってもメンバーは白人であり、ボーカルのみがインド人女性であった。

ラール オン・ステージ

明記はされていないのだが、おそらくタイムール・レヘマーンがラールのリーダーということになるだろう。年齢も一番上であるし、ボーカルも務めている。公式サイトのプロフィールを見ると、まず彼の名前に「ドクター」の称号が付いているのに気付く。そう、彼は米国と英国の大学に留学経験を持ち、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)で博士号を取得したインテリで、現在ラホール経営学大学で助教授を務めている。しかも労働者農民共産党の書記長で、政治にもバリバリ関与している。他のメンバーを見ても、皆立派な学歴・職歴で、ドロップアウトがかっこつけで音楽を始めたとか、貧困の中でがむしゃらにもがいて来たとか、そういうレベルではない。パーキスターンのミュージシャンは概して高出自・高学歴・高職歴で、趣味が高じてメジャーデビューというパターンが多い。ラールもそのひとつだと言えるだろう。少なくともタイムール・レヘマーンからは、いかにも育ちが良さそうな雰囲気がプンプンしていた。英語も抜群にうまく、歌詞の中で反米を掲げながらも、米国のロックバンドのライブ方法なんかをよく研究しているように見えた。

熱唱するタイムール・レヘマーン

確かに、詩と音楽の力によって、労働者や農民への意識を改革し、革命活動に若者を誘おうとするラールの試みは一定の目新しさを持っていると言えるだろう。パーキスターンで人気のスーフィーロックとは一線を画している。しかし、タイムールの歌唱力には多少の疑問を感じた。今回、「Umeed-e-Sahar」と最新アルバム「Utho

Meri Duniya」(2012年)の中から数曲ずつを披露していたが、その多くの曲の出だしでタイムールは低い声でささやくように歌う癖があり、そのときの彼の声がどうも音程外れなのである。高く大きな声を出すと音程は安定し、十分な歌唱力を感じさせられるのだが、低く小さな声はコントロールできていない。いくつかの曲では、最初から最後までその不安定な音程のままで、何となく盛り下がった。彼のギターの腕前も技巧派という訳でもなく、音楽的に何か新しいことをしているという訳でもない。フルメンバーではなかったので正当な評価はできないが、日本でバンドブームがあった頃の、うまい大学生バンドぐらいなのではなかろうか。音楽ジャンルから言ったらフォークロックになるのだろうか。

観客の中にも積極的に入って行く

しかしながら、観客を乗せるのには一応成功していたと言えるだろう。今回観客のほとんどはラールの持ち歌を全く知らずにコンサートにやって来ていたと思う。そういう難しい状況をよく理解しながら観客の参加をうまく促していたし、MCもうまかった。単なるインテリ音楽好きが寄り集まった素人バンドではなく、やはりプロとして相当場数を踏んで来ているであろうことがうかがわれた。ただ、北インドとパーキスターンにおける言語の共通性がインタラクションをかなり助けていたことは否めないだろう。インドの連邦公用語であり、北インドの公共の場でよく話され、北インド人によく理解されるヒンディー語は、パーキスターンの国語であるウルドゥー語とほぼ同一の言語である。ラールの歌やMCの言語は主にウルドゥー語で、北インド人なら容易に理解できるものだった。JNUにはインド中から学生が来ているが、やはり北インドに立地する大学なので北インド出身者が多く、学生同士の公用語は何と言ってもヒンディー語だ。南インド出身でヒンディー語が苦手でも、JNUにいる内に大抵はヒンディー語を理解するようになる。よってパーキスターンのバンドであるラールと、インドの大学であるJNUの観客の間でコミュニケーション・ギャップは全くなかった。むしろ観客とのやり取りで盛り上がっていたぐらいだ。このように最初から言語の共通性があるため、パーキスターンのミュージシャンがインドでコンサートを行うことに大きな障害はない。多くの場合、地元の同レベルのミュージシャンよりも温かく盛大に迎えられる。むしろ南インドのミュージシャンが北インドでコンサートを行う方が観客との距離感があるだろう。この辺りが、印パ関係を考える際、国境でもって単純に物事を切り取って考えられない面白い点である。

クライマックス

総じてラールのコンサートはとても楽しかった。JNUの学生たちとキャンパス内でプロのロック・コンサートを鑑賞するという体験そのものが、9年間のJNU生活の中で体験しなかったことで、新鮮だった。しかし残念なこともあった。ラールの前座として、ラールのバックバンドを務めた3人が3曲ほど独立して演奏したのだが、その最後の曲が「ガナパティ」だった。これはヒンドゥー教の象頭神ガネーシュを賛美するサンスクリット語のシュローカ「ワクラトゥンダマハーカーヤ・・・」をテクノ風に歌った曲だが、これを歌い出したときに観客席のあちこちから反対の声が上がったのである。そして結局途中で中断させられてしまった。JNUでは共産主義思想の影響が強いために、セキュラリズムというよりも宗教アレルギーを持っている人が多く、特定の宗教を賛美するような内容の事象が避けられる傾向にある。その上、ダリトと呼ばれる不可触民出身の学生コミュニティーも一定の勢力を持っており、彼らは完全に反ヒンドゥー教である。なぜならヒンドゥー教こそが不可触民差別の元凶だと考えているからだ。こういう訳でJNUの観客からガネーシュ賛歌に異論が出ることは理解できるのだが、舞台の上でミュージシャンがパフォーマンスを始めてから、野次を入れてそれを無理矢理止めさせようとする行為はいくら何でもマナー違反だ。JNUの学生にはイデオロギーに固執し過ぎでこういう偏屈なところがあり、例えば数年前にマンモーハン・スィン首相がキャンパスを訪れスピーチをしたときにも、そのスピーチを妨害するような、同様の嫌がらせ的行為が行われ、物議を醸した。JNUがラール・キャンパスと呼ばれ外部の人々から恐れられる由縁である。

前座の女性ボーカリスト・ギタリスト

サーリーにギターというスタイルが新鮮

また、現在JNUの学生自治会はAISAというインド共産党マルクス・レーニン主義派の傘下組織に牛耳られている。よってJNUSU主催のこのラール・コンサートは、事実上AISA主催のものとなる。インド共産党マルクス・レーニン主義派は極左ナクサライトも支持しており、彼らの数あるスローガンの中には「ナクサライト万歳!」というのも見られる。また、1997年にビハール州で暗殺されたJNU出身の左翼活動家チャンドラシェーカル・プラサードもAISAに所属しており、彼らのアイコン的存在だ。現在彼の伝記的映画も制作中である。そんな訳で「チャンドラシェーカルはまだ生きてる!オレたちの中で生きている!」みたいなスローガンもある。これらのAISA的スローガンを、ラールの曲の合間にAISA活動家がしつこく連呼するので、タイムール自身も困り果てていた。コンサートってそういうものではないだろう・・・。それも残念に思ったことだった。JNUらしいと言えばJNUらしいのだが・・・。

| ◆ |

5月7日(月) Satyamev Jayate |

◆ |

1988年に「Qayamat Se Qayamat Tak」でデビューして以来、「3カーン」の1人としてヒンディー語映画界をリードして来たヒーロー男優アーミル・カーンは、2001年の「Lagaan」辺りから出演作の選択に慎重となり、有意義な映画のみに出演する寡作で真面目な男優となった。「Lagaan」はアーミル・カーン・プロダクションの第一作でもあり、映画のプロデュースにも早くから進出。2007年には「Taare

Zameen Par」で監督デビューも果たす。プロダクション設立以降、彼の出演作の多くは品質と興行の両方で成功しており、彼のフィルモグラフィーには「Rang

De Basanti」(2006年)、「Ghajini」(2008年)、「3 Idiots」(2009年)など、その年を代表する大ヒット作が並ぶ。いつしかアーミルは「ミスター・パーフェクト」の名で知られるようになる。さらに、政治問題や社会問題にも映画業界人としては比較的積極的に発言・関与しており、特にナルマダー・ダム問題ではダム建設反対側に回って活動をした。少し意地悪な書き方をすれば、彼は「映画界の有識者」を気取っているところがあり、それが気にくわないインド人も少なくないように感じるが、その行動力と影響力の高さから、インドでもっとも一挙手一投足が注目される人物の一人だと言っても過言ではないだろう。

そんなアーミル・カーンが頑なに出演を拒んでいたメディアがあった。テレビである。映画界とテレビ界のつながりは日本とだいぶ異なる。ステータスでは映画界が圧倒的に上であり、テレビ界は「スモール・スクリーン」などと呼ばれ矮小化されている。よって、映画俳優として大成した人物がテレビ番組に出演することは、一昔前までは普通にはあまり考えられなかったことである。しかし、2000年に大御所男優アミターブ・バッチャンが人気クイズ番組「Kaun

Banega Crorepati」(インド版クイズ・ミリオネア)の司会者を務め人気を博したことで流れが変わり、徐々にテレビで看板番組を持つ映画人が増えて来た。テレビの活用にもっとも成功した映画人は、俳優ではなく映画監督であるものの、「Koffee

With Karan」のカラン・ジャウハルであろう。しかし、その他にもシャールク・カーン、サルマーン・カーン、アクシャイ・クマールなど、Aクラスの人気男優がこぞってテレビ番組に進出して来た。おそらくその最後の牙城がアーミル・カーンであった。

アーミルの弁によると、彼はテレビ嫌いという訳でなく、元々テレビで看板番組を持つこと自体には興味があったようだ。しかし、有意義なテレビ番組の企画が来るのを待っていたと言う。そのアーミル・カーンが満を持して送り出したのが、5月6日より放映開始の「Satyamev

Jayate」であった。この題名は「サティヤメーヴァ・ジャヤテー」と読み、意味は「真実は常に勝利する」である。インドの国章に添えられているサンスクリット語の一文で、国家の合い言葉と言ってもいいだろう。インドの貨幣には大体この一文が刻まれている。

Satyameva Jayate

2ルピー貨幣(2011年鋳造)

「Satyamev Jayate」の内容については、アーミルは事前に多くのことを語らなかった。準備に何年も費やして来たこと、インド中を旅行して一般庶民と交流して来たこと、いわゆる「リアリティー・ショー」に分類される番組だが単なるリアリティー・ショーではないことなど、いくつかヒントは出して来たが、当日番組を見るまで、アーミルがこの番組で一体何をしたいのか、謎に包まれたままだった。この番組は放映後直ちに公式サイト上にアップロードされており、いつでもどこでも視聴することが可能である。この辺りのオープンさ、フットワークの軽さは素晴らしい。日本のテレビ局も見習って欲しいものだ。おそらく今後も毎週日曜日に放映され、ネット上に順次アップされて行くことだろう。

さて、「Satyamev Jayate」第1回のテーマは女児堕胎という非常に重い問題であった。女児を身ごもりながら、夫や夫の家族から強要される形で堕胎させられた女性3人が登場し、自身の体験を語った。1人はグジャラート州、1人はマディヤ・プラデーシュ州、1人はデリーの在住であった。その体験はどれも悲惨で、思わず涙がこぼれてしまうほどである。なぜインドで女児堕胎が行われるかと言うと、様々な要因から女児が歓迎されないからである。女の子はいつかは結婚して家を出て行ってしまう存在であり、家を継ぐ立場にない。極端な言い方をすれば、育てるだけ無駄な存在である。しかもインドでは持参金の問題があり、女の子を嫁に出すには莫大な金が必要となる。3人女の子が生まれたらその家は破産するとまで言われている。よって、胎児のときに性別チェックを行い、女の子だと分かった時点で堕胎する風習が一般に流布してしまっているのである。インドでは胎児の性別検査は禁止されているが、医者は暗号を使って性別を教えるため、その規制は形骸化してしまっているのが現状である。問題はこれだけに留まらず、過去2,30年に渡って女児の間引きをし過ぎたために現在インドでは男女比が不安定になっており、男性が結婚相手を見つけるのに苦労する状況が生まれている。女性の数が少なくなれば女性がより尊重されるようになるかと思ったら話は全く逆である。北西インドを中心に、貧困地域から人身売買まがいの「嫁買い」が横行し始めており、女性の地位はますます低下している。しかし、その辺りのことはインド人なら誰でも知っていることである。この番組では、主に2つの知られざる事実を明らかにしたと言っていいだろう。

ひとつは、女児堕胎の神話を崩壊させたことである。番組でも街頭インタビューが行われ、女児堕胎を行っているのは一体誰なのか、という疑問についての回答を一般人から集めていた。ほとんどの人々は、女児堕胎は村の貧しく無教養な人々が行うものだという認識を持っていた。アーミル・カーン自身もそう考えていたらしい。しかしながら真実は異なった。女児堕胎を率先して行っているのは都市在住の裕福な教養層であった。実際に番組に出演した3人の内の1人も、デリー在住で教養ある家庭に生まれた女性であった。一方、インドでもっとも僻地に住み、もっとも貧しい生活を送っているアーディワースィーと呼ばれる先住民の間では、女児堕胎という考えそのものが存在しない。女児堕胎は都市在住の裕福な教養層から広まって行った風習である、というのが「Satyamev

Jayate」の第一の主張であった。

もうひとつの知られざる真実は女児堕胎の始まりとその産業についてである。とある医者が出演し、女児堕胎がなぜ始まったのか語ってくれた。70年代、インド政府は貧困の原因を人口爆発問題と結びつけており、人口を減らせば貧困は解消すると考えていた。人口が増える原因のひとつとして、男の子が生まれるまで子供を作り続けるインド人の習慣が注目された。そこで政府系の病院では、予め胎児の性別チェックを行い、女児だと分かった時点で堕胎するプログラムが推進された。つまり、現在の女児堕胎問題は政府が開始したことだったのである。もちろん、後に性別チェックは禁止されたが、人々は既に女児を胎児の内に間引きすることが可能であると知ってしまっていた。また、元々性別チェックは非常に困難な技術を要し、限られた医者しか実行できなかったが、90年前後に超音波検査が導入されたことで、簡単に性別チェックが行えるようになってしまった。さらに、医療器具メーカーは超音波検査機を売るために、医者に女児堕胎ビジネスの旨味を吹き込んだ――超音波検査機は高価だが、性別チェックと女児堕胎をセットにして商売をすれば、3ヶ月で元が取れる!こうして、医者と企業と男児を望む一般人の3者の相互利益を核とした一大産業が生まれてしまった。

他にも女児堕胎に関する多くの問題が取り上げられていた。例えば、女児堕胎の実態をスティング・オペレーション(盗撮による取材)によって明らかにしたジャーナリストが出演していた。彼らはインド中で、禁止されている女児堕胎を行った医者を100人以上顔入りで告発したが、今まで1人として医師免許を剥奪された者はいない。逆に彼らが訴えられ、裁判に奔走する毎日を送る羽目になっていると言う。人々の間で女児堕胎が悪だという認識が薄く、裁判官までもがそれを罪だと考えていないところがあり、いかに女児堕胎がインド社会の隅々にまで浸透してしまったか、恐ろしい実態を明らかにしていた。

アーミル・カーンの司会は非常にうまかった。アドリブではなく、ひとつひとつが入念に練られた台詞だったと思うが、女児堕胎の問題を非常に分かりやすく解説していた。この問題にはどうしても医療専門用語も出て来るのだが、そういう難しい単語が出て来るたびに、より容易な言葉に言い直したりして、誰でもこの問題を理解し、考えることができるように配慮していた。言語のほとんどは平易なヒンディー語であったし、しゃべるスピードも早くなかった。ヒンディー語やウルドゥー語の教材としても非常に有用で、これは素晴らしい番組が始まったと実感した。おそらくこの調子でインドの様々な問題を取り上げて行くのだろう。毎週とても楽しみである。

ヒット映画の続編が作られることは日米で珍しくないが、ヒンディー語映画界では比較的最近始まったパターンである。変わっているのは、「2」「3」と付いているのに前作とストーリー上・キャラクター上のつながりがないシリーズがあること。5月4日より公開の「Jannat

2」も、前作「Jannat」とは全く関係ないストーリーの映画である。共通するのはクナール・デーシュムク監督、イムラーン・ハーシュミー主演という点のみ。「Jannat」はクリケット賭博という今まであまり触れられて来なかった問題を取り上げた作品で、しかもイムラーン節が程よく利いていてヒットとなったが、「Jannat

2」は武器密売という多少陳腐なテーマだ。

題名:Jannat 2

読み:ジャンナト2

意味:天国2

邦題:ジャンナト2

監督:クナール・デーシュムク

制作:マヘーシュ・バット

音楽:プリータム

歌詞:サイード・カードリー、サンジャイ・マースーム、マーユル・プリー

振付:ラージュー・カーン

衣装:リック・ロイ

出演:イムラーン・ハーシュミー、ランディープ・フッダー、イーシャー・グプター(新人)、マニーシュ・チャウダリー、ムハンマド・ズィーシャーン・アイユーブ、スミート・ニジャーワン、ローヒト・パータク、アーリフ・ザカーリヤーなど

備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

イーシャー・グプター(左)とイムラーン・ハーシュミー(右、下)

| あらすじ |

ソーヌー・ディッリーKKC(イムラーン・ハーシュミー)はデリー在住の武器売人であった。相棒のバッリー(ムハンマド・ズィーシャーン・アイユーブ)は頼りにならない奴だったが、2人は親友だった。ソーヌーは女医ジャーンヴィー(イーシャー・グプター)に一目惚れし、病院存続のために寄付金を集める彼女に言い寄っていた。

一方、プラタープ・ラグヴァンシー警視監(ランディープ・フッダー)は、銃器を持った暴徒に襲われて妻を失った悲しい過去を持っており、武器密売を誰よりも憎んでいた。プラタープはソーヌーを捕まえ拷問し、武器の密輸を行うガッファールをおびき出させることにした。だが、ガッファールは逃亡中に車に轢かれて死んでしまう。また、ソーヌーは警察に捕まって半年ほど刑務所に入れられてしまう。

プラタープは武器密売の大本締めを捕まえるため、刑務所から出て来たソーヌーを内偵として組織に潜り込ませることにする。ソーヌーは、ジャーンヴィーと結婚し幸せな家庭を築くため、堅気の人生を生きたがっていた。プラタープは、このミッションが終わった暁には堅気の人生を提供することを約束する。そこでソーヌーは相棒のバッリーと共に、サルファラーズ(スミート・ニジャーワン)の組織に入る。その大ボスがマンガル・スィン・トーマル(マニーシュ・チャウダリー)で、ちょうど大きな取引のためにデリーに来ることになっていた。プラタープのターゲットもこのマンガルであった。

その間、ジャーンヴィーは果敢に自分を守ってくれるソーヌーを受け容れるようになり、遂には彼と結婚することにする。しかし、ソーヌーはジャーンヴィーに自分の本当の職業を明かさなかったし、プラタープにも口止めをしていた。ソーヌーとジャーンヴィーは裁判所に婚姻届を出す。そこへ駆けつけたのがジャーンヴィーの父親であったが、なんとそれはマンガルであった。マンガルはジャーンヴィーに内緒で武器密造・密売の仕事をしていたのだった。最初は驚いたマンガルであったが、娘婿として、また闇商売の手先として、ソーヌーを受け容れる。

しかしながら、マンガルは組織内に警察への密告者がいることに気付き始める。サルファラーズは最初からソーヌーを疑っていたが、マンガルはソーヌーを信頼していた。また、ソーヌーも警察内にマンガルと通じている者がいると知り、プラタープに知らせる。プラタープは同僚のラージェーンドラ(ローヒト・パータク)を疑う。あるときソーヌーはプラタープと密会しているところをサルファラーズに目撃されてしまうが、プラタープはサルファラーズを捕え、連行する。また、このときたまたまバッリーが現場にいたため、マンガルはバッリーを裏切り者だと考える。バッリーはソーヌーをかばって真実を述べず、裏切り者の汚名を背負って自殺する。

ソーヌーはプラタープとマンガルの間でいいように扱われ、親友をも失い、全てに嫌気が差していた。そこでプラタープとマンガルを放り出し、ジャーンヴィーと共に海外へ高飛びする計画を立てる。しかしそのときジャーンヴィーに武器密売をしていたことが知れてしまう。ソーヌーは、内偵としてマフィア組織に潜入していると説明し、プラタープに説明を求める。プラタープはそれを受け容れるが、その前にマンガルが行おうとしている大きな取引を急襲することにする。ソーヌーも最後の仕事としてマンガルのその取引に加わるが、警察内の密告者はプラタープが捕えていたサルファラーズからソーヌーの情報を引き出して殺していた。そしてマンガルに電話が入り、組織内の内通者はソーヌーであることを知らされてしまう。そのとき警察の急襲も入り、ソーヌーはうまく逃げ出す。ところが、マンガルと密通していたのは、他でもない、プラタープの上司(アーリフ・ザカーリヤー)であった。ソーヌーは銃弾を受け、致命傷を負う。プラタープはマンガルと上司を殺し、ソーヌーを病院に運ぶ。だが、ソーヌーは助からなかった。息を引き取る前に、ソーヌーはプラタープに、ジャーンヴィーには警察の内偵として働いていたことは言わないで欲しいと伝える。もしそれを伝えたら、ジャーンヴィーは自分の死を知ることになり、プラタープのように苦悩することになるだろうから。プラタープはそれを守り、ソーヌーの死後敢えてジャーンヴィーの家に家宅捜索に入り、ソーヌーは単なる武器密売人だと彼女に伝える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

イムラーン・ハーシュミーらしい、アンダーグランドの狂おしいロマンスを描いた犯罪ロマンス映画であった。題名となっている「ジャンナト(天国)」という言葉が劇中に何度も登場するが、主人公ソーヌーは妻ジャーンヴィーとこの世の天国で幸せに暮らすことを夢見ており、その関係で使われることが多い。デリー界隈で暗躍していたチンピラ上がりの武器密売人ソーヌーは、美しい女医ジャーンヴィーと出会ったことで堅気の人生を望むようになり、その実現のために警察の内偵として巨大な武器密売組織に潜入する。ジャーンヴィーとも結婚するが、彼女には自分の過去や現在は絶対に明かせなかった。しかしながら、家に隠してあった武器を彼女に見つかってしまい、内偵であることを証明して疑いを晴らそうとした。しかし、ソーヌーは銃弾を受けて瀕死となり、最期にジャーンヴィーの幸せについて考える。もしソーヌーが単なる武器密売人ということになるのなら、ジャーンヴィーはつまらない犯罪者と結婚してしまったことを後悔こそすれ、彼のことなどすぐに忘れ、自分の人生を歩むことが出来るだろう。しかし、警察の内偵として一応全うな仕事をしていることが分かったならば、彼女は一生死んだソーヌーのことを想い続けて生きることになるかもしれない。それは彼女にとって幸せではない。それなら自分は単なる犯罪者ということにしてもらって死ぬ方がいいだろう。そう考えたからこそソーヌーは死ぬ間際にプラタープに、自分の正体を明かさないように頼む。そしてプラタープはその通りにする。ソーヌーのその決断には、プラタープ自身の影響もあった。プラタープは死んだ妻を今でも愛しており、酔っ払っては彼女の声が録音された留守番電話に電話をするのである。この辺りの何とも言えない狂おしさが「Jannat

2」の非常に優れた点だった。

主人公の名前に「ディッリー(デリーのヒンディー語名)」という言葉が入っていることからも分かるように、「Jannat 2」の舞台はデリーであった。オールドデリーを中心に、カーン・マーケット、ローディー・ガーデン、ディッリー・ハート(INAマーケット前)、クトゥブ・ミーナール、ニザームッディーン廟など、デリーの様々なロケーションが登場する。特にニザームッディーン・バスティーの狭い路地を使ったチェイスシーンは非常に迫力があり、よく撮影したものだと感心した。

イムラーン・ハーシュミーは、自身が得意とする役柄をまたも堂々と演じた。同じような役を演じ続けるとマンネリ化して行くものだが、イムラーンは不思議な魅力を持った男優で、いつも通りのイムラーンを見ると何だか安心してしまう。寅さんシリーズのように、イムラーン節というものが既に確立しており、イムラーンはそれを忠実に守って行けば、一定の人気を維持出来る便利な立場にある。もちろん、俳優としてさらなる高みを目指したいはずで、そろそろ大きな転換期がやって来るかもしれないが、ひとまず「Jannat

2」のイムラーンも良かったと言っておきたい。

ヒロインのジャーンヴィーを演じたイーシャー・グプターは、2007年のミス・インターナショナルのインド代表で、いわゆるミスコン出身女優ということになる。本作がデビュー作である。女優としてはオーラに欠け、今後の成長には疑問符が付くが、「連続キス魔」イムラーンとのキスも怖じ気づかずにやっており、度胸はあると思われる。

イムラーンも良かったのだが、「Jannat 2」でもっとも強烈な存在感を放っていたのは、プラタープ・ラグヴァンシー警視監を演じたランディープ・フッダーである。登場シーンのほとんどが酔っ払っており、行動が破天荒で、呂律が回らず何を言っているのか聴き取りにくいのだが、ソーヌーとジャーンヴィーのカップルに自身と自身の妻の姿を重ね合わせ、いつしか彼らを影で支える存在になっているという役。予告編ではソーヌーを中心にストーリーが巡る映画だという印象を受けていたのだが、本編を見ると明らかにプラタープの方が強烈なキャラクターで、彼がストーリーの原動力である。この映画で助演男優賞を狙えるかもしれない。

他に良かったのは悪役マンガル・スィン・トーマルを演じたマニーシュ・チャウダリー。最近では「Blood Money」(2012年)で圧巻の演技を見せていた。悪役俳優として今後成長株の1人だろう。

音楽はプリータム。前作「Jannat」のメロディーを引き継ぎながら、「ジャンナト」という歌詞を中心にイメージを膨らませたような曲が並ぶ。イムラーン・ハーシュミーの映画は、カッワーリー曲とセットになるとヒットするというジンクスがあり、「Jannat

2」でも「Tu Hi Mera」や「Tera Deedar Hua」など、カッワーリー・テイストの曲がいくつかある。前作ほどのアピールはないが、それでもいい曲が揃っている。

ちなみに「Jannat 2」は年齢認証Aで、18歳未満閲覧禁止である。しかしながらそれほど際どいシーンはなかった。序盤でソーヌーが売春婦と性交するシーンがあり、おそらくそれがもっとも年齢認証に影響したのであろう。

「Jannat 2」は、前作「Jannat」とはストーリー上・キャラクター上全く関係ないものの、前作の世界観やイムラーン・ハーシュミー節をよく守って作られており、単品でも前作と重ね合わせても楽しい狂おし系ロマンス映画となっている。特に大きな意義はない映画だが、見て損はない映画だ。

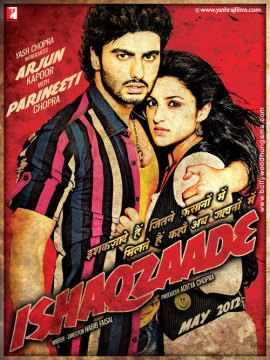

ヒンディー語映画界最大のコングロマリット、ヤシュラージ・フィルムスは、大スターを起用した大予算型映画の制作の合間に、新人発掘にも注力しており、近年それが業界全体に非常にいい刺激をもたらしている。「Rab

Ne Bana Di Jodi」(2008年)でのアヌシュカー・シャルマー、「Band Baaja Baaraat」(2010年)でのランヴィール・スィンなどが最近のヤシュラージの「発掘品」であるが、「Ladies

VS Ricky Bahl」(2011年)でデビューし絶賛を浴びたパリニーティ・チョープラーは異色だ。なぜなら彼女はヤシュラージでマーケティングとPRを担当していた社員だったからである。その社員がまずは脇役として映画デビューを果たし、本日より公開の「Ishaqzaade」ではヒロインに起用された。お相手はこれまた新人のアルジュン・カプール。プロデューサー、ボニー・カプールの息子であり、アニル・カプールやサンジャイ・カプールの甥に当たる映画家系出身であり、しばらく「Shakti:

The Power」(2002年)などの助監督や「No Entry」(2005年)の助プロデューサーを務めていた裏方であった。本作が俳優デビュー作となる。監督は「Do

Dooni Chaar」(2010年)のハビーブ・ファイサル。無法地帯でのラブストーリーという「ロミオとジュリエット」タイプのロマンス映画である。

題名:Ishaqzaade

読み:イシャクザーデー

意味:愛の子

邦題:愛の子

監督:ハビーブ・ファイサル

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:アミト・トリヴェーディー

歌詞:カウサル・ムニール、ハビーブ・ファイサル

振付:レーカー、チンニー・プラカーシュ

衣装:ヴァルシャー・シルパー

出演:アルジュン・カプール(新人)、パリニーティ・チョープラー、ガウハル・カーンなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アルジュン・カプール(左)とパリニーティ・チョープラー(右)

| あらすじ |

ウッタル・プラデーシュ州アルモールでは、州議会選挙を前にライバル政党の政治家一家同士のつばぜり合いが熾烈になって来ていた。立候補しているのは現職アーフターブ・クレーシーと、挑戦者のスーリヤ・チャウハーンであった。スーリヤ・チャウハーンの孫パルマー(アルジュン・カプール)とアーフターブ・クレーシーの娘ゾーヤー(パリニーティ・チョープラー)は幼い頃からのライバル同士で、選挙を前に若い2人の間でも一家のプライドを賭けた諍いが起こっていた。

ある日、ゾーヤーは公衆の面前でパルマーを平手打ちする。それ以降パルマーはゾーヤーに対する態度を変え、彼女に言い寄るようになる。ゾーヤーはパルマーに恋をし、2人は内緒でデートを重ねるようになる。身体を求めるパルマーに対しゾーヤーは結婚してからだと制止する。そこでパルマーは翌日にでも結婚しようとする。パルマーはヒンドゥー教徒、ゾーヤーはイスラーム教徒であったが、2人は親に内緒で、ヒンドゥー教方式とイスラーム教方式の両方で結婚式を挙げる。そして2人は廃列車の中で肌を重ねる。

ところがパルマーは行為を終えると豹変し、平手打ちの復讐として、ゾーヤーの貞操を奪っただけで結婚は茶番だと言い出す。しかもパルマーはゾーヤーがヒンドゥー教徒の衣装をした写真を携帯電話やインターネットで流す。この一件でクレーシーはイスラーム教徒からの支持を失い、選挙にも負けてしまう。

パルマーに騙され、父親にも多大な迷惑を掛けてしまったゾーヤーはしばし落ち込むが、元々気丈で行動派の彼女は銃を持ってパルマーを暗殺しに出掛ける。選挙での勝利を祝うチャウハーン家に潜入し、そっとパルマーに標準を合わせるゾーヤー。ところがそれを制止したのがパルマーの母親であった。ゾーヤーは彼女に全てを話す。母親はパルマーを呼び、彼がゾーヤーにした行動を責め、謝るように命令する。しかしパルマーは聞こうとしなかった。

一方、ゾーヤーが行方不明となったことでクレーシー家の人々は町中を捜索して回っていた。その中で、パルマーとゾーヤーの結婚式を挙げたカーズィー(イスラーム法判事)を捕まえ、事実を突き止める。怒ったアーフターブ・クレーシーとその家族はチャウハーン家に押しかける。しかしスーリヤ・チャウハーンは家にゾーヤーがいることを知らず、ここにはゾーヤーはいないと断言してクレーシーを追い返す。その後スーリヤ・チャウハーンはゾーヤーを見つけ、殺そうとするが、それをかばった母親が死んでしまう。ゾーヤーは逃げ出し、パルマーは追い掛ける。

パルマーは、死ぬ間際の母親から「過ちを直すように」と言われたことで改心し、ゾーヤーを助けることにする。パルマーは懇意にしていた娼婦チャーンド(ガウハル・カーン)の部屋にゾーヤーを匿う。そして母親の葬式に駆けつける。そこでパルマーは愛していた母親を殺したスーリヤ・チャウハーンに宣戦布告をし、出奔する。こうしてパルマーとゾーヤーは娼館で暮らすことになった。パルマーとゾーヤーは心を通い合わせるようになり、2人は改めて結婚式を挙げる。

イードの日、ゾーヤーはもう許してもらえるだろうと考え、娼館を出て、パルマーを連れて自宅に戻る。しかしアーフターブ・クレーシーの怒りはまだ収まっておらず、彼女を殺そうとする。パルマーはゾーヤーを救い出し、逃げ出す。2人はバスでジャイプルに逃げようとするが、追っ手に見つかってしまう。そこで2人は大学校舎に逃げ込む。既にパルマーとゾーヤーは、チャウハーン家とクレーシー家の両家にとって厄介者となっていた。両家の一族郎党は大学に結集し、協力して2人を殺そうとする。パルマーとゾーヤーは逃げ場を失い、敵に殺されるよりは愛する者に殺されたいと、お互いに銃で撃ち合って心中する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アルモールという架空の町における暴力的な政争を背景に、敵対する政治家一家の若い男女が禁断の恋に落ちるという、非常に古典的なプロットのロマンス映画だった。しかも最後に2人は心中してしまう。しかしながら主人公2人のキャラクターが非常に立っており、ストーリーにも極端なアップダウンがあって、観客は無法地帯での許されざる恋愛にグイグイ引き込まれて行く。とても楽しめた作品だった。

シェークスピア劇のインド映画化はヴィシャール・バールドワージ監督のお家芸だ。「マクベス」を翻案した「Maqbool」(2003年)、オセロを翻案した「Omkara」(2006年)と、どちらも高い評価を得ている。これらの作品に共通するのは、大胆にも北インドの地方都市を舞台にしていることで、乾いた大地と空気が、研ぎ澄まされた人間関係描写を余計強烈に浮き彫りにしていた。「ロミオとジュリエット」の翻案ではないものの、多大な影響を受けていると言える「Ishaqzaade」も、ヴィシャール・バールドワージ映画の轍に従っていた。その点では目新しい点はなかったと言える。

しかしながら、まずはパリニーティ・チョープラー演じるゾーヤーのキャラクターがとても魅力的であり、この映画に大きな魅力を加えていた。政治家一家の紅一点であり、男勝りの性格で、耳飾りを買うために与えられたお金で銃を買ってしまうような破天荒のヒロイン。父親のように州議会議員になるのが夢で、大学でも積極的に政治活動に関与する。そして額に銃を突き付けられても全く動じない度胸の良さ。それをパリニーティ・チョープラーは堂々と演じ切っていた。パリニーティはデビュー作「Ladies

VS Ricky Bahl」でも主役を食うほどの存在感を示していたが、主役になった今そのオーラはますます力を増しており、完全に映画を支配していた。従姉妹のプリヤンカー・チョープラーのようにミスコン出身でもなく、決して絶世の美人という訳でもない。どちらかというとどこにでもいそうな「等身大のヒロイン」だ。しかし女優として大成するのに必要なのは美貌だけではないことを彼女は雄弁に物語っている。きっと大物に成長するだろう。とりあえず目標はヤシュラージ出身女優の先輩アヌシュカー・シャルマーだ。

ヒーローの新人俳優アルジュン・カプールも非常に良かった。不敵な笑みを浮かべる無精髭の表情が印象的で、デビュー作とは思えないほど堂々と演じていた。最近はランヴィール・スィンやアーユシュマーン・クラーナーなど、似たようなキャラの若手男優が多いのが気になるが、彼もこのまま成長が期待できる男優だ。

「キスシーンはタブー」「ベッドシーンは御法度」のイメージが強いヒンディー語映画だが、それは幻想でしかなく、キスシーンもベッドシーンも普通に登場する。「Ishaqzaade」でも、生のキスシーンがあったし、局部の露出はないもののしっかりベッドシーンもあった。特に前半、廃列車の中でのベッドシーンは近年でもっとも美しいベッドシーンだった。しかしその直後にパルマーの冷酷な裏切りがあり、その辺りの突き放し振りはさすがとしか言いようがない。男に騙され、茶番の結婚式を挙げ、貞操を捧げてしまったゾーヤー。今までのインド映画だったら裏切られたヒロインは自殺または自殺未遂をするところであったが、近年では女性キャラが強くなって来ており、ゾーヤーも銃を持って復讐に乗り出す。その復讐はパルマーの母親に止められてしまうのだが、彼女に説得される形で、殺し殺されの復讐ではなく、自分を妻としたパルマーを本当に夫にするため、つまり彼の愛を勝ち取る道を選ぶ。それは獣を手なずけるに等しい行為だったが、ゾーヤーはその困難な道を選ぶのである。そういう意味では、「Ishaqzaade」の主人公はやはりゾーヤーであり、女性中心の映画と言っていいだろう。映画中で何度も「イシャクザーデー(愛の子)」という言葉が出て来るが、これは罵詈雑言の一種「ハラームザーデー(不義の子)」に対する言葉であると同時に、一度愛の道を選んだらそれを貫く男女に与えられる称号だと考えていいだろう。負けて死ぬのではなく、勝って死ぬことをモットーとするパルマーとゾーヤーの愛は、正にイシャクザーデーであった。

他にガウハル・カーンが娼婦チャーンド役で出演していた。アイテムガール出演かと思ったら意外に重要な役だったが、彼女のキャラクター描写は弱かった。彼女もパルマーに思い入れを持っていたのだが、あっさりとゾーヤーに彼を譲ってしまうのだから。

ちなみに、映画の最後には、「名誉殺人」で年間多数の男女が殺されている旨が提示され、この映画のストーリーを名誉殺人と関連付けようとしていた。名誉殺人とは、宗教、カースト、ゴートラなど、コミュニティーを越えて恋愛をした男女を、その家族やコミュニティーが殺すことである。しかしこれは蛇足に思えた。インドの社会的問題と切り離して、純粋なラブストーリーとして提示した方がしっくり来る内容であった。

音楽はアミト・トリヴェーディー。娼婦チャーンドが踊るムジュラー・ナンバーが2つ――「Chokra Jawaan」と「Jhalla Wallah」――があり、どちらも地方都市の荒々しい雰囲気満載だ。しかしもっとも琴線に触れるのは、ゾーヤーがパルマーに恋に落ちる心情を代弁したバラード「Pareshaan」であろう。タイトル曲「Ishaqzaade」もいい曲だ。

「Ishaqzaade」は、「ロミオとジュリエット」タイプの正統派ロマンス映画。プロットに大きな冒険はないが、パリニーティ・チョープラー演じるゾーヤーが非常に魅力的で、汗臭い男ばかりのむさ苦しい映画ながら、驚くほどに女性中心の映画に仕上がっている。見て損はない映画だ。

| ◆ |

5月17日(木) Dangerous Ishhq 3D |

◆ |

5月11日に「Ishaqzaade」と共に公開されたのが「Dangerous Ishhq 3D」であった。カリシュマー・カプールの復帰作であったが、見ようか見まいか迷っていた。しかしながら、本日研究者ヴィザを無事に更新することが出来た。ここ数日間はこのことで頭がいっぱいだったので、一気に解放された気分であった。この気持ちのまま「Dangerous

Ishhq 3D」を見に出掛けた。

2009年に「アバター」がインドでも公開され、センセーションを巻き起こした。それ以降、ヒンディー語映画界でも3D映画がいくつも作られて来ているが、最新式3Dカメラを使って撮影した初の正真正銘3D映画は、ヴィクラム・バット監督の「Haunted

3D」(2011年)であった。他に「Ra.One」(2011年)や「Don 2」(2011年)など3Dを謳っている映画はいくつかあるのだが、これらは通常のカメラで撮影後に3D化しているようで、視覚効果はどうしても劣る。また、テレビにおいても映画においても「3D」が観客に飽きられつつあることもあって、今後はもしかしたら頭打ちになるかもしれない。

それでも、「Haunted 3D」は、3Dという要素を除いても、ぶっ飛んだ内容でなかなか楽しかった。そのヴィクラム・バット監督が3D第二作目として「Dangerous

Ishhq 3D」を送り出して来た。しかも、90年代に活躍した女優カリシュマー・カプールのカムバックという大きな話題もある。カリシュマー・カプールは現在トップ女優の1人カリーナー・カプールの姉で、映画カースト「カプール家」の末裔である。2003年の結婚以降、しばらく銀幕から遠ざかっていたが、夫との離婚騒動など、タブロイド紙には時々登場しており、今回の復帰にも大きな衝撃はない。輪廻転生をテーマにしたインドらしい内容とのことで楽しみであった。

題名:Dangerous Ishhq 3D

読み:デンジャラス・イシュク・スリーディー

意味:危険な愛3D

邦題:時を駆ける愛3D

監督:ヴィクラム・バット

制作:BVGフィルムス、ダール・モーション・ピクチャーズ、リライアンス・エンターテイメント

音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー

歌詞:サミール、シャッビール・アハマド

振付:レーカー、チンニー・プラカーシュ

衣装:ニディ・ヤシャー、マニーシュ・マロートラー

出演:カリシュマー・カプール、ラジニーシュ・ドゥッガル、ジミー・シェールギル、ディヴィヤー・ダッター、アーリヤ・バッバル、サミール・コーチャル、ルスラーン・ムムターズ、グレイシー・スィン、ラヴィ・キシャン、ビクラムジート・カンワルパール、ユースフ・フサイン、ガールギー・パテール、ナターシャー・スィナーなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

カリシュマー・カプール

| あらすじ |

現代のムンバイー。スーパーモデルのサンジャナー・サクセーナー(カリシュマー・カプール)は、有名実業家タクラール家の御曹司ローハン(ラジニーシュ・ドゥッガル)と恋仲にあった。サンジャナーはパリで大きな仕事のオファーを受け、ローハンを置いてインドを去る予定だったが、空港へ向かう途中嫌な予感を感じ、引き返す。ローハンとサンジャナーは抱き合い、2人は結婚することを決める。ところが、突然覆面をかぶった男たちが押し入り、ローハンは誘拐され、サンジャナーは頭をぶつけて気を失ってしまう。サンジャナーの親友で医者のニートゥー(ディヴィヤー・ダッター)が彼女の治療をする。サンジャナーは意識を取り戻すが、それ以来不思議な幻覚・幻聴を経験するようになる。

ニートゥーはサンジャナーを精神科医のところへ連れて行く。精神科医は前世の記憶が影響していると考え、彼女に催眠術を掛ける。その中でサンジャナーの意識は1947年のランディー・コータル(現パーキスターン連邦直轄部族地域の都市)へと飛ぶ。このとき彼女はギーター(カリシュマー・カプール)という名前のヒンドゥー教徒女性で、イクバール(ラジニーシュ・ドゥッガル)というイスラーム教徒の恋人がいた。しかし印パ分離独立の混乱でギーターの家族は皆殺しにされてしまう。イクバールは親友アーリフ(アーリヤ・バッバル)にギーターをインドまで送り届けるように頼むが、イクバールと離れ離れになることを恐れたギーターはイクバールの元に戻って来てしまう。イクバールはギーターと結婚しようとするが、アーリフはヒンドゥー教徒との結婚に反対で、イクバールとアーリフの間で争いが起きる。その争いの中でイクバールは命を落としてしまう。その時点でサンジャナーの目は覚める。

ところで、ローハン誘拐事件はバールガヴ・スィン警視監(ジミー・シェールギル)が担当をしていた。犯人は5億ルピーを要求して来ていた。また、ローハンの両親は、息子がモデルと結婚しようとしていたことに怒っており、サンジャナーを受け容れようとしなかった。だが、サンジャナーは前世の記憶が事件の解決の鍵になると考え、スィン警視監にアーリフの顔を犯人だと伝える。スィン警視監はその似顔絵を全国の警察に送り、指名手配をする。

再び犯人から連絡があり、ローハンの弟ラーフル(ルスラーン・ムムターズ)が自動車を運転し、父親と共に5億ルピーを運ぶことになった。また、警察の元にタレコミがあり、ローハンの手掛かりが掴めそうだった。スィン警視監はサンジャナーを連れてその場所へ向かう。ところがそれは罠で、爆弾が仕掛けられており、多数の警察官が死んでしまう。また、サンジャナーも巻き込まれ、気を失っている間に、またも意識が前世に飛んだ。

今度の舞台は1658年のダウラターバード(現マハーラーシュトラ州の観光地)であった。サルマー(カリシュマー・カプール)は、シャージャハーンの後継者争いで出陣することになった兵士アリー(ラジニーシュ・ドゥッガル)と恋仲にあった。アリーは出陣前にサルマーと結婚の約束をする。ところがしばらく経った後に傷だらけの兵士たちが戻って来る。その中にはアリーの親友ラシード(サミール・コーチャル)の姿もあった。サルマーはラシードから、アリーが戦死したという報告を受ける。また、ラシードはアリーの代わりにサルマーと結婚したい旨を伝える。絶望に打ちひしがれるサルマーであったが、ある日サルマーの元を娼婦(ディヴィヤー・ダッター)が訪ねて来る。彼女は、アリーは生きており、ラシードが彼をどこかに幽閉していると伝える。娼館を訪れたラシードが酔っ払って彼女に暴露したのだった。それを聞いたサルマーはラシードの家を訪れるが、そのときとある男がラシードと密談しているのを発見する。どうやらその男がラシードに命令してアリーを幽閉したようだった。サルマーはその男を追い掛けるが、その顔を見た途端、サンジャナーの意識が戻る。

なんと前世の記憶の中で見たその顔は、ローハンの弟ラーフルであった。サンジャナーはスィン警視監に、ラーフルが誘拐犯の一味であると伝える。スィン警視監は半信半疑であったが、誘拐犯グループのボスの振りをしてラーフルに電話をし、確証を得る。スィン警視監はラーフルをおびき出し、逮捕する。ラーフルは真犯人として実業家MMミッタル(ビクラムジート・カンワルパール)の名前を出す。スィン警視監とサンジャナーはミッタルのオフィスを訪れる。ミッタルはすぐに白状し、謎の男から商談を持ち掛けられてそれに乗ってしまったと答える。スィン警視監はその男をおびき出し、逮捕する。

逮捕された男がローハンの居場所を白状したため、スィン警視監とサンジャナーはその場所に向かう。ところがそこで発見したローハンは捕縛され、時限爆弾を着させられていた。しかもタイマーは既にあと1分を切っていた。スィン警視監は何とか解除しようと努力するが適わず、サンジャナーを連れて脱出する。爆弾は爆発し、ローハンは死んでしまう。

ローハンの葬式が執り行われ、サンジャナーは意気消沈していた。ところがまた幻聴が聞こえて来て、彼女の意識は1535年のチッタウル(現ラージャスターン州の都市)へと飛ぶ。パーロー(カリシュマー・カプール)は王宮に仕える侍女であったが、将軍ドゥルガム(ラヴィ・キシャン)に言い寄られていた。いくら口説いても成功しないことに憤ったドゥルガムは、呪術師マントラー(ナターシャー・スィナー)の家を訪れる。マントラーは呪術を使い、パーローの胸中を水に映し出す。それにより、パーローは将兵ラージダット(ラジニーシュ・ドゥッガル)と結婚を誓い合ったことが分かる。ドゥルガムはラージダットを牢獄にぶち込み、彼の命を助けて欲しかったら自分と結婚するように強要する。困ったサンジャナーは王妃(グレイシー・スィン)に相談する。クリシュナ神の熱心な信徒だった王妃は、何人も愛する2人の魂のつながりを断ち切ることはできないと諭す。そして、クリシュナ神からのご加護により、パーローが死ねばラージダットも死に、ラージダットが死ねばパーローも死ぬこと、また、パーローとラージダットはいつか何度目かに生まれ変わったときに結ばれることなどを運命付けられる。そのご加護を得たパーローは毒を飲む。ドゥルガムはパーローを助けようと彼女をマントラーのところまで運ぶが、マントラーはクリシュナ神からのご加護を得たことを察知し、もうどうすることも出来ないと言う。しかし、ドゥルガムは、自分も何度も生まれ変わってパーローとラージダットの仲を邪魔し、いつかパーローを手にすると誓い、マントラーからの呪術を受けて死ぬ。そもそもこのときの出来事が現代までサンジャナーの人生に影響を与えているのであった。

意識を取り戻したサンジャナーは全てを理解する。サンジャナーはスィン警視監に連絡し、まだローハンは生きていると伝える。そしてローハンを発見した場所に呼び込む。そこでローハンを探している間、サンジャナーは何者かに銃撃されてしまう。スィン警視監は急いで彼女を病院に運ぶが、サンジャナーは死んでしまう。

その後、スィン警視監はローハンを殺そうとしていた。なんとスィン警視監が全ての黒幕であり、ドゥルガムの生まれ変わりであった。ローハンを殺せばサンジャナーも死んでしまうことを知っていたスィン警視監は、敢えてローハンを今まで殺さず、何とかサンジャナーを手に入れようとして来たのだった。しかしサンジャナーが死んでしまった今、もうローハンは用無しであった。と、そこへ突然サンジャナーが現れる。そう、サンジャナーはスィン警視監こそがドゥルガムの生まれ変わりであることに気付いていたのだった。彼の左肩には、ドゥルガムの証である痣があったからである。死んだと見せ掛け、スィン警視監を尾行して来たのだった。サンジャナーはスィン警視監に何発も銃弾を撃ち込み、殺す。そしてローハンとようやくの再会を果たす。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B級映画の鑑。もちろんいい意味で言っている。前世の記憶を頼りに現代で起こった恋人の誘拐事件の謎を解くという、なかなか面白い展開で、それが同時に前世で起こった事件の謎を解く過程にもなっている。しかも、前世がそれぞれインドの実際の歴史をある程度反映したものとなっており、マニアックな読解も可能である。決してB級映画の域を出るような作りではないのだが、これはこれでいいのではないかと思う。カリシュマー・カプールも、カプール家の末裔と言うエリートの出自の割には全盛期B級臭のする映画に好んで出演していたこともあり、彼女の復帰作としては申し分ない作品だったのではないかと思う。

「Dangerous Ishhq 3D」では、大きく分けて4つの舞台が用意されている。現代(ムンバイー)、1947年(ランディー・コータル)、1658年(ダウラターバード)、1535年(チッタウル)である。主人公サンジャナーは、前世の記憶を新しい順に思い出して行く。まず登場するのは1947年のシーンである。1947年と言えば、インドに少しでも詳しい人なら誰でもピンと来る数字だ。そう、印パ分離独立の年である。そして舞台はペシャーワル近く、ハイバル峠の町ランディー・コータル。現在ではパーキスターンの連邦直轄部族地域(FATA)に組み込まれている。なぜこの町が舞台に選ばれたのかは分からない。1947年にランディー・コータルで大規模な暴動や虐殺があったのかどうか、少し検索してみたが手掛かりを見つけることは出来なかった。しかしながら、この時代のシーンをサンジャナーが幻覚で見る中で、なぜか習ってもいないのにウルドゥー語を読めることを発見し、それが「前世の記憶」というヒントにつながって行く役割を果たしていた。

次に登場するのは1658年のダウラターバード。マハーラーシュトラ州の観光地のひとつで、アジャンター・エローラ観光のついでに立ち寄ることが多い遺跡である。デリー・サルタナト朝からムガル朝にかけて、北インドの政権がデカン高原を支配するための拠点として利用した場所だ。1658年の時点では王子時代のアウラングゼーブの管理下にあった。1657年から58年にかけて、皇帝シャージャハーンの4人の息子が後継者争いを繰り広げており、「Dangerous

Ishhq 3D」でもその時代背景の中で物語が展開する。

最後に登場するのは1535年のチッタウル。ラージャスターン州の古都で、チッタウルガルと呼ばれる巨大な城塞跡が残っている。この時代は、1568年にアクバルによって陥落させられる前になり、チッタウルはラージプートの一派メーワール王国の支配下にあった。そしてこの時代のチッタウルでは、ヒンディー語文学史上とても重要な女流詩人ミーラーンバーイーが王宮内で活躍していたとされている。「Dangerous

Ishhq 3D」でもクリシュナ神に帰依した王妃が登場するが、それこそがミーラーンバーイーである。そして、そもそもこの時代の出来事がその後――1658年、1947年、そして現代――の事件の発端となっているのである。

発端はこうである。将軍ドゥルガムは侍女パーローに恋していたが、パーローは将兵ラージダットと婚約していた。ドゥルガムはラージダットを幽閉してパーローと無理矢理結婚しようとする。ところがパーローはクリシュナ神に帰依する王妃の助けを借り、何度も生まれ変わって、来世のいつかにラージダットと結ばれる運命を得る。それを知ったドゥルガムは呪術師マントラーの呪術により、彼も何度も生まれ変わって、パーローとラージダットの仲を邪魔し、いつか彼女を手に入れようとする。ここでポイントとなるのは、ラージダットとパーローの命は一心同体で、どちらかが死ねばもう一方も死んでしまうこと、そしてラージダットとパーローの記憶は生まれ変わるごとに消えてしまうが、ドゥルガムの記憶は残ること、そしてドゥルガムの姿は生まれ変わるごとに変わることである。これが伏線となって、現代の事件につながって行く。

ヴィクラム・バット監督は「Raaz」(2002年)などの大ヒット作もあるが、基本的にB級テイストの軽いヒット作をコンスタントに飛ばしているイメージだ。特にホラーやサスペンスの味付けがうまく、いかにもインド映画と言った土臭さ、ダサさを残している。わざとやっているのか、自然にそうなってしまうのか、それは不明であるが、それは彼の持ち味と言っていいだろう。「Dangerous

Ishhq 3D」もインド映画、ヴィクラム・バット映画の王道を行っており、見ていると何だか安心する。すっかり変わってしまった街並みの中で、昔ながらの店舗を発見したような安心感だ。

ただ、わざわざ3Dにする必要性は感じなかった。「Haunted 3D」では3D効果は恐怖シーンをより迫力あるものにしていたが、この「Dangerous

Ishhq 3D」にはストーリーに十分観客を引き込む力があり、3Dは全くの蛇足であった。ところどころで客席に破片が向かって来ることがあるが、それが何か特別な効果をもたらしているとは言えなかった。

カリシュマー・カプールにとって「Dangerous Ishhq 3D」は復帰作として申し分なかったかもしれないが、「Dangerous Ishhq

3D」にとってカリシュマー・カプールの起用は大きなプラスにはなっていなかった。特にカリシュマーの年代の女優が演じるべき役柄でもなく、もっと若い女優を起用しても良かっただろう。しかし彼女の演技は変わっておらず、37歳という年齢もあまり感じさせない。今度は是非もっと地に足の付いた役を演じて欲しいものだ。

B級映画っぽい作りながら、キャストの数は多く、その内の何人かは個性的な演技派俳優である。筆頭はジミー・シェールギルだ。いつの間にかシリアスな演技が板に付いており、今回も素晴らしい存在感。おまけに最終的な黒幕というおいしい役である。名脇役女優ディヴィヤー・ダッターも大活躍であったし、ラヴィ・キシャンが演じるドゥルガムも素晴らしかった。一方、一応ラジニーシュ・ドゥッガルがカリシュマーに次ぐ主役ということになるだろうが、彼の存在感は薄かった。ヴィクラム・バット監督「1920」(2008年)でデビューして以来、なかなかいい役に恵まれていない。特に中世のシーンで浮いてしまっていた。

サプライズ出演はグレイシー・スィンである。「Lagaan」(2001年)や「Munnabhai M.B.B.S.」(2003年)の頃には一線で活躍していたが、その後はあまりパッとしない。「Dangerous

Ishhq 3D」の中で久し振りに見た彼女はだいぶ太ってしまっており、残念だった。だが、ミーラーンバーイーをモデルにした王妃役ということで、ストーリー展開上非常に重要な役を担っていた。

音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。古風な作りの映画だけあって古風な音楽が多かったが、どれも印象に残るほどの力はなかった。

割と面白かったのは言語で、それぞれのシーンに適した言語が使われていた。ムンバイーのシーンではもちろん普通に標準ヒンディー語が使われるが、1947年のシーンではパンジャービー語とウルドゥー語、1658年のシーンではウルドゥー語、1535年のシーンではラージャスターニー語が使用されていた。また、ロケ地の特定をするのも面白いと思うが、ジョードプルのメヘランガル以外で自信を持って断定できる場所はない。メヘランガルは1658年のシーンで使われていた。

「Dangerous Ishhq」は、B級映画の王者ヴィクラム・バット監督が送る3D映画第二弾。輪廻転生の概念やインドの歴史をうまくサスペンスに組み込んでおり、ただのB級映画ではない。カリシュマー・カプールの復帰作としても話題性がある。「Ishaqzaade」の影に隠れてしまっているが、実は意外に楽しい作品である。オススメだ。

かつてコンスタントにヒット作を連発し、ヒンディー語映画界の中で一目置かれる存在だったラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督であるが、「Sholay」(1975年)のリメイク「Ram

Gopal Varma Ki Aag」(2007年)の大失敗辺りからケチが付き始め、それでも趣味に走った作品を懲りずに送り出し続けており、最近では業界からあまり相手にされなくなって来ている。それでも個人的には目が離せない監督であり、特に彼が自らメガホンを取った作品はどうしても見てしまう。

ヴァルマー監督の持ち味のひとつはギャング映画であり、彼の作る一連のギャング映画群は徐々にアンダーワールドの真実に近付きつつあると言っていいだろう。昨日より公開の最新作「Department」も、政治家、警察、マフィアの癒着をベースにしたギャング映画である。アミターブ・バッチャンとサンジャイ・ダットという大御所男優が共演することもあり、話題性は十分であったが、批評家や観客の反応はいまいちのようだ。

題名:Department

読み:デパートメント

意味:部署

邦題:デパートメント

監督:ラーム・ゴーパール・ヴァルマー

制作:スィッダールト・オーベローイ、アミト・シャルマー

音楽:ダラム・サンディープ、バッピー・ラーヒリー、ヴィクラム・ネーギー

歌詞:ヴァーユ、シャッビール・アハマド、サンディープ・スィン

振付:ガネーシュ・アーチャーリヤ、シャバーナー・カーン

出演:アミターブ・バッチャン、サンジャイ・ダット、ラーナー・ダッグバーティ、ラクシュミー・マンチュー、アンジャナー・スカーニー、ヴィジャイ・ラーズ、アビマンニュ・スィン、マドゥ・シャーリニー、ナターリヤー・カウル、ディーパク・ティジョーリーなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からアミターブ・バッチャン、ラーナー・ダッグバーティ、サンジャイ・ダット

| あらすじ |

ムンバイー警察のエンカウンター・スペシャリスト(現行犯射殺専門家)シヴナーラーヤン(ラーナー・ダッグバーティ)は、公衆の面前でマフィアを無慈悲に射殺したことで停職処分を喰らっていたところを、上司マハーデーヴ・ボースレー(サンジャイ・ダット)に呼び出される。マハーデーヴは、法律では対処できない事件を担当する「デパートメント」と呼ばれる特殊な部署を指揮することになり、所属する警察官を集めていた。かつてマハーデーヴはシヴと共にギャングを一網打尽にしたことがあり、彼に白羽の矢を立てたのだった。シヴは二つ返事でデパートメントに加わる。

近年ムンバイーでは、ムハンマド・ゴーリーとサーワティヤー(ヴィジャイ・ラーズ)という2人のドンが抗争を繰り広げていた。デパートメントはサーワティヤーのギャングを潰しにかかる。サーワティヤーの右腕DK(アビマンニュ・スィン)とその恋人ナスィール(マドゥ・シャーリニー)は警察に反撃をすることを主張するが、サーワティヤーは不思議と黙認を続けていた。

シヴは、マフィアから政治家に転身し、現在州政府の大臣を務めるサルジェーラーオ・ガーイクワード(アミターブ・バッチャン)の命を救ったことから、彼と親身になる。サルジェーラーオの発言から、シヴはマハーデーヴがゴーリーと通じていることを知る。尊敬していたマハーデーヴがマフィアと密通していることに失望したシヴだったが、デパートメントのために仕事をし続けることを決める。

ところで、サーワティヤーとDKの関係はかなり悪化していた。遂にサーワティヤーはDKとナスィールの居所をマハーデーヴに密告する。だが、マハーデーヴはDKとナスィールを煽ってサーワティヤーから独立したギャングを作らせる。そのことを知らないシヴはDKとナスィールのギャングを潰しにかかる。だが、シヴは罠にはめられ、実業家タークル殺害の濡れ衣を着せられてしまう。デパートメントの仲間であるダーナージー(ディーパク・ティジョーリー)も、タークルを殺したのはシヴだと嘘の供述する。シヴは、逮捕しに来たマハーデーヴから逃れ、ダーナージーのところへ行く。ダーナージーは、息子を人質に取られており、誘拐犯から言われた通りの供述をしただけだと答える。シヴは、全てはサーワティヤーの仕業だと考える。そこへサーワティヤーから電話が掛かって来る。サーワティヤーはシヴに、自分のギャングに加わるように促す。シヴはサーワティヤーに会いに行くが、そこで彼のギャングを一網打尽にする。ところが、サーワティヤーを殺そうとしたときに、彼が自分はサルジェーラーオの仲間だと言い出したため、思い留まる。シヴはサルジェーラーオに会いに行く。

サルジェーラーオの話では、アンダーワールドのバランスを保つために、強大となったゴーリーの対抗馬として、政府はサーワティヤーのギャングを裏で支援していると明かす。警察の中にデパートメントを作ったように、ギャングの中にもデパートメントを作ったのだった。しかし、デパートメントの頭マハーデーヴはゴーリーと通じており、DKとナスィールのギャングを作ったのもマハーデーヴであった。さらに、DKとナスィールはシヴの妻バーラティー(アンジャナー・スカーニー)を誘拐していた。それを知ったシヴは、まずはDKとナスィールのアジトを急襲し、2人を容赦なく殺害する。その後マハーデーヴと落ち合い、決闘の末に彼を殺す。

一連の事件の中でシヴの容疑は晴れ、マハーデーヴは殉職したことになった。マハーデーヴに代ってデパートメントを指揮することになったシヴのところに、ゴーリーから電話が掛かって来る・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

しばしばインド映画の特徴として「勧善懲悪」という言葉が使われるが、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の最新作「Department」にはそれは全く当てはまらない。映画の中で何度も若いシヴは善悪の狭間で葛藤するが、年上のマハーデーヴやサルジェーラーオが彼に教え諭すのは、世の中は善悪で動いていないということである。それがそのままこの映画全体のテーマになっていたと言っていいだろう。政治家、警察、マフィアがそれぞれの利益のために癒着し合う構造を描写しながら、それを決してネガティヴには描いておらず、むしろ世の中のバランスを保つためにその癒着は必要だと結論付けられていた。最後、マハーデーヴを殺したシヴのところに、マハーデーヴと密通していたマフィアのドン、ゴーリーから電話が掛かって来て、シヴが彼と会うことを承諾するところから、シヴもそのシステムの中に組み込まれたことが分かる。

腐敗したシステムを変えようとするとき、果たしてそのシステムの中からシステムを変える努力をすべきなのか、それともシステムの外から行うべきなのか、これはヒンディー語映画においても、現実世界の政治においても、度々命題となる問題である。アンナー・ハザーレーの運動は正にシステムの外からシステムを変えようとする試みであった。「Sarkar」(2005年)に代表されるように、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督も、システムの外からシステムを変えようとする方向性に共感を抱いているようだが、「Department」ではさらに一歩考えを推し進めていたように感じた。たとえシステムの外に出ようとしても、さらに大きなシステムがそこには存在し、そのより大きなシステムの一部にならざるを得ないということである。これはシヴに当てはまる。シヴは法律の枠組みの中でギャングを取り締まることに限界を感じ、法律の外に位置する特殊部署「デパートメント」に参加する。しかしながら、システム外の存在だと思われたこのデパートメントも、結局はより大きなシステムの掌の上で動いていたに過ぎなかったのである。

今回、最大マフィアのドン、ゴーリーは劇中に全く登場せず、そのライバルのサーワティヤーの生死も不明のままである。ゴーリーは海外に住みながらムンバイーのマフィアを動かしていると理解できる発言があり、おそらくダーウード・イブラーヒームをモデルにしているのではないかと思う。最近のラーム・ゴーパール・ヴァルマーは続編を匂わす終わらせ方を好む――実際に続編があろうとなかろうと。「Department」も十分に続編への伏線を張った終わらせ方であった。

ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の映画に特徴的なカメラワークも健在で、今までよりも数段パワーアップしていた。多くのシーンにおいて、普通の映画監督がちょっと思い付かないようなアングルからカメラを向けていた。しかしここまで来ると奇をてらい過ぎで、映画の世界に入り込む際に支障となる。そのアングルが何かを意味するのかと勘ぐってしまったりもするのだが、特に何の意味もなかったりして、いちいち気が散るのである。ちなみにそれらのシーンでは、小型ビデオカメラGoProを使って撮影しているようで、この点でもユニークな試みが行われている。

ミーハーな見方をすれば、最大の見所はアミターブ・バッチャンとサンジャイ・ダットの共演であろう。この2人は割と過去にスクリーンを共有しており、例えば「Kaante」(2002年)、「Eklavya」(2006年)、「Aladin」(2007年)などで共演している。2人の仲は悪くないようである。2人とも円熟期に入っており、ハードボイルドな演技であった。この2人に比べると、シヴを演じたラーナー・ダッグバーティはまだ経験が浅い。基本的にはテルグ語映画の男優で、ヒンディー語映画出演は「Dum

Maaro Dum」(2011年)に続き2作目だ。しかしながら貫禄で負けておらず、非常に堂々と演じ切ったと言える。ルックスは完全にテルグ語映画向けで、このままラーム・ゴーパール・ヴァルマーのキャンプを越えてヒンディー語映画界で活躍して行けるか不明ではあるが、少なくとも「Department」での彼は素晴らしかった。

他にも、サーワティヤーを演じたヴィジャイ・ラーズ、DKを演じたアビマンニュ・スィン、ダーナージーを演じたディーパク・ティジョーリーなど、曲者俳優がそろい踏みであった。女優陣では、ラーナー・ダッグバーティに加えてテルグ語映画界からの起用が多く、印象的な女マフィアのナスィールを演じたマドゥ・シャーリニー、マハーデーヴの妻サティヤーを演じた、ディーピカー・パードゥコーンに似た顔をしているラクシュミー・マンチューなどは元々テルグ語映画女優だ。他に「Golmaal

Returns」(2008年)などに出演していたアンジャナー・スカーニーがバーラティー役で出演。この3人の中ではマドゥ・シャーリニーの存在感が圧倒的。エロティックなシーンも難なく演じていた。また、インド人とブラジル人のハーフでオペラ歌手のナターリヤー・カウルがアイテムソング「Dan

Dan Cheeni Shoot Mix」でダンスを踊っている。このダンスもまた必要以上に妖艶であった。

「Department」は全体的にハードボイルドな映画であったが、ミュージカルシーンやダンスシーンが極力組み込まれていた。この映画のサントラの中で特に話題となったのがムンバイー警察のテーマ曲的な「Mumbai

Police」であったが、警察を茶化した内容であることが問題となり、本編中では使用されなかった。「Kammo」ではアミターブ・バッチャンとサンジャイ・ダットが一緒に踊るのが見所だ。前述のアイテムソング「Dan

Dan Cheeni Shoot Mix」も良い。これはラジニーカーント主演のタミル語映画「Adutha Varisu」(1983年)のリミックスである。

基本的にヒンディー語映画であったが、特徴的な話し方をする登場人物が2人いた。1人はサーワティヤー。ボージプリー語訛りのヒンディー語をしゃべっており、ビハール州出身のマフィアであることが分かる。一方、その右腕で後に独立することになるDKはマラーティー語訛りのヒンディー語をしゃべっている。

「Department」は、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の飽くなきアンダーワールド研究の最新レポートと言ってもいい内容。善悪を越えた「バランス」と、システムの外まで包み込む「より大きなシステム」の存在を提示しており、非常に楽しめた。一般の評価は高くないようだが、個人的には高い評価を与えたい。

| ◆ |

5月21日(月) アーミル・カーンのコラム |

◆ |

5月6日から始まったアーミル・カーンのTV番組「Satyamev Jayate」は、毎回インドの暗部を何かしら取り上げ、家族皆でそれについて考える機会を提供しており、瞬く間に人気のプログラムとなった。第一回は女児堕胎、第二回は子供の性的虐待、第三回は持参金問題を中心とした過剰な結婚熱がテーマだった。

女児堕胎の回については5月7日の日記で取り上げたのでそちらをご覧いただきたいが、これは言うなればインド特有の問題であった。女児よりも男児を望む風習は世界各国にあるが、胎児のときに性別検査をして、女児だと分かった時点で堕胎してしまうような悪習や、それによって引き起こされている男女比の異常なアンバランスさはインド特有のものだと言っていい。それに比べると、第二回の子供の性的虐待はより普遍的な問題だと言えるだろう。しかしながら、大家族制度を保持し、常に誰か家族のメンバーが家にいるような家でも、子供を狙った性的虐待が起こりえることが指摘されており、十分にインドの文脈を考慮した内容になっていた。「Satyamev

Jayate」では問題の深刻さを浮き彫りにするために具体的な数字が示されることが多いのだが、検証の糸口までは与えられておらず、その信憑性についてはクエスチョンマーク付きである。しかしながら、インドの実に53%の子供が性的虐待を受けたことがあると答えており、その内の53%が男児という衝撃的なデータが示されていた。

第三回はまたインド特有の問題に立ち返っていた。「持参金問題」とレッテルを貼ってしまえば簡単だが、「Satyamev Jayate」はより大きなパースペクティヴからこの問題を捉えようとしていたと言っていいだろう。それはインド人の過剰な結婚熱への警鐘である。アーミル・カーンは番組の冒頭で、「インドのナショナル・パッションは結婚だ」と提示し、いかにインドの社会が結婚を中心に回っているかを説明していた。

インドの広範な地域では、持参金は花嫁側の家庭が花婿側の家庭に支払う風習になっているが、インドの法律は持参金を完全に禁止している。ダウリー禁止法や、インド刑法第304条Bなどが持参金を要求した者、与えた者、受け取った者などへの罰則を規定しているのである。それでも、インドにおいて持参金はなくなっていないばかりか、近年花婿側の要求はますますエスカレートしており、花嫁側に大きな負担としてのしかかっている。女児堕胎が一般化したのも、この持参金問題によるところが大きい。また、女児堕胎まで行かないにしても、女の子が生まれると、その子が結婚するときの持参金資金として貯金を始める家庭が多い。いかに法律で禁止されていようとも、持参金は大半のインド人が直面しなければならない問題であり、黙って受け容れるしかないのが現実である。ちなみに、「持参金」と訳されることが多いが、ヒンディー語ではダヘージ(dahej)、英語ではダウリー(dowry)と呼ばれており、必ずしも現金に限らない。自動車、家具、家電など、ありとあらゆる商品・製品に及ぶ。

また、さらに悪いことに、花嫁側からいかに多くの持参金を搾り取るかが「腕の見せ所」になってしまっている。縁談を始める前に持参金について話をするのはまだいい方で、狡猾な花婿側家庭ともなると、縁談時には持参金を要求しなかったのに、招待状を印刷して配布した後や、酷いときになると結婚式当日、つまりもう後戻りができなくなったタイミングにおいて持参金を要求し、望むがままの品物や金額をせしめようとするのである。そのようなギリギリのタイミングで持参金を要求された花嫁側は、多くの場合、一家の名誉を守るためにその要求を渋々受け容れざるを得ない。結婚式が途中で中止になることは、その家にとって大きな不名誉なのである。しかも、結婚式が無事に終わった後もネチネチと追加要求をして来ることもある。花嫁の両親の多くは、娘の幸せを思って、そのような追加要求まで聞いてしまう。このような邪悪なシステムとなっているため、今までの全ての稼ぎを、1人の娘の結婚のために使い果たしてしまうこともあるし、それでも足りない場合は、家や土地を売ったり、借金をしたりして何とか工面せざるを得ず、娘の結婚を契機に人生がガラリと変わってしまうことも少なくない。また、花嫁が花婿側の持参金の要求に耐えかねて自殺をしたり、思うように持参金が得られなかった場合に殺されたり(いわゆる持参金殺人)、さらに多くの問題をも引き起こしている。

だが、「Satyamev Jayate」第三回で取り上げられたこれらの事象も、やはりインドでは常識の範囲内で、特に目新しいことはない。ビハール州で、持参金を回避するために横行するパカルワー・シャーディー(誘拐婚)のことに触れられていたり、マディヤ・プラデーシュ州ブルハーンプルから始まったシャルバト婚、つまり地味婚推進運動が取り上げられていたりしたが、それらは番組なりの解決法提示に過ぎなかった。新しかったのは、「我々はどうしてこんなに結婚式に金と時間とエネルギーを費やしてしまうのだろうか?」という素朴な問い掛けをしていたことだった。

ところで、5月21日付けのザ・ヒンドゥー紙から、アーミル・カーンのコラム連載が始まった(参照)。今後毎週月曜日にコラムが掲載されるようだが、第一回の題名は「It's your entire life --- not just an event(それは一時のイベントではなく、一生の問題)」で、つまりは「Satyamev

Jayate」第三回の内容と連動する、インド人の結婚熱に対する投稿になっていた。

簡潔に問題提起となっている段落は以下のものであろう。

In India we spend so much of our emotions, thoughts, time and

money (that which we have, and that which we borrow), towards marriage. But do

we actually spend all this time, effort, money and emotion towards marriage? I

think not. In fact we concentrate all of these resources not on our marriage,

but on our wedding day.

インドでは、多くの感情、思考、時間、金(所持金または借金)を結婚に費やす。だが、本当にこの時間、努力、金や感情を結婚に費やしているのだろうか?私はそうは思わない。実際には、これらのリソースを結婚ではなく、結婚式に費やしているのだ。

しかも、インド人が結婚式に多大なリソースを費やすのは、これから一生連れ添って行く新郎新婦のためではなく、世間体のためである。インドの結婚式からは、その主役であるべき新郎新婦の幸せや絆が実際には全く抜け落ちてしまっており、それを取り巻く家族、親戚、友人、職場、そして社会などが殊更に重視される。このマインドが、インドで今でも一般的なアレンジド・メリッジの悪い面を助長するし、持参金問題をさらに深刻なものとしているのだ。

コラムの中でのアーミル・カーンの主張は、大体以下の点にまとめられるだろう――(1)結婚式に費やす時間を、正しいパートナーを見つけるために費やすべきだ。(2)持参金のために貯金するのではなく、そのお金を娘の教育に当てるべきだ。(3)娘の結婚式に今までの稼ぎを全て使い果たすのではなく、身の丈にあった出費をし、残りのお金を新郎新婦の新生活のために当てるべきだ。(4)結婚式1日のために時間、金、感情、思考の全てを費やすのではなく、今後数十年の結婚生活のためにそれを使うべきだ――全くの正論である。

「Satyamev Jayate」の放映開始と、ザ・ヒンドゥー紙のこのコラム。日曜日に「Satyamev Jayate」で特定の問題を取り上げ、翌日のコラムでそれと関連するテーマのコラムを掲載して行く予定なのだろう。日曜日にTV番組をきっかけに家族で議論し合い、月曜日に学校や職場で友人や同僚と議論し合う。そんな流れを理想としているのだろうか。とにかく、これらの活動から、アーミル・カーンが本当に本気でインドの様々な問題に取り組もうとする姿勢が見て取れる。

ただ、やはりアーミル・カーンは映画業界に属する人間なので、毎回取り上げる問題について、なるべく映画の役割にも触れて行くべきだと感じる。特に「Satyamev

Jayate」第三回のテーマは映画と切っても切れない関係にある。観客席に座っていた若い女性が、「ヤシュラージ(ヒンディー語映画界最大のゴングロマリット・プロダクションで大衆娯楽映画の雄)映画のようなゴージャスな結婚式をしたい」と目を輝かせて語っていた。インド人が結婚式に過剰な出費をするひとつの原因として、映画の影響があることはどうしても否めない。もっとも、番組の最後で彼女は考えを変え、「シンプルな結婚式でいい、長く続く結婚が一番」と述べていたが、冒頭の彼女の発言は映画人アーミル・カーンにとって重いと思う。第二回では、長年性的搾取を受けていた男性が、映画が心の拠り所だったと語っていて、映画が多くのインド人の力の源になっていることが示され、往年の女優シュリーデーヴィーまで登場させていたが、第三回はその正反対で、映画がこの「ビッグ・ファット・インディアン・ウエディング」の問題をより深刻化させていることが暗示されていた。もちろん、映画は夢を売る商売であり、映画でゴージャスな結婚式を提示することが全く間違っているとは言えない。しかし、この女性の発言以外、全くそのことに触れられていなかったので、フェアではないと感じた。長年ヒンディー語映画を見て来ているので、映画が今後インド社会の改善にどう役に立つかも、「Satyamev

Jayate」から読み取って行きたいのである。

| ◆ |

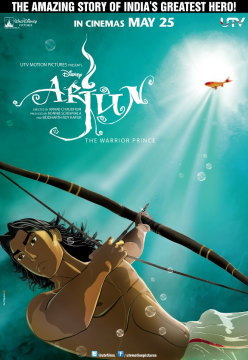

5月25日(金) Arjun: The Warrior Prince |

◆ |

ボリウッド・アニメーションの金字塔と言えば「Hanuman」(2005年)である。「ラーマーヤナ」に登場する猿の将軍ハヌマーンを主人公にした、インド初の商業アニメーション映画で、技術的にはまだまだ未熟な点が散見されたものの、目新しさからか、インドでは大ヒットを記録した。元々子供向け映画がジャンルとして確立しつつあった頃で、このアニメーション映画を機に、インドでも本格的にアニメーション映画が作られるようになった。「Hanuman」の続編「Hanuman

Returns」(2007年)まで作られた。しかしながら、「Hanuman」ほどの成功を収めたアニメーション映画はなかった。

ところで、「Hanuman」の亜種とも言えるアニメーション映画が巷に溢れていた2008年頃に、全くレベルの違う映像を誇るアニメーション映画の予告編が劇場で流れるようになった。それが「Arjun:

The Warrior Prince」であった。こちらは「マハーバーラタ」の主人公アルジュンを主人公にした叙事アニメである。ウォルト・ディズニーが制作に参加しているだけあり、正にディズニー・レベルの息を呑む映像で、期待はいやが上にも高まった。ところがその後ちっとも噂を聞かなくなってしまったのである。

そんな映画の存在もすっかり忘れていたこの2012年、突然「Arjun: The Warrior Prince」が公開となった。アニメーションは、3DCGをベースに、2Dアニメ的なレンダリングを施している。元々UTVトゥーンズがアニメーションを担当していたようだが、途中からターター・エレクシーが受け持ったようだ。どちらもインド企業であり、国産アニメと呼んで差し支えないだろう。2010年には既に完成していたようだが、ようやく公開に漕ぎ着けたようだ。

題名:Arjun: The Warrior Prince

読み:アルジュン:ザ・ウォーリア・プリンス

意味:アルジュン(主人公の名前)戦士の王子

邦題:アルジュン

監督:アルナブ・チャウダリー

制作:ロニー・スクリューワーラー、スィッダールト・ロイ・カプール

音楽:ヴィシャール・シェーカル

声優:ユッドヴィール・バコーリヤー、アンジャン・シュリーワースタヴ、サチン・ケーデーカル、イラー・アルン、ヴィシュヌ・シャルマーなど

備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

Arjun: The Warrior Prince

| あらすじ |

ヴィラート王国の王子は血気盛んな少年で、乳母から戦士アルジュンの話を聞く。

ハスティナープル王国では盲目の王ドゥリタラーシュトラの長男ドゥリヨーダンら100兄弟と、その従兄弟である5兄弟ユディシュティル、ビーム、アルジュン、ナクル、セヘデーヴの間で火花が散っていた。彼らは軍師ドローナーチャーリヤの元で修行を積んでいたが、戦士としての才能でもっとも秀でていたのはアルジュンであった。

ドゥリヨーダンは、王位をユディシュティルに簒奪されることを恐れ、叔父のシャクニの入れ知恵により、5兄弟を追い落とそうとするがなかなかうまく行かない。あるとき5兄弟とその母親クンティーを古い屋敷に送り込み、放火して焼き殺そうとする。5兄弟は脱出するが、ドゥリヨーダンはしばらく5兄弟が焼死したものと考えていた。

5兄弟は身をやつして逃亡生活を送っていたが、あるときパンチャーラ王国で、ドゥルパド王の娘ドラウパディーのスワヤンバル(花婿自選式)が行われることを聞き、アルジュンは駆けつける。現在5兄弟の元には軍隊も何もなかったが、ドラウパディーを娶ればパンチャーラ王国の軍勢を味方に付けることができるとの計算であった。アルジュンは見事スワヤンバルで武勇を示してドラウパディーを勝ち取る。

ドラウパディーと共に5兄弟はハスティナープルに戻る。喜んだドゥリタラーシュトラ王は、5兄弟に褒美として王国の一部カーンダヴプラスタを与える。5兄弟は、突然訪れたクリシュナの導きにより、森林地帯だったカーンダヴプラスタに壮麗な首都インドラプラスタを建造する。そしてユディシュティルは諸国の王を招いて壮大な戴冠式を執り行う。

ところがシャクニは、戴冠式の日にユディシュティルが何も断れない立場にあることをいいことに、サイコロ賭博の勝負を挑む。シャクニはサイコロ賭博の名人で、ユディシュティルから金品、軍勢、王国、兄弟まで、ありとあらゆる物を引き出して、全て勝ち取ってしまう。アルジュンの妻ドラウパディーまで賭けられ、公衆の面前で屈辱を受ける。そして最終的にユディシュティルたちは、12年のヴァンワース(森林追放刑)と1年のアギャートワース(正体を知られずに1年過ごすこと)を科せられる。もし1年間のアギャートワース中に誰かに正体を知られてしまったら、また12年のヴァンワースを行わなければならなかった。

アルジュンは兄弟たちと別れヒマーラヤへ向かい、神から力を授かるために修行をする。そこでシヴァ神と出会い、試練を受ける。その試練に見事合格したアルジュンは、神の弓矢を得る。

ところで、乳母からアルジュンの話を聞いていた王子は、なぜこの乳母がそんな話を知っているのか不思議がっていた。実はこの乳母こそがアルジュンであった。ユディシュティル、ビーム、ナクル、セヘデーヴも身をやつしてヴィラート王国に住んでいたのだった。もうすぐアギャートワースの期間が切れようとしていた。ドゥリヨーダンはあちこちに密偵を派遣しており、ヴィラート王国にクリシュナが現れたとの情報を得る。ドゥリヨーダンはヴィラート王国にユディシュティルたちがいると考え、まずは陽動作戦を行ってヴィラート軍を別方向におびき出し、次に大軍でもって王城を包囲する。軍を指揮するのは大老ビーシュムで、軍師ドローナーチャーリヤも参加していた。

全兵隊が出払ってしまっており、ヴィラート王国は絶体絶命のピンチを迎える。だが、王子は勇敢にもハスティナープル軍に立ち向かうことを宣言する。王子の御者として乳母が選ばれた。ドゥリヨーダンは少年が女性の御する馬車に乗って現れたことに油断するが、乳母は馬車を森の方向に駆り、そこに隠してあった武器を取る。そして正体を現わしハスティナープル軍に立ち向かう。ちょうどそのとき1年のアギャートワースが終わったところであった。

アルジュンはシヴァ神から授かった弓で大軍をなぎ倒し、ドゥリヨーダンに迫る。その前に師であるドローナーチャーリヤと一戦を交えなければならなかったが、その戦いはドゥリヨーダンの妨害により未決に終わる。アルジュンはドゥリヨーダンと一騎打ちをし、打ち負かすが、命までは取らなかった。ヴィラート王国から軍を引き返す約束を取り付け、アルジュンは王子と共に悠々と王城に引き返す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まずは圧倒的な映像美に圧巻された。時代考証の突っ込み所は多いのだが、それには敢えて触れない。豪華絢爛な古代インドの王国の様子を素晴らしい映像で描写し切っていた。インドやネパールに現存する遺跡をベースにしていると思われたが、「マハーバーラタ」の世界観を損なわない、背景の隅々まで手抜かりのない高品質なアニメーションであった。動きも滑らかであるし、アングルや映像効果なども世界レベル。世界に出しても恥ずかしくないレベルの映像だった。所々でインド人っぽい仕草が再現されているのも面白い。僕が個人的に気に入ったのは、象兵が象の上によじ登るシーンである。

ストーリーの観点で面白かったのは、主人公アルジュンを、最初から完璧な戦士としてではなく、潜在的な才能を秘めながらもそれをまだ開花できておらず、様々な出来事に直面して悩みながら一人前の戦士として成長して行く姿を追っており、新しいアルジュン像を感じた。

また、インドの神話や伝承をベースにしてアニメーションを作ると、どうしても神様や悪魔が登場し、ファンタジー映画のようになってしまうきらいがあるのだが、「Arjun:

The Warrior Prince」は、極力地に足の付いた表現方法を採用していた。つまり、ほとんどの登場人物は完全なる人間であった。神々しく描かれることの多いクリシュナもまた、1人の人間として描写されていた。唯一、シヴァ神だけが超人的な姿で描写されており、シヴァ神がアルジュンに授けた弓が魔法の力を持っていた。しかしそれ以外はファンタジー要素はほとんどなく、歴史アニメーションと言い換えても差し支えのないものであった。

あらすじを読めば分かる通り、意外にも「Arjun: The Warrior Prince」では、マハーバーラタ戦争までは描かれておらず、12年のヴァンワースと1年のアギャートワースが終わった時点でストーリーは完結している。続編を作ろうと思えば作れるだろうが、本作の終わり方を見る限り、これで完結というつもりだろうと感じた。本作の主眼もアルジュンの成長であり、マハーバーラタ戦争前で区切りを付けたのは英断だったと言える。

「マハーバーラタ」を2時間の子供向けアニメーション映画として再編するにあたり、多少原作から離れた部分もいくつかあった。ドラウパディーは5兄弟の共通の妻となるのだが、そういう説明は全くなかったし、サイコロ賭博のシーンで、ドラウパディーが公衆の面前で服を引きはがされる有名なシーンもさすがになかった。マハーバーラタ戦争前でストーリーを完結するに辺り、クリシュナがアルジュンに説く「結果を恐れず義務を遂行すべし」という教えも、インドラプラスタ建造前に済ませてしまっていた。ただ、これらの改変は必要悪であり、この点でもってこのアニメーション映画の評価が下がることはない。むしろ、ドゥリタラーシュトラ王の妻ガンダーリーがなぜ目を覆っているのか、カルンはなぜアルジュンに敵意を燃やしているのかなど、説明不足のところがあり、やはり原作を知っていないとすんなり入って行けない部分があった。そこはナレーションでうまく切り抜けられなかったのだろうか?

「Arjun: The Warrior Prince」ならではの工夫としては、ヴィラート王国の王子が乳母(実はアルジュンの変装した姿)から、5兄弟が追放刑となるまでの話を聞くという点にある。誰もが慣れ親しんでいる神話伝承をベースにした物語は得てして退屈な展開になってしまいがちだが、このトリックのおかげで効果的なツイストが用意されていた。

言語はサンスクリット語の語彙を多用したヒンディー語である。特に乳母の回想シーンでは純ヒンディー語のみが使われる。しかしながらヴィラート王国の王子の言葉には、「アラグ」や「ザルーリー」など、アラビア語・ペルシア語からの借用語が使われており、その辺りはどうしてそうなったのか興味あるところである。

総じて、「Arjun: The Warrior Prince」は、またひとつインド産アニメ映画の金字塔を打ち立ててもおかしくないほどのレベルの作品だと評価できる。ある程度原作の知識のある人には断然オススメの映画だが、「マハーバーラタ」を読んだことがなくても興味がある人なら大部分は楽しめるだろう。「マハーバーラタ」への導入としては最適だと言える。また、単純にアニメーション映画としても、アニメにうるさい日本人の目にも決して見劣りしない。