| ◆ |

3月4日(水) 「スラムドッグ$ミリオネア」の罪 |

◆ |

2009年もボリウッドはスタートダッシュにつまずいている。「Chandni Chowk to China」、「Billu」、「Delhi-6」など、話題作に数えられていた作品群が興行的にいまいちだったのである。しかし、それでもヒンディー語映画界は暗くなっていない。なぜなら今年の米アカデミー賞で、「インド関係」の映画が大活躍したからだ。今や説明の必要はないダニー・ボイル監督「スラムドッグ$ミリオネア」が米アカデミー賞8部門を征した他、やはりインドが舞台の映画「Smile

Pinki」も短篇ドキュメンタリー賞を受賞したのである。

元々インドで物議を醸していた「スラムドッグ$ミリオネア」は、オスカー受賞によってさらに様々な議論の渦中に放り込まれることになった。だが、何はともあれインドが手放しで喜んでしかるべきは、この作品のおかげで3人のインド人が合計3つのオスカーを手にしたことである。インドが誇る音楽家ARレヘマーンがオリジナルスコア賞を、ARレヘマーンと詩人グルザールがオリジナルソング賞を、レスール・プークッティがサウンドミキシング賞を受賞した。また、同作品のおかげでインド人俳優たちのハリウッド進出が加速しそうだ。デーヴ・パテールはインド系英国人であるために例外的な立場にいるが、ヒロインのフリーダ・ピントは正真正銘のインド人であり、今後一足飛びにハリウッドで活躍しそうだ。脇役として出演したアニル・カプールやイルファーン・カーンなどは、この映画をきっかけにボリウッドを捨ててハリウッドへ行くことはないだろうが、箔が付いたことは確かである。

2年前からハリウッド資本のインド映画がちらほら作られるようになっており、「スラムドッグ$ミリオネア」の成功はその傾向をさらに推し進めるかもしれない。だが、今のところハリウッド資本のインド映画で大ヒットを収めたものはなく、しかも好ましい相乗効果は得られていない。また、勘違いしてはならないのは、「スラムドッグ$ミリオネア」は決してハリウッド資本のインド映画でないことだ。同作品は元々低予算のベンチャー映画で、基本的には英国映画である。ただ、ワーナー・ブラザースが出資したヒンディー語映画「Chandni Chowk

to China」の日本一般公開が既に決定していることから考えると、ハリウッドのボリウッド進出は、日本のインド映画ファンにとっては嬉しい展開を呼び込みそうだ。残念ながら「Chandni

Chowk to China」以上に日本で公開して欲しい作品はいくつもあるのだが、贅沢は言ってられない。この映画を日本でヒットさせて、その後も日本一般公開のインド映画が続くような環境を作り出さなければならないだろう。

「スラムドッグ$ミリオネア」を巡るインド人の反応は非常に複雑で、どれが一般的見解なのか、どれが総意なのか、全く分からない。この映画が果たしてインドでヒットしているのかどうか、英語版とヒンディー語版のどちらがヒットしているのかについても一致した意見が見られない。ただ、インド一般公開前に海賊版がかなり出回ってしまったこともあり、興行収入から推測される数値以上にインド人はこの映画を見ているということは言えそうだ。それゆえに論争も巻き起こっているのであろう。

「スラムドッグ$ミリオネア」に関するインド人識者の評論や論考にいくつか目を通したが、2月21日付けヒンディー語紙ヒンドゥスターンのデリー支局副編集長サンジャイ・アビギャーン氏が書いた文章が、もっとも「スラムドッグ$ミリオネア」に対してインド人が展開する一般的批判の空虚さを表現していて印象に残ったので、ここに全文を解説を交えながら翻訳して転載しようと思う。オスカー発表直前に掲載された社説で、題名は「さあ、ダニー・ボイルの罪を数えよう(आइए,

डैनी बोएल के गुनाह गिनें)」である。

中央統計局(CSO)とインド統計研究所(ISI)が貧困の全国調査結果を発表したついでに、英国の映画監督ダニー・ボイルの罪もリストアップしてみようではないか?「スラムドッグ$ミリオネア」のような映画を作って犯した罪のことである。

第一の罪。踊っている孔雀に醜い足を思い出させたこと。ダニー・ボイルは、フィールグッドとインディア・シャイニングをスローガンとした都市的楽観主義に沸き立つ国を、児童労働者、身体障害の乞食、未成年性労働者らの前に突き飛ばした。富裕者の島々に、貧困者の大海を見せ付け、ソフトウェア革命に浮き足だった知識大国の汚れた台所を暴き出した。数十万人の上位中産階級の目の前で、何千万人もの下層貧困階級の奈落をライトアップした。彼は、CSOとISIが今週発表した以下の数字の現実を映像化した。2004-05年には、インドでは2億7千万人が貧困ライン以下の生活をしていた。5年後の今日、その数は5,500万人増え、3億2千万人になった。割合は減ったが、実数は増えた。つまり、3億2千万人のインド人が、腹一杯の食事はおろか、最低限の栄養すらも得られていない。4人に1人のインド人が貧困者で、餓死の一歩手前にいる。世界飢餓ランクでインドは66位で、アフリカ諸国と肩を並べている。人材開発ランクではバングラデシュと同レベルにある。児童栄養失調率や妊産婦死亡率では世界第一位。農民自殺が頻発しており、8千万人が完全失業または準失業状態にある。4分の1の子供が初等教育を受けていない。ダニー・ボイルは、これらの真実を彷彿とさせるシーンを観客に見せ、どれだけ彼らを悲しませたことだろう!

孔雀の足が醜いというのは、インドでよく使われる比喩である。遠くからはあんなに美しく見える孔雀だが、足をよく見てみると確かにお世辞にも美脚とは言えない。フィールグッドやインディア・シャイニングは、2004年の下院総選挙時にインド人民党(BJP)を中心とする国民民主連合(NDA)が掲げたスローガンである。昨今のインドはまさに孔雀のごとく美しい羽根で自らを飾り立てて世界中にアピールしていたのだが、ダニー・ボイルは「スラムドッグ$ミリオネア」によってインドに冷や水を浴びせかけたのである。これは大変な罪だ。

第二の罪。インドの商都ムンバイーの正確な描写をしたこと。CSOの報告書によると、インドの合計6,420万人の都市在住貧困者の内の120万人がムンバイー近郊に住んでいる。これは、世界最大のスラムのひとつである。インド国内の25の貧困県の内、12県がマハーラーシュトラ州にあり、同州の都市人口の32%、つまりおよそ1,250万人が貧困者である。ダニー・ボイルはこの現実を見せ付け、シヴ・セーナーやマハーラーシュトラ改革セーナー(MNS)など、ムンバイーの栄光やマハーラーシュトラ州の繁栄を他の州から守るために命を取ることも投げ出すこともいとわない政党を辱めた。

マハーラーシュトラ州では、シヴ・セーナーやMNSを中心にマラーター主義、つまり地元民至上主義が勃興しており、他州からの移民に対する攻撃や中傷が繰り返されている。彼らは、外部からの人間がムンバイーやマハーラーシュトラ州の繁栄を妨害していると主張している。だが、ダニー・ボイルはムンバイーの暗い現実を映画にし、彼らの顔に泥を塗ったのである。これも大変な罪である。

第三の罪。インド映画のメインストリームを侮辱したこと。ダニー・ボイルは、偽りの夢を見せるという我々の偉大な伝統を無視した。病に冒された社会に薬を投与する代わりに、三文芝居に没頭させる風習を破壊した。「スラムドッグ$ミリオネア」において、ラティカーとジャマールを樹の回りで踊らせなかった。絹のカーテンの中、ふかふかのベッドの上でのせわしない愛の行為を見せなかった。サティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)、リトヴィク・ガタク、ムリナール・セーン、ビマル・ロイ、Gアルヴィンダン、アドゥール・ゴーパールクリシュナン、SSサットゥー、マニ・カウル、シャーム・ベネガル、クマール・シャハーニー、ゴーヴィンド・ニフラーニーなどが犯した過ち、すなわち現実主義的な描写をした。「Chakra」(1981年)、「Paar」(1984年)、「Damul」(1985年)、「Ankur」(1974年)、「Duvidhaa」(1973年)、「Sadgati」(1981年)のような映画を作り、我々に貧者の行列を見せ付けた。

インド映画には昔から2つの潮流がある。ひとつは娯楽映画路線、もうひとつは芸術映画・社会派映画路線である。これらが全く交差しないこともないのだが、片方の路線の映画しか撮らない映画監督、片方の路線の映画にしか出演しない俳優も存在し、棲み分けはかなりはっきりしている。21世紀に入り、マルチプレックス時代が到来したため、状況は変わりつつあるが、それでも一般大衆の求める映画は断然娯楽映画である。ダニー・ボイルは娯楽映画を好む観客に、全く違った路線の映画を見せ、彼らに退屈な思いをさせた。これも大きな罪だ。

第四の罪。貧しい下層階級の人物を映画の主役にしたこと。映画はおろかTVドラマでさえ貧困を題材にした脚本が避けられている国において、ダニー・ボイルは乞食たちをヒーロー・ヒロインにした。ダルマシャーラー(巡礼宿)のように巨大な邸宅に住み、常にアクセサリーで身を飾った主婦たちを主役にしなかった。国営放送局ドゥールダルシャンですらアイテム女優や低俗番組の歌と踊り路線に毒されてしまった国において、ローティーを盗む少年と、ゴミを漁る少女のラブストーリーを映画にするという罪を犯した。

インドで貧困が映画やTVドラマのテーマにならないというのは間違いである。「Mother India」(1957年)など、昔から貧困を描いた映画はあったし、先に挙がっていたサティヤジト・ラーイ監督の「Sadgati」は、不可触民を主人公にしたTV用の短篇映画であった。しかし、最近は貧困者を主役にした映画はめっきり減っており、あったとしても興行的に成功することはない。そのような状況の中、ダニー・ボイルは最下層の少年少女のラブストーリーを堂々と映画化し、時代を逆行させたのである。これを罪と言わずに何と言おうか。

第五の罪。ダニー・ボイルは外国人でありながらインドの貧困を題材に映画を作った。おそらくボイルは、インドの貧困を売る権利はインド人にしかないことを忘れてしまったようだ。世界にインドの貧困を見せるライセンスも我々のみが持っている。我々のみが世界のリーダーなのである。我々のグルが西洋へ行って彼らの堕落した文明についてレクチャーすると、我々は大喜びするし、その権利がある。我々のマハートマーがランゴーティー(ふんどし)を着て円卓会議に出席し、英国人の前でマンチェスターやヨークシャーの工場の搾取について触れると、我々は自尊心でいてもたってもられなくなるし、その権利がある。我々は米国にグアンタナモ収容所の現状を見せて人権尊重を叫ぶことができる。しかし、外国人が我々の現実について何らかの作品を作ることを我々は我慢できない。西洋の発明や科学の恩恵を被り続けているにも関わらず西洋をののしる我々のこの性格を、ダニー・ボイルは無視するという罪を犯した。彼は今後裁判に次ぐ裁判に備えなければならないだろう。リチャード・アッテンボローが「ガンジー」(1982年)を作ったとき、我々がどのように彼をやりこめたか、ボイルはどうして忘れてしまったのか?自国民であるサティヤジト・ラーイでさえも、貧困の描写の容疑で我々は被告席に送り込んだのだ、外国人を許すことができようか?

前述の通り、貧困をテーマにした映画はインドでも作られて来たが、それはかなり昔の話になるし、監督はインド人であった。だからまだ許せるのだが、ダニー・ボイルはインド人でもないのにインドの貧困を取り上げ、映画にした。1931年にマハートマー・ガーンディーが英国へ渡ってインド代表として円卓会議に出席したときから、インド人は西洋を自由に批判する権利を持って来たが、外国人がインドの恥部に触れることは決して許して来なかった。ダニー・ボイルは罰せられるべきである。

第六の罪。経済的貧困だけでなく、社会的貧困も暴露したこと。ダニー・ボイルは、コミュナル暴動の中で孤児となった子供たちの話を取り上げた。清潔なマルチプレックスにおいて、誘拐された子供たちの目をくりぬいて乞食にするマフィアたちの汚ない話を盛り込んだ。コミュナル政治について一言も触れずにその結果を理解させた。暴動のニュースを読むことと、暴動の被害に遭うことの違いを伝えた。ゴミを漁り、売春宿で拳銃を撃ち、寺院で靴を盗む子供たちが、どのような事件の被害者なのかを描き出した。我々の民主主義の政治的実験の結果を明確にした。4分の1の人口を、動物よりも酷い環境に置いている国の、人権のめっきをはがした。我々の警察が、逮捕した人々とどのように話をするのか、警察署の現状、警察官の太鼓腹、全てを描写した。

「スラムドッグ$ミリオネア」では、単なる貧困だけではなく、インドの社会の様々な問題を浮き彫りにした。しかもそれは、はっきりと言葉で指摘するのではなく、映像とストーリーを駆使した姑息な手段によって行われた。その影響力は計り知れず、ダニー・ボイルの罪も途方もない。

第七の罪、そしてもっとも重い罪。映画の最後で、惨めな人々が歌って踊るところを見せたこと。彼らの人生に希望を見せたこと。これらは全て限りなく重大な罪である。この傾向は制御されなければならない。将来、他の外国人が、ニターリー事件やウッタル・プラデーシュ州のエンジニア殺人事件を映画にしたら、我々の名誉はどうなってしまうだろう?よって、「スラムドッグ$ミリオネア」はもっとも重い刑罰を受けなければならない。さあ、皆で一緒に、この素晴らしい映画が日曜日の夜に行われるオスカー授賞式においてひとつも賞を受賞しないことを祈ろう。

貧困者を主役にすることは許されないことではあるが、もし彼らを主役とするなら、彼らに希望を見せないように、アンハッピーエンドにしなければならない。だが、ダニー・ボイルはそうせず、彼らにハッピーエンドを用意し、しかもボリウッド映画ばりに歌って踊って見せた。このような欠陥だらけの映画が高く評価されることは、インドにとって非常に危険である。なぜなら他の外国人が二匹目、三匹目の土壌を狙いかねないからだ。引用文中にも具体的な事件が挙がっていた。ニターリー事件とは、ノイダで起こった児童連続誘拐殺人事件のことで、死姦、人肉食、臓器売買などとの関連性が取り沙汰された事件である。また、エンジニア殺人事件は、公務員エンジニアが与党大衆社会党(BSP)の政治家によって殺害されたとされる事件である。これら数々の罪を犯した「スラムドッグ$ミリオネア」は、オスカーから見放されるべきであったが、残念ながら結果はその正反対となり、8部門で受賞、今年のオスカーの主役となってしまったのだった。

もちろん、筆者は皮肉を込めて書いているのであり、彼の真意は「スラムドッグ$ミリオネア」を形容する最後の言葉、「素晴らしい(अद्भुत और

शानदार)」に集約されている。インド人が「スラムドッグ$ミリオネア」を批判する際に取り上げる点をうまくまとめてあり、それに賛同するように見せかけてしっかりと批判を織り込んであった。特に第五の罪は、今回の「スラムドッグ$ミリオネア」論争の核心に触れていたように思う。インドの街角では、よく「我がインドは偉大なり(मेरा

भारत महान)」というステッカーを目にするが、その裏に隠された気恥ずかしさや自信のなさみたいなものが劣等感となって、「スラムドッグ$ミリオネア」批判の原動力になっているように感じた。元々植民地国家であったことも関係しているのかもしれない。また、第六の罪は、「スラムドッグ$ミリオネア」が本当に優れていた点をよく表現している。

しかし、もし真剣に「スラムドッグ$ミリオネア」の罪について論じようとしたら、それは「ポスト・オスカーのスラムドッグ」の一点に尽きるだろう。元々低予算で作られ、DVDでの流通のみを念頭にして作られたこの映画は、あれよあれよと言う間に世界中で絶賛され、拡大公開され、数々の賞を受賞し、最終的にはオスカーまで取ってしまった。「スラムドッグ$ミリオネア」には、実際にスラムに住む子供たちもキャスティングされ、その内の2人はオスカー授賞式に出席するためハリウッドの土も踏んだ。もしこの映画がほとんど話題にならなかったら、映画に出演した子供たちは、「よく分からんけど僕は外国の映画に出演したことがあるんだ」ぐらいのささやかな自慢話を胸に、そしてなけなしの、だが彼らにとっては大金の出演料を握りしめて、日常生活を送っていたことだろう。どうも映画のプロデューサーたちは、映画に出演したスラムの子供たちに、家を与えたり教育費を肩代わりしたりするという口約束もしていたようである。これも、もし映画がただのDVD映画に終わっていたら、口約束のまま流れ、本人たちも気にしなかったかもしれない。だが、映画はなまじっか世界中の注目を集め、興行的にも大ヒットとなってしまった。スラムの子供たちは、映画の主人公以上に夢を見るようになり、口約束の履行にも断然期待がかかるようになった。報じられているところでは、スラムの人々には今のところなけなしの出演料ぐらいしか支払われていないようだ。しかも、スラムの人々は金の臭いに人並みに、いや、人一倍に敏感である。例えば、ラティカーの子供時代を演じたスラム出身の子役ルビーナー・アリーには、両親の離婚の影響で、実の母親と育ての母親の2人の母親がおり、現在は育ての母親と一緒に暮らしているのだが、「スラムドッグ$ミリオネア」の成功を見て、実の母親が急に親権を主張し出し、育ての母親と服を破り合う大乱闘を繰り広げるという恥ずかしいニュースが全国で報道されている。また、サリームの子供時代を演じたアズハルッディーン・ムハンマド・イスマーイールもスラム出身だが、彼の家が市局によって取り壊されてしまったとのニュースも入って来ている。このタイミングでのスラムの取り壊しは、何らかの政治的判断が裏にあると見ていいだろう。その他にもメディアが彼ら周辺の醜いニュースを面白がって競うように取り上げており、実のスラムドッグたちの今後の人生が心配だ。「スラムドッグ$ミリオネア」の制作者たちは、果たしてそこまで責任を持てるのだろうか?彼らにインドのスラム問題の解決を期待するのは筋違いだが、少なくとも映画制作時に関係したスラムの人々の生活向上に努力が払われるのだろうか?スラムの子供たちに二束三文の出演料を支払い、欲しい映像だけ撮影して、それでビジネス完了ということにならないだろうか?インドのスラムはそこまで甘くないだろう。ダニー・ボイル監督は、「貧困の商品化」の本当の意味を理解しているだろうか?オスカー受賞を機に「スラムドッグ$ミリオネア」プロジェクトは一旦終了ということにして、今では撤収の準備を始めているのではないだろうか?もしどうしても「スラムドッグ$ミリオネア」を批判したかったら、もう少し待って今後の展開を見守るのが得策なのかもしれない。

| ◆ |

3月6日(金) Dhoondte Reh Jaoge |

◆ |

数日前から新聞に奇妙な広告が出始めた。ヒンディー語映画の過去のヒット作のポスターのパロディーのような広告なのである。新作映画「Dhoondte

Reh Jaoge」の広告であった。しかも、有名人の偽物みたいな名前の人物の、嘘くさいコメント文まで載っている。ノーマークの映画であったが、売り出し方が一風変わっていたので興味が出て来た。まるっきり向こうの宣伝の思う壺ではあるが、この映画を見に映画館へ足を運んだ。

「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年)のパロディー広告

カラン・ジョーラル(Karan Jholar)とは、

人気監督カラン・ジャウハル(Karan Johar)のパロディー

題名:Dhoondte Reh Jaoge

読み:ドゥーンテー・レヘ・ジャーオーゲー

意味:見つけられないだろう

邦題:フロップ大作戦

監督:ウメーシュ・シュクラー

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:サージド・ワージド

歌詞:ジャリース・シェールワーニー、シャッビール・アーナンド

出演:クナール・ケームー、ソーヌー・スード、ソーハー・アリー・カーン、パレーシュ・ラーワル、ディーパル・シャー、リシター・バット、ジョニー・リーヴァル、ラッザーク・カーン、アスラーニー

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、ジョニー・リーヴァル、ソーハー・アリー・カーン、ソーヌー・スード(上)、

クナール・ケームー(下)、パレーシュ・ラーワル

| あらすじ |

ラージ・チョープラー(パレーシュ・ラーワル)は落ち目の映画プロデューサーで、借金取りに追われる毎日を送っていた。借金を返すため、何とか新作映画を作らなければならなかった。まずは男優アーリヤン・カプール(ソーヌー・スード)に近付くが、彼はガールフレンド(リシター・バット)と破局したばかりで話を聞く余裕もなかった。

アーナンド・パーワル(クナール・ケームー)は保険会社勤務のサラリーマンだった。だが、持ち前の実直さのせいでうまく世渡りできず、クビになってばかりだった。遂に6回目の解雇を経験し、失業してしまった。アーナンドの恋人のネーハー・チャットーパーディヤーヤ(ソーハー・アリー・カーン)は女優になるのが夢で、伯父の劇団に所属していたが、興奮するとベンガリー語が出て来てしまう欠点を持っており、なかなかうまく行っていなかった。アーナンドは個人的にラージに恨みがあり、彼に一泡吹かせてやろうと考えていた。

アーナンドはラージに取って置きの秘策を披露する。21人のスポンサーから5千万ルピーずつ金を集め、合計10億5千万ルピーの資金を作り、5千万ルピーだけを使って映画を作って、残りの10億ルピーを懐に入れてしまうというものだった。わざと失敗作を作り、スポンサーには投資金が無駄になったと思わせればそれでよかった。ラージもその秘策に乗り、2人はタッグを組む。儲けの10億ルピーは50:50にすることで合意していたが、心の中では2人とも全額をかっさらおうと考えていた。

2人はまずプロダクションを新設する。瞬く間にスポンサーが集まり、資金も用意できた。また、アーリヤンが自ら新作の主演に名乗り出てきた。ヒロインは、アーナンドの恋人のネーハーが務めることになった。ストーリーは、狂人パルヴェーズ・アシャッラフ(ジョニー・リーヴァル)が担当することになった。アシャッラフは、ヒンディー語映画の過去のヒット作をごちゃまぜにし、しかも最後にパーキスターンが勝利するというプロットを作った。これ以上失敗作にふさわしいストーリーはなかった。他にも全く才能のない人々を寄せ集め、ラージは映画撮影を開始する。

アーリヤンがネーハーに惚れてしまうなど、いくつかのトラブルがあったものの、映画「Soley Se L'gaan Tak」は完成し、プレミア上映会が行われることになった。だが、失敗作を作ったつもりが、観客は大いに盛り上がり、映画は大ヒット作となってしまった。これではスポンサーに大金を返さなければならなくなる。ラージとアーナンドは金を持って逃げ出そうとするが、スポンサーの1人であったドバイのマフィアに命を狙われることになり、仕方なく自首して刑務所に入る。2人は詐欺罪で1年の実刑を言い渡された。

1年後、刑務所を出た2人は、「Soley Se L'gaan Tak」がまだロングラン・ヒットしているのを知る。また、ちょうどそのときアーリヤンとネーハーの結婚式が行われようとしていた。だが、アーリヤンはネーハーをアーナンドのところへ連れて行き、2人を結婚させる。ラージは再び新作映画を作る意欲を見せた。そこへ登場したアシャッラフは、「Lagaan

Se Jodhaa Akbar Tak」という映画のストーリーを提案する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

荒削りなコメディー映画。フロップ映画をわざと作るというプロットは非常に面白かったが、丁寧さに欠け、予算も限られていたため、結果的には中の下程度の出来となっていた。

それでもいくつか記しておくに値する事柄がある。まず、ストーリーの本筋には関係ないが、日本がちょっとだけ出て来ること。最近、偶然ではあろうが、「Rab

Ne Bana Di Jodi」(2008年)や「Billu」(2009年)など、微妙に日本関係のモチーフがヒンディー語映画に登場し、少しだけ気になっているのだが、この映画でも再びその傾向が見られた。ラージとアーナンドが新設したプロダクションは、日本の「チャルツビシ」なる自動車企業が出資しているということになっていたのである。これはおそらく「三菱」のパロディーであろう。「ヨツビシ」になっていればかなり高度なパロディーと言えたが、ヒンディー語の数詞「チャール(4)」を組み合わせて無理矢理変な企業名を作り出していた。また、ネパール人を日本人に見立てて記者会見をしたり、日本人には日本語でしかインタビューできないということになっていたりと、いろいろ日本に対する偏見も見られた。ジャッキー・チェンが日本人ということになっていたのを見ても、やはり未だに日本と中国がインドでよく区別されていないことの証拠となっていた。ただ、そのように誤解と偏見の入り交じった「日本」であっても、ボリウッドが日本をネタにすることが多くなっているということは、日本に対して関心が全くないことはないということを暗に示しており、もしかしたら今後面白い展開を呼び込めるかもしれない。

もうひとつは、ヒンディー語映画の過去のヒット作のパロディーが組み込まれていたこと。劇中に登場する、パーキスターンのパルヴェーズ・ムシャッラフ元大統領の偽物のような風貌のパルヴェーズ・アシャッラフは、「Sholay」(1975年)、「Dilwale

Dulhania Le Jayenge」(1995年)、「Gadar」(2001年)、「Lagaan」(2001年)などのいいとこ取りをしたような映画のプロットを語り、ラージとアーナンドもこれは駄作になるに違いないと、それを採用する。そのプロットを簡潔に説明すれば以下の通りである。以上の映画を知っている人ならどの部分がどの映画のパロディーなのか理解できるだろう。盗賊ラッバルを退治しにタークルに呼ばれてラームガルへやって来たヴィールーは、馬車の御者バサンティーと恋に落ちてしまう。だが、バサンティーはタークルによってパンジャーブへ送られ、別の男と結婚させられそうになる。そこでヴィールーはパンジャーブまでバサンティーを追って行き、菜の花畑で彼女と再会する。だが、ラッバルはバサンティーを誘拐し、パーキスターンへ逃亡する。ヴィールーはバサンティーを救出するためにパーキスターンへ行くが、そこでバサンティーを巡ってインドVSパーキスターンのクリケットの試合が行われることになる。アシャッラフは、クライマックスでパーキスターンを勝たせようとしたが、最終的にはインドが勝つことになった。

パレーシュ・ラーワルは今もっとも面白いコメディアン俳優であるし、ジョニー・リーヴァルは、現在寡作になってはいるものの、一世を風靡した優れたコメディアンで、この2人の共演はそれだけで価値がある。一方、クナール・ケームーやソーヌー・スードは、今のところ二流三流に留まっている俳優たちである。ソーヌー・スードはアミターブ・バッチャンによく似ており、この役にピッタリで、非常に良かった。今回はB級映画出演であったが、ソーヌーにとっては当たりだったと言える。だが、クナール・ケームーはうまくキャラクターにマッチしておらず、成功とは言えなかった。女優ではソーハー・アリー・カーン、ディーパル・シャー、リシター・バットなどが出ていたが、3人ともほとんど見せ場なしであった。特にディーパル・シャーの存在は意味不明であった。

以上のように、「Dhoondte Reh Jaoge」はとてもしょうもないコメディー映画ではあるが、このしょうもなさを楽しめるなら、見てもいいかもしれない。

ヒンディー語映画がホラー映画というジャンルに真剣に取り組み始めたのは、「Raaz」(2002年)以降である。その間、様々なスタイルのホラー映画が作られて来た。中には全くの失敗作もあったのだが、次第にボリウッドの映画人たちもホラー映画作りにこなれて来ている印象を受ける。まだまだ超傑作と呼べるような正真正銘のホラー映画はインドにはないのだが、現在公開中の「13-B」は、かなりいい線を行っている映画だと言える。この映画は、タミル語とヒンディー語の2言語同時制作で、タミル語版のタイトルは「Yaavarum

Nalam」となっている。もしかしたら両バージョンで微妙にストーリーが違うかもしれない。僕が見たのは当然ながらヒンディー語版の「13-B」である。

題名:13-B

読み:サーティーン・ビー

意味:13-B

邦題:13-B

監督:ヴィクラムKクマール

制作:ビッグ・ピクチャーズ

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:ニーレーシュ・ミシュラー

出演:Rマーダヴァン、ニートゥー・チャンドラ、プーナム・ディッローン、ムラーリー・シャルマー、サチン・ケーデーカル、サンジャイ・ボーカリヤー、ディーパク・ドーブリヤール、アミターブ・チャタルジー、ドリティマン・チャタルジー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ニートゥー・チャンドラ(左)とRマーダヴァン(右)

| あらすじ |

土木技師のマノーハル(Rマーダヴァン)は、兄と共同でムンバイーのマンションの一室をローンで購入し、妻のプリヤー(ニートゥー・チャンドラ)や、母親、兄家族と共に住み始めた。その部屋番号は13-Bであった。しかし、引っ越して以来、不思議な現象が起こるようになる。携帯電話カメラでマノーハルの写真を撮るとちゃんと写らなかったり、マノーハルがエレベーターに乗ると急に故障したりするのだった。中でももっとも不可解なのは、午後1時になると勝手にテレビがオンになり、「Sab

Khairiyat(みんな元気)」というテレビドラマが放映されることであった。そのドラマの中に出て来る家族は、マノーハル一家と全く同じ構成で、新居に引っ越すところから日常生活での様々な事件など、全てマノーハル一家の出来事と一致していた。元からドラマ好きだった家の女性たちは、そのドラマを欠かさず見ていた。

だが、マノーハルは、ドラマの設定が単に彼の家族の状況と似ているだけでなく、ドラマで映し出されたことがそのまま現実にも起こることを発見する。それまでは、兄の昇進、妹の試験合格、妻の懐妊など、いいことばかり起こっていたが、次第に妻の事故と流産、友人の警官シヴァー(ムラーリー・シャルマー)の家のガス爆発など、不幸な事件も起こり始める。だが、同時にひとつの手掛かりも得られる。それは、マンションの公園の地面から出て来た一冊の古いアルバムであった。30年前のそのアルバムには、テレビドラマに出演中の人々の古い写真があった。また、そのテレビドラマは、13-B以外のテレビでは決して放映されていないことも分かった。

マノーハルとシヴァーは、そのアルバムを手掛かりに怪奇現象の原因を探る。その結果、30年前にマンションが建っていた土地(住所は13-B)に住んでいた家族8人が惨殺されるという事件に行き着く。その家族の中には、チトラーという若い女性テレビキャスターがおり、ラームチャランという弁護士と結婚することになっていたが、チトラーに恋した1人の男が婚約式に乱入し、その後自殺するという出来事があった。そのすぐ後に、家族8人がハンマーで惨殺され、事件の捜査を担当した警察官までその家で首吊り自殺をした。また、家族にはアショークという精神障害者もいたのだが、彼だけは生き残り、8人が惨殺された直後にテレビをハンマーで破壊しているところを発見された。アショークは殺人容疑で逮捕され、そのまま精神病院に入れられていた。

まずマノーハルとシヴァーは、アショークの弁護を担当した弁護士ラームチャランに会う。ラームチャランはチトラーの婚約者でもあった。彼はアショークの居所を教える。だが、アショークはつい最近テレビを見ていたときに急に発狂し、独房に入れられていた。

その日の「Sab Khairiyat」は、家族が惨殺されるシーンであった。だが、犯人の姿は映っていなかった。マノーハルは誰も家に入って来られないように警戒する。深夜、急にテレビがオンになり、「Sab

Khairiyat」の最終回が放映される。そこに映し出された犯人の顔は、なんとマノーハルであった。マノーハルは自分が発狂して家族を惨殺すると考え、シヴァーと共に医者のDr.バルラーム・シンデー(サチン・ケーデーカル)のところへ相談に行く。マノーハルはまず自分を部屋に閉じ込めさせ、Dr.シンデーに頼んで家族をどこか知らない場所へ連れて行くようにする。

だが、マノーハルは「Sab Khairiyat」で見た殺人犯と、自分の姿は実は別だったことに気付く。また、Dr.シンデーの部屋から、彼の弟の写真が出て来る。Dr.シンデーの弟は、30年前にチトラーに振られて自殺をした男だった。マノーハルとシヴァーは家へ急ぐ。

一方、Dr.シンデーはマノーハルの家に到着していた。ちょうど停電になっており、プリヤーがロウソクを持って迎える。Dr.シンデーが一息付いていると、急にテレビがオンになり、そこにチトラーの姿が映し出される。実は30年前に一家を惨殺したのはDr.シンデーであり、13-Bに住む亡霊たちはDr.シンデーへの復讐を望んでいたのだった。Dr.シンデーは発狂し、プリヤーらマノーハルの家族にハンマーで殴りかかろうとする。だが、そこへマノーハルが駆けつけ、Dr.シンデーをハンマーで殴って殺す。

地縛霊の怨念が消え去り、様々な怪奇現象は収まった。エレベーターも、マノーハルが乗っても正常に動くようになった。ところが彼の携帯電話に、死んだはずのDr.シンデーから電話が掛かって来る・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この映画のストーリーの核となっていたのは、中盤でバルラーム・シンデーが語る霊魂の話である。Dr.シンデーは、人間をこの世でもっとも複雑な機械だと述べ、もし魂が人間に入り込むことができるなら、テレビなどの機械に入り込むことは難しくないという自説を主張する。毎日午後1時に放映されるテレビドラマがマノーハル一家の未来を予言するのは、そのテレビに霊魂が宿り、何かを訴えようとしているのだと彼は語っていた。結局、劇中の一連の事件の原因はDr.シンデー自身の過去の行いであり、彼が主人公マノーハルによって殺されることで事件は一件落着となる。だが、霊魂となったDr.シンデーは、今度はテレビではなく、「我々の時代」の産物である携帯電話を使ってマノーハルに語りかけて来る・・・というのがオチとなっていた。

もうひとつ映画の軸となっていたのは、インド人女性の間のテレビドラマ熱である。現在は多少ブームは落ち着いた感があるが、少なくとも数年前までは、エークター・カプールのプロデュースする嫁姑物のテレビドラマがインド中の家庭で熱狂的な人気となっており、特に主婦たちは毎日欠かさずテレビドラマを視聴しているような状態であった。そのトレンドをうまくホラー映画に組み込んでおり、その点は高く評価したい。

ただ、種明かしを見てから冷静になって考えてみると、前半で起こった超常現象の中に整合性の低いものがあったことに気付く。もし、30年前に惨殺された一家が、Dr.シンデーに復讐しようとして怪奇現象を起こしていたとしたら、どうしてマノーハル一家を不幸に陥れるような手段を採ったのだろうか?マノーハル一家と親交のあったDr.シンデーを13-Bに呼び込んで復讐するためと考えれば一応納得が行くが、マノーハルの身辺に怪奇現象が起こるのは、マノーハル一家が13-Bに引っ越した直後からであり、そのときにはいくら霊魂にとっても、マノーハル一家がDr.シンデーと何らかの関係を持っているとは気付かなかったのではなかろうか?劇中でDr.シンデーが初めて登場するのは、彼がテレビでインタビューに答えているシーンであり、それは引っ越してから数日後のことだったと記憶している。もしそのときから怪奇現象が起こっていれば、映画はもう少し論理的な展開となっていただろう。

主演はタミル語映画界を主な舞台としているRマーダヴァン。彼は家系的にはタミル人であるが、現ジャールカンド州ジャムシェードプル生まれであり、ヒンディー語とタミル語の両方に精通している。よって、時々ヒンディー語映画にも出演する。今回はヒンディー語とタミル語の2言語で制作される映画であったため、マーダヴァンが最適だと考えられたのだろう。演技に全く問題はなかった。

ヒロインのニートゥー・チャンドラは、正統派ヒロインから外れた役を、故意にか偶然にか演じ続けて来ている女優であるが、今回は割と普通の役だった。可もなく不可もなくと言ったところか。その他の俳優陣の中では、Dr.シンデーを演じたサチン・ケーデーカルが印象的であった。

ホラー映画とダンスシーンの融合はボリウッドの永遠の命題であるが、「13-B」はダンスシーンをほとんど挿入しないという手段を採っていた。多少ミュージカルシーンはあったが、やはりあまり映画全体の雰囲気と合っておらず、バランスを崩していた。

「13-B」は、ボリウッド産ホラー映画の中ではなかなかの出来である。細かい部分で不満はあったが、十分観客にスリルを与えられる作品だ。13-Bの怪奇現象の謎がゆっくりと暴かれて行くところも良かった。テレビドラマ熱という、インドの中産階級の特徴もうまくストーリーに盛り込まれていた。ホラーというジャンルが着実にボリウッドに定着して行っているのを感じさせてくれる。

歴代のムガル皇帝は庭園作りに熱心で、ムガル朝時代に造園された庭園がインド各地に残っている。イスラーム文化において、庭園は非常に重要な意味を持っている。それは主に3つの潮流に分けられる。ひとつはアラブ文化における庭園。灼熱の砂漠地帯において、水が流れ、緑豊かで、涼しい風の吹く庭園は、歓楽と憩いの場所であった。また、コーランに描写された天国は、イスラーム教成立以前から中東で造られていた庭園をモデルとしており、後世のイスラーム教徒にとっては、庭園造園は、天国を地上に再現するという半ば宗教的行為でもあった。そのため、庭園に墓廟を建築する文化も生まれた。もうひとつはペルシア文化における庭園。ペルシアにおいて、イスラーム文化における幾何学模様の発達と相まって、庭園は計画性を持って設計されるべきものとなった。インドでよく見られるいわゆる四分庭園(チャハールバーグ)も、元々はペルシアで発達したレイアウトである。そしてトルコ文化における庭園。遊牧民であったトルコ人にとって、庭園は王宮キャンプ場の意味合いを持っていた。庭園の中央に建築物やテントを建てる形式も、トルコ人が考案したものである。

ムガル朝初代皇帝バーバルと共にインドに伝わったイスラーム庭園文化は、以上の3つの潮流を受け継いだものとなっている。ムガル朝以降のインドにおける庭園は、納涼地であり、王宮であり、キャンプ場であり、皇帝の墓廟であった。バーバルはインド侵入前にカーブルにいくつもの庭園を造園していたが、パーニーパトの戦いでローディー朝のイブラーヒーム・ローディーを撃破した後、早速アーグラーに庭園を造っている。現在はラームバーグと呼ばれているが、当時はバーバルの故郷サマルカンドを流れる川の名を取って、ザルアフシャーン庭園と呼ばれていた。また、ファテープル・スィークリーのある場所にも、かつてバーバルが造園した庭園があったとされる。その後もムガル朝皇帝のガーデニング熱は遺伝され、デリー、アーグラー、ラーハウル(ラホール)、カシュミールなどにいくつもの美しい庭園が造られた他、フマーユーン廟やタージ・マハルなど、廟と庭園が一体となった優れた建築も生まれた。庭園は権力誇示の一手段でもあったようで、シャージャハーンからアウラングゼーブの時代に活躍した2人の姫、ジャハーナーラーとローシャナーラーは、政界での権力争いを象徴するように、競い合ってデリーに各々の名を冠した庭園を造っている。

ムガル朝時代に造園された庭園は、しばしばムガル庭園と総称される。だが、デリーでムガル庭園(ムガル・ガーデン)と言った場合、それはムガル皇帝とは全く関係ない特定の庭園を指す。大統領官邸の西側に広がる、15エーカーの広大な敷地を擁する、インド随一の庭園である(EICHER「Delhi

City Map」P79 A6)。ニューデリーを設計したエドワード・ルティヤンスが、インド総督チャールズ・ハーディング(在位:1910-1916年)の妻レディー・ハーディングの要望に従って設計した。名前はムガル庭園であるが、実際は英国庭園とムガル様式の四分庭園の折衷となっている。ムガル・ガーデンの最大の見所は、250種類以上のバラの花。世界最大のバラ園のひとつとされている。その他にも、国力の粋を尽くして、国産から外来のものまで、多くの美しい花々が植えられている。

大統領官邸の敷地内という立地の特殊性から、ムガル・ガーデンはいつでも誰でも気軽に見られるという訳ではない。だが、毎年2月~3月、デリーにおいて花がもっとも美しく咲き乱れる時期だけは一般公開されており、厳重なセキュリティー・チェックを受けさえすれば、無料で見学することができる。カメラはおろか、携帯電話やハンドバッグすらも持ち込みできないが、この時期にデリーにいる人にとっては必見の場所となっている。ムガル・ガーデンの入り口は、大統領官邸の北側、ノース・アヴェニューからになっている。

恥ずかしながら今までデリーにずっと住んでいながらムガル・ガーデンを一度も訪れたことがなかったのだが、今年はムガル・ガーデンに関する記事を新聞でよく目にしたこともあり、3月10日の一般公開最終日の前の最後の日曜日にムガル・ガーデンのことを思い出し、ようやくムガル・ガーデンを訪れることができた。

セキュリティーははっきり言って空港よりも厳重であった。二重のチェックがあった他、要所要所に軍人、警官、警備員が立っており、来園者を厳しく監視していた。インド人は何かと日陰になっている芝生に座って休憩しようとしたり、順路をショートカットしようとしたりしていたので、警備に当たっている人々もあっちへこっちへと大変そうであった。

ムガル・ガーデンを訪れた者は、まずハーブ庭園に入る。ここでは25種類の薬草が育てられており、ひとつひとつに簡単な説明書きも添えられていた。その次にはミュージカル・ファウンテンがあった。一定時間ごとに愛国的な歌が流れ、それに合わせて噴水が吹き出したりする。ミュージカル・ファウンテンという名前の噴水はいろいろな場所で目にするのだが、ちゃんと機能している噴水は初めて見た。

その後はいよいよメイン・ガーデンになる。大統領官邸のすぐそばに広がっており、四分庭園の発展形とも言えるレイアウトとなっている。縦横無尽に水路が流れ、所々に噴水が吹き出し、色とりどりの花々がお互い色を競い合って咲き乱れている。これほど美しく管理された庭園はインドでは今まで見たことがない。しかもルティヤンス建築の傑作のひとつに数えられる大統領官邸をバックにしており、100年の歴史を誇る帝国主義的威圧感も十分である。写真が撮れないのが残念でならない。

メイン・ガーデンを抜けると、今度はローズ・ガーデンに出る。細長い回廊のような形状で、両脇にいくつもの種類のバラが分類されて植えられている。ローズ・ガーデンの先は円形庭園となっており、こちらもまた素晴らしく美しい。上から見たら、まるで色盲検査のように見えるのではなかろうか。最後にスピリチュアル・ガーデンなるものがあったが、これだけはどうも外れであった。インドの代表的樹木が少しずつ植えられているのだが、何がスピリチュアルかと言うと、どうもこの庭園には、「植物だって共存できるのだ、人間も共存できるはず」という取って付けたようなメッセージが込められているようである。

ムガル・ガーデンに行かなくても、現在デリーは百花繚乱の状態である。ホーリー祭に先だって花たちがホーリー遊びをしているかのようだ。いや、それとも元々は人間が花たちの色遊びを真似たのだろうか?

ヒンディー語映画界の中で異彩を放つ映画監督・脚本家のアヌラーグ・カシヤプ。2月に「Dev. D」をヒットさせたと思ったら、その1ヶ月後にもう次回作が公開された。「Gulaal」である。2001年から構想を始めたと言われており、それが真実だとすると、公開までに8年の歳月を要したことになる。題名になっている「グラール」とは、ホーリー祭のときに使われる色粉のことである。だが、ホーリー祭とは全く関係ない、暗いトーンの映画であった。

題名:Gulaal

読み:グラール

意味:色粉

邦題:グラール

監督:アヌラーグ・カシヤプ

制作:Zeeライムライト

音楽:ピーユーシュ・ミシュラー

歌詞:ピーユーシュ・ミシュラー

出演:ケー・ケー・メーナン、ディーパク・ドーブリヤール、アーディティヤ・シュリーワースタヴ、ピーユーシュ・ミシュラー、アーイシャー・モーハン、ラージ・スィン・チャウドリー、マーヒー・ギル、パンカジ・ジャー、ジェシー・ランダーワー、ムケーシュ・バット、アビマンニュ・シェーカル・スィン

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

1段目、ケー・ケー・メーナンとアーディティヤ・シュリーワースタヴ

2段目、ラージ・スィン・チャウドリー

3段目、アーイシャー・モーハン

4段目、アビマンニュ・シェーカル・スィン

| あらすじ |

ラージャスターン州の古都ラージプラーの大学に入学したディリープ・スィン(ラージ・スィン・チャウドリー)は、同じ大学に通う刹那主義の学生ラナンジャイ・スィン(アビマンニュ・シェーカル・スィン)と同じ家に下宿することになる。だが、ディリープは不良学生ジャドワール(パンカジ・ジャー)にいじめられる。ディリープは、そのとき同様にいじめにあっていた新任の女性教師アヌジャー(ジェシー・ランダーワー)と出会い、心を通わすようになる。

ディリープがジャドワールにいじめられたことを知ったラナンジャイは仕返しをしに行くが、返り討ちに遭ってしまう。そこでラナンジャイは、ラージプーターナー党を結成し、ラージプート復権を目指す地元の有力者ドゥキー・バナー(ケー・ケー・メーナン)に会いに行く。ドゥキーとその忠実な部下バッティー(ディーパク・ドーブリヤール)は学生間の争いを調停する。

時はダシャヘラー祭の頃で、大学では学生自治会選挙が行われようとしていた。ドゥキーはラージプーターナー党からラナンジャイを会長に立候補させることにする。対立候補として出馬したのは、女子学生キラン(アーイシャー・モーハン)であった。実はラナンジャイはマハーラージャーの息子であったが、キランとその兄カラン(アーディティヤ・シュリーワースタヴ)は、マハーラージャーの妾の子供であった。カランは妹を勝たせるため、ラナンジャイを誘拐し、殺害する。ラナンジャイの訃報を聞いたマハーラージャーも心臓発作を起こして死んでしまう。

ドゥキーはラナンジャイの代わりにディリープを立候補させた。ドゥキーは不正を行ってディリープを勝たせる。敗北したキランは、今度はディリープに色気を使って近付く。すっかりキランに恋してしまったディリープは、彼女を自治会の中に入れる。だが、その勝手な行動にドゥキーは怒り、ディリープとの間に亀裂が生じる。文化祭のために集めた金の使い道でもドゥキーとディリープは対立する。また、このときディリープは、ドゥキーが革命を起こそうとしていることを知ってしまう。やがてディリープは会長を辞任させられる。また、キランは妊娠をきっかけにディリープを避けるようになる。そして、キランは今度はドゥキーに近付く。キランの恋に狂ったディリープは、姿をくらましたキランを探し続けるが、気付いたらキランはディリープの代わりに自治会の会長になっていた。キランは、権力を手に入れるためにディリープの心を利用したのだった。

それでも納得のいかないディリープは、拳銃を持ってドゥキーの家へ行き、彼を撃つ。だが、そこにはキランはいなかった。キランを探して自治室へ行ったディリープは、バッティーらを殺した末にようやくキランと再会する。だが、キランは彼のことを少しも愛していなかった。ディリープはカランとキランの手下たちに殺されてしまう。また、ドゥキーはとうとう息絶えてしまう。

ドゥキーが死んだ後、ラージプーターナー党のリーダーにはカランが就任することになった。ラージプーターナーの独立を求める運動はまだ始まったばかりであった・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この映画の下地になっているのは、1971年にインディラー・ガーンディー首相(当時)が断行した、マハーラージャーら封建領主の特権と財産の剥奪である。印パ分離独立後にインド連邦共和国に参加し、新国家形成に協力した封建領主たちは、1971年を境に一般市民となった。民主主義の名の下にインド政府によって行われたこの改革を、封建階級であったラージプートたちは裏切りだと考えており、失われた栄光を取り戻すためにラージプート王族の末裔たちがラージプーターナー党を結成し、ラージプーターナー独立のための決起を準備するというのが、「Gulaal」のストーリーの出発点であった。ラージプーターナーとは、ラージャスターン州の古い呼び名である。ラージプーターナー党の党員たちは、自己のアイデンティティーを隠すために顔に色粉を塗っていたが、それが題名に関連している。ただ、そうして結成されたラージプーターナー党の決起がストーリーの本質ではなく、劇中で主に語られていたのは、ラージャスターン州の架空の古都ラージプラー(ジャイプルがモデルになっているのは明らか)の大学の学生自治会選挙での仁義なき政治抗争であり、さらに言うなら、人間の渦巻く欲望ドラマであった。

「Dev. D」と同じく、「Gulaal」に登場するのは一癖も二癖もあるぶっ飛んだキャラクターばかりである。酒、タバコ、麻薬などの小道具が当たり前のように登場し、セックスも赤裸々に描かれる。暴力描写も激しく、学生間の権力争いなのにも関わらず銃が火を噴き、人がどんどん死ぬ。しかも人間模様は複雑で、多くが詳細に語られないため、ストーリーを追うのが非常に困難だった。何かシェークスピア劇的な、または「マハーバーラタ」のような大叙事詩的な大作を作ろうとするカシヤプ監督の意気込みは分からないでもないのだが、説明足らずで独りよがりになっている部分が多く、エンディングも納得の行くものではなかった。カシヤプ監督の映画は、複雑なプロットをスッキリと分かりやすくまとめてあることが多く、それが彼の異才たる所以だと思うのだが、「Gulaal」に関しては足りない部分があったと思う。

「Gulaal」でもっとも重要なのは、真面目な学生だったディリープ・スィンが次第に荒れて行く過程であり、そのための重要なファクターとなっていたのはキランの存在である。だが、ディリープとキランの関係が丁寧に描かれておらず、突然2人はくっつき、突然キランがディリープから離れて行くような感じであった。他の部分は丁寧さがなくてもある程度想像力で補えるが、ここだけは映画の核となる部分なので、しっかりと押さえておくべきだったのではないかと思う。

それでも、「Dev. D」でも見られた粋なブラックジョークは「Gulaal」でも健在であった。全体のトーンは非常に重苦しいのだが、その中に思わず笑ってしまうようなシーンがいくつも織り交ぜてあった。特にドゥキーの家に住む音楽家と舞踊家の存在は異様であった。

ケー・ケー・メーナンを除き、ほとんど無名の俳優で占められていたが、皆しっかりとした演技のできる俳優たちばかりであった。ラージ・スィン・チャウドリー、アーイシャー・モーハン、ジェシー・ランダーワー、アビマンニュ・シェーカル・スィン、ディーパク・ドーブリヤールなど、皆それぞれ個性のある魅力を持っており、今後それぞれ羽ばたいて行きそうである。もちろん、もっとも異彩を放っていたのはケー・ケー・メーナンである。他に、アーディティヤ・シュリーワースタヴやパンカジ・ジャーなども良かった。マーヒー・ギルは「Dev.

D」のヒロインである。今回は踊りを披露する機会が多く、彼女がかなりダンスを得意とすることが分かったが、彼女の演じた役はあまり本筋に絡んでこず、重要性が低かった。だが、概して「Gulaal」の俳優陣は実力派揃いである。

音楽も作詞もピーユーシュ・ミシュラーが担当している。「Dev. D」ほどではないが、田舎くさい新しさのある音楽が揃っていた。ピーユーシュ・ミシュラーはプリトヴィー・スィン役で出演もしている。

ちなみに、アヌラーグ・カシヤプ監督自身もカメオ出演している。

もしかしたら僕は「Gulaal」を自分勝手に評価する権利を持っていないかもしれない。台詞が難しく、人物設定も複雑で、全体や深層を完全に理解することができなかった。どこまでがジョークで、どこまでが本気なのか、それすらもよく分からないシーンがあった。単に作りが雑なために理解できなかったのかもしれないが、もしかしたらとても深い映画で、僕の鑑識眼が足らなかったのかもしれない。しかし、一般向けの映画でないことは確かだ。アヌラーグ・カシヤプ監督の作風が好きな人が見ればいいだろう。

以前、3月以降しばらく話題作が公開されないと書いた。3月~5月はインド人学生にとって、日本で言うセンター試験、学年末試験、入学試験などが行われる試験期間に当たり、それが興行的にマイナス要因となるため、映画産業的には空白の期間となることが多い。また、今年はそれに下院総選挙やIPL(クリケットの国内リーグ)が重なり、人々の注目が映画に向きにくくなっている。だが、どうも話題作枯渇の原因はそれだけではなさそうだ。報道によると、現在映画プロデューサーの協会とマルチコンプレックスの間で、興行収入の取り分を巡って対立が起こっているようで、4月以降、新作の公開にも影響が出て来そうな気配である。

しかし、話題作の公開が控え目になることで、逆に低予算ながら良質の映画が一般公開の機会を得ているような感じである。今週、複数の新作映画が公開されたが、どれもなかなか良さそうな映画だ。まずは、名女優ナンディター・ダースの初監督作品「Firaaq」を見ることにした。

題名:Firaaq

読み:フィラーク

意味:別離

邦題:フィラーク

監督:ナンディター・ダース

制作:パーセプト・ピクチャー・カンパニー

音楽:ラジャト・ドーラキヤー、ピーユーシュ・カノージヤー

出演:ナスィールッディーン・シャー、シャハーナー・ゴースワーミー、サンジャイ・スーリー、ティスカ・チョープラー、ディープティー・ナヴァル、パレーシュ・ラーワル、ノワーズ、ムハンマド・サマド

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

1段目、パレーシュ・ラーワル、ディープティー・ナヴァル

2段目、ノワーズ、シャハーナー・ゴースワーミー

3段目、ムハンマド・サマド

4段目、ナスィールッディーン・シャー(右)

5段目、サンジャイ・スーリー、ティスカ・チョープラー

| あらすじ |

2002年、グジャラート州でヒンドゥー教徒とイスラーム教徒のコミュナル暴動が発生した。暴動がひとまず落ち着き、1ヶ月経った頃のアハマダーバード・・・。

オートリクシャー運転手のイスラーム教徒ハニーフ(ノワーズ)とその妻ムニーラー(シャハーナー・ゴースワーミー)は、暴動があったときにたまたま市外におり、久し振りに家に帰って来た。だが、家は何者かによって焼き討ちされていた。家を片付けている内に、ハニーフはヒンドゥー教徒が付けているペンダントを見つける。復讐に燃えるハニーフは妻を家に残し、どこかへ出て行く。

ムニーラーのところに、近所に住むヒンドゥー教徒の親友が訪ねて来る。ムニーラーは彼女に、誰が家を焼き討ちしたのか聞くが、友人は答えようとしなかった。代わりに、彼女はムニーラーをメヘンディーの儀式に連れて行く。そこでメヘンディー塗りのバイトをすれば、5000ルピーの報酬があるとのことだった。ムニーラーはそれを承諾する。

ヒンドゥー教徒のサンジャイ(パレーシュ・ラーワル)は、暴動のときに息子と共に近所の店を略奪し、一財産を稼いでいた。だが、その妻のアールティー(ディープティー・ナヴァル)は、暴動のときに助けを求めるイスラーム教徒を助けなかったトラウマに悩まされて生活していた。アールティーは外へ買い物に出掛けたとき、暴動で家族を失った少年モースィン(ムハンマド・サマド)を見つける。不憫に思ったアールティーは少年を家に連れて帰る。だが、サンジャイはアールティーの態度が気に入らず、彼女に暴力を振るう。それを見て怖くなったモースィンは家を抜け出て逃げ出す。

イスラーム教徒のサミール・シェークは、ヒンドゥー教徒のアヌラーダー・デーサーイー(ティスカ・チョープラー)と結婚し、店を経営していた。だが、暴動で略奪を受け、アハマダーバードを捨ててデリーへ引っ越そうとしていた。サミールとアヌラーダーはビジネスパートナーの友人の家に行き、防犯カメラをチェックするが、そこに映っていたのは、少し前に接触事故を起こしたサンジャイであった。サミールは、暴動以来、いろいろな人の前で自分がイスラーム教徒であることを隠すようになっていたが、考え直し、このままアハマダーバードに住み、イスラーム教徒として堂々と生きようと決心する。だが、アヌラーダーはそれに反対であった。サミールはその晩恐ろしい夢を見て、やはりデリーへ引っ越すことを決める。

イスラーム教徒の音楽家カーン・サーハブ(ナスィールッディーン・シャー)は、暴動があった後も全く変わらぬ生活をしていた。だが、使用人は暴徒に怯えながら暮らしていた。暴動で殺された友人の葬儀に出席したとき、カーン・サーハブは途中にあった詩人ワリーの墓がなくなっていることに気付く。また、夜中にテレビを見て、人々の間に憎しみが渦巻いているのを見て、音楽ではこの憎しみを消すことはできないと絶望する。

ハニーフは、イスラーム教徒の友人たちと共謀し、暴動をきっかけに逃亡した知り合いスライマーンの家へ言って銃を手に入れることにする。その過程で、路地をうろついていた少年モースインも一緒に連れて行くことになる。銃は見つけたが、銃弾はひとつしかなかった。しかも、仲間の1人が勝手に銃を撃ってしまい、それすらもなくなってしまった。銃声を聞いて警察がやって来たため、彼らは散り散りになって逃げ出す。ハニーフはモースィンを連れて逃げる。彼はモースィンを隠れさせ、身軽になって走って警察を巻くが、ヒンドゥー教徒の住民に殺されてしまう。

メヘンディーの儀式でのバイトを終え、ムニーラーたちは家に帰って来た。だが、ハニーフの家には警察が来ていた。友人はムニーラーを自分の家に匿う。そこで友人がペンダントをなくしたことに気付き、ムニーラーは彼女が家を焼き討ちしたのではないかと疑う。だが、すぐにペンダントは見つかり、ムニーラーは親友を疑ったことを悔やむ。

翌朝。サンジャイが目を覚ますと、アールティーはいなくなっていた。カーン・サーハブは、昨晩ひどく落ち込んだものの、いつも通り音楽の授業を始めた。モースィンはキャンプに戻る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

グジャラート暴動そのものではなく、暴動がその後の一般市民たちの心理や生活にどのような影響を及ぼしたのか、グランドホテル方式ドキュメンタリータッチで描写した映画であった。その点では「Mumbai

Meri Jaan」(2008年)と似ていた。宗教対立の悲惨さを、言葉ではなく映像で物語っており、映画という媒体の特徴を存分に活かした作品だと言える。

グジャラート暴動を題材にした映画は今までいくつも作られている。もっとも有名なのは、ラーケーシュ・シャルマー監督の「Final Solution」(2004年)であるが、最近では「Parzania」(2005年作品、インドでは2007年に一般公開)が記憶に新しい。2002年2月27日に、グジャラート州パンチマハル県のゴードラーにおいて、列車に乗っていたヒンドゥー教徒たちが火災によって焼死するという事件があった。その火災が事故なのか故意のものなのかは未だにはっきりしないが、一般にはイスラーム教徒の暴徒によって焼き殺されたとされており、そのニュースがグジャラート州各地に飛び火して、イスラーム教徒に対する報復攻撃が発生した。さらにそれがイスラーム教徒によるヒンドゥー教徒への報復攻撃を呼び起こし、大規模なコミュナル暴動へと発展した。暴動は2月末から3月にかけて続き、1000人以上が殺害された。

映画は相互に微妙に関連し合った6つの小話が同時並行で進行することで展開して行く。様々な階層の人々の視点から、暴動後のアハマダーバードの緊張感が描写されていた。特に卓越していたのは、徐々に人々の心を蝕んでいく疑心暗鬼の描写である。今まで宗教の別なく仲良くしていた人々が、コミュナル暴動をきっかけに宗教で物事を考えるようになり、それが人々の絆をいとも簡単に引き裂いて行く。コミュナル暴動は多くの死者を生み、それが最大の悲劇であることに変わりはないのだが、それと同じくらいの悲劇は、生き残った人々の脳裏にこびりつくコミュナルな感情であることを、映像とストーリーで雄弁に語っていた。「Firaaq」の美点はそこにある。

映画の最後は、モースィンの不思議な表情で閉められる。モースィンは父親を捜していたのだが、果たして父親が見つかったのだろうか?それは観客の想像に任せられており、議論を呼びそうだ。また、小話のひとつのエンディングに、アールティーが夫を捨てて家を出るというシーンがある。これは、夫による家庭内暴力や暴動でのトラウマからの解放を意味すると思うのだが、はっきり言って何の解決にもなっておらず、平凡な気がした。女性の解放を無意味に強調するのは、女性監督が陥りやすい罠であり、ナンディター・ダースもそれから逃れられなかったと感じた。

演技も素晴らしかった。ナスィールッディーン・シャーやディープティー・ナヴァルのようなベテラン演技派俳優陣の洗練された演技も良かったが、「Rock

On!!」(2008年)で一気に名声を獲得したシャハーナー・ゴースワーミーが引き続き好演していたのも嬉しかった。ナンディター・ダース監督は、子役のムハンマド・サマドから印象的な表情を引き出すのにも成功していた。

「Firaaq」は世界中の映画祭で賞を受賞しており、一見に値する社会派映画である。昔からのインド社会派映画ファンに対しては、名女優ナンディター・ダース初監督作品と説明するだけで十分であろう。

結婚はインド映画が伝統的にテーマとして来た題材である。21世紀に入り、マルチプレックス時代に入った今も、結婚はインド映画の主要テーマであり続けている。現在公開中の都市中産階級向け映画「Aloo

Chaat」も、結婚を巡るドタバタコメディーになっている。

題名:Aloo Chaat

読み:アールー・チャート

意味:ジャガイモの揚げ物

邦題:アールー・チャート

監督:ロビー・グレーワール

制作:アヌジ・サクセーナー、APパリギー、ゲリーS

音楽:RDB、ヴィピン・ミシュラー、ズルフィー、メヘフーズ・マールーフ

作詞:RDB、ヴィピン・ミシュラー、ズルフィー、メヘフーズ・マールーフ

振付:ポニー・ヴァルマー、アンディー

出演:アーフターブ・シヴダーサーニー、アームナー・シャリーフ、リンダ・アルセニオ、クルブーシャン・カルバンダー、マノージ・パーワー、サンジャイ・ミシュラー、ドリー・アフルワーリヤー、ミーナークシー・セーティー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、リンダ・アルセニオ、アーフターブ・シヴダーサーニー、

アームナー・シャリーフ

| あらすじ |

米国在住のインド人ニキル(アーフターブ・シヴダーサーニー)は、久し振りに故郷デリーに戻って来たが、その途端に父親(クルブーシャン・カルバンダー)、母親(ミーナークシー・セーティー)、祖母(ドリー・アフルワーリヤー)らの主導により、お見合いが始まってしまった。だが、ニキルは頑として結婚を拒んでいた。父親は、親戚のアーユルヴェーダ医師ターラーチャンド(マノージ・パーワー)に頼んで、その理由を調べさせる。ニキルはターラーチャンドに、実は米国で付き合っている女性がおり、結婚も考えているのだが、彼女はイスラーム教徒であると打ち明ける。印パ分離独立の混乱の中、パーキスターンからインドへ逃れて来た経験を持つ父親は、イスラーム教徒を毛嫌いしていた。ターラーチャンドは、ニキルの結婚を父親に認めさせるために、一計を案じる。それは以下のようなものだった。まず、どこからか外国人女性を調達し、ニキルは彼女と結婚したがっているということにする。そして米国から彼女をインドに呼ぶが、そのとき同時に、彼女の友達として、ニキルのガールフレンドにも来てもらう。ニキルの家に2人は滞在し、数日間過ごす中で、外国人女性には両親が眉をひそめるような行動をわざとしてもらい、逆にニキルのガールフレンドには、両親が気に入るような行動をしてもらい、最後に真実を打ち明けて、ニキルと彼女の結婚を認めてもらう、というものであった。

ニキルは父親に、米国人女性と付き合っていると打ち明ける。父親は一応米国人と結婚することを認めるが、彼女をインドに呼ぶように言う。そこでニキルとターラーチャンドは外国人女性を探し出す。その中で、ニッキー(リンダ・アルセニオ)というデリー在住の米国人女性を見つける。ニッキーはおしとやかでインド大好きの米国人であったが、2人は彼女に演技をしてもらって、両親が嫌がるような服装や言動をしてもらうことにする。そしてニキルのガールフレンド、アームナー(アームナー・シャリーフ)を米国から呼び寄せ、空港でニッキーと合流させる。ニキルの両親は、ニッキーとアームナーを一応歓迎する。

ニキルの家には、チャダーミー(サンジャイ・ミシュラー)という伯父も住んでいたが、いろいろと面倒な人物であった。チャダーミーはニッキーに不審な点を見つけ、嗅ぎ回るが、ニキルやターラーチャンドは何とかチャダーミーを言いくるめてはごまかす。

ニキルやターラーチャンドは、当初15日間かけて計画を実行しようとしていたが、ニキルとニッキーの結婚式が4日後に行われることになり、急ぐことにする。だが、父親が心臓発作で倒れたことで、さらに結婚式の日取りが前倒しされ、裁判所で結婚届が提出されることになってしまう。最後の手段として、ニキルとターラーチャンドは、ニッキーの母親をでっち上げて結婚式を中止させようとする。だが、急いで方々にニッキーの母親役を頼んだために、当日3人の白人女性がニッキーの母親として裁判所に現れてしまう。だが、実は父親はこのときまでにニキルとターラーチャンドの計画を察しており、ニキルとアームナーの結婚をさせていた。こうして2人は無事結婚できたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ライトな乗りの家族向けコメディー映画。典型的インド映画のプロットながら、観客の感情に大きな起伏が発生しないように配慮して作られており、ハッピー・インディアを好む都市中産階層をターゲットにした映画になっていた。登場人物は皆普通の感性を持った人間だが、唯一チャダーミーだけは怪しげな風貌をしており、映画のコメディー要素を1人で背負っていた。その他、いくつかの台詞回りがウィットに富んでおり、その点でも笑うことができた。

インドの街角では軽食を売る屋台をよく見掛けるが、それらは「チャート」と総称される。「チャート」とは元々「舐める」という意味である。チャートには、パーニープーリー(ゴールガッパー)、ベール・プーリー、アールー・ティッキーなど様々な種類のものがあるが、映画の題名になっているアールー・チャートもそのひとつである。ジャガイモを細かく切ったものを油で揚げ、チャトニー(ソース)と共に食べる食べ物だ。アールー・チャートはインドのどこでも食べられるが、特にデリーのチャートが有名である。「Aloo

Chaat」もデリーが舞台の映画であった。それだけでなく、主人公の住む家は、南デリーの住宅街ラージパト・ナガルに位置すると特定されていた。

結婚の成就をエンディングとする映画として考えるなら単なる典型的ロマンス映画であるが、この映画を理解する上で重要な要素となっていたのは、印パ分離独立のトラウマと、ヒンドゥー・ムスリムの対立である。主人公ニキルはヒンドゥー教徒で、ガールフレンドのアームナーはイスラーム教徒であった。また、ニキルの父親は印パ分離独立時に、パーキスターン領となったパンジャーブ地方西部からインドに逃げて来ており、イスラーム教徒を毛嫌いしていた。ニキルはガールフレンドと結婚するため、イスラーム教徒に対する父親の先入観を解消しようと努力するのであった。それがそもそもの映画のスタート地点だった。ただ、あまりにライトな描かれ方をしていたため、この部分ははっきりと観客に提示されていなかった。

もし本物のマサーラー映画であったら、噛ませ犬として連れて来た米国人女性ニッキーが、ニキルに本当に恋してしまうとか、人間関係をさらに複雑化する努力が払われたであろうが、「Aloo

Chaat」はそこまでマサーラーの効いた映画にはなっておらず、ニッキーはあくまで純粋にニキルとアームナーの結婚を応援していた。インド映画に慣れてしまうと、こういう点で薄味だと感じてしまう。

アーフターブ・シヴダーサーニーは可もなく不可もなくの演技。一方、クルブーシャン・カルバンダー、マノージ・パーワー、サンジャイ・ミシュラーなどは脇役ながら優れた演技を見せていた。

ヒロインのアームナー・シャリーフは元テレビドラマ女優。「Aloo Chaat」は彼女の銀幕デビュー作となる。だが、そこまで出番がなかった上に、テレビドラマ臭が抜けておらず、演技に自然さがなかった。どちらかというとリンダ・アルセニオの方が自然な演技ができていた。彼女は米国人で、タミル語やテルグ語の映画に出演している他、「Mumbai

Salsa」(2007年)というヒンディー語映画への出演経験もある。

パンジャービーの一家が主な登場人物であったため、パンジャービー語混じりの台詞が多かったが、基本的にはヒンディー語映画であった。

「Aloo Chaat」は、最近ボリウッドで増えて来た、薄味の都会派映画である。無難にまとまっており、楽しむことはできるが、インド映画が本来持つエネルギーは全く感じられない。無理して見る必要はないだろう。

2003年に、32歳童貞男性の童貞喪失ストーリーを描いたコメディー映画「Mumbai Matinee」が公開された。当時流行のヒングリッシュ映画であったが、ラーフル・ボースの好演もあり、なかなか面白い映画だったのを覚えている。現在公開中の「Straight」は、童貞喪失ストーリーに、「結婚」と「同性愛」というマサーラーを混ぜた、都会派映画になっている。昨日見た「Aloo

Chaat」と同様に、都市在住マルチプレックス観客層向けの映画である。ちなみに、ソニー・ピクチャーズが出資している。

題名:Straight

読み:ストレート

意味:異性愛者

邦題:ストレート

監督:パールワティー・バーラゴーパーラン

制作:シャルロット・ウォントナー、シュリーパール・モーラキヤー

音楽:サーガル・デーサーイー

作詞:スブラト・スィナー

衣装:アヌジャー・ジョーシー、プリヤダルシニー・マジュムダール

出演:ヴィナイ・パータク、グル・パナーグ、スィッダールト・マッカル、アチュラー・サチデーヴ、ダマン・バッガン、ケータキー・デーヴ、アヌジ・チャウダリー、ラスィク・デーヴ

備考:PVRアヌパムで鑑賞。

左から、グル・パナーグ、ヴィナイ・パータク、アヌジ・チャウダリー

| あらすじ |

ロンドン在住のインド人ピーヌー・パテール(ヴィナイ・パータク)は、幼い頃に両親を亡くし、叔父と叔母に育てられた。バンドの歌手を務めるラジャト(スィッダールト・マッカル)は彼の従兄弟であった。ピーヌーは現在、ロンドンで「ゲイロード」というインド料理レストランを経営していた。

ピーヌーはまだ独身であった。叔父と叔母はピーヌーを結婚させようと、お見合いをセッティングする。結婚が決まり、ピーヌーはインドへ行くが、結婚式当日に花嫁に逃げられてしまう。ピーヌーの独身生活はまだ続いた。

ある日、ピーヌーのレストランに1人の青年が求職にやって来る。彼はカムレーシュ(アヌジ・チャウダリー)と言った。カムレーシュはコメディアンを目指していた。ピーヌーはカムレーシュを雇う。また、叔父の紹介でレーヌー(グル・パナーグ)という女性もレジ係として雇う。人なつっこい性格のカムレーシュはすぐにピーヌーと打ち解ける。ピーヌーもカムレーシュと親しくし始める。また、レーヌーは密かにピーヌーに思いを寄せていた。

だが、ピーヌーは次第にカムレーシュがゲイで、自分も同性愛に目覚めつつあるのではないかと疑い始める。ピーヌーはラジャトに相談する。実はピーヌーは童貞であったが、童貞を捨てれば同性愛者の疑いは晴れるとの助言を受け、知り合いの女性にアタックし始める。だが、うまく行かなかった。

それでもピーヌーは、カムレーシュとレーヌーが仲良くしているところを見て嫉妬を覚えてしまう。どうしようもなくなったピーヌーは、レーヌーに濡れ衣を着せてクビにする。

その内、ピーヌーはお見合いをし、プリヤンカーとの結婚が決まる。結婚式前日、ピーヌーは偶然街角でレーヌーと出会う。漫画家志望の彼女は、似顔絵を描いて生計を立てていた。ピーヌーはレーヌーに謝り、彼女の家へ行く。そこでピーヌーは、実は自分はレーヌーに恋していたのだと気付く。2人はその晩結ばれ、ピーヌーも晴れて童貞を捨てる。

翌日目を覚ましたピーヌーは、今日が結婚式であることに気付く。結婚式を中止させるため叔母のところへ急ぐが、会場に叔母はいなかった。一方、叔母はピーヌーのレストランに来ていた。そこでピーヌーが結婚することを知らされたレーヌーはショックを受けて立ち去ってしまう。駆けつけたピーヌーは、ラジャトやカムレーシュと共にレーヌーを探す。だが、レーヌーは見つからなかった。

とりあえず結婚式会場へ行ったピーヌーは、招待客の前で自分がゲイだと宣言し、結婚式を中止させる。そのときまでにカムレーシュはレーヌーを見つけていた。ピーヌーはレーヌーのところへ行き、プロポーズをする。こうして2人は結婚することになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Bheja Fry」(2007年)や「Dasvidaniya」(2008年)に続き、ヴィナイ・パータクの個性が光る、ライトでちょっとお下品なコメディー映画。生真面目で純真な中年男性を演じさせたらヴィナイ・パータクの右に出る者はおらず、また、彼の言動にはミスター・ビーン的な味があり、どんな映画でも自分色に染めることのできる俳優だと改めて感じた。同性愛疑惑、ED疑惑、バイアグラ多量摂取など、いくつか下ネタも出て来るため、現在公開中の似たような雰囲気の映画「Aloo

Chaat」ほど家族向けの映画ではないが、総合的に見て「Aloo Chaat」よりも面白い映画であった。

この映画のミソは、ピーヌー、レーヌー、カムレーシュの勘違い三角関係であろう。ピーヌーは、いくつかの出来事を経て、カムレーシュが同性愛者で、自分も同性愛に目覚めつつあり、カムレーシュに恋して始めているのではないかと誤解する。そして、レーヌーとカムレーシュが仲良くしているところを見て嫉妬する自分がいるのを発見し、その嫉妬は、カムレーシュをレーヌーに取られることに対する嫉妬なのではないかと疑う。だが、実際は、ピーヌーはレーヌーに恋しており、カムレーシュにレーヌーが取られるかもしれないと思っていたために嫉妬を覚えていたのだった。

また、映画に一貫するメッセージとなっていたのは、「完全な人はいない」ということだった。レーヌーは漫画家で、人間の不完全さを愛しており、それを絵にしようと努力していた。それを知っていたピーヌーは、レーヌーへの愛の告白のときに、「僕ほど不完全な人間はいないよ」と言う。映画の副題になっている「Ek

Tedhi Medhi Love Story」も、「あるデコボコの不完全なラブストーリー」という意味で、映画の主題に合致している。

ヴィナイ・パータクは映画の中心であり、彼の個性によってこの映画は完成していた。だが、ヒロインのグル・パナーグも同じくらい輝いており、彼女にとって大きな前進となったと言える。元ミス・インディアのグル・パナーグは、映画界では決して正当に評価されていない。だが、時々いい映画に出演し、好演しているため、これからも期待できそうである。

ピーヌーの一家はグジャラート人という設定であったため、所々にグジャラーティー語が入っていたが、基本的には台詞はヒンディー語と英語である。

「Straight」は、ちょっとした下ネタが散りばめられたライトなコメディー映画である。気軽で気楽な暇つぶしを求めるマルチプレックス観客層をターゲットにした映画で、楽しめないことはないが、通常の娯楽映画ファンには物足りなく映るだろう。だが、現在公開中の類似した映画「Aloo

Chaat」よりも少しだけ面白い。どちらか迷っている人には断然「Straight」をオススメしたい。

インドの恥部を映像化し、問題提起し続けるカナダ在住インド人女性映画監督ディーパー・メヘター。彼女の最新作「Videsh」が現在公開中である。この映画の原作となっているのは、インド演劇界の重鎮ギリーシュ・カールナードがカルナータカ州の民話をもとに書いた戯曲「Nagamandala」である。この戯曲は1997年にカンナダ語で映画化された他、チャンディーガルの劇団ザ・カンパニーの十八番にもなっており、日本公演も行われた。映画自体は、「Heaven

on Earth」という題名で2008年に公開されたカナダ映画で、インドで一般公開されるにあたってヒンディー語・パンジャービー語に吹き替えされ、「Videsh」に改名された。

題名:Videsh

読み:ヴィデーシュ

意味:異国

邦題:ヘヴン・オン・アース

監督:ディーパー・メヘター

制作:ラヴィ・チョープラー、デーヴィッド・ハミルトン

原作:ギリーシュ・カールナード「Nagamandala」

音楽:マイケル・ダンナ

出演:プリーティ・ズィンター、ヴァンシュ・バールドワージ、バリンダル・ジョーハル、ラジンダル・スィン・チーマー、ガウラヴ・スィハン、ギーティカー・シャルマー、オーヴィル・マシエル、ラーマンジト・カウル

備考:PVRセレクト・シティー・ウォークで鑑賞。

プリーティ・ズィンター(手前)とヴァンシュ・バールドワージ(奥)

| あらすじ |

インドのパンジャーブ州で生まれ育ったチャーンド(プリーティ・ズィンター)は、カナダのブランプトンに住むパンジャーブ人家庭に嫁いだ。夫の名前はロッキー(ヴァンシュ・バールドワージ)と言った。ロッキーにはアマン(ラーマンジト・カウル)という名の姉がおり、姉の夫バルデーヴ(ガウラヴ・スィハン)と2人の子供(ギーティカー・シャルマーとオーヴィル・マシエル)や、両親(バリンダル・ジョーハルとラジンダル・スィン・チーマー)とも同居していた。義母はロッキーを溺愛しており、チャーンドに冷たく当たるようになる。また、ロッキーも怒りっぽい性格で、事あるごとにチャーンドに暴力を振るう。チャーンドは実家の母親に電話をして助けを乞おうとするが、それすらも許されなかった。

チャーンドは義姉の働く工場で働かされることになった。そこでジャマイカ人女性ローザと仲良くなり、彼女から媚薬をもらう。チャーンドは早速牛乳に媚薬を混ぜて夫に飲ませるが、その途端に彼は気を失ってしまう。幸い、ロッキーの命に別状はなかった。チャーンドは日を改めてもう一度彼に媚薬を飲ませようとするが、今度は急に牛乳が沸騰し出す。チャーンドは急いでそれを庭に捨てる。ところがそれを捨てた場所にはコブラの巣があった。ロッキーの家族は度々コブラを目撃するようになる。ロッキーたちは、カナダにコブラが出ることを不審に思いながらも、コブラを退治しようとするが、巣を見つけただけで、殺すことはできなかった。

その頃からチャーンドは、夫が急に優しくなったり、前のまま暴力夫だったりと、性格が一定しないのに気付く。ある日、体調が優れずに仕事に出掛けなかった日、夫と家にいたはずだが、ロッキーはその日は家にいなかったと主張する。ロッキーは、チャーンドが他の男と家にいたと考え、彼女に暴行を加える。ロッキーはそのことを家族にも言う。

チャーンドは、潔白を証明するためにナーガ・パリークシャー(蛇の試験)を行うことになる。それは、蛇の巣に手を入れて、噛まれなければ潔白であるというものだった。チャーンドは恐る恐る巣の中に手を入れるが、その瞬間に全てを悟る。今まで優しい夫として目の前に現れていたのは、実は媚薬によってチャーンドに恋したコブラが化けた姿だったのだ。チャーンドはコブラを掴み出す。コブラは決してチャーンドを噛もうとしなかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

夫や嫁ぎ先からの愛情を受けられず、結婚生活に幸せを感じられない想像力豊かな女性チャーンドが、現実から逃れるようにシーシュナーグ(蛇王)の物語の中に入り込んで行く。だが、その現実からの逃避は、ジャマイカ人女性からもらった媚薬をきっかけに、現実世界にも影響を与え始める。コブラがチャーンドに恋してしまい、彼女の夫に化けて彼女の前に現れるだけでなく、彼女が求めるような愛情溢れる夫となって彼女を優しく包み込むのである。映画の主軸はこのようなファンタジーであった。

だが、当然のことながらディーパー・メヘターがそのような安易な映画を作るはずがない。舞台をカナダに置き、単身インドから外国に嫁ぐインド人女性を主人公に据えることで、映画はインド人間の「国際結婚」を巡る社会問題に鋭く切り込んでいた。チャーンドは地元での簡単なお祝いの後、1人でカナダへ渡り、そこで初めて顔を合わせたNRI(在外インド人)の夫と結婚式を挙げる。海外に住むインド人男性は、「海外で生まれ育ったインド人女性は西洋文明に汚染されている」という一方的な考えから、結婚相手を同国内ではなく、インド在住の伝統的なインド人女性の中から探すことがよくあるし、インド在住の家族にとっては、娘をNRIの男性に嫁がせることで、経済的にも助けになるし、あわよくば海外移住へのきっかけにもなる。よって、インド在住インド人とNRIの間の「国際結婚」は両家にとってウィン・ウィンなのである。しかし、その犠牲となるのは他でもない、知らない土地の知らない家族に嫁ぐ女性自身である。嫁ぎ先が温かい家族だったら問題ないが、「Videsh」で描かれているような冷酷な家族だった場合、女性にとってそこは監獄にも等しい。また、劇中で少しだけ触れられていたが、チャーンドの結婚は、彼女の兄弟をカナダで就職させるための政略結婚だった可能性が高い。舞台をカナダにすることで、コブラが場違いな存在になってしまっていたが、逆にそれがチャーンドの念の強さを代弁し、映画の異様さを強調していた。

最近スクリーンから遠ざかっていたプリーティ・ズィンターであったが、ディーパー・メヘター監督によって今までとは全く違った一面を引き出されており、「Videsh」は彼女にとって大きく飛躍となりそうだ。かつて彼女が売りにしていた健康的はつらつさは、今ではジェネリア、アシン、カトリーナ・カイフ、ディーピカー・パードゥコーン、ソーナム・カプールなどの強力な若手女優の登場のおかげで独占市場ではなくなっており、この方向転換はいつかは行わなければならないものであった。

夫のロッキー役を演じたヴァンシュ・バールドワージは、元々演劇俳優で、この「Videsh」が映画デビュー作となる。また、姉のアマンを演じたラーマンジト・カウルは、前述の劇団ザ・カンパニーの女優である。

「Videsh」は、ディーパー・メヘター監督独特の陰鬱さがより暗さを増した作品で、万人向けではない。ファンタジー要素のある作品だが、それはとてもじゃないが明るいものではない。プリーティ・ズィンターのファンにとっては、久々の彼女の主演作であるが、彼女の全く違った演技を見ることになるだろう。

| ◆ |

3月30日(月) Aa Dekhen Zara |

◆ |

過去に何度も繰り返されて来たことではあるが、現在、映画プロデューサーの組合と大手マルチプレックス・チェーンのオーナーたちの間で、興行収入の取り分を巡って対立が起こっている。その結果、プロデューサーたちが抗議のボイコットを決め、4月1日以降、新作映画を全国のマルチプレックスで公開しない方針を固めた。その影響をまず受けた映画が「Aa

Dekhen Zara」である。この映画は3月27日に公開されたが、その週に4月1日が始まることから、大手マルチプレックスでは全く上映されないことになった。デリーでは、シングル・スクリーンの映画館の他、サティヤムやムービータイムなど、一部のローカル・マルチプレックス・チェーンのみで公開されている。デリーの映画シーンを牛耳るPVR系列の映画館でも当然のことながらこの映画は公開されていない。PVRで見られないとなると、デリーではかなり選択肢が狭まってしまう。興行収入にも大きな影響が出るだろう。果たしてこの紛争はいつまで続くのだろうか?

題名:Aa Dekhen Zara

読み:アー・デーケーン・ザラー

意味:来て見てちょっと

邦題:タイムカメラ

監督:ジャハーンギール・スルティー(新人)

制作:ヴィッキー・ラジャニー

音楽:プリータム、ガウラヴ・ダースグプター

作詞:シールシャク・アーナンド、イルシャード・カミール、サイヤド・グルレーズ、プラシャーント・パーンデーイ

振付:アハマド・カーン、ハルシャル・ヴィッタル

出演:ニール・ニティン・ムケーシュ、ビパーシャー・バス、ラーフル・デーヴ、ソフィー・チャウドリー、ボビー・ヴァッツ、シュリーニワース・ナーイドゥ、ディーパク・ダーリーワール、ビシュワジート・チャタルジー、サミール・スィッディーキーなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

ニール・ニティン・ムケーシュ(左)とビパーシャー・バス(右)

| あらすじ |

ムンバイー在住の野生動物写真家ラーイ・アーチャーリヤ(ニール・ニティン・ムケーシュ)は無職状態の上にカメラを盗まれてしまい、生活に困窮していた。ある日、彼を写真の道に導いてくれた祖父アンメーシュ・ジョーシー(ビシュワジート・チャタルジー)が急死したことを知り、彼の家を訪れる。そこで弁護士のアローラー(ディーパク・ダーリーワール)はラーイに遺言を渡す。ラーイは模型の船をいじっている間にそこに仕掛けがあるのを見つけ、中からロッカーの鍵が出て来る。ラーイはロッカーから祖父の荷物を取り出す。その中には旧式のカメラが入っていた。カメラをなくしたばかりだったラーイは、祖父の遺物をこれ幸いと喜ぶ。

そのカメラをいじっている内に、ラーイはそれが普通のカメラではないことを発見する。それは未来を写し出すカメラで、祖父がここ数年間研究していたものだった。ラーイはそのカメラをギャンブルに有効活用し、大金を手に入れる。また、彼にはスィーミー・チャタルジー(ビパーシャー・バス)というミュージシャン志望のガールフレンドも出来た。ラーイはカメラのおかげで人生の絶頂期にいた。しかし、スィーミーはラーイの性格がどんどん変わって行くことに危惧を感じていた。一度2人の関係は破局寸前まで行くが、ラーイは人生の中で一番大切なのはスィーミーだと考え直し、彼女に素直に謝ると同時に、プロポーズする。だが、スィーミーはミュージシャンへの夢を追っている最中だったため、あと少し時間が欲しいと答える。ラーイはそれを喜んで受け容れる。

しかし、ラーイはそのカメラのもうひとつの特徴を知る。死すべき人間の写真を撮ると、真っ暗な写真が出て来るのである。ラーイ自身を撮った写真は真っ黒になっており、日付はあと数日後になっていた。

ある日、ラーイの家にキャプテンという殺し屋が訪ねて来て、「カメラをよこせ」と言い出す。ラーイとスィーミーはカメラを持って逃げ出すが、キャプテンはどこまでも追って来る。このときカメラの秘密やラーイの運命を初めて知ったスィーミーは、ラーイの未来の1日ごとの写真を撮り、それを手掛かりに何とか彼の運命を変えようとする。ラーイとスィーミーはバンコクへ飛び、逃亡を続ける。だが、2人は写真に写っている通りの行動をしてしまう。2人の後を追うのはキャプテンだけではなかった。インド政府の諜報機関、研究分析局(RAW)のエージェント、ソフィア(ソフィー・チャウドリー)とプリー(ボビー・ヴァッツ)もカメラを追っていた。だが、プリーはカメラを我がものにしようとし、ソフィアを殺すが、ラーイとスィーミーには逃げられてしまった。

殺し屋と諜報部に追われることになり、絶体絶命のピンチに陥ったラーイは、死が予言された日の前日、奇策に打って出る。カメラをスィーミーに託し、単身キャプテンと接触して、もし今後24時間、自分を守ってくれたら、カメラを渡すと提案する。キャプテンもそれを受け容れる。

プリーはタイの警察を使ってラーイとスィーミーを追う。スィーミーはプリーに捕まってしまうが、そこにラーイとキャプテンも駆けつける。銃撃戦の中でカメラは壊れてしまい、ラーイはキャプテンに撃たれて井戸の中に落ちてしまう。プリーは失望してその場を去り、プリーは殺される。だが、ラーイは生きていた。カメラは、真っ暗な井戸に落ちたラーイを写していたため、真っ黒な写真が出て来たのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

未来を写すカメラを中心としたSFスリラー。前半は果てしなく退屈であるが、後半で何とか持ち直す。カメラによって数日後の死を予言された主人公ラーイが、カメラを手に入れようとどこまでも追って来る殺し屋キャプテンを、死から逃れるためにボディーガードに雇うところは秀逸であった。劇中では、黒い写真が死を予言することになっており、ラーイ自身を映し出した写真も黒くなってしまい、彼は自分が死ぬ運命にあると考えるのだが、実は真っ暗な井戸に落ちたところが写っていただけというオチであった。それもなかなか機転の利いたアイデアだった。最後の銃撃戦でカメラは壊れてしまうが、祖父の遺物の中にはカメラの他に懐中時計もあり、それも不思議な力を持っている可能性が臭わされてジ・エンドとなっていた。大いに続編を予測させる終わり方であった。

主演のニール・ニティン・ムケーシュは、歌手ムケーシュの孫で、「Johnny Gaddaar」(2007年)で本格デビューした若手俳優である。ハルマン・バヴェージャーと同様にリティク・ローシャン系の外見をしている。「Johnny

Gaddaar」では好演していたように記憶しているのだが、どうもまだ迫力に欠ける部分があり、「Aa Dekhen Zara」では弱さの方が目立った。特に前半は、実はどうしようもない大根役者なのではないかと思えたほどだ。

ヒロインはもはや大御所の風格を漂わしているビパーシャー・バス。彼女のベストの演技ではないが、よく若手のニール・ニティン・ムケーシュを支えていた。ただ、ニールとのスクリーン上の相性はよくない。2人は同じインド人でありながら全く別の人種のような外観で、まるで違う作家の漫画の登場人物がひとつのコマに登場してしまったかのような印象を受けた。

題名になっている「Aa Dekhen Zara」は、ボリウッド映画「Rocky」(1981年)の中の同名挿入歌から取られている。映画中、その歌のリミックスも使われている。音楽監督はプリータムなどだが、この映画のサントラはあまり気合いが感じられなかった。

「Aa Dekhen Zara」は、未来を予知するカメラを巡る攻防を描いたSF要素のあるスリラー映画である。前半我慢して見ていれば、後半はある程度楽しめるが、娯楽映画というのはそこまで苦労して見るものでもない。スキップしても問題ないだろう。

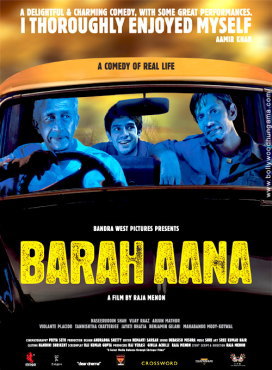

3月20日には主に4本の新作ヒンディー語映画が公開された。「Firaaq」、「Aloo Chaat」、「Straight」、そして「Barah

Aana」である。これらはどれも完全にマルチプレックス観客層向けの映画であり、この週だけを見るとボリウッド映画もずいぶん様変わりしたと感じさせられるだろう。しかし、1週間に4本ものヒンディー語映画が同時公開されるのは異常事態だ。頻繁に映画を見ている僕でも、1週間に2本ぐらいが限界で、それ以上になるとスケジュールのやりくりが難しくなる。これらの中で何本か見逃してしまうだろうと思っていたが、話題作の枯渇のおかげか、1週のみで公開打ち切りになることもなく、本日「Barah

Aana」を見ることができた。その結果、3月20日公開のヒンディー語映画は全て鑑賞することができた。結論から先に言うと、これらの中では「Barah

Aana」がもっともバランスの取れた映画であった。社会派映画という観点では「Firaaq」がダントツであるが、総合的な楽しさでは「Barah

Aana」に軍配を上げたい。

題名:Barah Aana

読み:バーラー・アーナー

意味:12アーナー(アーナーはインドの昔の貨幣単位)

邦題:12アーナー

監督:ラージャー・メーナン

制作:ラージ・イェーラースィー、ジアリア・アチリ、ラージャー・メーナン

音楽:シュリー

出演:ナスィールッディーン・シャー、ヴィジャイ・ラーズ、アルジュン・マートゥル、ヴィオランテ・プラチード、タニシュター・チャタルジー、ジャヤティー・バーティヤー、ベンジャミン・ギラーニー、マハーバーヌー・モーディー・コートワール

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、ナスィールッディーン・シャー、アルジュン・マートゥル、ヴィジャイ・ラーズ

| あらすじ |

政府の記録では手違いで死亡したことになっているシュクラー(ナスィールッディーン・シャー)は、人生手詰まりとなり、メヘター夫妻(ベンジャミン・ギラーニーとジャヤティー・バーティヤー)の家で運転手を務めて細々と暮らしていた。メヘター夫人はシュクラーを嫌っており、事あるごとに彼に罵声を浴びせかけていた。ヤーダヴ(ヴィジャイ・ラーズ)はとあるマンションで警備員を務めていた。住人たちは彼を小間使い扱いし、あれこれ雑用を任せられていた。アマン(アルジュン・マートゥル)はレストランでウェイターをしていた。常連客の白人女性ケイト(ヴィオランテ・プラチード)に密かに恋をしていた。3人はムンバイーのスラムに住んでおり、お互いに下層民の苦労を分かち合う戦友であった。

ある日、村に住むヤーダヴの息子が病気になってしまう。その治療のためにはまとまった金が必要だった。ヤーダヴはマンションの各戸を回って情けを乞うが、彼に同情する者は皆無だった。仕方なくシュクラーは彼になけなしの金を与える。だが、ヤーダヴはそのお金を駅ですられてしまう。不幸には不幸が重なるものであった。意気消沈したヤーダヴは道端でうずくまっていたが、からかってきた若者を殴って気絶させてしまう。ヤーダヴはその若者の両手を縛り、目隠しをして家に引きずって来る。シュクラーとアマンは余計なトラブルに巻き込まれるのを恐れたが、ヤーダヴを助けることにし、協力してその若者を睡眠薬で眠らせて夜中に誰もいない場所に置いて来た。

だが、金に困っていたヤーダヴは、アマンとシュクラーに内緒で、若者の親に連絡して身代金を取っていた。ヤーダヴはその金をアマンとシュクラーに分配する。アマンはたじろぎながらも金を受け取るが、真面目なシュクラーはヤーダヴの勝手な行動に腹を立てた。

アマンはケイトとデートを重ねるようりなり、ある日告白もするが、ケイトは拒否する。先日の一件ですっかり味を占めたヤーダヴは、金がないから振られたのだとアマンに吹き込み、同じように誘拐を繰り返して身代金を一緒に稼ごうと誘う。アマンはそれに乗り、シュクラーも乗り気ではなかったが協力することにする。一般庶民を狙い、多額の身代金を要求しなかったことで、誘拐は何度もうまく行く。3人は打って変わって羽振りが良くなる。アマンは金に困っていたケイトに金を渡し、もう貧乏人でないことを見せるが、気付いたらケイトは家を立ち去って姿をくらましていた。

シュクラーはメヘター夫人の罵声に遂に耐えかね、次の誘拐の目標を彼女に定める。ヤーダヴとアマンは絶対に失敗すると考えていたが、シュクラーが強制するため、実行せざるをえなくなる。誘拐はしたものの、案の定メヘター夫人に正体がばれてしまう。身代金も200万ルピーという大金を要求したために警察に通報されてしまい、3人は逮捕されてしまう。

ところがシュクラーは死亡したことになっていたため罪を問われず、ヤーダヴとアマンも釈放されることになった。人生捨てたものではなかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

スラムに住む下層の3人が、身代金目当ての誘拐を繰り返すようになるというストーリー。だが、単なる犯罪映画ではなく、人生の悲しい真実が散りばめられたユーモアのある映画となっていた。

主人公の職業はそれぞれ運転手、警備員、ウェイターであり、最下層ではないが、下層の人間と言ってよい。彼らは常にリッチな人々から見下されて生きることを運命づけられており、それは特にシュクラーやヤーダヴの日常でよく描写されていた。だが、一連の出来事を経験する内に、ヤーダヴらはひとつの真実に目覚める。薄給の仕事を真面目にこなしていても、いつまで経っても人生は開けないし、尊敬も得られない。だが、誘拐のような悪事に手を染めた途端、一気に大金が手に入った。3人は、真面目に働くことが馬鹿馬鹿しくなったわけではないが、アルバイトとして度々誘拐を繰り返すようになる。最後は私怨に駆られ、欲を出したために警察に逮捕されてしまうが、彼らが本当に求めていたのは金ではなく、いくばくかの尊敬であったことは、映画の最後で語られていた。衣食住が足り、真っ当な尊敬が得られていれば、彼らも道を踏み外すことはなかった。これは、社会に対する痛烈な批判であるし、敢えてマルチプレックス層向けの映画に仕上げることで、マルチプレックスで映画を見ることに経済的負担を感じない富裕層の良心に問い掛ける作りとなっていた。

エンディングへの重要な伏線となっていたのは、冒頭のシーンである。主人公の1人シュクラーは何らかの手違いから、政府の書類上は死亡したことになっており、死亡証明書まで出ていた。そのせいで彼はまともな職に就くこともできず、運転手をして細々と暮らさざるをえなかった。だが、誘拐が明るみに出て、警察に逮捕された後は、逆に死亡したことになっていることが功を奏した。政府は、公式には死んだことになっている人間が犯した罪を裁くことができないのである。シュクラーらはお咎めなしとなり、釈放された。まだ生きているのに死んだことになってしまうというのはインドではしばしばあることで、時々新聞などでも同様の記事を目にする。死んだことにされてしまった人は、裁判所で「自分が死んでいないという証拠を出せ」というとんちんかんな要求されたりするらしい。インドで実際に起こっているそのような珍現象に触れながらも、下層の人々には下層の人々の強みがあるという点が暗示されていた。

題名になっている「Barah Aana」は、直訳すれば「12アーナー」になる。アーナーは昔の貨幣単位で、ルピーの16分の1の価値である。つまり、12アーナーとは4分の3ルピーのことだ。エンディングのナレーションで「12アーナーの人生」というフレーズも出て来るが、これは1ルピーを100年と考え、その4本の3、つまり「75年の短い人生」と受け取っていいだろう。言い換えれば、12アーナーとは人生の隠喩である。

演技上の見所は、「Monsoon Wedding」(2001年)以来となる、ナスィールッディーン・シャーとヴィジャイ・ラーズの共演である。ナスィールッディーン・シャーは力の抜けた演技が非常にうまい俳優である一方、ヴィジャイ・ラーズは怪しげな下層民を演じさせたら右に出る者がいない。その2人がそれぞれ得意とする役柄をまるで水を得た魚のように喜々として演じており、それを見るだけでエキサイティングな体験であった。もう1人の主人公アルジュン・マートゥルは、今まで脇役で出演を重ねて来た駆け出しの俳優で、今回は今までで一番の大役を任されたと言える。まだ個性が感じられないが、欠点は感じられなかった。

「Barah Aana」は地味な雰囲気の映画だが、ナスィールッディーン・シャーとヴィジャイ・ラーズの共演もあるし、脚本も優れており、今一番見る価値のある映画となっている。「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)のおかげで下層の人々への注目が集まっているが、「Barah

Aana」は下層の人々の心情がよりはっきりと描写されており、「スラムドッグ$ミリオネア」と合わせて見るに値する。

| ◆ |

3月31日(火) カールカージーに引っ越し |

◆ |

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)を舞台にした小説「Sumthing of a Mocktale」に、こんな一文が登場する――JNUに入学するのはとても難しいが、JNUから出るのはもっと難しい(it

is very difficult to get into JNU but it is even more difficult to get

out of it, p. 204)。これは、文字通り名門校JNUを卒業するのは難しいと取ることもできるが、JNUキャンパスに住む者にとっては別の意味に聞こえる。JNUほど過ごしやすい場所はなく、一度JNUに住んでしまったら、なかなか外に出られないということだ。JNUはいわゆるレジデンシャル・ユニバーシティーで、学生も教員も職員も皆、基本的にキャンパス内に住んでいる。それは言わばひとつの村であり、住めば住むほどキャンパス内に知り合いが増え、愛着が沸いて来る。JNUの学生(JNUites)にはいつの間にかJNUらしさ(JNUness)が身に付き、JNU学生はお互いにそれを敏感に察知する。一応、キャンパスの外に住みながらJNUに通うこともできるが、そういう学生はデー・スカラー(Day

Scholar)と呼ばれ、気持ちの部分でどこかJNUに完全に入り込めない部分が出て来る。JNUで学ぶなら、断然寮に住む方が楽しい。荒々しくも美しい、手つかずの広大な自然に囲まれ、国内外の政治や社会の問題に敏感で、社会的弱者に多大な同情を持つ熱いハートを持った、共産主義に多かれ少なかれ影響を受けた学生たちの中に溶け込み、毎日どこかで何かが起こっているハプニングなキャンパスに住むことは、それだけで大変な幸せで、刺激的な体験だ。物価も驚くほど安い。寮の住居費は半年240ルピー、食費も毎月1000~1200ルピーほど。水道代、電気代は今のところ無料(電気代は今後有料になる可能性あり)。確かに日本や先進諸国の大学に比べたら、大学や寮の設備はまだまだ不足だらけである。しかし、JNUに住み、ふと早朝、寮の屋上に出て、樹木の海の彼方の霞の向こうにそびえ立つクトゥブ・ミーナールを眺めると、もしかしたら自分は世界でもっとも贅沢な生活をしている人間なのではないかと錯覚することがしばしばだ。少なくとも、デリーという大都会に住みながら、鳥獣保護区域に勝るとも劣らない大自然の中で生活できることは、日本大使や大企業の駐在員でも享受することのできない贅沢であろう。

2006年にJNUキャンパスに住み始めて以来(参照)、このまま後期博士課程(Ph.D.)を終えて日本に帰るまでJNUキャンパスを去らないだろうと自分で勝手に思い込んでいたのだが、運命の悪戯からか、外に住むことになった。現在、ネルー・プレイス近くのカールカージーに住んでいる。

「これでインディア」では、あまりプライベートなことは書かない方針を採っている。2001年にインドに留学した当初は、早々に自宅にインターネットの常時接続環境を整えられたこともあり(これがいかに奇跡であったかは、最近インドに住み始めた日本人の方々には想像も付かないだろう)、個人的日記のつもりで「これでインディア」を始めたのであるが、アクセスが増えると同時に、徐々にデリーの日本人社会の狭さも明らかになって来て、インターネット上のプライベートな記述は自分にも他人にも迷惑になると気付き始めたからである。また、「ブログ」なる文化が後に発展して来て、日々の雑事をブログで公開するインド/デリー在住日本人が増えて来たことも、「これでインディア」のさらなる進化を後押しした。

だが、今回の引っ越しは、自分のプライベートな出来事と切っても切り離せない関係にあり、また、それは公表しても特に差し支えないと判断されるため、ここでそれとなく記しておこうと思う。

「これでインディア」は、特に営利を目的として運営しているウェブサイトではない。立ち上げ当初は、当時流行していた無料ウェブスペースを利用していたため、インターネット使用料を除けば無料であったが、今では安定性を重視し、有料サーバーを借りて公開しているため、金銭的に言ったら損になっている。なぜこんな損なことをしているのか、時々自分でも不思議になったものだ。寂しがり屋なのではないか、と揶揄されたこともあったが、もしかして本当にそうなのかもしれないと考え込んでしまい、言い返せなかった。だが、インターネットの世界では、高度な情報やサービスが全くの無料で提供されていることが多く、それらの提供者たちとかなり共通する精神の下に僕も「これでインディア」をやっているのだという自覚はあった。また、ネット上の無料サービスから自分も多くの利益を享受しており、それに対する恩返しの気持ち、またはそれに参加しなければならないという社会的責務の感情もあっただろう。しかし、インドに住み、インドのことを勉強する中で、この気持ちに当てはまるちょうどいい言葉を与えてもらった。それはバクティである。日本語では「信愛」などと訳されるが、とにかく見返りを求めずに一心不乱に何かに専心し献身することと説明すれば大体外れではないだろう。それは念仏や瞑想などの個人的行為でもあり、ボランティアのような社会的活動でもある。僕にとっての「これでインディア」も、インドに対する、日印関係に対する、そしてインターネットに対するバクティだと言っていいのではないかと思っている。

という訳で、「これでインディア」から直接何らかの金銭的利益を得たりしたことは一度もないし、これからもそういうことはないだろう。だが、ありがたいことに、「これでインディア」のおかげで、今まで金銭以外の様々な恩恵を被ることができた。このウェブサイトを通じて出会うことのできた素晴らしい人々はとても多いし、いろいろな仕事にも関わることができたし、数々の貴重な体験もすることができた。多分「これでインディア」を始めていなかったら、僕のインド生活はもっと退屈なものになっていたのではないかと思うし、あるいは僕のインド滞在期間はもっと短いものであったかもしれない。「これでインディア」は当然のことながら僕が作り出したものであるが、僕自身がこのウェブサイトに感謝したいくらいである。

しかし、2001年からコツコツと続けていたこのウェブサイトが、しばしば人生の最大のイベントと呼ばれる結婚にまでつながるとは、自分はおろか、おそらく誰も想像していなかったことだろう。今までここでは全く触れなかったが、昨年11月に、「これでインディア」をきっかけに出会った日本人女性と、日本で結婚したのである。ハンドルネームはケヘカシャーンさんと言い、◇・◆サブSUB LOGローグ◆・◇というブログを運営している。ケヘカシャーンさんは元々バンガロールに住んでいたのだが、僕との結婚を機にこの3月にデリーに転勤して来た。

実はJNUには妻子持ちの学生のための寮がある。マハーナディー寮と言う。11月に挙式し、デリーに戻って来てすぐに、マハーナディー寮への入寮を申請した。興味深いことに、インドでは結婚は基本的に宗教の管理下に置かれており、既婚の夫婦が皆、役所が発行する婚姻届受理証明書のような公式の証明書を持っているわけではない。どうしても結婚したことを証明しなければならない場合は、結婚式の写真を提出することで行われるし、どうも証明書よりも写真の方が書類としての信憑性が高いと考えられているような感じである。マハーナディー寮への入寮を申請する際も、証明書の提出はオプションだが、結婚式の写真提出は必須となっている。

だが、マハーナディー寮は人気の寮で、通常、申請から割り当てまで1年以上かかるとされている。一応外国人枠があるのだが、外国人枠を使ってもやはり1年はかかるようだ。しばらく待ってみたが、一向にウェイティングリストの番号が進んで行かないため、諦めて外に住居を探すことにした。

まず候補地として挙がったのはドワールカーであった。ドワールカーはデリー内の新興高層住宅地である。インディラー・ガーンディー国際空港を越えたデリー最西部に位置する。ドワールカーに家を持つ友人がそこに住まないかと提案してくれたのだった。現在ドワールカーにはデリー・メトロが通っており、コンノート・プレイスなど、デリー・メトロが開通している場所への接続は悪くない。だが、ケヘカシャーンさんが働くオフィスはデリー南東部のカールカージーにあり、ドワールカーから果てしなく遠いのがネックであった。一応ドワールカーの家を見に行ってみた。住所はドワールカーと聞いていたので、近代的な高層アパートが林立するエリアを勝手にイメージしていたのだが、彼の家はそれとは外れた地域にあった。一部で有名なスラブ国際トイレ博物館の近くである。ただ、高層アパートの一室であることには変わりなかった。部屋の数も十分にあり、住むには悪くない。だが、周辺は完全に村で、とてもゴミゴミしていた。先入観からこんなことを言うのは気が引けるのだが、やはり何と言っても治安の心配を感じずにはいられない。当初頼りにしていたデリー・メトロの駅からも遠いし、あまりメリットがない。ドワールカーの近代高層住宅群の方も一応見てみたが、何だか胸がムカムカする地域であった。日本の新興住宅エリアとあまり変わらない風景と言えばそうなのであるが、インドに長く住む内に、こういう整然として生活感や地域のつながりのなさそうな場所には住みたくないと考えるようになってしまった。何だかこういうところにずっと住んでいると鬱になって自殺しそうだ。ドワールカーは諦めることにした。

折りしも、オールドデリーを舞台とした映画「Delhi-6」を見た後で、オールドデリーに住むのも悪くないと考えるようになっていた。しかし、結局はケヘカシャーンさんのオフィスのあるカールカージーで家を探すことになった。カールカージーは、古刹カールカージー寺院のお膝元に位置する住宅街で、デリーの多くの住宅街と同様に、印パ分離独立後にデリーに流入したパンジャーブ人難民の再定住のために開発された歴史を持っており、パンジャーブ人が多い。また、カールカージーには現在、僕が以前通っていたヒンディー語の語学学校ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院)があり(ただし近々移転の噂あり)、そこに通う日本人留学生を始め、外国人が多い。よって、最近テロの影響で見ず知らずの外国人に家を貸すのが避けられつつある中、カールカージーなら外国人にも慣れており、家探しにもそれほど苦労しないだろうという直感があった。

しかし、JNUに住んだ2年半は、まるで浦島太郎が竜宮城で過ごした月日のようなものだった。JNUにいる限り僕は外の世界の物価上昇をほとんど感じずに過ごすことができていた。だが、JNUの外に家を探し出した途端、一気に現実世界に引き戻された気分であった。2001年にデリーに住み始めた時、僕は家賃3千ルピーの部屋に住んでいた。あの頃は1万ルピーほど出せば、閑静な住宅街にほどほどの家を見つけることができたような覚えがある。今ではカールカージーのような中級から中の上くらいの住宅街でも、1万ルピーほどの予算では満足行く物件を見つけることは難しくなっていた。

いくつかの不動産屋を巡り、いくつかの物件を見た後、結局は家賃1万5千ルピーの家に居を定めることにした。トップフロアにある3階(日本で言う4階)の部屋で、夏はクソ暑くなることが予想されるが、どうせ日中家にいることは少ないし、トップフロアの特権である眺めのいいオープンテラスがあり、携帯電話の電波の入りもよい。家探し時には大家さんの人柄も重要な要素となるが、その物件の大家さんはフレンドリーで好印象であった。また、個人的にはバイクの安全も気になっていたのだが、屋根はないものの、ちゃんとバイクを置くのにちょうどいいスペースがあり、少なくとも毎日隣人と駐車場争いをしなくて済みそうだった。その他にもいくつもの条件がこちらの理想と合致したため、その物件を選ぶことにしたのだった。

ただ、JNUのブラフマプトラ寮にある自分の部屋はそのままキープすることにした。部屋には膨大な量の書物があり、それらを新居に移す気にはなれなかったし、前述の通り、JNUを完全に去る踏ん切りも付かなかった。そもそも寮の部屋をキープする費用は高くないので、部屋を明け渡すメリットがない。今後も勉強部屋として使用することにし、いくつかの家具などを新居に移すだけにした。

居を定め、契約書を作り、鍵をもらってからは、生活に必要なものを徐々に揃えて行く毎日であった。とりあえず友人のつてからベッドとガスシリンダーが手に入った。その後、カールカージーのマーケットでコンロとディスペンサー(飲み水供給器)を購入し、まずは料理が出来る環境が整った。しかし机などがなく、段ボール箱を机にして急場を凌いだ。それはそれで楽しかったのだが、その後、冷蔵庫、ダイニング・テーブル、洗濯機、インターネットなどを揃えて行った。

インドは一般に物価が安い国だと思われている。確かに一般市民が食べている食材や身の回りの雑貨などは日本よりも安いと言っていいだろう。だが、家具や家電などになって来ると、日本の方が安くていいものが手に入ると感じる。家具については、インドは木材が高いので、木製の家具を買おうとするとかなり割高になってしまう。安さを重視したらどうしても金属製やプラスチック製になる。家電でも、日本人として日本の家電を買いたいという希望はあるのだが、インドに進出している日本企業の家電は高級志向で買う気が起こらないし、そもそもカールカージー・レベルのマーケットの家電屋では、ジャンルによっては日本企業の製品を全く取り扱っていないということがしばしばである。とは言ってもLGや三星のような韓国企業の家電を買って彼らのシェアを助長するのは非国民のような気もするので、最終的にはインド製か別の国のメーカーのものを選ぶことになる。それでも、日本なら同じ値段で質のいいものが手に入るだろうと思わせられる。最近は日本も高くなっているのかもしれないが。

実は冷蔵庫は元々持っていたので新しく買う必要はなかったが、洗濯機は新品を購入することになった。インドには、フルオートマティックと呼ばれる全自動洗濯機の他に、セミオートマティックと呼ばれる二槽式洗濯機もまだ大いに売られている。インドに住んでいると、「オートマティック」という言葉が怖くなってくるものだ。インドの製品はオートマティックに設計すればするほど壊れやすく、修理しにくくなるという悲しい落とし穴があり、なるべく人間の介入が入り込みやすいシンプルな構造の機械を買うのが吉である。ガスコンロにもオートマティックとマニュアルがある。オートマティックはつまみをひねるだけで火が付くタイプで、日本で一般に使われているものだ。マニュアルはつまみをひねると同時に着火器具をカチカチやって着火しなければならない。オートマティックのコンロは割高になるし、やはり壊れやすいとアドバイスを受けたので、マニュアルにしたのであった。洗濯機の場合も、最初はセミオートマティックを購入することを考えていた。しかし、二槽式洗濯機は全自動洗濯機よりもサイズが大きく、計ってみたら洗濯機を置こうと思っていた場所にうまくはまりそうになかったので、結局は米国企業ワールプールのフルオートマティック洗濯機を購入した。インドの洗濯機には、停電になっても、電気が復活したときに、停止した場所から自動的にリスタートする機能が付いている。この機能は多分日本の洗濯機には付いていないのではないかと思う。停電さえなければこんな機能は必要ないが、インドでは必須である。また、インドでは水が不足する地域が多い。購入した洗濯機には、洗濯後も水を捨てずに次の洗濯に再利用する機能が付いていた。これもインドならではなのではないかと思う。

テレビは購入しないことにした。尊敬する人々は大体テレビを持っていないか、持っていても見ていない。寮で住んでいたときもテレビはほとんど見ていなかったし、不足も感じなかったので、これからも必要ないと判断した。

しかしインターネットは必須である。インターネットは大手通信会社エアテルのブロードバンド・サービスを利用することにした。最近いくつもの通信会社が一般家庭向けにインターネットのサービスを提供しているが、最大手エアテルがやはり一番評判がよい。JNUキャンパスはエアテルのサービス圏外になっており、国営企業MTNLのサービスを利用しているが、カールカージーではエアテルが利用できるので、それを享受することにした。MTNLはMTNLで、請求書が住所証明のための正式な書類になるために重宝するし、幸いJNU担当者が真摯な人間なので、障害があってもすぐに直してくれたりしてサービスは意外にいいのだが、やはり今回エアテルに申し込んだことで民間企業のシステマティックさに感動することになった。申し込んだ翌日に、日曜日にも関わらずエンジニアが派遣され、ワイヤリングから無線ラン設定まで全てをやってくれた。もっとも、その作業には半日かかったので、このおかげで我々の日曜日はほぼつぶれてしまったのであるが、インターネットは重要なので、このくらいの犠牲は何でもない。

しばらく住んでみて分かったが、カールカージーはとても便利な場所だ。我々の住む場所はカールカージーの中でも閑静な住宅街になっているが、少し歩けば活気あるマーケットがあり、大体必要なものはそこで手に入る。逆方向に少し遠出すれば、ベンガル人多住地域チッタランジャン・パーク(通称CRパーク)があり、そこでは比較的新鮮な魚介類が手に入る。さらに、「デリーの秋葉原」と呼ばれるネルー・プレイスが徒歩10分ほどで、コンピューター用品などが簡単に手に入る他、マルチプレックス(複合スクリーン型映画館)のサティヤム・ネルー・プレイスもある。前述の通り、デリーでもっとも古いと思われる古刹カールカージー寺院が近くにある上に、デリーでもっとも好きな遺跡であるトゥグラカーバード城塞もバイクで10分ほどの場所にある。カールカージー自体は古い町ではないが、十分にデリーの歴史を感じられるロケーションになっている。まだカールカージー寺院には一度も行ったことがないのだが、引っ越しが落ち着いたら、報告を兼ねて女神を参拝しようと思う。