| ◆ |

10月2日(金) Do Knot Disturb |

◆ |

インドは年末のお祭りシーズンに突入しており、ボリウッドの方も今後話題作が目白押しとなっている。今日は主に2本の映画が封切られた。その内の1本、デーヴィッド・ダワン監督の「Do

Knot Disturb」をまず見ることにした。デーヴィッド・ダワン監督は「Partner」(2007年)などの監督で、コメディー映画を得意とする人である。最近良質なコメディー映画に飢えていたため、「Do

Knot Disturb」をまず見ることにしたのだった。

題名:Do Knot Disturb

読み:ドゥー・ノット・ディスターブ

意味:邪魔をしないで

邦題:邪魔をしないで

監督:デーヴィッド・ダワン

制作:ヴァーシュ・バグナーニー

音楽:ナデヴィーム・シュラヴァン

歌詞:サミール

出演:ゴーヴィンダー、スシュミター・セーン、リテーシュ・デーシュムク、ラーラー・ダッター、ソハイル・カーン、ランヴィール・シャウリー、ラージパール・ヤーダヴ、マノージ・パーワーなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

ゴーヴィンダー(左上)、リテーシュ・デーシュムク(右上)

ソハイル・カーン(中央)、

スシュミター・セーン(左下)、ラーラー・ダッター(右下)

| あらすじ |

舞台はデリー。ラージ(ゴーヴィンダー)は大企業のCEOであったが、会社も豪邸も何もかも、実際は妻キラン(スシュミター・セーン)のもので、彼女には逆らえなかった。しかしラージはちゃっかり売れっ子女優のドリー(ラーラー・ダッター)と不倫していた。ドリーはラージのためにボーイフレンドのディーゼル(ソハイル・カーン)と別れていたが、ラージはなかなかキランとの関係を清算できなかった。

あるとき、かつてラージの家で使用人として働いていたマングー(ラージパール・ヤーダヴ)が、ラージとドリーが一緒にいるところを目撃してしまう。ラージに恨みのあったマングーはその場面を携帯の写真で撮影し、キランに送る。早速キランはラージに詰め寄るが、口が達者なラージはあれこれ言い訳して何とか切り抜ける。幸運だったのは、その写真にラージとドリー以外にもう1人の若者が写っていたことである。ラージは、その若者がドリーのボーイフレンドで、自分は偶然そこにいただけだと主張する。

ラージはキランの疑いを完全に晴らすため、その写真に写っていた若者を部下に探させる。その若者の名前はゴーヴァルダン(リテーシュ・デーシュムク)と言った。ゴーヴァルダンは入院中の母親のためにお金を必要としていた。ラージは、数日間ドリーの恋人の振りをすることで多額の報酬を約束する。実はゴーヴァルダンはドリーの大ファンであり、願ってもない申し出であった。ただし、ラージは、ドリーと必要以上に仲良くなることを禁じた。

一方、キランは旧知の探偵(ランヴィール・シャウリー)を訪ねていた。キランはラージの言うことを信じておらず、探偵に浮気調査を依頼した。探偵はゴーヴァルダンとドリーが本当に恋人なのかどうかを調査し出す。ドリーは一生懸命ゴーヴァルダンといかにも恋仲であるように振る舞うが、それがまたラージを嫉妬させるのであった。

遂にキランが行動に出た。プネーの母親のところへ行くと言って一旦出発する振りをし、そのままデリーに滞在してラージを見張ることにしたのだった。ドリーと一緒にいるところを現行犯で捕まえようとしていた。まんまと作戦に引っかかったラージは、早速高級ホテルのスイートルームを予約し、ドリーを呼び寄せた。

ラージとドリーはスイートルームで密会していたが、そこには探偵もやって来ていた。しかし、運悪く窓に挟まれて気絶してしまう。気絶した探偵を見つけたラージとドリーは、厄介なことになったと考え、ゴーヴァルダンを緊急呼び出しする。3人は探偵を部屋から運び出そうとするが、偶然マングーがそのホテルで働いていたこともあり、話はこんがらがる。さらに、ドリーへの未練たらたらで、すぐに人を殴る荒っぽい男ディーゼルもドリーを追ってホテルに来ていた。それに加えて、車椅子で運ばれていた探偵は落下して頭を打ち、意識を取り戻すものの、今度は記憶喪失になっていた。実はキランも同じホテルに泊まっており、探偵からの報告を待っている状態だった。それらの混乱の中で、ラージはプネーに行ったはずのキランがまだデリーにいるのを見つけ、自分の無実を主張し、何とか浮気の疑いを晴らす。

仲直りしたラージとキランは2回目にハネムーンに行こうとしていた。だがそこへ、記憶を取り戻した探偵がやって来ていた。探偵はデジカメで、ラージとドリーが一緒に写る写真をたくさん撮影していた。探偵は、仲睦まじいラージとキランの姿を見て、もはやその写真を見せる必要はないと判断し、デジカメを捨てるが、キランは偶然そのデジカメを拾ってしまい、ラージの浮気が今度こそ暴露されてしまったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ボリウッドではコンスタントに浮気を巡るお色気たっぷりのドタバタ劇をテーマにしたコメディー映画が作られており、「Masti」(2004年)、「No

Entry」(2005年)など、傑作も多い。「Do Knot Disturb」も不倫コメディーであった。デーヴィッド・ダワン監督自身の過去の作品の中では、「Shaadi

No.1」(2005年)がもっとも近い。しかし、聞くところでは「La doublure」または「The Valet」のタイトルで知られる2006年制作のフランス語映画のリメイクであるらしい。

プリヤダルシャン監督と並んで「コメディーの帝王」と称されるデーヴィッド・ダワン監督の最新作であったため、期待をして「Do Knot Disturb」を見に行ったのだが、残念ながらその期待に応えられるような出来ではなかった。笑えるシーンがいくつもあるが、全体として作りが雑で、ストーリーにのめり込めなかった。ゴーヴィンダー、リテーシュ・デーシュムク、スシュミター・セーン、ラーラー・ダッターなどのキャストの魅力も十分に活かされていなかった。この映画では登場人物がやたら顔をしわくちゃにして泣くのだが、それもしつこすぎた。総じて、デーヴィッド・ダワン監督のコメディー映画の中では手抜きの部類に入ると評していいだろう。

「Partner」のゴーヴィンダーは本当に素晴らしかったのだが、今回はコメディー、ダンス共に、「Partner」ほどの見せ場がなかった。それでもゴーヴィンダーのアドリブ的な演技は面白く、彼一人でこの映画を持たせていた。スシュミター・セーンはいつの間にか太って老けたように感じた。今回はラーラー・ダッターとのダブル・ヒロインであったが、2人ともゴージャス・レディーとしてのキャラがかぶっているし、2人とも多少情けない役であったので、格を落とす結果となったように感じられてならない。リテーシュ・デーシュムクも吹っ切れたところがなくて、あまり真剣にこの映画に取り組んでいなかったのではないかと思った。

音楽はナディーム・シュラヴァン。一昔前に全盛期を迎えていた作曲家デュオだが、多少時代に取り残されつつあるように思える。「Do Knot Disturb」の中で耳に残った曲はなかった。終盤の見所のひとつである、ゴーヴィンダー、リテーシュ・デーシュムク、ラーラー・ダッターの3人が踊るパンジャービー・ナンバー「Mere

Naal」の見た目が豪華だったぐらいか。

ストーリー上の舞台はデリーということになっていたが、撮影はアラブ首長国連邦のアブダビのようである。

題名はちょっと変則的だ。ホテルの客室のドアの取っ手にかける「邪魔しないで下さい」のタグ「Do Not Disturb」のもじりとなっている。おそらく「Knot」は「結婚」を意味しており、不倫コメディーを暗示する題名にしようとした結果であろう。

「Do Knot Disturb」は、「コメディーの帝王」デーヴィッド・ダワン監督の最新コメディー映画になるが、彼の作品の中ではつまらない部類に入る映画であり、無理して見る価値はないだろう。しばらく政界にいて銀幕から遠ざかっていたゴーヴィンダーの勇姿を拝みたいのであったら、今でも「Partner」がベストの映画である。

昨日、「Do Knot Disturb」と共に封切られた新作ヒンディー語映画が「Wake Up Sid」であった。ボリウッド映画界の重鎮カラン・ジャウハルのプロデュースで、デビュー以来順調に主演作を重ねて来ているランビール・カプールが主演。監督は新人のアヤーン・ムカルジー。今週はどうも「Wake

Up Sid」の方が注目を集めているみたいである。

題名:Wake Up Sid

読み:ウェイク・アップ・シド

意味:目を覚ませ、シド

邦題:ウェイクアップ!

監督:アヤーン・ムカルジー(新人)

制作:ヒールー・ヤシュ・ジャウハル、カラン・ジャウハル

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

衣装:プリヤーンジャリ・ラーヒリー、マニーシュ・マロートラー

出演:ランビール・カプール、コーンコナー・セーン・シャルマー、アヌパム・ケール、スプリヤー・パータク、ナミト・ダース、シカー・タルサーニヤー、ラーフル・カンナー(特別出演)

備考:DTスター・サーケートで鑑賞、満席。

ランビール・カプール(左)とコーンコナー・セーン・シャルマー(右)

| あらすじ |

ムンバイー。スィッダールト・メヘラー、通称シド(ランビール・カプール)は、シャワー部品会社の経営する父親ラーム・メヘラー(アヌパム・ケール)の資産のおかげで遊興にふけった大学生活を送っていた。怠け癖は卒業試験直前になっても直らず、親友のリシ(ナミト・ダース)、ラクシュミー(シカー・タルサーニヤー)らは合格するものの、シドだけは落第してしまう。

ラームはシドを自分の会社に就職させようとしていたが、10日働いただけでシドは嫌気が指し逃げ出してしまう。ラームは遂にシドを家から追い出してしまう。

ところでラームは卒業パーティーの日にアーイシャー・バナルジー(コーンコナー・セーン・シャルマー)という女の子と出会っていた。アーイシャーはライターになることを夢見てコールカーターから単身ムンバイーにやって来たばかりで、シドは彼女の家探しや部屋の準備などを手伝い、それがきっかけで仲良くなっていた。職探しをしていたアーイシャーはすぐにムンバイー・ビート誌に就職することが決まった。

シドはアーイシャーに惹かれるようになるが、アーイシャーの好みはシドとは全く正反対であった。自立していて頼りがいのある男性が彼女の理想で、シドは子供すぎると思われていた。シドはそれ以上関係を進めようとはしなかった。

落第が決まったとき、シドはリシと喧嘩をしてしまっており、家を追い出されてしまったシドは行き所がなかった。そこで仕方なくアーイシャーの家を訪ねた。アーイシャーは彼を住まわせるが、きれい好きの彼女は、すぐに物を散らかすシドに愛想を尽かしてしまう。叱られて反省したシドは以後、片付けなどをきちんとするようになり、料理も習い出す。

シドは何か仕事をすることを決めた。アーイシャーは、シドの趣味である写真の腕に注目し、ムンバイー・ビート誌のチーフ・フォトグラファーに彼を紹介する。おかげでシドはインターンとして同誌で働くことになった。

ところで、アーイシャーの上司のカビール(ラーフル・カンナー)は彼女の理想の男性像に近かった。だが、彼と接して行く内に、彼と趣味が合わないことに気付く。カビールから気持ちが離れたとき、彼女の心にいたのはシドであった。また、アーイシャーはかねてよりムンバイー・ビート誌にエッセイを連載するのが夢で、カビールに原稿を読んでもらおうとしていた。なかなかチャンスはなかったが、ある日カビールは原稿を読んで、その連載を決める。

シドはインターン中に写真の腕を認められ、正式に社員として採用される。勘当となっていたシドであったが、それを報告しに父親ラームのところへ行く。ラームも息子の就職を喜び、応援する。勘当は解け、シドは家に戻れることになった。だが、それを聞いて悲しんだのがアーイシャーであった。いつしか彼女にとって、シドとの生活が人生の大切な一部となっていた。しかし、鈍いシドにそんな彼女の気持ちが分かるはずがなかった。シドはアーイシャーを残して去って行ってしまう。

自宅に戻ったシドのところに、ムンバイー・ビート誌最新号が送られて来る。その号には彼が撮影した写真も掲載されていた。ページをめくってみると、アーイシャーの書いたエッセイも載っていた。そこで綴られていたのは、シドに対する愛の気持ちであった。そのときちょうどムンバイーにモンスーンが到来する。シドは、かつてアーイシャーと海を眺めたマリン・ドライブへ行く。そこにはアーイシャーも来ていた。2人は無言のまま抱き合う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

21世紀に入り、有能な若手監督たちの台頭もあって、ボリウッドのロマンス映画もかなり多様になって来た。一昔前まで主流だった、猪突猛進な主人公がヒロインにストーカー紛いのアプローチを繰り返す内に恋愛が進展して行くような単純なロマンス映画は影を潜めて来ている。それに関連し、今でもかなり大きな事件として記憶されているのが、婚前同棲・妊娠をテーマにした「Salaam

Namaste」(2005年)であった。オーストラリアを舞台にしていたものの、未婚の主人公カップルが同棲し、果ては妊娠に至ってしまうようなプロットを堂々とストーリーに組み込んだ映画は、少なくともヒンディー語映画の中で記憶にある限り、これが初めてだった。

「Wake Up Sid」は、「Salaam Namaste」に続いて、未婚の男女が同棲をするという筋のロマンス映画である。だが、「Salaam

Namaste」と違い、恋人同士の同棲ではないし、妊娠のような極端な要素もない。単なる友人同士の男女の同棲であり、それが結局は恋愛に発展するというストーリーになっている。そのおかげで「Salaam

Namaste」よりも爽やかなロマンスに仕上がってはいたが、逆に言えば、もっと物議を醸す可能性もある映画であった。普通に考えたら、単なる友人の男女が一緒に住むことはインドではあまり考えられない。しかし、むしろ日本人にはもう少し自然に受け容れられるだろうし、全体的にとても心地よく仕上がったロマンス映画であった。

また、人生に何の目標もない自堕落な若者が徐々に社会の一員としての自覚に目覚めて行くというストーリーは「Lakshya」(2004年)と共通している。だが、主人公が軍隊に入隊して活躍する「Lakshya」が完全にインド万歳の愛国主義映画だったのに対し、「Wake

Up Sid」はもっと地に足の付いた、ユニバーサルに共感できる映画であり、やはりこの点も日本人観客に自然に受け容れられる要素となりうる。しかも、シドはニートである上にゲームオタクでもあるしコミックオタクでもあるし車オタクでもあるし写真オタクでもある。つまり、日本人にもいそうなキャラであった。インド映画なのに、人物設定などに日本人として身近さを感じさせられたところが非常に新鮮で、そこにインド映画の新たな可能性を感じた。

しかし、それでいてインドらしい情感を持った映画でもあった。キーワードはムンバイーとモンスーンである。ヒンディー語映画の多くはムンバイーで撮影され制作されていることもあり、ムンバイーを礼賛するような内容の映画は多いのだが、この映画からは特にムンバイーに対する強い愛情を感じた。ムンバイーっ子の憩いの場である「女王のネックレス」マリン・ドライブの魅力をとても力強く表現していた。曰く、「なぜムンバイーの人々は海が好きなのか。それは、目まぐるしく変わるムンバイーの中で、海だけは常に変化しないからだ。」そしてモンスーンのときのマリン・ドライブの素晴らしさも、映画中でシドの口から説かれていたし、それがクライマックスの伏線にもなっていた。モンスーン・・・それは、文学、音楽、映画など、インドのあらゆる文芸を理解する上でおそらくもっとも重要な要素である。モンスーンがインドの人々にとってどんな意味を持っているのか、それはインドに住んだ者でなければ、そして特に酷暑期をインドで越した者でなければ、到底分からないだろう。簡潔に表現するならば、モンスーンの雨は歓喜の象徴であり、恋愛の起爆剤であり、苦悩からの解放であり、あらゆるものを洗い流す自然の偉大な意志である。雨季の到来のシーンが印象的に使われた映画は数多いが、この「Wake

Up Sid」もとても上手に描写されていた。モンスーン関連の名作の1本として数えられることになるだろう。

2点だけ補足をしておく。物語の冒頭でシドが卒業試験を受けるところが描かれており、その結果が中盤、卒業からかなり後になって発表され、シドの落第が判明した。これはインドの大学では一般的なことである。試験と結果発表の間の時間的ギャップは、卒業試験のみではなく、通常の試験でも同じだ。進学できているかどうかがなかなか判明しないため、学生は新学年が始まるととりあえず新学年の授業を受講し、学年末試験の結果が発表された後に成績や単位の可否に従って受講科目を変更する。日本の大学に比べるとかなり不便なシステムである。また、「新卒」という制度のないインドでは、大学在学中に就職活動を始め、内定を取得する必要に迫られていない。大学卒業後にのんびり就職活動をしたり、次の進学先に向けて具体的に動き出す人も多い。だから卒業パーティーで友人同士「これからどうする?」と質問し合っているのである。これらの点は日本人には説明が必要であろう。

物語は、怠け者のムンバイーっ子シドと、野心家の新参者アーイシャーを中心に展開する。題名から察するとシドが唯一無二の主人公のように思えるが、ストーリーはむしろアーイシャーの心情の方に比重が置かれていた。シドは終始何を考えているのか分からない不思議ボーイとして描かれているが、アーイシャーの方は、心情が刻一刻と変化する様子がとても繊細に描写されていた。特にアーイシャーがカビールに幻滅し、シドへの気持ちを自覚するまでの一連の流れは、映像を中心に上手に表現されており、とても良かった。よって、ロマンス映画として見た場合、ヒロイン中心のストーリーだと感じた。

敢えて難点を挙げるとすれば、アーイシャーと家族との関係が不明だったことだ。アーイシャーは序盤でシドに「家族はいない」と話していたが、終盤で母親に電話をしていた。彼女の生い立ちや、ムンバイーに出て来た裏にも何か重いストーリーがありそうだったが、劇中で深く語られることはなかった。そこは観客の想像に任せられたのか、それとも上映時間の関係でカットされたのか?

主演の2人の中では、ヒロインのコーンコナー・セーン・シャルマーの方がキャリア的にも実力的にも先輩になるが、ランビール・カプールはそれを感じさせない自然な演技をしており、映画カーストとしての血統を感じた。2人のスクリーン上のケミストリーは必ずしも完璧ではなかったが(やはりコーンコナーの肌の黒さが気になる!)、脚本の完成度の高さもあり、2人とも好印象であった。アヌパム・ケールも要所要所で貫禄の演技。シドの友人を演じたナミト・ダースやシカー・タルサーニヤーも良かったし、母親役のスプリヤー・パータクも上手かった。ラーフル・カンナーは特別出演ではあったが、とても重要な役で、しかもなかなかの適役であり、今後につなげれそうな感じがした。

「Wake Up Sid」は音楽も良い。シャンカル・エヘサーン・ロイが得意とする、モダンで耳障りのいい曲ばかりで、映画の雰囲気にもピッタリである。タイトル曲「Wake

Up Sid!」、「Kya Karoon?」、「Aaj Kal Zindagi」、「Life Is Crazy」など、お互いに似通ってはいるもののとてもいい曲が目白押しだが、中でも白眉はスローテンポのバラード「Iktara」であろう。重要なシーンで登場人物の心情を代弁する使われ方をしていた。

「Wake Up Sid」は、かなりユニバーサルなアピールのあるロマンス映画であり、それでいてインドらしい情感も健在で、日本人の観客にも自信を持ってオススメできる作品である。「Love

Aaj Kal」と並んで、今年の必見ロマンス映画だと言える。

| ◆ |

10月4日(日) ボリウッド映画出演の旅(前半) |

◆ |

海外に住んでいると、日本ではなかなか体験できないようなことを体験できたりするものだ。特にインドのような、まだ日本人滞在者が少ない国だと、特別な才能や経験がなくても、日本人であると言うだけで重宝され、面白い体験ができたりする。

実は、僕は以前、インドのTVCMに出演したことがある。そのときのことはムンバイーTVCM撮影旅行記にまとめてある。そのときは自分の演技力のなさにほとほと幻滅し、「再び僕がカメラの前で演技をすることは、人生の中でもう二度と訪れないだろう」と書いている。しかも、そのとき撮影したTVCMはあまり放映されず、僕自身も目の当たりにしたのは1回のみである。コーディネーターからは、「後で君の出演したCMのビデオを送る」と言われていたが、結局送られて来なかったため、もうあれを見る機会は永遠に来ないだろう。さすがのYouTubeでも、こんなマイナーなTVCMは見つからなかった。総括して言えば、あまり後味のいい体験ではなかったのである。

その後も時々、TVCMや映画関連の問い合わせはいろいろなところからちょくちょくあったが、条件が合わなかったり、応募したのに落とされたりと、実りあるものではなかった。過去の体験から元々乗り気にはなれなかったし、いつしかそういう話とは距離を置くようになっていた。

だが、今回ボリウッド映画に出演する日本人エキストラ募集の知らせが来たとき、また応募してみようと思った。募集されていたのは日本人の男女1人ずつ。女性の方は、22~25歳ぐらいで、演技経験のある人が好ましいとされていたが、年齢さえ適合していれば誰でも良さそうだった。一方、男性の方は、30~40歳の「おじさん」で、ヒンディー語の語学力が「必須」とのことであった。ロケ地はムンバイーである。また、交通費やアクセスの関係であろう、デリー在住の日本人が優先されていた。

まず年齢について見てみると、僕は現在30歳で、ギリギリ応募資格がある。果たして僕がインド人の目におじさんに映るかどうかについては怪しいのだが、自分のインドでの見た目年齢をちょっと試してみたい気持ちがした。

しかしそれよりも僕にとって重要な意味を持っていたのは、「必須」とされていたヒンディー語の語学力であった。つまりは、エキストラ出演ながら、ヒンディー語の台詞があるということである。

実はヒンディー語には、能力検定のような、語学力を客観的に計る手段が今のところ存在しない。だが、一応ずっとヒンディー語を学んで来たため、自分の中での基準は何となく形成されている。初級者は文法を頑張って習得している段階で、特に何らかの基準を設けて分類する必要はないと思う。中級者は、難解語彙の習得の段階だと考えている。サンスクリット語起源の語彙(いわゆる純ヒンディー語彙)とアラビア語・ペルシア語起源の語彙(いわゆるウルドゥー語彙)をいかに記憶し、運用できるかでレベルが判断され得る。レベルをヒンディー語とウルドゥー語に分けて考えてもいいだろう。だが、上級者のレベルは逆に、いかに簡単な語彙のみを使って自分の言いたいことを表現できるかで計られるべきだと思っている。どの語彙がどの場面でどの程度使われるのかを完全に把握していなければ、平易で分かりやすい語彙を選んで文章を構成することはできない。そういうことを考えてヒンディー語とずっと付き合って来ているが、結局それはどの言語でも同じことで、例えばインド人の話す日本語を見ても、難解な語彙や大袈裟な敬語を無闇に使って話そうとする人は、口では「日本語がお上手ですね」と褒めても、心の中では「この人はまだ日本語の上級者ではないな」と感じる。

話が逸れてしまったが、ヒンディー語に能力検定がないため、常々、自分のヒンディー語はどの程度のものだろうとずっと疑問に思って来たし、どの辺りを一応のゴールにしていいのかについても決めかねていた。現在ヒンディー語でヒンディー語について博士論文を書いているし、必要に応じてヒンディー語で詩を書いたりもしているが、まだヒンディー語のネイティブスピーカーのように自由にヒンディー語を話せていないと自覚している。書き言葉にしても、論文の原稿を指導教官に見せると、毎回たくさんの言葉遣いの間違いを指摘され、赤を入れられるため、まだまだ自分のヒンディー語が正確ではないことを実感させられる。多分ネイティブスピーカーのレベルにはどんなにインドに住んでも到達できないと思うのだが、そうだとしたら、自分を納得させる何かひとつの到達点みたいなものが欲しいところである。

ヒンディー語映画に出演してヒンディー語の台詞をしゃべる、と言うのは、そんな僕には魅力的な到達点に思えた。ヒンディー語を使ったメディアの中でもっとも活力のあるのは間違いなく映画であり、ヒンディー語に関わる上でヒンディー語映画を無視することは不可能である。権威という視点で見ると、通常は文学がその言語の最高峰メディアとなる訳だが、ヒンディー語の場合は様々な要因から権威すら映画がキープしていると言える。そのヒンディー語映画の当事者から、ヒンディー語映画に出演して台詞をしゃべっても問題ないと認められたなら、ヒンディー語をやって来てよかったと思えるのではないかと考えた。

しかし、まずは「おじさん」に見られなければならない。とりあえず写真を送り、反応を待つことにした。撮影予定日は10月2日~4日の内のどれかと伝えられていたが、9月が終わっても何の連絡もなかったため、やっぱり僕はインドで若者だったかと安堵のため息を付いていた。

しかし10月1日にコーディネーターのアショークから連絡が入り、ゴーサインが出てしまった。インドで「おじさん」になった瞬間であった。

それからが大変であった。やはり報酬の額が問題となる。前回TVCMに出演したときの報酬は1万ルピーだったので、そのくらいはもらえるだろうと思い、アショークには1万ルピーぐらいもらえれば十分だと話しておいた。しかし、アショークも斡旋業を営んでいる関係上、報酬が多ければ多いほどマージンも多く取れるため、強気の額を先方に要求するように要求して来た。天文学的数字と言っていいだろう。早速助監督から電話が掛かって来たのだが、「そんな額はアミターブ・バッチャンでももらっていない」と憤慨していた。助監督の提示額は、1万ルピーよりも低かった。僕としてはお金のために応募した訳ではないので、交通費や宿泊費などを負担してもらえれば、後はいくらでもよかったし、そういう外国人のピュアな感情を助監督はよく理解して、提示額を飲むように促して来ていたのだが、アショークの方は強気の姿勢を一切崩さず、「相手がこちらの提示額を飲むまでとにかく断り続けろ」と発破をかけ続けて来たため、交渉は平行線を辿ることになった。もう面倒になったので、仕舞いには僕は映画の出演自体を本当に辞退することにした。

出演をはっきりと断ったのが10月2日の夕方のことだった。10月3日の朝にも助監督から電話があったが、そこでも断った。だが、それでも水面下で交渉が続いていたようで、昼頃にはアショークから「ムンバイーへ行ってくれ」との連絡が来た。急転直下、映画出演が決まってしまった。

撮影は10月4日で、当日早朝6時発の飛行機に乗ってムンバイーへ向かい、撮影を行い、翌日午前10時発の飛行機でデリーに帰るという日程であった。僕の他にエキストラに選ばれたのは、デリー在住のVJ、自称「永遠の小学六年生」、タジマ

ハル子(芸名)さんである。また、タジマ ハル子さんの「マネージャー」で、デリー在住日本人男性のオバマ(芸名)さんも、自腹で一緒にムンバイーに来ることになった。つまり、総勢3人でムンバイーへ向かうことになった。早朝6時発なので、3時起きであった。

できればジェット・エアーかキングフィッシャーの飛行機で往復したかったのだが、先方が予約したのは国営のエア・インディアであった。昔は、国営航空会社は、国際線はエア・インディア、国内線はインディアン・エアラインスと別会社だったのだが、2007年に合併して、名称もエア・インディアに統一された。ただし航空会社コード(IATA)は、国際線はAI、国内線はICと使い分けられているようである。

エア・インディアには悪いイメージしかなかったのだが、乗ってみたら案外悪くなかった。機体はエアバスA321で、各座席に個人用スクリーンがあった。機内食も悪くなく、客室乗務員のサービスも平均レベルであった。しかし、恐ろしいほど揺れた。今までこんなに揺れた飛行機は初めてだと言うほど揺れた。「現在乱気流を通過中ですので、着席してシートベルトを着用下さい」とお決まりの機内アナウンスが流れたのだが、その客室乗務員の声が心なしか涙声に聞こえ、もしかして、これから墜落することが分かり、乗客を少しでも落ち着かせようとアナウンスをしていたが、やはり感情を抑え切れずにこんな声になってしまったのではないか、と勘ぐってしまった。それに加えて、心なしか機内の空気が悪く、終始気分が優れなかった。

ムンバイーには午前8時過ぎに到着。ムンバイー上空を飛んでいたときから薄々感じていたのだが、ムンバイーは思いっきり雨だった。そういえば現在南インドで大雨のために大洪水が起こっている。その雨雲がどうもムンバイーの方までやって来ているようだった。乱気流もその影響であろう。しかしこれで撮影ができるのか?不安になった。

空港に到着し、助監督に連絡をすると、早速自動車を送ってくれた。そのまま撮影現場に直行。辿り着いた先は、アンデーリーのスタジアムであった。中を覗いて見ると、「Asian

Games Tokyo」と書かれた横断幕が掲げられていた。1958年に東京で開催されたアジア競技大会のシーンを撮影したいようだ。そこには陸上競技用グランドが造営されていたのだが、雨でぐちゃぐちゃになっていた。聞くところによると、この雨は昨晩突然降り始めたらしい。助監督が出迎えてくれたが、案の定、今日は撮影中止とのことであった。我々はホテルへ送られることになった。とりあえず今後のことは連絡待ちであった。

宿泊場所はサンタクルズ・ウエストの自称「3つ星」ホテルだった。部屋は典型的なインドのビジネスホテルで、エアコン、ホットシャワー、テレビなどは完備されていたが、部屋に開放感がなく、ずっと部屋にいると息が詰まる感じがした。部屋で待っていると、ますます雨が強くなった。洪水に見舞われる雨季のムンバイーの図を新聞やTVでよく見ているため、季節外れのこの大雨でこのまま洪水になり、撮影はおろか、数日間ムンバイーに足止めされてしまうのではないかと思われた。レセプションの女の人に、「こんなに雨が降ってますけど、大丈夫でしょうか?この雨は危険なものではないでしょうか?」と聞いてみたら、「こんなのムンバイーじゃ普通のことよ。全然危険じゃないわ。とっても素敵な天気」と、あっけらかんとした答えが返って来た。そういえばホテルが面した大通りを眺めてみても、こんな豪雨の中でもムンバイーの人や車の流れは止まっていない。皆、止めどもなく動き続けている。その言葉に幾分勇気づけられた我々は、せっかくムンバイーに来たのだからどこかへ出掛けようという気分になり、タクシーをチャーターして街へ繰り出すことにしたのだった。もちろん、助監督からは外出の許可をもらった。

とは言っても、3人ともムンバイーは初めてではなかったし、やはり雨なのでアクティブに観光はできなかった。まずはチャーチゲートのレストランで昼食を食べ、老舗CD屋リズムハウスでCDを物色し、ムンバイーの定番観光地インド門を足早に見物し、コラバで買い物をして、ハイ・ストリート・フェニックスという最新モール・コンプレックスで暇潰しをしただけであった。特筆すべきことはない。前回2007年8月にムンバイーに来たときと比べて明らかに変わったと思ったことは、まず2008年11月26日のムンバイー同時多発テロの現場が一種の名所になっていたことである。テロリストたちが立てこもったタージマハル・ホテルは元々インド門とワンセットで観光地になっていたのだが、今では「あのテロが起こった場所」と言うことが一番の話題になっていた。やはりテロ現場となったレオパルド・カフェも、元々旅行者に人気のカフェ兼バーであり、今でも変わらぬ繁盛振りだったのだが、観光客の見る目は明らかに変化していた。今年6月30日にオープンしたばかりの、全長5.6kmの吊り橋「シーリンク」もムンバイーの新たな名所となっていた。シーリンクはムンバイー郊外と市街地を結ぶ有料道路であり、これを使えば陸地を通るよりも20分ほど時間の節約ができるようだ。ちょうど我々の宿泊したホテルからムンバイー市街地へ行こうとするとシーリンクが利用できたのだが、日曜日で道が空いていたし、特に急ぎの観光でもなかったため、シーリンクは使わなかった。だが、遠くからその勇姿を眺めることは出来た。

ハイ・ストリート・フェニックスで暇潰しをしていると助監督から電話が入り、今回撮影は完全に中止になったから、明日の便で予定通りデリーに帰ってくれと言われた。たとえ雨が上がったとしても、またグラウンドを整備し直さなければならず、それには2~3日がかかる。しかもずっと雨が降り続いており、止む気配がない。だから我々は一旦デリーに帰されることになったのであった。撮影のためにわざわざデリーからムンバイーまで来たのだが、結局雨の中ムンバイーをブラブラしただけでデリーに帰ることになってしまった・・・。とは言え、撮影再開までムンバイーに無理矢理引き留められても困るので、現時点では望んでいた通りの展開であった。

夜はホテルの近くの中華料理レストランに行って、3人で残念パーティーをし、ホテルに戻ってすぐに就寝した。何しろ3時起きだったので、もう眠くて仕方がなかった・・・。

翌朝になっても雨は降り止んでいなかった。このまましばらく降り続けそうだ。午前8時半頃にホテルをチェックアウトして空港へ向かった。帰りも飛行機はエア・インディアだった。雨の影響であろうか、離陸は予定より1時間遅れで、デリー着も1時間遅れた。驚いたことに、南インドやムンバイーだけでなく、デリーを含む北インドも季節外れの雨に見舞われていた。モンスーンが戻って来たかのようだ。

ところで、どんな映画にどのような形で出演するのか、ほとんど触れていなかった。映画の題名や内容についてはだいぶ分かったのだが、多分まだ公表するのに適した段階ではないだろう。ただ、大予算の娯楽映画ではないことだけは言える。主演男優はイルファーン・カーンである。「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)に出演していた演技派男優で、今とても勢いのある人物だ。我々日本人がどのような形で出演することになるのかについては、台本すら渡されていないため、何も言えない。

イルファーン・カーンはこれから米国へ渡ってハリウッド映画の撮影に参加するようで、撮影再開は彼がインドに帰って来てからになりそうだ。もしかしたら11月に入ってからになるかもしれない。聞くところによると、映画の撮影はもうほとんど完了しており、あと1日撮影を残すのみだったらしい。それが不幸にも雨によって中止となってしまった訳である。だが、考えてみれば、わざわざデリーから緊急で日本人エキストラを呼び寄せたのは、撮影を急いでいたからであり、もし残す1日の撮影を11月に行うことになったら、もっと時間をかけて適切な日本人エキストラを探せることになり、もしかしたら我々はそのときには用済みになっているかもしれない。だから、一応今回の日記は「ボリウッド映画出演の旅(前半)」という題名にしたものの、もう後半はないかもしれないということだけは予め注記しておく(追記:後半はコチラ)。

よく、インド人と心を通い合わせるには、映画、クリケット、政治の知識が不可欠だと言われる。この3つの内のひとつでも詳しくなれば、インド人と密な会話を楽しむことができると言うのである。もちろん、みっつとも知っているに越したことはない。

それは確かに間違いではない。だが、デリーに住んでいる僕の目には、それら3つのトピックが対等には思えなかった。クリケットはオールマイティーなトピックである。いつでもどこでも話題になりうるし、誰とでも熱く語り合える。そして選挙が近付くと、政治の話題が1番の熱い議題となる。だが、クリケットや政治と比べると、映画は格が落ち、常に3番目なのである。もちろんデリーの人々でも基本的に映画は好きだが、「昔はよく見ていたが働き出してからはほとんど見ていない」と言う人がほとんどで、日本の漫画の位置に結構似ているように感じていた。つまり、日本において、好きな人は大人になっても漫画を読み続けているが、多くの人は大人になると、漫画が嫌いになる訳ではないが何となく漫画を読まなくなるのと一緒で、インド人も、映画に熱狂する年齢というのは10代からせいぜい20代前半ぐらいまでで、クリケットや政治と比べると、生活に密着した事物ではないように感じていた。

しかし、今回映画出演のためにムンバイーに来て、ムンバイーの人々は本当に映画が好きなんだと、短い滞在ではあったが、ひしひしと感じることが多くあった。少なくともムンバイーでは、映画はクリケットや政治と肩を並べるトピックだと感じた。

今回宿泊したホテルには、我々以外にも映画関係者が宿泊していた。そもそもそのホテルの予約は助監督がしてくれたものである。自然と、ホテルのボーイたちの間にも、映画関係者が泊まっているという噂が広まっていた。そして、僕のことを映画スターと勘違いするのである。部屋にいると、やたらボーイが呼び鈴を鳴らして来る。何も注文していなくても何かを持って来ており、「そんなもん頼んでいないんだが」と言うと、「間違えました」と言って去って行く。なんて間違いの多いホテルだと思っていたが、やがてふと気付いた。彼らは僕を一目見るためにこんなことをしているのだと。勇気のあるボーイが僕にサインを求めて来たためにそう思うに至った。こんな状態なので、ホテルの人々からはやたら親切にしてもらえた。もしかしたらムンバイーの人々がインド人の中でもフレンドリーなだけかもしれないが、多分彼らの笑顔の裏には映画の力があったはずである。

ムンバイー観光に利用したタクシーのドライバーをはじめ、滞在中に会話を交わしたインド人にふと「映画の撮影のために来たんだ」と洩らすと、皆よく食いついてきた。急に待遇が良くなり、「どんな映画だ?」「ヒーローは誰だ?」「今まで出演した映画は何だ?」と興味津々に質問して来る。そうか、ヒーローはなるものではなく、大衆によって作られるものなのだ。映画に出演する前からこんな状態なのである。もし少しでも顔や名前が売れてしまったら、一体どんなことになるのか?ボリウッドのスターたちを作り出しているのは、ムンバイー市民のこの映画に対する純粋な愛情に他ならない。

思うに、ムンバイーの人々にとって、映画は非現実の世界であると同時に現実の世界なのだ。映画で語られるストーリーはほとんどの場合フィクションだが、映画という出来事自体は現実の延長線上にある。自分の人生の外で起こっている事象ではなく、人生の中に組み込まれた事象なのだ。それは、映画が本当の意味で文化として定着していることを意味している。映画と一般市民のこういう関係は、残念ながらデリーには存在しない。デリーの人々は映画をかなり遠くから見ていると思う。単なるタイムパスで、多少の笑いや感動はあれ、自分の人生と直接関係のある事物だとは思っていない。僕はかねてから、デリーにもヒンディー語映画制作の拠点を作るべきだと唱えているが、デリーとムンバイーにおける、映画の文化としての定着度のこの歴然とした差を思い知ってしまうと、持論をそそくさと取り下げたくなって来てしまう。

夜、ホテルの部屋でテレビを付け、ボリウッドのダンスシーンのダイジェストを延々と放映する番組を見ていた。何度も見たことのある映像でも、ムンバイーでは全く違って見えた。デリーでは、それはただの無機質な映像に過ぎなかった。だがムンバイーでは、手を伸ばせば触れて、温もりを感じられるもののように思えた。そういえばモルディヴで宿泊したホテルのテレビでボリウッドのダンスシーンを見たときは、ボリウッドが、今正に小鳥を呑み込もうとしている巨大なモンスターのように見えたものだった。そして、インドではこんなに大好きなボリウッド映画も、日本に帰るとなぜか全く見る気を失ってしまうことも思い出した。ボリウッド映画が、見る場所によってこんなに違って見えるとは・・・それを再認識できたことは、今回の旅の最大の収穫であった。

デリーに帰って来たらアショークから電話があった。なんと「次のオファー」が来ているとのことである。どうも日本人エキストラがムンバイーに派遣されたという情報が早くも映画人の間で流れたようで、ある有能な映画監督が、超有名な俳優が主演のTVCMの撮影のために日本人エキストラを捜しており、早速彼にコンタクトして来たらしい。今回はヒンディー語が必須ではないため、僕はそれほど興味がないのだが、この一連の展開によって、ひとつの希望が沸き起こった。もしかしてこのまま日本人のボリウッド関与を定着させて行けるのではないかという希望である。昨年公開された「Rab

Ne Bana Di Jodi」の中にはなぜか突然「日本祭」が出て来るのだが、日本人の目からしたらヘンテコな日本像になってしまっていた。もっと酷い例はいくらでもある。劇中に「日本人」として出て来た人が中国語を話したりするのは日常茶飯事だ。そういうのを見る度に、「インド人は未だに日本を勘違いしている」と嘆いたり憤慨したりする日本人がいるのも無理はないのだが、もしかしたらそれはただ単にボリウッドの業界内に日本人とのコンタクトを持つ人がいないからそうなってしまっているだけなのではないかとの疑問も前から持っていた。もし単にコンタクトがないだけでそうなっているのなら、一度コンタクトが確立するだけで、もっとマシな日本像をボリウッドの中で発信して行ってもらえるようになるかもしれない。ボリウッド映画が持つ影響力は計り知れない。それが果てはインド人一般に向けたもっとも強力な日本のアピールになることは確実であろう。

サンジャイ・グプターと言えば、ハードボイルドで男臭い映画を作ることで定評のある監督である。特にサンジャイ・ダットがお気に入りで、彼の渋い魅力を絞り出すことだけを目的にしたような映画が多い。昨日より公開された「Acid

Factory」は、サンジャイ・グプターがプロデュースしているものの、サンジャイ・ダットは出演していない。しかし、何となく見逃せない雰囲気を醸し出しているのは、やはりサンジャイ・グプターの独特の作風があるからであろう。ハリウッド映画「Unknown」(2006年)の忠実なリメイクとされている。

題名:Acid Factory

読み:アシッド・ファクトリー

意味:酸工場

邦題:アシッド・ファクトリー

監督:スパルン・ヴァルマー

制作:サンジャイ・グプター

音楽:バッパー・ラーヒリー、ガウラヴ・ダースグプター、マーナスィー・スコット、シャミール・タンダン

歌詞:アミターブ・バッチャーチャーリヤ、マーナスィー・スコット、シェリー、ヴィラーグ・ミシュラー

衣装:シャーンタヌ、ニキル、シャヒード・アーミル

出演:ファルディーン・カーン、ディーヤー・ミルザー、イルファーン・カーン、マノージ・パージペーイー、ディノ・モレア、アーフターブ・シヴダーサーニー、ダニー・デンゾンパ、グルシャン・グローヴァー

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、ダニー・デンゾンパ、ディノ・モレア、イルファーン・カーン、

ディーヤー・ミルザー、ファルディーン・カーン、アーフターブ・シヴダーサーニー、

マノージ・パージペーイー

| あらすじ |

南アフリカ共和国ケープタウン。警官のロミオ(ファルディーン・カーン)は囮捜査官として警察幹部(グルシャン・グローヴァー)から送り込まれ、カイザー(イルファーン・カーン)という大物マフィアの組織に潜入していたはずだったが、ある日突然、見知らぬ工場で目を覚ます。ロミオは自分の名前を含めた一切の記憶をなくしていた。工場には、椅子に縛られた男、手錠をかけられて吊された男の他、2人の男が床に倒れていた。奇妙なことに、5人は皆記憶をなくしていた。その原因は、その工場で作られている酸性物質による記憶喪失であった。何らかの事故が起き、その場に居合わせた人々が記憶を失ってしまったのだった。

しかし、なぜ5人はこんな場所に居合わせたのか?そのひとつの手掛かりが、カイザーと名乗る男から時々掛かって来る電話であった。カイザーは、スルターンという人物に対して話しながら、マックスという人物を呼び出していた。他に、ロミオ、オーミーという名も出て来た。

カイザーの話と、その場に散乱していた物証から、その場にいる人々は、誘拐犯と人質であることが分かる。だが、誰が誘拐犯で、誰が人質なのかは不明であった。さらに、マックスは女性で、工場内にいることが予想された。5人はマックスを探し出す。そのときマックス(ディーヤー・ミルザー)は1人を人質にして出て来るが、逆に彼らに取り押さえられてしまう。しかし、マックスにも記憶がなかった。

ところが、徐々に6人に記憶が戻って来る。まず何となく記憶が戻ったのがサールタク(アーフターブ・シヴダーサーニー)であった。サールタクは化学製品企業の社長で、株取引に失敗した親友のJD(ディノ・モレア)の銀行を買収しようとしていたことを思い出す。サールタクとJDは一緒にいたところを誘拐犯に誘拐されたのだった。サールタクはJDと共に逃亡計画を練り出すが、他の人々の前では記憶が戻っていない振りをしていた。

次に記憶が戻ったのはマックスであった。マックスはカイザーの恋人で、オーミー(ダニー・デンゾンパ)、スルターン(マノージ・パージペーイー)、ロミオと共に誘拐を実行したのだった。しかし、サールタクとJDが反抗したため、オーミーとスルターンが捕縛され、酸性物質入りのシリンダーが破裂し、この惨劇が起きたのだった。マックスはそのことをオーミーに話す。カイザーは身代金を受け取りに空港まで行っており、現在戻って来るところであった。しかし、マックスとオーミーも今のところ他の人々に真実は明かさなかった。

そこへカイザーが戻って来る。6人は工場の入り口で待ち構える。と、その瞬間、サールタクに記憶が戻る。この誘拐劇の黒幕は買収を防ごうとしたJDであった。つまり、人質だったのはサールタク1人だった。サールタクはロミオに襲いかかろうとするが、逆に取り押さえられてしまう。

帰って来たカイザーは、保身のために友人を裏切ったJDのことを気に入っておらず、まずはサールタクにJDを殺させる。そして次にロミオに、サールタクを表に連れて行かせ、そこで殺すように命令する。

カイザーは身代金の山分けをしようとするが、その前に、この中に1人警察官がいると語る。カイザーはまずスルターンを疑うが、スルターンはロミオこそが怪しいと主張する。ロミオは殺されそうになるが、そこへサールタクが助太刀に入る。実はロミオにも記憶が戻っており、サールタクを殺していなかったのだった。ロミオとサールタクはガスマスクを付けて酸性物質をまき散らし、工場から脱出する。そこには警察も駆けつけていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

誘拐の途中で、誘拐犯と人質が等しく記憶喪失になってしまうという導入部は非常にスリリングであった。酸工場に閉じ込められた、誘拐犯と人質であるはずの6人の人間が、お互いに疑心暗鬼になりながら、事態を理解しようとしている間に、過去の断片的な映像がカットバックされ、観客には徐々に事件の全貌が明らかにされて行く。いかにもサンジャイ・グプターらしい、スタイリッシュでハードボイルドな映画で、飽きさせない展開が続いた。しかし、最後は意外とあっけなく、竜頭蛇尾の感は否めなかった。

出演しているのは、個性派の脇役俳優か、最近低迷中の二流俳優であり、安いギャラでかき集めた様子である。紅一点のディーヤー・ミルザーが今までにないアクション女優的な演技を見せていたのが唯一新しかった。アーフターブ・シヴダーサーニーとディノ・モレアも好演してはいたものの、これが今後のキャリア上昇につながると言った性格ののものではなかった。マノージ・パージペーイーは相変わらずいやらしい演技。ダニー・デンゾンパ、グルシャン・グローヴァー、イルファーン・カーンも渋い演技であった。

上映時間2時間以下の短い映画で、途中ダンスシーンが頻繁に挿入される訳でもなかった。また、音楽にも印象的なものはなかった。

「Acid Factory」は、前半のスリリングな展開が売りのスリラー映画である。サンジャイ・グプターの名にピンと来る人は見ても損はないだろう。だが、見た後に何かが残るような作品ではないし、スター・パワーにも乏しいため、無理に見るべき作品ではないだろう。

2年前から追っている祭りがある。プールワーローン・キ・サイル、またはサイレ・グルファローシャンと呼ばれる祭りで、それらは共に「花売りたちの行進」という意味になる。2007年に初めて見物し、続けて2008年にも参加した。そのときの様子はそれぞれ、2007年10月27日の日記調和と統合の祭典、花売りたちの行進と、2008年10月25日の日記プールワーローン・キ・サイルにまとめてある。

プールワーローン・キ・サイルについての詳細は2007年10月27日の日記に書いた通りなのだが、その特徴を簡潔にまとめると以下のようになる。

- デリー特有の祭りである。

- 宗教コミュニティー間の調和を祝う祭りである。

- 国家統合を祝う祭りである。

1812年より始まったプールワーローン・キ・サイルはデリー特有の祭りであり、デリーを愛する人々によって運営されて来た歴史を持っていることから、デリーを理解する上で非常に重要なイベントとなっている。それだけでなく、19世紀のデリーの歴史を紐解くと必ずその名前が出て来る。もちろん、祭りの祝い方は当時とはかなり変容しているが、今でもムガル朝時代のデリーへのタイムスリップをある程度錯覚できる。祭りと言うと、通常は特定の宗教コミュニティーによって祝われるものである。ヒンドゥー教の祭りはヒンドゥー教徒が、イスラーム教の祭りはイスラーム教徒が祝うものだ。だが、プールワーローン・キ・サイルは、その起源から宗教コミュニティー間、特にヒンドゥー教とイスラーム教の間の調和が主眼とされており、インドでも稀な祭りとなっている。ヒンドゥー教徒がイスラーム教聖者の廟を参拝し、イスラーム教徒がヒンドゥー教寺院を参拝することで、相互理解を深め、調和を醸成することに一役買っている。インド独立運動の激化と、それに伴う英領インド政府の分断政策強化により、1942年以降中断されていたプールワーローン・キ・サイルは、独立インドの初代首相ジャワーハルラール・ネルーのイニシアチブによって1961年に再開された。このときから宗教コミュニティー間の調和の祭りは、インド各州が参加する国家統合の祭りの役割も果たすようになった。

そして、知る人ぞ知る、プールワーローン・キ・サイルは実はデリーでもっとも優れたカッワーリー(イスラーム教神秘主義賛美歌)のメヘフィル(宴)を体験することができる場である。どんな演芸にも共通することだが、優れたパフォーマンスのためには優れた観客が不可欠だ。プールワーローン・キ・サイルの最終日に夜通し行われるカッワーリーのメヘフィルは、優れたカッワールと優れた観客の両者が揃う、最高の芸術空間である。優れた観客、と言うのはもちろん、椅子に静かに座って鑑賞するお行儀のいい観客のことではない。カッワールの一挙手一投足に反応し、歓声と野次を飛ばす騒がしい観客のことだ。高名な劇場で開催されるお高く止まったコンサートでは、パフォーマーと観客とのインタラクションが制限されることが多いが、プールワーローン・キ・サイルは、運営のいい加減さも加わって、かなり自由に交流ができる。それが見ていて面白い。通常、3組のカッワール・グループが共演するが、彼らの間で繰り広げられる、詩作による罵り合い、からかい合い、腕の競い合いも見物である。おまけに、中世の遺跡であるジャハーズ・マハルを舞台に野外でパフォーマンスが行われる贅沢なコンサートとなっている。「プールワーローン・キ・サイルを見ずしてデリーを語るなかれ」と宣言したいところだが、残念ながらデリー市民一般にはあまり知られておらず、会場では外国人の姿もほとんど見掛けない。かつてはオールドデリーの人々が一丸となって祝う祭りであったが、現在ではメヘラウリーのローカルな祭りとなっている。

プールワーローン・キ・サイルはかつて雨季の終わり頃(8月~9月)に行われていたようだが、現在では各宗教コミュニティーの代表者同士の話し合いによって、各コミュニティーの重要な祭日と重ならないように開催時期が決められており、例年10月頃に行われることが多いようだ。2007年、2008年は10月下旬に開催されていたため、今年もそのぐらいだろうと思っていた。そうしたら、10月に入って、ダシャハラーとディーワーリーに挟まれた10月8日~10日にプールワーローン・キ・サイルが開催されることが分かった。急いで詳細な情報収集に取りかかった次第である。

昨年のプールワーローン・キ・サイルは、2008年9月27日にメヘラウリーで発生した爆弾爆発事件の影響で、様々な制約の下での開催を余儀なくされていた。それについての詳細も、既に2008年10月25日の日記で報告した通りである。そもそも、1961年からプールワーローン・キ・サイルの主催者として精力的に活動して来たデリーを代表する文化人ヨーゲーシュワル・ダヤールが2006年に死去した後、プールワーローン・キ・サイルは大きな曲がり角に直面しており、メヘラウリーでのテロ事件がだめ押しとなってこのまま縮小して行ってしまうのではないかと、全くの部外者ながら密かに危惧していた。しかし、今年に入って、プールワーローン・キ・サイルの主催団体であるアンジュマン・サイレ・グルファローシャン(以下、アンジュマン)にとっていいニュースもあった。2009年1月26日の共和国記念日にアンジュマンが国家コミュニティー調和賞(National

Communal Harmony Awards)を受賞することが決定し、同年8月12日に授賞式が行われたのである。奇しくもその日は故ヨーゲーシュワル・ダヤールの誕生日であった。

昨年は、グレードダウンしたプールワーローン・キ・サイルに幾分がっかりしたのだが、この国家コミュニティー調和賞の受賞がきっかけで再びプールワーローン・キ・サイルも盛り返すのではないかと期待できた。テロ事件からも時間が経っており、昨年のような警察の過度の介入もないだろう。今年も続けてプールワーローン・キ・サイルを見に行くことに決めた。

祭りの段取りにはほとんど変化がなかった。今年は開催時期が若干早めであったこともあり、少し準備不足の部分もあったように思われたが、一昨年、昨年と見て来たプールワーローン・キ・サイルと比べて、大きな違いはなかった。10月8日の午後にクトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー廟で花のチャーダル(毛布)の奉納があり、10月9日の夕方にジョーグマーヤー寺院で花のチャトリー(傘)の奉納があった。また、9日の日中にはスポーツイベントがあったようだが、今年は見に行かなかった。

さて、プールワーローン・キ・サイルのメインイベントとなる、各州のパンカー(扇)行進とカッワーリー公演は10月10日の夕方からであった。メヘラウリーにある中世の貯水湖シャムスィー・ターラーブの畔の広場に座席が設置され、ジャハーズ・マハルが舞台となる。このイベントを座席に座って鑑賞するためには招待状またはパスが必要である。座席は舞台との距離に従っていくつかの区画に区切られており、舞台にもっとも近い座席はアンジュマンのメンバー用となっている。その次に「A席」が来て、「A」と印字された招待状を持った人のみが座れる。その次に無印の招待状を持つ人のための席があり、その裏に、通常のパスを持った人々のための席がある。プールワーローン・キ・サイルの直前、または期間中に、クトゥブ・ミーナールの近くにあるゲストハウスへ行けばパスを入手することができるが、座席が舞台から遠いため、このパスを使っての鑑賞はあまりオススメできない。無印招待状は一般には配布されていないが、比較的容易に入手できる。ゲストハウスで、パスを配っている人と仲良くなればもらうことができるだろう。「A」招待状の入手方法は未だによく分からないが、アンジュマンのメンバーに頼めば送ってもらえるかもしれない。今年は一応「A」招待状を入手しようと頑張ったのだが、招待状発行の遅れもあったりしてうまく入手できなかった。無印招待状の入手のみに成功した。また、アンジュマンのメンバーになれば、かぶりつき席に座って鑑賞することができるだろうが、外国人でもメンバーになれるのかは不明である。

無印招待状の席からの眺め

空には連凧が舞う

昨年は主賓が1人も来ないという虚しい状況だったのだが、今年はなんとデリーのシーラー・ディークシト州首相が出席した。大統領や首相の出席はセキュリティー上の理由から毎年見送られているようだが、ディークシト州首相の出席はアンジュマンにとって大きな名誉であろう。また、国民会議派の政治家で、現在中央政府の企業・少数派大臣を務めるサルマーン・クルシードも出席していたが、彼は昨年も出席しており、プールワーローン・キ・サイルの常連となっている。

最終日のイベントは前半と後半に分かれている。前半は、インド各州から送られて来たパンカーが披露され、同時に各州の伝統芸能のパフォーマンスがある。今年はヒマーチャル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州、タミル・ナードゥ州、マハーラーシュトラ州、ウッタル・プラデーシュ州、そしてデリー州が参加していた。アーンドラ・プラデーシュ州からの代表団も参加予定のだが、最近同地を襲っている大洪水の影響からか、参加が中止となったようである。各州各様のパフォーマンスであったが、タミル・ナードゥ州のパフォーマンスが毎年一番すごい。やっていることは毎年同じなので、過去の日記を参照してもらいたいが、何度見てもすごいと思わせられる芸であった。

パンカーの披露が終わった後、例年通り1857年のインド大反乱をテーマとしたちょっとした舞踊劇が入り、その後後半のカッワーリーとなる。昨年は時間制限もあって2組のみの出演であったのだが、今年はいつも通り3組の出演。昨年も出演していたエヘサーン・バールティー・グングルーワーレーとユースフ・マリクの他、ムンバイーからルビーナー&シャビーナーという女性カッワール・デュオも来ていた。

デリーのパンカーが舞台に上がった辺りから、観客の中で席を立つ人がチラホラ出て来る。この瞬間から席移動のチャンスが生じる。各区画を遮っているのは鉄パイプの柵のみであり、割と簡単に越えられてしまう。だから、前の席が空いたら徐々に前進し、隙あらば柵を越えて前の区画へ進出もできる。僕は、カッワーリーが始まる前までに、どさくさに紛れて一番前の区画まで進出することに成功した。

まずはルビーナー&シャビーナーから歌い出した。

ルビーナー&シャビーナー

僕は基本的に女性カッワールをあまり認めていない。カッワーリーの魅力は男声でのみ最大限に発揮されると信じている。ルビーナー&シャビーナーの歌唱力は、僕のその勝手な通念を覆すほどではなかった。どちらがルビーナーでどちらかシャビーナーなのか分からなかったが、左に座っていたカッワールの声とテンションが高すぎて、聴いていて不快に思うこともあった。しかし、女性カッワールがいることで、他の2人の男性カッワールが盛り上がっていた部分もあるし、彼女たち自身も、歌声が乗って来たときにはかなり安定したパフォーマンスになっていたと思う。

ユースフ・マリクはプールワーローン・キ・サイルの常連であり、メヘラウリーで絶大な人気を誇っている。しかし、彼のパフォーマンスは3年連続で見て来ていたため、毎年同じネタをやっているのに気付いてしまった。観客はそれで満足なのか、それとも既にお約束として定着しているのか?

ユースフ・マリク

やはりもっとも優れていたのは、この中でもっとも老練のカッワールでもあるエヘサーン・バールティー・グングルーワーラーであった。スタンダードなカッワールのパフォーマンスもさることながら、彼のトレードマークともなっている「口グングルー」のアイテムは、何度見ても素晴らしい。5年間部屋に閉じこもって編み出したと言うその技は、口でグングルー(足鈴)の音を再現するというユニークなものである。しかし、ただ物真似だけには留まらない。口だけでまるで女性ダンサーがそこで踊っているかのような音を出すことができるのである。観客の盛り上がりも、グングルーワーラーのこの口グングルーのときが最高潮であった。

エヘサーン・バールティー・グングルーワーラー

昨年は警察の介入によって午前2時で強制的に終了となってしまったカッワーリー・コンサートであったが、今年はどうやら明け方まで続いたようである。僕は各カッワールが2巡目のパフォーマンスを終えたところで帰った。一時は勝手に存続を危ぶんでいたプールワーローン・キ・サイルだが、今年の盛り上がりを見て、これからも連綿と続いて行くだろうという確信を得た。今後もプールワーローン・キ・サイルはデリーで最高の文化イベントであり続けるだろう。

日本と同様に、インドでもソーシャル・コミュニケーション・サービスTwitter(ツイッター)がよく話題に上るようになっており、都市在住の中産階級層を中心に、既に一定の市民権を得ていると言っていいだろう。ここでTwitterについていちいち解説する必要はないと思うが、Wikipediaの言葉を借りれば、「個々のユーザーが『つぶやき』を投稿することで、ゆるいつながりが発生するコミュニケーション・サービス」である。

現在世の中で成功しているオンラインのサービスは、普及のきっかけが何らかの事件であったということが多いように思える。例えば日本の有名なインターネット掲示板2ちゃんねるは、2000年5月3日に発生した西鉄バスジャック事件、通称「ネオ麦茶」事件をきっかけに爆発的に普及したと記憶している。インドでもTwitterは徐々に普及した訳ではなく、一定の事件をきっかけに一気に知名度を獲得した。

インドでTwitter普及に一躍買ったのはシャシ・タルールという人物である。シャシ・タルールは長らく国連職員として勤務して来たケーララ州出身の人物で、2006年に国連事務総長選挙に出馬したことで全国的な知名度を得た。国連事務総長選には落選したものの、以後メディアに露出する機会が圧倒的に増え、国際情勢に精通する知識人として活躍するようになった。今年の下院選挙では国民会議派から公認を得てティルヴァナンタプラム選挙区から出馬し、見事当選。当選1回目にして中央政府の外務副大臣という要職を任され、統一進歩連合(UPA)政権を支えている。

シャシ・タルールは典型的なインド人エリートで、得意の英語を駆使した多様な執筆活動を繰り広げている。彼の守備範囲は政治や外交に留まらず、クリケット、演劇、クイズなど、非常に引き出しが多い。その延長線上であろう、Twitterのような最新ネットワーク・サービスも使いこなしており、大臣に就任した後も頻繁にフランクな「つぶやき」を投稿して来た。かつてマハートマー・ガーンディーは3等列車に乗ってインド中を行脚し、一般庶民と交流したが、シャシ・タルールはいかにもエリートらしい現代的な方法で一般国民とのコミュニケーションを図っていると言っていいだろう。

だが、そのフランクな「つぶやき」が徒となってしまった。

少し前まで、与党国民会議派の政治家の間では、「禁欲運動(Austerity Drive)」が流行していた。飛行機移動の際、ファーストクラスではなく敢えてエコノミークラスで移動したり、飛行機ではなく列車を利用したりして、贅沢を自粛し、少しでも国庫の負担を軽くすると同時に、庶民との交流の機会を作ろうという運動であった。Indo.toのOgata氏も以前、チープなパフォーマンスと題して、このことに触れていた。しかし、どうもシャシ・タルールは根がキザ男のようで、そういう貧乏くさい節約を心の中で面白く思っていなかったようだ。しかも、大臣就任以降、5つ星ホテルに滞在し続けていることをメディアに槍玉に挙げられたばかりでもあった。

事の発端は、9月15日にパイオニア誌のカンチャン・グプター副編集長がTwitter上でシャシ・タルールに向けて発した以下の発言であった。

Tell us Minister, next time you travel to Kerala, will it be cattle class?

大臣さん、教えて下さい、次にケーララ州へ旅行するときは、キャトルクラスですか?

「キャトルクラス」とは文字通りには「家畜クラス」であるが、英語圏ではエコノミークラスや3等車両座席など、安いが狭い座席を指す一般的な用語のようである。つまり、カンチャン・グプターはシャシ・タルールに、「国民会議派内では禁欲運動が高まっていますが、あなたも次に飛行機に乗るときはエコノミークラスですか?」と質問したのである。

それに対してシャシ・タルールは以下の返答をした。

absolutely, in cattle class out of solidarity with all our holy cows!

もちろん、聖なる牛たちとの団結のために、キャトルクラスに乗るよ。

「聖なる牛たち」とは、複数の解釈ができるが、おそらくは「一般庶民」のことであろう。エコノミークラスは一般庶民が所狭しと座っている訳だが、それは「キャトルクラス」の俗称が象徴するように、家畜でぎゅうぎゅう詰めになっている家畜小屋と似ている。その家畜を牛だと仮定する。牛はインドでは聖なる動物である。聖なる牛たちと一緒に肩を並べるのはむしろ光栄なことだ。こんなジョークであったのだろう。

しかし、インドのメディアはシャシ・タルールのこの「つぶやき」に食いついた。一般庶民を家畜扱い、牛扱いしたと糾弾した。国民会議派の政治家たちも彼の軽薄な発言を批判し、シャシ・タルールはソニア・ガーンディー党首からもお灸を据えられることになってしまった。

この事件は「聖なる牛(Holy Cow)」事件と通称され、大臣に就任したばかりのシャシ・タルールが最初に直面したスキャンダルとなった。しかし、事件の流れを追って行くと、Twitter上で「キャトルクラス」という俗称を最初に用いたのはシャシ・タルールではないし、彼はカンチャン・グプター副編集長の問い掛けに対してユーモアをもって答えただけであり、メディアの先走りだとしか思えない。シャシ・タルールにとっては不幸な事件であった。

だが、この「つぶやき」が大々的に報道されたことで、インドでもTwitterが大きく取り上げられるようになった。また、シャシ・タルールもすっかりインドを代表する「ツイッター」になり、「聖なる牛」事件以降も時々彼の「つぶやき」がニュースになっている。例えば先日10月2日はマハートマー・ガーンディーの生誕祭だったのだが、そのときの彼の以下の「つぶやき」がニュースになっていた。

Gandhiji said "Work is Worship" & we enjoy holiday on his birthday. He would have wanted us to work harder today.

ガーンディーは「労働こそ信仰である」と言ったが、我々は彼の誕生日を休日にしている。ガーンディーが生きていたら、今日はより勤勉に働くように我々に訴えるだろう。

Vietnamese VP said yesterday: in Vietnam, Ho Chi Minh's birthday is a working day & citizens are expected to put in extra effort at work to honour him

ヴェトナムの副大統領は昨日、「ヴェトナムでは、ホーチミンの誕生日は勤務日で、市民は彼を敬ってより一生懸命働くことになっている」と語った。

「聖なる牛」の「つぶやき」とは違い、今回の彼の発言には賛同者が多かったようである。

シャシ・タルール以外にもTwitterで「つぶやき」を公開しているインドの有名人は多い。しかし、今のところTwitterで目当ての有名人を検索して見つけるのは多少困難を伴う状態となっている。なぜなら広告配信目当ての偽物が多いからである。以下、最近の新聞に掲載されていたインドの有名人のTwitterアカウントをいくつか紹介する。

Twitterは140文字という字数制限内で何か「つぶやき」をするのが醍醐味である。注目を集める「つぶやき」をするには、俳句に似た、簡潔に物事を表現するセンスが必要とされることが多い。物事を簡潔にまとめるのは、実はインド人がもっとも不得手とする作業である。インドにはガザルと呼ばれる、俳句とよく比較される短い詩の形式があるが、ガザル詩の巨匠であるミルザー・ガーリブもその字数制限を嘆いている。

بہ قدر شوق نہیں ظرف تنگنا غزل

کچہ اور چاہۓ وسعت مرے بیاں کے لۓ

बक़द्र-ए-शौक़ नहीं ज़र्फ़-ए-तंगना-ए-ग़ज़ल

कुछ और चाहिए वुसअत मिरे बयाँ के लिए

ガザルの詩型は狭い道のようで物足りない

表現のためには、大きな広場が必要だ

ところが、インド人ツイッターの「つぶやき」を見てみると、140字の制限を無視して、複数の「つぶやき」にまたがって文章を書き、言いたいことを言っていることが多いように思う。その究極の形と言えそうなのが、http://twitter.com/epicretoldである。なんとこの人はTwitterを使って叙事詩「マハーバーラタ」を英語で連載している。普通にウェブサイトやブログなどに掲載すればいいものを、なぜわざわざTwitterでそんなことをするのか、不思議である。

年間を通し、力作映画の封切りがもっとも多いディーワーリー週がやって来た。ボリウッドの歴史を注意深く見て行くと、その年を代表する大ヒット作の公開はディーワーリー週に集中していることに容易に気付く。ディーワーリー前後は伝統的に、インド人が家族連れで映画館に足を運ぶ傾向にある時期であり、ディーワーリーを含む週に映画を公開することによって最大の興行収益が見込める。よって、作品に自信のあるプロデューサーはこの週に作品の命運を託すことが多いし、良作に恵まれた年のディーワーリー週はちょっとした映画祭の様相を呈す。インド映画ファンにとってはもっとも楽しみな時期である。

今年は10月17日のディーワーリーに合わせ、3作のヒンディー語映画が公開された。「Blue」、「All The Best」、「Main Aurr

Mrs Khanna」である。まずは、ヴィジュアル的にもっともアピールのある「Blue」を見ることにした。

「Blue」はインド映画初、深海をテーマに作られた野心作で、予算は12.5億ルピーとされている。間違いなく、これまででもっとも多額の予算をかけて作られたインド映画だ。今年7月に公開された「Kambakkht

Ishq」もインド映画史上もっとも大予算の映画とされていたが、それすら予算は6億~9億ルピーのようである。「Blue」の監督は驚くべきことに新人であるが、音楽はアカデミー賞受賞の作曲家ARレヘマーン、キャストも知名度抜群の俳優が揃っており、申し分ない。深海シーンはカリブ海のバハマで撮影され、「Into

the Blue」(2005年)や「パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち」(2006年)などで有名な、ハリウッドの水中撮影エキスパート、ピーター・ズッカリーニが担当している。また、地上のアクションシーンは、「ワイルドスピードX3

TOKYO DRIFT」(2006年)などで知られるハリウッドの著名なアクション監督ジェームズ・ボマリックが担当しているし、劇中には世界的に有名な歌手カイリー・ミノーグが登場し、歌も歌っている。つまり、「Blue」はインド映画ながら、国際的な才能が終結した、非常に国際色豊かな作品となっている。

題名:Blue

読み:ブルー

意味:青

邦題:ブルー

監督:アントニー・デスーザ

制作:ディリン・メヘター

音楽:ARレヘマーン

歌詞:アッバース・タイヤワーラー、ラジャト・アローラー、ラキーブ・アーラム、スクヴィンダル・スィン

振付:ファラー・カーン、アハマド・カーン、アシュレイ・ロボ

アクション:ジェームズ・ボマリック

衣装:マニーシュ・マロートラー

出演:サンジャイ・ダット、アクシャイ・クマール、ラーラー・ダッター、ザイド・カーン、ラーフル・デーヴ、カトリーナ・カイフ(特別出演)、カイリー・ミノーグ(特別出演)

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、サンジャイ・ダット、アクシャイ・クマール、

ザイド・カーン、ラーラー・ダッター

| あらすじ |

サーガル・スィン(サンジャイ・ダット)は、バハマ在住のインド人大富豪アーラヴ・マロートラー(アクシャイ・クマール)の船舶会社に勤めるダイバーであった。アーラヴは、1949年に英国からインドへ財宝を輸送中に嵐に遭ってバハマ沖に沈んだ船舶「レディー・イン・ブルー」号を探しており、同船舶の船長の孫サーガルが何か情報を持っているのではないかと考えていた。アーラヴはサーガルに度々「レディー・イン・ブルー」号の話を切り出すが、サーガルは沈没船の話は作り話だと主張し、決して口を割ろうとしなかった。また、サーガルにはモナ(ラーラー・ダッター)という恋人がいた。モナは海洋生物保護のための教育機関設立を夢見ていたが、そのための資金はなく、半ば諦めた夢であった。

ある日突然サーガルの元に、5年前に家を飛び出したまま消息不明だった弟サミール、通称サム(ザイド・カーン)が訪ねて来る。サムはタイでレーサーをして生計を立てていたが、あるとき、多額の報酬に目がくらんだばかりに、アンダーワールドで暗躍するグルシャン(ラーフル・デーヴ)の仕事を引き受けて数千万ドルの損失を出してしまったため、追われる身となってしまっていた。サムは、一目惚れした女性ニッキー(カトリーナ・カイフ)をタイに置いて、兄を頼ってバハマへやって来たのだった。だが、サーガルにはそのことは話さなかった。

しばらくバハマでのんびり暮らしていたサムだったが、ニッキーと連絡が取れないことだけが気掛かりだった。そんなある日、彼の前にグルシャンが現れる。グルシャンは、ニッキーは既に殺したと言い、サムに損失分の金の返還を要求する。バイクで逃亡したサムは、途中でアーラヴに救われるが、それをきっかけにアーラヴにタイでのことを話さざるをえなくなる。アーラヴはそのことをサーガルに話す。サムの命を守るには、「レディー・イン・ブルー」号に眠る財宝を見つけ出し、グルシャンに損失額を支払うしかなかった。だが、サーガルはなかなか首を縦に振らなかった。

グルシャンは遂にサーガルをターゲットにし出した。サーガルの家は爆破され、モナは誘拐されてしまう。モナを救うためには、サムが出した損失額を支払うか、サムを差し出すかしかなかった。窮地に立たされたサーガルは、遂に「レディー・イン・ブルー」へ向かうことを決意する。

サーガルにとって「レディー・イン・ブルー」の秘密を死守することは、死んだ父親との約束であった。海洋学者だった父親は優れたダイバーでもあり、またトレジャーハンターでもあった。少年時代のサーガルはある日、無理を言って父親と共にトレジャーハントに出掛け、「レディー・イン・ブルー」号を発見する。しかし、そこで欲を出して急いだサーガルは鉄柱に身体をぶつけて倒してしまう。サーガルは鉄柱の下敷きになるところであったが、父親が身代わりになって助けた。鉄柱は重く、それをどかすことはできなかった。父親はサーガルに、酸素がなくなる前に戻るように命令する。別れ際に、父親は「レディー・イン・ブルー」号のことを他言しないようにサーガルに約束させる。父親はそのまま息絶える。父親との約束があったため、サーガルは今まで誰にも「レディー・イン・ブルー」号のことを話さなかったのだった。

サーガル、アーラヴ、サムの3人は「レディー・イン・ブルー」号の沈没場所まで行ってダイブする。そこで3人は財宝を見つけ、とりあえず水上に戻るが、そこで待ち構えていたのはグルシャンであった。3人の後を付けていたグルシャンは「レディー・イン・ブルー」号のことを知り、その財宝を独占しようとダイバーと共にやって来ていた。3人は仕方なくグルシャンに協力することになり、手下ダイバーたちと共にもう一度海に潜るが、水中でグルシャンの手下たちを全滅させ、水上に戻ってくる。だが、そこでグルシャンがサーガルとサムに語ったのは、衝撃の事実であった。実はグルシャンはアーラヴの古いビジネスパートナーであった。タイでサムを罠にはめてバハマへ送ったのも、サーガルに「レディー・イン・ブルー」号を捜索させるためのアーラヴの策略であった。乱闘の末にグルシャンは殺され、アーラヴはバイクと共に水中に姿を消す。また、人質に取られていたモナは無事であった。アーラヴは死んだものと考え、サーガル、サム、モナはその水域を去る。

ところがアーラヴは生きていた。3ヶ月後にアーラヴからサーガルに電話が入る。アーラヴは全ての真実を語る。実はアーラヴは、「レディー・イン・ブルー」号沈没の原因となった裏切り者の船員の孫であった。彼は家の汚名を晴らすため、財宝の発見を追求していたのだった。また、タイでサムと出会ったニッキーは、実はアーラヴの妻であったことも分かる。ニッキーも無事であった。アーラヴは財宝発見の報酬として、法律に則って財宝の価値の20%をサーガルの口座に振り込んだことを伝え、電話を切る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

バハマの海とピーター・ズッカリーニの手腕のおかげでだろう、大スクリーン上に海中の幻想的な風景が映し出されるのは、ボリウッド映画では新鮮な体験であり、水中撮影シーンは間違いなくこの映画の最大の見所となっていた。バックに流れるARレヘマーンの音楽も素晴らしかったし、水中を遊泳するラーラー・ダッターのグラマラスな肢体も効果的に映し出されていた。だが、海中シーンに力を入れすぎたせいで、ストーリーが希薄かつ疎かになってしまっていたことは否めない。海中だけでなく、地上のアクションも楽しんでもらおうというサービス精神であろうか、意外にもバイクチェイスシーンが多かったのだが、物語の主旨からするとほとんど必要ないシーンばかりであった。この面ではもっと海中または水上のアクションにフォーカスするべきであった。これらの欠点のせいで、映画の出来は事前の期待に十分応えられるほどのものではなかった。また、完全にマルチプレックス層向け映画であり、地方でのヒットは望めない。「Blue」は今年のディーワーリー週公開作の中では最大の話題作であったのだが、もしかしたら大コケするかもしれない。

ストーリー、設定、その他で気になった点をいくつか詳しく取り上げておく。まず、「レディー・イン・ブルー」号の沈没場所である。アーラヴを初め、多くの人々が財宝を求めてその場所を探し求めたが発見できず、命を落とした者も多いとされる沈没船「レディー・イン・ブルー」号であるが、劇中で見た限りではかなり分かりやすい位置に沈没しており、しかも太陽の光が届くほど浅い場所に横たわっていた。何十匹ものサメに守られていたのは雰囲気があったが、意外にもそのサメたちはほとんど人間を襲って来なかった。サメが人間を襲うというのは、「ジョーズ」シリーズによって植え付けられた歪んだ先入観なのだろうか?「Blue」の宣伝文句のひとつは、ボリウッド俳優たちがスタントマンなしでサメと共に遊泳することだが、劇中ではサメは恐ろしい動物としてあまり描写されていなかった。

むしろ、恐ろしいのは人間の欲であった。サーガルは、少年時代に欲を出したために父親を死なせてしまったというトラウマを抱えており、それが現在の無欲な清貧生活につながっていた。サーガルを演じたのはサンジャイ・ダット。おそらく監督は、「Lage

Raho Munna Bhai」(2006年)で彼が演じたムンナー・バーイーの「ガーンディーギーリー」のイメージを繰り返したかったのであろう。しかし、「Blue」はあくまで単純な娯楽作品であり、そういうメッセージ性は弱かったし、それを狙った作品でもなかった。そう割り切るならそれでもいいのだが、もし「欲」を中心のテーマにして物語をもう少し整理すれば、もうひとつレベルが上の作品になっていたかもしれない。もっとも、劇中でもっとも強欲に描かれていたアーラヴも、祖先の汚名返上という、金儲け以外の動機があった訳だが。

サムはサーガルの弟のはずである。だが、「レディー・イン・ブルー」号のことや父親の死のことなどを知っているのはサーガルのみであるのは変な話ではなかろうか?確かに家を出奔したことが語られていたが、それはわずか5年前の話であり、生き別れの兄弟という訳でもない。サーガルにすら不明だったサムの消息をアーラヴが把握していたのも、いくら大富豪だからとは言え、説得力に欠ける設定だと言える。

何度も述べた通り、この映画の最大の見所は水中撮影シーンである。そしてアクション映画を銘打っているだけあり、水中での格闘シーンなどもある。しかし、水中では登場人物たちは台詞をしゃべることができず、意思疎通は全てジェスチャーのみとなる。マスクをしているため、表情も読み取れない。水中ではカメラアングルにも工夫が必要で、登場人物の動作がもっともよく分かるような映像にしなければならない。このような制約の中で、今何が起こっているのかを映像のみで表現するのはとても困難な作業だと「Blue」を見ていて感じた。言い換えると、水中のアクションシーンは意外と退屈であった。

バイクによるチェイスシーンも、渋滞の道路を高速で逆走したり、走っている列車にバイクで飛び乗ったり飛び降りたり、いろいろ冒険的なスタントが満載だったが、意外にスピード感がなく、冗長でスリルに欠けた。本当に「ワイルドスピードX3

TOKYO DRIFT」のジェームズ・ボマリックが担当したのだろうか?そもそも、インドの若者の間にバイクブームを巻き起こしたバイク映画「Dhoom」(2004年)の続編ではないのだし、海洋映画を銘打った以上、「Blue」ではバイクのチェイスシーンは蛇足に思えた。

サンジャイ・ダットやアクシャイ・クマールなど、持ち味を活かした演技で良かったが、「Blue」でもっとも株を上げそうなのはラーラー・ダッターである。2000年のミス・ユニバースとして華々しく映画界に進出し、多くの作品に出演して来たラーラーだったが、いまいち代表作に乏しかった。確かに美人ではあるが、なんとなく個性に欠けるところがあった。だが、「Blue」では非常に真摯な演技をしており、初めて彼女を評価したくなった。彼女は今年既に「Billu」において、今までのゴージャスなイメージを払拭する演技を見せていたが、「Blue」まで来て、彼女の女優としての成熟はどうやら本物だと思えた。ラーラーは元々水恐怖症だったそうなのだが、「Blue」への出演が決まった後、水泳やダイビングを特訓し、見事な泳ぎを見せている。その裏話だけでも彼女のただならぬ意気込みを感じる。

他にはカトリーナ・カイフの特別出演が特筆すべきであろう。彼女が泳ぐシーンなどはないが、特別出演の枠を越えた印象的な役であった。海外生活が長かったため、カトリーナはヒンディー語が得意ではなく、長らく彼女の台詞は吹き替えだった。だが、急ピッチでヒンディー語を勉強しており、最近は自分で台詞をしゃべっているようだ。今回もおそらく吹き替えではない。やはり他の俳優に比べてヒンディー語がうまくないが、彼女の努力は認めなければならないだろう。カトリーナはディーピカー・パードゥコーンと共に現在トップ女優の地位にいる。実は2人ともヒンディー語が得意ではないという変な状況になっているのだが、少なくともカトリーナのヒンディー語は向上している。

音楽は、もはや国際的な知名度を持つARレヘマーン。彼にとって「Blue」の音楽監督はアカデミー賞受賞後初仕事だったらしく、プレッシャーも相当あったようだ。だが、そのプレッシャーを全く感じさせないばかりか、今回も彼らしい心地よい曲が揃っており、「Blue」のサントラCDは買いである。「Blue」の曲の中では、やはり何と言ってもカイリー・ミノーグとのコラボレーション「Chiggy

Wiggy」が目立つ。ブリティッシュ・ポップとパンジャービー音楽がかなり強引にミックスされている。この曲のダンスシーンでは、アクシャイ・クマールとザイド・カーンがカイリー・ミノーグと踊る。他にも、海洋映画にピッタリのスピード感ある「Aaj

Dil」、メロディーラインが面白い「Fiqrana」や「Rehnuma」、メタル調の「Blue Theme」など、いい曲が目白押しだ。

映画の主なロケ地はバハマとタイである。バハマが選ばれたのは、サメとの遊泳を撮影できる世界唯一の場所だかららしい。タイでのロケは最近インド映画では珍しくなくなっている。劇中ではバハマのシーンとされながら、実際はタイでロケが行われていたらしきものもいくつかあった。

「Blue」は、ディーワーリー週公開作品の中でもっとも期待されていた映画だが、その期待に応えられる出来だとは思えない。劇中何度も出て来る水中シーンはやはり大きな見所であり、この映画を映画館の大きなスクリーンで見る価値はある。ARレヘマーンによる音楽も洒落ている。だが、ストーリーは弱く、無駄に思えるシーンも多い。つまり、残念ながら完成度は高くない。まだ公開初日であるが、大フロップに終わる恐れを指摘しておく。

インドのディストリビューターの間では、「イードの週にはアクション映画、ディーワーリーの週にはコメディー映画」というのがヒットの方程式になっているらしい。ディーワーリー週公開作の1本でコメディー映画の「All

The Best」が、大予算映画「Blue」に勝るとも劣らない前評判を得ている理由のひとつはそれかもしれない。監督はローヒト・シェッティー。「Golmaal」(2006年)や「Golmaal

Returns」(2008年)で有名になった映画監督である。これら2作のコメディー映画は、インド人観客には大いに受け、大ヒットとなったのだが、作りが雑で、僕は必ずしも高く評価していなかった。よって、「All

The Best」にも期待はし過ぎていなかった。また、主演のアジャイ・デーヴガンがプロデューサーも兼任しているが、彼のプロデュース・監督作品も今のところパッとしない。いい意味で期待を裏切って欲しいと思い、「Blue」に続いてこの映画を鑑賞した。

題名:All The Best

読み:オール・ザ・ベスト

意味:幸運を

邦題:オール・ザ・ベスト

監督:ローヒト・シェッティー

制作:アジャイ・デーヴガン

音楽:プリータム

歌詞:クマール

振付:ボスコ・シーザー、ラージュー・カーン

衣装:アンナ・スィン、シャヒード・アーミル、ナヴィーン・シェッティー、ヴィクラム・パドニス、ラーキー・パレーク

出演:サンジャイ・ダット、アジャイ・デーヴガン、ファルディーン・カーン、ビパーシャー・バス、ムグダー・ゴードセー、ジョニー・リーヴァル、アスラーニー、ムケーシュ・ティワーリー、サンジャイ・ミシュラーなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

アジャイ・デーヴガン(左上)、ビパーシャー・バス(右上)

サンジャイ・ダット(中央)、

ムグダー・ゴードセー(左下)、ファルディーン・カーン(右下)

| あらすじ |

ゴア在住のヴィール(ファルディーン・カーン)は、親友のプレーム(アジャイ・デーヴガン)ら友人たちと音楽活動をしていたが、その資金は異母兄弟で大富豪のダラム・カプール(サンジャイ・ダット)から毎月秘書チャウターラー(ムケーシュ・ティワーリー)を通して送られて来る仕送りに依存していた。ヴィールにはヴィディヤー(ムグダー・ゴードセー)という恋人がいたのだが、兄には結婚していると嘘を付いていた。ダラムは結婚した弟のために仕送りを倍増させていたが、このアイデア自体、プレームのものであった。ダラムは仕事が忙しくて滅多にゴアに来ない。2人の結婚式にも出席できず、ヴィディヤーの顔すら見たことがなかった。だからこそ、簡単に騙すことができたのだった。

一方プレームは、死んだ父親から相続したジムを経営する傍ら、最速の自動車作りに没頭していた。プレームはジャーンヴィー(ビパーシャー・バス)と結婚していた。プレームもダラムからヴィールへ送られて来る仕送りのおこぼれに預かっていた。

ある日、プレームとヴィールは一攫千金を狙って、プレームが作ったスーパーカーに乗ってカーレースに出場する。エントリー料として50万ルピーが必要だったが、唖の高利貸しトーブー(ジョニー・リーヴァル)から借りて工面した。秘密兵器スーパーブーストで楽勝かと思ったが、威力が凄すぎて自動車が分解してしまい、レースに負けてしまう。さらに悪いことに、トーブーがプレームを信用し切ってしまい、彼の勝利に50万ルピーを賭けていた。トーブーは、貸した50万ルピーと負けた50万ルピー、合計100万ルピーの返済をプレームとヴィールに求めた。2人は猶予をもらってとりあえず逃げ帰る。

プレームは、ヴィールの住む豪邸を貸家にすることを思い付く。テナントとして見つけて来たのは、宝くじに大当たりして乞食から大富豪に成り上がったラグナンダンダース・ゴーヴァルダンダース・ヴィーカーワーレー、通称RGV(サンジャイ・ミシュラー)であった。とりあえず手付け金として25万ルピーを手に入れる。RGVは早速荷物を持って家に来る予定であった。ヴィールは引っ越しの準備を始める。

そのとき突然電話が鳴る。ダラムからであった。ダラムは、アフリカのレソト王国へ行く途中、飛行機の故障により、偶然ゴアの空港に来ていた。ダラムはヴィールとヴィディヤーを空港に呼んだ。だが、運の悪いことにヴィディヤーは出掛けていた。彼女は携帯電話を家に忘れており、連絡も付かなかった。仕方なくヴィールはプレームを連れて空港へ向かう。ヴィディヤーが来ていないことを知ったダラムは、2人の結婚式に出席しなかったから怒っているのだと思い込む。また、ダラムは口先の軽いプレームを気に入っていなかった。

ヴィールとプレームは、すぐにダラムが飛び立ってしまうと思っていたが、そのときレソト行きの飛行機の出発が4時間遅れになるとアナウンスされた。時間に余裕の出来たダラムはヴィールの家に行くと言い出す。ヴィールの家に着くと、そこには偶然ジャーンヴィーがいた。ダラムは彼女をヴィディヤーだと思い込む。ヴィールもそういうことにしておく。予想外の展開にプレームはショックを受けるが、何とか流れに合わせる。さらにそこへRGVやトーブーの手下など、ダラムに会わせたらやばい人物が次々と訪れて来る。何とか4時間の間ダラムを騙し通すため、ヴィール、プレーム、ジャーンヴィーは外に連れ出す。だが、外出先のTVで、レソト王国でクーデターが起き、同国への渡航が禁止されたとのニュースが放送される。ダラムのゴア滞在はさらに長引きそうであった。

一旦家に帰った4人であったが、そこへヴィディヤーが帰って来てしまう。プレームらは嘘の上塗りをし、ヴィディヤーをプレームの妻ジャーンヴィー、ジャーンヴィーをヴィールの妻ヴィディヤーと言うことにする。4人のことをよく知っているチャウターラーが現れてまたも嘘がばれそうになるが、彼らはチャウターラーの方が頭がおかしいということにし、彼を追い返す。また、高利貸しのトーブーには、RGVから巻き上げた25万ルピーを支払った他、ダラムの身に付けていた時価25万ルピーのロレックスの時計や、レソトの国王への贈答品などを小出しにして行って借金を返済して行く。

そんなドタバタ劇を繰り広げている内に、ジャーンヴィーが妊娠していることが分かる。ダラムは、ヴィールの妻ヴィディヤーが妊娠したと思い込み、大喜びする。だが、それを見てヴィールは兄に真実を打ち明けるべきだと考える。そのとき、レソト王国への空の便が再開されたとのニュースが入り、ダラムはゴアを去ることになる。ヴィールは兄に打ち明ける機会を失ってしまった。

ところが、トーブー、ヴィディヤーの父親(アスラーニー)、RGVなどが次々と家に押しかけて来たせいで、カーレースで大負けしたこと、邸宅を貸家にしたこと、ヴィディヤーはジャーンヴィーでジャーンヴィーはヴィディヤーであることなど、今まで付いていた嘘がダラムにばれてしまう。そしてその全ての嘘の根源はプレームであった。しかし、何者かがしきりに発砲して来るため、ダラムはまともにプレームを追いかけられなかった。一体発砲して来るのは誰か?まず現れたのはレソト王国の姫(ビパーシャー・バス)であった。実はダラムと姫は出来ており、姫はダラムの子供を身ごもっていた。ダラムがレソト王国へ向かっていたのも、仕事のためではなく、このためであった。そしてしきりに銃弾を撃ちかけて来ていたのは、姫を追いかけて来ていたレソト王国の刺客たちであった。刺客たちはダラムに、姫と結婚すれば許すと言う。ダラムはそれを受け容れる。レソト王国の刺客たちはダラムと姫を「オール・ザ・ベスト」と祝福する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Golmaal」シリーズそのままのハチャメチャ・コメディー。邸宅を主な舞台にして進行するそのスタイルは、第1作「Golmaal」と似ていた。だが、作りの荒さもそのままで、お世辞にも上質のコメディー映画とは言えない。笑えるシーンは多いが、見終わった後に満足感の残るような映画ではない。

脚本には穴だらけで、それらをいちいち指摘するようなことはしない。ボリウッドのB級コメディー映画によくある、コメディーシーンをつぎはぎして行って無理矢理1本の映画にまとめたような作品であった。漫画でたとえるならば、4コマ漫画をいくつも並べて漠然としたストーリーを仕立て上げたような映画である。

それでも、アクションやダンスなど、映画を豪華に飾り立てることには成功していた。家中心の展開ながら、所々にド派手な演出のアクションシーンやダンスシーンが挿入されるため、地味にならずに済んでいた。カーレースのシーンは「Blue」よりも迫力があったし、アジャイ・デーヴガンが自動車を反転させてビパーシャー・バスに花を渡すシーンはアイデアそのものに驚いた。

アジャイ・デーヴガンはアクション映画のイメージが強く、必ずしもコメディー向けの俳優ではないと思うのだが、「Golmaal」の成功に味をしめてか、コミックロールにも好んで手を出すようになっている。ローヒト・シェッティー監督の作る強引なコメディー映画の雰囲気にはよく似合っている。自身がプロデュースする映画の監督に彼を選んだのも、おそらくそれを自分で察知してのことだろう。サンジャイ・ダットも本当はアクション映画が本職なのだが、彼は様々な役を演じることに長けている。コミックロールもお手の物である。ファルディーン・カーンは、アジャイ、サンジャイの前では印象が薄かったが、演技自体は悪くなかった。

ヒロインはビパーシャー・バスとムグダー・ゴードセーの2人。デビュー当初から演技派を目指すビパーシャーにとって「All The Best」は息抜き程度の映画であったが、ムグダーにとっては大きな意味を持っている。「Fashion」(2008年)で、プリヤンカー・チョープラー、カンガナー・ラーナーウトに次ぐ第三のヒロインとして出演しながら、映画のヒットのおかげで注目を集めることになったムグダー・ゴードセーは、今回より重要度の高いロールを与えられている。ヒロイン女優の器ではないと思うが、このまま作品に恵まれればもしかして一足飛びの出世もあるかもしれない。また、ビパーシャー・バスはレソト王国の王女もダブルロールで演じていた。彼女のことをデビュー当初からアフリカ人っぽいと思っていたのだが、それが現実のものとなってしまった。多分それがあったからビパーシャーがキャスティングされたのだろう。

音楽はプリータム。「Rock On!!」(2008年)以来ボリウッドで流行しているロック調の曲「Dil Kare」がよい。プレームやヴィールのバンドがコンサートで演奏する勇ましい曲である。タイトル曲でオープニングに流れる「All

The Best」はカーニバル風の曲で、映像にも金がかかっている。

ゴアが舞台になっていただけあり、大部分はゴアでロケが行われている。ローヒト・シェッティー監督の映画は、ゴアなどの海岸地帯を舞台にしていることが多い。何だかんだ言って、ローヒト・シェッティー監督はボリウッドの中でも一定の作風が認められる映画監督だと言えるだろう。

「All The Best」は、インド人観客を楽しませるための要素を詰め込んだ娯楽作品であるが、それらの調和はあまり考えられていない。「Golmaal」シリーズの笑いが壺にはまった人や、ひとつひとつのコメディーシーンに反応できる人には勧められるが、一般の日本人には向かないだろう。ヒットの可能性は依然残っている。

まず行きたい場所があって、そこまでの移動時間や滞在期間を見て、休みを取るというのではなく、まず休みがあって、その休みを使ってどこかへ行くとする。その場合、旅行先を決めることができたら、旅行は半分終わったも同然だという気がする。まずタイムリミットありきで旅行先を選定するのは、豊富な知識や経験の他に創造性が必要だ。短期旅行になればなるほど、ひらめきや発想の転換に迫られる。1週間や1ヶ月のタイムスパンで旅行しようと思ったらいろいろとアイデアが浮かぶが、日帰りや1泊2日の旅程でどこかへ行こうとすると、結構難しい。もちろん単なる息抜きだったらそこまで気張る必要はないが、旅行をして何か有意義な体験をしようと意気込むと、行き先を考えるだけで一苦労である。目的地の観光スポットとしての格も大切だが、他に、気候、祭日、治安、政治情勢などなど、いろいろなことを考慮に入れなければならないし、時間を効果的に使って旅行をフルに楽しむために、ある程度予備知識を蓄えておくことが好ましいところも多い。最近旅行記の前置きが長いのも、この悩みのプロセスまでが旅行の一部だと感じるようになったからである。

今年のディーワーリーにはどこにも行かない積もりであった。しかし、周囲に、ディーワーリー休みを使って旅行をする人が多かったことや、「今度のディーワーリーにはどこへ行くんだ?」と、どこかへ行くこと前提の質問を何回かされたことで、急に旅行に行きたくなってしまった。しかし、ディーワーリーと言っても、今年は土曜日に重なっているため、長い連休がある訳でもない(インドに振替休日はない)。実質1泊2日である。旅行に行く気になったのはいいが、行き先をどこにするか、大いに頭を悩ますことになった。過去数年間、デリー周辺の、一見に値する場所をかなり発掘して来たが、そう頻繁にアイデアが飛び出す訳でもなく、だんだんネタ切れになりつつある。

ふと、サーモード(Samod/Samode)という地名が浮かんだ。

ラージャスターン州の州都ジャイプル近くにある町の名で、古城を改造したヘリテージ・ホテルがあることで有名である。ヘリテージ・ホテルへの宿泊はインド滞在中の個人的な楽しみのひとつであり、前々からサーモードのホテルにも宿泊したいと考えていた。実は2008年の3月頃にもサーモード行きを考えたことがあり、ホテルに問い合わせもしたが、いくつかのネガティブな要因から、そのときは結局行かなかった。大きな理由は宿泊費の高さであった。当時の値段で、もっとも安い部屋が1泊8,500ルピー(税抜き、朝食込み)であった。それに加えて、そのときは酷暑期の始まりの時期で、こんな暑いときにデリーよりも暑そうな場所でこんな高い金を払って宿泊するのも馬鹿らしいと思い、計画を見送ったのだった。

今回再びサーモードが脳裏をよぎったのは、そのときと比べて気候がいいこともあるが、最近サーモードを訪ねる理由が新たにひとつできたことが大きい。

同じくラージャスターン州に、ニームラーナーという場所がある。ちょうどデリーとジャイプルの中間点に位置しており、距離にするとデリーからは100km強である。やはりヘリテージ・ホテルが有名で、インドの観光情報に詳しい人には昔からよく知られていた地名であるが、近年になって同地に日本企業向けの工業団地が設立されたことで、日本人の間でもニームラーナーの知名度は飛躍的に増加した。僕が初めてニームラーナーのヘリテージ・ホテルを訪れたのは2004年1月で、以後何度もこの地を訪問する機会があった。訪問を重ねる中で、ヘリテージ・ホテルの門のすぐそばで土産物屋を営むインド人青年ラクシュマンと親しくなり、いつしか彼に会いにニームラーナーに通うようになった。もっとも、通うと言っても、ジャイプル方面にツーリングに行った帰りにニームラーナーに立ち寄るというパターンが多かった。

ニームラーナーに土産物屋を構え、ホテルに宿泊する人々が町に繰り出して来るのを待ち構えるラクシュマンであるが、実は彼はニームラーナーに出店する前、ヘリテージ・ホテルのあるサーモードで、同じような土産物屋を同じような戦略で10年間経営していた。どうも最近になってニームラーナーで何かあったようで、今年8月ぐらいから再びサーモードに戻ったとの知らせを受けていた。このディーワーリー、ラクシュマンに会いにサーモードへ行くのも悪くないな、と思い付いた。

ラクシュマンに連絡してみると案の定この勝手なアイデアを手放しで歓迎してくれた。「ディーワーリーだからもしかして忙しいんじゃない?」と念のために尋ねたが、「たとえ忙しくても君のためにフリーになる」と嬉しい答え。サーモードの旅行情報を詳しく聞いてみると、同地にはヘリテージ・ホテルであるサーモード・パレスの他にも安いホテルがあるみたいだった。いざとなったらラクシュマンの家に泊めてもらえばいい。もしかしたらラクシュマンの力でサーモード・パレスに格安で泊まれるかもしれない。とにかくラクシュマンがいれば何とかしてくれるだろう。そう考え、10月17日のディーワーリーの夜にサーモードに宿泊して、ラクシュマンと共にディーワーリーを楽しむという1泊2日のプランをディーワーリー直前にまとめたのであった。移動手段は、距離と無計画性からして、当然バイクである。参加者は僕とベーガム(妻)の2人である。

10月17日、ディーワーリー当日の午前7時、カールカージーの自宅を出発した。アウター・リング・ロードからジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)そばのネルソン・マンデラ・ロードやヴァサント・クンジ・マールグを経由し、国道8号線(NH8)を南下してジャイプル方面へ向かった。

午前8時にマーネーサルのマクドナルドに到着。朝食を食べた。昔からこのマクドナルドにはジャイプル方面へのツーリング時にお世話になって来たのだが、いつの間にか24時間営業にグレードアップしており(インドで24時間営業店舗は稀)、しかも朝マックメニューまで始めていた。今年からインドのマクドナルドでも朝マックが始まったのだが、今のところどの店舗でも朝マックメニューが食べられる訳ではない。セントラルNCR(デリーを中心とする首都圏)の店舗の中で朝マックメニューがあるのは、ジャンパト店、ノイダ・セクター18店、そしてこのマーネーサル店の3店舗のみである。今回初めてインドの朝マックメニューにお目にかかれた。インドの朝マックメニューはマフィンとコーヒーが主体である。特別おいしい訳ではなかったが、まだ限定品なので、得した気分になれた。

朝マックメニュー

午前8時半にマクドナルドを出発し、NH8をひたすら南下した。道端では、ディーワーリーを祝ってトラックを装飾する金ピカのアクセサリーが売られており、トラック野郎たちがそれらを買い求め、愛車を飾り立てていた。サトウキビ屋や、サトウキビを買って行く人の姿も多く見掛けた。サトウキビはディーワーリーの祭儀のために必要なのである。

午前11時にシャープラー(Shahpura)手前の休憩所に到着。ここはちょっとしたショッピングモールのようになっており、全国的にチェーン展開している喫茶店カフェ・コーヒー・デーが入っている。やはりジャイプル方面のツーリング時によく利用して来た場所だ。暑いときなどは、冷房が効いているのがありがたい。ちゃんとしたトイレが確実にあるというのも、インドのハイウェイでは貴重の存在である。カフェ・コーヒー・デーで一休みをし、一度ラクシュマンに連絡をした。

今回、ツーリングのお供にしたのは、EICHERの「india Road Atlas」(2006年版)である。その地図では、デリーからサーモードへ通じる最短の道は、シャープラーの先にあるNH8上の町マノーハルプル(Manoharpur)の辺りから出ている側道であった。ところが、ラクシュマンはシャープラーから伸びている別の道で来るように言っていた。どうもマノーハルプル経由だと遠回りで道も悪いらしい。地図よりも地元の人の案内の方が正確だ。ラクシュマン・ルートでサーモードを目指すことにした。

ラクシュマン・ルートを説明する。デリーからNH8を通ってシャープラーに来ると、交差点で、右斜め前方向に折れ、シャープラー市街地へ向かう道が見える。NH8を下りてそちらへ進路を取ると、すぐにバーザールに入る。右手の高台には古い城も見える。バーザールの中心にある三叉路で右に折れると、その道はアジートガル(Ajeetgarh)へ向かう道になる。アジートガルの地名は「india

Road Atlas」に載っていないし、この辺の道標はほとんどデーヴナーグリー文字のみなので注意が必要である。アラーヴァリー山脈を貫く峠を越し、シャープラーから15kmほど西へ進むと、アジートガルに出る。しばらくバーザールが続くのでそのまま直進し、途中にある三叉路でデーヴナーグリー文字の道標に従って左へ曲がると、それがサーモード直通の道路となる。確かにシャープラー~アジートガル~サーモードの道はよく整備された道路になっており、交通量も少なかったので、快適な走行ができた。ただし、ディーワーリー当日だったので、途中の町や村では買い物客でごった返しており、通り抜けるのに時間が掛かったところもあった。

アジートガルからサーモードへ通じる道を通っているときに気になったのはコース・ミーナールであった。コース・ミーナールとは、日本の一里塚みたいなもので、高さ数mのちょっとした塔の形をした建築物である。古い街道筋には今でもコース・ミーナールが立っているのを目にすることができる。デリーでもマトゥラー・ロードなどで目にすることができる。ちなみに「コース」とはインドの距離単位であるが、その単位が示す長さは時代と共に変わって来たようで、大体2~3kmだとされている。アジートガル~サーモード間には、コース・ミーナールまたはその残骸らしきものがいくつか見受けられた。それが示すところはつまり、この「india

Road Atlas」未掲載の道路は、かなり由緒ある街道だということである。

午後1時頃にはサーモードに到着した。デリーから6時間かかったことになる。距離はおよそ240kmである。着いたときの印象では、何の変哲もないただの村という感じで、ここに有名なサーモード・パレスがあるとは思えなかった。だが、メインロードはサーモードの町の外周を巡っており、バイパスのような状態となっている。そのままサーモードをジャイプル側方面へ抜けると、立派な門や城壁があり、ここがかつて王国であったことが分かる。また、後で分かったことだが、ジャイプル方面からサーモードに近付くと、サーモード・パレスの看板が所々に見られ、初めての訪問客でも迷わないように配慮されていた。どうやらここはジャイプルから来るビジターがメインのようだ。

サーモードに到着してラクシュマンに電話をすると、すぐにバイクで迎えに来てくれた。そのままサーモード・パレスへ向かった。サーモードは完全なる城下町で、サーモード・パレス城門から町の外壁の門まで、中世そのままの町が続いている。城まで続く道も石畳である。シェーカーワーティー地方でよく見られるような、壁画で装飾された立派なハヴェーリー(邸宅)もいくつか見られた。シェーカーワーティー地方については、シェーカーワーティー・ツーリングを参照のこと。

サーモード城下町のハヴェーリー

サーモード・パレスは、アラーヴァリー山脈の山ひだに挟まれた、山の中腹部に建っている。山から流れ出る河に沿って築城されており、水にも困らなそうだ。昨年訪れたバーンガルの城も同様の形態であったが(参照)、こちらの方が山ひだに閉ざされる形になっていて、より堅固そうであった。

サーモード・パレスの城門

サーモード・パレスの駐車場にバイクを止め、近くのお寺に併設されているジェネラル・ショップでとりあえずウェルカム・ドリンクとしてペプシをおごってもらった。再会を喜んだ後、今後どうするかを決めなければならなかった。とりあえずサーモード・パレスの中を見たかったのだが、宿泊客以外は入場料として500ルピーを支払わなければならない。ラクシュマンは、サーモード・パレス内で働く友人に電話をして、ただで中を見せるように交渉していたが、うまく連絡が取れないみたいである。交渉に時間がかかりそうだったので、その間に僕とベーガムは、サーモード・パレスを見下ろす山の上にある小城を見物することにし、そこまで続く階段を上って行った。

山頂の小城はサーモード・フォートと呼ばれている。元々はサーモード・パレスの所有者のプロパティーであったが、売却され、何度か所有者が変わった後、現在とあるジャイナ教徒の家族の私有地となっている。よく整備されたサーモード・パレスと比較すると、廃墟と呼ぶのがふさわしいが、そのジャイナ教徒家族は俗世界の喧噪を逃れてここで静かに暮らしている。そして城への訪問者に対し1人100ルピーの入場料を取って、小遣いにしている。我々が訪れたときには、初老の父親と、37歳の息子スミト・ジャインがいた。

サーモード・フォート外観

そのジャイナ教の親子がまた面白いキャラクターであった。彼らはダイヤモンド商人の家柄で、父親の方は、1970年に大阪で開催された日本万国博覧会のときに日本に長期滞在した経験があった。息子の方も、修学旅行で札幌へ行ってスキーをしたと語っており、日本へ行ったことがあるようだった。2人とも日本がよっぽど気に入ったみたいで、我々が日本人であることを知ると大歓迎をしてくれた。彼らの豪語するところでは、このサーモード・フォートは、世界唯一の「ジャイナ教王国」であるらしい。元々はラージプートによって建てられた城塞であるが、現在は彼らジャイナ教徒の支配下に置かれており、ここでジャイナ教の教義に従った統治を行っている。つまりは菜食主義ということであるが、根菜を食べないほどの厳格な菜食主義者という訳でもない。ジャイナ教の中には、衣服を身につけない空衣派(ディガンバル)という宗派があるが、彼らは普通に衣服を身につけていた。彼らはゆっくり時間をかけてサーモード・フォートのリノベーションを行っており、いずれサーモード・パレスのようにホテルにする積もりみたいだが、希望があれば現在でも宿泊者を受け容れているようである。一応ウェブサイトもある。

内門

サミトがサーモード・フォートの特徴を説明してくれた。450年前に建造されたこの小城のユニークな点は、水を全て雨水に頼っていることである。実はこの城は巨大な貯水タンクの上に建っている。城内に降った雨水がその地下貯水タンクに流れ込むように工夫されており、城の住人は代々その水を使って生活して来た。現在でも彼らは雨水で生活しているらしい。城は二重の城壁で囲まれており、城自体は、この辺一帯の小城によくある正方形プランで、屋上を含めると3階建て。吹き抜けの中庭があり、四隅には望楼が立っている。庭には様々な果物の樹が植えられていた他、馬小屋跡やバイタク(会議用の壇)なども見られた。

サーモード・フォート内部

意外にサーモード・フォートでのんびりしてしまい、サーモード・パレスに戻って来たのは3時過ぎであった。どうも交渉はうまく行かなかったみたいで、パレス見学は明日ということになった。今夜はどこで泊まるか考えなければならなかったが、ラクシュマンは自分の村に来るように言って来た。ラクシュマンは前々から「サーモードはオレの町だ」と言っていたので、てっきり彼の家族もサーモードに住んでいるのだと思っていたのだが、よく聞いてみると彼の村はサーモードから35km離れたところにあった。予想していなかった展開だが、村でディーワーリーを祝うのは貴重な体験になると考え、その誘いに乗ることにした。

ところで、サーモード・フォートを見学していたときから、空を雲が覆い始め、ゴロゴロと鳴っていた。デリーからサーモードへ来る途中でも、空には雲がかかっており、少し肌寒いくらいであった。もう雨季はとっくに終わっており、こんな雲が出るのは珍しい。ただゴロゴロ鳴るだけの雲だろうと思ってサーモードを出たのだが、その途端に雨がポツポツと降り始めた。ディーワーリーの日に雨!こんなことは数十年ぶりのことらしい。バイクでの移動なので、雨が強くなって来たら途中で雨宿りをし、雨が止んだらまた走行を再開したが、降ったり止んだりの厄介な天気で、途中で何度も雨宿りをしなければならなかった。

まずはサーモードからジャイプル方面へ向けて走り、西に10kmの地点にあるチャウムーン(Chomu/Chomun)に着いた。ジャイプルとビーカーネールを結ぶ国道11号線(NH11)上にあり、鉄道駅もあるチャウムーンは、結構大きな町であり、市場はディーワーリーの買い物客で賑わっていた。チャウムーンからさらに西へ向かい、カーラーデーラー(Kaladera)などの町を越えて進むと、途中で右に折れる未舗装道があり、その道の上にある2つ目の村が、ラクシュマンの故郷ラーラーサル村であった。この未舗装道は実は干上がった河床を通っている。かつてはかなり広大な河または湖だったと思われるが、現在は雨季でも小川が出来るくらいらしい。ラーラーサルの「サル」とは「湖」という意味であるが、おそらくはここにかつて湖があったのだろう。

ラーラーサル村は大まかに2つの部分に分かれているようであった。ひとつは支配階級であるラージプートの住む地域、もうひとつはその他のカーストが住む地域である。ラクシュマンはラージプートであり、ラージプート居住区に住んでいる。実はここに住むラージプートは皆同じ家族で、全員シェーカーワト姓を名乗っている。つまりシェーカーワト・ラージプートである。例外的にラージプート居住区にブラーフマン(バラモン)が1家族住んでいるが、彼らはラージプートたちの「躾」をするのために、ラージプートの長老たちから請われてここに住み始めたとラクシュマンは語っていた。その他のカーストが住む地域には、ブラーフマンからハリジャン(不可触民)まで様々なカーストの人々が住んでいる。ちょっとした市場もあった。この村に住む人々はほとんどが農業従事者で、ラクシュマンの両親も農家であるが、支配階級なだけあり、農作業は労働者に行わせている。

ラージプート居住区に住むのは皆同一の家族であるため、自分の家とか自分の土地とかいう観念は極めて希薄であった。そこにある全ての家、全ての家財が自分たちのものだと考えているようだった。村には、レンガ造りの家もあれば、泥を固めて作った家もあった。その中でもラクシュマンの両親が住む家は田舎庭園風になっており、一際違ったセンスを感じた。広場にポツンポツンと小さな建物が建っている。それはバスルームであったり、キッチンであったり、農作業用の小屋であったり、飼料倉庫であったりする。家のコンセプトが建物中心ではなく、庭中心という感じで、ヒンディー語の「アーンガン」という言葉がピッタリであった。

ラクシュマンの家

中でも寝室となっている円形の小屋が気に入った。ラージャスターン州でよく見られる家屋である。壁は日干しレンガを積み、牛糞、油、泥などを塗り固めて作っている。屋根の素材になっているのは、その辺に生えている草らしい。自分で造った訳ではなく、こういう家を造る職人がいるらしい。夏は涼しく冬は暖かい、知恵の結晶である。こういう家に密かに憧れている。

寝室

手前にいるのはラクシュマン

我々に宛がわれたのは、ラクシュマンの家の向かいにある建物の一室だった。この建物自体、現在は誰も住んでいないようで、一室を与えられたというより、一軒の家を与えられたという感じであった。寝室には、先祖代々伝わる木製の古いベッドがあった。その立派なベッドで寝させてもらったのであった。

この家に宿泊させてもらった

村ではディーワーリーの準備がのんびりと進行していた。ラクシュマンもサーモードから来る途中でディーワーリー用の買い物をしていた。ディーワーリーは「光の祭り」と呼ばれる。ディーワーリーは新月の日に祝われるのだが、人々の灯す光によって、まるで満月の夜のように明るくなる。日没後、各家庭ではディーヤー(オイルランプ)やロウソクが灯され始めた。デリーのように派手な電飾はないし、ディーヤーの数も控え目であったが、幻想的な風景であった。

ディーヤーが灯される

この家はシェーカーワト本家が住む最古の家

ディーワーリーと言ったら花火である。ラーラーサル村でも夜になると盛大に花火遊びが始まった。デリーはディーワーリーの夜になると、爆音や発光に途切れがなく、まるで戦場のような雰囲気となるが、村ではパン、ヒュルル~、パンと単発で、デリーに比べたら静かなものであった。ディーワーリーは富の女神ラクシュミーの誕生日でもある。夜には吉祥な時間にプージャー(祭儀)が行われる。我々もラクシュミー・プージャーに参加させてもらった。

ラクシュミー・プージャー

参加者の額にティーカーを付けているところ

インドでは常のことだが、夕食はとても遅く、10時過ぎであった。サブジー(野菜カレー)は3種類。オクラとジャガイモのサブジーと、ベーサン(豆粉)のサブジー、パーラク(ほうれん草)のサブジー。チャパーティーにはギー(純油)が塗ってあり、とても豪華な夕食だった。家で飼っている牝牛から取ったばかりの牛乳も出してもらった。飲んだらとても甘くておいしかった。

インドはリッチな国だ。それは村に来るとよく分かる。都市で目に付くのはむしろ貧困だが、村ではその豊かさに圧倒される。生活に必要なものは大体自給自足ができているので、食うのに困るということはない。ジョイント・ファミリーという枠組みにも収まりきらない巨大な血縁集団の中で暮らしており、愛に飢えることもない。突然訪問した外国人を何の躊躇もなく受け容れる懐の広さと勇気は、本当に裕福な者でなければ身に付かない。インドにも日本にも「お客様は神様」という言葉があるが、インドの方が圧倒的に重みがある。滞在中、村の人たちから本当に至れり尽くせりの世話をしてもらって、多くの人々が何度も「お客様は神様だから、私たちはあなたたちが来てくれてとても嬉しいんです」と言ってくれた。なんとリッチな人々なのだろうか。

ラクシュマンはサーモードやニームラーナーで観光客相手の商売にずっと従事して来ただけあり、客引きや商品の売り方はとてもうまい。だが、土産物屋のインド人というのは概してしつこく、ずる賢くて、日本人観光客にもっとも嫌われるタイプの人間でもある。ラクシュマンも、その客引きの仕方を見ているとかなり強引で、もし僕が客引きされる側に回ったら邪険に無視するかもしれないと、正直感じる。そういうインド人を見ると、金持ちの外国人から少しでも多く金をぼったくって楽に大儲けしようとしているんだろうと、軽蔑すら覚える。ラクシュマンと友情を深めることができたのは、単なる偶然の悪戯だったのかもしれない。自分でもなぜかよく分からない。気付いたらいつの間にか親しい間柄になっていたという感じである。

だが、ラクシュマンの村に来てみて、彼は別に土産物屋で外国人をぼったくったりしなくても食って行くには困らない身の上だということに気付いた。ではなぜ土産物屋なんかしているのか?動機はひとつだけではないと思うが、それは僕がヒンディー語の博士課程にいるのとあまり変わらないような気がした。何か人生の目標を設定して、それに向かって邁進しているだけだ。それによっていくら収入があろうと、損失があろうと、あまり関係ない。自分で揃えた商品なので、それを少しでも高く客に買ってもらえれば、それほど嬉しいことはない。だが、親しくなった客にはただでそれをあげることもできてしまう。インドでは人生に村がある限り、自転車をこぎ続けるようなプレッシャーに満ちた忙しい生活を送る必要はない。もしかして観光業に従事している、いわゆる「悪質なインド人」も、裕福な外国人に嫉妬したり、根が性悪だからぼったくっているのではなく、単なるゲーム感覚でやっているだけなのかもしれない。デリーで運転手や使用人として働く人の多くは、ある程度金がたまると村に帰り、その金がなくなるとまたデリーに出て来て雇用先を探すというかなり気楽な人生を送っている。そういう人たちも、本当は貧しくないのではないか?むしろインドで一番貧しい生活を送っているのは、都市に住み、民間企業に勤務しているサラリーマンなのかもしれない。常に現金収入がなければ暮らしていけないという地獄のサイクルの中で暮らしているからだ。だから、会社をクビになるとすぐに自殺してしまう。人生の拠点が村だったら、そういうことはあまり考えられない。こういうことは、今まで頭で理解していたのだが、今回ラーラーサル村に滞在させてもらって、もう少し心に近い部分で理解できたような気がした。

言語についても少しだけ触れておく。ラージャスターン州はヒンディー語圏なので、町でも村でもヒンディー語が普通に通じる。しかし、サーモードやラーラーサルの人々が身内同士で話す方言は、恥ずかしながら7、8割方何を言っているのかよく分からない。おそらくしばらく滞在すれば耳が慣れて来ると思うが、短期間ではほとんど文法の特徴など把握し切れなかった。ラージャスターニー語の中の大まかな分類ではジャイプリー方言になるのだろうか。

本日の走行距離は282.7km。

ディーワーリーの夜が明けた。

ディーワーリー翌日の日の出

ディーワーリーはインドの年末年始みたいなものなので、ディーワーリー後の日の出は初日の出みたいなものだとも言える。

昨日は村に着いたのが夕暮れ時であったため、ほとんど村の中を見て回らなかった。よって今日の朝に、ラクシュマンに村を案内してもらった。村の様子は昨日の日記で触れた通りである。ラクシュマンの家はラージプート区域にあり、他のカーストの人々は離れたところに集住している。やはり家は様々だが、カーストが低いから家もぼろいという訳ではなさそうであった。藁小屋みたいな家もあれば、都市部の家屋と変わらない立派な家もあったし、村の中心部にはハヴェーリー(邸宅)と呼ぶにふさわしい建築もあった。また、村には古いバーオリー(階段井戸)もあった。水は干上がっており、使われなくなって久しいため、保存状態は悪かったが、少なくとも500年以上古い遺跡であろう。バーオリーの近くには、ラージプートのサマディ(記念碑)やサティー寺院も建っていた。非常に歴史のある村であることは間違いない。

ラーラーサル村のバーオリー

村の寺院で12時頃にプージャーがあるから、それまで滞在して行けばと言われたのだが、サーモード・パレスを見学する時間がなくなってしまうため、それは丁重に断り、午前9時45分頃にラーラーサル村を出た。サーモードへは午前10時半頃に到着した。

まずはラクシュマンの店を見てみることにした。まだサーモードに戻って来て2ヶ月ほどしか経っておらず、ラクシュマンは自分の店を持っていない。開店準備中とのことであった。では何をしているかと言うと、城下町にある宝石屋とパートナーシップを結び、そこの客引きとして仕事をしているみたいであった。その宝石屋ではイスラーム教徒の職人たちが研磨機を使って石を磨いていた。インドの観光地によくある、作業場兼販売所みたいな店だ。観光客に作業工程を見学させつつ、商品も売るというビジネスモデルである。しかし職人気質なのだろうか、彼らからはあまり商品を売る気概が感じられず、商売が下手そうだった。ラクシュマンが手伝っているのも頷ける。だが、基本的にこの辺りの宝石屋は海外のバイヤーと提携し、輸出によってまとまった収入を得ているので、観光客への小売は小遣い稼ぎ程度に考えている節がある。

サーモードの宝石屋

日本では宝石と言うと高価なイメージがあるが、昔から宝石が生活の一部となって来たインドでは、決して安い買い物ではないものの、本当にこんな値段でいいのか、というぐらい安い。サーモードではクリスタルが特産品みたいで、この店でも売られていたが、他にもインド各地やブラジル、ミャンマー、アフリカなどの外国から様々な原石を輸入し、宝石を作っていた。もちろん、宝石を使ったアクセサリーも売っている。ペンダント、ネックレス、イヤリング、指輪など一通りあった。インドの一般的な宝石屋だと、無骨なデザインのものしかなかったりもするのだが、最近の傾向なのか、こんな田舎の店でも、日本人にも受けそうなデザインのものが結構あった。こういうのを見ると、都市部のデザイナーズ・ジュエリー店や日本などで宝石を買うのが馬鹿馬鹿しくなる。

最後になってしまったが、サーモード・パレスの中を見ることにした。ラクシュマンの交渉は失敗に終わったみたいで、結局規則通り1人500ルピーの入場料を支払わなければならなかったが、よくよく聞いてみるとここは非常に良心的であった。と言うのは、その500ルピーの入場券はそのまま500ルピーの食券にもなっており、それを使ってホテル内で食事をすることができるのである。現在インドでは、外国人から法外な値段の入場料を取って内部を公開しているところがいくつもあるが、このようなシステムだったら納得して入場料を支払える。もちろん僕たちもこの食券を使って昼食を食べた。ホテル内のレストランはさすがに高額な値段設定ではあったが、インド料理からコンティネンタル料理までメニューは幅広く、味にも手抜かりはなかった。

サーモード・パレスの宮殿入り口

右上の山頂に見えるのはサーモード・フォート

サーモード・ホテルズのウェブサイトによると、サーモードは、ジャイプル王国のマハーラージャー(カチュワーハー・ラージプート)の傍系に当たる一族(ナーターワト・ラージプート)によって興った町のようだ。立地条件のせいか、それとも特産品のクリスタルのおかげか、サーモードはかなり繁栄した。しかも、サーモードの領主はジャイプル王国の宰相を務めたりしており、政治的にも権勢を誇った。サーモードの領主は、地元ではラーワル・サーハブの称号で呼ばれている。現在でもラーワル・サーハブの末裔がこの宮殿に住んでいる。サーモード・パレスがヘリテージ・ホテルとして一般に公開されたのは1987年で、最優秀ヘリテージ・ホテル賞を何度も受賞するなど、インドを代表するヘリテージ・ホテルとなっている。

宮殿のマルダーナー(男性区)部分

ロビー的広場になっており、ヨーロッパ風に装飾されている

宮殿の建築プランは典型的なラージプート様式に則っており、一番奥に女性の居住区であるザナーナーがあり、その前に男性居住区兼仕事場のマルダーナーがあり、さらにその前に何重も前庭があるという形になっていた。この宮殿の自慢は、ザナーナーに隣接するシーシュ・マハル(鏡の間)と、ディーワーネ・カース(貴賓謁見の間)であるダルバール・ホールである。シーシュ・マハルには部屋中に鏡が散りばめられ、ダルバール・ホールは壁という壁が壁画で埋め尽くされていた。非常に保存状態が良く、オリジナルそのままで補修はしていないというのが信じられないくらいである。

シーシュ・マハル

ホテルではウェディング・プランなども用意しており、このダルバール・ホールを利用して結婚式などを行うこともできるようだ。

ダルバール・ホール

また、ダルバール・ホールの横にはディーワーネ・アーム(一般謁見の間)が併設されていた。ディーワーネ・カースでは、高貴な訪問客や大臣たちとの会議が行われ、ディーワーネ・アームでは一般市民に関する公務が行われる。ムガル朝時代に一般的になった様式である。ディワーネ・カースは屋内なのに対し、ディワーネ・アームは屋外の広場になっていた。そしてそのディワーネ・アームの広場の先には、高級リゾートさながらのプールも見えた。

屋外プール

サーモード・パレスは、間違いなくニームラーナーにあるヘリテージ・ホテルのさらに上を行く高級ヘリテージ・ホテルだが、サーモード・パレスでもっとも感心したのは、その建築よりもむしろ従業員のフレンドリーさであった。宿泊客以外に対しても絶妙な接客をしてくれて、居心地が良かった。聞いてみると、ここで働いている人々のほとんどは、地元サーモードの人らしい。ラーワル・サーハブは、地元の人々を積極的に雇用することで、様々な形で地元の発展に寄与しようとしているのだろう。従業員からは、また来て下さい、次は是非泊まりに来て下さい、と言われた。今回の旅行では、会う人皆にそういうことを言われたような気がする。今回は、1泊2日の短い旅行ながら、古い村から豪華ヘリテージ・ホテルまで、すさまじい格差を体験したが、その中で出会った人々には一貫したホスピタリティーがあり、不思議とギャップは感じなかった。皆、豊かな人々だと感じた。ラージャスターン州では至るところにデーヴナーグリー文字で「パダーロー・サー」と書かれている。「いらっしゃいませ」ぐらいの意味だ。しかし、少なくともサーモードでは、その言葉は単なる標識ではなかった。まるで皆が皆本当に「パダーロー・サー」と言っているようだった。サーモードは、日本の団体観光客の宿泊先のひとつにもなっているし、ヘリテージ・ホテル・ファンにはよく知られた場所だが、まだ穴場と言ってもいい良さが残っていた。是非また来たいところである。

サーモードではかなりのんびりしてしまったが、暗くなる前の目的地到着をツーリング時の鉄則としており、デリーまでの時間を逆算して、午後2時過ぎには出発した。行きは2回の休憩を挟んだが、帰りは休憩を1回のみとし、途中にあるコート・プトリー(Kot

Putli)辺りのダーバー(安食堂)で少しだけ休んだ。そのおかげで日没までにマーネーサルに到着することに成功し、真っ暗になったときにはグルガーオンに差し掛かっていた。ここまで来れば一安心である。インドの夜のハイウェイをバイクで走行することは、九死に一生も得られないのではないかと思われるほどの危険な冒険である。街灯がないため真っ暗で、対向車のハイビームによって何も見えなくなるし、変な虫が大量に飛び交って体中にひっつくし、道には何が落ちているかどこに穴が開いているか分からないし、どこから人や動物が飛び出て来るかも分からない。だが、グルガーオンまで来れば、道は広く明るく、虫もいなくなり、そういう危険も少なくなる。そのままグリーン・パークに新しくできた日本料理レストランたむらへ直行し、夕食を食べた。その時点で午後7時頃。帰りは5時間ほどで帰って来られたことになる。

本日の走行距離は282.9km、2日間の総走行距離は565.6km。

| ◆ |

10月21日(水) Main Aurr Mrs Khanna |

◆ |

ディーワーリー週に公開された3作のヒンディー語映画の中で、もっとも目立っていないのが「Main Aurr Mrs Khanna」である。サルマーン・カーンが主演、ヒロインはカリーナー・カプールと、スター・パワーは十分なのだが、いかんせん、他の2作の方が派手な売り出しをしていたため、この作品は影に隠れてしまっていた。公開後、観客や批評家の反応もあまり芳しくない。だが、腐ってもディーワーリー映画、見ておかなければならないという義務感から、映画館に足を運んだ。

題名:Main Aurr Mrs Khanna

読み:マェン・アォル・ミセス・カンナー

意味:僕とカンナー夫人

邦題:僕とカンナー夫人

監督:プレームRソーニー(新人)

制作:ロニー・スクリューワーラー、ソハイル・カーン

音楽:サージド・ワージド

歌詞:ジュナイド・ワースィー、スザンヌ・デメロ、ジャリース・シェールワーニー、アルン・バイラヴ

振付:ファラー・カーン、ラージーヴ・スルティー

衣装:マニーシュ・マロートラー

出演:サルマーン・カーン、カリーナー・カプール、ソハイル・カーン、プリーティ・ズィンター、バッピー・ラーヒリー、ヤシュ・トーンク、ナウヒード・サイラスィー、メヘク・チャル、ディノ・モレア(特別出演)、ディーピカー・パードゥコーン(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

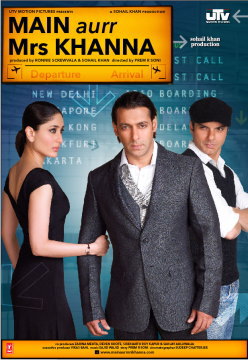

左から、カリーナー・カプール、サルマーン・カーン、ソハイル・カーン

| あらすじ |

ライナー(カリーナー・カプール)は孤児で名字がなかったが、トレーダーのサミール・カンナー(サルマーン・カーン)と出会い、結婚したことで、カンナー夫人となった。2人はオーストラリアのメルボルンに住んでいた。

ところが資産運用に大失敗し、勤めていた会社を潰してしまったサミールは、なかなか再就職先を見つけることができないでいた。サミールの精神状態は安定せず、夫婦仲も急速に冷えて行った。メルボルンに見切りを付けたサミールは、友人(ディノ・モレア)の勧めに従って、シンガポールへ移ることを決める。

ライナーは当然サミールと共にシンガポールへ行く積もりであった。ところがサミールは勝手に単身シンガポールへ行くことを決めており、彼女をデリーに送ろうとした。ライナーはそれをよく思わず、メルボルンに残ることに決める。

ライナーは、親友のニーナやその友人ティヤーの助けを借りて、空港の宝石店に就職する。そのオーナーはヴィクター(バッピー・ラーヒリー)という変わったインド人であった。また、同じ空港のカフェで働いていたのがアーカーシュ(ソハイル・カーン)というインド人であった。オーストラリアの永住権を獲得し、バーテンダーとして働いていたアーカーシュは、ライナーに一目惚れし、彼女の身辺を探る。彼女が既婚であることが分かってガッカリするものの、夫に置いて行かれたことを知り、彼女を支えるようになる。もちろん下心がない訳ではなかったが、アーカーシュの親切さにライナーも心を開き、2人は仲良くなる。

ところがある日、警察がヴィクターの店を訪れ、不法就労者がいる疑いがあると告げる。ヴィクターは咄嗟に、ライナーはアーカーシュの妻だと言ってごまかす。だが、このままごまかし通すこともできない。ライナーはヴィザの問題に直面することになった。ヴィクターはひとつの解決法を提案する。それは、書類上だけ、永住権を持つアーカーシュと結婚し、ヴィザの問題をクリアすることである。ライナーは、サミールという夫がいながらアーカーシュと結婚することを躊躇するが、他に方法がなく、それを受け容れる。

次第にアーカーシュのライナーに対する恋心は膨れ上がって行った。遂に彼はライナーに思いを打ち明けることを決意する。しかしそのとき、サミールが帰って来てしまう。シンガポールで再起することに成功したサミールは、再び自信に満ちた男に戻っていた。単なるバーテンダーのアーカーシュでは、とても太刀打ちができそうになかった。

そこでアーカーシュは、ハスィーナー(プリーティ・ズィンター)という妖艶なパーキスターン人ダンサーにライナーを誘惑させる。しかし結局ハスィーナーとはしゃいで踊っているところをライナーに目撃されてしまい、自分が評価を落としただけに終わった。もはやアーカーシュはライナーを諦めるしかなかった。

しかし、ちょうどそこへ裁判所からアーカーシュとライナーの元へ、結婚手続きの書類が送られて来る。それを見たサミールはショックを受け、ライナーを問いただす。ライナーはヴィザのために偽装結婚をしようとしたと説明するが、サミールは信じない。サミールは、自分とアーカーシュのどちらかを選ぶように言い、シンガポールへ帰ろうとする。そこでライナーはアーカーシュに会い、自分のことをどう思っているか聞く。アーカーシュは、サミールこそがライナーにピッタリの相手だと答える。ライナーはその答えにホッとする。

ライナーはサミールと共にシンガポールへ移り住むことになった。アーカーシュを含む友人たちはライナーを見送る。残されたアーカーシュは落ち込むが、そこへまた美しいインド人女性(ディーピカー・パードゥコーン)がやって来る。名前を聞いてみると、なんとライナーであった。しかも夫に置いて行かれてしまったと言う。もしやと思って尋ねると、夫の名前はサミールであった・・・! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

特別出演の俳優を含めると意外に豪華なキャストで、さらにいくつか心に残る台詞や涙腺を刺激するシーンがあったが、全体的に脚本が弱く、テンポも悪い映画だった。しかもディーワーリーに似つかわしくない、暗い雰囲気が支配的な映画である。

この映画を好意的に捉えれば、ひとつ重要なメッセージを取り出すことができる。会社を潰してしまい、無職になってしまったサミールは、妻ライナーに苦労をさせまいと、彼女を両親のいるデリーへ送ろうとした。しかし、ライナーの方は、辛いときでも夫と共にいて支えて行きたいと考えており、サミールが勝手に別居を決めたことに大きな戸惑いを感じていた。サミールの決断は、夫婦という関係を保つ上で最上のものではなく、それがライナーに与えたトラウマが映画の一応の中心テーマとなっており、夫婦とは何かを考えさせる内容となっていた。しかし、ストーリーの肉付けがよくできておらず、登場人物の心情表現も手薄で、焦点が定まっていなかった。

オーストラリアで働くために偽装結婚をするシーンがあるが、道義的に見て何の良心の呵責もなくこういうプロットを盛り込むのはどうかと思った。当事者のライナーは、もちろん本当の夫に対しての良心の呵責を抱いてはいたが、法律を破ることには何の躊躇もないようだった。また、サミールとの結婚が書類上どうなっているのかも疑問である。ちなみにインドでは結婚は基本的に宗教の管轄であるし、戸籍もないため、結婚を証明する絶対的な書類は存在しない。

ライナーがアーカーシュと結婚手続きを進めていたことがサミールにばれてしまうシーンがある。それは物語の「転」として悪くない方法であったが、そこからの展開は非現実的であった。ライナーとアーカーシュは単なる友人であり、ちゃんと事情を説明すればそれで終わる話である。もし疑わしいなら、少し調べてみればいい。三角関係にもなっていない。しかしサミールは自分かアーカーシュかどちらかを選ぶようにライナーに言う。そしてライナーも即答せずになぜかアーカーシュに会いに行く。物語の一番の盛り上がりだったために、この部分の脚本の弱さは致命的であった。

最近ボリウッドでこういうことは少なくなったのだが、「Main Aurr Mrs Khanna」ではダンスシーンの入り方が唐突で、古風なスタイルの映画に思えた。監督のプレームRソーニーは若手の新人のはずだが、まるで時代遅れの作風で、これでは21世紀にデビューした並み居る新進気鋭の監督たちに太刀打ちはできないだろう。どうやらソーニー監督は、サルマーン・カーンに脚本を持ち込んで映画制作にゴーサインをもらったらしい。

古風と言えば、「Main Aurr Mrs Khanna」では昔のヒンディー語映画の歌が効果的に使われていた。それは「Balika Badhu」(1976年)の中で使われた「Bade

Achche Lagte Hai」である。歌手はアミト・カンナー。この曲の冒頭の歌詞は以下の通りである。

बड़े अच्छे लगते हैं

यह धरती, यह नदियाँ, यह रैना और तुम

bare achchhe lagte hain

yeh dhartī, yeh nadiyān, yeh rainā aur tum

とっても素晴らしい

この大地、この河、この夜、そして君

この歌詞の中に「ライナー」という単語が出て来るが、これは「夜」という意味である。ちょうど「Main Aurr Mrs Khanna」のヒロインの名前もライナーであり、それがギミックとなっていた。

サルマーン・カーンは映画によって全く雰囲気が違うのだが、今回は大根役者のサルマーンになっていた。全く演技になっていない。と言うより監督がサルマーンに対して頭が上がらず、彼に演技をさせられていないのだと思う。ヒロインのカリーナー・カプールは非常に繊細な演技をしていたが、相手のサルマーンがこんな状態なので、空回りに終わっていた。プロデューサーでもあるソハイル・カーンは、すっかり板に付いたお調子者キャラを好演していた。プリーティ・ズィンターがアイテムガール的な端役で登場するが、ミスキャストだと感じた。マッリカー・シェーラーワトなどの方が適役だっただろう。プリーティに妖艶さはない。

サプライズはディーピカー・パードゥコーンの特別出演である。ライナーへの片思いを諦めたアーカーシュの前に、またライナーという名の美しい女性が現れるのだが、それがディーピカーであった。本の数分の登場だったが、さすがオーラがあった。カリーナーからディーピカーへの世代交代を象徴すると表現したら言いすぎであろうか?

音楽はサージド・ワージドで、2時間ほどの映画の中にいくつもダンスシーンが挿入されるが、どれも大した曲ではなかった。ヴィジュアル的には唯一「Happening」が見応えがある。プリーティ・ズィンターを中心に、サルマーン・カーン、ソハイル・カーン、カリーナー・カプールが踊る。

「Main Aurr Mrs Khanna」は、サルマーン・カーンとカリーナー・カプールというビッグスターを擁したロマンス映画であるにも関わらず、暗く地味な映画である。カリーナー・カプールの演技はいいし、いくつかグッと来るシーンもあるが、全体的にはお粗末な脚本の映画だと評価せざるをえない。無理に見る必要はないだろう。

| ◆ |

10月24日(土) 「Orissa」が「Odisha」に |

◆ |

このウェブサイトを始めて以来、インドの固有名詞の日本語カタカナ表記にかなり気を遣って来ているのだが、その一環として、インドにおける地名の変更にも大きな関心を寄せている。

インドでは90年代半ばから、ボンベイがムンバイーになったり、マドラスがチェンナイになったり、カルカッタがコールカーター(コルカタ)になったりと、地名の公式名称変更が相次いでいる。英領時代に英国人によって勝手に決められた地名表記を植民地時代の残滓と考え、それをより地元の言語の発音に近い綴りや発音に変えようというのがそれらに共通する主旨だが、大概は地元民の郷土愛を刺激して票集めを狙おうとする政治家の安易な戦略のひとつになっている。

いろいろ批判があるとは言え、今までの例を見ると、一度変更された地名が、政権交代などによってまた元の地名に戻されたり、さらに他の表記に変更されたりすることはない。今後少なくとも書類上においては、変更後の地名は定着して行きそうな雰囲気である。よって、日本語カタカナ表記においても、インド側の変更を逐一反映させていかないと、いずれは東京をいつまでも江戸と呼び続けるような、おかしな状況になってしまう恐れがある。インドで地名が変更された場合、なるべく早い段階で日本語カタカナ表記の方も修正して行くべきだと考えている。

2007年には、IT都市として世界的に有名なバンガロール(Bangalore)をベンガルール(Bengaluru)に変更する提案が行われ、国際的な物議を醸した。この案にはまだ中央政府から認可が出ていないようで、未だに正式には変更に至っていないが、それも時間の問題と思われる。

バンガロール→ベンガルールは都市名の変更だが、さらに広く影響を及ぼす州名の変更もインドでは躊躇されていない。以前からインド東北部のアッサム(Assam)州をアソム(Asom)州に改名しようとする動きがあり、これも未だに正式には決定していないものの、徐々にそういう方向に向かって行くと思われる。一方、以前ウッタラーンチャル(Uttaranchal)と呼ばれていた州は、既にウッタラーカンド(Uttarakhand)に変更になっているし、ポンディシェリー/ポンディチェリー(Pondicherry)と呼ばれていた連邦直轄地は現在プドゥッチェリー(Puducherry)になっている。

10月24日付けのタイムズ・オブ・インディア紙には、オリッサ(Orissa)州の州名変更のニュースが掲載されていた。既に中央政府内閣から承認を得ているようで、後は憲法改正の手続きを残すばかりとなっているらしい。変更後は「Odisha」になると言う。

しかし「Odisha」はまたかなり厄介な表記である。今までの「Orissa」なら、カタカナ表記例外規則16-1(外国語の固有名詞)を適用し、「オリッサ」と出来たのだが、今後はそれが適用できず、ちゃんと向き合って行かなければならない。

「Odisha」のカタカナ表記を考える際、冒頭の「o」、次の「d」、その次の「i」、終盤の「sh」、最後の「a」の5点で頭を悩ますことになるだろう。まず冒頭の「o」。実はヒンディー語では表記でも発音でも以前から同州のことを「ウリーサー」と言っていた。その冒頭の「ウ」の発音が、地元の言語オリヤー語の表記・発音では「オ」になるのである。よって、もしヒンディー語を考慮に入れようとすると、この「オ」を「ウ」にするオプションが自ずと出て来るのである。次の「d」は、ヒンディー語にも存在するいわゆる反舌弾き音で、日本人にはラ行の音に聞こえる。よって、アルファベット表記につられてダ行で表記するのは避けなければならない。その次の「i」は、ヒンディー語では長母音で表記されるのだが、オリヤー語では短母音である。よって、この場合も2つのオプションが出て来る。終盤の「sh」も、ヒンディー語ではサ行だが、オリヤー語ではシャ行になっている。さらに厄介なことに、オリヤー語では発音の際に「サ」と「シャ」の区別があまり付いていない。最後の「a」についても、短母音にするか長母音にするかのオプションがある。ヒンディー語表記・オリヤー語表記共に長母音で書かれているのだが、オリヤー語では発音時に短母音・長母音の区別があまり付いておらず、短母音にしてしまうオプションもある。

だが、大まかに考えれば、選択肢としてあるのは、ヒンディー語表記を尊重するか、オリヤー語表記を尊重するか、オリヤー語発音を尊重するかの3つのみであり、「Odisha」の日本語カタカナ表記には以下の候補が出て来る。

- ウリーサー(ヒンディー語表記を尊重した場合)

- オリシャー(オリヤー語表記を尊重した場合)

- オリシャ(オリヤー語発音を尊重した場合)

僕はこの中間を取って、「オリシャー」にしようと思っている。これを読んでいる関係者の方々、くれぐれも「Odisha」を「オディシャ」にしないで下さい!

ちなみに、名称変更は州名に留まらず、言語名にも及んでいる。上でも「オリヤー(Oriya)語」と書いたが、この言語名も同時に「Odia」に変更になる。このカタカナ表記にもいくつか候補があるのだが、こちらは「オリヤー」のままでも問題ないと考える。なぜなら「Oriya」でも「Odia」でも「オリヤー」になるからだ。

ところで、今や国際的なブランドになったと言ってもいい、同州の古典舞踊「Odissi」の表記については、記事で触れられていなかったが、こちらは憲法で規定したり国会で議論したりするほどのものでもなく、特に影響はなさそうだ。日本語カタカナ表記では、英語アルファベットにつられて「オディッシー」などと表記されることもあったが、原音を気にする人は以前から「オリッシー」にしていた。特に変更がない限り、そのまま「オリッシー」でいいだろう。

ちなみに、同州の名称は、古代の同地の地名「ウトカラ(Utkala)」が起源となっている。インドの国家「ジャナ・ガナ・マナ」の歌詞にも「ウトカラ」という言葉が出て来るが、それは現在のオリシャー州のことを指している。カリンガと呼ばれていた時期もあった。

「オリッサ」から「オリシャー」への変更はまだかなり違和感があるが、今後適用して行こうと思う。ちなみにオリシャー州出身の友人にこの名称変更についてどう思っているか聞いてみたら、「以前からそういう要求はあって、やっと聞き入れてもらえた。原音に近い表記になることはいいことだ」と、全面的に賛成の様子であった。また、ちょっと「sh」の部分がどういう発音なのか気になったので、何度か発音してもらって耳を澄ましてみたのだが、「オリサ」と言ったり「オリシャ」と言ったり、曖昧であった。やはりオリシャー州の人々は「s」と「sh」の区別が苦手みたいだ。

インドに住み始めた後に好きになった酒がラムである。インドのバーではラムは必ず置いてあるし、酒屋でも必ず手に入る。しかし日本に帰ると、普通の居酒屋にラムが置いていないのでとても困る。酒は嗜好品なので、好きなものを飲みたいのだが、日本の環境はそれを許してくれない。最近繁華街でよく目にするパブ系の飲み屋なら大体置いてあるので、ラムだけを求めてそういう飲み屋を選んだりもする。しかし、インドのラムに勝るラムは、日本ではなかなか飲めない。聞くところによるとラム専門店があったりするみたいだが、まだ試したことはない。

インドにおけるラムとの付き合いは、オールド・モンクに始まり、オールド・モンクと共に歩んで来た。オールド・モンクは、モーハン・ミーキン社という会社が製造・販売しているラム酒のブランドである。モーハン・ミーキン社は、インド初の醸造所の流れを汲む由緒ある会社だ。会社としての創業は1855年だが、醸造所の開所はもっと早い。モーハン・ミーキン社についてはIndo.toのOgata氏が詳しく解説している(参照)ので、そちらを参考にしていただきたい。このオールド・モンクをコーラやペプシで割って飲むのが一番好きだが、水割もおいしい。

インドで一般に入手可能なのは、7年物のオールド・モンクである。しかし、12年物のオールド・モンク・ゴールド・リザーヴも売られている。供給が一定しておらず、常にどこでも手に入る訳ではなくて、かなりのレアアイテムなのだが、苦労して探す価値は十分にある。7年物のオールド・モンクよりも濃厚な味と香りが楽しめる。実は最近近所の酒屋でゴールド・リザ―ヴがコンスタントに手に入るため、俄にリッチな飲酒生活を楽しんでいるところである。

オールド・モンク・ゴールド・リザーヴ

しかし上には上がいるものである。12年物よりもレアな、25年物の長期熟成オールド・モンクも存在するらしい。だが、噂だけで今まで目にしたことがない。それを口にする日は来るのであろうか・・・。

この7年物、12年物、25年物のオールド・モンクは、単に熟成年数の違いによるランク付けである。この他に、風の噂で軍人専用のオールド・モンクが存在するとの情報をかなり以前からキャッチしていた。どうも軍人専用オールド・モンクは一般のオールド・モンクに比べて高品質かつ低価格らしいが、軍事施設内の酒屋において、軍人のみが購入できると言う。インドの軍人には数々の特権が与えられているが、高品質の製品が低価格で手に入るのもそのひとつである。僕はこの軍人専用オールド・モンクに「退役僧兵」とコードネームを与え、間接的な軍事関係人脈を使って入手を試みて来たが、今まで実を結んだことはなかった。

しかし先日、とあるインド人の友人の家に夕食に招待されて行ったら、そこで偶然「退役僧兵」を出された。見た目は通常の7年物オールド・モンクと変わらず、最初は気付かなかったのだが、飲んでみてやたらおいしいことに気付き、ラベルを注視してみたら、「退役僧兵」であることが分かった次第である。遂に目にすることができた幻のラム酒!彼自身は軍事関係者ではないが、軍人の友人に買って来てもらったらしい。無理を言って、この「退役僧兵」を譲ってもらった。

軍人専用オールド・モンク 「退役僧兵」

ラベルをよく見てみると、まず一番上に「国防関係者専用(FOR SALE TO DEFENCE PERSONNEL ONLY)」と書かれている。そして中央部分には、ブランド名を分かつ形で、「国防関係者以外の所有は厳禁(POSSESSION

BY PERSONS OTHER THAN DEFENCE PERSONNEL IS STRICTLY PROHIBITED)」と注意書きがしてある。この所持自体が厳密には違法のようである。ちなみに値段は内容量750mlでわずか90ルピー。一般の7年物オールド・モンクの半分ほどである。また、右端には「デリー販売専用(FOR

SALE IN DELHI ONLY)」と書かれており、デリーの国防施設で購入されたことが分かる。インドでは州ごとに税制が異なるため、酒類だけでなくあらゆる製品に、州別にパッケージが用意されていることが多い。

ラベル拡大

肝心の味であるが、僕はソムリエでもパティシエでも何でもないので、自分の味覚に全く自信がない。しかしそれでも、12年物オールド・モンクと比べてみて遜色ない味であったばかりか、さらに飲みやすい印象であった。通常の7年物オールド・モンクとの比較も必要であろうが、今のところ幸いなことに12年物オールド・モンクが容易に手に入ってしまうため、わざわざ7年物を購入する気分ではない。また機会があったら飲み比べてみたいと思う。

ちなみに、軍人向けに製造されている特別な酒はオールド・モンク以外にもあり、やはりそれらも市販の物に比べて高品質かつ低価格のようである。インドの至高の酒は、部外者のアクセスを許さない国防施設内にある。一般人や外国人には何とも歯がゆい状況だ。その入手のためには、国防関係者にコネを作るしかなさそうだ。

昔から音楽とは切っても切れない関係にあるインド映画だが、意外にも映画の挿入歌にロック音楽を取り込むことは少なく、昨年公開されてヒットとなった、ロック・バンドをテーマにした「Rock

On!!」(2008年)は非常に新鮮であった。「Rock On!!」のヒットに刺激を受けたのか、「Namastey London」(2007年)のヴィプル・アムルトラール・シャー監督が、同じくロック・バンドをテーマにした映画「London

Dreams」を世に送り出した。ヴィプル監督はアクシャイ・クマール主演の映画を続けて撮って来たのだが、今回はサルマーン・カーンとアジャイ・デーヴガンが主演である。

題名:London Dreams

読み:ロンドン・ドリームス

意味:バンド名

邦題:ロンドン・ドリームス

監督:ヴィプル・アムルトラール・シャー

制作:アーシン・シャー

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:プラスーン・ジョーシー

振付:レモ、チンニー・パレーク、レーカー・パレーク、ボスコ・シーザー、ラージーヴ・スルティー

衣装:アシュリー・レベロ、アルヴィラ・アグニホートリー・カーン、アンナ・スィン、アーチー

出演:サルマーン・カーン、アジャイ・デーヴガン、アシン、ランヴィジャイ・スィン(新人)、アーディティヤ・ロイ・カプール(新人)、オーム・プリー、マノージ・パーワー、ブリンダー・パレーク

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、アシン、ランヴィジャイ・スィン、サルマーン・カーン、

アジャイ・デーヴガン、アーディティヤ・ロイ・カプール

| あらすじ |

パンジャーブ州バティンダーの農村に生まれ育ったアルジュン(アジャイ・デーヴガン)は、子供の頃から音楽に傾倒しており、マイケル・ジャクソンのようなポップスターになることを夢見ていた。だが、アルジュンの家庭は音楽を毛嫌いしていた。アルジュンの祖父は有名なスーフィヤーナー音楽の歌手であったが、ロンドンのウィンブリー・スタジアムでの晴れ舞台で9万人の観衆を前に恐れをなして声が出なくなってしまい、それを苦にして自殺してしまった。それが原因で、アルジュンは家族から音楽の夢を追うことを許されなかった。

一方、アルジュンの幼馴染みのマンジート・コースラー、通称マンヌー(サルマーン・カーン)は、父親が音楽の教師であることもあり、子供の頃から音楽に囲まれて育っていた。しかし、マンヌー自身は音楽に何の思い入れも持っておらず、女の尻を追いかけてばかりいた。

アルジュンは、父親の死をきっかけに、叔父(オーム・プリー)に連れられてロンドンに住み始める。だが、叔父と一緒にいたら音楽に打ち込めないと悟ったアルジュンは空港に着いた途端に逃げ出し、そのまま音楽学校に転がりこんで音楽の勉強を始める。やがてアルジュンはパーキスターン人兄弟のゾヘーブ(ランヴィジャイ・スィン)とワスィーム(アーディティヤ・ロイ・カプール)や、ダンサー志望の南インド人女性プリヤー(アシン)と出会い、バンドを組む。バンド名は「ロンドン・ドリームス」であった。

ロンドン・ドリームスはオーディションで合格し、人気を集めるようになる。アルジュンは密かにプリヤーに思いを寄せていたが、祖父が果たせなかった夢、ウィンブリー・スタジアムでの公演を実現するまでは音楽一筋で生きることを誓い、その思いを胸にしまっていた。

アルジュンは久し振りにバティンダーに戻る。そこでマンヌーと再会したアルジュンは、彼に音楽の才能があることを見抜き、ロンドンに連れて行くことにする。ロンドンに来てロンドン・ドリームスと合流したマンヌーは、たちまち類い稀な才能を発揮し、バンドのメイン・ボーカルになる。また、マンヌーはプリヤーに一目惚れし、彼女を一生懸命口説く。アルジュンは、プリヤーが不真面目で女ったらしのマンヌーを好きになるはずがないと高を括っていたが、彼の目の前で徐々に2人の仲は接近して行く。そして遂にプリヤーはアルジュンの求愛を受け容れる。

夢と愛の両方をマンヌーに奪われたアルジュンは、マンヌーを潰すことを画策し始める。同じくマンヌーの言動を面白く思っていなかったゾヘーブと共謀し、マンヌーに謎の美女(ブリンダー・パレーク)を引き合わせ、彼女を使ってマンヌーをドラッグ漬けにさせる。ロンドン・ドリームスはパリ、ローマ、アムステルダムの3都市ツアー中であったが、マンヌーはドラッグ中毒になってしまい、スキャンダルにも発展する。プリヤーもマンヌーの堕落に失望する。マンヌーは、もう2度とドラッグには手を出さないと誓うが、彼の身体を禁断症状が襲うようになっていた。

3都市ツアーは散々な結果に終わってしまったが、ロンドン・ドリームスはもう一度チャンスを与えられる。それは、アルジュンの夢であった、ウィンブリー・スタジアムでの公演であった。アルジュンは、この舞台でロンドン・ドリームスの名声をマンヌーから取り戻そうと考える。一方、マンヌーはアルジュンの夢であるウィンブリー・スタジアムでの公演を必ず成功させようと、ドラッグ断ちに打ち込むが、なかなか身体から禁断症状がなくならなかった。

ウィンブリー・スタジアムでの公演当日。アルジュンは謎の美女とゾヘーブを使ってマンヌーに再びドラッグを与えようとする。策謀にはまってプリヤーに見捨てられたマンヌーは、そのショックを癒すためにドラッグに手を出そうとするが、思い留まる。一方、既にコンサートは始まっており、アルジュンは9万人の観衆の前で、マンヌー抜きで歌を歌っていた。大きな歓声が上がったが、観衆はマンヌーを求め始めた。それを聞いたアルジュンは、もはやマンヌーは来ないと観客に叫ぶ。それでもマンヌーはステージに上がって来るが、観客の前でアルジュンはマンヌーへの嫉妬を露にし、コンサートを台無しにする。マンヌーはショックを受けてどのままインドへ帰り、ロンドン・ドリームスは自然に解散となってしまった。

それ以来アルジュンは引きこもりの生活を続けていた。そんな彼を訪ねて来たのが叔父であった。叔父はアルジュンに、マンヌーに謝罪し、もう一度ロンドンに連れ戻すことを勧める。バティンダーに戻ったアルジュンを待ち構えていたのはマンヌーと村人たちであった。マンヌーは、アルジュンの仕打ちを全く気にしていなかったばかりか、親友の気持ちを読み取れなかった自分を責めていた。そしてバティンダーに戻って来てくれたアルジュンを心から歓迎した。アルジュンはマンヌーの心の大きさを思い知り、もう一度ロンドン・ドリームスを組もうと伝える。マンヌーはそれを受け容れる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Rock On!!」では、バンドメンバーの確執と融和がプロットの核となっていたが、この「London Dreams」でもそれは変わらなかった。しかし、むしろ「London

Dreams」が主題としたのは、天才に対する努力家の嫉妬である。同じようなテーマの映画は、ヒンディー語映画内では「Shakalaka Boom

Boom」(2007年)が記憶に新しいが、もっと視野を広げれば、正に「アマデウス」(1984年)のサリエリとモーツァルトである。脚本の手綱裁き次第では非常に暗い映画になるところであったが、バッドエンドを避け、観客の心を必要以上に重くしないように腐心するインド映画の本能が働いたのであろう、底抜けの友情が映画を感動的にまとめていた。また、パンジャーブ地方出身の田舎者がロンドンに行くという筋は、ヴィプル・アムルトラール・シャー監督の前作「Namastey

London」を想起させたものの、映画のコメディー要素に貢献していた。もし映画の全体的な完成度について「Rock On!!」と「London

Dreams」のどちらが優れているかを判断しなければならないならば、僕は「Rock On!!」の方に軍配を上げる。だが、「London Dreams」もよく出来たドラマだ。

音楽をテーマにした映画では、音楽の質も映画の完成度に大きな影響を与える。物語の重要な節目に流れる曲――例えば才能を認められる曲だったり、成功のきっかけとなる曲だったり――は、他の曲に比べて頭一つ飛び抜けた優れた曲であることを求められる。「Rock

On!!」ではその辺の選曲がうまかったのだが、「London Dreams」では各曲の差があまり感じられなかった。だが、「London Dreams」の場合は、天才肌のマンヌーの才能を際立たせることに力が入れられていたと言える。努力家のアルジュンが作った歌詞の一節を、マンヌーが自由自在にアレンジし、天賦の才能が発揮されるシーンがあったが、それは同時にボリウッド映画音楽の守備範囲の広さも示されており、ひとつの見所となっていた。ちなみにどちらも音楽監督はシャンカル・エヘサーン・ロイである。

やはりこれだけロック音楽をフィーチャーして来たため、エンディングは一発勢いのいい曲で威勢良く閉めてもらいたかった。だが、意外にもエンディングに使われたのはバラード系の曲であった。

「Rock On!!」はムンバイーが舞台であったが、「London Dreams」の舞台はロンドンである。そして両映画ともバンドが歌う曲は基本的にヒンディー語である。ムンバイーでヒンディー語の曲が受け容れられるのは自然に納得できた。だが、ロンドンで南アジア人だけでなく白人までもがヒンディー語の曲に熱狂する様子を受け容れるためには、相当理性を抑え込む必要があった。

キャスト面から見たら、「London Dreams」は完全にサルマーン・カーンのための映画だ。シャールク・カーンやアーミル・カーンと並び、ボリウッドの「3カーン」の1人に数えられるサルマーンは、最近他の2カーンの後塵を拝していた感が否めなかった。だが、「London

Dreams」の彼はまるで水を得た魚のように伸び伸びとした演技をしており、彼が魅力ある俳優であることを再確認させられた。サルマーンが劇中で演じたのは天才肌の音楽家マンヌーだが、それ以上に、親友に愚かなまでに無償の愛を投げかけ続ける姿が印象的で共感を呼んだ。おそらくサルマーン本人の性格が染み出ていたのだと思う。先日公開されたサルマーン・カーン主演アクション映画「Wanted」(2009年)はヒットとなっているが、それに加えてこの「London

Dreams」での好演により、2カーンへの反撃態勢は完全に整ったと言える。

マンヌーの才能に嫉妬するアジャイ・デーヴガンも悪い演技ではなかったが、ロックスターという顔でもなく、ミスキャスティングに感じた。ヒロインはアシン。バンドの中では踊りを踊っているだけで、演技もオーバーなところが目立ち、「Ghajini」(2008年)の頃と比べると小者感が漂っていたが、今後の活躍に期待したい。

他に、ランヴィジャイ・スィンとアーディティヤ・ロイ・カプールという新人がバンド「ロンドン・ドリームス」のメンバーだった。劇中では2人はパーキスターン人ということになっていたが、れっきとしたインド人である。2人ともVJなどとしてテレビ界で活躍しており、一定の知名度はあると思われる。脇役ながらそれぞれ個性に合った色分けがされており、今後につなげて行けそうだ。

音楽は基本的にロックだが、パンジャービー風の曲もある。ハードロック系の「Barson Yaaron」は、途中からハヌマーン・チャーリーサー(宗教賛歌の一種)の早口な歌唱が入り、かなり迫力がある。劇中ではマンヌーの衝撃デビュー曲として使われていた。「Tapkey

Masti」や「Yaari Bina」はバーングラー曲、「Khanabadosh」はサビが印象的なアップテンポのロックナンバー。「London

Dreams」のサントラCDは買っても損はない。

幼年時代のマンヌーが、靴に鏡を貼り付けて、女の子のスカートの中を覗くシーンがあった。マンヌーの女好きが幼年時代から始まっていたことを示していたのだが、インド人でもスカートの中を覗くという発想があることに少し驚いた。てっきりインド人はそんな無意味なことはしないと思っていたのだが・・・。

「London Dreams」は、「Rock On!!」に続くインド製ロックバンド映画。音楽も悪くなく、感動できるシーンも多いが、「Rock

On!!」ほどの衝撃はない。サルマーン・カーンの羽を伸ばした演技は大きな見所だ。