インドにおいて、連休、祝祭、ジンクスなどの影響で、1年の内に話題作や大作が公開されやすい時期というのは何回かあるのだが、ヒンドゥー教の大祭ディーワーリーは伝統的に1年の内でもっとも重要な作品が公開される時期となって来ており、「今年のディーワーリー公開作品は何か」ということが毎年話題になる。今年のディーワーリー公開ヒンディー語映画は主に2本。ローヒト・シェッティー監督の人気コメディーシリーズ「Golmaal」の最新作「Golmaal

3」と、アクシャイ・クマールとアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン共演の「Action Replayy」である。まずは「Golmaal 3」を見ることにした。

「Golmaal」シリーズは本作で3作目となる。ヒンディー語映画界において続編映画やシリーズ物映画の制作は比較的新しいトレンドで、2006年頃から突如続編映画が次々と公開されるようになった。「Krrish」、「Dhoom

2」、「Phir Hera Pheri」、「Lage Raho Munnabhai」などが代表例である。だが、シリーズ第3作というのは「Golmaal

3」が初のようだ。

しかし僕は第1作目からこのローヒト・シェッティー監督の才能と「Golmaal」シリーズのヒットを認めていない。コメディーとして見ても、映画として見ても、とてもじゃないが高い水準の作品ではなく、通常の日本人には決して勧められない映画だというスタンスを変えていない。それでもインド人の多くは「Golmaal」シリーズが大好きであり、その成功によってローヒト・シェッティー監督はボリウッド娯楽映画を代表する監督の1人に数えられるようになって来ている。よって、好こうが嫌おうが、「Golmaal」シリーズは現在のボリウッドと関わる限り避けては通れない作品となっている。

「Golmaal」シリーズの特徴は、まずシリーズを通してほぼ共通の設定の主人公たちが毎回独立したドタバタ劇を繰り広げることである。つまり、シリーズ物ながら各作品間にストーリー上のつながりはない。単に主なキャラクターが共通して登場するのみである。第1作目「Golmaal」(2006年)の主演はアジャイ・デーヴガン、アルシャド・ワールスィー、シャルマン・ジョーシー、トゥシャール・カプールだったが、第2作目「Golmaal

Returns」(2008年)ではアジャイ・デーヴガン、アルシャド・ワールスィー、トゥシャール・カプールまでは同じだが、シャルマン・ジョーシーが抜けてシュレーヤス・タルパデーが入った。「Golmaal

3」では前作の4人に加えてクナール・ケームーが加わり、5人となった。ヒロインは「Golmaal」ではリーミー・セーンのみだったが、「Golmaal

Returns」ではマルチヒロインとなり、カリーナー・カプール、セリナ・ジェートリー、アムリター・アローラー、アンジャナー・スカーニーなどが出演した。だが「Golmaal

3」では再びソロヒロイン制に戻り、カリーナー・カプールが唯一のヒロインとして登場する。このままカリーナー・カプールが「Golmaal」シリーズの正ヒロインの座を獲得するかもしれない。その他、脇役陣の多くも共通して登場し、お約束の笑いを提供する。

ローヒト・シェッティー監督の持ち味は、とにかく馬鹿馬鹿しいまでの派手な映像によるコメディー劇である。細かいことは気にせず、力技で観客を笑わす傾向が強い。シリーズを重ねるごとに「Golmaal」の馬鹿馬鹿しさもパワーアップしており、「Golmaal

3」の予告編は、観覧車の上に人が乗ったり、バイクの上で無意味に一回転したりと、とにかく馬鹿としか言いようのないものになっていた。さて、「Golmaal

3」はどんな仕上がりになっているだろうか?

ちなみに、「Golmaal 3」ではややこしいことにラクシュマンという名前のキャラクターが2人登場する。1人はシュレーヤス・タルパデーが演じ、もう1人はクナール・ケームーが演じる。以下のあらすじでは、前者をラクシュマン1、後者をラクシュマン2とする。

題名:Golmaal 3

読み:ゴールマール3

意味:いんちき3

邦題:ゴールマール3

監督:ローヒト・シェッティー

制作:ディリン・メヘター

音楽:プリータム

歌詞:クマール

振付:チンニー・プラカーシュ、ガネーシュ・アーチャーリヤ、ラージーヴ・シュルティー、スィーマー・デーサーイー

出演:アジャイ・デーヴガン、カリーナー・カプール、アルシャド・ワールスィー、トゥシャール・カプール、シュレーヤス・タルパデー、クナール・ケームー、ミトゥン・チャクラボルティー、ラトナー・パータク・シャー、ジョニー・リーヴァル、サンジャイ・ミシュラー、ヴラジェーシュ・ヒールジー、ムケーシュ・ティワーリー、ムルリー・シャルマー、ヴィジャイ・パトカル、アシュヴィニー・カールセーカル、プレーム・チョープラー(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、シュレーヤス・タルパデー、カリーナー・カプール、

アジャイ・デーヴガン、アルシャド・ワールスィー、

クナール・ケームー、トゥシャール・カプール

| あらすじ |

ゴーパール(アジャイ・デーヴガン)とラクシュマン1(シュレーヤス・タルパデー)の兄弟は、ゴアで母親のギーター(ラトナー・パータク・シャー)と共に暮らしていた。ゴーパールは、他人の指を見ると折りたくなる衝動に駆られる癖があった。また、ラクシュマンはどもり症であった。ゴーパールにはダブー(カリーナー・カプール)という孤児の女の子と仲が良く、彼らは家族ぐるみの付き合いをしていた。ゴーパールらはワスーリー(ムケーシュ・ティワーリー)から金を借りて、ゴアの海岸で海の家を経営していた。

一方、マーダヴ(アルシャド・ワールスィー)、ラッキー(トゥシャール・カプール)、ラクシュマン2(クナール・ケームー)は、スクールバスの運転手をして生計を立てる父親プリータム(ミトゥン・チャクラボルティー)と共にゴアで暮らしていた。3人はいんちきをして手っ取り早く金儲けしてばかりおり、プリータムを困らせていた。3人が作った借金のため、プリータムは借金取りに悩まされており、家を手放さなくてはならなくなりそうだった。

あるとき、健忘症のマフィアのドン、パッピー(ジョニー・リーヴァル)は、部下のダーガー(サンジャイ・ミシュラー)とテージャー(ヴラジェーシュ・ヒールジー)と共に、5千万ルピーの価値のある女王のネックレスを盗み逃走する。だが警察に追われることになり、パッピーはたまたま立ち寄ったプリータムの家に忍び込んで、彼のスーツケースにネックレスを隠して立ち去る。だが、忘れっぽいパッピーはどこにネックレスを隠したのか忘れてしまう。

ゴーパールとラクシュマン1の兄弟は、マーダヴ、ラッキー、ラクシュマン2の兄弟と事あるごとに邪魔をしあうようになる。遂にその抗争は親にまで届き、プリータムは直談判しに赴く。だが、ゴーパールとラクシュマン1の母親がギーターであることを知り驚く。実は2人はかつての恋人同士であった。だが、ギーターの父親プレーム・チョープラー(プレーム・チョープラー)は、ディスコダンサーだったプリータムを蔑んでおり、2人の結婚を認めなかった。プリータムはプレームに経済力を証明するために一旦ギーターのもとを離れるが、その間にプレームは事業で失敗して死去し、ギーターは行方不明になってしまっていた。だが、プリータムはずっとギーターのことを想い続けていたのだった。マーダヴ、ラッキー、ラクシュマン2も本当は彼の子供ではなかった。たまたま務めていた孤児院の院長が急死したため、残った孤児を引き取ったのだが、それがその3人だった。

実はゴーパールとラクシュマン1もギーターの実子ではなかった。父親の死後、ギーターは執事の孫を引き取って育てることにしたが、それがその2人だった。ギーターもずっとプリータムのことを待ち続けていた。つまり、プリータムもギーターも、子供はいたものの、結婚はしておらず、お互いのことを想い合っていたのだった。ただ、プリータムの子供もギーターの子供も、自分たちが親の実の子ではないことは全く知らなかった。

その話を盗み聞きしたダブーは、プリータムとギーターを結婚させるために動き出す。プリータムとギーターを説得するのは容易だったが、問題は彼らの子供たちだった。ゴーパールとラクシュマン1の兄弟と、マーダヴ、ラッキー、ラクシュマン2の兄弟はお互いに反目し合っていた。ダブーは、子供たちを引き合わせるのを避けて、何とか縁談をまとめ、2人の結婚を実現させる。真実を知った5人は早速取っ組み合いを始め、プリータムとギーターは困ってしまう。

プリータムはギーターの家に住むようになるが、父親と共にマーダヴ、ラッキー、ラクシュマン2もギーターの家に転がり込んで来る。毎日ゴーパールとラクシュマン1の兄弟とマーダヴ、ラッキー、ラクシュマン2の兄弟の間でつばぜり合いが散発し、そのとばっちりをなぜかいつもプリータムが受けていた。これらの兄弟の間でとうとう大喧嘩が勃発し、プリータムとギーターの結婚が槍玉に挙げられる。ところがそのとき、5人は自分たちの出生の秘密をダブーから聞いて知ってしまう。

5人は、実の子でない自分たちを愛情いっぱいに育ててくれた親に感謝し、仲良く暮らすようになる。5人は共に玩具屋を開き、開店式にワスーリーやパッピーを呼ぶ。ところがプリータムを見たパッピーは、彼のスーツケースに女王のネックレスを隠したことを思い出し、それを追求する。プリータムは、そんなものは持っていないと言って、ゴーパールらと共に逃げ出す。家ではパッピーが待ち伏せしており、女王のネックレスも見つかるが、パッピーははめられて警察官のダンデー(ムルリー・シャルマー)を呼び寄せてしまい、御用となる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

僕が「Golmaal」シリーズを高く評価していない理由のひとつに、身体障害をネタにした笑いを常套手段としていることがある。「Golmaal」シリーズには共通して、トゥシャール・カプール演じるラッキーというキャラクターが登場するが、このラッキーはシリーズを通して唖であり、「アウアウ」言いながら身振り手振りで面白おかしく意思表示し、笑いを取っている。「Golmaal

3」でもラッキーは健在で、前作、前々作と同様に、唖をネタとしたギャグで笑いの中心となっていた。「Golmaal 3」では身体障害者ネタがパワーアップしており、ラッキーだけでなく、他にも障害を抱えた人物が2人登場する。1人はシュレーヤス・タルパデー演じるラクシュマン2である。ラクシュマン2はいわゆるどもり症で、何か言おうとすると「タタタタタ・・・」のようになかなか次の言葉が出て来ない。また、ジョニー・リーヴァル演じるパッピーは、「Ghajini」(2008年)でアーミル・カーンが演じた順行性健忘症のパロディー的な、事あるごとに直前の記憶を失ってしまう障害を持ったキャラクターを演じていた。このように、人の欠点につけ込むような笑いで大部分のコメディーを進めているため、良識を持った観客は決して気分良く見られないだろう。

それでも、「Golmaal」シリーズで培って来たゴージャスでナンセンスな笑いには磨きがかかっており、全体的には満足行くまで笑うことのできる娯楽映画となっていた。細かい部分を見て行けば突っ込みたくなる部分は少なくないのだが、この種のコメディー映画に対してそれらをいちいちあげつらうのは野暮であろう。

「Golmaal」シリーズと言えば一にコメディー、二にコメディー、三四がなくて五がコメディーと言った感じだが、意外にも「Golmaal 3」では、ミトゥン・チャクラボルティーとラトナー・パータク・シャーが演じる老年の純愛がいい効果を生んでおり、ホロリとさせられる場面もいくつかあった。また、下ネタやいんちき商売を含めた様々な汚い笑いを経ながらも、最終的には家族愛の大切さで話をまとめており、インド映画の良心が生きていた。灯火と花火の祭典ディーワーリーにふさわしいファミリー・エンターテイメントだと言えよう。

アジャイ・デーヴガン、カリーナー・カプール、アルシャド・ワールスィー、トゥシャール・カプール、シュレーヤス・タルパデーからは既に家族のような結束が感じられ、とにかく楽しんで演じているのが分かって良かった。ただ、「新入り」のクナール・ケームーはまだ溶け込みが足りなかったし、演技においても少し素人っぽさが残っていると感じた。場違いだったと表現してもいい。シャルマン・ジョーシーを復活させることは出来なかったのだろうか?

庶民から絶大な支持を受けるミトゥン・チャクラボルティーは、最近ではさすがに脇役出演が多くなってしまったが、今回に限ってはかなり存在感があった。何しろ彼の出世作「Disco

Dancer」(1983年)を自己パロディーするシーンまで用意されているのだ。その「Disco Dancer」自己パロディーシーンを含め、どこか情けないシーンが多かったのだが、だからこそ様々なミトゥンの姿を見ることができ、近年稀に見るファン垂涎の作品となっている。

他に「Golmaal」シリーズでお馴染みの脇役もしっかり登場する。ワスーリー役のムケーシュ・ティワーリー、コブラ拳の使い手テージャー役のヴラジェーシュ・ヒールジーなど。それに加えてボリウッド・コメディー俳優の大先輩ジョニー・リーヴァルが大暴れする。

音楽はプリータム。「Golmaal Golmaal Everything is Golmaal...」という歌詞が繰り返されるテーマソングは既に定番となっている。ただ、派手なイメージとは裏腹に、映画の挿入歌はそこまで多くなかった。冒頭の「Golmaal」と終盤の「Desi

Kali」ぐらいが派手なダンスナンバーとなっている。他にミトゥン・チャクラボルティー主演映画「Disco Dancer」中の挿入歌「Disco

Dancer」と「Yaad Aa Raha Hain」も使用される。

「Golmaal 3」についてはどう評価したらいいのか未だに迷うが、おそらく通常の日本人には不用意に勧められない作品だと言える。この一作でインド映画を評価してもらうのが一番困る。それだけ癖のあるコメディー映画だと言える。ある程度インド映画に親しみ、インド人の笑いの壺を理解する自信のある人向けだ。しかし、3作目に突入した「Golmaal」シリーズは既に円熟期を迎えており、とにかく派手で楽しい作品となっていることは確かだ。「Golmaal」は「Golmaal」だと念頭に置いた上で、深く考えずに鑑賞するのが一番だろう。

| ◆ |

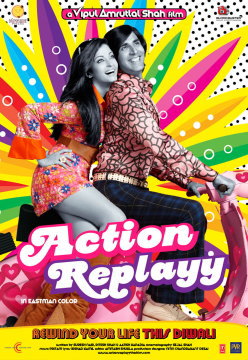

11月5日(金) Action Replayy |

◆ |

「Golmaal 3」に引き続き、ディーワーリー公開の新作ヒンディー語映画「Action Replayy」を見た。この映画の監督はヴィプル・アムルトラール・シャーである。この監督は「Namastey

London」(2007年)のヒットで名声を獲得した。だが、「Namastey London」のヒットは、ちょうど公開時期に開催されていたクリケットのワールドカップ予選でインドがまさかの予選落ちし、人々の関心がクリケットから映画へ向いたことが大きな原因と分析でき、映画自体に別段優れた点はなかった。確かに彼はその後「Singh

Is Kinng」(2008年)を大ヒットさせているが、彼はプロデューサーであり、監督はアニース・バーズミーであった。ヴィプル・アムルトラール・シャーの次の監督作「London

Dreams」(2009年)はアベレージヒットとされているが、これもパッとしない映画であった。つまり、ヴィプル・アムルトラール・シャーは、今まで特に才能や実力を証明していないにも関わらず、より大規模な映画に手を出すようになって来ている。そんな彼の最新作では、アクシャイ・クマールとアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンという大御所を主演に据えた作品となっている。

「Action Replayy」のあらすじは、現代に生きる若者が、離婚の危機にある両親の仲を改善するため、2人が結婚する前の時代にタイムマシーンで戻るというものである。つまり、タイムトラベル物の映画であり、最近インド映画界でも定着しつつあるSF映画のカテゴリーに含めることが可能である。しかしながら、SF映画としての作りは甘く、むしろ恋愛映画の枠内に収まっている。ちなみに、タイムマシンが登場するインド映画と言うと、「Love

Story 2050」(2008年)が代表的であるが、この映画は大失敗作に終わった。ハリウッド映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズとの類似が指摘されているが、「Action

Replayy」はヴィプル・アムルトラール・シャー監督自身が作ったグジャラーティー語劇「Action Replay」を原作としている。

題名:Action Replayy

読み:アクション・リプレイ

意味:アクション・リプレイ

邦題:アクション・リプレイ

監督:ヴィプル・アムルトラール・シャー

制作:ヴィプル・アムルトラール・シャー

原作:ヴィプル・アムルトラール・シャー作のグジャラーティー語劇「Action Replay」(1994年)

音楽:プリータム

歌詞:イルシャード・カーミル

振付:ガネーシュ・アーチャーリヤ

衣装:シャビーナー・カーン

出演:アクシャイ・クマール、アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン、ランディール・カプール、アーディティヤ・ロイ・カプール、ランヴィジャイ・スィン、ネーハー・ドゥーピヤー、スディーパー・スィン、オーム・プリー、キラン・ケール、ラージパール・ヤーダヴ

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン(左)とアクシャイ・クマール(右)

| あらすじ |

バンティー(アーディティヤ・ロイ・カプール)にはタニヤ(スディーパー・スィン)という恋人がいたが、彼女と結婚する気はなかった。なぜならバンティーの両親、キシャン(アクシャイ・クマール)とマーラー(アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン)は喧嘩ばかりしており、結婚に幻滅していたからであった。キシャンはボリウッド・カフェというレストランを経営しており、ある程度収入があったが、マーラーが買い物依存症で毎日高価な買い物ばかりしていたため、手元にほとんどお金は残らなかった。

バンティーは両親の結婚35周年記念日にパーティーを開く。そこではキシャンの下で働くビークー(ラージパール・ヤーダヴ)が給仕を務め、キシャンの旧友クンダンラール(ランヴィジャイ・スィン)も来る。だが、そのパーティーの席でキシャンとマーラーは大喧嘩をして別々に飛び出してしまう。

ところでタニヤの祖父アンソニー・ゴンザルベス(ランディール・カプール)は科学者で、タイムマシンを開発していた。バンティーは両親の仲を修復するため、過去へ行くことを決意する。バンティーはタイムマシンを勝手に動かし、両親が結婚する前の1975年ボンベイへタイムトラベルする。

バンティーはまず祖父ラーイ・バハードゥル(オーム・プリー)が経営する食堂スーリヤ・プラカーシュ・ボージナーラヤへ赴き、早速キシャンを探す。キシャンはすぐに見つかったが、気弱でドジでネクラな、どうしようもない男であった。また、ラーイ・バハードゥルの自宅の横には、マーラーとその母親ボーリー・デーヴィー(キラン・ケール)が住んでいた。ビークーはボーリー・デーヴィーの使用人で、クンダンラールが彼女の家に出入りしていた。マーラーとクンダンラールは一緒になってキシャンをいじめていた。

このままではキシャンとマーラーの結婚はあり得ないと考えたバンティーは、2人の仲に干渉し始める。まずはキシャンにマーラーの魅力を説く。キシャンはマーラーのことを魔女や鬼女だと考えていたが、バンティーに言われてよく見直し、すぐにマーラーに惚れてしまう。一方、マーラーもお転婆娘だったが、バンティーに言われて多少女らしい振る舞いをするようになる。だが、基本的にマーラーはキシャンのことを馬鹿にしており、このままではこの2人がくっつくようなことはなさそうだった。

そこでバンティーはキシャンの大改造に取りかかる。出っ歯を矯正し、ファッションを根本的から変えて、オシャレな男に大変身させる。しかし内部は気弱なキシャンのままだったため、バンティーは常にそばにいてキシャンに助言を与えた。その効果もあり、マーラーは次第にキシャンに惚れ込むようになる。だが、バンティーはギリギリまでキシャンにつれない態度を取らせる。

しかし、女の子らしくなったマーラーを見て惚れ込んだのはキシャンだけではなかった。クンダンラールも目の色を変え、マーラーを我が物にしようと考え出す。クンダンラールは、男声と女声の両方で歌うという特技を持っていた。キシャンとクンダンラールの間でマーラーの取り合いになった際、キシャンは4つの声で歌を歌うと見得を切る。キシャンは普通に歌うことすらできないほど音痴であったが、バンティーや、マーラーの友人モナ(ネーハー・ドゥーピヤー)、キシャンの弟子となったビークーの密かな協力により、コンサートで四声で同時に歌う芸を披露する。

これらの出来事を通し、キシャンがマーラーの心を完全に掴んだと読んだバンティーは、遂にキシャンに対し、マーラーにプロポーズするように指示を出す。クンダンラールは2人の結婚を邪魔しようとし、そのことをラーイ・バハードゥルとボーリー・デーヴィーに密告する。ラーイ・バハードゥルとボーリー・デーヴィーは2人を追いかけるが、最終的にはキシャンとマーラーはラーイ・バハードゥルとボーリー・デーヴィーに結婚を認めさせ、こうして2人はめでたく挙式することになる。

ところで、バンティーが乗って来たタイムマシンは着陸時に故障してしまったが、若き日のアンソニー・ゴンザルベスを探し出し、彼に修理してもらっていた。ちょうど修理も終わり、バンティーは2010年に帰ることになった。2010年ではキシャンとマーラーは仲睦まじい夫婦となっていた。それを見たバンティーはタニヤにプロポーズする。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前置きでヴィプル・アムルトラール・シャー監督の才能に疑問を呈したが、この「Action Replayy」を見てその疑問は解消されるばかりかますます募ることになった。本格的なSF映画ではないので、タイムマシンがあまりに簡単に登場し、あまりに簡単に故障し、そしてあまりに簡単に修理できてしまうことには目をつむろう。タイムマシンで過去に行って何らかの干渉をした場合、それがどういう形で未来に影響を与えるのか、それにはSFファンの間で議論がある。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」(1985年)のようにリアルタイムで未来が変わって行くのか、それともパラレルワールドとして干渉前の未来と干渉後の未来が分岐するのか、など。「Action

Replayy」では特にその点について何の言及もなく、何となく前者の立場に立っていたようだが、それもまあいいとしよう。そういうSF映画としての面からこの映画を批判するのはお門違いであろう。だが、「Action

Replayy」をロマンス映画として見ても、非常に弱い映画である。登場人物同士の関係がいまいち説明不足だし、登場人物の心情の変化、例えば1975年のキシャンとマーラーがお互いに惚れ合うようになる過程などには、全く説得力がない。何にも増して、主人公のバンティーが一体何をしに過去へ行ったのかよく分からない。両親を結婚させるために奔走するのだが、結婚をしたからバンティーがいるのであって、一体それ以上の何がしたかったのか。非常に雑な映画だと感じた。

映画の大部分は1975年のボンベイが舞台となっていた。よって、1975年のボンベイをスクリーン上で再現することも、この映画の大きな見所となっていたはずである。だが、いまいち35年前のボンベイを感じさせるような細かいこだわりが感じられなかった。もっともこだわっていたのはファッションであろう。劇中にはいわゆる70年代ファッションに身を包んだ人々が多数登場する。だが、それもとても美化されたもののように感じた。1975年と言えばインディラー・ガーンディーが首相を務めていた時代で、その頃のインドの経済は、「ヒンドゥー成長率」と揶揄された停滞状態にあった。そんな当時ボンベイに住んでいたインド人が本当にこの映画で描写されているような、ファッショナブルな服装をしていただろうか?1977年のボンベイを舞台にした「Om

Shanti Om」(2007年)でも感じたことだが、こちらはボンベイと言っても映画界を主な舞台としており、当時のファッションの最先端を行く人々が出て来たとしても何とか納得ができた。だが「Action

Replayy」は一般庶民が主人公であり、疑念は消えない。

1975年を舞台にした理由のひとつは、恋愛結婚がタブー視されていた頃の恋愛を21世紀の視点から料理することを目的としていたからであろう。劇中では1970年代のインドでいかに恋愛結婚がタブー視されていたかが何度も強調され、ボーリー・デーヴィーに至っては「私は近所で1件も恋愛結婚を許していない」と豪語していた。一方、最近インドでは「ジェネレーション・ネクスト」と呼ばれる若者層が台頭して来ているが、彼らは1992年のインド経済自由化以降に物心のついた層で、欧米とそう変わらない価値観を持っており、恋愛、セックス、結婚などに対しても非常にリベラルな考え方を持っているとされる。そういう世代を代表するバンティーが、恋愛結婚不可能時代へ殴り込み、両親の恋愛を手助けするというのが、この映画の面白い部分だったはずである。しかし、キシャン、マーラー、バンティーらのキャラクター設定が未熟だったために、その面白さが活かされていない。キシャンはキシャンであり得ないほど気味の悪いキャラクターであるし、マーラーはマーラーで極度にデフォルメされたお転婆娘になっている。バンティーの飄々としたキャラは悪くはなかったが、キシャンやマーラーにフリーパスでアクセスする様子は容易に受け入れがたかった。クンダンラールとマーラーの関係もよく分からないし、モナの存在も意味不明である。挙げ句の果てにモナはバンティーに惚れて告白するという蛇足ぶりだ。タイムマシンを使ってSFっぽく枠組みを作り、1970年代を舞台にしてレトロなデコレーションにしているが、その核となる恋愛映画としての部分を見るとお粗末とした言いようがない。

「London Dreams」の延長か、歌によるバトルもあった。単にキシャンとクンダンラールが様々な声で歌う対決をすることになっただけだったのだが、それがなぜかコンサートのようになっており、観衆の前で歌を披露することになってしまっていた。挿入歌はインド映画の重要な要素だが、こういう挿入歌の挿入の仕方は取って付けたような無理矢理感しか感じない。

主演の2人の演技にも疑問が残った。アクシャイ・クマールからは、2008年頃の絶頂期にまとっていたオーラが全く感じられなくなってしまった。タコのように芯がなくてフニャフニャのおちゃらけた演技に終始し、持ち味が出ていない。アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンにしても、20代の女優が駆け出しの時期にやるべき役をやっており、既に30代後半に入り大御所となった彼女には辛すぎた。アイシュワリヤーではなく、ディーピカー・パードゥコーンやカトリーナ・カイフが演じたら、もう少しマシだっただろう。

バンティーを演じたアーディティヤ・ロイ・カプールは、「London Dreams」(2009年)でヴィプル・アムルトラール・シャーに抜擢された若手男優だ。途中突然髪型が変わることがあって混乱したが、それを除けば問題ない演技をしていた。飄々とした独特の雰囲気があり、新世代の若者を代表する魅力を持っている。アクシャイ・クマールよりもアーディティヤの方が目立っていたことも功を奏した。今後伸びて行きそうだ。アーディティヤは元々チャンネル[V]でVJを務めており、言わばテレビ出身の俳優だが、悪役クンダンラールを演じたランヴィジャイ・スィンも、MTVローディーズというテレビ番組で一躍有名となり、その後VJとして活躍して来た人物である。タニヤを演じたスディーパー・スィンもテレビドラマなどに出演してキャリアを積んできた女優である。よって、この映画にはテレビ出身の若手俳優が多く顔を出していることになる。

他にオーム・プリー、キラン・ケール、ラージパール・ヤーダヴなどが出演していたが、中でも特筆すべきはランディール・カプールがアンソニー・ゴンザルベス役で出演していたことである。ランディール・カプールは、往年の名優ラージ・カプールの長男で、カリシュマー・カプールやカリーナー・カプールの父親にあたる人物だ。「Housefull」(2010年)で久々に銀幕に復帰したばかりだが、引き続き出演し、本格復帰を予想させる。ランディール・カプールの弟リシ・カプールは寡作だった時期を経て再び活発に映画出演を繰り返している。

音楽はプリータム。映画の雰囲気自体はレトロであるが、音楽からはそこまでレトロ志向が感じられず、ほとんどは現代的な音楽となっている。結婚否定ソング「Zor

Ka Jhatka」がダンスナンバーとしては秀逸。「Chhan Ke Mohalla」も良い。唯一レトロを感じさせるのは「Nakhre」か。エルビス・プレスリー的音楽になっている。この歌の冒頭にある「アーワーズ・ニーチェー(静かに)」という台詞は、以降何度も映画に登場しており、次第に観客も一緒に台詞を言うようになっていた。俄に流行しそうだ。

興味深いことに、今年のディーワーリー公開作2本はどちらも懐古主義的要素があった。「Golmaal 3」では、ミトゥン・チャクラボルティーを中心に「Disco

Dancer」(1983年)がパロディー化されたりしていたが、「Action Replayy」では1975年のボンベイへタイムトラベルするという内容で、ラジオから流れてくる音楽や看板で宣伝されている映画など、自然に当時のインドの要素が入って来る。ただ、「Action

Replayy」では、21世紀からやって来たバンティーが、1970年代の人々に対して、カリーナー・カプール、ビパーシャー・バス、マッリカー・シェーラーワトなど現代の女優の名前を挙げたりしていて、ちょっとした時代錯誤的ギャグもあった。

「Action Replayy」は、「Khakee」(2004年)以来、アクシャイ・クマールとアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンという大御所俳優同士の共演となる。2010年のムンバイーから1975年のボンベイへタイムトラベルするというSF映画的導入部となっているが、基本的にはロマンス映画である。だが、脚本の甘さと作りの粗雑さから、まとまりのない映画となってしまっている。主演2人もベストの演技をしていない。ポスターや予告編などを見ると楽しそうな雰囲気がするが、見るのを辞めるか、あるいはあまり期待せずに見るのがいいだろう。もし「Action

Replayy」と「Golmaal 3」のどちらかを選ぶとしたら、断然「Golmaal 3」の方を勧めたい。

今年のインドの重大事件のひとつに、ウッタル・プラデーシュ州アヨーディヤーに建設が予定されているラーム生誕地寺院の土地所有権問題裁判の判決があった。ヒンドゥー教徒によるラーム生誕地寺院建立のための一連のキャンペーンと、それに伴うバーブリー・マスジド破壊事件は、インドの政治や社会に大きく影響を及ぼした出来事であり、その争点のひとつとなっていた、寺院建設予定地兼バーブリー・モスク跡地の土地所有権を巡る裁判は、大きな注目を集めた。9月30日に下された判決は、意外にもヒンドゥー教徒側にかなり有利なもので、さらに喧々囂々の議論を呼ぶこととなったが、大きな暴動などには今のところ至っていない。

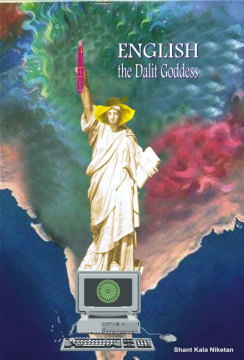

ところで、ウッタル・プラデーシュ州においてもうひとつ、ある寺院の建立が密かに議論の的となっている。同州中央部ラキームプル・キーリー県のバンカー村において、英語女神(アングレズィー・デーヴィー)を祀る寺院の建立が進められているのである。英語女神とは読んで字のごとく、英語を神格化した女神である。この寺院の建立を推進しているのは、チャンドラバーン・プラサードという人物。彼は、ダリト(不可触民)の地位向上には英語の教育しかないと考えており、ダリトに英語を普及させるための象徴として、英語女神寺院を思い立ったのである。チャンドラバーン・プラサード氏によると、英語女神の姿は以下のようなものに決まったらしい。

英語女神

見て分かる通り、英語女神はニューヨークの自由の女神をモデルとしている。フロッピーハットをかぶり、右手にはペンを持ち、左手はインド憲法を抱え、アショーク・チャクラ(法輪)を映し出したコンピューターの上に立っている。建設中の英語女神寺院の形状もコンピューター型らしい。つまり、英語女神とは単に英語の普及を推進するだけでない。英語とコンピューターを1セットにしてダリトの子弟を教育し、よりステータスの高い職に就けるようにするためのものである。確かにインドにおいて英語とコンピューターのスキルは、まともな職業に就職するための必須要件となっている。

英語女神寺院の僧侶を務めるのはチャンドラバーン・プラサード氏自身。その出で立ちはスーツ姿。英語女神のマントラ(真言)は英語のアルファベット「ABCD...」、そしてバジャン(賛歌)は以下のようなものだと言う。

लंदन से चलकर आई यह अंग्रेज़ी देवी मैया

कंप्यूटरवाली मैया है अंग्रेज़ी देवी मैया

हम सबकी देवी मैया जन-जन की देवी मैया...

London se chalkar aayee yeh Angrezi Devi Maiya

Computer-wali Maiya hai Angrezi Devi Maiya

Hum sabki Devi Maiya jan-jan ki Devi Maiya

ロンドンからやって来た、英語女神様

コンピューター女神様だ、英語女神様

私たちみんなの女神様、民衆の女神様

まるでNHK「みんなのうた」か何かに出て来そうなキャラクターである・・・。

ところで、チャンドラバーン・プラサード氏は、インドにおける英語記念日を10月25日と定めている。その根拠は、その日がトーマス・マコーレーの誕生日だからである。トーマス・マコーレーとは、19世紀に活躍した英国人政治家であり、「現地人の白人化」による植民地統治を唱え、1830年代にインドの公用語を英語に定めた張本人である。彼は、英語による高等教育を現地人に施すことで、「血統と肌の色においてはインド人だが、趣味、思考、道徳,そして知性においてはイギリス人であるような階級」を創出し、支配階級である英国人と、被支配階級である現地人の間に彼らを仲介者として立たせて植民地支配を円滑に進めることを説いた。そしてその後のインドの社会はその通りとなる。だが、トーマス・マコーレーの功罪は今でも時々議論となる。1857年のインド大反乱の遠因となったのもマコーレー主義によるインド社会や文化への過度の干渉だったとされるし、現代においてもインドが英語の軛(くびき)から逃れられていないのも、元を辿れば現地人の英語教育を主張したマコーレーの覚書だったとされる。しかし、一般にインド人が他のアジア諸国に比べて英語に強いとされるのも、やはりマコーレーが推し進めた教育政策の恩恵であることは間違いない。チャンドラバーン・プラサード氏は完全にトーマス・マコーレーの支持者であり、彼の誕生日を英語記念日として、10月25日に英語女神寺院の落成式を行おうと計画していたのである。

ところが、今年は雨の多い年であった。デリーで10月に開催された英連邦競技大会(CWG)の建設工事も長期に渡る雨のせいで大いに遅れた。英語女神寺院の建設工事も影響を受けたようで、10月25日には間に合わなかったようである。また、当局が英語寺院建設の中止を命令したことで、完全にストップしてしまった。元々、上位カーストのヒンドゥー教徒らが、英語女神という新たな神格を勝手に創出することに反対したり、英語女神への信仰がキリスト教徒への改宗を推し進めることを懸念したりしていたため、彼らの横槍が入ったのかもしれない。

だが、果たしてダリトに英語教育を普及させることで、本当にダリトの地位向上が実現するのだろうか?もし全てのダリトが英語をマスターしたなら、確かに伝統的な職業、例えばゴミ集め業、清掃業、火葬業などを捨て、より高収入のホワイトカラー職に就くことが出来るかもしれない。だが、簡単にそれが実現するとは思えない。

10月27日付けのダイニク・バースカル紙に、ガンガー・サハーイ・ミーナー氏の論考が掲載されていた。現在ミーナー氏はJNUで教鞭を執っているが、実は僕のヒンディー語修士時代の先輩でもある。ラージャスターン州出身のミーナー氏によれば、彼の村には1500人ほどのダリトが住んでいる。その内、日本の中学卒業レベル程度以上(10年生)の学歴を持つ人の数は50人にも満たない。彼らの多くは、6年生から10年生の間にドロップアウトしてしまう(インドでは初等教育でも落第がある)。その大きな原因は英語の科目にあると言う。インドには大きく分けて、現地語で授業が行われる現地語メディアムの学校と、英語で授業が行われる英語メディアムの学校がある。ダリトたちが通うのはヒンディー語メディアムの学校である。彼らの母語であるヒンディー語で授業が行われるため、彼らは何とか他の科目の授業は理解することが出来る。だが、英語の科目で習うことになる英語には付いて行けない学生がほとんどである。もし経済的に裕福な家庭ならば、苦手な科目があった場合、家庭教師を付けたり、塾に通わせたりして、補強することが可能である。だが、ダリトのほとんどは経済的弱者であり、そのような補強教育を自分の子供に施すことが出来ない。こうして、ダリトの子弟は英語の単位を落として進学出来ずにドロップアウトし、結局先祖代々続けて来た卑賤な仕事に従事するしかなくなるのである。

英語寺院建立を推進するチャンドラバーン・プラサード氏は、現地語教育を労力の無駄遣いと糾弾しており、ダリトの全ての子弟に英語メディアムでの教育を施す必要性を主張している。だが、もしミーナー氏の見解が正しいとすれば、ヒンディー語メディアムの英語科目の単位を落としてしまう児童生徒たちが、どうして英語メディアムの学校で授業に付いて行くことが出来るだろうか?ダリトの教育レベルをさらに低下させることになってしまうことにはならないだろうか?

インドの教育制度の大きな問題のひとつは、まともな高等教育は英語でないと受けられないことである。何を学ぶにしても英語を通して学ぶこととなり、よほど英語が得意な人でない限り、理解まで大きな遠回りをしなければならない。もしかしたら実はよく理解できていないかもしれない。インドにおける日本語教育もほとんど英語によって行われているが、ヒンディー語を理解する者の目から見たら、それはかなりの遠回りとしか言いようがない。そのため、いくら日本語がうまいインド人でも、ヒンディー語から日本語への翻訳またはその逆は案外苦手だったりもする。英語女神の寺院を建立するまでもなく、インド人のほとんどは英語の盲目的信奉者であり、むしろヒンディー語女神の寺院を建立してもらいたいくらいである。英語がここまで力を持つ社会においてダリトの地位向上がなかなか進んでいないのならば、その逆を目指した方が目的までは近いように思われる。

| ◆ |

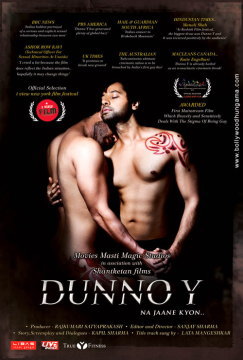

11月13日(土) Dunno Y... Na Jaane Kyon |

◆ |

インド刑法(IPC)第377条は「自然に反する性行為」を禁じており、この規定を根拠にインドでは同性愛が犯罪となっている。だが、インドにも同性愛者は存在しており、デリーやムンバイーなどの大都市ではゲイやレズが集まるナイトクラブがいくつかあるとされている。2009年にデリー高等裁判所がインド刑法第377条を違憲とし、同性愛を合法化する判決を出したことで、晴れてインドでも同性愛が公認される方向に動き出している。ただ、判決の解釈はいくつかあり、インド全土で同性愛が認められたとは言えない。はっきりと言えるのは、インドの中で少なくともデリーで同性愛が犯罪ではなくなったということだ。

ヒンディー語映画でも同性愛・同性愛者は直接的・間接的によく登場する。脇役で同性愛者が登場するのは日常茶飯事である。代表作としては「Fashion」(2008年)を挙げたい。ボリウッドにはボビー・ダーリンというオカマ俳優もおり、彼が演じる役は大体オカマである。同性愛をストーリーの中に盛り込んだ映画として有名なのは「Girlfriend」(2004年)だ。恋の三角関係にレズの要素を持ち込んだ作品で、インド映画初と謳われたレズ・シーンもあり、当時は大いに物議を醸した。最近では「Dostana」(2008年)も同性愛をテーマにした映画と宣伝されたが、蓋を開けてみたら、とある事情から「おホモ達」を演じる2人の主人公が1人の女の子に同時に恋してしまうというストーリーで、真性同性愛者が主人公ではなかった。今年公開された「Pankh」(2010年)という映画では、性同一性障害がテーマになっていたようで、同性愛シーンもあったらしいのだが、未見のため詳しくは分からない(この映画に関する日本語情報は、ポポッポーのお気楽インド映画で読める)。

さて、本日見た新作ヒングリッシュ映画「Dunno Y... Na Jaane Kyon」もゲイをテーマにした映画であった。赤裸々な同性愛シーンもあるとのことで、公開前から注目を集めていた。また、意外にキャストは大物揃いとなっている。まず何よりも特筆すべきは、名女優としてインド映画史に名を残すズィーナト・アマンや元祖アイテムガールの1人ヘレンが出演していること。ズィーナトもヘレンも21世紀に入っていくつかの映画に出演してはいるが、最盛期に比べたらめっきり寡作となり、彼女たちが出演するだけでニュースになる。また、俳優として数本しかキャリアのないカピル・シャルマーが果敢にも監督・脚本・主演を務めており、彼にとって「Dunno

Y... Na Jaane Kyon」は一世一代の晴れ舞台となっている。

題名:Dunno Y... Na Jaane Kyon

読み:ドンノー・ワイ・・・ナ・ジャーネー・キョーン

意味:なぜだか分からない・・・なぜだか分からない

邦題:ドンノー・ワイ

監督:カピル・シャルマー

制作:ラージクマーリー・サティヤプラカーシュ

音楽:ニキル・カーマト

歌詞:サティヤ・プラカーシュ、ヴィマル・カシヤプ

出演:カピル・シャルマー、ユヴラージ・パラーシャル、ズィーナト・アマン、ヘレン、カビール・ベーディー、マラドーナ・レベロ、リトゥパルナー・セーングプター、アーリヤン・ヴァイド、マハーバーノー・モーディー・コートワール、アーシャー・サチデーヴ、ヴィクラーント・ラーイ、ヘーゼル、パリークシト・サーニー、ターラー・シャルマー(特別出演)

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

ユヴラージ・パラーシャル(左)とカピル・シャルマー(右)

| あらすじ |

2008年ムンバイー。会社の重役を務めるアシュレー・デスーザ(ユヴラージ・パラーシャル)は、妻ジェニー(リトゥパルナー・セーングプター)の間にエンジェルという娘がいたが、ジェニーとの仲は必ずしも良好ではなかった。ジェニーの不満のひとつは、アシュレーとセックスレスの状態にあることだった。また、昔ながらの大家族の中で暮らしており、義祖母マーガレット(ヘレン)の厳しい指導に参っていた。そして何より、同居するアシュレーの弟サム(マラドーナ・レベロ)が言い寄って来ており、その対応に困っていた。サムはアシュレーとは正反対の性格で、就職もせず、友人と共にDJで稼いでいた。

デスーザ家は家族内の人間関係で他にも多くの爆弾を抱えていた。アシュレーの父親ピーター(カビール・ベーディー)は突然家族を捨てて宗教の道へ行ってしまい、ずっと帰って来なかった。全ての重責はアシュレーの母親レベッカ(ズィーナト・アマン)にのしかかった。レベッカは会社で秘書として働いていたが、それだけでは足りず、会社のボスKLDや他の男たちと愛人関係になり、資金援助をしてもらいながら大家族を養っていた。マーガレットはそのことを知っていたが黙認していた。また、ピーターとレベッカの間には、アシュレー、サムの他に、長女(ヘーゼル)もいた。

実はアシュレーはひとつの秘密を抱えていた。それは、彼が同性愛者であることである。ジェニーと結婚したのは家族のプレッシャーからで、本当は男性の方に興味があった。あるときアシュレーはチャットで出会った同性愛者アーリヤン・バールガヴ(カピル・シャルマー)と実際に顔を合わせる。2人はお互いに惹かれ合い、そのときからデートを繰り返すようになる。やがてアシュレーは、アーリヤンとの関係を家族に明かすかどうか真剣に考え出す。

アシュレーがアーリヤンとの恋に夢中になるにつれ、アシュレーとジェニーの仲は最悪の状態となり、とうとうジェニーは家を飛び出て実家に戻ってしまう。その隙を見てサムはジェニーに熱烈にアタックし、2人は関係を持ってしまう。サムはドバイでDJの仕事をするチャンスに恵まれ、ジェニーと共にドバイへ逃亡しようと計画し出す。夫に愛想を尽かしていたジェニーは、サムの計画に乗り、準備を始める。

ある日突然、ピーターが家に戻って来る。ピーターは癌に冒されていることが分かり、最期の時を家族と共に暮らそうとして戻って来たのだった。マーガレットは実の息子ピーターを歓迎するが、レベッカは断固認めなかった。だが、最終的にはレベッカもピーターを許し、彼が一緒に暮らすことを認める。だが、ピーターは今まで家族の世話をして来なかった自分が家族の世話になることを潔しと思わず、また家を出て行ってしまう。

ところでレベッカはKLDの他にもう1人の愛人がいたが、そのことがKLDにばれてしまう。KLDは彼女の家族の前でそのことを暴露する。だが、マーガレットはレベッカを擁護し、KLDを追い出す。このことをきっかけにマーガレットとレベッカの仲は近づく。また、アシュレーはやはりアーリヤンよりも家族を優先することを決め、アーリヤンもそれを認める。そのときからアシュレーはジェニーに最大限の愛を与えるようになる。アシュレーの愛が戻って来たことを知ったジェニーは、サムよりもアシュレーの方を取り、サムとのドバイ行きを取りやめる。怒ったサムは単身ドバイへ行ってしまう。

7年後・・・。アーリヤンは映画デビューし人気俳優となっていた。たまたま乗り合わせた列車で、ジェニーと同席となる。ジェニーはアシュレーからアーリヤンのことを聞いていた。アーリヤンは今でもアシュレーのことを愛していたが、1年前に彼が交通事故で死んだことを知ると驚く。後日アーリヤンはデスーザ家を訪問する。癌の末期患者だったピーターは奇跡的に回復してまだ存命であった。サムはドバイのホテル王の娘(ターラー・シャルマー)と結婚し、家計を支える大黒柱となっていたが、ずっとインドには帰って来ていなかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前半と後半ではガラリと雰囲気の変わる映画だった。前半では4世代が同居するデスーザ家のすさんだ人間関係が描写される。祖父と父が不在のため、基本的に女性で縦糸が構成された家族となっているのだが、祖母、母、嫁、3人の仲は良くなく、陰でお互いにお互いの悪口を言い合っている状態である。結婚5周年を迎えた長男と嫁の仲もどこかギクシャクしている。しかも次男が兄嫁に一方的に惚れており、彼女に言い寄っている。一家の稼ぎ頭は会社で秘書をしている母だが、彼女は上司などと「援助交際」をして何とか家計を回している。冒頭で祖母が自分の家族のことを「最高の家族」と声高らかに自画自賛するが、それとはほど遠い状態にあることが分かる。インドでは一時期、嫁姑ドラマが猛威をふるった時期があったが、それを思わせる、背徳的人間関係を中心に据えたドラマになっていた。

だが、インターミッション前に長男アシュレーが同性愛者であることが示され、そのまま後半は一気に同性愛が映画の中心テーマとなる。アシュレーと男娼アーリヤンの恋愛関係は、多少心情の描写がいい加減ではあるが、かなりねっとりと描かれており、同性愛に対して身構えていてもどことなく情けが移ってしまう。これら男優同士の熱烈なキスシーンやベッドシーンもあり、インド映画の範囲内で限界にまで挑戦している。だが、アシュレーが家族持ちであることが2人の恋愛の大きなネックとなり、結局その恋は実らずに終わる。そしてデスーザ家の人間関係の問題も終盤には解決の方向へと向かう。

映画の大部分の時間軸は2008年に設定されていたのだが、エンディングでその7年後のシーン、つまり2015年のシーンが少しだけ登場する。そこではアーリヤンがゲイのコネを使って(だがゲイであることは隠して)人気男優となったこと、アシュレーが1年前に交通事故で死去したこと、癌に冒された父ピーターが奇跡的に回復して存命なこと、アシュレーの弟サムがドバイで成功していることなどについて触れられる。だが、この7年後のシーンは蛇足に感じた。また、最後には2009年にデリー高等裁判所が同性愛を合法と判決したことがテロップで示されていた。

確かに同性愛以外の人間関係のドラマも盛り込まれていたが、どう見ても中心となっている話題は同性愛である。特にアシュレーとアーリヤンが車中でキスをしていたところ、警察官に見つかって尋問されるシーンは、映画が主張したいメッセージがもっとも鮮明に浮き出ていた。「車の中で何をしていた」と問い詰める警察官に対し、アーリヤンは「愛し合っていた。何か悪いか?」と問い返す。それに対し警察官は「悪いも何も、インド刑法第377条違反でお前たちを逮捕できる」と脅す。その場は何とかアシュレーが賄賂を渡すことで切り抜けるが、インドの同性愛者は、自分の本当のアイデンティティーを家族にすら明かすことが出来ず、社会から人間扱いされないほどの差別を受けていることが明確に主張される。ただ、アシュレーとアーリヤンが結ばれなかったのは、社会的差別と言うよりもまずはアシュレーが既婚だったことの方が大きい。よって、その点では不倫を成就させる結末を避けるインド映画の伝統に則っていると見ることも出来る。

上で蛇足だと書いたが、同性愛の視点で見ると、7年後のシーンでひとつ重要な発言があった。それはアシュレーの妻ジェニーが、アシュレーとアーリヤンの同性愛関係を夫から聞いて知っていたことである。夫が同性愛者であることを知ったジェニーがどういう反応をし、どのようにそれを受け入れたのか、また他の家族メンバーはそれを知っているのかなど、同性愛映画を作るならば非常に重要な部分だったと思うのだが、その点は単に後日談的に済まされてしまっていた。全体的に同性愛に対して真摯に取り組んでいた映画だったが、この点が不足していたことは欠点として指摘され得るだろう。

映画が始まるまで知らなかったのだが、この映画は英語とヒンディー語混じりのいわゆるヒングリッシュ映画であった。しかも英語の台詞の方が圧倒的に多く、重要な会話のほとんどは英語で行われる。だが、脚本の英語があまりに文語的過ぎるし、出演俳優たちも自然な英語を話せていなかったので、現実感のない映画になってしまっていた。もう少しヒンディー語の台詞を増やした方が良かっただろう。

台詞が棒読み状態だったため、俳優たちは皆、大根役者に見えた。唯一良かったのはピーターを演じたカビール・ベーディーである。

インド映画のフォーマットを踏襲し、いくつかダンスシーンが入っていた。独特のダンスで一世を風靡したヘレンが踊るシーンも用意されている。だが、曲自体はどれも特筆すべきものではない。

「Dunno Y... Na Jaane Kyon」は、インドにおける同性愛者の問題について、おそらく今まで公開されたインド映画の中ではもっとも真摯に考えた作品である。結末のまとめ方には多少疑問が残るが、同性愛映画というジャンル確立の第一歩として後々重要な作品として記憶されることになるかもしれない。英語を主体としたヒングリッシュ映画なので、ヒンディー語が分からなくてもある程度理解できるだろう。ただ、英語の台詞はもう少し口語的にするか、ヒンディー語に差し替えるべきであった。映画の出来自体は並程度だが、インド映画のひとつのステップを確認する目的なら見てもいいだろう。また、ズィーナト・アマンやヘレンなど、昔の人気女優が共演していることもひとつの見所である。

毎年11月前後は日本文化月間となっており、インド中で日印文化交流イベントが開催される。この時期には、日本映画上映会、日本語スピーチコンテスト、折り紙や生け花の展示会などなど、様々なイベントが催される。

今年は主に2つのイベントに密接に関わることになった。ひとつは、デリー大学で日本語を教えるウニーター・サッチダーナンド先生の主催する、「ウルドゥー詩の花束(उर्दू

शायरी का गुलदस्ता)」出版記念会(ブック・リリース)であった。11月12日にジャパン・ファウンデーションで行われた。ウニーター先生は、日印文学文化協会(Indo-Japan

Association for Literature & Culture)の会長で、石川啄木学会インド支部として公式に認定された憧れの会も主宰している。

「ウルドゥー詩の花束」は、2008年の日本文化月間に行われた詩会(ムシャーイラー)の書籍化である。ウニーター・サッチダーナンド先生と、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)ウルドゥー語学科のアンワル・パーシャー助教授が共催し、著名な現代詩人カイフィー・アーズミーをはじめ、ファルハト・エヘサース、ノーマーン・シャウク、スレーシュ・サリル、ジャーナキー・プラサード・シャルマーなどの現代詩人の詩が、日本語訳を交えて、朗読された。そのときに詠まれた詩を収録したのがこの書籍となる。それぞれの詩に対し、ウルドゥー語原文(ウルドゥー文字)、ヒンディー語翻字(デーヴナーグリー文字)、日本語翻字(原文のカタカナ読み)、日本語訳を併記しており、言わば3言語書籍となっている。日本語訳や日本語翻字に際してかなり助力したため、共著者として末席に名前を連ねてもらったが、主に翻訳者としての参与であり、この書籍化プロジェクト自体に深く関与している訳ではない。もちろんプロジェクトの存在は知っていたが、僕の立場から見たら、ウニーター先生から送られて来るヒンディー語テキストを日本語に翻訳して逐次送り返していたら、自然に本が完成したような流れであった。つまり、この本は自分のコントロール下になかった。

インドで日本語の、または日本語の混じった書籍を出版することがどんなに困難な事業なのか、過去の経験から身をもって知っているため、「ウルドゥー詩の花束」に散見される日本語部分の印刷や組版の未熟さについて責めることは出来ない。著者・編者側が即そのまま出版可能な状態でデータを出版社に手渡さない限り、インドに日本語の書籍を完璧に出版してくれる出版社は皆無であり、日本語の読めないインドの出版社の社員に完璧さを要求することも筋違いのため、日本語書籍として日本人の目から見た際に目立つ稚拙さには目をつむらなければならない。しかし、翻訳の出来については言い訳できない。翻訳は主にウニーター先生と僕が分担して行ったが、ウニーター先生の日本語訳詩も最終的にチェックをしたのは僕なので、実際には翻訳の全責任は僕にある。その前提の上でこの本の日本語訳をざっと見てみると、けっこうやっつけ仕事で訳してしまった部分がいくつもあると感じ、申し訳ない気分になった。さらに悪いことには、元の詩会や、本の準備段階や、今回の出版記念会において、日本語訳に触れたほとんどの人々が、日本語とヒンディー語またはウルドゥー語の両方を理解するだけの力を全く持っていないか十分な理解力を持っておらず、各詩の日本語訳がどの程度のレベルなのか評価できないことであった。よって、その「盲人の群衆の中の隻眼者」のような状況に甘えてしまったところがあり、翻訳の正当な批評が得られないまま、本という恒久的な形になってしまった。本にする前にせめてもう一度だけ翻訳の見直し・手直しをしたかったというのが正直な感想である。

ウルドゥー語詩と言うと、多くの場合ガザルという形式になるのだが、このガザルはかなり特殊な形式の詩形であり、どんなに簡単なことを詠っていても、ある程度の詩学的前知識がないと、日本語訳を見てもチンプンカンプンであることが多い。ガザルの特徴はいくつかあるが、一般の日本人に一番分かりにくいのは、詩節ごとに意味のつながりが必ずしもないことである。だが、脚韻は必ず踏む。各詩節の脚韻を縦糸にひとつの詩が構成されており、脚韻さえ合っていれば詩節間の意味の連携はなくても構わない。むしろ、ひとつの詩の中で、脚韻を共有しながら、各詩節でどれだけ独自の世界を広げることができるかを楽しむところがある。ガザルを朗読する際、詩人は詩人で、もったいぶったり、フェイントをかけたりしながら、意外性を持った展開で聴衆を楽しませようとするし、聴衆は聴衆で、提示された脚韻から推定される各詩節のオチを先読みする。そのせめぎ合いがガザルの最大の楽しみであり、言わばライブ・パフォーマンスの一種である。よって、文面で、かつ訳詩によって、ガザルのエッセンスを説明するのは非常に難しい。その点の解説が存分にできればいい本になっただろうだが、「ウルドゥー詩の花束」は何の注釈もない簡素な詩集・訳詩集であり、ガザルに疎い日本人から見たらチグハグな翻訳に見えるだろうし、ガザルを深く知る日本人から見たら言葉足らずの翻訳に見えるだろう。

各詩には、「ウルドゥーを日本語で読もう!」として、カタカナで読み方が併記されている。その他、インドの人名・地名などもカタカナで表記する必要が出て来た。ヒンディー語・ウルドゥー語のカタカナ表記についてはこのウェブサイトでもかなり細かく規定して来たが、残念ながら「ウルドゥー詩の花束」における表記はバラバラである。僕のカタカナ表記の原則と、ウニーター先生のカタカナ表記法に整合性がないまま、原稿をそのまま組み合わせてしまったため、このような状態となってしまった。前述の通り、このプロジェクトは僕のコントロール下になかったため、この点についてこだわることが出来なかった。これも残念な点であった。

いくつか不満点はあるのだが、せっかく翻訳したのにプロジェクトが途中で頓挫して未だに形になっていないというものも過去にあるので、こうして何とかひとつの形にまとめられたことはよかったと思う。ちなみに、共著者としてではあるが、僕がインドで出した本はこれが3冊目となる。平田弘史著「血だるま剣法」のヒンディー語版を含めれば4冊目と言える。

「ウルドゥー詩の花束」出版記念会では、本の披露や主賓・賓客のスピーチが行われた他、再び詩人たちによる詩の朗読や、ガザル(音楽の1ジャンル)の演奏などもあった。ウニーター先生の性格もあり、全体的にドタバタしたイベントであったが、日本人の出席者もけっこうあって、盛況だったと言える。

もうひとつ、今年の日本文化月間で関わることになったのは、やはり詩会の一種であるが、11月16日にインド国際センター(IIC)で開催された「Chaand

Ke Paar(お月見の会)」であった。数年前から毎年日本文化月間の時期には、インド日本文化評議会(Indian Council for Japanese

Culture)のラージ・ブッディラージャー女史と共に詩会を催している。毎回テーマを決めているのだが、今年は「月」となった。JNUのヒンディー語学科の先輩である菊池智子さんと共に、日本の詩をヒンディー語に、ヒンディー語の詩を日本語に翻訳して、この詩会のために準備をした。ラージ・ブッディラージャー女史は、「誰の中にでも詩人が隠れている」という信条を持っており、毎回、日本大使館やジャパン・ファウンデーションに務める日本人外交官や職員に詩作を求めている。今回も、日本大使館の内山浩二郎氏や柳楽昌宏氏、ジャパン・ファウンデーションの保科輝之氏に、月に関する詩を作っていただいた。東京外国語大学のバンドサークル「ダルマダーツ」で音楽活動をされていた柳楽氏には、自作の詩をギターによって弾き語りしていただくことになった。

会場はIICの第2会議室だったのだが、この部屋のレイアウトは円卓になっており、壇上となる部分がなかった。プロジェクターで月の映像を映し出すためにスクリーンを使う予定であったことから、スクリーンの真向かいとなる場所を一応の主賓席に設定した。だが、放っておいたら主賓ではない人まで主賓席に座ってしまい、後からどかすことが困難になってしまった。それでも、円卓で各座席にマイクがあったことで、誰でも自由に発言することが出来るような雰囲気が出来、それが後半では功を奏することとなった。

今までは、まずは日本の詩を、万葉集辺りから古い順に紹介して行き、後半でインドの詩のセクションに移って、サンスクリット語の詩を少し紹介した後に、中世・近世のヒンディー語の詩を詠み、最後に出席していただいた詩人の方々に詩の朗読をしていただいていた。だが、今回はもう少し日印文学の「交流」の色彩を強めようと思い、日本やインドの古い詩や、詩人たちから予め送っていただいた詩の中から、趣きの似通ったものをまとめて、テーマごとに詩を詠むことにした。日本とインドでもっとも似通っていたのは、「月と恋愛」、「月と美人」、「月と子供」の詩であった。万葉集などに収録された月に関する詩を見ると、単に月を詠んだだけではなく、多くは月に恋心を託した恋愛の詩となっていることに気が付く。また、その延長線上で、女性の美を月に喩えて詠んだ詩も多い。月が恋愛や恋心、または女性の美の象徴として使われた詩は、おそらく世界共通であろうが、インドにも当然のことながら多い。もし映画音楽まで含めるならばその数は膨大になるだろうが、一応今回は映画音楽は含めず、正統な文学の範疇の中で月に関する詩を探した。

自分が訳した日本の詩の中で一番気に入っているものは、万葉集に収録された、以下の豊前國娘子大宅女(とよのみちのくちのくにのおとめおおやけめ)の短歌である。

夕闇は 道たづたづし

月待ちて 行ませ我が背子 その間にも見む

गोधूली में कहीं राह हो न जाए गुम

चाँद की राह देख रवाना हो जाना सनम

तब तक साथ रहेंगे हम

Godhooli mein kahin raah ho na jaaye gum

Chaand ki raah dekh rawaana ho jaana sanam

Tab tak saath rahenge hum

ひとつ面白い偶然だったのは、月に関する詩に、子供のあどけなさや、幼年時代の思い出などを詠ったものが日印共に多かったことである。特にヒンディー語圏では月は一般に「マーマー(母方のおじさん)」と呼ばれており、子供にとって親しみのある存在となっているため、その傾向が助長されるのかもしれない。月が「おじさん」と呼ばれる理由を考えてみると、おそらく夜にしか現れない月が、たまに出会う母方のおじさんの存在と似ているから、そう呼ばれるのではないかと想像される。日本でも、月と子供と言うと、小林一茶の以下の俳句などは有名である(ヒンディー語訳は僕自身)。

名月を 取てくれろと 泣く子かな

ख़ूबसूरत चाँद निकला

बच्चा रोते ज़िद करता

मेरे वास्ते वह चाँद लाना

Khoobsoorat chaand nikla

Bachcha rote zid karta

Mere waaste voh chaand laana

僕がこの詩会のために作った詩も、子供に関するものであった。僕の息子が2010年6月26日の満月の日に生まれたことから(部分月食の日でもあったが)、「満月とある誕生(पूनम

और एक जन्म)」と題して、息子の誕生に居合わせた月について、ヒンディー語と日本語の両方でシンプルな詩を作った。

चाँद शमा है

दिये बिना रोशन करता

पिघलने के बाद फिर फूलता

चाँद होंठ है

कभी मुस्कराता कभी हँसता

अभी "आओ आओ"पुकारता

चाँद आईना है

मेरा चेहरा नहीं दिखाता

तेरा चेहरा ख़ूब दिखाता

पूर्णिमा के दिन...

चाँद नगाड़ा है

पहली साँस की आवाज़ सुनाता

नई ज़िन्दगी का आगाज़ बताता

चाँद पाल है

पीछे से आई हवा भर लेता

उस जहाज़ को आगे चलाता

चाँद तुम्हीं है

दिन में अकसर सोया रहता

रात को बिलकुल खिल उठता |

■ |

月はロウソク

火もなく輝く

溶けても膨らむ

月は唇

時に微笑み、時に笑い

今は「おいでおいで」と呼ぶ

月は鏡

僕の顔は映らない

君の顔をよく映す

満月の日・・・

月は太鼓

初めの息の音を奏でる

新しい人生の始まりを祝う

月は帆

順風を受けて膨らみ

船を前へと進める

月は君

昼には寝てばかり

夜になると目を覚ます |

ただ、事前に詩を送っていただいたのに当日欠席という詩人が多く、また欠席の詩人の詩は当日朗読されなかったことから、テーマごとの編集はあまり活かされなかった。テーマごとの詩の朗読の後は、うまくカテゴライズできなかった詩の朗読に入り、最後はラージ・ブッディラージャー女史の詩がいくつか朗読されて、予め決めていた詩の朗読は終了した。その他にも会場には何か一言言いたくて仕方のない出席者が何人もいたので、半ばフリートーク状態となった。円卓だったために容易に発言が可能で、悪く言えばカオス状態だったのだが、もっとも盛り上がったのもこのカオス状態であった。特筆すべきは、急遽出席していただいた、インド在住日本人芸術家ローチャン由里子さんがいくつか歌を披露したことである。中でも美空ひばりの「リンゴ追分」が、「パハーリー・ラーガ(ヒマーラヤ地方の旋律)」に似ていると、インド人聴衆の反応が良かった。また、あるヴェーダ学者がヴェーダから引用し、「為政者は太陽ではなく月にならなければならない。太陽が空に昇ると他の天体は見えなくなってしまうが、月は自身も輝き、星々の輝きも邪魔しない」と述べていたのもとても良かった。午後4時頃に始まった詩会は6時半過ぎまで続き、午後7時から夕食となって、散会した。

参加者の視点からどうだったかは分からないが、主催者側から見て、いくつか課題が残った詩会であった。だが、ずっと準備に携わって来たため、とにかく無事に終わってホッとした。僕の日本帰国がカウントダウンの状態のため、次回があるか分からないが、今後もラージ・ブッディラージャー女史が健康な限り、この流れを続けて行ってもらいたいものである。

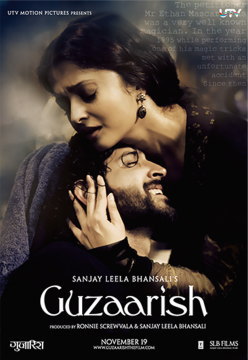

ヒンディー護映画界においてサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督は特にその映像美で知られている。日本において「ミモラ」の邦題で一般公開されたことのある「Hum

Dil De Chuke Sanam」(1999年)も非常にエキゾチックな映像が売りの映画だったし、凶作だった2002年のボリウッドを1人で背負って立った「Devdas」も非常に美しい映像で観客を魅了した。ただ、バンサーリー監督は次第に自分自身の美意識に1人で悦に入って来たところがある。次の「Black」(2005年)はその年の映画賞を総なめし高い評価を得たものの、行きすぎた映像美はどこか滑稽にも思えるものだったし、「Saawariya」(2007年)は、独自の世界の創出に全エネルギーを使い果たしてしまったかのような微妙な作品になってしまっていた。それでも、バンサーリー監督が注目の人材であることには変わりなく、新作「Guzaarish」は今年の期待作の1本に数えられていた。もちろん、主演が大御所リティク・ローシャンとアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンであることも話題のひとつであった。この2人の共演は「Dhoom:2」(2006年)と「Jodhaa

Akbar」(2008年)に続いて3本目となる。

公開より一足先に発売された「Guzaarish」のサントラCDを買ってみたところ、その音楽からは失敗作「Saawariya」と同様の「独悦」が感じられ、危惧感を感じた。ただ、ブックレットに収められた映画の写真はやはり非常に美しいものばかりで、バンサーリー監督の才能は認めざるを得なかった。本日公開の「Guzaarish」を早速見に行った。

題名:Guzaarish

読み:グザーリシュ

意味:嘆願

邦題:最期の願い

監督:サンジャイ・リーラー・バンサーリー

制作:ロニー・スクリューワーラー、サンジャイ・リーラー・バンサーリー

音楽:サンジャイ・リーラー・バンサーリー

歌詞:トゥラーズ、ヴィブ・プリー

出演:リティク・ローシャン、アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン、アーディティヤ・ロイ・カプール、シェールナーズ・パテール、ナフィーサー・アリー、スヘール・セート、ヴィジャイ・クリシュナ、モーニー・カンガナー・ダッター(新人)、ラジト・カプール、アシュ・チャンドラー、マカランド・デーシュパーンデー、サンジャイ・ラフォントなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン(上)とリティク・ローシャン(下)

| あらすじ |

ゴア州の郊外の邸宅でひっそりと暮らすイーサン・マスカレナス(リティク・ローシャン)は、かつて天才マジシャンとして世界的な名声を獲得していたが、14年前の手品中に起こった事故による怪我が原因で首下麻痺となっていた。だが、イーサンの周りには彼を応援する人々がたくさんいた。弁護士のデーヴヤーニー・ダッター(シェールナーズ・パテール)や医師のナーヤク(スヘール・セート)。何より看護婦ソフィア・デスーザ(アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン)は過去12年間イーサンの家に通い続け、彼を看病し続けて来ていた。イーサンも生きる希望を失わなかっただけでなく、ラジオ・ズィンダギーを開局し、人々に生きる希望を与え続けていた。また、イーサンの下ではオマル・スィッディーキー(アーディティヤ・ロイ・カプール)という若者が住み込みで手品修行をしていた。

ところがある日、デーヴヤーニーはイーサンから、尊厳死の嘆願を裁判所に提出するように依頼される。尊厳死はまだインドでは認められておらず、憲法違反として棄却される可能性が高かった。それでも、イーサンは自殺ではなく尊厳死を望んだ。デーヴヤーニーはナーヤクと共にイーサンを説得しようとするが、イーサンの決意は固かった。マジシャン時代からのイーサンの友人で事故後の彼の苦しみを知るデーヴヤーニーは、最終的には彼の尊厳死を求めて裁判を起こす。イーサンの尊厳死の願望を新聞で初めて知ったソフィアは彼の勝手な行動に怒るが、彼女も、イーサンの幸せを心から願う気持ちから、彼の尊厳死を支持するようになる。

イーサンの尊厳死訴訟はたちまち世間の注目を集めるようになる。だが、裁判所は彼の訴えを棄却した。そこでイーサンはデーヴヤーニーの助言に従い、ラジオ・ズィンダギーを使って尊厳死キャンペーンを開始する。イーサンの元にはリスナーから様々な意見が届く。多くの人々は彼の死に反対だった。イーサンは1人1人の意見に真剣に耳を傾ける。

イーサンの尊厳死を巡って世間で議論が過熱した頃合いを見計らい、デーヴヤーニーは再び訴訟を起こす。今回はイーサンもわざわざ裁判所に趣き、尊厳死を嘆願する。だが、対峙する検事ヴィピン・パテール(ラジト・カプール)はなかなか手強く、思い通りに裁判を進めさせてもらえそうになかった。だが、裁判長ラージハンスマニ(ヴィジャイ・クリシュナ)は、検事の言い分を聞きながらもイーサンに配慮し、イーサンの家で裁判を行うことを宣言する。

イーサンの家で行われた特別法廷において、イーサンの母親イザベル(ナフィーサー・アリー)、オマル、ナーヤク、ソフィアなどが証人となって証言を行う。イーサンも、手品と称して検事を箱の中に60秒間閉じ込め、怒った検事と裁判長に対し、「彼は60秒間もイーサンの人生に耐えられない」と看破し、尊厳死を強く訴える。だが、それでも裁判所は尊厳死を認めなかった。また、イザベルが突如息を引き取ったこと、ソフィアの夫ネヴィル(マルカンド・デーシュパンデー)がソフィアを強引に連れて行ってしまったことなど、イーサンの身の回りで不幸が続いた。さらに、オマルは遂に1人立ちしてマジシャン・デビューすることになるが、彼はイーサンの元を去るとき、実は有名マジシャン、ヤスィール・スィッディーキー(アシュ・チャンドラー)の息子であることを明かす。ヤスィールはかつてイーサンのライバルで、イーサンの事故の原因も彼の策略にあった。だが、イーサンはそれに勘付きながらもオマルに手品を教えたのだった。

ある日、ソフィアがイーサンの家に戻って来る。ソフィアは裁判で離婚を勝ち取って来ていた。そしてソフィアは、尊厳死を棄却されたイーサンを自分が殺すと言い出す。それを聞いたイーサンはソフィアにプロポーズする。

イーサンの人生の最期の日、イーサンは親しい友人を家に招きパーティーを開く。デーヴヤーニー、ナーヤク、オマル、ソフィアなどが来ていた。その中でイーサンはソフィアと結婚したことを明かし、皆の祝福を受けながら死んで行く・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2010年のヒンディー語映画の特徴として、ハリウッド志向の映画の隆盛が挙げられる。ここ数年間、様々なレベルでボリウッドとハリウッドの融合が進んで来ていた。両映画界間での俳優の交流、一部または大部分をインドで撮影したハリウッド映画の制作、ボリウッド映画の裏方にハリウッド人材の起用、ハリウッド映画にインド人音楽家の起用、ハリウッドのプロダクションによるボリウッド映画の制作、共同プロデュースなど、様々な融合の形がある。その東西交流の結果、ハリウッド映画とほとんど変わらないテーマや作りのヒンディー語映画がちらほら作られるようになり、「ハリウッド映画的インド映画」というジャンルが形成されようとしている。「My

Name Is Khan」(2010年)や「Kites」(2010年)がその代表例である。もうひとつ、「We Are Family」(2010年)を含めることも出来るが、ハリウッド映画「Stepmom」(1998年)のリメイクであるため、多少この映画の意義は異なるだろう。

だが、思い起こしてみれば、「ハリウッド映画的インド映画」の走りはサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Black」であった。あまりにハリウッドを意識しすぎたためか、そのハリウッドっぽさが逆にボリウッドっぽさを強調しているとの批評もあったが、素直に評価すれば、インド映画ながらハリウッド映画を感じた映画は「Black」が初めてであった。「Guzaarish」は、「Black」の後継とも言える、非常にハリウッド映画的なインド映画であった。ハリウッド映画と並べて日本で一般公開しても、技術的にもストーリー的にも、全く遜色のない出来だと言える。俳優の知名度がネックとなるだけだ。

ただ、僕はインドっぽさを捨て去ったハリウッド志向のインド映画を高く評価して来ていない。「Kites」はただでさえ失敗作だったが、インドっぽさのなさは間違いなく大きな不満点のひとつであったし、「My

Name Is Khan」にしても、インドの文脈から切り離されたストーリーだったために素直に感情移入が出来なかった。だが、「Guzaarish」はインドの大地にしっかり足の付いた映画だったと言える。まず、ゴアを舞台にしていたところが良かった。かつてポルトガルの植民地だったゴアは、古い教会が残り、キリスト教徒が多く住む。登場人物の多くもキリスト教徒であったし、音楽もスペイン・ポルトガルを彷彿とさせた。この影響でまるでヨーロッパ映画のような雰囲気だったが、きちんとゴアでロケが行われており、インド映画としての説得力があった。また、映画は尊厳死をテーマにしていたが、インドにおける尊厳死問題が議論され、映画の舞台がやはりインドであることを、雄弁にではないにしても、よく物語っていた。台詞は英語が比較的多めだったが、ヒングリッシュ映画にカテゴライズされるくらい英語で埋め尽くされているわけでもなく、ヒンディー語と英語はちょうどいい割合でブレンドされていたと言える。ただ、ゴア州の州公用語はコーンカニー語であり、言葉の面でゴアっぽさはあまり出ていなかったかもしれない。

バンサーリー映画で定評のある光と影の絶妙な映像美は「Guzaarish」でも健在で、間違いなく映画の見所のひとつである。また、前半は主に室内でストーリーが進み、光と影と共に閉塞感も強調されるのだが、インターミッションを挟んで後半になると、急に場面は屋外となり、果てしない開放感が得られる。何しろ主人公イーサンは14年振りに屋外に出たのである。単なる映像美だけでなく、その美の中にイーサンの心情を反映させていた点に、バンサーリー監督の成長を感じた。また、14年振りに見た外の光景のひとつひとつにイーサンは喜びを感じるが、カカシを見た瞬間に顔を曇らすシーンがある。おそらくカカシの姿を見て自分の境遇を思い出したのだろう。その次に彼の視界にはサッカーをする少年たちが入って来るが、もはや彼の顔から喜びは消えていた。

イーサンが14年振りに屋外に出たシーンも良かったのだが、おそらく2010年のヒンディー語映画のベストシーンのひとつに選ばれるであろうシーンが他にあった。それはイーサンがオマルに、人生最初の手品をしたときの話をするシーンである。イーサンは7歳のときに初めて手品を行った。イーサンの父親は既にそのとき亡く、母親はクリスマスにお金を稼ぐためにレストランで歌を歌っていた。イーサンはウエイターの仕事を手伝って小遣いを儲けていた。だが、客から心ない野次を浴びせかけられ、母親はステージから降りて楽屋へ駆け込んでしまった。泣く母親を見たイーサンは、彼女に自分をシェイクするように言う。母親がイーサンを揺らすと、服の中からたくさんの小銭が飛び出て来た。オマルは聞く。「飛び出る小銭が最初の手品だったって訳か!」イーサンは答える。「いや、母親の笑顔、それが最初の手品だった。」

「Guzaarish」のテーマのひとつは間違いなく尊厳死であった。果たして尊厳死は認められるべきか否か、インドではこれは憲法上の問題となる。すなわち、憲法で規定された「生きる権利」は「生きない権利」をも保障するのか、憲法で守られている「各人の尊厳」は、尊厳死の根拠となり得るのか、という点である。だが、劇中では裁判によって尊厳死は否定され、結論も出ていない。尊厳死問題への本質に深く切り込んでいる訳ではなく、あくまでイーサンの個人的問題として取り上げられ、最終的にイーサンが選んだのも尊厳死を逸脱した死である。それでも、尊厳死を望む人物を主人公に据えることで、生と死を別の角度から捉えることに成功していた。今までヒンディー語映画では、死期の迫った人物の視点から生と死が論じられ、「世界は美しい」と主張されて来ていた。だが、「Guzaarish」では、事故によって首下不随となり、天才マジシャンとしての過去の栄光に身を焦がしながら生きることに苦痛を感じ、合法的に死ぬことへの挑戦を選んだ人物の視点から死が語られる。彼が嘆願した尊厳死は結局認められないが、最愛の人に死を送られることで最高の死に方を手に入れる。そして死の直前に親しい友人を呼んでパーティーを開く。それはまるで「死は美しい」と主張しているかのようであった。死を神との合一と考えるスーフィズムを思わせるような、美しい終わり方であった。イーサンが死ぬ場面がはっきりと描写されずに切り上げられたのも良かった。バンサーリー監督は映画をよく理解している。

「許し」もひとつの隠れたテーマであった。イーサンが首下不随となった14年前の事故について劇中で多くは語られない。ライバル・マジシャンのヤスィールが、世界的名声を勝ち得ていたイーサンを追い落とすために、彼が空中浮遊の手品を披露しているときに部下にワイヤーを切断させ、それによる落下で頭を床にぶつけたことで、イーサンは首下不随となってしまったことが終盤でようやく明かされる。また、イーサンに弟子入りしたオマルはヤスィールの息子で、イーサンから彼の考案した芸術的手品の種を盗み出すためにヤスィールから送られたことも終盤で明らかになる。だが、イーサン自身が、ヤスィールこそが事故の原因だったことを知っていたかどうかははっきりしない。それでも彼が勘付いていたことは予想される。そしてオマルがヤスィールの息子であることにも最初から勘付いていた。そうすると、イーサンはヤスィールのしたことを知りながら許していたと言える。イーサンはラジオの中で、「精一杯生き、多くの人々を許そう」と呼びかける。生きている限り、誰かに迷惑をかけることは自然であるし、誰かに邪魔をされることも少なくない。だから、誰にも迷惑をかけずに生きるよりも、お互いに他人を許すことが人生においてもっとも重要なのだということを彼は訴えていた。

それでも結局この映画のメインテーマは恋愛ということになる。それも神の領域に達した極上の純愛である。これほど美しいロマンス映画はボリウッドでも近年稀だ。そして恋愛を中心に映画を見直すと、主人公はむしろソフィアであることに気付く。12年間ひたすらイーサンの世話をし続けて来た看護婦。いつしかイーサンの世話は彼女の生きる意味となり、その献身は看護婦のそれを越え、妻のそれをも越えていた。マザー・テレサの面影まで感じられる。それだからこそ、最初にイーサンが尊厳死を求めたときには激怒し、それに賛同しない。だが、イーサンの苦しみを理解した後は、彼の尊厳死嘆願の強力な推進者となる。ソフィアの前には2人の女性が壁となって現れる。1人は、かつてイーサンの手品のアシスタントを務めていたエステラ。もう1人はイーサンの母親。2人ともイーサンの尊厳死に賛成であった。特に母親は、「確かに私こそが息子に人生を与えたが、息子の人生は息子のものだ」と力強く主張し、「もしイーサンが尊厳死の実行者をあなたに指名したら、あなたは彼を殺すのか?」との問いにも、凛とした表情で「イエス」と答える。彼女たちのイーサンへの強い理解と愛情もソフィアの心変わりの後押しとなったのだろう。最終的に尊厳死は認められないが、ソフィアは、母親亡き後、彼の死を実行するのは自分しかいないと考え、彼に自分が死を贈ると言い出す。もちろんその罪は甘んじて受け容れるつもりであった。それを聞いたイーサンは、「そんなにオレのことを愛してくれているのか」と言い、彼女に結婚を申し込む。既にオマルには手品の極意を伝授しており、彼の手品はこの世に生き続けることになっていた。後はソフィアに、「マスカレナス夫人」の名を残し、今までの献身に報いることのみが彼に残された仕事であった。当然ソフィアもそれを喜んで受け容れる。12年間の献身、死の直前の結婚、そして新郎に死を贈る「初夜」、この一連の出来事によって綴られる切ない恋物語が「Guzaarish」の真の核心だと言える。それは生と死を越え、肉体を越え、もはや神の領域に達している。

全体的に欠点はあまり見られなかったが、伏線の張り方が多少荒かった印象は受けた。中盤以降、突如登場する人物が何人かいて、唐突な気がした。例えばイーサンの母親イザベル、イーサンの元アシスタントのエステラ、ソフィアの夫ネヴィル、ライバル・マジシャン、ヤスィールなどである。もう少しあらかじめ伏線をしっかり張っておいた方が映画としてのまとまりは良かった。

主演のリティク・ローシャン、アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン共に、最高の演技であった。リティク・ローシャンは最近めっきり寡作になってしまったため、今年「Kites」1本の失敗でその地位が危機に瀕してしまっていたが、この映画のおかげで俳優としてさらなる高みに達したと言える。アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンの方も、「Action

Replayy」(2010年)の失敗で多少乱調気味となっていたが、「Guzaarish」で今一度持ち直した。今回は「美しすぎるメイド」役で、彼女のフィルモグラフィーの中では「Raincoat」(2004年)に匹敵する変わった役だったが、アンニュイな雰囲気がとても良かったし、控えめながらしっかりした演技を見せていた。「Action

Replayy」では無理に若作りしてはしゃいでいる感じがしたが、「Guzaarish」の彼女はいい意味で熟女臭が出て来て、今後も伸びしろがあると感じた。映像の美しさに加えて、主演2人の美男美女振りが映画の美しさをさらに引き立たせていたことは誰も否定できないだろう。

オマルを演じたアーディティヤ・ロイ・カプールは「Action Replayy」でも出演していた若手男優である。今回も相変わらずパンチパーマに飄々とした演技で良かった。シェールナーズ・パテール、ナフィーサー・アリー、ラジト・カプールなどの脇役陣も絶妙な演技であった。

サンジャイ・リーラー・バンサーリーは元々映画監督であるが、今回は音楽監督にも初挑戦している。だが、決してそれは素人仕事ではなく、むしろ今までのバンサーリー映画を踏襲する世界観を音楽によっても作り出すことに成功しており、彼の多才さが証明された形となった。スパニッシュっぽい「Udi」を除けば、映画の雰囲気に溶け込むようなスローテンポの曲が多い。ポルトガル的郷愁も随所に感じられるし、歌詞からはスーフィズムのエッセンスを詰め込んだスピリチュアルな要素も感じられる。「Guzaarish」のサントラCDは、派手さはないが非常に質が高い。

「Guzaarish」は、インド映画の次元を超越しており、通常のインド娯楽映画ではない。「バンサーリー映画」というジャンルを別枠で作らなければならないかもしれない。だが、その突然変異的な存在を考慮に入れても、間違いなく今年最高のロマンス映画の1本。映像美も主演俳優の美もストーリーの美も世界レベルだし、その切なさに何度も涙を流させられる。今年必見の映画だと断言できるし、インド映画に変な偏見を持っている人に是非鑑賞していただきたい映画でもある。ただ、あまりに映画としての出来が卓越し過ぎているためにインドの一般大衆の趣向とはかけ離れており、もしかしたら一般受けはしないかもしれない。それだけがネックだが、興行収入云々などとは全く別次元を行っている傑作である。