| ◆ |

4月1日(木) インドでエイプリルフールを広めた人物 |

◆ |

自慢ではないが、むしろちっとも自慢にならないが、僕は2002年からインドの新聞のエイプリルフールを観察し続けて来ている。2002年4月1日付けのタイムス・オブ・インディア紙はかなりぶっ飛んだエイプリルフール記事が多く、それがきっかけで毎年4月1日を心待ちにするようになった。タイムズ・オブ・インディア紙は英字紙であるために、それを「大衆」娯楽新聞と呼ぶのには若干の戸惑いがあるのだが、バラエティー色の強い楽しい新聞であるのは確かだ。よって、エイプリルフールに力を入れたとしても何の不思議もない。だが、他の割と硬派な新聞もエイプリルフール記事を載せることがあって、4月1日は様々な新聞に目を通してみたくなる。だが、いつの頃からかインドの新聞においてエイプリルフール記事に毒がなくなって来て、最近はあまり気にしなくなった。今年のエイプリルフールも特に大したネタはなかった。タイムス・オブ・インディア紙を見てみたが、本紙の方ではエイプリルフール記事は皆無で、サプリメントの「デリー・タイムス」の方に「アイシュワリヤー・ラーイが次期ボンド・ガールに」という、つまらないジョーク記事が掲載されていたのみであった。最近、「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)の主演女優フリーダ・ピントが次期ボンド・ガールに決定したという飛ばし記事があったので、そこから着想を得たのであろう。ちなみに、2002年には「リティク・ローシャンが新ジェームズ・ボンドに決定」という、もっとぶっ飛んだ記事が載っていた。

いつの間にかエイプリルフールのネタ合戦はインドよりも日本の方が激しくなっている。日本の新聞はどうか知らないが、ネット上で様々な企業・団体によって、1日のみ限定公開ではもったいないようなジョークが披露されている。本場の欧米ではもっといろいろな例があるのだろう。インドではもう飽きられてしまったのか、それともやはり新聞に嘘を載せるのはよくないという良心的読者からの批判があったからであろうか、あまり盛り上がっていない。

今年は4月1日のエイプリルフール記事よりもむしろ、3月28日付けのヒンドゥスターン紙のサプリメント「リミックス」に掲載されていたエイプリルフールに関するウンチク話の方が面白かった。筆者は有名なヒンディー語詩人のアショーク・チャクラダル。彼は現在ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院)の副学長のようだ。2006年に東京外国語大学で開催された世界ヒンディー語会議にも来ており、得意のコメディー調演説を披露してくれていた。そう、彼はコメディー詩人としてよく名を知られている。よって、アカデミックの世界では異端な存在のようである。

そのアショーク・チャクラダル氏によれば、インドでもっとも早くエイプリルフールを始めたのはバーラテーンドゥ・ハリシュチャンドラ(1850-1885年)であったらしい。ハリシュチャンドラは近代ヒンディー語散文学の祖とされる人物で、ヒンディー語文学史を語る上で避けて通れない最重要人物である。偉大な文学者なのだから真面目くさった人物なのかと思いきや、その人柄をつぶさに観察すると、けっこう悪戯好きで大人げない人物だったのではないかとも思われる。少なくとも非常に社交的で顔の広い人物で、地元バナーラスの社交界の中心的人物だったようだ。自身は弱冠35歳で夭折してしまうが、彼の取り巻きとも言える作家たちがハリシュチャンドラの路線を受け継ぎ、現代までつながるヒンディー語を醸成して行った。個人的にはハリシュチャンドラの作り出したヒンディー語には疑問を抱いているのだが、既にヒンディー語文学史では彼の地位は揺るぎのないものとして固定されており、彼の業績を表立って批判する学者は少ない。

偉大な文学者としてバーラテーンドゥ・ハリシュチャンドラを捉えていると、彼がインドでエイプリルフールを始めた張本人だと言われるとしっくり来ないところがあるだろうが、彼の人生のおかしな部分をあらかじめ知っていると、さもありなんと思えて来る。

アショーク・チャクラダル氏は、どこからか聞き及んだと言う、バーラテーンドゥ・ハリシュチャンドラが4月1日に行ったエイプリルフールのジョークを2つ紹介している。

ある4月1日、ハリシュチャンドラはバナーラスの人々の間に、こんな噂を意図的に広めた――今日、白人女性が下駄を履いてガンガー(ガンジス)河の上を歩いて渡るらしい!この外国産マジックを見たかったらガンガー河のガート(河畔)へ急げ!これを真に受けた野次馬たちがガンガー河のガートに集まった。ハリシュチャンドラは、友人の英国人女性を呼んで来て群衆の前に立たせた。彼女は下駄を履き、ガートをぐるぐる回って、腰掛けに座った。群衆は今にこの女性が河の上を歩いて渡ると、固唾を飲んで見守った。すると、ハリシュチャンドラは前座として自分が書いた戯曲の上演を始めた。人々がそちらの方に気を取られている内に、彼は女性をどこかへ隠してしまった。一体どうなっているんだと不思議がる群衆に対し、ハリシュチャンドラは言った。「今日は4月1日、エイプリルフールです。皆さんは騙されたのです。」人々はしてやられたりと自分の愚かさを笑いつつ帰って行ったと言う。

だが、次の年の4月1日になると人々はエイプリルフールのことなどすっかり忘れてしまっていた。ハリシュチャンドラは、今度は悪名高きパンディト(僧侶)たちをターゲットにしようと考えた。バナーラスは北インド随一の聖地だが、ここで巡礼者の相手をするパンディトは彼らをぼったくることで知られていた。ハリシュチャンドラは、町の偉大なパンディトたちを、ガンガー河に浮かぶバジュラー(屋形船のような2階建船)での供餐に招待した。朝から晩まで、大変なご馳走でもてなし、その後様々な贈り物も用意していると触れ回った。パンディトたちはワクワクしながらバジュラーに乗り込み、2階席に座った。お互いに談笑し合いながら、ご馳走は今か今かと待っていた。既に日が昇り、朝食の時間になっていた。1階からはおいしそうな匂いが漂って来ていた。パンディトたちは互いに、「今作ってるところだ、もうすぐ出て来るだろう、大変なご馳走みたいだから時間がかかるんだ、もう少し待とう」と言い合っていた。ところが昼食の時間になっても何も出て来なかった。パンディトたちはもう腹ぺこであった。誰かが下へ行って見てみると、そこには料理も何もなかった。ひとつの炉があり、そこに1人の力士がギー(純油)を垂らしていた。そのせいでいい匂いが漂っていたのだった。パンディトたちは怒って、船を早く岸に戻すように言ったが、船頭たちは「旦那の命令で日没まで岸に着けることはできません」と答えるのみであった。泳げるパンディトはそのまま河に飛び込んで岸まで泳いで行っただが、大半のパンディトは泳げず、そのまま船に留まるしかなかった。

日没後、パンディトたちはようやく岸に戻してもらえた。ハリシュチャンドラは土下座して迎え、彼らに対して語り出した。「バナーラスでは、はるばる遠くからやって来た巡礼者をどのようにもてなしていますか?あなたたちは彼らをぼったくっています。彼らは列車に乗ることも出来ません。米粒すらありません。腹を空かせて2日、3日と旅をしてやって来るのです。あなたたちは、彼らが無事に帰れるくらいの寄進のみを受け取って満足することを心掛けなければなりません。そしてこの非礼を許して下さい。今日は4月1日ですから。」このようにして、毎年4月1日にハリシュチャンドラが様々な方法で人々を騙したために、インドでもエイプリルフールが広まったと言う。

話としてはまあまあ面白いが、あまり現実的ではなく、信憑性には欠ける。インドでいつからエイプリルフールの習慣が一般的になったのかは分からないが、英領インド時代に輸入されて来たことは間違いなさそうだ。1964年にはその名も「April

Fool」という映画が作られており、この頃にはもう完全に市民権を得ていたことがうかがわれる。

しかし、インドには元々ホーリーという、無礼講のエイプリルフールとよく似たコンセプトの祭りがある。ホーリーの日には、新聞に話題の政治家や有名人の風刺が掲載され、人々に笑いを提供する。しかもホーリーは3月にあることが一般的で、4月1日からそう遠くない。外来のエイプリルフールよりも土着のホーリーの方が依然として圧倒的にポピュラーかつ重要な祭りであり、インドでわざわざエイプリルフールを祝う必要はあまりないように思われる。

英領インド時代、暑さにめっぽう弱かった英国人は、標高が高くて気候の涼しい場所に避暑地(ヒルステーション)を作り、酷暑期に避暑をしていた。避暑の習慣は独立後にインド人富裕層に受け継がれ、インド各地に存在した避暑地はそれぞれ発展して行った。さらに、1959年にダライ・ラマがインドに亡命した後、多くのチベット人難民がインドにやって来たが、彼らは涼しい地域を好んだため、各地のヒルステーションにチベット人たちが住み着くこととなった。おかげで今ではインドの避暑地の多くは、インドにいながらチベットを感じることが出来る場所になっている。よって、元々のヒルステーションの主である英国人と、亡命して来たチベット人の文化が地元インドの文化と合わさって奇妙な融合を見せているのが、インドの多くの避暑地の共通点だと言える。最近は、インドの経済発展とインド人ニューリッチの台頭により、酷暑期になると避暑地には平地から大量のインド人避暑客が押し寄せるようになり、どこも大混雑するようになっている。

ある程度経済的に余裕のあるインド人は、例外なくヒルステーションが大好きだ。家族旅行と言うと大体ヒルステーションへの避暑旅行を指すし、ハネムーン先としても絶対的な人気を誇っている。インド各地にはそれぞれ有名な避暑地が点在し、それぞれ人気である。このような状態なので、インド人にお勧めの旅行先を聞くと、ヒルステーションの名前がよく返って来る。

山があればヒルステーションがあると言っても過言ではないが、やはりヒルステーションの本場はインド亜大陸北端を横断するヒマーラヤ山脈である。ヒマーラヤ山脈のインド領内には、シュリーナガル、シムラー、マナーリー、マスーリー、ナイニータール、ダージリンなどなど、北インドを代表する有名避暑地が並んでいる。他にも、ダルハウジー、ダラムシャーラー、カサウリー、アルモーラー、ラーニーケート、ビームタールなどなど、ヒマーラヤ山脈には大小様々な避暑地が点在している。

ところで、実は僕は避暑地をあまり楽しむことができない性分である。避暑地だけでなく、リゾートと名の付く場所全般に滞在することが苦手だ。日常時でもそうだが、特に旅行中は常に何かしていないと時間を無駄にしてしまったという罪悪感と後悔の念に襲われる。インドの避暑地には、日本の行楽地と同様に、いろいろなアトラクションが用意されているが、ほとんどは子供だましで、有意義な時間を過ごしたと思わせてくれるようなものはない。ヒルステーションでは大体、眺めの良いビューポイントを巡ったり、滝を見たりと、主に自然の美を楽しむことが主な観光となるのだが、ほとんどの場所では日本とそんなに変わらない風景があるだけで、目新しさはない。それに、シーズン中に避暑地を訪れると大変な混雑で、結局リラックスできない。ただ1点、涼しいことのみがありがたいだけだ。

そんなアンチ避暑地なのであるが、気付いてみたら意外にも北インドの主要な避暑地として上に挙げた町をほとんど制覇していた。シュリーナガル、シムラー、マナーリー、ナイニータール、ダージリンである。ほとんどは旅の通り道として立ち寄っただけなのだが、一応どこでも最低1泊はして興味のあるものは見て回ったので、そういう言い方をしても語弊はないだろう。その中で唯一、ウッタラーカンド州に位置し、デリーから一番近い避暑地であるマスーリーにだけは行っていなかった。マスーリーの麓にあるデヘラー・ドゥーンには行ったことがあったのだが、マスーリーは未踏の地であった。

今回、4月2日(金)がグッド・フライデー(キリスト教の祝日)で休みだったため、金土日の3連休を使ってどこかへ行くことにした。どこかへ旅行に行こうと考えて情報を集め出すと、これだけインドを旅行し尽くした後でも、あちこち行きたい場所が出て来るものだが、今回は妻が身重なこともあって、もっとも負担の少ない場所へもっとも負担の少ない方法で行くことにした。つまり、デリーからもっとも近い避暑地であるマスーリーへツーリスト・タクシーを使って行くことにしたのである。マスーリーはまだシーズン前であるが、同じことを考えてマスーリーに行くインド人は多いと予想し、現地でのホテル探しの徒労を避けるためにホテルも予約して行った。

午前6時にタクシーを頼んでいたのだが、なぜか手違いで午前5時前に来てしまって起こされてしまった。別に午前6時までドライバーを待たせておいても一向に問題ないのだが、日本人の悲しい性で、待たせては申し訳ないと急いで支度をして、午前5時半にカールカージーの自宅を出発した。タクシーによる旅行は、自動車の質に加えてドライバーの質にも大きく左右される。今回頼んだタクシー会社は、偶然にも日本の某大手旅行代理店とも契約しているところで、他に比べておそらく訓練は行き届いている方であろう。ドライバーは多少運転とヒンディー語の言葉遣いが荒かったが、最低限の心遣いと機転は見せてくれて、不快感を味わうことはなかった。車種はターターのインディゴであった。

早朝発だったために道路はフリーラン状態。アウター・リング・ロードからマトゥラー・ロードを経て、アーシュラム・チャウクでリング・ロードへ。ニザームッディーン・ブリッジを渡ってヤムナー河を越え、国道24号線(NH24)バイパスからガーズィープル・ロードを経てグランドトランク・ロードに出た。この辺りでウッタル・プラデーシュ州に入るわけだが、ツーリスト・タクシーは州を越えるときに税金を払わなければならない。全ての手続きはドライバーがやってくれるし、タクシー代の中に税金も含まれているから乗客が金を出す必要もないのだが、早朝にも関わらず多くのツーリスト・タクシーがウッタル・プラデーシュ州に入ろうとしていたために、ここでまず30分ほどの時間のロスがあった。税金の支払いが済んだ後はヒンダン河を渡ってガーズィヤーバード手前の三叉路を左折し、デリー・メーラト・ロードに出た。この道をずっと北上。この道は、花の谷ツーリングやサルダーナー・ツーリングのときに、自分でバイクを運転して通ったことがあるので、言わば勝手知ったる道である。相変わらず朝にも関わらず道が狭いし人が多いしで、スムーズな走行は夢のまた夢であった。

午前7時半頃にメーラトのバイパスに差し掛かった。このバイパス上に喫茶店カフェ・コーヒー・デーがあり、ツーリング時にはいつもお世話になっている。今回もそこで一度休憩した。しかし、午前8時開店で、まだ開いていなかった。だが、朝食のために妻が弁当を用意してくれていたので、カフェ・コーヒー・デーの裏にある芝生に座ってそれを頬張った。そうこうしている内に8時になってカフェ・コーヒー・デーが開いたので、カプチーノを1杯飲んで出発した。

次第に道路が異常なほど混雑していることに気付きだした。ドライバーの話でも、この道は常に交通量が多いが、今までこんなに混んでいるのは見たことがないとのことであった。途中のカタウリーにある人気ドライブイン、チータル・グランドは、駐車場に自動車が入り切らないほどだったし、ムザッファルナガルのバイパス上にある渋滞メイカーの踏切周辺も、普段以上に渋滞していた。おそらくこれは、ハリドワールで行われているヒンドゥー教の大祭クンブ・メーラーの影響であろうと予想した。この道は、ハリドワール、デヘラー・ドゥーン、マスーリーなどに通じている。もしこれらの人々が皆マスーリーに向かっているとしたらマスーリーがパンク状態になることは確実で冷や汗ものであるが、ハリドワールが目的だったらまだ救いがある。

午前11時頃にウッタル・プラデーシュ州とウッタラーカンド州の州境プルカーズィーに到着した。ここで再びウッタラーカンド州に入境するための税金を支払わなければならない。これがまた時間がかかり、およそ1時間待たされることになった。今まであまりツーリスト・タクシーで州境をいくつも越える旅行をしたことがなかったため、州を越えるのがこんなに面倒なものだとは知らなかった。

軍駐屯地があるルールキーを経由すると、道は二手に分かれる。一方はデヘラー・ドゥーンへ行く道、一方はハリドワールへ行く道である。かつてはルールキー~デヘラー・ドゥーン間の道は最悪の状態であったため、遠回りになるがハリドワール経由でデヘラー・ドゥーンへ行くのが一般的なルートだったらしい。だが、現在では道路の整備が進み、デヘラー・ドゥーンへ直接行くのにも支障なくなっていた。ただでさえハリドワールはクンブ・メーラーのせいで大混雑が予想されたため、ハリドワールは避けるが吉である。ルールキーから直接デヘラー・ドゥーンへ向かった。やはりデリーから始まった渋滞はハリドワール行きの巡礼者が大半を占めていたみたいで、デヘラー・ドゥーン方面へ進路を取ったら幾分交通量は減った。道も確かに悪くなかった。やがて坂道が始まり、標高が上がり出した。途中、1車線のみの狭いトンネルがあって、その周辺で多少の渋滞があったが、それ以外は問題ない道だった。

ウッタラーカンド州の州都デヘラー・ドゥーンには午後2時頃に到着した。デヘラー・ドゥーンは標高640mであり、この程度の標高では暑さはデリーとそんなに変わらない。中規模都市であり、交通量もそれなりであるため、市街地を抜けるには時間がかかった。だが、一旦市街地を抜ければ、林間の心地よい山道がマスーリーまで続いていた。途中でドライバーが疲れたと言い出したので小休止を挟んだが、午後3時にはマスーリーに到着した。通常時はデリーからマスーリーまで自動車で6時間ほどらしいが、渋滞や税金の支払いなどで9時間半もかかってしまった。

マスーリーはアルファベットで「Mussoorie」と書かれるために、たまに「ムスーリー」などとカタカナ表記されているのを見るが、正しくは「マスーリー」である。語源は地元に生える「マンスール」という灌木から来ているようで、元々は羊飼いたちの放牧地であった。他のヒルステーションと同様に英国人によって開かれた町であるが、シムラーやナイニータールと違って、マスーリーは今まで夏の首都や州都になったことがない。まずは英国人軍人キャプテン・ヤングの邸宅から始まり、徐々にその気候や環境が英国人の間で評判となって、軍駐屯地として、療養所として、そして避暑地として発展して行った歴史を持つ。また、チベット亡命政府はダラムシャーラーに移るまではマスーリーの西のハッピー・ヴァレーを拠点としていたため、他の避暑地に比べてチベットとのつながりが特に強い。「クイーン・オブ・ヒルズ」という美しい異名を持つマスーリーの標高は2005m。既に酷暑期の入り口に差し掛かっているデリーから来た者にとっては、非常に快適な気候であった。

ライブラリー付近のモール・ロード

現在のマスーリーは、標高2142mのガン・ヒルを峰とする尾根の南側斜面を平行に横断する目抜き通りモール・ロードを中心に町が形成されている。その西の端にライブラリー、東の端にクルリーと呼ばれるバーザールがあり、この間は一般車両の通行が禁じられているために半分歩行者天国のようになっている。マスーリーで避暑を楽しむ人々は大体この辺りをウロウロして楽しんでいる。予約したホテルはライブラリー側にあるホテル・アーシヤーナー・コンティネンタルというところであった。モール・ロード上と聞いていたのだが、実際に行ってみたらモール・ロードの裏側に位置しており、見晴らしはそれほど良くなかった。見晴らしを期待するなら、やはりデヘラー・ドゥーンの市街地を見下ろす南斜面に面したホテルがいい。ただ、ホテルでレセプションをしていた人は、兄弟が日本でインド料理レストランを経営していることもあってとても親日的であった。部屋も、バス・トイレ付き、ギザ(電気温水器)によるホットシャワーあり、テレビありの、インドの典型的な中級ホテルの設備で、問題はなかった。今回は関係なかったが、山間の町のホテルとしては広めの駐車場が用意されているのもポイントが高い。宿泊料金は朝食付きで2800ルピーということで予約したが、予約なしでウォークインして来るインド人客にもっと安い値段を提示していたので、交渉次第かもしれない。見たところこの時期はまだ全ホテルが満室になってしまうほどの混雑ではないようで、予約なしにフラリと来ても十分宿は見つかっただろうと思われる。

ホテルの外観

翌朝撮影

ホテルにチェックインして一息付いた後、一般の観光客と同様にモール・ロードをぶらつきに出掛けた。途中水族館がある他は、ホテルがあったり、売店があったり、変な記念碑があったり、展望ポイントがあったりと、今まで見て来た避暑地とよく似た雰囲気の通りであった。どちらかというと、宿泊したライブラリー付近よりも、反対側のクルリー側の方が面白そうなものがいっぱいあった。また、途中町のド真ん中にローブウェイの発着所があり、度肝を抜かされた。家屋スレスレを通ってゴンドラが上下する。家屋スレスレを列車が通るダージリンのヒマーラヤ鉄道と雰囲気は似ていた。このロープウェイはマスーリー独自の特徴だと言えるだろう。このロープウェイはガン・ヒルまで行くのだが、2台のゴンドラが交互に上下を行き交いするだけの原始的なもので、常に長蛇の列が出来ていたので、乗らなかった。

ロープウェイ

ロープウェイの発着所近くには観光局オフィスがある。そこでマスーリー周辺の最新観光情報を集めようと思ったのだが、ウッタラーカンド州も今日はグッド・フライデーで休日で、オフィスは閉まっていた(インドは州によって休日が異なるため、他州の休日を把握するのは困難)。仕方ないので今度は地元の観光情報を網羅した本や地図を買うために本屋を探すことにした。ちょうどクルリーのバーザールに本屋が何軒かあり、そこで欲しかった種類の本は手に入った。ケンブリッジ・ブック・ストアというマスーリーで一番古い本屋があるのだが、そこではなんとマスーリー在住の著名なアングロ・インディアン作家ラスキン・ボンド(Ruskin

Bond)が客寄せパンダみたいに座っていた。その様子はまるでリシケーシュの有名なレストラン、チョーティーワーラーのようであった。翌日同じ本屋の前を通りかかったらまたいたので、彼は毎日こんなサイン会みたいなことをやっているのかもしれない。案外暇な人なのか・・・。

客寄せパンダのラスキン・ボンド

実は昼食抜きでマスーリーまでやって来ており、空腹だったため、クルリーのバーザールにあったチベット料理レストラン、カルサン・フレンズ・コーナー(Kalsang

Friends Corner)で食事をした。定番のチキン・スティームド・モモ(チベット風蒸し餃子)などを注文。チベット人の多い地域に来ると、僕は自称モモ研究家の肩書きを突然思い出したかのようにモモを食べまくる。だが、マスーリーのモモの平均レベルは残念ながらデリーのモモの平均レベルを越えていないと感じた。唯一、このカルサン・フレンズ・コーナーのモモだけは許せるレベルであった。やたらフェミニンな青年の店員が多かったのは気になった。一説によるとマスーリーではゲイ・カルチャーが花開いているらしい・・・。

今日は他には特に何もせず、散歩を楽しんだだけであった。夜になると薄手のセーターが欲しくなるくらい冷えるが、寒すぎることはなく、とても心地よい気候であった。マスーリーは今の季節がベストなのかもしれない。

マスーリーから見下ろしたデヘラー・ドゥーンの夜景

マスーリーのみ2泊3日観光では退屈してしまうので、ひとつ冒険をしてみることにした。タクシーもあることだし、1日フルに観光に使える中日の今日を使って、チャクラーターを目指すことにした。本当は観光局オフィスでチャクラーターの観光情報が欲しかったのだが、閉まっていたので仕方ない。直接行って確かめるしかなかった。

チャクラーター(Chakrata)は、ウッタラーカンド州の西の端にある町の名前である。ここには元々英国軍の駐屯地があり、独立後はそのままインド軍の駐屯地となった。ヒマーチャル・プラデーシュ州とウッタラーカンド州に挟まれたチャクラーターの周辺は、一般の観光客にはほとんど知られていない地域であるが、その手つかずの自然は「ヒマーラヤの隠れた宝石」と呼ばれ、ヒマーラヤ山脈を知り尽くした人々の最後の目的地となっている。「ラーハウル、スピティ、キンナウル、バドリーナート、ケーダールナート、ラダック、カシュミールなど、ヒマーラヤ山脈の著名な景勝地を巡った者の目にもその美しさは格別だ」との評価もある。特にチャクラーターの町から16kmの地点にある標高2900mのデーヴバン(Devban/Deoban)という場所は本当に素晴らしいらしい。本当かどうか知らないが、天気の良い日は中国の万里の長城が見えるらしい・・・!そんな美しい場所なら一度行ってこの目で見なければならないと考えるのは旅人の性であろう。

ところが、である。チャクラーターは外国人の入域が禁止されているとの情報も耳にしていた。理由は上述の通り軍の駐屯地があるからである。軍の駐屯地はインド各地にあり、いちいちその周辺地域が外国人立入禁止区域にはなっていない。ならばなぜチャクラーターだけがここまで厳しいのかというと、このチャクラーター駐屯地には他の駐屯地に比べて特別重要なものがあるからであるらしい。例えばチャクラーターには特別辺境部隊、通称エスタブリッシュメント22が常駐している。エスタブリッシュ22は、1959年に勃発した中印国境紛争を受けて、チベット人難民を主体に編成されたエリートゲリラ部隊である。当初の目的は、来たる中国との全面戦争に備えて、人民解放軍に占領されたチベットに落下傘させる工作員を養成することであったが、1962年に停戦したためにエスタブリッシュメント22は当面の活躍の場を失い、1971年の第3次印パ戦争ではダライ・ラマの合意の下に対東パーキスターン戦に投入された。エスタブリッシュメント22はこの戦争におけるインドの勝利に大いに貢献したとされるが、チベット独立戦争への参加を志して入隊したチベット人たちは、別の戦争に投入されてしまったことで、複雑な気分を味わったようだ。この辺りの逸話は英国人作家ウィリアム・ダルリンプルの新著「Nine

Lives: In Search of the Sacred in Modern India」でも触れられていた。また、泣く子も黙る対外諜報機関RAWもチャクラーターに訓練拠点や研究センターを置いているとされるし、スリランカのタミル・イーラム解放のトラ(LTTE)もここで訓練を受けたとされている。さらに、1984年、アムリトサルの黄金寺院を占拠したスィク教徒武装集団たちに対する強攻作戦オペレーション・ブルースターが実施され、それがインディラー・ガーンディー首相(当時)の暗殺という一大事件につながったのだが、その作戦の演習もここチャクラーター駐屯地で行われたと報告されている。オペレーション・ブルースター以外にも重要な軍事作戦の演習がこの駐屯地で行われているとしても不思議ではない。これらの理由から、チャクラーターはもっとも機密度の高い最重要軍事エリアとなっており、外国人の入域が厳しく制限されているのである。一応規則上では15日前までにRAP(制限地域入域許可)を申請すれば入域できることになっているらしいが、チャクラーター入域用のRAPが出ることは稀で、外国人は基本的に入域そのものを禁じられている状態だと言う。インド人観光客の場合、入域のみなら問題ないみたいだが、もしチャクラーター地区に滞在する場合は予め許可を得る必要があるみたいだ。

マスーリーで集めた情報では、外国人はチャクラーターから57km下った地点にあるカールスィー(Kalsi)という町までは行くことができるとのことであった。インド人向けの滞在パーミッションもこのカールスィーで取得するようなので、とりあえずここまで行けば本当に外国人は入域できないのかなど、正確な情報が得られるだろうと考えた。カールスィーにはアショーカ王の磨崖法勅が残っており、一応単独で観光価値のある場所であったため、まずはカールスィーを目指すことにした。

午前9時にマスーリーを出発し、西へ向かう道を辿った。途中、マスーリーからおよそ15分、12kmの地点でケンプティー滝(Kempty Fall)に差し掛かった。マスーリー近郊の人気観光地で、滝沿いにプールが段々畑のように連なっている。せっかくなので少しだけ見てみたが、大した場所ではなかった。ここではロープウェイも稼働しており、山間のレジャーランドのようになっていた。情報によると、滝に水が流れるのは水、土、日のみで、それ以外の曜日では水は灌漑用に使用されるとのことである。今日はちょうど土曜日だったために、滝に水が流れているのを見ることができた。

ケンプティー滝

谷の反対側から撮影

次第に標高が下がって来た。ヤムナー河沿いの道を下流に向けて進む。途中、ヤムナープル(ヤムナー橋)を渡り、河沿いに進んで行くと、道は二手に分かれた。左側はカールスィーへ、右側はチャクラーターへ通じている。表示の通り右へ行けばチャクラーターへの直通路になるが、まずはカールスィーへ行くことにし、左側の道を進んだ。途中で再び橋があった。橋の手前と渡った先の両方に下流へ向かう道があり、後で分かったことだが、どちらへ進んでもカールスィーには到着する。だが、行きでは橋を渡らずにヤムナー河の右岸を通ってカールスィーへ向かう道を進んだ。この道は交通量が少なく整備も疎かで、道路上に上から落下して来た石がゴロゴロ転がっていた。この道を通過中にタクシーの後輪タイヤがパンクしてしまい、スペアタイヤに交換した。そのまま進んで行くと、カールスィーとチャクラーターを結ぶ登山道路に出た。上へ向かえばチャクラーター、下へ下りればカールスィーである。やはりここでもチャクラーターには行かず、カールスィーへ行って事情を聞いてみることにした。

カールスィーには森林警備員のオフィスに加えて軍の駐屯地があり、カールスィー・ゲートと呼ばれる検問もあった。通常、チャクラーターへ向かう人々はデヘラー・ドゥーンからこのカールスィー・ゲートでチェックを受けてチャクラーターへ向かう。だが、我々はマスーリーから通じる裏道を通ってカールスィーまで来てしまったために、検問の裏側からカールスィーに入ることになった。カールスィー・ゲートでチャクラーターやデーヴバンについて聞いてみたが、やはり外国人は入域できないと言われた。本当は外国人はこのカールスィー・ゲートを通過することも許されていないようである。

しかし、上述の通り、カールスィー・ゲートを通らずにチャクラーターへ向かう道が存在することが分かった。ツーリスト・タクシーだと目立ちすぎるが、もしかしてバイクならチャクラーターまで行けてしまうかもしれない。ヘルメットをかぶって顔を目立たないようにすれば、さらに完璧であろう。マスーリーから直通路を通ってチャクラーターへ行き、デーヴバンを見た後にラカマンダル(Lakhamandal)という古刹を経てヤムノートリーに向かう道に出て、マスーリーに戻って来る周回ルートも取ることができる。ツーリングのひとつのアイデアとして温めておくことにした。

おそらくチャクラーターへ行くことが不可能であろうことは前々から薄々感じていたので、今回は大人しくカールスィーの観光をして帰ることにした。カールスィーに到着したのは午前11時半頃で、マスーリーからは途中のケンプティー滝観光とパンク修理を含めて2時間半かかった。カールスィーはヤムナー河の沖積平野に広がる小さな町で、山と河と畑のコントラストが非常に美しかった。ただ、標高は既に850mまで下がっているので、涼しさはなかった。

カールスィーの光景

アショーカ王の磨崖石碑や石柱は、仏教聖地を除けば、マウリヤ朝の国境地域に点在している。仏教聖地とは無縁のカールスィーには第14号の法勅文が残っており、ここがマウリヤ朝の辺境地域であったことがうかがわれる。法勅文にはそれぞれ、殺生や犠牲の禁止、医療制度や農業の規定、両親や教師の尊敬など、様々なことが書かれているが、カールスィーで発見された第14号法勅文は、第1号~第13号までの法勅文の内容の要約となっている、と解説文に書かれていた。

アショーカ王の磨崖石碑

他にやることはなかったので、そのままマスーリーへ引き返そうとしたが、もはやカールスィー・ゲートから先へ進むことが許されなかったため、別の道を通ってマスーリーへ行かなければならなくなった。しかし、距離的にはそれほど違わず、カールスィーのバーザールを下りてヤムナー河に架かる橋を渡ったら、マスーリーへ行くもう1本の道に出た。この道はそのままヤムナー河の左岸を通り、橋によって元来た道につながっていた。ヤムナープルまで順調に戻って来たのだが、ケンプティー滝周辺はマスーリーから押し寄せた観光客の自動車によって大渋滞状態となっており、多大な足止めを喰らった。山道で、ただでさえ自動車がすれ違うのがやっとなくらいの道幅しかないのに、渋滞を見た観光客は道端に路上駐車して歩いて滝を見に行ってしまうので、さらなる渋滞の悪化を引き起こしていた。普通なら5分ほどで通過できる道が1時間ほどもかかってしまった。マスーリーに到着したのは午後3時頃であった。

さて、やはりマスーリーで特にやらなければならないことはなかったので、今日はカルリーよりも先に足を伸ばしてみることにした。モール・ロードを歩き、クルリーのゲートを越えて、その先にあるランドールという地域を目指した。ランドール(Landour)は、キャプテン・ヤングが最初に邸宅を建てた場所で、初期にはここを中心にマスーリーは発展した。言わばオールド・マナーリーである。その忘れ形見のように、ランドールには古い時計塔が立っている。ランドールまで来ると、マスーリーの喧噪はかなり遠のき、静かな山の町となる。次回もしマスーリーに来ることがあったら、ライブラリーやクルリーよりもこの辺りに宿泊した方が落ち着けそうだと感じた。周辺には安そうなホテルや食堂がいくつかあり、滞在にも不便はない。

ランドールの時計塔

ランドールの時計塔のすぐそばにあったセンスが良さそうなカフェ、クロックタワー・カフェで一休みした。展望用のソファー席が1席だけあり、ちょうど誰もいなかったのでそこに座った。ここではチョコレート・ケーキとチーズ・ケーキ(共に70ルピー)を食べたが、どちらも非常に本格的な味で驚いた。デリーでもちょっと簡単には食べられないような味だ。少なくともこの値段では食べられない。クロックタワー・カフェではケーキを食べてコーヒーを飲んだだけだったが、今度来ることがあったら食事をしてみたい。しばらくランドールをぶらついた後、食べ歩きをしながらクルリーまで戻り、そこで昨日も入ったカルサン・フレンズ・コーナーでインディアン・プレミア・リーグ(IPL)を観戦しながら軽い夕食を食べてホテルに戻った。

ランドールからの夕景

今日はまたマスーリーやハリドワールからのUターンラッシュで道中大変な混雑が予想されたため、午前7時にマスーリーを出発した。だが、ただデリーに帰るだけではつまらないので、途中でデーオバンドに立ち寄ることにした。デーオバンドはデリー~マスーリー間のメインロード上にはないが、むしろ近道上にあり、デリーへの帰途でデーオバンドに立ち寄っても距離的にはそう変わらない。サハーランプルとムザッファルナガルの間に位置している。

ウッタル・プラデーシュ州の地方都市デーオバンドには、イスラーム世界のみならず今や世界中にその名を轟かすこととなった教育機関ダールル・ウルーム・デーオバンドがある。ダールル・ウルーム・デーオバンドは1866年にイスラーム学者マウラーナー・ムハンマド・カースィム・ナーノートヴィーらによって設立されたイスラーム教徒子弟のためのマドラサ(学校)である。設立の直接の動機となった事件は、1858年のムガル帝国滅亡だ。南アジアのイスラーム教徒上流層の文化的・精神的支柱であったムガル帝国が滅亡し、英国によるインド支配とキリスト教文化の流入が本格化したことで、イスラーム文化の保護やイスラーム教徒子弟の教育のための新たなシステムの構築が急務となり、デーオバンドにイスラーム教徒のための教育機関ダールル・ウルーム・デーオバンドが創立された。以後、ダールル・ウルーム・デーオバンドの分校やその理念に基づいた同様の神学校が南アジア各地に建てられ、それらの卒業生はインドの独立運動や宗教運動に積極的に関わるようになった。この運動は一般にデーオバンド運動と呼ばれ、ダールル・ウルーム系列の教育の影響を受けた人々はデーオバンド派と呼ばれる。デーオバンド運動はしばしばターリバーンとして知られるイスラーム教原理主義過激派運動と結び付けて論じられる。911事件以降、アフガーニスターンやパーキスターンで勢力を持つターリバーンがテロリスト集団として世界中の注目を集めるようになったことで、その発端とされるダールル・ウルーム・デーオバンドも注視されるようになった。もちろん、さらに突っ込んで言えば、批判的な眼差しや疑惑の眼差しで見られることが多くなったのだが、ここではなるべく公平かつ偏りのない見方で、現地へ行って純粋に感じたことのみを書く努力をしようと思う。

デヘラー・ドゥーンを経由し、チュトマルプル(Chhutmalpur)という町でサハーランプルへ行く道へ進んだ。途中、ガーガルヘーリー(Gagalheri)という町がある。ここから左へデーオバンドに通じる道が延びている。我々はこのガーガルヘーリーからデーオバンドを目指したが、この道は何十年舗装していないのかと思われるほどの悪路で、砂塵が舞い上がって視界が閉ざされることが何度もあった。デヘラー・ドゥーン方面からデーオバンドを目指すときは別のマシな道を探す方が賢明かもしれない。ドライバーには頑張ってもらって、このおよそ40kmに渡る悪路を走破してもらい、午前10時半にはデーオバンドに到着した。デーオバンドの市街地に入るとすぐに大きなモスクのミーナール(尖塔)が見える。それを目指せば簡単にダールル・ウルーム・デーオバンドに着く。だが、メインロードに面しているのはダールル・ウルーム・デーオバンドの別キャンパスであり、しかも裏門になっている。本キャンパスへ行くためには市街地の狭い路地を通り抜けて行かなければならない。デーオバンドの市街地には、白いクルターと白いトルコ帽を着た典型的なイスラーム教たちがたくさん歩いていた。

ダールル・ウルームのモスク

やはりターリバーンの原点とされる教育機関だけあり、入るときは緊張したが、意外にも部外者大歓迎かつ皆親切で、何の問題もなくキャンパスを散歩することができた。ダールル・ウルームで学ぶのはイスラーム教の教義に基づいて男子学生のみだが、女性も普通に入れてもらえた。ただし、上の写真のモスクだけは女人禁制であった。もし目的なしにダールル・ウルームを訪れるのが不安だったら、「ルーマール(ハンカチ)」を見たいと言えば全く不審がられないようだ。どの学生に話しかけても案内してもらえるだろう。ダールル・ウルームのアカウンタント・セクションに、オスマン帝国の皇帝から授かった由緒あるハンカチが所蔵されており、見物に訪れる人が結構いると言う。解説によると、これは預言者ムハンマドが着用していたコートに長年「くっついていた」ものらしい。おそらくそのコートを包んでいた布の切れ端だと思われる。つまり、聖なる品物に長年触れていたためにその聖性が移ったと考えられているみたいであった。第一次世界大戦のときに、ダールル・ウルーム・デーオバンドの医師がオスマン帝国軍に軍医として参加して活躍したため、その功績を讃えられて皇帝からダールル・ウルーム・デーオバンドに下賜されたものである。ちなみに、預言者ムハンマドのコートは現在でもトルコに保管されているらしい。

聖なるハンカチ

圧巻だったのは図書館である。相当古い書物がズラリと並んでいた。一応学者の端くれなので、古書籍の山を見ると異様に興奮してしまう。やはりアラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語で書かれたイスラーム関係の書籍が多いようだったが、サンスクリット語の写本なども見られ、かなり幅広く収集している様子がうかがわれた。ただ、図書館は11時半にランチタイムに入ってしまい、詳しく調べることができなかった。確か午前6時半から11時半まで開館し、昼食とシエスタのための休憩を挟み、アスル(午後)の礼拝の後、午後3時から5時まで再び開館すると言っていたはずである。

キャンパス内の様子

教室では白装束を身にまとった学生たちが床にびっしりと座って授業を受けていた。机と椅子が並んだ教室を見慣れた者にとってはかなり異様な光景である。ダールル・ウルーム・デーオバンドでは初等教育から中等教育まで行われており、現在およそ3,500人の学生が学んでいると言う。マレーシアなどからの外国人留学生も少数ながらいるようである。初等教育の5年間ではヒンディー語、英語、ウルドゥー語、ペルシア語、歴史、地理、数学、一般教養などの授業があり、中等教育の8年間でハディース(預言者ムハンマドの言行録)、フィクフ(イスラーム法)などの宗教教育や、英語、コンピューターなどの現代教育が施される。面白いのは、仕立て、製本、書道などの職業訓練も行われていることである。ダールル・ウルーム・デーオバンドは入学から卒業まで、入学金、願書代、学費、寮費、食費、電気代、教科書代などに至るまで全て無料である。政府からの助成金や外部からの援助(ISIなどの反インド組織を含む)は全く受け取っておらず、その運営資金(年間予算は1,200万ルピー)は全てインド国内のイスラーム教徒からの寄付金で成り立っていると言う。

教室の様子

アカウンタント・セクションではダールル・ウルーム・デーオバンドの理念や活動について英語で書かれたパンフレットがもらえた。パンフレットでは、ダールル・ウルーム・デーオバンドが世間一般に広まっている誤解を解こうと懸命に努力している様子がうかがわれた。その一部を抜粋して翻訳する。

■ダールル・ウルームの理念と目標

ダールル・ウルームは、質素な生活と高い志を持った遵法精神のある市民を育成することを目的としている。さらに、本校の卒業生は日常生活において規律正しく、平和を好み、敬虔で、自己充足し、自立し、どんなに貧しくても、得られる収入の範囲内で生計を立てる術を知っている。よって、本校の卒業生は1人も政府から仕事を請い求めることはせず、公共団体やその他の組織から義援金を求めることもしない。本校の卒業生は皆、敬虔で尊厳ある人生を送っている。

誇るべきことに、本校の学生の中に、他国に機密情報を受け渡したりして逮捕された者は1人もいない。ある報告書によると、今まで(機密情報横流しのため?;訳者注)逮捕された120人の内、96%が非イスラーム教徒である。

さらに、本校の学生には1人も、窃盗、殺人、その他の反社会活動などによって逮捕された者はいない。本校の学生がそれらの凶悪犯罪に1人も関わっていないのは全てイスラーム教の教義のおかげである。

■解かれるべき誤解

911事件以降、オサーマ・ビン・ラーディンの名前と共にダールル・ウルーム・デーオバンドが語られるようになった。これは全くの間違いである。ダールル・ウルーム・デーオバンドはターリバーンの起源とされている。「ターリバーン」は「学生たち」を意味する。ダールル・ウルーム・デーオバンドの教育課程を修了した者が「ターリバーン」と呼ばれる。オサーマがダールル・ウルーム・デーオバンドを訪れたことも入学したこともないのは紛れもない事実である。もちろん、現在のザーヒル・シャー(アフガーニスターンの先代国王、既に死去;訳者注)は数年前にデーオバンドを訪れたことがある。よって、オサーマの活動は、彼の地域的な必然性と要求によって創出されたものである。彼らは全くデーオバンドとは関係していない。この誤解を解くため、本校はあらゆるメディア、学者、ジャーナリスト、その他の人々に対して開放されており、いつでも本校の学生たちの活動を自らの目で観察できるようになっている。実は、この誤解はファシスト勢力を支援するユダヤ人ロビーによって捏造されたものである。この試みは米国とイスラエルの影響下に行われて来ている。

このように、パンフレットには、ダールル・ウルーム・デーオバンドの教育機関としての通常性やイスラーム教徒コミュニティーに対する偏見の理不尽さが主張されていた他、米国やイスラエルに対する批判も延々と述べられていた。誤解に対していちいち反論しているため、どんな誤解がされているのかも自動的に把握できる。例えばパーキスターンの諜報機関ISIから資金は受け取っていないと書かれていたが、裏返して考えれば、そういう誤解を受けているということである。引用文中にあった通り、世間の誤解を解くためにキャンパスを一般人に開放しているようで、基本的には誰でも見学・取材歓迎みたいだ。だからダールル・ウルーム・デーオバンドの見学を何も恐れることはなかった。

新築の学生寮

キャンパスではリノベーションが進行中であった

パンフレットの中で以下の一文がもっとダールル・ウルーム・デーオバンドの主張とプライドを要約したものとなっている。

ダールル・ウルーム・デーオバンドは、帝国主義からのインドの独立において多大な貢献をし、最後までインドの分離独立に反対した。本校はインドの全ての国家教育目標を実現しており、常に国家統合に重要な役割を果たして来た。

1時間ほどキャンパスを散策し、数人の人々と会話を交わしたのみで、何かを言う立場にはないが、会ったのはとてもピュアな人たちばかりだと感じた。パンフレットに書かれている理念が本当だとしたら、子供に競争社会で生き残るための訓練を施すような一般の学校よりも、豊かな人生を送る上で本当に重要なことが教えられているはずである。課題は女性教育であろうか。イスラーム教の教義では女性の教育が推進されていないため、高い理念を掲げるダールル・ウルーム・デーオバンドでも女性教育や女性の地位向上には全く関与していない。それはおいておいて、ダールル・ウルーム・デーオバンドからは少なくともテロリスト養成所のような雰囲気は感じられなかったとだけ言っておきたい。

旧学生寮

もうすぐ取り壊し予定

11時45分頃にデーオバンドを出て、ムザッファルナガル方面へ向かった。デーオバンド~ムザッファルナガル間の道路は悪くない舗装道であった。デリーからデーオバンドに自動車で来る分なら道の問題はない。ムザッファルナガルのバイパスを抜け、メーラト方面へ向かった。朝食にはマスーリーでチャーイしか飲んでいなかったために空腹だった。途中にあるカタウリーで人気ドライブインのチータル・グランドに立ち寄り、昼食を食べた。ドライバーが勧めるだけあって、確かにここの料理はうまかった。人気なのも頷ける。1時15分頃にチータル・グランドを出た。このままメーラトへ通じるメインロードを走ってもよかったのだが、ドライバーがここから抜け道があると提案して来たので、そちらを通ることにした。その抜け道はアッパー・ガンガー運河(Upper

Ganga Canal)に沿った堤防上の道で、そのままメーラトの先のムラードナガルに出た。ここからデリーは目と鼻の先であった。日曜日であったためにデリー市内の渋滞も大したことはなく、午後4時頃にはカールカージーの自宅に到着した。全行程の走行距離は753kmであった。

今回、マスーリーというデリーからもっとも近い避暑地に2泊3日で旅行した訳だが、生ぬるい避暑旅行を避け、なるべく有意義な旅がしたいという思いから、いくつか冒険を入れてみた。チャクラーターやデーヴバンに行けなかったのは残念だが、今後の旅行につなげられそうだったので無駄足ではなかった。前々から覗いてみたかったダールル・ウルーム・デーオバンドに立ち寄れたのは大きな収穫だった。また機会があったらじっくり図書館を吟味してみたいものである。頼めば簡単にゲストハウスも提供してくれそうであった。マスーリーでラスキン・ボンドに会えたのは嬉しいサプライズであった。

引き続きインディアン・プレミア・リーグ(IPL)中のため、今週も中小規模の映画が大量に公開されている。その中では俳優陣が豪華な「Sadiyaan」を見ることにした。監督は「Humko

Deewana Kar Gaye」(2006年)や「Andaaz」(2003年)のラージ・カンワル。俳優出身政治家シャトルガン・スィナーの息子ラヴ・スィナーと、カシュミール人モデルのファラーナー・ワズィールが同時デビューを果たすことでも話題だが、それよりもむしろ、レーカーとヘーマー・マーリニーという往年の名女優の共演が注目されている。2人が共演したのはこれが初めてではないはずで、例えば「Gora

Aur Kala」(1972年)という映画で共演しているようだが、やはり永遠の美女と賞されるこの2人が時代を超えて共演することは、往年のボリウッド映画ファンにとっては格別な出来事であろう。彼女たちに加えて、やはり往年の名優リシ・カプールやパーキスターン人男優ジャーヴェード・シェークも出演している。

題名:Sadiyaan

読み:サディヤーン

意味:何百年

邦題:イシャーンとチャーンドニー

監督:ラージ・カンワル

制作:ラージ・カンワル

音楽:アドナーン・サーミー

歌詞:サミール、アムジャド・イスラーム・アムジャド

出演:ラヴ・スィナー(新人)、ファラーナー・ワズィール(新人)、レーカー、ヘーマー・マーリニー、リシ・カプール、ジャーヴェード・シェークなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

上段左から、ラヴ・スィナー、ファラーナー・ワズィール

下段左から、ジャーヴェード・シェーク、ヘーマー・マーリニー、

レーカー、リシ・カプール

| あらすじ |

1947年、印パ分離独立に伴い、パンジャーブは東西に分割された。インド側に住んでいたイスラーム教徒はパーキスターンへ逃げ出し、パーキスターン側に住んでいたヒンドゥー教徒・スィク教徒はインドへ逃げ出した。その混乱の中アムリトサルにやって来たヒンドゥー教徒一家、ラージヴィール(リシ・カプール)とアムリト(レーカー)は、イスラーム教徒が住んでいた空き家に住むことになった。

逃亡中にアムリトは1人息子のイシャーンを失っており、深い悲しみに沈んでいた。そのとき、アムリトはその家で1人の赤子を発見する。元の家の主の子供であろう。混乱の中置き去りにされたに違いない。ラージヴィールは赤子を連れてイスラーム教徒難民キャンプへ行き、親を探すが見つからなかった。仕方なくラージヴィールとアムリトはその赤子を自分の息子として育てることにした。子供はイシャーンと名付けられた。

成長したイシャーン(ラヴ・スィナー)は大学のスポーツクラブのキャプテンを務める精悍な青年になっていた。スポーツクラブではカシュミール地方のシュリーナガルへ合宿に行くことになった。そこでイシャーンはチャーンドニー(ファラーナー・ワズィール)という美しい女性と出会い、恋に落ちる。しかもチャーンドニーはアムリトサル在住であった。アムリトサルに帰ったイシャーンは両親にそのことを話し、早速縁談がまとめられることになった。アムリトもチャーンドニーを気に入り、あとはチャーンドニーの両親の承諾を得るだけであったが、ひとつ重大な問題が発生した。実はチャーンドニーはイスラーム教徒であった。しかも、地元の名士であった。今まで2人は宗教のことを全く気に掛けていなかったが、宗教の違いが発覚したことで、路頭に迷うことになる。とりあえずイシャーンはチャーンドニーの両親に会いに行くが、結婚の条件としてイスラーム教徒への改宗を迫られる。イシャーンは返事を保留して家に帰る。

その話を聞いたラージヴィールとアムリトは、イシャーンがチャーンドニーと結婚できるように、彼の出生の秘密を明かすことにする。だが、イシャーンはその話が全く信じられなかった。チャーンドニーの両親も作り話だと考え、証拠を求めた。そこでラージヴィールとアムリトは役所へ行って、元の家の主を探す努力をする。その結果、元の家の主パルヴェーズ(ジャーヴェード・シェーク)とベーナズィール(ヘーマー・マーリニー)が現在パーキスターンのラホールに住んでいることが分かる。早速連絡を取り、2人がアムリトサルに来ることになる。イシャーンがイスラーム教徒の子供であることが分かり、縁談はとんとん拍子に進む。ベーナズィールは、死んだと思っていた子供が生きていたこと、そして再会を果たせたことに大喜びする。だが、イシャーンはただでさえ自分のアイデンティティーの混乱に当惑しており、突然現れた真の母親を簡単に受け容れることはできなかった。しかも、結婚後はパーキスターン人としてラホールに住むことにされ、パーキスターン大使館から書類も発行されていた。イシャーンは悩むが、アムリトに恥をかかせてはならないと考え、チャーンドニーとの結婚とラホール行きを受け容れることにする。

イシャーンとチャーンドニーの結婚式は盛大に行われ、その後2人はパルヴェーズとベーナズィールと共にラホールへ向かうことになった。ところがベーナズィールはアムリトの悲しみを感じ取り、やはりイシャーンはアムリトサルに住むべきだと主張し出す。チャーンドニーの両親はそれに反対するが、ベーナズィールの強い気持ちに押され、結局2人がアムリトサルに留まることを許す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ストーリーは古風ではあったがとても感動的だった。印パ分離独立時の悲劇を土台にした映画は多いが、当時こういう話は本当にあったのだろうと考えると、深い感慨を覚える。レーカー、ヘーマー・マーリニー、リシ・カプール、ジャーヴェード・シェークや、その他の脇役たちの演技もしっかりしたものであったばかりでなく、オーラを感じるほど魅力的であった。惜しむらくは本作でデビューを果たした若手2人である。特にラヴ・スィナーを戦犯に指名したい。名優シャトルガン・スィナーの息子であるが、そこらの道端をぶらついているインド人の方がまだ俳優に適しているのではないかというぐらい、全くスター性がない。多少ユニークな顔立ちのファラーナー・ワズィールも演技がぎこちなかったが、彼女の方がまだ将来性がある。カシュミール人の彼女は早くも「第二のカトリーナ・カイフ」と注目されており、今後作品に恵まれれば上を目指せるだろう。

一応恋愛映画ではあったが、主人公のイシャーンに恋愛映画の主人公としての格はなかった。なぜなら、恋人チャーンドニーとの間に宗教の壁が立ちふさがったとき、彼はそれを打破しようとしなかったからである。チャーンドニーと結ばれることになったのは、結局彼の出生の秘密と、両親の努力のおかげで、本人は愛を勝ち取るために何の勇気ある行動も採っていない。よって真の意味での恋愛映画ではない。

2人の母親を中心とした映画と考えると、「Sadiyaan」は何とか評価できる作品になる。1人息子イシャーンを動乱の中で失ったアムリトは、偶然見つけた赤子をイシャーンの生まれ変わりだと信じ、イシャーンと名付けて大切に育てた。一方、その赤子の本当の母親であるベーナズィールは、息子を失った悲しみと共にラホールで暮らしていた。息子が生きていることを知ったベーナズィールはすぐにアムリトサルにやって来て息子と再会する。その奇跡的な喜びの中で、彼女は当然のように息子を嫁と共にラホールに連れ帰ろうとするが、別れ間際にアムリトの悲しみを感じ取り、やはりイシャーンはアムリトサルのアムリトの元に留まるべきだと考え直す。「Sadiyaan」のストーリーは、クリシュナの神話が下敷きになっていると考えてもいい。クリシュナには、実の母親であるデーヴァキーと育ての母親であるヤショーダーがいるが、ヒンドゥー教の神話の中ではヤショーダーの方がクリシュナと強い関係で結ばれている。ベーナズィールはこの神話を引用して、育ての母親であるアムリトにイシャーンを託すのであった。1人の息子を巡る2人の母親の愛情は「Sadiyaan」の核であり、これがあるからこそこの作品は何とか物語として成立していた。

音楽はアドナーン・サミー。音楽もこの映画の大きな欠点だ。歌手として名高いアドナーン・サミーは時々映画音楽の作曲も手掛けているが、彼の作曲した曲はそれほど質が高くない。「Sadiyaan」でも大した曲はなかったし、ラヴ・スィナーの踊りがいけていないことから、ダンスシーンも退屈なものばかりであった。

映画の多くのシーンはカシュミール地方で撮影されていた。「地上の天国」とされるカシュミールの美しさは、いかにつまらない映画の背景となっても格別で、息を呑むような絶景がいくつもあった。

「Sadiyaan」は、昔からボリウッド映画を見て来ている人の目には、キャストを見ただけで魅力的な作品に映るかもしれない。確かにレーカーとヘーマー・マーリニーの共演はすさまじい迫力があった。だが、貧相なラヴ・スィナーのおかげで映画は台無しになっており、満足感が得られる作品になっていない。ラヴ・スィナーには目をつむって、純粋に豪華脇役陣の演技を楽しめる自信があるなら、見てもいいのではないかと思う。

| ◆ |

4月6日(火) インド人「姓名判断」の落とし穴 |

◆ |

ヒンディー語を習い始めたとき、ヒンディー語では宗教によって挨拶が違うという話を聞いて、素朴な疑問を感じたものだ。初対面の人に挨拶するときはどうするのだろうか?初対面では相手の宗教が分からないだろう?先生にそう質問すると、「たくさんのインド人に接している内に、見た目や雰囲気だけで大体その人の宗教が分かるようになる」と言われた覚えがある。そのときは、インドにいると心眼でも開けて来るのだろうかと思ったものだが、実際にインドに住んでみると、確かに典型的な外見をしているスィク教徒やイスラーム教徒はすぐに分かるようになった。だが、ターバンをしていないスィク教徒もいれば、宗教的に全くニュートラルな格好をしているイスラーム教徒もいる。外見からは、あくまで目立つ格好をしている人の宗教を予想することができるくらいである。

しばらくの内に、名前からインド人の宗教を察する術も身に付いた。ジャイナ教徒はそのままジャイン姓を名乗っていることが多いし、キリスト教徒は西洋人のような名前を名乗っている。スィン姓を名乗る人はスィク教徒にもヒンドゥー教徒にもいて、それだけでは宗教の特定は難しいが、少なくともどちらかであることだけは分かる。イスラーム教徒の名前は他の宗教の人々と際立って異なっているので一目瞭然であることが多い。最近、正に名前から宗教が容易に分かってしまうことの弊害に触れた映画「My

Name Is Khan」(2010年)が公開されたのは記憶に新しい。

さらに多くのインド人に会い、彼らの名前とプロフィールを照らし合わせて行くと、名前からその人のカーストや出身地がかなり推測できることが分かって来る。ブラーフマン(知識階級)やヴァイシャ(商人階級)特有の姓名はこうで、パンジャーブ人やベンガル人の名前にはこんなのが多い、「~カル」はマラーティーである可能性が高く、パテール姓はグジャラート人だ、などなど。ここまで分かって来ると、インド人の名前を見たり聞いたりするのが楽しくなって来るものだ。以前、インド人の名前についてインド人の名前で簡潔にまとめたことがある。

しかし、さらにインド人の名前について追求して行くと、次第に名前によってその人の背景を探ることに疑問を感じて来る。まずはやはり道徳的な問題である。名前にこだわり過ぎると、この人の名前はこうだから、あそこ出身のあのカーストで、きっとこういう性格なはずだろう、みたいなことまで考えるようになり、初対面時から先入観を持って接するようになってしまう恐れが出て来る。インドで人事などを担当している人には、名前に刻まれたインド人の「履歴書」の話は興味深く感じるかもしれないが、それは血液型占いで人を判断するような低俗な行為であり、理性ある人間のすることではない。10億人いれば10億通りの人がいて当然であり、名前のみを指標にして他人の人格や人生を判断することは不可能である。

だが、それよりもさらに大きな問題がある。それは、インド人は意外に自由に氏名を改名している事実である。数秘術などに則って、名前のスペリングを運勢のいいものに変更するというレベルのものではなく、カーストの指標となるべき名字を勝手に変えてしまった人が結構いるのである。低カーストの特定コミュニティーが、カーストと密接に関わった名字を一斉に変更するという出来事も起こっている。例えば掃除人カーストのバーンギー姓がヴァールミーキ姓に変更されたり、皮革職人カーストのチャマール姓がジャータヴ姓に変更されたりしている。だが、ここで取り上げたいのは、カーストを隠すための個人的な改名である。

例えば友人にヤーダヴ姓のテルグ人がいる。北インドではヤーダヴ姓の人々は牛飼いカーストで、牧畜や牛乳と密接な関係を持って来たコミュニティーである。ところが、彼の語るところによると、彼の本当のカーストはブラーフマンである。では、なぜヤーダヴ姓を名乗っているかというと、かつて留保制度の拡大によってヤーダヴ・カーストがどんどん有利になって行きそうだったときがあり(マンダル委員会のことであろう)、そのときにその恩恵に預かるために思い切ってヤーダヴ姓、つまり自分の所属カーストをヤーダヴにしてしまったとのことである。しかし、特にヤーダヴ姓だからと言って得したことはないともこぼしていた。

知り合いにスィナー(Sinha)姓のビハール州の人がいる。聞いてみると、彼の家族は元々ヴァルマー姓のブラーフマンだったのだが、学校に入学する前に、カーストを隠すために自らスィナー姓に変更したらしい。スィナーはニュートラルな姓であり、これだけではカーストが知られない。カーストを隠す必要があったのは、カースト間で様々な摩擦があり、そのトラブルの中に巻き込まれたくなかったからだと語っていた。さらに、その奥さんはスィナー姓ではなく、サッチダーナンド姓を名乗っている。サッチダーナンドは実は旦那さんのファーストネームである。夫のファーストネームをミドルネームにする習慣はマハーラーシュトラ州や南インドにあるが、北インドではあまり見られない。しかし彼女は勝手にそうしてしまい、子供の名字も同様にサッチダーナンドにした。ところが今度は子供たちがサッチダーナンドは発音しにくいと文句を言い出し、父親のスィナー姓に名字を変更した。こんな一家もいるのである。

インド近代美術館の館長を務めるラージーヴ・ローチャン教授の奥様は日本人芸術家のローチャン由理子さんで、おふたりとも芸術の世界では有名な方々である。あるとき、ラージーヴ・ローチャン教授に「ローチャン」という名字について質問する機会があった。てっきり奥様が「ローチャン由里子」を名乗っているので、「ローチャン」は名字だと思っていたのだが、やはりこれも訳ありの名前だった。ローチャン教授のカーストは書記を司るカーヤストで、本来はサクセーナー姓であり、ラージーヴローチャンがファーストネームであった。つまり、フルネームはラージーヴローチャン・サクセーナーであった。しかし、やはりカーストを隠すために名字を名乗るのを止め、「ラージーヴローチャン」というファーストネームのみを使っていた。ところが由里子さんはラージーヴがファーストネームでローチャンがラストネームだと誤解し、結婚後、日本の役所に夫の名前を「氏:ローチャン、名:ラージーヴ」と届け出たため、以後、ローチャンを姓として扱うようになったと話してくれた。もう1人全く別の「ローチャン」姓のインド人を知っているが、彼もカーヤスト・カーストであり、同じようなプロセスを経てローチャン姓を名乗るようになったようである。カーヤストは、ムガル朝時代にも英領時代にも、文字の知識があることから役人に登用されて来ており、かなり好き放題やっていたみたいで、他のコミュニティーの人々から相当恨まれていたと言う。よって、カーヤスト・カーストの人々は特に自身のカーストを隠したがる傾向にある。アミターブ・バッチャンも本来はシュリーワースタヴ姓のカーヤストであるが、父親のニックネーム兼ペンネームである「バッチャン」を姓にして通している。

たまたま保存してあった新聞の切り抜き(2009年10月12日付けのヒンドゥスターン紙)によると、ムンバイー在住のサローニー・グプターという女性は、20歳のときにラーキー・トラストに改名した。その理由は単に自分のアイデンティティーを新たにしたかったかららしい。そのために必要だった手続きは、マハーラーシュトラ州政府に120ルピーの手数料を払い、官報に公表しただけである。マハーラーシュトラ州において名前を変えたのは2008年には5万人、2009年には5万5千人と報告されている。その理由は様々だが、多くは学校の卒業証書や成績証明書に誤って記名されてしまい、それに合わせるための改名を余儀なくされたことであるらしい。学校関係の書類はその後大学入学や就職の際に非常に重要となるため、もしそこにミススペルなどがあった場合、それに合わせて改名するという本末転倒なことがインドでは行われているようだ。他には、結婚に伴う女性の改名も多い。だが、カーストの印を消すために改名する人も少なくないし、占星術師などのアドバイスに従って改名する人もいる。

このように、インド人に自分の名前について深く語ってもらうと、結構いろいろ複雑なストーリーが出て来るものであり、見掛けとはかなりかけ離れた事実が浮かび上がって来ることがある。現在名乗っている氏名がそのままその人の本来の出自と直結するとは限らないし、名前がカーストを示す社会であるからこそ、意図的にカーストを隠す行為も自然に行われている。著名な政治家・活動家のジャヤプラカーシュ・ナーラーヤン(1902-1979年)は、カースト問題を解消するために姓の廃止を訴えており、その運動に従って姓を捨てた人も多いと言う。その場合は名前からカーストを推測することは全く不可能である。さらには以下のような出来事もあった。

知り合いにシャルマー姓の人がいる。シャルマー姓はブラーフマンであり、彼自身も自分がブラーフマンであることを公言していた。故郷はラージャスターン州のアジメールである。ある日、彼のデリーの自宅で子供の命名式が行われることになり、参加させていただいた。パンディトジー(僧侶)が来て、火に様々な供え物を投げ込み、マントラを唱えながら儀式を行っていたのだが、そのマントラの中で、一家のカーストをヴァイシャと言っていたのを耳にしてしまった。高校の世界史で習う、バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラのヴァイシャである。彼は本当はヴァイシャなのに、デリーではブラーフマンぶっているのではないかと考えた。本人には突っ込まなかったが・・・。

このシャルマー氏のカーストが実際に何なのか、別に真の姓があるのか、などについては不明だが、カースト詐称は都市部では簡単に行えるだろう。このように何でもありの状態であるため、インド人のプロフィールを名前のみから判断するのは適切ではない。インド人の名前を聞いていろいろ分かるようになって来ると楽しいのだが、その楽しみにはまりすぎて視野を狭めてしまうのも考えものである。予備知識として持っておく程度に留めるのがいいだろう。

| ◆ |

4月8日(木) Tum Milo Toh Sahi |

◆ |

最近は週に公開される映画が多すぎて付いて行けない。この時期公開される映画は駄作や訳あり作品が多いので、全てを見る必要もない。どうしても映画が見たかったら、監督やキャストなどを見て慎重に選び、時間に余裕があれば見に行けばいい。ただ、普段は映画祭などでしか公開されないような芸術映画も公開されるため、チェックするに越したことはない。今週は「Sadiyaan」を見て失敗したのだが、もう1本、「Tum

Milo Toh Sahi」を見ることにした。

題名:Tum Milo Toh Sahi

読み:トゥム・ミロー・トー・サヒー

意味:君たち、会ってみればいい

邦題:ラッキー・カフェ

監督:カビール・サダーナンド

制作:ニキル・パンチャーミヤー

音楽:サンデーシュ・シャーンディリヤ

歌詞:イルシャード・カーミル

出演:ナーナー・パーテーカル、ディンプル・カパーリヤー、スニール・シェッティー、ヴィディヤー・マールヴァデー、リハーン・カーン、アンジャナー・スカーニー、モーニーシュ・ベヘル、ヴラジェーシュ・ヒールジー、アミト・ベヘル、スミター・ジャヤーカル(特別出演)、タニーシャー(特別出演)、ラーガヴ・サーチャル(特別出演)

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

上段左から、ナーナー・パーテーカルとディンプル・カパーリヤー、

中段左から、ヴィディヤー・マールヴァデー、スニール・シェッティー

下段左から、アンジャナー・スカーニー、リハーン・カーン

| あらすじ |

舞台はムンバイーのラッキー・カフェ。ディルシャード・ナーンジー(ディンプル・カパーリヤー)経営のラッキー・カフェは、周辺の学生やサラリーマンに人気であった。

多国籍企業のブルーベルは、喫茶店チェーンを立ち上げることにし、ラッキー・カフェのロケーションに注目する。ラッキー・カフェを買収してこの位置にブルーベル・カフェの本店を置くことが計画され、アミト・ナーグパール(スニール・シェッティー)が担当者となる。

実はアミトはラッキー・カフェのことをよく知っていた。妻のアニーター(ヴィディヤー・マールヴァデー)と出会ったのもこのカフェであった。アミトはディルシャードに買収の相談に行くが、ラッキー・カフェを生き甲斐としていたディルシャードは絶対に首を縦に振らなかった。アミトとアニーターの夫婦仲は元々よくなく、この件をきっかけに別居状態となってしまう。アミトは意地でもラッキー・カフェを手に入れるため、あれこれ手を尽くす。その中で、ラッキー・カフェの建物の所有権がディルシャードにないことを発見する。アミトと弁護士(モーニーシュ・ベヘル)は裁判所から立ち退き命令を取り、ディルシャードに立ち退きを要求する。

一方、弁護士事務所に勤務していた頑固一徹のタミル人スブラマニヤム(ナーナー・パーテーカル)は無理矢理定年退職させられてしまう。偶然のきっかけからスブラマニヤムはディルシャードと出会い、ラッキー・カフェに出入りするようになる。ラッキー・カフェが直面している問題を知ったことで、スブラマニヤムはディルシャードを法的に手助けし始める。ところが、ディルシャードは何か秘密を抱えており、スブラマニヤムにも話そうとしなかった。

ラッキー・カフェにはたくさんの学生が出入りしていたが、その中でもシャーリニー・カスベーカル(アンジャナー・スカーニー)はリーダー格であった。また、陸軍入隊前に大学に一時的に入学するためにデヘラー・ドゥーンからムンバイーにやって来ていたビクラムジート・スィン(リハーン・カーン)は、スブラマニヤムの家に下宿しており、ラッキー・カフェにも出入りしていた。ビクラムジートはシャーリニーに密かに恋をしていたが、シャーリニーはミュージシャンのラーガヴ・サーチャル(本人)と付き合っている様子であった。ビクラムジートは恋を諦めて故郷に帰ろうとするが、スブラマニヤムに勇気付けられ、ムンバイーに留まる。そのときにラッキー・カフェの問題が発生したため、彼はカフェをヘリテージに登録し、ブルーベルの買収に対抗することを発案する。シャーリニーはラーガヴにも助けを求めるが、彼は乗り気ではなかった。シャーリニーはラーガヴと絶交し、学生たちで運動を進めることにする。しかし、アミトはヘリテージ委員会を買収し、カフェのヘリテージ化を防ぐ。

とうとうラッキー・カフェを巡って裁判が行われることになった。その中で、ラッキー・カフェの建物の元々の所有者イーラーニー氏の遺言が焦点となる。ディルシャード自身は、そんなものは存在しないと主張するが、スブラマニヤムはそれを見つけて来て提示する。実はイーラーニー氏とディルシャードは内縁状態にあり、ディルシャードの娘もイーラーニー氏との間に出来た子供であった。遺言には、ラッキー・カフェの建物の所有権をディルシャードに譲ることも書かれていた。遺言が存在したことで裁判するまでもなくディルシャードの勝利となり、ラッキー・カフェはそのまま残ることになった。また、裁判中にアミトは自分の不正を告白して謝罪したため、それをきっかけとしてアニーターと仲直りすることになった。ビクラムジートは陸軍に入隊して、軍服を着てラッキー・カフェに戻って来た。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3組の異世代のカップルを通して、ラッキー・カフェを巡る騒動の顛末を描いたオムニバス形式の映画。それぞれのストーリーや登場人物は相互に密接に関連し合っており、全体としてひとつのまとまったストーリーになっていた。そしてそれぞれのストーリーはそれぞれの世代の抱える代表的な問題に取り組んでいた。すなわち、もっとも若いビクラムジートとシャーリニーのカップルは恋愛を、30代~40代のアミトとアニーターの夫婦は、愛と責任の葛藤を、そして60代前後のスブラマニヤムとディルシャードは、独り身の老人同士の精神的つながりを描いていた。

その中でも映画のハイライトはスブラマニヤムとディルシャードのストーリーである。死んだ母親を今でも敬い、孤独で頑なな人生を送るスブラマニヤム。地元で人気のラッキー・カフェを経営し、人々の心の拠り所となっているディルシャード。正反対な性格の2人であり、出会いも争いから始まったのだが、徐々にお互い近付いて行く。いざラッキー・カフェに危機が訪れたときには、スブラマニヤムは全力でディルシャードを援護する。それでも彼女は、最後の秘密を打ち明けなかった。そこでスブラマニヤムは裁判の場を使ってディルシャードの心をこじ開け、結果的にラッキー・カフェを救ったのであった。ディルシャードと娘の関係が説明不足な気もしたが、スブラマニヤムとディルシャードの関係は、ナーナー・パーテーカルとディンプル・カパーリヤーの好演もあり、とても味わい深く描かれていて良かった。

それ以外の2組のカップルについてはちぐはぐな面が目立った。アミトを演じたスニール・シェッティーはハッスルし過ぎの演技であった。まるでどう猛な獣のように終始鼻息が荒く、挙動不審であった。アニーターを演じた「チャク・デー・ガール」のヴィディヤー・マールヴァデーは、なぜか老けた役を演じさせられることが多い。「Kidnap」(2008年)でもミニーシャー・ラーンバーの母親役を演じていて驚いた。「Tum

Milo Toh Sahi」で演じたのも6、7歳の子供の母親役であるが、まだ彼女に母親の貫禄がないためにどうしても説得力に欠ける。一応もう30歳のようであるが、まだ母親俳優を目指すには早すぎるだろう。

この2人のストーリーでは、子供のアンクルを巡る2人の態度が問題になっていた。アミトは仕事が多忙すぎてアンクルに無関心で、アンクルは彼を恐れていた。一方、アニーターは常にアンクルのことを心配しており、彼女が口にする話題もそのことだけで、それが夫婦の不仲の原因となっていた。しかし、アンクル自身にあまり焦点が当てられておらず、彼がストレスで入院してしまったシーンなどは唐突な印象を受けた。アミトとアニーターの仲直りも短絡的過ぎる描写だったように感じた。

ビクラムジートを演じたリハーン・カーンはテレビ番組で歌手として発掘された人物のようだ。ビクラムジートは、軍人の息子として育ち、陸軍入隊前に一般国民がどんな人々なのかを知るために大学に入学するという変わった設定であった。一方、シャーリニーはモデルをしたり歌手をしたりと多忙な大学生活を送る女子大生である。演じたのは「Golmaal

Returns」(2008年)などに出演していたアンジャナー・スカーニー。アーイシャー・ターキヤーに少し似た女優である。しかしこの2人のロマンスもかなりお粗末であった。ビクラムジートはシャーリニーに恋していたのだが、シャーリニーはなぜか有名歌手ラーガヴ・サーチャルと付き合っていることになっていた。ビクラムジートは一旦この恋を諦めるのだが、シャーリニーがラーガヴに振られたことでチャンスを感じる。しかし、特に自分から行動を起こしたりはしない。シャーリニーは、ビクラムジートの部屋で自分が映った写真がたくさんあるのを見て、初めて彼の気持ちを理解する。非常に受動的な恋愛であり、物語として弱かった。

この映画の中に何かメッセージがあるとしたら、それは古いもの、文化や伝統、そして年配の人を敬うべきだということである。ラッキー・カフェのような古い建築物を保護することの大切さ、欧米式のものを無批判でありがたがって受け容れることへの批判、そして目上の人を敬う気持ちを決して忘れてはならないことなど、特にスブラマニヤムの口を通して、主張されていた。

音楽はサンデーシュ・シャーンディリヤ。一流の音楽監督にはおそらく数えられていない人物であり、彼のディスコグラフィーを見てもあまりパッとしない。「Tum

Milo Toh Sahi」でも特に目立つ曲はなかった。無理にボリウッドのフォーマットに当てはめてダンスシーンを挿入しているところがあり、映画の質を落としていた。安易な気持ちでダンスシーンを入れるよりは、いっそのこと削ってしまった方が作品としてはまとまりやすい。

わざとなのか知らないが、変なヒンディー語を話す登場人物が多かった。ディルシャードはパールスィーという設定で、グジャラーティー語を混ぜながら片言のヒンディー語をしゃべっていたし、タミル人という設定のスブラマニヤムは、やはりタミル語を織り交ぜつつ、さらに片言のヒンディー語を話していた。ビクラムジートのヒンディー語もあまりうまくなかった。よって、台詞の細かい部分を聴き取るのが困難であった。

「Tum Milo Toh Sahi」は、ナーナー・パーテーカルとディンプル・カパーリヤーの部分のストーリーと演技だけは称賛できる。他の部分はただのオマケである。娯楽映画としてはもとより、映画祭向け映画として見ても、マルチプレックス映画として見ても、それぞれに中途半端である。無理に見なくてもいい作品だろう。

2001年からインドに住み始めて以来、ボリウッド映画をずっと見て来ているが、その初期の頃にデビューして今までずっと業界に残っている俳優たちは、自分のインドでの映画人生とどこか感情的にシンクロしており、心の底で密かに応援している。男優の中では、「Deewaanapan」(2001年)でデビューしたアルジュン・ラームパールと、「Company」(2002年)でデビューしたヴィヴェーク・オベロイがそれに該当する。アルジュン・ラームパールは長年フロップ続きだったのだが、「Om

Shanti Om」(2007年)や「Rock On!!」(2008年)の成功を受けて、もはや簡単には崩れない地盤を築き上げた。一方、ヴィヴェーク・オベロイは、デビュー当初は当たりに当たっており、挙げ句の果てには当時絶頂期にあったアイシュワリヤー・ラーイの心を射止めた。しかし、次第にフロップを連発するようになり、2006年にアイシュワリヤーと破局してからはどん底に落ちてしまった。「Omkara」(2006年)や「Mission

Istanbul」(2008年)などで脇役を渋く演じていたが、一時の勢いはなく、その内「あの人は今」状態になってしまうのではないかと心配していた。

ところが突然のヴィヴェーク復活である。本日より公開の「Prince」は、完全なるヴィヴェーク主演アクション娯楽大作。美女3人を従えたハイテク泥棒という役で、ハリウッド並みの迫力あるアクションシーンが目白押しとのことであった。ヴィヴェークにまだこんなおいしい役がオファーされるほど力が残っていたとは!しかし、主演しただけで満足してはいけない。これをヒットさせなければ、彼の商品価値は以前にも増して低下するだろう。

題名:Prince

読み:プリンス

意味:プリンス(主人公の名前)

邦題:プリンス

監督:クーキーVグラーティー

制作:レーヌ・タウラーニー、クマールSタウラーニー

音楽:サチン・グプター

歌詞:サミール

アクション:アラン・アミーン

振付:ボスコ・シーザー、ポニー・ヴァルマー

衣装:ナレーンドラ・クマール・アハマド

出演:ヴィヴェーク・オベロイ、アルナ・シールズ、ナンダナー・セーン、ニールー・スィン、イザヤ、サンジャイ・カーン、ダリープ・ターヒル、ラージェーシュ・カッタル、マユール・プリー、マニーシュ・アーナンド、モーヒト・チャウハーン

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

ナンダナー・セーン、アルナ・シールズ、ニール・スィン

ヴィヴェーク・オベロイ

| あらすじ |

世界を股にかけた大泥棒プリンス(ヴィヴェーク・オーベローイ)は、ある日南アフリカ共和国ダーバンにある自宅で記憶を失った状態で目を覚ます。家にはPK(マーユル・プリー)という使用人が1人おり、彼の名前をプリンスだと教える。だが、他のことは一切分からなかった。

病院へ記憶喪失の原因を探りに行ったプリンスはインドの諜報機関IGRIPに捕らえられる。IGRIPの長カンナー大佐(ダリープ・ターヒル)はプリンスに金貨の在処を聞く。知らないと主張するプリンスの記憶を調べたが、本当に彼の脳から過去1日前の記憶が消去されていた。カンナー大佐は4日以内に金貨を手に入れるように命じ、プリンスを釈放する。

釈放されたプリンスは、マーヤー(ニールー・スィン)という女性と接触する。マーヤーはプリンスの恋人だと自己紹介し、プリンスの過去を話す。彼は、世界中の裏社会を支配するマフィアのドン、サーラング(イザヤ)の右腕で、彼が宝物にしていた金貨を奪って逃げ出したのであった。プリンスは、金貨を探し出したらまたマーヤーに連絡することにし、その場は別れる。

ところが自宅に戻ったプリンスに、マーヤー(ナンダナー・セーン)と名乗る別の女性から電話が掛かって来た。このマーヤーによれば、プリンスはインドの捜査機関CBIのエージェントで、サーラングを逮捕するための囮捜査中とのことであった。そしてやはりこのマーヤーも、自分はプリンスの恋人だと主張する。プリンスは彼女の言うことを信じ、とりあえず金貨を探すことにする。プリンスが自宅を捜索していると、地下に秘密の部屋を発見する。そこには泥棒のためのハイテク機器がズラリと並んでいた。

また、プリンスは靴のかかとに金貨が隠されていたのを発見する。早速マーヤーに連絡し、サーラングに受け渡すことにする。ところがその金貨は偽物であることが発覚する。また、マーヤーはサーラングの仲間であり、実はサリーナーという名前であった。使用人だと思っていたPKまでもがサーラングの手下であった。プリンスは殺されそうになるが、そのとき1人の女性が上空からプリンスを助けに来る。プリンスは隙を見て脱出し、その女性と逃げる。逃げ切ったところで女性は自分の名前をマーヤー(アルナー・シールズ)と自己紹介する。

このマーヤーの話では、プリンスと彼女は泥棒コンビで、サーラングと共に仕事をしていた。2人は引退することを決めたが、サーラングがそれを許さなかった。そこでアリー・カーン警部補(サンジャイ・カーン)と取引し、サーラングを逮捕させる代わりに自分たちの犯罪歴を帳消しにする契約を結んだ。折りしもサーラングから金貨を盗む仕事を依頼され、それをこなす。しかし、アリー・カーン警部補と取引していたことがサーラングにばれており、2人は捕らえられてしまう。実は金貨の中には、人間の記憶を自由に操作できるチップが隠されており、サーラングはそれを求めていた。彼はプリンスを実験台として、彼の脳から記憶を全て消去してしまう。隙を見てプリンスとマーヤーは金貨を奪って逃げ出したが、その途中で2人は離れ離れになってしまい、金貨も行方不明になってしまったのだった。プリンスはアリー・カーン警部補とも密会し、事件の全貌を聞く。金貨の売買には、シェリー(ラージェーシュ・カッッタル)という別のマフィアも関わっていた。だが、記憶を消去されたプリンスには6日間しか命が残されていないことも分かる。6日以内に記憶を取り戻さなければ、彼は死んでしまうのであった。記憶のデータはサーラングの手の内にあり、金貨と交換でそれを受け渡すと通達された。

プリンスは、残された手掛かりから真の金貨の隠し場所を見つけ出す。だが、そこへサリーナーとシェリーがそれぞれ手下を連れて現れ、金貨を奪おうとする。プリンスとマーヤーは逃走するが、プリンスは発作が起きて倒れ、その隙に連れさらわれてしまう。だが、金貨はマーヤーの手元に残った。マーヤーにコンタクトして来たのは、最初にマーヤーに扮装してプリンスに近付いた女だった。彼女は本名をプリヤーと言い、チップ開発と盗難に携わったマイク(マニーシュ・アーナンド)の恋人であった。プリンスをさらったのもプリヤーとマイクであった。マイクはプリンスの記憶データをコピーして持って来ていた。マーヤーはプリヤーと落ち合い、金貨のチップを使ってプリンスの記憶を元に戻そうとする。その前にプリヤーは金貨を奪って逃げようとするが、それは偽の金貨であり、しかも逃げる途中にサーラングらに殺されてしまう。プリンスの記憶復元が行われている中、サーラングがやって来て金貨を奪い、逃げる。そこへはIGRIPのカンナー大佐やアリー・カーン警部補も来ており、銃撃戦が繰り広げられるが、サーラングを逃がしてしまう。この銃撃戦の中で意識を取り戻し、記憶も戻っていたプリンスは、IGRIPの使用している銃が空砲だったことに気付き、カンナー大佐もサーラングの一味であることに気付く。

サーラングは逃亡してしまったが、プリンスは密かにサーラングに発信器を付けることに成功していた。その発信器を辿ってサーラングを追跡し、彼らの車列に砲撃を加える。プリンスとサーラングは激流の上で死闘を繰り広げ、とうとう彼の義手から金貨を奪い取る。サーラングは滝壺に呑まれてしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

チープなアクション映画であった。努力は感じられたが、ハリウッド映画を見慣れた世代の目には子供だましに映るだろう。学校の宿題ではないので、努力賞はない。ヒットする可能性は低いだろう。

もしキャストをもう一段階上の俳優にグレードアップしていたら、まだ華やかな映画になっていただろう。指標となるのは「Race」(2008年)辺りか。サイフ・アリー・カーン、アクシャイ・カンナー、アニル・カプール、カトリーナ・カイフ、ビパーシャー・バス、サミーラー・レッディーが主演の「Race」は、「Prince」とアクションやストーリーの面でそんなに違いはなかったが、スターパワーがあったためにヒットとなった。「Prince」の主演ヴィヴェーク・オベロイには1人で大勢の観客を映画館に呼び込むほどのカリスマ性はないし、3人のヒロインも知名度が低く、ゴージャスさにも欠けた。

記憶を失ったスーパー泥棒という設定は、「ロング・キス・グッドナイト」(1996年)と似ている。ハイテク泥棒という設定は、「007」シリーズや「ミッション:インポッシブル」シリーズを彷彿とさせるし、「マーヤー」を名乗る3人のヒロインがプリンスの過去を3通りに語るという展開は、黒澤明監督「羅生門」(1951年)から始まった伝統的な手法である。また、これはオマケであろうが、プリンスの秘密地下室にはバットマンの絵が飾られていた。古今東西の名作のいいとこどりをしたようなストーリーであったが、取って付けたような強引なアクションが多く、そもそもアクション映画としての質に疑問符が付いていた。

ヴィヴェーク・オベロイからはスーパーヒーローの風格が感じられなかった。物語のかなり初期で突然記憶喪失になってしまい、スーパーヒーロー振りが発揮できなかったと言い訳されるかもしれないが、記憶を失ってもにじみ出るヒーローのオーラが欲しかった。むしろ悪役サーラングを演じたイザヤの方が迫力があった。

ヒロインは3人いるが、メインヒロイン級と言えるのが、最後のマーヤーかつ真のマーヤーを演じたアルナー・シールズであろう。英国生まれのアングロ・インディアンだが、欧米で数本の映画に出演しており、本作がボリウッドでのデビュー作となる。顔は地味だが、マーシャルアーツなどのたしなみがあるようで運動神経は良さそうだった。アクションが得意な女優ということで希少価値はあるだろうが、ボリウッド映画で使いやすい女優ではないように感じる。

準ヒロインはナンダナー・セーンになるだろう。ノーベル賞受賞経済学者アマルティヤ・セーンの娘であり、既にいくつかの映画に出演している。3人の中ではもっともセクシーな演技に挑戦していたが、やはり地味な外観であるため、この手の映画に必要なゴージャスさに欠けた。3人目のニールー・スィンについては多くの情報はなく、出番ももっとも少なかった。

音楽はサチン・グプター。パーキスターン人歌手アーティフ・アスラムが多くの曲でボーカルを務めている。アクション映画を盛り上げる勇壮な曲や、3人のヒロインをそれぞれ象徴するセクシー系な曲などがあったが、メロディーが単調で代わり映えせず、音楽で魅せる映画にはなっていなかった。歌い方に特徴のありすぎるアーティフ・アスラムの使いすぎもその一因だったと思う。

ちなみに「Prince」はヒンディー語、タミル語、テルグ語の3言語同時公開となっている。公式ウェブサイトも気合いが入っており、予告編を上記3言語で見られるようになっているし、普通のボリウッド映画公式ウェブサイトでは英語のみで書かれているところをヒンディー語も併記されている。こういう多言語志向は応援したい。

「Prince」は、ボリウッドがハリウッド並みのアクション映画を一生懸命作ろうとしている途上過程の作品だと言える。「Dhoom:2」(2006年)でかなり近付いたと思ったが、「Prince」ではまた後退してしまっている。一段階上のスターパワーがあれば何とか押し切れた部分があったと思われるために惜しい。ヴィヴェーク・オベロイのファンでなければ見る意味はないだろう。やっと浮上しかけたヴィヴェークはこの映画でまた沈むと予想される。

| ◆ |

4月10日(土) Jaane Kahan Se Aayi Hai |

◆ |

21世紀に入り、ヒンディー語映画界は様々なジャンルの映画に挑戦するようになった。その内の多くはハリウッドが伝統的に得意とするジャンルであり、ハリウッドと同じ土俵に立つことで逆にボリウッドの弱点が露呈されることも少なくなかった。だが、ハリウッド的ジャンルの映画をうまくボリウッド的に咀嚼した作品もいくつかあり、その代表格としてはSF映画「Koi...

Mil Gaya」(2003年)を挙げたい。歌って踊ってのボリウッド映画の公式が、意外にSFにもマッチしたことに驚かされたものである。もちろん、ラーケーシュ・ローシャン監督の巧みなハンドリングに依るところが大きいのであろうが、ボリウッドの可能性はまだまだあることを期待させられた。

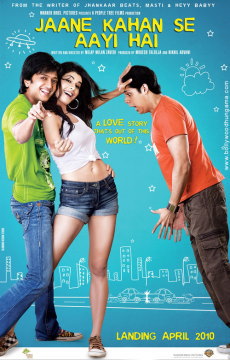

残念ながらその後、「Koi... Mil Gaya」を越えるインド製SF映画は公開されていないのだが、今週から公開の「Jaane Kahan

Se Aayi Hai」は、SFロマンスとも言えるジャンルの映画となっており、興味を引かれた。監督は、「Masti」(2004年)や「Heyy

Babyy」(2007年)などの大ヒットコメディーの脚本を書いたミラープ・ミラン・ザヴェーリーで、これが監督デビュー作となる。主演はリテーシュ・デーシュムクとスリランカ人女優ジャクリン・フェルナンデス。この2人は既に「Aladin」(2009年)で共演している。

題名:Jaane Kahan Se Aayi Hai

読み:ジャーネー・カハーン・セ・アーイー・ハェ

意味:一体どこから来たのだろう

邦題:異星の恋人

監督:ミラープ・ミラン・ザヴェーリー(新人)

制作:ムケーシュ・タルレージャー、ニキル・アードヴァーニー

音楽:サージド・ワージド

歌詞:サミール

振付:ボスコ・シーザー、レモ・ディスーザ

衣装:アシュレイ・レベロ

出演:リテーシュ・デーシュムク、ジャクリン・フェルナンデス、ヴィシャール・マロートラー、ルスラーン・ムムターズ、ソーナール・セヘガル、スプリヤー・ピールガーオンカル、サティーシュ・シャー

特別出演:ファラー・カーン、アクシャイ・クマール、カラン・ジャウハル、プリヤンカー・チョープラー、ボーマン・イーラーニー、サージド・カーン、アムリター・ラーオ

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、リテーシュ・デーシュムク、ジャクリン・フェルナンデス、

ヴィシャール・マロートラー

| あらすじ |

ラージェーシュ・パレーク(リテーシュ・デーシュムク)はファラー・カーン監督(本人)のアシスタントで、親友のカメラマン、カウシャル(ヴィシャール・マロートラー)と共に撮影現場で下働きをしていた。映画のヒーローは今やインド中で大人気のデーシュ(ルスラーン・ムムターズ)であった。人生で一度も女の子にもてたことのないラージェーシュと違って、デーシュの回りには常に女の子が溢れていた。

ある日、撮影現場にデーシュの妹ナターシャ(ソーナール・セヘガル)がアシスタントとしてやって来る。ラージェーシュはナターシャに一目惚れしてしまった。ラージェーシュはナターシャに告白をするが、ナターシャには「ただのベストフレンド」と振られてしまった。1人落胆していたラージェーシュの腕の中に、突然空から1人の女の子ターラー(ジャクリン・フェルナンデス)が降って来た。ターラーの話では、彼女は金星からやって来たとのことであった。最初は半信半疑のラージェーシュとカウシャルであったが、彼女が乗って来た宇宙船を見て信じざるをえなくなる。

ターラーは地球に、愛とは何かを探しにやって来たのだった。だが、地球にいられるのは2日しかなかった。検索したところ、インドで一番愛されているのはデーシュであることが分かった。ターラーはデーシュに会って愛について調べることにする。ラージェーシュとカウシャルはターラーをデーシュに会わせる。デーシュはターラーの美しさに惹かれ、彼女を口説くようになる。また、ナターシャはラージェーシュが常にターラーと一緒にいることに嫉妬を覚えるようになり、ラージェーシュを振ったことを後悔し始める。ナターシャは頃合いを見計らってラージェーシュに接近する。

ラージェーシュとナターシャ、デーシュとターラーのカップルが出来つつあった。だが、いつの間にかラージェーシュはターラーのことを、ターラーはラージェーシュのことを考えるようになっていた。しかし、2人はお互いにそれを打ち明けられずにいた。2日目の夜、ターラーはデーシュのダンスパーティーに呼ばれる。ラージェーシュもそのパーティーでナターシャと踊ることになる。ところが、ナターシャはラージェーシュが本当はターラーのことを愛していることに気付き、彼を後押しする。一方、デーシュもターラーは自分のことを愛していないことに気付く。デーシュと別れたターラーは誰にも何も言わずにそっと立ち去る。

ラージェーシュはターラーを探して、カウシャル、デーシュ、ナターシャと共に、彼女と最初に会ったドライブインシアターへ急ぐ。そこにはターラーの姉(アムリター・ラーオ)が迎えに来ていた。ラージェーシュはターラーに愛していることを伝える。本当はもう金星に戻らなければならなかったが、ターラーの姉はカウシャルを気に入ってしまい、ターラーの代わりに彼を連れて金星に帰った。ラージェーシュはターラーと結婚し、子供も産まれた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

金星から人間と同じ姿形をした女の子が地球にやって来て、「愛」とは何かを調査するというあらすじだけ見ると、いかにもB級映画と感じるかもしれない。確かにそれは間違いではない。「Jaane

Kahan Se Aayi Hai」をA級映画とは呼ばない。だが、B級映画の強みで、宇宙人の来訪の関する「なぜ、どうして、どのように」という細かい設定を劇中で敢えてほとんど説明せずに問答無用で押し切ってしまったことがかえって功を奏し、ロマンス映画として一定の感動を提供できる作品になっていた。SFロマンス映画と言うよりもSF風ロマンス映画とした方がより適切であろう。また、全体がコメディータッチでまとめられていたことも、細かいことを笑って水に流せる雰囲気を作り出せていた。ひっくるめて言えば、SF風ラブコメ映画である。日本の少女漫画によくありそうな展開や結末の映画であった。

「SF風」の部分を除いてしまえば、恋愛を意識せずに付き合っていたはずの男女が互いに愛し合っていたことに気付き合うまでを描いたストーリーであり、ロマンス映画としては全く何の変哲もないスタンダードな展開となっている。宇宙人の来訪という突拍子もないアイデアを持ち込んで観客を煙に巻いたことで、何となく新鮮な映画に感じられるようになっているとも言える。だが、登場人物の恋心の機微を非常に丁寧に描いており、誠実なロマンス映画として成功した作品となっていた。

ボリウッドに世襲俳優やコネ俳優がどんどん増える中で、必ずしもヒーロー然した容姿を持っていないのに親の七光りで俳優デビューしてしまった、ある意味不幸な者も増えて来た。そういう俳優は、1、2本ヒーロー路線を試してみてダメだったら、今度は凡人路線を試すものである。つまり、身近さや親近感のある二枚目半俳優ということで売り出すのである。それでもダメだったら脇役俳優として活路を見出すしかないのだが、幸いリテーシュ・デーシュムクは、ヒーロー路線ではダメだったが、凡人路線が板にはまり、得意分野を見つけることの出来た俳優となっている。「Jaane

Kahan Se Aayi Hai」はリテーシュの長所をうまく引き出す脚本となっており、もてない男を自然体の演技で演じていた。

「Aladin」でボリウッド・デビューしたスリランカ人女優ジャクリン・フェルナンデスはてっきり一発屋で終わるかと思っていたが、意外にも早く彼女の第2作が公開された。ヒンディー語が得意ではないため、「Aladin」では台詞は吹き替えだったのだが、今回は異星人役でヒンディー語が得意でなくても不思議ではないため、自分で声を入れることになったようだ。確かに片言ではあったが、もっと酷いヒンディー語をしゃべる俳優はインドにいくらでもいる。よく頑張ったのではないかと思う。演技のぎこちないところも全て金星人だからということでカバーされていた。キャスティングの妙だと言える。

劇中のスーパースター、デーシュを演じたのはルスラーン・ムムターズ。「Teree Sang」(2009年)の主演男優で、今回は雰囲気がガラリと変わっている。しかし、スーパースターを演じるにはちょっと役不足、演技力不足であったか。脇役俳優のヴィシャール・マロートラーは今回出番が多く、いい味を出していた。準ヒロインとなるソーナール・セヘガルも良かったし、サティーシュ・シャーにも大いに笑わされた。

意外に特別出演陣が豪華なのも注目である。「Om Shanti Om」(2007年)のファラー・カーン監督を筆頭に、アクシャイ・クマール、カラン・ジャウハル、プリヤンカー・チョープラーなど、一線で活躍している俳優・監督ばかりが本人役で顔を出していた。特にファラー・カーン監督はいつにない露出振りで、しかも現実世界でのシャールク・カーンとの不仲の噂を劇中でネタにしていて、それだけでゴシップとして価値があった。弟のサージド・カーンもちょっとだけ出演。唯一、アムリター・ラーオだけはジャクリン・フェルナンデスと同じく金星人役で最後にサプライズ出演であった。また、ボーマン・イーラーニーも特別出演として名前が挙がっているが、予告編のみの出演で、本編中では出番がなかった。おそらく時間の都合でカットされたのであろう。

特別出演だけでなく、過去のボリウッドのヒット作のパロディー、引用、映画音楽の流用が多かったのも特筆すべきだ。「Om Shanti Om」の「Ajab

Si」などはモロに使われていた。映画の冒頭で多くの映画関係者にスペシャルサンクスが送られていたので、制作者から許可を得た上でのギミックなのだろう。

音楽はサージド・ワージド。脚本と同じくマイペースを貫いており、宇宙人がテーマの映画にも関わらず宇宙的なモチーフが全く感じられない楽曲の数々であったが、楽しい雰囲気のものが多く、映画を明るく彩るのに成功していた。タイトルソングの「Jaane

Kahan Se Aayi Hai」は劇中で何度もリフレインされていたし、「Nacha Main」はアップテンポのダンスナンバーであった。だが、もっともストーリーと親和性の高かったのは「Koi

Rok Bhi Lo」。クライマックスを盛り上げる曲で、主人公たちの心情を代弁する歌詞になっていた。

言語は基本的にヒンディー語だが、ラージェーシュとその一家がグジャラート人という設定であるため、グジャラーティー語の台詞も少し出て来る。圧巻はターラーと姉の会話。少しだけだが金星語(?)が出て来るのでお見逃しなく。

「Jaane Kahan Se Aayi Hai」は一言で表現すればSF風ラブコメであり、最近公開されたヒンディー語映画の中では娯楽映画としての完成度がもっとも高い。「SF」の部分の描写は甘いが、見終わった後は大してそれが大きな欠点だとは感じないだろう。基本はコメディーであり、何も考えずに楽しむべき作品である。

| ◆ |

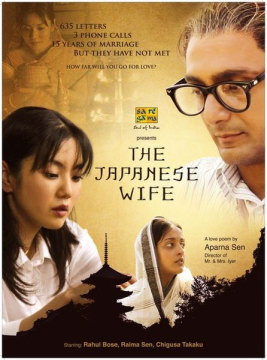

4月11日(日) The Japanese Wife |

◆ |

2008年2月4日に、インド人作家クナール・バスの短編小説「The Japanese Wife」について評論を書いた。このとき、この小説を著名な女流映画監督アパルナー・セーンが映画化することにも触れている。2008年の時点で既に映画はほぼ完成しており、年内公開予定と聞いていたのだが、いつまで経っても公開されなかった。てっきりお蔵入りしてしまったのかと思っていたが、昨年のオシアンス映画祭でやっと映画版「The

Japanese Wife」が上映されるとの情報があり、楽しみにしていた。ところが、プログラムに名前が出ていたものの、土壇場で公開が中止となり、またも待たされることになった。そして2010年4月9日、ようやく映画版「The

Japanese Wife」がインド一般公開となった。

アパルナー・セーンは、現在インドでもっとも才能ある映画監督に数えられている。サティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)監督で有名なベンガル芸術映画の潮流を色濃く受け継いでおり、僕も彼女の映画は高く評価している。特に彼女の「Mr.

and Mrs. Iyer」(2002年)は、ヒングリッシュ映画(インド製英語映画)の最高峰であり、未だにこの映画を越えるヒングリッシュ映画は作られていないと感じる。その彼女が日本と大いに関連ある小説「The

Japanese Wife」の映画化を手掛けることになり、期待せずにはいられなかった。

映画版「The Japanese Wife」では、「Mr. and Mrs. Iyer」の主演ラーフル・ボースが主人公スネーハモイ・チャタルジーを演じている。ラーフル・ボースは、昔からヒングリッシュ映画に好んで出演しており、ミスター・ヒングリッシュと呼ばれる演技派男優である。最近は「Pyaar

Ke Side/Effects」(2006年)など、ミーハーな娯楽映画にも出演するようになったが、やはり彼の本領は英語の芸術映画で発揮される。

対する「日本人妻」を演じるのは、日本人女優高久ちぐさ。日本の芸能界には疎いので、彼女が日本でどこまで知名度のある女優なのか不明であるが、少なくとも素人ではないようで一安心。今や世界的に有名となったアパルナー・セーン監督と仕事ができるのは幸運なことである。

事前情報では映画の言語はベンガリー語だとされていたのだが、実際には英語主体であり、日本語やヒンディー語の台詞も多少聞こえて来た。英語を含めた全ての台詞に英語字幕が付いているので、理解しやすい。ただ、白い字幕が白い背景と重なって見えなくなってしまったいたところもあり、残念だった。

「The Japanese Wife」は、原作のほぼ忠実な映画化になっている。原作の評論の段階でストーリーについて書きたいことは書いてしまったのだが、今回映画を見て改めて思ったことを、いつもの映画評のフォーマットに則って、ここに書き記しておこうと思う。

題名:The Japanese Wife

読み:ザ・ジャパニーズ・ワイフ

意味:日本人の妻

邦題:日本人の妻

監督:アパルナー・セーン

制作:サレガマ

原作:クナール・バス著「The Japanese Wife」

音楽:サーガル・デーサーイー

衣装:ジャヤシュリー・ダースグプター

出演:ラーフル・ボース、高久ちぐさ、ラーイマー・セーン、マウサミー・チャタルジー、ルドラニール・ゴーシュ、クナール・バス(特別出演)

備考:DTスター・ヴァサント・クンジで鑑賞。

ラーフル・ボース(右上)、高久ちぐさ(左)、ラーイマー・セーン(下)

| あらすじ |

西ベンガル州スンダルバンスに住む算数教師スネーハモイ・チャタルジー(ラーフル・ボース)は、大学時代から、日本に住む日本人女性ミヤゲ(高久ちぐさ)と頻繁に文通を続けていた。彼女は単なる文通相手ではなく、スネーハモイの妻であった。2人は一度も顔を合わせたことがなかったが、お互いにお互いを配偶者だとみなしており、文通により心の交流を交わしていた。スネーハモイの両親は幼い頃に洪水で死んでしまっており、彼は叔母マーシー(マウサミー・チャタルジー)に育てられていた。マーシーも最初は会ったこともない女性と結婚するスネーハモイの行動を理解できないでいたが、最近はその奇妙な状況にも慣れっこになってしまっていた。

結婚15周年の日、スネーハモイの家に大きな箱が届いた。ミヤゲからのプレゼントで、中には日本の凧がたくさん入っていた。同じ頃、彼の家には未亡人のサンディヤー(ラーイマー・セーン)とその息子パルトゥーが住むようになった。スネーハモイは一度サンディヤーとお見合いをしたことがあったが、彼がミヤゲと結婚してしまったために縁談は進まず、その間に彼女は別の男性と結婚していた。だが、最近夫が死去してしまい、家に居づらくなったため、憐れに思ったマーシーが引き取ったのだった。

スネーハモイとパルトゥーはすぐに仲良くなった。日本から送られて来た凧を揚げて村人たちを大いに驚かせたことで、2人の絆は深まった。同時に、最初はスネーハモイと顔を合わせようともしなかったサンディヤーも、彼に対して徐々に心を開くようになる。ある日、スネーハモイとサンディヤーは一緒に市場に買い物に行ったことでさらに親しくなる。

ところが、スネーハモイはミヤゲの体調が良くないことを知る。彼は学校を休職し、ミヤゲのためにあちこちの医者に相談する。患者がその場にいないことでは医者も診断しようになかったが、彼女から送られて来た診断書により、癌であることが分かる。ミヤゲはスネーハモイに遺書も送って来ていた。サンディヤーと精神的に一線を越えてしまっていたスネーハモイは罪悪感を感じ、真実を書き送ろうか迷うが、今までのミヤゲとの関係を無意味なものにしないように、勇気を出して手紙を送る。

暴風雨の中、医者に診断書を見せにカルカッタまで無理して行ったことで、スネーハモイは肺炎に罹ってしまう。僻地であるため薬屋が近くになく、暴風雨でライフラインのフェリーサービスも運休しており、どうしようもなかった。そのままスネーハモイは息を引き取ってしまう。マーシーはミヤゲにも訃報を送る。

ある日、スネーハモイの村に、頭を剃り上げ、白いサーリーを来た日本人女性がやって来る。彼女はスネーハモイの家を訪ね、彼の部屋に残された、彼女が送った品々を手に取る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨年、「Chandni Chowk to China」という映画が公開され、アジアの二大大国であるインドと中国の映画上での出会いが実現した。映画はフロップに終わってしまったものの、この作品によって両国の文化的つながりのきっかけが出来たことは決して過小評価できない。韓国もボリウッドとの結束を急速に推進している。「Gangster」(2006年)ではヒンディー語映画で初めて韓国ロケが行われたし、昨年にはボリウッドのスーパースター、シャールク・カーンが韓国文化・観光の名誉大使に任命された。このような情勢を見るにつけ、映画交流という分野において、日本は東アジアの近隣諸国に比べてかなり出遅れているように思われ、焦りを感じていた。

そこにこの「The Japanese Wife」が来てくれた。何と美しい心の交流が描かれた映画であろうか。原作では20年、映画では17年という歳月、お互い会ったこともないのに夫婦という関係を続けて来たインド人男性と日本人女性の物語。ベンガルと日本の家、村、町、自然などの情景も非常に効果的に対比されており、それぞれの文化の美しさが映像でもって語られ、賛美されていた。ちゃんと日本ロケも行われている。横浜や筑波で撮影されたようで、日本人の目にも納得の日本が描かれる。さらに、和風の音楽やモチーフが日本のシーン、インドのシーン関係なく随所に散りばめられ、ベンガルの片田舎で偶然花開いた日本への憧れや錯綜感が切なく表現されていた。このような深いレベルでの心の交流を描いた映画は、長い文化交流の歴史がなければ作られえず、その長い文化交流は、一朝一夕の外交関係では成立しえない。日本とインド、いや、この場合はベンガルと限定した方が適切であろう、日本とベンガルがラヴィンドラナート・タゴールと岡倉天心の時代から築き上げて来た友情が土台となった映画が「The

Japanese Wife」であり、このレベルの映画は、最近頑張り始めた中国や韓国ではまだまだ到底達成しえないものである。「The Chinese

Wife」や「The Korean Wife」では成り立たなかった話だろうし、その他の国を当てはめてみてもしっくり来ない。日本しかこの映画の情緒は醸し出せえないのである。離れ離れのインド人と日本人の間の、心と心の純粋な交流を描いたこの映画を、地理的に決して近くにないインドと日本の過去100年間の友好的交流の象徴と大袈裟に表現することも可能である。ただし、これはアパルナー・セーン側からの、すなわちインド側からのアクションである。日本側からも、これに応えるようなアクションを期待したい。それがあって初めて「交流」と言えるものになるだろう。

文通で育まれた愛情という設定であるため、映画はスネーハモイとミヤゲがお互いに書き送った手紙の朗読によって基本的に進んで行く。スネーハモイもミヤゲも英語がそれほど得意ではなく、その手紙は片言の英語で書かれ、読まれる。下手するとナレーション主体のドキュメンタリー映画のような説明がましい映画になってしまうところであったが、それ以上に映像に圧倒的な力があり、「映画」としての魅力に満ちた作品になっていた。もちろん、ラーフル・ボースの演技力もそれに大いに貢献している。最近ミーハーな役柄も多かったラーフルであるが、「The

Japanese Wife」では木訥な演技でスネーハモイをスクリーン上に生き生きと浮かび上がらせていた。彼の名演があるからこそ、会ったことのない外国人女性を妻にしてしまうという非現実的な出来事も説得力を持つ。対する日本人妻、高久ちぐさの出番ははっきり言って少なかったのだが、着物を着てお母さんの世話をしているシーンなどは十分にインド人の目にエキゾチックに映るだろうし、最後に丸刈り姿になってスネーハモイの村を訪れるシーンもインパクトがあった。マーシーを演じたマウサミー・チャタルジーは肥えすぎていて貧しい田舎の女性には合わないようにも感じたが、演技は良かった。それ以上に未亡人サンディヤーを演じたラーイマー・セーンがかなりはまり役であった。ボリウッド娯楽映画のフィールドではあまり成功していないが、こういう落ち着いた映画の中ではしっかりとした存在感を示すことのできる女優である。

原作では時代設定が明らかではなく、原作を読んだ時点では僕は1950~75年くらいであろうかと感じたが、映画では、Eメールという言葉が出て来たり、ビパーシャー・バスの踊る「Beedi」(2006年の映画「Omkara」の中のアイテムナンバー)が出て来たりしており、もろに現代になっていた。逆算して考えれば、スネーハモイとミヤゲが文通による結婚をしたのが1990年頃ということになる。西ベンガル州の田舎は特に発展が遅れており、今でも100年前みたいな生活をしている人々がたくさんいるので、そうだと言われても特におかしくない。ただ、そうなって来ると日本のシーンが多少違和感を覚えるようになる。度々映し出されるミヤゲの生活はまるで「おしん」みたいであるし、外国人との文通が流行ったのはもう少し昔のことなのではないかと感じる。しかし、それらは日本人側からの意地悪な視点であり、これ以上突っ込むのは粗探しに過ぎないだろう。

スネーハモイの家には、ミヤゲから送られて来た様々な日本の品々が飾られている。「Le Gayee Dil Gudiya Japan Ki(心を奪って行った、日本のお人形)」という歌詞でも有名な日本人形もあった。だが、映画の中でもっとも重要なモチーフとなっていたのは凧である。結婚15周年のプレゼントとして送られて来たたくさんの凧が、ベンガルの空に舞うシーンがあり、中盤の大きな盛り上がりとなっている。地元の凧屋は、日本の凧に負けるなと人々にインド製凧を配り対抗する。こうしてインド対日本の凧合戦が始まった。美しい装飾が施された日本の凧は、村人たちをただただ呆然とさせる。やがて、浮世絵風の女性が描かれた凧が揚がると、群衆から「ありゃ先生の奥さんだ!日本人妻だ!」と声が上がる。地元の凧チャンピオン、ファティークは日本人妻凧に攻撃を加えようとする。スネーハモイは迎撃のために別の凧を揚げて「妻」を守る。俄然スリリングな展開となっており、静かな純愛映画の中に笑いと興奮と勇壮さを加えるのに成功していた。ちなみに、「ナガサキ」と名付けられた凧も揚げられ、ベンガルの田舎でも原爆が落とされた広島と長崎がよく知られていることが示されていたのは、日本人にとって興味深い事象であった。

原作では、未亡人の妻と浮気をしてしまったことをミヤゲに伝えるかどうか葛藤する場面や、真実を打ち明けた後にミヤゲから送られて来た遺書を読む場面が物語の山場となっていたが、映画ではその辺りは意外にサラリと描かれていた。アパルナー・セーン監督が代わりに山場として用意したのは、電話での会話だと言える。スネーハモイは過去に何度もミヤゲに電話をするのだが、通信状態が悪いためにいつもまともに会話ができずに切れてしまう。だが、ミヤゲが癌であることが分かった後、暴風雨の中スネーハモイがミヤゲにかけた電話で初めて2人はまともにお互いの声を聞いて会話をすることができる。その直後にスネーハモイは肺炎をこじらせて死んでしまうため、この短い電話の会話が、2人の人生の中でお互いにもっとも近付いた瞬間であった。それは、暴風雨を恐れずにただミヤゲのことを思って出掛けたスネーハモイのひたすらの愛情に対する報いだと言える。アパルナー・セーン監督が女性らしい慈悲心からスネーハモイに報いを与えたのだと感じられた。原作とのこの辺りの違いは、男性作家の作品を女性映画監督が映画化した故に起こったことなのかもしれない。ちなみに、原作でも映画でもミヤゲの遺書に何が書いてあったのかは明かされていない。

サンディヤーとの浮気が果たして肉体的なものだったのか、それとも精神的なレベルに留まったのか、劇中でははっきりと描写されていない。だが、遠く離れた異国の地に住む妻を愛し続けて来て、生身の女性を知らなかったスネーハモイにとって、突然同居し始めた未亡人サンディヤーの存在は小さくなかった。彼は次第に目に見える「女性」であるサンディヤーに興味を持つようになり、同時に目に見えない「妻」ミヤゲへの背徳感も感じるようになる。純愛を信じ、純愛を貫くが故に心の中に生じるこの葛藤。この部分も映画で特に丁寧に描かれていた部分であり、この葛藤があるからこそ、恋愛映画として一段上の高みに到達できていた。

クレジットを見ると、実は原作者のクナール・バスもカメオ出演している。おそらくスネーハモイがミヤゲへの結婚プレゼントを買って市場を歩いているときにぶつかった人がクナール・バスであろう。

「The Japanese Wife」はアパルナー・セーン監督の新たな傑作である。日本人女性が物語の中心となっているため、日本人にとっては特に面白い作品となるだろう。そして、インドの中でもっとも日本に近いのはやはりベンガルなのだということを改めて実感させられる。インドで公開中の「The

Japanese Wife」は英語字幕付きなので、他のインド映画に比べて理解しやすいだろうし、もしかしたら日本で日本語字幕・吹き替えのバージョンも公開されるかもしれない。アパルナー・セーン監督に「ありがとう」と言いたくなるような映画である。

| ◆ |

4月12日(月) Khuda Hafiz vs Allah Hafiz |

◆ |

南アジアのイスラーム教徒の間で別れの際によく使われるフレーズが「Khuda Hafiz」である。カタカナ表記すると「クダー・ハーフィズ」または「フダー・ハーフィズ」が適当であろう。「神があなたの守護者になりますように」というような意味で、次に会うときまでの相手の無事を祈る温かい言葉である。

どうもパーキスターンのイスラーム教徒を中心に、この「クダー・ハーフィズ」を「アッラー・ハーフィズ」と言い換える動きが盛んになっているようだ。このフレーズの中の「クダー」は、ペルシア語で「神」を意味する言葉なのだが、イスラーム教徒は可能な限り神の言語であるアラビア語の語彙を第一に使うべきであるという原理主義的な考えが近年広まっており、その一環として、長年別れの挨拶として使われて来た「クダー・ハーフィズ」を、アラビア語で「神」を意味する「アッラー」でもって置き換えて、「アッラー・ハーフィズ」と言おうという訳である。現在では、「クダー・ハーフィズ」がほとんど聞かれなくなったほど、かなり多くの人々が「アッラー・ハーフィズ」を使っていると報告されている。

もう長いことパーキスターンに行っていないので、日常生活において「アッラー・ハーフィズ」が本当にどれだけ普及しているのかは確証がないのだが、少なくともインドでも、「アッラー・ハーフィズ」を好んで使っているイスラーム教徒の友人を知っており、この動きは印パの国境を越えて南アジアのイスラーム教徒の間でかなり広まっているのではないかと感じる。

何かひとつの運動が起こると、それに対する反対運動が起きるのは常である。最近、英国在住のパーキスターン人アミーナ・ギーラーニーがFacebookにおいて、Bring back KHUDA Hafiz!というグループを立ち上げ、「クダー・ハーフィズ」復権キャンペーンを行い始めた。

説明文にはこんなことが書いてある。

Support Pakistan's innocent, historical good bye -- khuda hafiz. Stand against

the essentialist ideology working to remove it from our colloquial discourse.

All discussions on how either new words and phrases, or excess use and absences

of existing words and phrases, impact social realities and experiences are

welcome.

パーキスターンのイノセントで歴史的な別れの挨拶「クダー・ハーフィズ」を支援しよう。我々の日常会話の中からそれを排除しようとする原理主義的イデオロギーに反対しよう。新しい単語やフレーズ、または現行の単語やフレーズの過度な使用や不使用が社会の現実や経験にどのような影響を与えるかについての議論を歓迎。

議論を見てみると、クダー・ハーフィズ派、アッラー・ハーフィズ派、そしてどっちでもいい派がそれぞれの意見を述べており、興味深い。アッラー・ハーフィズ派が「クダー・ハーフィズ」に反対するのは、「クダー」という言葉が神一般を示す言葉であるからのようだ。つまり、「クダー」はヒンドゥー教などの多神教の神にも使える。一方、「アッラー」と言ったらイスラーム教の神のみを指す。それに聖典コーランの中で使われているのは「クダー」ではなく「アッラー」である。よって、イスラーム教徒は「アッラー・ハーフィズ」に固執するべきだというのがアッラーハーフィズ派の考え方である。「ポリティカリー・コレクト(PC)」という言葉があるが、「アッラー・ハーフィズ」は言わば「リリジャスリー・コレクト(RC)」か。

一方、クダー・ハーフィズ派は、その主張の裏返しで、「クダー・ハーフィズ」の方がセキュラー(宗教的に中立)であるために挨拶として適切で、しかも昔から使われて来た言葉なので大事に保護して行くべきだというのが大まかな考え方である。そんなにアラビア語にこだわりたいなら、アラビア語の「さようなら」である「フィー・アマーン・アッラー(Fi

Aman Allah)」を使えばいいという意見もある。実は「アッラー・ハーフィズ」はアラビア語の語彙を並べたフレーズではあるが、アラビア語ではなく、アラビア語圏では通用しないようである。

挨拶に何の宗教色もない日本語を使っている日本人としては不思議な議論であるが、南アジアには割とこの手の厄介な挨拶と宗教の問題が多い。結局、多くの「挨拶」は近代に入って英語などからの翻訳の過程で無理に創出されたために、このような問題が発生したのだろう。はっきり言ってインド人と日常接している中で、「こんにちは」「さようなら」「ありがとう」「ごめんなさい」と言ったお決まりの挨拶を使わなくても別に人間関係は支障なく成り立ってしまう。挨拶なしに用件に入ってそのまま立ち去ったり話を切り上げたりしても誰にも何も言われない。よって、案外住むとそんなに気にならなかったりするものである。かえって、「クダー・ハーフィズ」も「アッラー・ハーフィズ」も、使うと何だか格好つけしているみたいでちょっと恥ずかしい気分になるものだ。日本では「挨拶は人間関係の潤滑油」と言われ、挨拶の使用が奨励されるが、世界の隅々で通用する概念ではない。インドではむしろ論争の火種である。

青春時代は人生の中でもっとも美しい時期であり、その大きな舞台となるのは学校である。学校は誰もが思い入れのある場であり、それ故に物語の舞台として活用しやすい。ヒンディー語映画界でも一部または全体で学校を舞台とした印象的な映画がコンスタントに作られている。例えば「Kuch

Kuch Hota Hai」(1998年)、「Mohabbatein」(2000年)、「Main Hoon Na」(2004年)などが挙げられるだろう。だが、多くの映画では、学校で繰り広げられるドラマが主体で、学校や教育システムが抱える問題に触れられることはあまりなかった。大ヒット映画「3

Idiots」(2009年)で初めて、真剣に学校や教育の在り方について問題が提起されたと言っていいだろう。

現在公開中の新作ヒンディー語映画「Paathshaala」は、その名も「学校」。「3 Idiots」では高等教育の場である大学が舞台であったが、この映画では初等中等教育にフォーカスされている。

題名:Paathshaala

読み:パートシャーラー

意味:学校

邦題:学校

監督:ミリンド・ウケー

制作:シャイラー・カーン

音楽:ハニーフ・シェーク

歌詞:ハニーフ・シェーク

振付:アハマド・カーン

衣装:シャビーナー・カーン、コーマル・サーニー、ザイナブ・シェーク

出演:ナーナー・パーテーカル、シャーヒド・カプール、アーイシャー・ターキヤー、サウラブ・シュクラー、スシャーント・スィン、スウィーニー・カーラー、アリー・ハージー、ドイジ・ヤーダヴなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

上段左から、アーイシャー・ターキヤー、シャーヒド・カプール、

ナーナー・パーテーカル、

下段ベンチの左から、スウィーニー・カーラー、ドイジ・ヤーダヴ、

アリー・ハージー

| あらすじ |

英語教師のラーフル・プラカーシュ・ウディヤンヴァル(シャーヒド・カプール)は、ムンバイー郊外の名門校サラスワティー・ヴィディヤ・マンディルに新しく赴任した。同校では、家庭科教師アンジャリー・マートゥル(アーイシャー・ターキヤー)や体育教師ヴィジェーンドラ・チャウハーン(スシャーント・スィン)などが勤務していた。

校長のアーディティヤ・サハーイ(ナーナー・パーテーカル)は、学校の近代化と商業化を理事長に要求され、改革に乗り出す。経営担当のラッラン・シャルマー(サウラブ・シュクラー)は、様々な教材を無理矢理保護者に買わせ始めた。その他にも学校の様々な面で商業化が進められた。その最たるものが、タレント発掘番組への出演であった。子供たちは勉強以外に組体操、演劇、料理、歌唱など、様々な技能の習得を要求され、疲弊するようになった。また、番組の担当者は金儲けのことしか考えておらず、子供たちをぞんざいに扱ったため、子供たちは皆自信を失い、大きなプレッシャーを感じるようになった。

ラーフルは、サハーイ校長の突然の豹変を不審に思い、彼が大事に抱えるファイルを盗み見る。それによって、サハーイ校長が理事長から学校の近代化と利益化を強制されていたことが分かる。そこでラーフルは、児童や教員と共に立ち上がり、ストライキを始める。児童のストライキはメディアの注目を集める。サハーイ校長は辞意を表明するが、その際にラーフルに促され、なぜこのようなことをせざるをえなかったかを説明する。最近の保護者は、学校の施設ばかりを気にし、どんな教育が行われているのかを重視しない。派手な学校ほど子供が集まるようになり、それが学校の商業化をますます推し進める。そのせいで、堅実な教育を行っている学校がどんどん遅れて行く。その時勢にサハーイ校長は逆らうことができなかったのだった。サハーイ校長の言葉はメディアを通して多くの人々の心に残ることになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

娯楽映画っぽい外見だが、深刻な社会問題に真面目に取り組んだ作品であった。劇中に登場する様々な事件は実際に起こった事件をもとにしている。例えば子供が炎天下何時間も外に立たされるシーンがあったが、これは2009年4月にデリーの学校で11歳の女児が英語の成績が悪いという理由で炎天下何時間も立たされて死亡した事件を明らかに下敷きにしている。児童によるストライキもインドで実際にあることだし、年々値上がりする学費を巡っての学校側と保護者側の争いも現実の出来事である。

しかしながら、「Paathshaala」の主要テーマは、学校の商業化の危険性である。教育はビジネスではなく、学校は利益を出す場ではない。もし学校経営において利益があるとしたら、それは子供の成長たちである。卒業生が人生で成功しているのを見ることが学校にとって何よりの利益である。学校の商業化は、子供たちを学校のブランド価値を高めるための駒として使用する風潮を生み、それが結果的に子供たちの健全な育成と将来への希望を奪うことになる。子供から無理に「タレント発掘」を行おうとすることも、幼い子供の幼い精神に多大な悪影響を与える。そんなことがメッセージが主張されていた。急速な経済成長と社会変化の中で古き良き価値観が捨て去れていくことへの危機感が映画の原動力となっており、それは「Rocket

Singh - Salesman of the Year」(2009年)や「3 Idiots」などと共通していた。

しかし、映画は問題提起のみで終わっており、監督なりの解決策や正しい教育の在り方の提示などはなく、物語を通してのメッセージの説得力や物語としてのまとまりにも欠けた。いくつか子供たちの人間関係が描かれ、中には恋愛感情が含まれたものもあったが、それらが発展することはなく、多くは未完のまま終わってしまった。教育問題という重要なテーマを選び、多くのことを語りたかったことは感じられたが、2時間弱の上映時間の中で語りきれなかったことがいくつもあった印象を受けた。また、劇中で起こる大小の事件がどれも極端過ぎるという欠点もあった。テーマの選定やメッセージは一流だが、映画としては三流である。

シャーヒド・カプールは前作「Chance Pe Dance」(2010年)でもパートタイムの教師を演じていた。爽やかなイメージの強いシャーヒドは、いかにも児童生徒たちに人気の若手教師役がお似合いだ。とても誠実な演技をしていた。最近結婚したアーイシャー・ターキヤーも同じく爽やかさが売りの女優であり、子供たちを思いやる優しい家庭科教師ははまり役であった。校長を演じた演技派男優ナーナー・パーテーカルは今回はかなり抑え気味の演技であったが、最後の演説シーンなど、しっかりと見せ場をこなしていた。他にサウラブ・シュクラー、スシャーント・スィンなど、好演が目立った。

学校が舞台なだけあり、子役も大きなウエイトを占めている。今までヒンディー語映画界で名子役として名を馳せてきた子役俳優が総出演している。「Nanhe

Jaisalmer」(2007年)のドイジ・ヤーダヴ、「Ta Ra Rum Pum」(2007年)のアリー・ハージー、「Cheeni Kum」(2007年)のスウィーニー・カーラーなどである。きっとこのまま俳優の道を進むだろう。将来が楽しみだ。

音楽、歌詞、BGM、台詞など、ハニーフ・シェークが担当している。上映時間が短めであったために挿入歌は多くなかったが、「Aye Khuda」など、いい曲があった。

「Paathshaala」は、ここ数年間インドの教育界で起こっている事件や問題をひとつのプラットフォームで概観することのできる映画にはなっているが、脚本の弱さのせいで、映画としての完成度は高くない。もう少し脚本を練って映画にしていればと悔やまれる出来である。

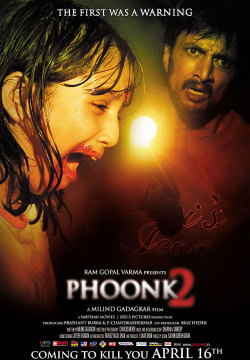

ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督は、ヒンディー語映画界においてホラー映画というジャンルの草分け的存在であると同時に、コンスタントに様々な形のホラー映画を作り続けて来ており、このジャンルの発展にも寄与している。だが、彼のホラー映画では恐ろしい映像と音楽を多用して観客を怖がらせるという原始的な手法を脱却できておらず、「リング」(1998年)などでホラー映画の極みを体験した日本人の目にはどうしても幼稚に映ってしまう。しかしながら、インドの映画館でホラー映画を鑑賞すると、観客のホラー映画の楽しみ方は日本とかなり異なることに気付く。インドでは親しい友人などと連れだって映画館へ行くのが普通であり、ホラー映画も仲間内でワイワイガヤガヤと楽しむものとなっている。背筋が凍るような恐怖を期待してホラー映画を見るのではなく、恐怖シーンを笑い飛ばすために見ている。その視点がなければインドのホラー映画を正当に評価することはできないだろう。

2008年にラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督は「Phoonk」というホラー映画を送り出した。この映画の興行成績は上々だったようで、続編「Phoonk

2」が作られることになった。しかし、今回の監督は、前作で脚本を担当したミリンド・ガダグカルになっている。ミリンド・ガダグカルは、ヴァルマー監督の意図が大きく反映された前作のストーリーに満足していなかったらしい。自分で続編の脚本を書いてヴァルマー監督に直訴し、監督を任されたとのことである。

「Phoonk 2」は前作とストーリー上のつながりがあり、キャストもほぼ一緒である。唯一、主人公一家の長男ローシャンを演じる子役男優だけは変更となっている。前作で一家に呪いを掛け、呪術師マンジャーに殺されたマドゥが、亡霊となってまた一家を襲うというストーリーになっている。

題名:Phoonk 2

読み:プーンク2

意味:呪文2

邦題:黒魔術2

監督:ミリンド・ガダグカル(新人)

制作:プラシャーント・バッラー、Pチャンドラシェーカル

音楽:ダルマ&スディープ

衣装:アナーヒター・イーラーニー

出演:スディープ、アムルター・カーンヴィルカル、エヘサーン・チャンナー、リシャブ・ジャイン、アヌ・アンサーリー、アシュヴィニー・カルセーカル、ニールー・バージワー、アミト・サード、ガネーシュ・ヤーダヴ、ザーキル・フサイン、ヴィカース・シュリーワースタヴ、ラーケーシュ・ラージ、チャヤン・トリヴェーディー、ジーヴァ

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

エヘサーン・チャンナー(左)とスディープ(右)

| あらすじ |

建築技師ラージーヴ(スディープ)は、仕事の関係で、妻アールティー(アムルター・カーンヴィルカル)、長女ラクシャー(エヘサース・チャンナー)、長男ローシャン(リシャブ・ジャイン)、そしてメイドのラクシュミー(アヌ・アンサーリー)と共に、海辺のバンガローに引っ越して来た。また、ラージーヴの妹アールシ(ニールー・バージワー)とその夫ロニー(アミト・サード)も遊びにやって来て、しばらく滞在することになった。

バンガローの裏には森林があった。ラクシャーはその森林で人形を拾い、家に持ち帰る。すると、次第に奇妙な現象が家族を襲うようになった。その中でアールティーは、マドゥ(アシュヴィニー・カルセーカル)の亡霊に取り憑かれてしまった。ラージーヴは、呪術師マンジャー(ザーキル・フサイン)を呼ぼうとするが、既にマドゥの亡霊に惨殺された後であった。ラージーヴの友人のヴィナイ(ガネーシュ・ヤーダヴ)は別の呪術師(ジーヴァ)を探し当てるが、ヴィナイも呪術師もマドゥの呪術によって殺されてしまう。

アールティーに取り憑いたマドゥは一家を襲い始める。手始めに警備員兼庭師のバールー(ヴィカース・シュリーワースタヴ)が殺され、メイドのラクシュミー、ラージーヴの妹アールシなどが餌食となる。そしてマドゥは遂に最終的な目標であるラクシャーを殺そうとする。ラージーヴはマドゥの圧倒的な力によって満身創痍になりながらもラクシャーを救うが、アールティーは死んでしまう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

おそらくミリンド・ガダグカル監督が「Phoonk 2」で表現したかったのは、前作にはなかった「どうしようもなさ感」であろう。前作では、黒魔術を使って呪いを掛けて来たマドゥに対し、主人公側にはマンジャーという呪術師がおり、そのおかげで「何とかなるだろう」という安心感が観客の心のどこかに常にあった。しかし本作では、早い段階でマンジャーが惨殺され、代わりに登場した呪術師もあっけなく殺されてしまう。そうなって来ると、もはや助けてくれる人はいないのである。終盤を支配するこの絶体絶命のピンチ感が映画の最大の見所であった。

ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の映画特有の凝ったカメラアングルも健在であった。特に今回は亡霊視点のカメラアングルがいくつかあった。自分が亡霊になったかのような錯覚に陥り、それが恐怖を演出していた。

しかし、亡霊マドゥの行動に一貫性や論理性がなかったのが仇となった。映画中、不気味な人形が出て来るが、それがマドゥの何なのか、結局よく分からなかった。人形を家に持ち込んだから異常現象が始まったのか、それとも全てマドゥによって仕組まれたもので、人形とは関係なく一家の命は危険にさらされたものだったのか、不明である。前作では長女ラクシャーを狙ったマドゥが、今回は誰を狙っているのかも不透明だった。一応やはり最終目標はラクシャーで、マドゥは「ただ殺すだけではなく、恐怖のどん底に突き落としてから殺す」と宣言するのだが、ラクシャーとは関係ない人々も殺されているし、どちらかというとラージーヴを精神的に追い詰めていて、一貫性に欠けた。クライマックスの恐怖シーンは、舞台となるバンガローの地理感覚がよく分からないために、どこで何が起こっていてどう逃げればどこへ行き着くのか、などと言ったことが分からなくなっていたし、包丁を何度も腹部に突き刺されたラージーヴがなかなか死なないのもご都合主義に思われた。マドゥに憑依された妻が最後に死んでしまうというのも、嫌なエンディングであった。

何の救いもないという崖っぷちの恐怖は目新しかったかもしれないが、技術的には今までのインド製ホラー映画と大して変わっていない。しかし、ヴァルマー監督のキャンプを中心に、ヒンディー語映画界の中でより怖いホラー映画を作るための試行錯誤が重ねられていることは好意的に受け止められる。インドのホラー映画ジャンルはまだまだ発展途上ではあるが、ヒンディー語映画の最初期のホラー映画である「Raaz」(2002年)や「Bhoot」(2003年)から時系列に沿ってホラー映画を見て行くときっと面白いだろう。

圧倒的な力を誇る亡霊マドゥから家族を必死で守る父親役を演じたスディープ、今回憑依されてしまった妻役のアムルター・カーンヴィルカル、亡霊のターゲットとなった長女役の子役女優エヘサーン・チャンナーなど、好演が目立った。長男役のリシャブ・ジャインは、実は同時公開の「Paathshaala」にも出演している。特定の子役出演の映画が2本同時公開されるのは珍しいかもしれない。

「Phoonk 2」は、クライマックスの「どうしようもなさ」感が売りのホラー映画である。何だかんだ言って怖さはある映画だが、ストーリーの組み立てがしっかり出来ていないところがあって、展開を見失うところがある。多少前作を見ていないと分からない部分もあるし、後味も良くない。スキップしても問題ないだろう。

| ◆ |

4月23日(金) City of Gold |

◆ |

現在インドの商都として知られるムンバイー(旧名ボンベイ)であるが、ムンバイーの発展を100年以上の長期間に渡って支えて来たのが繊維産業であった。19世紀後半よりムンバイーには繊維工場が相次いで建設され、多くの労働者が工場付近の団地に家族と共に集住し、日の出から日没まで安賃金で働いて産業を支えた。最大時には25万人もの労働者が働いていたとされる。ムンバイーが今、インドが世界に誇る商業都市となったのも、彼ら名もなき労働者に依るところが大きかったと言われる。だが、独立後、ムンバイーの繊維産業は斜陽の時代を迎え始める。それでも工場は稼働し続け、労働者は働き続けたのだが、1982年にムンバイーの繊維工場全体を巻き込んだ大規模なストライキが発生し、状況は一変する。工場主側は時代の変遷を感じ取り、工場を取り壊してその土地を高層マンションやショッピングモールに変えようと画策し始め、労働者のリストラに乗り出すのだが、それが労働者組合との対立を生み、大規模なストライキにつながったのだった。しかし、ストライキは長期に渡ったものの成功しなかった。結局、労働力を失った工場は朽ちるがままに放棄され、労働者は職を失って別の仕事を探さなければならなくなった。働き場所を失った25万人の労働者の中には、アンダーグランドの世界に流れる者も少なくなかった。現在ムンバイーが抱える様々な社会問題の多くは、この工場問題が尾を引いていると言われる。いくつかの工場エリアはショッピングモールなどに再開発されているが、現在でも工場跡が残っているエリアがあり、ムンバイーの歴史の暗部を無言のまま語り続けている。ボリウッド映画には、よくマフィアが金の受け渡しなどに使ったりする廃工場が登場するが、それがこの繊維工場跡である。

ムンバイーを本拠地とするボリウッドでは、ムンバイーの繊維工場やそこで働く労働者が直接的・間接的な題材になって来た。ヒンディー語・ウルドゥー語文学界の「小説の帝王」プレームチャンドが原作・脚本を担当した「Mazdoor」(1934年)をはじめ、「Dhanwan」(1937年)、「Rangila

Mazdoor」(1938年)、ニティン・ボース監督「Mazdoor」(1945年)、「Paigham」(1959年)、「Aadmi Aur

Insaan」(1969年)、「Saat Hindustani」(1969年)、「Ganwaar」(1970年)、「Namak Haraam」(1973年)、「Mazdoor

Zindabad」(1976年)、「Kaalia」(1981年)、ラヴィ・チョープラー監督「Mazdoor」(1983年)などで、繊維工場と労働者に関するプロットやシーンが出て来る。だが、繊維工場が閉鎖されたことで、繊維工場や労働者がヒンディー語映画の主題となることはグッと減ってしまった。

本日より公開の「City of Gold」は、久し振りに繊維工場がテーマのヒンディー語映画である。しかも、1982年の繊維工場ストライキ事件を背景にした骨太のドラマである。監督はマヘーシュ・マーンジュレーカル。個性派俳優として知られるマヘーシュ・マーンジュレーカルであるが、時々映画も撮っている。「City

of Gold」は舞台劇を原作としている。ジャヤント・パワールの「Aadhantar」である。映画化にあたってジャヤント・パーワル自身が脚本を書いている。ヒンディー語とマラーティー語の二言語で制作されており、俳優はマラーティー語演劇界・映画界の重鎮が多い。

題名:City of Gold

読み:シティー・オブ・ゴールド

意味:黄金の街

邦題:シティー・オブ・ゴールド

監督:マヘーシュ・マーンジュレーカル

制作:アルン・ランガーチャーリー

原作:ジャヤント・パワール作「Aadhantar」

音楽:アジト・サミール

衣装:ラクシュマン・グラール

出演:シャシャーンク・シンデー、スィーマー・ビシュワース、アンクシュ・チャウダリー、ヴィニート・クマール、ヴィーナー・ジャームカル、カラン・パテール、スィッダールト・ジャーダヴ、サティーシュ・カウシク、カシュミーラー・シャー、サミール・ダルマーディカーリー、ガネーシュ・ヤーダヴ、サチン・ケーデーカル、アヌシャー・ダンデーカルなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アンクシュ・チャウダリー(中央)やスィッダールト・ジャーダヴ(中央右)など

| あらすじ |

2010年ムンバイー。劇作家のバーバー・ドゥーリー(アンクシュ・チャウダリー)は恋人のマーンスィー(アヌシャー・ダンデーカル)に、自分の父親が繊維工場の労働者だったことを語り出す。

1982年ボンベイ。ドゥーリー家の稼ぎ頭アンナー(シャシャーンク・シンデー)は繊維工場ケーターン・ミルスで働いていたが、工場主側から引退勧告を受けて引退していた。アンナーには妻アーイー(スィーマー・ビシュワース)との間に3人の息子と1人の娘がいた。バーバーは長男で、この頃から劇作家になることを夢見て脚本の構想を練る毎日を送っていた。次男のモーハン(ヴィニート・クマール)は商店で働いていたが、四六時中クリケットのラジオ中継に夢中だった。三男のナールー(カラン・パテール)は血気盛んな性格で、近所の若者たちの親分的存在であった。長女のマンジュー(ヴィーナー・ジャームカル)は美容院に勤めていたが、近所の雑貨屋の息子ジグネーシュと怪しい関係にあった。ドゥーリー一家の住む長屋ラクシュミー・コテージには工場労働者たちが集住していた。隣のマーマー(サティーシュ・カウシク)は初老の親父だったが、若いマーミー(カシュミーラー・シャー)を娶っていた。マーミーは子供が出来ないことを苦にしていた。

労働組合を束ねるラーネー(サチン・ケーデーカル)は、若い工場主のマヘーンドラ(サミール・ダルマーディカーリー)やその父親ケーターン・セートと度重なる交渉をして来たが、進展がないため、ストライキを宣言する。暇になった労働者たちは家でトランプなどをして時間を潰す。ただでさえ半年間給料が滞っていた上にストライキに入ったために、労働者たちは収入がなくなってしまった。アーイーにとっても家計が最大の悩み事であった。だが、次から次へとドゥーリー家に事件が起こる。

まずはモーハンがクリケット賭博に手を出して逮捕されてしまう。釈放のために2万5千ルピーが必要となるが、その金はバーバーが工面する。後で分かったことでは、バーバーは腎臓を売って金を工面していた。モーハンは仕事をクビになり、手持ちぶさたになってしまう。実はモーハンは隣のマーミーと出来ていた。マーミーは子供を熱望しており、夫に期待できないことが分かると、モーハンを誘惑する。お人好しのマーマーは、それを知っていながら黙認する。

マンジューはジグネーシュと密会を繰り返していた。避妊なしの性交にも及んでおり、遂に彼女は妊娠してしまう。アーイーはいち早く娘の妊娠に気付く。マンジューは、妊娠したらジグネーシュは結婚してくれると信じていたが、実はジグネーシュは既婚であることを知る。マンジューは堕胎する。また、娘の妊娠を知ってアンナーは極度に憤慨し、脳卒中を起こして半身不随となってしまう。アンナーを見舞ったラーネーは、彼からマンジューのことを聞き、彼女と結婚することにする。

ナールーは地元マフィアのパルシャー・バーイー(ガネーシュ・ヤーダヴ)に気に入られ、銃を与えられて手先となる。ナールーは親友のスピードブレーカー(スィッダールト・ジャーダヴ)と共に取り立てや暗殺などの仕事をこなして多額の報酬を手にするようになり、家族の稼ぎ頭となる。ところがとうとう警察に逮捕されてしまい、長いこと刑務所に入れられてしまう。

マヘーンドラと労働組合の対立はますます深刻化する。とうとうラーネーの片腕ガネーシュがマヘーンドラを張り倒してしまう。マヘーンドラはパルシャー・バーイーにガネーシュの暗殺を60万ルピーで依頼し、30万ルピーを前金として支払う。パルシャー・バーイーはナールーを刑務所から釈放させ、その任務を任す。報酬は20万ルピーであった。ガネーシュは親友スピードブレーカーの父親だったが、それを知らされていなかったナールーは暗殺を実行してしまう。殺人事件はすぐに警察の知れるところとなり、ナールーは姿をくらます。また、スピードブレーカーは父親を殺したナールーに憎悪を燃やすようになる。

パルシャー・バーイーはマヘーンドラが残金を払う意志がないのを確認すると、報復として父親のケーターンを暗殺する。ところが古い考え方の父親を目の上のたんこぶと考えていたマヘーンドラにとってそれは願ってもいないことで、その謝礼として残金の30万ルピーをパルシャー・バーイーに支払う。だが、その場にはナールーもやって来ていた。ナールーは未だに20万ルピーの報酬をもらっておらず、パルシャー・バーイーが自分を捨て駒にしたことにも憤っており、彼を殺す。

ストライキが長期になりすぎ、組合員の中には生活に困窮して自殺する者も出て来た。マンジューも父親の薬代を工面できず、とうとう密かに売春の道に入る。ラーネーは賃金全額支払いを求めて断固対立の姿勢を貫いていたが、労働者たちは遂に工場主側の条件を飲み、もらえるだけの賃金をもらって退職することを決める。この裏切りにラーネーは絶望する。また、アンナーは退職金を受け取って息を引き取ってしまう。

潜伏中だったナールーは、父親の葬式の儀式に密かに出席する。そこでスピードブレーカーはナールーを銃撃して殺す。だが、アーイーらの計らいでスピードブレーカーは罪に問われなかった。やがてバーバーの書いた脚本が上演されることになり、彼の名前が新聞にも載る。バーバーは初演に母親を呼ぼうとするが、アーイーは喜びの中に突然死してしまう。

以上のことを語り終えたバーバーは、マーンスィーをラクシュミー・コテージに案内する。彼の実家ではマンジューがラーネーと共に住んでいた。隣のマーマーとマーミーの家では男の子が生まれていた。その父親はおそらくモーハンであり、マーマーもそれを暗黙の内に認めていた。ジグネーシュは相変わらず長屋に住む女性を誘惑していた。スピードブレーカーはマフィアになっており、つい最近マヘーンドラを暗殺したところであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ボンベイ繊維工場ストライキの展開を逐一追ったドキュメンタリー的作品ではなく、むしろストライキや工場の閉鎖が労働者やその一家の人生をどのように変えて行ったのかについて、人間のドラマを中心に紡ぎ出した作品であった。繊維工場を生計の柱としていた人々が、工場の稼働停止や組合によるストライキによって食うに困り、マフィア、強盗、売春などの非合法な世界に入り込んで行く様が示されていた。特に空腹の子供たちがズルズルと犯罪の道に引き込まれていく様子は迫力があった。この映画でもっとも怖いのは、人を殺すことを何とも思っていない「恐るべき子供たち」である。また、労働者団地の中で育まれた独特な文化にも焦点が当てられていた。劇中では、ガネーシャ生誕祭やサーイーバーバー関連の祭日を地区同士競い合って祝うシーンがあったし、住民の中から文学、演劇、映画などの芸能方面へ進む人々が輩出されたりした側面にも触れられていた。いくつかの映画で労働者を演じた「アングリー・ヤングマン」アミターブ・バッチャンの人気を再現するシーンもあったが、それを見ると、ボリウッドや「ワン・マン・インダストリー」と称されたアミターブ・バッチャンを下から支えていたのは工場労働者だったのかもしれないと感じた。

つまり、ムンバイーが今ある姿の大部分は、陰陽ひっくるめて、元々この繊維工場労働者コミュニティーから生まれたことが示唆されていた。ムンバイーを舞台にした映画は今までたくさん見て来たし、アンダーワールドの実態に切り込んだ作品も多く見た。しかし、ムンバイーのこの陰部をここまで鮮明に描き出した映画は初めて見た。正直言ってこの映画を見るまで繊維工場やストライキの件についてほとんど知識がなかったが、その意味するところがこの映画によってだいぶ整理された気がする。ムンバイーという都市の発展に興味のある人には、「City

of Gold」は、フィクション作品ではあるが、いいイントロダクションになるのではないかと思う。

ところが映画としての出来は完璧なものではなかった。まず指摘したいのは、舞台劇と映画の違いである。舞台劇を映画化したヒンディー語映画は少なくないが、舞台劇の脚本に囚われすぎると映画は十中八九つまらないものになる。どうしても舞台劇っぽさが出てしまうのである。「City

of Gold」も、俳優の演技、台詞回し、シーンの構成、シーンとシーンのつなぎ方などが極めて舞台劇的で、映画の文法に則ったものではなく、大きな違和感を感じた。

およそ2時間半の映画であったが、いろいろなことを詰め込みすぎているきらいもあった。おかげで観客への説明が足りない部分が多く、台詞の端々を拾い集めてストーリーの行間を推測する必要に迫られる。例えばナールー逮捕のシーンがなく、マンジューの会話で彼がいつの間にか逮捕されて服役していることが知らされる。もちろん、敢えて細部を語らない手法もあるのだが、この映画の場合は時間が足りなくて編集の結果こうなってしまったような、変な感じを受けた。それと付随して、極端な出来事が多すぎるのも気になった。5分に1回はとんでもなく不幸な事件が起こっているような印象を受けた。そしてその度にアーイー役のスィーマー・ビシュワースが泣き叫び、近所の人々が駆けつけて来る。モーハンの逮捕、マンジューの妊娠、ナールーの指名手配、アンナーの死など・・・。極端な不幸が短い間にこう何度も繰り返されるとさすがに飽きてしまう。やはり元凶は詰め込みすぎであろう。もう少しだけスローテンポにしていれば、落ち着いて見られる映画になったのではないかと思う。

キャストの多くはおそらく舞台をメインとしている俳優たちで、皆台詞の話し方に凄みがあった。ナールーを演じたカラン・パテール、スピードブレーカーを演じたスィッダールト・ジャーダヴ、ラーネーを演じたサチン・ケーデーカルなど、迫力のある演技が目立った。母親アーイーを演じたスィーマー・ビシュワースも迫真の演技ではあったが、脚本と演出のせいでオーバーに見えることもあった。

言語はいわゆるタポーリー・バーシャー。ムンバイヤー・ヒンディーとも呼ばれる。登場人物の大半はかなり鈍ったヒンディー語を話すため、聴き取りは困難な部類に入るだろう。

「City of Gold」は、ムンバイーの隠された秘密に迫った重厚なドラマ映画である。舞台劇っぽさが抜けておらず、極端な展開や演技も多いため、映画としての完成度は高くない。だが、30年前のムンバイーで何が起こり、それが現在のムンバイーにどんな影響を与えているのかを手っ取り早く知るにはいい作品である。

留学であろうと仕事であろうと、インドに住み始めて最初に直面する共通の難関は、滞在中ずっとホテル暮らしという贅沢かつ味気ない選択肢を選ばない限り、間違いなく家探しである。日本とは勝手が違いすぎるため、あらゆる段階で苦労することになる。不動産屋がいい加減でやる気がなかったり、パーフェクトな家が皆無であるために消去法的思考を持たないといつまで経っても決められなかったり、一度合意した家賃を契約直前でひっくり返されたり、住んでみたらまた新たな問題が山積だったり・・・。そういう問題は外国人だけでなくインド人も当然経験する。デリーもそうだが、土地代が世界有数レベルに高いムンバイーではさらにその問題は深刻のようで、特にムンバイーで一旗揚げようとやって来る地方出身の若者たちにとっては頭の痛い問題となっているようだ。そのひとつの解決法として好まれるのがルームシェアである。家賃を折半できるため、選択肢が広がる。もし気のおけない友人同士でルームシェアするなら問題ない。だが、見知らぬ人同士でルームシェアすることも割と行われているようで、現在公開中のヒンディー語映画「Apartment」では、赤の他人とのルームシェアの危険性がメインテーマとなっている。

監督は「Bawandar」(2000年)、「Provoked」(2006年)など、真面目な社会派映画で有名なジャグ・ムーンドラー。タヌシュリー・ダッターやニートゥー・チャンドラのホットなシーンがあることでも話題になっている。

題名:Apartment

読み:アパートメント

意味:アパート

邦題:アパートメント

監督:ジャグ・ムーンドラー

制作:ナーリー・ヒーラー

音楽:バッパー・ラーヒリー

歌詞:サイヤド・グルレーズ

衣装:ローヒト・チャトゥルヴェーディー

出演:タヌシュリー・ダッター、ローヒト・ロイ、ニートゥー・チャンドラ、アヌパム・ケール、ウディター・ゴースワーミー(特別出演)など

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

上から、タヌシュリー・ダッター、ローヒト・ロイ、

ニートゥー・チャンドラ、アヌパム・ケール

| あらすじ |

スチュワーデスのプリーティ・セーングプター(タヌシュリー・ダッター)は、恋人のカラン・マロートラー(ローヒト・ロイ)と共にムンバイーの高層アパートの賃貸フラットに住み始めた。隣には詩人のマドゥスーダン・タンハー(アヌパム・ケール)が猫のシェヘザーディーと共に暮らしていた。

嫉妬深いプリーティはカランの浮気を疑い、アパートから追い出してしまう。カランと家賃をシェアできなくなり、経済的に困窮したプリーティは、同僚の助言に従い、ルームメイトを募集する。こうして同じフラットに住むことになったのが、田舎からムンバイーへやって来たばかりのネーハー・バールガヴ(ニートゥー・チャンドラ)であった。ネーハーは書店に勤め始めたばかりで、タンハーとも面識があった。ネーハーは夕食を作ったり掃除をしたりしてプリーティに尽くした。

アパートを追い出されたカランはプリーティに謝ろうと何度も努力するが、プリーティは全く受け付けなかった。しかし、タンハーに説得され、プリーティはようやくカランの謝罪を受け容れる。ところが、2人の仲直りを機に異変が起こり始める。まずはタンハーが可愛がっていた猫シェヘザーディーがベランダから落ちて死んでいるのが発見される。カランとプリーティは毒殺ではないかと疑う。次に、プリーティが飼っていた金魚が殺されているのが見つかる。プリーティは、全てネーハーの仕業ではないかと疑い出す。ネーハーの部屋を物色すると、彼女が飲んでいる薬や故郷のことなどが分かる。薬を調べてみると、ネーハーは鬱病であることが分かった。また、タンハーはネーハーの故郷イガトプリーへ行き、彼女が育った孤児院を訪ねる。そこでかつてネーハーの親友だった女性と出会う。彼女によると、ネーハーは彼女との友情に固執するあまり、彼女と結婚することになった男性を毒殺し、服役していたことが明らかになる。タンハーはすぐにそのことをプリーティに伝え、警告しようと電話するが、電話を取ってその話を聞いていたのはネーハーであった。

ネーハーは、アパートに帰って来たタンハーを待ち構えていた。そして屋上に行って飛び降り自殺をしようとする。引き留めようと追いかけて来たタンハーをネーハーは貯水タンクの中に落とし、蓋を閉める。翌朝タンハーの遺体が発見されるが、愛猫を失った悲しみによる自殺と処理されそうになる。だが、プリーティは全てネーハーが行ったことだと確信し、問答無用で彼女をアパートから追い出す。

追い出されたネーハーは、書店の店主が所有していた拳銃を盗み、プリーティの部屋で待ち伏せする。帰って来たプリーティを縛り上げるが、そのとき警察がやって来る。ネーハーは勢い余って警察を射殺してしまう。隙を見て逃げ出したプリーティを追ってネーハーも屋上へ上がる。ちょうどカランがやって来て、ネーハーに腕を撃たれるものの、プリーティを救おうとする。ネーハーはこのままプリーティと共に飛び降りようとするが、間一髪のところでプリーティを助ける。ネーハーはそのまま落下して死亡する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下手なインド製ホラー映画よりもよっぽど怖いサイコスリラー映画であった。一見純朴な田舎娘と思われたルームメイトは、大事な人が次々に去って行った幼少時のトラウマから精神的疾患を抱えており、過去には殺人まで犯していた。主人公が元ボーイフレンドとよりを戻そうとしたことで、「また大事な人を奪われる!」と、彼女の精神は不安定となり、数々の凶行に及ぶ。これらのストーリーによって、素性の知れない人と、もっとも無防備な場である家を共有することに危険性について警鐘が鳴らされていた。先日見たホラー映画「Phoonk

2」と比べると、やはりもっとも怖いのは幽霊よりも生きた人間であることが実感される。無理矢理ダンスシーンが入っていたのが多少不要に思えたが、しっかりと作られており、2時間弱の時間、映画館で涼みたいのなら打ってつけの作品である。しかし、映画としての目新しさには欠けるため、映画自体のアピールには欠ける。

最近のヒンディー語映画は、ムンバイーを中心とした都会の人々のライフスタイルの変化を敏感に感じ取り、それを反映している。かつて「Salaam

Namaste」(2005年)という映画が公開されたときは、婚前同棲の是非が大いに議論された。インドの社会はまだまだ保守的であり、未婚の人々への制約は厳しい。今月は、印テニス界のアイドル、サーニヤー・ミルザーが、パーキスターンのクリケット選手ショエーブ・マリクとの電撃結婚を発表したことが話題になった。ショエーブは突如来印してサーニヤーの実家に滞在し、そのまま結婚式を挙げてパーキスターンに新婦を連れて帰って行ったが、そのとき、未婚の男女がひとつ屋根の下にいたことがイスラーム教の宗教指導者らから「違法」とされ、糾弾された(両者ともイスラーム教徒)。結婚を決め、結婚式を直前に控えた男女が数日間同じ家に滞在することにすら非難の声が上がる社会である。同棲などはもってのほかだ。しかし、社会が認めようと認めまいと、同棲という習慣は都市部を中心に徐々に浸透しているようで、ヒンディー語映画でも同棲がかなり自然に描写されるようになった。「Salaam

Namaste」では同棲が目新しいものとして描かれ、中心議題となっていたが、「Wake Up Sid」(2009年)、「Rann」(2010年)、「City

of Gold」(2010年)などを経るにつれて、同棲がしごく自然なものとしてプロットの中に組み込まれるようになって来ているのを感じる。

ただ、せっかくムンバイーの住居事情に踏み込んだのだから、主人公のプリーティが恋人のカランと同棲を始めた理由について、もうひとつ社会的な現実を加えてもよかったのではないかと思う。実はインドでは独身女性に部屋を貸すのを敬遠する傾向がある。女性は、マヌ法典にも規定がある通り、幼少時は父親に、結婚後は夫に、夫の死後は息子に守られ服従するべきものであると考えられており、つまり女性の自立を認めない考え方がとても根強い。かつて自立した女性がいたとしたら、それは娼婦である。だから、独身女性が1人または複数で部屋を借りて住むことへの理解があまりないのである。インドで家探しをすると、「家族オンリー」「既婚者オンリー」を掲げているところが結構あるのは、そういう理由からだ。しかし、女性の社会進出が進んだ今、田舎から出て来て都会で働く独身女性もどこかに家を借りて住まなければならない。ひとつの選択肢は働く独身女性向けの寮である。都会には割と様々なタイプの女性向け寮があり、条件さえ合えば、そういう施設を利用できる。「Apartment」でも、ムンバイーにやって来たネーハーが最初に駆け込んだのは寮であった。しかし、なぜ彼女が寮を出たのかについては劇中で描写がなかった。その他、グレーな方法として、既婚者であると偽って部屋を借りることもあるみたいだ。ボーイフレンド、または適当な男性に偽の夫になってもらって大家と契約を交わし、彼と一緒に、または1人で住み始めるのである。しかし、これが一度大きな問題になったことがあった。2004年のミス・インディアに選出されたラクシュミー・パンディトという女性がいたのだが、彼女はムンバイーで家探しをする上で独身女性が部屋を貸りられない現状に直面し、仕方なく友人の男性を使って既婚者と偽って家を借りていた。しかし、ミス・インディアは独身でなければならない。ミス・インディアになってなまじっか顔が売れてしまったことで大家の目にも留まり、大家は彼女は独身ではないと主張し始めた。仕方なく既婚を装った事情などは説明されたのだが、可哀想にラクシュミーは責任を取って念願だったミス・インディアを辞退することになってしまった。「Apartment」では、プリーティがカランと同棲を始めたのは純粋に経済的な問題のみが理由であったが、この辺の事情を加味すると、もう少し踏み込んだ映画になっていたのではないかと思う。

今回驚くべき演技を見せてくれたのはニートゥー・チャンドラである。元々変わった役を演じることが多く、「Traffic Signal」(2007年)や「Oye

Lucky! Lucky Oye!」(2008年)などが印象的だが、ここに来て単に精神異常の役ではなく、映画の核となるような大役を任され、大いに底力を発揮していた。現在のヒンディー語映画界において、気の触れた女性の演技に定評があるのはヴィディヤー・バーランやカンガナー・ラーナーウト辺りであろうが、ニートゥー・チャンドラも十分にそのリストに加えられる資格がある。元々三白眼気味なので、怒りの表情をすると怖さが際立つ。序盤の純朴な田舎娘を思わせる演技とのギャップも良かった。また、序盤で彼女の全裸入浴シーンがあったが、あれは孤独感でも表現したかったのだろうか?意図が不明であった。

ニートゥー・チャンドラが凄すぎるので他のキャストの演技が霞むのだが、一応主演と言えるのがプリーティを演じたタヌシュリー・ダッターである。「Aashiq

Banaya Aapne」(2005年)でデビューしたときは将来有望な女優と感じたが、その後セクシー路線へ行って(行かされて)しまい、アイテムガール化してしまった。一度そういうイメージが付くと、正統派ヒロイン女優に復帰するのは至難の業である。「Apartment」では、まずかなり太ってしまっていることに驚いた。演技にも深みがない。かと言って大胆な濡れ場を演じて起死回生を狙うと言った気概も感じられなかった。これではこのままボージプリー語映画などに流れて行ってしまうのではないだろうか。

カランを演じたローヒト・ロイは可もなく不可もなし。売れない詩人を演じたアヌパム・ケールは相変わらず良かった。他に、最後でウディター・ゴースワーミーがサプライズ出演していたが、彼女も三流に留まっており、特にインパクトはなかった。

音楽はベテラン音楽監督のバッピー・ラーヒリーが担当していたが、片手間で作ったかのようなふにゃふにゃの曲ばかりであった。踊りも大したことはない。

「Apartment」は、見知らぬ人と生活を共有する必要に迫られる都会人の潜在的危険性を突いたサイコスリラーであった。よくまとまった映画でつまらないことはないのだが、プロットやエンディングに目新しさはない。ニートゥー・チャンドラの演技だけが見物である。

| ◆ |

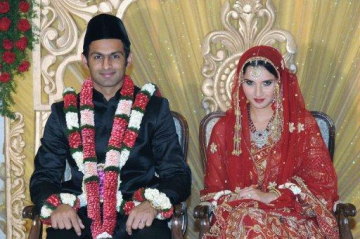

4月29日(木) サーニヤー・ミルザーの結婚騒動 |

◆ |

4月のインドはスポーツ関連のゴシップが熱かった。もちろん、クリケット国内リーグ、インディアン・プレミア・リーグ(IPL)は大いに盛り上がったのだが、それと同じくらい話のネタを提供してくれたのが、スポーツ関連ながら実際の試合などとは直接関係ない部分のゴシップである。

ひとつはIPLの舞台裏のゴタゴタだ。発足から3年で世界有数の国内スポーツリーグに急成長したIPL。伝統的には5日間に渡ってプレイされる「貴族のスポーツ」のクリケットを、T20という3時間ほどで決着の付く現代向けのスピーディーな新ルールを基盤に、ボリウッド、セレブ、ビジネス、美女などと融合させ、総合エンターテイメントとして定義し直すことに成功した。その人気と魅力は、クリケットというスポーツの構造そのものを変えてしまう可能性を秘めており、少なくともIPLの成功のおかげでクリケットの世界地図の中でインドは間違いなく中心地の地位を獲得した。もはやクリケットというスポーツ自体がインドなしには語れない状況となっているのである。既に、IPLチームのオーナーになることは、インドの大富豪の新たなステータスシンボルとなっているが、同時にIPLはインドの新たなトラブルメーカーとしても機能し始めている。IPLは、インド有数の財閥モーディー家の末裔であるラリト・モーディーが中心となって発足させたが、現在、IPL経営に関し、そのラリト・モーディー周辺の不透明な金の動きが次々と明るみに出て来ている。IPLは脱税やマネーロンダリングの温床となっていると噂されているし、チームのオーナーシップにも不自然な点が多い。また、IPLの試合を巡った違法賭博が様々なレベルで盛んに行われているようで、学生までもが仲間内で小遣いを賭け合っているとの報道もあった。あまりにも賭博が盛んなので、いっそのこと賭博を合法化して管理すべきとの議論も起こっている。賭博が絡むと自動的にマッチ・フィックシング(八百長試合)の疑惑も浮上する。今年の決勝戦はムンバイ・インディアンスvsチェンナイ・スーパーキングスで、後者が勝利を収めたのだが、賭博屋がチェンナイへのベッティング受付を早々に終了したことで、賭博屋は決勝戦の結果を予め知っていたのではないかと疑われている。IPLには有力政治家の影もちらついており、コーチ(ケーララ州の都市)拠点の新チームのオーナーシップを巡る騒動に巻き込まれたシャシ・タルール副外相が辞任に追い込まれた他、ナショナリスト会議派(NCP)の政治家たちも関与が疑われている。このIPL問題は現在進行中であり、ここでこれ以上詳しく書くことは避ける。

もうひとつは、インドの人気女子テニス選手サーニヤー・ミルザー(Sania Mirza)がパーキスターンのクリケット選手ショエーブ・マリク(Shoaib

Malik)と結婚したことである。3月末の結婚発表から、4月中旬のインドでの結婚式・披露宴を経て、4月末のパーキスターンでの披露宴まで、このお騒がせカップルを巡って様々な事件が起こったが、一連の儀式も終わり、一応一段落着いたみたいなので、今回はこの話題を取り上げたい。

サーニヤー・ミルザー

サーニヤー・ミルザーがショエーブ・マリクと結婚するという報道を最初に目にしたとき、僕は正直なところ、「どうせまた飛ばし記事であろう」と思った。昨年11月には、人気女優カトリーナ・カイフが、インドールの国会議員と結婚したという仰天ニュースが飛び出たが、結局誰かが悪戯で勝手に2人の婚姻届を出しただけだった。この種のとんでもニュースは時々あるもので、サーニヤーとショエーブの結婚に関しても、十中八九その一種であろうと、真剣に取り合わなかったのである。

僕はおそらく、初めてサーニヤー・ミルザーに注目した日本人の1人ではないかと自負している。「これでインディア」では2005年1月22日に彼女のことを取り上げている。ファンを自称するにはあまりにテニスの知識が欠如しているが、インドの女子テニスを1人で背負って立ち、インドのスポーツ文化の多様化に貢献する彼女には心からエールを送って来た。デリーで開催されたサーニヤー出場試合を観戦しに行ったこともある。当時のサーニヤー・ミルザー人気はすさまじく、メディアは「センセーショナル」という枕詞と共に連日彼女の動向を報道していた。サーニヤーほど才色兼備のインド人女子スポーツ選手は稀で、あれよあれよと言う間に国民的アイドルと呼べるレベルの人気を獲得した。同時に、ハイダラーバードの名門イスラーム教徒家系に属するサーニヤーが肌を露出してテニスをプレイすることに対してイスラーム教団体からの糾弾もあり、当時から騒動と切っても切れない縁にある選手であった。この頃のサーニヤーはテニス選手としてのキャリアにおいても破竹の勢いで、インド人女子テニス選手としての快挙を次々と成し遂げた。世界ランクも順調に伸びて行き、2007年8月27日には27位にまで到達した(これが現在の自己最高位)。だが、次第に怪我などに悩まされるようになり、早期敗北や欠場が目立つようになった。メディアの報道もいつの間にか沈静化していた。それでも熱狂的ファンは根強く残っていたようで、彼女が2009年7月に幼馴染みソーラブ・ミルザーとの婚約を発表したときには、発狂したファンが彼女の家に突入して自殺未遂を図ったりもした。婚約式はつつがなく終了し、後は結婚式を待つばかりとなったのだが、2010年1月に突然サーニヤーはソーラブとの婚約破棄を発表する。この報道に狂喜乱舞したインド人男性が結構いたとかいなかったとか。

サーニヤーとソーラブの婚約式

ショエーブ・マリクとの結婚発表はちょうどその2ヶ月後であった。第一報はパーキスターン側の情報源だったこともあり、インドでは「まさか」「一足早いエイプリルフールか」という反応が一般的だったと思うが、すぐにサーニヤー側からそれが真実であることが公式に発表され、インド全土に衝撃が走った。2人がどこで出会ったのか不思議だったのだが、どうやら今年1月にオーストラリアのホバートで出会ったようだ。ショエーブはクリケットの試合のために、サーニヤーはテニスの試合のためにたまたま同じ場所に滞在しており、そこで出会いがあったと報道されている。ソーラブとの婚約破棄ともタイミングは合致する。ただ、元々サーニヤーはショエーブのファンだったとの情報も見受けられる。

ここでひとつ日本人に向けて注意しなければならないのは、インド人とパーキスターン人の結婚は特に珍しくないということである。インドとパーキスターンは過去に少なくとも3回交戦しており、仲が悪い国というイメージがあるが、元々はひとつの国だったこともあり、様々なレベルで交流が盛んである。特にサーニヤーが生まれ育ったハイダラーバードには、印パ国境にまたがって親戚を持つイスラーム教徒が多く、結婚も国境関係なしに行われていると言う。よって、サーニヤーとショエーブの結婚において、インド人とパーキスターン人の結婚が珍しいという要素はあまりない。もし珍しい点があるとしたら、それは両者が各国で著名なスポーツ選手であることと、ハイダラーバード人(サーニヤー)がパンジャーブ人(ショエーブ)と結婚することである。

それでも、インドのテニス界のアイドルだったサーニヤーが、よりによってパーキスターン人との結婚を決めたことは、多くの人々にとってショックだったようである。極端なリアクションは極右政党シヴ・セーナーの首領バール・タークレーの発言に見られた。バール・タークレーは「サーニヤーの心はパーキスターンのために鼓動している。彼女はもはやインド人ではない」と糾弾した。各地でサーニヤーの肖像を燃やしたりする抗議活動も行われた。こういう活動は大体政党の下っ端がやるものだが、今回はもしかして「裏切られた」熱狂的ファンが自発的に多数参加していたかもしれない。

サーニヤーのポスターを燃やす抗議者たち

しかし、「毒をもって毒を制す」とはよく言ったもので、サーニヤーとショエーブの結婚に関し、全く別方面からもうひとつのスキャンダルが浮上したことで、サーニヤーがパーキスターン人と結婚するという要素のセンセーション性は薄まってしまった。もうひとつのスキャンダルとは、ショエーブ・マリクの重婚疑惑であった。

サーニヤーとショエーブの結婚がスクープとして報道される中、ハイダラーバード在住の女性アーイシャー・スィッディーキーが、「ショエーブは既に私と結婚している」と主張し、彼に離婚を求めたのである。ショエーブは元々長いことこの妻を自称する女性から離婚を求められていたのだが、サーニヤーとの結婚が取り沙汰されたことで、改めてアーイシャーは離婚を公然と要求した。

双方の主張で食い違う点が多いのだが、共通するのは、2人は基本的に電話で交流していたこと、2002年に電話で結婚の儀式を行ったということである。ショエーブの主張によると、アーイシャーは別の美しい女性の写真を使ってアプローチして来て、ショエーブはその女性に一目惚れしてしまい、実際に会わないまま電話によって結婚をしてしまった。その後、ショエーブは何度もアーイシャーに会おうとしたのだが、彼女はその度に口実を作って現れなかった。その代わり、マハーという名のアーイシャーの姉を自称する女性が彼を応対した。後に彼は、このマハーが実はアーイシャーであり、ショエーブは自分が思い描いていたのとは別の女性と結婚してしまったこと、つまり騙されたことを知る。ショエーブはこれらの経緯を説明し、電話による結婚は無効であることを根拠にして、アーイシャーとは会ったこともなければ結婚したこともない、と主張して来た。結婚していなければ離婚はできない。よって、ずっとショエーブはアーイシャーに離婚を通告することを避けて来たのであった。

一方、アーイシャーは、ショエーブがハイダラーバードに来たときは常に一緒にいた、つまり双方合意の下の結婚をし、夫婦関係にあった、と主張しただけでなく、1度彼の子供を身ごもったこともあったが流産してしまったとも暴露した。ショエーブ・マリクは、パーキスターン代表のキャプテンを務めたこともあるクリケット選手であるが、彼の人柄をよく知る者の間ではあまり評判が良くない。マッチ・フィックシング(八百長試合)への関与も疑われており、現在出場停止処分となっている。このような状況のため、当初はショエーブの主張よりもアーイシャーの主張の方が真実味をもって受け止められることが多かったように思えるのだが、彼女の写真がメディアによって流されてからは、多少流れが変わったようにも思われる(下の写真参照。何も言うまい)。妊娠と流産の話も証拠は提出されておらず、疑わしい。また、過去にアーイシャーに同じような手法で騙されて結婚しそうになったという米国在住のインド人ビジネスマンが現れたことで、さらに真相は分からなくなった。

アーイシャー・スィッディーキー

騒動の最中、突然ショエーブがハイダラーバードに降り立ってサーニヤーの家に入ったことで、さらに騒ぎは拡大した。このまま結婚式を挙げるのでは、もしかしてもう結婚してしまったのでは、などとの憶測が飛び交った。アーイシャーが被害届を出したことでショエーブはパスポートを取り上げられて警察の尋問を受けることにもなった。だが、結局ショエーブはアーイシャーとの離婚に同意したため、この問題は一気に終息した。離婚をしたことで、アーイシャーと結婚していたことは既成事実化してしまったが、実際のところどうだったのかは闇の中である。アーイシャーは単に離婚を求めていただけであり、ショエーブは問題の拡大を避けるために、自分の主張とは相容れないながらも、彼女の要求を敢えて呑むことで終息を図ったとも受け取れる。

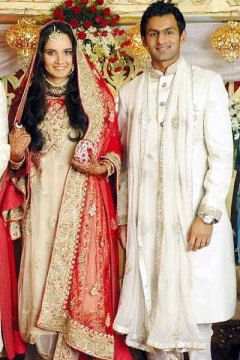

アーイシャーとの問題が解決した直後、4月12日の朝に突然ショエーブとサーニヤーの結婚式が当日挙式されることが発表され、本当に2人はそのままハイダラーバードのホテルで結婚してしまった。サーニヤーが着たのは、母親が結婚式のときに着た赤いサーリーであった。望めば有名デザイナーがデザインした花嫁衣装を身に付けることもできたと思うが、母親の花嫁衣装を自分も着るというのが彼女なりのこだわりであったようである。

サーニヤーとショエーブの結婚式

その後、メヘンディーやサンギートなどの儀式が行われ、4月16日にはハイダラーバードで盛大な披露宴が開かれた。5~600人の招待客が出席し、政界、実業界、芸術界、映画界などの著名人も多数来ていたようだ。

披露宴

ショエーブの故郷スィヤールコートでもすぐに披露宴とワリーマ(イスラーム式披露宴)が行われる予定だったのだが、警察に取り上げられたショエーブのパスポートの返還が遅れたため、延期された。4月25日にスィヤールコートにて披露宴が行われ、27日にラホールにてワリーマが行われた。パーキスターンのイベント管理はインドよりも杜撰だったようで、会場に「招かれざる客」が殺到して大混乱だったと報道されているが、とにもかくにも、1ヶ月に渡って繰り広げられたサーニヤーとショエーブの結婚騒動はやっと幕を閉じたのであった。

この一連の騒動の中で、イスラーム教における結婚、離婚、重婚が大いに議論され、興味を引かれた。インドでは結婚は宗教と法律の2つに縛られている。英領時代に宗教、習慣、伝統などに関わる民事法が宗教ごとに制定されたことの名残で、インドにはイスラーム教徒の結婚を規定するムスリム個人法(シャリーアト)適用法(Muslim

Personal Law (Shariat) Act)という法律が存在する。1937年制定のこの法律は、聖典コーランや預言者ムハンマドの言行などを基準にまとめられたイスラーム法(シャリーア)を、どのようにインドの司法に適用していくかを定めたものである。だが、解釈などが原因で宗教と法律の間に剥離もあり、それが議論の種にもなっている。

まずは結婚について。ショエーブとアーイシャーの結婚は電話を介して行われたとのことだが、この有効性について議論がなされている。電話を介した結婚というのはつまり、新郎新婦が互いに結婚し夫婦になることを合意する手続きを、お互い離れた場所において電話を使って行ったということである。この「電話結婚」は、電話が普及して以来、インドを含むイスラーム諸国で実際に行われて来ており、その有効性が度々議論されて来たようだが、少なくともハイダラーバードのイスラーム教権威は、イスラーム法では結婚の契約の場において新郎新婦と証人が同じ場所に存在することは必須との認識を持っており、ショエーブとアーイシャーの結婚は無効と主張している。しかし、ムスリム個人法(シャリーアト)適用法を統括する全インドムスリム個人法委員会の見解では、電話やネットを介した結婚は有効であるらしく、結局のところイスラーム教コミュニティー内で統一見解はないみたいである。おそらく、現行法を重視するなら有効、イスラーム法を重視するなら無効と言ったところか。

次に離婚について。コーランでは、離婚は男性に与えられた権利であるものの、「許される行為の中でもっとも憎まれるべきもの」と規定されており、離婚は戒められている。ムスリム個人法(シャリーアト)適用法では3種類の離婚方法が規定されている。ひとつはトリプル・タラーク(Triple

Talaq)。これは男性が女性に一方的に離婚を言い渡す手段で、妻に向かって「タラーク」という言葉を3回言えば成立する。ふたつめはムバッラー(Mubarra)で、これは夫婦の相互同意に基づいた離婚である。みっつめはタラーケ・タフウィーズ(Talaq-e-Tafweez)。これは、本来夫のみに与えられた一方的離婚の権利を、妻にも付与するもので、結婚の契約時にこの条項を入れておけば、妻も自分から離婚をすることができるようになる。他に、1939年制定のムスリム結婚解消法(Dissolution

of Muslim Marriage Act)では、クラー(Khula)という離婚方法が認められている。クラーを使えば、無条件で女性が夫に離婚を突き付けることが可能となる。つまり、アーイシャー・スィッディーキーは、もしショエーブを自分の夫だと認め、彼との婚姻関係を解消したいと考えたならば、クラーを使って自分から離婚することが可能であった。なぜアーイシャーはクラーを使わないのか、ということも、ショエーブの重婚騒動の中で疑問視されていた。