6月中旬から日本に一時帰国していた。その間公開された新作ヒンディー語映画の中でもっとも重要な作品が6月16日公開のマニ・ラトナム監督の「Raavan」であった。

マニ・ラトナム監督は、タミル語映画とヒンディー語映画を股に掛けて活躍している、インドを代表する名監督の1人で、これまで「Roja」(1992年)、「Bombay」(1995年)、「Dil

Se」(1998年)、「Yuva」(2004年)、「Guru」(2007年)などの作品を送り出して来た。そのマニ・ラトナム監督の最新作が公開とあって、かなり前から大きな話題となっていた。題名から、「ラーマーヤナ」に登場するランカー島の羅刹王ラーヴァンを題材にした映画であることが予想されていたが、「ラーマーヤナ」の忠実な映画化ではなく、その大まかな筋を、現代に置き換えながら新たな視点から語り直した作品となっている。

「Raavan」は、ヒンディー語版とタミル語版の2バージョンを別キャストで同時撮影するという変わった手法で作られたことでも注目されていた。単なる吹き替えではなく、キャストを変更して、同じシーンを2度撮影する面倒な行程を経て作られたのである。両バージョン共にヒロインはヒンディー語もタミル語も堪能なアイシュワリヤー・ラーイであり、セカンドヒロインのプリヤマニも両バージョンに同じ役で出演しているが、その他の配役は異なっている。この映画では正義と悪の逆転が起こっているので、誰をヒーローとし、誰を悪役とするか、難しいところなのだが、「ラーマーヤナ」の筋書きに沿ってヒーローと悪役を決めるとすれば、ヒンディー語版では、アビシェーク・バッチャンが悪役を演じ、ヴィクラムがヒーローを演じているのに対し、タミル語版ではヴィクラムが悪役を演じ、プリトヴィーラージがヒーローを演じている。両バージョン出演のヴィクラムは、ヒンディー語版ではヒーロー、タミル語版では悪役という全く逆の役を演じており、もっとも困難なチャレンジをしている。このようなトリッキーな配役は世界の映画史上でも稀なのではなかろうか。ちなみにタミル語版の題名は「Raavanan」になっているが、同じ単語がタミル語訛りしただけで意味に変化はない。

公開後の評判は必ずしも芳しくないようだったが、帰国直後に「Raavan」を見に映画館へ出掛けた。

題名:Raavan

読み:ラーヴァン

意味:「ラーマーヤナ」に登場する羅刹王の名前

邦題:ラーヴァン

監督:マニ・ラトナム

制作:マニ・ラトナム

撮影:サントーシュ・シヴァン

音楽:ARレヘマーン

歌詞:グルザール

衣装:サビヤサーチー・ムカルジー

出演:アビシェーク・バッチャン、アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン、ヴィクラム、ゴーヴィンダー、ニキル・ドイヴェーディー、ラヴィ・キシャン、プリヤマニ、アジャイ・ゲーヒー

備考:DTスター・サーケートで鑑賞。

アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン(左)とアビシェーク・バッチャン(右)

| あらすじ |

デーヴ・プラタープ・シャルマー警視(ヴィクラム)は、反政府ゲリラの頭領で住民の信望も厚いビーラー・ムンダー(アビシェーク・バッチャン)の支配する森林地帯ラールマティーの警察署に赴任して早々、ビーラーに対し宣戦布告をした。ビーラーもそれに対抗し、警察に対する爆弾テロを行うと同時に、デーヴの妻ラーギニー(アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン)を誘拐する。デーヴは、森林警備員のサンジーヴァニー(ゴーヴィンダー)を道案内にしてビーラーを追う。

ビーラーはラーギニーを殺す積もりだった。しかし、ラーギニーは殺される前に自ら崖から飛び降りる。幸い一命は取り留めるが、その死をも恐れぬ勇気を見たビーラーはラーギニーを殺すことを思いとどまり、そのまま森林を連れ回す。その間、ビーラーは少しもラーギニーに触れることはなかった。一方、ビーラーのことを悪の権化のように考えていたラーギニーであったが、彼と接する内に、彼の中に純粋さや正義を見出すようになっていた。

ビーラーがラーギニーを誘拐したのは、デーヴが妹のジャムニー(プリヤマニ)の結婚式を邪魔したからであった。警察の急襲を受け、花婿は逃げ出してしまい、ジャムニーは派出所に留め置かれて恥辱を受けた。それに耐えきれず、ジャムニーは井戸に身を投げて自殺してしまった。ビーラーの首にある傷も、デーヴによる急襲によって受けたものであった。それを知ったラーギニーはビーラーに同情するようになる。

デーヴ率いる警察は森林奥地までビーラーを追うが、ビーラーは頻繁に居所を変えるため、なかなか捕まえられなかった。逆に警察は度々ゲリラの襲撃を受けた。デーヴの右腕ヘーマント警部補(ニキル・ドイヴェーディー)がビーラーに捕まってしまい、屈辱を受けたこともあった。

ところで、ビーラーには腹違いの2人の弟マンガル(ラヴィ・キシャン)とハリ(アジャイ・ゲーヒー)がおり、ビーラーの片腕として働いていたが、中でも特にハリは、ラーギニーが来てからビーラーがおかしくなってしまったと感じていた。ハリはサンジーヴァニーを通じてデーヴと和平交渉をしようとするが、デーヴはハリを会った途端に殺してしまう。

とうとうビーラー率いるゲリラと警察の戦いは最終局面を迎えた。ビーラーとデーヴは吊り橋の上で決闘をすることになる。このときビーラーは谷底に落ちそうになったデーヴを救い、ラーギニーを彼の元へ返す。2人は14日振りに再会する。

喜びも束の間、帰りの列車の中で、デーヴはラーギニーの貞操を疑い出す。ビーラーと共にいた14日間に何かあったのではないか?ラーギニーは、夫のその疑いはもっともだと甘んじて受け容れながらも、ビーラーとの間には何もなかったと主張する。だが、デーヴはビーラーから全てを聞いたと言って疑いを止めない。怒ったラーギニーは列車を緊急停車させ、デーヴの元を去る。

ラーギニーが向かった先はビーラーのアジトだった。マンガルから居所を聞き出し、ビーラーに、デーヴに何を言ったのか問い正す。だが、ビーラーは特に彼女の名誉を傷付けるようなことは言っていなかった。彼は吊り橋の上でデーヴを救ったとき、単に「ラーギニーのためにお前を殺すこともできるし、生かすこともできる」と言っただけだった。

そのとき、デーヴが部下の警察官と共に現れ、ビーラーを包囲する。必死で止めるラーギニーを無視し、デーヴはビーラーに一斉射撃をする。蜂の巣となったデーヴは崖の下に落ちる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インドの神話をじっくり読むと、善と悪の境界線が曖昧なだけでなく、善とされる側が果たして本当に善なのか、悪とされる側が果たして悪なのか、と考えさせられることが多い。例えば叙事詩「マハーバーラタ」で骨肉の戦争を繰り広げたパーンダヴァ軍とカウラヴァ軍がある。一般にはパーンダヴァの方が善玉とされ、カウラヴァの方が悪玉とされる。パーンダヴァの5兄弟には弓の名手にして絶大な人気を誇るアルジュナ(アルジュン)もいるし、ヴィシュヌ神の化身とされるクリシュナもパーンダヴァ側に付いている。だが、「マハーバーラタ」のストーリーをよく見ると、えげつないことをしているのは実はパーンダヴァ側に多いことに気付く。戦争を行う前にルールが取り決められ、各登場人物は開戦前後に様々な誓いを誓う。そのルールや誓いを忠実に守っているのは、実は戦争で敗北したカウラヴァ側の登場人物であり、それらを都合良く解釈したり破ったりして戦争を有利に進めたのは、勝者のパーンダヴァ側である。他にも、善であるはずの神が、悪であるはずの悪魔をだまし討ちに近い卑怯な方法で成敗するようなストーリーはインド神話には多く見られる。

マニ・ラトナム監督の「Raavan」は、「マハーバーラタ」と並び称される叙事詩「ラーマーヤナ」の善と悪の問題について、現代を舞台としながら婉曲的にメスを入れた作品だと言える。直接メスを入れなかったのは、創造的な挑戦もあるだろうが、人気の神様ラームを直接いじるのは賢明な手段ではないとの判断もあったのだろう。それでも「Raavan」の主な登場人物は本家「ラーマーヤナ」の登場人物とほぼ一対一対応している。ビーラーはラーヴァナ/ラーヴァン(左はサンスクリット語読み、右はヒンディー語読み、以下同じ)、ラーギニーはスィーター、デーヴはラーマ/ラーム、ヘーマントはラクシュマナ/ラクシュマン、サンジーヴァニーはハヌマント/ハヌマーン、マンガルはクベーラ/クベール、ハリはヴィビーシャナ/ヴィビーシャン、ジャムニーはスールパナカー/スールパンカーである。

「ラーマーヤナ」では、王子として生まれながら森林生活を送ることになったラームが、ラーヴァンにさらわれた妻スィーターを助け出すため、弟ラクシュマンや猿の将軍ハヌマーンと共にランカー島へ攻め込むストーリーが語られている。簡略版の「ラーマーヤナ」では、話をシンプルにするために、ラーヴァンを絶対的な悪として設定して、ラーム王子のラーヴァン退治に正当性を持たせてあることが多いが、実際にはもっと複雑な話である。そもそもラーヴァンがスィーターを誘拐したのは、ラームとラクシュマンが、ラーヴァンの妹スールパンカーを侮辱し、彼女の鼻を切ったからである。そしてラームは、ラーヴァンを退治しスィーターを救い出した後、彼女の貞操を疑い、潔白を証明させるためにアグニパリークシャーという儀式を行わせる。それは彼女を火の中に座らせ、燃えなかったら潔白という、魔女狩りのような残酷な仕打ちであった。火の神の助けでスィーターは燃えず、潔白が証明され、一旦は彼女を信じたラームであったが、後に再び彼女の貞操を疑うようになり、それが原因で元々土から生まれたスィーターは土に帰ってしまう。結局ラームは命がけで助け出したスィーターを信じることができなかった。一方、ラーヴァンはスィーターを誘拐したものの、紳士を貫き、彼女に指一本触れようとしなかった。一体どちらに正義があるのか、深く読むと分からなくなって来る物語である。

「Raavan」では、ラーギニー=スィーターの視点から、ラーム=デーヴと、ラーヴァン=ビーラーの性格や行動を比較し、一般に流布している「ラーマーヤナ」の善悪観に一石を投じている。話にサスペンスをもたらすために、回想シーンによって時間軸を前後させているところがあり、ビーラーがラーギニーを誘拐した理由がかなり後になって明らかにされている。冒頭の導入部が簡潔過ぎたり、伏線の張り方が多少乱暴だったりしたため、分かりにくい話になっていたことは否めないが、やがて全てがつながるようになっているし、ラーギニーの価値観の転換を観客が共有するには非常に効果的であった。誘拐されたラーギニーは、真実を知った後、凶悪犯と考えていたビーラーに同情し、彼に徐々に正義を感じるようになって行く。もしかしたらビーラーの戦いは無差別殺人が目的の無慈悲なテロではなく、正義の戦いではないだろうか?ビーラーは一見恐ろしい外見をしているが、「ラーマーヤナ」のラーヴァンと同様に、ラーギニーに対して一貫して紳士的である。劇中で彼は一回もラーギニーに触れていない。それを強調するように、ラーギニーに触れそうになるシーンがかなり意図的にいくつも用意されているが、ギリギリのところで彼は触れない。早い段階で彼がラーギニーに恋していたことは確かだが、彼はその恋心を、欲望に身を任せるのではなく、彼女の夫の命を助けるという行動によって示す。嫉妬はする。だが、ラーギニーという特別な存在に出会えたビーラーにとって、嫉妬すらすがすがしい感情に思えたのであった。嫉妬の炎の中でも笑っていられるビーラーは、恐ろしいまでの純真な心を持った男であった。また、映画を1回見ただけで確認は取っていないのだが、ビーラーが直接人を殺すシーンはなかったのではないかと記憶している。ジャムニーの鼻をつまんで侮辱したヘーマントも、頭髪をそり落とし裸にしただけで殺さなかった。村人たちからも慕われるビーラーは、端的に表現すれば義賊であるが、その言葉だけでは収まらないような広大な人間であった。

一方、警察官僚のデーヴは、世間的には正義の存在であった。もちろんインド映画では警察が汚職の権化や悪の黒幕として描かれることも多いのだが、少なくともデーヴはそのような汚職警官ではなかった。使命に燃え、ゲリラに対する戦いの正当性に何の疑問も持っていなかった。しかし、デーヴはそのミッションを成功させるため、数々の非道な行為を取る。ジャムニーの結婚式を急襲して彼女の人生をメチャクチャにしたり、ビーラーの居所を聞き出すために村人に対して高圧的な尋問をしたり、和平交渉を求めて来たハリを殺害したりした。挙げ句の果てに救い出したラーギニーの貞操を疑い、嘘発見器に掛けようとまでする。そして最後は、制止するラーギニーを無視して、命の恩人であるはずのビーラーを容赦なく殺害する。デーヴの行動は正義の信念に基づいて行われていたが、その本質に正義は微塵も感じられなかった。ラーギニーの行動をストックホルム症候群という観点から分析することも出来るだろうが、デーヴとビーラーという対照的な2人を近くで観察した彼女の中では、もっと深い価値観の変化が起こっていたと言える。

ビーラーとラーギニーにあってデーヴになかったのは、愛において自己犠牲があるか否かだったと言える。ビーラーは、ラーギニーを愛するが故に、宿敵でありながら、ラーギニーの夫であるデーヴを助けた。ラーギニーはビーラーに対し、「もしデーヴを助けてくれたら私はあなたと一緒に住む」と申し出る。2人はそれぞれの愛を貫くために全く同じ自己犠牲の精神を持っていた。しかしデーヴは違った。14日間に渡ってビーラーを追う中でデーヴは嫉妬と疑念を募らして行く。マニ・ラトナム監督は彼の募る嫉妬を劇中で映像のみを用いて非常に効果的に表現していた。彼の愛は、「スター・ウォーズ」で言うところの暗黒面に落ち、再会したラーギニーを心から信頼できなくなる。ビーラーに同情していたラーギニーは、自分が無事に救出されたことでビーラーに対する追尾は終わるのかと考えていた。デーヴの必死の捜索は、自分への愛から来るものだと信じていたからである。だが、デーヴはラーギニー救出後もビーラーを追い続け、最後には彼を射殺する。結局デーヴにとっては愛よりも仕事が優先であった。そしてその仕事への使命も結局は嫉妬の炎を原動力とするもので、それは嫉妬の相手の殺害でしか収まらないものであった。たとえそれが命の恩人であっても判断は変わらなかった。ビーラーのすがすがしい嫉妬とは正反対である。デーヴには警察としての立場、夫としての立場があったのはもちろんだが、結局は彼に自己を投げ出すほどの愛が備わっていなかったことが、この三角関係において彼が敗者に位置づけられることになる原因になったと言える。

「ラーマーヤナ」の他に、「Raavan」はインド政府とナクサライト(インド共産党毛沢東主義派、マオイストなどとも呼ばれる)の戦いも重ね合わされている。タミル語版がどういう設定になっているか分からないが、ヒンディー語版では、明記はないものの、ビーラーがムンダー族であることやラールマティーという地名から、ジャールカンド州、西ベンガル州、チャッティースガル州にまたがる森林地帯におけるナクサライトの反政府ゲリラ活動がモチーフになっていることが予想された。ムンダー族は最初期にインド亜大陸に定住した人々で、上述の森林地帯に居住する部族のひとつである。ナクサライトの活動地域と、インド中央部の天然資源豊富な森林地帯と、部族多住地域は重なっており、それらは関連し合ってナクサライト問題を形成している。また、劇中に登場するラールマティーは、アッサム州に同名の地名があるようだが、西ベンガル州のナクサライトの牙城ラールガルを意識した架空の地名だと考えられる。

一般にインド政府とナクサライトの戦いでは、インド政府が善とされ、ナクサライトはテロリストと同義の悪とされる。だが、善悪観の逆転を本質とする「Raavan」では、本当にインド政府側に正義があるのか、ナクサライト側に正義はないのか、という疑問が投げ掛けられていたと言える。ナクサライトの大半は、開発によって先祖代々の居住地や職を奪われた部族たちであるとされる。元々森林の奥深くでほぼ自給自足の生活をしていた彼らは、中央政府や州政府が推し進める開発によって様々な弊害を被り、武装闘争に加わって生来の権利を死守するより他に生きる道を見出せなくなってしまっている。社会活動家アルンダティ・ロイがナクサライトを「銃を持ったガーンディー主義者」と表現し擁護していることも特筆すべきである。「Raavan」では、ナクサライト問題の本質にまでは切り込んでいなかったものの、反政府武装闘争に参加せざるを得ない人々を一方的に武力で押さえつけて行く政策への疑問が暗に投げ掛けられていた。森林に暮らす平和な部族が外部の強大な権力に蹂躙されるという点や、権力側にいた人物が部族側に荷担するという点では、ハリウッド映画「アバター」(2009年)にも通ずるものがあった。

「Raavan」は、叙事詩「ラーマーヤナ」の深い理解があって初めて監督の真意が理解できる作品である。さらにそれに現代インドの大きな脅威となっているナクサライト問題を重ね合わせることにも成功している。神話に新たな視点を持ち込みながら、現代の文脈でストーリーを構築して行くマニ・ラトナム監督の手腕には今一度感服させられてしまった。同じ6月には、「マハーバーラタ」を現代に置き換えたプラカーシュ・ジャー監督の「Raajneeti」が公開されているが、監督しての才能は、これら2作品のみで比較するならば、マニ・ラトナムの方が数段上であると評価せざるを得ない。そしてこれは撮影監督サントーシュ・シヴァンの功績が大きいだろうが、「Raavan」では圧倒的映像美も大きな見所だった。森林の自然の美しさ、アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンの美しさ、主にこの2つの美を、水や光を効果的に使いながら、カメラが細部まで表現していた。雨が降ったり滝や川に浸かったりして濡れるシーンが多く、全体的にじっとりと湿った雰囲気の映画であった。映像から何か匂い立つものがあったのは、サントーシュ・シヴァンの類い稀な才能の賜物であろう。ちなみに森林シーンの大部分はケーララ州のニールギリにあるサイレント・バレー国立公園で撮影されたようだ。

今回アビシェーク・バッチャンとアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンは、「Dhai Akshar Prem Ke」(2003年)、「Kuch

Naa Kaho」(2003年)、「Umrao Jaan」(2006年)、「Dhoom: 2」(2006年)、「Guru」(2007年)に引き続き、6作目の共演となる。結婚後は初共演だ。しかし、夫婦でありながら、誘拐する側の役とされる側の役を演じており、トリッキーな配役となっている。まず印象深いのはアイシュワリヤーの好演である。崖から飛び降り、雨に濡れ、ボロボロの服を身に纏い、髪をボサボサにし、石の上で寝、手で飯を喰らい、泥だらけ、傷だらけになりながら(実際に撮影中に怪我をした)、気迫の演技をしていた。ほとんどすっぴんの場面も多かったのだが、彼女の美しさはより引き立っており、女優としての底力を感じさせられた。ただ、彼女の元々の弱点である声の悪さが目立つところがあり、せっかくの熱演も多少滑稽になってしまっているところがあった。しかし声に関してはどうしようもないので、これは「この世に完璧な人間はいない」ということで納得しておくしかないだろう。アビシェークもアイシュワリヤーに負けず劣らず熱演であった。一見挙動不審だが底抜けに純真なビーラーを全身で演じていた。「Yuva」でもパワフルな演技をしていたが、それ以上にダイナミックな演技をしていたと言える。

デーヴ役のヴィクラムはタミル語映画界では確立したスターだが、ヒンディー語映画界では新顔となる。映画の開始時は善玉であったはずが、後半になるにつれて悪玉に見えるようになって行くという困難な演技をマニ・ラトナム監督には求められていたはずである。それを完遂できたかどうかについては多少疑問であるが、彼はタミル語版「Raavanan」では真逆の役を演じねばならず、今回の撮影でもっとも苦労したはずだ。タミル語映画「Dasavathaaram」(2008年)で1人10役を演じたカマラ・ハーサンもそうだが、無理にそんなことをさせる必要があったのかとマニ・ラトナム監督に聞いてみたい気もするが、少なくともヒンディー語版での演技に限ると、アビシェークとアイシュワリヤーに対抗できる貫禄はあったものの、ヒンディー語映画のヒーロー向きの顔ではないと感じた。

サンジーヴァニー役のゴーヴィンダーは一応助演の位置にいるが、それほど見せ場はなかったし、見せ場があったにしても蛇足に感じた。むしろマンガル役ラヴィ・キシャンの快演の方が目立った。ラヴィ・キシャンはボージプリー語映画界のスーパースターであり、ヒンディー語の一方言に分類されるボージプリー語の軽妙な言い回しが面白かった。また、ジャムニーを演じたプリヤマニはタミル語映画の女優である。ヴィディヤー・バーランの従姉妹らしい。

音楽はアカデミー賞・グラミー賞受賞の音楽家ARレヘマーン。恩師マニ・ラトナムへの楽曲提供とあって一段と気合いの入った音楽になっているが、中でも白眉はタイトル曲「Beera」である。しかし、映画全体のバランスや雰囲気とダンスシーンが合っていないようにも感じた。前半は穏やかなメロディーの「Khili

Re」以外は大したダンスシーンがなかったものの、後半には2つの激しい群舞「Thok De Killi」と「Kata Kata」が立て続けに入る。「Guru」でも感じたことだが、タミル語映画の習慣からか、無理にダンスシーンを入れる癖がマニ・ラトナム監督の映画からは感じられる。ヒンディー語映画を見慣れていると、そういう点はマイナスに感じてしまう。

基本的にはヒンディー語映画であるが、ビーラー、マンガル、サンジーヴァニーなど、森林に住む人々は訛ったヒンディー語を話す。それはボージプリー方言がベースになっているものの、架空の方言とでも言うべきものとなっている。日本語でも、1人称を「オラ」にしたり、語尾に「~だべ」を付けたりすれば方言っぽくなるのと同じである。その影響で聴き取りは困難な部類に入るだろう。

前述の通りロケの大部分はケーララ州ニールギルのサイレント・バレー国立公園で行われた。他にマディヤ・プラデーシュ州オールチャーのシーンもあったし、ウッタル・プラデーシュ州ジャーンスィー、西ベンガル州コールカーター、マハーラーシュトラ州マルシェージ・ガート、タミル・ナードゥ州ウダガマンダラム(ウータカマンド、ウーティー)などでも撮影が行われている。インド各地で撮影を行ったと言っても過言ではない。だが、南インドと北インドの風景はかなり質が違う。ロケ地が一気に変わるために、風景の質が変わって違和感を覚えることもあった。

「Raavan」は、巨匠マニ・ラトナム渾身の傑作である。インド神話に潜在的に存在する善悪の混乱に、舞台を現代に置き換えてメスを入れた意欲作だ。撮影監督サントーシュ・シヴァンの手腕も冴えているし、アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンの美しさも際立っているし、ARレヘマーンの音楽も素晴らしい。アンハッピー・エンディングであるため、大衆受けする性格の映画ではないが、インド映画最高レベルの才能が結集した、インド映画最高峰の一端を担う映画だと評価できる。興行的には「大惨事」のラッテルを貼られているが、今年必見の映画の1本である。

ちなみに、ヒンディー語版「Raavan」とタミル語版「Raavanan」の比較は、カーヴェリー川長治の南インド映画日記やポポッポーのお気楽インド映画で行われているので参照されたい。もうデリーではタミル語版「Raavanan」が公開されていないので僕は比較ができない。ただし、両氏ともマニ・ラトナム監督には一目置いているようではあるが、カーヴェリー川長治氏は「Raavan/Raavanan」に対して否定的な見解であるし、ポポッポー氏も手放しの称賛はしてない。この映画について是非もっと多くの方々の意見を知りたいものである。

| ◆ |

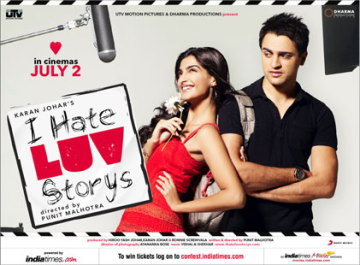

7月5日(月) I Hate Luv Storys |

◆ |

本日はバーラト・バンド、つまり全国一斉ストライキの日であった。ガソリンを含む生活必需品の値上げに反対して、インド人民党(BJP)などの野党が呼びかけたものである。こういう日はあまり外を出歩かないに限るのだが、映画館は営業しているようだったので、夕方から7月2日より公開の新作ヒンディー語映画「I

Hate Luv Storys」を見に行った。若手男優の中ではもっとも勢いのあるイムラーン・カーンと、まだヒット作が出ていないソーナム・カプールの初共演作となる。題名は「ラブストーリーなんか大嫌い」という意味だが、容易に想像されるように、ラブストーリー映画である。プニート・マロートラーは、デザイナーのマニーシュ・マロートラーの甥に当たり、カラン・ジャウハルなどの下で助監督として研鑽を積んで来た。本作が監督デビュー作。プロデューサー陣には、ヒールー・ヤシュ・ジャウハル、カラン・ジャウハル、ロニー・スクリューワーラーとそうそうたる顔ぶれが揃っている。

題名:I Hate Luv Storys

読み:アイ・ヘイト・ラヴ・ストーリーズ

意味:私はラブストーリーが嫌いだ

邦題:くたばれラブストーリー

監督:プニート・マロートラー

制作:ヒールー・ヤシュ・ジャウハル、カラン・ジャウハル、ロニー・スクリューワーラー

音楽:ヴィシャール・シェーカル

歌詞:アンヴィター・ダット、クマール、ヴィシャール・ダードラーニー

振付:ボスコ・シーザー

衣装:マニーシュ・マロートラー

出演:イムラーン・カーン、ソーナム・カプール、サミール・ダッターニー、サミール・ソーニー、カヴィン・デーヴ、クシュブー・シュロフ、ブルーナ・アブドゥッラー、ケートキー・デーヴ、アンジュー・マヘーンドル、シリーシュ・シャルマー、アスィーム・ティワーリー、アーミル・アリー(特別出演)、プージャー・ガーイー(特別出演)

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

ソーナム・カプール(左)とイムラーン・カーン(右)

| あらすじ |

ラブストーリーを毛嫌いするジェイ(イムラーン・カーン)は、なぜかインドを代表するロマンス映画監督ヴィール・カプール(サミール・ソーニー)の下で助監督を務めていた。ジェイは、ヴィールが作るロマンス映画のあらゆる要素を心の中で馬鹿にしていた。

ある日、美術監督としてスィムラン(ソーナム・カプール)という女性がやって来る。スィムランはラブストーリー大好きな女の子で、ヴィールの映画の大ファンだった。さらに、スィムランには映画さながらの幼馴染みフィアンセ、ラージ(サミール・ダッターニー)がいた。ジェイはスィムランの補佐として働くことになってしまう。ヴィール監督の最新作は「Pyaar

Pyaar Pyaar(愛、愛、愛)」。「単なるラブストーリーではない、これはサーガだ」がキャッチコピーの大河ロマンス映画であった。主演は今をときめく大スター、ラージーヴ(アーミル・アリー)。ジェイのもっとも忌み嫌うタイプの映画であった。

出会いの印象が最悪だったため、当初スィムランはジェイを冷たくあしらっていた。だが、投資銀行勤務の真面目なラージと違ったジェイの自由奔放な性格に惹かれるようになって来る。スィムランはあるとき意を決してジェイに愛の告白をする。だが、ジェイにその気はなく、呆気なく振られてしまう。

ところがそのときからジェイもスィムランを意識するようになる。ニュージーランドでのロケが終わった後、ヴィールに激励されて、ジェイはスィムランに愛の告白をする。だが、スィムランはそれを拒否する。

初めて失恋の辛さを味わったジェイは、長年連絡を取っていなかった母親(アンジュー・マヘーンドル)に電話をする。母親はジェイに、戦ってでもスィムランを勝ち取るように檄を飛ばす。親友のクナール(カヴィン・デーヴ)や旧知の美女ジゼル(ブルーナ・アブドゥッラー)の協力を得て、スィムランを嫉妬させる作戦に出たが、ラージがスィムランにプロポーズをすることが分かり、ジェイは諦めてしまう。

映画は完成し、プレミア試写会が開かれた。だが、ジェイは試写会に参加せず、母親の待つデリーに帰ろうとしていた。空港でジェイは母親に電話をする。母親はジェイの真意を問う。ジェイはやはりもう一度最後の望みに賭けることを決め、空港から飛び出す。一方、スィムランはラージに、今までのことを正直に打ち明け、結婚はできないと言い出す。スィムランは試写会の会場に来ていた。ジェイは試写会会場に直行し、スィムランを探して、彼女に愛の告白をする。ちょうど試写中の映画もクライマックス・シーンで、歌が流れていた。スィムランは今度は彼の告白を受け容れる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

最初は恋愛を否定したり真剣に取り合わなかったりしながら、いつの間にか恋愛に目覚め、恋する人を手に入れるために突っ走るというパターンは、インドのロマンス映画で定型化された手法である。ヒーローとヒロインのどちらかが恋愛否定派であれば成り立つのだが、ヒーローがその役を担うことが圧倒的に多い。劇中でも紹介があったが、「Dilwale

Dulhania Le Jayenge」(1995年)、「Dil Chahta Hai」(2001年)、「Hum Tum」(2004年)はその典型例だ。最近では「Kambakkht

Ishq」(2009年)や「Love Aaj Kal」(2009年)などがそのパターンにはまっている。「I Hate Luv Storys」は、ボリウッドの定型化されたロマンス映画をこけ下ろしながらも、結局はその定型通りのストーリーとなっていた。もちろんそれは、何かを肯定するためにまずそれを否定するのも主人公を置くという、物語作りでは常套手段となっている枷のテクニックに則っており、監督の狙い通りであろう。劇中でラブストーリー否定派の主人公がこそばゆいロマンス映画の制作に携わりながら恋愛に目覚めて行くという仕掛けも面白かった。だが、独白が多い割には登場人物の心情の変化に説明が足らない部分が多いように感じた。スィムランがジェイに告白するまでが早すぎるし、ジェイがスィムランに二度目の告白をする原動力にもいまいち納得できなかた。ラージに至っては全く感情移入できない非現実的なキャラクターになってしまっている。ちぐはぐな印象を受けた映画であった。

主人公のイムラーン・カーンは好演と言っていいだろう。前半のプレイボーイ振りもスマートにこなしていたし、後半の恋する男モードも、持ち前のキュートさで存分に表現していた。次代を担う若手男優の中では、ランビール・カプールと並んで成長株と言えるだろう。

冴えなかったのはヒロインのソーナム・カプールである。どこか気の抜けた演技が多かったし、台詞のしゃべり方も投げやりな気がした。気になって調べてみたところ、どうも撮影中にプニート・マロートラー監督と熱愛状態となり、感情が不安定となっていたようである。ソーナム・カプールは感情の起伏が激しい人物らしく、プライベートで何か問題があると、それがモロに撮影に影響するという話もある。映画全体に気迫が感じられないのも、監督とヒロインが仲良くなり過ぎたことと関係あるかもしれない。「I

Hate Luv Storys」の中では「Pyaar Pyaar Pyaar」という架空のロマンス映画の撮影が行われるが、映画の外でも監督とヒロインのラブストーリーが繰り広げられているとは、正に「事実は小説よりも奇なり」である。

ソーナム・カプールよりもさらに映画を気の抜けたものにしていた戦犯は、ラージを演じたサミール・ダッターニーである。ヒンディー語映画やカンナダ語映画で多少のキャリアがある俳優で、「Mukhbiir」(2008年;未見)では主演も務めているが、スターのオーラがなく、演技も素人レベルで、台詞回しも弱かった。最近公開された「Well

Done Abba」(2010年)での脇役演技はそれほど悪く感じなかったのだが、「I Hate Luv Storys」では重要な役柄だっただけに欠点が目立った。

さらに、劇中では架空のスーパースターが登場する。その役をテレビドラマ俳優のアーミル・アリーとプージャー・ガーイーが特別出演扱いで演じている。しかし所詮はスモールスクリーン俳優、映画界で活躍するイムラーン・カーンやソーナム・カプールの前ではちっともスーパースターに見えない。イムラーンやソーナムが裏方で、より小者の彼らが主演を演じるのには説得力がなかった。両者よりも年季の入った実在の映画スターを起用するべきだったと思うが、それだけの予算がなかったのだろうか?いや、カラン・ジャウハルやロニー・スクリューワーラーがプロデューサーなら、そのくらい朝飯前だったのではなかろうか?

脇役のカヴィン・デーヴや、終盤一瞬だけ登場するアンジュー・マヘーンドルなどは真摯な演技をしていた。

映画の出来はそれほど褒められたものではなかったものの、劇中で1本の映画の制作過程の大まかな流れを、企画段階からプレミア試写会まで追って行けたのは興味深かった。美術監督という職業にスポットライトを当てたのもいい着眼点だった。プニート・マロートラー監督の下積み時代の経験が生きた作品だと言える。

音楽はヴィシャール・シェーカル。軽妙なダンスナンバーとなっているタイトル曲「I Hate Luv Storys」はそのままディスコの定番ナンバーになりそうだ。劇中で印象的な使われ方をしていたのは「Bin

Tere」。3つの異なるバージョンがストーリーの展開に合わせて使われており、裏のタイトル曲となっていた。だが、その影響で昨今の娯楽映画の中では挿入されるミュージカル・シーンが多めになっており、冗長にも感じた。

ボリウッド映画の定番ラブストーリーを否定する題名になっているだけあり、過去の名作ロマンス映画のパロディーも多く、ボリウッド映画ファンが思わずニヤリとしてしまうシーンが多い。上述の「Dilwale

Dulhania Le Jayenge」、「Dil Chahta Hai」、「Hum Tum」は実際の映像が使われていたし、「Kal Ho Naa

Ho」の挿入歌「Maahi Ve」が何度も使われていた。他にも「Mujhse Dosti Karoge」(2002年)や「Rab Ne Bana

Di Jodi」(2008年)など、様々な映画に関連したシーンがあり、それらを特定して行くだけでも楽しめるだろう。

ちなみに、タイトルの英語が気になる人もいるだろう。なぜ「Love Stories」ではなく「Luv Storys」になっているのか、と。これは、プロデューサーのカラン・ジャウハルの願掛けのひとつである。彼は自作のタイトルを「K」から始めることが多かったのだが、今回は数秘術に頼って、運勢のいい文字並びのタイトルを選んだ。数秘術では各文字に数字が割り振られており、その合計で運勢を占う。「Love

Stories」よりも「Luv Storys」の方がいい数字となったために、敢えてこのような誤った英語のタイトルとなったのである。

「I Hate Luv Storys」は、ラブストーリーを毛嫌いする主人公のラブストーリーである。イムラーン・カーンは好演していたが、それ以外のメインキャストはどこか熱がこもっておらず、脚本もちぐはぐで、娯楽映画としての完成度は高くない。敢えてロマンス映画を否定したロマンス映画ということで、その語り口は目新しく感じるが、中身はロマンス映画の定石通りである。しかし、最近のボリウッド映画の中では上映時間が比較的長く、久し振りに重量感のあるロマンス映画を見た気分になった。無理に見る必要はないが、暇だったら見てもいいぐらいの作品だ。

| ◆ |

7月9日(金) Milenge Milenge |

◆ |

インド映画産業においても、映画というのは企画からキャスティング、ロケ地選定、音楽録音、撮影、編集、検閲、そして公開まで、様々なステップを経て作られる複雑な創作物であり、その過程のどこかで何らかの障害が生じた場合、公開までこぎ着けずにお蔵入りしてしまうことも多い。まだ企画段階ならまだしも、撮影まで済ませた後にお蔵入りしてしまうと、資金回収が出来ずに大損となってしまう。それはプロデューサーやスポンサーにとってもっとも避けたい事態だが、インド映画界には、公開予定リストに名前が挙がるまでプロセスが進んでいながら、何らかの理由で遂に公開されなかった作品が結構ある。

その中でも「Milenge Milenge」はラッキーだった方だ。2004年に撮影され、2005年に公開が予定されていたが、様々な理由で公開が延び延びとなり、撮影開始から6年後の本日、やっと日の目を浴びることになった。当初の公開延期理由は財政的問題やキャスティングの問題だったようだが、2007年以降、主演のシャーヒド・カプールとカリーナー・カプールの破局がこの映画の公開の最大の障害となった。シャーヒドとカリーナーは、ちょうど「Milenge

Milenge」の撮影が始まった2004年に付き合い始めた。おそらくその頃は、この2人の共演が大きな話題になると期待されていたのだろう。しかし、2人は2007年に別れてしまう。このときまでにまだ「Milenge

Milenge」のアフレコが済んでおらず、それが公開延期の大きな要因となった。だが、プロデューサーのボニー・カプールや監督のサティーシュ・カウシクの辛抱強い説得のおかげで何とかアフレコも済み、やっと公開にこぎ着けたという訳である。ただし、映画のプロモーションにこの2人が協力することはなかった。かつてボリウッドのお似合いカップルだった2人は、もはや同じ空気を共有するのも嫌なくらい、お互いを避け合っているようだ。

しかし、シャーヒドとカリーナーのカップルは、「Jab We Met」(2007年)というボリウッド最高レベルのロマンス映画を送り出しており、この2人の共演作はそれだけで価値がある。6年前の映画をわざわざ公開するところに、プロデューサーの自信もうかがえる。という訳でこの曰く付きの作品を本日見に行ったのであった。

題名:Milenge Milenge

読み:ミレーンゲー・ミレーンゲー

意味:会うだろう、会うだろう

邦題:運命のカップル

監督:サティーシュ・カウシク

制作:ボニー・カプール

音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー

歌詞:サミール

振付:アハマド・カーン

出演:シャーヒド・カプール、カリーナー・カプール、サティーシュ・シャー、キラン・ケール、ディルナーズ・ポール、サルファラーズ・カーン、アールティー・チャーブリヤー、ヒマーニー・シヴプリー、サティーシュ・カウシク

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

シャーヒド・カプール(左)とカリーナー・カプール(右)

| あらすじ |

デリーの大学に通うプリヤー・マロートラー(カリーナー・カプール)は、タロット占い師のスニーター・ラーオ(キラン・ケール)に、「7日後の午前7時に、外国のビーチで、7色の服を着た運命の人と出会う」と予言される。当面外国に行く予定はなかったが、その後、プリヤーの所属するダンスチームがバンコクで行われる青年会議に参加することになり、俄然プリヤーは予言を信じるようになる。

一方、同じくデリーの大学に通うアミト(シャーヒド・カプール)もバンコクへ行くことになる。女子寮に忍び込んだアミトは、警備員から逃れるために偶然プリヤーの部屋に入る。プリヤーは寝ていたが、アミトは彼女の日記を発見する。プリヤーに一目惚れしたアミトは、日記に書いてあった予言を見て、自分が運命の人になることを画策する。翌朝午前7時、ビーチでアミトは7色の服を着てプリヤーと出会う。プリヤーは最初からアミトのことを運命の人だと考えていたため、アミトにとって彼女を落とすのは簡単なことであった。プリヤーは、タバコを吸わない人、酒を飲まない人、嘘を付かない人を理想の夫と考えていた。タバコを吸い、酒を飲み、嘘を付きまくりのアミトは、彼女の前で全く正反対の性格を演じて彼女の心を掴む。

ところが、プリヤーはアミトが自分の日記を読んでいたことを知ってしまう。アミトはこっぴどくプリヤーに振られてしまう。デリーに戻ったアミトは、再びプリヤーと偶然出会うが、まだプリヤーの怒りは収まっていなかった。プリヤーはアミトに、「もし私たちが運命のカップルならば」と言って、運命をテストしようとする。彼女はまず、アミトに対し、50ルピー札に電話番号を書くように言う。そしてその紙幣を使って本屋で1冊の本を購入する。「もしあの50ルピー札が私のところへ戻って来たら、運命を受け容れる。あと、私はこの本に電話番号を書いて古本屋に売る。もしあなたがその本を手に入れたら、それでも運命を受け容れる。」そんな無理難題を突き付け、プリヤーはデリーを去ってムンバイーへ行ってしまう。

3年の月日が過ぎ去った。米国に留学していたアミトは久し振りにデリーに戻って来る。父親(サティーシュ・シャー)はアミトを、友人の娘(アールティー・チャーブリヤー)と結婚させようとした。アミトはずっとプリヤーのことを想い続けていたが、それを拒否できず、つい受け容れてしまう。一方、ムンバイーに住んでいたプリヤーには、アーシーシュ(サルファラーズ・カーン)という男が何度もプロポーズしていた。7回目のプロポーズで遂にプリヤーはそれを受け容れることを決める。

だが、アミトもプリヤーもお互いのことを忘れていなかった。2人とも、結婚式直前にお互いを探し出そうと行動に出る。アミトはデリー中の古本屋を回って本を探すが彼女の電話番号が書かれた本は見つからない。だが、プリヤーがムンバイーの銀行に口座を持っていることを突き止め、ムンバイーへ彼女を探しに向かう。一方、プリヤーはアミトがデリーの住宅街ヴァサント・クンジに住んでいると語っていたことを思い出し、デリーにやって来る。

アミトはとうとうプリヤーがムンバイーで下宿していた家を探し出すが、その家の女主人(ヒマーニー・シヴプリー)は、もうプリヤーの結婚式は終わっただろうと教える。アミトはがっかりしてデリーに戻って来る。プリヤーの結婚式は、アーシーシュの仕事の関係で延期されていたのだが、やはり彼女もアミトを探し出すことができなかった。だが、婚姻届を出しに行った先で、アミトの電話番号が書かれた50ルピー札を自分が持っていたことに気付き、電話を掛ける。だが、電話に出た使用人は、今日がアミトの結婚式だということを教える。プリヤーは結婚式会場に駆けつけるが、既に式は終わった後のように見えた。がっかりしたプリヤーは手に持っていた50ルピー札を落とし、その場を後にする。

だが、アミトの結婚式は終わっていなかった。実はアミトがムンバイーに行っている間、家に古本屋の主人(サティーシュ・カウシク)が訪れており、プリヤーの電話番号が書かれた本を持って来ていた。だが、アミトのフィアンセはそれを隠していた。それでも結婚の儀式の直前に彼女はそのことをアミトに打ち明ける。また、会場に例の50ルピー札が落ちていたことを知り、プリヤーが来ていたことを知る。

アミトはプリヤーと再会し、お互いを運命のカップルだと再認識しながら抱き合う。こうして2人はめでたく結婚した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6年前に撮影された映画なので、古風な印象を受けることは否めない。「運命」を題材にしたシンプルなボーイ・ミーツ・ガール・ロマンスで、娯楽映画の典型的なフォーマットに則って作られている。だが、それは決してマイナスに感じなかった。コンパクトにまとまった作品だったし、この6年間のインド社会やボリウッド映画界の変化を見るにはちょうどいいタイムカプセル的作品であった。当時のシャーヒドとカリーナーのスクリーン上のケミストリーも相変わらず素晴らしい。ボニー・カプールが公開にこだわった理由がよく分かった。

「運命」は、おそらくインドの神話を理解する上でもっとも重要な要素である。人にはそれぞれ、自分自身の前世での所業や親の所業などによって、生まれたときから運命付けられた人生があり、それをポジティブに受け容れて生きることが幸福を享受する条件だという考え方がインドの古典では説かれている。「Milenge

Milenge」でも、タロット占いという西洋的な介在者があったものの、基本的には古代からインド人が考えて来た運命観が継承されており、興味深かった。それだけでなく、運命に従うのではなく、「運命を試す」という半ば反逆的な行為が映画を面白くしていた。劇中でプリヤーは、運命の人と思っていたアミトに対し、「もし運命が私たちを引き合わせたなら、もう一度引き合わせられるはず」と言い、無理な試練を課す。最終的には実際に運命によって2人は再会するのだが、その前に2人は自ら行動を起こし、運命を信じ、努力をする。アミトはプリヤーを探しにムンバイーへ行き、プリヤーはアミトを探しにデリーへ行く。厳密に言うならば、運命が2人を引き合わせたのではなく、運命を信じることが2人を引き合わせた。これが「Milenge

Milenge」の中核的メッセージだと言える。

もうひとつ興味を引かれたのは、時にはルールを破ることも正当化される、というメッセージが映画から感じられたことである。アミトは、プリヤーが残したクレジットカードのレシートを手掛かりに、ムンバイーの銀行まで行って、彼女の住所を探り出そうとする。だが、応対した女性銀行員は、顧客の個人情報を他人に渡すことは規則上できないと言って相手にしない。だが、アミトは今までの事情を説明する。すると銀行員は途端にホロリとしてしまい、彼にプリヤーの住所を教える。もちろん規則を守ることは重要だ。だが、常に頑なに規則を守り続けることが果たして正しいことなのだろうか?インド映画では、人間性の問題になった際に敢えて規則を破る選択肢もあり得ることを主張することが多いような気がする。インド映画だけではない、インドの司法は意外に厳格で融通が利かないものの、インドの社会は法律や規則に臨機応変で対応していくことを支持していると言える。

アミトとプリヤーの「運命の出会い」を強調するあまり、それぞれのフィアンセとの関係や、アミトと父親の関係などがうまく描き切れていないところもあった。特にプリヤーのフィアンセであるアーシーシュとは一悶着があってもおかしくなかったのだが、そういう煩雑な部分をすっ飛ばして無理矢理ハッピーエンドにまとめてしまっていた。だが、全体的には佳作と言える出来のロマンス映画だったと言える。

2004年のカリーナー・カプールと言えば人気絶頂期だ。しかもその年は「Chameli」に出演しており、彼女のキャリアの転換点でもあった。元々いかにも現代的なキャピキャピギャル役を得意としたカリーナーは、人気絶頂を迎えると同時に急速に演技派を志向するするようになり、人気にも陰りが出て来た。彼女が再び脚光を浴びるのは「Jab

We Met」の2007年だ。だが、今度は「サイズ・ゼロ」と称されるスリムボディーを売りにするようになり、また迷走の時代へと入った。それはさておき、やはり2004年のカリーナーには、若さと共にオーラがあった。「Milenge

Milenge」は、彼女が一番輝いていた頃を思い出させてくれる力があり、当時彼女を「大女優」と呼んで応援していた僕には感慨深いものがある。

一方のシャーヒド・カプールがブレイクしたのは「Vivah」(2006年)であり、「Milenge Milenge」撮影中はまだ期待の新人ぐらいの扱いだった。演技や踊りは初々しいが、後に開花するだけの潜在性を感じさせるものもあり、既にスターの地位を確立していたカリーナーと並んでも遜色なかった。実際のカップルであるため、スクリーン上の相性もバッチリである。

サティーシュ・シャー、キラン・ケール、ヒマーニー・シヴプリー、ディルナーズ・ポールなど、お馴染みの脇役俳優が出ていたが、中でも珍しかったのはアールティー・チャーブリヤーである。彼女のフィルモグラフィーを改めて見てみると、コンスタントに映画出演はしているが、有名な作品はほとんどない。端的に言ってしまえばボリウッドで成功を掴めなかった女優であるが、「Milenge

Milenge」撮影時はまだ将来性が期待されていたようで、脇役ながら印象的な役を与えられている。他に監督のサティーシュ・カウシクがカメオ出演している。

音楽監督も珍しい。なんとヒメーシュ・レーシャミヤーである。ヒメーシュが大ブレイクしたのは「Aashiq Banaya Aapne」(2005年)辺り。つまり、ヒメーシュがまだ一介の音楽監督だった時代に「Milenge

Milenge」は作られている。最近ではほとんど自分の主演作にしか楽曲を提供しなくなっており、久し振りにヒメーシュ節の歌や彼の歌声を聞いた。

他に面白かったのは、携帯電話について言及があったことである。サティーシュ・カウシクが演じる古本屋が、「携帯電話を持ったら事あるごとに女房から電話が来てたまったもんじゃない」と語っていたが、これは携帯電話が爆発的に普及しつつあった頃の貴重な記録だと言える。現代の映画において、携帯電話は当たり前のアイテムとなっており、こんな台詞はもう聞くことはできない。

「Milenge Milenge」は、2004年に撮影された映画であることを念頭に置けば、十分楽しめるロマンス映画である。名作「Jab We

Met」で高い評価を受けたシャーヒドとカリーナーの共演がもう一度楽しめるのも嬉しい。そしてこの6年の間にボリウッド映画がいかに急速な変化を遂げたのか、再発見できるのも楽しい。昔からの娯楽映画ファンなら、見て損はない作品である。

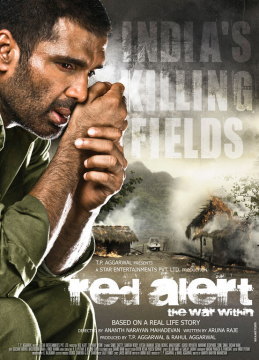

インドのナクサライト問題はますます深刻になっている。ナクサライトとは、権力者による搾取によって苦しめられ続けて来た最底辺の人々の救済を大義名分に武力による政府転覆を狙う極左の反政府ゲリラ組織である。その歴史は1967年西ベンガル州ナクサルバーリーで起こった、地主階級に対する小作人の反乱まで遡るが、越境テロに代表される「外憂」に対する「内憂」としてクローズアップされて来たのはここ数年のことである。今年4月にチャッティースガル州において中央予備警察部隊(CRPF)がナクサライトの奇襲を受け、76人が殺害された事件が記憶に新しいが、それ以降も線路破壊や警察署襲撃など、ナクサライトによる様々な事件が発生しており、政府側は窮地に立たされている。特にナクサライトに浸食されているジャールカンド州、西ベンガル州、チャッティースガル州、オリッサ州の4州が合同でナクサライトに立ち向かう機構の立ち上げが行われたのはつい最近のことである。

現在公開中の「Red Alert」は、ナクサライト問題をテーマにした社会派映画である。実話をベースにしており、シュトゥットガルト映画祭やニューヨーク南アジア国際映画祭などで受賞している。娯楽映画俳優のイメージが強いスニール・シェッティーとサミーラー・レッディーが主演しているのも注目である。監督は「Dil

Vil Pyar Vyar」(2002年)や「Aksar」(2006年)のアナント・ナーラーヤン・マハーデーヴァン。

題名:Red Alert

読み:レッド・アラート

意味:非常警報

邦題:レッド・アラート

監督:アナント・ナーラーヤン・マハーデーヴァン

制作:ラーフル・アガルワール、TPアガルワール

音楽:ラリト・パンディト

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

衣装:シャーヤル・シェート、ナヴィーン・シェッティー

出演:スニール・シェッティー、サミーラー・レッディー、バーギヤシュリー、アーイシャー・ダールカル、スィーマー・ビシュワース、アーシーシュ・ヴィディヤールティー、マクランド・デーシュパーンデー、スニール・スィナー、エヘサーン・カーン、グルシャン・グローヴァー、ナスィールッディーン・シャー(特別出演)、ヴィノード・カンナー(特別出演)

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

スニール・シェッティー

| あらすじ |

アーンドラ・プラデーシュ州の片田舎で、2人の子供と妻を養うために弁当屋をしていた貧しい土地なし農民ナラスィンハ(スニール・シェッティー)は、ヴェールー(アーシーシュ・ヴィディヤールティー)率いるナクサライトの一団に捕まってしまい、そのままナクサライトのために働くことになってしまう。最初は子供の教育費を稼ぐためだったが、徐々にナクサライトが貧しい人々の救済のために戦っていることを理解し、銃を持って訓練に参加し出す。

あるときナクサライトは、武器強奪のために警察署を襲撃した。そこで、警察官による暴行を受けていたラクシュミー(サミーラー・レッディー)という若い女性を見つける。ナラスィンハと同様にラクシュミーもナクサライトのキャンプに連行され、仲間に入れさせられる。ナラスィンハがラクシュミーの面倒を見たこともあり、2人は何となく心を通い合わせるようになる。

大臣襲撃が警官の待ち伏せによって失敗に終わったことで、ヴェールーは内部に内通者がいることを疑う。ラクシュミーの活躍により内通者は発見されたが、その処刑の役はナラスィンハに任された。ナラスィンハは処刑を執行し、初めて殺人をするが、同時にナクサライトの戦いに疑問を抱くようにもなる。

鉄鉱山の開発にやって来た外国人資本家らがナクサライトに誘拐されたことで、州政府もナクサライト撲滅に本腰を入れるようになる。ラートール警視副総監(グルシャン・グローヴァー)の指揮の下、警察は次々にナクサライト地域の村々を襲う。ナクサライト側も黙ってはいなかった。学校に運び込まれた武器を強奪するために部隊が送られる。その中にはナラスィンハも含まれていた。ナラスィンハは必死で子供たちを守るが、1人の子供に銃弾が当たって死んでしまう。2人の子供の父だったナラスィンハは我が子を殺したかのような罪悪感に苛まれるようになり、リーダーのヴェールーに対し、ナクサライト脱退を申し出る。ヴェールーはナラスィンハを殺そうとするが、咄嗟にナラスィンハは反撃し、ヴェールーを殺してしまう。

キャンプは突然の銃声によって騒然となる。いち早く異変に気付いたラクシュミーは、ナラスィンハを逃がし、自分がヴェールー殺しの罪を着る。ナラスィンハはナクサライトのジープを奪って逃走する。だが、今や警察にもナクサライトにも追われる身となってしまったナラスィンハは行き場がなかった。そのときふとポケットから、ジャーナリストのラーガヴァン(マクランド・デーシュパーンデー)の名刺が出て来る。ヴェールーのテントで咄嗟に逃走資金のために紙幣をポケットにねじ込んだときに一緒に入って来たものだった。ラーガヴァンは以前、ナクサライトのキャンプを取材に訪れており、面識があった。ナラスィンハはラーガヴァンに連絡を取り、とりあえず妻と子供を預かってもらうことにする。

ナラスィンハはラーガヴァンと相談した結果、警察にナクサライトの情報を提供することにする。ラートール警視副総監や州政府内相は、ナラスィンハを使ってナクサライトの大本締めであるクリシュナラーオ(ヴィノード・カンナー)を捕まえることを決め、ナラスィンハと協力する。まずはナラスィンハが滞在していたキャンプを襲撃し、ナクサライトを一網打尽にする。その後、ナラスィンハをクリシュナラーオの隠れ家に潜入させる。

クリシュナラーオは単身潜入して来たナラスィンハに対し、もう一度チャンスをくれればナクサリズムとは別の道から貧者救済を模索することを約束する。ナラスィンハはそれを信じ、クリシュナラーオを逃がす。同時に、現場にあった警官の死体をクリシュナラーオと偽装し、火を付けて身元確認を困難にさせる。ラートール警視副総監もラーガヴァンも、クリシュナラーオの死を疑わなかった。

数年後、妻子と共に幸せな家庭を築いていたナラスィンハは、テレビにクリシュナラーオが出演しているのを見る。彼は企業家として貧者救済を行っていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ナクサライトを主題にする場合、政府側とナクサライト側のどちらに同情をするかで、全く違ったメッセージの映画になって来る。先日公開された「Raavan」(2010年)は、はっきりとは描写はされていないものの、ナクサライト側への同情からストーリーが構築されていたと言える。だが、「Red

Alert」は、ナクサライトの大義名分に一定の理解を示しながらも、ナクサライトの戦いによって殺される人々は、権力側の人もナクサライト側の人も、結局は一般庶民であること、そしてナクサライトによる武力闘争の行く先には何もない、と訴える内容となっており、そういう意味では反ナクサライト映画と分類することが出来るだろう。エンディングで、ナクサライトの思想的リーダーだったクリシュナラーオが、ナクサリズムの道を捨て、企業家として貧者救済を行うところが描かれていたが、これはどこかインドの大手IT企業インフォシスの創始者ナーラーヤン・ムールティの起業物語を想起させる。ナーラーヤン・ムールティはかつて社会主義に傾倒していたが、富の再分配は誰かが富を生産しなければ起こりえないことに気付き、インフォシスを起業したというのは有名な逸話である。

ただ、主人公ナラスィンハが、ナクサライトのリーダー、ヴェールーを殺してしまったことで、どうしようもなくなって警察のナクサライト撲滅作戦に協力することになり、彼の情報によって、かつてナラスィンハの仲間だったナクサライトたちが皆殺しにされてしまうエンディングは決して後味の良いものではなく、このようにサラリと流してしまってよいものかと疑問に思った。脚本、撮影、編集などを総合した映画としての出来自体も、並か並以下ぐらいのレベルであった。

しかし、主演のスニール・シェッティーは、今までの豪気なイメージを覆す繊細な演技をしており、南アジア国際映画祭で主演男優賞を受賞したのも頷ける。サミーラー・レッディーも、グラマラスなイメージが付きまとっていたのだが、今回はスッピンの飾らない演技が光っていた。他にもアーシーシュ・ヴィディヤールティー、スィーマー・ビシュワース、アーイシャー・ダールカルなど、演技派俳優揃いで、重厚なドラマとなっていた。ナスィールッディーン・シャーとヴィノード・カンナーの特別出演もいいアクセントとなっていた。特にナスィールッディーン・シャーの役(ナラスィンハの旧友)はストーリーとは直接関係なかったが、そのヨッパライ演技は緊張感溢れるストーリーの中の息抜きとなっていた。

ダンスシーンは入らないが、一応歌付きのBGMが何曲か挿入される。音楽監督はラリト・パンディトである。しかし特に優れた曲でもなく、映画に必要不可欠という訳でもなかった。

言語はヒンディー語のデカン高原方言と言えるダッキニー語である。ダッキニー語はアーンドラ・プラデーシュ州の州都ハイダラーバードを中心に今でも話されている。標準ヒンディー語とはかなり違うので、ヒンディー語初学者にとって聴き取りは困難になるだろう。ちなみに先日公開された「Well

Done Abba」(2010年)もダッキニー語映画であった。

そういえば劇中で、鉄鉱山開発にやって来た日本人がナクサライトに殺されるシーンがあった。「Red Alert」は実話に基づいた映画とのことだが、こういう形で日本人がナクサライトに殺されたことは今までないはずである。

「Red Alert」は、今インドでホットな話題であるナクサライト問題を扱った社会派映画である。ボリウッド娯楽映画のイメージが強いスニール・シェッティーが、主演男優賞を受賞するほどの真剣な演技を見せているのも見所だ。サミーラー・レッディーも新境地を開いた。実話をベースにしていることもあり、ナクサライト問題に興味のある人にとっては参考になるだろう。しかし、センシティブなナクサライト問題に挑戦したというセンセーショナル性に大きく依存している映画であり、映画としての完成度は必ずしも高くない。

| ◆ |

7月15日(木) 2009年インド映画検閲統計の分析 |

◆ |

デリーでは毎月第三木曜日に、デリーやNCR(首都圏)に事務所を置く企業や機関のトップが集まる連絡会「三木会」が開かれている。必要事項の連絡や情報交換が主な目的だが、毎回スピーカーを呼んで、ちょっとした講演会も開かれている。7月の三木会が本日、在デリー日本大使館大使公邸で行われたのだが、今回のスピーカーに僕が選ばれ、「インド映画の楽しみ方」と題した講演を行わせていただいた。

2001年にインドに住み始めて以来、ずっとヒンディー語映画を見続け、このサイトに記録し続けて来ていることもあり、そろそろその中で考えて来たことをまとめてみたいと考えていた。各映画評で気が向いたときにそれらを披露してはいるのだが、今まで包括的にまとめたことはなかった。三木会はその絶好の機会になるだろうと期待したのだが、いかんせん聴衆にはインド映画とあまり縁のない方々が多いようであったので、インド映画の概略を半分、インド映画の最新の動向と自分の考えを半分という構成にした。なるべく楽しめる内容にしながらも、ただインド映画の奇想天外さやゴシップ話を話して終わりのような後に残らない発表にならないようにも気を付けたのだが、元々話が得意ではないこともあり、退屈な講演になってしまったかもしれないと反応を見て反省した。もう少し詰めが必要だと感じたので、ここで講演の内容を紹介するようなことはしない。

ところで、この講演の準備をしているときに、中央映画検閲委員会(Central Board of Film Certification; CBFC)のウェブサイトが復活しているのを発見した。インドにおいて一般に映画制作本数として認知されている数字は、実はCBFCによって検閲され、インド国内での上映を認可された映画の本数であり、CBFCのウェブサイトはそれを知る一次情報源として非常に重要であった。しかし、インドの政府系ウェブサイトによくあることだが、昨年ぐらいから突然閉鎖されてしばらく閲覧できない状態が続いていた。今回思い立って検索してみたら、CBFCのウェブサイトが閲覧可能な状態となっていたため、インド映画に関する最新データを入手することが出来たのである(PublicationよりPDFが閲覧可能)。どうやらサイトのリニューアルが行われていたようで、今年4月30日から再公開となったようである。

ただ、困ったことに2008年以前の情報が掲載されておらず、2009年の検閲情報のみが公開されていた。それでもなかなか興味深い統計が出ていたので、ここで重要と思われるものをまとめてみようと思う。

まずは制作本数(正確には認可本数だが、以下便宜上「制作本数」とする)の変遷について。CBFCでは映画をまずセルロイド映画(Celluloid)とビデオ映画(Video)に分類し、それぞれを以下の6つのカテゴリーに分けている。

- インド製長編特作映画(Indian Feature Film)、

- 外国製長編特作映画(Foreign Feature Film)、

- インド製短編映画(Indian Short Film)、

- 外国製短編映画(Foreign Short Film)、

- 長編特作映画以外のインド製長編映画(Indian Long Films other than Feature)、

- 長編特作映画以外の外国製長編映画(Foreign Long Films other than Feature)

5番と6番の定義が実はよく分からないのだが、この内一般にインド映画の「制作本数」として問題となるのはセルロイド映画の1番である。2000年~2009年の10年間のインド製セルロイド長編特作映画制作本数の変遷をグラフにすると以下のようになる。

インド製セルロイド長編特作映画制作本数(2000-2009年)

2001年に1013本を記録した後、2003年まで減少しているが、そこから増加に転じ、2008年の1325本まで増加の一途を辿った。しかし昨年はその増加傾向も一段落し、1288本となっている。ヒンディー語映画界だけでなく、インド全体の映画産業の話なので、この増減の原因を特定することは難しいし、そこには何の原因もなく、単なる偶然の産物の可能性もあるが、インド経済の好不調と連動しているようにも見える。

ちなみに2009年の全カテゴリーの数字を表にすると以下のようになる。

|

セルロイド(本) |

ビデオ(本) |

合計(本) |

| インド製長編特作映画 |

1288 |

1005 |

2293 |

| 外国製長編特作映画 |

283 |

2134 |

2417 |

| インド製短編映画 |

1672 |

5871 |

7543 |

| 外国製短編映画 |

271 |

700 |

971 |

| インド製長編映画 |

1 |

124 |

125 |

| 外国製長編映画 |

6 |

133 |

139 |

| 合計(本) |

3521 |

9967 |

13488 |

次に、インド製セルロイド長編特作映画における言語別の制作本数は以下のようになる。

インド製セルロイド長編特作映画言語別制作本数(2009年)

ヒンディー語、テルグ語、タミル語の3言語が毎年、制作本数トップの座を争っているのだが、2009年はヒンディー語がトップに立った。ほぼ憲法第8附則言語(一般にインドの「公用語」とされる22言語)が並んでいるが、唯一方言系の中で健闘をしているのがボージプリー語映画。ヒンディー語の方言に分類され、ウッタル・プラデーシュ州やビハール州に多くの話者を擁するボージプリー語の映画産業は、ヒンディー語映画が都会向けに洗練されて行く一方で、単純な娯楽映画を求める農村部や労働者層の観客層を取り込んで急成長して来た。制作本数ではベンガリー語映画に次いで8位となっている。

その他の内訳は以下の通りになる――アッサミー語5本、コーンカニー語4本、サンターリー語2本、以下ラージバンシー語、ミシン語(Mishing)、マイティリー語、ハリヤーンヴィー語、ネパーリー語、ナーグプリー語、サンバルプリー語、コダヴァ語(Kodava)が1本ずつ。この辺りになると馴染みのない言語も出て来る。ラージバンシー語はベンガル地方を中心に話されている印欧語族系言語。ミシン語はアッサム州やアルナーチャル・プラデーシュ州で話されているチベット・ビルマ語族系言語。マイティリー語やハリヤーンヴィー語はヒンディー語の方言に組み込まれている。マイティリー語はビハール州、ハリヤーンヴィー語はハリヤーナー州で主に話されている。ナーグプリー語は、ジャールカンド州のナーグプリー語とマハーラーシュトラ州のナーグプリー語があって、どちらのことか不明。ジャールカンド州のナーグプリー語の場合はヒンディー語の方言だと言えるし、マハーラーシュトラ州のナーグプリー語の場合はマラーティー語の方言だと言える。サンバルプリー語はオリッサ州で話されている印欧語族系言語。コダヴァ語はカルナータカ州コダグ地方で話されているドラヴィダ語族系言語。

ビデオ映画になるとさらに多くのマイナーな言語名が登場するが、ここではそこまで詳しく触れない。だが、インドでは実に多くの言語で映像作品の創作が行われていることを実感させられる。

興味深かったのはセルロイド長編特作映画のジャンル別本数である。

インド製セルロイド長編特作映画ジャンル別本数(2009年)

インド映画というと、「マサーラー・ムービー」と呼ばれるように、ロマンス、アクション、スリラー、コメディー、ドラマ、そして歌と踊りが入り交じったごった煮的構成になっているというイメージが強いが、ジャンル別で見てみると、意外や意外、「ソーシャル」、つまり社会ドラマが1022本でダントツの1位となっている。インド映画の人気ジャンルと思われるコメディー映画が43本、アクション映画が31本と、意外に少ないのも驚きだ。どんなに目を凝らしても「ロマンス」というジャンルがなかったことも意外であった。「ソーシャル」に入っているのだろうか?ただ、このジャンル分けが何を基準に行われているのかは不明だ。制作者の自己申告かもしれない。しかし、今までのインド映画に対する偏見に一石を投じるデータになり得る。

一体毎年何本くらいの映画が検閲によって却下されているのか、という疑問にもこの統計は答えてくれている。2009年の場合、ヒンディー語映画からは「Yeh

Hai Rangaliyan」、「Ander An Inside Story」、「Back To Honeymoon」の3本が、タミル語映画からは「Thee」、「Naalai

Namade」、「Sivappu Mazhai」、「Thambivudaiyaan」、「Renigunta」の5本が、マラヤーラム語映画からは「Paribhavam」の1本が、カンナダ語映画からは「Deena」、「Hawaa」、「Shodha」、「Mestru」、「Salute」の5本が、検閲によって却下されている。よって、2009年にインド製のセルロイド長編特作映画で検閲を通過できなかった映画の合計は14本となる。また、CBFCの統計では、検閲によって問題シーンのカットを要求された映画の本数も出ている。ヒンディー語映画では170本がカットなしで検閲通過した一方、65本がカットを経た後に検閲を通過している。

以前、映画大国インド:ひとつの疑問と題して、インド映画の制作本数における吹き替え映画の問題について触れたことがあった。ありがたいことに、CBFCの統計では、2009年の吹き替え映画に関する状況もまとめられていた。セルロイド長編特作映画の各言語吹き替え映画本数を表にまとめてみた。ただしこれは、外国映画のインド言語吹き替えではなく、インド映画を他のインド言語に吹き替えた作品の本数である。

| 言語 |

本数 |

| ヒンディー語 |

73 |

| テルグ語 |

47 |

| タミル語 |

44 |

| マラヤーラム語 |

16 |

| ベンガリー語 |

14 |

| オリヤー語 |

3 |

| カンナダ語 |

1 |

| アッサミー語 |

1 |

| グジャラーティー語 |

1 |

| その他 |

2 |

| 合計 |

202 |

以前の考察では、ヒンディー語映画に吹き替えは多くないのではないかと書いたが、実際にはどの言語よりも吹き替え映画が多かった。これらの吹き替え映画が、2009年のインド製セルロイド長編特作映画の制作本数1288本の中に含まれているのか、それとも別カテゴリー扱いなのか、それについての明記はなかった。だが、もし含まれているとすると、それは「制作本数」を考える上でまずい。やはりオリジナルの映画の制作本数をカウントして行かなければならない。正確な制作本数を算出するためには、吹き替え映画を差し引いて、データを修正しなければならなくなる。そうすると、2009年の合計制作本数は1086本になるし、各主要言語映画の制作本数は以下のようになる。

| 言語 |

本数 |

| カンナダ語 |

176 |

| テルグ語 |

171 |

| ヒンディー語 |

162 |

| タミル語 |

146 |

| マラーティー語 |

99 |

| マラヤーラム語 |

78 |

| ベンガリー語 |

70 |

| その他 |

184 |

| 合計 |

1086 |

見て分かる通り、政治上の理由で吹き替え映画の少ないカンナダ語映画が制作本数でトップに立つのである。一方、ヒンディー語映画は3位に後退してしまう。ただ、これは吹き替え映画の本数が制作本数に含まれていると仮定した場合なので、確定のデータではない。

以上のように、CBFCの検閲統計から、様々な新事実が浮かび上がって来た。過去のデータが削除されてしまったのは残念だが、このままこのぐらい詳細なデータが今後ウェブサイトにアップされて行けば、インド映画の実態を概観するための貴重な情報源となるだろう。

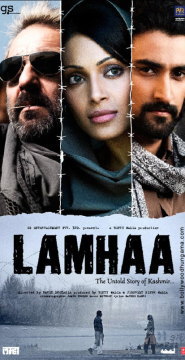

1947年の印パ分離独立以来、かつて「地上の楽園」と称されたカシュミール地方は、印パ間の紛争の火種となったり、政争の場となったりして来た。1989年以降、分離派による武力闘争が活発となり、駐屯するインド軍のカシュミール人弾圧も深刻化した。現在でもインド軍とカシュミール人の溝は深く、インド中央政府や駐留軍に対するデモや暴動が頻発している。複雑な背景を抱えたカシュミール問題はヒンディー語映画の題材となることも多く、「Roja」(1992年)、「Mission

Kashmir」(2000年)、「Yahaan」(2005年)、「Fanaa」(2006年)、「Tahaan」(2008年)、「Sikandar」(2009年)などが作られている。本日より公開の「Lamhaa」もカシュミール問題を題材にした映画だが、副題「The

Untold Story of Kashmir(未だ語られなかったカシュミールのストーリー)」で示されている通り、今までのカシュミール映画とは一線を画した、より問題の深みに迫る内容となっている。監督はグジャラート暴動を題材にした「Parzania」(2005年)で注目を集めたラーフル・ドーラキヤー。サンジャイ・ダットやビパーシャー・バスが主演である。

題名:Lamhaa

読み:ラムハー

意味:瞬間

邦題:怒りのカシュミール

監督:ラーフル・ドーラキヤー

制作:バンティー・ワーリヤー、ジャスプリート・スィン・ワーリヤー

音楽:ミトゥン

歌詞:サイード・カードリー

衣装:シャビーナー・カーン、ロッキーS、シェヘナーズ・ヴァハーンヴァティー

出演:サンジャイ・ダット、クナール・カプール、ビパーシャー・バス、アヌパム・ケール、シェールナーズ・パテール、ヤシュパール・シャルマー、ヴィピン・シャルマー、ラージェーシュ・ケーラー、ヴィシュワジート・プラダーン、ムルリー・シャルマー、デンジル・スミス、ジョーティ・ドーグラー、ユーリー・スーリー、エヘサーン・カーン、バニー・スィン、マヘーシュ・マーンジュレーカル

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からサンジャイ・ダット、ビパーシャー・バス、クナール・カプール

| あらすじ |

ジャンムー&カシュミール州では州議会選挙が近付いていた。パーキスターンの援助を受けた分離派が選挙の妨害のために何らかの大規模なテロを計画していることを察知した中央政府は、カシュミールに元コマンドーのヴィクラム(サンジャイ・ダット)を送り込む。ヴィクラムは、ジャーナリストのグル・ジャハーンギールと名乗って、旧友のピール・バーバー(マヘーシュ・マーンジュレーカル)の助けを借りながら、真相究明に乗り出す。

カシュミール地方の主都シュリーナガルでは、カシュミール解放党(PKF)を率いる法学者ハージー(アヌパム・ケール)が絶大な影響力を持っていた。ハージーはパーキスターンの諜報機関ISIと密通しており、分離派を密かに支援する企業家ラウフ(ヤシュパール・シャルマー)らと緊密に連絡を取り合って、大規模テロを計画中だった。ハージーの養女アズィーザー(ビパーシャー・バス)もカシュミール独立を夢見る活動家だった。アズィーザーは、かつてハージーの同志だったマウルヴィーの娘で、マウルヴィーの死後ハージーが面倒を見ていた。だが、あまりに行動的であったため、ハージーやその妻バリー・ビー(ジョーティ・ドーグラー)と対立することもあった。また、ハージーの息子パルヴェーズ(ラージェーシュ・ケーラー)も野心的な男であった。

ヴィクラムがシュリーナガルに到着した直後、ハージーと他のPKF政治家に対する自爆テロが発生するが、ハージーは難を逃れる。現場に居合わせたヴィクラムは、この自爆テロの黒幕を調査し出す。その過程で、同じく調査をしていたアズィーザーと出会う。ヴィクラムはアズィーザーの美しさに惹かれるが、アズィーザーにはアーティフ(クナール・カプール)という青年政治家の恋人がいた。アーティフはかつてPKFに所属していたが、ハージーとの意見対立から独立し、今回の選挙で立候補していた。ハージーは選挙ボイコットを呼びかけていたが、アーティフは立候補を続けるつもりだった。ハージーや他の分離派はアーティフの人気を恐れ、警察に彼を逮捕させて拷問を加える。だが、アーティフが拘留されたことでカシュミール人の間でますます人気を集めるようになり、結局アーティフは釈放される。

一方、ヴィクラムは自爆テロの黒幕がパルヴェーズであることを突き止める。ヴィクラムはパルヴェーズをおびき出して暗殺しようとするが逃してしまう。パルヴェーズは地下に潜るが、分離派によって殺されてしまう。また、ヴィクラムとアズィーザーは協力してラウフに近付き、彼を殺す。だが、死に際にラウフが言った言葉はアズィーザーにとって衝撃的だった。実は彼女の父親マウルヴィーを殺したのはハージーであった。ハージーはパーキスターンの支援によりカシュミール分離を画策していたが、マウルヴィーはカシュミール人の支持を基盤にその目的を達成しようとしていた。その意見の対立がマウルヴィー暗殺の動機となったのだった。

釈放されたアーティフは、過激派イスラーム教徒によってカシュミールを追い出されたカシュミーリー・パンディトが多く住むジャンムーでも選挙運動を行おうとしていた。だが、分離派はこの演説のときに爆弾を爆発させ、ジャンムーをも血みどろの戦いで染めようとする。分離派の最終的な目標はインド全土をカシュミールのような武力闘争に巻き込むことであった。それを察知したヴィクラムはコマンドーと共にアーティフの演説会場へ向かう。分離派は子供の体に爆弾を埋め込んで自爆テロを行わせようとしていた。ヴィクラムは何とか爆発寸前にそれを止める。

一方、シュリーナガルではアズィーザーが記者会見を開き、マウルヴィーを殺したのはハージーであることを暴露する。これによりハージーは逮捕される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

劇中で何度も「カシュミール=会社」ということが語られる。カシュミールでは、親パーキスターン派、分離独立派、親インド派、政治家、宗教家、軍隊、警察、諜報部、テロリストなど、様々なステークホルダーが互いに争い合いながら活動しているが、彼らはカシュミール問題を餌にして利益を得る共同体を形成しており、裏ではつながっているという、かなり衝撃的な実態が暴かれていた。カシュミールで紛争が起こり続けているからこそ彼らは存在意義を維持し、何らかの形で多額の資金を回収することが可能となっている。そういうシステムが既に出来上がってしまっているため、誰も本心ではカシュミールの安定を望んでいないのである。軍人に賄賂を渡し、国境を一定時間開けてもらって、越境テロリストを呼び込むようなシーンもあった。「Lamhaa」がどの程度実態を反映しているのかは不明だが、もしそれが何らかの事実に基づいたものであるならば、カシュミール問題の解決は絶望的である。映画中ではアーティフという青年政治家を登場させ、そういう陰謀とは関係なくカシュミールの解放を訴えさせていたが、カシュミール問題によって利益を得ている者にとって彼のような実直な政治家は邪魔な存在であった。

映画中には、実際にカシュミール地方で起こった事件をベースにしたと思われるシーンもいくつかあった。例えば2006年にカシュミールの政治家や警察官僚が売春組織運営に関与していた実態が暴かれ、大スキャンダルとなったことがあったが、「Lamhaa」で同様のシーンがあった。また、未亡人や半未亡人(夫が長年行方不明の女性)が住むダルドプラーという町が劇中で出て来たが、これもカシュミール地方に実在する。カシュミールの現状をかなり緻密に取材して練られたストーリーであることがうかがわれた。

カシュミール問題に新たな視点を持ち込み、深く掘り下げるという点ではある程度成功していたものの、ストーリーテーリングに難があり、各シークエンスが断片的過ぎて、筋を追いにくい構成となっていた。もう少し分かりやすい流れにしても良かったのではないかと思う。元々暗い話であるが、この分かりにくさのせいで、娯楽映画としての面白味はかなり減ってしまっている。それでいてミュージカルシーンがいくつか入るのだが、それらも映画の雰囲気とは適合しておらず、非常にチグハグな作品になってしまっていた。

今回サンジャイ・ダットが演じたのは、彼が得意とするダンディーなアクションヒーロー役であり、よく似合っていた。ビパーシャー・バスは、典型的なベンガル人顔でありながらカシュミール人女性の役に挑戦。ウルドゥー語の特訓もしたようで、外見の違いを演技でカバーしていた。彼女のベストの演技だと言える。クナール・カプールは、演技自体は悪くなかったのだが、演説シーンにおいて台詞に力がなかったのが気になった。悪役を演じた演技派俳優アヌパム・ケールはさすがの演技。文句の付け所がない。他にはマヘーシュ・マーンジュレーカルがチョイ役ながら渋い演技を見せていたのが特筆すべきである。

音楽はミトゥン。「Anwar」(2007年)で注目を浴びた音楽監督である。エンドクレジットで流れる「Rehmat Zara」や、「Anwar」中の名曲「Maula

Mere」を思わせる「Madno」など、いい曲は多いのだが、映画全体の重厚な雰囲気と合っていなかったのが惜しまれる。歌は必要ない映画であった。

ロケは本当にカシュミールで行われている。冬のシュリーナガルの美しさが捉えられていたが、それ以上にどんよりとした空気が印象的で、暗雲立ちこめるカシュミール問題を象徴していた。

登場人物の多くはウルドゥー語を話すため、通常のヒンディー語映画に比べてアラビア語・ペルシア語の語彙が多くなる。よって純ヒンディー語のみの知識だと理解度は落ちるだろう。

以上、映画評を書いて来たが、「Lamhaa」を正確に評価する立場にないことは正直に認めなければならない。カシュミール問題をかなり深く理解していないと、この映画がどの程度真実を語っているのか、どの程度フィクションと言えるのか、評価できないからだ。しかし、単純に娯楽映画として見た場合、つまり悪役による陰謀をヒーローやヒロインが阻止する映画だと考えた場合、暗いストーリーやストーリーテーリングの弱さから、気楽に楽しめるような映画ではないと断言できる。ビパーシャー・バスの熱演は見所ではあるが、今週は公開作が多いので、スキップすることを考えてもいいだろう。

先日、ルピーの通貨記号が正式に決定した。2009年3月5日にインド政府はルピーの通貨記号デザインを公募していた。デザインの要件は「インドのエトスと文化を反映し捉えたもの」。8千以上の案が応募されて来たらしく、閣議の結果、その中から以下のデザインが選ばれた。このデザインの発案者は、チェンナイ出身、インド工科大学ボンベイ校(IIT-B)在籍、IITグワーハーティー校(IIT-G)准教授就任内定済みの大学院生Dウダヤ・クマール氏。産業デザイン学を専攻し、タミル文字に関する博士論文を書いた、文字とデザインのエキスパートである。クマール氏によると、これはルピーの頭文字「R」であると同時に、デーヴナーグリー文字(ヒンディー語などの表記に使われる文字)で「ラ」を示す「र」でもあると言う。また、横に平行に入っている2本の線は、間の空白部を含め、インドの三色旗をイメージしているらしい。タミル人がデーヴナーグリー文字をベースにルピー通貨記号をデザインしたというのは、まるでインドの国家統合を象徴するかのような話だ。ちなみに、クマール氏は25万ルピーの賞金を手にする。

ルピー通貨記号

現在、国際的に通貨記号として通用しているのは、米国のドル($)、英国のポンドスターリング(£)、欧州連合のユーロ(€)、日本の円(\)であり、インドは5番目の国際通貨記号を目指している。当然、世界経済におけるインド経済のプレゼンスを強調するための意図がある。この記号をユニコードに含めることも求めて行くようで、数年内の世界的な普及を目指している。ルピー通貨記号に対応したキーボードの発売も近い内に実現しそうだ。しかしネット上では、日本語のひらがな「き」で代用可能だという声があった。僕は「र」に取消線を付けてみたらどうだろうかと思った→「र」。既にウィキペディアではルピー通貨記号用の画像が用意されており、 となっている。

となっている。

ところでこのルピー通貨記号公募、いろいろな応募があったようだ。その一例がネットに載っていた。

ルピー通貨記号案の数々

8千通の応募の中からまずは3千が選ばれ、さらにその中から5案に絞り込まれた。閣議に送られた最終候補の5案は以下のもの。

最終候補5案

不思議なことに、最終的に選ばれた が存在しない。元々6月24日の閣議で決定する予定だったところを、財務大臣の要請により、7月14日まで延期した経緯があるので、この間に何かあったのかもしれない。最終選考に残った案がどれもいけてなかったということもあったと思うし、当選案の発案者を、敢えて名門IIT出身のエリートにすることで、世界にインドのポジティブなイメージを発信しようとしたのかもしれない。とにかく、何か裏で操作があったように思えてならない。

が存在しない。元々6月24日の閣議で決定する予定だったところを、財務大臣の要請により、7月14日まで延期した経緯があるので、この間に何かあったのかもしれない。最終選考に残った案がどれもいけてなかったということもあったと思うし、当選案の発案者を、敢えて名門IIT出身のエリートにすることで、世界にインドのポジティブなイメージを発信しようとしたのかもしれない。とにかく、何か裏で操作があったように思えてならない。

それはともかく、早速本日付けタイムズ・オブ・インディア紙一面などに、 が使われており、「さすがタイムズ・オブ・インディア」とニヤリとさせられた。

が使われており、「さすがタイムズ・オブ・インディア」とニヤリとさせられた。

7月17日付けタイムズ・オブ・インディア紙一面

見出しに早速 が使われている

が使われている

ところで、ウィキペディアを見ていたら、気になる記述を見つけた。インドのルピーに関するページ(参照)において、「以前使用された記号」として、5つの記号が載っているのである。

ウィキペディアIndian rupeeより抜粋

「Rs」は一般的に使用されていた記号だが、単にアルファベットを並べただけで、記号とは言い難い。略称と呼んだ方が正しいだろう。その略称に取消線みたいな横棒を引っ張った「Rs」というのは見たことがない。その隣にデーヴナーグリー文字が2つ並んでいるが、やはりこれらも略称と呼んだ方が正しい。ただし「रु」だと思うが。気になったのが一番右の記号である。「f」を逆さにしたような、国際音声記号(IPA)のような、しかしデーヴナーグリー文字の「र」を基調とした、なかなか洒落たデザインだと思うのだが、これが実際に使われたことがあるのだろうか?インドで使われていた古い紙幣などをいくつか確認してみたが、このような記号が使われた形跡はなかった。

まだこの新記号は慣れないのだが、その内日本などでも普通に使われるようになるのだろうか?なかなか楽しみである。しかし、インドルピーは、他の通貨記号持ち通貨とは違ってハードカレンシーではなく、世界経済の舞台ではまだまだ影が薄いのも確かだ。インドルピーがそのまま通用するのは、インド以外ではネパールとブータンくらいである。この通貨記号決定が、ルピーが国際通貨化するきっかけになることを期待するのは的外れだ。それでも、インドの自信と希望がうかがわれるニュースである。

■追記:マンガロールのForadian Technologiesという会社が早速ルピー通貨記号をタイプできるttfフォントを作成、無料で配布している。リンクからRupee_Foradian.ttfをダウンロードし、コントロール・パネルのフォント・フォルダーにコピーすればインストール完了。ワードなどでRupee

Foradianフォントを選択した後、日本語キーボードではShift+@でルピー通貨記号をタイプできる。ただし、このフォントがインストールされていないPCではルピー通貨記号は表示されないので注意。

今週は3本の新作ヒンディー語が一挙に公開された。どれもそれぞれ面白そうな映画であるため、全てを見ることを計画していた。「Lamhaa」は既に金曜日に見たが、日曜日に残りの2作「Udaan」と「Tere

Bin Laden」を続けて見ることにした。映画の梯子は、2つのマルチプレックスが隣り合わせになっているサーケート・プレイスが最近のデリーでは便利だ。と言っても、サーケート・プレイスのモール、DTスターで2本とも見ることになったが。

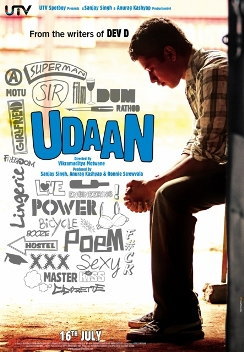

まず鑑賞したのは「Udaan」。2010年カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門にインド映画として初めて出品された作品である。監督はヴィクラマーディティヤ・モートワーネー。アヌラーグ・カシヤプと共に「Dev.

D」(2009年)の脚本を書いた人物で、本作が監督デビュー作となる。また、アヌラーグ・カシヤプがサンジャイ・スィンやロニー・スクリューワーラーと共にプロデューサーを務めている。音楽と歌詞も、「Dev.

D」で注目を集めたアミト・トリヴェーディーとアミターブ・バッターチャーリヤのコンビが担当。よって、「Udaan」は「Dev. D」チームの新作と言える。

題名:Udaan

読み:ウラーン

意味:飛翔

邦題:飛び立ち

監督:ヴィクラマーディティヤ・モートワーネー(新人)

制作:サンジャイ・スィン、アヌラーグ・カシヤプ、ロニー・スクリューワーラー

音楽:アミト・トリヴェーディー

歌詞:アミターブ・バッターチャリヤ

衣装:ゴーピカー・マルカン

出演:ラジャト・バルメーチャー(新人)、ローニト・ロイ、アーリヤン・ボーラーディヤー、ラーム・カプール、マンジョート・スィン、アーナンド・ティワーリー、スマント・マストカル、ラージャー・フーダー、ヴァルン・ケッティー、シャウナク・セーングプター、アクシャイ・サチデーヴ

備考:DTスター・サーケートで鑑賞。

ラジャト・バルメーチャー

| あらすじ |

シムラーの名門ボーディングスクール(全寮制学校)に8年間通っていたローハン(ラジャト・バルメーチャー)は、深夜寮を抜け出して映画を見に行ったことが寮長のラートールにばれ、3人の仲良し仲間と共に放校処分となってしまう。ローハンは故郷であるジャールカンド州ジャムシェードプルに戻る。

父親のバイラヴ(ローニト・ロイ)は厳格な人物で、ローハンは父を恐れ嫌っていた。特に、ボーディングスクールに通っていた8年間、一度も会いに来てくれなかったことを不満に思っていた。母親はずっと前に亡くなっていた。家に戻ると、ローハンは自分の部屋に見知らぬ少年がいることに気付く。父親の再婚相手の子供、アルジュン(アーリヤン・ボーラーディヤー)で、まだ6歳だった。だが、アルジュンも父のことを恐れて暮らしていた。体罰も頻繁に受けていた。

ローハンは作家になることを夢見ていたが、バイラヴはそれを許さなかった。バイラヴは鉄工所を経営しており、ローハンにも同じ仕事を強制的にさせようとしていた。ローハンは、早朝父とジョギングし、午前中は鉄工所で働き、午後は工科大学で勉強をするという暮らしをさせられることになる。だが、ローハンは夜中家を抜け出して、父の自動車を勝手に運転し、町に繰り出して、酒を飲んだりタバコを吸ったりしていた。工科大学の先輩で、同じく夜遊びをしていたアップー(アーナンド・ティワーリー)のグループと仲良くなり、夜な夜なジャムシェードプルを遊び歩くようになる。

バイラヴの弟ジミー(ラーム・カプール)はローハンの良き理解者だった。作家になりたいと言うローハンを影で応援した。だが、バイラヴは決してローハンの詩作を認めようとしなかった。ローハンは大学にも行かなくなり、鉄工所での仕事を終えた後は河畔の草むらに寝転んで詩作に励んでいた。

大学の成績が発表された。当然のことながらローハンは落第であった。家に帰ると、バイラヴが意識不明のアルジュンを病院へ連れて行くところだった。ローハンも同伴する。バイラヴは、アルジュンが階段から落ちたと言うが、実際は学校で友達に重傷を負わせて追い出されたアルジュンに酷い体罰を加えたことが原因だった。だが、この入院をきっかけにローハンとアルジュンは心を通い合わせるようになる。また、ローハンが作ってアルジュンに語り聞かせた物語は病院でも評判になる。それでも、バイラヴはローハンの文才を認めなかった。しかもローハンの落第がばれてしまう。ローハンは鉄工所で朝から晩まで働かされることになってしまった。また、アルジュンはボーディングスクールに送られることになる。

さらに、バイラヴは再々婚をし、家にはマードゥリーという女性と、その娘が住み始める。もはや居場所を失ったローハンは、自暴自棄になって父の自動車をボコボコに破壊し、警察に逮捕される。釈放された後、ローハンは家出をすることを決意する。ムンバイーで、ボーディングスクール時代の親友たちがレストランを開いていたため、彼もムンバイーへ行こうとしていた。最初は単身旅立とうとしたが、ジミーおじさんの家に1泊して考え直し、アルジュンも連れて行くことにする。バイラヴがいない隙にローハンはアルジュンを連れ出し、共に旅立つ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

題名「Udaan」は「飛翔」を意味する。作家志望の少年が、暴力的父親の支配から抜け出して、夢に向かって飛翔するという筋書きであった。おそらく物語の核心は、ローハンとアップーの会話の中にあるだろう。インドの地方中小都市に生まれ育った若者は、大きくなったら「ファミリービジネス」への参加を義務づけられており、「ドリームビジネス」は許されていない。夢を実現するための努力をするチャンスが与えられないばかりか、夢を見ることすら禁止されている。そんな現状を描き、主人公をそこから「飛翔」させることで、映画をまとめている。

「飛翔」をしたことはいいのだが、はっきり言ってそれはあまり解決策になっていない。「飛翔」と表現すれば聞こえはいいが、父親から逃げ出しただけで、勇気ある一歩を踏み出したとは必ずしも言えない。通常のインド映画の文法に則るならば、父親の改心があって円満な「飛翔」があるはずだが、父親は最後まで暴力を改めず、全てが解決されずに終わってしまっており、そこが引っかかった。

映画全体には、主人公ローハンとその腹違いの弟アルジュンの、愛情への渇望感が渦巻いている。ローハンもアルジュンも幼くして母親を失っており、母親への憧れが強い。それに加えて父親は全く愛情のない冷血漢である。この2人の様子を見ていると、こちらまで愛情の喉が渇いてくるほどだ。この渇望感も、結局最後まで満たされることはない。一応ローハンとアルジュンの間で心のつながりが出来るのだが、それも被害者の連帯感みたいなもので、母性愛のような無償の愛情とはほど遠い。優しいジミーおじさん夫婦の存在も、2人にとって助けになり得たのだが結局それは不発で終わってしまう。このように映画の中に解決がないために、観客は心を完全に飛翔させ切れずに映画館を出ることになってしまう。リアリズム映画と表現すればいいのだろうが、この観客を突き放したストーリーは、どこかインド離れした作品だと感じた。

しかしストーリーテーリングはうまかったし、俳優の演技もしっかりしていた。脚本の行き場のなさを除けば、とても完成度の高い映画で、監督の確かな才能を感じさせられた。ローハン役のラジャト・バルメーチャー、バイラヴ役のローニト・ロイ、アルジュン役のアーリヤン・ボーラーディヤー、ジミー役のラーム・カプールなど、新人またはメリンストリーム映画であまり見ない顔ぶれの俳優陣であるが、皆とてもリアルな演技をしていた。

「Dev. D」の音楽を担当して奇才を発揮したアミト・トリヴェーディーは、今回は抑え気味の作曲をしている。作家を目指す主人公を反映して、とても詩的な歌詞の曲もいくつかあり、映画の雰囲気を盛り上げていた。

この映画の大きな特徴は、ジャールカンド州ジャムシェードプルでロケが行われたという点であろう。20世紀初頭にジャムシェードジー・ターター率いるターター鉄鋼によって創設された「鉄の町」ジャムシェードプルは、東インドを代表する工業都市であり、ヒンディー語圏の都市でもあるが、ヒンディー語映画の舞台となることは稀である。劇中、ローハンとバイラヴは早朝ジャムシェードプルをジョギングするが、その中でジャムシェードプルの風景や名所がいくつか映し出され、何となく町の雰囲気をイメージすることが出来る。

台詞はほとんどヒンディー語であるが、舞台がジャムシェードプルであることを踏まえて、文法性がほとんど消滅した形の訛ったヒンディー語が話される。だが、ただ文法性がないだけなので、理解の支障にはならないだろう。

「Udaan」は、完全に映画祭向けの、暗めの映画である。エンディングで多少の救いが用意されているが、それまでは徹底的に悲壮感溢れる展開となっており、通常の娯楽映画にあるような、映画館を出るときの爽快感はほとんど期待できない。メッセージも曖昧である。よっぽど芸術映画が好きでなければ、無理して見なくてもいい作品である。

| ◆ |

7月18日(日) Tere Bin Laden |

◆ |

数ヶ月前からインドの映画ファンの間で密かに話題になっていたのが「Tere Bin Laden」である。アル・カーイダのリーダー、ウサーマ・ビン・ラーディンのそっくりさんを使って一儲けを企むという筋書きのコメディー映画で、初めて予告編を見たときからそのコンセプトのユニークさと危険さに惹かれていた。パーキスターンではテロリストの報復を恐れて上映禁止となってしまったが、インドでは満を持しての公開となり、評判も上々。主演が、パーキスターンの人気歌手アリー・ザファルという点もユニークである。アリー・ザファルはこれが俳優デビュー作となる。監督は新人のアビシェーク・シャルマー。題名は「Tere

Bin(君なしに)」と「Bin Laden(ビン・ラーディン)」と「Tere Bin Laden(君のビン・ラーディン)」を掛けた言葉遊びになっている。

題名:Tere Bin Laden

読み:テーレー・ビン・ラーディン

意味:ビン・ラーディンなしに/君のビン・ラーディン

邦題:オサマと私

監督:アビシェーク・シャルマー(新人)

制作:プージャー・シェッティー・デーオラー、アールティー・シェッティー、シャラン・カプール

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:ジャイディープ・サーニー

出演:アリー・ザファル(新人)、プラドゥマン・スィン(新人)、スガンダー・ガルグ、ニキル・ラトナーパールキー、ピーユーシュ・ミシュラー、ラーフル・スィン、スィーマー・バールガヴァ、バリー・ジョン、チラーグ・ヴォーラー、チンマイ・マンドレーカル

備考:DTスター・サーケートで鑑賞。

アリー・ザファル

| あらすじ |

アリー・ハサン(アリー・ザファル)は幼い頃から米国へ渡って一旗揚げることを夢見ていた。大人になり、彼の夢は、米国のニュース局ニュース・オブ・アメリカでレポーターになることへと固まった。911事件後、しばらく運航休止になっていたカラーチー~ニューヨーク便が再開された途端にアリー・ハサンは飛行機に乗り込み、米国を目指す。ところが飛行機内でハイジャック犯に間違われてしまい、米国でみっちり尋問を受けた後、強制送還されてしまう。

7年後、アリー・ハサンはカラーチーのローカルTV局ダンカーTVでしがないレポーターを務めていた。カメラマンのグル(ニキル・ラトナーパールキー)と毎日駆け回っていたがドジばかりで、社長のマジード(ピーユーシュ・ミシュラー)からは叱られてばかりだった。この間、アリー・ハサンは何度も米国行きを試したが、一度強制送還を喰らったアリー・ハサンにヴィザは下りなかった。アリー・ハサンは、密かにムジャーヒディーンを支援するブラックな旅行代理店に米国ヴィザの取得代行を依頼するが、それには大金が必要だった。

ある日、アリー・ハサンとグルは闘鶏大会の取材を行う。そこで優勝者のヌーラー(プラドゥマン・スィン)が、眼鏡を外すとウサーマ・ビン・ラーディンにそっくりであることを発見する。当初は、ウサーマ・ビン・ラーディンが正体を隠して養鶏者として暮らしているのだと考え、ウサーマの首に賭けられた懸賞金目当てでヌーラーを探し出すのだが、ヌーラーはただ顔がそっくりなだけで、ウサーマ本人ではなかった。しかし、アリー・ハサンはヌーラーを使って一儲けを思い付く。

アリー・ハサンは、グルはもちろんのこと、アラビア語が出来る同僚のラティーフ、自分の美容室を開くことが夢のメイクアップ・アーティストのゾーヤー(スガンダー・ガルグ)、米国嫌いのラジオジョッキーで変幻自在の声を持つクレーシー(ラーフル・スィン)を巻き込んで、ヌーラーをウサーマ・ビン・ラーディンに仕立て上げ、ジョージ・ブッシュ米大統領に対する挑発的なビデオメッセージを作る。アリー・ハサンはこのビデオをマジードに高額で売りつける。マジードはさらに高値を付けてそのビデオを大手ニュース局に売りつける。こうして、偽造されたウサーマ・ビン・ラーディンのビデオは速報として全世界で放送された。あまりによく出来すぎていたため、米国政府もそれを本物と断定してしまう。

事態を重く見た米国政府はウサーマ・ビン・ラーディンを追跡するため、テッド諜報部長(バリー・ジョン)をパーキスターンに派遣する。テッドはパーキスターンの諜報部長ウスマーンと共にビデオを分析し、そのビデオがパーキスターンで撮影されたことを特定するが、ウサーマ追跡のために多額の予算が付いてしまったために、アフガーニスターンとパーキスターンの国境地帯を大規模空爆して予算を消費する。一方、ビデオの入手経路を調べることでマジードが容疑者として浮上する。テッドとウスマーンはマジードを誘拐して尋問する。その結果、ダンカーTVで働くアリー・ハサンに行き着く。

ところでアリー・ハサンは、マジードから得た金を仲間と山分けした後、米国へひとっ飛びしようとしていた。ところが、自身が偽造したウサーマのビデオが予想以上に国際的な騒動を巻き起こしてしまっており、米国ヴィザも全く発行されない状態となってしまっていた。状況を打開するため、もう一度ウサーマのビデオメッセージを撮影し、ブッシュ大統領に停戦要求をすることにした。再びグル、ヌーラー、ゾーヤー、クレーシー、ラティーフらメンバーを集め、ダンカーTVのスタジオで第二弾を撮影しようとする。

ところがそのときウスマーンがダンカーTVを家宅捜索していた。しかもヌーラーは誤って手榴弾を爆発させてしまい、可愛がっていたスィカンダルという名の鶏を死なせてしまって気が動転していた。ヌーラーはトラックに乗って逃げ出す。アリー・ハサン、グル、ゾーヤー、クレーシー、ラティーフはヌーラーを追いかける。何とかヌーラーを捕まえ、道端でビデオを撮影しようとするが、既に彼らの居所は米国の衛星によって察知されており、ミサイル攻撃を受ける。たまたま全員その場を離れていたため、ミサイルによって怪我はしなかったが、ヌーラーを含め、全員捕まってしまう。

テッドはウサーマ・ビン・ラーディンを捕まえたと早とちりし、米国に「ウサーマ・ビン・ラーディン関連の朗報がある」と伝えてしまう。だが、すぐにそれがただのそっくりさんであることが分かり、大きなショックを受ける。既に朗報を予告してしまったため、テッドも窮地に立たされる。そこでアリー・ハサンはテッドに妙案を吹き込む。

再びウサーマ・ビン・ラーディンのビデオメッセージが全世界で放映された。そのビデオの中で、アリー・ハサンはインタビュアーとしてウサーマと話し、ブッシュ大統領に対する停戦呼びかけを引き出す。もちろん、このウサーマもヌーラーであった。ウサーマと停戦条約を結んだ功績によってテッドは国防省長官に昇進し、アリー・ハサンは世界的に有名なリポーターとなる。そして夢で描いていた通り、米国に上陸し、人々から追われる立場となる。ゾーヤーはヌーラーと結婚し、自身の美容室の経営を安定させていた。ラティーフはウサーマ・ビン・ラーディンに関する著書を書いて一躍ベストセラー作家となる。グルやクレーシーも相変わらずであった。唯一、ウスマーンは「あのウサーマ・ビン・ラーディンは偽物だ」と訴え続けたために狂人として精神病院に入れられてしまう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

何も中身のないお馬鹿な低予算コメディー映画ではあるが、大爆笑間違いなし。「コント映画」と表現した方がしっくり来るかもしれない。とにかく何も考えずに笑いたいなら、今この映画しかない。

本当に純粋なコメディー映画なので、批評するような部分はあまりないのだが、インドの映画であり、制作陣もヒンドゥー色が強いにも関わらず、舞台がパーキスターンの商都カラーチーに設定され、ほぼ全編カラーチーにおいてストーリーが進行することは特筆すべきであろう。ロケはインドで行われたようであるが、パーキスターンの街の雰囲気はよく再現されていたと思う。パーキスターン名物デコトラもしっかり登場。そして何より、インド映画によくありがちなパーキスターンに対する偏見が全くないことに驚いた。普通にパーキスターン映画として見ても何の違和感も感じない。

言語の観点から見ても、ヒンディー語映画と言うより完全にウルドゥー語映画であった。パーキスターンのイスラーム教徒同士が普通に交わすような会話が再現されていた。よって、ヒンディー語のみの知識だと、アラビア語・ペルシア語の語彙や、原音により忠実な発音があるために、聴き取りにくいだろう。さらに、ウルドゥー語や英語の他にパンジャービー語やアラビア語の台詞も混ざり、非常に多言語な映画となっている。

インド映画ながらパーキスターン映画の雰囲気を醸し出せたのは、主演がパーキスターン人だったことも大きいだろう。アリー・ザファルはパーキスターンの人気ポップシンガーで、今回映画初出演になる。しかし、やけにこなれた演技をしており、とても良かった。しかし、やはりこの映画でもっとも重要なのは、ウサーマ・ビン・ラーディンのそっくりさん、新人のプラドゥマン・スィンである。彼がウサーマに似ていなかったらそもそもこの作品は成り立たないのだが、観客を納得させるだけのそっくり度であった。その上、とても表情豊かでコミカルな演技もできる器用な俳優で、この1作品だけでなく、今後も活躍して行けそうである。スガンダー・ガルグは「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」(2008年)でデビューした女優で、今のところ脇役女優として位置を確保しつつある。ピーユーシュ・ミシュラー、ニキル・ラトナーパールキーなども良かった。

低予算映画ながら、音楽は売れっ子音楽家トリオ、シャンカル・エヘサーン・ロイが担当している。単品でいい曲は特になかったが、映画を盛り上げる役割は果たしていた。

「Tere Bin Laden」は、爆笑間違いなしのコメディー映画である。ストーリーがユニークなのはもちろんのこと、インド映画なのにも関わらずパーキスターン映画っぽいのもユニークである。難しいことを抜きにして、とにかく笑いを求めたかったら、この映画はオススメである。

| ◆ |

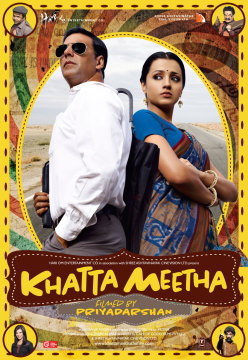

7月23日(金) Khatta Meetha |

◆ |

ボリウッドで「コメディーの帝王」と称されるプリヤダルシャン監督は、ボリウッドの人気男優アクシャイ・クマールと共にこれまで「Hera Pheri」(2000年)、「Garam

Masala」(2005年)、「Bhagam Bhag」(2006年)、「Bhool Bhulaiyaa」(2007年)、「De Dana Dan」(2009年)などのコメディー映画を作って来た。それらの多くはヒット作となっており、業界内でこの2人は「稼げるコンビ」と見なされている。そのプリヤダルシャンとアクシャイ・クマールの最新コンビ作「Khatta

Meetha」が本日より公開された。ヒロインは、タミル語・テルグ語映画界で人気のトリシャーで、彼女にとってヒンディー語映画デビュー作となる。プリヤダルシャン監督の多くのヒンディー語作品と同様に、この映画もマラヤーラム語映画「Vellanakalude

Nadu」(1989年)のリメイクとなっている。

題名:Khatta Meetha

読み:カッター・ミーター

意味:甘酸っぱい

邦題:酸いも甘いも

監督:プリヤダルシャン

制作:シュリー・アシュタヴィナーヤク・シネヴィジョン

音楽:プリータム

歌詞:イルシャード・カーミル、シェヘザード・ロイ、ニティン・ラーイクワール

出演:アクシャイ・クマール、トリシャー、マクランド・デーシュパーンデー、ラージパール・ヤーダヴ、マノージ・ジョーシー、ニーラジ・ヴォーラー、ミリンド・グナージー、アスラーニー、アルナー・イラーニー、ウルヴァシー・シャルマー、ティーヌー・アーナンド、クルブーシャン・カルバンダー、ジョニー・リーヴァル、サチェート・エンジニア

備考:DTスター・サーケートで鑑賞。

アクシャイ・クマール(左)とトリシャー(右)

| あらすじ |

道路工事請負業者のサチン・ティチュクレー(アクシャイ・クマール)は、学生時代には学生運動を率いて正義のために闘っていたが、夢破れた今ではすっかり堕落した請負業者となってしまっていた。しかし根は正直な男だった。過去に請け負った橋梁工事に欠陥が見つかり、市局からの支払いがストップし、財政難に陥っていた。サチンはこの件に関し市局に対して訴訟も起こしていたが、周囲では笑い者になっていた。

ティチュクレー家は王族の家柄で、父親のラームカント・ティチュクレー(クルブーシャン・カルバンダー)は、既に引退したものの、地元で尊敬を集める正義の弁護士であった。だが、請負業者の兄ハリーシュや姉婿のスハース(ミリンド・グナージー)、姉婿の市局エンジニア、トリグン(マノージ・ジョーシー)は腹黒い男たちで、政府と癒着して莫大な金を得ていた。

あるとき、ハリーシュ、スハース、トリグンらが関わって建設した橋が、バス通過中に崩落し、多数の死者が出る大事故が起こった。完全に手抜き工事が原因であったが、3人は地元政治家と結託して、ティチュクレー家に長年仕えて来た運転手ヴィシュワース・ラーオ(ティーヌー・アーナンド)に罪をかぶせ、自殺と見せかけて殺してしまう。だが、この事故で妻と子を失ったアーザード(マクランド・デーシュパーンデー)はそれを信じず、独自に真犯人を探り出していた。

一方、サチンは市局に新しい局長が就任したと聞き、早速挨拶に行く。だが、新局長は、学生時代の恋人ゲヘナー・ガンプレー(トリシャー)であった。サチンとゲヘナーは学生運動を巡って喧嘩別れした過去があり、因縁の仲であった。ゲヘナーはサチンに対し訴訟を取り下げるように要求するが、サチンは聞き入れなかった。運良くサチンは訴訟に勝利し、市局からロードローラーを接収する。だが、このロードローラーもトラブルメーカーで、なかなか動かなかったばかりか、象に引かせて移動させているときに誤ってゲヘナーの家に突っ込ませてしまう。ゲヘナーの家は大破し、ゲヘナーの兄はティチュクレー家に怒鳴り込んだ。おかげで父ラームカントが弁償しなければならなくなった。

サチンとゲヘナーの対立はさらに続いた。ゲヘナーはサチンが請け負っていた道路の検査をし、その質が標準に達していないことを理由に、彼から業務を取り上げる。その仕返しにサチンはゲヘナーに収賄の濡れ衣を着せる。だが、ゲヘナーはそれを苦に自殺未遂してしまう。反省したサチンは入院中のゲヘナーを見舞う。このとき2人の間で絆が戻り始めていた。

ティチュクレー家では、サチンの妹アンジャリ(ウルヴァシー・シャルマー)の結婚話が持ち上がっていた。ハリーシュ、スハース、トリグンらと仲が良かった地元政治家がアンジャリに興味を示しており、彼に嫁がせることで話はまとまった。サチンはアンジャリの気持ちを尊重すべきだと主張するが、聞き入れられなかった。アンジャリは嫁いで行ってしまう。だが、すぐにアンジャリの訃報が飛び込んで来る。アンジャリと特に仲の良かったサチンは悲しみに沈む。

その頃、アーザードは橋崩落事故の真犯人を確認し、動かぬ証拠も掴む。アーザードと協力していたゲヘナーは、記者会見を行って政治家、官僚、請負業者の汚職を公表しようとする。だが、ゲヘナーは突然転勤となり、さらに地元政治家は部下を送ってアーザードを殺し、証拠を強奪する。死に際にアーザードは、アンジャリは地元政治家やその友人に暴行を受けて殺されたことを話し、汚職暴露の仕事を託して息を引き取る。

サチンは建設労働者ランギーラー(ラージパール・ヤーダヴ)と協力して、地元政治家が隠した証拠を見つけ出し、奪って逃走する。地元政治家は奪い返そうとするが、乱闘の末に自動車に轢かれて死亡する。

サチンの活躍により汚職は暴かれ、ハリーシュ、スハース、トリグンらは逮捕される。ラームカントはサチンの行動を褒めるが、サチンはしばらく旅に出ると言い出す。そこへゲヘナーが現れる。ゲヘナーが今まで独身でいたのは、サチンことを想っていたからだと明かす。2人は昔のよりを戻す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

プリヤダルシャン監督のコメディー映画には定評があるが、多作なだけあって当たり外れが大きい。コメディー映画というのは特に全体のストーリーと個々の笑いの間のバランス感覚が重要なジャンルであるのだが、プリヤダルシャン映画では時として個々の笑いに注力し過ぎてストーリーがなおざりになってしまっている場合が少なくない。「Khatta

Meetha」も残念ながら個々の笑い重視のコント寄せ集め映画で、コメディー映画としての完成度は低かった。

1989年のマラヤーラム語映画をリメイクした作品であることは前述の通りだが、そのせいか、設定にヒンディー語映画らしくない部分が多く、それもマイナスだった。例えば主人公が所属するティチュクレー家は複数の世帯が集住しているが、このような大家族の設定はヒンディー語映画ではもはや時代遅れである。さらに、その中には婿養子世帯が2世帯もあり、北インドの文化からすると異様である。主人公サチンの姉2人が夫と共に同居しており、マノージ・ジョーシー演じるトリグンと、ミリンド・グナージー演じるスハースは、サチンにとってはジージャージー(姉婿)となる。これはケーララ州の文化を反映しているのであろうか。北インドでは当然のことながら、結婚したら女性が嫁ぎ先へ行くことになる。

それでも、道路や橋などの工事を請け負うテーケーダール(請負業者)の腐敗ぶりと、腐敗せざるを得ない社会システムの糾弾が行われていたのは、単なるコメディー映画に終わらない部分であり、高く評価できる。政府から請負業者に渡る工事費用の内、多くは書類が様々な部署を回る内にそれぞれの役人が懐に入れてしまい、請負業者は残った僅かな予算の中で工事を行わなければならなくなる。当然、そうやって完成した建築物や道路は、標準よりも劣った品質のものになってしまう。請負業者にとってもそっちの方が都合が良い。なぜなら頑丈な道路を造ってしまったら、それが壊れるまで彼らは仕事を請け負えなくなってしまうからだ。貧弱な道路を造っておけば、すぐに再工事の必要が生じ、彼らにとってまた稼ぎ時となる。インドのインフラ問題の原点をよく表現した映画であった。

すっかりコメディー俳優としても定着したアクシャイ・クマールは、水を得た魚のような自由な演技で、映画を楽しく彩っていた。ラージパール・ヤーダヴもいつも通りクレイジーな演技で笑わせてくれた。往年の名コメディアン、ジョニー・リーヴァルがチョイ役ながら出演していたのもポイントが高い。彼らの活躍もあり、コミックシーンはなかなか面白かった。

本作がヒンディー語映画デビュー作となるタミル語映画女優トリシャーは、多少タイミングを間違えたような感じだ。彼女が演じたゲヘナーは、役人ということもあって仏頂面をしていることが多く、彼女の魅力があまり出ていなかった。それでも学生時代シーンや、サチンと仲直りした後のシーンで、自然な笑顔を見せる機会があり、ヒンディー語映画でも十分に存在感を示せる女優であることを匂わせていた。「Khatta

Meetha」ではまだインパクトが足らないが、あと数作ヒンディー語映画に出演すれば、ヒンディー語映画でも地位を築けるかもしれない。

多少驚いたのはアンジャリ役で出演していたウルヴァシー・シャルマーである。「Naqaab」(2007年)で大々的にデビューしたウルヴァシーであるが、どうもうまく軌道に乗れなかったようで、本作でセカンドヒロインと言うよりも脇役と言っていいチョイ役での出演を余儀なくされていた。いつの間にか覇気もなくなってしまっており、もはやヒロイン女優に舞い戻れることはないのではないかと感じさせられてしまった。

音楽はプリータム。「Nana Chi Taang」、「Aila Re Aila」など、派手な音楽が多いが、南インド映画的な突然のダンスシーン挿入が多く、ストーリーの流れが断ち切られていた。エンドクレジットの「Bull

Shit」もダンスナンバーとしては秀逸である。

ところで、「Khatta Meetha」は公開直前にとある団体から動物酷使の訴えを受けた。問題となったのは、象が動かないロードローラーを引くシーンである。カットにはなっていなかったが、象の部分がCGっぽく色づけされていた。実際の映像をCGで塗りつぶしたような感じである。ボリウッドでは劇中での動物使用が動物愛護団体などから問題視されることが過去に数例あるが、多くの場合、その修正のせいで映画の質が下がってしまう。とても残念なことである。

「Khatta Meetha」はヒット率の高いプリヤダルシャン監督とアクシャイ・クマールのコンビ作であり、期待は高かったのだが、蓋を開けてみれば並以下のコメディー映画に過ぎなかった。意外にシリアスなシーンも多い。コメディー映画を見たいのだったら、現在は「Tere

Bin Laden」の方がオススメである。

| ◆ |

7月24日(土) チャトゥルのスピーチ解説 |

◆ |

7月21日にヒンディー語映画「3 Idiots」のDVDが発売された。ラージクマール・ヒーラーニー監督、アーミル・カーン主演、2009年最後の週に公開された映画だが、瞬く間に大ヒットとなり、全体的に不作だった2009年のボリウッド業界を一気に明るくしただけでなく、合い言葉「Aal

Izz Well」を初めとして、社会にも大きな影響を与えた。間違いなくボリウッド映画の最高傑作のひとつである。

「3 Idiots」DVD

いわゆる初回限定盤DVD(र499)には、メイキング映像満載のボーナスCDの他、映画の映像をコラージュしてあらすじをざっと追ったコミックや特製ステッカーがオマケとして付いて来る。インド映画のDVDにオマケで付いて来るメイキング映像は、ほとんど監督や俳優が当たり障りのないことを話しているだけで、そんなに楽しくないことが多いのだが、撮影の裏話なんかを知りたい人にはいいだろう。多くの場合、しばらく待つとボーナスCDなどが付かない廉価版のDVDも出るので、それを待つのもひとつの手だが、「3

Idiots」は名作中の名作なので、思い切って買ってしまってもいいのではないかと思う。

早速DVDを購入し、「3 Idiots」のメイキング映像を一通り見てみたが、他の映画と同じく、一度見れば十分という程度のものであった。しかし、ジャンムー&カシュミール州ラダック地方の高山湖パンゴンツォでの撮影は結構迫力があった。この湖はラストの幻想的なシーンを演出しているため、記憶にある人も多いだろう。標高4,350mに位置するパンゴンツォはラダック地方の観光地のひとつ。「3

Idiots」のラストシーンを見たとき、これはラダックの別の高山湖ツォモリリではないかと思ったが、実際にはパンゴンツォであった。メイキング映像によると、「3

Idiots」撮影班は2度パンゴンツォを訪れたらしい。1度目は、到達したのはいいものの、空が晴れるのを待っていたら雪が降り出してしまい、それがしばらくすると収まるばかりか大雪となり、身動きの取れない状態となってしまった。極寒の中、高山病に冒されるスタッフも続出し、結局撮影は中止して、雪の中、非常に困難な撤収をすることになったようだ。1年後に再びパンゴンツォを訪れたときには天候に恵まれ、ラストの印象的なシーンへとつながった。執念のロケと言える。

「3 Idiots」は工科大学が主な舞台になっていたが、インド全国の大学でここ数年問題となっているラギング(上級生による新入生いじめ)のシーンもあった。ラギングは新入生歓迎会の歪んだ形であり、歌を歌うような軽いものから、性的虐待に近い重いものまでその実態は様々だが、「3

Idiots」の新入生たちはパンツ一丁にさせられ、「王様、あなたは偉大です、どうか貢ぎ物をお受け取り下さい」というフレーズをしゃべらされる。このフレーズも伏線となっていて、随所で効果的に使われるのだが、このラギングシーン、実は女子寮で撮影されていたらしい。「3

Idiots」は一応デリーが舞台ということになっていたが、ロケはバンガロールのIIM(インド経営大学)で行われた。ラギングシーンはその女子寮で撮影され、大量の女学生が見守る中、この恥ずかしいラギングシーンが撮影されたと言う。特にマーダヴァンがかなり恥ずかしがっていたようだ。

あと、「3 Idiots」ではヒロインのカリーナー・カプールが赤いスクーターに乗っており、結構似合ってもいるのだが、実はカリーナーはスクーターを運転できないらしい。スクーターで病院に突入のシーンなんかもあったが、結局アーミル・カーンが運転していた。ラストのパンゴンツォのシーンでもカリーナーはスクーターに乗っているが、それは代役を使って撮影したらしい。

ところで、「3 Idiots」でもっとも観客の爆笑をさらったのは、チャトゥル・ラーマリンガム、通称サイレンサーがティーチャーズ・デー(教師の日)に行ったスピーチである。ウガンダ生まれでヒンディー語が得意でないチャトゥルは、司書が用意したヒンディー語のスピーチを丸暗記して式典に臨んだのだが、その原稿をアーミル・カーン演じるランチョーが予めいじっていたため、とんでもないことになってしまった、というシーンだ。今後インド映画史に残る名シーンとして記憶されることになるだろう。だが、サンスクリット語からの借用語を多用した難解なヒンディー語である上に、チャトゥルを演じるオーミーのヒンディー語が癖があるために、外国人がこれを理解して自然に笑うにはかなりの語学力を要する。DVDには英語字幕も入っているが、字幕ではカバーできない種類の笑いである。以前「3

Idiots」の映画評でも少しだけ触れたが、DVDが手には入ってじっくり検証できるようになったこともあり(映画評の記述に間違いもあったので修正も兼ねて)、一応ヒンディー語の専門家として、このチャトゥルのスピーチを解説し、何が面白いのかここで分析してみようと思う。

チャトゥルのスピーチ・シーン

まず、チャトゥルが壇上に立って話し始めた言葉は、言わば挨拶であり、発音のおかしさを除けば、特に笑いのポイントはない。以下にヒンディー語、アルファベット読み、日本語訳を掲載する。アルファベット読みは特に学術的なものではなく、なるべくローマ字読みしてうまく原音を再現できるようなものにしている。ただし、チャトゥルはヒンディー語が苦手という設定であるため、所々発音や文法は標準ヒンディー語から逸脱している。それらについては初学者の誤解を招かないように、ここではなるべく標準ヒンディー語に修正して書いている。また、文中に登場するICEとは、「3

Idiots」の舞台となった架空の工科大学、Imperial College of Engineering(帝国工科大学)の略称である。

आदरणीय सभापति महोदय

ādarnīya sabhāpati mahodaya

尊敬すべき学長殿

अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री आर. डी. त्रिपाठी जी

atithi vishesh shikshan mantrī shrī R.D. Tripathi jī

主賓の教育大臣RDトリパーティー殿

माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों।

mānnīya shikshakgan aur mere pyāre sehpāthiyon

尊敬すべき先生方、そして親愛なる学友の皆さん

आज अगर आई.सी.ई. आसमान की बुलंदियों को छू रहा है

āj agar ICE āsmān ki bulandiyon ko chhū raha hai

もし今日のICEが空の高みに届くほどの大学になったとするならば

तो उसका श्रेय सिर्फ़ एक इंसान को जाता है।

to uska shreya sirf ek insān ko jātā hai.

その功績はただ1人の人物のものであります。

श्री वीरू सहस्त्रबुद्धे। Give him a big hand. He is a great guy really.

shrī Viru Sahstrabuddhe! Give him a big hand! He is a great guy really!

ヴィールー・サハストラブッデー氏であります。彼に大きな拍手を!彼は本当に偉大な人物であります!

この後から、ランチョーの悪戯が猛威を振るい始める。彼は、司書が作成した原稿にあった「奇跡」という意味の「चमत्कार(チャマトカール)」という単語を、ワープロソフトの置換機能を使って全部「暴行」「強姦」という意味の単語「बलात्कार(バラートカール)」に変えてしまっていたのである。以下、実際のスピーチのまま書き下すが、太字の部分を「奇跡」に置き換えると、元のスピーチがどのようなものだったか想像できる。

पिछले बत्तीस साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किए।

pichhle battīs sāl se inhone nirantar is College men balātkār pe balātkār kie.

この32年間、彼は絶え間なくこの大学において、強姦に次ぐ強姦を行って来ました。

उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे।

ummīd hai āge bhī karte rahenge.

今後もそれを続けて行かれることでしょう。

हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवनकाल में इतने बलात्कार कैसे कर सकता है।

hamen to āshcharya hotā hai ki ek insān apne jīvankāl men itne balātkār kaise kar saktā hai.

それにしても1人の人間が生涯においてこれほど多くの強姦を行えるものなのかと我々は驚かざるをえません。

इन्होंने कड़ी तपस्या से अपने आपको इस क़ाबिल बनाया है।

inhone karī tapasyā se apne āpko is qābil banāyā hai.

彼は厳しい鍛錬によってその力を身に付けました。

वक़्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। सीखे, इनसे सीखे।

waqt ka sahī upyog, ghante ka pūrn istemāl koī inse sīkhe. sīkhe, inse sīkhe.

時間の正しい使い方や時間のフル活用を皆彼から学ぶべきです。皆、彼から学ぶべきです。

आज हम सब छात्र यहाँ हैं, कल देश-विदेश फैल जाएँ

āj ham sab chhātra yahān hain, kal desh-videsh phail jāen

今日、我々学生は皆ここにいますが、明日には国中、世界中に散らばるでしょう。

वादा है आपसे जिस देश में होंगे वहाँ बलात्कार करेंगे।

wādā hai āpse jis desh men honge wahān balātkār karenge.

あなたに誓って、我々はどの国へ行っても、そこで強姦を行います。

आई.सी.ई. का नाम रोशन करेंगे।

ICE ka nām roshan karenge.

そしてICEの名前を輝かせます。

दिखा देंगे सबको जो बलात्कार करने की क्षमता यहाँ के छात्रों में है, वह संसार के किसी छात्र में नहीं।

No other छात्र, No other छात्र।

dikhā denge sabko jo balātkār karne ki kshamtā yahān ke chhātron men hai, vo sansār ke kisī chhātra men nahin. No other chhātra, no other chhātra.

皆に見せてやります、ここの学生たちが持っている強姦を行う能力は、世界のどの学生にもないということを。他のどの学生にもありません、他のどの学生にも。

次にチャトゥルは、主賓として出席した教育大臣に向かって話し始める。その中の文章において、ランチョーは、「金」とか「資産」などを意味する「धन(ダン)」という単語を、「乳首」を意味する単語「स्तन(スタン)」に置換してしまった。今まで爆笑してスピーチを聞いていた大臣の顔も引き締まる。

आदरणीय मंत्री जी, नमस्कार।

ādarnīya mantrī jī, namaskār.

尊敬すべき大臣殿、こんにちは。

आपने इस संस्थान को वह चीज़ दी जिसकी हमें सख़्त ज़रूरत थी - स्तन।

āpne is sansthān ko vo chīz dī jiski hamen sakht zarūrat thī - stan.

あなたはこの大学に、非常に必要とされていたものを与えて下さいました。それは乳首です。

स्तन होता सभी के पास है, सब छुपाके रखते हैं, देता कोई नहीं।

stan hotā sabhī ke pās hai, sab chhupāke rakhte hain, detā koī nahīn.

乳首は誰でも持っていますが、皆それを隠しており、与えようとしません。

आपने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया है।

āpne apnā stan is balātkārī purush ke hāth men diyā hai.

あなたは自分の乳首をこの強姦を行う男に与えました。

अब देखिए यह कैसा इसका उपयोग करता है।

ab dekhie ye kaisā iska upyog kartā hai.

さあ、彼がこれからそれをどのように使うか、とくとご覧下さい。

最後にチャトゥルはサンスクリット語のシュローカ(詩)を披露するが、それもランチョー作のとんでもないもので、会場を大爆笑の渦に巻き込む。一応ベースはサンスクリット語だが、ヒンディー語や擬音語も混ざっており、何語とは言えない珍妙な詩となっている。

इस स्वर्ण अवसर पर एक श्लोक याद आ रहा है।

is swarn awasar par ek shlok yād ā rahā hai.

この素晴らしい機会にひとつのシュローカが思い出されて来ます。

उत्तमं धद्धदात् पादम्

uttamam dhaddhadāt pādam

ダッダダートと鳴る屁は上級

मध्यं पादं थुचुक्-थुचुक्,

madhyam pādam thuchuk-thuchuk

トゥチュク・トゥチュクと鳴る屁は中級

कनिष्ठं थु्ड़थुड़ी पादम्

kanishtham thurthurī pādam

トゥルトゥリーと鳴る屁は下級

सुर्सुरी प्राण घातकम्

sursurī prāna ghātakam

音のしない屁は殺人級

どうもこのジョーク・シュローカは以下のシュローカのパロディーのようである。チャトゥルは皆の前でこれを言いたかったらしい。

अधमाः धनमिच्छन्ति दनं मानं च मध्यमाः।

adhmāh dhanamichchhanti danan mānan cha madhyamāh

下流の人は名誉と引き替えに富を求め、中流の人は名誉と富を同時に求める

उत्तमाः मानमिछन्ति मानो हि महतां धनम् ॥

uttamāh mānmichhanti māno hi mahatām dhanam

上流の人は富につながらない名誉を求めるが、これが最上のダルマである

上のジョーク・シュローカは、ストーリーを見れば分かるが、すかしっ屁と屁の責任転嫁の名人で「サイレンサー」の異名を持つチャトゥルへのあてつけでもあった。さらに、いけすかない奴だったチャトゥルが得意顔でこれらのおかしなスピーチやシュローカを披露することで、サンスクリット語の難解な響きとのギャップのおかしさや、「ざまあみろ」という爽快さが生まれる。以上のことから、インド人観客はこのシーンを見て大爆笑していたのである。

「分かったかな?」

そういえば「3 Idiots」のスクリプトブックも既に発売されている。今回の記事では参考にしなかったが、大きな間違いはないはずである。

| ◆ |

7月30日(金) Once Upon A Time In Mumbaai |

◆ |

偶然だろうが、今年のボリウッドは、過去のムンバイーの暗部、つまりスラムやアンダーワールドを題材にした映画の公開が続いている。1980年代のスラムを舞台とした「Striker」、1982年の繊維工場ストライキを題材にした「City

of Gold」などである。「Badmaash Company」も、部分的に90年代のムンバイーが出て来た。

本日より公開の「Once Upon A Time In Mumbaai」も、1970年代のムンバイー(ボンベイ)を舞台にした映画である。映画は、当時ボンベイの密輸業を牛耳っていたハージー・マスターン(1926年-94年)の人生と、その下で働き、後にボンベイのアンダーワールドを支配することになったダーウード・イブラーヒーム(1955年-)の半生をベースにしているとされており、ハージー・マスターンの家族からもその件についてクレームが出ているが、映画制作者はそれを否定している。映画冒頭にもわざわざ「この映画はハージー・マスターンとは無関係です」と告知が出ていた。しかし、実際に映画を見た感想では、「Once

Upon A Time In Mumbaai」は、完全にハージー・マスターンの伝記映画とは言えないまでも、彼の人物像や人生をかなり意識して作ったことは否定できない。それでも、ハージー・マスターンの存在をかなり肯定的に捉えてヒーロー化していると言え、マフィア映画の中では割と異色であった。

題名:Once Upon A Time In Mumbaai

読み:ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ムンバイー

意味:かつてムンバイーでは

邦題:ライズ・オブ・スルターン

監督:ミラン・ルトリヤー

制作:ショーバー・カプール、エークター・カプール

音楽:プリータム

歌詞:イルシャード・カーミル

振付:ラージュー・カーン、レモ

出演:アジャイ・デーヴガン、イムラーン・ハーシュミー、カンガナー・ラーナーウト、プラーチー・デーサーイー、ランディープ・フッダー、ガウハル・カーン、イムラーン・ハスニー、アヴタール・ギル、ナヴェード・アスラム、サンジーヴ・ウィルソン、メフル・ボージャク、アルバーズ・アリー・カーン、ラヴィ・カーンウィルカル

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左から、イムラーン・ハーシュミー、プラーチー・デーサーイー、

カンガナー・ラーナーウト、アジャイ・デーヴガン

| あらすじ |

子供の頃からボンベイの港で日銭を稼いで育ったスルターン・ミルザー(アジャイ・デーヴガン)は、いつしかボンベイの密輸業を牛耳る大物マフィアとなっていた。彼は密輸を生業としてはいたものの、政府が輸入を規制した一般的商品などの輸入を専門にしており、酒や麻薬など、ボンベイの人々に悪影響を与える業務には手を出さず、常に施しを忘れなかったため、貧しい人々から慕われていた。その上、ボンベイ中のマフィアのドンをひとつに団結させる政治力も持っていた。

映画好きのスルターンは、トップ女優リハーナー(カンガナー・ラーナーウト)に惚れていた。ある日偶然撮影現場を通りがかったスルターンは、リハーナーに話しかける。2人は徐々に接近して行くようになり、やがて公式に付き合い始める。スルターンはリハーナーの出演作に出資するようにもなる。

一方、ボンベイのアンダーワールドの一掃を使命としていたアグネル・ウィルソン警視監(ランディープ・フッダー)は、スルターンとリハーナーの仲に注目する。アグネル警視監はリハーナーのロケを妨害し、スルターンを刺激する。だが、スルターンはアグネル警視監を収賄事件に陥れ、反撃する。

ところで、アグネル警視監の部下にカーンという警察官がいた。カーンの息子ショエーブ(イムラーン・ハーシュミー)は昔から反抗的で軽犯罪を繰り返しており、カーンの悩みの種であった。カーンは思い切ってショエーブのことをスルターンに相談する。ショエーブはスルターンの下で働くようになり、すぐに頭角を現し始める。だが、ショエーブの恋人ムムターズ(プラーチー・デーサーイー)は彼の行く末を心配していた。

ある日、リハーナーが急に不調を訴える。検査の結果、彼女の心臓に穴があることが発覚し、余命あと僅かだと診断される。スルターンはリハーナーにプロポーズすると同時に、別の人生を歩むことを決める。スルターンは、ボンベイの仕事をしばらくショエーブに任せ、単身デリーへ向かう。そこで内相(アヴタール・ギル)と会い、次の選挙で立候補することを決める。

ところが、スルターンの留守中にショエーブは大胆な行動に出ていた。野心家のショエーブはボンベイを一気に手中に収めようとし、今までスルターンが守っていたアンダーワールドの秩序を乱し始める。ボンベイに戻って来たスルターンはすぐにショエーブを叩き出す。行き場を失ったショエーブは、ライバルマフィアのドン、ワルダン(ラヴィ・カーンウィルカル)と組んで、スルターン暗殺を画策し出す。

スルターンの立候補を受け、ボンベイで政治集会が開かれることになった。内相も駆けつけ、スルターンの応援演説をした。ショエーブはその場でスルターンを暗殺しようとする。だが、ムムターズからその話を聞いたカーンは、アグネル警視監に報告する。アグネル警視監はすぐに会場を巡回し、暗殺者2人を逮捕する。それを見たショエーブは自ら銃を持って暗殺に乗り出す。そして壇上で演説を終えたスルターンに発砲する。スルターンはリハーナーに抱かれながら絶命する。その後実権を握ったショエーブの攻撃的な行動のせいで、ボンベイはマフィア同士の抗争の舞台となってしまった。

1993年、ボンベイ暴動の発生後、アグネル警視監は自殺未遂をする。彼には、スルターンとショエーブの内から1人を選ぶ選択肢があった。彼は結局ショエーブを野放しにし、ボンベイの秩序を裏から支えていたスルターンを捨ててしまった。その責任を感じ、アグネル警視監は自殺未遂をしたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「友になれるなら敵になるより友になる道を選ぶ」「愛するボンベイを汚す商売には手を出さない」という信条を持ち、そのおかげでマフィア同士の均衡を保ち、人々の尊敬を勝ち得ることに成功していたスルターンと、手段を選ばず周囲の敵を蹴散らして全てを独占し、誰も到達できないような高みを目指すと野心を持っていたショエーブ。2人とも一般社会の中では悪人ではあったが、そのタイプは全く違った。そしてムンバイーの法と秩序に与える影響も全く違った。この2人の男を中心にした重厚なドラマであった。アジャイ・デーヴガンとイムラーン・ハーシュミーの男臭さ全開の演技は共に素晴らしく、お互いを高め合っていた。

ところが、それにメロドラマの要素を無理に加えてしまったために、多少焦点のぼやけた映画になってしまっていたようにも思う。スルターンとリハーナーの恋愛、ショエーブとムムターズの恋愛が同時並行的に描かれる。ホロリとさせられるのはこのメロドラマの部分なのだが、マフィア映画に純愛の要素をうまく調合するのは難しい。どちらかというとムムターズよりもリハーナーの方がキャラが立っていたが、スルターンの方がよりリハーナーに一途な恋愛をしているため、彼女の存在がスルターンのキャラを人間的にもしていたが、マフィアのドンとして弱い存在にしてしまってもいた。逆にショエーブの方は、他の女性と寝ているシーンもあり、必ずしもムムターズに一途ではない。ムムターズの人物設定の弱さもあった。だが、ショエーブの方がどこか現実的なマフィア像を体現できていたように感じた。スルターンとショエーブだけだったら文句なく素晴らしい映画だったが、2人の女優の存在が映画を悪い方向に溶かしてしまったような印象を受けた。

しかし、リハーナーを演じたカンガナー・ラーナーウトの演技はやはり圧倒的であった。「Fashion」(2008年)などで演技力を実証済みのカンガナーは、独特の美貌と色白さとオーラも併せ持っており、劇中で演じたトップ女優役も難なくこなしていた。カンガナーに比べると、「Rock

On!!」(2008年)でヒンディー語映画デビューした元TV女優プラーチー・デーサーイーはまだ小者であるし、彼女が演じた役もあまりよくなかった。2人の女優の顔が似たタイプだったのもマイナスだった。それでも、プラーチーは自分の能力の中で真摯な演技をしていたと言える。

ところで、スルターン・ミルザーとハージー・マスターンの共通点はいくつか挙げられる。子供の頃からボンベイの港で働き、密輸業のノウハウを吸収したこと、映画産業に関わり、女優と結婚したこと、白い服を好み、高級車を乗り回したこと、海に思い入れを持っていたこと、政界に進出したことなどである。ハージー・マスターン全盛期の当時、映画情報誌「スターダスト」などの編集長をしていた作家ショーバー・デーが映画のストーリーやスルターンのキャラクタースケッチに関与しているようで、何だかんだ言って生のハージー・マスターンに迫った作品になっていると思われる。ダーウード・イブラーヒームの黎明期を扱った映画としても貴重だ。ハージー・マスターンに比べ、ダーウード・イブラーヒームを題材にした映画はとても多い。「Company」(2002年)、「D」(2005年)、「Black

Friday」(2007年)など、近年のボリウッドは好んでダーウードと彼の組織「Dカンパニー」を題材にして来ている。

ただ、時代考証の点では、他の「ボンベイ物映画」(過去のムンバイーを舞台にした映画をこう呼ぼうと思う)に比べて力が入れられていた訳ではなかった。女優陣のファッションは70年代の流行を採り入れていたと思うし、自動車のためにも今で言うクラシックカーが用意されていたが、他の部分で70年代を感じさせるような要素が特になかった。ムンバイーのスラムが当時とそれほど変わっていないということもあるかもしれないが、もう少し努力することも出来たのではないかと思った。

アジャイ・デーヴガン、イムラーン・ハーシュミー、カンガナー・ラーナーウト、プラーチー・デーサーイーの他、特別出演扱いではあったが、ランディープ・フッダーも重要な役で出演しており、存在感を示していた。

音楽はプリータム。基本的にはハードボイルドなクライム映画ではあるが、意外にも「Pee Loon」や「Tum Jo Aaye」など、いいラブソングが多い。アイテムナンバーの「Parda」は、「モ~ニ~カ~、オ~マイダ~リン~」で有名な「Apna

Desh」(1972年)の「Duniya Mein Logon Ko」や「Piya Tu Ab To Aaja」のリメイクとなっている。

言語はヒンディー語。台詞回しが演劇的で、かっこいい台詞の応酬が続くシーンが多かった。インド映画の人気を決定付ける要素のひとつとして台詞回しの格好良さがあるが、その点では「Once

Upon A Time In Mumbaai」は観客を魅了するものがあった。

「Once Upon A Time In Mumbaai」は、アジャイ・デーヴガンとイムラーン・ハーシュミーの熱演が光るドラマである。カンガナー・ラーナーウトも素晴らしいが、メロドラマの部分は多少蛇足に感じた。ダーウード・イブラーヒームやボンベイ暴動はムンバイーのトラウマであり、ボリウッドも散々題材に取り上げて来ている。だが、その前にハージー・マスターンという1人の偉大なマフィアがいたことを教えてくれる作品であり、ボリウッドの犯罪映画の系譜上、重要な映画と言えるかもしれない。