昨年末に公開されたヒンディー語映画「3 Idiots」は、2009年のボリウッド映画業界の最大のヒット作となりそうだ。そのヒットは異常とも言える状態で、一説によると、伝説的大ヒット作「Sholay」(1975年)レベルの記念碑的作品になる可能性もあるらしい。期待外れの作品が多かった2009年の中で、同作品は期待以上の出来であり、文句なしにベストと言える娯楽映画になっている。全ての人にオススメしたい。

「3 Idiots」の映画評でも触れたのだが、同映画では、インドの大学で慣例化しているラギング(新入生いじめの儀式)が描写されていた。単に描写されていただけでなく、美化とも言える表現となっていた。パンツ一丁になった主人公たちが上級生から強要されたジェスチャー「ジャハーンパナー、トゥッスィー・グレート・ホー、トーファー・カブール・キージエー(殿様、あなたは偉い!献上物を受け取って下さい)」は、物語の重要なキーワードのひとつにもなっていた。だが、ここ数年間、インド各地の学校においてラギングが原因で死亡する学生が後を絶たず、ラギング撲滅が本気で進められている。我がジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)でも昨年ラギングが発覚し、以後新入生と上級生の接触が厳格に監視されるようになった。このような風潮の中でラギング美化とも取れる表現を採用した「3

Idiots」は問題視されるのではないかと予想していたが、案の定、そういう批判をする人が出て来ており、さもありなんという気分になっている。

しかし、「3 Idiots」を巡って盛り上がった別の論争が大きくクローズアップされすぎて、ラギング問題は意外にも隅に追いやられてしまっている。メディアの注目をかっさらった論争とは、映画の原作者チェータン・バガトと、映画制作者側の間で巻き起こった「映画『3

Idiots』はどこまでオリジナルか」という議論である。悪のりしたメディアはこれを「イディヤット論争」と呼んでいる。どうも日本では「馬鹿」を意味する英単語「idiot」をローマ字読みして「イディオット」とカタカナ表記することが多いようだが、少なくともインドにおいてこの単語の発音は「イディヤット」以外にないので、ここでも「イディヤット」とさせてもらう。「イディヤット論争」は、映画の脚本家やストーリーライターがどこまで映画の成功に貢献しているのかという、映画制作上興味深い議題にも及んでおり、ここでも取り上げてみることにした。

まず、チェータン・バガトという作家について解説が必要だろう。1974年デリー生まれのチェータン・バガトは、インドではもはや解説の必要がないくらいに有名な作家だ。主に英語で作家活動をしており、新世代のインド人英語作家に位置づけられている。インド工科大学(IIT)とインド経営大学(IIM)と言う、インドを代表するエリート大学2校を卒業している頭脳明晰な人物であり、投資銀行に勤める傍ら、作家活動を始め、そちらが軌道に乗ると仕事を辞め、現在は創作に専念している。チェータン・バガトはそのシンプルでスピーディーな作風は多くのファンを獲得し、今インドでもっとも読まれている作家と評されている。もちろん、映画界も放っておくはずがない。2005年に出版された彼の2作目の小説「One

Night @ the Call Center」は既に2008年に「Hello」という題名でボリウッド映画化されている。残念ながらこの映画はフロップに終わったのだが、今回、チェータン・バガトの処女作である「Five

Point Someone」をベースにして作られた「3 Idiots」は大ヒットとなり、チェータン・バガトは名実共にボリウッドで注目の作家となるはずであった。

論争の開始は、いかにも現代的だが、チェータン・バガトのブログから始まった。おそらく既に直接の原因となった投稿は消されているが、その中で彼は、「3 Idiots」のストーリーの大部分は彼の小説そのままであるにも関わらず、クレジットの中で、「ストーリー」に自分の名前が入っていないことを「不公平」だと主張したのである。「ストーリー」には、ラージクマール・ヒーラーニー監督の名前と共に、アビジャート・ジョーシーという人物の名前がクレジットされている。一応映画の最後に、映画がチェータン・バガトの「Five

Point Someone」をベースにしている旨が表示されるが、それについても彼は、分かりにくすぎると不満を漏らしており、「映画を見た母親が私の名前を見つけられなかったために泣いてしまった」とまで書いている。

それに対し、「3 Idiots」のプロデューサーであるヴィドゥ・ヴィノード・チョープラーと、監督のラージクマール・ヒーラーニーと、主演のアーミル・カーンは結束してチェータン・バガトに反論した。チェータン・バガトから合法的に映画化権を購入していること、制作前に彼に完成脚本を読み聞かせ、彼自身も原作と変更点があることを了解したこと、映画化にあたってアビジャート・ジョーシーとラージクマール・ヒーラーニー監督は3年に渡って映画の台本を練り上げて来たことなどがその論点になっている。また、チョープラー氏はチェータン・バガトとの契約書をウェブサイトにアップロードして公表するというかなり強気の手段も採った。もっとも、記者会見のときにチョープラー氏は記者たちに向かって「黙れ!原作をちゃんと読んでないのに偉そうに質問するな!」とぶち切れてしまい、メディアに「その態度は何だ」と揚げ足を取られしまって後で謝罪することになったのだが、彼らの主張だけを見れば、一応論理的な反論となっている。映画の題名が「3

Idiots」であり、大の大人がかなり大人げない方法で論争をしていることから、「イディヤット論争」と名付けられてしまったが、この事件はおそらく今後のボリウッドの映画作りにおいて多少なりとも影響を及ぼすのではないかと思う。

まずはやはりチェータン・バガトが鬼門のように扱われることになるだろう。売れっ子作家の小説が原作の映画は、一般の娯楽映画とは一線を画した味付けの映画になる可能性を秘めており、「3

Idiots」のヒットをきっかけに、今後チェータン・バガト原作のユニークな映画がどんどん作られて行くのではないかと期待していたのだが、今回のこの一件で、少し流れが変わりそうだ。実際、「3

Idiots」の制作者たちは、もう二度とチェータン・バガトとは仕事をしないと言い切っている。また、原作のある映画において、原作者と、実際の映画のストーリーの考案者や脚本家と、監督の関係が今一度見直されることになりそうである。今までボリウッドでは、原作のある映画はいくつも作られて来たが、それがヒットした場合、果たして最大の貢献者はその中で誰になるのか、実は今まであまり考えられて来なかった。と言うより、多くの場合、監督がそのクレジットを独占していた。ボリウッドでは、ハリウッドに比べてストーリーライターや脚本家の地位が低い。ハリウッドにおいて、映画予算の5~10%は脚本に費やされるが、ボリウッドではその割合は1%にも満たないというデータも出ている。通常、脚本家や作家の報酬は5~10万ルピーで、売れっ子になると50~200万ルピーほどもらえるらしい。ちなみに、チョープラー氏によって公表された「Five

Point Someone」映画化権に関する契約書によると、チェータン・バガトは前金として10万ルピーを受け取っており、公開後、映画の興行成績によって最高100万ルピーまで追加の報酬がもらえることになっていた。

論争の中で面白かったのは、映画の何%が「Five Point Someone」に基づいているのか、という論点であった。映画制作者側はその割合を2~5%と主張し、「3

Idiots」は「Five Point Someone」の「ルーズ」な映画化だとしている一方、チェータン・バガトは70%が「Five Point

Someone」そのままだとしており、原作のほぼ完全忠実な映画化だとしている。突き詰めて行けば、「イディヤット論争」の焦点はこの1点に絞られると言っても過言ではないだろう。

それを検証するためにはやはり映画「3 Idiots」と原作「Five Point Someone」を見比べ読み比べるしかない。既に映画は見たので、原作の方も買い求めてみた。ペーパーバックの「Five

Point Someone」は95ルピーと安価で、しかも267ページというお手頃サイズの小説である。年明けに購入して読んでみたが、1日あれば読み切れるぐらいの量だ。そのお手頃さもチェータン・バガトの人気の秘密だと言える。よく見ると2004年初版のこの本は既に153版まで行っており、すさまじい売れ行きであることが分かる。

チェータン・バガトの小説の題名には必ず数字が入ることで知られている。「Five Point Someone」という題名は、これだけでは何を言いたいのか分からないが、少し中を読むとすぐに理解できる。インドの大学では普通、成績は10点満点評価で出て来る。大体平均は6.5ぐらいになる。5点未満は「F」、つまり落第となる。その落第ギリギリのところにいる学生たちがいわゆる「ファイブ・ポインター」であり、「Five

Point Someone」には、「落ちこぼれ寸前の底辺学生」という意味合いが含まれている。最後まで読めば「Someone」にも一応意味が込められていることが分かるが、ここで詳細に語る必要はないだろう。小説の副題「What

Not To Do At IIT!(「IITですべきでないこと!)」から分かるように、インド随一のエリート工科大学であるインド工科大学(IIT)を舞台にした小説になっている。チェータン・バガト自身がIITデリー校の卒業生であり、自身の体験に基づいているため、細部かかなりリアルである。またデリーの地名や名所――例えばコンノート・プレイスや映画館プリヤーなど――がそのまま出て来るため、デリー在住者にとってなかなか身近に感じられる作品になっている。また、時代設定は、作者が実際にIITに在学した時期だと思われる、湾岸戦争前後の時期になっている。

「3 Idiots」を念頭に、つまり何%が原作からの翻案なのかを考えながら、「Five Point Someone」を読み進めて行ったのだが、読み進めれば読み進めるほど、チェータン・バガトの言いたいことも分かるし、ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラーやラージクマール・ヒーラーニーやアーミル・カーンが言いたいことも分かって来た。確かにおおまかなストーリーの流れは共通している。3人のIIT学生が、IITのシステムと悪戦苦闘をするという核心は全く同じだし、間に挿入されるエピソードも大体は同じだ。しかし、登場人物の設定は微妙に違う。名前は全く別である。特にアーミル・カーンが映画で演じたランチョーのキャラクターは映画オリジナルと言っても過言ではないし、ヒロインと結ばれるキャラクターも異なっている。エンディングも全く違う。

映画では、3人組の名前はランチョー、ファルハーン、ラージュー、ヒロインはピヤーだが、原作ではそれぞれ、リヤーン、ハリ、アーローク、ネーハーである。ヒロインのピヤー/ネーハーが、怖い教師の娘という設定は同じだが、そのヒロインと結ばれるのが映画ではランチョーであるのに対し、原作ではハリである。原作ではその怖い教師チェーリヤーン教授の登場シーンは限られているが、映画ではチェーリヤーン教授に対応するウイルス教授の出番は多く、非常に重要なキャラクターになっている。ラギングをフィーチャーした導入部、ラージュー/アーロークの飛び降り自殺未遂、ピヤー/ネーハーの家への潜入、テストの問題用紙の盗難など、ストーリー進行上重要な事件は映画と原作で共通していたが、映画ではそれに加えて、チャトゥルによる爆笑演説やピヤーの姉の出産など、物語をさらに盛り上げるシーンが追加されていた。映画では、ファルハーンとラージューが、大学卒業後行方不明のランチョーを探して北インドを駆け巡る設定になっているが、原作ではそのようなエピソードは一切ない。代わりに原作では3人が1学期間停学処分になっており、その前後のストーリーが小説の盛り上がりとなっている。この部分は映画にはない。つまり、大枠は映画と原作で共通しているが、細かい部分はかなり違うし、違う部分には全体に影響を与えるぐらい重要なものも多い。そして映画は原作の展開をさらに膨らませた内容になっていると言っていい。だから、もし大枠の部分をストーリーの核心だとすれば、原作にかなり忠実な映画化ということになるし、映画化にあたって膨らませたり練り上げたりした部分を重視すれば、原作をルーズにベースにした映画ということになる。何%が原作そのままなのかということを考えると、結局は、物語とは何か、映画とは何かという哲学的な問いにつながってしまうような気がする。しかし、少なくとも「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)よりは原作に忠実な映画であることだけは言える。「スラムドッグ$ミリオネア」の場合は、ヴィカース・スワループによる原作「Q&A」の骨格を採用したのみで、原作とはかなり違う作品になっているが、「3

Idiots」はもっと血肉の部分まで映画に受け継いでいる。よって、映画制作者側の主張である2~5%というのは、少ない見積もりかもしれないと思う。しかし、チェータン・バガトの主張する70%というのも多すぎる。僕が敢えてパーセンテージを出すなら、40~45%と言ったところか。大体半々としたいところだが、映画化・映像化にあたって原作から離れて独自の創造性を働かせている部分は多く、それを無視して何でもかんでも原作の手柄にするのは不当だと感じる。しかし、この場合は「卵が先か鶏が先か」の水掛け論ではなく、原作あってこその映画であるので、制作者側にもう少し原作者への配慮があれば、避けられた問題だとも言える。

ところで、純粋に「Five Point Someone」を読んでみると、やはりなかなか面白い。原作の方が、IITの教育システムに対する批判のメッセージは明確であるし、よりきれいにまとまった物語になっている。英語も、現代のインド人の若者が使うインド英語そのままで、最初は多少読みにくいが、慣れるとスラスラ読めるようになる。ヒンディー語を交ぜず、英語だけで全ての台詞が構成されるのはあまり現実的ではないが、それはインド製英語文学が共通して抱える限界であろう。このまま忠実に映画化しても十分面白い映画になったとは思う。しかし、「3

Idiots」の大成功はやはり、映画畑の人々が優れた原作を映画向けにさらに洗練させ味付けした結果であり、原作の忠実な映画化では、「Hello」と同じ運命を辿ったことも十分考えられる。小説は1人によるスタンドプレーでも成り立つかもしれないが、映画はチームワークだ。今回の「イディヤット論争」は、映画制作者側に原作者への配慮が少しだけ足りず、チェータン・バガトが多少自意識過剰であり、さらに双方が議論を大人げない方向に持って行ってしまったことが原因だと言える。みんなちょっとイディヤットだったということで仲直りすればいいのではないかと思う。

(追記:1月6日の報道によると、チェータン・バガトが公式にアーミル・カーンらに謝罪し、一方的に終戦宣言を出したようだ。多分原作者のこのイニシアチブによってイディヤット論争はとりあえず終息に向かうだろう。)

| ◆ |

1月8日(金) Pyaar Impossible |

◆ |

インドに長く住んでいると、年末年始とか正月とかあまり関係なくなって行くが、その年最初に見る映画にはちょっとだけ気を遣う。年明け早々下らない映画を見てしまうと、その先1年間に暗雲が立ちこめるような気がするのである。だから「初映画」となる作品の選択には慎重にならざるをえない。1月1日には数本の新作映画が公開されたが、どれもアピールに欠けるもので、しかも大学の履修手続きやバイクの修理などで忙しかったため、スキップしてしまった。そして本日1月8日、一応期待できそうなヒンディー語映画が2本同時に公開された。「Pyaar

Impossible」と「Dulha Mil Gaya」である。どちらでも良かったし、正直どちらが当たりになるか予想できなかったのだが、映画上映スケジュールの都合上、ヤシュラージ・フィルムスの「Pyaar

Impossible」の方を先に見ることにした。結果的にはこの映画を「初映画」に選んで正解だった。

題名:Pyaar Impossible

読み:ピャール・インポッシブル

意味:不可能な恋

邦題:恋インポッシブル

監督:ジュガル・ハンスラージ

制作:ウダイ・チョープラー

音楽:サリーム・スライマーン

歌詞:アンヴィター・ダット・グプタン

振付:アハマド・カーン

衣装:マニーシュ・マロートラー、シラーズ・スィッディーキー、ソニア・トミー

出演:ウダイ・チョープラー、プリヤンカー・チョープラー、ディノ・モレア、アヌパム・ケール

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞、満席。

ウダイ・チョープラー(左)とプリヤンカー・チョープラー(右)

| あらすじ |

ムンバイー在住のオタク、アバイ・シャルマー(ウダイ・チョープラー)は、米国留学時代に出会ったアリーシャー(プリヤンカー・チョープラー)に片思いしており、7年経った後も彼女のことをひたすら想っていた。だが、アリーシャーは大学を中退しており、その後どこに行ったのか、どこで何をしているのか、全く分からなかった。

ところで、PCオタクのアバイは、革新的なソフトウェアを個人的に開発していた。それは、ウィンドウズ、マック、携帯電話など、あらゆるOSをひとつのプラットフォームに統合する「ユニティー」というソフトウェアであった。アバイは、このソフトウェアに興味を示したスィッダールト(ディノ・モレア)と商談に望む。だが、彼が取引成立前にソフトウェアの全プログラムを渡すように要求して来たため、父親(アヌパム・ケール)と電話で相談し、とりあえず断ることにした。

アバイは別の会社でそのソフトウェアのプレゼンテーションをしていたが、そこで、同様のソフトウェアをシンガポールの会社が発表する予定だということを耳にする。アバイは、スィッダールトが、席を外している間にソフトウェアを彼のPCからコピーして盗んだことに気付く。アバイは、父親の後押しもあり、シンガポールまで自分のソフトウェアを取り戻しに行く。

スィッダールトを探しにシンガポールまでやって来たが、乗り込んだシンガポールの会社の広報が偶然にも大学時代の片思いの人アリーシャーであった。アバイはどうしてもアリーシャーと面と向かって話をすることができず、仕方なしに会社から自宅へ向かう彼女の後を付ける。

アリーシャーはこの7年の間に結婚と離婚をしており、6歳の娘タニヤーを一人で育てていた。だが、タニヤーはとんでもないお転婆娘で、あらゆる子守が匙を投げてしまうほどであった。アリーシャーは日中会社で働かなければならず、子守を緊急に捜していた。そこへ現れたのがアバイであったため、てっきり彼を子守だと勘違いし、彼にタニヤーの子守を頼む。アリーシャーはアバイが大学時代の同級生であることなど全く気付かなかった。アバイもお人好しだったため、それを受け容れてしまう。

最初はタニヤーに手を焼いたアバイであったが、プレゼント攻勢をして仲良くなる。タニヤーはアバイがアリーシャーに惚れていることに勘付き、彼を支援するようになる。

ところで、シンガポールの会社にスィッダールトという人物はいなかった。代わりに、ヴァルン(ディノ・モレア)という人物が、アバイの作ったソフトウェア「ユニティー」を売り込んでおり、CEOと取引を交わした。プレイボーイのヴァルンは広報のアリーシャーにアプローチをしており、アリーシャーも満更ではなかった。ある日、ヴァルンがアリーシャーの家に呼ばれて来たため、アバイは遂にヴァルンを見つけることができた。だが、アバイは顔を見られないように工夫し、何とかその場を凌ぐ。

別の日にアバイは改めてヴァルンに会いに行き、「ユニティー」を返すように要求する。ヴァルンは最初彼に大金を渡して追い払おうとするが、アバイはその誘いには乗らず、ヴァルンと対決することを決める。アバイは会社にメカニックとして潜り込み、セキュリティー・サーバーの中に保管されていた「ユニティー」を改変する。それは「ユニティー」の発表直前のことであった。

ところが、その晩にヴァルンが突然アリーシャーの家を訪ねて来たため、アバイはヴァルンと対面してしまう。ヴァルンはアバイが彼のソフトウェアを盗もうとしていると主張する。すっかりアバイのことを信用していたアリーシャーは、アバイが子守でないことを知ってショックを受け、彼を家から追い出す。

「ユニティー」発表の日が来た。ちょうどその日、タニヤーの学校の発表会があり、まずアリーシャーはそちらに出席していた。その舞台でタニヤーは、1人の男の子が大学時代から1人の女の子のことを7年間ずっと想い続けているという演劇を見せる。そのストーリーを見て、それが自分の人生と奇妙に合致していることに気付いたアリーシャーは、タニヤーに誰がストーリーを考えたのか聞く。タニヤーは、アバイが教えてくれたと言う。そのとき初めて、アリーシャーはアバイの素性や彼の気持ちを知る。

アバイを探し出したアリーシャーは、彼に謝罪し、共に「ユニティー」発表会場へ急ぐ。ヴァルンはメディアの前で「ユニティー」を起動しようとしたが、いつの間にかパスワードがかかっており、起動できなかった。そこへ現れたアリーシャーは、「ユニティー」のオリジナル・プログラマーはヴァルンではなくアバイであることを明かす。アバイは、パスワードが「alisha」であることを伝え、それによって「ユニティー」は起動する。そしてアバイはメディアの前でアリーシャーに愛の告白をする。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ださくてもてないが真面目で実直な主人公が、誠意を武器に、憧れの美女をゲットするラブストーリー。その大まかな流れは、ヤシュラージ・フィルムス自身の大ヒット作「Rab

Ne Bana Di Jodi」(2008年)と似ているが、さらにプロットを砕いて見てみると、まっすぐな生き方をしている人が、処世術に長けた利己的な人を打ち負かして最後に勝利を得るというストーリーラインであり、最近のボリウッド映画で一種の流行となっている「サティヤーグラハ映画」の延長線上にある作品だと言っていい。「サティヤーグラハ映画」という名称は僕が勝手に付けたものだが、この言葉がもっともよく特徴を表せていると思う。「サティヤーグラハ」とは、インド独立の父マハートマー・ガーンディーが提唱し実行した「真理の主張」であり、正義をとことん貫く強力な哲学である。この哲学の核となっているのは「アヒンサー」すなわち「非暴力」であるが、それはただ単に暴力の否定だけではなく、人間の心に生まれがちな様々な負の感情の克服である。インド映画には昔からガーンディー主義の様々な影響が見受けられて来たが、最近のこの「サティヤーグラハ映画」の潮流を作り出したのは「Lage

Raho Munnabhai」(2006年)である。「Lage Raho Munnabhai」では、マフィアのドンがガーンディーの非暴力主義を実行するという荒唐無稽なストーリーが描かれたが、ガンディーの生涯に迫った映画は数あれど、ガーンディーの哲学にここまで深く迫り、映像化に成功した映画は今までなく、大きな反響を呼んだ。その後、とことん実直な主人公が実直な生き方を貫いて最終的に成功を手にするというプロットの映画が様々なジャンルで作られて来た。「Rab

Ne Bana Di Jodi」はその好例であるし、最近公開された「Rocket Singh - Salesman of the Year」がもっとも顕著であったが、もっと視野を広げて見てみると、「Singh

Is Kinng」(2008年)、「Ajab Prem Ki Ghazab Kahani」(2009年)、「3 Idiots」(2009年)などの大ヒット作もその範疇に含めていいだろう。

「Pyaar Impossible」において主人公アバイは2つの戦いを戦った。ひとつは、7年間片思いし続けて来たアリーシャーの心を勝ち取る戦いであり、もうひとつは、7年間かけて開発したにも関わらず悪徳エンジニアに盗まれてしまったソフトウェア「ユニティー」を取り戻す戦いであった。アリーシャーの心を勝ち取る戦いでは、アバイは7年間1人の女性を一途に愛し続けるというタパシャー(苦行)をしただけでなく、アリーシャーに対し、人はいかに内面よりも外見を重視するかを証明し、本当のパートナーを見つけるために必要なことを教える。アリーシャーにオタクっぽい服装をさせて男性を逆ナンパさせ、もし成功したらアリーシャーの勝ちという賭けであったが、普段もてもてのアリーシャーも、オタクの外見では誰にも相手にされなかった。アリーシャーは、人はあまりに外見によって他人を判断し過ぎるために失敗するのだと気付き、初めて外見に惑わされず内面を見抜く大切さを知る。その一連のエピソードは、布きれをまとって英国まで交渉に出掛けたガーンディーを彷彿とさせる。「ユニティー」を取り戻す戦いでは、自分より強大な相手に対して決して卑屈にならず真っ向から立ち向かう勇気を見せた。よくガーンディーの主導した運動は「非暴力」と「不服従」だと言われるが、これは「非暴力による不服従」であって、どちらか一方が欠けては意味がない。特に「非暴力による服従」であっては意味がない。お人好しなアバイは今まで「非暴力による服従」を実行して来たが、「ユニティー」のために初めて、勇気を持って「非暴力による不服従」を実行に移したのであった。最終的にアバイは、全世界の前で「ユニティー」を取り戻し、同時にアリーシャーとも結ばれる。「ユニティー」は、あらゆるOSを統合(ユニティー)する革新的ソフトウェアだが、それがアリーシャーとのユニティーをも暗示していることはここに書くまでもないことであろう。

ストーリーは、よく言えば分かりやすく、悪く言えば一本道であったが、全体的にきれいにまとまっており、家族向け・全年齢向け・都市中産階層向け・マルチプレックス向けの典型的ヤシュラージ・フィルムスという印象であった。ジュガル・ハンスラージ監督は3Dアニメ映画「Roadside

Romeo」(2008年)でデビューした監督で、今回が初の実写映画となるが、物語を分かりやすく映像化する能力に長けており、今後も良質な娯楽映画を作って行ってくれることだろう。特筆すべきは、主演のウダイ・チョープラーがプロデューサーも兼任していることである。ウダイは、ヤシュラージ・フィルムスの創立者かつチェアマンのヤシュ・チョープラーの息子であり、彼が映画俳優デビュー出来たのも大部分はその七光りのおかげであるが、俳優として十分に成功しているとは言えず、徐々に制作の方へ回って行くつもりなのかもしれない。だが、「Pyaar

Impossible」におけるウダイ・チョープラーの演技は今まででベストであった。

実はウダイは「Neal 'N' Nikki」(2005年)という映画で女の子にもてもてのプレイボーイを演じている。ボリウッド映画をある程度知る人の間では、「Mohabbatein」(2000年)にてデビューしたウダイがお世辞にもハンサムな男優でないことはおそらく共通の認識であるはずで、そういう意味では「Neal

'N' Nikki」はかなり無理のある映画であったし、実際全く鳴かず飛ばずであった。逆に、「Dhoom」(2004年)や「Dhoom:2」(2006年)では三枚目の助演を演じ、これらの映画は大ヒットとなった。これらの状況からおそらく自分でも自分のことがよく分かったみたいで、三枚目役で主演を演じ、制作まで務めた「Pyaar

Impossible」は彼の開き直りの賜物だと位置づけられるだろう。とてもよく出来ていたので、うまく行けばこの映画は今年最初のヒット作となりそうだ。

ウダイの思い切った開き直りも心地よかったが、やはり「Pyaar Impossible」の魅力の大半はヒロインのプリヤンカー・チョープラーに尽きる。「Fashion」(2008年)や「Kaminey」(2009年)での好演以降、美貌と演技が伴った、今最も熟成した女優と評されるようになっており、「Pyaar

Impossible」でも彼女の魅力が満ち溢れていた。マニーシュ・マロートラーによる衣装が多少ファッションショー紛いになっていて場違いに感じたが、それ以外は本当に魅力的であった。また、「What's

Your Raashee?」(2009年)に続いて、途中で敢えてオタクっぽいコスチュームを身に付けて踊るので注目。今回彼女が演じたバツイチのシングルOLマザー、アリーシャーの役もボリウッド映画では新鮮に感じた。しかし、あくまで物語の中心はウダイ・チョープラー演じるアバイであった。言い換えれば、バツイチのシングルマザーのところにも白馬の王子様が現れるという、現代インドのバツイチ・シングルマザーに夢を与える内容ではなく、とことん愛を貫く冴えない男のサクセスストーリーである。アリーシャーがもてたのは結局彼女の美貌のおかげだし、結ばれたのもハンサムなヴァルンとではなく、オタクのアバイとであった。

そのヴァルンを演じたディノ・モレアも、これまでにない好演であった。ハンサムながらいまいち成功のきっかけを掴みそこなっていたディノ・モレアだが、今回憎い悪役を演じたことで、新たな道が開けたと思われる。大ヒット映画「Om

Shanti Om」(2007年)で思い切って悪役を演じてキャリアが好転したアルジュン・ラームパールと同じ道を辿ることになるかもしれない。また、完全な脇役であったが、アヌパム・ケールもピンポイントで味のある演技を見せていたし、タニヤーを演じたアイシュワリヤー・ラーイ似の子役の女の子も可愛かった。

音楽はサリーム・スライマーン。挿入歌の数は多くなかったが、ストーリーに見事に溶け込んだ楽曲の数々で、ストーリーと音楽の相乗効果が出ていた。「Alisha」の歌詞は、アバイの片思いの気持ちをうまく代弁していたし、「Pyaar

Impossible」はオタク・ファッションのプリヤンカー・チョープラーが踊るユニークなミュージカル・シーンになっている。「10 on 10」は、最近ボリウッドで俄に流行しているロック調の曲である。また、エンディング後のクレジット・ロールで流れる「You

And Me」は、面白い映像効果が使われているので、映画が終わっても席を立たずに見ることをオススメする。

言語は基本的にヒンディー語であるが、シンガポールが主な舞台になっていた関係上、英語の台詞も目立った。ヒンディー語が分からなくてもある程度理解できるだろうが、英語の台詞の多さのせいで、地方ではあまりヒットしない可能性がある。完全にマルチプレックス向け映画だと言える。また、タイやタイ語がちょっとだけ登場することを付け加えておく。

「Pyaar Impossible」は、ボリウッドの2010年の好調を予想させるに十分のよく出来たロマンス映画である。プリヤンカー・チョープラーの魅力を堪能できるのもいい。今一番の映画は依然として「3

Idiots」だが、「Pyaar Impossible」の方がより分かりやすい内容かもしれない。今年まず必見の映画である。

| ◆ |

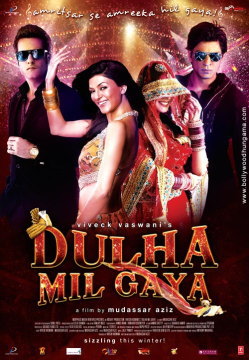

1月10日(日) Dulha Mil Gaya |

◆ |

映画の出来を鑑賞前に予想する際、参考となる要素はいくつかあるのだが、やはりスターシステム健在のボリウッドでは、どのスターが出演しているかを見ることでおおよその見当を付けることが可能である。最近は大スター出演の大予算映画が壮絶な大コケをすることが多いので必ずしも完璧な公式ではないが、ひとつのポイントであることは間違いない。1月8日より公開された新作ヒンディー語映画「Dulha

Mil Gaya」には、シャールク・カーンとスシュミター・セーンというビッグネームが出演しており、彼らにふさわしい規模の映画であることが推測された。

題名:Dulha Mil Gaya

読み:ドゥーラー・ミル・ガヤー

意味:花婿を手に入れた

邦題:花婿は誰のもの?

監督:ムダッサル・アズィーズ(新人)

制作:ヴィヴェーク・ヴァースワーニー

音楽:ラリト・パンディト

歌詞:ムダッサル・アズィーズ

振付:アハマド・カーン、ハワード・ローゼンマイヤー

衣装:シャーヒド・アーミル

出演:ファルディーン・カーン、スシュミター・セーン、イーシター・シャルマー、シャールク・カーン(特別出演)、モーヒト・チャッダー、ターラー・シャルマー、パリークシト・サーニー、ビーナー・カーク、スチトラー・ピッライ、ハワード・ローゼンマイヤー、ヴィヴェーク・ヴァースワーニー、ジョニー・リーヴァル

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、ファルディーン・カーン、スシュミター・セーン、

イーシター・シャルマー、シャールク・カーン

| あらすじ |

西インド諸島トリニダード・トバゴ在住のテージ・ダンラージ(ファルディーン・カーン)は、大富豪の父親、故スーリヤラタン・ダンラージから50億ドルの資産を受け継ぐはずだったが、遺言により、厄介な条件付きであった。それは、パンジャーブの片田舎に住む父親の友人の娘サマルプリート・カプール(イーシター・シャルマー)と15日以内に結婚するというものであった。テージは、地元ではドンザイ(トリニダード・トバゴのスラングで「ドル」という意味)と呼ばれる有名なプレイボーイであり、結婚など夢にも考えていなかった。だが、弁護士はとりあえず書類上結婚をしておいて、後は遺産を受け継いで悠々自適な生活を送ればいいと助言する。テージは早速パンジャーブへ飛び、サマルプリートの家族と話をして、手っ取り早く結婚を済ませる。そしてサマルプリートを残してトリニダード・トバゴに帰り、彼女の家族には毎月小切手を送り付ける。つまりテージは結婚を金で買ったのだった。

しかし、サマルプリートは田舎の純朴な少女で、結婚を心から信じていた。しかし、結婚後テージから何の連絡もなく、小切手だけが送られて来るため、不審に思い、トリニダード・トバゴに単身乗り込むことを決める。その飛行機の中で彼女は偶然、シマー(スシュミター・セーン)と出会う。

シマーは、トリニダード・トバゴ在住のトップ・モデルで、豪邸にて驕奢な生活を送っており、同様のライフスタイルを送るテージとも親しい間柄であった。シマーは、マイアミ在住の大富豪パワン・ラージ・ガーンディー、通称PRG(シャールク・カーン)に恋していたが、仕事を優先し、その関係を進展させようとは考えていなかった。

サマルプリートはテージに会おうとするが、警備員に追い返され、道路をふらついている内に自動車にはねられてしまう。そこを偶然通りかかったのがまたシマーで、彼女を家まで連れて行く。

幸い、サマルプリートは大きな怪我を負っていなかった。彼女はシマーに自分の身の上を話す。彼女の夫がテージであることを知ったシマーは驚くが、サマルプリートに同情し、彼女を支援することにする。テージに結婚を認めさせるには、テージがサマルプリートに恋することが一番重要だと考えたシマーは、サマルプリートのファッションを一変させ、レディーとしてのたしなみを教え込む。そして満を持してテージに、マイアミから来た友人サマーラーとして紹介する。

テージはサマーラーがサマルプリートであることに全く気が付かず、一目惚れしてしまう。シマーの巧みな誘導によりテージの恋心は膨らむ一方であった。そしてとうとうサマーラーと結婚することを決める。しかし、テージは自分が既婚者であることを思い出す。良心がとがめたテージは、サマーラーに愛の告白をすると同時に、自分が既婚者であり、結婚はできないと打ち明ける。だが、サマーラーこそが彼の妻サマルプリートであり、彼女は自分の正体を明かす。テージとサマルプリートは名実共に夫婦となる。

一方、サマルプリートはシマーがPRGと相思相愛ながら、仕事を優先するあまり、彼を失いそうになっていることに気付く。PRGはカルワー・チャウト祭のときにトリニダード・トバゴに来ており、その際サマルプリートとも親しくなっていた。シマーは、サマルプリートの言葉によって人生において何がもっとも重要かを思い出す。だが、PRGはマイアミに向けて出発するところだった。シマーは空港まで急ぎ、間一髪で追い付いて、彼にプロポーズをする。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大金持ちのNRI(在外インド人)でプレイボーイのテージと、パンジャーブの片田舎に住む純朴な少女サマルプリートのロマンスが主軸になっていたが、2人の縁結びの応援をするシマーとその恋人PRGのロマンスや、脇役になるがジガル(モーヒト・チャッダー)とターンヴィー(ターラー・シャルマー)のロマンスも同時並行的に描写されており、結果的に3組のカップルのラブストーリーとなっていた。テージとサマルプリートのロマンスでは、形式的な結婚がまず先にあり、その後にその仮面夫婦の間の真の恋愛の醸成を描くところや、田舎娘の格好をしてトリニダードまで来たサマルプリートがゴージャス・レディーに大変身してテージの気を引く展開で、それは「Rab

Ne Bana Di Jodi」(2008年)と共通していた。また、シマーとPRGのロマンスでは、愛よりも仕事を優先する人生の無意味さがテーマになっており、それは「Love

Aaj Kal」(2009年)を思い出させた。言わば、「Dulha Mil Gaya」は、ここ最近大ヒットしたロマンス映画2作のエッセンスを1本の映画に詰め込んだような構成となっている。だが、そのストーリーテーリングは古風で粗が目立った。テージの帰りをひたすら待つサマルプリートのシーンは涙が溢れて来るし、変身したサマルプリートがテージを手玉に取るシーンは痛快だが、全体的に丁寧さに欠け、極上のエンターテイメントになっていなかった。この映画におけるスシュミター・セーンやシャールク・カーンの演技や役柄にも疑問符が付く。総じて、見た目は豪華絢爛であるが、その内容は、詰めが甘くて惜しい映画になっていた。

同時公開された「Pyaar Impossible」では、美女がオタクの格好をして逆ナンパに挑戦し、人々がいかに外見のみで物事を判断するかを思い知るというシーンがあったが、「Dulha

Mil Gaya」では逆に、田舎娘がファッションを大胆にチェンジして「夫」の心を勝ち取るという展開になっており、方向性は全く逆であったが、両作品の主張は「心こそが全て」であり、共通していて興味深かった。また、サマルプリートがシマーに突き付けた言葉「女性にとって、外でキャリアを積むよりも家を切り盛りする方がよっぽど偉大なこと」は、この映画の大きなメッセージになっていた。もちろん保守的なメッセージではあるが、シマーのキャラクターが極度に利己的でかなり嫌悪感を覚えるものになっていたため、説得力があった。

ムダッサル・アズィーズ監督は新人ながら、監督の他に脚本、台詞、挿入歌の歌詞などを1人で書いており、多芸な人物のようだが、「Dulha Mil

Gaya」を見る限り、肝心の監督の才能に秀でたものが感じられなかった。

正直言って、既にボリウッドで不動の地位を築いたシャールク・カーンとスシュミター・セーンがなぜこの映画への出演にOKを出したのか理解できない。はっきり言ってしまえば、「Dulha

Mil Gaya」は彼らのレベルの映画ではない。ファルディーン・カーンくらいの俳優が出演するのが似合っている。彼らの登場によって、映画が非常にアンバランスになってしまっていた。しかも、シャールクもスシュミターも、彼ら自身の基準以上の演技をしていなかった。俳優と作品、双方にとって損な映画になってしまっていた。

サマルプリートを演じたイーシター・シャルマーは、一応「Dil Dosti Etc.」(2007年)や「Loins of Punjab Presents」(2007年)などに出演しており、本作がデビュー作ではないのだが、なぜかデビュー扱いになっていた。どこにでもいそうなごく普通の外見の女優であり、ゴージャスなスシュミターと並ぶとその普通さが特に目立った。今後、ターラー・シャルマーみたいに、脇役女優としてならボリウッドで仕事をして行けると思うが、ヒロイン女優として大成するとは思えない。

イーシター・シャルマー

ラリト・パンディトの音楽は、いかにも流行に乗ったモダンでゴージャスなものばかりだが、どこかで聞いたようなメロディーばかりで個性に欠け、あまり耳に残らない。唯一、「Dilrubaon

Ke Jalwe」では、シャールク・カーンとスシュミター・セーンが、お互いの出演作の題名をネタに競り合うという面白い歌詞・踊りになっており、注目である。

物語の大部分はトリニダード・トバゴが舞台となっている。主にトリニダード島とトバゴ島から成る島国トリニダード・トバゴには歴史的理由でインド系移民が多く、同国が舞台のインド映画が作られること自体、特におかしいことではない。だが、映画のストーリーを理解する上でトリニダード島とトバゴ島の位置関係に関する前知識が少しだけ必要とされており、大部分の観客は置いてけぼりをくらうことになると思う。この点の解説をさりげなくしておくとよかったと感じた。トリニダード・トバゴの有名なクリケット選手ブライアン・ララに言及する台詞もあったが、それはインド人なら誰でも理解できるだろう。

「Dulha Mil Gaya」は、シャールク・カーンやスシュミター・セーンのようなA級の大スターが出演しているため、それにふさわしい出来の映画だと思う人もいるかもしれない。だが、彼らのスターパワーに映画が負けており、とてもアンバランスな映画になってしまっているし、彼らのベストの演技が見られる訳でもない。過度の期待と共にこの作品を見るのはやめた方がいい。

| ◆ |

1月13日(水) カレー・バッシングとビハーリー問題 |

◆ |

ビハール州と言えば、仏教と縁が深く、昔から日本人に人気の仏跡巡礼ツアーの主な旅行先でありながら、インド最貧州として悪名を轟かしており、用事がなければあまり訪れたくない地域というのが多くの人々の共通認識だったことだろうと思う。54.4%の人口が貧困ライン以下の生活をしており、55.9%の子供と45.1%の女性が標準体重以下で、81%の人口が直接・間接的農業従事者で、90%の人口が農村に住み、70%の居住地域に道路がつながっておらず、経済に占める工業の割合は3.2%のみで、州土の73%が洪水多発地域となっている、などなど、これら絶望的な数字がビハール州の代名詞であった。

長年貧困に苦しんで来たビハール州の人々の多くは、州外の都市へ出稼ぎに行くことが多かった。彼らは「ビハーリー」と呼ばれるが、その呼び名には「田舎物」「無教養者」「肉体労働者」などと言った侮蔑的な意味合いが含まれることが多い。デリーで使用人やサイクルワーラーなど、社会の底辺で働いている人々に出身地を聞くと、かなりの割合で「ビハール」という答えが返って来る。底辺労働者としてのビハーリーのステータスは植民地時代から続いており、モーリシャス、トリニダード・トバゴ、フィジーなど、インド系移民が多い国々に住むインド人の先祖の出身地はビハール州であることが多い。彼らはサトウキビ・プランテーションで働く契約労働者として英国によって連れて来られたビハーリーの子孫である。

とは言ってもビハール州出身者は上の階級から下の階級まで満遍なく広がっており、知識階級にもビハーリーは多い。我がジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の学生の大半もビハール州出身者である。昔からビハール州には日本人旅行者が多い関係から、日本語ガイドにもビハール州出身者が殊の外多く、親日派・知日派も多い。しかし、いくらキャリアを登り詰めても、ビハール州が最貧州としての汚名を返上しない限り、ビハーリーたちは思いっきり胸を張れないところがあった。

ところが、最近そのビハール州の評判がいいのである。人民党統一派(JDU)のニーティーシュ・クマールが2005年に「スシャーサン(善政)」を掲げて州首相に就任して以来、長年低迷していたビハール州の状況が一変したとされている。僕は2006年以来ビハール州に足を踏み入れておらず、この件について実感を伴って語ることができないのだが、ビハール州の知り合いの話から、ニーティーシュ・クマール政権になってから様々な問題が急速に改善されて来たことを聞かされていた。そして今年初めに中央統計局(CSO)が発表した報告書によると、ビハール州の州別GDP成長率は昨年11.03%を記録した。これは近年躍進著しい先進州グジャラート州の11.06%に次ぐ、インドで2番目に高い成長率である。暗黒時代が長かったためにまだまだ問題は山積しているが、特に法と秩序が劇的に改善されたと言われている。かつてビハール州では身代金目当ての誘拐が日常茶飯事化していたのだが、今ではそれも過去の話となりつつあるようだ。過去4年間に起こった誘拐事件の件数は317件。その前の4年間の誘拐事件件数が1,393件だったことを思えば激減したと言える。ビハール州の政治・社会を裏から牛耳っていたドンたちも、ニーティーシュ・クマール政権になってから、片っ端から牢屋に放り込まれた。法と秩序の改善が経済発展の最大の要因であることは間違いない。だが、それだけでなく、過去4年間に6,800kmの道路が再舗装され、1,600の橋が建設されるなど、インフラ改善も進んでいる。おかげで州内の陸上交通の利便性が格段にアップし、自動車販売台数は世界中が不況に苦しんだ2009年に45%も増加した。

ビハール州の経済が上向いているため、今後ビハール州から他州へ出稼ぎに行く人の数は減少するかもしれない。だが、今のところビハール州からの出稼ぎ者はとても多く、それが各主要都市の失業問題を悪化させている。各州で台頭している地元主義政治団体は、アンチ・ビハーリーの運動を始めて地元民の支持を勝ち取ろうとする戦略に出ることがあり、それが今までアッサム州やマハーラーシュトラ州などで大規模な暴力事件を引き起こして来た。

話はガラリと変わってオーストラリアへ飛ぶ。オーストラリアにはインド人留学生やインド系移民が多いのだが、最近同国でインド人を狙った暴力事件が頻発しているのは日本でも時々報道されていることと思う。先日もインド人の若者が何者かに刺殺され、そのショックから癒えない内にまた別のインド人が何者かに焼き殺されそうになるという事件が発生した。オーストラリア政府は、これらは単なる散発的な暴力事件で、特定の人種を狙ったものではないと主張しているが、大方の見方では、これらはインド人に対する差別的な暴力事件だとされており、いつしか「カレー・バッシング」と呼ばれるようになっている。そのせいでインドからオーストラリアへの留学希望者は激減していると報告されている。

1月10日付けのタイムズ・オブ・インディア紙に、このビハーリー出稼ぎ問題とカレー・バッシングをリンクさせて論じている記事があり、興味深かったので、ここで簡単な用語解説を補足しつつ翻訳して転載する。筆者は「ビハーリーであることを誇りに思うビハーリー」のヴィナイ・パーンデーイ氏である。

デリーであなたをリクシャーやオートリクシャーで運んでくれるのは誰だろうか?ビハーリーだ。デリーの人々の自動車を誰が運転しているだろうか?ビハーリーだ。誰がデリー・メトロを建設した?ビハーリーだ(これには異議を唱える人がいるかもしれない)。

誰が新築家屋を建てたりデリー郊外を開発したりしている?ビハーリーだ。誰がパンジャーブ州をインドでもっとも繁栄した州にした?答えはまたもビハーリーだ(これにも異議があるかもしれない)。

デリー・メトロの建設やパンジャーブ州の繁栄の手柄は決してビハーリーには行かないだろう。黒人が米国を築いたと発言した人がいただろうか?

植民地時代、ビハールはギルミティヤー(契約労働者)を供給し、彼らがモーリシャス、スリナム、フィジーなどの国家を建設した。英領インドの首都カルカッタで雇われた労働者たちの多くはビハール出身だった。独立後、ビハーリー労働者たちはデリー、パンジャーブ、ムンバイーなどの地へ雪崩れ込んだ。

同時に、ビハーリーは他の分野でも卓越していた。多くのビハーリーは偉大な政治家、高級官僚、科学者、医者、エンジニア、作家、芸術家になった。デリーや他のインドの都市には多くのホワイトカラー・ビハーリーが住んでおり、ビハーリーはインド人専門職移民の大半を占めている。

しかし、インドの他の地域の人々の視点からは、「ビハーリー」という言葉は、「卑しい仕事をする労働者」を意味する。それは軽蔑と侮辱の言葉である。デリー大学のような場所では、英語化させて「ハリー」などと呼ばれているが、偏見は依然として残っている。

労働者階級への侮蔑は普遍的な現象だ。ニグロ、パキ(英国におけるパーキスターン人とインド人に対する呼称)、インドの不可触民を示すいくつかの言葉など、軽蔑的な意味合いを含んでいるのも同様の現象である。

実際、ビハーリーがパンジャーブの農園で手を汚している間、パンジャーブ人は米国、カナダ、英国、オーストラリアに大挙として移民した。彼らは、それら遠く離れた国々で、タクシードライバー、ガソリンスタンドの従業員、ウェイターなどのブルーカラー職に就くことを厭わなかった。

年月が経るごとに、多くのビハーリーがパンジャーブやムンバイーに単純労働者として移住し、海外のインド系ブルーカラー移民と同様に、経済的成功を手にして行った。海外におけるインド人への人種差別的暴行事件の隠れた一面は、労働者階級の間における、確立された社会秩序に対する脅威である。これが、海外のインド人が直面する軽蔑を加速させる。この視点から見ると、パンジャーブやムンバイーにおけるビハーリーに対する攻撃と、海外におけるインド人に対する攻撃は、同じ現象の兆候である。

ビハーリーはなぜビハール州で緑の革命を起こしたりメトロを建設したりしなかったのだろうか?答えは地理的要因と歴史的要因にある。地理的に言えば、ビハール州の土地は洪水によって荒廃しており、増加する人口を養うだけの食料を供給できずにいる。歴史的に言えば、古代の巨大帝国の中心地だったビハールは地方州に凋落してしまった。英領時代にいびつな土地所有制度が導入されたことで、状況は悪化した。独立後には、もしビハールの政治家が中央政府から開発計画の推進や産業を興すための資金援助を引き出すだけの影響力を発揮できたら、状況が改善される可能性は十分あった。

だが、逆にビハール州は変わらなかった。僻地の州として無視されて来た。カースト制度、縁故採用、汚職、犯罪の上に成り立ったシステムが州を支配した。政治家、官僚、請負業者、政府エンジニアは、ダム、電力、食料、貧困者や家畜の飼料のための金を、自分たちの豪邸の建設のために使い、ネオリッチ・クラスが誕生した。

道路や公共設備のための金は彼らの銀行口座に流れた。彼らの家の前の道が穴ぼこだらけになり、毎年雨季になると豚たちの遊び場になるのも無理はない。

高等教育のオプションは限られ、州内に雇用機会はほとんどない中、ビハール州の若者たちは外を目指すようになった。彼らはデリー大学やジャワーハルラール・ネルー大学に雪崩れ込んだ。彼らはIIT-JEE(インド工科大学入学試験)や国家公務員試験など、インド最難関の試験を支配するようになった。この成功により、ビハーリーは自分たちが最高の脳を持っていると信じるようになった。世界はいやいやながら彼らの能力を認め始めた。

しかし、学問的成功は「ビハーリー」という言葉から軽蔑の感情を取り除くことは出来なかった。デリーの人々は依然としてビハーリー方言を話す人々を嘲笑する。ビハーリー方言を捨て去った人々は、「ああ、君はビハール出身なの?でも君の話し方はビハーリーっぽくないね」と褒め言葉を授かる。

ビハーリーは、ブッダ、マハーヴィーラ(ジャイナ教の教祖)、チャンドラグプタ(マウリヤ朝の王)、チャーナキャ(マウリヤ朝の宰相)、アショーカ(マウリヤ朝の王)、アーリヤバッタ(古代の天文学者)、グル・ゴービンド・スィン(スィク教の導師)、シェール・シャー(スール朝の創始者)と言った過去のビハールの栄光に逃げ込みがちだった。そんな中、11%のGDP成長率が来た。ビハール州が過去数百年間被って来たダメージから回復するためには、この高成長率を何年も何年も維持しなければならない。そのときビハーリーは初めて、他人の州で働かなくてよくなるし、他の都市や国を建設しなくて済むようになるだろう。

オーストラリアの「カレー・バッシング」を受けて、インドやオーストラリアのインド人がオーストラリア政府に対して人種差別反対運動をすることは悪くない。だが、インド人自身が人種差別的な思考を持っていないかというとそんなことはなく、むしろかなりの差別と偏見を持った人々である。それは例えばデリーで頻発している、ノースイースト人に対する差別的暴行事件を少しでも見ればすぐに明らかになる。インド東北部(ノースイースト)には、日本人とよく似た、オリエンタルな顔つきの人々が住んでいるが、彼らはメインランドのインド人たちから、性的に開放的であるという一方的な見方をされており、ノースイーストの女性たちはレイプなどの事件に巻き込まれやすい。実際、「カレー・バッシング」が表面化したときに、ノースイーストの政治家がそのことを指摘してちょっとした論争になったことがあった。それだけでなく、もしオーストラリアの「カレー・バッシング」の根源が失業問題だとしたら、上の記事の通り、国内に同じような構造の問題が横たわっているのは間違いない。多少ビハール州万歳が過ぎるが、「カレー・バッシング」とアンチ・ビハーリー問題を平行させて論じるのは面白かった。

しかし、個人的に思うのは、海外留学するインド人はどこか最近のボリウッド映画に影響されているところもあるのではないかということだ。最近、海外が舞台のヒンディー語映画がかなり増えたが、そういう映画では海外在住のインド人の主人公は必ず大学や社会の人気者・成功者として描かれる。酷いものになるとインド人の主人公が白人の同級生・同僚を取り巻きみたいに扱っている。一般的なファミリー向け娯楽映画で、海外におけるインド人差別に触れられることは全くと言っていいほどなく、そこにあるのは底抜けに明るく楽しい海外生活のみだ。そういうのを見て育つと、海外に行ってもインド人は世界の中心でいられると勘違いしてしまうのではなかろうか?インドではインド人以外は外国人だが、外国ではインド人も外国人になるということをよく理解せずに海外へ行ってしまう視野の狭いインド人が実は結構多いのではないかと心配してしまうが、それはいくら何でも考えすぎであろうか?

| ◆ |

1月15日(金) Chance Pe Dance |

◆ |

インドでは長らく映画が娯楽の王様として君臨して来た。テレビの普及やビデオの出現などによってその地位が脅かされたこともあったが、映画館で親しい人々と映画を見るという行為はいつの時代も娯楽の定番であり続け、最新作は人々の話題の中心であり続けた。インドは世界でもっとも庶民と映画が近い関係にある国であり、そういう国で毎週公開される新作映画を鑑賞するのは幸せなことである。だが、近年の衛星テレビの普及とテレビ番組の多様化は、インド人の娯楽と話題を映画から奪うに十分の勢いを持って来た。まだテレビは「スモール・スクリーン」と呼ばれ、映画の子分扱いをされているが、人々に与える影響力はもはや映画を越えているかもしれない。それを反映してか、特定の形式のテレビ番組を題材にした映画が作られることも増えて来た。「Rab

Ne Bana Di Jodi」(2008年)はその好例だし、厳密にはインド映画ではないが、「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)もその一例である。映画の中でちょっとした小ネタとしてテレビ番組に関するシークエンスが出て来ることはさらに多い。

本日より公開の新作ヒンディー語映画「Chance Pe Dance」も、基本的には世界中で人気のスター発掘番組(劇中では「スター・オブ・インディア」という番組名)を主軸にした映画である。監督は「Fida」(2004年)などのケン・ゴーシュ、主演はシャーヒド・カプールとジェネリア・デスーザである。

題名:Chance Pe Dance

読み:チャンス・ペ・ダンス

意味:チャンスにダンス

邦題:チャンスにダンス

監督:ケン・ゴーシュ

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:アドナーン・サーミー、サンディープ・シロードカル、プリータム、ケン・ゴーシュ

歌詞:クマール、イルファーン・スィッディーキー、アミターブ・バッチャーチャーリヤ

振付:アハマド・カーン、マーティー・クドレカ

出演:シャーヒド・カプール、ジェネリア・デスーザ、モーニーシュ・ベヘル、パリークシト・サーニーなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞、ほぼ満席。

シャーヒド・カプール(左)とジェネリア・デスーザ(右)

| あらすじ |

3年以上前にデリーから俳優になるためムンバイーにやって来たサミール(シャーヒド・カプール)は、未だにチャンスを掴めずくすぶっていた。デリーでサーリー店を経営する父親(パリークシト・サーニー)は早く帰って来るように促すが、サミールは未だ手に入らぬチャンスを求めてムンバイーにしがみついていた。しかし、その生活は楽ではなく、もう何ヶ月も家賃を滞納していた。

サミールは、振付師の卵ティナ(ジェネリア・デスーザ)と出会い、意気投合する。サミールはちょっとしたきっかけから有名映画監督の目に留まり、次回作の主演を約束される。ちょうどその映画の振付師としてティナが採用されていた。2人はスター街道を夢見て撮影開始の日を待つ。

しかし、サミールの経済状態はそれまで待っていられなかった。バイト先をクビになり、下宿先を追い出され、今まで面倒を見て来た友人に裏切られ、車上生活を余儀なくされる。たまたま見つけた求人広告を頼りに、サミールはとある学校のダンス教師のバイトを始める。ダンスのクラスに来ていた子供の姉が偶然にもティナであった。

ところがそのとき、サミールが主演をする予定だった作品の主演が、スポンサーの意向で、オーディション番組によって選ばれることになってしまう。それを知って落ち込むサミールであったが、子供たちに励まされ、まずは彼らを学校対抗のダンス競技大会で優勝に導くことにする。また、サミールが降板させられたことでティナもやる気をなくしてしまい、その映画の振付を下りるが、同時にサミールに、オーディション番組に応募して主演を勝ち取るように説得する。サミールは悩んだ末に応募し、予選を勝ち進む。

サミールは決勝戦まで勝ち残るが、そのときデリーの父親の店が市局によって取り壊されたことを知り、急遽デリーに戻る。サミールはこのままデリーに留まろうと考えていたが、父親はオーディション番組「スター・オブ・インディア」において息子が夢を掴みかけていることを知り、ムンバイーへ送り返す。

サミールがオーディション会場に着いたときには既にオーディションは終わっていたが、サミールの必死の懇願によってチャンスを与えられる。見事サミールは優勝し、1年後、主演映画が公開される。とうとうサミールは夢を実現したのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

とても弱い映画だった。終始奇妙なテンポで進むのだが、ユニークな味付けを狙ってやっているのかと思いきや、見ている内に、どうも緩急を見誤った結果こうなってしまったということが薄々感じられて来る。物語の転機となる重要な部分を端折り、無意味な部分を冗長かつ緩慢に見せており、ちぐはぐな映画になってしまっていたのである。特に主人公サミールとティナの恋愛はもっと丁寧に描くべきであったし、クライマックスのオーディション番組ももう少しドラマが欲しかった。そのくせ、冒頭のサミールの寝起きシーンをやたら引き延ばして映したり、ダンス教師として採用された後の最初の授業でずっと眠りこけてしまうシーンに不必要な時間を割いたりしていて、しかもそれらが何の伏線にもなっておらず、ガックリ来た。インターミッション直前にサミールは子供たちをダンス競技大会で優勝させるという明確な目標を持ち、それがその後のストーリーの主軸となるかと思わされるが、そのシークエンスもインターミッション後にすぐに終わってしまい、これまた特にストーリーの大筋に絡んで来ない。何もかも噛み合っていなかった。各キャラクターも非常に弱かった。サミール、ティナ、父親、監督、皆何を考えているのか訳が分からない。もっとも致命的だったのは最後のまとめ方である。主演作のプレミア上映に出席するためレッドカーペットを歩くサミールの姿を映して終わるのだが、その際に挿入されるティナのナレーションで、「一生懸命努力をすれば必ずチャンスが得られる」という台詞があった。しかし、映画のストーリーは必ずしもその言葉を支持していない。むしろ、実力があっても、やはりそれを積極的に売り込んでいくガッツと処世術と、それに生まれ持っての幸運が伴わないと成功は掴めないという考えを支持する内容となっており、それは、「Chance

Pe Dance」と同様に、俳優を目指す若者の奮闘を描いた「Luck By Chance」(2009年)の方がストレートに表現できていた。

また、サミールが俳優になりたいのかダンサーになりたいのかいまいち分からないのだが、それは踊ってなんぼのボリウッド・スターを目指しているということで一応の言い訳が付くとしよう。だが、そう考えてみても、あまりにダンスの方に重点が置かれており、いっそのことダンサーを目指しているということにした方がスッキリしたと思う。そういう状況なので、さすがにダンスには力が入っていた。元々シャーヒド・カプールはダンスが得意な部類に入る男優である上に、米国の著名なコレオグラファー、マーティー・クドレカがいくつかのシーンで振付を担当しているため、映画の各所に散りばめられているダンス・シーンはこの映画の数少ない見所となっている。しかし、劇中でコレオグラファーということになっているジェネリアの方があまり踊りを見せないのはアンバランスであった。もしかしてジェネリアは踊りがあまり得意ではないのかもしれない。

映画自体の出来は悪かったのだが、演技も踊りも笑いも泣きもそつなくこなすシャーヒド・カプールは、今回は俄然リラックスした振る舞いを見せており、とても良かった。しかしヒロインのジェネリアには多少疑問符が付く。ものすごく魅力的だと思えるシーンもあるのだが、オーバーアクティングに思える演技もあり、かなり微妙な線を行っている女優である。「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」(2008年)のときはフレッシュな魅力に満ちていて高く評価していたのだが、前作「Life Partner」(2009年)と本作で相変わらず同じようなキャラを演じているのを見て、次第に違うことを感じるようになって来た。もしこれらの映画で見せている彼女のキャラクターが演技によって作り出されたものなら、彼女はこのままいい女優になれる可能性を秘めている。だが、これらが単なる地だったら、よっぽどのことがない限り、彼女はここ止まりではないかと感じる。初々しさが失せたら、使い所の難しい女優になって行ってしまう恐れがある。彼女の出演作はまだ控えているので、それらによって早々にこれらの懸念を見事に払拭してくれることを期待している。

音楽監督は基本的にアドナーン・サーミーであるが、いくつかの曲を別の人が担当している。映画の冒頭に流れる「Pe... Pe... Pepein...」でテーマ・メロディーとなっているシェヘナーイーのラインは、「Ajab

Prem Ki Ghazab Kahani」(2009年)のプリータム作曲「Oh By God」のものと全く同じである。サントラCDでは明記されていないが、どうやら「Pe...

Pe... Pepein...」はプリータムの作曲のようだ。他に、サミールが子供たちにダンスのすごさを教えるときに流れる「Just Do It」という曲は、ケン・ゴーシュ監督とサンディープ・シロードカルが作曲している。他は全てアドナーン・サーミー作曲になる。映像的に面白かったのは「Rishta

Hai Mera」だ。ムンバイーの街の中を、ウルトラマンみたいに巨大化したシャーヒド・カプールとジェネリアが踊るという変わった映像効果が使われている。また、この曲のギターリフは何となくビートルズを連想させる。

「Chance Pe Dance」は、シャーヒド・カプールとジェネリア・デスーザという面白いカップリングだったが、残念ながら様々な要素が噛み合っておらず、まとまりに欠ける駄作に終わってしまっている。シャーヒド・カプールによるダンスのみが何とか鑑賞に耐えられる。だが、いずれにせよ無理に見る価値のある映画ではないだろう。

デリーに初めてモダンなカフェ・チェーンの店舗が開店したのが2000年。現在では大手カフェ・チェーンに成長したバリスタが、当時デリーのホッテスト・スポットだったバサント・ローク・マーケットに第1店舗を出したのである。その後、2001年にバンガロールを拠点とするカフェ・コーヒー・デー(1996年設立)がデリー進出し、バリスタと熾烈な主導権争いを始めたことで、デリーでカフェ文化が本格的に花開き始めた。それまでデリーは完全にチャーイに支配されていたと言っても過言ではないだろう。今ではデリーの街中ならどこにでもカフェがあり、気軽に「ちょっと一服」ができるが、僕がインドに住み始めた2001年頃は、バリスタやカフェ・コーヒー・デーなどのカフェは何となく敷居の高い店であったのを記憶している。

そのバリスタがデリーにおいて、消費者の権利を守る政府機関、消費者フォーラムから、11万ルピーの罰金の支払いを命じられたというニュースが1月14日の新聞に掲載されていた。その理由が本当にしょうもない。

ヴィカース・バトラーというデリー在住の人が2005年1月10日にコンノート・プレイスのバリスタに行き、そこで軽食と2杯のコーヒーを注文した。配膳されたコーヒーを見ると、かなりの部分が泡で占められており、肝心のコーヒーの量が少なく感じた。バトラー氏は店員やマネージャーに、マグカップにどれだけのコーヒーを注いだかを聞いたが、誰もその量を答えようとしなかった。そこでバトラー氏は消費者フォーラムに訴え、裁判が行われた。バリスタ側はコーヒーの量を教える義務はないと主張したが、フォーラムはそれを却下し、バリスタに対し、合計11万ルピーの罰金を支払うよう命じた。その内、3万ルピーが原告であるバトラー氏に支払われ、残りの8万ルピーが消費者福祉基金に納められることになる。

バリスタ側が、一体バトラー氏に出したコーヒーの量を教えるのを拒み続けたのか、それとも一般に客に出すことになっているコーヒーの量を教えるのを拒み続けたのか、上の記事だけでは状況が掴みにくいのだが、おそらく両方なのだろう。カフェ側は、客にいくらの量のコーヒーを出すことになっており、それがきちんと守られているか、客に分かるようにしなければならないというのが、この判決から導き出された結論だと言える。実際、フォーラムは罰金だけではなく、会社に対し、客にコーヒーを出す際は、透明のグラスまたはマグカップを使い、さらに、中に何mgのコーヒーが入っているか分かりやすいように目盛りを付けることも命令した。

こうなって来ると、全てのレストランや喫茶店は、メニューにどの料理がどれだけの肉や野菜を使っており、それが実際に配膳された料理でもきちんと守られているか、、計りか何かを使って示す義務が発生する可能性がある。それはそれでいいとして、このニュースを見て誰もが思うであろうことは、「そんなこと気にする前にインドにはもっと消費者を馬鹿にした商品・サービスがあるだろう!」ということだ。もしこの程度の訴えが聞き届けられて罰金の支払いまで命じられるならば、もはや何でもありになってしまう恐れはないだろうか?

この消費者フォーラムというのは初耳だったのだが、正式名称はデリー州消費者争議補償委員会(Delhi State Consumer Disputes

Redressal Commission)と言うらしく、そのウェブサイトにはちゃんとコンプレインの方法が説明されている。同様の組織は各州レベルと国家レベルに存在し、消費者からの様々なコンプレインに対処している。デリーのフォーラムは過去にいくつかの重要な裁判を出しているが、記憶に新しいのは大手通信企業エアテルに対して出した「求められていないコール」禁止の判決である。インドでは、携帯電話を持っていると、どこで番号を入手したのか、テレマーケティング会社や銀行から電話が掛かって来たりSMSが送られて来たりする。この判決のおかげで、もしそのような会社から「求められていないコール」を受け取った消費者は、訴えれば2万5千ルピーの賠償金がもらえることになったのだが、最近、高等裁判所によって、「そんなペナルティーを科す権限をフォーラムは持っていない」として却下されたみたいだ。

消費者フォーラムの活動を規定する消費者保護法(Consumer Protection Act)には、「消費者」の定義の中に国籍に触れた文がない。つまり、インドで何らかの商品またはサービスを買った者は誰でも「消費者」となり、何か被害を被ったときは外国人でもこの消費者フォーラムに訴えることができそうだ。よく旅行者にありがちな、悪質な旅行代理店に高額なツアーを組まされた、とか、店でぼったくられた、とか、そういうコンプレインもすることが出来るのではないかと思う。ただ、ヴィカース・バトラー氏のケースを見てみると、案件発生から判決まで5年かかっているので、その点で通常の外国人には利益がないかもしれない。

昨年12月にインターネット検索大手Googleが独自のIMEGoogle日本語入力betaをリリースし、その桁違いの変換力が日本のユーザーの間で話題になっていた。それと同時期に、Googleは14言語に対応した音訳IMEGoogle Transliteration Input Methodもリリースしていた。その14言語とは、アラビア語、ベンガリー語、ペルシア語、ギリシア語、グジャラーティー語、ヒンディー語、カンナダ語、マラヤーラム語、マラーティー語、ネパーリー語、パンジャービー語、タミル語、テルグ語、ウルドゥー語である。見てすぐ分かるように、ほとんどがインドに関係した言語になっている。これは世界のIT産業を支えるインド人エンジニアの政治力と技術力の賜物だと受け取っていいだろう。

Google日本語入力は漢字変換が主な仕事だが、音訳IMEの方はローマ字打ちした文字列を各言語の文字に変換するためのアプリケーションである。一般に日本語入力では、「かな入力」モードと「ローマ字入力」モードがあるが、音訳IMEは「ローマ字入力」モードにあたるものだと考えればいいだろう。なぜこれが必要になるかというと、それらの言語ではウィンドウズに標準で「ローマ字入力」モードにあたるものが搭載されていないからである。そうなると、「かなモード」のように、各キーに割り振られた固有の文字や記号を覚えて入力しなければならず、指が位置を覚えるまでは結構な労力を要する。単語や短い文章ならスクリーンキーボード機能を使ってひとつひとつ打ち込んで行くこともできるが、長い文章を書く際は音訳IMEがあると便利だ。

一応ヒンディー語の専門家であるため、PCでヒンディー語を入力する機会が多いのだが、ヒンディー語に関しては数年前にマイクロソフトがIndic

IMEを出してくれたおかげでかなり楽になり、以来それを使い続けている。Indic IMEのインストール法や使い方などはヒンディー語入力の方法で解説しているので、そちらを参照していただきたい。Windows XPのPCしか所有したことがないので、それより後にリリースされたOSでの動作は自分では確認していないのだが、少なくともVistaでは使えているみたいである。

まずはGoogle音訳IMEヒンディー語を試してみたのだが、Indic IMEとはだいぶ使い勝手が違う。Indic IMEはユーザーがタイプした文字をそのままヒンディー語に変換していく方式であり、ヒンディー語に特有の発音に対応する文字の打ち方さえ覚えてしまえば、あとはローマ字入力して行くことで思った通りの入力が可能である。一方、Google音訳IMEの方は予想変換方式となっており、ユーザーがある程度文字列を打つと、それに対応した変換候補が出て来て、その中から選ぶようになっている。ヒンディー語特有の発音に対応する文字を入力する際は、それに近いアルファベットを打ってプログラムが反応してくれるのを待つことになり、時々思った通りの入力ができずにストレスを感じることがあった。例えば歯音と反舌音の区別(例えば「त」と「ट」)にユーザーが能動的に関わることが出来ずにIME任せになってしまうし、ヌクター(点)が欲しい場所に付いてくれなかったり(例えば「ग़」を使った単語が変換候補に出て来づらい)、数字が必ずデーヴナーグリー体になってしまったりする。よって、Indic

IMEに慣れていると、Google音訳IMEヒンディー語は少し使いづらく感じるかもしれない。その代わり、一度選択したスペリングは記憶されて次の入力の際にそれが優先されて出て来るため、調教次第では自分色に染められるし、ある程度スペリングミスを修正してくれたり、母音の長短の区別を自動的にしてくれたりすることも期待できるため(全面的な信頼は出来ないが)、便利な点もある。

「bharat」と入力すると、とりあえず以上の変換候補が出て来る。

青字は予想変換候補。

右下の「▼」ボタンをクリックすれば、さらなる予想変換候補が。

一応IME自体にスクリーンキーボード機能が内蔵されており、それをクリックしながら入力することもできる。だが、これはどうしても思い通りの単語が出なかった場合の緊急事態用であろう。なるべくこの機能にお世話にならずにスムーズに入力できるのが好ましいが、あればあっただけ心強い。

スクリーンキーボード

さらにGoogleらしいのは、変換候補が出ているときに右上の「Google」マークをクリックすることで、選択された単語のGoogle検索ができることである。語彙の用法を調べたりする際に便利だ。今のところ単なる検索しか出来ないが、もし将来的に辞書などとのリンクが出来たら、もっと便利になるだろう。

以上はヒンディー語のGoogle音訳IMEの評価であったが、むしろ今回のリリースで気になったのはヒンディー語の姉妹言語であるウルドゥー語の方であった。今までヒンディー語の音訳IMEはマイクロソフトを含むいくつかの開発者によってリリースされているものの、ウルドゥー語の本格的な音訳IMEというのは見たことがなかった。最近はUrdu

DostというIMEをインストールして試していたが、いわゆる「ローマ字入力」の感覚からはほど遠かった。

早速Google音訳IMEをインストールしてしばらく試行錯誤しながら使ってみたのだが、多少癖はあるものの、十分実用レベルであることが分かった。平易な文章なら、「ローマ字入力」感覚で入力して行けば大体思った通りの変換になる。コツはヒンディー語映画の題名に使われているアルファベットを意識することだ。例えば、長母音の「アー」は「aa」、「イー」は「ee」、「ウー」は「oo」、「خ」は「kh」で入力すると思い通りの変換候補が出て来やすい。しかし、ウルドゥー文字の特徴からして、ウルドゥー文字で書かれた文章を入力して行く作業をする際には、各単語の発音をある程度正確に把握していなければならない。本当は「aakhir」と入力すべき「آخر」を「aakhar」と入力してもちゃんと対応してくれるなど、かなり親切に修正してくれるが、例えば「旅行者」という意味の単語「سیاح」を入力するために「siyah」「syah」などと打っても今のところ変換候補にそれは出て来ない。「sayaah」「sayyaah」などと打って初めて候補に出て来る。また、「ع」を含んだ単語の入力にはかなり苦労することがあると気付いた。「詩人」という意味の「شاعر」を入力するために様々な綴りを試したが、結局「shaaaar」という現実の発音からかなりかけ離れたものでしかパッと出て来なかった。もしかしたら他に一対一対応しているキーがあるかもしれないが、現時点では発見できなかった。

アインを含む単語の入力が困難である

ところで、ヒンディー語のGoogle音訳IMEの方は、アラビア語・ペルシア語からの借用語彙の入力がかなりフレキシブルである。「zameen」と入力すれば「ज़मीन」が出て来るし、「jameen」と入力すれば「जमीन」が出て来る。ヌクターの違いはあるが、どちらも認められている感じである。しかし、ウルドゥー語のGoogle音訳IMEでは、「ザ」を「ジャ」と訛って発音するような読み方がカバーされていないことがある。「zameen」と入力すれば「زمین」が出て来るが、「jameen」と入力してもこの変換候補は出て来ない。「وقت」のためにも「waqt」「vaqt」などと入力しなければならず、「wakt」「vakt」は認められていない。よって、ヒンディー語脳でウルドゥー語を入力しようとするとつまづく単語があったりもする。

一応ウルドゥー語版にもスクリーンキーボード機能が付属している。いざとなったらこれを使えば入力は問題ない。

暦の入力の際に使われるアインのイニシャル字は入力できず

ハムザで代用するにもスクリーンキーボード機能を使わないと出て来ない

ヒンディー語Google音訳IMEの方は、今のところは、もし気に入ったら使えばいいというぐらいの代物だが、ウルドゥー語Google音訳IMEの方は、今までのウルドゥー語入力の常識を覆すほど便利だ。改善すべき点はいくつかあると思うが、このアプリケーションのおかげでウルドゥー語入力のスピードがかなり上がりそうである。便利な世の中になったものだ。

毎週のように新作が公開されるヒンディー語映画。1年には52週ある訳だが、期待作が公開されるタイミングはある程度決まっている。それは祝祭シーズンであったり、まとまった連休を含む週であったりする。1年の最初の期待作公開のタイミングは、1月26日の共和国記念日前後の週である。記憶に新しいところでは、「Rang

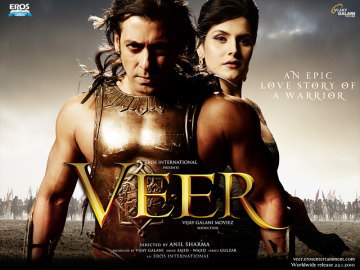

De Basanti」(2006年)がこのタイミングで公開されて、その年の映画業界快進撃に弾みを付けた。今年は、人気男優サルマーン・カーンが自らストーリーを書き起こし主演も務めたエピックドラマ「Veer」が共和国記念日週公開映画となった。予告編を見る限り、19世紀のインドを舞台にした壮大なスケールの映画で、こういう映画は「Jodha

Akbar」(2008年)以来久々であった。監督は、大ヒットエピックドラマ「Gadar」(2001年)を撮ったアニル・シャルマー。サルマーンの恋人で人気女優カトリーナ・カイフにそっくりの女優がデビューすることでも話題であった。

「Veer」はピンダーリーに属する架空の英雄を主人公にした映画である。ピンダーリーとは、18~19世紀に、パターン族やジャート族など尚武の部族によって形成された武装集団で、当時デカン高原から北インドまでを支配下に置いていたマラーター同盟と組んだり離れたりしながら、インド亜大陸を次々と植民地化して行く英国と戦った。ピンダーリーが猛威を振るったのはマールワー地方(現在のマディヤ・プラデーシュ州南西部)が中心であるが、「Veer」ではラージャスターン州が主な舞台となっており、英国と手を結んだラージプート族との敵対関係がストーリーのひとつの主軸となっていた。

題名:Veer

読み:ヴィール

意味:勇気;主人公の名前

邦題:ヴィール

監督:アニル・シャルマー

制作:ヴィジャイ・ガラーニー

原作:サルマーン・カーン

音楽:サージド・ワージド

歌詞:グルザール

振付:レーカー&チーニー・プラカーシュ、ロリポップ

アクション:ティーヌー・ヴァルマー

衣装:アンナ・スィン

出演:サルマーン・カーン、ミトゥン・チャクラボルティー、ジャッキー・シュロフ、ニーナー・グプター、ソハイル・カーン、ザリーン・カーン(新人)、バラト・ダボールカル、シャーバーズ・カーン、ラージェーシュ・ヴィヴェーク、ヨーゲーシュ・スーリー、アショーク・サマルト、ヴィナイ・アプテー、プル・ラージクマール、スリーンダル・スィン、リサ・ラザルス(新人)、ティム・ローレンス、ウィリアム・チャブ、ギーター・ソト、ロイ・ブランシートなど

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞、ほぼ満席。

サルマーン・カーン(左)とザリーン・カーン(右)

| あらすじ |

ピンダーリーの部族長プリトヴィー・スィン(ミトゥン・チャクラボルティー)は、かつてマーダヴガルを支配するラージプート族の王(ジャッキー・シュロフ)と協力して敵対ラージプートを撃破したことがあった。だが、マーダヴガルの王は密かに英国と手を結んでおり、戦争に勝利した後、今度はピンダーリーを攻撃し始めた。プリトヴィーはマーダヴガルの王の右腕を切り落とし、一矢を報いるが、その奇襲によって4000人のピンダーリーが犬死にしてしまった。退却したプリトヴィー・スィンは他のピンダーリーの部族長たちの前で、マーダヴガルの王に復讐し、英国人を皆殺しにすることを誓う。ピンダーリーの言葉は絶対であった。

その頃、プリトヴィーの妻マングラー(ニーナー・グプター)は男児を産む。その子はヴィールと名付けられ、戦士として育てられる。2人の間には次男パンニャーも生まれる。

成長したヴィール(サルマーン・カーン)とパンニャー(ソハイル・カーン)はあるとき列車強盗に乗り出す。その列車には王族用車両が連結していた。その車両に躍り込んだヴィールは、そこでヤショーダラー(ザリーン・カーン)と出会う。ヴィールは一度ヤショーダラーからブローチを奪うが、そのブローチが死んだ母親の唯一の形見であることを知り、わざわざそれを彼女に返しに行く。以来ヴィールはヤショーダラーのことばかりを考えるようになった。

プリトヴィーは、英国人に復讐するためには英国人を熟知することが必須だと考え、ヴィールとパンニャーを英国ロンドンに留学させる。折りしも英国政府は植民地の原住民に英国式教育を施す政策を実行していた。ヴィールとパンニャーはロンドンの大学で学び始める。偶然そこにはヤショーダラーも兄のクンワル・ガンジェーンドラ・スィン(プル・ラージクマール)と共に留学していた。ヴィールはヤショーダラーに近付き、ヤショーダラーもヴィールを気にするようになるが、ヴィールは彼女がマーダヴガルの王の娘であることを知り、自分がピンダーリーであることを明かす。ガジェーンドラも、ヴィールとパンニャーが父親の宿敵ピンダーリーであることに勘付き、彼らを殺そうとするが、ヴィールによって殺されてしまう。ヴィールは、必ずマーダヴガルに行くとヤショーダラーに約束して去って行く。

ヴィールとパンニャーはインドに戻って来た。一方、マーダヴガルの王は、息子を失ってしまったために、ヤショーダラーを後継者に指名し、彼女の花婿捜しをすることにした。王は、各地の王子を呼んで、もっとも武勇に優れた者が花嫁を勝ち取るスワヤンヴァルの儀式を行うことを決める。同時に、息子を殺したヴィールを殺すため、英国と共にピンダーリー殲滅作戦を着々と進めていた。

ヴィールとパンニャーは身分を偽ってマーダヴガルの王に近付き、王城に滞在する。そこでヴィールはヤショーダラーと再会する。ヤショーダラーは、マーダヴガルの支配者としての義務感からヴィールを殺そうとするが、彼に対する愛情を抑え込むことができず、それは果たせなかった。しかし、王にヴィールの素性を明かすことも出来なかった。ヴィールは、彼女が王の前で自分の名前を呼んだときに彼女と結婚すると宣言する。一方、ヴィールは王にピンダーリーについてのガセ情報を流し、マーダヴガルの兵隊と英国人の連合軍を遠くに陽動する。その間、ピンダーリーを結集させ、マーダヴガルを取り囲ませる。

マーダヴガルではスワヤンヴァルの儀式が行われようとしていた。英国からは王の友人であるフレーザー(ティム・ルーレンス)やスティーヴ(ウィリアム・チャブ)が見物に来ていた。スワヤンヴァルでは、英国から連れて来た怪力のライノ(ロイ・ブランシート)と決闘して勝った者がヤショーダラーと結婚することができるというルールであった。しかし、ライノの恐ろしげな容姿を見て、出席した王子たちは皆すくみ上がってしまう。そこへ、ヴィールが飛び込んで来る。ヴィールはライノと決闘し、わざと負けそうになる。それを見ていたヤショーダラーは耐えきれずに公衆の面前で「ヴィール!」と叫んでしまう。それを聞いたヴィールは一気に反撃し、ライノをひねり殺す。

ライノを破った勇士が、息子を殺したヴィールであることを知った王はまずヴィールに恋してしまったヤショーダラーを殺そうとするがヴィールに止められる。次にヴィールを殺そうとするが、そのとき既に城はピンダーリーの大軍によって取り囲まれていた。パンニャーは隙を見て城の大砲を無効化しており、逃げ道も塞いでいた。形勢不利を見た英国人は急にピンダーリーの肩を持つようになり、ヴィールに虐殺を回避して英国人を脱出させることを交渉し始める。

その夜、ヴィールはプリトヴィーらピンダーリーの部族長たちと会見し、マーダヴガルのラージプート族を殺さず、英国人を逃がすかどうかを相談する。復讐に燃える部族長たちは皆殺しにすることを主張する。だが、ヴィールは復讐よりもさらに大きなことを考えていた。それはインドの独立であった。今ラージプート族と英国人を殺しても何も変わらない。だが、ここで敢えて寛大な態度を取ることで、インドの人々に結束の必要性を伝え、英国人をインドから追い出す大きな戦いを戦う基盤を作ることができるというのがヴィールの考えであった。しかし、それを実行するにはプリトヴィーの命が必要だった。なぜならプリトヴィーは以前、マーダヴガルの王と英国人を殺すことを誓っていたからである。誓いに背く者には死あるのみというのがピンダーリーの掟であった。結果として、ヴィールとプリトヴィーが翌朝一騎打ちし、勝った者がピンダーリーの次の行動を決めることになった。

父親との決闘の前にヴィールは一旦城に戻って結婚したばかりのヤショーダラーと一夜を過ごす。翌朝、ヴィールとプリトヴィーは城下で決闘を始める。だが、マーダヴガルの王は密かに大砲を直しており、決闘中の2人に銃弾を撃ち込む。その銃弾はヴィールの右胸を貫く。その卑怯な行為に怒ったピンダーリーは城に突入する。王の臣下のラージプート族も裏切りを潔しとせず、王に反旗を翻す。混乱の内に英国人たちは殺され、マーダヴガル王もプリトヴィーらに殺害される。ヴィールは、マーダヴガル城にピンダーリーの旗がなびくのを見届け、ヤショーダラーに見守られながら息を引き取る。

それからかなりの月日が過ぎ去った。プリトヴィーには孫が生まれており、ヴィール(サルマーン・カーン)と名付けられ、立派な若者に成長していた。ヴィールは祖父プリトヴィーと相撲をして噴水の中に落とす。それは父親のヴィールが遂に果たせなかったことで、プリトヴィーが待ち望んでいたことであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

歴史的出来事にルーズに乗っかりながら、壮大なスケールの英雄譚を作ろうという意気込みは十分に伝わって来た。なるべくCGを使わず、雰囲気たっぷりのロケ地での撮影と伝統的な人海戦術によって豪華な映像を実現しようとする努力も十分に感じられた。しかし、時代考証、セット、衣装、編集などに甘さが目立ち、19世紀のストーリーとして説得力のある映像になっていなかったのは残念だった。特にロンドンのシーンは何もかもが蛇足に思えた。もっとインドに特化したストーリーにしていれば、まとまった映画になっていただろう。

ストーリーの主軸は復讐というアクション映画の定番であり、暴力に満ちていた。しかし、映画の真のメッセージは、インドの国家としての結束の重要性である。なぜインドは英国の植民地になってしまったのか?英国留学をしたヴィールにはその理由が分かって来た。インドの人々は部族、宗教、言語、地域などのコミュニティーに分かれてお互いに争い合っているからである。ヴィールは部族を越えた国家という共同体を考えるようになり、それがクライマックスにおける彼の行動につながっていた。そういう意味では、インドが連邦国家として第一歩を踏み始めたことを記念する共和国記念日に公開されるにふさわしいテーマの映画であった。

なにかとインド独立の功労者として名前が挙がるのはマハートマー・ガーンディーであり、彼の実践した非暴力・不服従の哲学であるが、「Veer」はむしろ武力によって独立を勝ち取ることを美化した作品になっていた。しかし、その根底にあるのは正義と勇気であり、さらに言えば、目的ある死、殉死で、非暴力・不服従と遠くはない。そのテーマがよく表されていたのが、ヴィールとヤショーダラーがそれぞれ選ぶことになった父親との戦いである。ヴィールは、部族の復讐という小さな目的のためよりも国の独立という大きな目的のために父親プリトヴィーとの決闘に挑むことになる。父親を殺すことは大きな罪であるが、正義のために避けられないなら、それから逃げることはできない。プリトヴィーもプリトヴィーで、一度誓ったことを反故にすることはできないというピンダーリーの掟に従い、息子と戦わざるをえなくなる。どちらが死んでもそれは意義ある死であり、殉死であった。この決闘は結果的にマーダヴガルの王の横槍が入ったおかげで自然消滅となる。一方、ヤショーダラーは父親と恋人を選ぶ選択肢を突き付けられる。ヴィールは父親の宿敵であり兄の仇である。だが同時に恋人であった。ヴィールと父親の両立は不可能であり、二択を迫られる。どうすればいいのか、そう問い掛けられたヴィールは、結論を急ぐことはない、と答える。どちらに正義があるか、それは時間が教えてくれるとも付け加えた。父親は、ヴィールがスワヤンヴァルに勝った後にヤショーダラーを殺そうとし、さらにはプリトヴィーと決闘中のヴィールを銃撃して卑怯さを露呈し、自ら正義を失ってしまった。そのおかげでヤショーダラーはその過酷な二択を克服することが出来たのであった。

サルマーン・カーンが自ら執筆し、長いこと温めてきたストーリーであるため、必然的にサルマーン・カーン中心の映画になっていた。演技も踊りもいつも通りのサルマーンで、自慢の肉体も存分に披露していた。馬を駆ってのアクションシーンはかなり様になっており、「Wanted」に続いてアクションヒーローとしてのカリスマ性を再確認できた。

ヒロインのザリーン・カーンは初々しい演技で役にとてもフィットしていた。だが、彼女がカトリーナ・カイフ似であるのは紛れもない事実だ。サルマーン・カーンは自分の恋人に似た女優を捜し出して来て自分の主演作の共演に据えるということを過去にもしている。2002年に当時恋人だったアイシュワリヤー・ラーイと別れた後、彼の主演作「Lucky」(2005年)でヒロインに抜擢されたのは、アイシュワリヤーそっくりのスネーハー・ウッラールであった。現在サルマーンはカトリーナと別れていないものの、カトリーナの方が人気女優になり過ぎて、今後サルマーンと共演しないと宣言しているため、彼女似の女優を捜すことになったのだと思われる。ザリーン・カーンはカトリーナと同じくインド人離れした容姿をしているが、ムンバイー生まれのれっきとしたインド人のようである。

サルマーン・カーン中心の映画ではあったが、労働階級層に絶大な支持層を持つミトゥン・チャクラボルティーの出番も久々に多く、彼のファンにも嬉しい映画になっていた。ミトゥンのファン層とサルマーンのファン層はかなり重なっていると思われるので、もしかしたらこのコンビが功を奏して興行収入を押し上げるかもしれない。他にソハイル・カーンやジャッキー・シュロフなども好演していたが、特に言及すべきなのはミス英国のリサ・ラザルスが端役で出演していたことである。

音楽はサージド・ワージド。スクヴィンダル・スィンの歌う「Taali」がパワフルな歌になっておりグッと引き付ける力を持っているし、ラーハト・ファテ・アリー・ハーンの歌うバラード「Surili

Akhiyon Wale」は非常に美しい曲になっている。踊りでは、サルマーン・カーンが骨折しているのに無理して踊るという設定の「Meherbaniyan」が面白い。「Taali」のダンスシーンも豪華だった。

劇中にはいくつかの古城が登場した。その内、スワヤンヴァルが行われたのは明らかにジャイプル近郊のアーメール城(「Amber」と書いて「アーメール」と読む)で、ジャイプル市内のシティーパレスでも撮影が行われていたが、他の城は特定できなかった。

「ピンダーリー」という用語が果たしてどれくらい一般のインド人に知られているのか謎だが、少なくとも僕はこの映画を見て初めて知り、ネットで調べて何となくその概要が分かったというところである。劇中にはピンダーリーについての解説がほとんどなく不親切な印象を受けた。最初に一言あっても良かっただろう。

「Veer」は、サルマーン・カーン渾身の大作となっているが、細部で詰めが甘く、完成度は高くない。特にハリウッド映画の同様のエピックドラマと比べてしまうと貧弱さが目立つ。だが、こういう映画はコンスタントに作って行ってもらいたく、この挑戦と努力は世間に認められて欲しいと思う。努力賞と言ったところか。荒削りだがとにかくパワフルな作品なので、気晴らしのためなら見ても損はないだろう。

| ◆ |

1月26日(火) Phir Mile Sur |

◆ |

1月26日は、1950年同月同日にインド憲法が施行されたことを祝う日で、インド全国が祝日となる。インド憲法で新国家は連邦共和国制を採ることが制定されたため、一般にこの日は共和国記念日と呼ばれる。

毎年1月26日にはインド各地で様々な式典が催され、特に首都デリーでは盛大なパレードが行われるのだが、今年は共和国制移行から60周年の節目に当たるため、平時に増してイベントが企画されていた。その中で特に目を引いたのが、TV局Zoomが共和国記念日に合わせて制作した曲「Phir

Mile Sur」であった。題名を意訳すると「再度の調和を願って」みたいな感じである。

「Phir Mile Sur」は、元々1988年の独立記念日(8月15日)に合わせて国営TV局ドゥールダルシャンが制作した「Mile Sur

Mera Tumhara(私とあなたの調和を願って)」という曲のリメイクだ。便利な世の中になったもので、これらはYouTubeなどの動画投稿サイトで見ることができる。

まず1988年の「Mile Sur Mera Tumhara」であるが、この曲には、当時を代表する音楽家や映画俳優が参加しており、ゴームクやタージマハルなど、インド各地の映像と共に、国家統合がインド各地の言語で歌われている。ラター・マンゲーシュカル、シャバーナー・アーズミー、カマル・ハーサン、アミターブ・バッチャン、ミトゥン・チャクラボルティー、ジテーンドラ、ワヒーダー・レヘマーン、ヘーマー・マーリニー、シャルミラー・タゴールなどなどが出演している。

そして2010年の共和国記念日を記念して作られた「Phir Mile Sur」。こちらは、「Mile Sur Mera Tumhara」の形式に則りながら、さらに大規模な作品に仕上がっている。現代を代表する古典音楽家、映画音楽監督、インド各地の映画界で活躍する俳優、スポーツ界のヒーローが顔を出しており、ヒンディー語をはじめとして、様々な言語で歌われている。

ところで、昨年にインド検定なるものがスタートし、自分がどれだけインドマニアなのか、ある程度客観的に計ることが出来るようになった。今のところ初級まで受けられるようになっている。

「Phir Mile Sur」の映像は、インド検定の上級者用問題に十分流用出来そうなものとなっている。これに出て来る音楽家、俳優、遺跡、言語、楽器名など、特定できた割合を出せば、インドの少なくとも文化面・観光面において、どれだけ深い知識を持っているか容易に計ることが出来るだろう。逆に言えば、これらを1人で全て把握できる日本人は今のところ存在しないのではないかと思われる。それぐらいかなり広範なところから様々な要素が集合して「Phir

Mile Sur」の映像・音楽は成立している。

僕がもっとも得意とするのはヒンディー語映画関係であるため、ボリウッドで活躍する映画俳優などはすぐに分かった。アミターブ・バッチャン、アイシュワリヤー・ラーイ、アビシェーク・バッチャン、ジューヒー・チャーウラー、シルパー・シェッティー、サルマーン・カーン、ディーピカー・パードゥコーン、プリヤンカー・チョープラー、アトゥル・クルカルニー、アーミル・カーン、シャーヒド・カプール、ランビール・カプール、シャールク・カーン、カラン・ジャウハルなどである。映画音楽監督やプレイバックシンガーもまあまあ分かるし、古典音楽家も半分ぐらいは何とか識別できる。ARレヘマーン、シャンカル・エヘサーン・ロイ、スィタールのアヌシュカー・シャンカル、シュレーヤー・ゴーシャル、サントゥールのシヴクマール&ラーフル・シャルマー、タブラーのザーキル・フサイン、シャーン、ブーペーン・ハザーリカー、シヴァマニ、ヴァイオリンのLスブラマニアム、サロードのアムジャード&アマーン&アヤーン・アリー・カーンなどなどである。他にスポーツ界のヒーローも、北京五輪の金メダリスト、アビナヴ・ビンドラー(射撃)を筆頭に、スシール・クマール・ソーランキー(レスリング)、ヴィジェーンダル・クマール(ボクシング)、サイナー・ネヘワール(バドミントン)などが出ているのが確認できた。シヤーマク・ダーヴァルのようなコレオグラファーもいた。合計68人の人物がフィーチャーされていたようだが、とてもじゃないが全員は分からない。特に南インド関係は全く駄目だ。

ロケーションでは、ムンバイーのインド門やタージマハル・ホテルやシーリンク、マーマッラプラム(旧名マハーバリプラム)のクリシュナのバター・ボールや海岸寺院、デリーのジャーマー・マスジドやクトゥブ・ミーナール、バーダーミーの石窟寺院、アムリトサルの黄金寺院などが目立ったが、一瞬だけ映るものや自然中心の映像も多く、それらを含めたらかなりの数に及ぶ。合計15ヶ所でロケが行われたようだが、印象ではさらに多くのロケーションが映っていた感じである。

ところでこの「Phir Mile Sur」、実はあまり評判が良くないようだ。批判は、国家統合をテーマに掲げながら、あまりにボリウッドに偏っていることに集中している。敢えて政治家を1人も参加させなかったのは賢明な判断だったと言えるが、クリケット選手のサチン・テーンドゥルカル、テニス選手のサーニヤー・ミルザー、科学者で元大統領のAPJアブドゥル・カラーム、事業家のラタン・ターターなど、インドを代表する偉大なインド人は他にもたくさんおり、彼らの欠如は確かに寂しい。その批判の矢面に立たされているのはスター女優ディーピカー・パードゥコーンである。映像の中でディーピカーは雨に濡れ、脚をむき出しにして河の中に立ち、多少妖艶な雰囲気を醸し出しているのだが、それに対し、「ディーピカーの脚が国家統合を助けるとは思えない」との痛烈なコメントも寄せられている。しかし、ブーペーン・ハザーリカーのドアップの方が個人的にはショックが大きかったのだが・・・。

誰を参加させるべきだったか、という議論を置いておいても、「Phir Mile Sur」は音楽としてのまとまりを欠いた完成度の低い曲であると評価せざるをえない。言ってみれば、一定の歌詞とメロディーを、様々な言語と様々な音楽様式で歌ってつなげて行った曲だが、単なる乱雑なメドレーのようになってしまっており、調和を欠いている。これを見て、聞いて、心に思い浮かぶのは、インドの国家的統一性ではない。良い言葉を選んで多様性と表現したいが、むしろバラバラという言葉の方がしっくり来る。

個人的に「Phir Mile Sur」の映像を見ていてもっとも気になったのは、冒頭でARレヘマーンが弾いている楽器である。長細いボードになっており、そこに指を置いて、押したり滑らせたりしながら音を出している。調べてみたところ、これはHaken

Audioという会社が売っているContinuum Fingerboardという新楽器であった。楽器と言うよりも正確にはMIDIコントローラーであるらしい。コントローラーであるため、基本的には単体で音が出ない。出力されたMIDIをシンセサイザー・モジュールなど別の装置で音に変えて演奏する仕組みのようである。

一応見た目は鍵盤楽器だが、他の鍵盤楽器のように音階が別れておらず、容易に音階と音階の間の音を出すことが出来る。これは、人間の声の再現を楽器演奏の根本的な哲学とし、アナログな音作りをするインド古典音楽とかなり相性のいいデジタル楽器のように見える。インドの古典音楽理論を基盤に、世界中の音楽を取り込みながら斬新な音楽を送り出し続けるARレヘマーンがこの楽器に着目した理由もそれであろう。実はレヘマーンは既にこの楽器を映画音楽の中で使用している。それは、昨年公開されたヒンディー語映画「Delhi-6」の中の「Rehna

Tu」という曲である。改めて聞き直してみると、確かに4:48あたりから曲の終わりまで、この楽器特有の、指でなぞるような音が聞こえて来る。不思議な音だと思っていたが、こんな秘密兵器を利用していたとは。「Rehna

Tu」はレヘマーン自身がボーカルを務めている。レヘマーンは思い入れのある曲を自分で歌う傾向にあり、「Rehna Tu」を自分で歌ったのも、もしかしたらこの新楽器の初利用があったからなのかもしれない。

ちなみにこのContinuum Fingerboardは結構高価で、フルサイズでおよそ50万円、ハーフサイズで30万円ほどする。

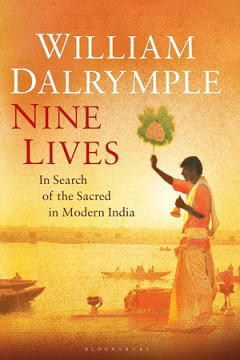

M.Phil(博士課程中期)論文のテーマに選んだヒンディー語小説文学の巨匠プレームチャンドを除き、古今東西の文学界において特に愛着のある作家はいないのだが、英国人作家ウィリアム・ダルリンプルの本だけは特別な思いと共に読んでいる。彼の出世作でもある、デリーを深く掘り下げた旅行記「City

of Djinns」は僕のデリーに対する見方を決定的に変えた一冊であるし、ムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファルとその時代を緻密に調べ上げ書き綴った「Last

Mughals」も傑作であった。元ジャーナリストのウィリアム・ダルリンプルは、1年の大半をインドで過ごし、インドについての本や記事を書き続けており、ちょくちょく文学・歴史関連のイベントなどに顔を出したり雑誌などに寄稿したりしている。そのおかげで外国人ながらインド英語文学の文壇でも一目置かれたセレブリティー的存在になっている。

昨年末にウィリアム・ダルリンプルの新著「Nine Lives: In Search of the Sacred in Modern India」が出版され、早速購入して暇があれば読んでいた。そんなに長い本ではないのだが、本日やっと読み終わったので、記憶が新しい内に書評というか紹介みたいなものを書いておこうと思う。

この本は今までの彼の著作とは多少趣を異にする。9章構成で、各章で9人のインド人に各々の人生を語らせており、著者自身はなるべく前面に出ないように務めている。選ばれた9人は皆、社会の縁辺で古き伝統や迷信と何かしら関係を持って生きている。いわゆる「神秘のインド」側のインド人と表現してもいいかもしれない。その人生はほとんどインドの暗部と言えるものばかりであるのだが、行き着いたところに何か聖性とか神性とか呼べるようなものがあり、著者はその高尚な精神性を読者の前で醸し出すことにかなり成功している。面白いのは、都市や農村に暮らす「一般のインド人」とかけ離れた人生を送る彼らが、この急速に近代化するインドの社会と全く無関係でなく、社会や歴史の動きと何らかの関係を持って生きていたり、むしろ社会的・歴史的要因のおかげでその求道的な道を選んだりしていることである。これは、都市中産階級層でヨーガやアーユルヴェーダがブームとか、その程度のしょうもない話ではなく、正に昔からインド人が実践して来た、神への無私の献身と物質世界からの解放が中心的な話題であり、この現代インド社会においてもその精神が根強く残っていることが明らかにされている。

グローバリゼーションの波は確実にインドに押し寄せている。最近のインドはあまりに変化が早すぎて、このままインドは日本や欧米諸国のような「普通」の国になって行くのではないかと不安を抱くことがある。だが、ウィリアム・ダルリンプルは序文の中でその考えを否定し、見事な比喩でインドの不変性を表現し、我々を安心させてくれている。

水は流れ続ける。以前より多少流れが速くなっても、偉大な河はそのままの姿を保つ。 それは今までと変わらず流動的かつ気まぐれに彷徨うが、それもいつもの岸の間でのことだ。

「Nine Lives」の中で取り上げられている9人のインド人を紹介しよう。第1章「The Nun's Tale」では、ジャイナ教の尼僧を主人公にし、ジャイナ教徒の至高の目的であるサッレーカーナーについて語られている。サッレーカーナーとは緩やかな断食による死で、自殺とは明確に区別された、「死の克服」である。自ら食を絶ち、死へ敢然と向かって行く生き方とは何なのか、それがこの章のメインテーマとなっている。サッレーカーナーをして死んだ友人の話を主軸にしながら、主人公もサッレーカーナーの途上にあることが明かされる。

第2章「The Dancer of Kannur」はケーララ州の伝統舞踊テイヤムの踊り手を主人公にしている。興味深いことにこの踊り手はダリト(不可触民)で、普段は刑務所の看守を務めているのだが、テイヤムが上演される12月から2月の「テイヤム・シーズン」の間だけは神に扮して踊りを踊る。テイヤムの踊り手は単に神に扮しているだけではなく、神が乗り移っていると考えられており、このときだけは、普段ダリトに目を合わせようともしないブラーフマン(バラモン)さえも彼の足元にひれ伏す。著者は「パートタイム・ゴッド」という言葉でもって彼の数奇な人生を表現している。

第3章「The Daughters of Yellamma」はこの本の中でもっともダークな章で、他の章と一線を画しており、多少本全体のテーマにそぐわない印象も受けた。この章ではマハーラーシュトラ州南部からカルナータカ州北部にかけて今でも残るデーヴァダースィー(≒売春婦)の伝統がテーマとなっているが、同時に彼女たちを蝕むAIDSの問題にも触れられている。家族が娘をデーヴァーダースィーにしてしまう過程、デーヴァダースィーの娘たちはデーヴァダースィーにならざるをえないこと、そしてAIDSになったデーヴァダースィーの憐れな末路など、悲痛な物語で満ちている。

第4章「The Singer of Epics」は、ラージャスターン州に残る叙事詩「パーブージーの物語」の語り部であるボーパーを主人公にしており、ヨーロッパではほとんど死滅してしまった口承文学の伝統がインドで生き延びている理由についても考察されている。インドでも例えば「アミール・ハムザーの物語」の口承伝統は途絶えてしまっているのだが、ボーパーらが語る物語が生きているのは、そこに神が宿るとされているからだろうと結論付けられている。主人公の家系では、一応世代から世代へ技術の継承が現在でも成功していることにも着目すべきである。

第5章「The Red Fairy」は白眉の章だと言える。主人公は、ビハール地方に生まれ、印パ分離独立時に東パーキスターンに逃れ、バングラデシュ独立時に(西)パーキスターンに逃れ、最終的にスィンド州セヘワーンにある有名なラール・シャーバーズ・カランダル廟に住むこととなったイスラーム教徒女性である。廟で行われるダンマールの儀式の他、近隣のマドラサーでイスラーム神学を学ぶ原理主義ワッハービーたちによって不偏の愛を唱えるスーフィズムが危機にさらされていることなどにも触れられていた。全てを失った女性が聖者に導かれて廟に辿り着く様子などは感動的である。

第6章「The Monk's Tale」は武器を取って戦ったチベット僧の話で、チベット問題に関心のある人にかなり興味深い章となっているだけでなく、かなり波瀾万丈の物語で面白い。主人公は元々チベットの僧院で僧侶をしていたが、中国の人民解放軍から逃げるダライ・ラマを護衛することになり、僧職を捨てて還俗し武器を取った。ダライ・ラマのインド亡命に続いてインドへ逃げ、中印戦争後は来たる中国との戦争に備えて設立されたインド陸軍チベット特別国境部隊セクター22に参加した。しかし、この部隊は第3次印パ戦争において対パーキスターン戦に投入され、主人公はチベット独立でもダライ・ラマ護衛でもない無意味な目的のために人殺しをせざるをえなくなる。退役後、彼は、999人を殺した殺人鬼アングリーマーラーがブッダに諭されて仏教に改宗した逸話に勇気付けられて僧職に戻り、過去の過ちを悔いながらひたすら宗教的生活を送っている。チベット仏教の深さや、「罪を憎んで人を憎まず」という言葉の本当の意味を感じさせてくれる感動的な章である。

第7章「The Maker of Idols」は全章の中でもっとも弱いかもしれない。タミル・ナードゥ州の神像職人が主人公で、信仰心と共に神像を作ることの重要性が説かれているが、後継者問題というかなりユニバーサルな問題でまとめられており、あまり印象に残るような要素がなかった。

以上はそれぞれ独立した物語になっていたが、第8章と第9章は一応少しだけ相互に関連している。第8章「The Lady Twilight」では、西ベンガル州にあるタントリズムの中心地ターラーピートで、火葬場において頭蓋骨に囲まれて過ごす女性を取り上げ、タントリズムの意外な側面に迫っている。第9章「The

Song of the Blind Minstrel」は、日本でも一定の知名度を持つベンガルの吟遊詩人バウルがテーマの章である。毎年1月にケーンドゥリーで開催されるバウルの祭典を舞台に、盲目のバウルをメインに据えて、ブラーフマンや寺院などの権威を全否定し、各人の中に神を探求するバウルの詩や生き方の魅力が語られている。

果たしてインドという大河は今後も変わらず流れ続けるのか?これら9つの人生は、必ずしも序文で著者自身が予め出した結論と合致しない。だが、「バーラト」と「インディア」のせめぎ合いの中で、「バーラト」は今でも一定の力を持っており、日本語では「宗教」という言葉でしか表せないがそれよりも実際はもっと大きなものがインドの地で着実に息吹を持っていることを感じさせてくれる。いつの間にかインドと言うとITとかBRICsとか、かなり味気ない話題が増えてしまったのだが、この時代に敢えて、華々しい表舞台の裏で命脈を保つ「神秘のインド」に迫るウィリアム・ダルリンプルの着眼点はさすがである。

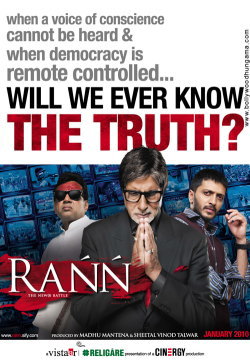

「インドのクエンティン・タランティーノ」の異名を持つ映画監督・プロデューサーのラーム・ゴーパール・ヴァルマーは、最近趣味に走りすぎていて、観客からも映画館からも敬遠されているようである。確かに彼の映画は当たり外れが大きく、とんでもない失敗作も少なくない。しかし、常に何か新しいもの面白いものを作ろうとする気概だけは一貫しており、ボリウッド映画の「今」を追う上で決して無視できない存在である。

本日からラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の新作「Rann」が公開された。テーマは権力とメディアの癒着。ヴァルマー監督は重厚な犯罪映画を撮らせたら右に出る者がなく、今までアンダーワールドを主に追求して来たのだが、今回は多少趣向を変えて、今やインドのお茶の間を支配しているテレビというメディアの責任と危険性について映画で論じている。こういう「システムの裏側」を取り上げた娯楽映画は、「Page

3」(2005年)や「Fashion」(2008年)などで有名なマドゥル・バンダールカル監督の十八番なのだが、ヴァルマー監督なりの魅せ方に期待したい。

題名:Rann

読み:ラン

意味:戦争

邦題:メディア戦争

監督:ラーム・ゴーパール・ヴァルマー

制作:シータル・ヴィノード・タルワール、マドゥ・マンテーナー

音楽:ダルマラージ・バット、サンディープ・パーティール、ジャエーシュ・ガーンディー、バーピー、トゥトゥル、サンジーヴ・コーリー、アマル・モーヒレー

歌詞:ヴァーユ、サリーム・モーミン、サンディープ・スィン、プラシャーント・パーンデーイ

衣装:スバルナー・ラーイ・チャウドリー

出演:アミターブ・バッチャン、スディープ、リテーシュ・デーシュムク、パレーシュ・ラーワル、モーニーシュ・ベヘル、スチトラー・クリシュナムールティ、ラジャト・カプール、グル・パナーグ、ニートゥー・チャンドラ、ラージパール・ヤーダヴ、ラーフル・ペーンドカルカル、ニーナー・クルカルニー、シモン・スィン、イクラーク・カーン、アーローク・ナート

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞。

左から、パレーシュ・ラーワル、アミターブ・バッチャン、リテーシュ・デーシュムク

| あらすじ |

大学でジャーナリズムを専攻したプーラブ・シャーストリー(リテーシュ・デーシュムク)は、権力のチェック機関としてのメディアの存在を信じており、インドでもっとも信頼されているニュースキャスター、ヴィジャイ・ハルシュワルダン・マリク(アミターブ・バッチャン)を尊敬していた。プーラブは、彼の率いるニュース番組局インディア24x7に入社し、純粋な気持ちと共に仕事を始めた。プーラブと同棲中の恋人で助監督のナンディター・シャルマー(グル・パナーグ)も彼を応援していた。

ヴィジャイにはジャイ(スディープ)という息子がおり、インディア24x7で働いていた。ジャイは、インディア24x7がライバルニュース番組ヘッドラインス24x7に視聴率で負けていることに屈辱を感じていた。なぜならそのヘッドであるアムリーシュ・カッカル(モーニーシュ・ベヘル)は、元々インディア24x7で下働きしていた男であったからだ。アムリーシュは、センセーショナリズムによって視聴者の心を掴み、彼のヘッドラインス24x7は今やインドNo.1のニュース番組になっていた。ジャイは、ニュースの信頼性を第一にする父親の考え方を時代遅れのものと考えており、よりエンターテイメント性の高いニュース番組を模索していた。

ジャイは新企画を考案中で、そのために企業から投資も受けていた。しかし、その情報がヘッドラインス24x7に漏れ、先を越されて同様の番組を立ち上げられてしまった。この失敗により、ジャイは窮地に立たされる。実は部下のナーリニー・カシヤプ(スチトラー・クリシュナムールティ)がアムリーシュと内通しており、情報が漏れていたのだが、この時点では誰にも気付かれていなかった。

その頃世間を騒がせていたのは、ウッタル・プラデーシュ州の街で起こった爆弾テロであった。ディグヴィジャイ・フーダー首相(アーローク・ナート)はより厳格な反テロ法を制定してテロに立ち向かう方針を打ち出し、国民の支持を集めていた。それに反対していたのが、次期首相の椅子を狙う政治家のモーハン・パーンデーイ(パレーシュ・ラーワル)であった。モーハンは、フーダー首相を失脚させ後釜に座る戦略を練っていた。モーハンと親しい間柄にあったのが、ヴィジャイの娘プリヤー(シモン・スィン)の婿で実業家のナヴィーン・シャンカリヤー(ラジャト・カプール)であった。ナヴィーンはジャイの嫉妬心と焦燥感を上手に利用し、フーダー首相が爆弾テロの首謀者であると吹き込む。それをインディア24x7がスクープすれば、視聴率をヘッドラインス24x7から取り戻し、スポンサーに対しても面目を保つことができる。ジャイはその陰謀に乗る。だが、証拠が必要だった。そのためにカンナーというテロリストをでっち上げ、そのカンナーがフーダー首相の右腕であるドゥーベーとテロについて語り合っている偽のビデオを作成する。

ジャイはそのビデオをヴィジャイに見せる。ヴィジャイはその信憑性を疑うが、ジャイに説得され、それをスクープとして報道する。その直後、ドゥーベーは死体で見つかり、カンナーも消息を絶った。このスキャンダルによってフーダーは首相を辞任し、政権は崩壊する。次期首相として名前が挙がったのがモーハン・パーンデーイであった。しかし、この一連の動きを疑問の目で見ていたのがプーラブであった。彼は、かつてヴィジャイの誕生日パーティーで、ビデオの中でカンナーとされている男を見たことがあった。陰謀を感じ取ったプーラブは独自に取材を始める。その結果、カンナーがジャイの友人だったことを突き止める。プーラブは、ヴィジャイとジャイがモーハン・パーンデーイと結託してこの陰謀を実行したと考える。

プーラブはまずこの話を信頼していた上司ナーリニーに話す。ナーリニーはそれをアムリーシュに話し、アムリーシュはプーラブを呼ぶ。プーラブは、この真実を暴くにはヘッドラインス24x7の助けを借りる必要があると考え、証拠のビデオをアムリーシュに託す。しかし、アムリーシュはそのビデオを持ってモーハンのところへ行き、これを報道しない代わりに50億ルピーの対価を要求する。モーハンもそれを承諾する。この裏取引を知ったプーラブはジャーナリズムに失望し、退職を考え始める。

その頃、ジャイと恋人のヤスミーン・フサイン(ニートゥー・チャンドラ)の婚約式が行われていた。プーラブはヴィジャイに一連の事件の真実を示す証拠を渡し、ジャーナリズムに失望したと告げて去って行く。その証拠を見たヴィジャイはショックを受ける。

モーハン・パーンデーイは首相に就任し、テロの現場で宣誓を行うというパフォーマンスをする。それを報道する役割をヴィジャイは与えられていたのだが、その席で彼は、国民の前で、息子ジャイの過ちのせいで嘘の報道をしてしまったことを明かし、責任を取ってニュースキャスターを辞職することを告げる。この陰謀に実業家のナヴィーン、ニュースキャスターのアムリーシュ、そしてモーハン・パーンデーイ首相が関わっていることも明かされ、彼らは皆窮地に立たされる。ナヴィーン、アムリーシュ、モーハンはそれぞれ対処するだけの図太さを持っていたが、父親に顔向け出来ないジャイはヤスミーンの前で飛び降り自殺をする。

ヴィジャイが引退した後、インディア24x7を任されたのは若きプーラブであった。モーハンの汚職を完全に暴くため、プーラブは今日も真実の報道に務めていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

民主主義国家において、国民は選挙によって代表を選出し、政治を任せる。だが、国民の代表者が実際に何をしているのか、国民は知る必要がある。そのためにメディアが存在する。メディアは権力をチェックし、中立の立場から報道しなければならない。だが、権力とメディアが癒着した場合にはどうなるか?ニュースは捏造され、国民は真実から遠ざけられ、不正が横行する。そのために、メディアは常に権力から遠く離れた場所にいなければならない。しかし、昨今のインドのメディアは熾烈な視聴率戦争にさらされている。視聴率は広告収入に直結しており、金を稼ぐためには高い視聴率を勝ち取らなければならない。視聴率獲得のためにニュースの信憑性を二の次にしたセンセーショナリズムが横行し、仁義なき情報戦が繰り広げられる。メディアにとって報道は目的で金は手段に過ぎないはずなのであるが、実際には金が目的で報道が手段に成り下がってしまっている。そして金が至上の目的になったとき、権力とメディアの癒着は完了し、国民を置き去りにしたシステムが誕生する。報道をビジネスとして考える考え方がいかに危険かをこの「Rann」は迫真のストーリーでもって描き出していた。

「Rann」は、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督自身の傑作「Sarkar」に肩を並べる重厚なドラマであり、「Sarkar」でも主演を務めたアミターブ・バッチャンのベストの演技を見ることが出来る映画である。ヴァルマー監督のトレードマークと言える絶妙なカメラワークも健在で、俳優の演技と同じくらいカメラのアングルが登場人物の心情や場の雰囲気を語っていた。人物設定や映画の細部で言及される事象も絶妙で、現実世界の特定人物を何となく連想させながらもギリギリのところでフィクションの枠に収まっていた。特に劇中の重要人物である悪徳政治家モーハン・パーンデーイは、インド各地の訳あり政治家を凝縮したような設定となっている(と言ってもビハール州の政治家ラールー・プラサード・ヤーダヴとタミル・ナードゥ州の政治家カルナニディの要素が強いが)。全体のストーリーの触媒となっていたのはヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間のコミュナルな対立感情とそれを刺激するテロ事件であるが、「Rann」はむしろその取り上げ方を問題にしており、こういう宗教問題に黒幕がいるかどうかなどの点は深く突っ込まれていなかった。

「Rann」を見ていて何となくマハートマー・ガーンディーの生涯が思い起こされて来た。ガーンディーはサティヤーグラハ(真理の主張)という行動原理の下に英国植民地支配に対して敢然と立ち向かい、インドを独立まで導いたために、「インド独立の父」と呼ばれているが、彼自身の家族にとって彼は必ずしも理想的な父親ではなかった。彼は息子にも厳格なまでの公平さで接したが、息子にとってはそれが愛情の欠如に映り、結果的に悲惨な人生へ追いやってしまうことになった。この親子関係は「Gandhi

My Father」(2007年)という映画にもなっている。「Rann」の主人公ヴィジャイも、ガーンディーと同様に真実の道を頑なに歩んでおり、それが結果的に息子ジャイの自殺につながってしまった。ヴィジャイは、証拠を捏造してスキャンダルを作り出すという過ちを犯したジャイを公衆の面前でさらし者にし、自らもニュースキャスターから身を引いた。彼が取った行動はニュースキャスターとして責任ある立派なものだと言えるが、息子を自殺まで追い詰めるようなことまで果たしてする必要があったのか?その点については劇中では全く問題にされていなかったが、映画の大きな論点となりうるだろう。

アミターブ・バッチャンは既に動かしようがないほど確立した俳優であるので、この際彼の演技については最小限の言及に留めておく。パレーシュ・ラーワルやラジャト・カプールなども演技派男優として有名だ。彼らを除き、「Rann」において光っていたのはスディープとリテーシュ・デーシュムクである。スディープは主にカンナダ語映画界で活躍する俳優・監督・プロデューサーで、ラーム・ゴーパール・ヴァルマーとも親交があるらしく、ヴァルマー監督の「Phoonk」(2008年)でも出演していた。非常に迫力のある演技ができる俳優で、かなりの強者が揃っている「Rann」でも負けていなかった。リテーシュ・デーシュムクは今回かなり抑え気味の演技だったが、それがいつになくいい味を出していて、彼の成長ぶりを感じた。既に信頼できる中堅の男優としての地位を確立している。ラージパール・ヤーダヴが多少暴走気味であったものの、モーニーシュ・ベヘルはかなりのはまり役であった。

男中心の映画であったため、女優の出番は少なかった。密かに応援しているグル・パナーグが久々に出演していたので少し期待したのだが、結局重要な役ではなかった。ニートゥー・チャンドラやシモン・スィンなどもなかなかブレイクできない女優たちで、今回も出番は限られていた。意外に、内通者ナーリニーを演じたスチトラー・クリシュナムールティが面白い役だったが、特に目を引く演技と言う訳でもなかった。

ストーリー中心の映画で、音楽は完全に脇役だったし、特に素晴らしい曲もなかった。しかし「Rann」の音楽において忘れてはならないのは「Jana

Gana Mana Rann」問題である。「Jana Gana Mana」とはインドの国歌なのであるが、「Rann」ではその替え歌が使われる予定になっていた。その歌詞はかなり酷く、「インドの守護者が戦争で負傷した」「インドの国旗(三色旗)を血の色で単色にした」「ヤムナー河ガンガー河で毒薬が沸騰している」と言った気色の悪いものになっている。インドでは法律で国歌のシンボルが保護されており、国歌の替え歌は大問題になった。ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは仕方なくこの曲を劇中で使用しないことにしたのだが、「Rann」の宣伝にはなったようである。

ちなみにインドではテレビと言ったら衛星テレビのことで、チャンネルごとに特定のジャンルのコンテンツをずっと流している。つまりニュース番組チャンネルだったら24時間ニュースばかりをやっているし、映画チャンネルだったら次から次へと映画を放映している。日本のテレビとはこの点で大きく異なる。

「Rann」は、玉石混淆のラーム・ゴーパール・ヴァルマー作品の中でも「玉」に当たる傑作である。メディアの暴走は日本人にも決して他人事ではない。重厚な人間ドラマでありながら、ちゃんとした社会的メッセージを込められた映画として成り立っているのは、やはりヴァルマー監督の底力だと言える。今年必見の映画の1本だ。

マルチプレックス時代の到来により、ヒンディー語映画の境界は急速に拡大し、従来の枠組みに囚われない様々な映画が作られるようになった。この動きの中で重要な役割を果たしている監督は何人かいるのだが、ヴィシャール・バールドワージはその1人である。元々音楽監督として活躍していたのだが、映画監督にも進出し、ヒンディー語映画の発展に大きく寄与して来た。ヒンディー語映画界で子供向け映画というジャンルに最初に挑戦したのも彼であるし、シェークスピア劇のヒンディー語映画化というトリッキーな企画を成功させたのも彼である。そのヴィシャール・バールドワージの下で研鑽を積み、この度監督デビューを果たしたのがアビシェーク・チャウベーであり、彼の第1作が本日より公開の「Ishqiya」である。ヴィシャール・バールドワージがプロデューサー、音楽監督、脚本、台詞など全面的にバックアップしている他、名優ナスィールッディーン・シャーが出演していることなどから、作品の高い完成度が予想された。

題名:Ishqiya

読み:イシュキヤー

意味:愛

邦題:理由なき愛

監督:アビシェーク・チャウベー(新人)

制作:ラマン・マールー、ヴィシャール・バールドワージ

音楽:ヴィシャール・バールドワージ

歌詞:グルザール

衣装:パーヤル・サルージャー

出演:ナスィールッディーン・シャー、ヴィディヤー・バーラン、アルシャド・ワールスィー、サルマーン・シャーヒド、アーディル・フサイン、ラージェーシュ・シャルマー、アヌパマー・クマール、ガウリー・マーラー、アーローク・クマール、アニーシャー・バーノー、ジャイ・スィン

備考:サティヤム・ネルー・プレイスで鑑賞、ほぼ満席。

左から、ヴィディヤー・バーラン、ナスィールッディーン・シャー、

アルシャド・ワールスィー

| あらすじ |

こそ泥仲間のカールージャーン(ナスィールッディーン・シャー)とバッバン(アルシャド・ワールスィー)は、ボスのムシュターク(サルマーン・シャーヒド)から金を猫ばばして逃亡中であった。逃亡生活の中でネパールに亡命することに決め、ネパール国境近くに位置するウッタル・プラデーシュ州のゴーラクプルに立ち寄る。ゴーラクプルにはヴァルマーという悪党仲間がおり、とりあえず彼を頼ることにした。

しかし、ヴァルマーはガスシリンダーの爆発で焼死していた。家にはヴァルマーの未亡人クリシュナー(ヴィディヤー・バーラン)が1人で住んでいた。2人はクリシュナーの家に滞在することにする。

クリシュナーは妖艶な魅力を持った女性だった。まずはカッルージャーンが彼女に惹かれ始め、後にバッバンも惚れ込んでしまう。だが、すぐにムシュタークに居所がばれ、2人は捕まってしまう。金を返さなければならなくなり、2人はクリシュナーの家に隠しておいた金を探すが、いつの間にかなくなっていた。しかしそのおかげで2人には猶予期間が与えられた。ムシュタークは1ヶ月以内に250万ルピーを用意するように告げ、去って行く。もし用意できない場合はクリシュナーもろとも殺されることになってしまった。

このピンチを切り抜けるため、クリシュナーは身代金目当ての誘拐を提案する。ただのこそ泥だった2人はクリシュナーの大それた計画に腰を抜かすが、結局それを実行することになる。死んだヴァルマーは誘拐のエキスパートで、潜在的誘拐ターゲットを詳細に記録したメモが残っていた。クリシュナーの提案で、地元の鉄鋼王カッカルを狙うことになる。3人はカッカルの毎日の行動を偵察し、誘拐のタイミングを計る。その中でカッカルに愛人がいることが分かった。彼は頻繁にお忍びで愛人に会いに行っていた。そのタイミングを狙ってカッカルを誘拐することにする。

しかしその前に誘拐用の自動車を調達しなければならなかった。カールージャーンはファイザーバードまで行ってワゴン車を盗み、帰って来る。ところがその間にバッバンはクリシュナーと情事を繰り広げていた。それに勘付いたカールージャーンはヘソを曲げる。険悪な状態のまま誘拐計画は実行に移される。しかし連携のまずさからカッカルに逃げられそうになる。とっさにカールージャーンは逃げるカッカルの車に発砲する。それによってタイヤがパンクし、道路脇の溝に突っ込んでカッカルは頭を打ち、意識を失ってしまう。カールージャーンとバッバンが責任のなすりつけ合いをしている間にクリシュナーはカッカルを乗せた車を運転して去って行ってしまう。

カールージャーンとバッバンがクリシュナーの家に戻って来たときには、カッカルは家のどこかに隠されていた。クリシュナーはどこかから250万ルピーを出して来て、2人に立ち去るように言う。彼女の話によれば、カッカルはネパールから武器の密輸をしている非常に危険な人物であるらしい。しかし、カールージャーンとバッバンはクリシュナーを力尽くで抑え込み、縛り上げてカッカルを探す。カッカルを見つけ出した2人は、カッカルから5000万ルピーをせしめようとする。カッカルが武器の密輸をしているというのもどうやら嘘のようであった。ところが2人が金の受け取りに行くと、そこには武装した私兵が待ち構えていた。カッカルが武器密輸の関係者であるのは本当であった。

カールージャーンとバッバンは森林に連行され、殺されそうになる。しかし、彼らの処刑を命じられたのが偶然にも以前バッバンと仲良くなっていた少年ナンドゥー(アーローク・クマール)であった。ナンドゥーは突然姿をくらましたが、噂通り私兵に入隊していたのだった。ナンドゥーはクリシュナーとヴァルマーの話を彼らに聞かせる。なんとガスシリンダー爆発で焼死したとされていたヴァルマーは今でも生きているとのことだった。警察から逃亡中だったヴァルマーは、妻のクリシュナーの愛が重荷になったこともあり、自らを焼死したように見せかけ、そのまま行方をくらましてカッカルと共に武器密輸を牛耳っていたのだった。しかし、クリシュナーもヴァルマーの死を信じておらず、カッカルを通じてヴァルマーを探し出そうとしていたのだった。

ナンドゥーのおかげで命を助けられたカールージャーンとバッバンは、思い立ってクリシュナーの家に立ち寄る。ちょうどそこにはカッカルを探して彼の妻、愛人、そしてヴァルマーがやって来ていた。ヴァルマーは縛られていたクリシュナーを見つける。クリシュナーは夫との再会を喜ぶ。だが、同時に彼女はガスシリンダーを爆発させて心中しようとしていた。既にガスは放たれていた。それに気付いたヴァルマーは逃げ出そうとするが、ちょうどそこへカールージャーンとバッバンが警察に追われてやって来ていた。ヴァルマーのマフィアと警察の間で銃撃戦が始まり、その混乱の中でカールージャーンとバッバンはクリシュナーを連れて逃げ出す。まだヴァルマーが家の中にいる内に火が放たれ、ヴァルマーはガス爆発によって今度こそ焼死する。

カールージャーン、バッバン、クリシュナーは3人で目的もなく歩き出す。その裏からムシュタークが彼らに狙撃銃の照準を合わせていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

インドのロマンス映画というと、ボーイ・ミーツ・ガールの歌って踊って結婚して・・・というイメージが定着してしまっている。同じような筋を数十年間何度も何度も繰り返して観客に見せており、観客もそれを喜々として受け容れて馬鹿騒ぎをしているような印象を持たれている。その先入観に敢えて反論はしない。だが、それについて結論を出す前に一度、この「Ishqiya」を見るべきである。これは一応ロマンス映画の範疇に入る作品である。しかし、単なるロマンス映画ではない。舞台はゴーラクプル。ウッタル・プラデーシュ州東部にある実在の地方都市である。ネパール国境近いこの街では、各カースト・コミュニティーが自衛のために武器を持ち、私兵を編成して、抗争を繰り広げている。言わば無法地帯である。そういう荒廃した環境の中でくすぶる、愛のもっとも複雑な形が「Ishqiya」では力強く描かれている。それを一言で表現することは出来ない。映画を見るしか方法はないし、映画を見た後もそれを咀嚼することは困難である。

映画の冒頭でオウムの小話が語られる。マウルヴィー(法学者)は、飼っていた雌オウムが下品な言葉を覚えてしまい困っていた。一方、カーズィー(裁判官)が飼っていた2匹の雄オウムはコーランを暗唱し、アッラー、アッラーと鳴く育ちの良いオウムであった。マウルヴィーは、自分の雌オウムの口の悪さを直すため、それをカーズィーの飼っている2匹の雄オウムと一緒の鳥かごにしばらく入れてもらうことにする。・・・この結末がどうなったのか、そのときは語られずに終わる。だが、この小話が「Ishqiya」全体の伏線になっていると捉えるべきである。妖艶な未亡人クリシュナーの家に滞在することになったこそ泥2人組のカールージャーンとバッバン。2人は当初クリシュナーのことを幼気な未亡人と考え、手玉に取ろうとするが、実際に手玉に取られたのは2人の方であった。2人はクリシュナーに惚れてしまい、そのせいで元々あったトラブルがさらに大きくなってしまう。

しかし、「Ishqiya」の核心はカールージャーン、バッバン、クリシュナーの三角関係ではない。クリシュナーとヴァルマーの間の複雑な愛であり、それは冒頭、タージマハル型のネックレスを巡る会話の中に凝縮されていた。ヴァルマーはクリシュナーに金製のタージマハルのペア・ネックレスをプレゼントする。タージマハルはムガル朝の皇帝シャージャハーンが死んだ愛妻ムムターズ・マハルのために造った墓廟である。生きた人へタージマハルをプレゼントするということは、愛と死の両方を与えるということを意味する。この映画はひとつとして無駄な台詞がない。タージマハルのネックレスをプレゼントされたクリシュナーはヴァルマーに焼き殺されそうになるのだが、彼女は生き延びた。ヴァルマーに対するクリシュナーの愛は、以後単なる愛ではなく、狂おしいまでに愛するが故の復讐という形を取る。

もう少し詳しく書くと、ヴァルマーは妻と警察から逃げるために、別人の死体を用意して自分の死を偽装し、ガス爆発で焼死したように見せかけて逃亡していた。その爆発にクリシュナーも巻き込まれたが、それもヴァルマーの計画の内で、彼は彼女を殺そうとしていた。しかし彼女は火傷を負うものの一命を取り留める。家の残骸の中から焼死体が見つかり、公式にはそれがヴァルマーだということになるが、クリシュナーは直感から(遺体にはタージマハルのネックレスがなかった)それがヴァルマーではないと気付き、以後どこかで生きているはずのヴァルマーを追い求めるようになる。クリシュナーは偶然飛び込んで来たカールージャーンとバッバンを利用してヴァルマーの右腕のカッカルを誘拐し、ヴァルマーの居所を突き止めようとする。そしていざヴァルマーが目の前に現れると、再びガス爆発を起こして心中しようとするのであった。つまり、クリシュナーの執念が「Ishqiya」全体のストーリーの原動力になっている。クリシュナーは劇中で「愛に理由はない」と語っているが、その一言が彼女の一連の行動を象徴している。また、はっきりと明かされてはいなかったが、結局カールージャーンとバッバンの金を隠していたのはクリシュナーだったのだろう。

ラストで、ムシュタークに照準を合わされていたカールージャーン、バッバン、クリシュナーの3人がその後どうなったのかは描写されなかった。それは、オウムの話が未完で終わってしまったのと同様に、観客の想像に任せられたのであろう。そもそも3人のその後まで詳細に語り尽くす必要性も感じなかった。むしろ寸止めしたことでより広がりのある映画になっていたし、その気になれば続編も作れるだろう。

映画の雰囲気は、ヴィシャール・バールドワージ監督の「Maqbool」(2003年)や「Omkara」(2006年)と酷似している。北インドの乾いた美しさ、むき出しで絡み合う欲望、砂埃にまみれた台詞回し、人生のどうしようもなさ、何から何までバールドワージ監督の犯罪映画の影響が大きい。しかし、上記の2作品がそれぞれシェークスピアの「マクベス」と「オセロ」を原作としているのに対し、「Ishqiya」は見たところオリジナルであり、その分堂々と胸を張れる部分がある。このような大人の恋愛映画が出て来るようになったことは、ボリウッド映画の成熟と表現してもいいだろう。

主人公の3人の演技は絶賛に値する。ナスィールッディーン・シャーは「Maqbool」などを思わせる見事な小悪党振りで人間味溢れる演技だった。やはり巧い俳優である。「Munna

Bhai」シリーズのサーキット役が大受けしたことでコメディアンのイメージがこびりついてしまい、その払拭に苦労しているアルシャド・ワールスィーは、今回今まで培って来たイメージを踏襲しながらも、かなり違った方向性を打ち出せており、「Ishqiya」は彼に取って大きな前進だと言える。そしてヴィディヤー・バーラン。真の主人公は彼女だ。デビュー作「Parineeta」(2005年)での息を呑むような演技が今でも忘れられず、僕の中ではヴィディヤー・バーランと言ったら依然として「Parineeta」だったのだが、この「Ishqiya」を見て、遂に「Parineeta」に上書き保存できるような彼女を見られたような気がする。狂気すれすれの正気という微妙な精神状態を演じさせたらヴィディヤーは非常に巧い。この映画で何らかの賞を狙うことも可能であろう。アルシャド・ワールスィーとのベッドシーンなど、妖艶な演技も大胆にこなしていた。

ヴィシャール・バールドワージが音楽監督を務めている上に、彼の盟友グルザールが歌詞を担当しているだけあり、楽曲にも気合いが入っていた。イタリア映画的な哀愁漂う「Dil

To Bachcha Hai」は音楽・歌詞共に最高レベル。ラーハト・ファテ・アリー・ハーンの自然な歌声もいいし、「心ほど卑劣な奴はない・・・」という歌詞は、クリシュナーへの愛に溺れて行くカールージャーンとバッバンの心情をよく表現していた。「Ibn-e-Batuta」は物語の導入部に流れる音楽で、冒頭のロードムービー的な雰囲気をよく表している。物憂げなバラード「Ab

Mujhe Koi」、古典声楽的雰囲気の「Badi Dheere Jali」も印象的である。共にヴィシャール・バールドワージの妻レーカー・バールドワージが歌っている。

この映画では一人として標準ヒンディー語を話す人物がいない。皆それぞれ癖のあるヒンディー語を話す。ゴーラクプルが舞台になっているだけあり、当地で話されているボージプリー方言がかなりの割合を占めるが、よそ者のカールージャーンとバッバンはおそらくブンデーリー方言か何かをしゃべっていた。はっきり言って普通にヒンディー語を習っただけではこの映画の台詞の大半は理解できないだろう。聴き取りの難易度はかなり高い。通常のヒンディー語映画に比べてデーヴナーグリー文字の登場頻度が高かったのも特殊であった。「インターバル」の文字ですらデーヴナーグリー文字であった(普通は英語)。

以上、かなり詳しく解説をしてしまったが、「Ishqiya」はそれに値する作品だ。お子様お断りのグロテスクなロマンス映画。これをしてボリウッドのロマンス映画の成熟としたいが、もしかしたら単なる突然変異の異端児なのかもしれない。しかし、昨年「Dev.D」が心地よい驚きをもたらしてくれたのを思い出せば、着実にボリウッドで新たな才能が芽生え始めているのは錯覚ではないと感じる。通常のインド娯楽映画を求める観客層には全く向かないが、ボリウッドのフロンティアを冒険したい人には必見の作品である。

毎年11月は日本文化月間とされており、インド各地で様々な日本文化関連イベントが催される。ここ数年間は、ヒンディー語文学者のラージ・ブッディラージャー女史が会長を務めるインド日本文化評議会(ICJC)が毎年この月間に主催する詩会に協力して来ている。今年は「Momiji

Ke Rang(紅葉の色)」と題し、日本の古今東西の紅葉に関する詩を集めてヒンディー語に訳して紹介すると同時に、インドの秋に関する詩も日本語訳と共に朗読した。日本からは万葉集、古今和歌集、源氏物語、後拾遺和歌集、松尾芭蕉、小林一茶、樋口一葉、斎藤茂吉などなどの詩を取り上げた一方、インドからはカーリダーサ、カビール、セーナーパティ、パドマーカル、マイティリーシャラン・グプト、ハリアウド、ジャイシャンカル・プラサード、マハーデーヴィー・ヴァルマー、アギェーイなどの詩を選んだ。その他、現代の詩人や、日本大使館や国際交流基金に務める日本人の方にも詩を作って送っていただいた。翻訳は、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のヒンディー語学科の先輩である菊池智子さんと僕が中心になって行った。菊池智子さんと僕はヒンディー語と日本語が出来るため、ヒンディー語と日本語の両方で詩を作り、朗読した。この詩会は2009年11月6日にインディア・インターナショナル・センター(IIC)で開催され、盛況の内に幕を閉じた。

この詩会で朗読された詩を中心に本をまとめることになり、11月以降、その作業に取り組んでいた。日本語の詩にはヒンディー語訳とデーヴナーグリー文字による音訳を付けて、ヒンディー語の詩には日本語訳とカタカナによる音訳を付けて掲載するバイリンガルの本である。ただ詩を掲載するだけでなく、スペースの許す限り注釈も加え、ある程度読者の知的好奇心に応えられるような作りにした。出版社は、ヒンディー語出版界で一大帝国を築き上げているワーニー・プラカーシャンを選んだ。ワーニー・プラカーシャンは以前、ラージ・ブッディラージャー女史と僕の共著で、同様のバイリンガル書籍である「日本とインドの子守唄(जापान-भारत

के लोरीगीत)」(2008年)を出版した実績があり、今回も信頼することにしたのであった。

「日本とインドの子守唄」は、初めての試みであったためにあまり難しいことは求めず、僕がワードで作成した文章をそのまま印刷してもらった。実はあまり期待していなかったのだが、何も指示や見直しをしなくても結構ちゃんとした本が出来上がって来たので驚いた記憶がある。今回はちゃんとDTPソフトを使って組版してもらおうと思い、わざわざ出版社まで出向いてスタッフと共にあれこれ試したのだが、どうも一般のDTPソフトで日本語の組版をするのは難しいらしく、難航した。日本で発売されているDTPソフトは日本向けの特殊仕様のようだ。ヒンディー語の方は何とかなるのだが、日本語はどう逆立ちしてもうまく表示されなかった。出版業界に詳しい友人の矢萩多聞氏などにも助言していただいたのだが、唯一の解決法はアウトライン化(文字情報の図形化)であり、そのためには自分で全てデザインして出版社に渡さなければならなかった。DTPソフトの使い方は全く分からないし、面倒臭そうだったので、今回もワードをそのまま印刷という素人っぽい方法に頼ることになった。

インドは多文字社会であるために意味不明の文字の本を出版することには慣れているみたいなのだが、それでも外国で日本語の本を出版するのは、漢字という文字の特殊性からか、かなりトラブルが付きまとう。試し刷りをチェックしてみたところ、いくつかの漢字が抜けてしまっており顔面蒼白となった。それをチェックできるのは僕しかいないため、何度も出版社に出向いてはチェックする羽目になった。「日本とインドの子守唄」のときの出版作業ではノータッチでもスムーズに事が進んだのだが、今回はなまじっか僕が関わってしまったために頼り切られることとなり、かなりの労苦となってしまった。

2009年内に出版を目指して動いていたのだが、ワーニー・プラカーシャンは――インド人一般の習性でもあるが――いつも期限ギリギリにならないと動き出さないところがあり、クリスマスを過ぎても印刷が始まっていなかった。しかしギリギリになるとすさまじいエネルギーを発揮して帳尻合わせをするのも彼らの特徴で、大晦日に出版が完了し、年明けには完成品がラージ・ブッディラージャー女史のところに送られて来た(インドでは年末年始は関係ない)。今回はラージ・ブッディラージャー女史、菊池智子さん、僕の3人の共著で、「मोमिजि

के रंग 紅葉の色 秋の詩」という題名の本になった。

ヒンディー語と日本語のバイリンガル書籍を作ることにこだわっている理由は、インド人と日本人の間になるべく英語を介在させたくないという気持ちを少なくとも僕が持っているからである。いつぞやか、日本語の詩をヒンディー語に翻訳してみようというワークショップがあった。参加者は主に、日本語を学ぶインド人の学生とヒンディー語詩人であった。ヒンディー語詩人は日本語を理解しないので、英語訳からヒンディー語に訳していた。出来上がったヒンディー語訳を見ると、詩に関しては素人であるはずの学生の方が、詩人よりも概して優れた訳をしていた。英語訳自体に問題があったのも否めないが、それと同じことが、詩や文学に限らず、日印両国の様々な交流の面で生じているのではないかという危惧を感じるようになった。インドと日本の間に直行便があるなら、わざわざ遠回りで面倒なトランジット便を利用する必要はない。日本語を知るインド人とヒンディー語やインド諸語を知る日本人が両国の間に立っていかなければいけないというのが僕の考えである。そもそも英語のみでもってインドに関わっている人々はインドに関わる必然性のない人ばかりだ。用事が終わったらまたどこかへ行ってしまうだろう。それに対して日本語を知るインド人とヒンディー語やインド諸語を知る日本人はお互いを必要としているし、お互いに人一倍愛着を持っているはずである。今回の「紅葉の色 秋の詩」も、前回の「日本とインドの子守唄」も、そういう直行便の交流を形にしたいという思いで作ったのだった。

ともあれ、本が無事出版され、これでやっと肩の荷が下りたのだが、日本大使館でブックリリース(出版記念会)も催していただけることになり、それが本日1月29日に行われた。堂道秀明駐インド日本大使主催、アルジュン・アスラーニー元駐日インド大使主賓の下、大使公邸ホールにて、温かい祝福をしていただけた。ブックリリースというのは日本ではあまり行われていないのかもしれないが、簡単に言えば、偉い人に出版されたばかりの本の包みを開けてもらう式典である。

早速いくつか本の中のミスの報告や意見などが寄せられ、やはり完璧な仕事は出来なかったかと多少落ち込むこともあったのだが、一応形に出来たことには満足したい。

しかし実はまだ僕はこの本を受け取っていない。ブックリリースのために持参した本は全て出席者に配ってしまったので、まだ自分で本を精査できないでいる。ちょうど現在プラガティ・マイダーンでワールド・ブック・フェアが開催中であるため、そこで購入しようと思う。ワーニー・プラカーシャン(Vani

Prakashan)のブースで手に入るはずである。