| ◆ |

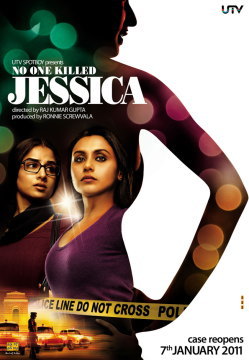

1月7日(金) No One Killed Jessica |

◆ |

2006年、デリーを中心にインド中を騒がせた事件があった。デリーを拠点に活躍していたモデル、ジェシカ・ラールが、多数のセレブリティー集うパーティーにおいて、300人の前で射殺された事件、通称ジェシカ・ラール事件である。この事件自体は1999年に起こったのだが、2006年に出たその裁判の判決において、実行犯のマヌ・シャルマーが無罪となり、大騒動となったのである。誰もが彼がジェシカを殺したことを知っていた。目撃者も多数いた。それでもマヌ・シャルマーは無罪となってしまった。彼が無罪となった大きな原因は、現場で事件を目撃した重要証人が次々と証言を翻したことである。当然、証人たちは金によって買収され、権力によって脅されたと考えるのが普通だ。マヌ・シャルマーはハリヤーナー州の有力政治家の息子であり、共犯者のバックグランドも非常に強力だった。この判決は、「インドの司法の下では、金と権力さえあれば、公衆の面前で殺人をしても、裁かれないのか?」という司法への疑問となって庶民の怒りを呼び起こした。若者たちによる権力との戦いが描かれた「Rang

De Basanti」(2006年)がちょうど同年にヒットしたことや、新聞・テレビ・雑誌などのメディアが正義を求めるキャンペーンをしたこともあって、それは大衆運動へと昇華した。大衆運動は政府を動かし、裁判がやり直され、最終的にマヌ・シャルマーは終身刑を受けた。この事件については以前取り上げたことがあるので、詳細はジェシカ・ラール事件をご覧いただきたい。

本日より公開の「No One Killed Jessica」はジェシカ・ラール事件を題材にした映画である。ジェシカ・ラール事件は以前「Halla

Bol」(2008年)で部分的に題材になったことがあるが、「No One Killed Jessica」はよりノンフィクション色の強い映画となっている。登場人物の何人かも実名である。「No

One Killed Jessica」という題名は、マヌ・シャルマーが無罪になった翌日のタイムス・オブ・インディア紙一面の見出しから採られている。新聞の見出しが映画の題名になるのは珍しいかもしれない。監督は「Aamir」(2008年)で一躍注目を浴びたラージ・クマール・グプター。演技に定評のあるラーニー・ムカルジーとヴィディヤー・バーランが主演し、奇才アミト・トリヴェーディーが音楽を担当。今年最初の期待作である。

題名:No One Killed Jessica

読み:ノー・ワン・キルド・ジェシカ

意味:誰もジェシカを殺さなかった

邦題:ジャスティス・フォー・ジェシカ

監督:ラージ・クマール・グプター

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:アミト・トリヴェーディー

歌詞:アミターブ・バッターチャーリヤ

衣装:サビヤサーチー・ムカルジー

出演:ラーニー・ムカルジー、ヴィディヤー・バーラン、ニール・ブーパーラム、ラージェーシュ・シャルマー、ムハンマド・ズィーシャーン・アイユーブ、バブルス・サバルワール、ヨーゲーンドラ・ティックー、ギーター・スダン、シリーシュ・シャルマー、サマラー・チョープラー、サティヤディープ・ミシュラー、ミーラー(新人)、マヘーシュ・バット(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ヴィディヤー・バーラン(左)とラーニー・ムカルジー(右)

| あらすじ |

1999年、カシュミール地方でカールギル戦争が勃発。NDTVのジャーナリスト、ミーラー・ゲーティー(ラーニー・ムカルジー)はカールギル戦争取材で一躍有名リポーターとなり、デリーに戻って来た。ちょうどその頃デリーでは、セレブリティー集うパーティーにおいてモデルのジェシカ・ラール(ミーラー)が殺害されるという事件が発生していた。多数の目撃者がおり、容疑者のマニーシュ・バールドワージ(ムハンマド・ズィーシャーン・アイユーブ)も逮捕されていた。ミーラーは、何の面白味もない事件だと感じ、特に注目しなかった。ミーラーの部下のアーディティは、ジェシカ・ラール事件の重要証人が次々に買収されているという情報をキャッチしていたが、ちょうど同じ頃インド航空機814便ハイジャック事件が発生し、ミーラーはそちらのカバーで忙しかった。

一方、ジェシカの姉サブリナ・ラール(ヴィディヤー・バーラン)は両親と共に警察署や裁判所に通う毎日を送っていた。当初マニーシュは当然有罪になるものと楽観的に考えていたサブリナであったが、証拠が捏造され、証人が次々に証言を翻し始めたことで、危機感を感じ始める。特にマニーシュを有罪にするためのキーパーソンとなっていたのが俳優ヴィクラム・ジャイ・スィン(ニール・ブーパーラム)であった。ヴィクラムはジェシカが殺された日に現場におり、ジェシカが殺されるところを目撃していた。警察にFIR(初動調査報告書)を提出したのも彼だった。だが、サブリナが異変を感じたときには既にヴィクラムは買収されていた。マニーシュは有力政治家プラモード・バールドワージ(シリーシュ・シャルマー)の息子であり、一般庶民のサブリナが戦うにはあまりに強大すぎた。しかもバールドワージはインド随一の弁護士を雇っていた。公判では次々に証人が警察の調書とは異なる内容の証言をし始めた。ヴィクラムに至っては、証言台において、「私はヒンディー語ができない。警察での取り調べはヒンディー語で行われたから意味が分からなかった」と真っ赤な嘘を話し始めた。事件から7年後の2006年、とうとう判決が出たが、マニーシュ無罪という衝撃的なものであった。この判決直後にサブリナの母親は発作を起こして死んでしまい、父親も体調を崩して入院してしまう。

マニーシュ無罪のニュースを新聞紙で見たミーラーは、正義と真実が司法プロセスによって公然と否定されたことに憤り、自ら主張して事件を担当し始める。証人が買収されたとの情報を掴んでいた部下のアーディティと共に、まずはヴィクラムの嘘から崩し始める。証人たちが買収されたことを明かす証言も密かに録音し、それらを報道する。おかげで人々の間にジェシカ・ラール事件への関心が高まり、機能不全に陥った司法への怒りが沸き起こる。NDTVにはジェシカ・ラール事件の判決を不服とする市民の声が20万通も届き、それは大統領にまで届けられた。そんな中、ジェシカの親友マッリカー・セヘガル(バブルス・サバルワール)は、「Rang

De Basanti」に影響され、インド門でキャンドルライト追悼集会を開くことを思い付く。このニュースはSMSによってたちまちデリー中に広まった。

国民の間にはジェシカ・ラール事件に対する関心が最高潮まで高まっていたが、当事者のサブリナは全てをシャットアウトしてしまっていた。ミーラーがいくら電話をしても出ようとしなかった。とうとうミーラーは意を決してサブリナの家を訪れ、説得する。ジェシカが殺されたとき、サブリナは22歳だった。判決が出たときには28歳になっていた。サブリナは20代の大半を警察署と裁判所で過ごすことになった。だが、殺人犯を有罪にすることができなかった。そのことにより、サブリナは失望し、心を閉ざしてしまっていたのだった。だが、ミーラーの説得によって、不正に対して常に立ち向かっていたジェシカのことを思い出し、もう一度戦うことを決意する。

インド門には多数の人々がロウソクを持って集まって来た。そこにはサブリナの姿もあった。その夜、インドの国民の心がひとつとなった。民衆のプレッシャーに押され、警察は判決を不服として高等裁判所に上訴し、ジェシカ・ラール事件の裁判が続けられることとなった。その結果、遂にマニーシュは有罪となり、終身刑が下された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

実際に起こった事件を題材に、社会問題に切り込んだ娯楽映画を作るのは、「Page 3」(2005年)や「Fashion」(2008年)で有名なマドゥル・バンダールカル監督の得意技であるが、「Aamir」で脚本主体の堅実な映画作りを見せたラージ・クマール・グプター監督が、この「No

One Killed Jessica」にて、バンダールカル監督のお株を奪う完成度の高いノンフィクション的フィクション娯楽映画を送り出して来た。一切無駄のないシャープな脚本に、見せるべきシーンはじっくり時間をかけて見せる緩急あるストーリーテーリング。ジェシカ・ラール事件において、どのように不正が行われ、それに対して民衆がどのように立ち向かって行ったかが、とてもよく分かる作品になっていた。さらに、この事件の映画化を通して、インドの司法が抱える問題も浮き彫りにされていた。インドでは警察が行った取り調べが裁判で証拠として認められず、裁判所で改めて証言をしなければならない。ジェシカ・ラール事件では、容疑者側がこの盲点を突いて裁判を有利に進めたのである。

映画の冒頭では、この作品について「現実と空想のミックス」と断り書きがあったが、映画の登場人物のほとんどは実在し、映画中の出来事のほとんどは事実である。しかも、殺されたジェシカ・ラールや、ジェシカの姉で前半の主人公サブリナ・ラールは実名登場となっている。ただ、後半の主人公となるミーラー・ゲーティーはフィクションのようだ。他に、劇中に登場するジェシカ殺人犯マニーシュ・バールドワージのモデルはマニ・シャルマー、第一目撃者ヴィクラム・ジャイ・スィンのモデルは男優シャヤン・ムンシー、そしてマニーシュ・バールドワージの弁護をする老弁護士のモデルは、インドを代表する敏腕弁護士ラーム・ジェートマラーニーである。

上段は左からラーニー・ムカルジー、サブリナ-・ラール、ヴィディヤー・バーラン

下段は左からジェシカ・ラール、ラーム・ジェートマラーニー、マヌ・シャルマー

シャヤン・ムンシーについては、映画俳優であることもあり、多少ここで触れてもいいだろう。シャヤン・ムンシーは「Jhankaar Beats」(2003年)で映画デビューした男優である。映画デビュー前にジェシカ・ラール事件があったことになるが、おそらくその頃からモデルや俳優などをしていたと思われる。ハンサムな顔立ちをしており、いくらでもブレイクするチャンスはあったのだが、最重要証人となっていたジェシカ・ラール事件で証言を翻した上に、「ヒンディー語は分からない」と言い訳をし、総スカンをくらった。女優ピヤー・ラーイ・チャウドリーと結婚したが、ジェシカ・ラール事件判決後に2人でバンコクに高飛びしようとして逮捕され、さらに評判を落とした。シャヤン・ムンシーもピヤー・ラーイ・チャウドリーも映画界では鳴かず飛ばずで、2人の不仲も伝えられている。身から出たサビとは言え、そもそもジェシカが殺されたパーティーにいたことが運の尽きであり、一連の事件でもっともとばっちりを受けた人物だと言える。

シャヤン・ムンシー(左)とピヤー・ラーイ・チャウドリー(右)

現代に起こった実際の事件を題材に、事実になるべく忠実に映画を作り、しかもドキュメンタリー映画的な手法ではなく、娯楽映画として独立して楽しめる形に仕上げたことは、高く評価していいだろう。もちろん、新聞やテレビなどで、実際の事件をリアルタイムで追っていた人々、特に2006年にデリーにいた人にとっては、「No

One Killed Jessica」はさらに見る価値のある映画となっている。ほぼ全編に渡ってデリーが舞台となっており、さらに冒頭で流れる音楽監督アミト・トリヴェーディーの「Dilli」はデリーの新たなテーマソングとも言うべき曲で、昨年の「Band

Baaja Baaraat」(2010年)に続いて傑作デリー映画の一本となっている。

金と権力を使って証人を買収することで、有罪間違いなしの刑事裁判を無罪にできてしまうインド司法の盲点を浮き彫りにすることがこの映画の最大の目的であり、大衆が手をつなぎ合って正義のために立ち上がれば政府を動かすことも不可能ではないという力強いメッセージがこの映画の最大の主張であったが、もうひとつ切り込んでいたのは、セレブリティーとかハイソサイエティーなどと呼ばれる上流階級の身勝手さである。ジェシカが殺されたパーティーには300人の出席者がいた。その内の多くは上流階級やショービジネスに属するセレブリティーたちであり、ジェシカと親しい人物も少なくなかった。だが、いざジェシカが殺されると、彼女のために進んで証言をしようとする者はほとんどいなかった。皆、ジェシカが殺される前には帰っていたと述べるばかりで、面倒事に極力巻き込まれないように保身に徹した。結局証人は7人しか残らなかった。300人のパーティーで7人のみ!この部分がハイライトされるのは主に序盤のみであるが、ジェシカ・ラール事件をこんがらがらせたそもそもの原因は、ジェシカのために証言することすら避けた、冷酷で身勝手なセレブリティーたちにあると言ってもいいだろう。そういう意味では、マドゥル・バンダールカル監督の「Page

3」に近い映画だと言える。

また、主な登場人物3人が女性であることから、「No One Killed Jessica」を女性映画の一種として捉えることも可能である。3人の内2人、ミーラーとジェシカは性格がよく似ており、普段から人生に積極的な上に、不正に対して戦うことを知る女性である。一方、サブリナは妹と違って内向的で、ファッションも地味である。何かあったときには面倒を避けて我慢してしまう性格で、典型的な日本人とも近いものがある。この3人を対照することで、最終的には不正に対して毅然と立ち向かうことの大切さが説かれていたと言っていいだろう。もちろんそのメッセージは女性に対してのみではないが、映画全体を通して見ると、特に日常生活のセクハラなどに悩まされながらも泣き寝入りしがちな女性たちに対しての応援歌的な作品に感じた。

カールギル紛争、インド航空機814便ハイジャック事件など、時代を感じさせる大事件がさりげなく参照され、さらにアブドゥル・カラーム大統領(当時)、マンモーハン・スィン首相、デリーのシーラー・ディークシト州首相を思わせる人物も登場し、かなり現実感ある映画となっていた。しかし、時代考証は割といい加減で、1999年の時点でデリー・メトロが映っていたり(路線開通は2002年以降)、携帯電話が普通に使用されていたりした(携帯電話の爆発的普及は2002~3年以降)。また、映画中ではニュース局NDTVが中心となってジェシカ・ラール事件の真相究明をしたことになっていたが、実際にはタイムス・オブ・インディア紙、ヒンドスターン・タイムス紙、週刊誌テヘルカー、ニュース局スター・ニュースなど、各種メディアが積極的に事件を取り上げ、人々に正義を訴えかけて行き、それが最終的にマヌ・シャルマーの有罪判決につながった。これは勘違いしてはいけない点である。しかし、その辺りは映画の質とはほぼ無関係と言ってもいいだろう。

主演のラーニー・ムカルジーはなんと「Kabhi Alvida Naa Kehna」(2006年)以来大したヒット作がないと言う。ボリウッドの押しも押されぬAクラス女優の一角で、2004年から2005年にかけては絶頂期だったのだが、彼女のフィルモグラフィーを見直してみると、確かに「Kabhi

Alvida Naa Kehna」の後、代表作と胸を張れる作品が見当たらない。「No One Killed Jessica」はそんな彼女にとっての起死回生の1本だと言える。劇中で彼女は、女性の身ながら単身カールギルまで乗り込んで取材をし、男がひるんでしまうような下品な言葉を平気で口にし、思い付いたことをとことんやり抜く、猪突猛進タイプのエース女性レポーター、ミーラーを演じた。メイクは最小限、短身ながら身体全体を使ったエネルギッシュなパフォーマンスで、近年最高の演技を見せていた。

ヴィディヤー・バーランは逆にいつになく抑え気味の演技で、地味に味を醸し出していた。彼女の場合はファッションがかなりださい。元々ファッションセンスのなさで有名であるが、今回はジェシカ・ラールと対照的に内向的なサブリナ・ラールのキャラクター作りのためであろう。だが、そのださい格好にうまくフィットしてしまうところがヴィディヤー・バーランの潜在力であろう。総じて、ラーニー・ムカルジーとヴィディヤー・バーランという、ヒンディー語映画界を代表するヒロイン女優兼演技派女優の2人の共演という豪華な作品となっていた。

この2人以外はほとんど無名の俳優である。だが、どこから探して来たのか、皆素晴らしい演技をしていた。特にラーム・ジェートマラーニーをモデルにした老弁護士を演じた俳優は老獪さがあふれ出ており適役だった。映画公開前は極秘にされていたジェシカ役の女優だが、蓋を開けてみるとミーラー(Myra)という無名の女優であった。確かにどことなくジェシカに似た顔立ちをしている。出番は少なかったが、今後女優としてやって行けそうなオーラのある女優であった。他に、映画監督・プロデューサーのマヘーシュ・バットが特別出演している。

音楽は前述の通りアミト・トリヴェーディー。ラージ・クマール・グプター監督とは「Aamir」以来のコンビだ。「Aamir」を機に映画監督と音楽監督の両人は一躍脚光を浴びた経緯があり、今後もコンビが続いて行きそうだ。「No

One Killed Jessica」はストーリー中心の映画であるため、挿入歌は最小限だったり、BGM的な使われ方であったが、タイトル曲「Dilli」などにはアミト・トリヴェーディーの持ち味が存分に出ている。

「No One Killed Jessica」は、1999年に発生し、2006年にインドを騒がせたジェシカ・ラール事件を題材に、堅実に、だが娯楽映画としての面白さを失わずに、絶妙なバランスで料理された完成度の高い作品である。2011年最初の話題作だが、この映画を見る限り、ボリウッドは今年のスタートダッシュに成功と言っていい。特に2006年頃にデリーに住んでいた人は最大限に楽しめるだろう。

子供ができると、その子にどんな名前を付けるか、悩むものだ。僕も非常に悩んだものだった。我が家では妻が妊娠8ヶ月のときまでインドに滞在し、その後日本の実家に戻って出産した。インドでは、女児の間引きを防ぐために、生まれるまで胎児の性別が明かされない。医者が胎児の性別を教えると罰せられるし、産婦人科では執拗に「性別検査はしない」ということが主張される。抜け道はいくらでもあるようだが――例えば言葉ではなくジェスチャーでさりげなく教える方法や、海外で検査をする方法など――そのインドの悪しき習慣のせいで、我々は妊娠8ヶ月のときまで生まれて来る子の性別を知らなかった。日本に帰った途端に分かってしまったが、それまで女の子の名前ばかりがリストアップされてしまっていたため(別に女の子を望んでいた訳ではないが自然にそうなった)、2ヶ月以内に急いで男の子の名前を考えなければならなくなった。分娩予定日の数週間前に僕はツーリング中でヒマーチャル・プラデーシュ州ラーハウル地方ケーロンにいた訳だが、暇だったので生まれて来る子供の名前ばかりを考えていた。そして夕空に浮かんだ月を見て、何となく「明日真(あすま)」にしようと決めたのだった。ペルシア語起源のヒンディー語「アースマーン」から取ったが、漢字でも「明日に向かって真っ直ぐ」「明日の真実」などの意味が含まれるため、いいのではないかと考えたのだった。後から知ったことだが、とある有名漫画にもこの名前のキャラクターが出て来るようで、日本人の名前としてギリギリ想像の範囲内であろうという安心感もあった。

キーロンの月

ヒンドゥー教の習慣では、ナームカラン(命名式)という儀式があり、パンディト(僧侶)に最良の名前を付けてもらうのが一般的だ。以前、知り合いの子供のナームカランに呼ばれて行ったことがある(参照)。儀式の結果、「P」から始まる名前が吉と出て、パンディト自ら「ポーシター」という名前を提案した。その場では家族は「おお、いい名前だ」みたいに言い合っていたのだが、後でよく考えたら気に入らなくなってしまったみたいで、結局「アルニマー」になってしまった。案外いい加減なのかもしれない。しかし、何らかの宗教的権威から最初の一文字だけでも提案してもらえると、子供の命名が多少楽になるだろうと思う。

そういえばインドの書店の一角には必ず「名前辞典」のコーナーがある。ヒンドゥー教徒の名前、イスラーム教徒の名前、スィク教徒の名前など、宗教によって分かれているのが面白いところで、複数の出版社から何冊か出ている。中でもペンギン・インディアから出ているメーナカー・ガーンディー(Maneka

Gandhi)著のシリーズがロングセラーである。僕は、インド人の名前の正確なカタカナ表記を確認するためにその種の本を買い揃えているのだが、通常の読者は赤ちゃんの名前を考えるためにそれらの本を購入するようだ。よく参照する本なので、ヒンディー語の辞書などと共に、常に手に届く位置に置いておいているのだが、それを見たインドの友人から、「子供が生まれるのか?」とよく聞かれたものだった。

ところで、子供の命名と言うと日本では「悪魔ちゃん」事件が記憶に新しい。そこまで行かなくても、日本語の規格から著しく外れた変な名前を付けると、世間の目が厳しい。それを見るとまだまだ名前に対して日本人は保守的なのだと思う。一方でインドでは日本よりもかなり自由に名付けをしているところがある。時々ビックリするような大胆な名前を持った人に出くわすことがある。かつてジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)ヒンディー語学科にはマネージャー・パーンデーイという名物教授がいたが、彼の名前はそのまま英語の「マネージャー」から命名されたそうだ。どうやら村で工場か何かのマネージャーが大いばりしていたため、我が子もマネージャーのように大いばりできるような人物になるようにと命名されたとかされないとか。タミル・ナードゥ州のカルナニディ州首相の三男はMKスターリンという名前だが、この「スターリン」は当然ソ連の政治家から取られている。命名の理由は、彼がスターリンの死んだ年に生まれたかららしい。他にもマルクス、レーニンからナポレオンまで、世界史上の偉人にあやかった名前は多い。2004年12月26日に発生したスマトラ島沖地震では津波による被害がインド東岸やアンダマン・ニコバル諸島でもあったが、同時に「ツナミ」という日本語も有名となり、その頃に生まれた子供が「ツナミ」と名付けられる例がインドでもたくさんあったとの話である。デリー州政府にアルヴィンダル・スィン・ラブリー(Arvinder

Singh Lovely)という大臣がいるが、彼の名前を新聞などで見るたびに、「ラブリー」の部分が気になって仕方がない。なぜ彼がこんなラブリーな名前を名乗ることになったのか、未だに謎である。インド人は不思議に思わないのだろうか?ただ、スィク教徒にファンキーな名前が多い傾向にあるように感じる。

しかし、子供の命名においてもっともラディカルなコミュニティーは南インドにあった。バンガロール近郊に住むハッキー・ピッキー族という人口3万人ほどの狩猟採集民族は、ユニークな命名で知られている。本日付のタイムス・オブ・インディア紙「This

Village Has a High Court(この村には高等裁判所がある)」という記事において、ハッピー・ピッキー族のことが取り上げられていた。

記事はこんな謎かけのような文章から始まる。

バドラプラー村を訪れ、コーヒーを注文したら、コーヒーは手に入らないだろう。村人に「イングリッシュ(英語)を知っているか」と聞くと、村人全員が「知っている」と答えるだろう。村人たちは映画俳優のラージ・カプールやシャシ・カプールのことなんて知らないだろうと考えるかもしれないが、それは大きな間違いである。逆に、村にハイ・コート(高等裁判所)があることを知って驚くことになるだろう。

この答えはこうだ。バンガロールから25kmほどの地点にあるバドラプラー村には、コーヒー、イングリッシュ、ハイ・コート、ラージ・カプール、シャシ・カプールという名前の人が住んでいるのである。他にも、コングレス(国民会議派)、ジャナター(人民党)、ブリティッシュ(英国人)、マントリー(大臣)、グルコース、バス、トレイン、グラモフォン、ミリタリー、ホテル、ジェイラー(看守)、ダラー(ドル)などなど、いろいろぶっ飛んだ名前の人がこの村に住んでいる。ハッキー・ピッキー族は、日常生活のあらゆる事物から子供の名前を付ける習慣を持っているのである。遊牧民族である彼らは、元々子供が生まれた土地の名前をその子に付けることからその習慣を発展させて行ったようだ。最近ではテレビの影響で、テレビドラマ界や映画界のスターの名前を付けるのが一般的になっているようである。

この記事の以下の文章には大爆笑した。英語の原文の方が面白いので、そちらも併記する。

However, the tribe is undergoing a slow transformation. "Now, we are

changing and taking care to ensure that the name we choose are common names,"

said Japan.

しかし、同部族は徐々に変化を迎えつつある。「現在、我々は変化の過程にあり、一般的な名前を選ぶように配慮しているところだ」とジャパンは述べた。

どうやらこの村にはジャパン(日本)さんもいるらしい。伝統的に森林地帯で狩猟採集生活をして暮らしていたハッキー・ピッキー族であるが、近年インドの森林法が厳しくなったために昔ながらの生活が困難となり、農業をしたり、工芸品や蜂蜜を売ったりして生計を立てているようである。その商売の過程で日本に来たことのある人間もおり、その影響でジャパンさんはそう名付けられたみたいだ。彼がしゃべると何でも日本政府の公式見解みたいになって紛らわしそうだ。ジャパンさんがインドの首相になって日本の総理大臣と会談したらと想像すると・・・。

そういえば、主にイスラーム教徒になると思うが、インドにはジャーパーンワーラー(Japanwala)という名字の人がいる。直訳すれば「日本の人」だ。なぜそのような名字を名乗ることになったのか、前々から聞きたくて聞けないでいるのだが、もしかしたらかつて日本に住んでいたインド人商人の末裔なのかもしれない。ちなみに、「Tel

Malish Boot Polish」(1961年)という映画に「Lo Aaya Japanwala(ほら、ジャーパーンワーラーがやって来た)」という挿入歌があるが、映像と歌詞から察する限り、そこでの「ジャーパーンワーラー」は、エキゾチックな商品を安売りする中国人商人を指したかったみたいだ。

| ◆ |

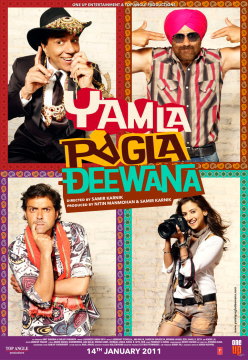

1月15日(土) Yamla Paglaa Deewana |

◆ |

ヒンディー語映画界には同族の俳優、監督、その他映画関係者が多く、全体でいわゆる「映画カースト」を形成している。もっとも有名な映画カーストはプリトヴィーラージ・カプールに始まり、ラージ・カプール、シャシ・カプール、シャンミー・カプール、そしてランディール・カプール、リシ・カプールなどを経て、現世代のカリシュマー・カプール、カリーナー・カプール、ランビール・カプールまで続くカプール一族である。だが、他にも様々な家系が映画界で活躍中であり、その中でも強力なプレゼンスを誇っているのがデーオール一家である。60年代から活躍する大スター、ダルメーンドラから始まる家系で、現在はその子供のサニー・デーオール、ボビー・デーオール、イーシャー・デーオール、甥のアバイ・デーオールが一線で活躍している。

もし親子共々人気俳優の場合、映画プロデューサーが簡単に思い付く手っ取り早い話題作りとして、その親子の共演がある。アミターブ・バッチャンとアビシェーク・バッチャンの親子は今まで何度も共演して来ており、特に親子を逆転させた「Paa」(2009年)がユニークな企画として記憶に新しい。デーオール一族も今まで共演がなかった訳ではない。ボクシングをテーマにしたスポーツ映画「Apne」(2007年)ではダルメーンドラ、サニー・デーオール、ボビー・デーオールの親子が共演し、息のあった演技を見せていた。「Apne」はヒット作となり、気をよくしたのか、デーオール親子共演第2作が制作されることになった。それが昨日より公開の「Yamla

Pagla Deewana」である。今回はジャンル上コメディー・ドラマとなっており、3人の息のあったコミックシーンが見所となっている。ヒロインは元テレビ女優のクルラージ・ランダーワー、監督は「Heroes」(2008年)でサニー・デーオールを怪物的ヒーローに仕立て上げたサミール・カールニク。題名の「Yamla

Pagla Deewana」とは、ダルメーンドラ主演作「Pratigya」(1975年)の挿入歌「Main Jat Yamla Pagla Deewana」から取られている。今年初期の話題作の1本だ。

ちなみに、現在ダルメーンドラの妻で女優のヘーマー・マーリニーが制作・監督、イーシャー・デーオール主演の「Tell Me Oh Khuda」が制作中である。同映画ではダルメーンドラとイーシャー・デーオールが共演する。ダルメーンドラには2人の妻がおり、サニー・デーオールとボビー・デーオールは第1夫人プラカーシュ・カウル、イーシャー・デーオールは第2夫人ヘーマー・マーリニーの子供になる。

題名:Yamla Pagla Deewana

読み:ヤムラー・パグラー・ディーワーナー

意味:狂人、狂人、狂人

邦題:変人、狂人、恋病人

監督:サミール・カールニク

制作:ニティン・マンモーハン、サミール・カールニク

音楽:ラクシュミーカント・ピャーレーラール、アヌ・マリク、サンデーシュ・シャーンディリヤー、ナウマーン・ジャーヴェード、RDB、ラーフルBセート

歌詞:アーナンド・バクシー、ダルメーンドラ、アヌ・マリク、イルシャード・カーミル、ナウマーン・ジャーヴェード、ラーフルBセート、RDB

衣装:タニア・デーオール、シャマーヤル・カーン、ニートゥー・ローラー、ガガン・オベロイ、ニクンジ・ヴャース、シャーンタヌ・ニキル

出演:ダルメーンドラ、サニー・デーオール、ボビー・デーオール、クルラージ・ランダーワー、ナフィーサー・アリー、アヌパム・ケール、ジョニー・リーバル、プニート・イッサール、アジャイ・デーヴガン(ナレーション)など

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左上から時計回りにはダルメーンドラ、サニー・デーオール、

ボビー・デーオール、クルラージ・ランダーワー

| あらすじ |

パラムヴィール・スィン・ディッラン(サニー・デーオール)は、カナダのバンクーバーで銀行員として真面目に暮らすスィク教徒であった。カナダ人女性メリーと結婚し、2人の息子がいた他、母親(ナフィーサー・アリー)も同居していた。パラムビールには父と弟もいたが、2人は行方不明だった。父のダラム・スィン(ダルメーンドラ)は詐欺師で、母親がいくら叱っても更正しなかった。あるときダラムは生後2ヶ月のガジョーダル・スィン(ボビー・デーオール)を連れて逃亡してしまった。それ以来、母親はパラムヴィールを連れてカナダへ移住し、暮らしていたのだった。

あるとき、ひょんなことからダラムとガジョーダルがウッタル・プラデーシュ州の古都ヴァーラーナスィーにいることが分かる。パラムヴィールは2人を探しにヴァーラーナスィーに降り立つ。ダラムは相変わらず詐欺で生計を立てており、弟のガジョーダルもすっかり一流の詐欺師となってしまっていた。パラムヴィールはダラムに、自分が彼の息子であることを主張するが、ダラムはそれを否定する。ダラムはガジョーダルにも母親や兄の存在を教えていなかった。だが、ガジョーダルはパラムヴィールの腕っ節の強さを見て、彼を詐欺仲間に引き込むことにする。パラムヴィールも父や弟と共にいるため、共に詐欺をするようになる。

ところでガジョーダルはサーヒバー(クルラージ・ランダーワー)というパンジャーブ人女性と恋仲だった。サーヒバーはヴァーラーナスィーについての本を書くために当地に来ていた。だが、サーヒバーには怖い兄が何人もいた。ある日兄たちがパンジャーブ州パティヤーラーからヴァーラーナスィーまでやって来て、サーヒバーを連れて行ってしまった。

そこでパラムヴィールはガジョーダルと共にパティヤーラーに乗り込む。そして嫁探しに来たNRI(在外インド人)を装って、サーヒバーの父ジョーギンダル・スィン(アヌパム・ケール)に会いに行く。ジョーギンダルは2人のことを気に入るが、サーヒバーの婿としてパラムヴィールを選んでしまう。しかも姪のポーリーをガジョーダルと結婚させることも決めてしまう。また、ジョーギンダルは選挙に立候補しており、対立候補のミンティー(プニート・イッサール)と交戦状態にあった。

ガジョーダルは何度もサーヒバーと脱走を試みるが、そのたびに邪魔が入って失敗する。まずはダラムが来てしまい、次に新聞でパラムが結婚することを知って怒ったメリーが子供を連れて来てしまう。混乱の末にダラム、パラムヴィール、ガジョーダル、サーヒバー、メリーと子供たちは一斉に逃亡することにする。だが、途中で見つかってしまう。ジョーギンダルの連れて来た手下と戦っている間、ミンティーとその部下たちが乱入して来る。ミンティーを撃退した後、ジョーギンダルは今までの出来事を理解し、ガジョーダルとサーヒバーの結婚を認める。

ガジョーダルとサーヒバーの結婚後、パラムヴィールはダラム、ガジョーダル、サーヒバーをカナダに連れ帰る。そこでダラムは30年振りに妻と再会し、彼女は長年の夢だった次男ガジョーダルとの再会を果たす。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

興味深いことに、最近のヒンディー語映画界では、スマートな味付けのマルチプレックス映画隆盛の中で、いわゆるマサーラー映画と呼ばれる娯楽要素てんこ盛りの古き良き映画形態への回帰が見られるようになった。「Dabangg」(2010年)がその最大の成功例であるが、この「Yamla

Pagla Deewana」もその潮流のひとつと位置づけることが出来るだろう。「この映画には、コメディー、アクション、そしてたくさんのコンフュージョンがあるぜ」と言うキャッチコピーの通り、ヒンディー語映画が得意とするコメディー、アクション、コンフュージョン、そしてもちろんロマンスとダンス、兄弟愛から母性愛まで、あらゆる娯楽要素が詰まっていた。

だが、マサーラー映画への回帰と一口に言っても、単に昔ながらの手法で映画を作っているという訳ではない。「Dabangg」も「Yamla Pagla

Deewana」も、現代の観客の心を掴むような緻密な映画作りがなされており、全く新しいマサーラー映画となっている。「Yamla Pagla Deewana」では、一家離散と再会を「ヒンディー語映画の常套手段」として冒頭で自嘲気味にこき下ろしながら、敢えて「もう1本どうですか」と観客にこの物語を提供しており、そのポジティブな開き直りのおかげか、決して斬新ではないストーリーも退屈ではなかった。

ストーリーの冒頭は舞台がカナダのバンクーバーになっているが、それ以降はインドとなる。さらに、映画の物語は、ミルザー・サーヒバーというパンジャーブ地方の民話がベースになっており、その辺りもインド映画らしくて良かった。ミルザー・サーヒバーの概要はざっとこんな感じである――ミルザーとサーヒバーは幼馴染みであったが、家族は結婚に反対だった。そこでミルザーはサーヒバーを連れて駆け落ちする。サーヒバーの兄たちはすぐに気付いて追って来る。木の下でミルザーが眠っているときに、サーヒバーは兄が近づいて来るのに気付く。弓の名手ミルザーが兄を殺すことを恐れ、彼女はミルザーの矢を全て折り、自ら兄を説得しに出て行く。だが兄はサーヒバーの話を聞かず、ミルザーに襲いかかる。矢を全て折られたミルザーは抵抗したものの為す術なく殺されてしまう――こういう悲恋話である。この話が、ガジョーダルとサーヒバーの恋物語に重ね合わされていた。

だが、やはりこの映画の楽しさの大部分は主演のダルメーンドラ、サニー・デーオール、ボビー・デーオールの好演にあるだろう。それぞれが自分のもっとも得意とするキャラクターを演じ、絶妙なタイミングでギャグをかまし、見せ場をものにしていた。優れた脚本があれば優れた映画が出来るものだが、並程度の脚本でも俳優が真摯に映画に参加すれば傑作に化けるといういい例がこの「Yamla

Pagla Deewana」だと感じた。

ただ、台詞はとても良かった。インド映画では脚本家と別に台詞作り担当の作家がクレジットされることが多いが、その事実から分かるように、台詞はとても重要だ。通常、脚本の中でト書きの部分は英語、台詞の部分のみヒンディー語となっており、ストーリーを考えるだけならヒンディー語が出来なくてもいいが、台詞を考えるには並以上のヒンディー語理解力が必要となり、分担制が生まれる。ヒット映画に共通する要素のひとつに台詞の良さがあり、ヒンディー語圏の観客は、完璧にヒンディー語を使いこなし、ヒンディー語の味を出すことに成功している映画、俳優を最大限に受け容れる。「Yamla

Pagla Deewana」に限っては脚本家と台詞は同一人物のようで、ジャスヴィール・スィン・バートという人物が書いているが、とても生き生きした台詞が使われていた。舞台がウッタル・プラデーシュ州東部ヴァーラーナスィーからパンジャーブ州パティヤーラーに移るに従い、台詞がボージプリー訛りヒンディー語からパンジャービー訛りヒンディー語へと移り、それぞれ味のある台詞回しがされており、非常に楽しめた。

最後のシーン、ダラムとガジョーダルが母親と再会するシーンがある。そこでダラムはつい手癖の悪さを発揮してしまい、彼女の首飾りを盗んでしまう。それを見てガジョーダルは「お前は大きな・・・あれだな」と言う台詞がオチになっていた。劇中でガジョーダルは父親に対し「ダラム」と呼び捨てにしており、「お前は大きな下衆(カミーナー)だな」と何度か口にする。だが、母親の前でその言葉を発するのを躊躇した。小さなシーンであったが、この部分にガジョーダルの更正が暗示されており、ここだけでも台詞の良さの証明となる。

全体的に楽しい映画だったが、クライマックスの格闘シーンは手抜きだと感じた。ここまで非常にスムーズに進んでいたのに、クライマックスの部分で安物コメディー映画のようなまとめ方をしてしまっていたのは残念だった。サニー・デーオールもパワーアップし過ぎだと感じた。「Heroes」で既に人間とは思えなかったが、それを越える超人的パワーを身に付けてしまっていた。一体どこまで進化するのか?

サニー・デーオールは大ヒット作「Gadar」(2001年)で一躍トップスターに躍り出た筋肉派男優だが、その後目立ったヒットはない。ボビー・デーオールに至ってはインド映画史に名を残すような代表作を得ていない。「Yamla

Pagla Deewana」がそこまでの大ヒットになることはないと思うが、それでもこの兄弟のキャリア上プラスに働くことになるだろう。何より父ダルメーンドラとこの兄弟がとても仲がいいであろうことがスクリーンを見ていてしみじみ伝わって来る。前述の通り、それがこの映画の成功の大きな原因だと評価して間違いないだろう。

また、劇中の世界では、ダラム、パラムヴィール、ガジョーダルと、ダルメーンドラ、サニー・デーオール、ボビー・デーオールがパラレルで存在することになっており、それがネタになっているシーンがいくつかあった。ダラムがダルメーンドラを念頭に「昔は女の子は皆、オレの写真を枕の下に置いて寝ていたんだ」と言ったり、ガジョーダルが「ダルメーンドラとサニー・デーオールが戦っているときにボビー・デーオールの出番はない。ただロマンスするだけさ」と言ったりしていた。こういうネタが出来るところも開き直りのおかげだと感じた。

ヒロインのクルラージ・ランダーワーの出番は主に前半に集中していた。細身で知的な印象を与える女優であった。今後大きく開花する可能性は強く感じなかったが、少なくともこの映画にはうまく溶け込んでいたし、本物のパンジャービーであるため、適役であった。

音楽は複数の音楽家による合作。ナウマーン・ジャーヴェード作曲「Charha De Rang」が白眉の出来で名曲。アヌ・マリク作曲「Tinku

Jiya」や「Chamki Jawaani」、ラーフルBセート作曲「Son Titariya」などはダンスナンバーとなっている。ご機嫌なタイトルソングはRDB作曲、「Sau

Baar」はサンデーシュ・シャンデーリヤー作曲。

基本的にヒンディー語の映画だが、後半パティヤーラーのシーンではパンジャービー語やパンジャービー語訛りのヒンディー語が入るため、聴き取りは多少難しい。田舎では、どんなにいい加減でも英語を話すだけでもてはやされるということが面白おかしく描写されたシーンもいくつかあった。

「Yamla Pagla Deewana」は最近少なくなった直球のヒンディー語娯楽映画。ダルメーンドラ、サニー・デーオール、ボビー・デーオール親子のコンビネーションが最大の見所。ストーリーに斬新なツイストはないが、十分な笑いと涙は保証。見て損はないだろう。

| ◆ |

1月16日(日) 2010年のボリウッド映画界を振り返る |

◆ |

最近インドには各種の映画賞が乱立しているのだが、民間の中でもっとも老舗で権威のある映画賞は、映画専門誌フィルムフェアが毎年発表するフィルムフェア賞である。通常なら2月初めにノミネート作品が発表され、2月末に受賞作品が決定するのだが、今年はもうノミネート作品の発表があった。毎回、「これでインディア」ではフィルムフェア賞ノミネート作品をベースに、ヒンディー語映画界の1年を振り返っている。今回も例によって例のごとく、2010年のボリウッド映画界を振り返ってみたいと思う。ちなみに、昨年一般公開されたヒンディー語映画(ヒングリッシュ映画含む)の数は133本で、その内71本を映画館で鑑賞した。半分以上は見たことになる。

残念ながら2010年のヒンディー語映画界は、豊作とは言えななかった。事前にヒット間違いなしとされていた大予算型・大スター型映画がほぼ全て興行的に失敗に終わり、無残にも散って行った。「Veer」、「Kites」、「Raavan」、「Action

Replayy」、「Guzaarish」、「No Problem」などが2010年の代表的失敗作となっている。一方、2010年に公開されたヒンディー語映画の中でヒット作とされているのは、「My

Name Is Khan」、「Houseful」、「Raajneeti」、「I Hate Luv Storys」、「Once Upon A Time

In Mumbai」、「Dabangg」、「Golmaal 3」ぐらいで、その中でもブロックバスターとされるのは「Raajneeti」、「Dabangg」、「Golmaal

3」のみである。

「Raajneeti」の成功については、多少納得できない部分がある。「マハーバーラタ」をベースにした政治映画であるが、血で血を洗う闘争が続き、最後に登場人物のほとんどが死んでしまうという元も子もないストーリーで、それほどよく出来た映画ではないと感じた。だが、思いの外ロングランとなり、最終的にはブロックバスター・ヒットとなった。おそらく今年は6月公開の「Raajneeti」以前に大した大予算映画がなかったことによる渇望感がヒットの主な原因となったのだろう。だが、ひとつこの映画で良かったのは台詞である。ヒンディー語映画の台詞にもっとも敏感なのはウッタル・プラデーシュ州やビハール州の人間である。そしてこの一帯はとにかく人口が多い。よって、彼らの琴線に触れれば、映画はブロックバスター・ヒットとなる。逆に言えば、このヒンディー・ベルトの人々に受けなければ、都市部でいくら頑張っても映画はユニバーサルなヒットにはならない。「Raajneeti」におけるナーナー・パーテーカルやマノージ・バージペーイーのヒンディー語裁きは神業級で、それがこの重厚なドラマをより魅力的なものとしたのだと評価できる。

近年のヒンディー語映画界では、都市在住の中産階級を主なターゲットにし、マルチプレックス(シネコン)で上映されることを念頭に置いた、オシャレでスマートな映画作りが流行となっている。その潮流の中で敢えて「Dabangg」は、昔ながらの娯楽映画の伝統的手法を使って作られたマサーラー映画だった。単にそれだけでなく、「Dabangg」には南インド映画やボージプリー語映画で培われて来た、観客を興奮の渦に巻き込むテクニックもふんだんに盛り込まれていた。アイテムソング「Munni

Badnaam」の大ヒットも後押しとなった他、庶民層に絶大な人気を誇るサルマーン・カーンが主演ということもあって、映画は大ヒット作となった。

「Golmaal 3」は、ローヒト・シェッティー監督の人気シリーズ第3作目である。やはり王道を行く娯楽映画だが、既にお馴染みのキャラクターを軸にしながら、新作ごとに馬鹿馬鹿しいまでのど派手なスタントアクションがとことん進化して行くコメディー映画という点で、このシリーズには他のコメディー映画と一線を画する特徴がある。おそらく正常な感性の持ち主なら、「『Golmaal』シリーズは何が楽しいのか分からない」と口を揃えるだろうが、そう心の奥底で感じながらも、「まあこういう映画があってもいいか」と最後に納得させられてしまうところが、シェッティー監督の持ち味なのだろう。

また、前々から主張していることだが、コメディー映画はインド映画の真髄である。インド映画の基本が娯楽ならば、娯楽の基本は笑いだ。「Golmaal

3」は直球のコメディー映画だが、アクション映画に分類される「Dabangg」も、全く暗くなく、十分笑いの要素の満ちた作品になっていた。「Dabangg」も「Golmaal

3」も、ジャンルは違えど観客を最大限に楽しませようとするサービス精神は共通しており、その真摯な姿勢が大ヒットにつながったのだと評価できる。最近ヒンディー語映画界では様々なジャンルの映画が作られるようになり、真面目な作品が映画館で上映されることも増えて来たが、主流は娯楽映画であるべきで、それを考えると、2010年はいかに不作だったと言えど、「Dabangg」と「Golmaal

3」のような正統派娯楽映画が映画の本来の楽しさをしっかり維持してくれたという点で、正常かつ前進のある年だったと結論付けられる。だが、この2作のヒットが、映画界全体を回帰路線へと導くかどうかは不明だ。普通に考えたら、ヒンディー語映画が近年経験している改革の波は、もはや後戻り不可能なもので、今後もマルチプレックス化、グローバル化が急速に進行して行くと予想される。

ヒンディー語娯楽映画のグローバル化という点で、2010年公開作中重要だったのは「My Name Is Khan」、「Kites」、「Guzaarish」の3作だと言える。

この内、シャールク・カーン主演「My Name Is Khan」は国内外で一定の評価を得て、興行的には国内市場よりも海外市場の方で稼いだ作品である。911事件後の米国在住イスラーム教徒インド人の受難をテーマにしたドラマであり、何の罪もないイスラーム教徒が名前のためにテロリスト扱いされる米国の行き過ぎた現状を世界に訴えかけたグローバルな視野の作品だったが、その文脈はインドから離れ、インドの一般の観客は置き去りにされてしまっていた。また、911事件後、同様の映画は過去に何作も作られて来たために、ヒンディー語映画をずっと見続けて来た人には「My

Name Is Khan」で扱ったテーマに全く目新しさはなかった。しかしながら、この種の映画を、今までヒンディー語娯楽映画の旗手だったカラン・ジャウハルが監督したことに大きな意義があると言える。デビュー作「Kuch

Kuch Hota Hai」(1998年)で不朽の傑作を送り出すことに成功したカラン・ジャウハルは、その後作品を重ねるごとにNRIを第一ターゲットとした映画作りに傾倒して行き、結果的にインドという枠組みそのものを超越した「My

Name Is Khan」の誕生となった。

アヌラーグ・バス監督の「Kites」は、インドのトップスターの1人リティク・ローシャンの国際ローンチ映画と位置づけられ、ハリウッド映画の文法に従った作品となっていた。全編米国とメキシコが舞台で、やはりインド的な価値観、インド的な要素は全く見られず、これをインド映画と呼ぶことにすら躊躇するほどであった。ヒロインがメキシコ人という設定のため、スペイン語が多用されていたことも、ただでさえ英語が得意でないインド国内の一般観客から敬遠されることになった。そもそも楽しい作品ではなかった。おかげで「Kites」は国内外で全く受け容れられず、2010年を代表する大失敗作となった。

サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督「Guzaarish」もリティク・ローシャンが主演であり、全く興行的に振るわなかった。バンサーリー監督は独特な世界観と映像美で知られる監督で、「Hum

Dil De Chuke Sanam」(1999年)や「Devdas」(2002年)で一定の国際的知名度を持っている。しかし最近はあまりに独りよがりな映画作りが多く、映画館側からはすこぶる評判が悪い。それでも、尊厳死をテーマとする「Guzaarish」は、十分海外でも通用するようなレベルの高い完成度を誇る作品だった。ゴアを舞台とし、雰囲気はまるでヨーロッパ映画のようだが、テーマは単に尊厳死ではなくインドにおける尊厳死であり、いくらヨーロッパっぽいと言っても正真正銘インドの一部であるゴアを舞台にしロケが行われているために、インドの確かな匂いが感じられた。個人的には、この3本の中では「Guzaarish」をもっとも高く評価している。インド映画が世界市場(世界のインド系移民ではなく、世界中のあらゆる人々)を念頭に置いたり、世界を目指したりすることはいいことだが、だからと言って他国の映画作りをまねたり、他国の文脈で映画作りをすればいいという訳ではない。インドにしっかり足を置いて、まずはインド国内の観客を念頭に優れた映画作りをすれば、自ずと世界への扉は開けて来るだろう。2009年の「3

Idiots」の成功がそれを象徴している。

以上は大予算型映画についての話題だったが、2010年の大きな収穫だったのは、紛れもなく低予算型映画の健闘である。大がかりな投資がなくても、有名スターがいなくても、そこそこの収入を上げ、批評家からも絶賛された作品が2010年にはいくつもあった。「Ishqiya」、「Atithi

Tum Kab Jaoge?」、「Love, Sex aur Dhokha」、「Lahore」、「Well Done Abba」、「Udaan」、「Tere

Bin Laden」、「Peepli [Live]」、「Phas Gaye Re Obama」、「Band Baaja Baaraat」などである。

「Ishqiya」は、ウッタル・プラデーシュ州地方都市の乾いた大地を舞台にした、極限の恋愛劇である。極限の恋愛劇、というのはつまり愛する人への復讐劇である。説得力ある脚本と、地ベタを張った台詞と、何よりヴィディヤー・バーランの熱演がこの映画を傑作へと押し上げていた。監督のアビシェーク・チャウベーは「Maqbool」(2004年)や「Omkara」(2006年)でシェークスピア劇を見事にヒンディー語映画化したヴィシャール・バールドワージ監督の下で研鑽を積んだ人材で、「Ishqiya」もバールドワージ監督の前述の2作ととてもよく似た雰囲気の作品であった。2010年は、この「Ishqiya」に端を発し、外国の都市やインドの大都市ではなく、農村や地方都市を舞台にした映画が多かった。「Road

to Sangam」はイラーハーバード、「Well Done Abba」はハイダラーバード近郊、「Raajneeti」はボーパール中心、「Udaan」はジャムシェードプル、「Peepli

[Live]」は架空の農村、「Dabangg」はウッタル・プラデーシュ州の架空の地方都市、「Antardwand」はビハール州の架空の農村、「Aakrosh」はビハール州の架空の地方都市、「Rakht Charitra

1 / 2」はアーンドラ・プラデーシュ州の架空の地方州、「Phas Gaye Re Obama」はウッタル・プラデーシュ州の架空の地方都市、「Tees

Maar Khan」はラージャスターン州辺りの架空の農村が舞台となっていた。

低予算型で脚本主体の優れたコメディー・諷刺映画が多かったのも2010年の特徴だった。純粋なコメディー劇としては「Atithi Tum Kab

Jaoge?」、「Tere Bin Laden」、「Phas Gaye Re Obama」がその代表例だし、辛辣な社会諷刺が入った映画としては「Well

Done Abba」と「Peepli [Live]」が秀逸だった。ウサーマ・ビン・ラーディンの偽ビデオが世界中で大騒動を巻き起こすという荒唐無稽なコメディー「Tere

Bin Laden」は、インド映画としては珍しく、パーキスターンを舞台にし、パーキスターン人を主人公にした映画で、しかもインド映画にありがちなパーキスターンやパーキスターン人に対するステレオタイプが全くなかった。主演もパーキスターン人歌手・俳優のアリー・ザファルである。印パの垣根が完全と言っていい形で取り払われた記念碑的作品だと言える。この映画はカルト的ヒットとなった。農民自殺問題を、政治家、官僚、マスコミなどの権力機関への批判を込めつつ、コミカルに、だが真面目に取り扱った「Peepli

[Live]」は、アカデミー賞外国語映画賞インド公式出品作品に選ばれたことからも分かるように、2010年を代表する作品である。作品自体非常に優れた出来だったのだが、アーミル・カーンのプロダクションが、このような低予算映画に対しては異例となる大々的なプロモーションをし、ヒット作に押し上げたことが話題となった。映画館で上映される低予算映画は、興行収入を口コミに頼ることが多いのだが、正しいプロモーションをすることで、十分な収入を上げられることが証明され、今後の参考にもなる一作となった。

ディバーカル・バナルジー監督の「Love Sex aur Dhokha」は、2010年のボリウッド最大の実験作・問題作である。オムニバス形式になっており、相互に関連し合いながらも基本的に独立した3つのストーリーから1本の映画が形成される。それぞれは違ったテーマを扱っているが、共通するのは従来型の「カメラはないものとする」カメラワークではなく、ハンディカムや監視カメラなど実生活で我々を取り囲むカメラが撮影した映像を編集した作品という体裁を取っていることである。よって、疑似ドキュメンタリーとでも言うべきかなりリアルな映像、リアルなストーリーとなっている。これはハリウッドの「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」(1999年)がパイオニアとなった手法だが、「Love

Sex aur Dhokha」はそれをさらに洗練させ、より社会的メッセージのある映画作りに利用していた。間違いなく2010年のボリウッドを象徴する作品の1本である。インド初、全編デジタル映画方式で撮影された映画という技術的な点でも「Love

Sex aur Dhokha」は注目すべきだ。問題作という点では、同性愛を扱った「Dunno Y.. Na Jaane Kyon」も無視できない。過去にも同性愛映画はあるし、同性愛者キャラも珍しくないが、この映画は今までの同性愛映画の中ではもっとも真摯に同性愛問題に取り組んでいた。だが、ヒットしなかったし、重要度も低い。むしろ実験という点では「Striker」の方が今後重要になって来るだろう。「Striker」の内容自体は並程度だったのだが、この映画はYouTubeにて映画全編を公式配信するという試みをしている。映画コンテンツの配給システムそのものを変えてしまう可能性のあるイニシアチブだったが、特にこの試みが映画にプラスになったかと言われれば疑問である。しかし、実験としては面白い。他には、実写とアニメの融合にトライした子供向け映画「Toonpur

Ka Superrhero」が特筆すべきだ。

通常の娯楽映画のカテゴリーにありながら、新鮮な風を吹き込んでくれたのが「Band Baaja Baaraat」である。新人ランヴィール・スィンと、「Rab

Ne Bana Di Jodi」(2008年)でデビューし、まだ経験の浅いアヌシュカー・シャルマーが主演、つまりスター・パワーはほとんどなく、監督も新人。プロダクションこそ大手ヤシュラージ・フィルムスだったが、全くノーマークの作品だった。しかし、主演2人のケミストリー、デリーの若者言葉の生き生きとした再現、手頃なストーリーと確かなストーリーテーリングにより、サプライズ・ヒットとなった。「I

Hate Luv Storys」や「Break Ke Baad」などの、よりスターのプレゼンスがあった同スタンスのロマンス映画よりよほど面白い作品になっていた。

他に2010年の映画に見られた共通の傾向としては、例えばムンバイーの近過去の下層社会を舞台にした映画が何本か公開されたことが挙げられる。「Striker」、「City

of Gold」、「Once Upon A Time In Mumbaai」などだ。女性を主人公とし、女性の視点でストーリーが語られ、女性を主なターゲットにした映画もいくつかあった。ガールズ映画とか少女漫画的映画と呼んでいるが、「Alisha」や「Break

Ke Baad」などがその例である。「Hello Darling」はオフィスにおける女性社員へのセクハラがテーマとなっており、一見すると女性向け映画だが、残念なことに卑猥な笑いを取る低レベルの作品で終わってしまっていた。

南インド映画と深い関係を持った映画も多かった。マニ・ラトナム監督の「Raavan」は、タミル語版では「Raavanan」の題名で公開された。これらは単に吹き替えではなく、同じシーンをキャストを入れ替えて2度撮影している。また、タミル語版のテルグ語吹替版「Villain」も作られた。タミル語版「Raavanan」の方は上々のレスポンスだったようだが、ヒンディー語版「Raavan」はフロップに終わった。個人的には「Raavan」は高く評価している。少なくともこの映画におけるアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンの美と映像の美は誰も否定できないだろう。「Robot」は、ラジニーカーント主演タミル語映画「Enthiran」のヒンディー語吹替版である。タミル・ナードゥ州ではタミル語版は大ヒットとなったが、ヒンディー語版の方もまあまあの興行成績だったようだ。インド映画史上最大の予算を費やして作られた大作であり、とにかく娯楽に徹した作りで、2010年の必見映画の1本である。この映画のテルグ語吹替版は「Robo」。ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督は「Rakht

Charitra」をやはりヒンディー語、タミル語、テルグ語の3言語でそれぞれ作った。アーンドラ・プラデーシュ州の、ナクサライト上がりの政治家の人生をモデルにした作品で、暴力シーン満載の重厚なドラマに仕上がっていた。この映画からは、ブッカー・レッディーというインパクトの強い悪役も生まれた。しかし興行的には失敗している。他に、プリヤダルシャン監督がマラヤーラム語映画「Vellanakalude

Nadu」(1989年)をリメイクしてコメディー映画「Katta Meetha」を作ったが、これもフロップに終わった。

以上、ざっと2010年のヒンディー語映画界の主な動きを概観して来たが、ここでフィルムフェア賞ノミネート作品を見て行くことにしよう。

■作品賞

- 「Band Baaja Baaraat」

- 「Dabangg」

- 「My Name Is Khan」

- 「Peepli [Live]」

- 「Udaan」

かなり意外なノミネートだと言わざるをえない。各分野から1本ずつ代表作を並べたという印象を受ける。興行収入から見た娯楽映画代表作は「Dabangg」、国際性という点からの代表作は「My

Name Is Khan」、社会派映画の代表作は「Peepli [Live]」、この辺りまでは順当だが、今年のサプライズ・ヒットの1本となったロマンス映画「Band

Baaja Baaraat」や、映画祭サーキット向けの「Udaan」は意外だ。ちなみに「Udaan」は、批評家間での評価が高く、興行的にもまずまずの成績を収めた作品である。だが僕は個人的に高い評価はしていない。次の監督賞に「Peepli

[Live]」のアヌシャー・リズヴィーが入っていないので、作品賞でこの映画が受賞する可能性が高い。受賞は「Dabangg」。

■監督賞

- アビナヴ・スィン・カシヤプ 「Dabangg」

- カラン・ジャウハル 「My Name Is Khan」

- マニーシュ・シャルマー 「Band Baaja Baaraat」

- サンジャイ・リーラー・バンサーリー 「Guzaarish」

- ヴィクラマーディティヤ・モートワーネー 「Udaan」

作品賞と大体重なっているが、「Peepli [Live]」のアヌシャー・リズヴィーが抜けて、代わりに「Guzaarish」のサンジャイ・リーラー・バンサーリーが入っている。個人的にはサンジャイ・リーラー・バンサーリーにあげたいところだが、「My

Name Is Khan」のカラン・ジャウハルが受賞するのが順当な結果だと言える。受賞は「My Name Is Khan」のカラン・ジャウハル。

■主演男優賞

- アジャイ・デーヴガン 「Once Upon A Time In Mumbaai」

- リティク・ローシャン 「Guzaarish」

- ランビール・カプール 「Raajneeti」

- サルマーン・カーン 「Dabangg」

- シャールク・カーン 「My Name Is Khan」

アジャイ・デーヴガンは今年もっともアクティブだった男優で、「Atithi Tum Kab Jaoge?」、「Raajneeti」、「Once

Upon A Time In Mumbaai」、「Aakrosh」、「Golmaal 3」、「Toonpur Ka Superrhero」で主演。そのほとんどで結果を残している。フィルムフェア賞では「Once

Upon A Time In Mumbaai」でのノミネートとなったが、これはどちらかというと1年を通した総合的な働きによるものなのではないかと感じる。若手トップのランビール・カプールは「Raajneeti」でシリアスな演技を演じ、今年も着実に成長した。だが、事実上主演男優賞はリティク・ローシャンとシャールク・カーンの一騎打ちとなるだろう。「Guzaarish」のリティクは首下麻痺、「My

Name Is Khan」のシャールクはアスペルガー症候群患者ということで、患者対決とも言える。個人的な希望はやはりリティク・ローシャン受賞だが、世間的にはシャールクへ賞が行ってしまうかもしれない。受賞は「My Name Is Khan」のシャールク・カーン。

■主演女優賞

- アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン 「Guzaarish」

- アヌシュカー・シャルマー 「Band Baaja Baaraat」

- カージョール 「My Name Is Khan」

- カリーナー・カプール 「Golmaal 3」

- ヴィディヤー・バーラン 「Ishqiya」

アヌシュカー・シャルマーにとってこのノミネートは嬉しいだろう。まだ3作しかキャリアがないが、「Rab Ne Bana Di Jodi」(2008年)とこの「Band

Baaja Baaraat」で既に2本主演女優賞にノミネートされている。しかも、「Rab Ne Bana Di Jodi」ではシャールク・カーンに頼れたが、「Band

Baaja Baaraat」では事実上彼女の肩に映画の成功がかかっていた。その状況下での映画のヒットであり、このノミネートである。ディーピカー・パードゥコーンもデビュー作「Om

Shanti Om」(2007年)で主演女優賞にノミネートされているが、2度目のノミネートはない。カトリーナ・カイフやソーナム・カプールはノミネート経験すらない。つまり、アヌシュカー・シャルマーは同世代のライバル女優たちに一歩差を付けたことになる。彼女が受賞するにはまだ早いが、今後このノミネートは自信につながって行くことだろう。「Golmaal

3」のカリーナー・カプールは例外として、他の3人は拮抗している。誰が受賞しても文句はないが、「Ishqiya」でデビュー作「Parineeta」(2005年)以来の名演を見せたヴィディヤー・バーランが受賞すると嬉しい。受賞は「My Name Is Khan」のカージョール。

■助演男優賞

- アルジュン・ラームパール 「Raajneeti」

- アルシャド・ワールスィー 「Ishqiya」

- イムラーン・ハーシュミー 「Once Upon A Time In Mumbaai」

- マノージ・バージペーイー 「Raajneeti」

- ナーナー・パーテーカル 「Raajneeti」

- ローニト・ロイ 「Udaan」

「Raajneeti」から3人がノミネート。この中ではマノージ・バージペーイーとナーナー・パーテーカルが拮抗。甲乙付けがたいが、敢えて言うならマノージ・バージペーイーであろうか。「Once

Upon A Time In Mumbaai」のイムラーン・ハーシュミーもよかったし、「Ishqiya」のアルシャド・ワールスィーも熱演だった。ローニト・ロイは「Udaan」でスパルタ父親役を演じていた男優で、確かにいい俳優だった。しかし助演男優賞は「Raajneeti」の俳優に行きそうだ。受賞は「Udaan」のローニト・ロイ。

■助演女優賞

- アムリター・プリー 「Aisha」

- カリーナー・カプール 「We Are Family」

- プラーチー・デーサーイー 「Once Upon A Time In Mumbaai」

- ラトナー・パータク・シャー 「Golmaal 3」

- スプリヤー・パータク・カプール 「Kichdi - The Movie」

この中で「Kichdi - The Movie」は未見のため、スプリヤー・パータク・カプールがどのような演技をしたかは不明である。アムリター・プリーは「Aisha」で田舎娘を演じていた女優だ。いい味を出していた。ラトナー・パータク・シャーは「Golmaal

3」で母親役を演じていた。やはりいい味を出していた。プラーチー・デーサーイーは「Rock On!!」(2008年)以来成長がないが、「Once

Upon A Time In Mumbaai」ではまあまあの役をもらえていた。だが、作品への貢献度という点では、「We Are Family」のカリーナー・カプールがもっとも高く、助演女優賞にもふさわしい。受賞は「We Are Family」のカリーナー・カプール。

■音楽監督賞

- プリータム 「Once Upon A Time In Mumbaai」

- サージド・ワージド&ラリト・パンディト 「Dabangg」

- シャンカル・エヘサーン・ロイ 「My Name Is Khan」

- ヴィシャール・バールドワージ 「Ishqiya」

- ヴィシャール・シェーカル 「Anjaana Anjaani」

- ヴィシャール・シェーカル 「I Hate Luv Storys」

2010年は映画は不作だったものの、音楽は豊作だった。社会現象とも言えるセンセーションを巻き起こしたのは2本のアイテムナンバー。「Dabangg」の「Munni

Badnaam」と、「Tees Maar Khan」の「Sheila Ki Jawani」である。各アイテムガールであるマライカー・アローラー・カーン「ムンニー」とカトリーナ・カイフ「シーラー」のどちらがよりセクシーか、議論が交わされた。「Ishqiya」の「Dil

To Bachcha Hai」では「心は子供さ」という新たな名フレーズが生まれたし、「IBN-E-Batuta」も大いにヒットした。スーフィー音楽やカッワーリー風の名曲が多かったのも特徴だ。「My

Name Is Khan」や「Guzaarish」の音楽は全体がスーフィー的であったし、「Once Upon A Time In Mumbaai」の「Pee

Loon」、「Dabangg」の「Tere Mast Do Nain」、「Anjaana Anjaani」の「Aas Pass Khuda」なども名曲である。ノミネート作品を見てみると、上で挙げたほとんどの曲を含む映画がノミネートされている。どれかひとつを選ぶのは困難だが、総合力では「My

Name Is Khan」、1曲1曲のパワーでは「Dabangg」であろうか。受賞は「Dabangg」のサージド・ワージド&ラリト・パンディト。

■作詞家賞

- ファイズ・アンワル Tere Mast Do Nain 「Dabangg」

- グルザール Dil To Bachcha Hai 「Ishqiya」

- ニランジャン・アイヤンガル Noor-e-Khuda 「My Name Is Khan」

- ニランジャン・アイヤンガル Sajda 「My Name Is Khan」

- ヴィシャール・ダードラーニー Bin Tere 「I Hate Luv Storys」

歌詞単体の持つ力という点では、「Ishqiya」の「Dil To Bachcha Hai」に勝るものはなく、グルザールが受賞することになるだろう。だが、ニランジャン・アイヤンガルが「My

Name Is Khan」の「Noor-e-Khuda」と「Sajda」でダブル・ノミネートされており、合わせ技で彼が受賞する可能性もある。それにしてもかつては作詞家賞と言うと少数の作詞家が多重ノミネートされていることが多かったのだが、最近はだいぶ層が厚くなった印象を受ける。受賞は「Dil Toh Bachcha Hai Ji」のグルザール。

■男性プレイバックシンガー賞

- アドナーン・サミー&シャンカル・マハーデーヴァン Noor-e-Khuda 「My Name Is Khan」

- モーヒト・チャウハーン Pee Loon 「Once Upon A Time In Mumbaai」

- ラーハト・ファテ・アリー・ハーン Dil To Bachcha Hai 「Ishqiya」

- ラーハト・ファテ・アリー・ハーン Sajda 「My Name Is Khan」

- シャフカト・アマーナト・アリー Bin Tere 「I Hate Luv Storys」

興味深いことにパーキスターン人が多数ノミネートされている。アドナーン・サミーはロンドン出身のパーキスターン系歌手。現在インド国籍申請中とされている。ラーハト・ファテ・アリー・ハーンは伝説的カッワール、ヌスラト・ファテ・アリー・ハーンの甥で、叔父の美声をよく受け継いでいる。印パ間の音楽交流は想像以上に活発で、彼は近年ボリウッドでも積極的に歌を歌っている。今年は2曲でノミネートだ。シャフカト・アマーナト・アリーもパーキスターン人歌手である。こうして見るとノミニーに純粋なインド人はシャンカル・マハーデーヴァンとモーヒト・チャウハーンしかいない。やはりどれもいい曲だが、ラーハト・ファテ・アリー・ハーンが有利か。受賞は「Dil Toh Bachcha Hai Ji」のラーハト・ファテ・アリー・ハーン。

■女性プレイバックシンガー賞

- マムター・シャルマー Munni Badnaam 「Dabangg」

- シュレーヤー・ゴーシャール Bahara 「I Hate Luv Storys」

- シュレーヤー・ゴーシャール Noor-e-Khuda 「My Name Is Khan」

- スニディ・チャウハーン Sheila Ki Jawani 「Tees Maar Khan」

- スニディ・チャウハーン Udi 「Guzaarish」

これは2010年を代表するアイテムナンバー、「Munni Badnaam」と「Sheila Ki Jawani」の一騎打ちだろう。歌手の知名度ではスニディ・チャウハーンの方が圧倒的に上だが、曲自体の実力では「Munni

Badnaam」の方が上に感じる。スニディ・チャウハーンが歌う「Guzaarish」の「Udi」もノミネート。スパニッシュ風の曲でこちらの方が歌手としての挑戦はしている。シュレーヤー・ゴーシャールは2曲でノミネートされているが、インパクトは上述のアイテムナンバー2曲に比べたら劣る。「Munni Badnaam」のマムター・シャルマーと「Sheila Ki Jawani」のスニディ・チャウハーンがW受賞。

ところで、その年の最悪映画や最悪俳優に贈られる米国のゴールデン・ラズベリー賞をまねた、ゴールデン・ケーラー賞なるものがインドで最近始まった。既にゴールデン・ケーラー賞ノミネート作品も発表されている。参考までにこちらも簡単に紹介しておこう。

■最悪作品賞

- 「Housefull」

- 「I Hate Luv Storys」

- 「Veer」

- 「My Name Is Khan」

- 「Tees Maar Khan」

- 「Aisha」

- 「Anjaana Anjaani」

- 「Action Replayy」

なんと最悪作品賞には一気に8本がノミネート。今年は大失敗作が多かったので、ゴールデン・ケーラー賞も盛り上がりそうだ。合わせて最悪監督賞も見てみよう。

■最悪監督賞

- アニル・シャルマー 「Veer」

- ファラー・カーン 「Tees Maar Khan」

- アーシュトーシュ・ゴーワーリカル 「Khelein Hum Jee Jaan Se」

- アッバース・タイヤワーラー 「Jhoota Hi Sahi」

- ローヒト・シェッティー 「Golmaal 3」

- サンジャイ・リーラー・バンサーリー 「Guzaarish」

- サージド・カーン 「Housefull」

- ヴィプル・アムルトシャー・ラール 「Action Replayy」

やはり8本がノミネート。個人的に2010年の最大の期待外れ作はファラー・カーン監督の「Tees Maar Khan」だった。それに次ぐガッカリはヴィプル・アムルトシャー・ラール監督の「Action

Replayy」。最悪作品賞と最悪監督賞はこの2本に送りたい。

■最悪男優賞

- イムラーン・カーン 「I Hate Luv Storys」&「Break Ke Baad」

- ニール・ニティン・ムケーシュ 「Lafangey Parindey」

- ジョン・アブラハム 「Jhootha Hi Sahi」

- リティク・ローシャン 「Guzaarish」

- ヴィヴェーク・オベロイ 「Prince」

- シャールク・カーン 「My Name Is Khan」

2010年の駄作の1本「Prince」のヴィヴェーク・オベロイが最有力候補。「My Name Is Khan」のシャールク・カーンも変な演技だった。

■最悪女優賞

- ソーナム・カプール 「Aisha」

- ディーピカー・パードゥコーン 「Housefull」&「Break Ke Baad」

- アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン 「Raavan」

- カリーナー・カプール&カージョール 「We Are Family」

- プリヤンカー・チョープラー 「Anjaana Anjaani」

- パキー・タイヤワーラー 「Jhootha Hi Sahi」

ゴールデン・ケーラー賞ノミニーがどういう基準で選ばれているのか分からないが、「Raavan」のアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンと「We

Are Family」のカリーナー・カプール&カージョールは納得できない。もしアイシュワリヤーを含めるならば「Action Replayy」でのノミネートの方がより現実的だ。だが、最悪女優賞は「Aisha」のソーナム・カプールで決まりだろう。

■最悪助演男優賞

- アルジュン・ラームパール 「Housefull」&「We Are Family」

- ヴィール・ダース 「Badmaash Company」

- イムラーン・ハーシュミー 「Once Upon A Time In Mumbaai」

- アーディティヤ・ロイ・カプール 「Action Replayy」&「Guzaarish」

- ランヴィジャイ・スィン 「Action Replayy」

アルジュン・ラームパールとイムラーン・ハーシュミー以外はまだ小物で、大して面白いノミニー群ではない。受賞もこの2人のどちらかになるだろうが、ダブル・ノミネートのアルジュン・ラームパルが一歩リードか。

■最悪助演女優賞

- カンガナー・ラーナーウト 「Kites」

- カンガナー・ラーナーウト 「No Problem」

- カンガナー・ラーナーウト 「Once Upon A Time In Mumbaai」

- 3人の無名の女優 「Prince」

- ジヤー・カーン 「Housefull」

「Prince」の「3人の無名の女優」とはナンダナー・セーン、アルナ・シールズ、ニール・スィンのことである。「Housefull」のジヤー・カーンも確かにいい役ではなかった。だが、ノミネートを見るとあたかもカンガナー・ラーナーウト受賞が最初から決定しているかのようだ。確かに硬派な演技派女優として知られていたカンガナーは最近軟派な路線に転換しており、それが功を奏していないところがある。このままカンガナーが最悪女優賞を受賞してしまうのか?

ゴールデン・ケーラー賞にはさらに多くの部門があるが、ここで紹介するのはこれだけに留めておく。残りはウェブサイトをご覧いただきたい。

さて、最後になるが、毎年恒例アルカカット賞を発表したい。アルカカット賞とは、特に話題にならなかったが個人的に気に入った作品に送られる賞である。その名誉も何もないアルカカット賞に輝いた作品とは・・・「Pyaar

Impossible」!2010年の初めに公開されたロマンス映画であり、ウダイ・チョープラーとプリヤンカー・チョープラーが主演。ヒットしなかったが、僕はストレートで分かりやすい純愛物語だと感じ、気に入った。「Pyaar

Impossible」は密かに音楽もいい。他に特別賞として「The Japanese Wife」の名前を挙げたい。映画祭サーキット向け映画だが、インド人男性と日本人女性のメルヘンチックな遠距離恋愛がテーマになっているだけあり、日本人には特に楽しめるだろう。

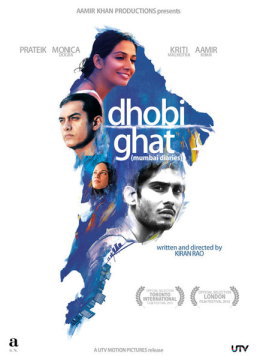

2001年の「Lagaan」以降、ヒンディー語映画界において質の高い映画を一貫して送り出し続けているアーミル・カーン。俳優としても評価が高いが、「Tare

Zameen Par」(2007年)で監督をしたり、「Peepli [Live]」(2010年)などをプロデュースしたりしており、間違いなくヒンディー語映画界の最先端にいる人物である。そのアーミル・カーンの妻キラン・ラーオは、助監督として「Lagaan」や「Monsoon

Wedding」(2001年)に関わって来た人物で、このたび満を持して監督デビューを果たした。それが本日より公開の「Dhobi Ghat」である。脚本も彼女が担当している。予告編から察するに、昨年アーミル・カーンがプロデュースした「Peepli

[Live]」よりもさらに王道を行くアート系映画の雰囲気で、このような映画が普通に映画館で大々的に上映されるようになったことは、ヒンディー語映画の成熟と受け止めていいだろう。主演は「Jaane

Tu... Ya Jaane Na」(2008年)で注目を浴びたプラティーク・バッバルなど。アーミル・カーンも重要な役で出演する。

また、「Dhobi Ghat」はインド映画でおそらく初めて、インターミッションを排除した作品となっている。インドでは映画の途中にインターミッションを挟むのが慣例化しており、その影響でインターミッションを挟んだ前半・後半のある映画作りが一般に行われている。インドでは、元々インターミッションが組み込まれていないハリウッド映画などが上映される際も、無理矢理インターミッションが挿入される。これは、インドの映画館のビジネスモデルが、ポップコーンやペプシなどの飲食物からの収入に大きく依存しているためでもある。インターミッションがあった方が観客の映画館における購買活動が刺激され、収入が伸びる。だが、時代は変わろうとしている。以前は映画1本の上映時間が2時間半~3時間だったが、最近は2時間以下の映画も増えて来た。そのような映画にも無理にインターミッションを挟む必要があるか、前々から時々議論になっていた。「Dhobi

Ghat」は90分ほどの映画で、思い切ってインターミッションを排除してしまったのである。

題名:Dhobi Ghat

読み:ドービー・ガート

意味:ドービー・ガート

邦題:ドービー・ガート

監督:キラン・ラーオ

制作:キラン・ラーオ、アーミル・カーン

音楽:グスターボ・サンタオラヤ

衣装:ダルシャン・ジャラン、イーシャー・アフルワーリヤー

出演:プラティーク・バッバル、モニカ・ドーグラー、クリティ・マロートラー、アーミル・カーンなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

上からモニカ・ドーグラー、アーミル・カーン、

クリティ・マロートラー、プラティーク・バッバル

| あらすじ |

ニューヨーク在住の銀行員シャーイー(モニカ・ドーグラー)は長期休暇を取ってムンバイーにやって来た。シャーイーは写真が趣味で、ムンバイーの庶民の生活をカメラに収めたいと考えていた。シャーイーは、友人に連れられて立ち寄った展覧会で画家アルン(アーミル・カーン)と出会う。アルンとシャーイーは意気投合して一夜を共にする。翌朝、アルンは酔った勢いで事に至ってしまったことで罪悪感に苛まれ謝るが、シャーイーは気にしていなかった。むしろシャーイーはアルンに惚れてしまっていた。だが、アルンはシャーイーとの出会い直後に引っ越してしまい、引っ越し先を知らないシャーイーは再会できずにいた。

ところでアルンの家に出入りしていたドービー(洗濯屋)のムンナー(プラティーク・バッバル)は、シャーイーの家にも出入りしていた。シャーイーはムンナーからアルンの引っ越し先を聞き出し、様子をうかがう。また、ムンナーは俳優を目指しており、写真を趣味とするシャーイーに、オーディション用に自分のスナップ写真を撮影するように頼む。シャーイーはムンナーの写真を撮る代わりに、彼が働くドービー・ガートを案内してもらう。その後もシャーイーとムンナーは一緒に映画を見に行ったり、ムンバイーを散策したりする。その内ムンナーはシャーイーに惚れてしまう。また、シャーイーはムンナーからアルンのことをそれとなく聞き出す。どうやらアルンには元々妻と子がいたようだが、離婚して今は一人住まいのようであった。だが、ムンナーはシャーイーがアルンのことばかり気にするのが気に入らなかった。

その頃、アルンは新居のタンスから見つけた、前の住人が置いて行った品物に興味を引かれていた。数枚の写真や装飾品の他に、3本のビデオテープがあった。アルンがそのビデオを再生すると、ヤスミーン(クリティ・マロートラー)という女性が村に住む兄弟に宛てて撮影したビデオ・メッセージが入っていた。アルンはそれらの品物をヤスミーンに届けようと、ビデオから手掛かりを探す。ヤスミーンは結婚してムンバイーに住んでいたようだった。最初の内はムンバイーの生活を楽しんでいたが、夫に愛人がいることが分かり、次第に表情から明るさが消えて行く。最後のメッセージには、自殺をほのめかす言動が記録されていた。アルンは彼女が自殺したことを確信し、すぐにまた引っ越すことを決める。次の新居に引っ越すときまでに、ヤスミーンをテーマに描いていた絵が完成していた。

ムンナーは8歳のときにビハール州ダルバンガーからムンバイーに出て来て以来、叔父のところに身を寄せていた。叔父は麻薬の密売などにも手を染めており、マフィアともつながりがあった。不幸にも彼はマフィア間の闘争に巻き込まれ命を落としてしまう。ムンナーはそれをきっかけに家を引き払い、引っ越してしまう。この一件以来、シャーイーはムンナーと連絡が取れなくなってしまい、ドービー・ガートでムンナーを探す。シャーイーはアルンの行方も追っていた。ドービー・ガートにいたムンナーは、最初アルンの行方を話さないが、最後には彼女にアルンの現住所を教える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「Mumbai Diary」の副題が示すように、ムンバイーの日常風景を切り取ってコラージュし、そのまま映画にしたような作品だった。ムンバイーを舞台にした映画は星の数ほどあるが、ムンバイーの深部にここまでジットリと染み込んだ作品はなかなかなかった。また、「Dhobi

Ghat」の予告編は3バージョンあったが、それが暗示していたように、主に4人と3つのストーリーから成る映画であった。ムンナーとシャーイー、シャーイーとアルン、アルンとヤスミーンである。ただ、ムンナー、シャーイー、アルンは相互に関係し合っているが、ヤスミーンだけはアルンとビデオ・メッセージという間接的手段によってつながっているだけである。これらのストーリーを、ムンバイーという巨大な存在が包み込む。

ムンナー、シャーイー、アルンのストーリーと、アルンとヤスミーンのストーリーは別々に評価すべきものだ。まずは前者について感想を述べたい。全体的に台詞が少なく映像で物を語る静かな作品だったが、ムンナー、シャーイー、アルンのストーリーからは、松尾芭蕉の「古池や/蛙飛び込む/水の音」を感じさせられた。古池とはムンバイーのことであり、前々からムンバイーに住んで生活して来たムンナーとアルンを指す。そこへニューヨークから新鮮な冒険心を持つシャーイーが飛び込んで来たことにより、古池には俄に変化が訪れる。特にムンナーはシャーイーに惚れてしまい、彼の人生は大きな変化を迎えようとする。しかし、ムンナーの叔父が殺されてしまい、シャーイーも結局は彼の元を去って行き、蛙の飛び込んだことで出来た波紋は徐々に静まって行く兆しを見せる。そういう作品であった。

それはそれでよかったのだが、より面白かったのはアルンとヤスミーンのストーリーである。どこか別の場所へ引っ越した際に、前に住んでいた住人がどんな人だったか、その家や部屋でどんな物語があったのか、想像を巡らせるのは楽しい。楽しくなくても、誰でもちょっとした好奇心は持つだろう。特にインドでは、引っ越し前に掃除し過ぎると縁起が悪いとされるためか、前の住民がいろいろな品物を残して行くことが多いので、想像はさらに膨らむ。そんな繊細な楽しみを針小棒大して映画にしたものがアルンとヤスミーンのストーリーであった。アルンはヤスミーンが残したビデオ・メッセージを見て、ムンバイーでの新生活の興奮や実家の家族への気遣いなどを微笑ましく鑑賞する。ヤスミーンはアルンの絵のテーマにもなったことから、アルンは彼女に惹かれていたと考えてもいいだろう。彼女に何とか会えないかと努力もしてみる。だが、最終的には彼女は自殺したことが分かる。アルンとヤスミーンのストーリーだけを切り取ったら、よくある短編映画のような感じだが、ヤスミーンが撮影したビデオ・メッセージは所々に挿入されていい効果を出しており、シャーイーがムンバイーの市場などで撮影した白黒写真と共に、ムンバイーの風景が生々しく描き出されていた。

風景スケッチのような映画で、登場人物の心情や背景まで深く描写することはなかった。アルンの前妻や子供、シャーイーの両親、ムンナーの家族、ヤスミーンの夫など、台詞でさりげなく触れられたり、一瞬だけスクリーンに登場するだけで、サラリと流されてしまう。ムンナーのシャーイーに対する気持ちはよく描写されていたものの、シャーイーが何を考えてアルンをストーキングし、シャーイーが何を考えてムンナーとデートをしていたのか、映画のストーリーからはいまいちよく分からない。だが、実生活の人間関係において我々は、いくら親しくても、他人の行動や心情を逐一把握している訳ではない。この映画に登場する人物についても、まるで現実の世界で出会い、多少関わり、そして何となく離れて行った人物のようであり、彼らも劇中の登場人物に対してそういう行動をする。通常の娯楽映画では、劇中に登場する人物の心情が明らかになり、発生した事件は気持ちよく解決するのだが、「Dhobi

Ghat」ではそういうことがないため、慣れない観客は消化不良に感じるかもしれない。

「Dhobi Ghat」は、アート系映画としては平均レベルの作品だと言える。「Life In A... Metro」(2007年)などからさらに娯楽映画色をそぎ落とした作品だと一言で片付けてしまうこともできる。だが、キラン・ラーオが初めて監督した作品だということを考慮すれば、評価は高めにならざるをえない。そして何より、このような種類の映画が、アーミル・カーンというブランドを通して、「Peepli

[Live]」に続き、その週の主力作品として一般公開されることになったことは特筆されてしかるべきだ。マルチプレックス文化の浸透によりアート系映画の一般公開は珍しくなくなったが、それでも封切り作品群の中で「脇役」として公開されることが普通だった。しかし「Peepli

[Live]」も「Dhobi Ghat」も週の主役として公開された。これは大きな変化である。この新たな潮流においては今のところアーミル・カーンのワンマンショーが進行中で、彼の「功」と共に「罪」も今後議論されて行くことになりそうだが、やがてこの現象はアーミル・カーンを超越し、ヒンディー語映画界の変化のひとつとなって行くだろう。

キャストは皆、派手さはないが確かな演技力を持つ俳優ばかりを揃えていた。主演プラティーク・バッバルは純真なドービーを巧みに演じていた。アート系映画ながら意外に笑えるポイントが多かったのだが、そのほとんどは彼の演じるムンナー関連だった。シャーイーを演じたモニカ・ドーグラーも適役であった。本業はミュージシャンのようだが、俳優としても申し分ない。ビデオ・メッセージの中でのみ登場するクリティ・マロートラーはタレント発掘系テレビ番組出身の女優。微妙な表情の使い分けができていて良かった。そして何よりアーミル・カーンがかなり地味な役で出演しており、いつもとは違った味を出していた。「3

Idiots」(2009年)で大学生を演じたばかりだが、今回は初老にも見える芸術家を演じていた。

音楽はアルゼンチンの音楽監督グスターボ・サンタオラヤ。アカデミー賞受賞の有名音楽家である。テーマソングとなるネットリとしたメロディーは、インド音楽とも西洋音楽とも言えない不思議な旋律で、ずっと頭に響き渡って残る。全体的に音楽に頼らない静かな映画であることもあり、彼の奏でる音楽はより強烈なインパクトを持っていた。

ちなみに、この映画は英語とヒンディー語ミックスのバージョンと、ヒンディー語オンリーのバージョンの2つが作られたようだ。僕が見たのはミックス・バージョンの方で、アルンとシャーイーの会話などは英語中心、それ以外はヒンディー語中心という構成になっていた。

キラン・ラーオ監督「Dhobi Ghat」は、初監督作品としては上出来のアート系映画。ムンバイーの風景をここまで深くえぐり取った作品は稀であり、ムンバイーに思い入れのある人は特に楽しめるだろう。まだ1月であるし、今年のボリウッドは初っ端からいい作品に恵まれているのだが、その中でも「Dhobi

Ghat」は様々な意味で、今年の代表作の1本となる可能性大だ。また、今回ムンバイーを舞台にした映画をプロデュースしたアーミル・カーンだが、次なる新作は「Delhi

Belly」、デリーを舞台にした作品であることが予想される。

| ◆ |

1月28日(金) Dil Toh Baccha Hai Ji |

◆ |

「Page 3」(2005年)、「Traffic Signal」(2007年)、「Fashion」(2008年)などのリアリズム娯楽映画で名を馳せたマドゥル・バンダールカル監督は、意外にも本日公開の新作「Dil

Toh Baccha Hai Ji」で、王道のラブコメに挑戦して来た。映画の題名は、「Ishqiya」(2010年)で詩人グルザールが書いたヒット曲の題名から取られている。昨年絶好調だったアジャイ・デーヴガン、連続キス魔の異名を持つイムラーン・ハーシュミー、「3

Idiots」(2009年)でブレイクしたオーミー・ヴァイディヤの3人が主演で、ヒロインは若手3人。同様のスタイルのラブコメ映画は今まで何度も作られて来たが、それをマドゥル・バンダールカル監督がどう料理するかが見所である。

題名:Dil Toh Baccha Hai Ji

読み:ディル・トー・バッチャー・ハェ・ジー

意味:心は子供なのさ

邦題:心は子供

監督:マドゥル・バンダールカル

制作:クマール・マンガト・パータク

音楽:プリータム

歌詞:サンジャイ・チェール

出演:アジャイ・デーヴガン、イムラーン・ハーシュミー、オーミー・ヴァイディヤ、シュルティ・ハーサン、シャザーン・パダムスィー、シュラッダー・ダース、ティスカ・チョープラー、パレーシュ・ラーワル(ナレーション)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

裏は左からシュルティ・ハーサン、シャザーン・パダムスィー、シュラッダー・ダース、

前は左からイムラーン・ハーシュミー、アジャイ・デーヴガン、オーミー・ヴァイディヤ

| あらすじ |

ムンバイー在住の銀行員ナレーン・アフージャー(アジャイ・デーヴガン)は妻と離婚手続き中で、ローンを組んで購入した家を出て、亡くなった両親が住んでいた家に引っ越した。ローンの支払いと共に、寂しさを紛らわせる目的で、ペイングゲストを募集。それに応募して来たアバイ・スーリー(イムラーン・ハーシュミー)とミリンド・ケールカル(オーミー・ヴァイディヤ)が住むことになった。

アバイはジムのインストラクターをしてはいたが、主な収入源はナンパした女の子からの貢ぎ物であった。あまりに女遊びが激しすぎて前の住居を追い出されてしまった。さらに運悪くドバイ在住マフィアの愛人を口説いてしまい、それが原因でジムの仕事も失う。手っ取り早い収入源を探している内に、大富豪と結婚した元モデル、アヌシュカー・ナーラング(ティスカ・チョープラー)にターゲットを定める。アバイの巧妙な手口によりアヌシュカーはすぐにアバイに心を許すようになる。間もなくアバイはアヌシュカーのヒモとして金に困らない生活を手に入れる。

ミリンドは結婚紹介会社に勤めるパートタイム詩人であった。婚前交渉絶対反対の超純愛派で、一生に一度の恋愛と結婚相手を捜し求めていた。とある詩の朗読コンテストで、ミリンドはラジオ局のDJを務める女優志望のグングン・サルカール(シュラッダー・ダース)と出会う。コンテストで優勝したミリンドはグングンの番組に出演する。グングンは元からミリンドのことを自分のタイプとは考えていなかったが、献身的な彼を利用することを思い付き、何かと仕事を頼む。ミリンドは喜んでグングンに奉仕する。

ナレーンのオフィスにインターンとしてジューン・ピント(シャザーン・パダムスィー)という可愛らしい女の子が入って来る。ナレーンは15歳以上年下のジューンに一目惚れしてしまい、プレイボーイのアバイからいろいろ助言を受ける。ジューンもナレーンになつき、パーティーなどに彼を積極的に誘うようになる。ただ、ジューンにはクリスという元ボーイフレンドがおり、破局した後も親友として仲良くしていた。年の差と共に、クリスの存在が彼にとってネックであった。

アヌシュカーのヒモとなって贅沢な生活を謳歌していたアバイであったが、ある日、米国から帰って来たアヌシュカーの娘ニッキー(シュルティ・ハーサン)と出会い、恋に落ちてしまう。ニッキーはアヌシュカーの夫の前妻の娘であり、NGOを主宰していた。アバイの得意の口説き文句もニッキーには通用しなかった。だが、ニッキーを追いかけてゴアまで行き、執念で彼女とベッドインする。アバイはアヌシュカーに関係を終わらせることを話し、ニッキーと付き合うことを決める。

グングンは女優になるために何度もオーディションを受けていたが、なかなかいい返事をもらえなかった。ミリンドはそんな彼女を必死に励まし、スタジオ写真撮影のために定期預金を崩して20万ルピーも提供する。それでもグングンは女優への夢を実現できず、すっかり落ち込んでいた。最初はミリンドを利用していたグングンであったが、どんな時も支えてくれるミリンドの優しさに心を溶かされ、彼を恋人と認める。ミリンドは天にも昇る気持ちであった。

完全にジューンの虜となったナレーンは、眼鏡を捨ててコンタクトレンズにし、髪型やファッションも変えて、若返りを模索する。前妻との離婚も完了し、晴れて完全に自由な身となったナレーンは、ある日ピントーの育ての親である祖母から家に呼ばれる。遂に縁談かとナレーンは有頂天となる。

ところが3人を待っていた結末はそれも悲しいものであった。グングンはタミル語映画で役がもらえたために、ミリンドに何も告げずにチェンナイに旅立ってしまった。彼女にとって女優の夢が最優先事項であり、ミリンドの存在はあくまでその次であった。よって、グングンは迷わずミリンドを捨てることにしたのだった。ミリンドは泣き崩れる。アヌシュカーとの関係を清算したアバイはニッキーに会いに行くが、ニッキーはゴアで2人の間で起こったことについて深く考えておらず、アバイを恋人と認めてもいなかった。アバイは一度に全てを失ってしまった。意気揚々とピントーの祖母に会いに行ったナレーンであったが、祖母から相談された縁談はピントーとナレーンのものではなく、ピントーとクリスのものであった。祖母は2人の結婚に反対気味であったが、ピントーが信頼する上司アバイの意見を聞くために彼を呼んだのだった。アバイはピントーの期待を裏切れず、2人の結婚にOKを出してしまう。

2週間後・・・。一斉に失恋した3人は気晴らしのためにゴアへ行こうとしていた。3人は、もうしばらく女性には関わらないと決意を固める。だが、空港で3人はそれぞれ新たな女性と出会い、恋の芽生えを感じてしまうのであった・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3人の男性主人公の各者各様の恋愛劇を同時に追うスタイルのスタンダードなラブコメ映画であった。男性3人はルームメイトということで接点がある一方、彼らがそれぞれ追いかけるヒロインたちは相互に接点を持っていない。よって、シンプルで分かりやすい筋書きのストーリーになっていた。また、インドの恋愛映画としては珍しく、3人の恋愛を最後で成就させていないが、一応エンディング直前で次なる恋愛を暗示し、あまり暗くならない閉め方にしている。下手すると凡作になってしまうところであったが、登場人物の個性化に成功しており、きれいにまとまった娯楽作になっていた。マドゥル・バンダールカル監督の巧みなストーリーテーリングが光っていたし、各俳優の演技と存在感が映画を際立たせていた。

「Dil Toh Baccha Hai Ji」の売りは、アジャイ・デーヴガン、イムラーン・ハーシュミー、オーミー・ヴァイディヤという全く異なったタイプの俳優が全く異なったタイプの恋愛を同時に繰り広げることで、つまりは1本で3つの味が楽しめるお得感があることだ。アジャイ・デーヴガン演じるナレーンはバツイチ間近の38歳で、15歳以上年下のインターン生と恋に落ちる。出世作「Hum

Dil De Chuke Sanam」(1999年)を思わせる朴訥な演技で味があったが、何よりそれを引き立たせていたのが、相手役ジューンを演じたシャザーン・パダムスィーのフレッシュさであった。どんな真面目一徹の男でも恋に落ちてしまいそうな笑顔と振る舞いで、現代日本語で言えば「萌え」要素満点の女優である。「Rocket

Singh - Salesman of the Year」(2009年)でデビューし注目されたが、今作で完全にブレイクしそうだ。イムラーン・ハーシュミーは、彼がもっとも得意とするプレイボーイ役で、今回は大富豪夫人のヒモとなる。その後、シュルティ・ハーサン演じるニッキーとの恋愛に揺れ、恋とか愛を信じていなかった彼が最後にはニッキーを取る。ストーリーとしてはもっとも弱かったが、イムラーン・ハーシュミーの相変わらずの女たらし振りと、シュルティ・ハーサンの毅然とした演技がそれを救っていた。「3

Idiots」でのチャトゥル役として絶大な知名度を誇るオーミー・ヴァイディヤは、今後チャトゥルのイメージ払拭に奔走することになりそうだ。今回彼が演じたミリンドは、チャトゥルとそう遠くない人物像のキャラクターではあるが、チャトゥルではなくオーミーとしての演技力を発揮するには格好の役であった。元々演技力はあるし、このコメディアン路線で今後も定着して行きそうである。相手役のシュラッダー・ダースは「Lahore」(2010年)に出演していた女優で、他の2人に比べたら美人という訳でもなかったが、悪くはなかった。シュラッダー演じるグングンとミリンドの恋愛がもっとも心に響くだろう。やはり純愛物は強い。他にイムラーン演じるアバイをヒモにした大富豪夫人アヌシュカーをティスカ・チョープラーが演じていたが、彼女の演技も効果的であった。

ただ、マドゥル・バンダールカル監督の過去の作品のように、何らかの実際の事件に基づいている訳でも、何か深いメッセージがある訳でもない。「Dil

Toh Baccha Hai Ji」は、何も考えず純粋に楽しむための完全娯楽映画である。何も冒険はしていないが、特に問題点もない、そんな佳作だった。マドゥル・バンダールカル監督がわざわざ作る必要があったのか、という問いは残る。

もし弱点を挙げるならば、それは音楽か。娯楽映画仕立てなのでもう少しダンスシーンや音楽に力を入れても良かったと思うのだが、ダンスは控えめで、プリータム作曲の曲自体にも魅力は乏しい。むしろ、「Mere

Apne」(1971年)からキショール・クマールが歌う「Koi Hota Jisko Apna Hum Apna Keh Lete」が何度か効果的に使われており、そちらの方が印象が強かった。

ちなみに、ミリンドはパートタイム詩人ということになっており、劇中でもいくつか詩を披露する。彼の作る詩はヒンディー語をベースとしながらも英語の単語を随所に散りばめ、さらに英単語による脚韻を踏むことに特徴がある。どれも大した詩ではないが、それも含めて彼のキャラクター作りに貢献している。

「Dil Toh Baccha Hai Ji」は、リアリズム娯楽映画の旗手マドゥル・バンダールカルが肩の力を抜いて作ったラブコメ映画で、完全なる娯楽映画である。キャスティングに成功しており、各俳優の魅力が最大限に引き出されている他、ストーリーテーリングも絶妙で、途中スクリーンの世界から現実の世界に引き戻されることもない。優れた映画監督は、娯楽映画も難なく監督できることを証明する1作だと言える。暇つぶしや気晴らしのためなら見て損はない。