人間には本当に運気や運勢というものがあって、それが昇り調子のときもあれば下り調子のときもあるものであろうか?ボリウッドスターたち1人1人のキャリアを見ていても、絶好調の時期と不調の時期というのがあるように思える。もっとも顕著なのがアクシャイ・クマールであった。一時期出演作全てがヒットを記録するほどの絶頂期があったのだが、今では元のフロップスターに戻ってしまった。一方、現在乗りに乗っているのがサルマーン・カーンである。「Wanted」(2009年)、「Dabangg」(2010年)と王道アクション映画でヒットを重ねて来ており、気取った映画に染まり始めたヒンディー語映画界において、直球勝負でヒットを呼び込めるスターとしての地位を再確認している。そのサルマーン・カーンの最新作が本日より公開の「Ready」である。監督は「No

Entry」(2005年)や「Singh Is Kinng」(2008年)などのコメディー映画で定評のあるアニース・バーズミー。同監督にとって「Ready」は今年4月公開の「Thank

You」(2011年)に続き2作目の公開作であり、かなりハイペースで作品を送り出していることが分かる。また、ジャンルは前作に続き彼がもっとも得意とするコメディーである。ただ、この映画はテルグ語の同名映画(2008年)のリメイクのようである。テルグ語版のヒロインはジェネリアであったが、ヒンディー語版のヒロインは「Ghajini」(2008年)でヒンディー語映画デビューした南インド映画界出身のアシン。意外に豪華な特別出演陣にも注目。

題名:Ready

読み:レディー

意味:準備OK

邦題:レディー

監督:アニース・バーズミー

制作:ブーシャン・クマール、クリシャン・クマール、ソハイル・カーン、ニティン・マンモーハン、ラジャト・ラワイル

音楽:プリータム、デーヴィー・シュリー・プラサード

歌詞:ニーレーシュ・ミシュラー、アミターブ・バッターチャーリヤ、クマール、アーシーシュ・パンディト

振付:ラージュー・カーン、ムダッサル・カーン、チンニー・プラカーシュ

出演:サルマーン・カーン、アシン、パレーシュ・ラーワル、エヴァ・グローヴァー、シャラト・サクセーナー、プニート・イッサール、マヘーシュ・マーンジュレーカル、マノージ・ジョーシー、マノージ・パーワー、アーリヤ・バッバル、アキレーンドラ・ミシュラー、スデーシュ・レヘリー、ヘーマント・パーンデーイ、ニティン・ディール、モーヒト・バゲール、ラージーヴ・カチュルー、ミティレーシュ・チャトゥルヴェーディー、アルバーズ・カーン(特別出演)、ザリーン・カーン(特別出演)、サンジャイ・ダット(特別出演)、アジャイ・デーヴガン(特別出演)、カンガナー・ラーナーウト(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アシン(左)とサルマーン・カーン(右)

| あらすじ |

プレーム・カプール(サルマーン・カーン)はバンコク在住のインド人で、父親ラージーヴ(マヘーシュ・マーンジュレーカル)やその弟たち(マノージ・ジョーシーとマノージ・パーワー)の家族と共に大家族制度の中で悠々自適の暮らしをしていた。父親たちは、日に日にプレームの悪戯が度を超しつつあるのを見て、夫のコントロールに長けた強気の女性と彼を結婚させようとする。彼らは、家族ぐるみで信仰しているグルジーの紹介で、米国在住の娘プージャー・マロートラーに白羽の矢を立てる。ちょうどプージャーは友人の結婚式に出席しにバンコクへやって来るところであった。プレームは空港まで迎えに行かされる。

一方、米国からバンコクにやって来たサンジャナー・スィン(アシン)は、マフィア一家の養女であった。母方の叔父スーラジ・チャウドリー(シャラト・サクセーナー)とアマン・チャウドリー(アキレーンドラ・ミシュラー)はお互いに対立し合っていた。サンジャナーの母親は既に亡くなっていたが、常に叔父たちの仲直りを祈っていた。しかし、サンジャナーは20億ドルの資産の相続人で、金に目がくらんだスーラジとアマンは自分の息子をサンジャナーと結婚させようと躍起になっていた。サンジャナーは何とか空港まで逃げて来たところだったが、パスポートを取り上げられていたために出国できずにいた。新しいパスポートができるまで15日はかかる。その間どこで何をしていればいいのか。そこで目に留まったのがプレームであった。プレームがプージャーという初対面の女性を迎えに来ていることを盗み聞いたサンジャナーは、プージャーになりきってプレームの前に現れ、一緒に彼の家まで行く。

プージャーとなったサンジャナーはたちまちカプール家の人々の心を掴み、すっかり家族の一員となる。面白くないのはプレームであった。何とかプージャーを追い返そうとする。だが、彼女の正体と身の上を知ったプレームは一転して彼女の心強い味方となる。また、いつしか2人は恋仲となっていた。一度サンジャナーはスーラジの息子アーリヤンに誘拐されそうになるが、プレームの活躍で助かる。その息子は昏睡状態となってしまう。また、カプール家の人々にもプージャーの正体はばれてしまうが、プレームが彼女をかばったため、事なきを得た。

ところがとうとうサンジャナーはスーラジの一味に誘拐されてしまう。一旦はプレームが助けるが、サンジャナーは自分を追っているのが叔父たちであることを明かし、2人を仲直りさせるのが亡き母親の望みだったことをプレームに明かす。プレームは彼女の願いを叶えるため、一度はサンジャナーをスーラジの手に戻す。

ところでスーラジとアマンは同じ会計士を雇っていた。その名はバリダーン(パレーシュ・ラーワル)。プレームは会計士見習いを装ってバリダーンの弟子となり、スーラジやアマンにはバリダーンの甥だと紹介してもらう。スーラジとアマンの家庭内に入り込んだプレームは、徐々に裏工作を始める。まずは両家の女性たちを味方に付ける。そして自分の父親や叔父たちを使って茶番劇を打つ。父ラージーヴは500億ドルの資産を持つ米国在住の大富豪KKモーディーを名乗り、叔父はその弟BKモーディーや世界銀行のエージェントを演じる。まずはサンジャナーには200億ドルの資産どころか100億ドルの負債があると吹聴し、スーラジとアマンから息子をサンジャナーと結婚させる気をなくさせる。その後、KKモーディーとBKモーディーが娘の結婚相手を探していると吹聴し、スーラジとアマンの関心を引く。結婚の前提としてモーディーは3つの条件を提示する。ひとつめは身なりを整えること、ふたつめは家族の仲が良いこと、みっつめはチャウダリー家の象徴であるチョンマゲを切り落とすことであった。500億ドルのためには背に腹は代えられぬと、スーラジとアマンは3つの条件を呑む。そして2人は今までのイザコザを水に流して仲良しの振りをし始める。

縁談がまとまりそうになったところで、今度はサンジャナーの結婚を優先させるという条件を付け加える。誰か適当な相手を・・・とのことでプレームが自動的にサンジャナーの花婿となる。この頃にはバリダーンも茶番には気付いていたが、チャウダリー家の和解のためにその茶番に乗ることにする。こうしてプレームとサンジャナーの結婚式が行われることとなった。

ところが結婚式の日、昏睡状態となっていたスーラジの息子アーリヤンが目を覚ましてしまう。彼はチャウダリー家の中で唯一プレームの正体を知っていた。結婚式会場に駆けつけた彼は皆の面前でプレームらの正体を暴露する。会場ではカプール家をはじめとするプレーム側の5人と、チャウダリー家側の5人の乱闘となるが、結婚の儀式を中断して加勢したプレームの活躍で勝負が付く。また、スーラジとアマンはプレームの真意を知って改心し、一転してプレームを認める。最後までプレームを認めようとしなかったチャウダリー家の息子たちも、会場に現れた祖父の一喝で萎縮してしまう。こうしてプレームとサンジャナーの結婚式は終わり、チャウダリー家は真の意味で仲直りすることになったのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

サルマーン・カーン演じる主人公プレームが、マフィア兄弟の抗争を調停し、彼らの姪にあたるヒロイン、サンジャナーとの恋を成就させるという筋書き。ただ、ロマンスの要素は弱く、プレームとサンジャナーが恋に落ちるまではかなり駆け足で描かれる。映画の中心的情感となるのは喜笑であり、所々アクションの要素も入る。つまり、アニース・バーズミー監督が「Singh

Is Kinng」で確立したコメディーアクション映画のカテゴリーを継承する作品だと評価できる。サルマーン・カーンの前作「Dabangg」も同様にコメディーとアクションの絶妙なミックスが見事な作品であり、今後比較の対象となって行くことだろう。

「Dabangg」と共通するもうひとつの要素は家族である。両作品には、一見おちゃらけたストーリーの中にちゃっかり「亀裂の入った家族をひとつに戻す」というテーマが含まれており、結果的に家族の大切さを再確認させるファミリードラマ的映画にも仕上がっている。これはインド映画の最大の特徴のひとつでもあり、その点では非常に伝統的な映画だと言える。ただし、「Dabangg」では主人公が自分の家族をひとつにするのに対し、「Ready」では主人公がヒロインの家族をひとつにするという点で異なっている。

ただ、テルグ語映画のリメイクと言うこともあり、南インド映画っぽさも見受けられた。例えば、叔父や叔母も同居する大家族制度の中でストーリーが進む構成は、最近のヒンディー語映画ではあまり見られなくなって来たものだ。また、ダンスシーンの入り方も唐突で、南インド映画的だと感じた。特に後半に流れるダンスナンバー「Dhinka

Chika」はテルグ語映画「Arya 2」(2009年)中の「Ringa Ringa」のリメイクであり、モロに南インドのリズムである。サルマーン・カーンは、「Tere

Naam」(2003年)や「Wanted」など、南インド映画のリメイクでヒットを飛ばしたことが過去に何度かあり、南インド映画的ヒンディー語映画と相性がいい。

しかしいかに南インド映画のリメイクで南インド映画的なヒンディー語映画とは言え、ヒンディー語圏の観客向けに作られたヒンディー語映画には変わりなく、映画の雰囲気もヒンディー語映画のそれである。そう言うヒンディー語映画の雰囲気の中でヒロインのアシンはどうも浮いているような気がした。ヒンディー語映画向けの顔ではないように感じるし、彼女の言動も何だか田舎臭く感じる。リメイク権を得る際に南インド出身女優を起用するという条件を付与されたのかもしれないが、南インド映画のリメイクにわざわざ南インド映画の女優を使う必要はあまりないように感じる。むしろ南インド色を一掃するようなつもりで作っていかないと、違和感のあるヒンディー語映画になってしまう。

ただ、アシン以外のキャスト陣はなかなか重箱の隅をつつくような絶妙なものである。例えばシャラト・サクセーナーとアキレーンドラ・ミシュラーのW起用。昔から個人的にこの2人はキャラがかぶっているように感じており、時々ごっちゃにしてしまうこともあるのだが、「Ready」ではこの2人を対立する兄弟に起用している。また、マノージ・ジョーシーとマノージ・パーワーというマノージ名を持つ脇役俳優たちを同時起用した上に彼らに兄弟役を与えているのも面白い。ヒンディー語のコメディー映画では欠かせないパレーシュ・ラーワルも笑いの中心的キャラに起用されているし、マヘーシュ・マーンジュレーカルもコミックロールを得意とする俳優である。脇役俳優陣はオールスターキャストと言える。

また、アニース・バーズミー監督の今までの功績が成せる技か、それともサルマーン・カーンの人脈か、特別出演の俳優も、前線で活躍中の顔ぶればかりである。サンジャイ・ダット、アジャイ・デーヴガン、カンガナー・ラーナーウト、アルバーズ・カーンなど、このキャストだけで映画が1、2本撮れるくらいだ。また、「Ready」中最大のヒット曲となっている「Character

Dheela」では、「Veer」(2010年)でデビューしたカトリーナ・カイフそっくりさんのザリーン・カーンがアイテムガール出演している。彼女の出演は完全にサルマーン・カーンの口利きであろう。ただ、この短期間の内にかなり老けてしまったように見えた。今後もいくつか出演作が決まっているだけに、大丈夫だろうかと心配になってしまった。

音楽は基本的にプリータムの作曲。前述の通り、プレームの紹介ソングとなる「Character Dheela」が大ヒットとなっている。テルグ語の曲からのリメイクである「Dhinka

Chika」も思わず踊り出したくなるようなノリノリのダンスナンバーだ。これらの曲のおかげで「Ready」のサントラCDは大ヒットとなっている。

ロケはほとんどバンコクで行われている。タイ名物トゥクトゥクによるカーチェイスもあったりするが、それ以外はそこまでバンコクを感じさせるような事物は出て来ず、無国籍な雰囲気となっている。特に舞台をバンコクに置くような必然性は感じられず、どうせならインド本土を舞台に作って欲しかった。

「Ready」は最近絶好調のサルマーン・カーンの最新作。アニース・バーズミー監督の十八番コメディー映画であるため期待度は高く、蓋を開けてみても、その期待に十分応えるような出来だと言える。音楽もヒットしており、とりあえず今年中盤のヒット作の1本となるだろう。

意外に思われるかも知れないが、インドに10年ほど住んでいて今までネパールへ一度も行ったことがなかった。インドに住み始める前に旅行者として2回インドを訪れたが、そのときもネパールはコースに入っていなかった。

ネパールと言うと、単独でも日本人観光客に人気の国であるし、インドと合わせて旅行する旅行者も多い。最近ではインドの観光ヴィザに、インド出国から次のインド入国まで原則2ヶ月以上の間隔が必要と言う、いわゆる「2ヶ月ルール」が導入されたために、インド旅行途上でのネパール立ち寄りが多少面倒になったが、依然としてネパールはインド旅行と相性のいい国だ。インドの厳しさに疲れた旅行者がネパールに立ち寄ってその優しさに癒され、長居してしまうと言うパターンは昔からよく聞く。

南アジア諸国ではインドの他に、スリランカ、モルディヴ、ブータン、パーキスターンを旅行したが、なぜかネパール旅行の機会がやって来なかった。近すぎて「いつでも行ける」と思っている内に行き逃してしまうという「東京の人は東京タワーに上ったことがない」伝説と同じ現象だったかもしれない。インドに住んでいると、インドに出稼ぎや勉強に来たネパール人と話す機会が多くあり、その度に「ネパールには行ったことがあるか?」と聞かれるのだが、「いや、まだ行っていないんだけど行ってみたいと思っている」と答えざるを得なかった。その度になぜか申し訳ない気持ちになっていたものであった。これだけインドに長く住んでいてネパールを訪れないのは、ネパールに対する侮辱か無関心と受け止められてしまうのではないかと言う勝手な心配を抱いていたからである。

6月に入り、デリーの酷暑期も佳境に入って来ていた。実は酷暑期は嫌いではない。酷暑期には生活が極度にシンプルになるのでむしろ好きである。この時期旬を迎えるメロン、マンゴー、ライチなどの果物も甘くておいしいし、水をよく飲むようになるので身体の調子がよくなる。そして炎天下の中バイクで走っていると、暑さで血が温まり、「血湧き肉躍る」の言葉が当てはまるようないい興奮状態になる。また、現在住んでいるジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のキャンパスは広大なジャングルに覆われており、デリーの他の地域よりも若干涼しい。さらに寮では電気代が無料なので、エアコンを使いまくっている。目下節電中の日本在住の方々に申し訳ないような贅沢な暮らしだ。よって、別にずっとデリーにいてもいいぐらいだった。

この時期僕の気持ちを避暑地へ向かわせるのは、暑さよりもむしろ周囲の人々の旅行である。酷暑期の4月下旬~7月上旬には学校や大学の長期休暇期間で、インド平野部に住む多くの人々はこの時期に避暑旅行や海外旅行へ出掛ける。最近はすっかり腰が重くなってしまったが、まだ僕の心のどこかに旅人が残っていて、旅行に出掛ける人を見送る度に自分も旅に出たい気持ちが募って来る。今年の避暑旅行もこれがもっとも大きな動機だったと言える。

また、僕は4月に日本へ、5月にパーキスターンへ、短期ながら行っており、実はここのところ全く旅行をしていなかった訳でもないのだが、この間妻と子供はずっとデリーに留まっていたために、たまには家族旅行をしなければという気持ちもあった。特に11ヶ月になる息子は、ここのところ暑さのために日中外出することが出来ず、ストレスを感じているように思えた。5月下旬にヴィザ延長手続きがあったために5月いっぱいは身動きが出来なかったのだが、それも無事完了し、6月に入って避暑旅行の行き先を考え始めた。

インドで避暑地は一般にヒルステーションと呼ばれている。人気ヒルステーションの多くは英国人が英領時代にヒマーラヤ山脈などの山中に開発したものである。よって、ほとんどのヒルステーションは歴史を遡ってもせいぜい18世紀ぐらいまでで、それほど面白いものがある訳でもない。寒さや涼しさと自然を売りにしているところがほとんどである。基本的に何か中世ぐらいまで遡れるような歴史的なものがないと退屈してしまう性分の僕にとって、多くのヒルステーションは魅力的な目的地でも何でもないのだが、長くインドに住んでいる内に、近くを旅行中にたまたま立ち寄ったり、その他の消極的な理由で訪れることになったりなどの通りすがり的な訪問によって、北インドの主要なヒルステーションは制覇してしまった。今年はどこへ避暑に行こうかと考えたとき、やっとのことでネパールが頭に思い浮かんだのだった。やはりネパール人には失礼なことになってしまうが、「インドで他に行くところがなくなったので仕方なくネパールを選んだ」というのが今回の初ネパール旅行の正直な動機であった。

ちなみに、ネパールの人名・地名などの固有名詞のカタカナ表記については、基本的にネパーリー語表記に従う。ネパーリー語の筆記にはヒンディー語と同じデーヴナーグリー文字が使われるが、ネパーリー語には長母音と短母音の区別がないようなので、カタカナ表記の際も長母音と短母音の区別はしないことにする。ただしサンスクリット語やアラビア語・ペルシア語からの借用語またはヒンディー語と共通の単語については長母音と短母音の区別をして行こうと思う。国名の「Nepal」についてはデーヴナーグリー文字を直読すると「ネーパール」になるし、母音の長短を無視するなら「ネパル」となるが、日本での慣用に従って「ネパール」とする。以下、上記の原則に則ってカタカナ表記をして行く。

デリーに在住していてネパールを旅行するのは難しいことではない。先に述べた「2ヶ月ルール」も、インド長期滞在に必要なヴィザ(雇用者ヴィザ、学生ヴィザ、研究者ヴィザなど)には適用されないし、空路で行けば全く遠くないし、旅行情報も集まりやすい。おまけにネパールではインドルピーも使用できる。ただ、大きな落とし穴がひとつだけある。それは、現在ネパールにおいて、偽札対策から、インドの500ルピー札と1,000ルピー札の持ち込みが禁止されていることである。もし持ち込んでそれが当局にばれた場合、最大3年の禁固刑となる。昨年にはこれが原因でナガランド州の州首相がネパールで逮捕されているので、有名無実の法律ではない。よって、リスクを避けるならば、インドからネパールへ入る場合、財布の中からインドの500ルピー札と1,000ルピー札を一掃して行かなければならない。これは結構面倒なことである。また、もしネパールでインドルピーを使って旅行しようと思ったら、100ルピー札の札束を持参しなければならない。これは全く便利ではない。よって、ネパールには主に米ドルと日本円を持って行くことにした。

ネパール入国にヴィザは必須だが、観光ヴィザなら首都カトマンドゥ(日本語の慣用ではよく「カトマンズ」とも書かれる)のトリブヴァン国際空港やその他の主要国境において入国時に取得できる(ヴィザ・オン・アライヴァル)。しかし、ピークシーズンやタイミングが悪いときなどはヴィザ・オン・アライヴァルのカウンターに長蛇の列ができ、入管に時間がかかると聞いていたので、あらかじめニューデリーのネパール大使館でヴィザを取得して行くことにした。ニューデリーでのヴィザ取得は非常に容易である。ニューデリーのネパール大使館のウェブサイトが見つからなかった(おそらく存在しない)ので窓口時間や必要書類の情報を集めるのに多少苦労したが、大使館のヴィザ窓口(月~金の午前9時~正午)でもらえる申請用紙に必要事項を記入し、パスポートサイズの写真を1枚貼り付けて、パスポート原本とそのコピーと共に提出すれば、その日の午後4時にヴィザと共に返却してもらえる。料金は有効日数によってマチマチだが、15日間有効の観光ヴィザならば現在1,150ルピーであった。ただ、我々が空港に到着したときにはヴィザ・オン・アライヴァルのカウンターにはほとんど人がおらず、予めヴィザを取得して来なくてもそれほど問題なかったのではないかと思われた。

デリーからカトマンドゥまでは多数の航空会社が直行便を飛ばしているが、時間帯で大きく分けると早朝発の便と昼頃発の便がある。子連れで早朝の便に乗るのは大変なので、昼頃に出発する便の方が都合が良いと考え、13:25発、15:25着のキングフィッシャー航空IT065を選んだ。キングフィッシャー航空は同名ビールブランドを製造・販売するUBグループ傘下の民間航空会社で、バンガロールを拠点としている。キングフィッシャー航空が運航を開始した2005年に利用したことがあり、その後デリー~バンガロール往復など頻繁に愛用させてもらったが最近はご無沙汰であった。民間の航空会社は元々国内路線しか運航を認められていなかったが、2004年の規制緩和によって国際路線進出の道も開かれ、2008年にはキングフィッシャー航空も国際路線運航を始めた。以前ジェット航空のデリー~バンコク線を利用したことがあったが、キングフィッシャー航空の国際路線を利用したのは初めてであった。早めのチェックインが功を奏したのか、それとも子連れだったためか、エコノミークラスの運賃しか払っていないのにビジネスクラスの席を提供してもらえた。国際路線では機内でアルコールも出されるが、キングフィッシャー航空がビジネスクラスでは自社ブランドのキングフィッシャー・ビールではなくハイネケンを提供していたのには驚いた。プライドがないのか?もっとも、エコノミークラスでは普通にお馴染みキングフィッシャー・ビールを提供していた。ビジネスクラスとエコノミークラスの格差を付けるための苦肉の策と言うべきであろう。

ところで、昨年の英連邦競技大会(CWG)をきっかけに一新されたデリーのインディラー・ガーンディー国際(IGI)空港であるが、最近ここのヴェジタブル・ガラーウティー・カバーブ(Vegetable

Galouti Kebab)にはまっている。2階フードコートのカレー・キッチン(Curry Kitchen)という店にあるのだが、これがちょっと辛いが溶けるように柔らかくてうまい。パラーターなどと一緒に食べるとさらに良い。ここのところIGI空港に来ると必ずここでガラーウティー・カバーブを食べている。マトンのガラーウティー・カバーブもあればと思うのだが、なぜか野菜のものしかない。それでもおいしいから文句はない。カレー・キッチンは今のところIGI空港にしか店舗がないと思われる。

飛行機は現地時間の午後3時25分着に予定だったが、それより20分ほど早くカトマンドゥのトリブヴァン国際空港に着いてしまった。デリーからカトマンドゥまで1時間ちょっとの計算になる。インドとネパールの時差は15分と言う中途半端な時間。面倒なのでいちいち時計は直さなかった。トリブヴァン国際空港はかなり旧式の空港であったが、煉瓦造りの外観が趣があって良かった。到着したときには雨が降っており、非常に涼しく感じた。カトマンドゥの標高はロンリー・プラネットによると1,337mである。通貨のレートは、1ネパール・ルピー=1.1円で、ネパールでインド・ルピーを使用する際は、1インド・ルピー=1.6ネパール・ルピーの計算だった。

予め仏教関係のルートを通して、日本人を主に顧客とする現地旅行会社を経営するスメード・シャーキャ氏を紹介してもらっており、空港まで迎えに来てもらっていた。特にこちらから何の要望も出さなかったが、宿泊地はカトマンドゥの隣にある古都パタンになった。スメード氏の自宅のすぐ近くで、ホテル・クラリオンという中級ホテルである。首都カトマンドゥ周辺は広大な盆地となっており、カトマンドゥの他いくつか歴史ある街や寺院が点在している。パタンはカトマンドゥからバーグマティー河を挟んですぐ対岸に位置しており、現代ではカトマンドゥ・メトロポリタン・シティーと一体化してしまっているが、歴史的には別々の都市で、特にマッラ3王国時代(15世紀~18世紀)には別々の都市国家として発展した。パタンの歴史はカトマンドゥよりも古いとさえ言われる。パタンはサンスクリット語で「美の街」の意味を持つラリトプルと言う別称もあり、行政上での正式名称はラリトプル・サブメトリポリタン・シティーとなっている。また、カトマンドゥ盆地の元々の土着民だったネワール族の言語ネワーリー語でヤラとも言う。パタンという呼称はラリトプルと同義のサンスクリット語旧称「ラリタパッタナ」が訛った形らしい。パタンはカトマンドゥ盆地の中でも仏教徒人口が多い街で、今回旅行をアレンジしてくれたスメード・シャーキャ氏も、ブッダと同じシャーキャ族出身であることが名字から分かるように、仏教徒である。

ホテルにチェックインしてしばらくくつろいでいたらもう午後6時頃になってしまったが、ネパールの雰囲気を掴むためにダルバール広場まで散歩に出掛けた。ダルバール広場というのは王宮前広場のことで、パタンだけでなく、カトマンドゥやバクタプルと言った旧王都にも存在し、街の中心、そして観光の中心となっている。パタンに滞在した時期はちょうどパタン最大の祭りであるマッチェーンドラナート・ジャートラーの時期で、ダルバール広場の南に伸びる道の交差点では巨大な山車が2台待機していた。これらの山車はパタン南部のランガンケルからやって来たもので、数週間後に西のジャワラケルの交差点まで引っ張られて、神像が身にまとっている宝石を縫い込まれたベストが披露される祭りのフィナーレ「ボト」が行われると言う。

マッチェーンドラナート・ジャートラーの山車

マッチェーンドラナート神はカトマンドゥ盆地の守り神の1人で、パタンでもっとも重要な神様である。地元の伝承によると、パタンとその近くのブンガマティ村にある寺院に半年ずつ安置されているこの像は、7世紀にインドのアッサム州グワーハーティーにある有名なカームループ・カーマキャ寺院から盗まれて来たものだと言う。かつてカトマンドゥ盆地で12年間干ばつが続いた時期があり、同盆地で栄えていた3都市――バクタプル、カトマンドゥ、パタン――から1人ずつ、順に王様、僧侶、人夫と言う別々の身分の3人の男たちがアッサム地方へ行って、雨神マッチェーンドラナートの像を盗んで来た。マッチェーンドラナート神の恩恵のおかげでカトマンドゥ盆地には雨が降り、各都市にはマッチェーンドラナートを祀る寺院が建立されたが、元々の神像自身は前述の通りパタンとブンガマティ村に安置されることになった。パタンではダルバール広場の南にあるラト・マッチェーンドラナート寺院に祀られている。マッチェーンドラナートはシヴァ派ヒンドゥー教徒からはシヴァ神、ヴィシュヌ派ヒンドゥー教徒からはヴィシュヌ神、仏教徒からはアヴァローキテーシュヴァラ(観音菩薩)として信仰されており、宗教融和の象徴となっている。

ラト・マッチェーンドラナート寺院

マッチェーンドラナートの山車が待機する交差点から北へ向かった。この道は地元民向けの商店街となっており、主に生活雑貨品を売る店が並んでいる。コンビニチェーンのセブンイレブンを明らかに真似た「セブンセブン」なる携帯電話屋もあった。

セブン・セブン

このマーケットをしばらく歩くと建物の切れ目から複数の層塔型建築物が見えて来る。それがパタンのダルバール広場である。カトマンドゥ盆地には7つのユネスコ世界文化遺産登録遺跡があり、それらで1つのユネスコ世界文化遺産「カトマンドゥ盆地世界遺産サイト」を構成している。パタンのダルバール広場はその7つの世界文化遺産の内の1つであり、外国人入場料金は200ルピー(1週間有効)。ダルバール広場は、かつてパタンの王様が住んでいた王宮と、王宮前に展示品のように並べられた様々な様式の寺院から成っている。

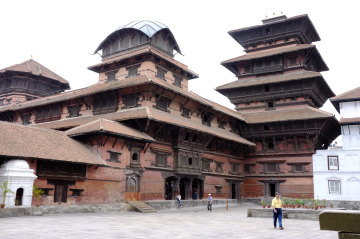

パタンのダルバール広場

ダルバール広場でもっともユニークとされる建築は、北インドでよく見られるシカラ様式の石造寺院であるクリシュナ寺院である。1637年建立。クリシュナとラーダーが王宮前に立っている夢を見たスィッディナルスィン・マッラ王(在位1620-1661年)が建設させたとする言い伝えがある。パタンのダルバール広場には他にも北インドの寺院を思わせる石造寺院がいくつかあり、アクセントになっている。ただ、今日はもう夕方になっていたので、ダルバール広場の詳細な観光はせず、単に景観を楽しんだだけであった。

右の石造寺院がクリシュナ寺院

中央の柱の上に乗っているのは

ヨーガナレーンドラ・マッラ王(在位1684-1705年)の像

夕食はダルバール広場に面したラエク・キッチン(Layeku Kitchen)で食べた。ヒマーラヤ地方に特徴的な木造建築を改造したレストランで、その建築に惹かれて入った。急な階段を上って上階へ行くと、通りに面した部分に客席が並び、ダルバール広場を眺めながら食事が出来るようになっていた。ラエク・キッチンは多国籍料理のレストランだったが、やはりまずはネパールの料理が食べてみたかったので、肉カレー、ダール、サブジー、ご飯などのセットであるネパーリー・ターリーを注文してみた。マイルドな味でとてもおいしかった。

ネパーリー・ターリー

ちょうど夕暮れ時になっていたが、ダルバール広場は地元民の憩いの場となっているようで、暗くなるにつれて観光客の姿が減り、代わって多くの地元民がこの広場に夕涼みに詰めかけていた。日本の五重塔などによく似た建物が並ぶ広場で、ついさっきまでのデリーの暑さが嘘のような快適な気候の中、ネパールのマイルドな料理を食べていると、日本にいるのでもインドにいるのでもないのに日本とインドの両国に時空を越えて同時に存在しているような、不思議な錯覚に襲われて来る。まだ初日ではあるが、すっかりネパールが気に入ってしまった。今まで散々いい国だとは聞いていたが、その通りであった。

夕暮れ時のダルバール広場

ラエク・キッチンより撮影

ところで、ネパール人はヴィザやパスポートなしでインドに入国できるし、労働も許可されている。よってデリーにも出稼ぎネパール人が多数働いている。しかし彼らにとってインドが外国であることに変わりはなく、しかもインド人は一般的にネパール人を下に見ることが多いために、インドに住んでいるネパール人を見ると何となく肩身が狭そうな印象を受ける。長年インドでネパール人に対して勝手にそういうイメージを培って来て、今回初めてネパールに足を踏み入れた訳だが、ネパールは当然ネパール人の国であり、ネパールにいるネパール人は当然皆何の引け目も感じずに生活している。そういう当たり前の姿を見て、やはり自分の国を持つというのは大切なことだと感じた。初日にしてそんなこともふと考えたりしていた。

謎の壁画

マンガル・バーザールにて

今日はスメード氏の案内の下、タクシーを借り切ってカトマンドゥの主要な観光地を巡る。カトマンドゥ盆地はユネスコ世界遺産の宝庫で、カトマンドゥ市内だけでも4つの世界遺産があるが、今日はその内の3つを訪れることになった。

まず目指したのは市街地西郊の小高い丘の上にあるスワヤンブーナート・ストゥーパである。外国人入場料は200ルピー。丘の上まではカトマンドゥ市街地から365段の階段を上って行く道もあるが、中腹まで自動車道も通じており、子連れの我々は後者の楽な方法を採った。この丘にはいくつもの寺院が密集しているが、中心はスワヤンブーナート・ストゥーパである。

スワヤンブーナート寺院の丘

ダルバール広場のカーシュタマンダプ・レストランより撮影

伝説によるとかつてカトマンドゥ盆地は広大な湖で、現在スワヤンブーナート・ストゥーパが建っている丘はその湖に浮かぶ島だった。カトマンドゥ盆地が湖だったことは科学的にも証明されており、その伝説は一定の真実を伝えている。伝説では、マンジュシュリー(文殊菩薩)がその湖の堰を切って水を流し、盆地を人が住めるようにしたとされている。この地をマウリヤ朝のアショーカ王(在位紀元前269-232年)が訪れ寺院を建てたとされることから、当時からこの丘は仏教関連の重要な場所だったと考えられるが、碑文によれば、現在残るストゥーパの原型は5世紀に造られたようである。ただし修復が何度も行われており、最後の修復は2010年に行われたばかりである。東西南北を見守る目を持った、ネパールを象徴する建築物だ。一応ヴァジュラヤーナ(金剛仏教)の寺院であるが、チベット仏教を初めとしてあらゆる仏教徒から信仰を受けており、ヒンドゥー教徒も参拝に訪れる。

スワヤンブーナート寺院

前述の通りスワヤンブーナート・ストゥーパ・コンプレックスにはいくつもの寺院やストゥーパが密集しているのだが、スワヤンブーナート寺院の他に2つの寺院が特筆すべきである。ひとつはスワヤンブーナート寺院のすぐ隣に位置しているハラーティー女神寺院だ。これは天然痘を司る女神で、特に子供の健康を祈願すると効力のある寺院だとされている。ちょうど息子を連れていたので、プージャー(礼拝)グッズ売り場でプージャー・セットを1式購入し、供養物を女神に捧げた。コンプレックスにはハラーティー女神の憑依を受けて神託を下すイタコのような老婆が住む家もあり、ちょうど訪れたときには神下ろしが行われるところであったが、狭い部屋に多数の地元民が詰めかけていてスペースがなかったので憑依まで見学することは出来なかった。もうひとつはスワヤンブーナート・ストゥーパとは別の頂に建つマンジュシュリー寺院である。カトマンドゥ盆地を作った張本人を祀る寺院と言うことになる。スワヤンブーナート・ストゥーパとは違って祠のようなシンプルな寺院で、参拝客も少なかった。また、コンプレックスにはチベット仏教寺院や僧院も建っているが、これらは最近の建築である。ちなみに、スワヤンブーナート・ストゥーパ周辺には北インドのシカラ様式の一際高い寺院が2つ建っていたが、その内のひとつは最近火事で焼けて崩れてしまった。また、スワヤンブーナート・ストゥーパは別名モンキー・テンプルとも言い、境内には多くの猿がいる。これらはマンジュシュリーの頭の虱が変化した姿だとされているらしい。スワヤンブーナート・ストゥーパには展望台もあり、そこからカトマンドゥ市街を一望の下に出来る。ほんの数十年前までは一面緑が広がっていたらしいが、今では市街地が丘のすぐ下まで迫って来ている。

次に訪れたのはカトマンドゥのダルバール広場である。やはりユネスコ世界遺産で、外国人入場料は300ルピー。このチケットは1日限り有効で、2日以上入場を希望するなら追加手続きが必要となる。カトマンドゥのダルバール広場には旧王宮ハヌマーン・ドカ・ダルバールを中心に寺院が密集している。スメド氏の話では、いつもこの界隈は観光客や地元民でごった返しているのだが、今日はなぜか空いていると言う。無数の寺院や古い建築物があってひとつひとつを吟味する余裕はなかったが、いくつか主要な見所を紹介する。

カトマンドゥのダルバール広場

カーシュタマンダプ・レストランより撮影

ダルバール広場の南西にはカーシュタマンダプという3階建て寺院が建っている。これは11-12世紀に1本の沙羅双樹から造られたとされる建物である。その1階部分中央にはシヴァ派の聖者ゴーラクナートが、四隅には象神ガネーシャが祀られている。カトマンドゥと言う地名はこのカーシュタマンダプ(「木の壇」という意味)が訛った形である。ちなみにカトマンドゥはカーンティプル(美の街)とも呼ばれる。

カトマンドゥのダルバール広場

奥にある3層の建物がカーシュタマンダプ

ダルバール広場の南には有名な生き女神クマーリーが住むクマーリー・バハル(クマーリー・ガル、クマーリー・チェなどとも呼ばれる)がある。クマーリーはタレジュ(ドゥルガー)女神の化身とされており、ネワール族の一派シャーキャ族仏教徒コミュニティーに属する初潮前の少女の中から厳しい選考基準の下に選ばれる。初潮が来る直前になると次のクマーリーの選考が始まり、適格者が見つかった時点で交代となる。ネパール各地にクマーリーはいるが、もっとも有名なのは王制時にネパール国王に神託を下していたロイヤル・クマーリーで、カトマンドゥのダルバール広場にあるこのクマーリー・バハルに住んでいる。クマーリー・バハルは、赤煉瓦、木の窓枠・ドア枠、瓦屋根から成り、内部に吹き抜けの中庭がある、3階建ての典型的なネワーリー建築の家で、外側と内側の3階部分にはクマーリーの覗き窓が設けられている。日に数回、一瞬だけクマーリーはその窓から顔を出し、観光客を喜ばせる。ただし写真撮影は禁止されている。普段クマーリーはこの屋敷の中で暮らしているが、祭りのときは外出する。特にカトマンドゥの大祭インドラ・ジャートラーのときには山車に乗って市内を巡ると言う。

クマーリー・バハル

我々がクマーリー・バハルを訪れたときにはクマーリーは昼食中で顔を出してもらえなかった。クマーリーが顔を出す時間は毎日大体決まっており、それに合わせて行くとクマーリーの顔を拝める確率が上がるようだが、他に団体客が来たときなどにも顔を出してくれるようで、そういうときにちょうど居合わせることが出来れば定刻でなくても見られるようだ。しばらくクマーリー・バハル内で粘り強く待っていれば誰でもクマーリーを拝めると思われる。その需要を見越してか、クマーリー・バハル内には飲食物を売る売店もあった。

現在のロイヤル・クマーリー

絵はがきをスキャン

一通りダルバール広場を散歩して回った後、広場を見渡せる屋上席のあるカーシュタマンダプ・レストランで昼食を食べた。その後、旧王宮ハヌマーン・ドカ・ダルバールへ入った。リッチャヴィー朝時代(4-8世紀)からこの場所に王宮があったとされるが、現存する建物の大部分はマッラ朝時代にプラタープ・マッラ王(在位1641-1674年)によって建造された。現在は、分裂状態にあったマッラ朝を滅ぼしてネパールを統一したシャー王朝(1748-2008年)の歴史や歴代の王の遺品などを展示する博物館として一般公開されている。外国人入場料は250ルピーであるが、カメラ持ち込みは門を入ってすぐの中庭ナサル・チャウクまでで、それ以上進むにはバッグなどと共にクロークルームに預けなければならない。

ハヌマーンドーカー・ダルバール内ナサル・チャウク

右の高層建築がバサンタプル・ダルバール

シャー王朝は19世紀半ばに臣下のジャング・バハードゥル・クンワルによって実権を剥奪される。その転機となったのが1846年の王宮虐殺事件で、権勢を誇っていた36人の家臣が一斉に虐殺され、国王は王妃と共にヴァーラーナスィーに追放された。そして英国からラーナーの称号を授かったジャング・バハードゥルは傀儡の王を立ててラーナー朝を興す。その後100年以上世襲の宰相ラーナーによる支配が続くが、1951年にトリブヴァン・ビール・ビクラム・シャー王がラーナーから実権を取り戻し、ネパールは立憲君主制の民主主義国家となった。王宮虐殺事件やトリブヴァン王の即位式があったのもこの王宮で、各部屋を見学できる他、トリブヴァン王の遺品を中心に、次のマヘーンドラ王、そして2001年に殺害されたビーレーンドラ王までの業績展示がある。また、ハヌマーン・ドカ・ダルバールには一際高いバサンタプル・ダルバールという塔があり、ハヌマーン・ドカ・ダルバール見学客はこの塔の最上階まで上ることが出来る。別名ナウタレーダルバール(九層王宮)またはカトマンドゥ・タワーと呼ばれており、最上階まで行くと風が入って涼しい。ただ、東西南北にひとつずつ小さな窓があるだけで、それほど見晴らしが良い訳でもない。

最後にカトマンドゥの東側にあるバウッダナート・ストゥーパへ行った。これも世界遺産のひとつで、外国人入場料金は150ルピーである(1日限り有効)。バウッダナート・ストゥーパの起源は諸説あってはっきりしないが、リッチャヴィー朝時代の5世紀頃に造られたとされている。上空から見るとストゥーパは曼荼羅の形になっており、スワヤンブーナート・ストゥーパよりもさらに巨大な建築物である。特にネパールの土着部族であるタマング族やシェルパ族、それにチベット人から信仰を受けており、ストゥーパ周辺はチベット人難民の居住地となっている。チベット仏教各宗派の寺院や僧院もこのエリアに固まっている。

バウッダナート・ストゥーパ

バウッダナート寺院を観光し終えた時点で午後4時頃であったが、ずっとタクシーで巡ったにも関わらず疲れてしまったので、本日はこれだけで切り上げた。夕食はスメード氏の自宅に呼ばれてご馳走していただいた。

窓から覗くシヴァ神とパールワティー女神

ダルバール広場のシヴァ・パールワティー寺院

デリーに比べたらパタンやカトマンドゥは涼しく、過ごしやすい気候であった。外を歩くと少し汗ばむこともあるが、デリーの酷暑に日々さらされていると、日中に外を歩けるだけでもそれは快適な気候だと感じる。しかし、パタンもカトマンドゥもいかんせん都会であった。避暑を第一の目的としてネパールに来たのだが、避暑と自然はセットであり、自然が楽しめるような郊外の小都市または村へ少しでも滞在しないといまいち避暑と言う感じがしなかった。

ネパールへ行くと言うとポカラを勧めて来るネパール旅行経験者が多いのだが、ポカラはカトマンドゥよりも標高が400m以上低く、気温が上がってしまう恐れがあった。また、カトマンドゥからそんなに近くないので、子連れの旅であることを考えると、飛行機を使うか、5時間以上かけて陸路をタクシーで行くかの二択になってしまう。いい場所だとは聞いていたが、ポカラは最初からほとんど選択肢の中に入っていなかった。むしろポカラの南にあるタンセンという町に惹かれていたが、カトマンドゥからさらに遠くなるため、現実的な目的地ではなかった。

いろいろ考えた結果、カトマンドゥの東にあるドゥリケルという町へ行くことにした。標高は1,550mでカトマンドゥよりも200mほど高い。晴れた日にはヒマーラヤ山脈の高峰が綺麗に見える立地にあり、カトマンドゥ周辺の有名リゾート地のひとつだが、ナガルコートなどの他の新興リゾート都市と違って昔から町があった場所で、今でも古い町並みが残っているとのことだった。ただ、ネパールは既にモンスーンに入っており、山は常に雲で覆われているので、遠くまで澄み渡った景色が見えるチャンスは少ない。山岳景色にはあまり期待せず、涼しさと歴史を重視してドゥリケルを選んだのだった。

ドゥリケルはカトマンドゥから思っていた以上に近く、タクシーで1時間ちょっとだった。カトマンドゥの朝の渋滞は酷いとのことだったので午前8時に出たのも良かったかもしれない。ドゥリケルではドゥリケル・ロッジ・リゾートというリゾートホテルに宿泊した。ヒマーラヤ山脈の高峰に面したなだらかな斜面に立地しており、コテージ風の客室のベランダからはその景色を楽しむことが出来る。ただ、到着したときは既に空は雲で覆われていて雪山は見えなかった。

ドゥリケル・ロッジ・リゾート

宿で少しくつろいだ後、早速ドゥリケルの町を散歩しに出掛けた。現在のドゥリケルはハイウェイに沿って町が出来ており、一見すると何の変哲もない現代的な町だが、バススタンドの裏へ少し入ると旧市街が広がっており、カトマンドゥのクマーリー・バハルに似た煉瓦造りの高層住居が並んでいる。また、カトマンドゥやパタンのダルバール広場と比べると小規模ではあるが、複数の寺院が建つ広場もあり、地元の人々の憩いの場となっていた。

ドゥリケールの旧市街広場

この広場から東の方へ伸びて行く道を歩いて行くと、やがて山へ上がる石段に出る。これがドゥリケル~ナモーブッダ・トレッキング道入り口となる。ナモーブッダは、前世の仏陀が、出産後に餓死寸前になっていた雌虎を助けるために、自らの身体を捧げた場所とされており、現在ではブッダによるその至高の自己犠牲を記念する碑やストゥーパなどが建っている。ロンリー・プラネットによれば、ドゥリケルから歩くと3時間ほどのトレッキングになるようだ。ナモーブッダまで歩いて行こうと思い歩き出したが、石段を上った先の山頂にあるカーリー寺院辺り、トレッキング全行程から見ると3分の1ぐらいの地点で雨が降り出してしまった。ちょうど近くにあったデウラリ・ヴィレッジ・コテージ&レストランで昼食を食べながら雨宿りをしていたが、雨はなかなか止まなかった。しかもこの間、息子が寝てしまった。寝るとずっしり重くなる。ずっと石段を上って来て既にかなり疲れてもいたので、雨が上がった後、道路が通っている麓の村カヴレまで下りて行って、そこでバスに乗ってドゥリケルまで戻って来た。

ドゥリケル~カヴレ村間の景色

ホテルの夕食はビュッフェ形式でネパーリー料理が出た。ネパールに来て以来、朝食以外はほとんどネパーリー料理を食べて来ている。観光客用の味付けなのか、どこで食べてもとてもマイルドな味で食べやすい。インド料理を食べ慣れていると、もう少しスパイスを利かせてもいいのではと思ってしまうこともあるが、毎日食べていても飽きない。ネパーリー料理の他にネワーリー料理もあるが、通常のライスではなく、米粒を平たく潰したポーハーを中心とした食事であり、こちらの方は毎日食べたくなるような料理でもなかった。

ドゥリケル旧市街広場で出会ったお婆さんと息子の明日真

早朝日の出前から部屋のベランダに座って山の景色を眺めていた。残念ながら地平線には雲が立ちこめていて綺麗に雪山が見えることはなかったが、日の出後しばらくして少しだけ雲が消え去る瞬間があり、そのときいくつかの高峰が見えた。雲が少ない冬にはもっとはっきりと山が見えるようだが、下手すると雨が降るこの季節にこれだけ見えれば満足だ。

遠くにうっすらと雪山が見える

ドゥリケルにはもう1泊してもいいと思っていたのだが、あいにく宿泊中のホテルの延泊が出来なかった。どうもネパール会議派の会議が同ホテルであるようで、その警備の関係で一般客の宿泊が出来ない状態のようであった(翌日の新聞にも掲載されていた)。ドゥリケルの他のホテルに宿泊する選択肢もあったが、ドゥリケル・ロッジ・リゾート自体が気に入っていたし、移動が面倒だったので、いっそのことカトマンドゥ盆地まで戻ることにした。

ドゥリケルでの延泊の代わりにバクタプルで宿泊することにした。「信仰者の街」という意味のバクタプルは、カトマンドゥ、パタンと並んでマッラ朝3王国を形成していた古都で、かつカトマンドゥ盆地の人気観光地のひとつである。これら3都市の中ではもっとも昔の町並みがよく保存されていることで知られており、そのダルバール広場がユネスコ世界遺産に登録されている。別名バドガーオンとも言う。カトマンドゥとドゥリケルの間に位置しており、帰りに立ち寄るのに都合が良かった。しかしながら、ダルバール広場のみ有料となっている他の古都とは異なり、観光客はバクタプルの街に入るだけで入場料金を取られる。外国人の入場料金もカトマンドゥ盆地のどの世界遺産よりも高く、1,100ルピーまたは15ドルとなっている。何も言わないとチケットの有効期限は1日のみだが、購入時にパスポートを提示して滞在希望日数を言えば、そのように記入してもらえ、その期間だけ有効となる。

バクタプルには王宮前広場であるダルバール広場の他、トウマディ広場やダッタートレーヤ広場と主に3つの広場があり、それぞれ見所となっている。ツーリスト用の施設も広場ごとに固まっている。我々はトウマディ広場に面したサニー・ゲストハウスに宿泊することにした。しかも最上階の一番いい部屋に宿泊。上方に開けて固定する形式の伝統的な木彫り窓がいい味を出しており、スペースも広かった。太陽光発電で浴用のお湯を作っているので曇った日にはお湯が出にくい欠点があったが、スタッフは礼儀正しくかつフレンドリーで快適な滞在であった。

サニー・ゲストハウスの客室

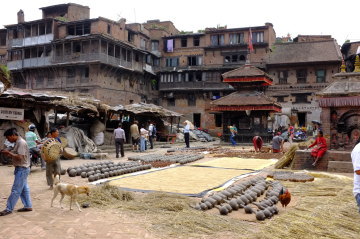

ゲストハウスのルーフトップ・レストランで昼食を食べた後、バクタプルを散歩した。バクタプルの見所は街自体だ。ダルバール広場の王宮、トウマディ広場の5階建て塔建築ニャタポラ寺院やバイラヴ寺院、ダッタートレーヤ広場のダッタートレーヤ寺院をはじめ、いくつか重要な建築物があるが、おそらく多くの観光客はそれらをひとつひとつじっくり見るよりも、それらの建築物と住民が織り成すバクタプル特有の中世的雰囲気を楽しみに来ていると思われるし、我々もその雰囲気の中散歩するのを楽しんだ。バクタプルはカトマンドゥやパタンに比べて古い街並みの様子がよりよく残っているし、車通りも比較的少ないため、町歩きがとても楽しい。インドで例えるならばラージャスターン州のジャイサルメールが近い。高額な入場料金のおかげである程度観光客の流入にもストップが掛かっていることも功を奏しているのかもしれない。また、かつてバクタプルは非常に汚ない街だったようだが、1974年から86年の間、ドイツの援助によって道路の舗装や下水の整備などが行われたため、今では全くそんなことは感じない。そのとき意図的に中世の雰囲気が出るような開発がされたために、中世の街並みがそのまま残っている訳ではなく、むしろディズニーランドに似た創られた中世の部分もあるのかもしれないが、その中で今でも生身の人間が暮らしていることは確かで、そういう生活感はいくらディズニーランドが頑張っても醸し出せない魅力的な要素だと言えるだろう。

ちょっとした交差点には野菜や果物を売る露天商

路地裏に入ると完全に中世の街並み

ネワール族の帽子をかぶったおじさん

街の至る所にはマンダプ(壇)があってくつろげる

壺職人の広場(ポッターズ・スクエア)

古い家屋がそのまま店に

今日は主にバクタプルの北半分を散歩して回ったが、それでも主要な見所はほとんど巡ってしまった。壺職人の広場(ポッターズ・スクエア)、ダルバール広場、トウマディ広場、ダッタートレーヤ広場などである。ダッタートレーヤ広場では木彫美術館と銅彫刻美術館も見た。バクタプルは「アートの街」の異名を持つほど木や銅の彫刻が有名であるが、ここにはその随を極めた美術品が展示してある。美術館となっている建物自体が古い邸宅であったが、特に木彫美術館の方の展示物は圧巻であった。木彫美術館の外壁に残る孔雀の窓も大きなアトラクションとなっている。木彫の孔雀で、その美しさから「ネパールのモナリザ」と呼ばれている。インドでは古い木造建築や木彫は一部の地域にしか残っておらず、残っているだけで見所となるのだが、ネパールでは木を素材に建物を造ったり神様を彫ったりすることは当たり前で、しかもよく保存されているのに驚く。しかし一般の人々はそれらの価値を理解しておらず、家の建て替えなどの際に、古い家屋に使われていた彫刻入りの木材などを惜しげもなく捨ててしまう傾向にあるようだ。一方で、それらを文化財と考えて買い取ったり譲り受けたりして保存する努力をしている地元の人々もいる。

木彫美術館の建物

シヴァ神の憤怒相とされるバイラヴ神の木像

孔雀の窓(ピーコック・ウィンドウ)

孔雀の窓のすぐ向かいにあるザ・ピーコック・ショップの店主も文化財保護に努める1人である。地元でロクタと呼ばれる木の樹皮を使った1500年の伝統を持つ紙漉技術によって作られた紙製品を中心に取り揃えた店で、店のすぐ裏には工房も持っている。その紙に銅版による印刷をした出版物の販売も手掛けており、工房ではその製作過程も見学出来る。それ以上に氏が力を入れているのが骨董品の収集で、特に古い家屋の建築材を倉庫にため込んでいる。ちょうど雨が降っていて我々の他に客がいなかったためか、親切に店内や工房を案内してもらった。バクタプルではそのような魅力的な出会いがいくつも転がっている予感があり、時間無制限で見て回る価値のあるところだ。カトマンドゥから日帰りで訪れる観光客がほとんどのようだが、少なくとも1泊して正解だったと感じた。ドゥリケルに延泊するよりも濃厚な時間が過ごせたと感じる。また、バクタプルの標高は1,401mでカートマーンドゥーよりも少しだけ小高い丘にあり、その分少しだけ涼しいようにも感じた。夕方まで存分に町歩きを楽しんだ。

ピンク3人娘

せっかく古都バクタプルに1泊したので、トウマディ広場とダルバール広場の界隈を中心に早朝の街も散歩してみた。

早朝のトウマディ広場

左の建物がバイラヴ寺院

我々が宿泊したサニー・ゲストハウスの真ん前にはバイラヴ寺院があるのだが、そこへの参拝客が多く、寺院に参拝した人々は必ず鐘を鳴らして行くので、その音で目が覚めてしまったのが早起きの原因でもあった。この時間にはほとんど観光客もおらず、街は完全に地元民のものであった。街の至る所にある祠や小さな寺院を参拝して回っている人が多かった。「信仰者の街」と言われるだけある。

ニョタポラ寺院

ネパールでもっとも高い建築物

ところで、バクタプルはヨーグルトでも有名な街である。知る人ぞ知る、世界でもっとも濃厚でクリーミーなヨーグルトが食べられる場所だ。バクタプルのヨーグルトは「ジュ・ジュ・ドゥ(王様のヨーグルト)」と呼ばれており、どこのレストランでも食べられる。我々が宿泊しているサニー・ゲストハウスのレストランでもヨーグルトはこのジュ・ジュ・ドゥで、そのリッチな味わいに驚いた。息子もすっかり気に入ってしまい、食べても食べても「もっとくれ」のエンドレス状態になっていた。ジュ・ジュ・ドゥ専門店で食べたらさぞやうまかろうと思い、朝食後ダルバール広場西側にある店へ行ってみた。ヨーグルトと言うと朝早く売られているものがおいしかろうと思ったのだが、あいにく12時以降でないとないようだ。たまたまこの店だけそうなのか、それともネパールではヨーグルトは午後に食べるものなのか、その辺りは分からなかった。しかしバクタプルでは一度はヨーグルトを食べるべきであろう。

ジュ・ジュ・ドゥの店

今日散歩をしたのはバクタプルの南半分である。トウマディ広場から南進し、街の南側を流れるハヌマンテ川に架かる橋を渡って一度バクタプル旧市街を出て、東へ行き、老人ホームを越えた辺りで再び橋を渡って旧市街に入り、ダッタートレーヤ広場に出るというコースであった。バクタプルの中心街はよく整備されていたが、町外れになると整備が行き届いていないところがあったりして、昔のバクタプルの様子を垣間見ることが出来た。また、街中にはほとんど街路樹がないのだが、街の外れには多少だが木々も見られた。

クマーリー寺院前の池

クマーリー寺院境内のマンダプ(壇)

郊外から眺めたバクタプル旧市街

ダッタートレーヤ広場に通じる道

ダッタートレーヤ広場

最後に、ダルバール広場近くにあると言うエロティック・エレファント寺院なるものを探してみた。ダルバール広場の西門のそばにある小さなシヴァ・パールワティー寺院には、動物たちが交合する像が彫られている。中でも象の交合が有名なようで、こんな名前が付いてしまったようだ。寺院自体は小さなもので、容易に見過ごしてしまう。

エロティック・エレファント寺院の彫刻

チェックアウトタイムの12時前にはゲストハウスに戻り、身支度を整えた。そして12時過ぎにゲストハウスをチェックアウトし、タクシーでパタンへ向かった。パタンではスメード氏の自宅に泊めていただくことになっていたため、ホテルなどに宿泊する必要はなかった。ネパール初日にダルバール広場だけ見に行ったが、今日の午後はパタンをさらに深く散歩することにした。

まずはパタン博物館へ行った。パタン博物館はダルバール広場の一角にあり、王宮コンプレックスの一部を成している。元々僧院だったが、18世紀にマッラ朝の王の宮殿となった。家主がいなくなってからは荒れるに任せられていたようだが、オーストリアの援助の下に修復され、1997年から博物館として一般公開されている。外国人入場料金は250ルピーである。オーストリアの支援のおかげか、先進国の博物館に引けを取らない設備で、各展示物の解説も充実している。まずはイントロダクションから始まり、ネパール美術品のイコノロジーについての概略がある。その後、シヴァ関連、ヴィシュヌ関連、その他ヒンドゥー教関連、仏教関連の展示物と続き、最後に金属加工技術の紹介がある。大きな美術館ではないが、ひとつひとつの解説は詳細かつ分かりやすく、ネパール美術入門としては最適の場所だ。例えば「どうして神々はいくつもの顔と手を持っているのか?」という問いかけに対して「複雑なパーソナリティーと複数の能力をより効果的に表わすため」と書かれており、複数の顔や手を持つ像が例として並べてあった。博物館内にはカフェもあって、長時間ゆっくりと展示物や解説を見ることが出来るようにもなっている。博物館の全ての展示物の写真と解説が載ったガイドも売店にて1,000ルピーで売られている。惜しむらくは開館時間が短いことで、夏でも午後5時には閉まってしまう。ネパールの博物館は概して閉まるのが早く、そのせいで制約を感じたことが何度かあった。

ハヌ・バイラヴ像

猿神ハヌマーンとバイラヴの融合体

博物館を見た後はダルバール広場から北西方向を中心に散歩した。バクタプルを散歩した後では、現代化が進んだパタンの街自体に大きな魅力は感じなかったが、やはり古い街だけあってどこを歩いても必ず大小の寺院や古い邸宅を見掛けた。ダルバール広場以外でパタンの大きな見所と言えば、ヒラニヤヴァルナ・マハーヴィハール僧院、通称ゴールデン・テンプルであろう。ネワーリー語でクァ・バハルとも呼ばれる。本殿の屋根が金箔で覆われているためにそのように呼ばれている。外国人入場料金は50ルピー。この仏教僧院の面白いところは、住職をパタン市内に住む12歳以下の仏教徒少年が約1週間交代で務めることである。ホームステイさせていただいたシャーキャさん家族の男性メンバーは皆1度はこの僧院で住職を務めたと言っていた。

ヒラニヤヴァルナ・マハーヴィハール

パタンの街を一通り散歩した後、地元客で賑わうモモ・センターに入ってモモを食べた。モモとはチベット風蒸し餃子で、インドでも人気の軽食であり、僕もデリーで冬を中心によく食べている。モモをメインに売る食堂では「モモ・センター」を称しているところが多かったので、ここでもそうしておく。ドゥリケルやバクタプルでもモモを試してみたがいまいちで、懲りずにパタンでもモモを食べてみたのだが、やはりデリーのレベルには至っていなかった。どうもネパールではバッファロー肉モモ(バフ・モモ)が主流のようで、デリーで主流のチキン・モモはローカルのモモ・センターではあまり見掛けなかった。軒先で巨大な蒸し器を使って作っているのは大抵バフ・モモであった。バッファロー肉のモモは生臭くてあまり好きではなかったのでチキン・モモを食べるようにしたのだが、地元の人があまり食べない食べ物を注文しておいしいものが出て来ることは稀で、結局どちらも満足出来ない味であった。僕はかねてから「デリーのモモは世界最高」説を唱えているが、今回のネパール旅行ではそれがますます裏付けられた。

バクタプルの街角で紡ぎ車を回していたお婆さん

6月9日にはスメードさんの案内の下にカトマンドゥの主要な観光地を巡ったが、今日はカトマンドゥ市内の行き残した場所を我々のみで自由に旅行することにした。

まずはネパールでもっとも重要なヒンドゥー教寺院であるパシュパティナート寺院へ行くことにした。1696年建立のシヴァ寺院で、カトマンドゥ盆地の世界遺産のひとつである。トリブヴァン国際空港の近くにあり、カトマンドゥ盆地の聖なる河バーグマティー河の西岸に位置している。特にシヴァ派にとっては、インドのウッタル・プラデーシュ州ヴァーラーナスィーにあるガンガー河西岸に立つ有名なシヴァ寺院、ヴィシュヴァナート寺院と同等の重要性を持っている。興味深いことにこの寺院で礼拝を行う4人のパンディト(僧侶)は伝統的にインド人となっている。

パシュパティナート寺院の本殿にはヒンドゥー教徒しか入れないが、境内までなら誰でも入ることが出来き、本殿の門の外から中を覗いたり、展望台から寺院を見下ろしたりすることが出来る。ただし入場料は500ルピーと高額である。本殿入り口には参拝客の長蛇の列が出来ていたが、雰囲気や話している言語などから察するにインド人観光客ばかりであった。インド人の大半はヒンドゥー教徒ということになるので、容易に中に入れるのだろう。

パシュパティナート寺院

チケット売り場でチケットを買った後、日本語を話すガイドが静かに後を付いて来て、通りすがりの人みたいにさりげなくガイドを始めたので、そのまま案内してもらった。パシュパティナート寺院本殿の南側からバーグマティー河に下りるガートへ向かう道があり、河に架かる橋が展望台への道になっている。バーグマティー河には複数のガートが並んでおり、ヴァーラーナスィーと同様にそれらは火葬場となっている。パシュパティナート寺院にもっとも近いガートはもともと王族専用の火葬場で、王族が死亡した際にはここで荼毘に付される。しかし最近ネパールでは王制が廃止されたため、王族専用ガートもなくなったようだ。ただ、それでも一般庶民が荼毘に付されることはなく、VIP用のガートとなっている。庶民が荼毘に付されるのはそれよりも下流にあるガートで、我々が訪れたときには刑務所で死んだ人の火葬が行われていた。

バーグマティー河とパシュパティナート寺院

ハヌマーンが歩いている

バーグマティー河に架かる橋を渡り、小高い丘に上る階段を上って行くと、シヴァリンガを祀る小寺院が並んでいる。パシュパティナート寺院周辺には108個のシヴァリンガが並んでいると言う。それよりさらに上に上ると展望台があり、黄金屋根を頂いたパシュパティナート寺院をよく見渡すことが出来る。寺院内には2mの高さの四面シヴァリンガが祀られている。だが、参拝客はヒンドゥー教徒であってもシヴァリンガに近づくことは許されず、リンガの各面を担当する4人のパンディトを介して礼拝を行う。シヴァ神の大祭であるマハーシヴァラートリ祭のときにもっとも多くの参拝客を集めるようである。

展望台から眺めたパシュパティナート寺院

展望台よりさらに上にはムリガスターリーと呼ばれる鹿園がある。500ルピーの入場料にはムリガスターリーへの入場も含まれている。確かに鹿もいたが、それよりも猿の楽園となっており、猿たちが池で気持ちよさそうに水遊びしていた。インドの観光地や寺院などにいる猿は大概凶暴で恐ろしいのだが、少なくとも我々が見た限りではネパールの猿は大人しく、こちらが食べ物を持っていなければ悪戯をして来ることも威嚇して来ることもなかった。また、ムリガスターリーからはバウッドナート寺院を眺めることが出来る。

ムリガスターリーの池で遊ぶ猿たち

パシュパティナート寺院前には乞食が固まって座っている。見るといろいろな顔をした人がいる。しかし割と身なりは良さそうで、施し物も結構もらえているようだった。寺院の境内に入ると、灰を身体に塗りたくったサードゥや猿神ハヌマーンの姿をしたバフルーピヤー(道化師)などもいて、ヒンドゥー教の聖地らしい雰囲気を醸し出していたが、当然彼らの写真を撮ってしまうとお金を要求される。その点でもヴァーラーナスィーと似ていた。

マディヤ・プラデーシュ州から来たと言うサードゥ

パシュパティナート寺院から今度は新王宮ナーラーヤンヒティ・ダルバールへタクシーで向かった。ナーラーヤンヒティ・ダルバールは18世紀からネパール国王が住んでいた場所である。元々は1895年に建造された王宮が建っていたが、1934年の地震で倒壊してしまった。その後1960年代にモダンな建築様式にて再建が始まり、1970年に完成した。ここは2001年6月1日のネパール王族殺害事件の舞台となった場所でもある。ネパールでは2008年に王制が廃止され、王族も王宮を去ることとなった。その後2009年2月にナーラーヤンヒティ・ダルバールはナーラーヤンヒティ王宮博物館として一般公開された。まだほとんどのガイドブックには掲載されていない新しい観光地である。

ナーラーヤンヒティ王宮博物館

ナーラーヤンヒティ宮殿博物館の外国人入場料は500ルピーとこれまた高額である。しかもセキュリティーは厳重で、中にはカメラはおろかバッグすら持ち込めない。それらはチケット売り場の横にあるクロークルームに預けなければならない。宮殿はネパールの寺院建築様式を模したモダンな楼閣を中心に建っている。この楼閣の内部は吹き抜けで、高い天井を持つホールとなっており、ゴルカ・ホールと呼ばれている。国王の戴冠式など重要な儀式の際に使われるホールである。外観からではこのゴルカ・ホールの部分が目立つためにネオ・ネパール様式とでも言うべき建築に見えるが、中に入ってみるとネパール建築の面影は全くなく、多少古めかしさが漂ってはいるが完全にヨーロッパの豪邸風である。見学客は、賓客用の寝室、待合室、応接間などから王族用の寝室、王の執務室、そして上述の戴冠式用ゴルカ・ホールなど、主な部屋を見学することが出来る。ネパールを訪れた各国国家元首の写真や贈り物なども飾ってあるが、それらの展示物に特に目を惹くようなものはない。日本人としては天皇陛下の写真を見つけたり、日本からの贈り物を探したりするのが楽しいだけだ。また、2001年6月1日の王族殺害事件が起こった場所も見ることが出来るが、既にその現場となった建物は解体されてしまっており、その跡地に、どの場所で誰が殺されたかを示す説明書きがあるのみで、それらが静かに10年前に起こった凄惨な事件の一端を伝えている。王宮の庭園も荒れるに任せていて散歩するのも虚しい。端的に言ってしまえば、今のところ500ルピーもの入場料を払って見物するような価値のある場所ではない。

昼食はナーラーヤンヒティ宮殿博物館から南に伸びる大通りダルバール・マールグにある日本食料理レストラン古都で食べた。パシュパティナート寺院とナーラーヤンヒティ宮殿博物館の入場料が意外に高くてネパール・ルピー金欠状態になっていたために安く済む親子丼と天丼しか注文しなかったが、味にも量にも満足であった。ところで、ダルバール・マールグはカトマンドゥのオシャレ・ストリートで、ここにはネパール初の5つ星ホテルホテル・アンナプールナーの他、ネパール唯一のKFCやピザハットもあった。ちなみにマクドナルドはまだネパールにはないみたいだ。

そのままダルバール・マールグを南下し、ラーニー・ポカリ(女王の湖)という人工池まで来た。今回旅行の参考にした「10 Walks in Kathmandu」(プラカーシュAラージ著、Rupa、2006年)と言う本の中に、ベーガム・ハズラト・マハルの墓について記述があったため、探してみようと思っていたのだった。その本によると、ベーガムの墓はラーニー・ポカリ近くにあるモスクの側にあるとのことであった。

ベーガム・ハズラト・マハルは、アワド王国最後のナワーブ、ワージド・アリー・シャーの妻の1人で、1856年、英国東インド会社によるアワド王国併合後、カルカッタに移住させられたワージド・アリー・シャーに代わってアワド地方の統治を任された人物である。だが、1857年のインド大反乱時にベーガムは英国東インド会社に対して反旗を翻した。英国東インド会社軍との戦争に敗れたベーガムはネパールに亡命し、当地で1879年に没した。このような経緯から、ベーガム・ハズラト・マハルはインドのフリーダム・ファイターに数えられる女傑の1人であり、インドの愛国史観的な歴史の中で重要な地位を占めている。

ラーニー・ポカリの東側、ダルバール・マールグ沿いには2つのモスクが並んでいる。どちらもジャーマー・マスジド(金曜モスク)を名乗っているが、一般に北側のモスクはカシュミーリー・モスク、南側のモスクはネパーリー・モスクと呼ばれている。カシュミーリー・モスクの方は、その名の通り、カシュミール地方から流れて来たイスラーム教徒たちの礼拝場となっている。中はかなり広大で、カシュミール出身聖者のダルガー(聖廟)2つの他、小規模ながら立派なモスクやマドラサ(神学校)、それに大人数が手足を洗浄可能なウズー場、そして簡易宿泊場と思われるがらんどうの3階建て建物などもあり、宗教施設として完結していた。一方、ネパーリー・モスクの方は門が閉まっていて中に入れなかったが、壁の外側からは緑色にペイントされた大きなモスクが見えた。これは、インド国境近くの平野地帯であるタラーイー地方から来たイスラーム教徒のモスクのようである。どうも周辺の人々の話を聞いた感じでは、この2つのイスラーム教徒コミュニティーはあまり仲が良くないようだ。ベーガム・ハズラト・マハルの墓は、ネパーリー・モスクの南側に隣接している小さなマーケットの隅にある。このマーケットに店を構える店主はほとんどイスラーム教徒で、イスラーム教関連書籍の本屋やアラビア語タイピングなどの店があった。このマーケットの人にベーガム・ハズラト・マハルの墓について聞いてみたらすぐに教えてくれた。だが、非常に残念な状態になっていた。墓は金網で覆われており、誰の持ち物か、植木鉢置き場になってしまっていて、一見しただけでは墓だとは分からないほどである。金網の扉には錠が掛かっていて中に入れず、墓の上には植木鉢が所狭しと置かれていて詳しく調べることが出来なかったが、見たところこの墓がベーガム・ハズラト・マハルのものであることを示すような碑文も見当たらず、人々の記憶のみが頼りの状態となっている。これがかつてのアワド王国の女王の墓であることを知っている人がいなくなったら、すぐにでも壊されて跡形もなくなってしまうのではないかと思われた。

ベーガム・ハズラト・マハルの墓

ベーガム・ハズラト・マハルの墓の惨状を見た後、ホテル・アンナプールナーのザ・コーヒー・ショップで休憩し、タメル方面へ向かった。タメルはカトマンドゥの有名な安宿街で、バンコクのカオサン・ロード、コールカーターのサダル・ストリート、そしてデリーのパハール・ガンジなどと並び称されるアジアのバックパッカー天国のひとつである。もしカトマンドゥに何のアテもツテもなかったらここに宿泊することになっただろうが、宿泊しないにしても一度はどんなところか見てみたかった。

タメルの安宿街に入る前に、ナーラーヤンヒティ宮殿博物館とタメル・エリアの間にあるガーデン・オブ・ドリームスに立ち寄ってみた。この庭園は陸軍元帥カイザー・シャムシェール・ラーナーによって1920年初めに造られた。ネパールの6つの季節を象徴する6つのパビリオンを中心としたエドワード朝様式の庭園で、カイザー・シャムシェール・ラーナーの死後はネパール王国の管理下に置かれたが長らく放置状態が続いていた。しかし2000年から2007年にかけてオーストリアの協力を得て修復・整備され、一般公開された。現在残っているのはオリジナルの庭園の半分のみで、それほど大きな庭園でもなく、季節を象徴するパビリオンも3つしかないが、ネパールでもっとも美しい庭園であることは間違いない。外国人入場料金は160ルピー。中にはいい雰囲気のカフェもあって、のんびりくつろぐには絶好の場所である。

ガーデン・オブ・ドリームス

タメルはアジアの他の安宿街とよく似た雰囲気の雑然としたエリアであった。狭い路地に、ホテル、レストラン、バー、カフェ、ネットカフェ、土産物屋、本屋、両替屋などが入った高層の建物が並んでおり、交差点は屋台で埋め尽くされていた。空を見上げてみても、看板という看板が他者を押しのけようとながら自己主張を繰り返していた。タメルではKC'sレストランという老舗のレストランで軽食を取った。元々カトマンドゥの安宿街はダルバール広場近くのフリーク・ストリートであったが、1970年代頃にタメルの中心に建ったカトマンドゥ・ゲストハウスの開業などによってタメルへと移った経緯がある。フリーク・ストリートは、ネパール在住米国人の家でコックとして働きパイ作りを覚えたネパール人が開業したパイ屋が多かったためにパイ通りと呼ばれていた。だが、カトマンドゥの安宿街中心地がフリーク・ストリートからタメルへ移動したことに伴い、パイ屋も同地に移動した。KC'sレストランはそんなパイ屋の中でも老舗中の老舗で、フリーク・ストリート時代から営業している。ただ、有名となったのはタメルに移転してからのようで、今でもタメルの数あるレストランの中で根強い人気を誇っているとのことであった。KC'sレストランでパイを食べるというのがタメルへ来た一応の目的であった。KC'sレストランのパイは、日本の田舎のベーカリーを思い出させるような、古風だがしっかりした味であった。

タメルであと1アクションぐらいはする時間的余裕があったのだが、あいにく息子のオムツが切れており、しかもKC'sレストランでウンチをしてしまったので、パタンへタクシーで帰ることにした。このとき午後5時過ぎであったが、モロに交通渋滞にはまってしまい、カトマンドゥの渋滞の酷さを痛感させられた。

カシュミーリー・モスクで居眠りする人

| ◆ |

6月14日(火) パタンの動物園とデリー帰着 |

◆ |

1週間の短いネパール旅行も今日が最終日であったが、午後4時35分のフライトで、それまで時間があったので、パタンにある動物園へ行くことにしていた。ネパール旅行中、街中で見かける動物に息子は嬉々として反応しており、どうも息子は動物好きなのではないかと感じていたので、動物園へ連れて行ってあげようと思い立ったのであった。宿泊先からも徒歩5分の距離にあって便利だった。

動物園へ行く前に、早朝5時半から1人でパタンの旧市街を散歩してみた。しかし驚いたことに既に街は活動を始めていた。大通りの人通りや車通りはまだまばらであったが、旧市街の路地へ入ると、シャッターの閉まった店の前で多くの人々が野菜や果物を売っていた。そして交差点に止まる山車や街中の寺院では多くの参拝客が神様へ祈りを捧げていた。ダルバール広場も結構な混雑で、クリシュナ寺院では集まった女性たちがバジャン(宗教賛歌)を歌っていた。学生服を着た学生たちが登校する姿も見受けられた。古い街というのは朝が早いものなのだろうか?

早朝のパタン・ダルバール広場

パタンのジャワラケルにあるセントラル・ズーはネパール唯一の動物園で一通りの動物が揃っている。外国人入場料金は250ルピーと決して安くなかったが、子供と一緒に散歩する分には悪くない施設である。鹿、ハイエナ、一角サイ、カバ、猿、熊、豹、象、ネズミ、リス、コブラ、ニールガーイ、孔雀、フクロウやその他の珍しい鳥などがいた。ライオンや虎もいると言われたのだが、少なくとも我々が見て回った限りでは見当たらなかった。園内はそんなに複雑な構造でもなく、ほぼ一本道なので、見落とすことはないと思うのだが、もしかしたらいたのかもしれない。園内にある池でのボートライドや、園内を闊歩する象に乗るエレファント・ライドなどもアトラクションに含まれている。園内にはレストランやカフェもあるが特に大したものは売っておらず、完全にローカル向けであった。

一角サイ

午後2時頃にトリブヴァン国際空港へ向かい、午後2時半には到着した。チェックインやイミグレーションに時間はかからなかったが、セキュリティーチェックにかなりの時間が掛かった。まず空港出発口に入ってすぐに荷物全てのX線検査があり、イミグレーション後にバッグを開けてひとつひとつ持ち込み物をチェックする厳重な手荷物検査とボディーチェックがある。そして飛行機に搭乗する前に再びバッグを開けての手荷物検査とボディーチェックがあり、ようやく機内に座ることが出来る。この厳しさは先月旅行したカラーチーの空港と同等かそれ以上である。ネパールの観光地などでのセキュリティーチェックは皆無か、あってもほとんど無いに等しいものであったため、それとのギャップに驚いた。どうもネパールの政治に大きな影響力を持つインド政府が、自国を守るためにネパール政府に対して警戒レベル引き上げを強要しているようだ。過去にはカトマンドゥ~デリーを結ぶインディア・エアラインスの航空機ハイジャック事件――いわゆるIC814事件(1999年12月24日~31日)――があり、インドはハイジャック犯ターリバーンたちの要求を呑んで、国内の刑務所に収容していた3人のイスラーム教過激派を解放することになった。このとき解放されたテロリストが後にインドに対するテロを主導するようになり、国益を大きく損なうことになった。そのときのトラウマもあるのだろう。しかし利用客にとってここまで厳重なセキュリティーチェックは決して気持ちのいいものではない。

行きの便では運良くビジネスクラスにグレードアップしてもらえたが、帰りの便では普通にエコノミークラスでの移動であった。それはそれでいいのだが、予め頼んであったベビーフードが出て来なかった。スチュワーデスを呼んでベビーフードを注文したら、「そのようなリクエストは受け取っていない」と言われた。「リクエストしましたよ。行きの飛行機でも出ました」と答えたら、「リクエストは受け取っていない」と繰り返された。だが、「在庫を確認してもしあったら持って来る」と言われ、結局Cow

& Gateのベビーフードを出してもらえた。そして渡されるときにもう1度「リクエストは受け取っていないが、たまたまあったから提供する」と念を押された。絶対に自分の非を認めず引き下がらない彼女の態度を見て、ネパール~インド間上空にいながら、「ああ、もうインドに来たんだな」と感じた。ネパール旅行中は、サービス提供者側からそういう自我や自己都合の押し付けみたいなものをされたことは一度もなかった。どうしてインドだけこうなのであろうか?インド以外の南アジア諸国へ行ってからインドに戻ると特にそういうことを感じる。

それでもキングフィッシャー航空はマシな方で、このスチュワーデス以外、特に不快な言動をする人には会わず、全体的には満足行くサービスであった。デリーのインディラー・ガーンディー国際(IGI)空港新ターミナルT3も昔に比べたら格段に清潔にかつ便利になった。特にラジオタクシーの存在は便利で、何の苦労もなく空港から家へ移動することが出来る。パハール・ガンジなどを目指す一般の旅行者にとっても、空港と市街地を結ぶデリー・エアポート・メトロ・エクスプレス(DAME)の開通は天恵と言ってよい。物価上昇著しい昨今のインドだが、値段に見合ったサービスが受けられるようになっているのも事実であり、そういう点ではインドの将来に期待を持つことが出来る。

ネパールはいいところだと散々聞いていたが、今までずっと行く機会がなかった。今回ようやくネパール旅行が選択肢として浮上して来て、実際に行ってみた訳だが、本当にいい国だった。特にインドから行くと拍子抜けしてしまうくらい穏やかな国に感じる。ほとんどカトマンドゥ盆地のみの旅行であったが、暑すぎず、寒すぎずのちょうどいい気候で、避暑の目的も十分果たせた。もうすぐ1歳になる息子を連れての初めての外泊旅行でもあったが、その目的地としても最適であった。

振り返って見ると、パタンやバクタプルはかなり精力的に観光したが、カトマンドゥのダルバール広場近辺はサラッと流しただけであった。また、カトマンドゥ盆地の7つのユネスコ世界文化遺産の内6つは訪れたのだが、最後の1つであるチャング・ナーラーヤン寺院には行けずじまいであった。バクタプルのすぐ近くなので、バクタプルと併せて観光すべきであったが、それに気付いたのはバクタプルを去ってからだったため、今回は諦めたのだった。ポカラ方面も全く手つかずであるため、ネパール再訪の際は是非これら行き残した場所を見てみたいものである。

しかしネパールの物価の高さには閉口した。ほとんどの物資がインドを通って来ているため、インドのインフレがネパールにも影響していると聞く。だが、それ以上に観光地の外国人料金の高さがそういう印象を受けた大きな原因だったと思われる。ガイドブックに載っているような場所は大体どこでも外国人料金を設定しており、地元民の数倍~数十倍の料金を払わなければならない。しかも現在店頭で手に入るガイドブックに載っている外国人料金情報は既に古くなっており、現在はその1.5~2倍の入場料金を取っているところがいくつもあった。例えばバクタプルの外国人入場料金は、元々10ドルまたは750ルピーだったのだが、今年1月から15ドルまたは1,100ルピーに値上がりしたし、パシュパティナート寺院の入場料は元々250ルピーだったのが、現在では500ルピーに跳ね上がっている。また、ホテルやレストランのサービス税やVAT(付加価値税)も高く、原価に10~23%上乗せされる。これらのおかげでネパール旅行中は常に金欠状態であった。

この時期ネパールを旅行して良かったのは、何よりオフシーズンだったことである。欧米やアジアの外国人観光客の大半は秋から冬にかけてネパールを訪れるようで、その時期がピークシーズンとなっている。現在はモンスーン期でそれらの観光客は通常旅行を避ける時期であるようだ。よって観光地はどこも人混みが少なく、ホテルや店でもオフシーズンのディスカウントをしてくれるところが多かった。この時期多いのはインド人避暑客である。我々もインドに住んでいるので、インド人と同じメンタリティーでネパールを旅行したと言える。しかしインド人観光客の数も、インドの有名避暑地に比べたら遙かに少ない。何よりインド人の外見は地元ネパール人とそんなに違わないので、観光地でも際立って目立たない。酷暑期の避暑地はどこも大混雑だが、ネパールは穴場の避暑地だと感じた。ただし、もしかしたら多くのインド人避暑客はカトマンドゥ盆地よりもさらに標高の高いところへ押しかけているのかもしれない。そうだとしたらそこは大変なことになっているだろう。

また、ネパールにいると日本が近く感じられた。木造建築、モンゴロイドに近い顔付き、相手を慮る心遣いということもあるが、街中に日本語学校の看板をよく見掛けて、日本や日本語に興味を持つ人が多いことが予想され、そこから日本への近さを感じた。一般人の日本人に対する印象もよく、インドよりもより具体的なイメージと共に親日感情を抱いている感じだった。日本の援助で出来た道路や施設もいくつか目にした。ネパールに比べたらインドはまだまだ日本から遠い国という感じがした。ほとんどのインド人にとって日本はそこまで興味のある国ではない。

道を走っている自動車やバイクを見て、意外にリッチであることにも驚いた。ネパールで走っている自動車の多くはインドと同じモデルで、おそらくインドからの輸入であろう。特に僕が注意して見ていたのはバイクだが、デリーでも頻繁には見掛けないプレミアム・クラスの高価なバイクをどういう訳かネパールでよく見掛けた。海外での出稼ぎで稼いだが使いどころのない金が注ぎ込まれているのであろうか?

これらの印象はネパールでも発展が進んだカトマンドゥ盆地を旅行してのもので、もっと田舎を旅行したら全く別のネパールがあるのかもしれない。インドでも「デリーを見ただけではインドは分からない」「デリーはインドではない」「インドを見たければ田舎へ行け」みたいなことがよく言われるのだが、デリー在住の人間からしたら、デリーもインドの一部であり、むしろインドの現在をよく見ることの出来る場所だと考えている。それと同様にカトマンドゥもネパールの一部であることには変わりなく、カトマンドゥのみを見てネパールの印象を語ることにも一定の正当性はあるだろう。だが、もっと田舎の方へ行ってみたいという気持ちもあり、早くもネパールへの再訪のチャンスを探っている。

ネパール旅行中に公開された新作ヒンディー語映画で気になっていたのはアヌラーグ・カシヤプ制作の「Shaitan」であった。サイケデリックな予告編がかなり前から映画館で流されており、旅行から帰った後早速見に行った。「Shaitan」監督は、マニ・ラトナム監督の「Guru」(2007年)で助監督を務め、今回監督デビューとなるビジョイ・ナーンビヤール。複数の若手俳優出演による作品だが、名前が知られているのはラージーヴ・カンデールワールとカールキー・ケクランであろう。ちなみに「Dev.

D」(2009年)で一躍名を知られることになったフランス系インド人カールキーはアヌラーグ・カシヤプと今年結婚したばかりである。

題名:Shaitan

読み:シャイターン

意味:悪魔

邦題:シャイターン

監督:ビジョイ・ナーンビヤール

制作:アヌラーグ・カシヤプ、スニール・ボーラー、グニート・モーンガー、ミラージ・シェーク

音楽:プラシャーント・ピッライ、ランジート・バーロート、アマル・モーヒレー、バヤーナク・マウト、ミッキー・マックリー、アヌパム・ロイ

歌詞:サンジーヴ・シャルマー

出演:ラージーヴ・カンデールワール、カールキー・ケクラン、シヴ・パンディト、ニール・ボーパーラン、グルシャン・デーヴァイヤー、キールティ・クルカルニー、ラジト・カプール、パワン・マロートラー、ルクサール、ラージクマール・ヤーダヴなど

備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

上からキールティ・クルカルニー、グルシャン・デーヴァイヤー、

シヴ・パンディト、カールキー・ケクラン

| あらすじ |

ロサンゼルスからムンバイーへ移住して来た大学生アムリター・ジャイシャンカル、通称エミー(カールキー・ケクラン)は、幼い頃に母親を失ったトラウマから精神に異常を抱えていた。父親(ラジト・カプール)と継母はそんな彼女を精一杯支えたが、エミーは亡き母親を常に追いかけていた。

あるときエミーは酒とドラッグに溺れる刹那的な毎日を送る若者グループと知り合い、仲間になる。カラン・チャウダリー、通称KC(グルシャン・デーヴァイヤー)、ドゥシュヤント・サーフー、通称ダッシュ(シヴ・パンディト)、ズビーン・シュロフ(ニール・ボーパーラン)、そしてターニヤー・シャルマー(キールティ・クルカルニー)であった。あるとき深夜に5人がハマーに乗ってムンバイーの市街地を暴走していたところ、不注意からスクーターをはねてしまい、乗っていた2人を轢いてしまう。目撃者がいないことをいいことに5人は逃亡する。ところが、この轢き逃げ事件を捜査していた警官マールワンカル(ラージクマール・ヤーダヴ)は聞き込み調査によって轢き逃げした車を割り出し、5人に目を付ける。そして事件のもみ消しのために250万ルピーの賄賂を要求する。

急いで250万ルピーもの大金を用意しなくてはならなくなった5人は、ダッシュのアイデアの下、エミーを使って狂言誘拐をし、エミーの父親から250万ルピーの身代金を手に入れる計画を立てる。エミーは平常通りに大学に登校し、そこから遠く離れてタクシーを拾って4人と合流。その後エミーの父親に電話をし、身代金を要求した。NRI(在外インド人)の娘の誘拐事件とあって警視総監(パワン・マロートラー)も本気で捜査に乗り出した。

この誘拐事件の捜査を任せられたのが、停職中の警察官アルヴィンド・マートゥル(ラージーヴ・カンデールワール)であった。血気盛んなアルヴィンドは浮気をした大物政治家を上階から突き落とし、停職処分となっていた。また、アルヴィンドは妻と離婚の危機にありプライベートが安定していなかった。アルヴィンドはエミー誘拐事件の捜査を始める。当初は水面下での捜査であったが、警察内の密告者がマスコミにタレコミし、大々的に報道され、しかもSNSによってこのニュースが人々の間に広まって、エミー誘拐事件は一大事件となってしまった。そしていつの間にかエミーだけでなく、KC、ダッシュ、ズビーン、ターニヤーも誘拐されたことになってしまった。

5人はブルカーをかぶってイスラーム教徒居住区の小さな部屋に身を隠した。ところが、近所の男からターニヤーがレイプされそうになり、KCはその男を殺してしまう。5人はその場から逃走し、とりえあず映画館に逃げ込む。しかしターニヤーを巡る恋愛感情のもつれからズビーンがターニヤーと共に脱走しようとする。しかしターニヤーは警察に密告しようとしたと疑われ、KCに瀕死の重傷を負わせられる。KC、ダッシュ、エミーは今度は教会に逃げ込む。一方、ズビーンは単独で逃げ出し、警察の保護下に置かれる。ターニヤーも病院に搬送され一命を取り留める。ズビーンの証言からマールワンカルが賄賂を要求しようとしたことが発覚する。それを知ったマールワンカルは逃亡するが、アルヴィンドに追跡され、逃走の末にトラックに轢かれて重傷を負ってしまう。

ダッシュはエミーの父親から250万ルピーを回収しようとするが、警察が見張っていることを感知して受け取れずにいた。また、エミーはドラッグの禁断症状が出ており、次第に精神に異常をきたし始めていた。3人の間で口論が起き、ダッシュはKCを殺してしまう。そしてダッシュはエミーをも窒息させて殺そうとするが、エミーはガラスの破片でダッシュに反撃し殺してしまう。その瞬間、エミーは実の母親が自分と心中しようとした記憶を思い出す。

そのときアルヴィンドが教会に駆けつけ、エミーを救い出す。警視総監は警察の威信を守るため、今回の事件を以下のようにまとめることにした――誘拐犯は死んだKCとダッシュで、ズビーン、ターニヤー、エミーは誘拐された。警察の急襲によってKCとダッシュは射殺されたが、急襲チームの1人マールワンカルが負傷した――アルヴィンドもそれを受け容れざるを得なかった。また、アルヴィンドは妻とよりを戻し、エミーは精神病院に入院して実の母親の名前を名乗り始める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まるで1960年代~70年代の米国ドラッグ・カルチャーを後追いするように、最近のヒンディー語映画界では、ドラッグに溺れる若者を主人公にした映画が続いている。「Shaitan」は、「Dev.

D」(2009年)、「Dum Maaro Dum」(2011年)などに続くドラッグ映画だと言える。サイケデリックな映像効果を多用し、陶酔感を表現していた。それに加えて、亡き母親への憧憬から精神に異常をきたしているエミーがいて、時々そのトラウマが映像化されるため、さらに理性が不安定化になって行く。序盤では、そんな自堕落な若者たちの刹那的かつ破壊的な毎日が簡単に紹介される。ここまではダーティーな青春映画のノリだが、最後までそういうドンチャン騒ぎを見せる作品ではない。

作品は、深夜に轢き逃げしてしまい、そのもみ消しのために警察から250万ルピーの賄賂を要求されたことで、映画は急にスリラーの方向へと急転換する。解決策として主人公5人が選んだのは狂言誘拐。しかし軽い気持ちで実行に移したこの計画は、身代金が得られなかったばかりか、世間を騒がす大ニュースにまで発展してしまう。にっちもさっちも行かなくなったことで鉄の結束を誇っていた5人の人間関係にも亀裂が入り、最終的には空中分解してしまう。ところが、「Shaitan」は狂言誘拐の始終をなぞる映画でもない。

「Shaitan」はプロデューサーのアヌラーグ・カシヤプがいくつかの自作品で行って来たのと同様に、ヒンディー語映画の常識に挑戦した映画である。歌と踊りがない、ハッピーエンディングではない、などと言った表層的な既存概念破壊ではなく、もっと深いところにある、インド映画の精神性みたいな部分を覆す冒険である。例えばエミーと両親(実母と継母を含む)との関係。インドやインド映画の常識では、継母が夫の連れ子に優しいことはなく、再婚後の父親も娘に以前のような愛情を注がなくなる。だが、「Shaitan」ではそのようなことはなかった。エミー自身が継母を受け容れず、父親の自分に対する愛情も疑い出しただけで、実際には精神異常者だった母親が娘と心中しようとし、彼女を救ったのが父親であった。エミーは亡き実母をあまりに美化しすぎており、その死に対して深い心の傷を負っていたのだが、終盤、実母にされたのと同じような方法で殺されそうになったとき、初めてその記憶が呼び起こされる。そしてエミーの身の上に起こったこの事実は観客に大きなショックを与えることになる。また、父親はエミーを愛するあまり、その事実を彼女に伝えることが出来なかったのであろうことも劇中では特に触れられていないが、容易に予想されることである。インド映画が伝統的に主張し続けて来ているのが家族の大切さであるが、「Shaitan」のような歪んだ形で家族愛を示したのは過去にあまり例がない。

友情もインド映画の重要な要素だ。家族の次には必ず友情の大切が来る。しかし「Shaitan」では友情の崩壊が描かれる。相互信頼を唯一のルールにして結束して来たKC、ダッシュ、ズビーン、ターニヤー、エミーは、一連の事件を経てお互いへの信頼を失って行き、最終的には脱走、暴行、そして殺傷に至る。こうなっては友情の回復は不可能で、どう贔屓目に見ても「Shaitan」は友情をテーマにした映画にはならない。「Dil

Chahta Hai」(2001年)や「Rang De Basanti」(2006年)のような過去の青春グラフィティー映画とは全く異なった作品である。

この映画には善と悪の葛藤もない。「勧善懲悪のストーリー」はインド映画を形容する際に必ず使われる言葉だが、この映画では少なくとも善の勝利はない。もっとも正義感の強いキャラクターは熱血警察官アルヴィンドだが、彼も警察というシステムの論理に屈し、一連の狂言誘拐事件を警察の都合のいいように作り替えて世間に発表する警視総監の処世術的な方法論に従うことになる。

何より「Shaitan」には感情がない。誰がどんな感情を抱いているか、全く不透明なのである。感情の描写こそがインド映画の真髄であるが、「Shaitan」からは全くその要素が抜け落ちており、ただ単にそこには友情の崩壊、善の崩壊、人格の崩壊があるのみだ。題名を「Shaitan(悪魔)」にしたのはとても正しい選択で、正に人間が悪魔になって行く過程を追った作品だと言える。

ビジョイ・ナーンビヤール監督は本作がデビュー作になるが、カメラワークや編集など、現代の若者にアピールする斬新さがあり、玄人レベルであった。もしかしたらアヌラーグ・カシヤプの助力がかなりあったのかもしれないが、今後にも期待したい。俳優たちの演技も概して素晴らしかった。カールキー・ケクランは最高の演技であったし、ラージーヴ・カンデールワールも迫力があった。2人に比べるとほぼ無名ながら、主人公格のグルシャン・デーヴァイヤー、シヴ・パンディト、ニール・ボーパーラン、キールティ・クルカルニーらの演技も良かった。

歌と踊りが入った典型的なインド映画ではなかったが、音楽も映画の雰囲気によく合っていた。特にテーマソングの「Bali - Sound of Shaitan」は素晴らしい。

「Shaitan」はドラッグ、暴力、狂気に満ちた映画で、一般向けではないが、プロデューサーのアヌラーグ・カシヤプらしさがよく出た斬新な作品である。インド映画と言うよりヨーロッパかどこかの映画を見ているかのようだ。予想とは裏腹に、意外にも目を背けたくなるような不快なシーンは少ないが、精神には重く響くものがある。ヒンディー語映画の最先端を確かめたかったら是非という映画だ。

大予算型映画が期待通りの興行収入を得られない中、優れた脚本と演技に支えられた低予算映画が健闘し大きな利益を上げるという現象がここ数年続き、ニッチな客層をターゲットにした低予算型映画に、芸術的な観点からもビジネス的な観点からも注目が集まっている。複数の大手プロダクションは低予算映画専門の傘下プロダクションを立ち上げ、大予算型映画と低予算型映画の両方をバランス良く作っていく方向にシフトしている。そのトレンドを生み出した張本人が2007年に公開された低予算コメディー映画「Bheja

Fry」であった。サーガル・ベッラーリーという新人監督により、500万ルピーの低予算で作られたこの映画は、最終的に6千万ルピー以上の興行収入を稼ぎ出し、同年最初のスーパーヒットとなった。無名の監督や少ない予算でも優れた脚本と俳優さえあれば十分稼げる映画を作れることが証明され、ヒンディー語映画界に低予算映画の流行を引き起こしたのである。また、この映画で主演を務めたヴィナイ・パータクは一躍時代の寵児となり、その後低予算型映画から大予算型映画まで幅広く活躍するようになった。

その伝説的名作である「Bheja Fry」の続編「Bheja Fry 2」が作られ、昨日より公開された。予算は前作の20倍とされており、監督はサーガル・ベッラーリー、主演はヴィナイ・パータクとここまでは変化なし。だが、前作で好演していたラジャト・カプールやランヴィール・シューリーはおらず、代わりにケー・ケー・メーナンやスレーシュ・メーナンなどが出演している。キャッチフレーズは「オリジナルの馬鹿(イディヤット)が帰って来た」。ラージクマール・ヒーラーニー監督の大ヒット映画「3

Idiots」(2009年)を意識したものであろう。続編ながら前作とのつながりはほとんど意識されておらず、中心キャラクターとなるバーラト・ブーシャンの天然ボケ振りがさらにパワーアップした形となっている。

題名:Bheja Fry 2

読み:ベージャー・フライ2

意味:脳みそ焼き2

邦題:ベージャー・フライ2

監督:サーガル・ベッラーリー

制作:ムクル・デーオラー

音楽:イクシュ・ベクター、スネーハー・カーンワルカル、サーガル・デーサーイー

歌詞:シュリーD、ソニー・ラーヴァン、シャキール・アーズミー

出演:ヴィナイ・パータク、ケー・ケー・メーナン、ミニーシャー・ラーンバー、アモール・グプテー、スレーシュ・メーナン、ラーフル・ボーラー、ルクサール

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からアモール・グプテー、ミニーシャー・ラーンバー、ヴィナイ・パータク、

ケー・ケー・メーナン、スレーシュ・メーナン

| あらすじ |

所得税局に務める公務員ながら、自身の音楽CDをリリースすることを夢見ていた天然中年男バーラト・ブーシャン(ヴィナイ・パータク)は、クイズ番組に参加して優勝し、250万ルピーの賞金と豪華クルーズ旅行を手に入れる。上司で親友のMTシェーカラン(スレーシュ・メーナン)はこれから重要人物の家宅捜査を行うところであったが、バーラト・ブーシャンに休暇の許可を出す。

クルーズ船には、実業家アジート・タルワール(ケー・ケー・メーナン)、TV局のカプール社長(ラーフル・ボーラー)、そしてバーラト・ブーシャン出演番組のADランジニー(ミニーシャー・ラーンバー)なども乗り込んでいた。特にバーラト・ブーシャンは番組参加時からランジニーに一目惚れしており、懐には恋文をしたためていた。

ところがアジートの元に、所得税局の捜査員がクルーズ船に乗り込んでいるとの情報が入り、バーラト・ブーシャンがその捜査員だと勘違いされる。実際にはバーラト・ブーシャンは完全なるプライベートの旅行で、上司のMTシェーカランが船にアジートの脱税容疑を調べるために乗り込んでいた。

アジートはバーラト・ブーシャンが泳げないことを知り、夜の闇に紛れて彼を海に突き落とす陰謀を企む。ところが手違いからバーラト・ブーシャンと共に自分自身も海に落ちてしまう。

翌朝、アジートとバーラト・ブーシャンは無人島に漂着する。アジートはバーラト・ブーシャンの天然振りにイライラしながら助けを求める手段を模索する。2人が森の中を彷徨っていると、一軒の掘っ立て小屋を見つける。中にはラグ・バルマン(アモール・グプテー)という変人が住んでいた。バーラト・ブーシャンは部屋の中にあったものをいじっている内に誤って照明弾を打ち上げてしまう。アジートはバルマンの家にあった電話を盗んで連絡しようとするが見つかってしまい、その拍子にバルマンが大事にしていた骨董品のラジオを壊してしまう。バルマンは銃を持っており、2人を威嚇する。ところが、バーラト・ブーシャンは壊れたラジオの代わりに彼に懐メロを聴かせて喜ばせた。一方、アジートは縛り上げられてしまう。

そのとき沖合では、MTシェーカランはアジートがバーラト・ブーシャンを人質に取って逃亡したと考え小型艇で捜索していた。打ち上げられた照明弾を見てバーラト・ブーシャンの合図だと察知し、MTシェーカランはバルマンの小屋に押しかける。混乱の中爆弾に火を付けてしまい、爆発が起きる。

翌朝まで4人は倒れていた。初めに目を覚ましたのはバルマンで、ラジオを持って逃げ出した。次ぎに目を覚ましたアジートは、カプール社長らが助けに来たのを見つける。しかしアジートは重要会議をミスしてしまい、その間、放漫経営かつプレイボーイの夫に対して仕返しの機会をうかがっていた妻に会社の実権を奪われ、しかも離婚まで突き付けられてしまう。アジートがショックを受けている間にバーラト・ブーシャンが目を覚ます。バーラト・ブーシャンはアジートを許し、見送る。最後に目を覚ましたのがMTシェーカランであった。彼はアジートを逃がしたことに憤り、バーラト・ブーシャンを責めるが、元々仲良しの2人はすぐに仲直りする。

バーラト・ブーシャンはTV番組でとうとう念願だった歌手デビューを果たすことになる。ランジニーへの恋は実らず、彼女とは友達関係ということになってしまったが、彼は精一杯歌を歌う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前作は予算の制約があったおかげで研ぎ澄まされた脚本の上に無駄のないストーリー運びがあり、その中にウィットに富んだギャグがあった。そしてそれが大ヒットの大きな原動力となった。それに対し今回は予算が大幅増となったことが仇となり、大雑把なストーリー展開になってしまったように感じる。無人島漂流ネタに斬新さはないし、そこにいきなり叔父が白人の恋人を連れてやって来たり、ベンガリー語をしゃべる変人がなぜか住み着いていたりと、安物コントのような無理な展開が続いた。ヴィナイ・パータク演じる主人公バーラト・ブーシャンのキャラクターも、Mr.ビーン化が進んでいた。それでも彼の「ベージャー・フライ(脳みそを焼くような厄介な言動)」なキャラクターは健在で、観客を大いに笑いの渦に巻き込んでいた。

しかしバーラト・ブーシャンは「ベージャー・フライ」なだけのキャラクターではない。彼はアマチュア歌手という設定で、事あるごとにムハンマド・ラフィー、キショール・クマール、ムケーシュなど、過去の有名プレイバック・シンガーたちの懐メロを歌い、心情を表現する。アジート・タルワールなどは彼のその歌にイライラを募らせるのだが、彼が恥じらいなく歌う歌が人と人の心をつなぐことも多く、特に終盤登場するラグ・バルマンなどは号泣し出す。最近ヒンディー語映画界では懐メロのリミックスやパロディーが流行っているが、インド映画が培って来たそれらの財産の価値をもっともよく理解し敬意を表している映画はこの「Bheja

Fry 2」かもしれない。

既にヒンディー語映画界で曲者俳優として地位を確立しているヴィナイ・パータクだが、今回は自身の出世作の続編をリラックスしながら演じていたように感じた。エンディングではヴィナイ・パータク自身がボーカルを務める「O

Rahi」が流れ、それがそのままバーラト・ブーシャンの歌手デビュー・シーンとなっている。白黒の映像で撮影された、古風だが心に染みる歌詞の歌である。

ケー・ケー・メーナンは実業家役にしては貧相な気もしたが、嫌らしい性格の役は元から得意で、外見の足りなさを演技力でカバーしていた。一応ヒロインということになるミニーシャー・ラーンバーはそれほど目立つ出番もなかったが、真摯な演技であった。「Stanley

Ka Dabba」(2011年)でエキセントリックな演技を見せたアモール・グプテーは今回それ以上にぶっ飛んだ役であった。スレーシュ・メーナンも好演。しかし何より主演ヴィナイ・パータクの演技が光っている。

「Bheja Fry 2」は、低予算ながら良質な映画の量産のきっかけとなった「Bheja Fry」(2007年)の続編で、主演ヴィナイ・パータクももちろん続投。前作とは桁違いの予算をかけて作られているだけあってある程度豪華さはあるが、脚本の緻密さは残念ながら減ってしまっている。それでもヴィナイの演じるバーラト・ブーシャンのキャラは最高で、「オリジナルの馬鹿」の異名に恥ないコメディー振りである。また、前作からのつながりはほとんどないので、「Bheja

Fry 2」を楽しむために「Bheja Fry」を見て予習する必要もない。メインストリームの娯楽映画に比べたらまだまだ派手さはないが、よく出来たコメディー映画で、お勧めである。

| ◆ |

6月20日(月) D.K. Boseと猥褻ソング |

◆ |

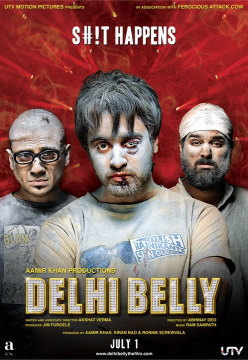

現在ヒンディー語圏の音楽チャートを席巻している曲がある。7月1日公開予定の新作ヒンディー語映画「Delhi Belly」のテーマソング「Bhaag

D.K. Bose, Aandhi Aayi」である。

「Delhi Belly」ポスター

「Bhaag D.K. Bose, Aandhi Aayi」の作曲者と歌手はラーム・サンパト、作詞はアミターブ・バッターチャーリヤとアクシャト・シャルマー。ロック調のアップテンポな曲で、音楽だけでヒットの力は十分あるが、特に受けているのがその歌詞である。「Bhaag

D.K. Bose, Aandhi Aayi」は前奏なしに以下の歌詞から始まる(歌詞は綴りや構成を含めサントラCDのブックレットに従った)。

डैडी मुझसे बोला, तू ग़लती है मेरी

तुझपे ज़िंदगानी, गिल्टी है म्रेरी

साबुन की शकल में

बेटा तू तो निकला केवल झाग

झाग, झाग, भाग!

Daddy Mujhse Bola, Tu Galti Hai Meri

Tujh Pe Zindgaani, Guilty Hai Meri

Saabun Ki Shakal Mein

Beta Tu To Nikla Keval Jhaag

Jhaag, Jhaag, Bhaag

父さんが僕に言った、お前はオレの間違いだ

一生お前のことを、罪を感じるだろう

単なる石鹸の泡のように

息子よ、お前は出て来たんだ

お前は泡だ、泡だ、泡だ、走れ!

婉曲的ではあるが、「ダディー(父さん)」が「僕」に何を言いたかったのか、そして「泡」が何の比喩なのか、大体の人は分かるだろう。レディー・ガガの曲にもないような、非常にショッキングな歌詞である。インド映画音楽の文脈では尚更である。

しかし、この曲のサビの部分はさらに強烈なダブルミーニングとなっている。表向きは、「D.K.ボース」という人物に対して「走れ!」と呼びかけている内容である。この曲が使用されたトレイラー(予告編)を見ると、確かに主演のイムラーン・カーンが走っているシーンが映し出される。サビの部分の前半は以下の通りである。

भाग भाग डी.के.बोस डी.के.बोस डी.के.बोस

भाग भाग डी.के.बोस डी.के. भाग

Bhaag Bhaag D.K.Bose D.K.Bose D.K.Bose

Bhaag Bhaag D.K.Bose D.K. Bhaag

走れ走れD.K.ボース、D.K.ボース、D.K.ボース

走れ走れD.K.ボース、D.K.走れ

ところで「ボース」はベンガル人カーヤストに特有の姓(タイトル)である。「ボース」は日本とも馴染みの深い姓で、スバーシュ・チャンドラ・ボースとラース・ビハーリー・ボースと言う、インド独立運動に関わった2人のボースが戦前の日本に来たことがある。また、米国の音響機器企業ボーズ(Bose)の社名も、ボース姓を持つインド系アメリカ人創業者アマル・ゴーパール・ボースから取られている。人気女優ビパーシャー・バスの「バス」もボースと同義である。「ボース(Bose)」は英語訛りの綴りと発音で、ヒンディー語では「バス」、ベンガリー語では「ボシュ」になる。また、「D.K.ボース」の「D.K.」はファーストネームとミドルネームの頭文字であり、「ディリープ・クマール」「デーヴ・カーント」などいくらでも組み合わせはあって、D.K.ボースと言う名の人物が実在する可能性は十分ある。

果たしてイムラーン・カーンが演じる役またはその他の役の名前がD.K.ボースなのか、それとも単に歌のみに出て来る名前なのか、それは映画を見てみないと分からない。ちなみに、インドの映画音楽では、映画中に登場しない人物名が歌詞中に出て来ることがたまにある。例えば「Kabhi

Khushi Khabhi Gham」(2001年)の「You Are My Soniya」。「君は僕のソーニヤーさ」というサビの曲だが、劇中にソーニヤーという人物は登場しない。よって映画音楽の歌詞から登場人物の名前を特定することは難しい。それはともかくとして、これだけを見たら「Bhaag

D.K.Bose, Aandhi Aayi」は、そのまま「D.K.ボースよ、走れ!」と言っているだけの曲に聞こえる。

ところが、「D.K.ボース」には強烈なダブルミーニングが隠されている。そのままだと分かりにくいが、「D.K.ボース」をひっくり返して「ボースD.K.」とするとはっきりする。「ボースディー(भोसडी)」とは隠語で「女性器」という意味の女性名詞で、「ケ(के)」は「~の」という所有を表わす後置詞である。よって、「ボースD.K.=ボースディー・ケ」は「女性器の」、もっと言えば、「女性器から生まれた奴」や「女性器の男」という意味になる。これはヒンディー語の罵詈雑言のひとつである。誰でも女性器から生まれるので、「女性器から生まれた奴」というのは冷静に考えればおかしな言葉でもないのだが、「女性器を使う職業の女=売春婦の息子」または「女性器のことばかり考えている男=スケベ」または「女性器の付いた男=オカマ」みたいな蔑んだ意味で使われると考えていいだろう。もちろん、「ボース」の「B」は無気音の「ब」であり、「ボースディー」の「B」は有気音の「भ」で、厳密に言えば音に違いがあるのだが、言葉遊びであるのでその辺りの細かい違いは無視される。また、これは作詞家の完全なる発明ではなく、昔から物好きなインド人の間で知られていた言葉遊びのようである。

もう一度サビの部分を見返してみると、「D.K.ボース」が何度も繰り返され、「ボースD.K.」という並びが偶然を装って並んでいる。そして最後に「D.K.ボースD.K.」となっており、かなり故意に「ボースD.K.」が出て来る。また、その直後の「バーグ(भाग)」と併せて考えてみると、もしかしたら「バーグ」にもダブルミーニングがあるのかもしれないと感じる。普通に考えたら、「バーグ」は「走る」「逃げる」という意味の動詞「バーグナー(भागना)」の命令形である。だが、同じ綴りで「部分」「一部」という意味の男性名詞もある。もし「ボースディー・ケ・バーグ(भोसडी

के भाग)」と一続きに考えると、「女性器の一部」と読める。また、「バーグ」は「幸運」という意味の男性名詞でもある。そうすると「ボースディー・ケ・バーグ」は「女性器の幸運」。冒頭の歌詞に出て来る「泡」を念頭に置くと、「バーグ」にもダブルミーニングが隠されていると解釈した方がより作詞者の本意に迫っているかもしれない。

この「Bhaag D.K.Bose, Aandhi Aayi」が際どいダブルミーニングと共に登場したことで、ヒンディー語映画音楽における「卑猥な歌詞」に注目が集まることになった。それより以前から、最近の映画音楽には卑猥だったりナンセンスだったりする歌詞が目立つようになって来ていた。昨年は「Munni Badnaam」(「Dabangg」より)や「Sheila Ki Jawani」(「Tees Maar Khan」より)と言ったエロティックなアイテムナンバーがカルト的人気となったが、敢えて今年の映画音楽から選ぶとすると以下のものが挙げられる。

例えば「Thank You」の中の「Razia」。マッリカー・シェーラーワトがアイテムガール出演するこの曲には、「Allah Bachaaye Meri Jaan, Razia Gundon

Mein Phas Gayi(神様、私の命を助けて、ラーズィヤーは暴漢たちに囲まれてしまったわ)」という、その後の暴力的展開を匂わすサビがあった。ディーピカー・パードゥコーンがアイテムガール出演した「Dum

Maaro Dum」の中の「Mit Jaaye Gham [Dum Maaro Dum]」は、「Hare Rama Hare Krishna」(1971年)の「Dum Maaro Dum」のリメイクであるが、わざわざこんな歌詞を加えている――「Oonche

Se Onnche Banda Potty Pe Baithe Nanga(どんな大男でも便器には裸で座る)」。極めつけは「Luv Ka The

End」の中のアイテムナンバー「The Mutton Song」である。この曲のサビは、「Mera Jism Jism, Mera Badan Badan, Are Main Hoon Taaza Mutton

Mutton(私の身体、私の身体、ああ、私は新鮮なマトン、マトン)」というエロティックかつナンセンスな歌詞となっている。

しかし、過去のヒンディー語映画音楽に全く卑猥な曲がなかったかと言うとそういうわけでもない。

ヒンディー語映画は時々保守的だとされ、「キスも御法度」などと適当なことを書かれることもある。だが、実際にはキスはかなり前から解禁されているし、最近は露骨な肌の露出や濃厚なベッドシーンもかなり許容されて来た。しかしそれにも増して発達して来たのは、直接的映像表現を避けた性描写であり、さらにそれを上回る発達を遂げたのが映画音楽の歌詞である。大半のヒンディー語映画の中心的情感はロマンスであり、そのロマンスにおいて避けて通れないのが男女の営みである。厳しい検閲がそれを直接映像で表現することを困難にしていたため、代わりに歌詞による婉曲的な表現が試行錯誤されて来た。その影響で、昔からかなり際どいことを歌っているものがいくつも出て来ている。

しかし、その際どさは時代によって違う。例えば「Nau Do Gyarah」(1957年)における「Aaja Panchhi Akela Hai(さあ、小鳥は1人ぼっちだ)」という歌詞や、「Bobby」(1973年)における「Hum

Tum Ek Kamre Mein Band Hon, Aur Chaabi Kho Jaaye(君と僕、ひとつの部屋に閉じこもり、鍵をなくしてしまおう)」という歌詞がギリギリのところだった。

1980年代になると、「Vidhaata」(1982年)での「Saat Saheliyan」では「Arey Doctor Ki Biwi Na

Banna Kabhi, Raat Bhar Muaa Sone Na De, Injection Lagaye Ghadi Ghadi(医者の奥さんには絶対なっちゃ駄目よ、一晩中私を寝かせてくれないの、休む間もなく注射を打つの)」と言ったかなり突っ込んだ歌詞があったし、「Mard」(1985年)でも「Hum

To Tambu Mein Bamboo Lagaaye Baithe Hain(オレはテントを棒で支えて待っている)」などの思わせぶりな歌詞があった。

だが、より直接的な婉曲表現が増えて来たのは1990年代に入ってからだ。マードゥリー・ディークシトが踊る「Choli Ke Peeche Kya

Hai」(1993年の「Khalnayak」より)は大ヒットとなったが、そのサビの歌詞は「ブラウスの下には何がある?」という扇情的なものだ。同年の「Dalaal」(1993年)の「Gutur

Gutur Chad Gaya Upar Re Atariya Pe Lotan Kabutar Re(クルクルポッポー、鳩が屋根に上がって来て私に悪戯するの)」も、鳩をシンボルに使ってかなりセクシャルな表現をしており、かつ大ヒットとなった。「Vijaypath」(1994年)では「Kal

Saiyan Ne Aisi Bowling Kari, Raat Bhar So Nahin Paayi, Maine Chauthi Ball

Maari, Paanchvin Main Jhel Nahin Paayi(昨晩夫のボーリングのせいで全く眠れなかったわ、私は4回目のボールまでは打ち返したけど、5回目は耐え切れなかったわ)」という歌詞があったし、「Amaanat」(1994年)では「Subah

Ko Leti Hai, Raat Ko Leti Hai, Kya Bura Karti Hai? Yeh Apne Saajan Ka Naam

Leti Hai(朝して、夜して、何が悪い?夫の名前を呼んでいるだけ/夫の名前を呼んでいる限りいつしてもいい)」というダブルミーニングをうまく使った歌詞があった。

以上は僕がリアルタイムに見ていない時代であるが、2000年代に入っても時々際どいことを歌っている曲は見られた。例えば「Shakti」(2002年)ではアイシュワリヤー・ラーイが初めてアイテムガール出演した「Ishq Kamina」というアイテムナンバーがあり、その題名やサビの部分に「カミーナー(卑しい、下劣な)」という罵詈雑言が使われ、結構驚いたことがあった。サビの部分を訳すと「ダーティーなロマンスよ、私の人生を滅茶苦茶にしておくれ」みたいになる。後には「Kaminey」(2009年)という映画があり、この言葉は映画の題名にまでなってしまった。「Neal

'N' Nikki」(2005年)という映画の「Halla Re」という曲では「I Wanna Show My Body(私は身体を見せたい)」という歌詞があった。歌手は女性であり、つまり女性が「私の身体を見せてあげる」と言っている。この曲を聞いて「英語で歌えば何でも許される訳ではない」と多くの人が憤慨し、物議を醸したのをよく覚えている。最近では「Love

Sex Aur Dhokha」(2010年)で、「Tu Nangi Achchi Lagti Hai(お前は裸がよく似合う)」という曲があった。ここで言う「お前」も、それを受ける形容詞や動詞が女性形であることから、女性である。これはさすがに検閲で引っかかり、「Tu Gandi Achchi Lagti Hai」に題名・歌詞変更となったが、これは「お前はエロいのがよく似合う」という意味で、また微妙なラインである。

もっとも、インドの伝統的な結婚式では、花嫁の性教育のためであろう、初夜にまつわる卑猥な事柄を歌った歌を女性たちで歌い合う習慣があり、昔から民衆の間では卑猥な歌というのは市民権を受けていた。ヒンディー語映画音楽では検閲が厳しくいちいち問題になるが、ヒンディー語の方言とされるボージプリー語の音楽界では昔からそういう卑猥な歌のオンパレードで、ボリウッド映画音楽のいくつかはそれらの「リメイク」だとされている。「Munni

Badnaam」がボージプリー語の民謡「Launda Badnaam Hui」を土台にしていることは以前にも書いたことがある(参照)。

このように、過去を振り返ってみても、ヒンディー語映画音楽では歌詞においてかなり冒険をしているケースが昔からいくつもある。しかし、「Delhi

Belly」の「Bhaag D.K. Bose, Aandhi Aayi」はどの曲にも増して具体的かつ卑猥なスラングを織り込ませてある点で特殊である。どんな放送禁止用語でも、言葉をいじって巧妙に歌詞中に潜ませておけば検閲を通ってしまうのか、という新たな問題も提示している。まだ公開まで時間があり、この間にひっくり返ることもあるかもしれないが、どうなることだろうか?

■本日の日記はいくつかのサイトや記事を参照した。ボリウッド映画音楽の歌詞の深い意味を詳しく解説しているブログBollymeaning、サカール・タイムス紙の2011年5月30日記事Sleaze Is the Word!、タイムズ・オブ・インディア・クレスト・エディションの2011年5月7日記事Vice Verse、インディア・トゥデイ誌の1994年1月15日記事Obscene Overturesなどである。ヒンディー語映画音楽における過去から現在までのエロ・グロ・ナンセンスな歌詞については多くの人が記事を書いており、少し検索すれば山ほど見つかる。

| ◆ |

6月24日(金) Double Dhamaal |

◆ |

2007年に「Dhamaal」と言うコメディー映画がありセミヒットとなった。2007年のヒンディー語映画界は「Om Shanti Om」、「Chak

De India」、「Jab We Met」などに代表されるように当たり年で、コメディー映画だけを取ってみても、「Welcome」、「Partner」、「Heyy

Babby」など名作揃いである。その中で「Dhamaal」は影が薄い存在であったのだが、監督・プロデューサーのインドラ・クマールは「Dhamaal」の成功に気を良くして、主要キャストそのままに続編を制作することを決めた。本日続編「Double

Dhamaal」が公開された。前作同様ドタバタコメディー劇で、サンジャイ・ダット、リテーシュ・デーシュムク、アルシャド・ワールスィー、ジャーヴェード・ジャーファリー、アーシーシュ・チャウダリーと言ったキャストに変化はない。また、前作とストーリー的なつながりがある続編映画となっている。

題名:Double Dhamaal

読み:ダブル・ダマール

意味:二重の大騒動

邦題:ダブル・ダマール

監督:インドラ・クマール

制作:インドラ・クマール、アショーク・ターケリヤー

音楽:アーナンド・ラージ・アーナンド

歌詞:アーナンド・ラージ・アーナンド

振付:ガネーシュ・アーチャーリヤ、レモ・ディスーザ

出演:サンジャイ・ダット、リテーシュ・デーシュムク、アルシャド・ワールスィー、ジャーヴェード・ジャーファリー、アーシーシュ・チャウダリー、マッリカー・シェーラーワト、カンガナー・ラーナーウト、サティーシュ・カウシク、ザーキル・フサイン、ハリー・ジョーシュ

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

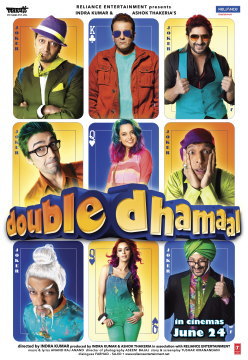

上段左からリテーシュ・デーシュムク、サンジャイ・ダット、

アルシャド・ワールスィー、

中段左からアーシーシュ・チャウダリー、カンガナー・ラーナーウト、

ジャーヴェード・ジャーファリー、

下段左からリテーシュ・デーシュムク(再)、マッリカー・シェーラーワト、

アルシャド・ワールスィー(再)

| あらすじ |

前作で1億ルピーを逃した怠け者4人組、ロイ(リテーシュ・デーシュムク)、アディ(アルシャド・ワールスィー)、ボーマン(アーシーシュ・チャウダリー)、マーナヴ(ジャーヴェード・ジャーファリー)は、共に1億ルピーを追ったライバルのカビール(サンジャイ・ダット)が大金持ちになっているのを見て驚き、偵察し始める。カビールは大会社の社長になっており、高級車に乗り、大豪邸に住み、カーミニー(マッリカー・シェーラーワト)という美しい妻がいた。また、キヤー(カンガナー・ラーナーウト)という美しい秘書までいた。

しかし、4人は偵察の結果、カビールが妻の資産のおかげでここまで裕福になれたと考える。また、カビールにはグラーボーという愛人がいることまで発覚する。4人はそれをネタにしてカビールを脅迫する。仕方なくカビールは4人を会社のパートナーにする。ところがこれは全てカビール、カーミニー、キヤーの策略であった。実はカーミニーはカビールの許嫁で、キヤーは彼の妹であった。

カビールの会社はとある土地の買収し、その地鎮祭を行った。4人が地面を掘ると、そこから原油が湧き出た。実はそれは予め隠しておいたタンクローリーから流れ出たものであったが、単純な4人は石油を掘り当てたと大喜び。カビールはその土地に精油所を建設することを決める。だが、そのためには25億ルピーの投資が必要だった。4人は報酬目当てで投資者を探す。

4人が目を付けたのがマフィアのドン、バーター・バーイー(サティーシュ・カウシク)であった。バーター・バーイーを例の土地に案内し、原油が吹き出ている様を見せる。目の色を変えたバーター・バーイーは即座に25億ルピーを用意し、4人に渡す。4人は早速その金をカビールに渡す。

ところがその日からカビール、カーミニー、キヤーは姿をくらましてしまう。オフィスだった場所はもぬけの殻となっており、原油が吹き出ていた土地にはただの更地となっていた。4人は騙されたことに気付く。怒ったバーター・バーイーとその部下たちは4人を追いかけるが、4人は逃げる途中でモースィン(ザーキル・フサイン)と言う別のマフィアをたまたま助けることになる。逃げ切った4人はモースィンに謝礼として20万ルピーを渡される。また、モースィンはこれから船でマカオへ向かうところであった。4人はこのままインドに留まるよりも一緒にマカオへ高飛びすべきだと考え、無理を言ってモースィンに同行する。

マカオに上陸する前に警察に見つかって船を飛び降りることになったが、そのとき泳げないモースィンは溺れてしまう。4人はそんなことは気にせずマカオを楽しもうとするが、そのときカビール、カーミニー、キヤーがリムジンに乗って颯爽とカジノへ降り立つのを目撃する。どうやらカビールは4人から騙し取った25億ルピーを使ってカジノのオーナーになったようであった。4人はカビール、カーミニー、キヤーに復讐することを誓う。

まずアディはスィク教徒の扮装をし、ガンター・スィンを名乗ってカビールに近づいて秘書の座を得る。次に、ロイはインド系黒人トゥキヤー・カーレーに扮してキヤーに近づき、彼女の心を掴む。また、ボーマンとマーナヴはトゥキヤーの哀れな弟たちを演じた。さらに、カビールのカジノがニューイヤー・パーティーのために100億ルピーを必要としていることを知ったロイは、大富豪ヒーラー・バーイーに扮してカビールに近づき、投資を持ち掛ける。ヒーラー・バーイーはカビールの信頼を勝ち取る。同時にヒーラー・バーイーの妻に扮したボーマンは事あるごとにカビールを誘惑する。

準備が整ったところで4人は本格的に復讐を開始する。まずロイはキヤーの心をうまく誘導し、カビールと絶縁させ、彼女と結婚式を挙げる。そして洋上で初夜を迎えようと言うとき、カビールから送られた刺客に扮したアディによって殺される演技をする。また、アディはカビールの飲む酒に薬を混ぜ、ヒーラー・バーイーの妻と一夜を過ごしたことにし、それをカーミニーに密告する。カーミニーは怒って家を出て行ってしまう。最後に、ヒーラー・バーイーからの投資話が破綻したことでカビールはライバル・カジノのオーナー、ジョニー・バンゾラ(ハリー・ジョーシュ)から1千億ルピーを借りることになるが、4人は協力してその金を盗み出す。

全てを失ったカビールは自宅で打ちひしがれていた。そこへ4人が現れ、今までの種明かしをする。ところがペテンにかけてはカビールの方が何枚も上手であった。実はモースィンから彼の息の掛かった手下であり、4人をマカオに連れて来るのもカビールの計画の一部であった。4人の行動は全て筒抜けで、今までカビール、カーミニー、キヤーは4人に騙された振りをしていたのだった。当然1千億ルピーは既に4人の手中にはなかった。しかもジョニーが4人のところへ1千億ルピーを取り返しに向かっているところだった。カビールはせめてもの情けとして4人のためにタクシーを用意する。ところがそのタクシー運転手はバーター・バーイーであった。250億ルピーを騙し取られてマフィアの道から足を洗わざるえ得なくなったバーター・バーイーはカビールの誘いでマカオへ来てタクシー運転手をしていたのだった。ちょうどそこにはジョニーも到着する。4人は一目散に逃げ出し、次作での復讐を誓う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前作「Dhamaal」は安っぽさが残るコテコテのコント劇映画であったが、続編となる本作「Double Dhamaal」は、前作のヒットのおかげで資金が集まりやすかったのか、海外ロケあり、アイテムナンバーあり、何よりヒロインありと、派手さがあった(前作にはヒロインすらいなかった!)。インドのコメディー映画は、ひとつひとつのコメディーシーンに力を入れすぎて全体のストーリーがおざなりになってしまうことが多々見られるのだが、「Dhamaal」と同様に「Double

Dhamaal」も一応ストーリーの流れに大きな破綻はなく、スッキリしない部分は少なかった。あとは、主演の4人が中心となって織り成す余りに騒々しく馬鹿馬鹿しい笑いを受け容れられるかどうかである。僕は大いに楽しめた。

主演4人組の中ではリテーシュ・デーシュムク、アルシャド・ワールスィー、ジャーヴェード・ジャーファリーの3人が文句なく好演していた。これら3人と比べると数段格の落ちる男優アーシーシュ・チャウダリーは、女装までしてチャンスを物にしようとしていたが、気味が悪いだけだった。はっきり言って彼がいなくても十分成り立つ映画である。サンジャイ・ダットは貫禄の演技。演技力を要するようなシーンは少なかったが、存在感で押し通していた。また、サンジャイ・ダットとアルシャド・ワールスィーと言えば「Munna

Bhai」シリーズでのゴールデンコンビが有名だが、それを意識してか本作では2人が絡むシーンが多かった。

ヒロインは2人。マッリカー・シェーラーワトとカンガナー・ラーナーウトである。この2人は意外にもスクリーン上で相性が良かった。マッリカーは抑え気味の、カンガナーは派手気味の演出でバランスが保たれていたように感じる。マッリカーはアイテムナンバー「Jalebi

Bai」でアイテムガール出演も。「Dabangg」(2010年)の「Munna Badnaam」(踊り:マライカー・アローラー・カーン)と「Tees

Maar Khan」(2010年)の「Sheila Ki Jawani」(踊り:カトリーナ・カイフ)に続く、女性名がタイトルに入ったアイテムソングである。マッリカーも上記の2人に負けじと誘惑的なダンスを踊っていた。二番煎じの雰囲気は否めないが、「Jalebi

Bai」は単体でも映画中の見所のひとつであるし、このダンス中にストーリー上重要な出来事も起こるので見逃せない。また、一瞬だがマッリカーが「Munna

Badnaam」を踊るシーンもある。

音楽はアーナンド・ラージ・アーナンド。既に「Jalebi Bai」については触れた。それ以外でもパワフルなダンスナンバーが多く、映画に派手さを加えていた。だが、印象に残る曲は少ない。ちなみに「Oye

Oye」における「オェ、オェ」というコーラスは「Tridev」(1989年)の「Tirchi Topiwale」からの流用である。映画中には過去のヒット映画から映画音楽が流用されているシーンがいくつかあった。「Munni

Badnaam」については触れたが、他には例えば、マッリカー・シェーラーワトの出世作「Murder」(2004年)から「Bheege Honth

Tere」が使われたりしていた。

「Double Dhamaal」は、題名が示すように前作「Dhamaal」から2倍かそれ以上パワーアップしたコメディー映画。サンジャイ・ダット、リテーシュ・デーシュムク、アルシャド・ワールスィー、マッリカー・シェーラーワト、カンガナー・ラーナーウトなど、スター・パワーもあるし、ストーリーも意外に破綻が少ない。コテコテのギャグが多いので言語が分からなくてもある程度楽しめるだろう。前作から一応ストーリーがつながっているので、前作を見てから本作を見た方がより楽しめるかもしれない。幸い前作はYouTubeにアップロードされているので簡単に視聴可能である(参照)。