「これでインディア」をご覧になっていただければすぐに分かるように、インド映画の解説・評論はこのウェブサイトの中でかなりのウエイトを占めている。よって、このウェブサイトの管理人は映画好きな人だと言う印象を持つだろう。それは間違っていない。大体週に必ず1本は映画を見ている。十分に映画好きを名乗る資格があるだろう。主に鑑賞しているのは、しばしばボリウッド映画の愛称で呼ばれるヒンディー語映画である。今週は珍しく映画を見ない予定なので、インド映画との関わりや、ずっと続けて来たインド映画の評論について、少し書いてみようと思い立った。

映画は元々好きだった。日曜洋画劇場や金曜ロードショーなどで放映される映画から入り、レンタルビデオ屋でビデオを借りたり、映画館で映画を見たりするようになった。日本人の一般的な映画との出会いだと思う。ただ、ものすごく映画に詳しい人という訳でもなかった。僕よりも映画に詳しい人はいくらでもいた。そういう友人たちから、古今東西の「是非見るべき映画」というのを教えてもらっては、レンタルビデオ屋で探して借りて見るということを繰り返していた。

映画鑑賞は単なる趣味だったが、大学のときに「映画論」を受講したことが、その後の映画人生にかなり大きな影響を及ぼしたのではないかと思う。授業なので評定があり、評定のためには課題をこなさなければならなかった。課題は特定の映画の批評であった。まずこのとき、映画を単に見るだけではなく、批評をするということを初めてした。

中間レポートは、オーソン・ウェルズの不朽の名作「市民ケーン」(1941年)を1本丸々見ての批評であった。当時はウィキペディアやIMDbのような便利な即席情報源はなかったが、それなりに先行文献を当たり、「オーソン・ウェルズは弱冠24歳で・・・」みたいな紋切り型の批評を書いたら点数が低かった。期末レポートは、詳細は覚えていないが、若手の日本人監督の作品だった。何も調べずに思ったまま自由に書いたら、いい点数をもらえた。このときの経験からか、現在でも映画を評価するときは、なるべく他人の書いたものは読まず、自分が感じたことを自分の言葉で正直に書くように心掛けている。

「映画館で見ていない映画は批評の対象とすべきではない」という鉄則もこのときに刷り込まれ、それを今でも守っている。いくら豪勢なホームシアターを構築しようとも、いくら記録媒体が大容量となろうとも、いくらテレビが高画質になろうとも、映画館と全く同じ環境を自宅に用意することは不可能だ。日本人は映画館でもまるで1人で見ているかのように振るまい鑑賞するのが好きな傾向にあり(それゆえに他の観客の迷惑行為に不寛容である)、もしかしたら日本では状況が異なるかもしれないが、少なくともインド映画は映画館で見なければ話にならない。満員のインド人観客と共にインド映画を見られたら、それはその作品を楽しむ上で最高の環境である。インドは、映画が「娯楽の王様」の地位を守っている数少ない国であり、そうである以上、映画は芸術作品である前にアトラクションであり、エクスペリエンスだ。DVDやテレビでインド映画に表面的に触れただけでインド映画を語らないでもらいたいというのが本音である。

「1年間に映画を100本見る」という挑戦も「映画論」の受講中か受講後に始めた。もちろん映画館で映画を100本見るということである。1年は365日、52週なので、3-4日に1本、1週間に2本は見ないと達成できない。幸い、その頃住んでいた東京は映画に事欠かない都市であり、それを達成するために上映本数が足りないということはなかった。日本は映画の料金が高いので、それだけが一番のネックだった。試写会に積極的に応募したり、1回の入場で複数本の映画が見られる機会を有効利用したりして、なるべく安く映画を見る試みもしていた。最終的にはギリギリ100本見ることができた。よく「1年間に映画を100本は見ている」と豪語する自称映画好きがいるが、僕は目標を設定し、キチンと記録を付けながら映画館にて1年間に映画を100本見たので、「1年間に映画を100本」はよほど意識して映画を見続けないと達成不可能であることをよく理解しており、そういう安易な言葉を疑ってしまう。もちろん、ビデオやTVなどでの映画鑑賞も含めれば非現実的ではない数字だが、本当に映画好きならば、そういう二次的かつ不完全な方法で見た映画はカウントしないはずである。さすがに単に本数を稼ぐためだけの映画鑑賞は不毛だったので、その後そういうことはしていない。インドに住み始めてからも毎週のように映画を見ているが、後から数えてみても鑑賞映画数が100本に達した年はない。

ちなみに、ちょうどこの「1年間に映画を100本」に挑戦していたときに、自身としては初のインド映画となる「ムトゥ 踊るマハラジャ」(1995年;日本一般公開は1998年)を見ることになったと記憶している。

「ムトゥ 踊るマハラジャ」のおかげで日本は空前のインド映画ブームにあった。同映画で主演を務めたラジニカーントの他の主演作が次々と公開される一方、ヒンディー語映画もいくつか一般公開された。「シャールク・カーンのDDLJラブゲット大作戦」(1995年;日本一般公開は1999年)や「ディル

セ 心から」(1998年;日本一般公開は2000年)などである。「ムトゥ 踊るマハラジャ」ですっかりインド映画の虜となってしまった僕は、日本で一般公開されたインド映画は必ず見た。映画祭での上映作品もチケットさえ手に入れば見に行った。ビデオ販売のみの映画までわざわざ買って見た。DVDが発売されれば欠かさず購入した。ブームはすぐに去ってしまったが、あの短くも熱いビックウェーブにちょうど乗っかる形になり、インドまでジャンプしてしまった日本人の1人が僕であった。

インド在住前、旅行でインドに来たときに既に映画館でインド映画を見ていた。本場インドの映画館で初めて見たインド映画は、サンジャイ・ダットなどが出演しているヒンディー語映画「Daag:

The Fire」(1999年)であった。デリーの映画館で見たのだが、今となってはあれがどこの映画館だったのか記憶にない。この旅行中にはタミル・ナードゥ州チェンナイでタミル語映画も見たのだが、題名は忘れてしまった。ヤマタノオロチみたいな怪物が登場するSF映画的な作品だったように記憶している。翌年、2度目のインド旅行をしたときには、ビハール州ガヤーの映画館でアーミル・カーンなどが出演しているヒンディー語映画「Mela」(2000年)を見た。「Mela」のサントラCDも購入し、インドから帰った後もよく聴いては懐かしんでいた。

2001年にパーキスターンを旅行したとき、イスラーマーバードでインド映画の海賊版VCDを店員の勧めに従うまま大量に購入し(念のために書いておくが、当時はそれらが海賊版だとは知らなかった)、日本に帰ってからヒンディー語の勉強がてらそれらをよく見ていた。当時はまだDVDは非常にレアかつ高価で、ごく限られた作品のDVDだけ出回っていた。なぜかそのとき、シャールク・カーン主演のヒンディー語映画「Phir

Bhi Dil Hai Hindustani」(2000年)のDVDを購入した。シャールク・カーンが初めてプロデュースしたにも関わらずあまりヒットしなかった作品だが、僕はとても気に入り、日本に帰ってから何度も見返していた。また、このパーキスターン旅行のとき、おそらくラーワル・ピンディー辺りでパーキスターン映画も見た。調べてみると多分「Tere

Pyar Mein」(2000年)というウルドゥー語映画だ。内容についてはほとんど覚えていない。

このように、映画も好きだったし、インド映画も好きだったが、インドに住み始めて以来、毎週のようにヒンディー語映画を見るようになったのは、第一にはヒンディー語の勉強のためだった。最初の頃、ヒンディー語映画のヒンディー語はあまり理解できなかった。半分何とか理解し、残りは理解した部分から予想するという具合だったと思う。しかし、ずっと見続ける内に徐々に慣れて来て、現在では理解にほとんど支障はない。たまに方言色の強い台詞やスラングを多用した台詞が出て来たり、イスラーム教のディープな神学などに関するウルドゥー語の台詞が登場したりすると理解度が落ちるぐらいである。

日本にいた頃からインド映画を見ていたぐらいなので、インドに住み始めてから頻繁にインド映画を見るようになったことは全く不自然ではないのだが、僕が住み始めた2001年というタイミングも、インド映画にはまるのには良い年だったかもしれない。僕がデリーに住み始めて初めて見た映画はあの「Lagaan」(2001年)であった。現代インド映画史を「Lagaan」以前と以後に分ける時代区分があるほど各方面に大きな影響を与えた作品であり、この傑作からインド映画ライフを始めることができたのは非常に幸運であった。そのときは、「このレベルの映画が毎週公開されるのか!恐るべし、インド映画!」と驚愕したものだが、たまたま「Lagaan」が10年に1度の傑作だっただけで、もちろんその後駄作も多く見ることになった。しかしながら、2001年は傑作・話題作揃いの年で、下半期だけでも「Dil

Chahta Hai」、「Asoka」、「Chandni Bar」、「Lajja」、「Kabhi Khushi Kabhie Gham」などなどが公開された。非常に充実した年で、今正にボリウッドの世界に迷い込んだ外国人を熱中させるだけの力があった。

「これでインディア」は当初、毎日更新を守る律儀な日記系ウェブサイトだった。よって、映画を見に行った日には当然のことながらその映画について触れた。とは言っても、最初の頃は理解度も低かったし、メモに近いものだった。その映画メモの進化の方向性をまず決めることになったのは、「Yaadein」(2001年)という映画の存在だった。リティク・ローシャンとカリーナー・カプールが主演のこの映画のプロットを、僕は全く理解できなかった。元々分かりにくい筋の映画で、そのせいでフロップに終わったのだと思うが、それまで台詞に分からない部分があっても大体の筋は追えていた僕にとって、それはとてもショックな出来事だった。一体どういう筋の映画なのか、家に帰ってからインターネットで検索したが、当時インド映画のあらすじを載せたり解説したりしているサイトは皆無だった。そのとき、「最新インド映画のあらすじをいち早く載せてくれるサイトがあれば」と切望したが、そのときの記憶がその後、あらすじを詳細に載せる「これでインディア」の映画評のスタイルにつながった。ヒンディー語を全く理解しない人よりもむしろ、ヒンディー語をある程度勉強したのにヒンディー語映画を見て分からないところがあったぐらいのレベルの人のために、起から結まで詳しく書いている。しかし、現在では話題作になると、ほとんどが英語情報にはなるものの、公開前後にウィキペディアにあらすじが詳しく載るし、検索すれば多くのレビューが読めるので、「これでインディア」のそういう「虎の巻」的な役割も終わりを迎えつつあると感じる。

ちなみに、ゴーヴィンダー主演のヒンディー語コメディー映画「Kyo Kii Main Jhuth Nahin Bolta」(2001年)では、ゴーヴィンダーが早口でしゃべる台詞が聴き取れなかったのをよく覚えている。映画館の観客が一斉に笑う中、自分だけ分からずキョトンとしている悔しさ・寂しさはなかった。コメディー映画の理解がもっとも簡単だと思う人がいるかもしれないが、インドのコメディー映画は意外に台詞に依存する笑いが多く、言語と、その奥にある文化や常識をよく理解できていないと、タイミングよく笑えないことが多い。ヒンディー語を着々と習得して行く中で、一番最後まで苦戦したのがコメディー映画のタイムリーな理解であり、コメディー映画でインド人観客と同時に笑うことができるようになれば、ヒンディー語のレベルはかなり上達したと考えていいと思う。

詳細なあらすじと共に、一般の日本人には分かりにくい部分の解説も加えるようになって行ったが、本腰を入れて批評めいたことを書くようになったのは、インドに精通しているとは思えないある日本人から「インド映画の批評なんてできるんですか?」と言われてからである。その意味するところは要するに、「歌って踊ってばかりのインド映画に批評する価値も余地もない」ということで、完全にインド映画を馬鹿にした発言だった。それ以来、インド映画の批評はどのようにしたらいいのか、ということを深く考えるようになった。インド映画の中には、確かに批評するに値しないしょうもない作品も多々あることは認めなければならない。アート系映画や社会派映画の評論は別の話である。問題となるのは良質な娯楽映画である。メインストリームの娯楽映画でありながら、ちゃんとしたメッセージを持った映画もあり、そういう映画はきちんと批評してあげなければならない。また、特にメッセージ性もない完全なる娯楽映画でありながら、鑑賞後に大きな満足感の得られる優れた作品もあり、そういう作品の何が優れているのか、他の駄作と何が違うのか、ちゃんと理論的に説明する必要がある。そのような問題提起から映画評を始めてみた。それがどの程度成功しているか、まだ結論は出せていない。

はっきり言ってどれくらいの人が「これでインディア」を参考にヒンディー語映画を楽しんでくれているのか全く把握していないのだが、少なくともゼロではないことは分かっており、それが日々の励みになっている。しかしながら、僕もこの映画評をずっと続けられる訳ではなく、近い内に止めることになるだろう。なぜならインドに永住する予定ではないし、日本に帰った後は最新インド映画を見られる機会はほとんどなくなってしまうからだ。また、映画館で見た映画のみを批評の対象とすると言う、自分で自分に課した鉄則があるために、DVDなどで見た映画は批評しないからである。インド映画界は意外に新テクノロジーの導入に敏感であり、もしかしたらYouTubeなどでリアルタイムに、もしくは最低限の時差で、最新インド映画を楽しめる時代がやって来るかもしれない(実際にその試行は既になされている)。しかし、そういう形で最新のヒンディー語映画を見ることができるようになっても、僕は批評はしないつもりである。

もし、日本にインド映画専門の映画館ができ、最新作を上映してくれるようになったら・・・!?それが実現したら嬉しいが、それでも今の恵まれた環境を思うと躊躇する。日本では満席のインド人観客が望めないからである。インドに住んでインド映画を見ている内に、インド映画を楽しむ環境について、かなり我が侭になってしまった。一度天国を体験した者が、地上の生活に戻れるだろうか?それに、不思議なことに、日本に一時帰国したときには、インド映画のことをあまり考えなくなってしまう。何か全く違う世界に来て、全く違う人格になってしまったかのように。だから、いざ日本に永久帰国したら、もしかしたらインド映画に全く無関心になってしまうかもしれない。インドにはインドならではの空気があり、その中にインド映画は独特のリズムを持って存在している。映画のみならず、インドにはいろんな事象が独特のリズムと共にあり、インド生活を楽しめる人は、それらの内の何らかのリズムに波長を合わせられた人だと思っている。僕にとってはそれが映画だった。だから、その本場のリズムから離れた世界でインド映画を楽しみ続ける自信は残念ながらない。

また、もしインド映画を日本で本当に定着させたいならば、このリズムを形だけでも日本に持って来ることがとても大事である。その年の優れた作品を何本か持って来て、もったいぶって上映しても何にもならない。駄作をひっくるめ、流れ全体を時差なしに日本に持って来ることで、インド映画の本当の魅力がやっと見えて来るだろう。少なくともそれを最終目標とすべきである。衛星から映画のデジタル・データをダウンロードして上映するデジタルシネマ・システムの普及により、技術的には既に可能となっている。

インド映画の独特のリズムと関係していると思うが、インド映画の多くは、付随する思い出と共に思い出されて来る。あの映画を見たときは、どこの映画館で、どんな客入りで、誰と一緒に、こんなことを考えながら見た、みたいなことを何となく覚えている。インド映画にはほぼ必ず挿入歌があり、それらも時に映画に付随して、時に映画とは独立して、思い出と共に思い出されて来る。日本で映画を見ていたときには、ひとつひとつの映画にここまで思い出はない。そういう楽しみがあるから、余計映画館でインド映画を見たくなる。そしてそういう思い出を作りにくいから、僕はあまり昔のインド映画を見ていない。インドに住み始めてから公開されたヒンディー語映画は誰よりも見ていると自負しているが、それ以前の映画については、積極的に見ていないので実は暗い。いくら優れたクラシック作品であっても、最新作を同時代の観客と共に見る喜びには代えがたい。「Sholay」(1975年)をリアルタイムで見た人と同列に「Sholay」を語ることは永遠にできないと感じるし、10年後に20代の若者と「Lagaan」について同列に語り合うこともできないだろう。

好きなヒンディー語映画は何かと問われると、インドに住み始めて最初に見た「Lagaan」を挙げることがほとんどだが、一番個人的な思い出が詰まっているのは「Kal

Ho Naa Ho」(2003年)である。なぜかよく分からないのだが、おそらくあの頃は25歳で若さの絶頂期であり、そのときの心境とよくマッチしたのがこの作品だったからなのだろうと予想する。「Kal

Ho Naa Ho」の音楽を聞いただけでどこか懐かしい気持ちになり、ジャケットの写真を見ただけであの頃のデリーと、共に青春を過ごした仲間が思い浮かぶ。そして、そういう懐かしい気持ちと同時に、自分がもうインド娯楽映画の優先ターゲット年齢から外れていることを痛感する。インド映画をフルに楽しめるのはおそらく20代の若者であり、本当はそういう若者が先頭に立って評価をすべきだと感じる。このことからも、僕はインド映画の批評から徐々に身を引いて行くのがちょうどいいように考えている。

とは言っても、インドにいる限りはヒンディー語映画を見続けると思うし、インドの映画館で見たからには批評も続けて行くが、本業の研究の方が切羽詰まっていることもあり、既に少しペースを緩め、つまらなそうな映画は無理して見ないことにしている。それでも、映画評を楽しみにしている方々には、最後までお付き合いいただけたら光栄である。

デリーは意外に緑の多い街だ。中心部のニューデリー(ルティヤンス・デリー)は、20世紀初頭の英国で流行したガーデンシティー運動の影響下に設計された計画都市なだけあり、庭園と都市の融合が目指され、それは今でもかなり保存されている。それだけでなく、デリーはグジャラート州から端を発するインド亜大陸最古の山脈であるアラーヴァーリー山脈の北端に位置し、無数の小川がヤムナー河に流れ込む流域の中にある。よって、元々緑豊かな土地だった。都市が拡大する中、賢明にも要所要所においてそのような元からの自然が守られ、公園として整備されたり、森林のまま保護されたりしている。ただ、昔ながらの森林は現在では一部にしか残っていない。英領時代から盛んに植林が行われて来ており、その生態系はかなり変わってしまったとされている。

僕の住むジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)もアラーヴァーリー山脈の上にキャンパスが広がっており、豊かな自然を享受している。デリーの自然区分は伝統的に4つに分けられる――コーヒー(丘陵部)、バーンガル(平地)、カーダル(河岸)、ダーバル(洪水多発地帯)――が、JNUキャンパスはコーヒーに分類される。岩がちな大地に樹木が茂っており、小川の流域では鬱蒼とした森林となっている。特に僕の住む寮のあるプールヴァーンチャルはJNUキャンパス内でもっとも緑豊かなエリアで、その森林はアルナー・アーサフ・アリー・ロードを挟んで、隣のサンジャイ・ヴァンまで続いている。

寮の屋上からクトゥブ・ミーナールを臨む

この森林がサンジャイ・ヴァン

水道管の破裂か何かで森の中から水が噴出している

サンジャイ・ヴァン(サンジャイの森)は、クトゥブ・ミーナールの西から北にかけて広がっている広大な森林である。南デリーでは最大規模のグリーンベルト地帯であろう。おそらくインディラー・ガーンディーの次男サンジャイ・ガーンディーにちなんで名付けられた。デリー開発公社(DDA)が管理する公園となっているが、デリーの公園の中ではマイナーな部類に入る。中を歩いている人はとても少ない。だが、デリー最古の城塞であるラールコートを擁するこの森林は、散歩にも、森林浴にも、ショートカットにも、観光にも、大きな穴場である。

まず、このサンジャイ・ヴァンを征すれば、JNU、クトゥブ・インスティチューショナル・エリア、ラドー・サラーイ、メヘラウリーなどを行き来する際に近道が可能となる。出入り口はいくつもあるが、JNU側からならば社会学評議会(ICSSR)の前が一番分かりやすいだろう。中にはちゃんと遊歩道があって主要な出入り口とつながっており、交差点には一応道標も立っている。例えば、西のJNUから東のラドー・サラーイまで徒歩または自転車で抜けようと思ったら、サンジャイ・ヴァンを突っ切るのが一番早い。所要時間は1時間弱である。出入り口に依ってはバイクでも入って走行することができるが、全ての出入り口をバイクが通り抜けられるとは限らないので注意が必要だ。

サンジャイ・ヴァンの遊歩道

道の大部分は木漏れ日の中にあり、歩くととても快適である。特にJNU側は整備が進んでおり、道端に立つ主な樹木に名札が付けられていて、植物の勉強にもなる。サンジャイ・ヴァンで見られる鳥たちの紹介もあり、参考になる。これらの鳥たちは時々僕の寮にもやって来て目を楽しませてくれる。サンジャイ・ヴァンをバード・サンクチュアリーに登録する動きもあるようである。

サンジャイ・ヴァンの鳥たち紹介

遺跡観光の観点から見ると、サンジャイ・ヴァンの最大の魅力はラールコートである。プリトヴィーラージ・チャウハーン3世の前にデリーを支配していたトーマル氏族が11世紀中頃に建造した城塞で、その後プリトヴィーラージ王やデリー・サルタナト朝のスルターン(皇帝)なども引き続き利用した。ラールコートは、遺跡マニアに人気の高いトゥグラカーバード城塞よりもさらに手つかずの姿の城塞跡である。とは言っても現在ではかろうじて崩れかけの城壁が見られるくらいだが、迫力は十分にある。ラールコートの城壁を間近で見るためにはサンジャイ・ヴァンのメインコースから途中で外れ、獣道を上がって行く必要がある。特に道標はないので、樹木の切れ間から城壁らしきものが見えたら適当にその方向へ進んで行くしかない。

ラールコートの城壁

ラールコートの北の稜堡にはイスラーム教聖者の墓がある。12世紀のデリーで活躍したバーバー・ハージー・ローズビーの墓と言われている。この辺りには城壁が二重に張り巡らされており、もっとも物々しい雰囲気になっている。サンジャイ・ヴァン内にはこの他にもいくつか小さな寺院や祠などが点在しており、人が住み着いている。そういうところもデリーの森林を歩いて楽しいところだ。ちなみに、このバーバー・ハージー・ローズビーの墓でも人が住んでいる気配があったが、訪れたときには誰もいなかった。

ラールコート北稜堡付近にある聖者の墓

そしてこの辺りから城壁の上によじ登ることができる。トゥグラカーバード城塞に勝るとも劣らない雄大な「グリーン・デリー」の光景を楽しめる。もちろん、城壁の上に上れば、場所に依ってはクトゥブ・ミーナールも目に入って来る。この城壁は、メヘラウリー市街地の中心部にあるアドハム・カーン廟(別名ブール・ブライヤー)辺りから始まり、ヨーグマーヤー寺院の奥辺りで終わっている。足場が悪い部分が多いものの、城壁の上をずっと歩いて行くこともでき、実際に僕は以前そういう散歩をしたことがある(参照)。

ラールコート北稜堡

右手奥に見えるのはクトゥブ・インスティチューショナル・エリア

サンジャイ・ヴァンの遊歩道から、クトゥブ・コンプレックスなどがあるメヘラウリーを目指すには主に3つの道が考えられる。ひとつはアーシク・アッラー廟方面から行く方法。アーシク・アッラー廟にも以前デリー散歩の一環で訪れたことがある(参照)。しかしあのときはメヘラウリー側からアプローチしたので、サンジャイ・ヴァン側からは行ったことがない。しかしおそらく道があるはずである。もうひとつは一旦ラドー・サラーイまで出て、そこからオーロビンド・マールグ沿いにメヘラウリーを目指す方法。これはかなりの遠回りになるが、もっとも迷いにくく、多くの場合、結果的に一番早く着けるルートである。3つめはラールコートの城壁をつたって、または城壁の内部に入って、メヘラウリーを目指す方法。これがもっとも冒険に満ちた道となるだろう。

城壁跡に残るアーチ状の窓

今回はラールコート内部を通ってメヘラウリーを目指してみた。変なところから城壁を下りてしまったために多少苦労したが、しばらく刺のある低木を縫う道なき道を抜けて行くと獣道に出て、そこからは一直線にメヘラウリーのアドハム・カーン廟付近まで通じていた。ラールコート内部は基本的に森林となっているのだが、数カ所だけ開けた場所がある。その広場ではよく近所の若者がクリケットをして遊んでいるのだが、クリケット場として開発された訳ではあるまい。ラールコートではかつて発掘調査が行われたことがあり、そのときの発掘現場がそのまま広場になっているのではないかと予想している(出土した遺跡は発掘後保護のために再び地中に埋められたとされている)。今回僕が訪れたときには、広場のひとつは野豚の楽園となっていた。

野豚の楽園

奥にはクトゥブ・ミーナールも見える

メヘラウリーに抜けた後は、アンバーワター・コンプレックスの屋上にあるタイ料理レストランタイ・ハイで昼食を食べた。アドハム・カーン廟のすぐ目の前、クトゥブ・ミーナールを展望することのできる穴場のレストランである。アンバーワター・コンプレックスはかつてブティックのメッカとなっていたが、現在ではリノベーションのためか、もぬけの殻となってしまっている。昼食後はクトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー廟に参拝し、オートリクシャーでJNUまで戻った。

サンジャイ・ヴァンで見つけた猿の親子

今までラールコートの探検まではしたことがあったが、実はサンジャイ・ヴァンを散歩したのは初めてだった。森林の中の遊歩道としても魅力的である上に、最古のデリーのお膝元に広がる森林であるために、何か面白いものが眠っているのではないかというロマンもある。自宅から目と鼻の先にある公園なので、気候がいい内にさらに探検してみたいと思っている。ただ、本当に人通りが少ないので、治安の問題があり、女性が1人で歩くのは勧められないかもしれない。しかも、サンジャイ・ヴァンでは幽霊が出るとの噂もあり、それ故に森林のまま残っているのではないかという話もある。

| ◆ |

11月9日(火) The Story of Delhi/Cityspaces Delhi |

◆ |

デリーでは毎年この時期になると、デリー国際芸術祭(Delhi International Arts Festival)が開催される。ジャンルは音楽、舞踊、演劇、映画など多岐に渡り、秋のデリーの催し物を包括するPPP方式のプラットフォームだ。とは言っても古い芸術祭ではなく、今年で5回目の開催ではあるが、既に定着した感がある。

デリー国際映画祭のいいところは、インドを中心とした世界の芸術に手軽に触れられることである。ビッグネームの参加は少ない代わりに、どのイベントも「All

are welcome(誰でも歓迎)」のスタイルで、無料である上に面倒なパスや招待状も必要ない。

既に10月31日から始まっているのだが、今年は特にデリー国際芸術祭関連のイベントには足を運んで来なかった。しかし、アーザード・バヴァンで開催中の「デリーを題材にした映画」特集の映画祭は気になった。上映作品を見てみると、「Oye

Lucky Lucky Oye」(2008年)や「No One Killed Jessica」(2011年)など、デリーを舞台にした最新ボリウッド映画もあったが、その中で聞き慣れない題名の作品もあり、興味を引かれた。

その中でアンワル・ジャマール監督の「Dil Ki Basti Mein」という映画があったのだが、これは見逃してしまった。しかし予告編はYouTubeで閲覧することができ、なかなか良さそうな映画だと感じた。オールドデリーに住む人々へのインタビューを中心に構成したドキュメンタリー映画のようである。

今日は「The Story of Delhi」と「Cityspaces Delhi」という2本の映画が上映される予定となっていた。グーグル検索してもどちらもヒットせず、映画祭のパンフレットやウェブサイトでも作品紹介がなかった。全く謎の映画である。ここまで謎だと余計興味をそそられるもので、これらの映画を見にアーザード・バヴァンへ出掛けることにしたのだった。ちなみにアーザード・バヴァンはインド文化交流評議会(ICCR)が入っている建物で、ICCRから奨学金を受給して留学している僕にとっては馴染みのある場所である。

「The Story of Delhi」の監督はサラブジート・スィン。情報放送省映画部(Film Devision)が1987年に制作した映画で、デリーの3000年の歴史を、デリー各地に残る遺跡を有効活用し、俳優たちによるちょっとした演技を挟みながら解説する、教科書的な作品であった。上映時間は1時間ほど。サラブジート・スィン監督は2年前に逝去したとのことだったが、会場にはその息子で「The

Story of Delhi」の助監督カラムジート・スィンが来ており、上映前に簡単な作品紹介をしてくれた。言語は、音声はヒンディー語、文字は英語という構成であった。

デリーの歴史は、かつてデリー地域に建造された7つの都市と共に語られることが多いが、「The Story of Delhi」もその王道に則った構成になっていた。まずは神話時代のインドラプラスタまで遡る。そしてデリーの歴史が語られると同時に、その時代を代表する遺跡も登場する。トマール氏族のスーラジ・クンド、プリトヴィーラージ・チャウハーン3世の城塞、アイバクとアルタマシュのクトゥブ・ミーナール、アラーウッディーン・キルジーのハウズ・カース、ギヤースッディーン・トゥグラクのトゥグラカーバード、フィーローズ・シャー・トゥグラクのフィーローズ・シャー・コートラー、フマーユーンのディーンパナーとフマーユーン廟、シャージャハーンのシャージャハーナーバードとジャーマー・マスジド、そして英国人によるニューデリー。これらの遺跡を背景に、俳優が時代劇風のコスチュームと共に登場し、その時代の出来事を語る。そのスートラダール(語り手)の中には、当時のデリーの様子を伝える一級の情報源を提供している冒険家イブン・バトゥータや詩人ミルザー・ガーリブなどもいる。

「デリー散歩」と称してデリー中の多くの遺跡を見て回っているので、劇中に大体の遺跡は特定できた。しかしながら、厳密な歴史考証をし出すとこのようなコンセプトの映像作品は難しいと感じた。なぜならいくつかの遺跡はひとつの時代のみならず複数の時代にかけて増改築されて来ており、現在残っている姿をもってして、それが建てられた時代のことを語ろうとすると、誤解を招くからである。例えばキルジー朝を代表する遺跡としてハウズ・カースが出て来た。確かに貯水湖ハウズ・カースを造ったのはアラーウッディーン・キルジーである。だが、現在ハウズ・カースの風景に欠かせない建造物となっているマドラサは、その次のトゥグラク朝時代に建造されたものであり、キルジー朝時代の風景として登場するのはおかしい。

また、フィーローズ・シャー・トゥグラクの時代を代表する遺跡と言えば何と言ってもフィーローズ・シャー・コートラーだが、時代紹介のときになぜかこの遺跡が登場しなかった。撮影許可が下りなかったのかと思ったが、その後関係ない文脈でこの遺跡も登場していたので、そういうことはないだろう。

「第8の都市」ニューデリーの紹介の後に、なぜかニザームッディーン廟の紹介が入る。ニザームッディーン・アウリヤーは奴隷王朝からトゥグラク朝時代にかけてデリーで活躍した聖者であり、どうせならばその時代の紹介をしているときに挟み込むべきだったと思う。しかしながら、ニザームッディーン廟のシーンではニザーミー・ブラザーズによるカッワーリーのシーンがあり、おそらくそれを入れたかったために現代に持って来たのだろう。しかしながら唐突な感は否めなかった。

そして最後の「現代」のシーンでは、これ見よがしにコンノート・プレイスが映し出される。今風の言葉で言えば「ドヤ顔」というやつだ。当時としてはコンノート・プレイスが流行の最先端だったのだろう。それは重々承知しているのだが、今改めてそのドヤ顔シーンを見ると何だか小っ恥ずかしい。ディスコで踊るハイカラな男女のシーンもあったが、とても無理矢理感があった。

しかし、今改めてこの映画を見てみて面白いのは、1980年代のデリーの風景が鮮明に記録されていることである。もっとも驚いたのは道路の空き具合。広い道路にはほとんど自動車が走っていない。渋滞とは無縁そうで、今のデリーからはちょっと考えられない。一方でチャーンドニー・チャウクは大型バスが走っていて今よりも酷い渋滞であった。オールドデリーの路地も今とあまり変わっていない。四輪車はアンバサダーやパドミニーなどの古風な自動車が大多数で、二輪車はスクーターばかり。驚いたのは既に当時フライオーバーがあったこと。おそらくオベロイ・ホテルのそばのフライオーバーが映っていた。1982年にデリーでアジア競技大会が開催され、そのときにかなりインフラが整備されたと聞くので、このフライオーバーもそのときのものなのだろう。また、前半の遺跡のシーンにしても、フマーユーン廟など、修復前の姿が記録されており、貴重な映像であったし、ヤムナー河もまだきれいそうだった。

さらに、この映画の大きな意義は、英国人作家ウィリアム・ダルリンプルが「City of Djinns」(1994年)を書くよりも早く、インド人作家クシュワント・スィンが「Delhi:

A Novel」(1990年)を書くよりも早く、デリーの歴史を題材にした映画を作ったことだと言える。最近インドでは都市について本を書くことが流行っており、その中でもデリーについて書かれた本は非常に多い。また、ムンバイーを拠点とするヒンディー語映画ですら、デリーを舞台にした映画を急に作り始めた。「The

Story of Delhi」は確かにそれほど質の高い作品ではないが、かなり早い時期にデリーの魅力に気付き、それを映像化した作品であり、その点は賞賛されて然るべきであろう。

「The Story of Delhi」がデリーの光の部分に焦点を当てた作品だとするならば、その次に上映された「Cityspaces Delhi」はデリーの影の部分に焦点を当てた作品だった。非政府系非営利団体の公共放送基金(PSBT)制作で、監督はミーラー・デーワン。2005年の作品である。この映画のユニークな点は、ガーリブの詩を随所で引用しながら、ガーリブが生きた時代のデリーの事件や問題を、多少無理矢理な形ではあるが、現代のデリーに当てはめて語っているところである。

例えば、1857年のインド大反乱を鎮圧した英国人はシャージャハーナーバードからインド人を追い出してしまった。それを綴ったガーリブの手紙を引用しながら、それを現代のデリーにおける、スラムから強制退去させられた貧者たちに当てはめて語っていた。このようなユニークな手法により、映画はスラム、赤線地帯、ストリートチルドレン、ゴミ捨て場、環境汚染など、次々とデリーの暗部を映し出して行く。そのような社会の最底辺にいる人々にインタビューし、自分の言葉でデリーの問題を引き出していた。そのために言語は必然的にほとんどヒンディー語だったが、英語字幕が付いていた。

30分ほどの短いドキュメンタリー映画ではあったが、非常にインパクトの強い作品だった。そして、「The Story of Delhi」の後にこの「Cityspaces

Delhi」を持って来たところに、主催者の粋な計らいを感じた。デリーは素晴らしい都市だが、問題も多い。デリーを愛そうと思ったら、デリーが抱える問題にも目をつむることはできない。そんな難題を突き付けられた気分であった。

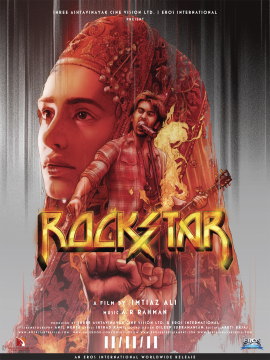

現在のヒンディー語映画界においてロマンスのジャンルを牽引しているのはイムティヤーズ・アリー監督である。「Socha Na Tha」(2005年)での監督デビュー以来、「Jab

We Met」(2007年)、「Love Aaj Kal」(2009年)と、2年に1本のペースで映画を作って来ているが、そのどれもがロマンス映画だ。さらに彼は、ヒンディー語映画界のロマンス映画の定義や法則を塗り替えるようなラディカルな挑戦を続けて来ており、それぞれが非常に斬新でかつ現代の若者の共感を呼ぶ作品に仕上がっている。イムティヤーズ・アリー監督の最新作が、11年11月11日の本日より公開の「Rockstar」であった。同監督の作品はコンスタントにヒットを飛ばして来ており、かなり前からこの最新作も注目されていた。

映画の題名から、イムティヤーズ・アリー監督が遂にロマンス以外のジャンルの作品にも手を出したかと考え、その新たな試みを楽しみにしていた。ところが、見てみたところ「Rockstar」は、その題名からイメージされる内容とは裏腹に、彼が作り続けて来たロマンス映画の延長線上にある作品であり、中心的要素となるのはやはり恋愛であった。

題名:Rockstar

読み:ロックスター

意味:ロックスター

邦題:ロックスター

監督:イムティヤーズ・アリー

制作:シュリー・アシュタヴィナーヤク・シネヴィジョン

音楽:ARレヘマーン

歌詞:イルシャード・カーミル

振付:アシュリー・ロボ

衣装:マニーシュ・マロートラー、アキ・ナルラー

出演:ランビール・カプール、ナルギス・ファクリー(新人)、シャンミー・カプール、アディティ・ラーオ、クムド・ミシュラー、ピーユーシュ・ミシュラー、シェールナーズ・パテールなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

ナルギス・ファクリー(裏)とランビール・カプール(前)

| あらすじ |

デリー西部の中産階級住宅街ピータムプラーで生まれ育ち、デリー大学に通うジャナルダン・ジャカール、通称JJ(ランビール・カプール)は、ジム・モリソンに憧れ、ロックスターになることを夢見ていた。しかし、大学の食堂のオーナーでJJと親しかったオームプラカーシュ・カターナー(クムド・ミシュラー)は、平凡な人生を送って来て恋もしたことのないJJの心には痛みがなく、ミュージシャンになる素質はないと言い聞かせていた。もしロックスターになる夢を諦めたら、彼は大学卒業後、家業の運輸ビジネスに携わらなければならなかった。

JJは、恋の痛みを知るために、大学のマドンナ、ヒール・カウル(ナルギス・ファクリー)に突然何の脈絡もなしに愛の告白をする。ヒールはもうすぐプラハに住む富豪と結婚予定であったが、JJは気にしなかった。最初ヒールはJJを相手にしなかったが、彼女は結婚前に様々な冒険をしたいと常々思っており、ある日JJをその冒険に連れ出す。JJとヒールは一緒に、場末の映画館でブルーフィルムを見たり、デーシー・シャラーブ(地酒)を飲んだりして羽目を外す。一方でJJはヒールの結婚準備にも進んで協力した。

ヒールの結婚式はカシュミール地方のシュリーナガルで行われることになっていた。JJは思い切って大学へ行くのを止め、前々から折衝を続けていた音楽プロダクションとの面接も蹴って、家族に内緒でカシュミールへ行ってしまう。そのとき既にJJとヒールはお互いに恋に落ちていたが、それをはっきりと気持ちを交わすこともなしにヒールの結婚式は行われ、JJはデリーへ帰り、ヒールはプラハへ行ってしまう。また、このときヒールはJJに、本名のジャナルダンを捩り、ジョーダンという新しい名前を与える。JJは以後、ジョーダンを名乗るようになる。

大学を勝手に止め、突然長く姿をくらましたことで、ジョーダンは家族から勘当されてしまう。ジョーダンは2ヶ月間ニザームッディーン廟に寝泊まりし、カッワールたちに混じってカッワーリーを歌っていた。その後、突然カターナーの家を訪れ、居候するようになる。ジョーダンはカターナーの勧めに従い、近所でヒンドゥー教の宗教賛歌を歌ったりして過ごす。

ところで、ジョーダンはニザームッディーン廟にいたときに、たまたま参拝に訪れたシェヘナーイー(笛)の巨匠ウスタード・ジャミール・カーン(シャンミー・カプール)に密かに才能を認められていた。彼の推薦もあり、プラチナ・ミュージック・カンパニーのディーングラー社長(ピーユーシュ・ミシュラー)と契約を結び、メジャーデビューをすることになる。また、カターナーが彼のマネージャーをするようになる。ジョーダンはジャミール・カーンとのジュカルバンディー(共演)もし、着実にキャリアを重ねる。また、テレビレポーターのシーナー(アディティ・ラーオ)はジョーダンを追うようになる。

プラチナ・ミュージック・カンパニーは所属ミュージシャンを連れてヨーロッパ・ツアーをすることになり、旅程の中にはプラハも入っていた。それを知ったジョーダンは、ヒールとの再会のためにツアーに名乗りを上げる。プラハでジョーダンはヒールと再会する。ところがヒールは結婚後ずっと体調を崩しており、精神科に通う毎日だった。しかしジョーダンと再会したことで回復し、忙しい日程の間を縫って共にプラハを見て回る。その内2人は一線を越えてしまい、ヒールは後悔するようになる。プラハでのコンサートが終わった後、ヒールはわざとジョーダンに厳しい言葉を浴びせかけ、絶交を突き付ける。ところが空港まで行ったジョーダンは土壇場で引き返してしまい、深夜ヒールの家に侵入する。セキュリティー装置が作動し、警備員が駆けつけ、ヒールの夫アジャイにも2人の仲が知れ渡ってしまう。ジョーダンは逮捕され、ヒールは気を失ってしまう。

プラハでの公演を成功させたこと以上に、チェコで逮捕されたことで本国インドでもジョーダンの知名度は一気に上がり、帰国したジョーダンは一躍時の人となっていた。ディーングラー社長はこれをチャンスと見て、ジョーダンをネガティブなイメージと共に売り出す。ジョーダンは今や人気ロックスターとなった。しかしながら、次第にジョーダンの暴走に歯止めが利かなくなり、ディーングラー社長は彼を持て余すようになる。

一方、ヒールの体調は悪化するばかりであった。ヒールは一度デリーに戻ることになる。ヒールが戻って来たことを知ったジョーダンは早速ヒールを訪れる。ヒールの母親ニーナー(シェールナーズ・パテール)は最初ジョーダンを追い返そうとするが、ジョーダンと一緒にいることでヒールの病状が改善することに気付き、打って変わって彼を受け容れるようになる。ところが、ヒールと毎日デートをしていたために、ジョーダンはコンサートやレコーディングなど全て勝手にキャンセルしてしまっていた。次はヒマーチャル・プラデーシュ州カーングラー地方のコンサートが入っていた。そのことを知ったヒールは、彼と一緒にカーングラーへ行くことにする。そこでジョーダンとヒールは久し振りに誰にも邪魔されない時間を過ごす。

一足早くヒールはデリーに戻っていた。ところが彼女は突然倒れてしまう。病院に運ばれたヒールは、妊娠していることが発覚する。誰が考えても父親はジョーダンであった。また、このような病状の中での妊娠は彼女にとって命取りであった。実際、彼女はこの妊娠が元で死んでしまう。

遠征先から急遽舞い戻ったジョーダンは彼女の死を知り大暴れする。その後、イタリアのヴェローナで開催されたコンサートにおいて、ジョーダンは恍惚状態の中で魂となったヒールと再会する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

映画の冒頭にヒンディー語の音声で、そして映画の最後に英語の字幕で、ペルシア語詩人ジャラールッディーン・ルーミーの有名な詩の一節が朗読される。それは、米国人詩人コールマン・バークスの訳詩集「The

Essential Rumi」に収められた訳詩の部分的引用である。ペルシア語原文とバークスの英訳詩の全文は以下のものであり、映画中に使われるのは英訳詩冒頭の2行だ。

از کفر و ز اسلام برون صحرائی است

ما را به میان آن فضا سودائی است

عارف چو بدان رسید سر را بنهد

نه کفر و نه اسلام و نه آنجا جائی است

|

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing,

There is a field. I'll meet you there.

When the soul lies down in that grass,

The world is too full to talk about.

Ideas, language, even the phrase each other

Doesn't make any sense. |

ところが、どうやらコールマンはペルシア語を解さないようで、彼の訳詩はかなり意味が変わっており、半分彼のオリジナル詩となっている。ルーミーの原作で語られているのは、「イスラーム教と異教を越えた場所に広場があり、我々はそこで神との愛に没頭する、イスラーム教も異教もなく、場所と言う概念すらないその場所に辿り着いたときに、神を愛する者は頭を垂れ祈りを捧げる」ということで、つまりはどんな宗教を信仰していても究極の高みに到達することができる、というスーフィズムの基本的信条をルーミーは表現している(参照)。しかしながら、映画で使われていたものはコールマンの訳詩であるため、ここではルーミーの原詩を脇に置き、訳詩の方をベースに議論して行くことにする。

日本語に翻訳すればその訳詩は、「正や不正といった思考を越えた場所にひとつの広場がある。私はそこで君と出会うだろう」というものだ。劇中のヒンディー語訳だと後半は「君は私と出会うだろう」となっている。これはそのまま「Rockstar」全体のテーマ、そしてストーリーの大筋となっていた。ここで言う「正と不正」とは結婚後の恋愛の是非のことであり、つまりは不倫のことである。

僕はインド映画の大きな特徴のひとつとして、結婚の神聖性・絶対性が絶対に犯されない点をかねてから指摘している。インドのロマンス映画において、結婚と恋愛の葛藤は古典的テーマだ。自ら望む恋愛の相手と、誰かに決められた結婚(婚約)の相手が異なることから来るドラマがロマンス映画の核となることが非常に多い。そうした場合、結婚の儀式――ヒンドゥー教ならば火の回りを7回回る儀式――が終わったか否かが重要な分かれ目となる。もし劇中で結婚の儀式が明確に描写されたならば、残念ながら恋愛の相手とは結ばれず、ストーリーは結婚相手と落ち着く方向へ進むだろう。逆に、結婚の儀式が行われる前ならば、たとえ婚約式が済んでいたとしてもまだ土壇場で挽回可能であり、多くの場合、ハッピーエンドを演出するために、それは挽回される。つまり恋愛の相手と結ばれることになる。

僕が10年間ヒンディー語映画の動向を見守って来た中で、この原則が初めて覆されたのが、カラン・ジャウハル監督の「Kabhi Alvida Naa

Kehna」(2006年)であった。既婚の男女の恋愛――つまり不倫――が主軸となった、当時としてはかなりセンセーショナルなストーリーの、大人の恋愛物語であった。一応プラーヤシュチト(禊)が用意されており、離婚を経て不倫カップルは結ばれることになるが、離婚や不倫を肯定的に描いたことでインド国内では酷評を浴び、国内興行収入は伸び悩んだ(海外ではヒット)。

その次に、結婚相手との結婚が済んだにも関わらず恋愛相手との恋愛を成就させるストーリーを世に送り出したのがイムティヤーズ・アリー監督であり、その作品が前作「Love

Aaj Kal」であった。こちらは、結婚相手との結婚の儀式は完了したものの、実質的な結婚生活はしておらず、過去の恋人と最後に結び付くことになる。よって、日本人の感覚では不倫には当たらないだろう。その辺りがうまくぼやかされて描写されていたことも功を奏したのであろう、この作品はヒットとなった。

イムティヤーズ・アリー監督は「Rockstar」でさらに一歩踏み込み、結婚や不倫と言った概念を越えた純愛を送り出して来た。主人公ジョーダンは、結婚を控えた美女ヒーラーが結婚前の2ヶ月間思いっ切り羽目を外すのに同行し、結婚式の準備も手伝う。そうしている内に2人はお互いに恋してしまうが、お互いの感情について真剣に語り合う機会もなく、ヒーラーは結婚してプラハへ行ってしまう。だが、ジョーダンはずっとヒーラーのことを想い続けており、ミュージシャンとして成功しつつあったときにプラハまで行って彼女と再会する。ヒーラーも、結婚後もジョーダンに恋い焦がれていた。再び燃え上がる恋。ヒーラーは、間違っていると知りつつもジョーダンとの情事に身を任せてしまう。しかしヒーラーは慢性的な貧血に悩まされていた。ジョーダンと一緒にいることで病状は快方へ向かうが、2人は一線を越えてしまい、それが原因で妊娠してしまう。彼女の身体は妊娠に耐えられるだけの生命力が残っておらず、そのまま死んでしまう。しかしジョーダンは観客の前で「鳥よ、家に戻って来い」という内容の歌を歌う中で、彼女の魂を眼前に見、とうとう彼女を得たのであった。恋愛の部分だけを切り取って語れば以上のようになる。

ひとつの見方からすれば、ジョーダンはとうとうヒーラーと結ばれることはなかった。なにしろヒーラーは死んでしまったのだ。そう解釈した場合、ジョーダンはインド映画の鉄則を越えることが出来なかったと言える。ジョーダンは結婚を越えた恋愛を成就させることができず、「Rockstar」は結婚を越えた恋愛を肯定的に描くまでの冒険はしなかったと言える。ところが、スーフィズム的な考えを導入すると、この映画の解釈はガラリと変わる。スーフィズムでは、元々神と魂は一体のものであるが、生を受けた瞬間に魂は神から分離しこの地上に降りて来るとされる。よって、死は神と再び合一する喜ばしい機会となる。スーフィズムの詩では、神と別れた悲しみと、神との再合一を恋い焦がれる気持ちが繰り返し歌われる。様々な比喩も使われるが、多いのが鳥と鳥かごと大空の喩えである。すなわち、魂は鳥、身体は鳥かご、神は大空である。鳥は鳥かごの中で大空への飛翔を夢見る。魂は身体の中で神との再合一を求める。ジョーダンとヒーラーの恋愛において、ジョーダンとヒーラーは元々一体のもの、つまり運命の人同士だったと考えられる。よって、離れ離れになることで、ジョーダンは心の平安が得られず、ヒーラーは健康にならなかった。ジョーダンは大空、ヒーラーは鳥としよう。鳥なき空、空なき鳥がどうか、想像してみるといい。そしてヒーラーの既婚ステータスは鳥かごである。前述の通り、インド映画の世界ではこの鳥かごは絶対的なもので、壊れることも扉が開くこともない。ヒーラーは結婚という鳥かごに閉じ込められてしまった。この鳥かごを破るには、ヒーラーという肉体が死ぬしかなかった。ヒーラーの肉体は死んだが、魂は自由となり、やっとジョーダンと共になれたのである。

つまり、イムティヤーズ・アリー監督は「Rockstar」において、インドに根付くスーフィズムの思想を使って、貞操や不倫と言った概念を超越し、インド映画のタブーを克服することに成功したのである。それがこの映画の最大の意義である。

ヒーラーを思うひたむきな性格と感情を巧みに表現するため、敢えて主人公の職業はロックスターとなったのであろう。ジョーダンは、思い立ったら脇目もふらずに実行するタイプの人間であり、それがしばしば周囲との衝突を引き起こして来た。ヒーラーを失ってからは暴力性も加わり、暴力沙汰にも事欠かなかった。しかし、そういう暴力性がロックスターとしてのイメージアップに役立ち、一躍大人気となる。そして同時に、ヒーラーへのひたむきな慕情も説得力を持ち、ロマンス映画としての成功にもつながった。

この作品を、ジョーダンの人間的成長や音楽的発展を追う物語と考えることもできる。しかし、その観点から見るとこの映画は途端に弱くなる。おそらく編集の都合もあるのであろうが、ジョーダンの自伝的ストーリー部分はかなり交錯しており、整合性がない部分も散見される。特にカーングラー遠征前後やヴェローナでのコンサート前のシークエンスはつながりがよく分からなかった。「Saadda

Haq」の中で断片的に登場するマクロード・ガンジでのコンサート(後述)は、元々このカーングラーでのシーンに使われるものだったのではなかろうか、ヴェローナのシーンももっと長かったのではなかろうか、と思われた。ジョーダンが音楽にのめり込むきっかけや、音楽の才能を開花させて行く過程なども丁寧に描写されていたとは言い難い。それを補うかのように、公式ウェブサイトの「Journal」では、劇中に登場しないサイドストーリーがいくつか紹介されているが、あくまで補足であり、映画の評価にそれらを盛り込むことは出来ない。

カットバックの手法が頻繁にかつ乱暴に使われているため、ある程度の理解力のある観客でなければストーリーを追うだけで一苦労だと思われる。ヴェローナのコロッセウムでのコンサートが「現在」の時間軸として冒頭と最後に出て来て、映画の大半は過去の回想という形で語られるが、その回想の中にもさらに回想が出て来たりして、非常に分かりにくい構成の映画である。都市部マルチプレックスの観客層ならば付いて来られるだろうが、地方の単館では厳しいだろう。

ちなみに、インターミッション前後において、遠くに城の見える美しい草原が出て来て、そこでジョーダンとヒーラーはキスをした後に諍いをするが、おそらく監督はその草原をルーミーの歌う「広場」と想定したのではないかと思う。劇中でもっとも印象的なシーンのひとつだ。あの草原がビジュアル的な「広場」だとしたら、精神的な「広場」は、カーングラーで白いシーツに2人でくるまるシーンだ。そしてこの「誰もいない世界」で、ヒーラーは妊娠したと考えていいだろう。また、ジョーダンとヒーラーがハグするシーンがいくつか出て来るが、そのひとつひとつが非常に美しく繊細であった。この部分だけ切り取っても、イムティヤーズ・アリー監督のロマンス映画スキルの高さがうかがわれる。

ミュージシャンを主人公にした映画であり、他のインド映画に比べて音楽の質が映画の質に与える影響の比重は大きい。その点で「Rockstar」は抜かりがない。何と言ってもアカデミー賞受賞の世界的音楽家ARレヘマーンを音楽監督に起用しているのだ。事前に発売されたサントラCDを聞いたときには、意外にロック・ソングが少ないことに驚いたものだったが、映画のストーリーを追う中で改めて音楽を聴いてみると、どれもシーンに合った曲となっており、映画と音楽の融合性・親和性は非常に高かった。

挿入歌中、曲調・歌詞共にもっとも力強い曲はロック・ソング「Saadda Haq」だ。ジョーダンがチェコで逮捕され、インドに移送されて来たときに流れる曲である。すぐに釈放されたのか、曲の中盤からはジョーダンが各地のステージでライブをしているシーンとなる。舞台となるのは主にデリー、ムンバイー、そしてマクロード・ガンジの3ヶ所である。特にマクロード・ガンジでのロケ・シーンは強烈だ。マクロード・ガンジとはつまり、チベット亡命政府のお膝元ダラムシャーラーのことであり、集まったチベット難民やチベット僧の前でジョーダンはこの歌を歌う。サビ部分で歌われているのは「オレたちの権利をここに置いて行け」というメッセージで、抑圧されている人々に送る反政府ソングとなっており、チベット難民にとっては反中共政府、チベット独立支持の歌となる。チベット難民たちは「フリー・チベット」と書かれた横断幕やチベット国旗を掲げている。残念なことに検閲で「チベット」の文字にぼかしが掛けられてしまっていたが、チベット国旗はそのまま映っていた。また、「Saadda

Haq」はチベット問題だけでなく、様々な問題に歌詞や映像で触れており、例えば自然保護団体の偽善やカシュミール問題などにも婉曲的に言及している。近年のボリウッド映画ソングの中では極めて政治色の強い問題曲である。また、この曲で力強いギターリフを演奏しているのはオーストラリア人女性ギタリスト、オリアンティ・パナガリス。オリアンティはマイケル・ジャクソンの「This

Is It」で一躍有名となった人物で、ARレヘマーンが引っ張って来たらしい。

ルーミーの詩をベースにし、全体的にスーフィー色の強いストーリーとなっている中で、カッワーリー曲「Kun Faya Kun」は特に目立つ。ジョーダンがニザームッディーン廟で寝泊まりしているシーンで流れる。曲中でも繰り返される「クン・ファヤクーン」とは、コーランに何度も登場するアラビア語のフレーズであり、言葉を補って訳せば「アッラーが『有れ』と言えばもうそこに有る」という意味である。つまり、神が望むことは瞬時に実現されることを示している。また、曲中には「私から私を解放しておくれ」というヒンディー語の印象的なフレーズもあり、曲調のみならず歌詞もスーフィズムにどっぷり浸かっている。

クライマックスで使われるのは「Naadaan Parindey(無邪気な鳥よ)」。前述の通り、ここで歌われている鳥は、スーフィー詩で歌われる魂のことだと考えていいだろう。クライマックスにしては弱い曲だと感じたが、監督がファナー(死滅)を思わせるミステリアスなエンディングを望んだのだろう、不思議な余韻を残すのに貢献していた。

他に民謡風「Katiya Karun」やタンゴ風「Hawaa Hawaa」など、明るい曲も多い。全曲中では「Katiya karun」が一番人気のようだ。インド人は意外にこういうリズムカルな曲が好きなようで、「Love

Aaj Kal」でも同じようなアレンジの「Chor Bazaari」が一番人気だった。多くの曲を歌っているのはモーヒト・チャウハーンで、彼の声がそのままジョーダンの声となっていた。音楽を総括すると、「Rockstar」のサントラCDは十分に買いである。

「Rockstar」は、人気はトップクラスながらヒット作に必ずしも恵まれていなかったランビール・カプールを名実共にトップスターに押し上げる作品となるだろう。大学時代の挙動不審な仕草から、ロックスターとして成熟した後の怒りと焦燥感に満ちた表情まで、役になりきった絶妙の演技であった。また、この映画のためにランビール・カプールはギターを習得したらしい。とは言ってもその腕のほどは疑問で、序盤のオーディション・シーンで実際に彼がギターを弾く手つきを見ると、とてもじゃないがギターを弾けるとは思えなかった。

ヒロインのナルギス・ファクリーは、パーキスターン人の父とチェコ人の母を持つ米国人モデルで、本作が映画デビュー作となる。怒ったり泣いたり感情の起伏の激しい忙しい役で、必ずしも上品な演技ではなかったが、デビュー作でこのレベルの演技ができるならば、今後も十分期待できるだろう。しかし、既に30歳を越えているので、この路線のままではすぐに行き詰まるかもしれない。現在トップを争っている若手女優カトリーナ・カイフやディーピカー・パードゥコーンらを脅かす存在にはならないだろう。

「Rockstar」は、2011年8月14日に亡くなった往年の名優シャンミー・カプールの遺作ともなった。シャンミー・カプールは「映画カースト」カプール一族の祖プリトヴィーラージ・カプールの次男で、ランビール・カプールにとっては大叔父に当たる。数々の名作に出演して来ているのだが、その中でも「Junglee」(1961年)の中で編み出した「ヤーフー!」という奇妙な叫び声で今でも愛されている。最近はほとんど銀幕から遠ざかっていたのだが、死期を悟っていたのであろうか、この「Rockstar」で久し振りに出演し、印象的な演技を遺して去って行った。カメオ出演ではなく、とても重要な役である。「Rockstar」はシャンミー・カプールへのオマージュも忘れておらず、映画冒頭に「ヤーフー」のロゴと共に彼の似顔絵が映し出され、劇中には代表作「Kashmir

Ki Kali」(1964年)のパロディーもあった。劇中でジョーダンとヒーラーが見たブルーフィルム「Jungli Jawani(ワイルドな若さ)」も、シャンミー・カプールの「Junglee」に掛けているのかもしれない。

セカンド・ヒロインとしてアディティ・ラーオ・ハイダリーという女優がシーナーというテレビリポーターを演じていた。「Delhi 6」(2009年)や「Yeh

Saali Zindagi」(2011年)にも脇役出演していたが、今回はかなり目立つ役を得た。しかしストーリーの進行上、あまり役割はない。ジョーダンにキスをし、誘惑するシーンくらいが印象に残ったぐらいだ。弱いキャラクターだった。

言語はヒンディー語であるが、デリーの大学生が食堂でだべっているのをそのまま録音したような、かなり写実的な台詞回しだった上に、撮影と同時録音されているのか、聴き取りにくい部分が多かった。

イムティヤーズ・アリー監督の作品らしく、舞台がころころ変わり、ロードムービー的テイストがあった。デリーのシーンでは、典型的なインド門に加え、オールドデリーの路地やいくつかの遺跡――ハウズ・カースやトゥグラカーバードなど――やデリー大学のキャンパスが出て来ていた。シュリーナガルのシーンでは本当にシュリーナガルで撮影されていたし、雪で覆われたカシュミール地方の山道をバイクで疾走するシーンもあった。プラハでもバイクに乗って市街地や郊外を走るシーンがあった。とにかく旅情溢れる映画であった。

ファッションにも注目したい。ジョーダンは、音楽的成長を遂げる度にファッションを変えており、彼の服装や持ち物は彼自身以上に自己主張をしている。スーフィー聖者、軍人、バックパッカー、ジプシーなどをごちゃまぜにしたようなジョーダンのユニークな出で立ちは非常にかっこいい。また、彼が持ち変えて行くギターにも細かいこだわりがあり、初期のローカル・ギターから始まり、最終的にはギブソン339やギブソン・レスポールなどの国際ブランド・ギターに帰着する。ギターストラップもファッションの一部で、ストーリーが進む事に装飾が増えて行く。これらのジョーダン・ファッションについての解説も公式ウェブサイトで見られる。映画を見た後に読むと面白いだろう。

「Rockstar」は、またひとつイムティヤーズ・アリー監督の傑作ロマンス映画である。インドのロマンス映画の境界を、スーフィズムの翼でもって越えんと試みる意欲作でもある。ARレヘマーンによる音楽もストーリーにマッチしているし、ランビール・カプールの演技も素晴らしい。このレベルの高みに達したロマンス映画は、多分イムティヤーズ・アリー監督自身しか越えられないだろう。カットバックを多用し過ぎて筋を追うのが多少困難なのを除けば文句なし。必見の映画である。

最近ザ・ヒンドゥー紙デリー版で、デリー各地の歴史ある映画館を題材にした、映画評論家ズィヤーウッサラームのエッセイ記事が連載されていた。既に廃館となってしまったような古い映画館を中心にノスタルジックな筆致で書かれた記事で、まだデリーに住み始めて10年の僕にはとても付いて行けるような内容ではなかった。だが、この10年というタイムスパンの中でも映画館の思い出というのは確かに蓄積されている。

僕は当初マルチプレックス(シネコン)が嫌いだった。当時マルチプレックスと言えば、南デリーのサーケートにあるPVRアヌパムのことを指した。1997年に建設されたPVRアヌパムはインド初のマルチプレックスで、それ以外に複合スクリーン型の映画館はほとんどなかった。つまり単館のみであった。僕は単館で好んで映画を見ていた。

コンノート・プレイスのオデオン、プラザ、リボリやリーガル、パハール・ガンジのシーラー、チャーナキャプリーのチャーナキャなどがお気に入りであった。当時の足はバスだったので、お気に入りの映画館というのは結局バスの便がいい場所ということになる。だが、通う内に映画館そのものにも愛着が生まれるものだ。

単館が好きだった一番の理由は何と言っても映画館の盛り上がりが全然違うからである。単館の座席はいくつかのカテゴリーに分かれており、入場料も異なる。普通、一番高い席は2階のバルコニー席で、一番安い席はスクリーン間近の席である。よって、社会の各階層に属する人々が一堂に会して映画を鑑賞することになる。それが単館の一番いいところだ。もちろん貧しい人々も来る。映画を見に来る層は、貧しいと言っても本当に切羽詰まった貧困者ではないだろうが、それでも社会の下層に属する人々も一緒に映画を見ることになる。そしてそういう貧しい人々ほどエネルギッシュであり、彼らこそが我々の映画体験をもっとも盛り上げてくれるのである。ヒーローが出て来れば歓声を上げ、ヒロインが出て来れば口笛を吹き、決め台詞では拍手喝采し、ダンスシーンでは一緒に身体を揺らす。料金が一律に高いマルチプレックスでは、この観客層がごっそり抜け落ちており、映画体験は味気のないものとなりがちである。

特にインドに住み始めた2001年に見た話題作の多くは、専ら単館で見ていたために、映画館とセットで鮮明に思い出されて来る。「Lagaan」はシーラーで、「Dil

Chahta Hai」はリーガルで、「Ajnabee」はオデオンで、「Kabhi Khushi Kabhie Gham」はプラザで見た。どれも満員御礼の中でのエキサイティングな映画体験であった。当時はまだ手描きの映画看板が生きており、それらの映画館はグロテスクな看板で飾られていた。それがまた好きだった。

また、当時デリーで開催される国際映画祭は、スィーリー・フォート・オーディトリアムなどのイベントホールに加え、デリー中の単館を使って上映が行われていた。北朝鮮映画をほぼ無人のシーラーで韓国人の友人と共に鑑賞したのはスリリングな思い出だ。韓国人は北朝鮮映画を見ることが禁止されているらしく、(そんなことないだろうが)もし捕まった場合のことを考えて、彼は予め日本名を用意し、日本人の振りをして見るという面倒なことをしていた。その北朝鮮映画は「Racing

to Crown」という題名で、1999年の世界陸上女子マラソンで金メダルを取ったチョン・ソンオクをモデルとした作品であった。単なるサクセスストーリーではなく、あらゆる成功は将軍様のおかげということになっている完全プロパガンダ映画で、優勝と同時にテポドンが発射されるオマケ付き。競技の実際の映像も(多分無断で)使われており、その中で優勝争いをした日本の市橋有里選手も登場する。ネット上にもあまりデータがないレア映画だ。その後、毎年国際映画祭で北朝鮮映画上映を心待ちにしていたのだが、二度とそういう機会は訪れなかった。デリー各地の映画館に散らばった映画祭では、目当ての映画を見るために、今まで足を運んだことのない地域へ遠出し、未知の映画館で映画を見るのも密かに楽しかったものだ。

しかしながら、あらゆる面でマルチプレックスよりも単館の方が優れているという訳でもなく、次第に単館の弱点が気になるようになって来た。一番の決め手となったのは、いわゆる「フィルムジョッキー=FJ」疑惑である。FJとは僕が勝手に名付けた名称であるが、要するに映画技師が勝手にリールに手を加える行為で、多くの場合恣意的なカットを指す。その理由はいくつか考えられる。例えば何らかの要因で上映開始が遅れ、次の回の開始時刻に間に合わせるために現行の回の上映時間を切り詰めなければならなくなった場合などである。だが、元々時間にルーズなインドのこと、そういう理由はどうも説得力に欠ける。もっとも有力な要因は、映画技師がつまらないと個人的に思ったシーンを勝手にカットしてしまうことである。全体として完成度の低い映画でも、いくつかのシーンをカットすると急に引き締まることがある。インド映画では伝統的にダンスシーンがいくつも挿入されるが、その中にはどう見ても数合わせとした思えないような、気合いの入っていないものもあったりする。そういうシーンがFJによってカットされることがあるのではないか。つまり、どうも単館では完全な形で映画が上映されていないのではないか。そういう疑惑が僕を悩ますようになって来た。

FJの存在を疑い出したきっかけは「Ajnabee」であった。名作揃いの2001年ヒンディー語映画界において、僕はアッバース・ムスターン監督のこのスリラー映画がやたら気に入ってしまった。よって、後にDVDが発売されたときに迷わず購入したのだが、DVDで見返してみて、映画館で鑑賞したときに見た覚えのないシーンがあったのである。映画館でこの作品を鑑賞した友人にそのことを聞いてみたら、その人はそのシーンを見た記憶があると言っていた。よって、劇場公開版とDVD版の違いではないと思う。僕の記憶違いという可能性もあるのだが、そういえばその記憶にないシーンの前後は不自然な形で飛んだような覚えがあり、FJを疑い出したのだった。

また、単館では観客の歓声が大きすぎて、台詞を聞き逃すことがよくあった。ヒンディー語映画を真剣に批評して行こうと思い立ったとき、聞き逃した台詞が多くあることは致命的だと感じるようになった。最近は単館でもリノベーションが進み遜色なくなって来ているが、当時はマルチプレックスとの設備の差が歴然としており、音響などで不満を感じることも多くなって来た。

マルチプレックスならば、映画を勝手にカットするような行為は少ないのではないかと予想できた。また、マルチプレックスに来る観客層は比較的静かに映画を鑑賞する傾向にあるため、盛り上がりすぎて台詞が聞き取れないことは少なくなる。マルチプレックスならば日本に勝るとも劣らない設備の中、映画を楽しむことができる。このような理由から、単館よりもマルチプレックスでの鑑賞を優先するようになったのだった。

僕がよく利用したマルチプレックスはPVRアヌパムであろう。当時住んでいたガウタム・ナガルからバスの便も良かったし、バイクを買ってからはより容易にアクセスできるようになった。インド最古のマルチプレックスなだけあって、最新のマルチプレックスに比べて設備は劣る。座席が狭く固いのが一番のネックだ。しかし、訪れた回数では今でもここが一番なのではないかと思う。

次第にデリーNCR各地にマルチプレックスが建設されて行き、僕の行動範囲も広がって行った。PVRアヌパムでの上映時間が自分のスケジュールと合わないときは、遠くの映画館にもよく行った。西デリーのPVRナーラーヤナーはそのひとつだ。映画館以外ほとんど何もないような寂れたマーケットにマルチプレックスがポツンと立っている。この映画館が出来たことでそのマーケットも発展するかと思われたが、なぜかそうはならなかった。当時リングロードは今ほど混雑しておらず、バイクならばPVRナーラーヤナーまでかなり短時間で辿り着けた。「Kal

Ho Naa Ho」(2003年)はPVRグルガーオンで見た。うっかりチケット予約に出遅れてデリーでは初日のチケットが手に入らず、当時出来たばかりのメトロポリタン・モールに併設されたPVRグルガーオンまで行って予約したのだった。当時はグルガーオンもそんなに遠いイメージがなかった。現在ではメトロも通り、普通の人々にとってはグルガーオンはデリーからグッと近くなったと感じるかもしれない。だが、やはり今ほどデリーとグルガーオンを結ぶ道は混んでおらず、南デリーからならバイクをかっ飛ばしてすぐにグルガーオンに到着した印象がある。最近は全くグルガーオンに足を踏み入れていない。僕にとっては、グルガーオンはデリーと全く別の街になってしまった。

カールカージーに住んでいたときには、ネルー・プレイスにあるサティヤム系列のマルチプレックスでよく映画を見ていた。単に一番近いところにあるから通っていただけであり、サティヤムには格別思い入れはない。客入りも普段からそんなによくなく、インド人観客と共にヒンディー語映画を楽しむという点では魅力に乏しい。だが、「3

Idiots」(2009年)を満席の中鑑賞したことははっきりと覚えている。そういえばサティヤムの第一号館となるパテール・ナガルの映画館には何回か行った。ラージパト・ナガルにある3C'Sというマルチプレックスも何度か訪れたことがあるが、やはりあまり深い思い出はない。他にもいくつかマルチプレックス・チェーンがデリーNCRで映画館を建てているが、PVR系列の映画館ほど僕の生活に密着したチェーンはない。

現在住んでいるジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のキャンパスからもっとも近いのが、バサント・ローク・マーケットの旗頭、PVRプリヤーだ。これはPVR系列の映画館の第一号館である。しかしながらマルチプレックスではなく単館だ。このPVRプリヤーは、マルチプレックス並みの設備と単館の盛り上がりの両方を味わえる稀な映画館で、料金も安いため、JNUキャンパスに住んでいる限り、そして特に事情のない限り、ここで映画を見ることにしている。いい雰囲気で映画を見られるチャンスも多い。ここで「Veer

Zara」(2004年)、「Singh Is Kinng」(2008年)、「Dabangg」(2010年)などを満席の中見た楽しい思い出がある。

デリーの外を旅行中にも結構映画を見て来ている。その中でも特に印象深いのがグジャラート州ブジで見た「Tere Naam」(2003年)であった。サルマーン・カーン主演のこの映画を僕はデリーで見逃していた。批評家の受けが悪く、デリーではヒットしなかったために、意図的に見なかったのである。だが、グジャラート州を旅行しているときに、やたらと「Tere

Naam」が流行していることに気付いた。そのときの僕は、この映画の中でサルマーン・カーンが演じたラーデー・バーイーに少しだけ似た髪型をしており、旅行中通りすがりに地元の人々からそのことをからかわれることが多くて、何だか無性に気になって来ていた。ブジに滞在していたときに街の中心部にある映画館でちょうど「Tere

Naam」が上映されていることを知り、深夜の回を見に出掛けたのだった。

デリーで普段通っている映画館とは全く雰囲気が違った。観客の多くはどうも出稼ぎの肉体労働者であった。まだ2001年のグジャラート地震から街は完全に立ち直っておらず、瓦礫の山があちこちに残っていた。おそらくその復興作業のために州外から来ている人々が大半だったのだろう。1日の仕事を終え、束の間の休息の時間を、仲間たちとリラックスしに映画館に来ているような感じだった。既に「Tere

Naam」を何度も見ている観客が多いと見えて、主要な台詞はスクリーン上のキャラクターが口にするよりも早く客席から出て来ていた。最近3D映画が普及しているが、ブジの映画館で体験した「Tere

Naam」は、違った意味での3Dであった。映画がスクリーンの平面上だけでなく、映画館全体で立体感を持って進行しているような錯覚を覚えた。もしデリーの映画館で「Tere

Naam」を見ていたら、僕ももしかしたらこの映画に低評価を下していたかもしれない。だが、ブジの場末の映画館にて最高の盛り上がりの中でこの作品を鑑賞したことで、最高に思い出深い映画となったのだった。

日本にいるときからインド映画に触れ、憧れを持っていて、いざデリーに住み始めてインド映画をリアルタイムで楽しめるようになったことで、僕はかなり満足してしまっていた。インド映画を本場で楽しんでいる優越感。そしてインド映画をかなり理解しているような気になっていた。しかし、偶然ブジの場末の映画館を体験したことで、インド映画は都市部だけではなく、地方でも地方なりの楽しまれ方をしていることを知った。そして、地方ではどのように作品が受け容れられているのか、という新しい視点が生まれた。南インド映画のリメイクで、古風なスタイルのアクション映画だった「Tere

Naam」はデリーなどの都市部ではヒットしなかった。しかし、グジャラート州ではやたらヒットしていた。このように都市と地方で対極的な受け容れられ方をする作品はその後も多く見られた。ヒンディー語映画のメインストリームが極度に在外インド人や都市在住マルチプレックス観客層をターゲットにしたシャレた映画作りをするようになって行く一方で、取り残された地方の観客層を取り込む形で土臭いボージプリー語映画が隆盛して行ったが、その理由はよく分かる。朝から晩まで肉体労働をしている人々が、友人たちと束の間の休息を楽しみたいときに、頭を使わないと理解出来ないような難解な脚本の映画や、やたら悲痛な気分にさせる映画や、監督の自己満足的な映画など見たくないのである。単純明快な娯楽映画にも巨大なニーズがあり、それをよく理解している映画制作者・監督もいる。インド映画で時々見られるしょうもない馬鹿騒ぎ映画は、本当はそういう人々のために作られているのだと思う。そして、メインストリームのフィルムメーカーたちが、「インド映画のグローバル化」と称してそういう観客層を切り捨て始めたことは、本当は賢い決断ではなかった。一般的な日本人でも普通に楽しめるような無難なインド映画は増えて来たが、他方で都市と地方の両方でヒットを飛ばす、いわゆるユニバーサル・ヒットのブロックバスター映画はかなり減ってしまった。しかしながら、近年ではラージクマール・ヒーラーニー監督やサルマーン・カーンなどが、分断されたヒンディー語映画の再統合を模索しており、それらの多くは成功している。「Dabangg」の成功を受けてサルマーン・カーンは、インドでは「今でも観客はひとつだ」と言い切っていた。全てのインド人を楽しませる映画を作ることに成功したとき、それが真の意味でのグローバル映画にも飛躍し得るのだと僕は信じてる。最初から世界中の人々に受けるような映画を作ろうと思って作られたような大それた映画は根無し草になってしまい、誰の目にも魅力的に映らないことが多い。

他にはマハーラーシュトラ州の映画館で映画を見たこともある程度覚えている。プネーやムンバイーで映画を見たが、デリーの一般的な映画館の雰囲気よりも良く、この州の人々は本当に映画が好きなのだとヒシヒシと感じさせられた。特にムンバイーは何と言ってもボリウッド映画の本拠地。人々の生活に映画が染み込んでいる。その点だけはとても羨ましく感じたものだ。妻が元々バンガロールに住んでいたこともあり、バンガロールでもよく映画を見た。バンガロールでは、コーラマンガラのフォーラム内にあるPVRバンガロールが行き付けの映画館だった。フォーラムは、休日になると底が抜けるのではないかというほど混んでいて、話題作のチケット入手にしても激戦だった。

何はともあれ、時代は完全にマルチプレックスで、デリーNCRでは供給過多と言えるほどマルチプレックスが乱立し、スクリーン数が急増した。かつては話題作のチケットはすぐに売り切れてしまったために、もし封切り日または週末に見ようと思ったら、アドバンスブッキングがオープンしたら即座に予約に走らなければならなかったものだが、今ではスクリーン数の増加の影響で満席は稀な現象になり、「なるべく多くの観客と一緒に鑑賞したい」と考えて映画館と時間帯を選んでいる。観客が集まらない回はキャンセルになってしまうこともある。だから、良作ながら集客力の無さそうな映画を見る際は、休日の午後など、もっとも客入りの良さそうな時間帯を意図的に選ぶコツが必要になってしまった。時代は変わったものである。また、かつて通っていたコンノート・プレイスの単館の多くは一度潰れ、大手チェーンに買い取られて新装開店している。チャーナキャ・シネマにもよく通ったのだが、2007年に惜しまれつつも閉鎖されてしまった。跡地にはショッピング・モールが建つとのことだったのだが、未だに更地のままである。

インドの面白いところに、映画館が街の一番容易なランドマークになることがある。オートリクシャーやタクシーを利用する際に、映画館の名前で行き先を告げると一番通りがいいと昔から言われている。そしてそれは確かにその通りである。既に潰れた映画館であっても、地名として残り、ランドマークとして使われ続けている。だが、それも運転手がよく映画館に通っていたからこそランドマークとして成り立っていたのであろう。彼らがアクセスしづらい高価かつ画一的な名前のマルチプレックスでは、そういう効果は望めそうにない。そうなると、今後映画館はランドマークとしての地位を失って行くかもしれない。それに若い運転手は潰れた映画館のことなど知らないだろう。例えばサフダルジャング・エンクレイヴには、既に存在しない映画館「カマル・シネマ」の名で知られるマーケットがある。これを知っている運転手が今後減って行くことになるのだろうか?日本の大都市のように、メトロ駅が街の最大のランドマークになって行くのかもしれない。

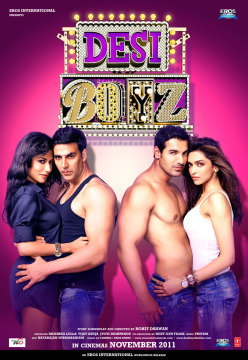

人気女優プリヤンカー・チョープラーはヒット作「Dostana」(2008年)のヒロインであったが、その中で彼女がフィーチャーされたダンスソング「Desi

Girl(国産ガール)」が特に人気となり、「デーシー・ガール」は彼女のニックネームになった。おそらくその人気を土台にしているのだろう、「Desi

Boyz(国産ボーイズ)」と題した映画が本日より公開された。監督はヒンディー語映画界の「コメディーの帝王」と呼ばれて久しいデーヴィッド・ダワン監督の息子ローヒト・ダワン。本作が彼にとって監督デビュー作となる。主演男優はアクシャイ・クマールとジョン・アブラハム。2人は「Garam

Masala」(2005年)で共演しており、当時からスクリーン上での相性の良さが評価されていた。ヒロインはディーピカー・パードゥコーンとチトラーンガダー・スィン。今年の話題作の1本であるが、内容が多少アダルトなためか、映画館では18歳未満の入場が厳格に禁じられていた。

題名:Desi Boyz

読み:デーシー・ボーイズ

意味:国産少年

邦題:デーシー・ボーイズ

監督:ローヒト・ダワン(新人)

制作:クリシカー・ルッラー、ヴィジャイ・アーフージャー、ジョーティ・デーシュパーンデーイ

音楽:プリータム

歌詞:イルシャード・カーミル、クマール、アミターブ・バッチャーチャーリヤ

振付:ボスコ・シーザー

衣装:クナール・メヘター、パリークシト・ラールワーニー

出演:アクシャイ・クマール、ジョン・アブラハム、ディーピカー・パードゥコーン、チトラーンガダー・スィン、オーミー・ヴァイディヤ、アヌパム・ケール、サンジャイ・ダット(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からチトラーンガダー・スィン、アクシャイ・クマール、

ジョン・アブラハム、ディーピカー・パードゥコーン

| あらすじ |

ロンドンで同居するニック・マートゥル(ジョン・アブラハム)とジグネーシュ・パテール、通称ジェリー(アクシャイ・クマール)は大学時代からの親友だった。エリート志向の強いニックはMBAを取得し証券マンとして働いている一方、気まぐれでお調子者のジェリーはショッピングモールで警備員をしていた。ニックにはラーディカー・アワスティー(ディーピカー・パードゥコーン)というフィアンセがおり、結婚式やハネムーンの計画を立てているところであった。ラーディカーの父親(アヌパム・ケール)とも良好な関係を築いていた。また、ジェリーは甥のヴィールの後見人となっていた。ヴィールの両親は既に亡くなっていた。

時は2009年、世界同時不況が発生。ニックは職を失う。またジェリーも不景気とは関係なく解雇され、2人は経済的に困窮する。ニックはラーディカーに振られることを恐れて失業を明かせなかった一方、ジェリーはヴィールの教育費を支払えなくなってしまった。社会サービス局はジェリーがヴィールを育てる状況にないと判断し、ヴィールをホストファミリーに養子に出す手続きを勝手に進めていた。2人は再就職のために奔走したが、大不況の中で彼らを雇おうとする雇い主はいなかった。

そんなとき2人はひょんなことから男性エスコートサービス「デーシー・ボーイズ」のオーナー(サンジャイ・ダット)と出会う。オーナーは2人をエスコートボーイに勧誘する。何としてもヴィールを奪われることを避けたかったジェリーはそれを快諾し、後にニックも彼に加わる。それぞれロコとハンターという源氏名を与えられた2人はたちまちの内に人気エスコートボーイとなり、大金を稼ぐ。

ところがニックはエスコートボーイをしていることがラーディカーに知れてしまう。ラーディカーは失望し彼と絶交する。また、社会サービス局もジェリーがエスコートボーイをしていることを察知し、ヴィールの保護者として不適切と判断して彼から無理矢理ヴィールを引き離してしまう。

ラーディカーを失ったニックとヴィールを失ったジェリーは仲違いしてしまう。ニックは、ラーディカーの父親の助けを借りて、ラーディカーの家の真ん前に住み始め、彼女を説得し出す。しかしラーディカーは彼を無視し、アジャイ(オーミー・ヴァイディヤ)というインド人男性とお見合いするようになる。一方、ジェリーは大学を中退したことが人生転落のきっかけになったと考え、大学に入り直す。そこで、かつて同級生だったタニヤ(チトラーンガダー・スィン)と再会する。タニヤは大学で経済学を教えていた。ジェリーとタニヤは親密な関係になる。

数ヶ月が過ぎ去り、ようやくラーディカーもニックを許す気になる。また、ジェリーも大学を卒業し、何とか就職もする。全てがうまく回り始めていた。

最後の難関はヴィールの親権を取り戻すことだった。ジェリーは裁判所に訴え、裁判が行われる。相手方の弁護士はなんとあのアジャイであった。アジャイはジェリーの過去の弱みを突いてジェリーが親権者として不的確であることを証明しようとする。ところがデーシーボーイズのオーナーの援護射撃もあり、ジェリーは訴訟に勝つ。

2年後・・・。再び世界を大不況が襲う。またも無職になった2人はデーシーボーイズで働き始める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ジョン・アブラハムとアクシャイ・クマールという筋肉派男優がエスコートボーイになるというユニークな導入部が映画の呼び込み文句だったが、2人がエスコートボーイとして活躍するのは前半のみで、後半はあまりエキサイティングでない展開となる。基本的にはコメディー映画で、大半のお笑いシーンは笑えたし、所々でじ~んと来るシーンもあったが、メインのカップルとなるニックとラーディカーのロマンス部分の弱さなどもあり、全体的な完成度は高くなかった。

最近のヒンディー語映画は時事ネタを映画に取り込むスピードがかなり早く、「Desi Boyz」も2009年の世界大不況を背景としてストーリーを展開している。世界大不況をストーリーの出発点にした映画には既に「Phas

Gaye Re Obama」(2010年)などがあるが、「Desi Boyz」は不況がよりストーリーに深く関わっていた。

ひとつのトピックは、不況が恋愛にも影響を与えたという点である。今まで高給を稼ぎ、恋人と結婚間近だった男性が、不況により解雇されたことで、許嫁から一方的に婚約破棄されたという話がストーリー中にあり、それがニックとラーディカーのロマンスの行方を占う土台となっていた。ニックは、男性視点から、また実はその男性と同じ立場にあるという秘密を抱えていることから、「一番支えて欲しいときに恋人を見捨てるなんて、なんて女だ」と、その女性の行為を糾弾する。一方でラーディカーは、女性視点から、「誰にでも結婚後の人生について夢を見る権利がある」と、女性を擁護する。この言葉が遠因となって、ニックはラーディカーに対して失業したことを明かす勇気を持てず、最終的にはエスコートボーイにならざるを得なくなる。

ニックにとって、ルームメートのジェリーと共にエスコートボーイをしていることは絶対の秘密であった。しかしながら、ロコとハンターを名乗ってエスコートボーイをしていた2人は期せずして人気となってしまい、彼らの「仕事ぶり」がYouTubeでアップされてしまう。そしてそれがラーディカーの目に触れてしまうのだった。この暴露の仕方はいかにも現代らしい。最新テクノロジーを映画に導入するのもヒンディー語映画はかなり早く積極的だ。

ここまでは良かったのだが、ラーディカーがニックと絶交し、彼の説得も聞かずに何ヶ月も無視を貫く態度は非常に非現実的であった。また、ラーディカーがニックを許したのも、実はジェリーの養子ヴィールを助けるためにエスコートボーイをせざるをえなかったと聞いた後であった。しかしながらそういう話をラーディカーが予想できなかったことも非現実的であった。そしてラーディカーがニックを許した後、彼に逆プロポーズをするシーンも唐突であった。総じて、ニックとラーディカーの恋愛は非常に弱いプロットだった。

一方でジェリーは、一応タニヤというお相手が登場するものの、メインは彼の養子ヴィールとの関係と共に進行する。一応ジェリーは、無責任なお調子者として紹介されつつも、弱者に親切な一面も見せており、それは甥のヴィールの世話を一身に引き受けていることにつながっている。エンディングもジェリーが裁判に勝ってヴィールを取り戻したところでまとめられている。ジェリーとヴィールの関係はコメディー色の強いこの映画の中で涙の部分を司っており、それはある程度成功している。しかし、無理にそういうお涙頂戴のプロットを盛り込む必要があったのかとも感じた。

どちらかというと前半のテンションのまま映画を終えた方がコメディー映画としては成功したことだろうと思う。前半を2倍に拡大し、ニックとラーディカーの恋愛をもっと分かりやすくし、ヴィールのプロットをなくせば、より引き締まったことだろう。父親デーヴィッド・ダワン監督が徹底的なコメディー映画を好んで作るのに対し、ローヒト監督は本作に限ってはバラエティーに富んだ娯楽映画を目指して制御不能となっている印象を受けた。

ちなみに、劇中にはインド人の愛国心を刺激するシーンがあった。ジェリーが入り直した大学で、教授がインドのことを馬鹿にする。するとジェリーは、「ホットメールはインド人が発明した。ゼロもインド人が発見した」とインド人の功績を並べるのだ。このピンポイントの愛国心刺激法は「Namastey

London」(2007年)で成功した手法で、アクシャイ・クマールの快進撃のきっかけとなった。

キャスティングは意外性があった。アクシャイ・クマールとジョン・アブラハムの共演と聞くと、年功序列によりアクシャイの方がメインキャラクターを演じるだろうと予想されるのだが、実際にはジョンの方がメインであり、メインヒロインのディーピカー・パードゥコーンとカップリングされていた。ジョンはお世辞にも演技に長けている訳ではないし、踊りも固いのだが、「Desi

Boyz」ではかなりいい演技をしていたと言える。グジャラート人という設定で、片言のグジャラーティー語を話していたのはひとつの愛嬌か。アクシャイの方も、近年単なる馬鹿騒ぎに終始した演技が多かったのだが、今回ではいい具合に肩の力が抜けていて好感が持てた。

ディーピカー・パードゥコーンは意外に出番が少ないし、コメディーにもほとんど関わって来ない。オーミー・ヴァイディヤを誘惑するシーンが一番光っていた。サブヒロインとなるチトラーンガダー・スィンはどちらかというとアート系映画をメインフィールドとしている演技派女優であるが、今回はセクシーなダンスをしたりしてかなりイメチェンを図っている。しかし彼女の役割も尻すぼみで終わってしまっていた。最後にジェリーの母親にグジャラーティー語で話すところで、ジェリーとの結婚が暗示されていただけであった。

特別出演ながら存在感抜群だったのがサンジャイ・ダット。映画の題名ともなっているエスコートボーイ・クラブ「デーシー・ボーイズ」のオーナーであり、映画の最後でもおいしい登場の仕方をする。アヌパム・ケールのコミカルな父親役も良かったが、「3

Idiots」(2009年)のチャトゥル役で一躍大人気となったオーミー・ヴァイディヤがこれまたおいしい役で出演。彼は、スクリーンに出て来るだけで会場が沸く人気となっており、今回もチャトゥルの延長線上にあるコミックロールを演じていた。

音楽はプリータム。どこかで聞いたような曲ばかりであまり個性がないが、タイトル曲「Make Some Noise for Desi Boyz」や「Tu

Mera Hero」など、元気のいいダンスナンバーが多く、悪くはない。

ちなみに、大学卒業後にジェリーが就職のための面接を受けるシーンは、ペプシ・マックスのテレビCM(参照)の完全なパクリである。テレビCMまでネタ元になり始めたことには驚きを隠せない。この点では、ローヒト・ダワン監督には失望した。

「Desi Boyz」は、デーヴィッド・ダワン監督の息子で新人のローヒト・ダワン監督による都会派コメディー映画。笑えるシーン、泣けるシーン、それぞれあってつまらない作品ではないが、ロマンスが弱かったり笑いに徹することができていなかったりして、全体的な完成度は高くない。アクシャイ・クマールとジョン・アブラハムのエスコートボーイとしての活躍シーンもそんなに長くない。また、年齢認証がAとなり、18歳未満は鑑賞できないので注意が必要だ。

| ◆ |

11月27日(日) ヘリテージ・ウォーク@プラーナー・キラー |

◆ |

INTACH(インド文化芸術遺産全国基金)は、インドの文化遺産の保護を目的としたNGOである。INTACHはインド各地で活動を行っているが、近年特に力を入れているのがデリーだ。INTACHデリー・チャプターは、「Delhi:

A Heritage City」をスローガンとし、デリーをユネスコ世界遺産都市に登録するために活動している。遺跡の美化や整備などハード面での活動がもっとも重要なのだが、それと平行して、デリー市民と遺跡のつながりを強化するソフト面での活動も活発化させており、一般向けに数々のイベントを主催している。その中のひとつがヘリテージ・ウォークである。ヘリテージ・ウォークとは、デリー市内の遺跡が豊富なエリアをエキスパートの案内の下に散歩するイベントで、大体毎週日曜日の早朝に開催されている。レギュラーウォークとなっているのはチャーンドニー・チャウク、ニザームッディーン、メヘラウリー考古学公園、ローディー・ガーデン、ハウズ・カースの5つだが、リクエストをすればコースのアレンジもしてくれる。

レギュラーウォークになっているコースはどれも有名な遺跡エリアで、既に自分でも見て回っていたので、早起きしてまで参加する気にはなれなかった。ところが11月はデリー世界遺産都市推進月間だったようで、レギュラーウォークにはないコースが特別に追加されており、それらは非常に興味深い内容であった。その中でも特に惹かれたのが「Excavations

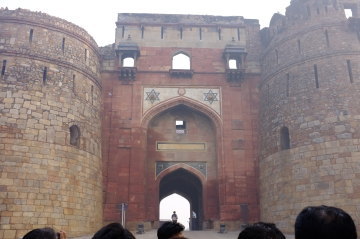

at Purana Qila(プラーナー・キラーの発掘物)」。ウォークリーダーはASI(インド考古局)のMMムハンマド。プラーナー・キラー自体は16世紀の建築であるが、この城塞が建つ丘は、「マハーバーラタ」で描写されているパーンダヴァの首都インドラプラスタに比定されており、謎の多い場所である。このヘリテージ・ウォークに参加することに決めた。

今回のヘリテージ・ウォークは午前8時スタートとなっていた。早めに家を出てプラーナー・キラーに向かったのだが、それは正しい判断だった。ちょうど今日はデリーでハーフ・マラソンが開催されることになっており、しかもちょうどプラーナー・キラーの前がコースになっていた。僕がニューデリーの市街地を走っているときに交通規制が始まろうとしており、多少の迂回をしながら、かなりギリギリのタイミングでプラーナー・キラーに辿り着けた。しかしながら、ウォークリーダーを含む多くの参加者はこの交通規制に捕まってしまい、かなり離れた地点から歩いて来るのを余儀なくされたようである。そのせいで開始が30分ほど遅れた。参加者はやはり、若い学生を除けば、中産階級以上の金と暇がありそうな人々が多かった。一眼レフカメラ保有率が異様に高かったのも特徴である。

このヘリテージ・ウォークに参加した最大の動機は、やはりプラーナー・キラーがインドラプラスタなのかというインド史上の大きなミステリーを確かめたかったからである。ウォークの題名からも、発掘調査の解説が中心だと予想された。だが、実際にはプラーナー・キラー内に残る、フマーユーンとシェール・シャー・スーリーによる16世紀の建設の解説が中心だった。遺跡の入り口となっているバラー・ダルワーザー、シェール・シャー・スーリーが建設したキラーエ・クフナ・マスジド、そして天体観測所または図書館のシェール・マンダルの3つを中心に見て回った。しかしながら、歴史学者による詳しい案内があったために、新しい発見が多くあった散歩となった。

ヘリテージ・ウォークの様子

中心にいるのがASIのMMムハンマド氏

裏に見えるのはバラー・ダルワーザー

プラーナー・キラー内に現在残っている遺構のほとんどは、デリーがイスラーム教徒の為政者に支配されていた時期に建設されたものであり、イスラーム建築に基づいて造られている。しかしながら、インドのイスラーム建築に特徴的なのは、イスラーム建築の随所に土着のモチーフが用いられていることである。それはデリー・サルタナト朝の建築にも見られるものの、ムガル朝時代になって顕著となる。プラーナー・キラーの遺構は、ちょうどデリー・サルタナト朝が終わりムガル朝へと移行する時期に建設されたものであり、既に土着の宗教や文化の影響が見られる。

バラー・ダルワーザー

例えばバラー・ダルワーザーには、アーチの上の左右に、蓮の花とシュリーヤントラが配置されている。蓮の花はヒンドゥー教を初めとしたインド生まれの宗教にとって吉祥の印である。また、シュリーヤントラは男性のシンボル(△)と女性のシンボル(▽)が合わさったもので、ちょうどダビデの星の形をしている。これもやはり吉祥なシンボルだ。このシュリーヤントラと蓮の花の組み合わせは、その後のムガル朝建築にも見られる。

シュリーヤントラと蓮の花

シェール・シャー・スーリーが建設したキラーエ・クフナ・マスジド(古城のモスク)にも蓮の花の文様が刻まれている。また、インドの廟やモスクには必ずドームが乗っかっているが、そのドームの頂部にはアーマルカと呼ばれるモチーフが必ずかぶせられている。アーマルカとはトウダイグサ科マラッカノキ、つまりアームラーの実のことである。これはヒンドゥー教寺院に特徴的なモチーフで、ヒンドゥー教寺院のシカラ(尖塔)には必ずアーマルカが乗っている。それがそのままイスラーム建築にも導入されたのである。

キラーエ・クフナ・マスジド裏面

驚きだったのは、モスクの基壇部分に仏教の典型的なシンボルであるチャイティヤのモチーフが刻まれていたことだ。つまりこのモスクのデザインには仏教文化も取り込まれているのである。これらの特徴は、例えば中央アジアのイスラーム建築には見られない。インド独自のものである。イスラーム教で偶像崇拝が禁じられているのは有名な話で、本当はモスクのような神聖な場所においてそのような逸脱があってはならないのだが、インドではそれが日常茶飯事となっている。

キラーエ・クフナ・マスジド前面

では、なぜインドにおいてのみ、そのような折衷が見られるのか?よくある説明は、当時インドで支配権を確立したイスラーム教の為政者たちが、インドの住民たちを懐柔するために、積極的にインドのモチーフを取り込んで行ったとする説である。しかしMMムハンマド氏は面白い仮説を話してくれた。それは、インドの大工や石工たちが勝手に自分たちが吉祥とするモチーフを入れてしまったというものである。

そういえば、インドはオーダーメイド大国であり、衣服から家具まで、寸法に合わせて職人に作らせるのが一般的であるが、それにも関わらず、何かをオーダーメイドしようとすると、なかなかこちらが望んだ通りには出来上がらない。服にしても、これこれこういうデザインにしてくれと仕立屋に頼んでも、なぜか完全にその通りにならないし、家具にしても、設計図を渡して大工に制作を頼んでも、なぜかどこかで設計図から逸脱が出て来る。そしてそれを指摘すると決まって職人は「こっちの方がいいからこうした」と主張する。注文した側も、もう出来上がってしまったから後の祭りで、しぶしぶそれを受け容れる。いわゆる「チャルター・ハェ」という奴である。「問題はあるがまあ何とかなるだろう」みたいな意味の緩いフレーズで、インド人の大好きな言葉だ。

インドのイスラーム建築のほとんどでは、発案者や設計者はイスラーム教徒ではあるものの、実際にノミを持って制作したのは地元の職人だ。彼らが、監督が目を離した隙に勝手に自分たちの信仰する宗教のシンボルを入れてしまい、後から監督に「何だこれは!」と叱られて、「旦那、これがあった方が見栄えがいいですぜ」みたいに口々に言って、監督もブツブツ文句を言いながらも「まあ直している時間もないし、このまま行くか、仕方ない」と渋々受け容れると言った光景が何となく浮かんで来た。そういう「チャルター・ハェ」の妥協がそのままインド・イスラーム建築の特徴として定着して行った、そう考えることはできないだろうか?もし本当にそうだとしたら、これらの物言わぬ遺跡にも不思議と愛着が沸いて来るものだ。そして、当時のサーハブ(旦那)たちも苦労したんだろうなぁと同情の念まで沸いて来る。この新たな視点を得られたことが、今回のヘリテージ・ウォークの最大の収穫だった。

全く期待もしていなかった大きなサプライズは、シェール・マンダルの上へ行けることだった。シェール・マンダルはプラーナー・キラーの中でも一際目立つ位置にある八角形の2階建て建築物である。天体観測所とも図書館とも言われている。ここは、フマーユーンが階段から足を踏み外して死んだとされる曰く付きの場所でもある。フマーユーンの死もインド中世史のミステリーのひとつだ。とある説では酔っ払って階段から転げ落ちたとされているし、またとある説ではアザーン(礼拝のときを告げる呼び掛け)を聞いて急いでモスクへ向かおうとしたときに誤って足を踏み外したとも言われている。どちらにしても、シェール・シャー・スーリーとの戦争で敗北した後、ペルシアやアフガーニスターンにまで及ぶ長い亡命生活を送った末にデリーを奪還すると言う波瀾万丈の人生を送った皇帝にしてはあっけない最期だ。何か死に真相があるのではないかと考えてしまう。しかし、死の現場となったとされるシェール・マンダルは普段は閉鎖されており、誰も足を踏み入れることが出来ない。今回、ASI所属の歴史学者がウォークリーダーだったこともあり、特別にその禁断の錠が開けられ、2階に上ることを許された。

シェール・マンダル

階段はかなり急だった。これならば足を踏み外して転げ落ちてもおかしくない。建物は八角形だが、内部の部屋は十字架プランだった。図書館と言われているが、特に本を置くような棚はない。どうも本は床に平積みにしていたようだ。そういえばデーオバンドのダールル・ウルーム図書館も、棚はあったものの、床にも本が平積みにされていた。そして人々は床に座って本を読んでいた。現代的な図書館とは随分違った雰囲気だった。このシェール・マンダルもそんな感じだったのかもしれない。また、天井の一部にはまだタイルが残っており、当時はかなり豪勢な内装だったことが予想された。建物の外周にはダーラーン(回廊)が設けられており、八方にプラーナー・キラーを見渡すことができた。

シェール・マンダル内部

フマーユーンが死んだとされる歴史的現場に足を踏み入れることが出来て感無量であった。これだけでも早起きした甲斐があった。

ハマーム(浴場)跡

シェール・マンダル2階より撮影

その後、プラーナー・キラーの発掘調査現場の紹介があった後、プラーナー・キラーに併設されている博物館へ移動して解説を受けた。掘り起こされた場所は、保護のために再び埋められており、現在は樹木が生い茂っている。よって、写真でもって発掘調査が行われたときの様子を垣間見るしかない。それを見ると分かるが、シェール・マンダルが建っている丘の地中には何層にも渡って建築物が眠っている。一番上は英領時代のもので、そこからムガル朝時代、ラージプート時代、後グプタ朝時代、グプタ朝時代、サカ・クシャーン朝時代、シュンガ朝時代、マウリヤ朝時代と、各時代に属するレンガ造りの建築物が延々と続いている。ではその下は?残念ながらマウリヤ朝よりも前のインドでは、インダス文明を除き、建築にレンガが使われなかったために、それより下からは建築物跡は出て来なかったようだ。インダス文明とマウリヤ朝の間の時代では、木造建築が主流だったと考えられている。また、このときに発掘された発掘品は博物館に展示されている。ラージプート時代に属するテラコッタ製の巨大な像がもっともインパクトが強い。この小さな博物館を一通り見て回った後、ヘリテージ・ウォークは終了となった。

全体で2時間ちょっとのウォークであった。やはり専門家に最新の研究結果を踏まえつつ解説してもらうと遺跡の楽しみは全く異なって来る。遺跡でうろついている自称ガイドや旅行代理店付きのガイドではどうしてもここまで微に入り細を穿った案内はできないだろう。また、聴く側の問題もある。一般的な観光客は、ここまで詳しい解説を求めていないだろう。だが、ヘリテージ・ウォークに参加する人々はデリーの歴史にかなり詳しい人が多く、ウォークリーダーと活発で有意義な意見交換が行われていた。ちなみに言語は全て英語であった。よって、外国人にもハードルは低いだろう。機会があれば他のヘリテージ・ウォークにも参加してみたい。