パーキスターンの街カラーチーに飛び立とうとしていたそのとき、国際的テロ組織アル・カーイダの指導者ウサーマ・ビン・ラーディンがパーキスターンの首都イスラーマーバード近郊で米軍によって殺害されたとの報が入って来た・・・。

カラーチーはパーキスターンの商都である。スィンド州の南部、アラビア海に面した湾岸地域に位置し、人口は同国中最大の約2,000万人。パーキスターン独立時、最初に首都に選ばれた都市であり、パーキスターン建国の父かつ初代総督ムハンマド・アリー・ジンナーが生まれ、そして葬られた地でもある。

以前、2001年にパーキスターンを旅行したときにカラーチーは訪れたことがあった。そのときはカラーチーIN、イスラーマーバードOUTの旅行だったため、最初に目の当たりにしたパーキスターン自体がカラーチーであった。ひどくゴミゴミした街だったことを覚えている。一通り市内観光はしたが、その後もかなり濃い旅になったために、正直言って印象は薄い。今思えば、911事件前の、比較的平和なパーキスターンの最後の姿を体験することが出来た旅行だった。

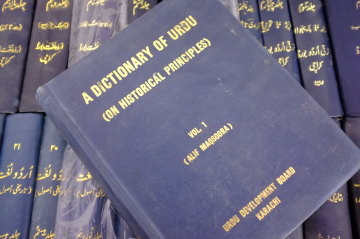

そのカラーチーに行く用事があった。カラーチーにある政府機関、ウルドゥー語辞書局(Urdu Lughat Board)が発行している全22巻のウルドゥー語辞書「A

Dictionary of Urdu (On Historical Principles) / Urdu Lughat (Tareekhi Usoolon

Par)」を買い揃えたくて今年1月頃からデリーで探し回っていたのだが、全巻揃う見込みがなかったため、いっそのこと自分でカラーチーへ行って購入しようと考えていたのである。この辞書の完成には半世紀の歳月が費やされた。新生国家パーキスターンの国語となったウルドゥー語の大辞典を編纂する計画は1958年に始まり、第1巻が出版されたのが1977年のこと。その後33年の歳月を経て、2010年にようやく最後の22巻の発行となり、完成となった。単に意味を羅列するだけでなく、英語最大の辞書オックスフォード英語辞典に倣って、各単語の初出から各時代での用法などにも焦点を当てて編纂されており、収録語数は22万語とも30万語とも言われている。ただ、規模だけならウルドゥー語最大であるが、間違いも多く、内容の信憑性には疑問の声も少なくない。しかし、研究の上でどうしてもこの辞書を手元に買い揃えておきたかった。

今の時代、ネット通販の隆盛のおかげで、本の購入は数クリックの作業にまで簡素化されてしまっているが、ヒンディー語やウルドゥー語の本に関してはまだそこまで便利になっていない。しかも上記の辞書は政府機関が発行しているため、商業ベースで売られておらず、より入手が困難である。インドまで送ってもらえないかと甘い考えを持っていたこともあったが、問い合わせてみたところ、「オフィスまで直接来て購入せよ」とのお達しであった。デリーのウルドゥー語書店を通せば入手だけは可能のようであったが、到着までどれだけ時間がかかるのか、店主すら「いつになるか分からない」とのことであった。いわゆる「悠久のインド」の世界である。デリーにてパーキスターンの書籍を入手する絶好のチャンスは、2年に1回プラガティ・マイダーンで開催されるワールド・ブック・フェアである。毎回パーキスターンからも出店がある。事前に注文しておけば、ワールド・ブック・フェアに合わせて本を持って来てくれるらしいのだが、次回のワールド・ブック・フェアは2012年2月。それまで待つことは出来なかった。よって、直接行くことを決めたのだった。

しかし、ヴィザの入手で手間取ってしまった。パーキスターンのヴィザ事情は頻繁に変化するため、1年前の情報ですら使い物にならないことが多い。だが、現在のところ自分の直接的経験から言えるのは、日本人にとってインドにおけるパーキスターン・ヴィザ取得は不可能に近いということである。ジャーナリスト・ヴィザやビジネス・ヴィザなどは話が別だが、観光ヴィザは不可能と言い切っていいだろう。昨年末または今年から第三国でのヴィザ取得が原則停止となり、日本人は日本のパーキスターン大使館でヴィザを取得することになった。これは世界的なルールであり、たとえ北京であれバンコクであれドバイであれ、日本人はパーキスターン・ヴィザを発給してもらえない。パーキスターンはインド、中国、イランなど旅行者に人気の国々に接しており、アジアを陸路横断するバックパッカーにとって避けては通れない国なのだが、現在のルールに則れば、パーキスターンに入国するためには予め日本でヴィザを取って来なければならなくなる。しかもパーキスターンの観光ヴィザは通常、発行日(入国日ではない)から3ヶ月有効である。このコースを陸路で旅するバックパッカーにとって、どこの国から旅をスタートしようとも、日本でのヴィザ取得からパーキスターン出国までのタイムリミットが3ヶ月というのはとても短い。一応期限内に一旦入国してしまえば延長は可能のようであるが、どちらにしろパーキスターン入国前にあまり他の国をブラブラできなくなってしまう。それはともかくとして、今年3月に僕はインドのパーキスターン大使館でヴィザ取得を試し、大使まで話を通してもらったのだが、いろいろ難癖を付けられて却下されてしまった。デリー在住者かつ書籍購入という真面目な目的での入国希望でもこの扱いであるため、単なる旅行者は敢えなく門前払いであろう。

一時パーキスターン行きは諦めたのだが、4月初めに日本に急用ができ、一瞬だけ帰国することになった。そのときついでにパーキスターン・ヴィザも申請することにした。ただ、いつの間にか申請に必要な書類もややこしくなっており、現在のところ、一般的な必要書類に加え、パーキスターンに出入国する航空券のコピーや現地ホテル予約確認書のコピーなど、旅程を証明する文書が必須となって一筋縄ではいかなくなっている。ただ、こういう何らかの申請のための書類集めに関してはインドでだいぶ鍛えられて来ているのでどうということなく、とにかく必要とされる書類を、どんな形であれ、ひとつひとつ坦々と揃えた。だが、パーキスターンと深いつながりを持つ恩師の助けもあって、ヌール・ムハンマド在日本パーキスターン大使などとも面会したりしながら、スムーズにヴィザを取得することが出来た。

ヴィザさえ取れてしまえば後は何の障害もない。陸路でもインドからパーキスターンへ行けるが、空路を使い、直行便で往復することにした。デリー~カラーチー間はパーキスターン国際航空(PIA)が週に2便、月曜日と木曜日に直行便を飛ばしている。ちなみに月曜日は小型ジェット旅客機ボーイング737であるのに対し、木曜日は中型ジェット旅客機エアバスA310である。飛行機の設備は木曜日の方が断然優れており、ビジネスクラスもある。

PK273 ボーイング737

このような経緯を経て、5月2日(月)に午後3時10分発のPK273でカラーチーへ向かい、5月5日(木)に午前11時10分発のPK272でデリーに帰って来る短い旅程でカラーチーを旅行することにした。デリー~カラーチー間の飛行時間は1時間50分~2時間。インドとパーキスターンの時差は30分。外国旅行にはなるが、この移動だけを見たら、ほとんど国内旅行の気分である。

ちなみに、全22巻をカラーチーで購入する訳ではない。1冊2kgはあるので、22冊を1人で持ち帰るのは大変だ。現地で購入して郵便局からインドの自宅に送付するという手段もあったが、果たして無事にインドに着くか不安だった。極力リスクを取り除き、無駄足になるのを避けるための一番確実な方法はやはり自分で持ち帰ることだ。と言う訳でベストの方法を考えた結果、デリーで手に入る巻はなるべくデリーで購入し、残りをカラーチーで購入して持ち帰ることにした。幸いデリーでは全22巻中13冊が手に入った。デリーで購入すると、カラーチーのウルドゥー語辞書局で直接購入した場合に比べて各巻8倍の値段になってしまうが仕方がない。思い切ってその13冊をデリーで購入した。よって、カラーチーでは残りの9冊を持ち帰れば良かった。予め確認したところ、それら9冊はウルドゥー語辞書局に在庫があった。また、9冊の重さはおよそ18kg。飛行機の預け荷物で許される重量が20kgなのでちょうど収まる。完璧である。

だが、インドに長くなると、一般の日本人がなかなか思い付かないようなトラブルまであれこれ想定するようになるものだ。最後の不安要素だったのは、カラーチーまで出向いても辞書が簡単に手に入らなかった場合のことである。よくあるのは、突然オフィスが移転していて移転先が分からないとか、オフィスに辿り着けたとしても、「販売担当者や責任者がいないから今は売ることが出来ない」と言われ、しかもその担当者または責任者が長期休暇中ですぐにやって来る見込みがないとか、販売してもらえるにしても、事前に在庫確認をしたにも関わらず実際に行ったら在庫がないとか、そういう下らない(だが致命的な)トラブルである。それを避けるために、カラーチー在住の日本人の助けを借りることにした。カラーチーには400人ほど日本人が住んでいるようであるが、今回僕が頼りにさせていただいたのは、パーキスターン女性と結婚して長くカラーチーに住んでいる方である。その方に、必要としている巻を事前に買い揃えてもらい、カラーチーでの仕事はそれをその方から受け取るだけということにした。ついでにその方のご自宅に泊めていただくことにした。

ここまで石橋を叩いて渡る計画を立て、万全の体勢を整えて5月2日にカラーチーへ向かうことになったのだが、誰がよりによってこの日にウサーマ・ビン・ラーディンがパーキスターンにおいて殺害されるなどと言うことを予想できただろうか?

その速報は自宅を出発する前に既にキャッチしていたのだが、ウサーマ・ビン・ラーディン死亡のニュースは過去に何度も流れたため、半信半疑であった。だが、空港に着き、チェックインを済ませてゲートへ向かうと、テレビカメラなどを抱えた外国人ジャーナリストやレポーターが集結し、飛行機の出発を今か今かと待っていた。場所柄か、やたら屈強な男たちばかりである。当然パーキスターンにはウサーマ・ビン・ラーディン殺害の取材に行くのであろうと予想できた。また、おそらくこのタイミングでイスラーマーバード行きのいい直行便がないためにカラーチー経由で行くのであろうことも予想できた。そして、その様子を見る限り、ウサーマ・ビン・ラーディン殺害は本当のニュースだと確信せざるを得なかった。そうなって来るとカラーチーの様子が心配である。

事前に電話で確認したところでは、カラーチーの様子に特に変化はないとのことであった。ところが、現地時間午後5時頃カラーチーに着き、銀行で両替をして(パーキスターンの通貨はインドと同じくルピー、現在のレートは1ルピー=1円弱)、ラジオタクシーで市内へ向かおうとした矢先、窓口の人からとんでもない台詞を聞いた。「市内で銃撃戦が起こっているからタクシーが来ない。20分くらい待ってくれ。もし危険があったら引き返すこともあり得るがそれでいいか?」詳しく聞いてみると、それはウサーマ・ビン・ラーディンとは関係なく、スィンド州で勢力を誇る政党ムッタヒダー・カウミー・ムーブメント(MQM)の政治家ファールーク・ベーグが暗殺されたために発生した暴動であった。ファールーク・ベーグが何者かに撃たれたのが同日午後2時半頃、病院で死亡したのが午後4時頃で、暴動はその直後に発生したようだ。怒ったMQMの活動家たちは銃を持ち出しバイクで市内を駆け巡って警察や一般人に発砲して回った。また、市内各地では自動車やタイヤが燃やされ、道がブロックされた。警察や治安部隊との銃撃戦も発生した。ベーナズィール・ブットーが暗殺されたとき以来の大規模な暴動で、帰宅ラッシュ時間とも重なり、カラーチーは大混乱に陥った。

カラーチーのジンナー国際空港

ところで、帰りの飛行機でたまたま手にしたパーキスターンの英字新聞ザ・エクスプレス・トリビューン紙はなかなかよく出来ていて感心した。デザインも良かったが、何よりカラーチーで起こった犯罪、事件、逮捕などの状況を毎日地図付きで分かりやすくまとめているのである。ネット上でも閲覧できる(参照)。5月2日のカラーチーは以下の通りであった。

5月2日のカラーチー犯罪マップ

赤い丸が放火があった場所、黄色い丸が発砲があった場所、青い丸が殺人があった場所、緑の丸が負傷者があった場所を示している。市内のほぼ全域で事件が発生している様子が分かる。特に丸が集中している中央やや左の部分はサダルと呼ばれるカラーチー旧市街になる。

ラジオタクシーの窓口で言われたほど待たずにタクシーが来て市内へ向かうことが出来たが、運転手はたった今銃撃戦から間一髪逃れてやって来たところで、とにかく焦っていた。やたら飛ばすし、言動が普通ではない。このときはまだよく状況が呑み込めていなかった僕の方も、運転手の様子を見て、とんでもない所へ来てしまったとさすがに怯えた。幸いラジオタクシーには無線機が備え付けられており、刻一刻と暴徒の情報が入って来ていたため、より安全な道を通って行くことができていたと思われる。おかげで暴動に出くわすことはなかった。

この暴動は翌日まで尾を引き、カーフュー(外出禁止令)のような状態であった。マーケットのほとんどの店はシャッターを下ろしており、車通りや人通りも極端に少なかった(もっとも、そのことに関しては翌日との比較で初めて分かった訳だが)。それでも、開いている店はちらほらあったし、公共機関も表のシャッターを閉めながら裏口営業をしているところもあった。意外に物事はうまく進み、今回のカラーチー旅行でこなさなければならなかった仕事や買い物のほとんどをこの日の内に完了させることが出来た。また、その翌日は平常通りであり、問題なく市内を動き回ることができた。ちなみに移動は全てタクシー。5月3日と4日、タクシーを12時間チャーターしてドア・トゥ・ドアの移動をした。12時間で2000ルピー+CNG代自腹。大体1日2500ルピーぐらいの出費となる。

ウルドゥー・バーザール

カラーチーの本屋街

午前中はほとんどの店が閉まっていたが

午後には結構開いていた

ただ、やはり観光には支障があった。今回の旅行で是非行きたかったのは、カラーチーから東におよそ100kmの地点にある古都タッターや世界最大級の墳墓群マクリー・ヒルズであった。タッターにはシャージャハーンの建造したモスクもあり、マクリー・ヒルズと合わせて世界遺産に登録されている。もしタッターに行く場合は、途中にあるバンボールにも立ち寄りたかった。ここはアラブの将軍ムハンマド・ビン・カースィムが712年に上陸した場所とされており、インド亜大陸において初めてイスラーム教徒支配者の支配下に置かれた土地となっている。また、それらとは逆方向になるが、カラーチーの郊外にマンゴー・ピールという聖者廟があり、そこにも行ってみたかった。この廟には12世紀のスーフィー聖者ハージー・サイヤド・カージャー・ハサン・サキー・スルターンが葬られており、信者を集めているが、この廟は大量のワニが飼われていることでよく知られている。その理由については諸説があるようだが、一般にはそれらのワニは聖者の弟子だと考えられているようだ。また、カラーチーから260kmほどの北に行った地点にラーニーコートという城塞遺跡があり、そこにも興味があった。世界最大の城塞遺跡のひとつとされており、聞くところによると阿蘇山のようなカルデラ火山を城壁で囲ってそのまま城塞にした可能性もあるらしい。この火山の存在とインダス文明の滅亡のつながりも気になるところだ。現在世界遺産に登録申請中のようだが、まだ登録はされていない。スィンド州観光の最大の目玉は何と言ってもインダス文明の遺跡モヘンジョダロ。こちらは文句なしの世界遺産。だが、カラーチーからはかなり遠い。以前パーキスターンを旅行したときに訪れたことがあるが、機会があったらもう一度訪れてみたいと思っていた。ラーニーコート城とモヘンジョダロの間にある町セヘワーン・シャリーフには、13世紀のスーフィー聖者ラール・シャーバーズ・カランダルの廟があり、ここにも大いに興味があった。パーキスターンに行けるとなると、他にも行きたい場所が山ほど出て来たのだが、とりあえずスィンド州に限定すると以上の場所の最低ひとつでも行けたらと思っていた。しかし、残念なことにこれらの場所はどれも極度に治安問題がある危険地域となっており、行くことを勧められなかった。今までインドなどで、行ってみて幸い何ともなかったが後から調べたら実は危なかった場所や、危険だと言われていたが行ってみたところどうってことはなかったという場所を訪れたこともある。だが、ごく近しい知り合いの中に、上記の場所において強盗などの深刻なトラブルに巻き込まれた人もおり、その話から察する限り、どうもスィンド州の治安問題ははったりではないという感じがした。もしどうしても行きたいのなら最低でも2人のガンマンを護衛に付けて行くべきだともアドバイスされた。空港に着いた途端に市内で暴動が起こったり、ウサーマ・ビン・ラーディンが殺されて人々の間に動揺が走っていたりすることもあり、通常時に比べてさらに治安は不安定になる恐れがあった。また、パーキスターンの観光地の定休日が水曜日であることもネックであった。火曜日はカーフュー状態でまともに観光できず、水曜日は定休日となると、月曜日の夕方に到着して木曜日の昼に出発する旅程の僕には、最初から観光できる時間は残されていなかった。よって、結局これらの内のひとつも観光できなかったのである。

観光らしい観光と言えば、4日(水)に国立博物館を訪れたくらいか。やはり博物館も水曜日休館であるため、本当は見学はできないのだが、ホストの方が博物館の職員とツーカーの仲だったため、特別に見て回ることができた。ヴィザの件でも感じたが、パーキスターンは人脈さえあればかなり無理が通る。そこが便利でもあり、まだまだでもある。インドでもそういうことがないことはないが、もう少し遵法意識が高いと感じる。ここの博物館の目玉はモヘンジョダロなどのインダス文明遺跡からの出土物。特に神官像と呼ばれている彫像が有名だ。ただし博物館に展示されているのはレプリカで、本物は金庫にしまわれていると言う。他にガンダーラからの出土品も充実している。

神官像

そういえば夕刻、たまたま立ち寄ったクリフトン・エリアにあるヒンドゥー教寺院ラトネーシュワル・マハーデーヴ・マンディルに入ろうとしたら、門番に「ヒンドゥー教徒しか入れない」と言われてしまった。「君はヒンドゥー教徒か?」と問われたので「仏教徒だ。ヒンドゥー教徒が仏教をヒンドゥー教の一部と考えているならヒンドゥー教徒だ」と答えたがよく分かってもらえなかったみたいで、何だかんだ言われて追い払われてしまった。インドでもいくつかのヒンドゥー教寺院は非ヒンドゥー教徒の入場を禁止しているが、それでも限られた寺院のみで、普通はウェルカムである。パーキスターンではヒンドゥー教徒は一転してマイノリティー扱いなので、何だか肩身が狭そうに生きている。それが寺院の閉鎖性にも表れているような気がした。暢気な外国人の視点からすると、「なんでヒンドゥー教徒なのにパーキスターンにいるの?インドに移住すればいいじゃん」と思ってしまうが、本人たちからしたらそんな単純な話でもない。「Ramchand

Pakistani」(2009年)というパーキスターン映画はパーキスターンのヒンドゥー教徒を主人公にしており、見ると彼らの立場がよく分かる。

今回の旅行で訪れた観光地と言えるような場所は以上である。あとは買い物ばかりしていた。パーキスターンにあってインドにないものはグリーンオニキス製品ぐらいであるが、今回の旅行でお土産としてよく買ったのは服類や布類であった。インドでパーキスターン製のクルターを着たりするとなかなかユニークなのではないかと思ったこともあるし、それ以外に特にやることがなかったからでもある。事前の情報や地元の人々の話を総合し、いくつかのブティックを回った。

まず行ったのはコーエル(Koel)という店である。カラーチーでもっとも有名なビーチのあるクリフトン地区に位置し、アラビア海を望む聖者廟アブドゥル・シャー・ガーズィー廟にも近い。コーエルの創業者で染織研究家のヌールジャハーン・ビルグラーミー女史はアジュラクと呼ばれるブロックプリント織物の復興と促進の第一人者で、日本にも藍染めの研究をするために滞在した経験がある。上の神官像が身にまとっている布もアジュラクだとされている。店舗では、アジュラクの布をはじめ、伝統に根ざしながらも現代人のセンスにもマッチした衣類が売られている。こういう店はインドでもファブ・インディアやアノーキーをはじめ流行しており、同じような雰囲気であった。他にカーディー(Khaadi)という店にも行ったが、こちらはさらにインドのファブ・インディアと似ており、クルターなどの衣類からベッドシーツ、テーブルクロスまで扱っていた。また、コーエルにはギャラリーとカフェが併設されており、カラーチーのハイソな人々の憩いの場となっていた。

だが、コーエルは1977年創業で既に老舗となっており、カーディーも1998年創業で新しくない。最近の若者の間ではもっと新しいブティックが流行しているようだ。その中でも筆頭がジェイ・ドット(J.)である。ジュナイド・ジャムシェードという人物が経営している。ジュナイドは面白い経歴の持ち主で、元々ヴァイタル・サインスというポップバンドのボーカルであった。同バンドの「Dil

Dil Pakistan」(1987年)は大ヒットとなった。ヴァイタル・サインス解散後もジュナイドはソロで活躍したが、2004年に突然イスラーム教に目覚めて歌謡曲を歌うのを止め、イスラーム教の修行に没頭し、歌を歌うにしても宗教的な歌のみしか歌わなくなった。「Khuda

Kay Liye」(2007年)という傑作パーキスターン映画に出て来た登場人物の1人は、彼がモデルになっている。それにしても、音楽を捨てて宗教家となったジュナイドが、ブティック経営という、部外者から見れば(偏見ながら)軟派な商売に手を出しているのは面白い。ジェイ・ドットでは主に男性用の高級クルターやシェールワーニーなどを取り扱っている。ジェイ・ドットの店舗はパーキスターン中にあるが、カラーチーではパークタワーズが便利そうだ。クリフトン・エリアにある、いわゆるショッピングモールで、ジェイ・ドットの他にもパーキスターンを代表するブティックが揃っており、買い物に最適な場所だ。上記のカーディーのアウトレットもこのモール内にある。

ジュナイド・ジャムシェード Before & After

モール以外ならザムザマーというエリアがブティックのメッカとなっているようであった。ジェイ・ドットやカーディーなどもあったが、ここで個人的に特筆すべきだと思ったのは、シャーヒド・アーフリーディーのブティックであった。シャーヒド・アーフリーディーとは、先日開催されたばかりのクリケット・ワールド・カップでパーキスターン・チームを率いたクリケット選手である。準決勝戦でインドに負けてしまったものの、パーキスターン代表の意外な健闘を支えた主将であり、人気選手の1人だ。パーキスターンでは、有名な俳優、ミュージシャン、スポーツ選手がサイドビジネスとしてブティックを経営することが多いらしく、上記のジェイ・ドットもその内のひとつと言える。シャーヒド・アーフリーディーは、やはりジェイ・ドットと似た内容の店であった。シャーヒドは、月に一度くらいは店を訪れるらしい。ちなみにインドでは映画スターやクリケット選手がサイドビジネスとしてレストランを経営することが多い。印パのこの似たような、それでいて異なった傾向はちょっと面白い。

ザムザマー・エリアのブティック街

緑色のがシャーヒド・アーフリーディーの看板

分かりにくいが写真中央付近にある黒地に緑色の看板がジェイ・ドット

また、女性用の衣服では、ローンクロースと呼ばれるデザイン布を買って仕立てるのが一般的のようであった。ローンクロースには、カミース(丈の長いシャツ)の表と裏、そしてドゥパッター(首回りにふわりとかける長細い布)となるべきパーツが1枚の布に順にデザインしてあり、それを仕立て屋に持って行って、自分の寸法に合わせて仕立ててもらう。ただ、女性用の衣料品でお土産として面白いのはデザイナーズ・ブルカーではないかと思った。イスラーム教徒女性が外出時に身にまとうブルカーは通常黒一色の質素な衣服であるが、デザイナーの手による手の込んだブルカーも考案されており、そのようなデザイナーズ・ブルカー専門店もザムザマーなどに見られた。ただ、日本人が日本で着用する機会はほとんどないと思うが。

他に収穫だったのは、世界初のウルドゥー語電子辞書が手に入ったことである。ビーコン・エレクトロニクス(Beacon Electronics)という会社が販売している。ウルドゥー語→英語と英語→ウルドゥー語の翻訳と辞書機能のみのBeacon ADU-500と、ウルドゥー語やヒンディー語を含む世界12言語の相互翻訳・辞書に対応したBeacon

ADM-1200の2種類がある。ウルドゥー語の辞書や翻訳に関する機能は、両者をいじって簡単に比較してみた範囲では違いが見られなかった。どちらもトーキング・ディクショナリーを謳っており、主要な単語の発音再生機能付きである。前者は7500ルピー、後者は8000ルピーだった。ただ、文字を打ち込むのに時間が掛かるし、辞書としての正確性や情報量も大したことはない。テキスト翻訳に至ってはまだ原始レベルで実用性に乏しい。だが、持ち運びに便利なので重宝することがあるかもしれない。

世界初のウルドゥー語電子辞書

主な食事は宿泊先の家庭で出してもらったので、外食の回数は少なかったが、5月4日の昼食はクリフトン・エリアのビーチサイドにあるソルタンペッパー・ヴィレッジ(Salt n Pepper Village)で食べた。ビュッフェ形式で、品数はかなり豊富。広く浅く食べていっても全部食べ切れないほど。インドとパーキスターンの料理はほとんど同じと言っていいが、パーキスターンではビーフを表立って使えるのでインドよりも肉料理に幅が出る。その代わりヴェジタリアンに対する配慮は全くなく、ヴェジ・メニューは充実していない。味はインドの同レベルのレストランと比べても遜色ないばかりか、上を行っている可能性がある。また、このレストランは地方の村をイメージした内装になっており、雰囲気も良い。同様のコンセプトのレストランはインドにも多い。平日昼だったから空いていたものの、土日には予約が必要なほど混み合う人気レストランだ。窓際の席からはビーチに打ち寄せるアラビア海を眺めることが出来る。デリーのような内陸部の都市に住んでいると海が恋しくなるものだ。カラーチーの海を見られて満足であった。

ソルタンペッパー・ヴィレッジ

4日夕方には、ホストファミリーの息子さんに案内してもらって、サダル・エリアのバーンズ・ロード(Burn's Road)へ繰り出してみた。ここに行ってみたかった理由は2つある。1つは、ここに印パ独立時にデリーから移住して来た人々が多いと聞いていたからだ。何となくカラーチーにデリーの匂いを探したかった。もう1つは、ここがカラーチーでもっとも有名なフードストリートであるからである。夕方になると食堂や屋台が立ち並び、スナックやカバーブが売られる。とある食堂に入って普通に「カバーブ」を注文してみたが、出て来たのは液状のものであった。てっきりサービスで出て来る前菜かと思って食べていたが、それ自体がカバーブであった。カバーブとは基本的に固形物の食べ物だと思っていたが、グレービー状のものもあるのだろうか?ちょっと混乱した。しかもパラーターを頼んだら巨大なプーリーが出て来たし、チキン・ティッカーを食べようとしたらタンドゥーリー・チキンが出て来た。どうもインドとパーキスターンでは料理名が微妙に異なるのかもしれない。この辺りは短い滞在だったために追求できなかった。また、バーンズ・ロードではラッスィーも飲んだがとてもおいしかった。

バーンズ・ロードのラッスィー屋

あとはCDやDVDを買ったり、スーパーマーケットへ行ってどんなものが売られているか見てみたり、玩具屋へ行って子供へのお土産を探したりなどして時間を潰した。5月2日の治安状況は最悪で、5月3日もその余波から来るカーフュー状態で尋常ではなかったが、5月4日に出歩いてみた限り、見たところそんなに危険な雰囲気ではなかった。だが、前述の英字新聞ザ・エクスプレス・トリビューン紙を見る限り、平穏に見えたこの日でも発砲や乱射による殺傷事件が少なくとも7件起こっていたみたいである。世界にはもっと危険な街もあるのだろうが、僕にとってはこんなに暴力がはびこった都市は初めてであった。デリーも近年治安が悪くなったとしきりに言われるが、まだマシな方なのだと考えざるをえない。

5月4日のカラーチー犯罪マップ

2、4、5、6、9、11、13が銃撃による殺傷事件

こういう訳で、様々な方々の手助けのおかげで、短期間ではあったがカラーチー旅行を完了し、無事に必要だった辞書をデリーに持ち帰ることができた。22巻を揃えて見てみると壮観である。

A Dictionary of Urdu (On Historical Principles) 全22巻

パーキスターンも見るべき価値のあるものがたくさんある国である。よくインドとパーキスターン、インド人とパーキスターン人の比較が語られるが、両国の文化や人間の全体的な性質にはそんなに違いがない。インドに長く住む僕にとって、パーキスターンは外国(インド以外の国)という感じがしなかった。だが、治安や法と秩序だけは大きく異なる。ウサーマ・ビン・ラーディンの死亡により、パーキスターンの治安が改善する見込みは全くないばかりか、今後さらに悪化することが予想されている。パーキスターンを気軽に旅行できる日が来るのはいつのことになるだろうか?

| ◆ |

5月8日(日) Shor in the City |

◆ |

現在クリケットの国内リーグ、インディアン・プレミア・リーグ(IPL)が開催中で、大予算型映画の公開は控えられているが、こういう時期には、小規模ながらも良質な映画がたくさん公開される傾向にあり、映画好きとしてはうかうかしていられない。先週も今週も複数の映画が公開されており、選択に迷う。カラーチーに旅行に行っていたために先週公開の映画は「Chalo

Dilli」1本しか見られなかったが、どうも「Shor in the City」の評判も上々で、今日は今週公開の映画よりも先にこちらを鑑賞することにした。監督は、ラージ・ニディモールーとクリシュナDKのコンビ。このコンビは過去に「Flavors」(2004年)や「99」(2009年)などを撮っている。TVドラマ界の敏腕プロデューサー、エークター・カプールが母のショーバー・カプールと共にプロデュースしており、弟のトゥシャール・カプールが主演。キャストはくせ者揃いである。

題名:Shor in the City

読み:ショール・イン・ザ・シティー

意味:都会の喧噪

邦題:喧噪シティー

監督:ラージ・ニディモールー、クリシュナDK

制作:エークター・カプール、ショーバー・カプール

音楽:サチン・ジガル、ハルピート

歌詞:サミール、プリヤー・パンチャール

出演:トゥシャール・カプール、セーンディル・ラーマムールティ、プリーティ・デーサーイー、ピトーバーシュ・トリパーティー、ニキル・ドイヴェーディー、ラーディカー・アープテー、サンディープ・キシャン、ギリジャー・オーク、ザーキル・フサイン、アミト・ミストリー

備考:DTスター・プロムナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

上からセーンディル・ラーマムールティ、

ピトーバーシュ・トリパーティー、トゥシャール・カプール

| あらすじ |

ムンバイー、ガネーシュ・チャトルティー祭の頃。ティラク(トゥシャール・カプール)は書籍の海賊版を売って生計を立てる出版業者であった。親友でチンピラのマンドゥーク(ピトーバーシュ・トリパーティー)とラメーシュ(ニキル・ドイヴェーディー)はティラクの商売を助けていた。ティラクは既婚で、サプナー(ラーディカー・アープテー)という妻がいた。

アバイ(セーンディル・ラーマムールティ)は米国帰りのNRIで、インドでビジネスを始めようとしていた。だが、早速地元のマフィア、プレーマル(ザーキル・フサイン)からみかじめ料を求められ困っていた。アバイは偶然出会ったモデルのシャルミラー(プリーティ・デーサーイー)と恋仲となったが、マフィアはシャルミラーに危害を加えることをちらつかす。とうとうアバイはプレーマルにみかじめ料として100万ルピーを支払うことになる。

サーワン(サンディープ・キシャン)はクリケット選手になることを夢見ていたが、なかなかセレクションに合格できなかった。恋人のセージャル(ギリジャー・オーク)は両親から結婚を強要されており、連日お見合いをさせられていた。セージャルは、サーワンがプロのクリケット選手になったときに両親に紹介しようと考えていたが、もはや時間がなかった。サーワンも成功を焦るようになり、スカウトに賄賂を渡すことを考える。だが、100万ルピーを要求される。サーワンは銀行に行ったり姉に相談したりするが、そんな大金はすぐにはどこからも手に入りそうになかった。

あるときマンドゥークとラメーシュが置き引きをして来たバッグの中に、自動小銃、拳銃、爆弾などが入っていた。ティラク、マンドゥーク、ラメーシュは、マフィアのティープー(アミト・ミストリー)に相談する。ティープーはそれらの武器の買い手を探し始める。

アバイはマフィアにみかじめ料を払ってしまったことを後悔し、プレーマルらに対して復讐を考え出す。アバイはティープーと会い、拳銃と弾丸を購入する。

サーワンは近所の銀行に、警備員が留守になる時間帯があることを知っており、100万ルピーを手に入れるために銀行強盗を思い付く。サーワンはティープーに相談するが、ティープーはそれを断る。だが、ティープーはその情報に基づき、ティラク、マンドゥーク、ラメーシュを使って、自分たちで銀行強盗をしようとする。ティラクは読書に没頭してしまい、最初はなかなか首を縦に振らないが、最終的には銀行強盗に荷担することになる。

ガネーシュ・チャトルティー祭の最終日。ティープー、ティラク、マンドゥーク、ラメーシュの4人はサーワンの家の近所の銀行に武装して押し入る。だが、ちょうどマネージャーがおらず、金庫を開けられなかった。4人はマネージャーが帰って来るのを待つ。マネージャーが帰って来て、4人は金庫から大金を盗み出すが、そこへ警備員が帰って来てしまう。両者の発砲によりティラクと警備員が被弾する。ティープーは既に警察が来ることを察知して逃げ出しており、ティラクが死んだと思ったマンドゥークとラメーシュも逃げ出す。また、銃撃を聞いて銀行にやって来たサーワンは、強盗らが持ち出そうとして落として行った金から必要な量を懐に入れる。

銀行には警察が来て現場検証を始める。このときティラクは気絶して死体のように横たわっていたが、銀行内にちょうど誰もいなくなった頃に目が覚め、そのまま警察に気付かれずに外に出る。

一方、アバイはプレーマルの隠れ家に押し入り、奪われた100万ルピーを奪い返すと共に、プレーマルらマフィアを一掃する。そして海に拳銃を投げ捨てる。

サーワンは100万ルピーを持ってスカウトのところへ行く。だが、寸前で賄賂を渡すことをやめ、実力でプロのクリケット選手になることを決める。セージャルも母親に今は結婚したくないことをはっきりと明かす。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

象頭の神ガネーシュの生誕を祝うガネーシュ・チャトルティー祭はマハーラーシュトラ州に特有の祭りで、ムンバイーがもっともカオスとなる時期である。その時期のムンバイーを舞台に、主に3人の主人公がムンバイーのインフォーマルなシステムの中にはまり込んで行く様子を描いたドラマであった。それぞれの出来事は新聞に掲載された実際の事件からインスピレーションを得て再構成されたと言う。映画の中には、書籍を不法に印刷して道端で売るビジネス、弱小の実業家からみかじめ料を徴収するマフィア、銃器爆薬の密売、銀行強盗、クリケット業界の腐敗などが散りばめられており、ムンバイーを下から赤裸々に映し出した作品になっていた。

複数の登場人物によるショートストーリーが同時進行する、いわゆるグランドホテル式映画では、脚本の整理が出来ていないと分かりにくいストーリーになってしまう。だが、「Shor

in the City」では鑑賞中に混乱することはなく、深く考えなくてもストーリーを追うことが出来た。それだけでも大したものだと感じる。それに加えて監督は「間」を心得ており、絶妙な間が取られたシーンがいくつもあった。特にティラク、マンドゥーク、ラメーシュの3人が郊外で爆弾を爆発させるシーンは良かった。なかなか爆発しない爆弾、それにビクビクする3人。だがいざ爆発するとなったときに、たまたま通りすがった子供が爆弾を拾ってしまい、一気に緊迫感のあるシーンとなる。他にも、騒がしいコメディーシーンではないのだが、ボディーブローのように後から利いて来る笑いが随所に散りばめられており、そして単に笑いだけでなく、その後のストーリーにつながって行くような、無駄のない構成がされていた。

この映画の最大の見所は個々の俳優の鬼気迫る演技である。特にマン・オブ・ザ・フィルムはマンドゥークを演じたピトーバーシュ・トリパーティーである。いかにもトラブルメーカーと言った外観に、チャラチャラした言動。そしてやっぱり彼のドジのせいで周囲の人々はいらぬトラブルに巻き込まれる。ストーリーの原動力であり、笑いの中心であった。今後も個性派俳優として伸びて行く可能性大である。

トゥシャール・カプールもいつになく良かった。僕などは彼のことを「ボリウッドののび太君」と呼んでいたのだが、「Shor in the City」の演技は今までのイメージを覆す硬派なもので、文句なくキャリア中ベストである。最近は「Golmaal」シリーズにおける唖キャラが彼の名刺のようになってしまっているが、もっと幅広い演技が出来る俳優であることをこの作品で証明したと言える。

シャルミラーを演じたプリーティ・デーサーイーはインド系英国人で、2006年のミス・グレートブリテンである。有色人種として初めてこの栄冠に輝いたようで、本作がボリウッド・デビュー作となる。その相手役を務めたセーンディル・ラーマムールティはインド系米国人俳優で、「It's

a Wonderful Afterlife」(2010年)に出演していた。きれいな米国英語を話し、NRI役は適役であった。

他にもなかなか渋いキャスティングで、「Rakht Charitra」(2010年)に出演していた女優ラーディカー・アープテー、インド主要3言語(ヒンディー語、テルグ語、タミル語)の映画界で活躍する若手男優サンディープ・キシャン、そしてザーキル・フサインやアミト・ミストリーと言ったくせ者俳優など、皆いい演技を見せていた。

音楽はサチン・ジガルとハルピート。ハルピート作曲の「Deem Deem」は軽快なビートの曲でムンバイーの雰囲気をよく表わしている。映画自体は風刺の効いたドライな作品なのだが、音楽は意外にソフトなものが多く、あまり印象に残らない。それでも、バラードの「Saibo」などが名曲と言える。

「Shor in the City」は、しっかりした脚本と個性的な演技に彩られた佳作。ムンバイーのあまりきれいでない部分を映し出す犯罪映画なのだが、見終わった後には不思議な爽快感がある。どこか祭りが終わった後の翌日の雰囲気に似ている。メッセージ性のある映画ではないが、決して鑑賞中の2時間は無駄にはならない。

ジェームズ・キャメロン監督「Avatar」(2009年;邦題「アバター」)は世界中で大ヒットとなり、デジタル3D映画というジャンルを確立した。インドでも「Avatar」は洋画としては異例の大ヒットとなった。当時まだデジタル3D映画を上映できる映画館は限られており、3D上映のシアターは割増の料金を徴収していたが、それでも観客は3Dでの鑑賞を好み、「Avatar

3D」が見られる映画館に殺到した。その後その人気に後押しされて都市部のマルチプレックスを中心に設備の整備が進み、現在では3D上映可能な映画館はかなり増えている。「Avatar」以降、ハリウッドの3D映画が怒濤の如くインド市場にも入って来るようになり、既に目新しさはなくなって来ているほどだ。

こうなって来るとインドの映画制作者の中から国産3D映画を作ろうと意気込む者が出て来たとしても何ら不思議はない。様々なプロジェクトが進行中だが、「Avatar」以降、もっとも最初に公開まで漕ぎ着けた国産デジタル3D映画が、現在公開中のホラー映画「Haunted

3D」となる。

ただ、実はインドではかなり昔に3D映画が作られている。マラヤーラム語映画の「My Dear Kuttichathan」(1984年)で、インド初の3D映画とされている。基本的に子供向け映画ながら、その新奇さもあいまって、当時大ヒットとなったと言う。この映画のヒンディー語吹替版が1998年に「Chhota

Chetan」の題名で公開されており、やはりヒットとなった。しかし、以降インドで3D映画が根付くことはなかった。

「Haunted 3D」は「My Dear Kuttichathan」を意識してか、「インド初の3D映画」は謳っておらず、代わりに「インド初の3Dホラー映画」「インド初のステレオスコープ3D映画」などをキャッチコピーとしている。3Dカメラはトロントの3DCC社のものを利用しているようで、技術支援も受けたようである。監督はヴィクラム・バット。キャストに大きなスターはおらず、純粋に3Dのみで売り出している作品である。

題名:Haunted 3D

読み:ホーンテッド・スリーディー

意味:取り憑かれた 3D

邦題:悪魔の亡霊レイプ教授と陵辱屋敷 3D

監督:ヴィクラム・バット

制作:ヴィクラム・バット、アルン・ランガーチャーリー

音楽:チランタン・バット

歌詞:シャキール・アーズミー、ジュナイド・ワースィー

出演:マハークシャイ・チャクラボルティー、ティア・バージペーイー(新人)、アチント・カウル、アーリフ・ザカーリヤー、サンジャイ・シャルマー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ティア・バージペーイー(左)とマハークシャイ・チャクラボルティー(右)

| あらすじ |

2011年、米国でMBAを取得しインドに戻って来たリハーン(マハークシャイ・チャクラボルティー)は、病気となった父親に代わって、不動産ブローカーの仕事をするようになる。今回リハーンに任されたのは、コーティーという山間の町にある古い邸宅グレン・マナーを買い手に売却する仕事であった。リハーンは単身コーティーへ向かう。その途中浮浪者から「お前だったら何とかできるだろう」と謎めいたことを言われる。

グレン・マナーは地元の人々からは幽霊屋敷と言われていた。リハーンは、ライバル不動産ブローカーが邪魔するために風評を流していると考え、その原因を突き止めることにする。確かに邸宅では女性の叫び声など、異常な物音が聞こえて来た。さらに、リハーンは夜中、女性の幽霊が悲しげなピアノのメロディーを奏でているのを目撃する。リハーンはそれらをビデオカメラで撮影しようとするが、何も映っていなかった。他にも様々な異常現象が起こった。

そこへ例の浮浪者が現れ、リハーンに「幽霊が何を訴えているのかよく確かめるように」と助言をする。リハーンは幽霊の導きに従うことで、1通の手紙を発見する。そこには、80年前にグレン・マナーに住んでいたミーラー(ティア・バージペーイー)が自殺前に綴った告白があった。

ミーラーは裕福な家庭のお嬢様で、両親や使用人と共にこの邸宅に住んでいた。ある日、両親が親戚の結婚式に出席するためにしばらく家を空けることになった。ミーラーは試験の勉強をするために残ることを決める。秘書のマーガレット(アチント・カウル)などがいたので安心だった。

ところでミーラーはアイヤル教授(アーリフ・ザカーリヤー)からピアノを習っていた。ミーラーは、両親の留守中ピアノのレッスンを受けることが出来ないと言うと、アイヤル教授は、彼がミーラーの家に行ってピアノを教えることを提案する。そこでアイヤル教授はグレン・マナーに来るようになる。

ところが、他の使用人が出払った隙にアイヤル教授は豹変し、ミーラーをレイプしようとする。必死に抵抗したミーラーは誤ってアイヤル教授を殺してしまう。だが、その日からアイヤル教授は亡霊となってミーラーに付きまとうようになる。アイヤル教授の亡霊は、使用人たちを次々と血祭りに上げ、最後にミーラーをレイプする。ミーラーはアイヤル教授の亡霊に監禁され、何度も何度も陵辱される。とうとうミーラーは人生に絶望して自殺してしまう。だが、自殺して魂となった後もミーラーはアイヤル教授の亡霊から逃れることは出来ず、毎晩苦しめられていたのだった。

ミーラーの境遇を知ったリハーンは何とか彼女を助けようとする。とりあえず女性霊能力者を呼んで調べてもらうが、彼女はアイヤル教授の亡霊のあまりの凶悪さに恐れをなし、逃げ出してしまう。リハーンは1人でアイヤル教授の亡霊と戦おうとするが敵わず、邸宅を閉め出されてしまう。

諦めかけたそのとき、またも例の浮浪者がひょっこり現れ、「彼女の気持ちになるように」と助言する。リハーンはミーラーが弾いていた曲をピアノで弾きながら眠ってしまう。目を覚ますと、なんとそこは1936年であった。リハーンはタイムスリップしていた。そしてそれはちょうどミーラーの両親がデリーに出掛ける日であった。リハーンは自分の置かれた立場を瞬時に理解し、何とかミーラーの運命を変えようとする。リハーンはミーラーと知り合いになり、彼女に影響を及ぼし始める。

リハーンは、アイヤル教授がミーラーを強姦しないように、また、ミーラーがアイヤル教授を殺さないように、干渉しようとする。だが、アイヤル教授はまずリハーンに襲いかかって彼を負傷させ、次にミーラーをレイプしようとする。ミーラーは反抗してアイヤル教授を殺してしまう。

アイヤル教授はやはり亡霊となってしまった。こうなったらミーラーを含めなるべく多くの人を助けなければならない。まずリハーンはミーラーとマーガレットに自分の素性を明かし、これから起こりうる恐ろしい未来を教える。そして一緒に神父のところへ相談に行く。神父はとあるスーフィー聖者のダルガー(聖廟)を教え、そこへ行くように助言する。リハーン、ミーラー、マーガレットの3人は、亡霊がもっとも弱まる午後3時を見計らってグレン・マナーを出て、ダルガーを目指す。

ところが、途中の宿でマーガレットが油断してアイヤル教授に取り憑かれてしまう。取り憑かれたマーガレットはミーラーをレイプしようとする。間一髪でリハーンはミーラーを助け、逃げ出す。この逃避行の中で2人の間には恋が芽生える。

ダルガーまであと少しのところでマーガレットに追いつかれ、攻撃を受ける。だが、リハーンはマーガレットをダルガーに踏み込ませ、成仏させる。ダルガーには、2011年に何度もリハーンの前に現れた浮浪者がいた。彼こそがスーフィー聖者であった。聖者はリハーンとミーラーに、アイヤル教授を成仏させる方法を教える。

リハーンとミーラーはその教えに従い、廃墟となった町にある聖者の井戸へ向かう。その井戸の中に、ダルガーの土、火、そしてミーラーのペンダントを投げ込めばアイヤル教授を成仏させることが出来るはずであった。ところが案の定アイヤル教授は2人に襲いかかる。恐ろしい力の前にミーラーはレイプされそうになるが、リハーンは井戸の中に全ての品物を入れることに成功し、アイヤル教授の成仏に成功する。だが、誤ってリハーンも井戸の中に落ちてしまう。

ふと目を覚ますと2011年に戻っていた。グレン・マナーの様子は様変わりしていた。リハーンはミーラーからの手紙を発見する。そこにはお礼の言葉と、幸せな生活の様子が綴られていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

これは近年稀に見るゲテモノ映画かもしれない。毎回勝手に付けている邦題を「悪魔の亡霊レイプ教授と陵辱屋敷 3D」にさせてもらったが、こんなコテコテの邦題を付けたくなるようなB級臭プンプンのぶっ飛んだ映画である。インド映画のホラー映画は元々レベルが低いのだが、コメディーとして見れば結構面白かったりもする。「Haunted

3D」もその一種だ。もちろん真面目にホラー映画をやろうとしている訳だが、それがかえって滑稽なのである。それだけでなく、「Haunted 3D」は数々のキワモノ的魅力を備えている。

ホラー映画なので当然亡霊が登場する。「Haunted 3D」の亡霊はピアノ教師。生前、アイヤル教授は教え子のミーラーに欲情してしまい、隙を見て強姦しようとするが、敢えなく返り討ちに遭って死亡し、幽霊となってしまう。だがそれでもめげない。教授は亡霊になってまでミーラーを我が物にしようとする。亡霊が生身の女性を強姦できるのか、そんなことを考えてはいけない。とにかく何でもありの世界なのだ。少なくとも劇中ではミーラーは今度こそは強姦されてしまう。それのみならず、亡霊に監禁され、陵辱され続ける。ミーラーはそれを苦に自殺してしまうのだが、幽霊になっても教授の亡霊からは逃れられず、やはり夜な夜な陵辱を受ける。80年以上もその陵辱は続き、その屋敷には無残にも夜な夜な彼女の叫び声が響き渡る・・・。さすがにあからさまな強姦シーンや陵辱シーンはなかったが、これはこれで結構えげつない。

それだけなら単なるB級ホラー映画なのだが、この映画はさらにもう一歩踏み込んでいる。なんと主人公リハーンを80年前の時代にタイムスリップさせてしまうのである。ホラー映画とタイムトラベル物の華麗なる融合!何でもありと言っても、ここまで何でもやられると逆に爽快である。2011年から1936年にタイムスリップしたリハーンは、教授の亡霊からミーラーを救うために勇敢に戦う。リハーンの努力によって、過去は微妙に変化し、ミーラーの周囲の人物は簡単には殺されなくなる。しかし教授もあの手この手を使って思いを遂げようとする。秘書のマーガレットに取り憑いてミーラーを強姦しようとしたこともあった。たとえ取り憑き元が男性であっても、取り憑き先が女性であった場合、別の女性を強姦することが出来るのだろうか?それも考えてはいけない。これはレズ物趣向の人へのささやかなサービスなのだと納得するしかない。

ホラー映画にしては変わった点もあった。普通、ホラー映画では主要登場人物は早かれ遅かれ亡霊や悪魔などに恐れおののくものだと思うのだが、「Haunted

3D」の主人公リハーンはアクション映画の主人公ばりにやたら勇敢な男で、怪奇現象が起こると、逃げるのではなく、その方向へ真っ向から立ち向かって行くのである。リハーンが亡霊に対して心底恐怖を感じるようなシーンはひとつもなく、絶対の安心感がある。ホラー映画としてはこの安心感はマイナスであろう。

肝心の3Dに関しては、確かに立体的に見えていたので、技術的にはハリウッドのデジタル3D映画と比べて遜色ないはずである。また、その使い方も、ホラー映画に利用する上で思い付くようなことは大体試してあった。

あまり気にする点ではないかもしれないが、最終的に教授の亡霊を成仏させたのは、霊能力でもキリスト教でもなくスーフィズム(イスラーム教神秘主義)であった。霊能力者が何とかしてくれるのかと思ったら役立たずで逃げ帰ってしまうし、神父さんがいよいよ登場かと思ったら大して手助けしてくれず、しかも謎の死を遂げてしまう。スーフィズム最強であった。この辺りはヴィクラム・バット監督の個人的信仰などが関係しているのであろうか?

他にもストーリーを見ていて変だな、と思った細かい点がいくつもあった。例えば、1936年にタイムスリップしたばかりのリハーンはその晩ホテルに泊まるだけのお金をどこから手に入れたのかとか、1936年と言えば英領インド時代なのに英国人が1人も登場しないのはなぜなのかなど。携帯電話をネタにしたシーンや、リハーンがダンスを踊るシーンなど、映画全体の雰囲気とそぐわないシーンもいくつかあった。

ヒロインのティア・バージペーイーはテレビ界でトゥインクル・バージペーイーの名で活躍して来たタレントで、本作がボリウッド・デビュー作となる。しかし初っ端からこんなに汚れ役をやっていいのか、というくらい捨て身の演技をしていた。何しろ亡霊にレイプされ陵辱される女性の役である。無難なキャリアアップを目指す女優なら絶対に引き受けないだろう。演技は並程度であったが、その勇気は買いたい。

ヒーローのマハークシャイ・チャクラボルティーは、下層の人々の間で絶大な人気を誇る男優ミトゥン・チャクラボルティーの息子である。ミモー・チャクラボルティーの名で「Jimmy」(2008年)によってデビューしたが鳴かず飛ばずで、名前を本名に戻し、本作で再起を狙っている。残念ながらあまり男優としてのオーラが感じられず、父親を越えるようなスターには多分なれないだろう。だが、演技に目立った短所もない。

ボリウッド映画の伝統に則って多少の挿入歌があったが、映画の雰囲気を損ねるものが多かった。日本人にとって特筆すべきは、箏曲「さくらさくら」がなぜか使われていることである。この点もゲテモノ映画度アップに貢献している。

撮影はタミル・ナードゥ州ウダガマンダラム(ウータカマンド、ウーティー)で行われたようだ。しかしそうとう郊外で撮影されたと見え、タミル・ナードゥ州を感じさせるようなものはひとつもなかった。

「Haunted 3D」は、インド初のデジタル3D映画であるが、その点よりもむしろ、そのゲテモノ振りを楽しめる映画である。インドのホラー映画は実はコメディー映画なのだということを念頭に置いて鑑賞すれば、きっと損した気分にはならないだろう。

現在、携帯電話にカメラが付いているのはごく普通のことである。言うまでもなく、携帯電話のカメラでは静止画のみならず動画も撮影可能だ。昔は高級機種のみの機能であったが、今ではかなり安いカメラにもカメラが付いている。それにより、インドでは、ビデオカメラが一般人に普及する前にカメラ付き携帯電話による動画撮影が普及することになった。同時に、動画が万人のものとなったことから派生する事件も、携帯電話とセットで起こることとなった。その端的なものが、携帯電話のカメラで撮影した卑猥な動画の流出事件である。携帯電話間で動画のようなサイズの大きなファイルの交換をする際は、MMS(マルチメディア・メッセージング・サービス)というシステムが使われるため、「セックスMMS事件」などと呼ばれることが多い。こういう動画は、一旦流出するとMMSを通して瞬く間に多くの人々に広まってしまう。インドでも卑猥動画流出事件は過去に何度もあり、未成年がその被害者となることも多い。セックスMMS流出事件は、「Dev.

D」(2009年)などの映画のインスピレーション源にもなっている。

ただ、最近は携帯電話以外にもビデオカメラが生活の場に氾濫している。ビデオチャットに利用するウェブカム、防犯装置であるCCTVなどである。ハンディカムもだいぶ普及して来ている。現代、常に誰かに監視され記録されいる恐怖をよく映像化していたのがディバーカル・バナルジー監督の問題作「Love

Sex aur Dhokha」(2010年)であった。ハンディカム、監視カメラ、隠しカメラなどを通して、名誉殺人、盗撮セックスビデオ、キャスティング・カウチ(枕営業)などの問題を鬼気迫るリアルさで突いた傑作である。

ところで、「Love Sex aur Dhokha」のプロデューサーはエークター・カプールらであった。エークター・カプールはバナルジー監督にこの映画の完成版を見せられたときに、あまりの赤裸々さに大いに驚いたと伝えられているが、同作品の成功に気をよくしたのか、その延長線上にある映画の制作に乗り出した。それが本日より公開の「Ragini

MMS」である。題名に「MMS」とあるので、携帯電話による動画撮影を念頭に置いているのかと思ったが、どちらかと言うとリアリティー番組「ビッグ・ボス」タイプの、隠しカメラによる盗撮物映画であった。そういう意味では、ハリウッド映画「氷の微笑」(1992年)がもっとも近い。だが、ユニークなのは、単なるエロチックな映画ではなく、ホラー映画に発展させてあったところである。そういう意味では「ブレアウィッチ・ブロジェクト」(1999年)が思い起こされる。「Love

Sex aur Dhokha」と同じく、臨場感を出すためか、ほぼ無名の俳優を起用。監督も新人。BGMを極力廃し、リアリズムを極限まで追求している。

題名:Ragini MMS

読み:ラーギニー・エムエムエス

意味:ラーギニー(主人公の名前)MMS

邦題:ラーギニーMMS

監督:パワン・キルパーラーニー(新人)

制作:エークター・カプール、ショーバー・カプール

出演:ラージクマール・ヤーダヴ、カイナーズ・モーティーワーラー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

カイナーズ・モーティーワーラー(左)とラージクマール・ヤーダヴ(右)

| あらすじ |

ウダイ(ラージ・クマール)は週末に恋人のラーギニー(カイナーズ・モーティーワーラー)を連れて、ムンバイー郊外にある別荘を訪れる。その別荘には隠しカメラが隠されており、ウダイはそれらを使ってラーギニーとのセックスビデオを撮ろうとしていた。映画スターになることを夢見ていたウダイは、そのセックスビデオと引き替えに、映画界に顔が利くボスのパンディトから主演作をもらうことになっていた。

ところがその別荘は呪われていた。以前、とある女性が魔女の疑いをかけられて惨殺されたことがあり、それ以来この屋敷にはその女性の幽霊が出るようになっていた。そうとは知らず、ウダイはラーギニーと情事を繰り広げようとしていた。友人のピヤーとヴィシャールが突然訪問して来るというハプニングもあったが、彼らは急に帰ってしまった。

早速ウダイは手錠を使ってラーギニーをベッドに縛り付け、欲望を満たそうとする。ところがウダイとラーギニーを異変が襲う。最初は無視していたウダイもとうとう耐えきれなくなり、ラーギニーを置いて1人飛び出してしまう。ところが血まみれになって帰って来た挙げ句、「私は魔女ではない」と意味不明のことを口にし、自分で首を刺して死んでしまう。

困ったのはベッドに括り付けられたままのラーギニーであった。手錠の鍵を探そうとするが見つからない。そのまま朝が来て、また夕方になり、夜が来た。日中は何ともなかったものの、夜になると幽霊が出てラーギニーに襲い掛かって来た。だが、ラーギニーは何とか手錠を外して逃げ出す。

ところが、屋敷の外でピヤーとヴィシャールの遺体を発見する。幽霊はラーギニーを引きずって屋敷の中に連れ込み、恐ろしい力で彼女を殺そうとする。ところがそのとき朝が来て、ラーギニーは何とか一命を取り留める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ウダイという男が、複数の隠しカメラが設置された邸宅で、ガールフレンドのラーギニーを使ってセックスビデオを盗撮しようとする、というのが導入部である。映像は全て劇中に登場する動画記録装置にのみ依存する。つまり、その邸宅に辿り着くまでは、ウダイが持っているハンディカムを通して映画が進行するし、邸宅に到着し、隠しカメラがオンになると、ハンディカムに加えて隠しカメラの映像も「観客の視点」となる。当初はウダイとラーギニーの情事を盗み見るような形になるのだが、幽霊が登場するようになると、いかにラーギニーが幽霊の魔の手から逃れるのかが主題となる。リアルな映像によるホラー映画というコンセプトだったのだろう。

ところが、全く臨場感がないのである。「Love Sex aur Dhokha」では、ひとつまたは少数のカメラを「観客の視点」とし、ひとつひとつのシーンが長回しで撮影されていたために、あたかも観客はカメラの一部となったかのような錯覚に陥る。そしてその錯覚のおかげで、劇中の出来事があたかも現実世界で起こっているような感覚になる。ところが「Ragini

MMS」では、隠しカメラの数が多すぎる上に、頻繁にシーンが移動する。その出来事を自分で見ているのではなく、監督の意志によって見させられている気分になり、その点では普通のホラー映画を見ているのとあまり変わりがなくなってしまう。もっと定点観測的に怪奇現象を見せられていればスリリングな映画になっただろうが、これでは全く導入部の特性が活かされていない。

また、幽霊の姿が見えてしまっていたが、通常カメラには幽霊は映らないのではないだろうか?観客は隠しカメラやハンディカムを通して一連の出来事を見ているはずなので、幽霊の姿を具体的に映さない方がもっと怖い映画になっていたことだろうと思う。エークター・カプールは「今までで一番怖いホラー映画」と胸を張っているが、いくら何でも言い過ぎだ。

俳優の演技も演技っぽくて、臨場感を損なっていた。ウダイを演じたラージクマール・ヤーダヴは「Love Sex aur Dhokha」の第2話「セックス」で、監視カメラを利用してセックスビデオを撮影しようとしていた男役を演じた。今回も同じような役であったが、今回の方がより演技をしようとしているところがあり、それがかえって失敗していた。ラーギニーを演じたカイナーズ・モーティーワーラーはまだ自然な演技をしていた。

ちなみに、この映画は実際の事件に基づいて作られている。実際の事件と言ってもホラー部分はもちろんフィクションであり、実際にあったのは、隠しカメラが設置された邸宅で女性がセックスビデオを撮影されたというものである。被害女性はディーピカーと言い、彼女の証言からエークター・カプールらがアイデアを膨らませてこの映画を作ったようだ。だが、ディーピカーは公開前に映画をチェックする権利を主張し、エークターがそれを拒否したために、法廷闘争となった。しかし公開差し止めにはならなかったようだ。

言語は基本的にヒンディー語と英語であるが、幽霊はマラーティー語をしゃべる。そしてマラーティー語の台詞のときにはヒンディー語の字幕が出る。意味が分かってありがたいのだが、この配慮も臨場感を損なっているように感じた。

「Ragini MMS」は、盗撮をテーマにした犯罪映画と思わせておいて実際にはホラー映画として進行するというユニークな手法を使っているが、策士策に溺れたのか、「盗撮」のエッセンスがホラーに活かされておらず、ほとんど臨場感のない映画に成り下がってしまっている。センセーショナルな売り込みがなされているが、無理に見る必要はない駄作である。

| ◆ |

5月20日(金) Pyaar Ka Punchnama |

◆ |

僕からしたらインドはとても過ごしやすい国なのだが、やはり外国人であるため、母国に住むのとは違った制約がある。そういう制約に直面するとき、いくら長く住んでも自分が外国人であることを思い知らされる。外国人にとって最大の制約はヴィザであろう。ただ、現在在籍中のヒンディー語博士課程後期コースに入るとき約4年有効のヴィザがもらえたので、この4年間はヴィザのことをほとんど考えずに過ごすことが出来た。しかしそのパックス・インディアーナも過ぎ去り、ヴィザの延長に奔走しなければならない時期となった。何しろ外国人はいつ何時インドから追い出されても文句が言えない弱い立場にあるので、いくら必要書類を完璧に揃えても100%安心は出来ない。カラーチーから帰還後のこの数週間はヴィザのことが常に脳裏にあって落ち着けない毎日を送っていたのだが、昨日めでたく延長に成功し、やっと安堵のため息を付くことが出来た。

こういうときはスカッとした映画を見たい気分になるものであり、本日より公開の新作ヒンディー語映画のいくつかから「Pyaar Ka Punchnama」を選んだ。新人監督と新人俳優による全くノーマークだった映画であるが、ポスターを見る限りお気楽なラヴコメだと予想されたのが、この作品を選んだ理由であった。ところが意外にヘビーなロマンスであった。

題名:Pyaar Ka Punchnama

読み:ピャール・カ・パンチナーマー

意味:恋愛の検死報告書

邦題:恋愛解体新書

監督:ラヴ・ランジャン

制作:アビシェーク・パータク

音楽:クリントン・セレジョ、ヒテーシュ・ソーニク、ラヴ・ランジャン、アド・ボーイズ

歌詞:ラヴ・ランジャン

振付:レモ・ディスーザ

出演:カールティク・ティワーリー、ラーヨー・バキルター、ディヴェーンドラ・シャルマー、ソーナーリー・セヘガール、ヌシュラト・バルーチャー、イシター・シャルマー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

上段左からイシター・シャルマー、ヌシュラト・バルーチャー、

ソーナーリー・セヘガール、

下段左からディヴェーンドラ・シャルマー、カールティク・ティワーリー、

ラーヨー・バキルター

| あらすじ |

デリーに住むラジャト(カールティク・ティワーリー)、ヴィクラーント(ラーヨー・バキルター)、ニシャーント(ディヴィエーンドラ・シャルマー)は同じフラットに住むルームメイトで、気心の知れた仲間であった。3人は別々の職場で働いていた。

ある日ラジャトはカラオケバーでネーハー(ヌシュラト・バルーチャー)という女の子と出会い、2人は付き合い出す。ネーハーはラジャトの家に入り浸るようになったが、ヴィクラーントとニシャーントが2人に気を遣うようになったため、ネーハーは彼らの家の近くに家を借り、親に内緒でラジャトと一緒に住むようになる。

また、同じ頃ニシャーントは新入社員のチャールー(イシター・シャルマー)と出会い、恋に落ちる一方、ヴィクラーントはリヤー(ソーナーリー・セヘガール)とデートをするようになる。ところがチャールーにはハイダラーバードに住むアビシェークというボーイフレンドがおり、遠距離恋愛をしていた。また、リヤーにはヴァルンという元彼がおり、別れた後もリヤーに付きまとっていた。

ラジャトは当初ネーハーとラヴラヴの生活を送っていたが、次第にネーハーの我がままさや高圧的な態度に辟易するようになる。ヴィクラーントとニシャーントもチャールーやリヤーとのゴタゴタで忙殺され、3人はしばらく一緒にエンジョイしていなかった。そこで3人は男だけで週末にゴアへ行くことを決める。ところがそれを聞きつけたネーハーが一緒に行くと言い出し、なし崩し的にチャールーとリヤーも行くことになってしまう。ゴアではラジャト、ヴィクラーント、ニシャーントは女たちから逃れて男だけで楽しもうとするが、なかなかチャンスはなく、徒労に終わる。

ラジャトとネーハーの関係は次第に冷え込んで行く。ネーハーは親からお見合いを強要されており、それもラジャトを悩ました。最初はネーハーの我がままに合わせていたラジャトであったが、とうとう我慢し切れなくなり、同居していた家を飛び出す。

ニシャーントはチャールーとは「友達」と言うことになっていたが、彼女が思わせぶりな態度を取っていたために、関係の進展を期待していた。お人好しのニシャーントは、チャールーがアビシェークに会いにハイダラーバードへ行ったときにも、美容院や買い物に付き合ったり、仕事を代行したりしていた。しかもチャールーはアビシェークとの関係に悩み自殺を考えるといち早く彼女の家に駆けつけたりして精一杯ケアしていたのだが、最終的にチャールーはニシャーントをストーカー扱いし絶交を突き付ける。

ヴィクラーントはリヤーと付き合っていたのだが、リヤーは未だに元彼のヴァルンのことを忘れられていなかった。しかもリヤーはヴァルンとの関係についてヴィクラーントの干渉を嫌い、何の助言も忠告も受け容れなかった。また、ヴァルンはヴィクラーントの職場に来てまで脅して来た。さらにリヤーはある晩ヴァルンと寝てしまう。これを聞いたヴィクラーントは耐えきれなくなり、リヤーのもとから立ち去る。

結局ラジャト、ヴィクラーント、ニシャーントの3人は恋愛を物に出来なかった。だが、不思議と3人は爽快感に溢れていた。そして前のようにダーバー(安食堂)でビールを飲み交わす。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「ノー・ガールフレンド・ノー・テンション」という言葉があるが、正にそれを具現化していた映画であった。主人公は3人の若い男性。大の仲良しで、お互いに冗談を言い合いつつ、和気藹々と暮らしていた。ところが3人はほぼ同時期にそれぞれ恋に落ち、人生を大いに狂わされる。3者3様のもがき方をするが、結局3人とも恋に破れ、元の気ままな「独身」生活に戻る。そういう内容の映画であった。題名の「パンチナーマー」とは大修館ヒンディー語=日本語辞典によると「裁定書、調停書」とのことだが、内容からすると「検死報告書」と訳した方が内容に近い。3人とも恋愛において死人となり、映画を通してその検死が行われるからである。特に映画のメッセージが出ていたのは、ラジャトが恋人ネーハーへの不満をヴィクラーントにぶつけるシーンである。その中で彼は、男女の付き合いの中で男性が女性から被る数々の不条理を告発する。かなり長いシーンでいろいろなことを口走るのだが、その中で、「『成功した男の影には必ず女がいる』と言われているが、『失敗した男の影にも必ず女がいる』となぜ誰も言わないんだ?しかも世の中には失敗する男の方が多いじゃないか!」という台詞がもっとも端的であった。

言わば、「Pyaar Ka Punchnama」は、男性側の視点から、女性のおかしな点を突いた作品となっている。よって完全に男性向けの映画である。放送禁止用語も多く、ロマンス映画ながらデートには向かない作品だ。決してつまらない映画ではなかった。台詞の応酬は秀逸であったし、ブラックユーモアも利いていた。しかし、2つの点でこの映画からは爽快感が得られなかった。

ひとつは、登場する女性キャラクターが皆性悪であることである。ネーハーは我がままで、独占欲が強く、ボーイフレンドを使用人のようにこき使い、自分の思い通りにならないとすぐに相手をなじり、ひとときも彼氏をリラックスさせられない女性である。挙げ句の果てに、親から強要されたお見合いをネタに使ってボーイフレンドの気持ちを試すような行為をする。チャールーは、本命のボーイフレンドと遠距離恋愛しながら、近場にいる男性をうまく操って自分の利益につなげる。そして2人を天秤にかけながら、最終的に片方を容赦なく蹴落とすという女性である。リヤーは、別れた彼氏との関係を清算できず、しかも今の彼氏に対して、過去を精算できないことを「仕方がない」と言ってごまかし、プライベートな問題と言って干渉を拒み、結局堂々と二股をかけ続ける。

もうひとつの理由は、男性キャラクターがあまりに弱々しいことである。一体いつからインド映画の男性はこんなにも弱くなってしまったのだろうか?日本では既にそういう現象が始まっていたが、遂にインド映画の世界でも本格的に「強い女性と弱い男性」の構図が市民権を持ち始めつつあるように感じる。ラジャト、ヴィクラーント、ニシャーントの3人はあまりに恋愛耐性が低く、女性に打ちのめされ、涙を流す。ようやくエンディング間近になってラジャトは今まで奴隷のように仕えて来たネーハーに三行半を突きつけ、関係にピリオドを打つ。必死で引き留めるネーハーに対してラジャトは「お前は価値のない女だ」と言い放つ。今まであまりにラジャトが情けなく、ネーハーの言動に虫酸が走る思いがしていた観客からは拍手喝采が飛んだ。この作品中唯一爽快だったシーンである。だが、ニシャーントはあくまで情けない。今まで一生懸命支えて来たチャールーに残酷な言葉で絶交を突き付けられたニシャーントは、しばらくショックのあまり落ち込むが、ラジャトやヴィクラーントに励まされ、チャールーの家へ行く。そこにはチャールーが遠距離恋愛していたボーイフレンド、アビシェークもいた。ニシャーントはなぜかアビシェークに平手打ちを喰らわせ、立ち去る。なぜアビシェークをぶたなければならなかったのか?ぶたなければならなかったのはチャールーではないか?この動機については映画の最後でネタにされて有耶無耶にされていたが、納得いかない部分であった。

このように脚本に対して疑問は感じたものの、新人の映画監督が、無名の新人6人を主人公に起用して撮った映画であり、その内容もなかなか今まで見られなかったような展開で、野心的な作品であった。ラヴ・ランジャン監督は脚本の他に作詞作曲も担当しており、マルチタレントな人材と見える。ただ、最近の映画にしては上映時間が長く、2時間半以上あった。そのせいで中だるみしていたきらいもあった。もう少し簡潔にまとめても良かったのではないかと思う。

6人の新人俳優の中で、ビジュアル的にもっとも将来性を感じたのはヴィクラーントを演じたラーヨー・バキルターであった。ワイルドでクールなルックスをしており、主役級のオーラがあった。ただ台詞が聴き取りづらかったので、もう少し滑舌をよくしてもらえると助かる。台詞回しではニシャーントを演じたディヴィエーンドラ・シャルマーがもっとも秀でていた。演技力でもディヴィエーンドラがピカイチで、演技力を要する役を今後もこなしていけば成長が見込める。ラジャトを演じたカールティク・ティワーリーがもっとも弱かったが、部分部分で見せ場があり、まだ伸びしろはある。男優陣に比べて女優陣は個性不足である。まずチャールーを演じたイシター・シャルマーは全くいけていない。リヤーを演じたソーナーリー・セヘガールは身長の高さが災いして役を選びそうだが悪くない演技だった。もっともハッスルしていたのはネーハーを演じたヌシュラト・バルーチャーであるが、もっとも観客の反感を買う役を演じていたのも彼女であり、そのイメージが固定してしまうと今後のキャリアに支障が出るかもしれない。

音楽はクリントン・セレジョ、ヒテーシュ・ソーニク、ラヴ・ランジャン、アド・ボーイズの合作。冒頭で流れる「Life Sahi Hai」が秀逸であったが、他にもいい曲があり、全体的に低予算の割には音楽のいい映画であった。

言語は基本的にヒンディー語で、英語の混交率も高い。だが、写実的な台詞である上に若者言葉やスラングが多用されており、聴き取りは困難な部類に入る。

ロケの大部分はデリーまたはNCR(首都圏)で行われている。ニューデリーの象徴インド門は何度も出て来たし、ノイダのセクター93にある高級マンション群でも撮影が行われていた。よって、最近流行のデリー映画のひとつに数えられる。

「Pyaar Ka Punchnama」は、全く無名の監督と俳優によるヘビーなロマンス映画である。男性視点の女性批判的内容であり、男性側からしたら、「よくぞ言ってくれた」と思わず膝を打つシーンがいくつかあって意外に楽しめる。ただ、女性が見た場合にどういう印象を持つかは分からない。しかし女性キャラが皆あまりに性悪であるため、その点でも感情移入が難しくなるかもしれない。ライトなラヴコメを期待して見るとガッカリするだろうが、映画としては、無名のタレントによる作品にしては音楽も含めてなかなか良く出来ており、佳作と評することができる。

3月11日の東日本大震災から2ヶ月以上が過ぎ去った。このウェブサイトでは敢えてあまり触れて来なかったが、日本人として当然のことながら非常にショックを受けた出来事であった。特別措置として、震災発生からおよそ1週間、海外でもNHKなど日本のニュースがネット上でそのまま視聴できたために、日本に住む人々と同じ情報がリアルタイムで入って来ていた。それに加えて、日本の報道機関独特のフィルターがかかっていない情報や写真などを現地の新聞などで見ることができたため、むしろ日本在住の一般人よりもより真実に近い情報を収集できていたのではないかと感じる。

地震と津波だけならまだ克服と復興も容易だっただろうが、福島第一原子力発電所の事故は深刻だ。まだ事態が収束していないばかりか、今後数十年に渡って周辺地域や日本全体に影響を及ぼす可能性があり、関連情報には注視している。幸い、身近な知人の中で人命や生活に関わるような直接的被害を受けた人はいないのだが、自己分析する限り、震災のショックからは未だに完全に立ち直れていない気がする。おそらく他の多くの日本人にとっても、2011年3月11日は人生の大きな転機となるのだろう。

世界でも有数の親日国と言えるここインドでも東日本大震災への関心は非常に高い。震災後1週間は新聞一面で毎日最新の被害状況と原発事故の情勢が伝えられていた。多くのインド人から安否を問う電話をいただいたし、報道機関から取材の依頼も数件来た(被災者の近縁者ではないため断ったが)。震災に対するインドの関心の高さは、単に日本とのこれまでの友好関係だけに起因しない。インドは、将来の莫大なエネルギー需要を見越して原子力発電を推進中で、今回の福島の原発事故はそのエネルギー政策にも影響を及ぼしつつあるからである。インド政府は、震災前の日本と同様に、「原発絶対安全神話」を繰り返しているが、マハーラーシュトラ州ジャイタープルに建設中の世界最大級原子力発電所コンプレックスなどに対する反対運動は、福島原発事故の影響で勢いを増している。

今回の震災は、インド在住邦人の生活にも少なからず影響を及ぼしている。もっとも恐れていたのは、放射能汚染された品物の輸入を防ぐために、日本からの輸入品が禁輸となることであった。一時、世界に先駆けてインドがそれに近い措置をするところであったが、政治的・外交的な圧力が加わったのか、それとも単なる準備不足か、うやむやになって立ち消えてしまった。だが、インド政府の政策や措置とは関係なく、日本国内での品不足から、こちらの日本食レストランや日本食材店などは日本からの食品・食材の輸入に苦労しているようである。また、5月~7月はインドの夏期休暇期間となっており、この時期日本に帰る日本人は多いのだが、おそらくこの震災の影響で例年に比べて帰国する日本人は減っているはずである。特に小さい子供がいる家庭は帰国を躊躇して当然だ。日本政府や東京電力を含む、原子力政策の責任者たちの言動がいまいち信じられない現状では、自分自身の身、そして日本の将来を担う子供たちの身は、自分たちで守って行かなければならない。

特に用事がなければ今は日本に帰りたくないと考える一方で、海外在住の日本人として、被災地のために、日本のために、何かできないかと考えるのは自然なことである。また、日本と深い関わりを持って来たインドの個人や団体の中からも、具体的な行動に出てくれているところが出て来ている。そういう訳で、震災以降、「チャリティー」や「Pray

For Japan」を銘打った日本関連イベントがデリーでもいくつか開催された。その全てを把握している訳ではないし、把握した全てに参加している訳でもないが、例えばジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)では、震災直後に外国人学生会(FSA)が日本のために日本人留学生を招いてわざわざキャンドルライト・ビジルをしてくれたことがあった。

また、先日(5月13日)には日本人学校でバラタ・ナーティヤムの舞踊家ラマー・ヴァイディヤナータンによるバラタ・ナーティヤムの公演「A Dance

For Nature」があり、参加した。ラマー・ヴァイディヤナータンの義母サロージャー・ヴァイディヤナータンが主催するダンス学校ガネーシャ・ナーティヤーラヤで多数の日本人がバラタ・ナーティヤムを学んでおり、その影響でこのチャリティー公演が実現したようだ。ラマー・ヴァイディヤナータンの踊りは、さすが同世代でトップとされるだけあり、ダイナミックで切れのある動きであった。孔雀を模倣した踊り、アルダナーリーシュワラ(シヴァ神とパールワティー神の結合神)の踊り、ガンガーのナヴァラサ(9つの情感)を表現した踊り、樹木に捧げる踊りなどが主な演目であった。ただ、踊りの演目から推測される彼女のメッセージを考えるに、「自然は破壊と再生を繰り返すものであり、今回の大震災も仕方がない、それでも人類は自然と共生して行くしかない」と言った、震災チャリティー・イベントにしては達観し過ぎた思想が見え隠れしていたように感じた。

FSAのキャンドルライト・ビジルは完全に受動的な参加であったし、「A Dance For Nature」では多少手助けをしたもののそんなに深く携わった訳ではなく、ほとんど観客としての参加であったが、デリー大学で日本語を教えるウニーター・サッチダーナンド先生が主宰する日印文学文化協会(Indo-Japan

Association For Literature and Culture)によるチャリティー詩会には当事者レベルで関わることになった。

石川啄木の研究者であるウニーター先生は過去にも日印文学交流イベントをいくつも主催して来ており、僕も微力ながら最大限助力している。今回は啄木の生まれ故郷である岩手県が被災地のひとつになったこともあり、ウニーター先生は震災による死者を追悼する詩会の開催を思い付いたようである。と言うか僕も発案者の一人であった。親交のある詩人たちに今回の震災について詩を書いてもらい、それを1冊の本にまとめ、詩の朗読会をすると共に、その本を参加者などに売ることで義援金を集めるという主旨である。

本と詩会の題名は「फिर उठ खड़े होंगे वो - पूर्वी जापान के त्सुनामी विध्वंस पर काव्यमयी

श्रद्धांजलि」、直訳すると「彼は再び立ち上がるだろう:東日本の津波被害への詩的な追悼」であるが、邦題の方はもう少し日本語としてこなれたタイトルの方が良かろうと、「日はまた昇る:東日本大震災被災者に捧ぐ追悼の詩」にしてもらった。この本の編集者はウニーター・サッチダーナンド先生と詩人ガンガー・プラサード・ヴィマル氏であるが、翻訳者として、ヒンディー語研究の先輩である菊池智子さんと僕の名前が入っている。我々は主にヒンディー語の詩を日本語に訳す仕事を受け持った。準備期間はかなり短かったが、何とか時間内に仕上げることができ、5月23日にJNUキャンパスにおいて詩会が催された。デリーで開催された数あるチャリティー・イベントの中でもかなりマイナーなイベントであり、どこかに多少記しておかないと歴史の影に埋もれてしまいそうなので、ここで一応触れておこうと思った次第である。

詩会の参加者は、ウニーター・サッチダーナンド女史、ガンガー・プラサード・ヴィマル氏、菊池智子さんや僕の他、JNUの教授であるランジート・サーハー氏、アンワル・パーシャー氏、プリヤダルシー・ムカルジー氏、ダナンジャイ・スィン氏、デーヴェーンドラ・チャウベー氏、文学者・評論家のスレーシュ・サリル氏、プラヤーグ・シュクラ氏、ヴィノード・バールドワージ氏などであった。また、ジャパン・ファウンデーションから遠藤直所長、在ニューデリー日本大使館から柳楽昌宏氏なども出席された。

インドの詩人たちの詩を概観すると、地震や津波の恐ろしさ、被災者の悲しみや苦しみ、原爆に次ぎ原発事故に直面した不幸な日本への同情、そして必ず日本が再興することへの希望などと言った事柄を吐露する内容のものが大半を占めていた。個人的にはJNUでウルドゥー語を教えるアンワル・パーシャー氏(अनवर

पाशा)のガザル詩がもっとも詩的に美しく、そして論点がまとまっていると感じたので、ここで紹介したい。日本語訳は僕自身である。

क़ुदरत का क्या सितम है गुलशन पे है एताब

बुलबुल हैं लब शिकस्ता झुलसे हुए गुलाब

जापान के इस गम में हर शय है मुज़महिल

हर आंख में आंसू हैं हर दिल में इज़तराब

जापान का नहीं यह इंसानियत का ग़म है

इस ग़म में हम हैं शामिल यकसां व बे मोहाब

त्सुनामी का हो क़हर या हो ज़लज़ले का ज़ुल्म

जापां है सख़्त जां सह लेगा यह अज़ाब

फिर राख से उठेगा उम्मीद का शरारा

जापान में खिलेंगे फिर से नए गुलाब

訳:

自然はなんと暴虐なことか、バラ園に怒りをぶちまけ

ブルブル鳥は嘴をつぶされ、バラは焼け焦げた

日本のこの悲しみの中に全ては消え去った

浮かぶのは目に涙、心に不安

これは人類全体の悲しみ、日本だけではない

この悲しみに我ら皆、自ら加わっている

津波の災厄にしろ地震の暴力にしろ

日本は強い、この苦痛に耐えるだろう

そして灰の中から希望の火の粉が上がるだろう

日本に再び新しいバラが咲くだろう

ところで、インド人は一般に日本や日本人をかなり高く評価してくれている。震災後、いろいろなインド人と話すにつけ、「大丈夫だ、日本なら必ず立ち直れる。他の国でこんなことが起こったらもっと酷いことになっていただろう。インドなんてひとたまりもないだろう」などと自虐的に励ましてくれる人がかなり多い。それは、今回集まった詩人たちの詩にもよく表れていた。しかし、日本人自身は果たしてそう考えているのであろうか?確かにこのような壊滅的な震災が起こっても暴動や略奪が起きないことは世界に誇っていいと思う。だが、むしろ今回の震災、特に原発事故処理の不手際によって、自分の国――政治家、官僚、大企業、引いては民主主義システムそのものなど――に対して自信を失った日本人の方が多いのではないかと思う。こういう日本人側の視点も本の中に盛り込む必要があると感じたため、僕もひとつヒンディー語で詩を作って寄稿させてもらった。それが以下の詩である。題名は「मौत

क़बूल है (死は受け容れよう)」。ただ、詩集「日はまた昇る」には手違いで古いヴァージョンが載ってしまった。ここでは推敲した後の新しいヴァージョンを載せる。日本語訳は自分自身で行った。

मौत क़बूल है

मौत क़बूल है

अगर वह क़ुदरत ने ख़ुद रची है ।

आख़िर क़ुदरत ने ही दी है हमें यह जान

जो उसे हक़ है कभी भी हमसे वापस लेने का ।

भूकंप, त्सुनामी और जानलेवा सर्दी

चाहे लाखों-कड़ोरों मरें

अगर क़ुदरत का इरादा यही है

तो मौत क़बूल है ।

पर क्या हम नहीं जानते थे

कभी विकराल भूकंप और त्सुनामी आई थी यहाँ

और फिर कभी आ सकती है ?

क्या पूर्वजों ने चेतावनी नहीं दी थी

कि समुद्र तट पर घर न बसाओ ?

उनकी सुनी बचे, न सुनी बहे ।

कुछ ने मज़बूत घर बनाए,

कुछ ने ऊँची दीवारें खड़ी कीं,

यह सोचकर कि अब कोई हमें बिगाड़ेगा नहीं ।

पर क़ुदरत की असली ताक़त के सामने

सब बेबस साबित हुए ।

ऐसी मौत क़बूल नहीं है ।

पर क्या हम और नहीं बचा सकते थे

घायलों की जान, शरणार्थियों की जान ?

सब घर गिरे, बची सरकार

जो गिरने वाली थी भूकंप के दिन ।

ख़ुद के भ्रष्टाचार छिपाने के लिए

लोकप्रियता वापस लेने के लिए

और चुनाव जीतने के लिए

इस विपत्ति का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी

पीड़ितों की जान से खेल खेला था नेताओं ने।

ऐसी मौत क़बूल नहीं है ।

पर क्या हम नहीं तड़पते थे

एटमी बमों के क़हर से ?

हम से ज़्यादा कौन जानता था कि वह यमदूत ही है,

पर न जाने कब उसे इंद्र ही समझकर पूजने लगे ।

ज़रूरत क्या थी इतनी रोशनी की ?

तोक्यो की रंगीन ज़िन्दगी का जुर्म

भुगत रहे हैं फ़ुकुशिमा के भोले किसान और मछुआरे ।

खोई न सिर्फ़ जान, जायदाद या जीविका

खोया उन्होंने नींद और सपना ।

इस क़हर की पूरी तस्वीर सालों बाद मिलेगी

तब तक लोग मरते जाएँगे, मरेंगे बच्चे और कमज़ोर ।

ऐसी मौत क़बूल नहीं है ।

जो मौत क़बूल नहीं है, वह भी कभी क़बूलनी ही होगी ।

पर हरगिज़ भूलनी न होगी और बताते रहनी होगी

दुनिया भर के लोगों को, पीढ़ी दर पीढ़ी ।

हिरोशिमा में अंकित वह शब्द अब सही मानी में गूँजे

"यह ग़लती कभी न दुहराएँगे ।"

तब ऐसी मौत भी मौत क़बूलेगी

और मौत में नई जान आएगी ।

訳:

死は受け容れよう

死は受け容れよう

それが自然の決めたものである限り。

我々に命を与えてくれたのは自然

自然にはいつでもそれを奪う権利がある

地震、津波、極寒

たとえ何万人、何千万人が死のうと

もし自然の意志がそれならば

死を受け容れよう。

しかし我々は知っていたのではなかろうか

かつてここに恐ろしい地震と津波が来たことを

そしていつでもそれが再びやって来ることを?

先祖は警告しなかっただろうか

海沿いに家は作るべからずと?

守った者は生き延び、守らなかった者は流された。

強固な家を造った者もいた

高い壁を造った者もいた

そして我らは絶対に安全だと考えた。

しかし自然の本当の脅威を前に

全ては無意味だった。

このような死は受け容れがたい。

我々はもっと救うことができなかっただろうか

負傷者の命を、避難者の命を?

全ての家は崩壊したが、政権は残った

地震の日に崩壊寸前だった政府だけが。

汚職を隠すために

人気を取り戻すために

そして選挙に勝つために

この災厄を利用しようとした

政治家たちは被災者の命を弄んだ。

このような死は受け容れがたい。

しかし我々は苦しんだのではなかったか

原子爆弾を落とされたことで?

我らこそが知っていた、それが死神であると

しかしいつの間にか雷神だと崇拝し始めた。

こんな明るさが必要だったろうか?

東京の豪奢な生活の罪を

償っているのは福島の無実な農民と漁師たち。

失ったのは命、財産、仕事だけではない

安眠と夢も失ったのだ。

この災厄の全容は何年も後に分かるだろう

そのときまで子供や弱者から死んで行くだろう。

このような死は受け容れがたい。

受け容れがたき死もいつかは受け容れねばならぬ。

だが絶対に忘れてはならぬ、伝え行かなければならぬ

世界中の人々に、世代から世代へ。

広島に刻まれたあの言葉は今こそ真の意味を持つ

「過ちは繰り返しませぬから。」

そのときこのような死も死を受け容れるだろう

そして死に新たな命が生まれるだろう。

詩会は黙祷から始まってかなり神妙な雰囲気で進み、インドの詩会にありがちな「ヴァー!」「キャー・バート・ハェ!」「シャーバーシュ!」と言った合いの手が誰の詩にも入らず、いまいち自分の詩に対する詩人たちの反応も計れなかったのだが、後から「我々が部外者であるが故に詩に含められなかったことを書いてくれた」との評が得られた。そういう積もりで作った詩だったので、そのように妥当に評価してもらえて嬉しかった。また、そう評価してもらえたことで、やはりインド人も心の中では、日本に対する同情や励ましだけでなく、日本政府の対応のまずさに対する批判や疑念の気持ちも持っているのではないかと感じ取ることができた。おそらく日本人を前にしてあまりそういうことは言わないのであろうが、このまま日本が原発事故の収束と被災地の復興に手間取っていると、今後日本に対するインド人の評価もさすがに変わって来る可能性があるのではないかと予想された。そんな詩会であった。

| ◆ |

5月25日(水) Stanley Ka Dabba |

◆ |

ヒンディー語映画界をリードする人気スターの1人アーミル・カーンの監督デビュー作「Taare Zameen Par」(2007年)で、脚本に加えてクリエイティヴ・ディレクターなる肩書きを務めたのがアモール・グプテーという人物であった。「Taare

Zameen Par」は元々彼と妻のディーパー・バーティヤーが温めて来た作品であり、アーミル・カーンの監督デビュー作として注目を集めたものの、アモール・グプテーの貢献は少なくなかったはずである。彼はいろいろ多才な人物で、俳優としても知られており、古くはアーミル・カーン主演「Jo

Jeeta Wohi Sikandar」(1992年)などにも出演しているし、最近では「Kaminey」(2009年)や「Phas Gaye

Re Obama」(2010年)などにも出ている。

そのアモール・グプテーの最新作が2週間前から公開されている。「Taare Zameen Par」と同様に子供を主人公にした映画で、題名は「Stanley

Ka Dabba」。脚本、監督、プロデューサー、歌詞などをアモール・グプテー自身が務めており、劇中に重要な役でも出演している。おそらく「Taare

Zameen Par」の成功によりかなり自由に作品作りが出来るようになったのだろうと思う。だが、あくまで主人公は子供たち。主演を務めるパルトーはアモール・グプテー監督の息子である。この映画は、なんと子供たち向けの演劇・映画ワークショップという形で撮影されたものをつなぎ合わせて作品にしたものであると言う。もちろん監督は最初からそういう意図を持ってワークショップを行ったのだろうが、パルトー以外の子供たちは全くそんなことを知らず、単純に演技を楽しみながらワークショップに参加していたと言う。そんな魔法のような方法で作られた映画である。

題名:Stanley Ka Dabba

読み:スタンリー・カ・ダッバー

意味:スタンリーの弁当箱

邦題:スタンリーの弁当箱

監督:アモール・グプテー

制作:アモール・グプテー

音楽:ヒテーシュ・ソーニク

歌詞:アモール・グプテー

出演:アモール・グプテー、ディヴィヤー・ダッター、ディヴィヤー・ジャグダレー、ラージ・ズトシー、ラーフル・スィン、アーディティヤ・ラーキヤー、カーダンバリー・シャーントシュリー、シヴ・スブラーマニヤム、ジテーンドラ・ラーイ、シュシャーンク・シンデー、パルトー(子役)、ヌマーン(子役)、アビシェーク(子役)、サーイー・サラン(子役)、モンティー(子役)、ウォルター(子役)、レオ(子役)、ガネーシュ(子役)、トージョー(子役)など

備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

パルトー

| あらすじ |

ムンバイーのホーリー・ファミリー・スクールに通うスタンリー(パルトー)は、毎日朝早く来て授業が始まるのを待つ不思議な子供だった。スタンリーはなぜか毎日弁当箱を持って来ておらず、水を飲んで腹を膨らませていた。しかし、クラスメイトたちはスタンリーに気遣って、自分から弁当を少し分け与えていた。特にアマンはいつも豪華な弁当を持って来ており、スタンリーによく弁当をあげていた。また、隣の席のアビシェークはスタンリーの良き親友であった。

ところで、ヒンディー語の教師バーブーバーイー・ヴァルマー(アモール・グプテー)も、毎日自分の弁当箱を持って来ておらず、教員たちから弁当を分けてもらっていた。ヴァルマーは生徒たちの弁当箱からも食べ物を食べるほど食い意地の張った男であった。子供たちはヴァルマーのことをカドゥース(欲張り)と呼んで嫌っていた。一方、英語教師のロージー・ミス(ディヴィヤー・ダッター)は優しい先生で、子供たちから慕われていた。特にスタンリーは、ご褒美にお菓子がもらえるため、ロージー先生を喜ばせようといろいろ努力していた。スタンリーはエッセイ、物語の創作、詩の朗読などに優れたものを持っており、クラスメイトたちからも一目置かれていた。

鳥インフルエンザの影響でしばらく休校になったことから、カリキュラムを間に合わせるために、新学期から1日のコマ数が増えることになった。それに伴って子供たちは昼食を持参するように指示を出された。今までは昼食前に学校が終わっていたために弁当は軽食のみだった。だが、補習が入ることで昼食が必要となったのであった。

喜んだのはヴァルマーであった。これで子供たちから豪華な弁当を失敬することが出来るようになる。特にヴァルマーが目を付けたのは、毎回豪華な弁当箱を持参するアマンであった。しかしアマンとクラスメイトたちは、弁当箱を持って来ないスタンリーに弁当を分けてあげたいと考えていた。もしヴァルマーに弁当を食べさせたら1人で全て平らげてしまう。よって、アマンやアビシェークは毎日場所を変えて弁当を食べることにする。ヴァルマーは毎昼休みにアマンたちを探すが見つからない。スタンリーが弁当箱を持って来ていないためにアマンたちがそういうことをするのだと考えたヴァルマーは、スタンリーに対し、弁当箱を持って来なければ学校に来てはいけないと命令を出す。

次の日からスタンリーは学校に来なくなってしまった。アマンやアビシェークはスタンリーのことを心配するが、誰もスタンリーの家を知らなかったために様子を調べることも出来なかった。そんなときムンバイーの学校に通う才能豊かな子供たちが集まってパフォーマンスをする文化祭が行われることになり、ホーリー・ファミリー・スクールでもオーディションが行われた。アマンやアビシェークは、スタンリーこそが学校の代表にふさわしいと考える。翌日、スタンリーを見つけたアマンらは彼にそのことを教える。興味を持ったスタンリーは、練習が行われている場所へ行ってみる。そこではダンスの練習が行われていた。スタンリーは踊りも大好きで、覗いて覚えた振り付けを練習するようになる。その様子がダンス指導者の目に留まり、スタンリーはパフォーマーとして選ばれることになる。

また、スタンリーはどこかから弁当箱を調達して来る。そしてヴァルマーの前でそれを見せ、授業に出席していいか聞く。既にヴァルマーがスタンリーに対してした仕打ちは学校でも問題になっていた。ヴァルマーは解雇処分となり、スタンリーは以前のように学校に通い出す。だが、彼の手には弁当箱があった。

文化祭の日。スタンリーは大活躍し、観客から拍手喝采を受ける。だが、スタンリーの両親は来ていなかった。ホーリー・ファミリー・スクールの神父に家まで送ってもらったスタンリー。実は彼の両親は既に亡くなっており、彼は叔父の経営する安食堂で働かされていた。食堂で料理を作るアクラムが、スタンリーから事情を聞いて弁当箱を用意してくれたのだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

シーンとシーンの整合性に乏しい部分が散見され、終盤に入るまで映画のテーマもよく見えないが、演技素人の子供を多数起用し、ワークショップという体裁の上で密かに撮影され編集された特殊な映画であることを考慮すると、とてもよく出来た映画だと言える。90分の短い映画だが非常に楽しめた。

映画の大部分は、スタンリーやヴァルマーの、食に対する執着心や飢餓感の表現に終始しており、スクリーン上には食べ物や食べるシーンが映し出される機会がとても多い。冗長に感じられるし、それを見ていると何だかとても腹が減って来る。スタンリーが踊りを踊り始める段階になって、映画のテーマは「Taare

Zameen Par」と同様に現代インドの画一的な教育批判、つまり「子供の個性を大事にしよう」というメッセージになるのかと予想される。ところが最後でどんでん返しがあり、スタンリーの身の上が明らかにされることで、この映画は実は児童労働をテーマにした映画であることがやっと分かる。

終盤以前にスタンリーが児童労働の被害者であることを匂わせるシーンはほとんどない。顔にアザを作って来ていたり、早朝登校したり、何より弁当を持参していないことでスタンリーの家庭に問題があることは薄々感じ取ることが出来るが、それ以上のことはずっと明らかにされない。しかし、「食べる」という行為は人間が生きて行く上で欠かせない行為であり、映画のテーマが明らかになることで、児童労働の被害者であるスタンリーはその最低限のものですら満足に得られていないことが強調され、児童労働に直球勝負で取り組んだ映画ではないにも関わらず、強烈なメッセージ性を持っている。ただ、子供の弁当を横取りするヴァルマーの存在は児童労働とは全く別である。スタンリーとヴァルマーの関係がこの映画の軸ではあるが、テーマとは全く関係ないため、この点がこの映画を多少ぼやけたものにさせてしまっていたように感じた。

外国人の視点で「Stanley Ka Dabba」を見ると、インドの学校の様子がよく分かって面白い。特に、クラスの中で教師がいかに絶対的な権力を持っているか、ヒシヒシと感じられる。ただ、子供の弁当を横取りするような食い意地の張った先生が現実世界に存在するのかどうかは不明である。インドでは学校の登下校時間は州によって違うので一概に言えないのだが、暑い季節が長く続く平野部の学校では通常、朝早く始まり、昼前に終わるようになっている。よって、弁当と言ってもお菓子やスナック類を持って来ている生徒たちがほとんどである。だが、何らかの事情によって午後にも授業が行われることになると、昼食が必要となる。子供たちが持って来た弁当箱がクラスの前に集められているところなどは外国人にとってとても新鮮な映像だ。おそらく子供たちが早弁しないようにとの配慮であろう。

スタンリーが弁当箱を持って来ない理由は最後で明らかになる。だが、ヴァルマーがどうして弁当箱を持って来ず、しかもなぜ生徒たちの弁当を食べることを楽しみにしているのか、あまり説明がされていなかった。彼の執着心は異常であり、過去にスタンリーと同じく何らかのトラウマがあったのではないかと推測されるのだが、とうとうそれは明らかにされずに終わってしまう。それが何らかの形で説明されていると、もっとスッキリしたのではないかと思う。

主人公スタンリーを演じたパルトーの演技は素晴らしかった。ヴァルマーを演じたアモール・グプテーも名演。その他の子供たちもとても自然な演技で良かったし、そういう自然な表情を捉え、映画の端々に混ぜ込む努力も行われていた。

ちなみに、インドのことを知らない人には、インド式弁当箱にも関心が行くのではなかろうか?特に円筒形のステンレス製複段式弁当箱はインドならではの日用品であり、ちょっと変わったお土産にもいい。

「Stanley Ka Dabba」は、「Taare Zameen Par」で名を上げたアモール・グプテーが本格的に多才な才能を発揮した作品。ワークショップを通して1本の長編映画を作ってしまうという斬新な撮影法にも注目。メッセージとしては弱いが、児童労働をテーマにした映画という点でも重要である。

| ◆ |

5月30日(月) アジョーカー劇団「Dara」 |

◆ |

演劇界の登竜門である国立演劇学校(NSD)を擁するデリーはインドの中でも演劇が盛んな都市のひとつであり、毎日のようにどこかでヒンディー語や英語などの舞台劇が上演されている。ここ数日間、デリーの演劇愛好家たちの間で話題となっていたのが、パーキスターンのアジョーカー劇団(Ajoka Theatre)の公演であった。

アジョーカー劇団は、パーキスターンのイスラーム化を推し進めたズィヤーウル・ハク大統領時代にシャーヒド・ナディームとマディーハ・ゴーハルによって設立された。設立の年代は資料により1983年とも1984年ともされておりはっきりしない。それはともかくとして、演劇を初めとする芸術が冷遇を受けていた時代に設立され、その後25年以上、政府は元より民間セクターの支援すら全く受けられない状況の中、パーキスターンの演劇を背負って活動を続けて来ているのが同劇団なのである。パーキスターンでは、ラホールなどを中心に商業演劇、つまりスタンドアップ・コメディアンなどによるコメディー劇は盛んのようだが、真面目なテーマを扱った芸術劇はほとんど壊滅的な状態のようで、アジョーカー劇団の独壇場となっているようだ。「アジョーカー」とは「今日の」という意味で、アジョーカー劇団は、現代の文脈を常に念頭に置き、社会正義と平和のメッセージを各演目の核に置きながら、伝統に根ざした演劇を提供している。現在同劇団はパーキスターンを代表する劇団として世界的な名声を獲得しており、インドを含む世界各地で公演を行って来ている。

今回、アジョーカー劇団がデリーに引っさげて来たのは、2010年初演の最新劇「Dara」と、2001年初演の人気演目「Bulha」である。前者は、ムガル朝第5代皇帝シャージャハーンの長男ダーラー・シュコー(シコーとも表記される)を主人公とした演劇である。後者は18世紀の聖者ブッレー・シャーを主人公にした演劇である。アルファベットでの題名は「Bulha」、「Bullha」、「Bulleh」など複数あって一定しないのだが、一応ウェブサイトの表記に準拠しておいた。どちらの演劇も脚本はシャーヒド・ナディーム。「Dara」の監督はシャーヒド・ナディーム自身だが、「Bulha」の監督はその妻マディーハ・ゴーハルである。公演会場は共にカマニ・オーディトリアムで、「Dara」は5月30日、「Bulha」は5月31日の公演であった。

デリーのいいところは多くの文化イベントを無料で楽しむことができる点である。小さなイベントでは飛び入りでも入場させてもらえるが、ある程度集客力のあるイベントになると事前にパスや招待状を手に入れなければならない。ポスターや広告にパスの入手方法が記載されている場合もあるのだが、そうでない場合もある。コツはとにかく行動力である。告知されてから迅速に自分でパスを取りに行くだけの行動力と、あとはそれが可能となるだけの暇で自由な時間が必要となる。結構辺鄙な場所に行かなければならないこともあるため、ある程度デリーの地理感もあった方が有利になる。

アジョーカー劇団による今回の演劇も無料であったが、やはりパスが必要であった。多少苦労したが、主催者であるルート2ルート(Routes2Roots)のオフィスまで出向いて両公演のパスを入手することが出来た。子供の面倒を見なければならないので、夫婦間で相談し、僕が初日の「Dara」を見て、妻が「Bulha」を見ることにした。

ところで、会場となったカマニ・オーディトリアムはデリーを代表する劇場であるが、収容人数は632人とそんなに多くない。それにも関わらず新聞などで今回の公演は大々的に報じられており、嫌な予感がしたので、早めに行くことにした。午後6時半開場であったが、午後6時には着くようにした。そうしたら案の定既に入り口には長い列が出来ていた。早めに行ったおかげで席に座ることは出来たが、すぐに会場は一杯になり、その後はパスを持っていても入場を拒否される状態となった。観客の多くは上位中産階級以上の中年~年配層であったが、はっきり言って彼らはプライドだけ高くて図々しさとマナーの悪さは下層のインド人とそう変わらないので、演劇の観客としては最悪である。携帯電話のスイッチを切らないのも許せないが、一番許せないのは、まだ劇が終わっていないのに、終わりそうだと判断した時点で席を立って退場してしまうことである。最後まで劇を見ないのなら最初から来ないで欲しいと思う。

「Dara」は、前述の通り、シャージャハーンの長男ダーラー・シュコーを題材とした演劇である。ダーラーは学者肌の人物で、イスラーム教やスーフィズムのみならず、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、スィク教、キリスト教などの教義をも熱心に研究し、宗教融和を図った人物であった。そして、シャージャハーンの4兄弟の内で、ムガル朝を帝国にまで築き上げた第3代皇帝アクバルが持っていたリベラルな思想をもっとも色濃く受け継いでいた。ところが、イスラーム教の頑強な信仰者である三男アウラングゼーブとの後継者争いに敗れ、捕えられて処刑されてしまう。アウラングゼーブは父シャージャハーンをアーグラー城に幽閉し、デリーにおいて第6代皇帝に即位する。そしてムガル朝領内ではイスラーム法に基づいた排他的な統治が始まった。

アウラングゼーブの評価は立場によって全く異なる。イスラーム教原理主義的な立場から見たらアウラングゼーブはイスラーム教による正しい統治を取り戻した英雄であり、宗教共存を是とする多元主義的立場から見たらアウラングゼーブはムガル朝に戦乱を呼び込んで寿命を縮めた偏屈な支配者である。「歴史に『もしも』はない」と言うが、インド歴史談話の中で、もしもアウラングゼーブではなくダーラー・シュコーが王座に就いていたら、という話は、後者の立場からよくされる。「Dara」は直接その「もしも」を具現する演劇ではなかったが、完全にダーラー・シュコー擁護の立場に立っており、彼こそがムガル朝の正当な後継者にふさわしかったとする結論に至っていた。

「Dara」では、ダーラー・シュコーとアウラングゼーブ、そしてアウラングゼーブに幽閉されたシャージャハーンが登場するのはもちろんのことであるが、他に3人、実在かつ当時非常に影響力を持った人物が登場し、影の主人公となっている。それは、シャージャハーンの長女ジャハーナーラー、次女ローシャナーラー、そして狂気の聖人サルマドである。

ジャハーナーラーとローシャナーラーは、シャージャハーンからアウラングゼーブに至る治世の宮廷において興味深い役割を果たした女性たちである。彼女たちの確執については以前、ムガル朝皇位継承戦争と女の戦いと題して、デリーに残る関連史跡の紹介を交えつつ書いたことがある。ジャハーナーラーは、母ムムターズ・マハルの美貌をもっともよく受け継いでいたとされ、シャージャハーンからも寵愛され、兄弟姉妹の中で最年長だったこともあり、絶大な権力を持っていた。一方、ローシャナーラーはどうやらジャハーナーラーほどの美貌は持ち合わせていなかったようで、完璧な姉に対して対抗心を燃やしていた。ジャハーナーラーはダーラー・シュコーを可愛がり、ローシャナーラーはアウラングゼーブを可愛がっており、この2人の姉妹の確執が皇位継承戦争の勃発にも大きな影響を及ぼした。「Dara」でもジャハーナーラーとローシャナーラーの姉妹対決が見られる。

また、サルマドとは、シャージャハーンの時代にデリーまで流れ着いたアルメニア人スーフィー聖者のことである。裸で街中を徘徊し、ヒンドゥー教徒の少年と恋に落ち、イスラーム教のカリマ(信仰告白)「ラー・イラーハ・イッラッラー・ムハンマド・ラスールッラー(アッラーの他に神はなくムハンマドは神の使徒なり)」の内の最初の部分「ラー・イラーハ(神はいない)」しか言わない奇人だったが、アラビア語・ペルシア語に精通し、優れた詩才も持ち合わせ、当時のデリーにおいて絶大な人気を誇っていた。ダーラー・シュコーの庇護を受けていたために、即位後のアウラングゼーブに目を付けられ、裸での徘徊や上記のカリマの件などいろいろな難癖を付けられて、最終的には処刑されてしまう。言い伝えによると、斬首された後、サルマドの胴体は自分の首を持ち上げ、その首は群衆に向かって「ラー・イラーハ・イッラッラー・ムハンマド・ラスールッラー」と3回唱えた後に「アナール・ハク(我こそが神なり)」と叫んだと言う。アウラングゼーブは父親を幽閉し、兄弟を殺して王位に就いたものの、決して平和を謳歌できず、戦争に明け暮れ、晩年はデカン攻略のために26年間も戦場の最前線に滞在することになったが、彼のこの落ち着かない人生はサルマドの呪いだとされている。

これらの事件のほとんどはデリーで起こっており、ダーラー・シュコー、ジャハーナーラー、ローシャーナーラー、サルマドはデリーに葬られている。ジャハーナーラーの墓はニザームッディーン廟内に、ローシャナーラーの墓はローシャナーラー・ガーデンに、サルマドの墓はジャーマー・マスジド東門前のミーナー・バーザール一角にある。ダーラー・シュコーはフマーユーン廟の霊廟内に葬られたとされるが、どれが彼の墓か特定は困難となっている。よって、アジョーカー劇団にとって、「Dara」をデリーで公演することは特別な意義があった。ちなみに、アウラングゼーブだけはデカンで死亡し、クルダーバードに墓がある。

「Dara」

「Dara」は、皇位継承戦争が既に終わったところから始まる。シャージャハーンは幽閉され、アウラングゼーブは皇帝に即位し、ダーラー・シュコーは囚われの身となっている。アウラングゼーブは家臣たちとダーラーの処遇について相談する。ムッラー(イスラーム教学者)たちはダーラーの思想を反イスラーム的だとして宗教裁判にかけ処罰することを進言し、アウラングゼーブはその通りにする。ダーラーは裁判において他の宗教を研究することはイスラーム教に反しないと主張するが、元々判決ありきの裁判だったために聞き届けられず、死刑が決まる。アーグラー城でシャージャハーンと共に暮らしていたジャハーナーラーはデリーまで出向いてアウラングゼーブを説得するが、ローシャナーラーと口論になり、アウラングゼーブもダーラーの死刑を取り止めない。こうしてダーラーは死刑となり、彼の首はシャージャハーンの元に送られた。老いたシャージャハーンはアウラングゼーブの残酷な仕打ちを見てムガル朝の衰退を確信する。一方、ダーラーの戴冠を公言してはばからなかったサルマドもアウラングゼーブによって捕えられ、処刑される。

厳しいことを言えば、演劇としてのレベルは国際的には並以下だと感じた。マイクを使わず、生の声だけでの舞台であったが、声が小さくて台詞が聞こえにくい俳優が何人かいて、ストレスを感じた。場面と場面の転換もスムーズとは言えず、暗闇の中でゴタゴタしている印象が強かった。舞台の背景にスクリーンを張り、場面ごとにタージマハルや細密画の映像を映し出していたが、絵が稚拙だったりはっきりしなかったりして、臨場感溢れる美術効果になっていなかった。また、舞台の上手にはカッワール楽団が座っており、要所要所でアミール・クスロー、ダーラー・シュコー、サルマド、カビールの詩が歌われる。これ自体はとても劇の雰囲気と合っていて良かったのだが、歌や演奏のレベルはプロのカッワールと比べたら弱かった。そもそも観客の方もマナーが悪かったので、結果として俳優と観客のケミストリーもうまくいっておらず、残念ながら素晴らしい演劇体験という訳には行かなかった。しかし、アウラングゼーブ訳のサルフラーズ・アンサーリーやサルマド役のウスマーン・ズィヤーを初めとして、迫力ある演技をする俳優もいたし、テーマや脚本も非常に良かった。ムガル朝時代を舞台にしていることもあり、言語はコテコテのウルドゥー語。映画「Mughal-e-Azam」(1960年)などで見られる時代劇調修辞的ウルドゥー語である。ペルシア語の台詞や歌詞も入り、ヒンディー語出身の僕にとっては理解が困難な部分も少なくなった。

また、単に「Dara」を、現代の文脈から切り離された時代劇と捉えることは間違いであろう。当然のことながら、今の時代に敢えてダーラー・シュコーをテーマに選んだのは、パーキスターンが再びアウラングゼーブの方向に向かっているという危機感があったからだと言える。ズィヤーウル・ハク時代に生まれ、ターリバーンとアル・カーイダの脅威や軍部によるクーデターの危機にさらされる現代のパーキスターンで活動を続けるアジョーカー劇団にとって、ダーラーは正に自分たちを投影した姿であり、サルマドが頑なに主張する「ダーラーの戴冠」は、彼らがもがき苦しんでつかみ取ろうとする未来の栄光の象徴であろう。また、公演後に舞台上に上がったシャーヒド・ナディーム監督は、首と胴体を切り離されたダーラー・シュコーは、別々の国となったインドとパーキスターンの象徴だとも語っていた。そういう意味で、インドにおいて「Dara」の公演が行えたのは、印パ両国の文化交流史にとってひとつの歴史的な出来事だったと言えるだろう。

| ◆ |

5月31日(火) またまたインドへ馬鹿がやって来た |

◆ |

山松ゆうきち氏のインドでの行動を見ていると、つくづく自分が常識のある人物なのだなと、何とも残念な気分になって来るものだ。

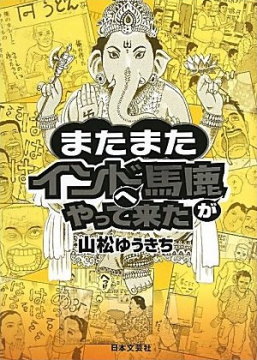

インドを舞台に活躍する(?)日本人漫画家、山松ゆうきち氏の新著「またまたインドへ馬鹿がやって来た」(日本文芸社)が刊行された。前作「インドへ馬鹿がやって来た」(2008年)に続き、今回も少しだけ協力させていただいた縁で、刊行と同時に出来たてホヤホヤの単行本を送っていただいた。早速一気に読んでしまった。

山松ゆうきち「またまたインドへ馬鹿がやって来た」(日本文芸社)

山松ゆうきち氏とはかれこれ6年以上の付き合いとなる。2004年末、デリーにひょっこり現れた山松ゆうきち氏の頼みで、平田弘史著「血だるま剣法」をヒンディー語に翻訳したのが最初であった。それ以降、何度か接触があり、「インドへ馬鹿がやって来た」にも登場させていただいている。その辺りの顛末はここにまとめてある。

「インドへ馬鹿がやって来た」の時(2004~2005年)の山松氏の主な目的は、インドで漫画をヒンディー語に訳して出版することと漫画教室を開くことの2つであった。この計画は、「インドへ馬鹿がやって来た」でも赤裸々に報告されている通り、大失敗に終わったのだが、転んでもただでは起きないのが山松氏の山松氏たる由縁で、その失敗談を連載漫画にして、単行本まで出してしまった。それが「インドへ馬鹿がやって来た」である訳だが、この漫画がどれだけ売れたのかよく知らない。アマゾンの評を見てみると結構高い評価を受けていて面白いのだが、注文が受け付けられていないところを見るともう絶版になってしまったようだ。

それでも、「インドへ馬鹿がやって来た」の印税がある程度まとまって入って来て色気が出たようで、山松氏は2008年に再度インドに乗り込んで来た。今回の山松氏の目的は、インドで別の漫画をヒンディー語に訳して翻訳することに加え、インドでうどん屋を開き、しかもヒンディー語で漫才をやるという、以前に輪を掛けて訳の分からないものであった。

いや、ひとつひとつは、正当な理由、正確な見通しと、ある程度経験と資金の裏打ちさえあれば、挑戦してみてもいいことである。例えばうどん屋。近年デリーやNCR(デリー首都圏)では日本食料理レストランが急増しており、特定の品目に特化した和食店も出て来ている。つい最近グルガーオンにうどん屋「大吉」がオープンしたことからも分かるように、インドでうどん屋を目指すことは決して非現実的な夢ではない。しかし、山松氏は今まで全くうどんを作ったこともないのにインドでうどん屋をやろうとするし、現地で収入を得るために必要な雇用者ヴィザではなく観光ヴィザで来て違法に商売をしようとするし、挙げ句の果てにデリー在住日本人ではなくスラム在住の最下層インド人にうどんを売ろうとしていたのである。これは非常識と言わざるを得ない。

インドで漫才師を目指すのも悪いことではない。実際、パーキスターンでコメディアンを目指していたとある日本人の若者を僕は知っている(「旅の指さし会話帳75パキスタン」にも名前が載っている)。残念ながら様々な事情から既に日本に帰国してしまっているが、舞台で寸劇をしたりテレビドラマに出演したりと、そこそこの成功は掴んだようである。しかし彼はパーキスターンの国語であるウルドゥー語を事前に習得し、コメディー・シーンの主要言語であるパンジャービー語も勉強していた。しかるに山松氏は英語もヒンディー語もほとんど出来ないにも関わらずインドで漫才をしてインド人を笑わせようとしていたのである。この漫才のネタをヒンディー語に翻訳するのを手伝ったのが僕である訳だが、それもまず言語を理解してやり取りを暗記するのではなく、延々と続くカタカナ書きの台詞を丸暗記する方法を採ろうとしていたために、大変な時間が掛かったようである。もし丸暗記出来たにしても、やはりヒンディー語の機微が分かっていなければ聴衆の笑いの壺を刺激するようなしゃべり方が出来るとは思えない。全く無謀な計画と言わざるを得ない。

当然今回も山松氏の計画は、2度目の挑戦となる漫画の出版を含め、ことごとく失敗に終わる。その失敗談をまとめたのが「またまたインドへ馬鹿がやって来た」という訳だ。ただ、この漫画を読むと、山松氏が今回主にネタにしたのは、上の2つの事柄、つまりうどん屋と漫才であった。ヒンディー語漫画の出版については、前作と重なる部分が多いためか、ほとんど触れられていない。途中、とみ新蔵氏の「槍」を翻訳した件について少しだけ触れられているが、おそらく完成まで漕ぎ着けなかったのだろう、その後言及がない。その代わり、山松ゆうきち氏自らが書き下ろした短編漫画「サイキール

リクシャー ワーレー キ ドカーン」の方はヒンディー語版が完成したようである。しかしこれについても最終回の最後のコマにおいて「さっそくラールキラーのチョール市場に売りに行くが一冊も売れず・・・むなしい半年は終わった」(P184)とごく簡潔に書かれているだけで、この漫画にまつわる逸話が全く見えて来ない。あくまで山松氏の主目的はインドで漫画を売って大儲けすることであるはずで、それが脇に追いやられてしまうと、本末転倒の印象を受ける。また、このようにインドでの失敗談を漫画化する行為を今後も続けるならば、「インドへ馬鹿がやって来た」シリーズの続刊のためにインドに来てネタになりそうな失敗を繰り返すようになってしまう恐れもあり、そうなって来ると180度の本末転倒ではないかと思う。建前上であってもインドで漫画を売ることを全面に押し出すべきであり、「インドへ馬鹿がやって来た」が今後続いて行く場合でも、メインにはインドでの漫画売りを据えるべきである。

前作同様、インド文化の理解やインドの描写法にも大きな問題がある。60歳を越えるともう自分の価値観を曲げることが出来なくなるのであろうか、自分の考えをやたらとインド人に押し付けようとする様は、こちらがハラハラドキドキしたりもどかしくなったりするほどである。インドで目にした様々な事象に対して山松氏は自分なりの見解を添えていることが多いが、それらも的外れなことばかりである。一番心象が悪いのは、ヴェジの人にノンヴェジの食べ物を無理矢理食べさせようとするシーン(P80)だ。山松氏はインドの菜食主義を全く理解していないし、理解しようともしていない。インドの菜食主義はダイエットとか好き嫌いとかそういうレベルではなく、宗教や信仰と密接な関わりを持った行為であり、そういう人々に無理に肉の料理を食べさせるのは強姦にも等しい。そうでなくとも、他文化において綿々と培われて来た食文化や味覚を上から目線で見下すのは感心しない。インド人に日本食のおいしさが分かってもらえないからと言って、「くわあ~老いも若きもインドの民は旨味のわからん味覚音痴の国民だぜ!!」(P128)と評価するのはあまりに短絡的で偏屈な考え方である。これはひとつの例であるが、他にもインドやインド人のことが分からないばかりに意思疎通が出来ておらず、結果的にインド人を見下すような発言が発せられている部分が漫画の中に散見された。それらから察するに、実際インドに住んでいたときにはさらに多くのミスコミュニケーションがあったと推測される。これが単なるギャグ漫画ならまだ目をつむることも出来るが、あくまで山松氏が書いているのはノンフィクションの紀行漫画の一種であり、描写の正確性に対してもより厳しい評価が必要となって来る。そうした場合、合格点を出すことは困難である。

山松氏は前作からかなり積極的にデリーを歩き回っており、普通の旅行者が行かないような場所にも足を運んでいる。その行動力は素直に賞賛されて然るべきである。特に山松氏は自身の生い立ちの影響からかスラムに住む貧困層に深い同情の念を抱いており、彼のインドにおける行動理念の中心にあるのもスラムである。しかし、あまりにスラムに神経を集中させ過ぎており、デリーの他の部分が見えてない、見えて来ない。単行本に収録されているエッセイの1本「テロ」にこんな文章が出て来る――「デリーは、カノート(コンノート)プレイスを中心に作られた街で、ここが中心だとばかり思っていたのですが、本屋を探してカロールバーグへ行くと、人の多さと規模ではすでにカノートプレイスよりはるかに勝っている。」この文章から、山松氏の行動範囲はデリーのごく限られたエリアに過ぎなかったことが容易に見て取れる。コンノート・プレイスもカロール・バーグもデリーの繁華街のひとつではあるが、それだけで現代のデリーを語れるほどのものでもない。いくら中上流層に対して反感を抱いているからと言って、もしデリーのホットスポットを全く見ずにデリーのことを語っているのだとしたら、デリーを舞台にした彼の作品は、完成品と言えど未完成品である。

インド人の台詞や、インド人との会話に積極的にカタカナ表記のヒンディー語を使用しているのは前作から続くユニークな挑戦である。山松氏がある程度ヒンディー語の単語やフレーズを暗記し、デーヴナーグリー文字の読み書きも習得し、実際に現地人とヒンディー語で会話する努力をしていることは本人と何度も会ったことがあるために重々承知している。しかし、漫画中に登場する数々のヒンディー語は、残念ながら正確さを欠いている。いちいち間違いを指摘していたらキリがないが、例えば「サームネー」の使い方が間違っている。これは物理的に何かの前にあるという場合に使う「前に」という副詞なのだが、山松氏は時間的な「前に」でも使ってしまっている。それと気になったのは「ボシボシ」である。漫画中で「セックス」のことを「ボシボシ」と言っているが、そんなヒンディー語の単語は今まで聞いたことがない。僕が無学なだけであろうか?「キス」を意味する「ボースィー」のことか?ちなみに日本人旅行者がよく間違って覚えてしまう単語が「ジギジギ」であるが、これはヒンディー語ではない。面白いことにインド人の方はこれを日本語だと勘違いして日本人に対して使っている。それはともかくとして、「またまたインドへ馬鹿がやって来た」のヒンディー語はこのような不正確な状態であるため、当然のことながら、日常会話の語学入門書としての利用価値も全くない。

また、ついでにヒンディー語に対する誤解を招く文章が目に付いたので、ここでヒンディー語の名誉のために触れておく。問題なのは、単行本内に付録として挿入されている「特別対談『インドに暮らす』ということ」である。この中で、例えばヒンディー語の新聞について、「新聞は英語の新聞とヒンディー語の新聞両方出ていますが、圧倒的に発行部数が多いのが英語のほうですね(P83,

L2)」と書かれているが、桁が違うほど圧倒的に発行部数が多いのはヒンディー語紙の方である(参照)。インドで発行されている英語紙の中ではもっとも発行部数の多いタイムズ・オブ・インディア紙ですら、ダイニク・ジャーグラン紙やダイニク・バースカル紙などの大手ヒンディー語紙の発行部数に比べたら半分ほどである。また、これはよく言われていることであるが、ヒンディー語をはじめとした地元言語紙は、辺鄙な田舎では交通の便の関係から1村1紙ということもある。つまりひとつの新聞を村人たち全員が読むのだ。都市部を中心に読まれている英語紙ではこのようなことはない。そうなると、ヒンディー語紙などの「読者人口」は発行部数を遙かに上回ることになる。

また、同じ対談の中で、学校教育の言語(ミディアム)について、「ヒンディー語で学ぶコースをとる子と英語で学ぶ子がいるんですけど、やっぱり断然英語のコースが多いですね(P83,

L2)」という発言もあるが、これも誤りで、ヒンディー語ミディアムの生徒数の方が英語ミディアムの生徒数よりも圧倒的に多い(参照)。インドの学生の半分以上はヒンディー語ミディアムの学校で学んでいる一方、英語ミディアム学校で学ぶ子供の数は6%ほどである。これらの発言をしているのは山松ゆうきち氏ではなく、ヒンディー語学習における僕の先輩でもあり、今回「またまたインドへ馬鹿がやって来た」で大活躍している石川まゆみさんであるが、彼女とヒンディー語に対する思いを共有していることを念頭に置いた上で、既に単行本が発行されてしまった以上、ヒンディー語に対する間違いは間違いと公の場で指摘するべきだと感じたので、ここで取り上げておいた。ついでにあとひとつ間違いをしておくと、P157にインドのマクドナルドでは肉はマトンだと書かれているが、実際にはチキンである。昔マハーラージャー・マックはマトンを使っていたが、2002年頃にはチキンになっていた。

以上、山松氏の了承を得て、弱点の指摘を中心にかなり厳しめの評価をして来たが、山松ゆうきち氏のインド漫画の魅力は前作と変わりない。それは、インド人の雰囲気、仕草、間の取り方と、山松氏の画風が妙にマッチしているところである。漫画を一読すると、インドには厄介な人ばかりいるように見えるが、インド人の可愛さみたいなものが山松氏の漫画ではかなり上手に表現されており、二度三度読み返すとそれがよく感じ取られて来る。それが何よりの魅力だと感じる。また、常識を持たない山松氏がインドの常識にぶつかって行く様も大きな魅力であろう。「日本の常識は世界の非常識」と言われるが、日本でも常識から外れた山松氏が、インドという特殊な世界の常識とやり合うところに、1人の常識人を自負してインドに住む僕などにとっては、新鮮な面白さがある。

山松氏の作風がもっとも活かされた作品という観点から評価すれば、僕はノンフィクションの紀行漫画である本編よりもむしろ、巻末に収録されているフィクション漫画「サイキール

リクシャー ワーレー キ ドカーン」の方を高く評価している。インド人の魅力がより鮮明に出ているからだ。また、全く説明もないまま突如収録されている書き下ろし小説「ロクロウという名のインド人」も、何らかの実話に基づいているのではないかと思わされるほど臨場感のある物語で、山松氏に小説の才能があったことに驚かされた。今回長々と厳しく評価したのは、インドに長く住み過ぎてしまった者かつヒンディー語をよく知り過ぎてしまった者の特殊な視点からであり、一般の読者が読む分には気にならない部分がほとんどであろう。ただ、インドに対する誤解は今までも多かったので、それを助長するような本やその他の媒体による情報が今後も続々と出て来るようなことは避けたいと思っている。よって、紙面であれインターネット上であれ、間違いは間違いだと逐次指摘して行くことが重要だ。インドのことをよく知らない読者には、山松ゆうきち氏が「またまたインドへ馬鹿がやって来た」で描写しているインドの姿をそのまま鵜呑みしないで欲しいし、彼がインドでやっている行為も真似しないでもらいたいのだが、単なる旅行者とは違って氏はかなり本腰でインドと付き合ってくれているし、どんな形であれ、インドを日本へ、日本をインドへ近づける努力をしている日本人のひとりであることにも変わりがない。山松ゆうきち氏の今後の活動にも注目して行きたいし、その成功(むしろ失敗?)も祈っている。