2007年に「Khuda Kay Liye」というパーキスターン映画が公開された。この映画は2008年にインドでも公開され、さらに日本でも「神に誓って」と言う邦題と共に映画祭や上映会などで何度か上映されている。パーキスターンはインドと違って映画産業よりもTVドラマ産業が発達しており、近年ロクな映画が作られていなかったのだが、この「Khuda

Kay Liye」だけは例外で、世界的に高い評価を受けた。僕も、43年振りにインドで商業公開されたこのパーキスターン映画を舐めてかかっており、ゲテモノ見たさで映画館に見に行ったのだが、最初の数分でその考えを改め、その後はグイグイとスクリーンに引き込まれ、圧倒的な感動と共に映画館を後にすることになった。その「Khuda

Kay Liye」の監督ショエーブ・マンスールが第2作を制作中との報を聞き、とても楽しみにしていた。

ショエーブ・マンスール監督の第2作「Bol」はパーキスターンにおいて今年6月24日に公開され、同国での興行記録を次々と塗り替える大ヒットとなった。「Bol」は早々にインド公開も決定し、イードゥル・フィトルに合わせて8月31日に公開された。

題名:Bol

読み:ボール

意味:話せ

邦題:最期の望み

監督:ショエーブ・マンスール

制作:ショーマン・プロダクション

音楽:アーティフ・アスラム、ショエーブ・マンスール、サッジャード・アリー、アハマド・ジャハーンゼーブ

歌詞:ショエーブ・マンスール、イムラーン・ラザー、アユーブ・カワル、アリー・モイーン、サッジャード・アリー

出演:フマイマ・マリク、アーティフ・アスラム、イーマーン・アリー、マーヒラ・ハーン、シャフカト・チーマー、マンザル・セヘバーイー、ザイブ・レヘマーン、アムル・カシュミーリー、サーガル

備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

裏はアーティフ・アスラム、

手前左からマーヒラ・ハーン、ハマイマ・マリク、イーマーン・アリー

| あらすじ |

ザイナブ(フマイマ・マリク)は父親を殺害した罪で死刑を宣告され、大統領から恩赦も得られず、絞首台へ連れられて行こうとしていた。しかし、死ぬ前の最期の望みとして、絞首台にて記者会見を行うことを要求しており、大統領もそれを認めていた。ザイナブは集まった記者に対し、自分の身の上を静かに語り出す。

ザイナブの家は印パ分離独立時にデリーからラホールへ逃れて来た移民の家系で、父親(マンザル・セヘバーイー)はハキーム(伝統医療の医者)だった。ハキームと妻スライヤー(ザイブ・レヘマーン)の間には7人も女の子が連続して生まれ、やっと生まれたと思った男の子サイフィー(アムル・カシュミーリー)も半陰陽で完全な男の子ではなかった。ハキームはサイフィーの存在を憎み、家の中に閉じ込めて表に出さずにいたが、彼は母親や姉妹たちから愛されて育った。だが、成長するにつれてサイフィーは女装に興味を持ったりして、自身を女性と考えるようになって来ていた。

西洋医学が人々に普及して来るにつれてハキームの収入はみるみる減って行った。ただでさえ家では10人が暮らしていた。その上、ハキームは娘たちに基本的な教育しか施さず、家に閉じ込めていたため、稼ぎ頭はハキームのみだった。ハキームの家庭は次第に貧困に窮するようになる。

長女のザイナブは嫁に出されるが、家に負担を掛けたくなかったために子供を作ることを拒否し、それが原因で出戻ってしまっていた。彼女たちの家の隣には、西洋医学の医者の一家が住んでおり、ハキームの次女アーイシャ(マーヒラ・ハーン)は医者の息子ムスタファー(アーティフ・アスラム)と恋仲にあった。ムスタファーは医学を学ぶと同時にロック歌手を目指しており、アーイシャと共にデビューすることを夢見ていた。

サイフィーの女装趣味が度を過ぎるようになったため、ザイナブは彼を父親に内緒で働きに出すことを考える。サイフィーには絵の才能があった。ザイナブはムスタファーに頼んで、ラホール郊外でトラック塗装をする男の下でサイフィーを働かせることにする。ムスタファーは朝、通学途中にバイクでサイフィーを仕事場まで連れて行き、夕方家まで連れて来る。ところがそのトラック塗装場では男色が横行しており、サイフィーは男色者たちにレイプされてしまう。サイフィーのことを元々憎んでいたハキームは、今回の事件で激昂し、サイフィーを窒息死させてしまう。

サイフィーの死はすぐに殺人だと疑われ、ハキームは警察に呼び出される。ハキームは自分がサイフィーを殺したことを白状する。警官は20万ルピーの賄賂を払えば事件をもみ消すことを約束する。しかし貧しいハキームの手元にそんな大金はなかった。

ところで、ハキームは近所のモスクの運営委員会のメンバーで、寄付金を保管する役割を無理矢理担わされていた。ハキームはその役割を他のメンバーに譲りたいと何度も主張していたが、会長がロンドンへ行っていて不在だったためにずっと聞き入れてもらえなかった。信心深いハキームはいくら貧しくともそのお金に手を付けようとはしなかったが、今回は緊急事態だった。ハキームは仕方なく寄付金を賄賂に充ててやり過ごすことにした。そしてハキームは急いでその分だけ稼ぐために薬の辻売りを始める。しかし老齢のハキームには大変な仕事であった。そのときハキームには妙案が浮かぶ。

ハキームが赴いたのはラホールの赤線地帯ヒーラー・マンディーで売春婦斡旋業を営むサカー・カンジャル(シャフカト・チーマー)の家だった。かつてハキームはサカーの母親に薬を処方していたが、彼がヒーラー・マンディー在住であることを知って絶縁していた。だが、サカーはかねてからハキームに対し、子供たちにコーランを教えて欲しいと依頼していた。ハキームはそれを思い出して彼を訪ねたのだった。サカーはハキームを歓迎し、ヒーラー・マンディーの子供たちにコーランを教える役割を任す。こうしてハキームはある程度の収入の見込みが出来た。

しかし、運営委員会の会長が戻って来て、寄付金管理係の交代が決定する。ハキームはすぐに不足分の17万5千ルピーを用意しなければならなくなり、途方に暮れてしまう。そこでハキームはサカーに相談する。サカーはそれを支払うことを承諾するが、ひとつだけ条件があった。サカーは、ハキームに7人も娘が出来たことを知って驚き、女児を孕ます彼の能力を高く買っていた。サカーのような商売をする者にとって、男の子よりも女の子の方が圧倒的に価値がある。だが、彼には1人しか娘が生まれず、残りはどれだけ頑張っても男の子だった。そこでサカーは、自分の愛人のミーナー(イーマーン・アリー)と交わって女児を孕ますようにハキームに頼む。悩んだ末にハキームはそれを受け容れるが、その前に形式を重んじる彼は家族に内緒でミーナーと結婚する。

その日からハキームは、サカーの子供たちにコーランを教え、ミーナーと交わる奇妙な日々を送るようになる。ハキームはすっかりミーナーの虜になってしまう。

一方、ハキームがミーナーと結婚式を挙げている間、ザイナブは父親に内緒でアーイシャをムスタファーと結婚させていた。それを知ってハキームは激怒し、ザイナブの顔を鏡にぶつける。だが、それ以上のことはしなかった。

そうこうしている内にミーナーは妊娠し、女の子が生まれる。喜んだサカーは、このままミーナーと交わり、2人、3人と女の子を孕ますようにハキームに言う。その度に報奨金も10万ルピーずつ値上げすることを約束した。しかし既にミーナーの虜となっていたハキームは、ミーナーと生まれた女の子を連れて逃げだそうとする。それを知ったサカーはハキームをつまみ出す。

その晩、ハキームの家にミーナーが訪ねて来て、女の子を託して去って行く。ハキームは妻に、ミーナーを2人目の妻としたこと、その女の子は自分の子であることを明かす。それを知って怒り悲しんだ母親は取り乱し、娘たちも父親の行為に怒る。しかしハキームの専制下に置かれていた彼女たちは何も出来なかった。と、そのとき外で物音がして、サカーが手下を連れてやって来たことが分かる。それを見てハキームは身の危険を感じ、咄嗟に赤ちゃんを殺そうとする。それを見たザイナブは父親の後頭部を棒きれで叩いて殺してしまう。

これが死刑囚ザイナブの語った全てだった。ザイナブは最後に、「なぜ人を殺すことは罪で、人を生むことは罪ではないのか?」と記者たちに問い掛け、絞首刑を受ける。記者はそれを報道し、彼女のそのメッセージは大統領の耳にも届く。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

最初から最後までヘビーでダークな映画だった。明るい部分は、家に恐怖政治を敷く父親がいなくなったときの子供たちの開放感を示すシーンと、アーイシャとムスタファーの恋愛のシーンのみだ。それ以外は次から次へと不幸のオンパレードで心は悲痛に沈む。しかし、非常に緻密に重厚に練り上げられており、映像もとても美しかった。明るいシーンも多い「Khuda

Kay Liye」よりも見るのに覚悟のいる作品であるが、パーキスターン映画の名誉を損なわない出来である。

印パ分離独立から導入部が始まっていたし、ハキームの家族があまりに前時代的な生活を送っていることから、てっきり今から数十年前の話なのかと思ったが、その後の展開やその他の細かい小道具(携帯電話など)を見る限り、舞台は現代である。しかしながら、映画の主張するメッセージは、一般の日本人が驚いてしまうほど前時代的なものだ。それは「生む罪」という問題の提起、裏を返せば「生まない権利」という問題である。少子化の進む日本では、むしろ生まないことが罪となって行き、生むことがもてはやされ、必要とされつつあるが、パーキスターンの大部分の女性は、正に「生む機械」としての役割しか認められておらず、男の子が生まれるまでひたすら子供を生まされ続ける。それが貧困に拍車を掛け、このハキームの一家のように不幸を呼び込むことになる。

劇中では他にも様々な問題が描写されていた。伝統医学をはじめとした伝統的な職業の衰退、過度の家父長主義の弊害、女性の教育問題、スンナ派とシーア派の対立の問題、警察の汚職問題、大統領に必要な情報が渡らない問題などなど。変わったところでは半陰陽や性同一性障害の問題にも触れられていた。しかしそれらはストーリー上で簡単に触れられるだけで、深入りはされていなかった。クライマックスにおいて死刑囚ザイナブの口から映画の中核的メッセージとして発せられるものは、それらよりももっと基本的な、そしてもっとも基本的な、女性の人権の問題であった。このような映画を21世紀になっても作らなければならなかったことに、パーキスターンは大いに恥じなければならないと感じる。

登場人物の中でもっとも際立っていたのはハキーム・サーハブである。コーランの前で嘘が付けないほど誰よりも信心深く、モスク運営委員会のメンバーたちから寄付金の管理係を任されるほど信頼厚く、社会的に非常に認められていた人物であるが、彼は家庭においては監獄の看守のような恐ろしい存在であった。彼が直面していた悩みは2つ。ひとつは伝統医学が次第に時代遅れとなっており、収入が減少しつつあること、もうひとつはなかなか男の子が生まれず、女の子ばかりが増えてしまっていることである。どちらもどうしようもないことであったが、この2つが彼と彼の家族をぐいぐいと締め付けて行った。経済的に困窮したハキームは、その行き場のない鬱憤を妻や娘たちに対して暴言と暴力という形で発散させていた。それがさらに家庭の雰囲気を悪くした。

皮肉なことに、彼が信じて止まない宗教やアッラーは、彼の家庭に何の救いの手も差し伸べなかった。むしろ、彼の盲信が問題をさらに複雑化させて行った。半陰陽の息子サイフィーを殺したことで、彼は宗教上のタブーさえも犯すことになる。もちろん殺人はタブーだが、元々ハキームは生まれた直後にサイフィーを殺しておけばよかったと考えており、彼を殺したこと自体には罪の意識はそれほど感じていなかったはずである。だが、そのことをきっかけに彼はイスラーム教によって禁止されている贈賄をすることになり、高貴な生まれの者として毛嫌いしていた売春業者の子供たちにコーランを教えることになり、しかも娼婦と結婚して金のために子供を作るという最悪の行為に関わることになる。そして最後は実の娘に殺されてしまう。彼の信仰心は結局彼の人生を上向きにさせるのに全く役に立たなかった。つまりは、「Khuda

Kay Liye」と同様に、イスラーム教原理主義への批判的な視点があったと言える。

また、盲信的な父親を見て育って来たために、長女ザイナブは宗教に懐疑的な考えを持っており、事あるごとに父親と対立していた。彼女には、「何でもアッラーにお任せ」という宗教依存の気持ちがなく、自分の努力で人生を切り開いて行こうとするガッツがあった。残念ながらザイナブは死刑になってしまうが、残された母親や妹たちは彼女のそのガッツを受け継いだ。エンディングで簡単に描写されるが、ハキームとザイナブを失った彼女たちは遺された邸宅の前で簡易食堂を始め、それがやがて「ザイナブズ・カフェ」となり、さらには邸宅を利用した高級レストランにまで発展した。あまりに理想主義的かつ予定調和的な「エピローグ」ではあるが、全体的に暗い雰囲気のこの映画の中で、途中の息抜きの数シーンを除き、ほとんど唯一ホッとできるシーンである。女性たちの自立を描いたこのエピローグは、「Khuda

Kay Liye」のエンディングで、女の子たちに教育を施すためにパーキスターンの村に戻るメリーの姿と重なるものがある。

よって、ザイナブの口から直接発せられる映画のメッセージは「生む罪」の是非であるが、ハキームとザイナブの対立やザイナブ亡き後の家族の自立を見ると、監督が本当に込めたかったものは前作「Khuda

Kay Liye」とそんなに変わらないことが分かる。特にパーキスターンの女性問題に対する監督の懸念が強くうかがわれる。

ちなみに、ハーキムがサイフィーを殺す前に、目をつむってディーワーネ・ガーリブ(ウルドゥー語詩人ミルザー・ガーリブの詩集)を開き、指先に止まった詩句から行動を決断をするシーンがある。その詩は以下の有名なものである:

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

Na Tha Kuchh Toh Khuda Tha Kuchh Na Hota Toh Khuda Hota

Duboya Mujh Ko Hone Ne Na Hota Main Toh Kya Hota

この詩はシンプルな語彙で構成されていながら――またはそれ故に――様々な意味を読み取ることができるのだが、この映画の文脈で言えば、ハーキムはこの詩を以下のように解釈したと考えることができるだろう――「サイフィーがいないときには神がいた、サイフィーさえいなければ神がいたことだろう、サイフィーの存在が私をどん底に突き落とした、サイフィーさえいなければ私は今どんなだっただろう」。この詩から啓示を受け、ハーキムはサイフィーを殺したのである。また、その後にもハーキムがコーランを使って同様に啓示を得ようとしたシーンもあった。

その役柄に加えて、演技力や雰囲気そのものから、ハキームを演じたマンザル・セヘバーイーは素晴らしかった。演技を感じさせない、まるで本当のハキームがそこにいるかのような、最高の演技であった。長女ザイナブを演じたフマイマ・マリクはTVドラマで活躍して来た女優で、今回が映画初出演となる。彼女も迫真の演技であった。ただ、どちらかというと次女アーイシャを演じたマーヒラ・ハーンの方が長女っぽい雰囲気を持っていたかもしれない。娼婦ミーナーを演じたイーマーン・アリーは、「Khuda

Kay Liye」でメリーを演じていた女優である。前作とは一転して妖艶な雰囲気を醸し出していた。また、ムスタファーを演じたアーティフ・アスラムの本業はミュージシャンである。パーキスターンの人気バンドJalの元ボーカリストで、現在はソロで活動している。蛇足になるが、パーキスターンの現首相ユースフ・ラザー・ギーラーニーに似た人物が大統領役で出て来ていた。

「Khuda Kay Liye」は楽曲の素晴らしさでも絶賛された映画であった。当然「Bol」にも同様の期待を抱いていたのだが、残念ながら「Khuda

Kay Liye」ほど音楽に気合いの入った作品ではなかった。全体的に雰囲気が暗く、ストーリーに音楽を合わせにくかったのかもしれない。音楽的に見所となるのは、アーティフ・アスラム演じるムスタファーがギターを弾いたりコンサートで歌ったりするシーンである。

パーキスターン映画ではあるが、いくつか過去のヒンディー語映画やヒンディー語映画女優への言及がある。例えば「Pakeezah」(1972年)とその主演女優ミーナー・クマーリーや、「Umrao

Jaan」(1981年)などである。娼婦ミーナーは、ミーナー・クマーリーへの憧れから自分の源氏名を「ミーナー」とした。

言語はウルドゥー語であったが、ラホールという土地柄、パンジャービー語の台詞も少しだけ入る。トラック塗装屋の親父やサカーなどはコテコテのパンジャービー語を話す。

「Bol」は、パーキスターン映画の傑作「Khuda Kay Liye」に続くショエーブ・マンスール監督の新作。前作よりもヘビーでダークな物語であるが、緻密な人物描写、完成度の高い脚本、美しい映像などのおかげで引き込まれるものがある作品である。残念ながら音楽はそこまで優れていない。パーキスターンの女性問題がテーマであるが、もちろんインドも全く無関係ではない問題だ。インドでは同時公開となったサルマーン・カーン主演「Bodyguard」よりはよっぽど鑑賞する価値のある映画である。

| ◆ |

9月4日(日) That Girl in Yellow Boots |

◆ |

現在ヒンディー語映画界において、国際的な映画シーンを念頭に置いて映画作りをしているフィルムメーカーは何人かいるが、アヌラーグ・カシヤプはその筆頭に数えられる。「Black

Friday」(2004年)や「Dev. D」(2009年)などを監督したことで知られるアヌラーグ・カシヤプは、監督、脚本家、俳優そしてプロデューサーとして積極的に活動をしており、インド映画の領域を果敢に拡張し続けて来ている。

アヌラーグは今年4月30日に女優カールキー・ケクランと結婚した。カールキーはインド生まれのフランス人という変わったバックグランドの女優で、「Dev.

D」のチャンダー役でブレイクした。最近は「Zindagi Na Milegi Dobara」(2011年)に出演していたことが記憶に新しい。演技をしっかり学んだだけあり、演技力は申し分ない。ただ、外見は完全にフランス人ながら、なぜかインド人の役を宛がわれることが多く、何も知らない観客には大いに混乱をもたらす恐れがある。それはさておき、アヌラーグはカールキーを主演に据えた「That

Girl in Yellow Boots」を制作・監督した。この映画の脚本はアヌラーグとカールキーが共同で執筆したとされており、正に夫婦共作ということになる。ただしこの映画が作られていたときには2人は結婚しておらず、初上映も2010年のヴェネチア国際映画祭で、結婚前となる。

題名:That Girl in Yellow Boots

読み:ザット・ガール・イン・イエロー・ブーツ

意味:黄色いブーツを履いたあの女の子

邦題:イエロー・ブーツの女の子

監督:アヌラーグ・カシヤプ

制作:アヌラーグ・カシヤプ

音楽:ナレーン・チャンドラヴァルカル、ベネディクト・タイラー

歌詞:ヴァルン・グローヴァー

出演:カールキー・ケクラン、ナスィールッディーン・シャー、プラシャーント・プラカーシュ(新人)、グルシャン・デーヴァイヤー(新人)など

備考:DTスター・プロミナード・ヴァサント・クンジで鑑賞。

カールキー・ケクラン

| あらすじ |

ルース(カールキー・ケクラン)は20歳の英国人だったが、5歳の頃に家族の元を去ってインドへ帰ったインド人の父親アルヴィンド・パテールを探すために、家出同然で母親の元を飛び出し、ムンバイーに滞在していた。ルースは、姉のエミリーが自殺したことと、父親の失踪は関係があると考えていたが、全ては母親が悪いと思い込んでいた。ルースはムンバイーのマッサージ・パーラーで違法に働きながら、父親の情報収集をしていた。手掛かりは父親から送られて来た一通の手紙のみだった。

ルースにはプラシャーント(プラシャーント・プラカーシュ)というボーイフレンドがいたが、麻薬中毒で、事あるごとに彼女にセックスを要求して来ており、ルースは愛想が尽きていた。また、プラシャーントはカンナディガ・マフィアのチッティヤッパ(グルシャン・デーヴァイヤー)から20万ルピーの返金を求められ、命を危険にさらされていた。ルースの心の拠り所は、マッサージ・パーラーの常連ディワーカル(ナスィールッディーン・シャー)ぐらいだった。

ルースの滞在は既に1年を越えており、観光ヴィザの延長をしようとFRO(外国人登録局)を訪れていたが、規則上観光ヴィザの延長は認められておらず、不法滞在状態となっていた。ルースはマッサージ・パーラーでオフィサーに性的サービスを提供しながらやり過ごしていた。

これまでルースは、父親がプネーのオショー・ラジニーシュ・アーシュラムに滞在していたことを突き止めていた。ルースは度々プネーへ通い、父親の手掛かりを探す。そこでルースは、父親がアルヴィンド・パテールからベンジャミン・パテールに名前を変えていたことを知る。また、ベンジャミン・パテールは既にプネーを去っており、ムンバイーに住んでいることも分かる。

ルースはベンジャミン・パテールの家を訪ねる。ベンジャミンは留守だったが、家にはルースの写真がたくさんあった。また、ベンジャミンの顔を見たルースは衝撃を受ける。なんとそれは、最近毎日マッサージ・パーラーに来る男だった。

翌日、ルースはマッサージ・パーラーでその男を待ち構える。そしてルースはその男に熱湯を掛け、エミリーのことを問い質す。今やルースには全てが理解できるようになっていた。ベンジャミンはエミリーの母親と結婚したものの、ロリコン趣味で実はエミリーを手に入れようとしていたのだった。ベンジャミンはエミリーを妊娠させてしまい、それを苦にエミリーは自殺してしまった。そしてそれをきっかけに彼は英国を去ってインドに戻って来たのだった。ルースは拳銃を取り出して父親を殺そうとするが殺さず、1人部屋に閉じこもって泣く。そこへプラシャーントがやって来る。プラシャーントは拳銃を持ってその男を捜すが、既に雑踏の中に紛れ込んでいて見つからなかった。ルースはプラシャーントを残してタクシーに乗る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヒンディー語映画界では父権の否定が流行しているのであろうか?昨年の「Udaan」に続き、今年は「Patiala House」、「Zindagi

Na Milegi Dobara」など、父親がネガティブなイメージと共に描かれる作品が急に出て来た。そしてこの「That Girl in Yellow

Boots」である。英国から父親を捜しに来た20歳の女性ルースが主人公のこの映画でも、エンディングにおいて、あんなに恋い焦がれていた父親がロリコンかつ最低の人間であった実態が暴かれる精神的どんでん返しでまとめられている。失踪した父親のことを隠そうとする母親との関係が悪化することも含め、このプロットは、「Zindagi

Na Milegi Dobara」におけるイムラーンのエピソードと重なるものがある。最後にルースが父親を殺さなかったことだけが唯一の救いだったが、父親の情けなさは余計際立つ。

ルースは終始クールで、彼女が感情を発露するシーンはほとんどないのだが、唯一ボーイフレンドのプラシャーントに「私は自分を無条件で愛してくれる人が欲しい」と叫ぶシーンがあり、それが彼女の全てだと言える。そして無条件に愛情を注いでくれる人物としてルースは一途に父親を追い求めていたのだった。その裏返しとして、ルースは母親と喧嘩をしていた。母親が父親の失踪について詳しく語ってくれなかったため、ルースは母親が父親の失踪と姉エミリーの自殺の原因だと思い込み、飛び出して来たのだった。ところが、事実は彼女が想像していたものとは正反対だった。父親はロリコン趣味があり、エミリーを手に入れようとして、その母親と再婚したのだった。そしてエミリーを妊娠させ、自殺させてしまう。また、父親はルースを実の娘だと知っていながらマッサージ・パーラーに通い、1,000ルピーの追加料金を払って「ハンドシェイク(手コキ)」までさせていた。今や彼の欲望の対象はルースに移っていたのだった。

アヌラーグ・カシヤプ監督がもっとも凝ったのが、ルースの父親の正体である。ルースが、やっと突き止めた父親の家を訪ねたとき、エレベーターから1人の男が出て来る。ヒンディー語映画をよく見ている人なら、その人物が多才な俳優ラジャト・カプールであることがすぐに分かる。ラジャトが端役での出演であるとは普通考えられないことから、観客は自然に、ラジャトがルースの父親なのだと考える。だが、ラジャトは本当に単なるかませ役で、父親は別の人物――それまでも何度もスクリーンに登場していた、マッサージ・パーラーの常連客の1人――であることがすぐに分かる。これは誰もが騙されることだろう。

題名となっている「イエロー・ブーツ」であるが、ルースは実際に黄色いブーツを履いており、それを強調するように足がアップになるシーンもいくつかある。だが、このブーツがストーリー上重要な役割を果たすことはない。単なるアクセサリーである。これも、アヌラーグ・カシヤプ監督の一流の引っかけなのだろうか。

元フランス領ポンディチェリーのオーロビルに生まれ育ち、外国人がインドで暮らす上で体験しがちなことを大体体験して来たであろうカールキーが脚本を書いただけあり、インドの描写に外国人の視点が入っていて共感できた。もっとも共感できたのは何と言っても冒頭FROのシーンである。今ではFRRO(デリーの外国人登録局)やFRO(デリー以外の外国人登録局)もかなりモダン化されており、映画で描かれているようなコテコテのお役所仕事ではないと思うが、カールキーはそのずっと前からインドで外国人が長期滞在する難しさを目の当たりにしているはずで、それがスクリーン上でよく再現されていた。「観光ヴィザの延長は不可能」という台詞も、外国人だからこそ盛り込めたものだ。また、カールキー自身が生まれ育ったオーロビルについての言及もあった。

カールキー・ケクランの演技力については今更事細かく言及する必要はないだろう。今回は、インド人と英国人のハーフ役で、外見からそう違和感のない役を演じていたこともあり、彼女の本領がかなり発揮されたと言える。アンニュイな雰囲気も映画にマッチしている。また、インタビューによると、カールキーはインド人が白人女性のことを「軽い」と偏見を持っていることに反感を持っているようで、彼女が演じたルースも、「ハンドシェイク」を仕事としながらも、セックスは頑なに拒否するという、一応ストイックな役柄を演じていた。おそらくこの人物設定には彼女の強い意向があったと思われる。また、以前からこの映画にはカールキーのベッドシーンがあると噂されていたのだが、それもなかった。あるのは「ハンドシェイク」のシーンのみである。

ルースの恋人プラシャーントを演じたプラシャーント・プラカーシュとカンナディガ・マフィアのチッティヤッパを演じたグルシャン・デーヴァイヤーは、演劇界で活躍して来たものの、映画は今回が初めて。他にナスィールッディーン・シャーが印象的な脇役として出演する。彼が演じたディワーカルは、マッサージ・パーラーの常連客ではあるが、「ハンドシェイク」のサービスは受けておらず、純粋にマッサージをしに来ており、ルースの良きアドバイザーとなっていた。

一応ヒンディー語映画とのことであるが、英語の台詞が多く、ヒングリッシュ映画と呼んでも差し支えないだろう。珍しいところではカンナダ語の台詞がいくつか入る。カンナダ語の台詞には英語字幕が入る。

「That Girl in Yellow Boots」は、アヌラーグ・カシヤプ監督がまたひとつ世に送り出した野心的な作品。露骨な性描写はないが、「ハンドシェイク」など、際どいシーンが多いし、ストーリーにも異常性愛が盛り込まれている。しかしながら、インド映画の定義を覆すほど、インドの地において全く異なる地平を目指した作品であり、見る価値は十分ある。

| ◆ |

9月9日(金) Mere Brother Ki Dulhan |

◆ |

ヒンディー語映画界最大の映画コンゴロマリットであるプロダクション、ヤシュラージ・フィルムスは毎年複数本の映画をリリースしているのだが、意外にも今年は、本日より公開のラブコメ映画「Mere

Brother Ki Dulhan」が1本目となる。新しい才能を発掘する目的で設立された傘下プロダクション、Yフィルムスと併せ、最近のヤシュラージは若い監督や俳優を積極的に起用しており、その内のいくつかは成功している。「Mere

Brother Ki Dulhan」のキャストは現在若手ナンバーワンのイムラーン・カーンとカトリーナ・カイフで万全の布陣であるが、監督は新人のアリー・アッバース・ザファル。彼はヤシュラージ・フィルムスの映画で助監督を務めて来た人物で、今回監督として独り立ちする機会を与えられた。脚本も監督自身が書いている。プロデューサーが「Rab

Ne Bana Di Jodi」(2008年)や「Band Baaja Baaraat」(2010年)などロマンス映画に定評のあるアーディティヤ・チョープラーであること、主演が人気絶好調の2人であることなどから、今年の期待作の1本に数えられている。

題名:Mere Brother Ki Dulhan

読み:メーレー・ブラザー・キ・ドゥラン

意味:私の兄の花嫁

邦題:兄嫁を探せ

監督:アリー・アッバース・ザファル(新人)

制作:アーディティヤ・チョープラー

音楽:ソハイル・セーン

歌詞:イルシャード・カーミル

出演:イムラーン・カーン、アリー・ザファル、カトリーナ・カイフ、ターラー・デスーザ、カンワルジト・スィン、パリークシト・サーニー、スパルナー・マールワー、マールー・シェーク、アフリーン・カーン、ムハンマド・ズィシャーン・アユーブ、ターリーク・ヴァースデーヴ、ジョン・アブラハム(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からカトリーナ・カイフ、アリー・ザファル、イムラーン・カーン

| あらすじ |

ロンドン在住のラヴ・アグニホートリー(アリー・ザファル)は、5年間付き合って来たインド系英国人女性ピャーリー(ターラー・デスーザ)と別れたことをきっかけに、インド生まれのインド人女性と結婚することを決めた。そして、花嫁探しの任務を、ムンバイーで助監督をするクシュ(イムラーン・カーン)に任せた。

クシュは故郷デヘラー・ドゥーンに帰り、両親と相談した後、兄の花嫁候補と面会する。だが、良さそうな女性は見つからなかった。そこで新聞のマトリモニアル(結婚相手募集)を使って大々的に広告を打つ。その広告を見て電話をして来たのが、デリー駐在中の外交官ディークシト氏であった。ディークシト氏にはロンドン生まれの娘が1人おり、花婿を探していた。クシュはデリーまで訪ねて行く。

ところがクシュはディークシト氏の娘ディンプル(カトリーナ・カイフ)とは5年前に面識があった。ディンプルは大学時代、アーグラーへの修学旅行で出会ったクレイジー・ガールであった。だが、何事にも歯に衣を着せないディンプルの性格をクシュは気に入り、兄の結婚相手として推薦する。ラヴとクシュの両親や、ビデオチャットでディンプルと話をしたラヴも彼女を気に入り、縁談はまとまる。

婚約式と結婚式はデリーで行われることになった。クシュはディンプルと共に結婚式の準備をする。ところが婚約式が近付くにつれてディンプルは何か違和感を感じるようになる。ディンプルは結婚後に自由がなくなることに悩んでいると考えたクシュはディンプルを1日連れ出して一緒に過ごす。だが、次第にクシュも同様に違和感を感じ始める。

ロンドンからラヴが到着し、婚約式が行われる。だが、クシュはそれを見て我慢できなくなり、その場を飛び出す。クシュはディンプルに恋していた。クシュは追いかけて来たディンプルに破れかぶれになって愛していることを伝える。ディンプルもクシュに恋していた。考えるより行動が早いディンプルは、その晩2人で駆け落ちすることを提案する。クシュは断るが、ディンプルは彼に睡眠薬を飲ませ、無理矢理連れ出す。

早朝、デリーから遠く離れた畑の中で目を覚ましたクシュは自分が置かれた状況に驚く。クシュはこのようにディンプルと駆け落ちすることに賛成ではなく、一旦家族の元へ戻ることにする。2人は買い物に出掛けた振りをして帰るが、なんと結婚式がキャンセルになっていた。駆け落ちしたことがばれてしまったと考えたクシュは何とか釈明しようとするが、キャンセルになった理由は別のものだった。ディンプルの兄アンジューが兼ねてから彼女の結婚式をタージ・マハルの見える場所で挙げたいと考えており、彼の考えを尊重してアーグラーで挙式されることになったのだった。アグニホートリー家とディークシト家はアーグラーへ向かう。

クシュとディンプルがお互いに好きだということは、今やクシュの親友2人とアンジューも共有する秘密だった。彼らは何とかしてクシュとディンプルの結婚を実現させようと作戦を練る。最終的に行き着いたのは、ラヴの元恋人ピャーリーの存在であった。どうやらラヴはまだピャーリーに未練があるようだった。そこで彼らはピャーリーをロンドンからアーグラーへ呼び寄せ、彼女がまだラヴを好きだということを確認し、まずはラヴとピャーリーをくっつけようとする。この作戦は功を奏し、ラヴはディンプルよりもピャーリーと結婚したいと願うようになる。クシュたちはラヴとピャーリーを駆け落ち結婚させる。

翌朝、ラヴとピャーリーが駆け落ち結婚したことを知ったアグニホートリー氏とディークシト氏はショックを受ける。既に参列客が到着し始めており、もしこの期に及んで縁談が破談となったら両家の尊厳が損なわれることになる。そこで両家はクシュとディンプルを結婚させることにする。ここまではクシュとディンプルの作戦通りであった。

ところが、アグニホートリー氏とディークシト氏の間で口論が起きてしまい、仲違いしてしまう。今や結婚式そのものが中止となり、両家はそれぞれ帰ることになる。ディンプルは駆け落ち結婚を提案するが、クシュは最後の望みをかけて一芝居を打ち、それが成功する。アグニホートリー氏とディークシト氏は改めてクシュとディンプルを結婚させることを決める。また、クシュの強い要望により、ラヴとピャーリーと共にクシュとディンプルの結婚式が行われることになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヤシュラージ・フィルムスらしい、よくまとまったラブコメ映画だった。ヒンディー語映画に親しんでいる人なら、「兄の花嫁を弟が探す」という導入部から容易にその後の展開や結末まで推測可能ではあるが、カトリーナ・カイフ演じるディンプルの破天荒なキャラクターとその突飛な行動のおかげで、楽しい映画になっていた。

ヒンディー語で兄嫁は「バービー」と言うが、この言葉は特別な響きを持っている。大家族制度の中で、母親や姉の代わりに面倒を見てくれる存在がバービーであり、家族でありながら血のつながりがない「もっとも身近な女性」がバービーであり、時には男性が性的なイニシエーションを受けるのもバービーによってであると言われている。よって、バービーは多くのインド人男性によって母親と姉の次に尊敬すべき「家族の一員」でありながら、同時にセクシャル・ファンタジーの対象ともなる「生物学的な非近親者」でもあるのである。そのバービーを弟自身が探すという発想が、まずはこの映画のユニークな点である。

ただ、兄嫁となるべき女性を弟が好きになってしまうというプロットは、伝説的大ヒット作「Hum Aapke Hain Kaun...!」(1994年)などの例もあり、珍しいものではない。監督の腕の見せ所は、ほとんどの観客が予想するであろう結末を、その通りに持って行きながらも、その過程でどれだけ意外性を持たせて観客を楽しませるかにあった。そしてその点で「Mere

Brother Ki Dulhan」は成功していたと言える。

「私の兄嫁」という題名ながら、この映画の主人公は兄嫁を探す弟クシュではなく、むしろ兄嫁となるべき女性ディンプルであった。よって、ヒロイン中心映画だと言える。ディンプルのキャラクターは、イムティヤーズ・アリー監督の出世作「Jab

We Met」(2007年)でカリーナー・カプールが演じたギートに酷似しているとの批判もあり得るだろう。だが、カトリーナ・カイフなりの味付けがなされており、決して二番煎じではなかった。ロンドン生まれロンドン育ちで大学時代にインドにやって来たディンプルは、欧米人女性と変わらない思考を持っており、女性に保守的な生き方を求めるインドの社会に批判的な立場だった。彼女はその束縛を1人で打破しようとする破天荒な女性となり、ロックスターのようなファッションを身にまとい、ボーイフレンドを取っ替え引っ替えして人生を謳歌していた。ただ、「心はインド人」と豪語するように、「最後の一線」だけは決して越えなかった。この辺りは家族向け映画を量産するヤシュラージ・フィルムスらしい設定であろう。言うまでもなく、ディンプルの人生はカトリーナ自身の人生と重なる部分もあり、それが彼女の演技に真実味を与えていた。

「Jab We Met」の中でギートが無理矢理アーディティヤを連れて逃げるように、「Mere Brother Ki Dulhan」でもディンプルは無理矢理クシュと駆け落ちしようとする。それも2度もである。女性の方が恋愛の主導権を握り、駆け落ち結婚にも積極的なのは時代を反映しているのであろうか。しかも面白いのは、クシュの方が決して駆け落ち結婚をしようとしないことである。1度目の「駆け落ち結婚未遂」ではディンプルが彼に睡眠薬を飲ませて無理矢理家から連れ出すし、2度目にはクシュは駆け落ち結婚以外の「ガーンディー主義」的な方法を試す。女性の方が「野性」を象徴し、男性の方が「理性」を象徴するこの男女関係は、日本で流行語となった「肉食女子」と「草食男子」と通じるものがあるかもしれない。

全体として脚本はよくまとまっていたと思うが、ひとつだけインド映画の法則に則っていなかったのは、ラヴが最後までクシュとディンプルの策略に気が付かなかったことである。クシュとディンプルが、自分たちが結婚するためにラヴをピャーリーとくっつけようとする行動は、ラヴがまだピャーリーのことを忘れていないという点で正当化されていたものの、彼を騙したことには変わりない。実の兄を騙すというのはインドの社会の道徳上は許されない行為である。また、インド映画の法則では、劇中での嘘や騙しは必ず後に当事者にばれ、ストーリーの転機となる。だが、「Mere

Brother Ki Dulhan」では最後までラヴはクシュとディンプルに騙されたことに気付かず、ハッピーエンディングとなっている。この点は多少気に掛かった。

ちなみにアグニホートリー家の長男はラヴ、次男はクシュと名付けられていたが、これはラーム王子の双子の息子の名前から取られている。多少古風ではあるが、インドでは一般的な名前である。

「Mere Brother Ki Dulhan」はカトリーナ・カイフの大成を記念する映画と言っていい。カトリーナは既にトップ女優の名を恣にしているが、この映画におけるディンプル役ほど映画の中心的な役割を果たしたことは今までなかった。そしてその大役を堂々とこなしていた。映画の成功は彼女の肩に掛かっており、その重責を彼女は見事にこなしたと言える。表情、仕草、躍動感、どれを取っても絶頂期を思わせるスパークがあった。ただのお飾りから脱却し、度胸ある演技によって観客を魅了することに成功したことを祝したい。

イムラーン・カーンも素晴らしい演技をしていた。叔父のアーミル・カーンに似た重みのある演技ができるようになって来たと感じる。特に、兄の婚約式の前夜に相談して来たディンプルに対して作り笑いをするシーンや、婚約式直後にディンプルに愛の告白をするシーンなどは、非常に巧みな演技を見せていた。

兄のラヴを演じたアリー・ザファルはパーキスターン人男優で、彼は既に「Tere Bin Laden」(2010年)でヒンディー語映画デビューを果たしている。彼を起用しなければならなかった強い理由はあまり感じなかったが、彼の存在は、印パ親善においてヒンディー語映画界が率先して貢献していることを何より雄弁に物語っている。アリーも確かな演技力を持っており、イムラーンとの相性も良かった。

その他、ジョン・アブラハムが冒頭で少しだけ本人役でカメオ出演していた。その後はストーリーに全く絡んで来ない。

音楽はソハイル・セーン。今向けのキャッチーな音使いで、映画の明るい雰囲気にマッチしていた。アリー・ザファルがバーング(大麻汁)を飲んで踊る「Madhubala」では、歌手でもあるアリー・ザファル自身が歌っている。

映画の舞台は主にデヘラー・ドゥーン、デリー、アーグラーと移動し、特にデリーとアーグラーの名所がいくつか映し出される。その中でもアーグラーのタージ・マハルは背景として多用されていた。あまりにあからさまな使い方ではあったが、外国人受けはいいだろう。

劇中には過去の名作へのトリビュートやパロディーも散見された。冒頭のタイトルソング「Mere Brother Ki Dulhan」でのダンスでは、「Dil

Se」(1998年)のヒット曲「Chaiyya Chaiyya」を意識した列車上でのダンスや、サルマーン・カーンのヒット作「Wanted」(2009年)や「Dabangg」(2010年)をまねたダンスがあった。「Caravan」(1971年)のヒット曲「Piya

Tu Ab To Aaja」が何度か使われていたし、往年の名女優マドゥバーラーを題名に関した曲も出て来た。過去のヒンディー語映画へのオマージュは最近の映画によく見られる特徴である。

「Mere Brother Ki Dulhan」は、ストーリーに意外性はあまりなく、予想通りの結末に着地するものの、カトリーナ・カイフやイムラーン・カーンの好演もあり、気軽に楽しめる娯楽作に仕上がっている。典型的なインド娯楽映画を見たかったら、今はこの作品がもっとも適しているだろう。

この週末はデリーにおいて日本関連の文化イベントが重なり、忙しかった。どちらにも参加したので、メモがてらその報告をしておこうと思う。

ひとつめはアニメ・コンベンション2011。このイベントはインドの映画愛好団体シネ・ダルバールが日本大使館やジャパン・ファウンデーションなどと共に主催する日本のアニメ・漫画・ゲームなどの祭典で、今回が第2回となる。第1回は、イベントの存在を知っていながら行くのを忘れてしまい、悔しい思いをしたのだが、今回は忘れずに参加できた。ただし、9月9日から11日までの3日間のイベントだったが、僕が参加したのは2日目のみであるため、詳しいレポートはできない。

第1回は南デリーのスィーリー・フォート・オーディトリアムで開催されたのだが、第2回となる今回はノイダのフィルム・シティーにあるマールワー・スタジオが会場となった。聞くところによると、元々前回と同じくスィーリー・フォート・オーディトリアムで開催する予定だったのだが、大統領か首相がスィーリー・フォート・オーディトリアムを使うことになり、土壇場でキャンセルとされてしまったらしい。どうもインドでは会場使用の契約書にそういう規定が盛り込まれることがあるようだ。この突然の会場キャンセルによって開催が危ぶまれたが、メディア界に広い人脈を持つサンディープ・マールワーが助け船を出し、彼が経営するメディア学校マールワー・スタジオでコンベンションが行われることになったという経緯がある。

マールワー・スタジオには以前、僕の師の1人であるラージ・ブッディラージャー女史のブック・リリース(出版記念会)が行われた際に訪れたことがあった。そのときついでにマールワー氏が会長を務める国際映画テレビクラブのメンバーにしてもらったので、マールワー・スタジオには一応自由に足を踏み入れる権利がある。

ただ、マールワー・スタジオは基本的にメディア関係の実学の教育機関であり、このようなイベントをするのに適した会場ではない。スィーリー・フォート・オーディトリアムを想定して計画されていたアニメ・コンベンション2011は、突然の会場変更のために、また、主催者側があまり効率的に運営をしていなかったこともあり、どこで何をやっているのか分かりにくいイベントになってしまっていた。

アニメ・コンベンション2011では3日間いくつものイベントが開催された。主なものは3つ。ひとつはアニメ映画の上映。主な上映作品リストは以下の通り:高畑勲監督「太陽の王子

ホルスの大冒険」(1968年)、りんたろう監督「銀河鉄道999」(1979年)、勝間田具治監督「わが青春のアルカディア」(1982年)、真木守監督「はだしのゲン」(1983年)、りんたろう監督「カムイの剣」(1985年)、西澤昭男監督「Nitaboh」(2004年)、湯浅政明監督「マインド・ゲーム」(2004年)、四分一節子監督「ガラスのうさぎ」(2005年)、山本二三監督「ミヨリの森」(2007年)、谷口正晃監督「時をかける少女」(2010年)、三浦大輔監督「ボーイズ・オン・ザ・ラン」(2010年)、黒坂圭太監督「緑子

Midori-ko」(2011年)など。おそらくインド人が選んだとは思えないほどかなり渋いチョイスのはずである。ただ、僕は1本も映画は見なかった。

もうひとつはワークショップ。パネル・ディスカッションやレクチャーの他、クイズ大会、漫画大会、日本料理教室、コスプレ大会などがあった。僕はクシティズ・アーナンドという人物による日本のデザイン哲学に関するレクチャーと、インディーズ系アニメーション・レーベルCALFの共同設立者である土井伸彰氏による「This is not Anime but Animation」というレクチャーを聴講した。アーナンド氏のレクチャーは、日本のデザイン哲学からインド人は何を学び、同時にインド的要素を保持しながら、どのように発展させて行くか、そしてビジネスにどうつなげて行くのか、という、かなり企業戦略的なレクチャーであった。一方、土井氏は、「アニメ」と「アニメーション」を区別し、前者をテレビ放映を主に目的としたメインストリームのアニメーション、後者を芸術的アニメーションと定義して、両方の歴史を追う内容であった。「アニメ」の歴史では「鉄腕アトム」から「新世紀エヴァンゲリオン」まで簡単に紹介されていた。その後、アニメ作家山村浩二氏の短編アニメ「頭山」(2002年)と「老いた鰐」(2005年)を鑑賞した。

是非見て見てみたかったのはコスプレ大会である。インド初のコスプレ大会となるようだった。イベント・スケジュールには、3日間ずっとコスプレ大会が行われると書かれていた一方、最終日11日の午後1時半からコスプレ大会が行われるという矛盾した記述があり、多分インド人のコスプレを見るには11日に行かなければならないだろうと思っていたが、一応10日にも何となくコスプレっぽい服装をしている人はいた。しかしながら、11日にアニメ・コンベンション2011へ赴いたうらべあづきさんのブログインドに旅行するのと暮らすのとではコーヒー牛乳とコーヒーぐらい違ってた!によると、やはり11日に大規模なコスプレ大会が行われたようであった。ここ10年間インドに住んでいるために日本の最近のアニメ、漫画、ゲームなどには疎く、コスプレを見てもそのモデルが何なのか全く分からない。インドにも意外に日本のサブカルチャーのマニアがいるようである。

他に、漫画や漫画グッズの展示、ゲーム・ラウンジ、日本食コーナーなどがあり、それぞれ盛り上がっていた。特に熱気がムンムンだったのはゲーム・ラウンジで、僕が足を踏み入れたときには、プレイ・ステーション3を使った、カプコンの対戦格闘ゲーム「Marvel

Vs Capcom 3」のトーナメント大会が開催されていた。どこで練習しているのか知らないが、みんなかなりやりこんでいてうまかった。僕はSNKの「餓狼伝説スペシャル」や「サムライ・スピリッツ」ならプロレベルの腕を持っているが、それ以外の格闘ゲームは全く駄目だ。

今回はあいにく突然の会場変更によって、かなりつぎはぎだらけのイベントになってしまっていたが、それでも反響は小さくなく、熱心な日本オタクがインドにも一定数いることが分かり、日本大使館やジャパン・ファウンデーション側も今後のこのイベントの発展にかなり期待しているようである。

ふたつめは、デリー大学で日本語を教えるウニーター・サッチダーナンド女史が主宰する日印文学交流団体「憧れの会」とジャパン・ファウンデーションによる「言葉の力:追悼と復興への祈り~東日本大震災六ヶ月祈念印日詩歌の会」である。インディア・インターナショナル・センター(IIC)において、東日本大震災からちょうど半年となる9月11日に開催された。

ウニーター女史が東日本大震災に関して開催するイベントは、震災後これで3回目となる。1回目は5月23日にジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)において「日はまた昇る」と題して開催された詩会である。この詩会については同日の日記に詳しく書いたのでここでは繰り返さない。2回目は6月13日にジャパン・ファウンデーションにおいて「もう一度巣を作ろう」と題して開催された写真と絵画と詩の会である。あいにくこの日はネパール旅行中だったので、僕は出席できなかった。だが、NHKの取材が入ったりと、かなりの成功を収めたと聞いている。

今回の「言葉の力」では、被災地に住む日本人の詩人や音楽家の参加があった。ほぼ毎年インドを訪れている望月善次氏(盛岡大学学長、国際啄木学会会長)が団長となり、松平盟子女史、照井翠女史、渡辺通子女史、原田勇男氏などの詩人・俳人の他、ミュージシャンの只野展也氏が参加した。インド側からは、クンワル・ナーラーヤン氏、スレーシュ・サリル氏、ガンガープラサード・ヴィマル氏、マングレーシュ・ダブラール氏、ヴィノード・バールドワージ氏、ショエーブ・ラザー・ファートミー氏、マウラー・バクシュ氏などの詩人・文学者の他、元駐日本インド大使アルジュン・アスラーニー氏、JNUで日本語を教えるアニター・カンナー女史、ラージェーンドラ・トーマル氏、PAジョージ氏など、東京外国語大学でヒンディー語を教えるスレーシュ・リトゥパルナ氏、JNUのロシア語教授ワリヤーム・スィン氏、JNUのヒンディー語教授マネージャー・パーンデーイ氏、ランジート・サーハー氏、デーヴェーンドラ・チャウベー氏などが参加した。

ウニーター女史の日印文学交流イベントでは通例となっているが、日本語の詩がヒンディー語訳と共に、そしてヒンディー語の詩が日本語訳と共に朗読された。今回はそれに加えて、ミュージシャン只野展也氏が演奏するキーボードの音色が朗読に加わり、さらにプロジェクターによって詩の雰囲気を写真で表現する工夫もされていた。

実際に被災した詩人たちが詠んだ震災関連の詩は非常に重みがあった。もちろんそれらの詩の中には突然の大震災や津波によってもたらされた悲しみ、驚き、絶望、不安、恐怖などの感情が満ち溢れているのだが、それと同時に震災のおかげで体験した意外な感動がほぼ共通して詠まれていたのが印象的であった。特に心に残ったのは、震災があった日、東北の夜に現れた星空のことだった。震災によって地域全体から電気が消えた中、避難所で迎えた最初の夜に、極寒と飢えと不安と悲痛に苦しむ被災者たちは、そのとき皮肉にも人生でもっとも美しい星空を見たと言う。自然の悪戯と言おうか、天の意志と言おうか、大地震と大津波の後に宇宙が被災者に贈ったその光景は、この世界を覆う、全く人智の及ばぬ偉大なる存在を見る者に感じさせたに違いない。

僕は特にこの詩会のために新しい詩は用意せず、5月23日の詩会のために作った「死は受け容れよう」という詩を繰り返したに過ぎなかった。しかし前回と違って今回は聴衆が多く、また前回とは比べものにならないくらいに詩の力で会場が盛り上がっていたため、反応は上々であった。現代においてヒンディー語文学評論家の重鎮に数えられるマネージャー・パーンデーイ氏からも手放しで賞賛されたのは嬉しかった。「もし自分でヒンディー語で書いたのならば、近現代の偉大なヒンディー語詩人たちのレベルに匹敵する詩だ」とまで言ってもらえて恐縮だった。そこまで言われると、もしかしたら自分には詩才があるのかもしれないと錯覚してしまうが、ヒンディー語で詩を書くのにはまだまだ語彙の選択肢が少なく、同じテーマについて2つ以上詩を書くことはできない。ひとつ作ると力尽きてしまう。ただ、詩の翻訳から徐々に詩の創作の道に入り、ヒンディー語と日本語の両言語で同時に詩作をすることが多いため、翻訳しても内容に大きな変化がないようにという配慮は自然にしている。言葉遊びや韻律の美しさを核とした詩は翻訳すると途端に力を失うのは翻訳者として熟知しているので、自然に内容重視の詩になっている気がする。それがいいのかもしれない。

総じて、東日本大震災から6ヶ月、911事件から10年の契機となったこの週末は、日印文化交流において非常に重要な2つのイベントが同時に開催されたことになる。一方でアニメ、漫画、ゲームなど日本のサブカルチャーを代表し、インドからの観光客や留学生を呼び込む起爆剤となり得る材料のインドでの潜在性が吟味され、他方で詩と文学という古典的かつ基本的な文化メディアによって東日本大震災の体験が共有され、両国の親交が深められた。どちらのイベントでも、日本人としてインドからとても勇気づけられた。日本とインドの交流はまだまだ伸びて行く余地がかなりある。

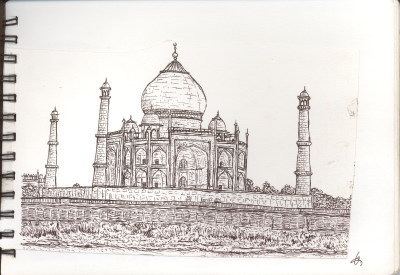

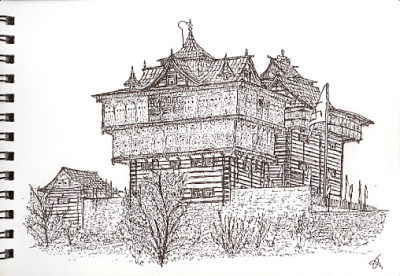

このウェブサイトを訪問してくれた人などから、「絵がうまいですね」と言われるととても恥ずかしい。インドを旅行する前からインドに住み始めた最初の数年間まで、よく遺跡のスケッチをしていた。それらをスケッチ広場で公開しているが、ここのところ全く絵からは離れてしまっているので、絵のことを褒められると苦笑いをするしかなくなる。腕もだいぶ鈍ってしまったことであろう。

遺跡のスケッチは旅行中に絵日記を付ける習慣から発展したものだ。最初の頃は、1日の旅程を終えた後、宿で、日記を付けると同時に、記憶を頼りにその日訪問した場所やその日に起こった出来事の絵などを描いていたのだが、やがて遺跡などの絵は現地で実物を見ながら描くようになった。それが後に独立して、スケッチブックに絵を描くようになったのだった。

遺跡の適当な場所に腰を下ろして絵を描くのは、現地の人々との絶好のコミュニケーション手段だった。僕が旅した国はどこも好奇心旺盛な人々の国ばかりだった。多くの人々が周りに集まって来ていろいろと話し掛けて来てくれるので、こちらから現地人に積極的に話し掛けるほどコミュニケーション能力のない僕にとっては、会話のいいきっかけとなっていた。旅先でのスケッチがきっかけとなって始まり、今でも続いているつながりもある。

しかし、特別な絵の才能がある訳でも、特別な訓練を受けた訳でもない僕は、自分の絵の才能の限界を感じることが多く、徐々にスケッチへの情熱は薄れて行ってしまった。ただ、今から振り返ると、それ以外にもいくつか理由があった。

ひとつは、自分が描いたスケッチとそっくりな絵に何度も遭遇したことである。僕のスタイルは黒ペン1本でスケッチブックに絵を描くシンプルなものだが、シンプルが故に誰でもできることである。そして僕が絵の対象としていたのは各国の有名観光地。インドに住み始めてからはインドの遺跡が主な対象となったので、インドの話に限定したいと思う。僕はインドの東西南北を旅行すると同時に、各地の有名遺跡を片っ端からスケッチして来た。初期の頃はスケッチをするために旅行をしていたようなもので、スケッチに多くの時間を割いたがために予め行こうと思っていた場所に行けなかったことすらある。しかし、僕だけがインドの遺跡で絵を描いていた訳ではない。多少絵心のある旅行者が同じようなことをしたとしても何ら不思議ではない。

また、インドの大半の地域では暑い時期が長く、多くの場合スケッチは暑さとの戦いになる。日向に座って長時間絵を描き続けることはできないため、日陰に座って絵を描くことになる。しかしながら、ちょうど日陰になっていて、しかも絵を描いている間中その日陰がなるべく持続し、ちょうど座るのに良さそうなものがあり、しかも絶好のアングルになるような場所は限られている。つまり、複数の絵描きが別々に特定の遺跡の絵を現地で描いた場合、かなりの確率で皆同じ場所に陣取って絵を描くことになる。このような理由から、インドの有名遺跡を描いた他人の絵を見ると、どれも驚くほど自分の絵と似たアングルになってしまっている。同じような画風で描かれた日には、これは僕の絵ではないかと2-3度見直してしまうほどである。逆に、絵を描くのに適した場所が少ない遺跡で、自分の絵と似たようなアングルでない絵があった場合、写真を参考にして描いたのではないかと簡単に推測できる。

誰が描いても同じような構図になってしまう絵を一生懸命描くのは何だかつまらない。次第にそう考えるようになってしまい、それを乗り越える努力をしなかった。これがスケッチを描かなくなってしまった大きな理由だと思う。

他の理由は、インドの主な有名遺跡を大体制覇してしまったことである。有名遺跡というのは素人が見ても何かしらアピールのある建築や外観であることが多く、そういう遺跡はスケッチしても絵になる。だが、有名遺跡を制覇した後にインド各地のマイナー観光地を巡り始めたとき、あまり「これを描きたい」と欲を掻き立てられるような建築物に巡り会えなかった。おそらくそれが故にマイナー観光地はマイナーのまま留まっているのであろうが、スケッチ欲とは別に、未知の場所を訪れたいという旅人の自然な願望が僕にもあり、スケッチは旅先の選定において重要な要素ではなくなって行った。むしろ、マイナー遺跡では、その建物や場所に込められた歴史、伝承、意義などに興味を惹かれるようになった。その意味では、スケッチを描かなくなったのは、進化のための取捨選択と言ってもいいのかもしれない。

ただ、「これでインディア」を10年間続けて来て強く思うが、「継続は力なり」は絶対的な真実である。どんな些細なことでもずっと弛まず続けて行けば、何らかの結果が出るものだ。このウェブサイトは10年間何とか続けられたが、スケッチは続けられなかった。これは自分の人生にとって大きなロスだったと思う。一度手を付けたものはなるべく捨てずに継続して行くべきだ。

スケッチに関して今でも強く心に残っているのは、ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(以下サンスターン)1年目の思い出である。サンスターンでは毎年最後に卒業文集のような冊子を制作する(面倒なので以下「卒業文集」とする)。今でもその慣習が続いているか知らないが、少なくとも僕が在籍していた2年間では各年卒業文集を作った。大体の学生はヒンディー語でエッセイを書いたり自分の国の文学をヒンディー語に翻訳したりして寄稿する。僕はその年に太宰治の「走れメロス」をヒンディー語に翻訳した。今思うと稚拙な訳で、しかも先生の赤ペンがかなり入り、最終稿ではほとんど僕の訳ではなくなっていたが、ヒンディー語で何らかの作品を書いたのはあれが初めてだったので、貴重な体験だった。

「走れメロス」とは別に、スケッチも寄稿することになった。その頃なぜか僕のスケッチ趣味のことがサンスターンの先生にも知れ渡っており、是非卒業文集に載せようと言う話になった。僕はインド留学最初の1年で描き溜めたスケッチが満載のスケッチブックを先生経由で出版業者に渡し、気に入ったものを載せるように言った。

学期の終わり頃、卒業文集が出来上がって来た。卒業文集には、僕が描いたタージマハルの絵が載っていた。実はその絵は個人的にあまり気に入っていなかった。全体的に歪んでいたからで、絵の素人が見ても多分上手とは思わないと思う。また、インド留学前にもインド旅行中にタージマハルの絵を描いたが、そちらの方がよくまとまっていた。2回目に描いた方が下手になってしまったのは、やはり納得が行かない。そういう訳で気に入っていなかった。それにも関わらずタージマハルの絵が選ばれたのは複雑な気分だった。多分、絵の質よりも、タージマハルというインドを象徴する遺跡だからという理由でその絵が選ばれたのだろう。芸術的観点とは別の次元で絵が選ばれたので多少不快な思いもした。また、スケッチブックが戻って来ていたが、なんと掲載されたタージマハルのページだけ破り取られていた。自分なりに一応そのスケッチブックは立派な作品集だと考えていたので、その一部を破り取られたことには大きな衝撃を受けた。

前述の通り、そのタージマハルの絵は気に入っていなかったものの、それでも作品集の一部であり、何としても取り返したかった。先生にそのことを話すと、卒業文集を刷った業者に問い合わせてくれてすぐに原稿を取り返してくれた。だが、先生は僕にそれを僕に返す前に、神妙な面持ちで、「さらに悪い状態だ」と言った。恐る恐る見ると、単にタージマハルのページが破り取られていただけではなく、掲載ページに都合がいいように切り取られて貼り付けられていた。かなりの屈辱だった。僕は思わず泣いてしまった。インドには慣用句的な意味で何度も泣かされて来たが、多分インドに住み始めてから公衆の面前で本当に泣いたのはあれが最初で最後だったと思う。スケッチブックを業者に渡すときに何も言わなかったが、当然コピーして使うのだろうと思っていた。こんなことなら最初からコピーして渡せばよかったのだが、当時の僕にそこまでの慎重さは備わっていなかった。それよりも何よりも、それまで皆から「うまい」と褒められていた絵を蹂躙されたことで、画家としての全てを否定された気分になり、プライドを深く傷つけられたのであった。

切り取られたタージマハル

業者から取り戻した後、スケッチブックの白紙に貼り付けた

ただ、この屈辱的事件がきっかけでスケッチを止めた訳ではなく、その後も数年間は絵を描き続けていた。むしろ、「切り取ろうなんて気にならないような立派な絵を描こう」と、奮起の元になったくらいである。

この事件があったからか知らないが、当時サンスターンのデリー校にいた先生たちは、今でも僕のことを「絵のうまい日本人」として記憶してくれているようである。久し振りに会うと、「絵はまだ描いているのか」と聞かれる。その度にやはり恥ずかしい気持ちになる。そして、またスケッチをしに旅に出たいと少しだけ思う。思うが、「それが可能なのはあの頃だけだったな」とも考えてしまうのは年を取ったからであろうか。

ちなみに、今まで自分が描いた遺跡スケッチの中で一番気に入っているのは、ヒマーチャル・プラデーシュ州サラーハンのビーマーカーリー寺院のスケッチである。

ビーマーカーリー寺院

これらのスケッチブックは今でも大切に保存している。インドに住み始める前に描いたものを含めると全部で4冊ある。久し振りに見返してみると、やはりこうやって多少なりとも芸術的な形で当時の旅を記録できたのは良かったと思う。なぜか未発表のままだったスケッチもいくつか見つかったので、気が向いたらアップしようと思う。

やっと「Mausam」が公開された。パンカジ・カプールの映画監督デビュー作となるこの作品は再三に渡って公開が延期されて来た。元々は7月公開予定だったのだが、アジャイ・デーヴガン主演「Singham」に押されて延期となり、9月9日公開となった。ところがそれが1週間延期となり、その後さらに1週間延期となって、最終的に9月23日公開となった。この間、盗作訴訟、題名使用権訴訟、インド空軍からの物言いなどがあり、公開が危ぶまれて来たのだが、何とか無事に公開となった。

主演はパンカジ・カプール監督の息子で人気男優のシャーヒド・カプール。ヒロインはソーナム・カプール。予告編は時代劇風な味付けがされており、またプリータムによる音楽の出来も上々で、公開が心待ちにされて来た。

題名:Mausam

読み:マウサム

意味:季節

邦題:春夏秋冬

監督:パンカジ・カプール

制作:シータル・ヴィノード・タルワール、スニール・ルッラー

音楽:プリータム

歌詞:イルシャード・カーミル

出演:シャーヒド・カプール、ソーナム・カプール、アヌパム・ケール、マノージ・パーワーなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ソーナム・カプール(左)とシャーヒド・カプール(右)

| あらすじ |

1992年。パンジャーブ州マッルコート村で生まれ育ったハリー(シャーヒド・カプール)は、空軍入隊を志す負けん気の強い若者だった。ハリーの近所には、カシュミール地方での騒乱から逃れてやって来た女の子アーヤト(ソーナム・カプール)が住んでいた。ハリーはアーヤトに一目惚れし、彼女を追い掛けるようになる。アーヤトの方も満更でもなく、2人の間には恋が芽生える。その頃バーブリー・モスク破壊事件が起きていたが、2人の間の愛情は変わらなかった。ところがアーヤトは突然ボンベイへ去ってしまう。1人残されたハリーの元には、インド空軍からの入隊合格通知が届いていた。

1999年、スコットランド。インド空軍の少佐になっていたハリーはスコットランドに駐屯していた。そこで偶然ハリーはアーヤトと出会う。アーヤトは1992-3年のボンベイ暴動で叔父を失った後、父親と共に別の叔父を頼ってスコットランドへ移住していた。再び2人の間には恋が芽生え、結婚を決めるまでに至る。ところがハリーは突然アーヤトに何も告げずにインドへ去ってしまう。カールギル紛争が勃発し、インドへ急遽呼び戻されたからだった。ハリーの裏切りによってアーヤトの父親は心臓発作を起こし死んでしまう。アーヤトはハリーを探しにマッルコートまでやって来るが、彼の一家は皆英国に移住してしまっており、手掛かりは得られなかった。

一方、ハリーはカールギル紛争で戦闘機隊を率いるが、機材の故障によって緊急着陸し、そのときに大怪我を負ってしまう。一命は取り留めたが、彼の左腕は麻痺してしまった。病院に半年間入院していたためにアーヤトとはずっと連絡できなかった。回復したハリーはアーヤトを探し始めた。しかし、彼女がカールギル紛争の頃にマッルコートを訪れたことまでは分かったものの、それ以降の足取りが掴めずにいた。スコットランドまで探しに行くが、既にアーヤトはいなかった。親戚のアクラムを頼って米国へ行ったとの噂だけが耳に入って来た。

2001年。911事件が起き、米国においてイスラーム教徒への反感が強まると、アーヤトはアクラムやその子と共にインドへ帰ることを決める。その途中立ち寄ったスイスにおいて、アクラムはテロリストの疑いを掛けられて当局に連行される。ちょうど同じ頃ハリーもスイスにいた。偶然アーヤトを見掛けたハリーは彼女を追い掛けるが、アクラムと一緒にいるのを見て、彼女が結婚したと早とちりし、彼女に話し掛けずに立ち去る。

2002年、ハリーは友人の結婚式に出席するためにアハマダーバードを訪れる。ちょうどその頃グジャラート暴動が発生し、ヒンドゥー教徒の暴徒がイスラーム教徒の居住区を襲撃する。ちょうどアハマダーバードに住んでいたアーヤトもこの暴動に被害に遭い、街を逃げ惑う。ちょうどそこへハリーが現れ、彼女を救い出す。また、ハリーはそのとき親を失って孤児となった女児を救う。ハリーとアーヤトは、結婚してその女児を育てることを決める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1992年から始まり、10年後の2002年に成就する長期的かつ運命的な純愛を描いた作品。面白いのは、同じ頃にインドや世界において起こった重大事件が2人の人生に何かしらの影響を与えて行くことである。映画で取り上げられていたのは、1992年のバーブリー・モスク破壊事件、1992-3年のボンベイ暴動、1999年のカールギル紛争、2001年の911事件、2002年のグジャラート暴動などで、どれもインド人や海外のインド系移民にとって歴史の転機と言える事件であった。

舞台も目まぐるしく変化する。まずはパンジャーブ州の農村からストーリーが始まり、次にスコットランドへ飛び、カールギル紛争を転機に、スイスを経てグジャラート州アハマダーバードで完結する。舞台が変わると全く雰囲気も変わり、主人公2人の人生も変わる。題名の「Mausam(季節)」から、それらがインドの各季節(春・夏・雨季・秋・冬)を暗示しているのではとも考えたが、多分それは考え過ぎのようだ。マッルコート村でのシーンは冬から春と夏を経て雨季で終わっていたし、スコットランドのシーンは季節感がなかった。唯一、スイスのシーンだけは雪景色があり冬を感じさせられた。

時代と舞台が変わるごとにガラリと雰囲気が変わってしまうために、映画の出来も各シーンごとに開きがあった。一番良かったのは最初のマッルコートでのシーンである。牧歌的な農村を背景に、若きハリーの夢と冒険に溢れた生活が活き活きと描かれると同時に、アーヤトとの馴れ初めが非常に丁寧に描写されていた。しかし、スコットランド、スイス、アハマダーバードで2人が偶然の出会いを繰り返すその後の展開は、いくら映画だからと言ってもあまりに非現実的で一気に映画の世界から引き戻されてしまった。

およそ3時間ほどある長尺の映画だったが、それでもいくつかカットされたシーンがあるようで、ストーリーが飛び飛びになっていた部分も散見された。ひとつ明白なのはカールギル紛争での空中シーンで、インド空軍から物言いがあったためにかなりカットされた模様である。公開バージョンではハリーの乗った飛行機が突然故障して墜落しそうになるが、おそらく元のバージョンでは敵機との戦闘シーンがあったはずだ。また、もうひとつ気付いたのはマッルコート村でのシーンで、ハリーとアーヤトが雨に打たれながら話している部分だ。バーブリー・モスク破壊事件の後に突然そのシーンがあり、何らかの問題部分がカットされたと考えられる。だが、その後2人は10年間お互いを想い合う訳であり、そのためには2人の絆の強さがある程度納得できなければならない。その説得力が不自然なカットのために不十分だった。

ストーリーのメインストリームを追うとハリーとアーヤトの純愛が核となっていた作品だったが、マッルコート村に住むラッジョーの存在は面白かった。ラッジョーはハリーにぞっこんで、ハリーもそれには気付いていたが彼女に気がなく、彼女の好意を利用するだけ利用していた。アーヤトが突然ボンベイに去ってからハリーとラッジョーの仲がどうなったのかは全く描かれていないが、その後、別の男と結婚したラッジョーがハリーとアーヤトの再会を邪魔したり、ハリーにそっと「今からでも2人で駆け落ちする気がある」と囁くシーンがあり、もっとうまく発展させて行けばストーリー上さらに面白いキャラクターになったと思う。だが、彼女の役割は限定的で、中途半端に終わってしまっていた。

本作がパンカジ・カプールの初監督作品だということを考慮すれば、映画の完成度は高いと評価できる。冗長過ぎるシーンとカットすべきでなかったシーンが混在していたものの、全体的にはよく出来た作品だった。インド映画としてのアイデンティティーであるダンスシーンもうまくストーリーに組み込めていた。

残念だったのはソーナム・カプールである。自分の中で彼女の評価はかなり揺れている。その揺れは彼女の演技のブレから来るものだ。非常にいいシーンもあったが、全く大根役者のシーンもあった。今回「Mausam」を見てみて、ソーナムの魅力が引き立つのは沈黙または口数少ないシーンだと気付いた。台詞回しが悪いのかそもそも声質が悪いのか、気が抜けたようなしゃべり方をするときがあり、それがかなりマイナスとなっている。今思えば彼女のデビュー作「Saawariya」(2007年)におけるサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の彼女の起用法は的を射ていた。しかしながら、ソーナムは今までの自身の出演作の中でもっとも優れた演技をしていたことだけは確かである。

父親の監督作だけあって、シャーヒド・カプールの演技にも気合いが入っていた。特に序盤のマッルコート村での演技が非常に良かった。空軍に入ってからは口髭を生やしていたが、必ずしもそのルックスは彼には似合っていなかった。ちなみに、劇中でシャーヒド・カプールが乗っていたのはF-16

Super Viper。彼は撮影のために今年のバンガロール・エアロ・インディア・ショーで本当に搭乗した。トム・クルーズは「トップガン」(1986年)でF-15に搭乗したが、F-16に搭乗した俳優は世界でもシャーヒド・カプールだけらしい。ただ、インド空軍にF-16は配備されていないはずである。ロシア製のMiG、印露合作のSukhoi、フランス製のミラージュが中心の布陣だ。

作曲はプリータム、作詞はイルシャード・カーミル。最近のヒンディー語映画の中ではベストの楽曲が揃っているが、その上にストーリーと見事にシンクロした内容の歌詞を持つ曲が適所に使われており、それが良かった。特に「Ik

Tu Hi Tu Hi」が名曲であるし、パンジャービー・ダンスナンバー「Sajh Daj Ke」も良い。

劇中にはオールドソングもいくつか使われていた。例えば「Hum Dono」(1961年)の「Abhi Na Jao Chhod Kar Ke

Dil Bhara Nahin」や、「Dil Apna Aur Preet Parai」(1960年)の「Ajeeb Dastan Hai Yeh」など。これらもストーリーに沿って効果的に使われていた。

言語は主にヒンディー語とパンジャービー語である。また、ソーナム・カプールが演じたアーヤトはカシュミール人との設定であり、カシュミーリー語が少しだけ出て来たように感じた。シャーヒド・カプールとソーナム・カプールが筆談で会話をするシーンがあり、そこではデーヴナーグリー文字とウルドゥー文字が使われる。

パンカジ・カプール初監督作品「Mausam」は、足りない部分、カットすべきでなかった部分、もっと練るべきだった部分などが散見されるものの、全体的には佳作と評していいロマンス映画である。1992年から2002年までの時代背景を反映させながらストーリーが進む手法も面白い。シャーヒド・カプールのF-16搭乗シーンも大きな見所である。

| ◆ |

9月25日(日) インドの英語新聞の弱点4 |

◆ |

インドの新聞には大きく分けて英語のものと現地語のものの2つがある。ステータスでは英語新聞の方が上だが、発行部数では現地語の新聞の方が概して上である。特にヒンディー語新聞は圧倒的発行部数を誇っており、英語新聞とは桁がひとつ違う。外国人が多く住む大都市部では比較的英語新聞が読まれているので、大手英語新聞を「大衆紙」と勘違いしてしまう人も多いのだが、英語の新聞で「大衆紙」を名乗れるようなものは実際にはほとんどない。メディア研究利用者評議会(MRUC)が毎四半期行っているインド読者数調査(Indian Readership Survey)の最新データ(2011年第1四半期)によると、日刊新聞の上位10紙の内5紙がヒンディー語紙、2紙がマラヤーラム語紙で、残りはマラーティー語紙、タミル語紙、英語紙が1紙ずつとなっている。トップ10に入った唯一の英語紙はタイムス・オブ・インディア紙である。それでも7位に留まっており、1位のダイニク・ジャーグラン紙(ヒンディー語)に比べたら発行部数は半分以下だ。

2011年第1四半期の発行部数上位10紙(単位:万部)

| 順位 |

新聞名 |

言語 |

発行部数 |

| 1 |

Dainik Jagran |

Hindi |

1,591.0 |

| 2 |

Dainik Bhaskar |

Hindi |

1,401.6 |

| 3 |

Hindustan |

Hindi |

1,181.0 |

| 4 |

Malayla Manorama(Daily) |

Malayalam |

993.8 |

| 5 |

Amar Ujala |

Hindi |

874.7 |

| 6 |

Lokmat |

Marathi |

748.6 |

| 7 |

The Times of India |

English |

744.2 |

| 8 |

Daily Thanthi |

Tamil |

718.7 |

| 9 |

Rajasthan Patrika |

Hindi |

703.3 |

| 10 |

Mathrubhumi |

Malayalam |

680.0 |

ただ、時代を先取っているのは完全にタイムス・オブ・インディア紙やヒンドゥスターン・タイムス紙などの大手英語新聞であり、クォリティー紙と呼ばれているのもザ・ヒンドゥー紙やインディアン・エクスプレス紙などの英語新聞である。また、タイムス・オブ・インディア紙やヒンドゥスターン・タイムス紙はエンターテイメント情報が充実しているし、ゴシップ記事も満載なので、読んでいて一番楽しい。真っ先に目を通したくなるのも大手英語新聞である。

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の寮に住み始めて以来ずっと英語紙とヒンディー語紙を併読して来ているが、いつしか英語紙とヒンディー語紙の情報に差があるのではないかと考えるようになった。そして今まで「インドの英語新聞の弱点」と題していくつかそれについて触れて来た。その中で仮説として立てているのは、インドの英語新聞はより外国人の目を意識しているのではないか、ということで、具体的な例として、国防や安全保障などに関する記事は掲載されない、または深入りしない傾向があるのではないかと考えている。もちろんインドにも言論の自由や報道の自由はあるが、それは必ずしも国家や国民の安全より優先されないということはあってもおかしくない。

その傾向が昔からあったものなのかどうかは検証していないが、報道の自由と安全保障に関して記憶に新しい事件は、2008年の26/11事件(ムンバイー同時多発テロ)である。この事件では10人のテロリストが3日間に渡ってムンバイー各地で銃乱射、爆破、人質立てこもりなどのテロ行為を行い、170人以上の死者を出した。この際、テレビの報道陣が、テロリストの立てこもったタージマハル・ホテルなどを攻略する軍や治安部隊の動きを逐一ライブ放送してしまったために、テロリスト側にもそれらの情報が行き渡り、テロ鎮圧に大きな障害となった。その後、メディアの報道の在り方が大いに議論され、国家の安全保障が脅かされる緊急事態において報道の自粛が促されることになった。

今までメモ代わりに「これでインディア」において、ヒンディー語新聞には掲載されているのに英語新聞には掲載されていなかった記事を、見つけ次第指摘して来た。1回目は2010年8月7日の日記においてラダック集中豪雨関連の記事、2回目は2010年9月20日の日記においてジャーマー・マスジド近くのテロ事件関連の記事、3回目は2011年3月30日の日記においてクリケット印パ戦の警備計画漏洩関連の記事を取り上げた。今回取り上げるのは、1週間前に発生したスィッキム地震関連の記事である。

2011年9月18日に、インド東北部のスィッキム州にて大きな地震があった。インド気象局の公式レポートによると、地震の詳細は以下の通りである。インド気象局はインドの政府官庁にしては情報の発信が早く、ウェブサイトも活用されており、地震などの自然災害があった際には参考になる。

発生日:2011年9月18日

発生時間:18時11分(インド時間)

マグニチュード:6.8

震源深さ:10km

震源座標:北緯27.7度、東経88.2度

震源地:スィッキム州とネパールの国境地帯

2001年以降、インドで大きな被害のあった地震の中では、2004年12月26日のスマトラ沖地震(M:9.3)、2001年1月26日のブジ地震(M:7.7)、2005年10月8日のムザッファラーバード地震(M:7.6)に次いで4番目に大きな地震となる。死者は100名を越している。ヒマーラヤ山脈一帯はインド・プレートとユーラシア・プレートがぶつかっており、地震は頻発している。今回地震があったスィッキム州周辺に限っても過去150年ほどの間にマグニチュード5.7~8.7の地震が少なくとも8回発生している。

ヒンドゥスターン紙9月22日には以下のような記事があった。題名は「चीन सीमा पर सामरिक तैयारी को खतरा (中国国境で軍事態勢に危険信号)」で、副題として「सिक्किम

में आए भूकंप से सेना के कई ठिकानों को पहुंचा है नुकसान, ईंधन भंडार से तेल

की खपत बढ़ी (スィッキムで発生した地震によっていくつかの軍の基地が損壊、燃料庫からの消費増加)」が添えられている。短い記事で、内容もこれだけなのだが、参考のために一応全文を翻訳する。

スィッキム州で発生した地震の後、現地において軍の建設用重機や救済用機器が大量に利用されていることから軍事態勢に悪影響が出る恐れがある。軍の燃料庫からも大量に燃料が消費されている。特にFOL(燃料、油、潤滑油)庫からブルドーザーを動かすためにもっとも多くの燃料が消費されている。この燃料庫の燃料を再び補充するためにもかなりの苦労を強いられている。

地震によって起こった地滑りにより閉ざされた道を開通させるため、軍のブルドーザー、JCBマシーン、その他の重機が大量に利用されている。それによって多くの機器が故障しつつある。このような状況の中でもし迅速に新しい機器の調達が行われないなら、中国に隣接したこの地域の軍事態勢に影響が出るだろう。

記者はスシール・シャルマーという人物で、ニューデリー発信となっているため、記者が直接現地で取材して書いた記事ではなさそうだ。しかし、普通に考えたら現地からの何らかの情報を元に書いているのだろう。スィッキム州はネパール、中国、ブータンに囲まれた小さな州であるが、記事の中にも名指しされているように、今回の地震で同地の軍隊や軍事施設が機能不全となった場合、もっとも怖いのは中国の存在となる。スィッキム州は中国が領有権を主張していたこともある。

同じく中国と接するラダック地方での自然災害のときも、同地の軍事施設に大きな被害が出たが、それを詳細に報道する記事は英語新聞には見られなかった。今回もスィッキム州の軍事施設がどのような被害を受けたのか、英語新聞で詳細にレポートされているものは1週間経った今でも見られないが、ヒンディー語紙ではかろうじてヒンドゥスターン紙の上の短い記事がそれに該当すると言える。ヒンドゥスターン紙と同系列である英語紙ヒンドゥスターン・タイムス紙にもこのような記事は見当たらなかった。ただ、やはり単なる編集の都合による違いかもしれないので、まだ断定はしかねる。

ちなみに、地震大国日本から来るとインドは地震フリーの国のように感じてしまうが、実際にはインドも十分地震大国であり、特にインド・プレートの境界線にあたる地域では地震が頻繁に起きている。インド気象局が公開している過去500年間のマグニチュード5以上の地震マップを見れば、特に北インドは震源域に囲まれていることが分かる。

1505年~2010年3月までのマグニチュード5以上の地震マップ

9月18日のスィッキム地震のときはデリーも揺れたようなのだが、僕は気付かなかった。だが、9月7日にデリーの北にあるソーネーパトで発生したマグニチュード4.2の地震のときはデリーもかなり揺れ、さすがに僕も驚いた。上の地図を見てもデリーの近くで過去にマグニチュード8-8.9の大地震が起きており、デリー在住者も地震とは無縁ではない。クトゥブ・ミーナールも過去に何度か地震で倒れている。幸いデリーは海から遠いので津波の心配はないのだが、インドの一般的な現代建築は全く耐震構造になっておらず、その上何もなくても突然自然に崩壊することも時々あるので、かなり心配である。

| ◆ |

9月28日(水) インドの何が好きなのかを考える |

◆ |

インドは好きになる人と嫌いになる人がはっきり分かれる国だと言われる。誰が言い出したかは知らないが、また日本以外の国でもそういうことが言われているのか分からないが、旅行であろうと長期滞在であろうと、インドに来る日本人は大体どこかでそういうことを見聞きし身構えて来ているようで、一通りのインド体験を終えた後、その格言を前提として、「自分は好きになった方だ」とか「自分はやはり嫌いになった」など、感想を持つことが多い。

僕は、自らの意志でインドに来て住み始めたくらいだから、インドを好きになった外国人の1人であることに疑問の余地はない。だが、さすがに10年も住んでしまうと、インドに対する感情は「好き」とか「嫌い」と言った単純なものではなくなる。「愛着」とか「腐れ縁」と言った、好き嫌いを超越した感情に近いし、もっと言えば、「人生の一部」「生活の一部」であって、「息を吸うのは好きか否か」と言うナンセンスな問いを問い掛けられているようなものだ。

だから、「インドの何が好きか」などと言った改まった質問には返答に窮してしまう。普段はそんなことを考えてインドに住んでいないし、インドの何かが気に入ったからインドに住んでいる訳でもない。それに、何かが好きだと答えてしまえば、それ以外は好きではないということになってしまうのではないか。確かに好きでない部分もあるが、それをひっくるめてインドに魅力を感じているのであり、何かインドの一部分を理由にインド好きになった訳ではない。そんなことを考えている内に答えのタイミングを逃してしまう。

日本になくてインドにあるもの、日本人に欠けていてインド人が持っているもの、そういうものを挙げてインドを好きになった理由とし、説明することはできる。例えばインド文明の長さ。日本に比べたらインド文明は遙か昔から綿々と栄えて来た。謎の多いインダス文明を除いても、紀元前からインド文明は、数々の思想、宗教、哲学、学問、文学、美術を生み出して来た。古代インドの遺産を勉強し、インド各地の古代遺跡を巡ることで、古代インドへの尊敬は自ずと高まる。何よりインド亜大陸の地は仏教の創始者ブッダのジャナムブーミ(生まれ故郷)でもあり、カルムブーミ(仕事の場)でもあった。そのこともあって日本人の多くはインドに対して特別な尊敬の念を持っているはずだ。

インド人が概して持っている、何らかの問題があった場合に徹底的に議論し、物事が一段落付いた後は後腐れを残さない性格は、時に厄介ではあるが、以心伝心で穏便に物事を済ませようとする代わりに割と後々まで引きずる傾向がある日本人にとって、素直に尊敬できる性質である。家族を何より大事にする国民性(しかもその「家族」の範囲が他国と比べて圧倒的に広い)、本音と建前のズレはあるが基本的に禁欲と非暴力と不殺生に価値を置く社会、とりあえず手に入る物で何とかする発想力と行動力(ヒンディー語で「ジュガール」と言う)なども賞賛に値する。

発展途上国ならではの、前向き・上向きの社会も刺激になった。若い頃に活力のある社会に身を置けるのは幸せなことだ。残念ながら既に完成され固定された感のある日本からは、東京にいてもその種の刺激はほとんど得られなかった。しかし、僕が10年間住んだデリーはこの間著しい発展をして来て、そのひとつひとつの足跡が新しい時代の到来の喜びや古き良き時代の喪失の不安を与えてくれた。バスやオートリクシャーがCNG化し、デリー・メトロができ、携帯電話が普及し、フライオーバーがあちこちに架かり、ショッピングモールやマルチプレックスが乱立し、多国籍企業・海外有名ブランドが次々と進出し、空港がグレードアップし、英連邦競技大会(CWG)が開催された。とは言ってもデリーにはまだまだ未熟なところも多いのだが、ここまで急速に発展している中だと、そういういつまでも変わらない欠点に何となく安らぎを覚えてしまうものだ。両極端ではあるが、そういう発展と欠点が絶妙なバランスを保っているのが現在のデリーの魅力だと思う。

しかしながら、自分のインド好きにいろいろなもっともらしい理由を後付けする努力をしてみても、それらはどれもどうも違うように思えてならない。これらは理性的な評価であって、感情的なリンクを説明するものではない。

かつてブログこれでインディア エクスプレスで、ファミコンの不所持とインド好きの相関関係について考えたことがあった。ファミコン全盛時代にファミコンを買ってもらえなかった子供は、友人の話題に付いていけないために多数派に入ることができず、ファミコンを持っている子供を羨ましく思うのだが、いずれ自分の置かれた少数派の立場を受け容れ、むしろそれを誇るようになり、少数派であることをアイデンティティーとするようになる。つまりあまのじゃくな性格になる。成長する過程において何らかのきっかけでインドと出会った場合、インドという国や文化的事象が日本で置かれている状況に、自分が幼少時より育んで来た少数派アイデンティティー観と共鳴するものを感じるようになり、インド好きを自己のアイデンティティー源とするようになる。そんな考察であった。

ファミコンというのは自分の体験から導き出されたひとつの例で、重要なのは多数派ではないことを開き直って自己正当化する志向・思考であり、それはどんな時代のどんな分野のどんな事象であってもいい。みんなが持っているものを自分だけ持っていなかった、ということが子供の頃にあると、インド好きになりやすいのではないかと仮説を立てている。ファミコンというのはあまりに絞りすぎた指標だが、育ったのが普通の家庭ではなかったり、転校ばかりしていて常に疎外感を味わっていたり、海外で育ったりなど、もっと広い環境要因に拡大して考えることもできる。

また、僕の場合はファミコンを持っていなかっただけでなく、MSXというホームコンピューターを持っていた。MSXはマイコンとゲーム機の合いの子みたいな規格で、80年代には結構栄えた。大手ゲーム会社のコナミや、もう消滅してしまったが落ちゲーの代表格「ぷよぷよ」などで一世を風靡したコンパイルなど、MSXをメインフィールドとして頭角を現わしたゲーム会社もいくつかある。プログラムを打ち込んで簡単なゲームを作ることもでき、雑誌に掲載されたプログラムを打って自分でゲームを作ったりもしていた。MSXのおかげで、他の子供が持っていたゲームは持っていなかった代わりに他の子供が持っていないゲームを持っていた。僕は他の子の家に毎日でもファミコンを遊びに行きたいくらいだったが、逆に僕の家にMSXのゲームを遊びに来る友人が結構いた。また、少数ながらMSXを持っている友人や親戚もいたりして、そういう少数派同士の交流という秘められた楽しみも味わった。MSXの存在は、僕の少数派アイデンティティーにかなり影響を与えたのではないかと思う。少数派ながら特別なものを持っているというオンリー・ワンのプライドもインド好きには少なからず関連して来るかもしれない。

インドは世界第二の人口を誇る国で、陸地面積は世界第7位、世界史の中でも決して無視できない存在であるし、近年は経済的にも重要な国として浮上している。それにも関わらず日本においてまだまだ認知度は高いと言えない。インドの文学、舞踊、音楽なども、それぞれかなり深い世界ではあるが、欧米崇拝の強い日本で正当な評価を得ているとは言えない。日本にとってインドはまだ遠い国だが、知らない人たちに「実はすごいんだぞ」と胸を張れるものがある国である。多数派に属さず、少数派に価値を見出す傾向のある人にとって、インドという国やその文化遺産は絶好の立場にある。言わば、日本人が憧れがちな欧米諸国は幼少時の僕にとってのファミコンであり、インドはMSXである。

そういうことを考え合わせると、インドの何かが特に好きでインドに長く住んでいる訳ではなく、インドに住んでインドに関わっている自分が好きでインドにいるのではないかと感じる。インドは単なるステージで、あくまでステージの上に立っているのは自分である。まずマイナー好きな志向があって、インドがそれにうまくはまったというだけだ。他のインド好きの人がどうなのかまでは分からないが、少なくとも僕に限ってはそういうところがあるのではないかと思う。だからインドが好きで好きでたまらないという感じでもない。もしこのことが他の人にも当てはまるならば、インド好き日本人というのは結構厄介な人種なのではないかと思う。そういえば昔からインド好き日本人はインド好き日本人同士で団結するのが苦手だとは言われて来た。

ただ、インド好きの日本人に広く見られる、とかくマイナー好きな志向性については、僕は早い段階から気付いていた。インド好きというだけでも日本ではマイナーな存在なのに、インド好き仲間と交流している内にインド好きなだけではアイデンティティーを維持できなくなり、インドの中でもマイナーなことに手を出すようになる。インドの研究に深く携わるようになる前に、そういうマイナーの2乗みたいなことは止めようと考えていた。インドの連邦公用語であるヒンディー語を研究対象とした理由のひとつは、「マイナーの中のメジャーを攻めよう、マイナーの中のマイナーは避けよう」という自己に課したモットーだった。これは後付けの理由ではない。この部分ではかなり意図的にヒンディー語を選んだ。なぜならその頃はタミル語もさらに勉強したいと考えていたからだ。ヒンディー語留学する際に地方都市アーグラーではなく首都デリーを選んだのも、M.Phil

Hindi(ヒンディー語博士課程中期)論文のテーマに、ヒンディー語文学界で「小説の帝王」と呼ばれる小説家プレームチャンドを選んだのも、やはりマイナーの2乗を避ける気持ちがあったからである。

逆に言えば、もし日本においてインドが少なくとも現在の中国ぐらいの知名度・認知度があったとしたら、もし日本においてヒンディー語が少なくとも現在の中国語くらいの人気を誇っていたとしたら、それを考えると、もしかしたら僕はインド好きにはなっていなかったかもしれないと推測する。今後もしインドやヒンディー語やヒンディー語映画がそうなってしまったら?そうなることを望んでいろいろやって来たが、いざそうなったときがあまり想像できない。しかしもう人生のかなりの時間をインドに費やしてしまったので、今後も離れられないだろう。そういう意味で、インドには愛着や腐れ縁を感じているのだと思う。

昔から南インド映画のヒンディー語リメイクはコンスタントに作られて来たが、昨今のヒンディー語映画界における南インド製アクション映画リメイク・ブームまたは南インド映画風アクション映画ブームは、アーミル・カーン主演「Ghajini」(2008年)やサルマーン・カーン主演「Wanted」(2009年)の大ヒットに端を発していると言っていい。ヒンディー語映画界では長らくアクション映画不況だったのだが、これらの映画のおかげで南インド映画テイストのアクション映画が堰を切ったように作られるようになり、昨年はサルマーン・カーン主演「Dabangg」(2010年)、今年はアジャイ・デーヴガン主演「Singham」(2011年)の大ヒットがあった。また、珍しいところでは68歳のアミターブ・バッチャンが「Bbuddah

Hoga Tera Baap」(2011年)で南インド映画テイストのアクション映画に挑戦した。

アーミル・カーン、サルマーン・カーン、アジャイ・デーヴガンなどに続いてアクション映画バンドワゴンに乗ったのはジョン・アブラハムだった。本日より公開の「Force」はタミル語映画「Kaakha

Kaakha」(2003年)のリメイクである。南インド映画のヒンディー語リメイクでは南インド映画界出身の女優がヒロインとして起用されることが多いのだが、「Force」もお約束通り南インド映画界出身のジェネリアがヒロインになっている。ナヴラートリ(九夜)祭週ということで今日から一気に少なくとも5本の新作ヒンディー語映画が封切られたのだが、その中ではもっとも上映スクリーン数が多く、まず見てみることにした。

題名:Force

読み:フォース

意味:力

邦題:フォース

監督:ニシカーント・カーマト

制作:ヴィプル・アムルトラール・シャー

音楽:ハリス・ジャヤラージ

歌詞:ジャーヴェード・アクタル

出演:ジョン・アブラハム、ジェネリア・デスーザ、ラージ・バッバル、モーヒーシュ・ベヘル、ヴィデュト・ジャームワール、ムケーシュ・リシ、サンディヤー・ムリドゥルなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

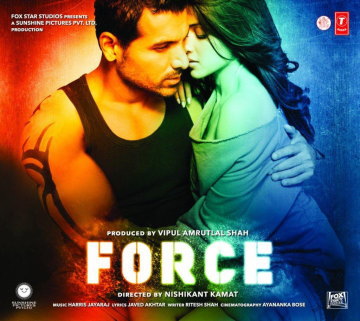

ジョン・アブラハム(左)とジェネリア・デスーザ(右)

| あらすじ |

麻薬取締局(NCB)勤務のヤシュワルダン警視監、通称ヤシュ(ジョン・アブラハム)は、インフォーマントのアルヴィンドからインド中の麻薬密輸ギャングの情報を入手し、4人の敏腕警官のチームを結成して一斉取り締まりに乗り出す。グジャラート州カッチ、ゴア州、パンジャーブ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州ソーランをそれぞれ拠点とする4ギャングを一網打尽にする。

また、ヤシュは覆面捜査中にNGOで働くマーヤー(ジェネリア・デスーザ)と出会い、恋に落ちる。家族がおらず、仕事の性格上今まで女性を避けて来たヤシュであったが、とうとうマーヤーと結婚することを決める。

ところが、アルヴィンドがヤシュにタレコミをしたのには訳があった。彼は麻薬密輸で大儲けを企むギャング、レッディー(ムケーシュ・リシ)と結託しており、ケニア在住の弟ヴィシュヌ(ヴィデュト・ジャームワール)をインドに召還するに当たって、まずはインド中の麻薬密輸ギャングを一掃しようと計画したのだった。NCBとヤシュはまんまとその計画に乗ってしまったという訳である。

ヴィシュヌがインドに上陸し、大がかりな麻薬密輸網を構築し始めた。麻薬密輸ギャングを一掃したにも関わらず、以前よりも麻薬密輸活動が活発になったことに気付いたNCBとヤシュは捜査を始め、家具商ターヒルに行き着く。ターヒルは家具の中に麻薬を仕込んで海外に密輸していた。ターヒルの尋問から麻薬密輸の現場を取り押さえることが可能となり、ヤシュはレッディーを殺害する。だが、生け捕りできたにも関わらず射殺したことが問題となり、ヤシュとそのチームは停職処分となる。

生き残ったヴィシュヌは、まずはターヒルに復讐し、その後ヤシュのチームを1人1人殺害することにする。まずはヤシュをターゲットとし、大胆不敵にも予告をするが、ヤシュは準備万端でヴィシュヌの襲撃を撃退する。だがヴィシュヌはすぐに反撃に出で、ヤシュの部下で、停職中のために丸腰だった警官が惨殺される。

この事件を受けてヤシュらの停職処分は解ける。また、ヤシュとマーヤーの結婚式を延期する案も出たが、ヤシュはそのまま結婚をすることにする。ヤシュとマーヤーは避暑地パンチガニーの別荘へ行って初夜を迎える。ところがちょうどその頃、ヤシュの部下の1人アトゥルの妻スワーティー(サンディヤー・ムリドゥル)がヴィシュヌに誘拐される。また翌朝ヤシュとマーヤーも襲撃される。ヤシュは銃弾で負傷し崖から落ちるものの助かり、アトゥルらに救い出される。だが、病院で意識不明の状態だった。

アトゥルの携帯電話にヴィシュヌから電話が掛かって来る。もしスワーティーの命が惜しかったらヤシュを殺すように命令される。迷ったアトゥルだったが、そのときヤシュが目を覚まし、自分が死んだとメディアに報道するように指示する。てっきりヤシュが死んだと考えたヴィシュヌはアトゥルにスワーティーの引き渡し場所を教える。1人で来るように言われたが、ヤシュはチームを引き連れてその場所へ向かう。ヤシュやアトゥルが現場に到着したとき、スワーティーの遺体があった。責任を感じたアトゥルは拳銃自殺してしまう。

スワーティーは殺されたが、まだマーヤーがヴィシュヌの手中にあった。死んだことになっているヤシュの他にチームメンバーで残ったのはカムレーシュのみだった。カムレーシュはマーヤーの命を救うため、ヤシュと共にヴィシュヌに呼び出された場所へ行く。ヤシュは奇襲を仕掛けてヴィシュヌの部下たちを皆殺しにし、ヴィシュヌを追う。だがヴィシュヌはヤシュの目の前でマーヤーを殺す。怒ったヤシュはヴィシュヌと激突し、激闘の末にヴィシュヌを殺す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

僕はかねてから、南インド映画をそのままヒンディー語リメイクすることには反対している。南インド映画の映画作りはヒンディー語映画のトレンドから見ると古めかしいことが多く、失敗作に終わることが多々あるからである。具体的には、ダンスシーンの挿入の仕方(唐突過ぎる)、女優の演技(オーバーアクティング過ぎる)、登場人物の家族構成(大家族過ぎる)、脚本の稚拙さ(大ざっば過ぎる)などから古めかしさを感じる。タミル語映画リメイクである「Force」もこの欠点を踏襲しており、古いタイプのアクション映画だと感じた。

映画の序盤に明らかに悪役の風貌をして登場した主人公が実は警官で、しかもそれがヒロインに惚れられるきっかけとなるという設定は、「Wanted」などの南インド映画発アクション映画で過去に何度も見たような気がする。ヒロインが殺されてしまうという極端なストーリーも、同じくヒロインが殺される「Ghajini」や、母親が殺される「Dabangg」などを想起させる。南インド映画にはまた独特の文法があり、それをそのままヒンディー語映画にすると何か違和感を感じる。

しかしながら、「Force」は全体的にスピーディーな展開が心地よく、善悪も明快でアクションも優秀であり、アクション映画としてはまあまあ楽しめる作品となっていた。ジェネリアの演技は時にオーバーアクティングに思えることもあったが、彼女には演技ではなく自分自身の個性で映画を支配する力があり、それが今回はうまく活かされていたと感じた。また、ジョン・アブラハムの肉体がやたら強調されていたのも印象的であった。筋肉があまりに目立ちすぎて、彼の演技はあまり記憶に残っていない。

娯楽を第一とした単純明快なアクション映画であったが、もし何らかのメッセージを読み取るとしたら、それは「悪人は殺すべし」という暴力的なものだ。レッディーを生け捕りにするか射殺するかの問答シーンでその葛藤が見られた。結果的にレッディーは殺され、ヤシュらは停職処分となるが、ストーリーの流れから言えば、レッディーをその場で射殺したことは正当化されていた。26/11事件(ムンバイー同時多発テロ)の実行犯の1人で唯一生け捕りとなったテロリスト、アジュマル・カサーブを多額の予算を費やして生かし続けていることへの批判も劇中にあり、警官による私刑を支持する内容であった。そういう一直線な主張も南インド映画っぽいと感じる。

音楽はハリス・ジャヤラージ。要所要所で挿入歌が入っており、最近の映画の中ではダンスシーンやミュージカルシーンは多めだったが、特に心に残ったものはなかった。

「Force」は、最近のヒンディー語映画界でブームとなっている、南インドで大ヒットしたアクション映画のヒンディー語リメイクである。ヒンディー語映画にはフィットしない古めかしさが散見されるが、アクション映画としてはまあまあの出来。しかし日本人がわざわざ好んで見るような作品でもないだろう。もしヒットするならば、地方都市を中心に興行成績を上げると思われる。