なぜインドに住み始めたかを語る前に、なぜインドに惹かれたのかについて考えなければならないだろう。なぜならインドに住む前に2回インドを旅行しているからであり、能動的にインドへ向かったからである。しかしそれは容易なことではない。ひとつの絶対的な理由が僕をインドに惹き付けたのではないからだ。

10代の頃、インドに対して僕が抱いていたイメージは、一般の日本人とそう変わらないだろう。「毎日カレーを食べている」「暑い」「ターバンを巻いている」「怪しい」「物価が安い」「貧しい」「はまったら抜け出せなくなる」「ガンジス河で沐浴」などなど。僕の中でインドまたはインド人のイメージを形成するのに貢献したのは、漫画「ドラゴンボール」のナムとか、ゲーム「ストリート・ファイター」シリーズのダルシムとか、漫画「キン肉マン」のカレクックとか、みんなのうたの「ラジャ・ラジャ・マハラジャー」とか、漫画「ちびまる子ちゃん」の花輪君とか、その程度であった。同世代の日本人とそんなに違わないと思う。どれも極端にデフォルメされたインド像で、今から考えれば全くとんでもない情報を拡散している作品ばかりなのであるが、インドが幸運なのは、日本人にとって少なくとも全くイメージの湧かない国ではないということであろう。世界には、聞いたこともないような国がごまんとあるし、国名だけは何とか聞き覚えがあっても、他に何のイメージも湧いて来ない国も多い。それに対してインドは、たとえ間違ったものであっても、何かこんな感じだろうというイメージだけは日本人の脳裏に漠然と存在する。それだけでインドはまず幸運な国だと思う。そしてそのイメージは、どちらかと言うと神秘的であったり、何だかすごかったり、少し面白おかしかったり、決してネガティヴな方向を向いていない。ますます幸運な国だと思う。

また、僕が子供の頃には心霊写真、UFO、超常現象、超能力などが全盛期で、テレビでもよく特集が組まれていた。それに影響された僕は、現代科学では解明できない不可思議な事象に多大な興味を覚えるようになっていた。当然、学研の月刊ムーは毎月愛読していた。月刊ムーでは、「人類は核戦争で一度滅んだ」みたいな仮説がよく繰り返され、その根拠として「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」などのインドの叙事詩やインダス文明の遺跡など、インド関連の事物の解説が頻繁に出て来た。クトゥブ・ミーナールの「錆びない鉄柱」も、ムー愛読者の僕にとっては、世界中で発見されている「オーパーツ」のひとつとして、常識の範囲内の事物であった。よって、多少いびつな方向からではあるが、意外に子供の頃からインドのことについては知識があった。

ただ、いつか自分がインドに行くことになるとは思っていなかった。むしろ、インドには行かないようにしようと考えていた頃もある。子供の頃の愛読書に「有毒動物のひみつ」という本があった。この本には、世界各国の毒を持った生物たちが絵や漫画で解説されていたと記憶しているが、その有毒動物たちのプロフィールのひとつに「生息地」があった。僕は、いくつかの例外を除き、ほとんどの有毒動物が日本にいないことをひとつひとつ確認し、安堵のため息を付いていた。しかし、世界には危険な有毒動物が生息する国がいくつもあった。そのひとつがインドだった。何しろ猛毒を持ったキングコブラの故郷である。子供心に、このような危険な有毒動物が生息するインドには絶対に行くまいと考えていた。

しかし、インドとの具体的な接点を時間を遡って考えて行くと、小学生時代のあるとき偶然スィタールのコンサートに迷い込んだのが最初だったと思われる。ある雨の日、友人の家で遊んでいたところ、その子のお母さんに半ば無理矢理連れられて、近所の公民館へ行くことになった。そのお母さんはその公民館の何かの係をしていたのである。その日公民館では、普段インドを旅して回っていると言う日本人のおじさんによるスィタールの演奏会があった。雨のためかチューニングがうまく合わず、コンサートはなかなか始まらなかった。演奏が始まっても、子供にスィタールの音色が分かるはずもない。そもそもその頃はその楽器の名前すら知らない。すぐに飽きてしまった。そのおじさんには子供がいた。公民館の2階に物置部屋みたいな部屋があり、演奏が終わるまでそこでその子供と遊ぶことにした。「インドの米は長いと聞くが本当か?」とその子に聞くと「そうだ」と答えた。なぜかそのやり取りだけを覚えている。その質問をしたとき初めて、かなり間接的ではあるが、具体的なインドとの接点ができたような気がする。

次にインドが人生の中に現れたのは高校生の頃だ。音楽を聴き始め、洋楽に傾倒し、その頃までにはビートルズに辿り着いていた。ビートルズはいくつかの曲の中でスィタールなどのインド楽器を使用しているし、特にメンバーの1人ジョージ・ハリスンはスィタール奏者ラヴィ・シャンカルと共に、音楽をはじめとしたインドの様々な魅力を西洋世界に紹介することに貢献した。しかし、その点はその頃の僕にとってあまり重要ではなかった(どちらかと言うとジョン・レノンのファンである)。僕は単にビートルズの曲を愛するだけでなく、彼らの人生や思想にも興味を持ち、影響を受けるようになった。有名な話だが、ビートルズのメンバーたちは、インドのリシケーシュにあるマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーのアーシュラム(修験場)に滞在していたことがある。ビートルズがインドへ行ったという事実が、僕にとって非常に重要であった。もちろん、ビートルズ・マニアにとって大半の聖地は英国にある訳だが、ビートルズの影響によって、インドはいつか訪れなければならない土地のひとつとなったのだった。

ただ、同じ頃にオウム真理教事件も起きていた。オウム真理教は元々ヨーガ道場として発足した団体で、インドの文化遺産や専門用語をかなり利用して活動して来ていたので、世間のインドに対するイメージも悪くなってしまった。僕も、インド関連のものをオウム真理教関連だとイコールで結びつけるような先入観を持ってしまっていたかもしれない。大学に入り、東京で1人暮らしを始めたが、キャンパスでは、さすがにオウム真理教はもう下火になっていたが、無垢な新入生を狙う他の様々な危険宗教団体への注意喚起が盛んに行われていた。オウム真理教以外にもまだまだ危ない宗教団体があるのだとそのとき初めて知り、とにかく東京は怖いところで田舎者はのんびりしているとすぐに餌食にされてしまうのではないかと怯えた。こういう社会情勢の中に身を置いたこういう無知な田舎者だったために、前々から興味はあったものの、どうしても宗教と結びつけて考えられやすいインドに対して、すぐに積極的に向かって行くことはできなかった。

大学に入って海外旅行が趣味となった。ただ、アジア諸国はあまり旅先の候補地には入っていなかった。この頃は完全に欧米志向だった。大学1年生の最初の夏休みには米国ロサンゼルスへ行った。その頃から映画好きで、ハリウッドに一度は行ってみたいというベタな願望があったのだ。また、当時ロサンゼルスに留学している友人もいたので、一石二鳥であった。そのまま順調に行けば、その次の旅先はビートルズ・マニアの聖地ロンドンやリヴァプールになるはずだった。しかし、とある友人に半ば無理矢理誘われてタイを旅行することになった。渋々旅行することになったタイであったが、そこでアジア旅行の楽しさを知ってしまう。日本と距離的にも文化的にも比較的近いこと、物価が安いこと、物価が安いことで活動範囲も広がること、片言の英語でも問題なくコミュニケーションが取れること、人々が日本人に優しいこと、料理がおいしいことなどがアジア旅行の魅力だと感じた。タイ旅行の後、もはや欧米諸国は目に入らなくなってしまった。

それでもタイの次はインドにならなかった。それは当時の趣味だった語学と読書に遠因がある。その頃、海外旅行の他に熱心に取り組んでいたのはまず語学であった。それも欧米の言語以外の言語。文字がラテン文字系ではない言語。とにかく全く未知の文字を読めるようになりたかった。タイから帰った後、僕はアラビア語を勉強し始めていた。アラビア語を勉強し始めたのは、その頃アラビア文学「千夜一夜物語」の日本語訳を読んでいたからである。その頃の僕は、電車での通学の行き帰りに世界文学の翻訳を読むのをひとつの楽しみにしていた。しかし、文学作品を読んでいて一番寂しいのは、ある本を読み終えてしまったときだ。せっかく知り合いになれた本の中の魅力的なキャラクターたちや、その作品の中に構築された世界とお別れしなければならなくなるからだ。その寂しさからなるべく逃れたかった。そのためにはなるべく長い本を読めばいいと考えた。その考えのおかげでロシア文学にはかなり手を出したが、もっと長い本を、さらに長い本を、図書館にある文学作品の中で一番巻数の多い本を、と求めて行く内に、最終的に「千夜一夜物語」に辿り着いたのだった。そしてアラビアンナイトの世界にドップリ浸かって半ば洗脳状態の中で、アラビア語を学習することを決めたのだった。アラビア語は、半年やそこらかじったしたくらいで物になる言語ではなかったが、一応文字は読めるようになったし、基本的な文法も何となく分かった。せっかくアラビア語を勉強したこともあり、次の旅行先は、アラビア語が話されているエジプトにした。もちろん、子供の頃にピラミッドの謎、王家の谷、ツタンカーメン王の秘宝、カーター博士の発掘物語、恐怖のコブラ病などの話を吸収しており、エジプトそのものにも十分惹かれていた。エジプト旅行は初の完全な一人旅だったこともあってタイよりも圧倒的にハードだったが、とても楽しかった。

いわゆるバックパック旅行をしたことのある人なら誰でも経験があると思うが、旅行者に人気の場所へ行き、旅行者が集まる安宿に泊まり、旅行者同士で情報交換をしていると、必ず「どの国へ行った」「どの国が良かった」という話になる。その中でインドはどの旅行者の口からも何らかの文脈で必ず出て来る国名である。行ったことのない人は「行ってみたいんだが実際のところどうなのか」と興味津々で、行ったことがある人はインドでの武勇伝を自慢気に語る。その際インドでの数々のトラブルも語られるが、会話の結論は必ず「インドは一度は行くべきだ」となる。タイ、エジプトと旅行して、それらの国々で出会った経験豊富な旅行者たちと話をしていると、自然に「次はインドだ」となった。

また、どうもいろいろなものの源流がインドにあるのではないかという漠然とした畏敬の念もインド行きを後押しした。仏教がインド発祥なのは言うまでもないが、「千夜一夜物語」の原型がインドの「鸚鵡七十話」にあると言われていたり、「西遊記」や「桃太郎」の起源がインドの「ラーマーヤナ」にあるとされていたり、アラビア数字は実はインド数字がオリジナルだったり、アジアで広く使われている文字の数々がインドのブラーフミー文字に端を発していたり、日本語かなの五十音図がインドの影響を受けていたり、さらに日本語タミル語起源説が唱えられていたり、いろいろなことを深く知れば知るほど、何もかもインドにつながっているような気がした。

さらに、この頃にはタミル語映画「ムトゥ 踊るマハラジャ」が日本で空前のインドブームを巻き起こしていた。当時、暇な時間があれば渋谷や新宿で映画を見ていたが、ある日たまたま通り掛かった渋谷シネマライズで、インド人女性の顔がドアップになった映画ポスターを見て惹かれ、その映画を見ることにした。それが「ムトゥ 踊るマハラジャ」だった。初めてのインド映画であった。そのときの衝撃は今でも鮮明に覚えている。最初はどう反応していいのか分からなかった。なぜこのおじさんが主人公なのかも分からなかった。しかしこれは笑っていいのだと分かると、誰にもはばかることなく笑えるようになった。一緒に見ていた観客も同様で、ひとつの映画の力によって、たまたま同じ時間と空間を共有した無数の観客が、徐々にひとつになって行くのを感じた。そしてなかなか終わらない!やっと話に決着が付いたと思ったらまだ半分しか終わっていなかった。映画が全て終わったときには何か全力疾走した後のような爽快な疲労感があった。それまで自分のことを映画好きだと思っていたが、そのとき初めて映画の本当の楽しさを知り、本当の意味で映画好きになれた気がした。今インド映画を見続けているのも、あのときの新鮮な感動を追い求めているからだと思う。詰まるところ僕はインド映画愛好家日本人のカテゴリー分類で言えば完全に「ムトゥ世代」の人間であり、あの映画を日本に紹介してくれた人たちには一生頭が上がらないだろう。この映画も僕をインドに呼ぶことになった。

こういう経緯を経て、1999年春に初めてインドの地を踏んだ。デリーInデリーOutで40日間の旅程。インド一周を目標にしていたし、実際にそれを実現することができた。早速空港で悪徳旅行代理店に捕まってしまったが、エジプトを経験した後ではそんなにインド旅行は苦労しなかった。いろいろなことがあったが、総じて充実した旅行になった。インドから帰って来た後、ヒンディー語を学び始め、2000年春には2度目のインド旅行をした。このときはタイとカンボジアもセットで旅行し、カルカッタInデリーOutで北インドを中心に旅行した。2度目のインド旅行から帰った後は、ヒンディー語の勉強を続行しながら、サンスクリット語やタミル語も勉強し始めた。

なぜインドに惹かれたのか、と問い掛けるのは簡単だが、それに真剣に答えるために、僕はこれだけ長々と物語を書き綴らなければならない。唯一の理由はない。多くの理由がある。自分が20歳頃までに趣味としていたものの数々が、うまくインドに収束したように見える。もし一言で言い表すならば「運命」という言葉が最も適しているだろう。他には答えようがない。

| ◆ |

8月3日(水) なぜヒンディー語を勉強しようと思ったか |

◆ |

インドに住み始めたのは、ヒンディー語を勉強するためであった。よって、ヒンディー語との関わりについても書いておかなければならないだろう。

留学してまでヒンディー語を勉強しているからには、「なぜヒンディー語を勉強しようと思ったのか?」という質問を多くの人々から投げ掛けられるのは当然のことと言えよう。そしてこの問いほど僕を悩ますものもない。

ヒンディー語に初めて触れたのはインドを旅行したときだった。インドは多言語国家として知られており、「コース・コース・ペ・バドレー・パーニー、チャール・コース・ペ・バーニー(数kmごとに水が変わり、十数kmごとに言葉が変わる)」という諺まであるほどだが、デリーから入り、ジャイプル、アーグラー、ヴァーラーナスィー、カジュラーホー、サーンチーなどとしばらくの間は完全なるヒンディー語圏を旅していた僕は、旅の中で自然にヒンディー語を吸収して行くことになった。

とは言っても、最初のインド旅行のときまでには体系的にヒンディー語を勉強したことはなくて、ガイドブックの巻末に添えられているヒンディー語会話集や基本単語帳のみが頼りだった。普通に考えたら、そんな付け焼き刃にもならないような語学の知識で現地人とコミュニケーションが取れるはずもないのだが、なぜかヒンディー語だけはよく通じた。どんな短いフレーズでも、どんな片言の発音でも、インド人と会話する際にヒンディー語を使おうとすると、インド人はまずそれを大喜びしてくれて、そして次に、こちらが何を言いたいのかを一生懸命理解しようと努めてくれる。そして割と意思疎通ができてしまうのである。そういう体験を旅先で何度もすることになった。

単語が出て来なかったら、とりあえず英単語を交ぜて使ってもまともな文章になるというのも気楽だったし、日本語と同じSOV(基本語順が主語、目的語、動詞)型言語なので、脳内に日本語で浮かんだ文章をそのままヒンディー語に置き換えて行くだけで大体事足りることも負担が少ないと感じた。インドの前にはアラビア語を勉強してエジプトへ行き、インドの後には中国語を勉強して中国を旅行したが、ヒンディー語ほどコミュニケーションが楽で、かつ楽しい言語はなかった。

当時から「21世紀はアジアの世紀」というスローガンが叫ばれており、言語学を専攻していた僕も、アジア旅行にはまっていたこともあり、とりあえずいくつかのアジアの現代語を勉強してみて、その中から自分に合ったものを深く勉強したいと考えていた。それぞれ少しかじってみて、実際に現地で使ってみた結果、ヒンディー語が一番簡単そうだと言うことになった。これが、ヒンディー語を勉強しようと思った一番大きな理由である。

また、その他にもヒンディー語に興味を持った理由が2つある。ひとつは、ヒンディー語の表記に使われるデーヴナーグリー文字のシステムに畏敬の念を覚えていたからである。そもそもアジアの言語を勉強し始めたのも、旅行で使うため以上に、未知の文字を読めるようになりたいという探求心があったからである。よって、どちらかと言うと文字から語学の道に入る傾向にある人間だったと言える。

ちなみに、デーヴナーグリー文字は、元々サンスクリット語の表記のために整備された文字体系であり、インド亜大陸でもヒンディー語以外にマラーティー語やネパーリー語の表記に使われているため、厳密な意味ではヒンディー語の独占物ではない。しかし、僕はヒンディー語によってデーヴナーグリー文字を覚えたため、デーヴナーグリー文字への尊敬はそのままヒンディー語への尊敬となった。

初のインド旅行から帰って来て、ヒンディー語を勉強し始めた僕は、同時に専攻の言語学のコースにおいて、言語学の一分野である音声学も勉強していた。音声学では、世界中のあらゆる言語で使われているあらゆる音を書き表すことを目的とした国際音声記号(IPA)を勉強する。IPAは、人類が言語として利用する音声の科学的な分析に基づいて作られたシステマティックな記号体系で、最初に制定された1888年から何度も改訂され続けて来ている。驚くべきことに、同時に勉強していたデーヴナーグリー文字とIPAの配列は、ほとんど同じ科学的根拠に基づいていた。方やデーヴナーグリー文字は紀元前から発展して来た文字体系であり、方やIPAは近代の産物である。ヨーロッパ人が近代になってようやく成し遂げたことをインド人は遙か昔に発見し、実用化していた!しかもそれはアジア各地に普及し、「インド系文字」グループを形成している。南アジアはもちろん、東南アジアや中央アジアにまでインド系文字世界は広がっている。デーヴナーグリー文字の配列は日本語かなの五十音図にも影響を与えており、我々日本人も無関係ではない。アジアにはまった者はえてして西洋人の文化的ヘゲモニー意識や価値観の押し付けに反感を覚え、アジアの過去の偉大な文化遺産に自尊心やアイデンティティーの再構築を求めがちだが、このデーヴナーグリー文字の科学性も、アジア人として、アジアの優位性を証明する痛快この上ない事例のひとつとなり得る。少なくとも当時の僕はそう考えていた。

そして文字システムの科学性と関連して、ヒンディー語は表記と発音がかなり一致した言語であることも気に入った。世界の言語の中には、表記と発音のズレが大きい言語が少なくない。英語はその最たる例だ。そういう言語は何か損な気がして、勉強する気が起こりにくい。そもそもいろいろな文字を読めるようになりたくて語学を勉強していたのだから、文字を覚えても単語が読めないでは仕方がない。実はアラビア語、中国語、タミル語なども、それぞれの言語や文字が固有に持つ特徴から、書かれた文字を単に棒読みすればいい言語ではなかった。その点ヒンディー語は、文字さえ覚えてしまえば読むのは簡単だ。デーヴナーグリー文字の優秀性は、ヒンディー語を深く勉強しようと思ったきっかけのひとつだったことは間違いない。

もうひとつの理由は映画の存在だった。ヒンディー語には、「ボリウッド」の愛称を持つ巨大な映画産業が付随している。ヒンディー語をマスターすればマスターするほど、ヒンディー語映画の世界にも深くアクセスが可能となる。映画ほど言語を学ぶ上で役に立つツールはなく、膨大な映画作品群を抱え、今後も創出し続けるであろうヒンディー語は、語学学習の動機として、そしてご褒美として、魅力的だった。そしてもちろん、映画自体も魅力的だった。初のインド映画はタミル語映画だったものの、すぐにヒンディー語映画の世界にも足を踏み入れていた。2回のインド旅行でも映画館でヒンディー語映画を観たし、留学前に旅行したパーキスターンではかなりの数のヒンディー語映画VCDを買い漁り、暇があったら鑑賞していた。ヒンディー語を学び始めたとき、当面の目標は、ヒンディー語映画のヒンディー語を理解できるようになることであった。

ヒンディー語を学び始めた理由は以上の通りであり、「なぜヒンディー語を勉強しようと思ったのか?」に対しては悩まずにこう答えるしかないのだが、その問いに悩まされると書いたのには別の理由がある。なぜなら、インド人も日本人も、ヒンディー語を勉強することに対しての理解がない人が多いからである。だから、その問いは純粋な好奇心から来るものではなく、どこか馬鹿にしたような、もしくは同情めいた、あるいは何か珍奇なものでも眺めるかのような、そんなニュアンスを含むことが多いのである。

学問を職業訓練と同一視している人に、上記のような問いを投げ掛けて来る人が多いのではないかと思う。インド人にも多いし、日本人にも少なくない。それらのインド人と日本人の思考パターンは、生まれ育った環境の違いから、必ずしも一致しないが、少なくとも「ヒンディー語を勉強して、それを将来どのように役立て、そして食って行くのか」と言う共通した疑問の下にその質問をして来る。そういう視野の狭い問いに直面するたびに悲しい気持ちになる。この悲しさは、もしかしたら芸術方面に属している人々と共有できるかもしれない。

ヒンディー語を学ぼうと思う人へのアドバイスは、決してそういう心ない質問に屈してはいけないということである。笑い飛ばしたり、無視したり、「なぜヒンディー語を勉強しないのか?」と逆に質問し返したり、様々な回避方法があるが、たとえそれが悪意をもった問い掛けであっても、あまり気にせずに、信じた道を進めばいい。結局はそれがヒンディー語をマスターする一番の近道だと言える。もちろん、ヒンディー語を学ぶ動機は人それぞれかもしれないが、ヒンディー語に限っては、何となくそんなに皆の動機は変わらないのではないかと言う漠然とした確信もある。「○○好きに悪い奴はいない」はいろいろな分野で使われる定型フレーズであるが、それに似た「ヒンディー語学習者に悪い奴はいない」も真実に思える。特に、インドの実情をある程度知った上で、敢えてヒンディー語を勉強するために留学を決断する人は、それだけで道の半分までは来ていると思う。残りの半分は、どれだけ上記の問いに打ち勝ち、初志貫徹できるかにかかっていると言える。

そして、こんなところで日本語で書いても仕方ないのだが、インド人に言いたいのは、ヒンディー語を学習する外国人にそういう問いをなるべくしないで欲しいということだ。僕と同様に、ヒンディー語に惹かれた大きな理由が、こちらがヒンディー語を使うことで、大喜びし温かく受け容れてくれたインド人たちの存在であると言う人は少なくないと思う。その当のインド人からそういう問いを投げ掛けられるのが一番ダメージが大きい。一般のインド人の傾向として、外国人が片言のヒンディー語を話すと喜んでくれるが、外国人があまりに上手なヒンディー語を話したり、ヒンディー語を研究し出したりすると、逆に「なんでヒンディー語なんかそこまで真面目に勉強するのだ」と考え出す。多分インドに英語を勉強しに来る外国人にはそういうことはあまり思わないのだろう。普通はそちらの方がおかしなことなのだが。そういう思考そのものがまだインドが発展途上国と言われる由縁のひとつであり、今後改善して行ってもらいたい点だ。とある外国人が、人生の貴重な時間を割いて、インドにヒンディー語を勉強しに来るというのは、それだけでインドとインド人にとって誇り高いことだと是非知ってもらいたい。だからわざわざそんな問い掛けをする必要はないのである。ただただ温かく迎えてあげて欲しい。

| ◆ |

8月6日(土) ヒンディー語留学を決めた経緯 |

◆ |

日本では、大学3年時に1年間、初級レベルのヒンディー語を週1コマ履修し、大学4年時にさらに1年間、初級レベルと中級レベルのヒンディー語を1コマずつ履修した。初級レベルを大学4年時にもう一度履修したのは、教えてくれる先生が異なったからだ。初級と言えど、もしかしたら違う先生なら違うアプローチからヒンディー語を勉強できるのではと考えてのことだった。

ただ、初級レベルでは基本文法しか習わないし、中級レベルでもヒンディー語の新聞・雑誌記事などを延々と日本語に訳して行くだけの授業で、ヒンディー語の会話と作文はほとんど上達しなかった。ヒンディー語をさらに磨くためには留学が必須であった。留学と言っても、ヒンディー語の本場であるインドへの留学と、ヒンディー語教育・研究で実績のある欧米の大学への留学の2つの道があったが、後者の道は邪道に思えたため、インドへの留学しか考えなかった。

しかしながら、僕には引け目もあった。僕は、ヒンディー語の専攻コースがある東京外国語大学や大阪外国語大学(現在の大阪大学外国語学部)などの出身ではなかった。毎年ヒンディー語を専攻している学生が一定数いるのに、全く部外者の僕が今からヒンディー語を真剣に志す意味はあるだろうかと考えた。それら外大の学生たちが必ずしもヒンディー語を勉強したいからヒンディー語を専攻している訳ではないことは後になって知った。普通に考えたら、高校生の時点でヒンディー語を勉強しようと思う人は稀であろう。一応そういうことは気にせずに突っ走ることにしたが、留学後もこの点ではずっと劣等感を抱き続けることになった。

また、インドにはそれまでに2度訪れたことがあったものの、留学となると全く異なった勇気と決断が必要だった。当時はヒンディー語留学に関する情報もほとんどなかった。あるとき、池袋で開催されていた留学フェアへ足を運んでみたところ、インド大使館もブースを出していた。そこでもらった留学案内のみが当面唯一の情報源だった。各国のブースには長蛇の列が出来ていたが、インドのブースには全く人がおらず、係員が暇そうにしていたのが印象的である。その暇そうな係員に、「ヒンディー語を勉強したいのですが」と申し出たら、ひとつの教育機関の名前を提示された。それがケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンであった。

ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン。英語ではCentral Institute of Hindi、日本語では一般に中央ヒンディー語学院と呼ばれている。ヒンディー語普及のために1961年に設立された政府系教育・研究機関である。主な目的は非ヒンディー語圏においてインド人に連邦公用語であるヒンディー語を教えたり、ヒンディー語教師を養成したりすることで、非ヒンディー語圏の主要都市に分校を持っている。ただ、ヒンディー語普及活動の一環として外国人向けのヒンディー語コースも開講しており、アーグラー本校とデリー校が外国人留学生を受け容れている。アーグラー本校には主に奨学金留学生、デリー校には私費留学生が通う。

インド政府ヒンディー語研究奨学金に応募してアーグラー本校に留学することも考えたのだが、第一にどうせならデリーに住みたかったことと、第二に募集を知ったのが締切当日だったと言う理由のため、デリー校への私費留学を目指し始めた。ヒンディー語の先生や、その他インド人教授にサンスターンのことを聞いてみたが、「一応ちゃんと教えてくれる」とのことだったので安心した。しかし、他の多くの日本人と同様に、それまで海外に住んだことは全くなかったし、その上インドの住環境がどうなのか全く情報がなかったため、なかなか踏ん切りが付かなかった。

インド留学は間違いなく僕の人生の中でもかなり大きな決断だったが、それは自主的な決断と言うよりも、むしろ他にめぼしい選択肢がなくなってしまったというどうしようもない理由の方が大きかった。当初の予定では、とりあえず大学院に進学し、その上で1年ほどインドに留学するという順当な道筋を思い描いていた。ところが、ウェブサイト作りにはまったり、院試とは全く関係ないインド関係の語学に時間を割いたりしていたら、大学院の院試に落ちてしまった。てっきり合格するものだと思っていたのでかなりショックだったが、既に卒業旅行としてパーキスターン行きを決めており、旅行の誘惑の方が強かったので、そのまま卒業することにして、とりあえずこれからどうするか、パーキスターンを旅行しながら決めることにした。

旅先で会った日本人旅行者に機会があれば相談したが、誰もがインド留学に反対した。それよりもこのまま世界中を旅行した方がいいと言ったり、絵描きになった方がいいと言ったりする人が多かった(当時は旅先でよく絵を描いていた)。大学時代多くの国を旅行したが、それでもまだまだ行ってみたい国はたくさんあった。しかし、旅人と言うのはあまり生産的な生き方には思えなかった。むしろひとつの国に集中して知識と経験を蓄えた方が価値があると思った。しかしインド留学には反対が大多数というか全員であった。旅の終盤には、そこまでみんなが反対するのなら、敢えてその道を進めば、人とは違ったことを成し遂げられるかもしれないと思うに至り、ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンに願書を送付することを決めたのだった。

ちなみに、2001年春のパーキスターン旅行は、人生の岐路に立っての旅路だったため、今までの旅行とは少し違ったセンチメンタルなものとなった。不思議なもので、そこで出会った日本人旅行者の内、2人には後に僕がインドに住み始めてからデリーで偶然出会うことになる。1人はパハール・ガンジの安宿で再会した。僕のことは覚えていなかったが、僕は彼のことを覚えていた。相変わらず貧乏旅行者として旅を続けているようであった。もう1人は大企業の駐在員として立派になってデリーに来ていた。今度は逆に、僕は彼のことをほとんど忘れていたが、彼が僕のことを覚えていてくれた。

ただ、ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンへの留学を決めたからと言って、もちろんそれで留学が可能となる訳ではない。最大の懸念は、果たして願書を送ったら普通に入学許可証(アドミッション・レター)を送り返してくれるだろうかということだった。インドのことなので何も保証はなかった。入学許可証がなければ留学に必要な学生ヴィザは取得できない。つまり留学もできない。しかし、この点では運を天に任せた気分でいた。もしインドが僕を必要とするなら入学許可証も手に入るだろうと大きく構えていた。後にもインドにおいて様々な岐路に直面するが、常に僕は同様の態度でインドに身を任せた。そしてその都度インドは僕に応えてくれた。当然、最初に僕がインドに与えた試練にも、インドは難なく応えてくれたのだった。入学許可証が届き、インド留学が可能となったのである。入学許可証が届いた今、もう留学に迷いはなかった。後はインドが何とかしてくれるだろうと思っていた。

ヒンディー語映画界には、とある実在のかつ生存中の著名人の名前を題名に冠した映画群がある。世界の映画の中でもこれは珍しい現象かもしれない。「Main

Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon」(2003年)、「Padmashree Laloo Prasad Yadav」(2005年)、「Tere

Bin Laden」(2010年)、「Shahrukh Bola "Khoobsurat Hai Tu"」(2010年)、「Phas

Gaye Re Obama」(2010年)などである。厳密な意味ではインド映画ではないが、日本でも公開された「ベッカムに恋して」(2002年;原題Bend

It Like Beckham」もその親類として加えることができるだろう。

8月5日からインドで一般公開されているヒンディー語映画「I am Kalam」も実名入り映画のひとつだ。カラームとは、インド第11代大統領APJアブドゥル・カラーム(在職2002-2007年)のことである。カラーム元大統領は「インドのロケットマン」として知られるロケット技術科学者で、1998年にインド人民党(BJP)政権が実施した核実験(ポーカランII)でも重要な役割を果たした。貧しい出自から大統領まで上り詰めた努力とその飾らない人柄が国民に大いに受け、歴代でもっとも人気の大統領とされている。大統領を辞した今でもその人気は変わらず、昨年の英連邦競技大会(コモンウェルス・ゲームス)開会式でも、来賓の中で観客からもっとも盛大な拍手を受けていたのは彼であった。

そのアブドゥル・カラーム元大統領の名前を題名に冠した「I am Kalam」は、元々は映画祭サーキット向けに作られた2010年の作品だが、世界各国で数々の賞を受賞し、今回インドで凱旋公開となった。

題名:I Am Kalam

読み:アイ・アム・カラーム

意味:僕はカラーム

邦題:僕はカラーム

監督:ニーラー・マーダブ・パーンダー

制作:シャーンタヌ・ミシュラー

音楽:スシャーント・ボース、アビシェーク・ラーイ、ディーパク・パンディト(BGM)

歌詞:キショール、マーナヴェーンドラ

衣装:ナレーンドラ・スィン、バルナイル・ラト

出演:グルシャン・グローヴァー、ハルシュ・マーヤル(子役新人)、ピトーバーシュ・トリパーティー、ハサン・サード、ベアトリス・オルデクス、マムター・ディークシト、ミーナー・ミール、ガリマー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ハルシュ・マーヤル

| あらすじ |

ラージャスターン州の砂漠地帯に住むチョートゥー(ハルシュ・マーヤル)は、一度見たものは何でも覚えてしまう賢い男の子だったが、家が貧しかったために学校に行けずにいた。母親(ミーナー・ミール)はチョートゥーを叔父のバーティー(グルシャン・グローヴァー)が経営する道端食堂「ファイブ・スター・ダーバー」に預け、働かせることにする。

バーティーもチョートゥーの賢さに感心し、彼を可愛がるようになる。ところが元々ダーバーで働いていた小間使いラプタン(ピトーバーシュ・トリパーティー)は事あるごとにチョートゥーにちょっかいを出していた。チョートゥーは、ある日テレビでAPJアブドゥル・カラーム大統領の演説を聞く。カラーム大統領はインドの子供たちに、「運命は自分で書くもの」とメッセージを送る。すっかりカラーム大統領のファンになってしまったチョートゥーは、カラームを名乗り出す。

ところでダーバーの前には、地元のラージャーが経営するホテルがあり、多くの外国人観光客が宿泊していた。ラージャーの息子ランヴィジャイ(ハサン・サード)は何不自由ない生活を送っていたが、友達を欲していた。ランヴィジャイは、ダーバーで働き出し、時々ホテルにチャーイを持って来るカラームが気になり出す。2人はすぐに友達になり、密かに遊ぶようになる。

また、ホテルにはルーシー(ベアトリス・オルデクス)というフランス人女性が宿泊していた。バーティーはルーシーに惚れており、彼女が来ると態度がコロリと変わってしまう。ルーシーもカラームのことを可愛がるようになり、いつかデリーに連れて行くと言う。カラームはその言葉を信じ、夢を膨らませる。

ところが2つの出来事が一度に起きる。ひとつはバーティーの失恋だった。バーティーはルーシーが既婚でデリーに夫がいることを初めて知り、ガックリと肩を落とす。また、生意気なカラームに一泡吹かせるため、ラプタンは彼が大事にしていた本を全て燃やしてしまう。それに気付いたカラームはラプタンと取っ組み合いの喧嘩を始める。バーティーに叱られたカラームはすっかりヘソを曲げてしまう。

ところでランヴィジャイはヒンディー語スピーチコンテストに出ることになったが、サッカー中に右手を怪我してしまい、スピーチを書くことができなくなってしまった。カラームはランヴィジャイのために徹夜をしてスピーチを書いてあげる。ランヴィジャイはそのおかげでコンテストで優勝する。ところがその間、カラームは泥棒の濡れ衣を着せられていた。ランヴィジャイはカラームにいろいろなものをあげていたのだが、それがカラームの部屋から見つかり、カラームが盗んだと思われてしまったのである。

泥棒扱いをされて自暴自棄になったカラームは、トラック運転手に連れられてデリーへ行ってしまう。コンテストから帰って来たランヴィジャイは何が起こったかを知ってショックを受け、ラージャーに真実を話す。翌日、ランヴィジャイ、付き人、カラームの母親はカラームを追ってデリーへ向かう。また、バーティーはデリーに行っていたルーシーに連絡を取る。皆で捜索した結果、カラームはインド門で見つかった。

ラージャーはカラームの母親を雇用することにし、カラームが学校へ行くことを許した。カラームは健気にも学費は自分で稼ぐと宣言する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

一応、児童労働への反対と、子供を学校で勉強させることの大切さをテーマにした映画だと言えるが、児童労働そのものを頭から否定するのではなく、貧困があって、そのせいで学齢期の児童が学校へ行けずに労働をせざるを得ない状況があることをまず説明して、その上で、子供の視点から、自分の力で、学校へ行って勉強する「特権」を手に入れるまでを描いた感動作に仕上がっていた。よって、雰囲気は全く暗くなく、むしろすがすがしい作品となっている。

映画の中心は何と言ってもチョートゥーである。チョートゥーと言うのは「チビ」みたいな意味で、自分より目下の者や実際に背の低い者に対する呼び掛けによく使われる呼称である。だが、チョートゥーはそれを気に入っておらず、APJアブドゥル・カラーム大統領のファンになってからは、カラームを名乗り出す。よって、劇中に彼の本名は出て来ない。カラームは機転が利き、皆を楽しませることに長け、向学心の高い子供である。そのカラームが、幼くしてダーバーの小間使いという社会最底辺の仕事をしながら、偉い人になることを夢見て前向きに生きる毎日を追ったのがこの「I

am Kalam」だ。カラームの明るいキャラクターがあったからこそ、明るい雰囲気の作品となっていると言える。カラームを演じたハルシュ・マーヤルはこの映画での演技を買われ、2010年国家映画賞で最優秀子役賞を受賞している。

ネズミ寺院として有名なカルニー・マーター寺院が出て来たことから、映画の舞台はビーカーネール周辺の砂漠地帯だと予想される。バーティー・マーマーの経営するダーバーには、トラック運転手の他、多くの外国人観光客が来ていたが、それはすぐ近くにラージャーの経営するホテルがあったからだ。ラージャーは、王からホテル経営者になったことすら王族として恥ずかしいことだと考えており、ホテルにレストランを開くことは、「ホテル経営者からさらにコックにまで身を落とす」と考え、実行に移せずにいた。そのおかげでバーティーのダーバーは繁盛していたという訳である。ただ、ラージャーも時代の変遷と共に考えを変える必要性に迫られていた。この辺りはサイドストーリーに過ぎず、劇中でもうまく発展させられていなかったが、隠れテーマとしては興味深かった。かつての王族が何を考えて自分の王宮や屋敷をホテルにし一般公開しているのか、僕も宮殿ホテルに泊まるのは好きなので、是非その心の内を知りたいものである。

また、ラージャーはチェスにばかり身を興じていたが、これはおそらくプレームチャンドの短編小説「シャトランジ・ケ・キラーリー(チェス・プレーヤー)」を意識しているのではないかと思う。この作品はサティヤジト・ラーイ(日本では誤表記「サタジット・レイ」で知られる)が1977年に映画化している。

APJアブドゥル・カラーム大統領の出演はなかったが、代わりに彼のテレビ映像が使われていた。共和国記念日パレードの映像が出て来たが、主賓席にはブータン国王ジグミ・シンゲ・ワンチュクが映っていたことから、これは2005年1月26日の映像であることが分かる。

グルシャン・グローヴァーは通常のヒンディー語映画だと変哲な脇役を演じることが多いのだが、本作ではかなり重要な役を任されており、彼の本気の演技を久し振りに見られた気分である。意地悪な先輩小間使いラプタンを演じたピトーバーシュ・トリパーティーや、カラームの親友ランヴィジャイを演じた子役ハサン・サードも良かった。他にマムター・ディークシトという女優が「教師役」としてクレジットされているが、劇中で彼女が出ていたのはエンドクレジットの場面のみだった。映画はカラームが学校に行くことになったところで終わるが、おそらくカラームが学校で勉強するシーンも撮影されていたのではないかと思う。編集の段階でカットされたのだろう。

言語はラージャスターニー方言混じりのヒンディー語が多く、標準ヒンディー語のみの知識だと多少聴き取りにくいところはあるだろう。ラージャスターン州では、「カンマ・ガニ」(大変失礼します)というフレーズが定番の挨拶になっており、ラージャスターン州を舞台にした映画にもわざとらしくよく登場する。「パダーロー」(いらっしゃいませ)「サー」(~様)などもよく使われる言葉だ。

また、ラージャスターン州を舞台にした映画は、砂漠の風景や人々の衣装などのおかげで、数割増し美しく見える。「I am Kalam」も砂漠と砂漠に住む人々の美しさがよく醸し出された作品であった。

「I am Kalam」は、ラージャスターン州を舞台にした、貧しいが賢い子供が主人公の映画。「全ての子供に教育を」がメッセージであるが、決してその社会的メッセージに雁字搦めとなった作品ではなく、あくまで娯楽映画として楽しめる作品になっていた。映画祭で高い評価を得ただけある佳作だと言える。

| ◆ |

8月11日(木) ヒンディー語留学について |

◆ |

ヒンディー語をマスターしようと思い立った際に大きな難問となって立ちはだかるのが、優れたヒンディー語教育機関の不足である。日本でのヒンディー語教育は別として、もしインドでヒンディー語を勉強しようと思った場合、どれも一長一短、もしくは短所のみで、なかなか手放しで勧められる教育機関はない。

インドでのヒンディー語学習には大きく分けると2つの種類がある。ひとつは学生ヴィザを取得し、政府系の教育機関に入学して、1年もしくはそれ以上の長いタイムスパンの中で学ぶ道。もうひとつは、観光ヴィザ、雇用者ヴィザ、エントリー・ヴィザ(Xヴィザ)など、学生ヴィザ以外の査証でインドに入国し、私立の教育機関や家庭教師などを利用して、主に短いタイムスパンまたは週数コマのペースの中でヒンディー語を学ぶ道。

まず後者の道の利点を書くと、インドにはいくつか評判のいい私立のヒンディー語語学学校があるため、そこで短期集中または自分に合ったペースでヒンディー語を勉強することができること。短所は学費が安くないこと。そして、私立の教育機関ではほとんどの場合学生ヴィザを発行できないこと。例えば観光ヴィザで来た場合は滞在は普通半年が限度となる。最近は観光査証ホルダーへの規制が厳しいので、半年以上滞在しようと思うと面倒になる。また、学生ヴィザでの滞在にはならないので、厳密な意味での「留学」にはならない。

そうすると、政府系の教育機関から入学許可証(アドミッション・レター)を取得し、学生ヴィザでもってインドにヒンディー語留学するのが妥当に思えるが、大きな問題は、まともなヒンディー語の教育機関がインドには存在しないことである。そしてその中でももっともマシなものを選ぶと、どうしても僕が通っていたケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院、以下サンスターン)となる。アーグラー本校には通ったことがないので、以下の記述は僕が2年通ったデリー校での経験に基づく。

ただ、最初に認めなければならないのは、サンスターンの評判も芳しくないことだ。サンスターンに通った人なら誰でもその教育の質を賞賛することはないだろう。敢えてサンスターンを擁護すれば、授業の質は教師と生徒の質に大きく依存する。運良く教え方がうまい教師が担任となり、切磋琢磨できる優秀な同級生に恵まれれば、サンスターンも悪くはないだろう。だが、そういう幸運な巡り合わせは稀である。「卵が先か鶏が先か」の話になるが、元々サンスターンで学ぶ留学生の中には、ヒンディー語を学びたいという意欲よりも、単に長期ヴィザが欲しいという理由でこの学校に通う人が多かった。そして教師たちの中にも、外国語としてのヒンディー語教育についての理解がなかったり、そもそも公務員化してしまってやる気のない人が多い。こういう双方の悪い面が相乗効果となって、授業が低迷してしまうことが多々ある。

それでも、サンスターンの利点は、まずは大体の場合教師が授業に来ることである。外国人を受け容れている他の政府系教育機関(例えばデリー大学のヒンディー語ディプロマ・コースなど)では、今日の授業に担当の教師が来るかどうか行ってみなければ分からない、しかも大体の場合は外れでそのまま自然休講という酷いレベルなのだが、少なくともサンスターンは、校舎内に職員室があるため、教師が授業に来なくても、その教師を呼びに行ったり、もしいなかった場合は他の暇な教師に代わりに授業を頼んだりできる。そんなところから話を始めなければならないのは本当に情けない限りなのだが、インド国内の一般的な教育事情と照らし合わせて見ると、それがサンスターンの大きな長所と言えるのは確実である。

そうまでしてインドでヒンディー語を学ぶ必要があるのか、という疑問も沸くのだが、サンスターン生にとって、はっきり言ってヒンディー語は普段の生活から身に付くものであり、学校で学ぶものではない。サンスターンは、普段の生活からヒンディー語に関して疑問に思ったことを質問できる場だと考えた方がいい。周囲のインド人にヒンディー語のことを聞いても十中八九正確な答えは返って来ない。やはり専門家に聞くべきであり、その専門家が一応サンスターンにはいる。受け身の態度ではヒンディー語はほとんど身に付かないが、逆に言えば、向学心のある人ならサンスターンでもヒンディー語を磨くことができる。そうした場合、登校すれば教師がいるということが非常に重要なのである。

そんな曰く付きのサンスターンに2年通った訳だが、インド生活の最初の濃い2年間だったこともあり、人生の中でももっとも楽しい思い出で溢れた時期だった。サンスターンでの数々の思い出については、次の日記に記そうと思う。

アーグラー本校と違って、デリー校は僕の通っていた間は寮がなかった。よって、ホテル住まいを除けば、誰もが家を借りて住まなければならなかった。それも一長一短なのだが、長所と言えるのは、やはりインド人庶民に混じって生活し、生のヒンディー語を吸収する機会が得られることである。もちろん生の言語であるために、学校で習う標準ヒンディー語とはギャップもあるのだが、そのギャップを感じ取ることはヒンディー語のより広い理解力を身に付けるためにとても重要だ。僕が最初の2年半住んでいた家の大家さんはハリヤーナー州クルクシェートラ地方出身のジャイナ教徒ジャートで、ハリヤーンヴィー方言をしゃべっていた。まだ大家さんとは話が通じたのだが、時々村からやって来ていた大家さんのお母さんとはほとんどコミュニケーションが出来なかった。ヒンディー語を勉強しているのに、デリーのすぐ近くで話されているヒンディー語の一方言をしゃべる人と会話が出来ない!こういうヒンディー語の奥深さに肌で触れなければ、ヒンディー語をさらに学ぼうという意欲も沸かない。

自分の経験から言えば、ヒンディー語をマスターし、インドを理解し、インド人を知ろうと思った場合、1年のインド留学では全く足りないと思う。まず何が足りないかと言うと、1年の留学では多くの場合丸々1年の滞在にならないことである。インドの高等教育機関は大体7月下旬から8月上旬に始まり、4月下旬から5月上旬に終了することが多い。そうなると、1年の留学だと、通常7月から翌年5月までの滞在になってしまい、インドがもっとも暑くなる酷暑期の佳境と、モンスーンが到来し酷暑期が終わる劇的な節目を経験できない。インドの文学や映画を理解する上でもこの時期のインドを身をもって体験することは重要だ。また、この時期市場に出回る、インドが誇る至宝のマンゴーのレパートリーの数々も完全には楽しめないことになる。この時期のインドを体験せずにインドを語ることはタージ・マハルを見ずにアーグラーを語るに等しい。

ヒンディー語は日本人にとってはそんなに難しい言語ではないと個人的には考えており、自分の経験から、日常会話程度なら3ヶ月ほど滞在し集中して勉強すればマスターできるのではないかと思っている。しかし、映画の台詞、演説、講義、テレビやラジオのニュースなど、より高度な文章を聴き取り、より抽象的な事象を相手に伝えようと思うと、その習得にはさらに時間がかかる。その際はやはり2年は留学しないといけないだろう。さらに、ヒンディー語で高度な文章を書こうと思ったら、サンスターンでは足りなくなる。

僕が本当にヒンディー語の運用能力に自信を持てるようになったのは、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)のヒンディー語博士課程前期または修士課程(M.A.Hindi)で、2年間インド人学生たちと共にヒンディー語やヒンディー語文学について学び始めてからである。サンスターンは外国人しか同級生がいないので、目標がどうしても低くなり、その結果どうしても伸びしろが限られて来る。だが、ヒンディー語を母語とするインド人たちの中に飛び込み、そのハンディキャップを何とか克服しなければならないという苦境に身を置いたとき、初めて「日常会話レベル」から脱却できた気がする。苦労は多かったが、その苦労がなければ何も得られなかっただろう。ただ、その後の博士課程中期(M.Phil.Hindi)や博士課程後期(Ph.D.Hindi)では授業で苦労することがなくなり、その分ヒンディー語に目立った成長は見られていない気がする。よって、研究者を目指すのでなければ、ヒンディー語留学は修士までで止めてもいいのではないかと思う。

しかし未だに僕はヒンディー語ネイティブスピーカー並みにヒンディー語をマスター出来ていない。10年住んで駄目だったので、もう今後何十年住んでもそんなに変わらないだろう。発音にしても、僕のヒンディー語はネイティブスピーカーと全く同じ音になっていない。せいぜい、まず電話で誰かインド人とヒンディー語で会話をして、後で実際に顔を合わせて、「(発音を聞いて)南インド人かと思った」と言われるくらいが、僕が受けられる最大限の賛辞である。

他の外国語にも当てはまることかもしれないが、会話に話を限定して、発音を無視した場合、ヒンディー語を完全にマスターした際に何が可能になるかと言うと、文法に則った正しい文章で会話ができるようになるのではなく、文法を崩した上でそれでも不自然にならない形で会話ができるようになることだと思う。日本人の日本語でもそうだが、人は普通に会話をする際に必ずしも文法を気にしてしゃべっていない。だが、ネイティブスピーカーにはネイティブスピーカーに特有の、暗黙の許容範囲内での崩し方があり、その範囲内を自由に動き回ってしゃべることができれば、非常にこなれたヒンディー語になる。だが、その範囲を少しでも越えると「ネイティブスピーカーではないな」とばれる。それにむしろ文法に正確にしゃべり過ぎると、ネイティブスピーカーのヒンディー語からは遠くなることが多い。また、語彙の選択に関しても、サンスクリット語やアラビア語・ペルシア語からの借用語を多用しなくても、基本的な単語の組み合わせてかなりの表現ができ、そういう表現を選んで使って行くと、本当の意味で聞き心地のいいヒンディー語になる。

どうしても日本やその他の外国でヒンディー語を教えるインド人の先生は、正しい文法のヒンディー語を生徒に教えようと努力するあまり、ヒンディー語の自然な崩し方を披露する機会に恵まれなくなる傾向にあるように感じる。それは間違ったことではなく、教師として義務でもあるが、それだけでは語学の味がない。やはり生のヒンディー語に触れるにはインドに留学すべきであり、多様なヒンディー語の姿を感じることで、ヒンディー語への愛着も深まる。ヒンディー語を学びにインドに留学することは決して無意味なことではないと思う。

時々、「インドでは憲法上カースト制度は禁止されている」とされることが多いが、それは誤りである。インド憲法第3部(第15-16条)「宗教、人種、カースト、性別、出身地に基づく差別の禁止」においてカースト差別が禁じられているだけだ。インド憲法を精読すると、社会的・経済的な後進階級の地位向上を目的とする場合、カーストを基準とすることが例外として認めてられており、つまりインドにおいてカースト制度は存在し利用され得るものとして扱われている。そして実際にカーストは政治の舞台で積極的に利用されており、カーストはますます顕在化している。

インド憲法第16条では雇用機会の平等性が謳われているにも関わらず、上記の理由から、インドでは留保制度(英語ではリザベーションやクォーター、ヒンディー語ではアーラクシャンなどと呼ばれる)が施行されており、社会的・経済的な後進階級のために、政府系教育機関への入学や公職への就職に際して特別枠が設けられている。留保制度の運用に当たって出自ごとにいくつかのカテゴリーが設けられており、恩恵を得られる特別枠の割合はそのカテゴリーによって異なる。州によって異なることがあるが、インド全国では一般に、指定カースト(SC)――かつてアチュート(不可触民)と呼ばれ、マハートマー・ガーンディーがハリジャン(神の民)と呼び、現在ではダリト(抑圧された人々)と呼ばれる人々――には15%、指定部族(ST)――僻地で文明から離れて伝統的な暮らしをして来たとされる部族民――には7.5%、そしてその他の後進階級(OBC)――SCやST以外に社会的・経済的に後進とされるコミュニティー――には27%の留保枠が認められており、これらのカースト・コミュニティーに属する人々は、それぞれの枠の中で入学や就職を目指すことが可能となり、それによって地位向上が図られるという理念の下に運用されているのが留保制度である。これらの割合は1931年に行われた国際調査のカースト別人口統計に基づいている。ちなみに、SC、ST、OBC以外のカースト・コミュニティーに属する人々はジェネラル(一般)と呼ばれる。いわゆるバラモン(知識階級)、クシャトリヤ(統治階級)、ヴァイシャ(商人階級)とされるコミュニティーは大体このジェネラルになる。

留保制度がインドの国政において大きな問題となったのは、OBC留保枠導入が施行がされた1993年以降である。インド憲法施行以来、SCとSTへの留保枠合計22.5%はまだ許容されて来たが、OBC枠27%が加わることで合計約50%が留保枠となってしまい、留保制度の恩恵を受けられないジェネラルに属する人々から強い反対の声が上がった。元々27%のOBC枠は、モーラールジー・デーサーイー率いる人民党(ジャナタ・パーティー)時代の1979年に、その他の後進階級の地位向上を目的として発足したマンダル委員会が1980年に提出した報告書が提案していたものだったが、インディラー・ガーンディーやラージーヴ・ガーンディーなどが首相を務めていた80年代の間ずっと無視され続けて来た。ところが、人民新党(ジャナタ・ダル)のVPスィン首相が、デーヴィー・ラール副首相との内部抗争から世間の目を逸らすために突然マンダル委員会報告書を取り上げ、それが後々のOBC枠導入につながったという経緯がある。OBC枠が導入された1993年は、アヨーディヤーにおいてラーム・ジャナムブーミ・マンディル(ラーム生誕地寺院)建設を目指す人々によってバーブリー・マスジド(モスク)が破壊された直後であり、OBC留保枠とアヨーディヤー問題は合わせて「マンダル・マンディル・マスジド」と呼ばれることがある。マンダルはマンダル委員会から取って留保制度のことを、マンディルはラーム生誕地寺院のことを、マスジドはバーブリー・マスジドのことを指している。

導入以降度々論争を巻き起こして来たOBC留保枠問題は、2008年、最高裁判所により、IIT(インド工科大学)やAIIMS(インド医科大学)などを含む公立高等教育機関へのOBC留保枠導入が決定されたことで再び大きく燃え上がった。ただでさえインドでは受験戦争が過熱している。そんな中留保枠が導入されると、ジェネラル枠の学生にとって志望校への狭き門はますます狭くなってしまう。さらに、留保制度のせいで、インドを牽引する人材を輩出するはずのトップクラスの教育機関に、ふさわしくない人物が入学してしまう恐れもある。後進階級の地位向上は重要だが、果たして留保枠という制度はインドの国益に適ったものなのか?ここ20年に渡ってインドで議論され続けて来ている問題である。

このセンシティブな問題を果敢に取り上げたのが、8月12日、ラクシャーバンダン祭とインド独立記念日の週に公開されたプラカーシュ・ジャー監督のヒンディー語映画「Aarakshan」である。ジャー監督はヒンディー語映画界の中でも作家性のある作品を作る社会派映画監督として知られており、昨年は政治ドラマ「Raajneeti」をヒットさせた。「Aarakshan」は今年の話題作の1本だが、予想通り全国で物議を醸しており、既にアーンドラ・プラデーシュ州、ウッタル・プラデーシュ州、パンジャーブ州で公開禁止となっている。また、公開された州でも同作品は反不可触民、反留保制度のレッテルを貼られ、抗議を受けているが、ジャー監督はその抗議内容を否定している。デリーの映画館では概ね平和裏に公開がされているようであるが、NCRではそうでもないようだ。ウッタル・プラデーシュ州に入るノイダやガーズィヤーバードなどでは上映禁止であるし、ハリヤーナー州に入るグルガーオンやファリーダーバードでも上映禁止ではないが警察からの指示で上映自粛が続いているとのことである。そのせいかデリーでは「Aarakshan」は予想以上に客入りが良かった。

題名:Aarakshan

読み:アーラクシャン

意味:留保制度

邦題:インドVSインド

監督:プラカーシュ・ジャー

制作:プラカーシュ・ジャー、フィーローズAナーディヤードワーラー

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ、ウェイン・シャープ(BGM)

歌詞:プラスーン・ジョーシー

振付:ジャエーシュ・プラダーン

衣装:プリヤンカー・ムンダーダー

出演:アミターブ・バッチャン、サイフ・アリー・カーン、ディーピカー・パードゥコーン、マノージ・バージペーイー、プラティーク・バッバル、ターンヴィー・アーズミー、ヘーマー・マーリニー(特別出演)、ヤシュパール・シャルマー、ダルシャン・ジャリーワーラーなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞、ほぼ満席。

ディーピカー・パードゥコーン(左上)、マノージ・バージペーイー(右上)、

アミターブ・バッチャン(中央)、

プラティーク・バッバル(左下)、サイフ・アリー・カーン(右下)

| あらすじ |

2008年、ボーパール。市内随一の私立大学シャクンタラー・タクラール・マハーヴィディヤーラヤ(STM)の学長プラバーカル・アーナンド(アミターブ・バッチャン)は優秀な数学者かつ厳格な教育者であった。プラバーカルの娘プールヴィー(ディーピカー・パードゥコーン)もSTMに通っていた。プラバーカルから寵愛を受けていたのが、ダリト(不可触民)出身ながら努力と勤勉によって優秀な成績を収めて来たディーパク・クマール(サイフ・アリー・カーン)であった。ディーパクは米国に留学して博士号を取得しようとしていたが、留学の実現までにまだ時間が掛かりそうだった。それまでディーパクはSTMに講師として務めることになる。ディーパクとプールヴィーは恋仲で、プールヴィーはディーパクの米国留学が決まったら自分の米国に留学しようと考えていた。また、プールヴィーにはスシャーント・セート(プラティーク・バッバル)というクラスメイトがいた。スシャーントはプールヴィーへの好意を公にしていたが、プールヴィーはディーパク一筋だった。

STMの副学長に就任したミティレーシュ・スィン(マノージ・バージペーイー)は、STMの方針に逆らって内緒で塾KKコーチング・クラスを経営していた。KKコーチング・クラスは今やボーパールでもっとも合格率の高い塾として知られていた。プラバーカルは、ミティレーシュが授業をせずに塾で教えていることを知り、彼に「理由開示請求」を突き付けた。1週間以内に、停職処分を受けるべきでない理由を示さなければならなかった。

ところが、州政府教育相などと太いパイプを持っていたミティレーシュは余裕の態度だった。折りしも、公立高等教育機関へのOBC枠導入が決定し、世間では留保制度を巡って議論が過熱していた。STM内でも留保制度の恩恵を享受する後進階級の学生と、留保制度によって不利を被るジェネラルの学生たちの間で亀裂が走っていた。特にSCのディーパクと、ジェネラルのスシャーントは公衆の面前で留保制度を巡って何度も衝突していた。スシャーントは停学処分となり、ディーパクは講師を辞す。ミティレーシュはこの問題を利用することにした。

ある日プラバーカルの家を1人のジャーナリストが訪れ、留保制度について彼にインタビューをする。プラバーカルは留保制度への賛成は口にしなかったが、留保制度は国の利益となっていると述べる。ところが翌日の新聞に、プラバーカルがSTMに留保枠の導入を決めたと大見出しで記事が出る。これは全てミティレーシュの策略だった。たちまちの内にプラバーカルは論争の渦に巻き込まれる。この論争の渦中に招集された理事会において、プラバーカルは潔く学長を辞任する。

プラバーカルは学長邸を出て家族と自宅へ向かう。自宅は亡き友人の妻と息子に貸していた。ところが自宅はKKコーチング・クラスになっており、勝手に2年間の契約が結ばれていた。プラバーカルは警察を呼ぶ。幸い、やって来た警官タークル(マノージ・ティワーリー)は彼の教え子だった。ところが彼は息子をKKコーチング・クラスに通わせており、ミティレーシュに対しても頭が上がらない立場だった。タークルは不動産所有権の紛争は民事訴訟となると言って弁護士を紹介する。ところがその弁護士もKKコーチング・クラスに子供を通わせたことがあり、ミティレーシュの仲間だった。プラバーカルはとりあえず家族と共にホテル住まいをすることにする。

この騒動が起きている頃、ディーパクは米国にいた。ところがプラバーカルがSTMの学長を辞任したことを知り、また電話で話した際のプールヴィーの様子が変であることに気付き、異変を感じてインドに戻って来る。事情を知ったディーパクは、KKコーチング・クラスになってしまったプラバーカルの自宅へ押しかけて暴れるが、ミティレーシュはそれを、プラバーカルが暴漢を送ってよこしたと世間に向けて主張し、ますますプラバーカルの立場を弱くする。また、ディーパクは警察に逮捕されてしまう。

しかしプラバーカルは挫折しなかった。彼の自宅の前で牛舎を営み、プラバーカルを尊敬していた酪農家シャンブー(ヤシュパール・シャルマー)の家で、貧しい子供を含む全ての子供を対象にした無料の塾を開く。また、逮捕されたディーパクはスシャーントの手助けによって釈放される。スシャーントは、プラバーカルが不可触民だけでなくバラモンの子息も助けたことを知り、彼の平等精神を知って、かつて対立していたディーパクにも救いの手を差し伸べたのだった。ディーパクとスシャーントはプラバーカルが開いた私塾を助けることを申し出るが、プラバーカルはそれを拒絶する。しかし2人は同様にディーパクの自宅で貧しい子供たちに無料で勉強を教え始める。やがてプラバーカルにも2人の塾のことが知れることとなる。プラバーカルは彼らを許し、自分の塾に加わるように誘う。

次第にプラバーカルの塾は市内で評判となり、学生が集まって来る。高額な授業料を取るKKコーチング・クラスを止めてプラバーカルの無料塾に来る学生も続出した。そしてプラバーカルの塾で学んだ学生たちが共通入試で一様に高得点を叩き出すと、メディアも彼の塾をスーパー・タペーラー(牛舎)と呼んでもてはやす。それに業を煮やしたミティレーシュは、州政府を動かして、州政府からの借用地だった牛舎の土地を強制的に接収しようとする。ところがプラバーカルを慕う人々が集まり、強制接収と建物取り壊しに立ち向かう。ショベルカーの運転手などもミティレーシュではなくプラバーカルの味方をする。ミティレーシュは機動隊を動員して力尽くでプラバーカルの塾を破壊しようとするが、そこへ1台の自動車がやって来る。降り立ったのはSTMの創立者で、現在リシケーシュで隠遁生活を送っていたシャクンタラー・ターイー(ヘーマー・マーリニー)であった。州政府の権力者は皆シャクンタラーの教え子であり、絶大な発言力を持っていた。シャクンタラーの一喝で警察は身動きが取れなくなってしまい、ミティレーシュは発狂してしまう。シャクンタラーはプラバーカルの努力を評価し、貧しい子弟のために無料の大学を開くことを発表する。そしてプラバーカルをその学校の恒久的な学長に指名する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

確かに留保制度をテーマにした映画ではあったが、留保制度が関係あるのは前半のみで、全体的なテーマはむしろ教育の商業化への反対であった。特に結果重視型の塾産業への痛烈な批判となっていた。留保制度については、賛成・反対双方の意見が劇中で激突させられており、結果的に賛成でも反対でもなく、映画を見ただけではプラカーシュ・ジャー監督自身の見地もよく分からない。よって、留保制度問題の映画化を楽しみに見ると期待外れである。それに加えてストーリーは理想主義的かつ予定調和で現実味に欠けた。悪役のディフォルメ化も極端であるし、水戸黄門的な決着の付け方も杜撰過ぎる。着眼点が面白く、話題性があるが、映画としての完成度はお世辞にも高くないと言わざるを得ない。

劇中では留保制度に対する賛否双方の意見が戦わせられていた。面白いことにどちらも「平等な競争」を論拠としている。つまりは「平等とは何か」と言う、一見簡単そうで実は非常に難しい問題に基づいた議論が戦わされている。留保制度の被害者、つまりジェネラルの人々の立場から言えば、留保制度を取っ払って、全ての子供が平等な条件の下で受験することが「平等な競争」である。これらの主張はスシャーントやミティレーシュが行っていた。また、留保枠を利用できる人が留保枠を利用せずに留保制度のない私立大学に入ったり職に就いたりすることで、ジェネラルの機会がますます減ってしまうという苦情も出されていたし(ディーパクの講師就任やパンディトの不合格などのシーン)、社会の出てからも、SC/STの後輩が留保制度のおかげでジェネラルの先輩を追い越して出世してしまう不可解さにも簡単に触れられていた(ローンを出した銀行員のシーン)。一方、留保制度の受益者、つまりSC、ST、OBCなどの立場から言えば、歴史的に抑圧されて来ており、現在でも上層階級の子供たちが享受しているような恵まれた教育環境の下に勉強ができない自分たちにとって留保制度は必要不可欠なものである。もし留保制度をなくし、「平等な競争」によって合格者を決定するならば、全ての子供は、一般的な被抑圧層のように、エアコンのない部屋で勉強し、毎日公共水道や井戸まで水を汲みに行き、高額な授業料を取る塾に通ってはならない。自分たちと同じ苦境に全ての子供たちを置いた上で競争が行われて初めて「平等な競争」が可能となるのである。それは現実的ではないので、その代替として留保制度は「生来の権利」と言うことになる。これらの主張はディーパクがしていた。

また、留保制度が論争の的となったことで、恋仲だったディーパクとプールヴィーは絶交状態となってしまうが、2人の関係はそのまま、留保制度がインドの社会に亀裂を生じさせていることを象徴していた。プールヴィーは留保制度に疑問を感じていたが、その大きな理由は、この制度によって違うコミュニティーに属する人々がお互いを別の存在だと認識し、利害関係が伴うことでやがて敵視し合うようになる恐れがあるからである。また、プラバーカル・アーナンドの妻カヴィターは、1人の母親として、「自分の子供が不便を被るような制度には反対だ」と述べる。アーナンド家はブラーフマン(バラモン)で、当然ジェネラルであり、留保制度の拡大はそのまま彼の一族にとって不利を生むことになる。

留保制度のせいでプラバーカルとディーパクは反目し、ディーパクとプールヴィーは絶交し、スシャーントは停学となり、挙げ句の果てにプラバーカルは学長を辞職してアーナンド家は路頭に迷うことになる。しかし、このバラバラになった人間関係を修復するのは、意外にも留保制度問題の解決ではない。映画は突然次のテーマに進む。それは教育の商業化である。この件に関してジャー監督の立場は明白である。教育を金儲けの道具とすることに対し強い反対の声を上げている。

実はインドでは、学校教師が塾講師や家庭教師などのサイドビジネスをして大金を稼ぐことが一般的になってしまっている。当然公立学校の教員はアルバイトは禁止だが、彼らのサイドビジネスは公然の秘密となっている。受験戦争の加熱によって塾産業は組織化され、ますます拡大している。一体インドのこの補助教育産業の市場規模がいくらくらいなのか、正確なデータはないが、500億ルピーとするデータもあれば、工科系の塾に限っても1,000億ルピーは下らないとするデータもある。競争が過熱すればするほど、塾産業はさらに儲かることになる。劇中でも、「教育ほどおいしい商売はない」という台詞があった。教育をビジネスと考える人々にとって、競争をますます過酷なものとする留保制度は悪くない制度なのである。

この映画の悪役ミティレーシュは、そんな補助教育産業の悪弊を具体化したような人物であった。本業では私立大学の教員だが、裏では従兄弟を名目上の経営者に据えたKKコーチング・クラスという塾チェーンを展開しており、授業そっちのけで塾で教え、大儲けしていた。権力者の子弟もミティレーシュの塾に通っており、ミティレーシュは彼らと太いパイプを持っていた。ミティレーシュは、彼の裏ビジネスを糾弾して大学から追放しようとしたプラバーカルに復讐するためにそのパイプを駆使し、プラバーカルを逆に大学から追い出し、最終的にはSTMの学長にまで上り詰める。決定打となったのは、プラバーカルが留保制度について発言した言葉だった。ミティレーシュの息の掛かったジャーナリストが、プラバーカルの発言を誤引用する形で記事にし、世論をプラバーカルに対する逆風に持って行ったのである。ここまでは留保制度とも関連した流れで、問題なく筋を追うことが出来た。

ところが、プラバーカルが学長邸を出て自宅に戻る段階から留保制度はほとんど表舞台から消えてしまう。プラバーカルが知人に貸していた自宅は、ミティレーシュの事前の策略によってKKコーチング・クラスになってしまっており、プラバーカルは自分の家を取り戻すために戦うことになる。テナントが借りた家を長期不法占拠して図々しく所有権を主張し出すというのもインドではよくある問題で、それ故にそういう主張をする可能性がない外国人に家を貸すことを好む大家も多い。一度このような問題が起きて訴訟となり、裁判所で争われることになると、判決が出るまで何年も「現状維持」が続くことが多く、結局大家にとっては大損となる。プラバーカルの戦いはまず、自分の家を取り戻すことであった。だが、その点では留保制度も教育も全く関係ない。

その家をミティレーシュがKKコーチング・クラスにしたことで、何とか「商業化された教育に対するプラバーカルの理念の戦い」という言い訳はできるが、こうなると逆にミティレーシュがあまりに度の過ぎた嫌がらせをプラバーカルにすることに対する非現実性が気になって来る。KKコーチング・クラスに対抗するためにプラバーカルが開いた無料の塾(元々彼は自宅のベランダで貧しい子供たちのために無料の塾を開いていた)も、無料であるからあまり違和感がないものの、塾であることに変わりなく、学校や大学などの本流の教育は全くストーリーから外れてしまう。プラバーカルの努力が実り、彼の塾からトッパー(最高点を収めた受験生)が続出し、そして彼を恒久的な学長とする無料の大学が創立されたことで一応映画はまとめられているが、これは「留保制度の拡大よりも貧しい子供たちの教育を無料化すべし」という監督からのメッセージと受け取っていいのだろうか?その辺りは曖昧だった。

また、プラバーカルがタペーラー(牛舎)で開いた塾は、成功後に「スーパー・タペーラー」と呼ばれることになるが、これはビハール州パトナーで数学者アーナンド・クマールが開いた工科大学受験生向けの私塾「スーパー30」をモデルとしているのだろう。スーパー30では毎年、優秀だが貧しい子供30人を選び、無料で徹底的に英才教育を施す。スーパー30からは、インドの名門工科大学IITなどに毎年多数の合格者を出しており、全国的に名を轟かせている。「Aarakshan」は、留保制度を題名に関していながら、実際にはこのスーパー30とアーナンド・クマールを映画化した作品だと言える。

インドでは理系(サイエンス・ストリーム)信仰が強いが、その信仰が全く無批判のままになっていたことに、インドの文系(アート・ストリーム)学生と主に交流している僕には違和感があった。劇中では、理系に進めなかったら人生は終わりだと言うような発言が何度もされていたが、文系を学んでいるインドの学生たちは皆自殺すべきなのか?もしインドの教育の問題点を挙げるならば、この度が過ぎた理系信仰にも切り込んで欲しかった。また、貧しい子供たちに数学を英語で教えている光景にも違和感を感じた。そこまで英語が出来たら最初から苦労していないだろう。高等教育や高級職へのアクセスのために英語が通行手形となっているエリート主義な教育事情も是非ジャー監督に触れて欲しかった問題である。

ヒンディー語映画界では、「Taare Zameen Par」(2007年)、「3 Idiots」(2009年)と、インドが抱える教育問題をテーマにした映画がコンスタントに続いており、この流れが今後続いて行くとひとつのジャンルとして確立しそうである。そういう意味では一定の重要性を持った映画だ。

男女間のロマンスや、その他登場人物の心情などが必ずしもうまく描写されていた映画の部類ではないが、父プラバーカルと喧嘩をしてホテルの部屋を飛び出したプールヴィーが帰って来て彼に後ろから抱きつくシーンや、米国から突然帰って来たディーパクを見てプールヴィーが思わず抱きつくシーンなど、なぜかディーピカー・パードゥコーンが抱きつくシーンにジーンと来た。あまりに人と人がバラバラになって行くので、それが少しでも再びつながったことでホッとしてしまったのかもしれない。

アミターブ・バッチャンは、今まで彼がよく演じて来たタイプの、規律を重視する高潔な人物の役柄であった。彼以外に適役はいなかっただろう。不可触民の優等生ディーパクを、王族の末裔サイフ・アリー・カーンが演じたことに関しては反対の声もあった。「なぜ王族が不可触民役を演じるのか?」という批判である。しかしこれに対しては逆差別と言う真っ当な反論も起こり、すぐにそのような批判は沈静化した。しかし実際に映画を見てみたところ、高貴な雰囲気がどうしても抜けないサイフはなかなか不可触民には見えず、やはりキャスティングに難があったのではと感じた。ディーパクのライバル、スシャーントを演じたプラティーク・バッバルも元々演技力のある俳優であるが、この役にはあまり似合っていないように感じた。それでも両者とも好演していたと言える。ヒロインのディーピカー・パードゥコーンは、中心的な役柄ではなかったものの、とても誠実に演技をしていた。しかし悪役のミティレーシュ・スィンを演じたマノージ・バージペーイーのねっとりとした演技が全てに勝っていた。

この映画の大きな欠点のひとつは音楽だ。シャンカル・エヘサーン・ロイの作曲であるが、基本的には重厚な雰囲気の映画であるのに対し、彼らがこの映画のために作った曲はあまりに軽すぎて、雰囲気を損なっていた。前半のいくつかのダンスシーンも無理に挿入されていた。ダンスシーンは全くなくても問題なかっただろう。唯一、「Kaun

Si Dor」は名曲であった。

マディヤ・プラデーシュ州の州都ボーパールが舞台の映画であったが、実際にボーパールでロケが行われていた。ボーパールは「シティー・オブ・レイク」の別称を持つほど湖が特徴的な街であるが、やはり映画中でも特にロマンスのシーンなどでボーパールが誇る湖が背景に出て来ていた。

「Aarakshan」は、留保制度をテーマにした映画かと思いきや、意外にも教育の商業化と塾産業の隆盛に対する批判のメッセージがメインの映画で、留保制度に対する答えはあまり見えて来ない。キャストはそれぞれ熱演しているが、映画自体の完成度は高くなく、幼稚なストーリー運びに思えるだろう。ただ、留保制度を巡る賛否両論を確認することはできるし、インドの教育が抱える問題を垣間見ることもある程度可能だ。日本で「インド数学」「インド式教育」などともてはやされた時期があったが、インドの教育の現場で一体どんな問題が起こっているのか、手っ取り早く確認しようと思ったら、一定の参考になる作品ではある。

サンスターン!その名を聞くだけで自然と笑みがこぼれる。僕がサンスターンに通った2年間は、僕の人生の中でも最も美しい時期であった。しかし、その美しい思い出は何もサンスターンだけのおかげではなく、サンスターンでの授業を含めた2年間のデリー生活全てが現在の僕を形作る基盤となった。

僕が通ったケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターン(中央ヒンディー語学院)デリー校は過去に何度も住所を変えているが、僕が知っているのはオーロビンド・マールグにあるオーロビンド・アーシュラムの敷地内に校舎があった時代と、グレーター・カイラーシュ(GK)エリア内カイラーシュ・コロニーの住宅街の家屋を貸し切って仮校舎としていた時代である。その後カールカージー・エリアのネルー・エンクレイヴにしばらく仮校舎を構えた後、やっと昨年度クトゥブ・インスティチューショナル・エリアの本校舎に移った。クトゥブ・インスティチューショナル・エリアの校舎の定礎式は僕が在学中に行われ、その後建築が始まったので、建設から移転まで10年掛かったことになる。政府から割り当てられた予算分だけ工事をして、その資金を使い果たすとまた次の予算が付くまで工事を停止するという気の遠くなるような過程を通し、やっと完成まで漕ぎ着けたようである。インドには建設期間が何世代にも渡るような長さの寺院がいくつかあるが(例えばマハーラーシュトラ州エローラのカイラーサナータ寺院など)、きっとこんな感じで途切れ途切れに建設が行われたに違いない。

オーロビンド・アーシュラム時代のサンスターン

デリー校は主に外国人向けのコースを開講している。各コースには三桁の数字が割り振られている。100(エーク・ソウ)コースは初級、200(ドー・ソウ)コースは中級、300(ティーン・ソウ)コースは上級となり、希望者があったときのみ、その上に、1年で論文を仕上げる研究者向けの400(チャール・ソウ)、500(パーンチ・ソウ)コースが置かれる。僕は2年に渡るサンスターン留学時代において200コースと300コースを受講した。

200コースの教室

オーロビンド・アーシュラム時代

元々サンスターンにおいて日本人は毎年一定の勢力を誇って来ているが、僕が在学していた頃には韓国人学生が最大勢力であった。しかも韓国人学生の多くは、ヒンディー語習得を第一目的としていなかった。彼らの本業は宣教師で、キリスト教の宣教活動がインド滞在の主な目的であった。彼らの年齢も一般的な学生の範囲には入らない高さだった。インドに長期滞在するためにサンスターンに学籍を置き、ついでに宣教や生活のためにヒンディー語も習得しようという心構えであった。よって、学生としての質は高くなかった。出席率は悪いし、出席しても先生を下らない質問で攻め立てて授業の進行を遅らせようとすることが日常茶飯事だった。僕は一応真面目な学生だったので、そういう不真面目な韓国人宣教師グループとは常に火花を散らしていた。

カイラーシュ・コロニー時代のサンスターン

ほとんどが日本人と韓国人で占められていたが、他の国の学生も少数ながらいた。もっとも優秀だったのがウクライナからの留学生たちだった。母国でみっちりヒンディー語を習得して来ているようで、他の国の学生と比べるとレベルの差は歴然としていた。元々インドと旧ソビエト連邦は親密な関係にあり、その上旧ソ連圏ではラージ・カプールなどの映画が人気を博したこともあって、そのつながりからヒンディー語研究・教育が根付いているらしいのだが、その他にもどうもウクライナの土着の信仰がヒンドゥー教とよく似ているようで、その点でインドに親近感を覚えているらしかった。

クトゥブ・インスティチューショナル・エリアのサンスターン本校舎定礎式

主賓はムルリー・マノーハル・ジョーシー人材開発大臣(当時)

他にはスリランカ人、ロシア人、フランス人、インドネシア人、イラン人、ボリビア人などがいたと記憶している。聞くところによると現在では中国人学生の数が激増しており、アフガーニスターン人も大勢力となっていると言う。隔世の感がある。

2001-02年度のサンスターン集合写真(一部)

サンスターンでは時々遠足があり、このときはデリー観光をした

背景は言わずと知れたクトゥブ・ミーナール

僕がサンスターンにいた頃の校長はジャイソワール先生だった。ジャイソワール先生はもっとも教えるのが上手い先生だったが、それ故に100コースを中心に担当しており、200コースや300コースを教えてくれることは稀だった。他にはプラモード・シャルマー先生、マンジュ・ラーイ先生、チャンドラプラバー先生、マノールマー先生、アパルナー・サーラスワト先生などが主に教えてくれた。また、時々助っ人として授業に来てくれた定年退職済みのベテラン教師のラリトモーハン・バフグナー先生の授業が一番好きだったが、最近聞いたところではもう亡くなってしまったようである。

2002-03年度のサンスターン集合写真(ほぼ全員)

カイラーシュ・コロニー時代のサンスターンの一室

サンスターンのデリー校で忘れてはならないのはチャーイ・バーバーの存在である。チャーイ・バーバーはデリー校の年齢と同じくらい長い間、学校で教えたり、学んだり、仕事をしたりしている人々にチャーイを飲ませ続けて来た老人である。言わばデリー校のマスコット的存在だ。もちろんチャーイ・バーバー(「チャーイ爺さん」くらいの意味)は愛称なのだが、誰も本名は知らない。見えているのだか見えてないのだかよく分からないほど度の強い眼鏡を掛けてウロウロ彷徨っている姿が何とも言えなくチャーミングだ。ただ、彼の作るチャーイの味が絶品かと言うと必ずしもそういう訳ではなく、むしろ薄味で評判は良くなかった。値段も1杯3ルピーで安くはなかった。しかし、授業中であろうが関係なく教室に乱入して来てチャーイの注文を強引に取るので、何となくチャーイを頼んでしまうのである。そんなチャーミングなチャーイ・バーバーは生徒の間でも大人気なのだが、皆何となく「チャーイ・バーバーは貧しい生活をしており、チャーイを売ってなけなしの生活費を稼いでいる」と心のどこかで決め付けていて、その同情心からチャーイを頼んでいるところもある。ところが実際にはチャーイ・バーバーは結構いい暮らしをしていて(息子が日本大使館付きの運転手とか?)、こんなところでわざわざチャーイを売らなくても生活して行けたらしい。それでもチャーイを作ることが生き甲斐だったのであろう、毎日デリー校にやって来てはチャーイの注文を強引に取り、チャーイを作っていた。今ではもう引退してしまったと聞く。デリー校に行ってもチャーイ・バーバーとは会えないだろう。まだ元気であろうか?

チャーイ・バーバーと記念撮影

オーロビンド・アーシュラム時代のサンスターンにて

サンスターン留学時代の2年間に渡って僕はガウタム・ナガル(Gautam Nagar)という地域に住んでいた。サウス・エクステンションの南、ユースフ・サラーイの東に位置し、オーロビンド・アーシュラム裏のサンスターンまではユースフ・サラーイのバス停からバス一本で行けた。ガウタム・ナガルは伝統的にサンスターンに通う日本人が居を定めて来た地域のひとつであり、そのつながりで僕もここに住むことになったのだった。ただ、サンスターンがカイラーシュ・コロニーに移転してからは、通学には困難を極めるようになった。ほぼオート・リクシャーでの通学となってしまった。しかし、引っ越しが面倒だったし、引っ越し先のインターネット事情が不確かだったため、そのままガウタム・ナガルに住み続けた。後にバイクを買ったので通学の問題は減ったが。ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)に通い始めた当初もガウタム・ナガルに少しだけ住んでいたので、2年と少しガウタム・ナガルに住んだことになる。

ガウタム・ナガルは住宅街の等級で言えば中の下くらいであった。しかし、地の利と交通の便は群を抜いて良かった。当時は今ほどマクドナルドの店舗がなく、マーケットのレベルはマクドナルドがあるかないかで判断されていた。もちろんマクドナルドがあるマーケットは高級なマーケットで、ないマーケットは格が落ちることになる。ガウタム・ナガルは何と2つのマクドナルドに挟まれていた。ひとつはデリー初のショッピング・モールであるアンサル・プラザの中、もうひとつはグリーン・パークのメイン・マーケット。この2つのマクドナルド付きマーケットにアクセスできるガウタム・ナガルは、それだけで好立地にあったと言っていい。それに加えてモダン・マーケットの走りサウス・エクステンションも近くにあったし、ガウタム・ナガルの入り口には何でも揃う便利なユースフ・サラーイのローカル・マーケットがあった。さらに、南デリーを南北に貫くオーロビンド・マールグと、環状にデリーを取り囲むリング・ロードの2つに容易にアクセス可能で、どこへ行くにもバスの便が非常に良かった。バスが主な足だった当時、これは大きな利点であった。ちなみに当時、バスの運賃は初乗り2ルピーで、距離に応じて4ルピー、6ルピー、8ルピーと上がって行った。現在は5ルピー、10ルピー、15ルピーの料金体系である。単純計算して10年で物価が2~2.5倍になったと言える。現在ではユースフ・サラーイにデリー・メトロの駅ができたので、交通の便はさらによくなったことだろう。

当時サンスターンに通う日本人が住んでいた地域と言えば、他にはマールヴィーヤ・ナガル・エリアが有力勢力だった。サンスターン周辺のカールー・サラーイ、サルヴォーダヤ・エンクレイヴ、ベーガムプル、アドチニーなどにも日本人が住んでいた。サンスターンがカイラーシュ・コロニーに移転してからは、グレーター・カイラーシュ・エリアに住む人が増えた。さらにネルー・エンクレイヴに移転すると、カールカージーが日本人留学生が多く住むエリアとなった。現在はクトゥブ・インスティチューショナル・エリアにあるので、その真向かいにあるカトワーリヤー・サラーイに住むことになるのではなかろうか。大体留学生が居に定めるのは、いわゆる「コロニー」と呼ばれる、駐在員が住むような高級住宅地ではなく、「ヴィレッジ」と呼ばれる都市内農村(Urban

Village)が多い。デリーの市街地拡大と共に都市部に呑み込まれてしまった元農村である。ヴィレッジの方が圧倒的に家賃が安いし、住んでいて楽しい。

当時ガウタム・ナガルで僕が住んでいたのは家賃3,000ルピーの部屋だった。三畳半の一室のみで、トイレ付きだがキッチンはなかった。家賃には電気代、水道代込みだが、ギザ(電気温水器)を使う冬場は家賃が100ルピー上乗せとなった。英国式で4階、日本式で5階の一室で、西向きでベランダの前には何もなかったため、夕方は西日が差し込んで暑かったし、トップフロアだったのでそうでなくても最初から暑かった。扉の立て付けが悪かったので冬には隙間風が入って来るし、乾期には部屋にすぐ砂埃が降り積もった。夏は暑く、冬は寒い、最悪の住環境であった。

ガウタム・ナガルに住み始めの頃の部屋の写真

まだ家具もなく、寝袋で寝ていた

何よりキッチンなしの部屋を選んだのは失敗だったと後から後悔したのだが、当時の僕は旅行の延長線上で物事を考えており、「旅行中宿泊する宿にキッチンなどないのだから、住むにもキッチンなどはいらないだろう」と考えて部屋を決めてしまった。近くに安食堂などがいくつかあったので食事にはそれほど困らなかったが、外食ばかりの生活をしていてよく重病に罹らなかったものだと今になって感心する。今だから振り返ってこういうことを書けるが、当時は他の住環境をあまり知らなかったので、引っ越しはあまり考えなかった。少なくとも生き延びることはできるだけの環境だった。

全てを旅行の延長線上で考えていたのは、当初から留学の成功に半信半疑だったからでもある。サンスターンでの勉強がうまく行かなかったらそのまま旅に出ようと考えていた。しかし、意外にも留学生活は想像していたよりもスムーズに始まり、サンスターンにも真面目に通うことになった。

僕が留学生活をスムーズに始めることができたのは、ひとつは僕より以前からサンスターンに通っていた日本人の先輩たちの存在があったからである。その1人が義浄さんだった。仏教家系出身の義浄さんは家族や全てを捨ててインドに来ていた中年学生で、2000年からサンスターンに3年通い、その後ヴァーラーナスィーに移ってサンスクリット語を勉強していた。最近、義浄さんが病気のためヴァーラーナスィーで客死したとの訃報を受け取った(現地新聞に載ったらしい)。義浄さんとはいろいろあって長い間連絡が途絶えていたのだが、僕がインドに住み始めた当初一番親身になって助けてくれた人物は彼だった。一緒に不動産屋を巡ってくれて、インド生活の基本的なアドバイスをしてくれた。右も左も分からないあのときのあの手助けがどんなにありがたかったことか。僕が後続の日本人のためにどれだけ手助けをしてあげて来られたかは自分では評価できないが、少しでも役に立てたのならば、それは義浄さんから受けた親切があったからだ。この場を借りて冥福を祈りたい。

ガウタム・ナガルのようなローカルなエリアに住むことができたのは幸運だったと思う。僕は未だにインドを数パーセントも理解できていないと感じるが、もしインドを理解するための材料をある程度吸収しているとするならば、それのために大事なことのほとんどを、ガウタム・ナガルに住み、サンスターンに通ったあの2年間に手にしたと言える。インドの全てが間近にあった。薄い壁を隔てた向こう側にインドがそのまま横たわっていた。特に、祭りともなれば町中がその祭りに染まる様子が好きだった。その頃の僕にとっては、ひとつひとつの祭りが目新しく、興味関心の対象だった。住み始めてすぐにラクシャー・バンダンがあり、独立記念日の凧揚げがあり、クリシュナ・ジャナマーシュトミーがあり、ダシャハラーやディーワーリーがあり、結婚式シーズンがあり、共和国記念日パレードがあり、ホーリーがあった。残念ながらイスラーム教徒居住区ではなかったので、イスラーム教に対する理解は遅れたが、ヒンドゥー教とスィク教は正に近所付き合いのレベルで目にすることが出来た。さらに大家さんはジャイナ教徒で、ジャイナ教の宗教活動にも触れることができた。

しかしながら、ガウタム・ナガルのようなローカルなエリアの、それも格安の物件に住むことになってしまったのは、完全には自分の意志ではなかった。そのかなり大きな要因は、当時日本人留学生の間で暗黙の中で行われていた「貧乏オリンピック」の影響でもあった。これについては次の日記に書くことにしよう。

インドをバックパック旅行するとすぐに分かるが、インドを旅行している日本人旅行者の多くは、切り詰めて旅行すればするほどリアル・インドに近付けると考えている。どれだけ安い宿泊料で泊まり歩き、どれだけ安い運賃で移動し、どれだけ安い値段で商品を買ったかで、インド達人度が上がるとまことしやかに信じられている。それは言い過ぎだとしても、安く旅行することに異常な執着心を持っている人が多い。

それにはおそらく2つの理由があるだろう。ひとつは、インドには、ほぼ期間無制限、ヴィザ以外では予算だけが限られているという状態で旅行に来る旅人が多く、そういう人々にとっては、なるべくお金を使わずに旅することがそのまま旅行期間の延長につながることだ。だから、好きこのんで貧乏旅行をしている訳ではなく、なるべく旅を長く楽しむために安いオプションを選んで旅行する。だが、それだけではつまらないので、そういう貧乏旅行を通して体験した事件や出会いを特別視し、「貧乏旅行をしている自分は本当のインドに触れている」と考えることで、毎日を楽しく過ごすのである。彼らにとってツアー客は対極の存在で、しばしば侮蔑と嘲笑の対象となる。

もうひとつは、インドに貧乏旅行を可能にする土壌があることだ。無料または寄付金程度のお金で泊めてもらえる場所があったり、無賃乗車が半ば許容されていたり、場所によってはヒッチハイクが可能だったり、食事を無料で提供してもらえる文化があったりする。無料でなくても、安宿や安食堂は主な観光地に必ず存在し、市販の一般的なガイドブックのみを参考に旅行しても、うまくそういうバックパッカー好みの場所を選んで旅して行けば、他国と比べてかなり低い予算で旅行ができる。そういう場所には同じような貧乏旅行者が集まっているので、彼らとの情報交換でさらに旅の幅が広がって行く。このコツさえ掴めれば、やせ我慢しなくても貧乏旅行を自然に楽しむことができるようになる。いわゆるインド好きと言われる人々は、とりあえずこの貧乏旅行のリズムを体得した人々だと言える。

結局は「安いに越したことはない」ということであろう。インドを安く旅することは慣れれば一種のゲーム感覚になって行き、なるべく安くサービスを受けたり品物を手に入れることで満足感が得られるようになる。それを突き詰めたものがいわゆる「ローカル・プライス」と言うもので、旅行者の身分にありながら「ローカル・プライス」に辿り着くと、インドをマスターしたことになり、大きな達成感を味わう。逆に、「ローカル・プライス」よりも高いお金を支払ってしまい、それが後で現地人や旅行者との会話の中やその他の情報源から発覚すると、かなりの屈辱感を味わうものだ。

日本人旅行者は「日本人旅行者は騙されやすい」「日本人旅行者はカモにされている」と自己暗示・被害妄想に掛かっているので、尚更こういうぼったくりを嫌う。ただ、僕の経験から言うと、インド人に一番騙されているのはインド人自身であり、旅行者はインド人にとっては結局は特別扱いのお客さんで、こちらが暴力的にならない限り、基本的には優しくしてもらえる。だから、ぼったくられることに必要以上に身構える必要もないし、「ローカル・プライス」なるものにとことんこだわる必要もない。そのこだわりがせっかくの「リアル・インド体験」を阻害することの方が多いし、よく言われることだが、元々定価のない国なので、いちいち気にしていてもしょうがない。達観と言おうか、諦めと言おうか、この境地に達して初めて、本当にリラックスしてインド旅行を楽しめるようになるだろう。

ただ、僕は「安く旅すれば旅するほどインドを深く楽しめる」という意見には反対の立場ではない。インドは、安く旅すると楽しみも半減するような国ではなく、むしろ安く旅することで楽しみが倍増する国だ。貧富の差が激しく、職業・階級・階層別に様々な人生が混在するインドでは、日本での旅行と同じだけの出費で旅行した場合、日本人とあまり変わらない生活レベルや考え方の現地人としか会えなくなってしまう可能性が高くなる。それでは旅の楽しみは半減だ。やはり未知のものに会ってこその海外旅行であろう。かと言って日本以上のお金をインド旅行に費やすことはほとんどの日本人には馬鹿馬鹿しい行為だ。よって、安く旅行することが現実的な選択肢となる。しかし安く旅行するには体力も必要だ。時間も必要だ。体力と時間、この2つがあるのは若いときに限られる。「若い内にインドを旅しろ」とよく言われるが、30代になって妻子を持った今、その言葉の意味をよりはっきりと理解するようになった。聞くところによると最近はインドを旅行する日本人の若者が減っているらしい。もしインドに少しでも興味があるならば、本当にインドを楽しめるチャンスは若い内だけだと主張したい。

以上は旅行の話である。長くなってしまったが、単なる前置きである。本旨はインド在住の話である。やはりインドに住むとなると、旅行とはまた違った思考が必要となる。しかし、インドに住み始めた当初の僕は、ほとんど貧乏旅行者のメンタリティーのまま生活を始めることになってしまった。

インドは日本よりも物価が安いことは誰でも容易に想像できるが、いざ住み始めると一体いくらぐらい掛かるのか、今でもすぐにははっきりとした答えが得られないだろうし、10年前なら尚更である。10年前の僕は、「とりあえず東京よりも安ければいい」と言ういい加減な金銭感覚でデリーに乗り込んだ。よって、当初は家賃数万円、生活費数万円くらいの大雑把な計算をしていた。

ところが、サンスターンに通う日本人留学生はほぼ全員、かなりの貧乏生活をしていた。そして我々新入生も貧乏生活をしなければならないという暗黙の強制力があった。貧乏旅行者の哲学と同様に、「安い家に住み、インドの庶民料理を食べ、バスで移動し、その他諸々の生活費を切り詰めること」によってのみインドの本当の理解が得られ、インド留学・ヒンディー語留学の最大限の効果が発揮されると信じ込まされた。やはり「安いに越したことはない」ので、そんなに安く住むことが可能ならと、僕も急遽予算を大幅削減し、家賃1万円以下の物件を探し始めたのだった。大方の留学生は、1万円以下か、高くても1万円前後の部屋に住んでいた。ちなみに当時は1ルピー=3円の時代であった。当然、安いところに住めば住むほど一目置かれる存在となった。

ちなみに、「30万円でインドに留学する方法―9ヶ月間でヒンディー習得に挑戦」(アートダイジェスト)という本があるが、著者の芹川智洋氏は僕より1年前にサンスターンに留学していた人物である。その題名が示すように、僕がサンスターンに飛び込んだのは、正に30万円でインド自費留学が可能な時代であった。現在、円が強くなっているとは言え、サンスターンの授業料も家賃も物価も全てが値上がりしてしまい、30万円で9ヶ月間のヒンディー語自費留学をするのは困難であろう。

当時はオート・リクシャーに乗ることすら贅沢とされた。オート・リクシャーは、バスが利用できない場合の最後の手段であった。駐在員の間では、バスはもちろんのこと、オート・リクシャーですら「危険」との理由で乗車禁止令が出ていたが、サンスターン留学生は別の理由からオート・リクシャーを避けていたのである。バスは本当に安かった。バス・パスという定期券があれば、政府系のDTC(デリー交通公社)バスならただでどこまでも移動ができたので、バスで行けるところは極力バスで行った。当時DTCバスは緑色の車体であった。なかなかDTCバスが来なくて何十分も待ちぼうけとなることも多々あった。代わりに民間系のブルーライン・バス(青色の車体)に乗ったとしても運賃はたかが知れていたのだが、それも何か贅沢に思えたものだった。こういうバス中心の生活をしていると、間もなく誰でもバス博士となる。そしてバス博士同士、どの番号のバスでどこまで行けるか、特定の場所へ行くにはどのようにバスを乗り継げばいいのか、知識を競い合うようになるのである。

当時の僕はマルチプレックス(シネコン)が嫌いだった。コンノート・プレイスにあるシングル・スクリーンの映画館に通っていた。当然バスで行くのだが、運行スケジュールが不安定なので、かなり余裕を見て家を出なければならなかった。ユースフ・サラーイのバス停から5系のバスに乗ってコンノート・プレイスを目指すことが多かった。しかし、当時はまだAIIMS(全インド医科大学)の近くの通称メディカル交差点にはフライオーバーがなかった。この交差点は南デリー最大の渋滞エリアとして知られており、ここを越えることはひとつの試練であり、運試しだった。このメディカル交差点のせいで映画の上映時間に遅れてしまい、次の回まで待たなければならなくなったことが何度も会った。現在メディカル交差点にはデリーでも有数の立派な複合型立体交差が出来ており、渋滞とはほとんど無縁だ。

知る人ぞ知る話だが、当時の僕は常に上下白のクルター・パージャーマーを着ていた。最初の頃はそれぞれ2着しかなかったので、ヘビー・ローテーションで回して着ていた。そのファッションから僕のことをオウム真理教の信者だと考える人も多かった。冬になってさすがにクルター・パージャーマーだけでは辛くなったので、自然に洋服を着るようになった。今でもクルター・パージャーマーは大好きで、寝るときは常にクルター・パージャーマーであるし、クルターとジーンズを合わせて着ることも多い。「クルターは衣服の麻薬」とはよく言ったものだ。インドの気候の中で一度着ると癖になってしまう。ファブインディアのクルターは最高の贅沢だった。詰まるところ、当時は服装にもほとんどお金を掛けていなかった。

ただ、居に定めた家にはキッチンがなかったので、食事は外食となった。朝食は、ガウタム・ナガルの入り口に毎朝止まっている自転車プーリー屋でよく食べていた。自転車の荷台に調理済みの料理を入れた壺や箱を装備し、特定の時間に特定の場所で通行人にそれを売っている。オフィス街などでは今でも見掛けるナノ屋台である。昼食はサンスターンの近くで営業をしていた屋台や安食堂で食べることが多かった。夕食は近所のレストランで食べたり、マクドナルドに行って食べたりしていた。休日はほとんど出回っていたので、どこかしらかで腹を満たすことが多かった。

ガウタム・ナガルに住んでいた頃によく通ったレストランとしては、ユースフ・サラーイの南インド料理店ウドゥピとカルナータカ、ガウタム・ナガル内のケーララ料理店サウス・カフェ、サウス・エクステンションの裏にあったモモ屋などが思い出深い。ユースフ・サラーイのウドゥピとサウス・エクステンションのモモ屋はもうなくなってしまった。また、マスジド・モートで毎週木曜日に開かれるバーザールでチョーレー・バトゥーレーを食べるのも楽しみだった。大家さんの家で夕食を食べさせてもらうことも多かった。

大家さんの息子スラブとよくアンサル・プラザのマクドナルドへ歩いて行ったのも思い出す。マクドナルドは今でこそステータスは減ったが、当時は中産階級の若者の憧れの的であり、庶民にとって西洋の食文化に触れられるほとんど唯一の場所だった。スラブは事あるごとにマクドナルドへ行きたがった。僕は大家さんから一応息子を預けられるだけの信頼は受けており、僕と一緒に行くのならという条件付きで外出が許されることが多かった。スラブはお父さんからお小遣いをもらって僕のところへ来て、一緒にマクドナルドへ行こうとしょっちゅう誘って来た。とりあえず店内でハンバーガーを食べ、食べ終わったらアイスクリームを買って、それをなめながら帰路に就くのがいつものパターンだった。マクドナルドのアイスクリームは確か最初は5ルピーくらいでとても安く、しかも他の場所で手に入るアイスクリームと比べて断然おいしかった。ハンバーガーを食べられない人でもアイスクリームは買えたので、常にマクドナルドは混んでいた。僕がハンバーガー代を出してあげて、アイスクリーム代はもらったばかりのお小遣いからスラブが出してくれるというのが暗黙の取引になっていた。残った差額のお金はスラブのポケットマニーとなっていた。また、アンサル・プラザは当時デリー唯一のショッピング・モールで、いつ行っても活気があった。そこで最新ヒンディー語映画のサントラCDを買うのも楽しみのひとつだった。当時はCDの値段は1枚350~500ルピーはした。大体試聴コーナーがあったので、じっくり視聴して気に入ったのを買っていた。DVDはまだ出揃っていなかった上に高く、買うのに勇気が必要だった。主流はVCDだった。今ではCDは1枚120~160ルピーほど。DVDも最新作でも500ルピー以下、最低額なら30ルピー代で買える。これらは本当に安くなった。

家具は大体ムニールカーの家具マーケットか、アマル・コロニーの中古家具市場で揃えた。木製のベッドは確か送料込みで800ルピーだったのを覚えている。そのベッドは今でも使っている。おそらく僕が所有しているものの中でも一番長寿の家具だ。他の家具の値段は覚えていないが、情報を集めて、とにかくデリーの中でも一番安くいところから買って来た。テレビや洗濯機は持っていなかったが冷蔵庫はあった。インターネットは1ヶ月1,000ルピーちょっとだったのではないかと記憶している。ハートウェイという民間会社を利用していた。家賃の次に出費をしていたのは間違いなくインターネット代だ。携帯電話を買ったのは2年目だった。ポストペイドとプリペイドがあったが、僕はプリペイドを選んだ。当時はインカミング(受信)コールにもチャージされたので、間違い電話にいちいち腹が立ったものだ。残金の減りも早く、かなり頻繁に通話料をリチャージしなければならなかった。インカミング・コールが無料になってからは俄然使い勝手がよくなり、さらに通信会社間の価格競争が激化したことで毎月の携帯電話代はかなり縮減された。

このように、ちょっと横道に逸れたことも書いてしまったが、とにかく当初はかなり切り詰めた生活を送っていた訳である。それは必ずしも自分から望んだものではなかったのだが、良く言えば周囲の環境に溶け込む形で、悪く言えば日本人同士の馴れ合いの中で、貧乏留学生活に突入して行ったのだった。今だとインドはバブルに沸いていて、貧しい生活をしているとその貧しさが際立つこともあるが、当時のインドは今ほど行け行けどんどんでもなく、気後れすることもあまりなかった。駐在員との生活レベルの格差というのも、学生身分には精神的にかなり堪えるものなのだが、今とは時代が全く違った。何しろ情報がなく、よって横のつながりを作りにくく、他の日本人在住者と1人も会えずに駐在生活や学生生活を終える日本人がたくさんいた時代である。駐在員であろうが学生であろうが、日本人と会って交流し情報交換できること自体がありがたかった。そういう時代だったので、学生に優しい駐在員もたくさんいて、とても助かった。今でもそういう交流の機会はあるが、当時はなにぶんデリー在住邦人の人口が少なかったこともあり、もっと日本人コミュニティーは皆お互いに顔の見える距離の付き合いがあった。現在デリー在住日本人は、デリー在住とグルガーオン在住に大別されるが、当時はグルガーオンすら存在しなかった。デリー在住邦人コミュニティーは、ひとつの村のようであった。今は大きな村の規模になっていると言える。

僕にはすぐにガウタム・ナガルでの貧乏生活が普通のものとなったのだが、その後僕の生活もかなり変化し、ガウタム・ナガルでの生活を客観的に振り返る余裕ができた。そうした際にやはり必要以上の極貧生活を好んでしていたと認めざるを得なかった。しかもお互いに競い合う形の不毛な貧乏生活だった。折しもアテネ・オリンピックが開催間近の頃で、僕は当時の状況をそれにあやかって「貧乏オリンピック」と名付けた。しかし生活が一番楽しかったのもあの頃であり、不思議なものである。

| ◆ |

8月19日(金) Not A Love Story |

◆ |

ヒンディー語映画界の問題児ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督は最近趣味に走りすぎて外してばかりであるが、またひとつ問題作をリリースして来た。2008年のニーラジ・グローヴァー殺人事件をベースにした「Not

A Love Story」である。それはテレビ局勤務のニーラジ・グローヴァーが殺された事件で、容疑者として浮上したのがカンナダ語映画女優マリア・スサーイーラージとその恋人で海軍の軍人ジェローム・マシューであった。マリアは駆け出しの女優であったが一応セレブリティーの末席におり、しかも死体をバラバラにして持ち出し焼却したことなど、事件の猟奇性から世間の注目を集めることになった。この事件の判決は今年6月に出ており、ジェローム・マシューは殺意のない殺人罪と証拠隠滅罪で10年の禁固刑、マリア・スサーイーラージは証拠隠滅罪で3年の禁固刑となった。

ラーム・ゴーパール・ヴァルマーはこの事件の映画化を企画し、自ら監督に乗り出した。彼の最近の映画と同様にハードボイルドな犯罪映画である。ニーラジ・グローヴァー殺人事件をかなり忠実になぞった内容となっている。

題名:Not A Love Story

読み:ノット・ア・ラヴ・ストーリー

意味:非恋愛物語

邦題:ノット・ア・ラブ・ストーリー

監督:ラーム・ゴーパール・ヴァルマー

制作:スニール・ボーラー、シャイレーシュRスィン、キラン・クマール・コーネーラー

音楽:サンディープ・チャウター

出演:マーヒー・ギル、ディーパク・ドーブリヤール、アジャイ・ゲーヒー、プラブリーン・サンドゥー、ザーキル・フサイン

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

マーヒー・ギル(左)とディーパク・ドーブリヤール(右)

| あらすじ |

チャンディーガル出身のアヌシャー・チャーウラー(マーヒー・ギル)は女優になる夢を叶えるために、恋人ロビン・フェルナンデス(ディーパク・ドーブリヤール)を説得し、単身ムンバイーにやって来る。すぐに女優志望、脚本家志望、カメラマンなどの友人ができ、オーディションを受けて運を試す毎日を送っていたが、なかなか成功は掴めなかった。

そんなアヌシャーを親身になって支えたのがTV番組プロデューサーのアーシーシュ・バトナーガル(アジャイ・ゲーヒー)であった。アーシーシュの強い推薦のおかげでとうとうアヌシャーの映画デビューが決まる。アヌシャー、アーシーシュやその他の友人たちはバーでそれを祝う。

パーティーが終わった後、アーシーシュはアヌシャーを家まで送る。アーシーシュは飲み直すことを言い訳にアヌシャーの部屋まで付いて来る。2人はそのまま一夜を共にしてしまう。

ところが翌朝、アヌシャーが電話に出ないことを心配したロビンがチャンディーガルから急遽ムンバイーにやって来る。ロビンはアヌシャーの家に見知らぬ男が裸でいるのを見て激昂し、彼を包丁で刺して殺してしまう。

ロビンとアヌシャーは死体をどこかへ捨てることにする。まずアヌシャーは近くのショッピング・センターで包丁やビニール袋を買って来る。その後ロビンが死体をぶつ切りにしビニール袋に詰める。そしてアヌシャーが友人から借りた車を使ってそれらのビニール袋を郊外まで運び、そこでガソリンをかけて燃やした。ロビンは翌朝、口外を禁じてチャンディーガルに帰る。

すぐにアーシーシュが消息不明になっていることが彼の友人たちの間に知れ渡る。アーシーシュに最後に会ったのがアヌシャーだったが、彼女は、アーシーシュは自分を家まで送った後に帰って行ったと述べた。依然行方が分からなかったため、友人たちは警察に捜索届を提出することになった。アヌシャーは疑われることを避けるために一緒に捜索届を出しに行く。

事件の担当となったのがマーネー警部(ザーキル・フサイン)だった。マーネー警部は事件の詳細を聞き、アヌシャーを含め、アーシーシュの友人たちのこれまでの行動を聴き取った。アヌシャーは平静を装って当たり障りのないことを話す。

ところが携帯電話の位置情報からアヌシャーの証言の嘘がばれてしまい、アヌシャーは拘束され尋問を受ける。とうとうアヌシャーは洗いざらい話してしまう。アヌシャーは逮捕され、チャンディーガルにいたロビンも逮捕されムンバイーに連行される。

アヌシャーとロビンにそれぞれ付いた弁護士は、罪を相方にかぶせて無罪を勝ち取る方法を勧める。アヌシャーに浮気されたと思っていたロビンはその提案に乗り、彼が彼女の家に来たときには既にアーシーシュは殺されていたということにする。また、アヌシャーの方は、アーシーシュを殺したのはロビンで、ロビンに命令されて死体遺棄を手伝わざるを得なかったということにする。

アヌシャーの弁護士とロビンの弁護士は互いにストーリーを作って自分の顧客に有利に裁判を運ぼうとする。しかし、アヌシャーは友人から、この事件はロビンが彼女のことを深く愛していたから起こったことだと語る。その言葉に打たれたアヌシャーは、最終供述の前にロビンと話す許可をもらい、彼に自分が置かれた状況や心境を正直に打ち明ける。それを聞いたロビンは皆の面前でアヌシャーに口づけする。

映画は、公判は今でも続いているとされて終わる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まずは、またもラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督に騙された気分であった。以前、同監督の「Agyaat」(2009年)と言う映画で、まだ映画が途中であるにも関わらず、「Coming

Soon Agyaat 2」とテロップと共に続編を匂わして無理矢理終幕としていた。未だに「Agyaat 2」のアナウンスはされていない。途中で面倒臭くなって投げ出したと言われても仕方ないだろう。それと同様に、「Not

A Love Story」も中途半端なところで終わってしまい、消化不良な作品になっていた。

確かにヴァルマー監督がこの作品を作っていたときにはまだニーラジ・グローヴァー殺人事件の判決が出ていなかっただろう。だが、この映画は実話に基づいたフィクションであるはずであり、現実世界の裁判とは関係なく結末を設けて良かったはずだ。

しかしながら、そういう不満を感じるのは、それまでの展開が非常に良くできていたからである。無駄を廃したスマートな展開とテンポの良さでストーリーは進行する。カメラワークもヴァルマー監督でなければ思い付かないような奇をてらったものばかりで、カメラも雄弁に物を語っていたのはさすがだった。効果音や映像効果もかなり効果的に使われ、恐怖とスリルを掻き立てていた。また、当初は女優志望の主人公のシンデレラストーリーを匂わせておいて、一気に犯罪・サスペンス映画に急展開させ、一瞬ホラー映画のエッセンスを入れながら、最終的にはインドの司法制度の欠点を突く社会派映画の様相を呈して終了していた。「Not

A Love Story」という題名によって、「ではいったいどんなジャンルの映画なのか」と観客に自然な疑問を抱かせながら、そのジャンルはコロコロと変わり、どんなジャンルにも当てはまらないような作品になっていたのはヴァルマー監督の狙い通りであろう。故に最後で観客を突き放して中途半端に切り上げてしまったのが悔やまれる。

劇中には、ヴァルマー監督のヒット作「Rangeela」(1995年)中の名曲「Rangeela Re」が何度も使われる。「Rangeela」自体、女優志望の女の子を主人公にした映画であり、「Not

A Love Story」と共通点があった。ヴァルマー監督はその後も「Naach」(2004年)や「Main Madhuri Dixit Banna

Chahti Hoon」(2005年)など同様の導入部の映画をいくつか作っており、こういうシンデレラストーリーにこだわりがあるようである。ただ、「Not

A Love Story」ではあくまで導入部のみがシンデレラストーリーで、一気にダークな方向へ進む。

アヌシャーを演じたマーヒー・ギルは、「Dev. D」(2007年)で注目を集めた女優で、演技力は文句ない。しかしながら既に30代で、女優志望の女の子を演じるには薹(とう)がたっており、他の若いキャストたちに囲まれて違和感があった。だが、キスシーン、シャワーシーン、ベッドシーンなども何のそのの、捨て身の熱演であった。

ロビンを演じたディーパク・ドーブリヤールも好演していた。脇役俳優として「Omkara」(2006年)などで存在感を示した後、「Teen They

Bhai」(2011年)や本作など、主役級の役がもらえるようになって来ている。コミックロールを演じることが多いが、「Not A Love Story」ではシリアスな演技を見せ、いろいろな役を演じられることを証明していた。

「Not A Love Story」は、いい意味でも悪い意味でも、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督らしい作品。終わり方が中途半端な点が残念だが、ストーリーテーリングやカメラワークには光るものがある。しかしながら、無理して見なくてもいいだろう。

| ◆ |

8月22日(月) チーム・アンナーの汚職反対運動 |

◆ |

ここ最近のインドのニュースは、市民活動家アンナー・ハザーレーと、その仲間たち(チーム・アンナー)による、汚職撲滅運動で持ち切りである。今年4月に一度、ジャン・ロークパール法案の可決を求めてデリーで断食を行ったアンナー・ハザーレーは、インド独立記念日の翌日、8月16日から再びデリーにて断食を開始した。アンナー・ハザーレーとジャン・ロークパール法案については当時の日記で簡単に触れた(参照)ので、ここでは繰り返さない。首都では2度目となるアンナーの断食は、今回ますます大衆の支持を受けることとなり、政界の中心は今やマンモーハン・スィン首相や国会議事堂ではなく、アンナー・ハザーレーとラームリーラー・マイダーンとなっている。

今回アンナーが断食しているラームリーラー・マイダーンは、オールド・デリーのトゥルクマーン門前にある広場である。ラームリーラー・マイダーンの地には元々池があったのだが、英領植民地時代に埋め立てられ、広場となった。その名の通り、ダシャハラー祭の時にはここでラームリーラー(「ラーマーヤナ」に基づいた民衆劇)が行われるが、それ以外の時にはよく政治集会や宗教集会の会場になったりもする。

元々アンナーが断食会場と要求していたのもラームリーラー・マイダーンであったが、警察は代わりにフィーローズ・シャー・コートラー前にあるジャヤプラカーシュ・ナーラーヤン(JPN)パークを提案した。しかし、突然政府・警察側(デリー警察は中央政府の管轄下にある)が前言を翻し、公園の使用に厳しい制約や条件を付けて来た。様々な理由が考えられるが、公園の名の元となったジャヤプラカーシュ・ナーラーヤンの存在もその一因であろう。JPの愛称で知られるジャヤプラカーシュは、1970年代にインディラー・ガーンディー独裁体制に立ち向かった社会活動家であり、非常事態宣言(1975-77年)後に行われた下院選挙で反国民会議派勢力をまとめ上げ、独立以来の同党による一党支配を崩した功労者である。アンナーの運動は、名目上は行政、立法、司法など広範な領域を蝕む汚職撲滅を目的としているが、名指しは極力避けているものの、当面のターゲットは2004年から中央で政権を握っている国民会議派である。国民会議派の一党支配体制を崩したJPの名を冠するJPNパークでアンナーに断食をさせるのは、イメージ戦略としては逆効果であるし、縁起が良くないと考えたのであろう。

警察の要求には、断食を期限付きとすることや、集合人数の制限などが含まれていた。政府がジャン・ロークパール法案を可決するまで無期限断食をすると主張するアンナーは当然その条件を蹴り、16日からJPNパークにて断食を強行すると宣言した。それを受け、警察は断食開始予定日16日早朝に、ヤムナー河の向こう側にある住宅地マユール・ヴィハールに滞在していたアンナーを逮捕し、アンナー支持者たちから逃げる形でデリー市内を連行して回った挙げ句、最終的にアンナーは、VIPが収容されるティハール刑務所に入れられた。皮肉なことに、ティハール刑務所にはインドを代表する汚職政治家たちが収容されている。例えば英連邦競技大会(CWG)の実行委員長だったスレーシュ・カルマーディーや、元中央通信IT大臣で、2G汚職事件の首謀者とされるAラージャーなどである。

タイムズ・オブ・インディア紙(2011年8月18日)より秀逸な風刺画

左はスレーシュ・カルマーディー、右はアンナー・ハザーレー

左は汚職の容疑で逮捕、右は汚職撲滅の容疑で逮捕

アンナーが政府に提出したジャン・ロークパール法案には元々疑問の声も多く、表立って支持を表明する人も比較的少なかった。ところが、表現の自由や報道の自由さえ規制された非常事態宣言時を思わせるようなやり方でアンナーが逮捕されたことで大衆の怒りは爆発し、アンナー支持の気運は一気に高まった。現在、国民会議派のソニア・ガーンディー党首が海外で治療中で不在であり、リーダーシップに混乱があったことも、この運動の取り扱いに大きな悪影響を及ぼしたと思われる。警察は同日中にアンナーの釈放を決めたが、アンナーは断食会場の使用許可が下りるまで刑務所の外に出ることを拒否し、ティハール刑務所に居座った。その間、ティハール刑務所には人々が集まり、アンナー支持と政府への反対の声を上げ続けた。

政府側と断食会場について合意に達したことで、8月19日、アンナーは3日振りにティハール刑務所から姿を現わし、ラージガートを経てラームリーラー・マイダーンへ向かった。ラージガートはインド建国の父マハートマー・ガーンディーが荼毘に付された場所である。アンナーは、断食を開始する1日前の8月15日にもラージガートを訪れ、ガーンディーに敬意を表している。アンナーはガーンディー主義者を自称しており、その行為には何の疑問もないが、ラージガートで静かに瞑想するアンナーの姿は多くの人々に、マハートマー・ガーンディーの再来を思わせ、イメージ戦略としてはかなり功を奏したと言える。

以上のような経緯を経て、8月19日以来、アンナー・ハザーレーはラームリーラー・マイダーンにて断食を行っている。8月22日(月)はジャナマーシュトミー祭(クリシュナ生誕祭)で、デリーでは休日になっており、8月20日から3連休であった。このタイミングも絶妙で、デリーはおろかインド各地からアンナー支持者がラームリーラー・マイダーンに詰め掛け、アンナー支持、ジャン・ロークパール法案支持の声を上げた。

折しも世界各地では大衆運動が勢いを増している。エジプトではムバーラク政権が倒れ、リビアでも首都トリポリが反政府勢力によって陥落し、ガッダーフィー大佐は消息不明の状態である。英国での暴動は主張ある大衆運動とは言い難いが、無視はできないだろう。日本では韓流偏向のフジテレビに対する抗議デモが発生。その目的や規模は他のものとは全く比較にならないが、日本では珍しい現象である。これらの運動を後押ししたのが、TwitterやFacebokなどに代表されるSNSだ。アンナー・ハザーレーの汚職撲滅運動も例外ではない。チーム・アンナーはインターネットを効果的に使い、人々に情報やメッセージを送り続けている。8月16日にアンナーが逮捕されたとき、警察は必死でアンナーの居所を隠そうとしたが、立ちどころに知れ渡ってしまい、アンナーが連行された場所に群衆が詰め掛けた。これもTwitterなどの効果だったようだ。また、ラームリーラー・マイダーンでの集会の様子はネット・ストリーミングを通して24時間ライブで公開されている。ネットを利用できる人々は、簡単に一次情報源にアクセスし、行動を起こしたり考えたりすることができる時代になった。ジェシカ・ラール事件判決(2006年)のときは携帯電話のSMSが大衆運動のツールとなったが、主役は今や、さらに情報の伝達性が高いメディアに移っている。

アンナーの運動でさすがだと思うのは非暴力主義の徹底である。マハートマー・ガーンディーが提唱したアヒンサー(非暴力)による抵抗運動は今でもインドで生きており、アンナーと支持者たちは平和的に抗議活動を行っている。一時は強硬に逮捕に踏み切ったデリー警察側も、それ以降は懲りたのか用心しており、全くの非武装状態でラームリーラー・マイダーンの警備に当たっている。おかげで、今までアンナー支持者側からも当局側からも暴力沙汰の報告はない。

猫も杓子もアンナー・ハザーレーと言う訳で、僕も流行に乗るために、ラームリーラー・マイダーンを訪れてみた。ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)から615番のバスに乗ってミントー・ロード(ニューデリー駅の東側)まで行き、そこから歩いてラームリーラー・マイダーンを目指した。財布は持たず、少量の現金のみを持って行った。アンナー支持者に混じって大量のスリも元気に活動中だからだ。元警察官僚でチーム・アンナーの1人キラン・ベーディーも会場で財布を盗まれたという話を聞いた。

南デリーにいると、アンナー・ハザーレー効果は視覚的にあまり見られないが、ルティヤンス・デリー(中央デリー)に入ると、ちらほらとアンナー支持者の姿が目に入るようになって来る。典型的なアンナー支持者は、「मैं

अन्ना हूँ (私はアンナーです)」などと書かれた白い帽子をかぶっている。気合いの入った支持者になると、その帽子に加えて、顔や身体にインド三色旗のペイントをしていたり、アンナー支持またはジャン・ロークパール法案支持のメッセージが書かれたTシャツを着ていたり、インドの国旗を手に持っていたりする。コンノート・プレイス辺りになると、インドの国旗を抱え、「アンナー・ハザーレー万歳!」などと叫びながら爆走する自動車、オートリクシャー、バイクが目に入って来るようになる。線路を越えるともはやそこはアンナー・ワールドである。一帯はラームリーラー・マイダーンを目指す人々と、すっかりアンナー色に染まってラームリーラー・マイダーンから帰って来る人々が行き交っている。

ところで、インドでは神様の名前が挨拶に使われる。ラームの影響力の強いところでは「ラーム・ラーム」や「ジャイ・シュリー・ラーム」、シヴァ神の影響力の強いところでは「バム・バム・ボーレー」や「シヴ・シヴ・マハーデーヴ」、ドゥルガー女神の影響力の強いところでは「ジャイ・マーター・ディ」、ラーダーとクリシュナの影響力の強いところでは「ラーデー・ラーデー」、オームカレーシュワルという聖地では「ハリ・オーム」など、インド各地で様々な挨拶がある。なんとアンナー・ワールドでは「アンナー・ハザーレー」が行き交う人々の挨拶となっていた。

ラームリーラー・マイダーンに近付くと、道端でアンナー・グッズを売る人々が目に入るようになって来る。その身なりを見ると、普段駅やバス停などで二束三文の品物を売り歩いている人々に見える。やはり、今やアンナー支持者の共通ファッションとなった「アンナー帽」が売れ筋だ。僕も記念にいくつか欲しかったのだが、よく見るとかなりいい加減な品物ばかりで幻滅し、結局買わなかった。酷いものになると、白い帽子にマジックペンで「मैं

अन्ना हूँ (私はアンナーです)」と書き殴ったようなものまであった。ちゃんと印刷されたものも、どこか必ず綴りが間違っていたりして、がっかりであった。ちなみに「アンナー帽」はひとつ10ルピーが相場であった。「アンナー帽」の他、インドの三色旗をあしらった帽子やリストバンド、それに国旗そのものを売っている人も多かった。これらのアンナー・グッズを売る人々の他、軽食、果物、冷水などを売る物売りたちも商機と見てラームリーラー・マイダーン周辺に大集合していた。

これが噂の「アンナー帽」

どこもかしこもアンナー・ヒ・アンナー

会場への入り口は数カ所あった。入り口は入り口専用で、出口は出口専用だった。入り口には金属探知機が設置され、警察による身体検査があるが、特に厳しくチェックされる訳ではない。カメラを持って入ったが、カメラはノーチェックだった。

アンナーが断食するステージはラームリーラー・マイダーンの東側に設置され、その正面にはテントも張られており、日光や雨を防げるようになっている。会場に到着したのは午後5時頃だったため、既に日は傾いており、直射日光を避ける必要はなかった。しかし会場にはたくさんの人が詰め掛けており、その熱気でむせかえるような暑さだった。テントでは、アンナーと共に断食を行っている人々もおり、地面に座ったり寝そべったりしていた。ステージ周辺はアンナーを一目見ようと人々が取り囲んでいるため、容易に近付けない。旗を振っている人も多いので、それが視界を遮って、なかなかアンナーの姿を拝めなかった。

アンナーが断食するステージを注視する群衆

一方、ラームリーラー・マイダーンの西側ではランガルが行われていた。ランガルというのはつまりは無料の炊き出しである。インド各地からアンナーを支持するボランティアがトラックに食事を満載してやって来ており、会場にいる人々に食べ物を配っている。アンナーが断食する中で、会場に集まった人々に食事を提供するというのも何だか変な話であるが、アンナー支持者が皆断食まで一緒にしている訳ではないので、その辺は突っ込まないでいいだろう。しかし食事の提供を受けている顔ぶれを見てみると、通常時オールドデリーやコンノート・プレイスなどで腹を空かせてうろついているような人々が相当数いる感じで、アンナーの運動からもっとも利益を被ったのは彼らではないかと思われた。

ランガル

他に、アンナー・ハザーレーが主宰するインディア・アゲインスト・コラプション(IAC)によるインフォメーション・センターが会場内に2ヶ所設置されており、アンナーの主張が書かれたパンフレット、水の無料配給、薬の提供、寄付金の受け付けなどを行っていた。また、ボランティアが頻繁に会場内を巡って、人々に水を配っていた。

非常にレアな風景だったのは、ゴミ拾いをしている人々がいたことである。会場には「ゴミはゴミ箱へ」と書かれた看板や横断幕がいくつも掲げられ、集まった人々に水を配るボランティアもしきりに「ゴミはゴミ箱へ」と呼び掛けていた。それでもポイ捨てしてしまう人はいるのだが、それを拾い集めているボランティアもいた。「掃除は掃除人カーストがやるもの」「掃除をするとカーストが下がる」という考え方が根強いインドでは稀なことである。アンナーが戦っている「コラプション(汚職)」とは、政府や官僚の汚職だけではなく、一般市民のバッド・マナーも含まれている。

アンナー・キ・ラソーイー(アンナーの台所)

相変わらずゴミが散乱しているが、掃除スタッフもいた

僕が会場に着いてしばらくすると、壇上には俳優のカビール・ベーディーが上がって話をしていた。その次には歌手カイラーシュ・ケールが登場し、自作のアンナー応援歌「Ambar

Tak Yahi Naad Gunjega(空までこの音が響き渡るだろう)」を歌った。しかもアンコールの応えて同じ歌を2度も歌った。他にも代わる代わる壇上にアンナー支持者が上がって、インドの汚職の現状を訴えたり、汚職体験談を語ったり、突然歌を歌い出したり、シュプレヒコールを挙げたりしていた。まるでテレビで流行中のタレント発掘番組のようであった。

アンナー応援歌を歌うカイラーシュ・ケール

アンナー・ハザーレーが座っているのも見える

ちなみに彼の「Ambar Tak~」は特に名曲でもない

もしこれがジャン・ロークパール法案の可決を政府に求める政治集会でなかったら、いろんな人がいろんなことをしていて楽しいな、で終わるところだが、そうではなく、この国のシステムを変えるか変えないかという、かなり重要な集会である。集会の様子を四六時中追っているメディアやインターネットを念頭に、あまりにショー化し過ぎており、一般的な抗議集会の雰囲気ではなかった。アンナーの運動に反対の立場の人々が、アンナーの運動のことを「インド人民党(BJP)が支援している」と糾弾することがあるが、それも完全に間違いではないように思えた。会場を埋め尽くしていたのはほとんどがインドの国旗だが、中にはどさくさに紛れてヒンドゥー教のシンボルやヒンドゥー教至上主義を掲げる政党のシンボルの旗を掲げている人も見られた。人々が声をひとつにするシュプレヒコールには、「アンナー・ハザーレー・ズィンダーバード(万歳)」という宗教色のないセキュラーなものよりもむしろ、「ヴァンデー・マータラム(母なる大地に敬礼)」や「バーラト・マーター・キ・ジャイ(インド女神万歳)」など、BJPの支持母体であるRSS(民族義勇団)と関わりの深いものが多かった。これらが何を意味するか、これだけで結論付けるのは短絡的過ぎるが、政治や政党とは全く関係ない人々が良心の下に集まった集会とは必ずしも言えない気がした。

門戸を広く開き、アンナー支持を表明した人々を無差別に受け容れる中で、日和見主義の危険分子も「チーム・アンナー」に加わろうとしているのではないかという印象を持った。僕が会場にいたときに壇上に上がって演説した人の1人に、アースィフ・ムハンマド・カーンというイスラーム教徒政治家がいた。彼はデリー州議会のオークラー選挙区から、全国人民党(RJD)から公認を受けて当選した州議会議員(MLA)である。ちなみにオークラーは「第二のパーキスターン」と呼ばれるほどイスラーム教徒人口が多い地区だ。そのアースィフ・ムハンマド・カーンは今回、アンナーを批判したラールー・プラサード・ヤーダヴ党首に幻滅し、脱党してアンナー支持に回ったと言う。一体彼の言葉をそのまま信じていいのだろうか?政治的チャンスを見てバンドワゴンに乗っただけではないだろうか?しかも、彼の演説には、さすがにプロの政治家だけあって、人々の心を危険なほど扇動する力があった。

アンナーの神格化もあまり褒められたものではなかった。「アンナー・ハザーレー」がラームリーラー・マイダーン周辺の挨拶になっているのは前に述べたが、広場の壇上に鎮座するアンナーはまるで神様のような扱いを受けていた。そして人々はアンナーの「ダルシャン(拝顔)」を望み、アンナーが演説をするのを心待ちにしていた。ラームリーラー・マイダーンは今や寺院と化し、アンナーはその聖室に鎮座する神像という訳だ。こういうインド人の、特にヒンドゥー教徒の宗教的な癖に乗っかる形での断食が果たして後々いい影響を残すだろうか?不安である。

新聞の報道を信じるならば、この三連休中、毎日数万人から10万人以上の人がこのラームリーラー・マイダーンを訪れたと言う。だが、僕が見る限り、その内の半分以上は僕と同じく観光気分、見学気分、野次馬気分の人々で、真摯なアンナー支持者でもジャン・ロークパール法案支持者でもないように見えた。アンナー帽をかぶり、インドの国旗をはためかせて、仲間同士で記念撮影を撮っていた人々が会場の内外で見られた。この運動を盛り上げたいというよりも、この運動が歴史の1ページに刻まれるかもしれないという予想の下に、「歴史の生き証人になりたい」「歴史の一部になりたい」という気持ちから参加している人々がほとんどだと感じた。また、無料の食事にありつくために来ている人も少なくないだろう。

アンナー・ハザーレーは8月30日までにジャン・ロークパール法案を可決することを政府に求めている。今のところ政府側から目立った動きはなく、ソニア・ガーンディー不在の中、国民会議派のリーダーシップがどのようにこの危機に立ち向かうのか、注目が集まっている。特にソニア・ガーンディーの息子で、国民会議派に巣くう王朝主義から未来の首相に目されているラーフル・ガーンディーの介入が期待されている。だが、国民会議派が抱える問題は何もこのアンナー・ハザーレーとロークパール法案だけではない。一旦弱腰を見せたら、土地接収法問題、テランガーナ独立問題、女性留保法案問題などなど、ペンディングとなっている様々な問題が一気に噴出する恐れがある。今後もラームリーラー・マイダーンからは目が離せない。

ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)には、外国人留学生の交流と福祉のために外国人学生組合(FSA)があり、キャンパス内でいろいろなイベントを主催している。本日からFSA主催の映画祭が開催中であり、JNU留学中の外国人が持ち寄った作品が毎日上映されている。僕も日本の映画(DVD)を提供するよう頼まれたのだが、インドのDVDプレーヤーやPCで再生できるリージョンであること、そして英語字幕付きであること、という2つの条件があり、この両方を満たすDVDを入手するのは困難であった。特に新作は難しい。結局、インドのCD/DVD店で売られている古めの邦画を提供することになった。僕はスタジオ・ジブリの名作2本――「風の谷のナウシカ」(1984年)と「天空の城ラピュタ」(1986年)――と、古典的邦画から2本――「宮本武蔵」(1954年)と「ゴジラ」(1954年)――を選んでFSAの会長に渡し、選考委員会で気に入ったなのを選ぶように言った。僕は個人的にはスタジオ・ジブリのアニメーション映画を推していたのだが、最終的には三船敏郎主演の「宮本武蔵」が選ばれた。

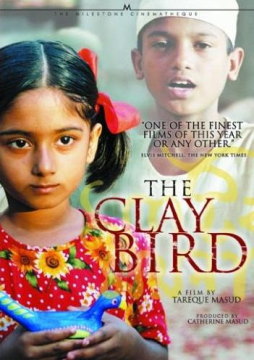

ところで、現在FSAの会長はバングラデシュ人であり、おそらく彼の意向が強く反映されたのだろう、オープニング作品はバングラデシュ映画となった。2002年公開の「Matir

Moina」、英語の題名は「The Clay Bird」。ちょうど監督のターリーク・マスードが今年8月13日に交通事故で急死したこともあり、追悼の意味を込めて、この作品が選ばれたようである。この映画は、カンヌ国際映画祭で国際批評家賞を受賞し、アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた最初のバングラデシュ映画となった。

「これでインディア」では、映画館で鑑賞した、字幕なしである程度台詞を理解できる言語による最新インド映画またはインド関連映画の批評・解説をモットーにしている。FSA映画祭という名目で、大学内のオーディトリアムで上映された「Matir

Moina」は、約10年前に作られた、バングラデシュのベンガリー語映画であり、そのモットーからは悉く外れる。しかしながら、初見であったこと、一応南アジア映画という括りに入れられること、オーディトリアムと言う映画館に近い環境での上映であったこと、そしてとてもいい映画だったことから、特別にここで取り上げることにする。また、僕はベンガリー語を理解しないため、英語字幕でストーリーを追わざるを得なかった。よって、以下のあらすじや解説は、完全に正しいストーリー理解の上に書かれたものではないことをご了承いただきたい。

題名:Matir Moina

読み:マティル・モイナ

意味:土の鳥

邦題:土の鳥

監督:ターリーク・マスード

制作:キャサリン・マスード

音楽:モウシュミー・ボウミク

出演:ヌールル・イスラーム・バブルー、ラッセル・ファラーズィー、ジャヤント・チャットパディヤイ、ロケヤ・プラチ、ショエーブ・イスラーム、ラミーシャーRリムジム、モイーン・アハマド、ムハンマド・ムスリムッディーン、アブドゥル・カラーム、マンジラー・ベーガム、ムムターズ

備考:JNU SSS-Iオーディトリアムで鑑賞。英語字幕で理解。

ラミーシャーRリムジム(左)とヌールル・イスラーム・バブルー(右)

| あらすじ |

1960年代の東パーキスターン。フルプルに住むアヌ(ヌールル・イスラーム・バブルー)は、新しくイスラーム教徒に改宗した薬剤師カーズィー・サーハブ(ジャヤント・チャットーパディヤイ)とその妻アーイシャー・ビービー(ロケヤ・プラチ)の息子であった。アヌには妹のアスマー(ラミーシャーRリムジム)がいた。また、カーズィー・サーハブの弟ミロン(ショエーブ・イスラーム)も同居していた。

ある日アヌは父親によって突然マドラサに放り込まれてしまう。アヌはマドラサでロコン(ラッセル・ファラーズィー)という不思議な少年と友達になる。ロコンは他の生徒たちからいじめられていたが、全く気にせず、1人空想の世界に閉じこもっていた。

また、ミロンは近所の若者たちと共に独立運動に身を投じていた。厳格なイスラーム教徒になることを目指すカーズィー・サーハブは、イスラーム教徒がイスラーム教徒を殺すはずがないと信じており、親パーキスターンの立場であったため、弟の行動を面白く思っていなかった。

イードゥル・ズハー(犠牲祭)に合わせ、アヌは家に帰って来る。途中通り掛かったメーラーでアヌは妹のために陶製の小鳥を買って来る。ところがアヌはその後高熱を出し寝込んでしまう。カーズィー・サーハブはホメオパシーの薬剤師だったため、アスマーをホメオパシーで直そうとする。ところが効果はなく、間もなくアスマーは死んでしまう。アヌをマドラサに送られ、アスマーを失ったアーイシャー・ビービーは、怒りと悲しみの内に夫と口を利くのを止めてしまう。

その頃、パーキスターンでは政変があり、ヤヒヤ・ハーンが大統領に就任する。ヤヒヤ・ハーンは1年以内の総選挙を宣言し、実際に選挙が行われるが、東パーキスターンで地元政党アワミ連盟が圧勝したことを受け、大統領はベンガル人を武力で制圧し始める。

アヌの村にもパーキスターン軍が迫っていた。フルプル村の村人たちは危険を察して逃げ出す。また、ミロンは同志たちと共に村に入る橋をバリケードして軍隊を食い止めようとする。だが、カーズィー・サーハブはまだ軍がイスラーム教を守るためにやって来ているのだと信じ込んでいた。アヌが家に戻って来たところでフルプル村にも軍隊が押し寄せる。アーイシャー・ビービーとアヌはジャングルに逃げ込んで一夜を明かすが、カーズィー・サーハブは家に留まったままだった。翌朝、アーイシャー・ビービーとアヌが家に戻ってみると、家は焼け焦げていた。カーズィー・サーハブは無事だったものの、彼が大事にしていた本が全て焼失してしまい、茫然自失の状態だった。アーイシャー・ビービーはミロンの心配をするが、橋で軍に立ち向かった者は皆殺しにされたと聞き、うなだれる。もはや家に何の未練もなくなったアーイシャー・ビービーはアヌを連れて家を出る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

バングラデシュが東パーキスターンと呼ばれていた頃の話。1947年にパーキスターンはイスラーム教を統合理念としたイスラーム教徒の国家としてインドから独立したものの、東パーキスターンの住民は主に3つの点から抑圧されていた。まずは新生国家パーキスターンのいびつな領土。パーキスターンはインド亜大陸の西の端と東の端という全く地理的に隔絶した2つの領土から成る奇妙奇天烈な国家となった。ふたつめは、政治と権力の中心が西パーキスターンに置かれ、東パーキスターン人は独立後も相変わらず植民地のような扱いを受けたこと。みっつめは言語問題。パーキスターンではウルドゥー語が国語となり、東パーキスターン人の大部分の母語だったベンガリー語が蔑ろにされたこと。これらの理由から、1960年代に東パーキスターンで独立運動が盛んになった。「Matir

Moina」はその頃を時代背景とした映画である。

ただし、劇中では、バングラデシュ独立運動に身を投じる若者ミロンというキャラクターがいたものの、この映画は独立運動そのものを扱ったものではない。もっと広範なテーマであるイスラーム教原理主義や、イスラーム教の政治利用についてである。監督はスーフィズムやリベラルなイスラーム教寄りの立場からこの映画を作っており、西パーキスターンによる東パーキスターン人(ベンガル人)の弾圧を糾弾する以上に、イスラーム教原理主義を批判していた。監督の立場を代弁する存在として、マドラサで教えるイブラーヒーム・サーハブがおり、彼の口から「南アジアにおいてイスラーム教が浸透したのはスーフィーたちの活動のおかげだ」などと言った発言が聞かれる。イブラーヒーム・サーハブは、ヘッド・マスターがマドラサを政治的な訓練場とし、子供たちに過激な思想を植え付けることにも反対だった。これはターリバーンなどの過激派の隆盛を暗示している。また、劇の要所要所で、主人公アヌの村を訪れるバウルなどの放浪の音楽家たちの口から、スーフィズム的思想が込められた歌が歌われる。

題名となっている「土の鳥」にしても、直接意味するものはアヌが妹アスマーにお土産としてあげた陶製の鳥であるが、実際にはもっと深い意味がある。バウルの歌の中では「鳥かごの中の鳥」は、元々神と合一していたものの、神から離れ、人間の身体という容器に入れられてしまった魂の隠喩としてよく使われる。スーフィズムでは神との再合一がしきりに希求されるが、それは鳥かごに囚われた鳥が大空に羽ばたくことを夢見ることに喩えられる。よって、死は悲しい出来事である以上に、神との再合一という嬉しい出来事である。アヌがミロンに「なぜイードのようなめでたいときでも、葬式のような悲しいときでも、人は白い衣服を着るのか?」という質問をしていたが、一見子供らしい無邪気な質問ながら、非常に深い意味を持っていた。

劇中には実物の鳥から陶製の鳥まで、また、直接的なものから間接的なものまで、いくつかの鳥が出て来る。妹アスマーは高熱のために死んでしまうが、それはアヌから陶製の鳥を与えられてからであった。アヌの親友ロコンには「他の人には見えない友達」がいたが、彼の隠れ家には意味ありげに小鳥がさえずっていた。また、14歳の頃に嫁いで来たアヌの母親アーイシャー・ビービーにとって、家は牢獄に等しかった。最後に彼女は遂に夫を捨てて家を出ることを決めるが、それはあたかも「鳥かごの中の鳥」が解放され大空に向かって羽ばたくがごとくであった。そしてさらに大きな視野から眺めてみると、「鳥かごの中の鳥」は東パーキスターンと東パーキスターン人そのものであった。そしてそれが「土の鳥」で喩えられているのは、ベンガル地方のその肥沃な大地で生まれ育ったベンガル人を意味しているからであろう。

マドラサでの教育の様子が垣間見られたのは面白かった。コーランの暗唱、預言者ムハンマドやその他の預言者の逸話、アラビア語やウルドゥー語などの語学の授業などがあった。

一瞬しか触れられていなかったが、アヌの父親カーズィー・サーハブは新しくイスラーム教徒になった人物である。その反動で彼はヒンドゥー教の祭りを嫌っており、息子をマドラサへ送って信心深いイスラーム教徒に育てようとしていた。また、彼はホメオパシーに傾倒しており、西洋医学を信じていなかった。彼のキャラクターは非常に興味深かったが、そこまで深く掘り下げられていた訳でもなかった。

出演俳優については全く知識がないのだが、カーズィー・サーハブを演じたジャヤント・チャットパディヤイ、アヌを演じたヌールル・イスラーム・バブルー、ロコンを演じたラッセル・ファラーズィーなど好演していた。

この映画の美点のひとつは、音楽がとてもいいことである。バウルなどの素朴でかつ深い歌が随所で効果的に使われており、この映画のメッセージをより鮮明に観客に届けていた。

「Matir Moina」を見ていたら、何となくパーキスターン映画「Khuda Kay Liye」(2007年)を思い出した。どちらもイスラーム教原理主義を批判し、よりリベラルなスタンスを支持する映画であり、どちらも音楽が非常に良かった。「Khuda

Kay Liye」のような映画が好きな人にはおすすめである。おそらく日本では未公開のはずだが、公式ウェブサイトによるとDVDは発売されているようである。見られる機会があったら是非鑑賞して見るといいだろう。

通常、インドでは毎週金曜日が新作映画の封切り日となっているが、大きな祭日など特別な理由があるときは必ずしもその限りではない。最近乗りに乗っているサルマーン・カーン主演の最新作「Bodyguard」も、ラムザーン(断食月)明けのイードゥル・フィトル祭に合わせて、つまり本日、公開となった。サルマーン・カーンはここ数年、「Wanted」(2009年)、「Dabangg」(2010年)とイード公開の映画で当てており、そのジンクスに則って「Bodyguard」をイードに当てて来たのである。

ハリウッドにも、ケヴィン・コスナーとホイットニー・ヒューストン主演の「The Bodyguard」(1992年; 邦題: ボディーガード)という映画があるが、このサルマーン・カーン主演の「Bodyguard」はその翻案ではない。マラヤーラム語の同名映画のリメイクである。監督はマラヤーラム語映画版と同じスィッディーク。ヒロインはカリーナー・カプール。プロデューサーのアルヴィラー・アグニホートリーはサルマーン・カーンの姉妹で、アトゥル・アグニホートリーはその夫である。よって「Dabangg」と同じく血縁要素の濃い映画となっている。サルマーン・カーンがわざわざイード公開を選んだことからも分かるように、今年の話題作の1本だ。

題名:Bodyguard

読み:ボディーガード

意味:ボディーガード

邦題:ボディーガード

監督:スィッディーク

制作:アルヴィラー・アグニホートリー、アトゥル・アグニホートリー、リライアンス・エンターテイメント

音楽:ヒメーシュ・レーシャミヤー(BGM: サンディープ・シロードカル)

歌詞:シャッビール・アハマド、ニーレーシュ・ミシュラー

振付:アシュレー・レベロ、アルヴィラー・アグニホートリー、マニーシュ・マロートラー

出演:サルマーン・カーン、カリーナー・カプール、ラージ・バッバル、ラジャト・ラーワイル、ヘイゼル・キーチュ、アスラーニー、マヘーシュ・マーンジュレーカル、カトリーナ・カイフ(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。満席。

カリーナー・カプール(左)とサルマーン・カーン(右)

| あらすじ |

ラブリー・スィン(サルマーン・カーン)は一騎当千のボディーガードであった。ある日、ジャイスィンプルの地主サルタージ・ラーナー(ラージ・バッバル)の一人娘ディヴィヤー(カリーナー・カプール)を警護することになる。ディヴィヤーはサルタージの敵ランジャン・マートレー(マヘーシュ・マーンジュレーカル)に命を狙われていたのである。また、ラブリーの亡き父親もボディーガードで、かつてサルタージの警護をしていた。さらに、交通事故で亡くなった妊娠中の母親を助け、ラブリーの出生を助けてくれたのもサルタージであった。ラブリーはサルタージに大きな恩義を感じており、今回の任務を喜んで引き受けた。

ところが、自分の身に危険が迫っていることを露知らぬディヴィヤーは、突然ボディーガードを付けられたことで困ってしまう。親友かつルームメイトのマーヤー(ヘイゼル・キーチュ)と共に、常に付きまとうこのボディーガードを何とか煙に巻こうと作戦を練る。ディヴィヤーが思い付いたのは、ラブリーを恋に落とす作戦だった。ディヴィヤーは「チャーヤー」と名乗ってラブリーに電話をし、彼を誘惑する。最初は不審に思うラブリーであったが、次第にチャーヤーの電話を心待ちにするようになる。

ある晩、ディヴィヤーはラブリーを連れてディスコへ行く。そこでもディヴィヤーは密かにラブリーに電話を掛け、彼を誘惑する。そこへ、ランジャン・マートレーの手下たちが襲い掛かって来る。ラブリーは1人で暴漢たちを蹴散らし、ランジャンの弟を殺害する。その様子を見ていたディヴィヤーはラブリーに恋してしまい、電話先で彼に愛の告白をする。しかしラブリーはそれをチャーヤーからの告白だと受け取った。

ディヴィヤーは、ラブリーとの恋を成就させることはできないと知っていた。マーヤーの勧めに従って、ラブリーとの関係を絶つことを決める。まずはチャーヤーになってラブリーに電話し、日曜日に公園でデートをする約束を取り付ける。ただし彼女は条件を付けた。それはディヴィヤーを連れて来ないことだった。ラブリーはそれを承諾し、ディヴィヤーからも日曜日に休暇をもらう。ラブリーは初めてチャーヤーと顔を合わせることになりウキウキしていた。日曜日にラブリーは出掛けようとするが、それをディヴィヤーは止め、無理矢理一緒に行くことにする。ディヴィヤーは物陰から見ているだけだと言って彼を説得したのだった。そして公園に着き、ラブリーを見送った後、ディヴィヤーはチャーヤーになってラブリーに電話をし、ディヴィヤーを連れて来たことを責めて彼に絶交を言い渡す。

落ち込んだラブリーだったが、またチャーヤーから電話があるだろうと思い、気を強く持っていた。一方、ディヴィヤーはラブリーのことが忘れられず、翌日彼に電話をする。そして、もし自分と結婚したいなら一緒に逃げよう、1時間後に駅で待っていると言って電話を切る。ラブリーはディヴィヤーの警護を放棄してチャーヤーと駆け落ちすることはできないと考えていたが、そこへランジャン・マートレーの一味が襲撃を仕掛けて来る。ラブリーは単身彼らを一網打尽にし、ディヴィヤーを救い出す。ところが、ラブリーがディヴィヤーと駆け落ちしようとしているとの報告を受けたサルタージが駆けつけて来て、ラブリーを殺そうとする。ディヴィヤーは彼の命を救うため、ラブリーが駆け落ちしようとしたのは自分ではなく、別の女性だと言ってかばう。サルタージはディヴィヤーの言葉を一応信じ、ラブリーを見逃す。しかし部下を密かに差し向けていた。もし駅で誰も女性と会わなかったらラブリーを殺すように言いつけていた。それを聞いたディヴィヤーは彼の命を救うため、マーヤーを駅に向かわせる。駅でマーヤーと直面したラブリーは、彼女をチャーヤーだと信じ、受け容れる。

数年後。マーヤーは男児を出産した後、死んでしまった。ラブリーはカナダへ移住することになったが、その前にサルタージに呼ばれ、久し振りにジャイスィンプルに戻って来る。てっきりラブリーはディヴィヤーがロンドンへ行って結婚したとばかり思っていたので、彼女がずっとジャイスィンプルに留まっていたことを知って驚く。一方、ラブリーの息子はサルタージと名付けられていた。サルタージ・ラーナーに恩義を感じていたラブリーは息子をサルタージと名付けたのだった。サルタージ少年は、密かに母親の日記を読んでおり、母親とディヴィヤーの間に起きたことを知っていた。サルタージ少年はディヴィヤーを母親と呼んでいいか聞く。実はサルタージ・ラーナーも娘をラブリーと結婚させようと考えていたが、勇気がなくて言い出せなかった。サルタージ少年の言葉を聞いて、サルタージ・ラーナーもラブリーにディヴィヤーとの結婚を頼む。

こうしてラブリーはディヴィヤーと共にカナダへ行くことになった。計画がうまく行ったことでサルタージ少年は母親の日記をゴミ箱に捨てる。ところがその日記をラブリーは拾っており、ディヴィヤーが本当はチャーヤーだったことを知る。ラブリーは全てを許し、ディヴィヤーを抱き寄せる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

非常に中途半端な映画だった。題名や予告編からバリバリのアクション映画を想像したが、アクション・シーンは意外に少なく、あっても迫力に欠ける。サルマーン・カーンとカリーナー・カプールの間のお約束の恋愛も見所になると想像していたが、意外に悲しい展開を経る。コメディーも中途半端、ダンスも中途半端。主人公のキャラクターも中途半端、悪役も中途半端。無駄なシーンが多く、中だるみし、最後も締まらない。満を持して公開された映画であったが、蓋を開けて見ればバクワース(無駄話)な作品であった。

最近サルマーン・カーンは南インド映画のヒンディー語リメイクや、南インド映画テイストのヒンディー語映画でヒットを連発しており、この「Bodyguard」もそのひとつである。しかし、南インド映画の作りは、そのままヒンディー語映画に当てはめると非常に古くさく感じることがあり、今までの彼のリメイク映画でもいくらかそういうところはあった。しかし、それ以外の部分で優秀な点があったためにヒットしていたと言える。しかし、「Bodyguard」はいくら何でも作りが雑すぎて付いて行けない。ボディーガードとしての硬派なキャラクターを確立するためには、チャーヤーの正体を突き止めるために女子寮に潜入しようとするような間抜けなシーンは必要なかった。命を狙われていると言うディヴィヤーにしても、彼女の命が狙われるシーンは2回しかなく、拍子抜けだった。ディヴィヤーの親友マーヤーは、単なる脇役ではなく、ストーリー上非常に重要な役割を担うことになるのだが、それに値するようなキャラクタースケッチが劇中で行われていなかった。欠点を挙げて行ったらキリがない。

ストーリーの導入部は良かったし、サルマーン映画らしい主題だったので、作りようによっては面白い映画になっていたと思うのだが、おそらくマラヤーラム語オリジナルの内容を引きずってしまったのだろう、ヒンディー語映画向けのアレンジができていなかったことが敗因のように感じた。マラヤーラム語「Bodyguard」は大ヒットとなったようだが、南インドでの大ヒット作を全く同じ作りでヒンディー語映画リメイクし、それも大ヒットとなることは普通ない。やはりより洗練させて行かなければそっぽを向かれてしまう。

サルマーン・カーンは今回、ふたつの人格の間に挟まれて本領発揮できていなかった。ひとつはボディーガードとしての硬派な一面、もうひとつは未だ見ぬ女性チャーヤーに恋する男としての一面である。これらの演じ分けができていれば映画の半分は成功したと言えるのだが、残念ながらサルマーンはそこまで繊細な演技をしていなかった。

一方、カリーナー・カプールは得意とする2つのキャラクターを順に演じることができ、とても良かった。ひとつはお転婆ガールとしての一面、もうひとつは悲劇のヒロインとしての一面である。憂鬱な表情や鼻の頭を赤くして泣く表情は今や彼女のトレードマークである。ちなみに彼女がチャーヤーを自称して電話をしているときの声は、姉のカリシュマー・カプールが担当しているらしい。

今回誰もが印象に残ったであろう脇役が、異常なまでに太った男スナミ・スィンを演じたラジャト・ラーワイルである。「スナミ」は日本語の「津波」から来ている。常に笑えるメッセージが書かれたTシャツを着ていたのも面白かった。例えば「六角筋もうすぐ!」など。サルマーンよろしく上半身裸になるシーンまであるが、それは決闘シーンなどではなく、女子寮に女装して潜入したのがばれて服を引っぺがされるという情けないシーンでのことであった。しかし、劇中でもっとも印象深いキャラクターであった。

他に、サルタージ・ラーナーをラージ・バッバルが演じていること、タイトルソング「Bodyguard」でサルマーン・カーンの元恋人カトリーナ・カイフがアイテムガール出演していることなどが特筆すべきである。

音楽はヒメーシュ・レーシャミヤー。一時期街角では彼の音楽ばかりが流れていた頃があったのだが、最近は鳴りを潜めていた。今回は、ブレイク前の彼の音作りを思わせる楽曲が多く、原点に立ち返っている印象を受けた。しかし全体的な楽曲の出来は並程度か。

「Bodyguard」は、「Wanted」と「Dabangg」というサルマーン・カーンの大ヒット映画に続くイードゥル・フィトル公開の新作映画だが、残念ながら作りが雑で、退屈な作品であった。場内は満席で、初日の観客動員数はかなり高くなることは容易に想像されるが、その後ネガティブな口コミのせいで長続きしないのではないかと予想する。