| ◆ |

2月4日(金) Yeh Saali Zindagi |

◆ |

メインストリームから多少外れてはいるが、コンスタントに渋い良作を作り続けている監督にスディール・ミシュラーがいる。最近では「Chameli」(2003年)や「Hazaaron

Khuwaishein Aisi」(2005年)などが重要な作品である。そのスディール・ミシュラー監督の最新作「Yeh Saali Zindagi」が本日より公開となった。いつも通りキャストは渋いチョイスだ。ボリウッドでもっとも信頼できる演技派男優イルファーン・カーン、寡作だが確かな演技力と存在感を持つチトラーングダー・スィン、そして最近数本の作品に出演し注目を浴びている若手男優アルノーダイ・スィンなどが主演である。

題名:Yeh Saali Zindagi

読み:イェ・サーリー・ズィンダギー

意味:この狂った人生

邦題:人生の馬鹿野郎

監督:スディール・ミシュラー

制作:プラカーシュ・ジャー

音楽:ニシャーント・カーン

歌詞:スワーナンド・キルキレー

出演:イルファーン・カーン、チトラーングダー・スィン、アルノーダイ・スィン、アディティ・ラーオ・ハイダリー、サウラブ・シュクラー、スシャーント・スィン、ヤシュパール・シャルマー、プラシャーント・ナーラーヤナン、ヴィピン・シャルマー、ヴィプル・グプター

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からアルノーダイ・スィン、チトラーングダー・スィン、イルファーン・カーン

| あらすじ |

グルガーオン在住金融マンのアルン(イルファーン・カーン)は、闇社会とつながりを持つ金融会社経営者メヘター(サウラブ・シュクラー)の仕事を無理矢理手伝わされることになった。同じ日に彼は恋人のプリーティ(チトラーングダー・スィン)が別の男と浮気していることを知りショックを受ける。だが、アルンはプリーティのことを忘れられずにいた。プリーティはシンガーで、ゴアのレストランで歌を歌っていたが、そのレストランが多額の負債を抱えてしまい、経営者は自殺してしまう。その案件を扱っていたのがアルンで、そのときから彼はプリーティのことを知っていた。後にプリーティはデリーに来てアルンと暮らすようになるが、お互い仕事が忙しくてすれ違うようになり、やがてプリーティは別の男に心を奪われてしまったのだった。

その男は、実業家スィンガーニヤーの息子シャーム(ヴィプル・グプター)であった。シャームは、ヴァルマー内相の娘アンジャリーとの結婚が決まっていたが、プリーティを口説いていた。

一方、オールド・デリー育ちで地元のゴロツキの頭領を務めるクルディープ(アルノーダイ・スィン)は、ボスのバレー(ヤシュパール・シャルマー)と共にティハール刑務所にいた。クルディープは借金の取り立てや誘拐など、バレーの実働部隊として働いていた。クルディープはシャーンティ(アディティ・ラーオ・ハイダリー)と結婚し、1人の息子もいたが、シャーンティは何度も刑務所を行ったり来たりする夫に困り果てており、何とか更正して欲しいと強く願っていた。

ところでバレーにはチョーテー(プラシャーント・ナーラーヤナン)という弟がいたが、彼はグルジアに潜伏中で、デザイナーを気取っていた。チョーテーはバレーが世界のあちこちに分散して所有する多額の金を狙っており、政権の交代により後ろ盾を失い刑務所に入れられてしまったバレーを助けようとしなかった。

刑期を終えたクルディープは娑婆に戻ることになり、犯罪からも手を洗うことを決める。だが、バレーやチョーテーと密通する悪徳警官のサトビール(スシャーント・スィン)はクルディープの弱みにつけ込み、最後の犯罪をさせようとする。クルディープも背に腹は代えられず、再び仲間を集めて最後の一仕事に乗り出す。ターゲットは、ヴァルマー内相の娘アンジャリーと、その許嫁シャームであった。

ところが、手違いからシャームと共にプリーティが誘拐されてしまう。たまたまプリーティの後を付けていたアルンは現場に出くわし、クルディープら誘拐犯たちを追跡する。クルディープはハリヤーナー州の農村にシャームとプリーティを連行して監禁する。ヴァルマー内相を脅してバレーを釈放させようという魂胆であったが、すぐに人違いだったことが分かり、作戦を変更することになる。プリーティがアンジャリーに会いに行き、シャームが誘拐されたことを伝えることになった。だが、既にアンジャリーはシャームに愛想を尽かせており、協力的ではなかった。ヴァルマー内相はプリーティを自宅に呼んで話を聞くが、やはり何も手助けをしようとはしなかった。

このままだとシャームが殺されてしまう。そこでプリーティは、後を追って来ていたアルンに助けを求める。アルンは、メヘターの会社の金を全てヴァルマー内相の息子の口座に無断で振り込む。そしてヴァルマー内相に電話をし、バレーの釈放を認めさせる。アルンは同時にロンドンへ高飛びする準備を済ませる。異常に気付いたメヘターも既にインドにはいられなくなったため、アルンの勝手な行動に憤怒しながらもとりあえず逃亡することになる。

深夜、人気のない森林でバレーは釈放される。だが、そこへ突然チョーテーがやって来てバレーを殺そうとする。クルディープの機転のおかげでバレーは間一髪逃げることに成功するが、銃弾を受け、最後には自殺してしまう。死ぬ前にバレーは、彼が海外に隠し持つ大金の在処をクルディープに託す。また、クルディープの父親を殺したのはチョーテーであることも分かる。今やバレーの裏資金の秘密を知ることとなったクルディープはチョーテーに狙われることになるが、同時にクルディープはチョーテーの命を狙うようになる。

とりあえず資金が必要となったクルディープは、シャームの父親に身代金を要求しようとする。プリーティは機転を利かせてシャームの父親ではなくアルンに電話をする。そのときアルンは高跳びするために空港へ向かっていたが、急いで引き返してプリーティの元に駆けつける。アルンは身代金を持ち合わせていなかったものの、実は密かにプリーティの資産管理をしており、数千万ルピーが彼女の口座に入っていた。それを身代金としてクルディープに渡すことにする。それを恩に感じたプリーティは、シャームではなくアルンを解放するように言う。

一方、悪徳警官サトビールは今度はチョーテーとつるんでクルディープからバレーの遺した大金を手に入れようとしていた。サトビールとチョーテーは、クルディープの妻シャーンティとその息子を人質に取る。ムンバイーの埠頭でクルディープはサトビールやチョーテーと会うことになる。だが、予めクルディープはサトビールを買収しており、チョーテーに5発の弾丸を食らわせて父親の仇を取る。だが、その弾丸のひとつが運悪く、プリーティを助けようとしていたアルンに当たってしまった。プリーティはすぐにアルンを病院に連れて行き、アルンは一命を取り留める。また、おまけとしてもうひとつの流れ弾がシャームの尻に当たっていた。それと、クルディープはシャーンティに、今度こそ犯罪から足を洗うことを誓うと同時に、バレーが遺していった数千万ルピーの金をそのまま懐に入れてしまうことを決める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

理解するのが非常に困難な映画であった。その困難の原因のひとつは台詞の難解さである。難解な単語を使っているというよりも、極度に写実的な口語の台詞が多用されており、普段からヒンディー語圏各地のインド人(特に下層の人々)のしゃべり方に慣れておかないと、非ネイティブスピーカーにはなかなか太刀打ちできないレベルである。それに加えて筋が複雑で、ストーリーを追うだけでもかなり大変だ。一応自分なりの理解であらすじをまとめてみたが、細かい部分では自信がない。

複雑なストーリーではあったが、ポイントとなる部分はシンプルである。主人公アルンは恋人のプリーティを愛していたが、すれ違いの多い生活をする内に、プリーティは実業家の息子シャームと付き合うようになる。ところがプリーティは人違いからシャームと共に誘拐されてしまい、プリーティはシャームを助けるために奔走することになる。その中で彼女はアルンに助けを求める。シャームが死ねばプリーティの心を再び掴むことが出来るかもしれなかったが、アルンは最終的に自らの命を危険にさらしてシャームを助けることを選ぶ。しかしシャームはプリーティのことを本気で愛しておらず、結婚する気もなかったし、彼女を置き去りにして逃げようともした。また、アルンは密かに彼女の資産を運用して大金にしていた。それを知ったプリーティはシャームを捨てアルンを選ぶ。そういう話である。

これに平行して、クルディープとシャーンティの話が語られる。シャーンティに一目惚れしたクルディープは、アンダーワールドの仕事をしていることを隠して彼女と結婚するが、すぐに彼の本業は明らかとなり、刑務所を往復する生活となる。そんな不安定な生活が続き、生活費にも困窮するようになり、シャーンティは出所して来たクルディープにも冷たく当たる。クルディープは金が必要となり、最後に内相の娘とその許嫁を誘拐するという大仕事を引き受ける。だが、不運が重なり間違った女性を誘拐してしまい、バレーとチョーテーの内部抗争にも巻き込まれる。しかしながら最終的にはバレーの遺した資産を手にし、シャーンティとも今度こそ幸せな生活が暗示される。

こうして見ると、アルンとプリーティ、クルディープとシャーンティの話や展開はかなり似ている。アルンとクルディープが、それぞれ失いかけていた愛を取り戻すことで映画はエンディングを迎えるのである。よって基本はロマンスなのだが、そのエンディングに至るまでにマフィア映画や犯罪映画の味付けがされており、この部分がかなり複雑かつ支離滅裂であるため、結果的に見通すのが苦痛な映画となっていると言える。メヘターの会社、アルンの職業、バレーとチョーテーの関係、サトビールの存在など、あらゆる要素が説明不足で、消化不良気味な映画であった。

ただ、主演3人の演技は素晴らしかった。最近は国際的に活躍しているイルファーン・カーンはいつも通り名演であったし、チトラーングダー・スィンも衰えていなかった。驚きだったのはアルノーダイ・スィンの好演である。映画の冒頭クレジットシーンで「Introducing」と書かれていたが、これがデビュー作ではなく、2009年に既に「Sikandar」でデビューしており、2010年にも「Alisha」と「Mirch」に出演している。だが、今回もっとも演技力を要する役に挑戦しており、俳優としての才能を遺憾なく披露していた。国民会議派政治家アルジュン・スィンの孫として紹介されることが多かったが、既に俳優として独り立ちしている。今後が楽しみな男優だ。シャーンティを演じたアディテイ・ラーオ・ハイダリーも清楚な雰囲気の女優で好感が持てたが、出番は上の3人に比べたら少なかった。他にサウラブ・シュクラー、スシャーント・スィン、ヤシュパール・シャルマーなど、ヒンディー語映画界でお馴染みの脇役俳優陣がいい味を出していた。

舞台はほとんどがデリーとその周辺部であった。ティハール刑務所、メヘラウリー、カロール・バーグ、リッジ、グルガーオン、ソーナー、ロータクなど、実在の地名がいくつも登場するし、オールド・デリーのジャーマー・マスジドやプラーナー・キラーなども出て来て、デリー在住者にとっては数割増し楽しい映画となっている。しかし、最初と最後がムンバイーだったのは納得が行かなかった。それまでのストーリーと整合性がないし、せっかくデリー中心の映画になっていたのに、埠頭のありきたりな映像で映画が終わってしまって残念だった。

ハードボイルドな映画だったが、インド映画の伝統的手法に則って、挿入歌がいくつかあった。ただしほとんどはダンスではなくBGMとしての挿入だった。どれも映画の雰囲気を損なうものではなかったが、楽曲のひとつひとつに大きな魅力はなかった。

前述の通り、「Yeh Saali Zindagi」の台詞の難易度は最上級レベルである。ヒンディー語のもっとも難しい部分に触れている映画である上に、放送禁止用語や放送禁止スレスレの言葉も多く、ピーが入って想像で補わなければならない部分も少なくない。

「Yeh Saali Zindagi」は、渋い映画作りをするスディール・ミシュラー監督の最新作である。ロマンス映画と犯罪映画の狂おしい融合と評したいところだが、台詞と筋が難解かつ複雑過ぎて、理解は難しい。一般受けもしないだろう。無理に見る必要はない。

観光立国としてのインドの不幸なところは、インドは安い国だという先入観が外国人の間でだいぶ根付いてしまっているところだ。少なくとも日本人の間ではそういう考えがかなり広まってしまっていると断言していいだろう。下手するとインドの物価は日本の10分の1などと漠然とイメージしている人も多いかもしれない。確かにインドの大きな魅力のひとつは、お金をそんなに使わなくても十分楽しめることだと思う。先進国やリゾート地に旅行すると、金を使った分だけ楽しめる安心感がある代わりに、金を使わないとあまり楽しめないという表裏一体の味気のなさを感じる。だが、インドでは高いお金を払ったからと言って最高のものが手に入るとは限らないし、安いからと言って全く取るに足らないという訳では必ずしもないという費用対効果のアンバランスさがある。むしろ貧乏旅行の方が貴重な体験が出来ることが多いし、インドの良さに触れられることも多い。そのため、インドほど貧乏旅行が楽しい国は世界にないはずで、安く旅する価値のある国だと言える。

しかし、かつては「悠久のインド」と言われたインドも、近年急速に変化しつつあり、インドを旅行する旅行者もその変化への対応を求められて来ている。まずは物価の急上昇。大都市を中心に物価はかなり上がっており、特に旅行者にとっては宿泊費の高騰が大きな問題となっている。デリーを例にしてみても、パハール・ガンジなどのバックパッカー御用達安宿街は健在ではあるし、カロール・バーグも昔から中小ホテル密集地となっているが、それより少し上のランクの「適度な価格、適度な快適さ、適度な安全性」の宿を探そうとすると非常に難しい。「適度」を追求して行ったら、いつの間にか高級ホテルの部類に泊まることになってしまうだろう。また、インドと日本の同価格帯のホテルにおいて、設備やサービスなどを総合的に比較すると、日本よりも宿泊費は高く感じるだろう。よって、少なくとも宿泊費については「インド=安い国」という概念を捨てた方がいい。もし世界遺産を訪ね歩く旅をするならば、各遺跡に設定された外国人料金の法外な高さにうちのめされることになるが、この点は物価とは関係なく、今後もなくならなさそうだ。もうひとつのインドの変化は、お金を使う価値のあるものが増えて来たことだ。それは娯楽であったり商品であったり移動手段であったりするが、お金を使うべき場所を見極めてうまく使うことで、効率的かつユニークな旅をすることが可能となって来ている。かつては「なるべく安くインドを旅行した者が勝者」のような雰囲気が旅人の間で蔓延していたが、もうそういう考えは通用しなくなって来ている。もちろんむやみに散財すればいいという訳ではなく、使うべきところで使う思い切りの良さがインド旅行のコツとなって来ていると言っていいだろう。

ところで、経済発展により様々な変化がインドの観光業界にも及びつつある訳だが、いつまでも変わらないのがガイドの質である。ガイド付きのツアーではガイドの人柄が旅の楽しさを決定的に左右するため、外国人旅行者に少しでもインドを好きになって帰っていただくためには、ガイドの訓練と教育が最重要課題だ。しかし、それがなかなかうまく行っていないのが現状である。もちろんインド人側のみに責任がある訳ではなく、旅行者側や外国人側にも責任がある。両者の悪い部分が相乗効果となって現在のどうしようもない状況を作り出していると言っていいだろう。有能なガイドは確かにいる。だが、有能ならばいずれ独立して自分の旅行代理店を持ちたいと野望を持つはずである。そのときに自分で全ての団体のガイドをすることができるはずがなく、他のガイドを多数雇うことになる。そうすると大体の場合その人ほど有能なガイドが勢揃いすることはなく、いい加減なのが多数混じることになる。そしてどうしてもひとつひとつのツアーの質は落ちることになる。インドで質の高いガイド付きツアーを提供し続けるのは本当に難しいことだ。

だが、インドに長く住み、日本語に加えてヒンディー語と英語を一応理解し、インドの観光地をかなり制覇した僕が日本語ガイドをしたらどれだけのことができるだろうか、というナルシストな問いには前々から興味があった。今までツーリングなどで仲間の先導役となって旅行したことは何度かあったし、親や友人のインド旅行に同伴したこともあったが、旅行者とガイドという明確な関係の下に誰かと旅行したことはなかった。ところが今回、中学時代の恩師が短期間ながら僕を頼ってインドまで訪ねて来てくれることになった。海外旅行経験は豊富のようだが、インドは初めてである。人間関係的な距離感としてはガイド役を務めるのにちょうどよく、期間もそう負担にならなかった。しかも僕に全権委任の旅であった。この際自分の全インド経験を活かして、採算度外視で最高のガイド付きインド旅行を自らアレンジしようと決意した。

3泊4日、実質的な観光可能日数は2日半という旅程だったため、全日程デリー宿泊、その内の1日はアーグラー日帰りということをまず決めたのだが、やはり最大のネックとなったのは宿泊先であった。駐在員の家ならゲストルームがあったりして容易に客人を泊めることが出来るのだが、あいにく寮住まいである上に幼児がいるために、そういうことがしにくい。各寮にはゲスト宿泊可のゲストルームがあるのだが、我が寮ではまともに機能しておらず、普通の日本人が普通に泊まれるような部屋にはなっていない。JNUにはアラーヴァリー・ゲストハウスという外来者用の宿泊施設もあるが、2月は大学で催し物の多い時期で早期にいっぱいになってしまっていた。そこでキャンパスの近くでどこか手頃な宿を探そうとしたのだが、かつて知っていた近所の手頃なホテルは軒並み潰れてしまっていた。どうもかつての違法建築一斉取り壊しの時期に壊滅してしまったようだ。特に必要とすることがなかったので全く気付かなかった。

だが、この間にデリーでは宿泊に関してひとつオプションが増えていた。昨年デリーで英連邦競技大会(CWG)が開催された折にデリー州政府がデリーの部屋数不足を解消するために始めたB&B(ベッド&ブレックファスト)制度である。空き部屋のある民家の持ち主に対し、その部屋を宿泊施設として有効利用することが税金の優遇と共に奨励され、3000部屋登録が目標とされた。ただ、この試みは失敗に終わったという話を新聞で読んでいたため、てっきりCWG後はほとんどのB&Bは店じまいしてしまったと思い込んでいた。しかし細々と続けているところは続けていた。B&Bの魅力は、2,500~5,500ルピー程度の手頃な宿泊費と、アットホームな滞在体験であろう。ちょうどJNUからそう遠くない住宅街ヴァサント・エンクレイヴで、ベンガル人老夫婦が経営するB&Bを見つけ、そこに宿泊してもらうことにした。

あとは空港から空港まで4日間タクシーをチャーターした。ドライバーが日替わりだと何かと面倒なので、4日間同じ人にしてもらった。観光日程にタージ・マハルは是非入れようと思ったが、タージ・マハルの留意点は金曜日が休みであることだ。恩師の旅程では2月9日(水)夕着、12日(土)夕発だったため、11日(金)がそれに該当する。よって実質的には10日(木)のみしかタージ・マハル観光のチャンスがなかった。自動的にアーグラー日帰りの日は決まり、あとは11日と12日の予定を考えるのみとなった。だが、特に事前に予定は決めず、アーグラー日帰りの結果予想される遺跡への倦怠感や旅の疲労感、その他興味関心などに従って臨機応変で対応することにした。

また、この旅に妻と子供も部分的に便乗させてもらうことにした。まだ息子の明日真は生後7ヶ月、離乳食を始めたばかりぐらいなので、夫婦2人で子供を連れて旅行をするのはかなりつらい。だが、もう1人いてくれると旅はグッと楽になる。幸い恩師も孫がいて子供には慣れており、旅に同伴することを快諾してくれたので、その言葉に甘えさせていただくことにした。

このような経緯であるため、今回の旅行記は今までのものとは多少趣が異なる。旅行での見聞よりも、ガイドとして考えたことや、それを通しての体験の方に重きを置いた記述になる。読んで面白いものになるか分からないが、旅の参考になるかもしれないので、ここに記しておこうと思う。

1日目は空港での出迎えからB&Bへの移動のみだったため大した問題はなかった。飛行機も一部で悪名高いエア・インディアではあったが、遅れなかった。もしかして夕食が必要になるかと思ったが、機内で食べて来たとのことだったので、今日は他に特にやることはなかった。

2日目はいきなり山場となるアーグラー日帰りである。しかも7ヶ月の子供を連れての遠出という初めての体験でもある。不安もあったが、幸い明日真は超が付くほどの健康優良児なので大丈夫だろうと言い聞かせ、計画を実行に移した。タクシーも時間通りに来てくれた。午前5時半にJNUを出てヴァサント・エンクレイヴで恩師をピックアップし、アーグラーへ向けて出発した。バダルプルの新フライオーバーを越えるとハリヤーナー州ファリーダーバード。次第に夜が明けて行き、平野の向こうから美しい日の出が見えた。しばらくNH-2を走るとウッタル・プラデーシュ州マトゥラー県に入った。出発から2時間ほどで一度朝食休憩。ニュー・マハーラージャー・モーテルという観光客御用達のハイウェイ・レストラン兼土産物屋である。かなり以前にもタクシーでデリー~アーグラー間を移動した際、同じ場所に立ち寄らされた覚えがある。そのときに比べて建物はかなり老朽化したように見えたが。定番の休憩所なだけあって他にも多くの観光客が立ち寄っていた。皆タージ・マハル目当てで移動中であることは容易に想像が付いた。多くの観光客がここに立ち寄らされるのは、おそらくいいコミッションが入るからだろう。今回のように正規のガイドがいない場合、コミッションはドライバーがもらえるのだろうか?僕はもらっていない。メニューを見ると案の定どれも法外な値段である。デリーのちょっとした高級レストランよりも高い。だが、インドに着いたばかりの観光客にそんなことが分かるはずはない。土産物も高いだろうが、全く無視したために値段は分からない。ツーリングのときには絶対にこういう場所は利用しない。しかしかと言ってインド実質初日から恩師を道端のダーバー(安食堂)に連れて行くのは一足飛びだと感じたし、恩師は宿で朝食を食べて来ていたので、僕と妻だけここで朝食を取ることにした。同時に明日真にも離乳食を食べさせた。

朝食を終え、順調にアーグラーに向かっていたはずだったのだが、途中で突然左後輪がパンク。しかも車に積んでいたスペアタイヤは空気が抜けていた。しかし幸い近くにガソリンスタンドがあり、空気を入れることが出来たのでタイムロスは最小限で済んだ。

アーグラーに到着、そのままタージ・マハルへ直行。パンクがなければ4時間半ほどで着いていただろうが、5時間かかってしまった。いつ頃からかタージ・マハル周辺の大気汚染を緩和するため、タージ・マハルへは直接自動車で行けなくなり、離れた場所にある駐車場から電動シャトルバスなどのクリーンな移動手段に乗って向かうことになった。ただ、バイクだけはノーチェックなので、以前ツーリングで来たときにはタージ・マハルのすぐそばまでバイクで乗り付けたりもしていた。見たところ今でもバイクならチェックポストで止められなさそうだった。駐車場周辺ではターンガー(馬車)や民間の電気自動車などがタクシーから下りたばかりの観光客を捕まえてタージ・マハルまで連れて行こうとするが、750ルピーのタージ・マハル外国人用チケットを購入した者は無料でシャトルバスに乗れるので、可哀想だが彼らの言うことを聞く必要はない。ちなみにインド人の入場料金は20ルピーである。750ルピーのチケットには、シャトルバス無料往復乗車権がある他、1本のボトルウォーターと、タージ・マハル本体に上がるために便利な靴カバーがもらえるが、それによってインド人との料金差が和らぐ訳でもない。もしかしてインド在住の外国人はインド人料金で入れるかと思って在住許可証を見せたり学生証を見せたりPAN(納税者)カードを見せたりいろいろ試してみたが、タージ・マハルだけはインド国籍を取りでもしなければインド人料金での入場は無理そうであった。ところで、伝統的にタージ・マハルのチケットは3つある外門のそばのチケットカウンターで売られていたのだが、現在では立派なチケット売り場が駐車場のすぐそばに出来ており、そこでチケットを購入してシャトルバスに乗ることになる。意外に空いており、スムーズにチケットを購入することが出来た。

タージ・マハルのコンプレックスに入る前に外門でチケットのチェックと厳重な身体検査があった。ボトルウォーターを除く飲食物やタバコ類などの持ち込みは不可であるが、チケット売り場にはクロークルームもあるので、持ち込み禁止となりそうなアイテムは事前に質問して預けることも可能である。子供のためにオムツやら何やら持ち歩いていたためにどうしてもそちらの方に頭が行ってしまっており、恩師の荷物についてあまり配慮していなかった。そうしたら身体検査で恩師のバッグから飴やらチョコレートやらバナナやらが出て来てしまい、その場で食べるか廃棄処分となってしまった。ガイドとしては個人的に減点であった。

以前はタージ・マハルの内門前広場までチケットなしでも誰でも入って来られたため、この広場は客引きがうるさい場所だったのだが、現在では外門で一般人をシャットアウトしており、記念撮影カメラマンなど限られた人しかうろついていないので、静かになっていた。この門も単体でかなり立派な建築なのだが、門の向こうにもう白亜のタージ・マハルがチラチラ見えるため、どうしても視線は門よりもタージ・マハルの方へと行ってしまう。実は「これでインディア」のデザインもこのタージ・マハルの門をベースとしている。門の前でとりあえず記念撮影をしたが、すぐに中へ。ガイド付きツアーだとここでもったいぶったりするが僕はそういうことはしない。インドはかなり旅行したが、何だかんだ言ってインドの建築物の中ではタージ・マハルが一番好きなので、久しぶりにまたタージ・マハルと再会できて感動もひとしおであった。それに加えて今回は息子にタージ・マハルを見せることが出来たのが嬉しかった。まだ何が何だか分かっていないだろうが、生後7ヶ月にして、新世界7不思議に輝き、「世界でもっとも美しい建築物」の名を恣にするタージ・マハルの影を頭に頂くことが出来たのはかなりの幸運なのではないかと思う。タージ・マハルは、ムガル朝第5代皇帝シャージャハーンが死んだ愛妻ムムターズ・マハルの墓廟として造った建築物であるが、あまりに有名な建築物であるので、ここでは詳細な説明は割愛する。

タージ・マハルと明日真

タージ・マハルを見終わった後はタージ・マハル近くのレストランで食事をした。ここも完全に観光客向けに営業しているところだったが、味は妥協していなかった。このとき、明日真にミルクを飲ませると共に、アーグラー近くの村に住む友人アーシーシュと合流。アーシーシュとは2007年にアーグラーやファテープル・スィークリーをツーリングしたとき(参照)にたまたま会って、その後連絡し合っている仲である。出会ったときはまだ高校生ぐらいであったが、既に大学生になっている。JNU受験のために何度かデリーまで来ており、その度に会っていたのだが、残念ながら2回続けて落ちている。現在はアーグラーでフランス語を勉強しており、CWG中はボランティア・ガイドとして各国のスポーツ選手を案内した。アーグラーに着いて急にアーシーシュのことを思い出したので電話してみたらすぐに駆けつけてくれた。彼と共に次なる目的地アーグラー城へ向かった。

アーグラー城はタージ・マハルと共にアーグラー有数の人気観光地のひとつである。アーグラー城の外国人チケットは通常300ルピーなのだが、タージ・マハルのチケットがあると50ルピー割引されて250ルピーになる。当然アーグラー城にも何度も来たことがある。内部の建築物の配置が無計画な感じがして、城自体に特別な思い入れはないのだが、タージ・マハルを遠くから眺めるのに絶好のポイントがいくつもあり、タージ・マハルを愛でるには外せない場所である。アウラングゼーブに幽閉されたシャージャハーンが遙か向こうに見えるタージ・マハルを眺めて余生を過ごしたことも、遺跡にまつわる物語としては面白い。アーシーシュは張り切ってアーグラー城のガイドをしてくれたが、ムガル朝時代から英領時代まで増改築が繰り返されて来た城塞であり、各主要ポイントを説明しようとするとどうしても固有名詞が多くなる。インドの歴史に明るければ集中して聞いていられるが、ムガル朝最盛期の歴代皇帝の名前ぐらいは把握していないと、ガイドの話を聞き続けるのは大変みたいだ。ましてや1日にいくつもの遺跡を巡る忙しい一般的ツアーの中で、片言の日本語を話すガイドの説明を聞き続けるのは拷問に近いのではなかろうか。相手の知識に合わせて内容や語彙を変える工夫がガイドには必要かもしれない。歴史的背景などあまり関係なく、単にいい写真が撮れたら満足する人も多いと思う。ちなみに城塞内の宮殿ジャハーンギール・マハルで明日真のオムツを替えた。

アーグラー城からタージ・マハル

もし効率よく観光できたらもうひとつ――余裕がたっぷりあったらファテープル・スィークリー、余裕が少なかったらスィカンドラーなど――と考えていたのだが、タージ・マハルとアーグラー城を見ただけで午後3時半になってしまった。デリー~アーグラー間は5時間ほどかかるので、夕食をデリーでするならそろそろアーグラーを出るのが望ましい。もしアーグラーの世界遺産3つ――タージ・マハル、アーグラー城、ファテープル・スィークリー――をデリーから日帰りで観光しようと思ったら相当急いで見て回らなければならない。もしくはアーグラーに1泊するべきであった。ただ、アーシーシュのガイドが冗長だったためか、恩師も遺跡に少し食傷気味に見えたので、普通の人にはこのくらいでちょうどいいのかもしれない。アーシーシュと別れ、デリーへ向かうことにした。

行きに立ち寄ったニュー・マハーラージャー・モーテルに帰りも立ち寄りチャーイ&ミルク休憩。ちなみにミルクは、ボトルウォーターとミルクキューブと電気湯沸かし器(ケトル)を持参して、レストランなどでコンセントを借りて作っている。デリーに着いたのは9時頃。夕食はオーロビンド・プレイスのレストラン、カビラ(Kabila)で食べた。ちなみに今日は、朝食にパラーター、昼食にダム・アールーとチャンナー・マサーラーなどの野菜・豆カレーとローティー、夕食にカバーブとティッカーとナーンという組み合わせで、北インド料理を取り揃えてみた。

3日目はデリー観光。デリーの遺跡や歴史的建造物のことなら、世界遺産からマイナー遺跡までかなり把握しているのだが、アーグラー旅行で遺跡類には食傷気味かと思い、思い切って全く遺跡を観光しないデリー観光の日にすることにした。ちなみに今日は妻子は連れて行かなかった。ちょうどデリーに隣接するハリヤーナー州ファリーダーバードのスーラジクンドで手工芸品と伝統芸能の祭典スーラジクンド・メーラーが開催されていたので、まずはそこへ連れて行くことにした。

と、その前に両替をしてもらった。実は今日まで恩師には意図的に両替を遠慮してもらっていた。まず両替するとしたら空港の両替屋になるが、万国共通でレートは良くない。2月9日のレートで、税関の中の両替屋は100円あたり49.00ルピー、税関の外の両替屋は100円あたり49.90ルピーのレートを提示していた。だが、11日にマールヴィーヤ・ナガル近くにある僕の行きつけの両替屋へ行ってみたら、100円あたり54.20ルピーという圧倒的に有利なレートで両替が出来た。もうひとつ空港で両替をしてもらわなかった理由は、2日目のアーグラー旅行で無駄な出費をして欲しくなかったからだ。なまじっか現地通貨を持っていると変な場所で変な物に気を取られてついつい買ってしまうことがある。そしてインド随一の観光地アーグラーでの買い物は往々にして標準より高い買い物になることが多い。よって、アーグラーには現地通貨を持たずに旅行してもらったのだった。だが、今日はいろいろ買い物を楽しんで欲しかったので、両替を解禁した。

午前11時頃にスーラジクンドに着いた。金曜日だったがなかなかの人手。学校単位で来ているところも多く、メーラーの雰囲気がよく出ていた。スーラジクンド・メーラーには過去に何度も来ているが、いつも新鮮な楽しみを与えてくれる。インド人訪問客もいい感じでハイになっているのでこちらもウキウキして来る。この色の洪水と音の絨毯と土埃の香りがメーラーの醍醐味だ。僕もいくつか買い物をしたし、あまり土産物は買わないと言っていた恩師もいくつか気に入ったものが見つかったようだった。昼食もスーラジクンドで食べた。ディッリー・ハートほどバラエティーに富んでいなかったのが残念だが、今年のテーマ州であるアーンドラ・プラデーシュ州の料理を食べることにした。ご飯物が食べたいとのことだったので、サーンバール・ライスを注文した。口に合うか不安だったが、それ自体が非常にハイレベルな味で、これも気に入っていただけたようだった。

スーラジクンド・メーラー

ところでスーラジクンド・メーラーでは数人知り合いに出会った。まず、かつて僕が通っていたヒンディー語学校ケーンドリーヤ・ヒンディー・サンスターンの学生たちがちょうどスーラジクンド・メーラーを訪れており、お世話になった先生や知り合いの学生と鉢合わせた。また、タイランドのブースでは知り合いのマニプリー人とも出会った。タイからの輸入雑貨を売るビジネスを始めたらしい。こういうサプライズな出会いもあったりして、僕も非常に楽しく過ごすことが出来た。スーラジクンドには午後2時半頃までいた。

スーラジクンド・メーラーで購入したインド貴族風子供服

後日撮影

こちらはラクナウー名物チカンのクルター・パージャーマー

後日撮影

その次はグルガーオンにあるキングダム・オブ・ドリームスへ行った。昨年9月にオープンしたばかりのテーマパークで、豪華絢爛なインドをフィーチャーしたラスベガス型の新観光地である。ずっと行きたかったのだが今まで機会がなく、僕も初めての訪問であった。セクター29にあり、デリー・メトロで行く場合はイエロー・ラインIFFCOチャウク駅が最寄り駅となる。入場料は平日と週末で異なる。金曜日は平日料金で1人500ルピー。その内の350ルピーは園内専用リチャージカードの中に入っており、入場後に使用することができる。そのカードのデポジット料金(払い戻し可)としてさらに50ルピーが加算されている。よって実質的に入場料は100ルピーとなる。

キングダム・オブ・ドリームス入り口

キングダム・オブ・ドリームスには主に3つのパビリオンがある。ひとつはカルチャー・ガリー(Culture Gully)。東京ディズニーランドのイクスピアリに似たショッピング・アーケードで、インド14州のテーマレストランと土産物屋が軒を連ねている。天井には空の模様が描かれており、屋内ながら屋外にいるような雰囲気である。

カルチャー・ガリー外観

カルチャー・ガリー内部

左はムンバイー、右はラージャスターン州

ラクナウー

どこに何があるか構造が分かりにくく、意外に奥行きがないのだが、ディッリー・ハートやスーラジクンド・メーラーとは違った形でインドが凝縮されており、インド全土を巡る時間のない観光客には特に楽しい場所になっているのではないかと思う。売られている商品やレストランの料理も、高めの設定ではあるが、観光地によくある悪徳土産物屋のような法外なものではなく、定価販売なので安心だ。約1時間ごとに何かしら文化イベントも行われており、それらを鑑賞するのも面白い。多少残念だったのは、写真撮影を禁止しているレストランが多かったこと。もっとも豪華絢爛なラクナウー・テーマのレストランを初めとして、内装に凝りまくった場所は大体写真を禁止していた。もしかしたら食事をすれば撮らせてもらえるのかもしれないが。

夕食もカルチャー・ガリーで食べた。いくつも選択肢があったが、恩師の宿泊するB&Bの主人がベンガル人だったため、話の種になればと西ベンガル州テーマのレストランに入り、チングリー・マラーイー・カレー(エビのカレー)とマチェル・ジョル(魚のマスタード・カレー)を注文した。注文からサーブされるまでやたら早かったのが多少気になったが、定評あるネルー・プレイスのベンガル料理専門店オー・カルカッタ(Oh!

Calcutta)と比べても遜色ない味だった。恩師はカレーにも舌鼓を打っていたが、それ以上に高級米バースマティー・ライスにも感銘を受けていたようだった。

ちなみに、後から調べてみたら、カルチャー・ガリーの中にはボリウッドをテーマとしたIIFA BUZZというカフェがあったようなのだが、見落としてしまっていた。

さて、キングダム・オブ・ドリームスの3つあるパビリオンの2つめはナウタンキー・マハル(Nautanki Mahal)。これはいわゆる劇場で、毎日ここでイリュージョンショーやミュージカルが上演されている。9月に一般公開されて以来、キングダム・オブ・ドリームスでは「史上最大のボリウッド・ミュージカル・ステージショー」を謳った「Zangoora」というミュージカルが1日に1~2回上演されている(土日は午後3時半と午後8時の2回、火~金は午後8時のみ)。今日キングダム・オブ・ドリームスに来た最大の目的はこれであった。実はインド映画を見に行くというオプションも考えたのだが、毎週ヒット映画が公開されている訳でもないため、短期の観光客を案内するにはリスクがある。その点このミュージカルなら外れがなさそうだったし、僕も一度見てみたかったため、ちょうど良かった。

「Zangoora」は既にこけら落としから5ヶ月ほど経っているため、さすがにある程度空いているかと思ったが、キングダム・オブ・ドリームスに到着した午後3時半頃の時点でチケットカウンターで聞いてみたら、本日分のいい席はほぼ埋まっていた。もしいい席で鑑賞したかったら平日でも数日前に予約しなければならないかもしれない。ロングランヒットと言っていいだろう。チケット料金は座席の位置と平日・週末で開きがあり、もっとも安いチケットで750ルピー、もっとも高いチケットで6000ルピーとなっている。キングダム・オブ・ドリームスの入場チケットでは金曜日は平日扱いであったが、「Zangoora」のチケットでは金曜日は週末扱いであった。前方よりも中央付近か後ろがいいと聞いていたので、プレミア(2000ルピー)カテゴリーの後方席を購入した。ナウタンキー・マハル内へのカメラの持ち込みは禁止されているが、ちゃんとクロームルームがあり、荷物を預けることができる。午後8時の回では午後7時半に開場し、開演10分前ぐらいに座席に通される。ナウタンキー・マハルの内装も病的なまでに贅を尽くしたデザインになっている。飲食物を売るキャンディーバーがある他、200ルピーで「Zangoora」のパンフレットも販売されていた。

ナウタンキー・マハル夜景

「Zangoora」の内容については別トピックを設けて論じるため、ここでは割愛する。だが、素晴らしいステージだったということだけはここでも書いておく。上演時間は2時間半で、終わったときには午後10時半になっていた。

キングダム・オブ・ドリームスにはもうひとつショーシャー・シアター(Showshaa Theatre)というパビリオンもあるのだが、こちらは閉まっていて中に入れなかった。キングダム・オブ・ドリームスは、ウェブサイトで見て事前に思い描いていたものよりは敷地面積が小さく、多少拍子抜けな部分もあったのだが、「Zangoora」は素晴らしかったし、カルチャー・ガリーもなかなか楽しめる場所に仕上がっていたので、インドの今を実感する観光地としてはかなり有望なデスティネーションとなっていると結論付けられる。コンノート・プレイスからデリー・メトロ1本で来られることもあり、今後メジャーな観光地となって行くことだろう。

ショーシャー・シアター

最終日となる4日目はかなりリラックスした日程にした。まず、もう恩師の荷物が持ちきれなくなっているので、買い物はこれ以上しないことにした。次に、JNUキャンパスを散策したいという希望を恩師が持っていたので、午前中はキャンパスをのんびり歩いて過ごすことにした。さらに、恩師は2年以上ヨーガを習っているため、デリーでインド人がヨーガをやっているところを見学したいという願望を持っていた。これは難航した。僕はインドに長く住んでいる癖にヨーガとかアーユルヴェーダとか瞑想とかには全く手を出したことがなく、ヨーガ見学をどこでどういう形で提供すればいいのか全くアイデアがなかった。ただ、日本のラジオ体操や中国の太極拳と同様に、インドでは早朝に公園でヨーガをやっている人たちがいることは知っており、そういうところを見せられればと考えていたが、毎日夜遅くまで観光していたため、早朝から動くことは恩師にとっても僕にとっても運転手にとってもハードな行動であった。ヨーガについては諦めてもらおうかとも思ったが、同じ寮にJNU勤務のヨーガ講師が住んでいることを思い出し、彼のところへ行けば何とかなるかもしれないと思い付いた。また、B&Bのオーナーが甥か何かの結婚式でコールカーターへ行かなければならず、本日午前11時には空港へ向かうとのことだったため、その前にチェックアウトし、とりあえず恩師にはJNUの僕の寮へ来てもらった。

JNU勤務のヨーガ講師はアジャイ・シャーストリーという名前である。なかなか面白い経歴を持った人で、彼は10年ほど前にトヨタのファンカーゴのCMに出演したことがあり、その撮影のために日本に来たこともある。聞くところによると、「ヨーガをしながら車を運転できる人募集」という広告があり、応募したところ、応募者2000人の中から選ばれたと言う。そのCMはYouTubeでも見ることができる(参照)。さすがにヨーガをしながら自動車は運転していないが・・・このCMが放映された当時はまだ日本に住んでいたので見覚えがある。恩師をJNUへ迎え、部屋でしばらくくつろいだ後、恩師を連れてアジャイ・シャーストリー氏の部屋まで行ってみた。ところがあいにく外出中で奥さんのみしかいなかった。帰って来たら電話をしてもらうことにし、まずはJNUキャンパスを散歩することにした。プールヴァーンチャルからスクール・オブ・ランゲージや図書館を経てJNUの名所ロックまで、キャンパスのおよそ3分の1くらいを網羅するコースを散歩した。今のデリーは1年でもっとも気持ちのいい時期を迎えており、JNUキャンパスを覆う森林の中を歩くととても気持ちがいい。

散歩が終わってもまだアジャイ氏から電話がなく、既に昼時になっていたので、昼食を食べに出掛けることにした。せっかくなのでまたも妻子を同行させてもらった。今回の旅行で恩師との食事は実質これが最後となるため、何にしようか迷ったが、昨晩のベンガル料理がヒットだったので、同系統の魚主体料理があるアッサム料理を食べることにし、チャーナキャプリーのアッサム・バヴァン内にあるアッサム料理レストラン、ジャコイ(Jakoi)へ行った。個人的にアッサム料理は大好物だし、ジャコイの料理は定評があるので、最近よく人を連れて行っている。定番のパランパラー・ターリーを注文したが、恩師の口にはあまり合わなかったようで残念だった。だが、恩師がインドに着いてからインドを去るまで、少なくとも昼食と夕食を全てインド料理で貫き通すことには成功した。朝食もB&Bのオーナーがパラーターなどを出してくれたようなので、実質全ての食事がインド料理だったと言っても過言ではないだろう。パンジャービー料理、南インド料理、ベンガル料理、アッサム勝利など、インド料理と一口に言ってもいろいろな種類があるということを知っていただけたのではないかと思う。

ジャコイのパランパラー・ターリー

恩師のフライトは午後9時10分であった。空港に2時間前までに到着するとして、昼食後にあと1~2ヶ所どこかへ行ける余裕があった。せっかくチャーナキャプリーにいたので、そこから近いインド門へ行くことにした。その途中、大統領官邸を見ている内に、ムガル・ガーデンのことを思い出した。大統領官邸付属の、インド最高の庭園であり、花々が咲き誇る春に一般公開される。JNUキャンパスを散歩しているときに恩師は花好きだと感じたので、もし開いていたら見せたいと思い付いた。ムガル・ガーデンの入り口はグルドワーラー・ラカーブガンジのそばにあるのだが、行ってみたらまだオープンしていなかった。ただ準備は既に始まっており、2月15日以降に公開予定とのことであった。仕方がないのでデリー市民の憩いの場インド門でしばらく時間を潰した。インド門はデリーの中心部に位置する第一次世界大戦の戦没者慰霊碑で、デリーの象徴、引いてはインドの象徴となっている。

インド門と明日真

インド門からJNUへ戻り、もう一度アジャイ・シャーストリー氏の部屋へ行ってみたら、今度は在宅であった。もうヨーガのクラスを見学する時間は残されていなかったが、その代わりにトヨタお墨付き「ヨーガをしながら車を運転する」という特技を持ったヨーガ講師とヨーガについて語り合う時間を提供することが出来た。

少し早めではあったが、午後6時頃に恩師を空港へ送って行って、今回の任務を完了した。これを書いているときに、日本に無事に着いたというメールがあり、完全にやり遂げた実感が沸いた。到着後に下痢になってしまったようだが、おそらく水の違いによる旅行者下痢(デリー・ベリー)で、大事ではないだろう・・・。

実際にガイドをしてみると、自分が普段思い描いていたガイドの形とはかなり異なった行動をすることになったのが意外だった。特にデリー観光は全く別の形になった。デリーを訪れる人にデリーの本当の魅力を知ってもらいたいと思い、デリーのマイナーなスポットにスポットライトを当てる努力を数年に渡ってして来たのだが、実際に旅行者を前にすると、多くの場合彼らにそれらを見せる時間はない。しかもタージ・マハルを見せてしまうと、デリーの遺跡は優先度がグッと下がってしまう。かと言ってタージ・マハルは僕も大好きな遺跡であるし、インドに来た人にタージ・マハルを見せなかったらそれは未完のインド旅行になってしまうため、外す訳にはいかない。また、旅行者にはそれぞれ興味関心やインドに関する知識の差があり、ガイドにはそれに従った旅のアレンジが出来るだけの引き出しの多さと臨機応変性が求められる。インドの歴史や建築に興味のない人に延々と遺跡の説明をしても迷惑なだけだし、インドを訪れる旅行者は比較的明確な目的を持って来ている人が多い感じで、それらを聞き出して旅程を設計するのが重要になって来る。インドの偉大な建築物を次から次へと見せて回るのは手軽な案内法だが、一般的な旅行者にとっては、下手すると遺跡自体よりも遺跡を走り回っているリスの方が注意を惹く存在だったりもする。インドに長く住んでいるとそういう感覚も消え失せてしまうのだが、特に初インドの旅行者に接するときは、そういう新鮮な感覚を少しでも自らの内に蘇生させる努力をしなければならない。また、デリーでは頻繁にイベントが開催されているため、それらをマメにチェックすることも重要だ。期間限定のイベントの方がいろいろと凝縮されているため、観光客にとってもより興味深くユニークな体験になりやすいと思う。今回はたまたまスーラジクンド・メーラーが開催されていたので連れて行ったが、他の時期には他の時期なりの楽しみがあるはずで、そういうのを織り交ぜて行くとガイド自身も飽きなくていいのではないかとも感じた。何にしろガイドをするにはガイド自身が豊富な旅行の経験を持っていなければならず、しかも大体の場合朝から晩まで1日仕事になるため、非常に大変な仕事だと実感した。インドのガイドの大きな問題点は給料がそんなに良くないことだ。給料が高くないから別の部分で何とか金を儲けようとし、それが結果的にトラブルや旅行者の不快感につながる。そこをどうにか出来たら、「インドは好き嫌いがはっきりと分かれる国」という印象ももしかしたら解消できるかもしれない。ガイドや案内役さえ誠心誠意ガイドをすれば、インドはどんな人でも好きになれる国だと信じている。

インド門セントラル・ヴィスタ・キャノピーの池にて

ところで、今回7ヶ月になる息子を連れてアーグラーやデリーを観光した訳だが、意外にインドは赤ちゃん連れで旅行しても楽しい国であることを発見した。もちろん設備という点では日本の方が進んでいる。例えば日本では、主要なポイントや新幹線などの特急列車の中に、オムツ交換台や赤ちゃんを固定する器具のあるトイレがあり、たとえ1人で赤ちゃんを連れて移動していてもなるべく困らないように物理的に配慮されている。インドには今のところそういう便利な設備は存在せず、1人で赤ちゃんを連れて旅行することは不可能に近い。しかし、赤ちゃんに対する社会全体の雰囲気が日本は厳しすぎる。日本ではやたらと「他人に迷惑を掛けてはいけない」と身を縮こまらせて生きねばならないが、特に赤ちゃんを連れていると、「もしかしたら赤ちゃんが周囲の人々に迷惑を掛けるかもしれない、どこかを汚してしまうかもしれない、何かを壊してしまうかもしれない」と心のどこかで心配しながら外出しないといけない。一方インドではそんな心配は無用である。赤ちゃんは騒がしいものだという当たり前の共通認識があるし、いろんなものが最初から汚れていたり壊れていたりするので気兼ねする必要がない。その上、インドには赤ちゃん好きな人が非常に多い。髭をモジャモジャ生やした強面のおじさんですら、赤ちゃんを見るとまるでさかさ絵のごとくニッコリ笑ってあやしてくれる。外国人の赤ちゃんは余計可愛く見えるようで、観光地などへ行くと「写真を撮らせてくれ」「抱っこさせてくれ」と引っ張りだこだ。もちろん健康面での不安は拭えないが、幸い明日真は常に元気で、アーグラーへ日帰りしてもデリーを観光しても何ともなかった。頻繁に連れ出すことはまだ控えようと思っているが、たまには赤ちゃんと一緒に遠出してみるのもいいものだと感じた旅だった。インドの新たな顔が見られただけでも今回の旅は収穫大であった。

インド映画は、途中でいくつもの歌と踊りが入るために、ミュージカル映画として紹介されることが多い。全編ミュージカルという訳ではないが、ミュージカル的要素は他のどの国の映画よりも強いだろう。そのおかげでインド映画で振り付けを行うコレオグラファーたちは世界でも有数の才能を持っていると思うし、ダンスシーンのレベルは、映画に組み込みスクリーン上で魅せるということを念頭に置けば、世界一だと自負していいと思う。かつてミュージカル映画はハリウッドの十八番であったが、現在ではインド映画がその地位を継承し発展させて行っていることに異論はないだろう。少し前に「シカゴ」(2002年)というハリウッドのミュージカル映画があったが、それを見てハリウッドのミュージカル映画の凋落を実感した。舞台ミュージカルとミュージカル映画は全く作り方が違うということが、ミュージカル映画の伝統を失った国の人には分からなかったようである。

映画に限らず、演劇の世界でもインドは、現在ミュージカルと呼ばれている形式の芸術形態に自然に親しんで来た。インドにおいて歌と踊りと演劇は伝統的に不可分の要素で、古典芸術から民俗芸能まで、これらは一体となって存在している。現代におけるその最たる例がアーンドラ・プラデーシュ州で活動するスラビ・シアターである(参照)。スラビ・シアターの演劇では、歌、踊り、劇のみならず、舞台に様々な仕掛けが施されており、喜怒哀楽様々な感情と娯楽要素が詰まった一大エンターテイメントとなっている。ブロードウェイのミュージカルと対をなすインド固有のミュージカルだと言える。それ以外でもデリーなどの大都市では、屋内劇場や野外ステージにおいて、現代演劇の延長線上ながら、ミュージカルを銘打った舞踊演劇が時々上演される。伝統的なミュージカルでも、西洋的な定義でのミュージカルでも、さらにはミュージカル映画という形態においても、インドは決してミュージカル後進国ではない。

とは言え、ミュージカル向けに最新設備の整った劇場で、主に都市在住者向けに長期に渡って上演されるような、完全にブロードウェイ型のミュージカルは今までインドに存在しなかった。よって、2010年9月23日からグルガーオンのキングダム・オブ・ドリームス内にあるナウタンキー・マハルで上演されている「Zangoora:

The Gypsy Prince」は、インド初のブロードウェイ型ミュージカルと表現して差し支えないだろう。さらにこれはただのミュージカルではなく、ボリウッド映画的ストーリーと味付けをしていることで、ボリウッド・ミュージカルとも称されている。ボリウッドをテーマにしたミュージカルと言うと、英国人作曲家アンドルー・ロイド・ウェバーがARレヘマーンらとコラボレーションして作った「Bombay

Dreams」(2002年)があるが、「Zangoora」はそれを越える「史上最大のボリウッド・ミュージカル・ステージショー」を謳っている。ちなみに、キングダム・オブ・ドリームスに関しては前日の日記に書いているのでそちらを参照していただきたい。

「Zangoora」ポスター

「Zangoora」は、イベントマネージメント・エンターテイメント企業ウィズクラフト・インターナショナル・エンターテイメント社(Wizcraft

International Entertainment Pvt. Ltd.)と、自動車、ホスピタリティ、娯楽、ITなど多角的に事業を展開するアプラ・グループ・オブ・カンパニーズ(Apra

Group of Companies)の合弁企業グレート・インディアン・ナウタンキー・カンパニー(Great Indian Nautanki

Company)がプロデュースのライブ・ミュージカルである。プロデューサー兼監督としてクレジットされているヴィラーフ・サルカーリーはウィズクラフトの幹部。だが、創造性に関する部分で指揮を執っている人物の多くはヒンディー語映画界でもお馴染みの面々である。例えば演劇監督の1人は俳優ダルシャン・ジャリーワーラー、ストーリーは脚本家・詩人ジャーヴェード・アクタル、音楽監督はシャンカル・エヘサーン・ロイ、振り付けはシヤーマク・ダーヴァル、衣装デザインはニーター・ルッラーなど、錚々たる顔ぶれである。ただ、主演を演じるのは主にテレビドラマで活躍して来た俳優たちである。主演のザングーラーを演じるフサイン・クワージェールワーラーとメインヒロインのソーナーリーを演じるカシュミーラー・イラーニーはテレビ俳優で映画の経験はないし、サブヒロインのラーチーを演じるガウハル・カーンも「Rocket

Singh: Salesman of the Year」(2009年)など限られた映画出演経験しかない。このようなブロードウェイ型ミュージカルは長期的に拘束されるため、多忙で我がままな人気映画俳優を起用することは困難だったのだろう。ただし、キングダム・オブ・ドリームスのブランド・アンバサダーは人気ボリウッド男優シャールク・カーンが務めている他、その他のボリウッド・スターたちも頻繁にキングダム・オブ・ドリームスを訪れている。

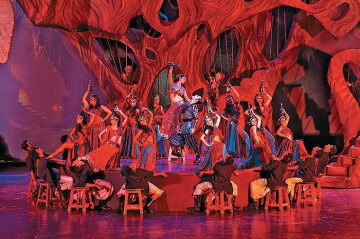

全815席のナウタンキー・マハルはインド最高の設備が整った劇場となっている。音響設備は7.1ドルビー・サラウンド・システム、ステージ上には4層のLEDスクリーンが備えられ、客席両側にも巨大スクリーンが設置されている。座席には振動装置が備えられ、4Dエクスペリエンスを提供。さらにワイヤーアクションによる空中浮遊などにも対応しており、工夫次第であっと驚く仕掛けに満ちた豪華絢爛なショーが可能となる。「Zangoora」は、それらをフルに活用したマジカルなミュージカルだ。特にLEDスクリーンを有効活用しており、奥行き感が半端ない。その凄さの一端は、YouTubeにアップロードされている予告編でも十分垣間見ることが出来るだろう。

劇場の様子

公式ウェブサイトより転載

「Zangoora」のストーリーを簡単に説明する。ネタバレになるので自己責任で読んでいただきたい。

シャクティシラー王国は寛大なヴィーレーンドラ王とチャールマティー女王によって統治され、国民は平和を謳歌していた。2人の間にはルドラという長男が生まれ、その1歳の誕生日を祝う祝典からミュージカルは始まる。ヴィーレーンドラ王はルドラ王子の1歳の誕生日を記念し、国民の前で1年間の免税を宣言する。同時に、王国内の3人の領主ゾーラーワル(サダーナンド・パーティル)、ダウラトラーイ、トーダルマルにも免税をさせる。それを面白く思わなかったゾーラーワルは、ダウラトラーイとトーダルマルと共謀し謀反を起こす。ヴィーレーンドラ王とチャールマティー女王は殺されたが、忠実な将軍サーンガーはルドラ王子を連れて逃げ出した。ゾーラーワルはすぐに追っ手を差し向ける。サーンガーは逃亡には成功するものの、背中に矢を受け、ジプシーの集落にルドラ王子を置いて来てしまう。ジプシーの夫婦ダマルーとジャールパーがその赤ん坊を見つける。2人の間には子供がいなかったため、神様からの授け物だと考え、その赤ん坊を育てることにする。2人はその赤ん坊をザングーラーと名付ける。一方、ゾーラーワルはシャクティシラーの王座に就くが、国庫に納められた財宝を手に出来ずにいた。なぜなら国庫の鍵の在処を知る忠臣ジャイキシャンが口を割らなかったためだ。ゾーラーワルはジャイキシャンを牢獄に閉じ込め、拷問させる。

20年後・・・。シャクティシラー王ゾーラーワルは恐怖政治を敷き、国民は恐怖におののく毎日を送っていた。ゾーラーワルはさらなる力を手に入れるため、息子のシャムシェールを、遠方の富裕国スワルナドイープ王国の王の1人娘と結婚させようとする。ちょうど姫が近くを通りがかることを聞き、シャムシェールを迎えに行かせる。ソーナーリー姫(カシュミーラー・イラーニー)はシャクティシラー王国の出迎えを受け容れるが、その晩その一行は嵐に遭遇する。

一方、ジプシーの両親に育てられたザングーラー(フサイン・クワージェールワーラー)は立派な青年に育っていた。お調子者だが正義感が強く、仲間たちから頼りにされていた。同じジプシーの女の子ラーチー(ガウハル・カーン)はザングーラーに恋していたが、ザングーラーにはその気はなかった。ある日ザングーラーが森の中を歩いていると、シャクティシラー王国の一団やソーナーリー姫と出会い、彼も嵐に遭う。ザングーラーとソーナーリーは森林の中で2人っきりとなる。この間、2人の間に恋が芽生える。ザングーラーはソーナーリーをジプシーの集落まで連れて行くが、ラーチーはそれを見てソーナーリーに嫉妬する。そこへシャムシェールが駆けつけ、ソーナーリーを王城へ連れて行ってしまう。ゾーラーワルはソーナーリーを歓迎する。だが、ソーナーリーはある秘密を抱えていた。実は彼女はスワルナドイープ王国の姫ではなかったのである!もしその秘密がばれたら命はない。だが、それならばなぜ彼女はスワルナドイープ王国の姫になりすましたのだろうか?

(ここで20分間のインターバルとなる)

ゾーラーワルの顧問を務める魔女チャンブーティーは、亡きヴィーレーンドラ王の忠臣サーンガーが彼の王座にとって脅威になると警告する。ゾーラーワルは部下に命じ、サーンガーを捜索させる。一方、かつてルドラ王子を救ったサーンガーは、20年間王子を探し求め各地を旅していた。サーンガーは、シャクティシラー王国内にまだルドラ王子がいると直感し、王子を手放してしまった場所にいたジプシーの集団を追い求めていた。遂にサーンガーはザングーラーらジプシーたちと出会い、ザングーラーこそがルドラ王子だと確信する。サーンガーは出生の秘密をザングーラーに明かそうとするが、ゾーラーワルの兵士たちに捕まってしまい連れ去られてしまう。

一方、ゾーラーワルは年に1度の大祭に著名な奇術師ジュムルーパーシャーを呼んで手品ショーを行わせることにする。それを聞いたザングーラーは、シャクティシラー王城に潜入してソーナーリーを連れ出し、サーンガーから自分の出生の秘密を聞き出すために、ジュムルーパーシャーになりすますことにする。ザングーラーはシャクティシラー王国へ向かっていたジュムルーパーシャーを誘拐し、自分がジュムルーパーシャーとなって王城に入城する。そしてまずはソーナーリーと出会う。ソーナーリーはザングーラーとの再会を喜び、同時に自分の素性も明らかにする。実はソーナーリーは、20年前にゾーラーワルに捕らえられたジャイキシャンの娘だった。彼女は父親を救出するためにスワルナドイープ王国の姫になりすまし、シャクティシラー王国に潜入したのだった。つまり、2人の目的は同じだった。牢獄の鍵はシャムシェールが持っていた。そこでソーナーリーは宴を開いてシャムシェールを酔っ払わせ、鍵を盗み出す。その鍵を使って2人はサーンガーとジャイキシャンを救い出す。サーンガーは、ザングーラーこそがヴィーレーンドラ王の長子であり、シャクティシラー王国の正統な統治者であることを明かす。ザングーラーは両親の敵を討つため、ジュムルーパーシャーに変装してゾーラーワルの宮殿へ乗り込む。

ジュムルーパーシャーに扮したザングーラーはゾーラーワルの前で奇術を見せた後、自分の出自を明かし、ゾーラーワルとの一騎打ちを挑む。死闘の末にザングーラーはゾーラーワルを打ち負かすが殺さなかった。ゾーラーワルの兵士たちがザングーラーに襲いかかるが、そのときジプシーの仲間たちが乱入し、兵士たちを屈服させる。ザングーラーはゾーラーワルの処遇を国民に任し、王位に就く。そしてソーナーリーと結婚する。ザングーラーに恋していたラーチーも2人の結婚を祝福する。

ストーリーは古今東西よくある展開であったが、それを彩る歌と踊り、そして随所に散りばめられた仕掛けや手品がこのミュージカルを豪華絢爛たる一大エンターテイメントに仕立て上げていた。ボリウッド・ミュージカルの名を冠するのは、ボリウッド関係者が各分野の監督を務め、ストーリーがボリウッド的だからだけではない。ボリウッドのヒット曲を使ったミュージカルになっているからである。2000年代の最新ヒット曲が多かったが、70年代~90年代のヒット曲もいくつか使われ、全ての世代にアピールする選曲となっていた。使用曲リストは以下の通りである。

- Azeem-O-Shaan Shahenshah 「Jodhaa Akbar」(2008年)

- Bhumbro Bhumbro 「Mission Kashmir」(2000年)

- Ae Ganpat Baja Na / Dil Mein Baji Guitar 「Apna Sapna Money Money」(2006年)

- Nagada Nagada 「Jab We Met」(2007年)

- Chand Taare Tod Laaoon 「Yes Boss」(1997年)

- Mehbooba Mehbooba 「Sholay」(1975年)

- Baware Baware 「Luck By Chance」(2009年)

- Tumse Mil Ke Dil Ka Jo Haal 「Main Hoon Na」(2004年)

- Pehla Nasha 「Jo Jeeta Wahi Sikandar」(1992年)

- Dilbar Dil Se Pyaare 「Caravan」(1971年)

- Dil Haara 「Tashan」(2008年)

- Beedi Jalaile 「Omkara」(2006年)

- Khuda Jaane 「Bachna Ae Haseeno」(2008年)

- Laila O Laila 「Qurbani」(1981年)

- Tu Ne Abhi Dekha Nahin 「Do Aur Do Paanch」(1980年)

- Choli Ke Peeche 「Khalnayak」(1993年)

- Yamma Yamma 「Shaan」(1980年)

- Jai Ho 「Slumdog Millionaire」(2008年)

この他、「Zangoora」のオリジナル曲「Zangoora Zangoora」がエンディングで使用される。この曲はシャンカル・エヘサーン・ロイが作曲し、シャンカル・マハーデーヴァン自身が歌っている。先ほどリンクした予告編で流れるのもこの「Zangoora

Zangoora」だが、そこで見られるダンスは本編のものとは別で、ミュージカル本編のダイジェスト版のようになっている。

ルドラ王子1歳誕生日祝典シーン

公式Facebookページより転載、以下同じ

以上のようにボリウッドの要素があるために、普段からヒンディー語映画を見たり、ヒンディー語映画音楽を聴いたりしている人たちにはさらに楽しめるステージとなっている。しかし、ボリウッドの要素を抜きにしてもその楽しさは全く減じない。舞台衣装、舞台美術、特殊効果などの美しさは最上級であるし、舞台上のみならず、客席や客席上空までフルに使っての演劇で、これを完成させるためにはかなりの準備と訓練が必要だったと容易に想像される。特に印象的だったのはソーナーリーの登場シーンである。まるで劇場全体が水中に移動したかのような雰囲気となり、ワイヤーで吊り下げられたソーナーリーが客席上空で遊泳する。単なる演劇ではなく、手品の要素が所々に入っていたのも面白かった。やはり圧巻だったのはクライマックスでジュムルーパーシャーに扮したザングーラーがゾーラーワルの前で女性を空中浮遊させるマジックを見せるシーンである。だが、ザングーラーが奇術もお手の物のジプシーという設定であるため、ストーリー中に細かい手品がいくつか使われており、それがいい効果を出していた。

フサイン・クワージェールワーラー(左)とガウハル・カーン(右)

蛇足になるが、個人的にとてもいいと思ったのは、エンディングの「Zangoora Zangoora」で、キャストだけでなく、背広を着た劇場フロアスタッフまで隅の方で密かに踊っていたことだ。こういう無礼講な盛り上げ方・盛り上がり方はインドならではの良さなのではないかと感じた。

シャクティシラー城牢獄の宴シーン

映画ほど必ずしもダンスの才能を要求されないテレビ俳優が主演だったので、ダンスのレベルはどうかと思っていたが、フサイン・クワージェールワーラー、ガウハル・カーン、カシュミーラー・イラーニー共にダンスは申し分なかった。特にカシュミーラー・イラーニーはワイヤーを使った難易度の高い空中ダンスを何度も見せていた。バックダンサーを務めるのはインドを代表するコレオグラファー兼ダンサー、シヤーマク・ダーヴァルの教え子たちで、やはり一級品であった。悪役ゾーラーワルを演じたサダーナンド・パーティルも迫力満点だった。ちなみに火曜日と水曜日は代役がザングーラー、ラーチー、ソーナーリーを演じることになっているようなので、メインのキャストによるステージを見たかったら木~日をお勧めする。

ジャムルーパーシャーの空中浮遊マジックのシーン

「Zangoora」の台詞は全てヒンディー語である。舞台となるシャクティシラーは架空の王国であり、時代設定や地域設定は意図的に不明瞭にしてあるが、それは台詞の面にも反映されている。サンスクリット語とアラビア語・ペルシア語の語彙がちょうどよくミックスされており、どの時代にも属さない言語となっている。と同時に、時代劇の荘厳な雰囲気を醸し出しながらも極度に難解すぎない台詞になるようにも配慮されていた。また、クロークルームで英語翻訳器を200ルピーで貸し出しているため、それを使えばヒンディー語が分からない外国人でも理解に支障は出ないだろう。間もなく日本語の翻訳器も用意されるようだ。ただ、観客に外国人の姿が結構目立ったものの、翻訳器を使っている人はあまり見かけなかった。本当に演劇が好きな人は、たとえ言語を理解しなくても、翻訳器などはなしで、生で楽しもうとするかもしれない。

ザングーラー即位シーン

いつまで「Zangoora」が上演されるか分からないが、このヒットの状況を見る限りもう数ヶ月は上演されるのではないかと思う。はっきり言ってインド映画を100本見るよりも「Zangoora」を1回見た方がいい。そして1回のみならず100回見るだけの価値がある。それほど圧倒的なミュージカルだった。月曜日以外毎日上演されているため、観光コースに組み込むことも容易であろう。ただ、チケットは常に必ず入手できる状況ではなさそうなので、事前に予約するのが望ましい。

最近ヒンディー語映画では伝統的マサーラー映画からの脱却が進んでいるが、米国の娯楽産業の後追いのような形で、近い将来「Zangoora」のようなライブ・ミュージカルがマサーラー映画の減少を補完する存在となって行くかもしれない。ボリウッド・ミュージカルが、ボリウッドの本拠地ムンバイーではなく、デリー近郊のグルガーオンで上演されていることも特筆すべきだ。今までインドの娯楽産業の中心地と言うとムンバイーの名が真っ先に挙がったが、このキングダム・オブ・ドリームスが、デリーを初めとしたNCRの娯楽産業の発展を牽引していくことも期待される。そういう意義や展望も含めて、全ての人に「Zangoora」をお勧めしたい。

| ◆ |

2月16日(水) Patiala House |

◆ |

長らく「スポーツ映画はヒットしないというジンクス」が支配的だったヒンディー語映画界であったが、クリケットを題材にした時代劇「Lagaan」(2001年)の空前のヒットのおかげで、チラホラとスポーツ映画に挑戦するプロデューサーや監督が現れ始めた。やはりクリケットが一番人気だが、ホッケー、サッカー、ボクシングなど、その題材は徐々に広がりを見せつつある。規模の大きな映画になると、インド代表が主人公の愛国主義的高揚感を提供する映画になることが多いのだが、「Dhan

Dhana Dhan Goal」(2007年)など、海外のインド系移民コミュニティーを舞台にしたスポーツ映画も作られており、そういう映画だとメッセージの趣きは多少異なって来る。「Dhan

Dhana Dhan Goal」ではロンドンの南アジア系移民コミュニティーがサッカーを通して団結する姿が描かれ、それが南アジア諸国の団結の必要性を暗示していた。一方、先週の金曜日から公開中の「Patiala

House」では、やはりロンドンが舞台のクリケット映画であるが、また異なったテーマの映画となっている。

監督は名作「Kal Ho Naa Ho」(2003年)でデビューしたニキル・アードヴァーニー。最近アクシャイ・クマール主演「Chandni

Chowk to China」(2009年)で大コケしたのだが、同じくアクシャイ・クマールを主演に据えながらも、よりシリアスなテーマの映画で出直して来た。アクシャイ・クマールは最近外しまくっているので体勢を整えたいところ。相手役は「Band

Baaja Baaraat」(2010年)で高い評価を受けたアヌシュカー・シャルマー。プロデューサー陣にアクシャイ・クマールの妻トゥインクル・カンナーが名を連ねていることにも注目。最近ボリウッドでは人気俳優の妻が映画をプロデュースすることが流行しているようだ。その先鞭を付けたのはシャールク・カーンの妻ガウリー・カーンであろう。彼女は「Main

Hoon Na」(2004年)や「Om Shanti Om」(2007年)でプロデューサーを務めている。他に、「Dabangg」(2010年)では監督・助演アルバーズ・カーンの妻マライカー・アローラー・カーンがプロデューサーであるし、アーミル・カーンの妻キラン・ラーオは「Peepli

[Live]」(2010年)などでプロデューサーを務めた他、今年「Dhobi Ghat」(2011年)で監督デビューまで果たしている。

題名:Patiala House

読み:パティヤーラー・ハウス

意味:パティヤーラー・ハウス(建物の名前)

邦題:パティヤーラー・ハウス

監督:ニキル・アードヴァーニー

制作:ブーシャン・クマール、ムケーシュ・タルレージャー、クリシャン・クマール、トゥインクル・カンナー、ゾエーブ・スプリングワーラー

音楽:シャンカル・エヘサーン・ロイ

歌詞:アンヴィター・ダット・グプタン

振付:レモ・ディスーザ

出演:アクシャイ・クマール、アヌシュカー・シャルマー、リシ・カプール、ディンプル・カパーリヤー、プレーム・チョープラー、ハード・カウル、ラビット・サックC、ソーニー・ラーズダーン、ティーヌー・アーナンド、デーヴィッド・フロスト、ロリー・リー、ジェネヴァ・タルワール、ファラーズ・カーン、タンヴィール・スィン、スパルナー・マールワー、スィーミー・メールワーニー、マーヤー・サラーオ、セリナ・ホートワーニー、ジュヴェーリアー・カーン、アンクシュ・カンナー、デーヴァーンシュ・ダースワーニー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アクシャイ・クマール(中央左)とアヌシュカー・シャルマー(中央右)

| あらすじ |

パルガト・スィン・カーローン(アクシャイ・クマール)は、ロンドンのアジア系移民街サウスオールに生まれ育ったインド系英国人であった。彼は学生時代からクリケットにおいて速球投手として名を馳せ有望視されていた。ところが父親のグルテージ・スィン・カーローン(リシ・カプール)は、慕っていた叔父(プレーム・チョープラー)が白人によるアジア人差別によって命を落としたことから、反白人・反英国の活動家となっており、パルガトが英国代表になることを許さなかった。母親(ディンプル・カパーリヤー)は誰よりもパルガトの夢を理解していたが、グルテージに一言も発することが出来ず、パルガトは夢を諦めなければならなかった。クリケットを失ったパルガトはその後生気を失い、サウスオールで細々と売店を経営し過ごしていた。だが、仕事を終えた夕方には1人クリケット・グランドへ行き、投球練習をしていた。

グルテージの専制的な思考の犠牲となっていたのはパルガトのみではなかった。グルテージが苦労してロンドンに建てたパティヤーラー・ハウスには親戚が集住しており、彼ら皆がグルテージを恐れ、自分の夢を持てずにいた。

その頃、クリケット英国代表は不振にあえいでおり、メンバー総入れ替えが決定された。英国は速球投手を必要としていた。選考委員会の1人ベーディー(ティーヌー・アーナンド)は毎日密かにパルガトの投球を観察しており、パルガトを候補として推薦する。そしてパルガトにテストを受けるように促す。しかしパルガトはそれを断る。

ところで、近所に住むインド人と英国人のハーフ、スィムラン(アヌシュカー・シャルマー)と、彼女が事情あって引き取り育てていた少年ズィーシャーン(デーヴァーンシュ・ダースワーニー)は、偶然パルガトの過去と現在のチャンスについて知る。スィムランとズィーシャーンはパティヤーラー・ハウスの従兄弟たちにもそれを伝え、パルガトにクリケット選手の夢に再び挑戦するように促す。パルガトさえ夢を手に入れれば、彼らも自分の夢を手にすることが出来る可能性があった。パティヤーラー・ハウスの皆から応援されパルガトはテストを受ける気になる。テストの結果、パルガトは34歳という高齢ながら異例にも英国代表に選ばれる。

だが、今後の問題は、どうやってグルテージに察知されずに事を運ぶかであった。パティヤーラー・ハウスの皆は協力し合ってパルガトがクリケット英国代表としてプレイしていることをグルテージに知られないように綿密な作戦を立て、実行に移す。また、パルガトは「カーリー」という偽名を使ってプレイする。パルガトは、デビュー戦ではオーストラリアの豪腕打者アンドリューに打ちのめされるものの、T20ワールドカップで本領を発揮し、瞬く間に英国代表の快進撃の原動力となる。サウスオールの人々もカーリーを英雄視するようになる。英国代表は遂に決勝戦まで進出する。

しかし、遂にグルテージにもインド系英国代表のカーリーがパルガトであることが知れてしまう。ショックのあまりグルテージが気絶し入院したことを知り、パルガトはすぐに引退を表明する。だが、グルテージの怒りは収まらず、彼を無視し続ける。だが、パルガトは自分がクリケットを止めることでパティヤーラー・ハウスの従兄弟たちがもう二度とグルテージの専横から逃れられなくなると感じ、やはりクリケットを続けることを決意し、グルテージにもそれを宣言する。そして決勝戦に出場する。

パルガトを応援するサウスオールの人々がパティヤーラー・ハウスの前に集い、家族親戚が彼らと団結しても、グルテージはパルガトを許そうとしなかった。だが、テレビのインタビューでパルガトが「いつも父親の言葉を肝に銘じてプレイしている。どんな罵詈雑言も賞賛の拍手によりかき消すことができるという言葉を」と語っているのを聞き、考えを変える。グルテージは家族親戚と共にクリケットを観戦する。

決勝の相手は強敵オーストラリアであった。最初のバッティングは英国で、後半に入りオーストラリアのバッティングとなったことで、パルガトの出番がやって来た。だが、再び立ちはだかったアンドリューをパルガトはなかなか攻略できずにいた。パルガトは居ても立ってもいられなくなり、皆と共にスタジアムへ直行する。そして父親の目の前でパルガトはアンドリューを打ち取り、英国に優勝を呼び込む。勝利に酔うパルガトの前にグルテージが現れ、息子を抱きしめる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

17歳のときに見た夢を17年後の34歳になって叶えるというスポーツ・ドリーム映画で、その大まかな流れは、インド産スポーツ映画の決定版「Chak

De! India」(2007年)と遠くなかった。だが、エッセンスはむしろ、昨年のサプライズヒット「Udaan」(2010年)に近い。味付けは全く異なる2つの映画であるが、両者に共通するのは、専横的な父親の束縛からの解放である。子供の視点から見れば、父親などの言い分に素直に従って自分の夢を諦めないこと、親の視点から見れば、子供に自分の希望や生き方を押しつけないこと、双方向に向けたメッセージが送られていた。

目新しいのは、「Udaan」も「Patiala House」も、父親の許可を得ずに夢を実行するという姿が描かれていたことである。インド映画では伝統的に家父長制度における父親の絶対的権力を犯すことは好まれず、子供が父親の意向に逆らった行動をする場合、最後の最後まで父親の許可を得る努力が払われる。そしてハッピーエンディングを演出するため、父親も最後には許可を出すのが定番だ。通常、この公式は男女のロマンスに当てはめられる。例えば名作「Dilwale

Dulhania Le Jayenge」(1995年)では、主人公ラージとヒロインのスィムランは恋に落ちるが、スィムランの父親は彼女を別の男と結婚させようとし、それを許さない。だが、最後の最後で父親はラージの人柄を認め、スィムランがラージと共に列車に乗って去って行くのを許す。このように、インド映画では父親は絶対的存在であり、たとえ父親の思い通りに事が進まなくても、それを敢えて父親が自ら決めることで、最終的な決定権はあくまで父親の手中にあることが誇示される。だが、「Udaan」では父と子の和解は最後まで実現せず、子供は高圧的な父親から逃げ切る形で夢に向かって走り出す。「Patiala

House」でも主人公パルガトは英国嫌いの父親に黙って英国代表としてクリケットをプレイし、それが父親に知れた後も、一時は引退を表明するが、すぐに考え直し、堂々とプレイし続ける。インド映画によくあるパターンでは、ピンチに陥った主人公が、父親が応援してくれていることを知って奮起し、ピンチを乗り越えるという筋であるが、「Patiala

House」ではそういうこともなかった。パルガトはあくまで孤独の戦いを続け、勝利を掴んだ後で初めて、父親もスタジアムに来て応援してくれていたことを知る。父親という壁を越えるという点ではその他の典型的インド映画と同じだが、その越え方において決定的な差があり、インド映画が体現する価値観の変化の一例として記録に値する映画となっている。

さらに広い視点でこの映画を分析すると、移民先社会におけるインド人への差別が描かれていたことが重要な要素として挙げられるだろう。移民先社会というのは英国、米国、オーストラリアなど、白人が多数派を占める国家とイコールで結んで差し支えない。白人によるインド人差別が描かれた映画は「I

- Proud To Be An Indian」(2004年)から「Crook」(2010年)までいくつかあり、先ほど挙げたサッカー映画「Dhan

Dhana Dhan Goal」もその一種なのだが、「Patiala House」ではより成熟した視点が見られた。「Patiala House」において、グルテージはサウスオールの人々を組織し、政治的に白人のインド人差別に対抗しようとして来た。グルテージは政治的後ろ盾を頼みに警察に対しても高圧的な態度に出ていた。だが、息子のパルガトは英国のためにクリケットをプレイし、その活躍によって白人たちの賞賛を勝ち取る。確かにパルガトはサウスオールの英雄であったが、白人の英国人たちも彼を心から応援し、賞賛していた。そしてそれこそがグルテージが最終的に求めていたものだった。つまり、移民先で同コミュニティー内で固まって移民先国家に反抗的な態度を取るのではなく、その国の一員となり、その国のために貢献することこそが差別を解消する一番の手段であることが主張されていた。このメッセージは第一に海外のインド系移民向けのもので、インド国内の大部分のインド人にとってはほとんど関係ないものだ。そういう意味では「My

Name Is Khan」(2010年)などとも共通する、インド本国インド人置き去り現象が見られる。だが、移民の話をインド国内における州間の移民に置き換えれば、十分文脈を持って来るものである。また、先日カタールで開催されたアジアカップ2011決勝戦で、韓国籍から帰化した李忠成選手が決勝ゴールを決め物議を醸したが、その出来事にも似た内容の映画で、日本人にとっても他人事ではない作品だと言える。

ただし、英国対インドの試合をやらなかったのは逃げだと感じた。インド系英国人の英国代表選手がインド代表と戦うときにどんなことを考え、どんな行動を取るのか、そこまで突っ込むとより上記のメッセージが鮮明になったと思う。決勝戦の相手をインドにすることも出来たはずだ。だが、インド本国の市場のことも考慮しなければならないので、決勝相手はオーストラリアとし、妥協したのだと思われる。

インドの伝統的慣習の悪い部分が、インド本国よりも海外のインド系移民社会の中でより強く保存されているという実態もこの映画はよく突いていた。自文化を守り継承して行かなければならないという考えは、海外に移民し、異文化の中で暮らす人々の方が、危機感と共により強く意識するのが普通である。インド映画の需要が海外のインド系移民の中で大きいのもそういう理由からだ。だが、インドの伝統文化に潜む悪習がもっとも醜い形で人権を侵害しているのもその海外のインド系移民社会だと言われている。「Videsh」(2009年)では、NRI(在外インド人)男性と結婚し移民した本国インド人女性の悲劇が描かれていたが、「Patiala

House」ではインド本国よりも強固な大家族制・家父長制が維持されているインド系移民の家庭が舞台となっていた。

最近フニャフニャとだらしないコミックロールを演じ、立て続けにフロップを連発していたアクシャイ・クマールだが、今回はいつにも増して芯のあるシリアスな演技を見せ、好感が持てた。一時ヒットを連発して天狗になっていたが、その魔法も長くは続かないことに気付き、背筋が伸びたのだろう。近年ではベストの演技であった。

アクシャイ・クマールの軌道修正も良かったが、それ以上に素晴らしかったのはヒロインのアヌシュカー・シャルマーである。今回彼女が演じた役は、はっきり言ってストーリーに特に必要な役ではなかった。パルガトの再挑戦を応援する第一人者であったが、その役はパルガトの親戚の誰かが務めても別段問題はなかった。恋愛の要素を多少織り込むために無理に挿入されたヒロインという感じだった。だが、アヌシュカー・シャルマーはそんな不利な立場にも関わらず、映画を支配するほどの存在感を見せていた。前作「Band

Baaja Baaraat」も良かったが、本作におけるアクシャイ・クマールとの共演でも全くひるんでいない。表情も豊かだし、台詞にも真実味がある。若手女優のトップはカトリーナ・カイフやディーピカー・パードゥコーンだと思っていたが、最近の2人はどうも伸び悩んでいる。代わって台頭して来ているのがこのアヌシュカーである。美貌という点では2人に比べて多少一般人っぽいところがあるアヌシュカーであるが、実力では飛び抜けている。今後の急浮上が予想される。

他にリシ・カプールやディンプル・カパーリヤーなどの脇役も良かった。特筆すべきは、初のインド人女性ラッパーとして有名なハード・カウルがチョイ役で出演し歌を歌っていることである。途中の結婚式シーンでのダンスシーン「Rola

Pe Gaya」や、エンディングの「Laung Da Lashkara」はハード・カウルが歌を歌い、踊りも踊っている。ハード・カウルは、ラッパーになりたいがグルテージが怖くてそれを言い出せないコーマル・チャトワールというパルガトの従姉妹を演じていた。

音楽はシャンカル・エヘサーン・ロイ。パンジャービーの一家が主人公であるため、パンジャービー色の強いダンスナンバーが目立つ。だが、映画全体の雰囲気はシンミリしたものであり、それを助長するために「Kyun

Main Jaagoon」や「Aadat Hai Voh」など悲しげな曲もある。シャンカル・エヘサーン・ロイの作品としては並程度であるが、映画にはフィットした曲の数々であった。

ヒンディー語映画ではあるが、パンジャービー語の台詞も多く、聴き取りは多少難しい。また、英国が舞台なので英語の台詞も少なくないのだが、一部ヒンディー語字幕が入っている部分もあった。

その他いくつか気付いた点を箇条書きする。

- 幼年時代のパルガトが、白人からの迫害を避けるために母親によって髪を切られ、ターバンを脱がされてしまうシーンがある。これは、毛髪を切ったり剃ったりすることを禁じ、ターバンの着用を義務づけるスィク教の掟を破る行為であり、そのようなスィク教徒はモーナー・スィクとかモーナー・サルダールなどと呼ばれ、掟を遵守するカールサー・スィクとは区別される。その姿を見た父親の失望を理解すべきである。

- 映画中「ガルジャマーイー」という言葉が出て来る。これは結婚後、夫が妻の実家に住むことを指し、インドの社会では恥ずかしい行為とされる。グルテージは家族内の女性と結婚した男性を片っ端から自分の家に住まわせており、つまりガルジャマーイーさせており、それが相手の家庭で多少物議を醸すのであった。

- グルテージが憧れていたラーラー・アマルナートというクリケット選手は、独立インド初のインド代表チーム主将で当時のスーパースターである。パンジャーブ出身ということで特にグルテージは尊敬していたのだろう。

- 映画中でアヌシュカー・シャルマーらが寿司を食べているシーンがあった。どうということのないシーンではあるが、日本人としては注目である。そういえばアヌシュカーのデビュー作「Rab Ne Bana Di Jodi」(2008年)でも日本が少し出て来た。もしかして日本と何か運命的なつながりがある人なのかもしれない。

「Patiala House」はロンドンのインド系移民社会を舞台にし、クリケットをテーマにしたスポーツ映画だが、それだけでなく、家父長制の弊害、海外におけるインド人差別問題やインド系移民コミュニティーの問題など、より広範なテーマに触れる作品であった。ストーリー自体もよくまとまっており感動できる。アクシャイ・クマールの久々の好演と共に、アヌシュカー・シャルマーの急浮上も注目。クリケットの試合の比重は低いが、クリケットのルールを知っていた方が当然楽しめる。今年は1月からいいヒンディー語映画が多いが、この作品も十分名作で見る価値大だ。

| ◆ |

2月18日(金) 7 Khoon Maaf |

◆ |

シェークスピアの「マクベス」と「オセロ」をインドの農村部に当てはめて巧みにヒンディー語映画化したヴィシャール・バールドワージ監督は、音楽監督から映画監督に転身した変わり種である他、子供向け映画の先駆者としても重要な人物である。彼の「Makdee」(2002年)はヒンディー語映画界では初の子供向け商業映画と言えるし、英国系インド人英語作家ラスキン・ボンド原作の「Blue

Ambrella」(2005年)も童話的物語であった。今回ヴィシャール・バールドワージ監督は再びラスキン・ボンドの「Susanna's Seven

Husbands」を原作に映画を作った。ラスキン・ボンド自身の言葉によると、これはフランスの作家アナトール・フランスの短編小説「青髭の七人の妻」にインスパイアされて書いた物語だと言う。ただし、今回は子供向け映画ではなく、完全に大人向けの映画である。主演は、ヴィシャール・バールドワージ監督の前作「Kaminey」(2009年)でも主演を務めたプリヤンカー・チョープラー。その「7人の夫」役となるのは、ニール・ニティン・ムケーシュ、ジョン・アブラハム、イルファーン・カーン、ナスィールッディーン・シャーなど、ヴァラエティーに富んだ男優たちである。ちなみにラスキン・ボンド自身もカメオ出演している。

題名:7 Khoon Maaf

読み:サート・クーン・マーフ

意味:7つの殺人を免罪

邦題:スザンナと7人の夫

監督:ヴィシャール・バールドワージ

制作:ロニー・スクリューワーラー、ヴィシャール・バールドワージ

原作:ラスキン・ボンド作短編小説「Susanna's Seven Husbands」

音楽:ヴィシャール・バールドワージ

歌詞:グルザール

出演:プリヤンカー・チョープラー、ニール・ニティン・ムケーシュ、ジョン・アブラハム、イルファーン・カーン、アレクサンドル・ディアチェンコ、アンヌー・カプール、ナスィールッディーン・シャー、ヴィヴァーン・シャー、ウシャー・ウトゥプ、ハリーシュ・カンナー、コーンコナー・セーン・シャルマー、ラスキン・ボンド

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

左からアレクサンドル・ディアチェンコ、ジョン・アブラハム、

ニール・ニティン・ムケーシュ、プリヤンカー・チョープラー、イルファーン・カーン、

アンヌー・カプール、ナスィールッディーン・シャー

| あらすじ |

孤児だったアルン(ヴィヴァーン・シャー)はプドゥッチェリーに住む大富豪の使用人グーンガー(ハリーシュ・カンナー)の養子となったが毎日こき使われていた。だが、邸宅の女主人スザンナ・アンナマリー・ジョハネス(プリヤンカー・チョープラー)はアルンを可愛がるようになり、彼を学校に送った。アルンもスザンナを女神のように敬っていた。

スザンナはエドウィン・ロドリケス少佐(ニール・ニティン・ムケーシュ)と結婚していた。エドウィンは1984年のブルースター作戦で活躍した軍人であったが、そのときに片足を失っていた。エドウィンとスザンナの間には子供も出来なかった。やがてエドウィンはスザンナの使用人たちに暴力を振るうようになり、スザンナもエドウィンとの結婚に愛想を尽かす。ある晩、人食い豹を狩りに出掛けた際にスザンナはエドウィンを狩猟台から落とし、豹の餌食としてしまう。

スザンナはエドウィンの葬礼で歌を歌っていた青年ジミー(ジョン・アブラハム)と恋に落ち結婚する。歌の才能があったジミーはスザンナの財政的援助もありロックスターとして有名になる。だが、彼が作った曲は大学時代の友人の盗作だった上に、覚醒剤にはまり、派手な女遊びをし出す。スザンナはジミーを更正させようとするが果たせず、最終的にはオーバードーズさせて殺してしまう。

スザンナは悲劇から逃れるためにカシュミールへ旅行する。そこで出会ったのがウルドゥー語詩人ワスィーウッラー・カーン・ムサーフィル(イルファーン・カーン)であった。折しも1992年のバーブリー・マスジド破壊事件が起こった時期で、ワスィーウッラーの詩はイスラーム教徒たちから絶大な支持を集めていた。スザンナはワスィーウッラーの詩の虜となり、イスラーム教に改宗してスルターナーと改名し、彼と結婚する。しかしワスィーウッラーはベッドの上では一変して粗暴となり、スザンナは暴力に耐えられなくなる。ある晩スザンナは使用人たちと共謀してワスィーウッラーを雪の下に生き埋めしてしまう。

次にスザンナが結婚したのはロシア人ニコライ・ブロンスキー(アレクサンドル・ディアチェンコ)であった。スザンナはすっかりロシア贔屓になってしまい、アンナ・カレリーナにあやかってアンナを名乗り出す。彼女はアルンにもロシア語を学ばせ、ロシアの医学大学へ留学させる。ところがアルンはモスクワに旅行したときにニコライが別の家族と共にいるのを見つけてしまう。アルンはその様子を写真に撮ってスザンナに送る。しかもニコライはスパイで、インドの核開発を調査していた。スザンナはニコライを蛇の住む井戸へ下りさせて殺してしまう。ちなみに1998年にインドは核実験を行う。

今までの殺人はうまく隠して来られたが、今回はロシア人が死亡したためにロシア大使館も動き、ややこしいことになる。スザンナは中央情報局(CBI)の捜査も受けるが、ニコライがスパイである証拠を提出することで幕引きしようとする。運のいいことに、事件の担当官は旧知のキーマト・ラール(アンヌー・カプール)であった。そのおかげでスザンナは法の追求を免れたが、代わりにキーマトがスザンナに惚れ込んでしまい、何かと理由を付けて彼女を訪ねて来るようになる。挙げ句の果てにキーマトは妻と離婚してスザンナに求婚する。仕方なくスザンナはキーマトと結婚する。だが、キーマトとの結婚生活も長続きせず、キーマトは死んでしまう。当然、スザンナが殺したのだった。

この頃にアルンは留学から帰って来る。だがスザンナに求愛されたことで嫌気が差し、グーンガーと共に彼女の家を去る。その後のスザンナのことはアルンには分からなかった。アルンは法医学専門家として自立し、ナンディニー(コーンコナー・セーン・シャルマー)とも結婚した。長いことスザンナのことは忘れていたが、ある日スザンナの司法解剖報告書を依頼される。送られて来た骨格は明らかにスザンナのものではなかった。だがアルンはかつての恩を返すため、それがスザンナの遺体であると偽証する。そしてナンディニーに黙ってプドゥッチェリーへ向かう。

スザンナの邸宅は既に廃墟と化していた。アルンはようやくとあるバーでスザンナと再会する。スザンナはアルンが去ってからのことを話す。アルンに逃げられたスザンナはその後彼が結婚したことを知り、睡眠薬を大量摂取して自殺しようとするが、たまたま通りがかったベンガル人医師モドゥスドン・タラフダール(ナスィールッディーン・シャー)に助けられる。モドゥスドンは西洋医学からホメオパシーやナチュラロジーまで様々な医学の専門家であったが、特にキノコのスペシャリストだった。スザンナはモドゥスドンと恋に落ち、2人は結婚する。ところがある日モドゥスドンの留守中に泥棒が入り、後日その泥棒がモドゥスドンであったことがスザンナに知れてしまう。スザンナは銃を持ってモドゥスドンのオフィスに乗り込み真相を追求する。焦ったモドゥスドンは破産寸前だったことを明かすが、スザンナは彼を殺してしまう。そして邸宅に火を放ち自殺しようとする。ところが彼女は火に耐えられなくなって逃げ出してしまう。代わりにメイドが焼死する。その遺体がアルンに送られたのだった。

6回結婚し6回失敗し、全てを失ったスザンナは、乞食となってインド各地を移動していたが、あるとき新聞で自分の死が立証されたことを知り、新たな人生を始めることを決意する。彼女が選んだ7番目の夫はイエス・キリストであった。スザンナは牧師(ラスキン・ボンド)とアルンの立ち会いの下、シスターとして生きることを誓う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まず突っ込みから始めたいが、「7つの殺人の免罪」という題名にも関わらず、主人公スザンナは劇中で6人の男性(イエス・キリストを除く)しか結婚しておらず、従って6回しか殺人をしていない。ただし、スザンナの焼身自殺に巻き込まれる形でメイドが死んでおり、それを含めて「7つの殺人」としているのかもしれない。劇の最後でシスターとなったスザンナが懺悔するシーンがあり、そこでも彼女は「7つの罪」と言っていた。

スザンナはキリスト教徒アングロ・インディアンであり、映画を貫く価値観もキリスト教的かつ欧米的なものだった。何度も結婚に失敗することをスザンナは「間違った夫」ばかりと結婚したためだとし、自分の中に何の欠点も見出さなかった。「免罪」という概念にしても、どこか一般のインド映画からかけ離れている。まず彼女はアルンの機転もあって死んだことになり、今までの殺人の罪から法的に解放される訳だが、それだけでは満足は得られず、イエス・キリストと結婚し、シスターとなることで、また罪を懺悔することで、罪を洗おうとしている。一般のインド人が果たしてこういう贖罪観をそのまま受け容れることが出来るかどうか、不明である。周囲の観客の反応を見る限り、あまりいいまとめ方ではなかったと言える。ラスキン・ボンドによる原作は未読であるが、その原作がこの結末に影響しているのかもしれない。ただ、6番目の夫マドゥスドンが語っていた言葉はこの映画の真のメッセージだと感じた――「少量なら薬になるものも、多量なら毒になる。少なさの中で生きることを学びなさい。そうすれば不足を感じることはない。」結局マドゥスドンも「間違った夫」になってしまう訳だが、この言葉をもって結末にしておけばより深みのある映画になっていただろう。

6人の夫との出会い、結婚、関係のもつれ、そして殺人に至るまでの過程もあまりにスピーディーに描写されていたため、ひとつひとつのストーリーは非常に淡泊であった。淡泊なストーリーの寄せ集めの上に成り立っているため、全体としても希薄な印象を受けた。

ここ最近、女性を主人公とした映画が続いている。「Aisha」(2010年)、「Break Ke Baad」(2010年)、「No One Killed

Jessica」(2011年)などである。「7 Khoon Maaf」もプリヤンカー・チョープラー演じるスザンナが主人公の映画であり、ガールズ映画に分類することが出来る。現に劇場でも女性の観客が多めであった。だが、あくまで監督も脚本も男性が担っており、彼女の人生に女性観客が共感できたかどうかは疑問である。むしろスザンナに憧れ続けて来たアルンの立場に立って映画を見直して見ると、より深みのある映画になる。

アルンにとって子供の頃からの憧れであり、女神に近い存在だった女主人スザンナ。彼女が結婚を繰り返す度にアルンはショックを受けていたが、どうすることも出来なかった。スザンナの気まぐれのせいで彼はロシアに留学させられることになる。不本意な留学ではあったが、彼はロシアで学問を修め、そのおかげで法医学者として自立することに成功する。一度アルンはスザンナに性的誘惑を受けるが、それをはねのけており、それがきっかけで彼女の下を飛び出すことになる。しかしながらスザンナは彼の憧れの対象であり続けた。運命の悪戯で彼女の司法解剖をすることになったアルンは、今まで彼女から受けた恩を返すため、それが彼女の遺体ではないと知りながら、彼女の死を証明する。そして妻を置いてスザンナを探しに行き、彼女の7人目の結婚相手を救おうとする。彼のキャラクターはスザンナよりもよっぽどか現実味があり、「7

Khoon Maaf」の真の主人公と言える存在であった。

特に年号や年数などは明示されていなかったが、各時代を象徴する事件がさりげなく言及され、インド人やインドの現代史に詳しい人なら大体の時代が分かるように工夫されていた。1984年、カーリスターン独立運動活動家たちが立てこもったアムリトサル黄金寺院を攻撃したオペレーション・ブルースター、1992年アヨーディヤーにおける、ヒンドゥー教過激派によるバーブリー・マスジド破壊事件、1998年のインド核実験、1999年のインディアン・エアラインス814便ハイジャック事件、2008年のムンバイー同時多発テロ事件などがストーリーの随所でチラリと示され、次第に時間が流れていることが暗示されていた。この手法は「No

One Killed Jessica」でも使われていた。

プリヤンカー・チョープラーは「Kaminey」に続き今回もヴィシャール・バールドワージ監督の期待に応える名演。既にヒロイン女優を脱皮したと言っていいだろう。おそらくかつてカリーナー・カプールが目指した位置に現在のプリヤンカーはいる。典型的娯楽映画の正統派ヒロインをこなしながらも、ハトケ(違った)映画で主演も演じられる女優。もうすぐ女優にとって方向転換が急務となる30歳の節目を迎えるが、同世代の女優の中では彼女がもっともうまくキャリアアップしている。対するカリーナー・カプールは未だに「Golmaal」シリーズなどの出演でお茶を濁してくすぶっている状態だ。

プリヤンカー主演の映画であり、彼女の夫たち――ニール・ニティン・ムケーシュ、ジョン・アブラハム、イルファーン・カーン、ナスィールッディーン・シャーなど――は出番が限られる。だが、限られた出番の中でそれぞれ自分の役割を確実にこなしていた。アルンを演じたヴィヴァーン・シャーはナスィールッディーン・シャーの次男。長男のイマード・シャーも映画俳優である。しゃべり方がやたらやるせなくて役に合っていなかったが、潜在力はありそうだ。コーンコナー・セーン・シャルマーが特別出演以上の役割を果たすが、それ以上に作家ラスキン・ボンドのカメオ出演が面白い。英語作家として知られるラスキン・ボンドだが、インドに生まれ育っているだけあり、普通にヒンディー語もしゃべっていた。

音楽はヴィシャール・バールドワージ監督自身。元々音楽監督だったので作曲もお手の物だ。作詞家もいつも通り彼の盟友グルザール。6人の夫を象徴するようにバラエティーに富んだ楽曲が揃っているが、中でも特筆すべきはロシア人夫ニコライのシーンで使われた「Darling」。ロシアの民謡カリンカのヒンディー語アレンジで、ロシア語的なヒンディー語の歌い方が面白い。他に2人目の夫ジミーのシーンで出て来る「O'

Mama」も、ハードロック調の曲で、「Rock On!!」(2008年)以降のボリウッドにおけるロック・ブームの一端だと評価できる。

言語は基本的にヒンディー語だが、写実的な台詞回しなので多少聞き取りづらい部分もあるだろう。英語の台詞も多いが、英語だけで筋が追える程度ではない。珍しいところではロシア人夫ニコライのシーンでロシア語の台詞が字幕なしで結構出て来る。

「7 Khoon Maaf」はヴィシャール・バールドワージ監督の最新作で、ハトケ映画の信奉者にとっては今年の大きな期待作の1本であった。監督としての腕はさすがだし、努力の跡も随所に見られるが、映画として楽しめる作品には必ずしも仕上がっていなかった。「7人の夫と結婚し、7人の夫を殺す」という、いかにも女性受けしそうなストーリーではあるが、蓋を開けてみると女性の共感を呼ぶような作りにもなっていない。ヒットは難しいだろう。

| ◆ |

2月19日(土) Urf Professor |

◆ |

21世紀の最初の年である2001年は、ヒンディー語映画界にとって転機となる非常に重要な年だった。まずは何より「Gadar: Ek Prem

Katha」と「Lagaan: Once Upon A Time In India」のWブロックバスター・ヒットが話題になった年だった。特に「Lagaan」はアカデミー賞外国語映画賞にもノミネートされ、その後の実験的娯楽映画の流れを作り出した。この2作のインパクトがあまりに強すぎるが、2001年は他にも良作に恵まれた年だった。スマッシュヒット「Dil

Chahta Hai」は、若手監督による新感覚の青春群像映画であると同時に、年上女性と年下男性の恋愛など、ボリウッドにおいて斬新なテーマに果敢に取り組み、マルチプレックス映画のパイオニアとなったし、カラン・ジャウハル監督の第2作「Kabhi

Khushi Kabhie Gham」が公開されたのもこの年の末だった。ミーラー・ナーイル監督の「Monsoon Wedding」がインドで一般公開されて興行的に成功し、ヒングリッシュ映画の流行を作り出したのもこの年だったし、マドゥル・バンダールカル監督が「Chandni

Bar」によって台頭を始めたのもこの年であった。だが、2001年には他にも歴史に埋もれてしまった重要な1作がある。それはパンカジ・アードヴァーニー監督の「Urf

Professor」である。

「Urf Professor」は検閲局から上映許可が下りず、映画館での公開に漕ぎ着けなかった曰く付きの作品である。よって、一般の人は全く知らないだろう。だが、映画愛好家の間ではセンセーションと共に口コミで噂が広まり、何らかの手段でこの作品を鑑賞した人々は口々に「インド映画史上最高のブラックコメディー映画」と高い評価をし、パンカジ・アードヴァーニー監督は一躍時代の寵児となった。しかしながら、あまりに時代を先取り過ぎた作風だったため、彼の作品が日の目を見ることは「Urf

Professor」以後もしばらくなかった。パンカジ・アードヴァーニー監督の作品中一般公開されたのは「Sankat City」(2009年)のみ。このときは「『Urf

Professor』の監督の新作」として大いに注目を集めたものだったが、惜しくも同監督は2010年に心臓発作で亡くなってしまう。享年45歳。まだまだこれからの時期であった。ボリウッドは1人の奇才を永久に失ってしまった。

現在「Urf Professor」はインターネットで鑑賞することが出来るが、小さなスクリーンで映画を見る趣味はないので、見る機会がなかった。しかし今回、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の有志が国内外の問題映画を集めた映画祭を開催し、その中で「Urf

Professor」の上映も行ってくれたため、映画館と似た環境の中でこの隠れた名作を鑑賞することが出来た。インターネットから(おそらく違法で)ダウンロードした動画ファイルによる上映で、画質・音声ともに劣悪だったが、レアな映画であるため仕方がない。同作では、若き日のシャルマン・ジョーシーや、現在とんと名前を聞かなくなったアンタラー・マーリーなどが出演しているが、主演と言えるのはマノージ・パーワーである。

ちなみに同映画祭では、外国映画と共に、アヌラーグ・カシヤプ監督の「Paanch」やアシュヴィン・クマール監督の「Road to Ladakh」などが上映されている。

題名:Urf Professor

読み:ウルフ・プロフェッサー

意味:別名プロフェッサー

邦題:その名はプロフェッサー

監督:パンカジ・アードヴァーニー

制作:デジタル・トーキーズ

音楽:シルク・ルート

出演:マノージ・パーワー、ヤシュパール・シャルマー、シャルマン・ジョーシー、アンタラー・マーリー、クルシュ・デーブー、ヘーマント・パーンデーイ、デーヴァーング・パテール、シュリー・ヴァッラブ・ヴャースなど

備考:JNU SSS-Iオーディトリアムで鑑賞。

マノージ・パーワー

| あらすじ |

殺し屋プロフェッサー(マノージ・パーワー)は宝くじのチケットを買うのと、セックスに関する本を図書館で借りるのが趣味で、相棒のフーダー(ヤシュパール・シャルマー)と共に粛々と殺人稼業をこなしていた。

一方、ラージュー(シャルマン・ジョーシー)は安い車ばかりを狙うこそ泥だったが、あるときガレージを持つ相棒にそそのかされて高級車を狙う。だが、それはプロフェッサーのメルセデス・ベンツで、車には死体と大金が乗っていた。だがそんなことに気付かずにラージューはベンツを走らす。その途中、1人の美しい女性がヒッチハイクを求めていた。ラージューはついついその女性を乗せてしまう。彼女の名前はマーヤー(アンタラー・マーリー)。だが、実は有名な泥棒で刑務所から出たばかりだった。マーヤーはラージューから車を奪おうとする。ところがトランクに死体が入っていることに気付き、気絶してしまう。ラージューは仕方なく彼女をガレージへ連れて行き、まだ気を失っていたマーヤーをそこに下ろして、死体の入った車を車通りの少ない道に置いて来る。ところがマーヤーのバッグが車の中に残ってしまった。その中には彼女と彼女の叔父の住所が書かれた手紙も入っていた。ラージューとマーヤーは車まで取りに行くが、今度は大金の入ったスーツケースを見つけてそれに気を取られてしまい、またもマーヤーのバッグを置いて来てしまう。

プロフェッサーは偶然自分のベンツを見つけ、マーヤーの手紙も手に入れる。プロフェッサーがマーヤーの家に押しかけると、ちょうどそこにはラージューとマーヤーがいた。2人は逃げ出し、またもベンツを奪って逃走する。だが途中でマーヤーはラージューを下ろして1人で去って行ってしまう。マーヤーは叔父の待つガソリンスタンドへ行くが、そこでは既にプロフェッサーが待ち構えていた。マーヤーは殺されそうになるが、追いかけて来たラージューに助けられる。プロフェッサーの撃った玉でガソリンが点火され大爆発が起こる。ラージュー、マーヤー、叔父は間一髪で逃げ出し、プロフェッサーは大火傷を負う。3人は途中でベンツを乗り捨て、バスに乗り換えて逃げるが、ラージューが居眠りしている間にマーヤーと叔父は金を持ってバスを下りてしまう。密かにマーヤーに惚れていたラージューは失望し、今後は真面目な職に就くことを誓う。

大火傷を負ったプロフェッサーは闇医者ダールーワーラー(クルシュ・デーブー)のクリニックで治療を受けていた。そこへフーダーが遺体と共にやって来る。それはマフィアのボス、アントニーの息子で、マフィア間抗争で殺されてしまった。間近で撃たれたために顔が吹っ飛んでいた。そこでプロフェッサーは凄腕の死体化粧人サルヴィのところへ遺体を持って行き、整形させる。サルヴィは、これほどグチャグチャになった遺体を元に戻すのは無理だと考えたが、もしそれが出来ないとプロフェッサーにいたぶられて殺されてしまう。いっそのこと自殺しようと考え、自分で墓穴を掘るが、そのとき話しかけて来た乞食はマフィアの息子にそっくりで、彼を遺体の代わりにすることを思い付く。プロフェッサーは整形の出来に驚き賞賛するが、いろいろ注文を付ける内に額に弾痕が必要だと感じ、面倒になって銃で撃ってしまう。死体の振りをしていた乞食は本当に死体になってしまう。

アントニーはライバルマフィアのナワーブ暗殺をプロフェッサーに命じ、彼はそれを実行する。ところでそのとき彼が読んでいたのはセクササイズという本であった。プロフェッサーは宝くじの券をその本の中にしおり代わりに綴じ込んでいたが、そのまま忘れて図書館に返却してしまう。

その本は俳優志望の若者で司書のボーイフレンドの手に渡る。彼はビデオ映画の主演オファーに喜び勇んで出掛けるが、行ってみるとポルノビデオで、失望する。しかし、本の中に挟んであった宝くじが2000万ルピーの当たりくじであることを知り大喜びする。ただしその本は司書のガールフレンドが勝手に返却してしまっており、しかも次の借り手に貸し出されていた。帳簿から借り手の名前と住所を調べ出し、彼はそこへ乗り込む。ところがそれはポルノビデオの撮影現場で鉢合わせたポルノ女優ローズであった。その場には彼女の愛人テディーも駆けつけ、叩き出される。また、その宝くじが当たっていたことはプロフェッサーにも知れる。プロフェッサーは司書とそのボーイフレンドからローズの住所を聞き、フーダーと共に直行する。ちょうどローズとテディーは交合の最中で熱中しており、プロフェッサーとフーダーが入って来たことにも気付かなかった。フーダーはテディーを窒息死させ、宝くじを奪うが、それに気付いたローズはフーダーの首を噛みちぎる。プロフェッサーは銃を撃ってローズを殺す。

宝くじを手にローズの家を出たプロフェッサーだったが、外では司書のボーイフレンドが待ち構えており、プロフェッサーに奇襲する。プロフェッサーは銃を取り出して反撃しようとするが、持病の喘息が発病し、倒れて死んでしまう。一方、ボーイフレンドは宝くじを口の中に入れて守ろうとしていたが、プロフェッサーが死んだことで大喜びし過ぎて飲み込んでしまう。大慌てしていたが、そこへ闇医者ダールーワーラーが通りがかる。事情を聞いたダールーワーラーは2000万ルピーを独り占めすることにし、その男を殺して体内から宝くじを抜き出す。そのお金のおかげで、彼のオンボロクリニックは立派な病院となる。

その病院に客を乗せてやって来たのが、タクシードライバーになっていたラージューであった。病院の前で客待ちしていたところ、1人の女性が慌てて乗り込んで来る。よく見てみるとそれはマーヤーであった。マーヤーは相変わらず警察に追われていた。だが、ラージューはマーヤーを乗せて逃げ出す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10年前の映画なので古めかしさは否めない。さらに、元々低予算映画なので、いろいろと安っぽい。それでも、「Bheja Fry」(2007年)から「Tere

Bin Ladin」(2010年)まで、21世紀後半の低予算高品質コメディー映画全盛の先駆けと評価するに十分の作りで、当時高い評価を受けたことは納得できる。派手なアクションではなく、洒落た台詞の応酬や場の空気で笑いを取るところなどは正に現在のヒンディー語ブラックコメディー映画の原型である。

ただ、「Sankat City」を見たことがある人なら、「Urf Professor」のかなりの部分が「Sankat City」の下敷きになったことに気付くだろう。特に「Urf

Professor」中でシャルマン・ジョーシーが演じたラージューのキャラは、「Sankat City」でケー・ケー・メーナンが演じたグルとほとんど同じである。だが、「Sankat

City」の方がさすがに後から作られただけあってまとまりがある。「Urf Professor」の方は次から次へと新しい登場人物が登場し、ストーリーが拡散していて収束性がない。よって、いかに当時名作と評価されようとも、「Sankat

City」を見た後ではその感動は薄い。

また、「Urf Professor」が検閲を通過しなかった理由もよく分かった。まずは性描写がかなり露骨である。かなりストレートなセックスシーンもあるし、台詞の中で放送禁止用語も多用される。成人向けのいわゆるピンクなジョークも多い。エロだけでなくグロの要素も多少ある。2001年と言えば、性描写が話題となった「Raaz」(2002年)や「Murder」(2004年)よりも前の時代である。その頃にこのような映画が検閲を通る余地がなかったことは不思議ではない。こんな映画を大学で上映してしまって良かったのだろうかという疑問も浮かんだ。ちょうどJNUでは、学生が寮で撮影したと言うポルノMMSが流出して全国ニュースとなり、一騒動となった直後だ。もう少し映画の選択には慎重になるべきだと思った。

マノージ・パーワー、ヤシュパール・シャルマー、シャルマン・ジョーシーなど、現在活躍中の俳優が多数出演するが、その中でも気になったのはアンタラー・マーリーの存在である。アンタラー・マーリーはラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督に見出され、「Company」(2002年)や「Naach」(2004年)などに出演したが、「Mr

Ya Miss」(2005年)で監督兼主演に挑戦したきり、表舞台から遠ざかっている。だが、「Urf Professor」のときの彼女はまだブレイク前で、初々しい演技を見せていた。

「Urf Professor」は、10年前の低予算映画で、現代の観客が手放しで楽しめるような作品ではないが、2001年に作られながらも、あまりに時代を先取りし過ぎて検閲を通過せず、公開されなかった曰く付きの映画であることを念頭に置けば、歴史的価値のある作品だと評価出来る。「Sankat

City」を見ていれば、わざわざこの映画を見なくても故パンカジ・アードヴァーニー監督の才能は分かるだろうが、彼の死を偲ぶ目的でも鑑賞の価値はある。何より、インド映画愛好家の間では長らく伝説的映画の扱いを受けて来ているため、21世紀のヒンディー語映画シーンを語るためには見ておいて損はない映画だと言える。ちなみに、有料動画配信サイトdingoraで0.99ドルにて鑑賞可能である。

| ◆ |

2月25日(金) Tanu Weds Manu |

◆ |

2011年のヒンディー語映画界は滑り出し好調で良作が続いている。ただ、「Yamla Pagla Deewana」を除き典型的娯楽映画がなく、この2ヶ月の公開作だけを見るとヒンディー語映画シーンは全く様変わりしてしまったと言ってもいい。しかしながらインド人の一般観客が結局好きなのはいわゆるマサーラー映画であり、ボリウッドが続く限り娯楽映画は健在だ。本日より公開の「Tanu

Weds Manu」は今年最初のロマンス映画。監督は「Thodi Life Thoda Magic」(2008年)などのアーナンド L ラーイ。主演はマーダヴァンとカンガナー・ラーナーウトで、必ずしもスター性のあるキャスティングではない上に、この2人の共演と言っても具体的にどんな風になるかイメージが沸かない。だが、映画のキャッチコピーに「パーフェクト・ミスマッチングを祝おう」と書かれており、キャスティングからしてミスマッチングを狙ったものだと思われる。

ちなみに、タイトルの「Tanu」と「Manu」はデーヴナーグリー文字ではそれぞれ「तनु (タヌ)」と「मनु (マヌ)」と書かれていたが、実際の発音では「タンヌー」「マンヌー」なので、それに合わせた。どちらも主人公の愛称で、インドでは一般的な呼称だ。

題名:Tanu Weds Manu

読み:タンヌー・ウェズ・マンヌー

意味:タンヌーはマンヌーと結婚する

邦題:タンヌー&マンヌー

監督:アーナンド L ラーイ

制作:ヴィノード・バッチャン、シャイレーシュ R スィン、スーリヤ・スィン

音楽:クリシュナ

歌詞:ラージシェーカル

出演:マーダヴァン、カンガナー・ラーナーウト、ジミー・シェールギル、ラヴィ・キシャン、ディーパク・ドーブリヤール、ラージェーンドラ・グプター、KKラーイナー、アイジャーズ・カーン、スワラー・バースカル

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

マーダヴァン(左)とカンガナー・ラーナーウト(右)

| あらすじ |

ウッタル・プラデーシュ州カーンプル生まれながら、デリーで学業を修め、ロンドンで医師として働くマノージ・シャルマー通称マンヌー(マーダヴァン)は、両親のプレッシャーによりインドに帰国し、お見合いを始める。最初のお見合い相手は同じカーンプル在住のトリヴェーディー家。見合い相手のタヌジャー通称タンヌー(カンガナー・ラーナーウト)はとんでもないお転婆娘で、お見合いの席に酔っ払って寝てしまうという大失態を演じるが、マンヌーは彼女と一言も会話をしない内に一目惚れしてしまう。マンヌーが了承したことでシャルマー家とトリヴェーディー家の縁談はまとまり、両家は早速ジャンムー&カシュミール州の聖地ヴァイシュノー・デーヴィーへ参拝に出掛ける。ところがタンヌーはマンヌーを呼び出し、ボーイフレンドがいることを明かして、結婚をキャンセルするように強要する。仕方なくマンヌーは結婚キャンセルを親に伝え、そこで縁談は立ち消える。

その後もマンヌーは数人の女性とお見合いをしたが、タンヌーのことが忘れられなかった。マンヌーの親友パッピー(ディーパク・ドーブリヤール)はそんなマンヌーの気持ちを理解していたが、諦めるようにアドバイスしていた。気晴らしに2人は共通の友人ジャッスィー(アイジャーズ・カーン)の結婚式に出席するため、パンジャーブ州カプールタラーへ行く。ジャッスィーはビハール州出身の女性パーヤル(スワラー・バースカル)と結婚することになっていた。ところがパーヤルの大学時代の親友がタンヌーであった。当然タンヌーも結婚式に出席しに来ていた。せっかくタンヌーのことを忘れようとしていたマンヌーであったが、彼女への恋心は再燃してしまう。

事情を聞いたジャッスィーはマンヌーとタンヌーの仲を取り持とうとする。マンヌーとタンヌーは徐々に話をするようになり、一緒に出掛けたりもした。マンヌーはますますタンヌーに魅了されてしまう。タンヌーは特にマンヌーのことを結婚相手としては見ていなかったが、パーヤルはマンヌーを認めていた。だが、マンヌーとタンヌーが仲良くしているという知らせを聞きつけ、2人が結婚するのではと期待して突然カプールタラーにマンヌーとタンヌーの両親が訪れたことで、タンヌーはすっかりヘソを曲げてしまう。タンヌーの不機嫌を見てすっかりマンヌーは落ち込んでしまい、カーンプルへ帰ることを決める。それを聞いてタンヌーが駅までマンヌーを追いかけて来る。そして「もうすぐ恋人がやって来てコート・マリッジするから、そのときまでいて欲しい」とお願いする。それを聞いてマンヌーはますます絶望する。

マンヌーはパッピーを連れて列車に乗るが、その列車で、かつてのお見合い相手の兄ラージャー(ジミー・シェールギル)とばったり出会う。ラージャーは暴力沙汰を度々起こすチンピラだったが男気のある人物であった。マンヌーとラージャーはお見合いの時に少し話しただけだったが、何となく心が通い合うものがあった。実はラージャーもカプールタラーへ向かっているところだったが、間違った列車に乗ってしまっていた。ラージャーはパッピーからマンヌーの失恋話を聞き、彼の恋愛を助けることを約束する。マンヌーは再びカプールタラーに戻る。

ところが、タンヌーが待っていた恋人とはラージャーのことだった。ラージャーはマンヌーとパッピーを証人にしてコート・マリッジをしようとする。お人好しのマンヌーはそれを受け容れてしまう。だが、婚姻登記所で登記をしようとしたところで役人のペンのインクが切れてしまう。そこにいた人々もペンを持っていなかった。よってラージャーとタンヌーの結婚は延期となる。ところでラージャーとタンヌーは親に内緒で結婚しようとしていた。本当にお人好しのマンヌーは、タンヌーの父親にそのことを伝え、ラージャーとの結婚を許すように説得する。マンヌーのおかげでラージャーとタンヌーは公式に結婚式を挙げることになる。

ラージャーとタンヌーの結婚式がカーンプルで行われることになった。マンヌーも結婚式に呼ばれており、準備を手伝っていた。ラージャーは所用でイラーハーバードへ行くことになり、タンヌーの花嫁衣装購入の同伴をマンヌーに任す。マンヌーはタンヌーを連れてラクナウーへ行き、花嫁衣装を探す。その過程でマンヌーはタンヌーに恋していることを伝える。タンヌーもラージャーとの結婚に疑問を感じ始め、土壇場でマンヌーと結婚することを決める。タンヌーの両親も突然のことであったがそれを受け容れ、ラージャーの両親に報告しに行く。だが、ラージャーは決してそれを認めなかった。銃をちらつかせてタンヌーの両親を脅す。だが、マンヌーももはや黙っていなかった。警察に賄賂を渡し、ラージャーを逮捕させた。

マンヌーとタンヌーの結婚式が行われることになった。マンヌーとバーラート(花婿側参列者)は花嫁の待つ式場へ向かう。ところがラージャーが正面から武装したゴロツキを連れてやって来た。式場前でマンヌーの一行とラージャーの一行が一触即発の危機を迎える。だが、マンヌーが一歩も引き下がらないのを見て、ラージャーも彼の勇気を認め、タンヌーとの結婚を祝福する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大まかに言えば、男女が出会い、恋に落ち、障害を乗り越えて結婚するという王道のロマンス映画であったが、いくつかの点で新鮮なアピールがあり、十分に楽しめる娯楽映画となっていた。

まずはヒロインのキャラクターが立っていたこと。インドで作られるロマンス映画の多くは男性視点のことが多く、ヒロインの人物描写はステレオタイプなものになることが多いのだが、「Tanu

Weds Manu」のヒロイン、タンヌーは今までになく破天荒な性格で、ヒーローのマンヌー以上にこの映画の中心であった。タイトルでも、「Manu

Weds Tanu(マンヌーがタンヌーと結婚する)」ではなく、「Tanu Weds Tanu(タンヌーがマンヌーと結婚する)」となっており、そのヒーロー・ヒロイン像の逆転を如実に示していた。カーンプルという小都市出身ながら、デリー大学ですっかり都会の空気に馴染んだタンヌーは、酒を飲み、タバコを吸い、ボーイフレンドを取っ替え引っ替えして来た、天竺撫子とはほど遠い性格である。当然、通常のインド人男性が思い描く人生の伴侶としての理想像からはほど遠い。しかし、イマドキのインド人女子大生を見ていると、タンヌーのキャラクターは現実とそう遠くない。非常にリアルな、等身大の現代的インド人女性像が再現されていると感じた。「Band

Baaja Baaraat」(2010年)もその点で成功していたが、「Tanu Weds Manu」はそれに続く作品だと評価できる。

その一方でマンヌーのキャラクターも地味ながら面白い。インド生まれロンドン在住のNRI(在外インド人)で、両親のプレッシャーによってインドで結婚相手を探す。勉強一筋、仕事一筋の真面目な性格だったマンヌーは、今まで浮ついた話もなく、ロンドンで孤独に過ごして来た。そんな彼がタンヌーと出会い、彼の人生は一変してしまう。通常は、欧米文化の中でさんざん遊んで来たNRIの男性が、いざ結婚する段階になって、インドの伝統文化の中で育った主婦タイプの女性を娶るためにインドでお見合いするのだが、この映画では男性の方がむしろ、古い映画音楽を愛好したりして、よほどインド文化に馴染んでおり、性格もソフトである。海外でバリバリ仕事をこなしているインド人は多いが、意外に純粋な人も多く、マンヌーの人物像も決して非現実的ではない。

このように、今までのNRIとインド人女性の縁談におけるステレオタイプを破りながらも、そのおかげでより現実的な人物設定が可能となったことで、「Tanu

Weds Manu」は成功した映画になっていた。

この映画のもうひとつ良かった点は、大都市ではなく、中小都市を中心に話を進めて行ったところだ。マンヌーはロンドン在住だが、ロンドンのシーンはひとつもない。マンヌーの家族はデリー在住だが、デリーのシーンもほとんどない。中心となるのはウッタル・プラデーシュ州カーンプルとパンジャーブ州カプールタラーで、一時的にウッタル・プラデーシュ州の州都ラクナウーのシーンも登場する。それぞれのシーンでは、台詞、小道具、背景などによって、その地域の雰囲気がよく出るように工夫されており、この映画を見るだけでインド各地を旅行した気分になれる。そして登場人物も典型的な中産階級像を守っており、結婚式を含め、決して現実離れした大袈裟な豪華絢爛さはない。庶民の足である列車での移動シーンもいくつかあり、正に等身大のインドがそこにあった。

類似を指摘される可能性がある映画は「Jab We Met」(2007年)であろう。ヒーロー・ヒロインの人物設定はそっくりであるし、地方都市が主な舞台となるところも似ている。だが、「Jab

We Met」の主人公アーディティヤはヒロインのギートに終始振り回され続けてばかりで、主体性のある行動をあまり取っていなかったのに対し、「Tanu

Weds Manu」の主人公マンヌーは、当初こそお人好し過ぎてすぐに屈してしまっていたが、最後にはタンヌーを勝ち取るために人一倍の勇気を見せ、勇敢な行動をしていた。

そしてひとつ面白かったのは、マンヌーはタンヌーを手に入れるために、勇敢な行動だけでなく、ずるい行動もしていた。ラージャーとタンヌーがコート・マリッジ(儀式的な結婚ではなく、法廷に届け出る形での結婚;親に認められない場合取られることが多い)することになり、マンヌーは親友のパッピーと共にその証人となって婚姻登記所へ赴く。だが、登記所の役人がちょうどペンを切らしてしまい、誰かペンを持っていないか聞く。そこにいたのはラージャー、タンヌー、マンヌー、パッピーの4人だが、あいにく全員ペンを持っていなかった。本当は登記所は5時に閉まるのだが、既に6時になってしまっていた。元々秘密裏に結婚しようとしていたラージャーとタンヌーは、数少ないチャンスを見て登記所にやって来た経緯があり、この日登記できなかったことで、2人の結婚は延期となる。ところがこのとき実はマンヌーはペンを持っていた。タンヌーがラージャーと結婚することを阻止するため、彼は嘘を付いたのだった。かつてマハートマー・ガーンディーは、「正しい目的のためには正しい手段を採らなければならない」と説き、その厳格な哲学が非暴力による抵抗運動の原動力となった。だが、インド人の一般の考え方は違う。目的さえ正しければ、手段において多少不正があっても目をつむるべきだという考え方である。これと同様の考え方は、古くはインド神話から見られ、インド映画のストーリーにも見受けられることが多い。マンヌーが取った行動も正にそれであり、タンヌーへの愛の気持ちがそれを正当化していた。マンヌーがタンヌーにようやく愛の告白をすることが出来たのも、タンヌーが「あのときペンを持っていたのに嘘を付いたのはなぜ?」と聞いたことがきっかけであった。「Jab

We Met」のアーディティヤは常に真摯かつ紳士で基本的に不正はしておらず、その点でも両作品には決定的な違いがある。

マンヌーはタンヌーに一目惚れしてしまい、何があろうと彼の気持ちは変わらない。そんな彼の心情は分かりやすいが、対するタンヌーの心情を理解するのは困難である。タンヌーはボーイフレンドを取っ替え引っ替えで、恋愛を信じていないと豪語する。そのくせラージャーと出会ったら3日で彼の名字「アヴァスティー」のタトゥーを左胸に入れてしまったと言っていた。マンヌーとどんな気持ちでデートしていたかも不明であるし、彼の気持ちをどこまで理解していたかもよく分からない。マンヌーが結婚式のギフトとして送った写真のコラージュが彼女の心を最終的に動かしたことになっていたが、それも説得力に欠ける。これらの点がこの映画の弱さになっているが、全体的にはよくまとまったロマンス映画になっていた。

タンヌーを演じたカンガナー・ラーナーウトは、自身の新境地を開いたと言っていいだろう。今までリアリスティックな映画でシリアスな演技を演じて来ており、演技派女優の1人に数えられていたが、コメディー映画「No

Problem」(2010年)で初めてコミックロールに挑戦し、大胆な方向転換を図った。この映画も彼女の役も成功とは言い難かったが、「Tanu

Weds Manu」に来て彼女の方向転換をやっと応援する気になれた。この映画で彼女が演じたのは一般的なヒロイン像ではなかったものの、俗っぽい演技もこなせることが証明出来た。また、本作ではかなり踊りも披露していた。今までカンガナーが踊っているシーンはあまり記憶にないのだが、割と踊れることも示せたのではなかろうか。

マーダヴァンも朴訥な演技で良かった。「Rang De Basanti」(2006年)や「3 Idiots」(2009年)のイメージの延長戦上であり、カンガナーに比べて俳優としての挑戦はあまり感じられなかったが、適材適所のキャスティングだったと言える。ただ、今回マーダヴァンが全く踊っていなかったのが気になった。ヒンディー語映画界よりもさらにダンスの才能が重要なタミル語映画界で名を馳せて来た男優であるが、実は踊りは苦手なのだろうか?

主人公の他に、ラージャーを演じたジミー・シェールギルも迫力ある演技であった。デビュー当初は軟弱な雰囲気の男優だったのだが、凄みのある演技が出来る俳優にまで成長した。ただし、最近あまり出演作はなく、くすぶっている状態と言っていいだろう。今後悪役で活路を見出して行くかもしれない。友情出演扱いではあったが、ボージプリー語映画のスーパースター、ラヴィ・キシャンもチラリと登場していた。彼の役割は、観客に、タンヌーのボーイフレンドは彼だと思わせることである。実際は彼はラージャーの手下であった。また、マンヌーの親友パッピーを演じたディーパク・ドーブリヤールも熱演。素で真面目なイメージのあるマーダヴァンをコミカルにサポートし、映画を明るくしていた。

音楽はクリシュナ。おそらく新進気鋭の音楽監督である。作詞もラージシェーカルという聞き慣れない人物の手によるもの。しかし、「Tanu Weds

Manu」の音楽は、本編の特徴を反映して、多岐に渡るインドらしい曲が揃っており、悪くない出来である。ウッタル・プラデーシュ州の言葉遣いの雰囲気がよく出た「Manu

Bhaiya」、カッワーリー風「Rangrez」、パンジャービー風「Sadi Gali」と「Jugni」など、実にバラエティーに富んでいるし、ストーリーにもマッチしていた。特に「Rangrez」は、マンヌーとタンヌーの関係のターニング・ポイントとなるラクナウーでのショッピング・シーンで流れ、印象的であった。「染め物屋」という意味のタイトルのこの曲が流れるシーンで、タンヌーは初めて白い衣服を着る。それまでの彼女は派手な色使いの衣服を着ていた。マンヌーは花嫁衣装を選ぶタンヌーを見ながら、今までの彼女が着ていた服の色を思い出す。同時にタンヌーもマンヌーの気持ちを理解し始める。彼女の衣服の白さは、彼女の心が裸の状態になったことを象徴していると感じた。この「Rangrez」の直後にマンヌーはタンヌーに初めて愛の告白をする。

言語は基本的にヒンディー語である。カーンプルのシーンではカーンプルの方言が、カプールタラーのシーンではパンジャービー語が出て来るが、理解の支障になるほどの多さではない。設定が非常にリアルな映画であったが、台詞も同じくらいリアルであった。

「Tanu Weds Manu」は、監督、音楽監督、キャストからストーリーまで、一見派手さのない映画である。ただ、ステレオタイプへの挑戦はあり、そういう奇をてらった部分が逆に非常に地に足の着いた実直なロマンス映画になっているという新鮮な発見があった。カンガナー・ラーナーウトの方向転換も成功しており、見所である。1月には「Yamla

Pagla Deewana」というアクション・コメディー映画があり、ヒンディー語映画の娯楽映画部門を背負っていたが、2月にはこの「Tanu Weds

Manu」が同様の役割を果たしている。見て損はない。